诗文库 正文

除文彦博平章军国重事制 北宋 · 邓润甫

出处:全宋文卷一五七八、《皇朝文鉴》卷三六、《宋宰辅编年录》卷九、《崇古文诀》卷三四

师傅道之教训,先王所以迪厥官;老成重以典刑,天下所以资其智。乃睿旧德,时谓元勋,谋合祖宗之心,名载鼎彝之器。申攽赞策,播告外朝。河东节度、管内观察处置等使、守太师、开府仪同三司、太原尹致仕、上柱国、潞国公文彦博,淳大而清明,方严而信厚。出则秉乎旄钺,入则总我钧衡。文武兼备其才,夷险能致其力。毕公之弼四世,三纪于兹;傅说之总百官,万邦其乂。爵隆无富溢之累,名遂有身退之荣。神明相其寿康,人心想其风采。是用还之论道,倚以经邦。以帝者之师臣,谋议庙堂之上;以天下之大老,制驭夷狄之情。庶几有为,底于极治,陪敦多井,申衍真封。于戏!吕望惟贤,起佐文王之治;周公已老,留为孺子之师。矧我耆英,无愧前哲。往宣一德,用格多盘!

高宗梦傅说赞 北宋 · 杨绘

出处:全宋文卷一五六四、《国朝二百家名贤文粹》卷一八七

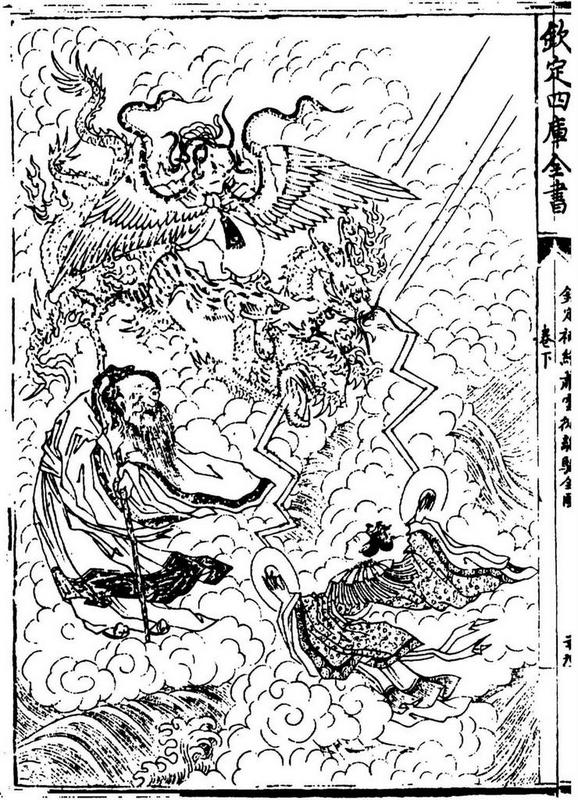

高宗梦傅说,或曰圣人之权也。高宗知傅说之贤,欲委之代天,取于皂隶之徒,仪于百辟之上,虑人情弗协,事难以济,故称梦得贤相,刻像而求之,寔权也已矣。且唯圣能神,奚梦之有哉?无为子曰:兹所谓不知圣人之所存焉耳。大哉,圣人之心也!出处焉,而渴贤之思不忘矣。恭默焉,而渴贤之思不忘矣。闲燕焉,而渴贤之思不忘矣。寤寐焉,而渴贤之思不忘矣。大哉,圣人之渴贤之心如是其勤也!如是其专也!则梦帝赉于良弼,发于至诚之感也,亦宜矣,乌在其为权哉!余以帝王之心于急贤莫如高宗,高宗之心于急贤见于梦傅说,故为之赞云:

商之梦说,发于至诚。委之代言,格乎治平。吁嗟乎武丁,汉之孝(下阙)。

远游 战国楚国 · 屈原

屈原既放,悲叹之馀,眇观宇宙,陋世俗之卑狭,悼年寿之不长,于是作为此篇。思欲制炼形魂,排空御气,浮游八极,后天而终,以尽反复无穷之世变。虽曰寓言,然其所设王子之词,苟能充之,实长生久视之要谱也。

质菲薄而无因兮,焉托乘而上浮。

遭沈浊而污秽兮,独郁结其谁语!

夜耿耿而不寐兮,魂焭焭而至曙。

惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。

往者余弗及兮,来者吾不闻。

步徙倚而遥思兮,怊惝恍而乖怀。

意荒忽而流荡兮,心愁悽而增悲。

神倏忽而不反兮,形枯槁而独留。

内惟省以端操兮,求正气之所由。

漠虚静以恬愉兮,澹无为而自得。

闻赤松之清尘兮,愿承风乎遗则。

贵真人之休德兮,美往世之登仙。

与化去而不见兮,名声著而日延。

奇傅说之托辰星兮,羡韩众之得一。

形穆穆以浸远兮,离人群而遁逸。

因气变而遂曾举兮,忽神奔而鬼怪。

时髣髴以遥见兮,精皎皎以往来。

绝氛埃而淑尤兮,终不反其故都。

免众患而不惧兮,世莫知其所如。

恐天时之代序兮,耀灵晔而西征。

微霜降而下沦兮,悼芳草之先零。

聊仿佯而逍遥兮,永历年而无成。

谁可与玩斯遗芳兮,晨向风而舒情。

高阳邈以远兮,余将焉所程。

重曰:春秋忽其不淹兮,奚久留此故居?

轩辕不可攀援兮,吾将从王乔而娱戏!

餐六气而饮沆瀣兮,漱正阳而含朝霞。

保神明之清澄兮,精气入而粗秽除。

顺凯风以从游兮,至南巢而壹息。

见王子而宿之兮,审壹气之和德。

曰:「道可受兮,不可传;

其小无内兮,其大无垠;

无滑而魂兮,彼将自然;

壹气孔神兮,于中夜存;

虚以待之兮,无为之先;

庶类以成兮,此德之门”」。

闻至贵而遂徂兮,忽乎吾将行。

仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。

朝濯发于汤谷兮,夕晞余身兮九阳。

吸飞泉之微液兮,怀琬琰之华英。

玉色頩以脕颜兮,精醇粹而始壮。

质销铄以汋约兮,神要眇以淫放。

嘉南州之炎德兮,丽桂树之冬荣。

山萧条而无兽兮,野寂漠其无人。

载营魄而登霞兮,掩浮云而上征。

命天阍其开关兮,排阊阖而望予。

召丰隆使先导兮,问大微之所居。

集重阳入帝宫兮,造旬始而观清都。

朝发轫于太仪兮,夕始临乎于微闾。

屯余车之万乘兮,纷溶与而并驰。

驾八龙之婉婉兮,载云旗之逶蛇。

建雄虹之采旄兮,五色杂而炫耀。

服偃蹇以低昂兮,骖连蜷以骄骜。

撰余辔而正策兮,吾将过乎句芒。

历太皓以右转兮,前飞廉以启路。

阳杲杲其未光兮,淩天地以径度。

凤皇翼其承旂兮,遇蓐收乎西皇。

揽彗星以为旌兮,举斗柄以为麾。

叛陆离其上下兮,游惊雾之流波。

时暧曃其曭莽兮,召玄武而奔属。

后文昌使掌行兮,选署众神以并毂。

路曼曼其修远兮,徐弭节而高厉。

左雨师使径侍兮,右雷公以为卫。

欲度世以忘归兮,意恣睢以担挢。

内欣欣而自美兮,聊媮娱以自乐。

仆夫怀余心悲兮,边马顾而不行。

思旧故以想像兮,长太息而掩涕。

泛容与而遐举兮,聊抑志而自弭。

指炎神而直驰兮,吾将往乎南疑。

览方外之荒忽兮,沛罔象而自浮。

祝融戒而还衡兮,腾告鸾鸟迎宓妃。

张《咸池》奏《承云》兮,二女御《九韶》歌。

使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷。

玄螭虫象并出进兮,形蟉虬而逶蛇。

雌蜺便娟以增挠兮,鸾鸟轩翥而翔飞。

音乐博衍无终极兮,焉乃逝以俳佪。

轶迅风于清源兮,从颛顼乎增冰。

历玄冥以邪径兮,乘间维以反顾。

召黔嬴而见之兮,为余先乎平路。

经营四荒兮,周流六漠。

上至列缺兮,降望大壑。

下峥嵘而无地兮,上寥廓而无天。

视倏忽而无见兮,听惝恍而无闻。

超无为以至清兮,与泰初而为邻。

鵩鸟赋 西汉 · 贾谊

出处:全汉文 卷十五、文选卷十三

谊为长沙王傅,三年,有鵩鸟飞入谊舍,止于坐隅,鵩似鸮,不祥鸟也。谊既以谪居长沙,长沙卑湿,谊自伤悼,以为寿不得长,乃为赋以自广。其辞曰:

单阏之岁兮,四月孟夏。庚子日斜兮,鵩集予舍。止于坐隅兮,貌甚闲暇。异物来萃兮,私怪其故。发书占之兮,谶言其度。曰:野鸟入室兮,主人将去。请问于鵩兮,予去何之?吉乎告我,凶言其灾。淹速之度兮,语予其期。鵩乃叹息,举首奋翼,口不能言,请对以臆。万物变化兮,固无休息。斡流而迁兮,或推而还。形气转续兮,变化而蟺。沕穆无穷兮,胡可胜言。祸兮福所倚,福兮祸所伏。忧喜聚门兮,吉凶同域。彼吴强大兮,夫差以败。越栖会稽兮,句践霸世。斯游遂成兮,卒被五刑。傅说胥靡兮,乃相武丁。夫祸之与福兮,何异纠纆。命不可说兮,孰知其极。水激则旱兮,矢激则远。万物回薄兮,振荡相转。云蒸雨降兮,纠错相纷。大钧播物兮,坱圠无垠。天不可预虑兮,道不可预谋。迟速有命兮,焉识其时。且夫天地为炉兮,造化为工。阴阳为炭兮,万物为铜。合散消息兮,安有常则。千变万化兮,未始有极。忽然为人兮,何足控抟。化为异物兮,又何足患。小智自私兮,贱彼贵我。达人大观兮,物无不可。贪夫殉财兮,烈士殉名。夸者死权兮,品庶每生。怵迫之徒兮,或趋东西。大人不曲兮,意变齐同。愚士系俗兮,窘若囚拘。至人遗物兮,独与道俱。众人惑惑兮,好恶积亿。真人恬漠兮,独与道息。释智遗形兮,超然自丧。寥廓忽荒兮,与道翱翔。乘流则逝兮,得坻则止。纵躯委命兮;不私与己。其生兮若浮,其死兮若休。澹乎若深泉之静,泛乎若不系之舟。不以生故自宝兮,养空而浮。德人无累,知命不忧。细故蒂芥,何足以疑。

留别方伯刘公(先君子同年正德庚午岁) 明 · 孙承恩

五言排律 押支韵

圣主敷皇极,名臣重保釐。

千年开泰运,八叶际昌期。

公也山川秀,巍然柱石资。

萧何元应昴,傅说又骑箕。

德盛人规范,才隆帝简知。

毕公终辅相,方叔暂藩维。

令出风雷动,恩行雨露滋。

百司遵约束,多士仰光仪。

老手便繁剧,宠才大展施。

劳心虽惕励,退食每逶迤。

勋业今如此,台衡实在兹。

讵云追丙魏,直可继皋夔。

望重心逾下,官崇礼益卑。

故交虽久暌,葑菲正无遗。

贱子惭庸劣,穷居叹蹇奇。

壮心空突兀,末路竟差池。

鄙俗方嗤哂,高情独奖推。

赤心真自托,青眼匪公谁。

德较丘山重,恩同鞠育慈。

岂惟勤佩服,直欲镂肝脾。

未信终沦落,还当策钝疲。

埋光羞匣剑,脱颖志囊锥。

落落乾坤大,悠悠岁月迟。

焉能心怏怏,祗是守规规。

自许当雄奋,从来耻伏雌。

酬恩尤有地,报德岂无时。

行矣真难负,天乎不可期。

愿公多福祉,阅世享期颐。

搦管纾情愫,当缄更忸怩。

莫能名大德,聊用识微私。

欲别心尤恋,临岐意独悲。

西风吹去棹,翘首又天涯。

故枢密郑公挽词 其一 宋 · 韩驹

五言律诗 押青韵

旧德凋零尽,惟公尚典型。

遂无宣室对,徒有景钟铭。

志欲兼三代,文皆刺六经。

何由瞻傅说,但觅泰阶星。

论略 北宋 · 吕陶

出处:全宋文卷一六○六、《净德集》卷一五

圣人之道,布于方策,非高远而难知,迂阔而难行,汗漫而不可考信。大概以简易为宗,以尽天下之理;以仁义为用,以成天下之务。自微言既绝,章句之学,承流而兴,百家异论,众说殊指。学者各习其师,亡失本统,释数字之文,有至十数万言,而是非无所取正,求之以经世范民之用,为天下治国家之大略,盖阙如也,岂设教贻训之深旨哉!人君之立乎民上,虽至诚深智,究达万事之表,必师式要道,以建皇极。是故《书》称尧舜禹之德,皆以顺考古道而行之为盛,至于傅说之戒高宗,则亦曰:「事不师古,以克永世,匪说攸闻」。孟轲区区战国,游骋诸侯,非二帝三王仁义之说未尝辄道。由是而言,则为人君者,安可不知经术哉?舍是则万化之原无所稽法,而治乱之几惰于应变矣。人臣之处乎朝廷,虽远谋至识,欲尽致君之分,必通习经训,求古知今,然后可以剖决大疑而裁量先务。是以两汉诸儒若董仲舒、儿宽、公孙弘、夏侯胜、吕季主、隽不疑、伏湛、侯霸、鲁恭、郑兴、桓荣之徒,皆以经术博彊,果于适用。其辅导世主,究陈政教,建大议,施远业,率有考据,足以垂宪千古,若持权衡,按绳墨,以别万物之轻重曲直,而毫忽莫敢欺也。由是而言,则为人臣者,安可不通经术哉?舍是则止于簿书刀笔之间,而无以谋王体,断国论,欲移风易俗,使天下回心而向道,难矣!永惟圣人垂教之原则既如彼,君臣之际,体道师经,则又宜如此,而学者不穷六经之用,以推治乱之变,规规于章句之习,务为衍说,而滋破碎之弊,亦足惜焉。臣尝探索大原,得其至要,以为《易》之本始,由数而入象,得象以穷理,皆天地万物自然之蕴,不必旁摭异端,以就其说,故论《易》。政教之迹不同,则风俗代变,圣人著其始终,以贻后王之戒,可以意得,而有不可以文辨,故论《诗》。刑赏失柄,则王道归于笔削,其文则史,其义则裁之以权制,故论《春秋》。天人精祲之际,莫若修己以奉顺,政执其中,则万端不失于偏陂,故论《洪范》。明天性者长于教,故论孟轲。言而不知其归,则或叛去礼义,故论荀卿。经所以议道,而不可议以数,故论扬雄。不以天下动其心,则能保天下之治,故论唐虞。垂法创制,其效远者其流长,故论三代。得天下而无以守之,则亡必速,故论秦。乘可为之时,则不当茍简而治,故论西汉。先几预虑,则势不夺于小人,故论东汉。利害之体,必通究而善治,故论魏。祸乱之萌,必有以召而后发,故论晋。治人之道,必以诚为任,故论隋。天下之势,陵坏必有渐,故论唐。鉴于近事,则切直而易谕,故论五代。举其条目而著之篇,故有《论略》。言古验今,庶乎有补而已也。

崇所尚则美不亏论 北宋 · 吕陶

出处:全宋文卷一六○八、《净德集》卷一七

为上而尊,居下而卑,履贵而隆,处贱而杀者,事之常也,天下固有之矣。宜伸而屈,宜屈而伸,可重而轻,可轻而重者,事之不常也,天下亦有之矣。此二者尝质之于君臣之际,其始若异,而终则同,盖归于义而已也。今夫万乘之崇,九重之盛,被衮南面,人皆俯伏稽首而愿为之臣,是其尊不可卑也,其贵不可贱也,其伸不可屈也,其重不可轻也。草茅之微,市井之陋,退处穷阎而甘心藜藿者,其下不足尊也,其贱不足隆也,其屈不足伸也,其轻不足重也。然而人君尝有降心损己,以致礼于岩谷之士,而不以为愧耻者,何也?盖有求于下而为之。人臣尝有笃守深信,以全其志,不见诎于世主,而不以为悖慢者,何也?盖无求于上而为之。孟子曰:「古之贤王,好善而忘势;古之贤士,乐其道而忘人之势」。赵氏从而释之曰:「好善忘势,以贵下贱之义也;乐道忘人之势,富贵不动心之分也。各崇所尚,则义不亏」。斯极致之论矣。夫圣人之所以营治天下者,以道德才智为之用也,而彼有取焉,则虽致礼而不为愧耻,成汤之于伊尹,高宗之于傅说,文王之于吕尚,可谓好善而忘势者矣。夫众人之所以取适其欲者,惟爵禄宠利为之劝也,而我无取焉,则虽自守而不为悖慢,夷齐之于周武,四皓之于秦皇,严陵之于汉光,可谓乐道而忘人之势者矣。《易》曰:「贲于丘园,束帛戋戋」。又曰:「不事王侯,高尚其事」。二爻之设,抑亦配于斯也。要其归,则上为好贤之君,而下不失为守节之士,于义何损焉!

应制举上诸公书(一) 北宋 · 吕陶

出处:全宋文卷一六○四、《净德集》卷一○ 创作地点:河南省开封市

陶闻之,圣人之所谓道者,以简易为宗,以该天下之理;以仁义为用,以成天下之务。非幽远而难明,阔疏而难施,汗漫而不可考信。自微言既息,章句之学,随流而兴,百家异骛,众说殊骋,各习其师,忘失统要。故为《易》者不穷天地之本始、变化之至神,以推迹于人事,而务言上下无二经之异,《系辞》非仲尼之作。为《诗》者不究风俗之代变,王道之初终,以参验于治体,而好议《商》、《鲁》二颂之不同,毛、郑两解之小异。为《春秋》者不考赏刑之大原,权制善否,一归皇极,而争辨日月之为例,五始七等之成文。为《书》者不取君臣上下、都俞告戒之义,号令施设之体要,而竞论《武成》之不可尽信,《秦》、《费》二誓之不当作。有释数字之文至数十万言而是非无所处正,求以援世率民、乂天下国家之大略,盖阙如也。昔者尧舜之盛,崇冠百王,而《书》称其德乃曰:「顺考古道而行」。傅说戒于商宗,则亦曰:「师古以克永世」。孟轲皇皇战国,开说诸侯,然非二帝三王仁义之语,未尝辄道。摭此而论,则君臣之际,舍斯文要道,安所稽法,以全适治之具哉?是以二汉硕儒若董仲舒、儿宽、公孙弘、夏侯胜、隽不疑、伏湛、侯霸、鲁恭、郑兴、桓荣之徒,皆以经术博彊,果于适用,其辅导世主,推明治统,建大议,施远业,率有考据,不悖于三纲五常之分义,若持权衡、按绳墨,以审万物之轻重曲直,而毫忽莫敢欺也。永惟圣人立教贻训之心则既如彼,君臣之际师经式道则又宜如此,而学不执六经之用,以酬世务之变,乃放肆纷纭,乐为衍说,而滋破碎之害,深足惜焉。抑又闻哲人志士之所存,不以离俗为高,求全于世而已。盖仁以为任,远而逾励,大则欲恢隆先务,以跻至治之极;小则欲举偏补弊,以便安于一时故也。然三代之盛时,皆出于圣人经营创业之法,足以维持百世,是故井地以授民,什一以定赋,而天下之食足;九赋以待用,九式以均节,而天下之财丰;制乡遂以为六师,农隙则教战,而天下之兵强;自家党以上至于国都,皆立学以训导,而天下之士得其素养;六卿率属,辅昌王治,中外之务必举,而天下之官无倖位。凡所以用于政教者,皆可循而守之,其贤智才能之人,惟在办事,而不复有加损废置之作。迨夫两汉之兴,皆乘丧乱之极,三代之宏规大范,盖无存者。其君臣之计议,多出于一时之茍简,而百度未俱,不足为后世之袭用。及其弊生变起,则贤人君子裁量揆叙而为之策。是以七国交峙,而外有尾大之衅,反者将起,则晁错献削地之说,以弱诸侯而彊王室。百姓背本而趋末者众,淫侈之俗日长,而财用大蹶,则贾谊陈务农之计,欲驱游手而归之南亩,以广储积。兼并之路不塞,而富室拥资巨万,贫弱愈困,则仲舒贡限田之议,以检过制而补不足。牧人之吏屡见罢易,而生民不能绥静,则朱浮申苛察之戒,欲久其职,俾人服从上教。选举失实,贤不肖混乱,而无以协宣风教,则左雄抗限年之请,以考练名实,要之得人而任。刑烦禁密,世主以峻政为威,而元元陷于惨暴,则陈宠上蠲法之疏,愿除其溢于甫刑者,以应经中礼而济群生。凡为是者,大概缀缉缺漏,枝柱倾邪,随形栽割,期措斯民于康靖之域而已也。抑又闻,圣人之政,皆切致治而不能无弊;学者之言,务好陈文而未必可以适用。以不足适用之言,陈不能无弊之政,则华采浮胜,而事非根切,岂所谓有补于世哉?昔汉文以恭俭治天下,号为隆平,朝廷无大过,边鄙无大忧,天道地化无大变异,生民无大失职。然而献书者以为可痛哭、可流涕、可长太息、背理伤道,难遍以疏举。岂当时之势诚尔邪?盖亦激于忠愤,力为切直可畏之语,冀以感悟人生之意故也。陶尝读六经,探索要归,舍章句之习,而务以简要明切为之本统。又尝历览旧史,窃迹近事,考究古今得失盛衰、治乱安危之变,而仅有得者,乃言而笔之。不溺于侈辞夸说,以求工于文,而庶几焉一有以资治理之用。治平中,知者谓其可塞天子直言之诏,采而闻诸朝。验于今日,则时异事变,而畴昔之论,多无取矣,然犹勉竭区区,欲求合于科举之式度者,盖知其指归也。恭惟阁下德业。文章之懿,充积于中,辉光于外。以二帝三王之道献告吾君,讲修国具,以幸万世,博收天下之材而权乎器任,俾尽其用,安以一介为微而不见录于左右哉?《诗》曰:「菁菁者莪,在彼中阿」。言君子长育人材,则天下喜乐而咏歌之矣。又曰:「先民有言,询于刍荛」。言古之贤者谋及匹夫,而取其善也。夫二《雅》之奥训,皆明哲之所履蹈,以完其事业。陶固不足被长育之赐,亦庶乎先民之询者矣,惟阁下一与之进,幸甚幸甚。

论学与道疏 南宋 · 黄应龙

出处:全宋文卷八○二五

臣眇以书生,耕学畎亩,窃第以来,兹三十年,备历险难,粗谙民事,际遇圣明,叨恩赐对。顾臣愚陋,何所建明。惟服习父师之训,以为人臣事君,不告以帝王之道,斯谓不敬。臣闻帝王之治原于学,而学必著之行事;帝王之事行其道,而道必徵之庶民。若学而不见诸事为,则何以立人极;道而不于民攸监,则何以合天心?昔傅说告其君,以「王人求多闻,时惟建事」;周公勉王以「立政立事」,「相我受民」。先臣吕公著亦言:「国家设劝讲之制,求治天下之术,《尚书》备帝王之道,尤切于治」。恭惟皇帝陛下德性聪明,根圣禀之天纵;学力充广,亲儒臣之日深。此道此学,固已洞然。矧自艺祖皇帝开辟宇宙以来,一以道理最大,为立治之本。陛下熙明之学,亲得理宗皇帝之的传,道统大原,上继尧舜。然而尧之授舜,其言简而严,盖谓历数与执中相为表里,天禄与四海相为终始,甚可懔也。逮舜之命禹,则其言详而切。危微之辨,精一之功,所谓学也;稽言询谋,则其事也。可爱可畏,无非證于民者。臣敢不铺张虞夏之隆,上渎天听。敢借汉唐为谕。汉唐贤君,非无上嘉唐虞、远辈尧舜之志。若太初中,越人言起大屋以胜火灾,此无稽之言也,武帝轻听之,建神明通天之台,千门万户之宫,以滋海内之虚耗。方士言神仙若可得,此无稽之言也,武帝又听之,幸海上,求蓬莱,天下愁苦。后虽追悔,亦已晚矣。听言若此,则平日欲闻大道之要、表章六经者,直表章而已尔。贞观初年,命五品以上更宿内省,数延问民疾苦,尝自谓不学则不明古道,亦卓然有见;而乃复立浮图,此勿询之谋也,太宗庸之,不免牵于多爱。洛阳宫既治,继有飞仙宫之作,亦勿询之谋也,太宗又庸之,竟诒弗克终之诮。行事若此,则曩时锐情经术、与学士讨古今,是直讨论之而已尔。若夫永光、建中之际,则尤有可戒者。方其宽弘恭俭,诏举有行,尝言惟有道者能以往知来,不可谓不知道;證之斯时,日月失明,民人饥疫,盗贼不禁,刑人满市,是虽好儒,无以掩牵制文义之失。若乃减大官之膳,戒服玩之奢,亦厉精治道;及徇近臣岁虽旱而禾甚美之说,租税不免,民坏屋卖瓦,行间架法,而变乱滋矣。本于一中,形孚四海,前圣大训,昭然可览若此。陛下以帝王之学,行帝王之道,固无汉唐数君之失;然本诸身者固已深探道之原,而徵诸民者犹未尽见行事之效,小臣所以未能无疑于此。夫国事之治忽,帝学之占也;生民之休戚,君道之表也。先臣陈瓘尝言:「历数在躬,有天命也;允执厥中,尽人事也。天人两得,则四海不穷,天禄常固。无过不及之谓中,不左不右之谓中;不中,若车轮无毂,不能转物,则为物所转,此自然之理也」。斯最为善言执中者。人君行道,不能转物,而为物所转,其端甚微,关系甚大,汉唐之事,概可睹矣。然圣人之言,不徒信而有徵,且示万世人主以保固民命、延洪国脉之方,曰「敬修其可愿」。盖愿治者四海之同情,敬修者一人之实德。今天下亦困矣,边陲之民困于兵,郡县之民困于赋,溪山湖海之民困于盗。幸未至于穷者,祖宗三百馀年深仁厚泽所固结,陛下爱民一念足以上通天心、下慰民望也。且夫安恬而佚乐,人所愿也,不免有流离转徙之忧,憔悴亡聊之叹,将何修而使之无阽危?丰衣而足食,人所愿也,不无颠雪而垂鹑、腹雷而形鹄,将何修而使之无冻馁?康宁而寿考,人所愿也,或者少壮戕锋刃,老羸转沟渎,将何修而俾全其生?此其大略也。非命殒于刑戮,积骨仆于征徭,曷可胜计!惟真有恻怛之忱,而后谓之敬;惟真有改图之实,而后谓之修。迩者札荒旱涝之频仍,夺攘矫虔之间作,朝廷航粟于浙、于海、于江、于闽,人免于饥,天报以稔,此天从人愿所致,陛下视民如伤所召。然修其可愿之实胡宁止此?天心之眷佑靡常,岁事之丰穰难屡,导迎和气,培植生意,因民愿欲,茂续天休,正在此时。圣学高远,当力行好事之秋,益敬其所当敬,愈修其所当修,虞夏盛隆,有不难及。抑臣闻之,帝王而下,圣贤所传《中庸》《大学》之书,与危微精一之旨互相发明。《大学》之诚意正心修身,乃所以为齐家治国平天下之地。所谓致知,致此知也;所言格物,格此物也。倘宫庭之未肃,邦国之未乂,天下之反侧未平,是家国天下之大物犹未实格。谈格物者曰「今日格一物,明日格一物」,所格何物也耶?《中庸》以中和位天地、育万物,以至诚经天下之大经,立天下之大本,其事在,有九经。其或身未尽修,贤未尽尊,庶民未尽子,远人未尽柔,则大经大本何时而植立,天地化育何时而参赞?论中和者曰「未发不是先,已发不是后」,穷极幽妙,将安用哉?学必著诸行事,道必徵诸庶民,非臣臆见,圣经贤传皆可质也。广厦细旃之所讲贯,于此已熟,诚非微臣所能测窥,惟陛下究竟及此,经筵之暇,朝政之馀,日乾夕惕,内省反观。一兴念小民水耕火耨之劳,即文王康功田功,日昃尚不遑暇食,果何乐乎常舞酣歌?一轸怀远民草行露宿之苦,则汉文奉先帝宫室常恐羞之,又何意乎新宫旧刹?念终始典于学,厥德修罔觉,六府修而三事治,众贤和而万邦宁,无怠无荒,而四夷来王,宜民宜人,而百禄是总,天下事皆在圣心运量中矣。惟陛下留神。

按:《历代名臣奏议》卷九,永乐刻本。

题梅兰图二首 其一 宋 · 韩驹

押阳韵 出处:御定历代题画诗类卷八十六 花卉类

寒梅在空谷,本自凌冰霜。

托根傲众木,开花陋群芳。

遥风递清气,迥水涵孤光。

美实初可口,采掇升岩廊。

念尔如傅说,和羹初见尝。

不须羡幽兰,深林自吹香。

送梁中枢(顺石)出尹庆州 其一 明 · 徐居正

七言律诗 押盐韵 出处:四佳诗集卷之二十一○第十四

出尹东都庙议佥,金章紫绶映行幨。

西关蔽芾人争慕,南郡循良我已占。

政以猛宽惟可济,才于文武自能兼。

河中借寇终难得,殷鼎应须傅说盐。

论交修劄子 宋 · 戴良齐

出处:全宋文卷七九九二、《三台文献录》卷一、嘉庆《太平县志》卷一六

臣既以崇德修慝之说为陛下献,敢复申言古者君臣所以交修之义。臣闻昔武丁之命傅说也,曰:「尔交修予,罔予弃」。修之为言治也,治其不善而使之无不善之谓修。交修云者,凡所以修辅厥后非一事而已,亦非一言而止也。譬之玉人之事,既切矣,而复磋之;既琢矣,而复磨之,交修之义然也。夫古圣贤端此一身,以治其国家,不啻足矣,而何孜孜于人之言,其不惮烦若是?人心惟危,道心惟微,一念之差,真有发于其政,害于其事,而害自不知者。又况群臣万民,四方之广,欲其无有壅蔽之患,岂一人心术智虑所能周哉!道之使谏,宣之使言,而不敢以惮烦者,非务容纳为美观也,理势然也。昔卫武公年数九十五矣,犹箴儆于国,曰:「自卿以下,至于师长,士茍在朝者,毋谓我老耄而舍我,必恭恪于朝夕,以交戒我,闻一二之言,必诵志而纳之,以训道我」。以武公之德,岂其犹有不足?则其所贵于交修者切矣。古者天子听政,使公卿至于列士献诗,工执艺事以谏,命百官箴王阙,凛然此身规谏之中,而后得以立于无过之地。下至齐威、晋文,犹曰近臣谏,远臣谤,舆人诵,以自诰也,而后能以成伯功。故曰若药不瞑眩,厥疾不瘳。交修之义,顾可一日不明于天下哉!共惟陛下始初即政,窜殛奸慝,擢用贤良,谏诤之路为一辟矣。及载更化,凶党四斥,善类再合,谏诤之路又一新矣。而年岁以来,厌讳之意浸加于前,覆护之俗浸成于下,往往好同恶异,近于惟予言而莫之违。臣切以交修之义顾如此,恐非所以为国家之福也。圣度恢宏,容德覆焘,凡在臣子,视如手足,虽草茅狂斐,未尝一有戮辱之事,顾岂不能容一二违忤之臣,而或反以滋天下之惑?臣知其说矣。自古言格君者必曰惟大臣能之,何则?其德谊素孚,其学识素明,正身无屈,言皆可法,恳实之意格于上下,以其正己之学而为格君之学,固将不待于有言也,而况于言乎。今也有所论刺,而或自不免于偏颇,有所矫拂,而或自不免于疵议,其所谏诤论辩,而又或不免于词旨之失中。人品之不类,宜其未足以动九天之听也。虽然,君明则臣忠,君仁则臣直。此非陛下盛德至仁,海涵天覆,亦孰敢直为婴拂以自取戾耶?彼其言之有失得也,词之有逊悖也,人之有纯疵也,要自其身之责,而非吾事也,独所宜急者,顾其言之足以中吾过否耳。《诗》曰:「它山之石,可以攻玉」。石之粗厉,物之至贱者也,而玉得之以成器焉,岂复以其粗厉而弃之耶?夫其言之果足以中吾过也,是明主之所欲急闻也,吾而改之,其益大矣,而又何尤焉?《书》曰:「小人怨女詈女,则皇自敬德。厥愆,则曰朕之愆,不啻不敢含怒」。细民之谤诽,圣人不敢怒焉,而惟日省诸己,敬德之为务。况其有列于朝,皆得以自献于上,而概以违忤去,岂所以彰陛下之盛德也哉?近者谏诤,尤骇物听。事有未审,才一献疑,又已亟迁而骤去之矣。天下之事,与天下成之;天下之失,与天下正之。职在谏诤,固不当是非可否其间邪?臣虽至愚,切为陛下惜之。岂徒以将顺之为是,而正救之为非?岂徒以逊志之为贤,而逆心之为罪?岂徒以恕己量主之为忠,责难陈善之为有邪心耶?切窥时意,似有好同之弊。夫去和而取同,此宗周之所以弊,而史伯之所以欷歔也。故曰和如和羹,同如济水。若以同裨同,尽乃弃矣。夫好人同己,而恶人异己,则其弊必至为诡随,为迎合,为附和,为拱默,虽存亡安危反覆乎间,亦且结舌而不敢发,岂不殆哉!此人臣之利,非社稷之福也。陛下独不观之于端、嘉之际乎?方其初,旌擢忠鲠,乐闻直谏,一时治象,为之翕然。不数岁,而台谏给舍往往相继以言而去,中外能言之士,无虑亦以是而汰斥。于是大奸掉臂而入,莫之敢格,而国事几至于不测,赖陛下亟悔悟耳。此事也岂不为深戒焉,而又宁使再误而再悔邪?侧闻孝宗皇帝尝命近臣随事规谏,曰:「卿等若只备位,非所望于卿等」。又尝谓唐文宗仁弱,顾省而叹,曰:「朕不独有叹于文宗,盖亦以汉威灵自警」。而陈俊卿直引威灵以谏游猎,不特不以为忤,而遂登用之。一太学正奏对,数及王抃之恶,即日斥抃在外,不为固吝。此孝宗皇帝盛德事也,又岂非陛下所宜法耶?矧惟今日虽粗有安静之形,而实有危逼之势。左冯右翊,夕思朝议,所以弭乱持危保邦之道,恃谏诤一路耳。若意向少差,顺适是与,望风相戒,不敢忤违,今日曰「诚如圣谕」,明日曰「圣学非臣所及」,则是使人主自圣,且孰与共忧天下之事也哉?语曰:「千人之诺诺,不如一士之谔谔」。武王谔谔以昌,殷纣默默以亡。臣不胜大愿,惟陛下以顷岁近事为戒,以孝祖前事为法,渊澄大虑,砥励初心,振饬臣工,交修不逮。辟忠谠之路,开不讳之门,不以人废言,不拂于从谏,不吝于改过。毋以切直难堪之言,而自为盛德之累,则天下忠哲志义之士,皆得自悉以佐其上,而陛下为克己从谏之圣主,岂不盛哉!昔者仲由问事君于孔子,谓之曰:「勿欺也而犯之」。由之果毅不难于犯颜之谏也,而圣人犹以是戒之,何也?则犯颜纳谏之为最难,而有怀不敢尽,卒不免于欺君者,臣子之通患也。君臣之义,天地之经也。臣至疏贱,言不敢僭,然幸获一日之登对,不敢不效其拳拳之忠,惟陛下幸察。取进止。

上殿劄子 南宋 · 牟溁

出处:全宋文卷七七七七、《历代名臣奏议》卷六四、《宋代蜀文辑存》卷九三

臣待罪郎潜,莫知补报,误蒙亲擢,俾侍经帷。自惟学问空疏,无以仰裨圣德之万一。兹当陛对,敢罄愚忠,惟陛下垂听。臣闻傅说告高宗曰:「非知之艰,行之惟艰」。夫致知力行互相发明,而知常在先,则知固未易也。而傅说独以行为难,何哉?盖高宗旧学《甘盘》,知道之君也,傅说惟勉之以行其所知而已。臣恭惟皇帝陛下睿哲由于天禀,圣学得之心传。当临政愿治之初,日以继志述事为念。所谓志者,先皇帝有此心而未及行,陛下因而行之,此继志也。所谓事者,先皇帝已见之施行而未及竟,陛下终能行之,此述事也。复故王之官爵,先帝素有此心也,陛下体先志而行之,而先帝不得已之本心昭白于天下矣。去内司之积弊,先帝之已施行也,陛下述往事而行之,而先帝去邪之盛德有光于青史矣。信用君子,先帝之心也,其或厄于小人而去,非先帝之志也。容受直言,先帝之心也,其或触忤奸邪而去,非先帝之志也。陛下首取公论之所与者,特加召擢,登之要路,而天下知陛下有意于开言路矣,白身出官,特旨赐第,先帝之异恩也。谓宜何以上报知遇?而乃赃污狼籍,不知自反,常怀李振清流浊流之愤。不由儒科,径践二府,先帝之殊渥也。谓宜何以上答圣知?而乃窟穴畿甸,老不知退,躬蹈圣人患得患失之戒。陛下因公论所不与而屏去之,而天下知陛下有意于重名器矣。绝贡献以塞侥倖之门,尚先帝却长沙羡金之遗意也。洒宸翰以明正邪之辨,尚先帝亲君子远小人之遗训也。先帝所欲行,陛下善继而行之;先帝所已行,陛下善述而行之,先帝之心,惟陛下知之,而陛下之心,天下亦既知之矣。臣犹谓知之而不行,犹不知也。行之而不力,犹不行也。自昔君子小人势不两立,舜用十六相,先去四凶,明四凶不去,则十六相不能悉心以辅治。臣愿陛下充所知而行之,知其为君子,则爱之惜之,有言焉则用之,毋使小人得以乘其间。知其为小人,则去之远之,自其根萌而绝之,毋使君子或至受其祸。《坤》之初六曰:「履霜坚冰至」。霜,阴之微也;冰,阴之著也。履霜而知其必至于坚冰,犹小人不可使长而至于盛,当自其微而谨之也。古今治乱,率由乎此。今阳明用事,而阴浊无所施其巧;众正汇升,而群小无所容其奸,以清明之朝廷,行快活之条贯,固世道之幸而苍生之幸。然而君子得志,小人不愿也。绍述之说行,则元祐变而绍圣矣。爱莫助之之图进,则建中靖国转而崇宁矣。是非国家之福也。今虽万万无是,必也圣心清明,终始如一,嘿察阴阳消长之机而辨之于早焉,庶几无坚冰之虑矣。抑臣又有闻,忧治世,危明主,君子所以异于小人也。古人日以水旱盗贼奏,尚唐虞相与儆戒之意。若后世所谓天下已太平,则狃于宴安,不为远虑,误人国家,必此言也。此君子小人之分也。昔唐宪宗留心庶政,谓李绛等曰:「凡好事口说则易,躬行则难。卿等既为朕言之,亦须行之,勿空陈而已」。绛奏曰:「陛下今日处分,可谓至言。然臣绛亦以为天下之人从陛下所行,不从陛下所言。愿陛下每言之则必行之」。绛之言,尚傅说知行之意也。惟陛下留神。

再用前韵。录奉高鸿枢 其二 明 · 徐居正

七言律诗 押真韵 出处:四佳诗集卷之二十八○第十六

圣上龙飞济世屯,英雄筹策自天真。

才疏傅说调羹鼎,闲学陶潜漉酒巾。

老去容颜多矍铄,兴来诗酒亦精神。

百年里闬交游在,知复今人似古人。

上宰相书(一) 宋 · 韩驹

出处:全宋文卷三五一○、《国朝二百家名贤文粹》卷八四、宋代蜀文辑存·续补

某幼而喜为文,至今二十年矣,于文无所不观,始诵其言,中探其义,卒明其道。其言则自简编以来,凡可以使人骇心动目者,皆是也;其义则学士大夫类能言之矣,故缺而不论,而独论其道焉。夫文何以为者也?圣人所以探深索隐而化天下者也。是故神而明之者君也,辅而翼之者相也,铺而陈之者卿大夫也,而士不预焉。夏商以前,其文逸矣,然见于后世者,非宓羲、尧、舜、禹、汤之所为,则皋陶、益、稷、伊、傅之所作也。当是时,不闻有卿大夫以文显于世,而况于士乎!彼非有所不能也。文事兴于上,则在下者无事于此也。今夫《易》之卦爻,则是圣人所以开物成务者也;《诗》之风谕,则是圣人所以移风美教者也;《书》之训誓,则是圣人所以发号敷命;而《春秋》之纪事,则是圣人所以劝善惩恶者也。此数者,皆圣人所操持以为化天下之具,则士安得预其间哉!周衰,开物成务之道不行于上,而后孔子彖而象之。劝善惩恶之道不行于上,而后孔子笔则笔,削则削,以至移风美教之道不行,而后三百五篇定焉。发号敷命之道不行,而后百篇叙焉。凡孔子之所条,皆上述尧、舜、禹、汤,而下述益、稷、伊、傅,以示后世而已,非有意乎自为文也。后之学者不求其道而求其义,不求其义而求其言。求其言者斯为下矣,而尚有不能尽,则其于道岂万分之一乎?呜呼!自六经而后,文体何其多变也,其源皆出于六经,而寖失其体。是故学彖象者其流则为论、为义,学笔削者其流则为传、为记,学三百五篇者其流则为箴、铭、赋、赞,学百篇者其流则为表、启、疏、檄,又于其间增之以浮夸,杂之以靡丽,则文之用于下者多,而施于上者寡矣。故后世工文者,率皆布衣穷居之士,而时君国相以是为虚饰,凡先王所以化天下之具,至是而为一小技尔,岂不深可惜哉!宋以文德为治,今上睿文益高,赫赫昭昭,已高出五帝三王之右矣,又选于众而用相公。伏惟相公以大儒经世之文,当元宰秉钧之任,以昌言则益、稷,以赓歌则皋陶,以对扬则傅说,其设之于政事则又兼前代之轨模,耸远方之瞻听。盖道之不行,千有馀岁矣,于此时而吾君神明于上,吾相辅翼之于下,则是万世之一时也。以今准古,士虽无预于文,然上既责学者以古圣人之道,而士因于馀习,其文不能近六经,至有汉晋之弊,有志之士咸知患此,而独未有推言之者。某不佞,以为当万世之一时而不言,则古道当何时而兴耶?方今去夫子已千岁,而去夏、商则又远矣。如欲恢复古道,必将自其言始,使立言者其体稍近六经,则于道或得其一二,下焉不为汉晋之文,上焉有以助吾君吾相化天下之道,甚非小补也。故尝著书八篇,粗论其事,既以上登闻矣,又以其副献诸相公。窃观自汉而下,虽世所谓贤相,特以簿书期会为急,未有及此者也。惟先正王文公数为神考言之,则某今日所望于相公者,岂浅浅而已哉!某一介之鄙儒,技艺无以踰人,前岁上书,诏得附试,是时相公位在黄门,事之本末所具见也。闻之道路,独尝辱借一言之重。然而命穷力薄,旋触闻罢,今二年矣,而犹茫茫未得入仕之路。诚见有道之世,丝毫之才皆得收用,故未分深潜远引,而复为今日之举,则今日所望于相公者,又非前日无意于人材者之所为也。昔王文公之为相也,诸生有徐禧者著书数十篇言时事,文公取以闻上而官于朝。盖古之人以道自任者,必旁求山林之士以为用,是以豪杰交归之,而功业著于天下。今某朴暗固不足以言世务,然其说不为无补。而相公方率循文公辅翼神考之道,以佐圣主,某也不佞,愿以其不肖之躯为山林之士先焉,惟相公取八篇之书而省览之,如可观采,亦以言上,不胜幸甚!

反离骚 西汉 · 扬雄

出处:汉书卷八十七上

雄怪屈原文过相如,至不容,作《离骚》,自投江而死,悲其文,读之未尝不流涕也。以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉!乃作书,往往摭《离骚》文而反之,自岷山投诸江流,以吊屈原,名曰《反离骚》。(《汉书·扬雄传》、《初学记》六。)

有周氏之蝉嫣兮,或鼻祖于汾隅。

灵宗初谍伯侨兮,流于末之扬侯。

淑周楚之丰烈兮,超既离虖皇波。

因江潭而𣶂记兮,钦吊楚之湘累。

惟天轨之不辟兮,何纯絜而离纷。

纷累以其淟涊兮,暗累以其缤纷。

汉十世之阳朔兮,招摇纪于周正。

正皇天之清则兮,度后土之方贞。

图累承彼洪族兮,又览累之昌辞。

带钩矩而佩衡兮,履欃枪以为綦。

素初贮厥丽服兮,何文肆而质䪥。

资娵娃之珍剃兮,鬻九戎而索赖。

凤皇翔于蓬渚兮,岂鴐鹅之能捷。

骋骅骝以曲艰兮,驴骡连蹇而齐足。

枳棘之榛榛兮,猿貁拟而不敢下。

灵修既信椒兰之唼佞兮,吾累忽焉而不蚤睹。

衿芰茄之绿衣兮,被夫容之朱裳。

芳酷烈而莫闻兮,固不如襞而幽之离房。

闺中容竞淖约兮,相态以丽佳。

知众嫭之嫉妒兮,何必飏累之蛾眉。

懿神龙之渊潜,俟庆云而将举。

亡春风之被离兮,孰焉知龙之所处。

悯吾累之众芬兮,飏㷸㷸之芳苓。

遭季夏之凝霜兮,庆夭悴而丧荣。

横江湘以南𣶂兮,云走乎彼苍吾。

驰江潭之汎溢兮,将折衷虖重华。

舒中情之烦或兮,恐重华之不累与。

陵阳侯之素波兮,岂吾累之独见许。

精琼靡与秋菊兮,将以延夫天年。

临汨罗而自陨兮,恐日薄于西山。

解扶桑之总辔兮,纵令之遂奔驰。

鸾皇腾而不属兮,岂独飞廉与云师。

卷薜芷与若蕙兮,临湘渊而投之。

棍申椒与菌桂兮,赴江湖而沤之。

费椒稰以要神兮,又勤索彼琼茅。

违灵氛而不从兮,反湛身于江皋。

累既𠬜夫傅说兮,奚不信而遂行。

徒恐鷤䳏之将鸣兮,顾先百草为不芳。

初累弃彼虙妃兮,更思瑶台之逸女。

抨雄鸩以作媒兮,何百离而曾不壹耦。

乘云蜺之旖柅兮,望昆仑以樛流。

览四荒而顾怀兮,奚必云女彼高丘。

既亡鸾车之幽蔼兮,驾八龙之委蛇。

临江濒而掩涕兮,何有九招与九歌。

夫圣哲之不遭兮,固时命之所有。

虽增欷以于邑兮,吾恐灵脩之不累改。

昔仲尼之去鲁兮,婓婓迟迟而周迈。

终回复于旧都兮,何必湘渊与涛濑。

溷渔父之餔歠兮,絜沐浴之振衣。

弃由聃之所珍兮,蹠彭咸之所遗。

晦斋记 北宋 · 蒲宗孟

出处:全宋文卷一六三一、《国朝二百家名贤文粹》卷一四一

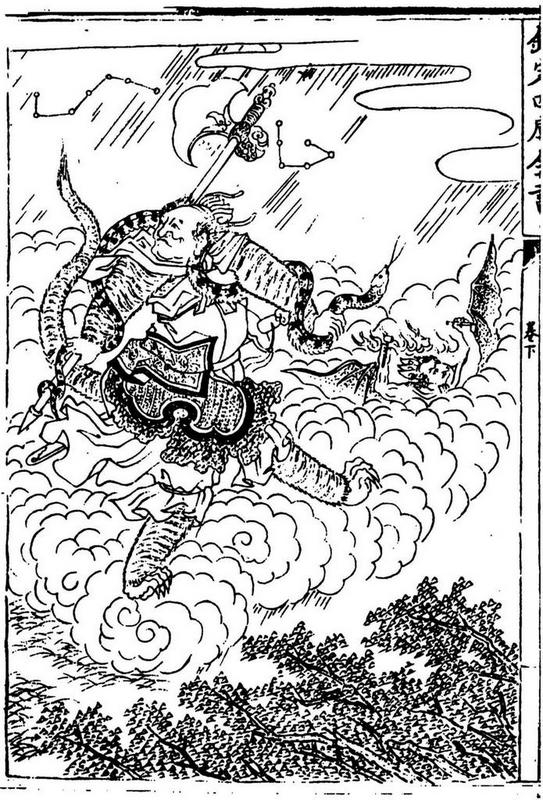

嘉祐六年,某既为迂堂,明年,于署之西偏辇粪壤,除恶木,薙荆棘,辟园以植树,疏池以养莲,傍池之漘,又为斋以自居,明窗净扉,澄澈虚爽,波光日辉,影射檐角,嘉花美果,下荫地碧,左右景物,皆有可爱。予终日来此,盘桓徜徉,洒然自得,不知身之穷蹙困挫,而其心油油,以乐夫贫贱而自晦也。夫自昔处穷养晦,非特一人。方其沉湮下流,蟠缩未振之际,藏照匿光,畜德隐耀,不竞挠,不屑志,不凌猎于声名,无它也,自处者有所恃也。伊尹晦于耕,不知者以为莘野之鄙夫也;傅说晦于筑,不知者以为商岩之穷人也;太公晦于钓,不知者以为蟠溪之贱叟也。为伊尹者不以鄙夫动其心,然后起而为汤之阿衡;为傅说者不以穷人耻其身,然后起而为高宗相;为太公者不以贱叟悼其迹,然后起而为文王师。是岂屑屑于其心哉!屠狗负贩,坐肆卖卜,是皆人之所薄者,昔人有蒙垢被辱,安而为之无憾焉,何谓也?人不之知,我无自鬻也,是所谓自处者有所恃也。故愚以晦其智,狂以晦其圣。予于斯人之徒,学夫晦,以求安处。夫晦以求明,所以自养,而有待其发矣。噫!志在天民,予非晦其心;遥怀本朝,予非晦其用。身晦而心愈明,迹晦而用愈光,此予之所以终日无闷也。以名斯斋,孰曰不可邪?嘉祐七年二月七日,南隆蒲某记。

上书谏尊宠董贤 西汉末 · 王闳

出处:全汉文 卷四十三

臣闻王者立三公、法三光,立九卿以法天,明君臣之义,当得贤人。《易》曰:「鼎折足,覆公餗」,喻三公非其人也。《书》曰:「元首明哉,股肱良哉,以法天地」。昔孝文皇帝幸邓通,不过中大夫。孝武皇帝幸韩嫣,赏赐而已,皆不在大位。公孙弘以布被修德,擢备宰相,巧言令色,君子不贵。昔成汤拔伊尹于鼎俎,文王招吕尚于钓滨,武丁显傅说于版筑,桓公举宁戚于击角,皆以立霸王之功,腾茂绩于无穷。岂以利耳悦目为得意哉!今大司马卫将军高安侯董贤,累世无功于汉朝,又无肺腑之连,复无名迹高行以矫世,升擢数年,列备鼎足,典卫禁兵,主历天文,无功封爵,父子兄弟,横蒙拔擢。赏赐空竭帑藏,万物喧哗,偶言道路,诚不当天心也,昔褒神蚖变为化为人,实生褒姒,乱周国。恐陛下有过失之讥,贤有小人不识进退之祸,非所以见卓尔垂法后世。陛下采刍荛,贤负薪,冀有益于毫厘(荀悦《汉纪》二十九:元寿元年,侍中王闳上书谏,不从。案:此书班书未载,《御览》七百十六引《汉名臣奏》云云,王莽斥出王闳。太后怜之,闳伏泣失声,太后亲自以手巾拭闳泣,亦班书所未载。范书为王闳立传,亦简略不详。)。

桓子新论:求辅 其二十 东汉初 · 桓谭

出处:全后汉文 卷十三

居家循理,乡里和顺,出入恭敬,言语谨逊,谓之善士(《文选·范蔚宗〈宦者传论}》注)。言求取辅佐之术,既得之,又有大难三,而止善二。为世之事,中庸多,大材少,少不胜众。一口不能与一国讼,持孤特之论,干雷同之计,以疏贱之处,逆贵贱之心,则万不合,此一难也。夫踔殊,为非常,乃世俗所不能见也,又使明智图事,而与众平之,亦必不足,此二难也。既听纳有所施行,而事未及成,谗人随而恶之,即中道狐疑,或使言者还爱其尤,此三难也。智者尽心竭言,以为国造事,众间之则反见疑,壹不当合,遂被谮想(旧校云「想」恐「愬」),虽有十善,隔以一恶去,此一止善也。材能之士,世所嫉妒,遭遇明君,乃壹兴起,既幸得之,又复随众,弗与知者,虽有若仲尼,犹且出走,此二止善也。是故非君臣致密坚固,割心相信,动无间疑,若伊、吕之见用,傅说通梦,管、鲍之信任,则难以遂功竟意矣。又说多言,亦甚多端。其欲观使者,则以古之贤辅厉主(疑当作「之」),欲间疏别离,则以专权危国者论之,盖父子至亲,而人主有高宗孝己之设(疑当作「失」)。及景、武时,栗、卫太子之事,忠臣高节,时有龙逢、比干、伍员、晁错之变。比类众多,不可尽记,则事曷可为邪?庸易知邪?虽然,察前世已然之铲,可以观览,亦可以为戒。维诸高妙大材之人,重时遇咎(旧校云「咎」恐「合」),皆欲上与贤侔,而垂荣历载,安肯毁名废义,而为不轨恶行乎?若夫鲁连解齐,赵之金封,虞卿捐万户与国相,乃乐以成名肆志,岂复干求便辟趋利邪?览诸邪背叛之臣,皆小辨贪饕之人也,大材者莫有焉。由是观之,世间高士材能绝异者,其行亲任亦明矣,下主乃意疑之也。如不能听纳,施行其策,虽广知得,亦终无益也(《群书治要》)。