钦定古今图书集成.经济汇编.考工典.镜部

钦定古今图书集成经济汇编考工典

第二百二十五卷目录

镜部汇考一

《孝经纬》〈援神契〉

《释名》〈释首饰〉

《搜神记》〈阳燧阴燧〉

《博古图》〈鉴总说 乾象门各鉴图考 汉六花水浮鉴图考 诗辞门各鉴图考 善 颂门各鉴图考 枚乳门各鉴图考〉

《孝经纬》〈援神契〉

《释名》〈释首饰〉

《搜神记》〈阳燧阴燧〉

《博古图》〈鉴总说 乾象门各鉴图考 汉六花水浮鉴图考 诗辞门各鉴图考 善 颂门各鉴图考 枚乳门各鉴图考〉

考工典第二百二十五卷

镜部汇考一

《孝经纬》

《援神契》

神灵滋液百宝,用则玑镜出。〈注〉大珠有光可为镜。

《释名》《释首饰》

镜,景也,言有光景也。《搜神记》阳燧阴燧

夫金之性一也,以五月丙午日中铸,为阳燧,以十一月壬子夜半铸,为阴燧。〈注〉言丙午日铸为阳燧,可取火;壬子夜铸为燧,可取水也。

《博古图》《鉴总说》

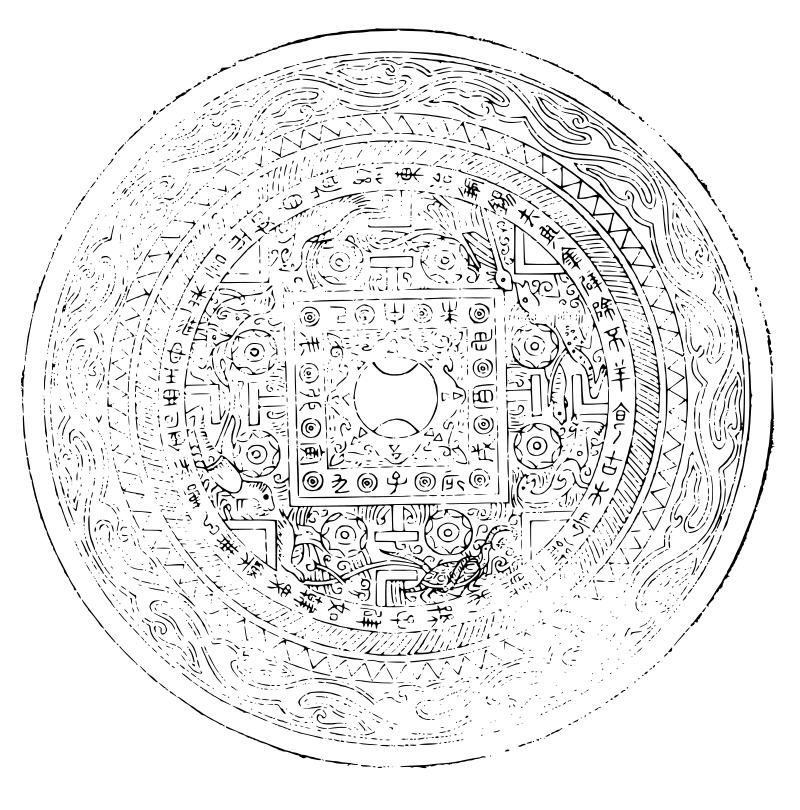

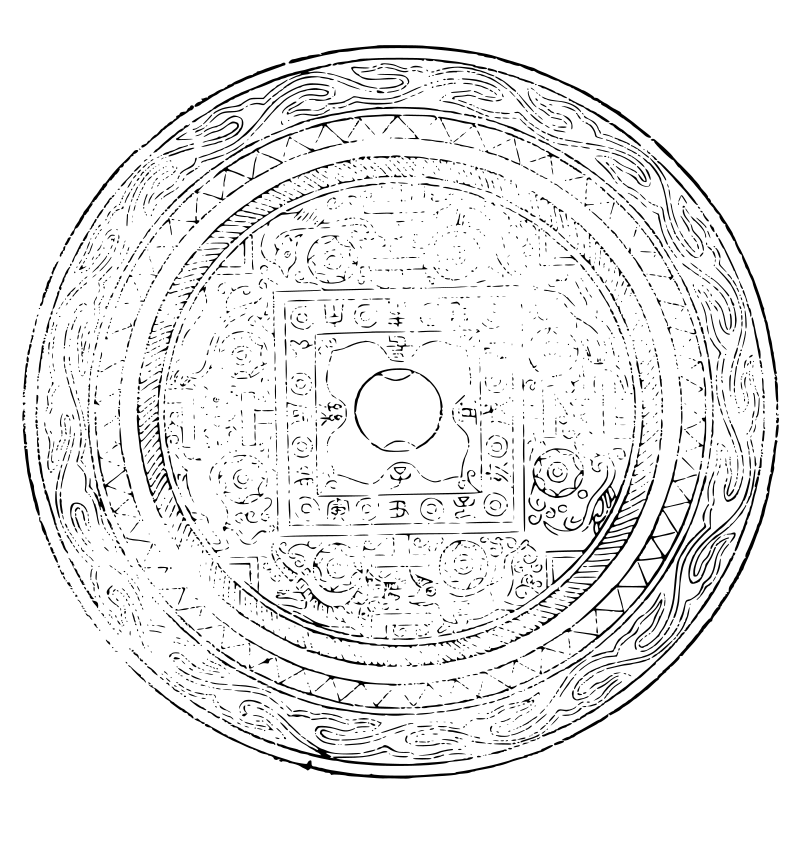

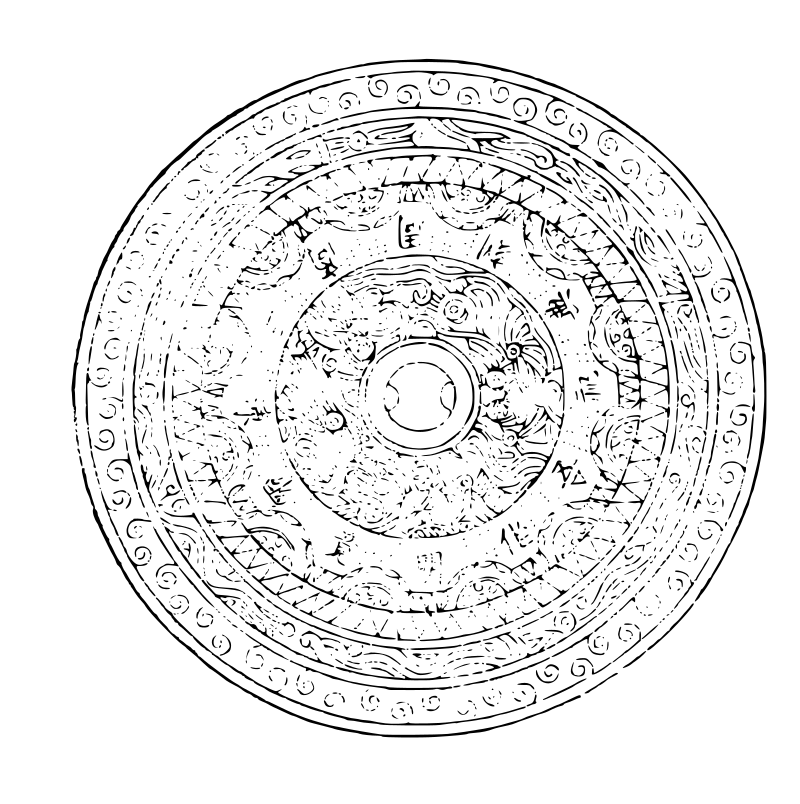

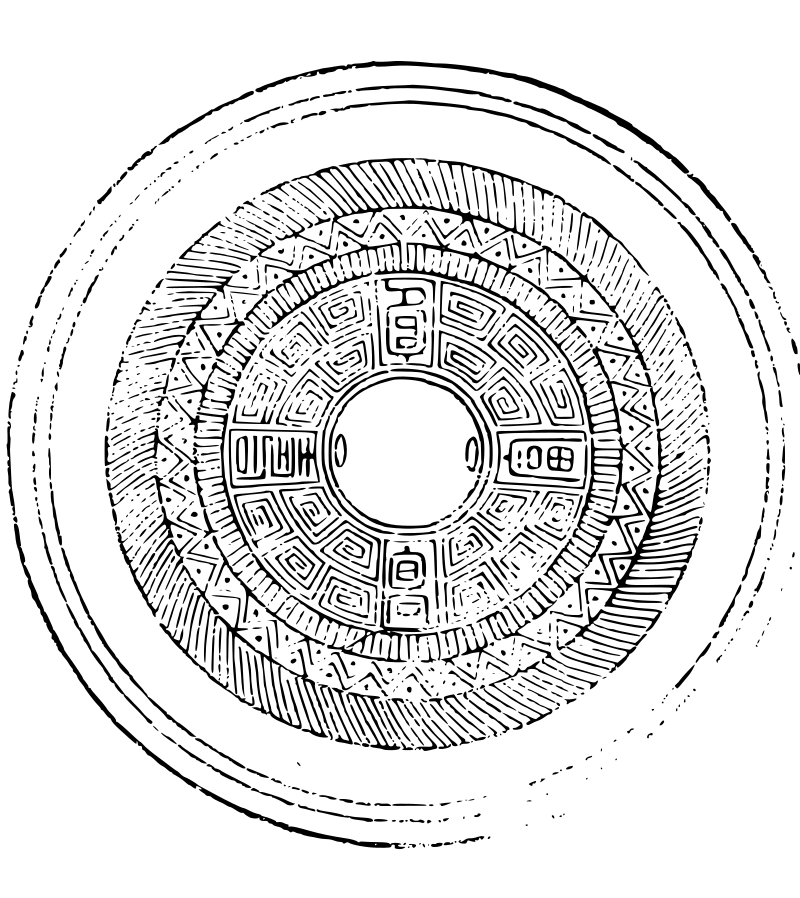

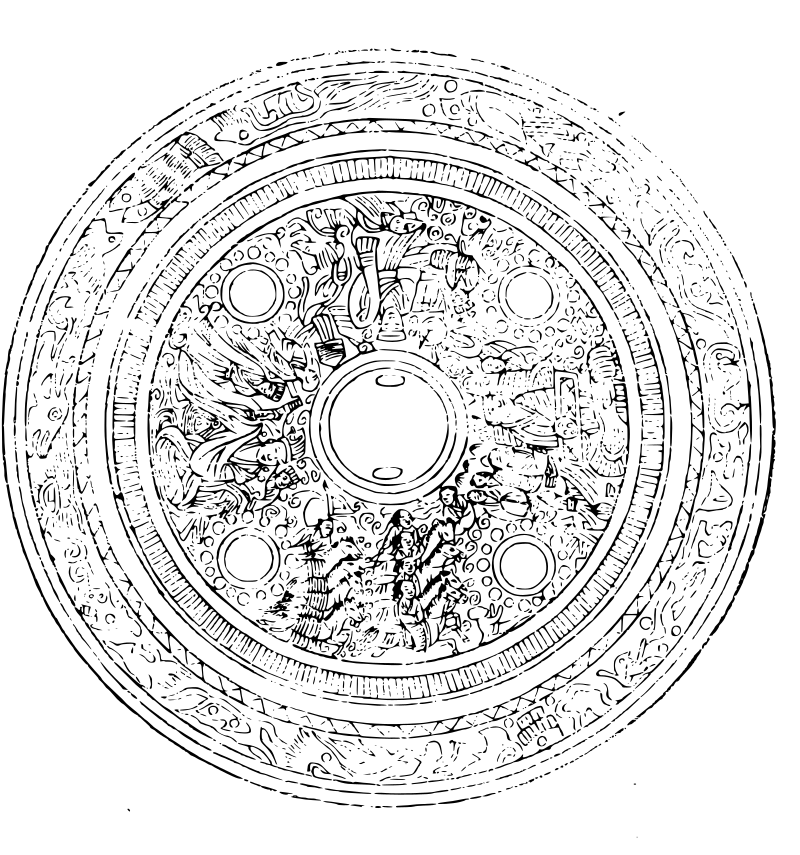

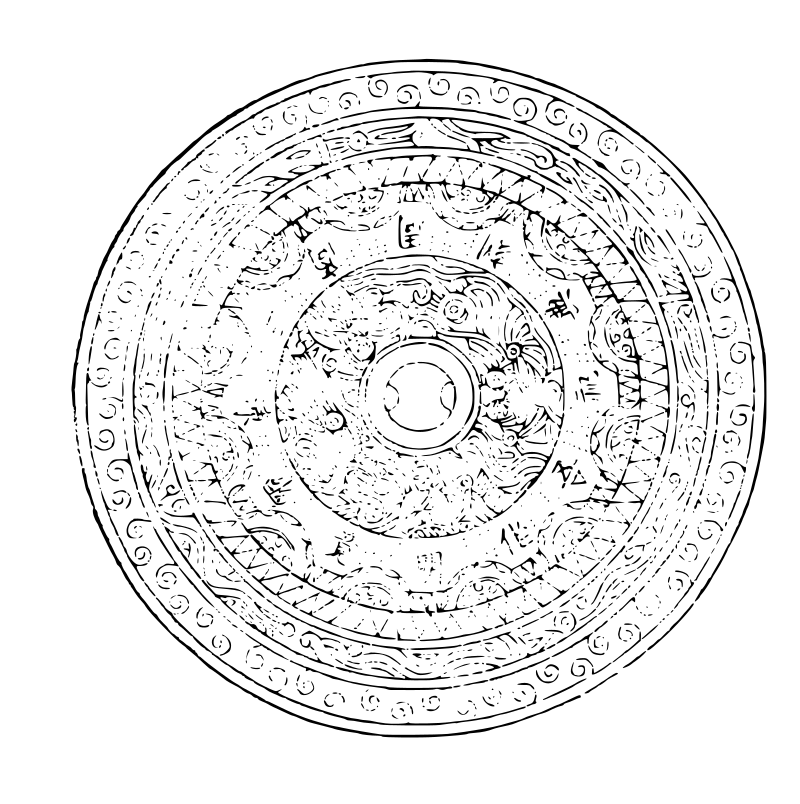

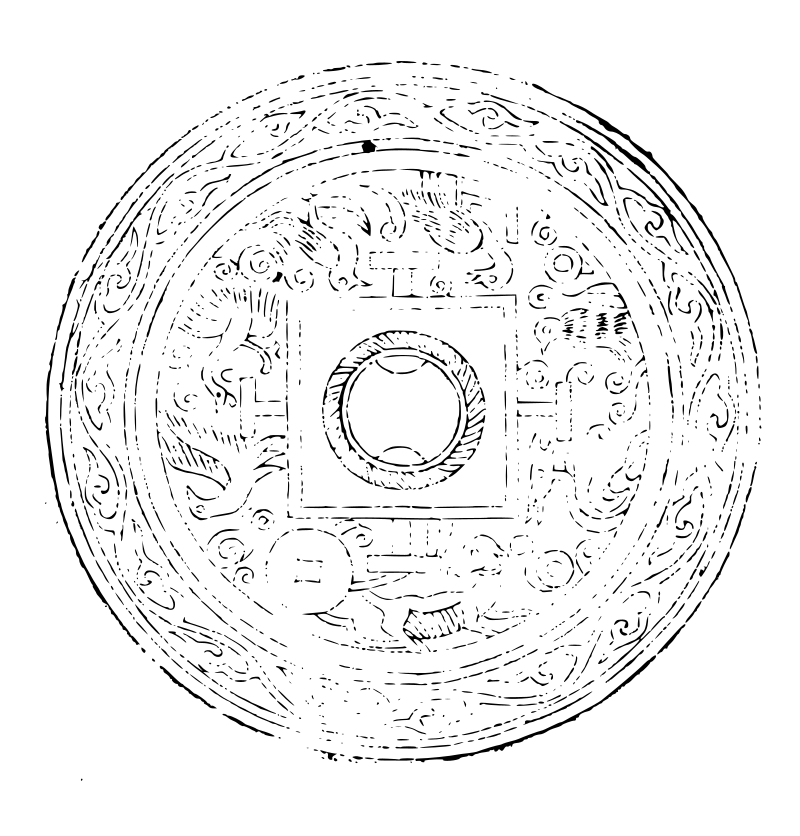

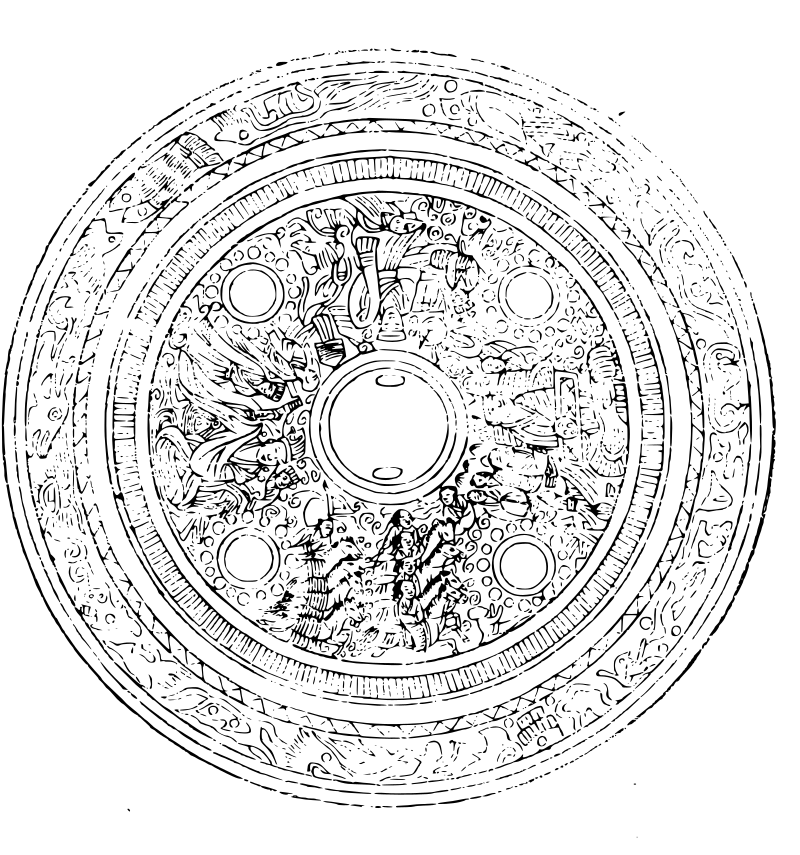

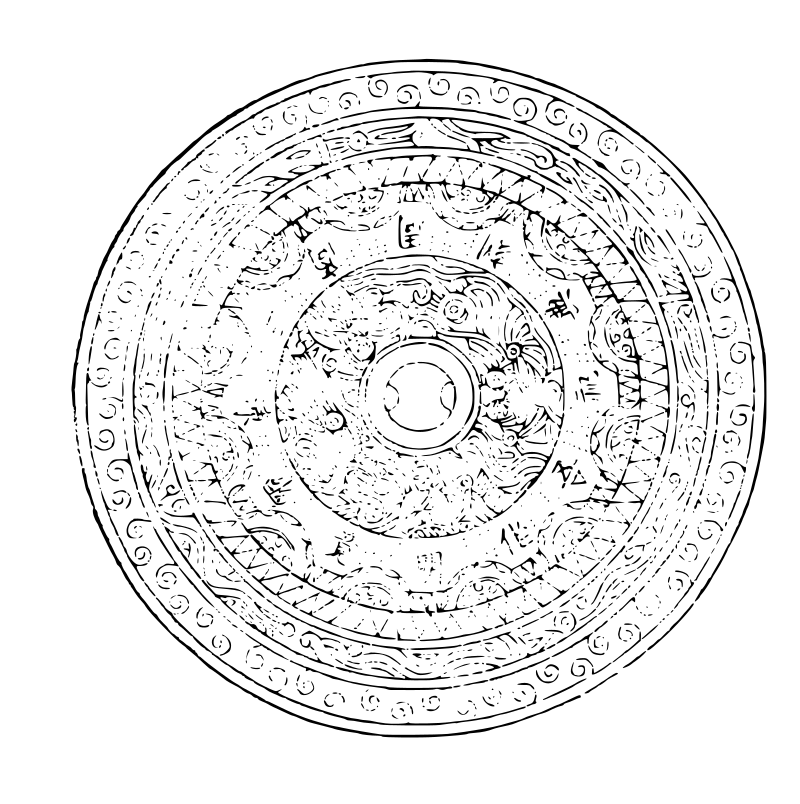

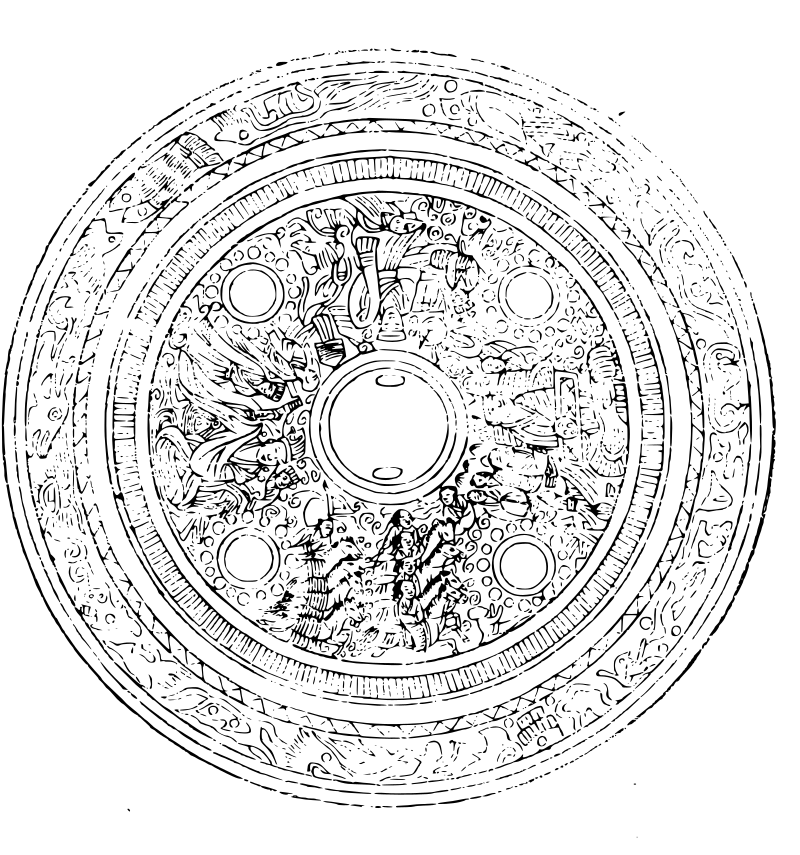

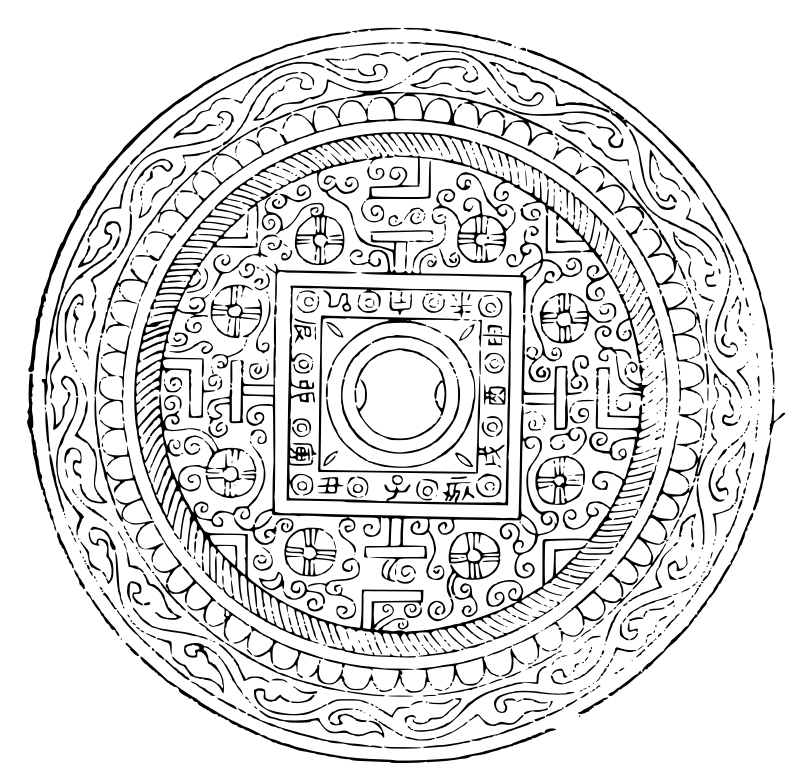

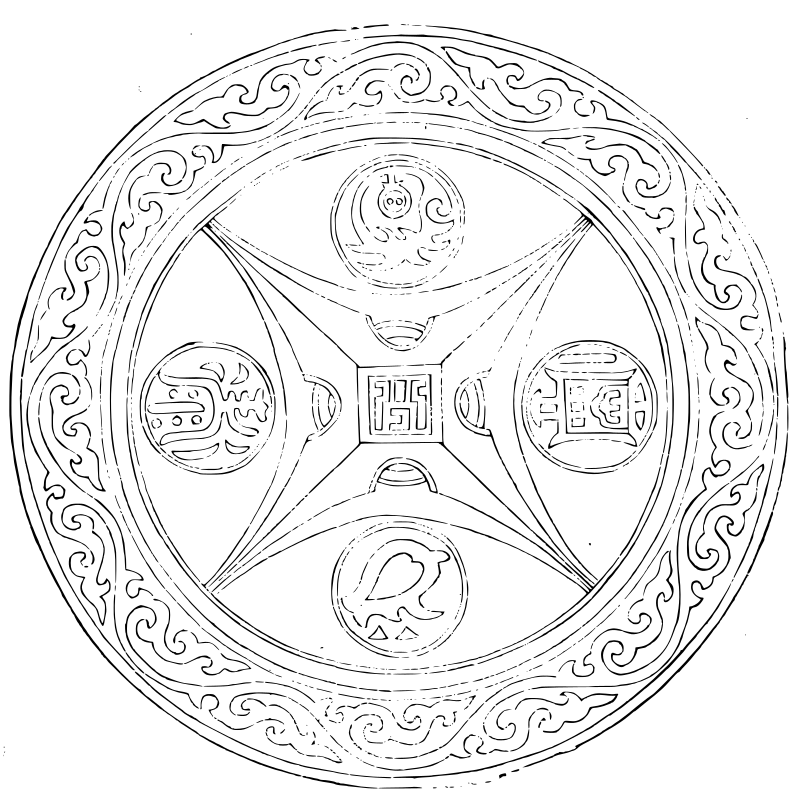

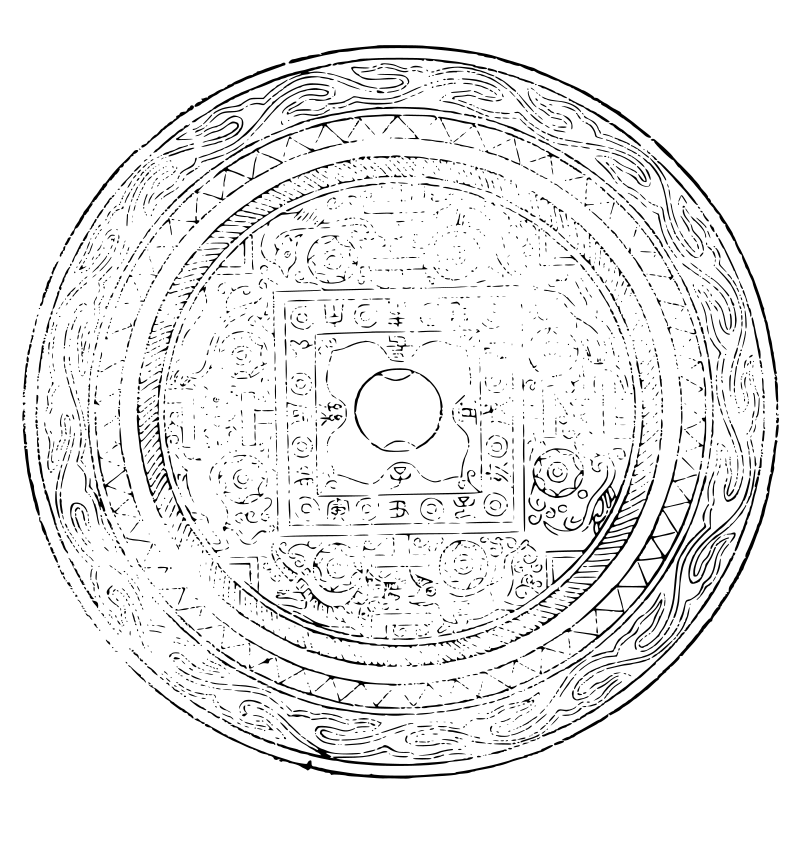

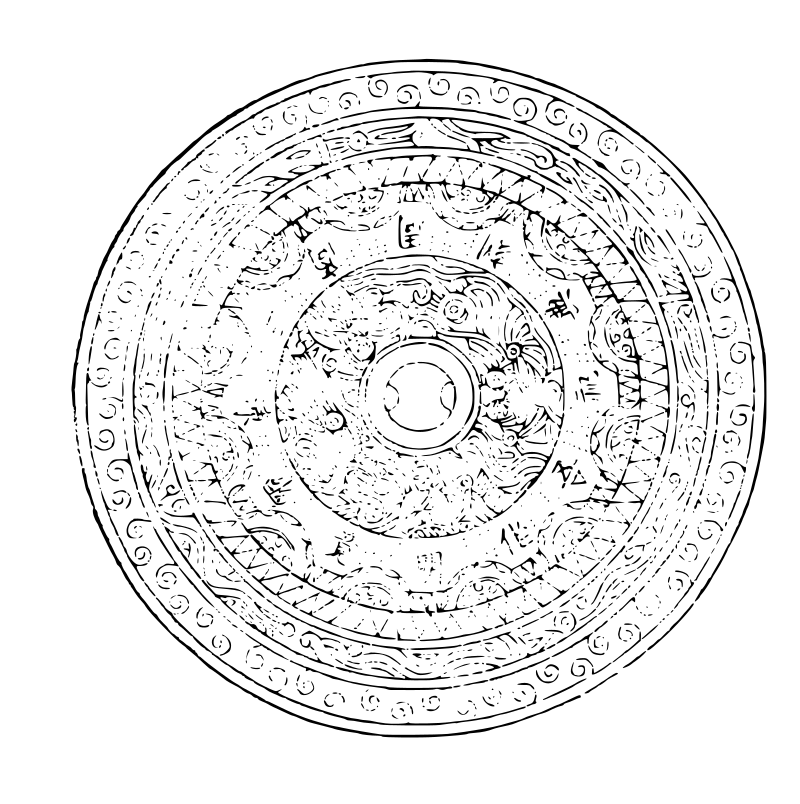

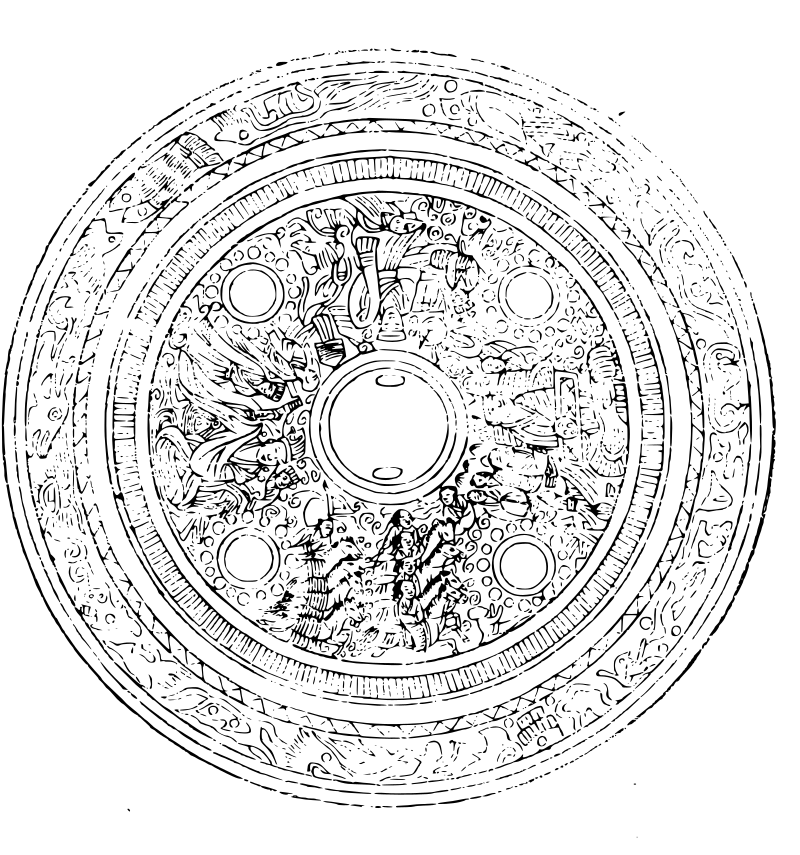

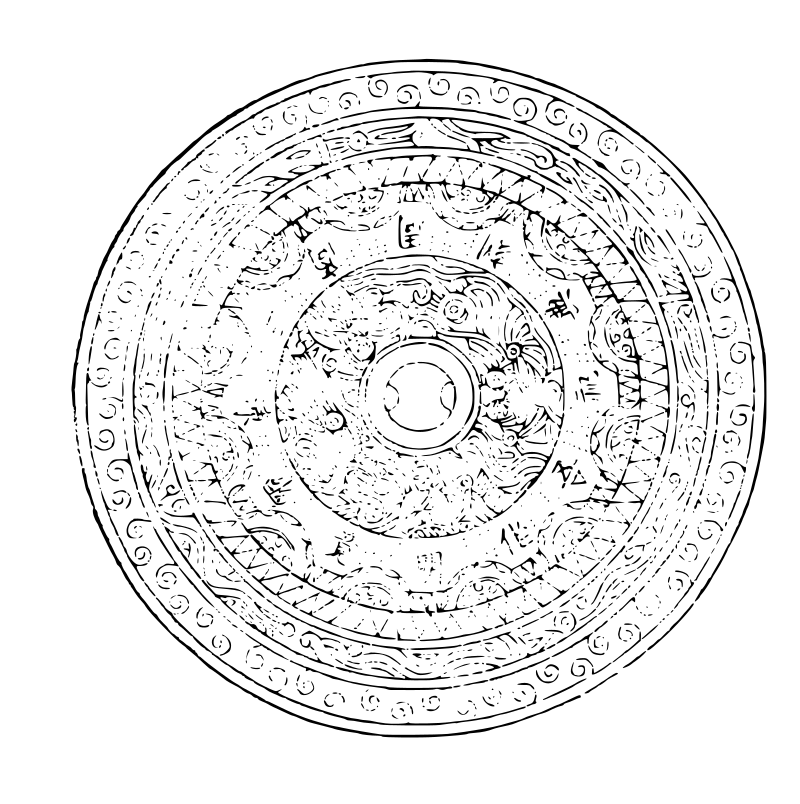

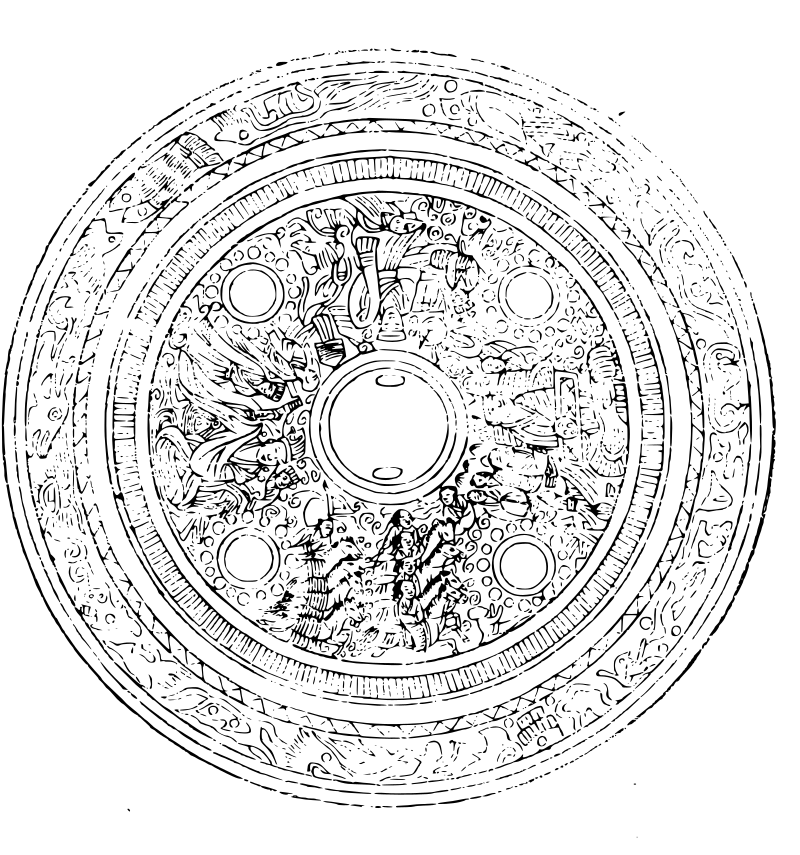

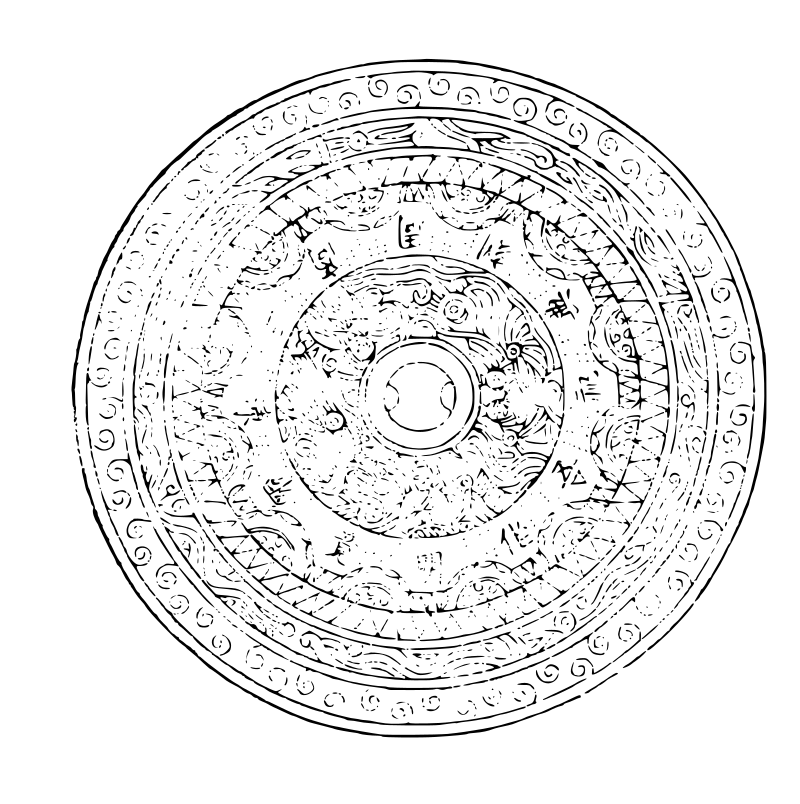

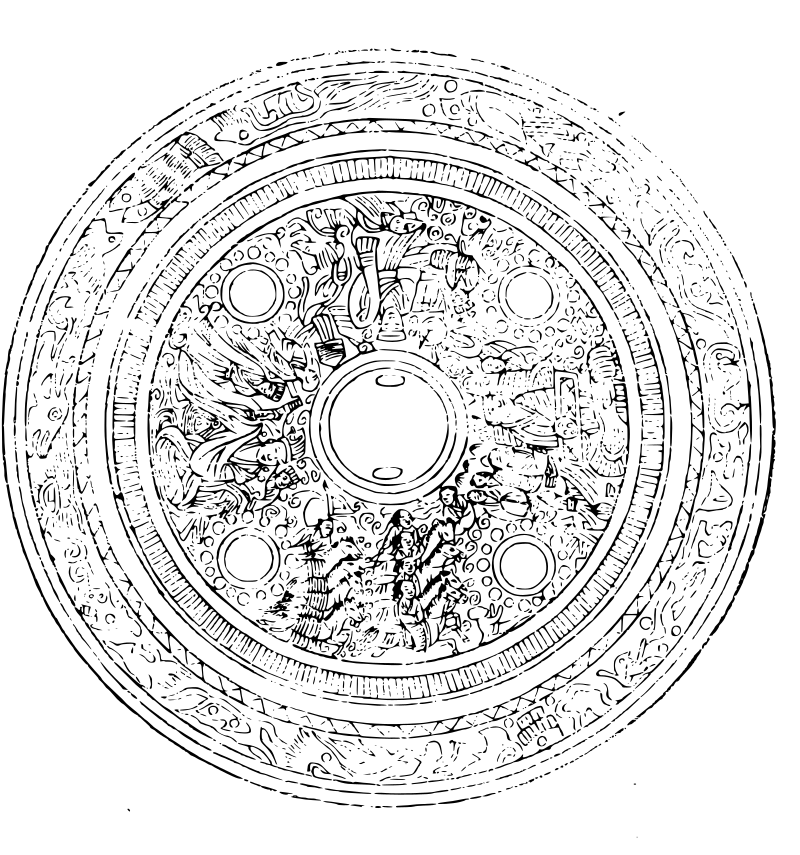

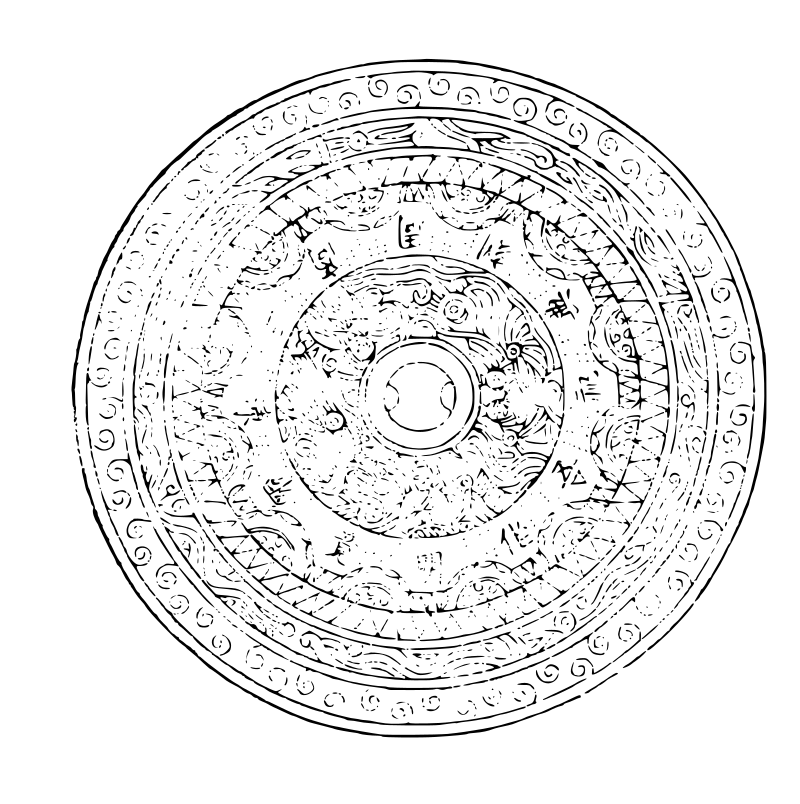

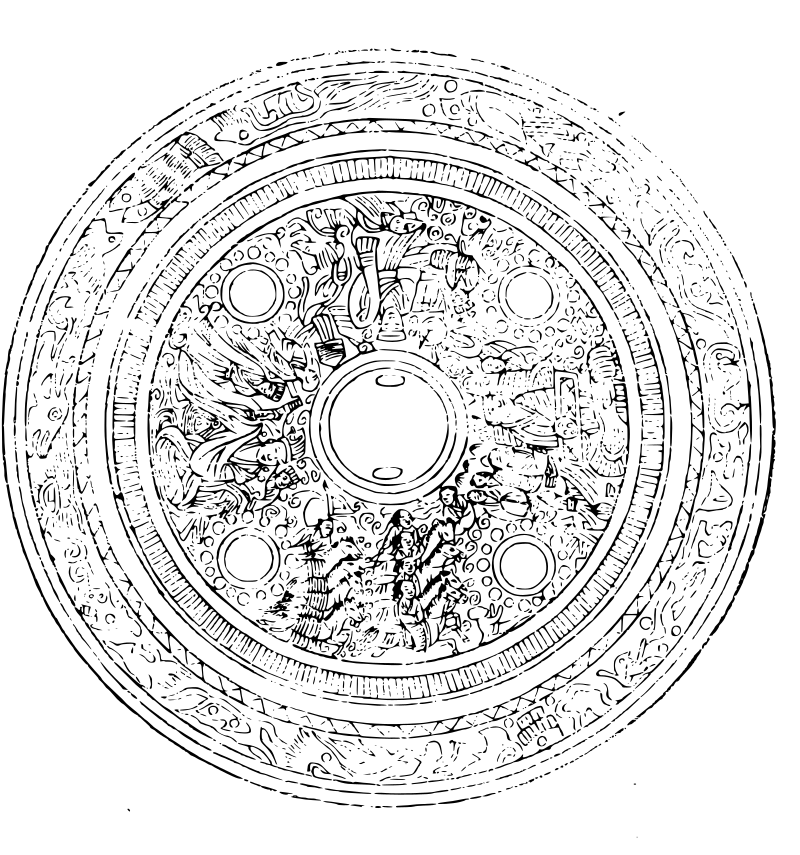

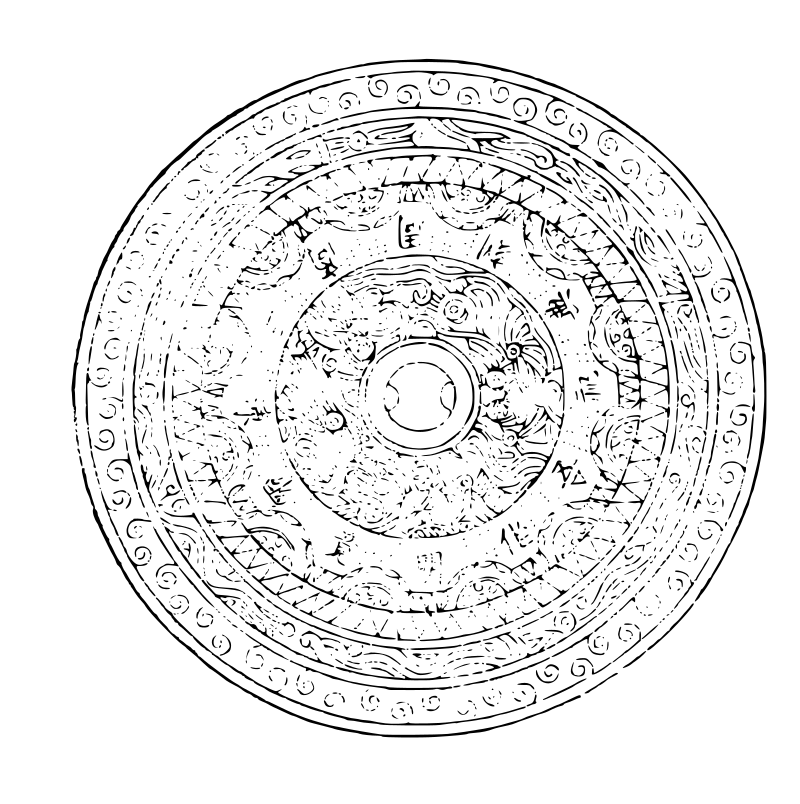

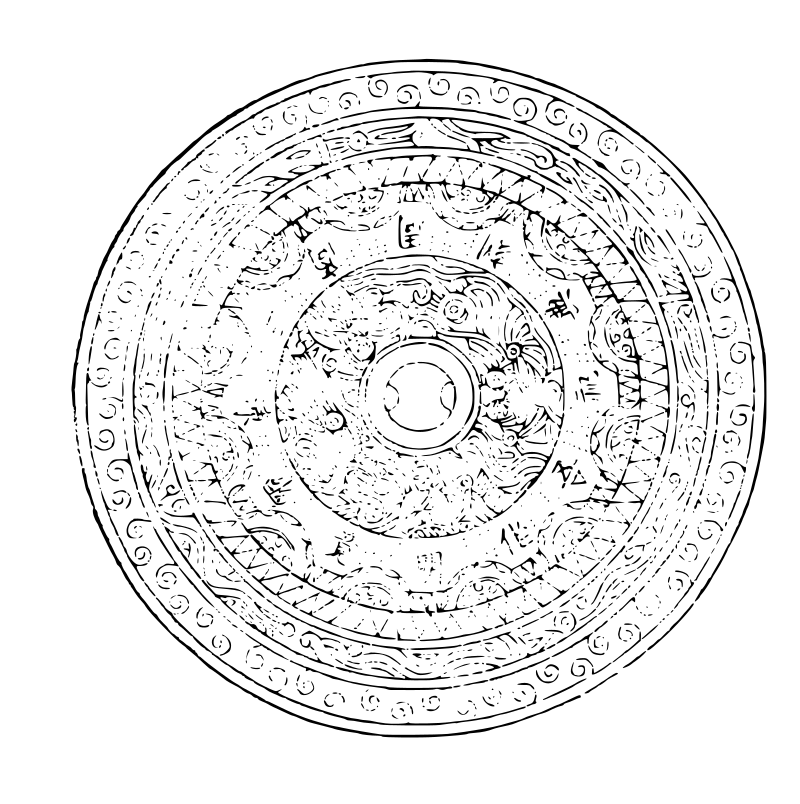

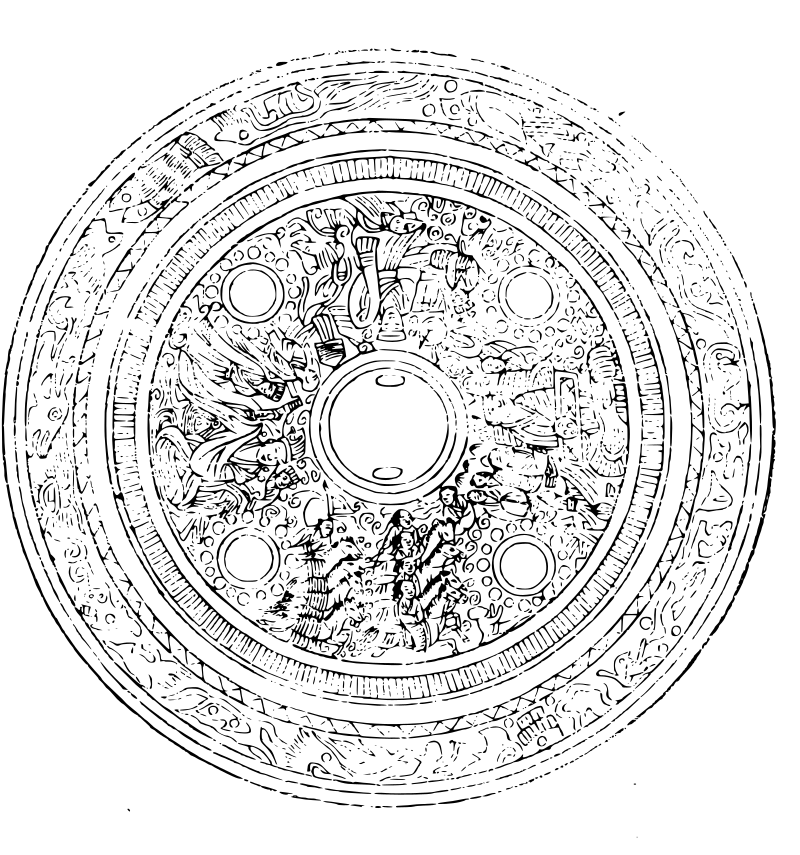

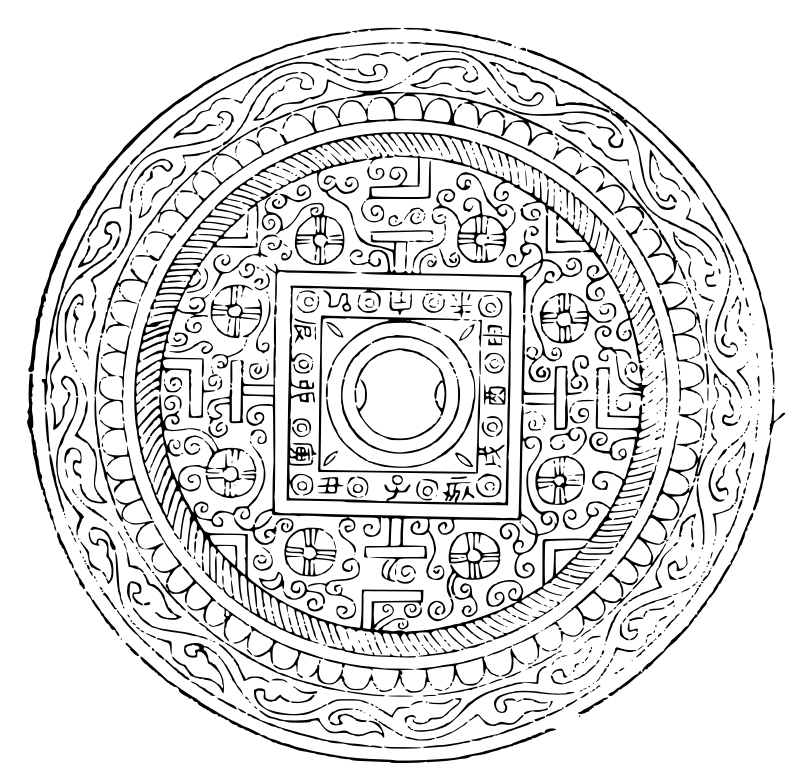

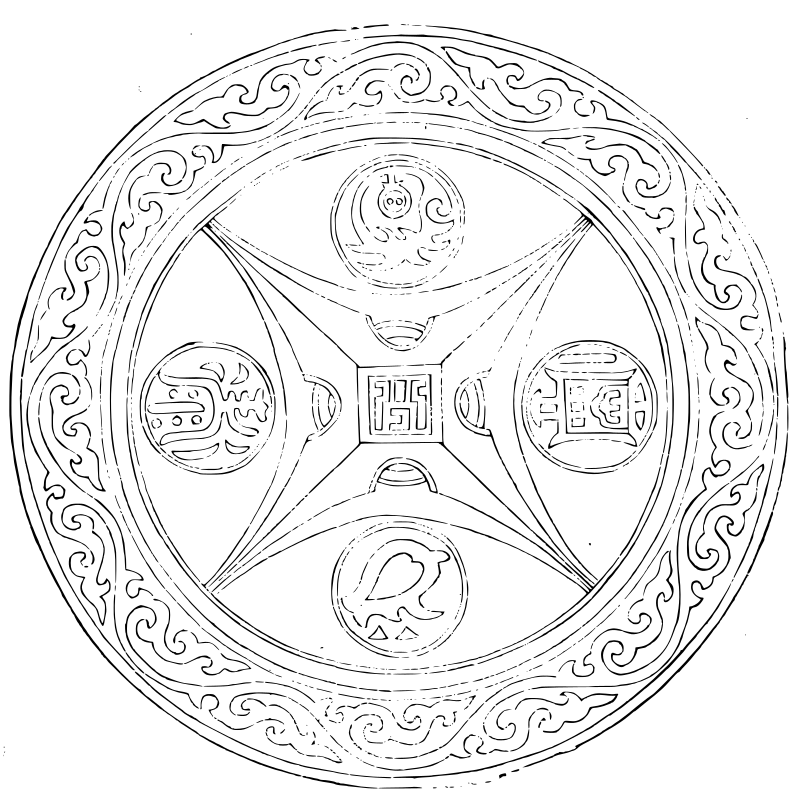

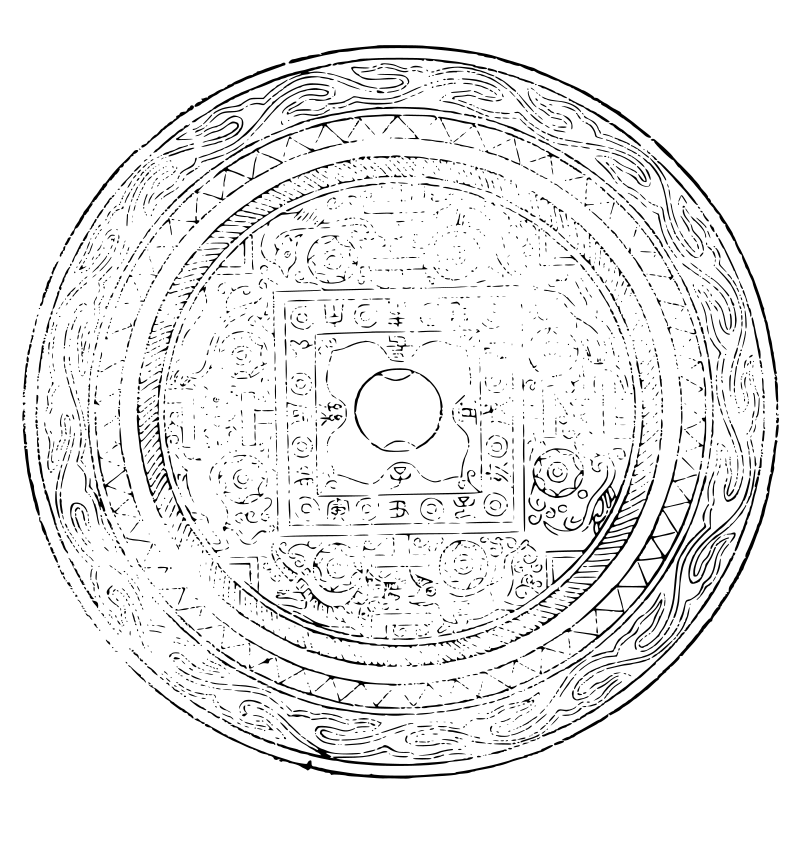

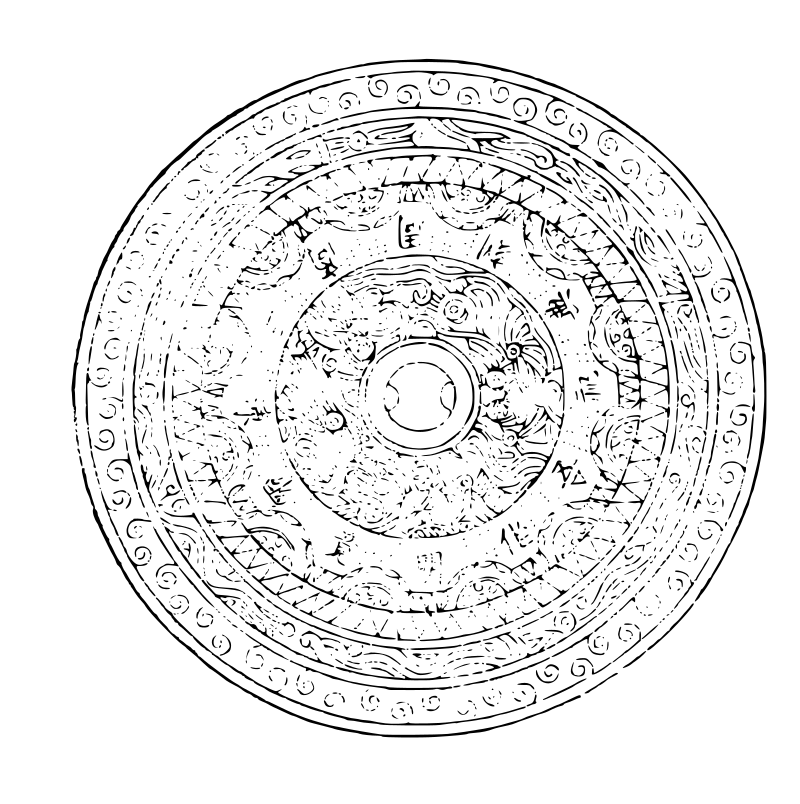

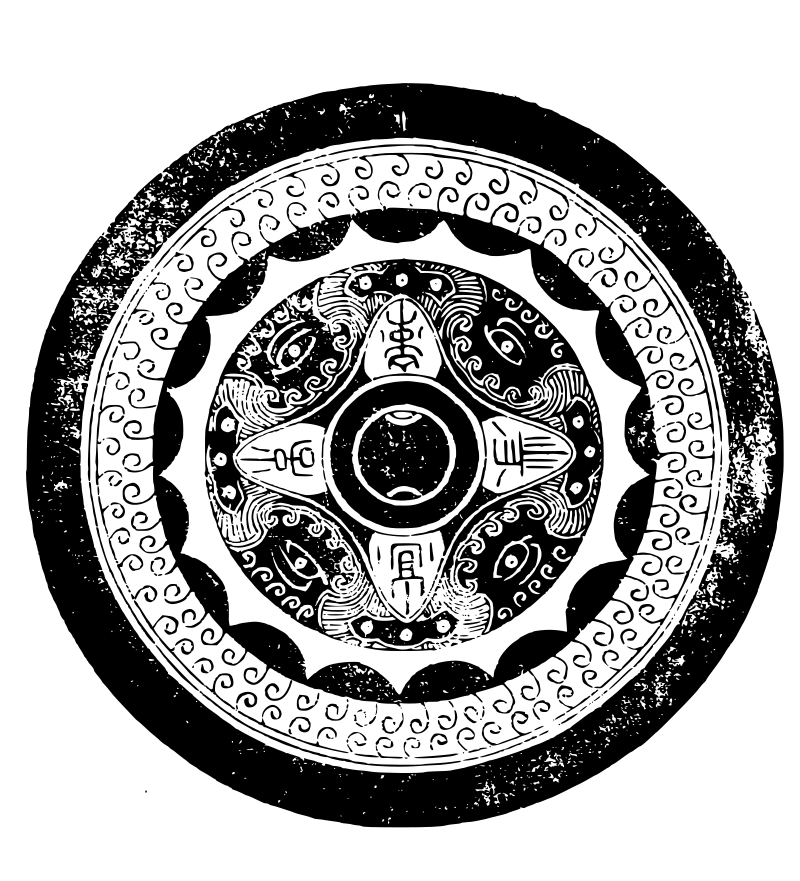

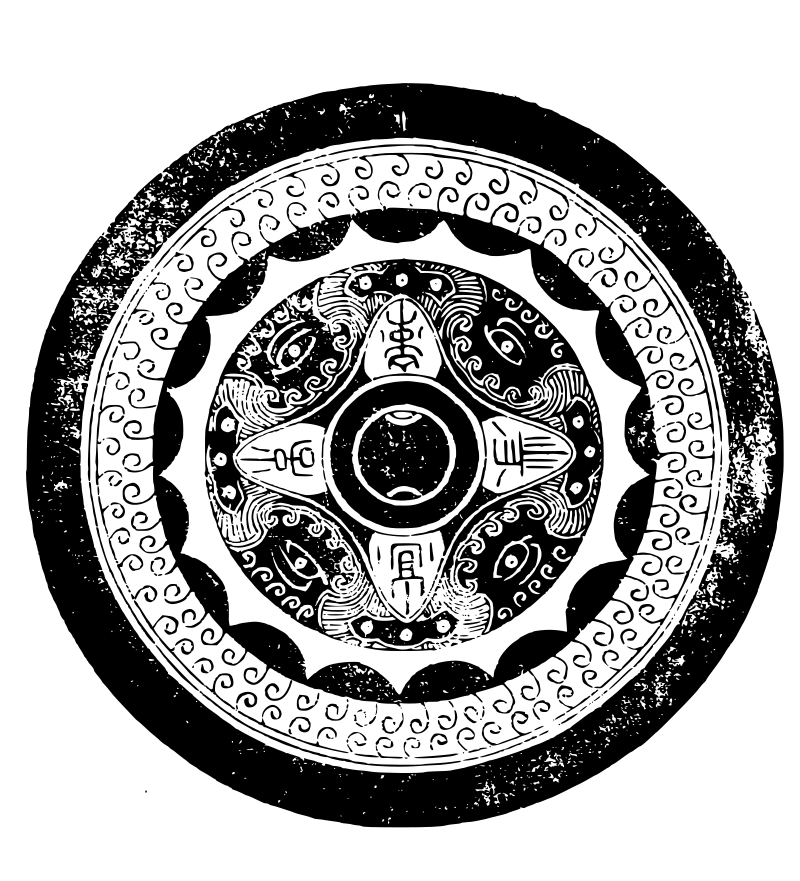

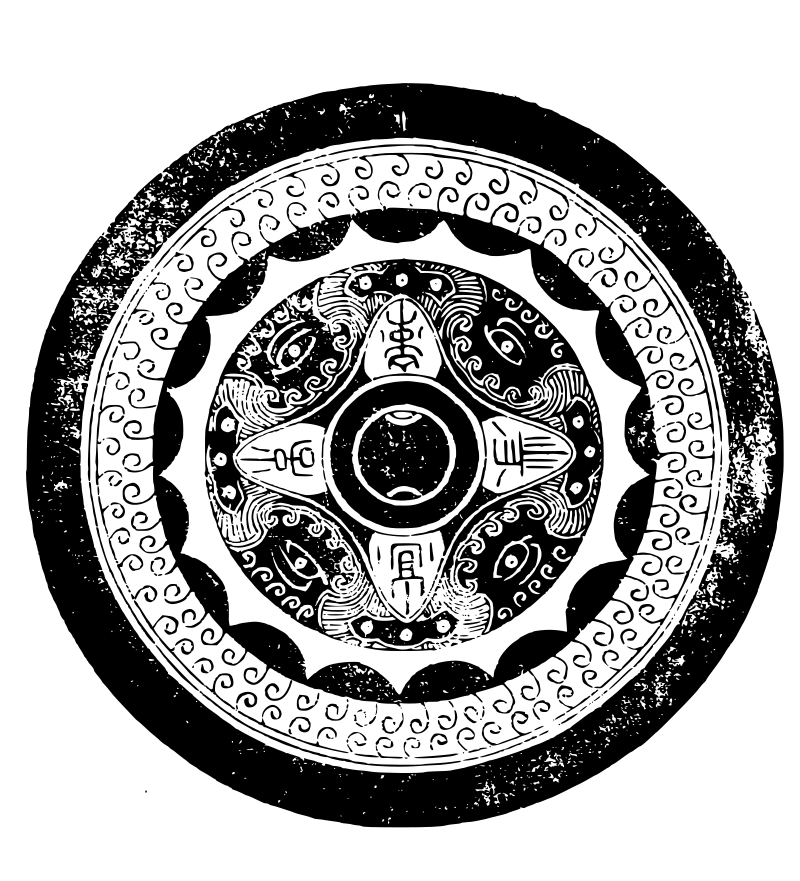

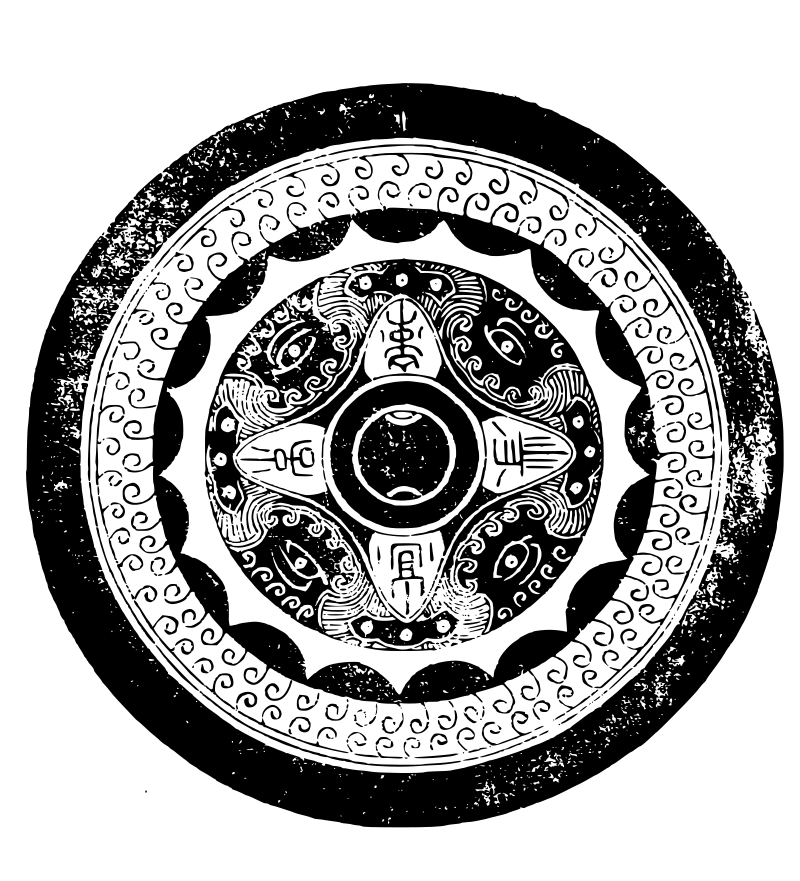

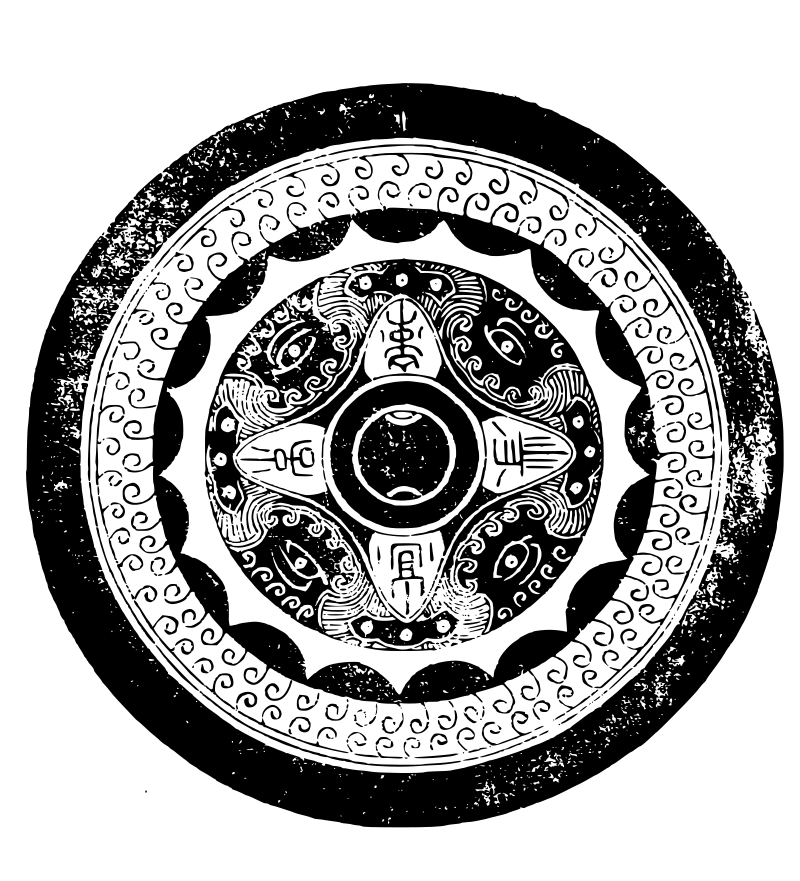

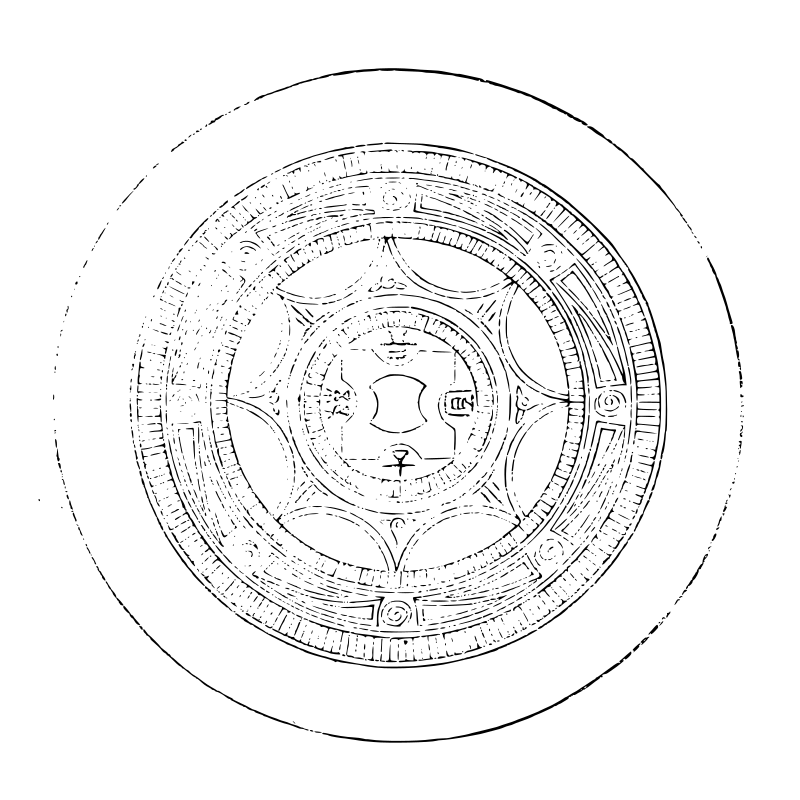

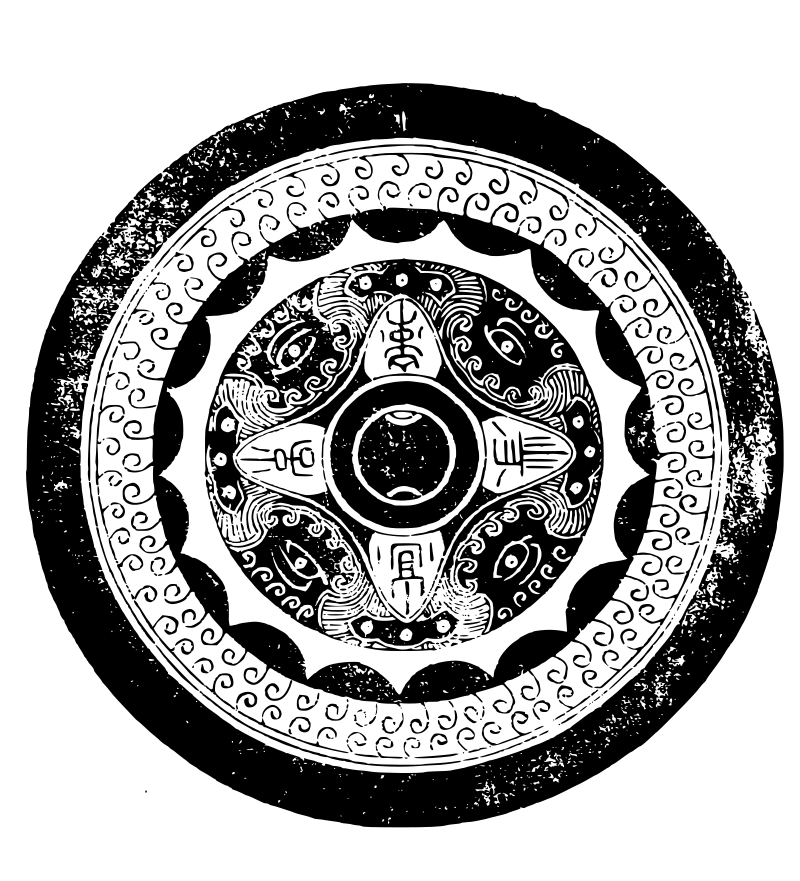

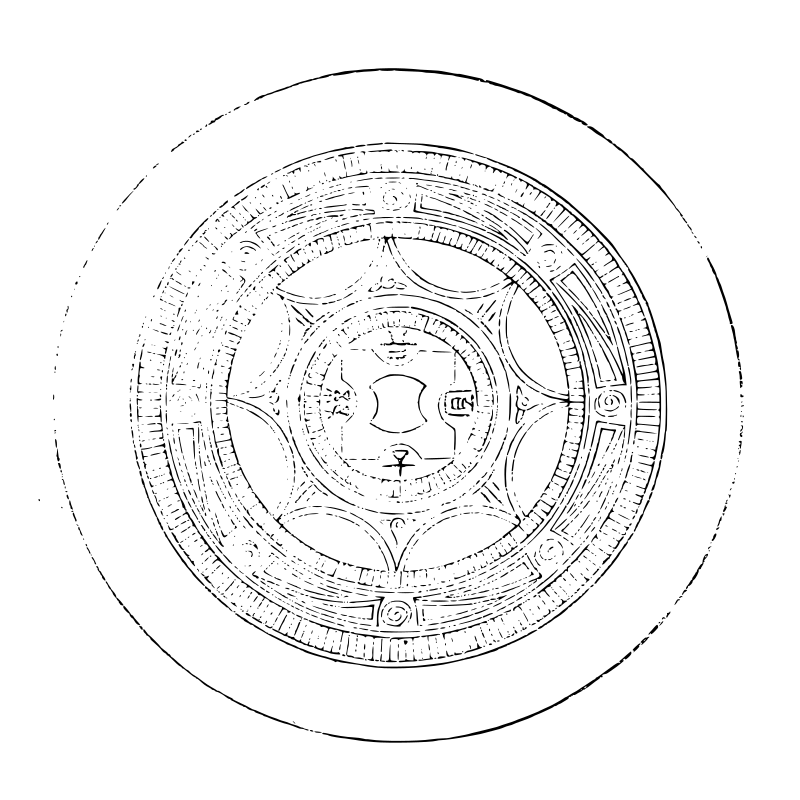

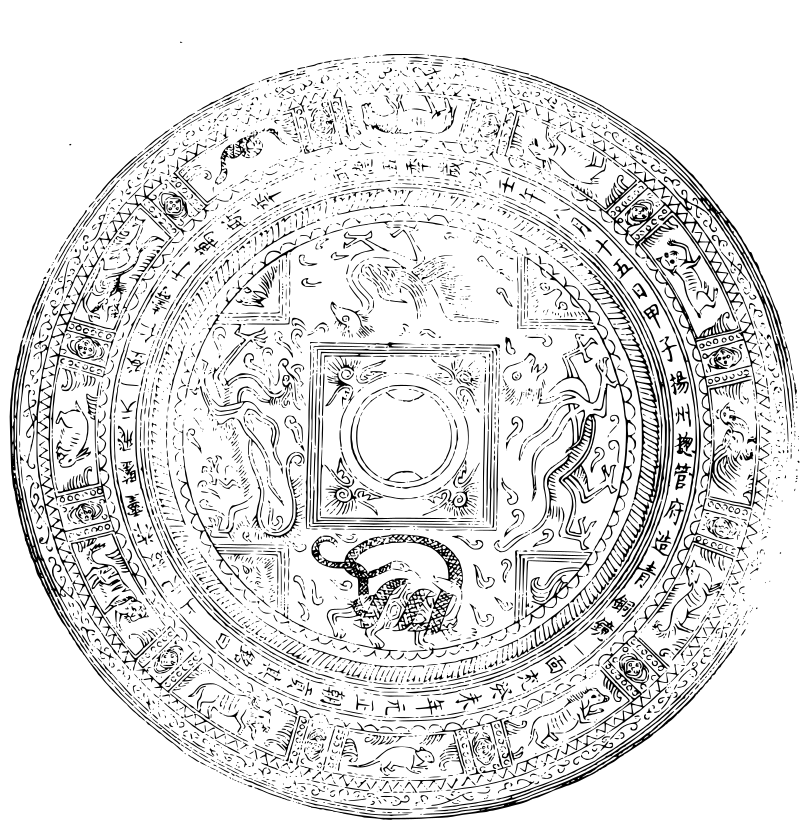

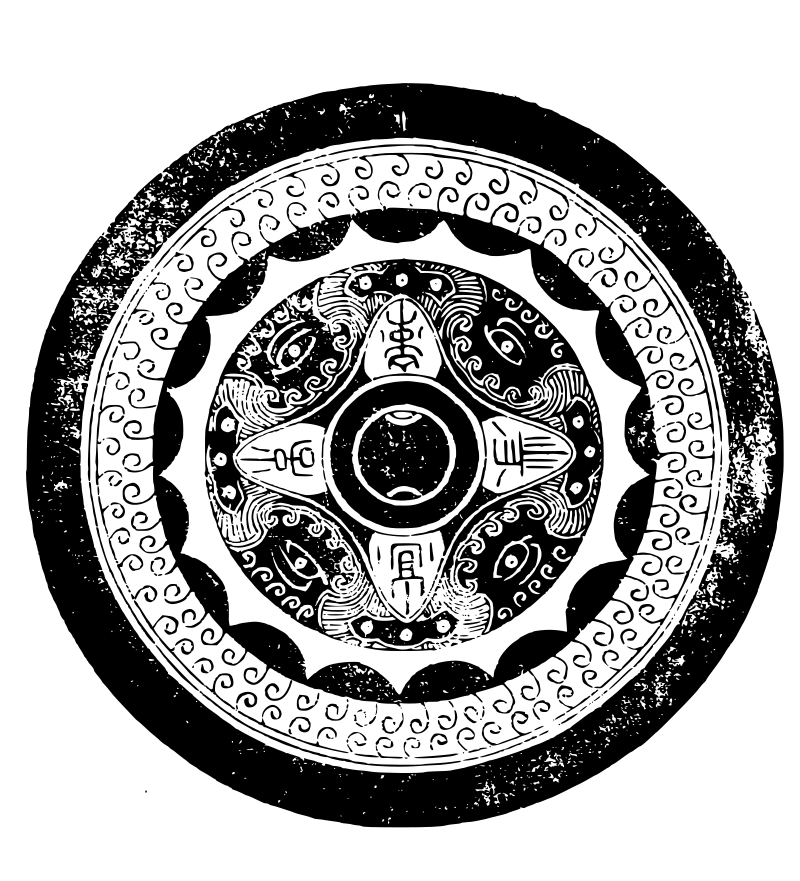

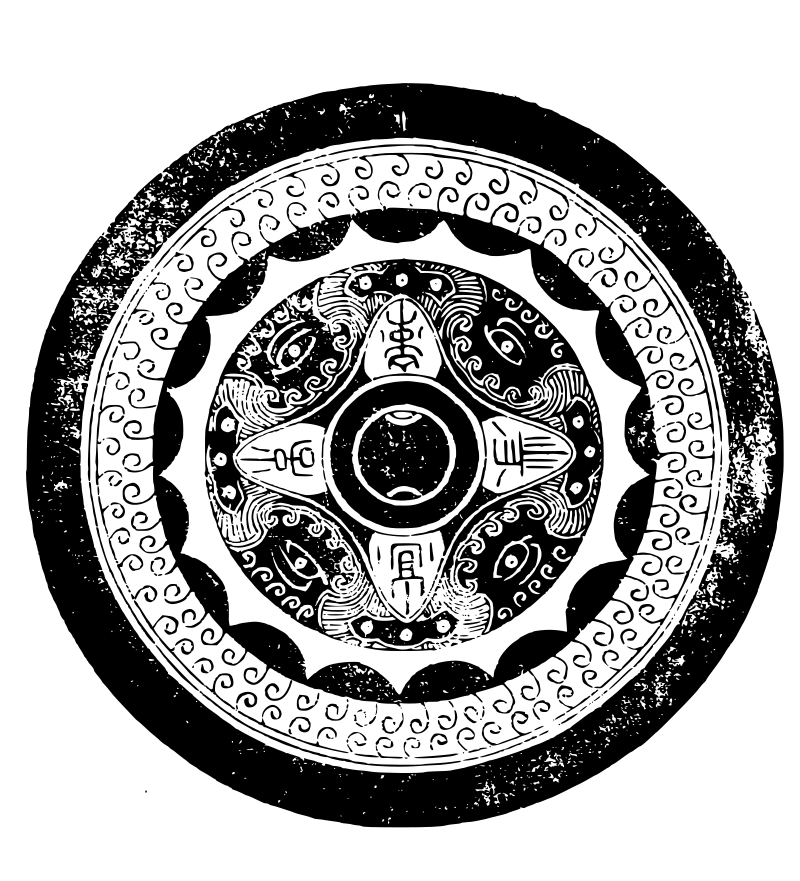

昔黄帝氏液金以作神物,于是为鉴,凡十有五,采阴阳之精,以取乾坤五五之数,故能与日月合其明,与鬼神通其意,以防魑魅,以整疾苦,历万斯年而独常存。今也去古既远,不可尽考,世有得其一者,载其制度,则以四灵位四方,以八卦定八极,十有二辰以环其外,二十四气以布其中,而妙万物运至神者,盖托于形数之表,故其为器虽囿于有形而不随形尽,虽拘于有数而不与数终,且能变化不测与造物者为友也。其在有周,冶鉴之数亦十有三,盖体诸闰月,以其十二则投十二野。其一则为镇于中州,世言其象,亦云列五岳布七神,为十五兽间。十四方而方,有四篆字,且不载其所以施设之方。独周官之书以谓鉴取明水于月,以其足以感格者然也。唐开元间,李太者进水心鉴,背负蟠龙,蜿蜒舌生大仍,表其鉴曰:龙护所作,真龙托于是焉。久之,岁大旱,明皇引叶法善,即鉴祈祷,而云生鉴龙之口,于是甘霈七日而足,不其神哉!西汉高祖受命之初,入咸阳,得方鉴,洞烛肠胃,此帝王之世,神物护持其不诬之典,足以信后世者。今所藏特汉唐之器,然其规模大抵皆法远古,是以圜者规天,方者法地,六出所以象诸物,八方所以定其位,左右上下则有四灵,错综经纬则有五星。具一日之数则载之以十有二辰,具一岁之数则载之以十有二月,周其天者有二十八宿,拱其位者有三神八卫。或象玉女之起舞,或肖五岳之真形,凡九天之上,九地之下,所主治者莫不咸在,则其取象未尝不有法也。是以制作之妙,或中虚而谓之夹鉴,或形蜕而名以浮水,以龙蟠其上者取诸龙护之象也,以凤饰其后者取诸舞鸾之说也,以至或为异花奇卉海兽天马羽毛鳞甲之属。或为嘉禾合璧比目连理瑞世之珍,或乳如钟,或华如菱。至于铭,其背则又有作国史语而为四字,有效柏梁体而为七言,或单言之不足,或长言之有馀,或以纪其姓名,或以识其岁月。如言尚方王堂者,用于奉御也;如言宜官宜侯王者,用之百执也;如言宜子孙者,用以藏家也。若千秋万岁之语,则所以美颂者如此;作十六符篆,则所以辟邪者如此。然则虽曰汉唐之物,其稽古必自此始耳。于是列序其次而录之于后焉,凡五金之序,黄金为上,白金次之,铜又次之,而铁锡为下,故斯鉴以铜先焉,铁次之。若夫造化之本,莫先于天地,故首之以乾象,乾象者百神之主,故以百神附之。夫参造化主百神,则可以造形器,故次之以异质之物,如蜕形浮水者是也。为器如是夫,然后可以歌颂其美,故次之以诗辞,可以被声。诗则必享多宜,故次之以善颂,颂必有致养之道,故次之以枚乳,而乳者养人之道也,有所养则鸟兽草木莫不咸若而来。仪为瑞者有之,故又次之以龙凤花鸟梅兽也,然而大功者,若拙绘事者后素,则纯素者其本也,于是又以纯素终焉。此其序也。汉神像鉴图

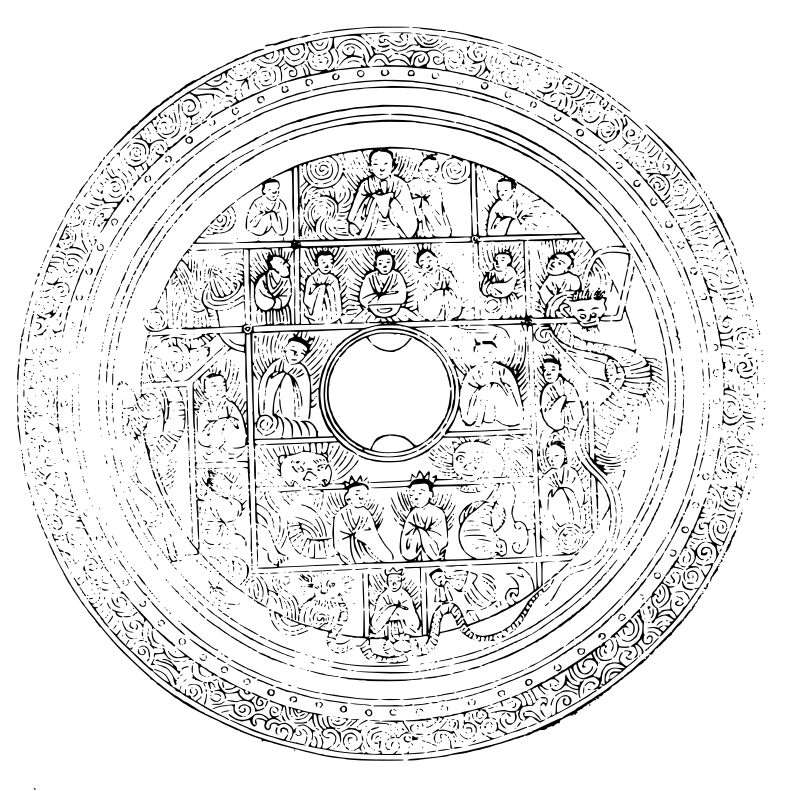

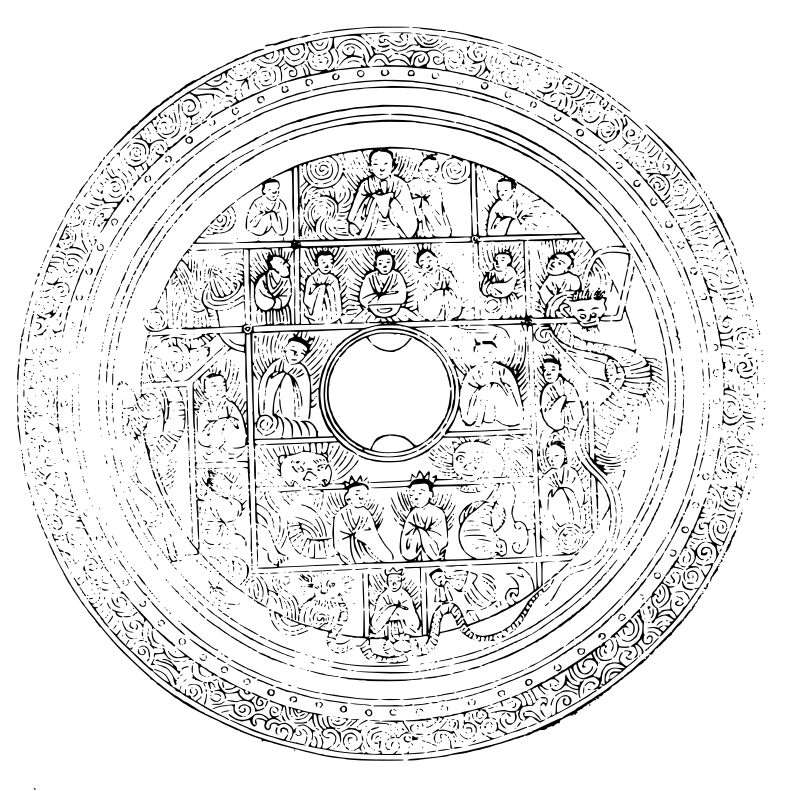

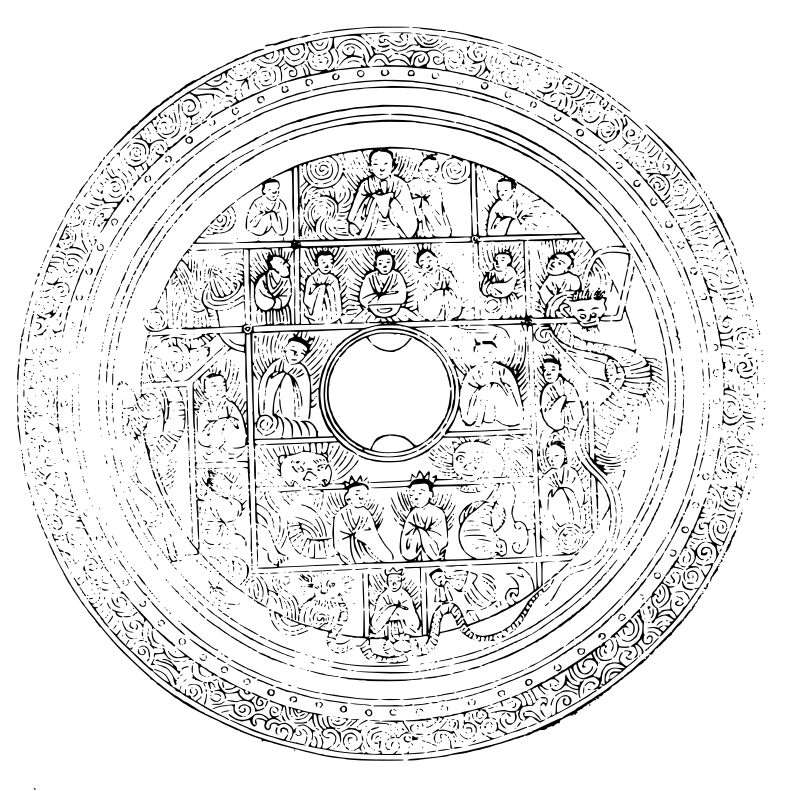

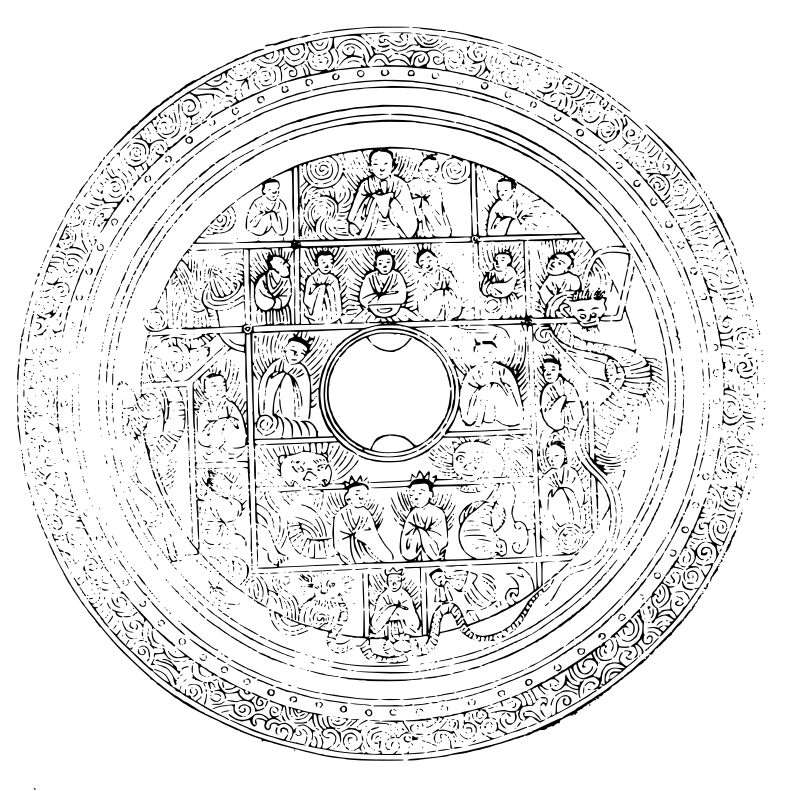

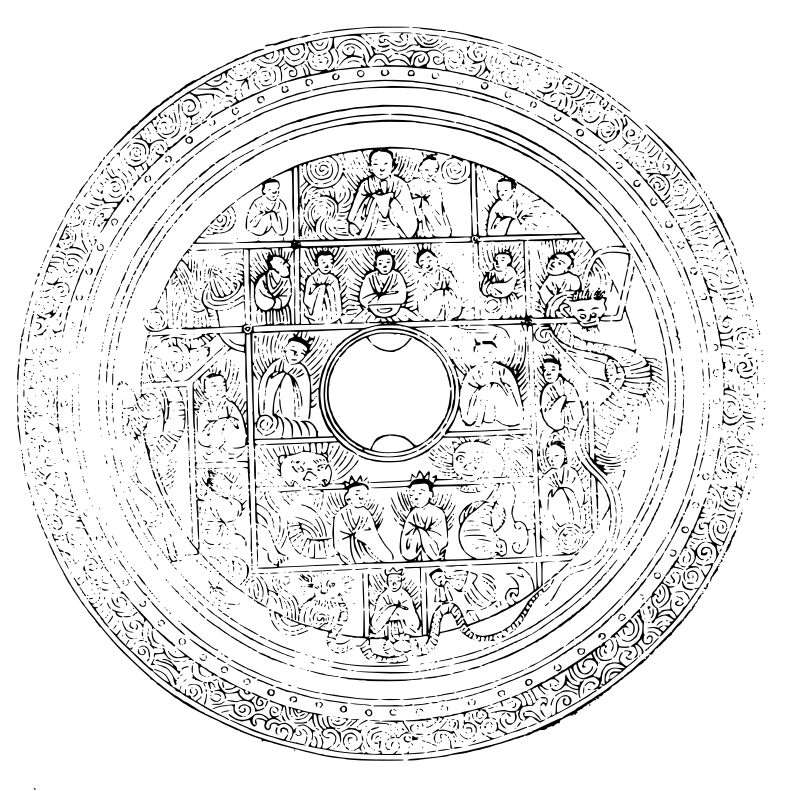

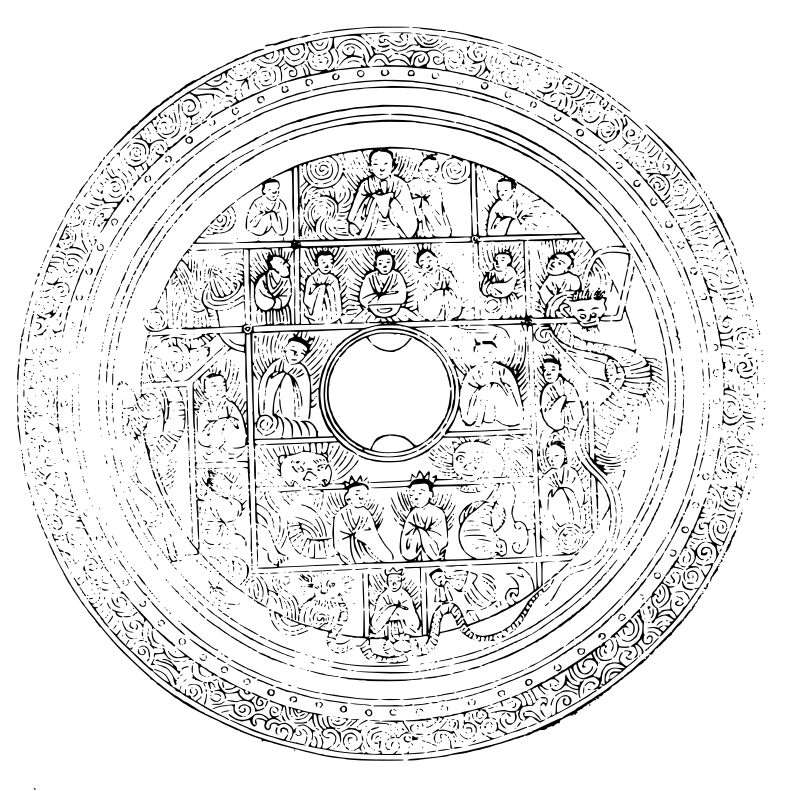

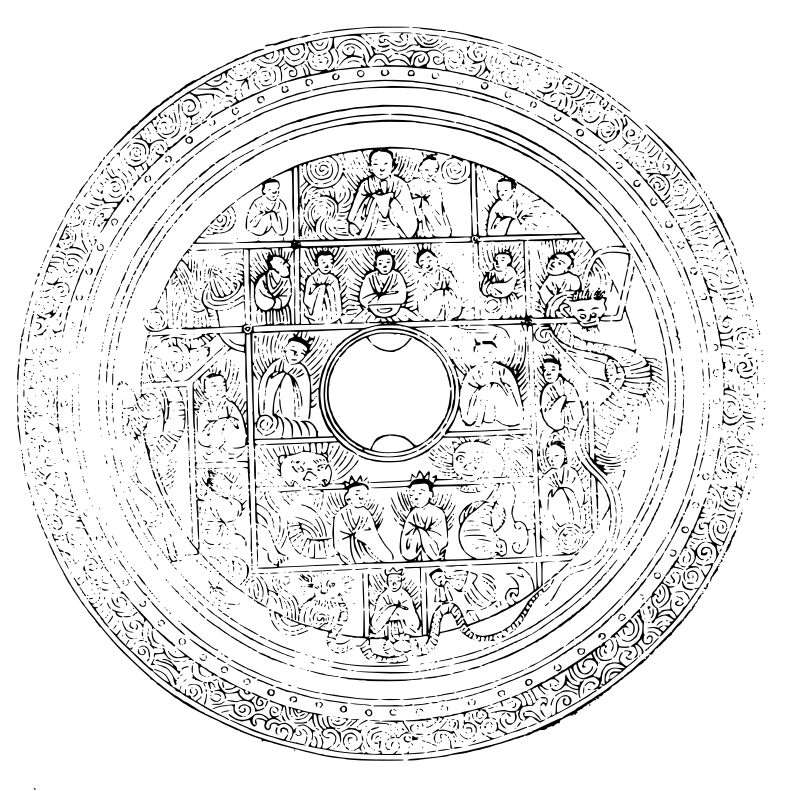

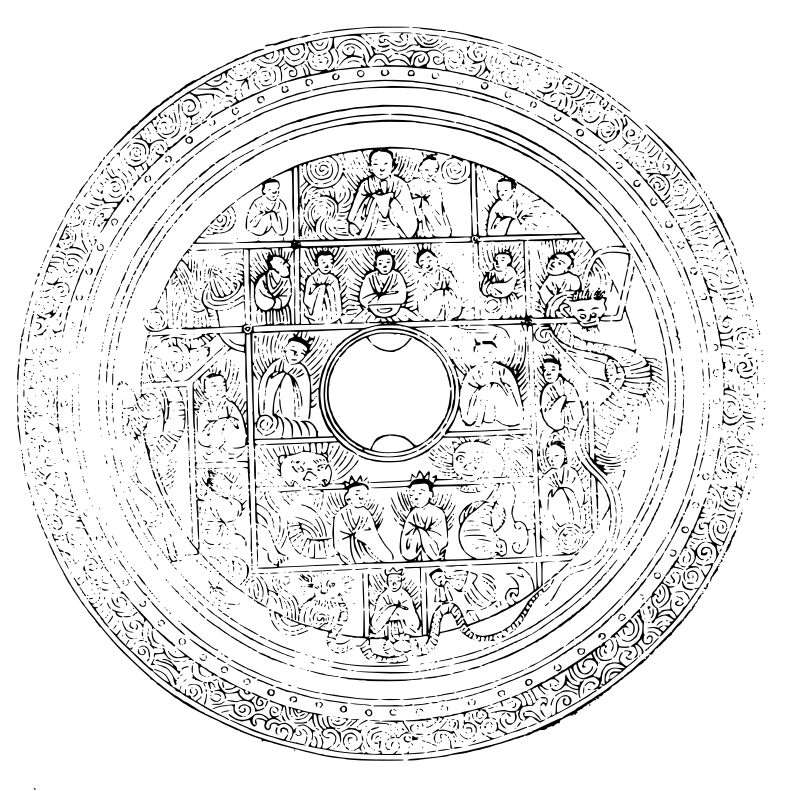

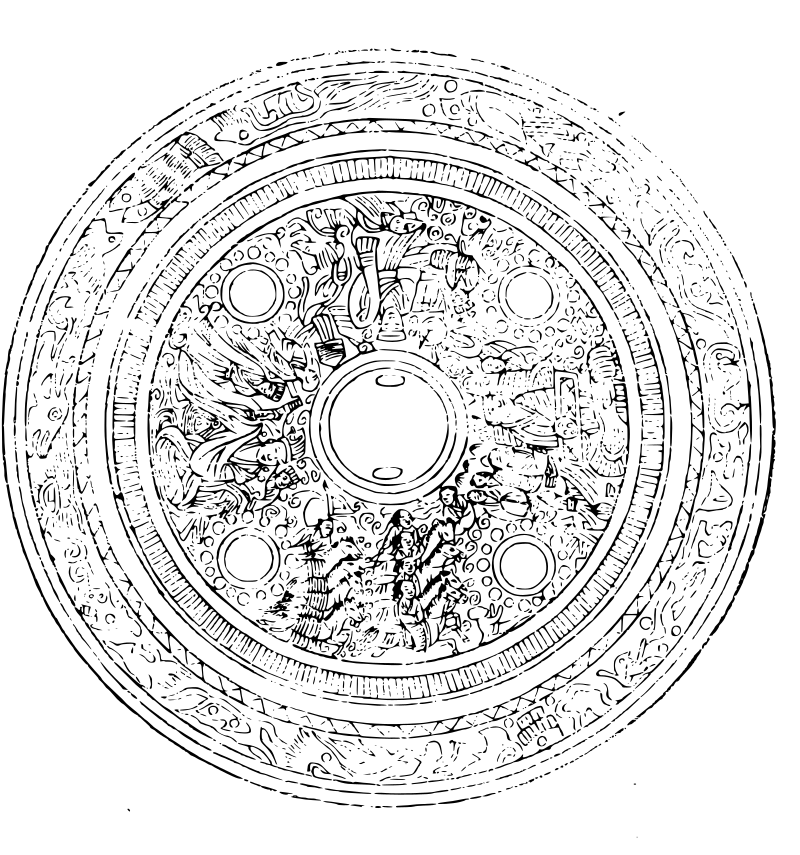

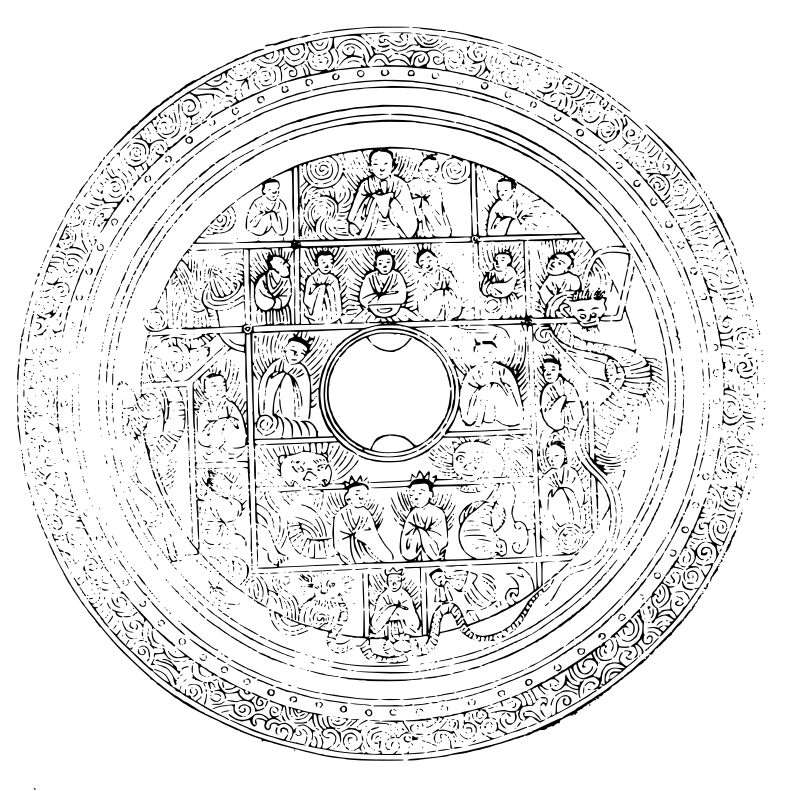

汉十二辰鉴图二汉十二辰鉴图二

汉十二辰鉴图三

汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

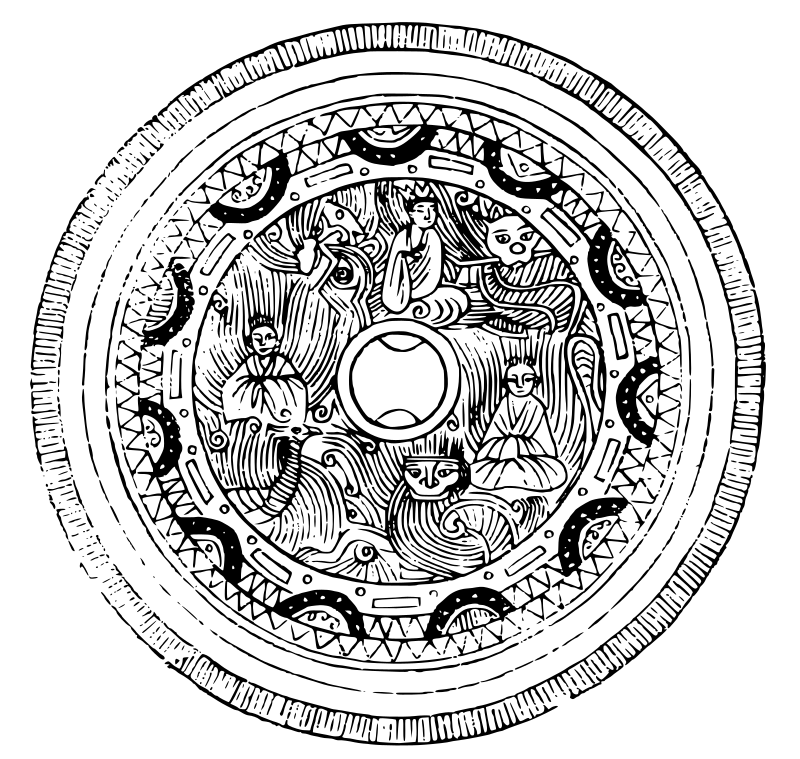

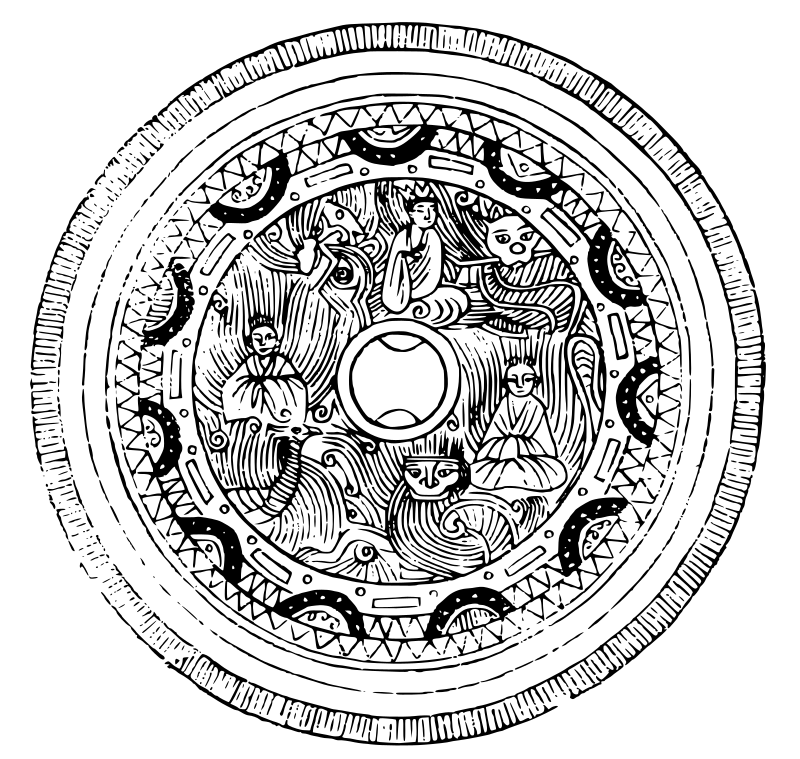

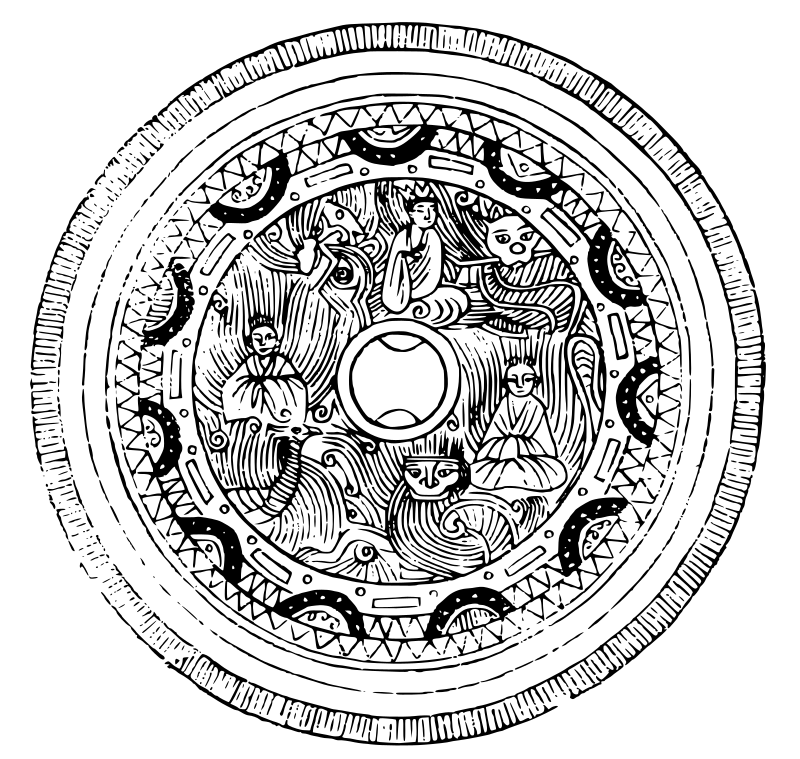

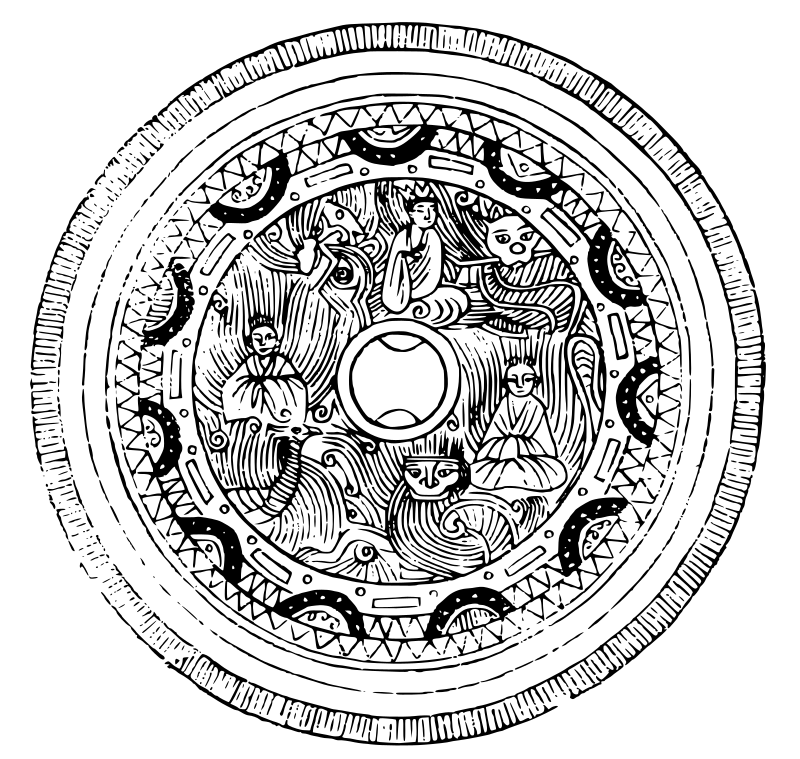

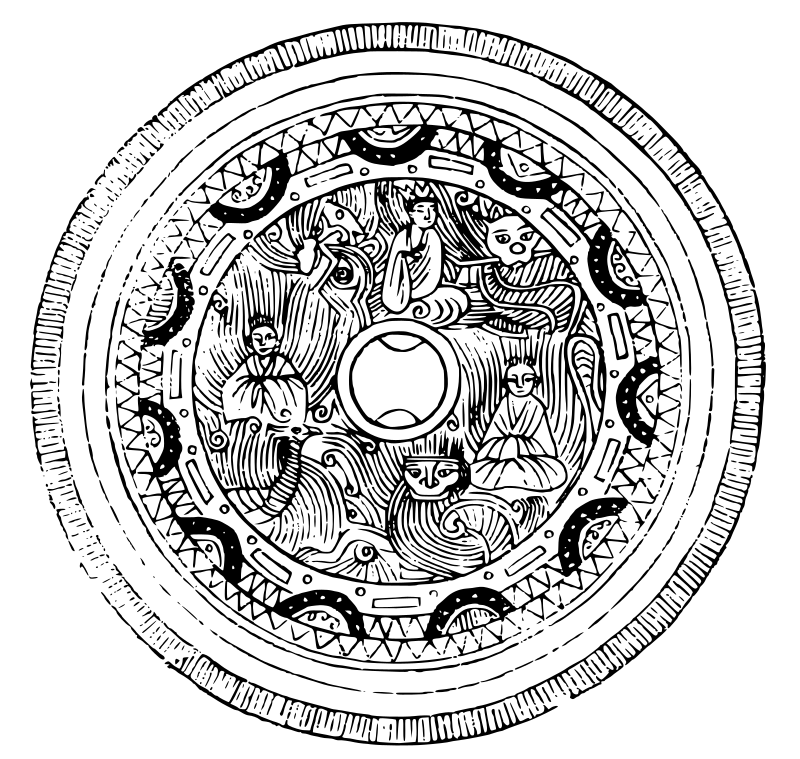

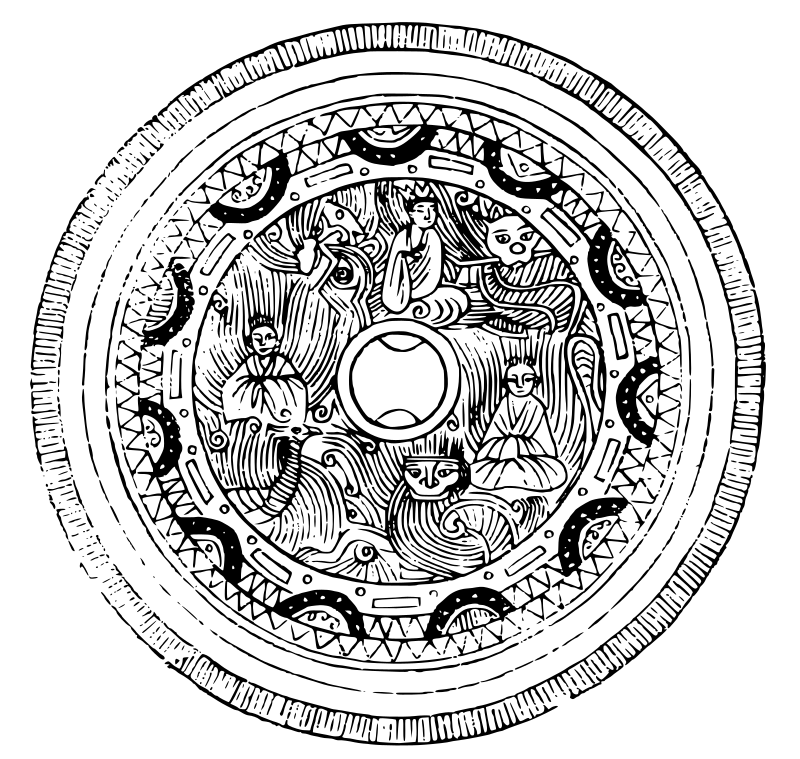

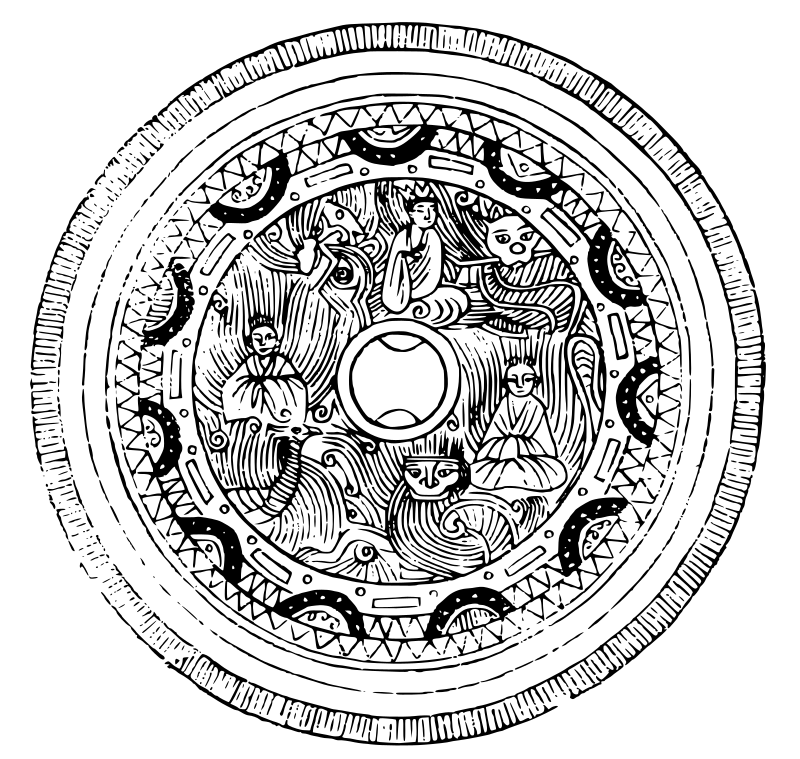

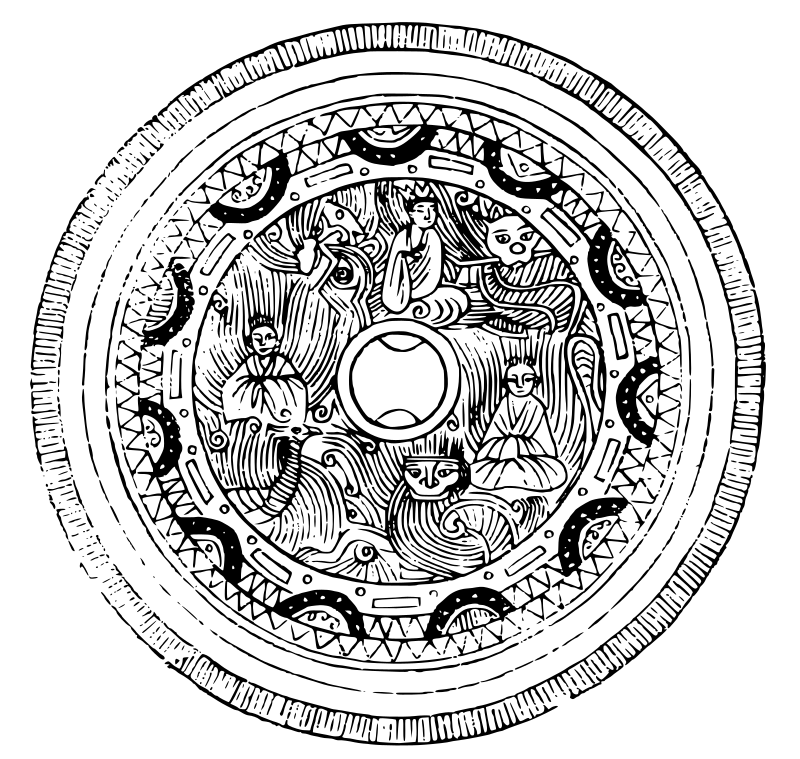

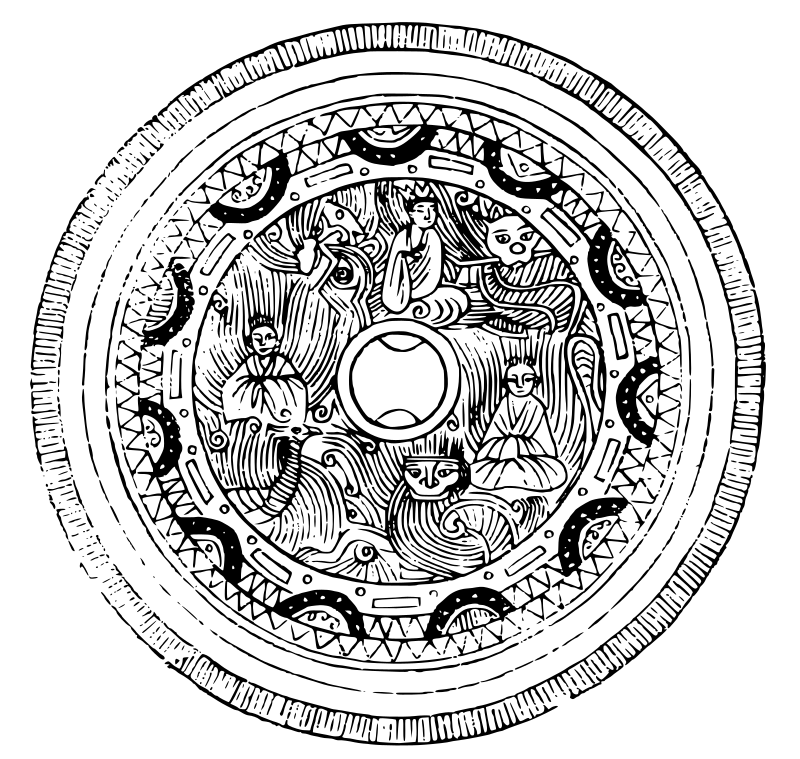

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

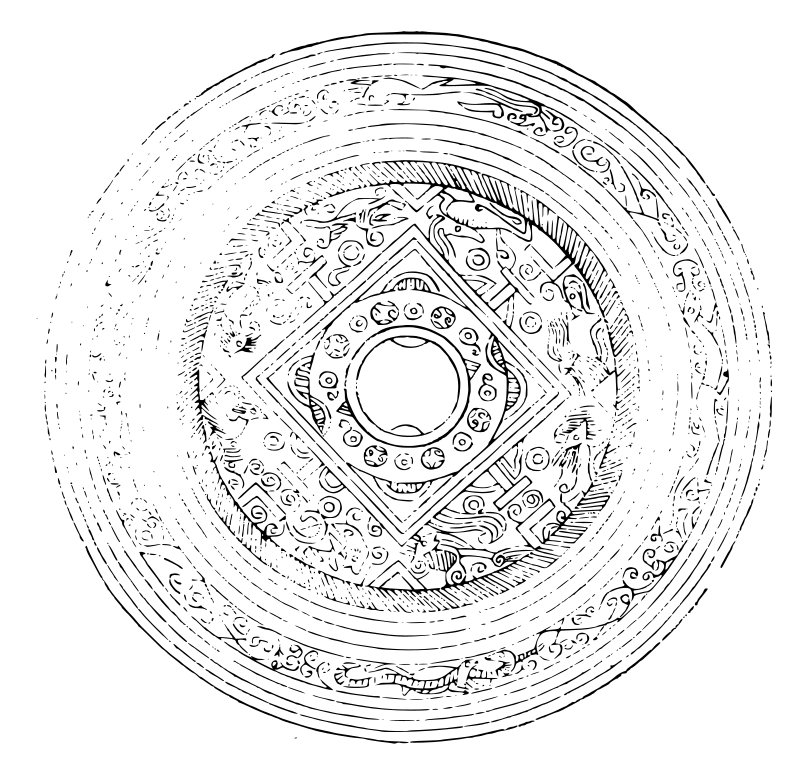

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

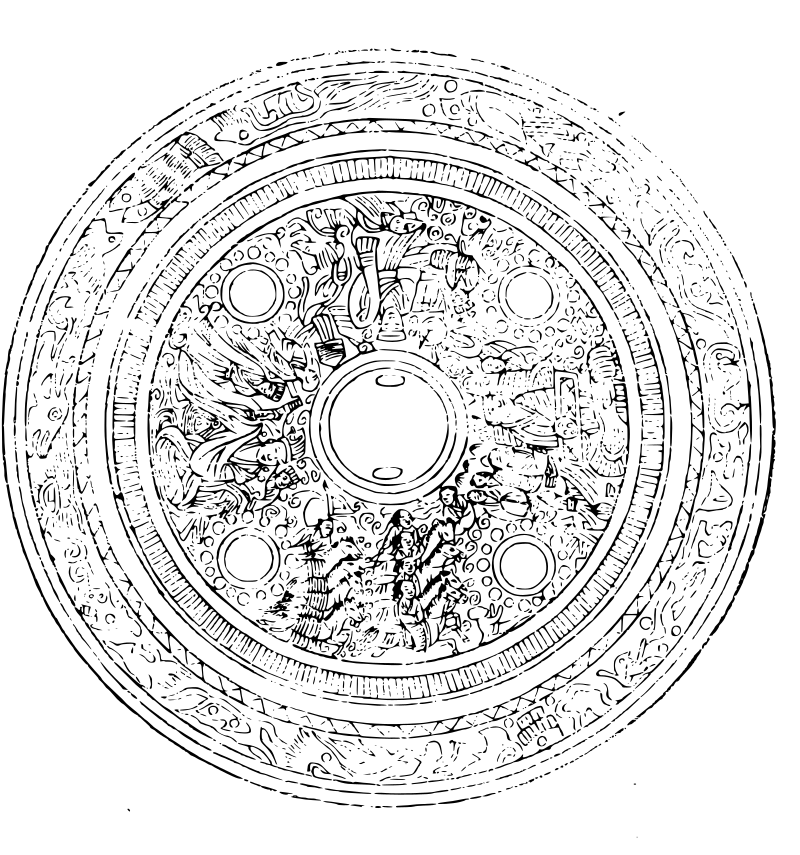

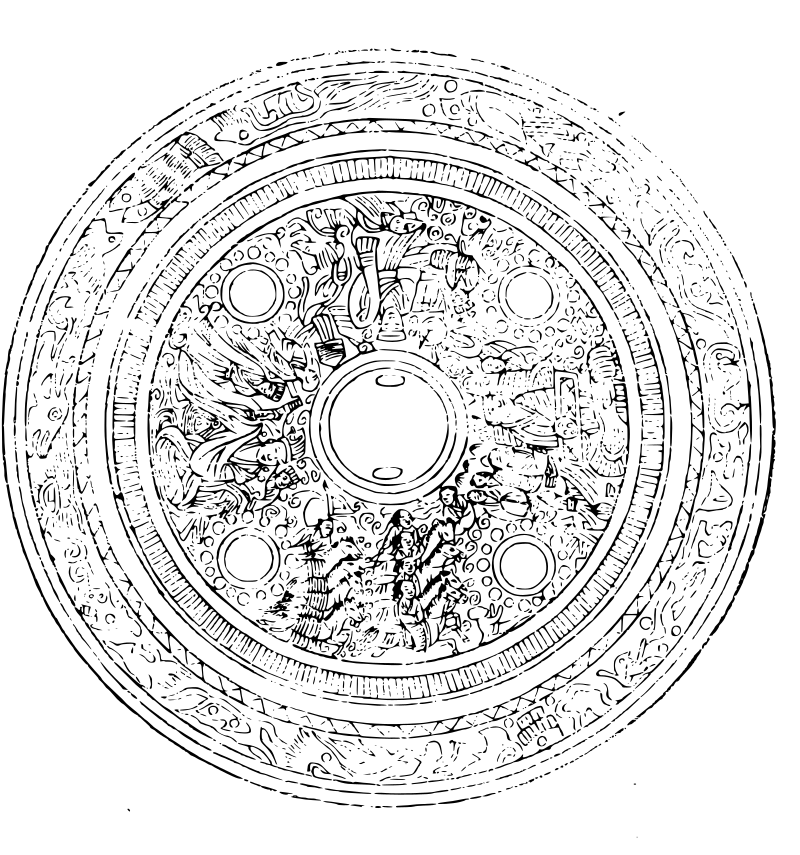

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

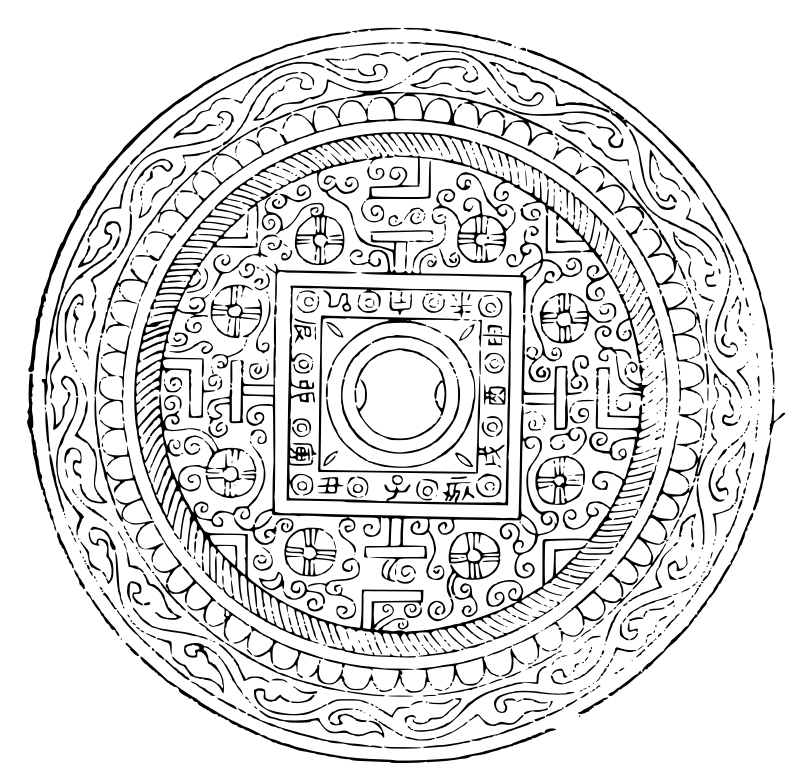

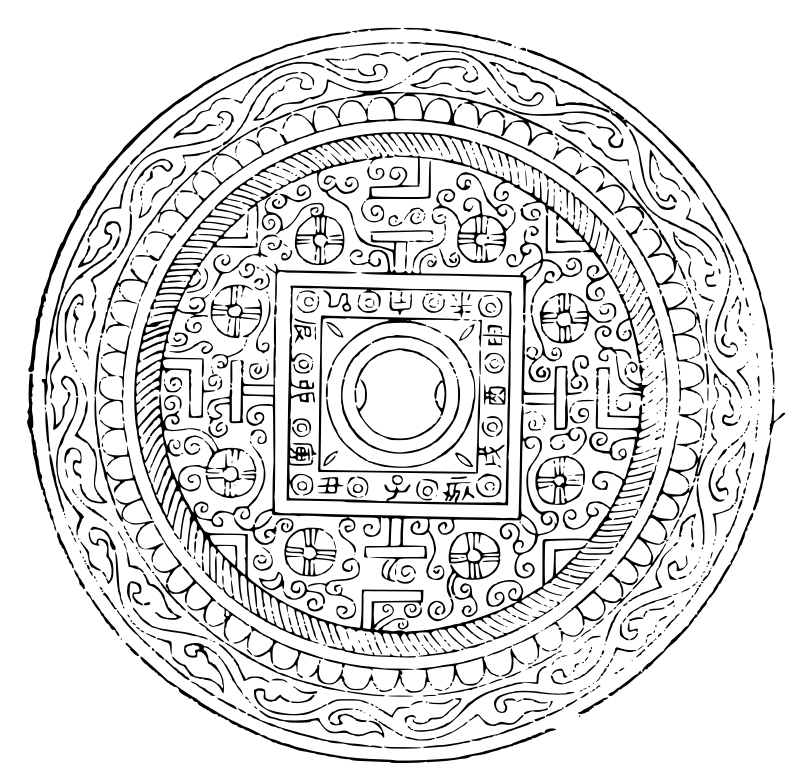

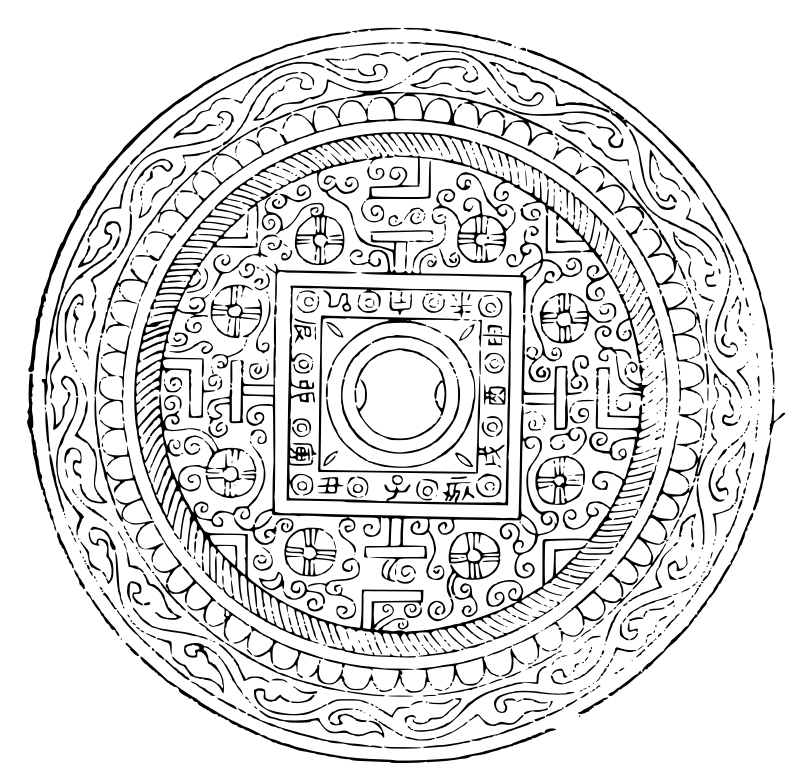

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图三汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图三汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三

汉四神鉴图一

汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

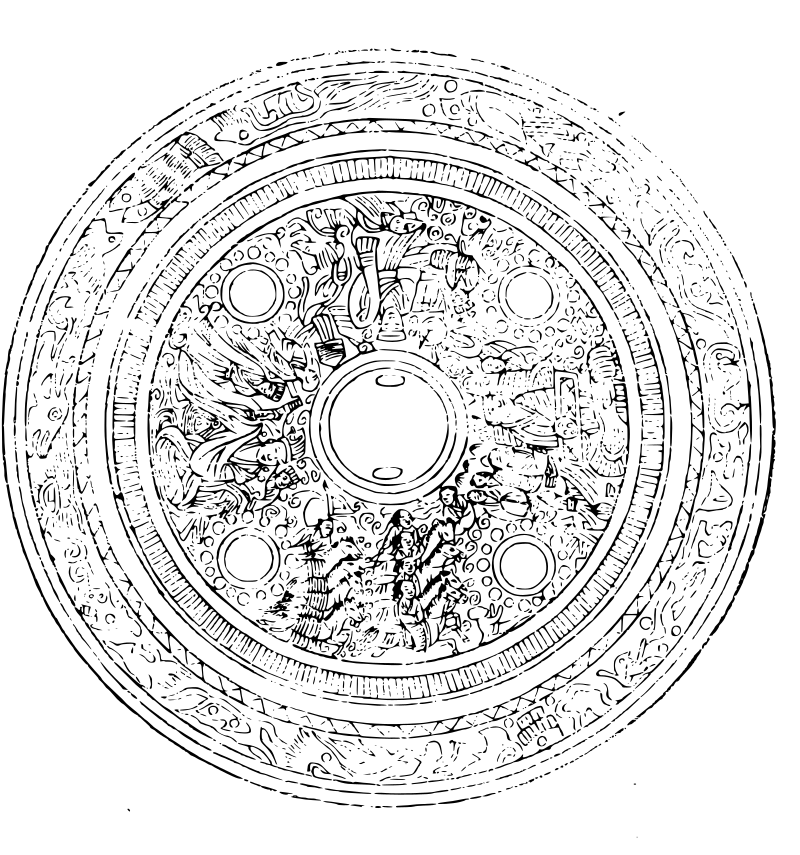

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图一汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图一汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一

汉四神鉴图二

汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图二汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图二汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二

汉四神鉴图三

汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图三汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图三汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三

汉三神鉴图

汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉三神鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉三神鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉神人鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉神人鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考唐十二辰鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考唐十二辰鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图

汉百神鉴图

汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉百神鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉百神鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图

汉四神鉴图一

汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图一汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图一汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一

汉四神鉴图二

汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图二汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图二汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二

汉四神鉴图三

汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四神鉴图三汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四神鉴图三汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三

汉四灵鉴图

汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

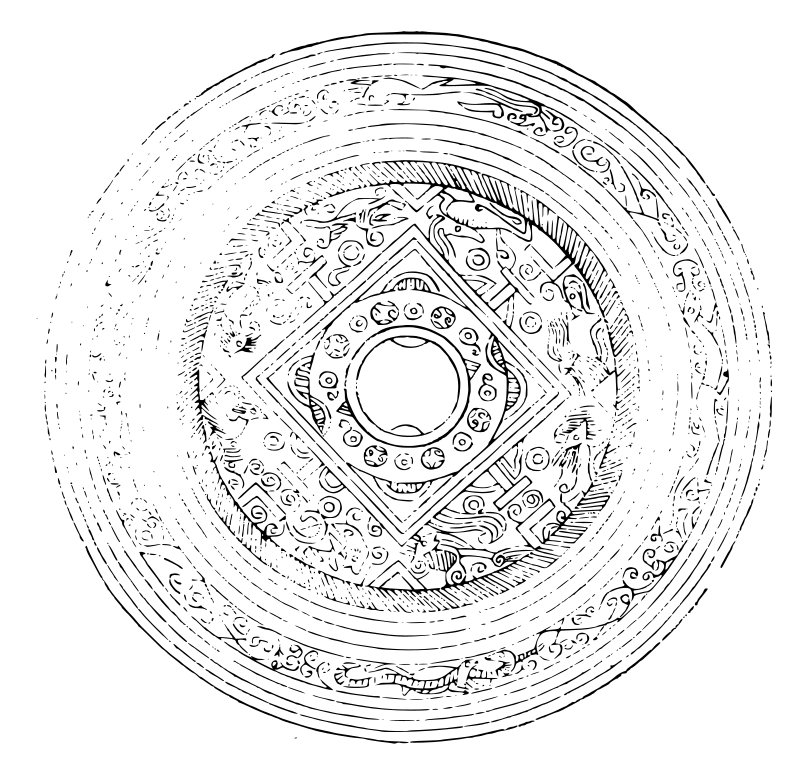

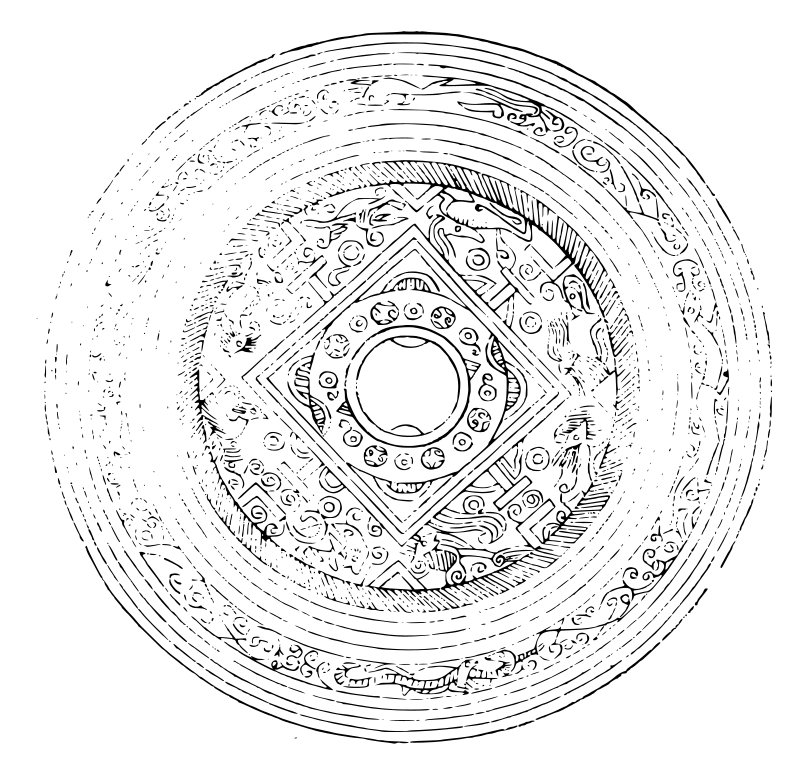

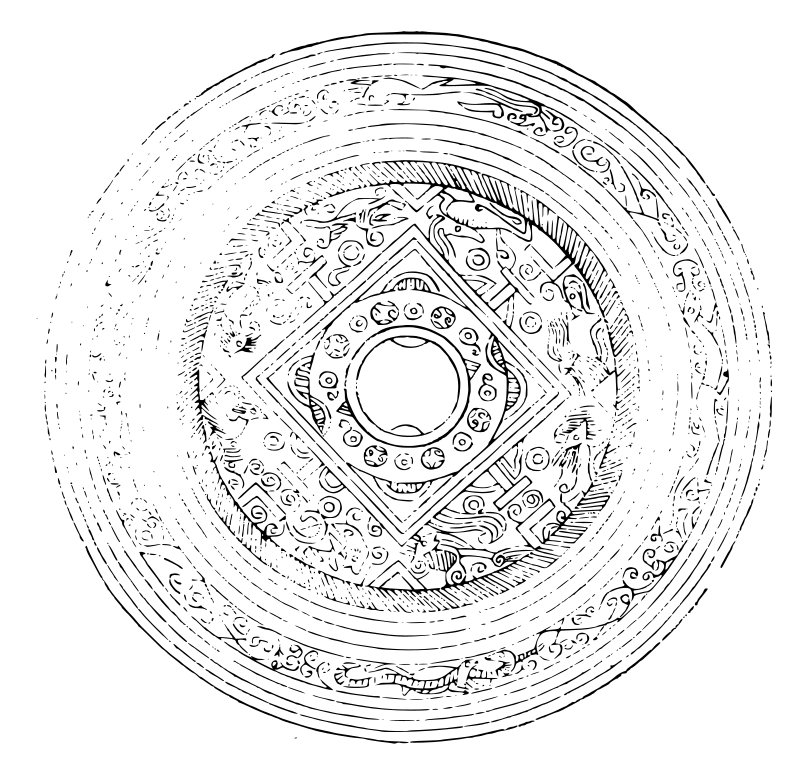

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四灵鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四灵鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图

汉四灵三瑞鉴图

汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉四灵三瑞鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉四灵三瑞鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图

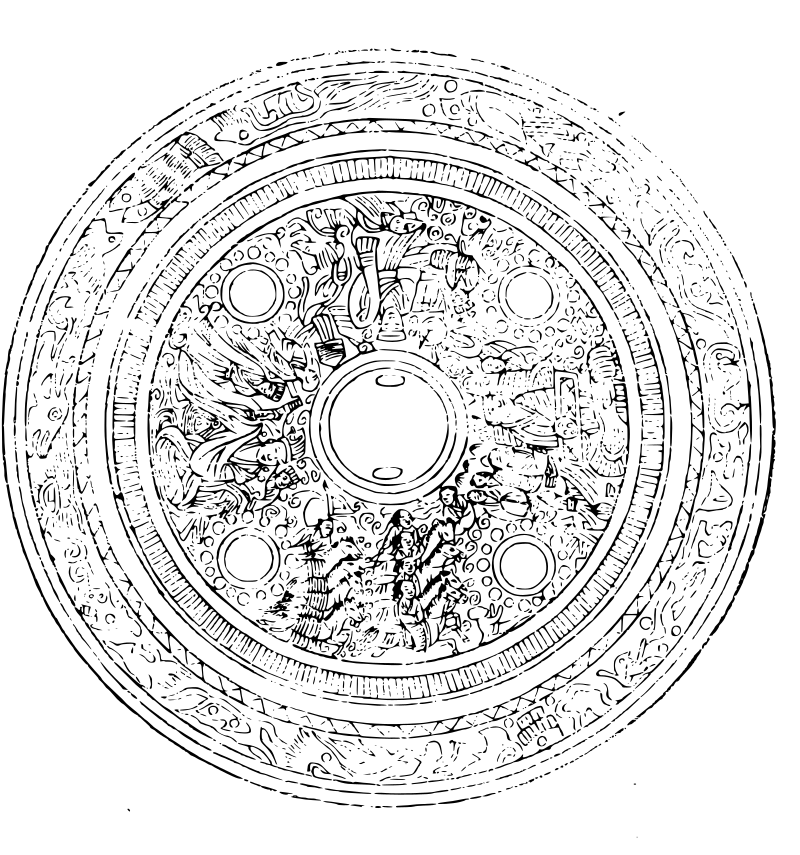

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉三神八卫鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉三神八卫鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图 乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

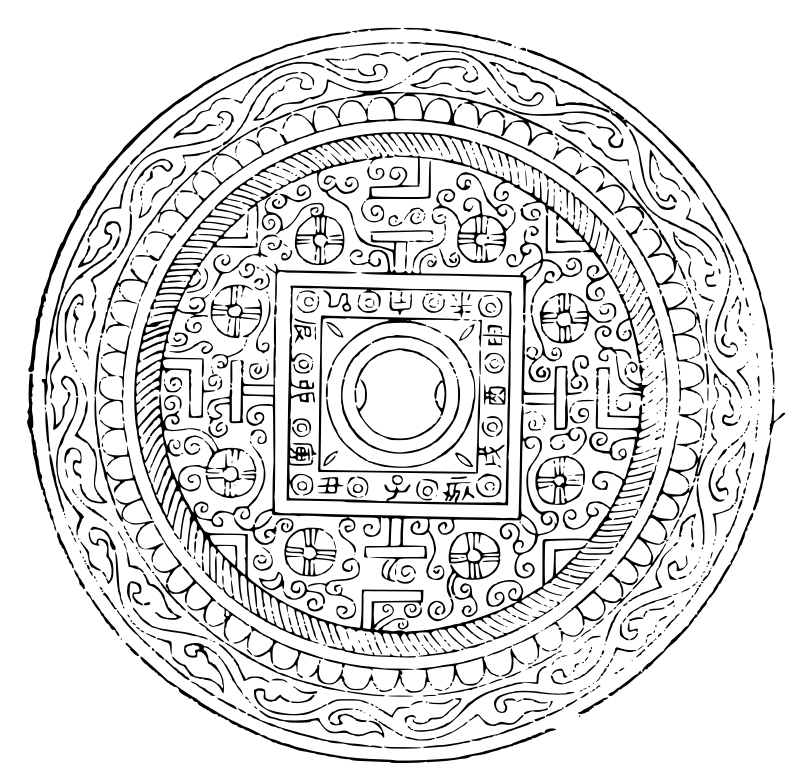

乾象门各鉴图考唐五岳真形鉴图汉十二辰鉴图二

乾象门各鉴图考唐五岳真形鉴图汉十二辰鉴图二 汉十二辰鉴图三

汉十二辰鉴图三 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉三神鉴图

汉三神鉴图 汉神人鉴图

汉神人鉴图

唐十二辰鉴图

唐十二辰鉴图 汉百神鉴图

汉百神鉴图 汉四神鉴图一

汉四神鉴图一 汉四神鉴图二

汉四神鉴图二 汉四神鉴图三

汉四神鉴图三 汉四灵鉴图

汉四灵鉴图 汉四灵三瑞鉴图

汉四灵三瑞鉴图 汉三神八卫鉴图

汉三神八卫鉴图

唐五岳真形鉴图

唐五岳真形鉴图

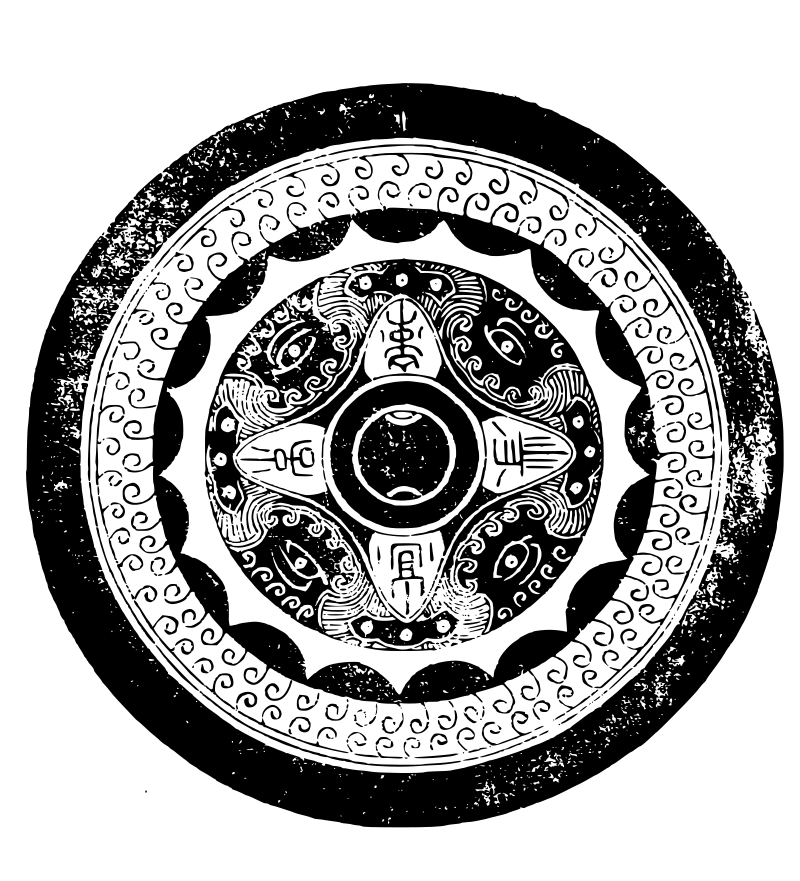

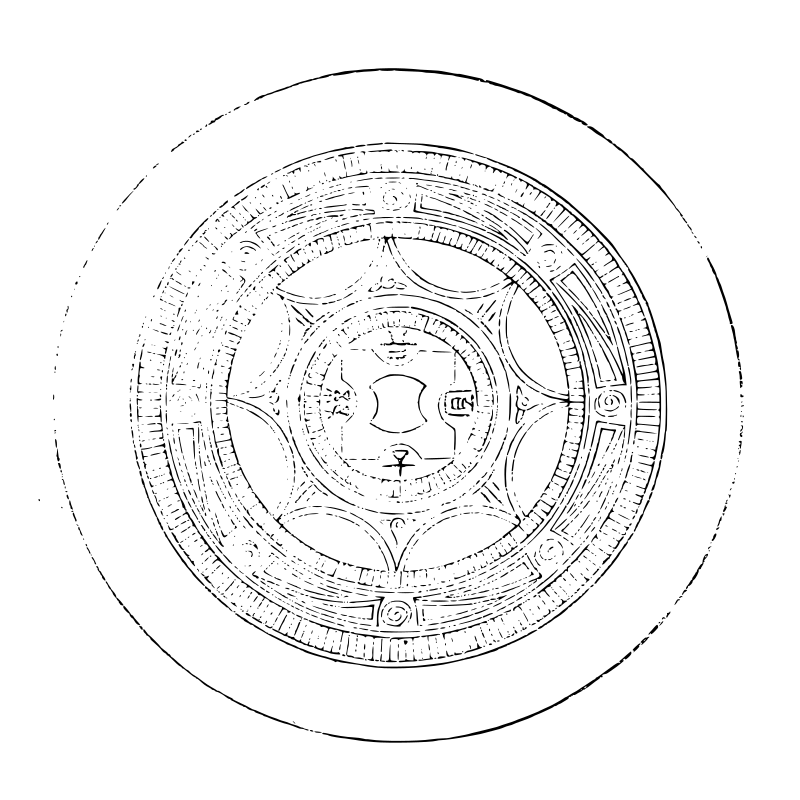

乾象门各鉴图考乾象门各鉴图考

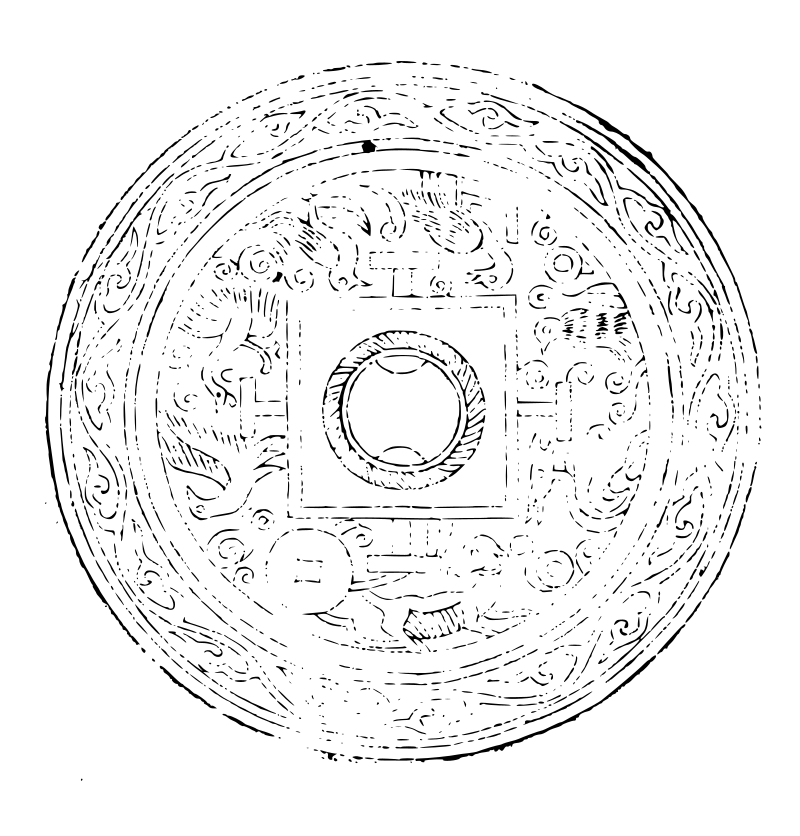

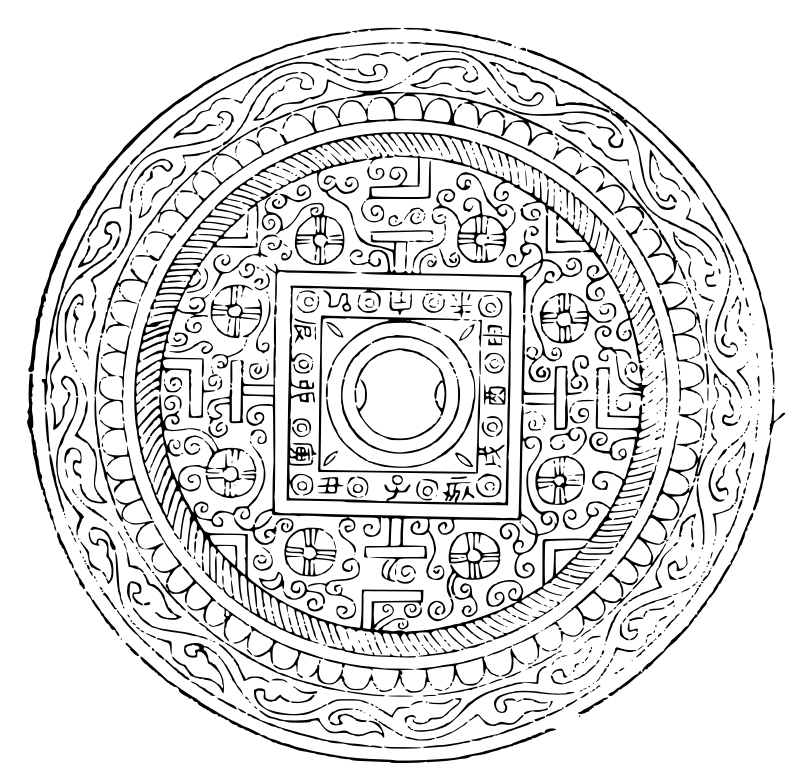

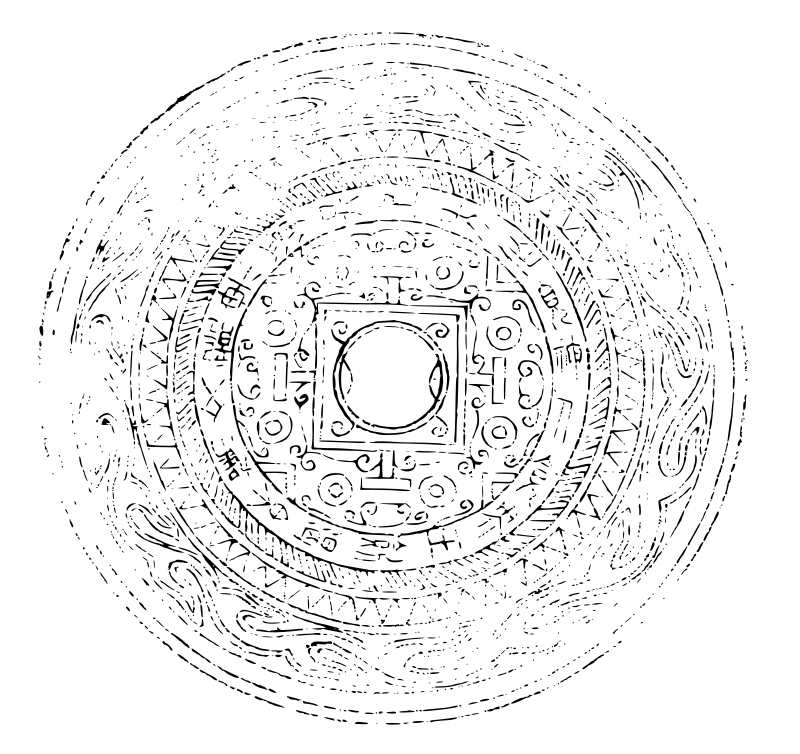

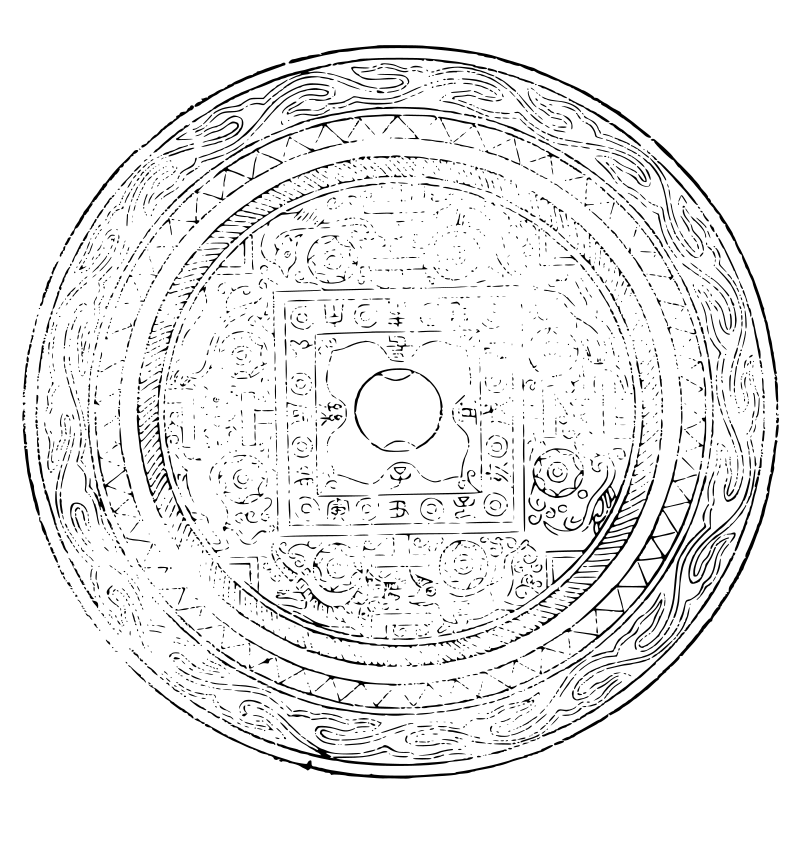

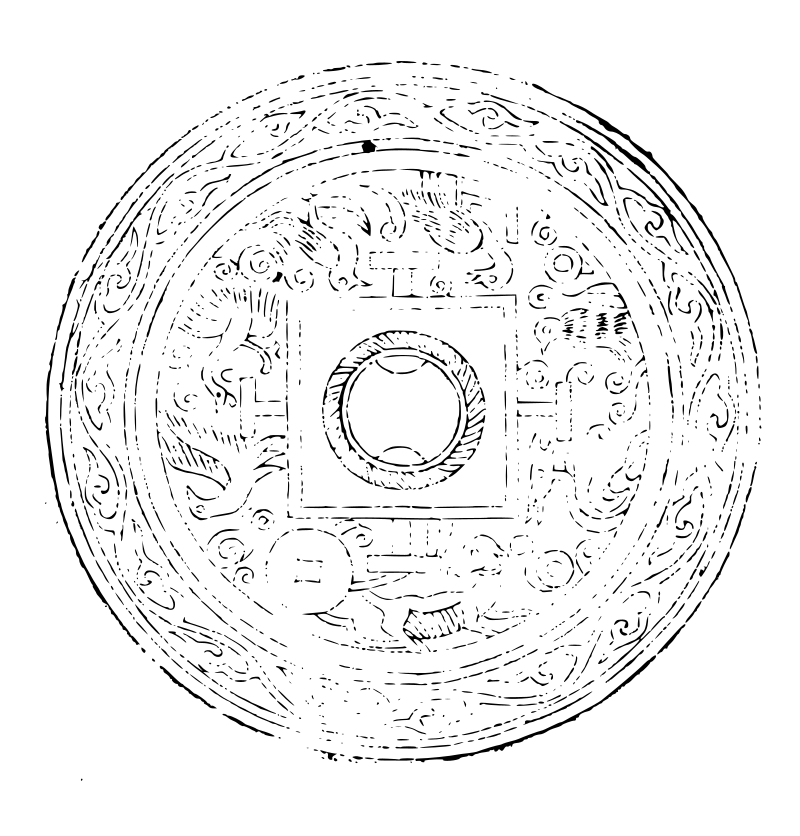

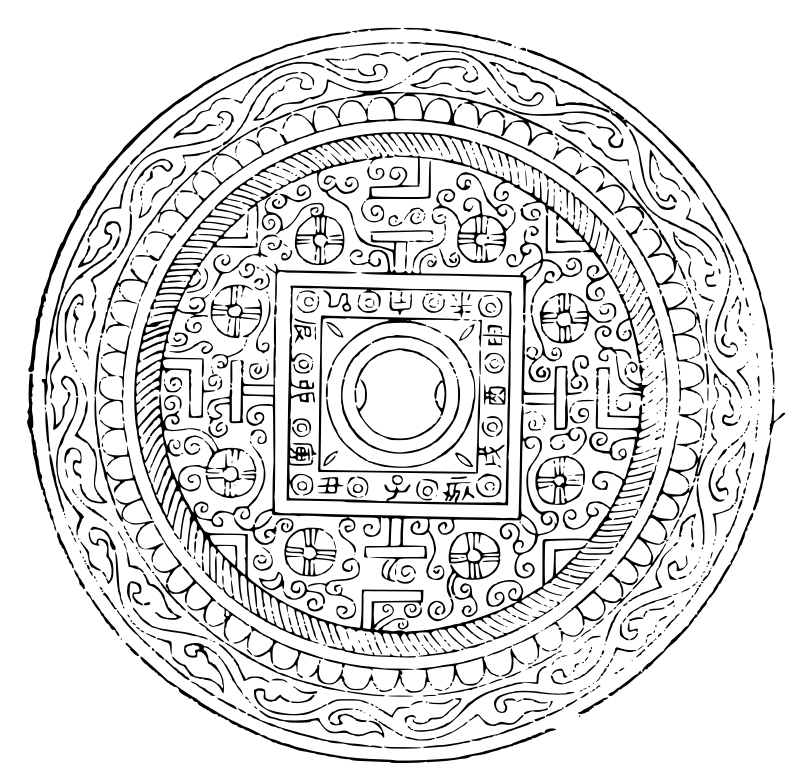

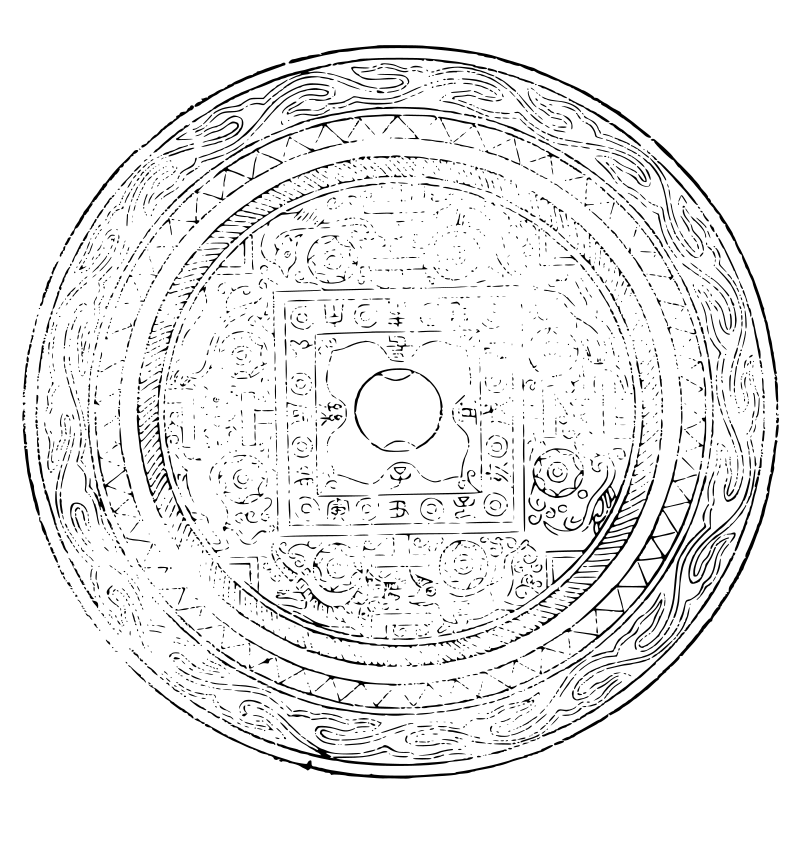

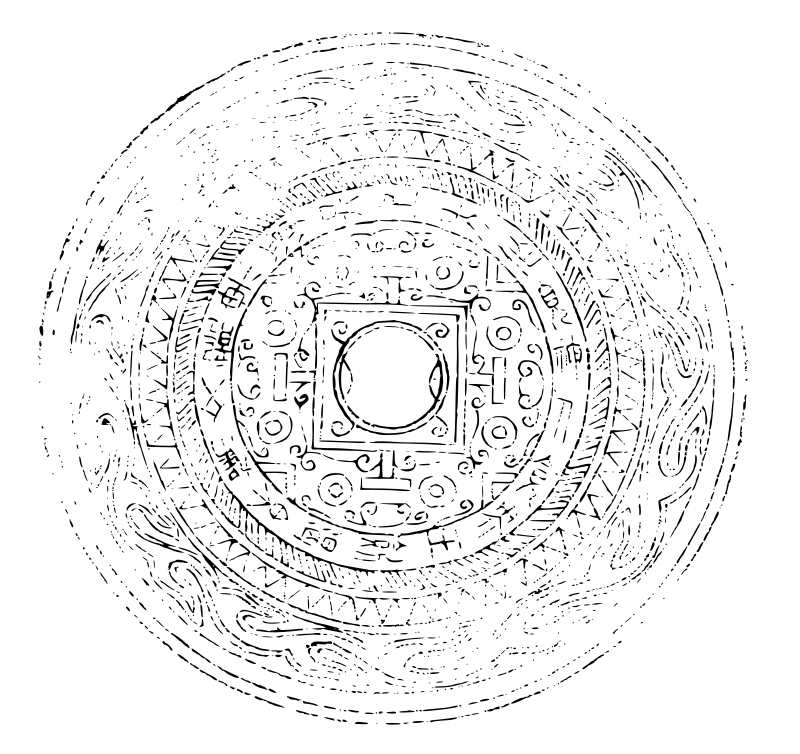

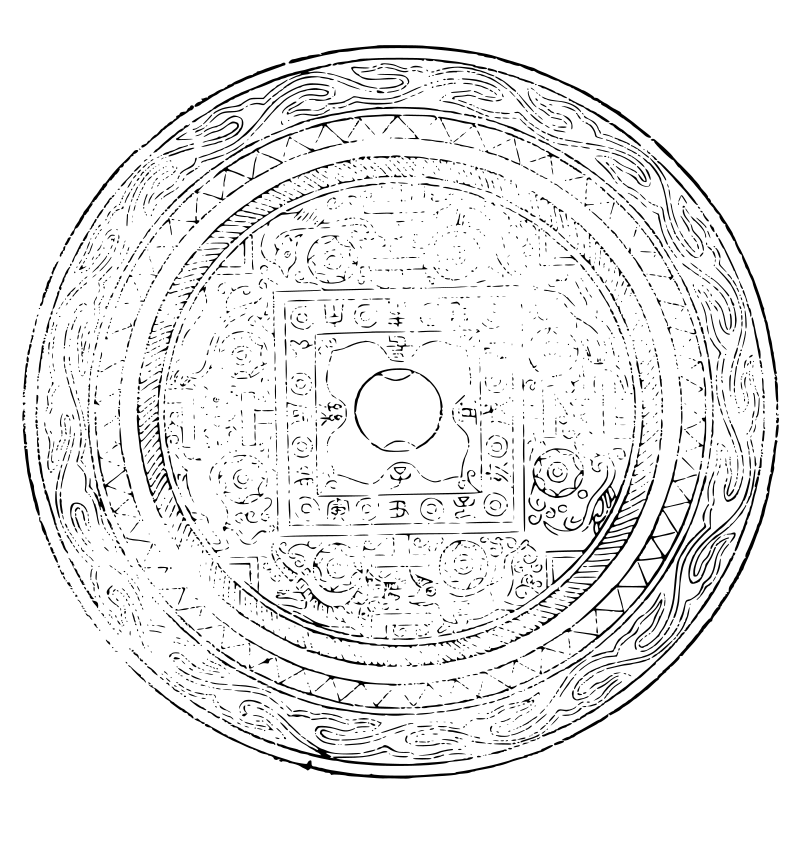

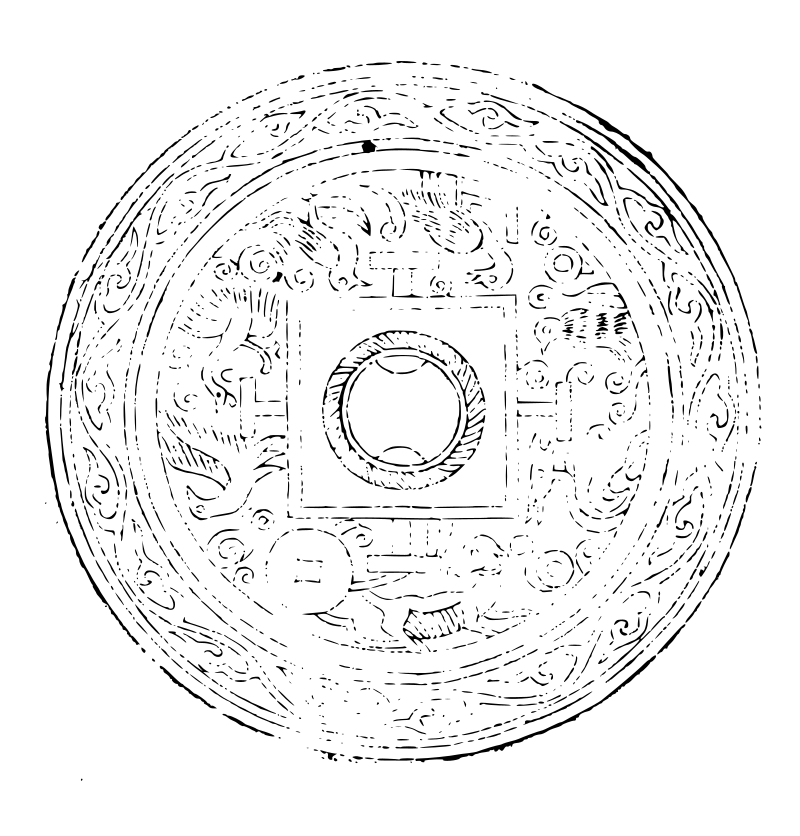

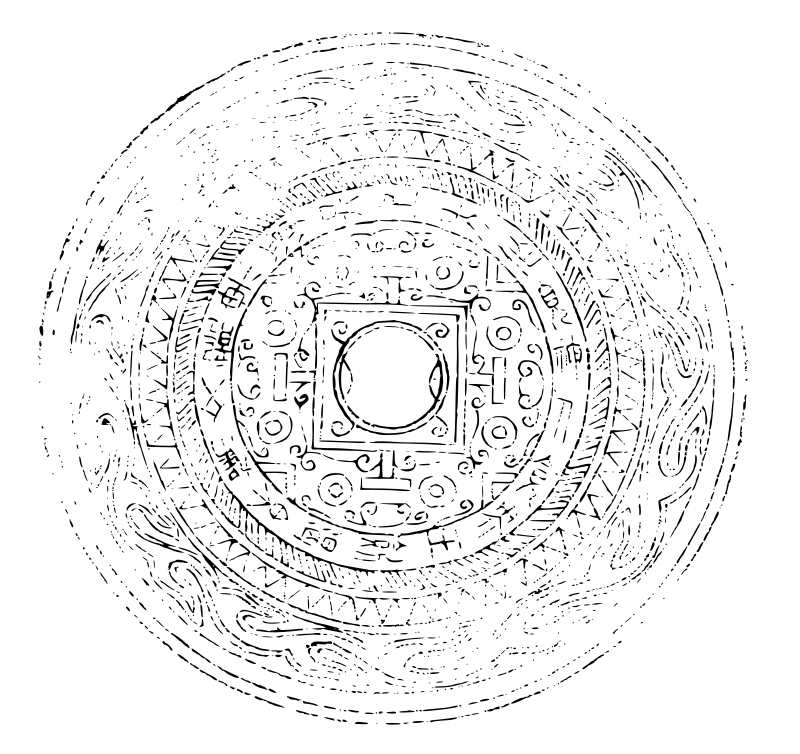

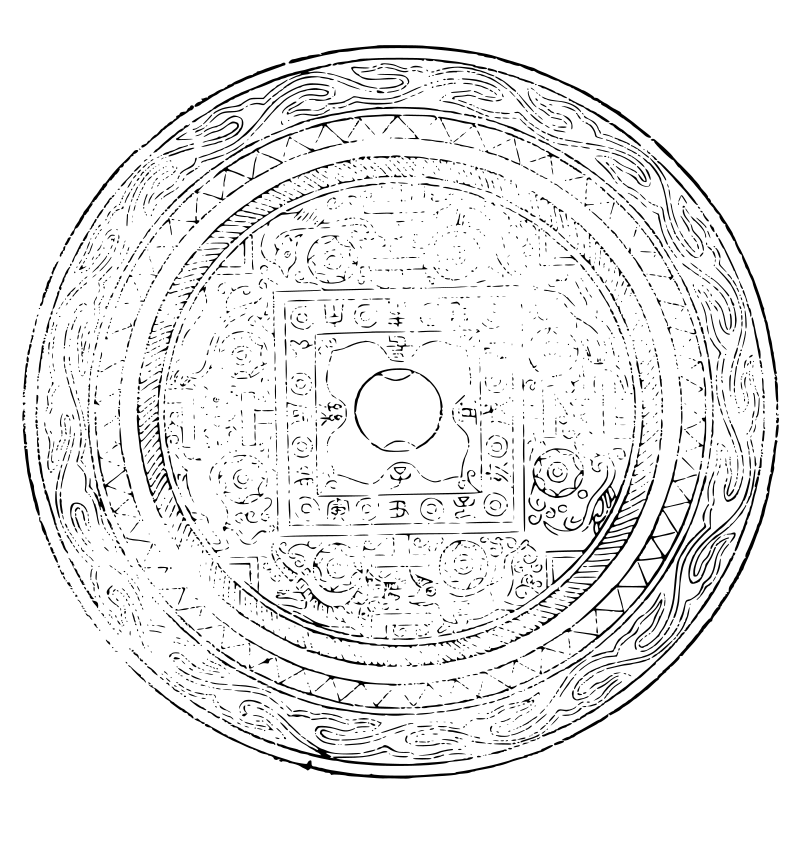

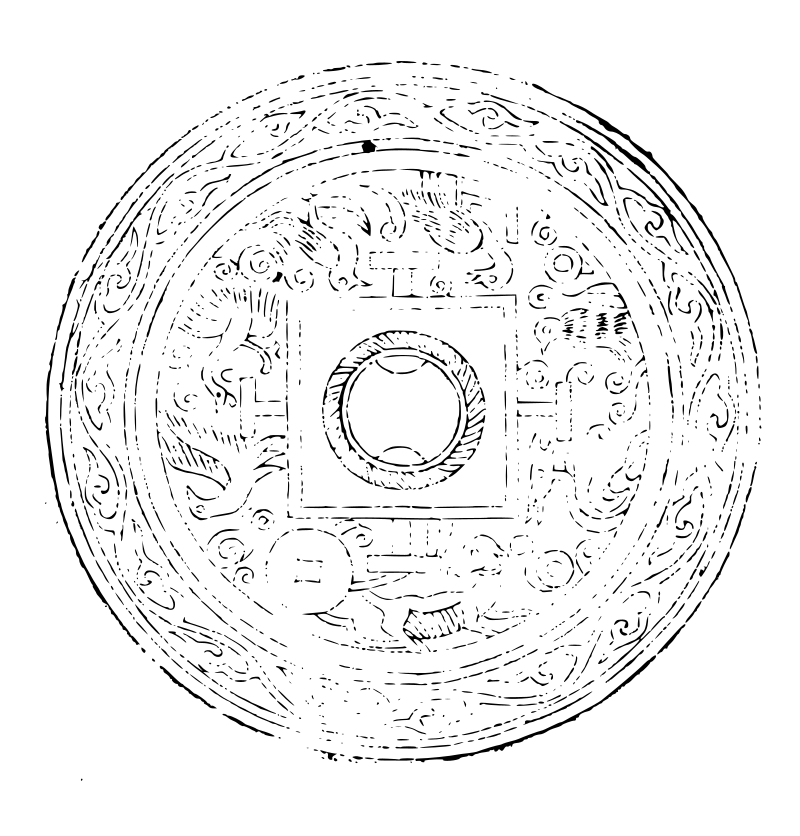

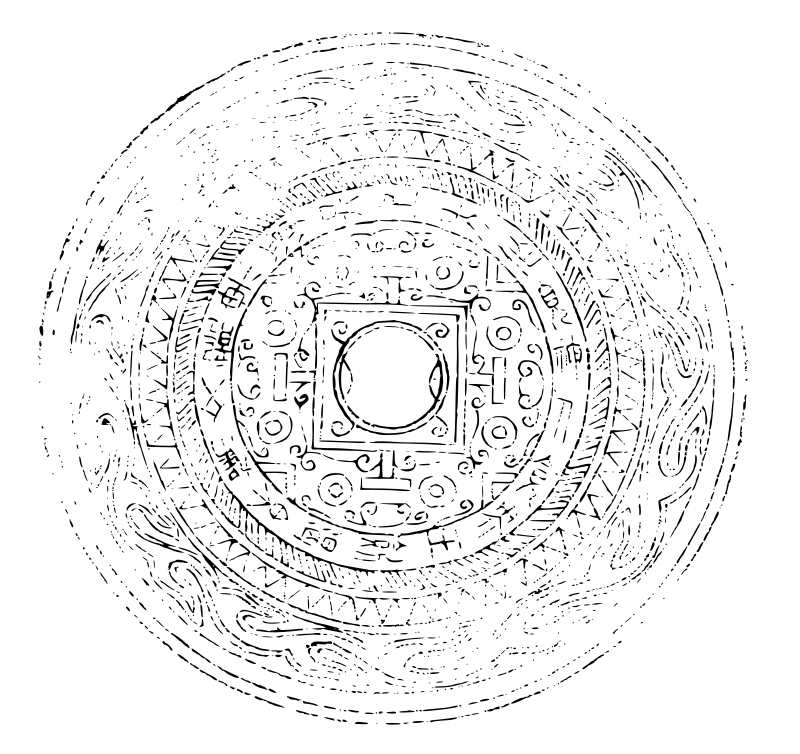

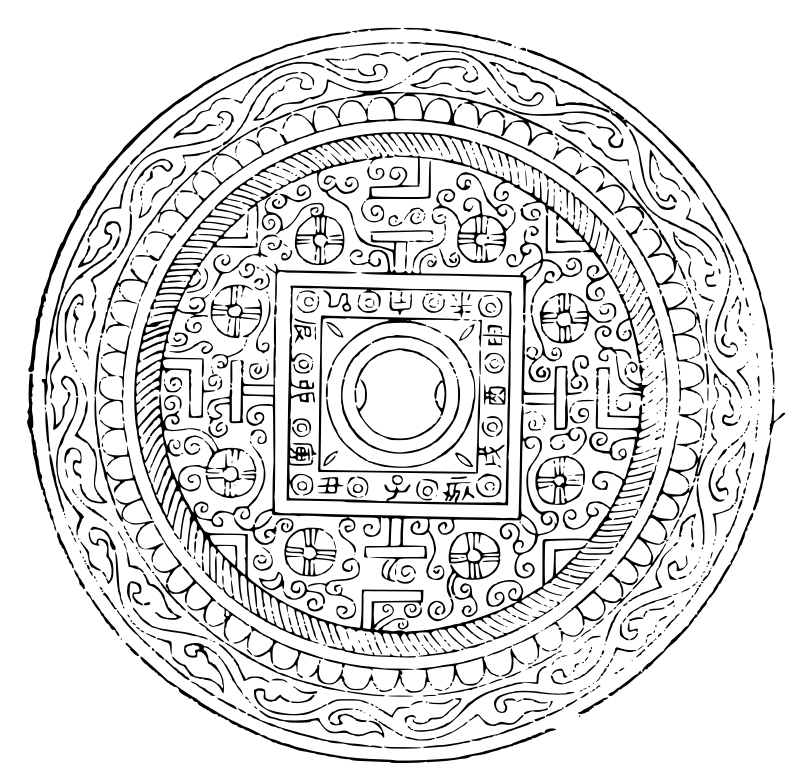

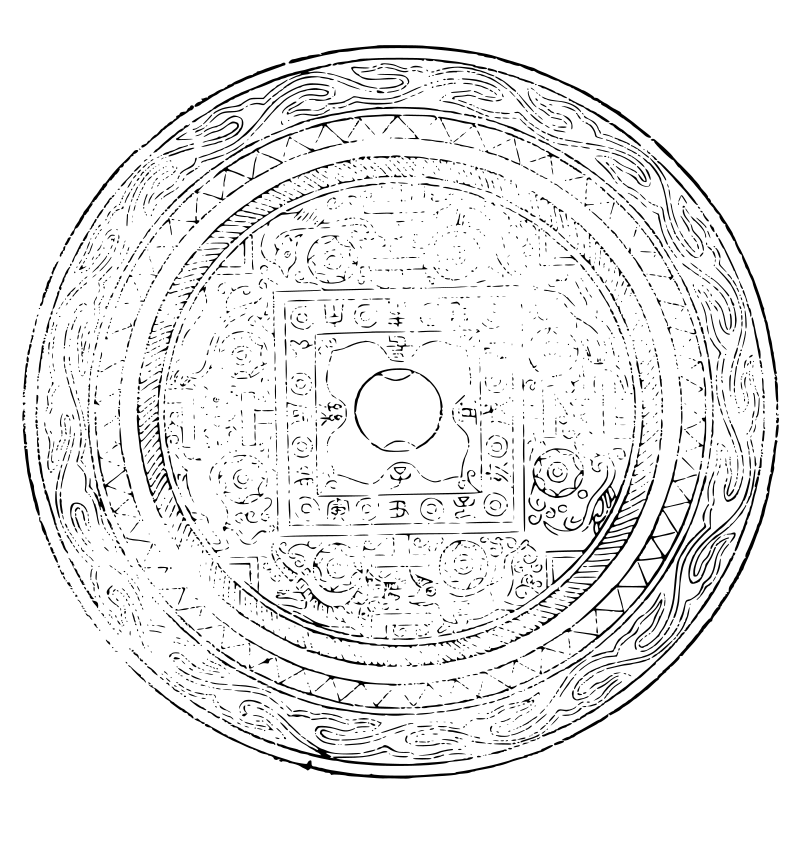

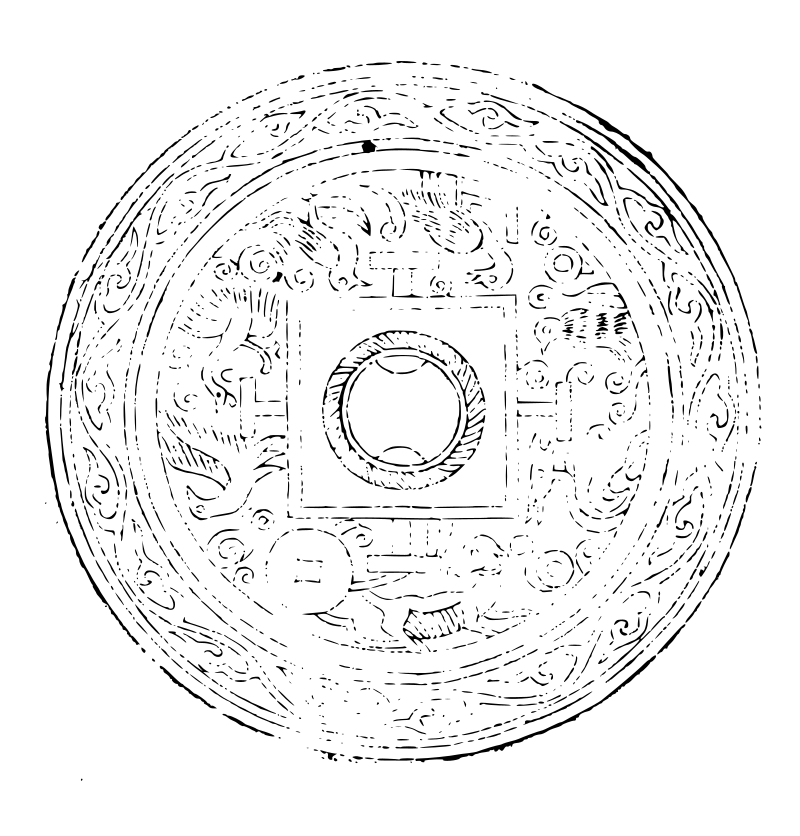

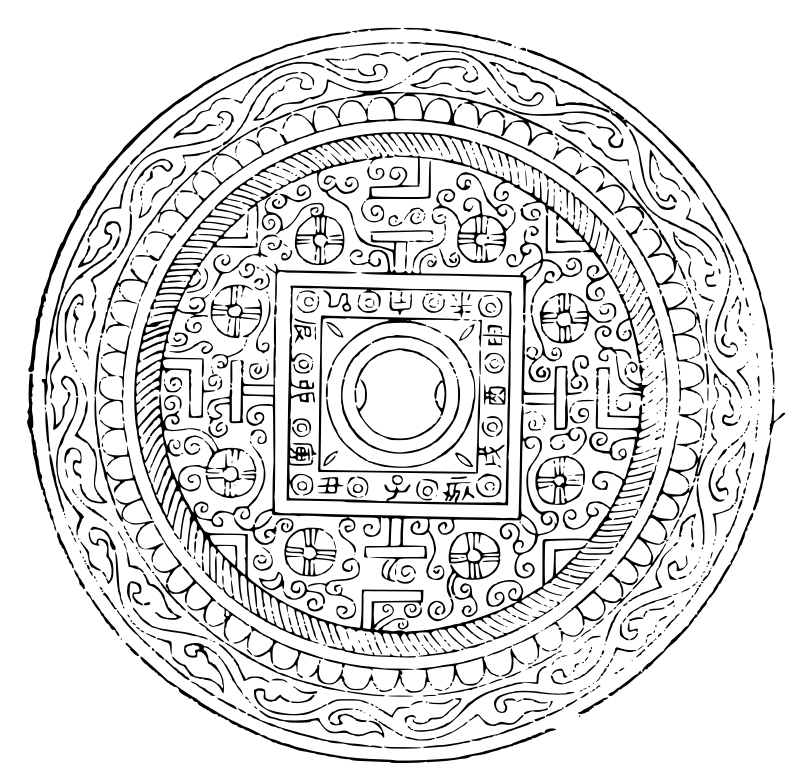

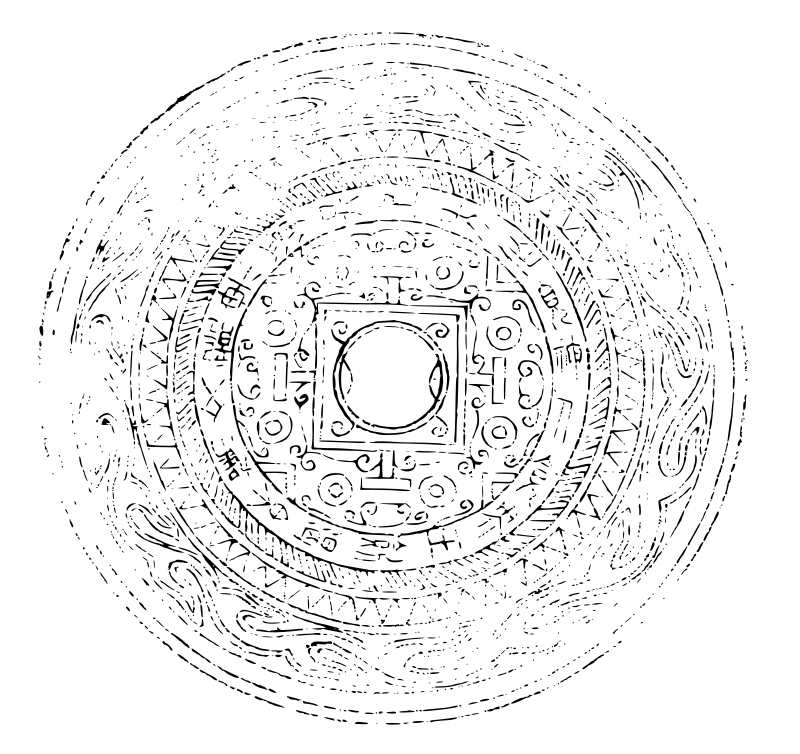

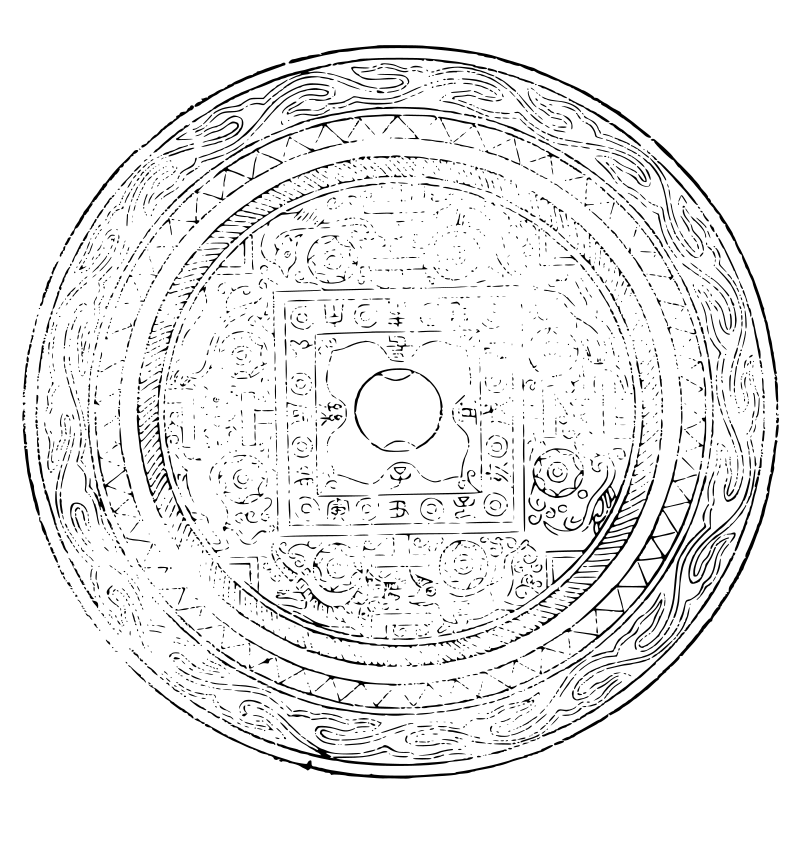

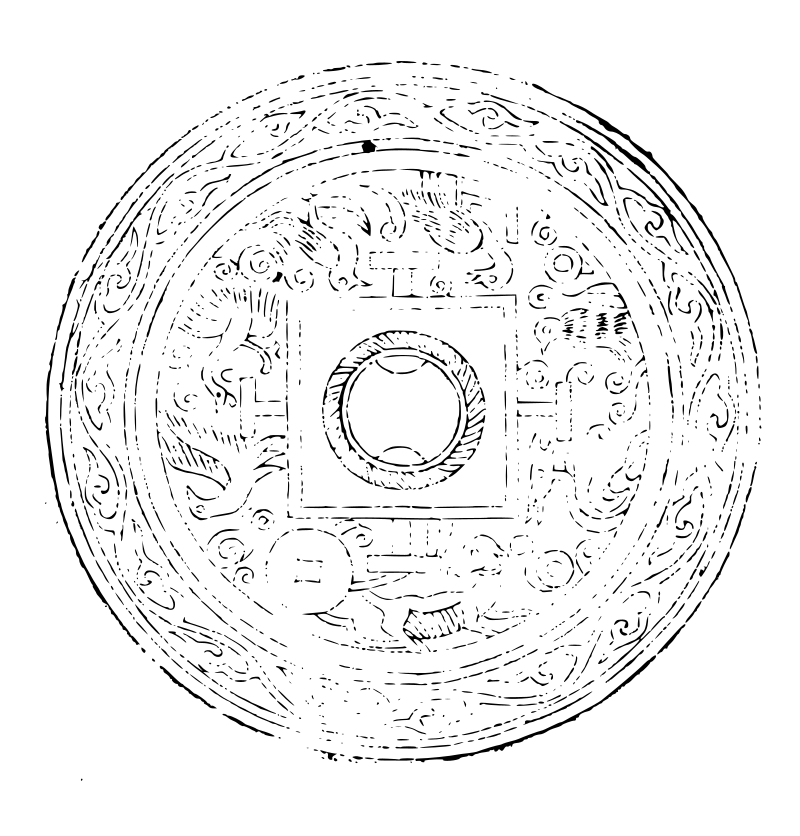

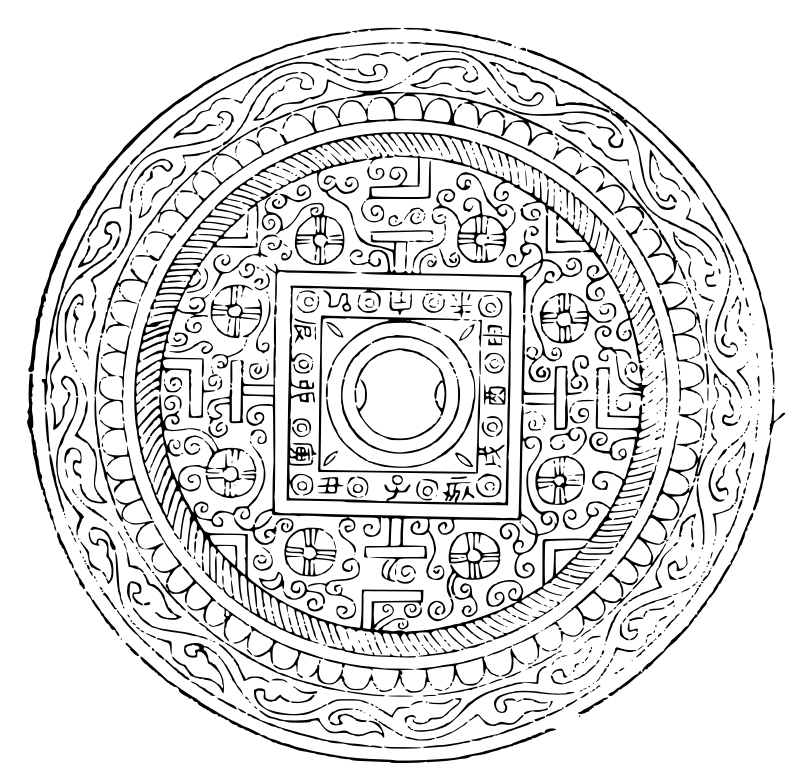

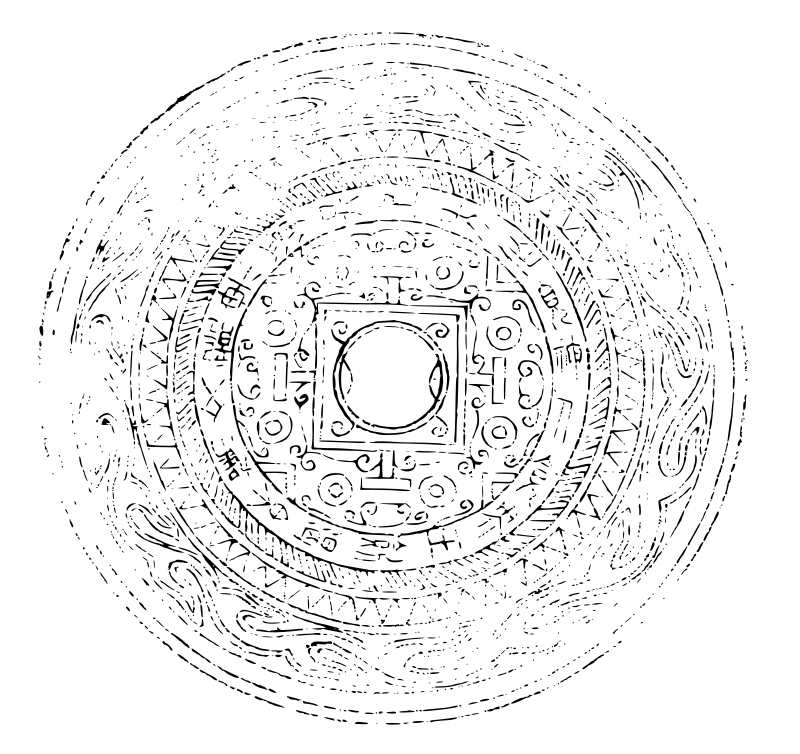

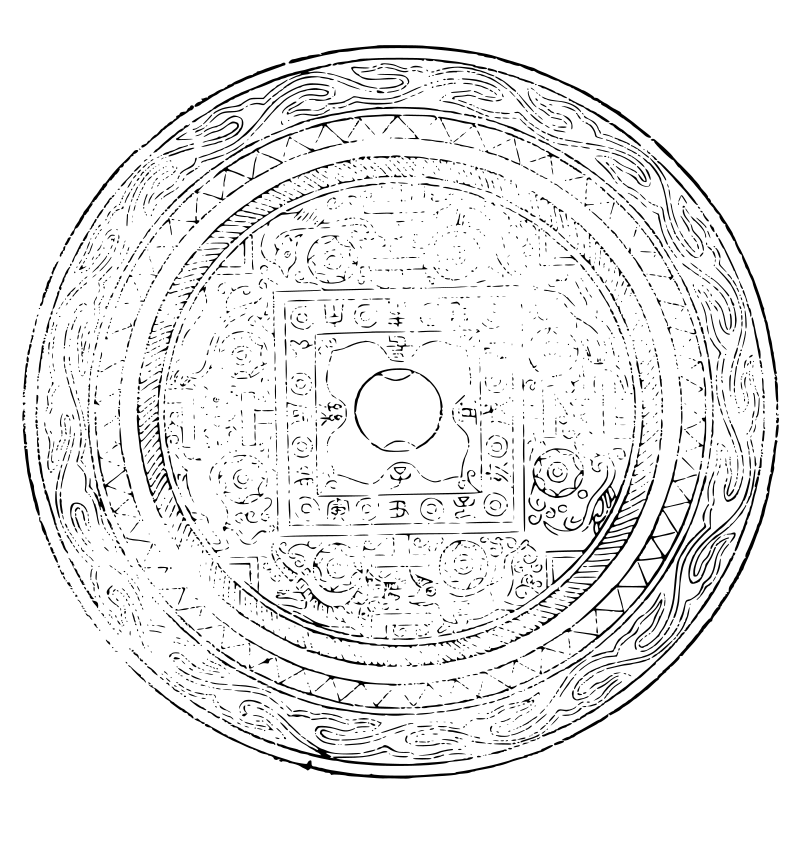

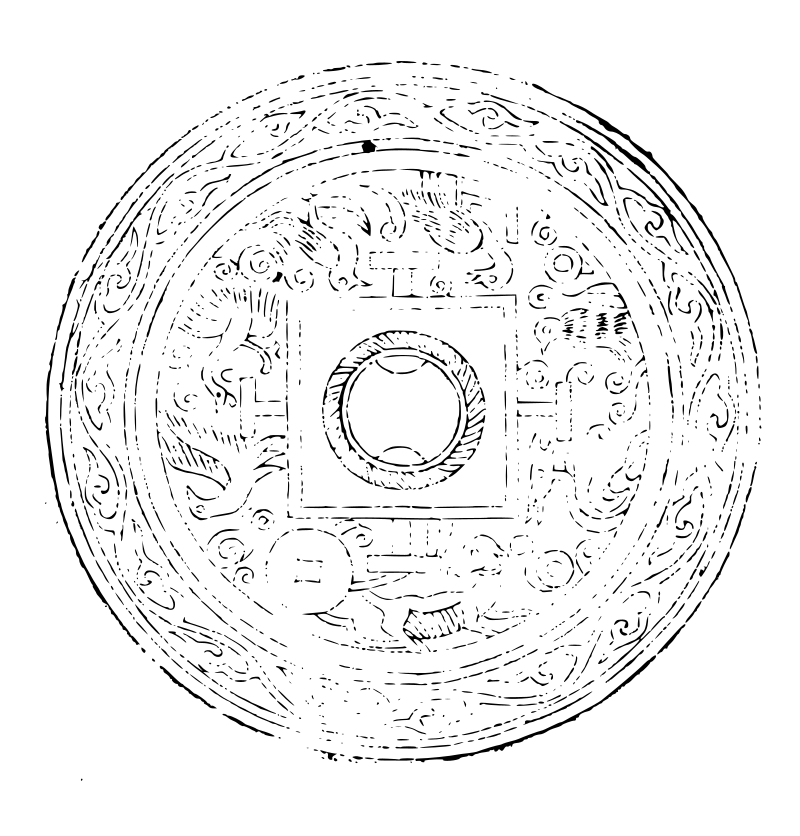

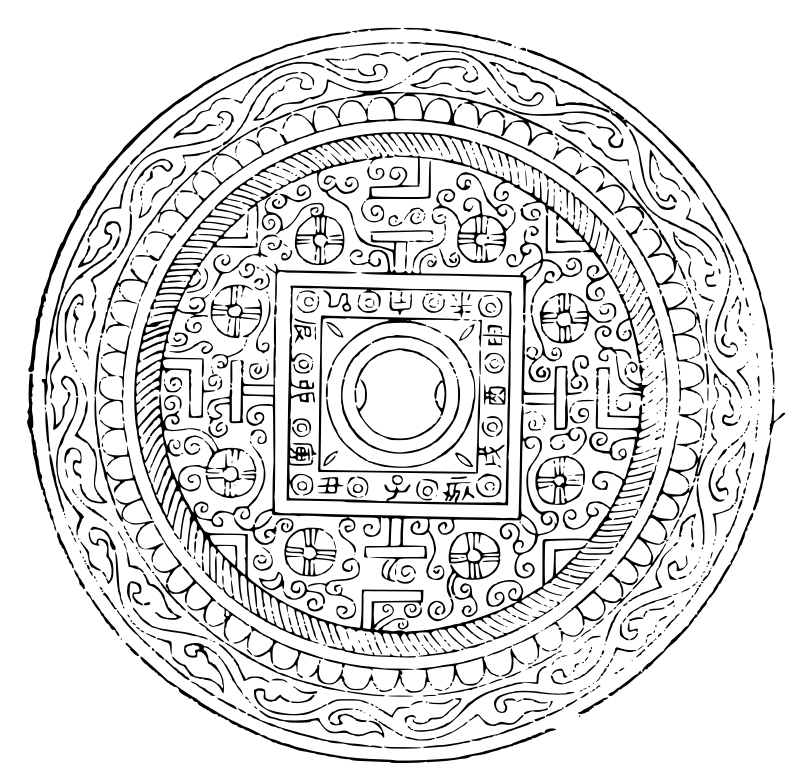

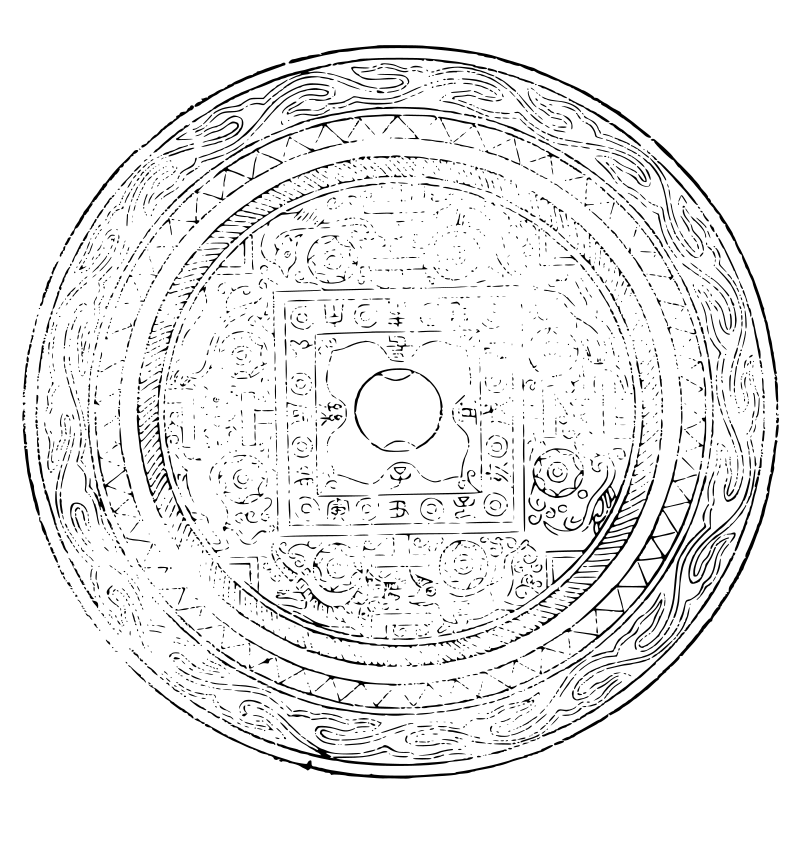

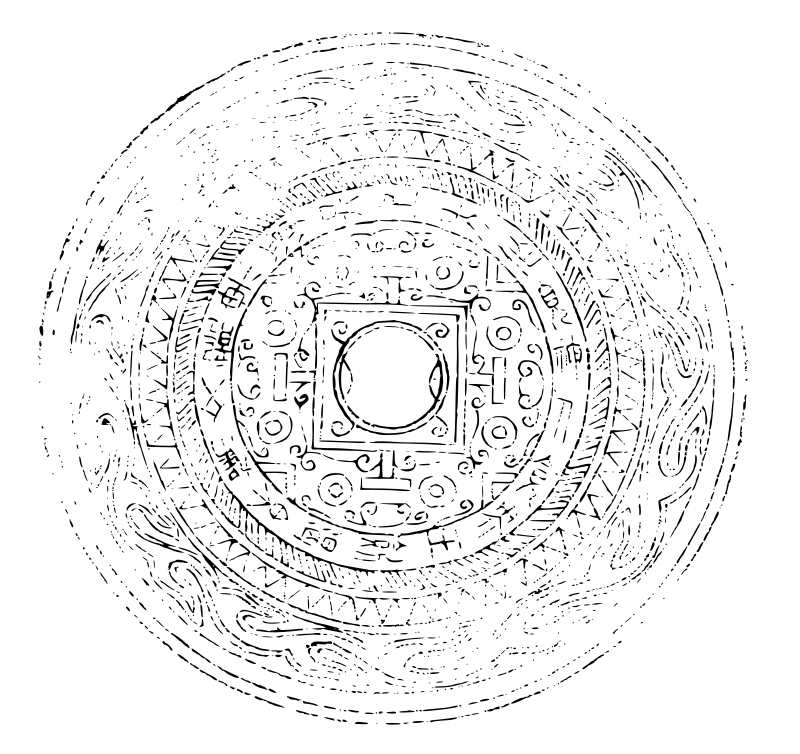

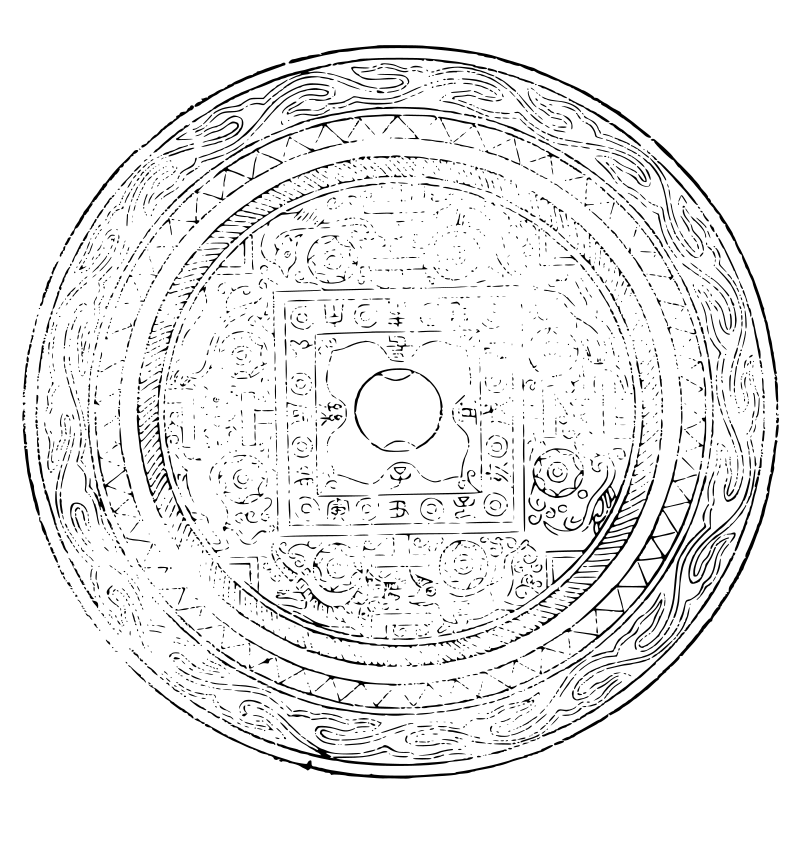

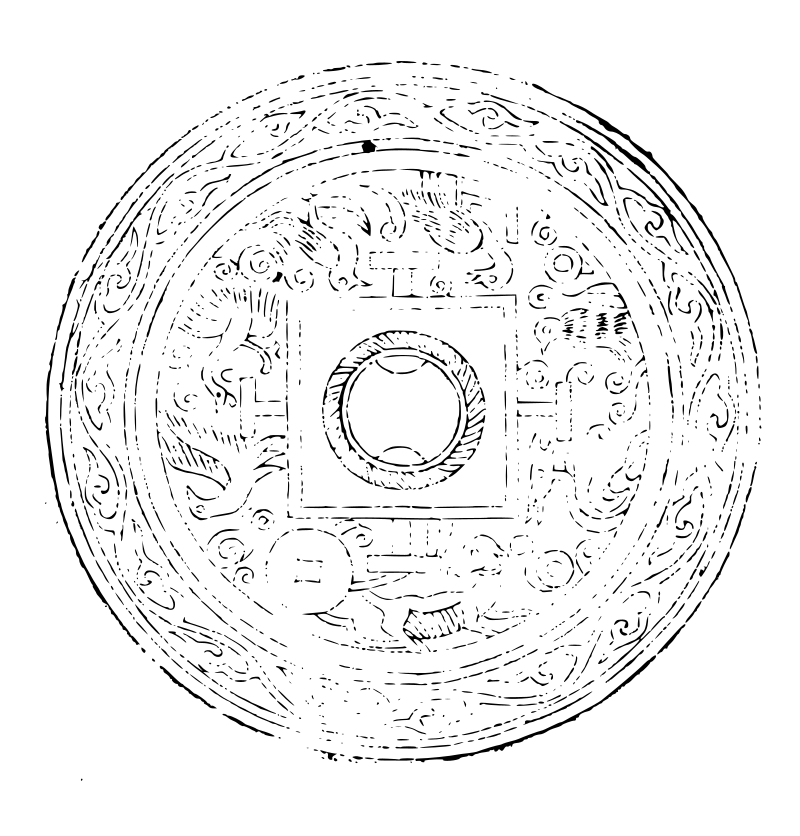

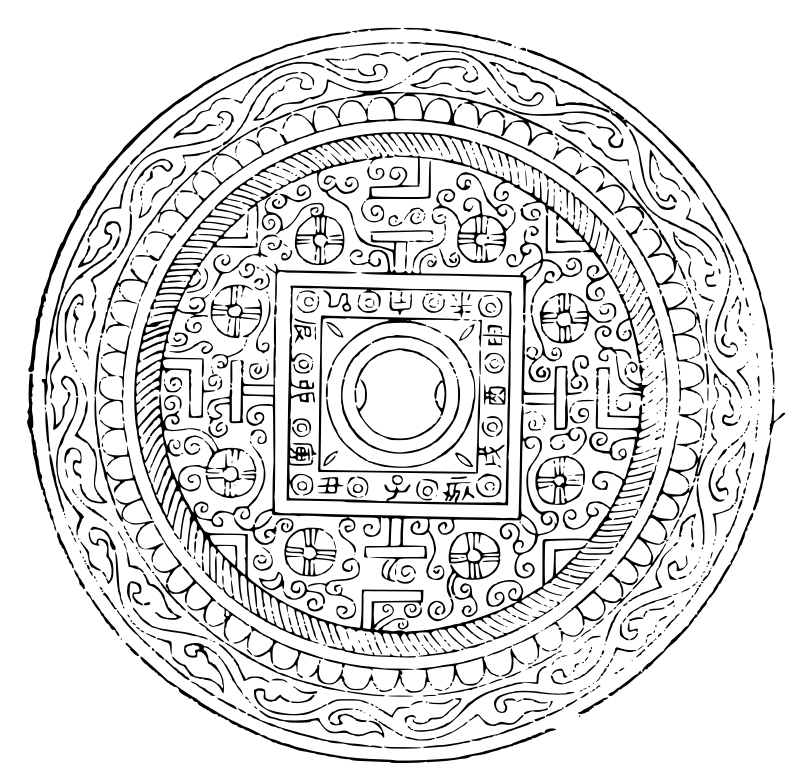

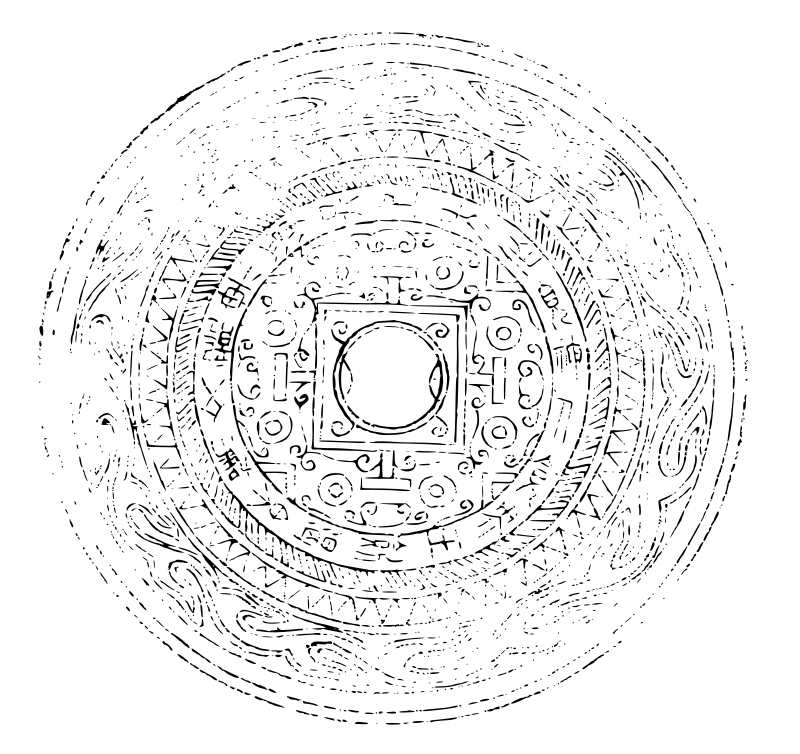

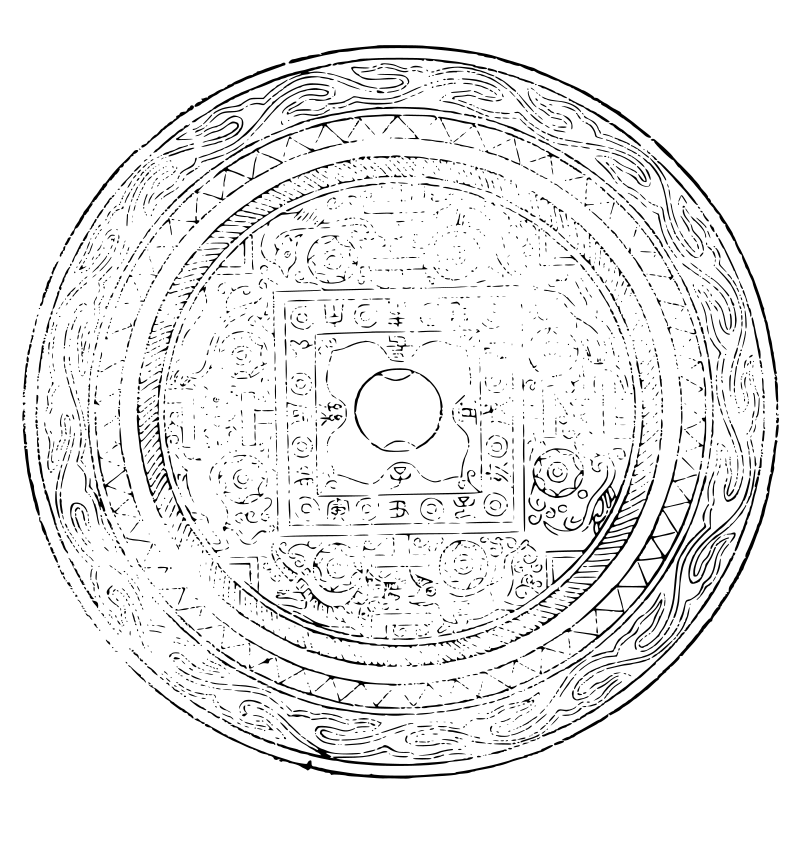

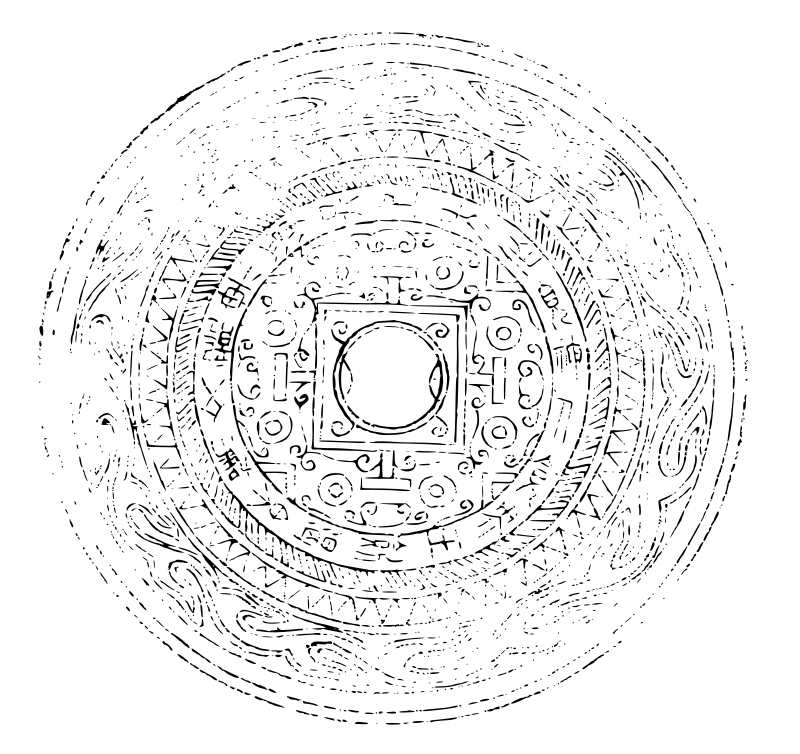

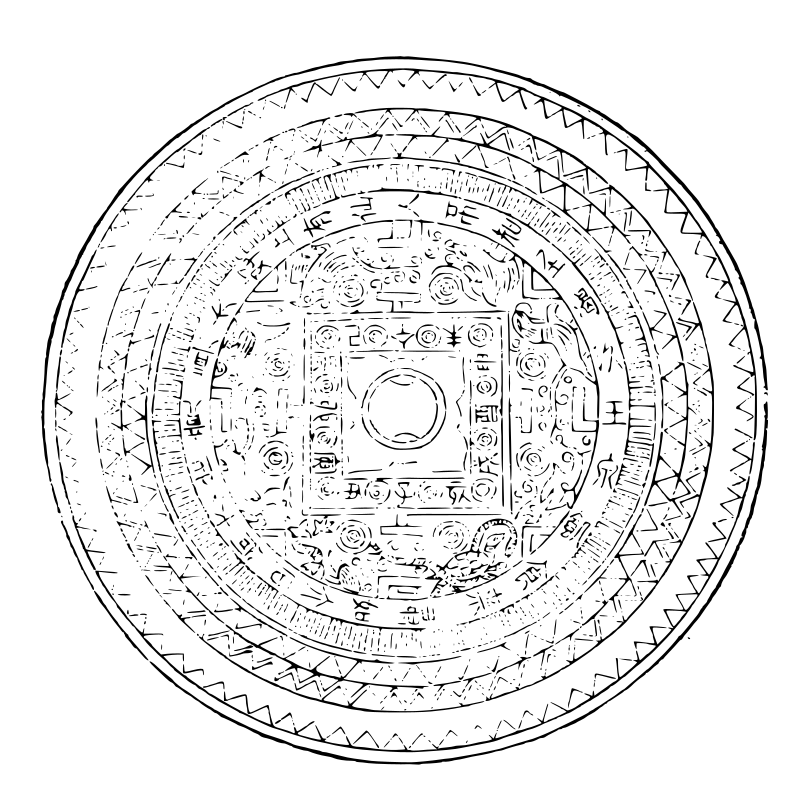

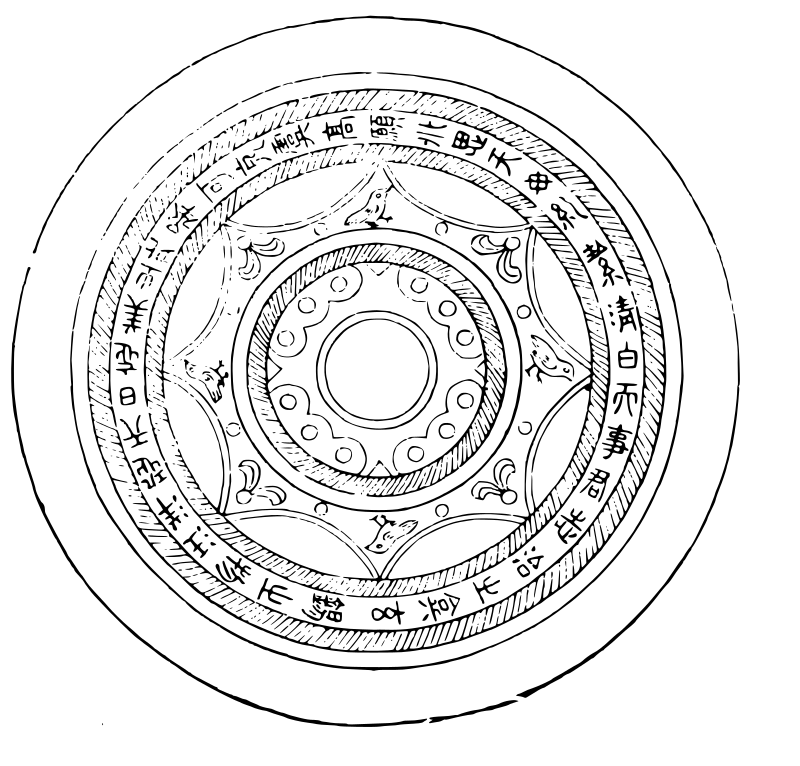

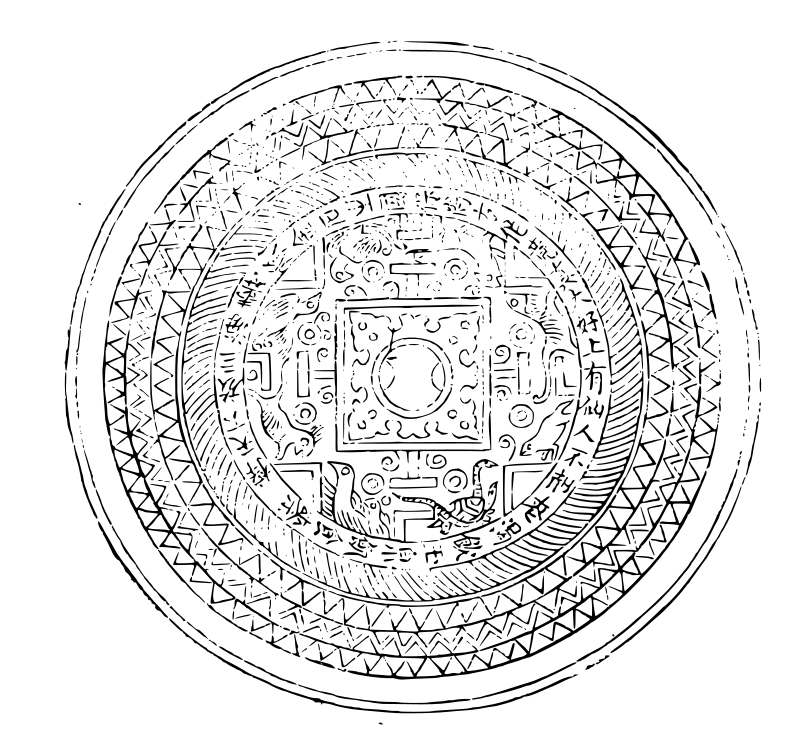

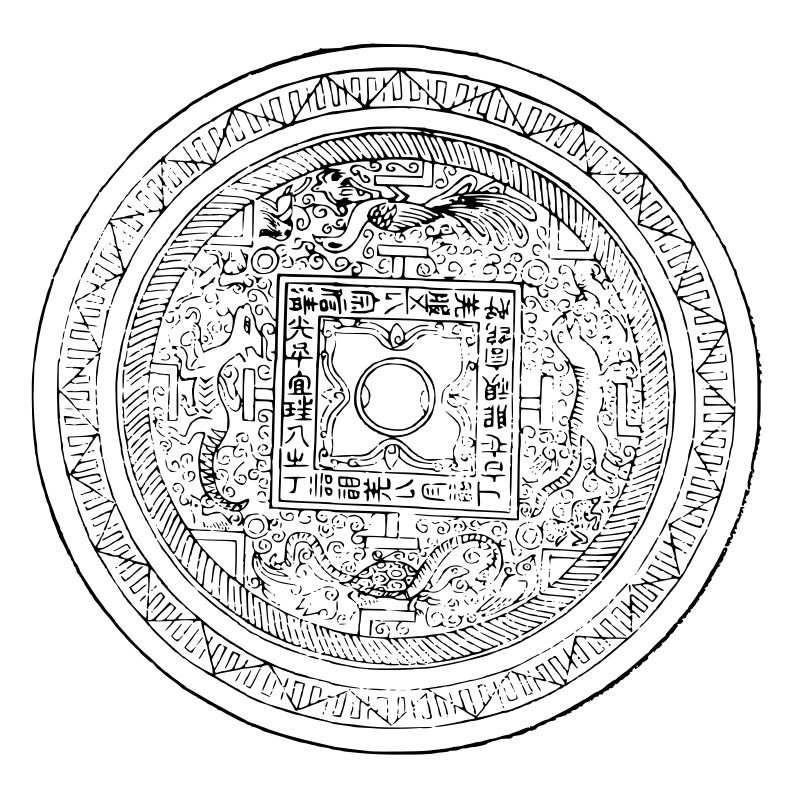

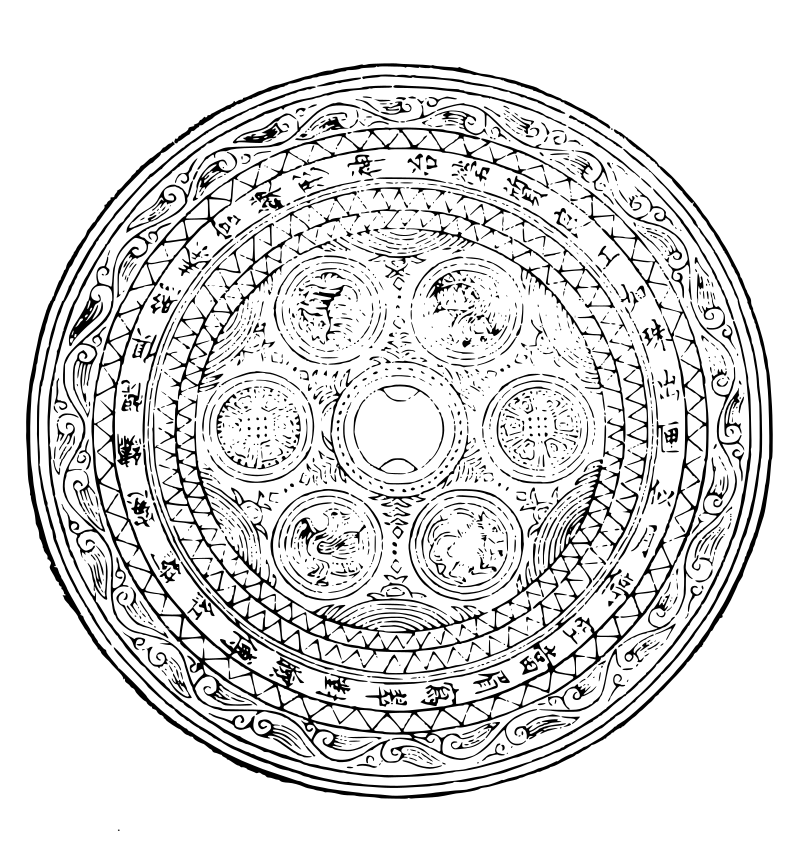

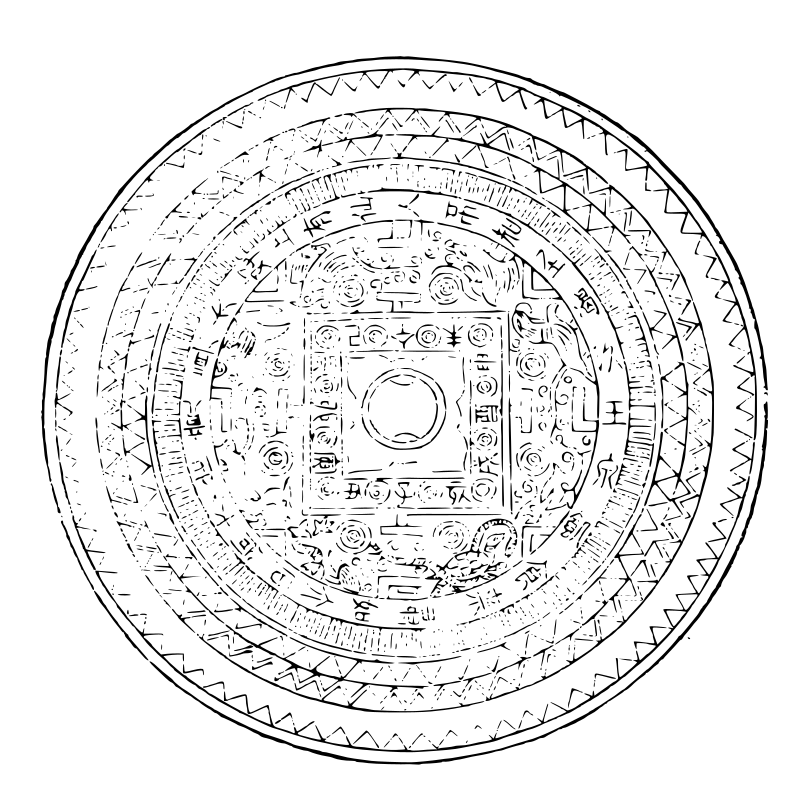

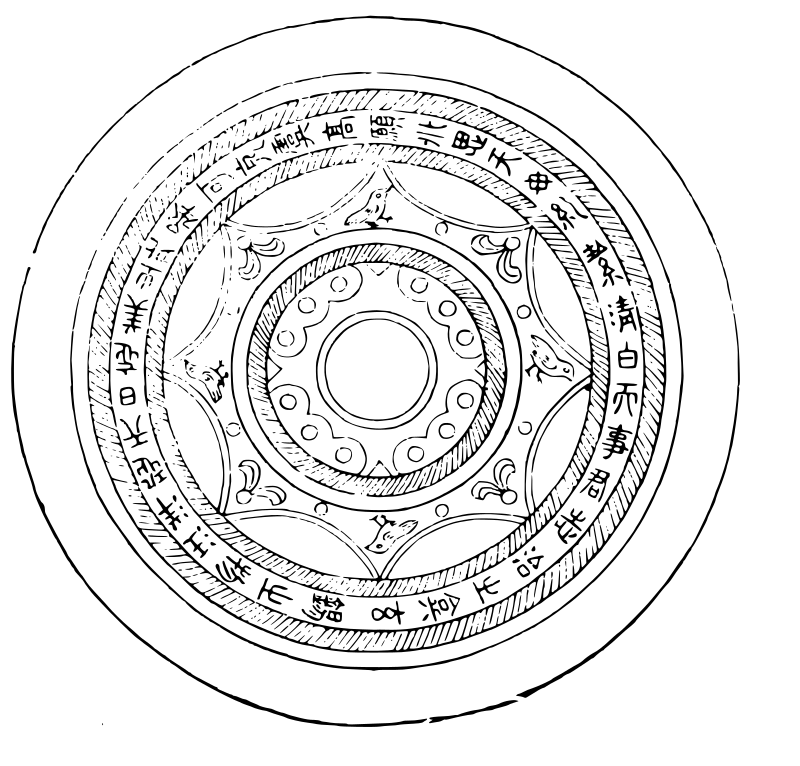

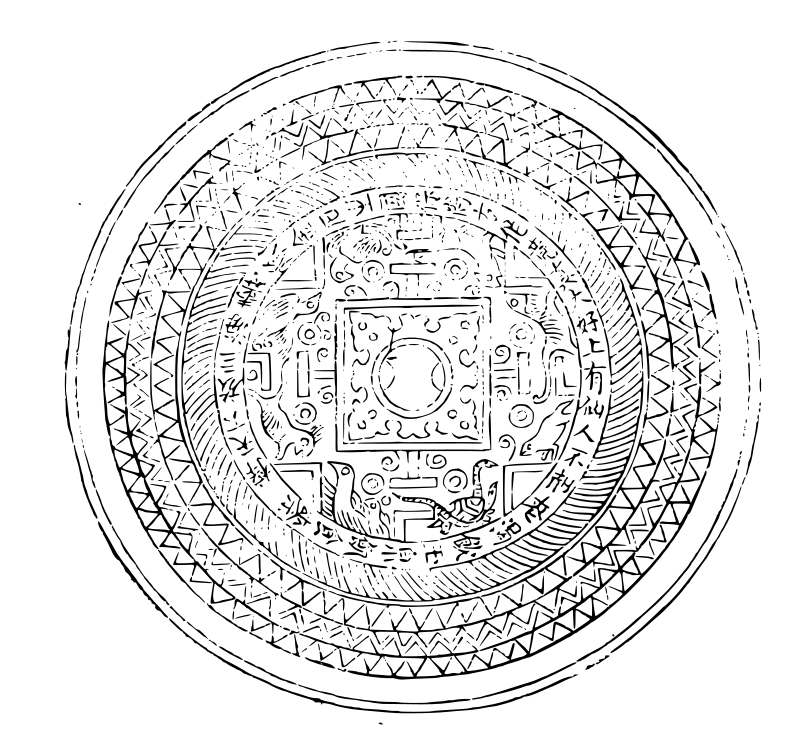

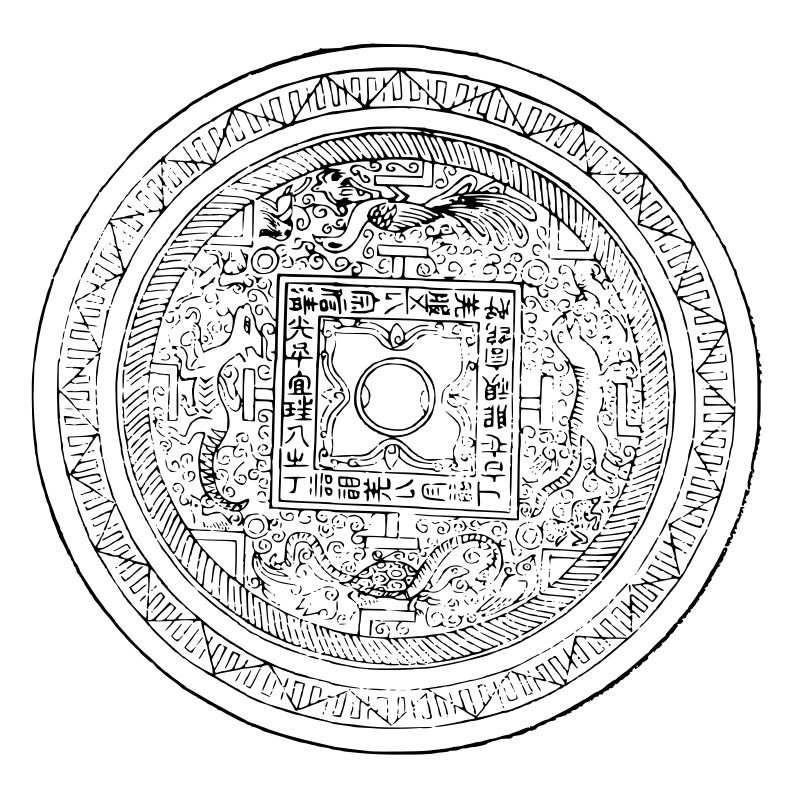

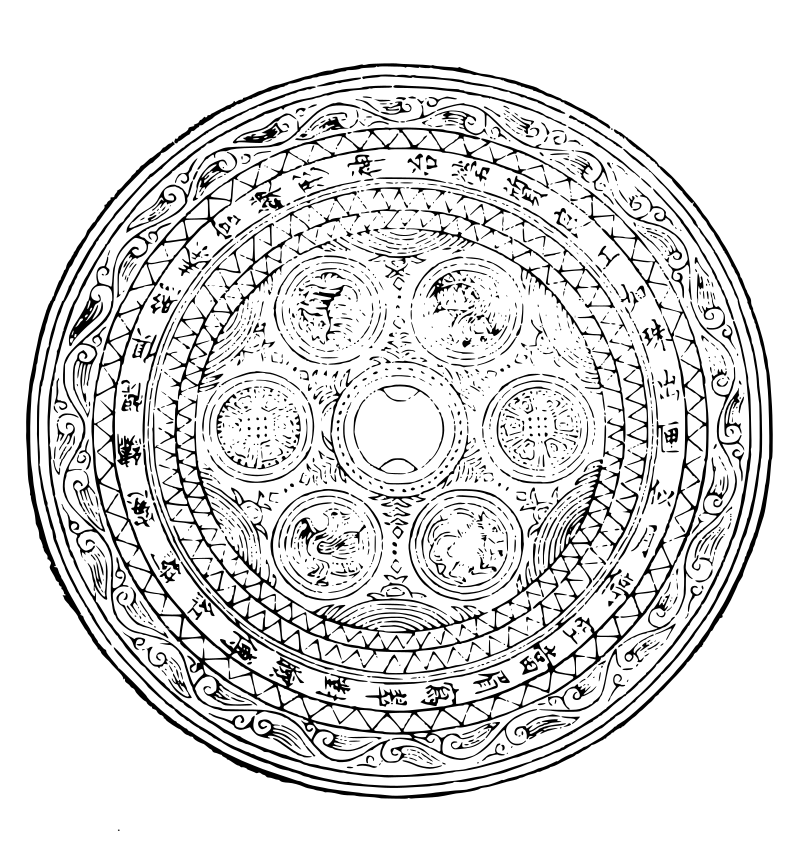

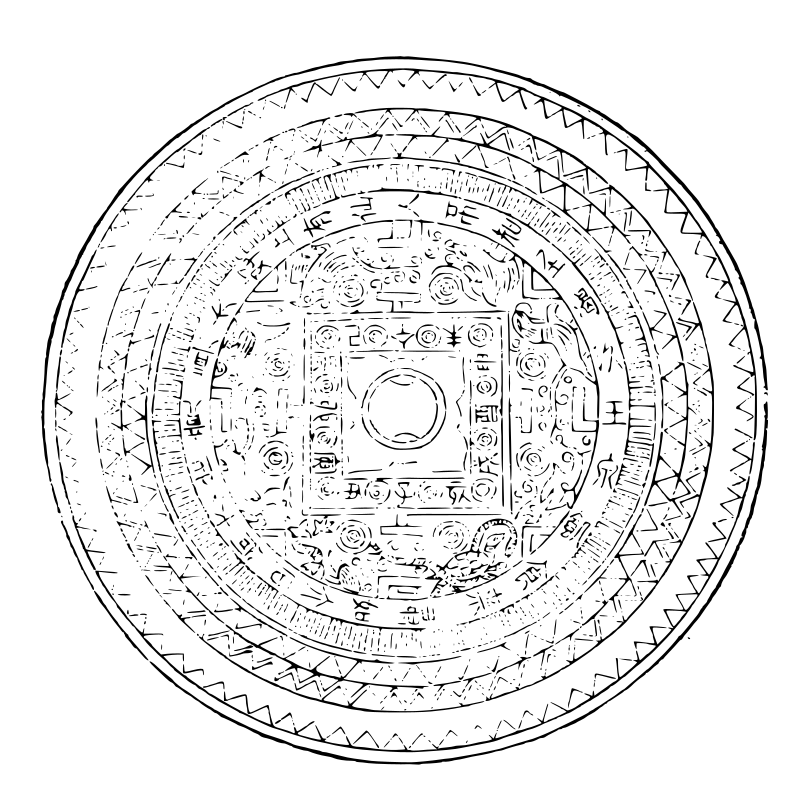

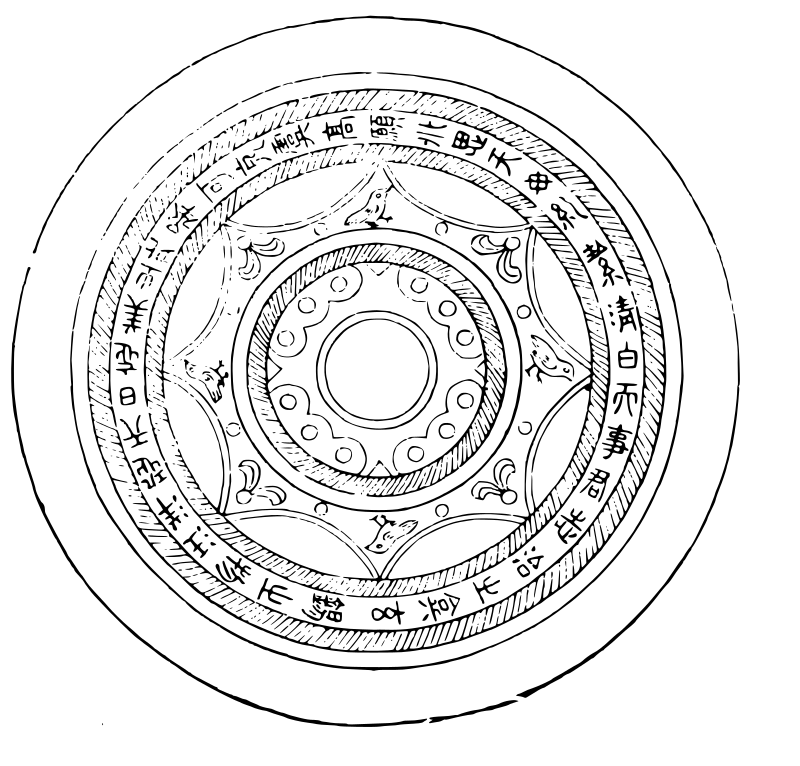

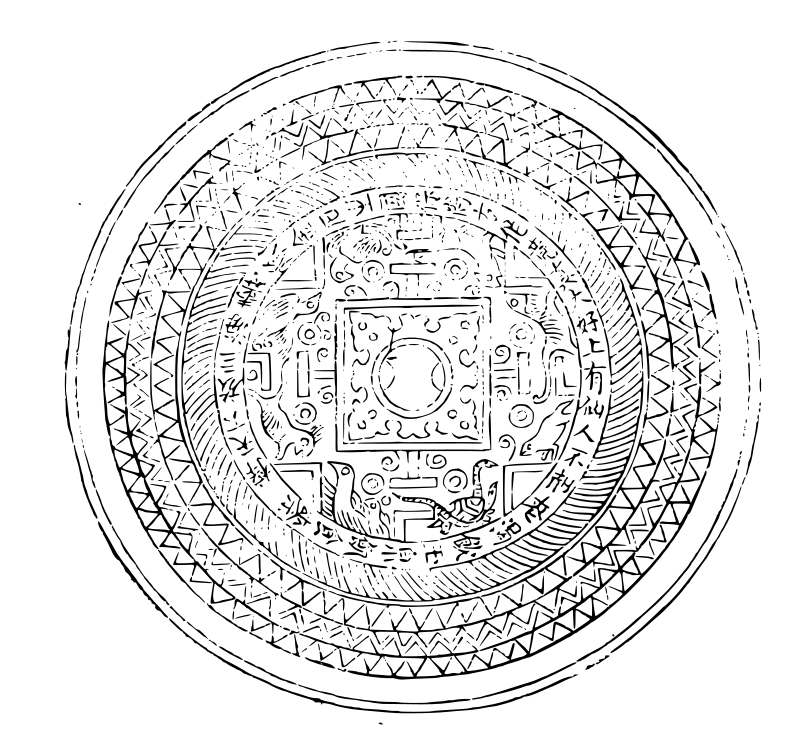

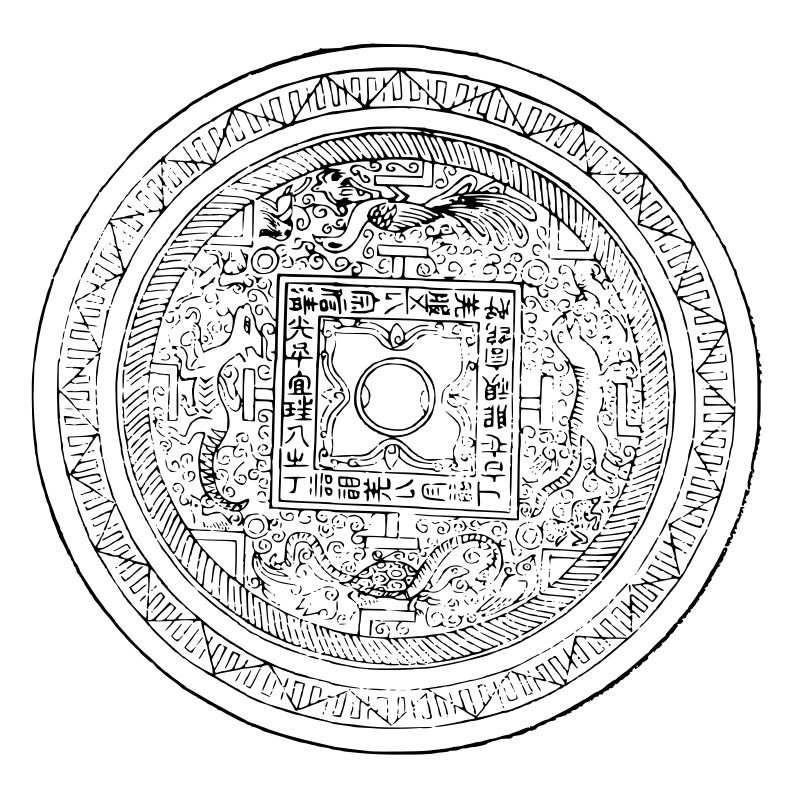

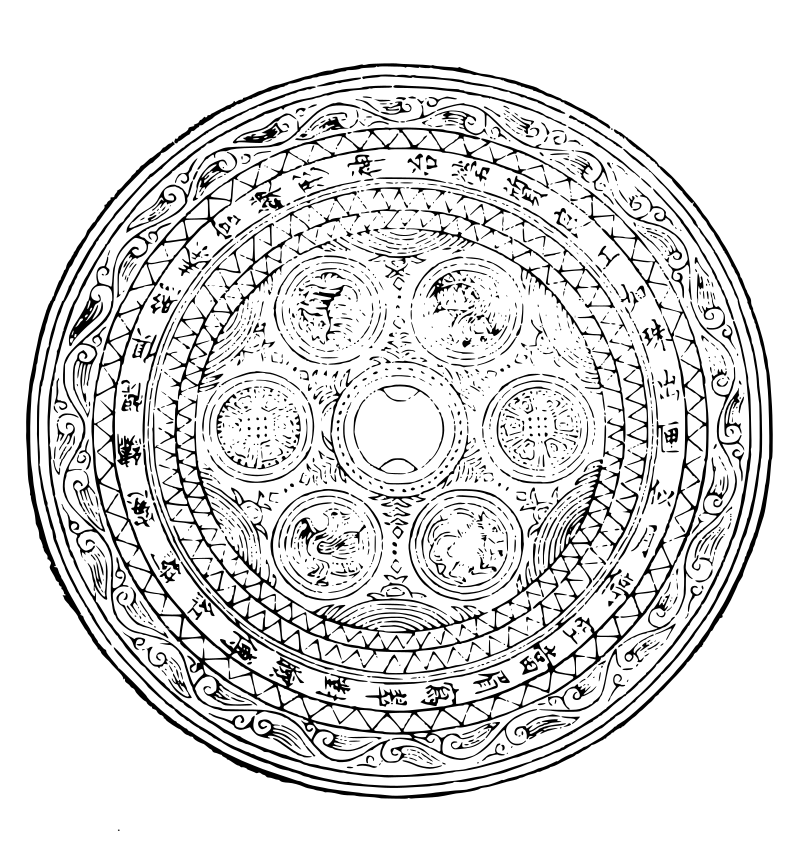

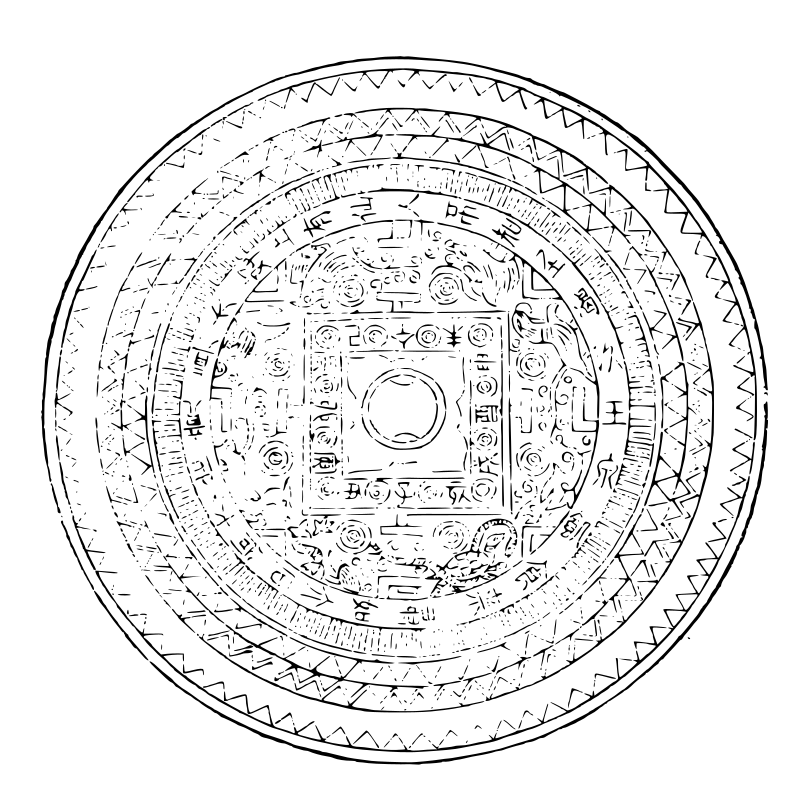

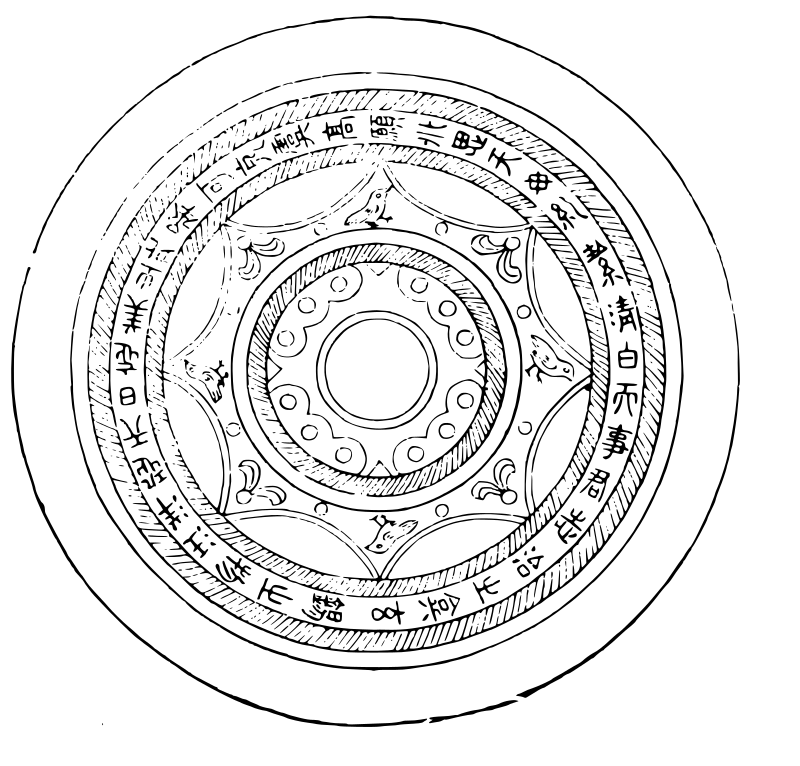

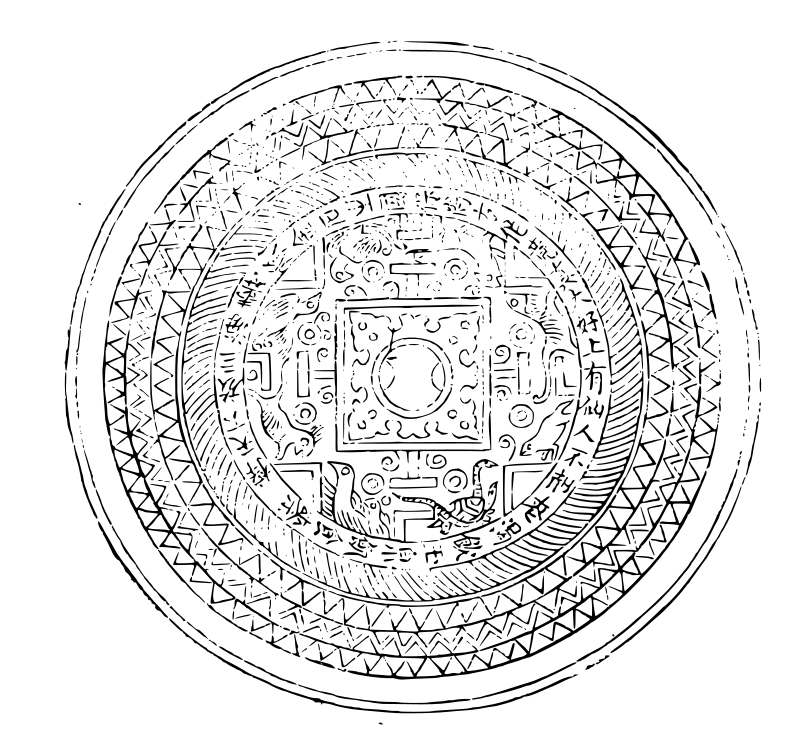

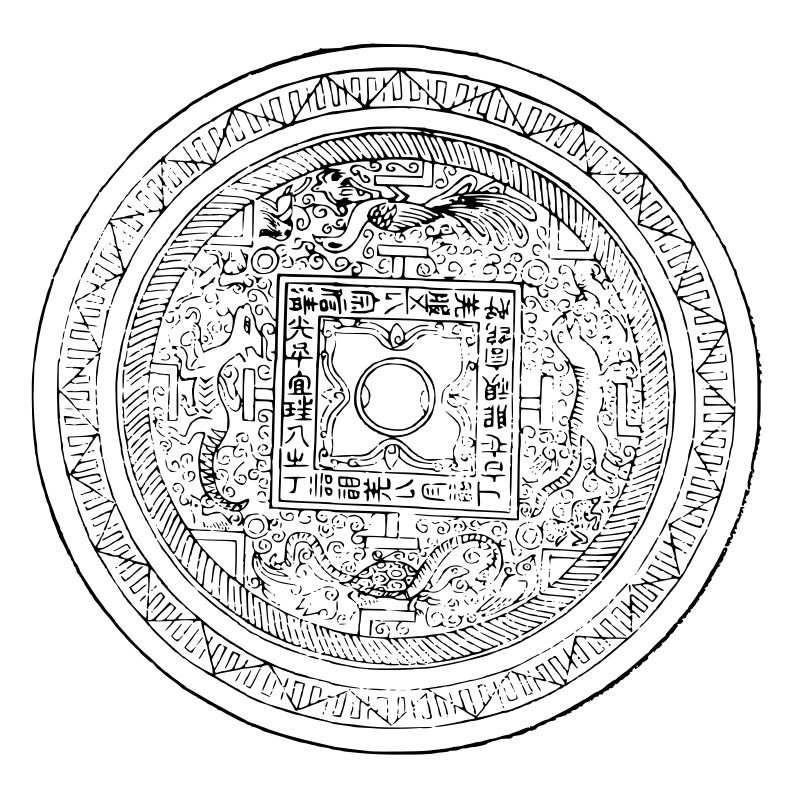

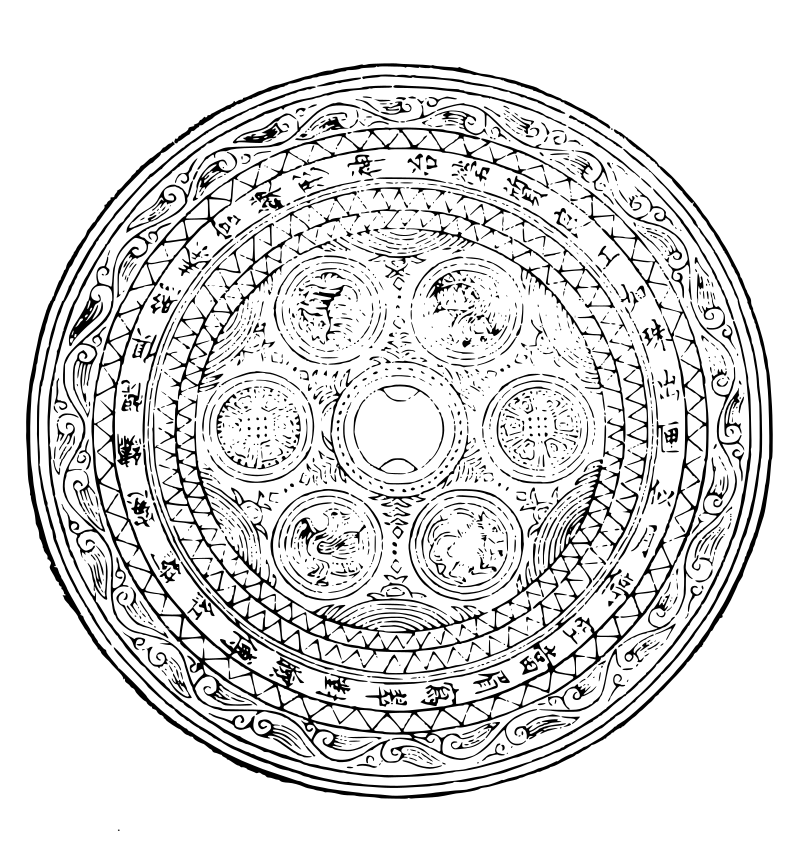

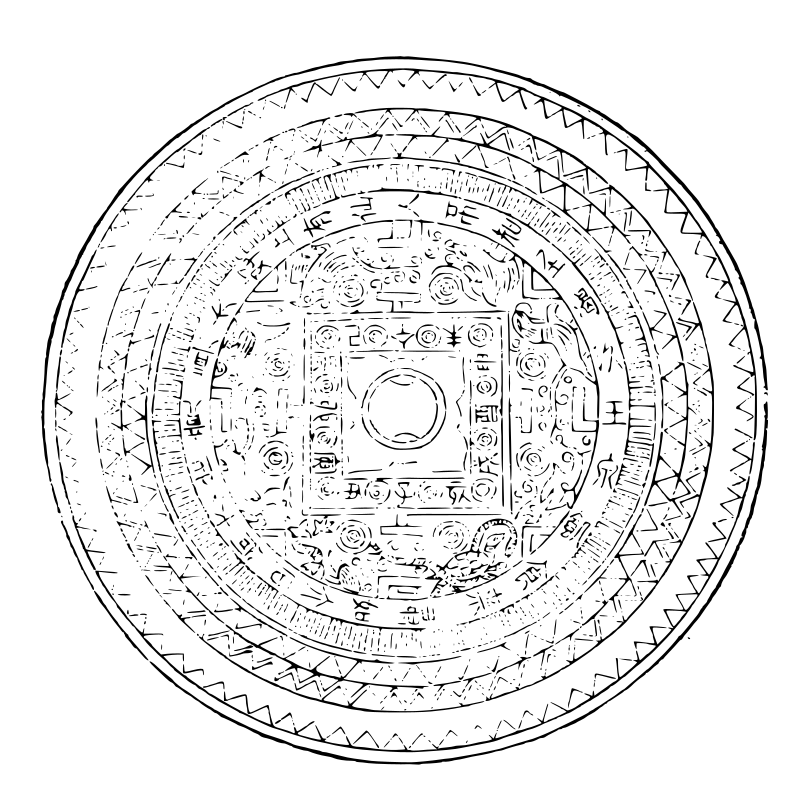

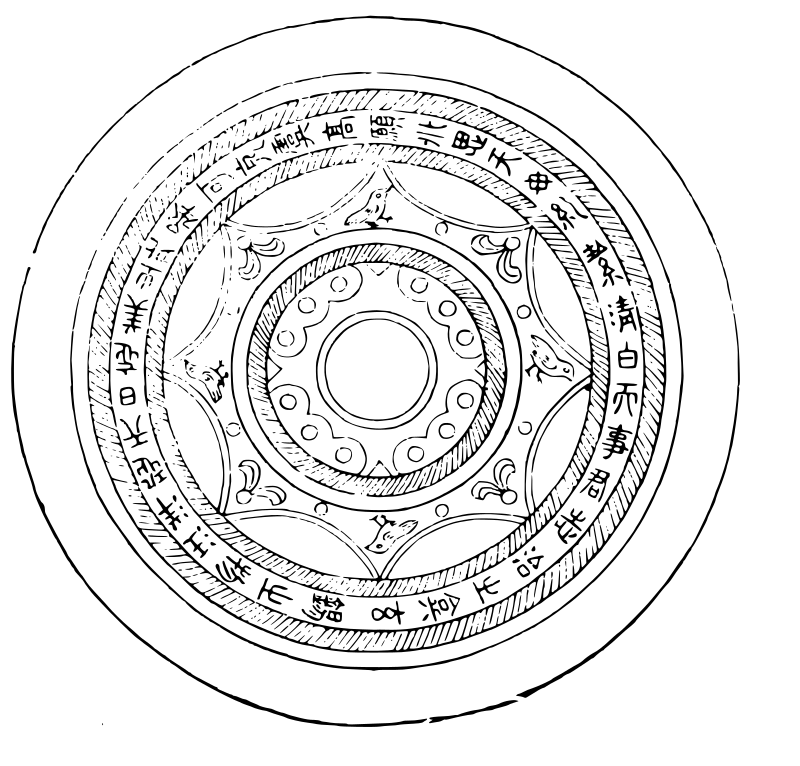

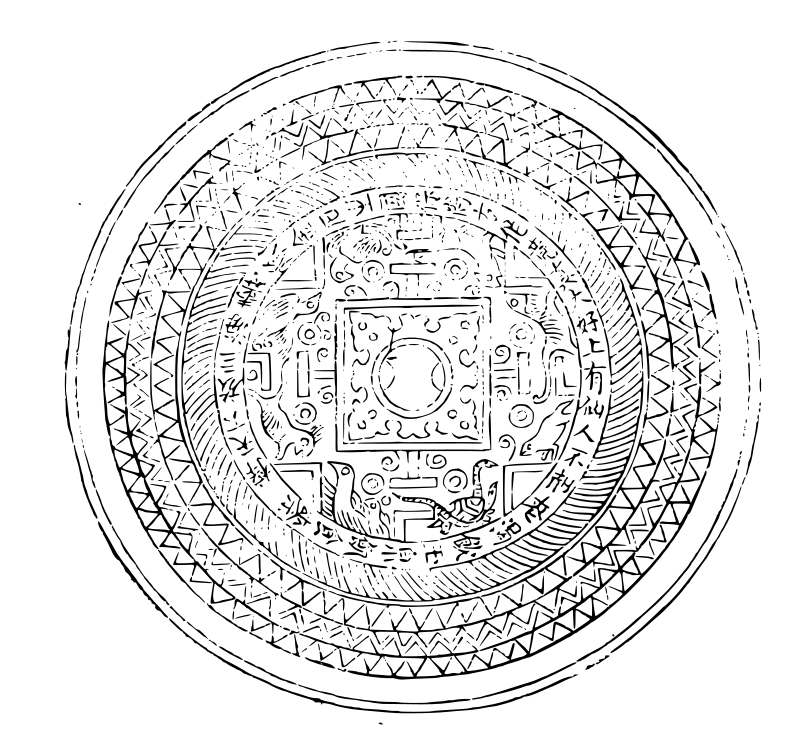

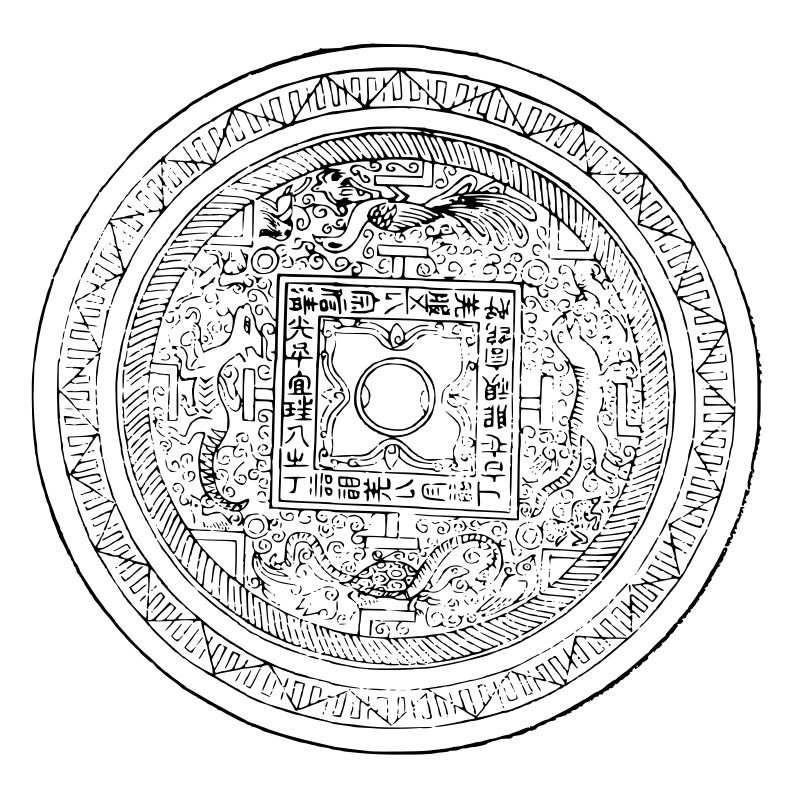

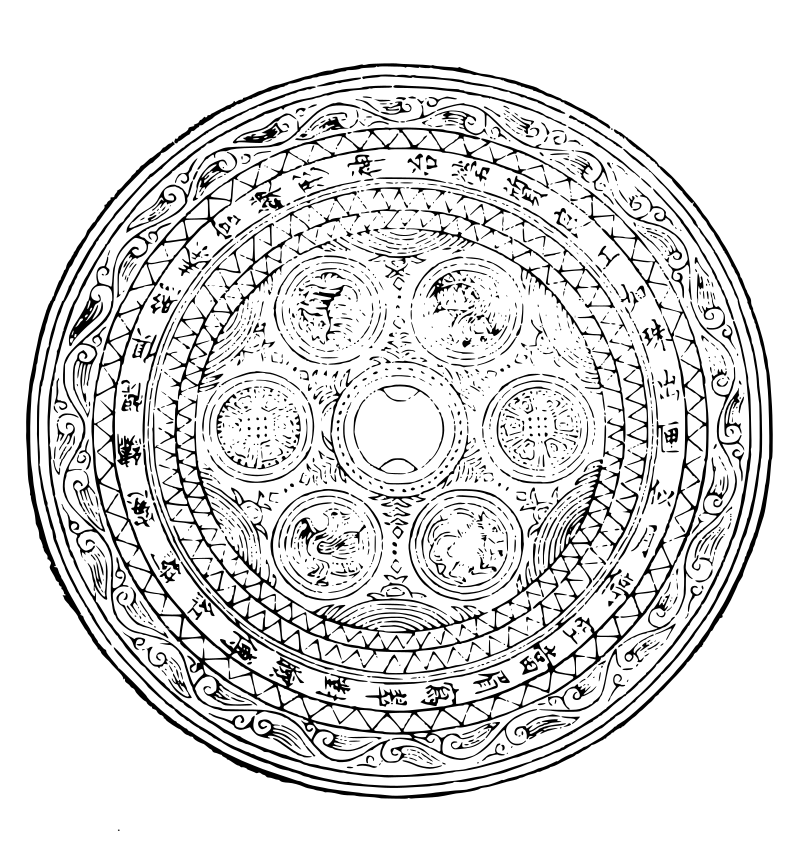

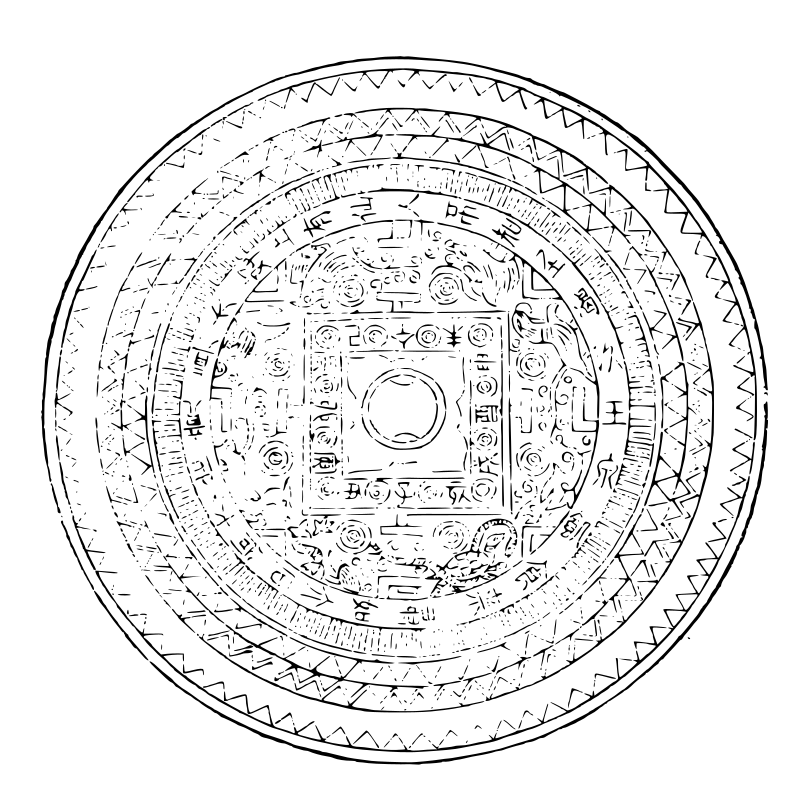

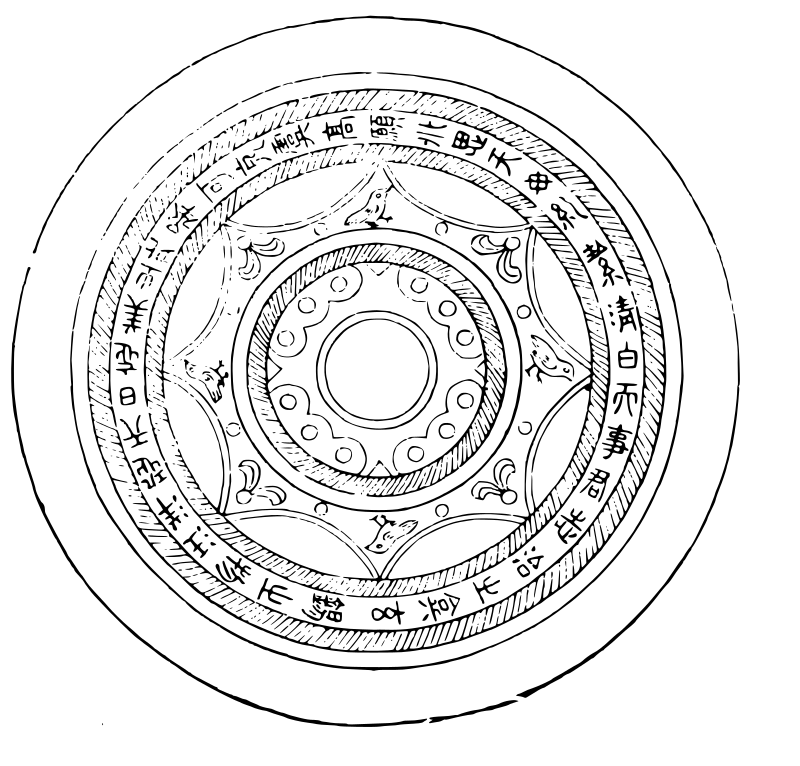

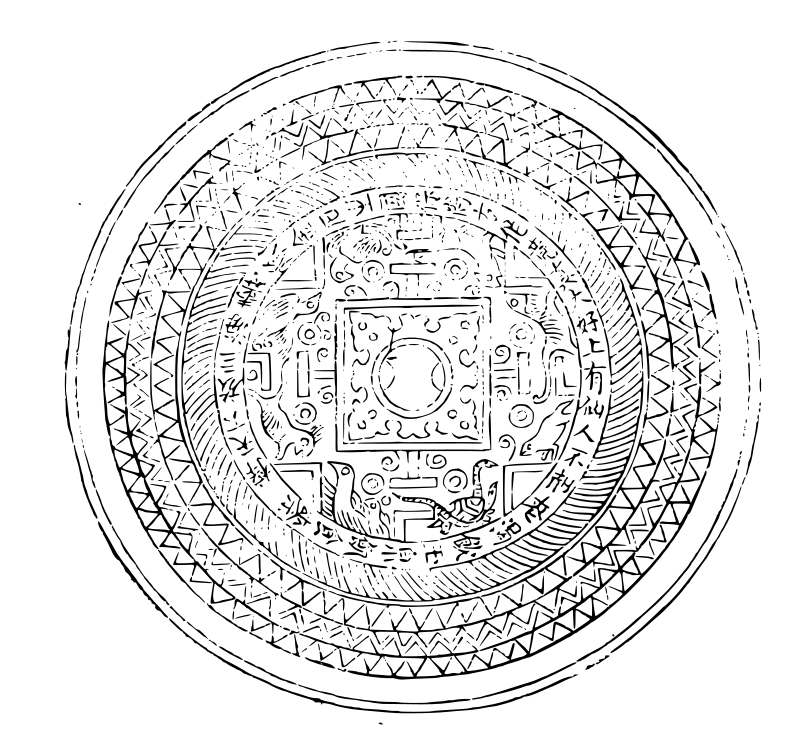

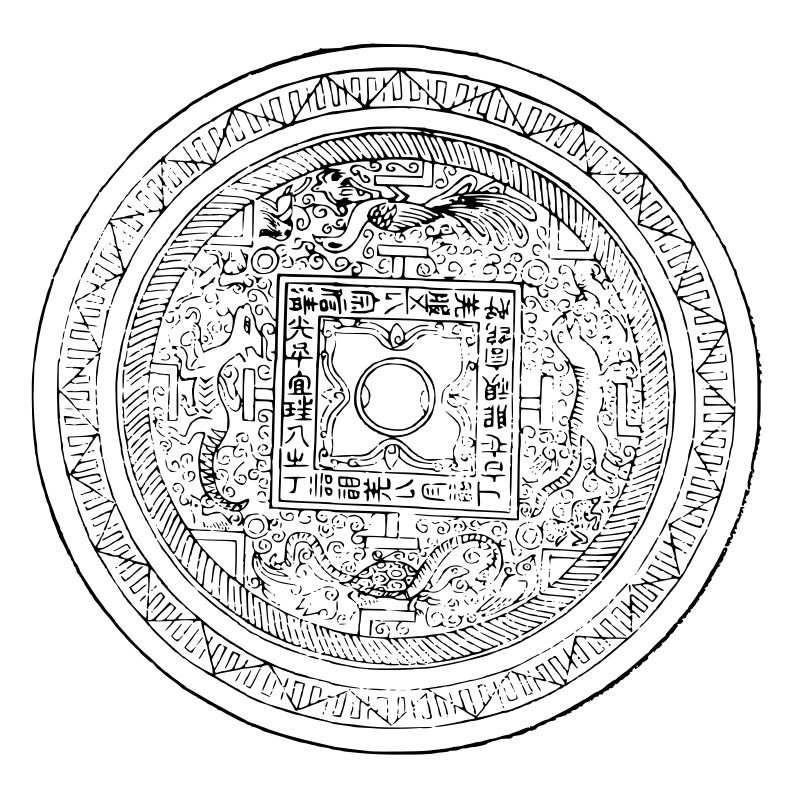

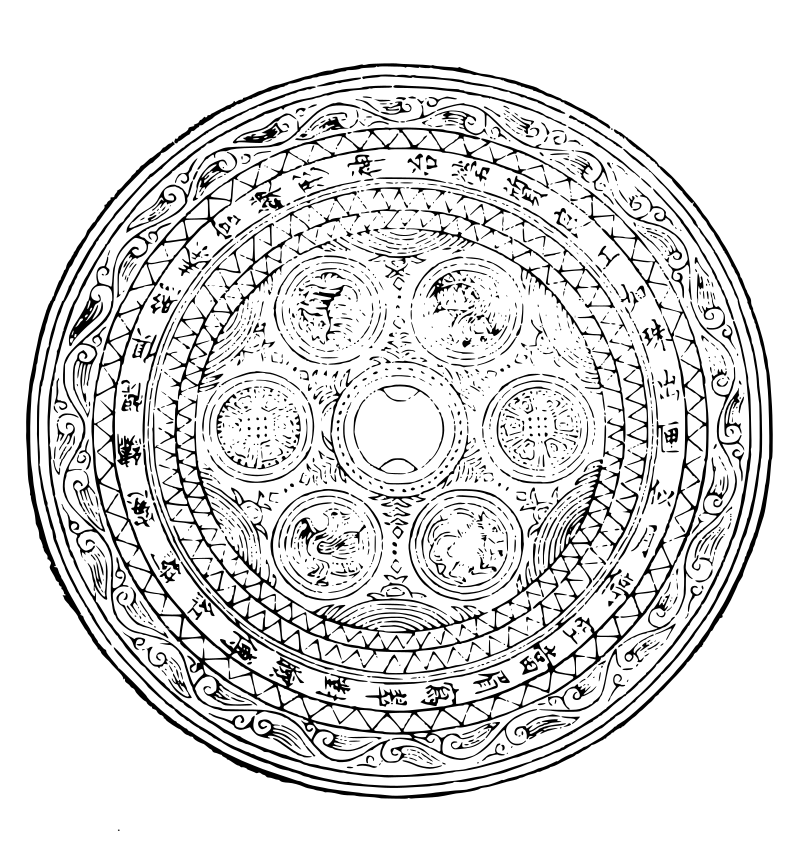

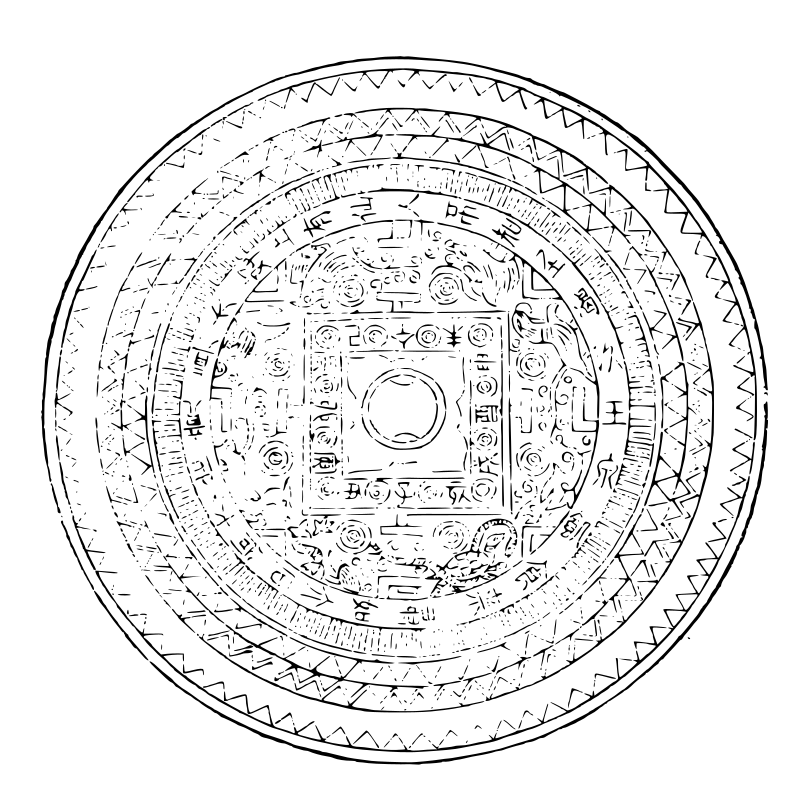

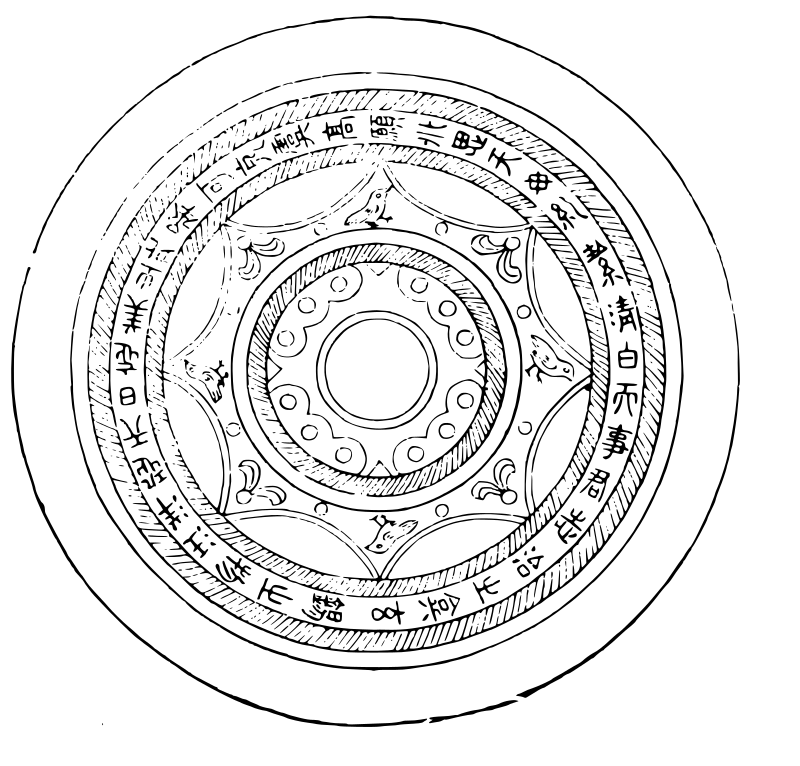

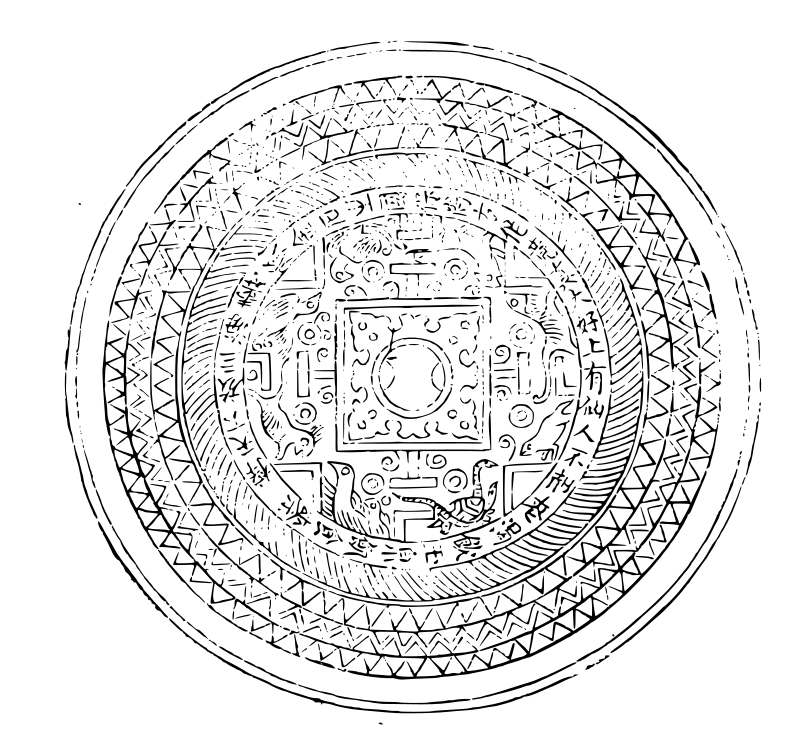

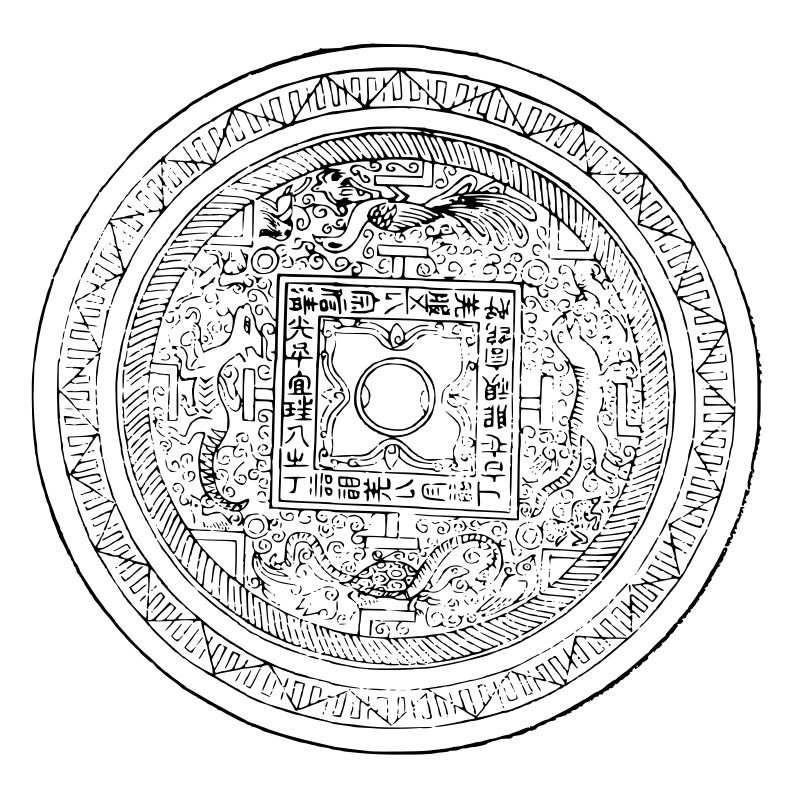

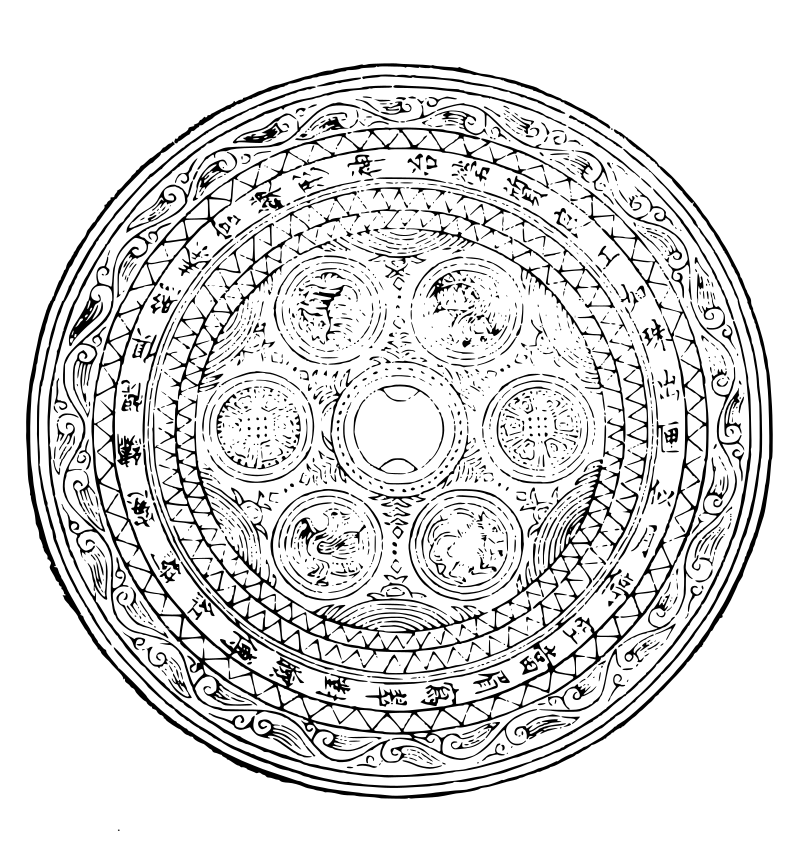

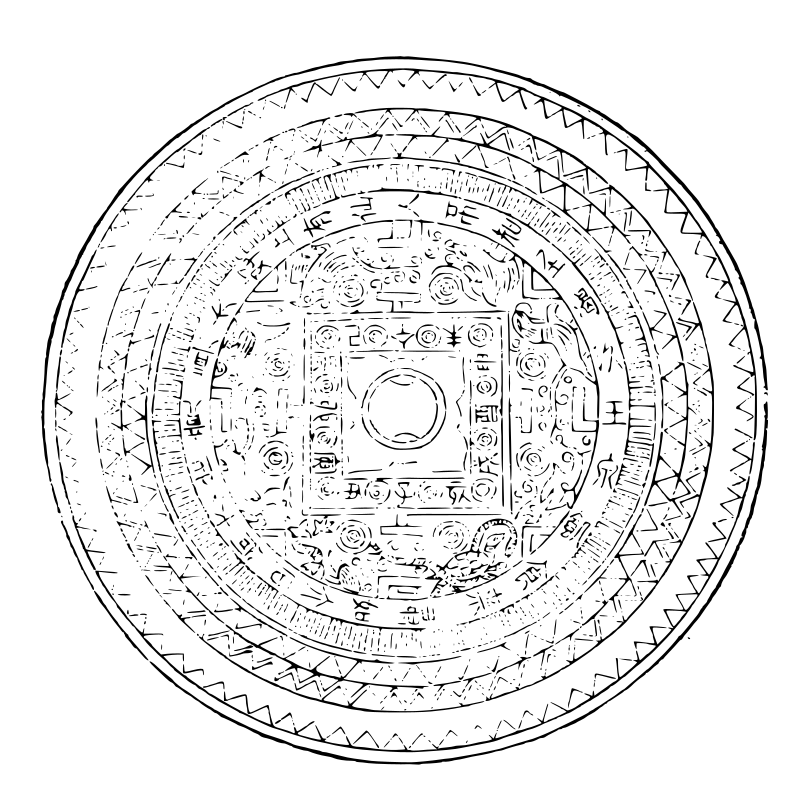

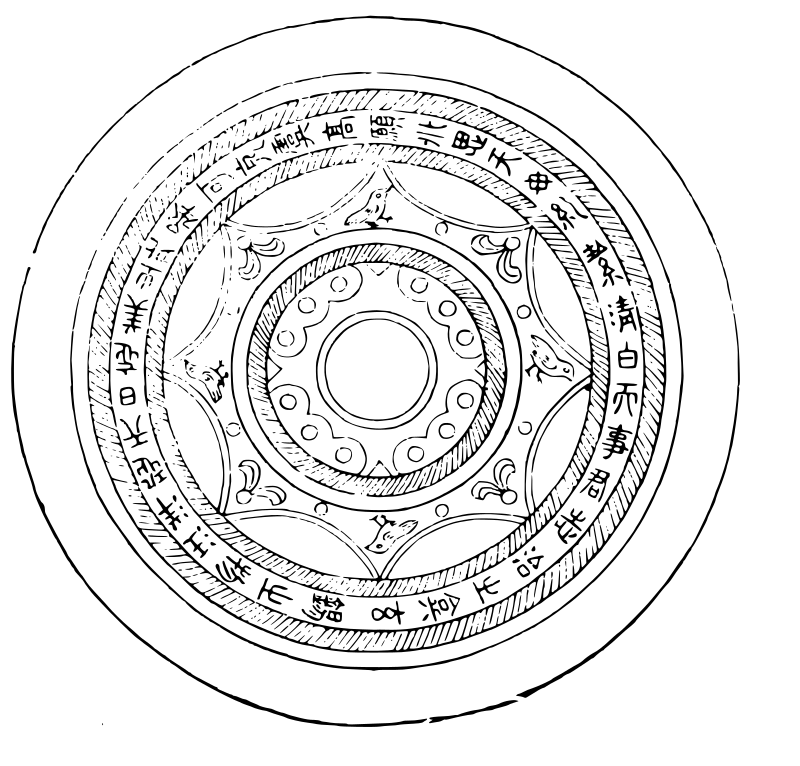

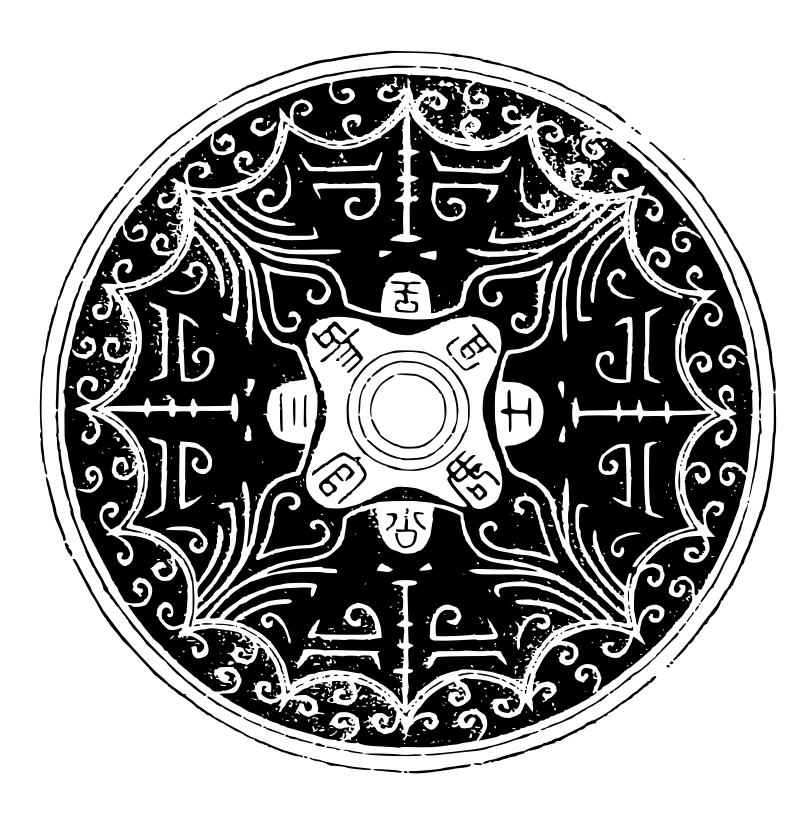

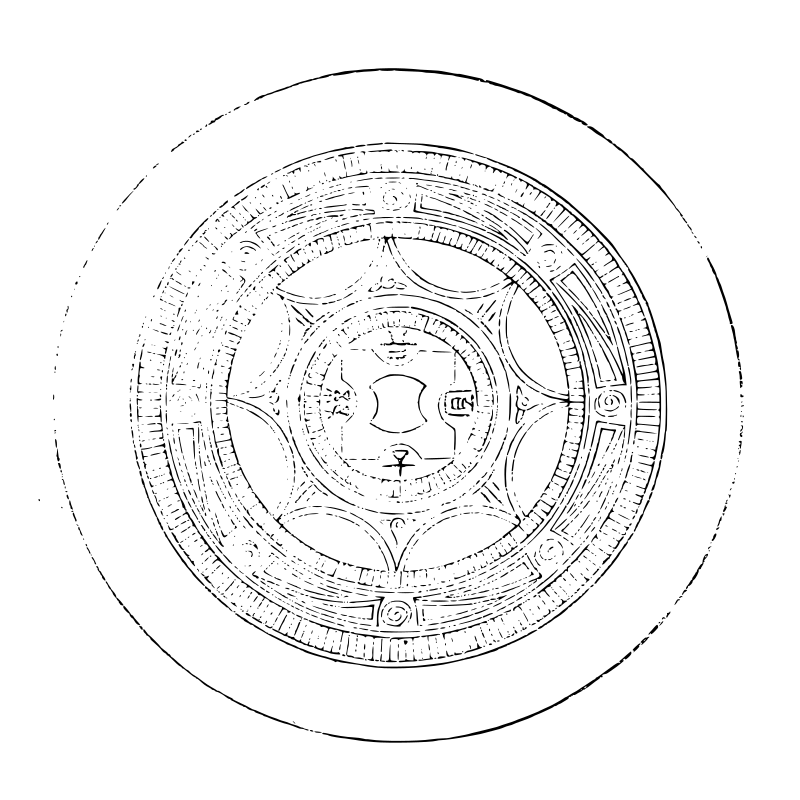

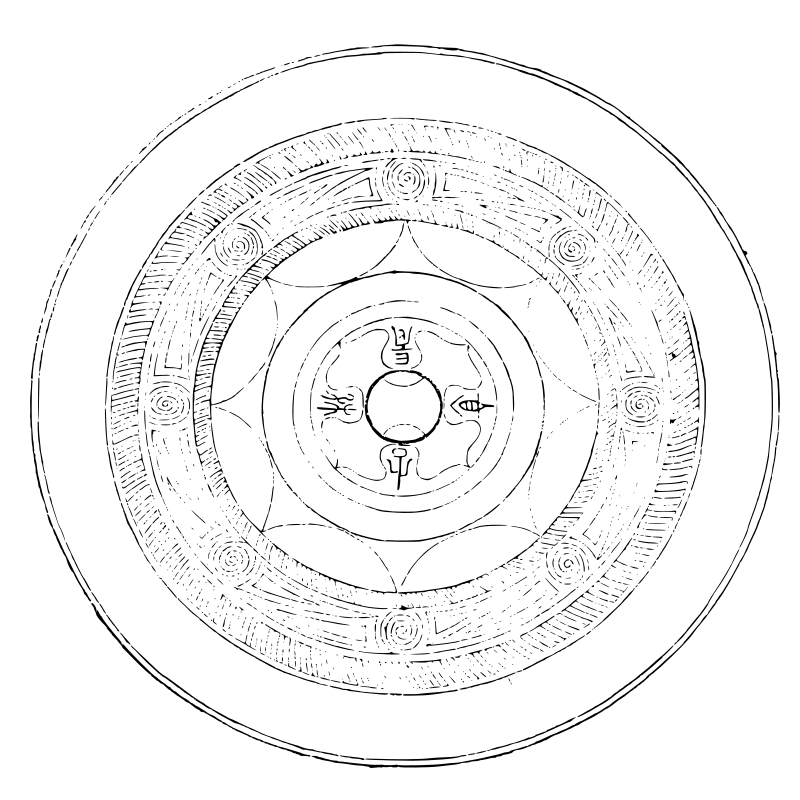

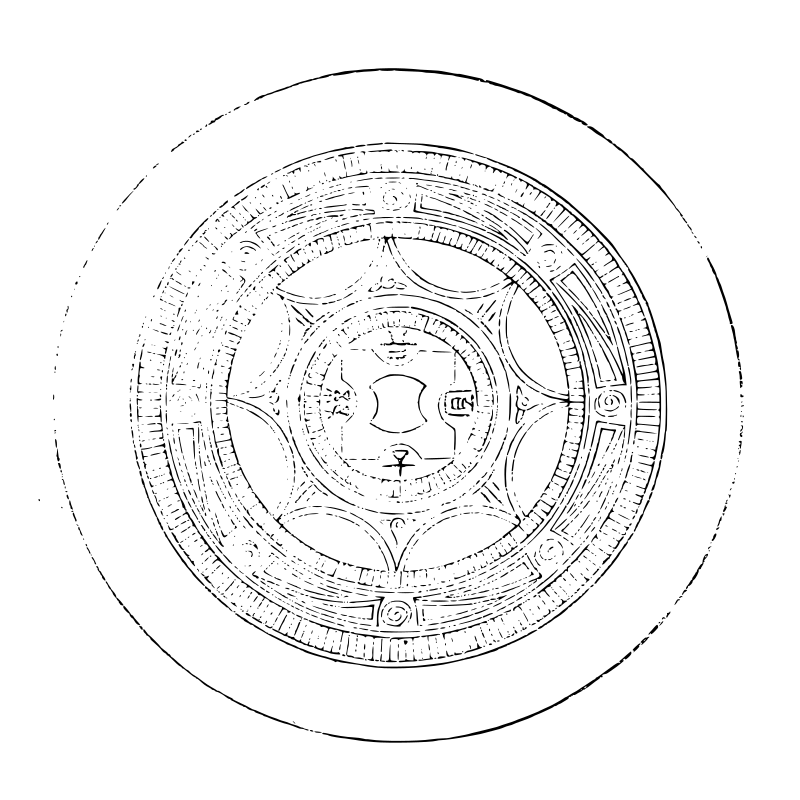

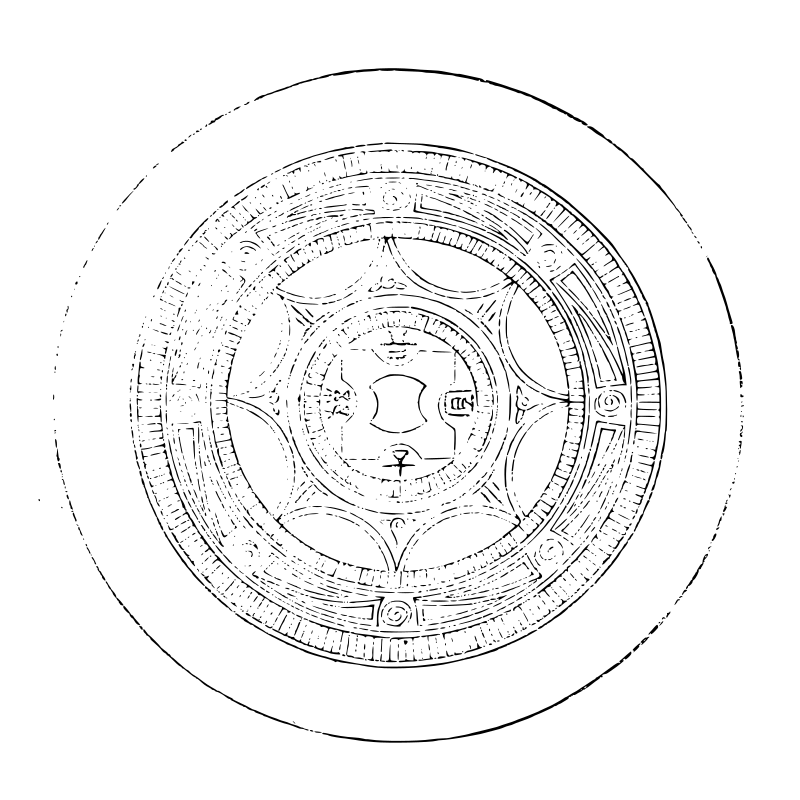

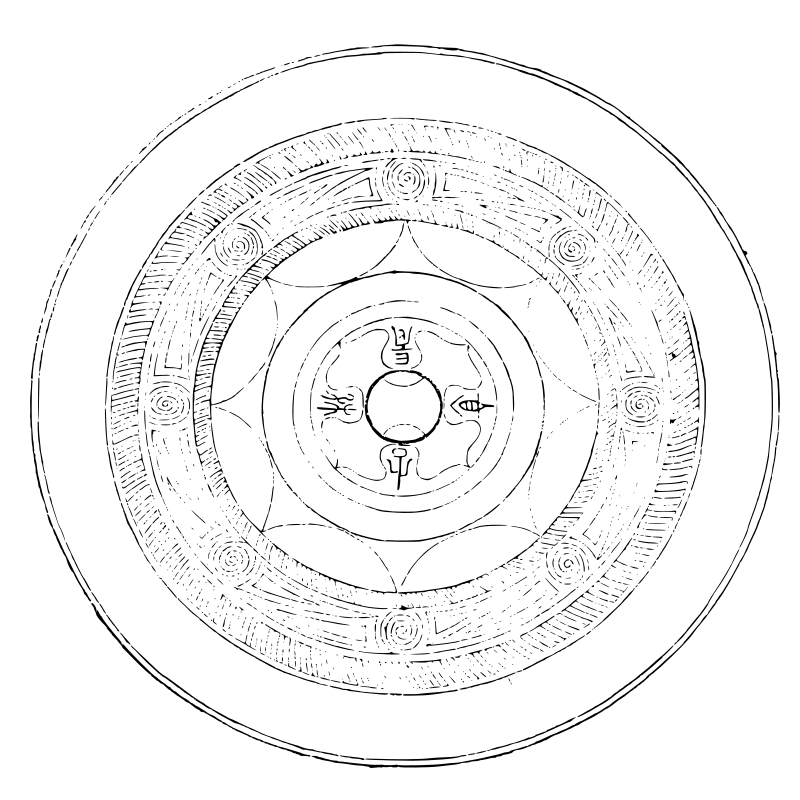

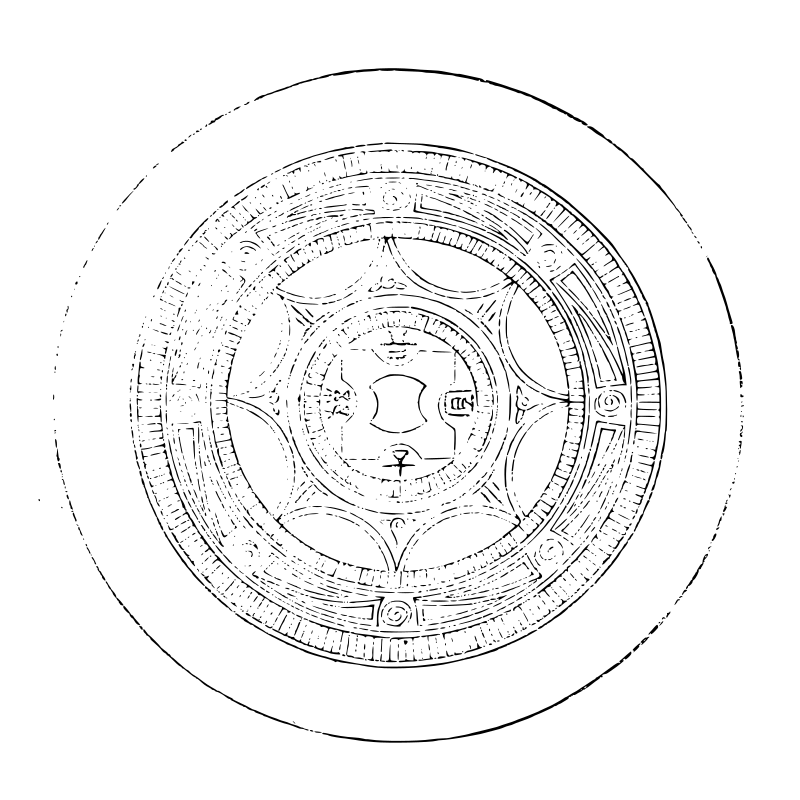

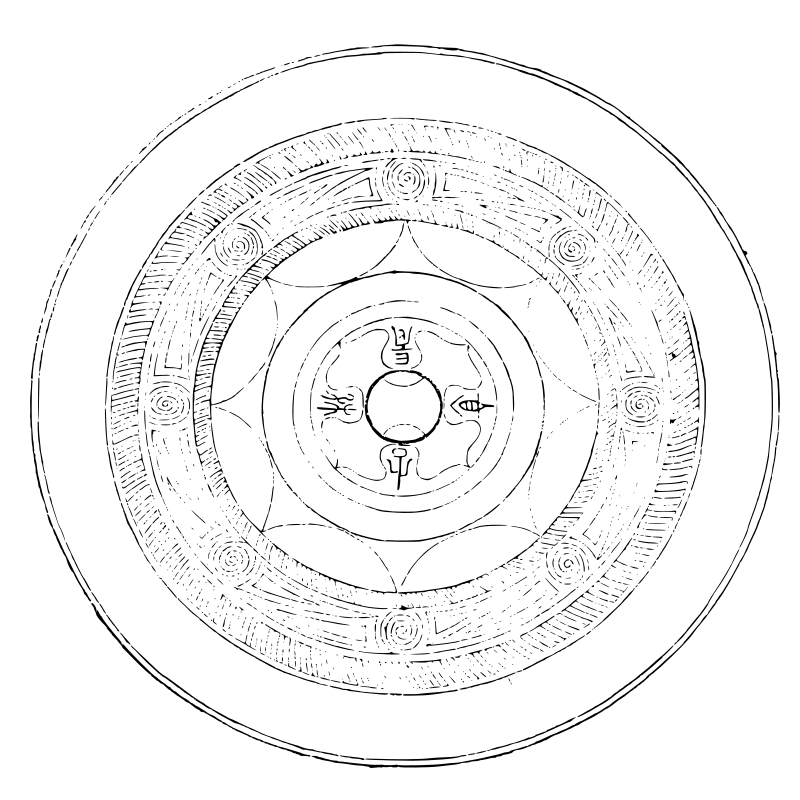

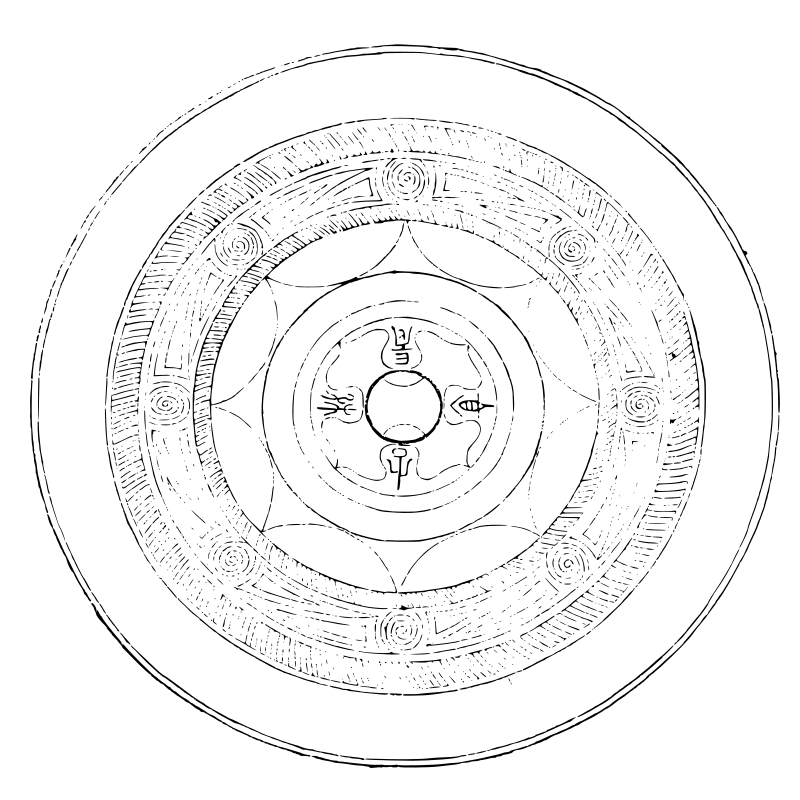

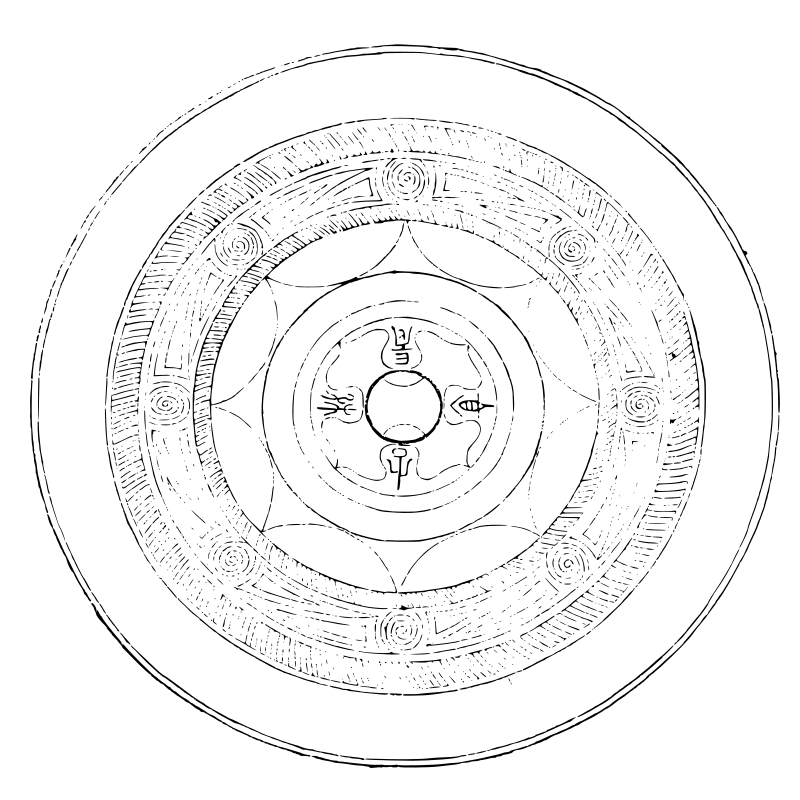

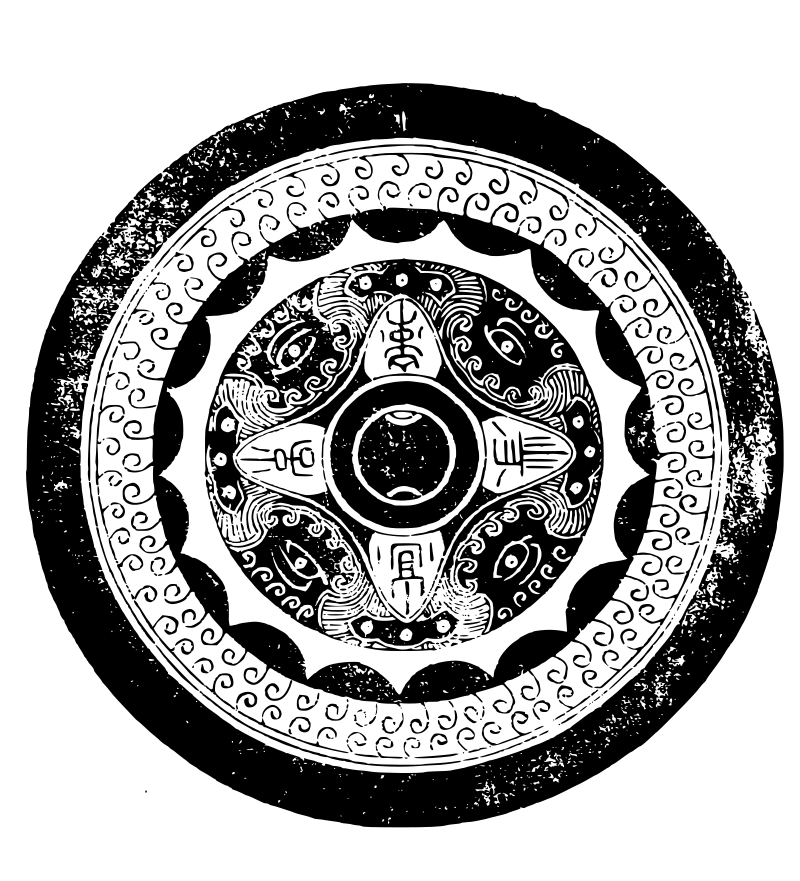

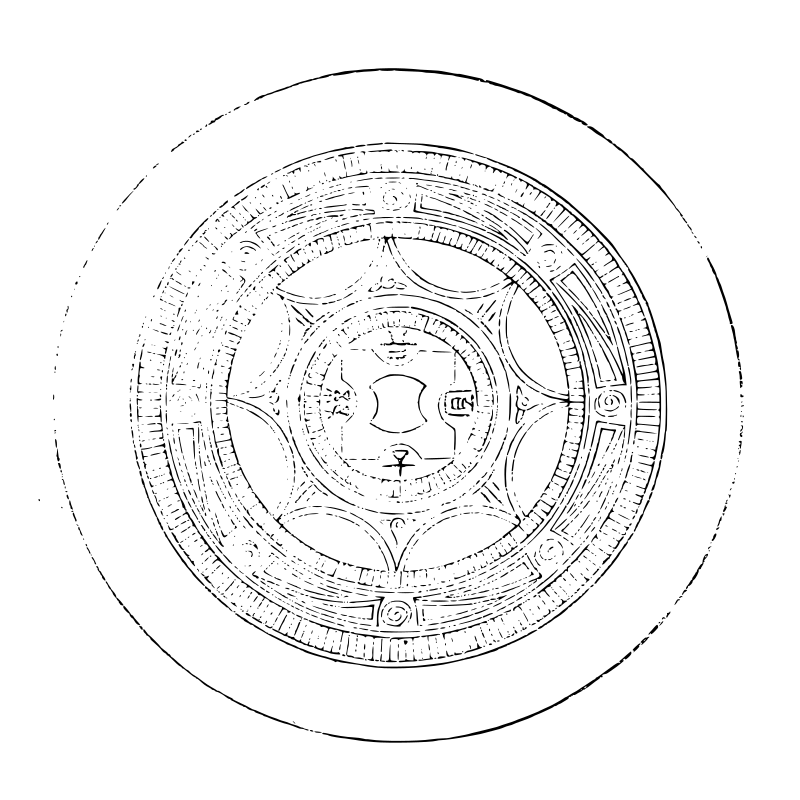

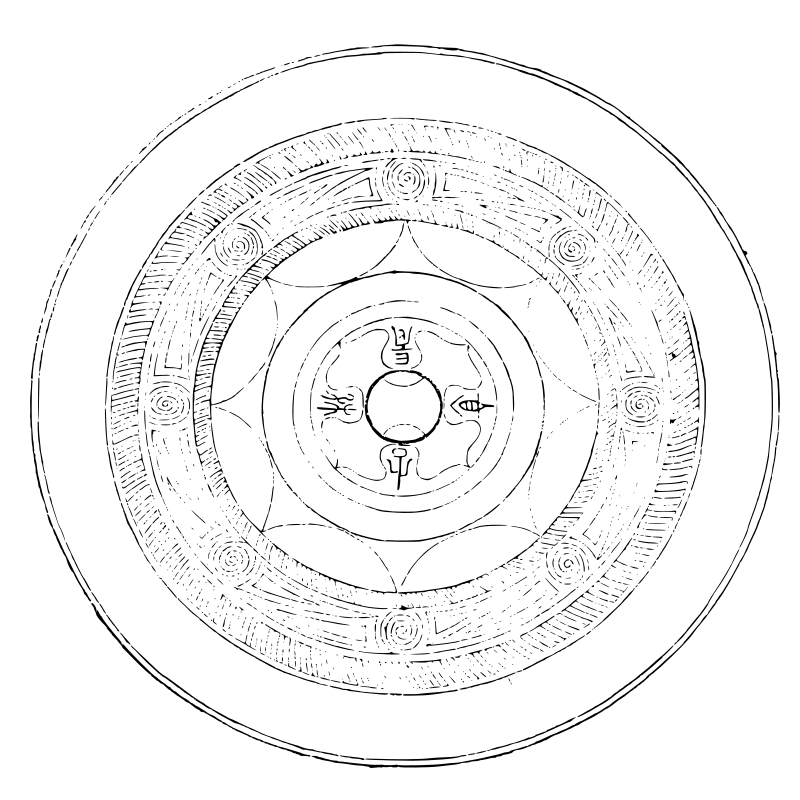

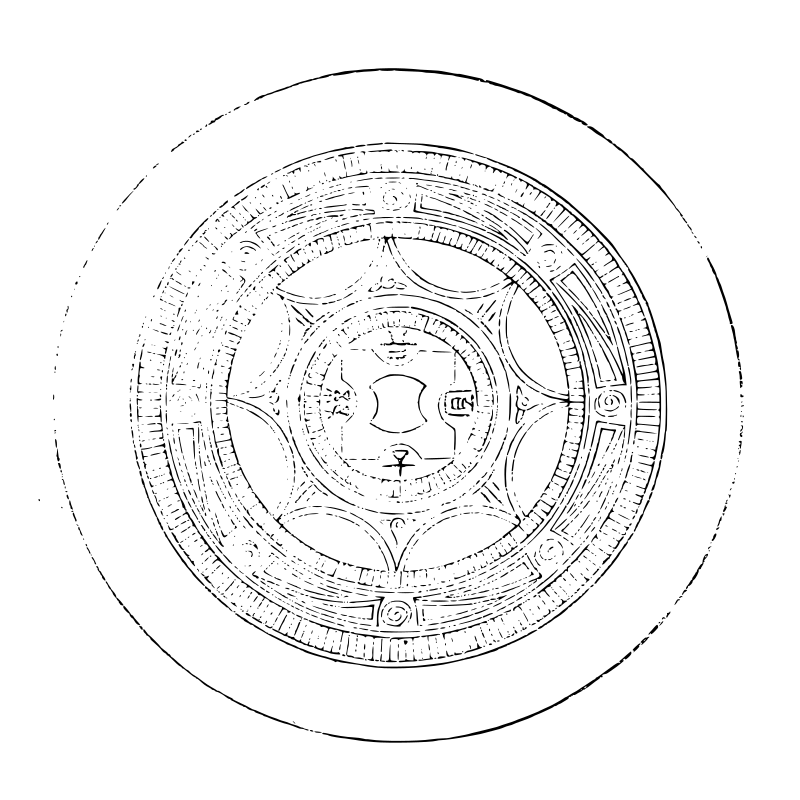

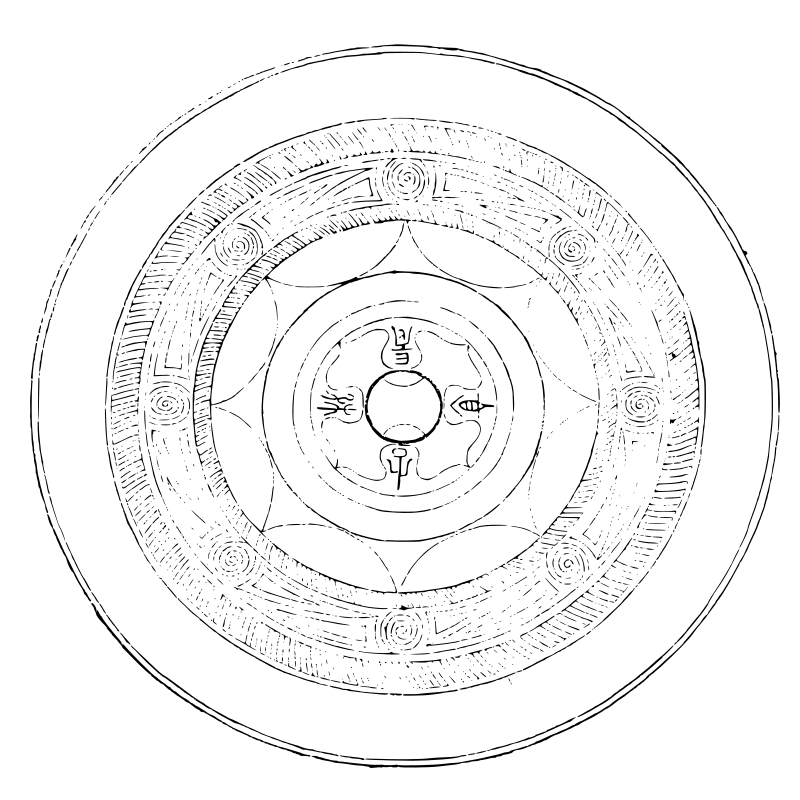

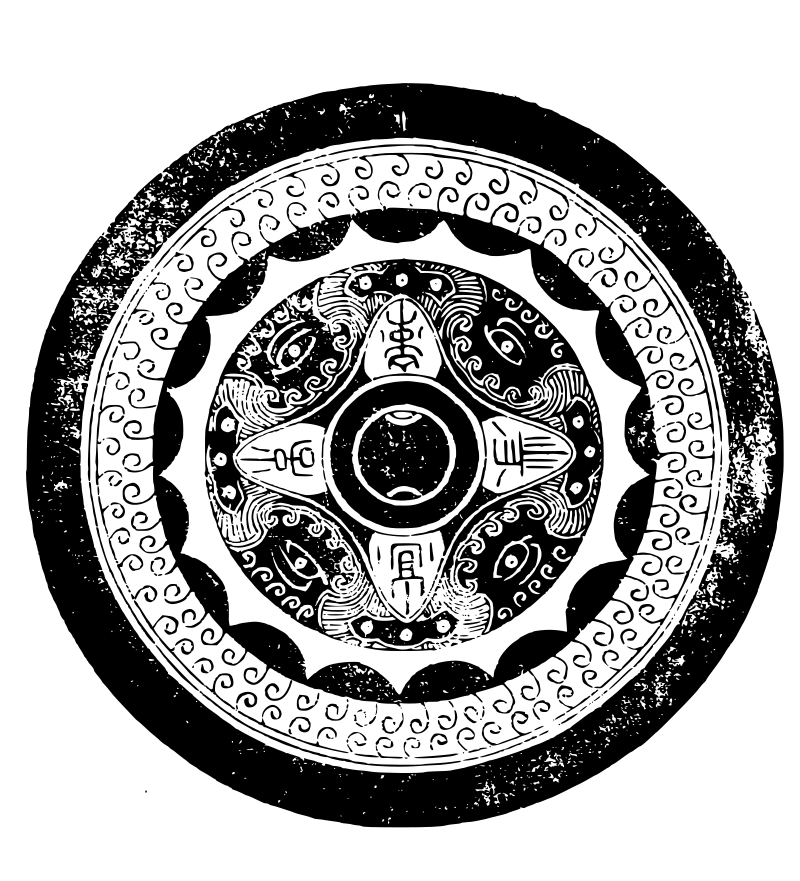

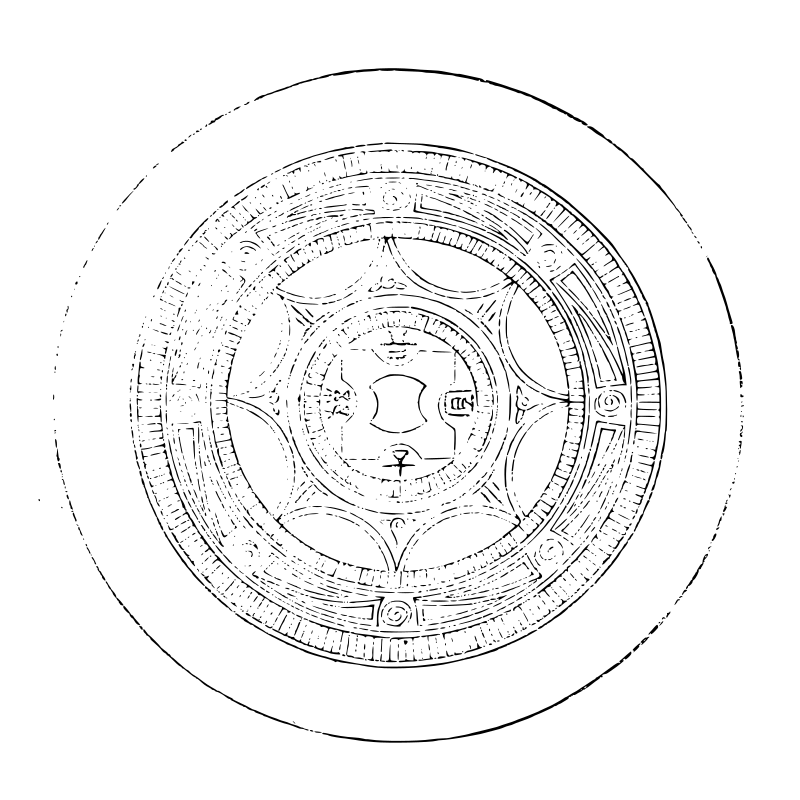

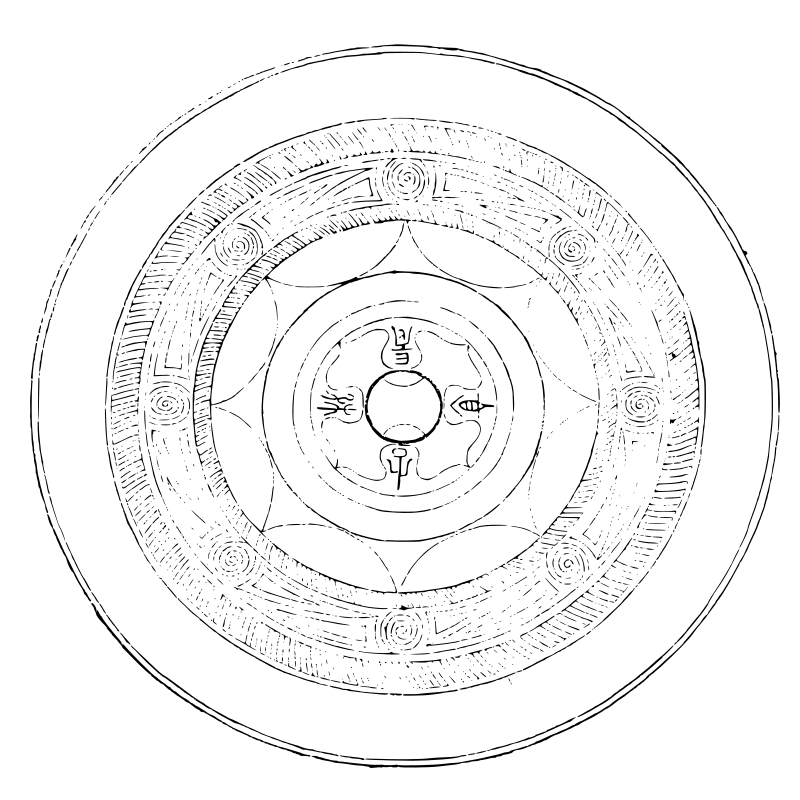

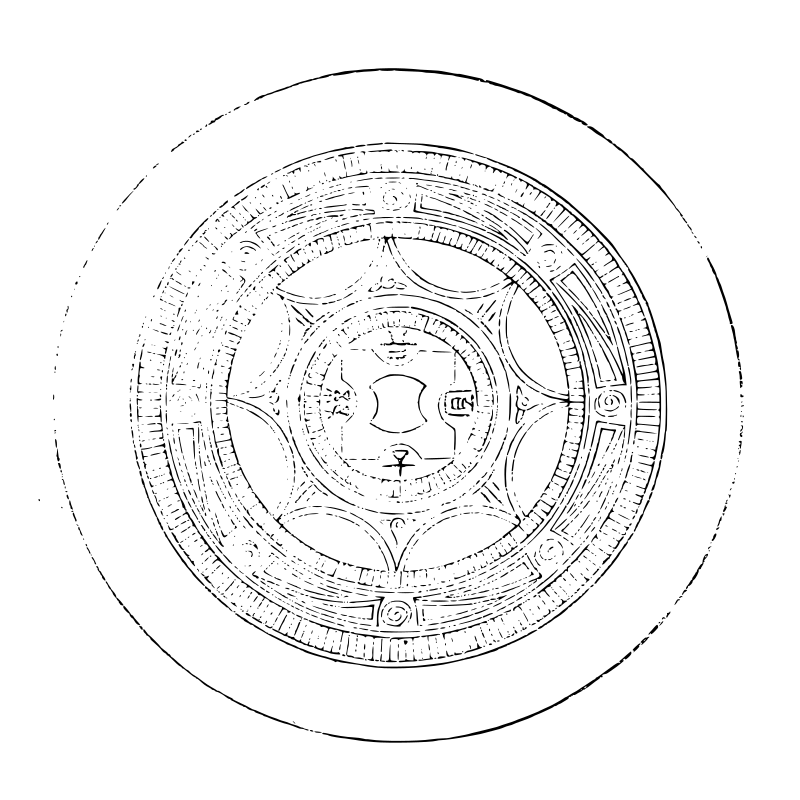

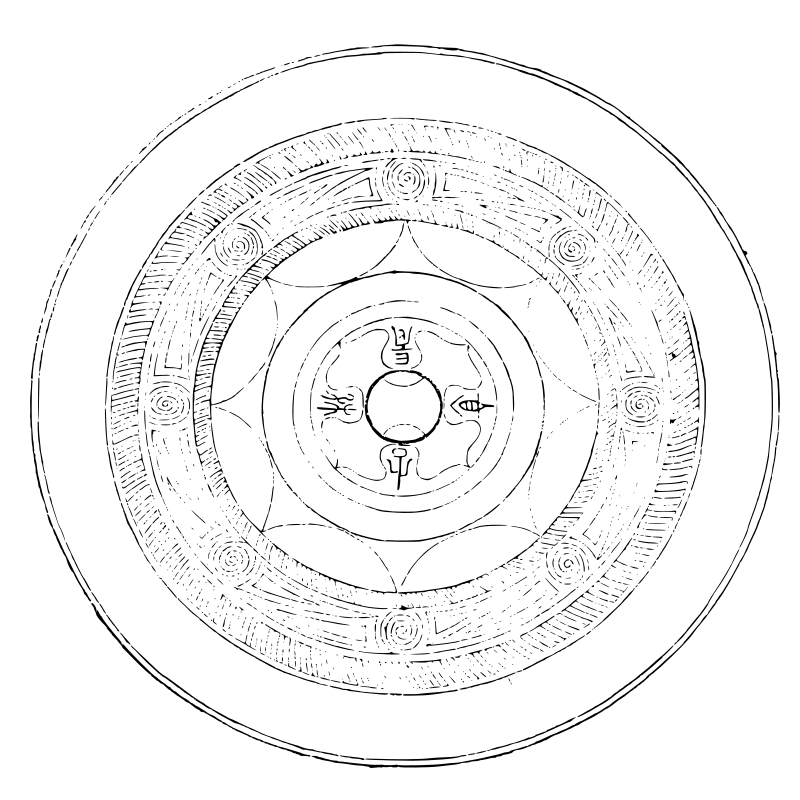

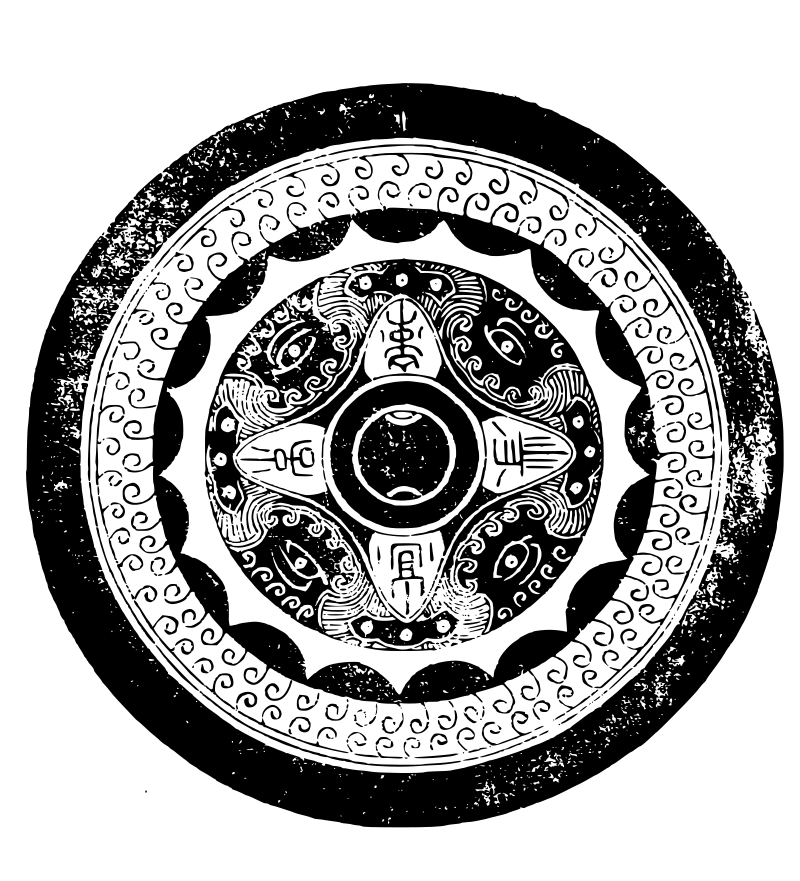

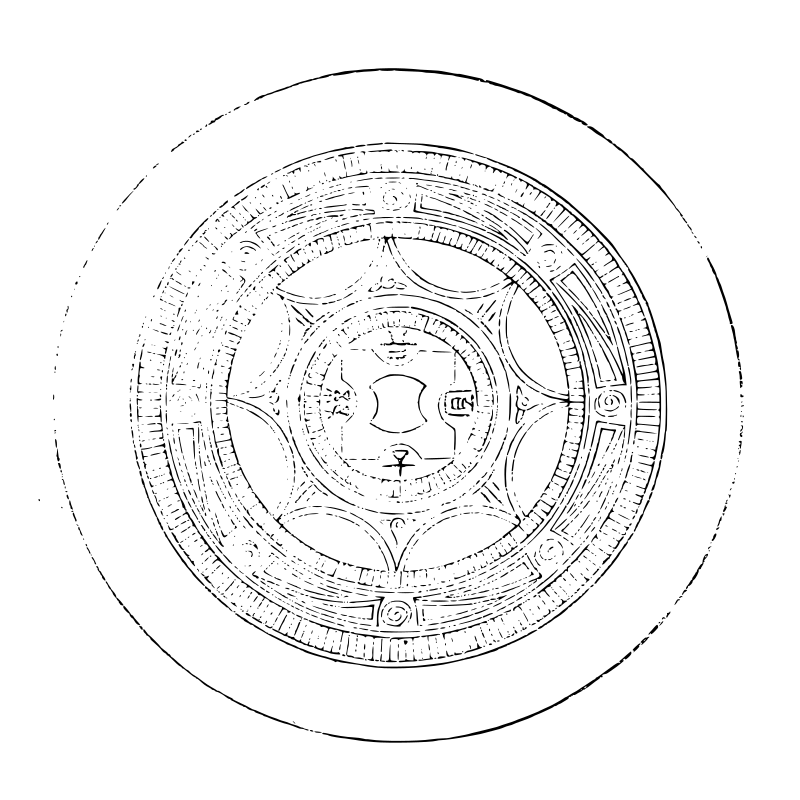

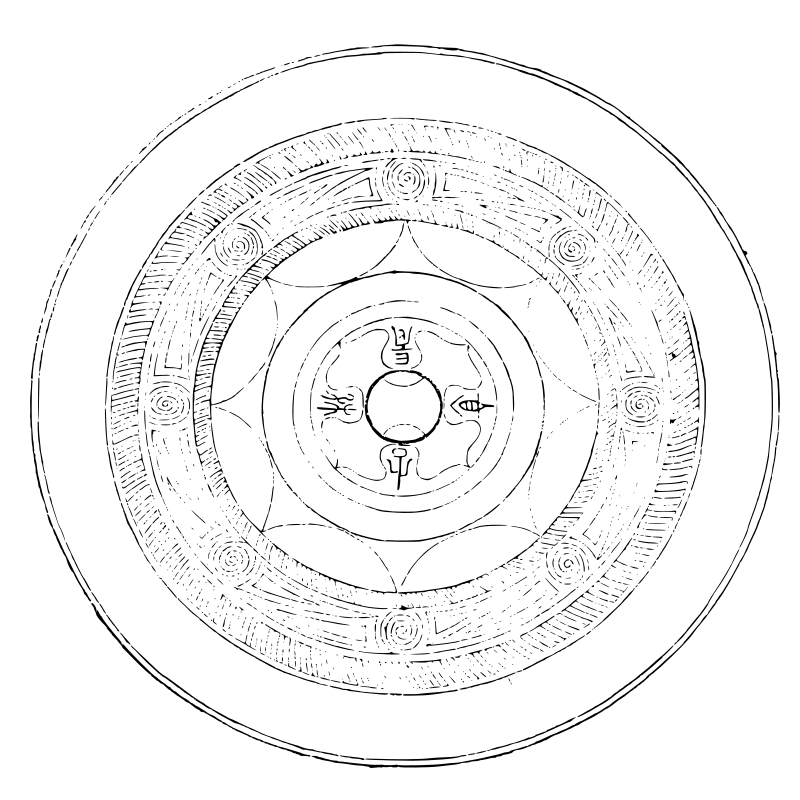

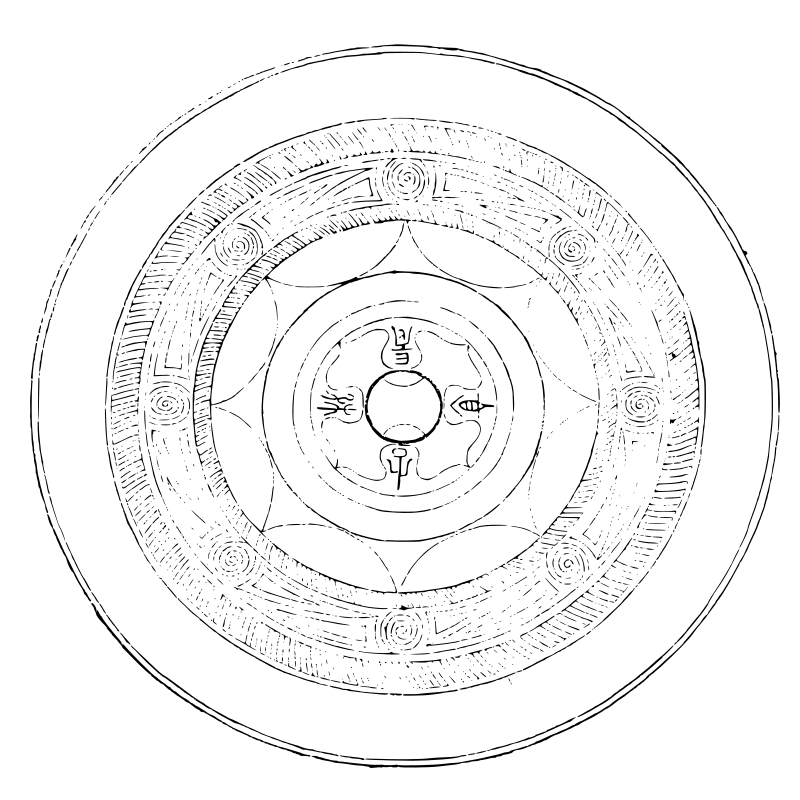

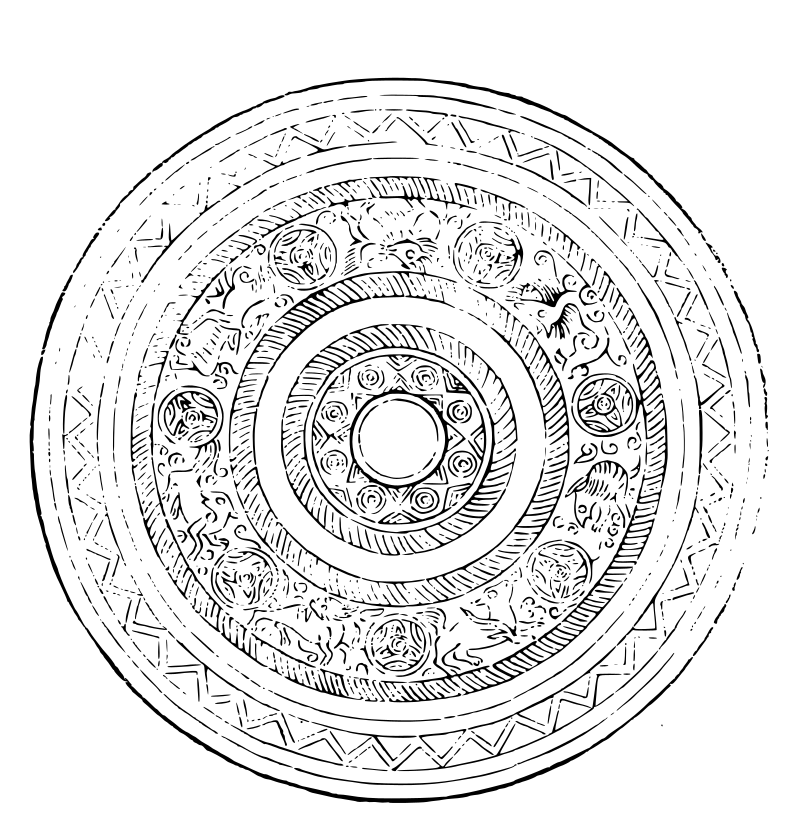

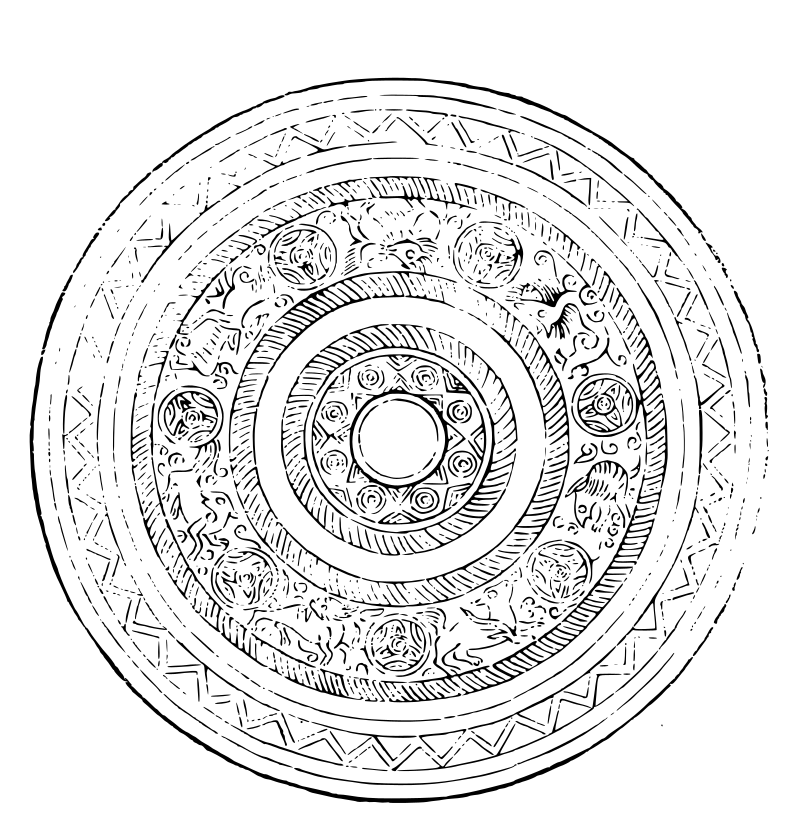

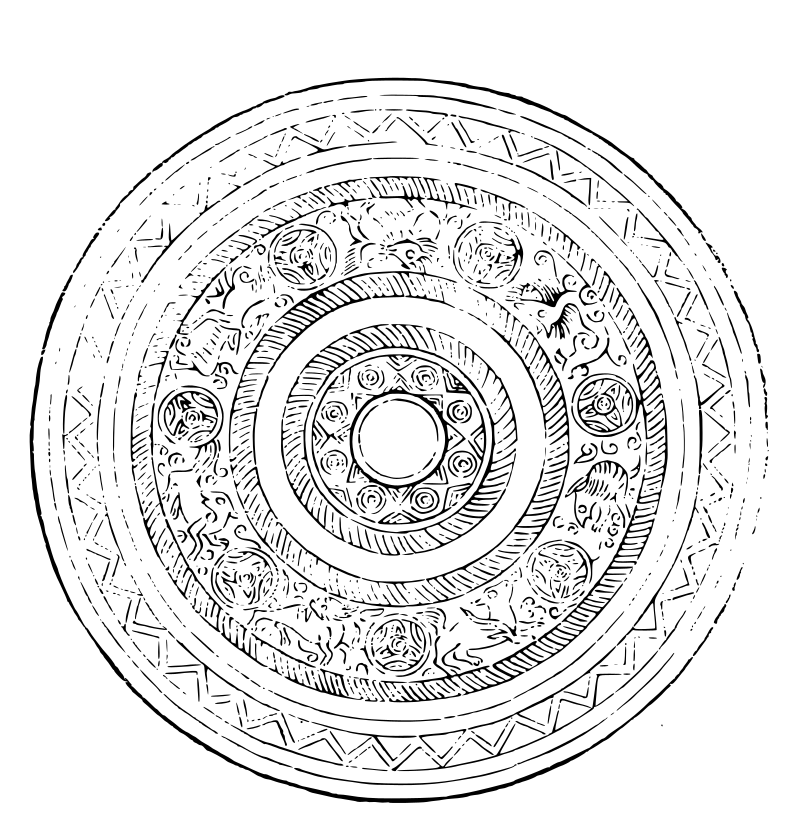

汉十二辰鉴一径七寸,重二斤四两,铭五十五字。汉十二辰鉴二,径六寸,重一斤三两,铭三十七字。汉十二辰鉴三,径六寸一分,重一斤三两,铭一十六字。

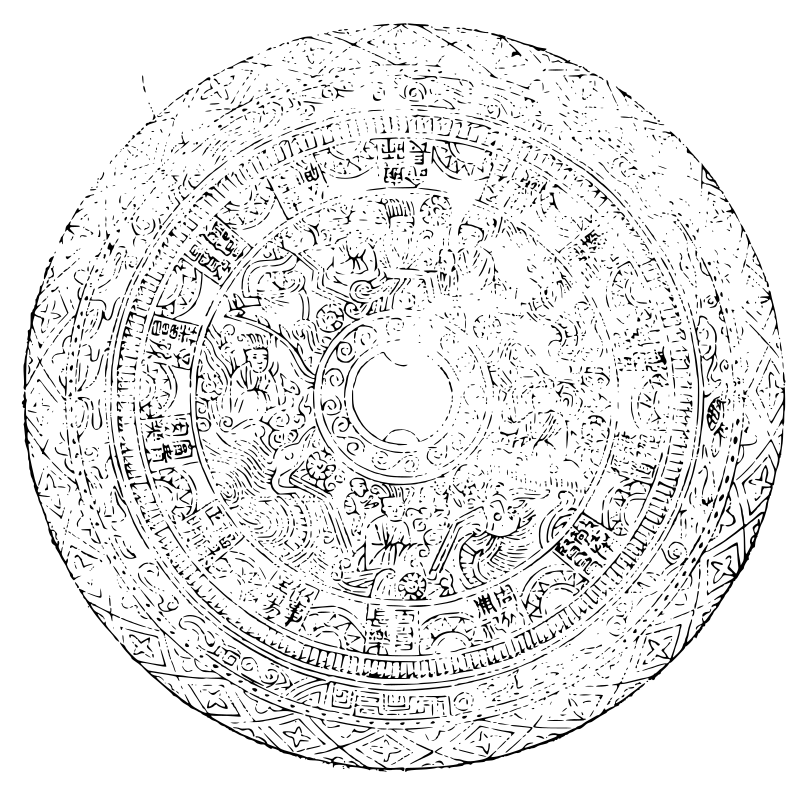

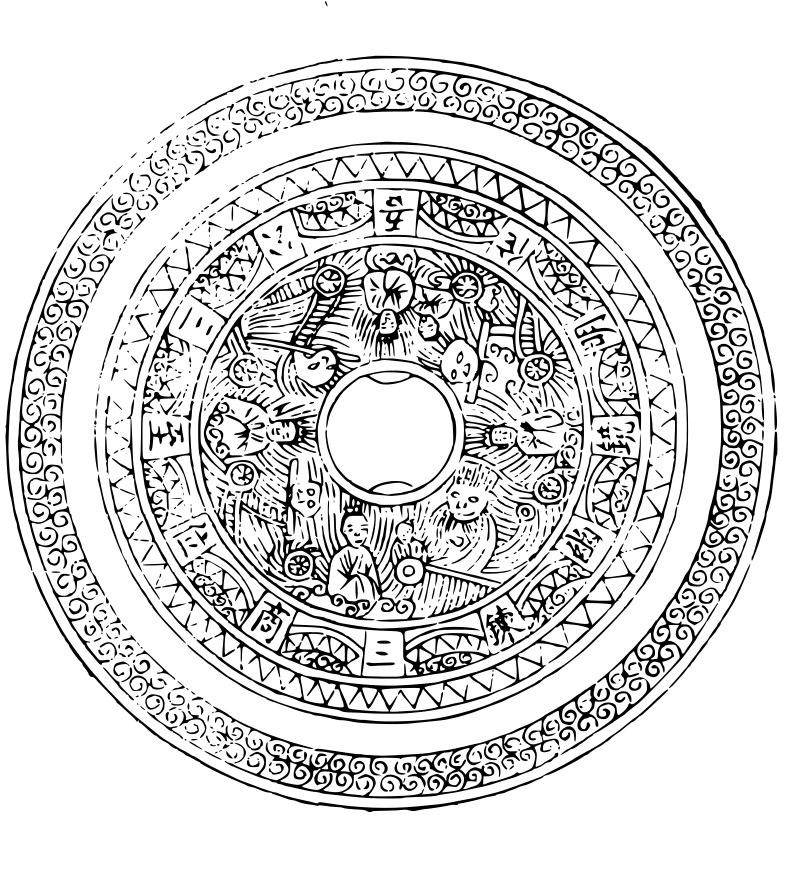

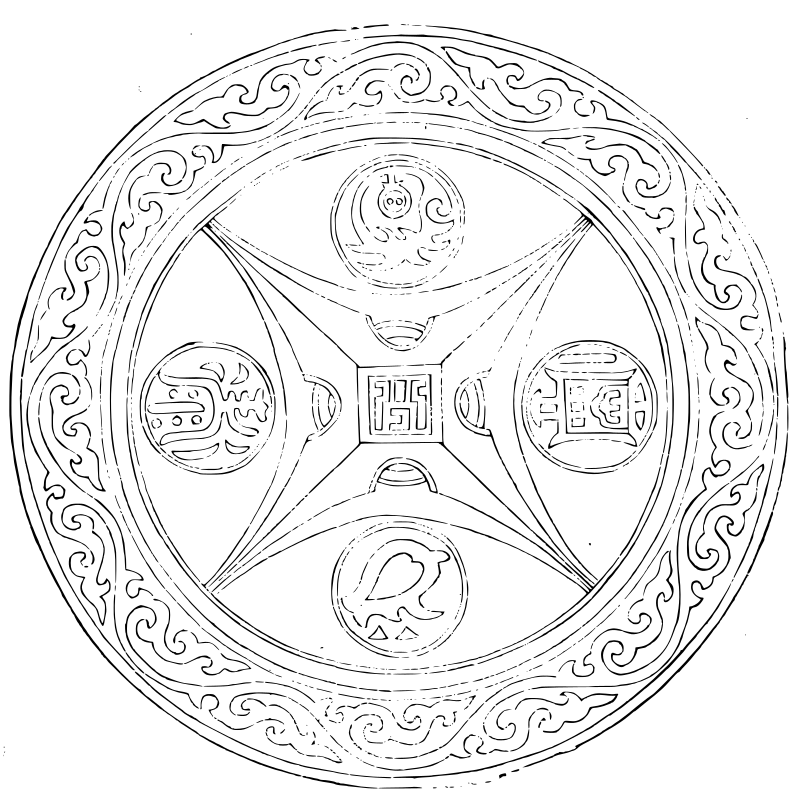

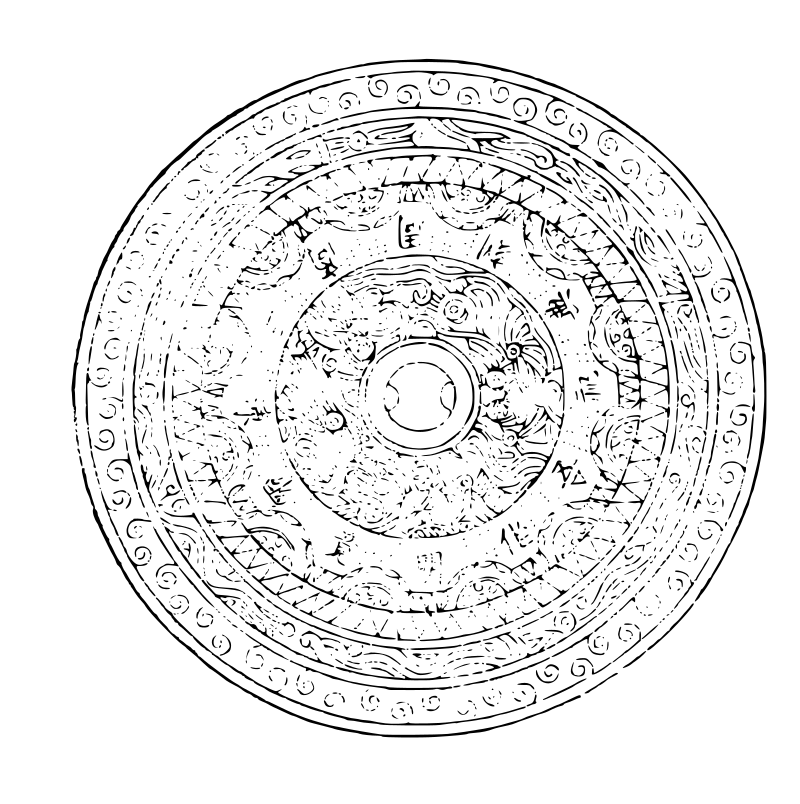

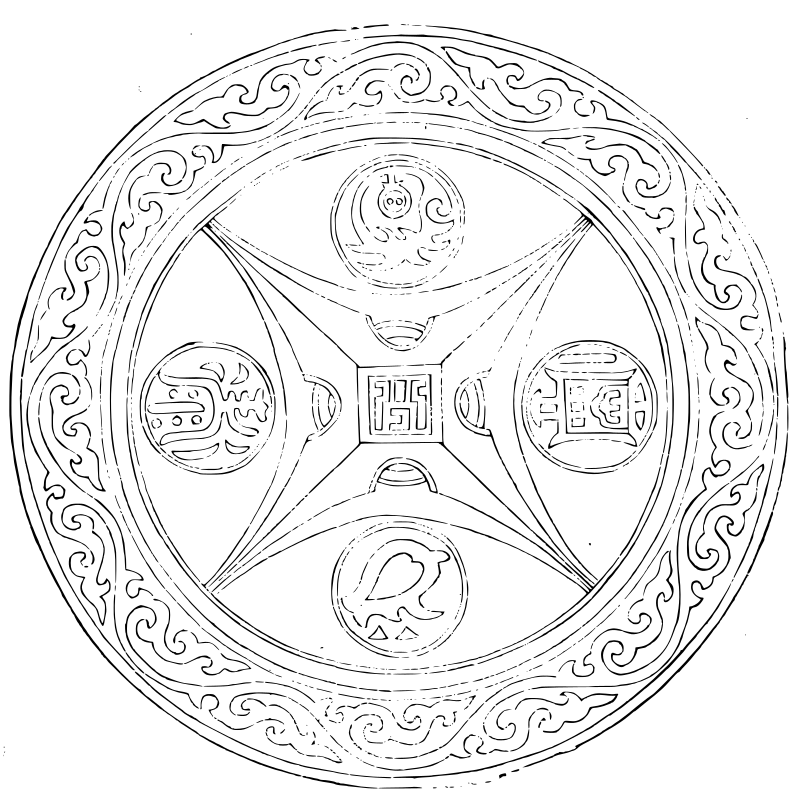

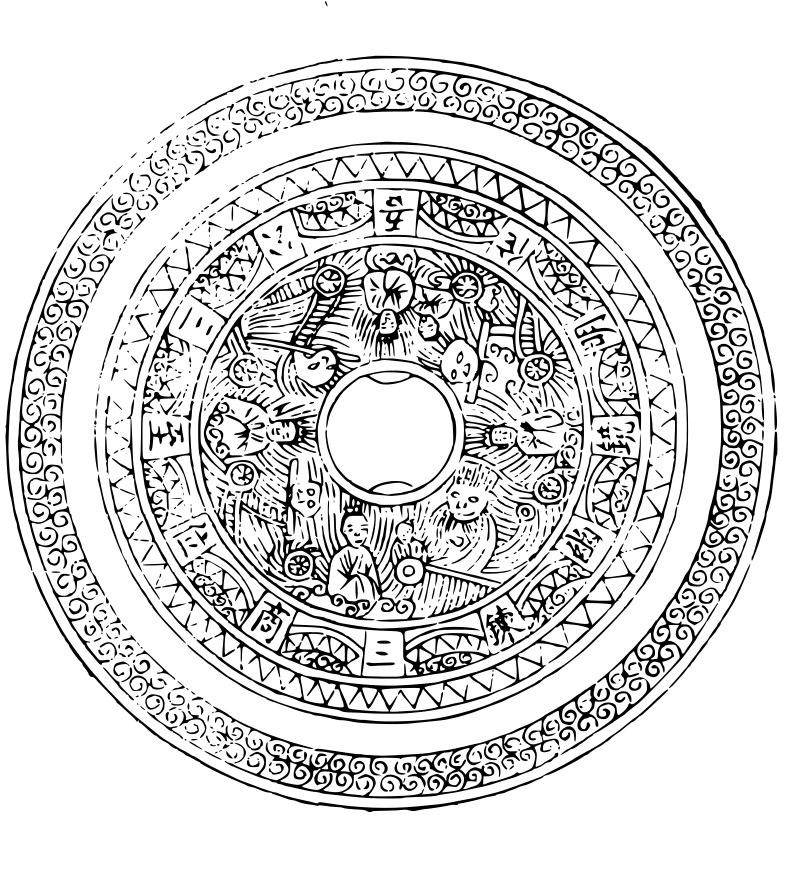

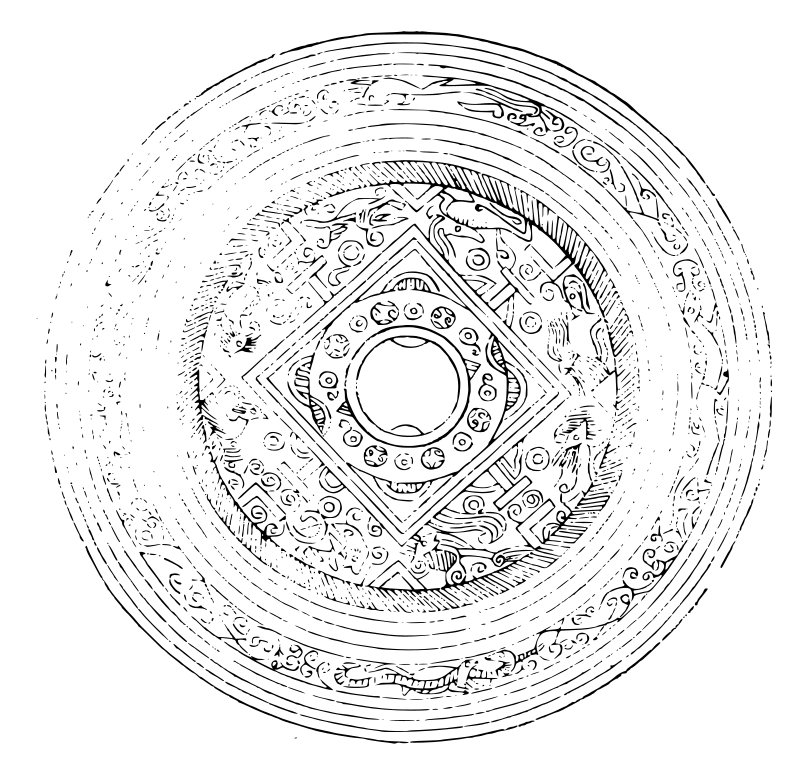

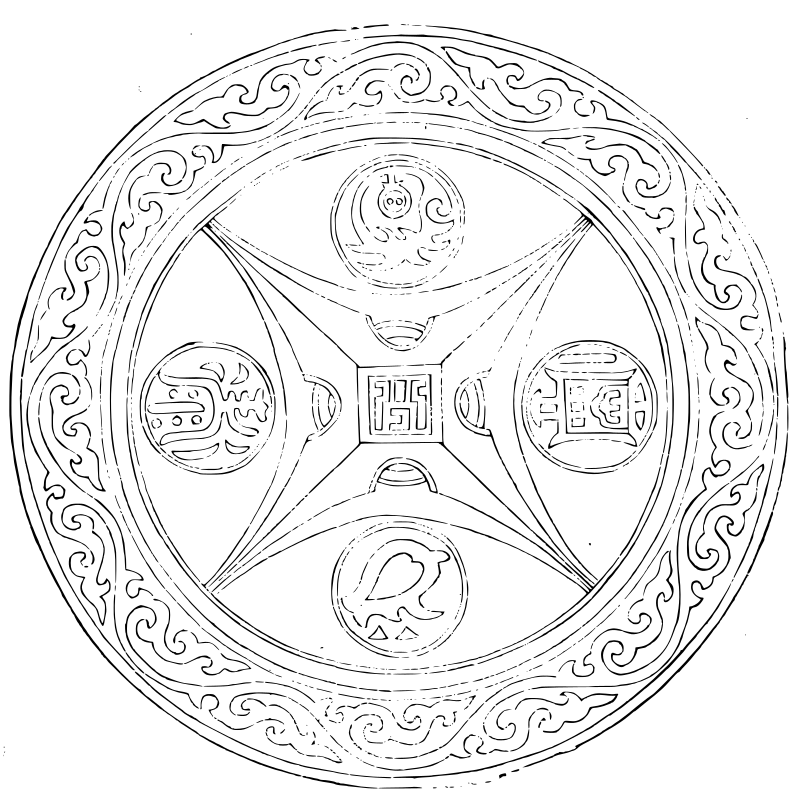

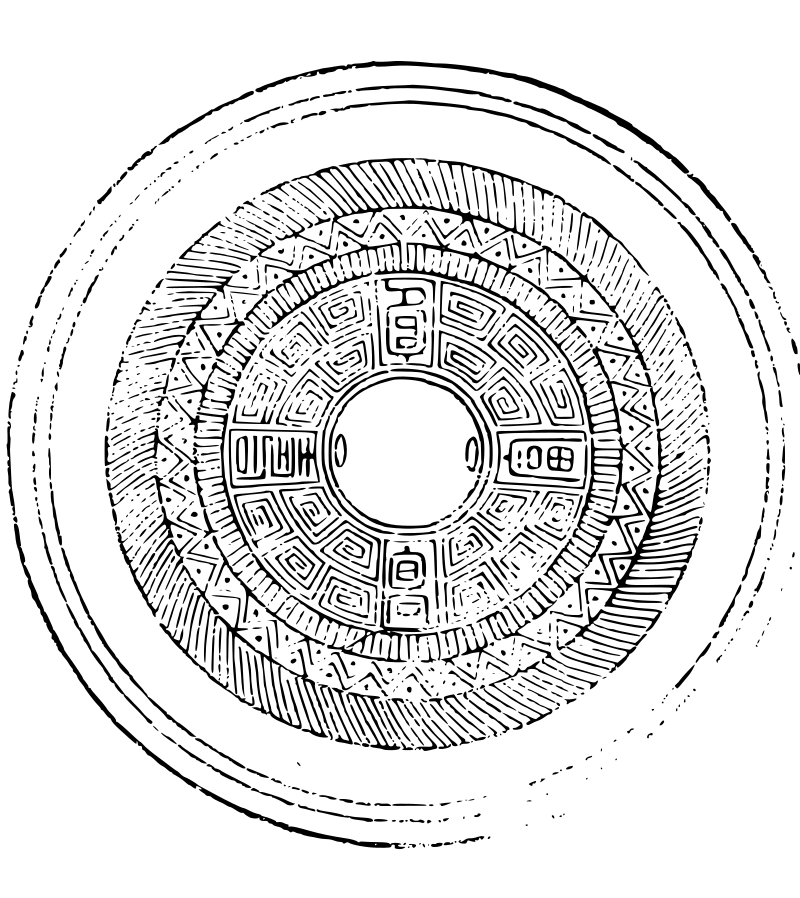

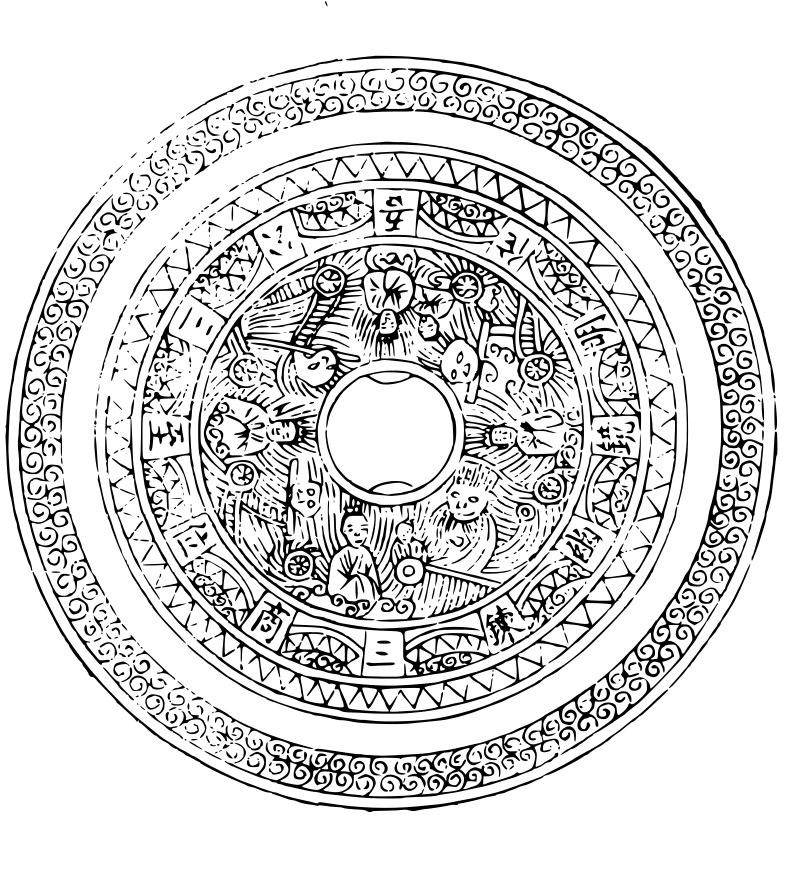

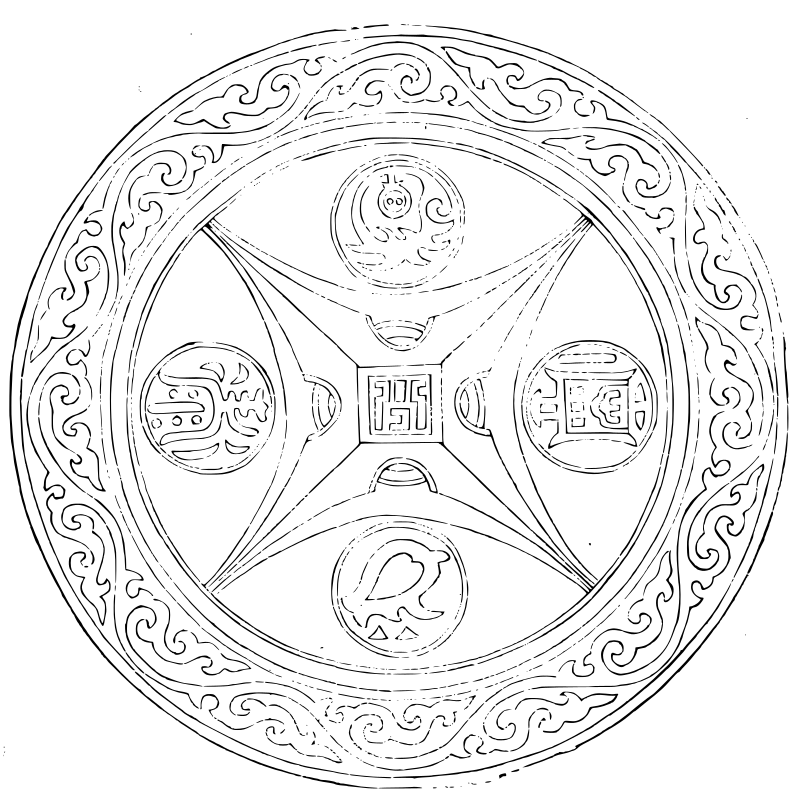

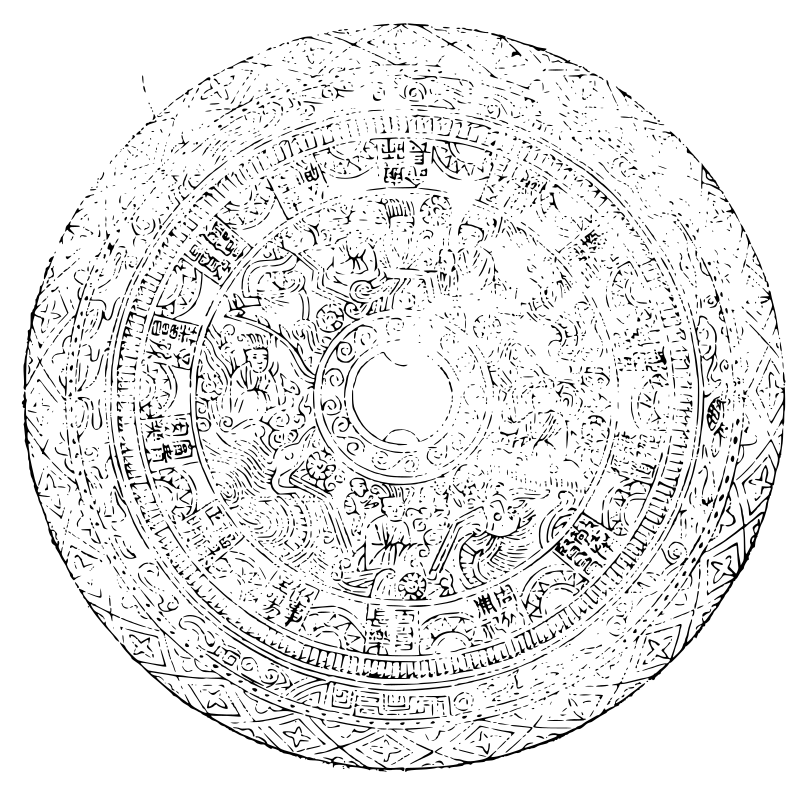

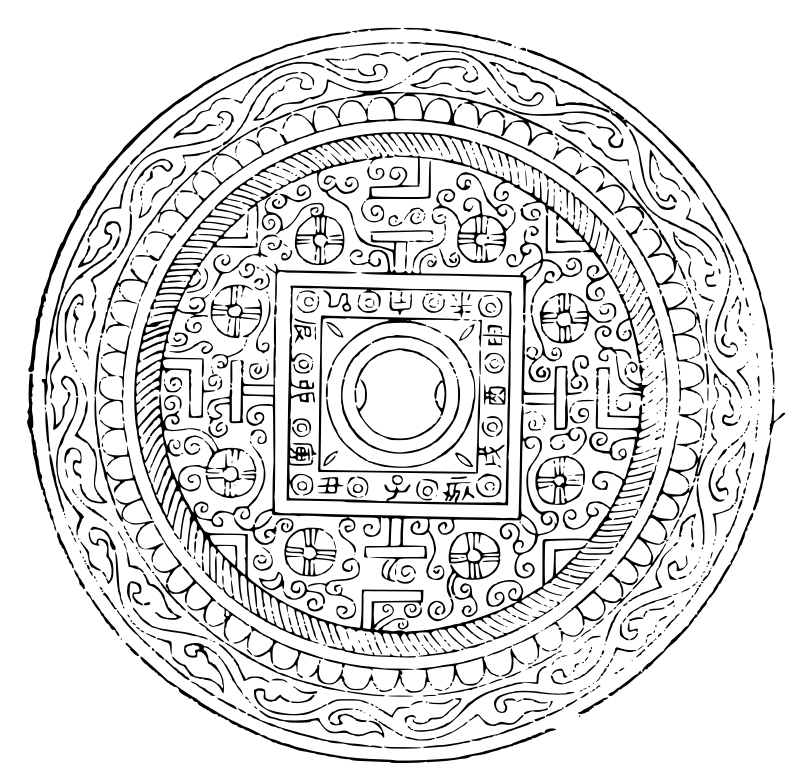

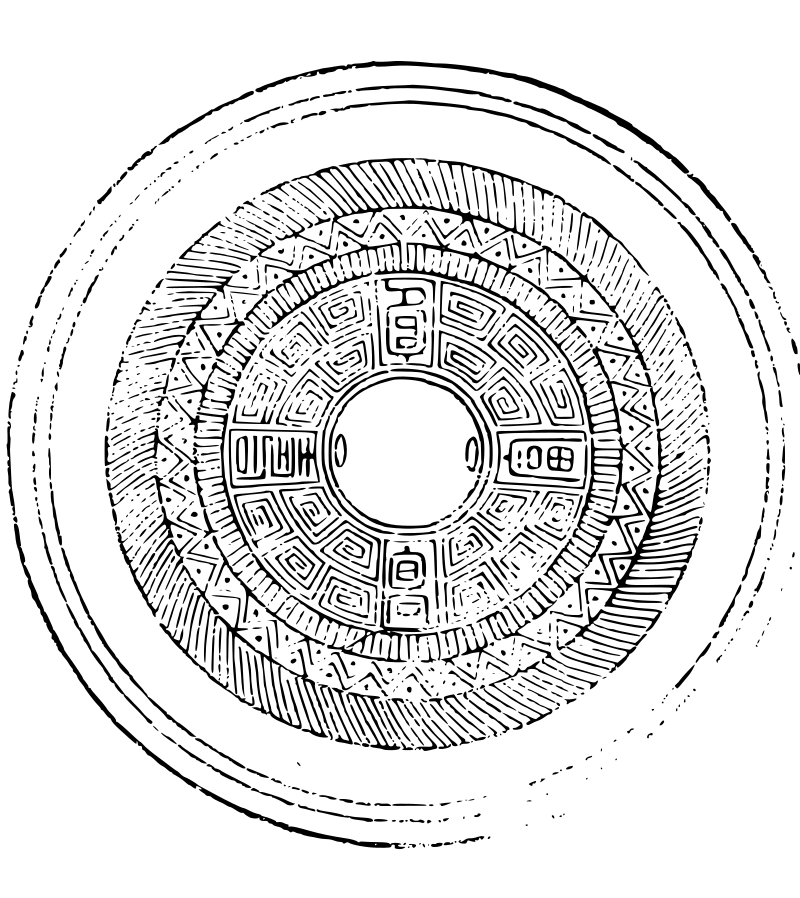

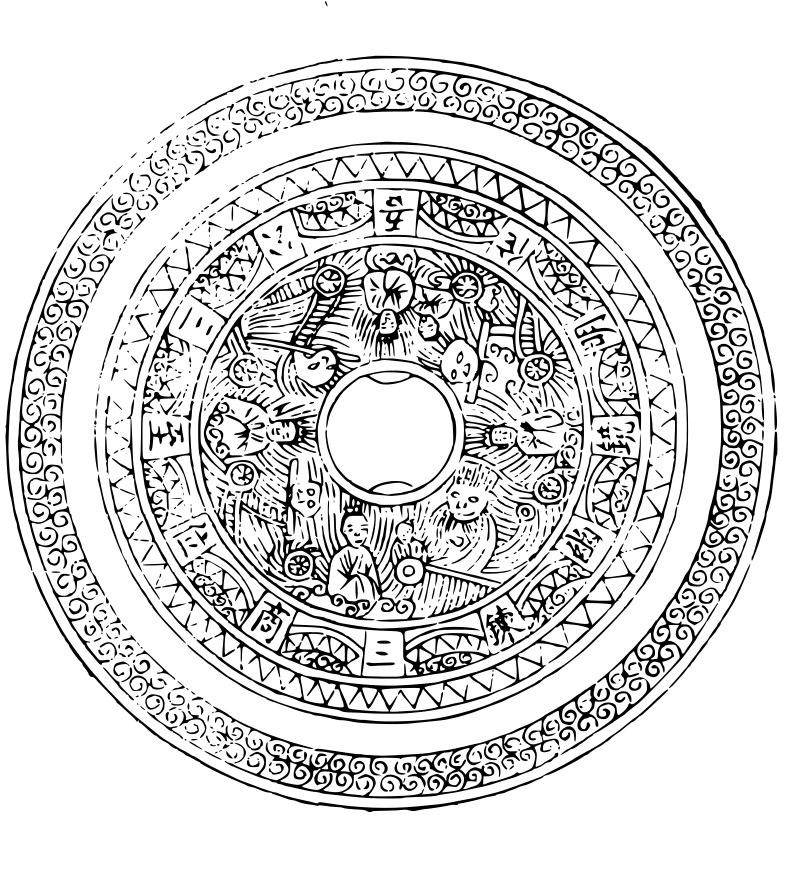

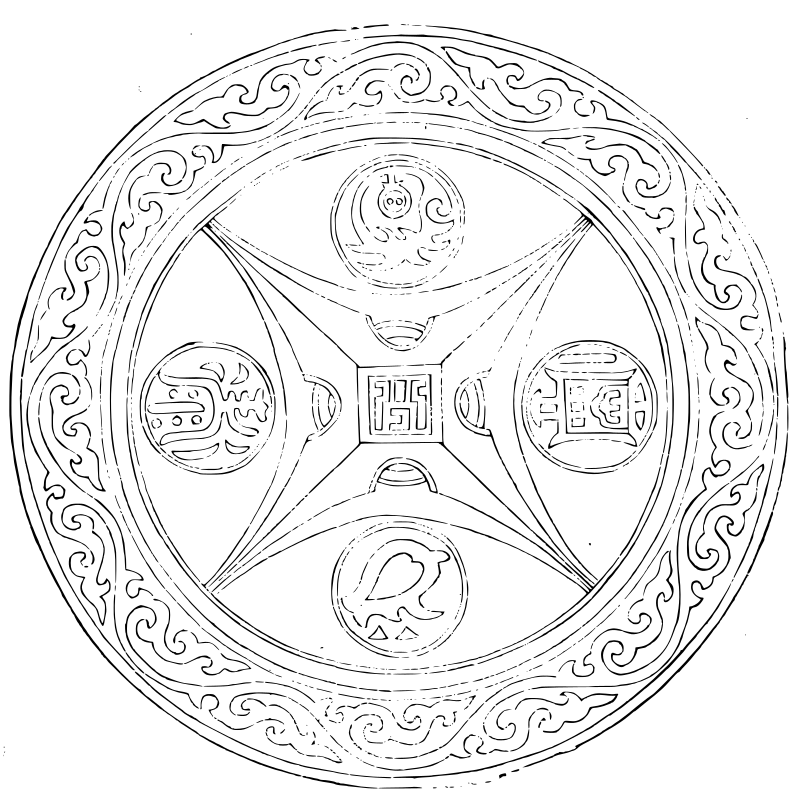

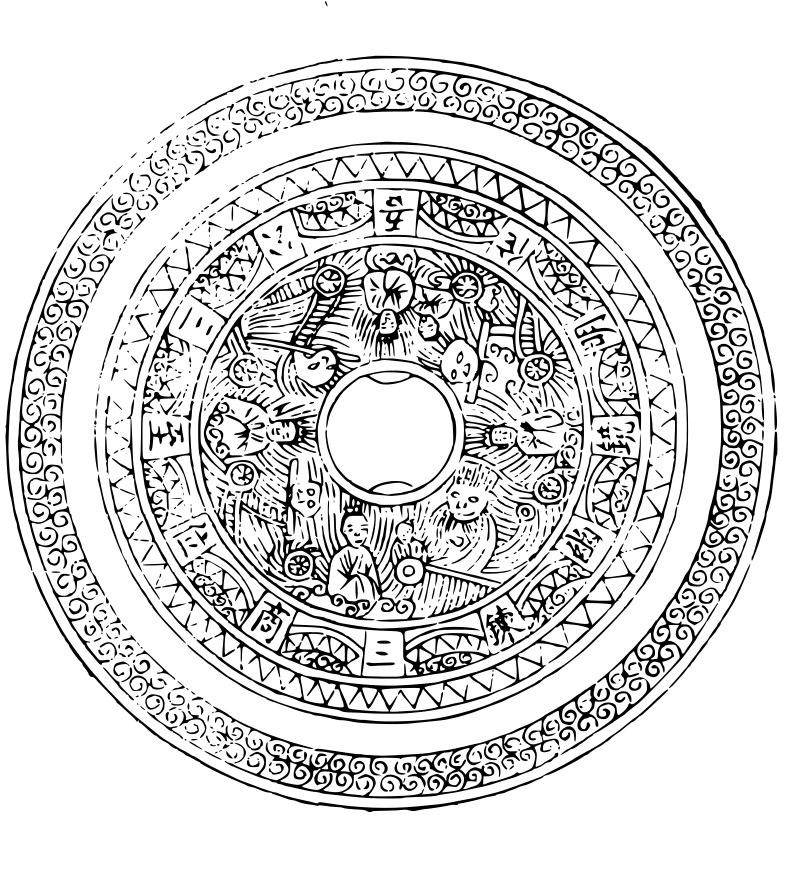

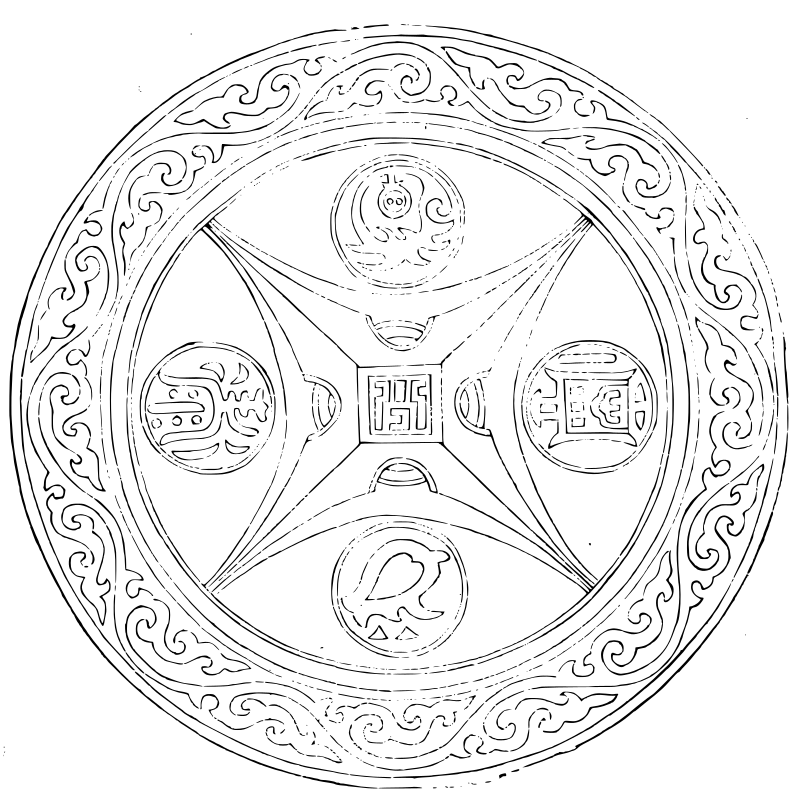

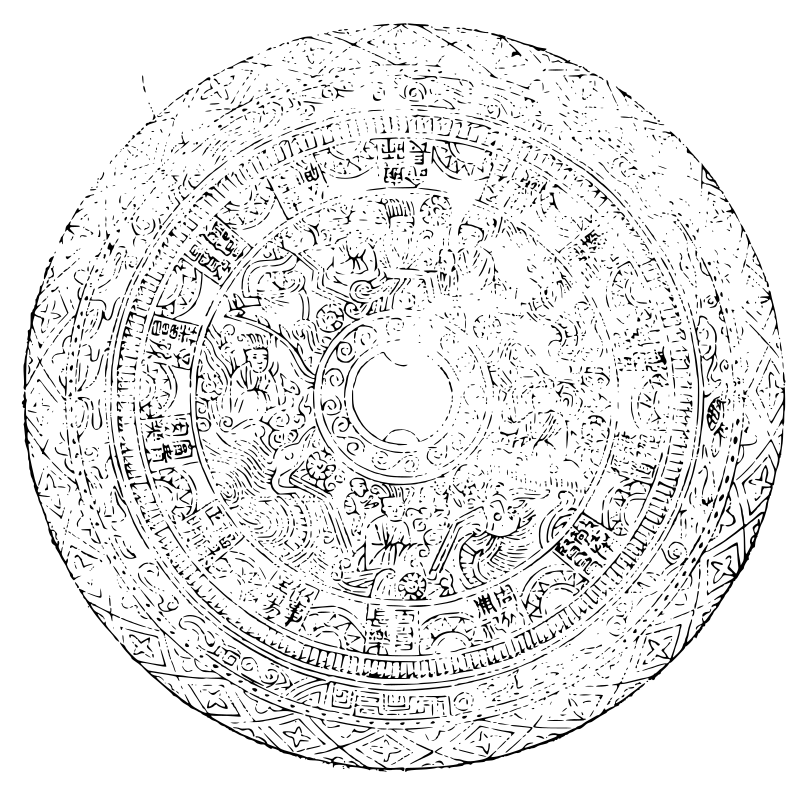

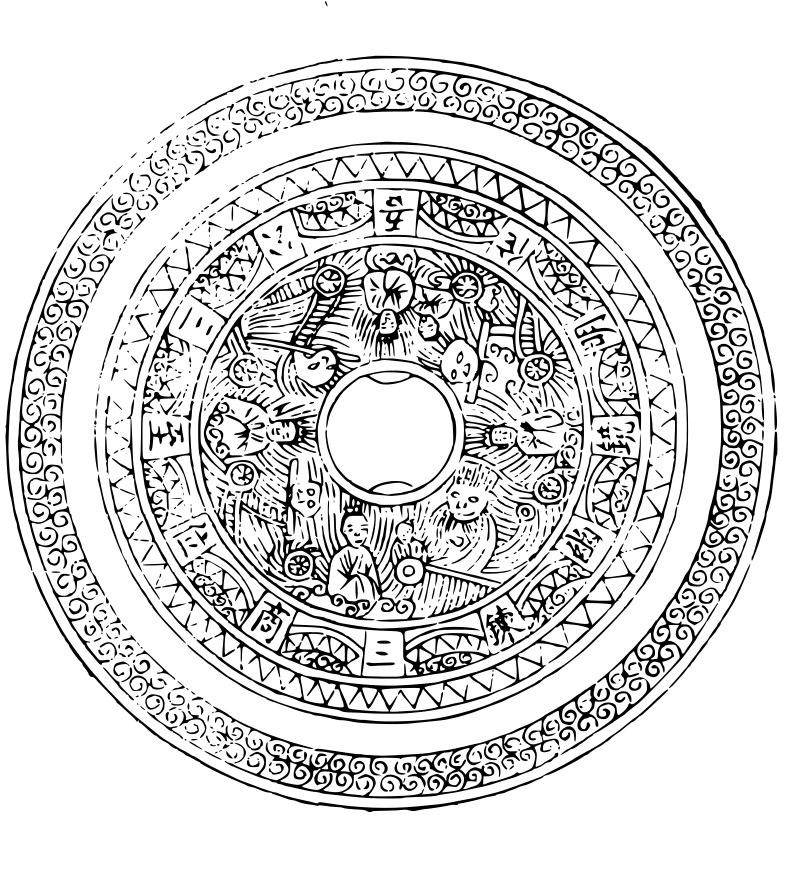

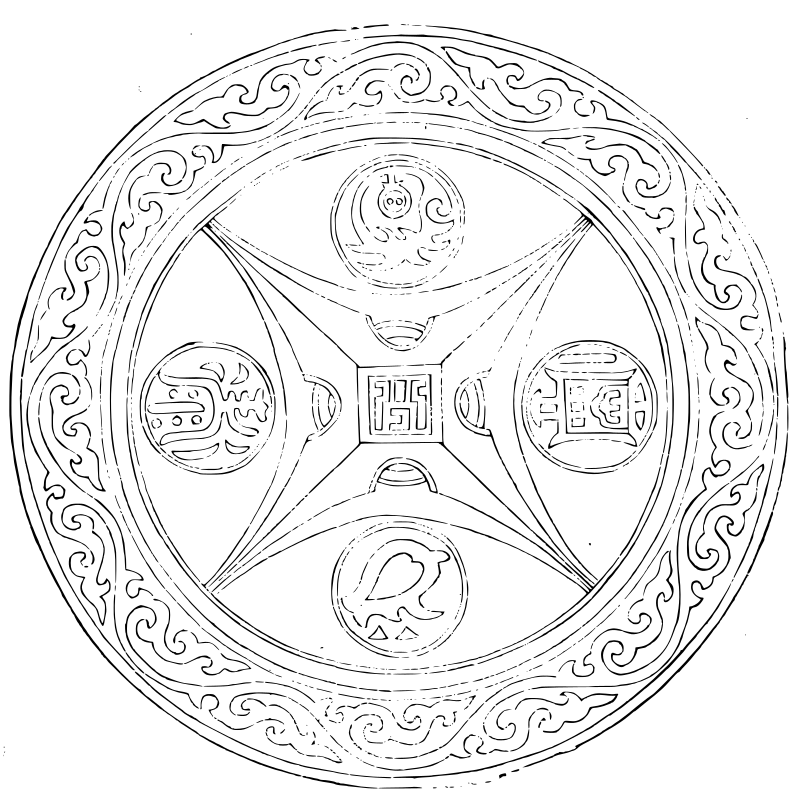

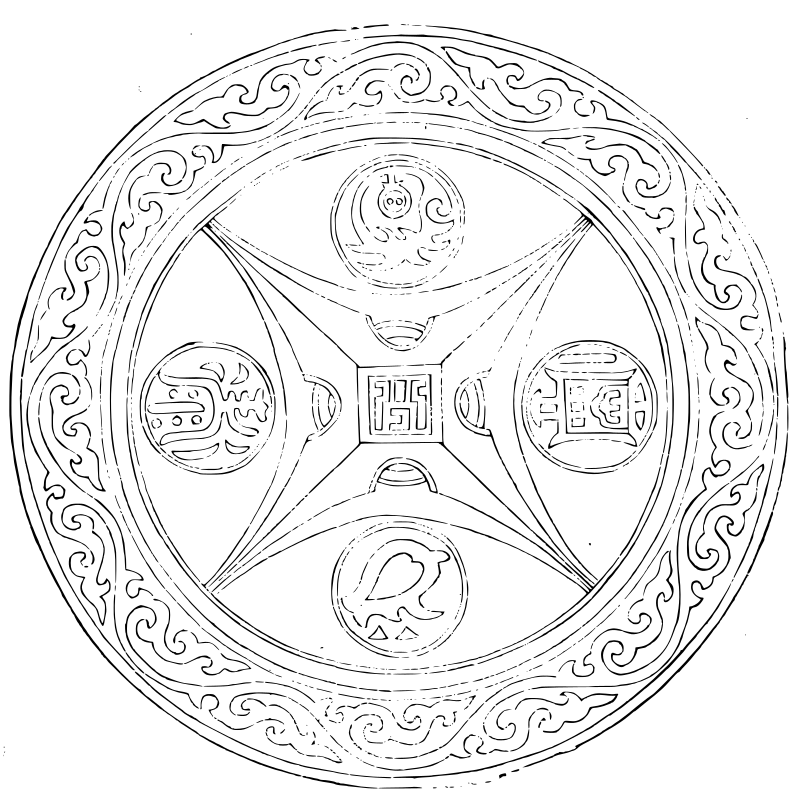

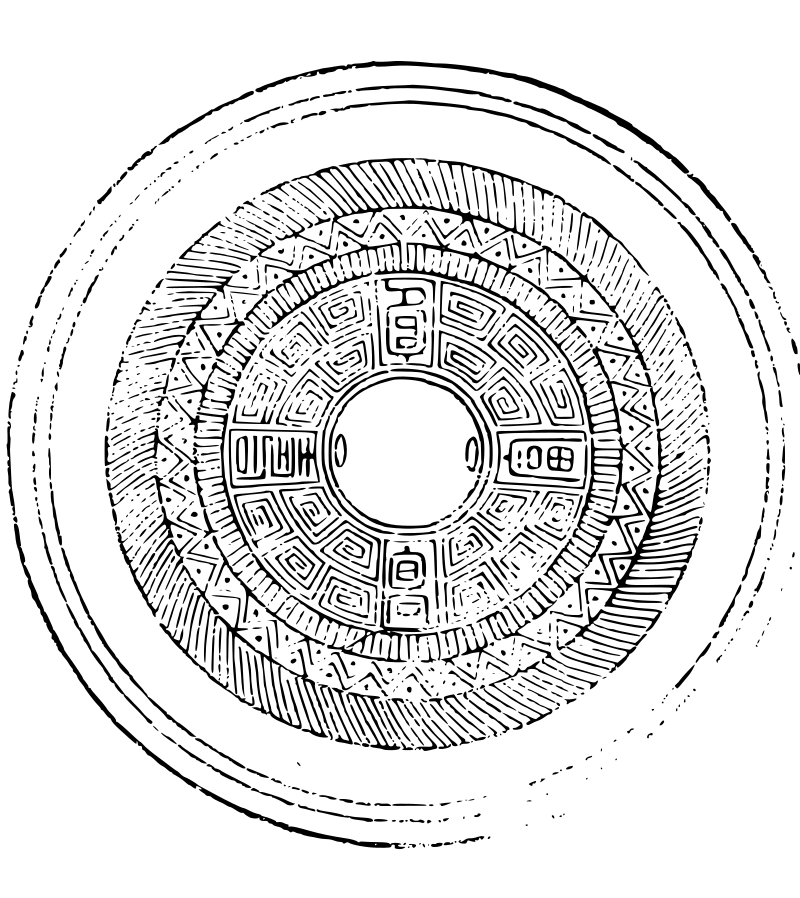

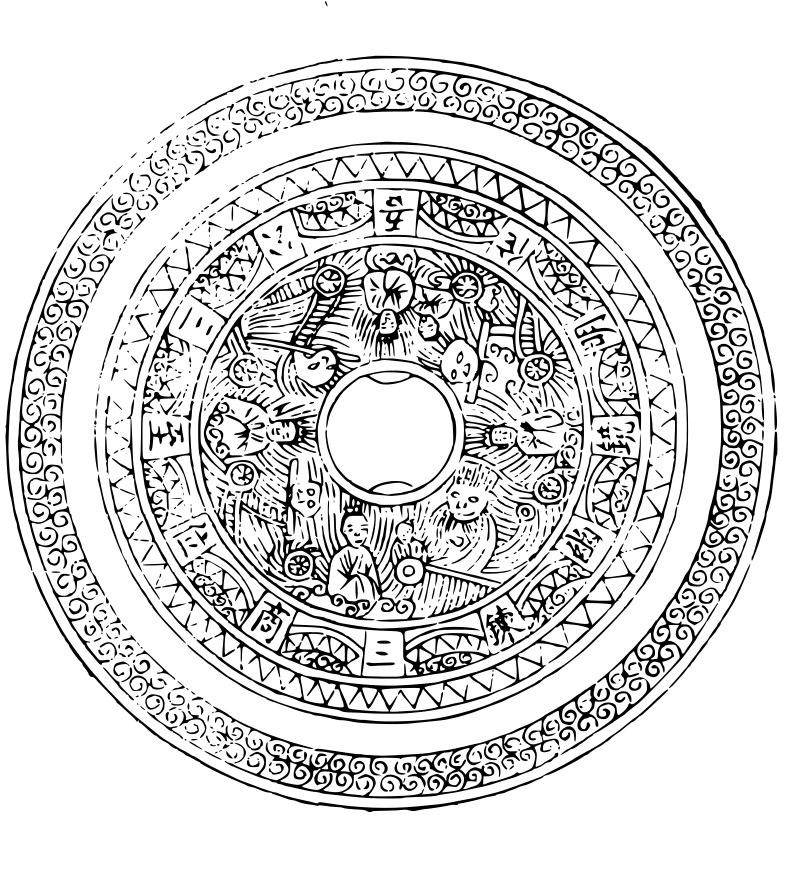

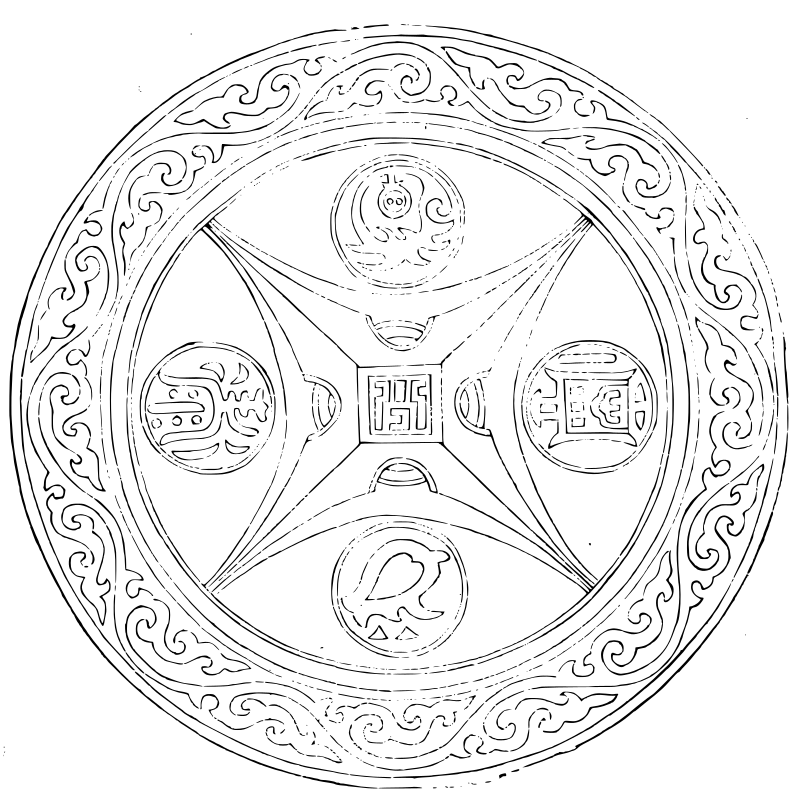

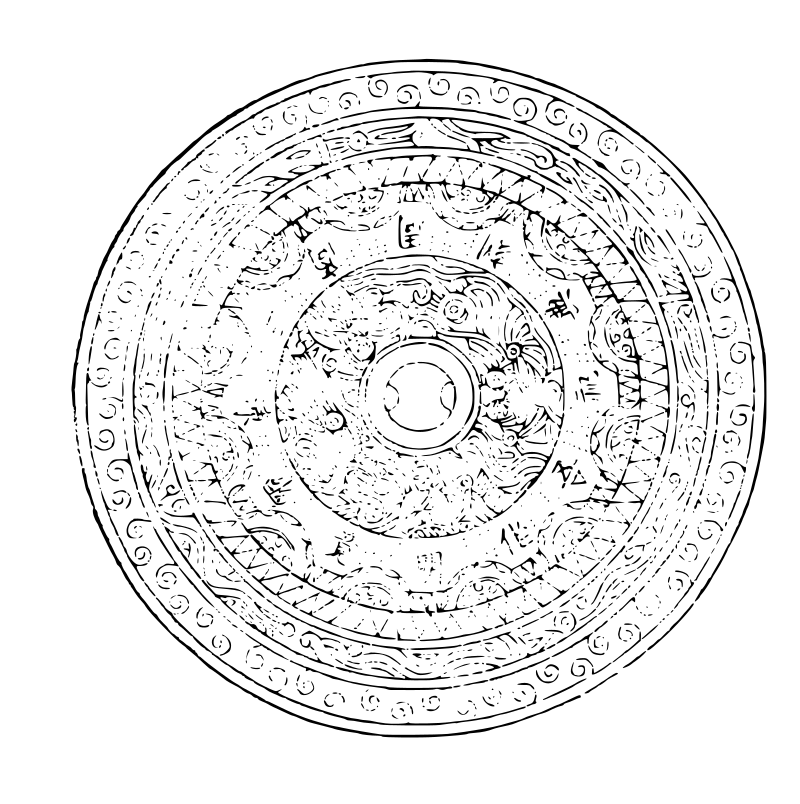

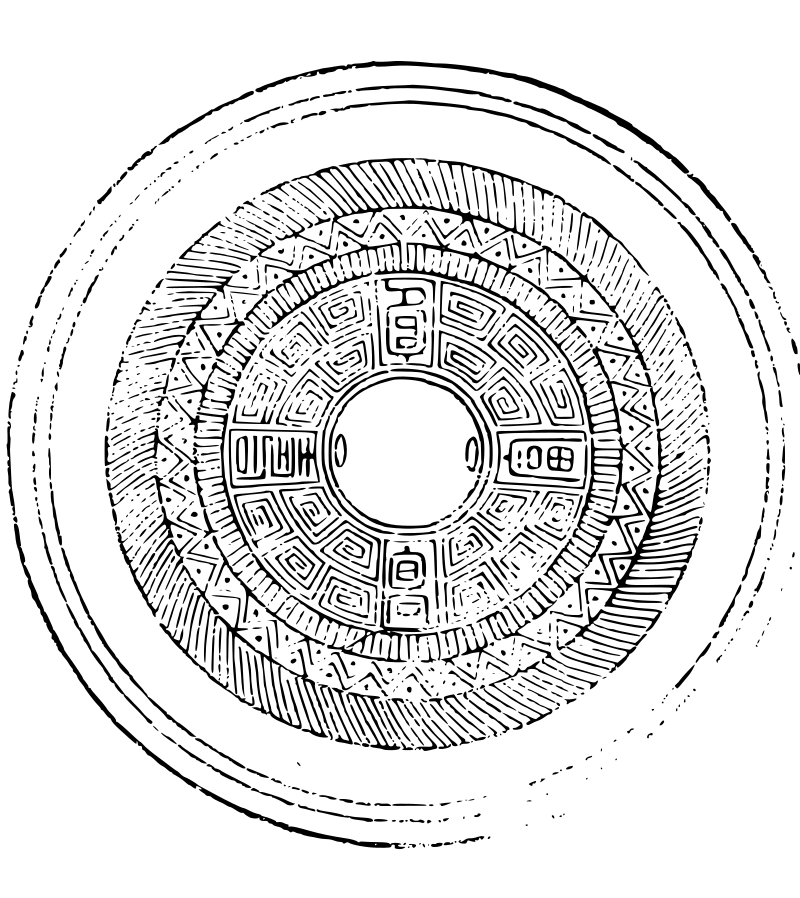

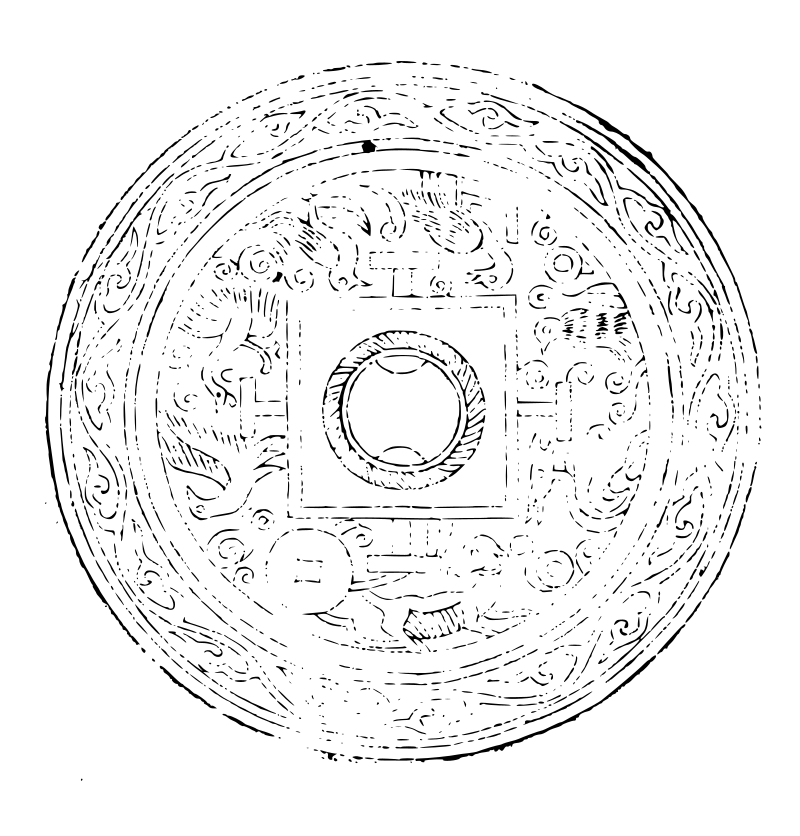

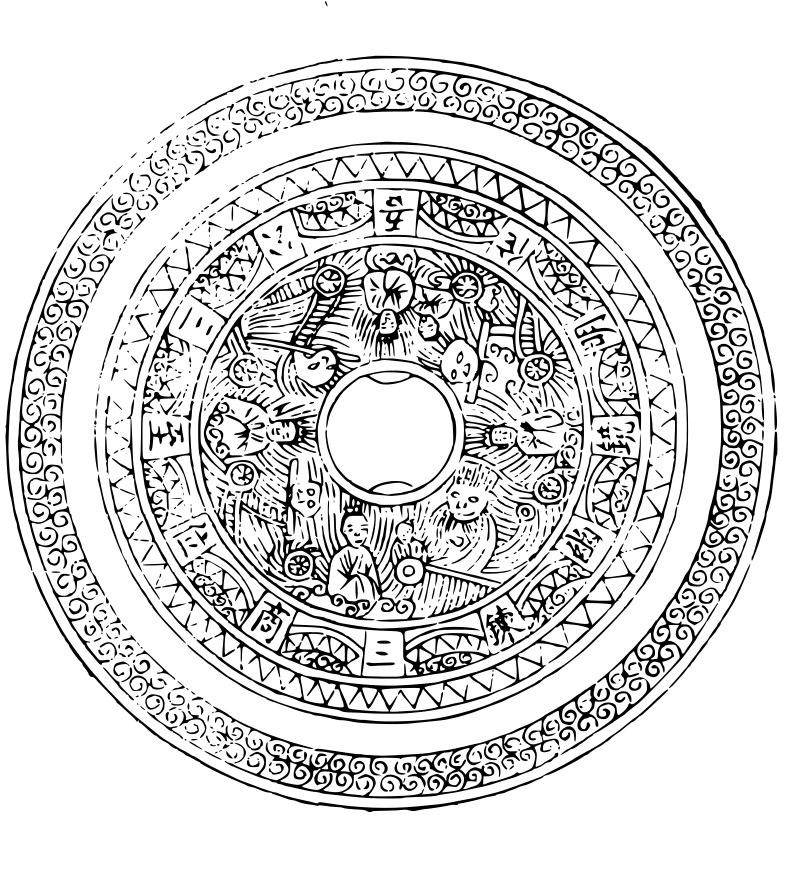

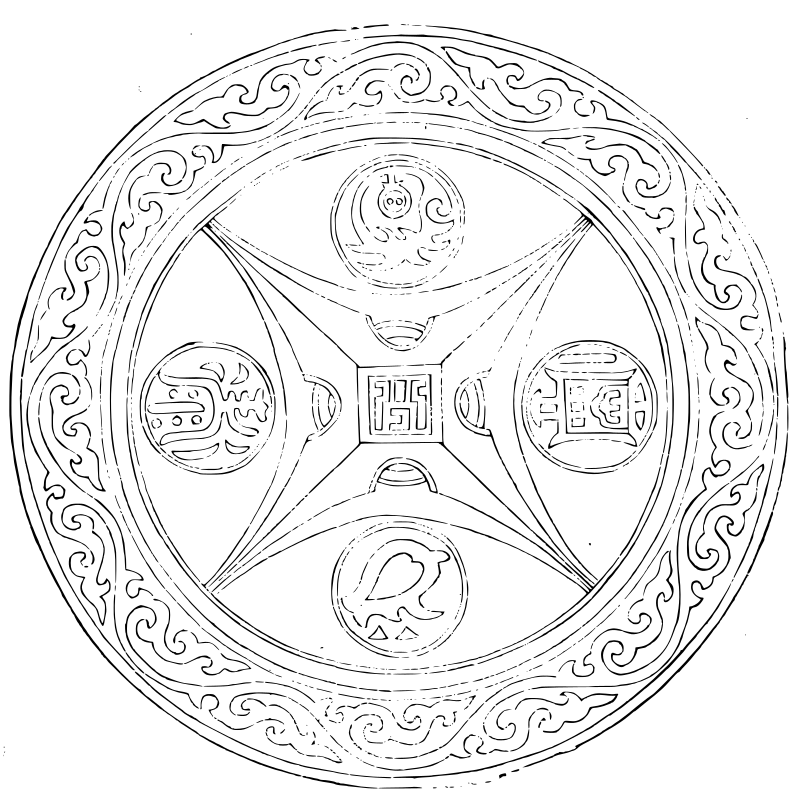

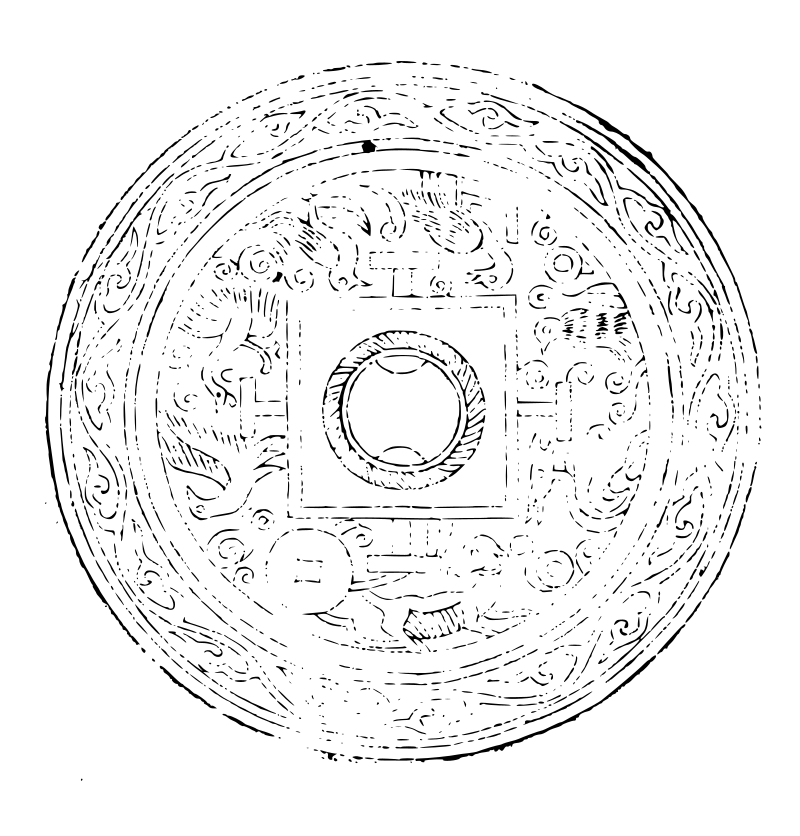

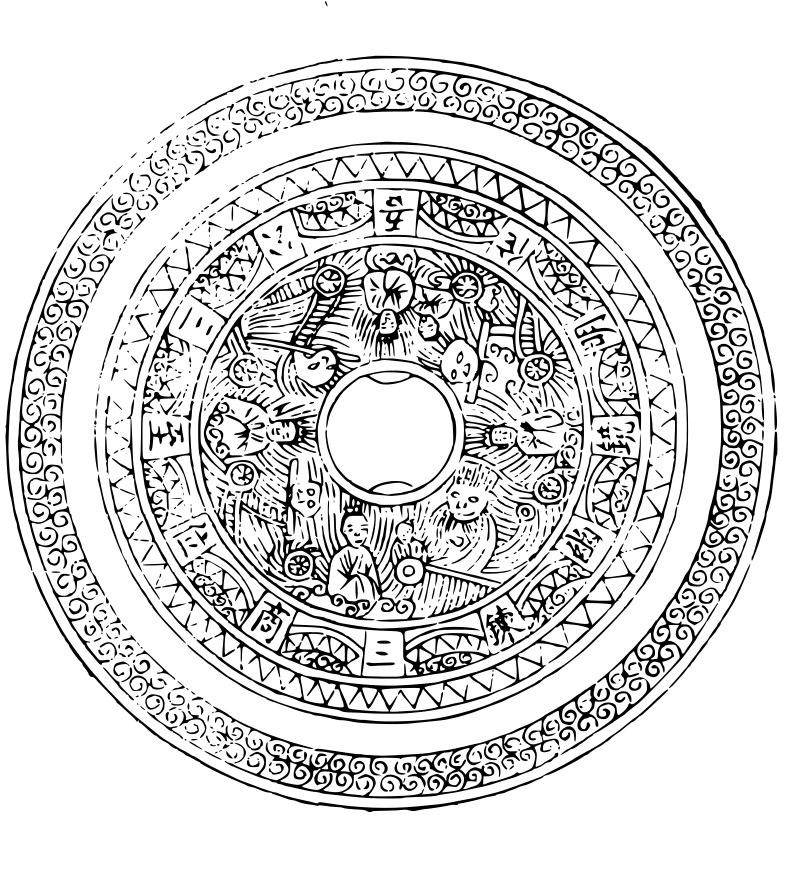

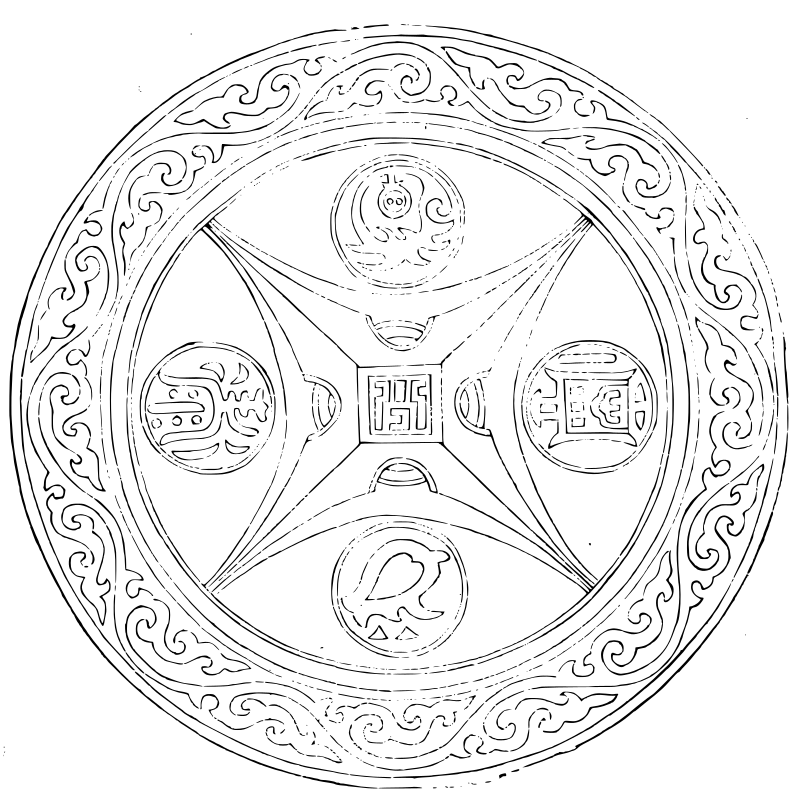

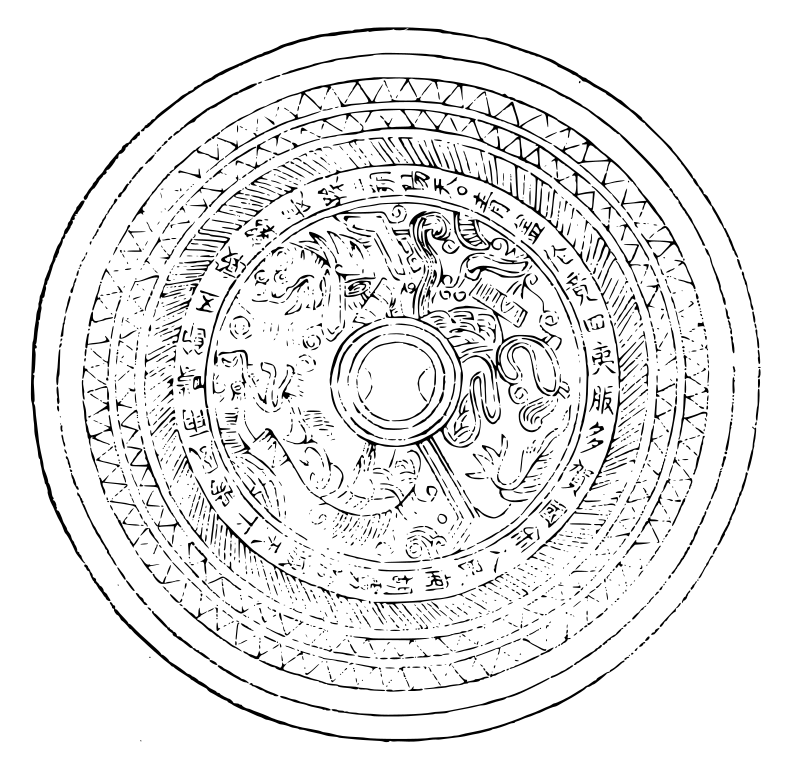

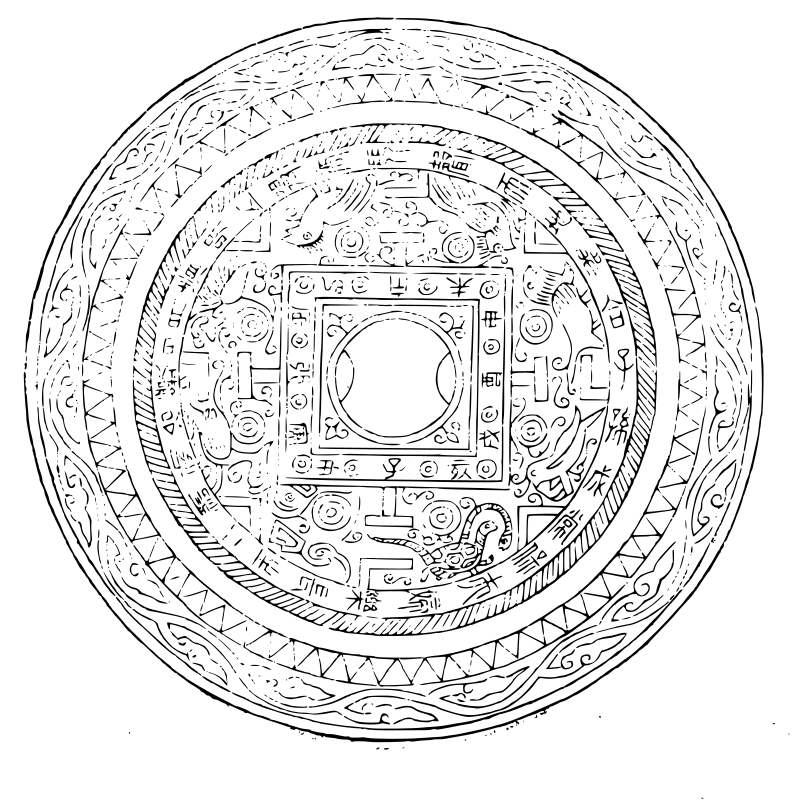

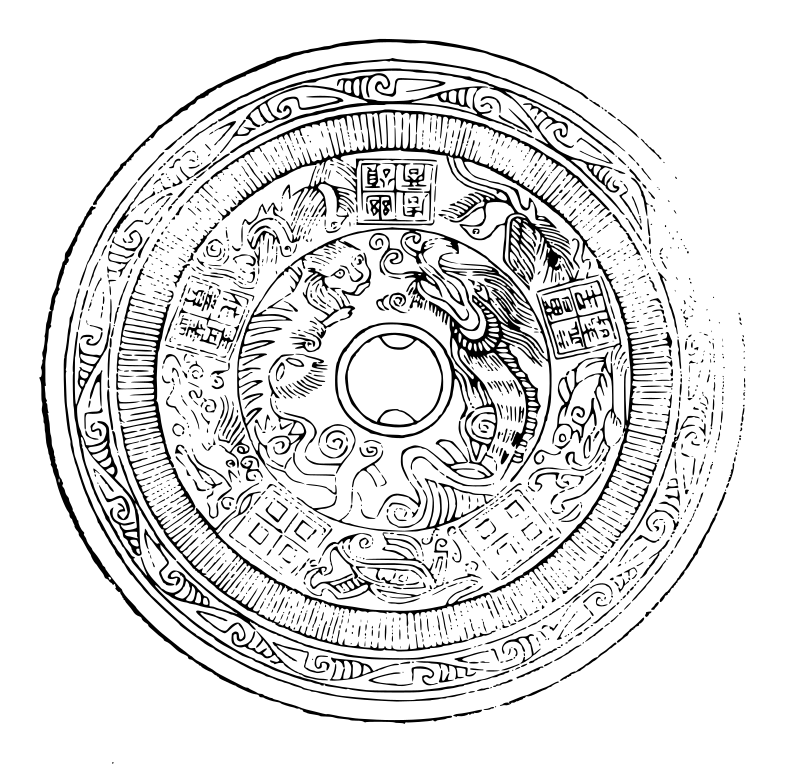

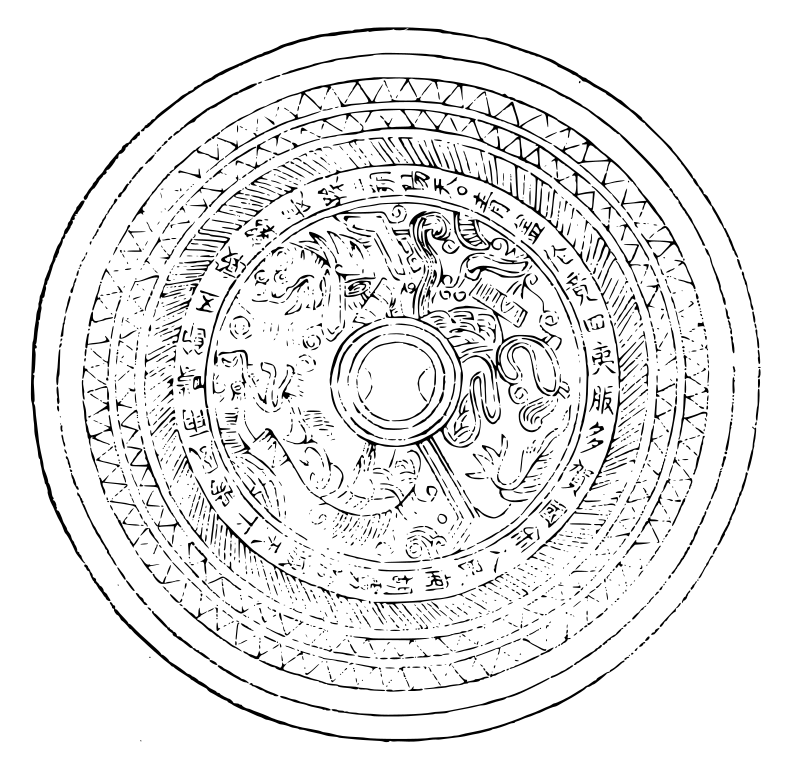

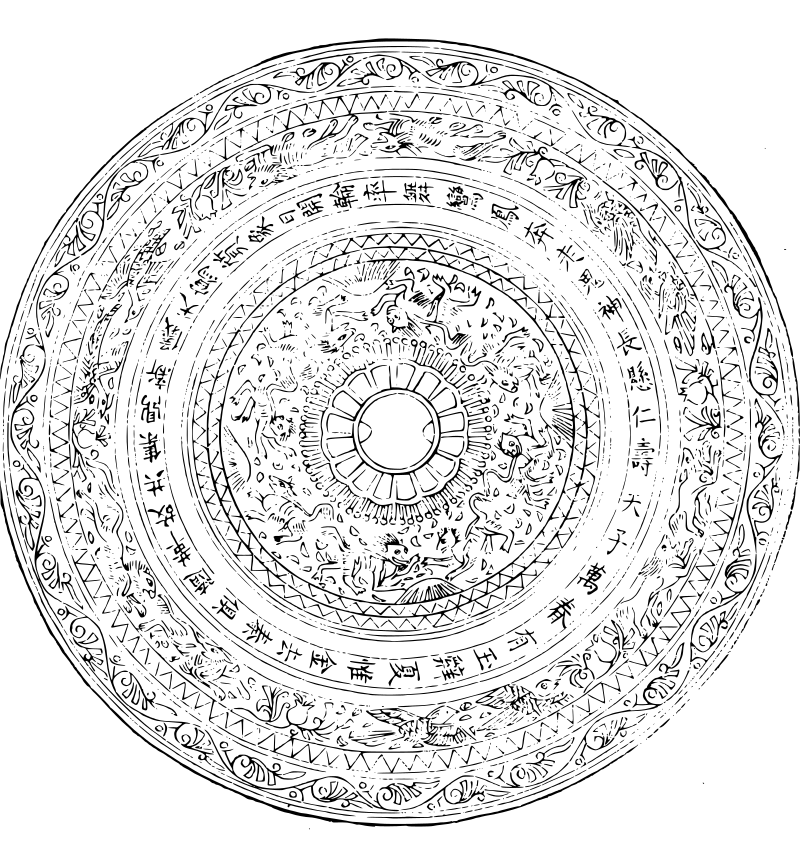

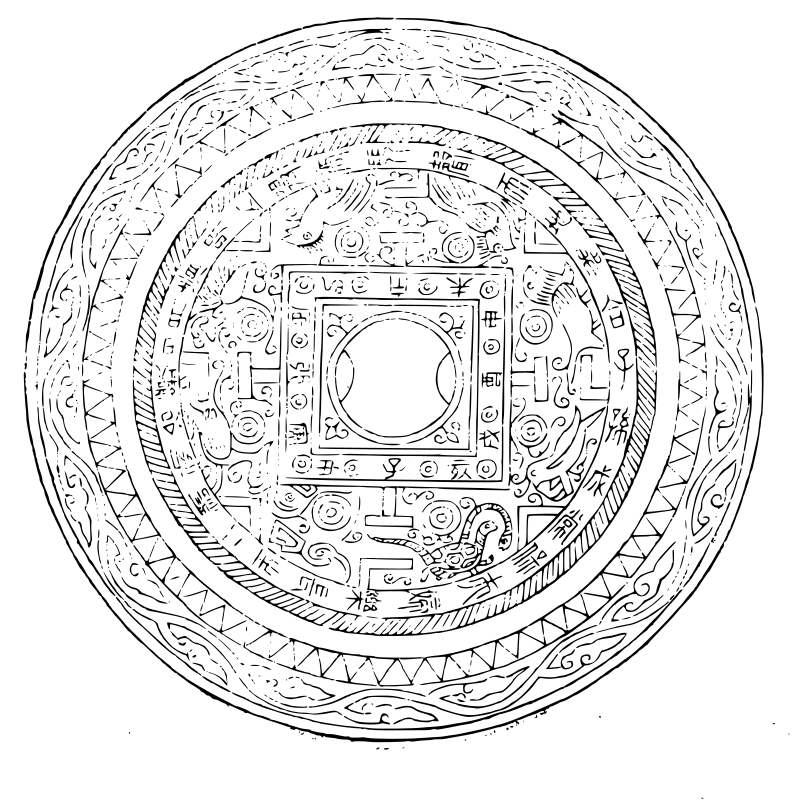

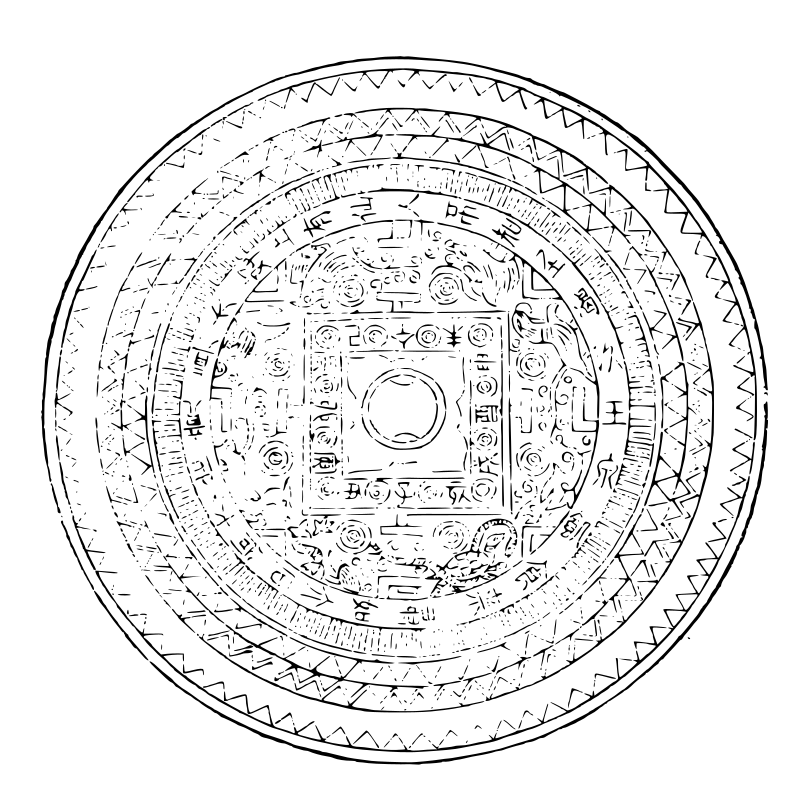

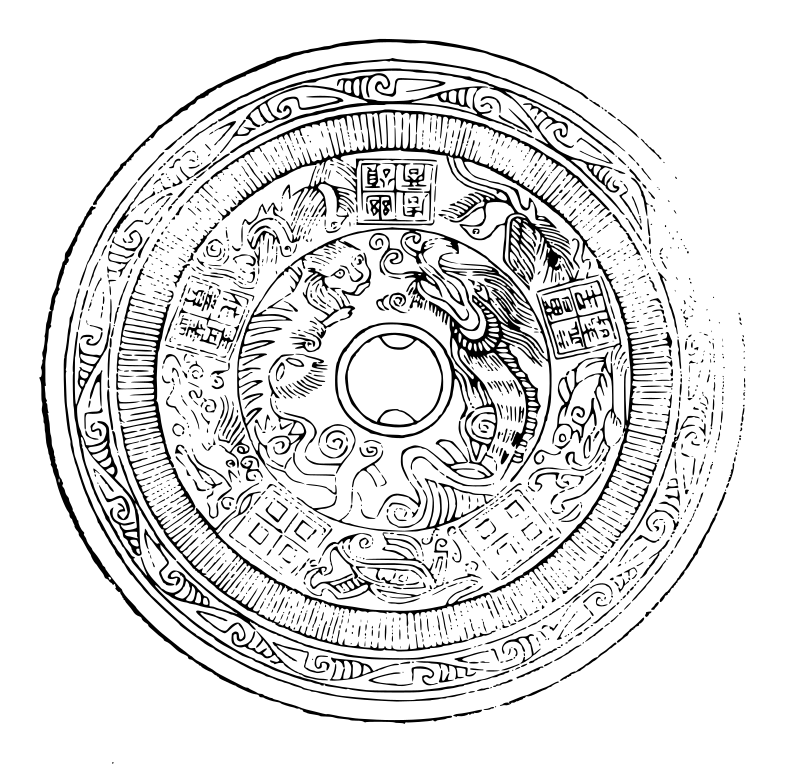

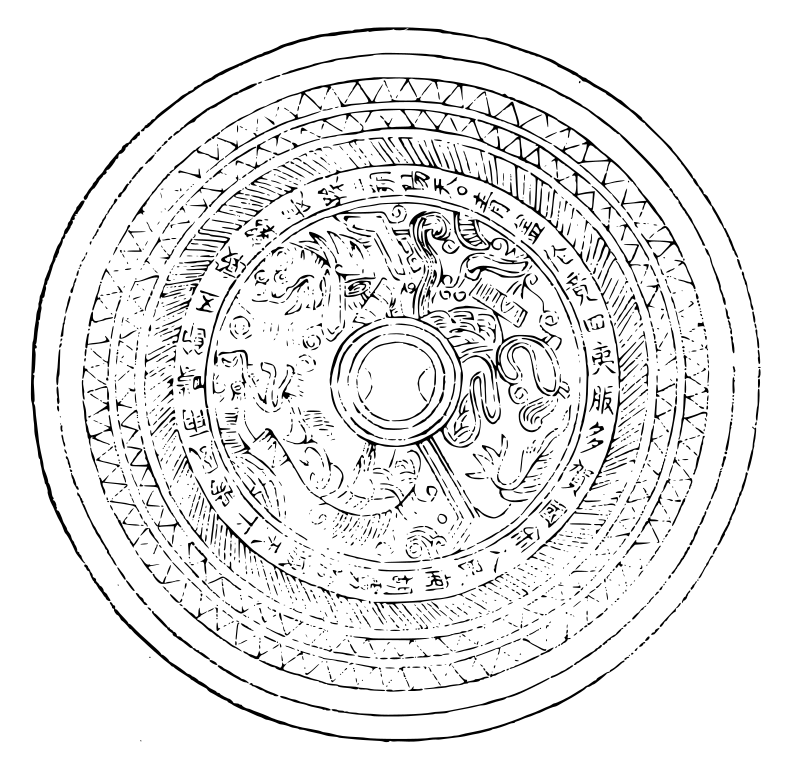

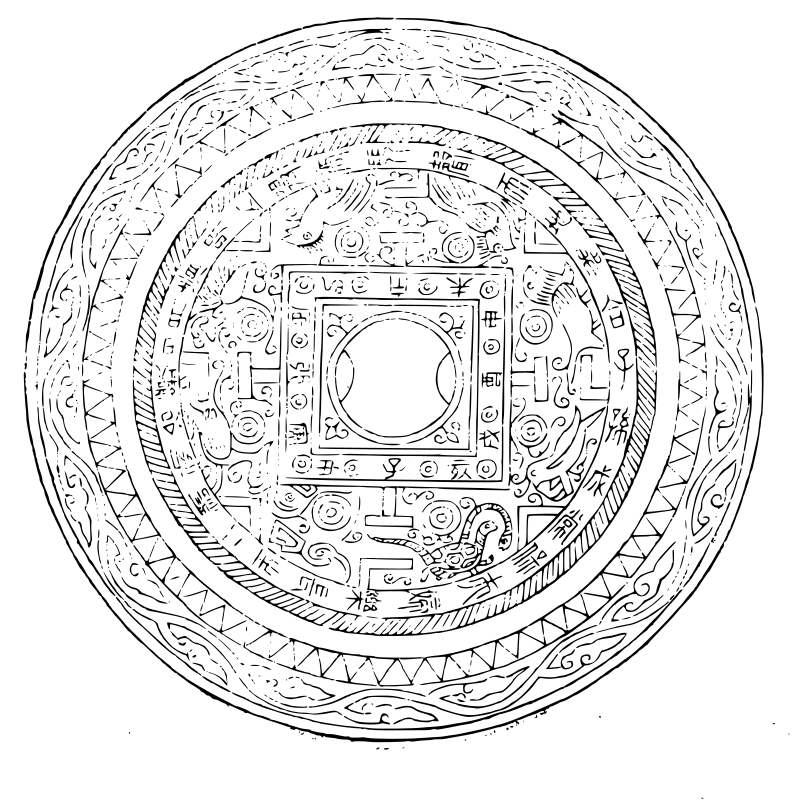

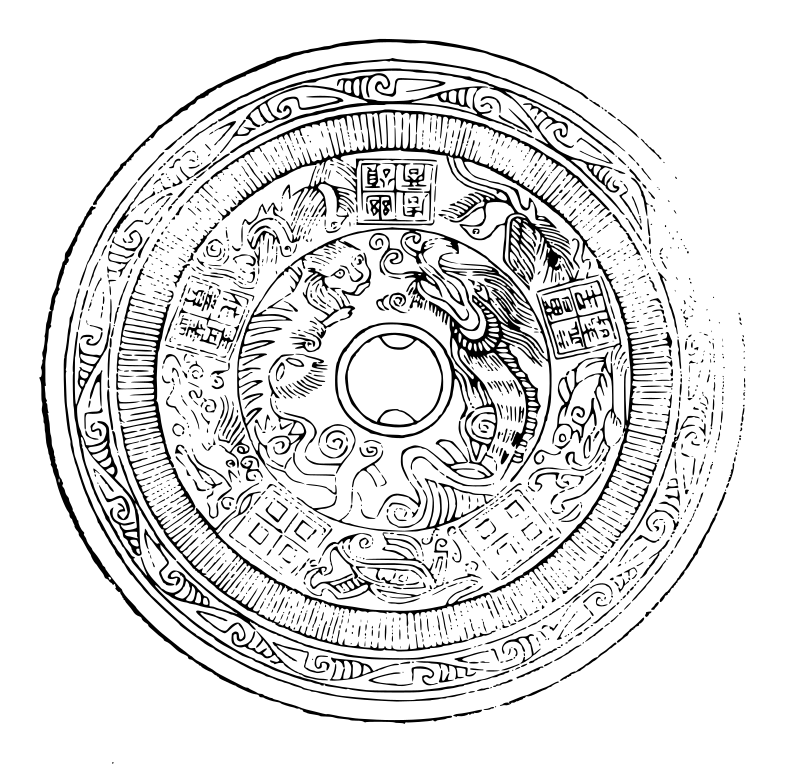

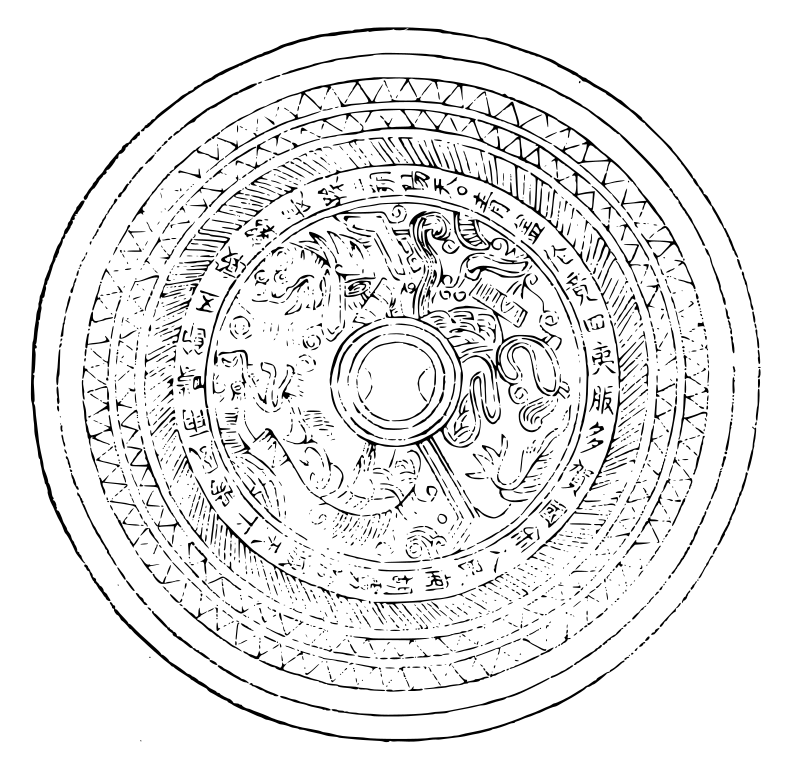

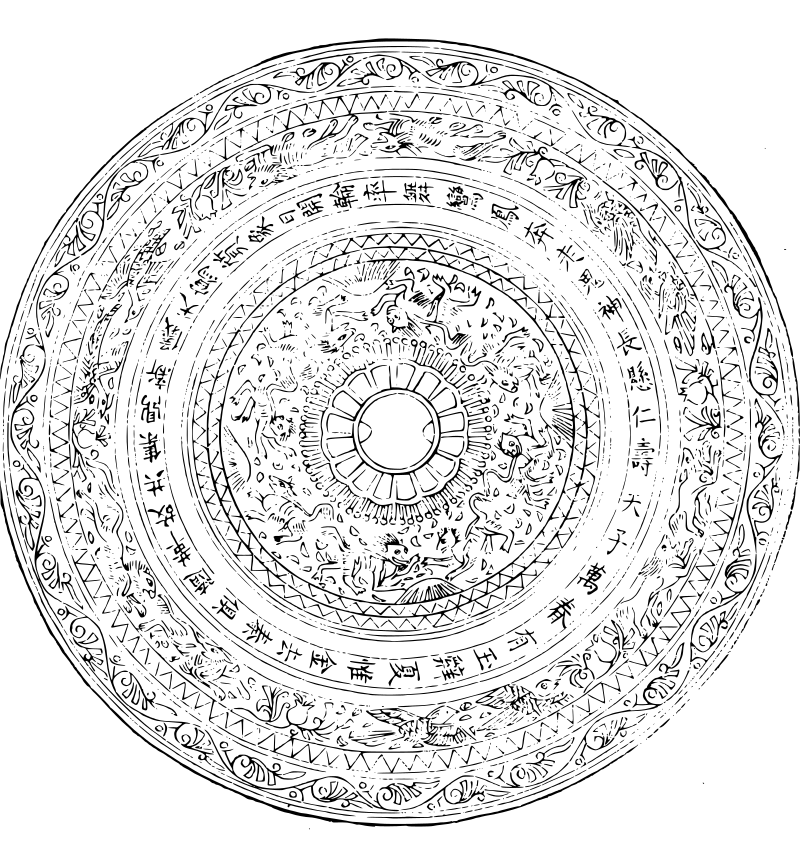

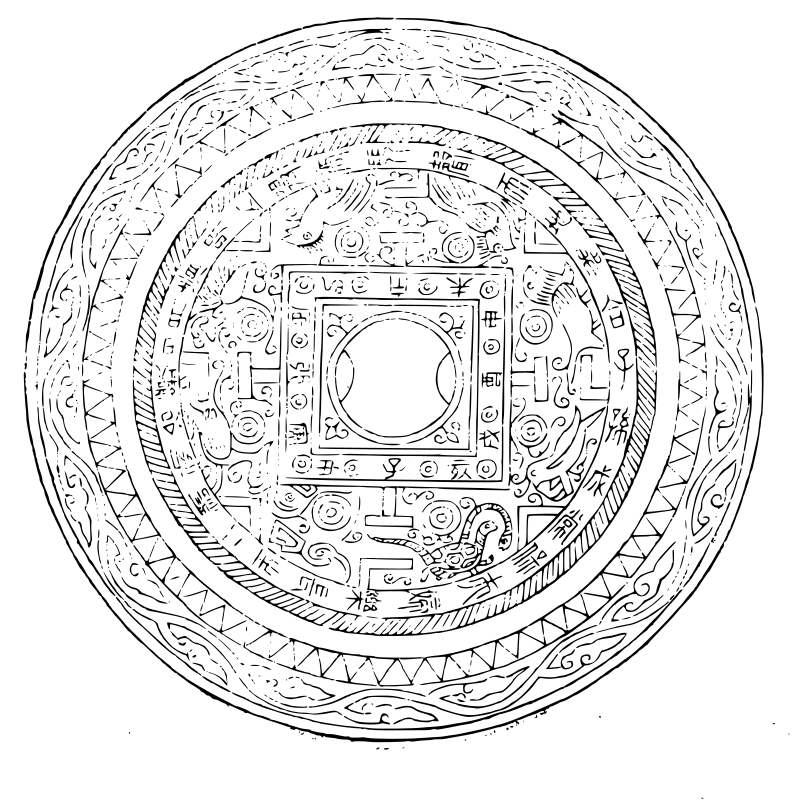

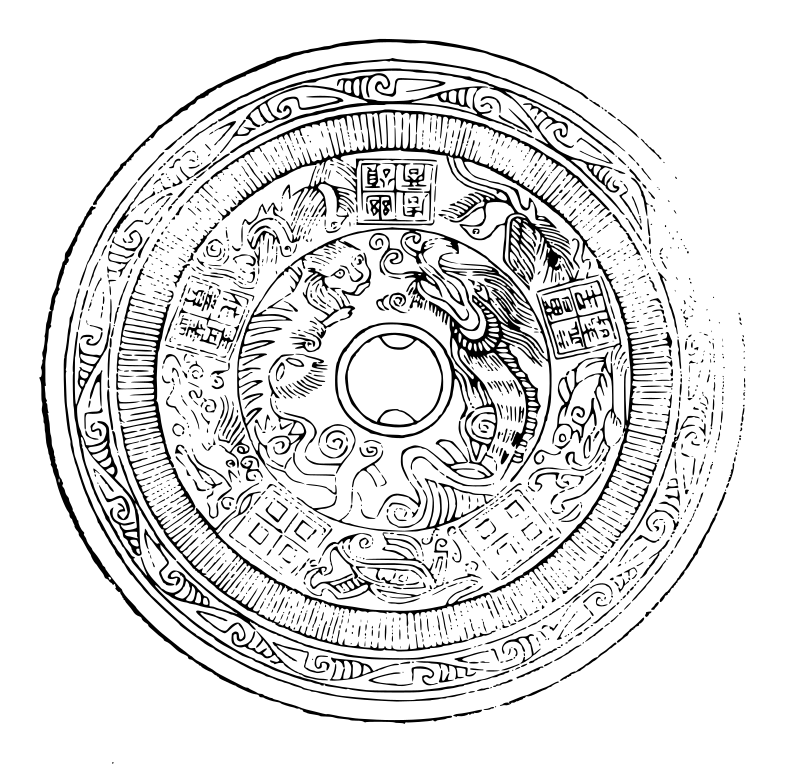

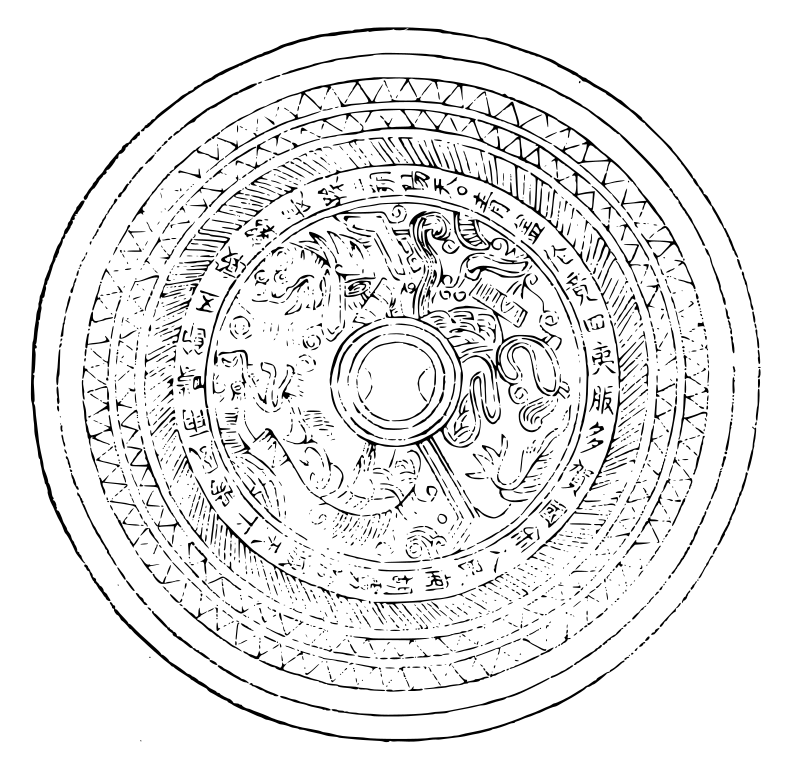

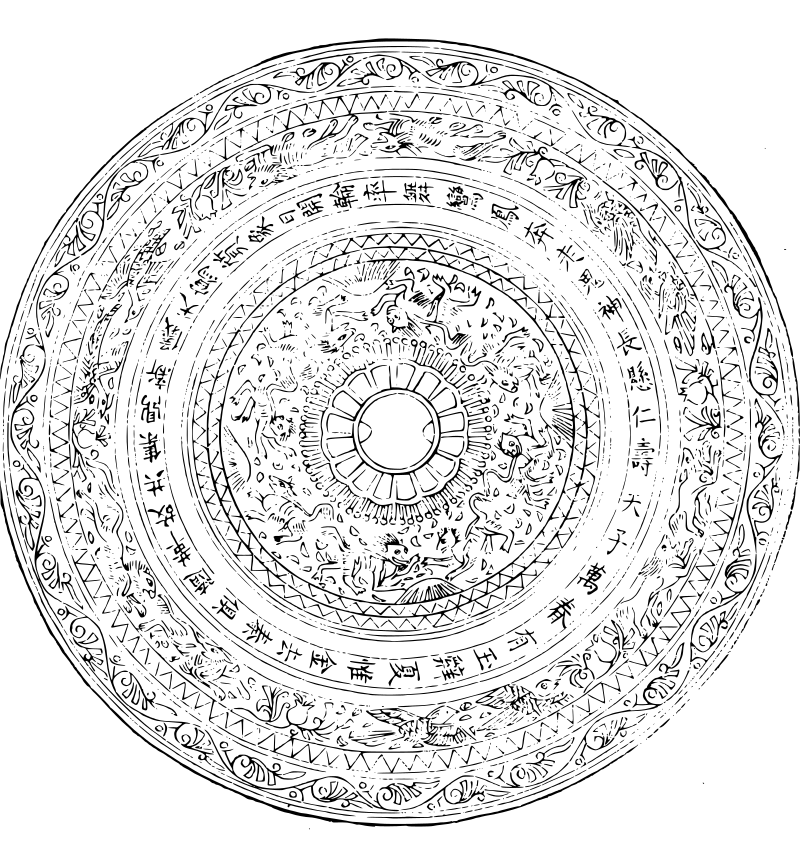

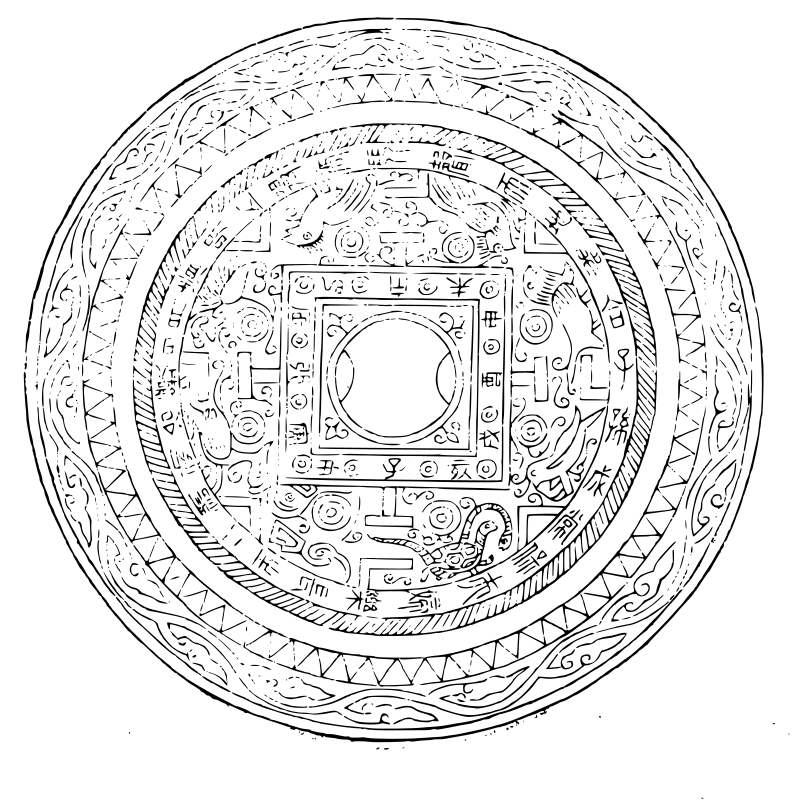

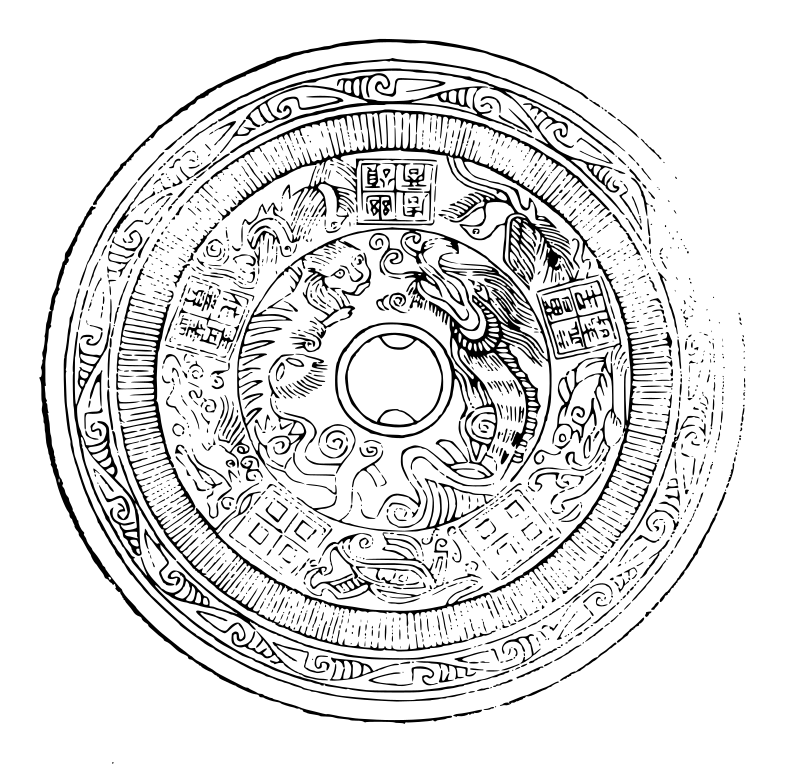

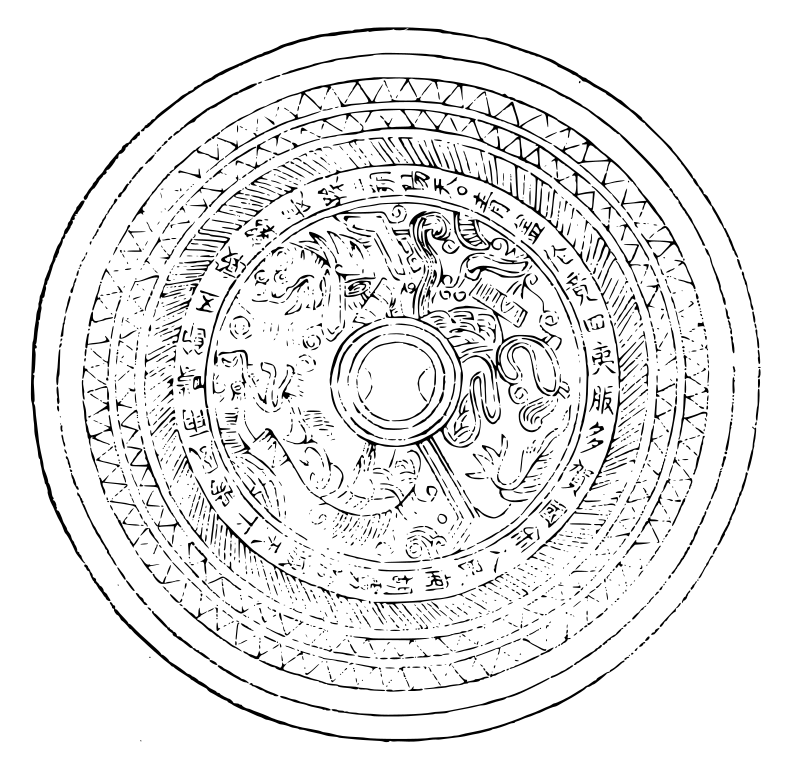

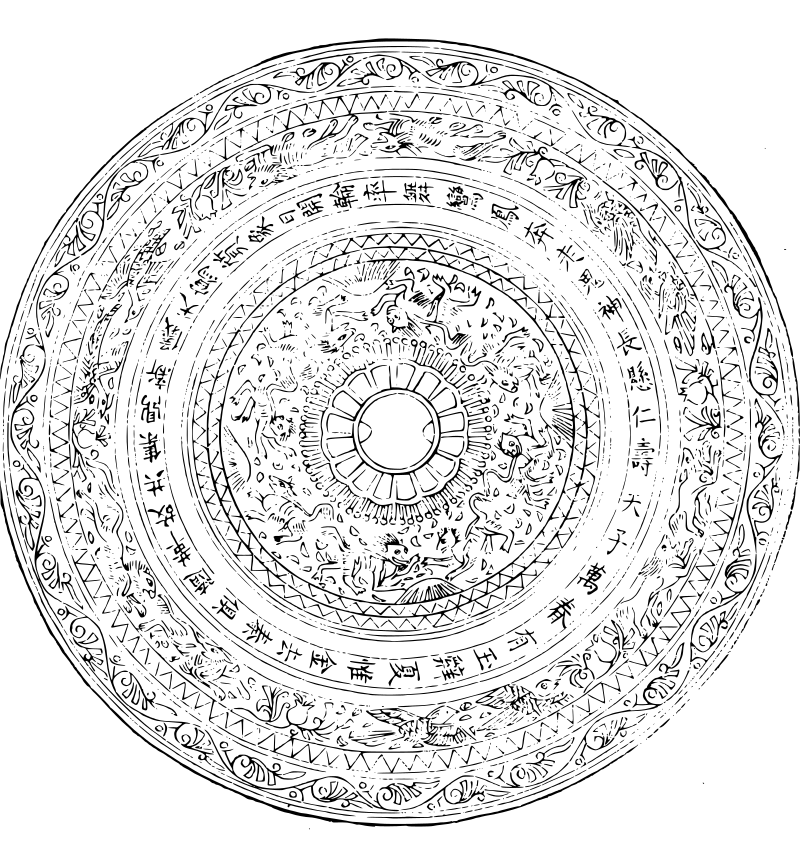

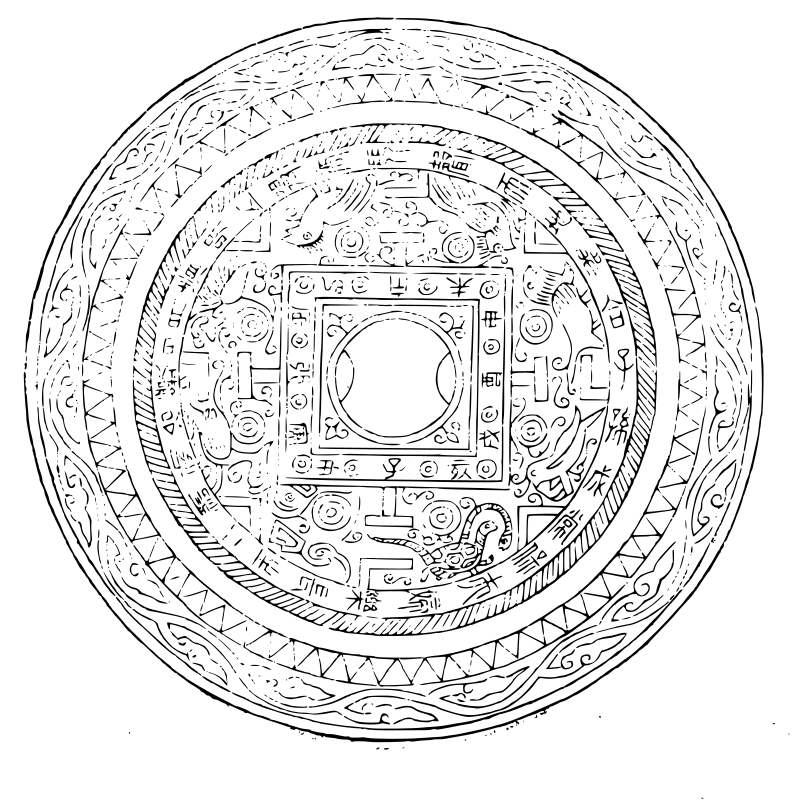

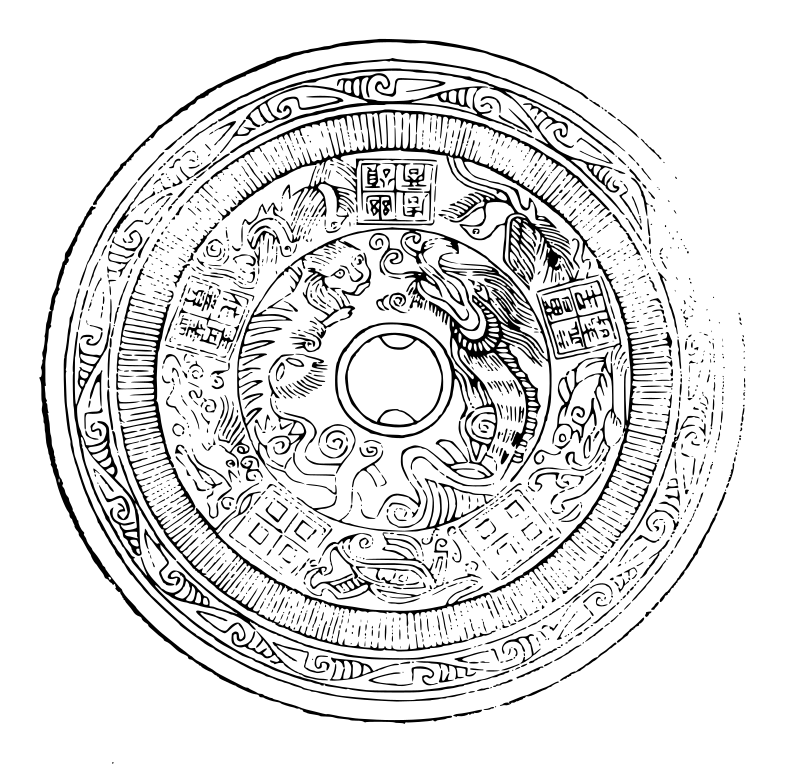

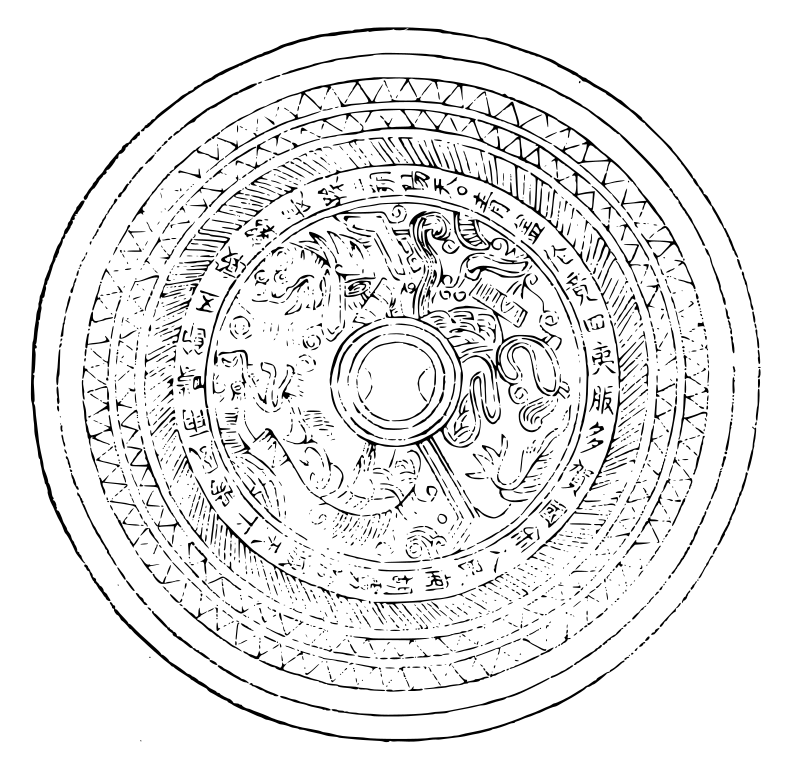

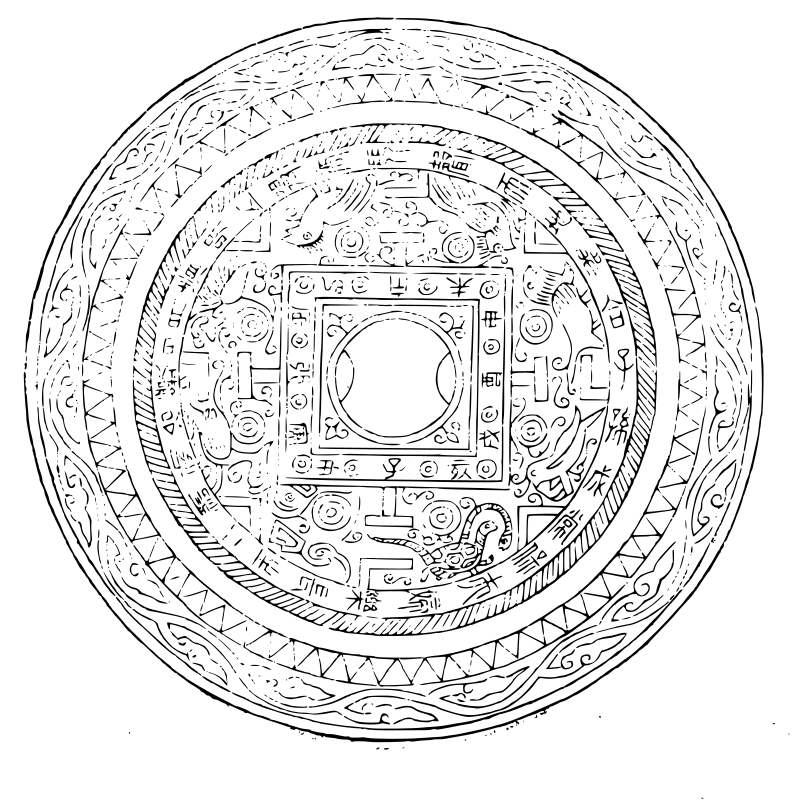

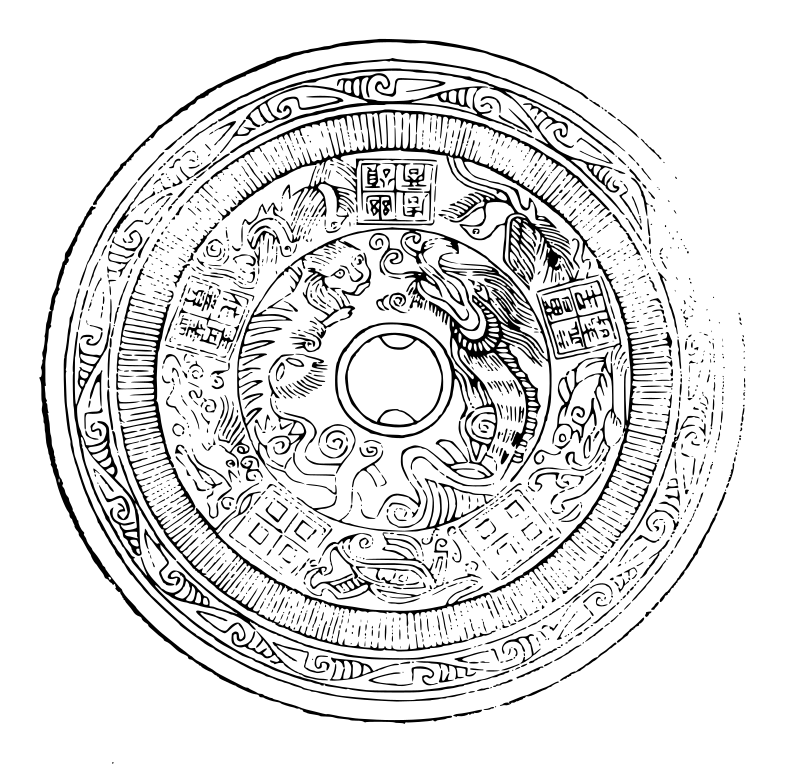

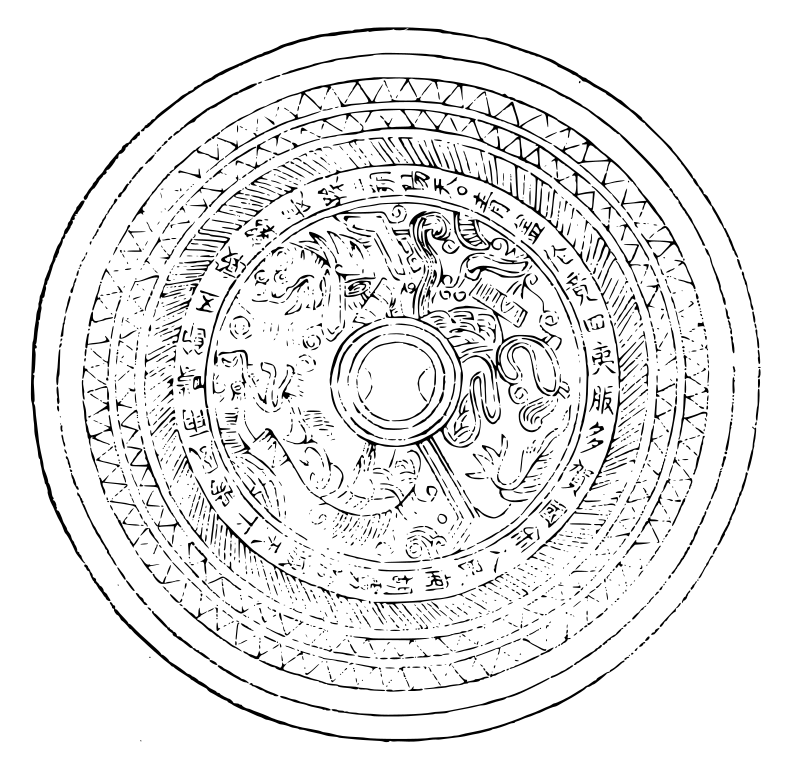

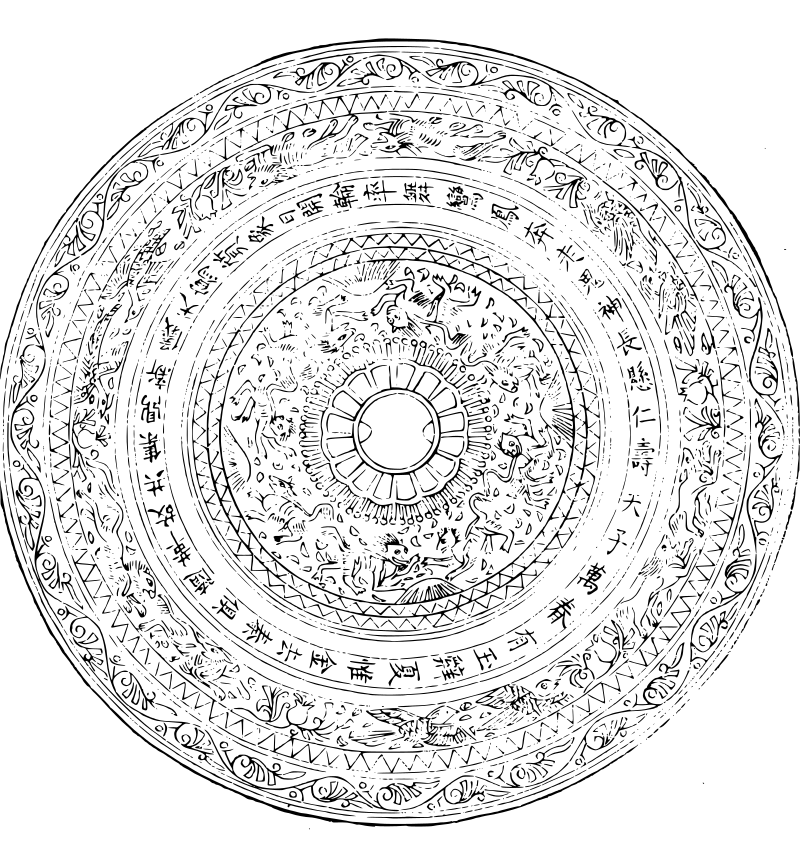

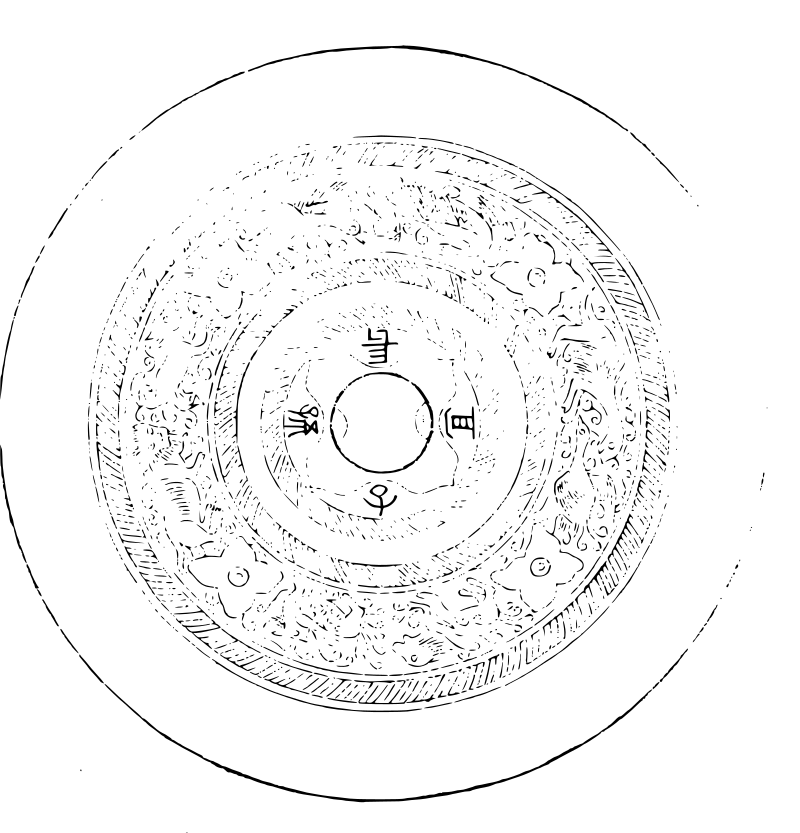

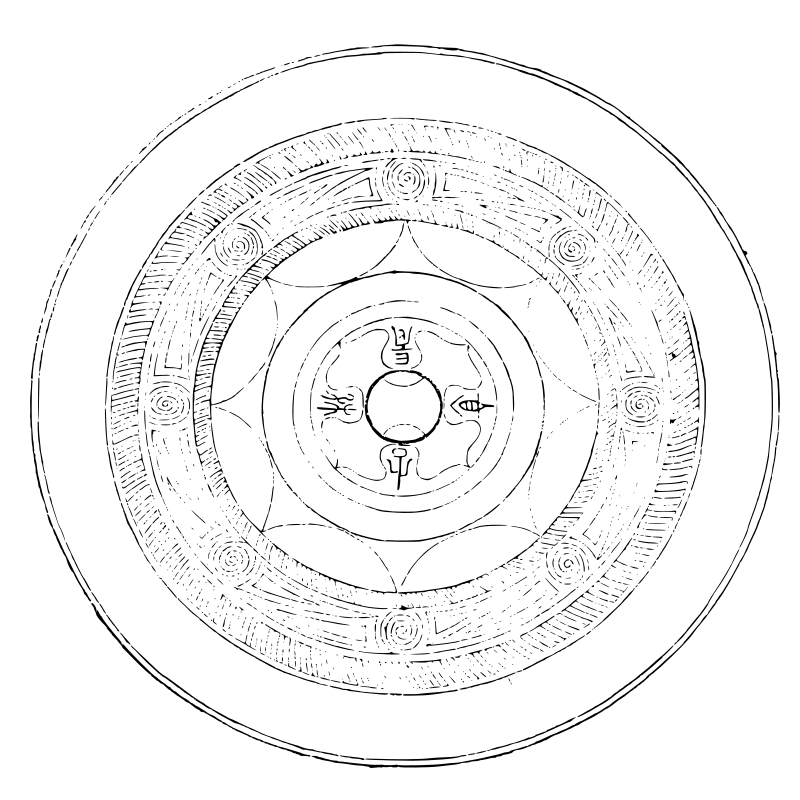

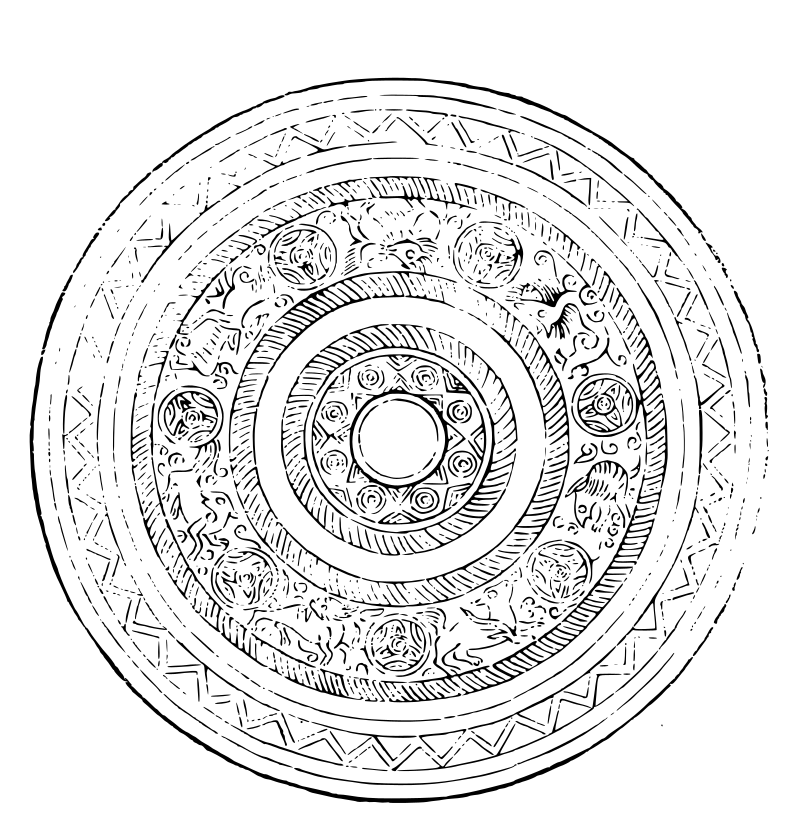

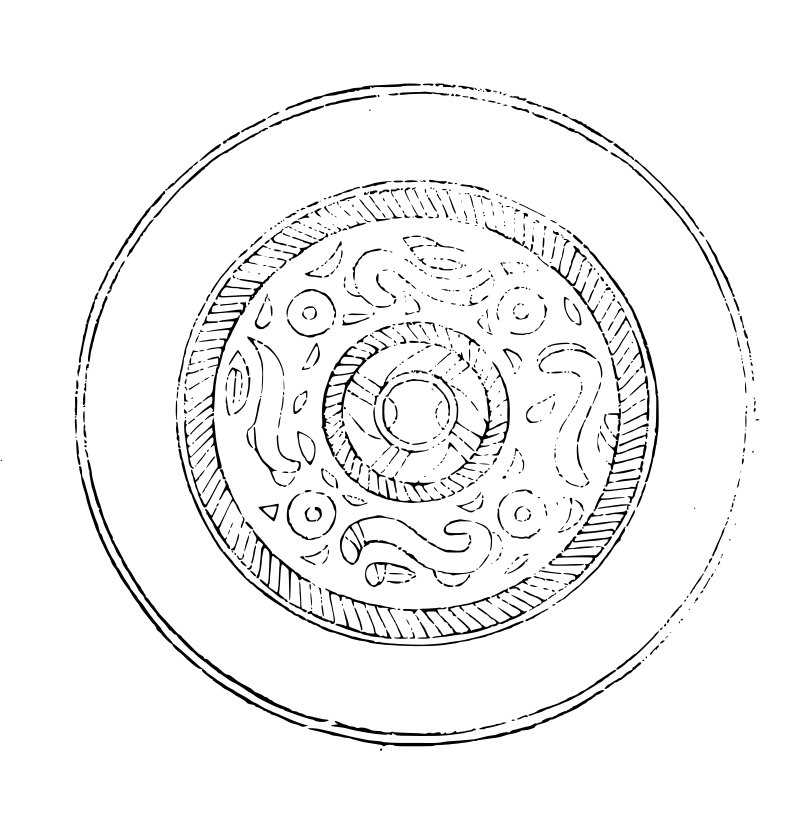

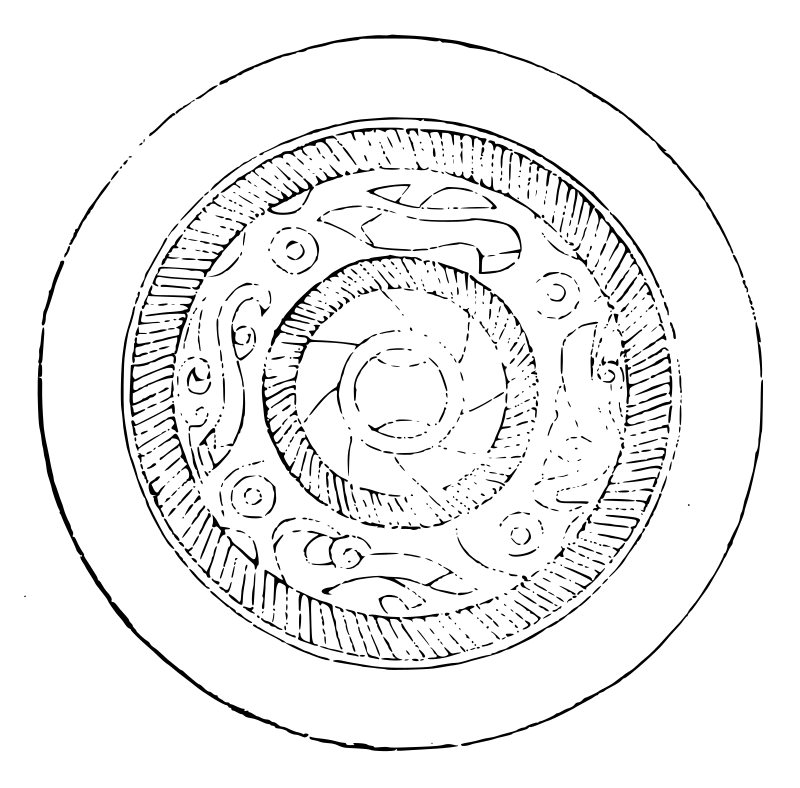

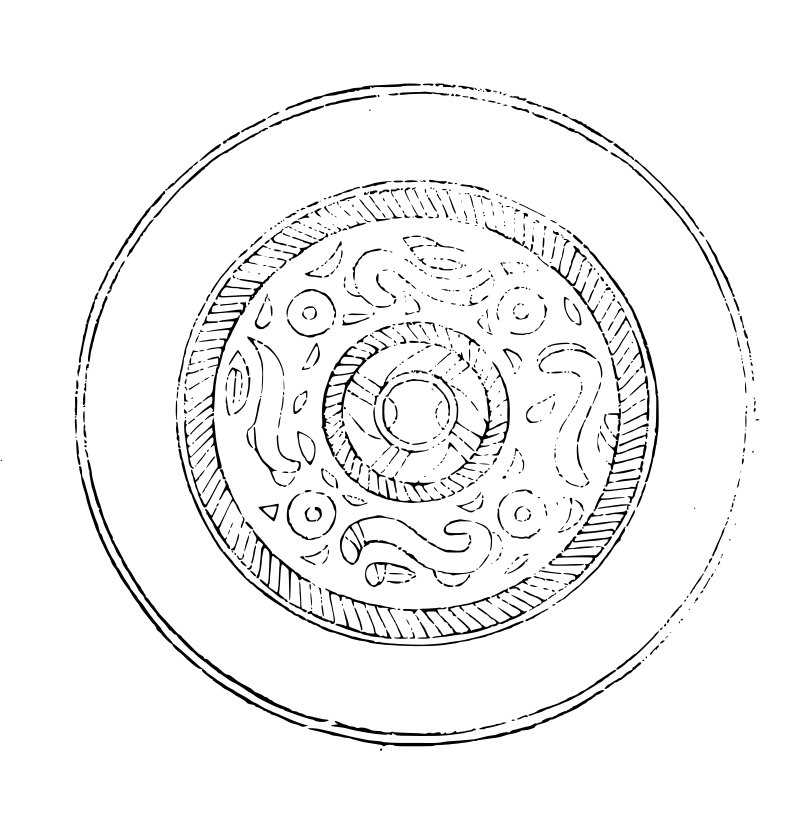

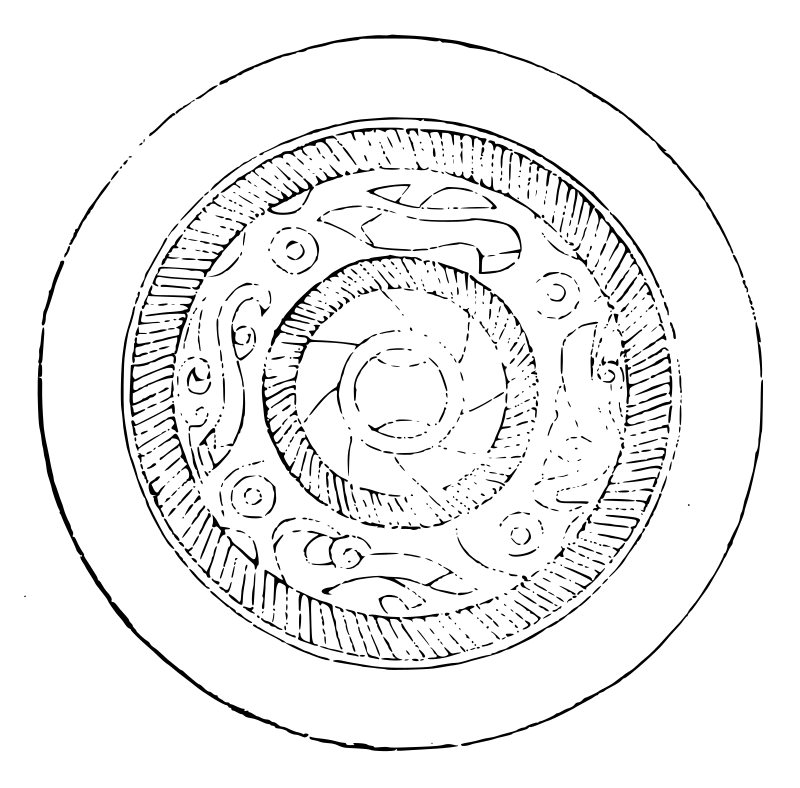

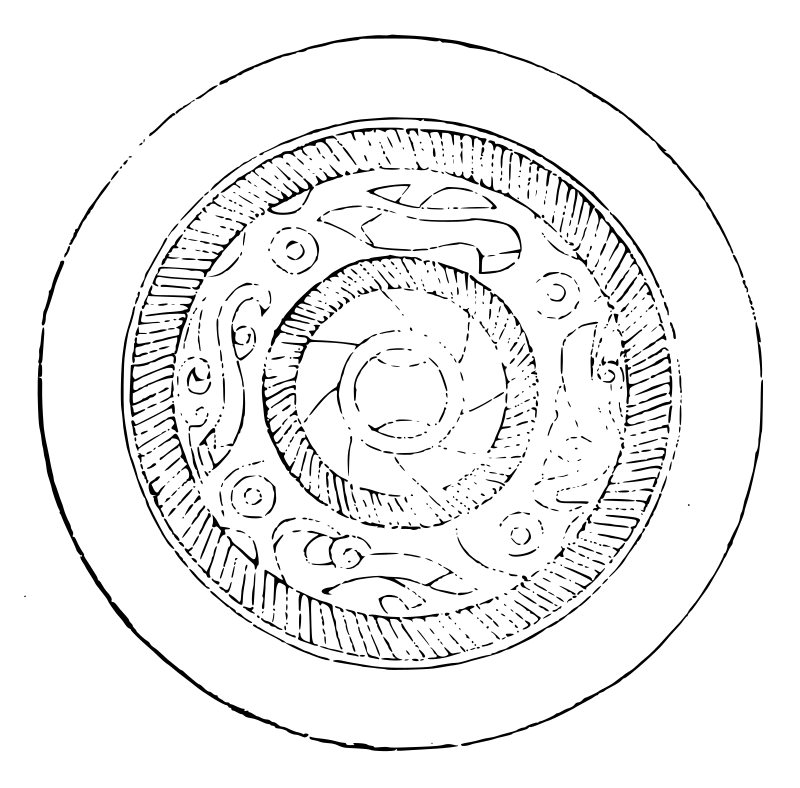

汉四神鉴一,径三寸八分,重九两三分,铭十二字。汉四神鉴二,径三寸一分,重三两一钱,铭四字。汉四神鉴三,径三寸五分,重五两有半,铭二字。汉三神鉴,径五寸,重一十两有半,铭五十六字。汉神人鉴,径四寸二分,重七两有半,铭十八字。汉神像鉴,径三寸七分,重六两一分,铭十二字。汉神人三兽鉴,径三寸六分,重五两三分,铭十二字。汉百神鉴,径五寸五分,重一斤三两,无铭。

汉四神鉴一,径四寸五分,重一十两一分,无铭。汉四神鉴二,径三寸六分,重九两有半,无铭。

汉四神鉴三,径三寸五分,重四两一分,无铭。

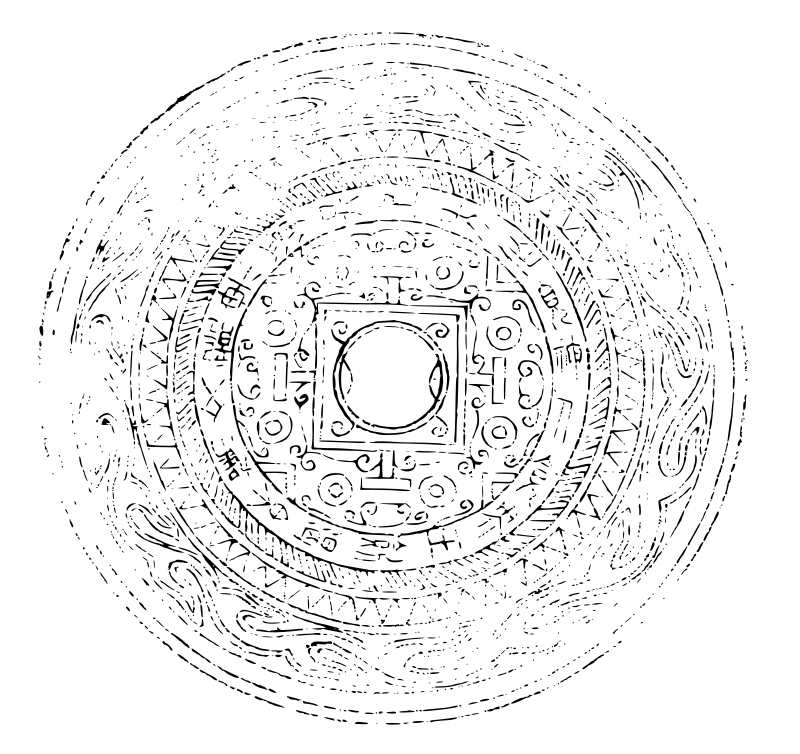

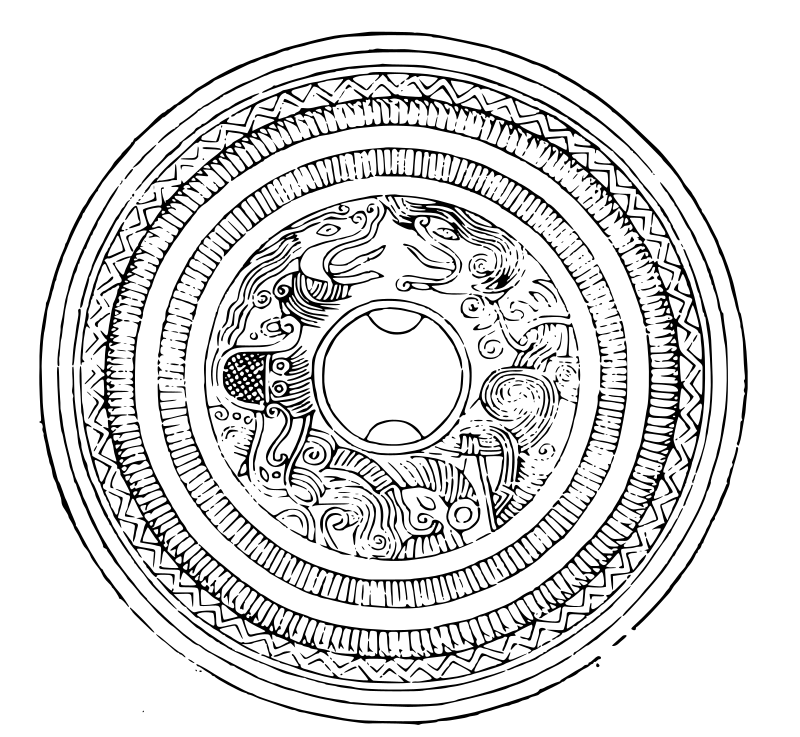

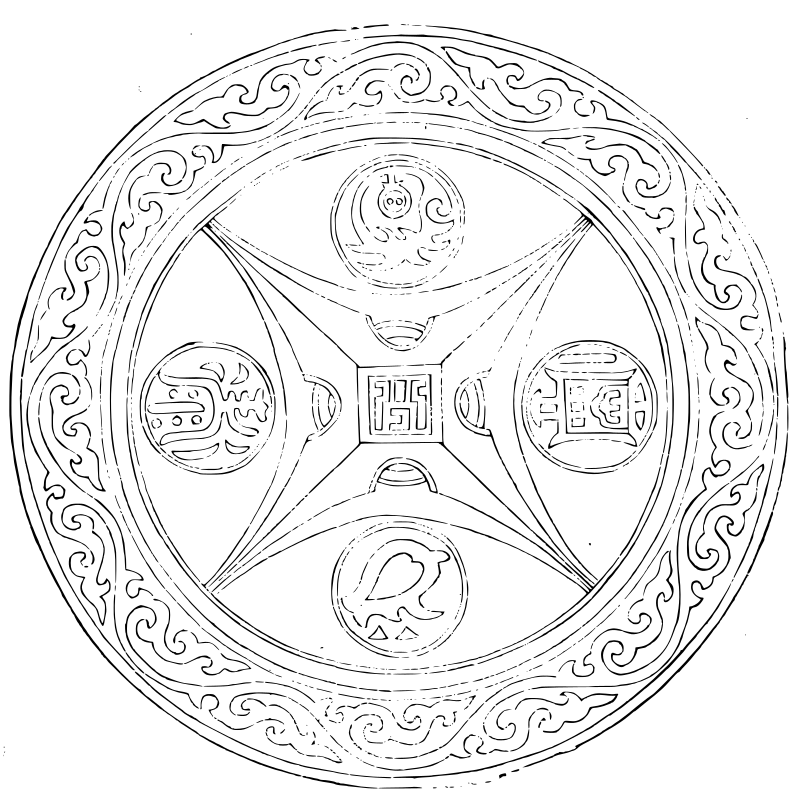

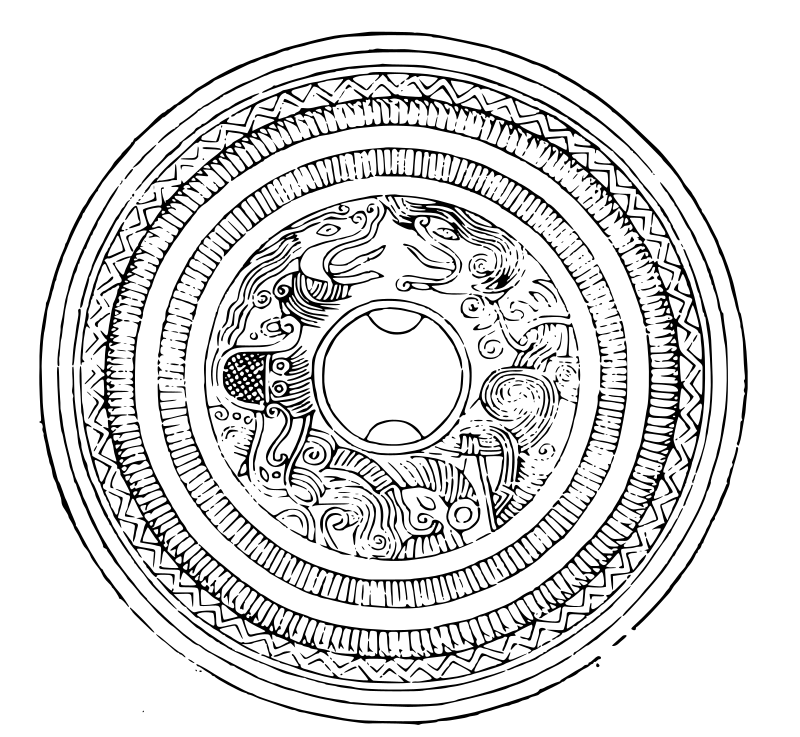

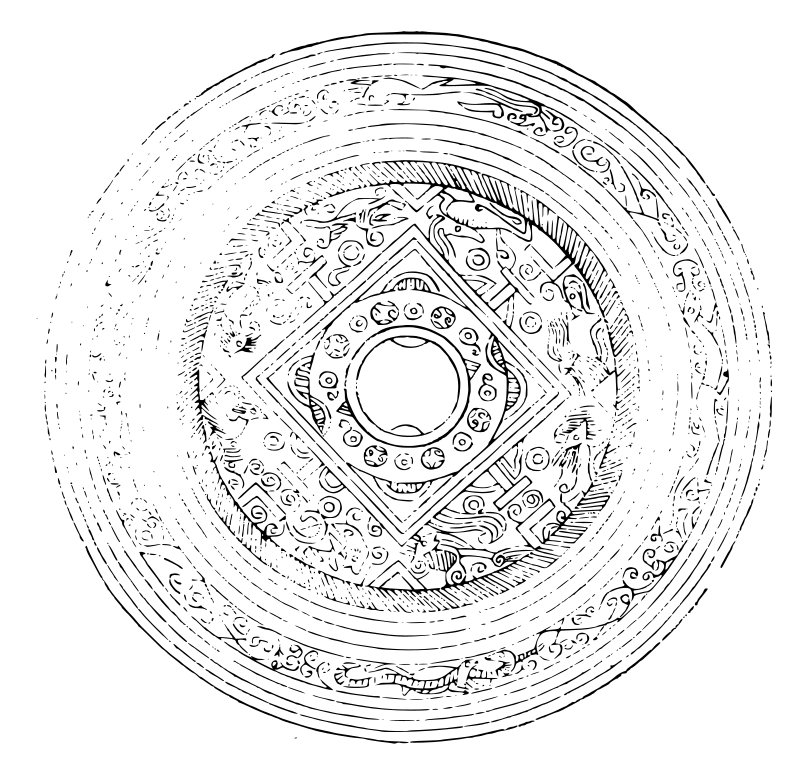

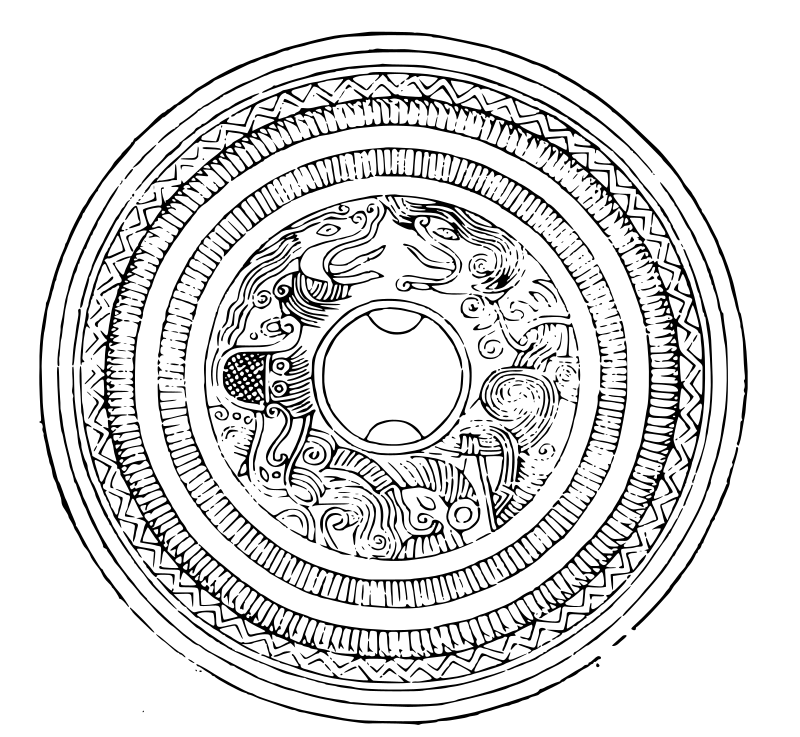

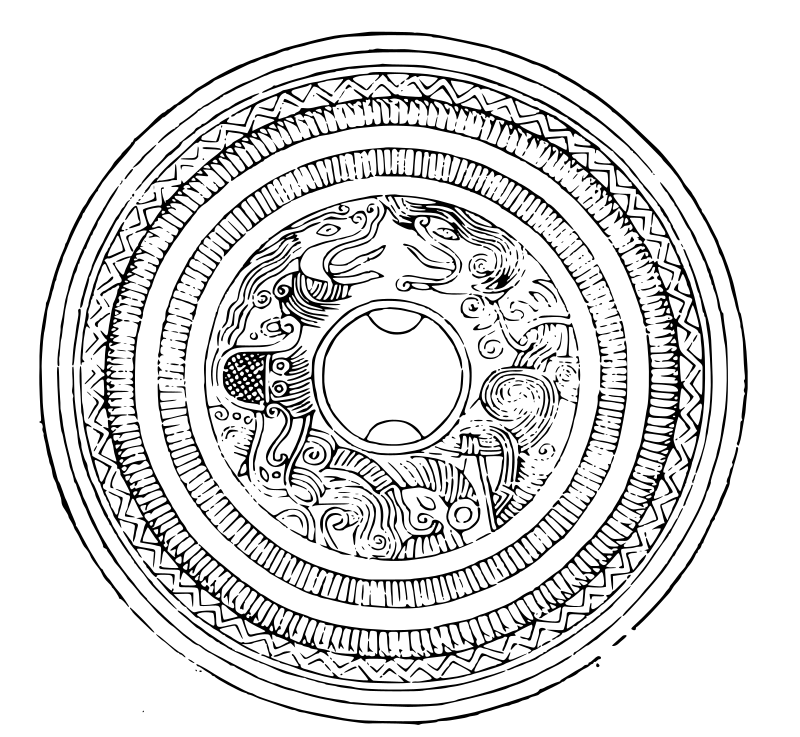

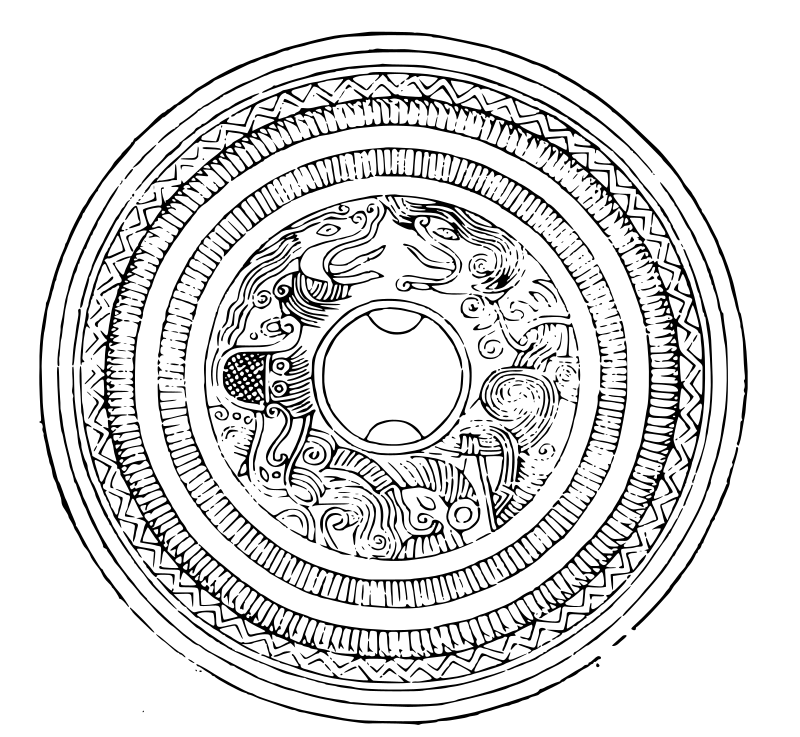

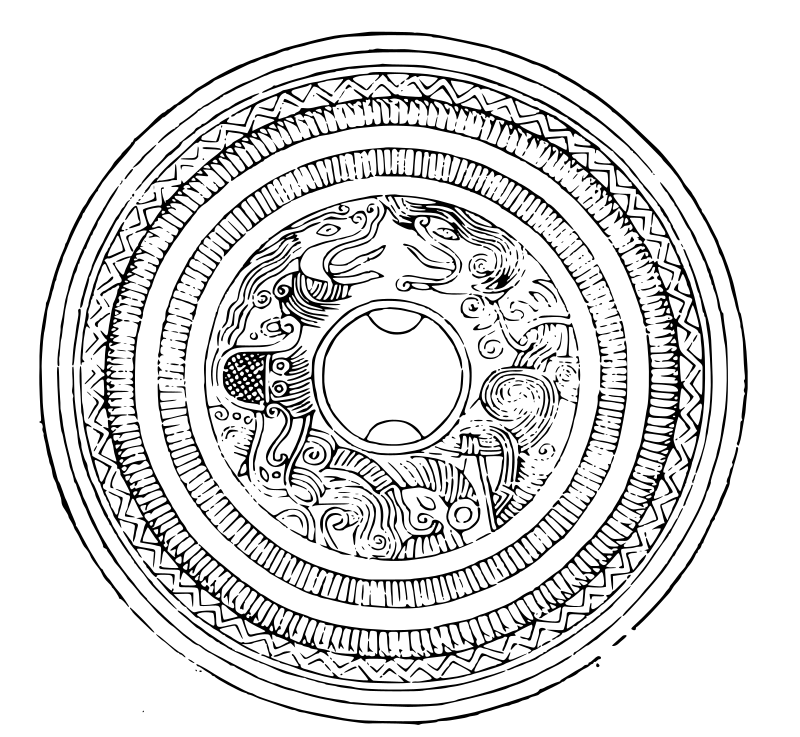

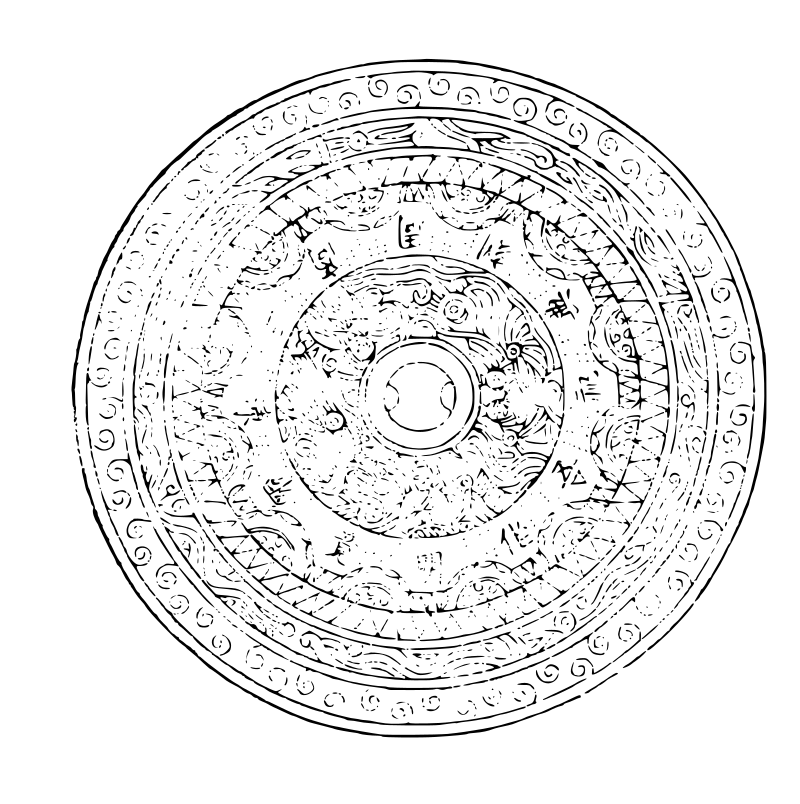

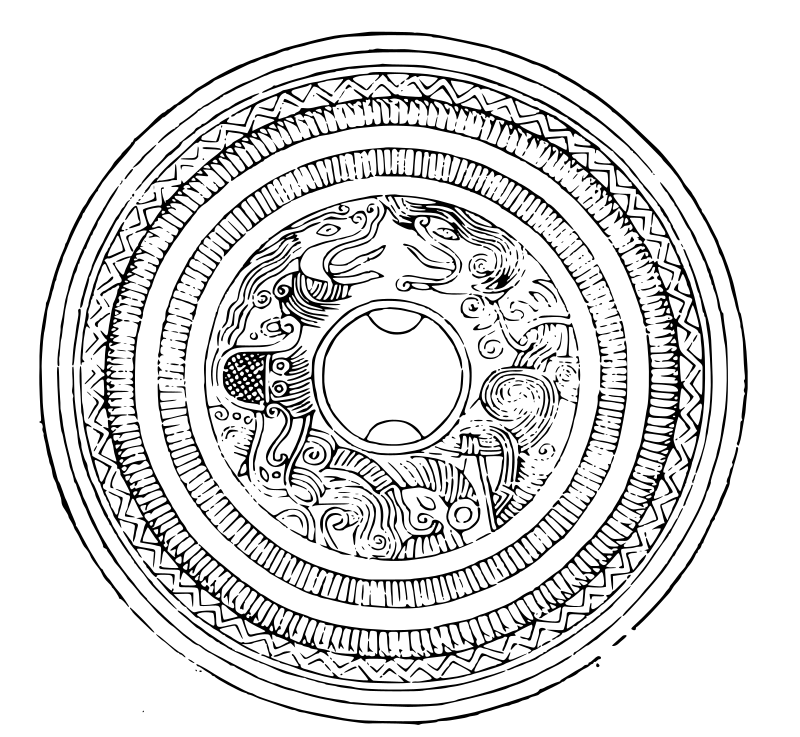

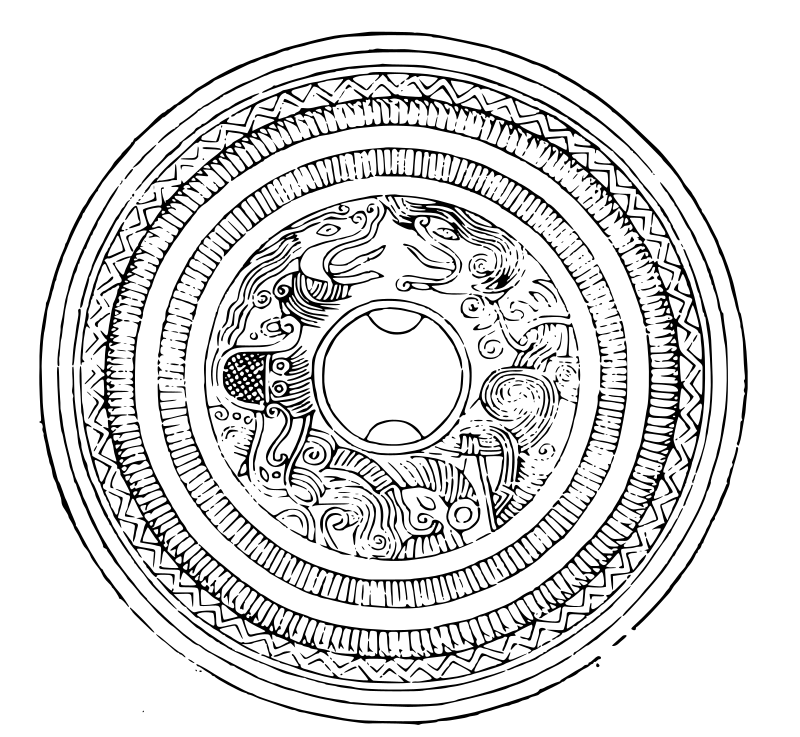

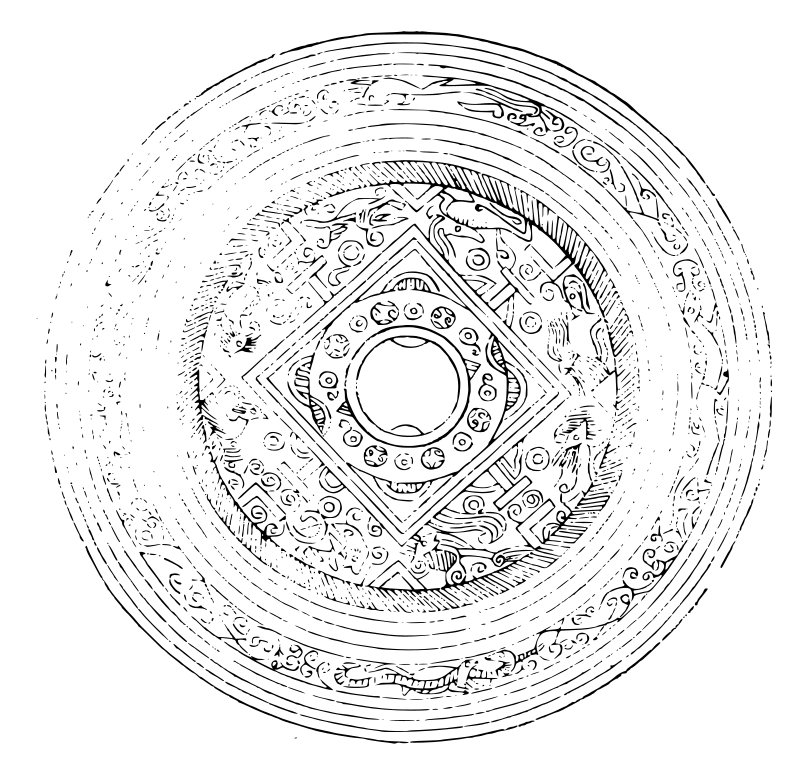

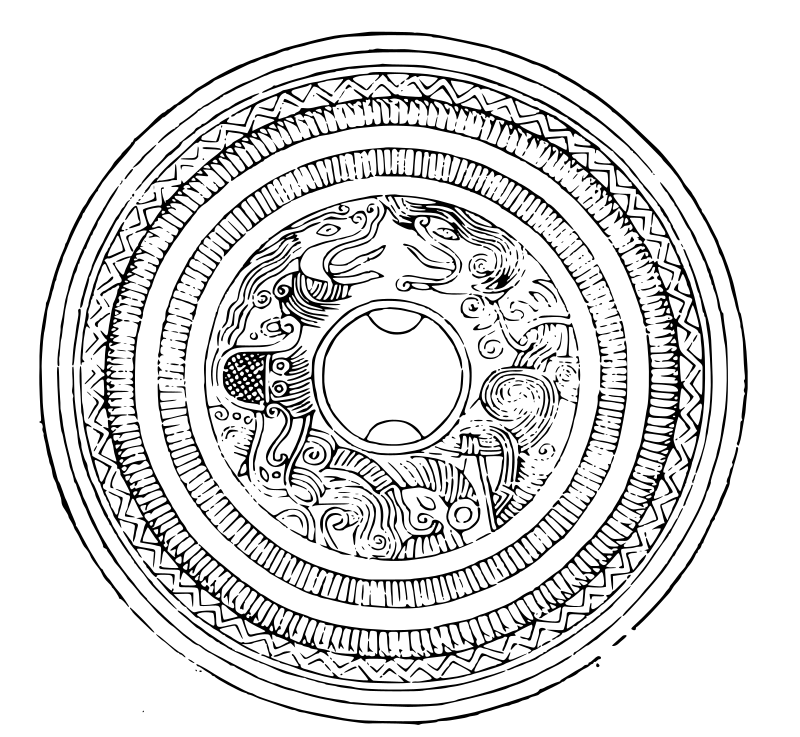

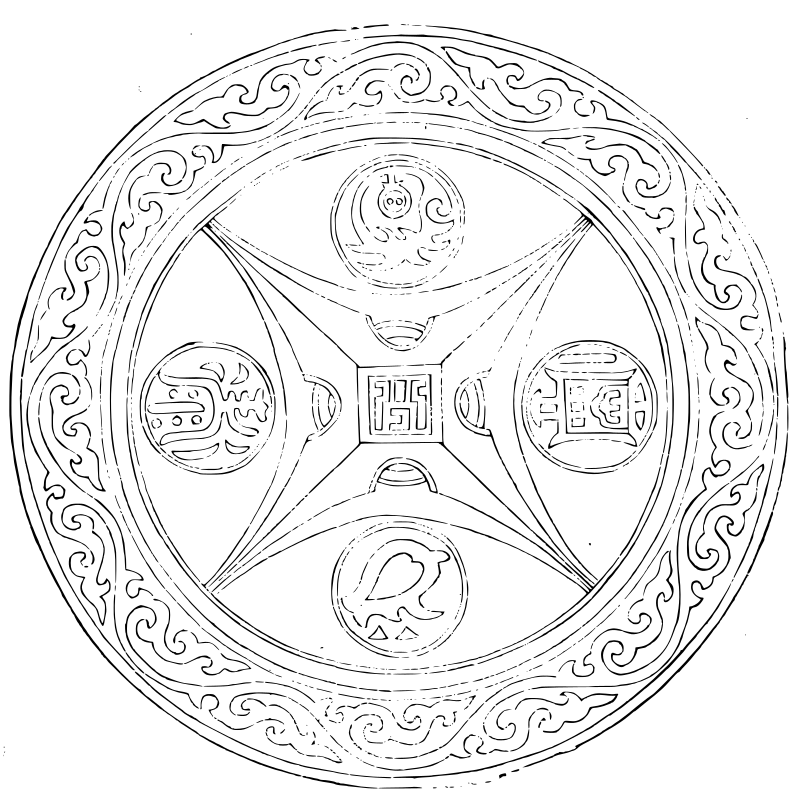

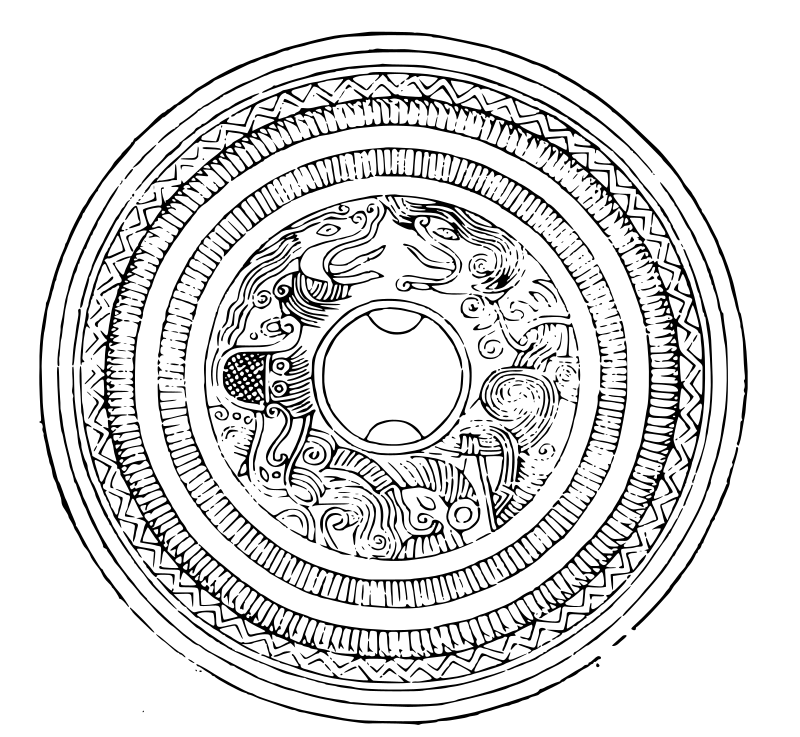

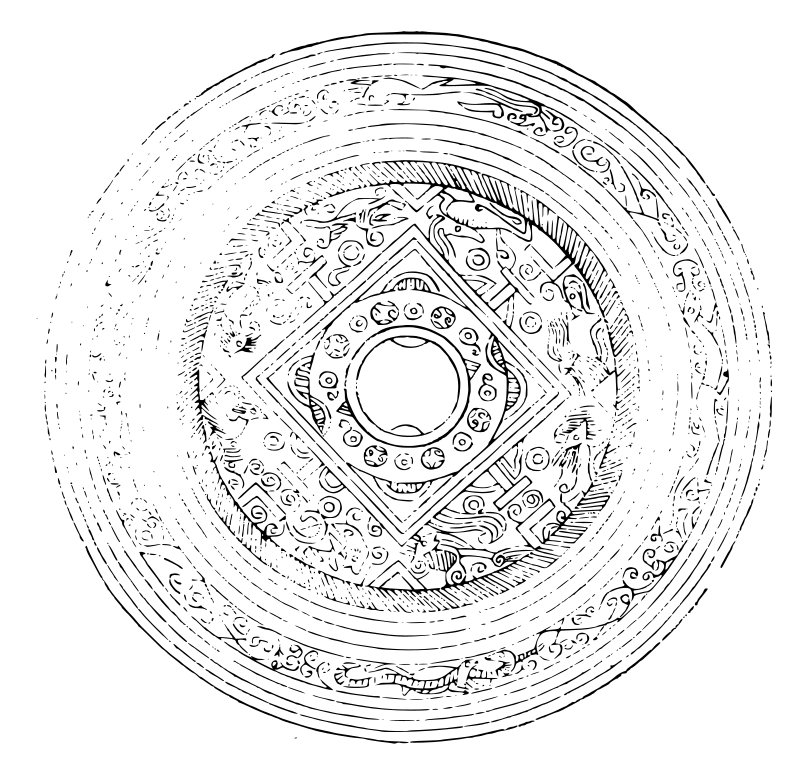

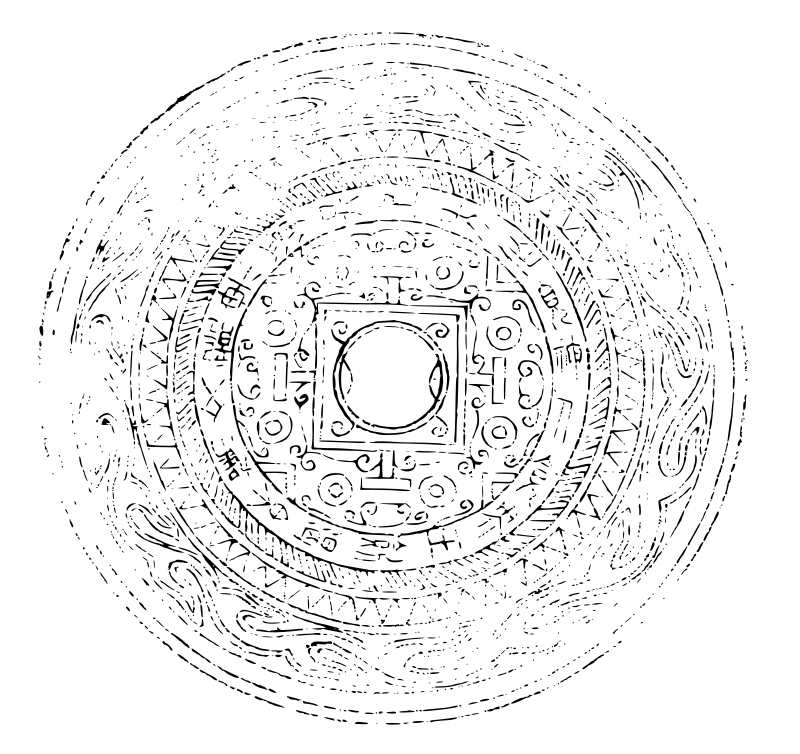

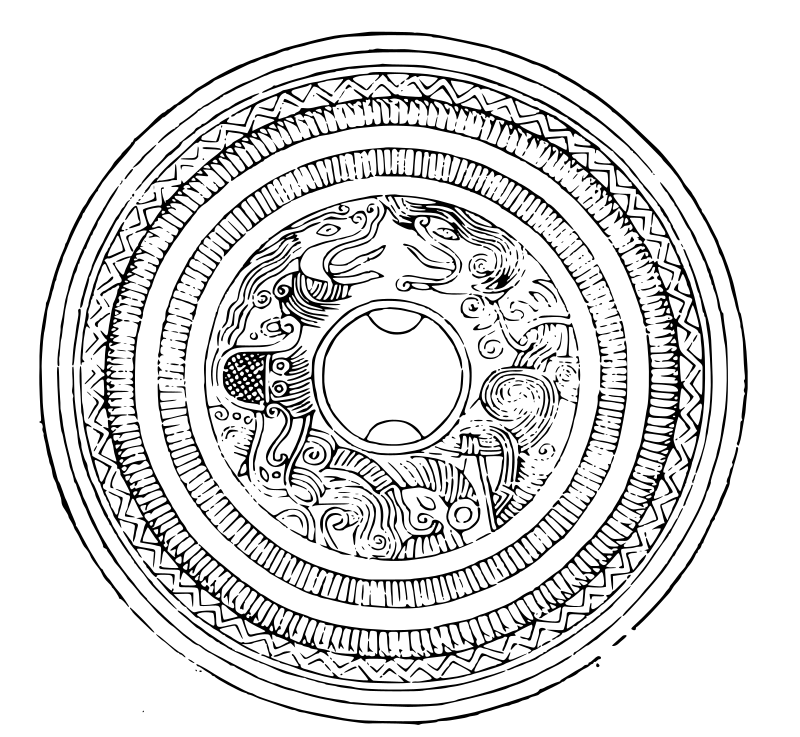

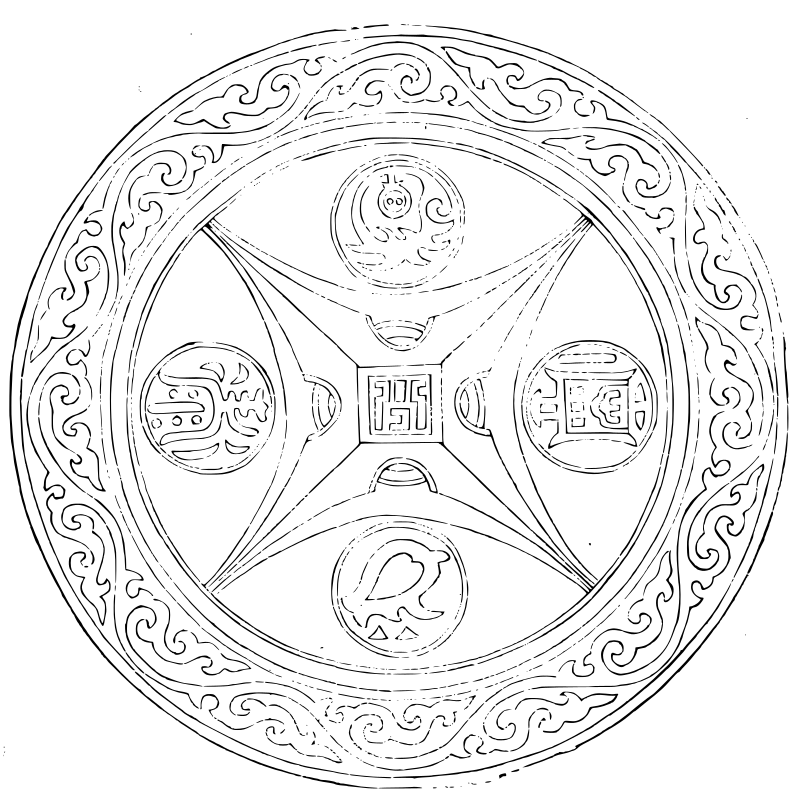

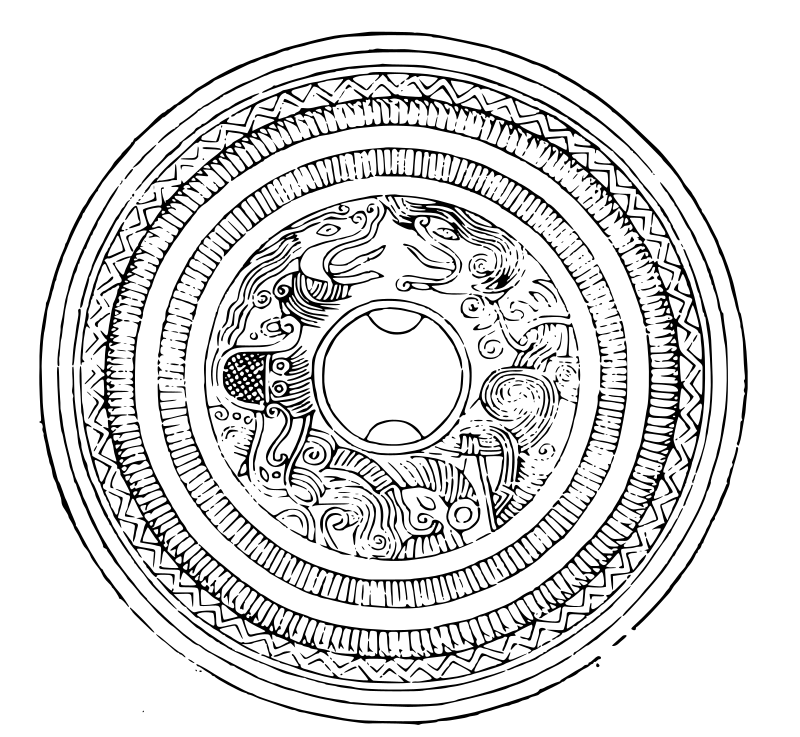

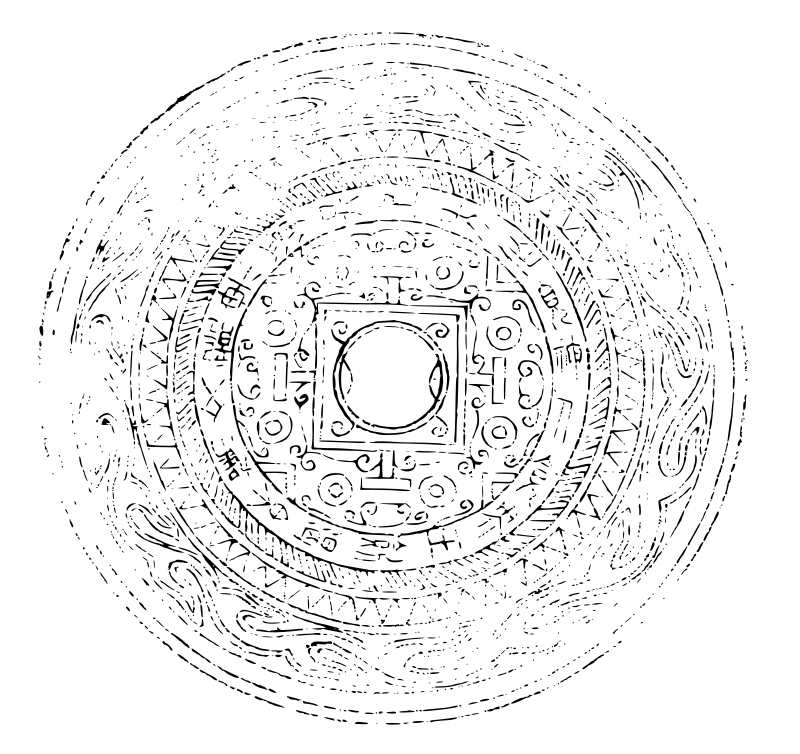

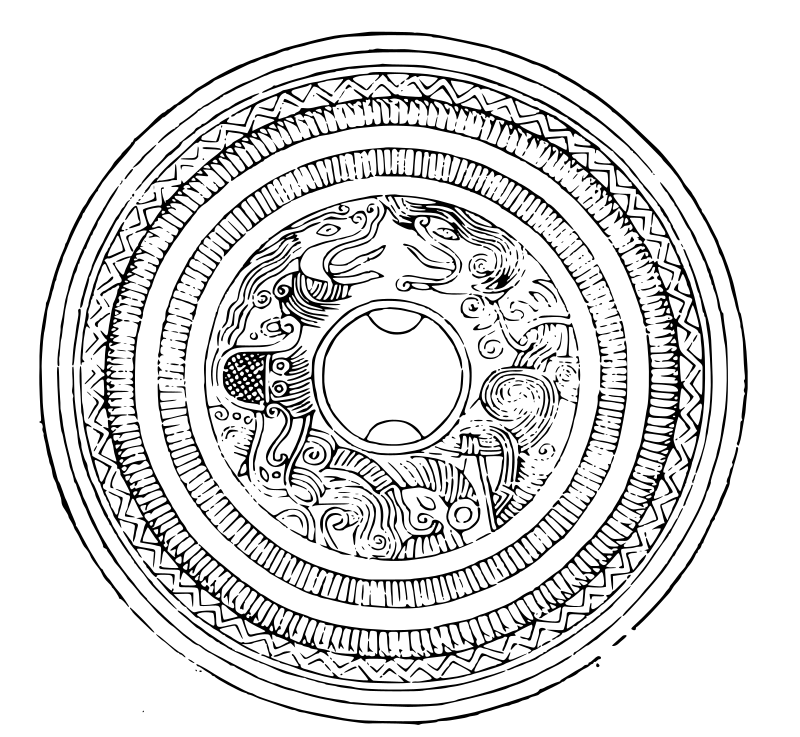

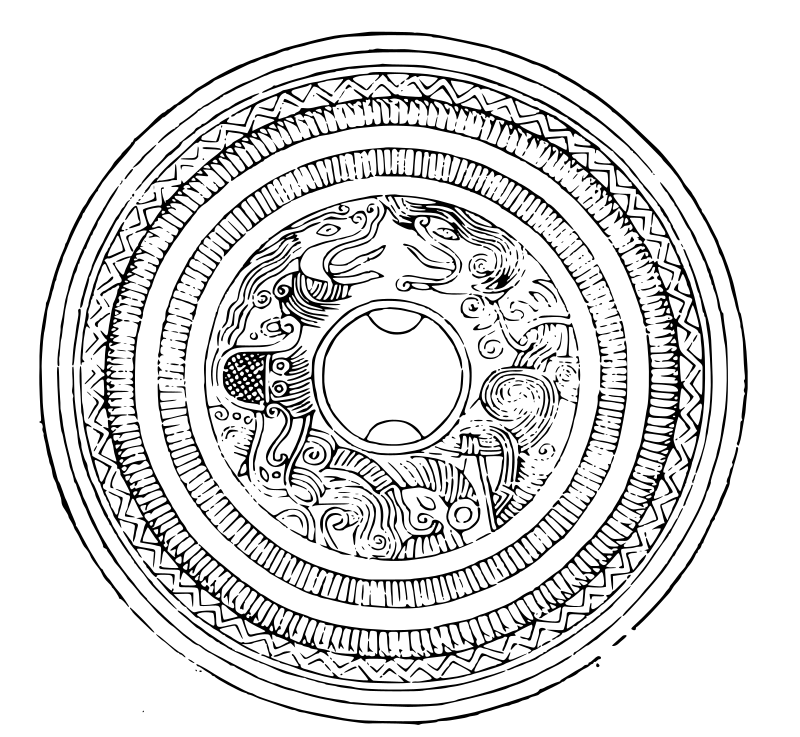

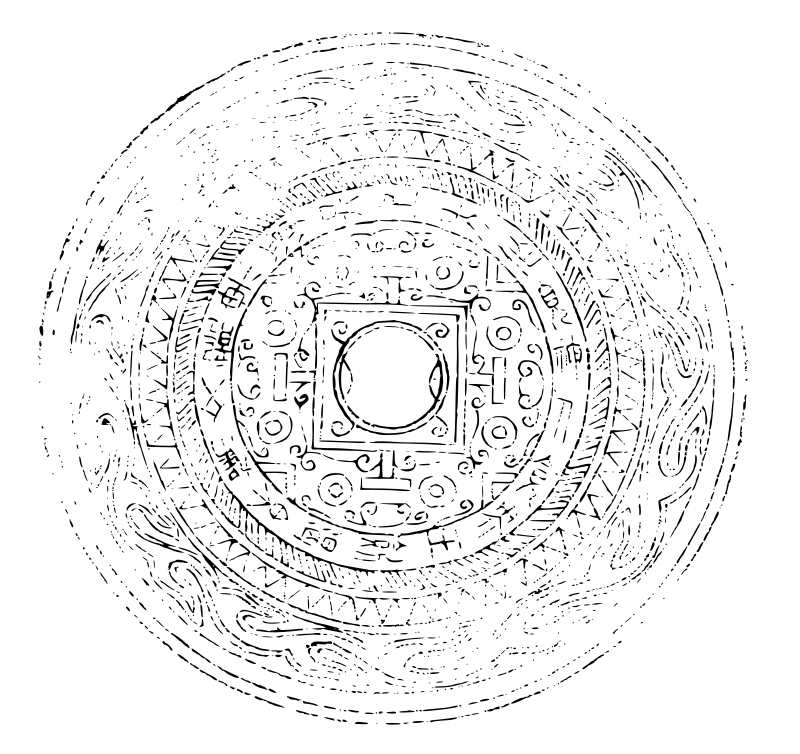

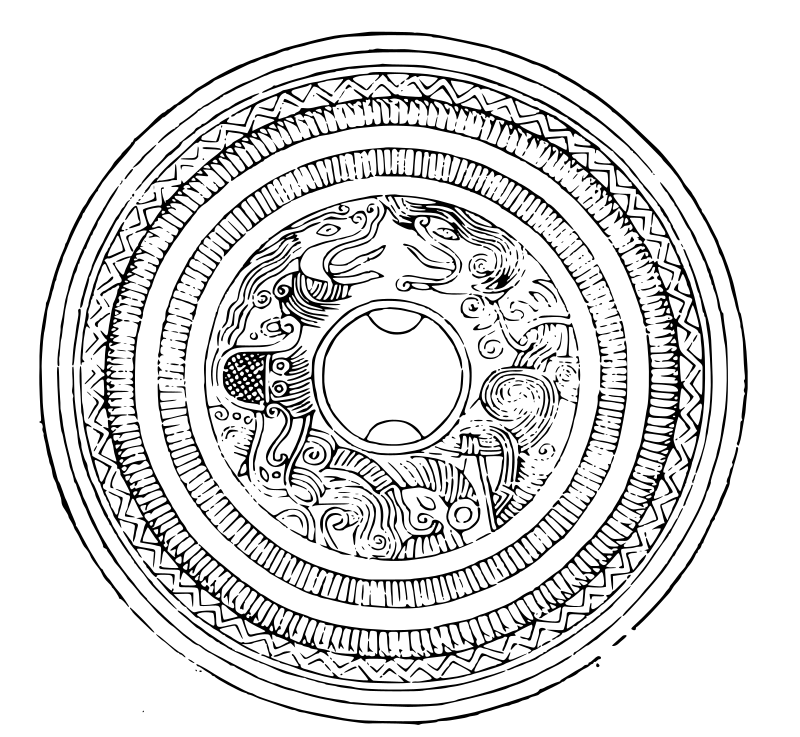

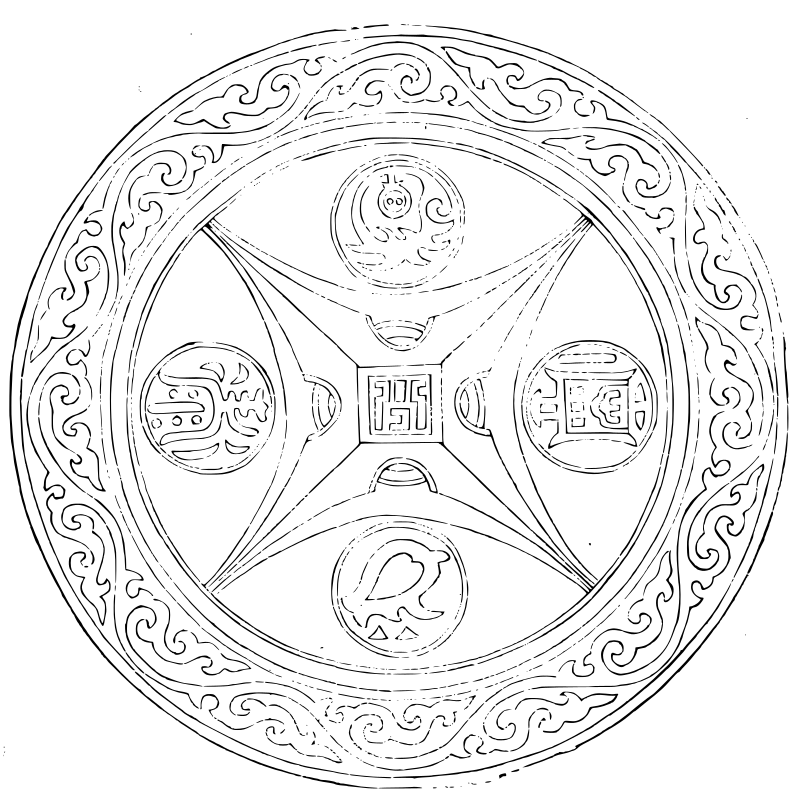

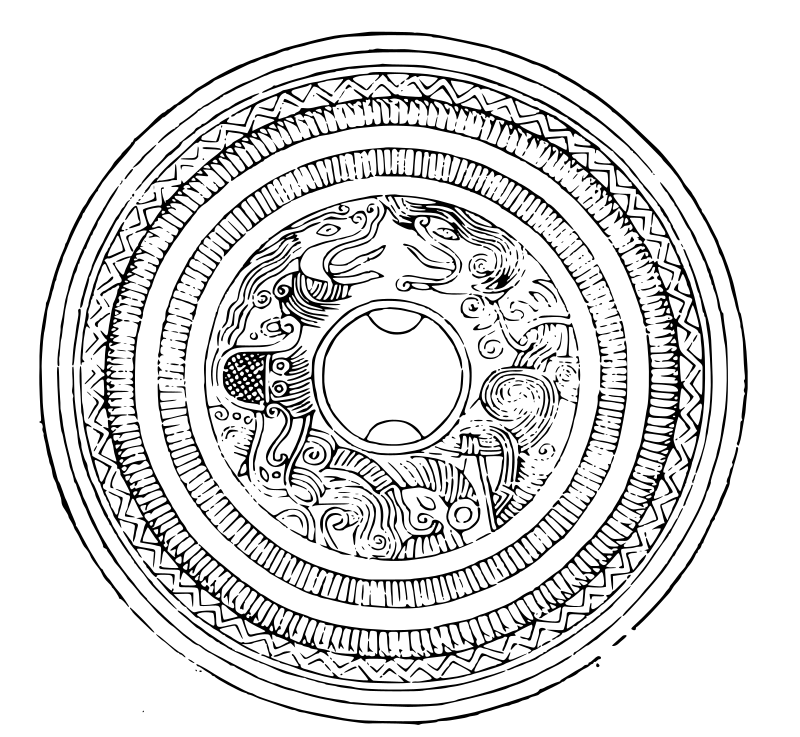

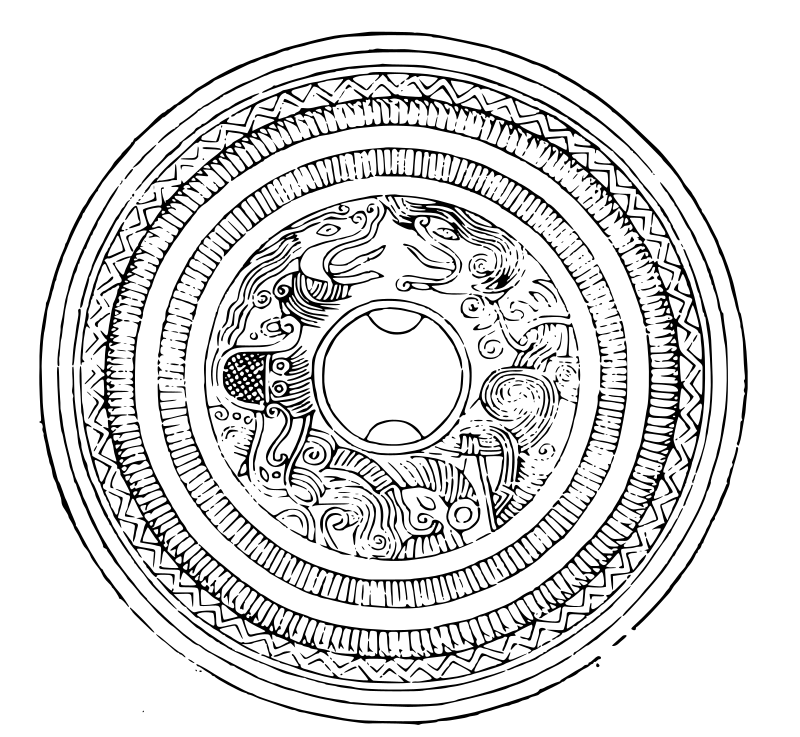

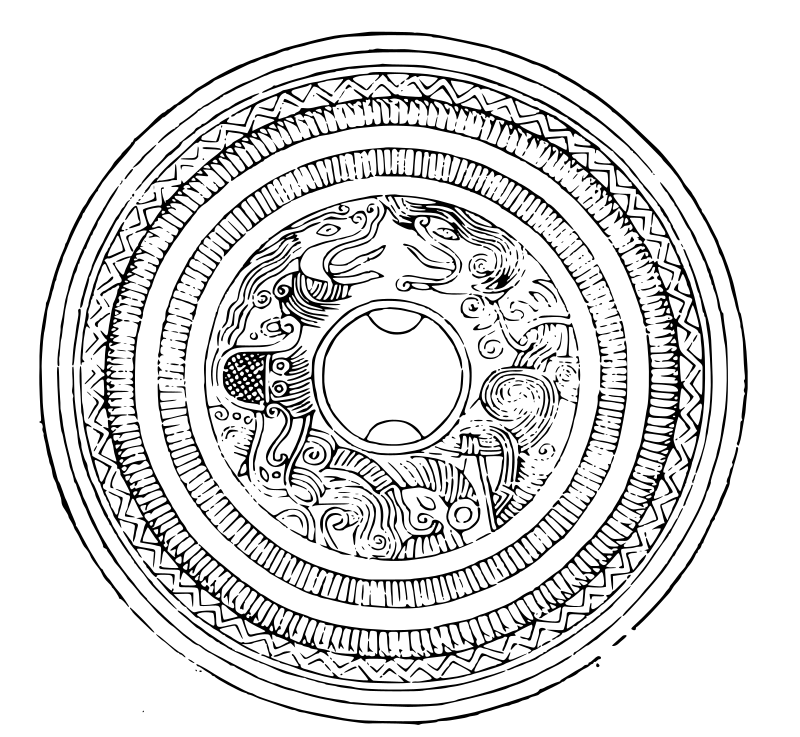

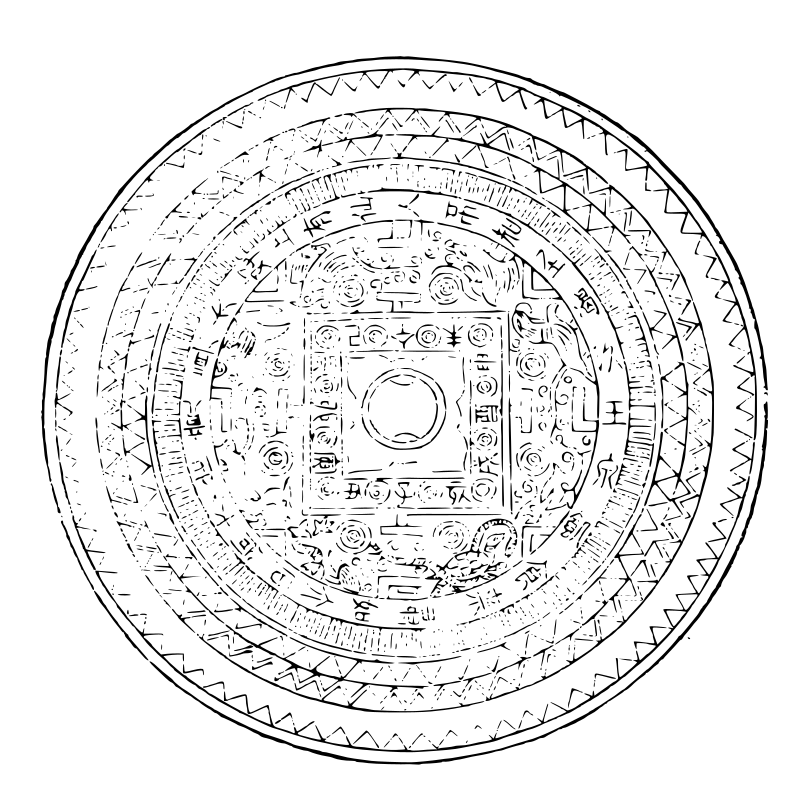

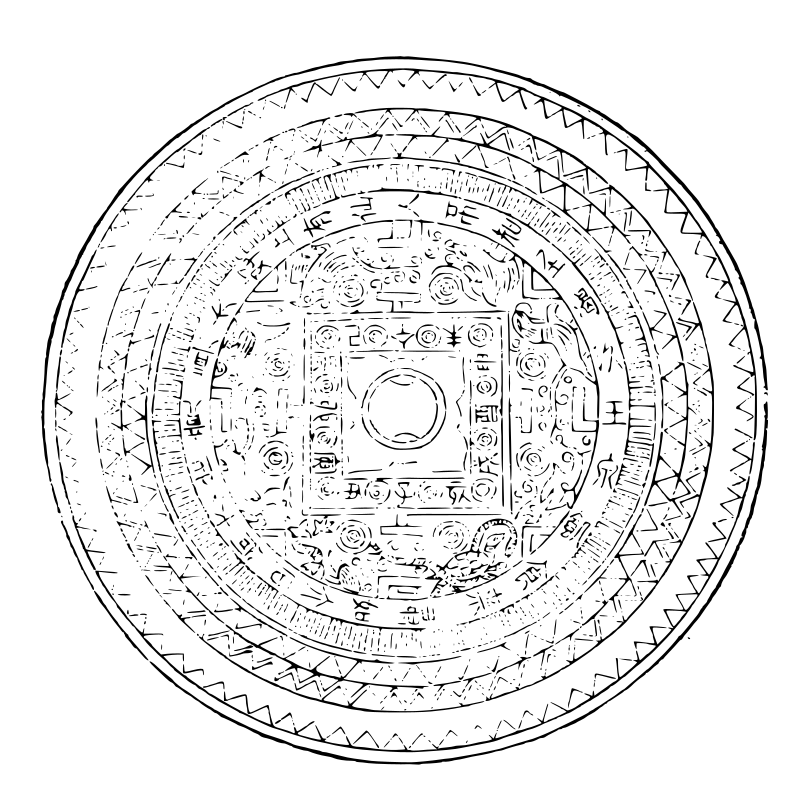

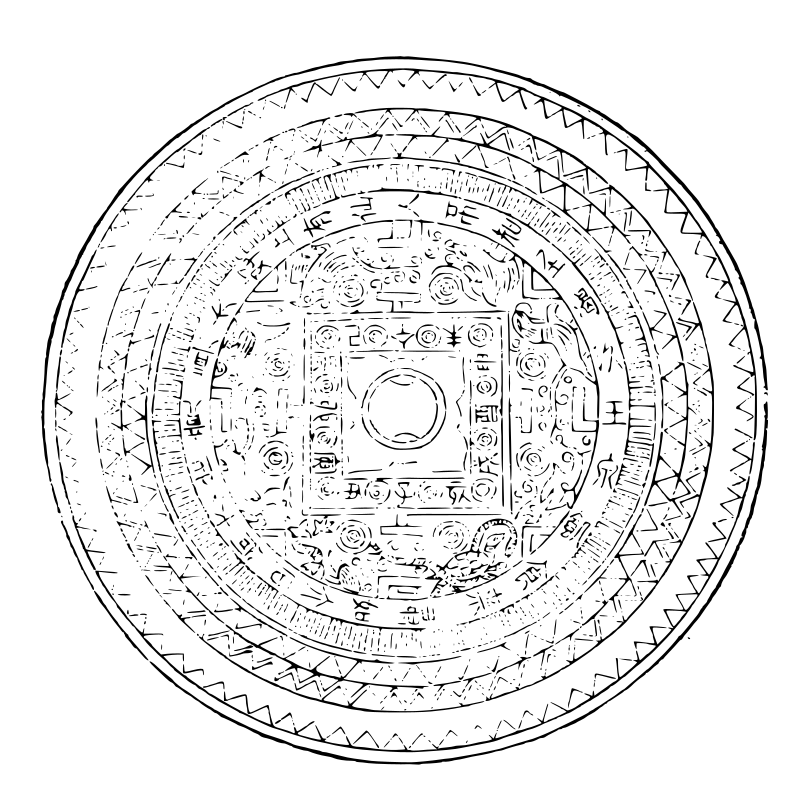

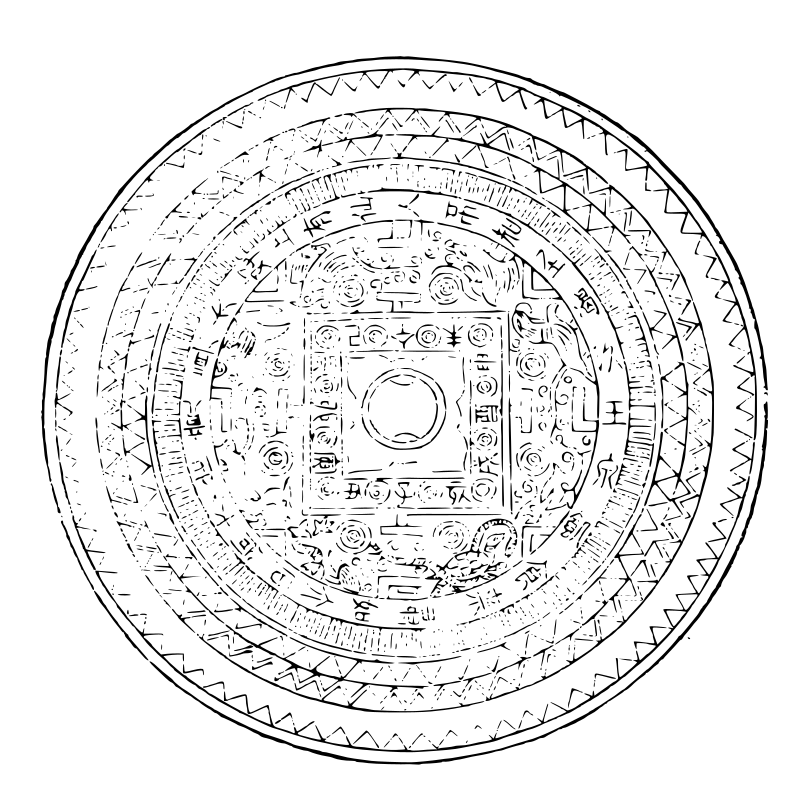

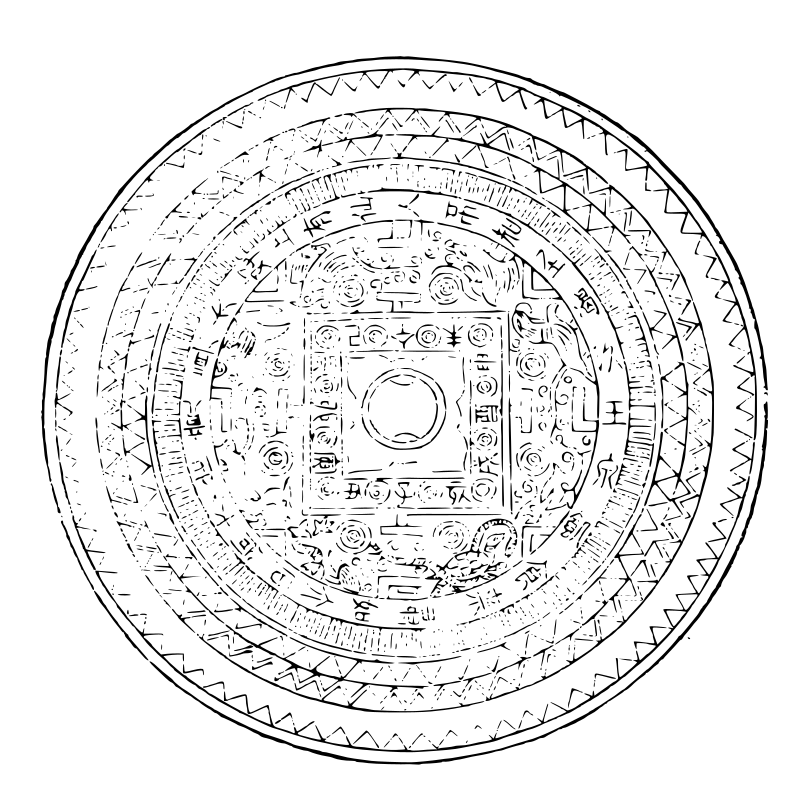

汉四灵鉴,径五寸一分,重一斤一两,无铭。

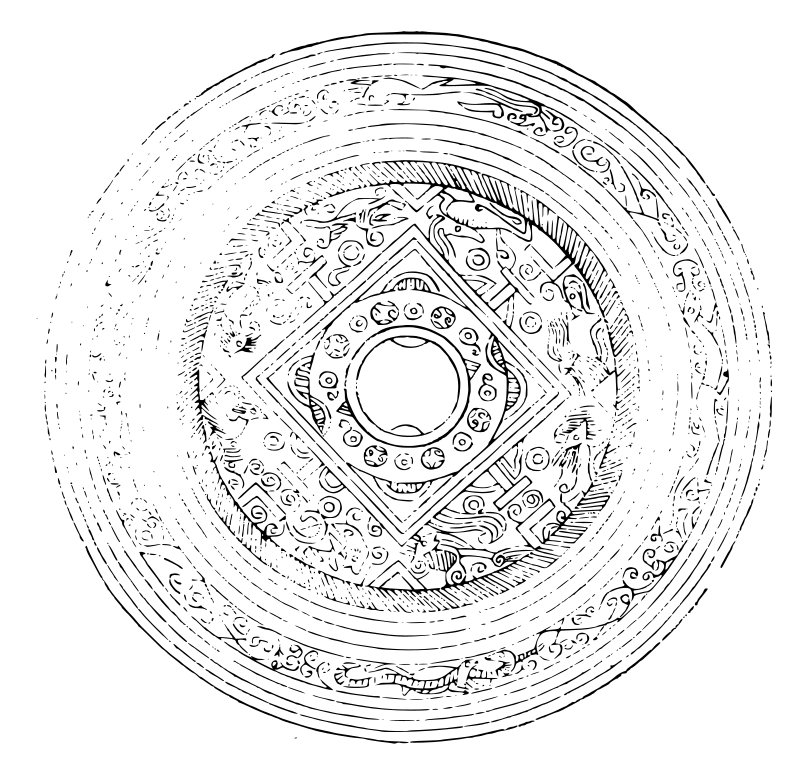

汉四灵三瑞鉴,径六寸,重一斤九两,无铭。

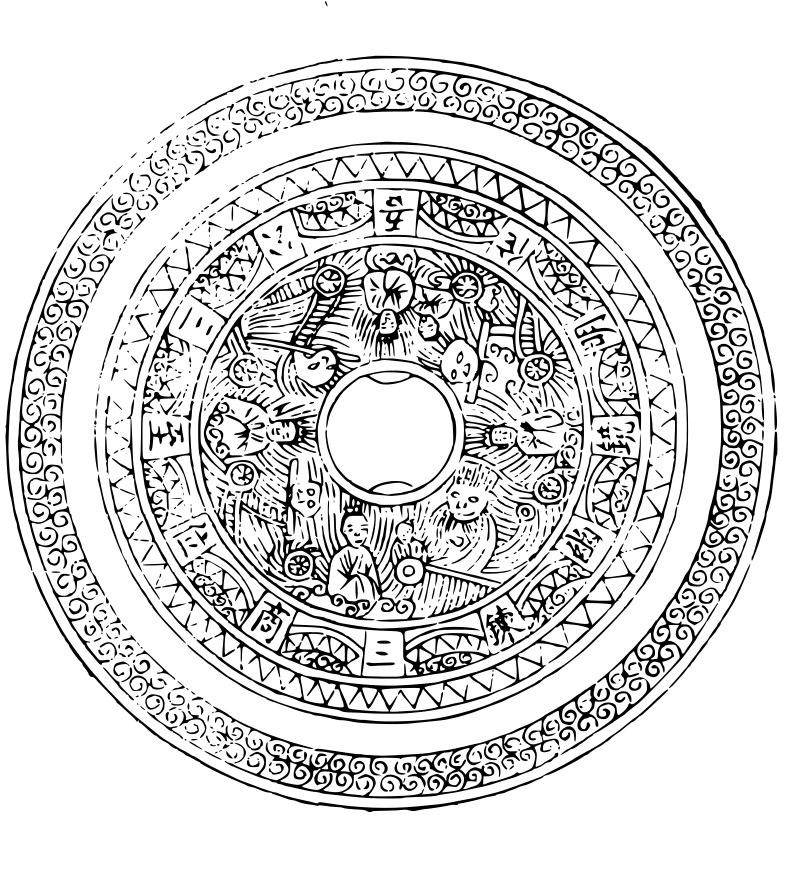

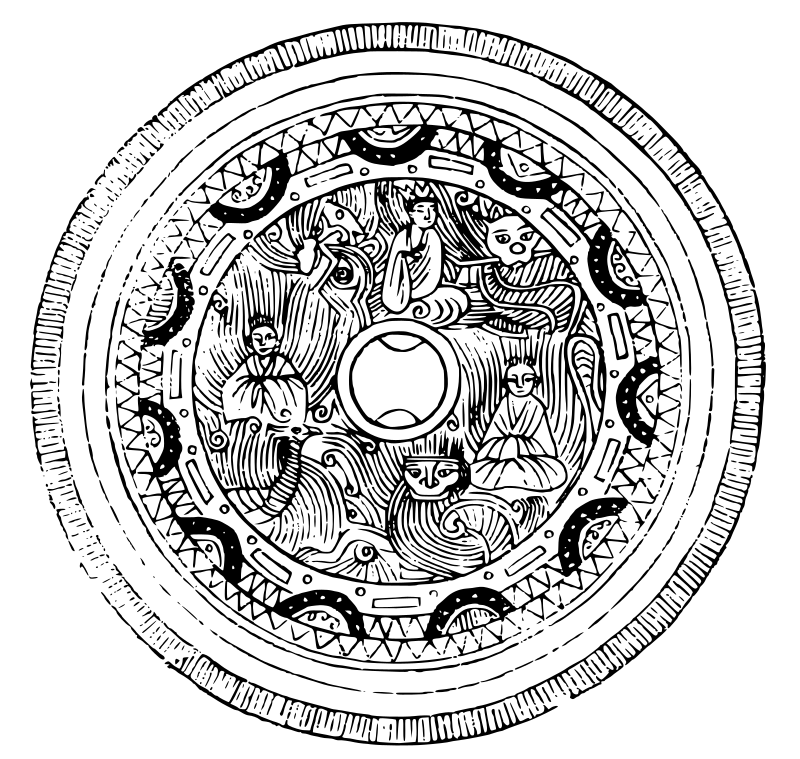

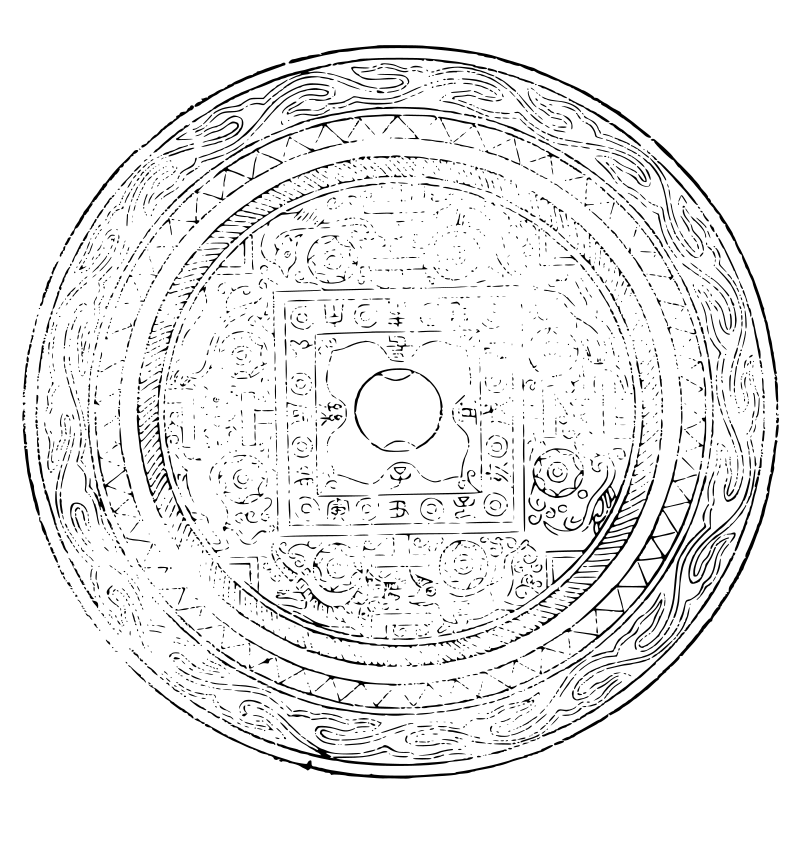

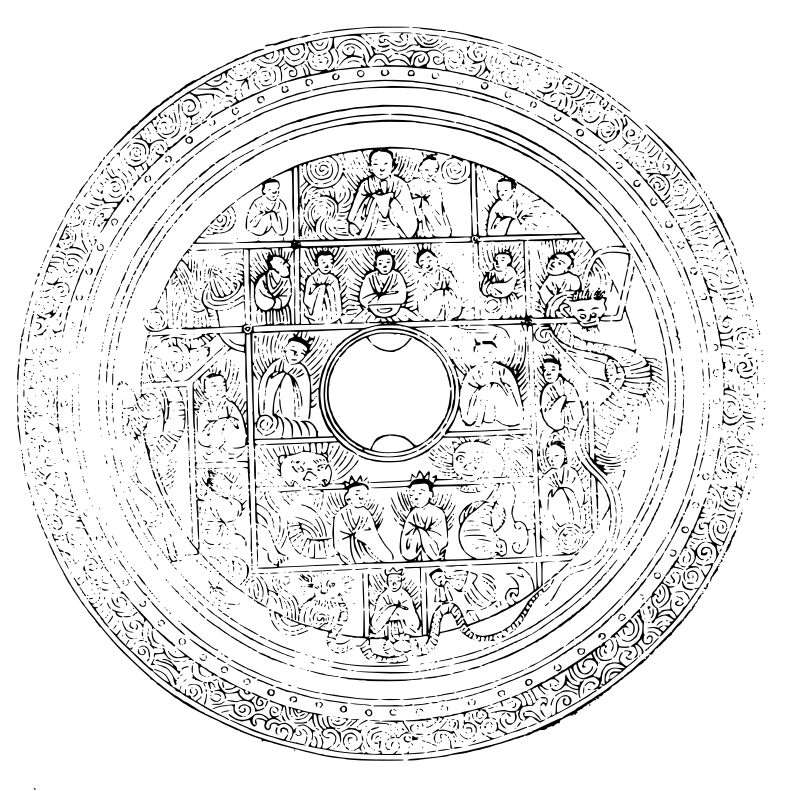

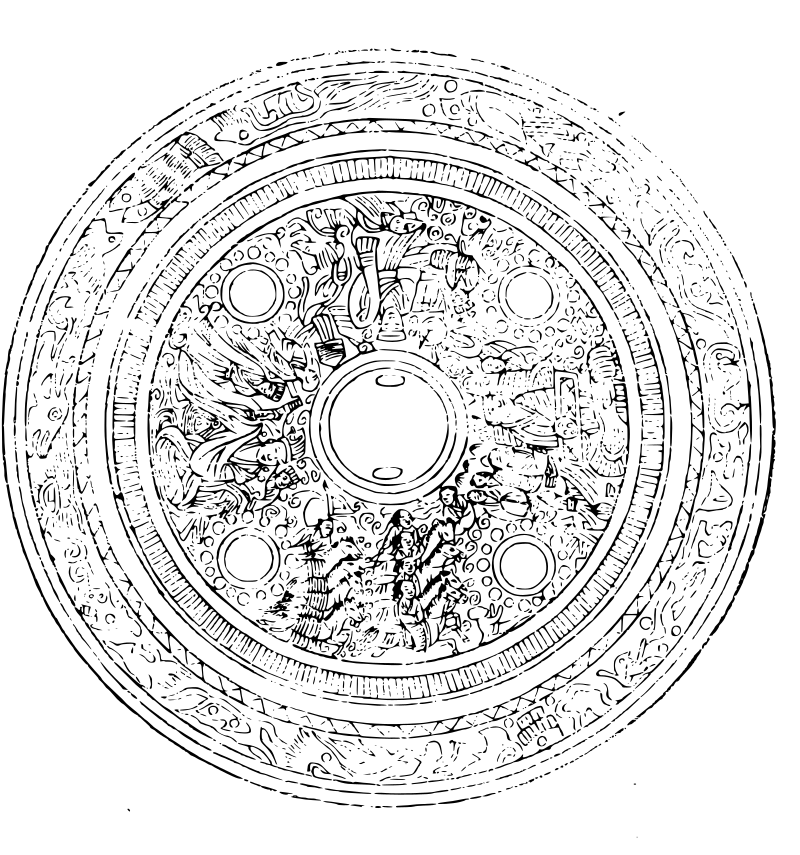

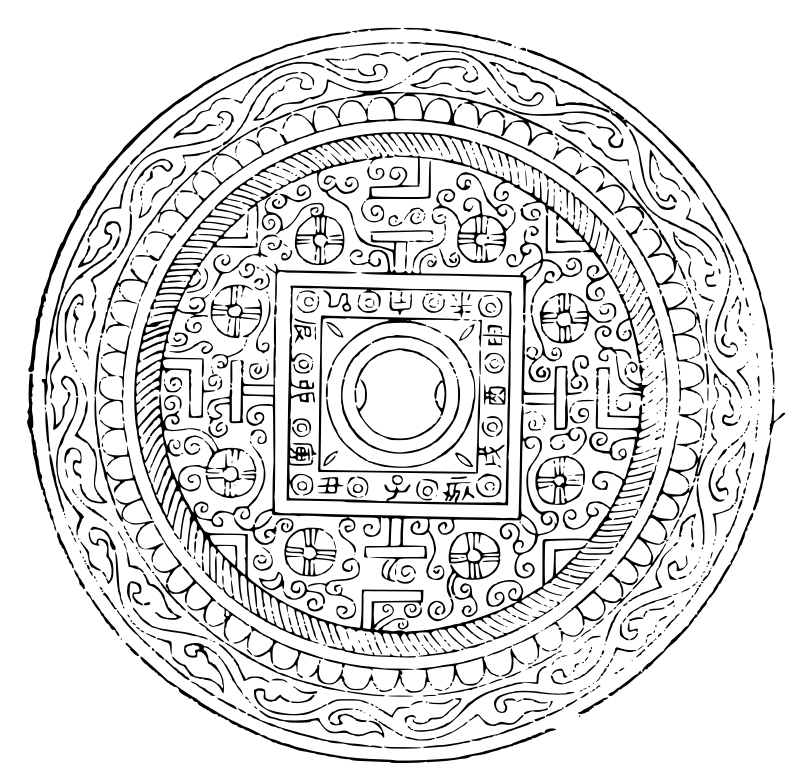

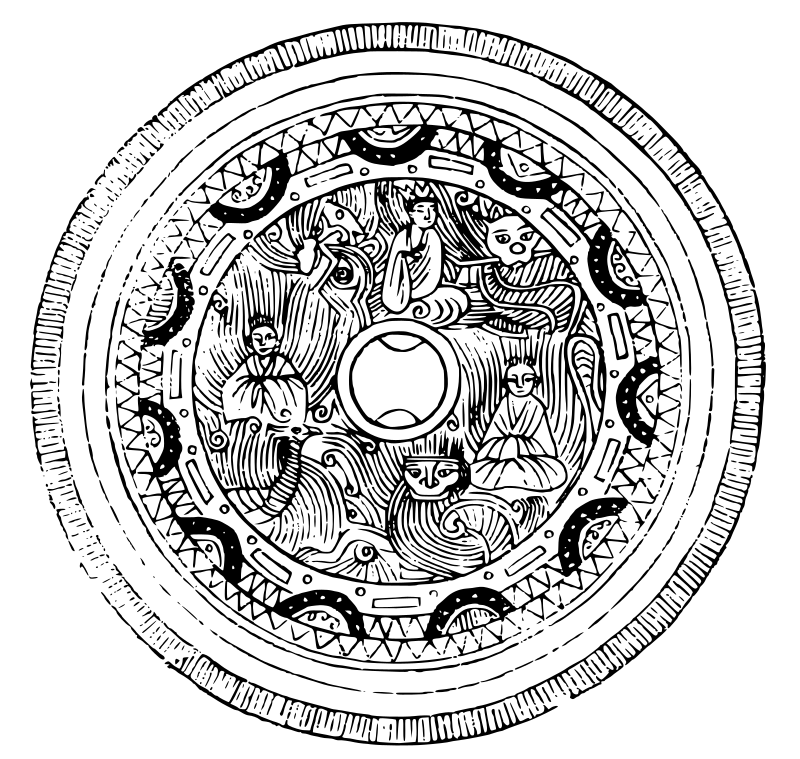

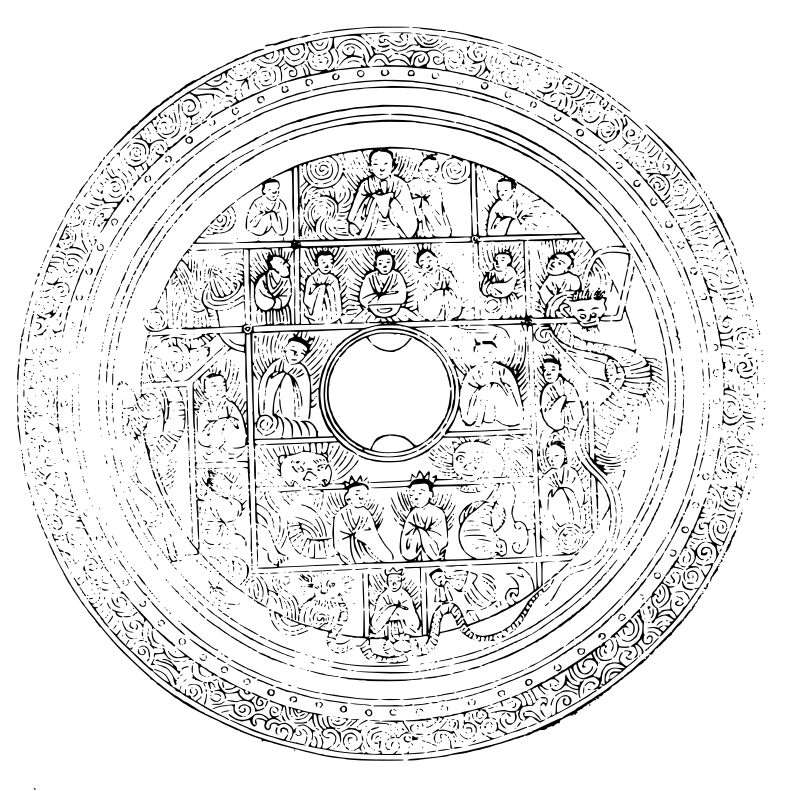

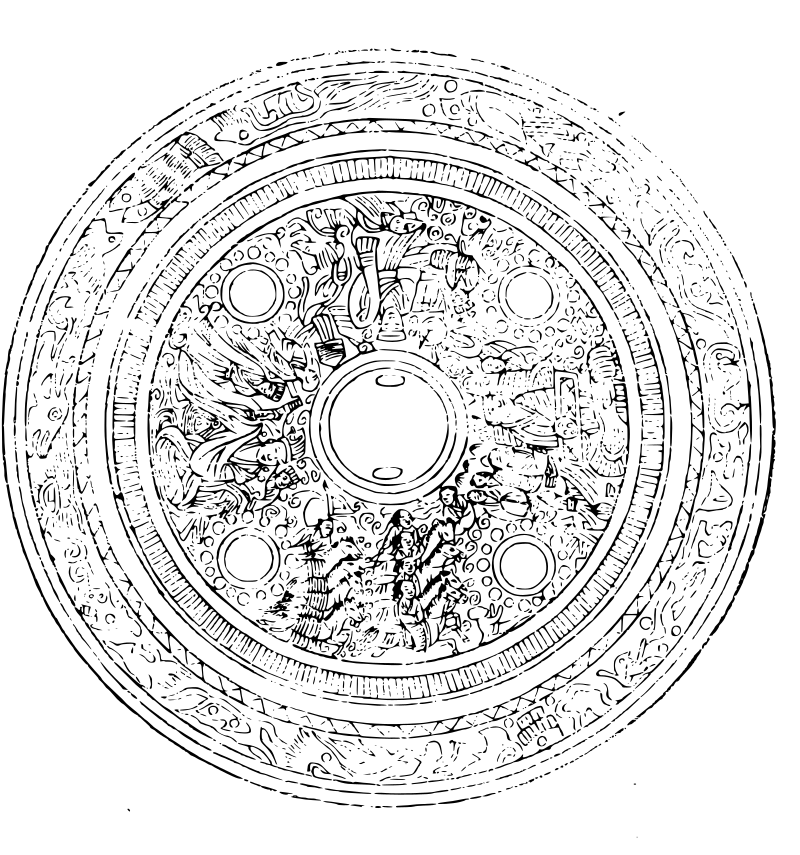

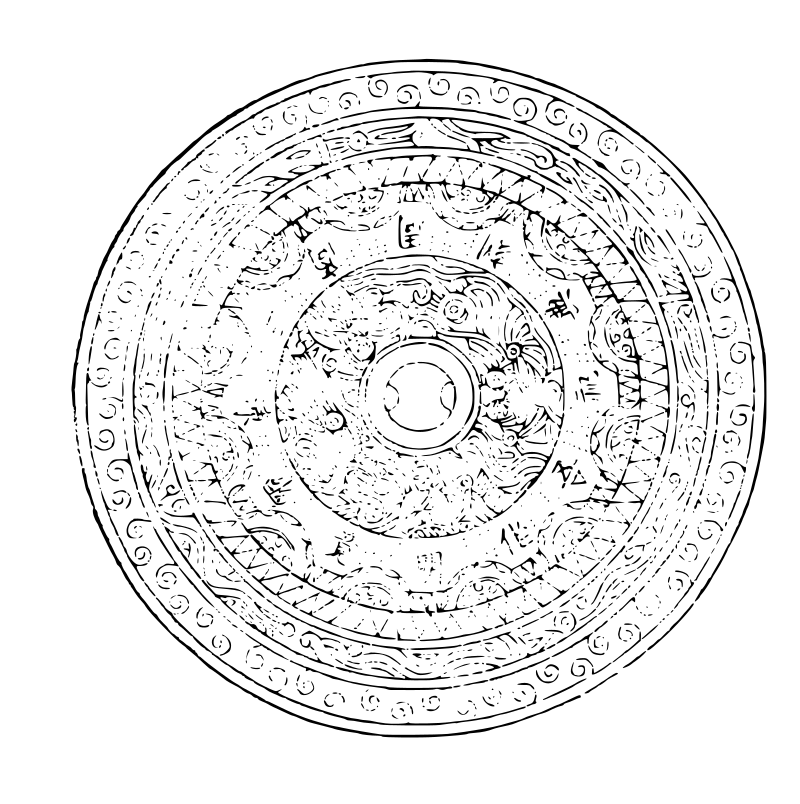

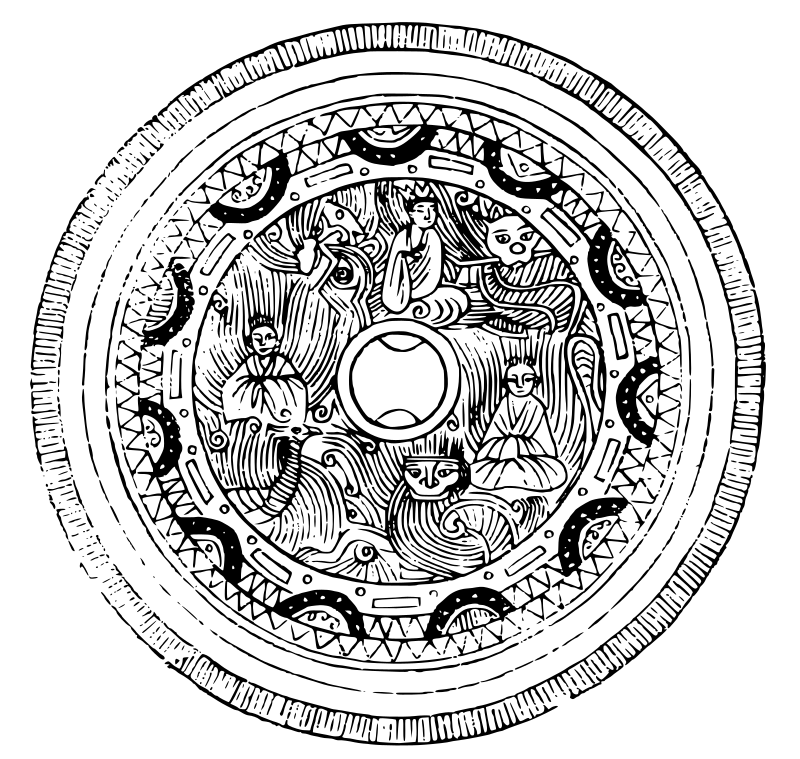

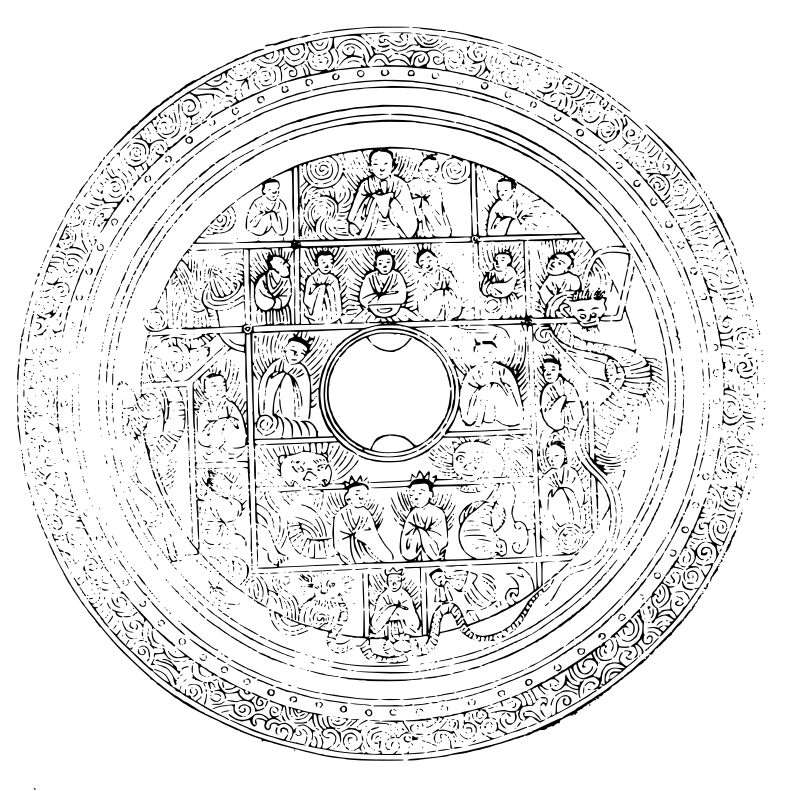

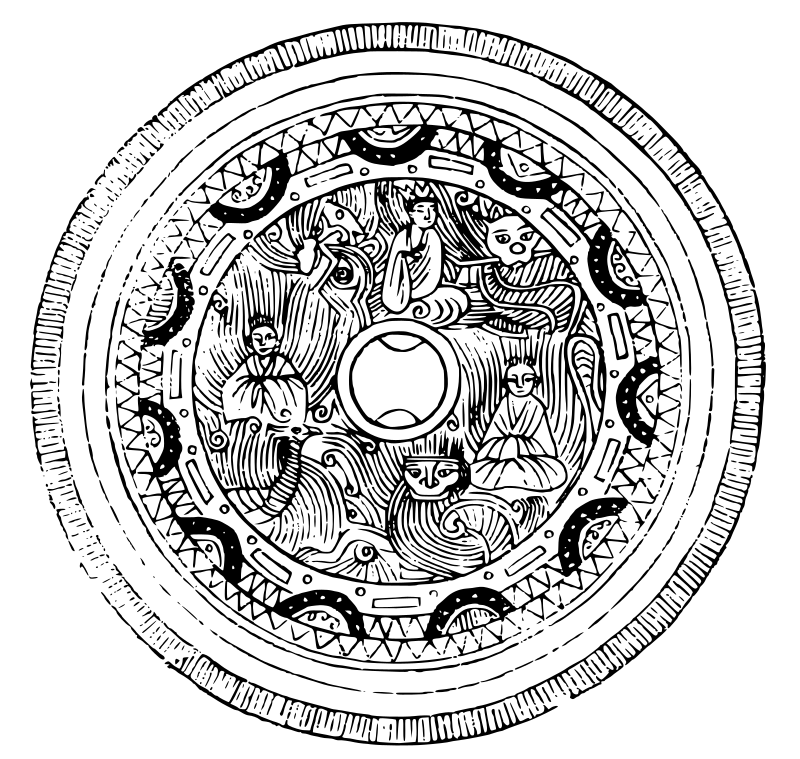

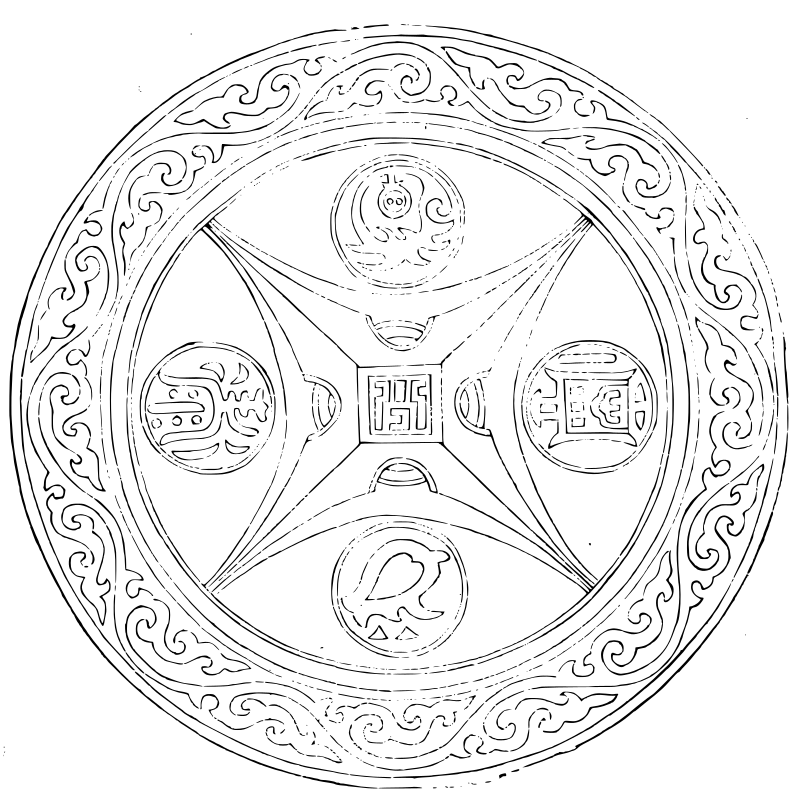

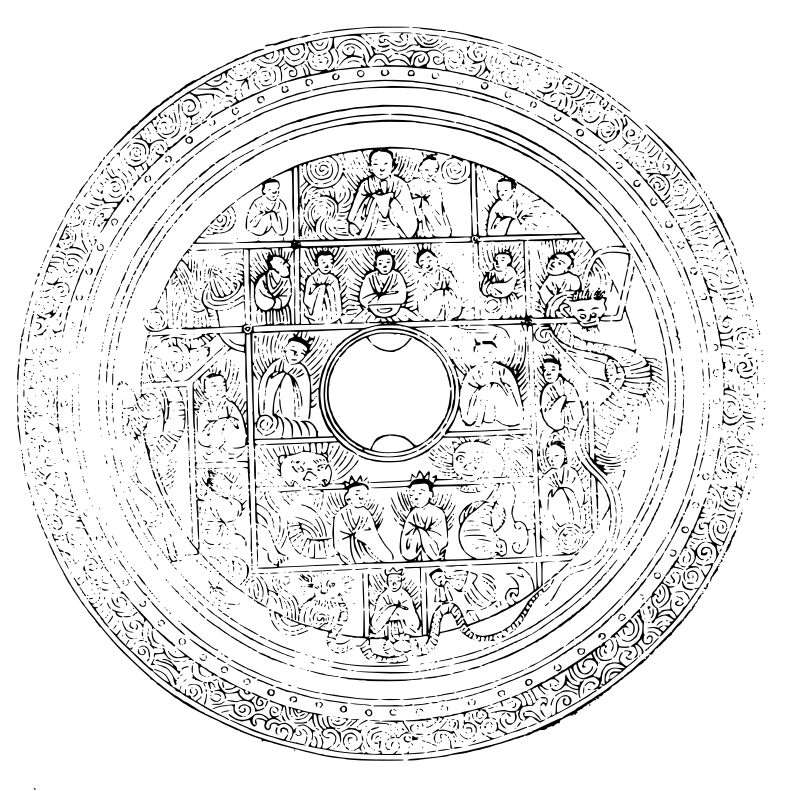

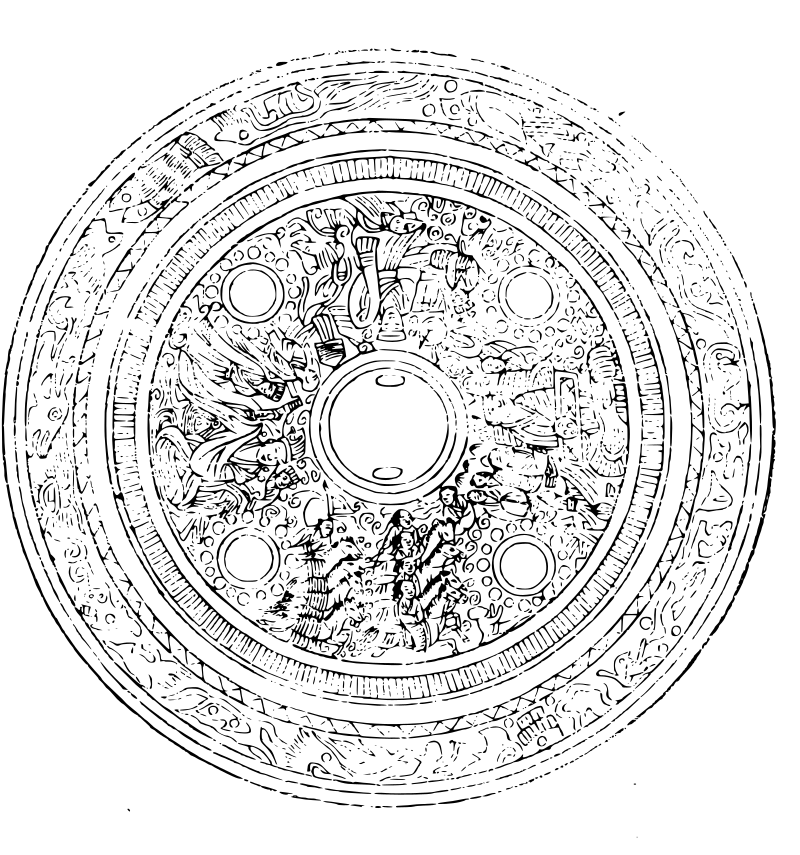

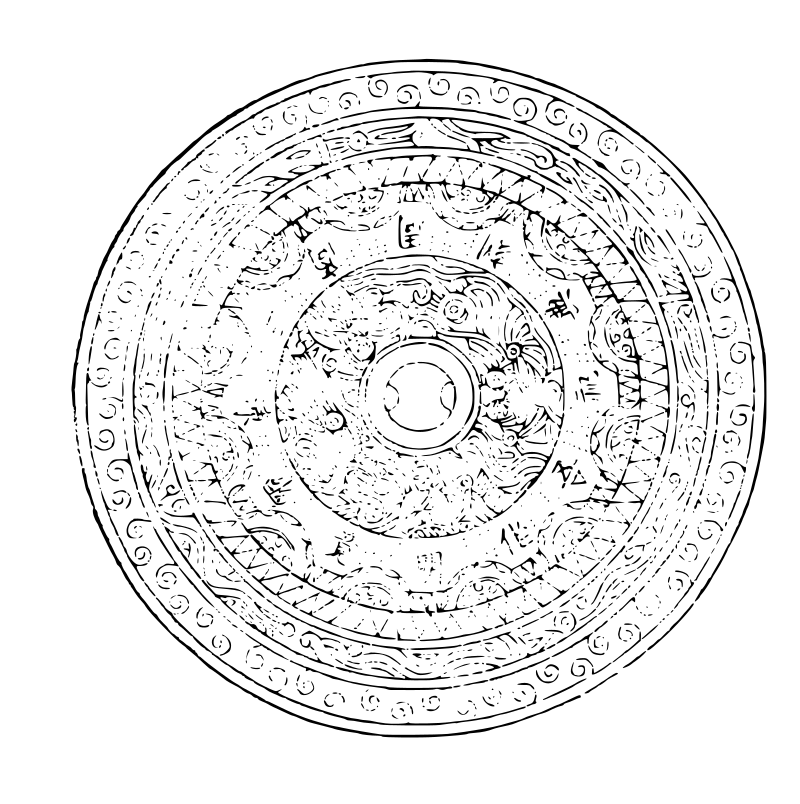

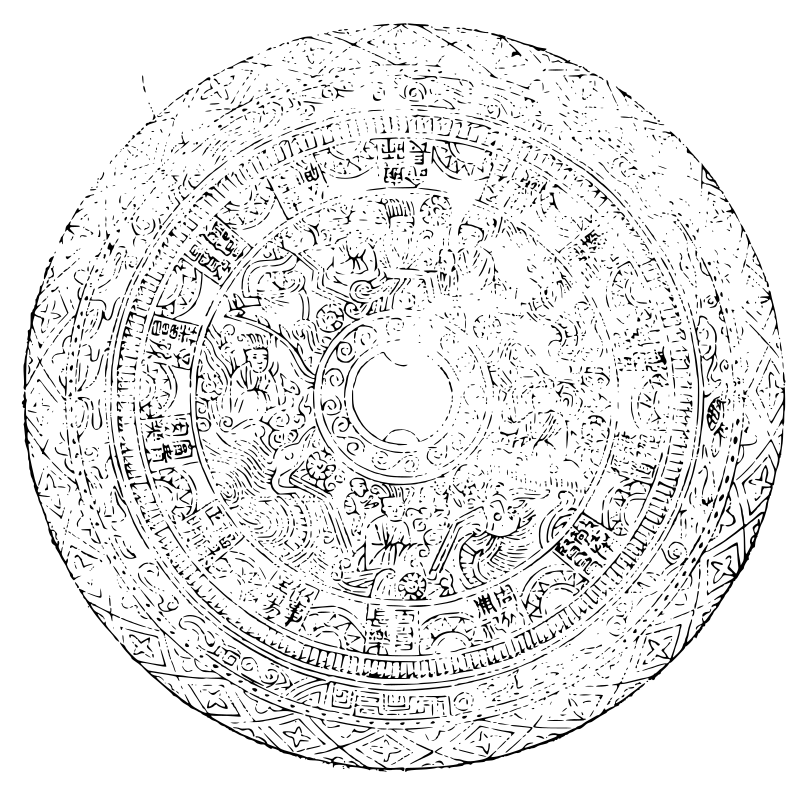

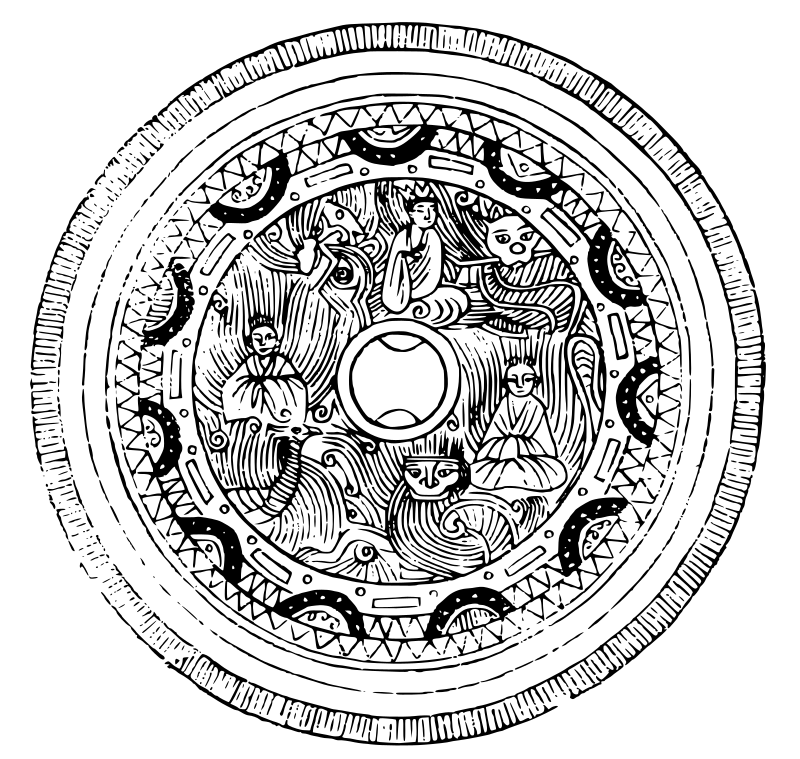

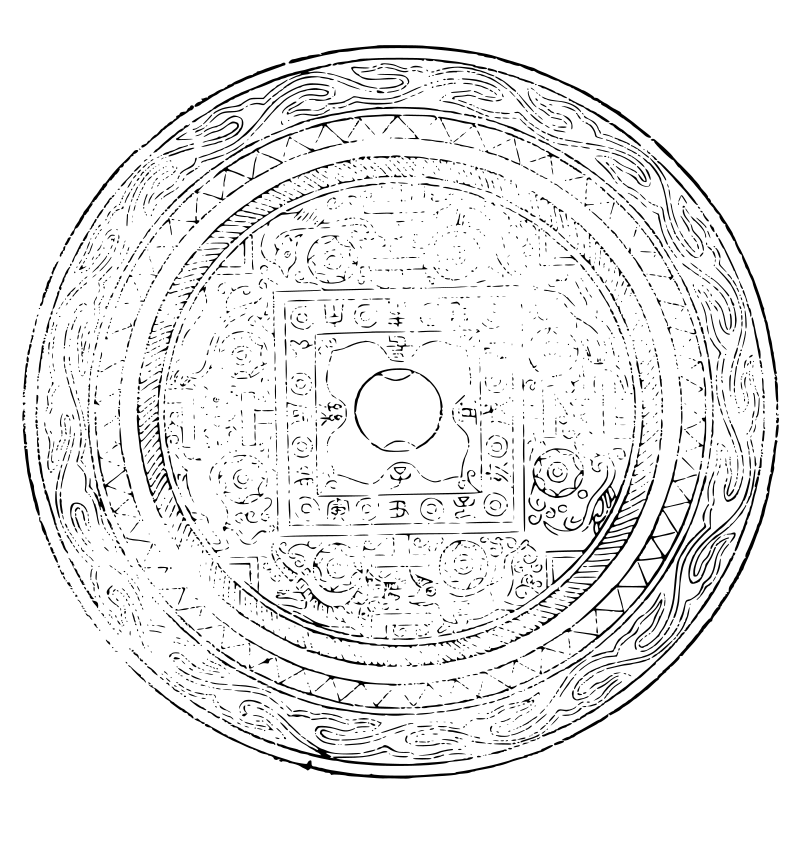

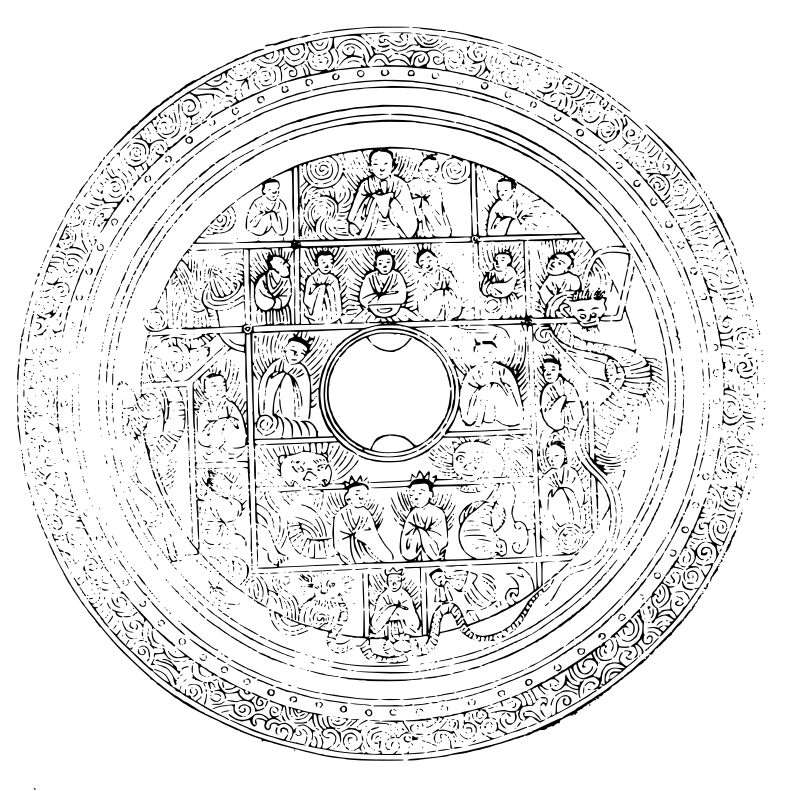

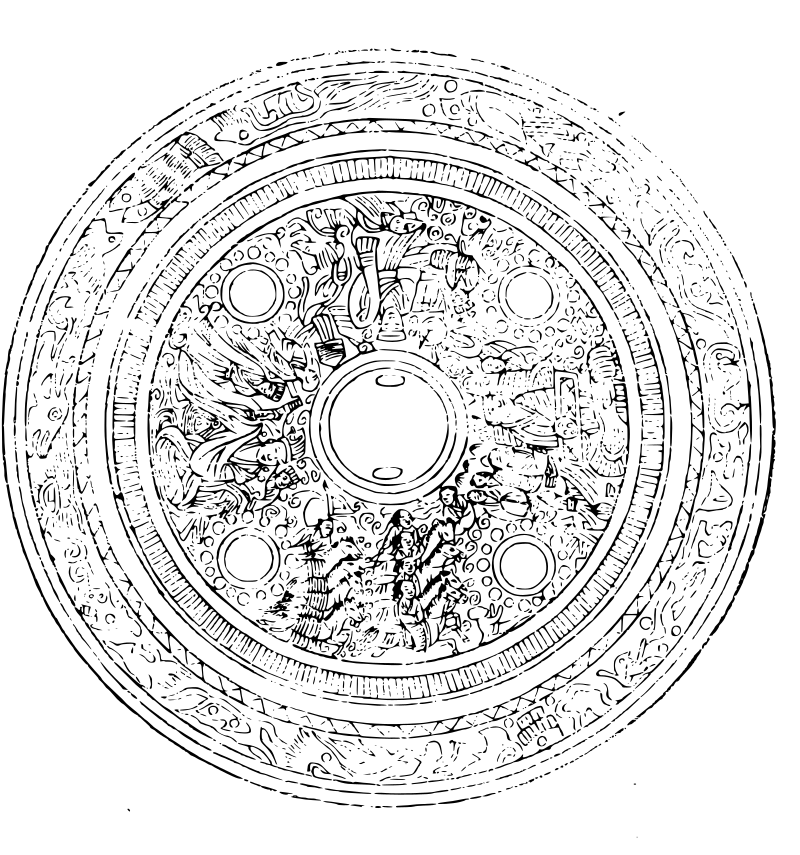

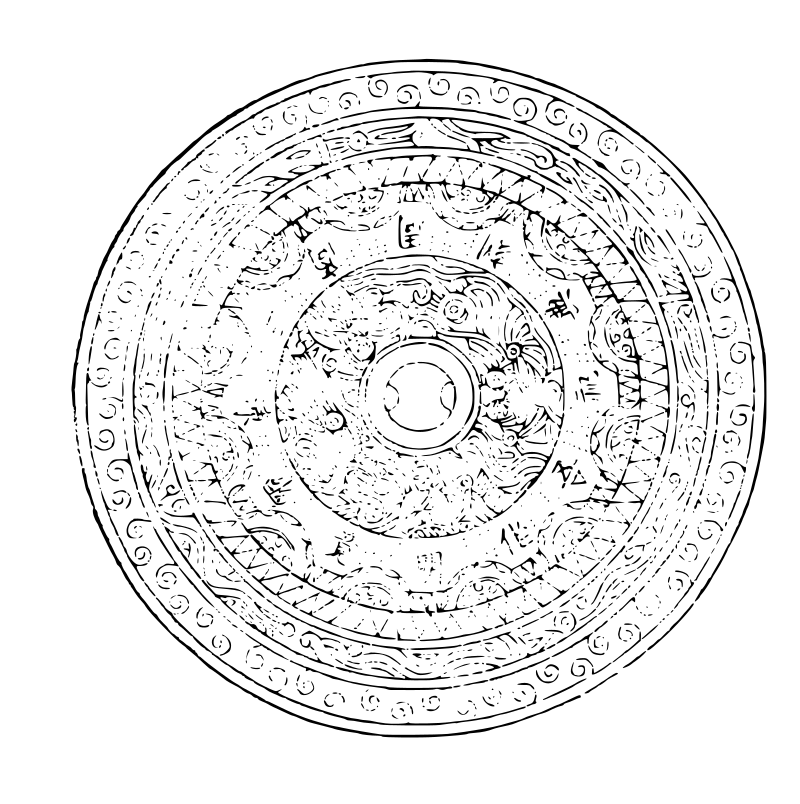

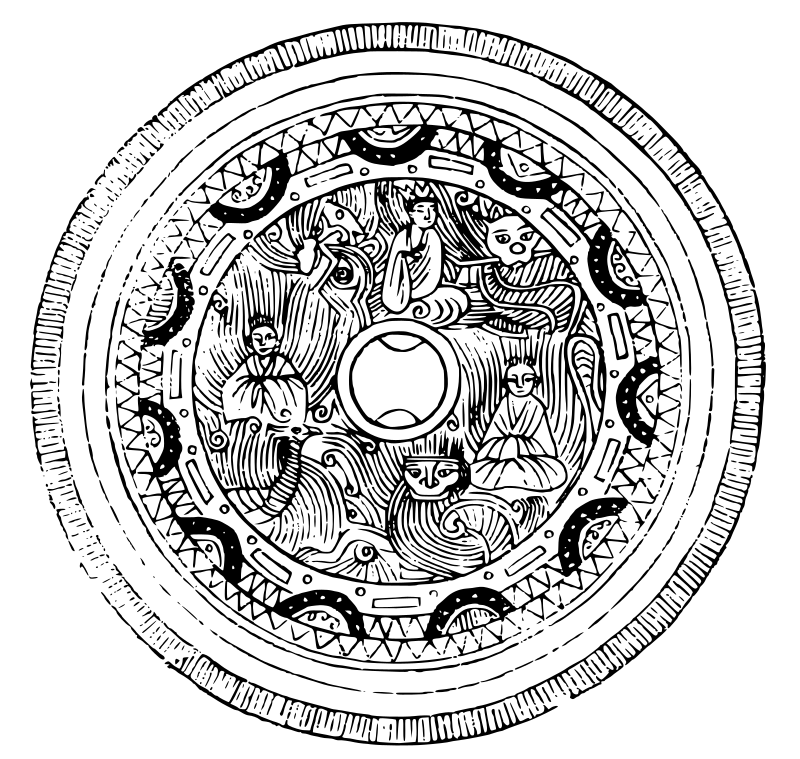

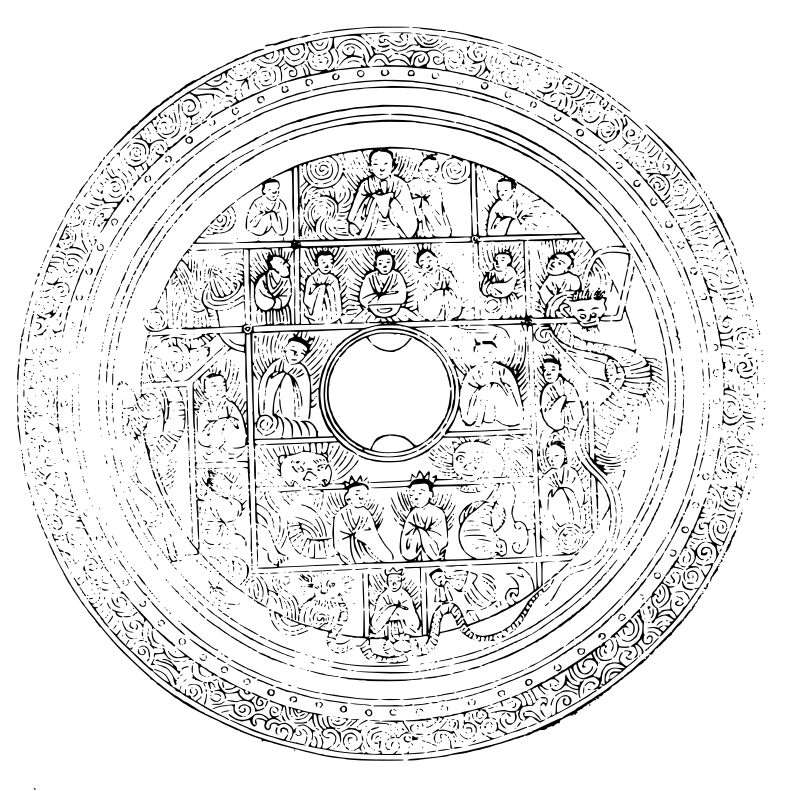

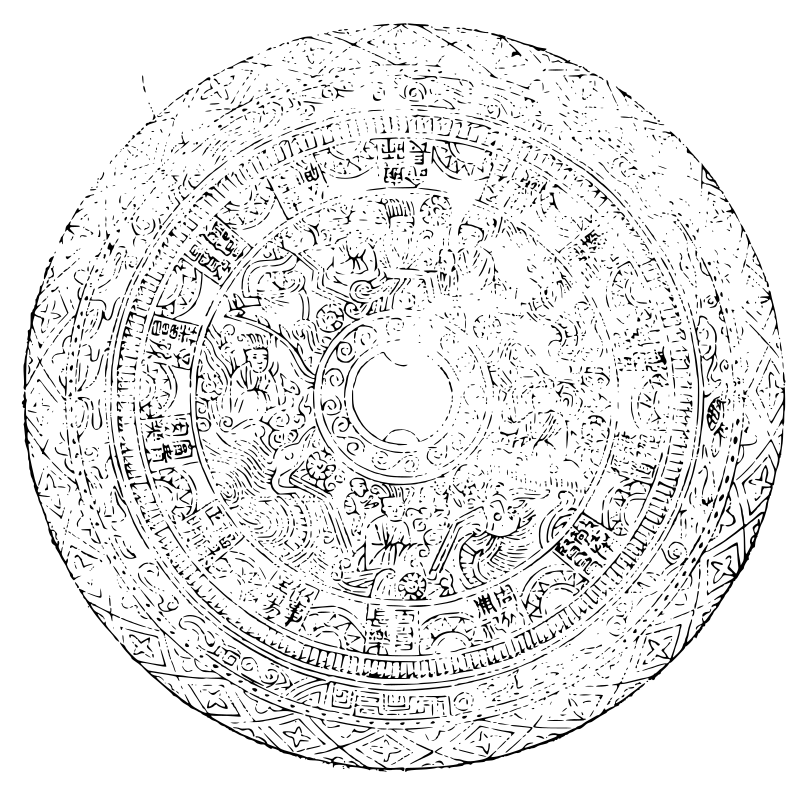

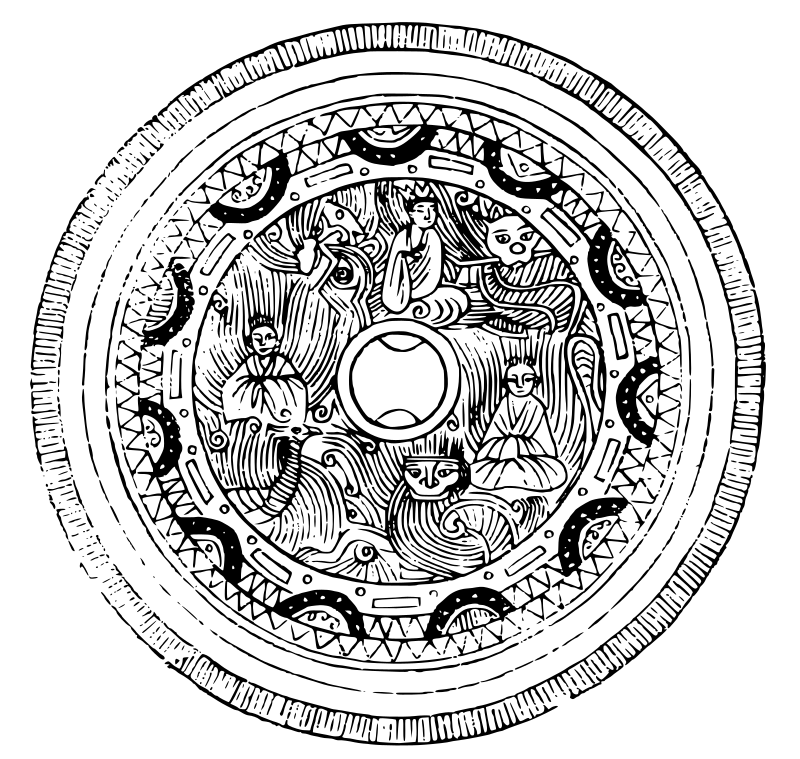

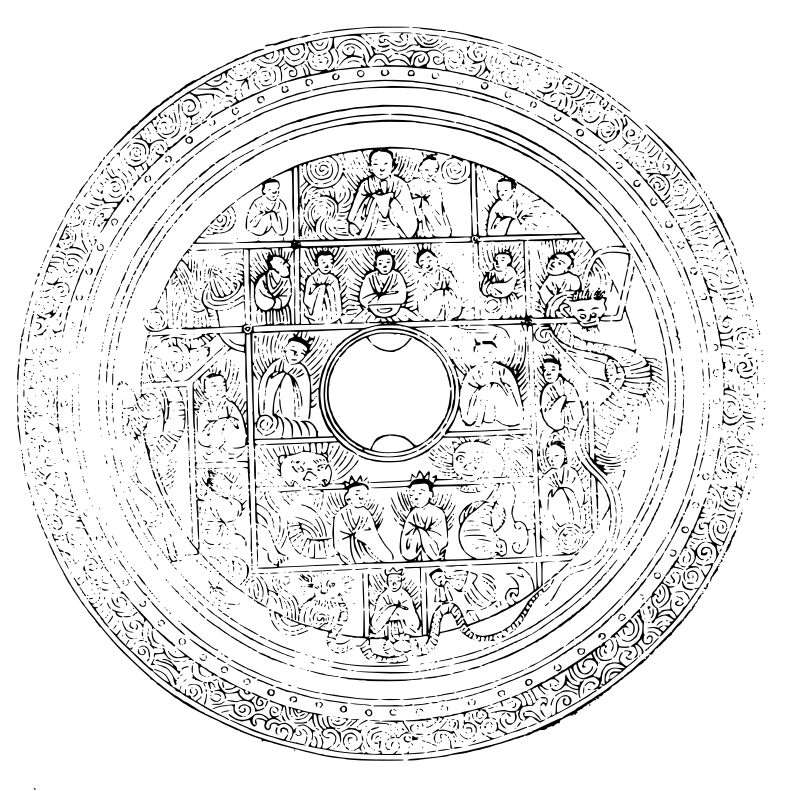

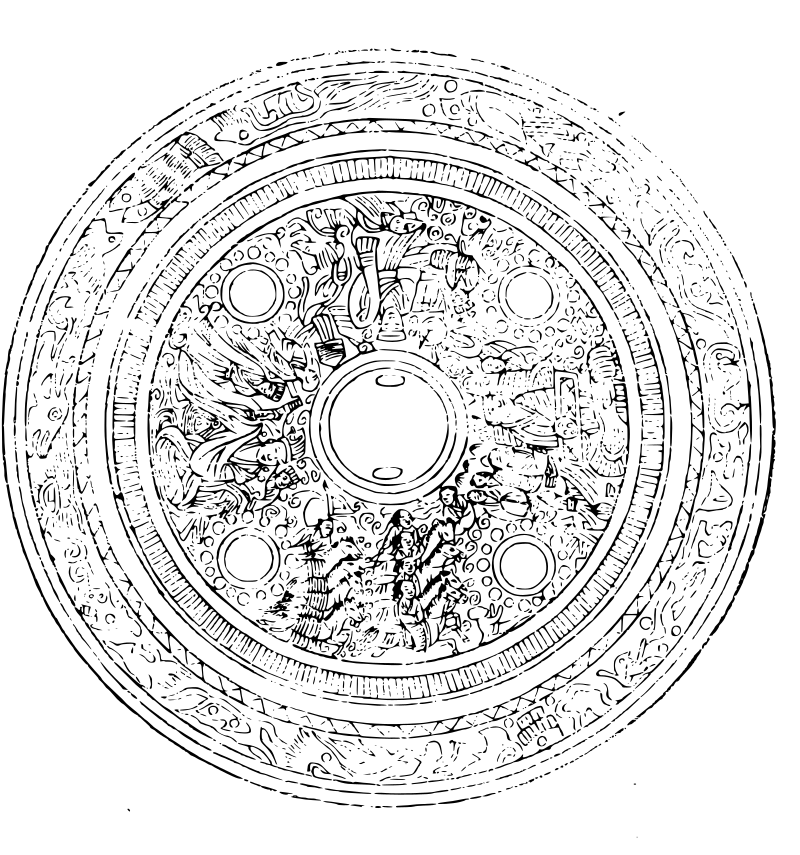

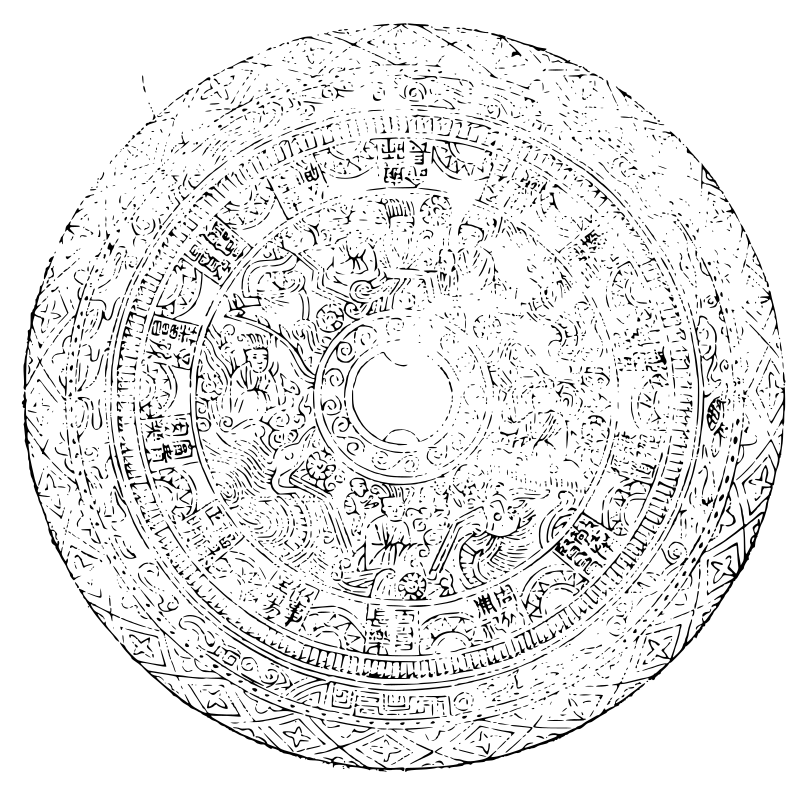

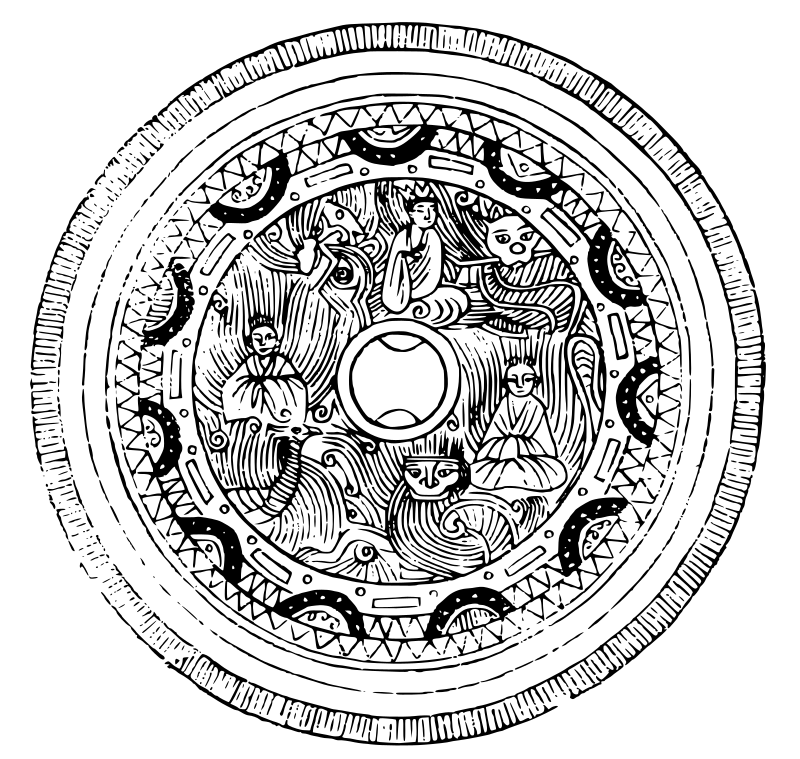

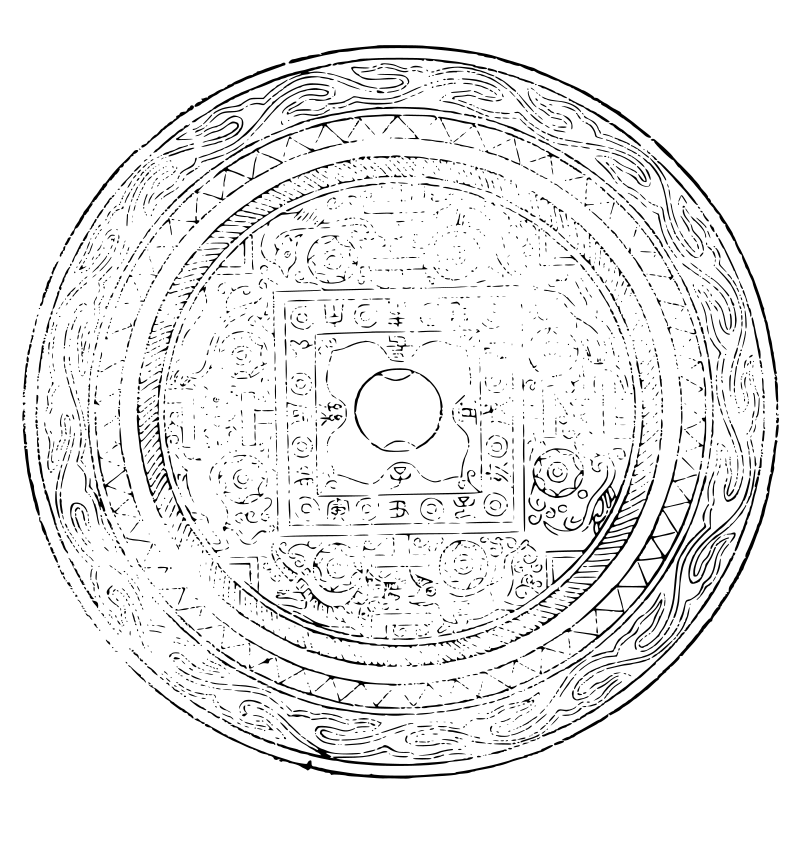

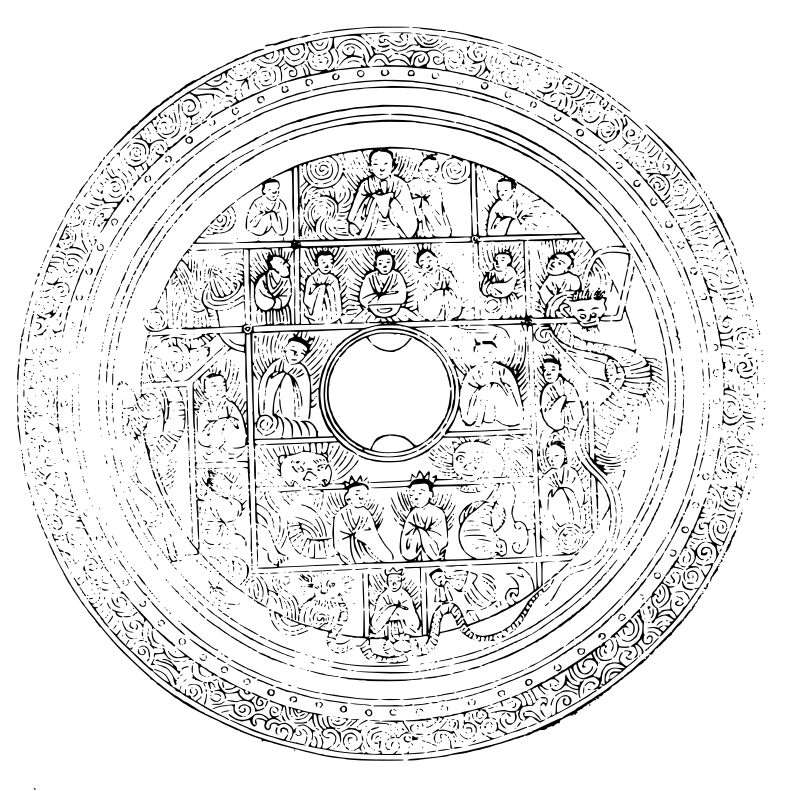

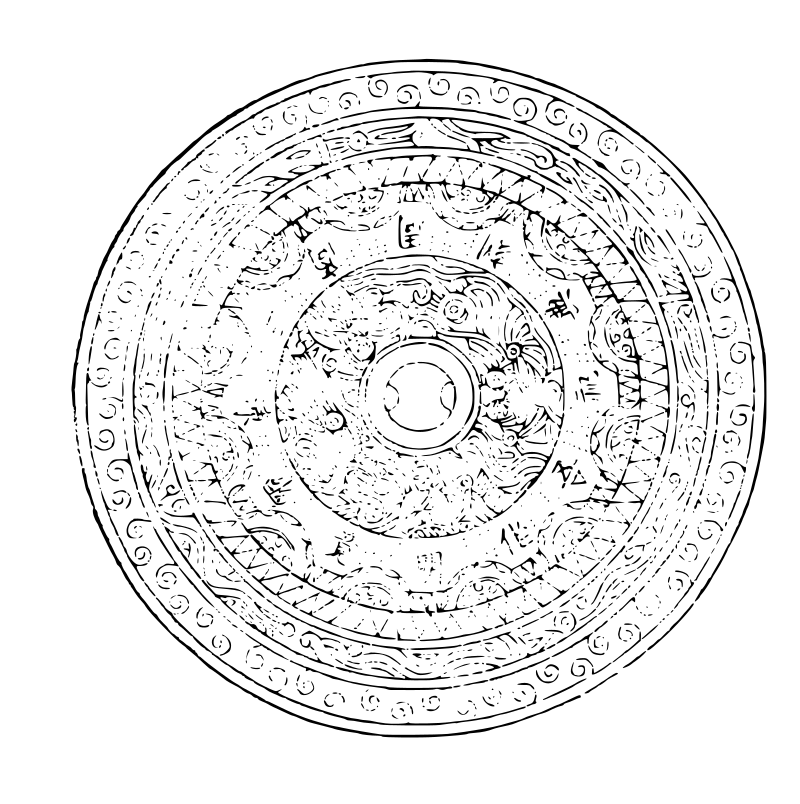

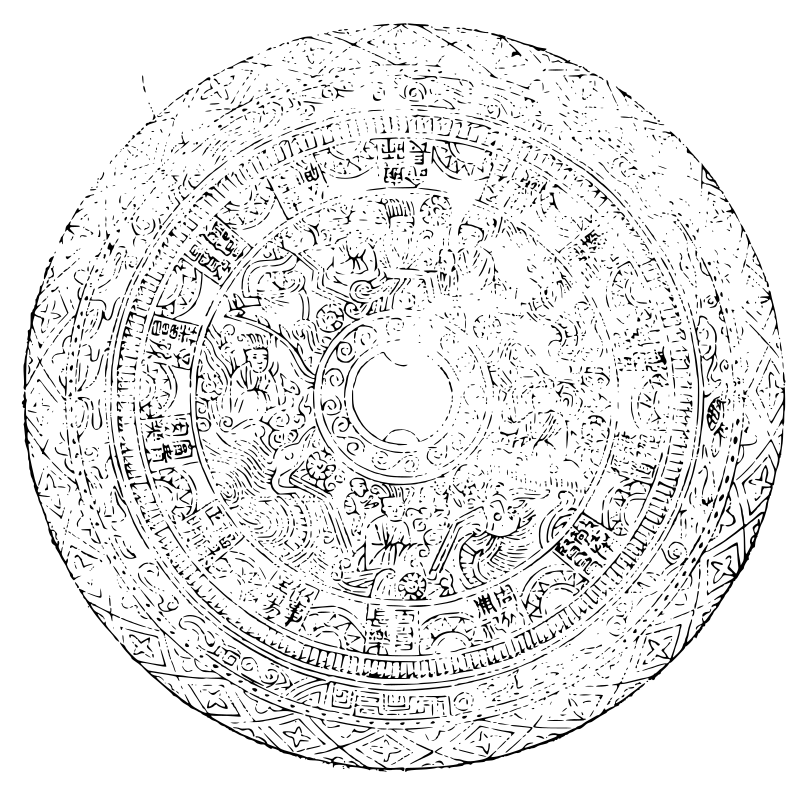

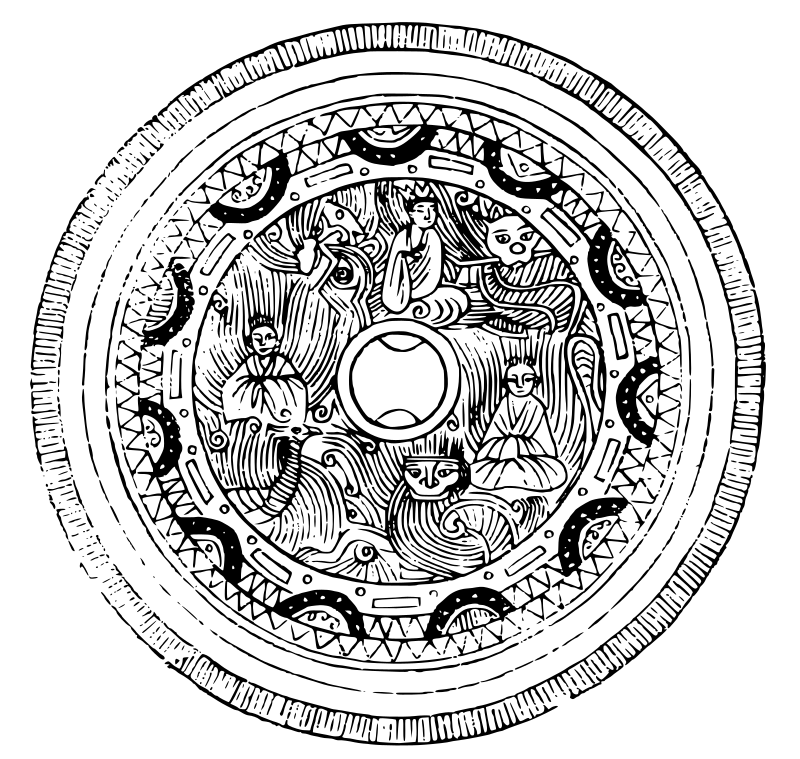

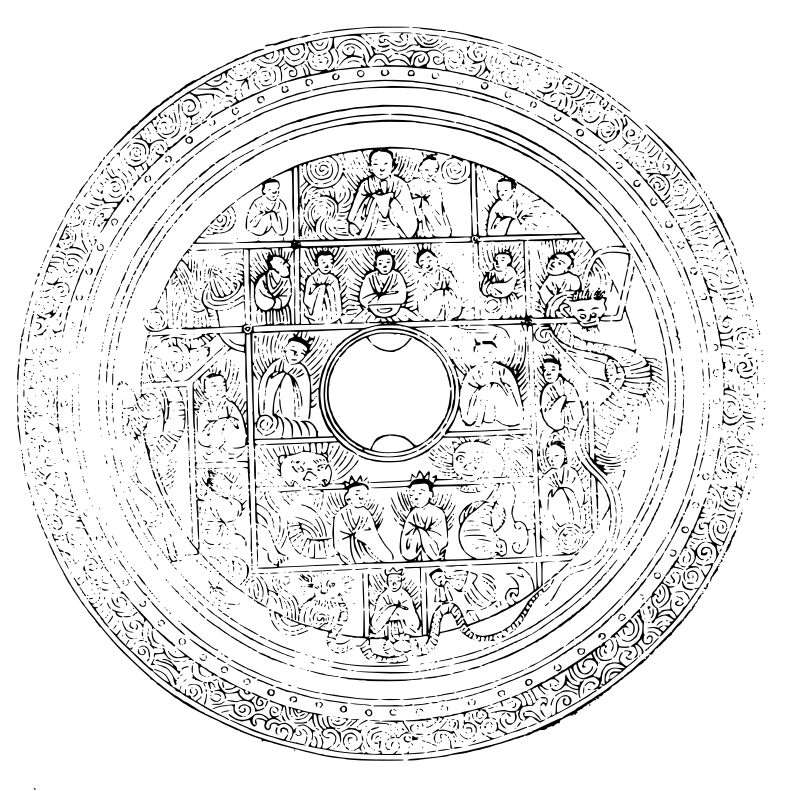

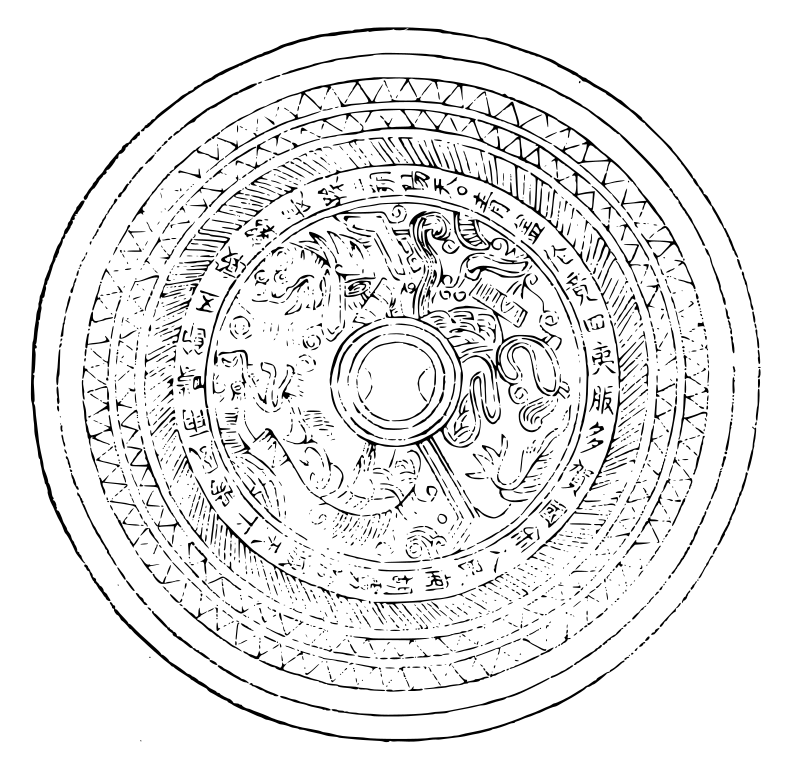

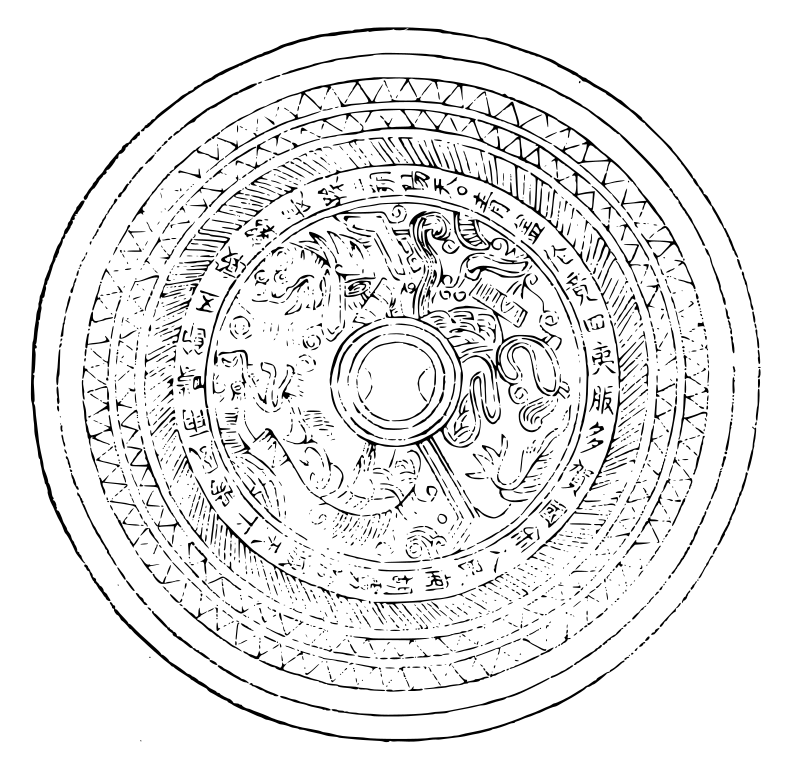

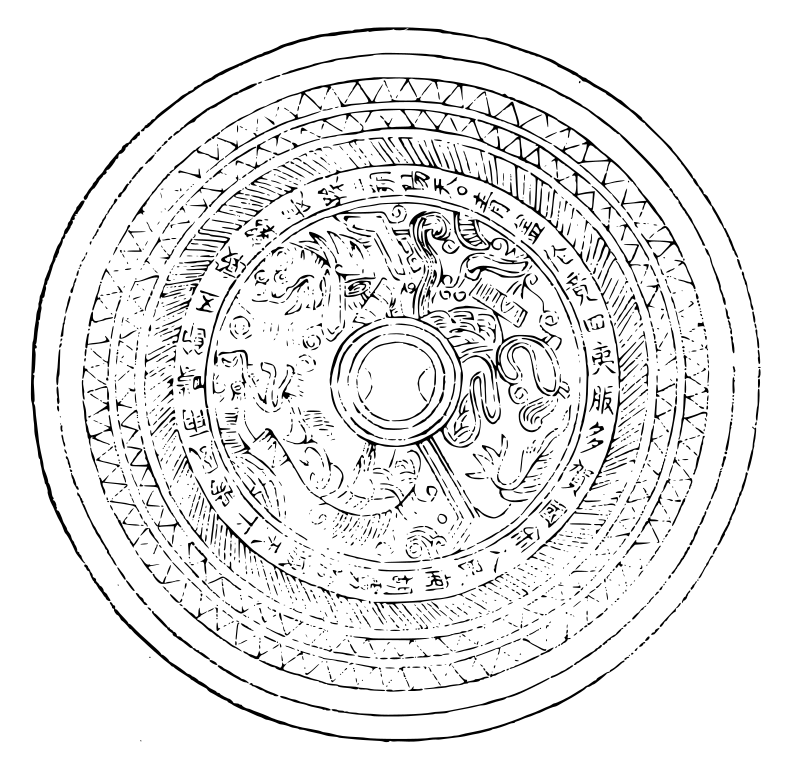

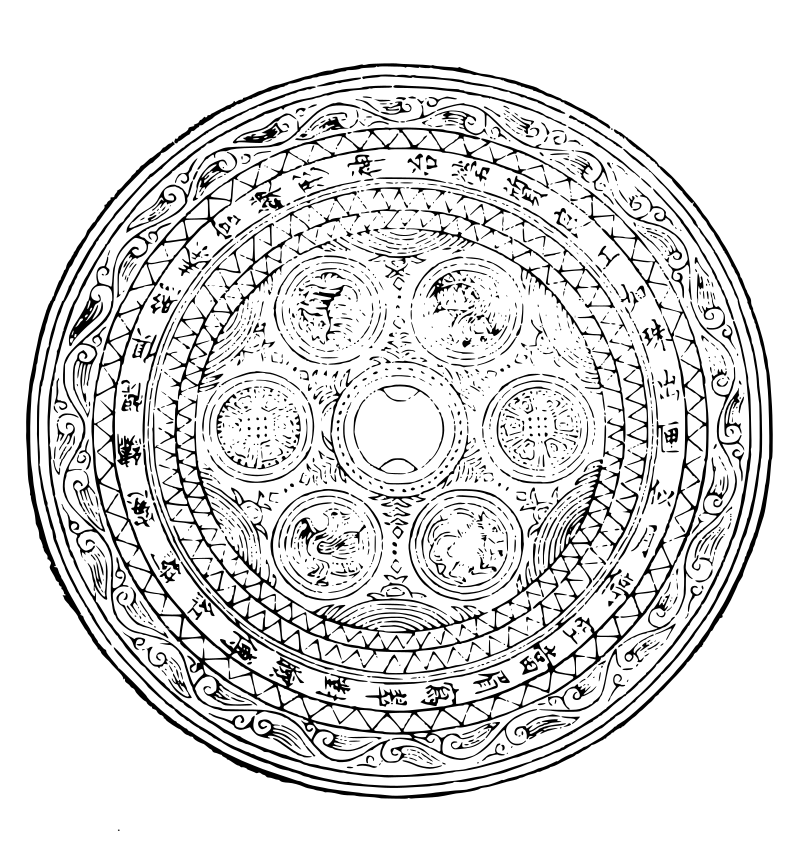

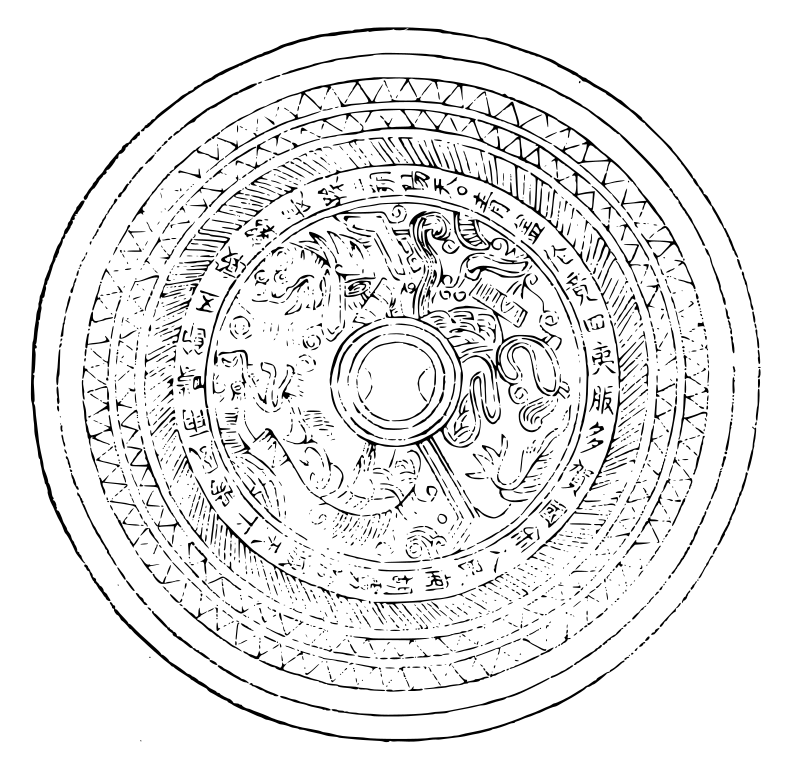

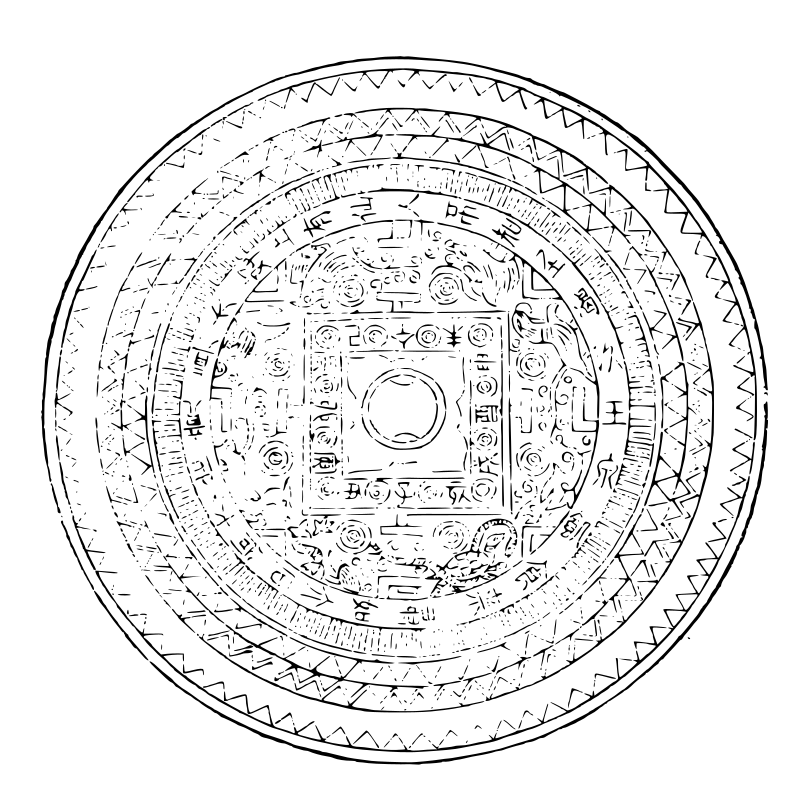

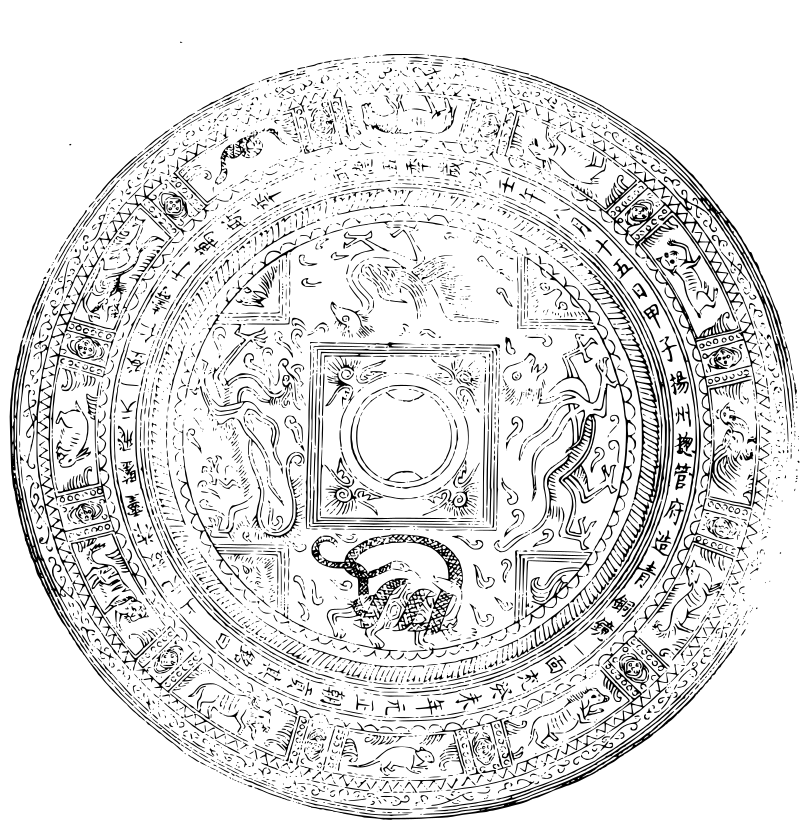

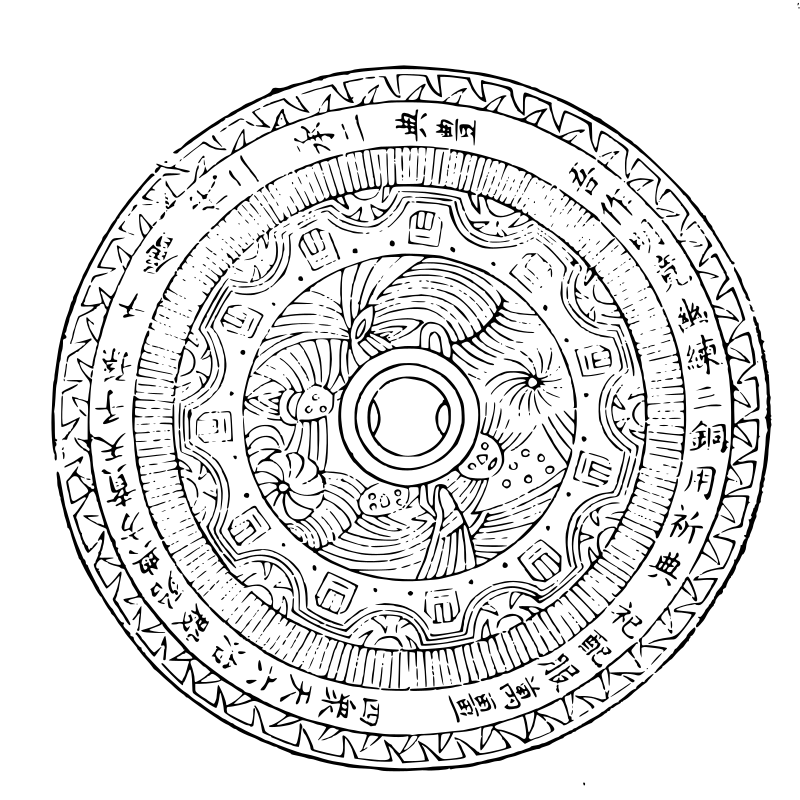

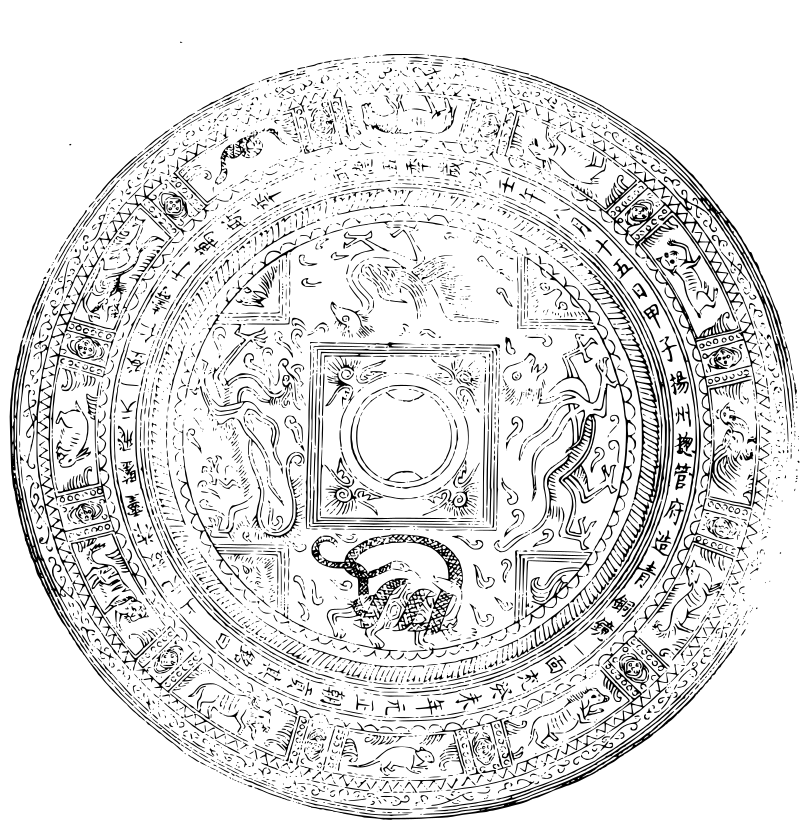

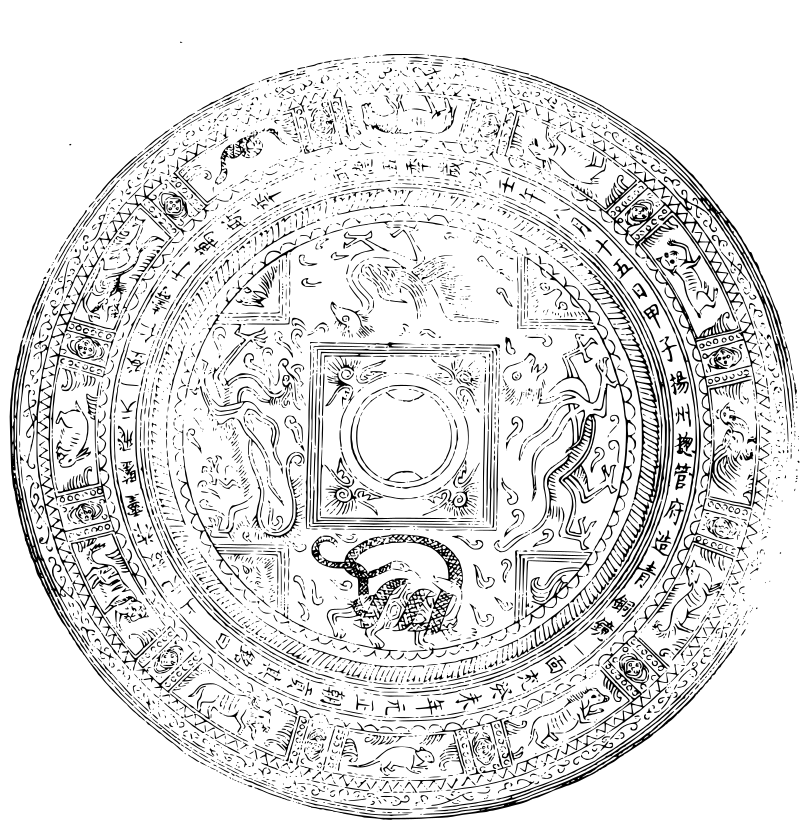

汉三神八卫鉴,径六寸八分,重二斤四两,无铭。唐十二辰鉴,径四寸九分,重十有五两一分,铭十二字。

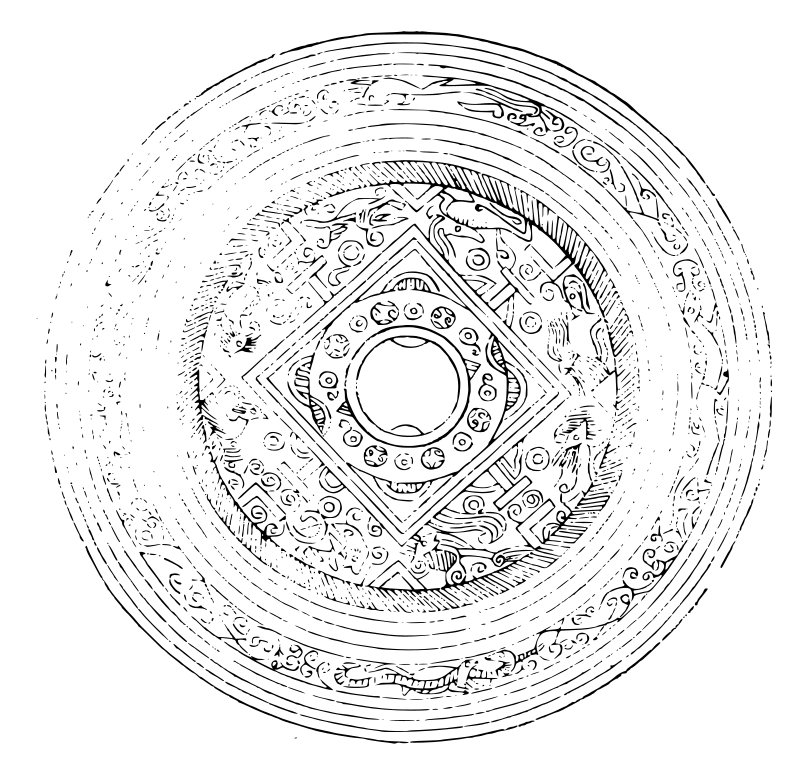

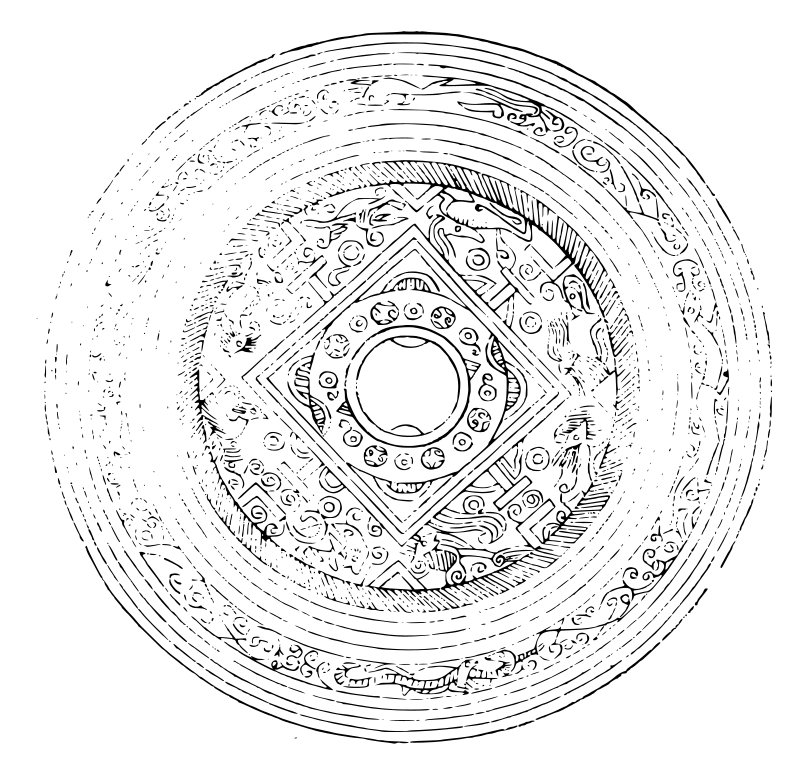

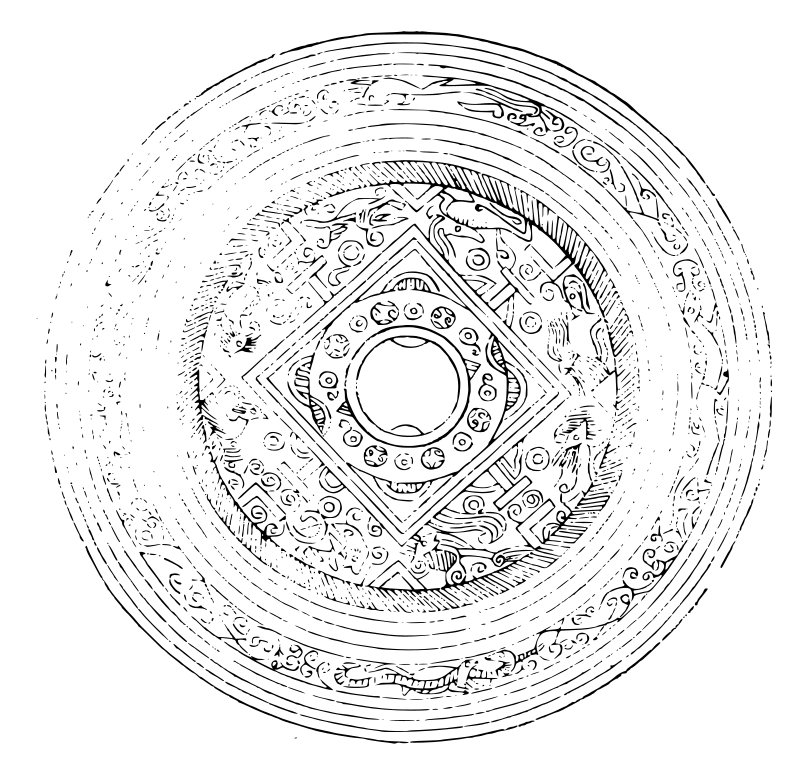

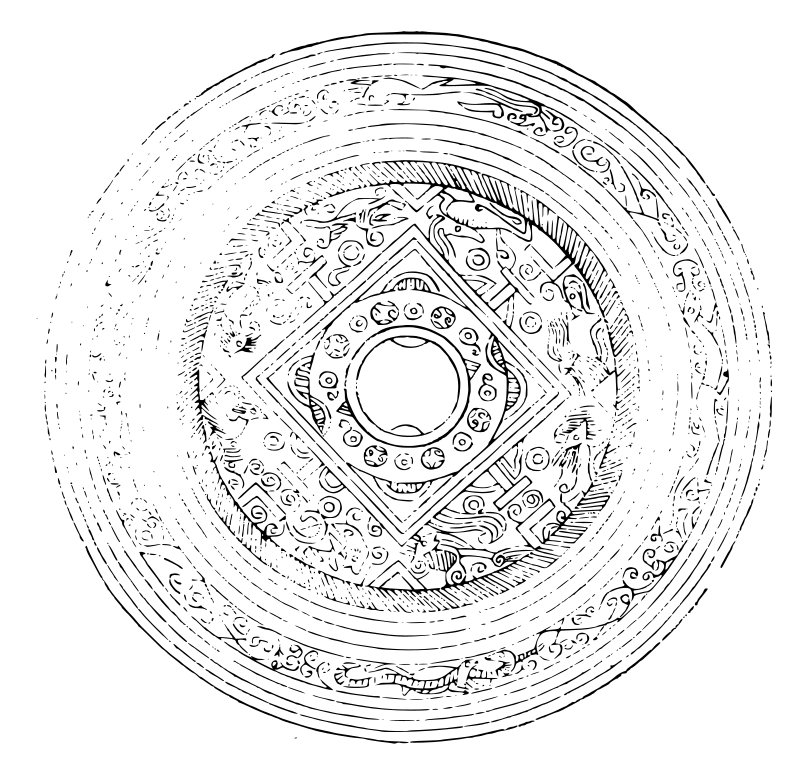

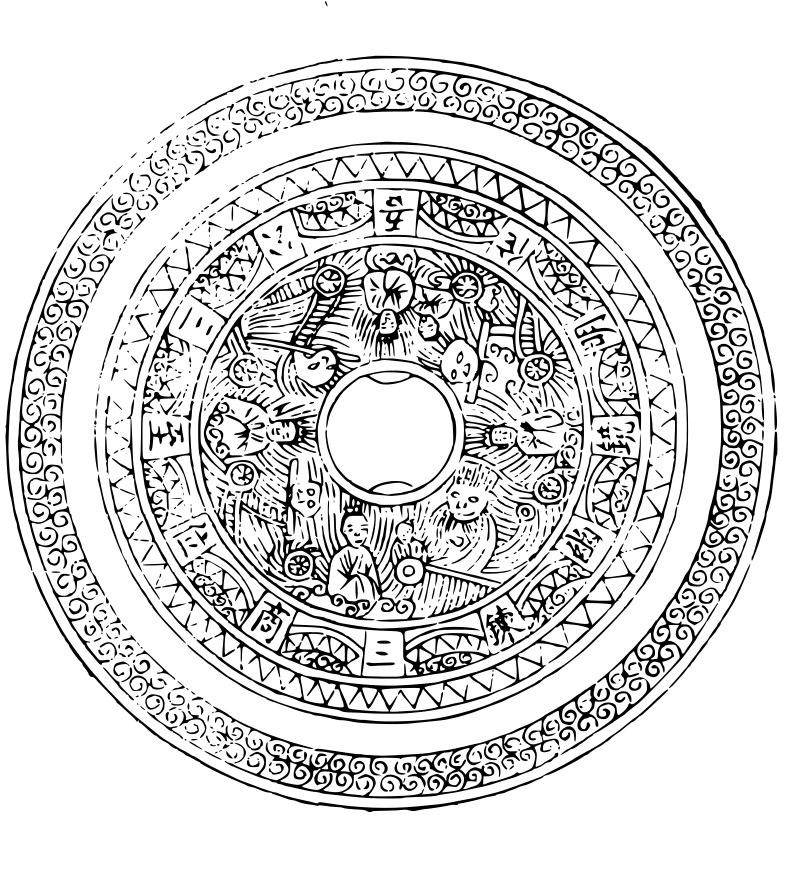

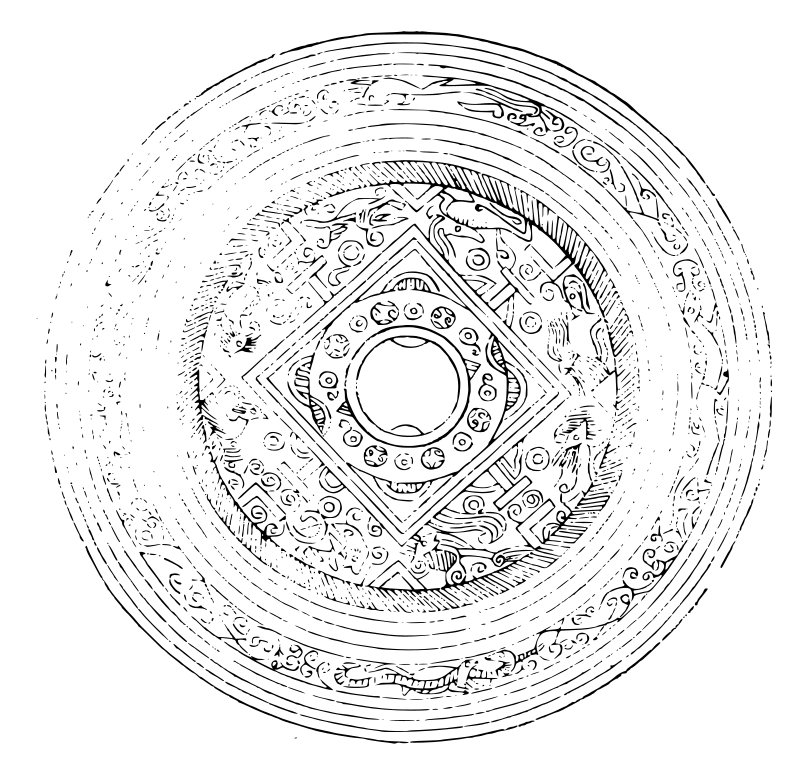

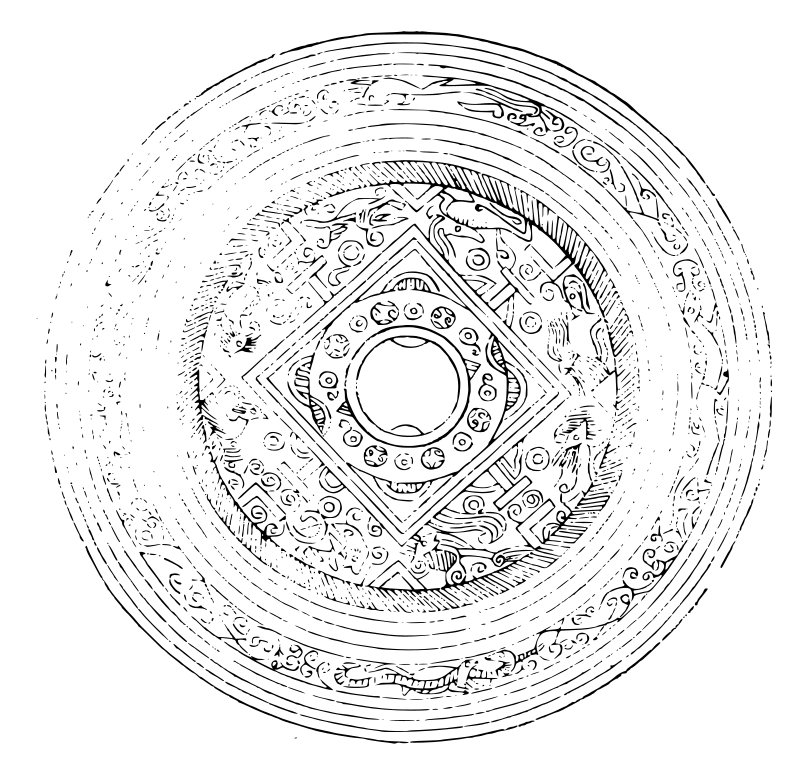

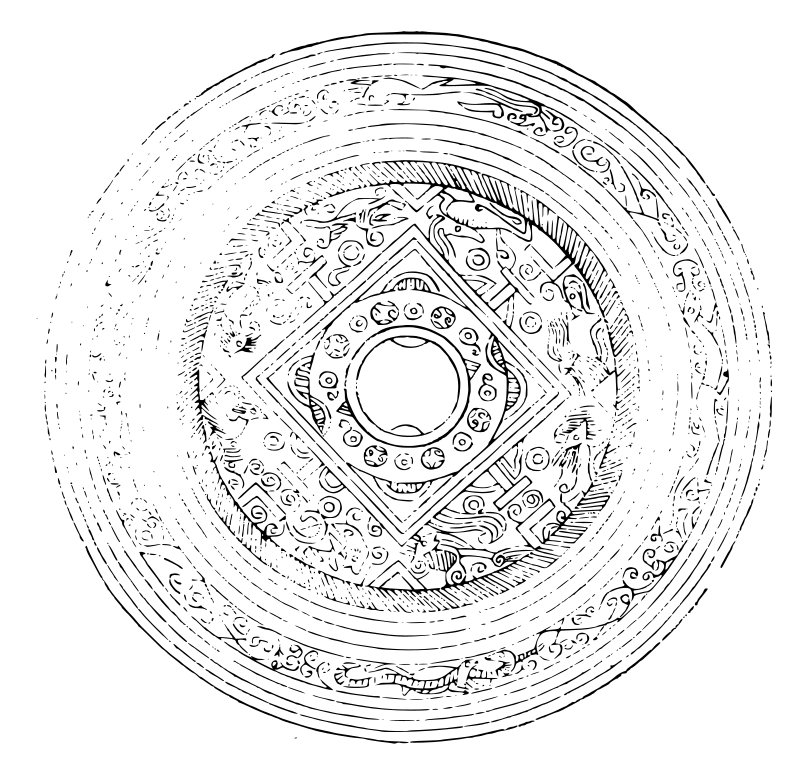

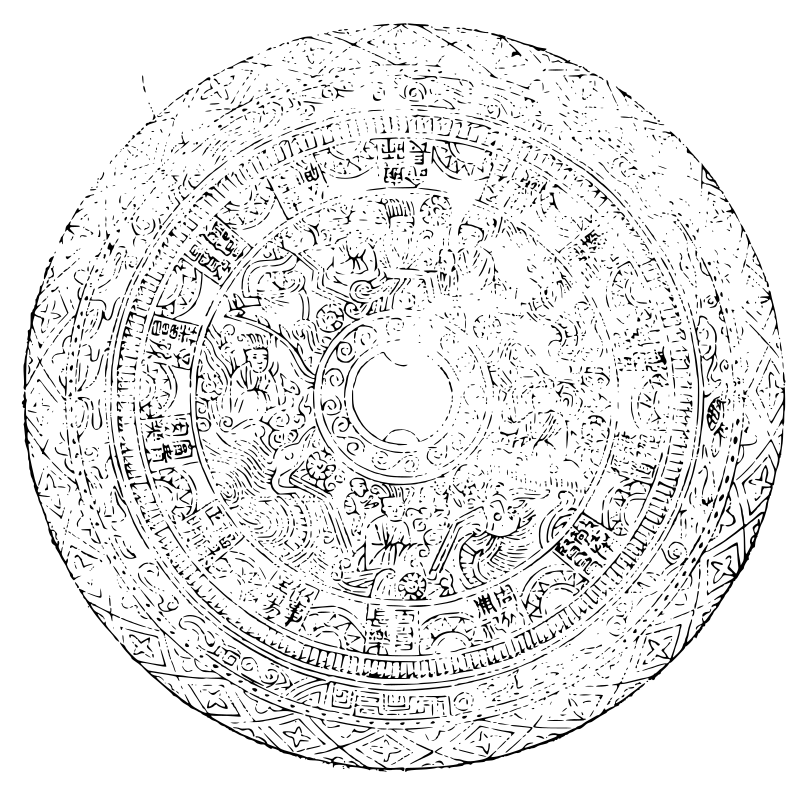

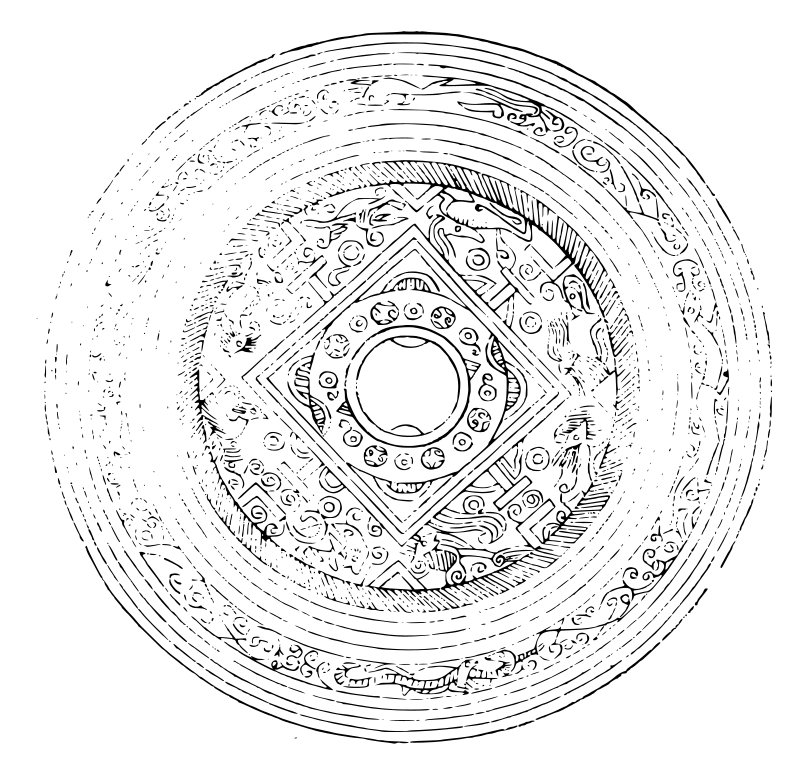

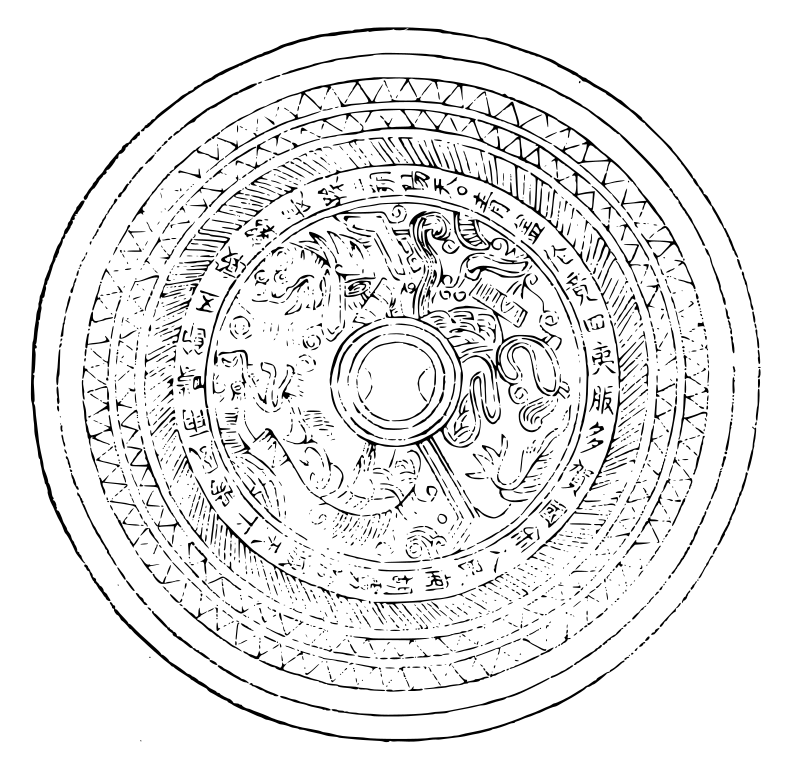

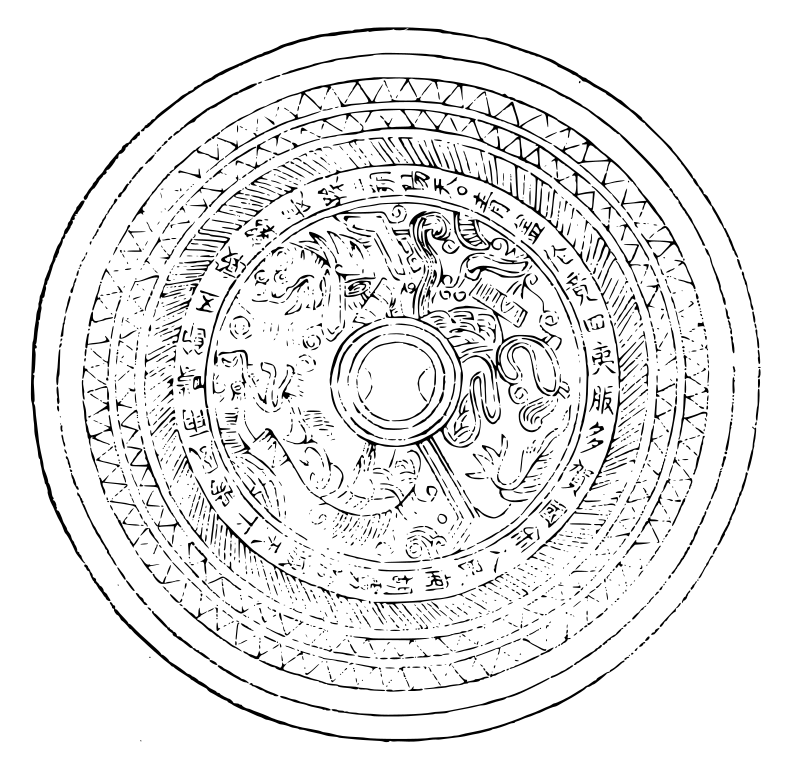

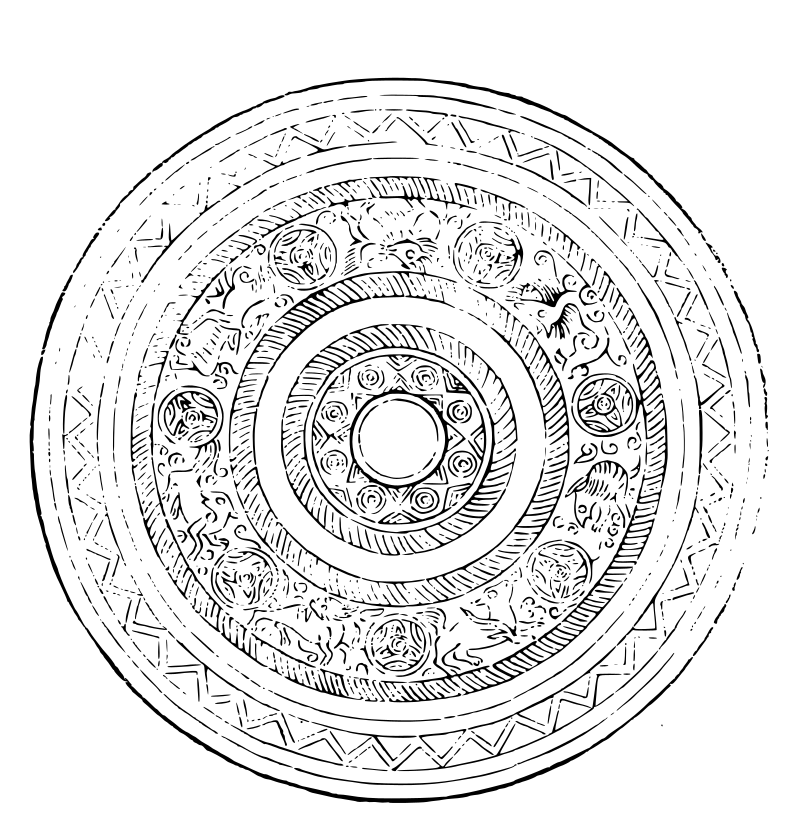

唐五岳真形鉴,径八寸,重三斤,无铭。

右一十九鉴,天之道运而不积,于是通乎昼夜者,有五星为之纬,有二十八宿为之经,以十日为之干,以十有二辰为之支也。所谓至神不测则斡旋,于是乎以育万物融江河结山岳主百神而为造化之本,冶鉴之象莫先于此,故以乾象先焉而百神附之。

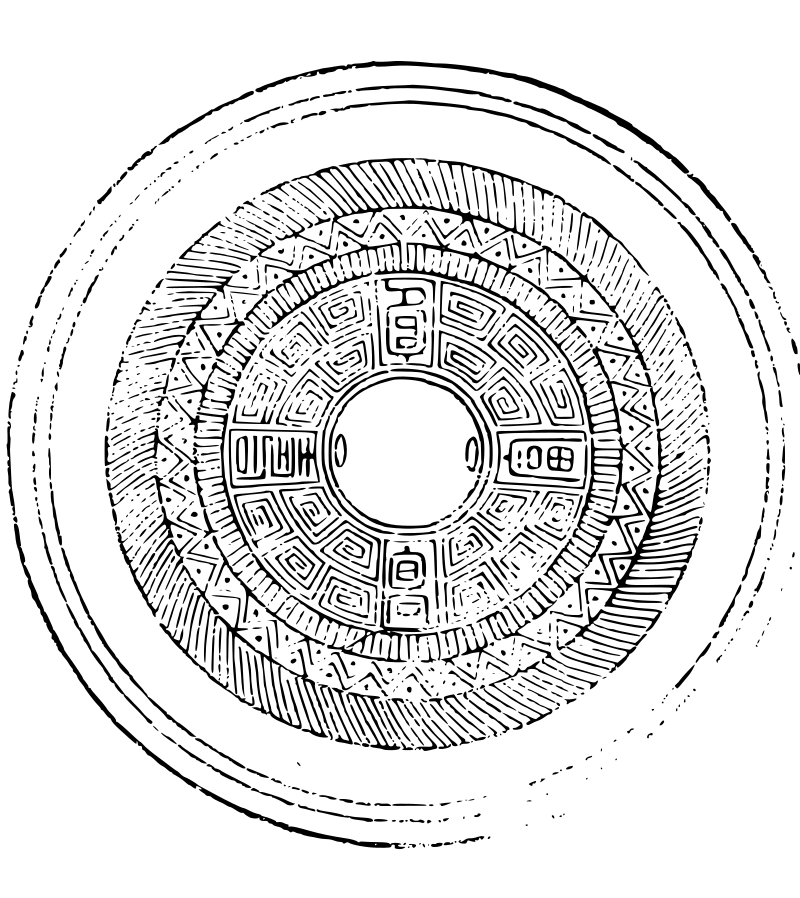

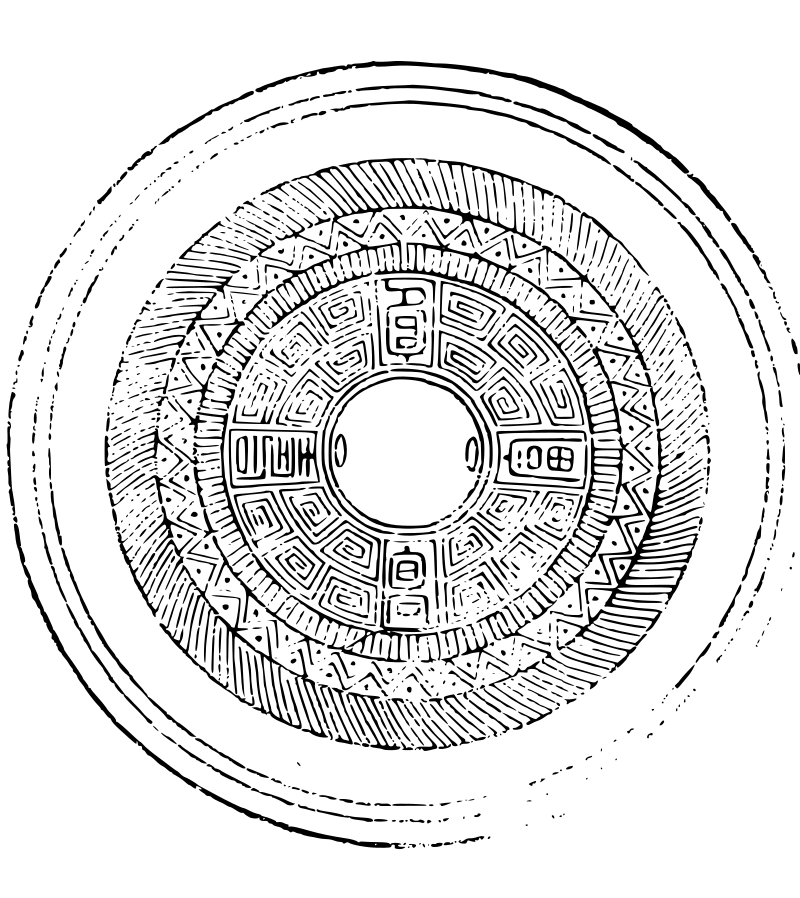

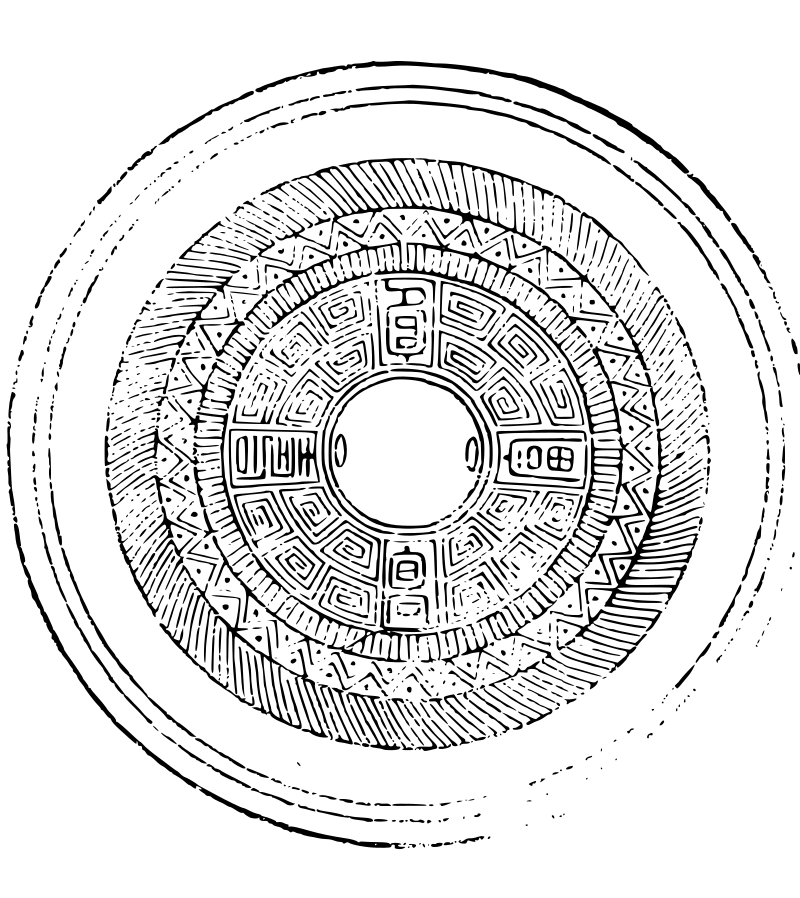

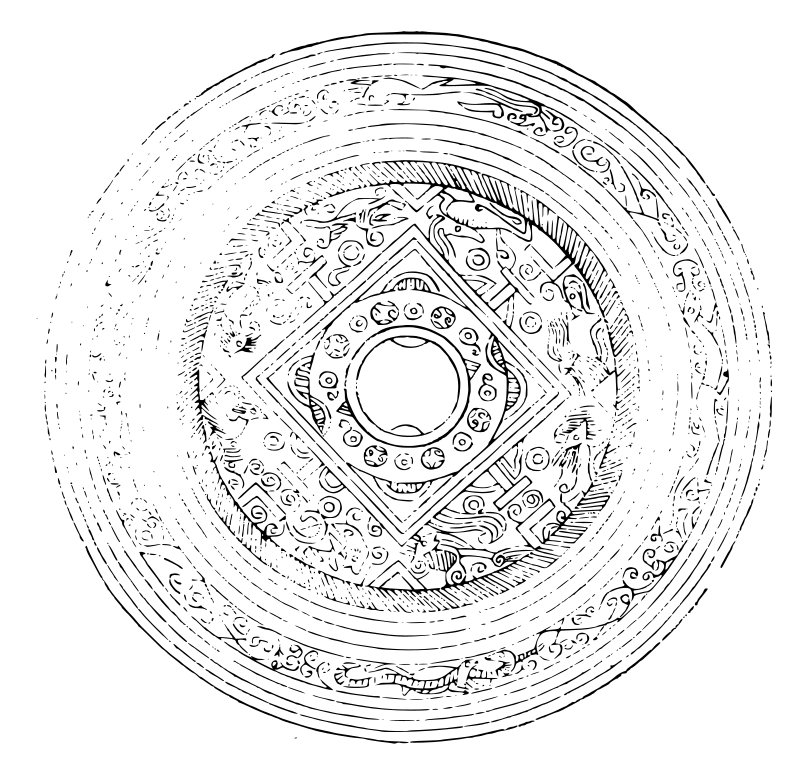

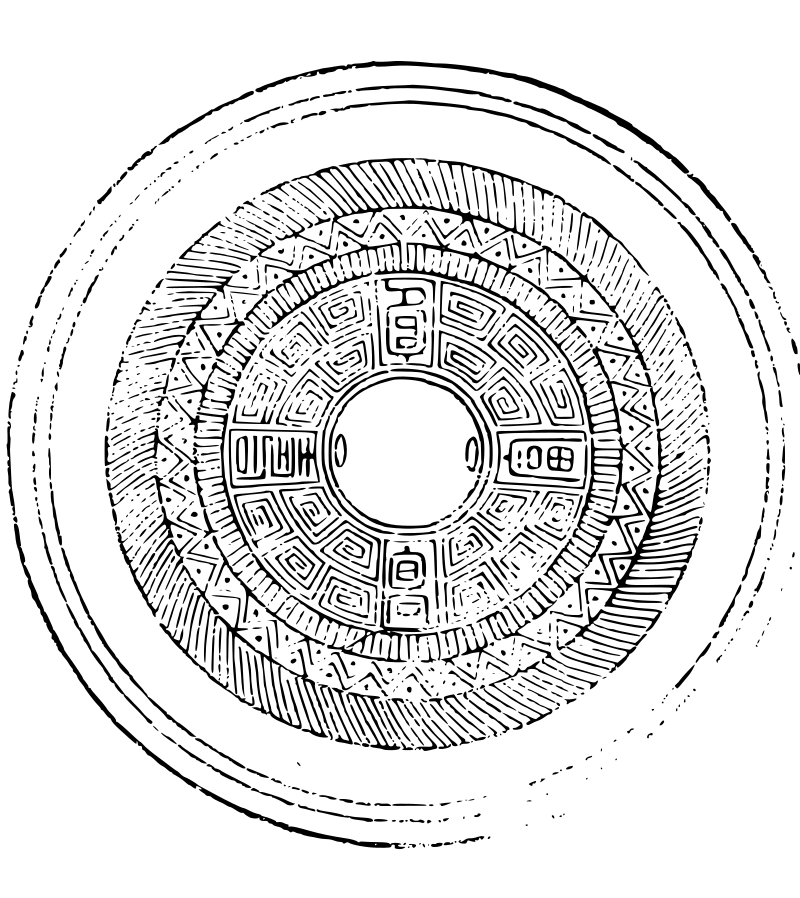

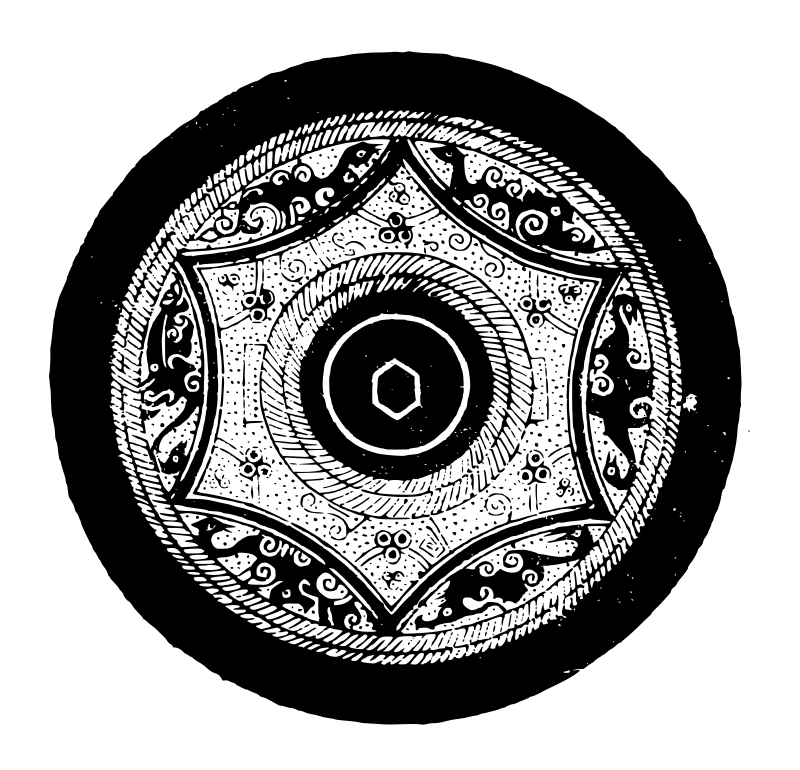

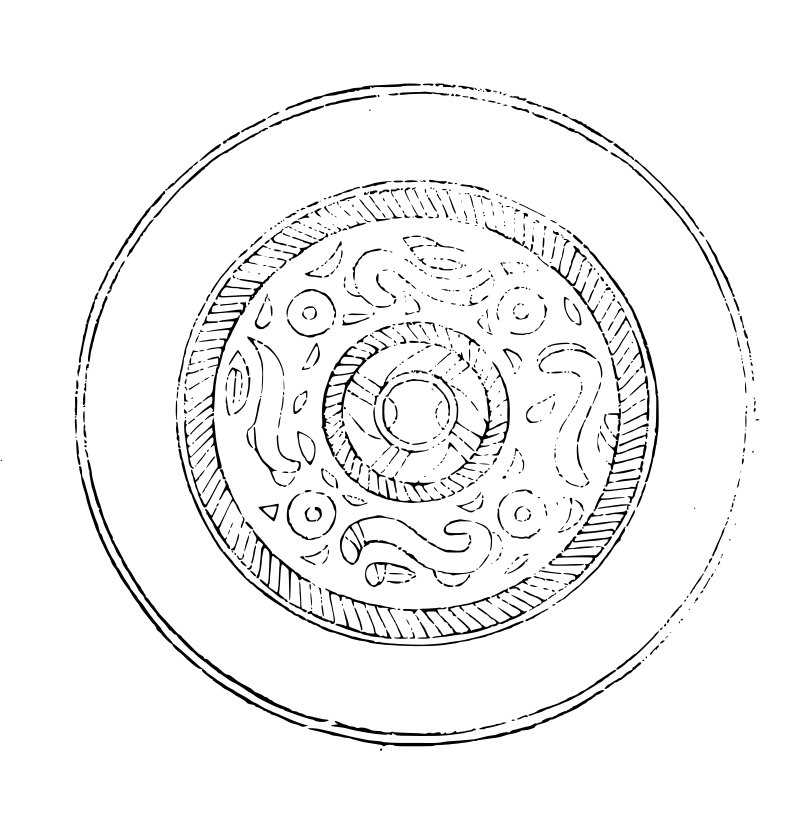

汉六花水浮鉴图

汉六花水浮鉴图考

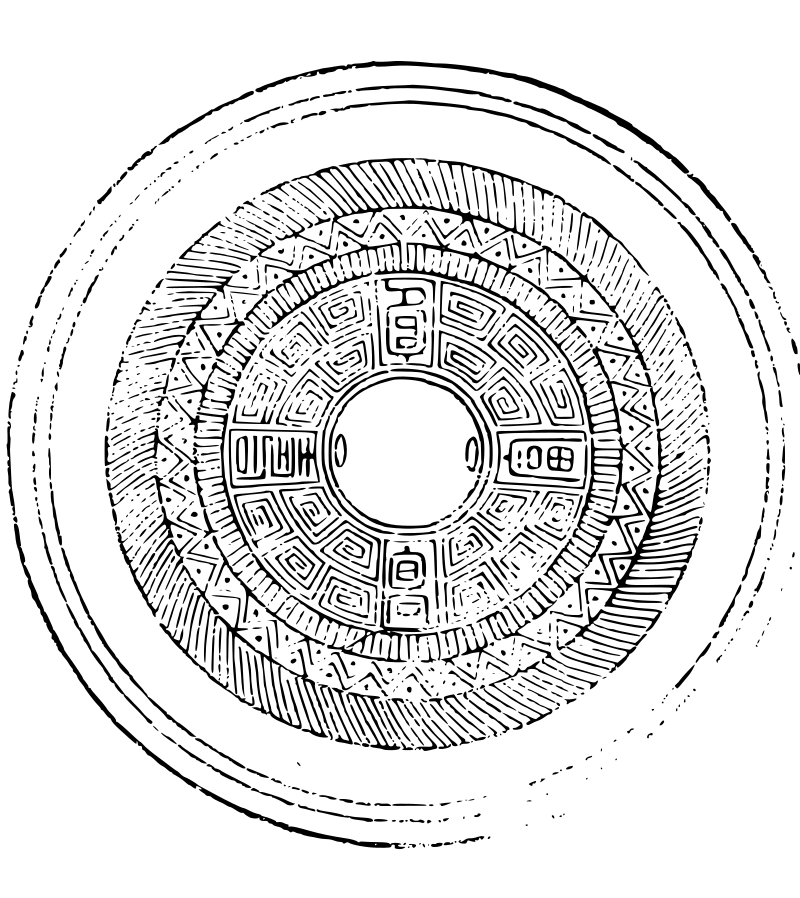

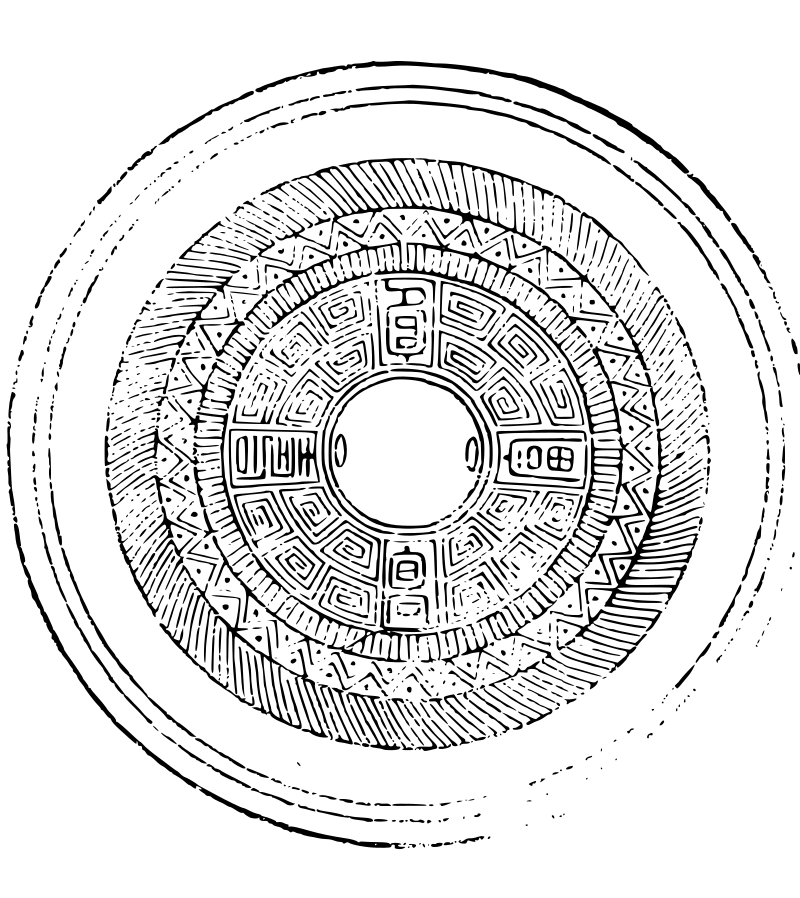

右一器径三寸九分,重三两,无铭。物之理轻清者在上,重浊者在下,于是蜕形羽化则为万物之灵,况出乎炉锤之间,而不累于形器之重,脱去滓秽,轻清如蜕,此所谓异质者,故于乾坤造化之后,以水浮者次之。汉尚方鉴图二

汉尚方鉴图一汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清明鉴图二汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清明鉴图二汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二

汉仙人不老鉴图

汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉仙人不老鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉仙人不老鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图

汉青盖鉴图

汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉青盖鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉青盖鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图

汉服羌鉴图

汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉服羌鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉服羌鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图

汉豳颂周商鉴图

汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉豳颂周商鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉豳颂周商鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图

汉始青鉴图

汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉始青鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉始青鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图

汉清白鉴图

汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清白鉴图汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清白鉴图汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清明鉴图一汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉清明鉴图一汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考唐莹质鉴图二汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考唐莹质鉴图二汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二

唐万春鉴图二

唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考唐万春鉴图二汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考唐万春鉴图二汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考唐莹质鉴图一汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考唐莹质鉴图一汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

诗辞门各鉴图考汉尚方鉴图一

汉清明鉴图二

汉清明鉴图二 汉仙人不老鉴图

汉仙人不老鉴图 汉青盖鉴图

汉青盖鉴图 汉服羌鉴图

汉服羌鉴图 汉豳颂周商鉴图

汉豳颂周商鉴图 汉始青鉴图

汉始青鉴图 汉清白鉴图

汉清白鉴图 汉清明鉴图一

汉清明鉴图一

唐莹质鉴图二

唐莹质鉴图二 唐万春鉴图二

唐万春鉴图二 唐莹质鉴图一

唐莹质鉴图一

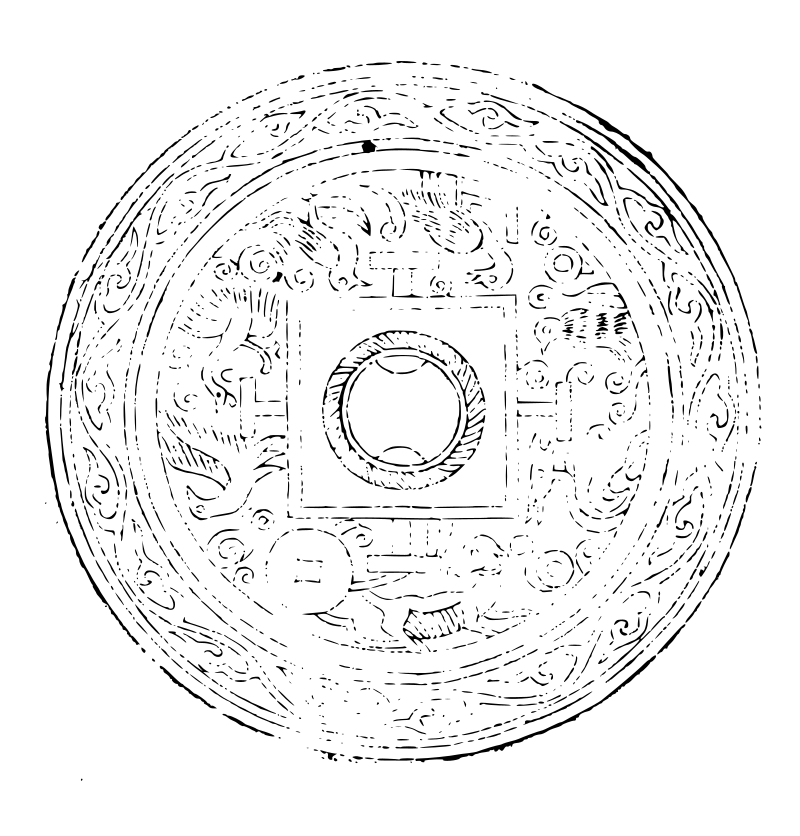

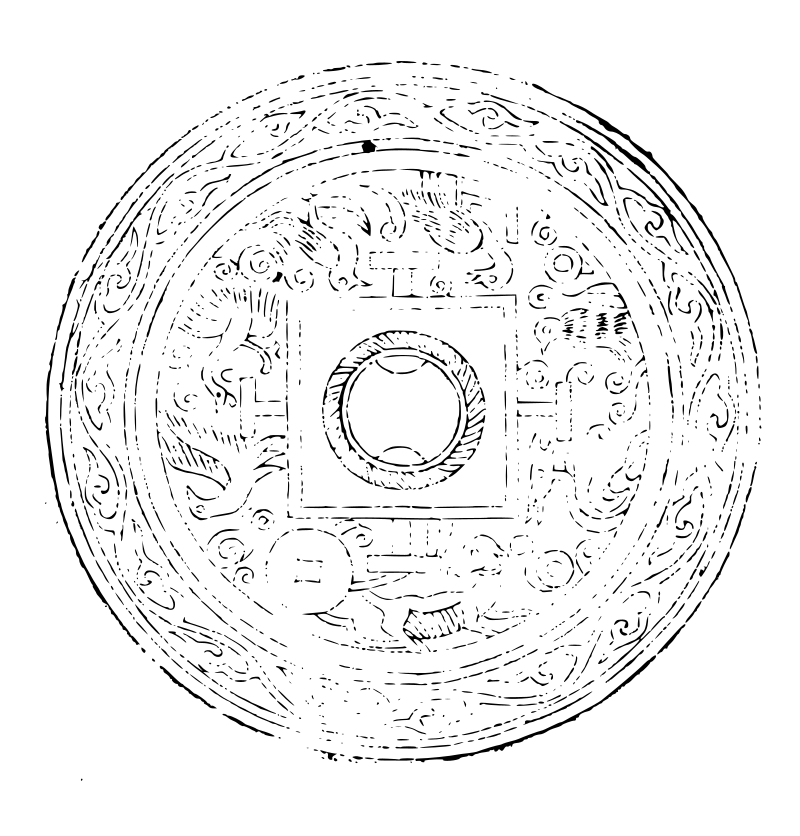

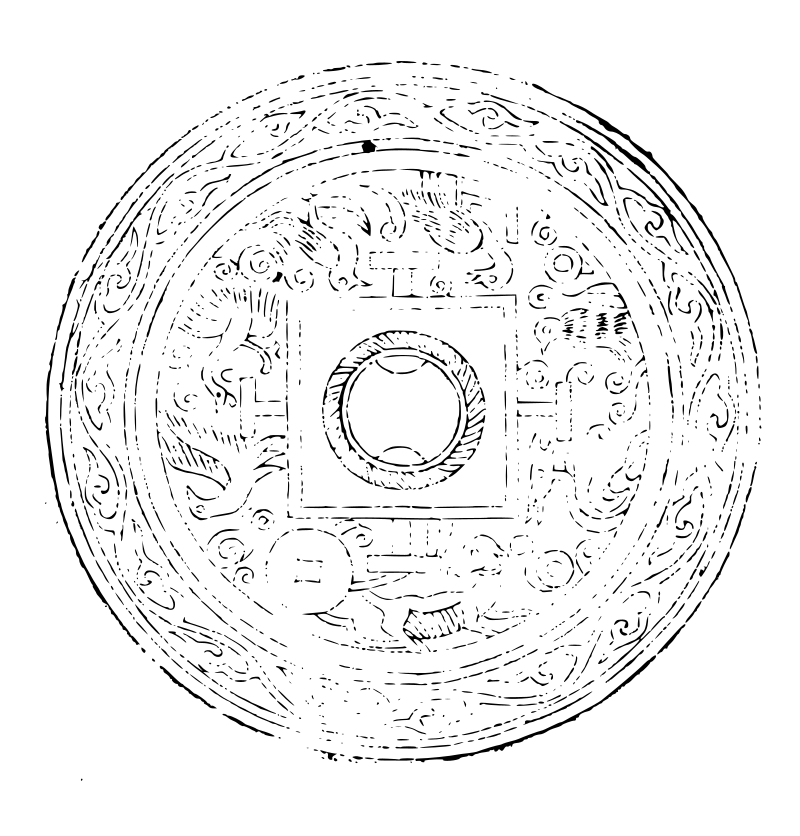

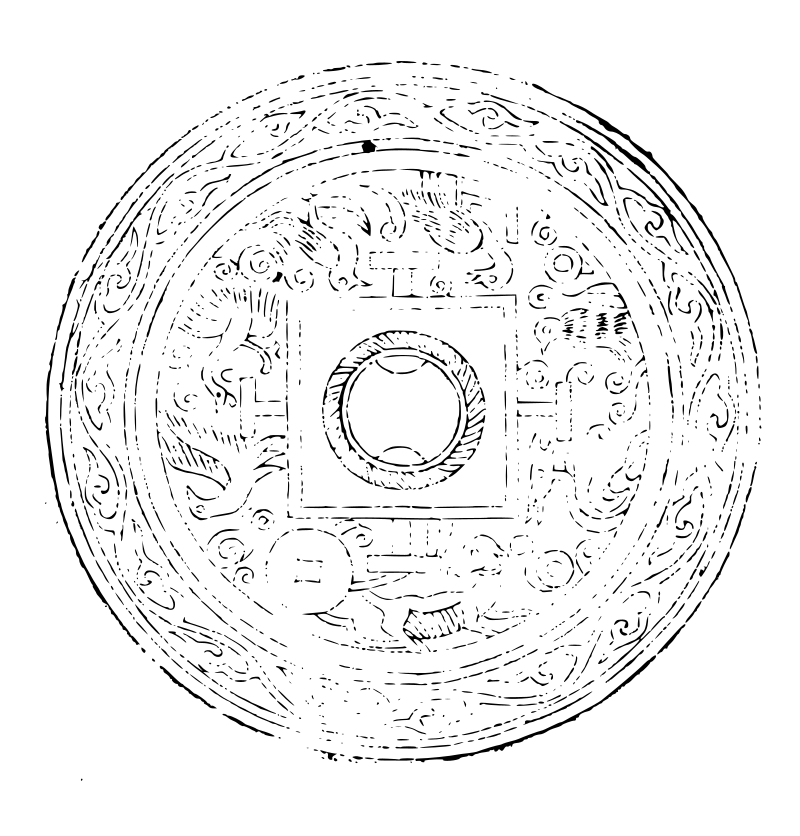

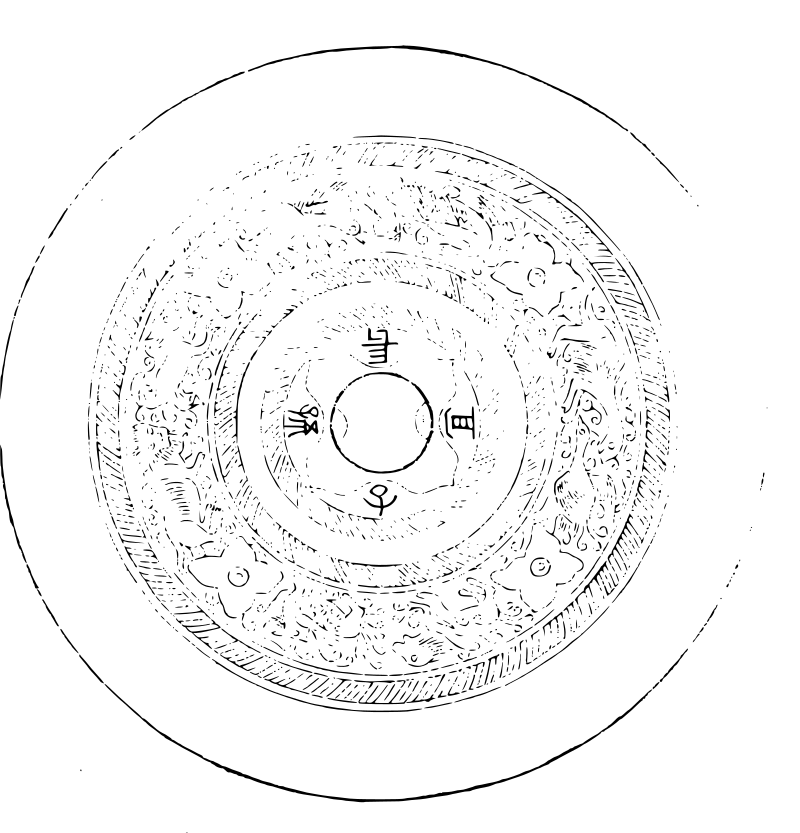

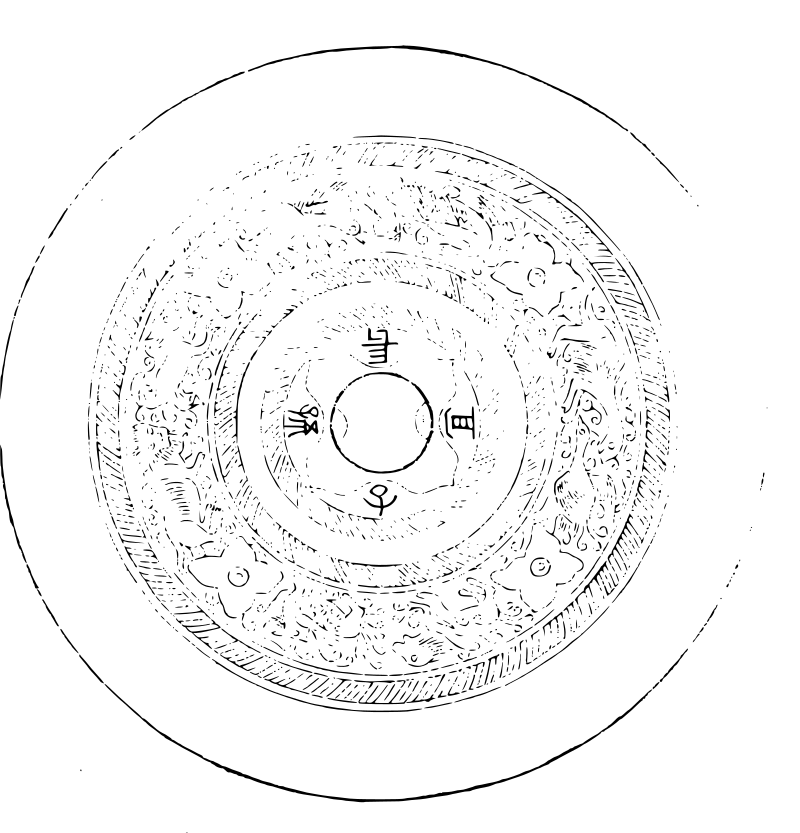

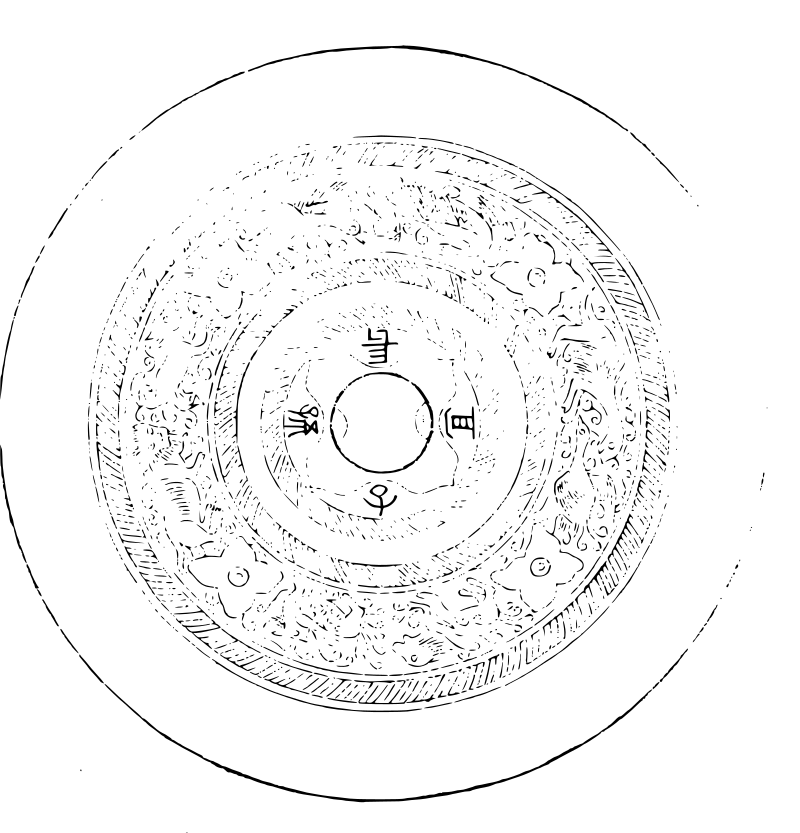

诗辞门各鉴图考诗辞门各鉴图考

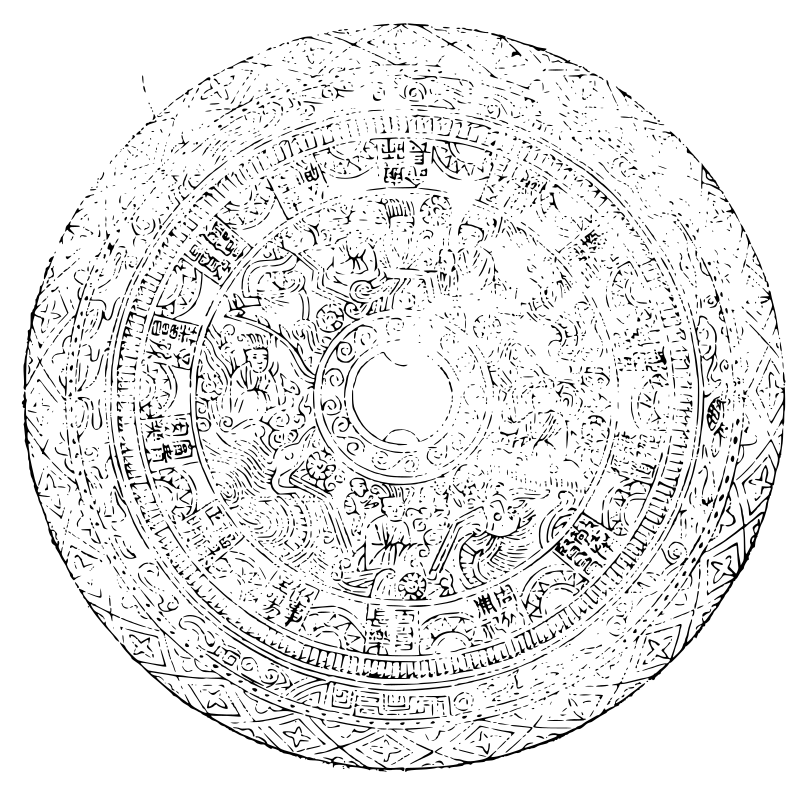

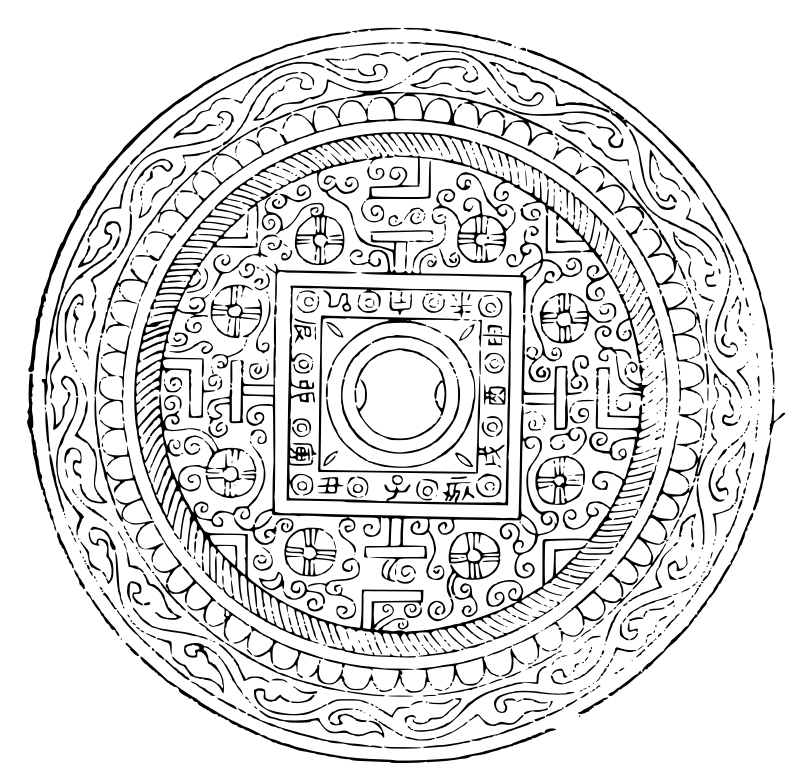

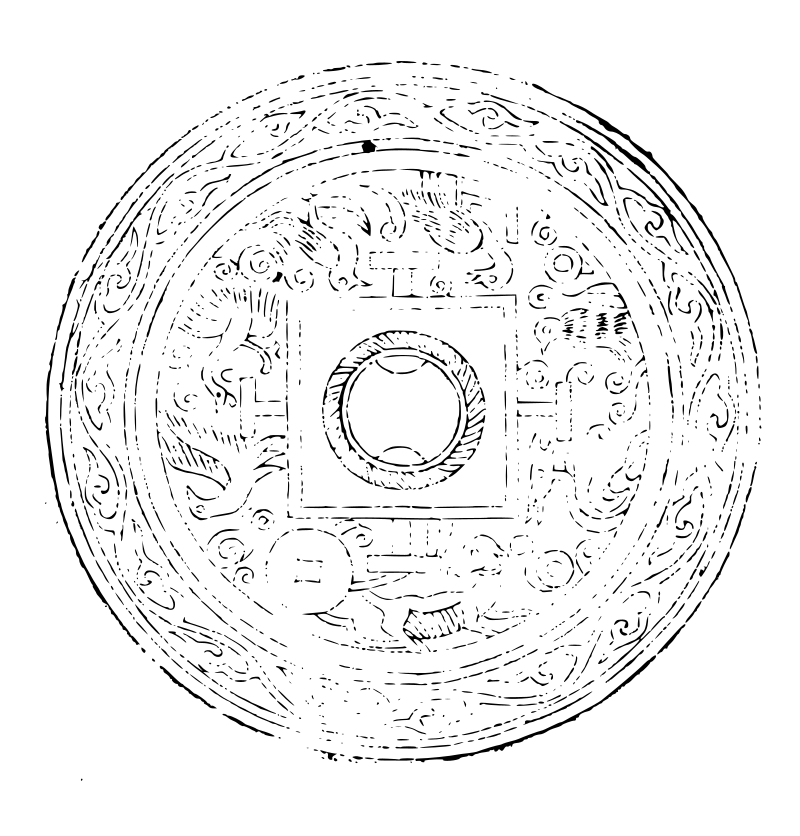

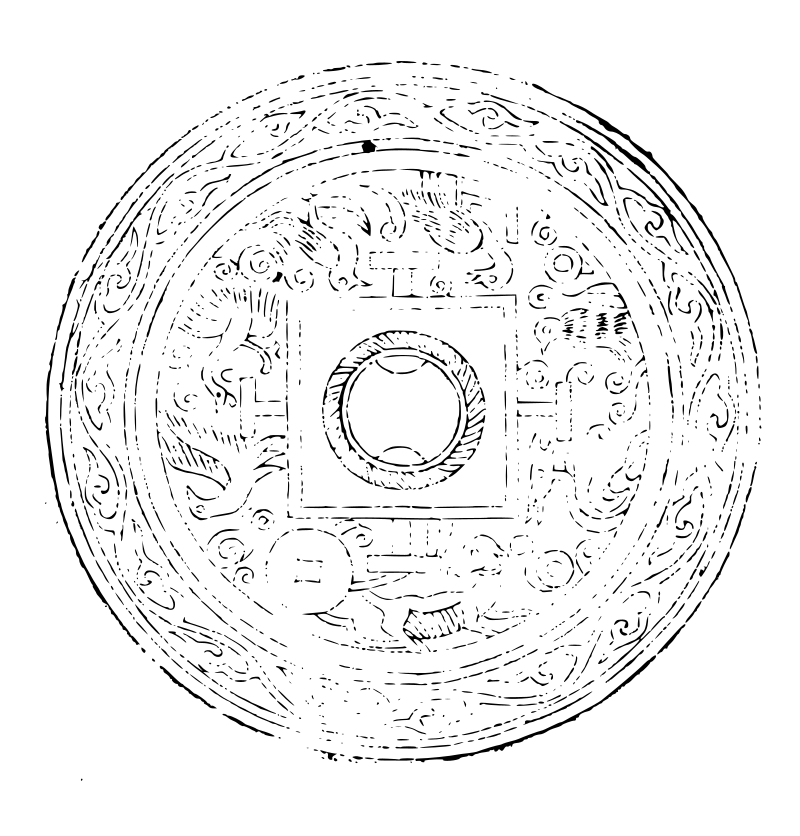

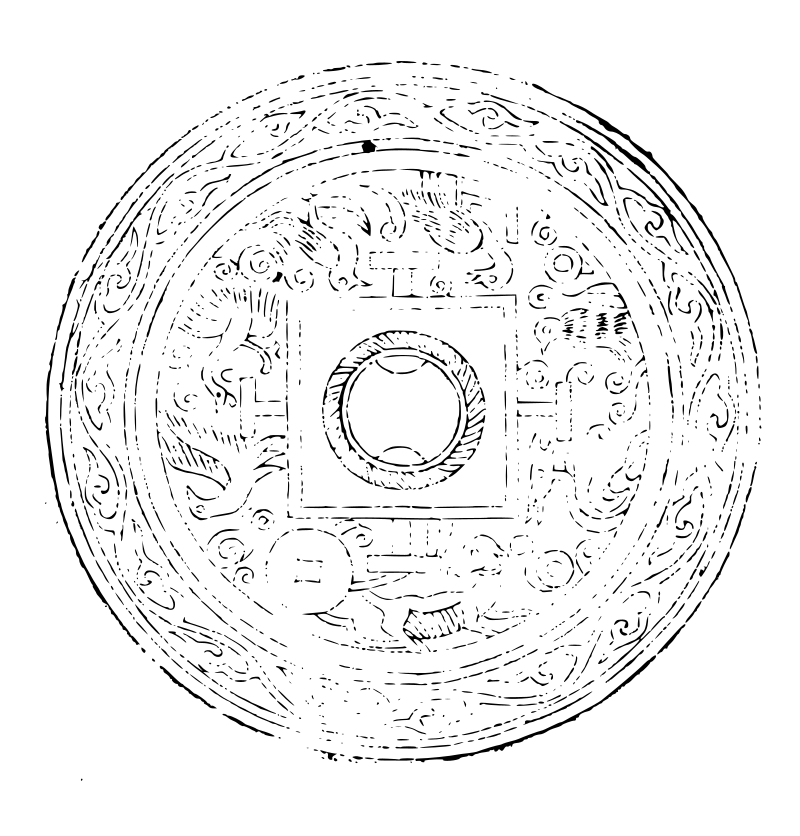

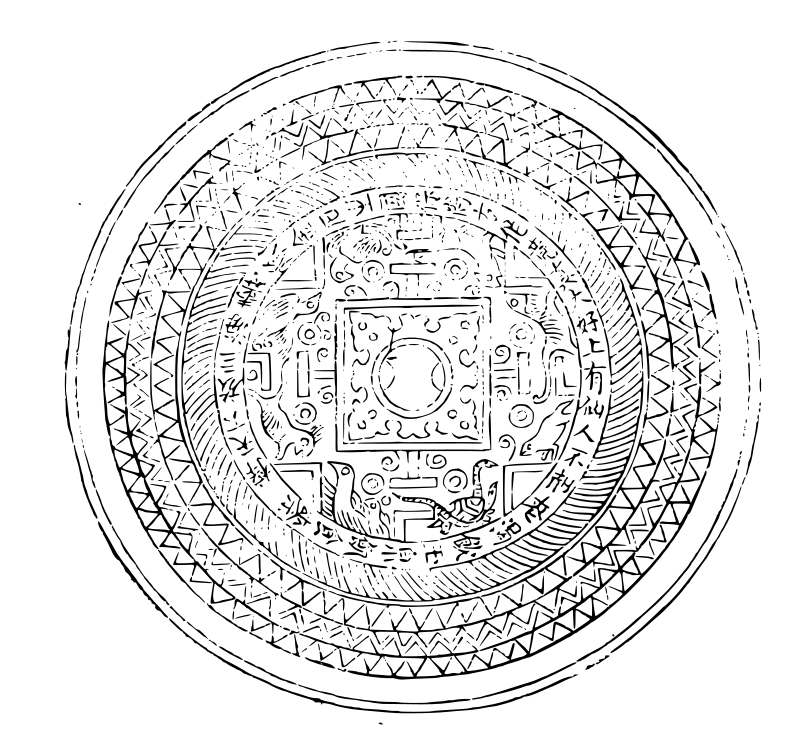

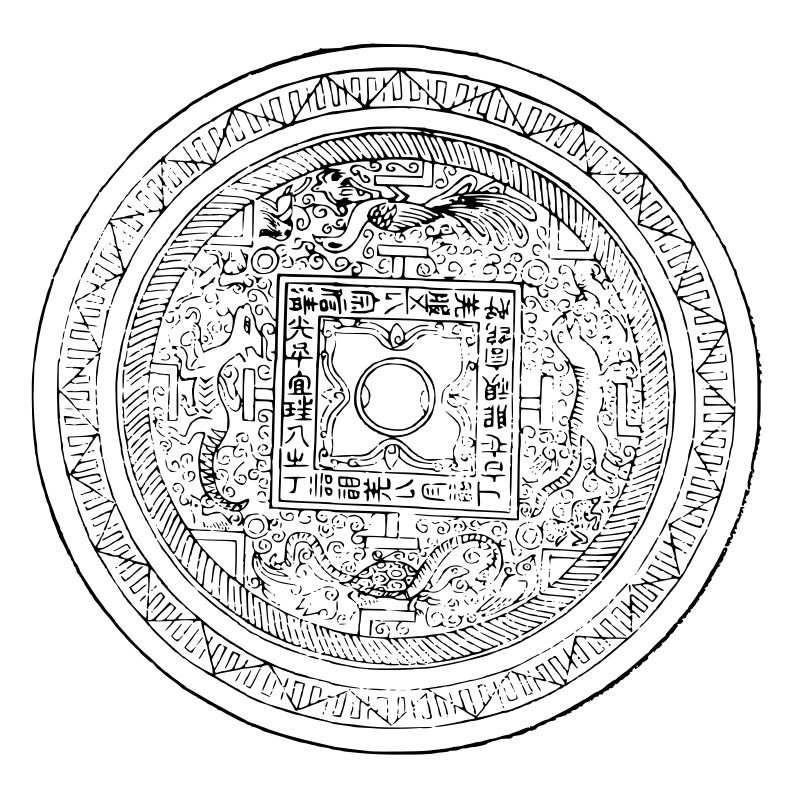

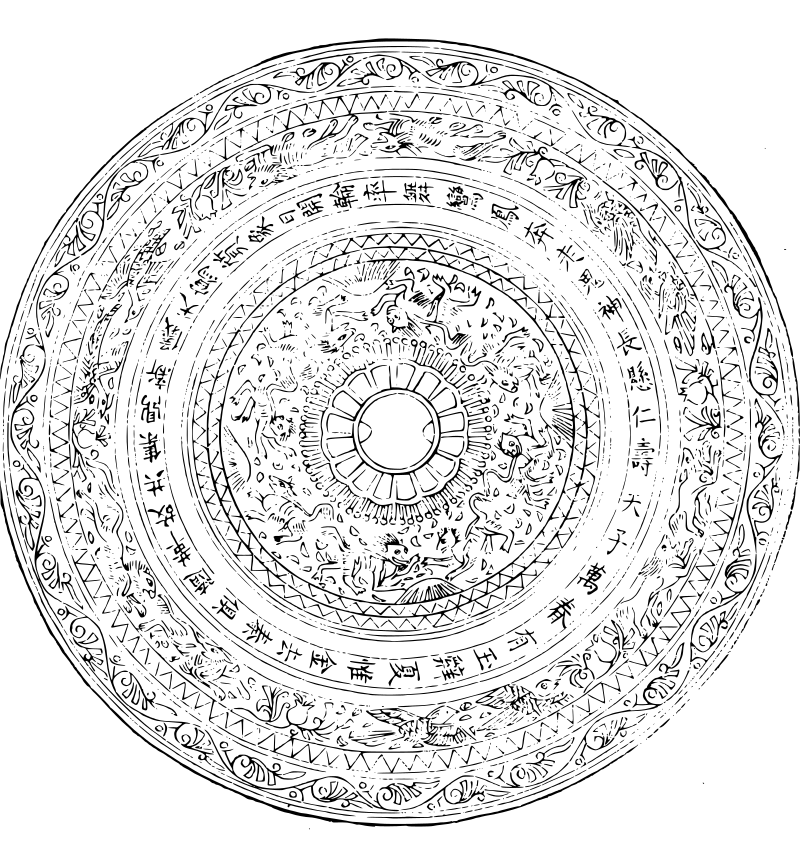

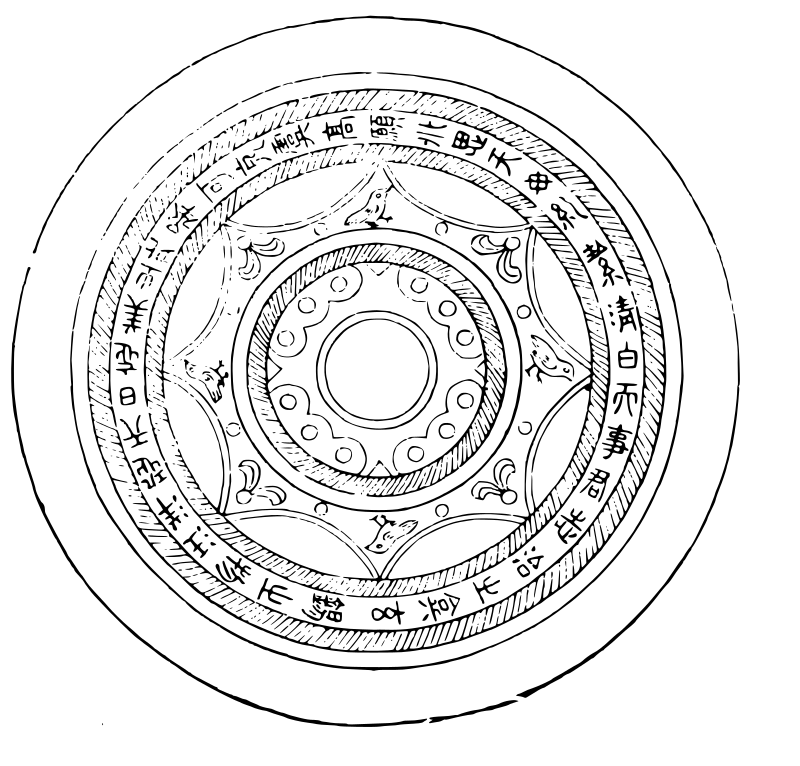

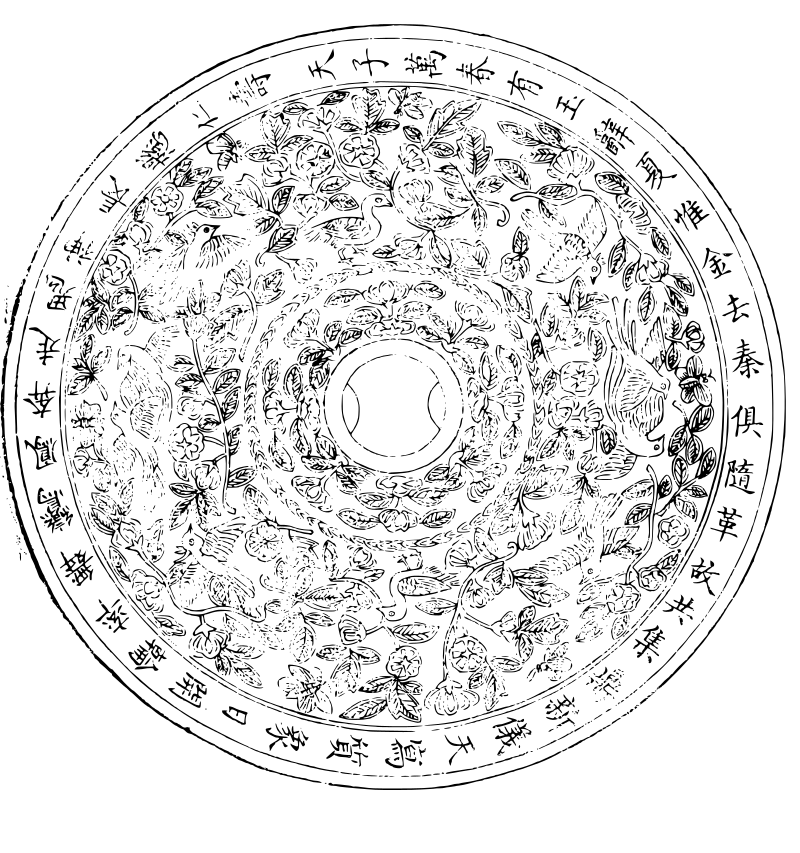

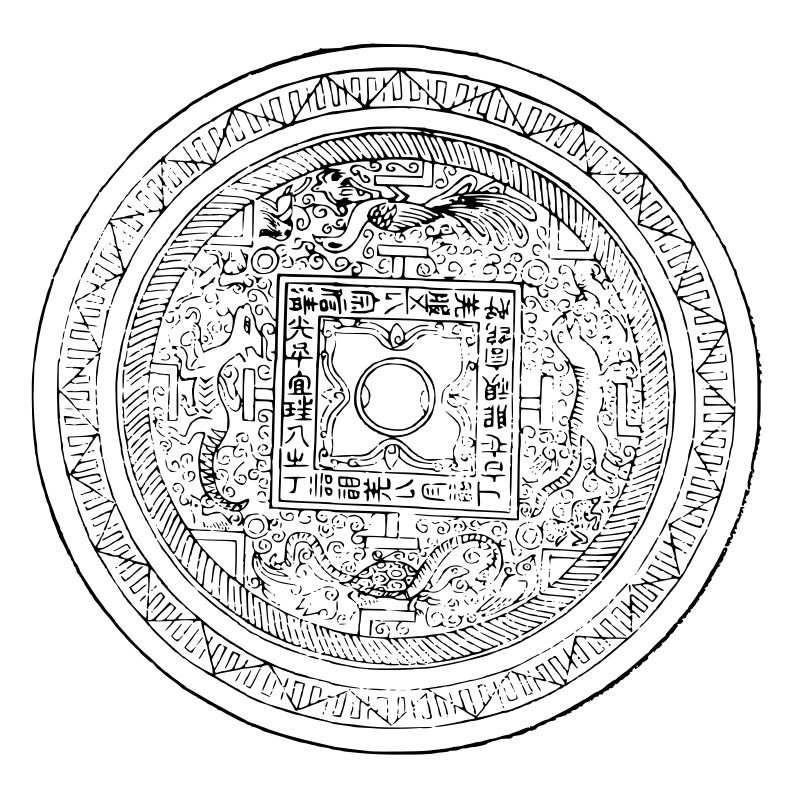

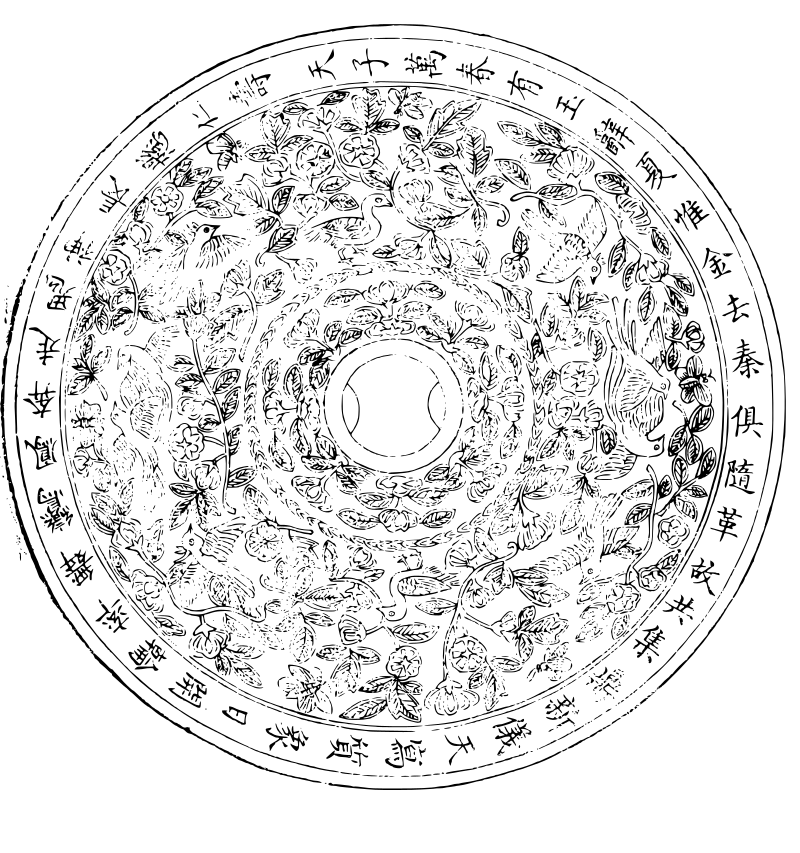

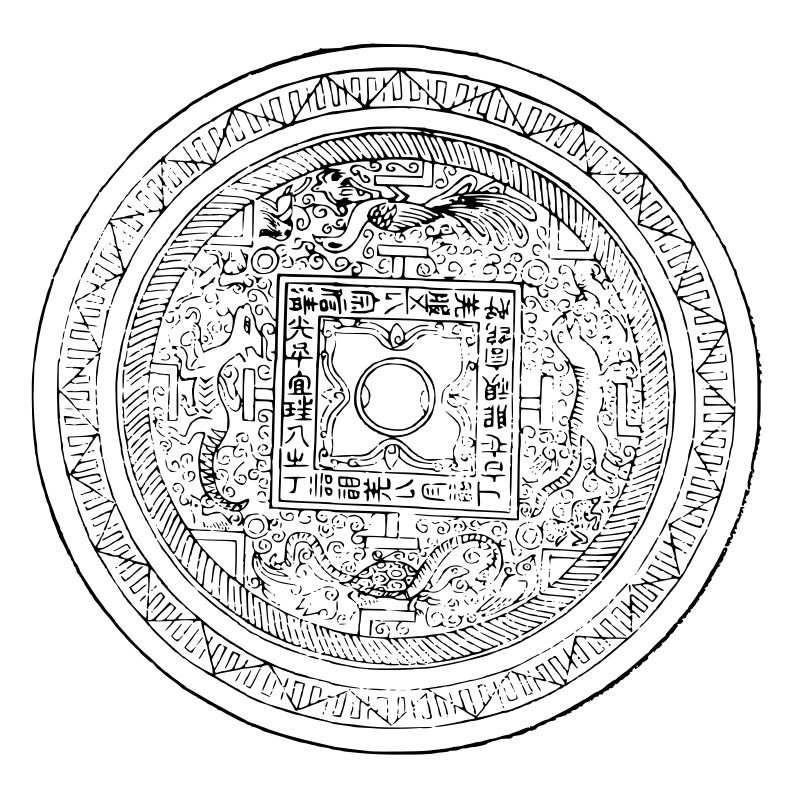

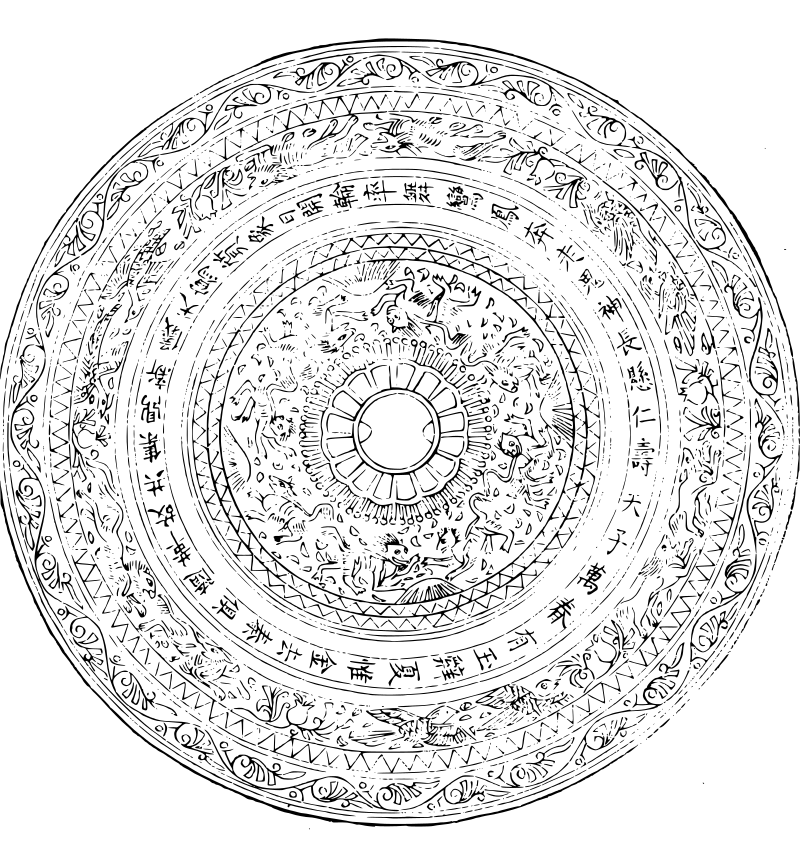

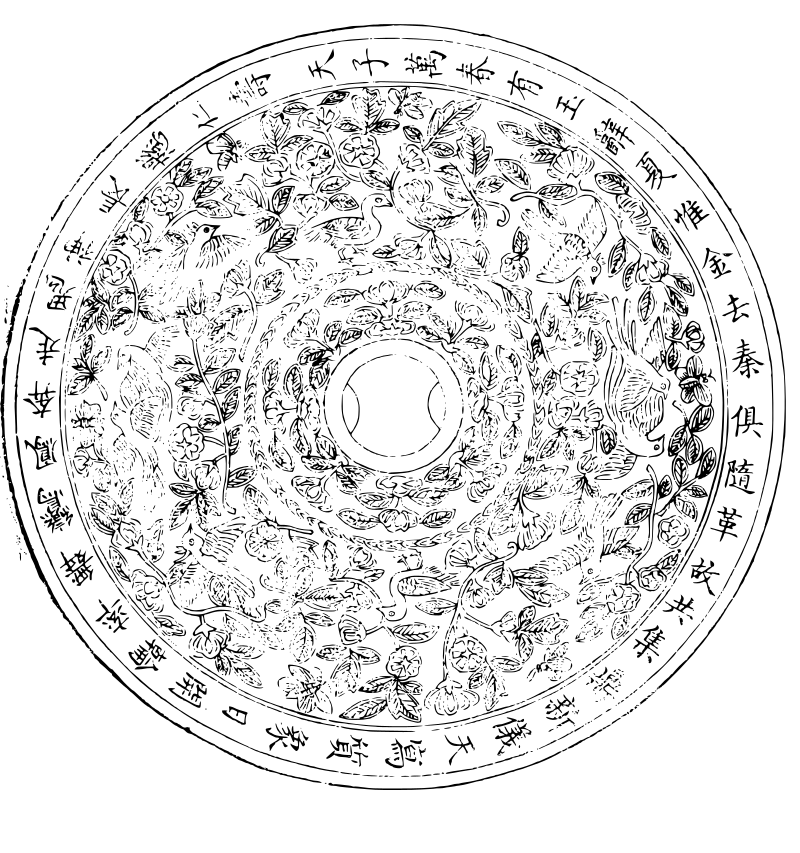

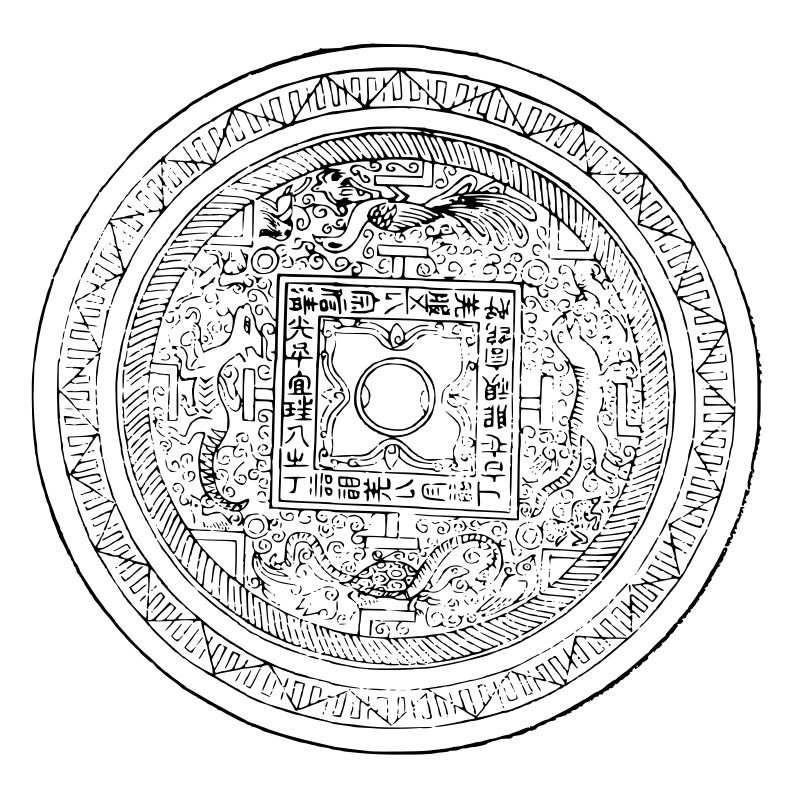

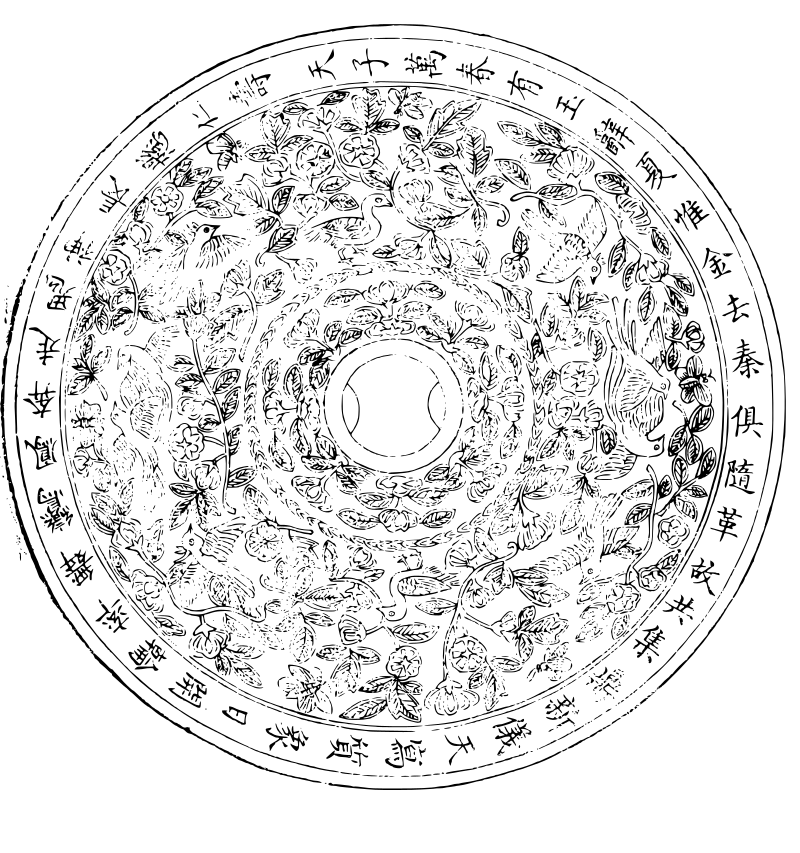

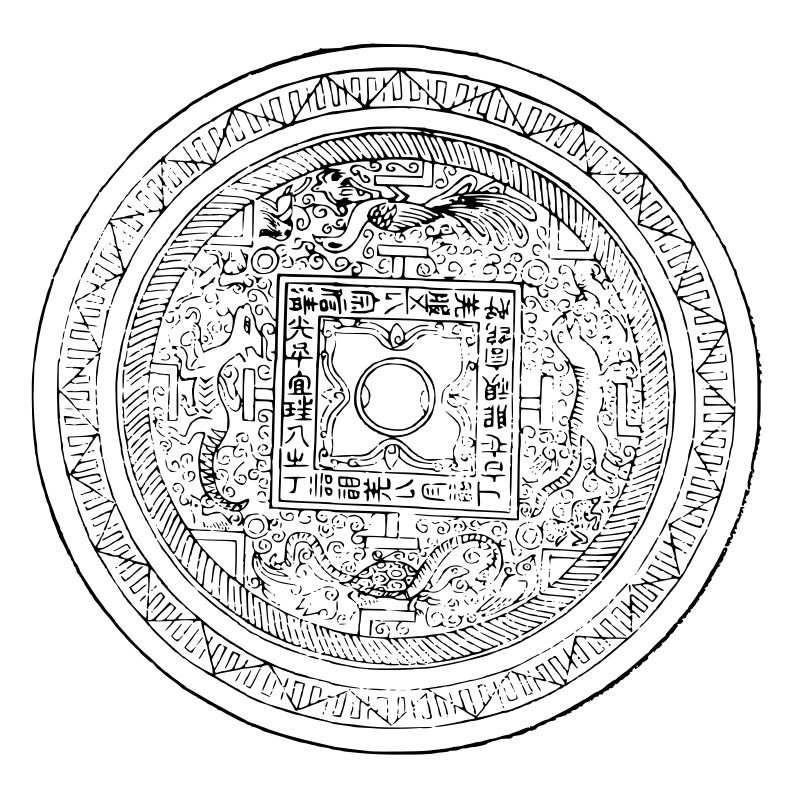

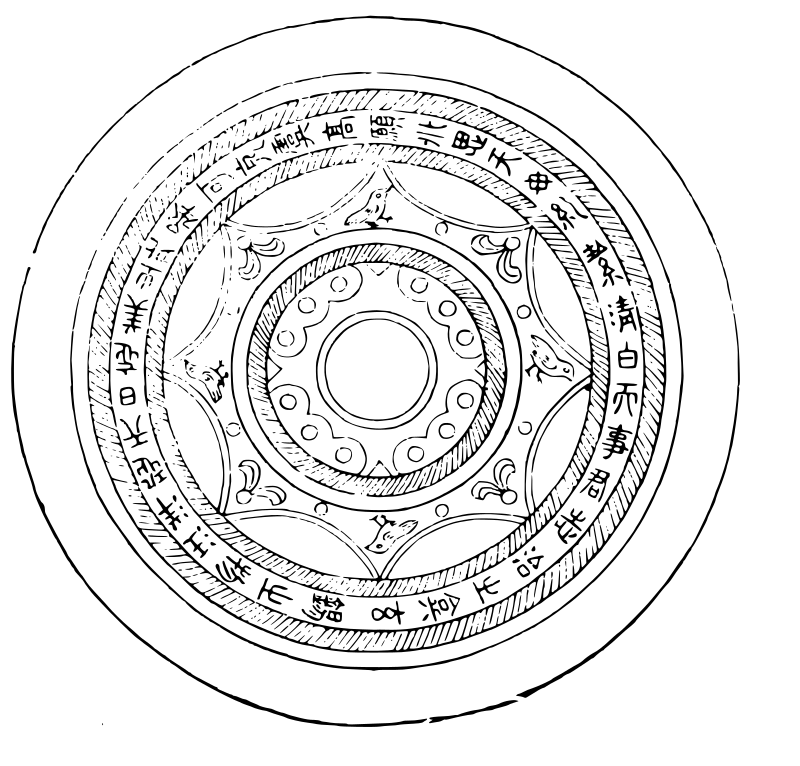

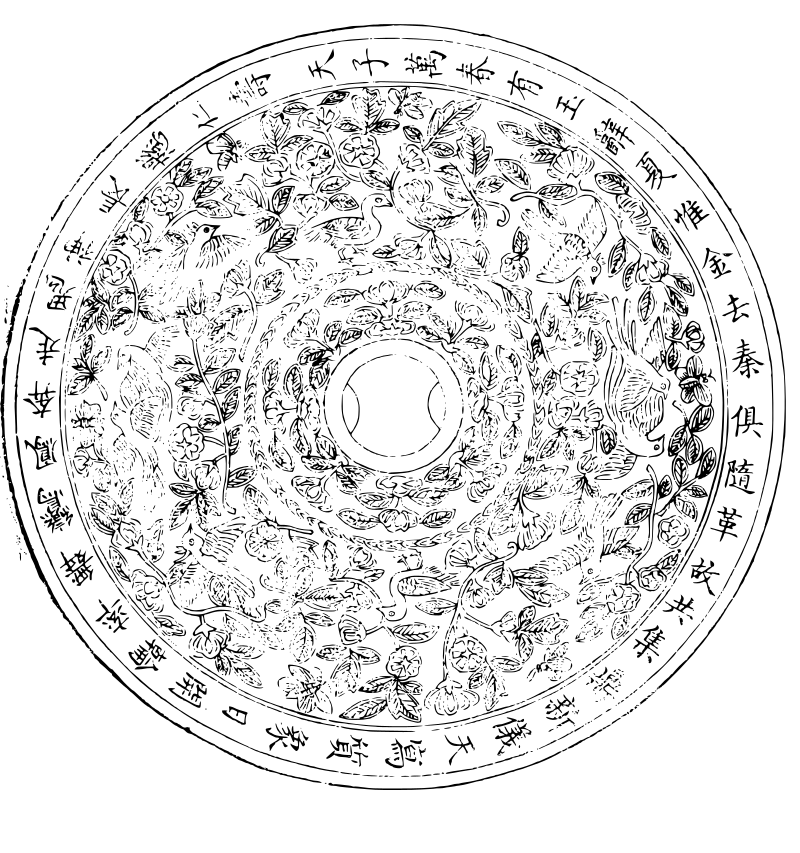

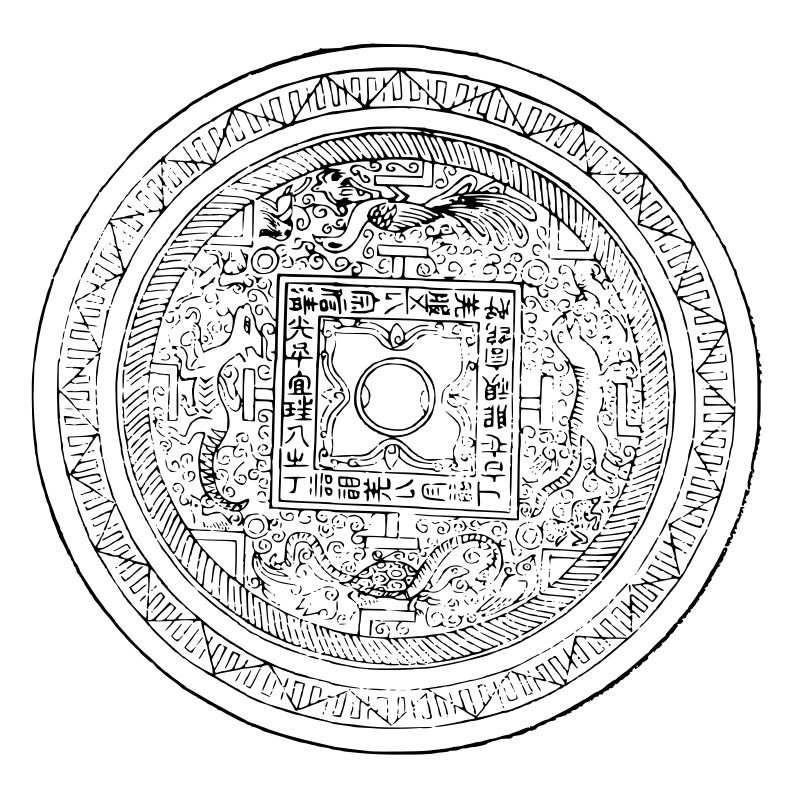

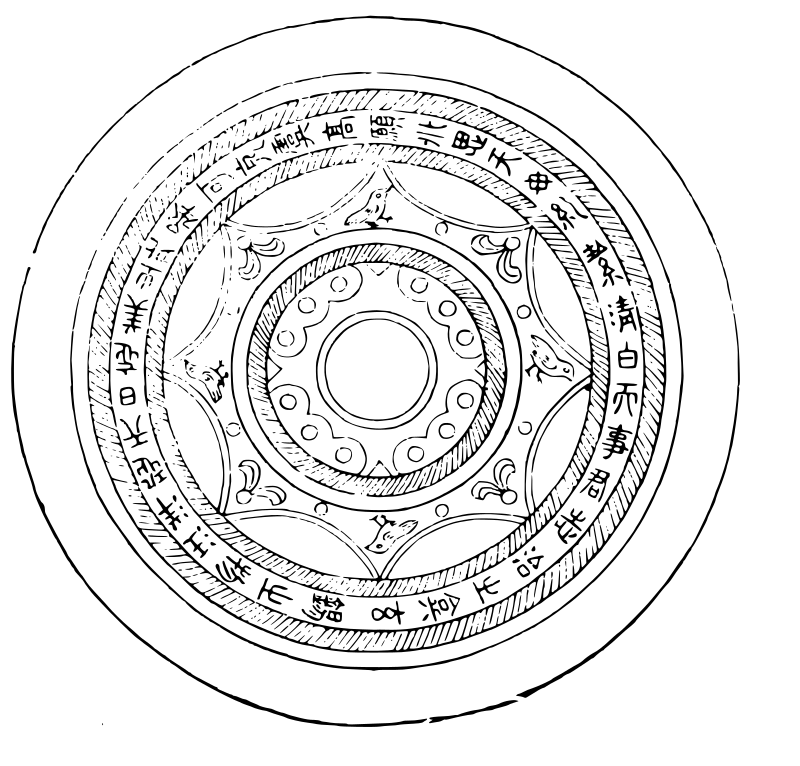

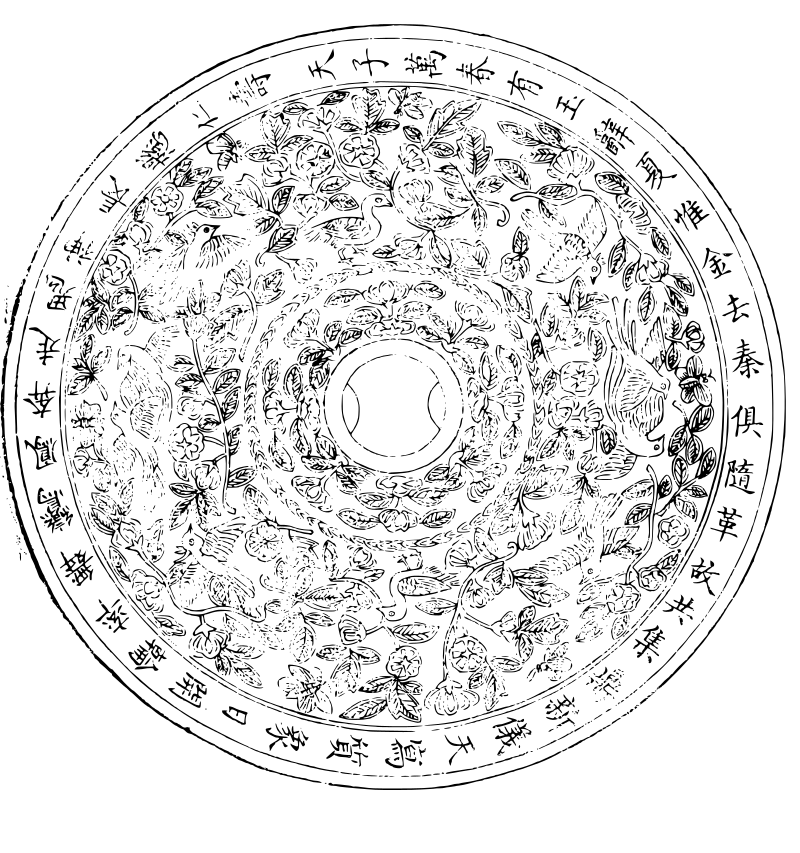

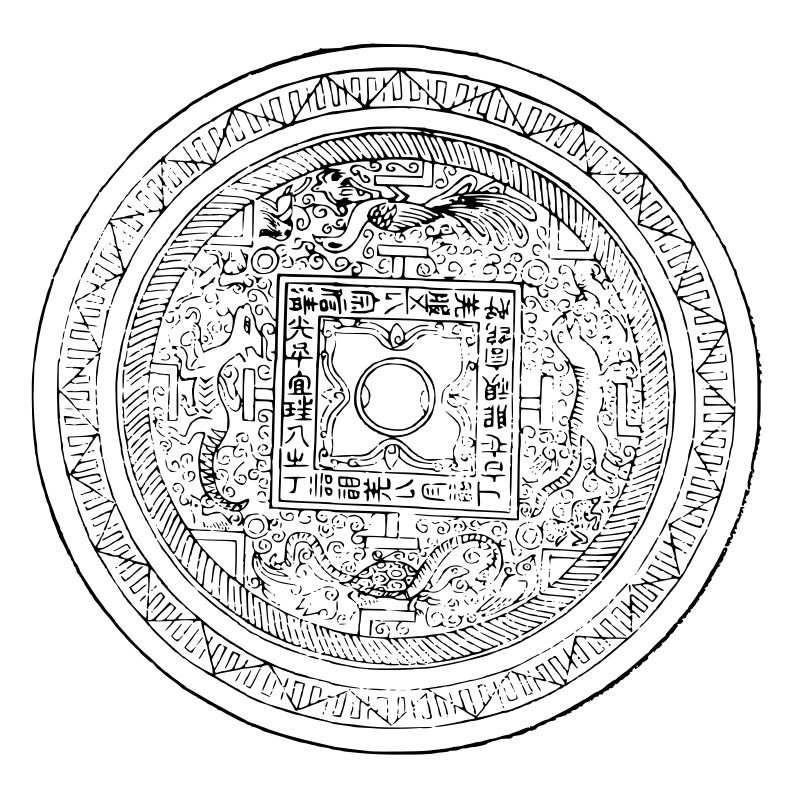

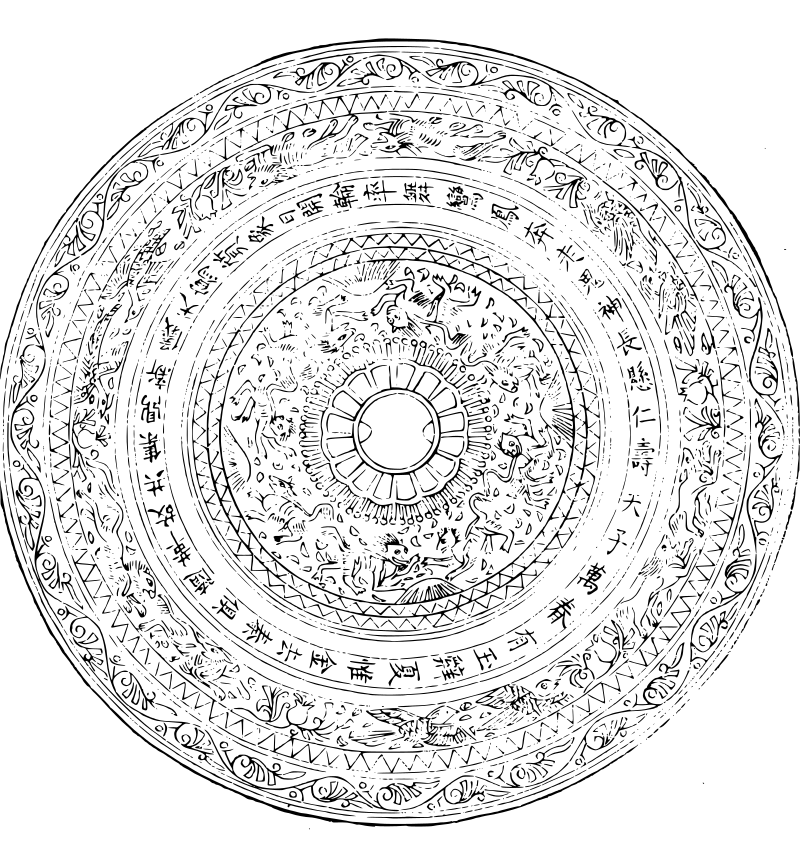

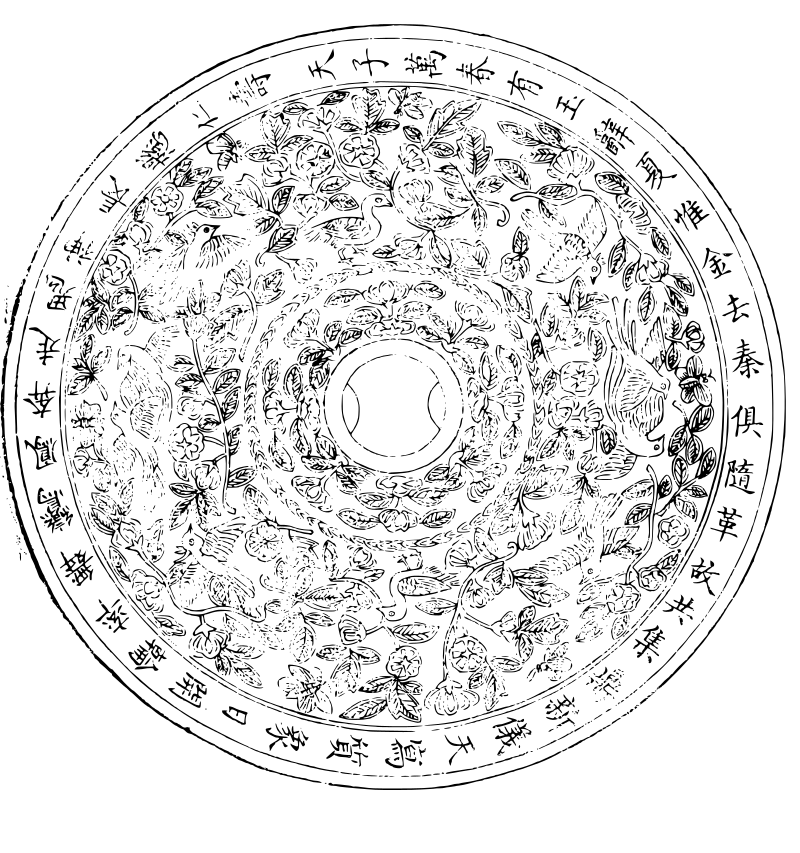

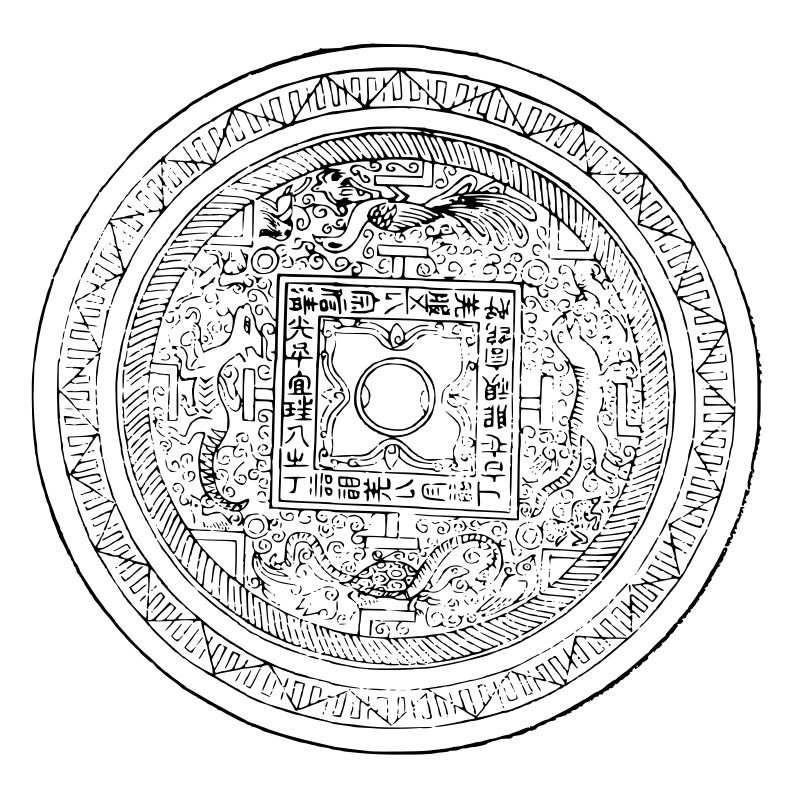

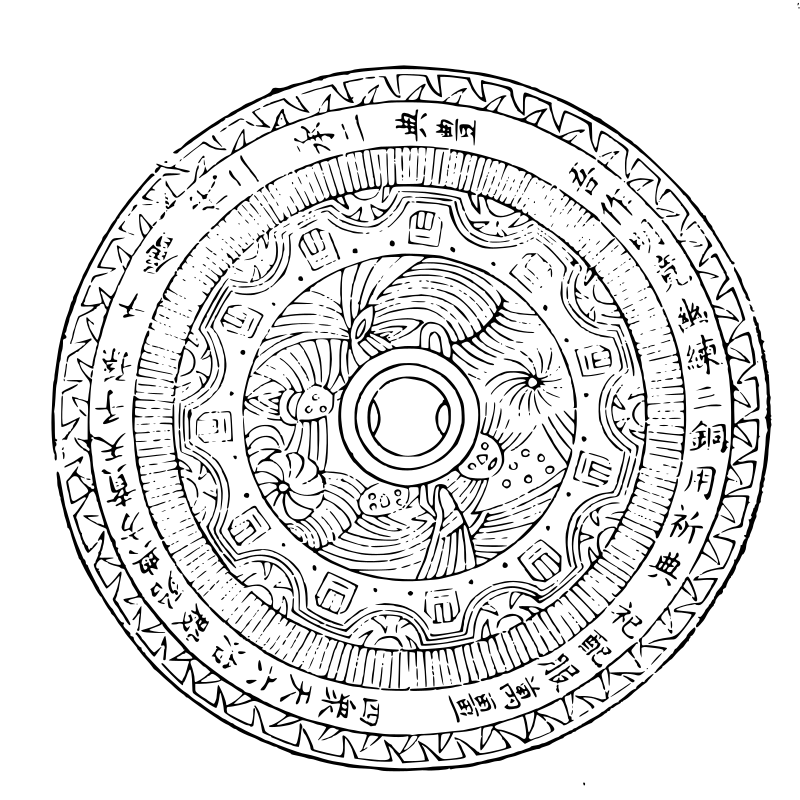

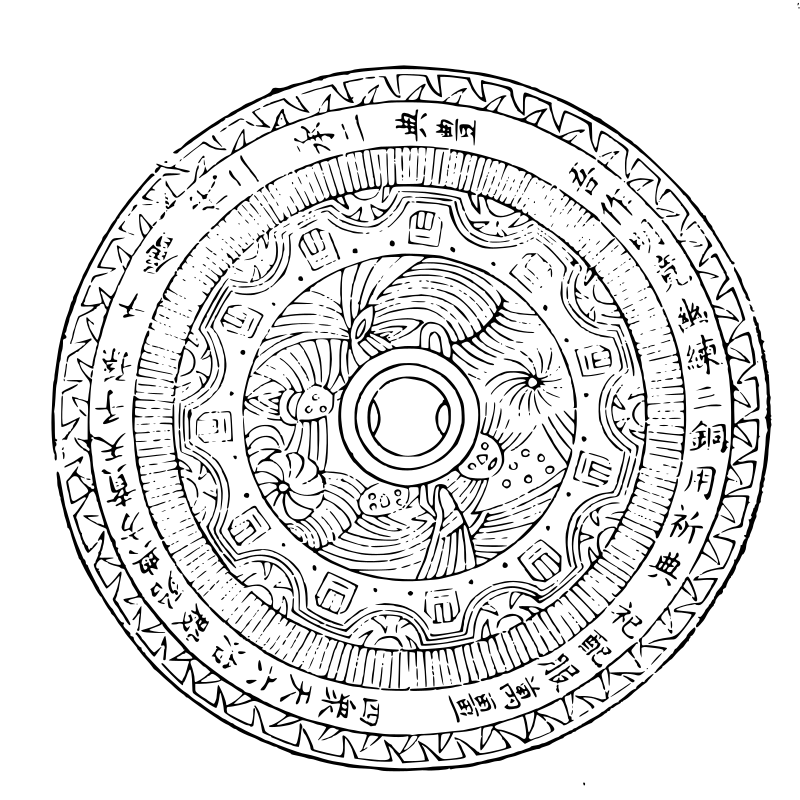

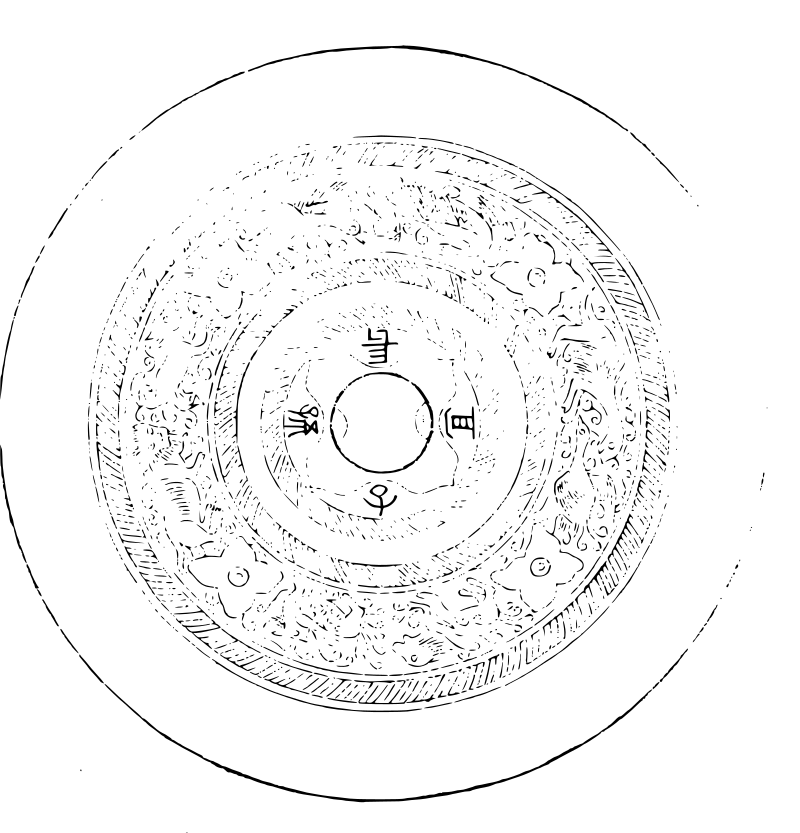

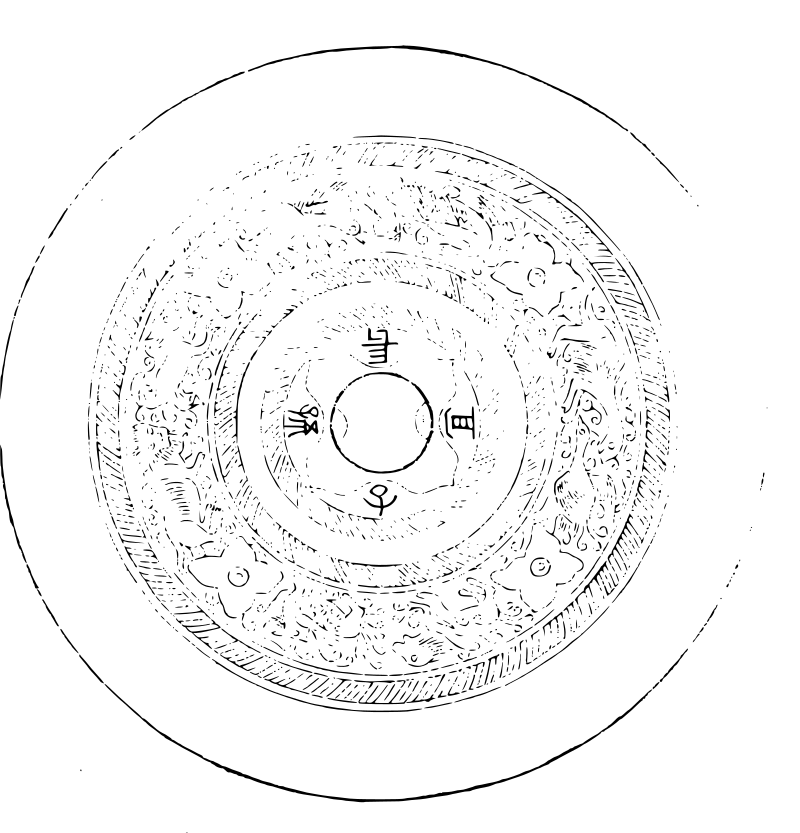

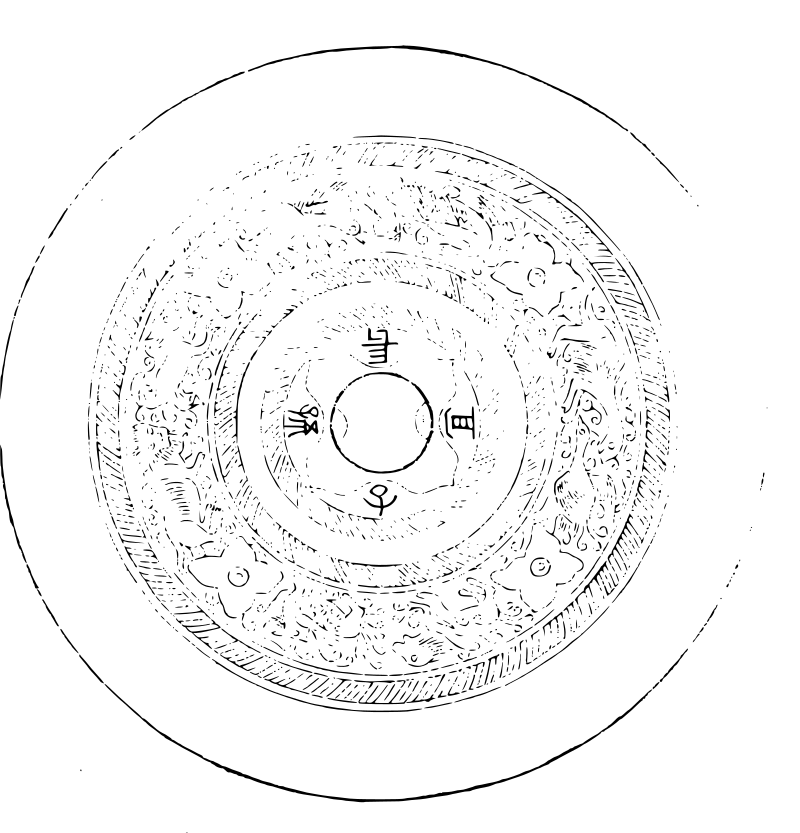

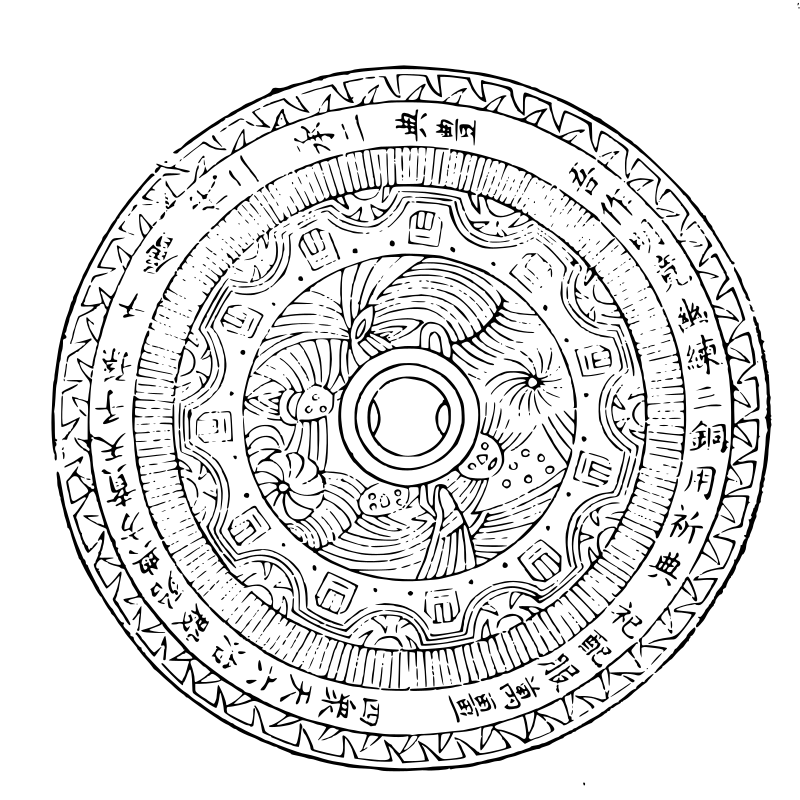

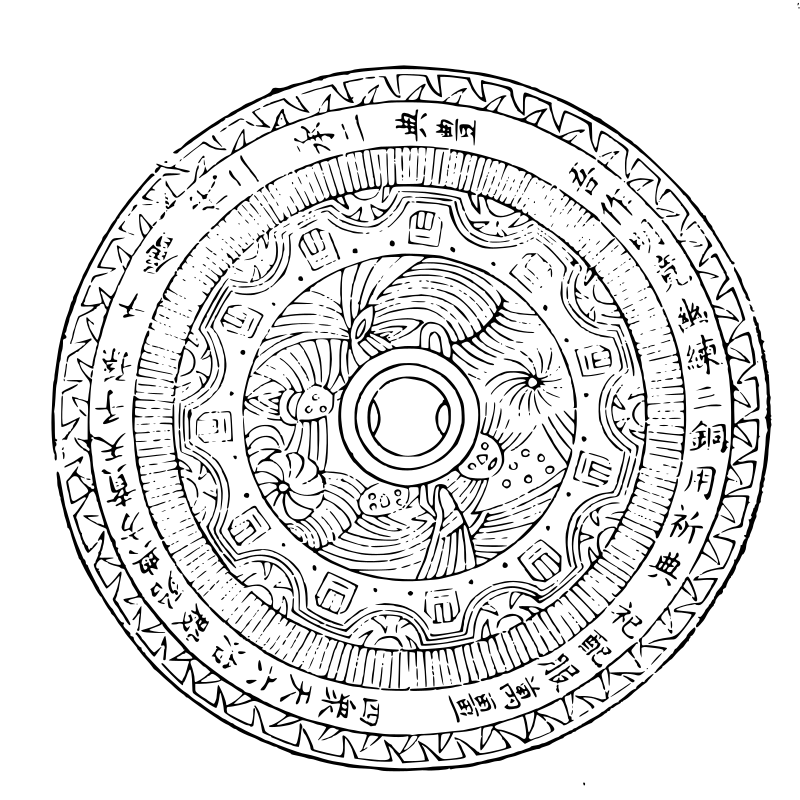

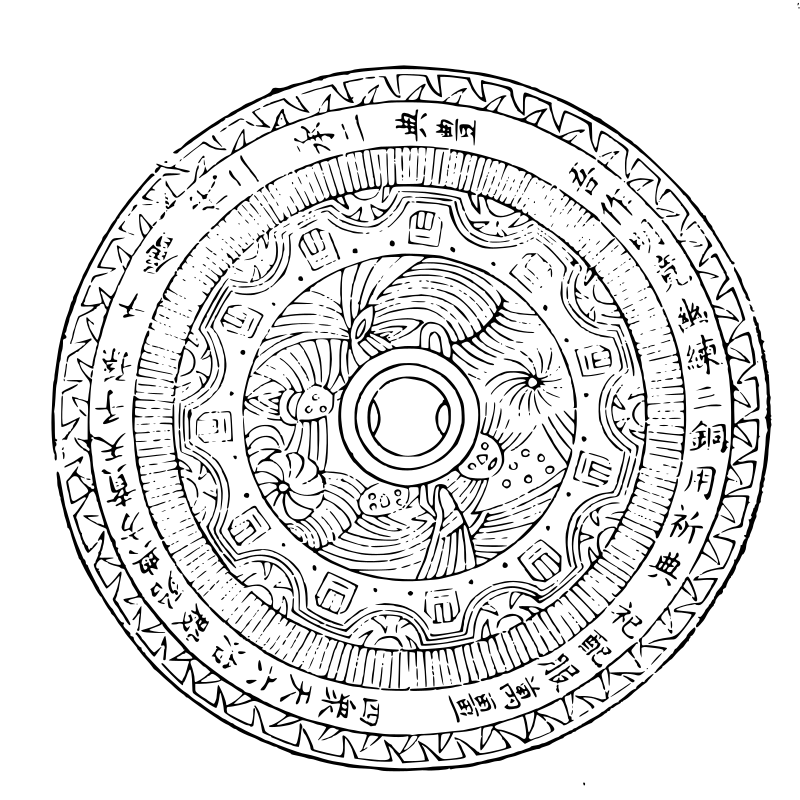

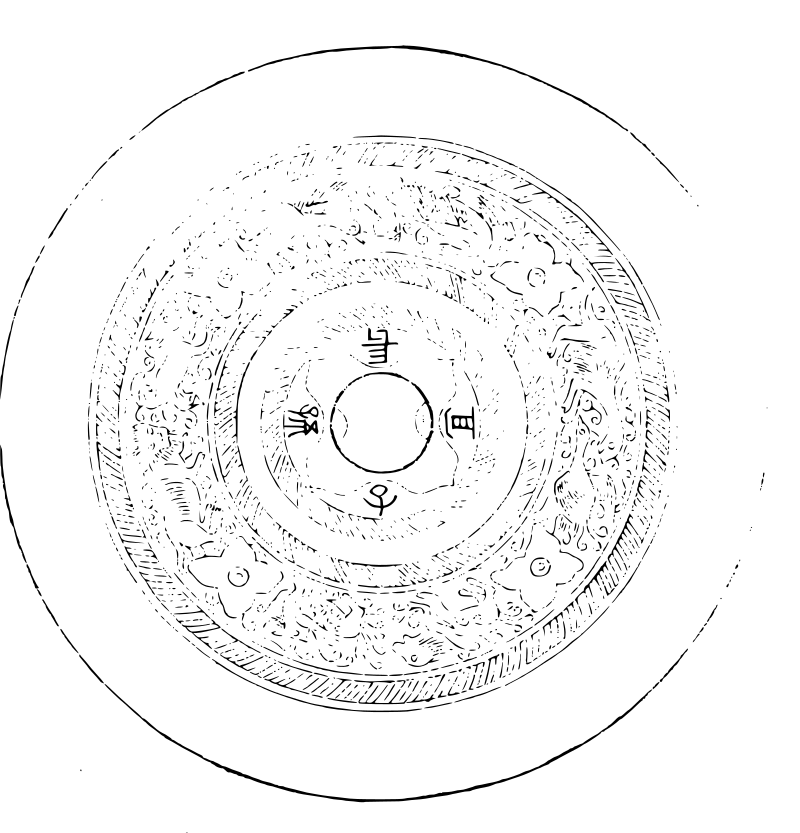

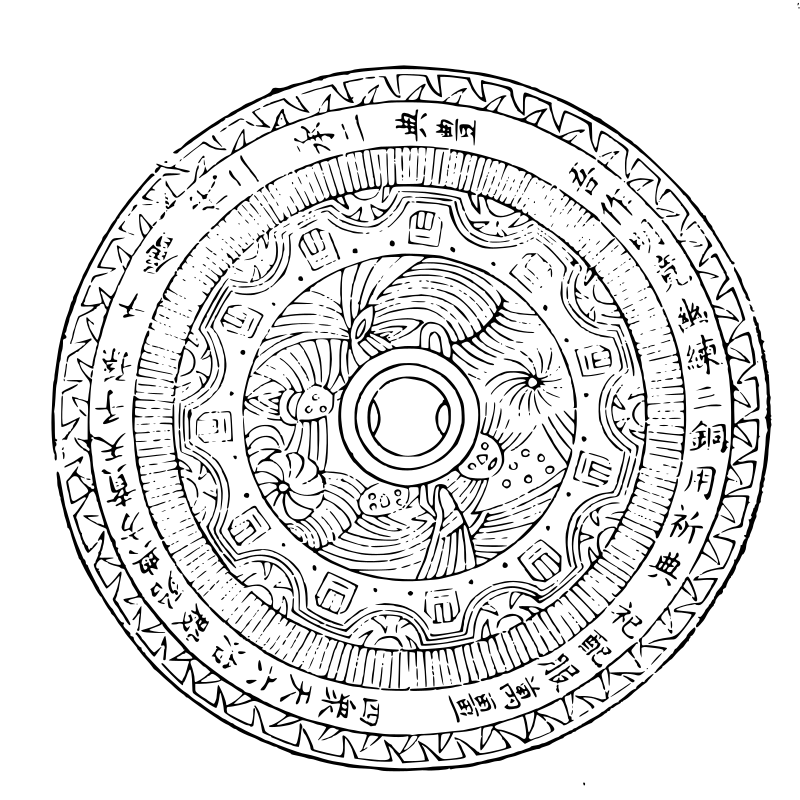

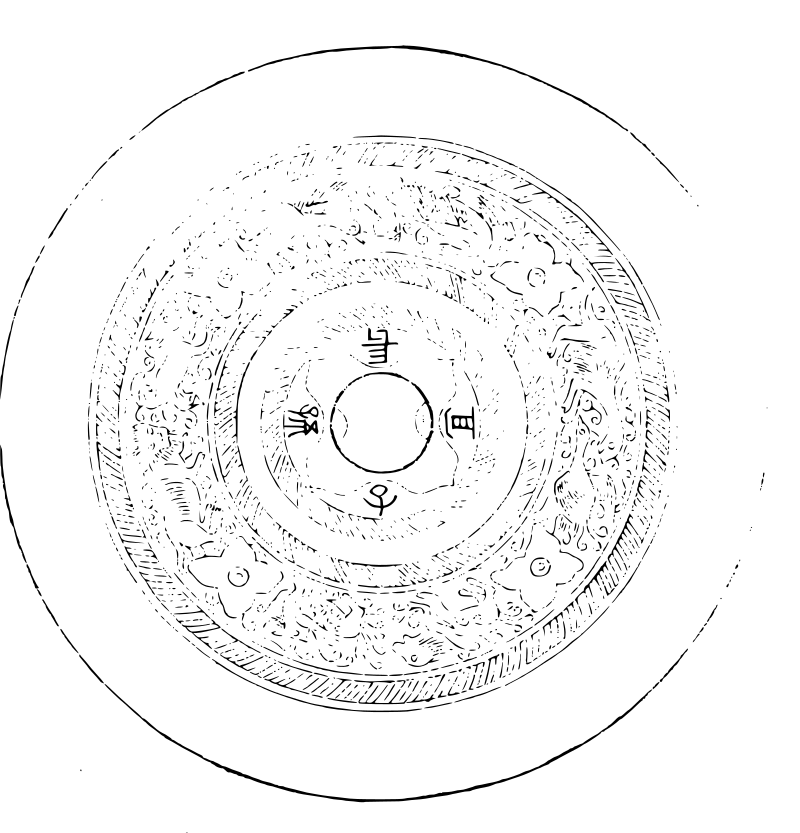

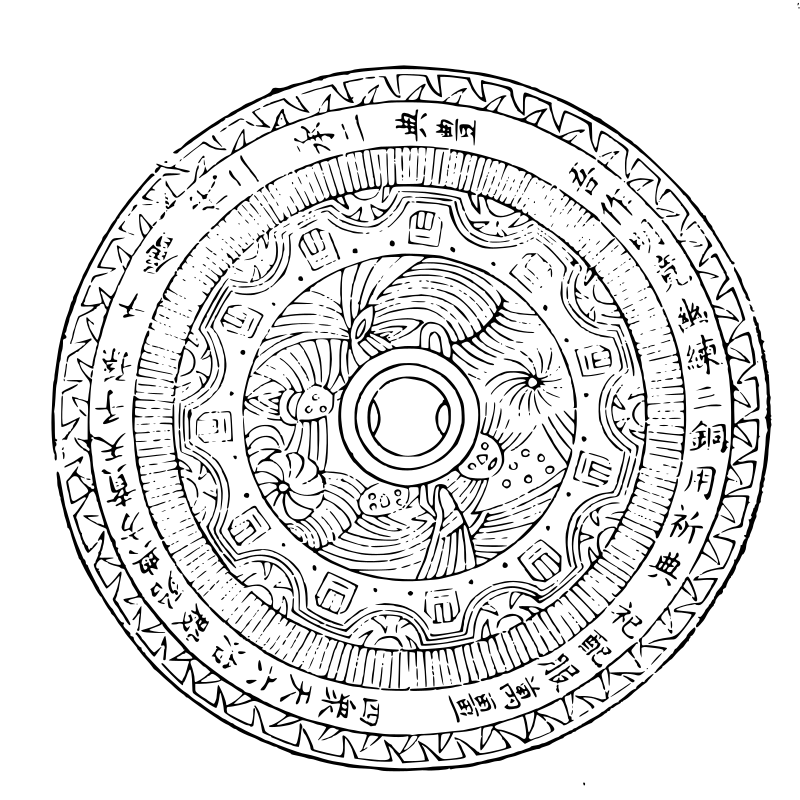

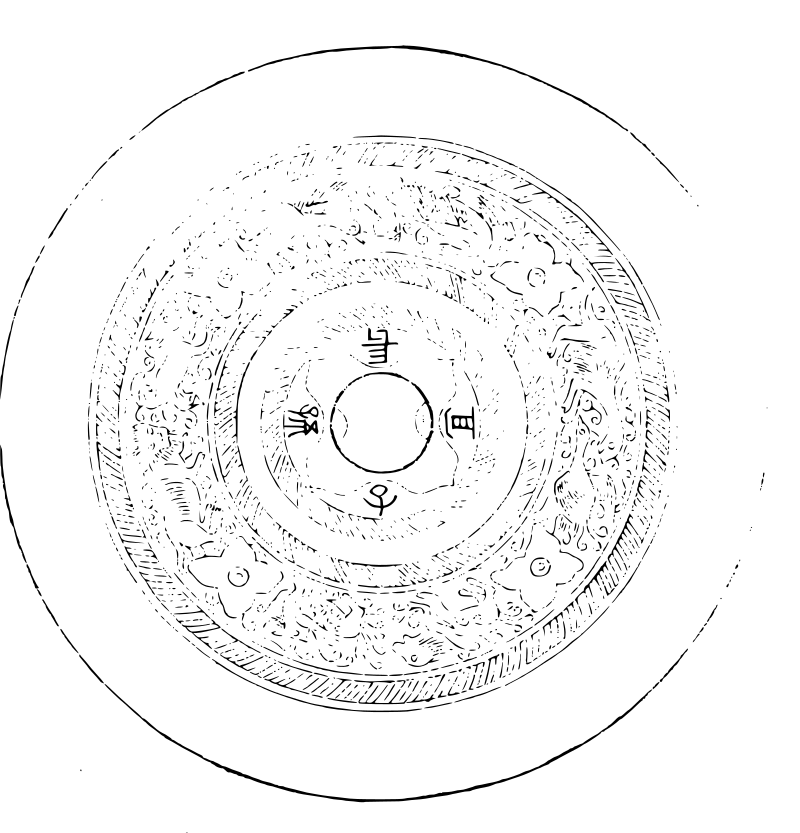

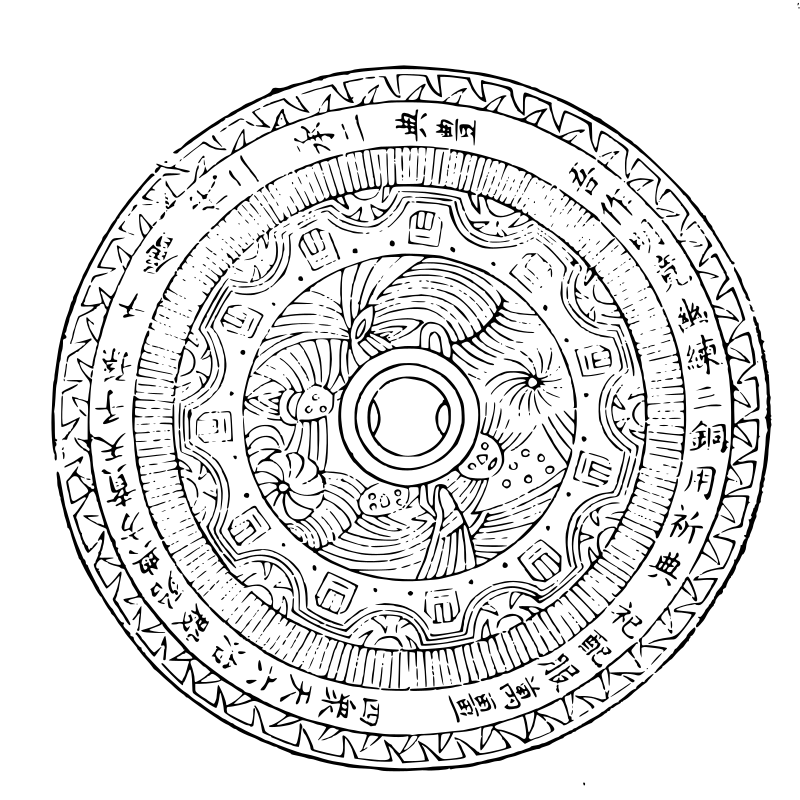

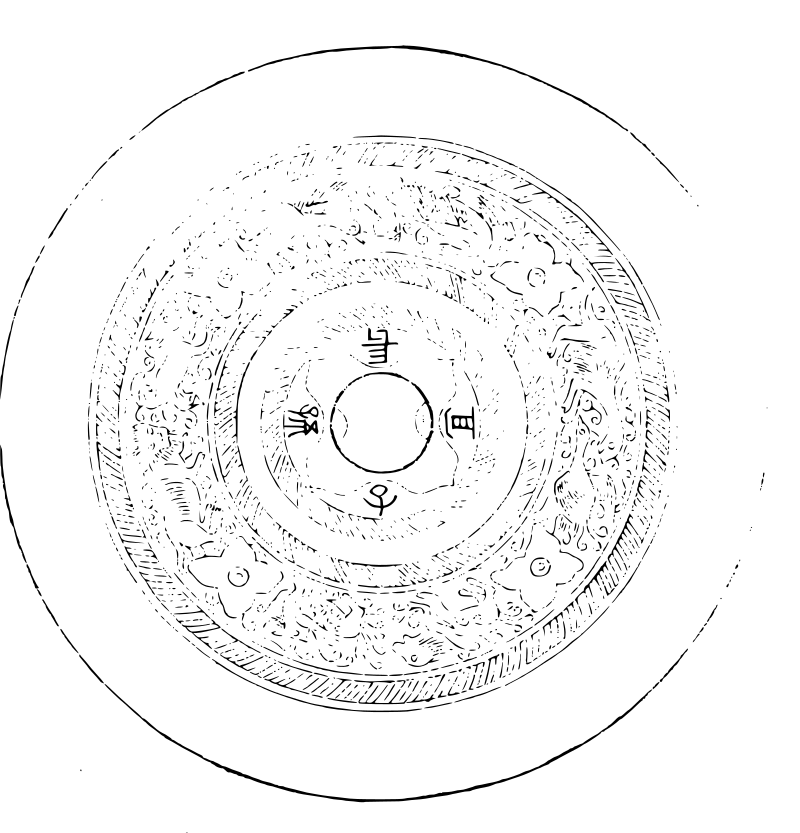

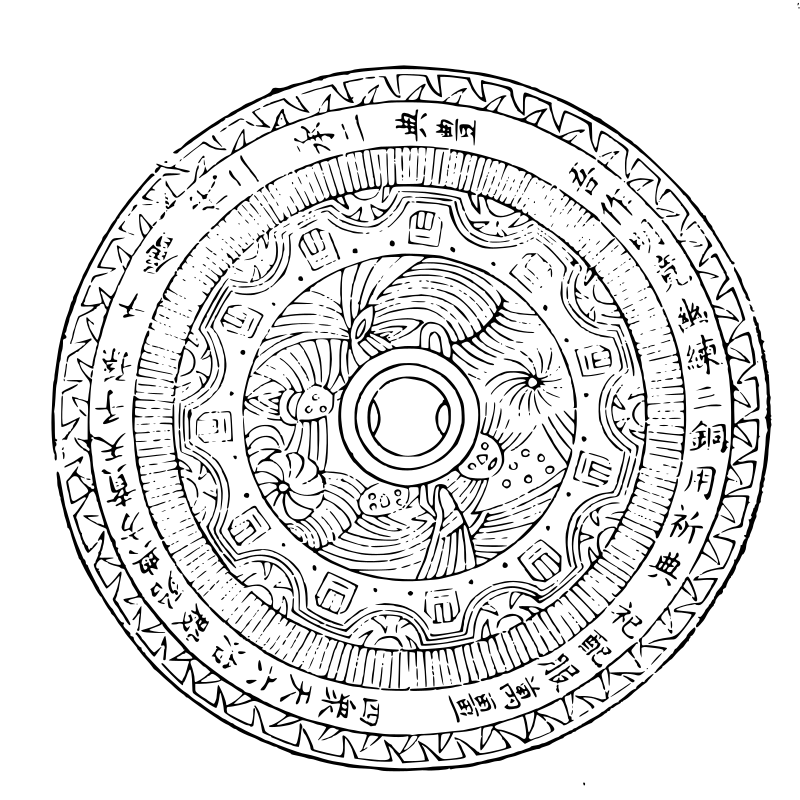

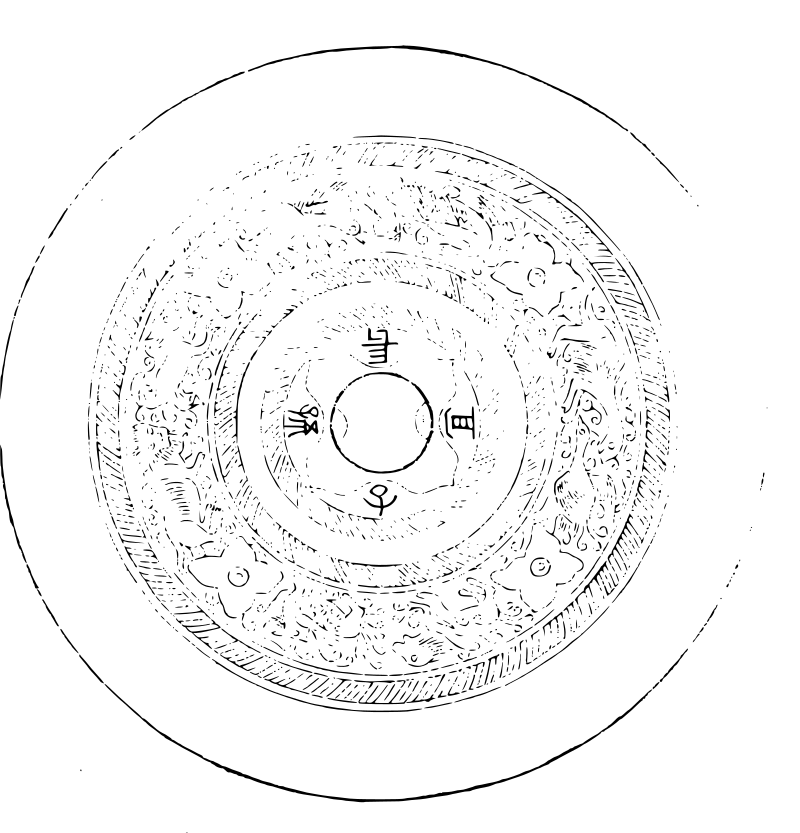

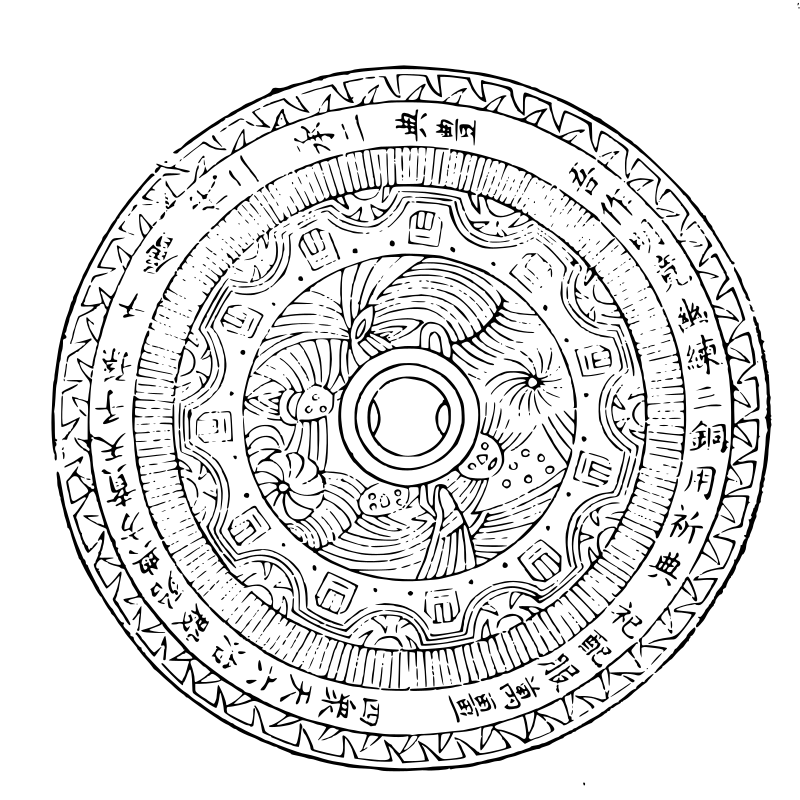

汉册礼鉴,径四寸五分,重一十二两有半,铭四十八字。

汉尚方鉴一,径六寸,重一斤四两,铭五十三字。汉尚方鉴二,径四寸三分,重一十二两有半,铭三十五字。

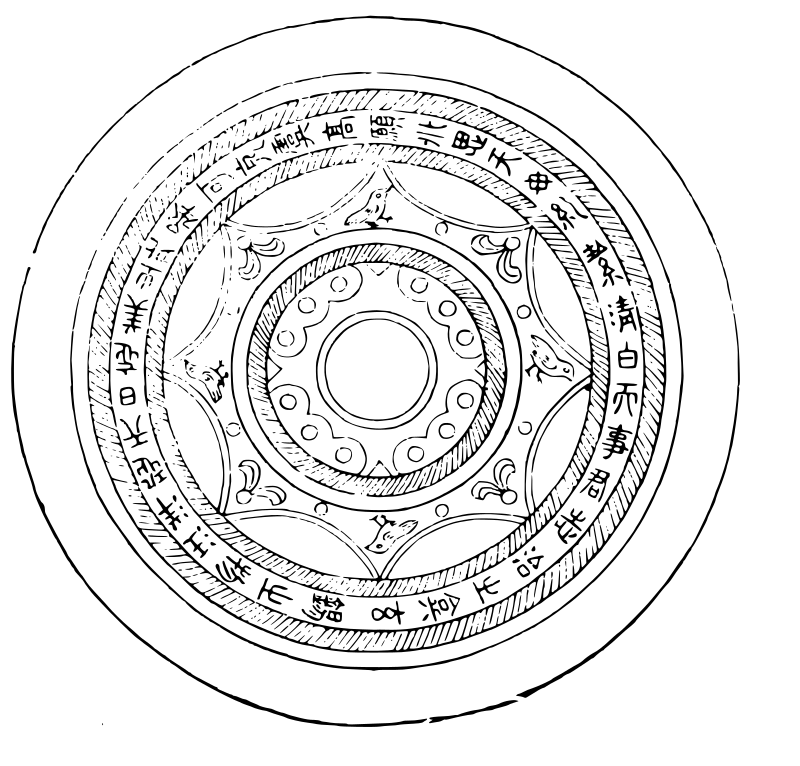

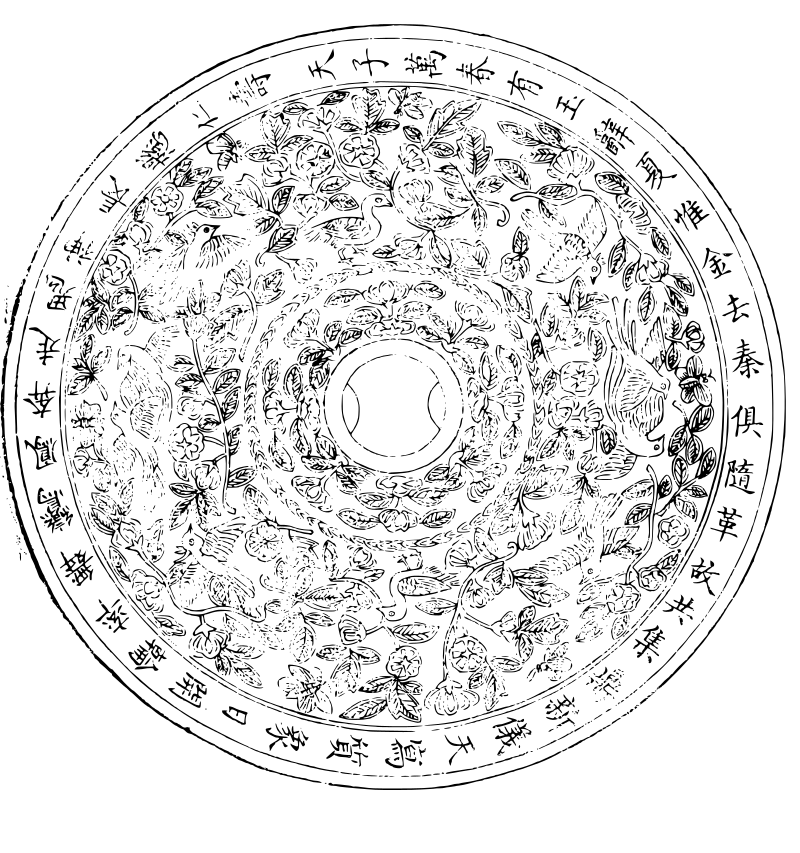

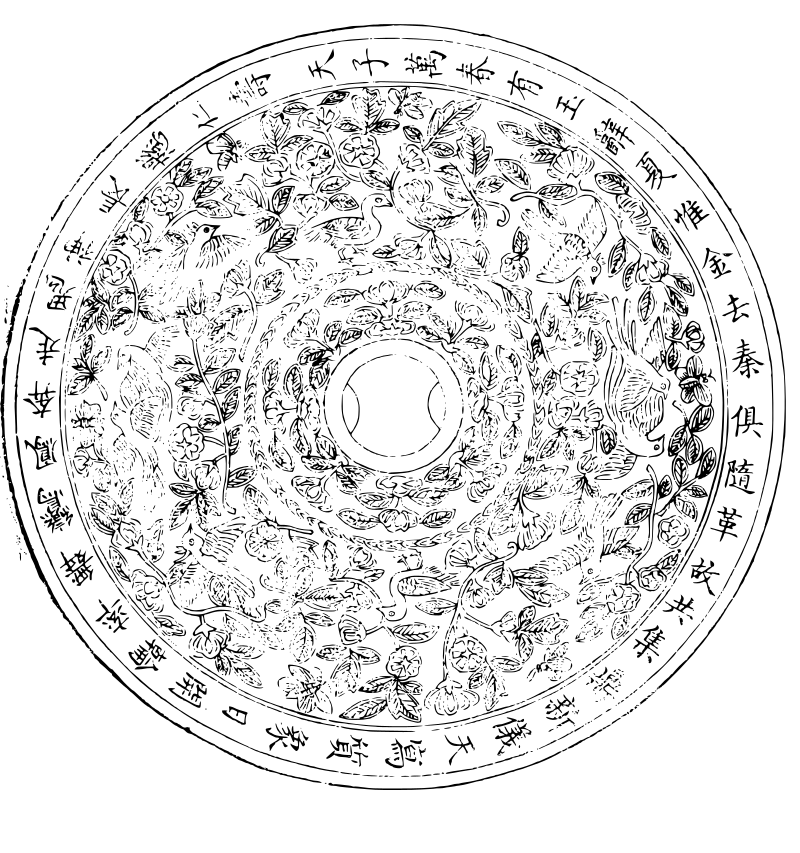

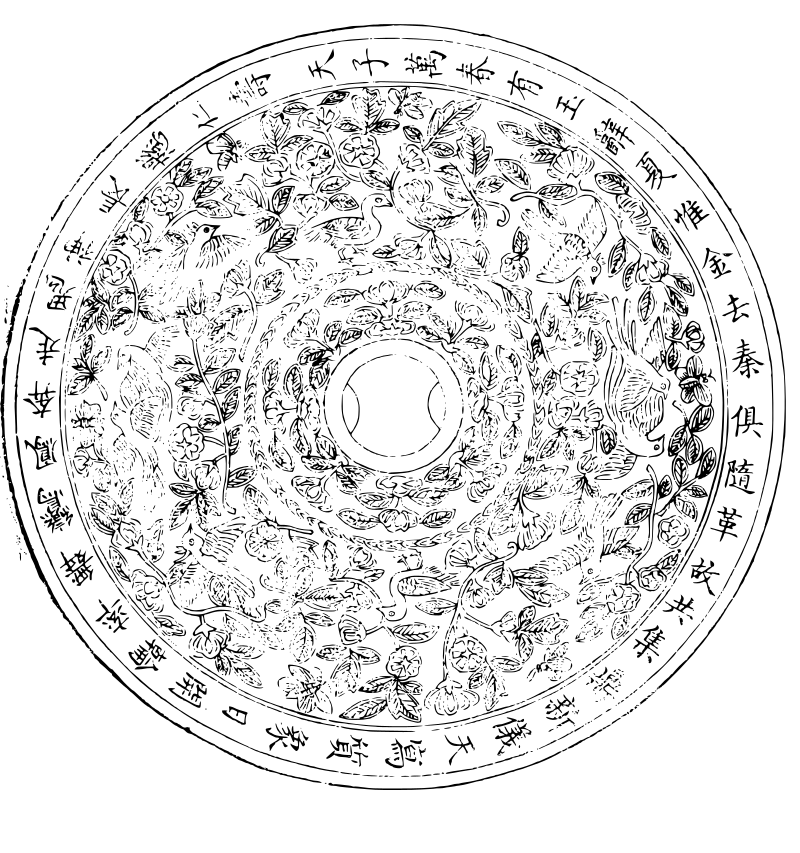

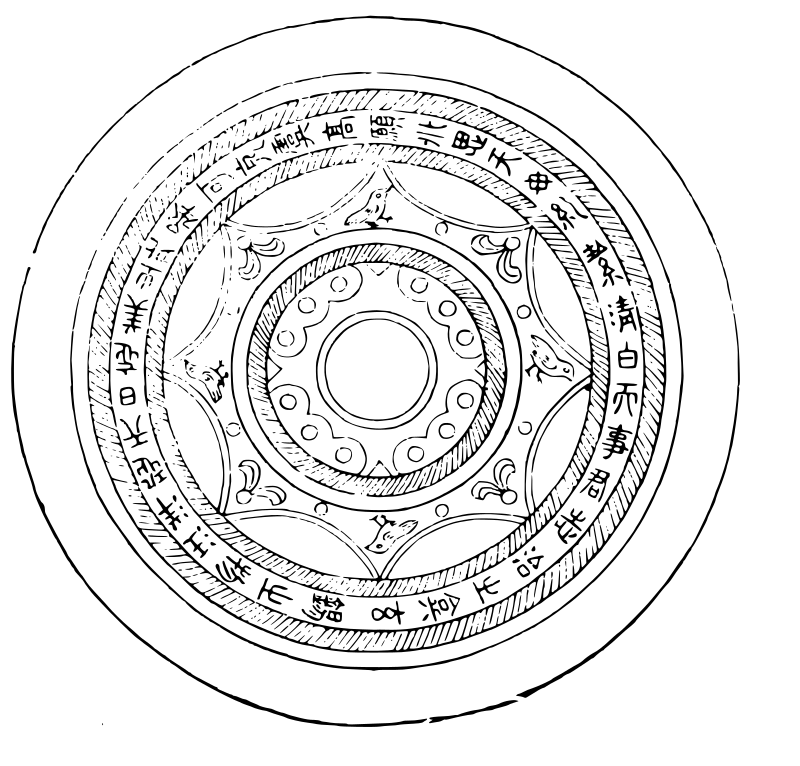

汉长生鉴,径五寸三分,重十有五两一分,铭四十字。汉仙人不老鉴,径五寸八分,重十两三分,铭三十七字。

汉青盖鉴,径四寸八分,重十两三分,铭三十四字。汉服羌鉴,径六寸,重一斤三两,铭二十八字。

汉豳颂周商鉴,径四寸六分,重九两三钱,铭二十字。汉始青鉴,径四寸一分,重八两,铭一十六字。

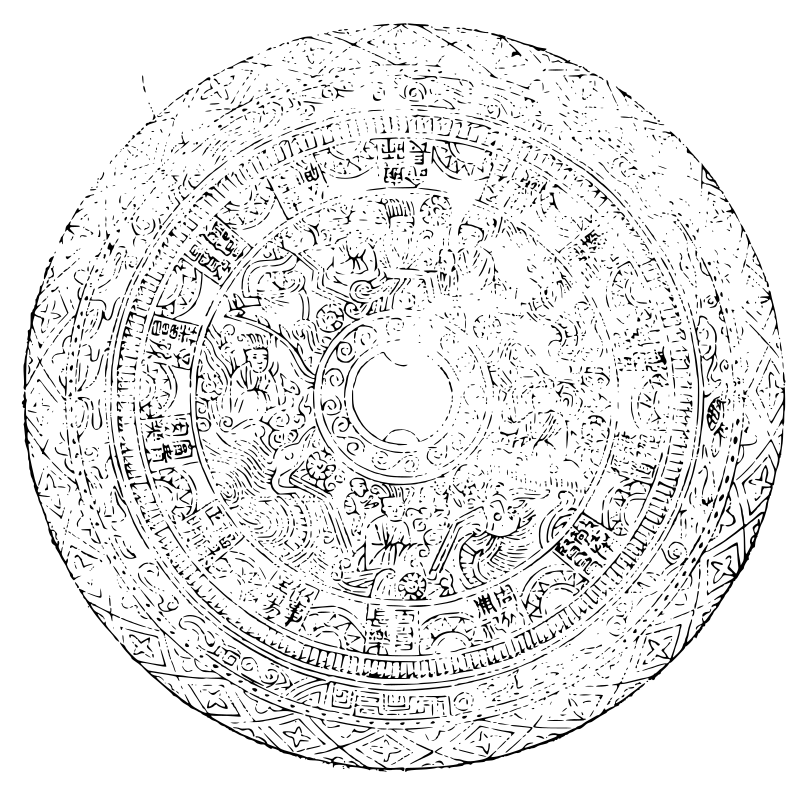

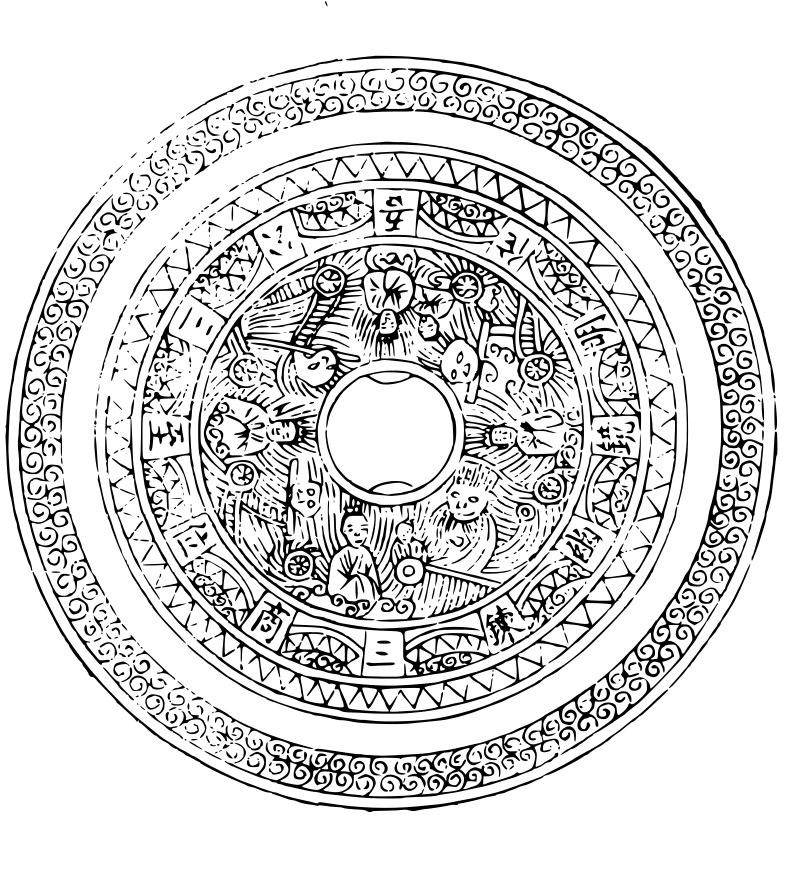

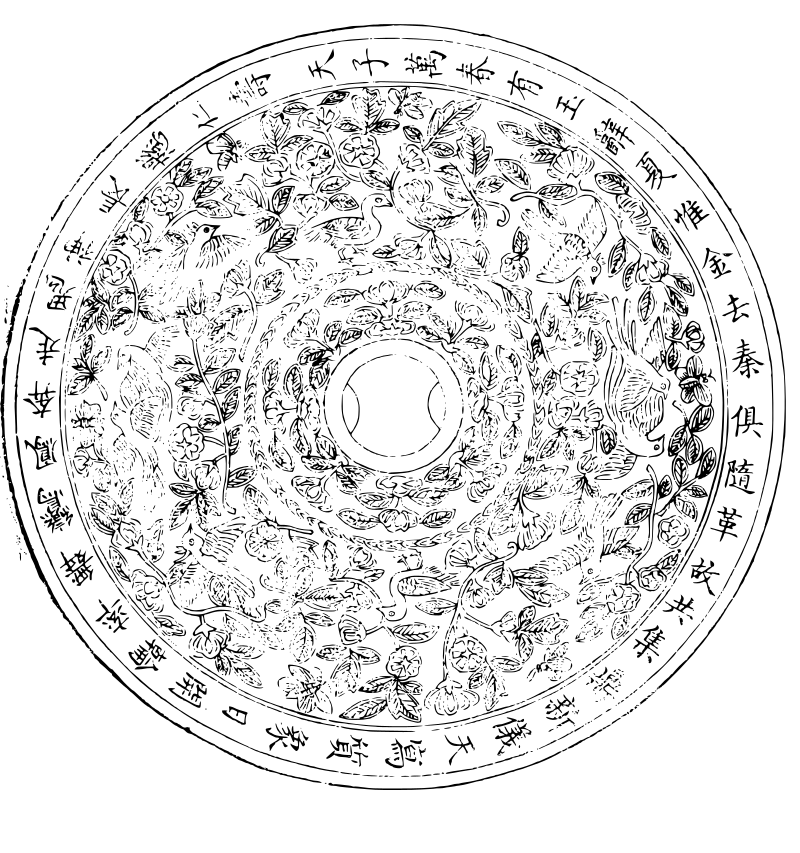

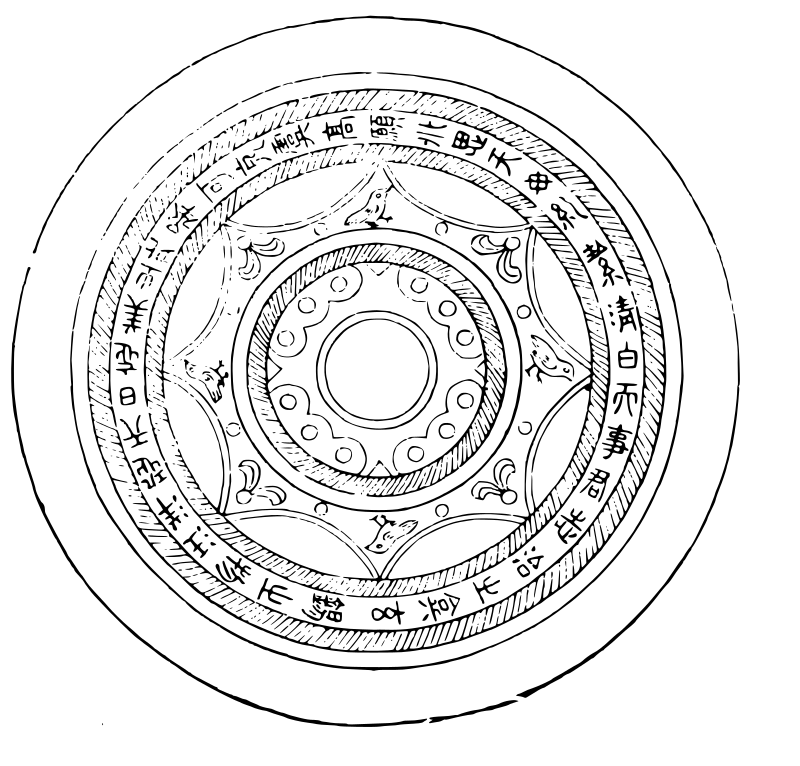

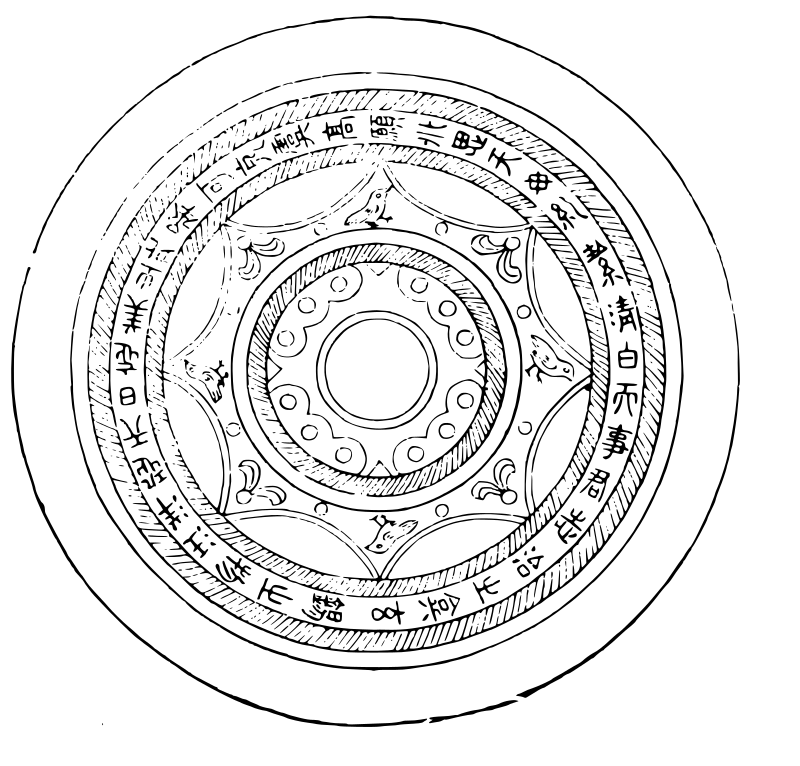

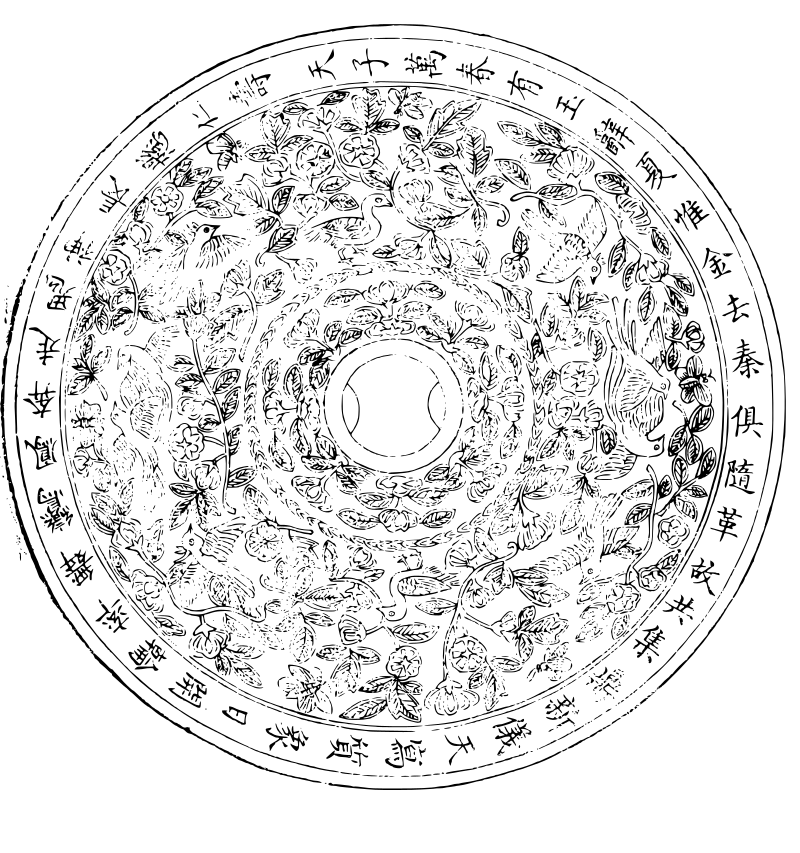

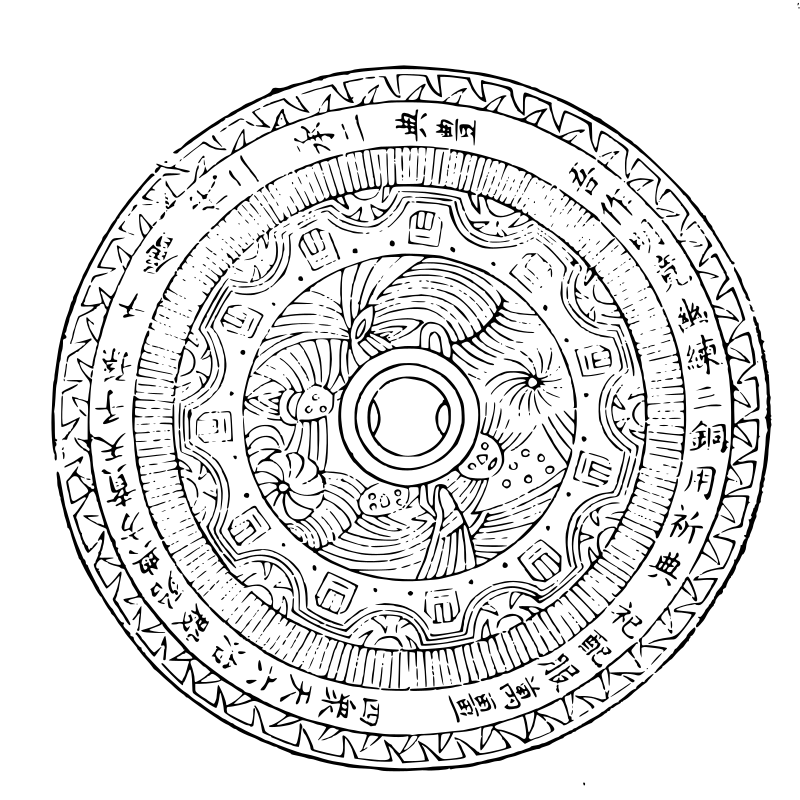

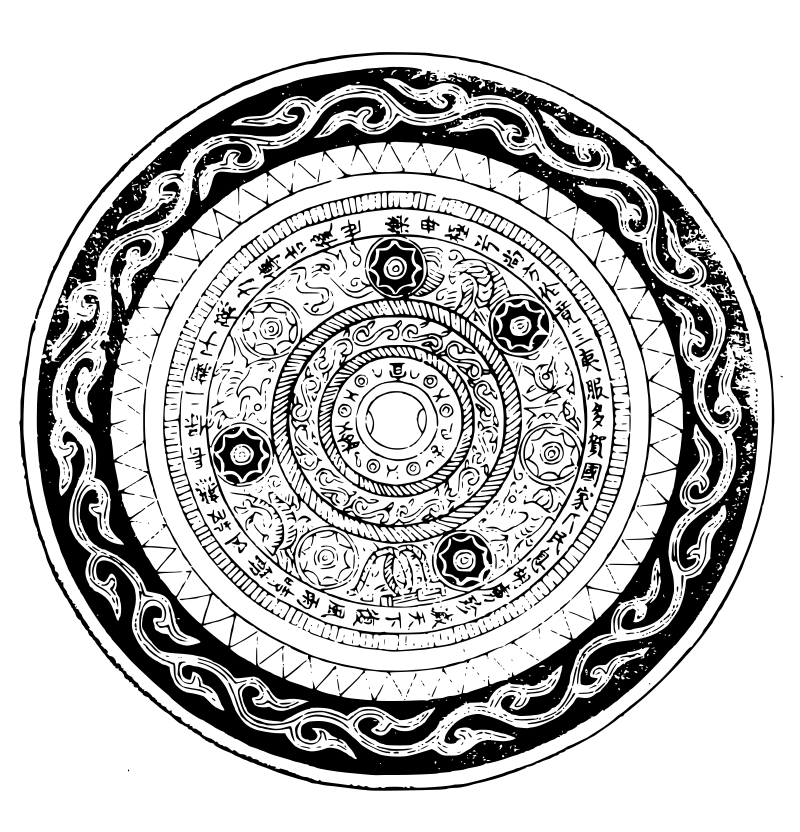

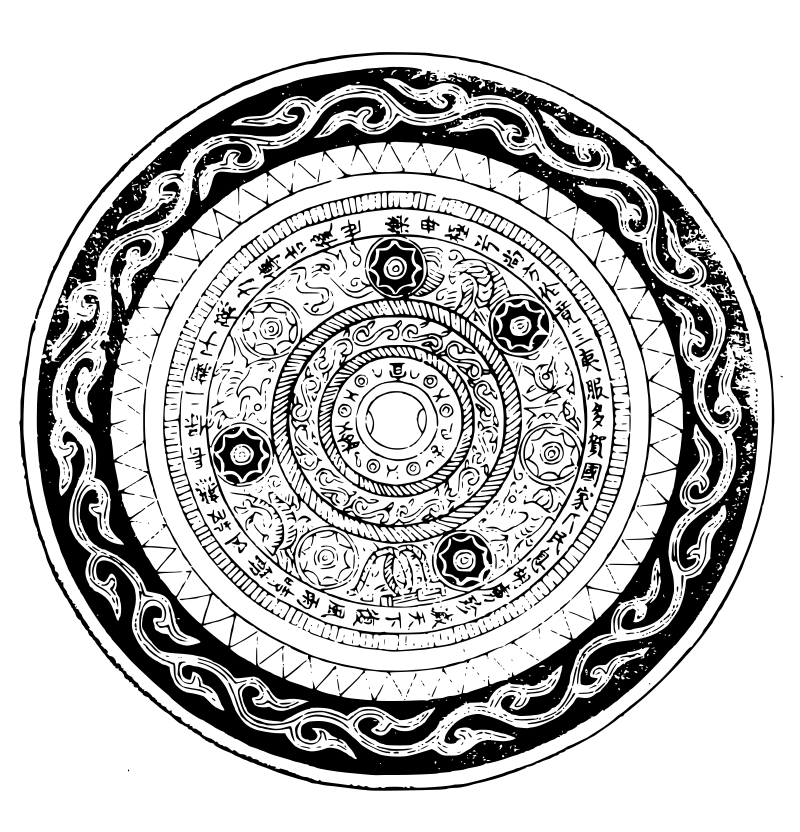

汉清白鉴,径五寸八分,重一斤四两,铭三十四字。汉清明鉴一,径四寸八分,重一十二两,铭四十一字。汉清明鉴二,径三寸七分,重七两三分,铭一十四字。唐万春鉴一,径八寸八分,重八斤,铭四十字。

唐万春鉴二,径八寸八分,重七斤四两,铭四十字。唐莹质鉴一,径七寸八分,重三斤七两,铭四十字。唐莹质鉴二,径四寸五分,重一斤有半,铭三十二字。右一十六器言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之。然则言而至于咏歌,则美之至也。盖物之美,则诗亦美焉,故水浮之后又次之。

汉宜官鉴图

汉十六花鉴图

汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉十六花鉴图

善颂门各鉴图考汉十六花鉴图 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图

汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图一

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图一 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图二

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图二 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图三

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图三 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图四

汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图四

善颂门各鉴图考汉长宜子孙鉴图四 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四

汉四宜鉴图

汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉四宜鉴图

善颂门各鉴图考汉四宜鉴图 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图

汉九子鉴图

汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉九子鉴图

善颂门各鉴图考汉九子鉴图 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考汉宜侯王鉴图

善颂门各鉴图考汉宜侯王鉴图 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考

善颂门各鉴图考 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考唐长宜子孙鉴图 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

善颂门各鉴图考

善颂门各鉴图考 汉十六花鉴图

汉十六花鉴图 汉长宜子孙鉴图一

汉长宜子孙鉴图一 汉长宜子孙鉴图二

汉长宜子孙鉴图二 汉长宜子孙鉴图三

汉长宜子孙鉴图三 汉长宜子孙鉴图四

汉长宜子孙鉴图四 汉四宜鉴图

汉四宜鉴图 汉九子鉴图

汉九子鉴图 汉宜侯王鉴图

汉宜侯王鉴图

唐长宜子孙鉴图

唐长宜子孙鉴图

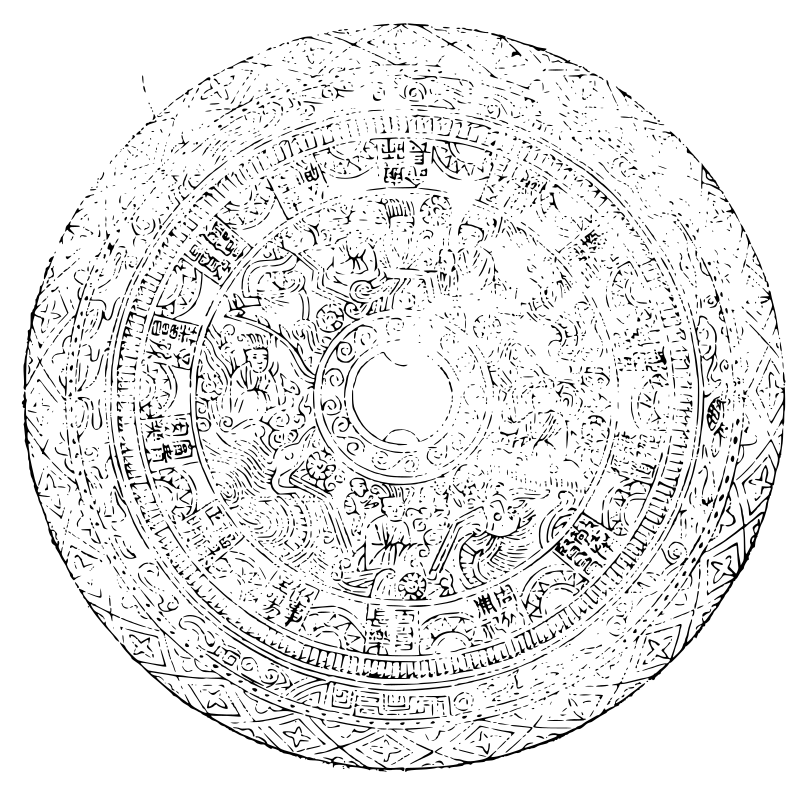

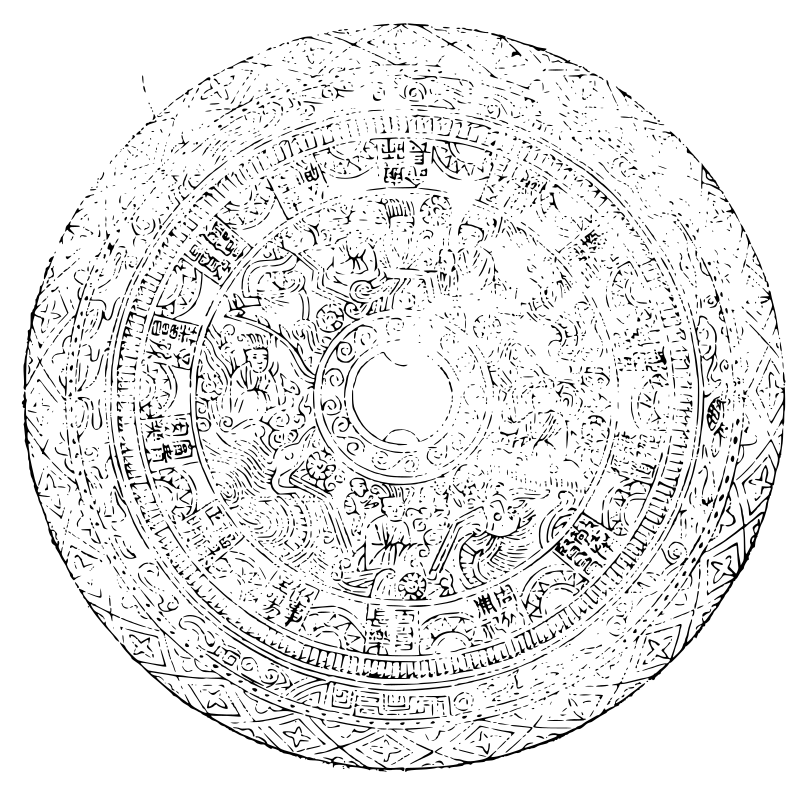

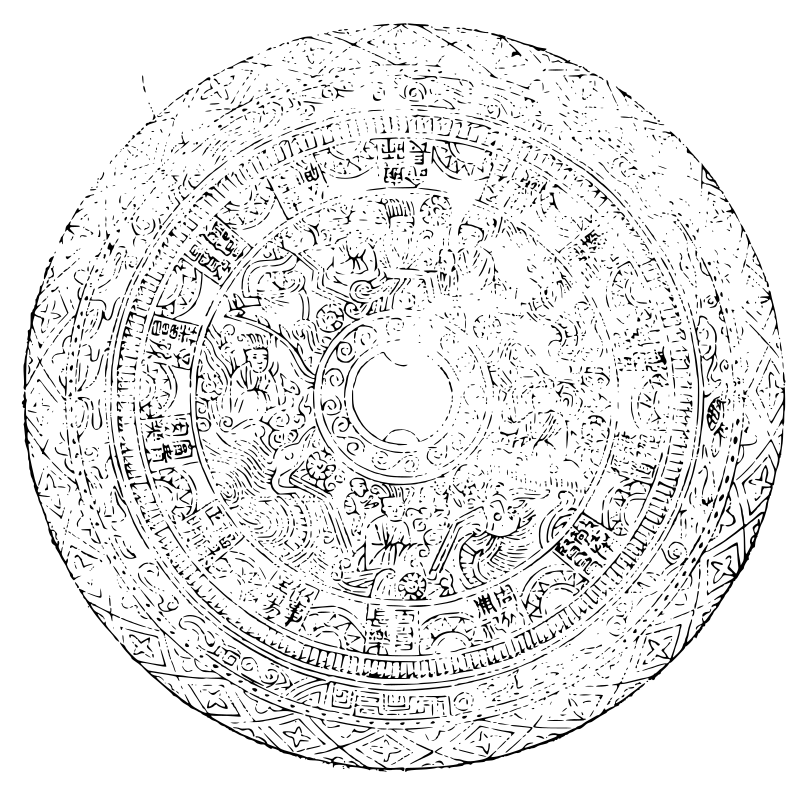

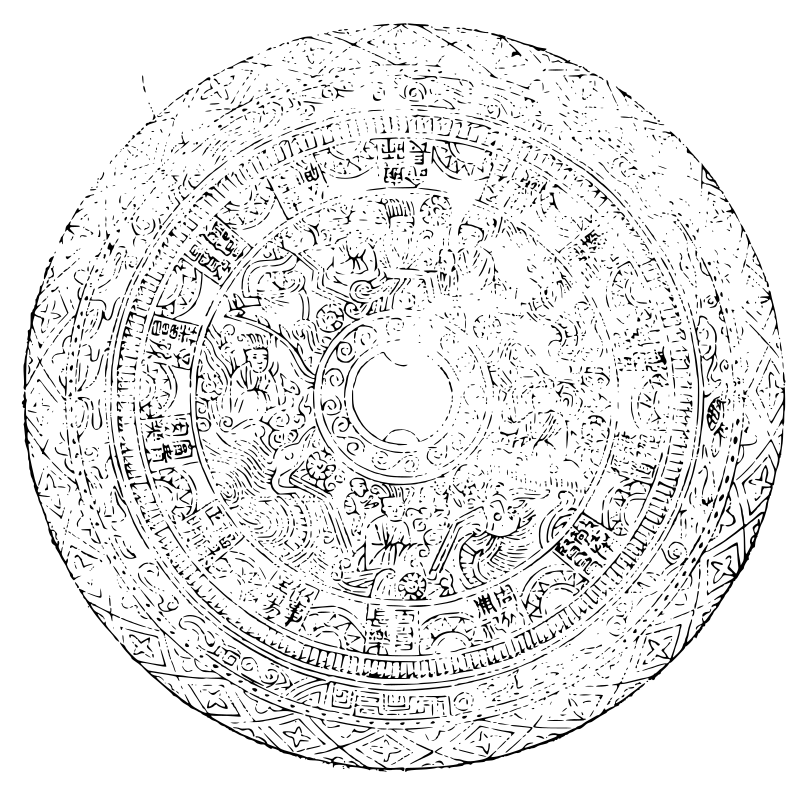

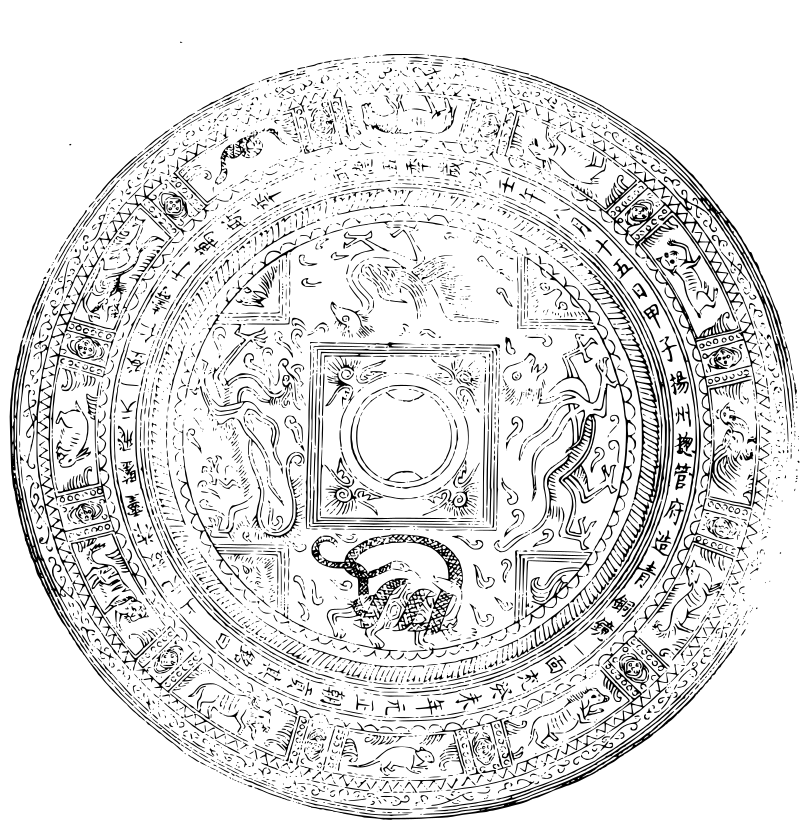

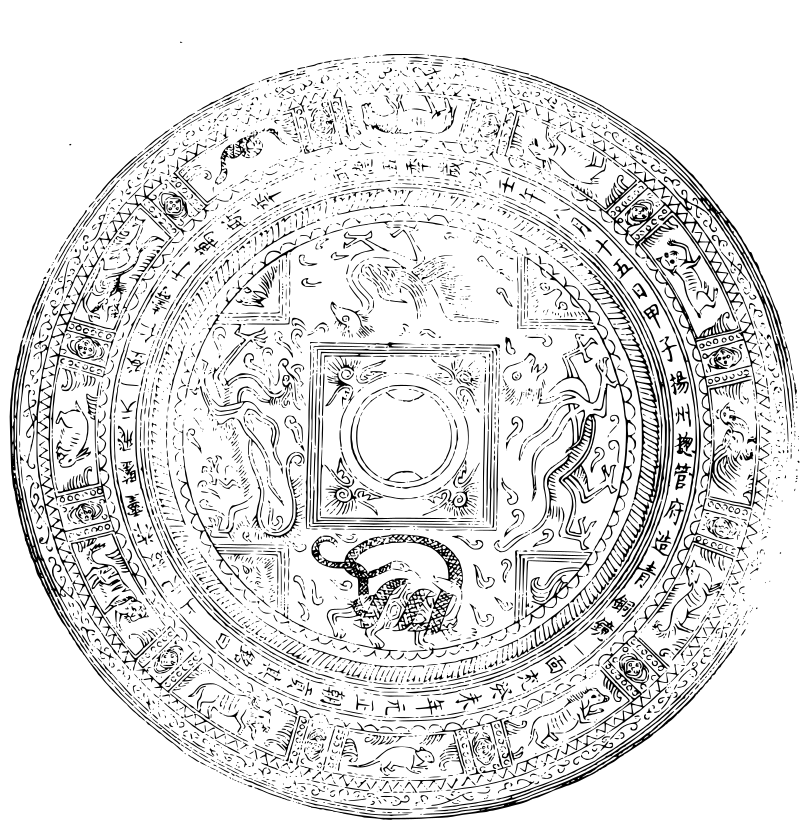

善颂门各鉴图考善颂门各鉴图考

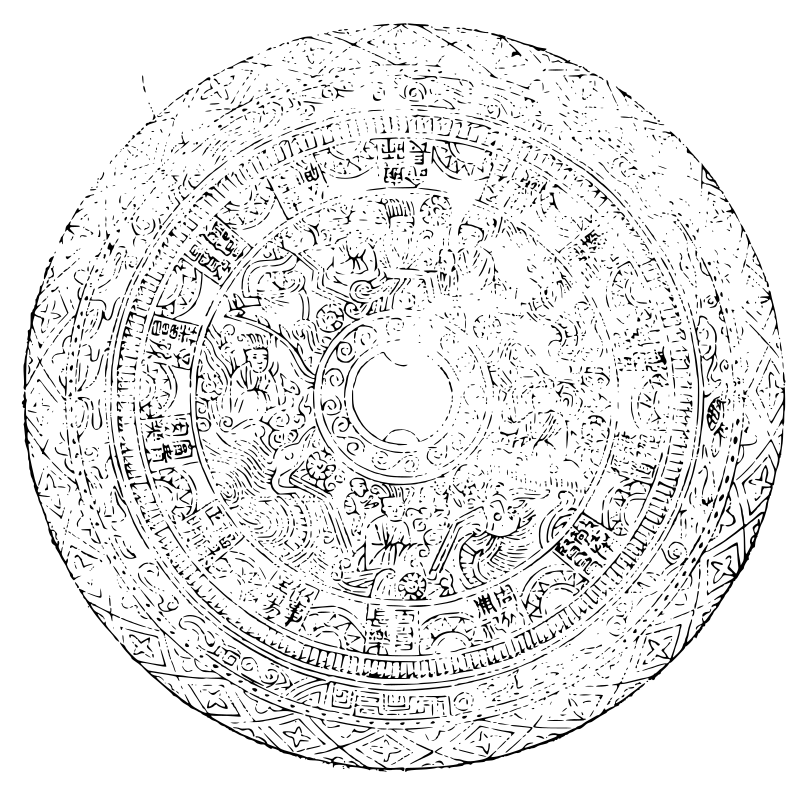

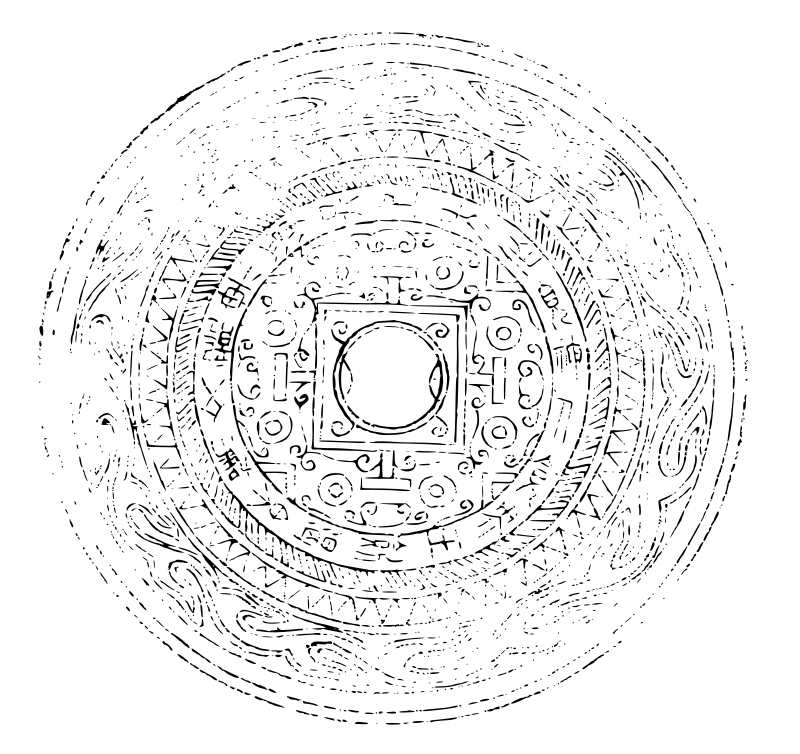

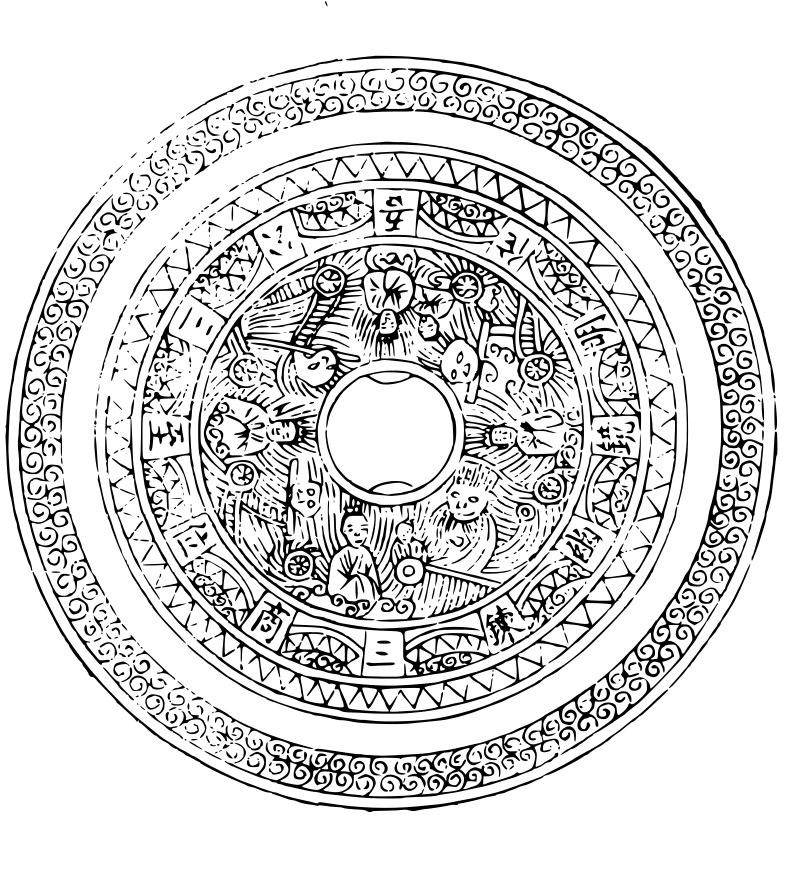

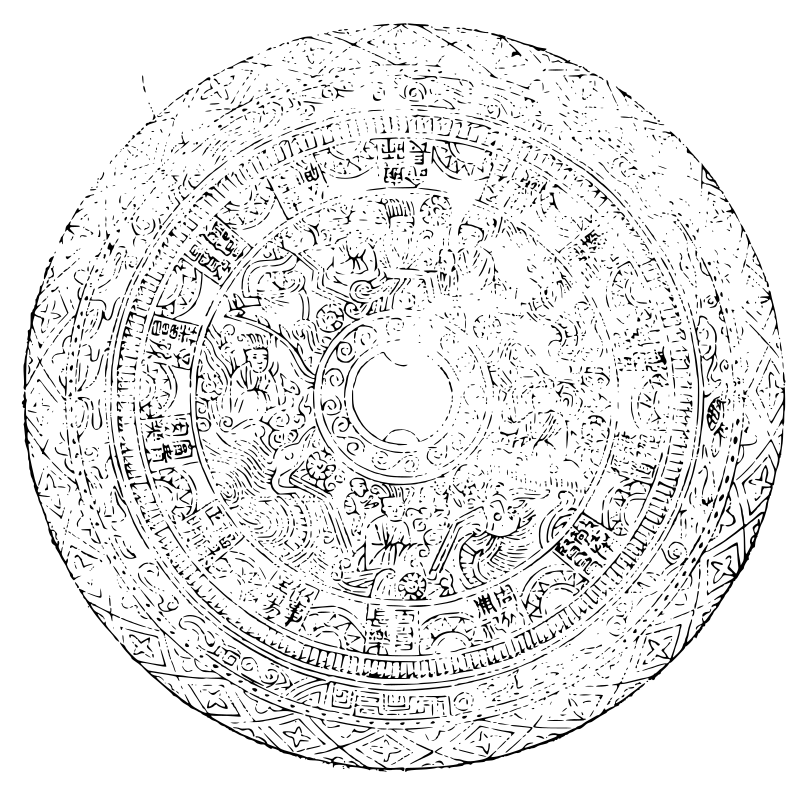

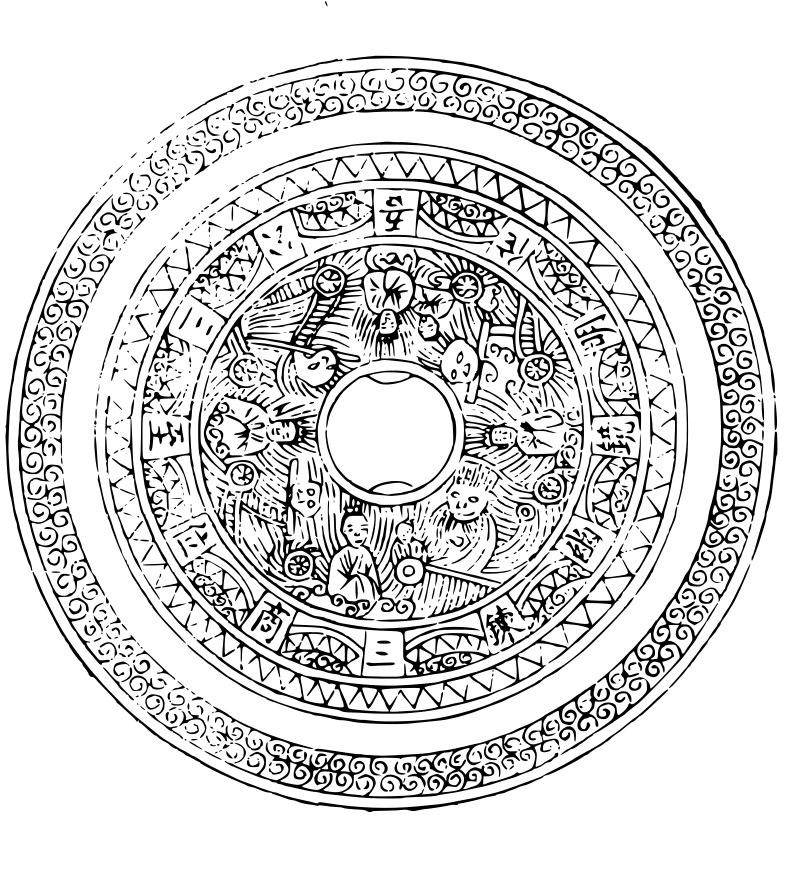

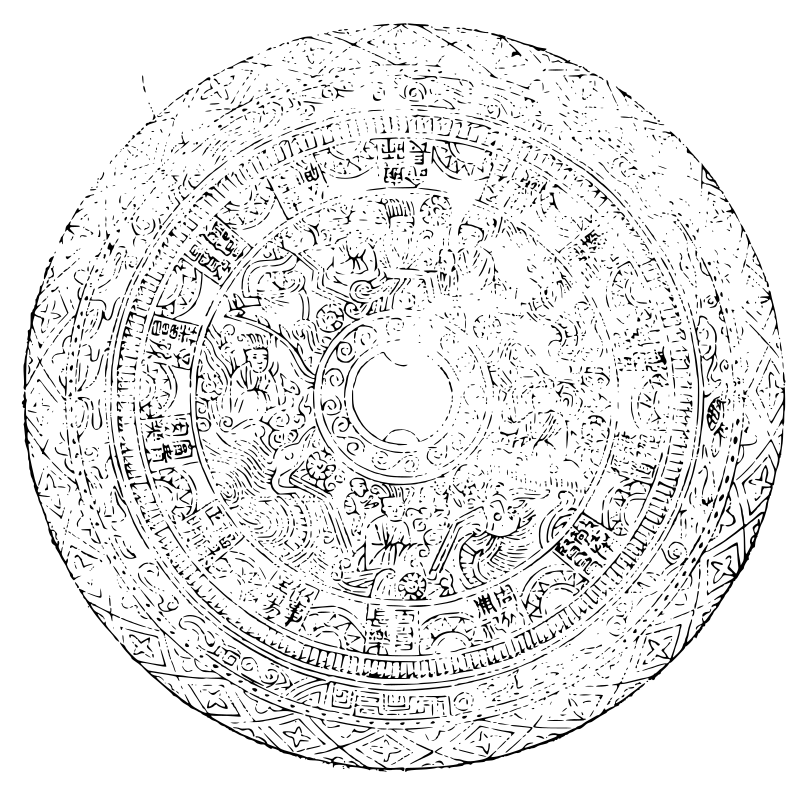

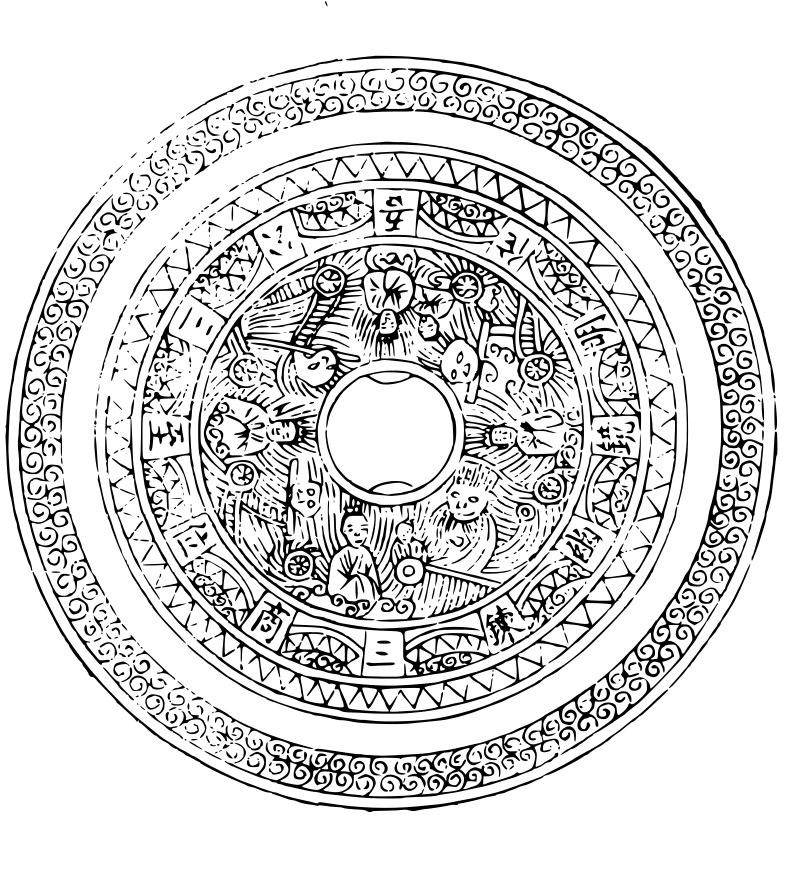

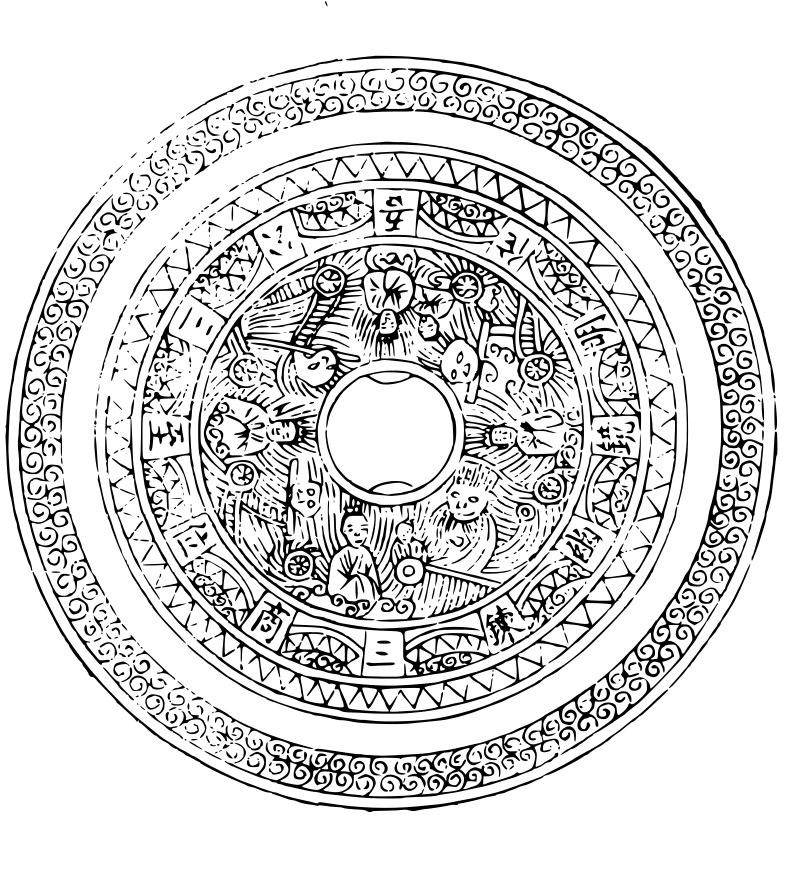

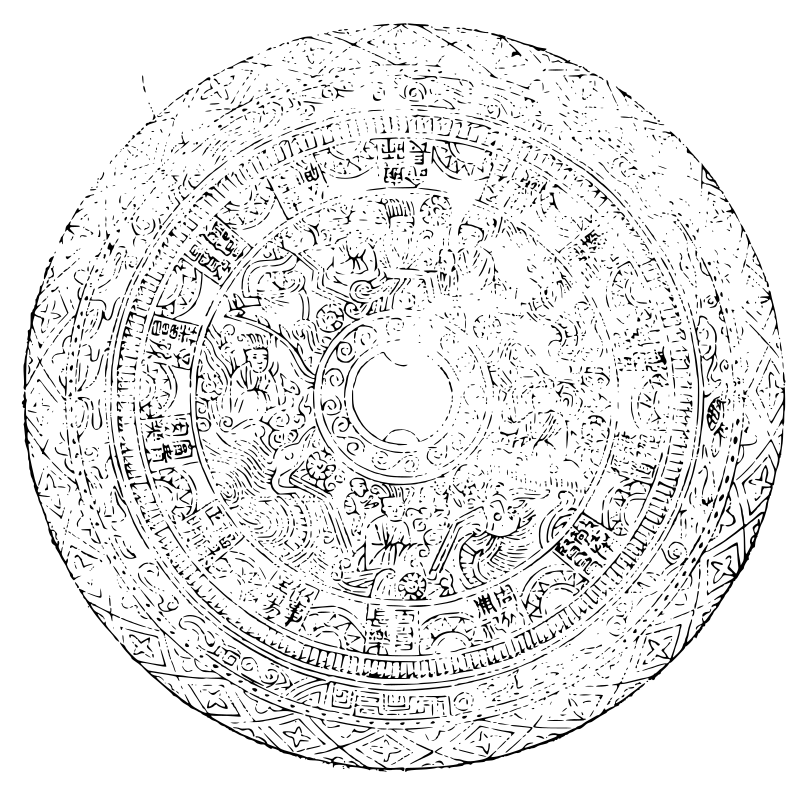

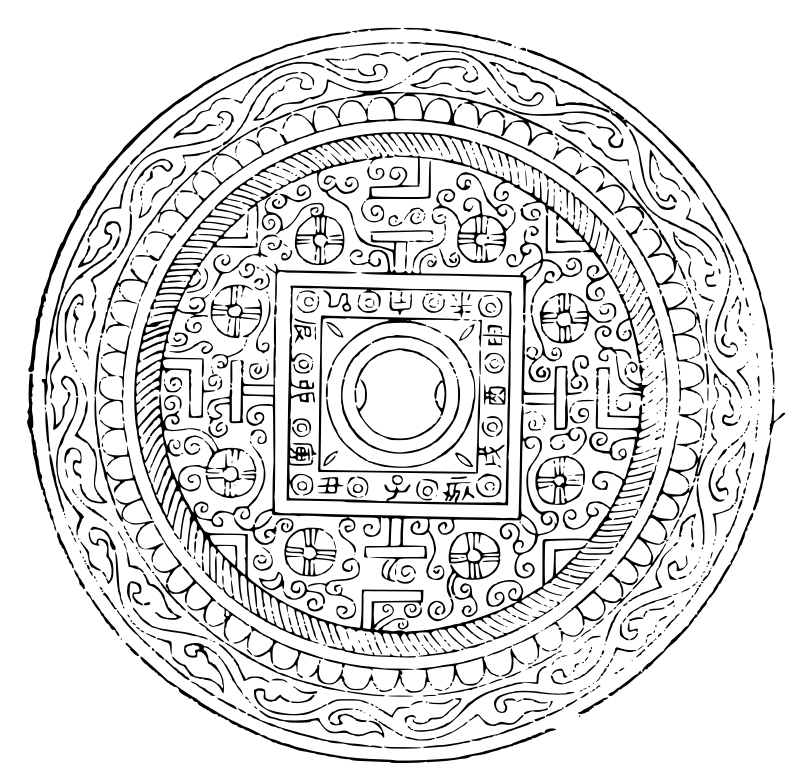

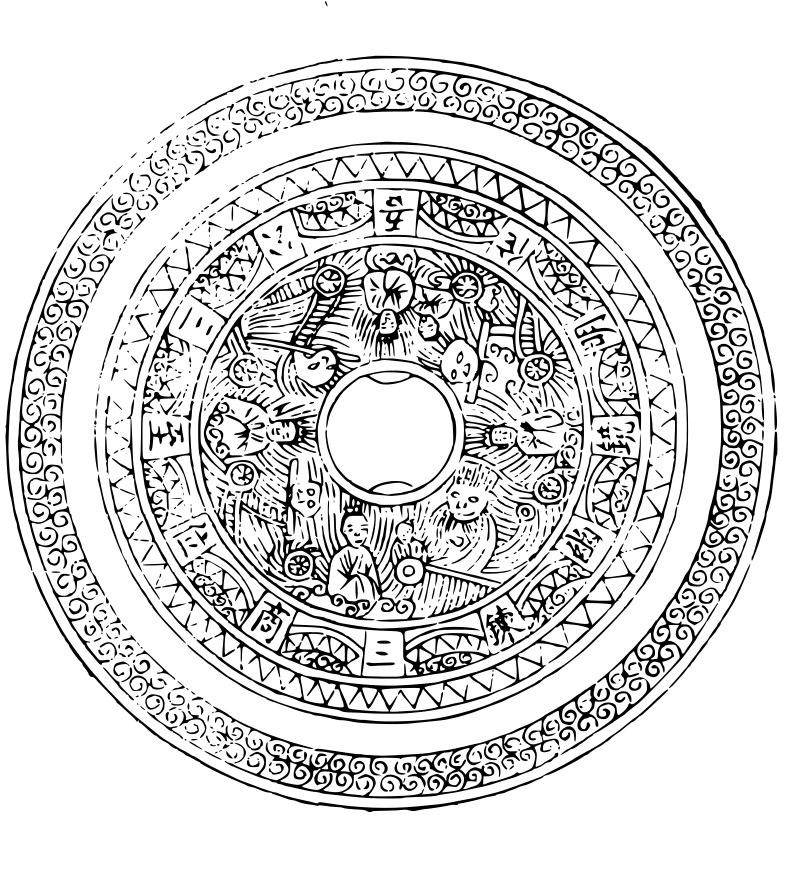

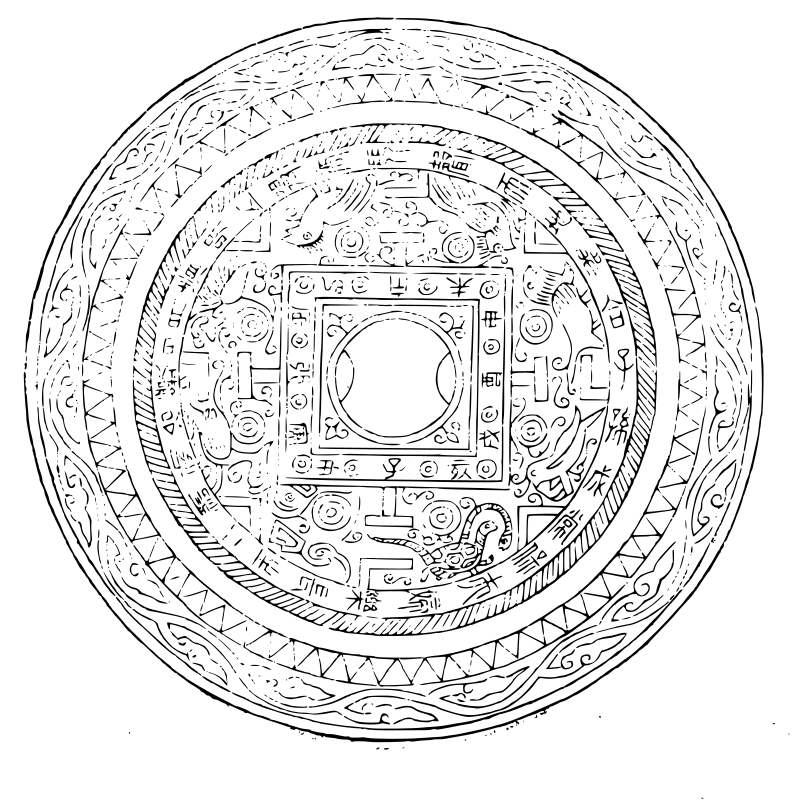

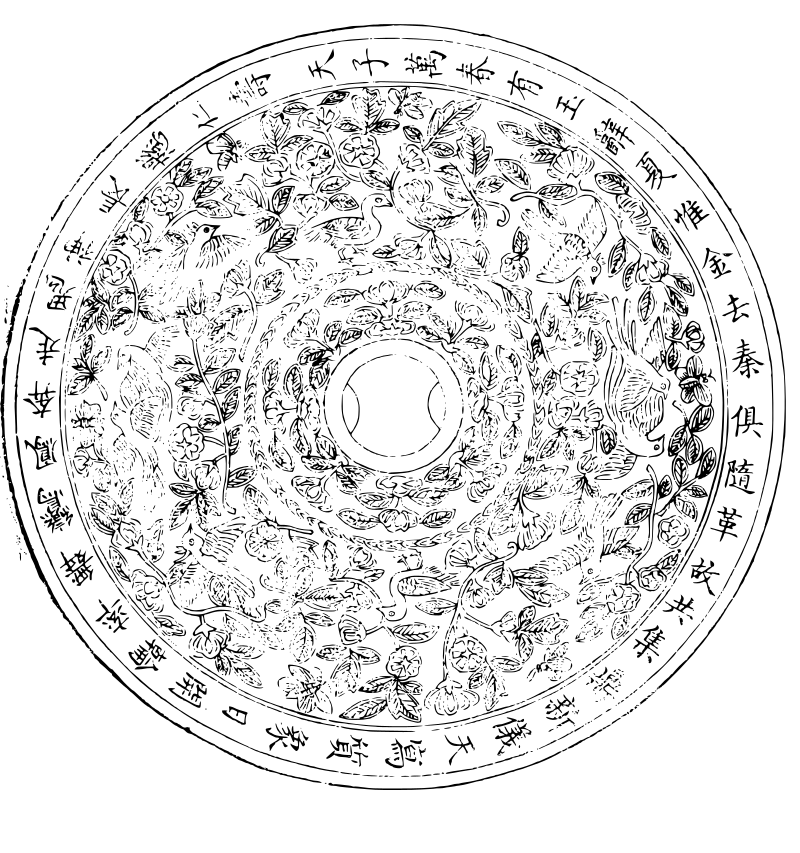

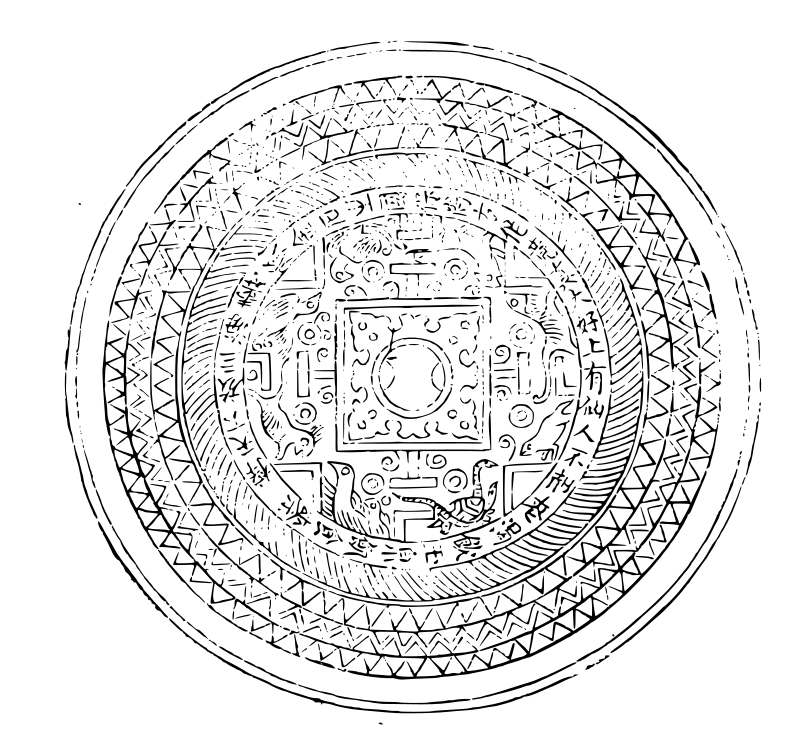

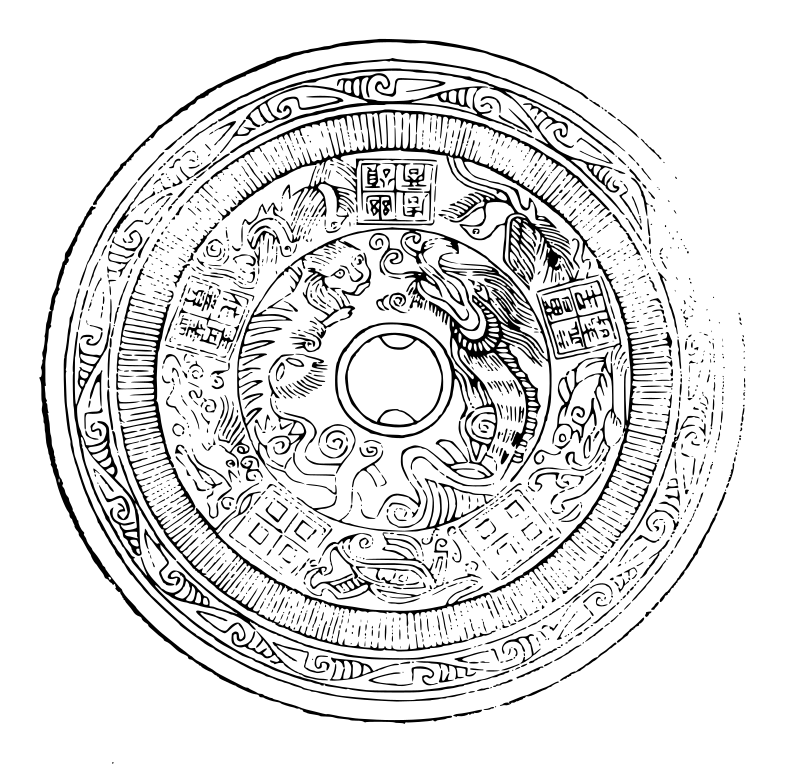

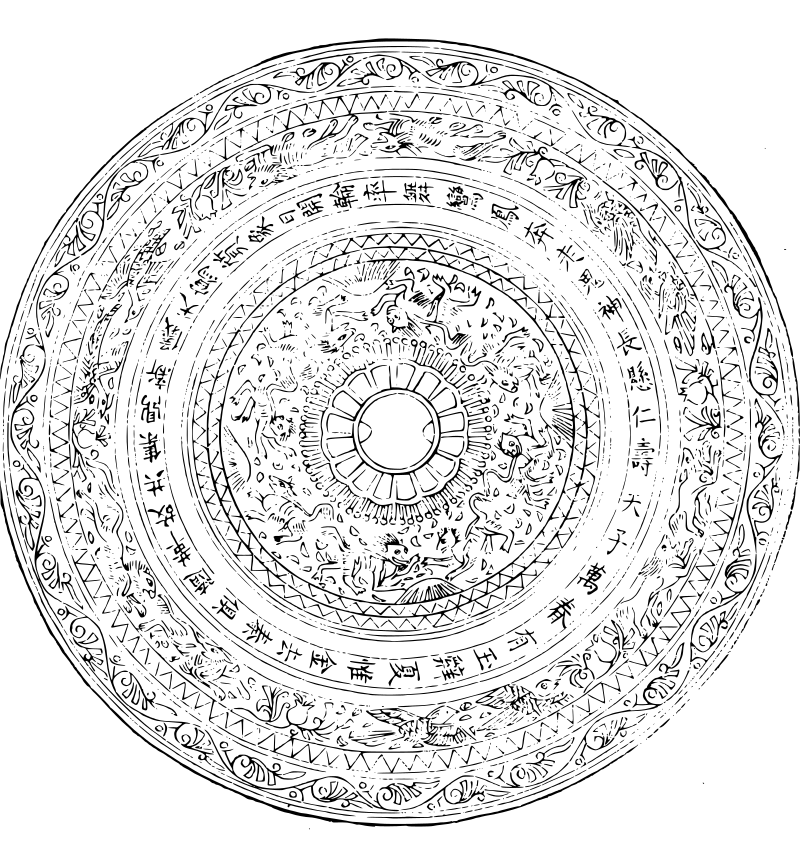

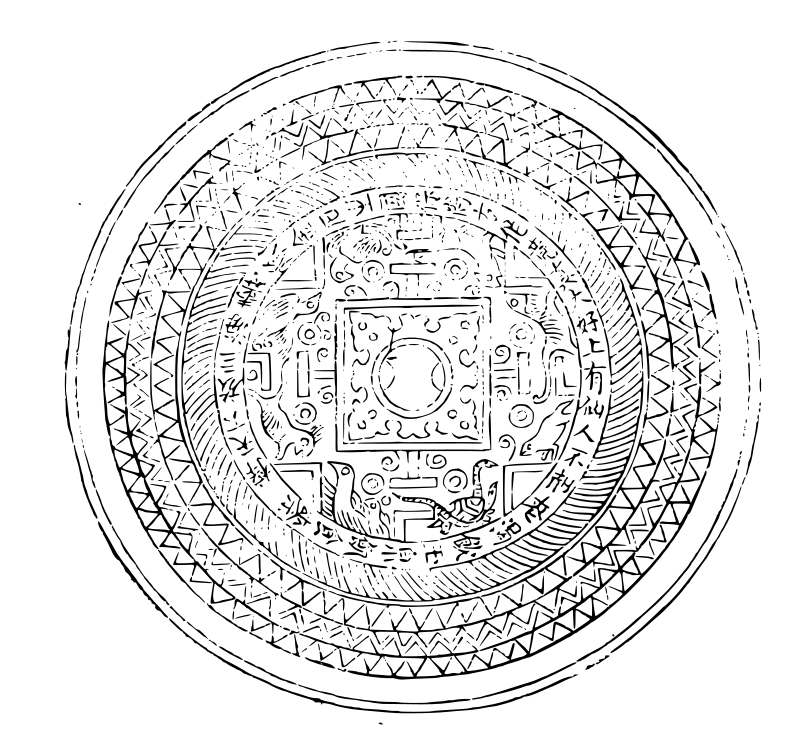

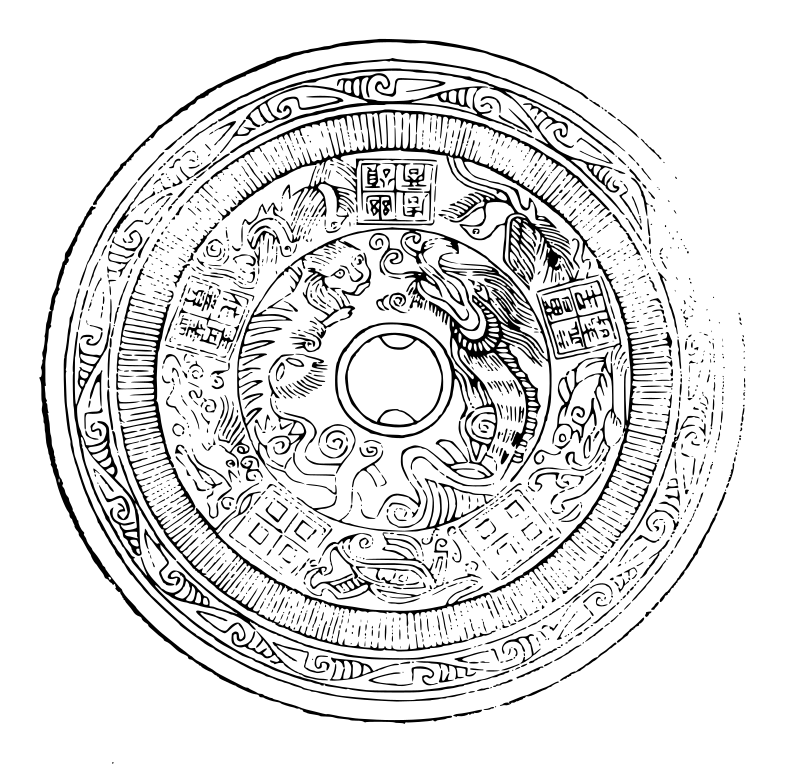

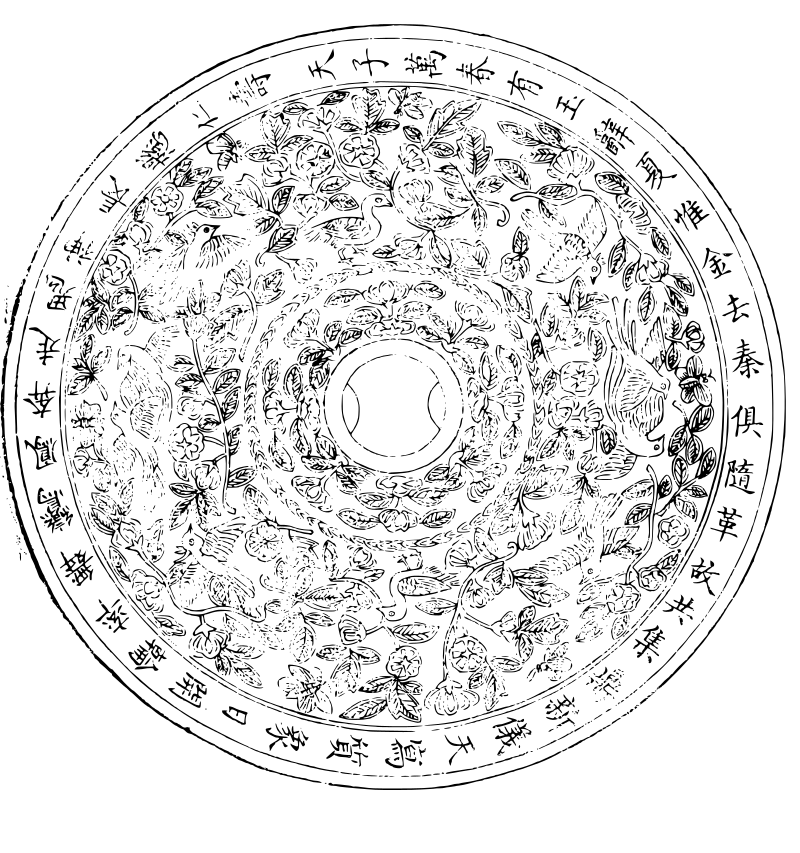

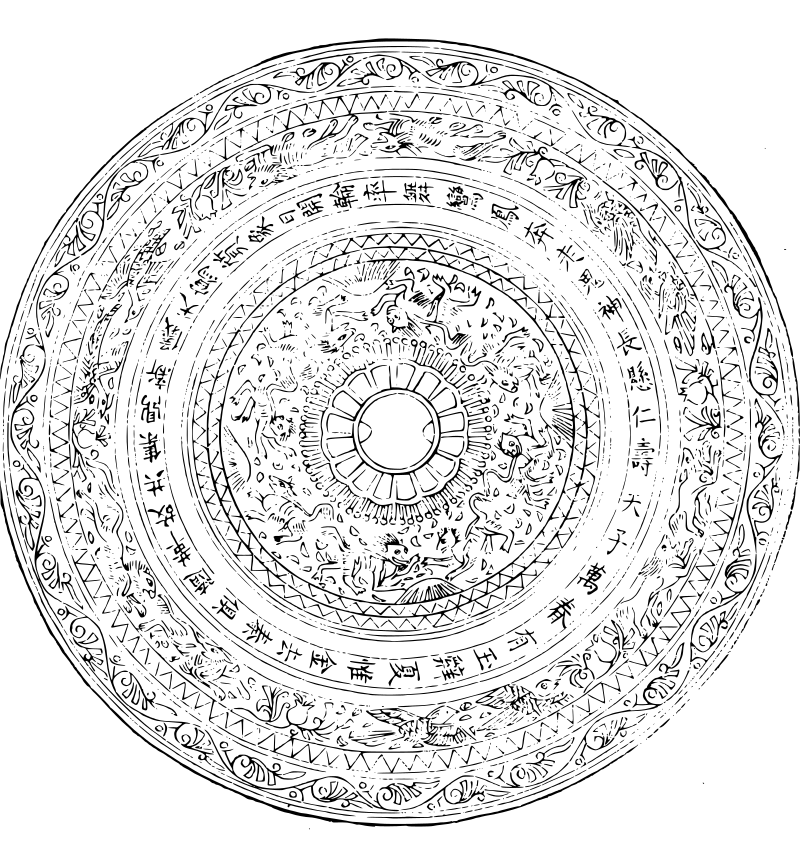

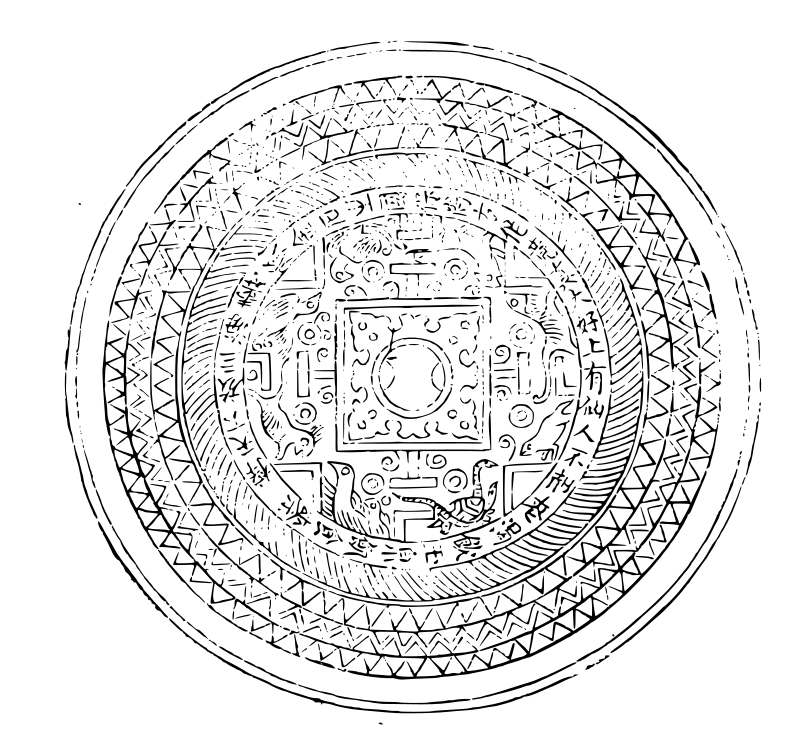

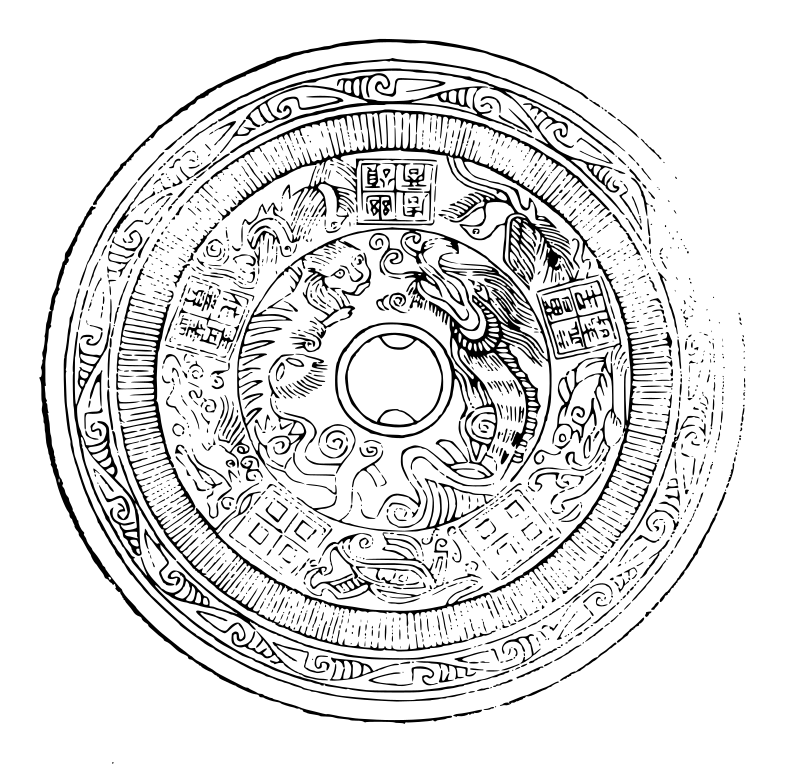

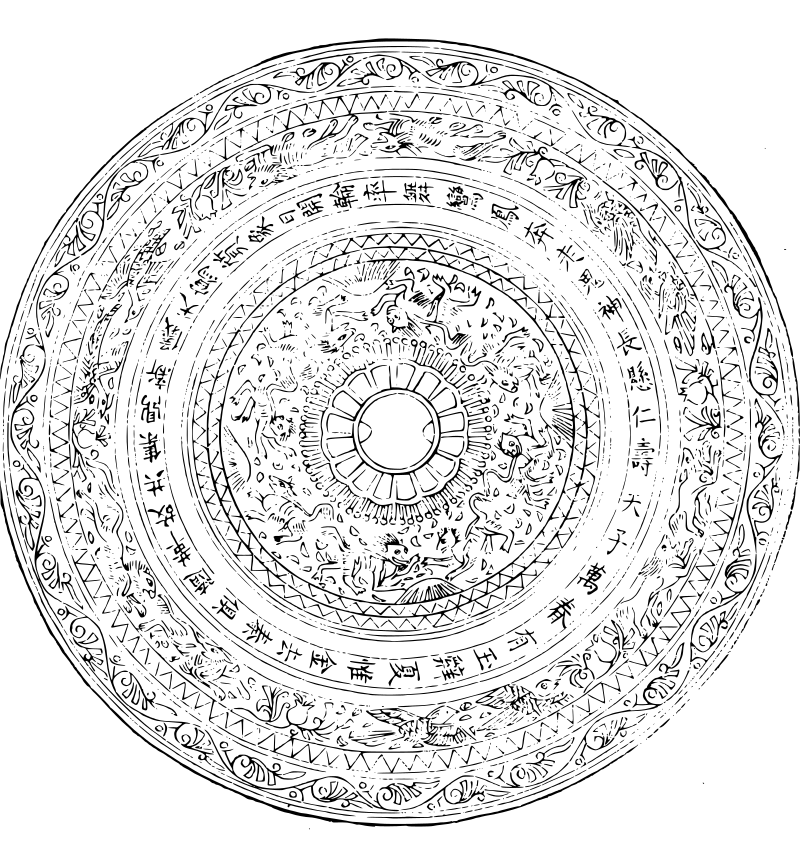

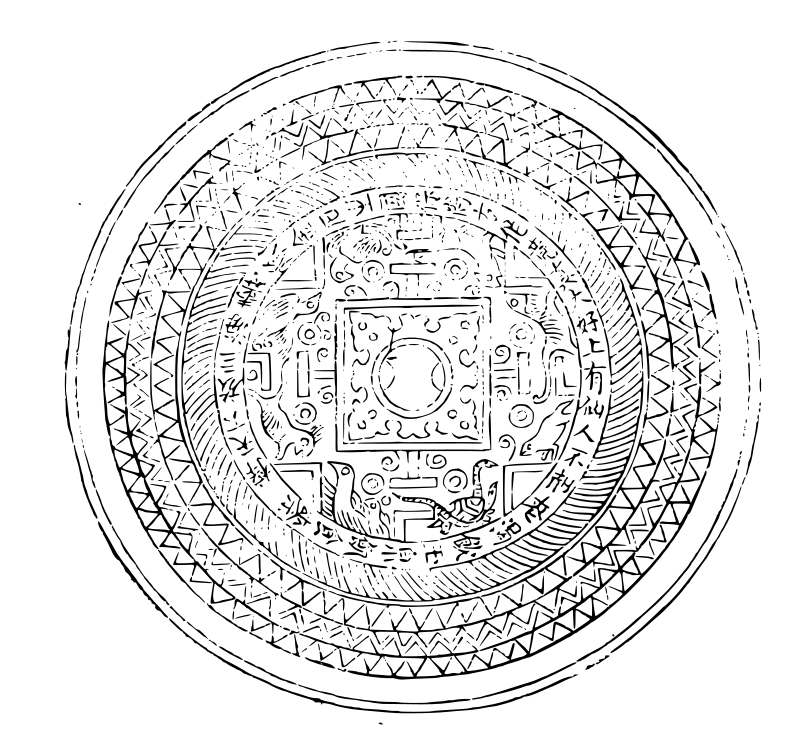

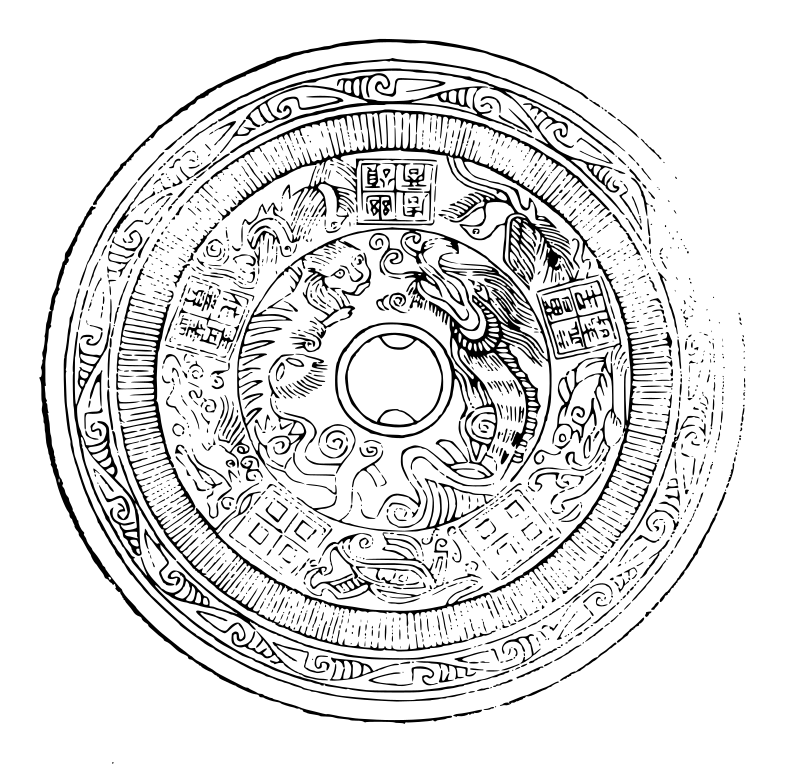

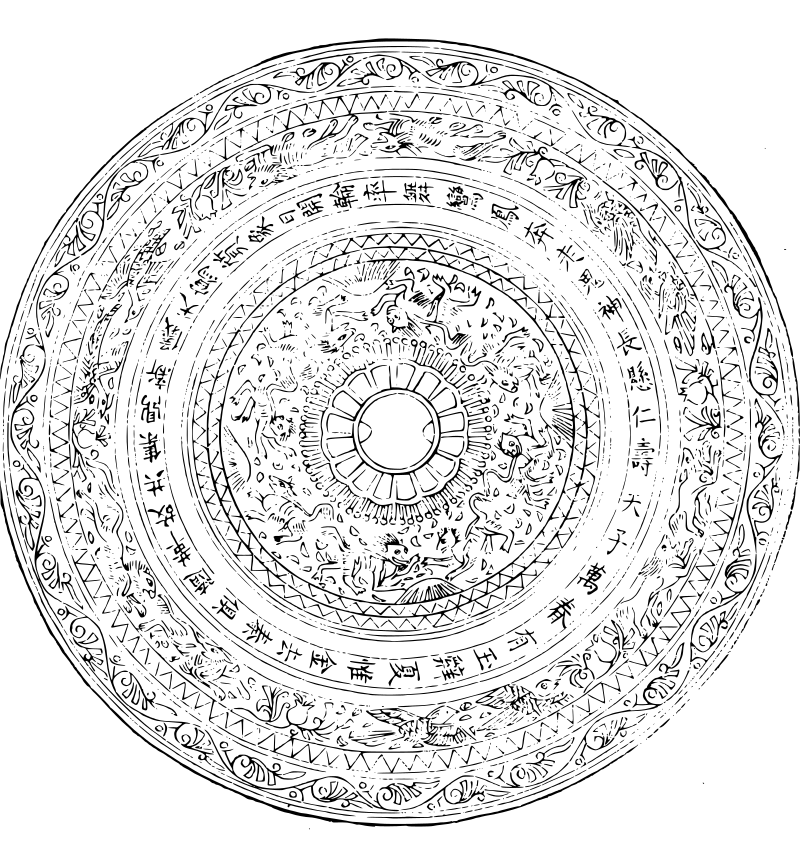

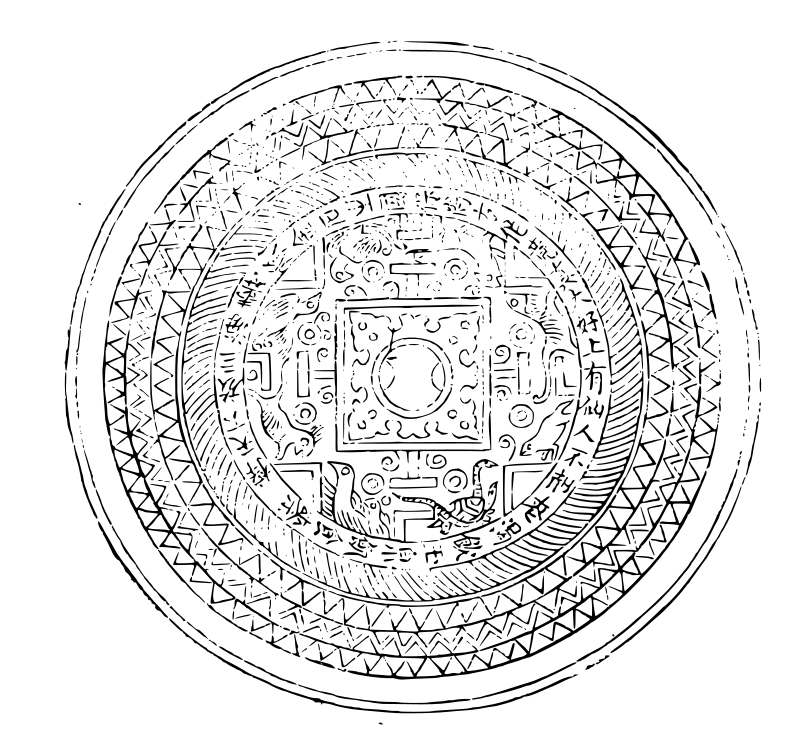

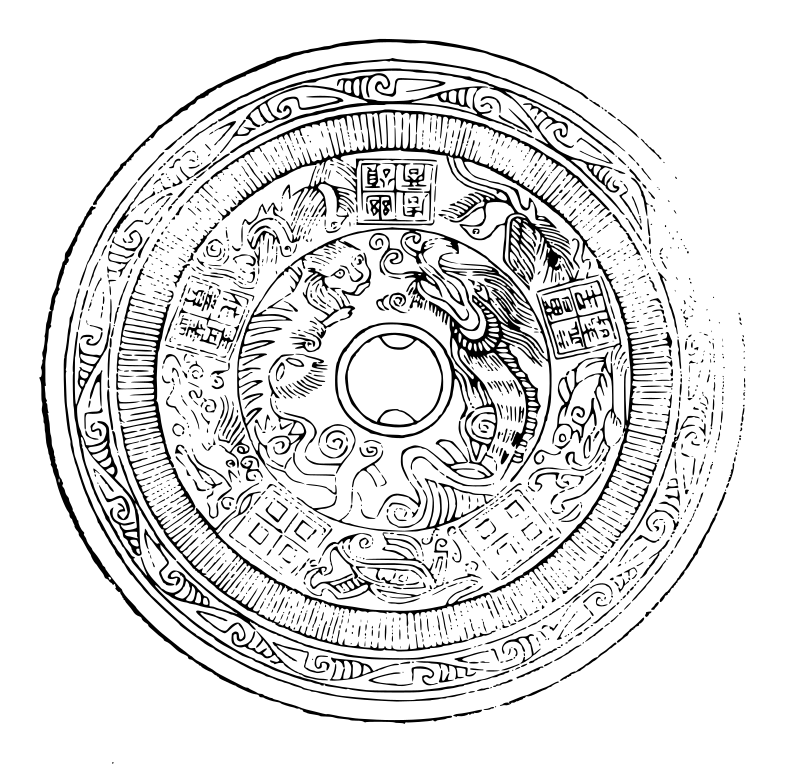

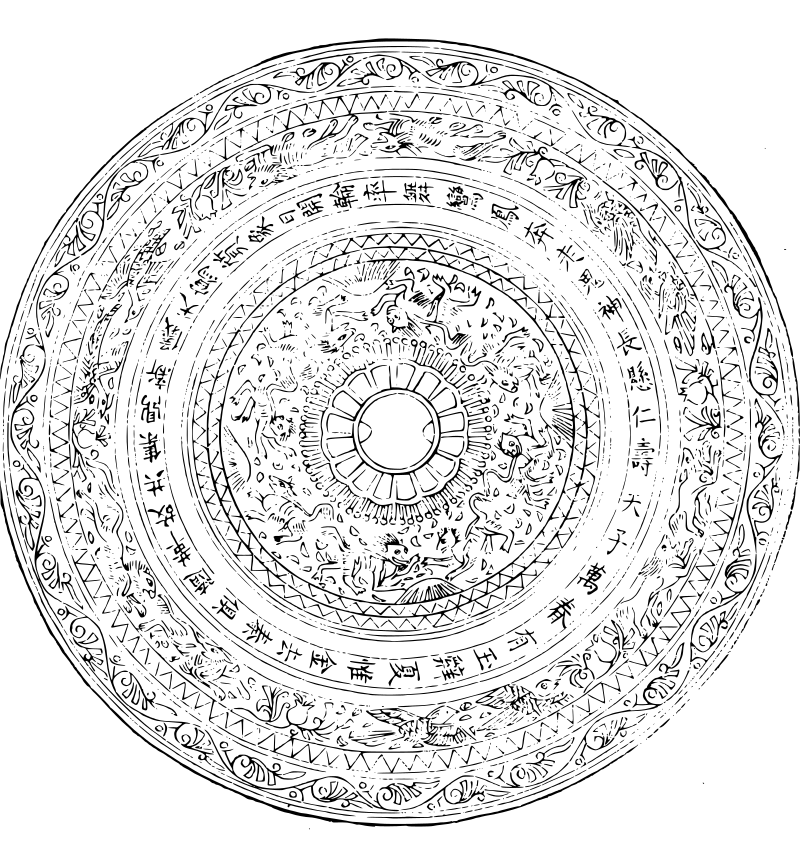

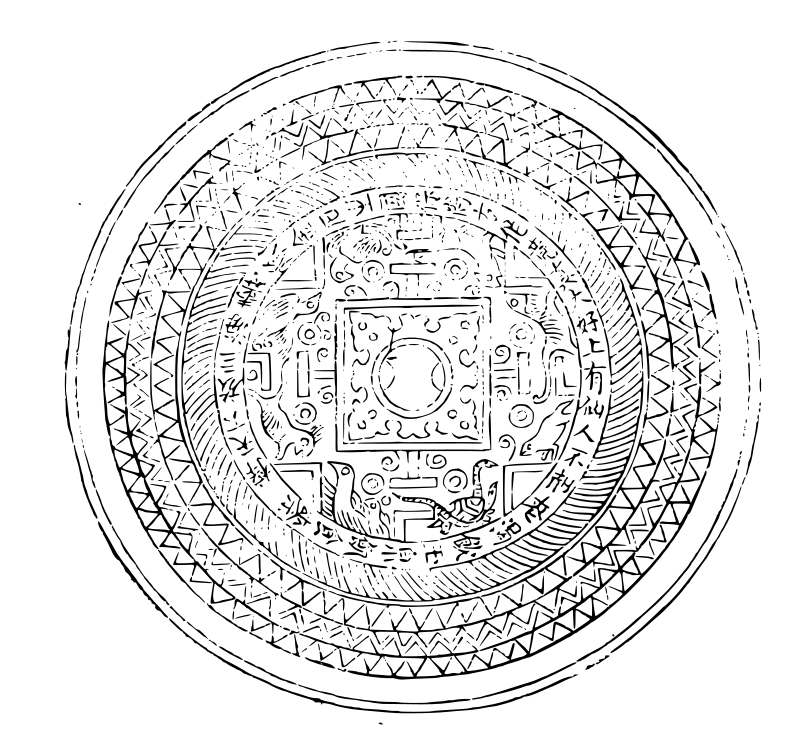

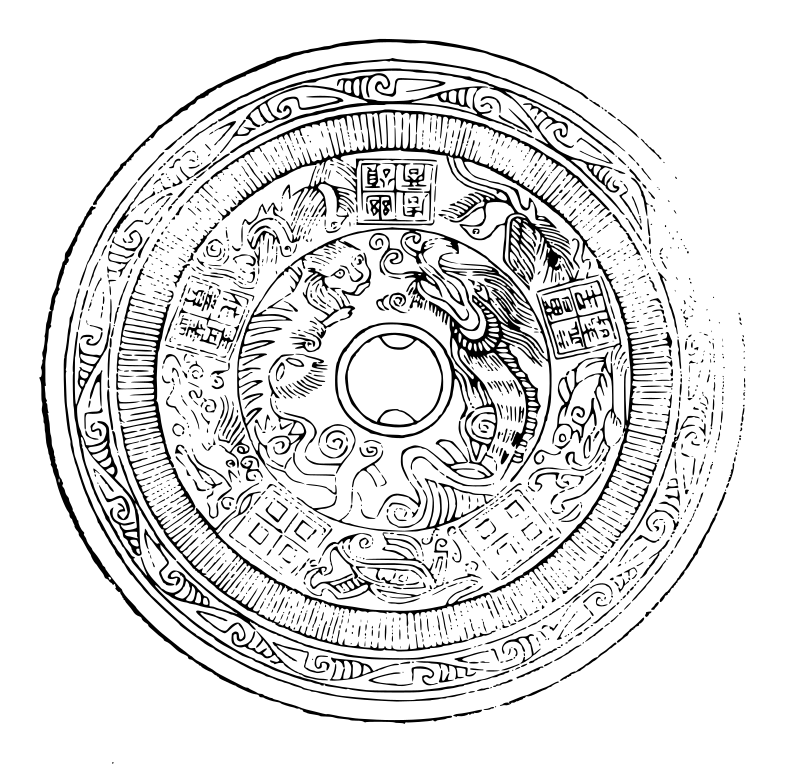

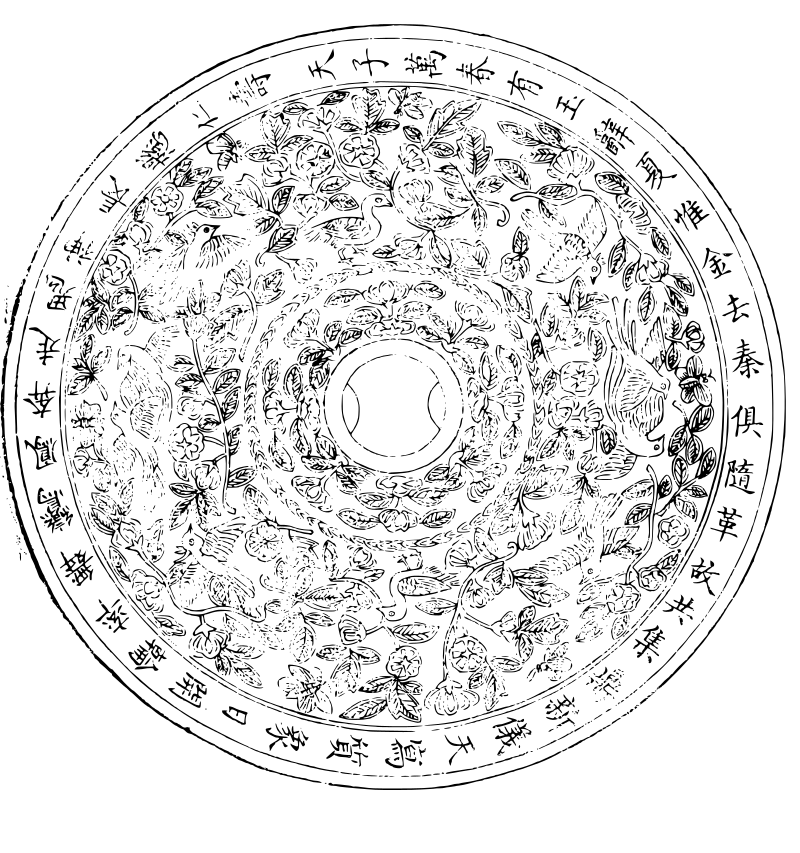

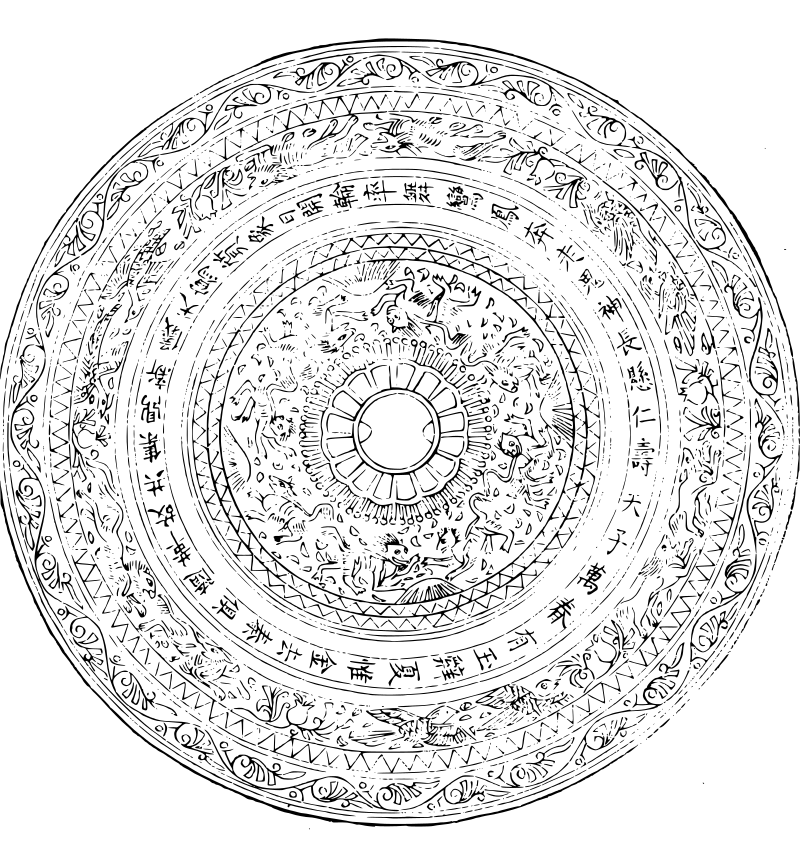

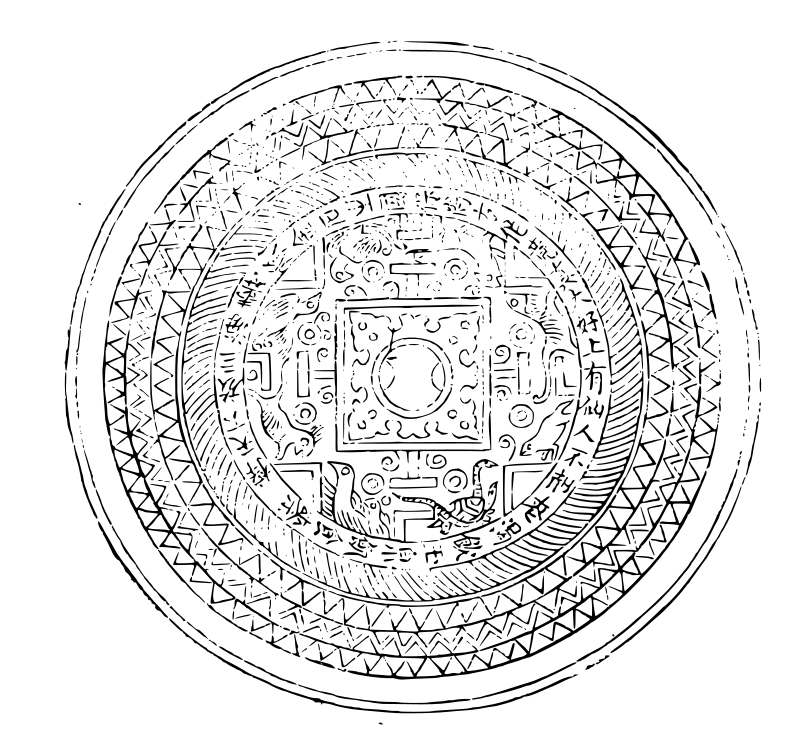

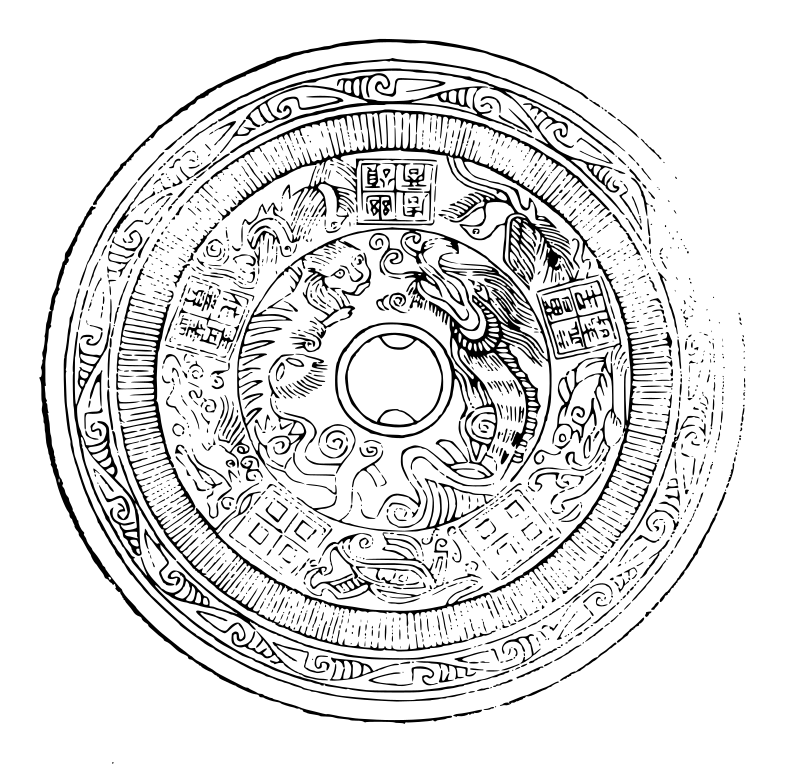

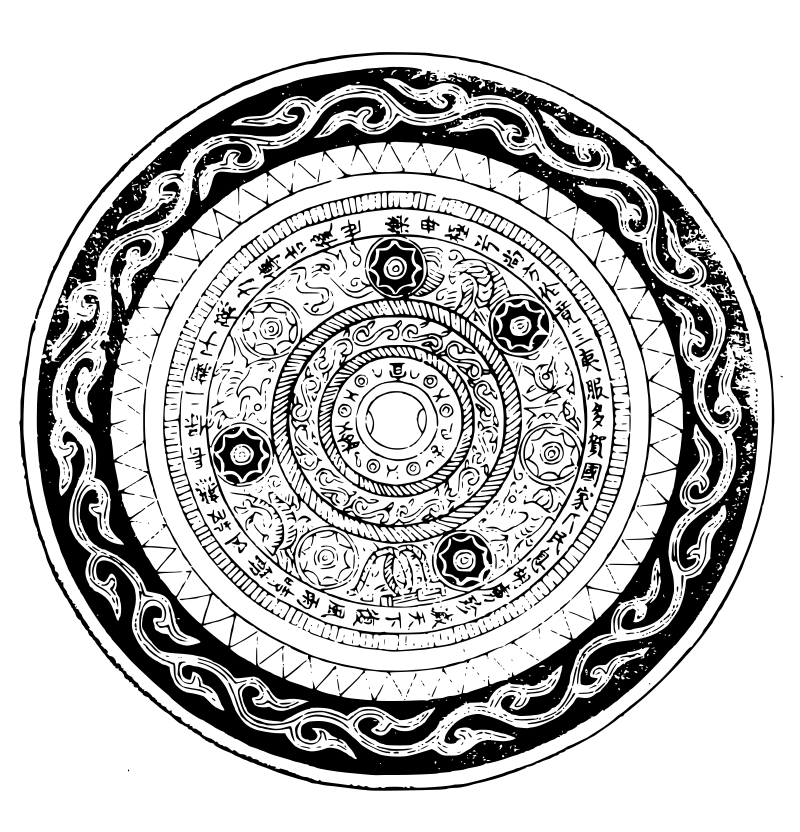

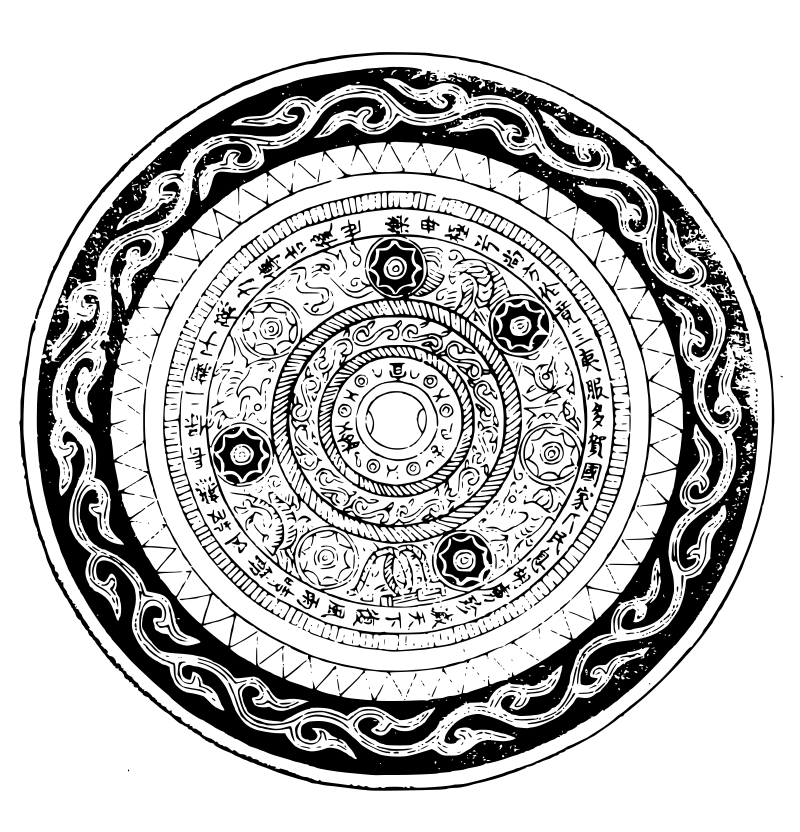

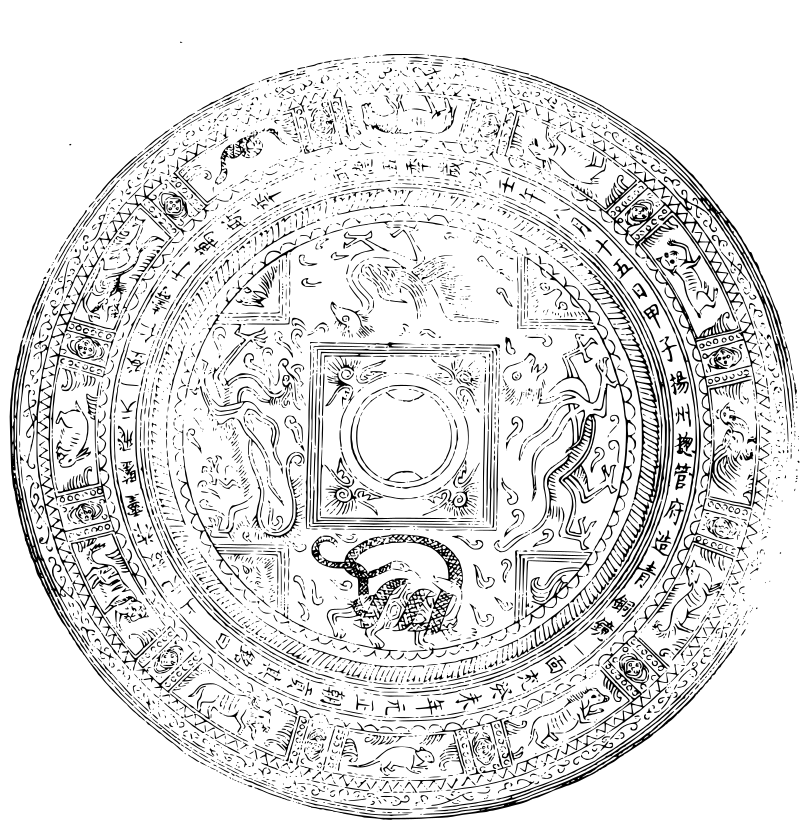

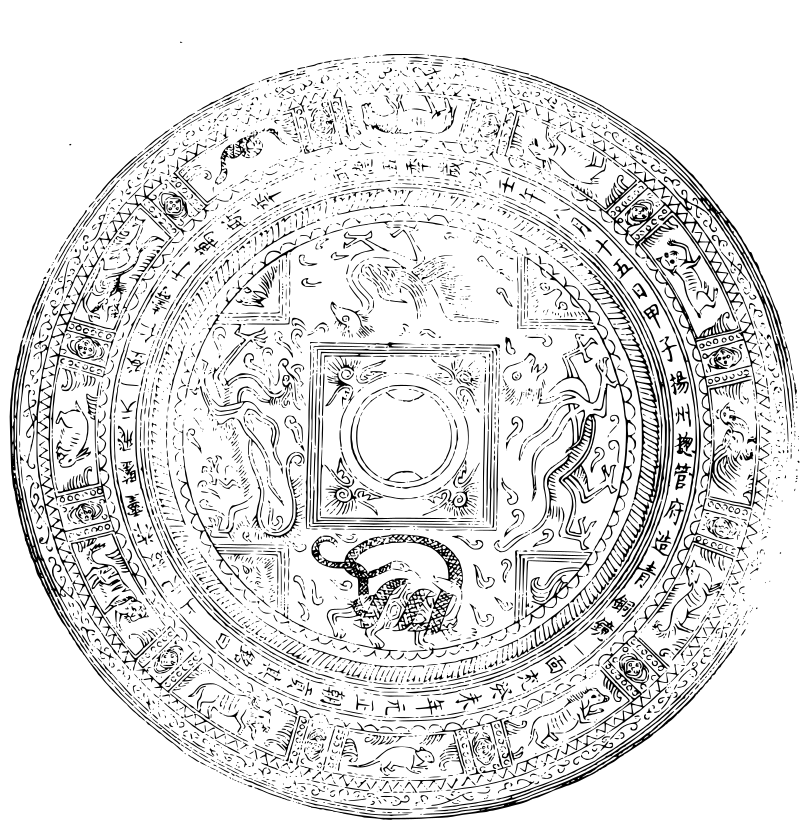

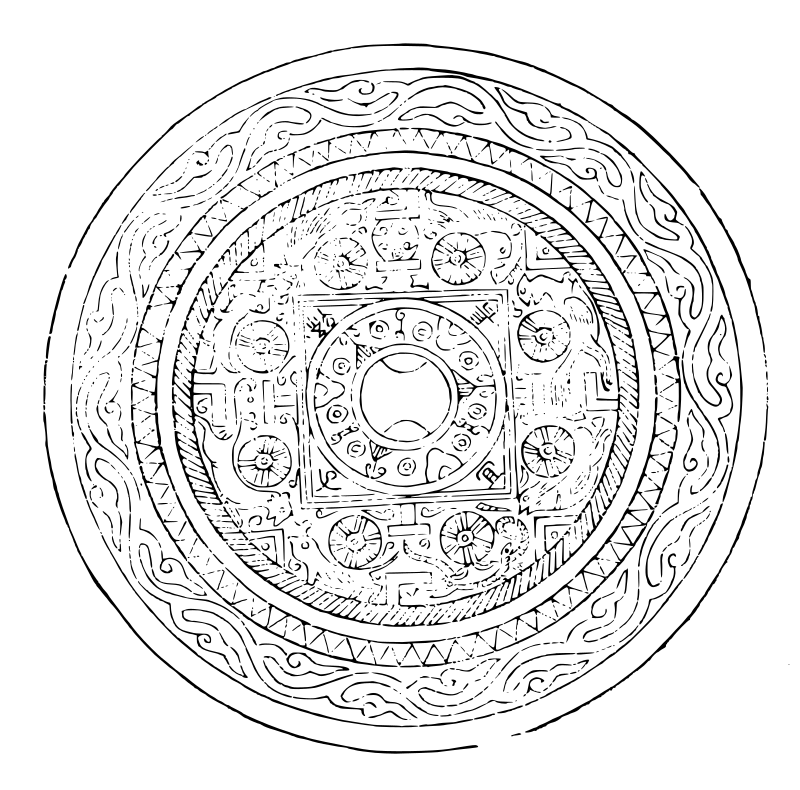

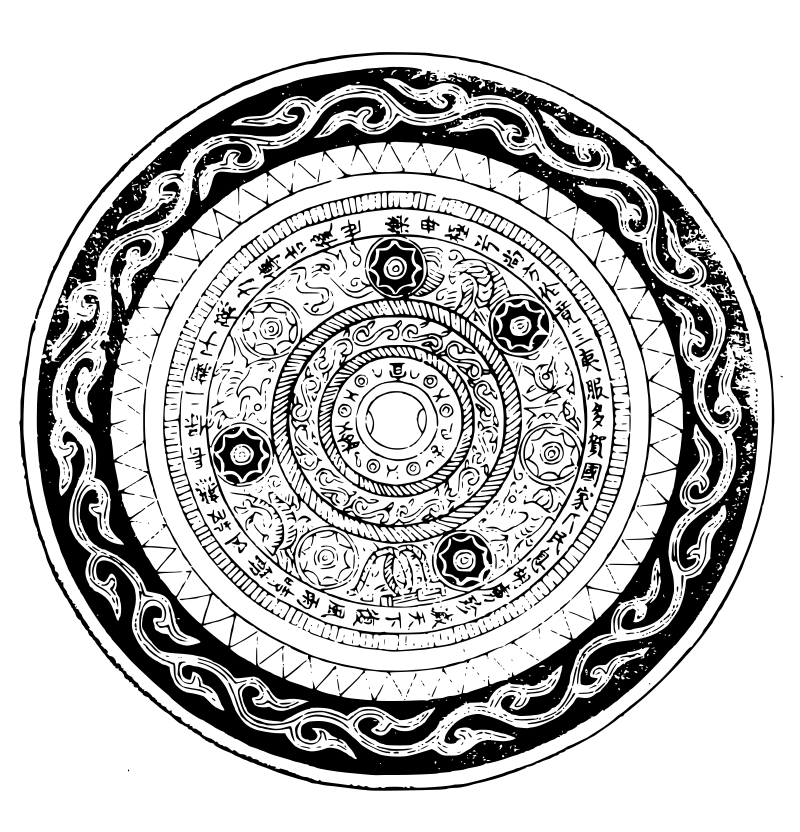

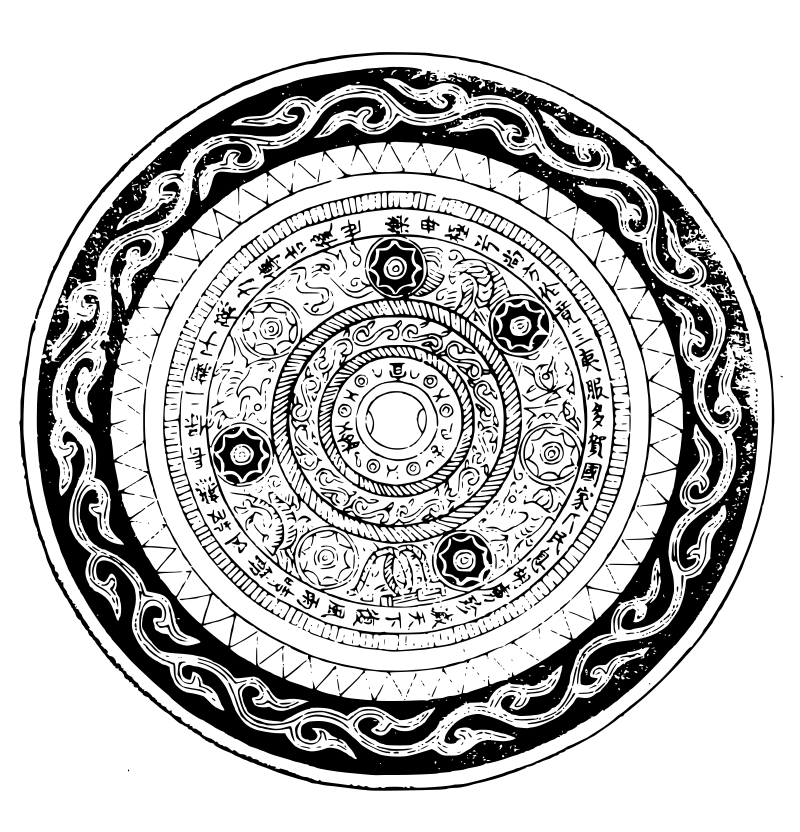

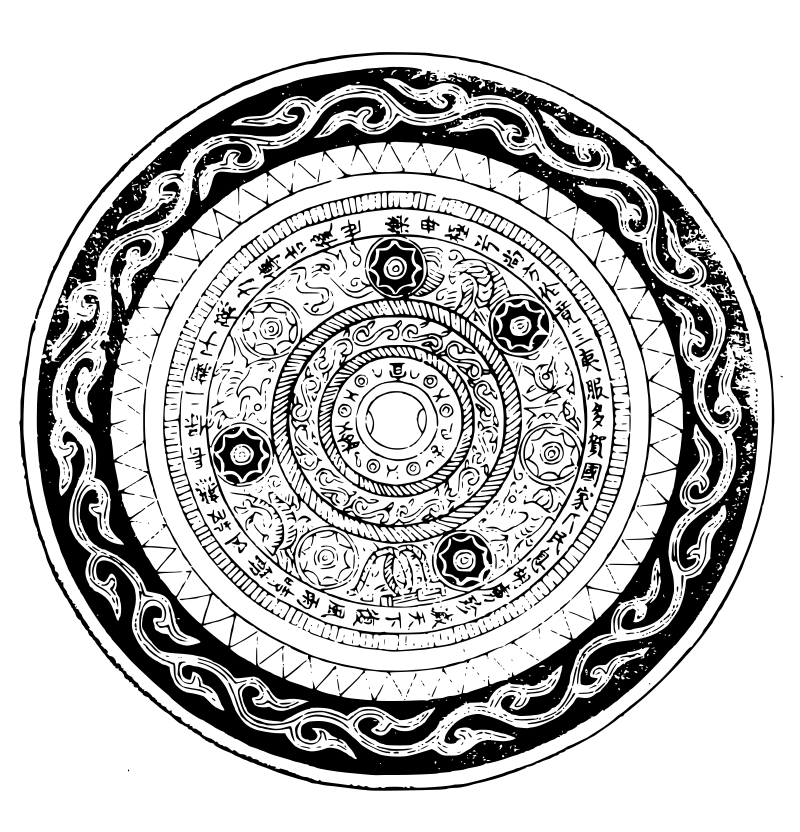

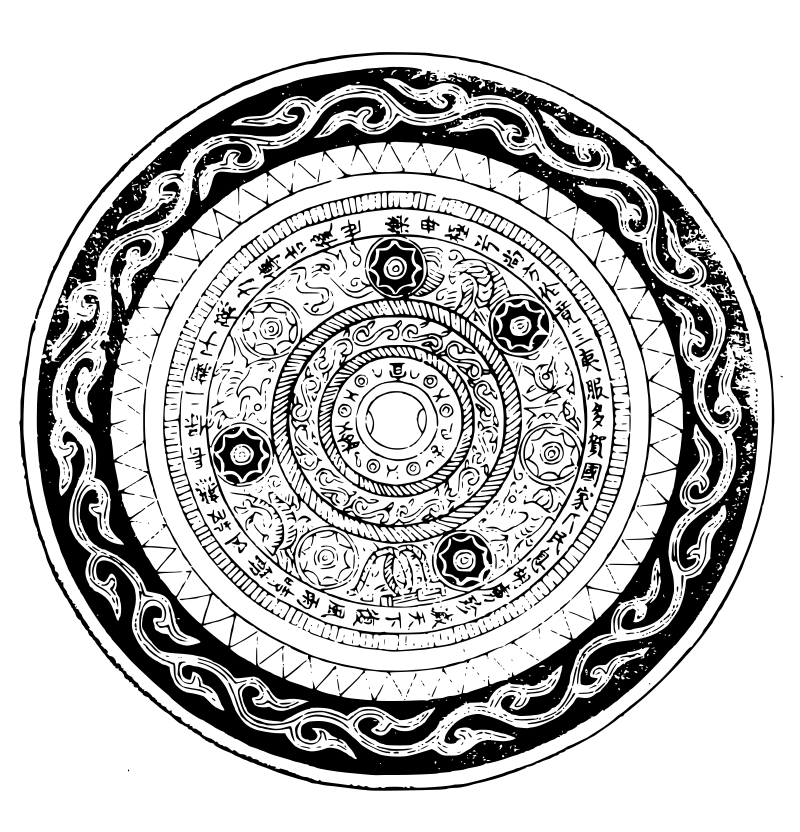

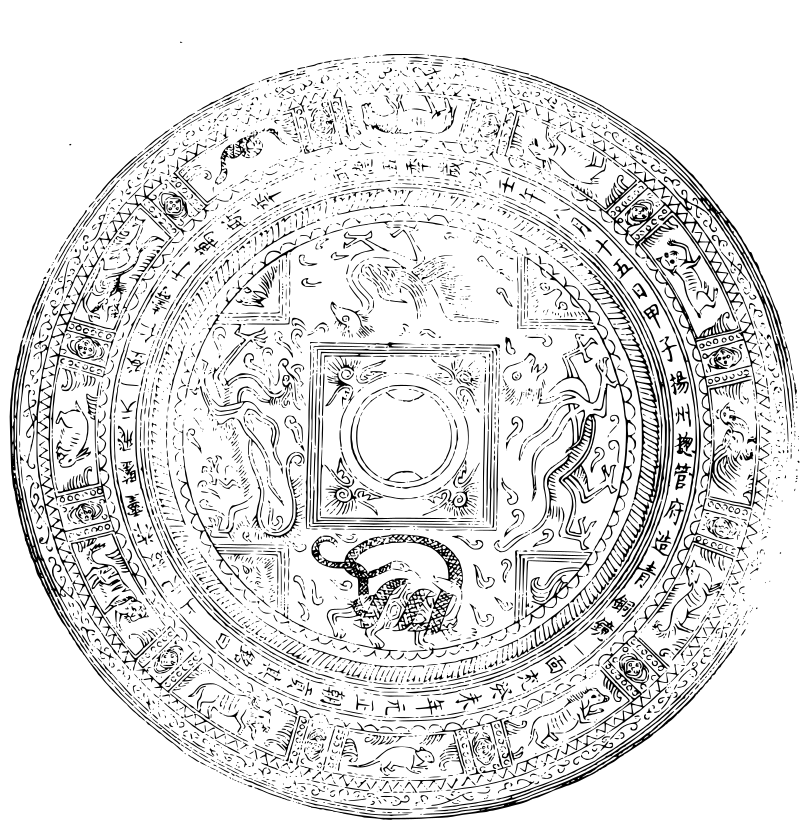

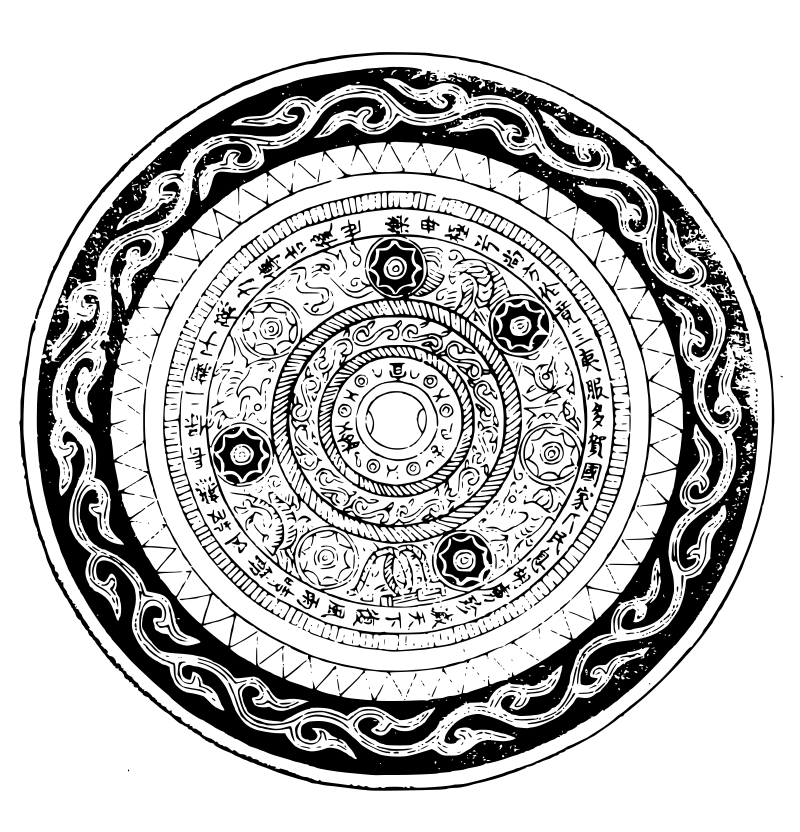

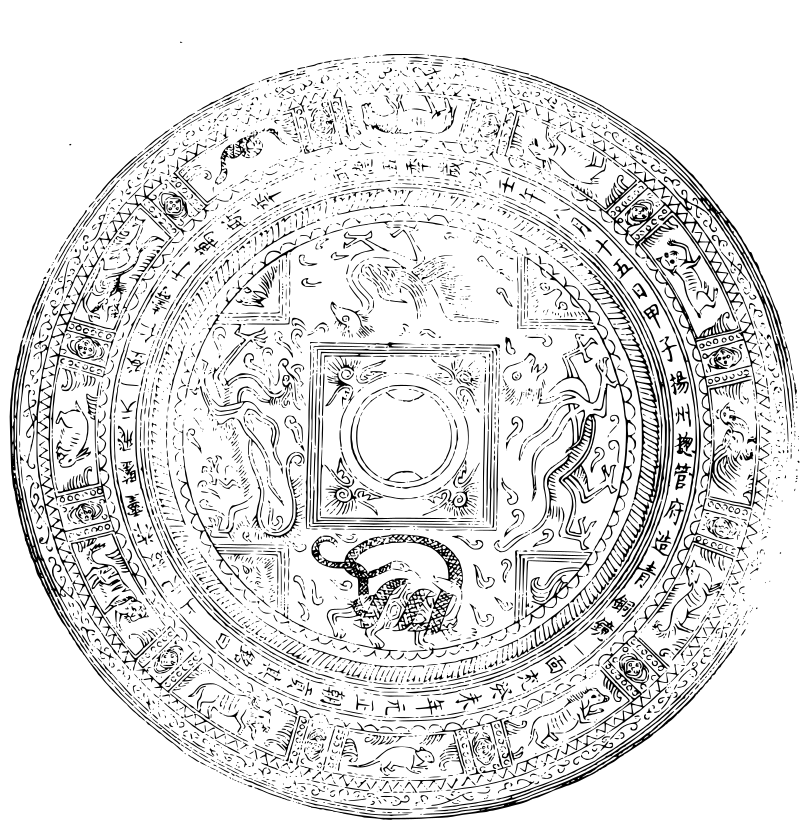

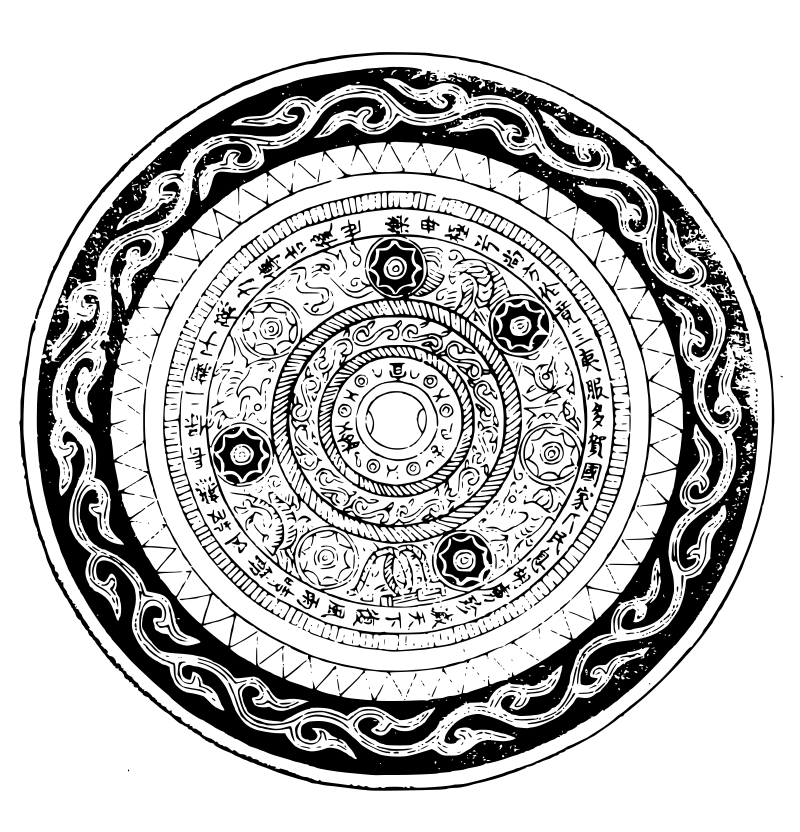

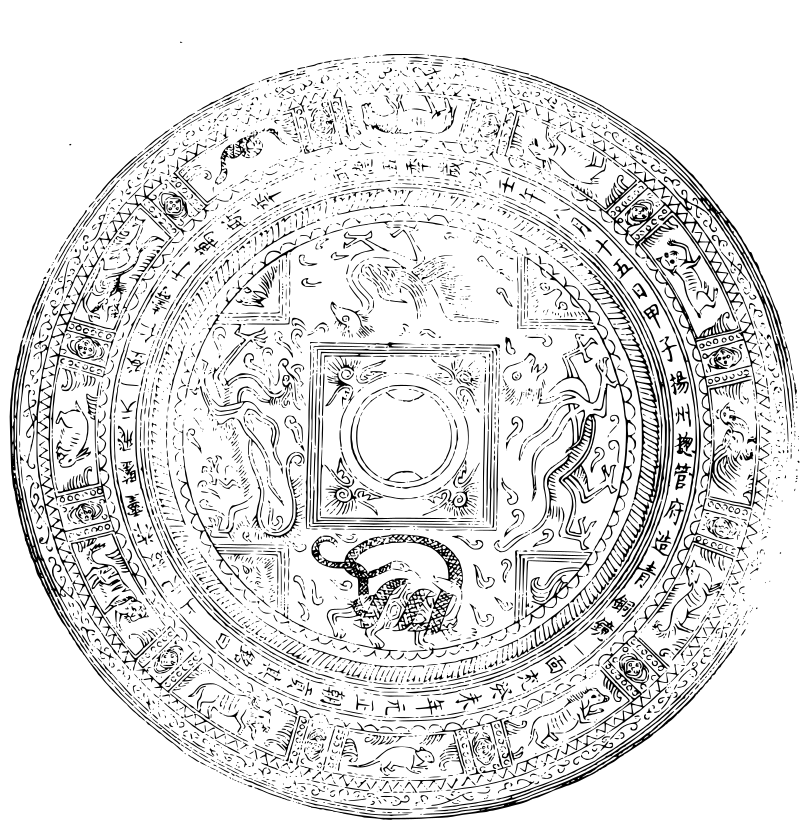

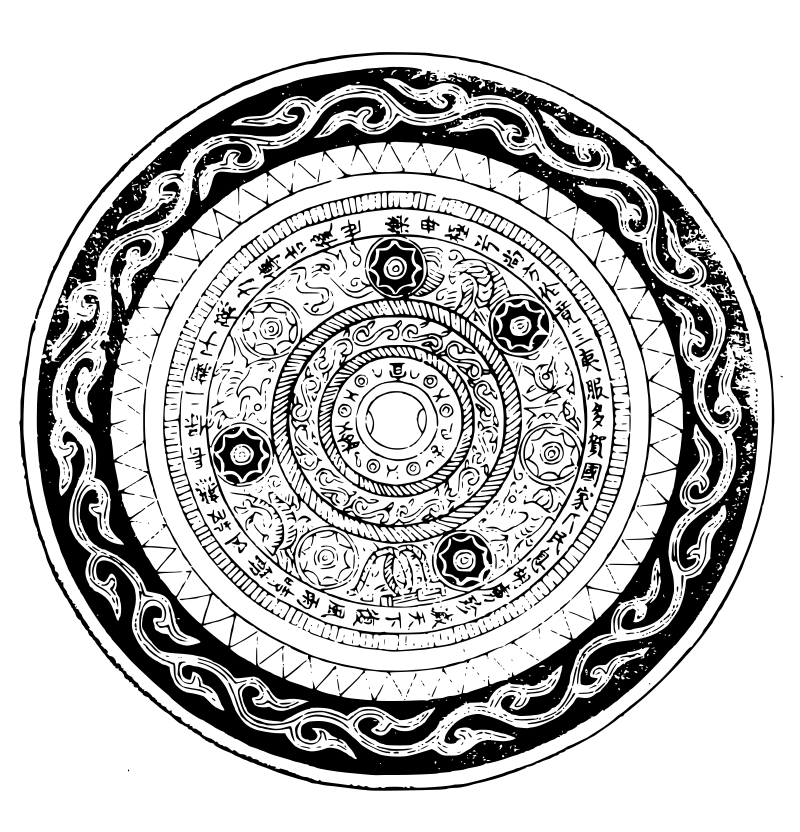

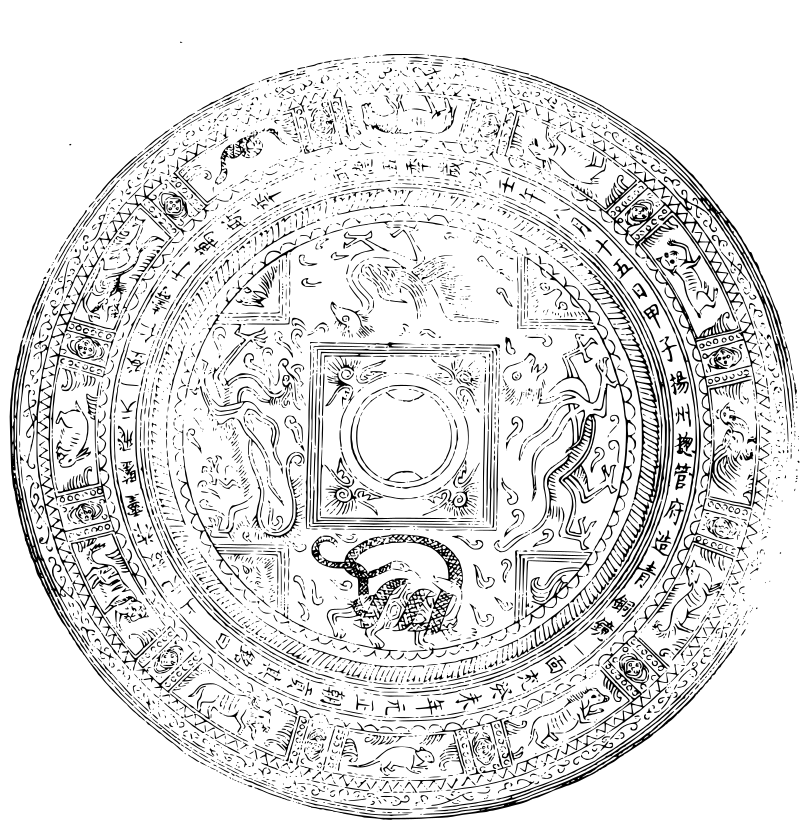

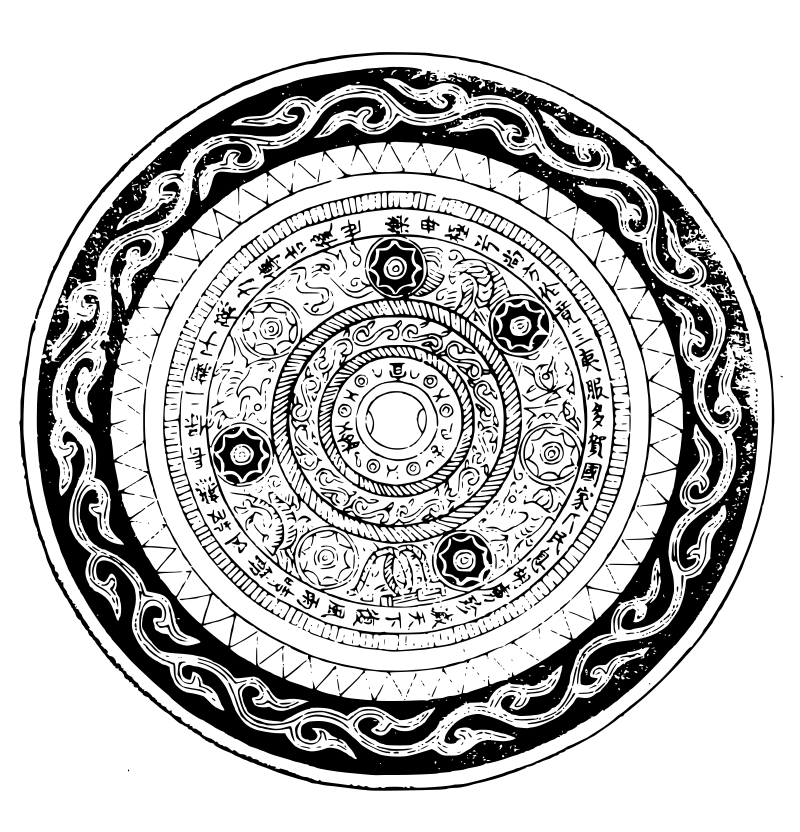

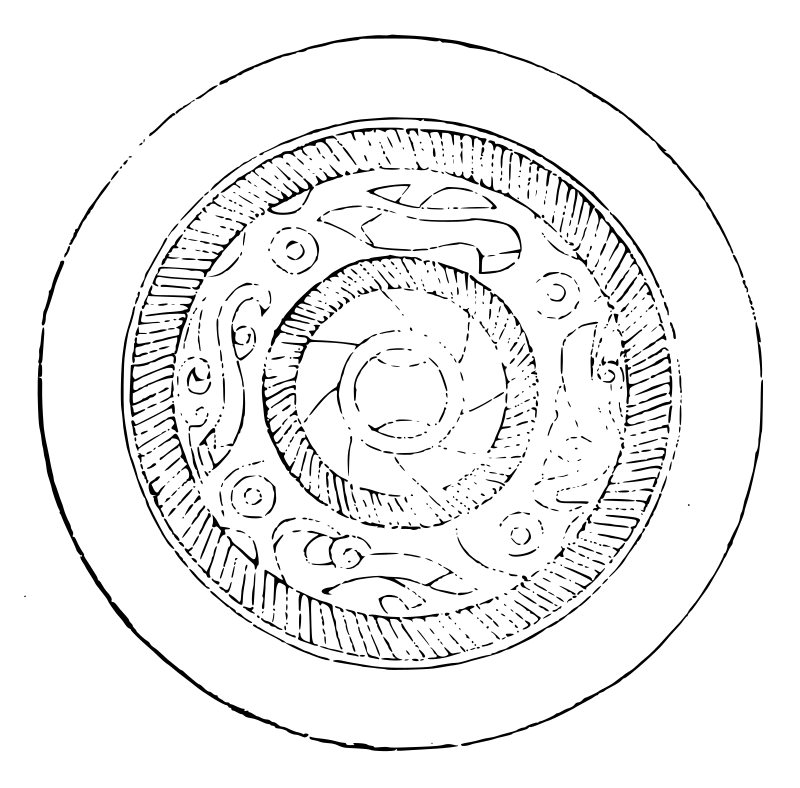

汉宜君公鉴,径三寸九分,重七两三分,铭八字。汉宜官鉴,径三寸四分,重四两三钱,铭四十字。汉尚方宜子孙鉴,径五寸八分,重一十三两有半,铭四十六字。

汉长宜子孙鉴一径五寸二分,重一十三两有半,铭四字。

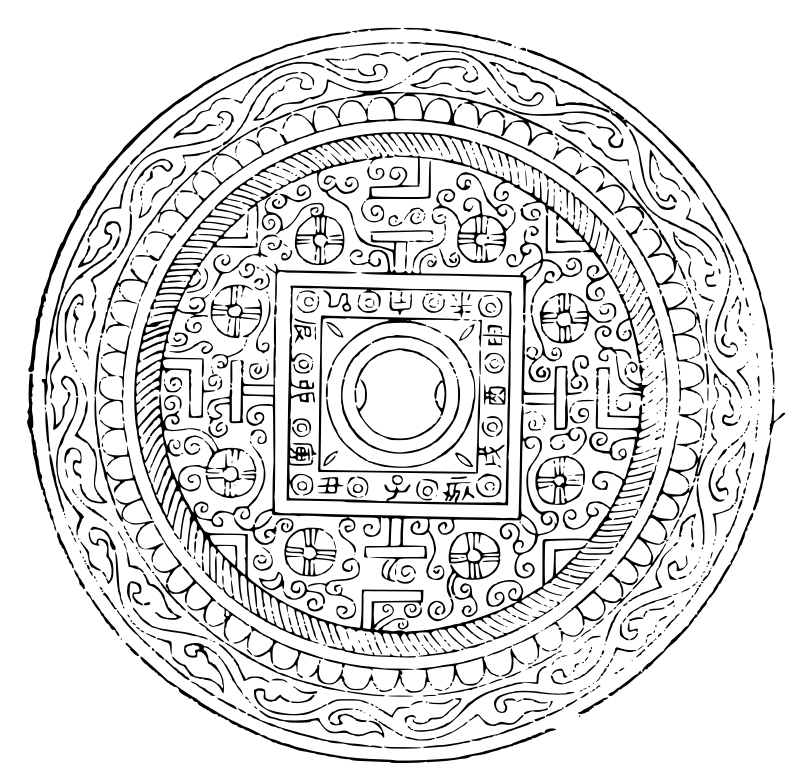

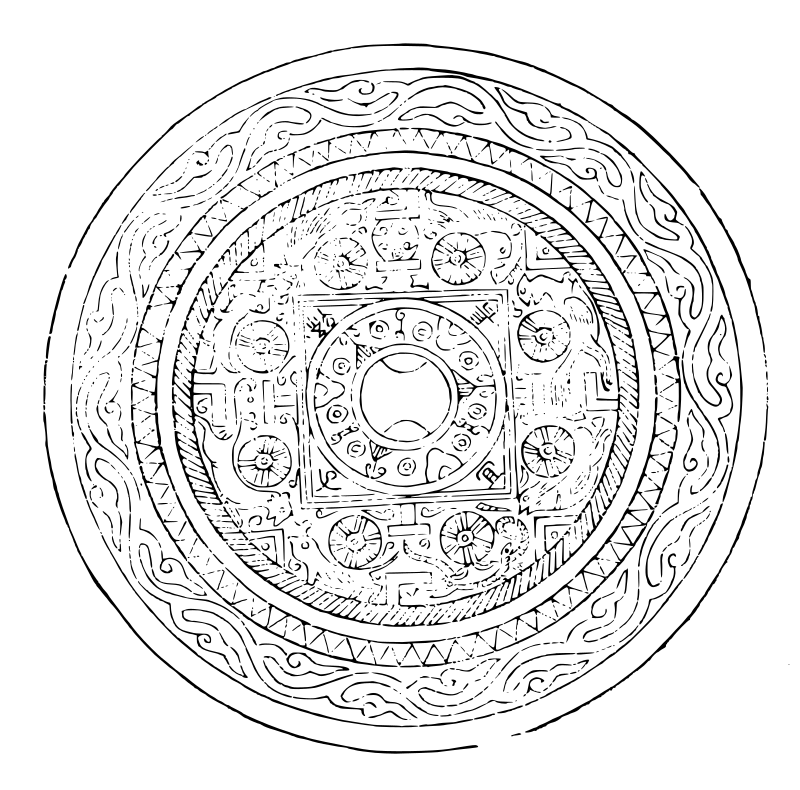

汉长宜子孙鉴二,径四寸六分,重一十四两,铭四字。汉长宜子孙鉴三,径五寸九分,重一十五两,铭四字。汉长宜子孙鉴四,径六寸,重一斤十有三两,铭四字。汉四宜鉴,径四寸五分,重一十二两有半,铭四字。汉九子鉴,径四寸三分,重一十两有半,铭十字。汉宜侯王鉴,径四寸四分,重一斤,铭一十一字。汉十六花鉴,径六寸八分,重二斤十有五两,铭八字。唐武德鉴,径九寸五分,重五斤五两,铭五十三字。唐长宜子孙鉴,径七寸五分,重二斤二两,铭四字。右一十三鉴,凡颂之非所宜,则虽无颂可也,然则颂之斯宜之矣。诗曰:宜民宜人,上之所以宜于下也。罄无不宜,臣之所以宜于君也。宜尔室家,言家道之宜也。宜君宜王,言子孙之宜也。鉴之为用无所不有,故其言有所谓宜君公、宜侯王、宜官、宜子孙焉,此所以又以颂次之也。

汉四乳鉴图二

汉七乳鉴图汉七乳鉴图

汉四乳鉴图一

汉素乳鉴图

汉素乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉四乳鉴图一汉七乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉四乳鉴图一汉七乳鉴图 汉四乳鉴图一

汉四乳鉴图一

汉素乳鉴图

汉素乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉七乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉七乳鉴图 汉四乳鉴图一

汉四乳鉴图一

汉素乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉素乳鉴图汉七乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉素乳鉴图汉七乳鉴图 汉四乳鉴图一

汉四乳鉴图一

汉素乳鉴图

汉素乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉七乳鉴图

枚乳门各鉴图考汉七乳鉴图 汉四乳鉴图一

汉四乳鉴图一

汉素乳鉴图

汉素乳鉴图

枚乳门各鉴图考枚乳门各鉴图考

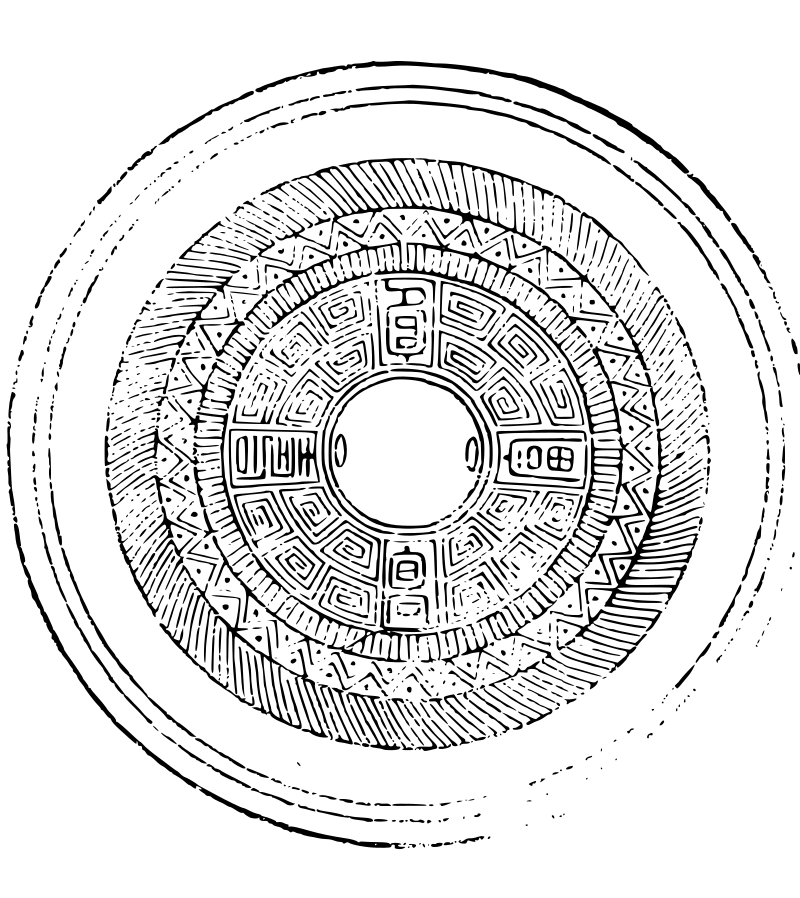

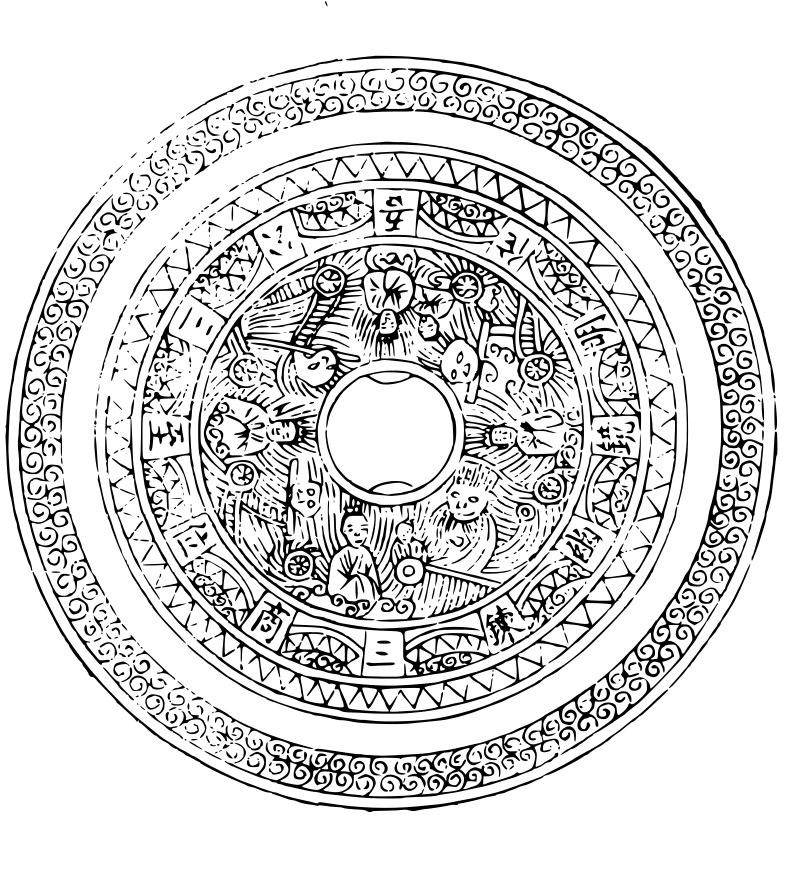

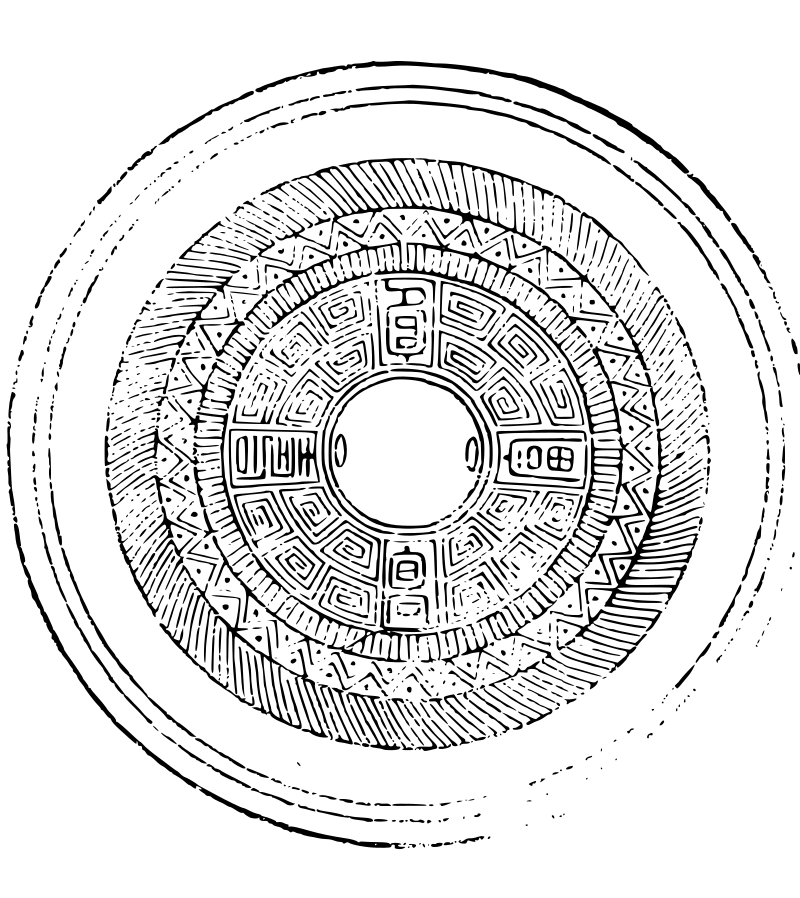

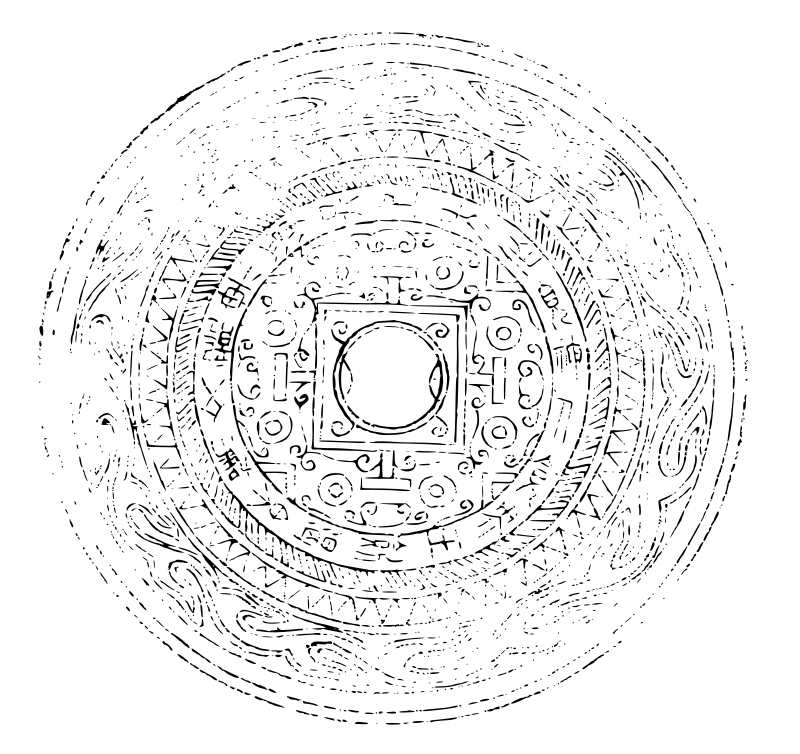

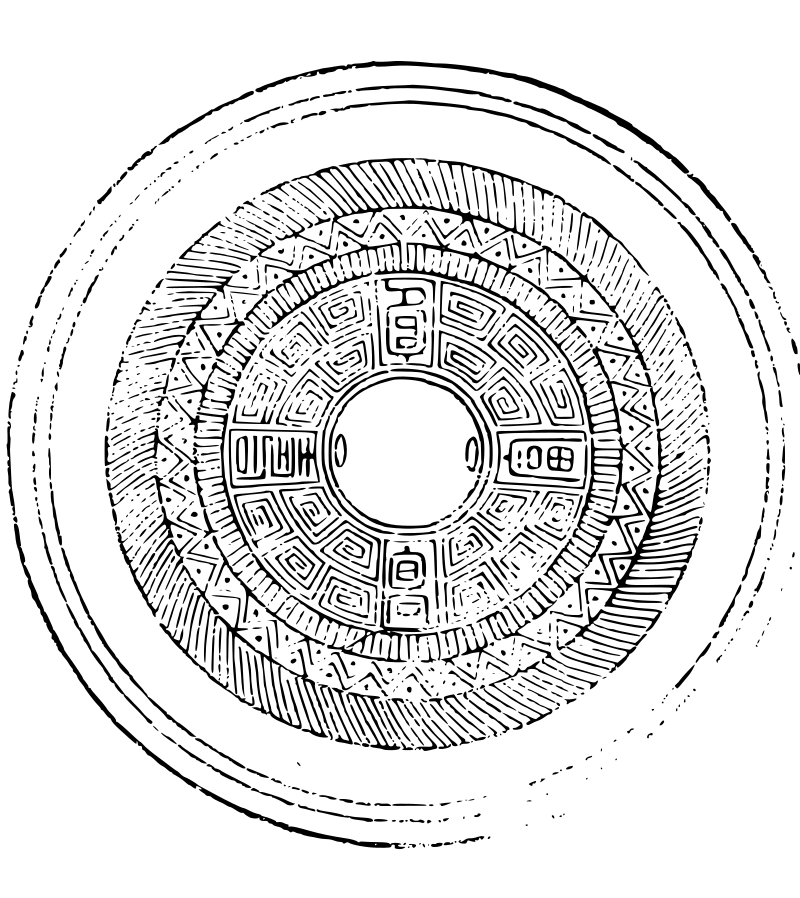

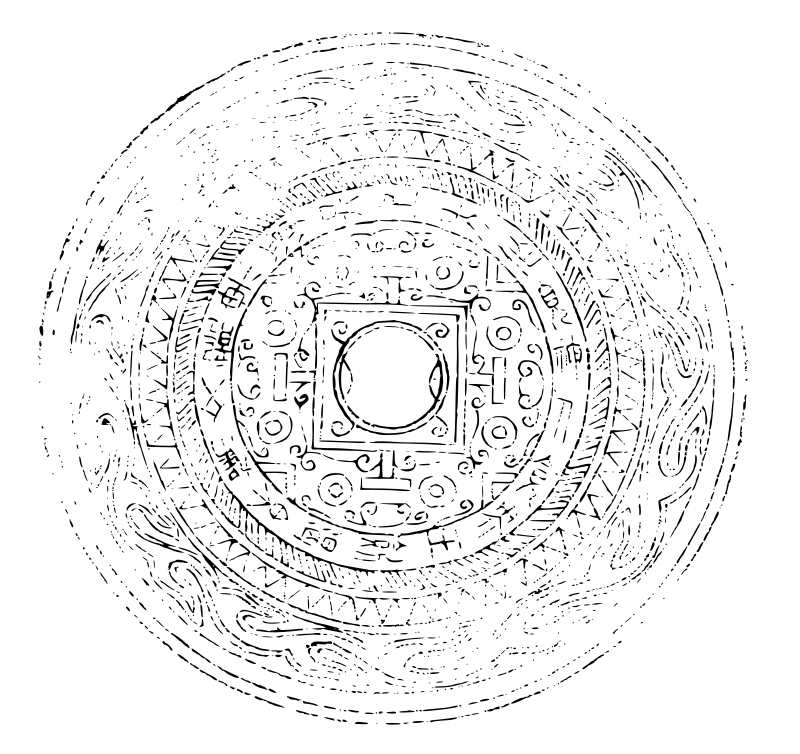

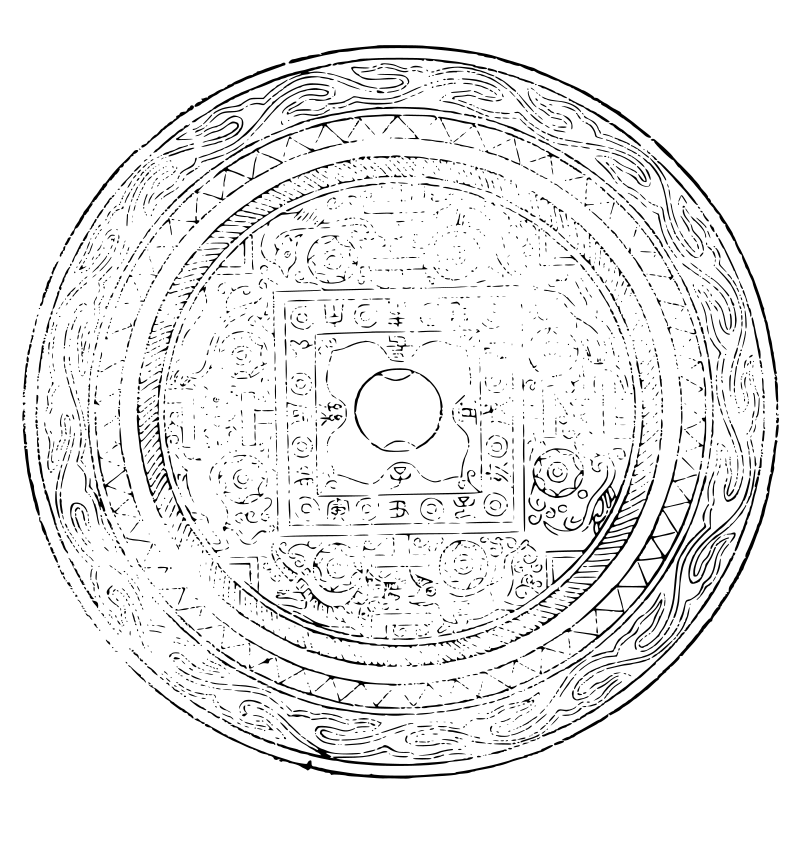

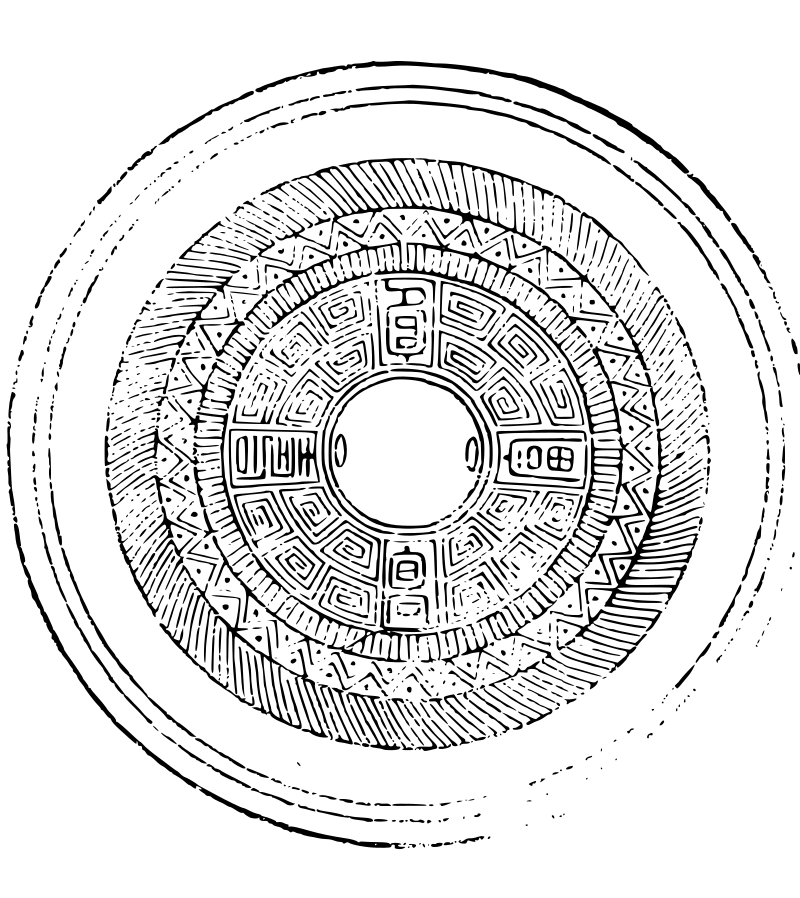

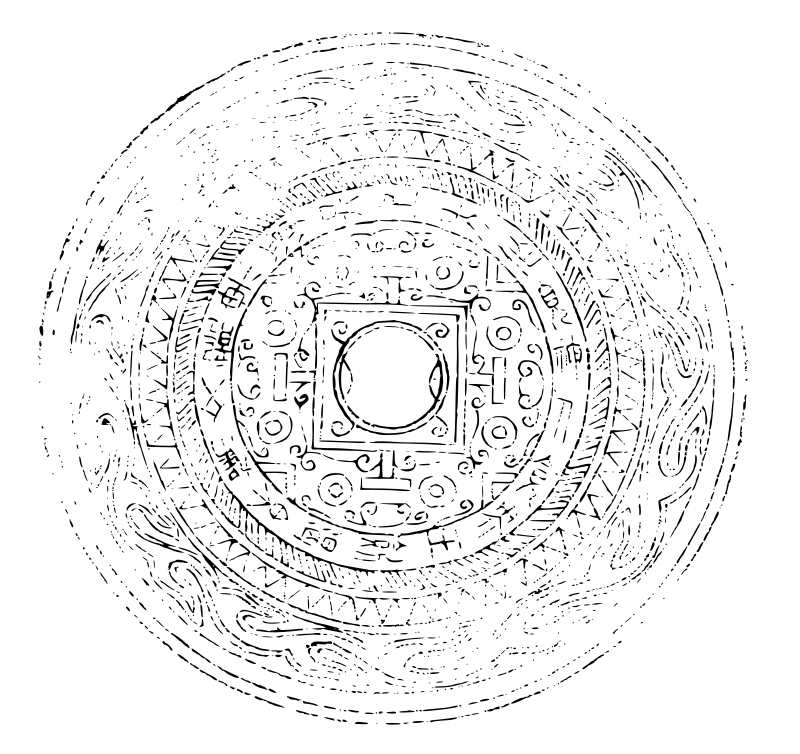

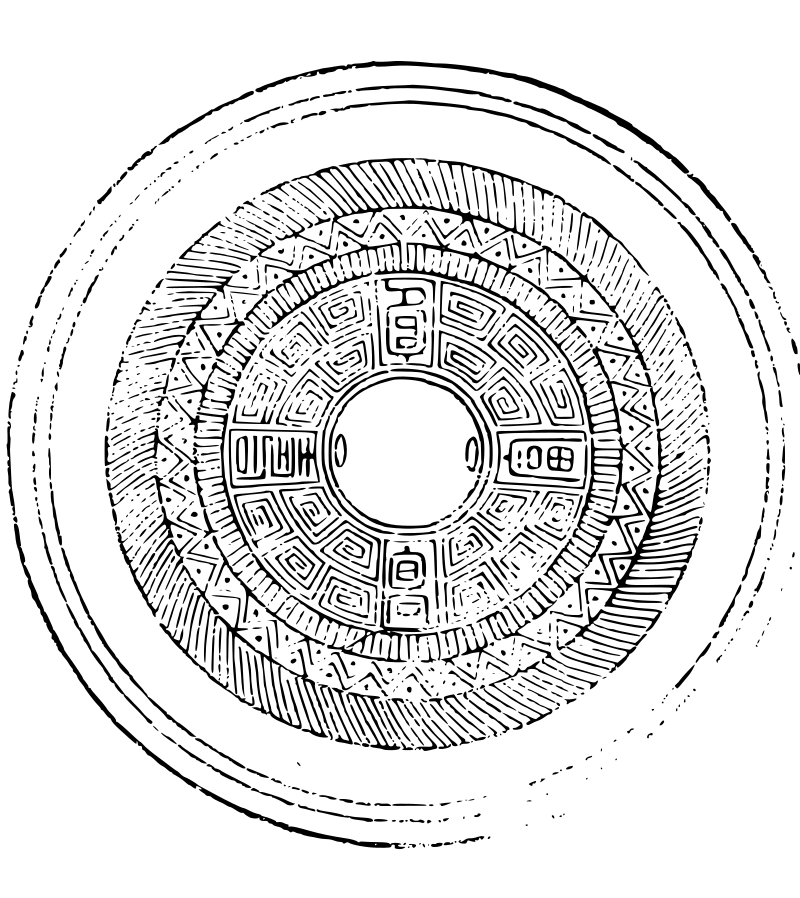

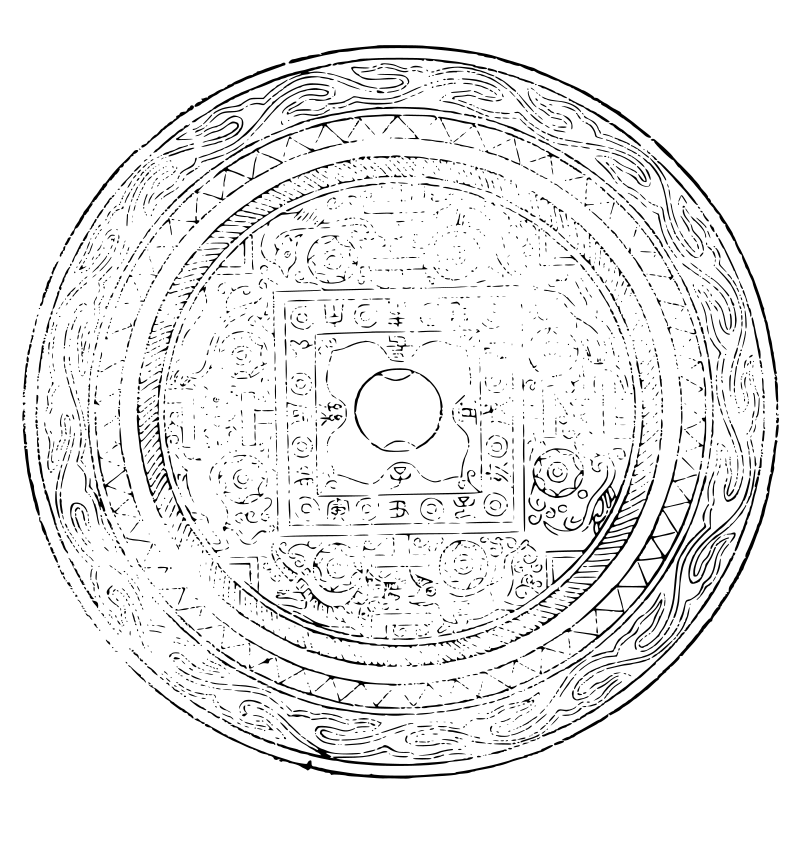

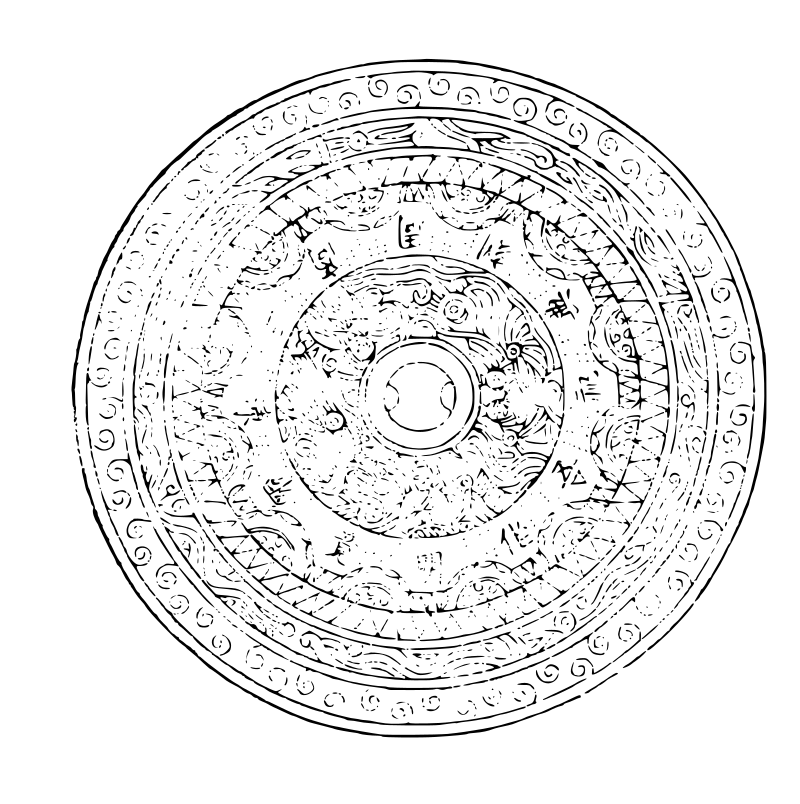

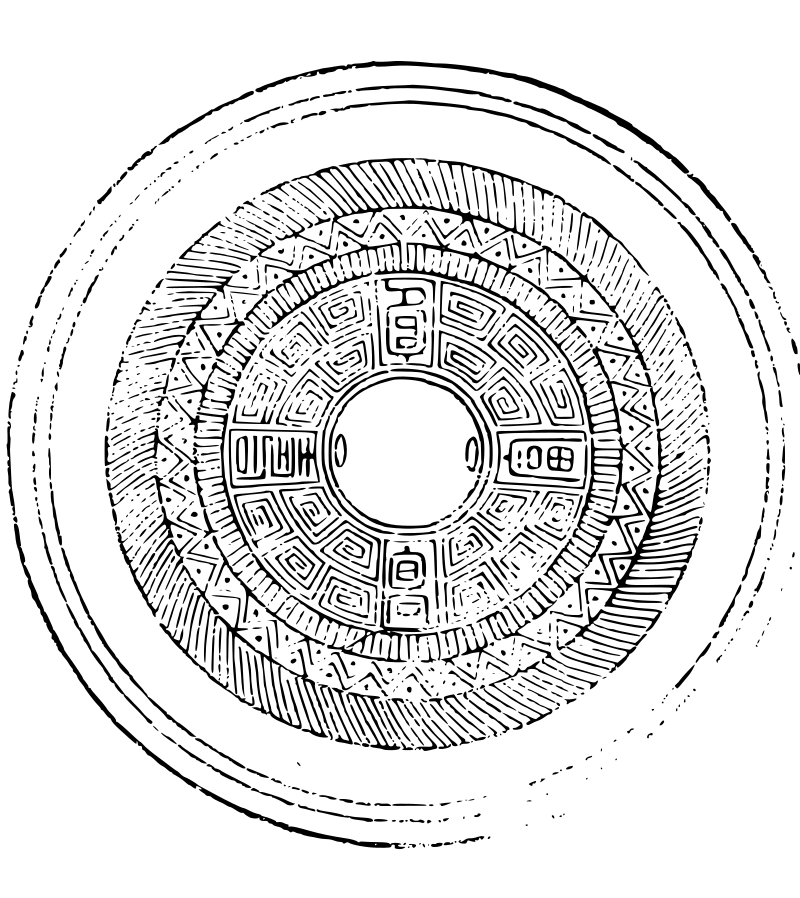

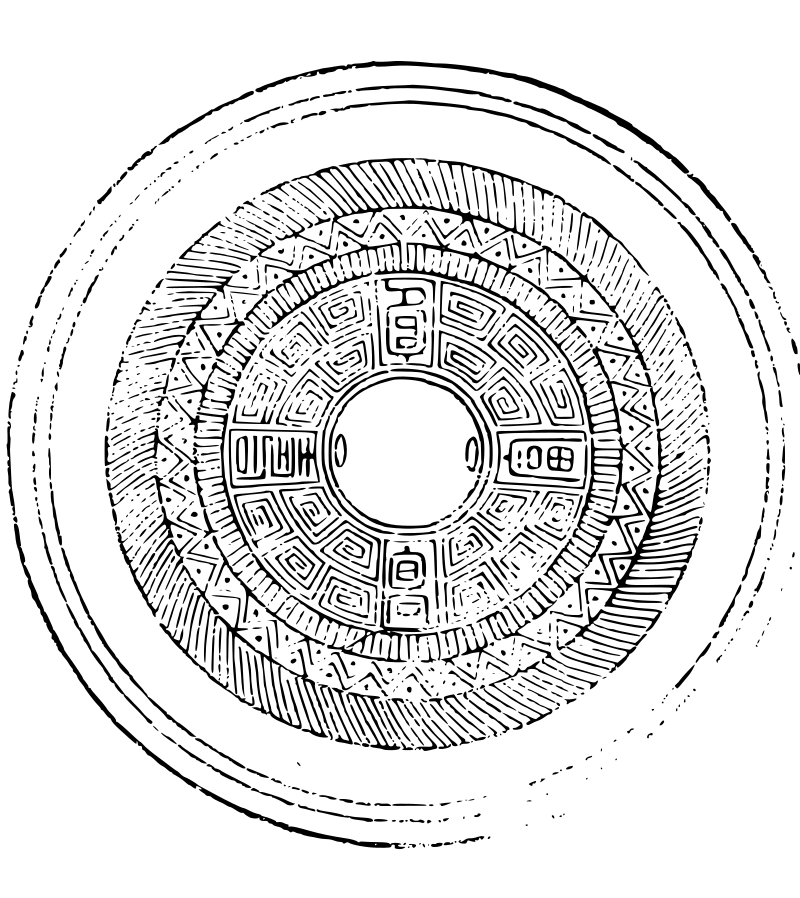

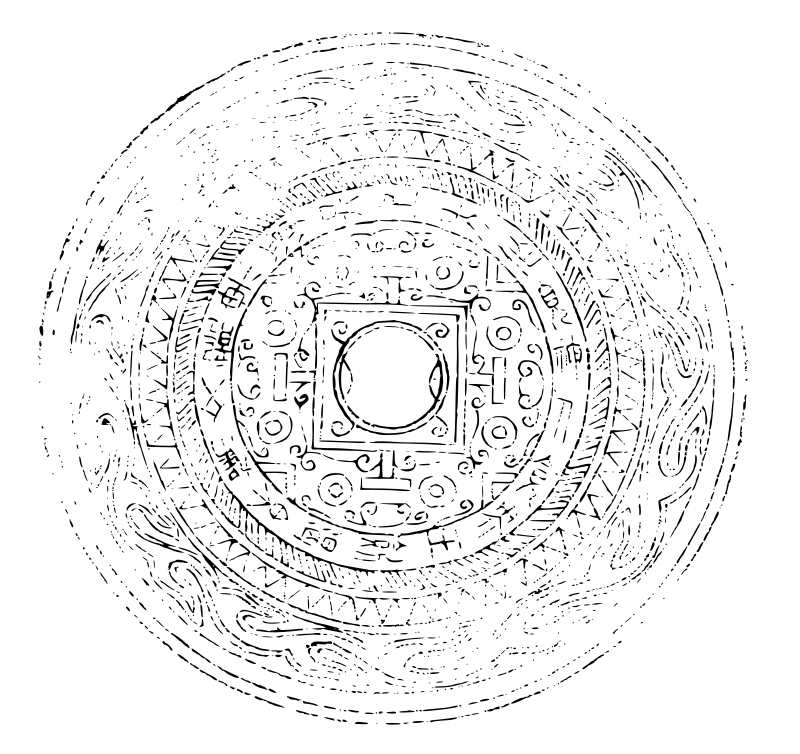

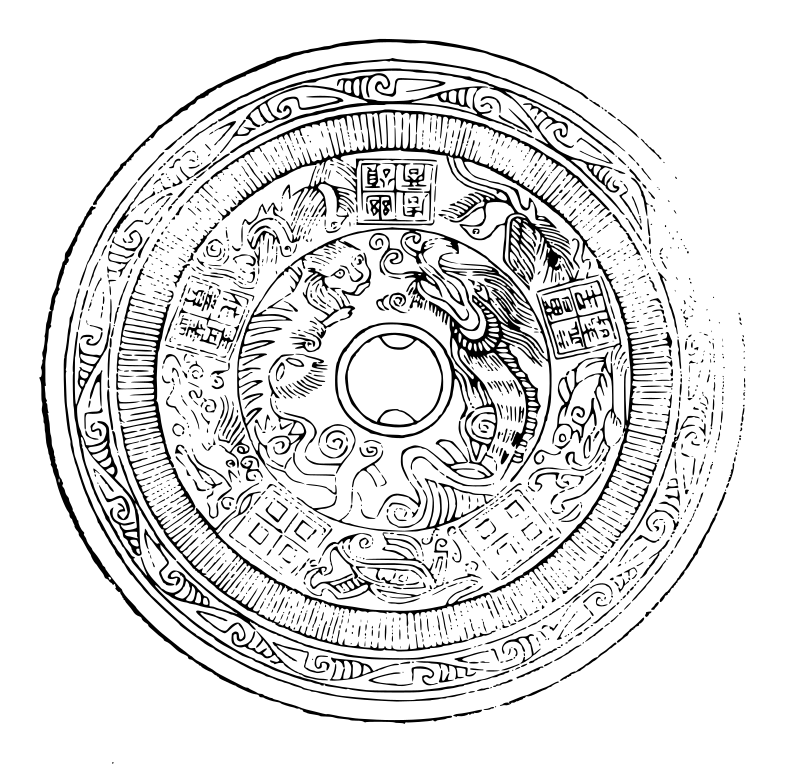

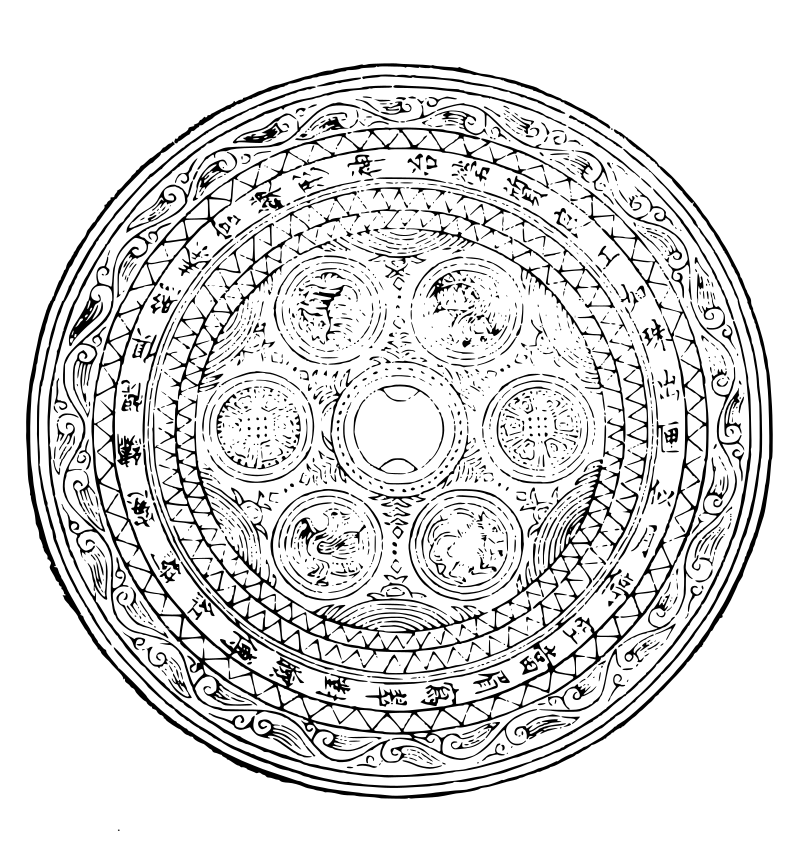

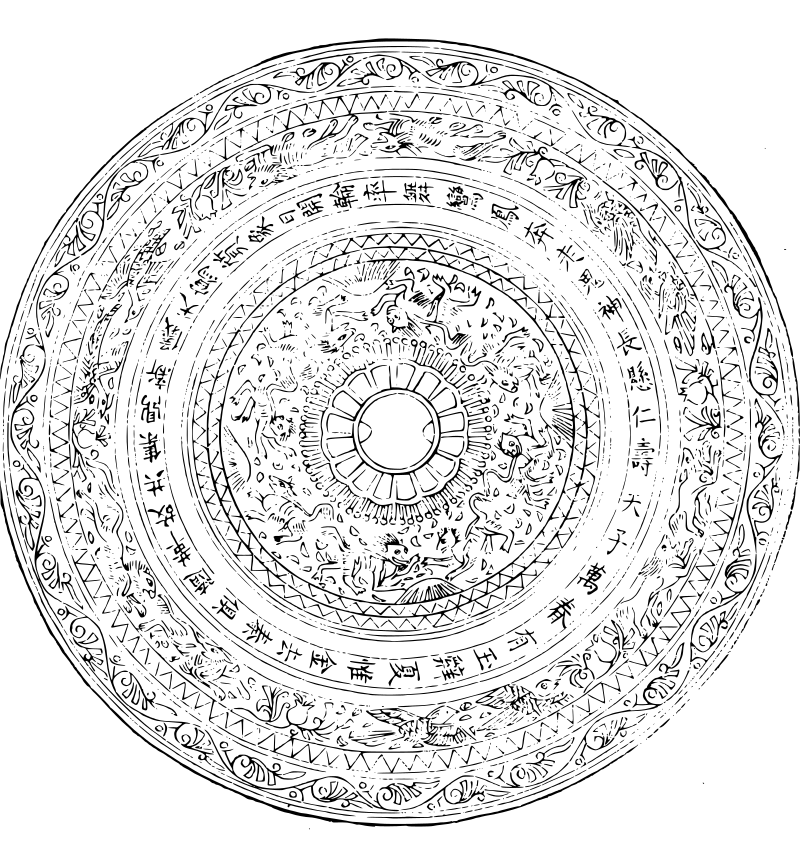

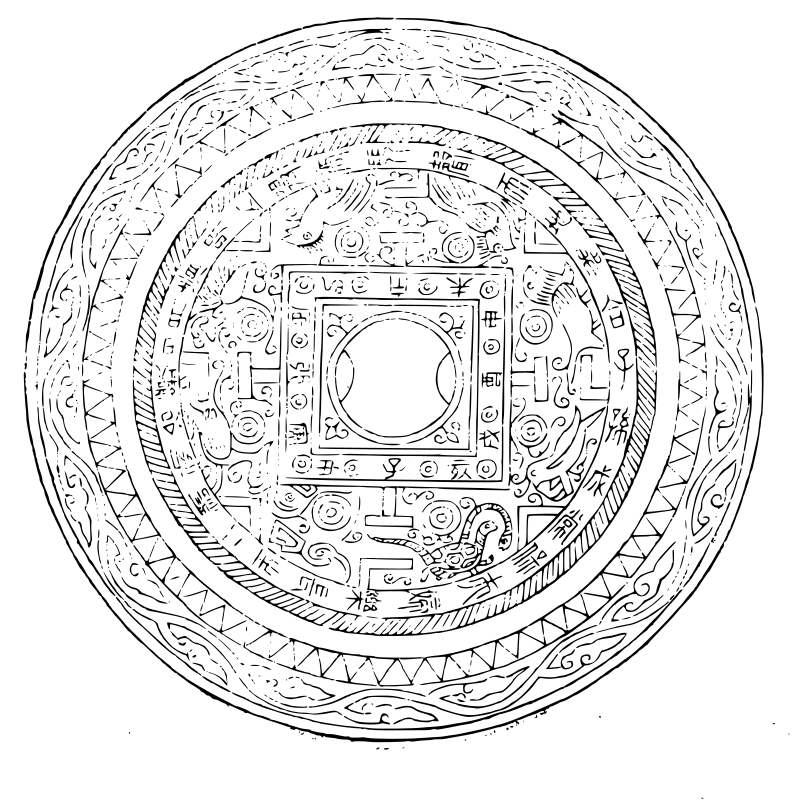

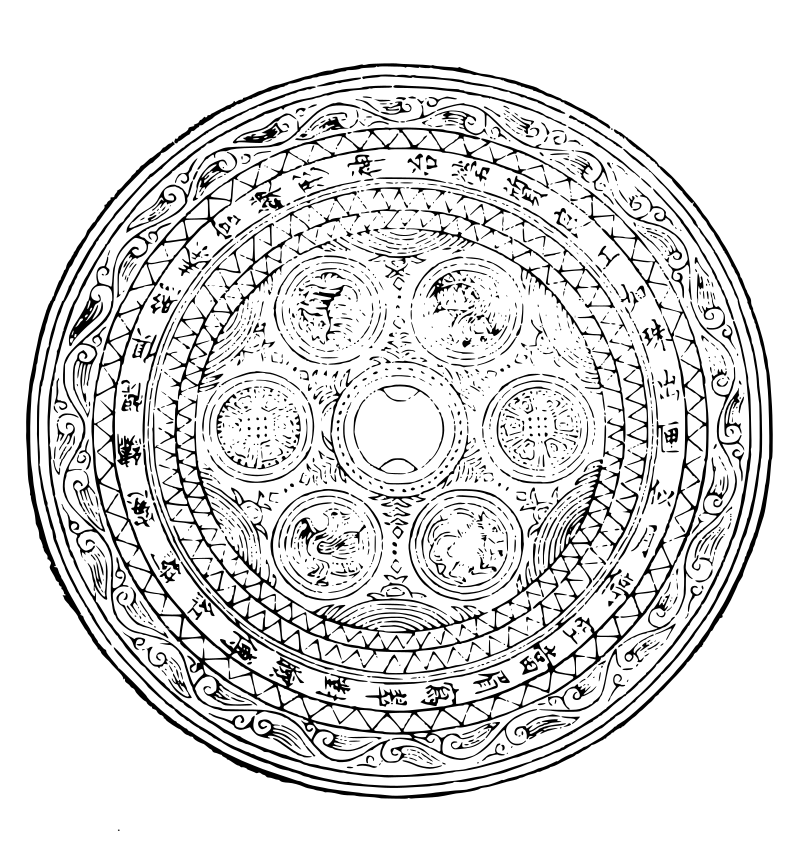

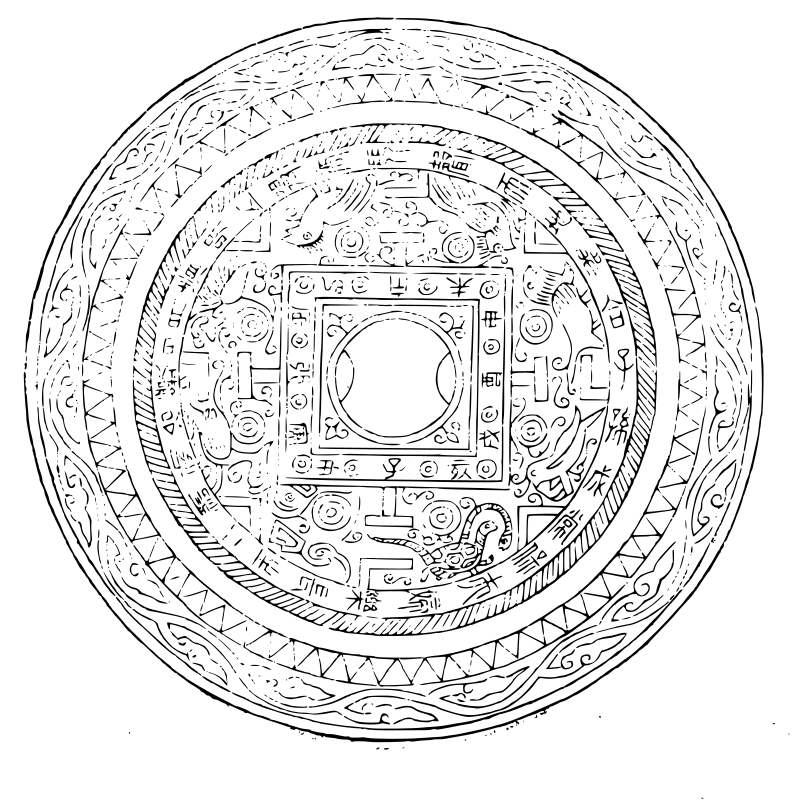

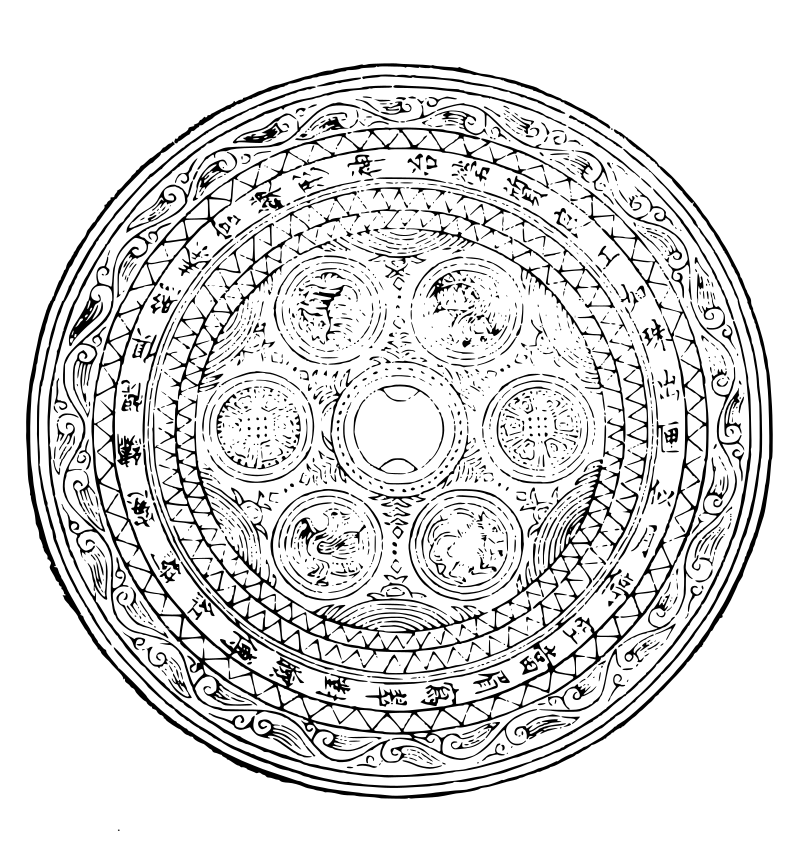

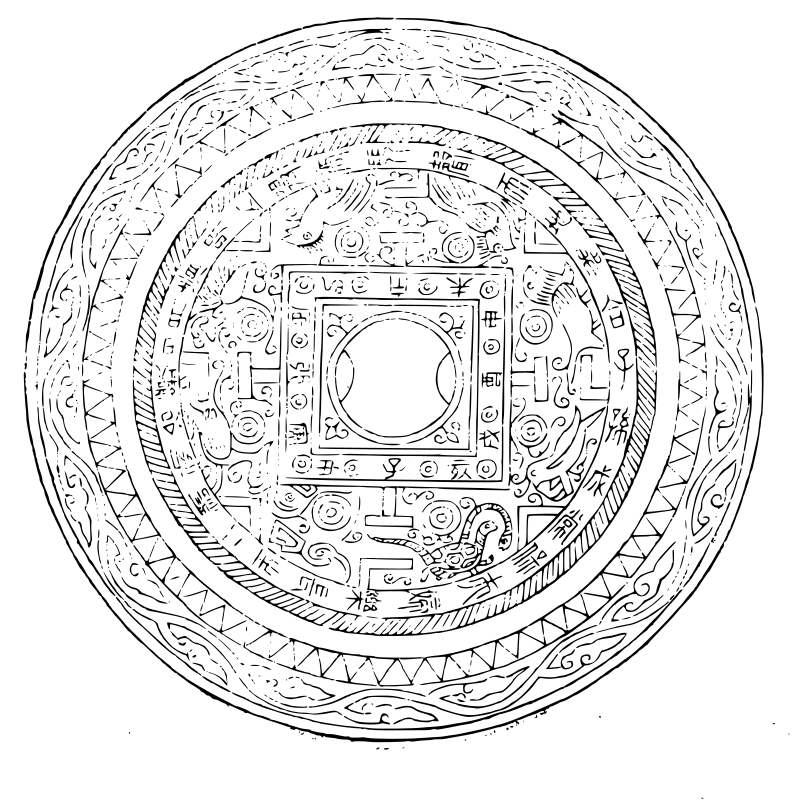

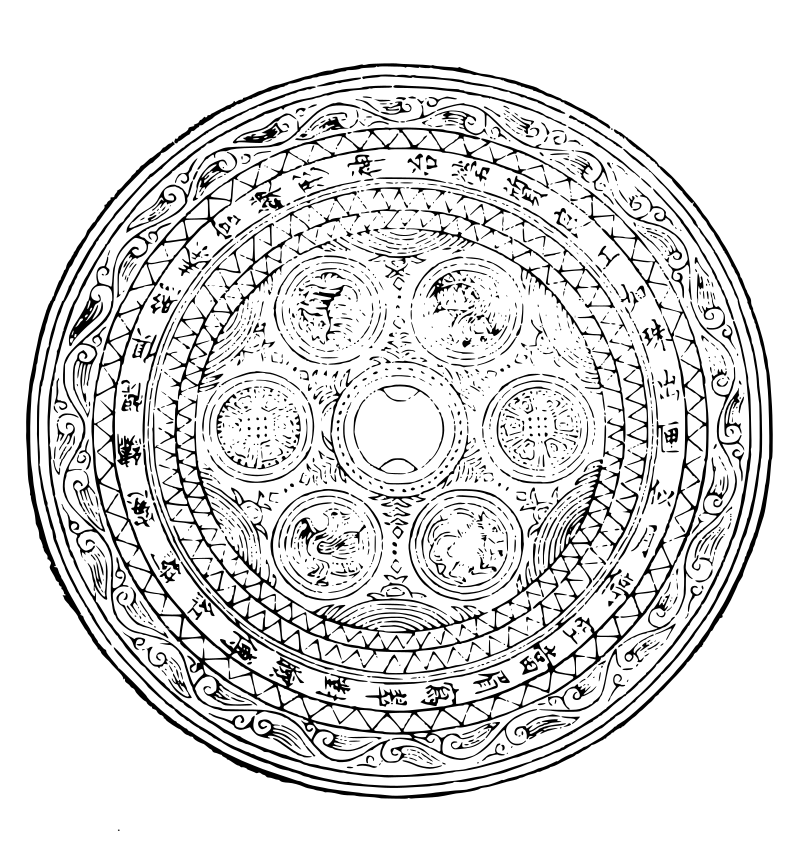

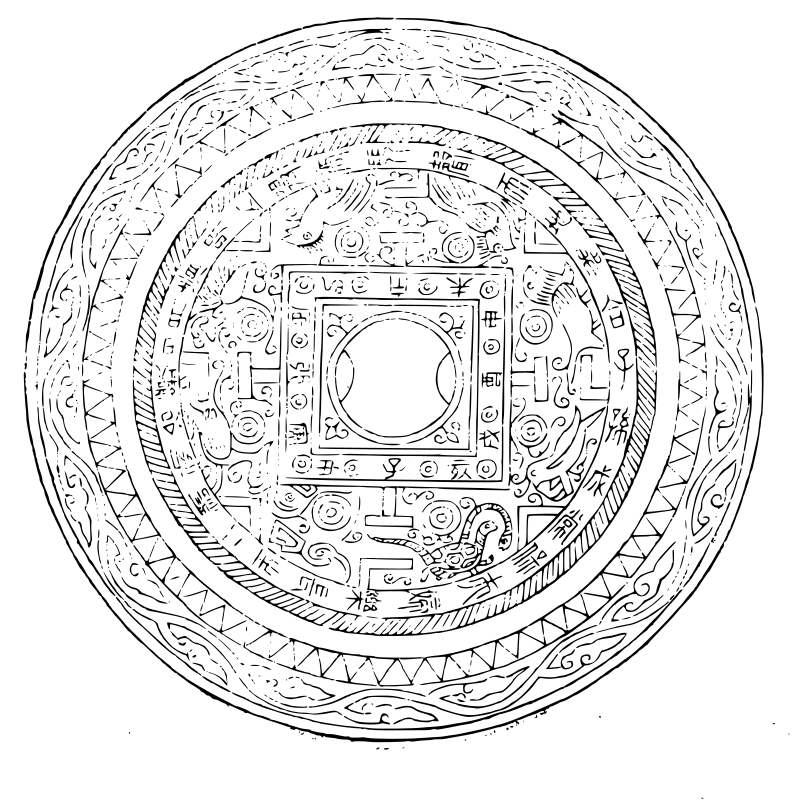

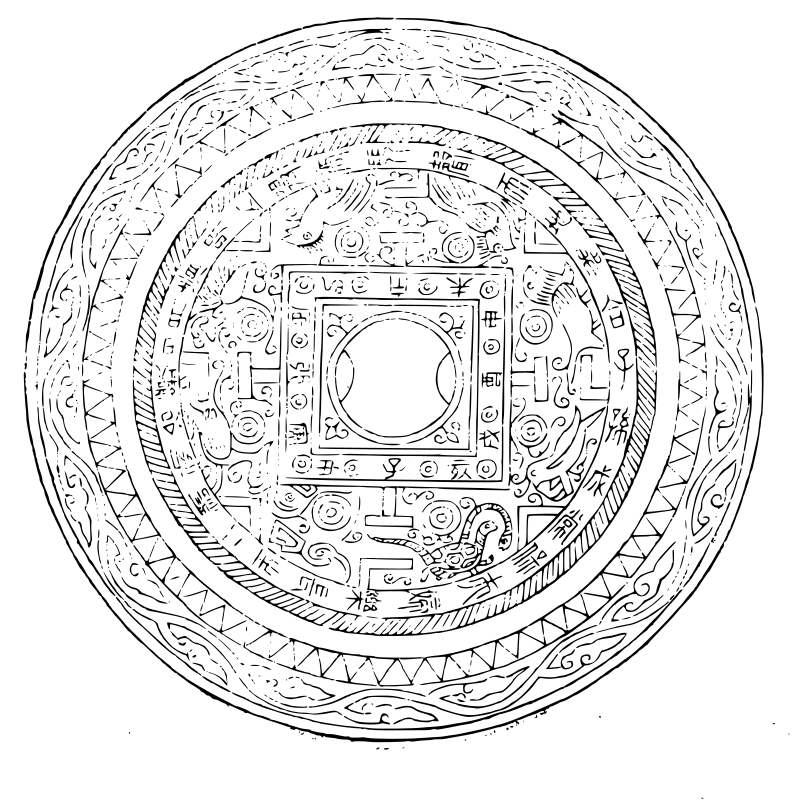

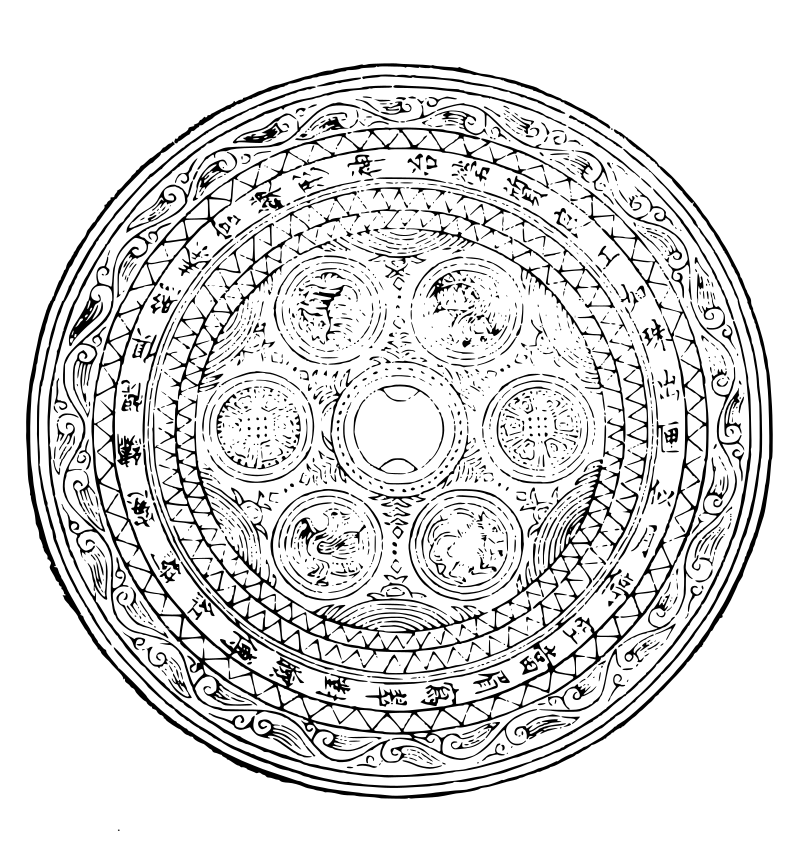

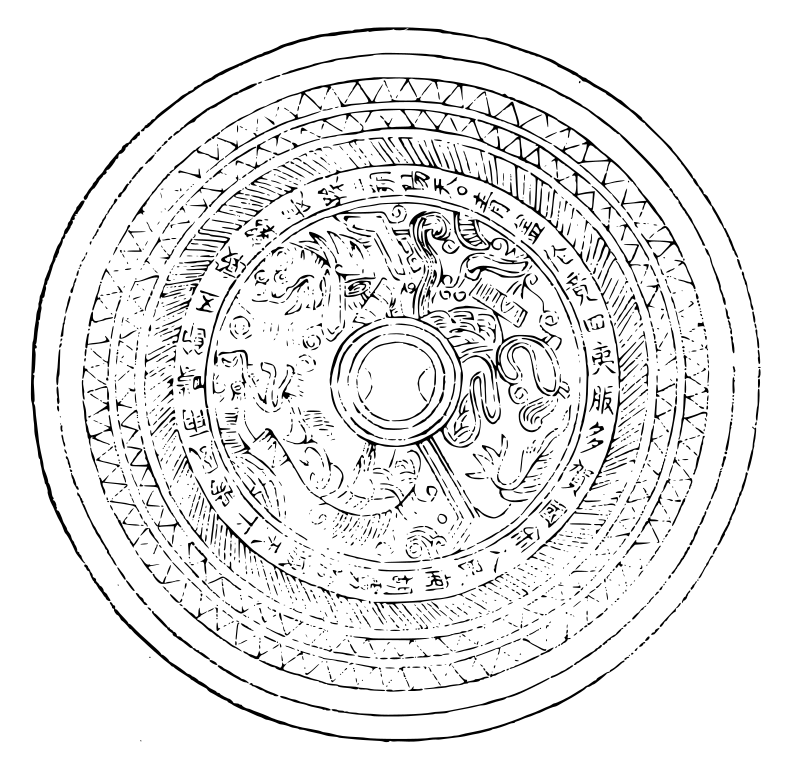

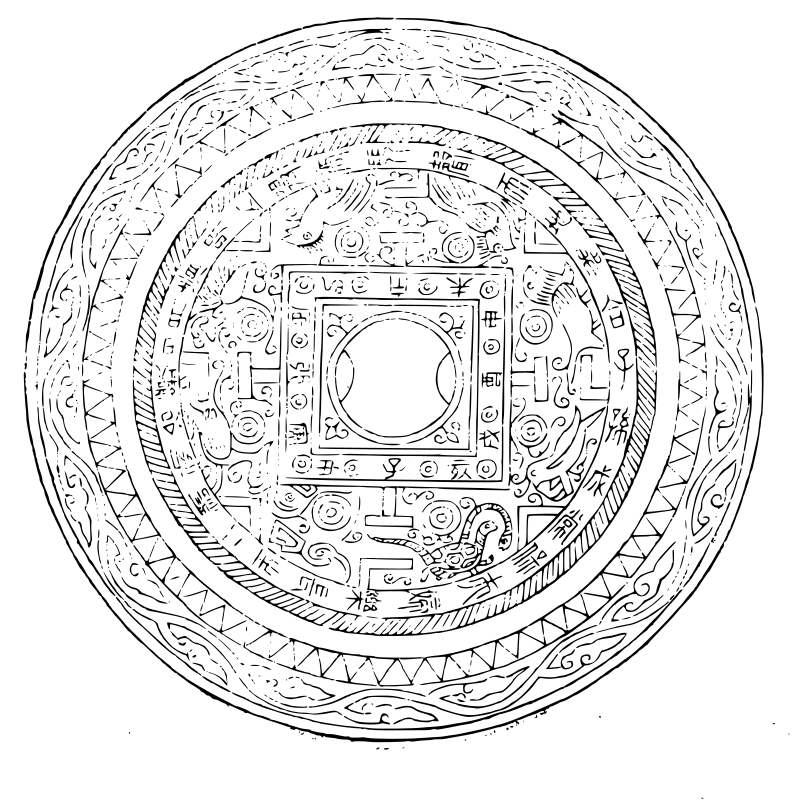

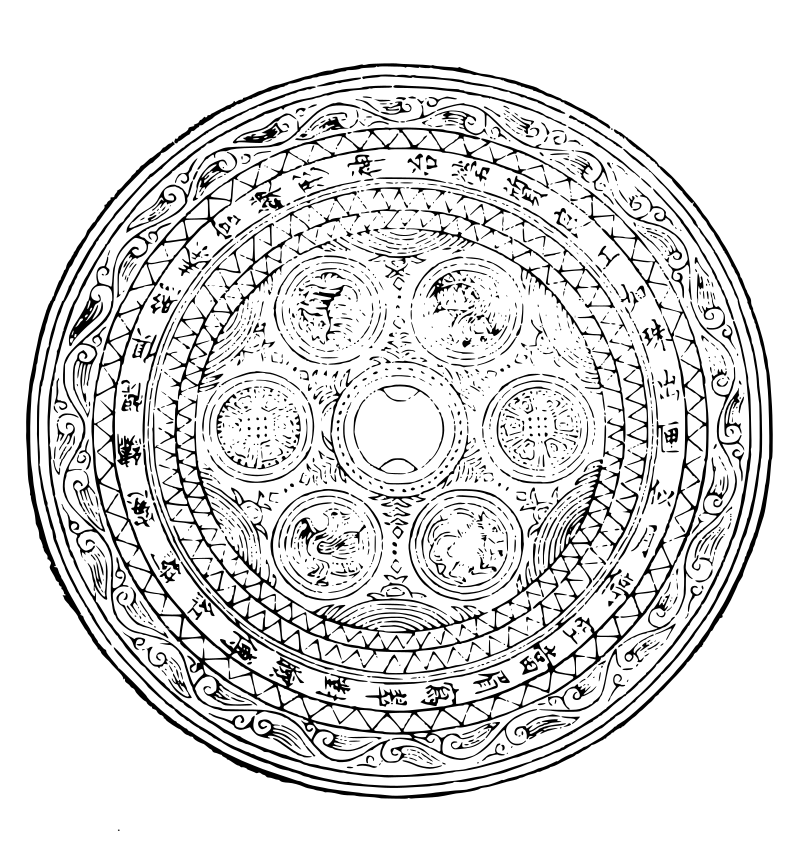

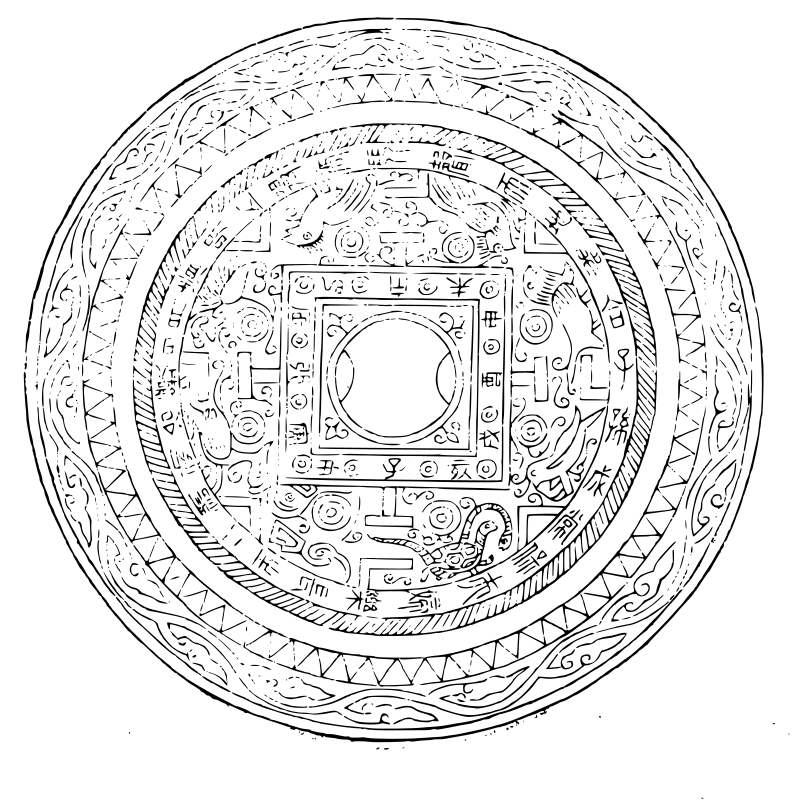

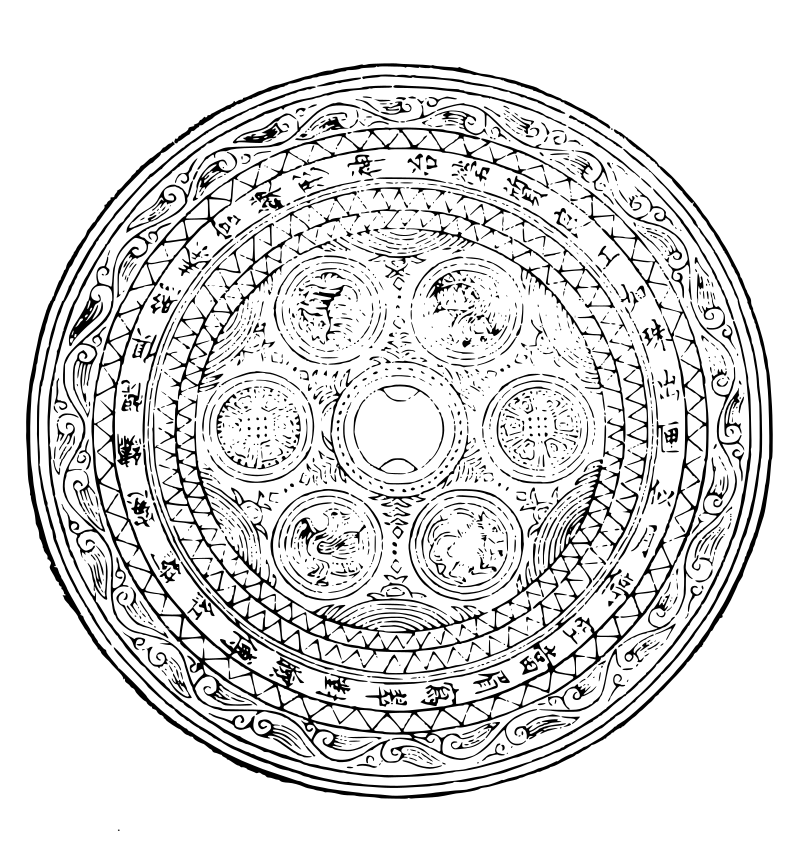

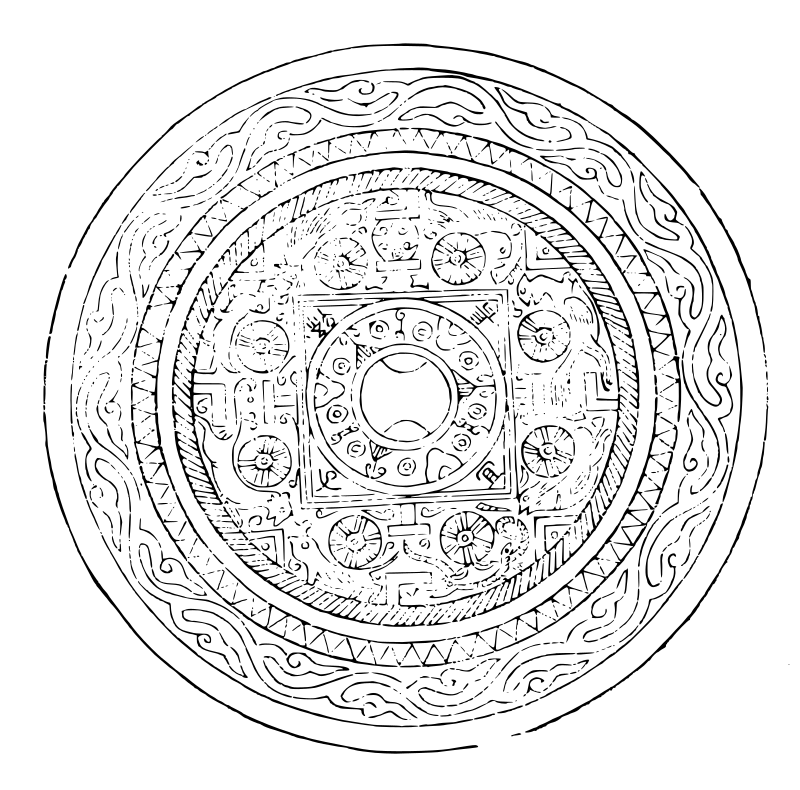

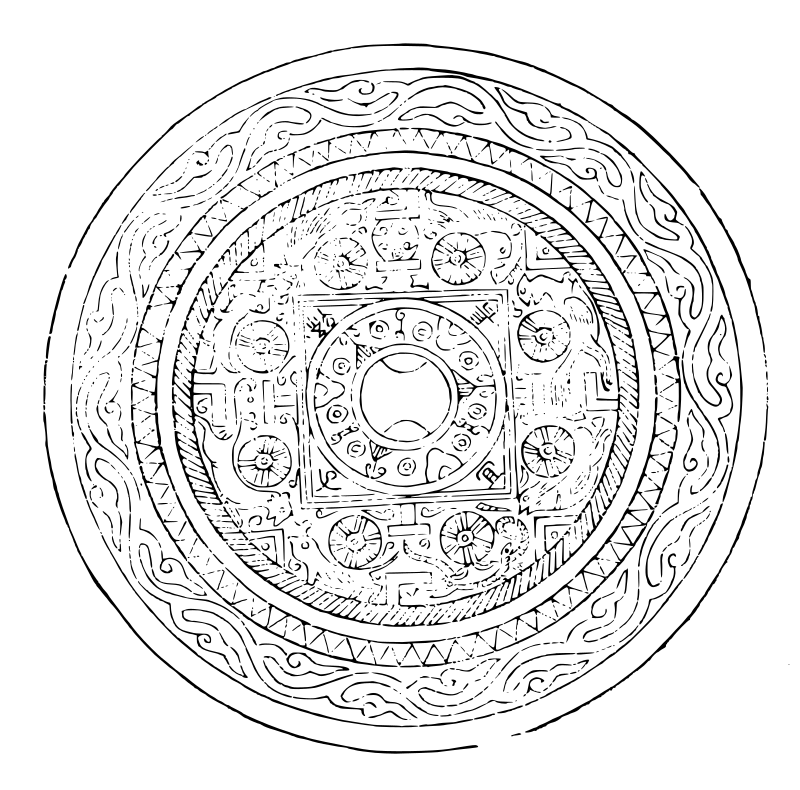

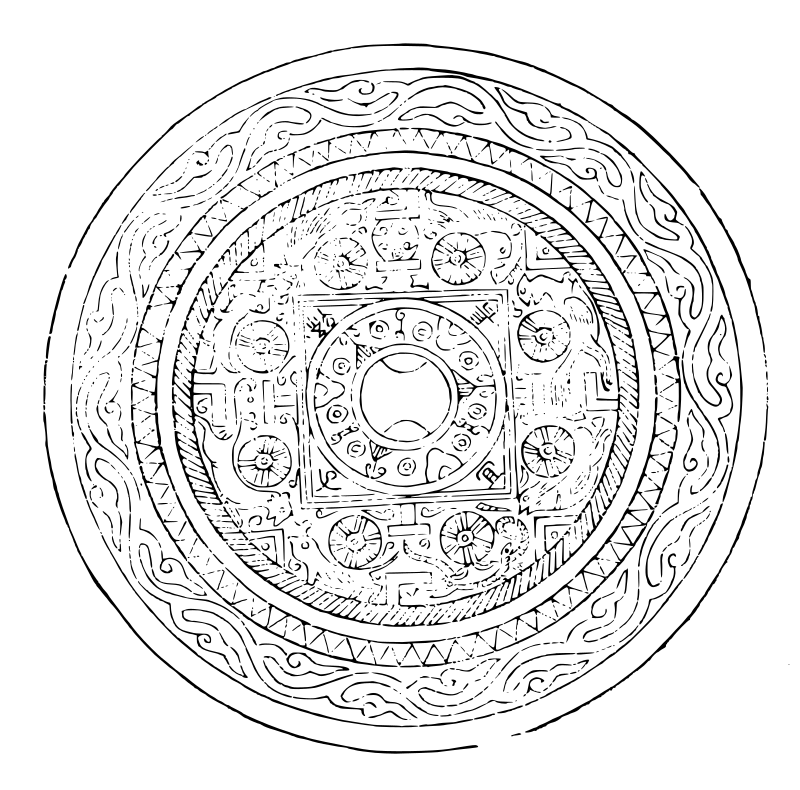

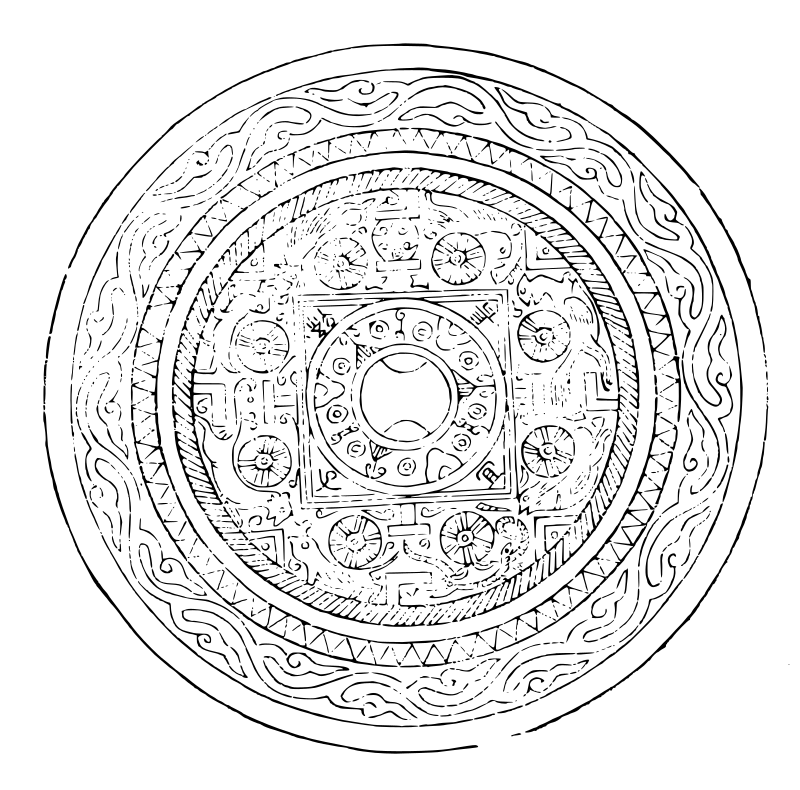

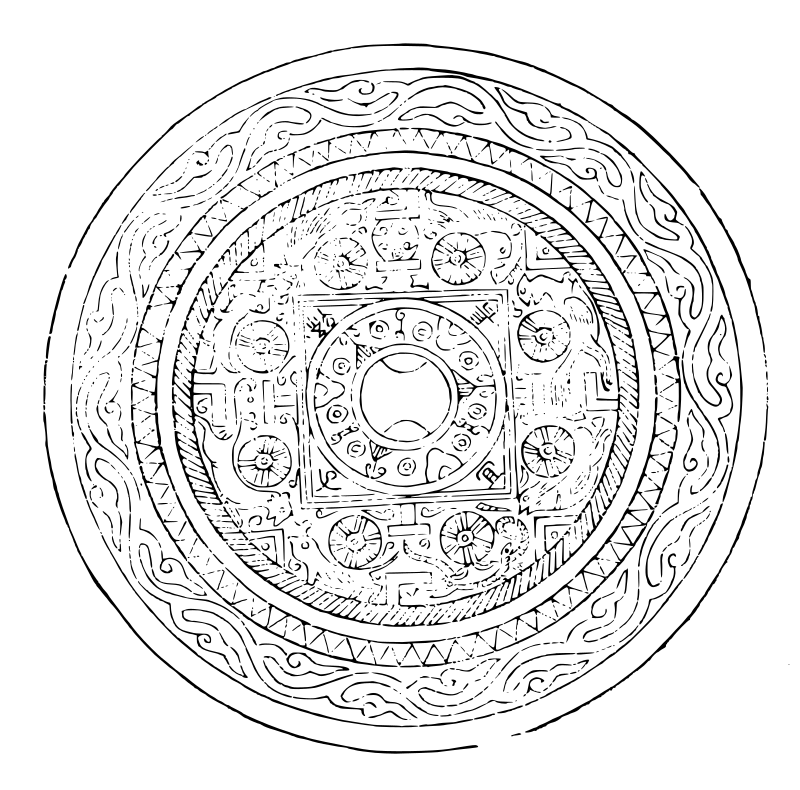

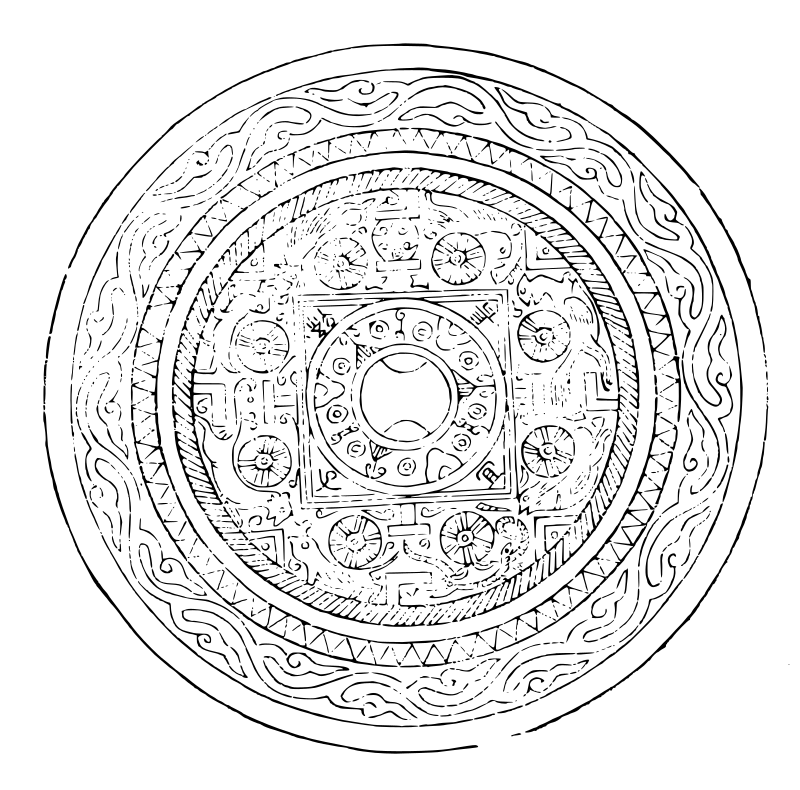

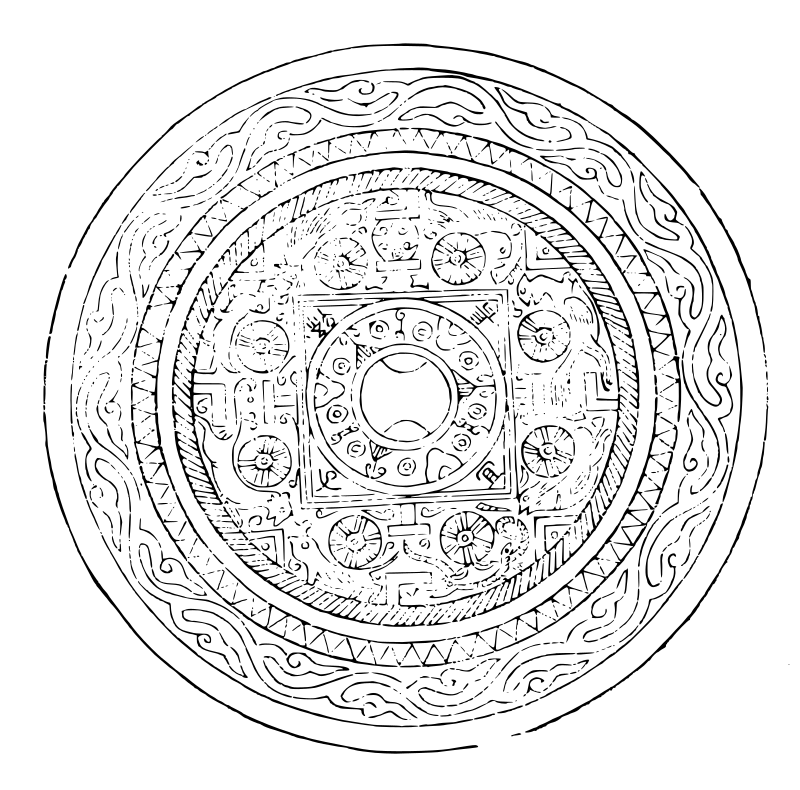

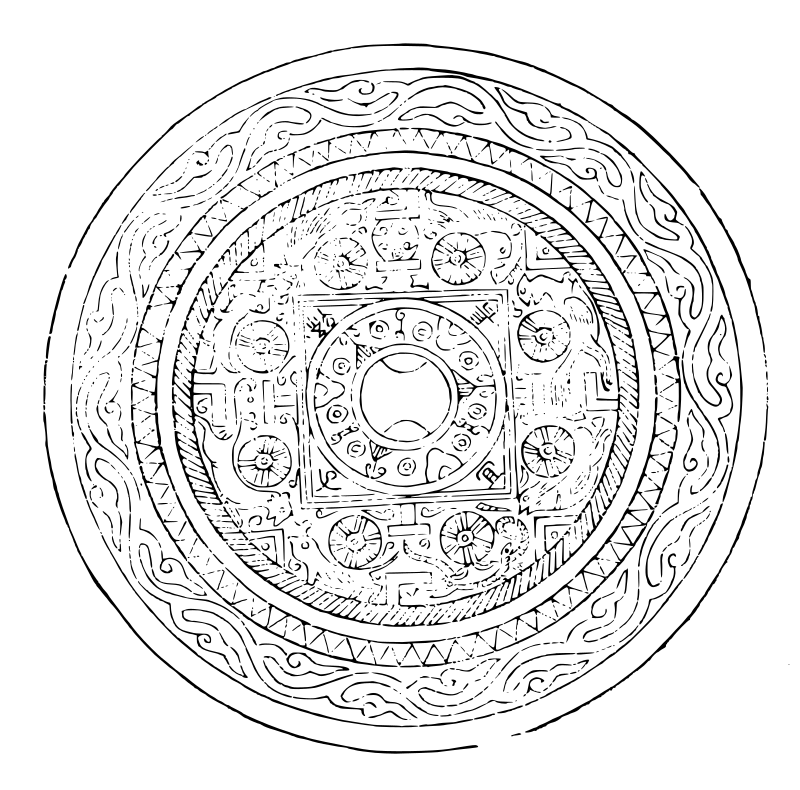

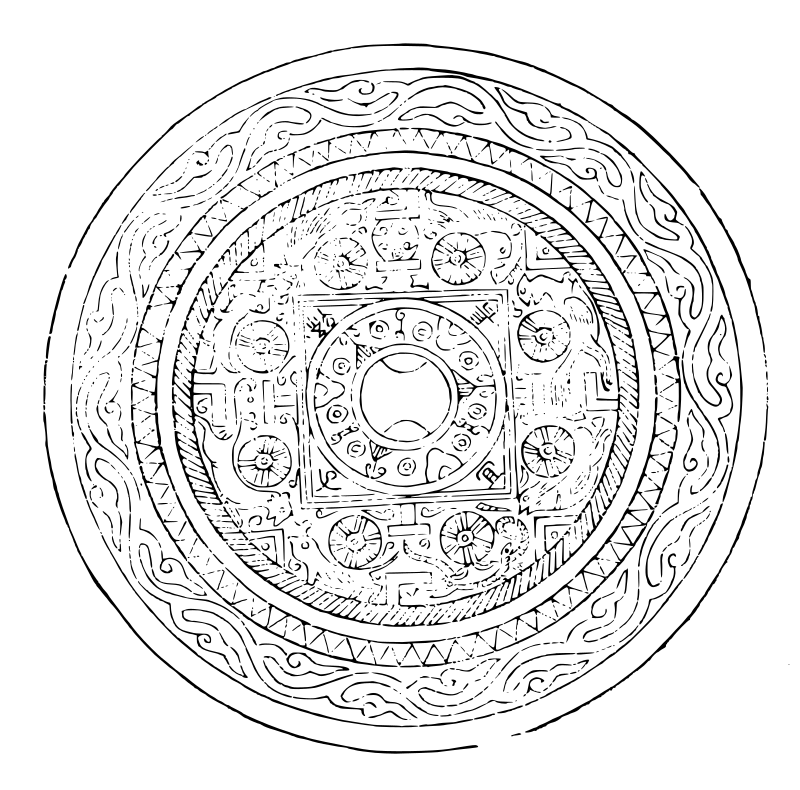

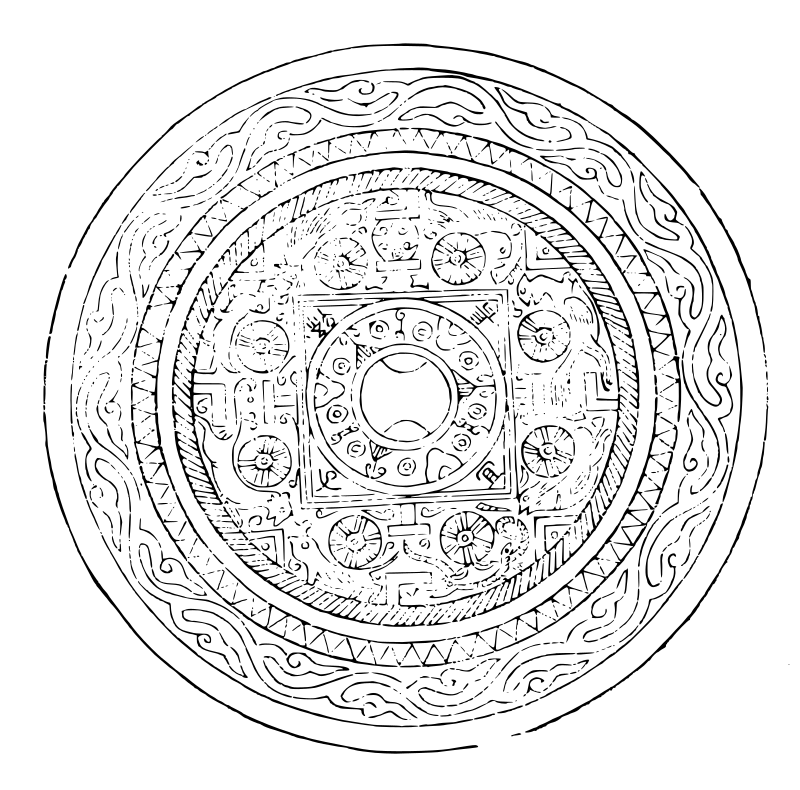

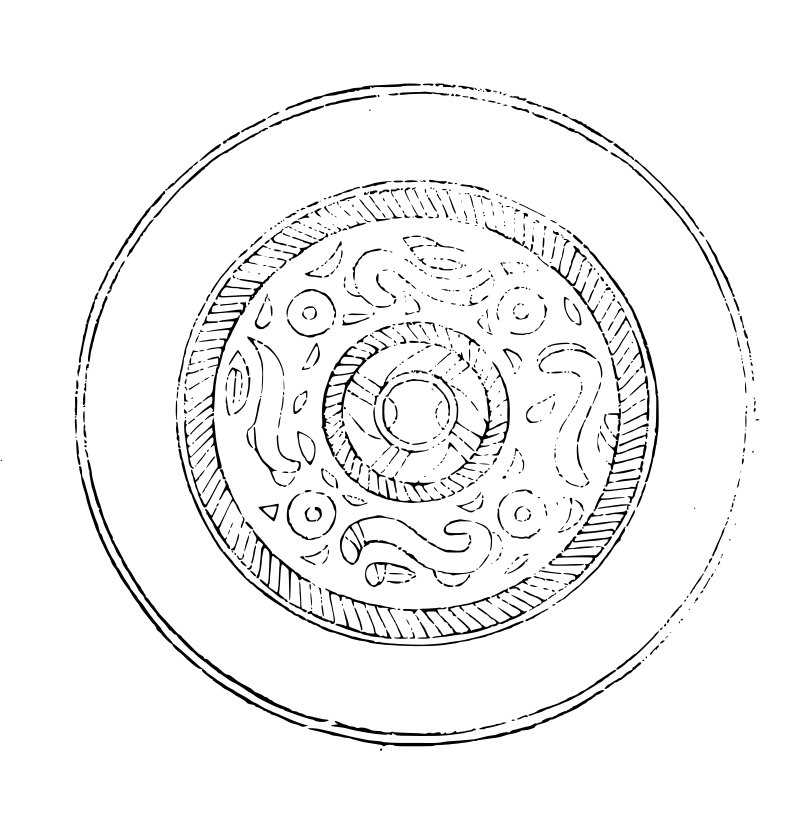

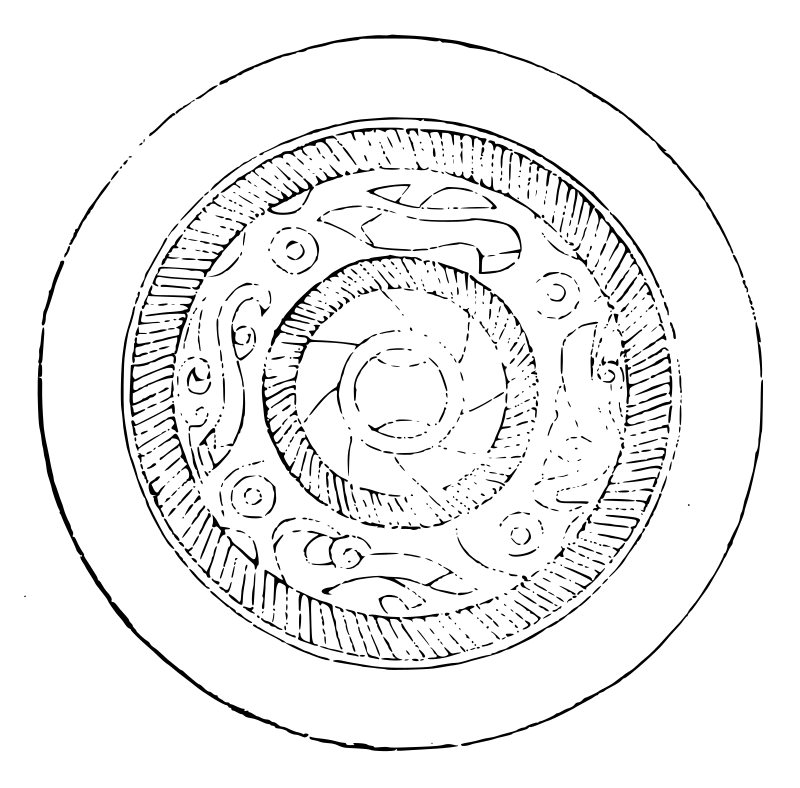

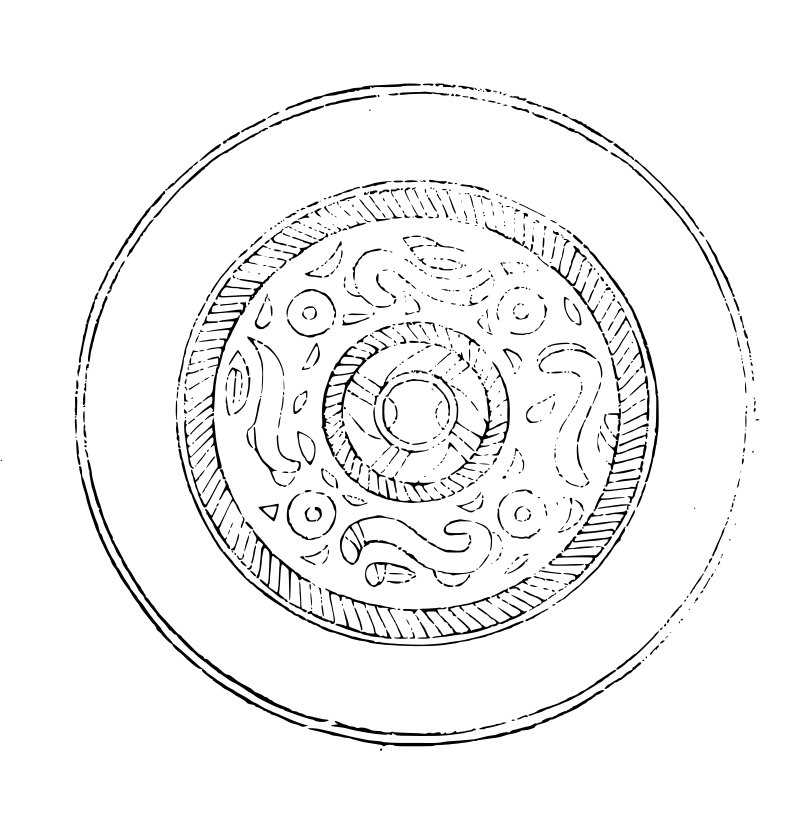

汉百乳鉴,径五寸八分,重一斤三两,无铭。

汉七乳鉴,径五寸四分,重一斤三两,无铭。

汉四乳鉴,一径三寸一分,重五两三分,无铭。

汉四乳鉴二,径三寸一分,重四两有半,无铭。

汉四乳鉴三,径二寸六分,重三两,无铭。

汉素乳鉴,径三寸三分,重四两,无铭。

右六鉴钟有枚,枚所谓乳也。彝有乳,乳所以养也。盖乐之声所以养其耳。酒之味所以养其体,此其饰之以枚焉。鉴亦有枚者,所以烛其形而主养故也。人所祝颂,以养之至也,故以枚乳次善颂之后。