另参

钦定古今图书集成.经济汇编.考工典.车舆部

钦定古今图书集成经济汇编考工典

第一百七十四卷目录

车舆部汇考九

本草纲目〈车脂释名 气味 主治 车辙水主治 车辇土主治〉

三才图会〈五辂图考 大辂图考 重翟车图考 车制图考 辂托辕图考 舆辂饰图考 蹲龙图考 虎首承辕图考 辀图考 大车图考 指南车图考 下泽车图 考 安车图考 篮舆图考 肩舆图考 大轿图考 旂铃图考〉

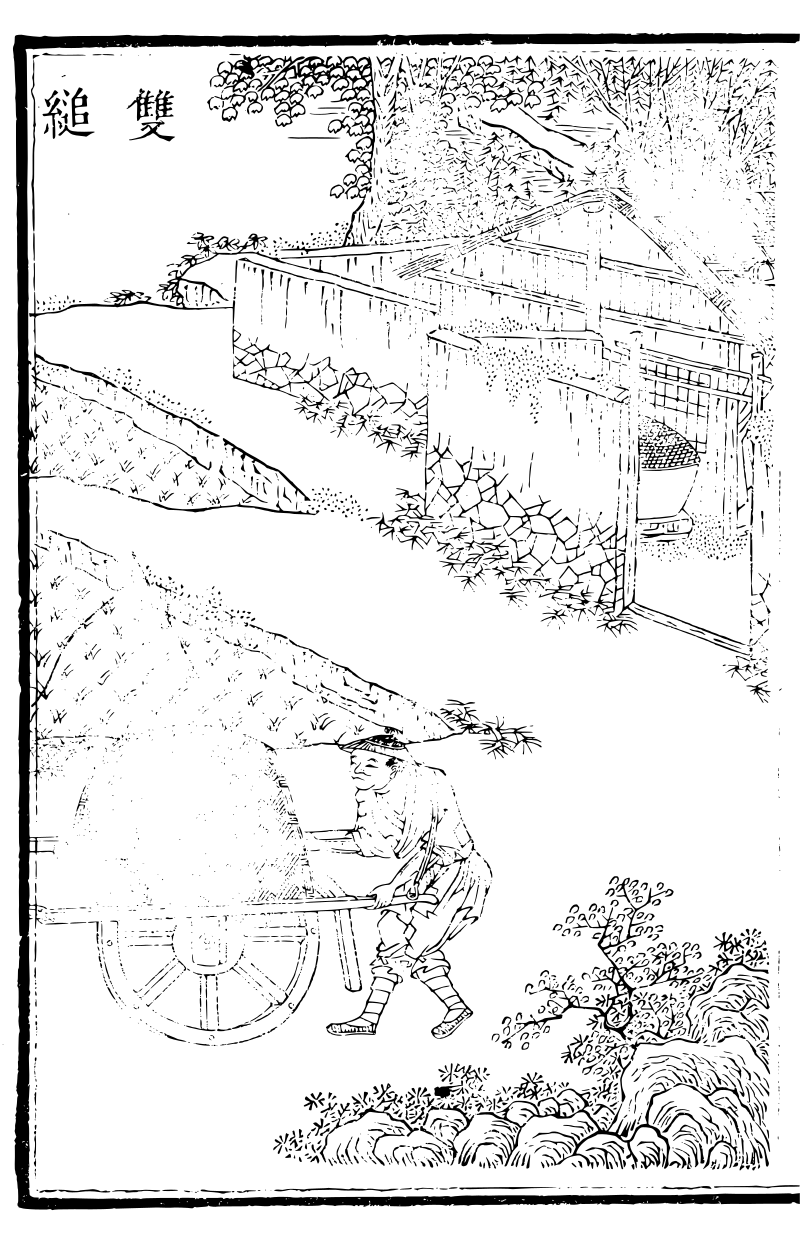

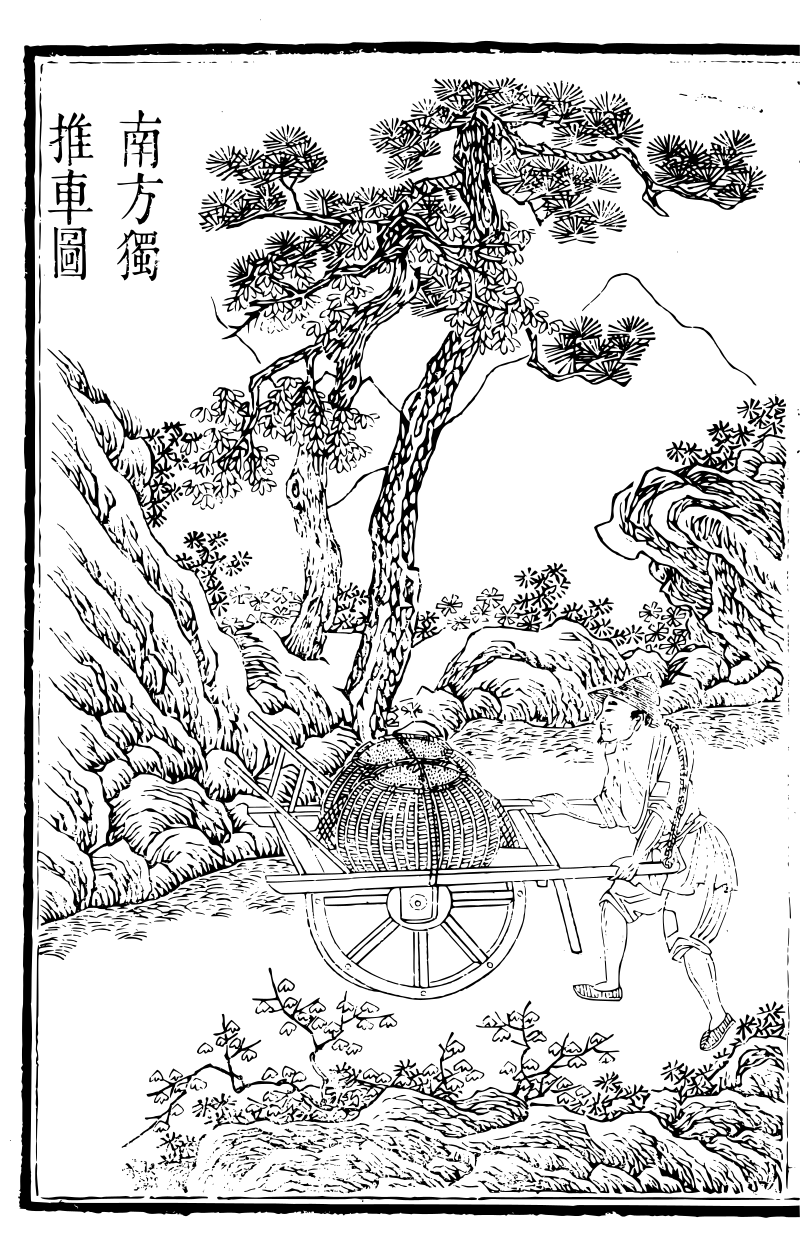

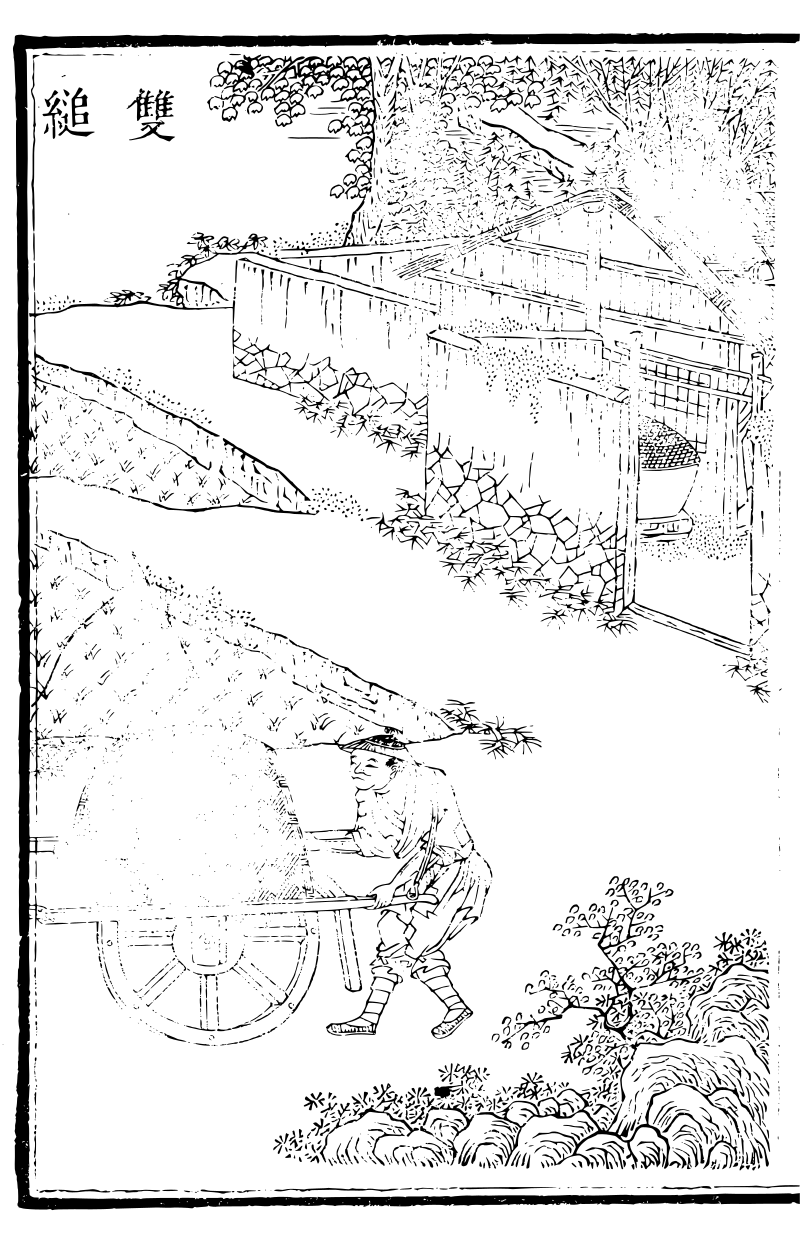

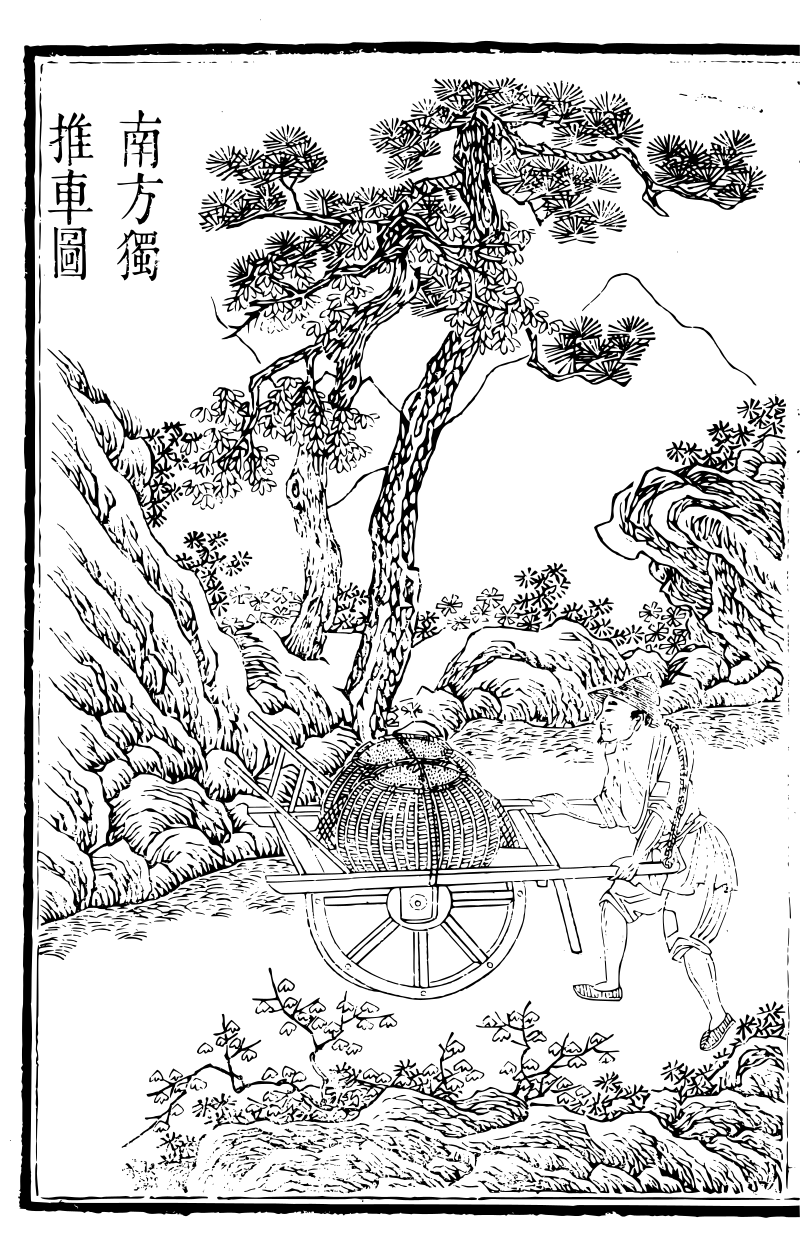

天工开物〈车 合挂大车图 双缒独辕车图 南方独推车图〉

漳州府志〈轿〉

车舆部总论

文献通考〈陈祥道礼书 程氏演繁露〉

本草纲目〈车脂释名 气味 主治 车辙水主治 车辇土主治〉

三才图会〈五辂图考 大辂图考 重翟车图考 车制图考 辂托辕图考 舆辂饰图考 蹲龙图考 虎首承辕图考 辀图考 大车图考 指南车图考 下泽车图 考 安车图考 篮舆图考 肩舆图考 大轿图考 旂铃图考〉

天工开物〈车 合挂大车图 双缒独辕车图 南方独推车图〉

漳州府志〈轿〉

车舆部总论

文献通考〈陈祥道礼书 程氏演繁露〉

考工典第一百七十四卷

车舆部汇考九

《本草纲目》《车脂·释名》

李时珍曰:毂即轴也。辖即缸也。乃裹轴头之铁也。频涂以油,则滑而不涩。《史记》:齐人嘲淳于髡为炙毂輠,即此。今云油滑是矣。气味

辛无毒。主治

开宝曰:卒心痛中恶气,以热酒服之,中风发狂,取膏如鸡子大,热醋搅消服,又主妇人妒乳乳痈。取汁熬热涂之,并和热酒服。李时珍曰:治霍乱中蛊,妊娠诸腹痛,催生,定惊,除疟,消肿毒诸疮。车辙水主治

车辙中水,五月五日洗沥,疡风即除。车辇土主治

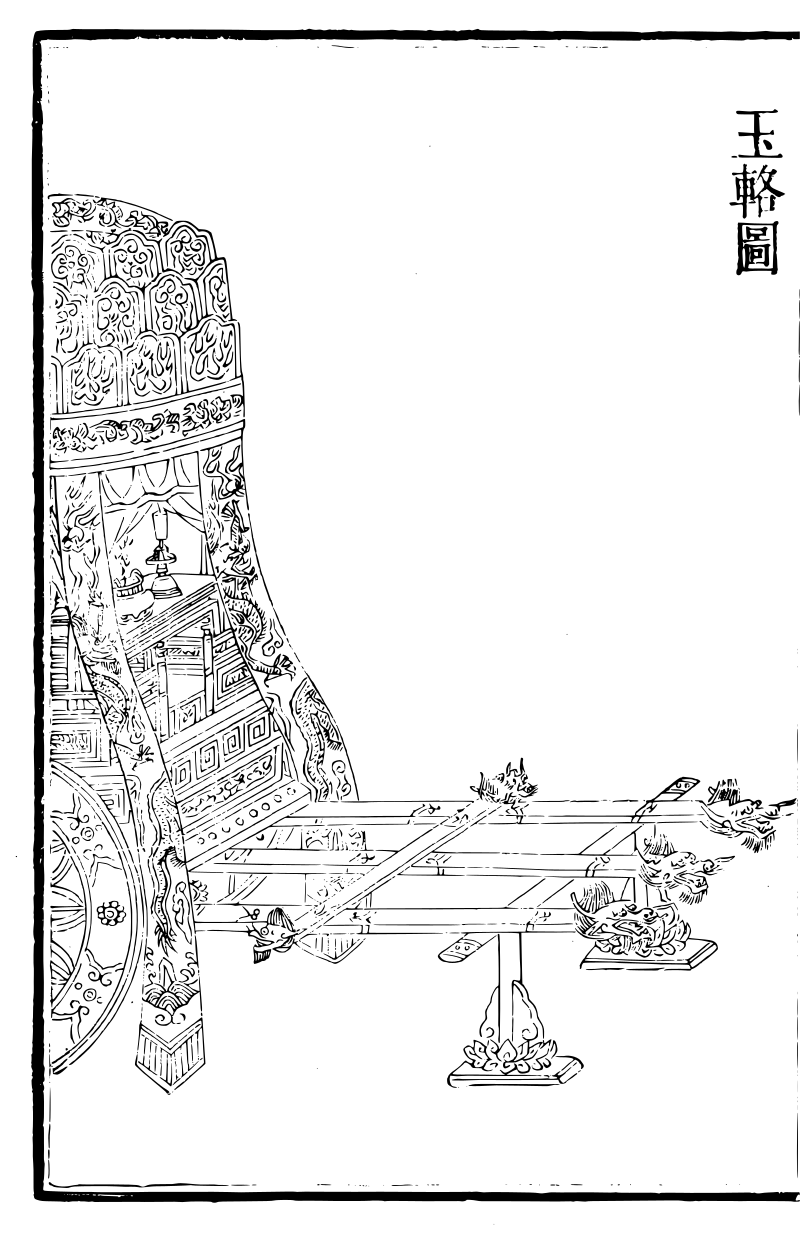

车辇土主恶疮,出黄水并。小儿初生无皮,因受胎未,得土气,取此研传三日即好。《三才图会》〈凡战车图已见戎政典此不具载〉玉辂图

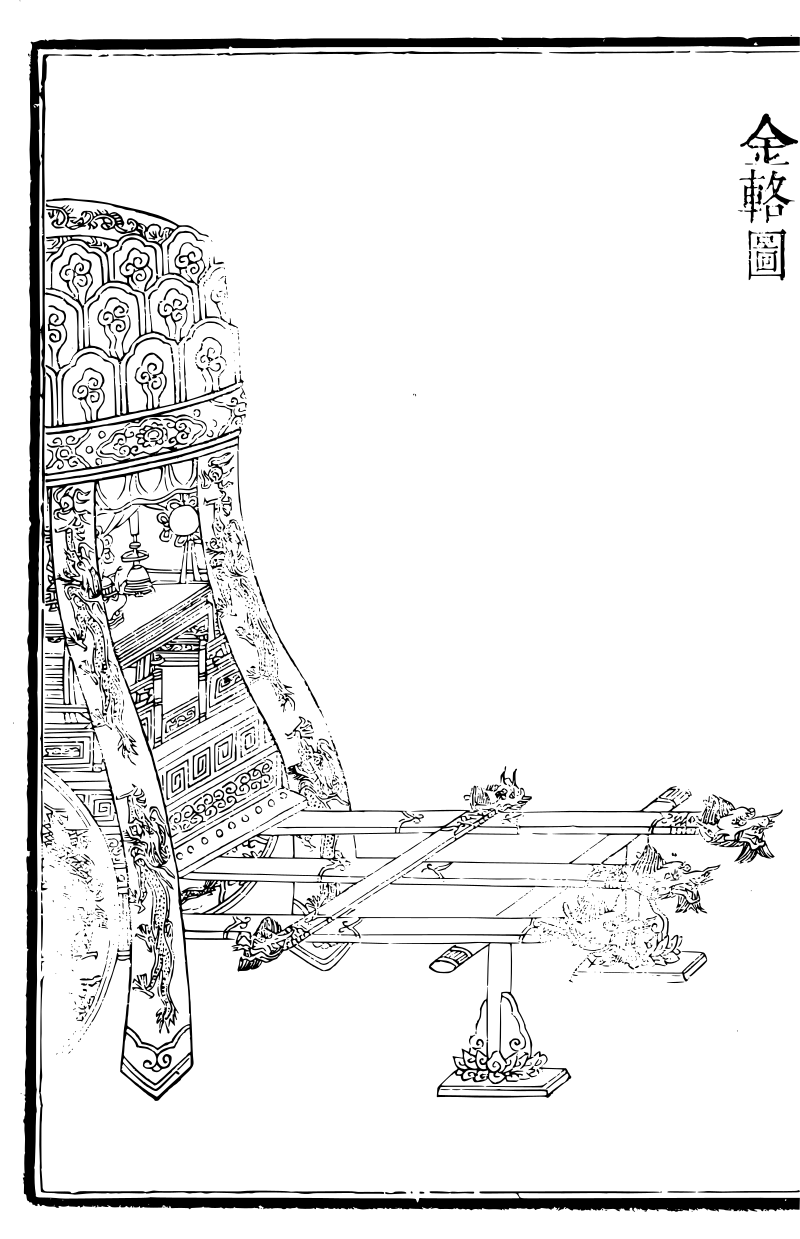

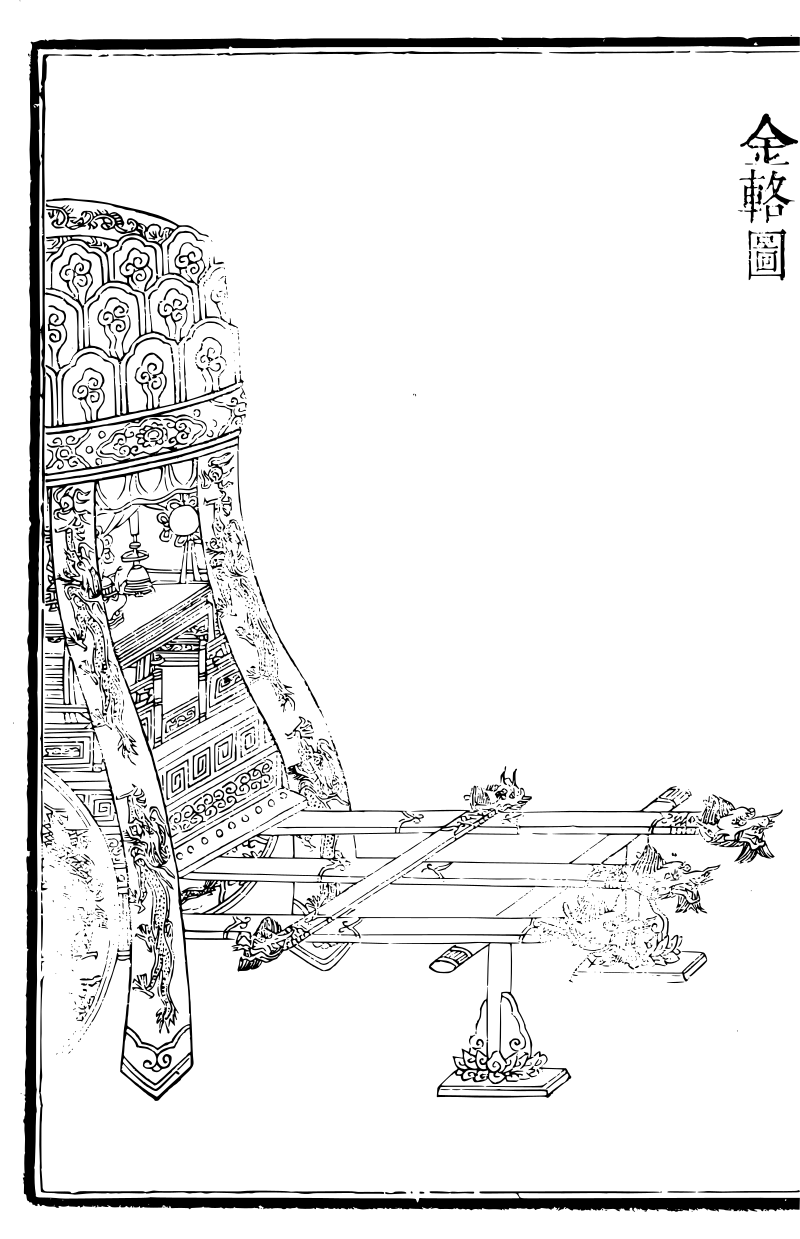

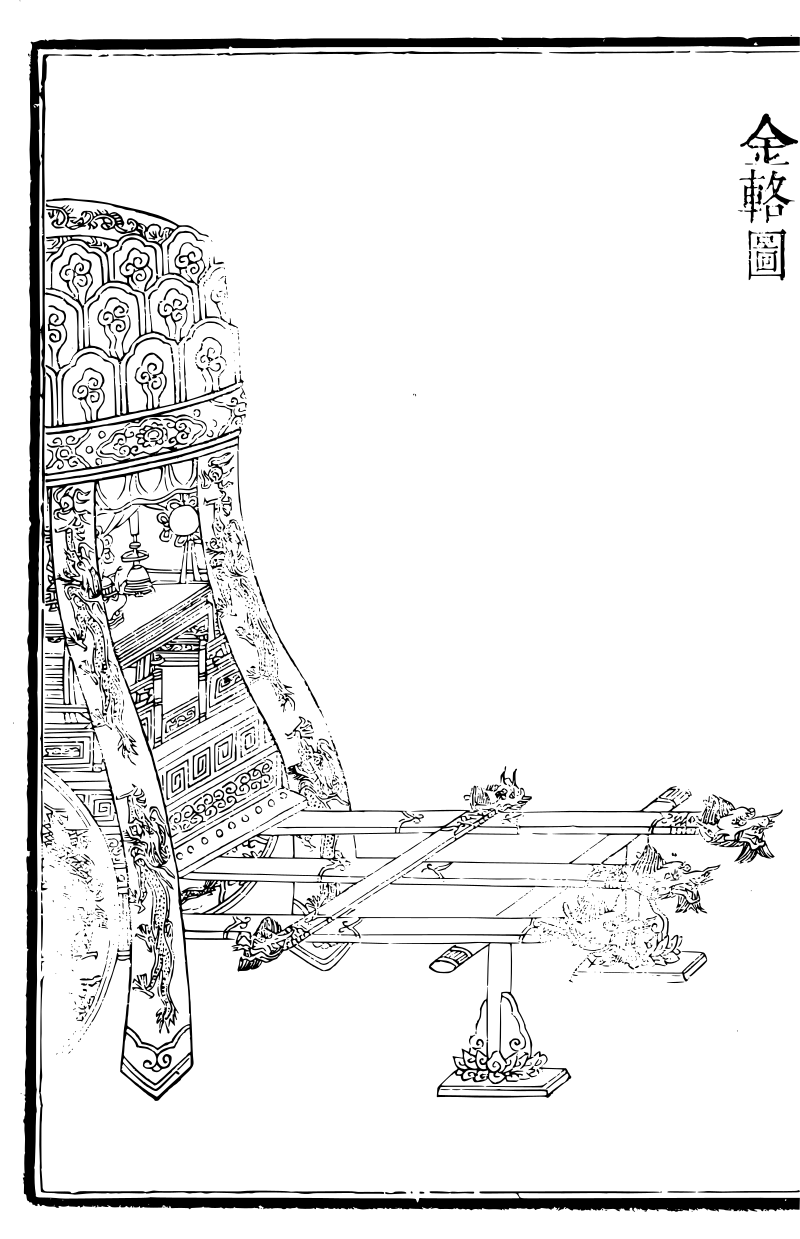

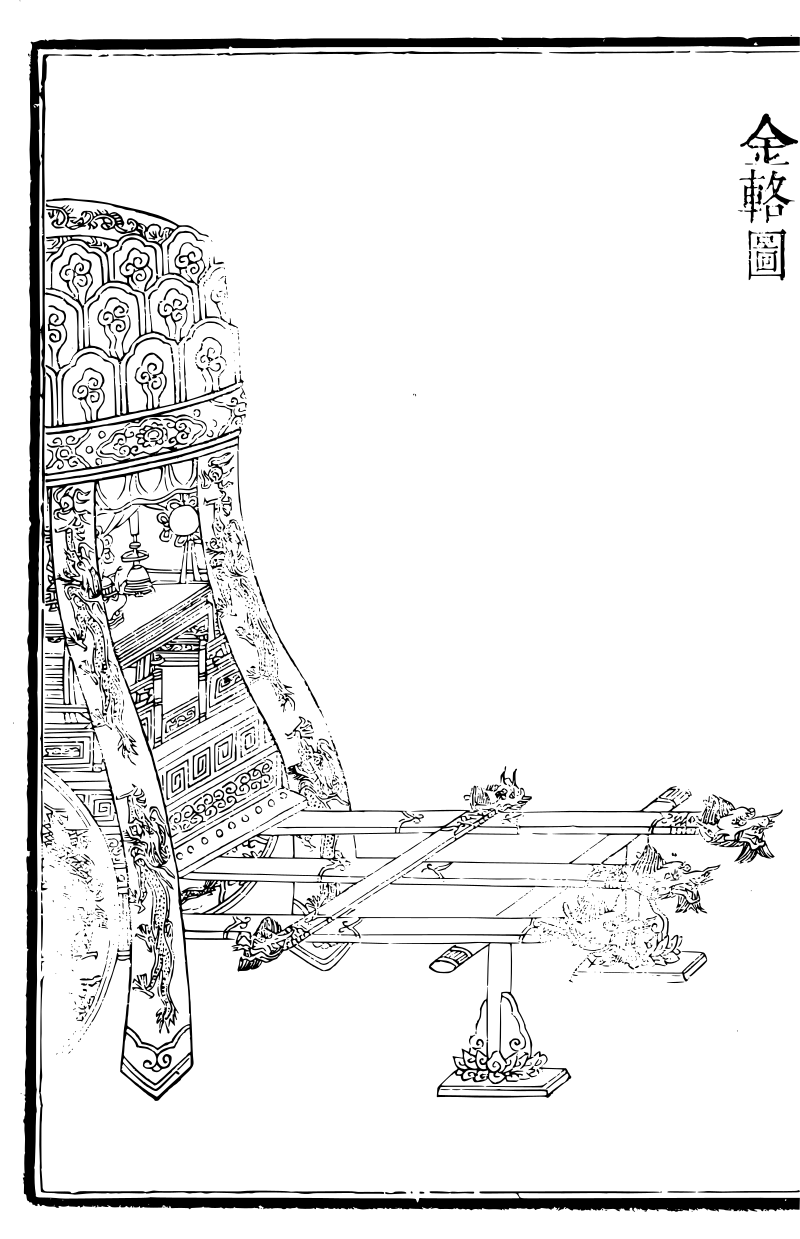

金辂图金辂图

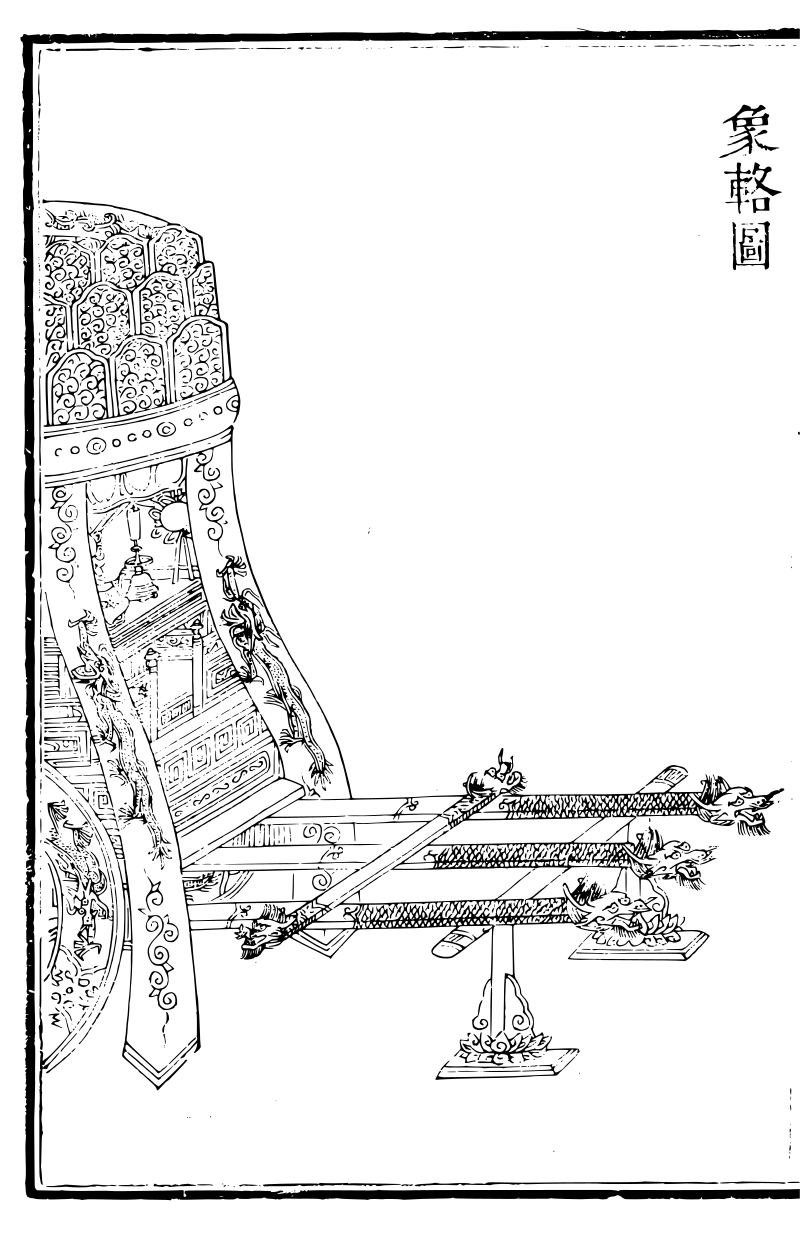

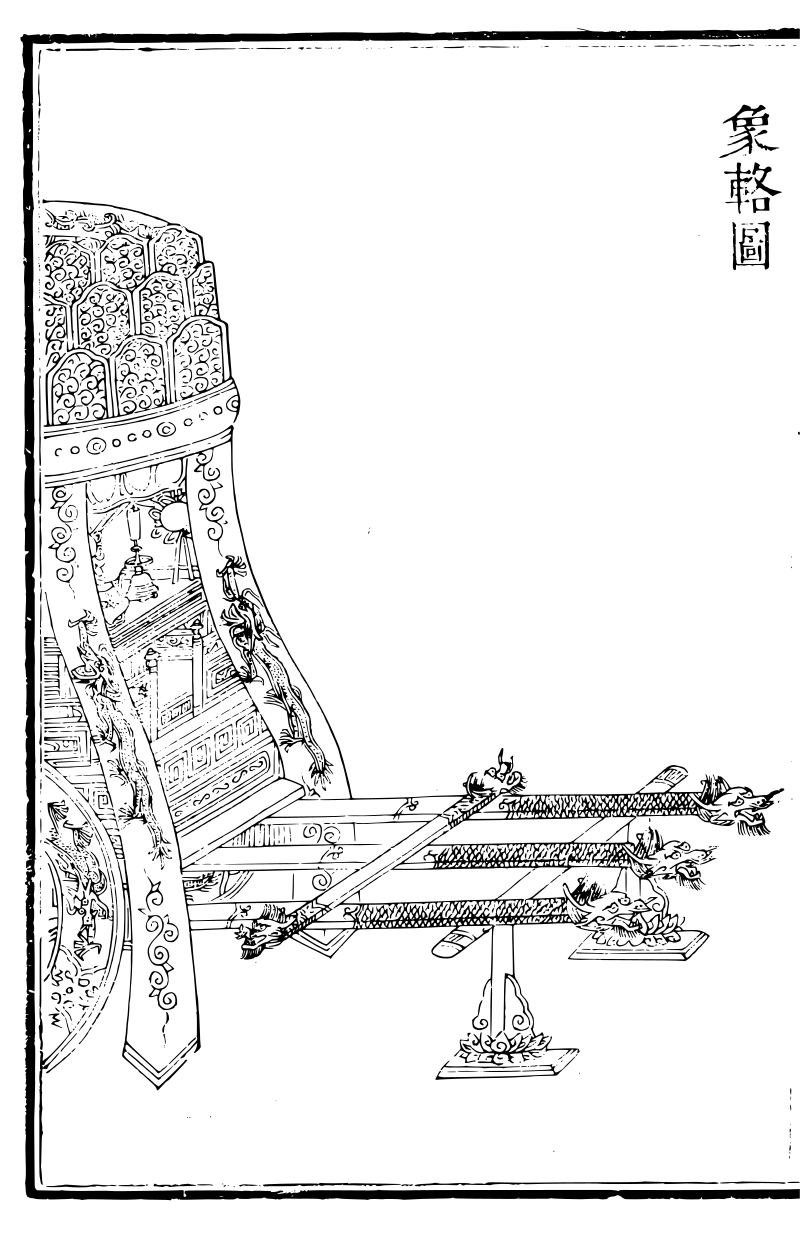

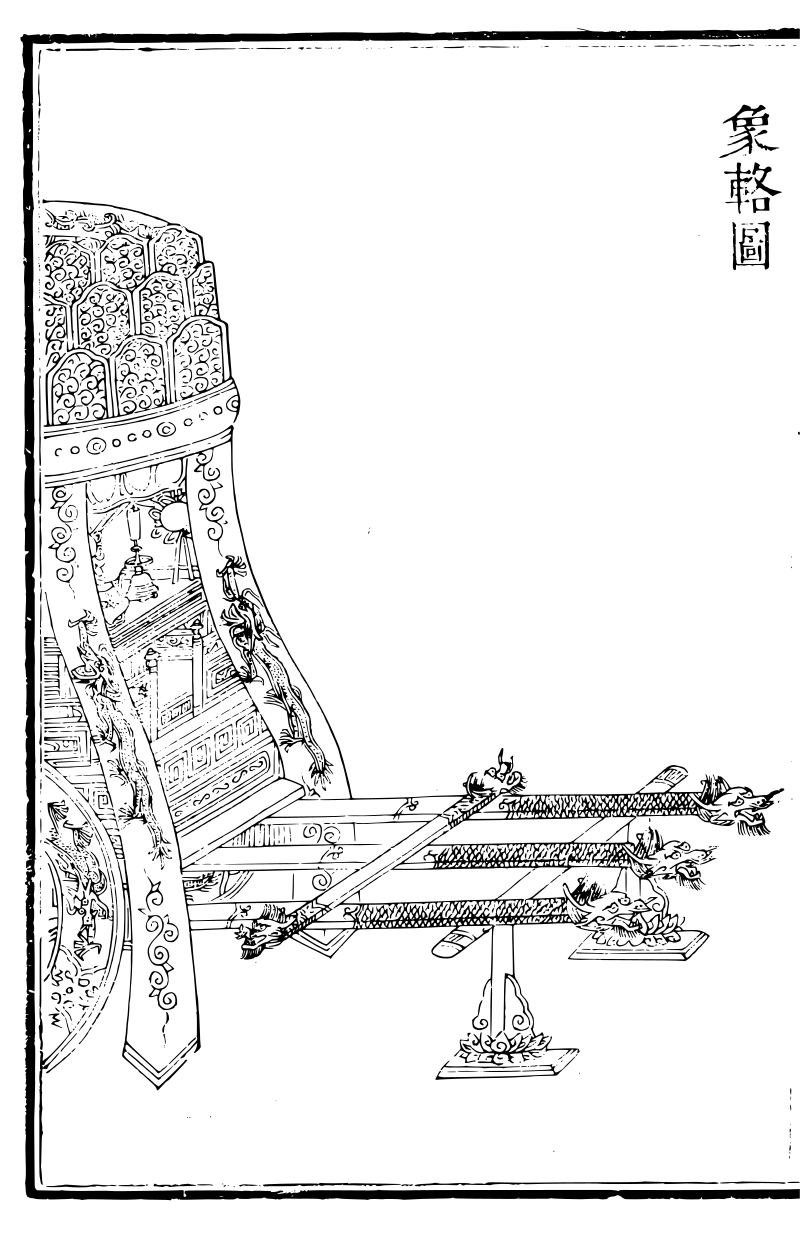

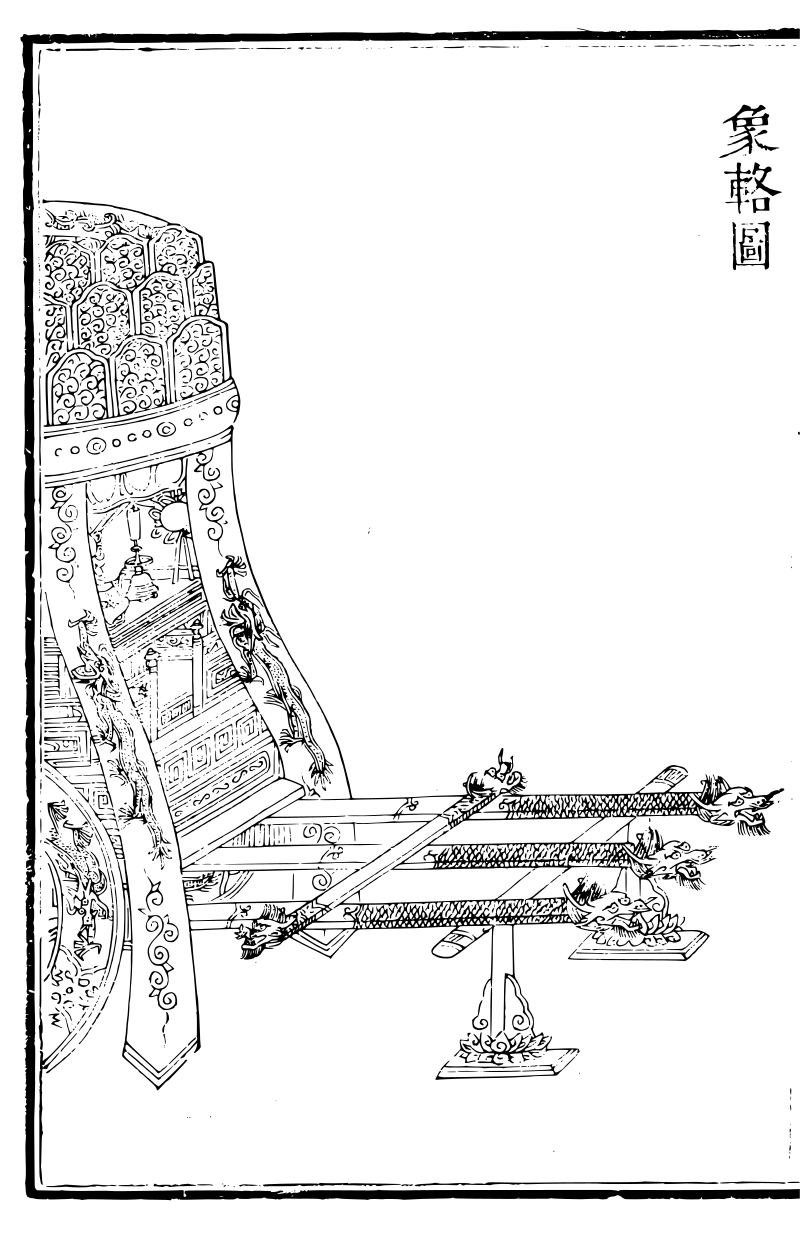

象辂图

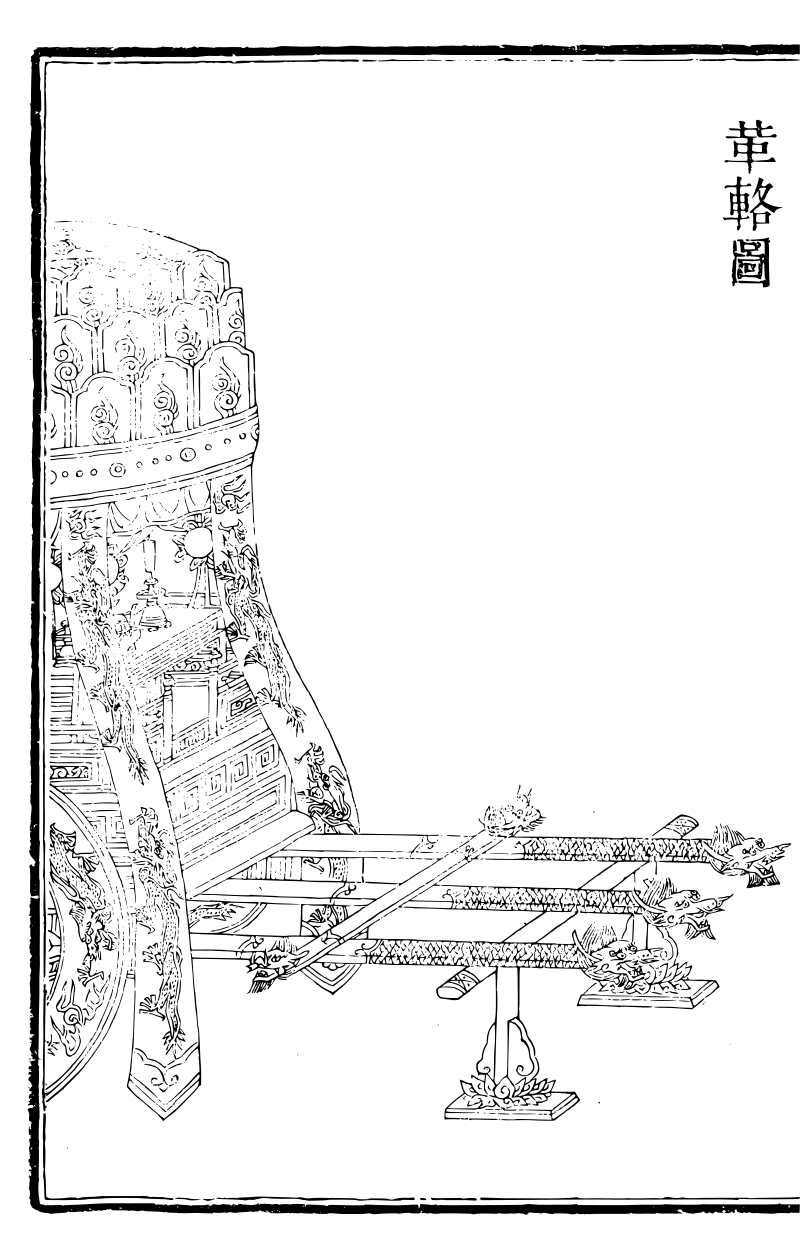

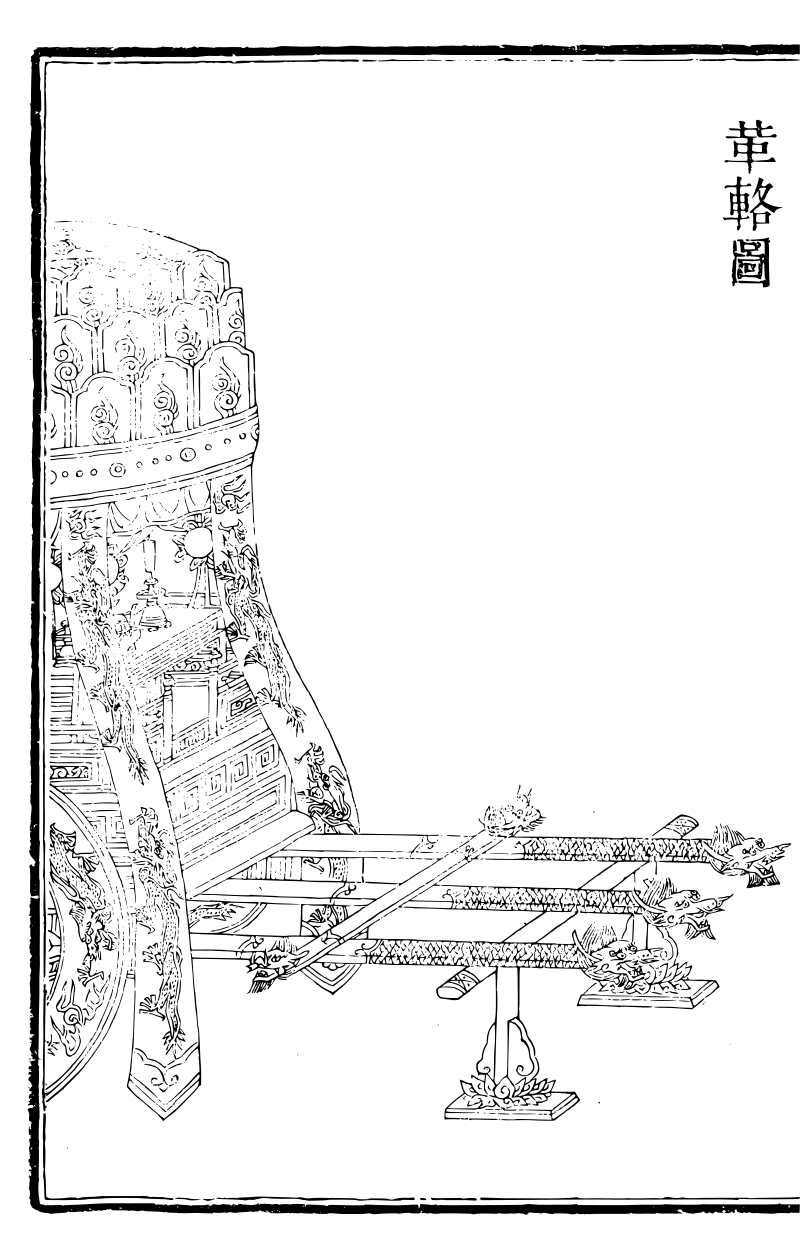

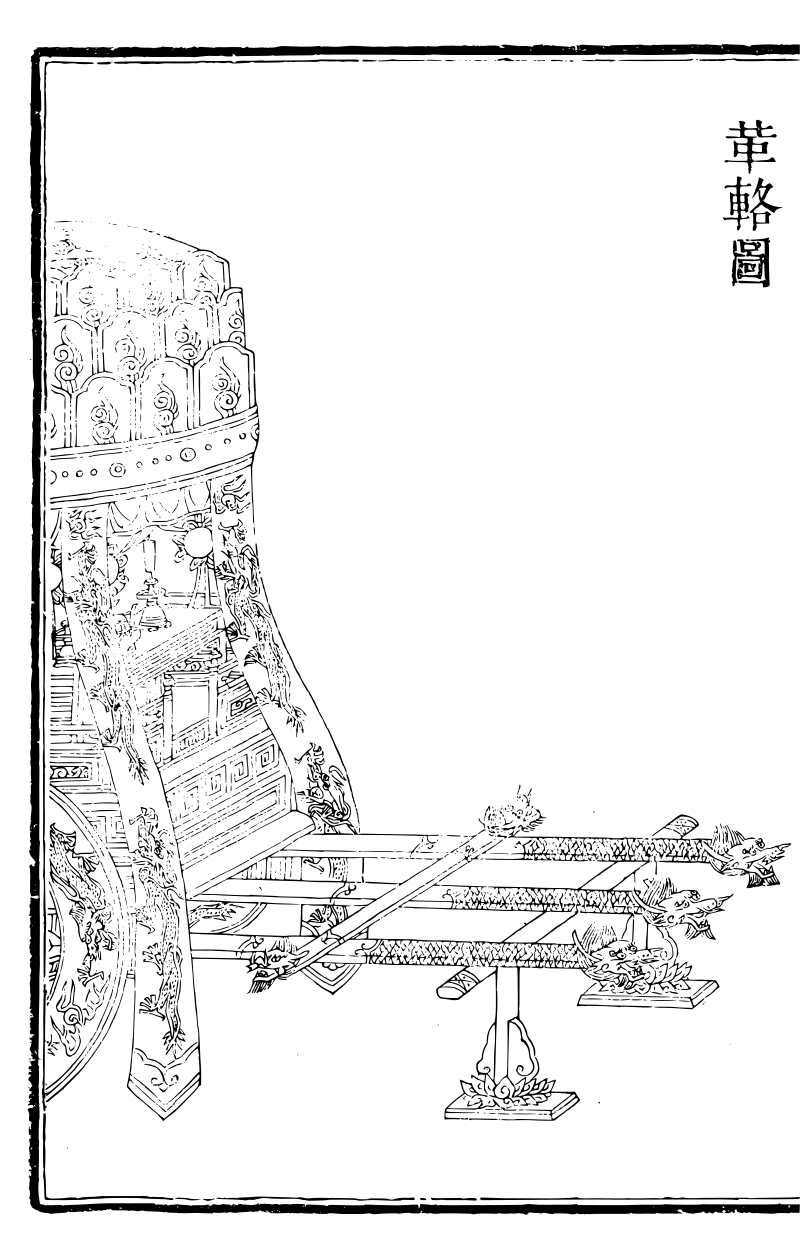

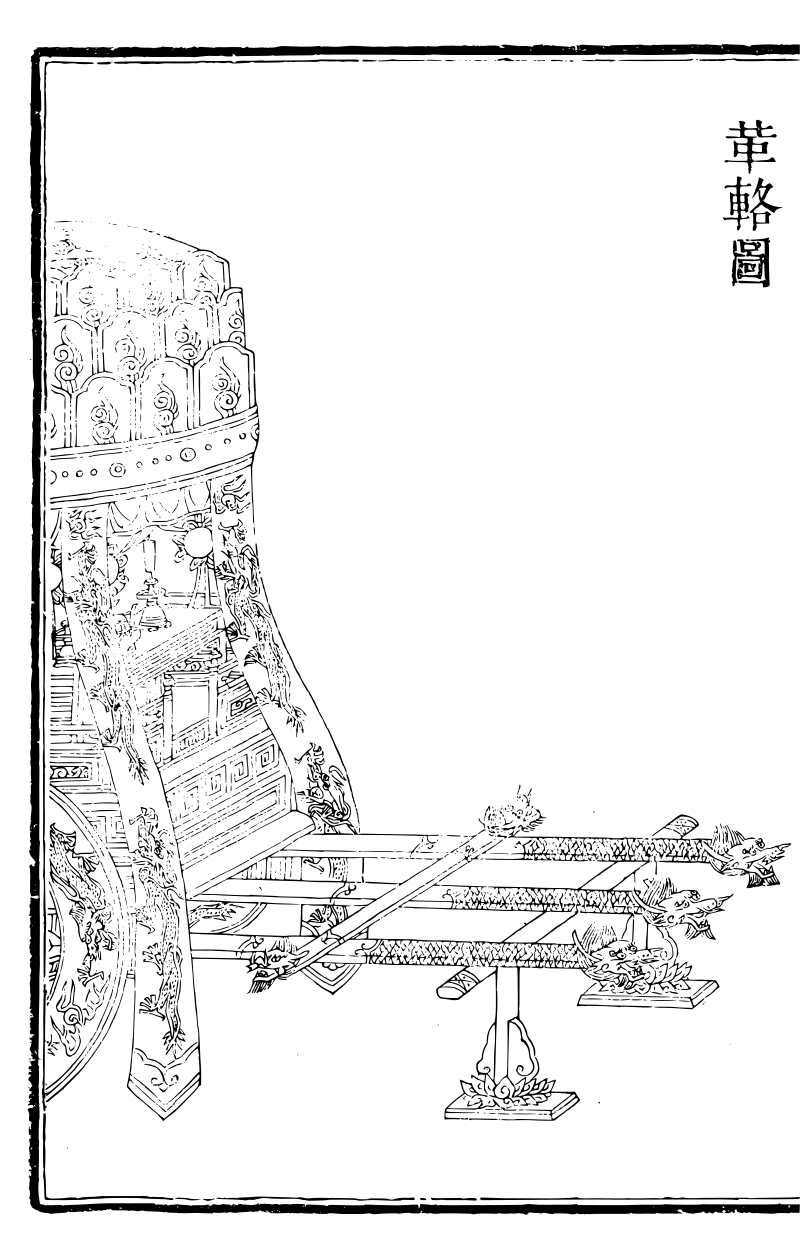

革辂图

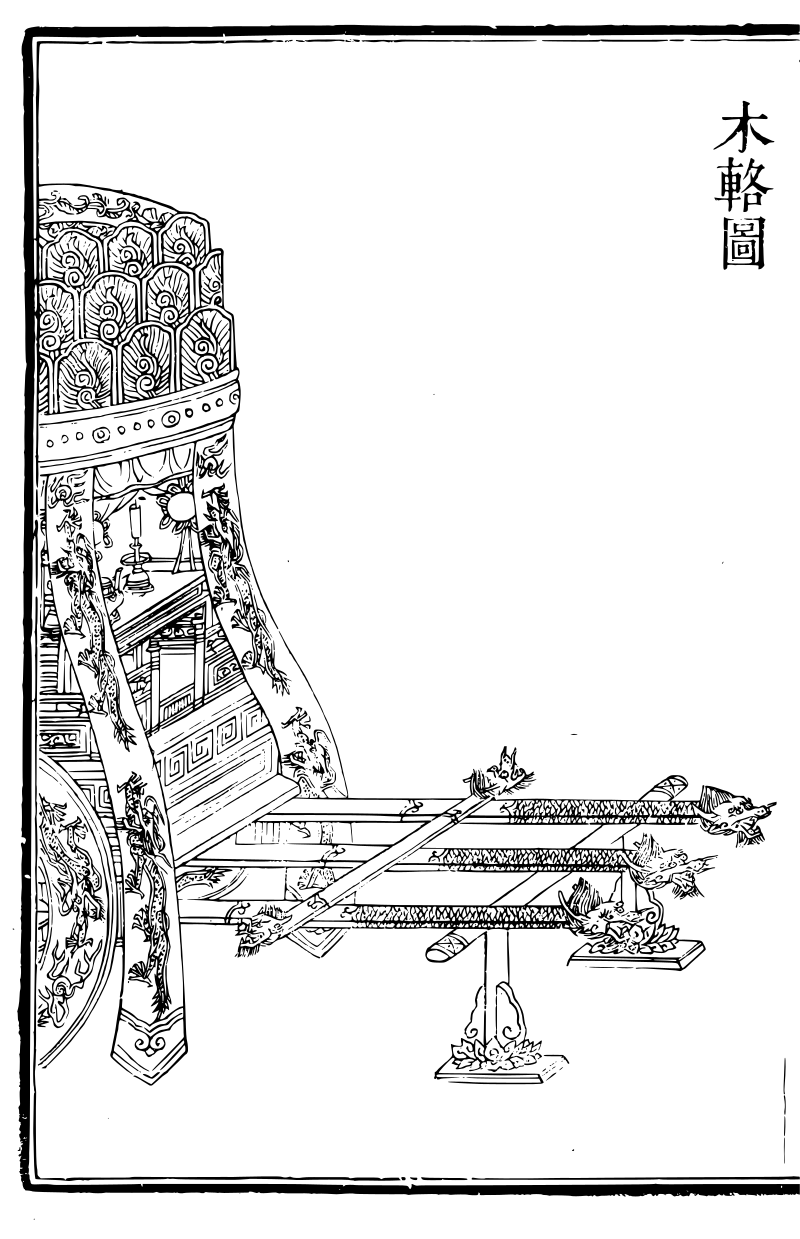

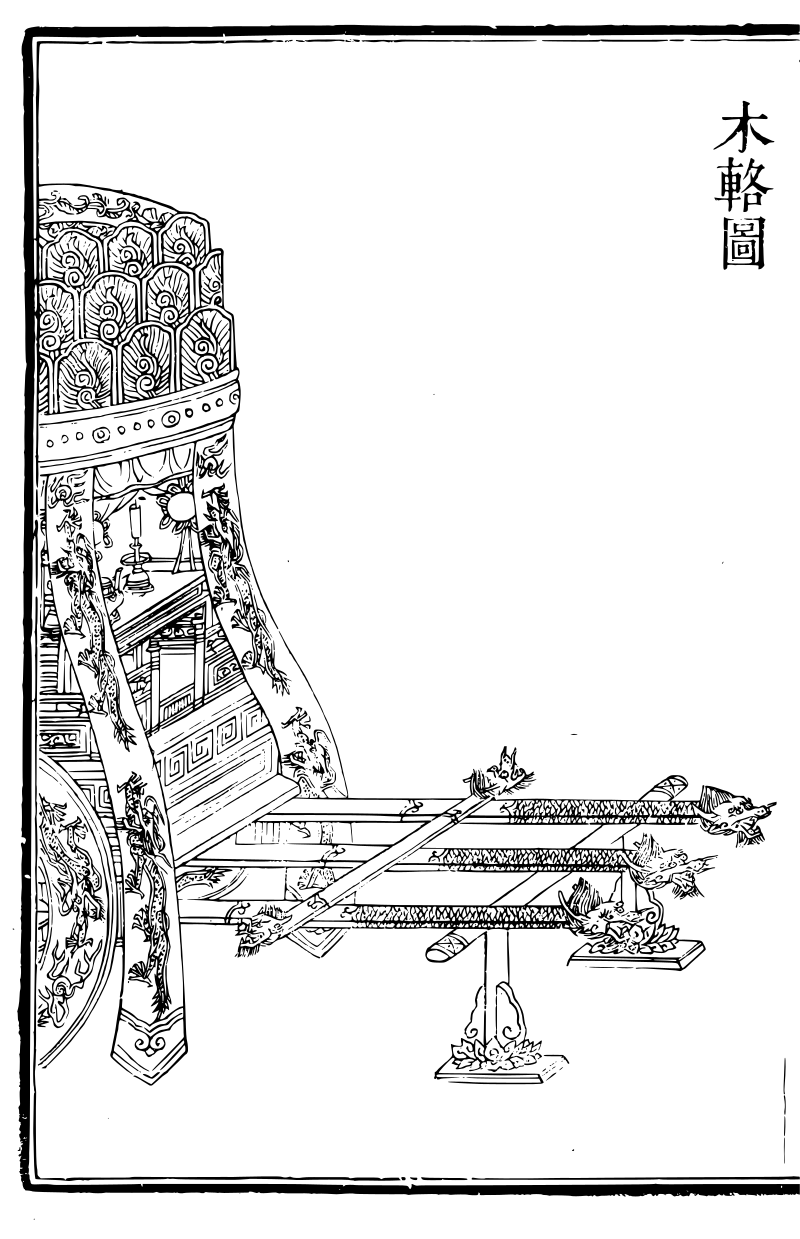

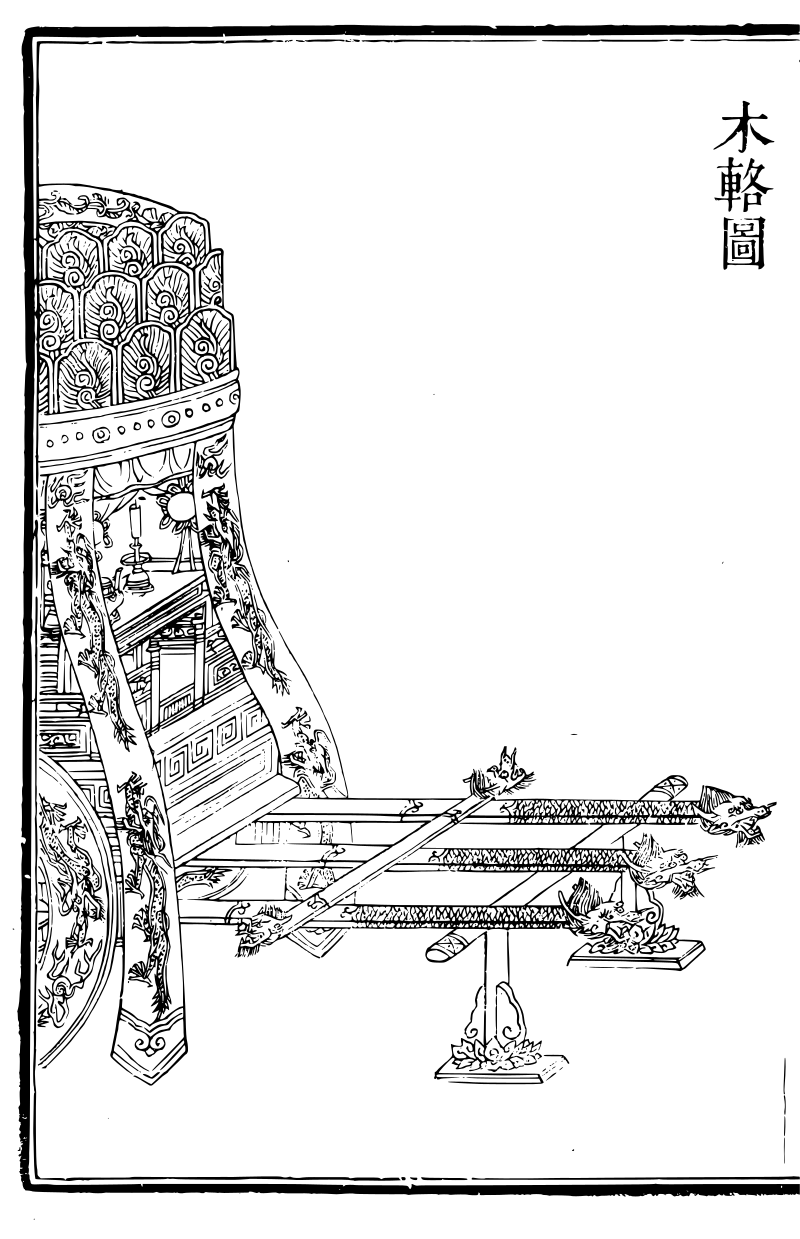

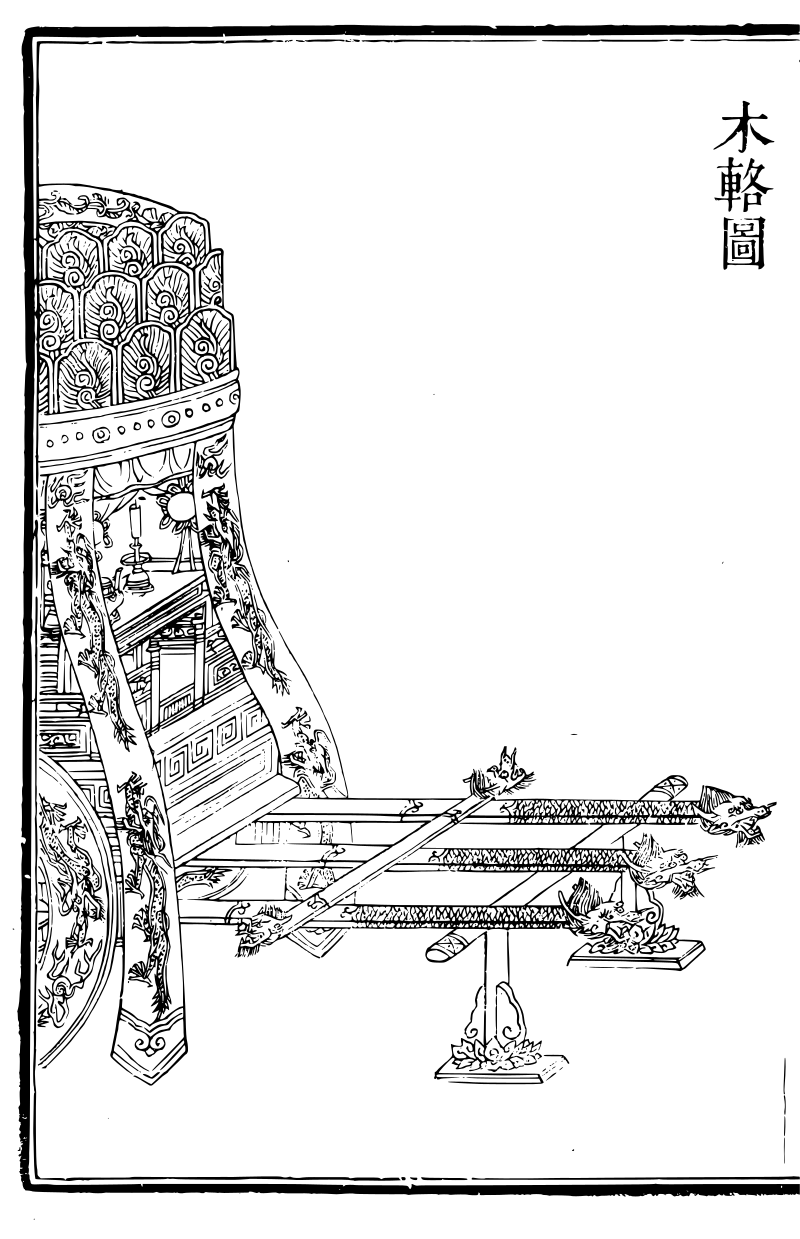

革辂图 木辂图

木辂图 五辂图考象辂图金辂图

五辂图考象辂图金辂图 象辂图

象辂图

革辂图

木辂图

木辂图 五辂图考革辂图金辂图

五辂图考革辂图金辂图 象辂图

象辂图 革辂图

革辂图

木辂图

五辂图考木辂图金辂图

五辂图考木辂图金辂图 象辂图

象辂图 革辂图

革辂图 木辂图

木辂图

五辂图考五辂图考

玉辂青质玉饰诸末,金辂赤质,金饰诸末,象辂黄质象饰诸末,革辂白质鞔以革,木辂黑质漆之无饰。《周官·典辂》:掌王之五路,大宾客,则出路,然则国有大朝会,而陈车辂者,自周而已然矣。汉每大朝会,必陈乘舆法,物车辇于庭,谓之充庭车。唐天子鸾辂五等,属车十二乘,行幸则分前后,施于卤簿之内。大陈设则分左右,施于仪仗之中。宋大朝会,册命设五辂,于大庆殿前,其制度之详,并见车辂篇。

大辂图

大辂图考

《书传》云:大辂,玉辂也。缀辂,金辂也。先辂,木辂也。次辂,象辂,革辂也。天子五辂,饰异制同。今图玉辂之制,兼太常之旂,以备祭祀所乘。其他金象革木之辂,可类推之矣。重翟车图

重翟车图考

《周礼》:王后五辂,今图重翟之制,其他厌翟安车、翟车辇车制可见矣。车制图

,,

车制图考车制图考

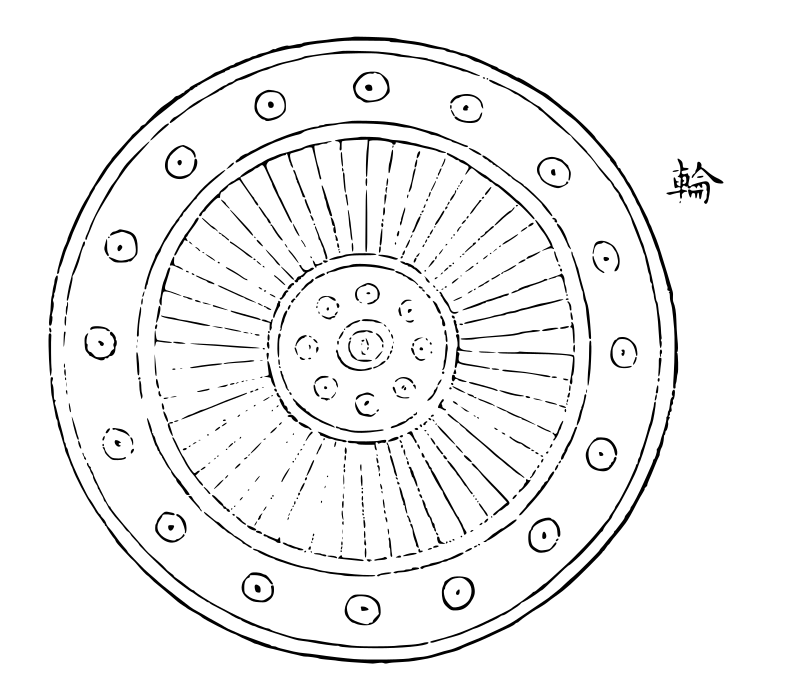

辐计三十,以象日月。

毂在车轮之中,外持辐,内受轴,长三尺二寸,径一尺。兵车之轮六尺六寸,田车之轮六尺三寸,在舆之外。

周辟邪车辂托辕图二

车辂托辕图考车辂托辕图考

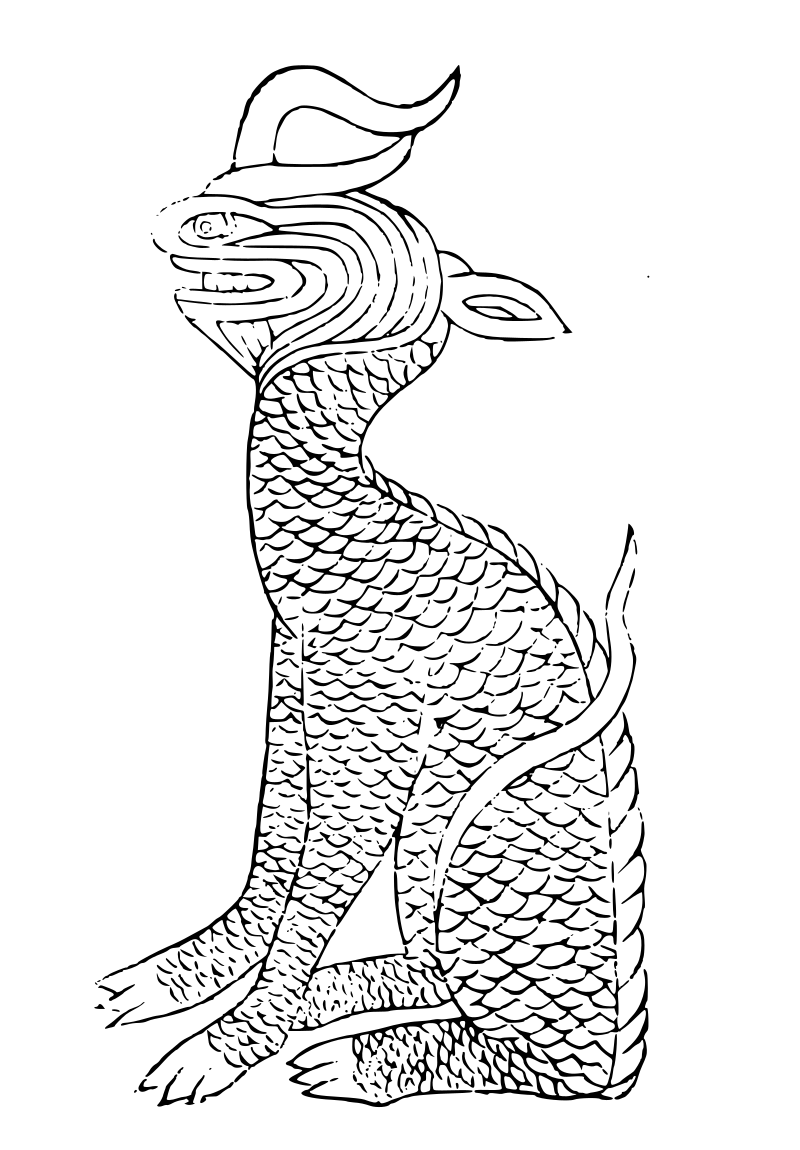

车辂托辕,是器舆辂饰也。盖古人舆服,未尝无制。结旌绥旌,有见于车之别。如轾如轩,有见于车之容。衡则有鸾,和则在轼。而舆辂之设,取象为备焉。是物作辟邪蹲伏之状,复饰以螭虺,其圜空可以容横梁,盖所谓车之托辕也。

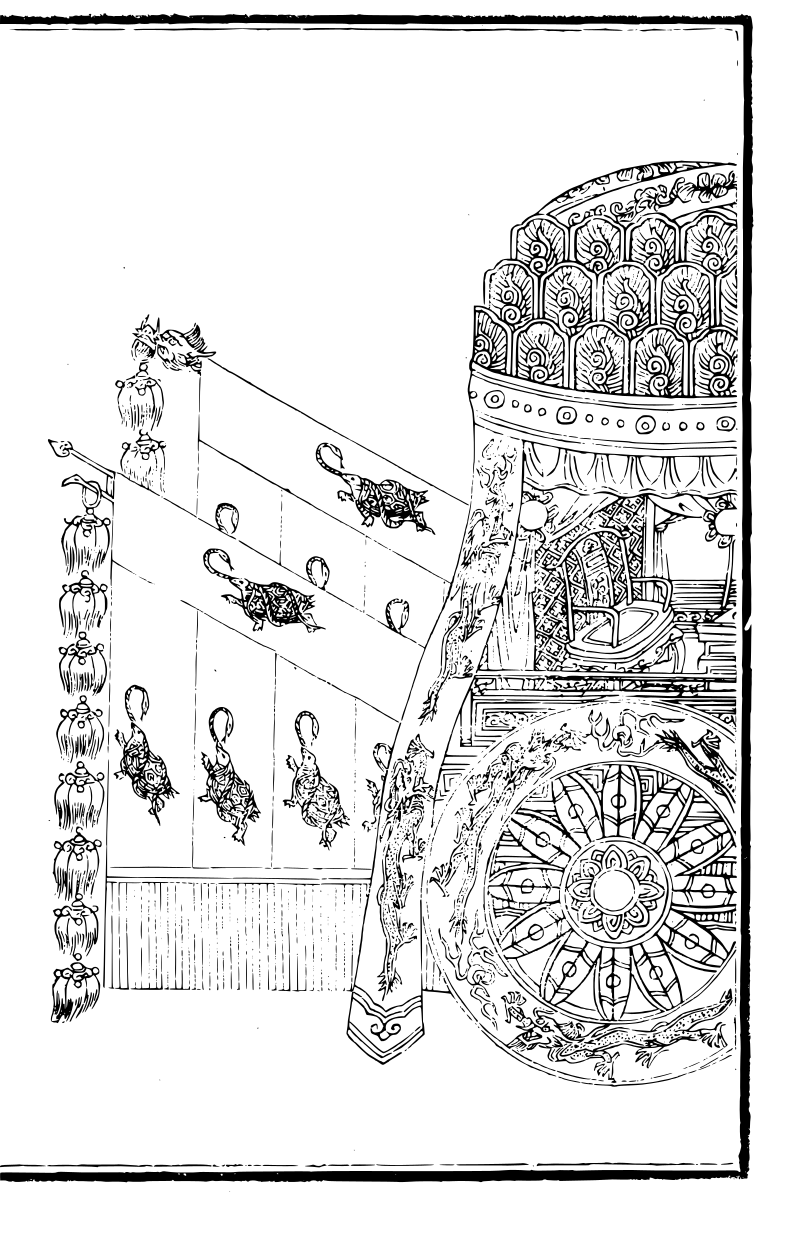

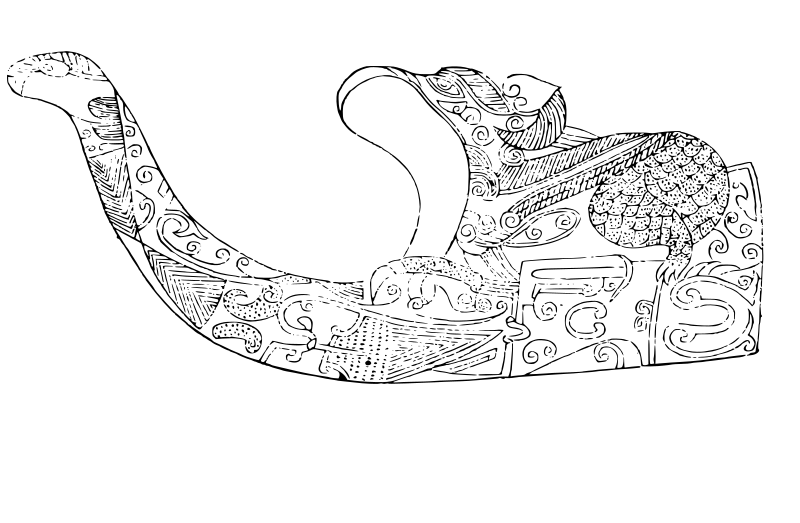

汉舆辂饰图

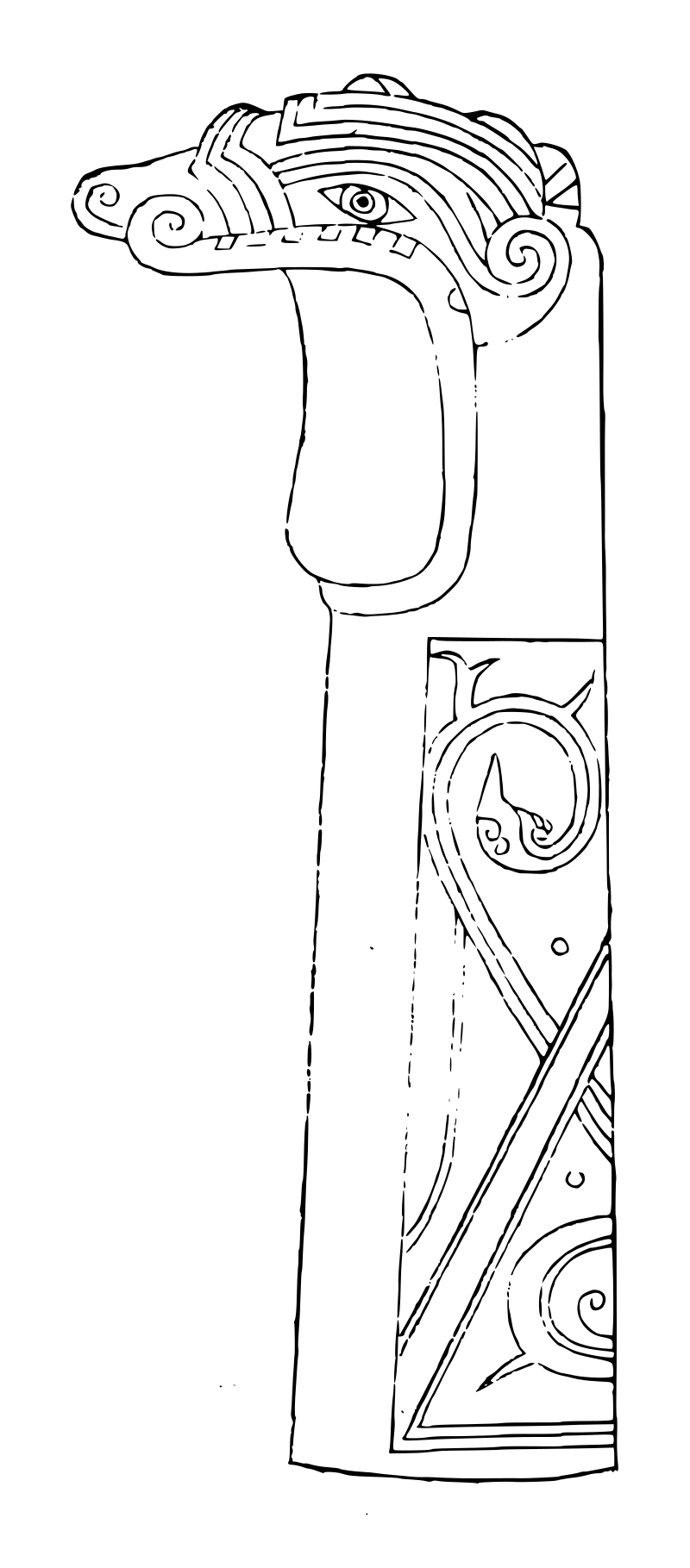

舆辂饰图考

后汉光武平公孙述,始获葆车舆辇,遂因旧制金根车,以拟周之玉路,轮皆朱斑重牙,贰毂两辖。交虎伏轼,龙首衔轭,与其他虎饰皆备见于史。是物屈曲,作鹅颈形,匾而方,下为镦,可以植于栏楯。上有螭纹而为斧刃状,然其两旁皆以行虎饰之,考其形制,疑为伏轼所用之物,而此得之,为不完,不能尽究其设施之所惜哉。唐蹲龙图

蹲龙图考

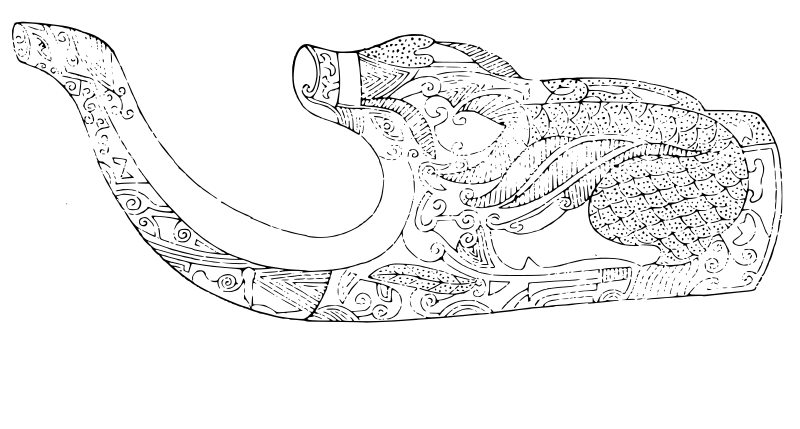

昔人于栏楯、帷幄、车辂间每有所饰,故或作水芝,或作斗鸭,种种不同。考之亦无意义,惟龙之饰则非臣下可得用。凡衣服器用,著以龙者,皆表其人君所用之物,是器作龙状而蹲之,疑宫庙乘舆以为之饰,考其器则唐物也。虎首承辕图

虎首承辕图考

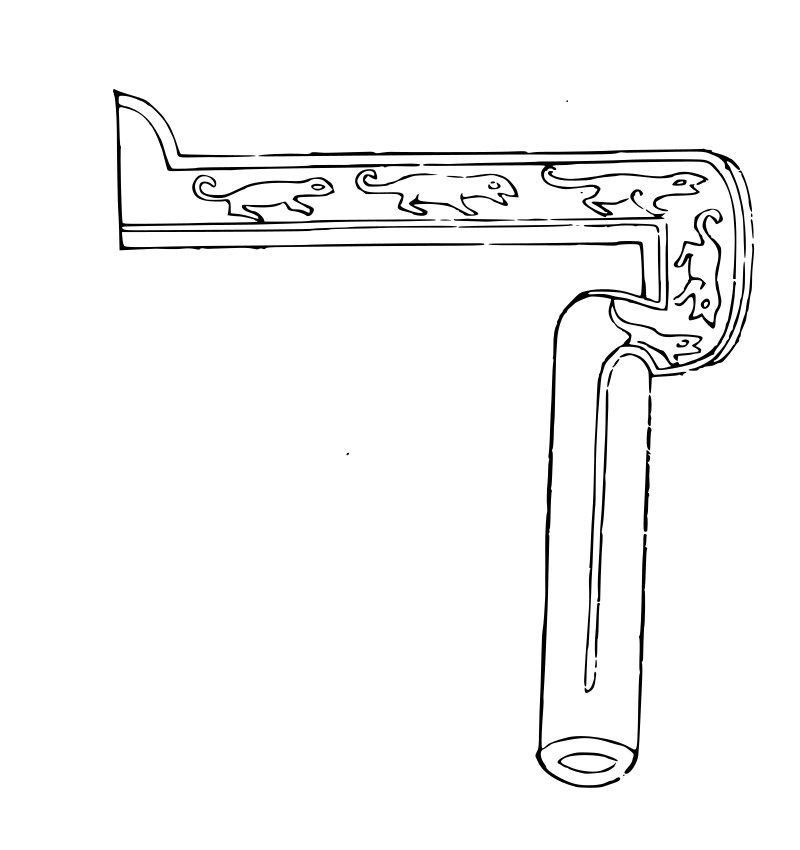

古之车制,行一车者有辀,驾一辀者有梁。服马则出于梁下,而两骖又所以佐服马耳,故辀一谓之承辕,为衔梁之具,是器作虎首,侈口,则口衔其梁也。然其上间错金银,复饰以鸾鹊回舞之态,固知昔人于舆服每有法度,此特一辕之饰耳。盖工之所聚,于车为多,则求其他可知也。辀图

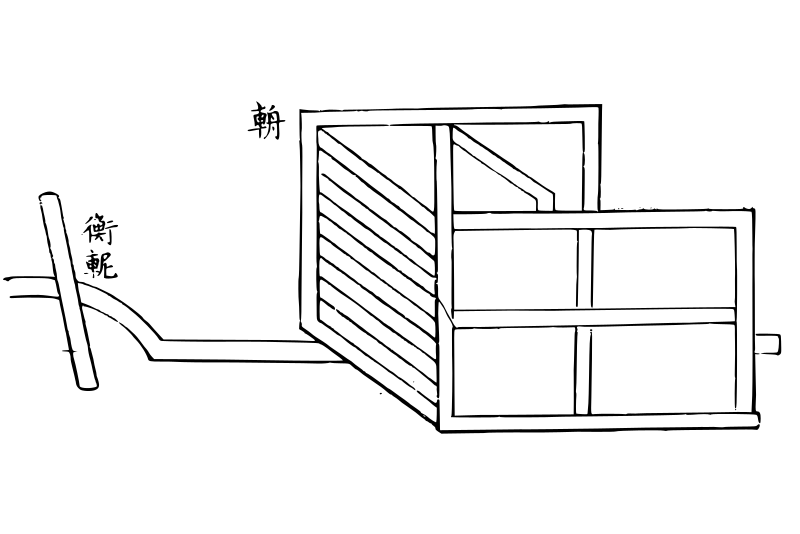

辀图考

车前曲木上句横者,谓之辀,亦曰辕。《礼记·车制图》云:辀长一丈四尺四寸,亦曰辕,通谓之辀。大车图

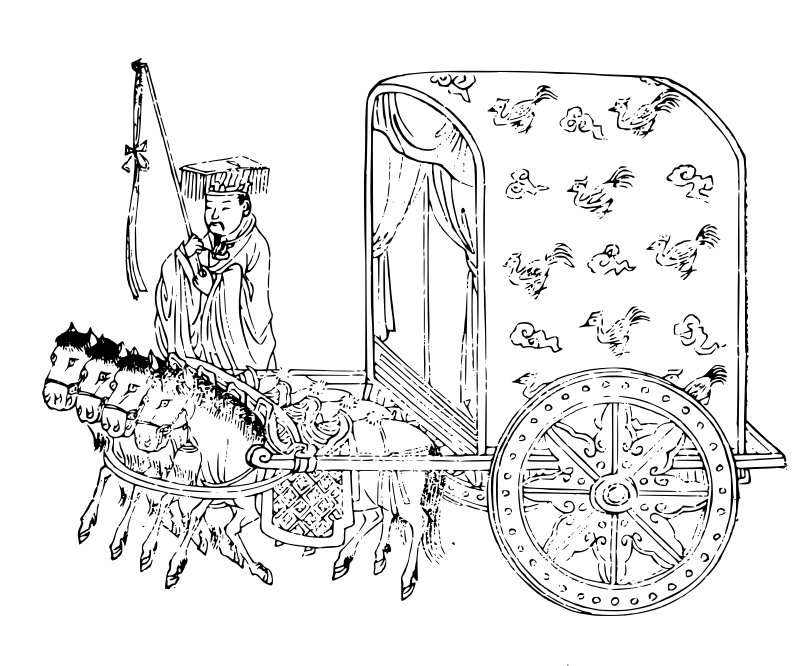

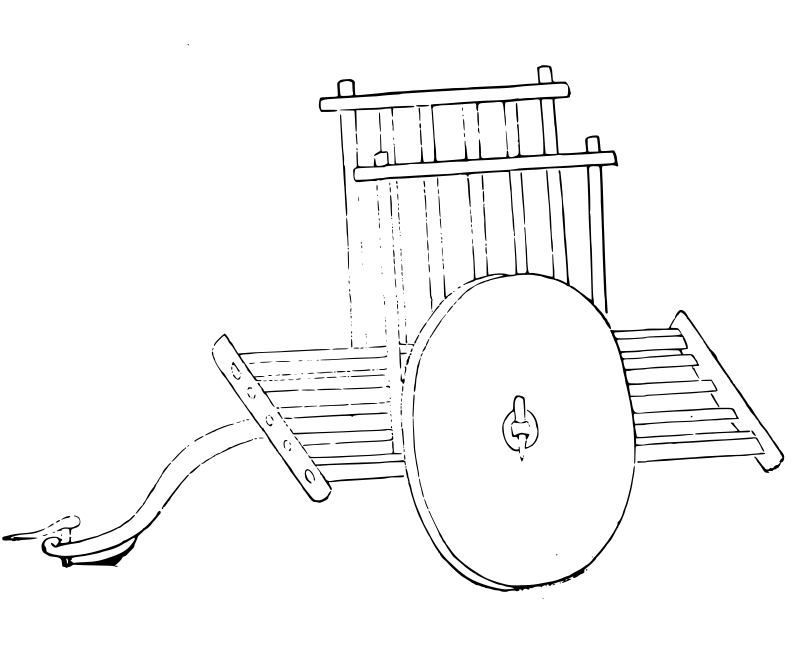

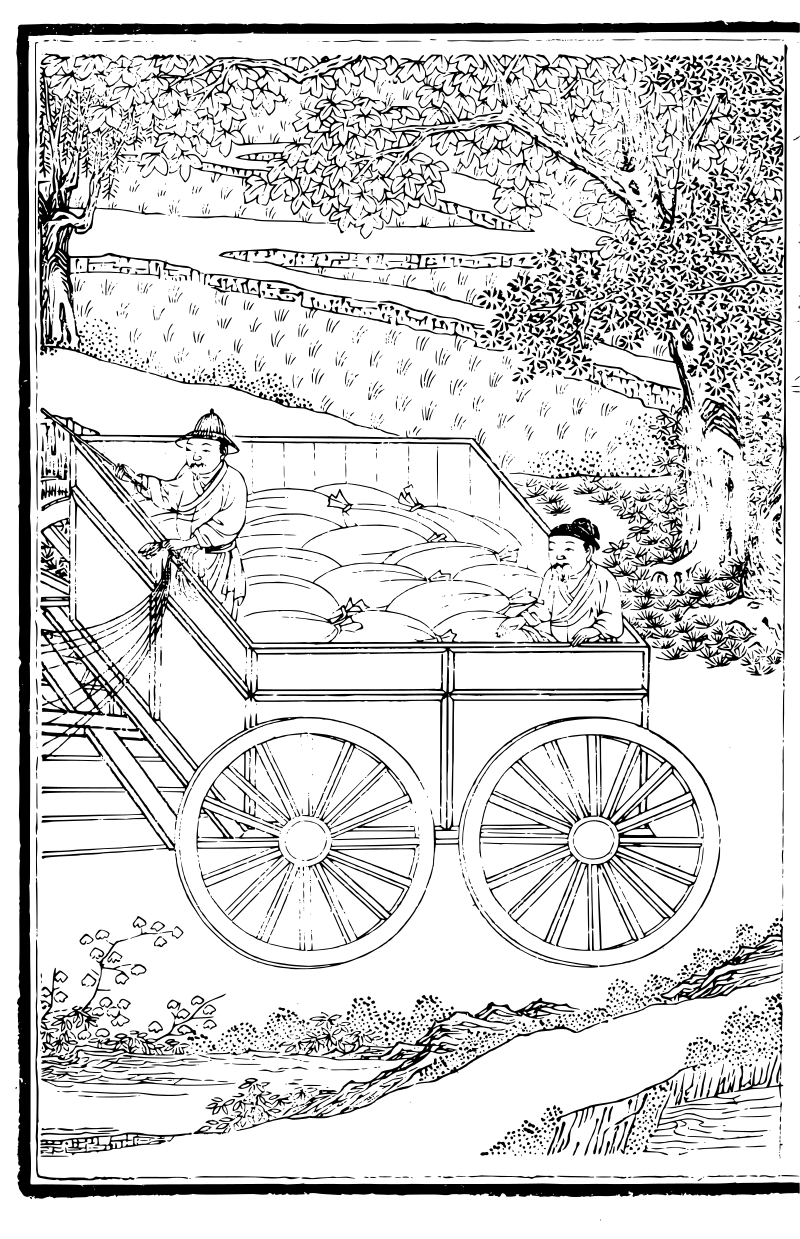

大车图考

《考工记》:大车牝服二柯,郑元谓平地任载之车。《世本》云:奚仲造车,凡造车之制,先以脚圆,径之高为祖,然后可视梯槛长广,得所制,虽不等道路,皆同轨也。中原农家例用之。指南车图

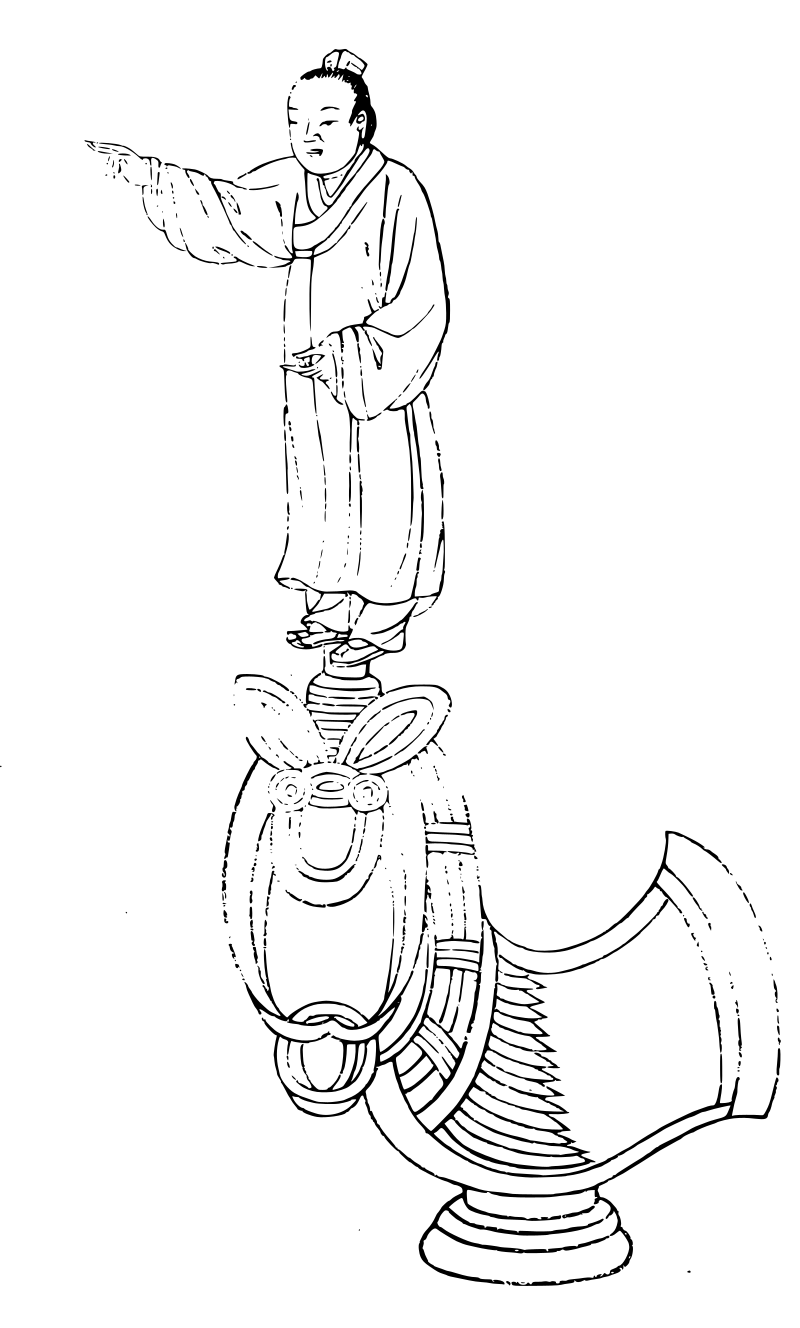

指南车图考

右车饰以黍尺,度高一尺四寸二分,下长七寸四分,辖木口圆径三寸七分,管立木口圆径三寸四分。琢玉为人形,手常指南,足底通圆窍,作旋转轴,踏于蚩尤之上。延祐中获观于姚牧庵承旨处,玉色微黄,赤绀古色,包转间亦有土花亏蚀处,按崔豹《古今注》指南车,黄帝作。下泽车图

下泽车图考

下泽车,田间任载车也。《诗》曰:乃求万斯箱,又睆彼牵牛,不以服箱,箱即此车也。《周礼》:车人,行泽者,反輮,又行泽者,欲短毂,则利转。今俗谓之板毂车。其轮用厚阔板木相嵌,斲成圆样,就留短毂,无有辐也。泥淖中易于行转,了不沾塞,即《周礼》行泽车也。

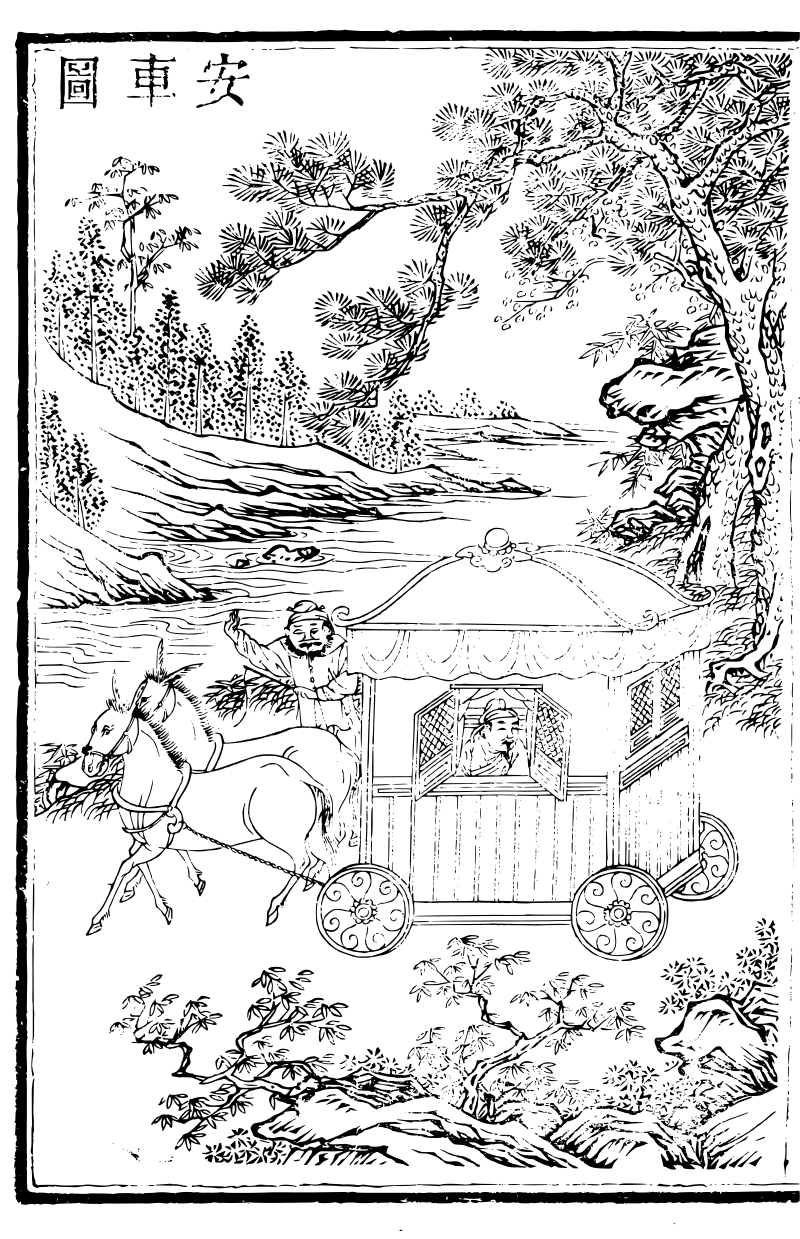

安车图

安车图考

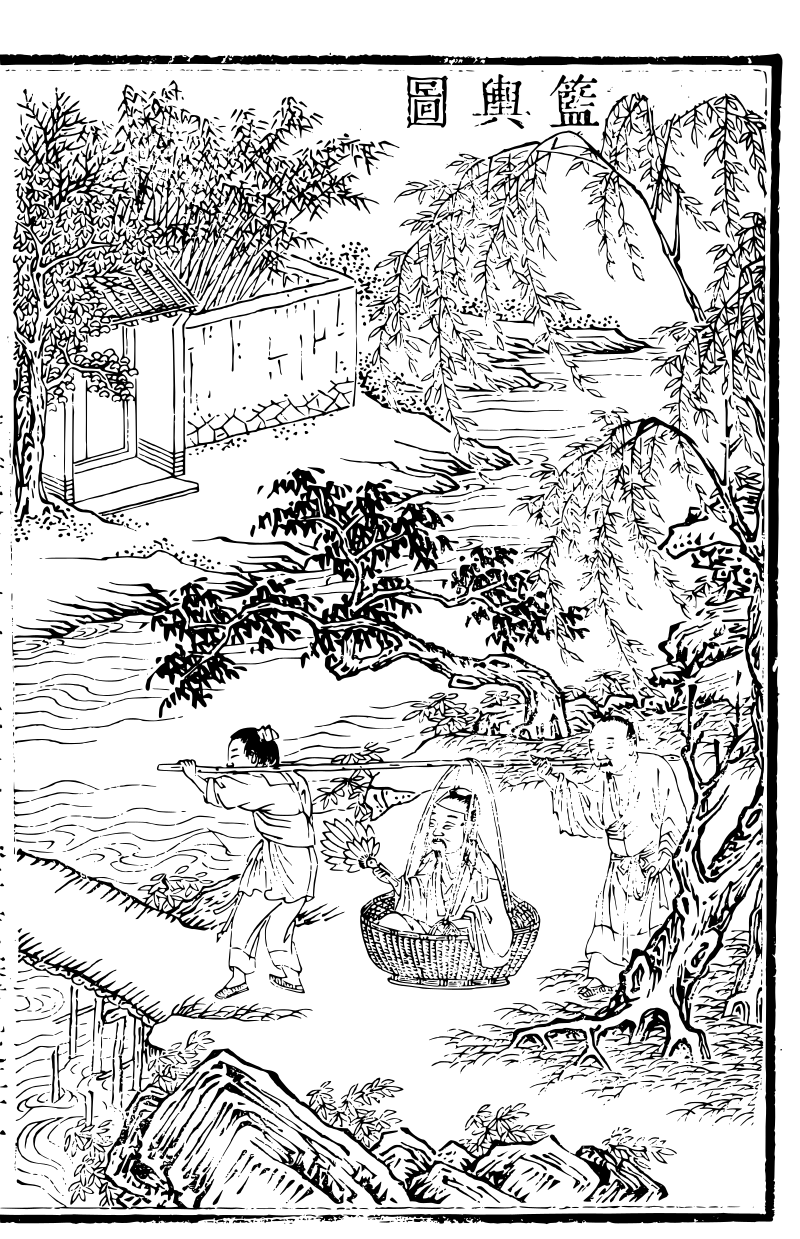

安车之制,轮不欲高,高则摇,车身止长六尺,可以卧。其广合辙,轫以蒲索缠之,索如钱大,车上设四柱,盖密箄,为之纸糊黑漆,厢高尺四寸,设茵鞯之具,后为门,前设扶板,加于厢上。在前可凭,在后可倚。临时移徙,以铁距子簪于两厢之上,板可阔尺馀,令可容书策及肴樽之类。厢下以板铺之,卧则可蔽风雨,近后为窗户,以备侧卧,可观山景。车后施油幰,幰两头有轴,雨则展之,传于前柱。欲障风则半展,或偏展一边,临时以铁距子簪于车盖梁及厢下,无用则卷之,立于车后。车前为纳陛,令可垂足而坐,要卧则以板架之,令平。篮舆图

篮舆图考

昔陶元亮有脚疾,每有游历,使一门生与其子舁以篮舆。古无其制,疑即元亮以意为之者。肩舆图

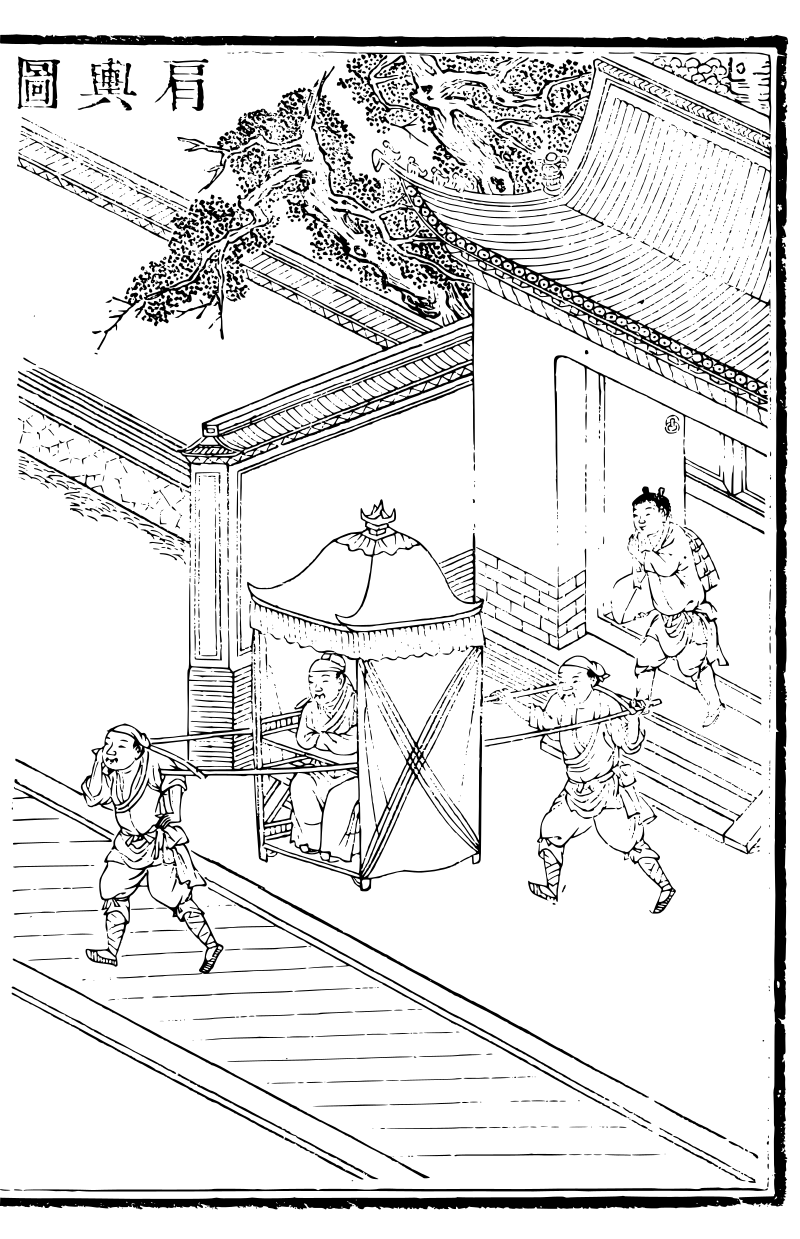

肩舆图考

《旧唐书·舆服志》:开成末,定制宰相、三公、诸司官及致仕官,疾病官许乘檐子,如汉魏载舆之制,即今肩舆之始也。大轿图

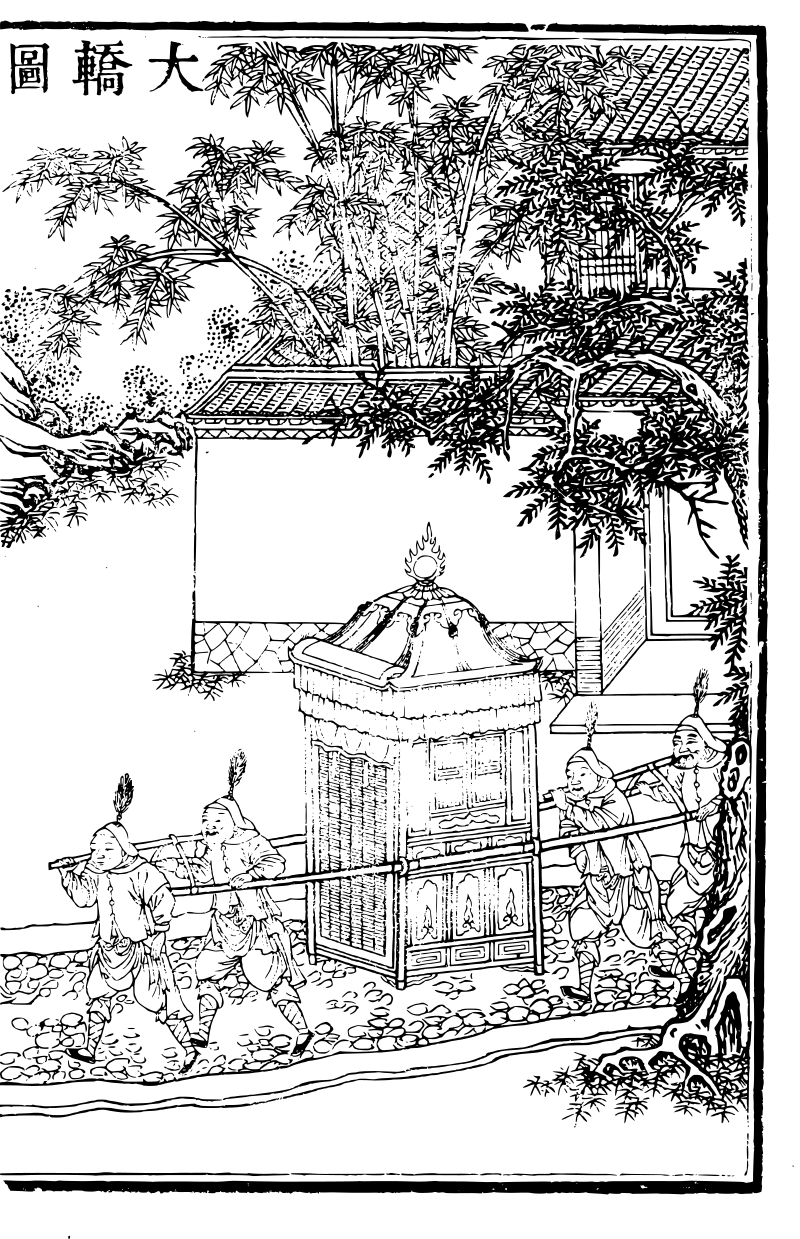

大轿图考

古称肩舆、腰舆、版与、兜子,即今轿也。洪武永乐间,大臣无乘轿者,观两京诸司仪门外,各有上马台,可知矣。或云乘轿始于宣德成化间,始有禁例,文职三品以上得乘,四品以下乘马。汉旂铃图

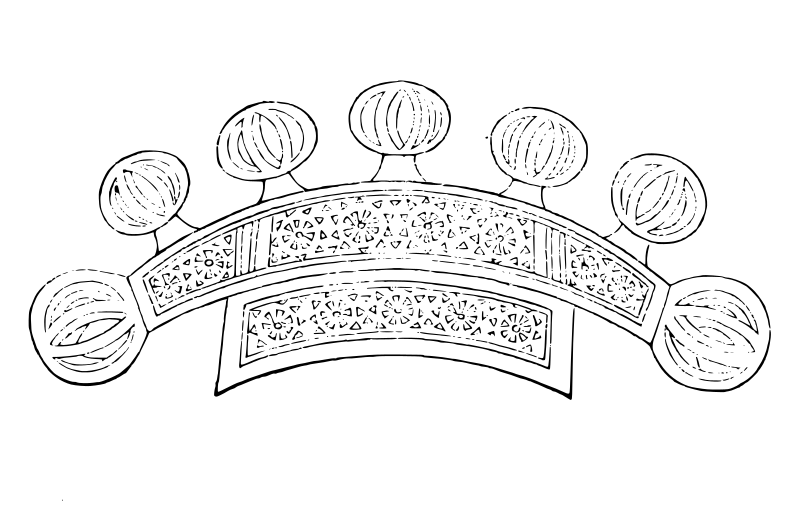

汉旂铃图考

《左传》:钖,鸾,和,铃,昭其声也。盖钖在马额,鸾在镳,和在衡,铃在旂,皆动而有和声。今此虽作铃状,然未知其所设果如何。今观铃之为饰,其数有七,而九旂名物其斿数。盖亦有等,是以交龙之旂,其斿有九鸟,隼之旟,其斿有七,熊虎之旂,其斿有六,龟蛇之旐,其斿有四。然则铃之多寡,若拟旂之斿数,当是旟之数耶。

《天工开物》车

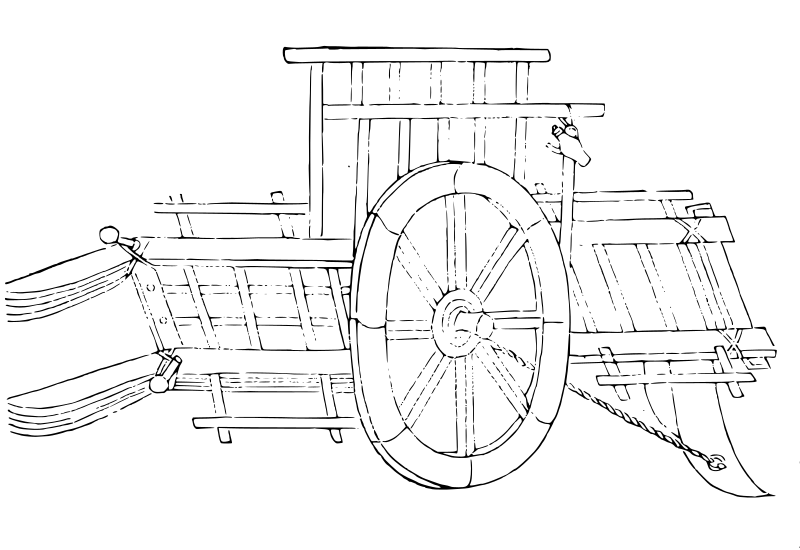

凡车利行平地,古者秦晋燕齐之交,列国战,争必用车,故千乘万乘之号,起自战国。楚汉血争而后日辟,南方则水战用舟,陆战用步马。北边交使铁骑,战车遂无所用之。但今服马驾车,以运重载,则今日骡车。即同彼时战车之义也。凡骡车之制有四,轮者有双。轮者其,上承载支架,皆从轴上穿斗而起。四轮者,前后各横轴一根,轴上短柱起架直梁,梁上载箱,马止脱驾之时,其上平整如居屋安稳之象。若两轮者,驾马行时,马曳其前,则箱地平正,脱马之时,则以短木从地支撑而住,不然则攲卸也。凡车轮一曰辕。〈俗名车陀〉其大车中毂,〈俗名车脑〉长一尺五寸,〈见小戎朱注〉所谓外受辐,中贯轴者。辐计三十片,其内插毂,其外接辅。车轮之中,内集轮,外接辋,圆转一圈者,是曰辅也。辋际尽头则曰轮辕也。凡大车脱时则诸物星散收藏,驾则先上两轴然,后以次间架。凡轼、衡、轸、轭皆从轴上受基也。凡四轮大车,量可载五十石,骡马多者或十二挂,或十挂,少亦八挂,执鞭掌御者,居厢之中,立足高处,前马分为两班。〈战车四马一班分骖服〉纠黄麻为长索,分系马项,后套总结,收入衡内。两傍掌御者手执长鞭,鞭以麻为绳,长七尺许,竿身亦相等,察视不力者,鞭及其身。箱内用二人踹绳,须识马性与索性者为之。马行太紧则急起踹绳,否则翻车之祸从此起也。凡车行时,遇前途行人应避者,则掌御者急以声呼,则群马皆止。凡马索总系透衡入箱处,皆以牛皮束缚。《诗经》所谓胁驱是也。凡大车饲马,不入肆舍,车上载有柳盘,解索而野食之。乘车人上下皆缘小梯,凡遇桥梁中高边下者,则十马之中择一最强力者,系于车后当其下坂则,九马从前缓曳,一马从后竭力抓住,以杀其驰趋之势,不然则险道也。凡大车行程,遇河亦止遇,山亦止,遇曲径小道亦止,徐兖汴梁之交,或达三百里者,无水之国,所以济舟楫之穷也。凡车质,惟先择长者为轴,短者为毂,其木以槐枣檀榆。〈用榔榆〉为上檀质,太久劳则发烧,有慎用者。合抱枣槐,其至美也。其馀轸、衡、箱、轭,则诸木可为耳。此外牛车以载刍粮最盛,晋地路逢隘道,则牛颈系巨铃,名曰报君知,犹之骡车群马尽系铃声也。又北方独辕车,人推其后,驴曳其前,行人不耐骑坐者,则雇觅之,鞠席其上,以蔽风日。人必两傍对坐,否则攲倒此车。北上长安济宁,径达帝京,不载人者,载货,约重四五石而止。其驾牛为轿车者,独盛中州,两傍双轮,中穿一轴,其分寸平如水横,架短衡列轿,其上人可安坐,脱驾不攲。其南方独轮推车则一人之力,是视容载二石,遇坎即止,最远者止达百里而已。其馀难以枚述,但生于南方者不见大车,老于北方者不见巨舰,故粗载之。合挂大车图

南方独推车图南方独推车图

《漳州府志》轿南方独推车图

《漳州府志》轿南方独推车图

《漳州府志》轿《漳州府志》轿

削木为𠏉,编竹丝作鸟兽花草之纹,在阿堵中,镂骨作花饰之,精巧轻便,前有门,可闭如堂密。微寒时以避烟雨,旁有棂门,开如翼张,溽暑时以通凉飙。又如式可以俯凭如床,可以仰卧,小轿以竹为之,不施雕饰亦,复妍雅。车舆部总论《文献通考》《陈祥道·礼书》

古者服牛乘马,引重致远,以利天下,则车之作尚矣。车之制,象天以为盖,象地以为舆,象斗以为杠毂,象二十八星以为盖弓,象日月以为轮辐。前载而后户,前軓而后轸。旁輢而首以较,下轴而衔以轐。对人者谓之对车如,舟者谓之辀,揉而相迎者谓之牙,辀之曲中谓之前疾,轭之上平谓之衡。衡之材与舆之下木皆曰任,以其力任于此也。毂之端与輢之下木皆曰轵,以其旁止于此也。轸可以名舆,可以名车,达常可以名部,轸前横木可以名辂,此又因一材而通名之也。其为车有长毂者,有短毂者,有杼轮者,有侔轮者,有反揉者,有仄揉者,有两轮者,有四轮者,有有辐者,有无辐者,有曲辕者,有直辕者,〈辇直辕〉有一辕者,有两辕者,有直舆者,有曲舆者,〈钩车曲舆〉有广箱者,有方箱者,有重较者,有单较者。或驾以马,或驾以牛,或挽以人,或饰以物,或饰以漆,或朴以素。要皆因宜以为之制,称事以为之文也。然礼有屈伸,名有抑扬,故论其任重,则虽庶人之牛车,亦与大夫同称。大车论其等威,则虽诸侯之正路,于王门曰偏驾而已。又曰路大也。玉路、金路、象路,以金玉象饰之也。革路挽而漆之,木路漆之而不挽,则有饰者皆挽而漆挽,而漆者无饰也。玉路钖樊,缨十有再就。金路钩樊,缨九就。象路朱樊,缨七就。革路龙勒条缨五就。木路前樊,鹄缨者钖在颅,钩在额,朱者勒之色,龙者勒之饰。《诗》言镂钖。《左传》言:钖,鸾,和,铃,昭其声也。《庄周》言:齐之以月,题钖白金也,镂其文也。月题其象也,则钖象月而镂之,又昭其声也。诗言钩膺。〈采芑曰钩膺鞗革韩奕曰钩膺镂钖〉则钩在膺前,亦金为之。《尔雅》:辔首谓之革。《诗》曰:鞗革金厄。《仪礼》士缨辔具勒。夫诸侯之鞗革有金厄。〈毛义曰厄鸟蠋也〉士之勒有具饰,则王之革路有龙勒宜矣。巾车行,人言樊缨。《礼记》、《左传》皆作繁缨,繁缨十有再就、九就、七就、五就之别,此《左传》所谓游,缨,昭其数也。杜预曰:缨在马膺前,如索裙。则缨非鞅也。樊然为鞅之饰耳。杜子春谓故书鹄,或为结,则前樊结缨者,无就而结之耳。条则不结,则条缨垂而长者也。然则钖也,钩也,朱也,龙勒也,玉金象革四路皆有之。采芑言方叔之车钩膺条革。韩奕言韩侯之车钩膺镂钖。夫方叔在征则革路矣,而有钩膺。〈释诗者谓方叔乘金路然金路以封同姓而方叔不必同姓又非就封其于师干宜乘革路〉韩侯就封,则象路矣。而有镂钖,是钖不特施于玉路,而钩不特施于金路也。以此观之,则礼所谓钖也,钩也,朱也,龙勒也,条也,各举其一互相备也。若夫木车,则质而已。故前樊结缨,则结其前而非全结也。巾车言五者之饰,皆其首面颔膺之著者也。故不及腹带。郑康成以樊为鞶带之鞶,又以龙为尨,条为绦,前为剪,非也。缨盖用组为之,与冠缨同。五采一匝为就,与圭缫冕旒之就同。郑司农以士丧马缨三就为削革三重,康成谓樊缨以五采罽饰之,又谓金路无钖,有钩鹄缨就数,与革路同,殆不然也。《礼》曰:丹漆雕几之美,素车之乘。《诗》曰:路车有奭。毛氏曰奭,赤貌,路车之饰皆丹漆矣。然《礼》言:玉路以祀,又言素车之乘,盖王之祀天,自国至大,次则乘玉路,自大次以升坛,则乘素车。犹之听祭,报以皮弁,及祭则服大裘冕也。巾车金路,以宾同姓,以封象路,以朝异姓,以封革路,以即戎,以封四卫。木路以田,以封蕃国,言同姓以封而不言以封同姓言,异姓以封而不言以封异姓。则嫌以宾独宾同姓,以朝独朝异姓故也。同姓一,异姓二,以异姓对庶姓,则庶姓非异姓也,〈司仪土揖庶姓时揖异姓孔子以南宫缁为异姓则异姓姻也庶姓非姻也〉以异姓对同姓则庶姓亦异姓而已。故巾车金路封同姓,象路封异姓。《礼记》于侯授同姓,谓之伯父叔父,异姓谓之伯舅叔舅。凡此所谓异姓者,庶姓预之也。同姓亦曰内姓,异姓亦曰外姓,《左传》曰:同姓选亲,外姓选旧。

又曰《书》曰:大辂在宾阶面,缀辂在阼阶面,先辂在左塾之前,次辂在右塾之前。《礼器》曰:大路繁缨一就,次路繁缨七就。《郊特牲》曰:大路繁缨一就,先路三就,次路五就,然则《周官·驭》玉路者谓之大驭,则玉路谓之大路,独周为然。若夫商之大路,则木路而已。《春秋传》与荀卿曰:大路越唐。《礼器》与《郊特牲》曰:大路繁缨一就。明堂位曰大路,商路也。孔子曰:乘殷之路,皆木路也。然《礼器》与《郊特》言:大路繁缨一就。则同其言,次路繁缨五就、七就,则不同者,先王之路降杀,以两反此而加多焉。盖亦以两而已。大路一就,先路三就,则次路有五就、七就者矣。《书》言:次路以兼革木二路,则商之次路五就、七就,庸岂一车耶。郑氏以七就为误,是过论也。夫缀路,金路也。以其缀于玉路故也。先路,象路也。以其行道之所先故也。次路,革路,木路也。以其次于象路故也。《周官·典路》:若有大祭祀,则出路,大丧大宾客亦如之。凡会同军旅,吊于四方,以路从。盖王之行也,乘玉路而先之,以象路次之,以革路木路而金路缀于玉路之后。观《书》先路在左塾之前,而居西,次路在右塾之前,而居东。春秋之时,郑侯以先路三命之服赐子展,以次路再命之服赐子产。鲁以先路三命之服赐晋三帅,以一命之服赐司马舆师以下。则先路固贵于次路矣。孔安国亦以先路为象路,盖亦有所受之也。诸侯有先路后路,亦有大路。《乐记》亦曰大辂,天子之辂。所以赠诸侯。《杂记》诸侯之赗,有乘黄大路相襚。以后路与冕服,先路与褒衣。盖诸侯之大辂,则金路谓之大路,犹熊侯谓之大侯也。《春秋传》称王赐晋文公以大路之服。〈僖公二十八年〉祝鮀言先王分鲁卫晋以大路。〈定公四年〉王赐郑子侨以大路。〈襄公十九年〉王赐叔孙豹以大路。〈襄公二十四年〉杜氏以赐鲁卫晋之大路,皆金路,赐穆叔子侨之大路,当是革木二路,此不可考。

五路言翟,言车,而不言路,二翟言翟而不言车者。不言路,避王也。不言车,车不足以名之也。孤言夏篆,卿言夏缦,至墨车以下,然后言车。是亦饰盛者以饰名,饰杀者以车名也。重翟钖面,厌翟勒面,安车彫面,翟车贝面。郑司农曰:钖,马面钖。郑康成曰勒面如玉,龙勒之韦为当面饰,然则钖面者,钖饰马面也。勒面、彫面、贝面,盖亦若此。勒面以韦,则钖面彫面、贝面以韦可知也。钖必镂之,则彫面亦镂钖可知也。钖面,彫面以金,贝面以贝,则勒面有钖亦可知也。或言勒,或言彫,互备也。马饰莫隆于钖,勒饰莫杀于贝。故巾车于王之玉路言钖樊缨,《仪礼》于士之丧车贝勒。此重翟,厌翟、安车所以钖面,而翟车所以贝面也。