钦定古今图书集成.理学汇编.学行典.理数部

钦定古今图书集成理学汇编学行典

第十七卷目录

《理数部·总论五》

刘牧《易数钩隐》〈太极图说 太极生两仪图说 天五图说 天地数十有五 图说 天一下生地六图说 地二上生天七图说 天三左生地八图说 地四右生天九 图说 两仪生四象图说 四象生八卦图说 二仪得十成变化图说 天数图 地数图 天地之数图说 大衍之数图说 其用四十有九图说 少阳图 少阴图 老阳图 老阴图 七八九六合数图说〉

张理《易象图说》〈内篇 龙图天地未合之数图说 龙图天地已合之位图说 龙图天地生成之数图说 洛书天地交午之数图说〉

蔡九峰洪范《皇极内篇》〈九九圆数图 九九方数图 九九行数图 九九积数图 内篇上 内篇中 内篇下〉

刘牧《易数钩隐》〈太极图说 太极生两仪图说 天五图说 天地数十有五 图说 天一下生地六图说 地二上生天七图说 天三左生地八图说 地四右生天九 图说 两仪生四象图说 四象生八卦图说 二仪得十成变化图说 天数图 地数图 天地之数图说 大衍之数图说 其用四十有九图说 少阳图 少阴图 老阳图 老阴图 七八九六合数图说〉

张理《易象图说》〈内篇 龙图天地未合之数图说 龙图天地已合之位图说 龙图天地生成之数图说 洛书天地交午之数图说〉

蔡九峰洪范《皇极内篇》〈九九圆数图 九九方数图 九九行数图 九九积数图 内篇上 内篇中 内篇下〉

学行典第十七卷

《理数部·总论五》

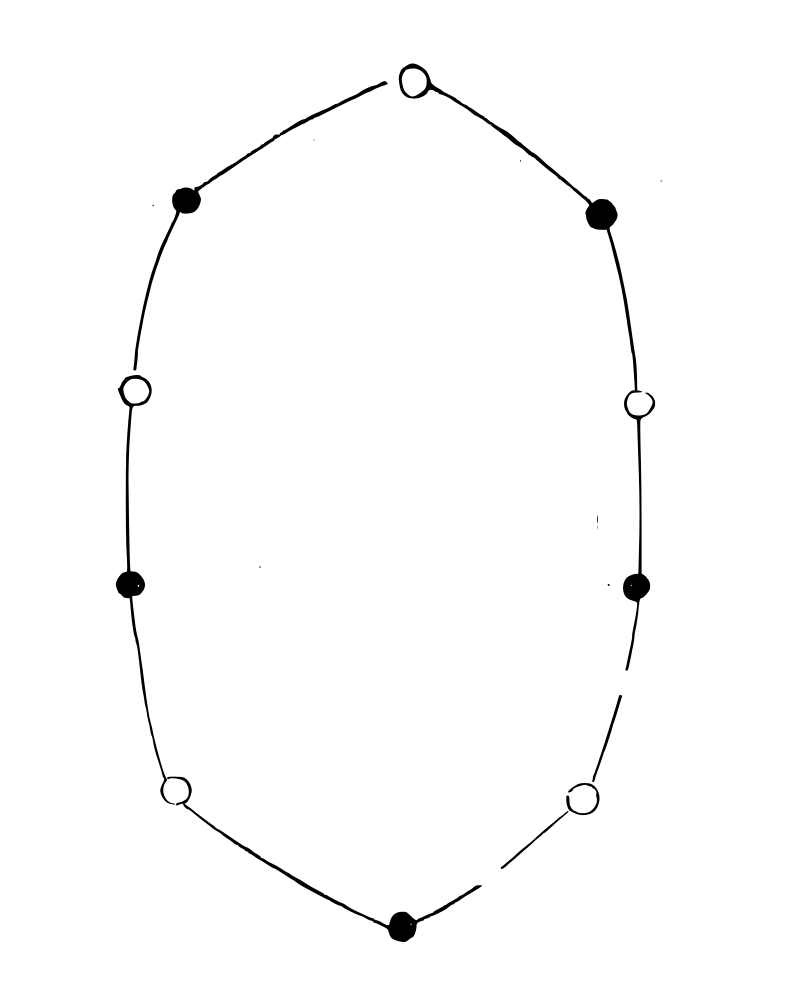

《刘牧·易数钩隐》太极图第一

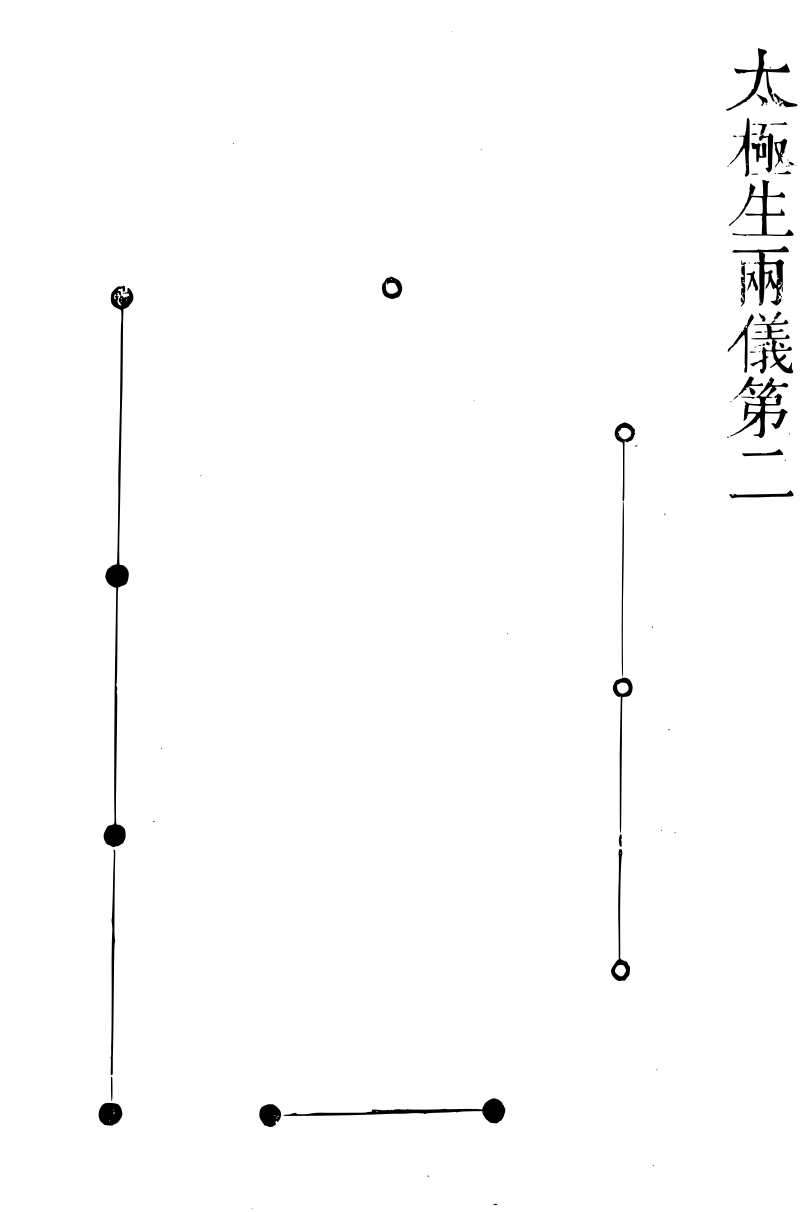

太极无数与象,今以二仪之气混而为一以画之,盖欲明二仪所从而生也。太极生两仪第二太极无数与象,今以二仪之气混而为一以画之,盖欲明二仪所从而生也。太极生两仪第二

经曰:《易》有太极,是生两仪。太极者,一气也。天地未分之前,元气混而为一。一气所判,是曰两仪。《易》不云乎天地,而云两仪者,何也?盖以两仪则二气始分天地,经曰:《易》有太极,是生两仪。太极者,一气也。天地未分之前,元气混而为一。一气所判,是曰两仪。《易》不云乎天地,而云两仪者,何也?盖以两仪则二气始分天地,

则形象斯著以其始分两体之仪,故谓之两仪也。何以明其然略试论之,夫气之上者轻清,气之下者重浊。轻清而圆者,天之象也;重浊而方者,地之象也。兹乃上下未交之时,但分其仪象耳。若二气交则天一下而生水,地二上而生火,此则形之始也。五行既备,而生动植焉。所谓在天成象,在地成形也。

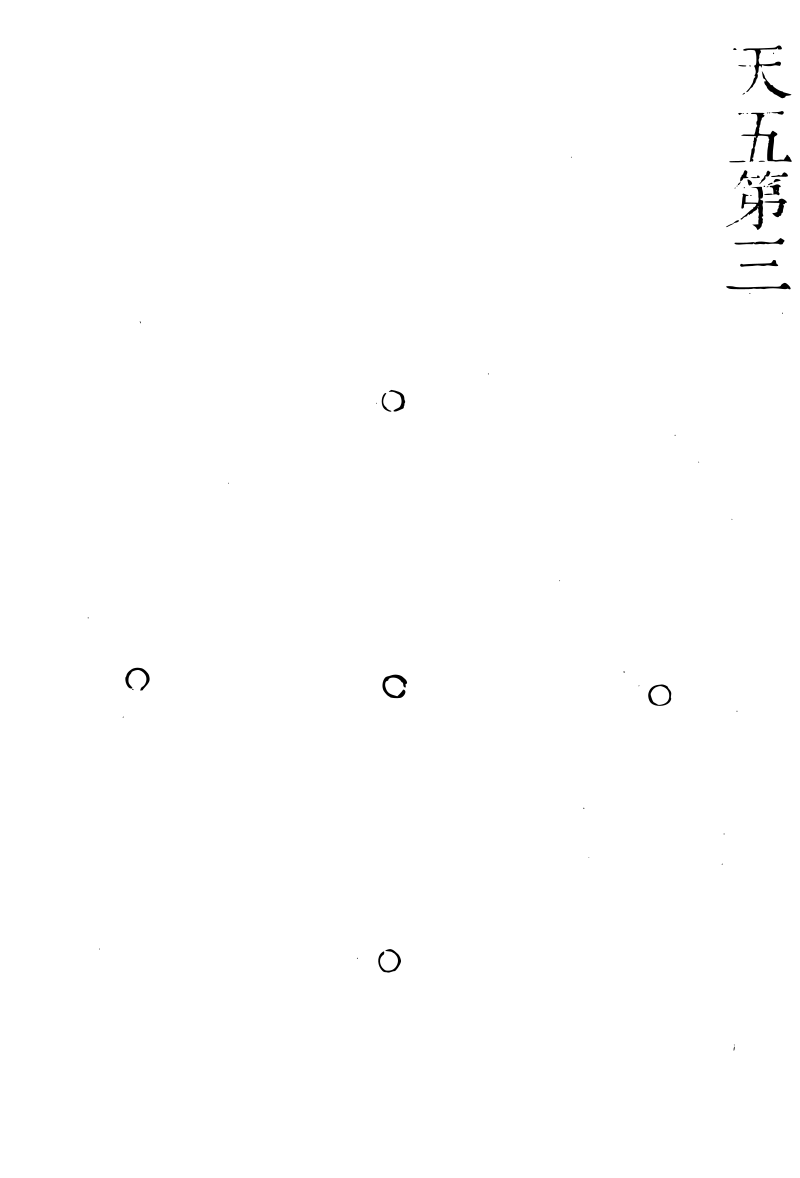

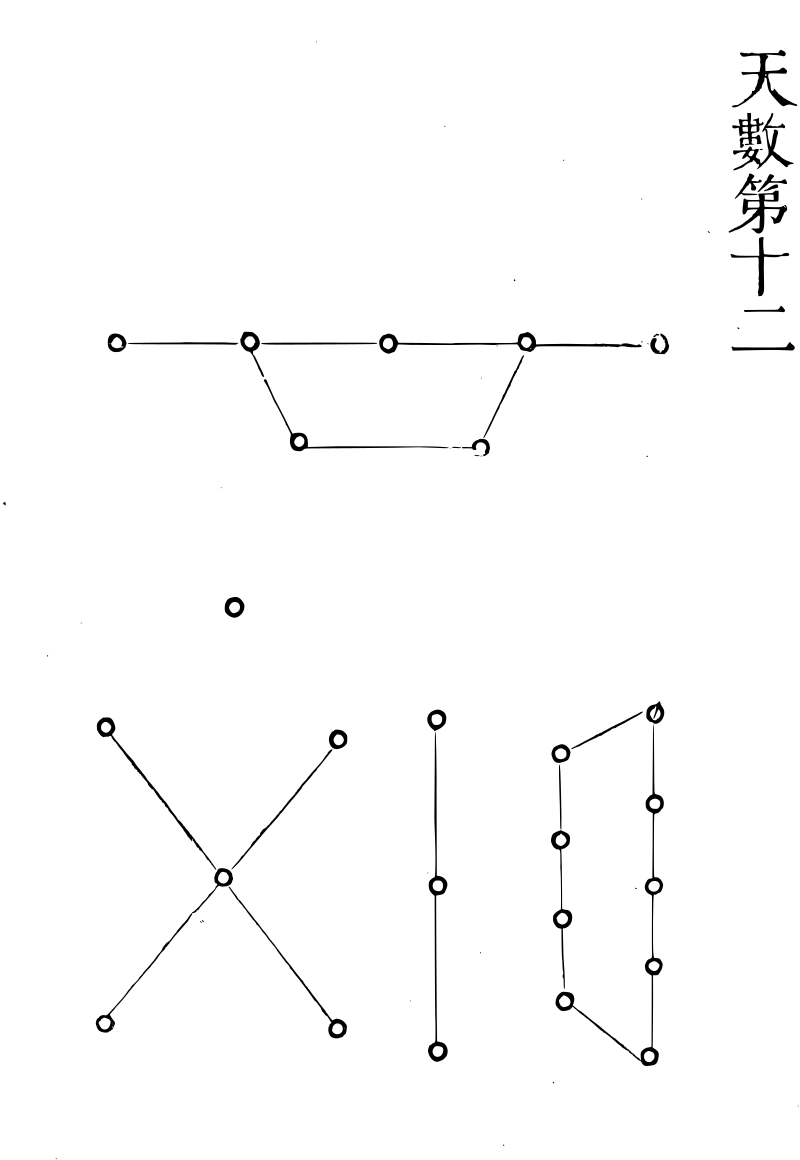

天五第三

天一地二,天三地四,此四象生数也。至于天五则居中,而主乎变化,不知何物也。强名曰中和之气,不知所以然而然也。交接乎天地之气,成就乎五行之质,

弥纶错综,无所不周。三才之道既备,退藏于密寂然无事,兹所谓阴阳不测之谓神者也。经虽云四象生八卦,然须三五之变易备,七八九六之成数,而后能生八卦而定位矣。

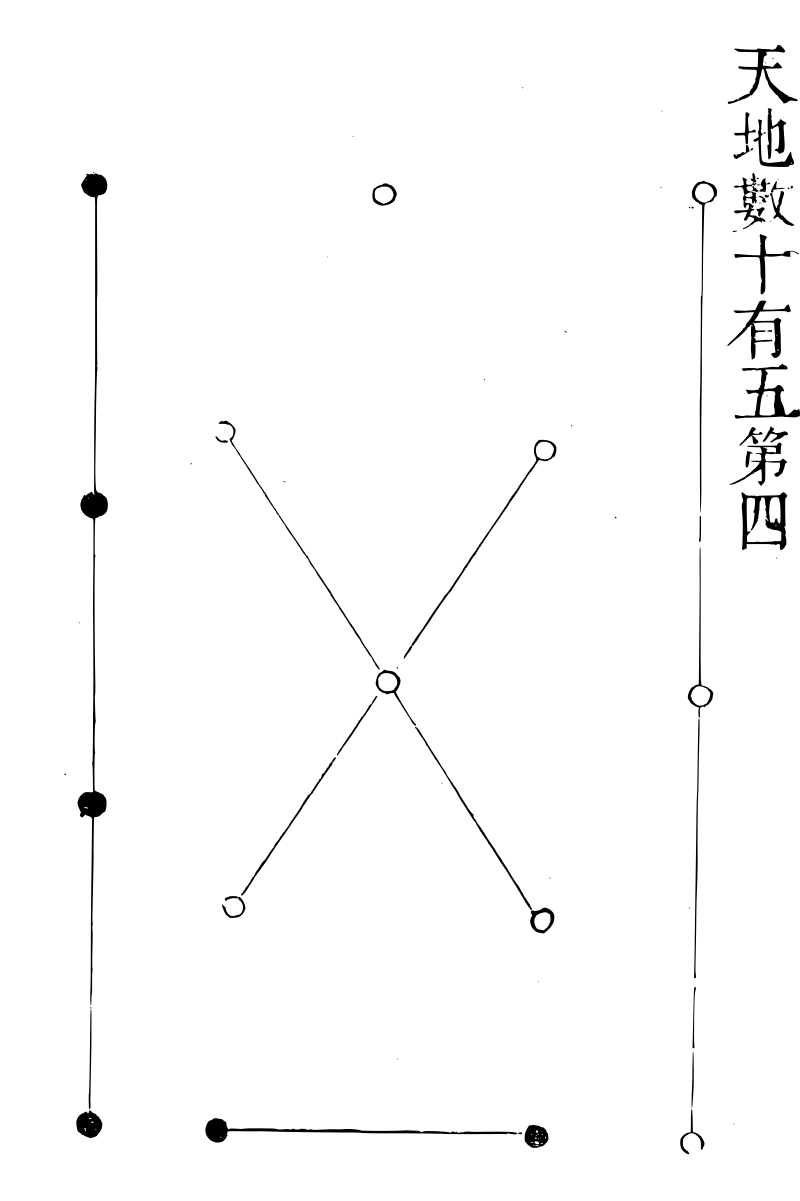

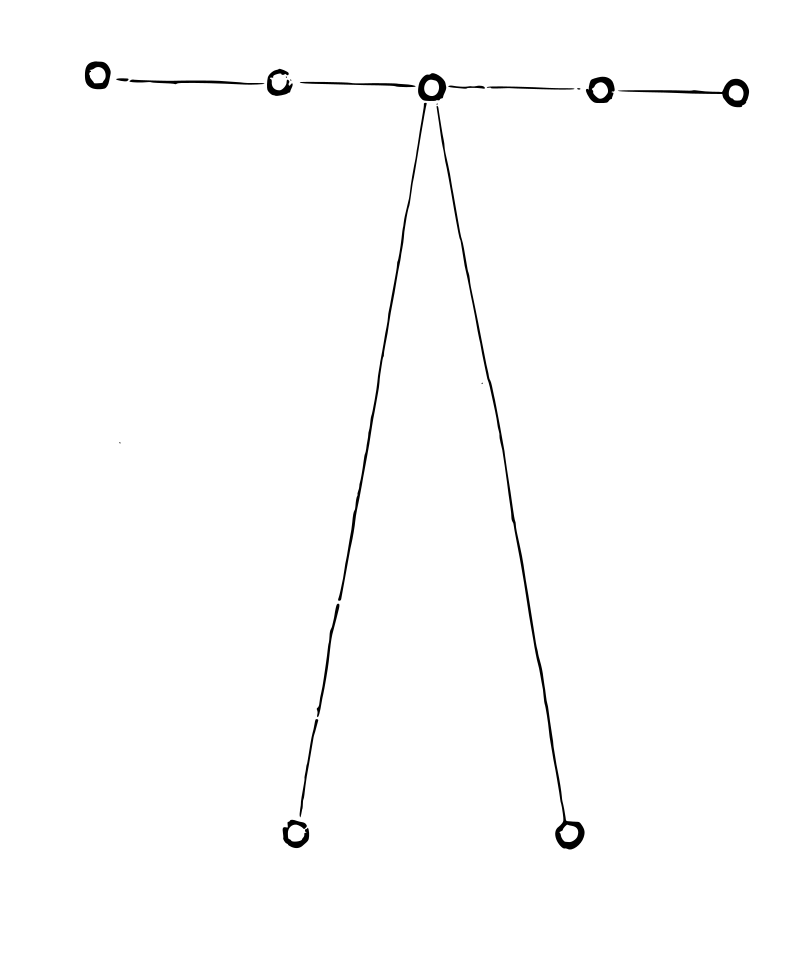

天地数十有五第四

或问曰:天地之数何以由天五而生变化?答曰:天地之生数足,所以生变化也。天地之数十有五,自天一至天五凡十五数也。天一天三天五成九,此阳之数

也。故乾元用九,地二地四成六,此阴之数也。故坤元用六,兼五行之成数四十,合而为五十。有五备天地之极数也,所以能成变化而行鬼神。

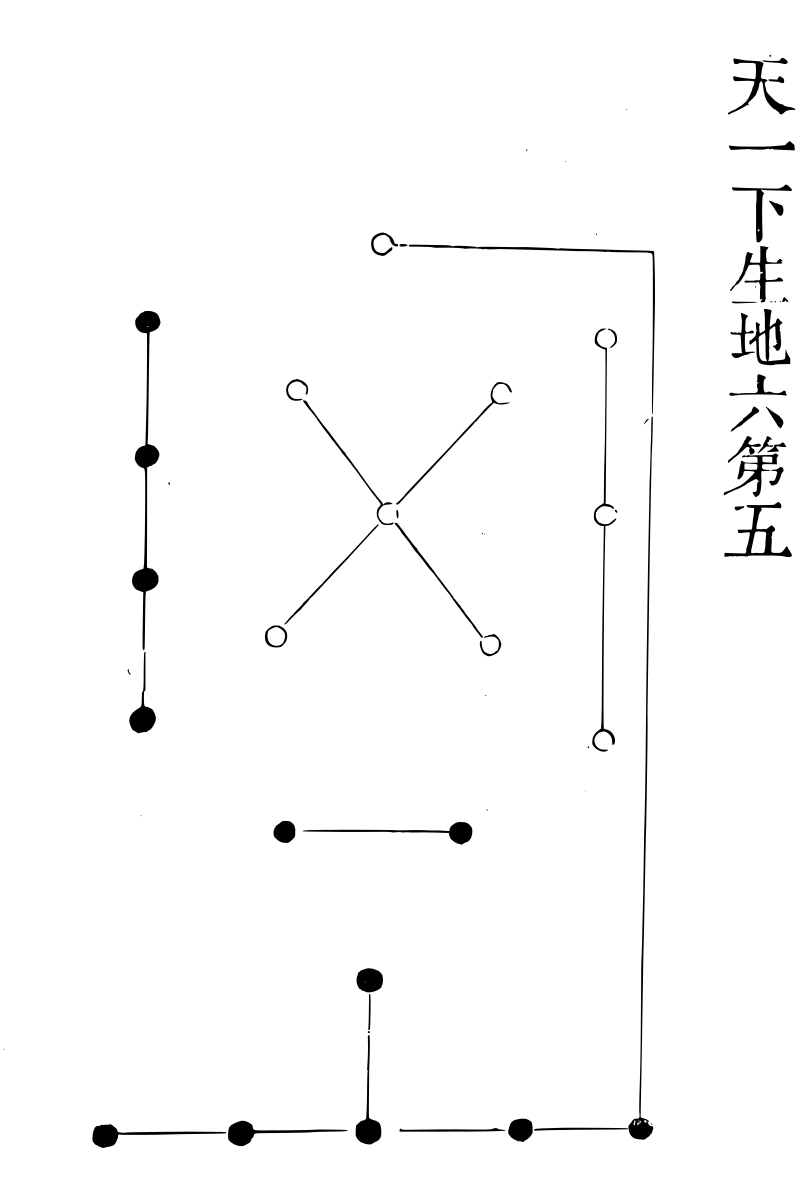

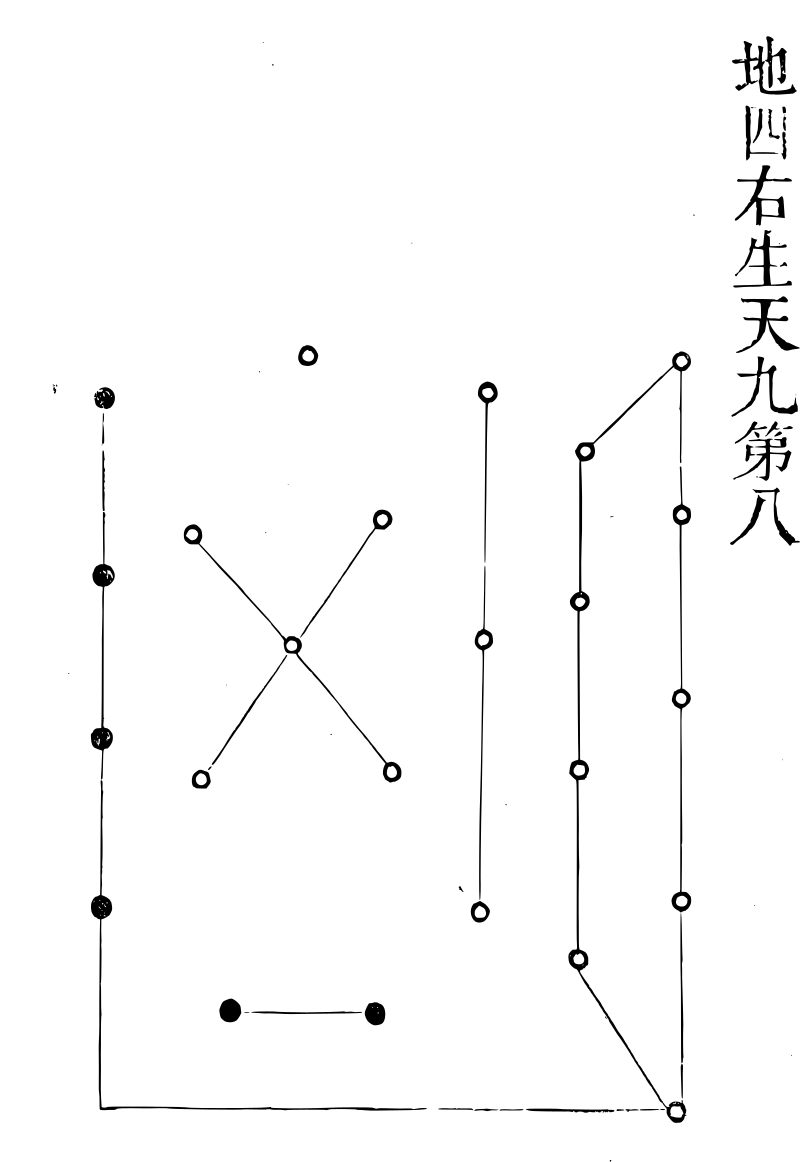

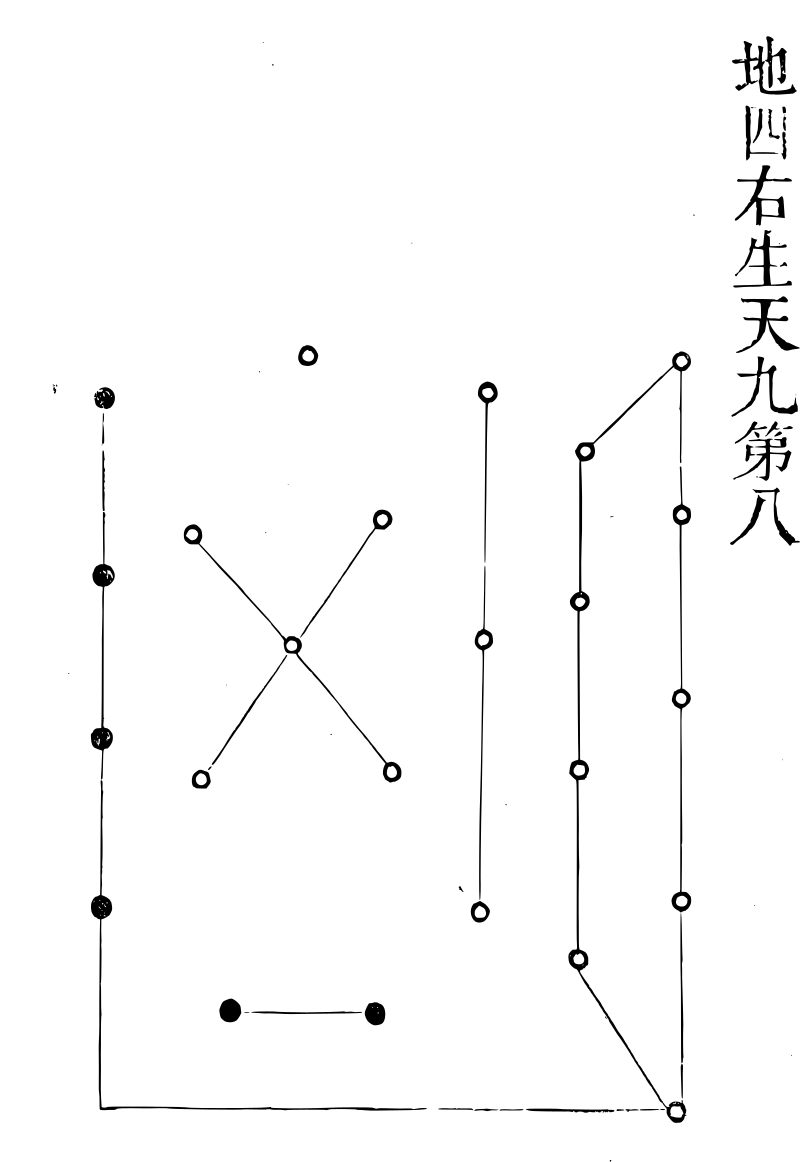

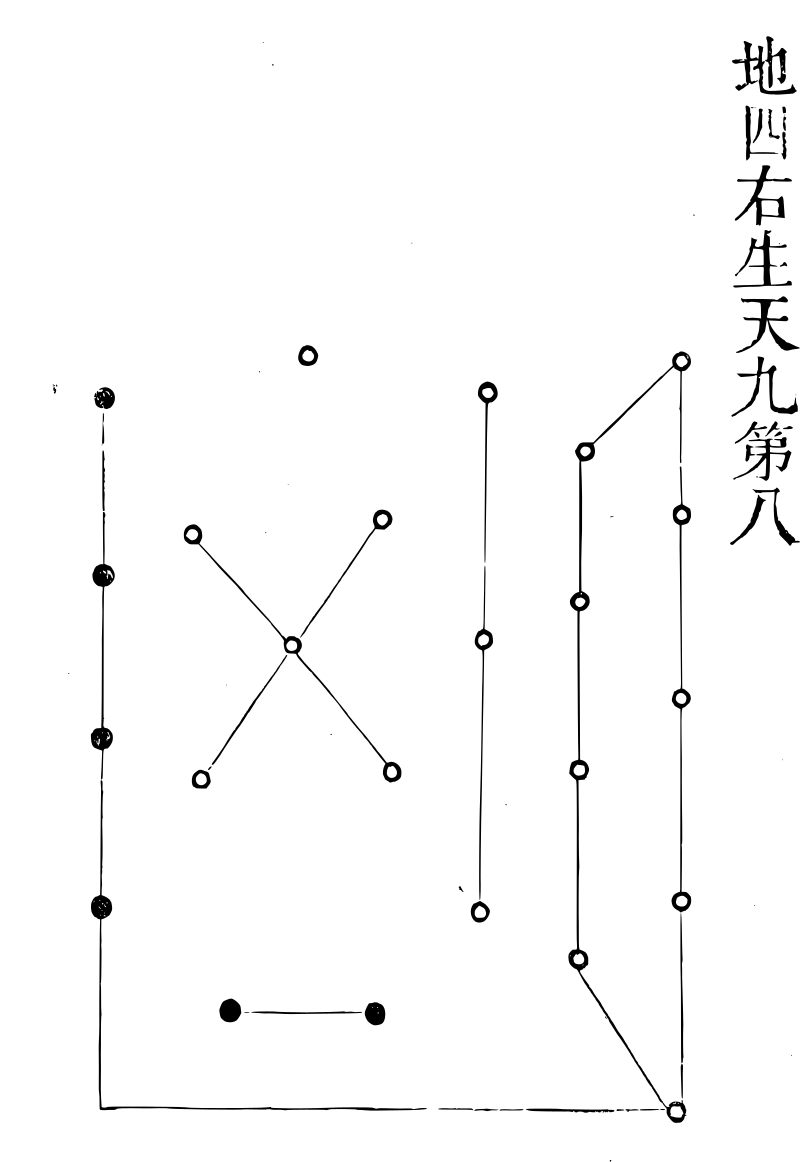

地四右生天九第八

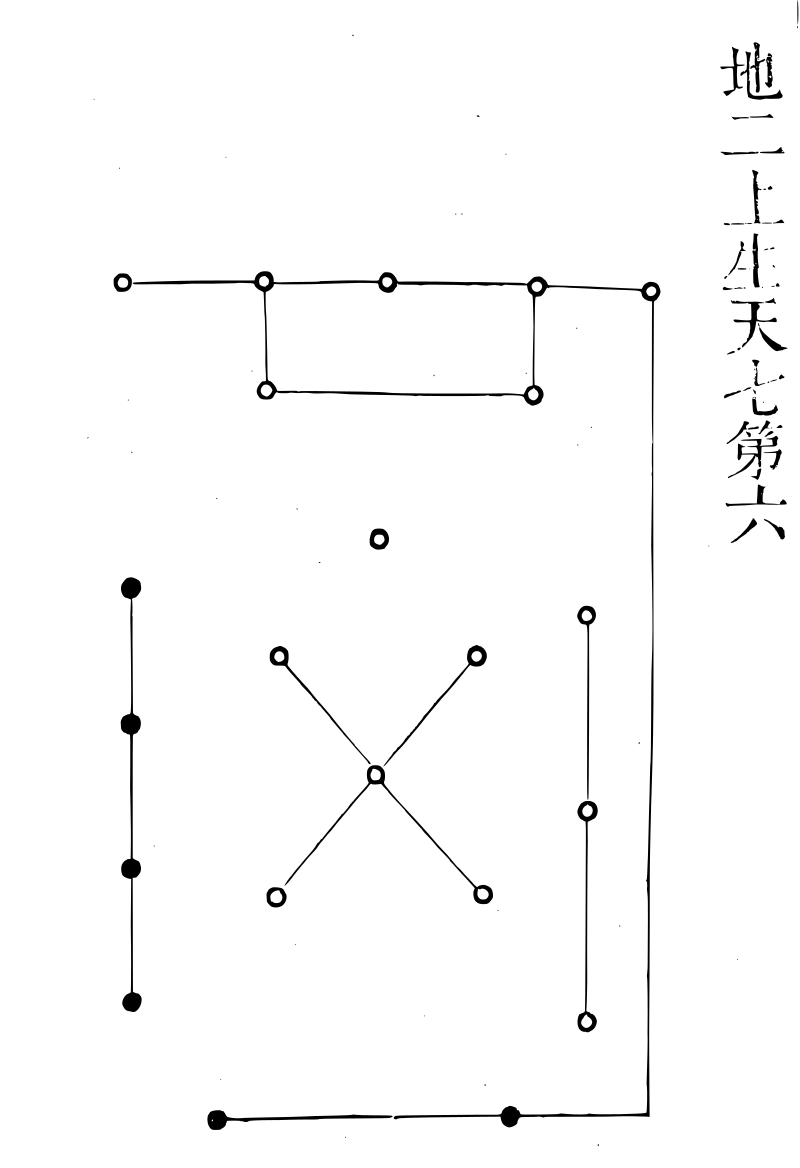

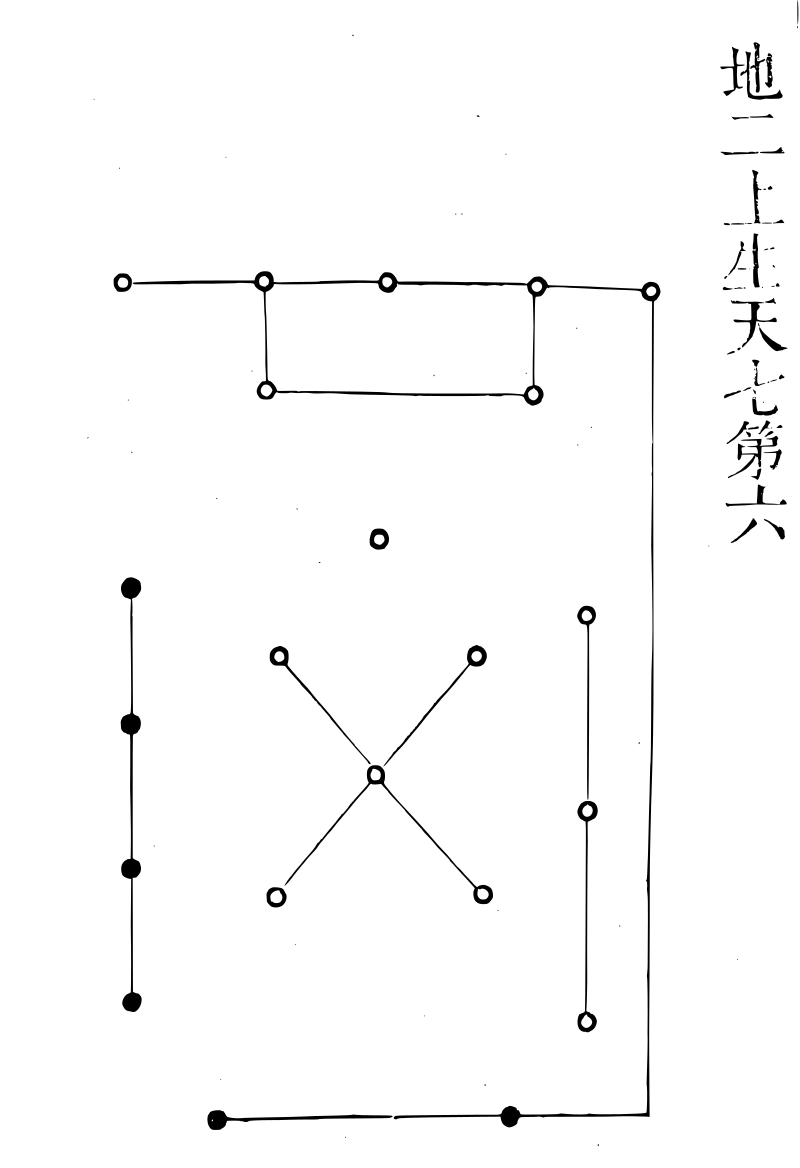

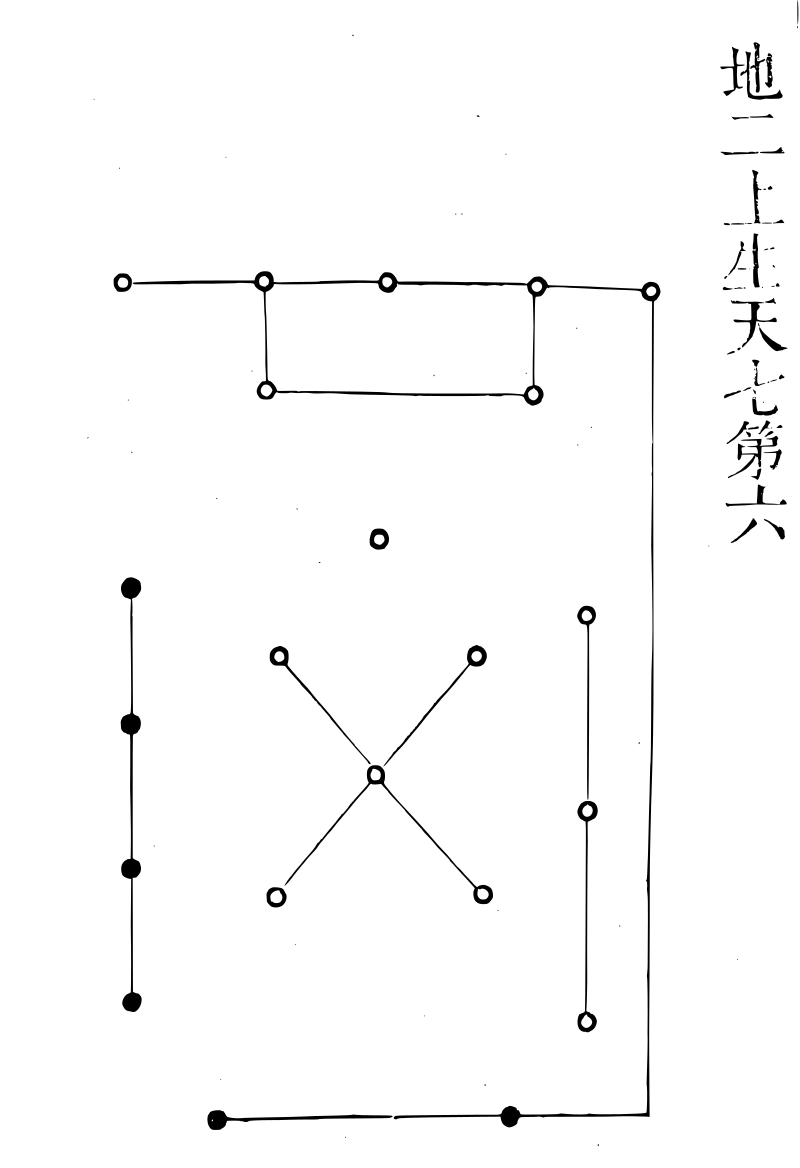

地二上生天七第六地二上生天七第六

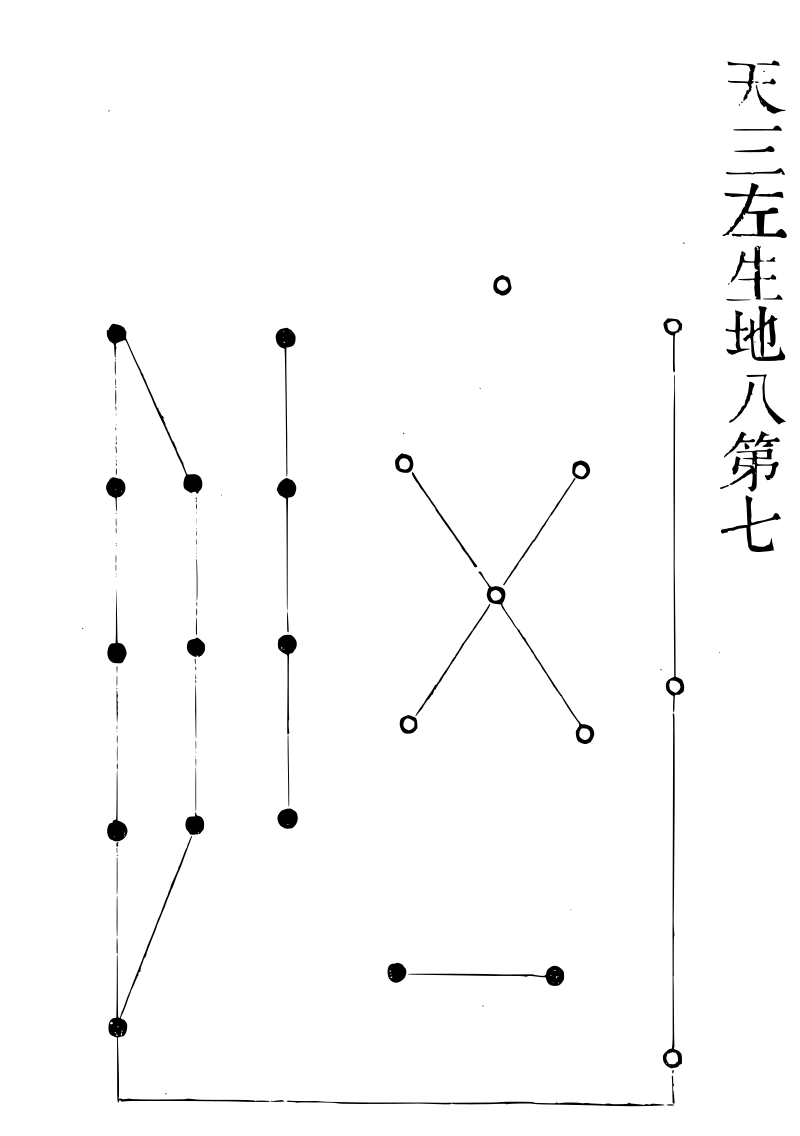

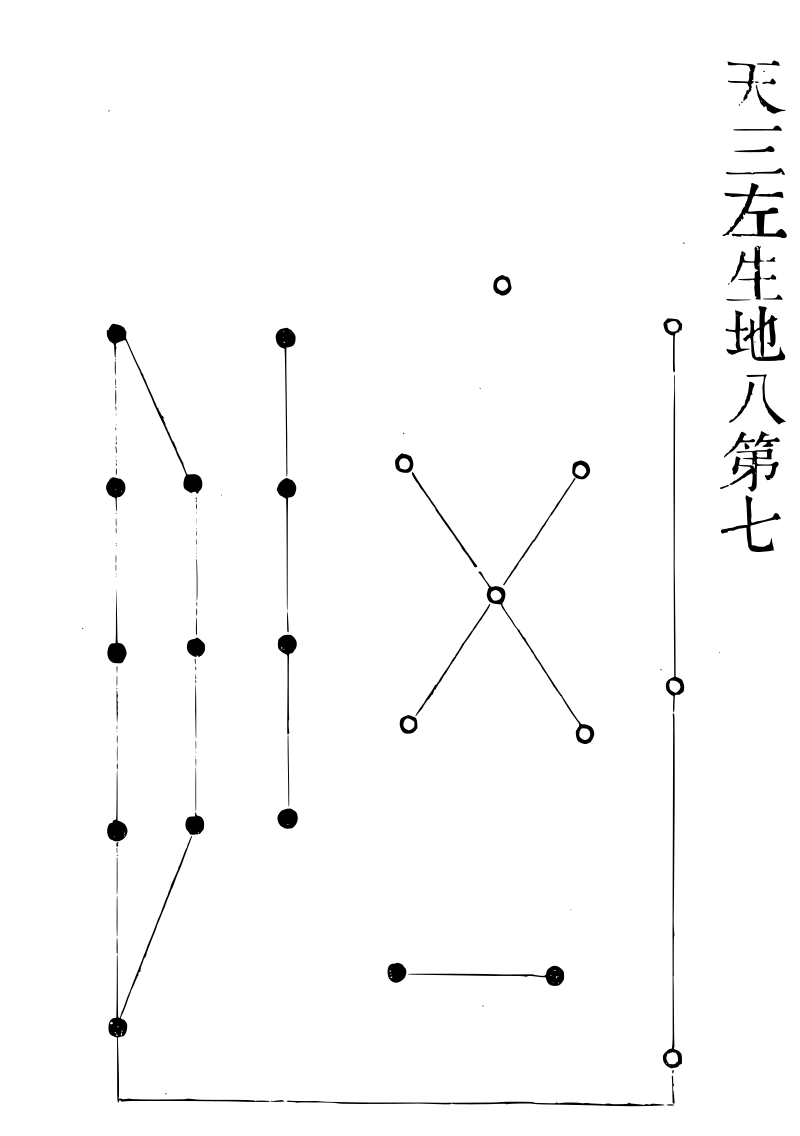

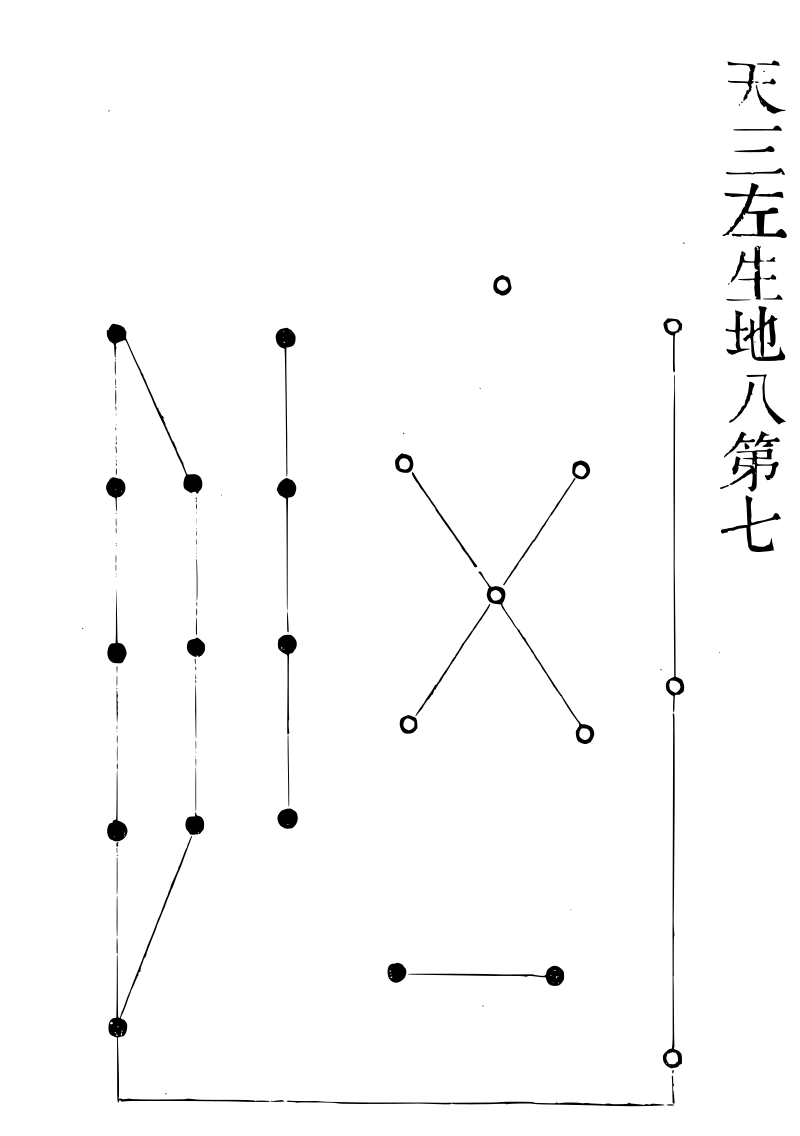

天三左生地八第七

经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错天三左生地八第七地二上生天七第六

经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错天三左生地八第七地二上生天七第六 天三左生地八第七

天三左生地八第七

经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错地二上生天七第六

经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错地二上生天七第六 天三左生地八第七

天三左生地八第七

经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错经曰:参伍以变,错综其数,通其变遂成天地之文,极其数遂定天下之象。义曰:参合也,伍为偶配也。为天五合配,天一下生地六之类是也。以通其变化交错

而成四象八卦之数也。成天地之文者,为阴阳交而著其文理也。极其数者,为极天地之数也。天地之极数五十有五之谓也,遂定天地之象者。天地之数既设,则象从而定也。

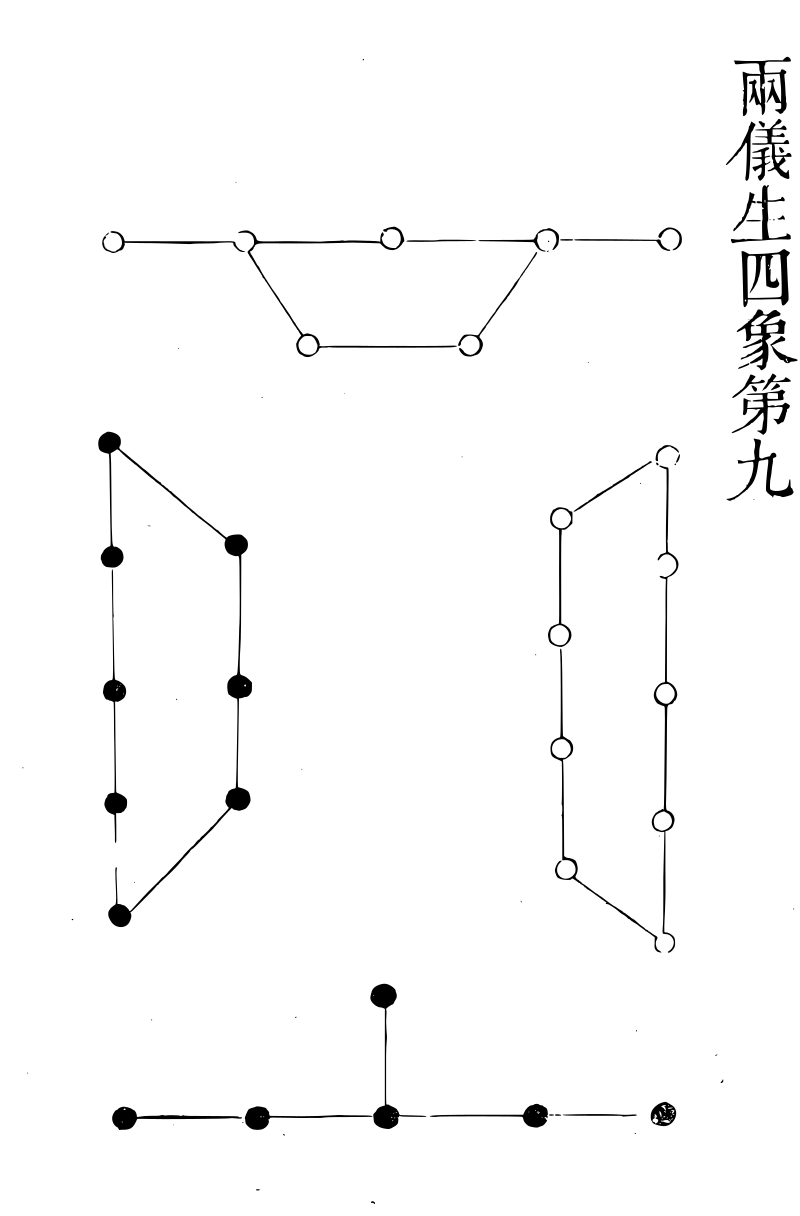

两仪生四象第九

经曰:两仪生四象。孔氏疏谓金木水火,禀天地而有,故云两仪生四象。土则分王,四季又地中之别,惟云四象也。且金木水火有形之物,安得为象哉。孔氏失

之远矣。又云:易有四象,所以示者。庄氏云:四象谓六十四卦之中,有实象,有假象,有义象,有用象也。今于释卦之处已破之矣。何氏谓天生神物,圣人则之一也。天地变化,圣人效之二也。天垂象见吉凶三也。河出图洛出书圣人则之四也。今谓此四事,圣人易外别有其功,非专易内之物。称易有四象,且又云易有四象所以示也,系辞焉所以告也。然则象与辞相对之物,辞既爻卦之下辞象谓爻卦之象也。上两仪生四象,七八九六之谓也。诸儒有谓七八九六,今则从以为义也。且疏家以七八九六之四象为所以示之,四象则驳杂之甚也。何哉?夫七八九六乃少阴少阳、老阴老阳之位,生八卦之四象非易之所以示四象也。略试论之,且夫四象者,其义有二一者,谓两仪所生之四象。二者谓易,有四象所以示之。四象若天一地二天三地四,所以兼天五之变化,上下交易。四象备其成数而后能生八卦矣。于是乎坎离震兑居四象之正位,不云五象者,以五无定位,举其四则五可知矣。夫五上驾天一而下生地六,下驾地二而上生天七,右驾天三而左生地八,左驾地四而右生天九,此河图四十有五之数耳。斯则二仪所生之四象,所谓易有四象所以示者,若系辞云吉凶者失得之象一也。悔吝者忧虞之象二也,变化者进退之象三也,刚柔者昼夜之象四也。且孔氏疏云象之与辞相对之物,辞既爻卦之下辞象谓爻卦之象也。又上句云易有四象所以示也,下句云系辞焉所以告也,详其吉凶悔吝变化刚柔四者之象既系辞所陈,则与爻卦正协其义也。而又孔氏复引二仪所生之四象,举七八九六之数,则其义非也不亦失之甚乎?

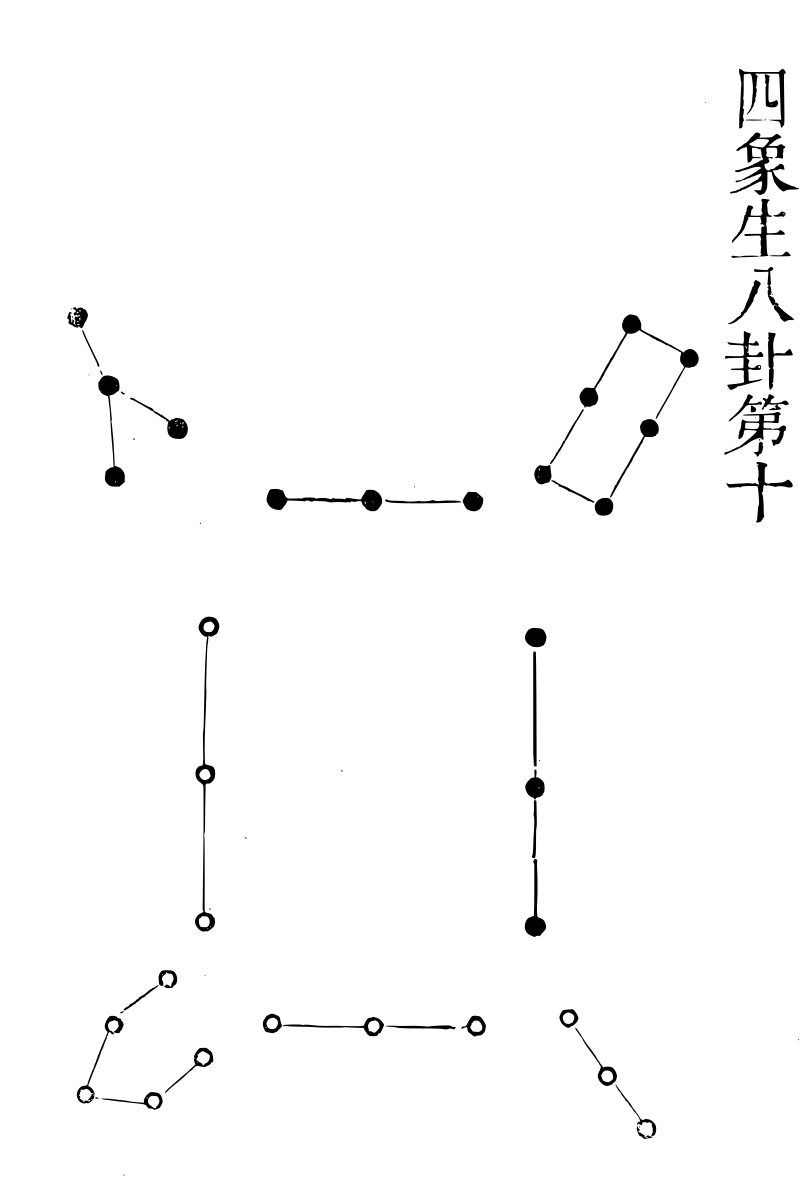

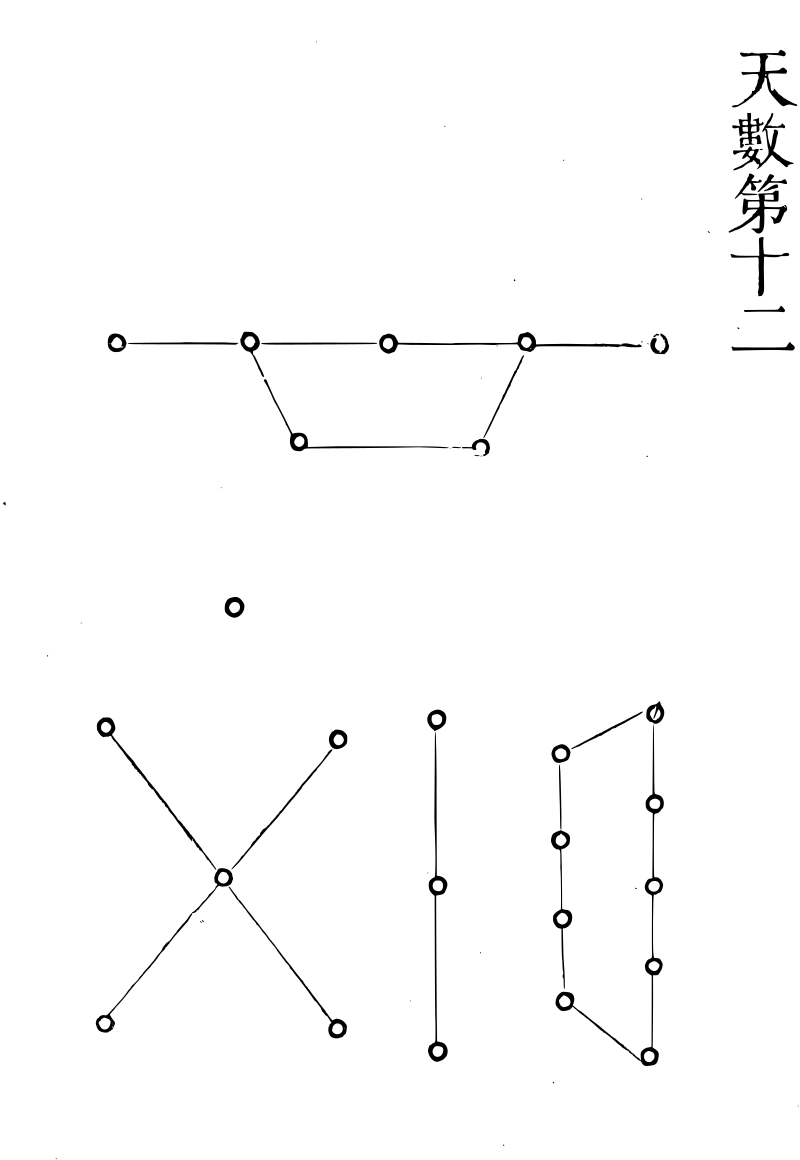

四象生八卦第十

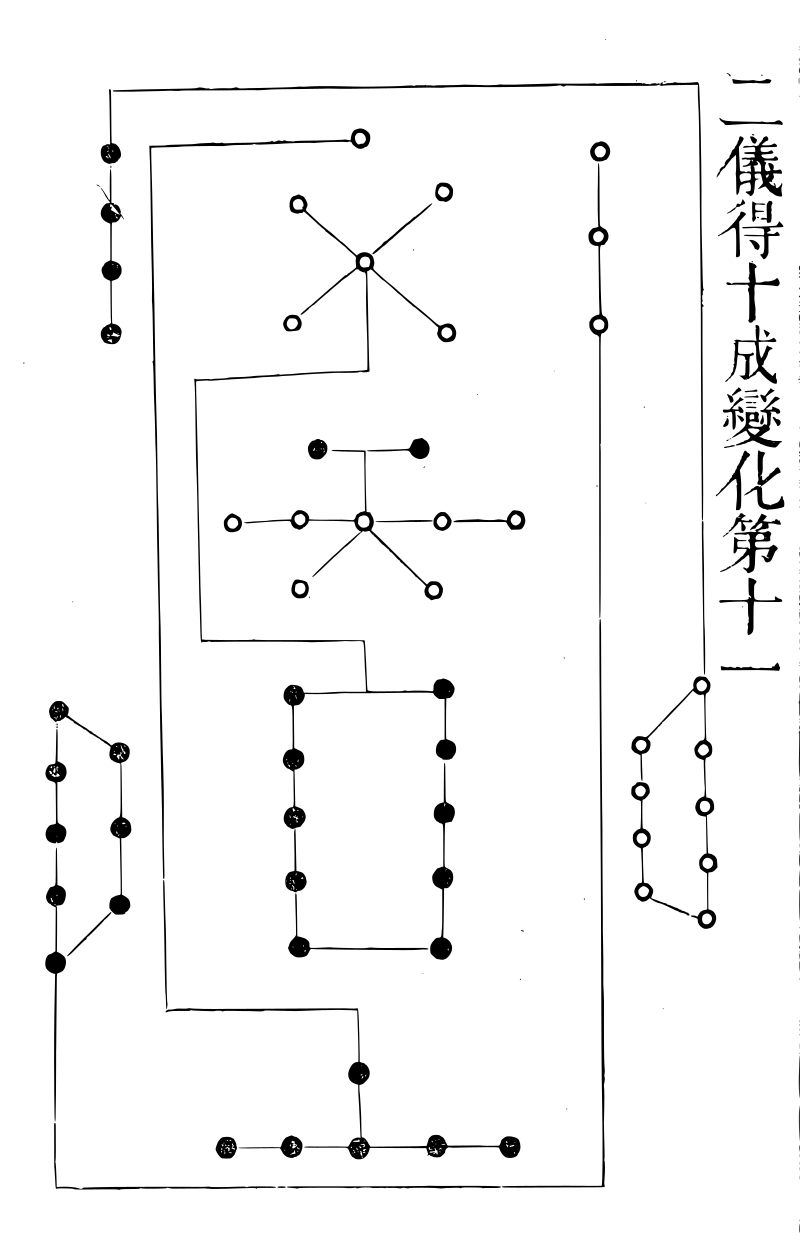

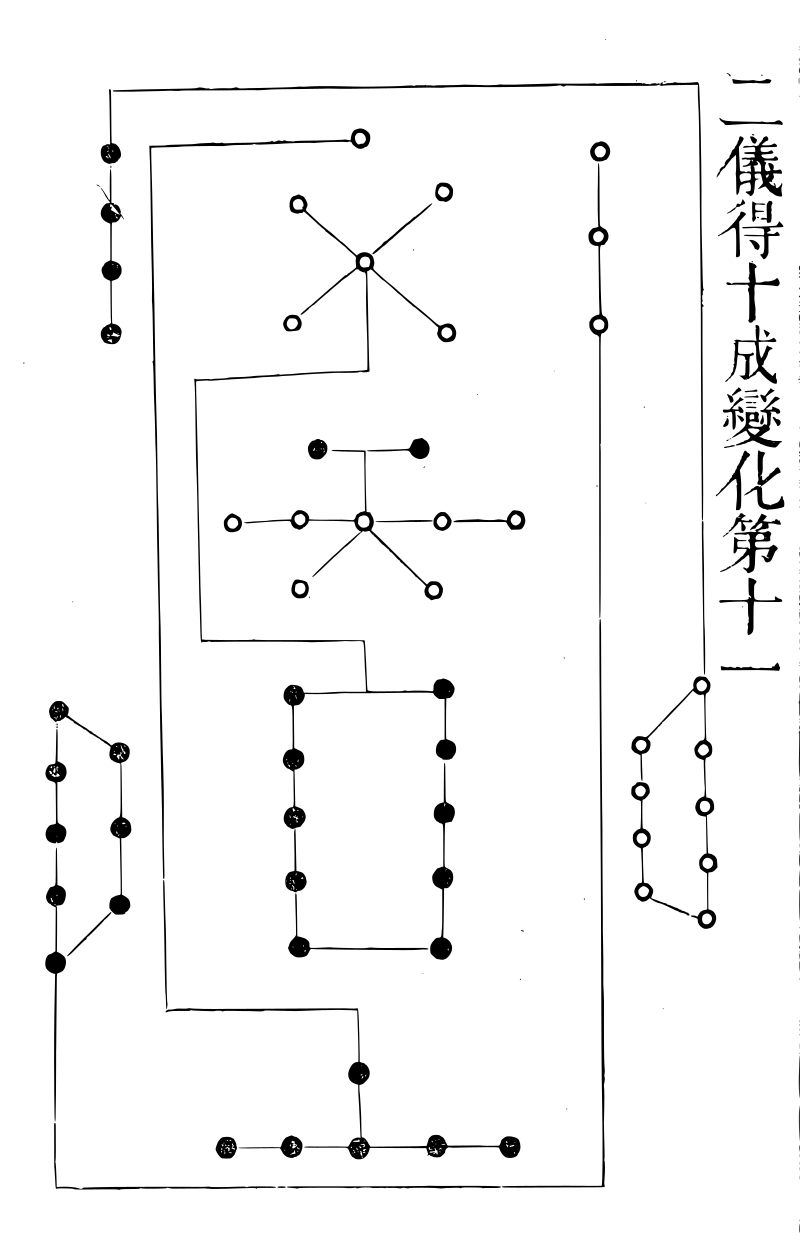

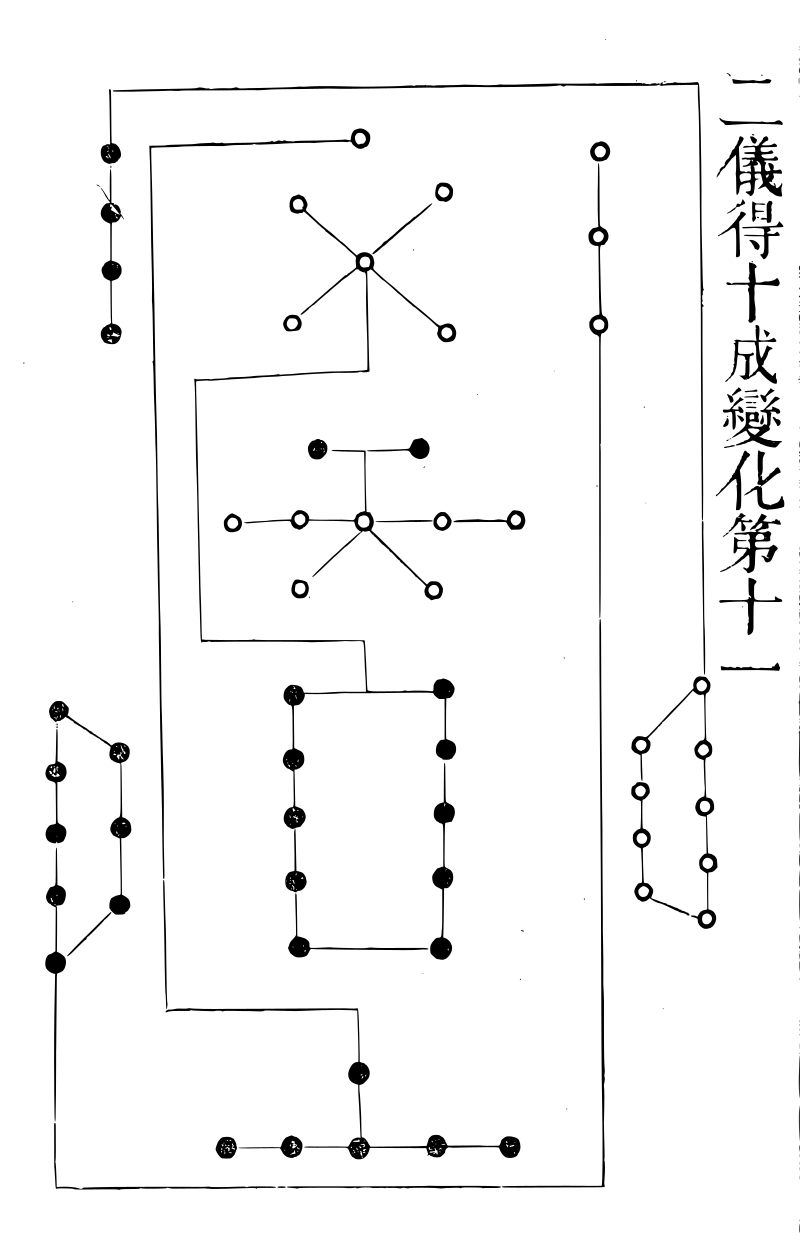

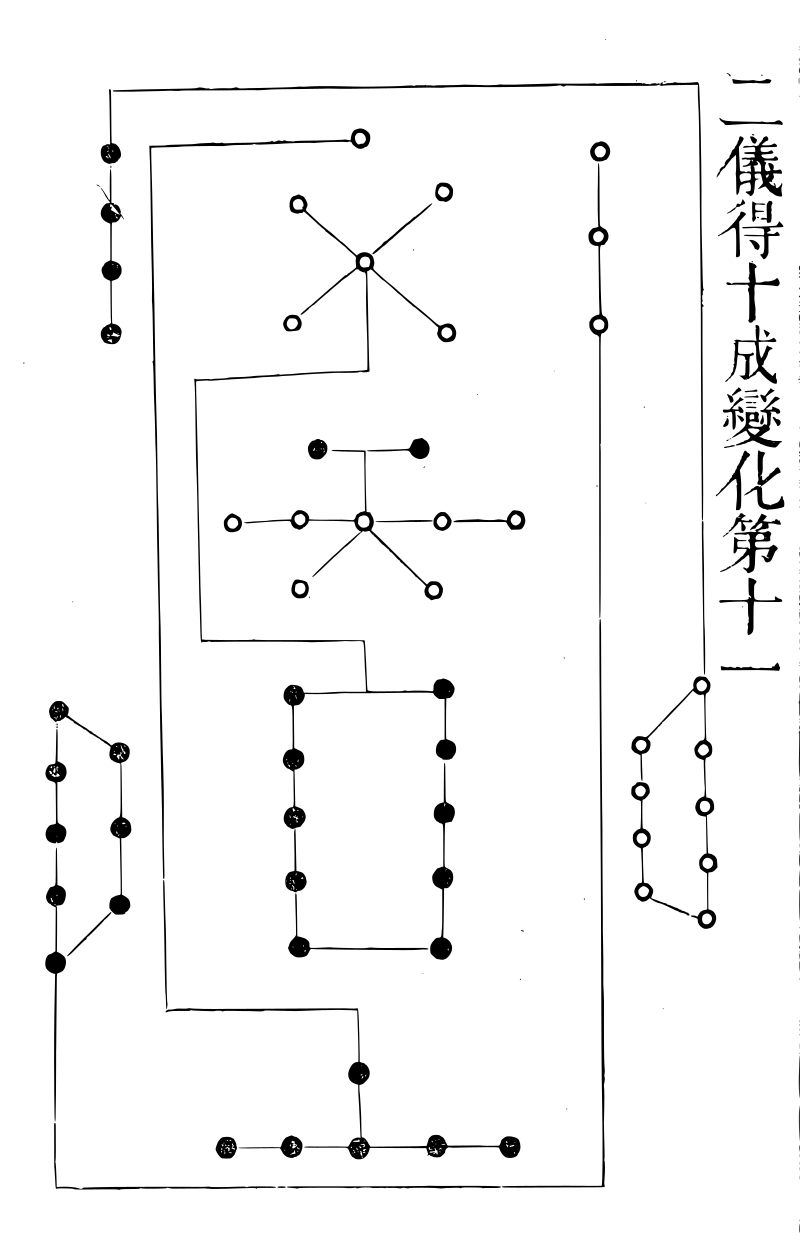

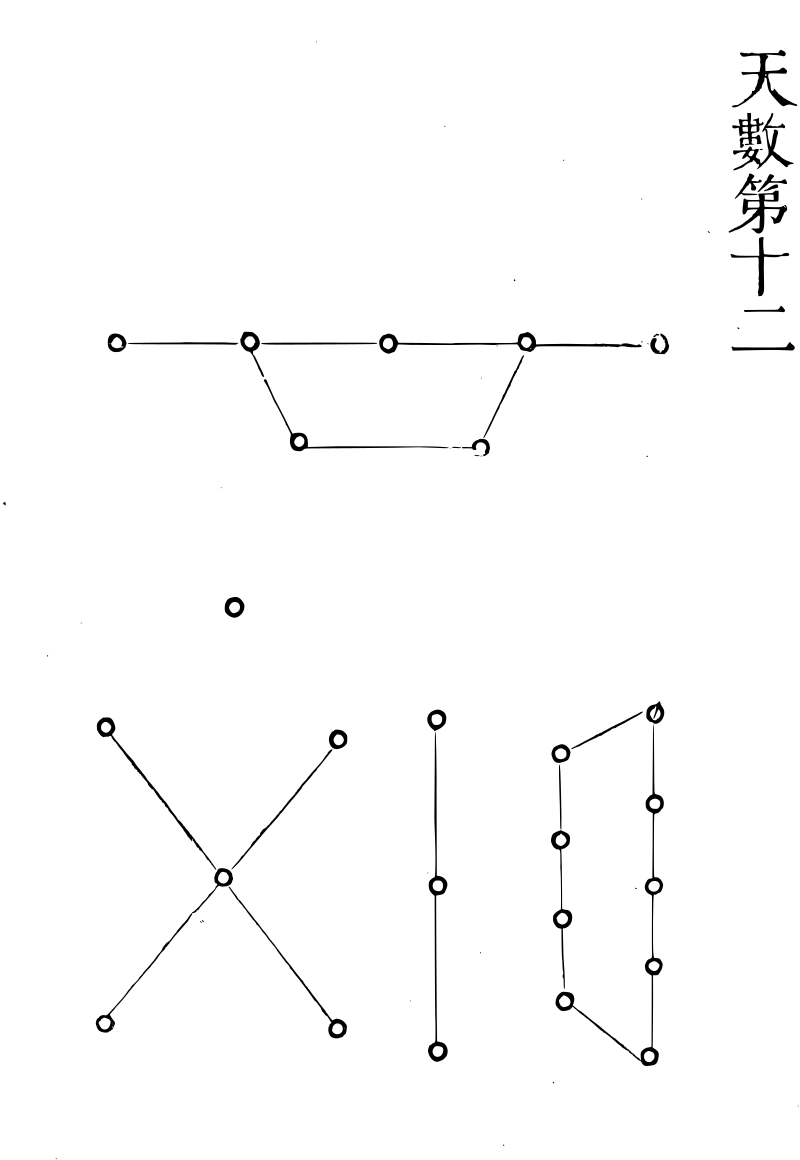

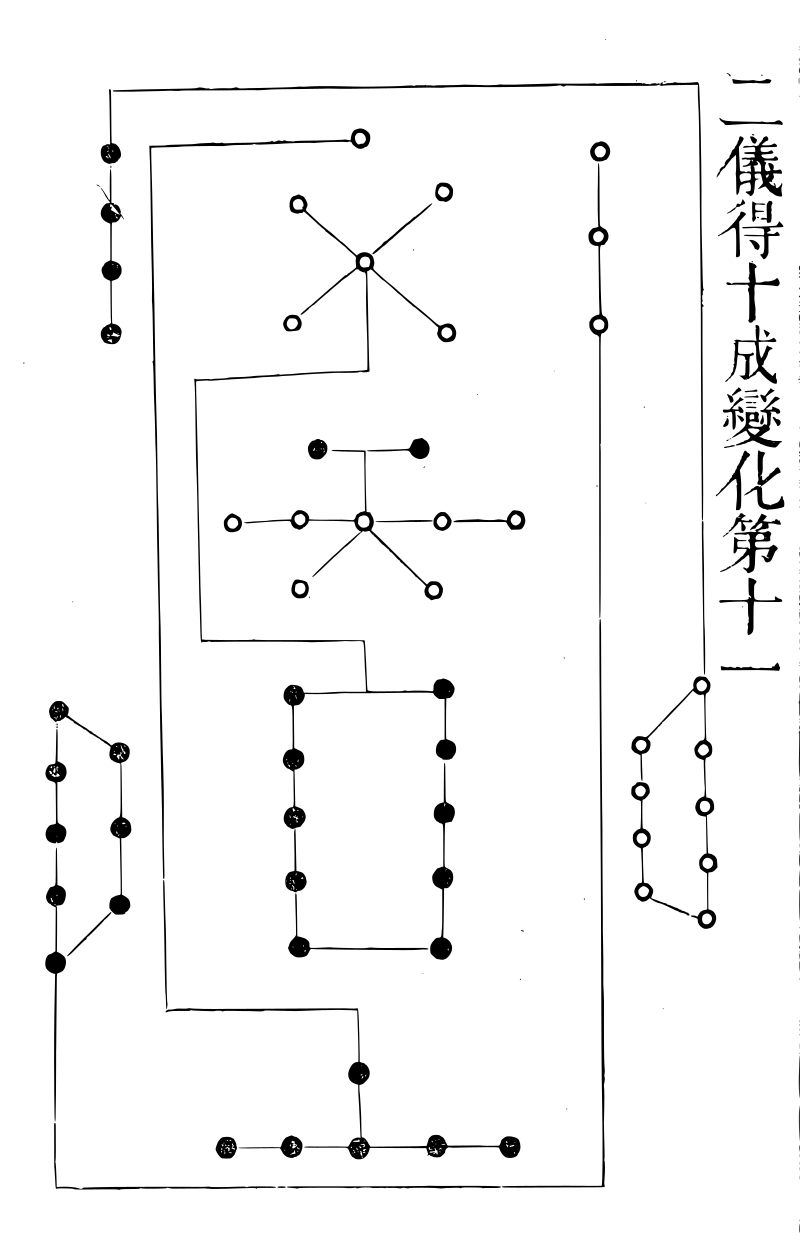

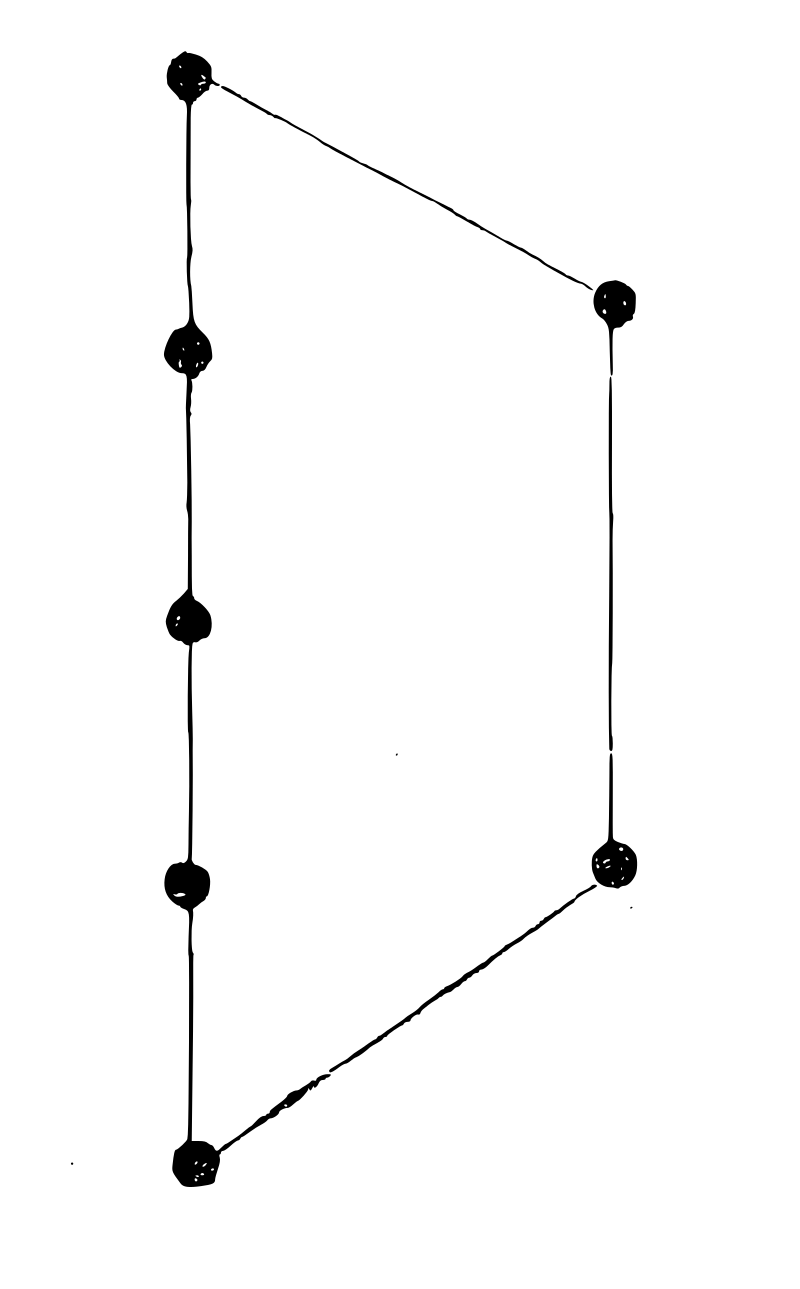

五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一

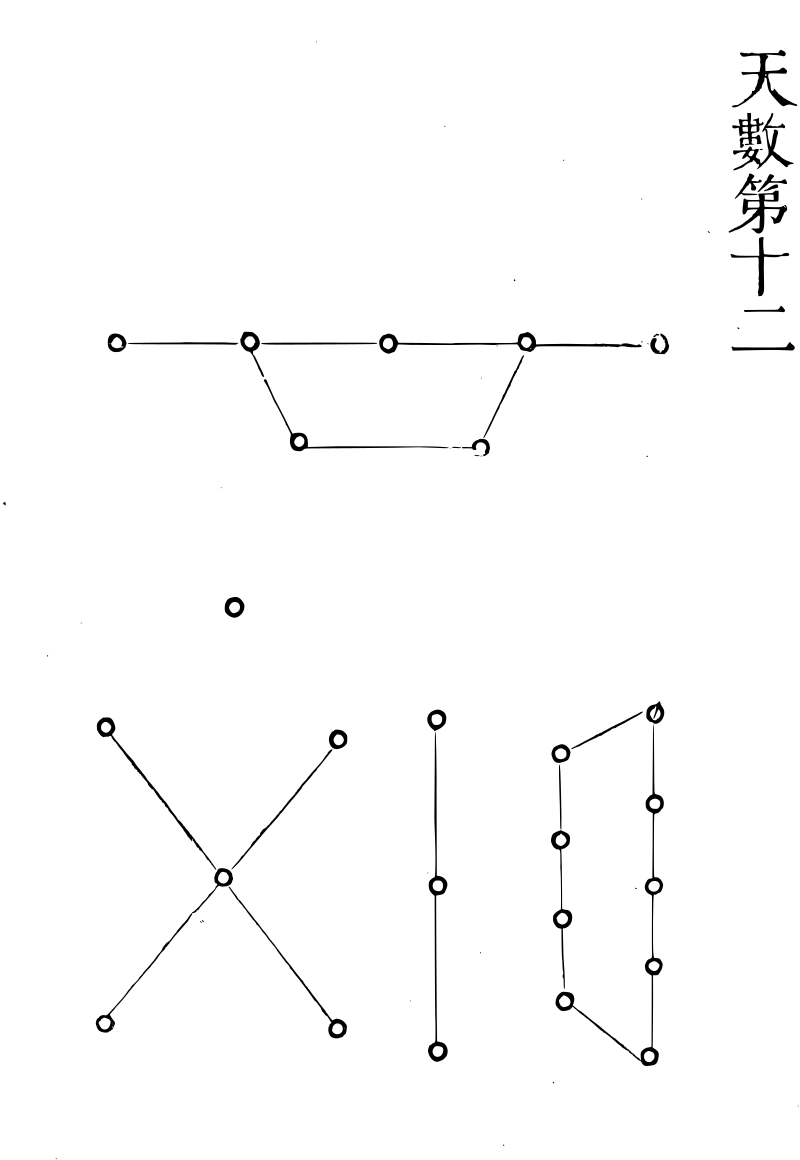

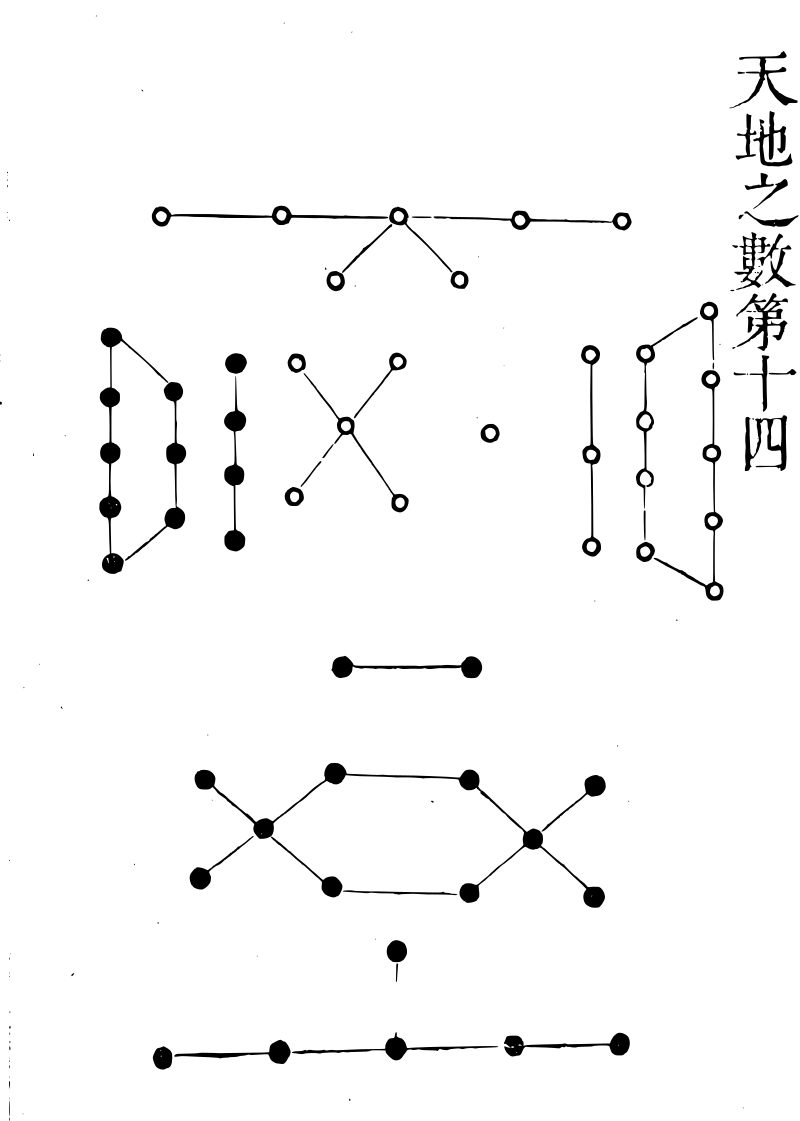

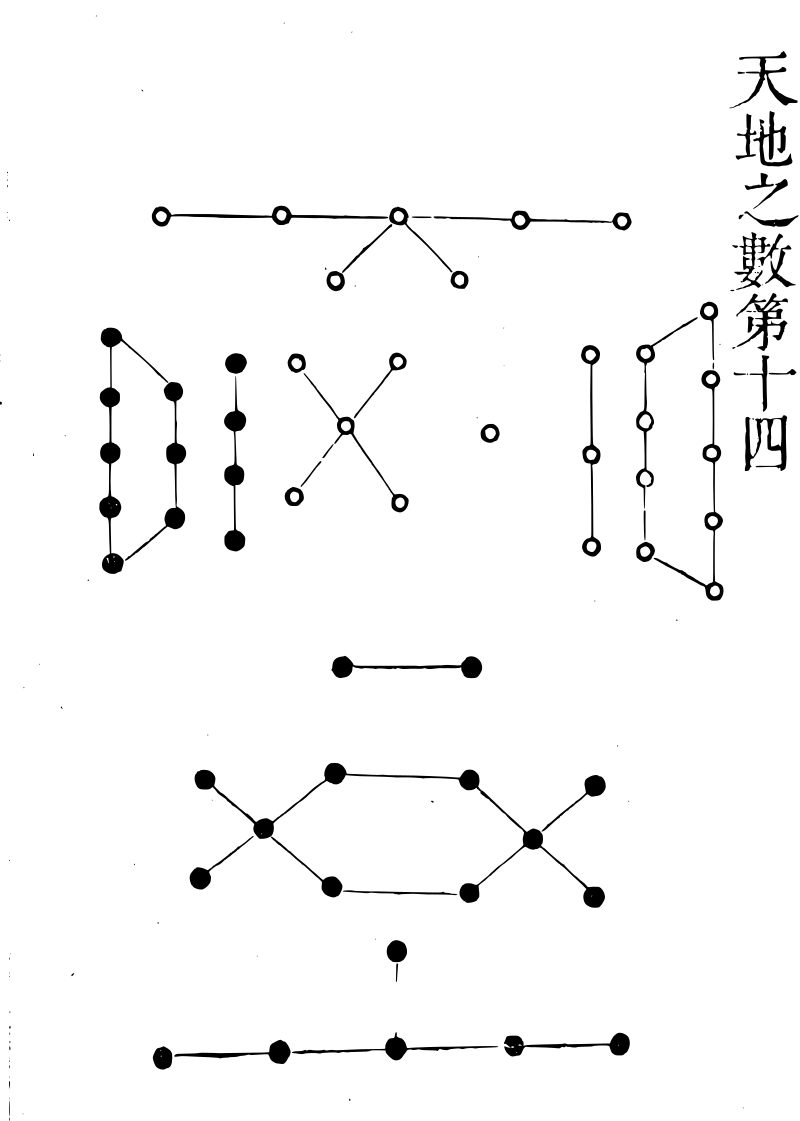

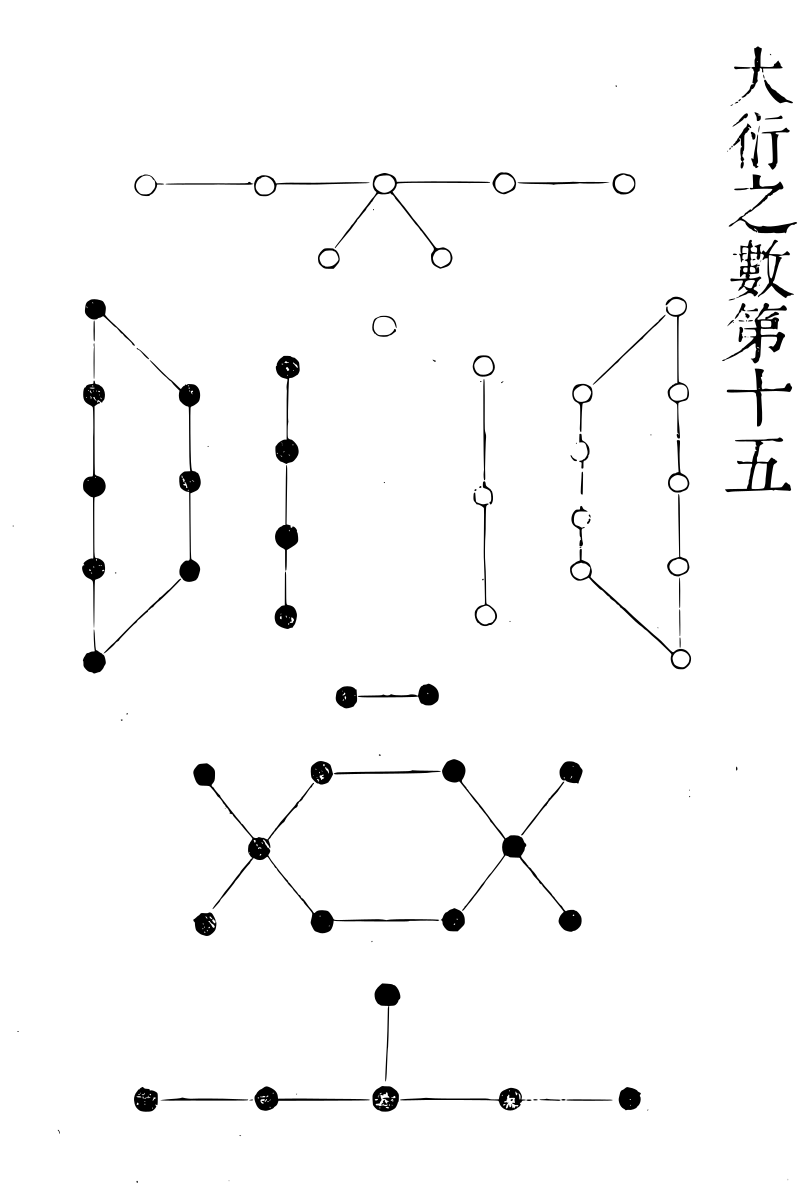

此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

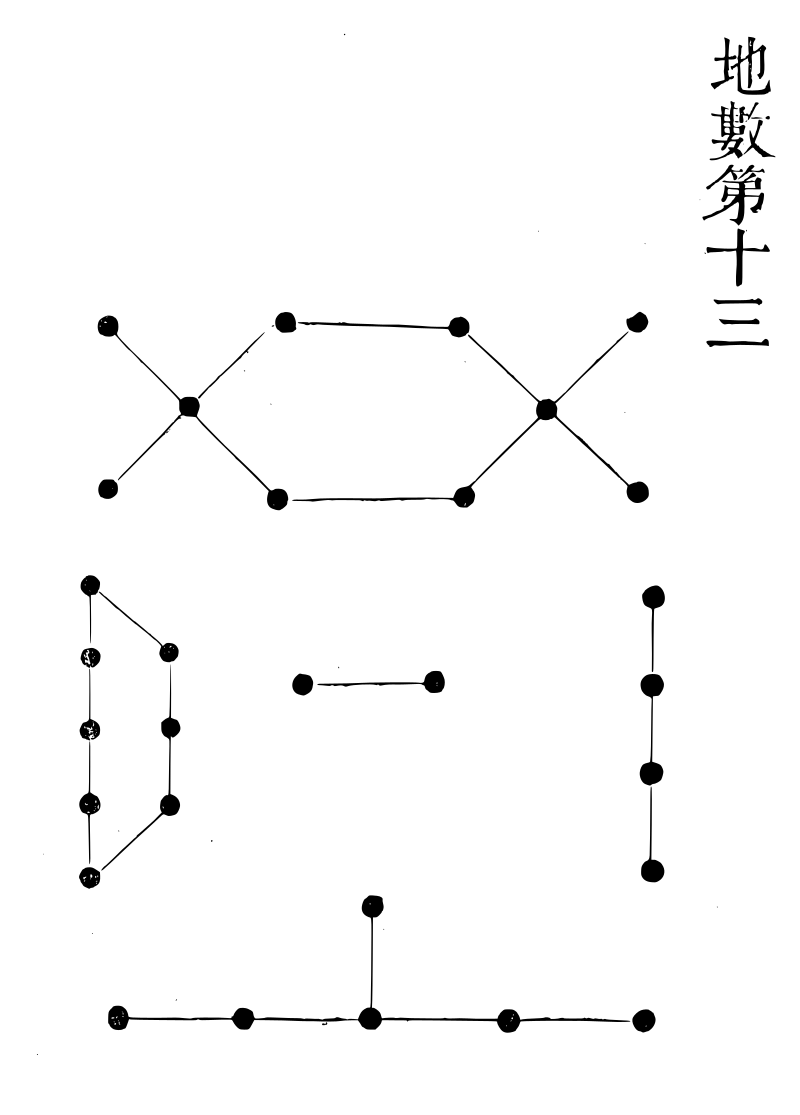

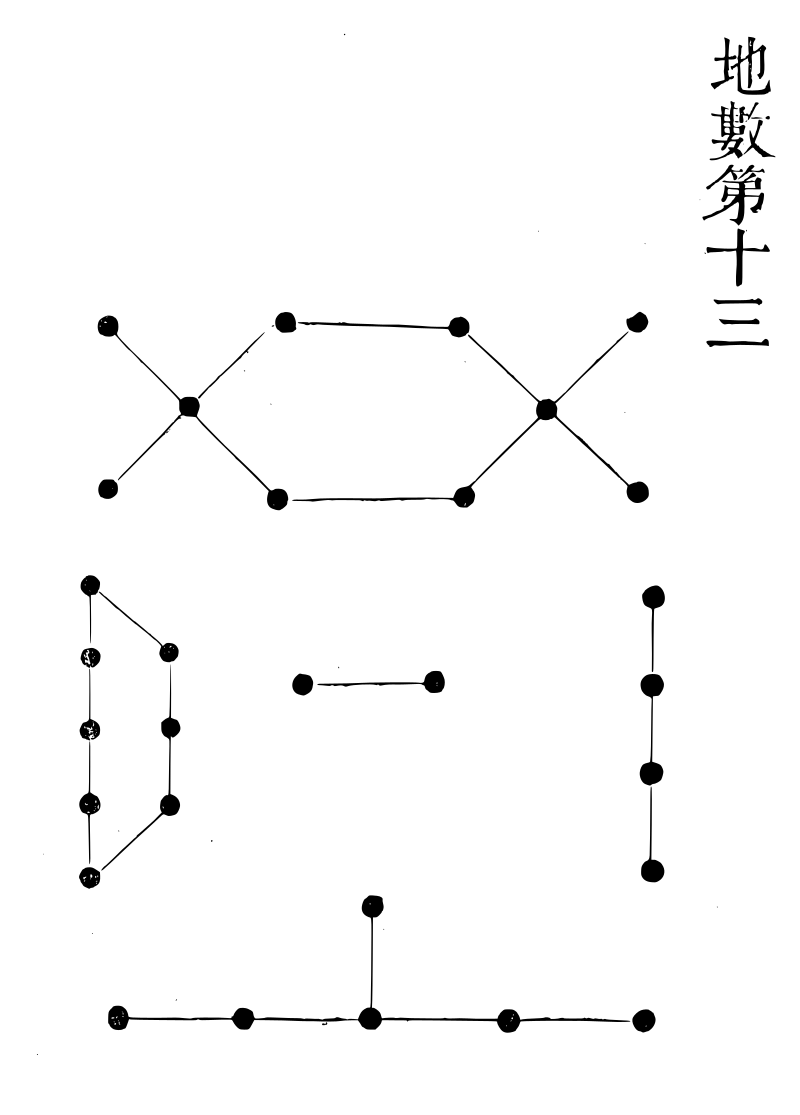

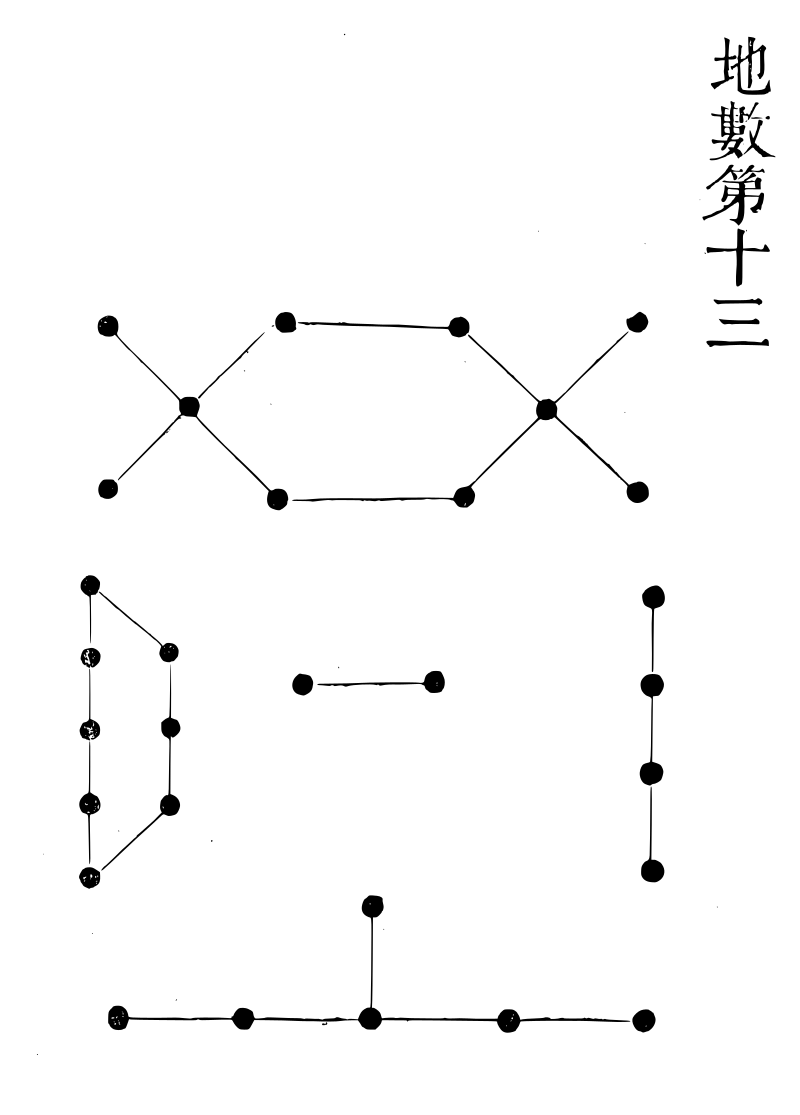

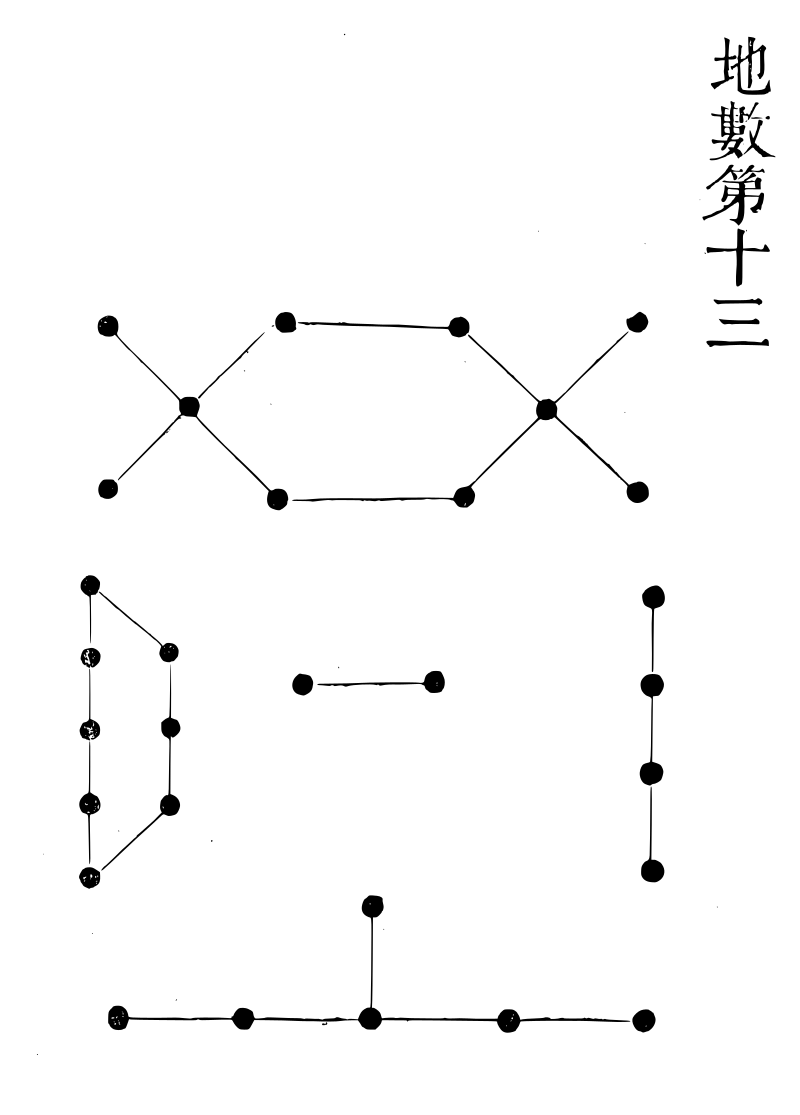

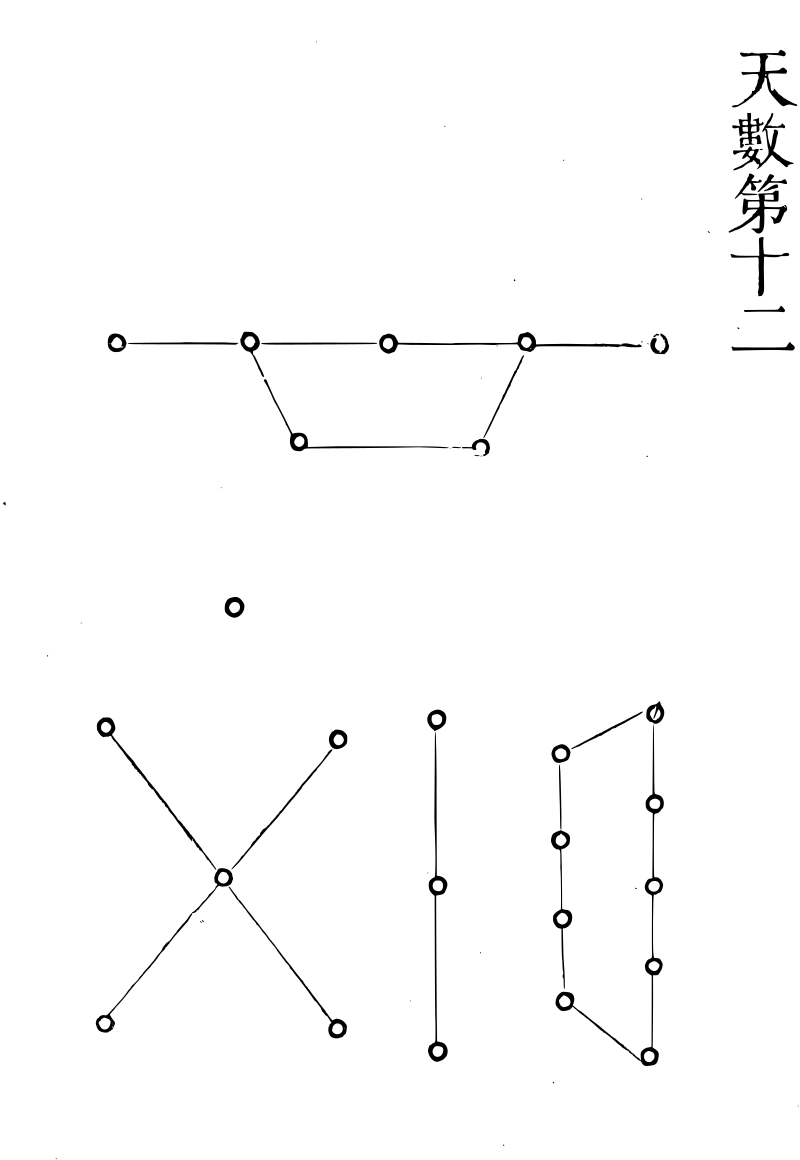

地数第十三

地数第十三

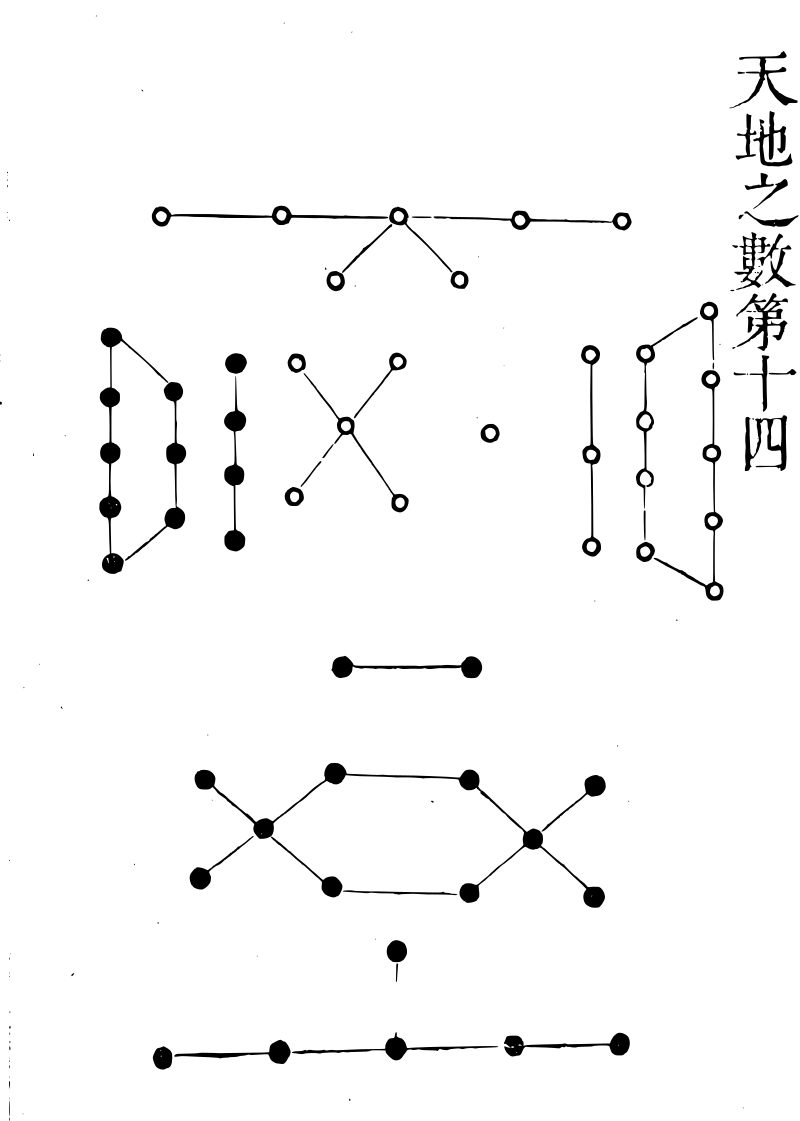

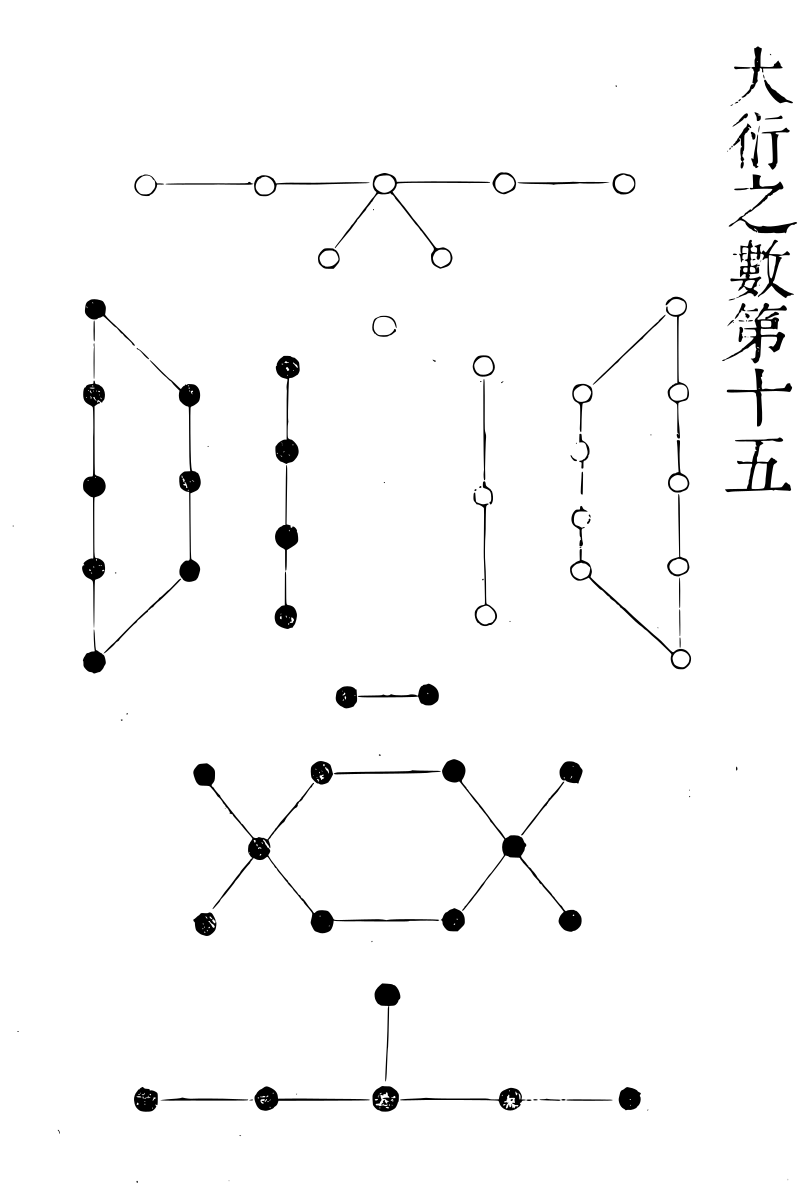

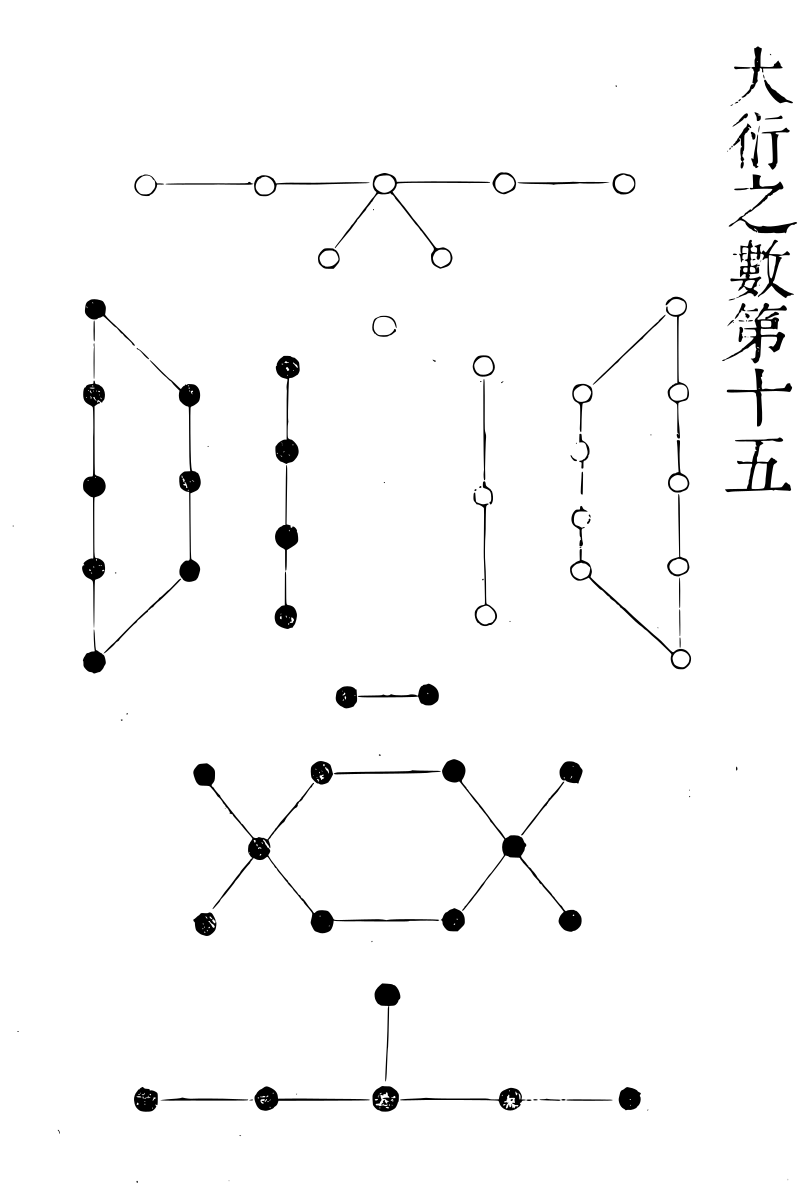

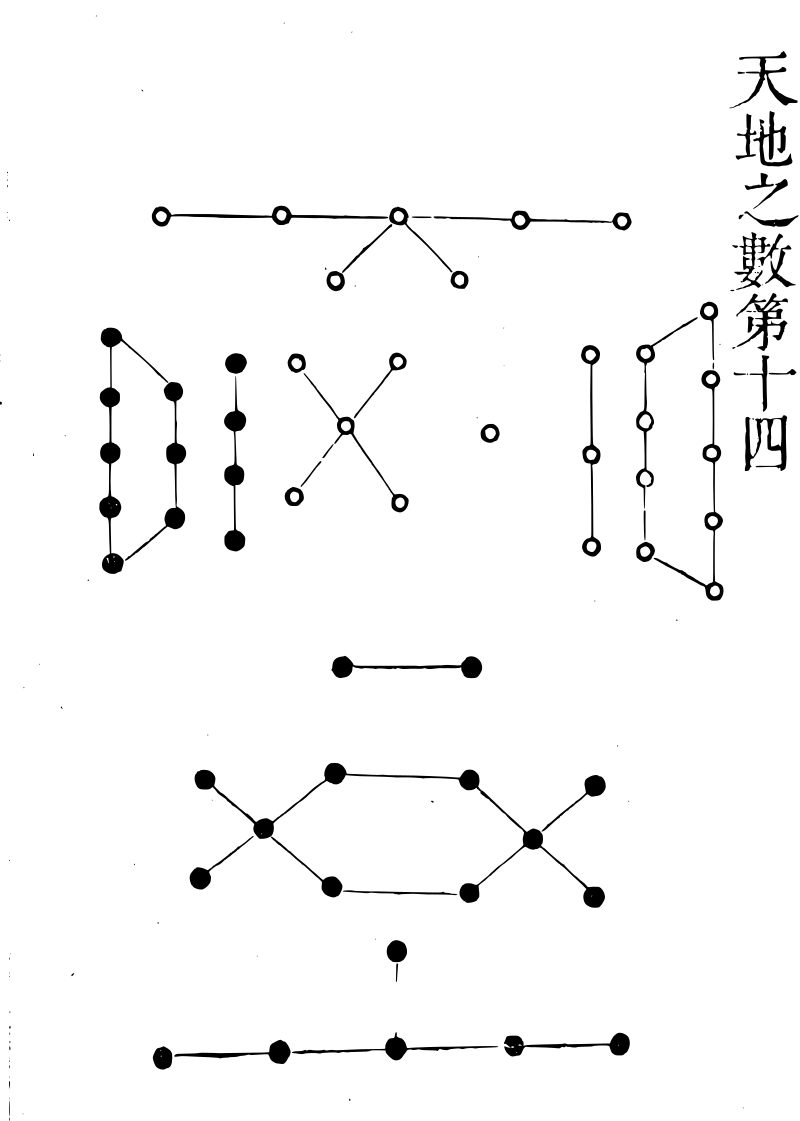

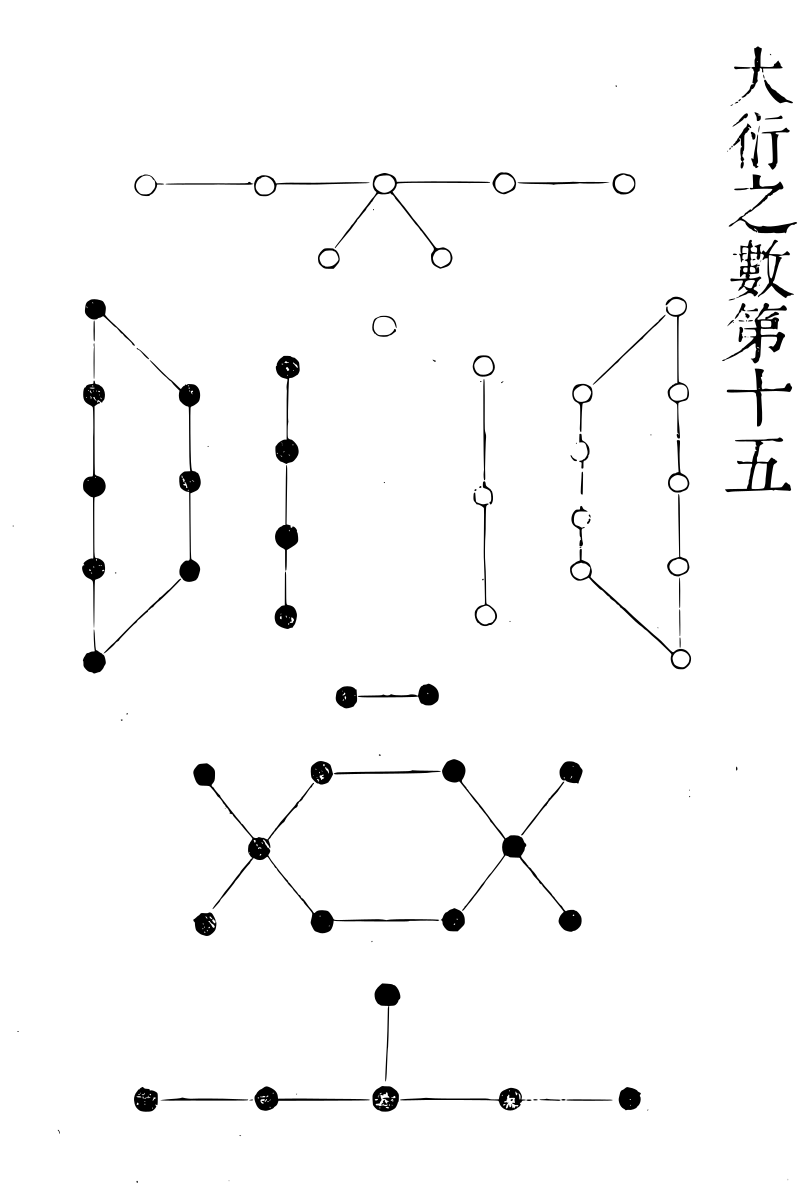

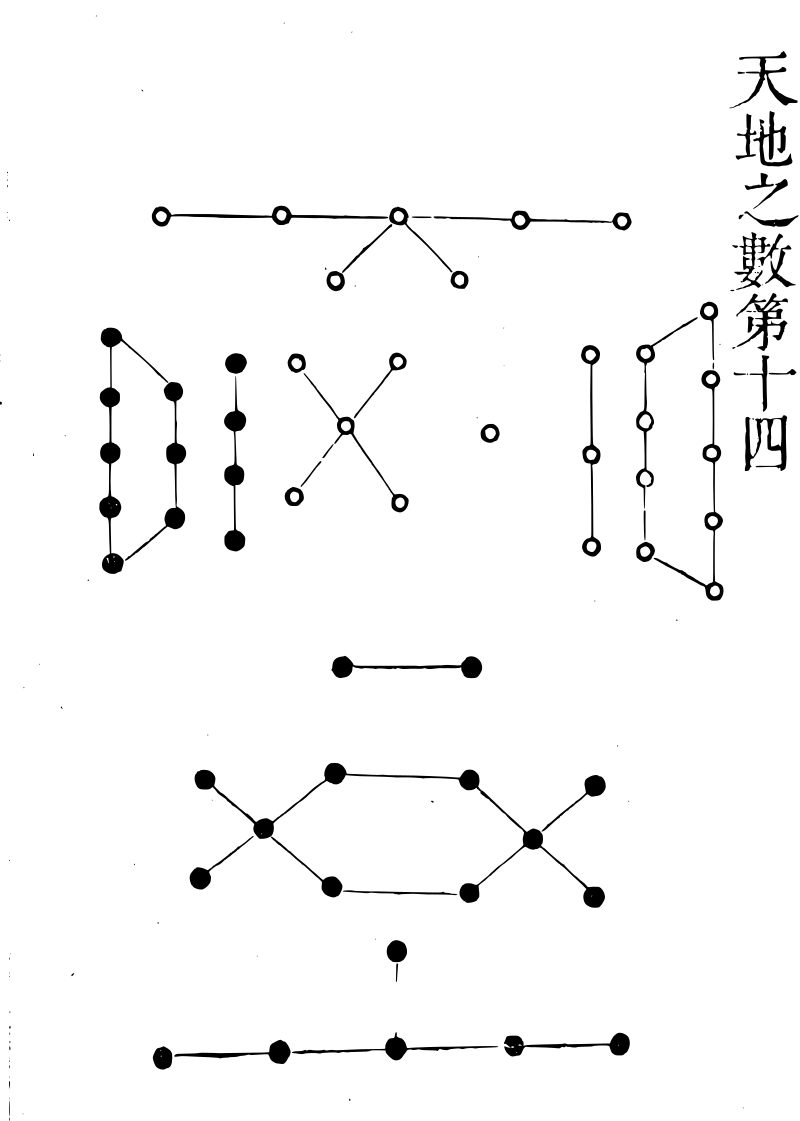

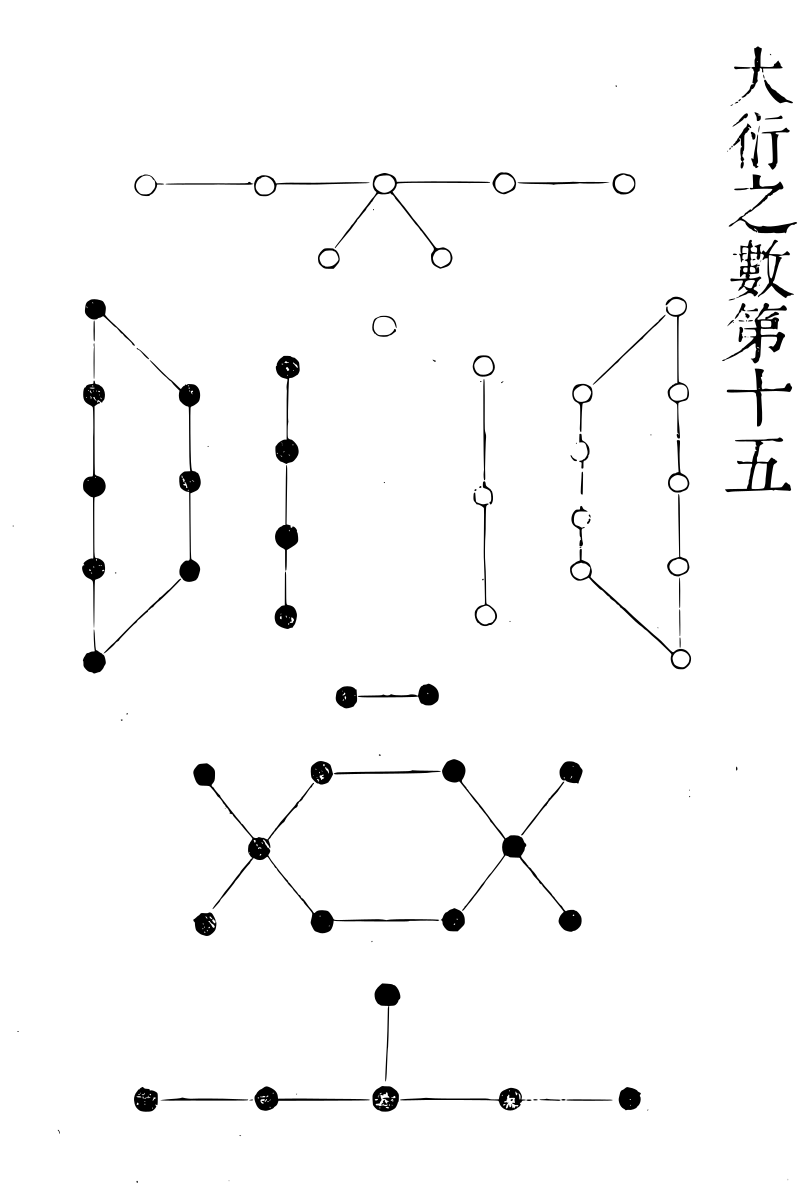

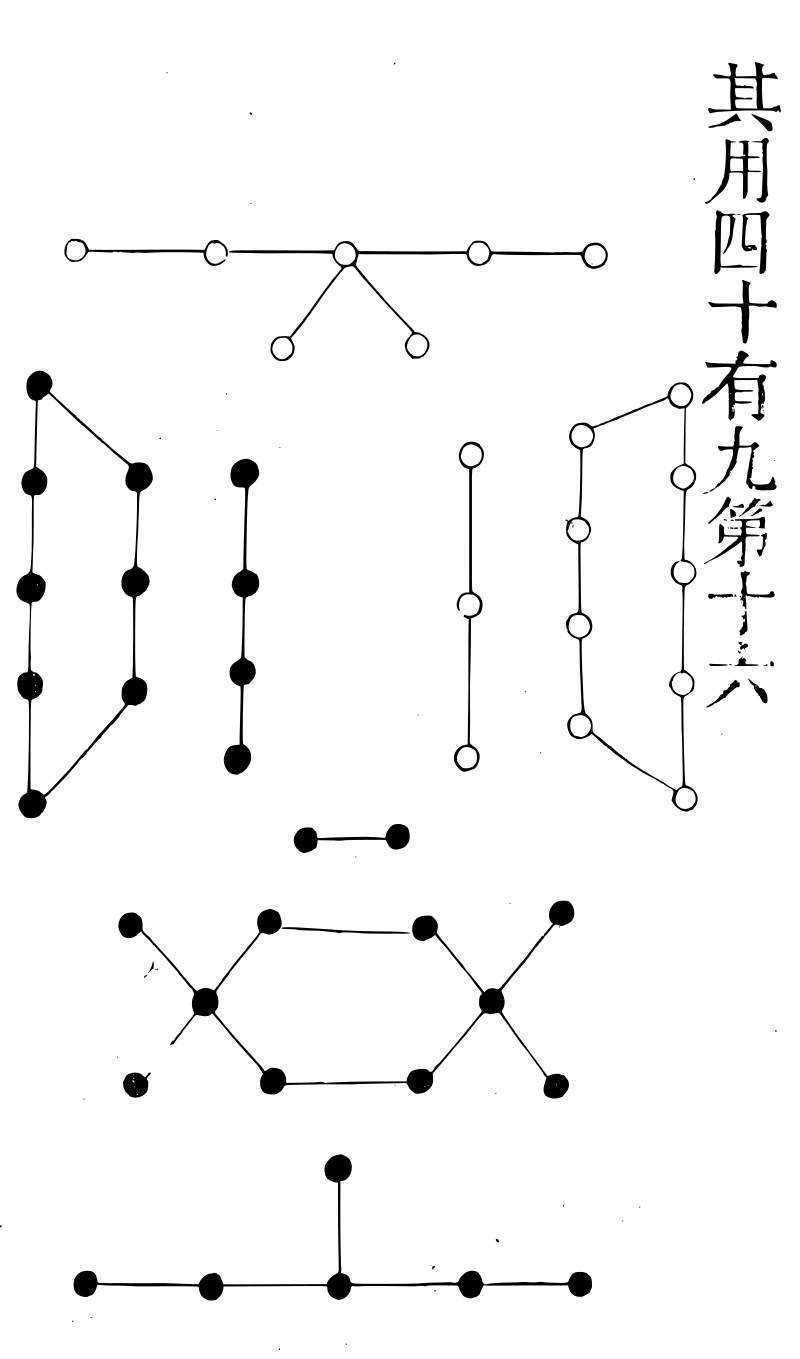

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五 经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一 此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

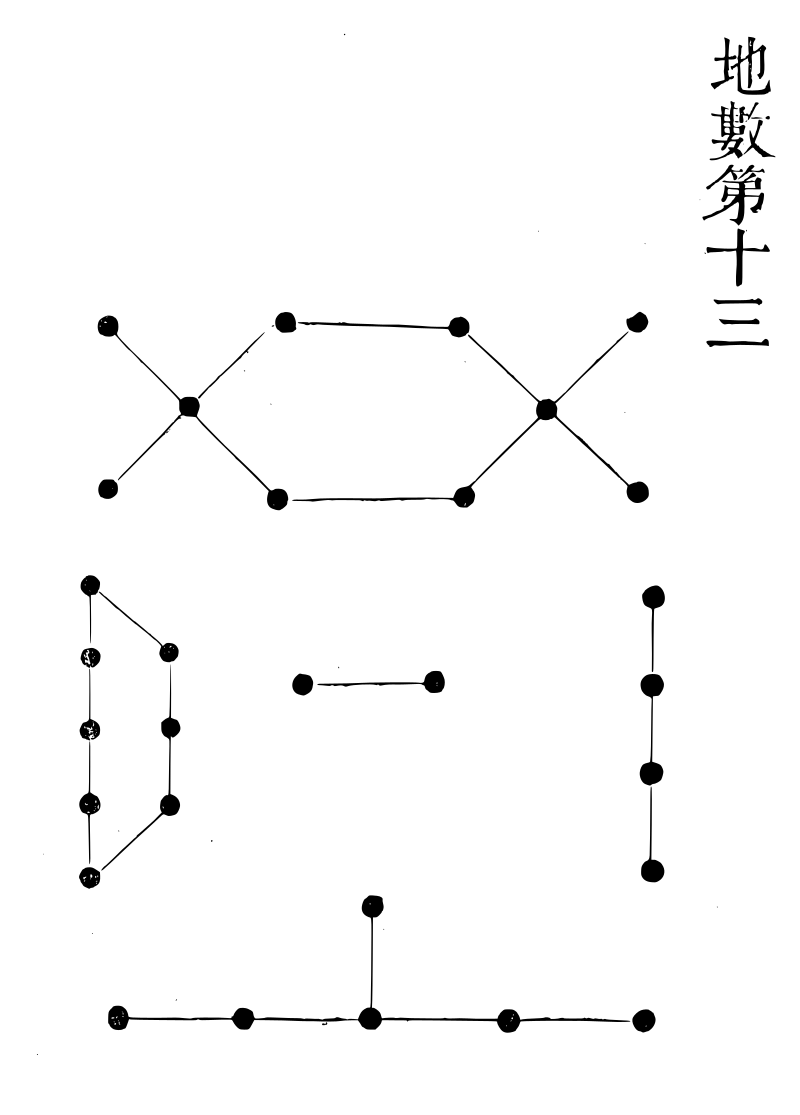

此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

地数第十三

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五 经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所地数第十三五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所地数第十三五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一 此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四 地数第十三

地数第十三

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五 经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一 此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四 地数第十三

地数第十三

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五五行成数者,水数六,金数九,火数七,木数八也。水居坎而生乾,金居兑而生坤,火居离而生巽,木居震而生艮,已居四正而生乾,坤艮巽共成八卦也。二仪得十成变化第十一 此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四

此乃五行生成数,本属洛书。此画之者欲备天地五十五数也。天地之数第十四 地数第十三

地数第十三

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

内十五天地之用九六之数也,兼五行之数四十,合而为五十有五,备天地之数也。大衍之数第十五

经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所经曰:凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。又曰:大衍之数五十则减,天地之数五也。韩氏曰:演天地之数所赖者,五十也。则不言减五之数,所

以孔氏疏以为五十有五,乃天地阴阳奇偶之数,非是是文演天地之策也。且诸儒分大衍之数,分而为二之义,中则述天地之数五十有五之用,末则陈四营成易十有八变而成卦之理,此岂可同乎本末而异其中之数也。况乎揲蓍之数以象天地,岂可舍其数而求其象乎?斯亦疏家之失,不求天五退藏于密之义也。且夫五十有五,天地之极数也。大衍之数天地之用数也。盖由天五不用,所以大衍之数少,天地之数五也。或曰:天五不用,何以明其不用之由。答曰:天五不用,非不用也,是用四象者也。且天一地二天三地四,此四象生数也。天五所以斡四象,生数而成七九六八之四象,是四象之中皆有五也。则知五能包四象,四象皆五之用也。举其四则五在其中矣。故易但言四象以示,不言五象也。今揲蓍之义以筮而尚占者也,以象天地之用数,所以大衍之数减天地之数五也。

其用四十有九第十六

论上

大衍之数五十,其用四十有九。韩氏注曰:衍天地之数所赖者五十,其用四十有九,则其一不用也。不用而用以之通,非数而数以之成斯。易之太极也,四十

有九,数之极也。夫旡不可以旡明,必因于有固尝于有物之极,而必明其所由之宗也。孔氏疏京房云五十者,谓十日十二辰二十八宿也。凡五十,其一不用者,天之生气将欲以虚求实,故用四十九焉。马季长云:易有太极谓北辰,北辰生两仪,两仪生日月,日月生四时,四时生五行,五行生十二月,十二月生二十四气北辰居位不动,其馀四十九运而用之也。荀爽云:卦各有六爻,六八四十八,加乾坤二用,凡五十。初九潜龙勿用,故用四十九也。郑康成云:天地之数五十有五者,以五行气通于万物,故减五。大衍又减一,故用四十九。姚信董遇云:天地之数五十有五者,其六以象六画之数,故减而用四十九也。顾欢云:立此五十数以数神,神虽非数,因数而显,故虚其一数以明不可言之义也。今详诸家所释,义有多端,虽各执其说,而理则未允。敢试论之。韩氏注以虚一为太极,则未详其所出之宗也。何者?夫太极生两仪,两仪既分,天始生一肇,其有数也。而后生四象,五行之数合而为五十有五,此乃天地之极数也。今若以太极为虚一之数,则是大衍当用五十有四也。不然则馀五之数,无所设耳。况乎大衍衍天地之数也,则明乎后天地之数矣。大衍既后天地之数,则太极不可配虚其一之位也明矣。又旡不可以旡明,必因于有是则以太极为无之称。且太极者,元气混而为一之时也。其气已兆非无之谓,则韩氏之注义亦迂矣。或曰:韩氏之注承辅嗣之旨,且辅嗣之注独冠古今,斐然议之,无乃不可乎?答曰:此必韩氏之寓言,非辅嗣之意也。且若愚以胸臆论之,是谓狂简。今质以圣人之辞,且《易》有太极,是生两仪。《易》既言有则非无之谓也。不其然乎?至于京荀,马郑众贤之论,皆采摭天地名数其义〈缺〉 且若以天地之名数,强加配偶,则靡所不可。〈缺〉然而天地之数生成相因理如贯珠,不可骈赘而设也。虽能强立其义,推而究之,则于所由之宗不会矣。试论于末篇。

论下。

天地之数十有五,居其内而外斡。五行之数四十也,今止用其四十九者,何也?盖由天五为变化之始,散在五行之位,故中无定象。又天一居尊而不动,以用天德也。天一者,象之始也,有生之宗也。为造化之主,故居尊而不动也。惟天三地二地四之数合而成九阳之数也,天三则乾之三画,地二地四则坤之六画也。地道无成而代有终阳得兼阴之义也。故乾之三兼坤之六成阳之九,斡运五行成数而通变化也。所以揲蓍之义以象其数也。或问曰:《易》云坤元用六,今则乾三兼之是坤之六,无用乎?答曰:非也,在其中矣。此盖《易》举其多数而言之也。数六是少数,举其多则少可知矣。是知阳进而乾元用九,阳退则坤元用六也。亦犹当期之日,惟合老阴老阳之数,其少阴少阳之数,则在其中。举多兼少,《易》义皆然矣。

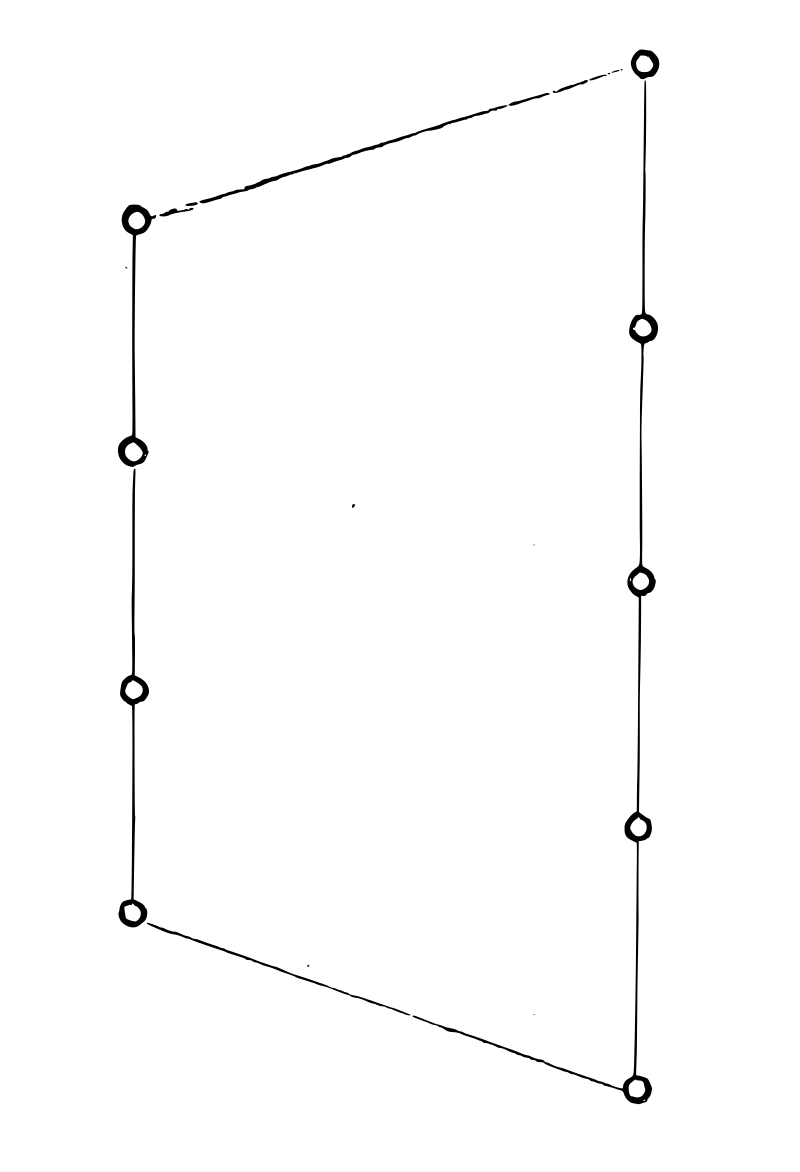

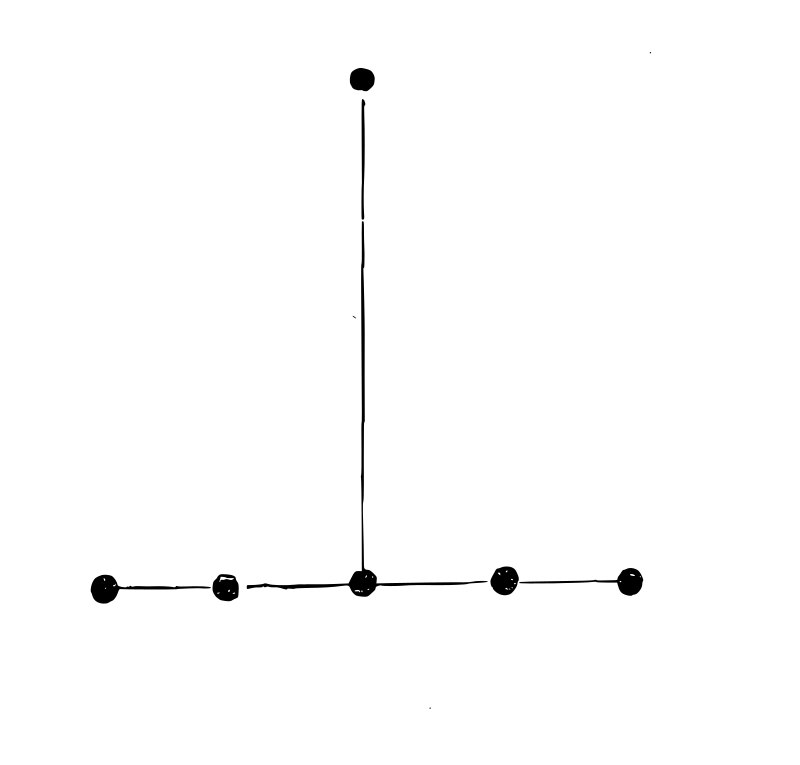

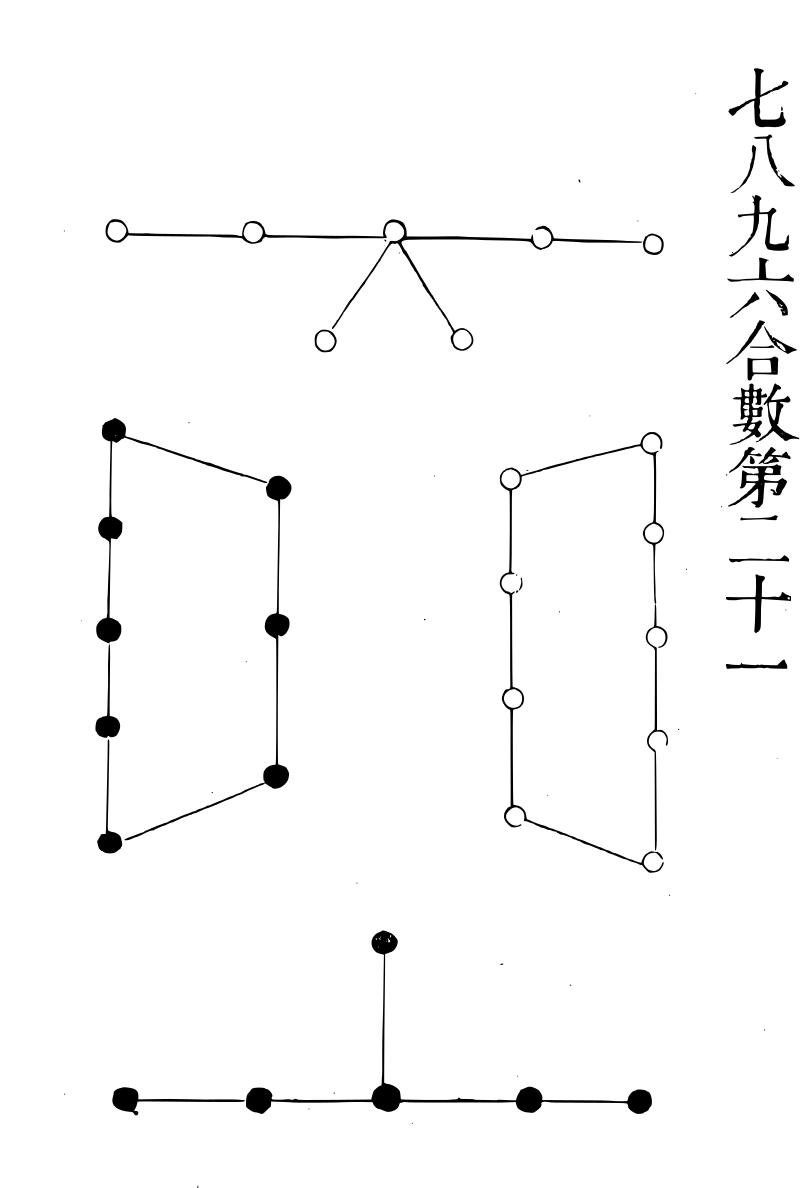

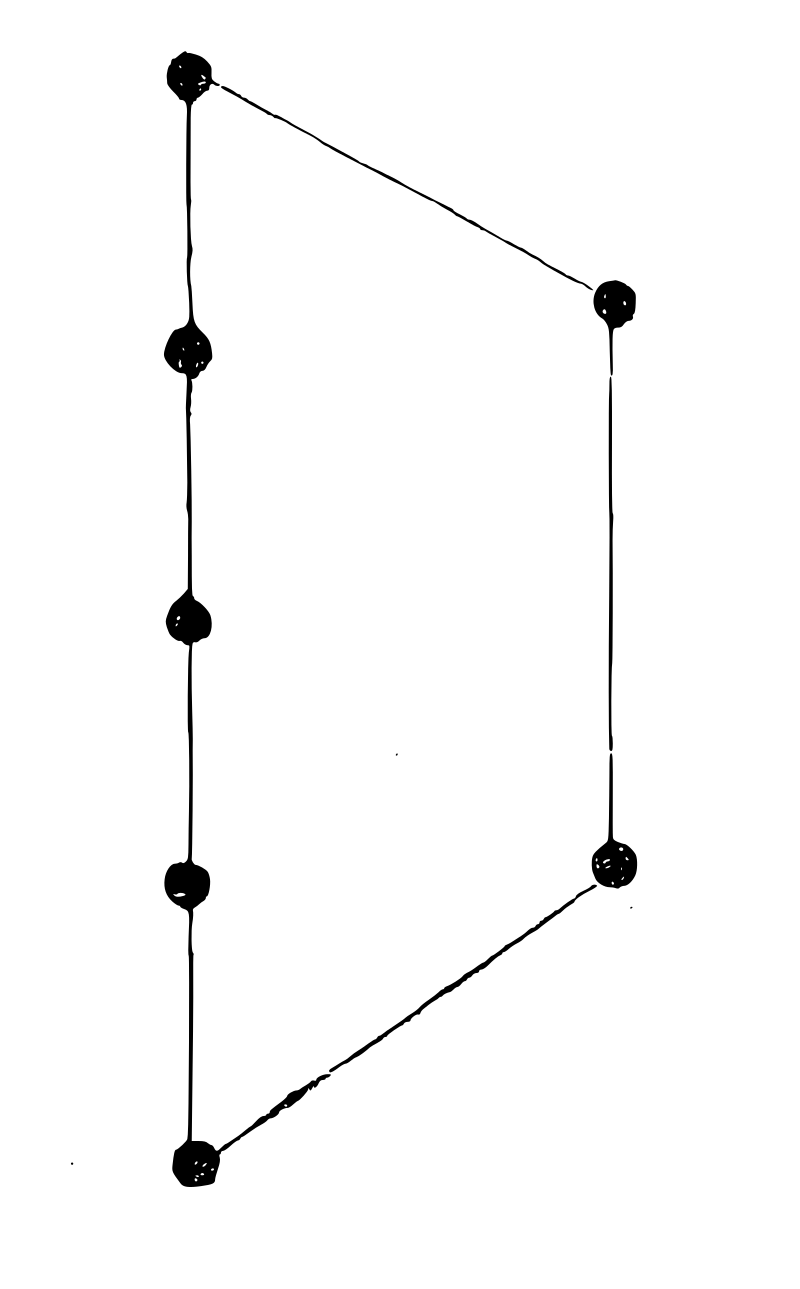

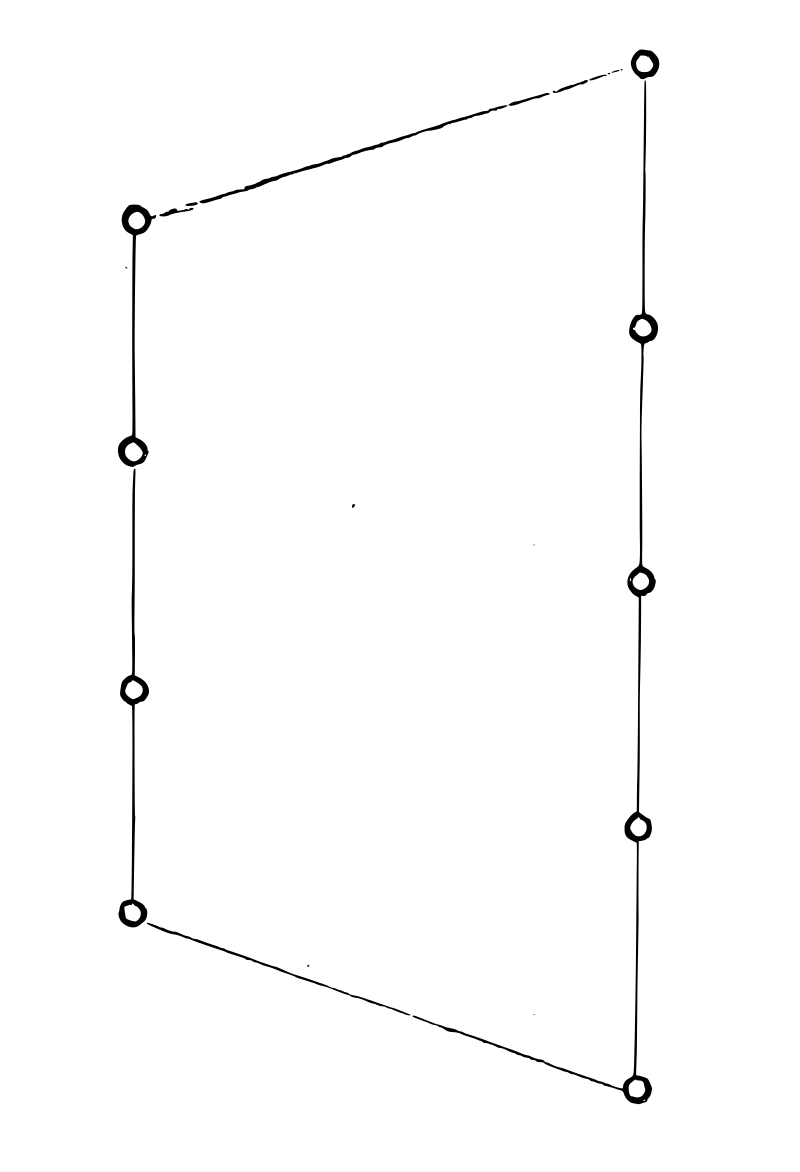

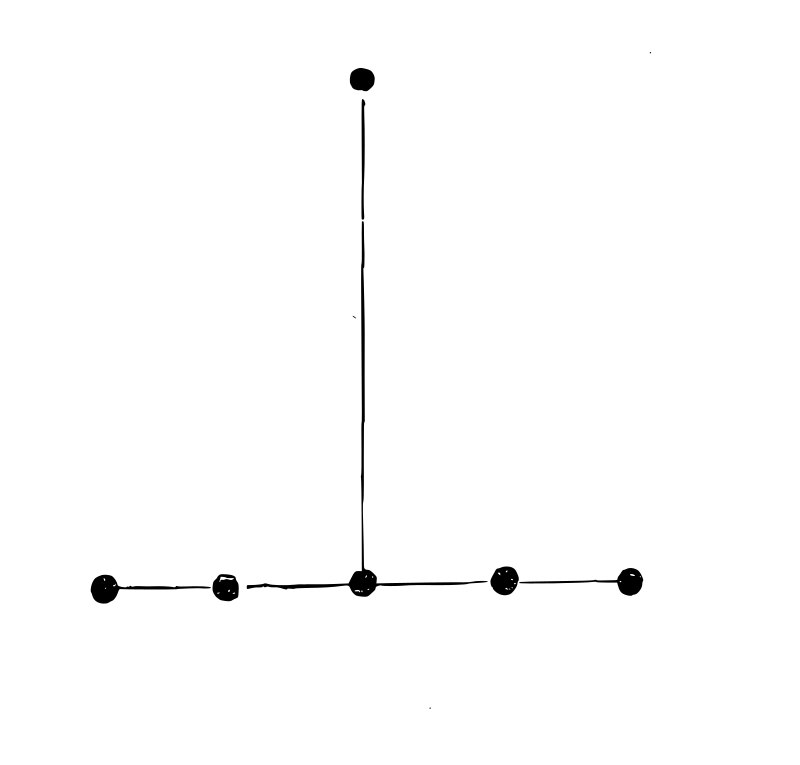

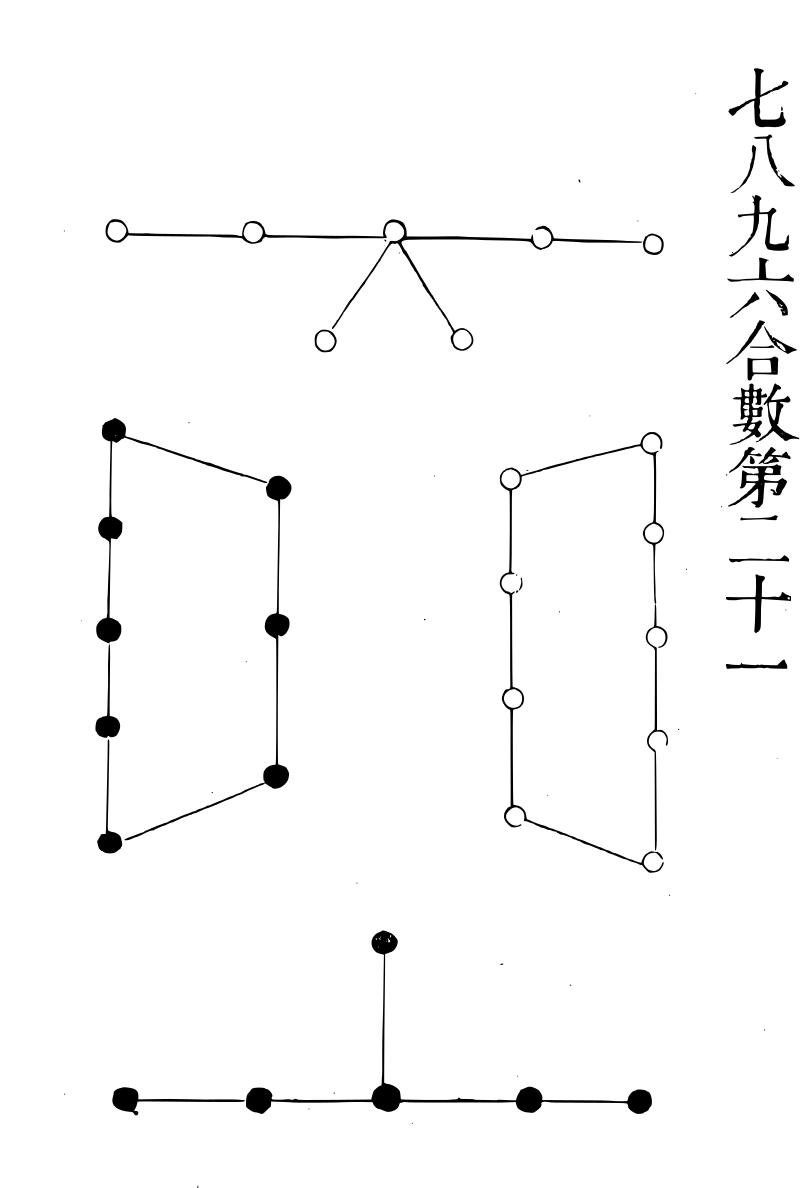

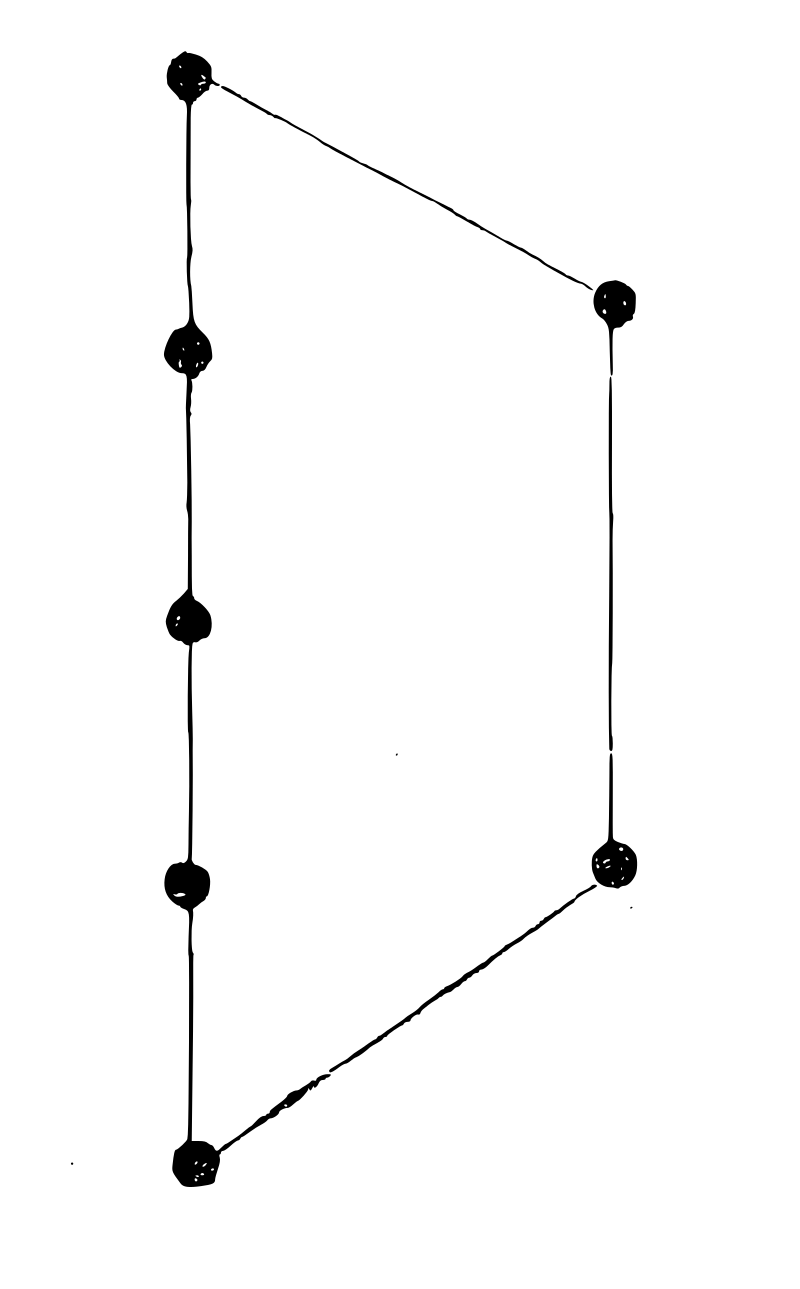

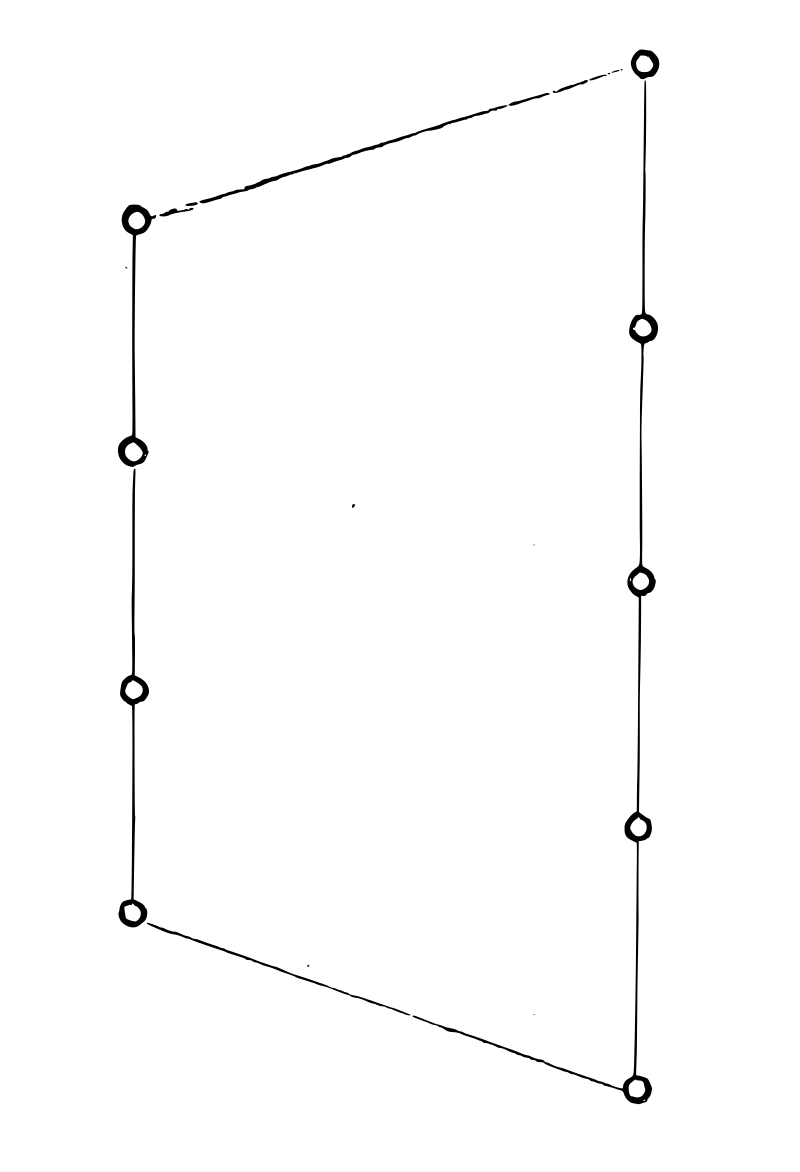

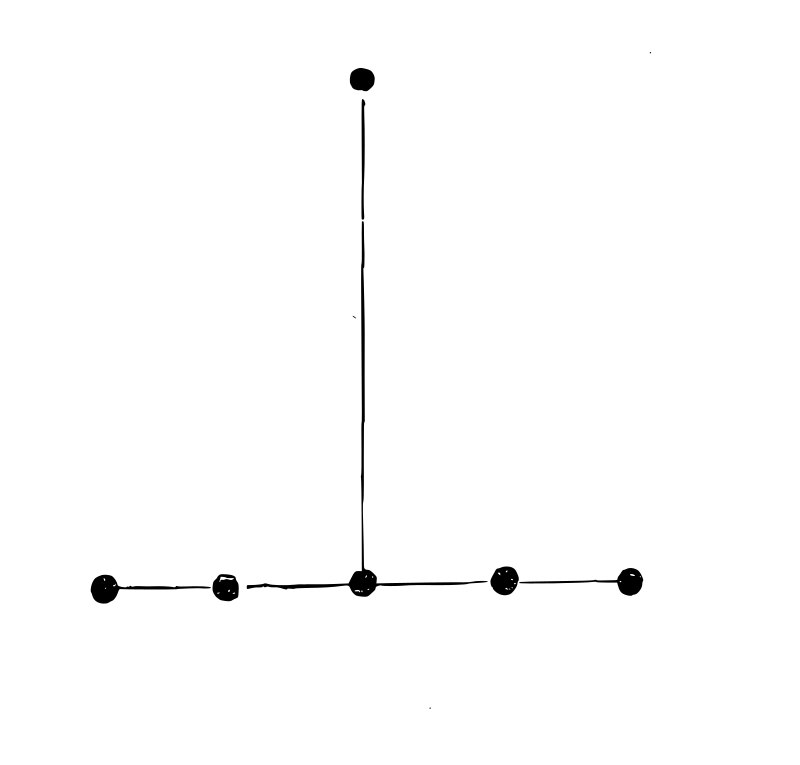

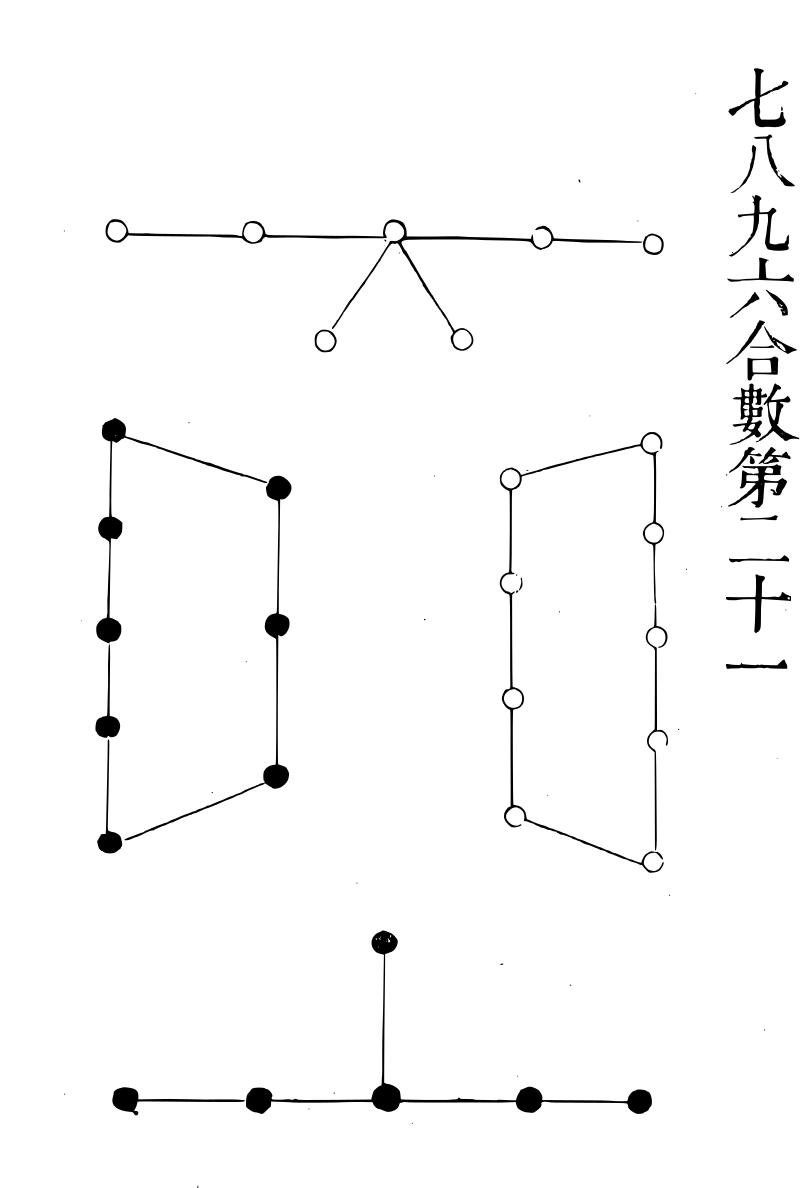

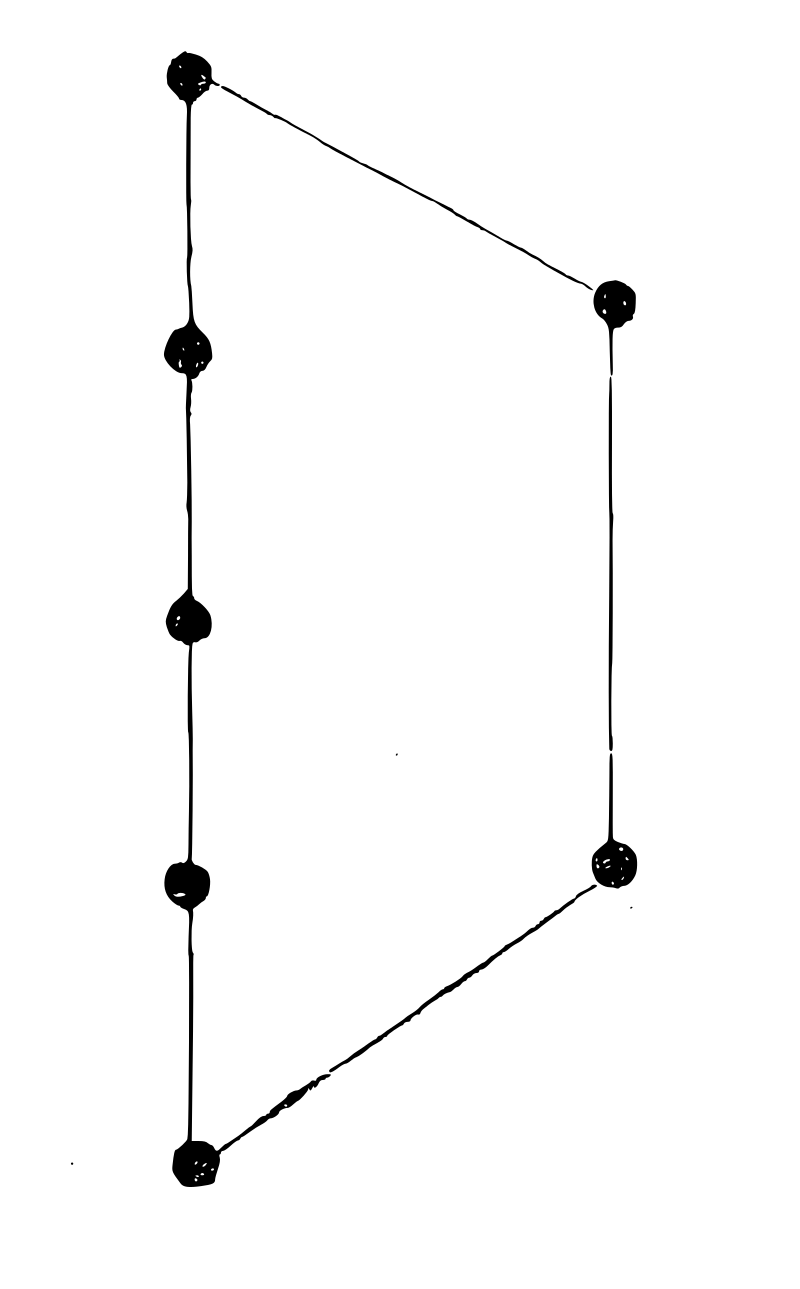

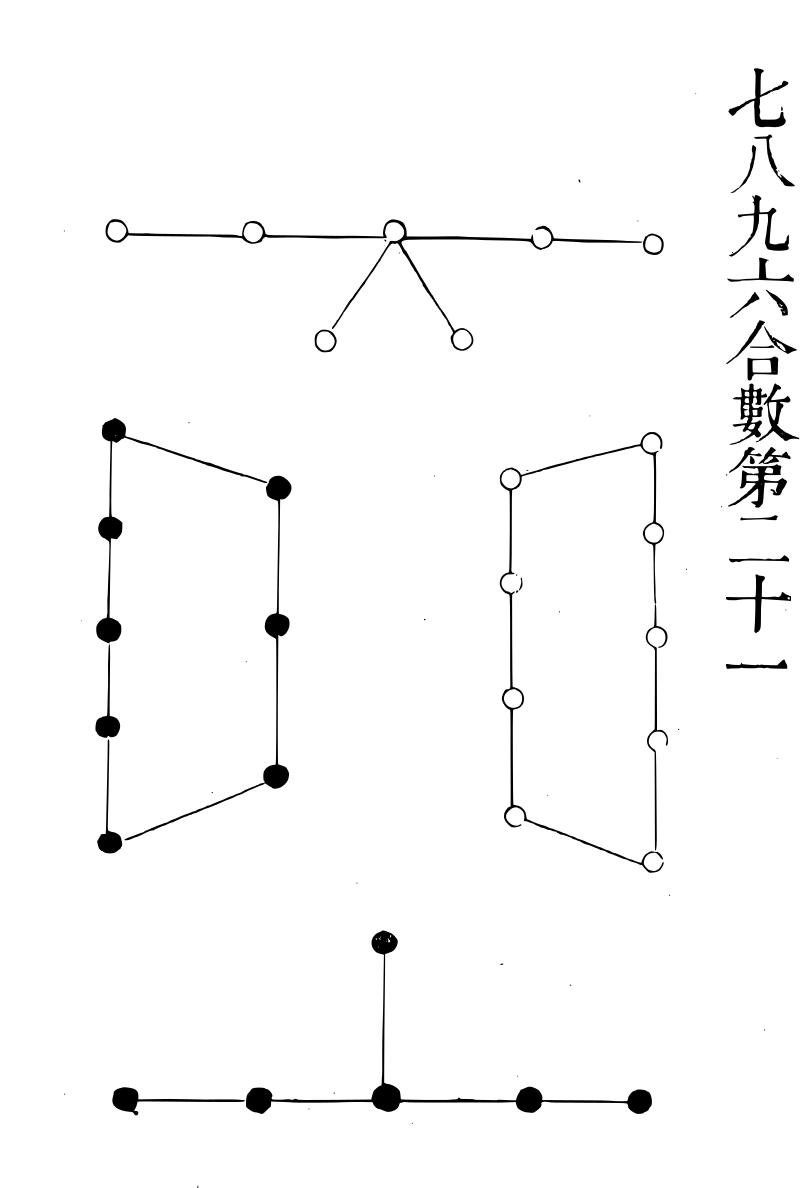

七八九六合数第二十一

少阴第十八少阴第十八

老阳第十九

老阴第二十

老阴第二十

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》老阳第十九少阴第十八

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》老阳第十九少阴第十八 老阳第十九

老阳第十九

老阴第二十

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》老阴第二十少阴第十八

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》老阴第二十少阴第十八 老阳第十九

老阳第十九 老阴第二十

老阴第二十

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》少阴第十八

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》少阴第十八 老阳第十九

老阳第十九 老阴第二十

老阴第二十

且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》且夫七八九六之数,以四位合而数之,故老阳四九则三十六也,少阳四七则二十八也,老阴四六则二十四也,少阴四八则三十二也。《张理·易象图说》《内篇》

希夷陈先生《龙图序》曰:且夫龙马始负图,出于羲皇之代,在太古之先也。今存已合之位尚疑之,况更陈其未合之数邪?然则何以知之?答曰:于夫子三陈九卦之义,探其旨所以知之也。况夫天之垂象的如贯珠少有差则不成次序矣。故自一至于盈万,皆累然如丝之于缕也。且若龙图便合则圣人不得见其象,所以天意先未合而形其象。圣人观象而明其用,是龙图者天散而示之。伏羲合而用之,仲尼默而形之,始龙图之未合也。惟五十五数上二十五天数也,中贯三五,九外包之十五尽天三天五天九并十五之位,后形一六无位,又显二十四之为用也。兹所谓天垂象矣。下三十地数也,亦分五位,皆明五之用也。十分而为六,形地之象焉。六分而成四象,地六不配在上则一不配形二十四,在下则六不用亦形二十四。后既合也,天一居上为道之宗,地六居下为器之本。三干地二地四为之用。〈本注参一三五天数合九,乾元用九也,两二四地数合六坤元用六也。〉三若在阳则避孤阴,在阴则避寡阳。〈本注成八卦者,三位也。上则一三五为三位,二四无中正,不能成卦,为孤阴。下则六八十为三位,七九无中正,不能成卦,为寡阳。三皆不处若避之也。〉大矣哉。龙图之变,岐分万途,今略述其梗概焉。

仲尼默示三陈九卦。

履德之基〈序卦次十明用十,示人以辨上下也。〉谦德之柄〈次十五明用十五,示人以裒多益寡。〉复德之本〈次二十四卦,示气变之始。〉

恒德之固〈下经次二卦,示形化之始。〉

损德之修 益德之裕〈此二卦示人以盛衰之端。〉困德之辨 井德之地〈此二卦示人以迁通之义。〉巽德之制〈巽以行权,权者,圣人之大用也。因事制宜,随时变易之义备矣。〉

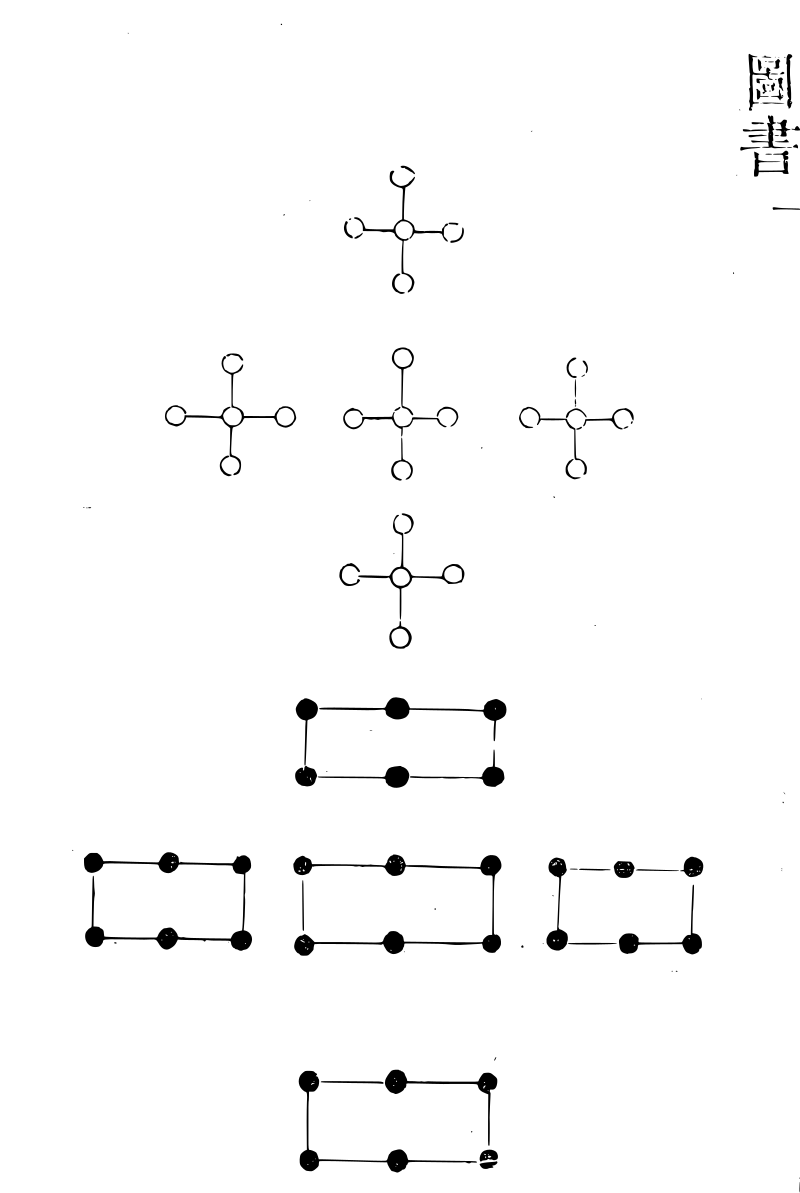

图书一

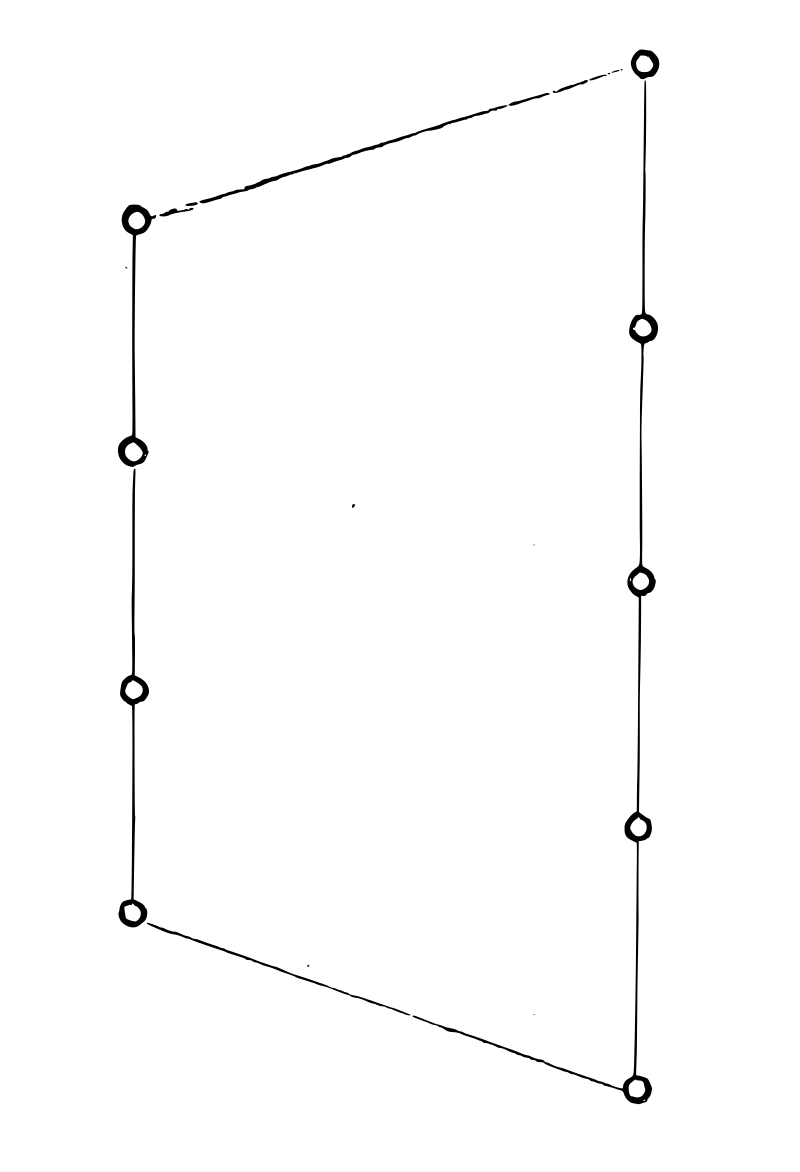

右龙图天地未合之数

上位天数也,天数中于五,分为五位,五五二十有五,积一三五七九,亦得二十五焉。五位纵横见三,纵横见五。三位纵横见九,纵横见十五。序言中贯三五,九外包之十五者,此也。下位地数也,地数中于六,亦分为五位。五六凡三十,积二四六八十亦得三十焉。序言十分而为六,形地之象者此也。

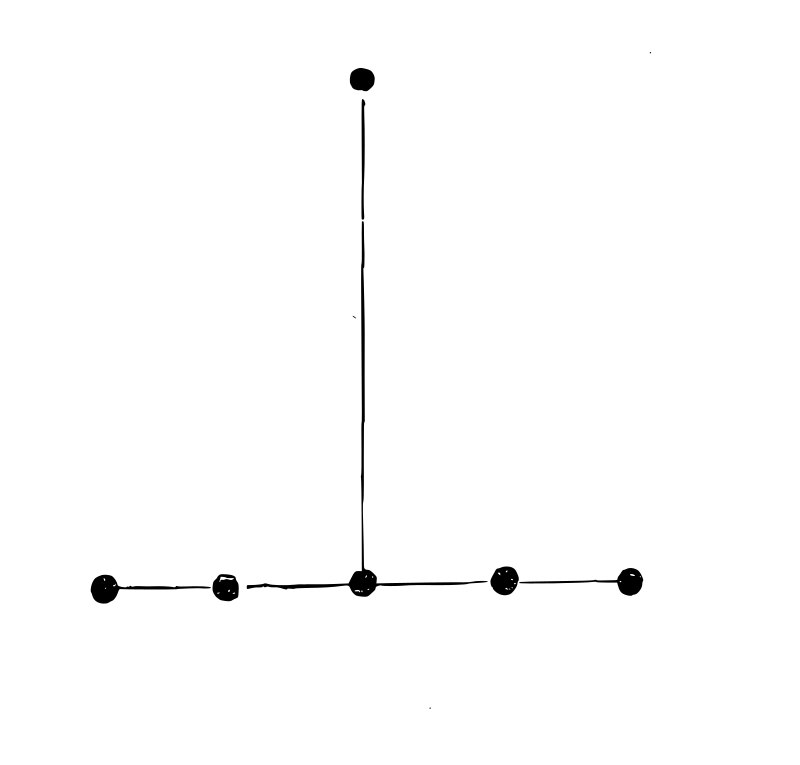

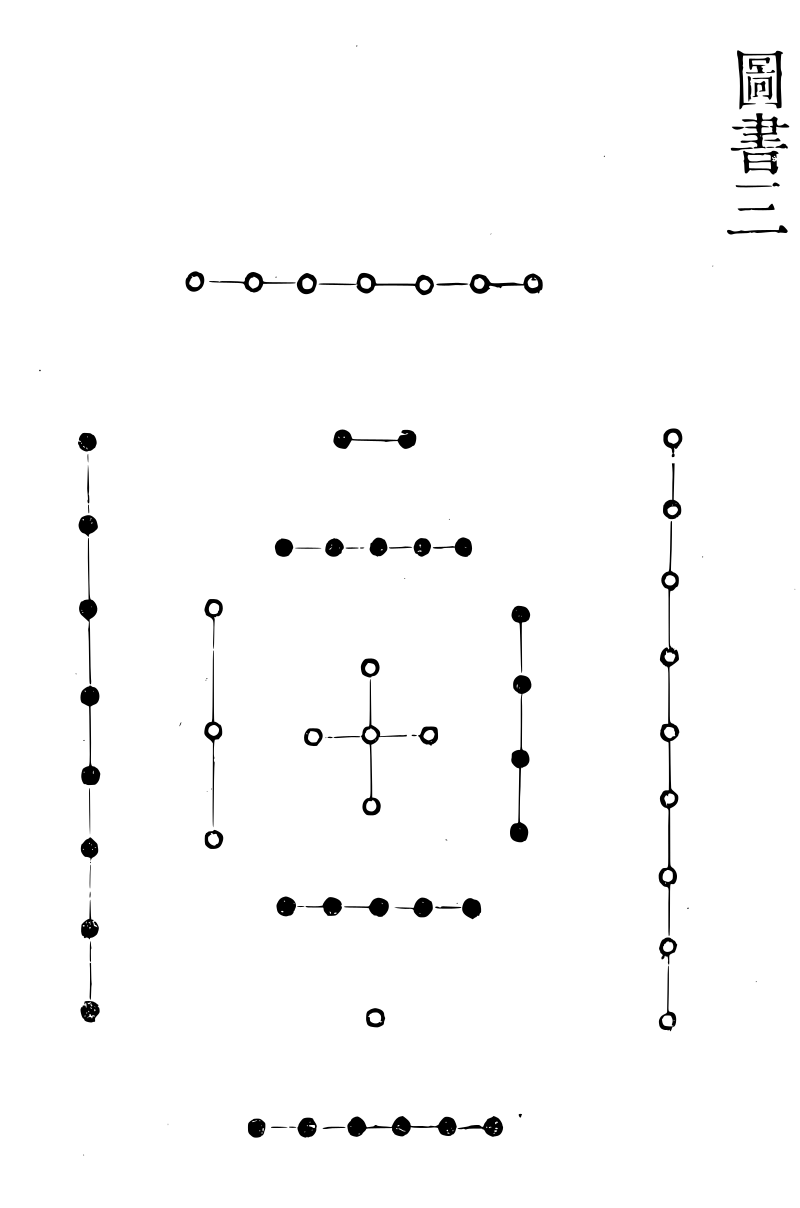

图书二

右龙图天地已合之位

上位象也,合一三五为参天,偶二四为两地,积之凡十五,五行之生数也。即前象上五位,上五去四得一,下五去三得二,右五去二得三,左五去一得四,惟中╳不动。序言天一居上为道之宗者,此也。《案律历志》云:合二始以定刚柔,一者阳之始,二者阴之始。今则此图其上天〇者,

之象也。其下地

之象也。其下地 者,

者, 之象也。其中天

之象也。其中天 者,四象五行也。左上一〇太阳为火之象,右上一〇少阴为金之象,左下一〇少阳为木之象,右下一〇太阴为水之象。土者冲气居中以运四方,畅始施生亦阴亦阳。右旁三

者,四象五行也。左上一〇太阳为火之象,右上一〇少阴为金之象,左下一〇少阳为木之象,右下一〇太阴为水之象。土者冲气居中以运四方,畅始施生亦阴亦阳。右旁三 三才之象,卦之所以画三左旁四,

三才之象,卦之所以画三左旁四, 四时之象,蓍之所以揲四,是故上象一二三四者,蓍数卦爻之体也。下位形也,九八七六、金木火水之盛数。中见地十土之成数也,即前象下五位以中央六分开置,一在上六而成七,置二在左六而成八,置三在右六而成九,惟下六不配而自为六。序言六分而成四象,地六不配者,此也。案七者蓍之圆七,七而四十有九;八者卦之方,八八而六十有四;九者阳之用,阳爻百九十二;六者阴之用,阴爻亦百九十二;十者大衍之数,以五乘十,以十乘五,而亦皆得五十焉。是故下形六七八九者,蓍数卦爻之用也。上体而下用,上象而下形,象动形静,体立用行,而造化不可胜既矣。

四时之象,蓍之所以揲四,是故上象一二三四者,蓍数卦爻之体也。下位形也,九八七六、金木火水之盛数。中见地十土之成数也,即前象下五位以中央六分开置,一在上六而成七,置二在左六而成八,置三在右六而成九,惟下六不配而自为六。序言六分而成四象,地六不配者,此也。案七者蓍之圆七,七而四十有九;八者卦之方,八八而六十有四;九者阳之用,阳爻百九十二;六者阴之用,阴爻亦百九十二;十者大衍之数,以五乘十,以十乘五,而亦皆得五十焉。是故下形六七八九者,蓍数卦爻之用也。上体而下用,上象而下形,象动形静,体立用行,而造化不可胜既矣。案一二三四天之象,象变于上六七八九地之形,形成于下,上下相重而为五行,则左右前后生成之位是也。上下相交而为八卦,则四正四隅九宫之位是也今。以前后图参考,当如太乙遁甲,阴阳二局,图一二三四犹遁甲天盘在上,随时运转,六七八九犹遁甲地盘在下,布定不易。法明天动地静之义,而前此诸儒未有能发其旨,是故一在南起法天象动而右转。初交一居东南,二居西北,三居西南,四居东北。四阳班布居上右,四阴班布居下左,分阴分阳而天地设位。再交一居东北,二居西南,三居东南,四居西北。则牝牡相衔而六子卦生合是二变而成先天八卦,自然之象也。然后重为生成之位,则一六二七三八四九,阴阳各相配合,即邵子朱子所述之图也。三交一居西北,二居东南,三居东北,四居西南。则刚柔相错,而为坎离震兑。四交一居西南,二居东北,三居西北,四居东南,则右阳左阴,而乾坤成列,合是二变而成后天八卦,裁成之位也。再转则一复于南矣。大传所谓参伍以变,错综其数。刘歆云河图洛书相为经纬,八卦九章相为表里,此其义也。

鹤田蒋师文曰:谓河图成数在下,象地而不动生数,象天运行而成卦。以先天八卦为自然之象,后天八卦为财成之位。观其初交而两仪立,再交而六子生,三交震兑相望而坎离互宅,四交乾坤成列而艮巽居。隅圣人升离于南,降坎于北,而四方之位正置乾于西北,退坤于西南,而长女代母之义彰,则先天见自然之象,后天见财成之位者,至明著矣。虽其说不本先儒,然象数既陈而义理昭著,不害自为一家之言也。子朱子尝曰:无事时好看河图洛书数且得自家流转得动。今观仲纯此说,而尤信。

图书三

右龙图天地生成之数

此即前图一二三四天之象也,动而右旋;六七八九地之形也,静而正位。是故一转居北而与六合,二转居南而与七合,三转居东而与八合,四转居西而与九合,五十居中而为天地运行之枢纽。大传言错综其数者,盖指此而言。错者交而互之,一左一右三四往来是也;综者总而挈之,一低一昂一二上下是也。分作二层看之,则天动地静,上下之义昭然矣。

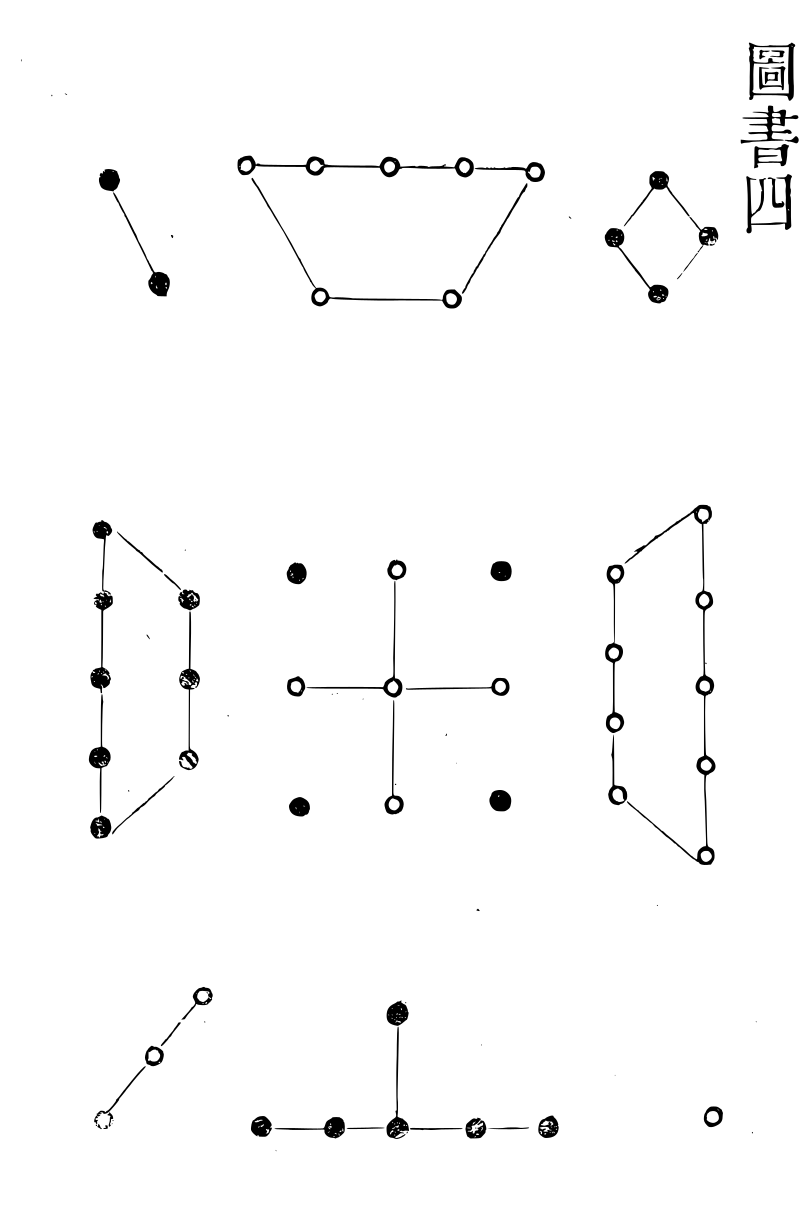

图书四

右洛书天地交午之数

扬子云曰:一与六共宗,二与七为朋,三与八为友,四与九同道,╳与╳相守,正指此图而言。朱子谓析六七八九之合以为乾坤坎离而居四,正之位依一二三四之次以为艮兑震巽,而补四隅之空者,与此数合稽之生成之象,察其分合进退、交重动静,灼然信其为交午之象,而所谓大衍之数,五十其用四十有九,蓍策分挂揲归四象七八九六皆仿于此矣。

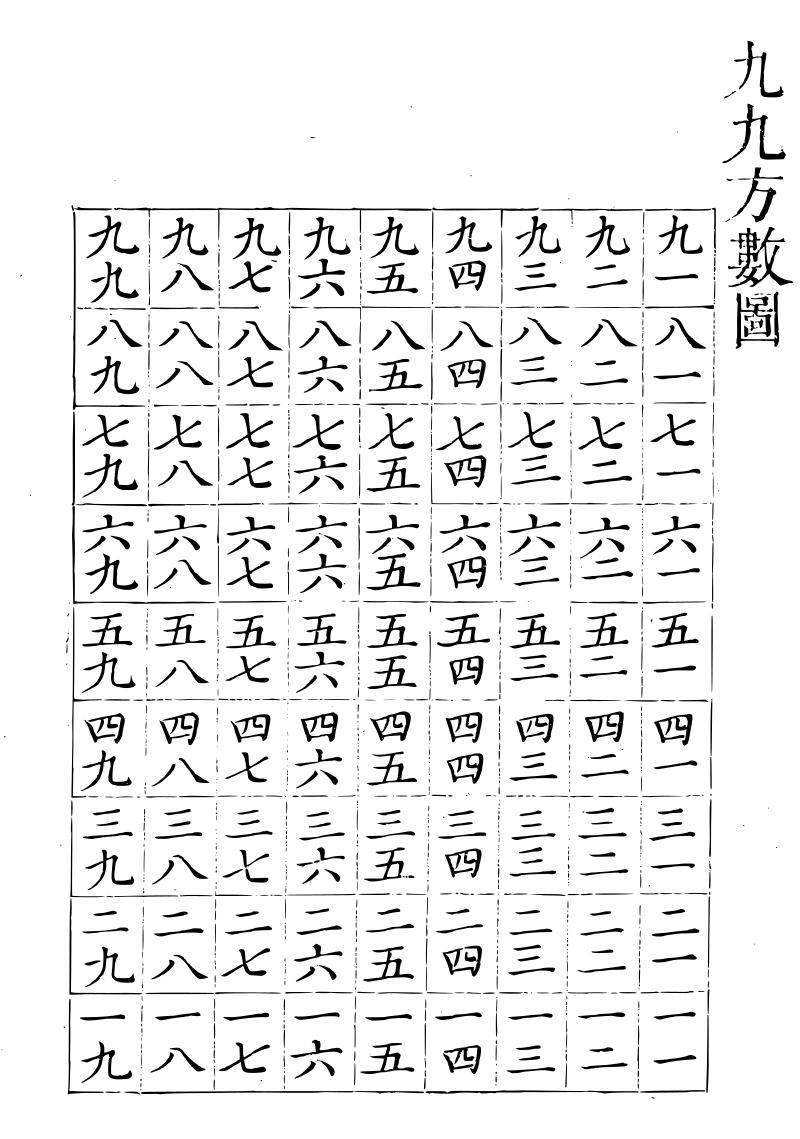

《蔡九峰·洪范皇极内篇》九九方数图

九九行数图一一冬至九九行数图一一冬至

一二

一三

一四

一五

一六

一七

一八

一九

二一

二二立春

二三

二四

二五

二六

二七

二八

二九

三一

三二

三三春分

三四

三五

三六

三七

三八

三九

四一

四二

四三

四四立夏

四五

四六

四七

四八

四九

五一

五二

五三

五四

五五夏至

五六

五七

五八

五九

六一

六二

六三

六四

六五

六六立秋

六七

六八

六九

七一

七二

七三

七四

七五

七六

七七秋分

七八

七九

八一

八二

八三

八四

八五

八六

八七

八八立冬

八九

九一

九二

九三

九四

九五

九六

九七

九八

九九冬至

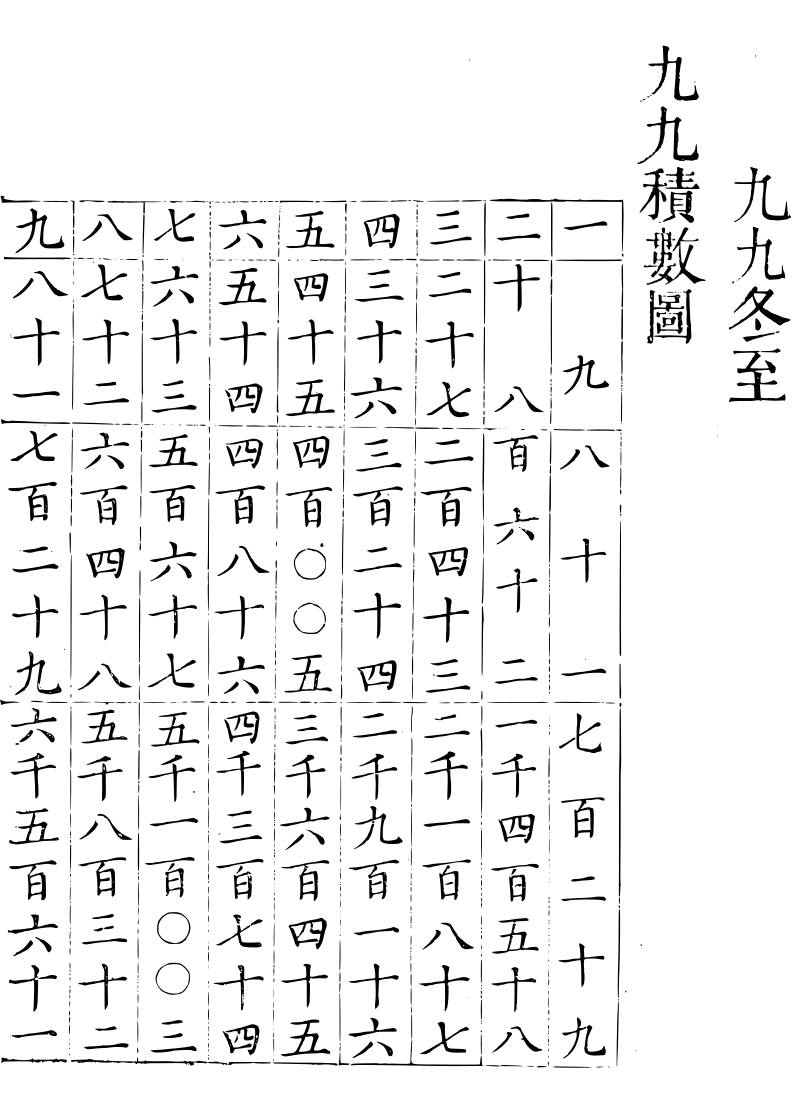

九九积数图

《内篇上》

造化之为造化者,幽明屈信而已。天者明而信者也,地者幽而屈者也,暑者明而信者也,寒者幽而屈者也。昼者明而信者也,夜者幽而屈者也。天地也,寒暑也。昼夜也,幽明屈信以成变化者也。是故阳者吐气,阴者含气;吐气者施,含气者化。阳施阴化,而人道立矣,万物繁矣。阳薄阴则绕而为风,阴囚阳则奋而为雷,阳和阴则为雨为露,阴和阳则为霜为雪。阴阳不和则为戾气。冲漠无朕万物具矣,动静无端后则先矣。器根于道道著器矣。一实万分,万复一矣。混兮辟兮,其无穷矣。是故数者计乎此者也,畴者等乎此者也,行者运乎此者也。微而显费而幽神应不测,所以妙乎此者也。有理斯有气,有气斯有形,形生气化,而生生之理无穷焉。天地絪缊,万物化醇,男女构精,万物化生。化生者塞化,醇者颐覆土之陵,积水之泽,草木鱼虫,孰形孰色。无极之真,二五之精妙,合而凝化,化生生莫测,其神莫知其能。

理之所始,数之所起,微乎微乎。其小无形昭乎昭乎,其大无垠微者昭之。原小者大之根有先有后,孰离孰分,成性存存道义之门。老氏为虚,释氏为无,形名失实,阴阳多拘,异端曲学。乌乎,不渝哉!

有理斯有气,气著而理隐。有气斯有形,形著而气隐。人知形之数,而不知气之数;人知气之数,而不知理之数。知理之数则几矣。动静可求其端,阴阳可求其始,天地可求其初,万物可求其纪,鬼神知其所幽,礼乐知其所著。生知所来,死知所去,《易》曰穷神知化德之盛也。

智者君子所以成德之终始也,是故欲知道不可以不知仁,欲知仁不可以不知义,欲知义不可以不知礼,欲知礼不可以不知数。数者,礼之序也。分于至微,等于至著,圣人之道知序则几矣。

人非无知也,而真知为难。人非无见也,而真见为难。义之质人所知也,而犯义者多。礼之文人所见也,而越礼者众。以其知之非真知,见之非真见尔。真者精之极精则明,明则诚,诚则为其所为,不为其所不为。如水之寒,火之热,亦性之而已矣。

物窒而理虚,暗窒而明虚。万物生于虚明,而死于窒暗也。万事善于虚明,而恶于窒暗也。虚明则神,神则圣,圣者数之通也。窒暗则惑,惑则愚,愚者数之塞也。阴阳五行其体而用,用而体者耶?浑浑沦沦而出入异门,绳绳井井而形色俱泯,合之而知其异,析之而知其同,微之而知其显,充之而知其不可穷者,其庶矣哉。

阴阳相为首尾者耶?是故阳顺而阴逆,阳长而阴消,阳进而阴退顺者。吉而逆者凶耶?长者盛而消者衰耶?进者利而退者钝耶?周流不穷道之体也,失得相形事之纪也。

阴阳非可一言尽也,以清浊言则清阳而浊阴,以动静言则动阳而静阴,以升降言则升阳而降阴,以奇偶言则奇阳而偶阴。小大高卑,左右后先,向背进退,顺逆丑妍,靡物不尔,无时不然,愈析愈微,愈穷愈巡。阴阳之积互藏其营,阴阳之气循环迭至,阴阳之质纵横曲直,莫或使之,莫或禦之。

变者化之渐,化者变之成。变化者阴阳之消长屈信也,非二则不能久,非一则不能神。

昔者天锡禹洪范九畴也,初一曰五行,次二曰敬用五事,次三曰农用八政,次四曰协用五纪,次五曰建用皇极,次六曰乂用三德,次七曰明用稽疑,次八曰念用庶徵,次九曰向用五福,威用六极。

无形者理也,有形者物也。阴阳五行其物也,与所以阴阳五行其理也。与无形之中而具有形之实,有形之实而体无形之妙,故君子语上而不堕于虚无,语下而不泥于形器中,立而不倚,旁行而不流,乐天知命而不忧。

形气之元极实先焉,极无不中也。气或偏矣,形又偏矣,中无不善,偏不善矣。气之善者十之五,形之善者十之三,三五之中又有至焉,有不至焉。纯乎极者一而已矣。渐偏则渐驳,气使然也,形使然也。气有方形有体,故中者少而偏者多也。此天下善恶之所由出,失得之所由分,吉凶祸福之所由著与。

理其至妙矣,乎气之未形,物之未生理,无不具焉。气之既形,物之既生,理无不在焉。浑然一体而不见其有馀物,各赋命而不见其不足,无形影可度也,无声臭可闻也。主万化妙万物,人知其神而不知其所以神。

邵子曰:性者,道之形体也。道妙而无形,性则仁义礼智具而体著矣。程子曰:天运而不已,日往则月来,寒往则暑来。水流而不息,物生而不穷,皆与道为体者也。非性无以见道,非不息亦无以见道,是以君子尽性而自强不息焉。

朱子曰:太极者本然之妙也,动静者所乘之机也,太极形而上之道也,阴阳形而下之器也。自形而下者观之则动静不同时,阴阳不同位,而太极无不在焉。自形而上者观之,则冲漠无朕而动静阴阳之理已悉具于其中矣。虽然推之于前而不见其始之合,引之于后而不见其终之离也。程子曰:动静无端,阴阳无始,非知道者,孰能识之。

张子曰:鬼神者,二气之良能也。神者,气之伸阳之动也。鬼者,气之屈阴之静也。静不能以不动,动则万物之所从生。动不能以不静,静则万物之所由复。一往一复,其机盖有不能自已者焉。

非一则不能成两,非两则不能致一。两者可知,而一者难知也。两者可见,而一者难见也。可知可见者,体乎?难知难见者,微乎?

仁义礼智信者,义理之公也。人之所固有视听言貌思者,形气之私也。我之所自生公者,千万人之所同。私者一人之所独,是以君子贵同而贱独。

极建则大本立,极明则大用著。以之齐家而家无不齐,以之治国而国无不治,以之平天下而天下无不平。若是者,天地其合鬼神,其依龟筮,其从立百世之下等百世之上,而莫能违也。立百世之上,俟百世之下,而亦莫能违也。

天地之位也,四时之运也,阴阳感而五行播矣。五行阴阳也,阴阳五行也。

数始冥冥妙于无形,非体非用,非静非动。动实其几用因以随动极而静清浊体,正天施地,生品汇咸亨各正性命小大以定斯数之令。既明而神,是曰圣人。人心至灵也,虚明之顷,事物之来,是是非非,无不明也。少则昏矣,久则怠矣。又久则弃之矣。无他,形气之私溺之也人。能超乎形气,拔乎物欲,达其初心,则天下之理得矣。

天下之理动者奇而静者偶,行者奇而止者偶,得友者致一,而生物者不二也。

数者彝伦之叙也,无叙则彝伦斁矣。其如礼乐何哉?人心动静,情性具焉。性者理之形体,情者性之发动,善其本然,恶其过不及也。存心莫善于敬,进学莫善于知,二者不可废一也。

人之一心,实为身主。其体则有仁义礼智之性,其用则有恻隐羞恶辞让,是非之情,方其寂也。浑然在中,无所偏倚,与天地同体,虽鬼神不能窥其幽。及其感也,随触随应,范围造化曲成万物,虽天地不得与其能。天地之大人犹有憾,故君子语大天下,莫能载焉;语小天下,莫能破焉。至小无内,至大无外,无内不可分也,孰分之与?无外不可穷也,孰穷之与?斯之斯之,式显其微度之度之,莫或其遗匪神之为而妙于斯。程子曰:天地之常,以其心普万物而无心。圣人之常以其情顺万事,而无情常之时。义大矣哉。

礼义交际,其万化所入之门耶?东北万物之所出也,出则育神。西南万物之所入也,入则复命。其出也顺而生,其入也拂而遂。不观其出无以知物之育,不观其入无以知物之复。火之克金,水之生木,出入循环,生克嗣续。老彭得之以养身,君子得之以养民,圣人得之而天下和平。

周子曰:厥彰厥微,匪灵弗莹。刚善刚恶,柔亦如之,中焉止矣。二气五行,化生万物。五殊二实,二本则一。一实万分。万一各正,小大有定。

明礼而后可与适道,守礼而后可与治。民达礼而后可与言数,非礼之道,老佛之道也。非礼之治,荒唐之说也。非礼之数,京房郭璞之技也。君子所不由,不为不言也。

至一而精,至虚而灵,有动有静,动直静凝,静已而动,动已而静,一静一动,为屈为伸,为鬼为神。人心之妙,万化之

,动静之徼,天地之化,不翕聚则不能发散。仁智交际万化之机轴也。

,动静之徼,天地之化,不翕聚则不能发散。仁智交际万化之机轴也。气之消息也,以渐气之息也。形之生也,气之消也,形之毁也。润万物者莫泽乎水,化万物者莫疾于火,水火者未离乎气者也。

数运无形而著有形,智者一之愚者二焉。数之方生化育流行,数之已定物正性命圆行方止,为物终始随之而无其端也。迎之而无其原也。浑之惟一,析之无极,惟其无极是以惟一。二气之初,理妙于无。五运迭至理藏于智,或为之先。大本其原,或为之后复往之閒。大本太始复往无已,二者不同一而已矣。二气之神,阴精阳明,消息变化,有立有行,立则形具,行则气著。上下其仪,先后其施,一行一立,为辟为翕,何千万年无终穷焉。

《内篇中》

河图体圆而用方,圣人以之而画卦洛书。体方而用圆,圣人以之而叙畴卦者,阴阳之象也。畴者五行之数也,象非偶不立,数非奇不行,奇偶之分象,数之始也。是故以数为象,则奇零而无用;以象为数,则多偶而难通。阴阳五行,固非二体;八卦九畴,亦非二致。理一用殊,非深于造化者,孰能识之。河图非无奇也,而用则存乎偶。洛书非无偶也,而用则存乎奇。偶者阴阳之对待乎?奇者五行之迭运乎?对待者不能孤,迭运者不能穷,天地之形,四时之成,人物之生,万化之凝,其妙矣乎。

象以偶为用者也,有应则吉数以奇为用者也,有对则凶上下相应之位也,阴阳相求之理也,中正特立而当时者独盛也。是故天地定位,山泽通气,木盛而金衰,水寒而火囚,理有相须而物不两大也。数者动而之乎静者也,象者静而之乎动者也。动者用之所以行,静者体之所以立。清浊未判,用实先焉。天地已位,体斯立焉。用既为体,体复为用,体用相仍,此天地万物所以生化而无穷也。

流行者其阳乎?成性者其阴乎?阳者数之生也,阴者象之成也。阳以三至,阴以倍乘,生生不穷,各以序升。自然而然,有不容已,非智与仁,曷究终始。

言天下之静者,存乎正;言天下之动者,存乎时。正者道之常也,时者因之纲也。是故君子立正以俟时。数者所以顺性命之理也,一为水而肾其德智也,二为火而心其德礼也,三为木而肝其德仁也,四为金而肺其德义也,五为土而脾其德信也。

一者九之祖也,九者八十一之宗也。圆之而天方之而地行之,而四时天所以覆物也。地所以载物也,四时所以成物也,散之无外,卷之无内,体诸造化而不可遗者乎。

一数之周,一岁之运也。九数之重,八节之分也。一一阳之始也,五五阴之萌也。三三阳之中也,十七阴之中也。二二者阳之长,四四者阳之壮,五则阳极矣。六六者阴之长,八八者阴之壮,九则阴极矣。一九首尾为一者,一岁首尾于冬至也。盖冬至二卦而馀则一也。

一者数之始也,九者数之终也。一者不变而九者尽变也。三五七者变而少者也,二四六八者变而偶者也。变之偶者不能以及乎奇,变之少者不能以该乎物,奇偶相参,多寡相函,其惟九数乎。

顺数则知物之所始,逆数则知物之所终。数与物非二体也,始与终非二致也。大而天地,小而毫末,明而礼乐,幽而鬼神。知数即知物也,知始即知终也,数与物无穷,其谁始而谁终。

数始于一,参于三,究于九,成于八。十一备于六千五百六十一。八十一者数之小成也,六千五百六十一者数之大成也。天地之变化,人事之始终,古今之因革,莫不于是著焉。是故一九而九,九九而八十一,八十一而七百二十九。二九十八,十八而百六十二,百六十二而一千四百五十八。三九二十七,二十七而二百四十三,二百四十三而二千一百八十七。四九三十六,三十六而三百二十四,三百二十四而二千九百一十六。五九四十五,四十五而四百有五,四百有五而三千六百四十五。六九五十四,五十四而四百八十六,四百八十六而四千三百七十四。七九六十三,六十三而五百六十七,五百六十七而五千一百有三。八九七十二,七十二而六百四十八,六百四十八而五千八百三十二。九九八十一,八十一而七百二十九,七百二十九而六千五百六十一。列而次之,自一而九,自九而一,一逆一顺。一九二八三七四六,互相变通,五则常中,有吉无凶,祸亡而福。隆君子之所为宫,是故一变始之始,二变始之中,三变始之终,四变中之始,五变中之中,六变中之终,七变终之始,八变终之中,九变终之终。数以事立,亦以事终,酬酢无常,与时偕通。

中者天下之大本乎?自一而九,自九而一,虽历万变,而五常中焉。

洛书数九而用十,何也?十者数之成也,数成而五行备也。数非九不生,非十不成,九以通之十,以节之九,以行之十,以止之九者,变通之机,十者五行之叙也。方隅对待中五,含五而十数,已具于九数之中矣。以见其体用之不相离,而图书所谓相为经纬也。九者生数也,十者成数也。生者方发而未形,成者已具而有体。未形而有形者,变化见也。有体而无体者,其用藏也。是故雨以润之,旸以熯之,寒以敛之,燠以散之,风以动之,其生物也不测,其成物也不忒。生居物先,成居物后,故能为奇,故能为偶。

天下之数九而已矣。十者一之变也,百者十之变也,千者百之变也,万者千之变也,十百千万皆一也。朱子曰:天数中于五,地数中于六。天有阴阳,故二其五为一。十合三与七,一与九亦十也。地有柔刚,故二其六为十二,合四与八、二与十,亦十二也。十为干,十二为支,十干者五行有阴阳也,十二支者六气有柔刚也。十干实五行也,十二支实六气也。五行六气实一气也,清浊未判,乃天地之所以立上下定位。又万物之所以生,故自体言之则对待而不可缺自,用言之则往来而不可穷,盖造化之几,微圣人之能事也。物有其则数者,尽天下之物则也。事有其理数者,尽天下之事理也。得乎数则物之则事之,理无不在焉。不明乎数,不明乎善也。不诚乎数,不诚乎身也。故静则察乎数之常,而天下之故无不通;动则达乎数之变,而天下之几无不获。

正数者天地之正气也,其吉凶也确閒。数者天地之閒气也,其吉凶也杂。其进退消长之道,与

数由人,兴数由人成万物,皆备于我,咸自取之也。中人以上达于数者也,中人以下囿于数者也。圣人因理以著数,天下因数以明理,然则数者圣人所以教天下后世者也。

国家将兴,必有祯祥。国家将亡,必有妖孽。善必先知之,不善必先知之。因天下之疑,定天下之志。去恶而就善,舍凶而趋吉,谒焉而无不告也,求焉而无不获也。利民而不费,济世而不穷,神化而不测,数之用其大矣哉。

礼仪三百,威仪三千,皆天道之流行也。

箕子曰:皇建其有极,敛时五福,用敷锡厥庶民,惟时厥庶民于汝极锡汝保极,凡厥庶民无有淫朋人,无有比德,惟皇作极,无偏无陂。遵王之义,无有作好;遵王之道,无有作恶;遵王之路,无偏无党。王道荡荡,无党无偏;王道平平,无反无侧;王道正直,会其有极,归其有极。

上焉者安于数者也,其次守焉,其下悖焉。安焉者谓之圣,守焉者谓之贤,悖之者愚而已矣。是故历数在躬,不思而得,不勉而中,圣人也。体数之常不易其方,顺时而行,贤人也。逆数越理,乱天之纪,小人之无忌惮也。

义之所当为而不为者,非数之所能知也。义之所不当为而为者,亦非数之所能知也。非义不占,非疑不占,非疑而占谓之侮,非义而占谓之欺。虚其心和其志,平其气,一其听有不占也,而事无不应有不谋也。而用无不成,诚之至焉,神可至焉。是谓动之以天敬者,圣学始终之要未,知则敬以知之,已知则敬以行之。不敬则心无管摄,颠倒眩瞀,安能有所知有所行乎?

义利不可不明也,不明则以利为义,心虽公亦私耳。天下正理若大路,然一而已。旁蹊曲径,皆私意也。故曰:遵王之道,无有党偏,偏陂反侧云。

命之流行而不已者,道也。道于天,其阳乎?道于地,其阴乎?道于人,其仁义乎?人者兼天地而参之者也,是故天覆地承,非圣人不形;天施地生,非圣人不成天。神地灵,非圣人而谁为贞。

父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,五品逊而太和合。皇极之世也,尧舜父子之衰也,汤武君臣之缺也,伏羲神农日之中乎?尧舜三代时之中乎?

五行在天则为五气,雨旸燠寒风也。在地则为五质,水火木金土也。天之五气,雨旸质也。地之五质,水火气也。天交于地而雨旸为质,地交于天而水火为气。二变而三不变者,二得阴阳之正,而三得阴阳之杂也。故二能变,而三不能变也。

五行二气之分也,二气交感絪缊杂揉开阖动荡,相生,则水木火土金,相克则水火金木土。出明入幽,千变万化,四时之运生克著焉。自阴而阳也顺,自阳而阴也逆。木之盛也,水实生之。金之成也,火实制之。顺而生者易知,逆而克者难见。曰伏焉,曰伐焉。土居其中,因时致旺,四时成功而无名称焉,其至德矣。夫善养生者,以气而理形,以理而理气,理顺则气和,气和则形和,形和则天地万物无不和矣。不善养生者,反是理昏于气,气梏于形,耳目口鼻徇而私欲胜,好恶哀乐,淫而天理亡,其能苟生者,禽兽而已矣。耳目口鼻手足之用,皆五也。或曰支指五矣。耳目口鼻何有焉?曰耳听五声,目辨五色,口尝五味,鼻别五臭。不具于此,何有于彼手足以形用,耳目口鼻以神用。形用者易知,而神用者难识也。

原者气之始也,冲者形之始也,中者治之极也,用者物之窒也,终者事之毕也,原者仁之先也,用者义之端也,公者礼之闲也,戎者智之刓也,中者信之完也,原者近乎中也,伏者远乎中也,近者进而远者退也,近者息而远者消也。原始反终,故知生死之说也。原元吉几君子有终数,曰原诚之原也,几继而善也。君子见几有终吉也,潜勿用有攸往正。静吉数曰:潜藏也勿用,有攸往阳微也。正静吉正而静,所以吉也。君子藏器于身,待时而动,故无不利也。

原之一一曰:君子见几不俟,终日数。曰:知至,至之可与几也。中之五,五曰:会其有极,归其有极。数曰:各正性命,保合太和也。终之九,九曰:君子令终,万福攸降。数曰:知终,终之可与存义也。

原之一一者,继之善也。原之九九者,逆之凶也。当时者盛,失时者穷也。厥相休囚以类从也,君子时之为贵,时止时行,时晦时明,万夫之望。

数终而复乎一,其生生而不穷者也。阴之终,阳之始也。夜之终,昼之始也。岁之终,春之始也。万物之终,万物之始也。是故入乎幽者所以出乎明,极乎静者所以根乎动。前天地之终,其后天地之始乎。

一者数之原也,九者数之究也。十者行之阴阳也,十二者气之柔刚也。原其所始,究其所终,阴阳柔刚分合错综,灿然于天地之间矣。

《内篇下》

溟漠之閒兆朕之先,数之原也。有仪有象,判一而两,数之分也。日月星辰呈于上,山岳川泽奠于下,数之著也。四时迭运而不穷,五气以序而流通,风雷不测雨露之泽,万物形色,数之化也。圣人继世经天纬地立兹人极称物平施,父子以亲,君臣以义,夫妇以别,长幼以序,朋友以信,数之教也。分天为九野,别地为九州,制人为九行,九品任官,九井均田,九族睦俗,九礼辨分,九变咸乐,八阵制兵,九刑禁奸,九寸为律,九分造历,九筮稽疑,九章命算,九职任万民,九赋敛财贿,九式节财用,九府立圜法,九服辨邦国,九命位邦国,九仪命邦国,九法平邦国,九伐正邦国,九贡致邦国之用,九两系邦国之民营国,九里制城,九雉九阶九室九经九纬,数之度也。孔子曰:为天下国家有九经,曰修身也、尊贤也、亲亲也、敬大臣也、体群臣也、子庶民也、来百工也、柔远人也、怀诸侯也。修身则道立,尊贤则不惑,亲亲则诸父昆弟不怨,敬大臣则不眩,体群臣则士之报礼,重子庶民则百姓劝来,百工则财用足,柔远人则四方归之,怀诸侯则天下畏之,齐明盛服,非礼不动,所以修身也。去谗远色,贱货而贵德,所以劝贤也。尊其位,重其禄,同其好恶,所以劝亲亲也。官盛任使,所以劝大臣也。忠信重禄,所以劝士也。时使薄敛,所以劝百姓也。日省月试,既廪称事,所以劝百工也。送往迎来,嘉善而矜不能,所以柔远人也。继绝世,举废国,治乱持危,朝聘以时厚往而薄来,所以怀诸侯也。凡为天下国家有九经,所以行之者一也。昔黄帝使伶伦,自大夏之西,昆仑之阴,取竹之解谷,生其窍厚均者,断两节吹之,以为黄钟之宫。制十二筒以听凤之鸣,其雄鸣为六,雌鸣亦六,比黄钟之宫而皆可以生之,是为律本度。其长以子谷秬黍中者九十枚度之一为一分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引。审其容以千二百黍实之,合龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛。权其重百黍为一铢,千二百黍为十二铢,二十四铢为两,十六两为斤,三十斤为钧,四钧为石。书曰:同律度量衡。传曰:黄钟为万事根本也。

昔者圣人之原数也,以决天下之疑,以成天下之务,以顺性命之理析事辨物,彰往察来,是故天数五,地数六,五六者天地之中合也。五为五行,六为六气,阳性阴质。五行之性,曰木,曰火,曰土,曰金,曰水;六气之质,曰胎,曰生,曰壮,曰老,曰死,曰化。木之质也,曰杨柳,曰梅李,曰松柏,曰竹苇,曰禾麦,曰蕈。火之质也,曰木火,曰石火,曰雷火,曰油火,曰虫火,曰燐。土之质也,曰砂,曰石,曰玉,曰土,曰壤,曰泥。金之质也,曰汞,曰银,曰金,曰铜,曰铁,曰铅。水之质也,曰涧水,曰井水,曰雨水,曰沟渠,曰陂泽,曰湖海。木之物也,曰鲮鲤,曰蛇,曰龙,曰鲤鲂,曰小鱼,曰䲡火之物也,曰鸡,曰凤,曰雉,曰鹰隼,曰燕雀,曰蠛蠓。土之物也,曰蟾蜍,曰蚕,曰人,曰蜘蛛,曰蚓,曰鳗。金之物也,曰鹿,曰马,曰麟,曰虎,曰獭,曰毛虫。水之物也,曰蟹,曰鲎,曰龟,曰虾,曰蚌,曰蛎。木之器也,曰疏器门窗,曰琴瑟,曰规,曰算,筛曰耒耜,曰网罟。火之器也,曰登器梯棚,曰文书,曰绳,曰冠冕,曰台卓,曰履蹋。土之器也,曰腹器筐筥,曰圭璧,曰量,曰舟车,曰盘盂,曰棺椁。金之器也,曰方器斧钺,曰印节,曰矩,曰弓矢,曰简册,曰械。校水之器也,曰平器权衡,曰轮磨,曰准,曰镜,奁曰研椎,曰厕溷。逆顺者事之几也,吉凶者事之著也。顺而吉者,木为徵召,为科名,为恩赦,为婚姻,为产孕,为财帛。火为燕集,为朝觐,为文书,为言语,为歌舞,为灯烛。土为工役,为循常,为盟约,为田宅,为福寿,为坟墓。金为赐予,为按察,为更革,为罩旅,为钱货,为刑法。水为交易,为迁移,为征行,为酒食,为田猎,为祭祀。逆而凶者,木为

杌,为惊忧,为丑恶,为压坠,为夭折,为产死。火为公讼,为颠狂,为口舌,为灸炙,为焚灾,为震燬。土为反覆,为欺诈,为离散,为贫穷,为疾病,为死亡。金为征役,为罢免,为责降,为争斗,为伤损,为杀戮。水为盗贼,为囚狱,为徒流,为淫乱,为咒咀,为浸溺。

杌,为惊忧,为丑恶,为压坠,为夭折,为产死。火为公讼,为颠狂,为口舌,为灸炙,为焚灾,为震燬。土为反覆,为欺诈,为离散,为贫穷,为疾病,为死亡。金为征役,为罢免,为责降,为争斗,为伤损,为杀戮。水为盗贼,为囚狱,为徒流,为淫乱,为咒咀,为浸溺。筮者神之所为乎?其蓍五十虚一,分二挂一,以三揲之视左右手,归馀于扐。两奇为一,两偶为二,奇偶为三.初揲纲也,再揲目也,纲一函三,以虚待目,目一为一,以实从纲,两揲而九,数具八操。〈操当作揲〉而六千五百六十一之数备矣。分合变化如环无端,天命人事由是较焉。吉凶祸福由是彰焉。大人得之而申福,小人得之而避祸。君子曰:筮者神之所为乎?大事用年,其次用月,其次用日,其次用时。

十二木径九分厚,一分阳刻,一阴刻,二者四阳刻二阴刻,三者四阳刻三阴刻,一者四杂取其八,自上而下,自左而右,纵二衡四。纵者九也,衡者一十百千也。馀四不用者,不用之用也。前后相乘而数备矣。数者理之时也,辞者数之义也。吉凶者辞之断也,惠迪从逆者吉凶之决也。气有淳漓,故数有失得。一成于数,天地不能易之,能易之者人也。

一吉而九凶,三祥而七灾,八休而二咎,四吝而六悔。八数周流推类而求,五中则平四害不亲厥或是撄杂而不纯,承平之世视主废置凶咎灾吝有命不挚。