钦定古今图书集成.经济汇编.考工典.度量权衡部

钦定古今图书集成经济汇编考工典

第十三卷目录

度量权衡部汇考二

宋史〈天文志 律历志 礼志〉

三礼图〈黍尺指尺图考 斛图考 釜图考〉

陈旸乐书〈备数 审度 嘉量 权衡〉

律吕新书〈审度 嘉量 谨权衡 度量权衡〉

三才图会〈度图考 量图衡图考 尺图考 升斗图考 斛图考 庾图考 量图考〉

明会典〈斛斗秤尺〉

宋史〈天文志 律历志 礼志〉

三礼图〈黍尺指尺图考 斛图考 釜图考〉

陈旸乐书〈备数 审度 嘉量 权衡〉

律吕新书〈审度 嘉量 谨权衡 度量权衡〉

三才图会〈度图考 量图衡图考 尺图考 升斗图考 斛图考 庾图考 量图考〉

明会典〈斛斗秤尺〉

考工典第十三卷

度量权衡部汇考二

《宋史》《天文志》

帛度二星,在宗星东北,主度量买卖平货易者。《乾象新书》:在屠肆南。星明大,尺量平,商人不欺。客星、彗星守之,丝绵大贵。斗五星,在宦者南,主平量。《乾象新书》:在帝座西,覆则岁熟,仰则荒。客、彗犯,为饥。

斛四星,在斗南,主度量、分铢、算数。其星不明,凶;亡,则年饥。一曰在市楼北,名天斛。

《律历志》

审度者,本起于黄钟之律以秬黍中者度之,九十黍为黄钟之长,而分、寸、尺、丈、引之制生焉。宋既平定四方,凡新邦悉颁度量于其境,其伪俗尺度踰于法制者去之。乾德中,又禁民间造者。由是尺度之制尽复古焉。权衡之用,所以平物一民、知轻重也。权有五,曰铢、两、斤、钧、石,前史言之详矣。建隆元年八月,诏有司按前代旧式作新权衡,以颁天下,禁私造者。及平荆湖,即颁量、衡于其境。

淳化三年三月三日,诏曰:《书》云:协时、月,正日,同律、度、量、衡。所以建国经而立民极也。国家万邦咸乂,九赋是均,顾出纳于有司,系权衡之定式。如闻秬黍之制,或差毫釐,锤钩为奸,害及黎庶。宜令详定称法,著为通规。事下有司,监内藏库、崇仪使刘承圭言:太府寺旧铜式自一钱至十斤,凡五十一,轻重无准。外府岁受黄金,必自毫釐计之,式自钱始,则伤于重。遂寻究本末,别制法物。至景德中,承圭重加参定,而衡权之制益为精备,其法盖取《汉志》子谷秬黍为则,广十黍以为寸,从其大乐之尺,

秬黍,黑黍也。乐尺,自黄钟之管而生也。谓以秬黍中者为分寸、轻重之制。

就成二术,

二术谓以尺、黍而求氂、累。

因度尺而求氂,

度者,丈、尺之总名焉。因乐尺之源,起于黍而成于寸,析寸为分,析分为氂,析氂为毫,析毫为丝,析丝为忽。十忽为丝,十丝为毫,十毫为氂,十氂为分。

自积黍而取累。

从积黍而取累,则十黍为累,累为铢,二十四铢为两。锤皆以铜为之。

以氂、累造一钱半及一两等二称,各悬三毫,以星准之。等一钱半者,以取一称之法。其衡合乐尺一尺二寸,重一钱,锤重六分,盘重五分。初毫星准半钱,至稍总一钱半,析成十五分,分列十氂;

第一毫下等半钱,当五十氂,若十五斤称等五斤也。

中毫至稍一钱,析成十分,分列十氂;末毫至稍半钱,析成五分,分列十氂。等一两者,亦为一称之则。其衡合乐分尺一尺四寸,重一钱半,锤重六钱,盘重四钱。初毫至稍,布二十四铢,下别出一星,等五累;

每铢之下,复出一星,等五累,则四十八星等二百四十累,计二千四百累为十两。

中毫至稍五钱,布十二铢,列五星,星等一累;

布十二铢为五钱之数,则一铢等十累,都等一百二十累为半两。

末毫至稍六铢,铢列十星,星等累。

每星等一累,都等六十累为二钱半。

以御书真、草、行三体淳化钱,较定实重二铢四累为一钱者,以二千四百得十有五斤为一称之则。其法,初以积黍为准,然后以分而推忽,为定数之端。故自忽、丝、毫、氂、黍、累、铢各定一钱之则。

谓皆定一钱之则,然后制取等称也。

忽万为分,

以一万忽为一分之则,以十万忽定为一钱之则。忽者,吐丝为忽;分者,始微而著,言可分别也。

丝则千,

一千丝为一分,以一万丝定为一钱之则。

毫则百,

一百毫为一分,以一千毫定为一钱之则。毫者,毫毛也。目忽、丝、毫三者皆断骥尾为之。

氂则十,

一十氂为一分,以一百氂定为一钱之则。氂者,氂牛尾毛也,曳赤金成丝为之也。

转以十倍倍之,则为一钱。

转以十倍,谓自一万忽至十万忽之类定为则也。

黍以二千四百枚为一两,

一龠容千二百黍为十二铢,则以二千四百黍定为一两之则。两者,以二龠为两。

累以二百四十,

谓以二百四十累定为一两之则。

铢以二十四,

转相因成累为铢,则以二百四十累定成二十四铢为一两之则。铢者,言殊异。

遂成其称。称合黍数,则一钱半者,计三百六十黍之重。列为五分,则每分计二十四黍。又每分析为一十氂,则每氂计二黍十分黍之四。

以十氂分二十四黍,则每氂先得二黍。都分成四十分,则一氂又得四分,是每氂得二黍十分黍之四。

每四毫一丝六忽有差为一黍,则氂、累之数极矣。一两者,合二十四铢为二千四百黍之重。每百黍为铢,二百四十黍为累,二铢四累为钱,二累四黍为分。一累二黍重五釐,六黍重二釐五毫,三黍重一氂二毫五丝,则黍、累之数成矣。其则,用铜而镂文,以识其轻重。新法既成,诏以新式留禁中,取太府旧称四十、旧式六十,以新式较之,乃见旧式所谓一斤而轻者有十,谓五斤而重者有一。式既若是,权衡可知矣。又比用大称如百斤者,皆悬钧于架,植镮于衡,镮或偃,手或抑按,则轻重之际,殊为悬绝。至是,更铸新式,悉由黍、累而齐其斤、石,不可得而增损也。又令每用大称,必悬以丝绳。既置其物,则却立以视,不可得而抑按。复铸铜式,以御书淳化三体钱二千四百暨新式三十有三、铜牌二十授于太府。又置新式于内府、外府,复颁于四方大都,凡十有一副。先是,守藏吏受天下岁贡金帛,而太府权衡旧式失准,得因之为奸,故诸道主者坐逋负而破产者甚众。又守藏更代,校计争讼,动必数载。至是,新制既定,奸弊无所指,中外以为便。

度、量、权、衡皆太府掌造,以给内外官司及民间之用。凡遇改元,即差变法,各以年号即而识之。其印面有方印、长印、八角印,明制度而防伪滥也。

《礼志》

《周礼》,栗氏为量。《汉制》云,物有多少受以量,本起于黄钟之管容秬黍千二百,而龠、合、升、斗、斛五量之法备矣。太祖受禅,诏有司精考古式,作为嘉量,以颁天下。其后定西蜀,平岭南,复江表,泉、浙纳土,并、汾归命,凡四方斗、斛不中用者皆去之。嘉量之器,悉复升平之制焉。《三礼图》指尺图

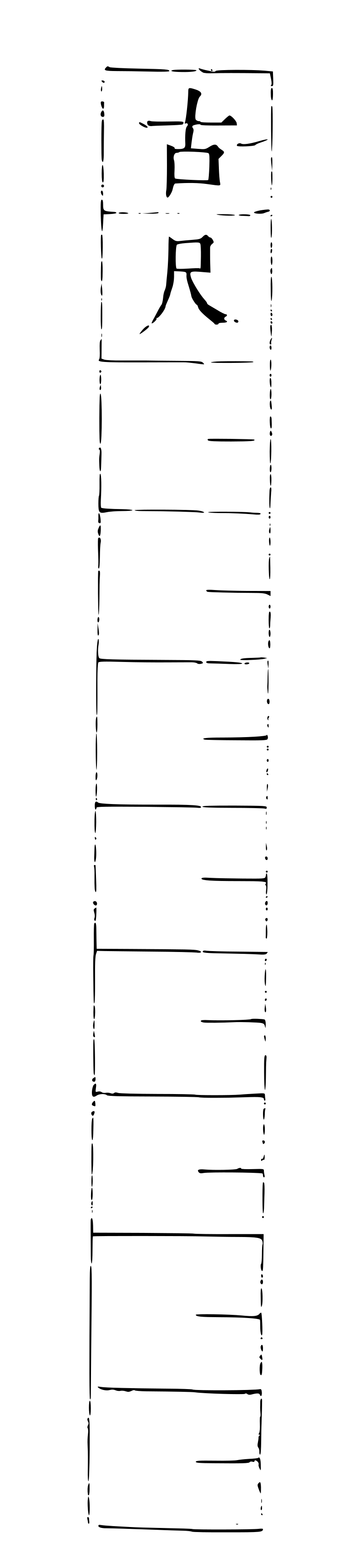

《黍尺指尺图考》《黍尺指尺图考》

按《汉书·律历志》云:一黍之广为分,十分为寸,十寸为尺。一黍之广,谓以子谷秬黍中者。孟康曰:子北方也,北方黑,谓黑黍也。师古曰:此说非也。子谷犹言谷子耳,秬即黑黍也,无取北方号。中者,不大不小者也。言取黑黍谷子大小中者,率为分寸也。秬音巨。

又《杂令》云:积秬黍为度者冕制则使之投壶。《记》曰:筹,室中五扶。注云:筹,矢也。铺四指曰扶一指案一寸又《公羊传》曰:肤寸而合。何休云:侧手为肤,案指为寸。又《家语》曰:布指知尺。然则爰自周世历秦汉,以及魏晋,黍分指寸之尺,见于《礼志》,但礼神之玉宜真,比珉难得,今自苍璧已下圭玉之,属请依指寸之尺,冠冕尊彝,用木之类,请用黍寸之尺。

黍有横竖,故枢密使王朴亦令定黍,尺取竖黍尺以校管律。

觓图

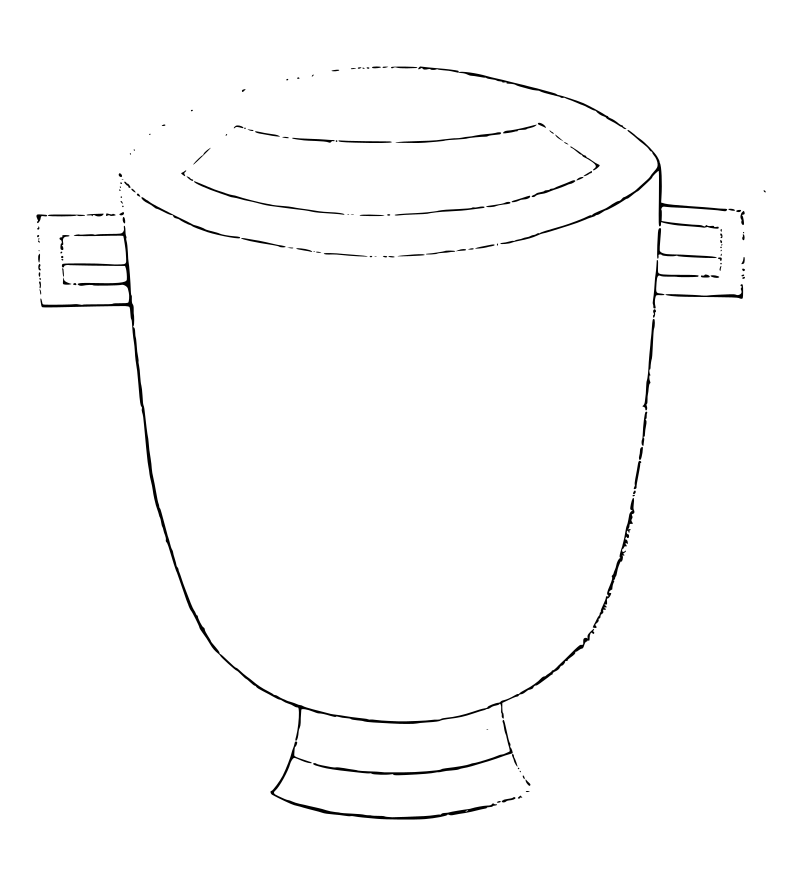

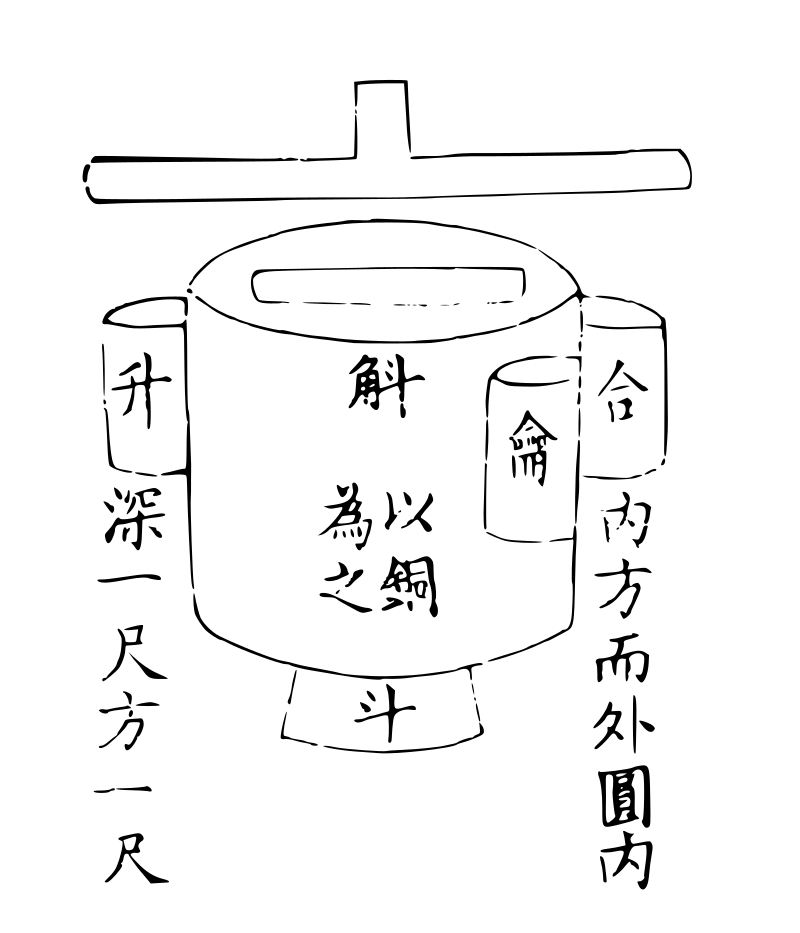

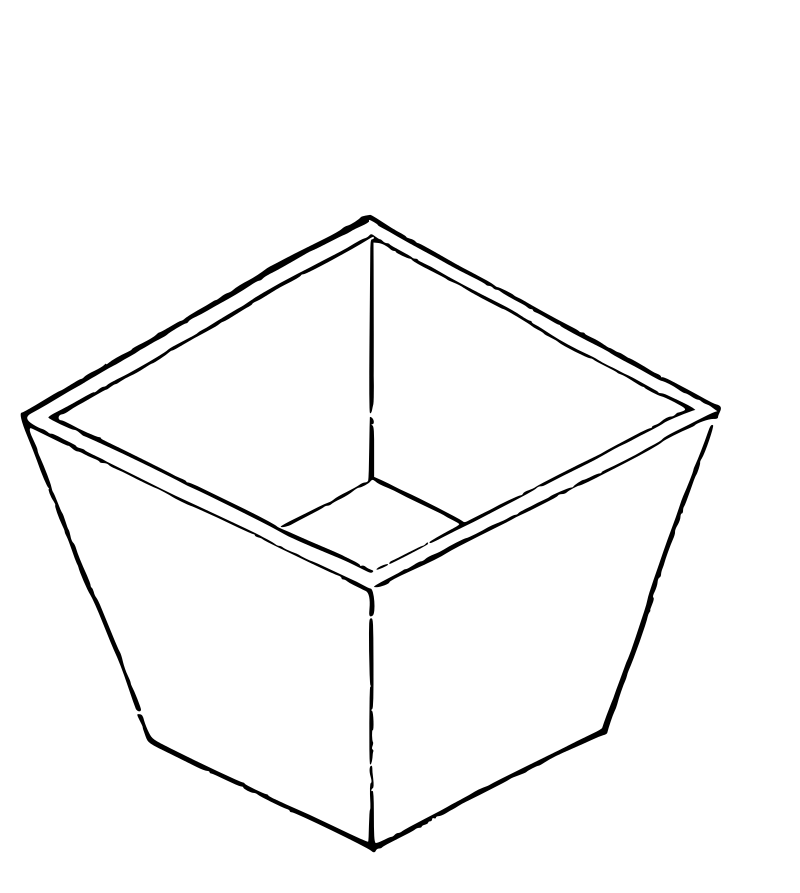

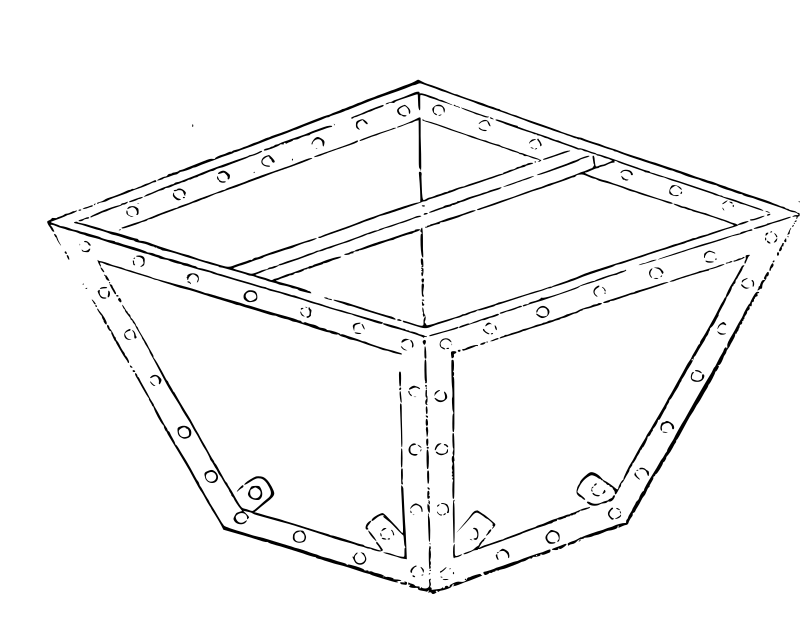

《斛图考》

斛者,量名也。依《法制》曰嘉量。案《汉书·律历志》云:本起于黄钟之龠,以秬黍中者千有二百实其龠,十龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,五量嘉矣。其法用铜,欲取同名,所以同天下,齐风俗也,深尺六寸二分内,方尺而圜其外,旁有庣。〈时彫反量耳〉其上为斛,其下为斗。〈其上谓仰斛也其下谓覆斛谓斛底受一斗〉左耳为升,右耳为合。其状似爵,以縻爵禄。〈縻散也〉圜而函方,左一右二,阴阳之象也。其圜象规,其重二钧。〈三十斤为钧〉声中黄钟,始于黄钟而反覆焉,君制器之象也。此与周礼栗氏为釜法制颇同而容受各别釜图

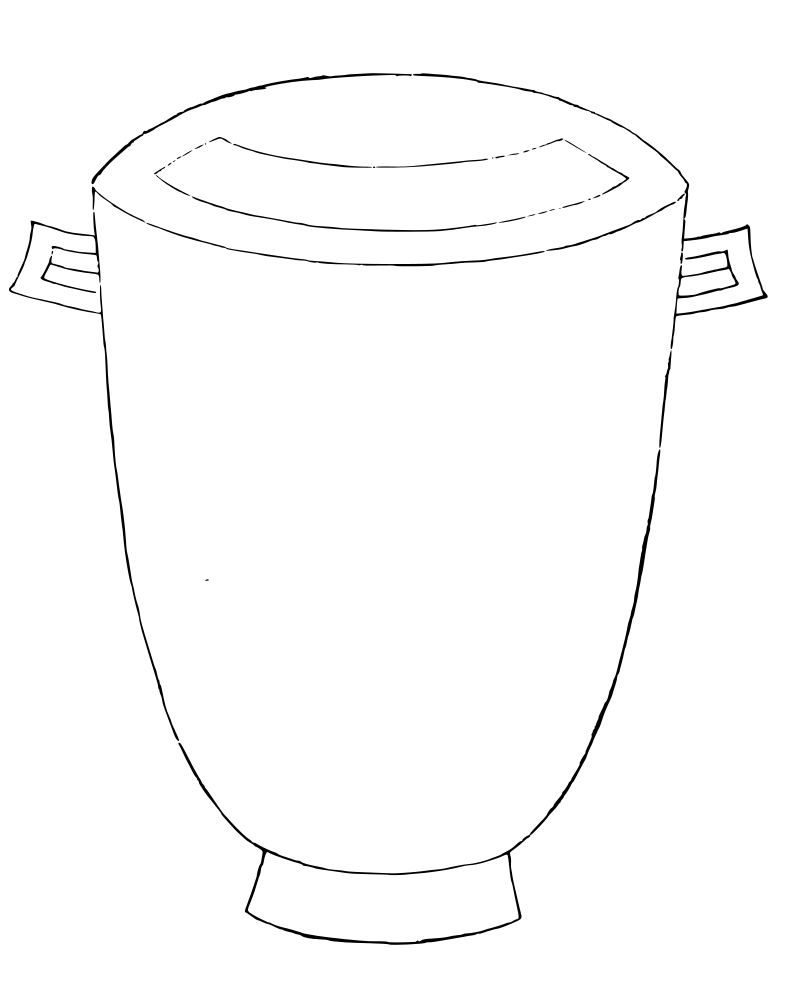

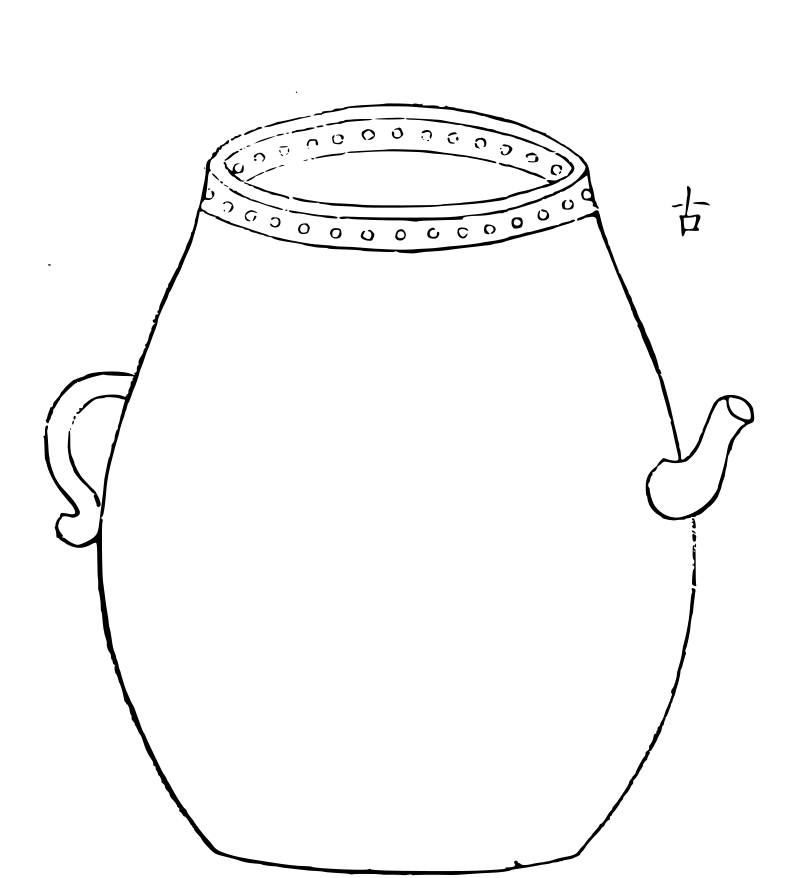

《釜图考》

釜,量名。容六斗四升,曰:釜。故以所容为名。案《周礼》栗氏为釜贾疏,云谓量金汁入模,以为六斗四升之。釜又晏子曰:齐旧四量,豆区釜钟,四升为豆,而四豆为区,四区为釜,釜十则钟,然则釜即釜也。以金锡为之,与钟鼎同。齐谓四分其金,而锡居其一深尺内方尺积千寸,于今粟米法少二升八十一分,升之二十二圜,其外谓绕,其口而圜之,又厚之,以为唇耳。在旁者而可举也,旧图釜在毕洗之间,都不言所设之由,又无尺寸之法,但云釜制度受三斛,或云五斛,既图之失处,而容受不定,未详据何制度,有三五或说今据经传,明文贾郑义注,庶遵往式有补将来,又案旧图,有釜而无斛,但以二量之法,互有异同,原始要终相兼仍备,故并图之于前,以为诸器之准。《陈旸·乐书》《备数》

物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。圣人原数之始,以隶书所作变之,以参伍会之,以错综历十二律,而五数备矣。盖天地自然之数,纪于一协,于十长,于百大,于千衍,于万未,有不起自黄钟九寸之律也。黄钟之律,以九寸为度,自一而始,至九而究复归于一而已。一之为数,数之宗也。故以一益九,而为十,以十益九,而为百,以百益九,而为千,以千益九,而为万,一十百千万所同用也。律度量衡其别用也。故体有长短,受之以度,而不失毫釐。物有多寡,受之以量,而不失圭撮。器有轻重,平以权衡,而不失黍累。声有清浊协,以律度而不失五音。然后幽隐之情,精微之变,可得而睹矣。《审度》

古者以声为律,以身为度,故按指知寸布,手知尺,舒臂知寻,推而变之,而五度审矣。今夫以子谷秬黍中者,度一黍之广九十分,为黄钟之长。一黍为分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引,盖所以度长短也。且黄钟之律,不过九寸,然物以三成,音以八生,以二乘九,故二尺七寸,而一幅以五乘八,故四丈,而一疋是始于分,终于丈,五度之大凡也。后世起度之法,虽或不一,然论分,不过孙子之算术。〈注〉蚕吐丝为忽,十忽为秒,十秒为毫,十毫为釐,十釐为分。

论寸,不过淮南子之

粟。

粟。〈注〉秋分而禾

,定

,定 禾穗芒也。律数十二,故十二

禾穗芒也。律数十二,故十二 当一粟,十粟当一寸。

当一粟,十粟当一寸。论丈,引不过汉铜竹之法。

〈注〉汉法用铜,高一丈,广二寸,长丈而分寸尺,丈存焉。用竹为引,高一分,广六分,长十丈,高广之数,阴阳之象也。

要之不出,以身为度之意也。

嘉量

古之为量权之,然后准之,准之然后量之,则量之为器,本于黄钟之龠也。〈注〉《孙子算术》:以六粟为一圭十圭为抄十抄为撮十撮为勺十勺为合。盖量之为釜深尺,内方尺而圆其外,其实一釜,其臀一寸,其实一豆,其耳三寸,其实一升,其重一均,声中黄钟之宫。

黄钟之管实千二百黍为龠。十龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,而五量嘉矣。盖其制,方尺而圆其外,旁有庣。上为斛,下为斗。左耳为升,右耳为合龠。其状象爵。其圆象规。上三下二,参天两地之数也,圆而函方,左一右二,阴阳之义也。其重二均,备气物之数也,合万有一千五百二十。当万物之数也。声中黄钟之宫,始之而反覆焉,人君制器之象也。极而论之五度,起于黄钟之长,而礼之意寓焉。五量起于黄钟之龠,而乐之意寓焉。礼虽起于度,而量实随之,故荀卿论礼,必齐以度量也。乐虽起于量,而度实兼之,故乐记论,乐必稽之度数也。《王制》谓用器,兵车不中,度布帛广狭不中,量皆礼之,所禁典同,以十有二律为之度,数十有二声为之齐,量皆乐之,所本是礼乐者,道也。度量者,器也。周公六年,朝诸侯制礼作乐,颁度量,而天下大服者,以其颁器明道于天下故也。北魏斛大而尺长,新室斛小而尺短,皆不合先王度量,则礼乐可知圣朝,李照去累黍为龠之法,而以水校黄钟,定律斗乐,称之量。虽适一时之用,其去古远矣。

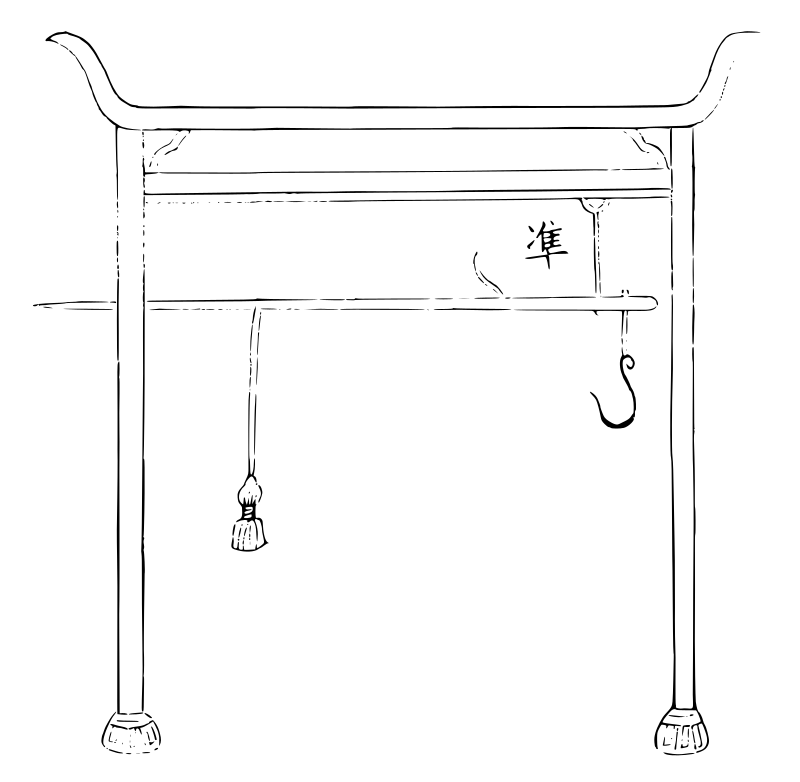

权衡

权与物钧而生衡,所以称物平施而知轻重,本起于黄钟之重也。盖一龠容千二百黍重,十有二铢,然轻重生乎天道。秋分 定,而禾熟。十二

定,而禾熟。十二 而当一粟,十二粟而当一分,十二分而当一铢,十二铢而当半两。衡有左右,因而倍之,故二十四铢为一两,天有四时,因而四之,故十六两为一斤。三月而一时,三十日而一月,故三十斤为一钧。四时而一岁,故四钧为石。后魏王显达,献古铜权,重四钧,此其遗制也。故始于铢,两于两,明于斤,均于钧,终于石,而五权谨矣。传曰:太极元气为黄钟,其实一龠,以其长自乘,故八十一为日法,所以生权衡、度量、礼乐之所由,故刘歆论乐,始于备数和声,中于审度,嘉量而终于权衡也。淳化中定称法景祐,又取《汉志》子谷秬黍为之,皆近古制。

而当一粟,十二粟而当一分,十二分而当一铢,十二铢而当半两。衡有左右,因而倍之,故二十四铢为一两,天有四时,因而四之,故十六两为一斤。三月而一时,三十日而一月,故三十斤为一钧。四时而一岁,故四钧为石。后魏王显达,献古铜权,重四钧,此其遗制也。故始于铢,两于两,明于斤,均于钧,终于石,而五权谨矣。传曰:太极元气为黄钟,其实一龠,以其长自乘,故八十一为日法,所以生权衡、度量、礼乐之所由,故刘歆论乐,始于备数和声,中于审度,嘉量而终于权衡也。淳化中定称法景祐,又取《汉志》子谷秬黍为之,皆近古制。《律吕新书》《审度》

度者,分、寸、尺、丈、引,所以度长短也。生于黄钟之长。以子谷秬黍中者,九十枚度之,一为一分。凡黍实于管中,则十三黍三分黍之一而满一分。积九十分,则千有二百黍矣。故此九十黍之数,与下章千二百黍之数,其实一也。

十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引,数始于一,终于十者,天地之全数也。律未成之前,有是数而未见律成,而后数始得以形焉。度之成在律之后,度之数在律之前,故律之长短围径,以度之寸,分之数而定焉。

补注:师古曰:子谷种言子谷子,秬黍黑黍也。中者,不大不小也。言取累黍谷子大小中者,率为分寸也。愚谓黄钟一律长九寸,空围九分,以不大不小之黍九十枚,直累度之一黍为一分,九十黍为九十分长也。实其中,则十一黍三分黍之一而满一分,积九十分,千有一百黍也。

嘉量

量者,龠、合、升、斗、斛,所以量多少也。生于黄钟之容,以子谷秬黍中者一千二百实其龠,以井水准其概。以度数审其容。一龠积八百一十。

二龠为合。

两龠也,积一千六百二十分。

十合为升。

二十龠也,积一万六千二百分。

十升为斗。

百合二百龠也,积十六万二千分。

十斗为斛。

二千龠千合百升也,积二百六十二万分。补注:

以子谷秬黍中者实其龠,则十三黍三分黍之一为九分千二百黍为八百一十分也。孟康曰:概欲其直,故以水平之。井水清,清则平也。师古曰:概所以概平斗斛之上者也。

谨权衡

权衡者,铢、两、斤、钧、石,所以权轻重也。生于黄钟之重。以子谷秬黍中者一千二百实其龠,百黍一铢,一龠十二铢,二十四铢为一两。两,龠也。

十六两为斤。

三十二龠三百八十四铢也。

三十斤为钧。

九百六十龠一万一千五百二十铢,四百八十两也。

四钧为石。

三千八百四十龠四万六千八十铢,一万九千二百两也。补注:愚谓度量权衡,皆生于黄钟之管。此见圣人以天地之数,制天下之法,其所以定民心,立民信,一天人赞化育之道,孰有加于此哉。

《度量权衡》

《周礼·典瑞》:璧羡以起度,玉人,璧羡度尺,好三寸以为度。按《尔雅》曰:肉倍好。谓之璧羡延也,此璧本圆径九寸,好三寸肉,六寸而裁其两旁,各半寸以益上下也。其好三寸,所以为璧也,裁其两旁,以益上下,所以为羡也。袤十寸,广八寸,所以为度尺也,以为度者,以为长短之度也,则周家十寸、八寸皆为尺矣。陈氏曰:以十寸之尺起度,则十尺为丈,十丈为引,以八寸之尺起度,则八尺为寻,倍寻为常 。《说文》曰:人手却十分,动脉为寸口,十寸为尺。周制寸咫,尺寻常仞,皆以人体为法。又曰:妇人手八寸,谓之咫,周尺也。又曰:丈,丈夫也。周制以八寸为尺,十尺为丈,人长八尺,故曰丈夫。 补注:典瑞、玉人皆《周礼》官名,好璧也,其径三寸。《尔雅》曰:肉倍好,谓之璧玉,乃璧之肉地也。上下两旁咨三寸,井孔三寸,实圆径九寸,裁其两旁,各半寸,以益上下,以取方,则长十寸,广八寸矣。故曰:璧羡以起度。又曰:璧羡度尺。王氏曰:夫度在礼,则起于璧羡。在乐,则起黄钟之长。先王以为度之不存,则礼乐之文废,故作此,使天下之有考焉。

《淮南子》曰:秋分蔈定,蔈定而禾熟。律之数十二,故十二蔈而当一粟,十二粟而当一寸。律以当辰,音以当日,日之数十,故十寸而为尺,十尺而为丈。

补注:蔈,禾穗。粟,孚用芒也。定者,成也。

《说苑》曰:度量权衡以粟生之一粟为一分,十分为一寸,十寸为一尺,十尺为一丈。

补注:《说苑》:粟作黍。

《易纬通卦验》:以十马尾为一分。《孙子算术》曰:蚕所吐丝为忽,十忽为一丝,十丝为一毫,十毫为一釐,十釐为一分,十分为一寸,十寸为一尺,十尺为一丈。汉《前志》曰:度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度长短也。本起黄钟之长。以子谷秬黍中者,一黍之广,度之九十分,黄钟之长。一为一分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引,而五度审矣。

房庶云:得古本《汉书》一黍字下有之起积一千二百黍八字,今本《汉书》阙之。 按一黍之广为分,故累九十黍为黄钟之长,积千二百黍为黄钟之广。古人盖三五以存法也。自晋宋以来,儒者论律围径,始有同异。至隋,因定为径,三分之说,苟径三分,则九十黍之长止,容黍八百,有奇与千二百,黍之广两不相通矣。房庶不知径,三分之为误,乃欲增益。《汉志》之文,以就其说,范蜀公又从而信之,其过益又甚矣。 补注:临川梁氏,寅曰:蔡季通言一黍之广为分,故累九十黍为黄钟之长,积千二百黍为黄钟之广。古人盖参伍以存法也。胡氏非之曰,古人用黍以置量衡,非数,而称量之也。一龠内容,必以千二百为之准,有馀,则易之以小,不足,则益之以大。小大得,而后称量之,是其多寡轻重,虽出于黍,而黍之大小,则制于律矣。黍命于律,律不命于黍,古人参伍之法盖如此。如蔡之说,则律命于黍,黍不命于律,藉使长之所累,广之所积,参会无差,亦非古人之意,况决不能以相通乎。

《隋志》:十五等尺一周尺。

前《汉志》:王莽时,刘歆铜斛尺。后汉建武铜尺,晋荀勖律尺为晋前尺,祖冲之所传铜尺。 按此尺出于汲冢之律,与刘歆之斛,最为近。古盖汉去,古未远,古之律度权量衡犹在也。故班氏所志,无诸家异同之论,王莽之制作虽不足㨿,然律度量衡,当不敢变于古。

二、晋田父玉尺〈梁法尺〉,实比晋前尺一尺七釐。

按此两尺长短近同。

三、梁表尺,实比晋前尺一尺二分二釐一毫有奇。按此,即祖暅所算造铜圭影表者也。

四、汉官尺〈晋时始平掘地得古铜尺〉。实比晋前尺一尺三分七毫。

按此两尺长短近同。

五、魏尺,杜夔所用调律,实比晋前尺一尺四分七釐。

按刘徽《九章》注云:此尺长于王莽斛尺四分五釐。然即其斛,分以二十龠约之知其律,止容七百二十分六釐六毫六丝,有奇,则其径为三分三釐弱尔。然则其斛分数,与王莽斛分虽不同,而其容受多寡相去未悬远也。

六、晋后尺,实比晋前尺一尺六分二釐。

七、后魏前尺,实比晋前尺一尺二寸七釐。

八、中尺,实比晋前尺一尺二寸一分一釐。

九、后尺,实比晋前尺一尺二寸八分一釐。

后周市尺,开皇官尺,即铁尺,一尺二寸。

十、东魏后尺,实比晋前尺一尺五寸八毫。

十一、蔡邕铜龠尺〈后周玉尺〉,实比晋前尺一尺一寸五分八釐。

按铜龠、玉斗,二者当是古之嘉量。当时据斗造尺,但以容受乘除求之,然自魏而下,论律者多惑于三分之径,今以《隋志》所载,玉斗容受析之为一十一万八百分,有奇,一斗计二百龠,以二百约之得五百五十四分,有奇,为一龠之分,以算法考之其径,不及三分,故其尺律遂长,然权量与声尚相依近也。唐之度量权衡与玉斗相符,即此尺尔。

十二、宋氏尺〈钱乐之浑天仪尺。后周铁尺。〉,实比晋前尺一尺六分四釐。

按此,即本朝和岘所用影表尺也,平陈以后,盖用此尺,范蜀公以为,即今大府帛尺误矣。

十三、开皇十年万宝常所造律吕水尺,实比晋前尺一尺二寸八分六釐。

按万宝常之律,与祖孝孙相近,然亦皆径三分之法也。

十四、杂尺,〈刘晖浑天仪土圭尺,〉实比晋前尺一尺五分。十五、梁朝俗间尺,实比晋前尺一尺七分一釐。

按十五等尺,其间多无所取證,所以存而不削者,要见诸代之不同,多由于累黍及围径之误也。补注:山堂考索曰:右尺十五等。《隋志》以荀勖所造,前尺与周尺同,故以较诸代之尺,有加无减。如晋田父尺,则加七釐。梁表尺,则加二分有馀。汉官尺则加三分有馀。魏尺,则加四分有馀。与夫蔡邕铜龠尺钱乐之浑仪尺,后周玉尺铁尺之属,所加至于三分有馀,是则古人之尺短于后,而后人之尺渐长于前也。岂非黍有大小之差,年有丰耗之异。与

五代王朴准尺比,汉前尺一尺二分。

本朝和岘用景表石尺,比汉前尺,一尺六分。

大府布帛尺〈李照尺〉比汉前尺,一尺三寸五分。阮逸胡瑗尺,横累一百黍,比大府布帛尺,七寸八分六釐,与景表尺同。

邓保信尺,纵累百黍,短于大府尺九分,长于胡瑗尺九分五釐。

大晟乐尺,徽宗皇帝指三节为三寸,长于王朴尺二寸一分,和岘尺一寸八分,弱阮逸胡瑗尺一寸七分,短于邓保信尺三分,大府帛尺四分。

仁宗景佑三年,丁度等详定黍尺钟律丁度等,言邓保信所制尺,用上党秬黍圆者,一黍之长累百而成尺律,管一据尺,裁九十黍之长,空径三分围九分,容秬黍千二百,遂用黍长为分,再累成尺,校保信尺律不同,其龠合升斗深阔,推以算法,类皆差舛不同周汉量法,阮逸胡瑗所制,亦上党秬黍中者,累广求尺制黄钟之律,今用再累成尺,比逸所制又复不同,至于律管龠合升斗斛豆区釜,亦率类是,盖黍有圆长大小,而保信所用者,圆黍又首尾相衔,逸等止用大者,故再考之,即不同尺,既有差,故难以定钟磬谨详。古今之制,自晋至隋,累黍之法但求尺管,不以权量参校,故历代黄钟之管容,黍之数不同,惟后周掘地得古玉斗,据斗造律,兼制权量,亦不同周汉制度,故《汉志》有备数和声审,度嘉量权衡之说,悉起于黄钟。今欲数器之制参伍无失,则班志积分之法为近,逸等以大黍累尺小,黍实龠自戾本法保信黍尺以长为分,虽合后魏公孙崇说,然当时已不施用,况保信今尺以圆黍累之,及首尾相衔,又与实龠之黍再累成尺,不同其器,量分寸既不合,古即权衡之法,不可独用诏悉罢之,又诏丁度等详定大府寺,并邓保信,阮逸,胡瑗所制四尺度等言,《汉志》审度之法云:一黍之广为分,十分为寸,十寸为尺。先儒训解经籍,多引以为义,历世祖袭著之定令,然而岁有丰俭,地有肥硗,就令一岁之中一境之内,取黍校验,亦复不齐,是盖天之生物,理难均一。古人立法,存其大概尔。故前代制尺,非特累黍,必求古雅之器,以黍校焉。晋泰始十年,荀公鲁等校定尺度,以调钟律,是为晋之前尺,前史称其意精密,《隋志》所载诸代尺度十有五等,以晋之前尺为本,以其与姬周之尺,刘歆铜斛尺,建武铜尺相合窃,惟周汉二代,享年永久,圣贤制作可取则焉。而隋氏铸毁金石,典正之物罕复存者矣。夫古物之有分寸,明著史籍可以酬验者,惟有法钱而已。周之圜法,历代旷远,莫得而详察之,半两实重八铢。汉初,四铢其文,亦曰:半两。孝武之世,始行五铢,下洎隋朝,多以五铢为号,既历代尺度屡改,故小、大、轻、重,鲜有同者,惟刘歆制铜斛尺,世所铸错刀,并大泉五十,王莽天凤元年,改铸货,布货钱之类,不闻后世复有铸者,臣等检详《汉志》、《通典》、《唐六典》大泉五十重十二铢,径一寸二分错刀,环如大泉,身形如刀,长二寸。货布重二十五铢,长二寸五分,广一寸,首长八分有奇,广八分足枝,长八分,间广二分,圆好径二分半,货泉重五铢,径一寸,今以大泉、错刀、货布、货泉,四物相参校,分寸正同,或有大小轻重,与本志微差者,盖当时盗铸既多,不必皆中法度,但当校其首足肉好,长广分寸皆合正史者用之。则铜斛之尺,从而可知矣。有唐享国三百年,其制作与法度虽未逮周汉,然亦可谓治安之世矣。今朝廷必求尺度之中,当依汉钱分寸,若以为太祖膺图受禅创制垂法,当诏和岘等,用景表尺典修,金石七十年间荐,之郊庙稽合唐制,以示贻谋,则可且依景表旧尺俟,有妙达钟律之学者,俾考正以从周汉之制,王朴律准尺,比汉钱尺寸,长二分有奇,比景表尺短四分,既前代未尝施用,复经太祖朝更易其逸瑗,保信照所用太府寺,尺其制弥,长去古弥,远不可依,用谨考旧文再造景表尺,一校汉钱尺,二并大泉、错刀、货布、货泉、总十七枚上进,而高若讷卒,用汉货泉度一寸,依《隋书》定尺十五种上之,藏于太常寺。

《周礼》栗氏为量,改煎金锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之,量之以为釜深尺,内方尺而圆其外,其实一釜。

郑氏注曰:以其容为之名也。四升曰豆,四豆曰区,四区曰釜,釜六斗四升也。釜十则钟,方尺积千寸,于今粟米法少二升八寸,一分升之二十二,其数必容釜,此言方耳,圜其外者,为之唇。

其臀一寸,其实一豆。

故书臀作唇,杜子春云:当为臀,谓覆之其底,深一寸也。

其耳三寸,其实一升。

耳在旁,可举也。

重一钧,〈三十斤〉声中黄钟之宫。

补注:王氏曰:栗之为义缩而栗者,有坚栗难渝之意,先王之为量,使四方观之,以为则万世守之以为法,以立天下之信,而无敢渝焉,所以名义谓之:栗氏。夫六分其金,而锡居,一谓之钟鼎之齐量之用金锡,与钟鼎同金锡之为物,必炼之使精不复减耗,然后可久焉,故始于权之以视其轻重之齐,次于准之,以视其高下之平,终于量之,以视其多寡之均,然后以之为釜焉。晏子曰:六十四升为釜,《管子》曰:百升而成釜,以栗氏考之,则釜为百升,而所谓釜则斛也。夫五量之法,其数不起于黄钟之龠。十龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛。《律历志》曰:其法用铜,方尺而圜外,旁有𤶃焉。其腹为斛,其臀为斗。左耳为升,右耳为合。倅人曰:爵一升,斛三升,献以爵而酬以觚,一献而三酬,则一豆矣。所谓豆则㪷也,然则深尺,内方尺,而圆其外,其实一釜,则仰其上而为斛矣,其臀一寸,其实一豆,则覆其下而为斗矣。其耳三寸,其实一升,三言其左耳矣。至于右耳,则其实一合而已,内方而外圆,则天地之象也。其臀一寸,其耳三寸,则阴阳奇偶之义也。方十寸,则幂百寸,四庣旁六十二寸,其一百六十二寸,深尺则积一千六百二十寸,方八寸,则幂六十四寸,四𤶃旁三十九寸六分八釐,共一百二寸六分八釐,深十寸,则积一千三百六十八分,是盖周釜与汉斛同法也。按周釜容六斗四升,实一千二百八十龠,计一百三万六千八百分,为一千三十六寸八分。尝考汉斛容十斗,实二千龠,计一百六十二万分,为一千六百二十寸。盖方尺圆其外,庣旁九釐五毫,故幂百六十二寸,深尺,积一千六百二十寸。今考周家八寸、十寸皆为尺,范蜀公曰:周釜方尺者,八寸之尺,深尺者,十寸之尺,方八寸,圆其外𤶃,其旁则幂一百三寸六分八釐,深十寸,则积一千三十六寸八分,与汉斛同法无疑也。郑氏云:方尺积千寸,又云:圆其外者为之唇,二说皆非,是方郑氏之世,汉斛尚在,岂偶不及见与抑,郑氏以为周釜之制异于汉斛。与

《汉志》曰:量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起于黄钟之龠,用度数审其容,以子谷秬黍中者,千有二百实其龠,以井水准其概。合龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,而五量嘉矣。其法用铜,方尺而圜其外,旁有庣焉。其上为斛,其下为斗。左耳为升,右耳为合龠。其状似爵。上三下二,参天两地,圜而函方,左一右二,阴阳之象也。其圜象规,其重二钧,备气物之数,合万有一千五百二十。声中黄钟之宫,始于黄钟而反覆焉。

《隋志》载斛铭曰:律嘉量斛,方尺而圆其外,𤶃旁九釐五毫,幂百六十二寸,深尺,积一千六百二十寸,容十斗。

魏陈留王景元四年,刘徽注《九章商功》曰:当今大司农斛围径一尺三寸五分五釐,深一尺,积一千四百四十一寸十分寸之三。王莽铜斛于今寸为深九寸五分五釐,径一尺三寸六分八釐七毫。以徽计之,于今斛为容九斗七升四合有奇。比魏斛大而尺长,王莽斛小而尺短也。

祖冲之以圜率考之,此斛当径一尺四寸,三分六釐,一毫九秒二忽,𤶃旁一分九毫有奇,刘歆𤶃旁少一釐四毫有奇,歆数术不精之所致也。

按《斛铭》文云:方尺者,所以起数也。圜其外循四角,而规圜之其径,当一尺四寸有奇也,𤶃旁九釐五毫者,径一尺四寸有奇之数犹未足也。幂百六十二寸者,方尺幂百寸圜,其外每旁约十五寸合六十寸,𤶃其旁约二寸也,深尺积一千六百二十寸者,以十而登也。容十斗者,一寸幂百六十二寸为容一斗,积十寸容一千六百二十寸,为容十斗也。《汉志》止言:旁有𤶃焉,不见九釐五毫者,数犹有未足也。祖冲之所算云:少一釐四毫有奇是也。胡安定之法,积一千六百二十寸,其律是也。范蜀公之法,积一千二百五十寸,其律非也。蜀公惑乎,径三分之说,遂生圆分之法,自古算法无所谓圆分也。圆其外,以为之唇,与安定之深一尺六寸二分,蜀公之深十尺二寸五分,其制皆非也。律之围径古无明文,向非因量之积,分则黄钟之龠,亦无由可得,其实自汉以下,律之所以不成者,其失皆此之由也。 补注:率与律同,按方圆算法,此斛外圆内方,内方一尺为寸者,百方尺之外,每旁约十五寸,四旁合六十寸,四角谓之𤶃。每角五分四角,合二寸方尺,旁𤶃共一百六十二寸,深一寸幂百六十二寸,为容一斗,深一尺幂千六百二十寸,为容十斗也。注中容一千六百之容,当作幂。

《淮南子》曰:十二粟而当一分,十二分而当一铢,十二铢而当半两。衡有左右,因倍之,故二十四铢为一两,天有四时,以成一岁,因而四之,四四十六,故十六两为一斤。三月而为一时,三十日为一月,故三十斤为一钧。四时而为岁,故四钧为石。《汉前志》曰:权衡者,衡,平也,权,重也,衡所以任权而均物平轻重也。本起于黄钟之宫。一龠容千二百黍,重十二铢。二十四铢为两。十六两为斤。一十六斤为钧。四钧为石。忖为十八,易有十八变之象也。五权之制,以义立之,以物钧之,其馀大小之差,以轻重为宜。圜而环之,令之肉倍好者,周旋无端,终而复始,无穷也已。

补注:一十六斤为钧,《汉书》作:三十斤为钧。孟康曰:忖,度也,度其义有十八也。黄钟、龠、铢、两、斤、钧、石凡七,与下十一象为十八也。二十四铢而成两者,二十四气之象也。斤者,三百八十四铢,易二篇之爻之象也。十六两成斤者,四时乘四方之象也。钧者,重万一千五百二十铢,当万物之象也。四百八十两者,六旬行八节之象也。三十斤成钧者,一月之象也。四钧为石者,四时之象也。重百二十斤者,十二月之象也,终于十辰而复于子黄钟之象也。千九百二十斤者,三百八十四爻五行之象也。四万六千八十铢者,万二千五百二十物历四时之象也。圆而环之者,谓五锤之形如环也。

隋开皇中,以古斗三升为一升,以古称三斤为一斤,以一尺二寸为一尺。大业中,依复古法。大唐贞观中,张文收铸铜斛,称尺升合咸得其数,诏以其副藏于乐署,至武延秀为太常卿,以为奇玩,以律与古玉尺、玉斗升合献焉。开元十七年,将考宗庙乐,有司请出之敕,惟以铜律付太常,而亡其九管,今正声有铜律三百五十六,铜斛二铜,称二铜瓯十四斛左右耳。与臀皆正方,积十而登,以至于斛,铭云:大唐贞观十年,岁次元枵月旅应钟依新,令累黍尺定律,校龠成兹嘉量,与古玉斗相符,同律度量衡,协律郎张文收奉敕脩定,称:磬。铭云:大唐贞观,称同律度权衡匣上,有朱漆题,称尺二字,尺亡,其迹犹存,以今常用度量校之,尺当六之五,衡量皆三之一,一斛一称,是文收总章年所造斛,正圆而小,与称相符也。

按万宝常之乐,当时以为近,前汉之乐,则是隋代,汉律管虽亡,而乐声犹在也。魏延陵得玉律,当时

以汉律校之,所谓黄钟,乃当太簇,肃宗之时,不应更有汉律,盖律之声调耳。张文收所定度量权衡,与玉斗相符者,即此声也。夫后周玉斗意者,必古之嘉量,但无寸分之数,当时造律,特以容受乘除取之,自魏而降律之围径,不得其真,多惑于径三分之说,故当时据斗造律,围径既小,其律必长,律长则尺亦长矣。今以《隋志》所载:玉斗分数求之其黄钟之管止,径二分七釐七毫有奇,围八分一釐有奇,幂五分五釐四毫有奇,积五百五十四分有奇。夫容受同,则量与权当与古无异,而乐之声亦必依近焉。故《会要》云:唐乐器虽无法,而声不失于古,自王朴以黍定尺,以尺生律。又惑于三分之径,声与器始皆失之矣。好古博雅君子于此,盖不能无憾焉。

朱子曰:礼记注疏说五声六律十二管还相为宫处,极分明。汉书所载甚详,然不得其要。史记所载甚略,却是要紧处。如说律数盖自然之理,与先天图一般,更无安排。但数到穷处,又须变而生之,却生变律。国语有七声之说,但韦昭解得无理会。杜佑通典所算分数极精。盖唐以前,乐律尚有制度可考;唐以后,都无可考。胡安定与阮逸李照议不合。仁宗以胡安定阮逸乐书,令天下名山藏之,意思甚好。司马公与范蜀公议又不合。司马比范又低诸公于通典,皆似未曾看。只如沈存中,笔谈所考器数甚精,亦似未曾看。笔谈所论过于范马远甚。今世人无晓音律,只凭器论造器,又纷纷如此,是故季通之书,诸儒莫能及也。

《三才图会》度图

《度图考》

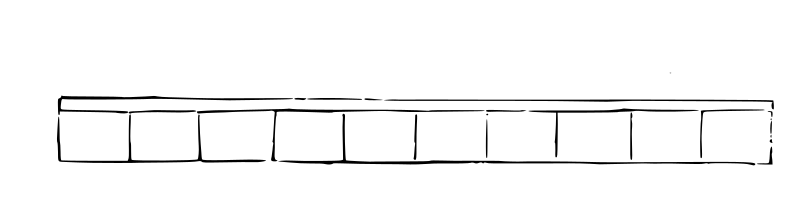

度以铜为之,长一丈,广二寸,高三寸。度始于黄钟之长,以秬黍中者,一黍之广,度之九十分,黄钟之长。一为一分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引,而五度审矣。

衡图

《量图衡图考》《量图衡图考》

量起于黄钟之龠,其容秬黍中者千二百实龠中,以井水准其概。十龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,斛之为制。上为斛,下为斗。左耳为升,右耳为合龠。附于右合之下。衡起于黄钟之重。一龠之黍,重十二铢。积二十四铢而为一两。十六两为斤,而有三百八十四铢。三十斤而为钧,一月之数也。万有一千五百二十铢,所以当万物之数。四钧为石,重百二十斤,象十二月也。

尺图

,,

《尺图考》《尺图考》

十寸之尺为一百分。八寸之尺为八十分。

八尺之步十寸之尺,八尺也,为八十寸。

六尺四寸之步八寸之尺,八尺也,为六十四寸。度田计步,必起于尺,古步盖用周尺,周尺自汉郑元时已云未详,至宋潘时,举得于司马侍郎之所传,当省尺七寸五分者,今刻于家礼仪节,虽未知其果,合于古与否,要亦不甚相远矣。

升斗图

,,

《升斗图考》《升斗图考》

升,十合量也。《汉志》云:以子谷秬黍中者千二百实其龠,以井水准其概。二龠为合,十合为升。《说文》云:升从斗象形。《唐韵》云:升,成也。斗,十升量也。《汉志》云:十升为斗。斗者聚升之量也。《说文》云:斗象形有柄。《唐韵》云:俗作斗。《天文集》曰:斗星仰则天下饥,斗斛不平覆则岁稔。

概,平斛斗器。《说文》云:杚,平也。《汉书》云:以井水准其概也。《唐书·列女李畬母传》:畬为监察御史,得米,量之三斛而赢,问于吏,曰:御史米,不概是也。集韵杚亦音概,亦书作概。

斛图

《斛图考》

斛,十斗量也。《汉志》云:十斗为斛斛者角斗平多少之量也。《广雅》曰:斛谓之鼓方斛谓之角。《周礼》曰:栗氏为量,改煎金锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之。庾图

《庾图考》

《周礼》:庾实二觳,厚半寸,唇寸,用量物甄土为之。量图

《量图考》

《周礼》:量金锡为之深尺,内方尺圜外,容六斗四升。《明会典》《斛斗秤尺》

洪武元年,令铸造铁斛斗升,付户部收粮,用以较勘,仍降其式于天下。令兵马司并管市司三日一次较勘,街市斛斗秤尺,并依时估定其物价,在外府州各城门,兵马一体兼领市司。

二年令,凡斛斗秤尺司农,司照依中书省原降铁斗铁升较定,则样制造发直隶府州,及呈中书省转发,行省依样制造较勘,相同发下所属府州各府正官,提调依法制造较勘,付与各州县仓库收支行用,其牙行市铺之家,须要赴官印烙,乡村人民所用斛斗秤尺,与官降相同,许令行使。

二十六年,定凡使用斛斗秤尺,著令木秤等匠记算物料,如法成造所用铁、力、木、杉、木版,枋生铁等项,行下龙江提举司等衙,照数放支,其合用锤钩行下,宝源局督工铸造,如是成造完备,移咨户部较勘收用。凡天下官民,人等行使斛斗秤尺,已有一定法则,颁行各司府州县收掌务,要如式成造较勘,相同印烙,给降民间行使,其在京仓库等处,合用斛斗秤尺等项,本部较勘印烙发行。

宣德七年,令重铸铁斛,每仓发与一只,永为法则,较勘行使。

正统元年,奏准苏松等处,原降铁斛斗升行,南京工部照旧式铸造,给领收掌,以备较勘。又令各处斛斗秤尺,府州县正官照依原降式样较勘,相同官民通用,仍将式样常于街市,悬挂听令比较。

令各布政司,府州县仓,分岁收粮,五十万石及折收仓库,岁收布绢等物十万疋以上者,工部各给铁斛一张,铜尺、木尺各一把。

景泰二年,令工部成造等秤、天平各四十副,颁给户部,及在外收支衙门掌管用,使其所属衙门,许依式成造应用。

成化二年,题准私造斛斗、秤尺行使者,依律问罪。两邻知而不首者,事发一体究问。

五年,以新旧铁斛,大小不一,仍令工部照依。洪武年间,铁斛式样重新铸造,发江南、江北、山东、河南、兑粮,去处令各处兑粮官员,依式置造木斛,送漕运衙门较勘,印烙给发,交兑以为永久定规。

十五年,令铸铁斛,颁给江西、湖、广二布政司,及各兑粮水次,并支粮仓分较,造木斛,印烙收用,其铁斛仍识以成化。十五年奏准,铸成永为法则十三字,及监铸官员匠作姓名于上。

正德元年,议准工部,行宝源局如法制造,好铜法子,一样三十二副,每副大小二十个,俱錾正德元年,宝源局造字号,送部印,封发浙江等处布政司,及各运司,并南直隶府州,各依式样支给官钱,一体改造,颁降用使。

九年,议准吏部拣选谙晓书算吏役四名,填注户部。陕西清吏司支科二名,专管坐拨粮斛,注销清册。金科二名,专管盐法,后役满之日,将文卷簿籍交代明白,方许更替。

嘉靖二年,议准京通二仓合用粮斛,坐粮员外郎,将铁铸样斛较勘,修改相同,火印烙记发仓,仍前二张送漕运衙门收贮,以后新斛俱依铁斛,并较定斛样成造。

八年,奏准制天平法马,一样七副,六副分给各司,并监收内府银料,科道官一副,留部堂为式,凡解户及本部送进内府银两,俱照户部则例,给文、挂号、领票关,给,预先称验包封,会同该监较收。

令顺天府将官,较秤斛印烙,给送监收,科道官各一副,凡解户到部,即领票关,给秤斛预先秤量包封,候进纳报完监局各衙门会同,照样较收,以革奸弊。又令工部宝源局,如式铸造大小铜法子,给发内外各衙门。

二十七年,题准行各仓场,照依原降铁斛置造斛斗,仍置官秤较量平准,一并送巡抚及管粮郎中主事,烙记发用,如有私造斛秤通商作弊,各该管通判,不行觉察,一体究罪。其宣府一镇,往时收用市斛,放用仓斛合行查革,以后收入放出,俱以仓斛为准。四十五年,题准南京供用库斛斗、升秤等,行南京工部,拨匠科造三千八百七十六副。