另参

钦定古今图书集成博物汇编禽虫典

第一百八十九卷目录

蛆部汇考

图缺

老学庵笔记〈峨眉雪蛆〉

癸辛杂识〈西域雪蛆〉

本草纲目〈释名 集解 气味 主治 附方〉

蛆部纪事

蛆部杂录

蚁部汇考

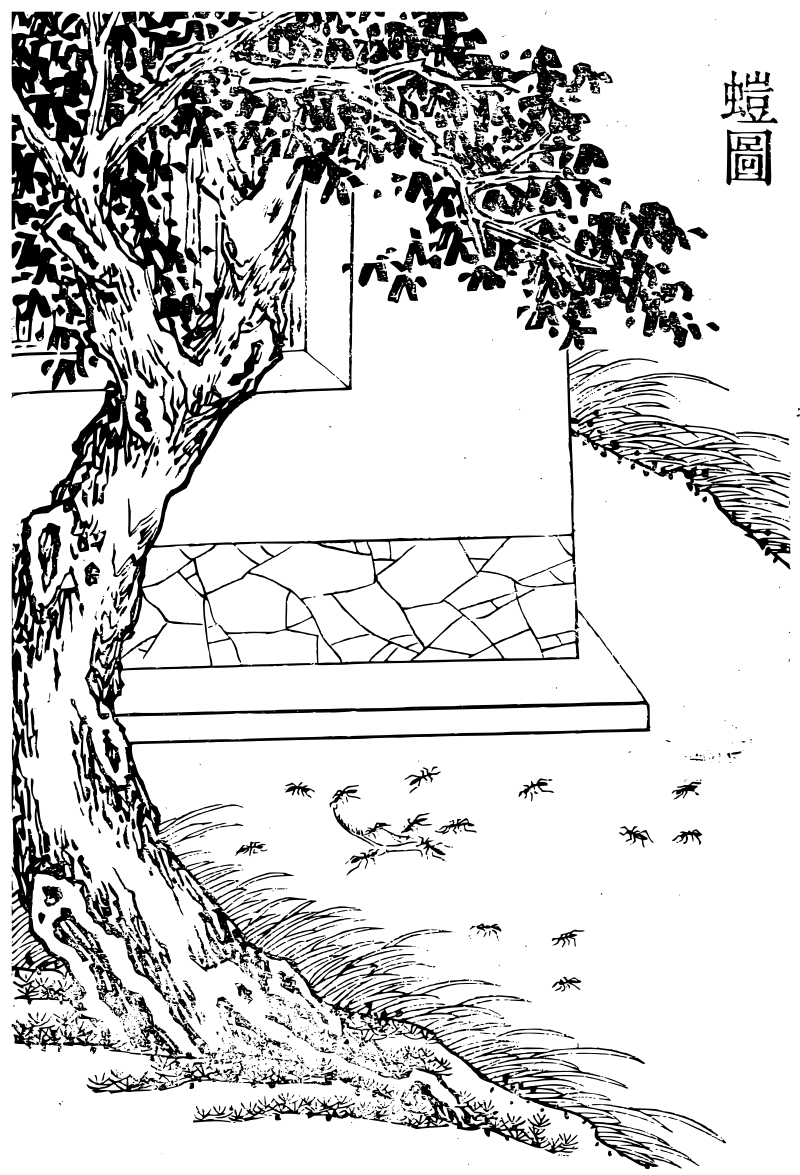

蚁图

诗经〈豳风东山〉

礼记〈内则〉

周礼〈天官〉

尔雅〈释虫〉

山海经〈海内北经〉

大戴礼记〈夏小正〉

方言〈蚍蜉杂释〉

岭表录异记〈蚁酱〉

埤雅〈蚁〉

尔雅翼〈蚁 〉

〉

本草纲目〈蚁释名 集解 白蚁 独角蚁主治〉

正字通〈释蚳〉

蚁部艺文

与曹昭伯笺 魏应璩

蚍蜉赋 晋郭璞

蚍蜉赞 前人

蚍蜉赋 唐李德裕

蚁赋 宋吴淑

蚁部纪事

蚁部杂录

蚁部外编

图缺

老学庵笔记〈峨眉雪蛆〉

癸辛杂识〈西域雪蛆〉

本草纲目〈释名 集解 气味 主治 附方〉

蛆部纪事

蛆部杂录

蚁部汇考

蚁图

诗经〈豳风东山〉

礼记〈内则〉

周礼〈天官〉

尔雅〈释虫〉

山海经〈海内北经〉

大戴礼记〈夏小正〉

方言〈蚍蜉杂释〉

岭表录异记〈蚁酱〉

埤雅〈蚁〉

尔雅翼〈蚁

〉

〉本草纲目〈蚁释名 集解 白蚁 独角蚁主治〉

正字通〈释蚳〉

蚁部艺文

与曹昭伯笺 魏应璩

蚍蜉赋 晋郭璞

蚍蜉赞 前人

蚍蜉赋 唐李德裕

蚁赋 宋吴淑

蚁部纪事

蚁部杂录

蚁部外编

禽虫典第一百八十九卷

蛆部汇考

释名

雪蛆〈《老学庵笔记》〉 冰蛆〈《癸辛杂识》〉

图缺

《老学庵笔记》

《峨眉雪蛆》

《嘉祐杂志》云:峨眉雪蛆,治内热。予至蜀,乃知此物实出茂州雪山。雪山四时,尝有积雪弥遍岭谷。蛆生其中,取雪时,并蛆取之,能蠕动。久之,雪消,蛆亦消尽。《癸辛杂识》《西域雪蛆》

西域雪山有万古不消之雪,冬夏皆然,中有虫如蚕,其味甘如蜜,其冷如冰,名曰冰蛆,能治积热。郭祐之云:冰蛆,今杭州路达鲁花,赤乐连木,尝为使臣,至其处,亲见之,又《赛尚书》尝宦于云南,曾带得数条来,亦尝见之其大如指。

《本草纲目》《释名》

李时珍曰:蛆行沬趄,故谓之蛆,或云沮,洳则生亦通。《集解》

李时珍曰:蛆,蝇之子也。凡物败臭,则生之。古法治酱生蛆,以草乌切片投之。张子和治痈疽,疮疡,生蛆,以木香,槟榔,散末傅之。李楼治烂痘,生疽,以嫩柳叶铺卧引出之。高武用猪肉片引出,以黎芦,贯众,白敛为末,用真香油调傅之也。《气味》

寒,无毒。《主治》

李时珍曰:粪中蛆治小儿诸疳,积疳,疮热病,谵妄,毒痢,作吐。泥中蛆治目赤,洗净晒研贴之。

马肉蛆治针箭入肉中,及取虫牙。

虾蟆肉蛆治小儿诸疳。

《附方》

一切疳疾,《圣济总录》:六月取粪坑中蛆,淘浸入竹筒中封之,待乾研末,每服一二钱,入麝香,米饮服之。又方用蛆蜕米泔,逐日换浸,五日再以清水换浸三日,晒焙为末。入黄连末等分,每半两入麝香五分,以豮猪胆汁和丸黍米大,每服三四十丸,米饮下,神效。小儿热疳,尿如米泔,大便不调:粪蛆烧灰,杂物与食之。小儿痹积,用粪中蛆洗净,晒乾为末,入甘草末少许,米糊丸梧子大,每服五七丸,米饮下甚妙。〈总微论〉小儿诸疳,疳积,及无辜疳:一服退热,二服烦渴止,三服泻痢住。用端午午时,取虾蟆,金眼大腹,不跳不鸣者搥死。置尿桶中,候生蛆食尽,取蛆入新布袋,悬长流水中三日,新瓦焙乾,入麝香少许为末,每空心以沙糖调服一钱,或粳米糊为丸,每米饮服二三十丸。〈直指方〉

齿鼻疳疮,粪蛆有尾者,烧灰一钱,褐衣灰五分,和匀频吹,神效无比。

热痢吐食,因服热药而致者,用粪中蛆,流水洗净,晒乾为末,每服一钱,米饮下。

眼目赤瞎,青泥中蛆淘净,日乾为末,令患人仰卧合目,每次用一钱散目上,须臾药行,待少时去药。〈保命集〉利骨取牙,普济如神散,取牙用肥赤马肉一斤,入硇砂二两,拌和候生蛆,取日乾为末,每一两入粉霜半钱,研匀。先以针拨动牙根,四畔空虚,次以灯心蘸末少许点之,良久自落。 秘韫利骨散:用白马脑上肉一二斤,待生蛆,与乌骨,白鸡一只食之,取粪阴乾,每一钱入硇砂一钱,研匀。用少许擦疼处,片时取之即落。

蛆部纪事

《后汉书·杜根传》:根,永初元年,为郎中。时和熹邓后临朝,权在外戚。根以安帝年长,宜亲政事,乃上书直谏。太后大怒,收执根等,令盛以缣囊,于殿上扑杀之。执法者以根知名,私语行事人使不加力,既而载出城外,根得苏。太后使人检视,根遂诈死,三日,目中生蛆,因得逃窜。《神仙传》:壶公者,不知其姓名也。令长房啖屎,兼蛆长寸许,异常臭恶。房难之,公乃叹谢遣之曰:子不能仙道也。

《南史·王僧辨传》:安成望族刘敬躬者,田间得白蛆化为金龟,将销之,龟生光照室,敬躬以为神而祷之。所请多验,遂谋作乱。

《后魏书·南安王桢传》:桢子英,英子熙,授相州刺史,有蛆生其庭,初,熙兄弟并为清河王,怿所昵及刘腾元义,杀怿,熙乃起兵,甫十日而败。

《通鉴》:大业七年,诏讨高丽,敕幽州总管元弘嗣往东莱海口,造船三百艘,官吏督役,昼夜立水中,不敢息自腰以下,皆生蛆。

《纪异录》:唐高祖举兵反梦,坠床下为群蛆所食,智满禅师曰:公得天下矣,群蛆食亿兆趋附也。

蛆部杂录

《癸辛杂识》:凡海舟,必别用大木板护其外,不然则船身必为海蛆所蚀。蚁部汇考

释名

蚳〈《礼记》〉 蚍蜉〈《尔雅》〉

蚁〈《尔雅》〉 蠪〈《尔雅》〉

朾蚁〈《尔雅》〉 飞蚁〈《尔雅》〉

元驹〈《大戴礼记》〉 蚼蟓〈《方言》〉

元蚼〈《方言》〉 蛾

〈《方言》〉𧐇〈《尔雅翼》〉 白蚁〈《尔雅翼》〉马蚁〈《本草纲目》〉 独角蚁〈《本草纲目》〉

〈《方言》〉𧐇〈《尔雅翼》〉 白蚁〈《尔雅翼》〉马蚁〈《本草纲目》〉 独角蚁〈《本草纲目》〉蚁图

《诗经》《豳风·东山》

鹳鸣于垤。〈传〉垤,蚁冢也。〈正义〉《释虫》云:蚍蜉大蚁,小者蚁。舍人曰:蚍蜉即大蚁也,小者即名蚁也,然则蚁是小蚍蜉也。此虫穴处,辇土为冢,以避湿,将欲阴雨,水泉上润,故穴处者先知之,是蚁避湿而上冢,鹳是好水之鸟,知天将雨,故长鸣而喜也。〈朱注〉将阴雨,则穴处者先知,故蚁出垤而鹳就食之,遂鸣于其上也。

《礼记》《内则》

腶脩,蚳醢。〈注〉以蚍蜉子为醢也。食腶脩者,以蚳醢配之。

《周礼》《天官》

鳖人祭祀,共螷嬴蚳,以授醢人。〈订义〉杜氏曰:蚳,蛾子也。 贾氏曰:谓蚁之子,取白者以为醢也。 王氏曰:按宣公滥于泗渊,里革谏曰:泽不伐夭鱼,禁鲲鲕鸟翼鷇卵,虫舍蚳蝝,古之制也。说者谓蚁子可以为醢也。里革以舍蚳为仁,而周公以蚳醢为礼,何耶。盖宣公之夏滥,非时也。周公以时取,何不可之有。

《尔雅》《释虫》

蚍蜉,大蚁。〈注〉俗呼为马蚍蜉。

小者蚁。

〈注〉齐人呼蚁为

。

。蠬,朾蚁。

〈注〉赤驳蚍蜉。

飞蚁。

〈注〉有翅。

其子蚳。

〈注〉蚳蚁卵,《周礼》曰蜃蚳酱。〈疏〉此辨众蚁及其子名也。蚁通名也。其大者别名蚍蜉,俗呼马蚍蜉,小者即名蚁,齐人呼蚁

,其大而赤色斑驳者,名蠬。一名朾蚁,有翅而飞者名

,其大而赤色斑驳者,名蠬。一名朾蚁,有翅而飞者名 ,即飞蚁也。其子在卵者名蚳,可以作醢。按《周礼·醢人职》曰:馈食之豆,蜃蚳醢醢,则酱之有肉者,故此云酱也。

,即飞蚁也。其子在卵者名蚳,可以作醢。按《周礼·醢人职》曰:馈食之豆,蜃蚳醢醢,则酱之有肉者,故此云酱也。《山海经》《海内北经》

朱蛾,其状如蛾。〈注〉蛾,蚍蜉也。《楚词》曰:赤蚁如象,谓此也。

《大戴礼记》《夏小正》

十二月:元驹贲。元驹也者,蚁也。贲者,何也。走于地中也。《方言》《蚍蜉杂释》

蚍蜉,齐鲁之间谓之蚼蟓。西南梁益之间谓之元蚼,燕谓之蛾 ,其场谓之坻,或谓之垤。

,其场谓之坻,或谓之垤。蚍蜉亦呼蟞蜉,元蚼,《法言》曰:元驹之步,是蛾

。建平人呼蚳,音侈,坁垤,亦言象也。

。建平人呼蚳,音侈,坁垤,亦言象也。《岭表录异记》《蚁酱》

蚁卵酱交广溪洞间,酋长收蚁卵淘泽,令净卤以为酱。或云其味酷似肉酱,非官客亲友不可知其味也。《埤雅》《蚁》

《庄子》曰:道在蝼蚁蚁,有君臣之义,故其字从岂,亦或从义,善斗力举等身,每斗辄酣战不解,有行列队伍。《化书》曰:蝼蚁之有君也。一拳之宫,与众处之一粒之食,与众蓄之一罪,无疑与众戮之。《书》曰:王麻冕黼裳,卿士邦君,麻冕蚁裳,黼裳,明王于此,断恩而蚁裳,则言以申君臣之义。《诗》曰:鹳鸣于垤,垤蚁冢也。蚁将雨则出,而壅土成峰,鹳鸟见之长鸣而喜。《方言》曰:其场谓之坻,亦或谓之垤,垤,从至,以蚁之微而能为垤,用其至故也。今蚁取小虫入穴,辄坏垤,窒穴,盖防其逸。亦以窒雨易占所,谓蚁封其穴,大雨将至是也。一名蚁。《封传》曰:蚁封盘马。《孟子》曰:泰山之于丘垤。赵岐曰:垤蚁封也。今朔地蚁封,其高大有如冢者。所谓蚁冢,盖出于此。庄子曰:于蚁弃知,于鱼得计,于羊弃意。言慕人与使人慕之,皆不可为也。故至人之计在于物,我兼忘其藏也。不厌深渺而已矣。又曰:尧,非有人,非见有于人也。故曰:得时则蚁行,失时则鹊起,蚁行逶迟有序,需而不速。故君子之得,时其廉,于进如此。夏小正曰:元驹贲,元驹也者,蚁也。《方言》曰:梁益之间谓之元蚼。《符子》曰:鳌之冠山,蚁之戴粒,其于逍遥一也。此即南华鹏鴳之义,言大小虽殊,而理各至足,岂容胜负于其间哉。《尔雅翼》《蚁》

蚁,大者俗呼马蚍蜉,夏小正十二月,元驹贲,元驹蚁也。蚁知将雨,易林震之,蹇蚁封穴户,大雨将集。齐威公北征,孤竹无水隰,朋曰:蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤守而有水。《抱朴子》曰:蚁有兼弱之智,关尹子曰:师战蚁,置兵蚁通作蛾,《记》曰:蛾子,时术之晋语曰:蜹蛾,蜂虿,皆能害人。《 》

》

𧐇飞蚁,蚁之有翅者,盖柱中白蚁之所化也。白蚁状如蚁卵,凡斩木不以时,木未及燥而作至,或柱础去地不高,则是物生其中,以泥为房,诘曲而上往,往变化生羽,遇天晏温,群队而出。飞亦不能高,寻则脱翼。藉藉在地而死矣。鲁宣公十五年冬,蝝生。刘歆以为蝝蚍蠹。〈蚍蜉〉之有翼者,食谷为灾黑眚也。其意以《春秋》下文书饥,故因云:食谷,顾方冬而阳,不收敛,蛰虫飞扬此,自应有所伤害,不必食谷,而后为灾也。又董仲舒说蝗子也。《说者》亦多以蝝为螽螟之类,失之愈远。《说苑》曰:蠹蝝仆柱,蚊虻失牛。《本草纲目》《蚁释名》

李时珍曰:蚁有君臣之义,故字从义,亦作蚁。大者为蚍蜉,亦曰马蚁;赤者名蛖;飞者名蛖。《夏小正》云:十二月元驹贲。谓蚁入蛰也。大蚁喜酣战,故有马驹之称。而崔豹《古今注》遂以蚁妖附会,其说谬,今不取。《集解》

李时珍曰:蚁处处有之,有大小,黑白,黄赤,数种。穴居卵生,其居有等,其行有队,能知雨候,春出冬蛰,壅土成封曰:蚁封及蚁垤,蚁塿,蚁冢状,其如封垤塿冢也。其卵名蚳,音迟,山人掘之,有至斗石者,古人食之。故豆则周官馈食之豆,有蚳醢也。今惟南夷食之。刘恂《岭表录异》云交广溪洞间,酋长多取蚁卵淘净为酱,云味似肉酱,非尊贵不可得也。又云岭南多蚁,其窠如薄絮,囊连带枝叶,彼人以布袋贮之,卖与养柑子者,以辟蠹虫。《五行记》云:后魏时,兖州有赤蚁,与黑蚁斗,长六七步,广四寸,赤蚁断头死。则《离骚》所谓南方赤蚁若象,元蜂若壶者,非寓言也。又按陈藏器言,岭南有独角蚁,一足连树根下,能动摇,不能脱去,亦一异者也。《白蚁》

李时珍曰:白蚁即蚁之白者,一名 ,一名飞蚁,穴地而居,蠹木而食,因湿营土,大为物害,初生为蚁蝝。至夏遗卵,生翼而飞,则变黑色,寻亦殒死,性畏烰炭,桐油,竹鸡,云。

,一名飞蚁,穴地而居,蠹木而食,因湿营土,大为物害,初生为蚁蝝。至夏遗卵,生翼而飞,则变黑色,寻亦殒死,性畏烰炭,桐油,竹鸡,云。《独角蚁主治》

陈藏器曰:丁肿,疽毒,捣涂之。《正字通》《释蚳》

蚳,音池,蚁子引《周礼·祭祀》共螷蠃,蚳内则蚳醢。按《尔雅》𧐇飞蚁其子蚳。郭注蚳蚁卵。《周礼》:蜃蚳酱,内则蚳醢,注以蚍蜉子,为醢食腶脩者,蚳醢配之。陆德明、黄震《说文》、《本草》,皆与陈浩《礼记》《集说》同。今考《周礼》鳖人祭祀,共螷蠃蚳,醢人掌三豆之实,有蠃醢螷醢,蜃醢蚳醢。国语里革曰:鱼禁鲲鲕,虫舍蚳蝝,由此推之,礼所谓蚳者,皆介虫稚小之通称。盖以蜃老,则味薄,取蜃之小者为之,非蚍蜉子为醢也。祭祀豆实礼尚芳洁蚳,当是水中介虫别名,壳内肉可食,如蛤蜊蛏䗯之类,必蜃属。非 子无疑,虽刘恂《岭表录异》言,交广溪洞酋长,取蚁卵淘净,为酱。安南国蚁子酱,山人掘蚁卵,至斗石食之,在夷俗,或然中土未有以蚁醢供豆实祭器者,世传蚁卵生穴居,掘之未必得,安能遍索为醢,以充笾豆,况蚍蜉气生非卵生。此又古今曲说之不足信者也。旧注汎引《周礼》内则蚳醢非。

子无疑,虽刘恂《岭表录异》言,交广溪洞酋长,取蚁卵淘净,为酱。安南国蚁子酱,山人掘蚁卵,至斗石食之,在夷俗,或然中土未有以蚁醢供豆实祭器者,世传蚁卵生穴居,掘之未必得,安能遍索为醢,以充笾豆,况蚍蜉气生非卵生。此又古今曲说之不足信者也。旧注汎引《周礼》内则蚳醢非。蚁部艺文

《与曹昭伯笺》魏·应璩

空城寥廓所闻者,悲风所见者,鸟雀昔陈司空为邑宰,所在幽閒,独坐愁思,幸赖游蚁以娱其意,以今况之知不虚矣。《蚍蜉赋》晋·郭璞

惟洪陶之《万殊赋》。群形而遍丽物,莫微于昆虫属,莫贱乎蝼蚁,淫淫,奕奕,交错往来,行无遗迹,骛不动埃,迅雷震而不骇,激风发而不动,虎贲比而不慑,龙剑挥而不恐,乃吞舟而是制,无小大与轻重。因无心以致力,果有象乎大勇,出奇胶于九真,流赪液,其如血饰人士之丧,具在四隅而交,结济齐国之穷,师由东山之高垤,感萌阳以潜出,将知水而封穴,伊斯虫之愚昧,乃先识而似哲。《蚍蜉赞》前人

蚍蜉琐劣,虫之不才。感阳而出,应雨讲台。物之无怀,自然知来。《蚍蜉赋》〈有序〉唐·李德裕

此郡多蚍蜉,余所居,临流实蕃其类,或聚于衽席,或入于盘盂,终日厌苦,而不知可禦之术。因戏为此赋,令稚子和之。惟江潭之下,国况幽居于泽畔,何蝼蚁之微物,亦有徒而凌乱,或泮散于经笥,或夤缘于食案,余乃戏而问之曰:尔能居厚地,而漏山阿无乃处,吾身而为大患,蚁不能言词以臆,宣其旨曰:我禀形于造化,亦一气之所甄,尝济齐师之乏。曾闻妫德之膻睹,封穴而知雨,验寸壤而得泉,以时术而不息,故学者得而称焉,戴粒而游,若巨鳌之冠,神岳绕磨而行如日月之丽,青天若乃依垤缘壁,淫淫,奕奕,其聚无声,其行无迹,值晏温而出游,当祁寒而入隙,迅雷作而靡骇,微雨洒而自适生,虽琐细亦有行藏止,若群羊之聚进,如旅雁之翔,乘其便也。虽鳣鲸而可制,无其势也。虽蛭螾而不伤,今愿悔过,戢于垣墙,岂敢同青蝇之点白污,君子之衣裳。

《蚁赋》宋·吴淑

伊元驹之幽琐兮,处蛰户而游嬉。抱兼弱之微智兮,以时术而自资,体行磨以合度兮,性慕膻而弗违。虽罗密而见获,亦道在兮。何亏荐。俎豆以为醢漏,山阿而慎微黄,既应于西魏,赤亦象于南齐,尔其辨其蚼蟓,分此蠬虰汤沃,桓谦之怪,火攻河内之兵,得水既赏于隰朋习马,亦闻于王济,或验彼水灾,或占其雨至冠山之鳌,诚未足羡,吞舟之鲸,或云可制,亦有处兰锜之石出,昆崙之墟,槊端刺肉砚里,观鱼惊若象之尤异,闻斗牛而靡虚,溃金堤之千丈,结丧车之四隅,摘典丽之辞,既闻郭璞悦忧閒之思,更见应璩。蚁部纪事

《韩子·说林篇》:管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹,春往冬反,迷惑失道。管仲曰:老马之智可用也。乃放老马而随之,遂得道。行山中无水,隰朋曰:蚁冬居山之阳,夏居山之阴。蚁壤一寸而仞有水。乃掘地,遂得水。以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难师于老马与蚁。今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎。《博物志》:澹台子,羽子,溺水死,欲葬之,灭明曰:此命也。与蝼蚁何亲。与鱼鳖何雠。遂使勿葬。《庄子·知北游篇》:东郭子问于庄子曰:所谓道,恶乎在。庄子曰:无所不在。东郭子曰:期而后可。庄子曰:在蝼蚁。曰:何其下邪。曰:在稊稗。

《伏侯古今注》:汉光武建武元年,山阳有小虫,类人形,甚众。明日皆悬树枝而死,乃大蚁也。

《外史·龟丘篇》:晋人练刺士,以报楚王。假为谒者,以进楚搏,谒者知其为晋人计也。顷之,徵君书至,楚王怒曰:此必黄宪设刺客计也。徵君闻之,将避难,以归。故邦鲁狷曰:子莫若返楚,以调二国之衅。徵君曰:汝不见出穴之蚁,上垣篱而扛百足之虫,有稚子临穴而憎蚁以泥覆其上,虽欲返穴而安之,亦不得已。今楚之疑,非特稚子之憎也。疑覆于国而距后至之士,非特覆穴之泥也。而欲返楚,以求鸣,是何丘蚁之弗若乎。

《晋书·殷仲堪传》:仲堪父尝患耳聪,闻床下蚁动,谓之牛斗。帝素闻之而不知其人。至是,从容问仲堪曰:患此者为谁。仲堪流涕而起曰:臣进退维谷。帝有愧焉。《袖中记》:居风县有蚁絮藤,人视土中,知有蚁,因垦发,以木皮插其上,则蚁出缘而生漆。

《魏书·灵徵志》:显祖天安元年六月,兖州有黑蚁与赤蚁交斗,长六七步,广四寸,赤蚁断头而死。黑主北,赤主南。十一月,刘彧兖州刺史毕众敬遣使内属,诏镇南大将军尉元纳之,大破贼将周凯等。

太祖登国中,蚍蜉、白鹿尽渡河北。后一年,河水赤如血。此卫辰灭亡之应。及诛其族类,悉投之河中,其地遂空。

《魏台访议》:永平京师少雨,上御云台,自为卦以《周易》林占之,其繇曰:蚁封穴户,大雨将至,上以问辅,辅曰:蹇艮下,坎上艮,为山坎,为水山,出云为雨,蚁穴居之,雨将至,故以蚁兴。

《古今五行记》:东魏孝静帝武定四年,邺下有黄蚁,与黑蚁斗,东魏戎衣色黑,西魏戎衣色黄。是时,黄蚁尽死。时高欢围玉壁,五旬不拔欢,疾斑衣而薨。

《西京记》:长安化度废寺,内有礓石径二尺馀,孔穴通连,栏槛楼台之状,号曰蚁宫。常云于中见蚁金色,其大若蜂,动逾万计,乃掘及泉,因得此名。

《酉阳杂俎》:元宗幸蜀年,罗浮柑子不实。岭南有蚁,大于秦中马蚁,结窠于柑树。柑实时,常循其上,故柑皮薄而滑。往往柑实在其窠中,冬深取之。味数倍于常者。

秦中多巨黑蚁,好斗,俗呼为马蚁。次有色窃赤者细蚁,中有黑者迟钝,力举等身铁。有窃黄者,最有兼弱之智。成式儿戏时,尝以棘刺标蝇,寘其来路,此蚁触之而返。或去穴一尺或数寸,才入穴中者,如索而出,疑有声而相召也。其行每六七,有大首者间之,整若队伍。至徙蝇时,大首者或翼或殿,如备异蚁状也。元和中,假居在长兴里。庭有一穴蚁,形状大如次窃赤者,而色正黑,腰节微赤,首锐足高,走最轻迅,每生致蠖及小鱼入穴,辄坏垤窒穴,盖防其逸也。自后徙居数处,更不复见此。

《唐书·五行志》:开成元年,京城有蚁聚,长五六十步,阔五尺至一丈,厚五寸至一尺者。

《酉阳杂俎》:忠州垫江县县吏冉端,开成初,父死。有严师者善山冈,为卜地。云:合有生气群聚之物。掘深丈馀,遇蚁城,方数丈,外重雉堞皆具,子城谯橹,工若雕刻。城内分径街,小垤相次,每垤有蚁数千,幢幢不绝,径甚净滑。楼中有二蚁,一紫色,长寸馀,足作金色;一有羽,细腰稍小,白翅,翅有经脉,疑是雌者。众蚁约有数斛。城隅小坏,上以坚土为盖,故中楼不损。既掘露,蚁大扰,若求救状。县吏遽白县令李元之,既睹,劝吏改卜。严师代其卜验,为其地吉,县吏请迁蚁于岩侧,状其所为,仍布石,覆之以板。经旬,严师忽得病若狂,或自批触,秽詈叫呼,数日不已。元之素厚严师,因为祝祷,疗以雄黄丸方愈。

程执恭在易定野中,蚁楼,三尺馀。

《续博物志》:马绪谪潮,得巨蚁长尺馀,盐渍之归,誇北人。

《岭表录异记》:岭南蚁类极多,有席袋贮蚁子窠鬻于都市,蚁窠如薄絮囊,皆连带枝叶,蚁在其中,和窠而卖,有黄色大于常蚁,而脚长者,云:南中柑子树无蚁者,实多蛀,故人竞买之,以养柑子。

《灵应录》:大邻大师说彭和尚性杀蝼蚁,前后火烧汤泼,不可胜纪,及笃病,蚁缘卧床,上身围匝,净室中将石灰周遭绕之,又自空而飞,至及卒。口眼耳鼻中皆蚁。

《鸡肋编》:广州可耕之地少,民多种柑橘以图利,尝患小虫,损食其实,惟树多蚁,则虫不能生,故园户之家买蚁。于人遂有收蚁而贩者,用猪羊胞盛脂其中,张口置蚁穴傍,俟蚁入中,则持之而去,谓之养柑蚁。《平阳县志》:宋净明寺僧元,持精大悲神,咒殿柱为蚁所蛀,乃诵经七昼夜,蚁患遂绝。

《章丘县志》:天仓岭在县东南七十里,俗传有古军士困乏至此,忽见一巨蚁衔粟前过,因随观至岭上,得穴焉,发之获粟,以济饥。

蚁部杂录

《书经》:顾命,卿士,邦君,麻冕,蚁裳。〈疏〉蚁者,蚍蜉虫也。此虫色黑,蚁裳色元,以色元如蚁,故以蚁名之。《礼记·学记》:蛾子时术之。〈注〉蛾子,虫之微者,亦时时术学,衔土之智而成大垤,以喻学者由积学而成大道也。

《周礼·天官》:醢人掌四豆之实,馈食之豆,其实蜃蚳醢。《文子·上仁篇》:鲸鱼失水则制于蝼蚁。

《庄子》:函牛之鼎沸,蚁不得置一足焉。

《荀子》:不食者蚁,不饮者蜉蝣。

《韩子·外储说》:以肉去蚁,蚁愈多。

《难势篇》:夫有云雾之势而能乘游之者,龙蛇之材美之也;今云盛而螾弗能乘也,雾醲而蚁不能游也,夫有盛云醲雾之势而不能乘游者,螾蚁之材薄也。千丈之堤,以蝼蚁之穴而溃。

《楚辞·招魂》:南方赤蚁若象,元蜂若壶。

《吕氏春秋·慎小篇》:巨防容蝼,而漂邑杀人。

《易林》:飞蚁遇道,趾多搅垣,居之不安,覆厌为患。蚍蜉戴怨,不能上山,却推跌蹶,损伤其颜。

《淮南子·主术训》:吞舟之鱼,荡而失水,则制于蝼蚁,离其居也。

《脩务训》:蚁知为垤。

《说林训》:羊肉不慕蚁,蚁慕于羊肉,羊肉膻也。

千里之堤,以蝼蚁之穴漏;百寻之屋,以突隙之烟焚。《尧戒》曰:战战慄慄,日慎一日。人莫蹪于山,而蹪于垤。《京房易妖占》:蚁无故当道,若门户城郭聚土水,且伤人。

《盐铁论》:虎兕相据,而蝼蚁得志。两敌相机,而匹夫乘间。

《论衡·变动篇》:天且雨,蝼蚁徙,蚯蚓出。

人在天地之间,犹蚤虱之在衣裳之内,蝼蚁之在穴隙之中。蚤虱、蝼蚁为逆顺横从,能令衣裳穴隙之间气变动乎。蚤虱、蝼蚁不能,而独谓人能,不达物气之理也。

《变虚篇》:人坐楼台之上,察地之蝼蚁,尚不见其体,安能闻其声。何则。蝼蚁之体细,不若人形大,声音孔气不能达也。今天之崇高非直楼台,人体比天,非若蝼蚁于人也。谓天闻人之言,随善恶为吉凶,误矣。《博物志》:蚁知将雨。

《抱朴子·清鉴篇》:耳能闻雷霆,不能识蚁虱之音。《博喻篇》:蛇蚁知潜泉之所居,不能达地理。

《喻蔽篇》:蚁垤之颠,无扶桑之林。

《周髀家》云:天圆如张盖,地方如棋局,而旁转如推磨。日左行,月右行,随而左转,如推于磨。蚁行磨石之上,磨左旋而蚁右去,磨疾而蚁迟,故不得不随磨而左回焉。

百寻之山,焚于分寸之飙。千丈之陂,溃于一蚁之穴。《新论·均任篇》:云雾虽密,蚁蚓不能升者,无其质也。《符子》:东海有鳌焉,冠蓬莱而浮游沧海。腾跃而上,则干云之峰,类迈于群岳。沉没而下,则隐天之丘潜。峤于重川,有蚳蚁闻而悦之,与群蚁相要乎。海畔欲观鳌之形,月馀,日鳌潜未出,群蚁将反,遇长风激浪,崇涛万仞海水沸,地雷震。群蚁曰:此将鳌之作也。数日风止,雷默海中,隐如岊。群蚁曰:彼之冠山,何异我之戴笠。逍遥封壤之间,归伏乎。窟穴之下,此乃物。我之适自己,而然何用数百里劳形,而观之乎。

神光占行造酒,家蚁聚中庭,急去之。

《梦书》:蚍蜉为小盗。梦见蚍蜉,小盗众也。

《无能子·固本篇》:垤蚁井蛙,示以虎豹之山,鲸鲵之海,必疑熟其所见也。

《续博物志》:白蚁闻竹鸡之声,化为水竹鸡。自呼泥滑滑是也。或曰白鸡之雄,亦能化白蚁。

《两同书》:虎豹坠谷,顿为齑粉,蝼蚁随风,无伤丝发,轻重之理,不同年而语也。

谭子《化书》:蝼蚁之有君也,一拳之宫,与众处之;一块之台,与众临之;一粒之食,与众蓄之,一虫之肉,与众咂之;一罪无疑,与众戮之。故得心相通而后神相通。神相通而后气相通,气相通而后形相通。

《过庭录》:杜子美诗云:仰蜂粘落蕊,行蚁上枯梨。行字世本皆然,忠宣在永于蒋氏彦回家,见别本乃作倒蚁,倒之意,与行迥异,或以为忠宣得之于太平藏经中,盖好奇之论也。

《物类相感志》:马蚁畏肥皂。

烰炭断道,行蚁自回。

油杀诸虫,亦杀蝼蚁。

《老学庵笔记》:《北户录》云:广人于山间掘取大蚁卵为酱,名蚁子酱。按此即《礼》所谓蚳醢也。三代以前,固以为食矣。然则汉人以蛙祭宗庙,何足怪哉。

《齐东野语》:姚镕,字干父,号秋圃,合沙老儒也。余幼常师之记诵,甚精著述,不苟潦倒,馀六旬,仅以晚科主天台黄岩,学期年而殂,余尝得其杂著数篇,议论皆有思致。今散亡之馀,仅存一二,惧复失坠,因录之以著,余拳拳之怀。喻白蚁文云:物之不灵,告以话言而弗听,俗所谓对牛马而诵经是已。虽然群生之类皆含佛性,皆具天机,百舌能语白鹭,能棋伯牙,弦清而鱼听海翁,机露而鸥疑。害稼之蝗知卓茂,害人之鳄识昌黎,若此之类言,可喻理,可化安,可例以马牛而待之,况夫蝼蚁,至微微而有知,自国于大槐以来,则有君臣尊卑。《南柯一梦》言:语与人通,井邑与人同,人但见其往来憧憧,而不知其市声讧讧。固自有大小长幼之序,前呼后唤之响,默传于寂然无哗之中。一种俱白号,曰地虎,族类蕃昌其来,自古赋性至巧,累土为室。有嘴至刚,啮木为粮,吾尝窥其窟穴矣。深闺邃阁千门万户,离宫别馆,复屋脩廊,五里短亭,十里长亭,缭绕乎其甬道,五步一楼,十步一阁,玲珑乎。其蜂房嗟尔之巧,则巧矣,盛则盛矣。然卵生羽化,方孳育而未息,钻椽穴柱不尽嚼,而不已。遂使脩廊为之空洞,广厦为之颓圯。夫人营创亦云:难只上栋,下宇欲维安止尔,乃鸠居之而不恤,蚕食之而无耻天下,宁有是理,余备历险阻,拙事生涯造物者,计尺寸,而与之地较锱铢,而赋之财,苟作数椽,不择美材,既杉椤之无有,惟梓松之是裁,正尔辈之所慕,逐馨香而俱来,苟能饱尔之口腹,岂不岌岌乎殆哉。虽然尔形至微,性具五常,其居亲亲,无闺门同气之斗。近于仁,其行济济,有君子逊畔之风。近于礼,有事则同心协力,不约而竞集号令信也。未雨则含沙,负土。先事而绸缪,智识灵也。其徒羽化,则空穴饯之于外。有同室之义也。既灵性之不泯,宜善言之可施,余之谛创尔所见。余之艰难尔宜知,今与尔画地为界,自东至西十丈,有奇自南至北,其数倍蓰,请迁种类,以他适毋人范围,而肆窥。苟谆谆而莫听,是对马牛而诵经。其去畜类也。几希以酒酬地,尔其知之。

《笔记》:鸧鹒鸣春,蟋蟀吟夏,蜩蟧喝秋,蚁子战阴。非有命之者,气自动耳。

《群碎录》:北地马群牝,皆随牡不入他群。蚁亦不入他群。故为马蚁,一名元驹。

《潜溪邃言》:人在天地间,犹蚁之在磨欤。磨之转西为东,回南作北,蚁初不知也。天地之运也。亦然人曷知乎。

广庄小于我者,即谓之小。是故言蝼蚁,则信蟭螟。则信言蚁有国,国有君臣少长,是非争让之事。蟭螟睫上,有无量虫,虫有无量,郡邑都鄙,即不信也。何也。以非情量所及故也。

《逌旃𡏮言》:地理之说,江西称曾杨二氏,未有显者,何也。江南地多白蚁,葬不得地,有穴棺啮尸之患,人子之心能无泚乎。宅居水道失方向,则蚁入房,啮衣书立尽,尤善啮松木椽楹,无不洞中。斯又所亲见。居家宜忌:三月三日采荠菜花铺灶上,及坐卧等处,可以避虫蚁。

《泉南杂志》:蚁有数种,能螫人,厨中馔案,以四木桶盛水,灌案脚于中。夏雨,夜入卧床,虽帷帐周密,俱所不免,多至一二升,最为寝食之害。盖蚁为湿热相蒸所致,故居宇须疏风放水,稍亦可除。白蚁尤能运土蚀木,令栋易挠。

《汲古丛语》:蚁贯行,而不失叙。

《贤奕》:东坡在儋耳,因试笔。尝自书云:吾始至南海,环视天水无际,悽然伤之曰:何时得出此岛耶。已而思之天地,在积水中,九州在瀛海中,中国在少海中。有生孰不在岛者,覆盆水于地,芥浮于水,蚁附于芥,茫然不知所济少焉。水涸,蚁即径去,见其类出涕曰:几不复与子相见,岂知俯仰之间,有方轨八达之路乎。念此可为一笑。

蚁部外编

《搜神记》:吴富阳县董昭之,尝乘船过钱塘江,中央,见有一蚁,著一短芦,走一头,回复向一头,甚皇遽。昭之曰:此畏死也。欲取著船。船中人骂:此是毒螫物,不可长,我当踏杀之。昭意甚怜此蚁,因以绳系芦,著船,船至岸,蚁得出。其夜梦一人,乌衣,从百许人来,谢云:仆是蚁中之王。不慎,堕江,惭君济活。若有急难,当见告语。历十馀年,时所在劫盗,昭之被横录为劫主,系狱馀杭。昭之忽思蚁王梦,缓急当告,今何处告之。结念之际,同被禁者问之。昭之具以实告。其人曰:但取两三蚁。著掌中,语之。昭之如其言。夜,果梦乌衣人云:可急投馀杭山中,天下既乱,赦令不久也。于是便觉。蚁啮械已尽。因得出狱,过江,投馀杭山。旋遇赦,得免。《古今注》:牛亨问曰:蚁名元驹者,何也。答曰:河内人并河,而见人马数千万,皆如黍米,游动往来,从旦至暮,家人以火烧之,人皆是蚊蚋,马皆是大蚁,故今人呼蚊蚋。曰:黍民名蚁。曰元驹也。《异苑》:晋太元中,桓谦字敬祖。忽有人皆长寸馀,悉被铠持槊,乘具装马,从岊中出。精光耀日,游走宅上,数百为群。部障指挥,更相撞刺,马既轻快,人亦便捷能。缘几登灶,寻饮食之所。或有切肉,辄来丛聚,力所能胜者,以槊刺取,径入穴中。蒋山道士朱应子令作沸汤,浇所入处,寂不复出。因掘之,有斛许大蚁死在穴中。谦后以门衅同灭。

晋元兴中,东阳太守朱牙之,忽有一老公,从其妾董床下出,著黄裳衿帽。所出之埳甚,滑泽有泉,遂与董交好。若有吉凶,遂以告。牙之儿疾疟,公曰:此应得虎卵服之。持戟向山,果得虎阴,尚馀煖气,使儿炙啖,疟即断绝。公常使董梳头,发如野猪毛。牙之后诣祭酒上章,于是绝迹。乃作沸汤,试浇此埳,掘得数斛大蚁。《穷神秘苑》:夏阳卢汾字士济,幼而好学,昼夜不倦。后魏庄帝永安二年七月二十日,将赴洛,友人宴于斋中。夜阑月出之后,忽闻厅前槐树空中,有语笑之音,并丝竹之韵。数友人咸闻,讶之。俄见女子衣青黑衣,出槐中,谓汾曰:此地非郎君所诣,奈何相造也。汾曰:吾适宴罢,友人闻此音乐之韵,故来。女子笑曰:郎君真姓卢。乃入穴中。俄有微风动林,汾叹讶之,有如昏昧。及举目,见宫宇豁开,门户迥然。有一女子衣青衣,出户谓汾曰:娘子命郎君及诸郎相见。汾以三友俱入,见数十人各年二十馀,立于大屋之中,其额号曰审雨堂。汾与三友历阶而上,与紫衣妇人相见。谓汾曰:适会同宫诸女,歌宴之次,闻诸郎降重,不敢拒,因拜见。紫衣者乃命汾等就宴。后有衣白者、青黄者,皆年二十馀,自堂西阁出,约七八人,悉妖艳绝世。相揖之后,欢宴未深,极有美情。忽闻大风至,审雨堂梁倾折,一时奔散。汾与三友俱走,乃醒。既见庭中古槐,风折大枝,连根而堕。因把火照所折之处,一大蚁穴,三四蚁蛄,一二蚯蚓,俱死于穴中。汾谓三友曰:异哉,物皆有灵,况吾徒适与同宴,不知何缘不入。于是及晓,因伐此树,更无他异。

《蚍蜉传》:有徐元之者,自浙东迁于吴,于立义里居。其宅素有凶怪,元之利其花木珍异,乃营之。月馀,夜读书,见武士数百骑升自床之西南隅,于花毡上置矰缴,纵兵大猎。飞禽走兽,不可胜计。猎讫,有旌旗豹纛,并导骑数百,又自外入,至西北隅。有带剑操斧,手执弓槌者,凡数百。絜幄幕帘榻,盘楪鼎镬者,又数百。负器盛陆海之珍味者,又数百。道路往返,奔走探侦者,又数百。元之熟视转分明。至中军,有错䌽信旗,拥赤帻紫衣者,侍从数千,至案之右。有人铁冠,执钺前,宣言曰:殿下将欲观渔于紫石潭,其先锋后军并甲士执戈戟,勿从。于是赤帻者下马,与左右数百,升元之石砚之上。北设红拂庐帐,俄尔盘榻幄幕,歌筵客席毕备。宾旅数十辈,绯紫红绿,执笙竽箫管者,又数十辈。更歌迭舞,俳优之目,不可尽记。酒数巡,上客有酒容者,赤帻顾左右曰:索渔具。复有奋纲网笼罩之类凡数百,齐入砚中。未顷,获小鱼数百千头。赤帻谓诸客曰:予请为渭滨之业,以乐宾。乃持钓于砚中之南滩。众乐徒歌《春波引》,曲未终,获鲂鲤鲖鳜百馀。遽命操脍促膳,凡数十味,皆馨香不可言。金石丝竹,铿訇齐奏。酒至赤帻者,持杯顾元之而谓众宾曰:吾不习周公礼,不读孔氏书,而贵居王位。今此儒,发鬓焦秃,饥色可掬,虽孜孜矻矻,而又奚为。肯折节为吾下卿,亦得陪今日之宴。元之忽乃以书卷蒙之,执烛以爇,一无所见。元之舍卷而寝。方寐间,见被坚执锐者数千骑,自西牖下分行布伍,号令而至。元之惊呼仆夫,数骑巳至床前,乃宣言曰:蚍蜉王子猎于羊林之泽,钓于紫石之潭。元之庸奴,遽有迫胁,士卒溃乱,宫车震惊。既无高共临危之心,须有晋文还国之伐。付大将军龚虰追过。宣讫,以白练系元之颈,甲士数十,罗曳而去。其行迅疾,倏忽如入一城门,观者架扄叠足,凡五六里。又行数里,见子城入城,有宫阙甚丽。元之至阶下,有赤衣冠者唱言追徐元之至。蚍蜉王大怒曰:服儒服,读儒书,不修前言往行,而敢肆勇凌上。付三事已下议。乃释缚,引入会议堂。见紫衣冠者十人,元之遍拜,皆瞋目踞受。所陈设之类,尤炳焕于人间。是时王子以惊恐入心,厥疾弥甚。三事已下议,请置肉刑。议状未下,太史令马知元进状论曰:伏以王子自不遵轨法,游佚失度,视险如砥,自贻震惊。徐元之性气不回,博识非浅,况修天爵,难以妖诬。今大王不能度己,反恣胸臆,信彼多士,欲害哲人。窃见云物频兴,沴怪屡作,市言讹滋,众情惊疑。昔者秦射巨鱼而衰,殷格猛兽而灭。今大王欲害非类,是蹑殷秦,但恐季世之端,自此而起。王览疏大怒,斩太史马知元于国门,以令妖言者。是时大雨暴至,草泽臣𧐇飞上疏曰:臣闻纵盘游,恣渔猎者,位必亡;罪贤臣,戮忠谠者,国必丧。伏以王子猎患于绝境,钓祸于幽泉,信任幻徒,荧惑儒士。丧履之戚,所谓自贻。今大王不究湛游之非,反听诡随之议。况知元是一国之元老,实大朝之世臣,是宜采其谋猷,匡此颠仆。全身或止于三谏,犯上未伤于一言。肝胆方期于毕呈,身首俄惊于异处。臣窃见兵书云,无云而雨者天泣。今直臣就戮,而天为泣焉。伏恐比干不恨死于当时,知元恨死于今日。大王又不贷元之峻法,欲正名于肉刑,是抉眼而观越兵,又在今日。昔者虞以宫之奇言为谬,卒并于晋公;吴以伍子胥见为非,果灭于句践。非敢自周秦悉数,累黩聪明,窃敢以尘埃之卑,少益嵩岳。王得疏,即拜𧐇飞为谏议大夫,追赠太史马知元为安国大将军,以其子蚳为太史令,赙布帛五百段,米粟各三百石。其徐元之,待后进止。于是蚳诣宫门进表曰:伏奉恩制云,马知元有殷王子比干之忠贞,有魏中尉辛毗之谏诤,而我亟以用已,昧于知人。焚栋梁于将立大厦之晨,碎舟楫于方济巨川之日。由我不德,致彼非辜。是宜褒赠其亡,赏延于后者。宸翰忽临,载惊载惧,叩头断号,回心止泣。伏以臣先父臣知元,学究天人,艺穷历数,因通元鉴得居圣朝。当太王采刍荛之辰,是臣父展嘉谟之日。逆耳之言难听,惊心之说易诛。今蒙圣泽傍临,照此非罪。鸿恩沾洒,犹惊已散之精魂;好爵弥缝,难续不全之腰领。今臣岂可因亡父之诛戮,冒国家之宠荣。报平王既非本心,效伯禹亦非素志。况今天图将变,历数堪忧,伏乞斥臣遐方,免逢丧乱。王览疏不悦,乃退寝于候雨殿。既寤,宴百执事于陵云台曰:朕有嘉梦,能晓之,使我心洗然而亮者,赐爵一级。群臣有司,皆顿首敬听。王曰:吾梦上帝云,助尔金,开尔国,展尔疆土,洎南自北,赤玉洎石,以答尔德。卿等以为如何。群臣皆拜舞称贺曰:启邻国之庆也。𧐇飞曰:大不祥,何庆之有。王曰:何谓其然。𧐇飞曰:大王逼胁生人,滞留幽穴,锡兹咎梦,由天怒焉。夫助金者锄也,开国者辟也,展疆土者分裂也,赤玉洎石,与火俱焚也。得非元之锄吾土,攻吾国,纵火南北,以答系颈之辱乎。王于是赦元之之罪,戮方术之徒,自坏其宫,以禳厥梦。又以安车送元之归,才及榻,元之梦觉,汗流浃洽。既明,乃召家僮,于西牖掘地五尺馀,得蚁穴如三石缶。因纵火以焚之,靡有孑遗,自此宅不复凶矣。

《太平广记》:东平淳于棼,吴楚游侠之士,嗜酒使气,不守细行,累巨产,养豪客。曾以武艺补淮南军裨将,因使酒忤帅,斥逐落魄,纵诞饮酒为事。家住广陵郡东十里,所居宅南有大古槐一株,枝干修密,清阴数亩,淳于生日与群豪大饮其下。唐贞元七年九月,因沉醉致疾,时二友于坐扶生归家,卧于堂东庑之下。二友谓生曰:子其寝矣,余将秣马濯足,俟子小愈而去。解巾就枕,昏然忽忽,髣髴若梦。见二紫衣使,跪拜生曰:槐安国王遣小臣致命奉邀。生不觉下榻整衣,随二使至门。见青油小车,驾以四牡,左右从者七八,扶生上车,出大户,指古槐穴而去,使者即驱人穴中。生意颇甚异之,不敢致问。忽见山川风候,草木道路,与人世甚殊。前行数十里,有郛郭城堞,车舆人物,不绝于路。生左右傅车者传呼甚严,行者亦争辟于左右。又入大城,朱门重楼,楼上有金书,题曰《大槐安国》。执门者趋拜奔走,旋有一骑传呼曰:王以驸马远降,令且息东华馆。因前导而去。俄见一门洞开,生降车而入。彩槛雕楹,华木珍果,列植于庭下;几案茵褥,帘帏殽膳,陈设于庭上。生心甚自悦。复有呼曰:右相且至。生降阶祗奉。有一人紫衣象简前趋,宾主之仪敬尽焉。右相曰:寡君不以敝国远僻,奉迎君子,托以姻亲。生曰:某以贱劣之躯,岂敢是望。右相因请生同诣其所。行可百步,入朱门,矛戟斧钺,布列左右,军吏数百,辟易道侧。生有平生酒徒周弁者,亦趋其中,生私心悦之,不敢前问。右相引生升广殿,御卫严肃,若至尊之所。见一人长大端严,居王位,衣素练服,簪朱华冠。生战慄,不敢仰视。左右侍者令生拜,王曰:前奉贤尊命,不弃小国,许令次女瑶芳奉事君子。生但俯伏而已,不敢致词。王曰:且就宾宇,续造仪式。有旨,右相亦与生偕还馆舍。生思念之,意以为父佐边将,因没虏中,不知存亡。将谓父北蕃交逊,而致兹事,心甚迷惑,不知其由。是夕,羔雁币帛,威容仪度,妓乐丝竹,殽膳灯烛,车骑礼物之用,无不咸备。有群女,或称华阳姑,或称青溪姑,或称上仙子,或称下仙子,若是者数辈,皆侍从数千,冠翠凤冠,衣金霞帔,䌽碧金钿,目不可视。遨游戏乐,往来其门,争以淳于郎为戏弄。风态妖丽,言词巧艳,生莫能对。复有一女谓生曰:昨上巳日,吾从灵芝夫人过禅智寺,于天竺院观右延舞婆罗门,吾与诸女坐北牖石榻上。时君少年,亦解骑来看,君独强来亲洽,言调笑谑。吾与琼英妺结绛巾,挂于竹枝上,君独不忆念之乎。又七月十六日,吾于孝感寺悟上真子,听契元法师讲观音经。吾于讲下舍金凤钗两只,上真子舍水犀合子一枚,时君亦在讲筵中,于师处请钗合视之,赏叹再三,嗟异良久。顾余辈曰:人之与物,皆非世间所有。或问吾氏,或访吾里,吾亦不答。情意恋恋,瞩盼不舍,君岂不思念之乎。生曰:中心藏之,何日忘之。群女曰:不意今日与君为眷属。复有三人,冠带甚伟,前拜生曰:奉命为驸马相者。中一人,与生且故,生指曰:子非冯翊田子华乎。田曰:然。生前,执手叙旧久之。生谓曰:子何以居此。子华曰:吾放游,获受知于右相武成侯段公,因以栖托。生复问曰:周弁在此,知之乎。子华曰:周生贵人也,职为司隶,权势甚盛,吾数蒙庇护。言笑甚欢,俄传声曰:驸马可进矣。三子取剑佩冕服更衣之。子华曰:不意今日获睹盛礼,无以相忘也。有仙姬数十,奏诸异乐,婉转清亮,曲调悽悲,非人间之所闻听。有执烛引导者亦数十,左右见金翠步障,彩碧玲珑,不断数里。生端坐车中,心意恍惚,甚不自安,田子华数言笑以解之。向者群女姑娣,各乘凤翼辇,亦往来其间。至一门,号修仪宫,群女姑娣,亦纷然在侧。令生降车辇拜,揖让升降,一如人间。撤障去扇,见一女子,云号金枝公主,年可十四五,俨若神仙。交欢之礼,颇亦明显。生自尔情义日洽,荣曜日盛,出入车服,游宴宾御,次于王者。王命生与群寮备武卫,大猎于国西灵龟山。山阜峻秀,川泽广远,林树丰茂,飞禽走兽,无不蓄之。师徒大获,竟夕而还。生因他日启王曰:臣顷结好之日,大王云奉臣父之命。臣父顷佐边将,用兵失利,陷没胡中,尔来绝书信十七八岁矣。王既知所在,臣请一往拜觐。王遽谓曰:亲家翁职守北土,信问不绝,卿但具书状知闻,未用便去。遂命妻致馈贺之礼,一以遣之。数夕还答,生验书本意,皆父平生之迹,书中忆念教诲,情意委曲,皆如昔年。复问生亲戚存亡,闾里兴废。复言路道乖远,风烟阻绝,词意悲苦,言语哀伤,又不令生来觐。云岁在丁丑,当与女相见。生捧书悲咽,情不自堪。他日,妻谓生曰:子岂不思为政乎。生曰:我放荡,不习政事。妻曰:卿但为之,余当奉赞。妻遂白于王。累日,谓生曰:吾南柯政事不理,太守黜废,欲藉卿才,可曲屈之,便与小女同行。生敦受教命。王遂敕有司备太守行李,因出金玉锦绣,箱奁仆妾车马列于广衢,以饯公主之行。生少游侠,曾不敢有望,至是甚悦。因上表曰:臣将门馀子,素无艺术。猥当大任,必败朝章。自悲负乘,坐致覆餗。今欲广求贤哲,以赞不逮。伏见司隶颍川周弁忠亮刚直,守法不回,有毗佐之器。处士冯翊田子华清慎通变,达政化之源。二人与臣有十年之旧,备知才用,可托政事。周请署南柯司宪,田请署司农,庶使臣政绩有闻,宪章不紊也。王并依表以遣之。其夕,王与夫人饯于国南。王谓生曰:南柯国之大郡,土地丰穰,人物豪盛,非惠政不能以治之,况有周田二赞,卿其勉之,以副国念。夫人戒公主曰:淳于郎性刚好酒,加之少年,为妇之道,贵乎柔顺,尔善事之,吾无忧矣。南柯虽封境不遥,晨昏有间,今日暌别,宁不沾巾。生与妻拜首南去,登车拥骑,言笑甚欢,累夕达郡。郡有官吏僧道耆老,音乐车舆,武卫銮铃,争来迎奉。人物阗咽,钟鼓諠哗不绝。十数里,见雉堞台观,佳气郁郁。入大城门。门亦有大榜,题以金字,曰南柯郡城。见朱轩棨户,森然深邃。生下车,省风俗,疗病苦,政事委以周田,郡中大理。自守郡二十载,风化广被,百姓歌谣,建功德碑,立生祠宇。王甚重之,赐食邑锡爵,位居台辅。周田皆以政治著闻,递迁大位。生有五男二女,男以门荫授官,女亦聘于王族,荣耀显赫,一时之盛,代莫比之。是岁,有檀萝国者,来伐是郡。王命生练将训师以征之,乃表周弁将兵三万,以拒贼之众于瑶台城。弁刚勇轻敌,师徒败绩,弁单骑裸身潜遁,夜归城。贼亦收辎重铠甲而还。生因囚弁以请罪,王并舍之。是月,司宪周弁疽发背卒。生妻公主遘疾,旬日又薨。生因请罢郡,护丧赴国,王许之,便以司农田子华行南柯太守事。生哀恸发引,威仪在途,男女叫号,人吏奠馔,攀辕遮道者,不可胜数,遂达于国。王与夫人素衣哭于郊,候灵舆之至。谥公主曰顺仪公主,备仪仗羽葆鼓吹,葬于国东十里盘龙冈。是月,故司宪子荣亦护丧赴国。生久镇外藩,结好中国,贵门豪族,靡不是洽。自罢郡还国,出入无恒,交游宾从,威福日盛,王意疑惮之。时有国人上表云,元象谪见,国有大恐,都邑迁徙,宗庙崩坏。衅起他族,事在萧墙。时议以生侈僭之应也,遂夺生侍卫,禁生游从,处之私第。生自恃守郡多年,曾无败政,流言怨悖,郁郁不乐。王亦知之,因命生曰:姻亲二十馀年,不幸小女夭枉,不得与君子偕老,良用痛伤。夫人因留孙自鞠育之。又谓生曰:卿离家多时,可暂归本里,一见亲族,诸孙留此,无以为念。后三年,当令迎生。生曰:此乃家矣,何更归焉。王笑曰:卿本人间,家非在此。生忽若惛睡,瞢然久之,方乃发悟前事,遂流涕请还。王顾左右以送生,生再拜而去。复见前二紫衣使者从焉,至大户外,见所乘车甚劣,左右亲使御仆,遂无一人,心甚叹异。生上车行可数里,复出大城,宛是昔年东来之途,山川原野,依然如旧。所送二使者,甚无威势,生逾怏怏。生问使者曰:广陵郡何时可到。二使讴歌自若。乃答曰:少顷即至。俄出一穴,见本里闾巷,不改往日。潸然自悲,不觉流涕。二使者引生下车,入其门,升自阶,已身卧于堂东庑之下。生甚惊畏,不敢前近。二使因大呼生之姓名数声,生遂发寤如初,见家之僮仆,拥彗于庭,二客濯足于榻,斜日未隐于西垣,馀樽尚湛于东牖。梦中倏忽,若度一世矣,生感念嗟叹,遂呼二客而语之,惊骇,因与生出外,寻槐下穴。生指曰:此即梦中所惊入处。二客将谓狐狸木媚之所为祟,遂命仆夫荷斤斧,断折查蘖,寻穴究源。旁可袤丈,有大穴,根洞然明朗,可容一榻,上有积土壤,以为城郭台殿之状,有蚁数斛,隐聚其中。中有小台,其色若丹,二大蚁处之,素翼朱首,长可三寸,左右大蚁数十辅之,诸蚁不敢近,此其王矣,即槐安国都也。又穷一穴,直上南枝可四丈,宛转方中,亦有土城小楼,群蚁亦处其中,即生所领南柯郡也。又一穴,西去二丈,磅礡空圬,嵌

异状,中有一腐龟壳,大如斗,积雨浸润,小草丛生,繁茂翳荟,掩映振壳,即生所猎灵龟山也。又穷一穴,东去丈馀,古根盘屈,若龙虺之状,中有小土壤,高尺馀,即生所葬妻盘龙冈之墓也。追想前事,感叹于怀,披阅穷迹,皆符所梦。不欲二客坏之,遽令掩塞如旧。是夕,风雨暴发。旦视其穴,遂失群蚁,莫知所去。故先言国有大恐,都邑迁徙,此其验矣。复念檀萝征伐之事,又请二客访迹于外。宅东一里,有古涸涧,侧有大檀树一株,藤萝拥织,上不见日,旁有小穴,亦有群蚁隐聚其间,檀萝之国,岂非此耶。嗟乎。蚁之灵异,犹不可穷,况山藏木伏之大者所变化乎。时生酒徒周弁、田子华,并居六合县,不与生过从旬日矣,生遽遣家僮疾往候之。周生暴疾已逝,田子华亦寝疾于床。生感南柯之浮虚,悟人世之倏忽,遂栖心道门,绝弃酒色。后三年,岁在丁丑,亦终于家,时年四十七,将符宿契之限矣。公佐贞元十八年秋八月,自吴之洛,暂泊淮浦,偶觌淳于生棼,询访遗迹。翻覆再三,事皆摭实,辄编录成传,以资好事。虽稽神语怪,事涉非经,而窃位著生,冀将为戒。后之君子,幸以南柯为偶然,无以名位骄于天壤间云。

异状,中有一腐龟壳,大如斗,积雨浸润,小草丛生,繁茂翳荟,掩映振壳,即生所猎灵龟山也。又穷一穴,东去丈馀,古根盘屈,若龙虺之状,中有小土壤,高尺馀,即生所葬妻盘龙冈之墓也。追想前事,感叹于怀,披阅穷迹,皆符所梦。不欲二客坏之,遽令掩塞如旧。是夕,风雨暴发。旦视其穴,遂失群蚁,莫知所去。故先言国有大恐,都邑迁徙,此其验矣。复念檀萝征伐之事,又请二客访迹于外。宅东一里,有古涸涧,侧有大檀树一株,藤萝拥织,上不见日,旁有小穴,亦有群蚁隐聚其间,檀萝之国,岂非此耶。嗟乎。蚁之灵异,犹不可穷,况山藏木伏之大者所变化乎。时生酒徒周弁、田子华,并居六合县,不与生过从旬日矣,生遽遣家僮疾往候之。周生暴疾已逝,田子华亦寝疾于床。生感南柯之浮虚,悟人世之倏忽,遂栖心道门,绝弃酒色。后三年,岁在丁丑,亦终于家,时年四十七,将符宿契之限矣。公佐贞元十八年秋八月,自吴之洛,暂泊淮浦,偶觌淳于生棼,询访遗迹。翻覆再三,事皆摭实,辄编录成传,以资好事。虽稽神语怪,事涉非经,而窃位著生,冀将为戒。后之君子,幸以南柯为偶然,无以名位骄于天壤间云。《琅嬛记》:昔有一士人,与邻女有情。一日,饮于女家,惟隔一壁,而无由得近,其人醉隐几卧。梦乘一元驹入壁隙中,隙不加广,身与驹亦不减小,遂至女前下,驹与女欢。久之,女送至隙,复乘车而出,觉甚异之,视壁,孔中有一大蚁在焉,故名蚁曰元驹。

《临海县志》:灵应录台州,有民姓王,常祭厕神。一日,至其所,见著黄女子,民问何许人。答曰:非人,乃厕神也。感君敬我,今来相报。乃曰:君闻蝼蚁言否,民谢不闻,遂怀中取小合子,以指点少膏如口脂,涂民右耳下戒之。曰:或见蚁子,耳聆之,必有所得。良久,而灭民。明日,一见柱础下,群蚁纷纭忆其言,乃听之,果闻相语云:移穴去暖处,傍有问之何故。答曰:其下有宝甚寒,民伺蚁出,讫掘之,获白金十锭。