声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

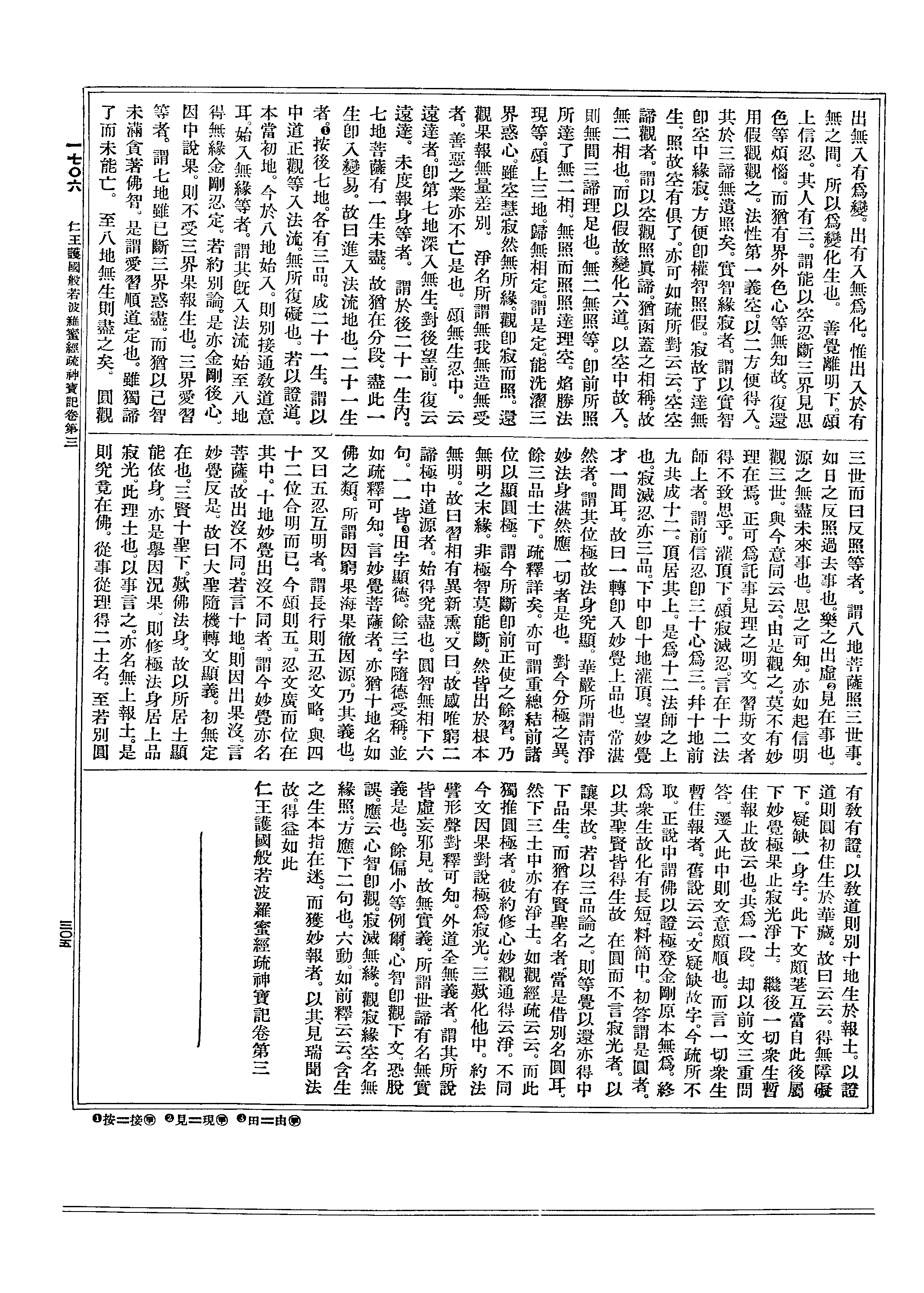

释观空品¶ 第 286a 页

释观空品¶ 第 296b 页

佛说仁王护国般若波罗蜜经疏

神宝记卷第三

四明沙门柏庭善月述

尔时十号下。二发起序文为五。言尔时者。谓

当尔众集之后。现瑞发起之前。适当是时也。

十号等者。是教主万德位号也。所以发起时

众渴仰之心。其为德也至矣。略言有四。曰十

号。曰三明。曰智德。曰断德。凡是德号莫不备

在是矣。亦各以其盛者言之。十号名相如别

释云云。智断德如上解云云。释迦牟尼对上

通号。此其别也。谓释迦者姓也。此云能仁。牟

尼者名也。此云寂默。既仁且默则仁德而静

者也。推而极之。斯佛之道可至焉。为其徒者。

可不务乎。天竺凡四姓。释迦乃金轮种姓。所

谓刹帝利是也。馀婆罗门等。如别出云云。若

夫姓氏之姓。则或姓释。或瞿昙。或甘蔗等。随

其世系得姓不同。民归如市者。犹书云。昔者

大王居邠。狄人侵之。邑于岐山。从之者如归

释观空品¶ 第 296c 页 T33-0296.png

市是也。初年八月即如来将说是经。现瑞发

市是也。初年八月即如来将说是经。现瑞发起时也。疏引真谛三藏所判。不出有三。一以

如来在世四十五年说法。二以转三法轮用配

四十五年之数。三以显密两教以判俱时前

后。今以一家成说有三不易。以形之当见臧

否也。谓如来成道后五十年说法。经论所同。

一不可易也(唯十二游经有三十五成道之说。乃机见不同尔)二以小始十

二年说四阿含教。二不可易也。三以般若之

后灵山八载说法华。三不可易也。以此格彼

年数进退居然可知。今谓初年月八日者。当

是说诸部般若之后。接次仁王乃其时也。而

言月八日者。犹正月初八。文之略耳。方坐

犹始坐。亦正也。若佛本住及自證法其住久

矣。而曰方坐者。以修显性云尔。十地非前所

谓十地。疏引同性经云云。乃佛所住地。亦犹

楞伽不次之十。非次第十地也。而疏以别接

通等为释。虽不无是理。终非通方之论。姑置

之云云。又曰。入大寂室三昧者。前所住地岂

乖寂理。一往以论前所住者智也。今所入者

定也。抑凡说法必有由绪。入定而后观机。观

机而后起说。此其序也。故今入是定。凡为四

意申之。一者观机授药。二者因定发慧。三者

说法轨仪。四者以圣况凡。得是四意其旨明

矣。亦可对四悉。即因缘义也云云。又大寂下

为二。初约理释。夫理至寂灭为义。涅槃亦寂

灭之名。故以三德大涅槃而配释之。谓大即

法身。寂即般若。灭即解脱。具是三者。始曰

深禅。依之而住莫尚乎此。故以室表之。窟亦

室也。兼引大通入室为證。又法师品慈悲为

释观空品¶ 第 297a 页 T33-0297.png

室。亦其理也。而大寂者。即照为义。至寂即照

室。亦其理也。而大寂者。即照为义。至寂即照照而常寂。夫唯照而常寂故。虽动而弥寂则

其照无穷。寂而常照故即静。以言照则其应

无碍。亦犹虚室之能容。般若之能照者也。次

约观显者。义当观心。文先立境观。初四句谓

室空本一境也。明暗自殊者。对暗立明观也。

虽明暗殊而境常自若也。次四句略提法譬

可知。日出下四句正合。谓智生故境显。犹日

出则万象俱明。惑暗故心昏。譬日入则一无

所暏。亦如太虚本非明暗而明暗相除。此犹

惑智相翻而理性常即。亦圆义也。若夫明暗

虽殊而性常清净。则又直约不思议境体以

示圆极所谓明暗不相际显出佛菩提是也。

故引證云云。谓无明虽染。而性即是明不少

一法也。所以一切众生即菩提相。不可复灭

者。恐误。文应作得。亦可从略文互显耳。以其

直下当体即是。更无一丝毫可加损故也。思

缘放光者。若作事解。只是思可度缘放光发

起。其义犹近。今疏约理释。则曰云云。是则

无思而思。思于无相。无缘而缘。缘于法性。此

其为自受用大乐也。若乃法本无相。思之则

相生。性本无缘。缘之则性起。夫然则何思何

虑哉。特是为机缘故。不思而得放光现瑞至

于地六种动发起众疑。波斯匿王心知其然

唯佛能决。而如来在定未容遽请。于是声种

种美妙音乐警诸大众。由是如来从定而起。

升于法座而后正宗得以启也。如经云云。问

无色界者下。覆问光必照色。无色何以为照。

答中虽无粗色而有细色。此顺问答也。若论

释观空品¶ 第 297b 页 T33-0297.png

佛光有无皆照。抑佛光本以无相之照照无

佛光有无皆照。抑佛光本以无相之照照无色色。殆问非也。而细色之言。唯天眼见非肉

眼所及。此兼言二乘不见者。以二乘慧眼照

空。亦不能见。必获天眼乃见之尔。又大经云。

无色界色非诸声闻缘觉所知者。以法法皆妙

言之。不同论所明无色界色。有无不定。谓之

宗计者。是皆不可一概言也。放光令识智慧

之本下。表不虚设也。光本于智。惟智而后能

发光。故以慧为本。花表于因。惟因而后能

得果。故以道为因。又光以化当机。故云识花。

以示结缘故。云见。配释可知。今令非相见花

者。相当作想。文约现未二益区别之。得文之

巧也。又前明教主现相。本属应边。而言有感

等。是皆感应言外之意也。无量变下。明雨花。

有变非变。变者心花。非变者外花也。唯色无

色天以其定力胜故能变。欲天无此故不言

变。尤尽其理也。劫当作级。讹转之误耳。大

地振动者。振应作震。动有缘有数有意。六种

其数也。动缘如阿含增一各有八缘。动意如

后引十地论释之。动地令其心动等者。不唯

合事亦当于理。禅家所谓风幡话是也。亦犹

昔言地体本静动必有变。斯皆近之矣。阿含

八缘中言息教缘者。谓归真息化时也。然息

教未必归真。归真必息教也。馀缘可知。增

一八缘中风轮上下者。不过风轮与四大之

风。上下相击次第而动。动必有声。声则为雷。

是或一说也。文缺一字。与前阿含所出大同

小异。动意中云治三种烦恼者。谓一贪。二痴。

三慢。即生天以下文。是对释。可知。成人之德

释观空品¶ 第 297c 页 T33-0297.png

有四者。谓以佛言之。则一切智等皆无畏也。

有四者。谓以佛言之。则一切智等皆无畏也。而言成人者。佛亦人也。所谓众生无上者佛

是也。十八不共法有大小乘所出法相不同。

其为不共一也。今疏云。二乘无分。亦且以共

不共般若言之。尽理而言。亦应云不与凡夫

下地同也。言法身有三者。合大小教言之。是

亦明诸法身之一例也。馀法相如常释云云。

前已为我下。领前所说经。从得道后者。文略。

应云自阿含后经。尔许时共得四十一年。更

兼此后一年说仁王正当七十二岁。并后八

年说法华。则五十年说法明矣。若复异指。便

见差误也。二今疑为二。初腾众疑又二。初依

处显人云云。二举名叹德。云王姓月名光者。

不必尔当。是元名波斯匿。既入道后。法名月

光。亦犹天台加晋王总持之号是也。十地等

叹德也。疏谓多是通教。是亦一往。既曰行

摩诃衍化以大乘治国。岂不通该三教邪。二

次第问俗众中。或只目二人。多一法字。差为

便耳。复问须菩提。一兼显众所不决。觉悟如

来者。悟应作寤。经本已正。此须改之。然以如

来寂而常照。岂待觉而后寤。今此设施特是

表仪云尔。此土作乐。而十方佛土亦复闻知。

盖同一化用有缘斯现。初无彼此之间也。遂

有十方菩萨俱来作乐。亦复如是。佛知时下。

明由前思缘故。乃得其机。则说今般若时至

也。良医授药及三业三轮等合释。可知。经言

师子座者。疏引论释云云。应须更云师子为

众兽之王。可譬如来势力无畏犹人中之师

子也。又曰如金刚山王者。谓其体貌不动如

释观空品¶ 第 298a 页 T33-0298.png

山王然。亦表法身四德八风所不能动如须

山王然。亦表法身四德八风所不能动如须弥之安固也。凡是轨仪莫非实报土相现尊

特之身。故以山王喻之。以教则复宗部旨义

当别接。文虽从别。义必该通也云云。地及虚

空者。谓二者皆表实际之极。则所依寂光是

也。亦可有通者往空。无通者居地。事理俱得

也。

* 释观空品

此经以般若为宗。故于正宗之首说观空品。

据次合先分文为二。初释品名。二释文。今先

释品而次分文者。意以品名承上冠下源流不

断故。通释品名居先。凡为四。初总三别。总者。

通约般若无相之旨。用该三教之别。故曰云

云。谓无相者。般若之妙慧照无相之真境。既

皆无相则内外俱寂。谓内则六根外则六尘

等皆寂然也。能缘所观以皆空故。得名观空。

又凡夫下。以能对所。则凡夫之不识。外道之

妄取。二乘之滞空。并属三藏。义当所破。而

菩萨以正智观空非空等。则能所义足。故知

约通明矣。二夫下。凡夫著有二乘著空则凡

小属于二边。在别虽无二乘。约位格量即别

十住是也。而次菩萨舍二边之有修于中空。

是即别观也。又观是下。一往约观空二字言

之。观即能观。境即所观。既能所俱空。则无相

之旨主于是矣当第一义空。即中道。不然何

谓真佛知见乎。引文反證。正以非见之见。乃

真见也。如此配释。总别显然。此六品下。分文

可知。释中初知请意。意在护国。据前叹请亦

只主在匿王。今知请意通及十六国者然。问

释观空品¶ 第 298b 页 T33-0298.png

不可多。请必有主。姑推匿王为首。佛知请意

不可多。请必有主。姑推匿王为首。佛知请意不局一人。法当尔耳。吾今下。因开二护广其

所请。亦为生后二品。作张本故。如文云云。过

十地行因本应生教化品文。言散华者误耳。

彼诸国王虽有此意。但是机扣于佛。而佛开

二护过其所扣。则又应之深者也。意如后见。

问王下。简开二护所以。答中凡约多意申之。

初以粗妙难易言者。则王但知其一而不知

其二。佛具知之。彼此兼到过其所扣也。又以

世出世真俗论者。使国土纵安而生憍慢。不

若今陈出世因果则真俗俱当。又约索有多

少者。若索少赐多。得师弟子之体。如法华索

车请三与一过本所望。岂不快哉。又衣不贪

不悭可知。慈导之志者。谓慈悲能导。此并在

佛。志应作意。然犹分别之说。若相济为言。则

护果护因必资般若之力。使因果俱护。信行

大乘。何有国土而不安乎。王闻二护之言三

慧之语劝发。称善以美之极。言大事因缘。以

褒扬之。其理可谓至矣。非特般若为然。凡一

代显顿之说。皆得以言之。故疏类举诸文为

说是也。散华下。约表法释。凡诸事供必表法

门。此亦释经之法。若直事解。何足以见行因

得果。起化之义。故以事表理。两得之矣。广明

二护为二。初尔时下蹑上。请问文兼二护。答

中合先答护果。而言化四生者。故知二护虽

该因果实以度生为本。谓以佛果化众生。及

以因行化众生是也。但佛所證性本亡离。何

护之有。故寄因明果。直从行释。苟于行无著

理当自明。既文从行结。而又曰菩萨修佛果

释观空品¶ 第 298c 页 T33-0298.png

为若此等。故知寄因明果其理彰矣。言所化

为若此等。故知寄因明果其理彰矣。言所化境。如疏云云。而一皆如幼五道之所从出。

若论所化。本该九界。今且从界内能生云尔。

二明能化智。则不观色如等。凡五科。今束为

四。谓一者五阴我人知见。即所化众生。经以

常乐我净如缀我人下。恐差误。义见后文二

菩萨如等。即能化人法。三佛果即所护四德。

此可兼见护果之义。四二谛即二护所依。而

皆言不观等。则遮其所非。谓今般若能观观

智。以空慧为本。故不观色是遮其有也。不观

如是遮其空也。唯观法性真实空。如疏释云

云。是皆以偏见故不观。若知一切法性下。悬

取后文意说。是皆以圆智故。则何所不观。何

所不摄。虽不言所是而理在其中。故结云如

虚空。是为真空之空。不碍妙有之有。举斯以

况。则一皆无我无相。是为菩萨下。结行成护

因义。本释在次品。今结此中者。寄显护果义。

非正结因。亦与上标宗文旨一贯也。若如即

色为别见者。不出从空出假之义。常乐我净

如句。若移置一切行如下。文义极便。但圣经

不可辄尔。且当仍旧。疏约对前五阴作颠倒

不颠倒释等。非无此理云云。而曰随尽烦恼

等者。谓对所灭五阴该于九界故。随烦恼灭

处虽有浅深。而所显性则一而已。亦犹冰水

之渐融释也。知见寿者。如本当连上众生我

人。亦缘前句所间故。以知见作对位释。更当

详之。菩萨如下。疏简净名一切皆如之言。似

与今同若为异耶。答中彼斥授记故。以真空

夺之。今显诸法皆如故。以妙有为说。又以动

释观空品¶ 第 299a 页 T33-0299.png

寂等对释。并如疏可知。然以断常而显中道。

寂等对释。并如疏可知。然以断常而显中道。未出阿含所离之中。应以妙疏所离虽近能

离实远成之。又以净名有曰不观色色如色

性之文。拣之云云。但是情执之未袪。惑取之

未亡。观道之未融。理性之未显。皆所当遣亦

所当护也。馀文如前释可知。白佛言下。广上

观空起后菩萨修护佛果见三般若义。初约

不住明实相般若。先领上为问。谓若诸法悉

如前云尔者。为菩萨护化众生。则无众生可

化。为化众生则有众生可化。若为有无邪。问

既隐略。答亦难明。于是申以二意焉。谓真则

无化。俗则有化故。自法性色下。明真则无化。

谓法性五阴者。即常乐我净境也。皆所不住

等观也。旧例多释经本三句。今加作四句云

云。四句三观既皆不住。则不住亦不住。以悉

皆如故。即实相中道之体。于是明矣。故以真

言之。安有众生假实而可得邪。次明俗则有

化。则曰以世谛三假故名见众生。而又曰一

切法性实故者。谓称实而见则无众生可见

也。如是乃至诸佛圣贤亦皆名见。亦皆非见。

例此而言。见有正邪。谓正见见也。邪见尔见

也。今以假名之名。名见一切法。则知诸佛凡

圣尔。皆以非见而见称性见一切法也。是则

二谛虽异。以建化故护果护因。未始偏废也。

此中三假非成实因成等三。以今非小教故

也。然或引于二空文。后尔得以小成大也云

云。二约能照义明观照般若。而言有法非非

法摩诃衍者。疏出问意云云。今谓有法者。提

所照境也。非非法者。其言犹总略。正应云

释观空品¶ 第 299b 页 T33-0299.png

法非法皆非非法。谓法者有也。非法者空也。

法非法皆非非法。谓法者有也。非法者空也。非非法者非其非法。则空之又空。即中道第

一义毕竟空也。据下答文。正应如是而照。为

未解者非常情所到。故曰摩诃衍云何照。所

以正领上文。以生答意。摩诃衍此翻大乘。与

今般若同出异名尔。佛答以于般若自性见

非非法。苟能如是而照。则能空其空。此法所

以非非法。故名非非法空。既言法空而又曰

法性空者。谓此空非照已方空。非作得故空。

直由般若性离无自性故。理本自空也。所谓

受想行识空乃至十二缘空。皆其理也。故此

下。历法明空。疏引大论约六门明之。谓果报

空等空虽是一而义类复不同。五阴是果报

空者。以是报阴法故。十二入受用空者。以其

根境相对受用各别故。十八界性别空者。加

以六识。分一精明为六和合。成见闻觉知别

故。所以只一色心而有阴入界开合异者。以所

病不同故也。故曰云云。馀论疑或作迷。言迷

尤显。六大名遍到空。谓其大大各遍一切。而

有相倾凌灭之相。此复别明如楞严云云。又

引阿含明六王互诤云云。谓五各有用而识

为主故。居中则胜也。因缘义空者。谓三世

因果有缘生缘灭之义。而与谛境总别有殊

云云。是法下。约三义释成。然生灭等本非空

义。今取其速疾不停傍显即空。其旨益明。故

曰云云。即有即空者。总结诸法之有归即空

义。与疏小别。论引诸小乘师明生灭前后同

异。一一覈之。然皆有过云云。疾炎过锋者。正

应云疾炎奔缘过锋经刃。取其至疾无迹。喻

释观空品¶ 第 299c 页 T33-0299.png

上空义而已。上以诸法显则曰是法即生即

上空义而已。上以诸法显则曰是法即生即灭。次以心念明则曰刹那刹那。然意犹难晓。

故复徵释云云。九十刹那等如经未检。夫以

一刹那极短之时。而经九百生灭。使以情量

分别终不可解。以不思议意会之可也。若乃

以圆顿教旨明之。所谓一念普观无量劫等。

则九百生灭恶足道哉。当以理求。难以言尽

云云。九十刹那下。释通。即空凡二义。若自

一之多。谓一念摄九十刹那。一刹那摄九百

生灭。九十刹那义当八万一千生灭。求其定

实不可得。则此心空矣。又自多之少。谓生灭

不出刹那。刹那不出一念。于其念中求定实

尔不可得。则此念空矣。故曰如是心法不可

得。此名心空也。但了心空诸法自泯。心法泯

处落空者谁。又以四大分(应作去呼)诸根下。例推四

大至于极微。分分不可得。如是推析至于邻

虚。是为正析。非同邪外之析也。色尽心穷豁

然无住。可谓至矣。而犹止是生灭。为护三藏

佛果而已。望大无生无量无作相去远矣。奈

何今人欲以粗心浅量议佛法之精微吾未见

其能彷佛也。若见色空下。推明衍门教旨。其

文虽约理则至矣。如言通教体空。固无他说。

别诠心色而一而异者。以能造心是故不异。

以所造法非故不一。又以教权故不一。理实

故不异。此正得别教之旨也。又圆明色心本

来空寂。善谈即具旨在于斯。以护佛果则佛

果各得其正。以护般若则般若斯明。以化众

生则众生斯度。不唯菩萨护持。而诸佛亦各

护念。何以故。以其理所同故也。不然则夭伤

释观空品¶ 第 300a 页 T33-0300.png

慧命亡失法身者有之。于是得无惧乎。经复

慧命亡失法身者有之。于是得无惧乎。经复以心例色。反复明之。故曰色亦如是。以般若

下。明能观观智。结成双照。显中空之旨。谓以

般若空故无相。无相故照。所照皆寂。大品所

谓波若者尔。般若存略耳。然于其中了无小

法可得。故曰不见缘等。则诸法皆空名为不

见。非谓不照名不见也。非见及见者。文缺一

所字。以皆亡相故。是为真实般若。即地住所

證。尔前通别无量教门谓接正等则相似般

若。至于历法明空。亦谓空之分齐。谓略则十

二如今文。或十八空如大论。疏列释云云。然

则空本破有。有既空矣。有复何立而为俗邪。

故曰但法集故有等。谓法有合散。散则为空

为真。合则为有为俗。集亦合也。两者各论则

为偏。偏则二边而非中道。两者并明则为

圆圆则中。中则妙。如斯而已矣。三假等对释

可知。次明得失者。金刚般若所谓若见有法

可得则为著。我人众生寿者。皆见也。苟此见

未亡则有法也。非无法也。非所谓开眼也。著

合眼也。著若无此见则有无皆是。谓不异世

间者。见同凡见。非正观也。与夫如来出世间

能了世间相者。夐然异矣。虽然若见世间法

不合不散等。是则圣法凡境未始异未始不

异。固所取證如何耳。于诸法下。复宗明观。

谓即色是空理极事遍。故曰不动。是法平

等无二无别。故无到者。以本不生故。无可

灭。无相无无相故。诸法皆如。馀如疏释。是即

初地下。明一念心具足八万四千般若波罗

蜜者。以一实理同故。翻惑为智故。破尘出

释观空品¶ 第 300b 页 T33-0300.png

经故。一心中晓一切法故。故一一地亦具诸

经故。一心中晓一切法故。故一一地亦具诸地功德也。即载云者。载犹乘也。衍亦乘义。

即灭是能断义。故如金刚。随义受称。名异理

一也。三约名味句等以示文字般若功德深

大不可思议。文先示教体。次明功深大。初文

者。谓诸佛教法不出名味句三。或云名句文

身。是为三假。兼声色一实通为教体。如疏引

论释云云。即今文字般若之所依也。文具财

法二施。即七宝施财施也。令得四果等法施

也。不如于此起一念信。则又法施之胜者。以

信对解则解深于信。重重比决可知。句非句

下。正明文字般若。亦信解相。谓句非句等约

义对句如文。虽蕴四句。三谛之旨顺般若义。

所以皆空。是三句即一句。一句即三句。亦即

非三非一句。微妙玄绝不可思议。又句即文

字。非句即文字性离。是亦文字蕴三谛俱亡

之旨。所以性离。惟其性离即是解脱。解脱即

是般若。亦即今文字般若是也云云。止观所

谓达文非文非文非不文。其旨雅合也。又般

若非句下。明文义俱空。谓句非句文空也。般

若义空也。惟其于般若及句非句等。约即离

克体。若内外自他共离。一一求之皆不可得。

不可得处即真般若。有在于此。故曰般若非

句句非般若。则皆性离俱不可得也。又曰般

若亦非菩萨者。明人法俱空。谓般若者法也。

菩萨者行般若之人也。所行法空则能行亦

空。故曰般若中求菩萨不可得。此明人空也。

据理合更明法空句。疑脱一句。或前已足。故

略之也。疏云。人空文略者。不无差误。或云。

释观空品¶ 第 300c 页 T33-0300.png

今正明行般若者。故不当云菩萨亦空。所以

今正明行般若者。故不当云菩萨亦空。所以略也。然遣则俱遣。正不当义有存略。更试详

之。何以故下。正徵释上非菩萨句。故有下十

地三十生皆不可得之言。岂非正言人空。何

反云邪。亦非萨婆若。非摩诃衍。空者此复以

人例法明因果俱空。谓萨婆若果也。摩诃衍

谓乘。乘亦因也。因果皆空。是法空义。岂非正

以人空例明法空乎。若见境下。疏科以为依

教修观观有邪正等。虽不无是义。以牒释文

势言之。当是对简倒想。谓若实有境等可见。

则堕于妄想。殊非圣见。故对简牒释。云见三

界者。云云。而疏以见境等对三般若者。谓于

境智说受。虽无非般若。若以见执取之。则皆

为倒想。故曰是众生果报之名也。如文云云。

六识下。谓以执想见故起三界业果无明烦

恼。文于中多三界空三字。于根本无明下对

前业果。以成三道。及无明馀习。亦该三界故

云尔也。而一一皆言藏空者。谓藏以积集为

义。空以解脱为言。以三道。则罔不皆藏。以三

德。则无非般若。所以皆空。净名有言。除病不

除法。斯可以当之矣。三地九生灭者。疏凡二

释云云。初释为优。即金刚藏下。引人證空。亦

释空所由。如华严中金刚后心。以理尽三昧

断最后无明。所谓入重玄门是也。经倒一藏

字。仍小失次第。对文可知。佛得三无为下。明

极果所證空。三无为本出小教。亦曰择灭非

择灭无为等。今于佛果推言之云云。释虚空

中。言无色现处者。起信所谓虚空以对色故。

有是可见相。即无色现处。乃是空也。若有修

释观空品¶ 第 301a 页 T33-0301.png

习下。约听说而无听说归于般若。故一切法

习下。约听说而无听说归于般若。故一切法皆如也。次结修护佛果。谓若如上所明。是即

护佛果体。亦护萨婆若。十力等一切果德。为

若此也。二明时众得益。如疏释可知。

* 释菩萨教化品

教以利他为本。不利物则何以为教。化以自

行为先。不克修则何以成化。故前明观空。所

以成今之自行。今明教化。所以生后世之利

他。此教化品正当答前内护次问也。以自他

言之。不别而别。即利他行。于是初释品题凡

为三对。言教化者。教谓教示众生离一切恶。

化谓化转物机修一切善。此善恶对也。佛以

此教化众生。得成菩萨。此圣凡对也。又以此

法化诸国王。令识般若。此真俗对也。凡明化

转有三义。即其旨也云云。然此品虽正明内

护。既化诸国王实兼于外。虽依俗谛。既令识

般若达诸法空。而实兼具谛故。此一释其理

贯通义斯明矣。二随释。白佛言下。为二。初发

问。言护十地行菩萨者。此应二重能所。谓一

以般若为能护。诸法为所护。二以十地行为

所护。菩萨为能护。护何所护护其不堕偏邪。

斯为者尔。云何行可行等。凡设三问。谓菩萨

行者。其行甚通。今于其中何行可行一也。又

于其中有自有他。为依何位行而化众生二

也。夫见众生有著有离。今以何相而见众生

堪受化邪。准下判答。则五忍是其行也。十地

是其位也。自他皆幻是其相也。其旨晓然矣。

又此经下。重判自他。复宗标目。不别而别。即

利他行也。佛言下。答文为二初分科。次广释

释观空品¶ 第 301b 页 T33-0301.png

云云。然以五忍答初问者。谓伏忍等五是菩

云云。然以五忍答初问者。谓伏忍等五是菩萨法。约位始终各分三品。一一有增进之相。

而位不定住。合俱空之旨。安于谛理。故通得

称忍。是为菩萨行之所依。则行于可行也。广

释中。疏以五忍与六种性合释及所断惑相

文义交加。颇不易明。应先出异相而后得以

会之。所以异相者。据常所释。别教初地證道

同圆。已破无明。即能分身百界作佛。而此经

所出十地乃分为四。谓前三后一以对十地。

则前二犹是信顺二忍。后三始破无明。若然

则与初地證道同圆分果垂迹其异一也。又

所断惑信顺二忍。止断三界色心粗重烦恼。

此与常途有异二也。于此须知教證二途。约

證道论。固当如向同圆是也。今取教道为义。

不妨十地殊品故。所破惑义有进否。是应义

立。无生忍位分上中下。如今文是也。以其根

有利钝。利者于初三品即破无明。其次中三

始破。又其次者后三方破。既许初破。不妨證

与圆同。其次未断犹居信顺。亦影略互显尔。

至于后三断位方定。犹下根受接其位定故是

也。而所破惑虽分色心粗细之异。于其利者。

即是无明。钝即见思。复何固必。况复悉檀被

物。初无定法。说有殊途。母以名相为惑。有志

学者所宜尽心。如其不然置之可也。经言发

相信者。位当别信。即发起信心之前相也。疏

亦作想。所谓理具此相。依理起想等。亦其义

也。但与今圆别异耳云云。伏忍之初十住是

也。据位格量。犹是二乘。而言超过者。约知中

智解能伏无明故也。疏又约圆信释者。或恐

释观空品¶ 第 301c 页 T33-0301.png

取同除四住此处为齐之文释也。然而彼以伏

取同除四住此处为齐之文释也。然而彼以伏无明为过。此以断为过。其义既通进退无咎。

亦为接下长养圣胎义便故。从容于此。若论

出胎。合在分真。或别有意云云。此下疏文疑

多一二字。文末当云出圣胎也。起乾慧下。未

有理水。本当闻慧之初故云乾慧。今在思修

位中言者。恐是仍前之说故起自乾慧。其实

正当伏忍位也。疏判位。本当但释名差间耳。

疑多一结句。千字之非。经既已正殆无用耳。

亦有十心通名为意。所以四意止念处。于身

受心法令不起邪倒故。三意止三善根。令不

起三毒故。三意止三忍。令不起三世因果念

故。如疏云云。复有下。明十向。即道种性位。

亦由修上伏忍。进入平等道。与初地圣道为

因。皆仍前望后之说。则又有十种忍等。以观

对忍。次第可知。初观色阴得戒忍者。谓作

无作戒本阴色摄故。观色阴发于戒忍。然不

言色摄所以。此如别论云云。以此观识对知

见忍等。如疏云云。亦可因想入定受以法慧。

行以空脱。识为心王而能发受等故。前后不

定。观三界因果空故。得空等三忍。如疏可知。

通观二谛。了法无常。名无常忍。达一切法空。

名无生忍。然十向犹是道种性。虽未无生而

得在不久。是故云也。又约无常等判二忍者。

亦一往耳。自别行位言之。亦可观无常则安

于无常。观无生则安于无生。初无定在也。是

菩萨十坚心者。不出由前十忍成坚忍之德

云尔。又信忍下。标起忍位。然以下三种信义

明之。此当證信。即初地證道位也。所谓善达

释观空品¶ 第 302a 页 T33-0302.png

明中行者。对位如经。即初二三地。后诸对位

明中行者。对位如经。即初二三地。后诸对位例此。中行之言。犹下文忍中行是也。言断三

界色烦恼缚者。即上三贤所断粗惑。非谓初

地始断。若据證道同圆。合断界外根本无明。

已如前示。而此复言心烦恼者。当是前所谓

色等单约色心说。今约色心俱心兼而言之。

故当合论义尔。如下文。又言习烦恼者。谓习

即无明正使。至后习无明尽相始分正习。言

各有当也。故知一家习气之说。最为难明。如

别论云云。摄化中言一身多身者。疏谓化身

实有之异。然亦只是常途所谓分身百界千

界等。既曰分果。自然无量身一身。一身无量

身。但约位浅深故。以本从末则一身无量身。

以末从本则无量身一身。亦所从言异。则一

身之言即空。无量身即假。非一非无量即中。

又以十五心下。从分至极。为一切行本者。谓

菩萨以四摄等。共十五心始发行于此。是为

首义。能生行本。是谓种义。如疏云云。言断三

界心等习烦恼者。则兼前望后。如上进退之

义是也。故所断惑有色心同异等别。已如前

论。言心色习烦恼等。得非前以惑粗故色心

各断。此以位极其惑深细。不唯不分色心。亦

不分于正习。则无习可断也。又若约等觉后

心。倒修凡事。亦断微细等惑。则有习可断也。

而后文云双断正习者。亦不妨兼有此义。初

无在也。故知圣贤分上诸佛境界。终不可以

定量论也。五明寂灭忍者。谓望前四忍则有

尽不尽之异。四明所谓因地虽断未尽边涯。

若正若习唯佛究尽。殆有合于斯文。以寂灭

释观空品¶ 第 302b 页 T33-0302.png

义则心色等想习皆除。是犹能所待对。其于

义则心色等想习皆除。是犹能所待对。其于名相未能忘也。若夫忍极。极于无生极于无

灭。则无心而不寂。无想而不灭。无灭灭处是

为真寂性义。佛及菩萨之所同證。故曰云云。

是亦同用忍智入金刚理定。约修證说义。云

用入。无复别体。以不次而次因果既分。则分

极之异。故曰下忍中行等。约忍分位。则因名

菩萨。果名萨婆若。共观第一义谛断心习烦

恼下。是以尽相无相。分言尽相则望前而说

金刚后心是也。尽相无相则兼后为言。极果

萨婆若是也。至于超度二谛下。是以等觉对

妙觉言之。则第十一地为萨云若。翻一切智。

当是等觉之位。觉非有非无下。正当妙觉萨

婆若位。据疏翻一切种智。已见中卷。初二若

字益当上呼。故知旧简同异及翻译名义倒

矣。由是论之则萨云若者。犹为未极。约体以

言。萨婆若者。正当极位。亦约用云。所谓萨婆

若乘来化三界是也。如是节释。则二者同异。

冷然可知。故今存两可之说。及疏从前之释。

皆从容云尔。无定亦说也。金刚喻定云者。引

旧凡二说云云。疏虽无可否。今谓二处金刚

正自不同大经之喻。则可譬此经金刚智定。

能破烦恼而自体不坏。如经云云。若大论所

谓以羊角龟甲能碎者。此固物类相感。直金

刚宝石耳。本出大论。今云。出大经者。恐误。正

言无嘶破声者。是也。若楞伽所谓如金金刚

具不坏性。即此一文可證二异云云。旧来多

不辩此故。特表出之。又下忍中行等配位。凡

三义。谓位有上下。摄有因果。入有前后。如疏

释观空品¶ 第 302c 页 T33-0302.png

云云。萨婆若。上已翻一切种智。今又翻一切

云云。萨婆若。上已翻一切种智。今又翻一切智。此文恐误云云。等觉或有或无。今般若附

通故不同别。引二文为證。益不言等觉是

也。言心习无明尽相等。如疏科释云云。是皆

穷幽极微之论。所当尽心者也。然以智言之。

虽能尽相而未尽无相。则犹有智。在智不自

亡。则般若真体无自而明。此尽相之外更须

尽其尽者。始谓萨婆若矣。若乃萨云则犹在

智地。故未足以至极。至极则相无相皆尽。所

以超度二谛者出乎境。觉非有非无者出乎

智。所谓同真际等法性者。亦假名尔。苟出乎

此。则彼自无有。无彼无此则能所双绝。求明

了不可得。无明安得而有乎。此證智所以能

相而又能尽无相也。使尽无明之相则既尽

矣。又云。无明未尽当只是无相未尽。尔若作

此释。亦不须料简。又此尽不尽相。苟善其一

必尽其二。使二而不善则一亦未也。可以理

会难以言尽而言。为第十一地萨云若者。当

是等觉。容有未尽之理。故云即依前释。如前

复说。有即密明等觉之义。或恐如前。后释文

误。作前二说皆可若。萨婆若既当妙觉。證智

已极。那得与萨云若同日语邪。故知萨婆若

迥出名相思议之表。归于一如而已矣。以此

起化则名为乘来化三界。所谓御车达到犹

名为乘是也。信乎经旨深微有如此者。其可

忽诸云云。无缘大悲下。明摄化分齐。谓究竟

果觉自行既满。乘于智乘。以无缘之缘。缘三

界苦境众生。而行悲化。故曰一切众生等。慈

既有三。悲应例尔。故说云云。善男子下。明复

释观空品¶ 第 303a 页 T33-0303.png

宗结摄。盖能化所化机感化事。从近言之。总

宗结摄。盖能化所化机感化事。从近言之。总不出一三界。有合乎三界唯心之旨。故复宗。

前释虽正明自行而兼于利他。虽急于拔苦

而亦通于乐。要皆不出前诸文旨故也。故曰

一切众生烦恼不出三界藏等。如前所谓三

界藏义是也。但前明藏空。今言所化境异。二

十二根者。疏释总诸根义成若干数。不无是

理。然既列于诸果报下。又言不出三界。疑若

无他不出以三界六根言之。则一十有八。

兼煖识息命总别并举。亦二十二。其理颇直。

故并出于此云云。诸佛应化法身亦不出三

界者。然以佛破四魔已不在三界之数。今以

法身则无在不在。以应化则示现无方。应化

即法。故不在三界法身即应。故不出三界。经

兼二意故云应化法身。疏从后释。故曰三界

外无别众生。苟无别众生。则佛何所化而言

三界外邪。是故我言下。疏以听说与之。听应

平呼。谓以外道经说亦听许有之如文。然非

正理了义之说。故曰非七佛所说也。大有经

如后释。大经下。引诸经通證三身体即则四

土无别。故知三界外无别三土明矣。界内外

一。斯言尽之。次简界外实有无者。答中谓有

无不定均。出圣教明有无可知。然法华于三

百由旬外权设化城。则三界外别有方便。约

界内外以言有无。即法性分假之别也。若净

名文者。约十方刹土无有穷尽。安以一方定

其有无邪。又问。均出圣教而有无若此。岂非

矛盾邪。答中会通意者。众生有二种。谓界内

实有死生果报之众生。界外则有法性因果

释观空品¶ 第 303b 页 T33-0303.png

变易之众生。而此经言无。无分断之众生。

变易之众生。而此经言无。无分断之众生。馀经言有。有变易之众生。此有无所以异也。

今云界外无变易之众生恐误。或别有意。请

更详之。亦应例云。界内云有。有分断之众

生界内云无。无变易之众生其义可知。故以

声闻生界外例显之云云。生白银世界者。谓

无烦恼染污也。约无烦恼故无有生。是亦一

往云尔。而实声闻无明全在。岂得无生乎。卫

世师外道者。即上所斥大有师也。彼以三界

外别有世界。以依例正。亦别有众生。若不区

别其所以异。即同外道邪说也。又云。起信有

云。若说三界外更有众生始起者。即是外道

经说。正指今卫世师所计是也。但彼兼明如

来藏义无始无终。故不得说众生始起。此为

异耳云云。实理下。则又据实而论。谓本非有

无。言有无者。皆随顺悉檀之说。亦破计对治

言也。故曰有即同凡外。无即同二乘。若佛菩

萨实知实见。则不有不无。非如非异。中实理

心。不同三界分别情想。此唯法华究竟开显

之说也。大王我常说下。引昔證今。以一切众

生所断三界惑业果报尽。即名为佛亦名为

觉。间不容发。岂容众生参于其间耶。此中疑

多一觉字。故知即三道转处为佛为智为本

业行。于五忍中悉皆具足。更无别道。岂有众

生其在外乎。众生本业即佛菩萨所修行者。

谓一切众生从无始来本行事业。当体无非

性德缘了。与今五忍正等无异。净名所谓不

离痴爱起诸明脱是也。亦可谓是从要结示。

故云。于五忍中十四忍具足。则三界不出一

释观空品¶ 第 303c 页 T33-0303.png

心。一心不出自性。故曰自性清净等。疏则又

心。一心不出自性。故曰自性清净等。疏则又曰。由烦恼故修行。由修行故成德。德成则果

满。推本言之其理一也。白佛言下。第二答次

问。于中先牒问。二答中先举十地及佛行处

光明。所谓过诸菩萨所行清净者。即究竟果

位所證妙境佛之知见是也。还依此法教化

众生。所护清净有在。于是则为无失。如前料

简云云。文举法华净名二文。以释失义。一往

似同而意则异云云。次简十地通局。如前释

云云。次广释本业者。如经文各有五。谓百千

亿等国境广狭次第增数也。释国土有三云

云。据此则智慧为上。神通次之。说法为下。亦

可以之配同居等三。则一往说法通三。神通

但二。智慧唯一。分别虽尔。通亦兼具。安有下

土而无神通。寂光而不说法者乎。作四天王

等。能现身相也。修百法门等。所行法门也二

谛心等。地地别行也。化一切众生等。通行也。

所以一一文中次第增胜者。华严所谓随分

随力。荆溪云。皆教道之说也。又疏引地经璎

珞及此经。凡三所出名相同异不无所以。疏

亦未详。略不和会云云。粟散王者。按后释云

小王数多犹如粟散。位当中下品善。犹今诸

侯附庸者是。而文以次在人王上。恐文倒尔。

璎珞释铁轮位。当十信之上品。地经以当初

地。据疏谓是别圆意别。未知孰是云云。十善

中一一各十为百法门者。约十善互严云尔。

谓以一善当头必具十善。一一互论则为百

善。又以止行二善推之。如不杀等具十行善。

以一行善具十止善。亦其义也云云。经云尽

释观空品¶ 第 304a 页 T33-0304.png

三界原者。谓原本之原犹惑也。本或作源。谓

三界原者。谓原本之原犹惑也。本或作源。谓性源也。句有三五七九等差别。如馀文云云。

有以三十二字为首卢偈者。未检。意恐只是

总要之义。犹言都卢是也。疏科偈颂云云。三

宝凡多品。今且叹二。谓别相则相从可知。言

一体则理性可了。以大小乘别则随教不同。

以归依则住持有在。虽略叹二旨则备焉。通

言宝者。可尊可贵之义。世尊导师者。佛通号

也。金刚体者。法身不坏之称也。以自證则心

行寂灭。而能转大法轮利益群品也。八辩洪

音谓所说法也。虽出于佛而异类等解。乃在

机故。曰为众说由得道故。万亿虽众而所成

则一故。当僧宝。时六天人者。欲界六天兼人

四众。在天虽无出家之法。而能以心出家。是

亦出家之道焉。故言比丘菩萨。三乘所以成

也。五忍下。别叹菩萨。既十四大士悉能谛了。

则始终因果无不该摄。所以三贤十圣不离

五忍。其于十四大士开合异尔。功德则一也。

唯佛一人能尽源者。究竟显了独推在佛。是

亦得为究竟僧宝故。总结归一体。既曰三宝

藏矣。而又曰无量功德摄在中者。总释藏义

也。是知三宝虽别而无量功德总摄其中。亦

是三宝各有无量功德。一以摄诸。十善菩萨

发大心下。颂伏忍等位。离过功德也。于中先

引古释云云。今斥不然。故以别圆进退评之。

若别十信固所不当。今判当是圆十信人。所

谓同除四住此处为齐。若伏无明三藏则劣

是也。又引法华文以證生有馀土。而言渐次

者。当是圆中渐次耳。故知大心等言无非圆

释观空品¶ 第 304b 页 T33-0304.png

实。十信始得谓是长别苦海。又料简与前三

实。十信始得谓是长别苦海。又料简与前三教格量。与夺论之可知云云。中下品善粟散

王等者。谓十善等正列位也。铁轮王等六轮

位也。习种等六种性也。二天下等轮王所王

化境也。文间错尔。对之可晓也云云。七宝者。

指女等七宝。此在轮王。故不可作馀七宝释。

列数中。信当作住。文误也。三世诸佛下。正难

伏忍功德。伏谓降伏。调伏为义。以其能降伏

是妄心故。始则能生三世佛果。推本言之。行

之初也。中则以为行源。能成是难发心。故行

之中也。行则能至。以其坚固不动。莫不由之

至于无生。行之终也。今疏以信作住。读者一

往以位正之。不无此理。但文推信心。然亦未

必非十信也。今故两存之。无明盘礴者。谓惑

之难尽犹石之盘礴。有不能自举者。非般若

智力莫之能胜。若得下。明信功德。文含两意。

不出以别十信次第渐入至于初地。若圆十

信即入初住。此犹大约言之。若具明三不退

位对位。如常云云。问本业下。简十住中六心

退者。先引经。次对此经为问答。中二。先举喻

不定。可知。次依教判答云云。则通于四教俱

有退义。如文。并不言六心所以退者。若据今

文。尚有十向退者。则十住六心不为难矣。以

今所判则初祇退者。固自一途。后三论退。约

位浅深。恐只是对位格量。总不出是相似位

中义有进退故也。然而日本师所难直据六

住。已断见惑离四趣生。何得复有退邪。往往

四明答时。经籍已多散落。不见今疏文故也。

故约别途具断为说。各有其致。母堕无穷。发

释观空品¶ 第 304c 页 T33-0304.png

心毕竟二不别者。谓初发心住与究竟即。虽

心毕竟二不别者。谓初发心住与究竟即。虽分极异而證道则同。故二不别。虽所證理一

而初发匪易。故前心难。善觉菩萨下。颂上初

地。能以四天王身修百法门。以二谛平等心

而化众生。故曰俗如幻有等。亦可谓照俗与

空等。照真与幻等。真俗不二。故曰双照平等

也。始登一乘者。本圆初住真因之始。今云入

地者。意兼别圆。地即是住故也。法华所谓乘

是宝乘游于四方。即四十位也。又般若所谓

初阿字门具足诸地功德。乃至过茶无字可

说。是即无相道之谓也。住以入理为义。言其

始也。地以能生为义。言其终也。以其始终得

名虽异。而实入理功德该通。皆得名之。故曰

云云。所以于第一义而不动者。据净名则以

对善别法相言之。今此则理极事遍。始终一

如故。其为不动一也。然疏复以真似对形言

之。是或一说。今以圆顿论之故。无不可。离达

开士忉利王者。不出约王明位现形明化无

缘等明智。疏释明矣。亦可谓无缘则非有。无

相则非无。非有非无是为中道第三谛也。亦

前所谓心谛。盖无非心性。即中义也。又无无

等者。疏释可知。亦可谓无有即无前缘相。无

无即无无相。是即无生。虽此分别其实不异。

故无二照。圆觉所谓照与照者同时寂灭。贵

在忘情。会理则一也。明慧空照者。谓以能明

之慧。照了人法。无不皆空。亦即空而照故云

空照。忍心无二者。谓凡忍心必无能所之二。

是亦三谛皆绝待故中也。出有入无者。一如

疏释直而未巧。今亦可谓其文犹略。具应云

释观空品¶ 第 305a 页 T33-0305.png

出无入有为变。出有入无为化。惟出入于有

出无入有为变。出有入无为化。惟出入于有无之间。所以为变化生也。善觉离明下。颂

上信忍。其人有三。谓能以空忍断三界见思

色等烦恼。而犹有界外色心等无知故。复还

用假观观之。法性第一义空。以二方便得入。

其于三谛无遗照矣。实智缘寂者。谓以实智

即空中缘寂。方便即权智照假。寂故了达无

生。照故空有俱了。亦可如疏所对云云。空空

谛观者。谓以空观照真谛。犹函盖之相称。故

无二相也。而以假故变化六道。以空中故入。

则无间三谛理足也。无二无照等。即前所照

所达了无二相。无照而照照达理空。焰胜法

现等。颂上三地。归无相定。谓是定。能洗濯三

界惑心。虽空慧寂然无所缘。观即寂而照。还

观果报无量差别。净名所谓无我无造无受

者。善恶之业亦不亡是也。颂无生忍中。云

远达者。即第七地深入无生。对后望前。复云

远达。未度报身等者。谓于后二十一生内。

七地菩萨有一生未尽。故犹在分段。尽此一

生即入变易。故曰进入法流地也。二十一生

者。按后七地。各有三品。成二十一生。谓以

中道正观等入法流。无所复碍也。若以證道。

本当初地。今于八地始入。则别接通教道意

耳。始入无缘等者。谓其既入法流。始至八地

得无缘金刚忍定。若约别论。是亦金刚后心。

因中说果。则不受三界果报生也。三界爱习

等者。谓七地虽已断三界惑尽。而犹以己智

未满贪著佛智。是谓爱习顺道定也。虽独谛

了而未能亡。至八地无生则尽之矣。圆观

释观空品¶ 第 305b 页 T33-0305.png

三世而曰反照等者。谓八地菩萨照三世事。

三世而曰反照等者。谓八地菩萨照三世事。如日之反照过去事也。乐之出虚见在事也。

源之无尽未来事也。思之可知。亦如起信明

观三世。与今意同云云。由是观之。莫不有妙

理在焉。正可为托事见理之明文。习斯文者

得不致思乎。灌顶下。颂寂灭忍。言在十二法

师上者。谓前信忍即三十心为三。并十地前

九共成十二。顶居其上。是为十二法师之上

也。寂灭忍亦三品。下中即十地灌顶。望妙觉

才一间耳。故曰一转即入妙觉上品也。常湛

然者。谓其位极故法身究显。华严所谓清净

妙法身湛然应一切者是也。对今分极之异。

馀三品士下。疏释详矣。亦可谓重总结前诸

位以显圆极。谓今所断即前正使之馀习。乃

无明之末缘。非极智莫能断。然皆出于根本

无明。故曰习相有异新熏。又曰。故感唯穷二

谛极中道源者。始得究尽也。圆智无相下六

句。一一皆田字显德。馀三字随德受称。并

如疏释可知。言妙觉菩萨者。亦犹十地名如

佛之类。所谓因穷果海果彻因源。乃其义也。

又曰五忍互明者。谓长行则五忍文略。与四

十二位合明而已。今颂则五。忍文广而位在

其中。十地妙觉出没不同者。谓今妙觉亦名

菩萨。故出没不同。若言十地。则因出果没。言

妙觉反是。故曰大圣随机转文显义。初无定

在也。三贤十圣下。叹佛法身。故以所居土显

能依身。亦是举因况果。则修极法身居上品

寂光。此理土也。以事言之。亦名无上报土。是

则究竟在佛。从事从理得二土名。至若别圆

释观空品¶ 第 305c 页 T33-0305.png

有教有證。以教道则别十地生于报土。以證

有教有證。以教道则别十地生于报土。以證道则圆初住生于华藏。故曰云云。得无障碍

下。疑缺一身字。此下文颇荖互当自此后属

下妙觉极果止寂光净土。继后一切众生暂

住报止故云也。共为一段。却以前文三重问

答。迁入此中则文意颇顺也。而言一切众生

暂住报者。旧说云云。文疑缺故字。今疏所不

取。正说中谓佛以證极登金刚原本无为。终

为众生故化有长短。料简中。初答谓是圆者。

以其圣贤皆得生故 在圆而不言寂光者。以

让果故。若以三品论之。则等觉以还亦得中

下品生。而犹存贤圣名者。当是借别名圆耳。

然下三土中亦有净土。如观经疏云云。而此

独推圆极者。彼约修心妙观通得云净。不同

今文因果对说极为寂光。三叹化他中。约法

譬形声对释可知。外道全无义者。谓其所说

皆虚妄邪见。故无实义。所谓世谛有名无实

义是也。馀偏小等例尔。心智即观下文。恐脱

误。应云心智即观。寂灭无缘。观寂缘空名无

缘照。方应下二句也。六动。如前释云云。含生

之生本指在迷。而获妙报者。以其见瑞闻法

故。得益如此。

仁王护国般若波罗蜜经疏神宝记卷第三

释观空品¶ 第 306a 页 T33-0306.png