声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 210625c 页

卷四 第 1a 页 0669-099.png

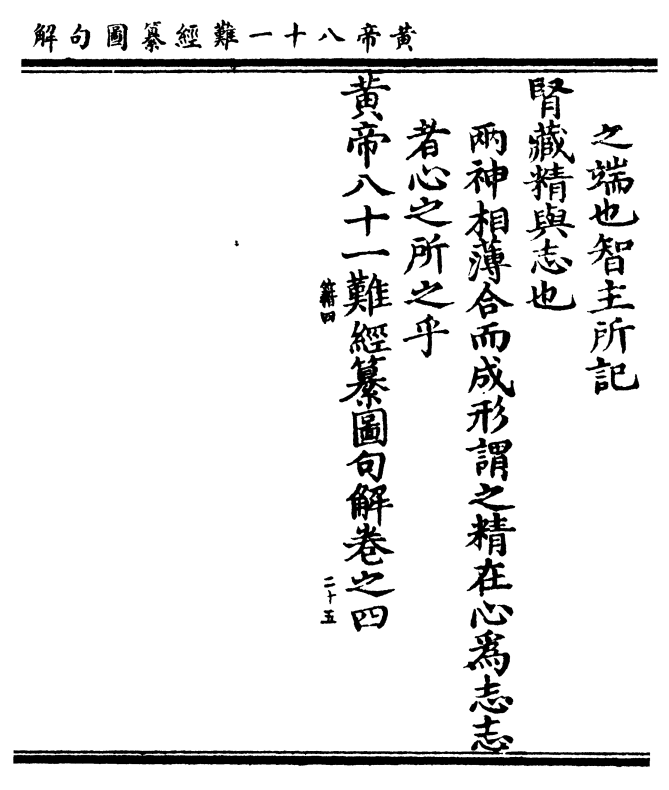

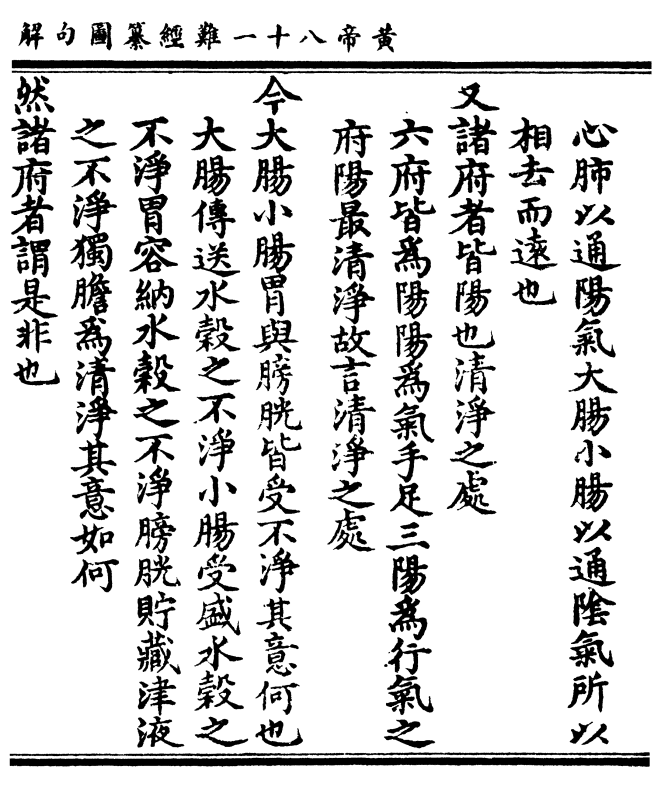

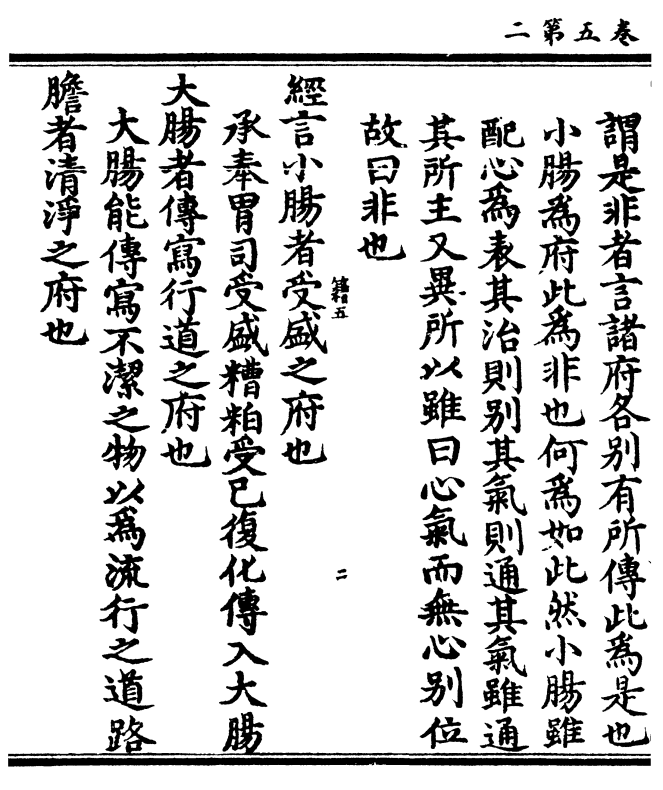

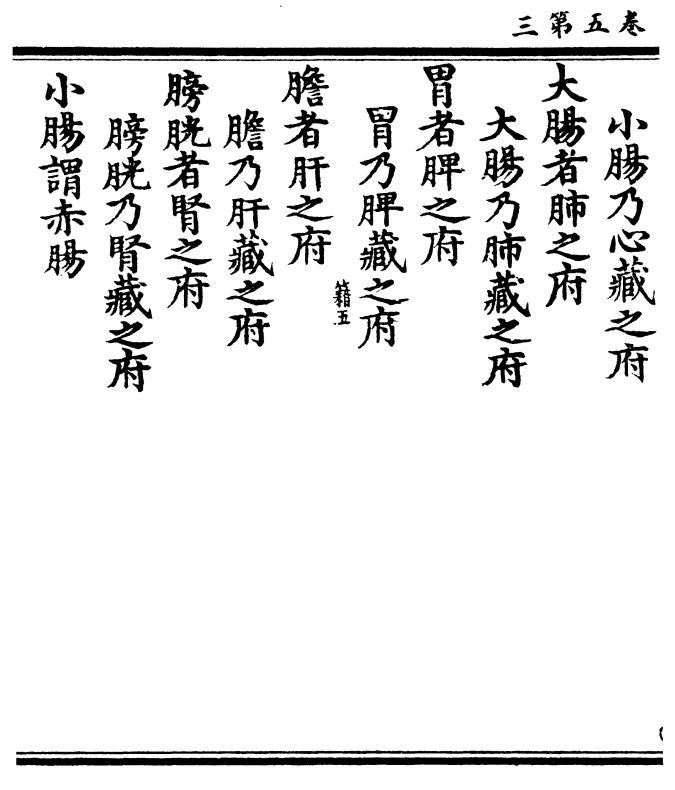

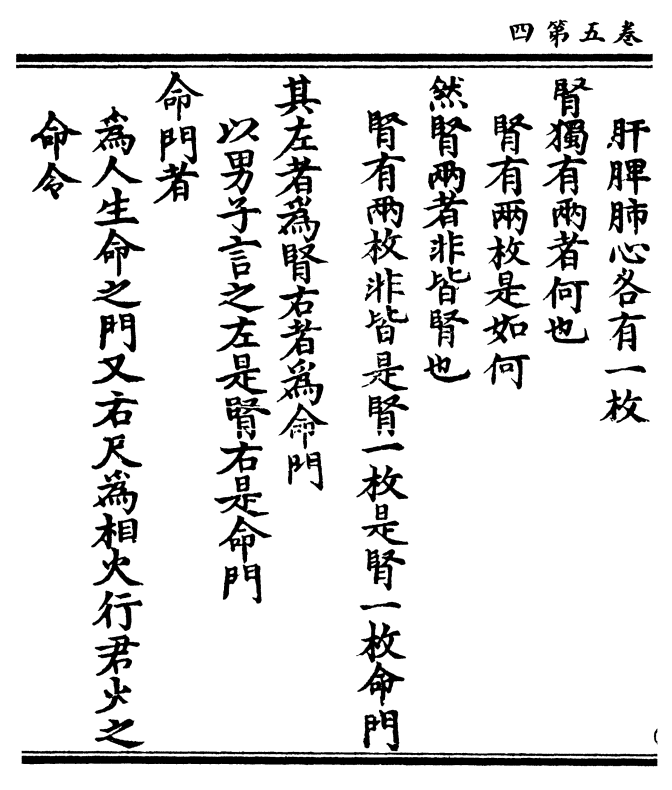

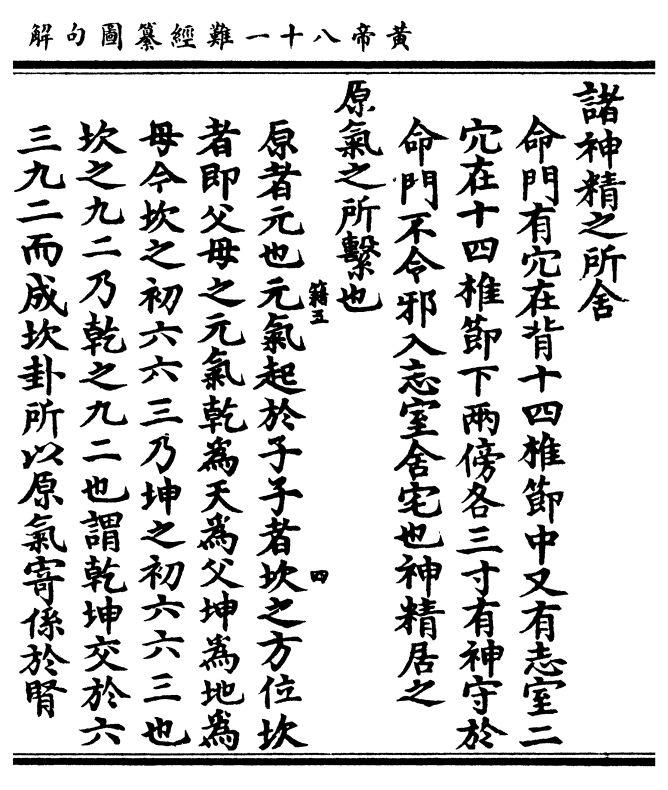

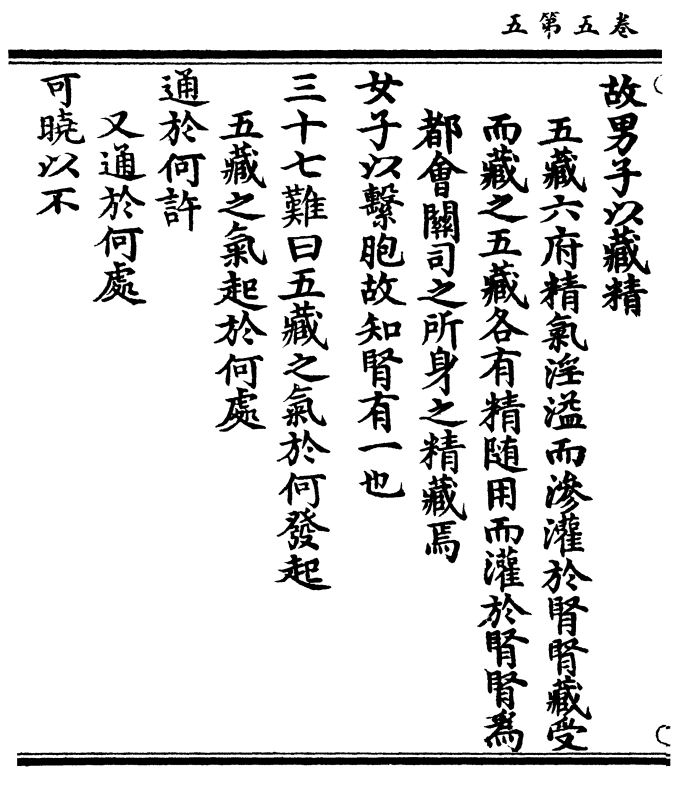

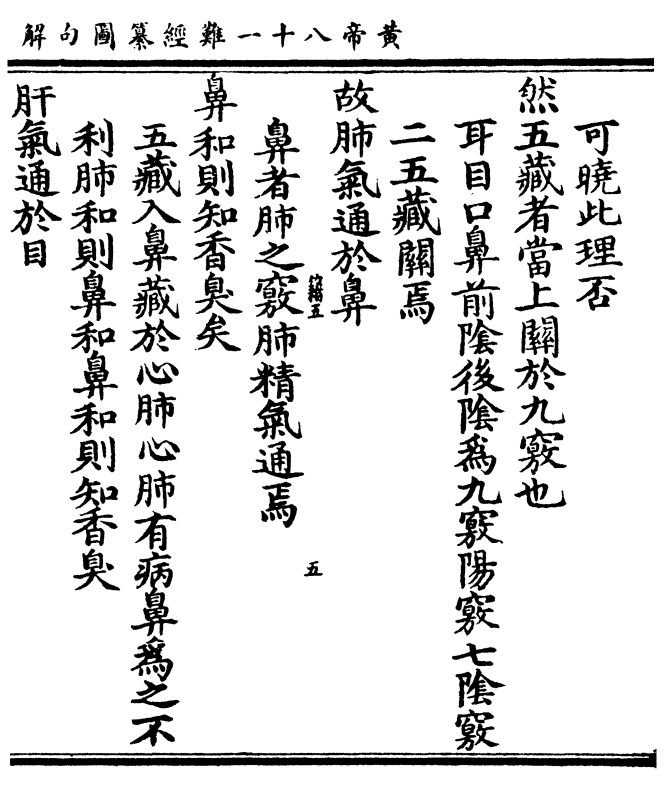

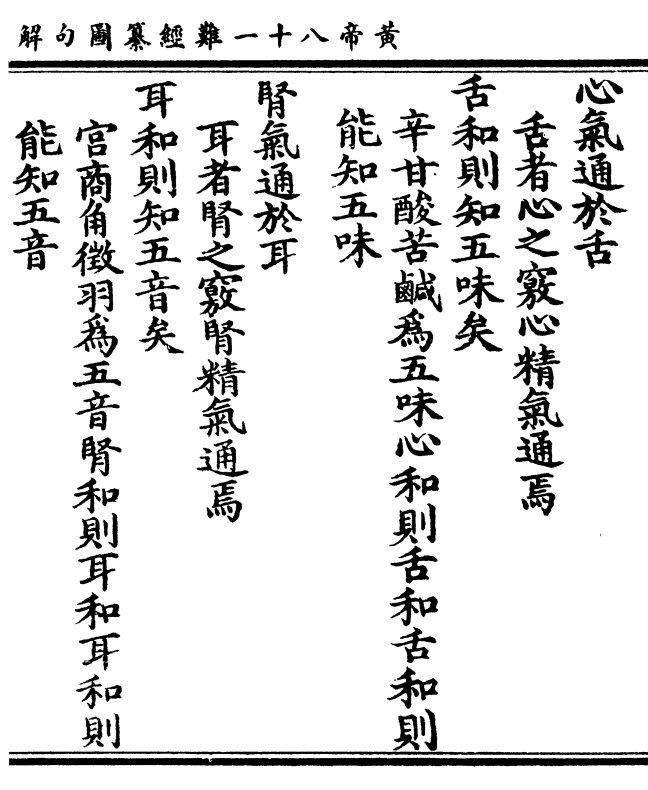

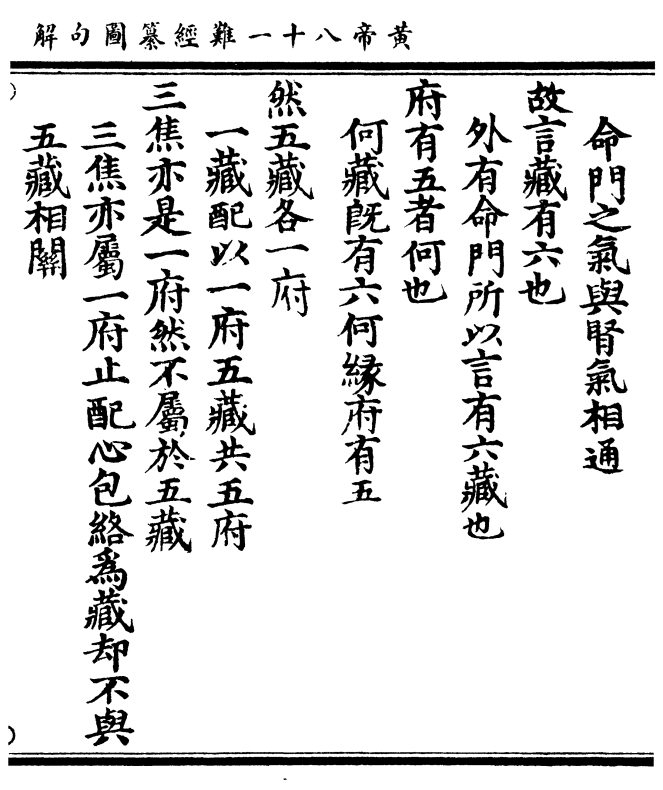

黄帝八十一难经纂图句解卷之四籍四

黄帝八十一难经纂图句解卷之四籍四卢国秦越人撰

临川晞范子李駉子野句解

二十四难曰手足三阴三阳气巳绝何以为

候可知其吉凶不

手三阴三阳足三阴三阳其气死绝何者

为證候可以知其吉凶生死否

然足少阴气绝即骨枯

答足少阴肾之经内荣骨髓肾气死绝则

枯随枯槁

卷四 第 1b 页 0669-100.png

少阴者冬脉也

少阴者冬脉也足少阴肾乃冬之脉

伏行而温于骨髓

肾气隐伏流行骨髓自然温和

故骨髓不温即肉不著骨

骨髓无肾气以温养故肉肌不著于骨

骨肉不相亲即肉濡而却

骨肉相离而不相亲则肉濡滞而却缩

肉濡而却故齿长而枯

齿骨之馀齿断之肉结缩故齿渐长而枯

卷四 第 2a 页 0669-101.png

燥谓齿乾燥色不泽

燥谓齿乾燥色不泽发无润泽

脑者髓之海肾主骨髓发者脑之所养故

华在发今骨髓既枯故发不润

无润泽者骨先死

发无润泽是骨先死之證

戊日笃己曰死

戊巳土也肾水也土能尅水故云戊笃巳

死

足太阴气绝则脉不营其口唇

卷四 第 2b 页 0669-102.png

足太阴脾之经脾之合肉也其荣唇也脾

足太阴脾之经脾之合肉也其荣唇也脾气既绝故血脉不荣口唇

口唇者肌肉之本也

脾其华在唇四白其充在肌口唇肉之所

终脾气内养肌肉外华于口唇

脉不荣则肌肉不滑泽

血脉不荣则肌肉粗涩不滑泽

肌肉不滑泽则肉满

肌肉粗涩不滑则腪满无文

肉满则唇反

卷四 第 3a 页 0669-103.png

肉肿满则唇反无文

肉肿满则唇反无文唇反则肉先死

唇反无文是肉先死之绝

甲日笃乙日死

甲乙木也脾土也木能尅土故云甲笃乙

死

足厥阴气绝即筋缩引卵与舌卷

足厥阴肝之经肝主筋人之运动皆筋力

之所为又上通于舌下关于卵肝气死绝

则诸筋缩急舌卷卵缩

卷四 第 3b 页 0669-104.png

厥阴者肝脉也

厥阴者肝脉也足厥阴属肝

肝者筋之合也

肝之精气生养筋也

筋者聚于阴器

阴毛中横骨上下之坚筋谓之宗筋故筋

聚于阴器

而络于舌本

肝之络脉出于舌根

故脉不荣则筋缩急

卷四 第 4a 页 0669-105.png

肝脉不荣则筋缩短而于急

肝脉不荣则筋缩短而于急筋缩急即卵与舌

筋一缩急卵舌于缩

故舌卷卵缩此筋先死

舌卷卵缩是筋先死之證

庚日笃辛日死

庚辛金也肝木也金能尅木故云庚笃辛

死

手太阴气绝即皮毛焦

手太阴肺之经肺之合皮也其荣毛色肺

卷四 第 4b 页 0669-106.png

气阴绝则皮毛焦枯

气阴绝则皮毛焦枯太阴者肺也

太阴属肺

行气温于皮毛者也

肺之精气生养皮毛使之气温

气弗荣则皮毛焦

肺气不荣则皮毛焦

皮毛焦则津液去

腠理发泄汗出腠理是谓津液之渗于空

窍津则不行是谓液皮毛焦枯津液皆去

卷四 第 5a 页 0669-107.png

津液去则皮节伤

津液去则皮节伤津液皆去则皮肾骨节皆伤损

皮节伤则皮枯毛折

皮节既伤皮毛枯折

毛折者则毛先死

毛羽损折是谓毛先死之證

丙日笃丁日死

丙丁火也肺金也火尅金故丙笃丁死

手少阴气绝则脉不通

手少阴心之经心主脉真心气绝则血脉

卷四 第 5b 页 0669-108.png

不通

不通脉不通则血不流

心脉已绝血乃不行

血不流则色泽去

血所以荣荣华人身有光华之色泽血不

流行则身之颜色润泽皆去

故面黑如梨此血先死

梨乃人所食之果其色黄黑心血既散故

面无血所养有如梨之黄黑此血先死之

證

卷四 第 6a 页 0669-109.png

壬日笃癸日死

壬日笃癸日死壬癸水也心火也水尅火故心病则壬笃

癸死

三阴气俱绝则目眩转目瞑

三阴者手足三阴也眩乱也瞑闭也五藏

之脉皆属三阴皆会于目三阴气绝故目

眩目瞑

目瞑者为失志

人之五志皆属于阴肝志怒心志喜脾志

思肾志恐肺志忧三阴已绝五藏皆失其

卷四 第 6b 页 0669-110.png

志故无喜怒思忧恐五志俱亡故曰失志

志故无喜怒思忧恐五志俱亡故曰失志失志者则志先死

阴阳相离怅然失志

死即目眩也

欲观五志之死但观目眩乱

六阳气俱绝则阴与阳相离

六阳者手足三阳也手三阳通天气曰阳

足三阳通地气曰阴天地阴阳否隔故曰

相离

阴阳相离则腠理泄

卷四 第 7a 页 0669-111.png

腠者津液渗泄之所理者文理逢会之中

腠者津液渗泄之所理者文理逢会之中阴阳隔绝则腠理开泄而不闭

绝汗乃出汗如贯珠转出不流

腠理即汗空也汗空既开故汗出著肉如

缀而不流散

即气先死

汗出不流是气先死之證

旦占夕死夕占旦死此之谓也

凡得此證而死不离当日

经络大数第二(一/首)

卷四 第 7b 页 0669-112.png

二十五难曰有十二经

二十五难曰有十二经注见一难

五藏六府十一耳其一经者何等经也

总计五藏六府共凑十一经外一经不知

是何经

然一经者手少阴与心主别脉也

五藏各一脉为十一脉心有两脉合为十

二经手少阴是真心脉为君火手心主是

心包络脉为相火

心主与三焦为表里

卷四 第 8a 页 0669-113.png

心主者手厥阴也三焦者手少阳也二经

心主者手厥阴也三焦者手少阳也二经合为表里

俱有名而无形

心包络乃漫脂之外有细筋膜如丝与心

肺相连三焦详见三十一难中俱有其名

无其形

故言经有十二也

以手心主凑五藏六府为十一经

二十六难曰经有十二络有十五馀三络者

是何等络也

卷四 第 8b 页 0669-114.png

每一经各有一络有十二经止当有十二

每一经各有一络有十二经止当有十二络今云十五络不知三络是何等络

然有阳络有阴络

阳蹻经在左足外踝络在右足内踝阴蹻

经在右足内踝络在左足外踝

有脾之大络

脾之大络起自于脾名曰大包穴在脐下

阳络者阳蹻之络也阴络者阴蹻之络也

分明说阳络阴络之实

故络有十五焉

卷四 第 9a 页 0669-115.png

以此三络凑成十五络

以此三络凑成十五络奇经八脉第三(三/首)

二十七难曰脉有奇经八脉不拘于十二经

何谓也

奇络也零也不偶之义谓此八脉不系正

经阴阳而表里配合别道奇行故曰奇经

然有阳维

维持也维持诸阳

有阴维

维持诸阴

卷四 第 9b 页 0669-116.png

有阳蹻

有阳蹻蹻捷疾也健也言此脉行步之机要动足

之所由

有阴蹻

同上

有冲

冲脉十二经脉之海冲者通也言此脉下

至于足上至于头通受十二经气血

有督

督都也阳脉之都纲

卷四 第 10a 页 0669-117.png

有任

有任任者婎也是人生养之本

有带之脉

带束也总束诸脉使得调和

凡此八脉皆不拘于经故曰奇经八脉

此八般脉与十二经不相故制别道而行

故曰奇经

经有十二络有十五凡二十七气

总经络共二十七气

相随上下

卷四 第 10b 页 0669-118.png

经络流行相随上下

经络流行相随上下何独不拘于经

问曰络与十二经不相拘制

然圣人图设沟渠通利水道以备不然

答地有二十四水配二十四经络圣人又

于二十四经水之外再设沟渠以喻奇经

八脉沟渠乃通利诸水之道路以防备不

测之用

天雨降下沟渠满溢

天降时雨沟渠皆满

卷四 第 11a 页 0669-119.png

当此之时霶霈妄行圣人不能复图也

当此之时霶霈妄行圣人不能复图也当天雨霶霈之时妄行于沟渠圣人听其

流行皆不复图谋也

此络脉满溢诸经不能复拘也

奇经八脉充满盈溢虽十二经不复拘制

听其别道而行

二十八难曰其奇经八脉者既不拘于十二

经皆何始何继也

八脉既与十二经不相拘制始何所起终

何所继

卷四 第 11b 页 0669-120.png

然督脉者

然督脉者奇经一脉

起于下极之俞

长强穴在脊骶是督脉所起

并于脊里

督脉结壬脉之会并于脊里

上至风府

上至风府穴在发上三寸

入属于脑

上入于脑

卷四 第 12a 页 0669-121.png

任脉者

任脉者奇经二脉

起于中极之下

任脉当脐中而上行中极者穴名在脐下

四寸中极之下者曲骨穴是任脉所起

以上毛际

中极从少腹之内上行而外极于毛际

循腹里上关元

循行于腹内上至关元穴在脐下三寸

至喉咽

卷四 第 12b 页 0669-122.png

上至喉咽

上至喉咽冲脉者

奇经三脉

起于气冲并足阳明之经

气行在小腹毛中两旁各二寸是穴乃足

阳明脉气所发

夹脐上行至胸中而散也

夹脐两旁而上行散于胸中

带脉者

奇经四脉

卷四 第 13a 页 0669-123.png

起于季胁

起于季胁季胁在筋下下接于𩀜骨之间是带脉之

所起

回周一身

回绕也绕身一周犹如束带

阳蹻脉者

奇经五脉

起于跟中

自足跟起

循外踝

卷四 第 13b 页 0669-124.png

循行足外踝骨中冲穴

循行足外踝骨中冲穴上行入风池

上入风池穴在项后发际陷中

阴蹻脉者

奇经六脉

亦起于跟中

自足跟起

循内踝

循行足内踝骨照海穴

上行至咽喉 上至于咽喉

卷四 第 14a 页 0669-125.png

交贯冲脉

交贯冲脉与冲脉交接贯通

阳维阴维者

是阴阳之纲维主持阴阳之脉此二脉乃

奇经八脉

维络于身

络持经络乎此身

溢畜不能环流灌溉诸经者也

二脉盈溢积畜不能循环周流灌溉于十

二经中

卷四 第 14b 页 0669-126.png

故阳维起于诸阳会也

故阳维起于诸阳会也阳维脉起于诸阳所会之地

阴维起于诸阴交也

阴维脉起于诸阴所交之地

圣人图设沟渠沟渠满溢流于深湖故圣人

不能拘通也

圣人设沟渠以通水道沟渠满溢然后流

入于深湖虽圣人亦不复拘制沟渠之流

通也譬如下文奇经八脉

而人脉隆盛入于八脉而不环周故十二经

卷四 第 15a 页 0669-127.png

亦不能拘之

亦不能拘之人身经脉隆盛入于奇经八脉别道而行

臣十二经亦不拘制

其受邪气畜则肿热

八脉受外邪气才一积畜则成肿热

砭射之也

以砭石射刻之

二十九难曰奇经之为病何如

何言奇经之脉当问奇经之病

然阳维于阳

卷四 第 15b 页 0669-128.png

阳维脉能维其诸阳

阳维脉能维其诸阳阴维于阴

阴维脉能维持诸阴

阴阳不能相维

阳不能主符诸阳阴不能主符诸阴

则怅然失志

怅然者惊也惊则失志恍惚

溶溶不能自收持

溶溶者缓慢故不能收拾维持

阴蹻为病

卷四 第 16a 页 0669-129.png

诸阴脉盛散入阴蹻则阴蹻病

诸阴脉盛散入阴蹻则阴蹻病阳缓而阴急

缓急即虚实之义阴蹻在内踝病则其脉

从内踝上急外踝上缓又病足劲直而五

络不通

阳蹻为病

诸阳脉盛散入阳蹻则阳蹻病

阴缓而阳急

阳络在外踝病则其脉从外踝急踝上

缓又病狂走不卧

卷四 第 16b 页 0669-130.png

冲之为病

冲之为病冲脉受病

逆气而里急

肾气不足伤于冲脉故逆气者胀逆也里

急者腹痛也

督之为病

督脉受病

脊强而厥

督脉在脊故脊强而厥逆

任之为病

卷四 第 17a 页 0669-131.png

任脉受病

任脉受病其内苦结男子为七疝

气血虚弱寒温不调故其内苦结男子七

疝者□疝盘疝寒疝症疝附疝狼疝气疝

是也

女子为瘕聚

瘕脊假于物形也八瘕者蛇瘕脂瘕青瘕

黄瘕燥瘕血瘕狐瘕鳖瘕是也

带之为病

带脉受病

卷四 第 17b 页 0669-132.png

腹满

腹满腹肚膨满

腰溶溶若坐水中

腰溶溶然缓慢若坐于水中

阳维为病苦寒热

阳维脉受病阳为卫故寒热

阴维为病苦心痛

阴维脉受病阴为荣荣为血心生血故痛

此奇经八脉之为病也

此句总言八脉受病

卷四 第 18a 页 0669-133.png

荣卫三焦第四(二/首)

荣卫三焦第四(二/首)三十难曰荣气之行常与卫气相随不

荣华也百骸九窍由此血气以荥华也卫

护也人剽悍之气行于经脉之外昼行于

身夜行于藏护卫身体也问荣气与卫气

相随不

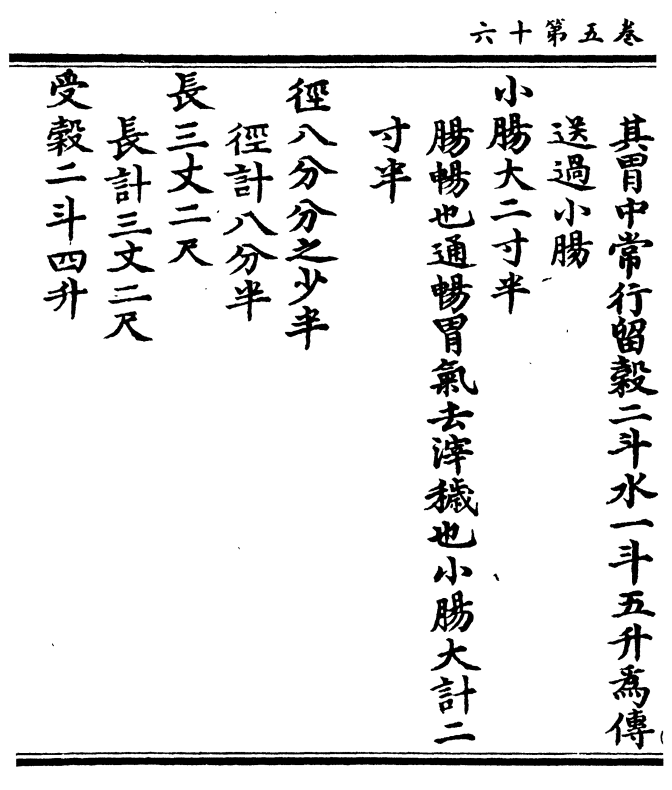

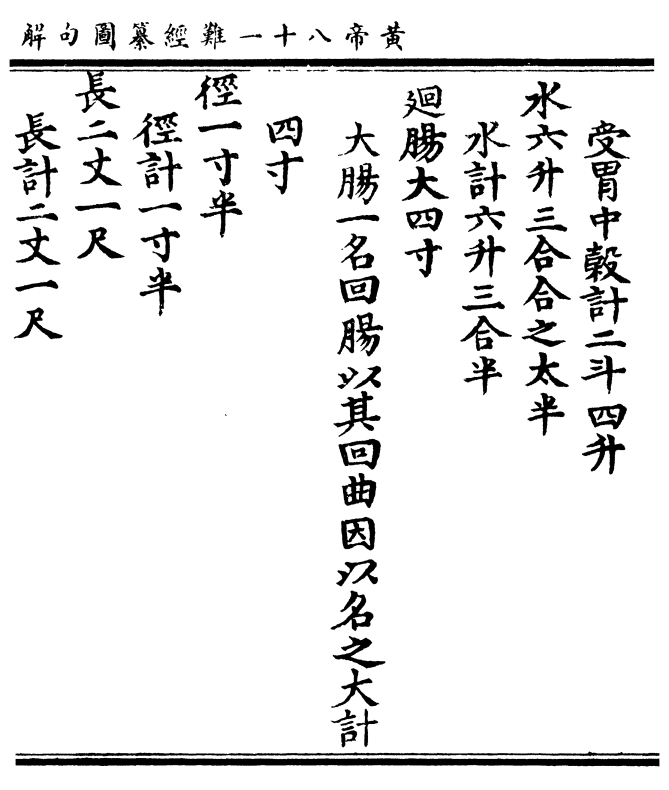

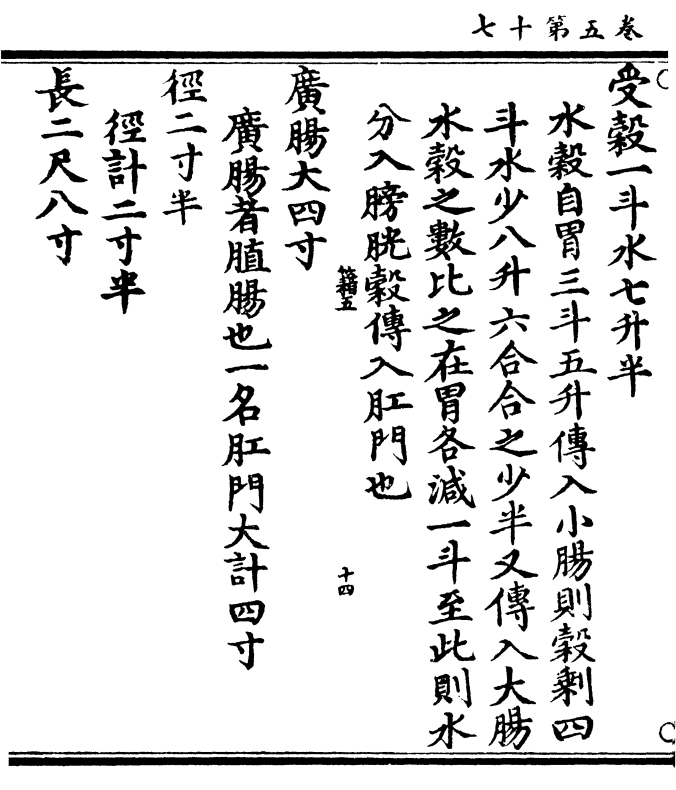

然经言人受气于谷

人无根株饮食为命故人受气于谷

谷入于胃

胃者水谷之海胃为市所以谷入于胃

卷四 第 18b 页 0669-134.png

乃传与五藏六府

乃传与五藏六府食气入胃散精于肝淫气于筋食气入胃

肾气归心淫精于脉饮入于胃游溢精气

上输于脾脾气散精上归于肺下通膀胱

五藏六府皆受于气

五藏六府皆受谷气

其清者为荣

胃化水上传与心生血血为荣故谷气清

者为荣

浊者为卫

卷四 第 19a 页 0669-135.png

胃化谷为气上传与肺肺主气气为卫故

胃化谷为气上传与肺肺主气气为卫故谷气之浊者为卫

荣行脉中

荣血属阴阴三内故荣行于血脉之中

卫行脉外

卫气属阳阳主外故卫行于血脉之外

荣周不息

荣卫周流曾无休息

五十而复大会

人一日一夜荣卫五十周明日艮时复大

卷四 第 19b 页 0669-136.png

会于手太阴

会于手太阴阴阳相贯

阴阳更相贯串流通

如环无端

如环无有端倪

故知荣卫相从也

故知荣卫相与流行

三十一难曰三焦者

上焦中焦下焦

何禀

卷四 第 20a 页 0669-137.png

何所禀赋

何所禀赋何生

何所发生

何始

始于何所

何终

终于何所

其治常在何许

治疗之法常在何所

可晓以不

卷四 第 20b 页 0669-138.png

可通晓此理否

可通晓此理否然三焦者水谷之道路

三焦与决渎之官水道出焉水行自上焦

入自下焦出

气之所终始也

膻中为气海又气海在脐下三寸与知气

之终始

上焦者在心下下鬲在胃上口

此指上焦所在去处

主内而不出

卷四 第 21a 页 0669-139.png

主容纳水谷而不出

主容纳水谷而不出其治在膻中玉堂下一寸六分直两乳间陷

者是

膻中穴名直两乳中是穴膻中为臣使之

官主气布阴阳和志达喜乐由生

中焦者在胃中脘不上不下

饮清中焦所在去处

主腐熟水谷

主腐顺变化水谷以为气血

其治在齐傍

卷四 第 21b 页 0669-140.png

齐傍左右各一寸名天枢穴

齐傍左右各一寸名天枢穴下焦者当膀胱上口

此指下焦所在去处

主分别清浊出而不内以传导也

以上应所纳水谷者分而别之清为小便

浊为大便传导于其外

其治在脐下一寸

名阴交穴

故名曰三焦

又总言之

卷四 第 22a 页 0669-141.png

其府在气街

其府在气街气街者阴阳道路也在少腹毛中各二寸

是穴乃足阳明脉气所发足阳明胃化谷

为气三焦又主三元之气故其府在气街

一本云冲

此非扁鹊之语盖吕氏再录之云别本有

此言也气冲者十二经根本诸经行气之

府此义亦通

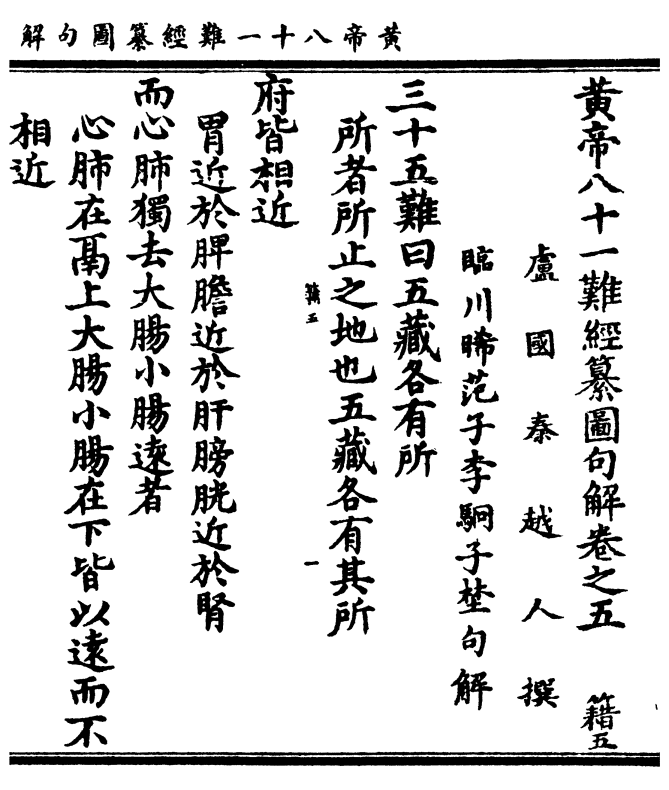

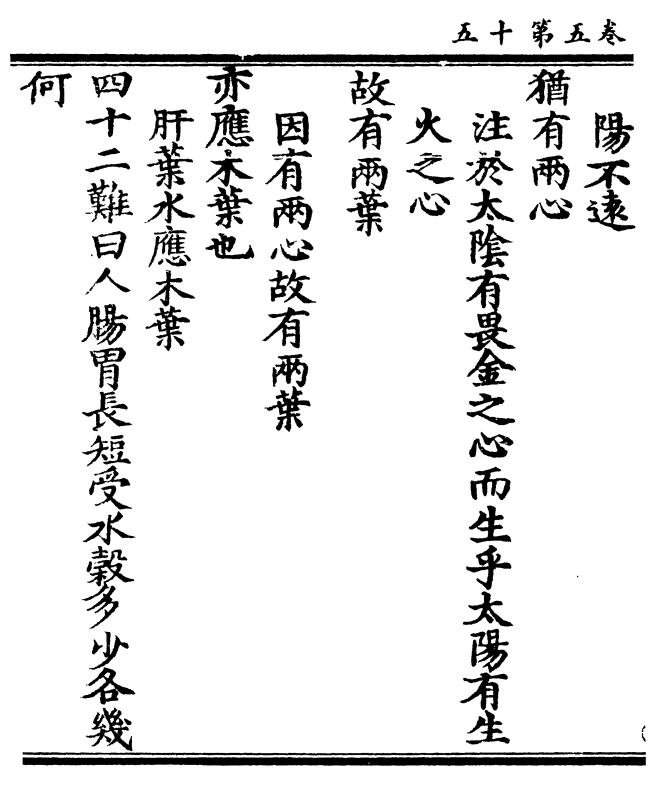

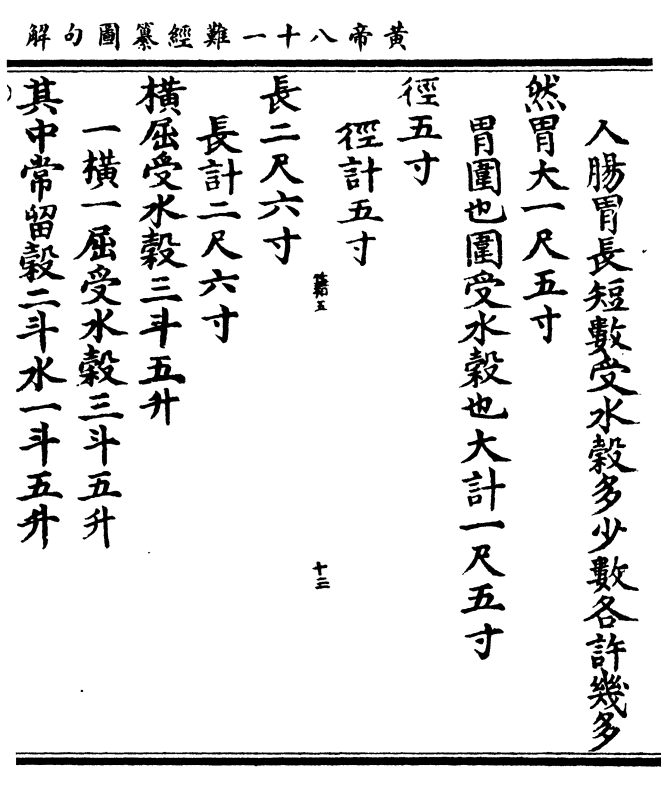

三十二难曰五藏俱等

五藏皆在腹肚中

卷四 第 22b 页 0669-142.png

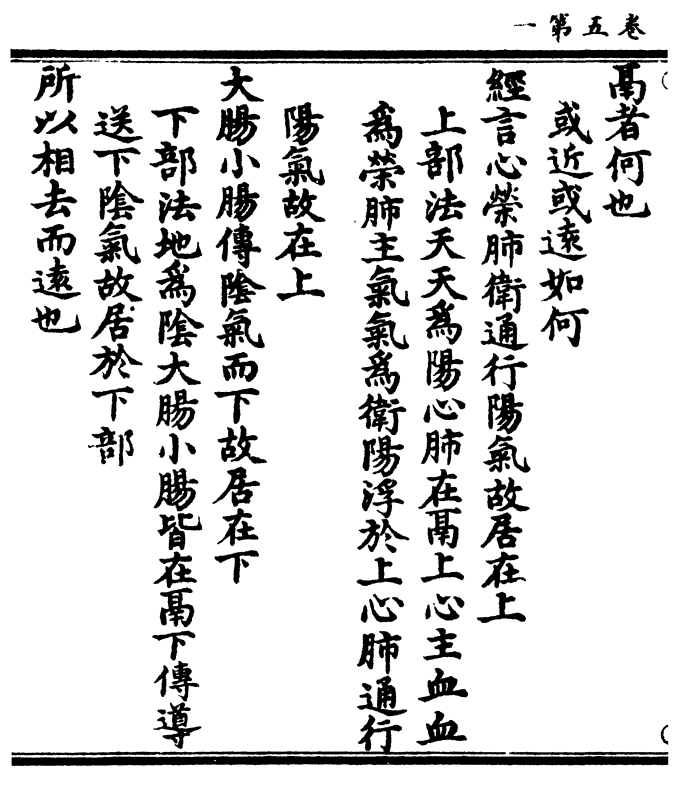

而心肺独在鬲上者何也

而心肺独在鬲上者何也心肺独在胸鬲之上者如何

然心者血肺者气血为荣气为卫

心为帝王高居远视心生血血为荣肺为

华盖位亦居高肺生气气为卫

相随上下谓之荣卫

血流据气气动依而或上或下相随而行

通行经络荣周于身

流通往来于十二经十五络中周遍而不

均

卷四 第 23a 页 0669-143.png

故令心肺在鬲上也

故令心肺在鬲上也心肺乃血气之主又通天气故在鬲上

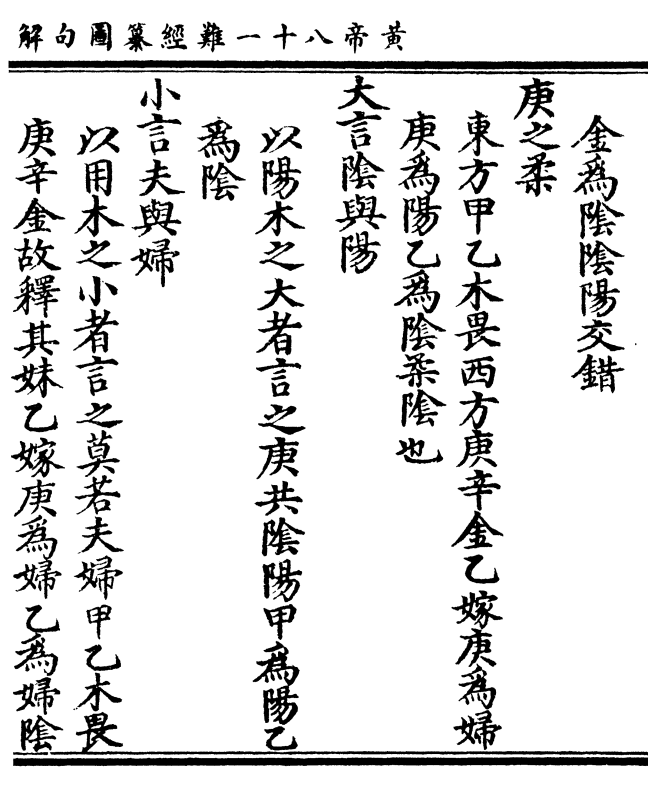

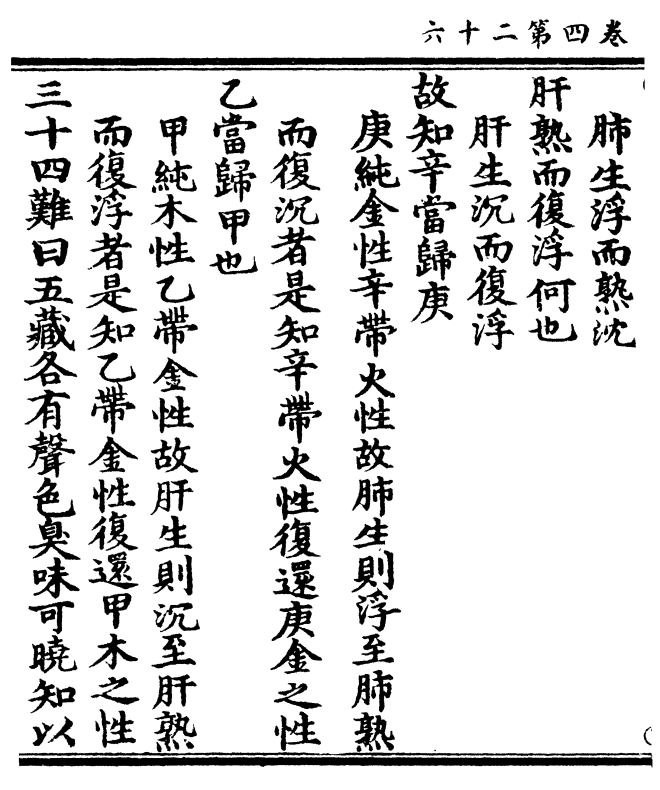

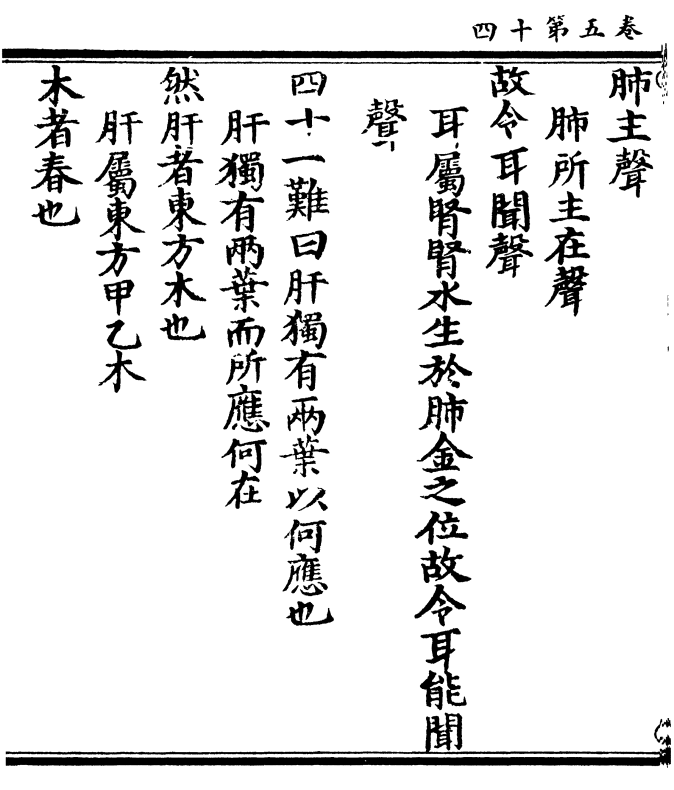

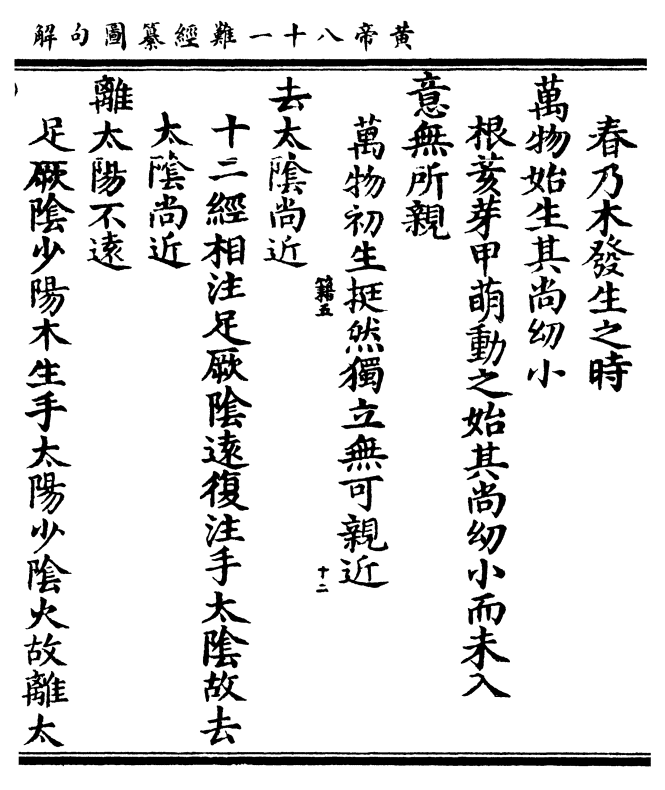

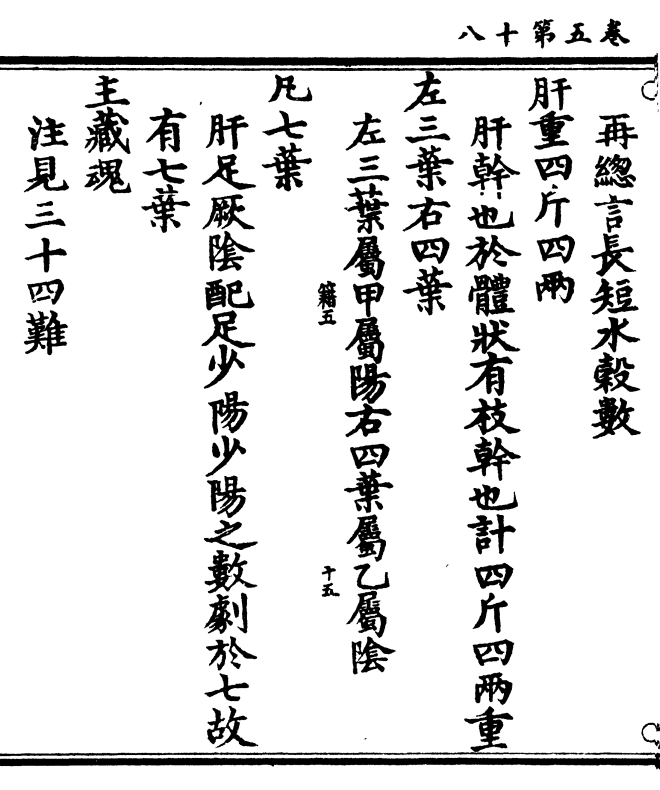

三十三难曰肝青象木

肝色青象东甲乙木

肺白象金

肺色白象西庚辛金

肝得水而沉

肝遇水即沉

木得水而浮

木乃肝之气遇水反浮而不沉

卷四 第 23b 页 0669-144.png

肺得水而浮

肺得水而浮肺遇水即浮

金得水而沉

金乃肺之气遇水反沉而不浮

其意何也

肝木肺金沉浮如何

然肝者非为纯木也

东方甲乙木肝属木非纯禀木之气

乙角也

甲为阳乙为阴乙带金非木音也木为阳

卷四 第 24a 页 0669-145.png

金为阴阴阳交错

金为阴阴阳交错庚之柔

东方甲乙木畏西方庚辛金乙嫁庚为妇

庚为阳乙为阴柔阴也

大言阴与阳

以阳木之大者言之庚共阴阳甲为阳乙

为阴

小言夫与妇

以用木之小者言之莫若夫妇甲乙木畏

庚辛金故释其妹乙嫁庚为妇乙为妇阴

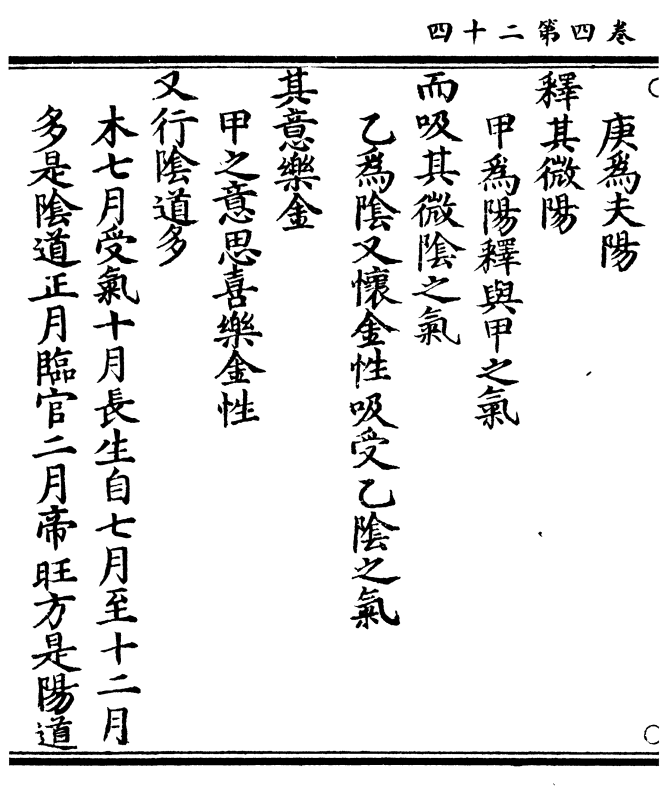

卷四 第 24b 页 0669-146.png

庚为夫阳

庚为夫阳释其微阳

甲为阳释甲之气

而吸其微阴之气

乙为阴又怀金性吸受乙阴之气

其意乐金

甲之意思喜乐金性

又行阴道多

木七月受气十月长生自七月至十二月

多是阴道正月临官二月帝旺方是阳道

卷四 第 25a 页 0669-147.png

故肝得水而沉也

故肝得水而沉也乙与庚合从夫之性故肝得水而沉也

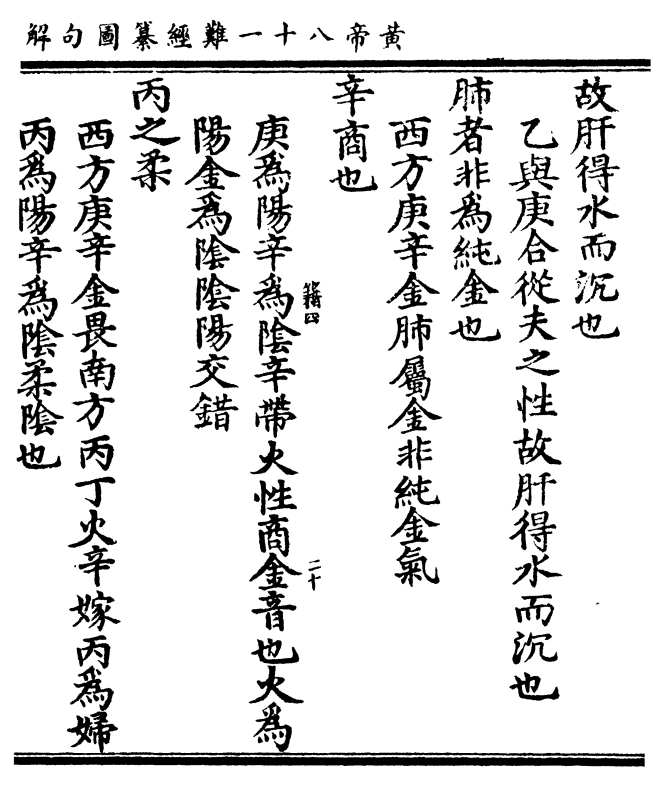

肺者非为纯金也

西方庚辛金肺属金非纯金气

辛商也

庚为阳辛为阴辛带火性商金音也火为

阳金为阴阴阳交错

丙之柔

西方庚辛金畏南方丙丁火辛嫁丙为妇

丙为阳辛为阴柔阴也

卷四 第 25b 页 0669-148.png

大言阴与阳

大言阴与阳以肺金之大者言之莫若阴阳庚为阳辛

为阴

小言夫与妇

以肺金之小者言之莫若夫妇庚辛金畏

丙丁火故释其妹辛嫁丙为妇辛为嫁阴

丙为夫阳

释其微阴

辛为阴释夫微阴之气

婚而就火

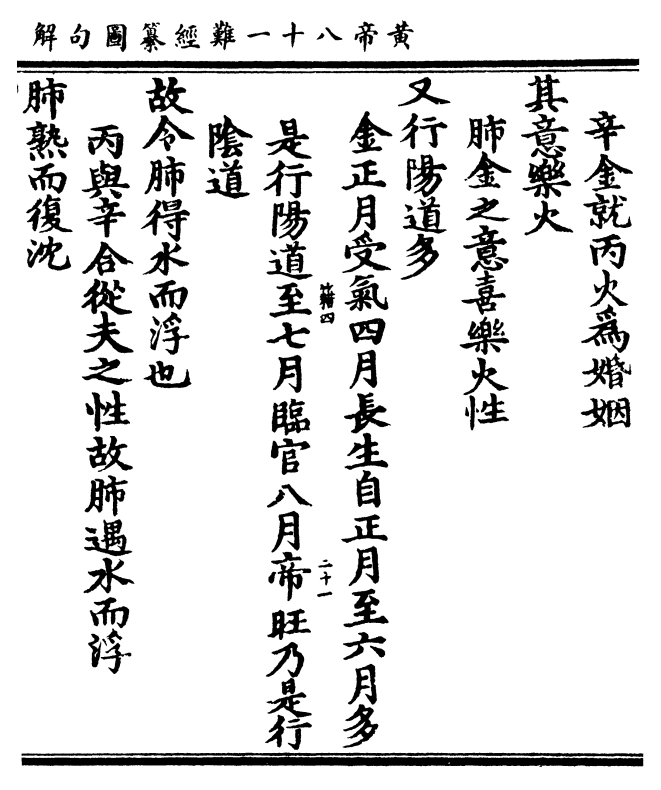

卷四 第 26a 页 0669-149.png

辛金就丙火为婚姻

辛金就丙火为婚姻其意乐火

肺金之意喜乐火性

又行阳道多

金正月受气四月长生自正月至六月多

是行阳道至七月临官八月帝旺乃是行

阴道

故令肺得水而浮也

丙与辛合从夫之性故肺遇水而浮

肺熟而复沈

卷四 第 26b 页 0669-150.png

肺生浮而熟沈

肺生浮而熟沈肝熟而复浮何也

肝生沉而复浮

故知辛当归庚

庚纯金性辛带火性故肺生则浮至肺熟

而复沉者是知辛带火性复还庚金之性

乙当归甲也

甲纯木性乙带金性故肝生则沉至肝熟

而复浮者是知乙带金性复还甲木之性

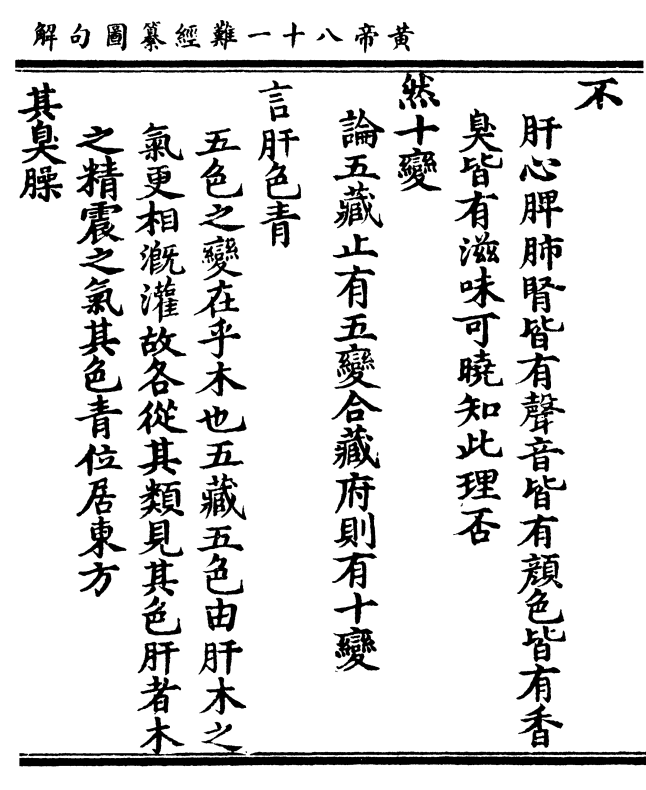

三十四难曰五藏各有声色臭味可晓知以

卷四 第 27a 页 0669-151.png

不

不肝心脾肺肾皆有声音皆有颜色皆有香

臭皆有滋味可晓知此理否

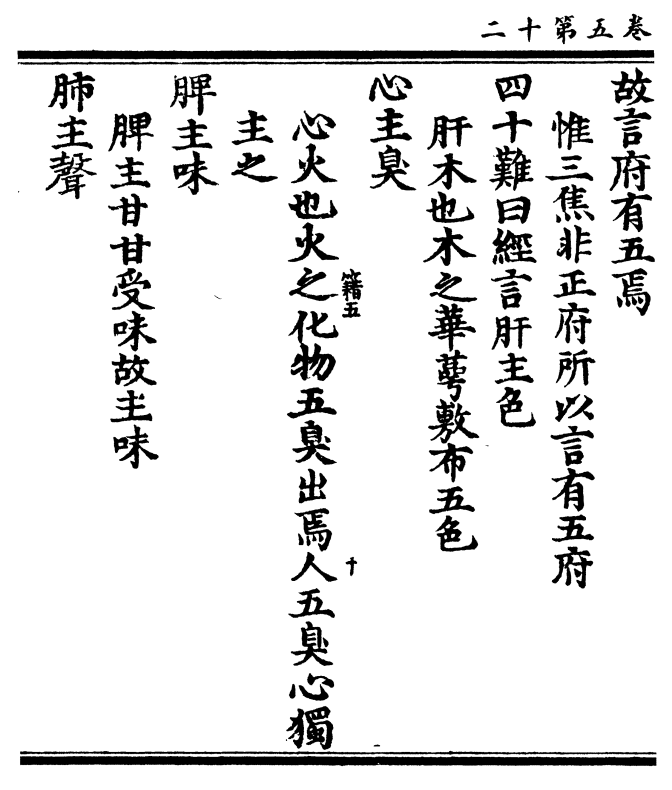

然十变

论五藏止有五变合藏府则有十变

言肝色青

五色之变在乎木也五藏五色由肝木之

气更相溉灌故各从其类见其色肝者木

之精震之气其色青位居东方

其臭臊

卷四 第 27b 页 0669-152.png

得火之变故其臭则臊

得火之变故其臭则臊其味酸

土受木味则酸曲直作酸酸取其收敛也

其声呼

金木相配发声为呼

其液泣

水行气溉灌于子故生泣也

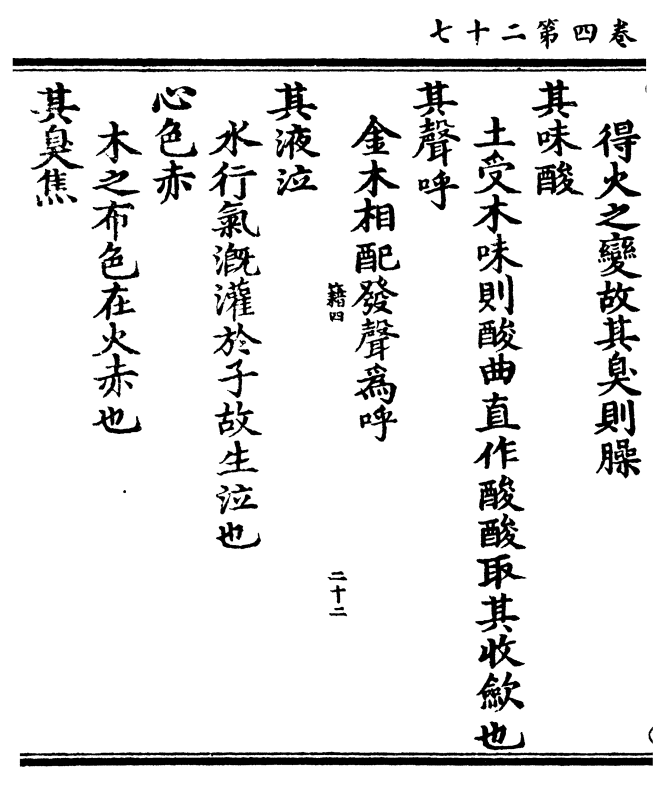

心色赤

木之布色在火赤也

其臭焦

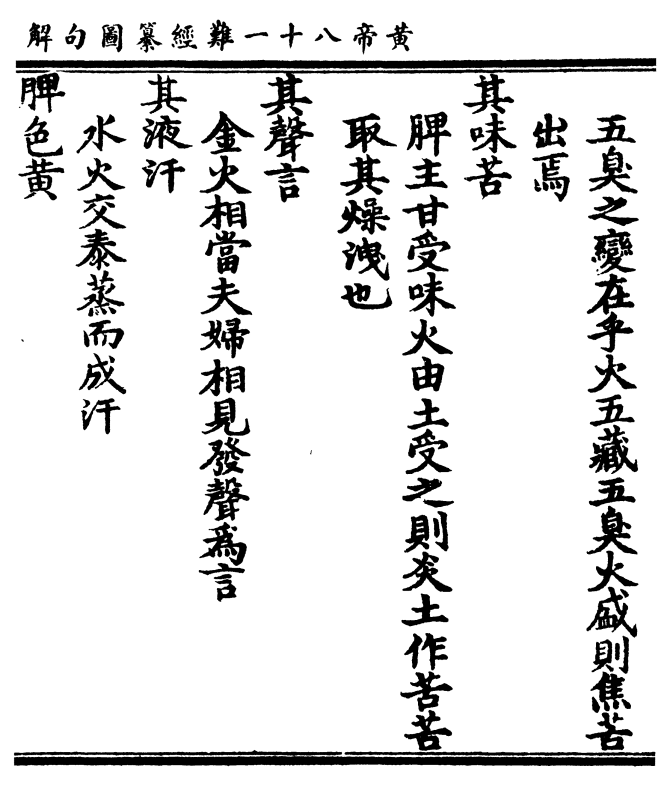

卷四 第 28a 页 0669-153.png

五臭之变在乎火五藏五臭火盛则焦苦

五臭之变在乎火五藏五臭火盛则焦苦出焉

其味苦

脾主甘受味火由土受之则炎土作苦苦

取其燥泄也

其声言

金火相当夫妇相见发声为言

其液汗

水火交泰蒸而成汗

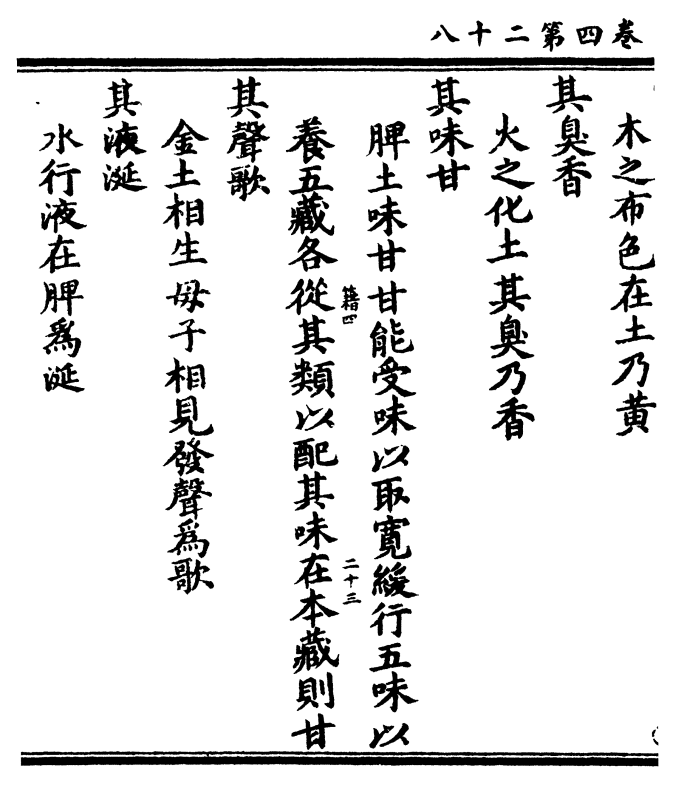

脾色黄

卷四 第 28b 页 0669-154.png

木之布色在土乃黄

木之布色在土乃黄其臭香

火之化土其臭乃香

其味甘

脾土味甘甘能受味以取宽缓行五味以

养五藏各从其类以配其味在本藏则甘

其声歌

金土相生母子相见发声为歌

其液涎

水行液在脾为涎

卷四 第 29a 页 0669-155.png

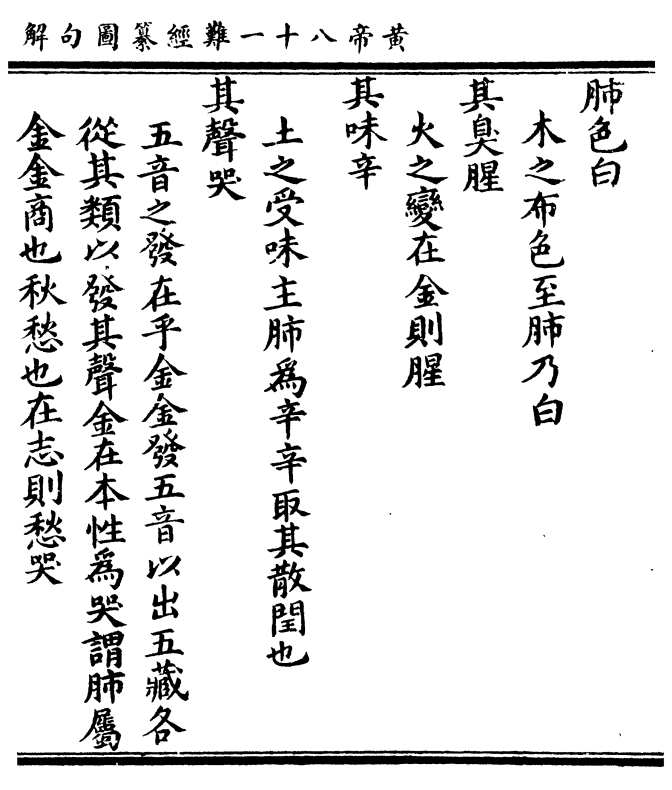

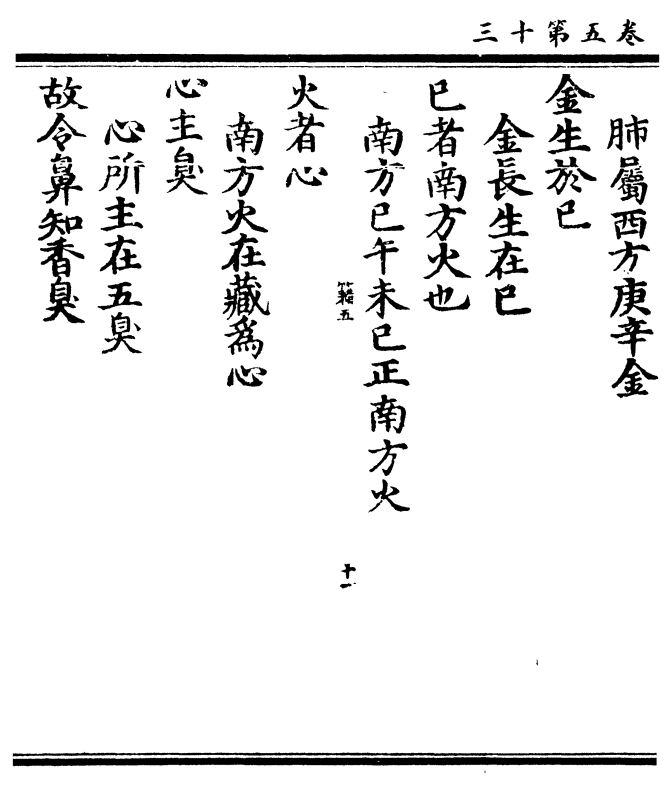

肺色白

肺色白木之布色至肺乃白

其臭腥

火之变在金则腥

其味辛

土之受味主肺为辛辛取其散闰也

其声哭

五音之发在乎金金发五音以出五藏各

从其类以发其声金在本性为哭谓肺属

金金商也秋愁也在志则愁哭

卷四 第 29b 页 0669-156.png

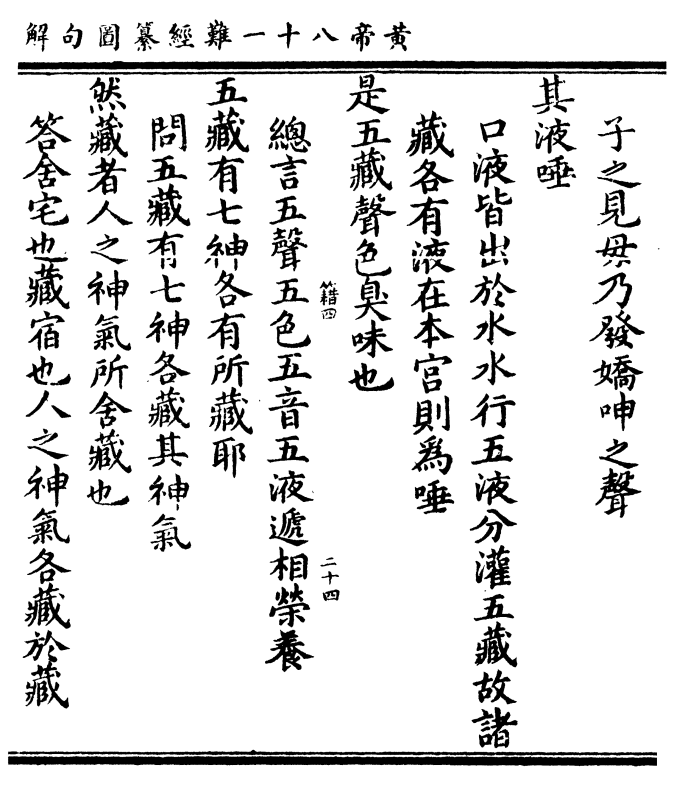

其液涕

其液涕水之行液在肺或涕

肾色黑

木之布色在肾乃黑

其臭腐

火主臭在水为臭腐

其味咸

土之受味在水则润下作咸咸取其柔软

也

其声呻

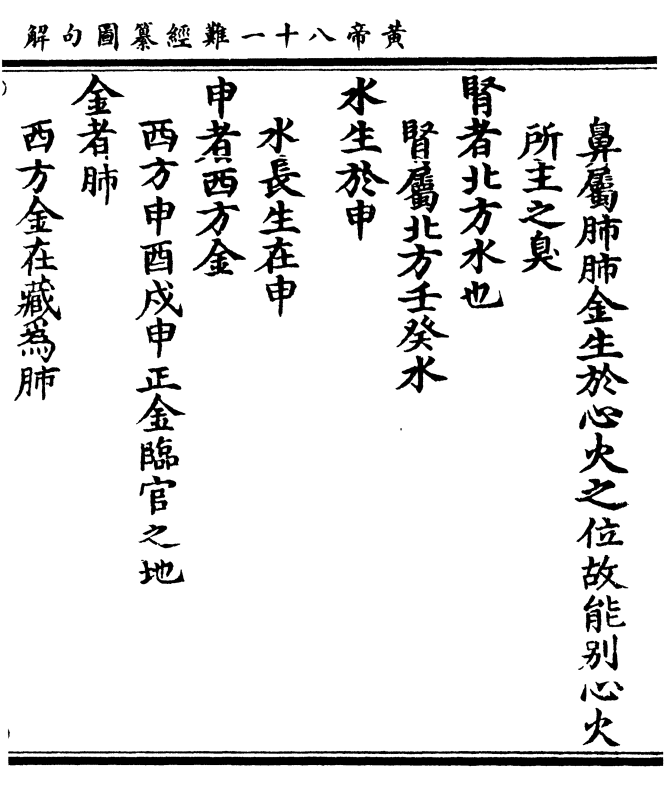

卷四 第 30a 页 0669-157.png

子之见母乃发娇呻之声

子之见母乃发娇呻之声其液唾

口液皆出于水水行五液分灌五藏故诸

藏各有液在本宫则为唾

是五藏声色臭味也

总言五声五色五音五液递相荣养

五藏有七神各有所藏耶

问五藏有七神各藏其神气

然藏者人之神气所舍藏也

答舍宅也藏宿也人之神气各藏于藏

卷四 第 30b 页 0669-158.png

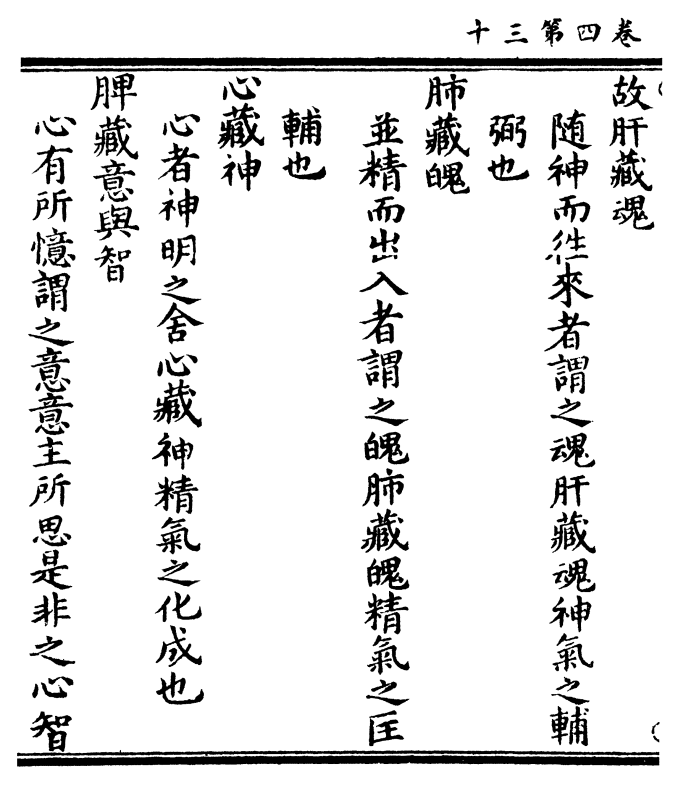

故肝藏魂

故肝藏魂随神而往来者谓之魄肝藏魂神气之辅

弼也

肺藏魄

并精而出入者谓之魄肺藏魄精气之匡

辅也

心藏神

心者神明之舍心藏神精气之化成也

脾藏意与智

心有所忆谓之意意主所思是非之心智

卷四 第 31a 页 0669-159.png

之端也智主所记

之端也智主所记肾藏精与志也

两神相薄合而成形谓之精在心为志

士心者心之所之乎

黄帝八十一难经纂图句解卷之四

卷四 第 31b 页 0669-160.png