声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二 第 210389a 页

卷二 第 1a 页 0661-037.png

黄帝素问灵枢集注卷之二业三

黄帝素问灵枢集注卷之二业三本输第二

黄帝问于岐伯曰凡刺之道必通十二经络

之所终始络脉之所别处五输之所留六府

之所与合四时之所出入五藏之所溜处阔

数之度浅深之状高下所至愿闻其解岐伯

曰请言其次也肺出于少商少商者手大指

端内侧也为井木溜于鱼际鱼际者手鱼也

为荥注于太渊太渊鱼后一寸陷者中也为

腧行于经渠经渠寸口中也动而不居为经

卷二 第 1b 页 0661-038.png

入于尺泽尺泽肘中之动脉也为合手太阴

入于尺泽尺泽肘中之动脉也为合手太阴经也心出于中冲中冲手中指之端也为井

木溜于劳宫劳宫掌中中指本节之内间也

为荥注于大陵大陵掌后两骨之间方下者

也为腧行于间使间使之道两筋之间三寸

之中也有过则至无过则止为经入于曲泽

曲泽肘内廉下陷者之中也屈而得之为合

手少阴也肝出于大敦大敦者足大指之端

及三毛之中也为井木溜于行间行间足大

指间也为荣注于大冲大冲行间上二寸陷

卷二 第 2a 页 0661-039.png

者之中也为腧行于中封中封内踝之前一

者之中也为腧行于中封中封内踝之前一寸半陷者之中使逆则宛使和则通摇足而

得之为经入于曲泉曲泉辅骨之下大筋之

上也屈膝而得之为合足厥阴也脾出于隐

白隐白者足大指之端内侧也为井木溜于

大都大都本节之后下陷者之中也为荣注

于大白太白腕骨之下也为腧行于商丘商

丘内踝之下陷者之中也为经入于阴之陵

泉阴之陵泉辅骨之下陷者之中也伸而得

之为合足太阴也肾出于涌泉涌泉者足心

卷二 第 2b 页 0661-040.png

也为井木溜于然谷然谷然骨之下者也为

也为井木溜于然谷然谷然骨之下者也为荣注于大溪大溪内踝之后跟骨之上陷中

者也为腧行于复留复留上内踝二寸动而

不休为经入于阴谷阴谷辅骨之后大筋之

下小筋之上也按之应手屈膝而得之为合

足少阴经也膀胱出于至阴至阴者足小指

之端也为井金溜于通谷通谷本节之前外

侧也为荣注手于束骨束骨本节之后陷者

中也为腧过于京骨京骨足外侧大骨之下

为原行于昆崙昆崙在外踝之后跟骨之上

卷二 第 3a 页 0661-041.png

为经入于于委中委中腘中央为合委而取

为经入于于委中委中腘中央为合委而取之足太阳也胆出于窍阴窍阴者足小指次

指之端也为井金溜于侠溪侠溪足小指

次指之间也为荣注于临泣临泣上行一寸

半陷者中也为腧过于丘墟丘墟外踝之前

下陷者中也为原行于阳辅阳辅外踝之上

辅骨之前及绝骨之端也为经入于阳之陵

泉阳之陵泉在膝外陷者中也为合伸而

得之足少阳也胃出于厉兑厉兑者足大指

内次指之端也为井金溜于内庭内庭次

卷二 第 3b 页 0661-042.png

指外间也为荣注于陷谷陷谷者上中指

指外间也为荣注于陷谷陷谷者上中指内间上行二寸陷者中也为腧过于冲阳

冲阳足跗上五寸陷者中也为原摇足而得

之行于解溪解溪上冲阳一寸半陷者中也

为经入于下陵下陵膝下三寸胻骨外三里

也为合复下三里三寸为巨虚上廉复下上

廉三寸为巨虚下廉也大肠属上小肠属

下足阳明胃脉也大肠小肠皆属于胃是足

阳明也三焦者上合手少阳出于关冲关冲

者手小指次指之端也为井金溜于液门液

卷二 第 4a 页 0661-043.png

门小指次指之间也为荣注于中渚中渚本

门小指次指之间也为荣注于中渚中渚本节之后陷者中也为腧过于阳池阳池在腕

上陷者之中也为原行于支沟支沟上腕三

寸两骨之间陷者中也为经入于天井天井

在肘外大骨之上陷者中也为合屈肘乃得

之三焦下腧在于足大指之前少阳之后出

于腘中外廉名曰委阳是太阳络也手少阳

经也三焦者足少阳太阴(一本/作阳)之所将太阳

之别也上踝五寸别入贯腨肠出于委阳并

太阳之正入络膀胱约下焦实则闭癃虚则

卷二 第 4b 页 0661-044.png

遗溺遗溺则补之闭癃则写之手太阳小肠

遗溺遗溺则补之闭癃则写之手太阳小肠者上合于太阳出于少泽少泽小指之端也

为井金溜于前谷前谷在手外廉本节前陷

者中也为荣注于后溪后溪者在手外侧本

节之后也为腧过于腕骨腕骨在手外侧腕

骨之前为原行于阳谷阳谷在锐骨之下陷

者中也为经入于小海小海在肘内大骨之

外去端半寸陷者中也伸臂而得之为合手

太阳经也大肠上合手阳明出于商阳商阳

大指次指之端也为井金溜于本节之前二

卷二 第 5a 页 0661-045.png

间为荣注于本节之后三间为腧过于合谷

间为荣注于本节之后三间为腧过于合谷合谷在大指岐骨之间为原行于阳溪阳溪

在两筋间陷者中也为经入于曲池在肘外

辅骨陷者中屈臂而得之为合手阳明也是

谓五藏六府之腧五五二十五腧六六三十

六腧也六府皆出足之三阳上合于手者也

缺盆之中任脉也名曰天突一次任脉侧之

动脉足阳明也名曰人迎二次脉手阳明也

名曰扶突三次脉手太阳也名曰天窗四次

脉足少阳也名曰天容五次脉手少阳也名

卷二 第 5b 页 0661-046.png

曰天牖六次脉足太阳也名曰天柱七次脉

曰天牖六次脉足太阳也名曰天柱七次脉颈中央之脉督脉也名曰风府腋内动脉手

太阴也名曰天府腋下三寸手心主也名曰

天池刺上关者呿不能欠刺下关者欠不能

呿刺犊鼻者屈不能伸刺两关者伸不能屈

足阳明挟喉之动脉也其腧在膺中手阳明

次在其腧外不至曲颊一寸手太阳当曲颊

足少阳在耳下曲颊之后手少阳出耳后上

加完骨之上足太阳挟项大筋之中发际阴

尺动脉在五里五腧之禁也肺合大肠大肠

卷二 第 6a 页 0661-047.png

者传道之府心合小肠小肠者受盛之府肝

者传道之府心合小肠小肠者受盛之府肝合胆胆者中精之府脾合胃胃者五谷之府

肾合膀胱膀胱者津液之府也少阴属肾肾

上连肺故将两藏三焦者中渎之府也水道

出焉属膀胱是孤之府也是六府之所与合

者春取络脉诸荣大经分肉之间甚者深取

之间者浅取之夏取诸腧孙络肌肉皮肤之

上秋取诸合馀如春法冬取诸井诸腧之分

欲深而留之此四时之序气之所处病之所

舍藏之所宜转筋者立而取之可令遂已痿

卷二 第 6b 页 0661-048.png

厥者张而刺之可令立快也

厥者张而刺之可令立快也阔数(下色/角切)足跗(下音/夫)呿(祛遮/切)腨(时兖/切)

小针解第三(法人)

所谓易陈者易言也难入者难著于人也粗

守形者守刺法也上守神者守人之血气有

馀不足可补写也神客者正邪共会也神者

正气也客者邪气也在门者邪循正气之所

出入也未睹其疾者先知邪正何经之疾也

恶知其原者先知何经之病所取之处也刺

之微在数迟者徐疾之意也粗守关者守四

卷二 第 7a 页 0661-049.png

支而不知血气正邪之往来也上守机者知

支而不知血气正邪之往来也上守机者知守气也机之动不离其空中者知气之虚实

用针之徐疾也空中之机清净以微者针以

得气密意守气勿失也其来不可逢者气盛

不可补也其往不可追者气虚不可写也不

可挂以发者言气易失也扣之不发者言不

知补写之意也血气已尽而气不下也知其

往来者知气之逆顺盛虚也要与之期者知

气之可取之时也粗之闇者冥冥不知气之

微密也妙哉上独有之者尽知针意也往者

卷二 第 7b 页 0661-050.png

为逆者言气之虚而小小者逆也来者为顺

为逆者言气之虚而小小者逆也来者为顺者言形气之平平者顺也明知逆顺正行无

问者言知所取之处也迎而夺之者写也追

而济之者补也所谓虚则实之者气口虚而

当补之也满则泄之者气口盛而当写之也

宛陈则除之者去血脉也邪胜则虚之者言

诸经有盛者皆写其邪也徐而疾则实者言

徐内而疾出也疾而徐则虚者言疾内而徐

出也言实与虚若有若无者言实者有气虚

者无气也察后与先若亡若存者言气之虚

卷二 第 8a 页 0661-051.png

实补写之先后也察其气之已下与常存也

实补写之先后也察其气之已下与常存也为虚与实若得若失者言补者佖然若有得

也写则恍然若有失也夫气之在脉也邪气

在上者言邪气之中人也高故邪气在上也

浊气在中者言水谷皆入于胃其精气上注

于肺浊溜于肠胃言寒温不适饮食不节而

病生于肠胃故命曰浊气在中也清气在下

者言清湿地气之中人也必从足始故曰清

气在下也针陷脉则邪气出者取之上针中

脉则邪气出者取之阳明合也针太深则邪

卷二 第 8b 页 0661-052.png

气反沉者言浅浮之病不欲深刺也深则邪

气反沉者言浅浮之病不欲深刺也深则邪气从之入故曰反沉也皮肉筋脉各有所处

者言经络各有所主也取五脉者死言病在

中气不足但用针尽大写其诸阴之脉也取

三阳之脉者唯言尽写三阳之气令病人恇

然不复也夺阴者死言取尺之五里五往者

也夺阳者狂正言也睹其色察其目知其散

复一其形听其动静者言上工知相五色于

目有知调尺寸小大缓急滑涩以言所病也

知其邪正者知论虚邪与正邪之风也右主

卷二 第 9a 页 0661-053.png

推之左持而御之者言持针而出入也气至

推之左持而御之者言持针而出入也气至而去之者言补写气调而去之也调气在于

终始一者持心也节之交三百六十五会者

络脉之渗灌诸节者也所谓五藏之气已绝

于内者脉口气内绝不至反取其外之病处

与阳经之合有留针以致阳气阳气至则内

重竭重竭则死矣其死也无气以动故静所

谓五藏之气已绝于外者脉口气外绝不至

反取其四末之输有留针以致其阴气阴气

至则阳气反入入则逆逆则死矣其死也阴

卷二 第 9b 页 0661-054.png

气有馀故躁所以察其目者五藏使五色循

气有馀故躁所以察其目者五藏使五色循明循明则声章声章者则言声与平生异也

佖然(上皮笔切又/音必满貌)恍然(上吁往/切狂貌)深内(下音/纳)

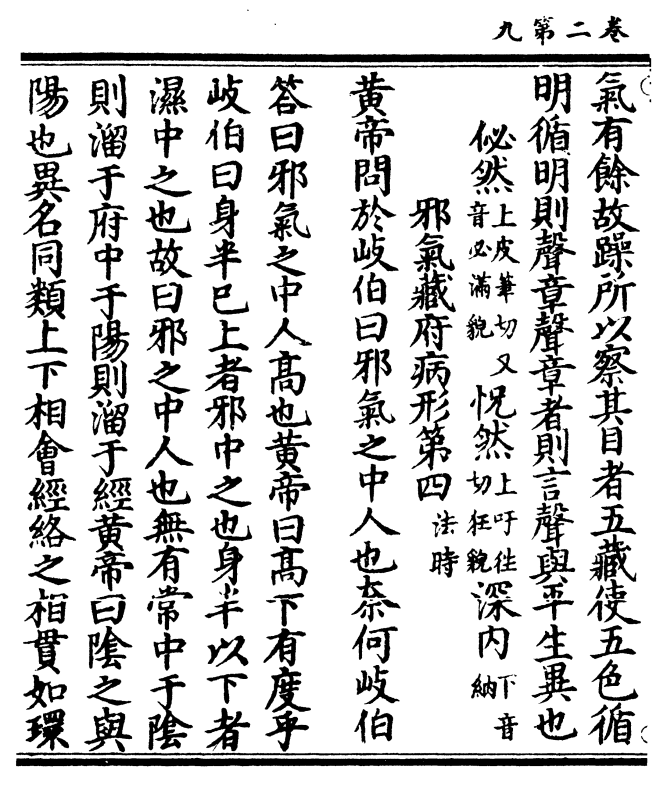

邪气藏府病形第四(法时)

黄帝问于岐伯曰邪气之中人也奈伺岐伯

答曰邪气之中人高也黄帝曰高下有度乎

岐伯曰身半已上者邪中之也身半已下者

湿中之也故曰邪之中人也无有常中于阴

则溜于府中于阳则溜于经黄帝曰阴之与

阳也异名同类上下相会经络之相贯如环

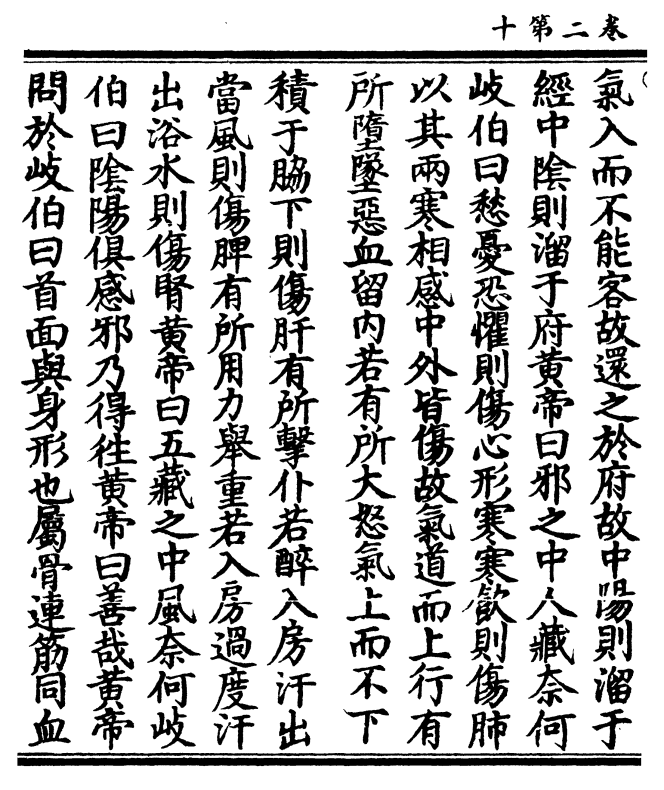

卷二 第 10a 页 0661-055.png

无端邪之中人或中于阴或中于阳上下左

无端邪之中人或中于阴或中于阳上下左右无有恒常其故何也岐伯曰诸阳之会皆

在于面中人也方乘虚时及新用力若饮食

汗出腠理开而中于邪中于面则下阳明中

于项则下大阳中于颊则下少阳其中于膺

背两胁亦中其经黄帝曰其中于阴奈何岐

伯答曰中于阴者常从臂胻始夫臂与胻其

阴皮薄其肉淖泽故俱受于风独伤其阴黄

帝曰此故伤其藏乎岐伯答曰身之中于风

也不必动藏故邪入于阴经则其藏气实邪

卷二 第 10b 页 0661-056.png

气入而不能客故还之于府故中阳则溜于

气入而不能客故还之于府故中阳则溜于经中阴则溜于府黄帝曰邪之中人藏奈何

岐伯曰愁忧恐惧则伤心形寒寒饮则伤肺

以其两寒相感中外皆伤故气逆而上行有

所堕坠恶血留内若有所大怒气上而不下

积于胁下则伤肝有所击仆若醉入房汗出

当风则伤脾有所用力举重若入房过度汗

出浴水则伤肾黄帝曰五藏之中风奈何岐

伯曰阴阳俱感邪乃得往黄帝曰善哉黄帝

问于岐伯曰首面与身形也属骨连筋同血

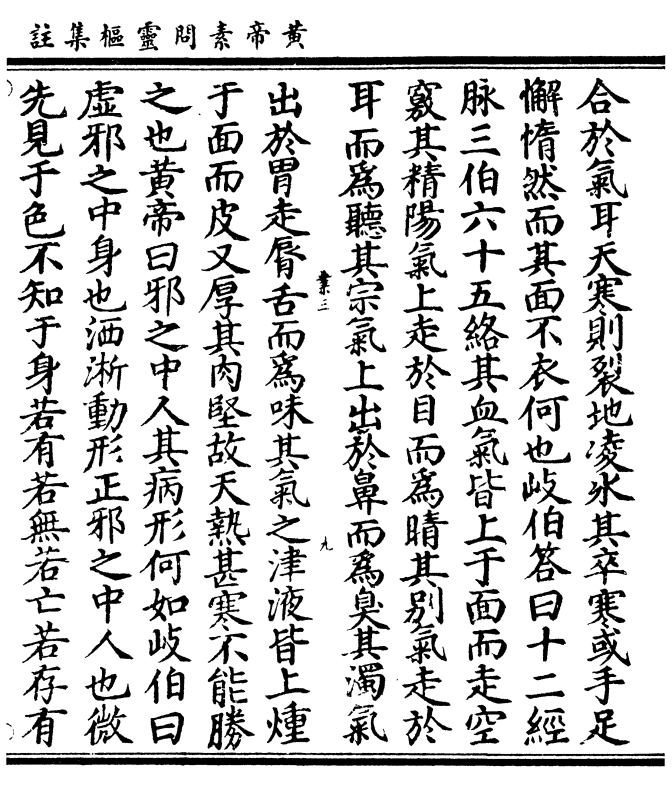

卷二 第 11a 页 0661-057.png

合于气耳天寒则裂地凌冰其卒寒或手足

合于气耳天寒则裂地凌冰其卒寒或手足懈惰然而其面不衣何也岐伯答曰十二经

脉三百六十五络其血气皆上于面而走空

窍其精阳气上走于目而为睛其别气走于

耳而为听其宗气上出于鼻而为臭其浊气

出于胃走唇舌而为味其气之津液皆上熏

于面而皮又厚其肉坚故天热甚寒不能胜

之也黄帝曰邪之中人其病形何如岐伯曰

虚邪之中身也洒淅动形正邪之中人也微

先见于色不知于身若有若无若亡若存有

卷二 第 11b 页 0661-058.png

形无形莫知其情黄帝曰善哉黄帝问于岐

形无形莫知其情黄帝曰善哉黄帝问于岐伯曰余闻之见其色知其病命曰明按其脉

知其病命曰神问其病知其处命曰工余愿

闻见而知之按而得之问而极之为之奈何

岐伯答曰夫色脉与尺之相应也如桴鼓影

响之相应也不得相失也此亦本末根叶之

出候也故根死则叶枯矣色脉形肉不得相

失也故知一则为工知二则为神知三则神

且明矣黄帝曰愿卒闻之岐伯答曰色青者

其脉弦也赤者其脉钩也黄者其脉代也白

卷二 第 12a 页 0661-059.png

者其脉毛黑者其脉石见其色而不得其脉

者其脉毛黑者其脉石见其色而不得其脉反得其相胜之脉则死矣得其相生之脉则

病已矣黄帝问于岐伯曰五藏之所生变化

之病形何如岐伯答曰先定其五色五脉之

应其病乃可别也黄帝曰色脉已定别之奈

何岐伯曰调其脉之缓急小大滑涩而病变

定矣黄帝曰调之奈何岐伯答曰脉急者尺

之皮肤亦急脉缓者尺之皮肤亦缓脉小者

尺之皮肤亦减而少气脉大者尺之皮肤亦

贲而起𦙙滑者尺之皮肤亦滑脉涩者尺之

卷二 第 12b 页 0661-060.png

皮肤亦涩凡此变者有微有甚故善调尺者

皮肤亦涩凡此变者有微有甚故善调尺者不待于寸善调脉者不待于色能参合而行

之者可以为上工上工十全九行二者为中

工中工十全七行一者为下工下工十全六

黄帝曰请问脉之缓急小大滑涩之病形何

如岐伯曰臣请言五藏之病变也心脉急甚

者为瘛疭微急为心痛引背食不下缓甚为

狂笑微缓为伏梁在心下上下行时唾血大

甚为喉吤微大为心痹引背善泪出小甚为

善哕微小为消瘅滑甚为善渴微滑为心疝

卷二 第 13a 页 0661-061.png

引脐小腹鸣涩甚为瘖微涩为血溢维厥耳

引脐小腹鸣涩甚为瘖微涩为血溢维厥耳鸣颠疾肺○脉急甚为癫疾微急为肺寒热

怠惰咳唾血引腰背胸若鼻息肉不通缓甚

为多汗微缓为痿瘘偏风头以下汗出不可

止大甚为胫肿微大为肺痹引胸背起恶日

光小甚为泄微小为消瘅滑甚为息贲上气

微滑为上下出血涩甚为呕血微涩为鼠瘘

在颈支腋之间下不胜其上其应善酸矣○

肝脉急甚者为恶言微急为肥气在胁下若

覆杯缓甚为善呕微缓为水瘕痹也大甚为

卷二 第 13b 页 0661-062.png

内痈善呕衄微大为肝痹阴缩咳引小腹小

内痈善呕衄微大为肝痹阴缩咳引小腹小甚为多饮微小为消瘅滑甚为㿉疝微滑为

遗溺涩甚为溢饮微涩为瘛挛筋痹○脾脉

急甚为瘛疭微急为膈中食饮入而还出后

沃沫缓甚为痿厥微缓为风痿四支不用心

慧然若无病大甚为击仆微大为疝气腹里

大脓血在肠胃之外小甚为寒热微小为消

瘅滑甚为㿉癃微滑为虫毒蛔蝎腹热涩甚

为肠㿉微涩为内㿉多下脓血○肾脉急甚

为骨癫疾微急为沉厥奔豚足不收不得前

卷二 第 14a 页 0661-063.png

后缓甚为折脊微缓为洞洞者食不化下嗌

后缓甚为折脊微缓为洞洞者食不化下嗌还出大甚为阴痿微大为石水起脐已下至

小腹腄腄然上至胃脘死不治小甚为洞泄

微小为消瘅滑甚为癃㿉微滑为骨痿坐不

能起起则目无所见涩甚为大痈微涩为不

月沉痔黄帝曰病之六变者刺之奈何岐伯

答曰诸急者多寒缓者多热大者多气少血

小者血气皆少滑者阳气盛微有热涩者多

血少气微有寒是故刺急者深内而久留之

刺缓者浅内而疾发针以去其热刺大者微

卷二 第 14b 页 0661-064.png

写其气无出其血刺滑者疾发针而浅内之

写其气无出其血刺滑者疾发针而浅内之以写其阳气而去其热刺涩者必中其脉随

其逆顺而久留之必先按而循之已发针疾

按其清无令其血出以和其脉诸小者阴阳

形气俱不足勿取以针而调以甘药也黄帝

曰余闻五藏六府之气荣输所入为合令何

道从入入安连过愿闻其故岐伯答曰此阳

脉之别入于内属于府者也黄帝曰荥输与

合各有名乎岐伯答曰荣输治外经合治内

府黄帝曰治内府奈何岐伯曰取之于合黄

卷二 第 15a 页 0661-065.png

帝曰合各有名乎岐伯答曰胃合于三里大

帝曰合各有名乎岐伯答曰胃合于三里大肠合入于巨虚上廉小肠合入于巨虚下廉

三焦合入于委阳膀胱合入于委中央胆合

入于阳陵泉黄帝曰取之奈何岐伯答曰取

之三里者低跗取之巨虚者举足取之委阳

者屈伸而索之委中者屈而取之阳陵泉者

正坚膝予之齐下至委阳之阳取之取诸外

经者揄申而从之黄帝曰愿闻六府之病岐

伯答曰面热者足阳明病鱼络血者手阳明

病两跗之上脉坚陷者足阳明病此胃脉也

卷二 第 15b 页 0661-066.png

大肠病者肠中切痛而鸣濯濯冬日重感于

大肠病者肠中切痛而鸣濯濯冬日重感于寒即泄当脐而痛不能久立与胃同候取巨

虚上廉胃病者腹䐜胀胃脘当心而痛上支

两胁膈咽不通食饮不下取之三里也○小

肠病者小腹痛腰脊控睾而痛时窘之后当

耳前热若寒甚若独肩上热甚及手小指次

指之间热若脉陷者此其候也手太阳病也

取之巨虚下廉○三焦病者腹气满小腹尤

坚不得小便窘急溢则水留即为胀候在足

太阳之外大络大络在太阳少阳之间亦见

卷二 第 16a 页 0661-067.png

于脉取委阳○膀胱病者小腹偏肿而痛以

于脉取委阳○膀胱病者小腹偏肿而痛以手按之即欲小便而不得肩上热若脉陷及

足小指外廉及胫踝后皆热若脉陷取委中

央○胆病者善太息口苦呕宿汁心下澹澹

恐人将捕之嗌中吤吤然数唾在足少阳之

本末亦视其脉之陷下者灸之其寒热者取

阳陵泉黄帝曰刺之有道乎岐伯答曰刺此

者必中气穴无中肉节中气穴则针染(一作/游)

于巷中肉节即皮肤痛补写反则病益笃中

筋则筋缓邪气不出与其真相搏乱而不去

卷二 第 16b 页 0661-068.png

反还内著用针不审以顺为逆也

反还内著用针不审以顺为逆也中于膺背(一作/肩背)亦中其经(一本作/下其经)胻(户当/切)

淖泽(上奴教切下上音浊下音液谨/皆同甲乙经详淖浊也泽液也)入而

不客(一本/作容)瘛疭(上治/下纵)吤(音/戒)哕(乙劣/切)息贲(下/音)

(奔)酸(音/酸)瘕(音/贾)㿉(徒回/切)仆(音/付)蛔蝎(上胡恢切/腹中长虫)

(下胡葛切/蠹虫也)腄(竹垂/切)清(荣美/切)揄(舂木/切)睪(音高/阴丸)

也维厥详此经络有阳维阴维故有维厥

黄帝内经灵枢集注卷之二