声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三十一 第 210187a 页

卷三十一 第 1a 页 0655-004.png

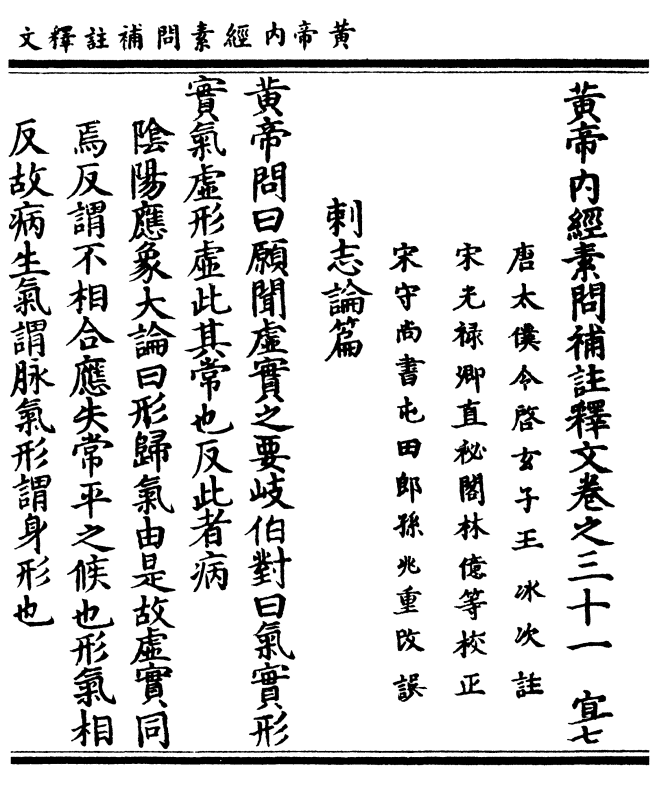

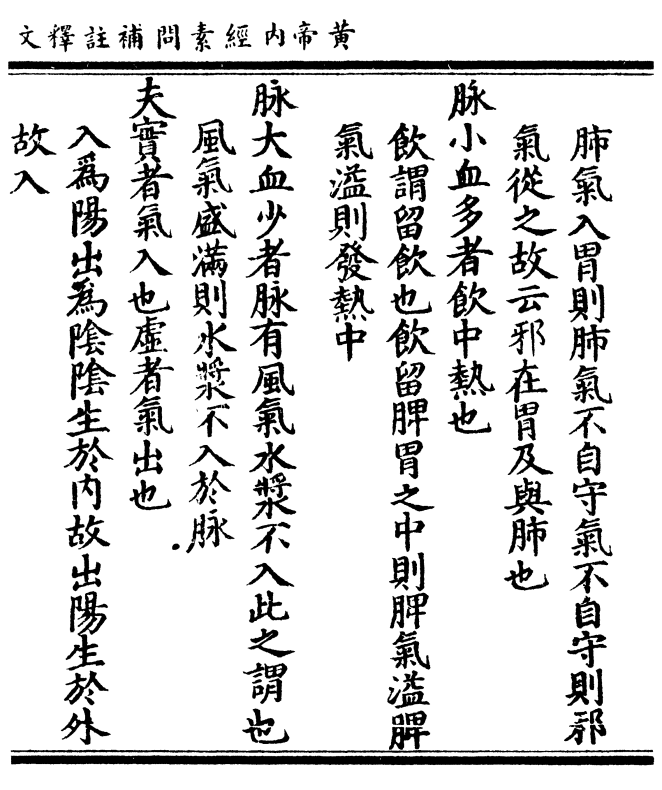

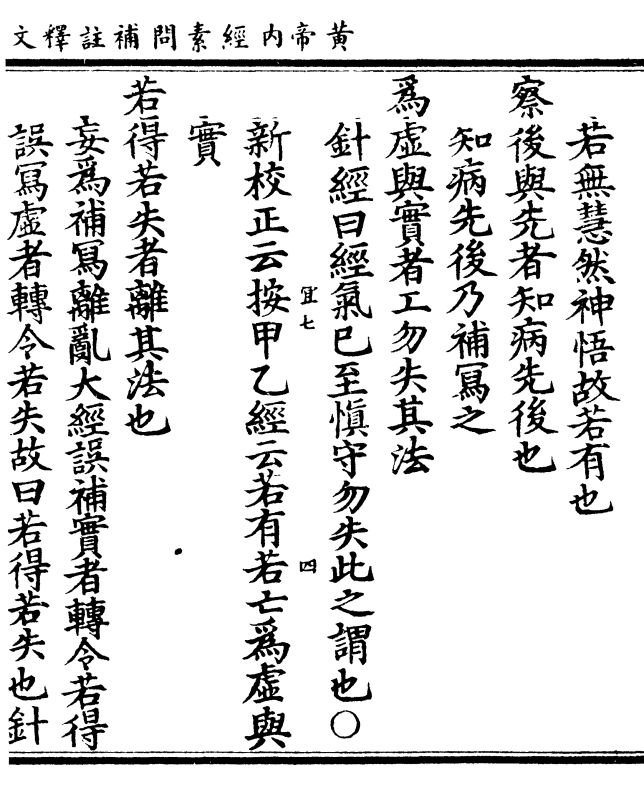

黄帝内经素问补注释文卷之三十一宜七

黄帝内经素问补注释文卷之三十一宜七唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

刺志论篇

黄帝问曰愿闻虚实之要岐伯对曰气实形

实气虚形虚此其常也反此者病

阴阳应象大论曰形归气由是故虚实同

焉反谓不相合应失常平之候也形气相

反故病生气谓脉气形谓身形也

卷三十一 第 1b 页 0655-005.png

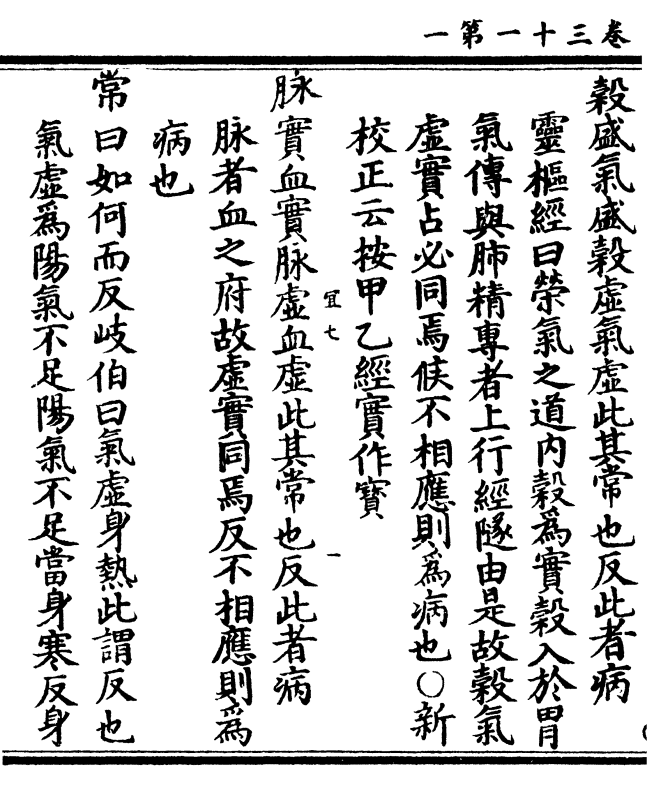

谷盛气盛谷虚气虚此其常也反此者病

谷盛气盛谷虚气虚此其常也反此者病灵枢经曰荣气之道内谷为实谷入于胃

气传与肺精专者上行经隧由是故谷气

虚实占必同焉候不相应则为病也○新

校正云按甲乙经实作宝

脉实血实脉虚血虚此其常也反此者病

脉者血之府故虚实同焉反不相应则为

病也

帝曰如何而反岐伯曰气虚身热此谓反也

气虚为阳气不足阳气不足当身寒反身

卷三十一 第 2a 页 0655-006.png

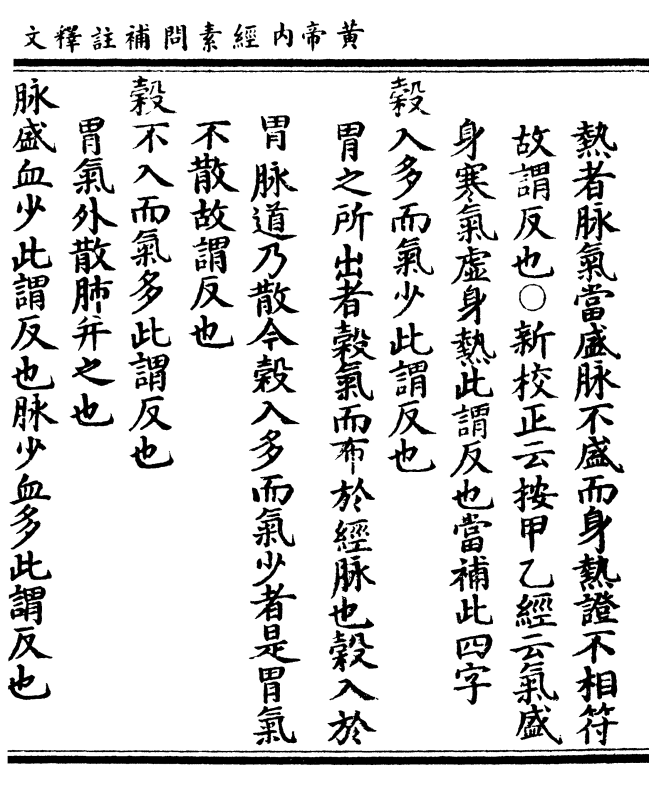

热者脉气当盛脉不盛而身热證不相符

热者脉气当盛脉不盛而身热證不相符故谓反也○新校正云按甲乙经云气盛

身寒气虚身热此谓反也当补此四字

谷入多而气少此谓反也

胃之所出者谷气而布于经脉也谷入于

胃脉道乃散今谷入多而气少者是胃气

不散故谓反也

谷不入而气多此谓反也

胃气外散肺并之也

脉盛血少此谓反也脉少血多此谓反也

卷三十一 第 2b 页 0655-007.png

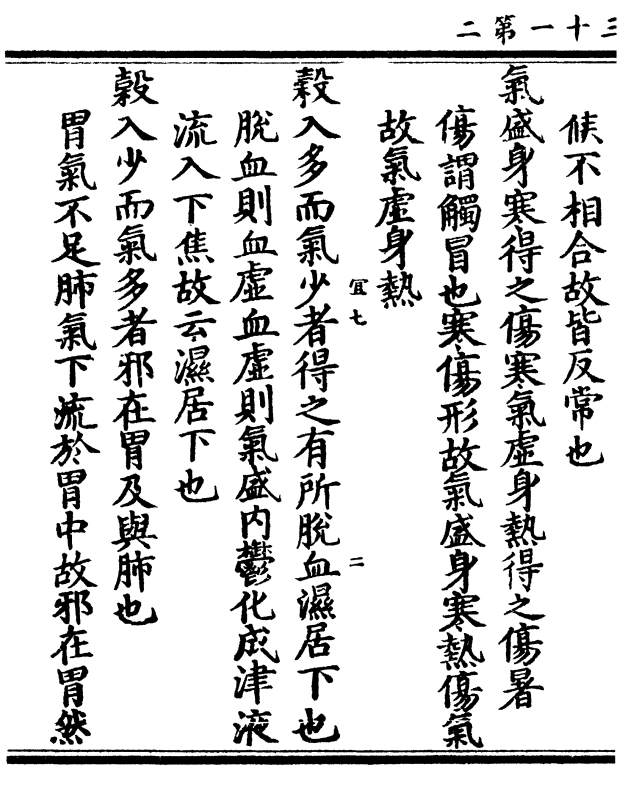

经脉行气络脉受血经气入络络受经气

经脉行气络脉受血经气入络络受经气候不相合故皆反常也

气盛身寒得之伤寒气虚身热得之伤暑

伤谓触冒也寒伤形故气盛身寒热伤气

故气虚身热

谷入多而气少者得之有所脱血湿居下也

脱血则血虚血虚则气盛内郁化成津液

流入下焦故云湿居下也

谷入少而气多者邪在胃及与肺也

胃气不足肺气下流于胃中故邪在胃然

卷三十一 第 3a 页 0655-008.png

肺气入胃则肺气不自守气不自守则邪

肺气入胃则肺气不自守气不自守则邪气从之故云邪在胃及与肺也

脉小血多者饮中热也

饮谓留饮也饮留脾胃之中则脾气溢脾

气溢则发热中

脉大血少者脉有风气水浆不入此之谓也

风气盛满则水浆不入于脉

夫实者气入也虚者气出也

入为阳出为阴阴生于内故出阳生于外

故入

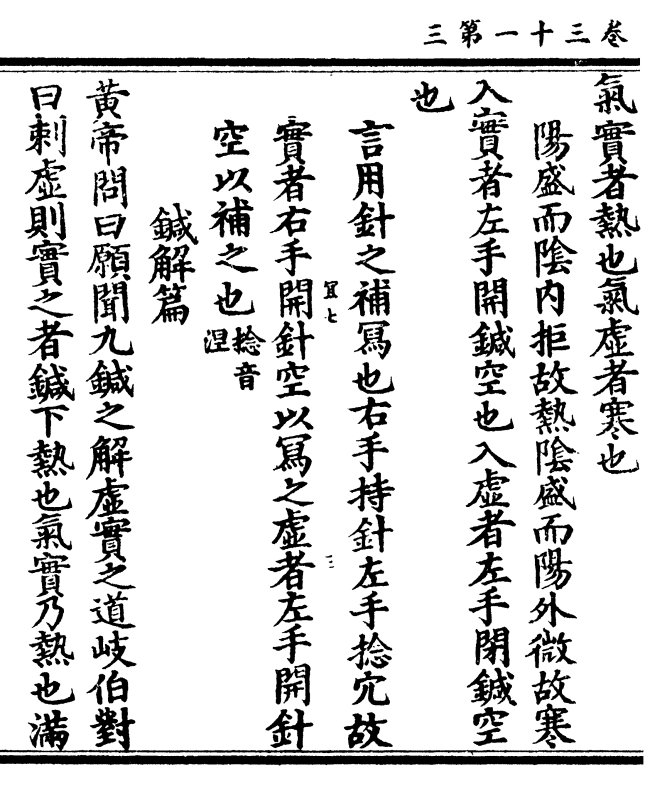

卷三十一 第 3b 页 0655-009.png

气实者热也气虚者寒也

气实者热也气虚者寒也阳盛而阴内拒故热阴盛而阳外微故寒

入实者左手开针空也入虚者左手闭针空

也

言用针之补写也右手持针左手捻穴故

实者右手开针空以写之虚者左手开针

空以补之也(捻音/涅)

针解篇

黄帝问曰愿闻九针之解虚实之道岐伯对

曰刺虚则实之者针下热也气实乃热也满

卷三十一 第 4a 页 0655-010.png

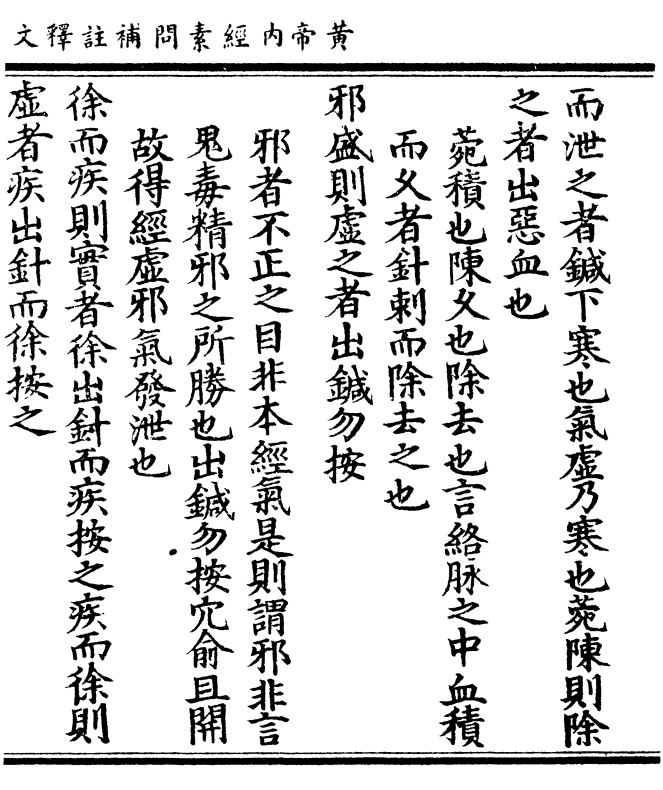

而泄之者针下寒也气虚乃寒也菀陈则除

而泄之者针下寒也气虚乃寒也菀陈则除之者出恶血也

菀积也陈久也除去也言络脉之中血积

而久者针刺而除去之也

邪盛则虚之者出针勿按

邪者不正之目非本经气是则谓邪非言

鬼毒精邪之所胜也出针勿按穴俞且开

故得经虚邪气发泄也

徐而疾则实者徐出针而疾按之疾而徐则

虚者疾出针而徐按之

卷三十一 第 4b 页 0655-011.png

徐出谓得经气已久乃出之疾按谓针出

徐出谓得经气已久乃出之疾按谓针出穴已速疾按之则真气不泄经脉气全故

徐而疾乃实也疾出针谓针入穴已至于

经脉即疾出之徐按谓针出穴已徐缓按

之则邪气得泄精气复固故疾而徐乃虚

也

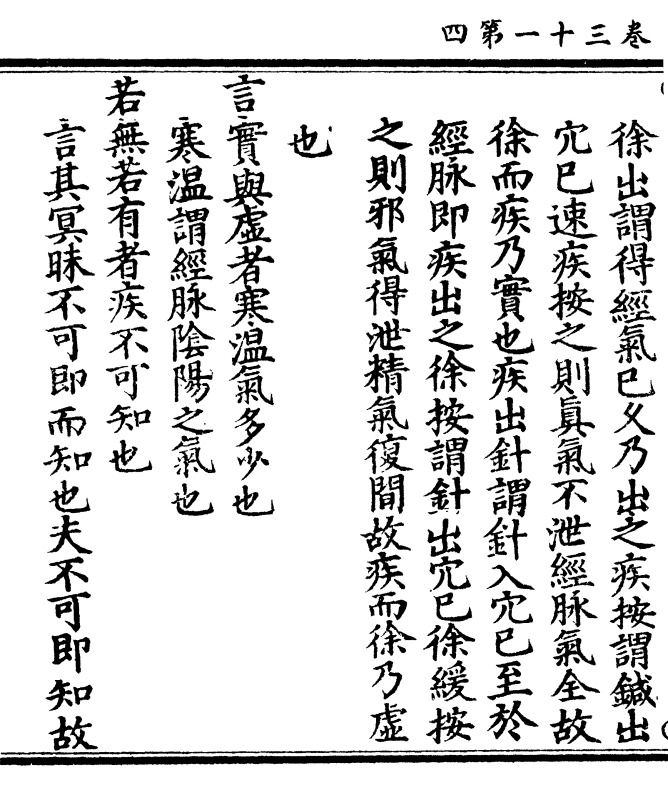

言实与虚者寒温气多少也

寒温谓经脉阴阳之气也

若无若有者疾不可知也

言其冥昧不可即而知也夫不可即知故

卷三十一 第 5a 页 0655-012.png

若无慧然神悟故若有也

若无慧然神悟故若有也察后与先者知病先后也

知病先后乃补写之

为虚与实者工勿失其法

针经曰经气已至慎守勿失此之谓也○

新校正云按甲乙经云若有若亡为虚与

实

若得若失者离其法也

妄为补写离乱大经误补实者转令若得

误写虚者转令若失故曰若得若失也针

卷三十一 第 5b 页 0655-013.png

经曰无实实无虚虚此其诫也○新校正

经曰无实实无虚虚此其诫也○新校正云详自篇首至此与太素九针解篇经同

而解异二经互相发明也

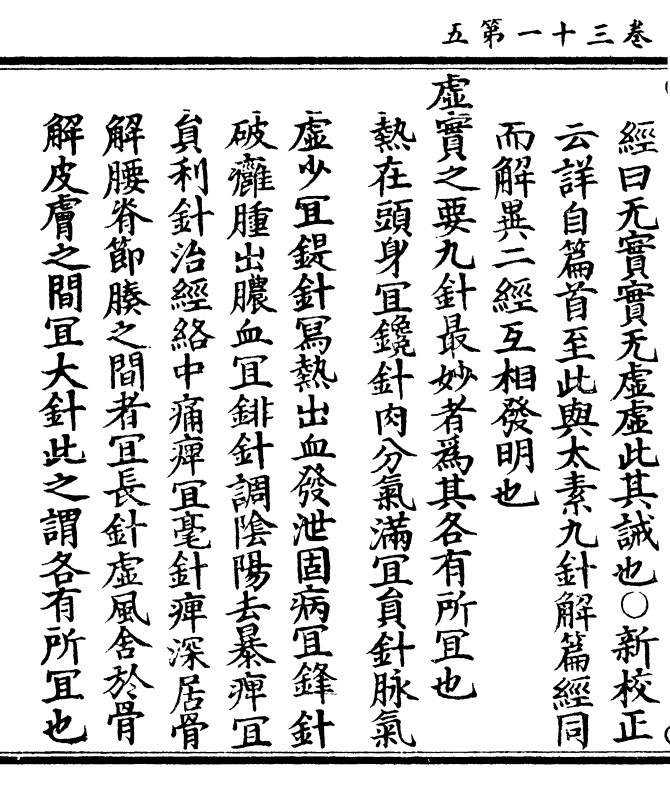

虚实之要九针最妙者为其各有所宜也

热在头身宜镵针肉分气满宜员针脉气

虚少宜鍉针写热出血发泄固病宜锋针

破痈肿出脓血宜䤵针调阴阳去暴痹宜

员利针治经络中痛痹宜毫针痹深居骨

解腰脊节腠之间者宜长针虚风舍于骨

解皮肤之间宜大针此之谓各有所宜也

卷三十一 第 6a 页 0655-014.png

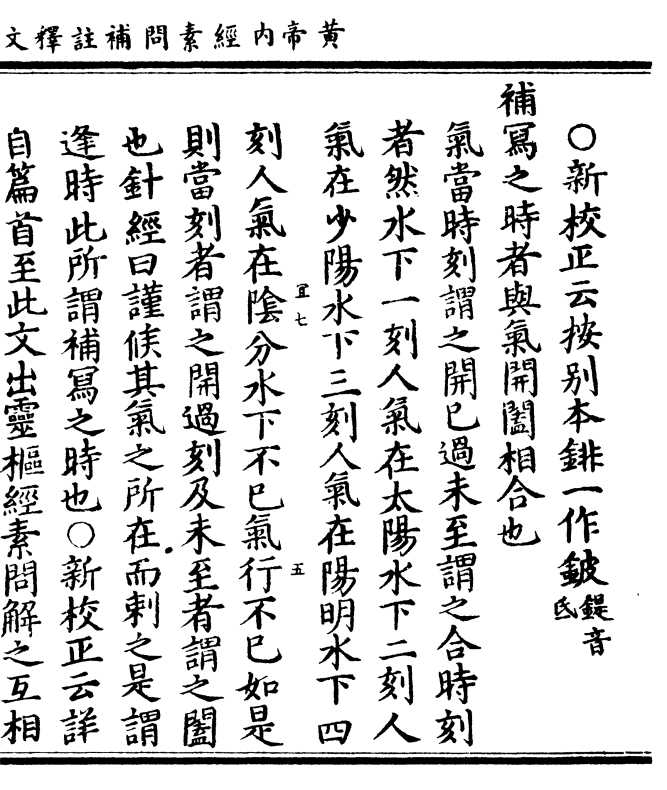

○新校正云按别本䤵一作铍(鍉音/氐)

○新校正云按别本䤵一作铍(鍉音/氐)补写之时者与气开阖相合也

气当时刻谓之开已过未至谓之阖时刻

者然水下一刻人气在太阳水下二刻人

气在少阳水下三刻人气在阳明水下四

刻人气在阴分水下不已气行不已如是

则当刻者谓之开过刻及未至者谓之阖

也针经曰谨候其气之所在而刺之是谓

逢时此所谓补写之时也○新校正云详

自篇首至此文出灵枢经素问解之互相

卷三十一 第 6b 页 0655-015.png

发明也甲乙经补写之时以针为之者此

发明也甲乙经补写之时以针为之者此脱此四字

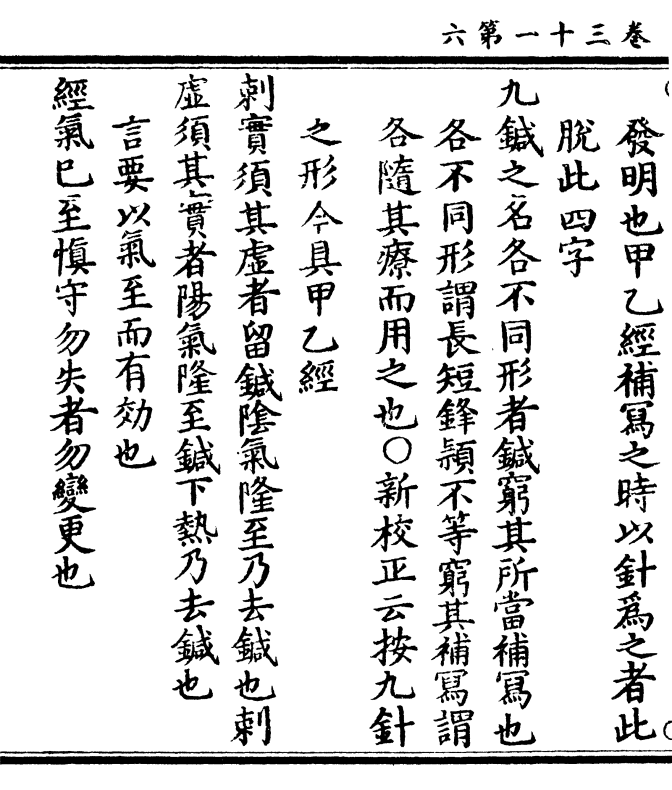

九针之名各不同形者针穷其所当补写也

各不同形谓长短锋颖不等穷其补写谓

各随其疗而用之也○新校正云按九针

之形今具甲乙经

刺实须其虚者留针阴气隆至乃去针也刺

虚须其实者阳气隆至针下热乃去针也

言要以气至而有效也

经气已至慎守勿失者勿变更也

卷三十一 第 7a 页 0655-016.png

变谓变易更谓改更皆变法也言得气至

变谓变易更谓改更皆变法也言得气至必宜谨守无变其法反招损也

浅深在志者知病之内外也

志一为意志意皆行针之用也

近远如一者深浅其候等也

言气虽近远不同然其侧候皆以气至而

有效也

如临深渊者不敢墯也

言气候补写如临深渊不敢墯慢失补写

之法也

卷三十一 第 7b 页 0655-017.png

手如握虎者欲其壮也

手如握虎者欲其壮也壮谓持针坚定也针经曰持针之道坚者

为实则其义也○新校正云按甲乙经实

字作宝

神无营于众物者静志观病人无左右视也

目绝妄视心专一务则用之必中无惑误

也○新校正详从刺实须其虚至此文见

宝命全形论此又为之解亦互相发明也

义无邪下者欲端以正也

正指直刺针无左右

卷三十一 第 8a 页 0655-018.png

必正其神者欲瞻病人目制其神令气易行

必正其神者欲瞻病人目制其神令气易行也

检彼精神令无散越则气为神使中外易

调也

所谓三里者下膝三寸也所谓跗之者

新校正云按全元起本跗之作低胻太素

作付之按骨空论跗之疑作跗上

举膝分易见也

三里穴名正在膝下三寸胻外两筋肉分

间极重按之则足跗上动脉止矣故曰举

卷三十一 第 8b 页 0655-019.png

膝分易见

膝分易见巨虚者蹻足胻独陷者

巨虚穴名也蹻谓举也取巨虚下廉当举

足取之则胻外两筋之间陷下也

下廉者陷下者也

欲知下廉穴者胻外两筋之间独陷下者

则其处也

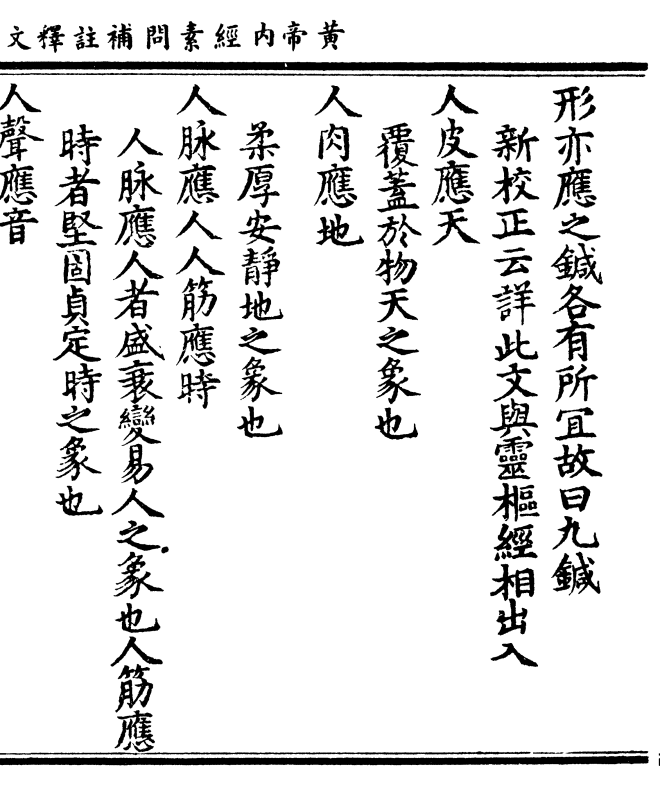

帝曰余闻九针上应天地四时阴阳愿闻其

方令可传于后世以为常也岐伯曰夫一天

二地三人四时五音六律七星八风九野身

卷三十一 第 9a 页 0655-020.png

形亦应之针各有所宜故曰九针

形亦应之针各有所宜故曰九针新校正云详此文与灵枢经相出入

人皮应天

覆盖于物天之象也

人肉应地

柔厚安静地之象也

人脉应人人筋应时

人脉应人者盛衰变易人之象也人筋应

时者坚固贞定时之象也

人声应音

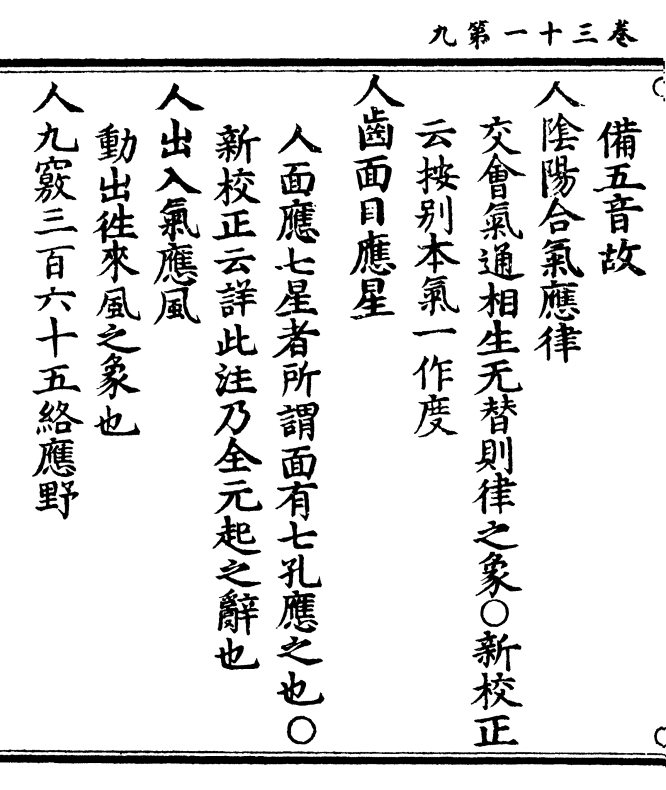

卷三十一 第 9b 页 0655-021.png

备五音故

备五音故人阴阳合气应律

交会气通相生无替则律之象○新校正

云按别本气一作度

人齿面目应星

人面应七星者所谓面有七孔应之也○

新校正云详此注乃全元起之辞也

人出入气应风

动出往来风之象也

人九窍三百六十五络应野

卷三十一 第 10a 页 0655-022.png

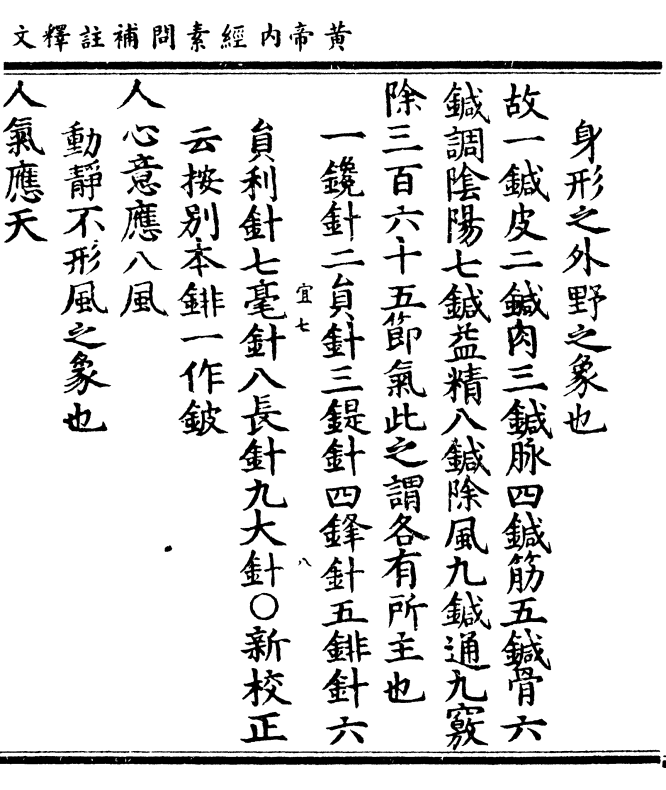

身形之外野之象也

身形之外野之象也故一针皮二针肉三针脉四针筋五针骨六

针调阴阳七针益精八针除风九针通九窍

除三百六十五节气此之谓各有所主也

一镵针二员针三鍉针四锋针五䤵针六

员利针七毫针八长针九大针○新校正

云按别本䤵一作铍

人心意应八风

动静不形风之象也

人气应天

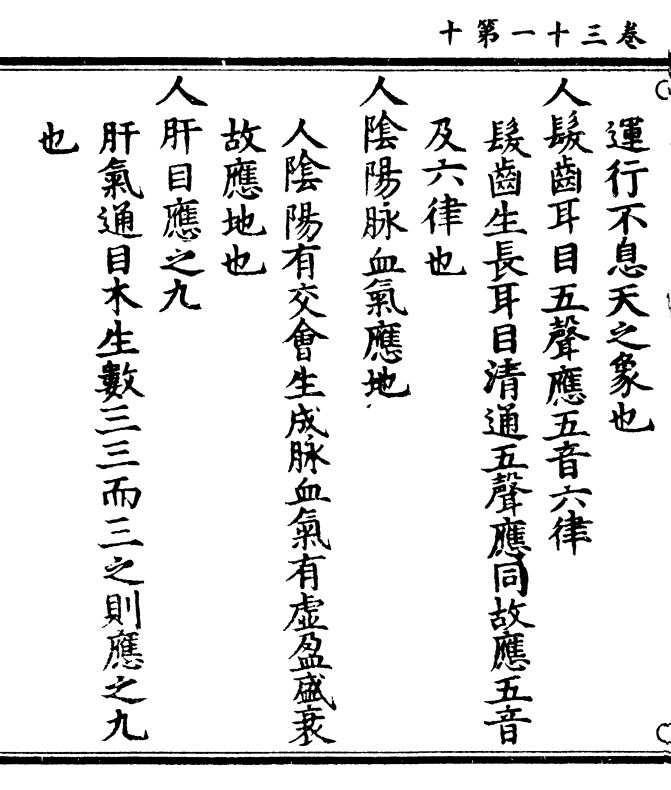

卷三十一 第 10b 页 0655-023.png

运行不息天之象也

运行不息天之象也人发齿耳目五声应五音六律

发齿生长耳目清通五声应同故应五音

及六律也

人阴阳脉血气应地

人阴阳有交会生成脉血气有虚盈盛衰

故应地也

人肝目应之九

肝气通目木生数三三而三之则应之九

也

卷三十一 第 11a 页 0655-024.png

九窍三百六十五

九窍三百六十五新校正云按全元起本无此七字

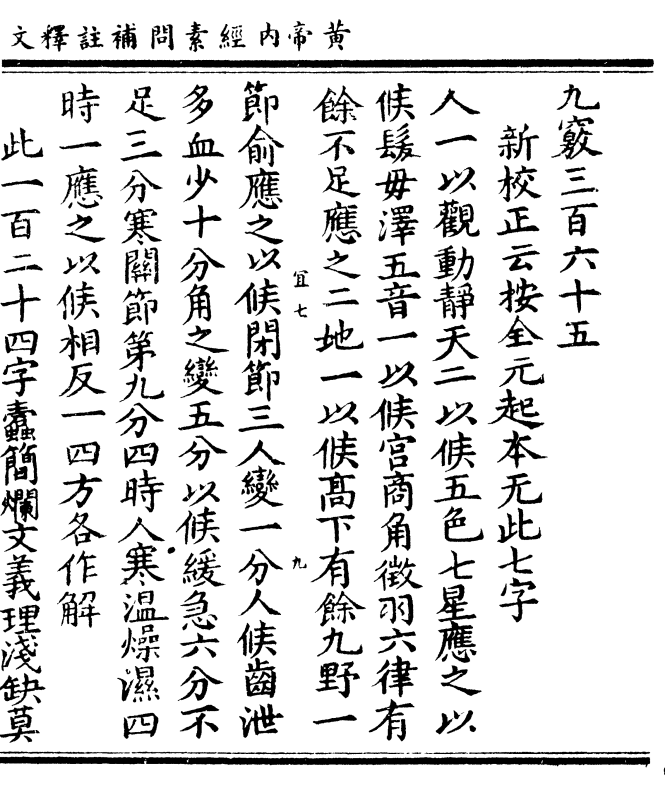

人一以观动静天二以候五色七星应之以

候发毋泽五音一以候宫商角徵羽六律有

馀不足应之二地一以候高下有馀九野一

节俞应之以候闭节三人变一分人候齿泄

多血少十分角之变五分以候缓急六分不

足三分寒关节第九分四时人寒温燥湿四

时一应之以候相反一四方各作解

此一百二十四字蠹简烂文义理残缺莫

卷三十一 第 11b 页 0655-025.png

可寻究而上古书故且载之以伫后之具

可寻究而上古书故且载之以伫后之具本也○新校正云详王氏云一百二十四

字今有一百二十三字又亡一字

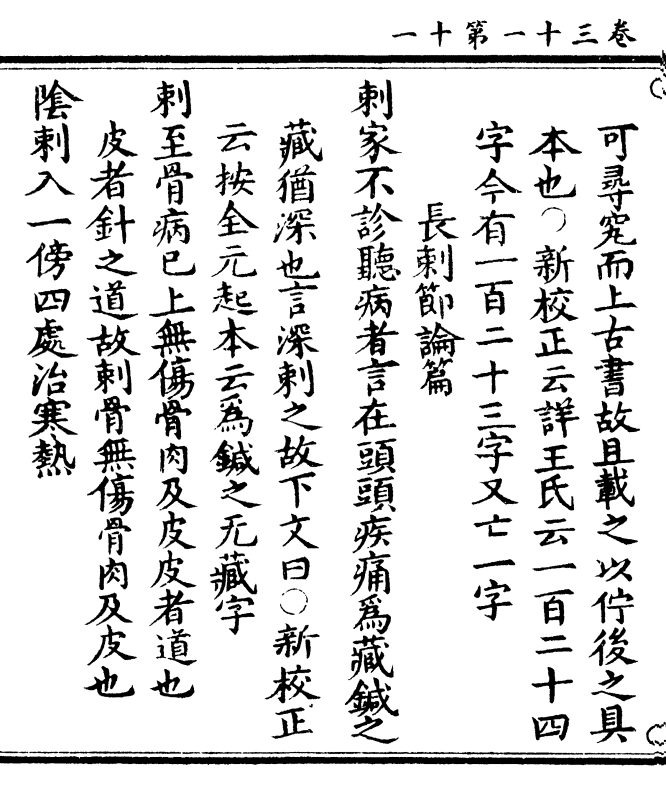

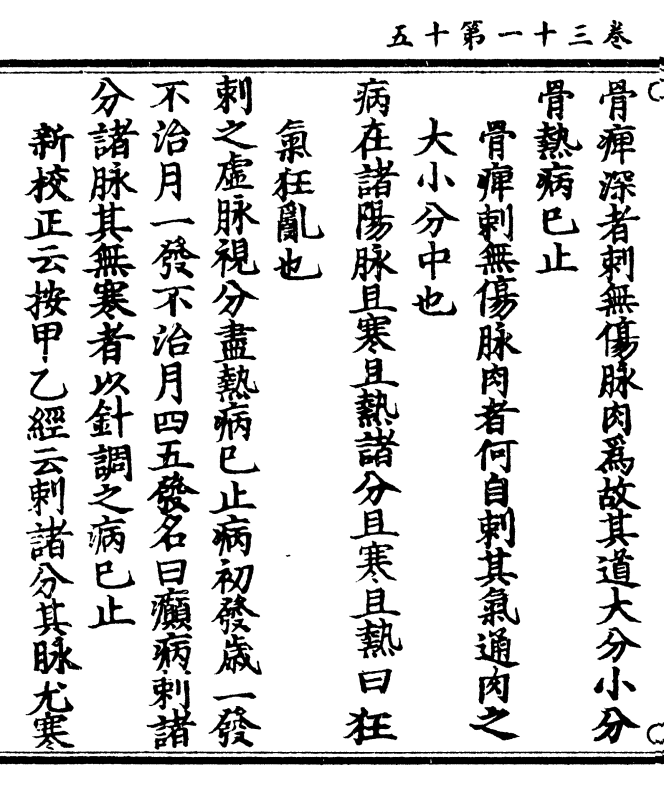

长刺节论篇

刺家不诊听病者言在头头疾痛为藏针之

藏犹深也言深刺之故下文曰○新校正

云按全元起本云为针之无藏字

刺至骨病已上无伤骨肉及皮皮者道也

皮者针之道故刺骨无伤骨肉及皮也

阴刺入一傍四处治寒热

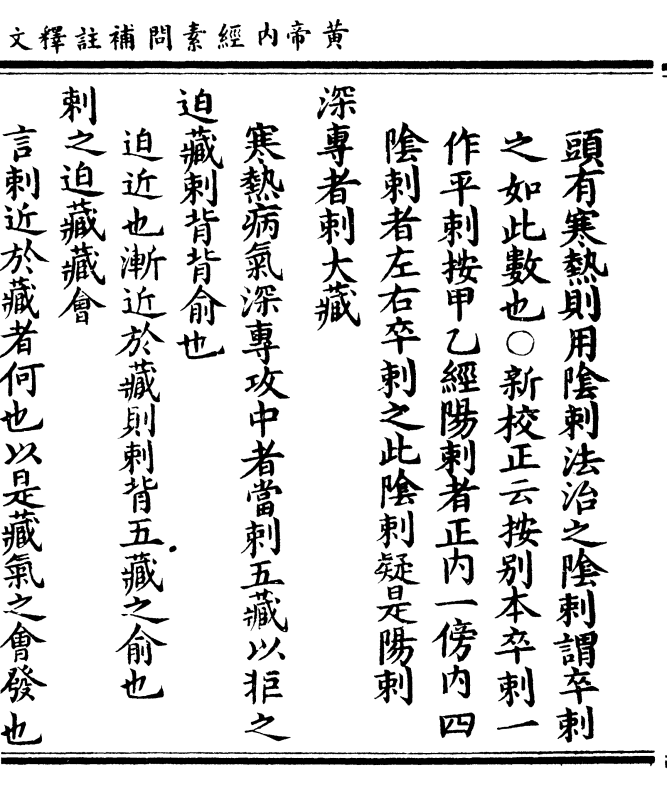

卷三十一 第 12a 页 0655-026.png

头有寒热则用阴刺法治之阴刺谓卒刺

头有寒热则用阴刺法治之阴刺谓卒刺之如此数也○新校正云按别本卒刺一

作平刺按甲乙经阳刺者正内一傍内四

阴刺者左右卒刺之此阴刺疑是阳刺

深专者刺大藏

寒热病气深专攻中者当刺五藏以拒之

迫藏刺背背俞也

迫近也渐近于藏则刺背五藏之俞也

刺之迫藏藏会

言刺近于藏者何也以是藏气之会发也

卷三十一 第 12b 页 0655-027.png

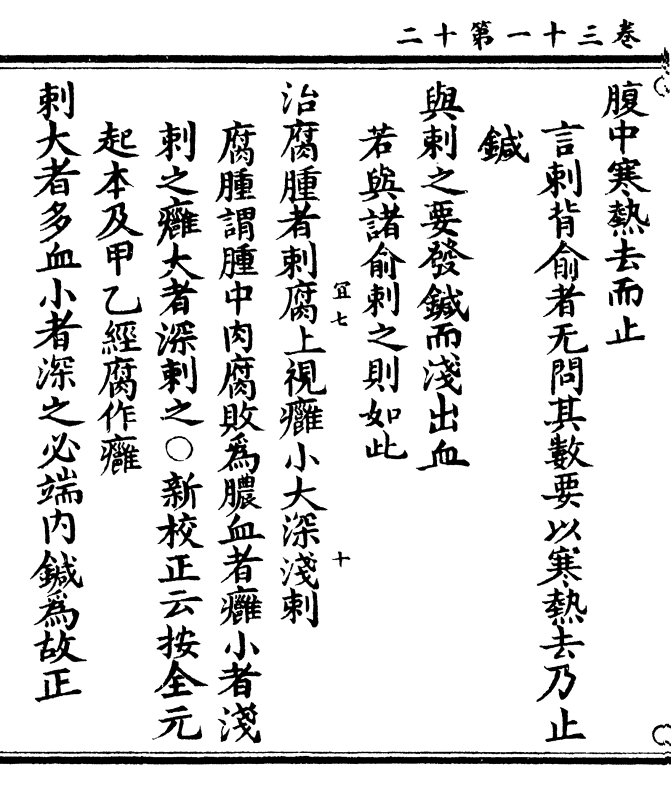

腹中寒热去而止

腹中寒热去而止言刺背俞者无问其数要以寒热去乃止

针

与刺之要发针而浅出血

若与诸俞刺之则如此

治腐肿者刺腐上视痈小大深浅刺

腐肿谓肿中肉腐败为脓血者痈小者浅

刺之痈大者深刺之○新校正云按全元

起本及甲乙经腐作痈

刺大者多血小者深之必端内针为故正

卷三十一 第 13a 页 0655-028.png

痈之大者多出血痈之小者但直针之而

痈之大者多出血痈之小者但直针之而已○新校正云按甲乙经云刺大者多而

深之必端内针为故正也此文云小者深

之疑此误

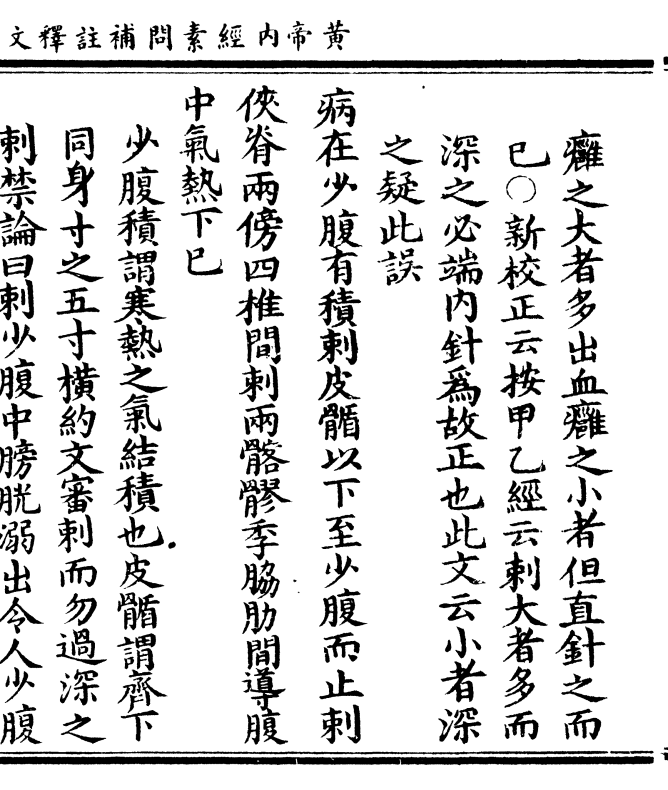

病在少腹有积刺皮𩩻以下至少腹而止刺

侠脊两傍四椎间刺两髂髎季胁肋间导腹

中气热下已

少腹积谓寒热之气结积也皮𩩻谓齐下

同身寸之五寸横约文审刺而勿过深之

刺禁论曰刺少腹中膀胱溺出令人少腹

卷三十一 第 13b 页 0655-029.png

满由此故不可深之矣侠脊四椎之间据

满由此故不可深之矣侠脊四椎之间据经无俞恐当云五椎间五椎之下两傍正

心之俞心应少腹故当言之间也髂谓腰

骨髎一为髀字形相近之误也髎谓居髎

腰侧穴也季胁肋间当是刺季肋之间京

门穴也○新校正云按释音皮𩩻作皮䯏

是䯏误作𩩻也及遍寻篇韵中无𩩻字只

有䯏骨端也皮䯏者盖谓齐下横骨之端

也全元起本作皮髓元起注云齐傍埵起

也亦未为得髂口亚切䯏光抹切

卷三十一 第 14a 页 0655-030.png

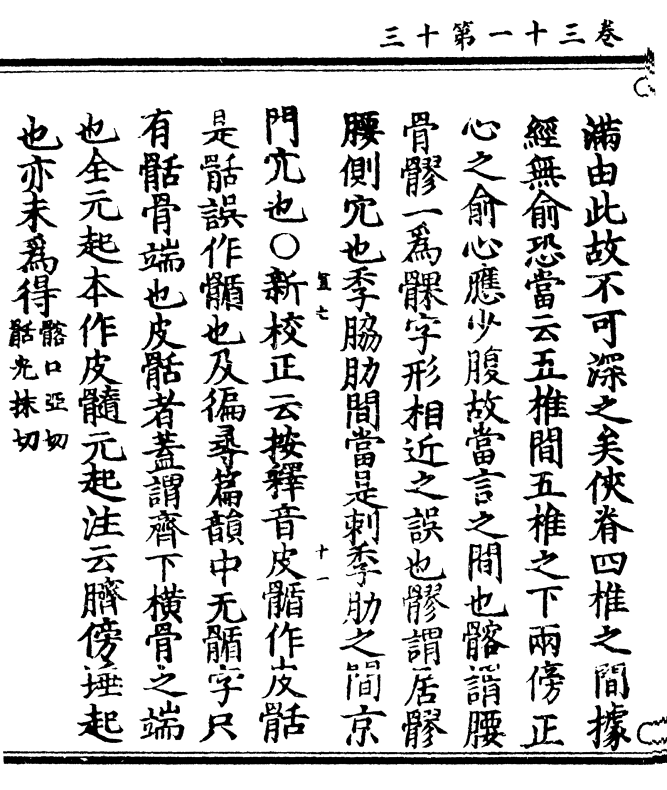

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少腹两股间刺腰髁骨间刺而多之尽

炅病已

厥阴之脉环阴器抵少腹冲脉与少阴之

络皆起于肾下出于气街循阴股其后行

者自少腹以下骨中央女子入系廷孔其

络循阴器合篡间绕篡后别绕臀至少阴

与巨阳中络者合少阴上股内后廉贯脊

属肾其男子循茎下至篡与女子等故刺

少腹及两股间又刺腰髁骨间也腰髁骨

卷三十一 第 14b 页 0655-031.png

者腰房侠脊平立陷者中按之有骨处也

者腰房侠脊平立陷者中按之有骨处也疝为寒生故多刺之少腹尽热乃止针炅

热也○新校正云按别本篡一作基又初

患反

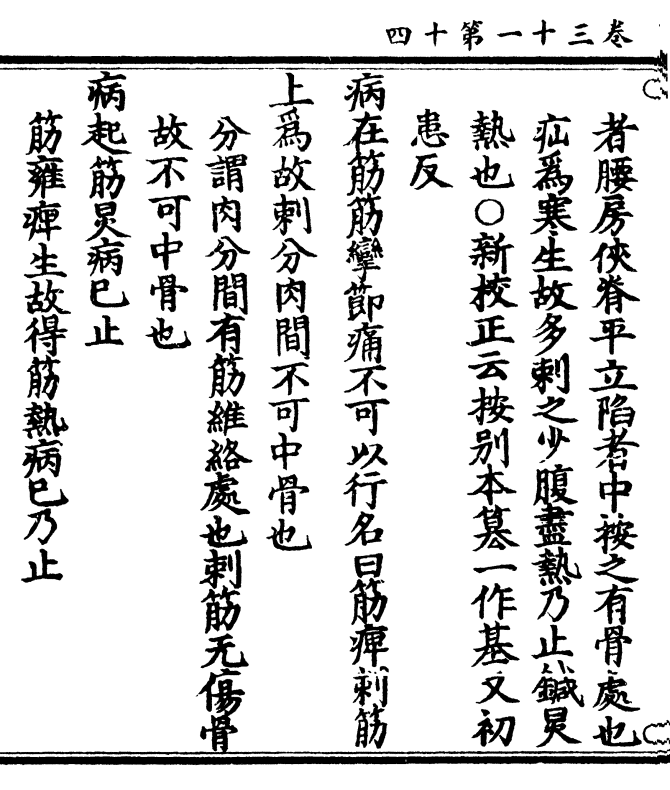

病在筋筋挛节痛不可以行名曰筋痹刺筋

上为故刺分肉间不可中骨也

分谓肉分间有筋维络处也刺筋无伤骨

故不可中骨也

病起筋炅病已止

筋雍痹生故得筋热病已乃止

卷三十一 第 15a 页 0655-032.png

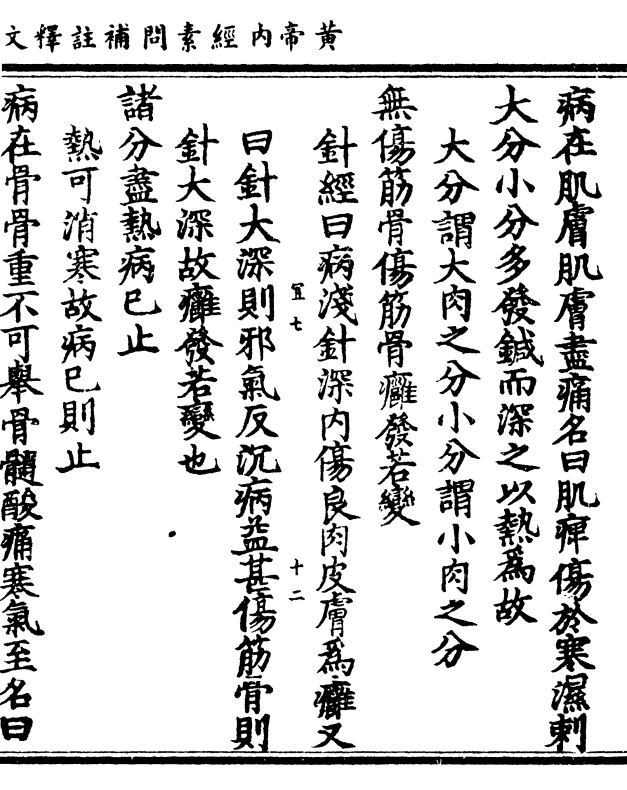

病在肌肤肌肤尽痛名曰肌痹伤于寒湿刺

病在肌肤肌肤尽痛名曰肌痹伤于寒湿刺大分小分多发针而深之以热为故

大分谓大肉之分小分谓小肉之分

无伤筋骨伤筋骨痈发若变

针经曰病浅针深内伤良肉皮肤为痈又

曰针太深则邪气反沉病益甚伤筋骨则

针太深故痈发若变也

诸分尽热病已止

热可消寒故病已则止

病在骨骨重不可举骨髓酸痛寒气至名曰

卷三十一 第 15b 页 0655-033.png

骨痹深者刺无伤脉肉为故其道大分小分

骨痹深者刺无伤脉肉为故其道大分小分骨热病已止

骨痹刺无伤脉肉者何自刺其气通肉之

大小分中也

病在诸阳脉且寒且热诸分且寒且热曰狂

气狂乱也

刺之虚脉视分尽热病已止病初发岁一发

不治月一发不治月四五发名曰癫病刺诸

分诸脉其无寒者以针调之病已止

新校正云按甲乙经云刺诸分其脉尤寒

卷三十一 第 16a 页 0655-034.png

以针补之

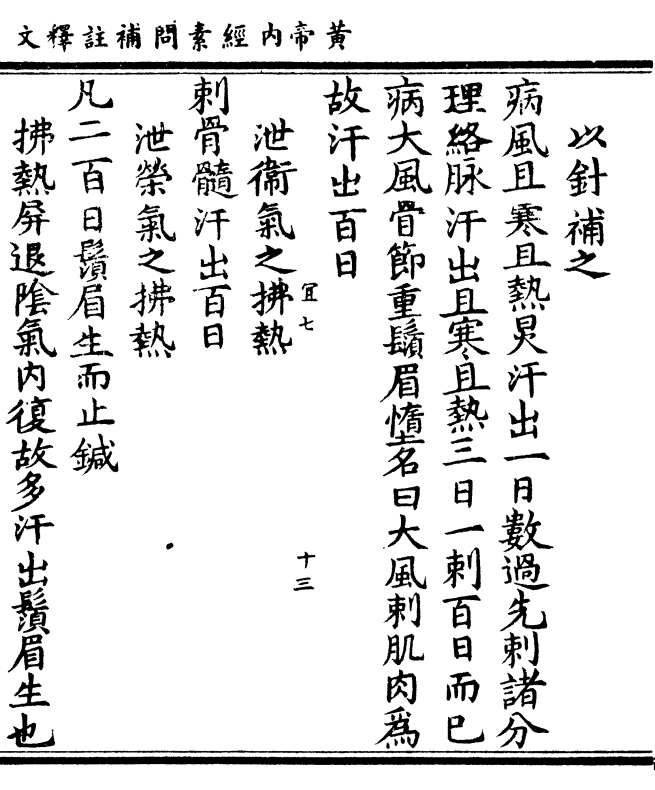

以针补之病风且寒且热炅汗出一日数过先刺诸分

理络脉汗出且寒且热三曰一刺百日而已

病大风骨节重须眉堕名曰大风刺肌肉为

故汗出百日

泄卫气之拂热

刺骨髓汗出百日

泄荣气之拂热

凡二百日须眉生而止针

拂热屏退阴气内复故多汗出须眉生也

卷三十一 第 16b 页 0655-035.png

黄帝内经素问补注释文卷之三十一

黄帝内经素问补注释文卷之三十一