声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十八 第 210171c 页

卷二十八 第 1a 页 0654-114.png

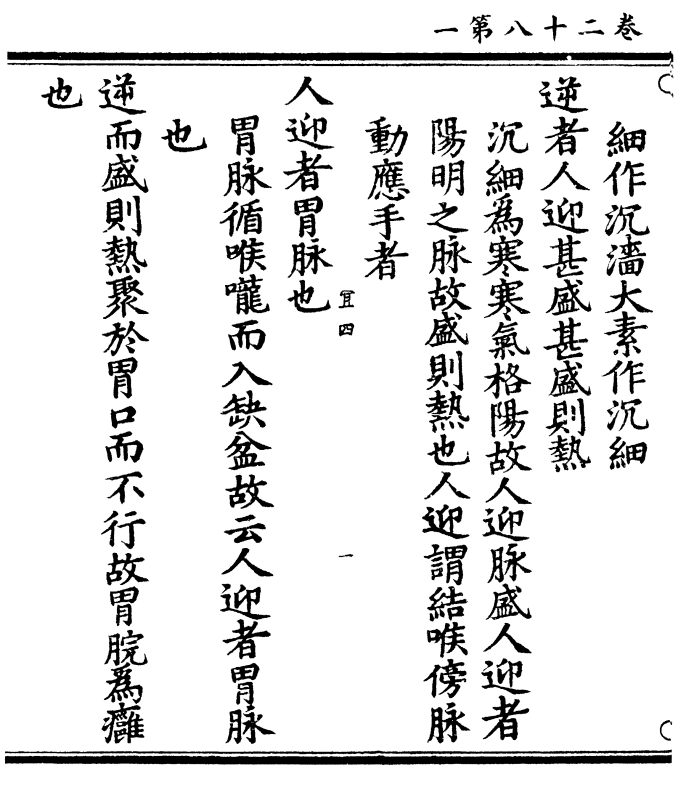

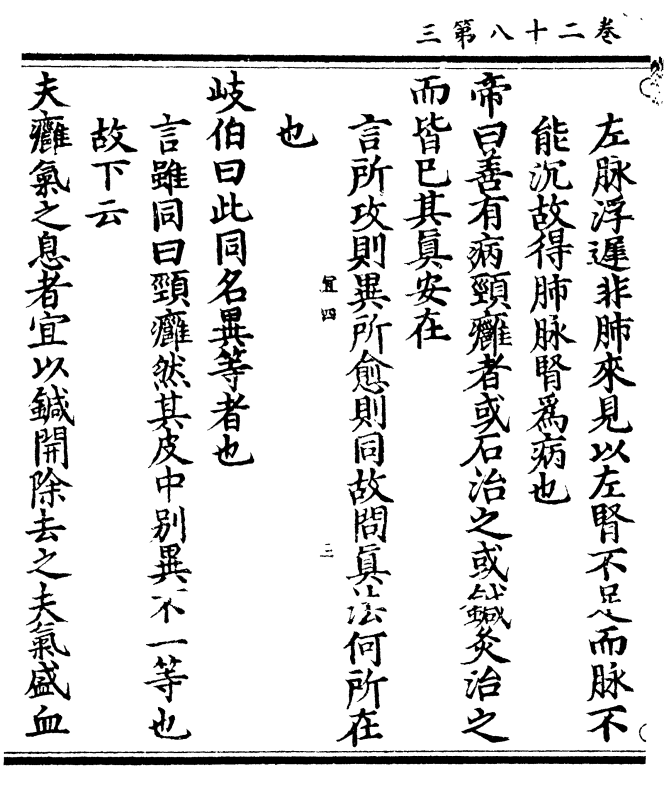

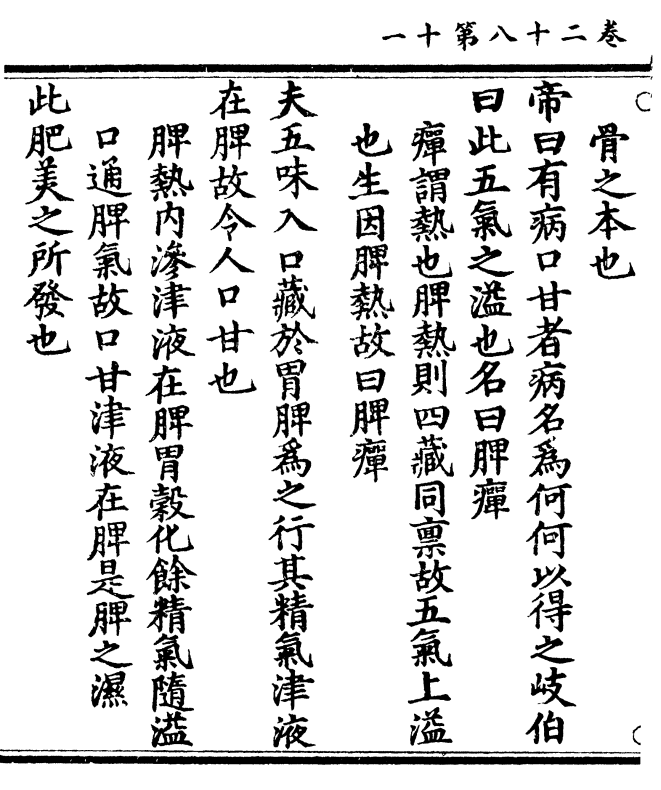

黄帝内经素问补注释文卷之二十八宜四

黄帝内经素问补注释文卷之二十八宜四唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

病能论篇

黄帝问曰人病胃脘痈者诊当何如岐伯对

曰诊此者当候胃脉其脉当沉细沉细者气

逆

胃者水谷之海其血盛气壮今反脉沉细

者是逆常平也○新校正云按甲乙经沉

卷二十八 第 1b 页 0654-115.png

细作沉涩太素作沉细

细作沉涩太素作沉细逆者人迎甚盛甚盛则热

沉细为寒寒气格阳故人迎脉盛人迎者

阳明之脉故盛则热也人迎谓结喉傍脉

动应手者

人迎者胃脉也

胃脉循喉咙而入缺盆故云人迎者胃脉

也

逆而盛则热聚于胃口而不行故胃脘为痈

也

卷二十八 第 2a 页 0654-116.png

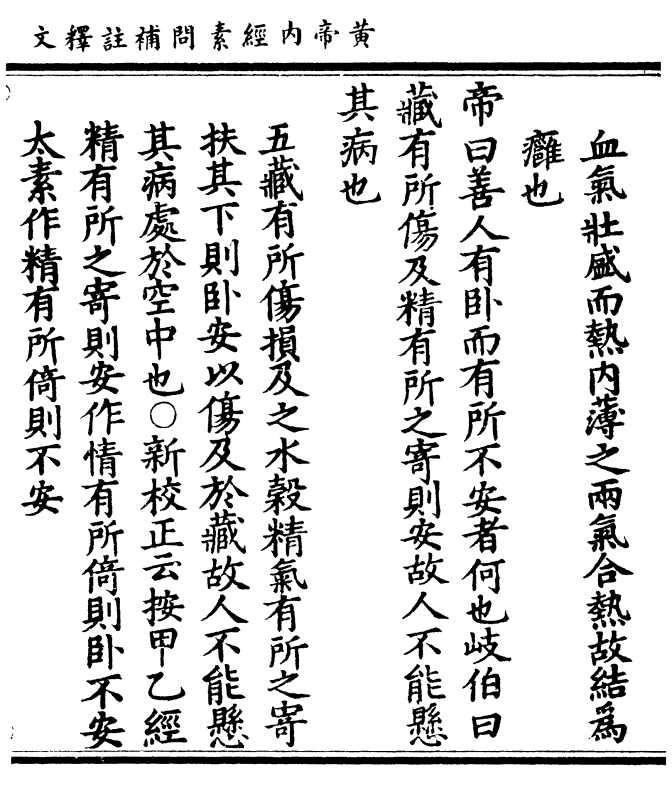

血气壮盛而热内薄之两气合热故结为

血气壮盛而热内薄之两气合热故结为痈也

帝曰善人有卧而有所不安者何也岐伯曰

藏有所伤及精有所之寄则安故人不能悬

其病也

五藏有所伤损及之水谷精气有所之寄

扶其下则卧安以伤及于藏故人不能悬

其病处于空中也○新校正云按甲乙经

精有所之寄则安作情有所倚则卧不安

太素作精有所倚则不安

卷二十八 第 2b 页 0654-117.png

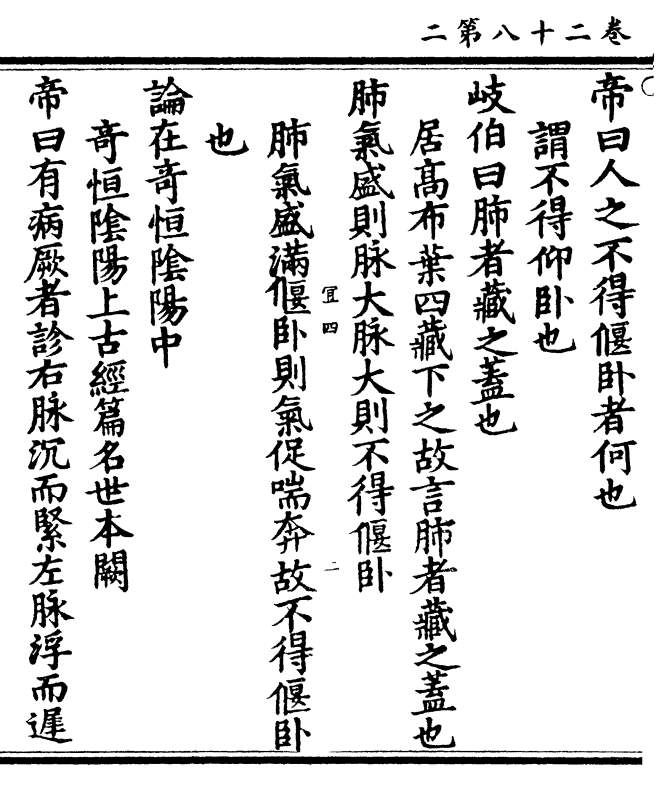

帝曰人之不得偃卧者何也

帝曰人之不得偃卧者何也谓不得仰卧也

岐伯曰肺者藏之盖也

居高布叶四藏下之故言肺者藏之盖也

肺气盛则脉大脉大则不得偃卧

肺气盛满偃卧则气促喘奔故不得偃卧

也

论在奇恒阴阳中

奇恒阴阳上古经篇名世本阙

帝曰有病厥者诊右脉沉而紧左脉浮而迟

卷二十八 第 3a 页 0654-118.png

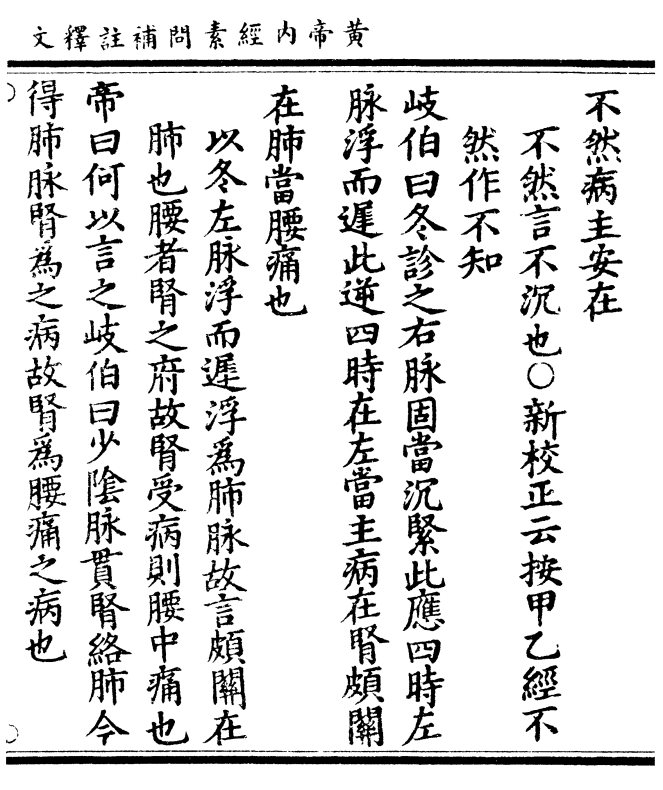

不然病主安在

不然病主安在不然言不沉也○新校正云按甲乙经不

然作不知

岐伯曰冬诊之右脉固当沉紧此应四时左

脉浮而迟此逆四时在左当主病在肾颇关

在肺当腰痛也

以冬左脉浮而迟浮为肺脉故言颇关在

肺也腰者肾之府故肾受病则腰中痛也

帝曰何以言之岐伯曰少阴脉贯肾络肺

今得肺脉肾为之病故肾为腰痛之病也

卷二十八 第 3b 页 0654-119.png

左脉浮迟非肺来见以左肾不足而脉不

左脉浮迟非肺来见以左肾不足而脉不能沉故得肺脉肾为病也

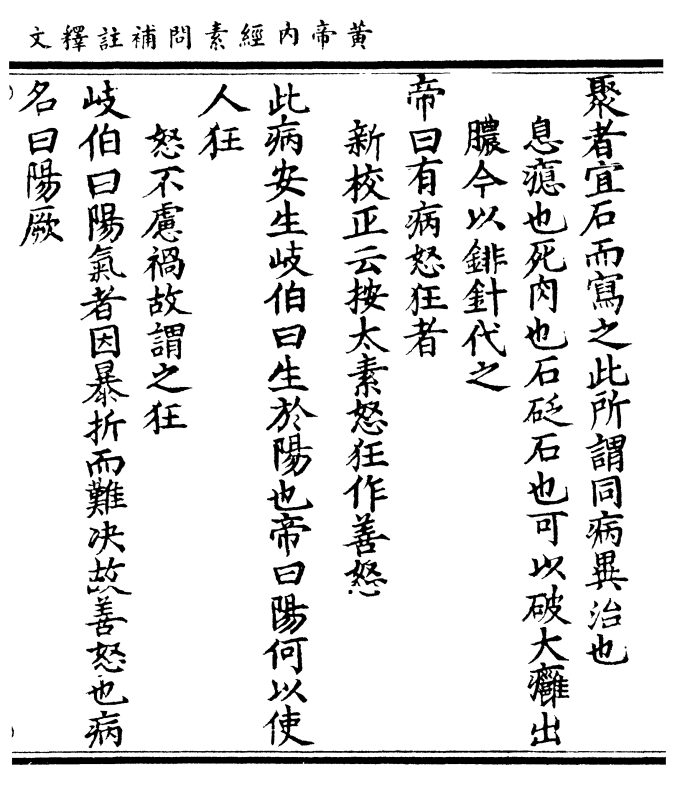

帝曰善有病颈痈者或石治之或针灸治之

而皆已其真安在

言所攻则异所愈则同故问真法何所在

也

岐伯曰此同名异等者也

言虽同曰颈痈然其皮中别异不一等也

故下云

夫痈气之息者宜以针开除去之夫气盛血

卷二十八 第 4a 页 0654-120.png

聚者宜石而写之此所谓同病异治也

聚者宜石而写之此所谓同病异治也息瘜也死肉也石砭石也可以破大痈出

脓今以䤵针代之

帝曰有病怒狂者

新校正云按太素怒狂作善怒

此病安生岐伯曰生于阳也帝曰阳何以使

人狂

怒不虑祸故谓之狂

岐伯曰阳气者因暴折而难决故善怒也病

名曰阳厥

卷二十八 第 4b 页 0654-121.png

言阳气被折郁不散也此人多怒亦曾因

言阳气被折郁不散也此人多怒亦曾因暴折而心不疏畅故尔如是者皆阳逆躁

极所生故病名阳厥

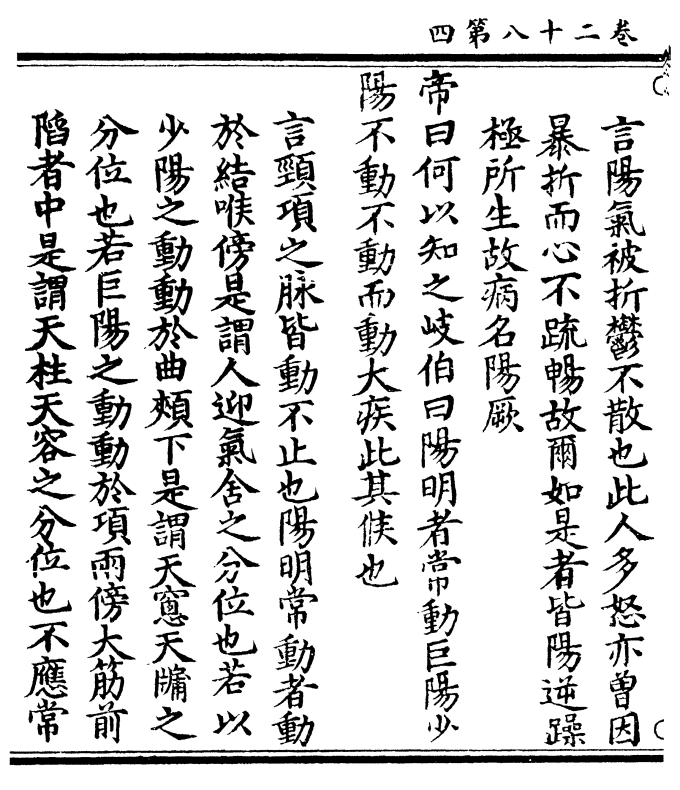

帝曰何以知之岐伯曰阳明者常动巨阳少

阳不动不动而动大疾此其候也

言颈项之脉皆动不止也阳明常动者动

于结喉傍是谓人迎气舍之分位也若以

少阳之动动于曲颊下是谓天窗天牖之

分位也若巨阳之动动于项两傍大筋前

陷者中是谓天柱天容之分位也不应常

卷二十八 第 5a 页 0654-122.png

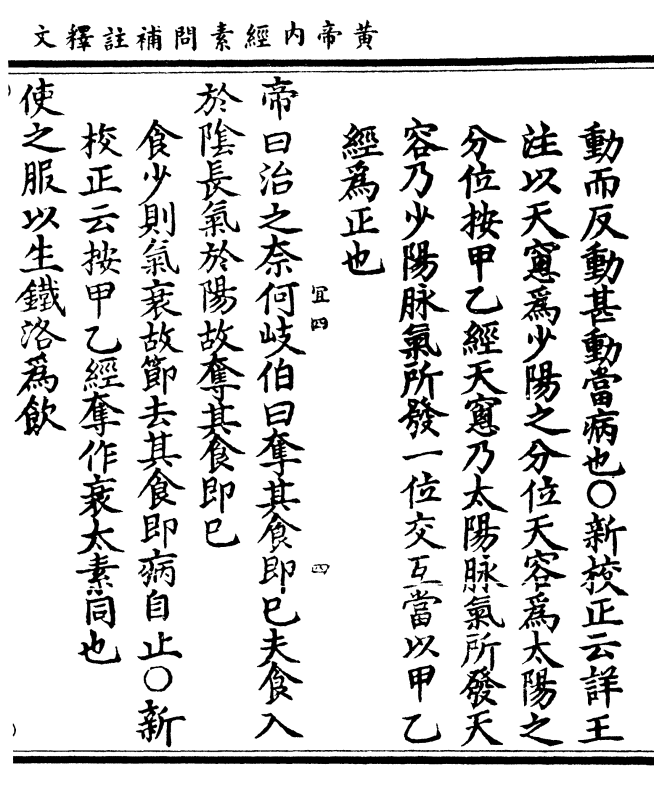

动而反动甚动当病也○新校正云详王

动而反动甚动当病也○新校正云详王注以天窗为少阳之分位天容为太阳之

分位按甲乙经天窗乃太阳脉气所发天

容乃少阳脉气所发二位交互当以甲乙

经为正也

帝曰治之奈何岐伯曰夺其食即已夫食入

于阴长气于阳故夺其食即已

食少则气衰故节去其食即病自止○新

校正云按甲乙经夺作衰太素同也

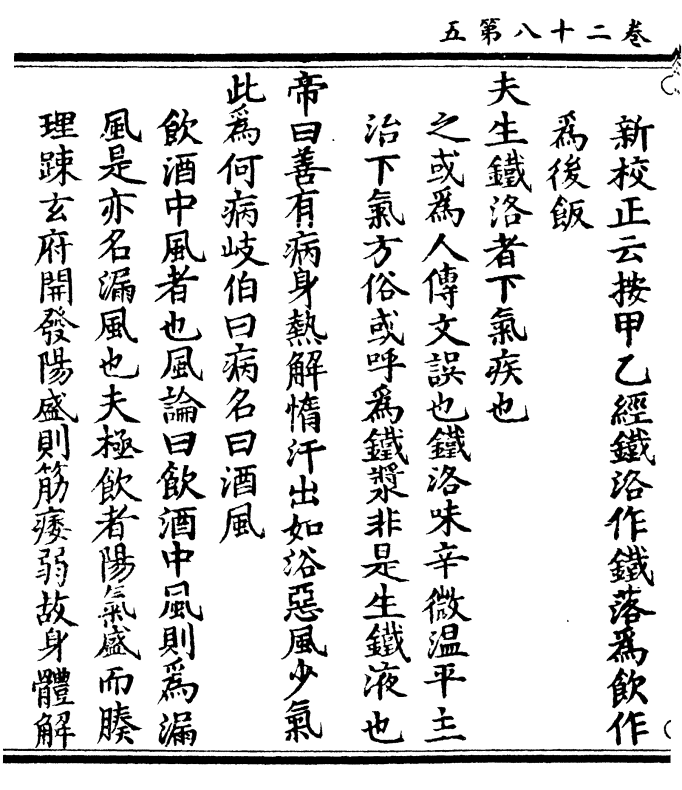

使之服以生铁洛为饮

卷二十八 第 5b 页 0654-123.png

新校正云按甲乙经铁洛作铁落为饮作

新校正云按甲乙经铁洛作铁落为饮作为后饭

夫生铁洛者下气疾也

之或为人传文误也铁洛味辛微温平主

治下气方俗或呼为铁浆非是生铁液也

帝曰善有病身热懈惰汗出如浴恶风少气

此为何病岐伯曰病名曰酒风

饮酒中风者也风论曰饮酒中风则为漏

风是亦名漏风也夫极饮者阳气盛而腠

理疏玄府开发阳盛则筋痿弱故身体解

卷二十八 第 6a 页 0654-124.png

惰也腠理疏则风内攻玄府发则气外泄

惰也腠理疏则风内攻玄府发则气外泄故汗出如浴也风气外薄肤腠理开汗多

内虚瘅热熏肺故恶风少气也因酒而病

故曰酒风(解音介惰/徒卧切)

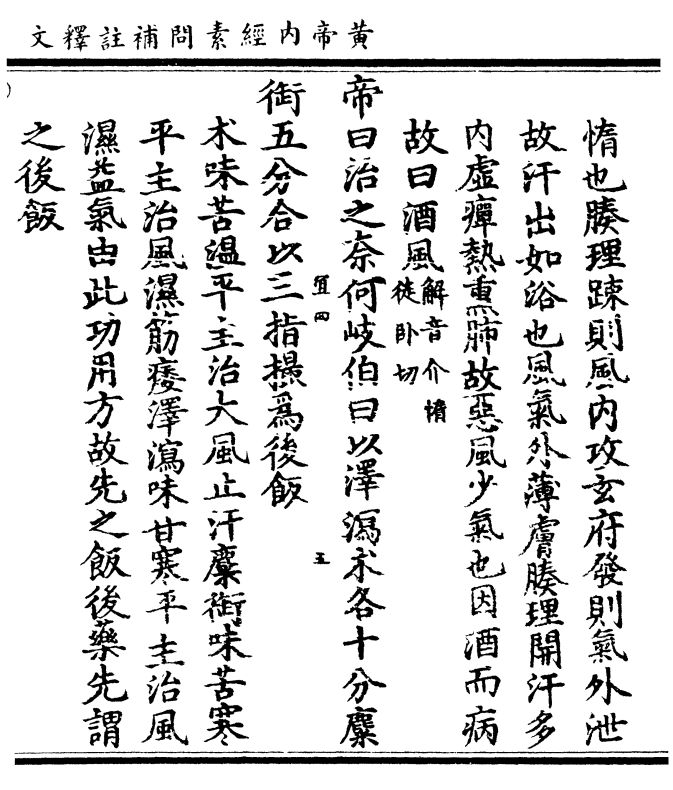

帝曰治之奈何岐伯曰以泽泻术各十分麋

衔五分合以三指撮为后饭

术味苦温平主治大风止汗麋衔味苦寒

平主治风湿筋痿泽泻味甘寒平主治风

湿益气由此功用方故先之饭后药先谓

之后饭

卷二十八 第 6b 页 0654-125.png

所谓深之细者其中手如针也摩之切之聚

所谓深之细者其中手如针也摩之切之聚者坚也博者大也上经者言气之通天也下

经者言病之变化也金匮者决死生也揆度

者切度之也奇恒者言奇病也所谓奇者使

奇病不得以四时死也恒者得以四时死也

新校正云按杨上善云得病传之至于胜

时而死此为恒中生喜怒今病次传者此

为奇

所谓揆者方切求之也言切求其脉理也度

者得其病处以四时度之也

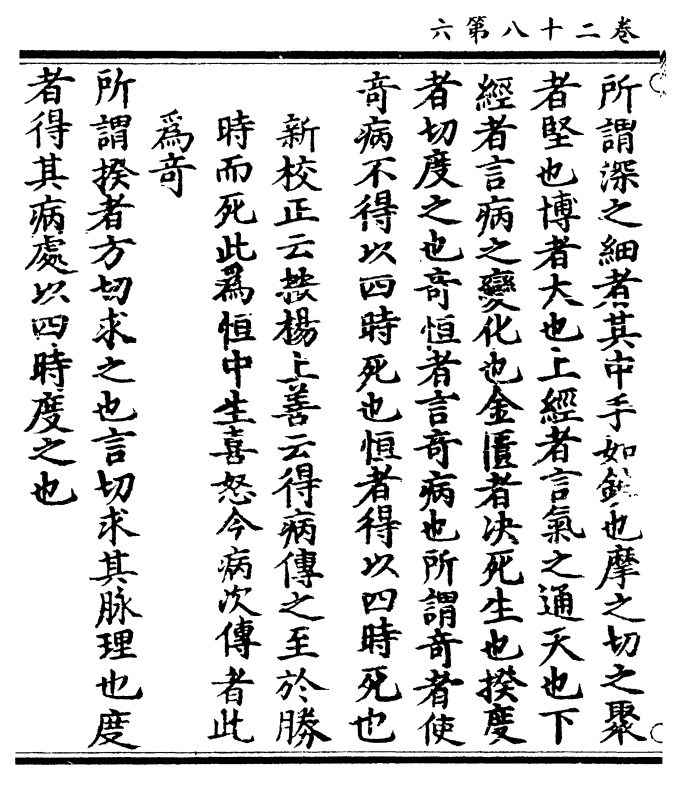

卷二十八 第 7a 页 0654-126.png

凡言所谓者皆释未了义今此所谓寻前

凡言所谓者皆释未了义今此所谓寻前后经文悉不与此篇义相接似今数句少

成文义者终是别释经文世本既阙第七

二篇应彼阙经错简文也古文断裂谬续

于此

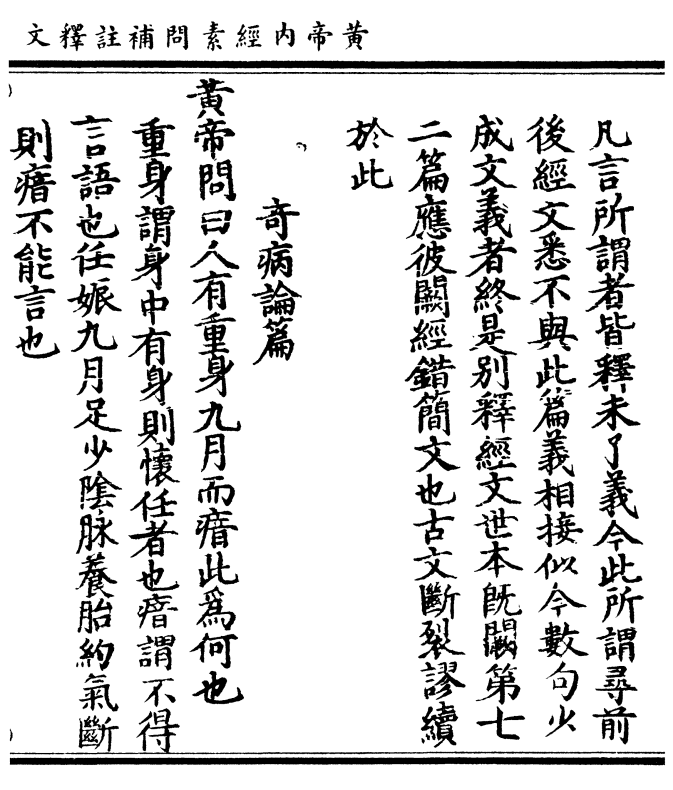

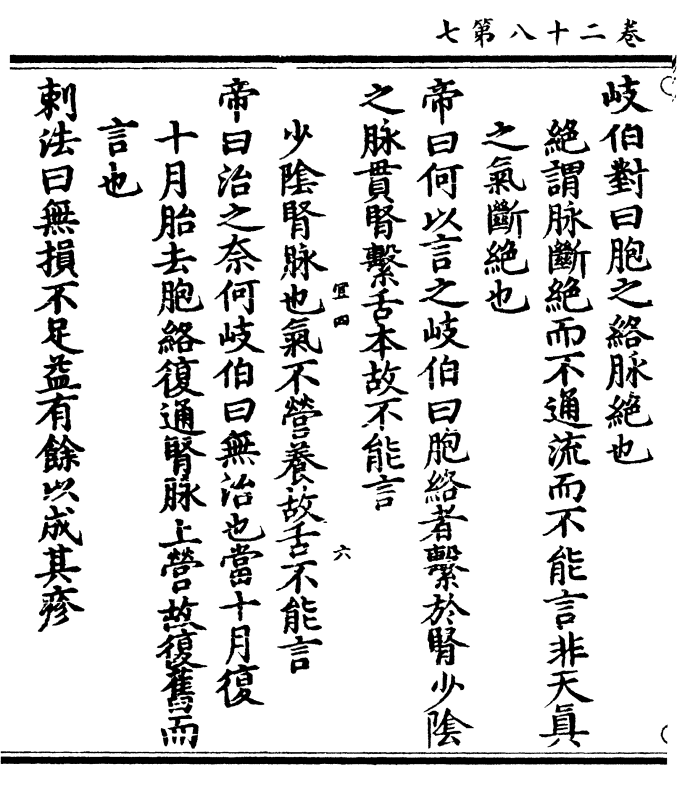

奇病论篇

黄帝问曰人有重身九月而瘖此为何也

重身谓身中有身则怀妊者也瘖谓不得

言语也妊娠九月足少阴脉养胎约气断

则瘖不能言也

卷二十八 第 7b 页 0654-127.png

岐伯对曰胞之络脉绝也

岐伯对曰胞之络脉绝也绝谓脉断绝而不通流而不能言非天真

之气断绝也

帝曰何以言之岐伯曰胞络者系于肾少阴

之脉贯肾系舌本故不能言

少阴肾脉也气不营养故舌不能言

帝曰治之奈何岐伯曰无治也当十月复

十月胎去胞络复通肾脉上营故复旧而

言也

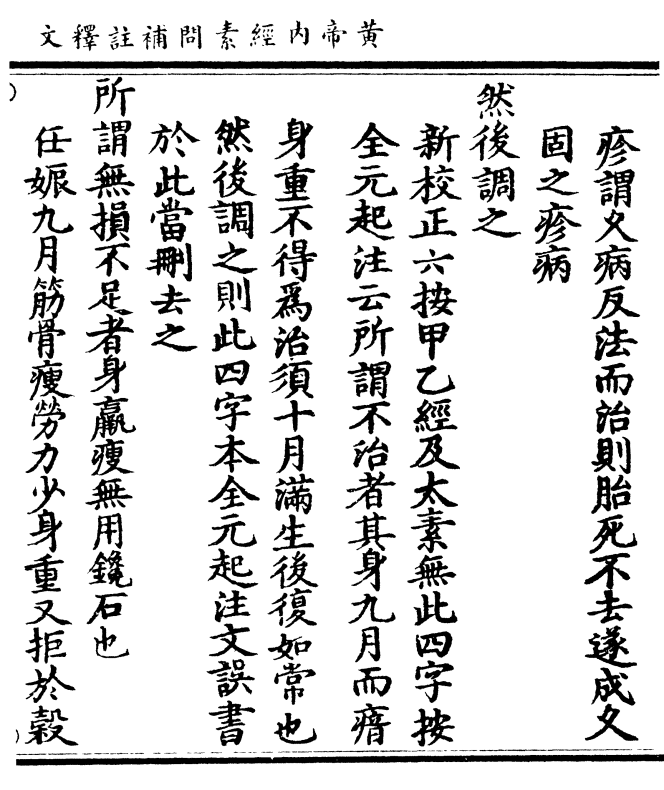

刺法曰无损不足益有馀以成其疹

卷二十八 第 8a 页 0654-128.png

疹谓久病反法而治则胎死不去遂成久

疹谓久病反法而治则胎死不去遂成久固之疹病

然后调之

新校正云按甲乙经及太素无此四字按

全元起注云所谓不治者其身九月而瘖

身重不得为治须十月满生后复如常也

然后调之则此四字本全元起注文误书

于此当删去之

所谓无损不足者身羸瘦无用镵石也

妊娠九月筋骨瘦劳力少身重又拒于谷

卷二十八 第 8b 页 0654-129.png

故身形羸瘦不可以镵石伤也镵锄衔切

故身形羸瘦不可以镵石伤也镵锄衔切无益其有馀者腹中有形而泄之泄之则精

出而病独擅中故曰疹成也

胎约胞络肾气不通因而泄之肾精随出

精液内竭胎则不全胎死腹中著而不去

由此独擅故疹成焉

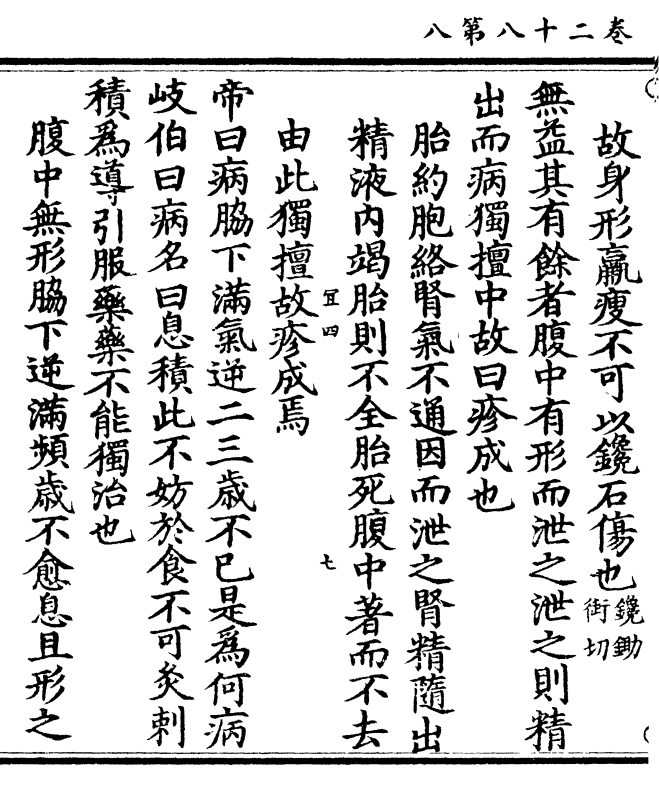

帝曰病胁下满气逆二三岁不已是为何病

岐伯曰病名曰息积此不妨于食不可灸刺

积为导引服药药不能独治也

腹中无形胁下逆满频岁不愈息且形之

卷二十八 第 9a 页 0654-130.png

气逆息难故名息积也气不在胃故不妨

气逆息难故名息积也气不在胃故不妨于食也灸之则火热内烁气化为风刺之

则必写其经转成虚败故不可灸刺是可

积为导引使气流行久以药攻内消瘀蓄

则可矣若独凭其药而不积为导引则药

亦不能独治之也

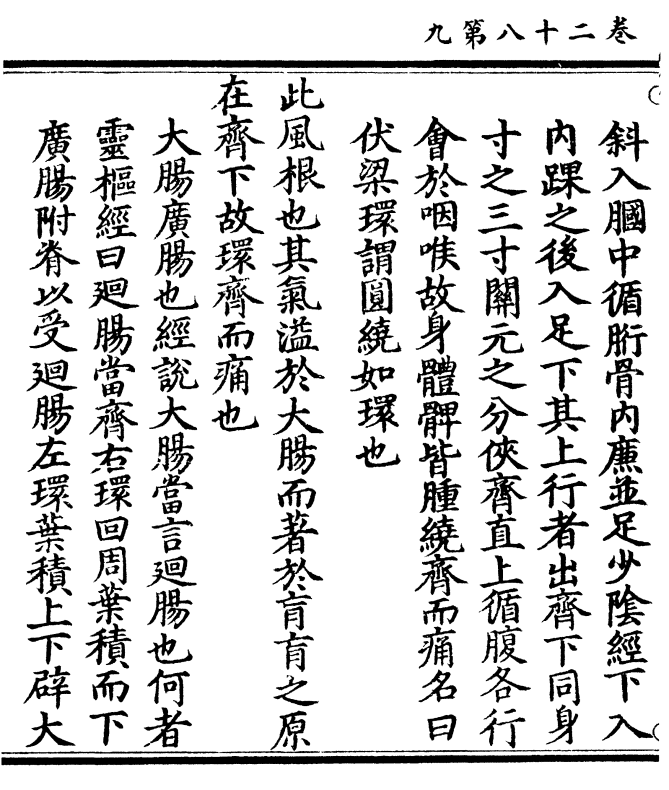

帝曰人有身体髀股胻皆肿环齐而痛是为

何病岐伯曰病名曰伏梁

以冲脉病故名曰伏梁然冲脉者与足少

阴之络起于肾下出于气街循阴股内廉

卷二十八 第 9b 页 0654-131.png

斜入腘中循胻骨内廉并足少阴经下入

斜入腘中循胻骨内廉并足少阴经下入内踝之后入足下其上行者出齐下同身

寸之三寸关元之分侠齐直上循腹各行

会于咽喉故身体髀皆肿绕齐而痛名曰

伏粱环谓圆绕如环也

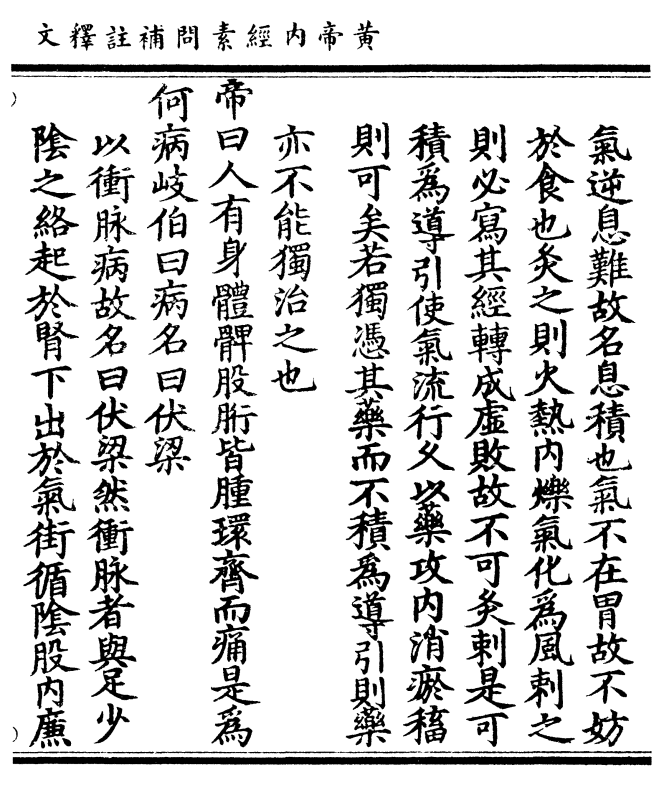

此风根也其气溢于大肠而著于肓肓之原

在齐下故环齐而痛也

大肠广肠也经说大肠当言回肠也何者

灵枢经曰回肠当齐右环回周叶积而下

广肠附脊以受回肠左环叶积上下辟大

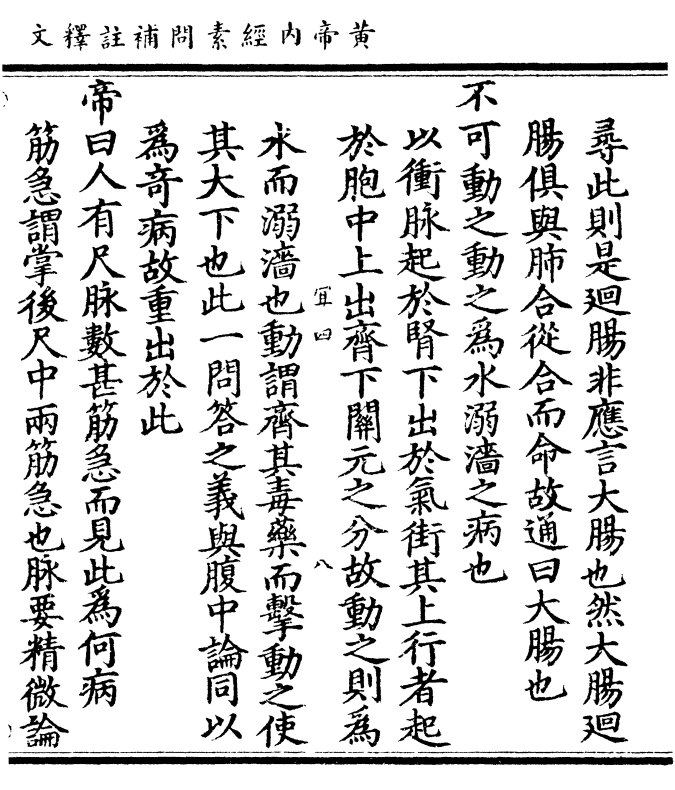

卷二十八 第 10a 页 0654-132.png

寻此则是回肠非应言大肠也然大肠回

寻此则是回肠非应言大肠也然大肠回肠俱与肺合从合而命故通曰大肠也

不可动之动之为水溺涩之病也

以冲脉起于肾下出于气街其上行者起

于胞中上出齐下关元之分故动之则为

水而溺涩也动谓齐其毒药而击动之使

其大下也此一问答之义与腹中论同以

为奇病故重出于此

帝曰人有尺脉数甚筋急而见此为何病

筋急谓掌后尺中两筋急也脉要精微论

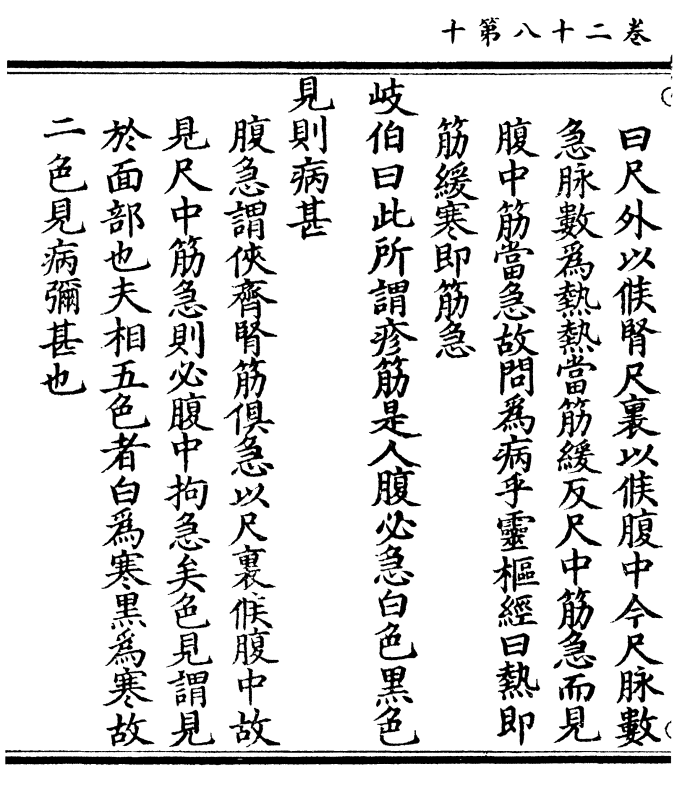

卷二十八 第 10b 页 0654-133.png

曰尺外以候肾尺里以候腹中今尺脉数

曰尺外以候肾尺里以候腹中今尺脉数急脉数为热热当筋缓反尺中筋急而见

腹中筋当急故问为病乎灵枢经曰热即

筋缓寒即筋急

岐伯曰此所谓疹筋是人腹必急白色黑色

见则病甚

腹急谓侠齐肾筋俱急以尺里候腹中故

见尺中筋急则必腹中拘急矣色见谓见

于面部也夫相五色者白为寒黑为寒故

二色见病弥甚也

卷二十八 第 11a 页 0654-134.png

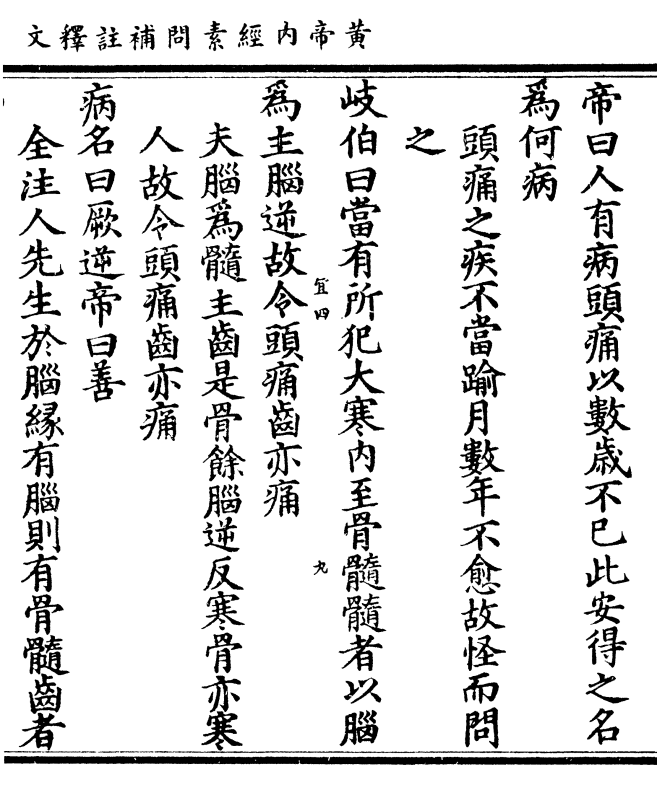

帝曰人有病头痛以数岁不已此安得之名

帝曰人有病头痛以数岁不已此安得之名为何病

头痛之疾不当逾月数年不愈故怪而问

之

岐伯曰当有所犯大寒内至骨髓髓者以脑

为主脑逆故令头痛齿亦痛

夫脑为髓主齿是骨馀脑逆反寒骨亦寒

入故令头痛齿亦痛

病名曰厥逆帝曰善

全注人先生于脑缘有脑则有骨髓齿者

卷二十八 第 11b 页 0654-135.png

骨之本也

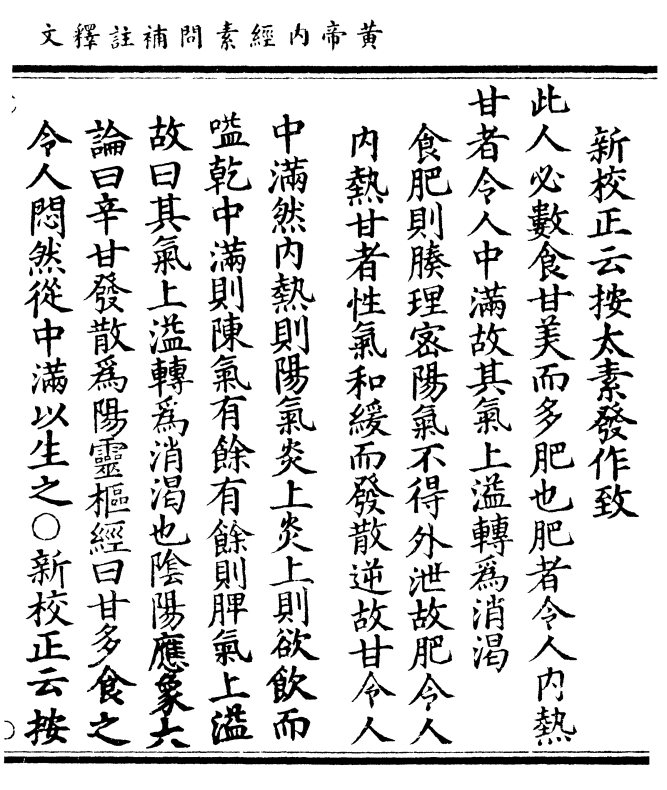

骨之本也帝曰有病口甘者病名为何何以得之岐伯

曰此五气之溢也名曰脾瘅

瘅谓热也脾热则四藏同禀故五气上溢

也生因脾热故曰脾瘅

夫五味入口藏于胃脾为之行其精气津液

在脾故令人口甘也

脾热内渗津液在脾胃谷化馀精气随溢

口通脾气故口甘津液在脾是脾之湿

此肥美之所发也

卷二十八 第 12a 页 0654-136.png

新校正云按太素发作致

新校正云按太素发作致此人必数食甘美而多肥也肥者令人内热

甘者令人中满故其气上溢转为消渴

食肥则腠理密阳气不得外泄故肥令人

内热甘者性气和缓而发散逆故甘令人

中满然内热则阳气炎上炎上则欲饮而

嗌乾中满则陈气有馀有馀则脾气上溢

故曰其气上溢转为消渴也阴阳应象大

论曰辛甘发散为阳灵枢经曰甘多食之

令人闷然从中满以生之○新校正云按

卷二十八 第 12b 页 0654-137.png

甲乙经消渴作消瘅

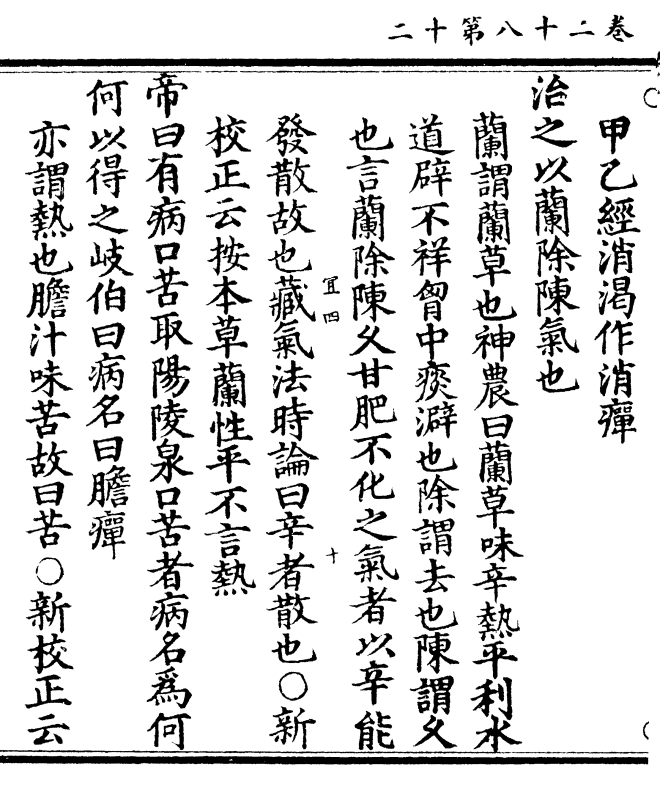

甲乙经消渴作消瘅治之以兰除陈气也

兰谓兰草也神农曰兰草味辛热平利水

道辟不祥胸中痰澼也除谓去也陈谓久

也言兰除陈久甘肥不化之气者以辛能

发散故也藏气法时论曰辛者散也○新

校正云按本草兰性平不言热

帝曰有病口苦取阳陵泉口苦者病名为何

何以得之岐伯曰病名曰胆瘅

亦谓热也胆汁味苦故口苦○新校正云

卷二十八 第 13a 页 0654-138.png

按全元起本及太素无口苦取阳陵泉六

按全元起本及太素无口苦取阳陵泉六字详前后文势疑此为误

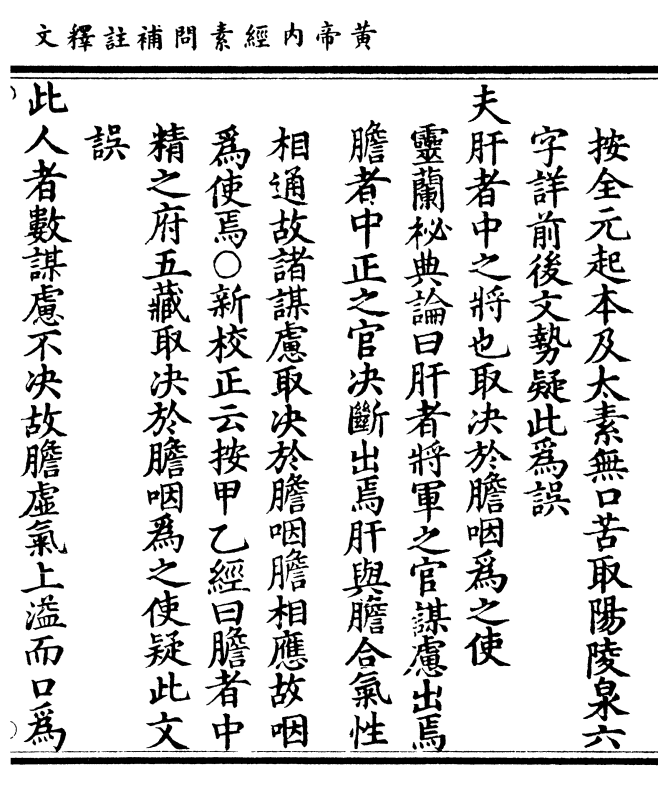

夫肝者中之将也取决于胆咽为之使

灵兰秘典论曰肝者将军之官谋虑出焉

胆者中正之官决断出焉肝与胆合气性

相通故诸谋虑取决于胆咽胆相应故咽

为使焉○新校正云按甲乙经曰胆者中

精之府五藏取决于胆咽为之使疑此文

误

此人者数谋虑不决故胆虚气上溢而口为

卷二十八 第 13b 页 0654-139.png

之苦治之以胆募俞

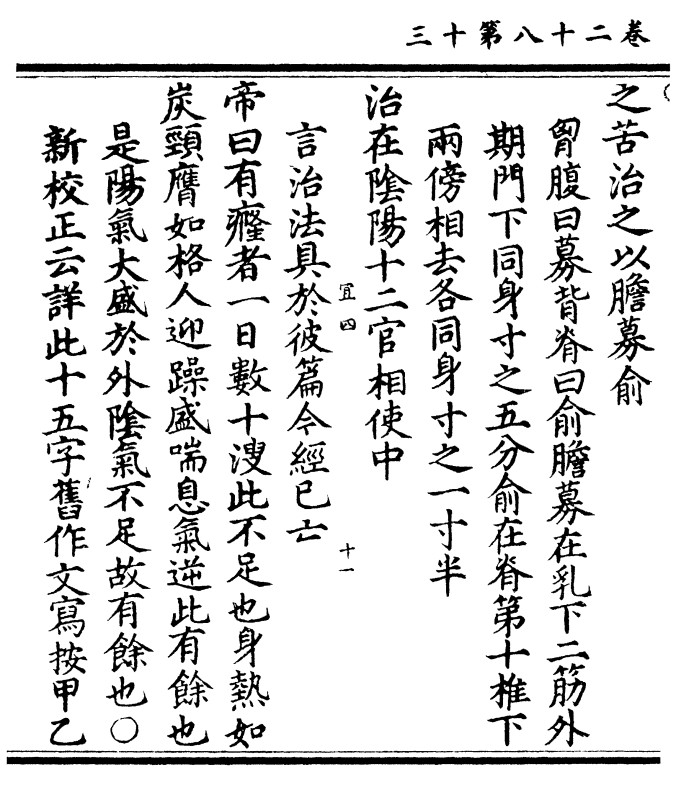

之苦治之以胆募俞胸腹曰募背脊曰俞胆募在乳下二肋外

期门下同身寸之五分俞在脊第十椎下

两傍相去各同身寸之一寸半

治在阴阳十二官相使中

言治法具于彼篇今经已亡

帝曰有癃者一日数十溲此不足也身热如

炭颈膺如格人迎躁盛喘息气逆此有馀也

是阳气太盛于外阴气不足故有馀也○

新校正云详此十五字旧作文写按甲乙

卷二十八 第 14a 页 0654-140.png

经太素并无此文再详乃是全元起注后

经太素并无此文再详乃是全元起注后人误书于此今作注书

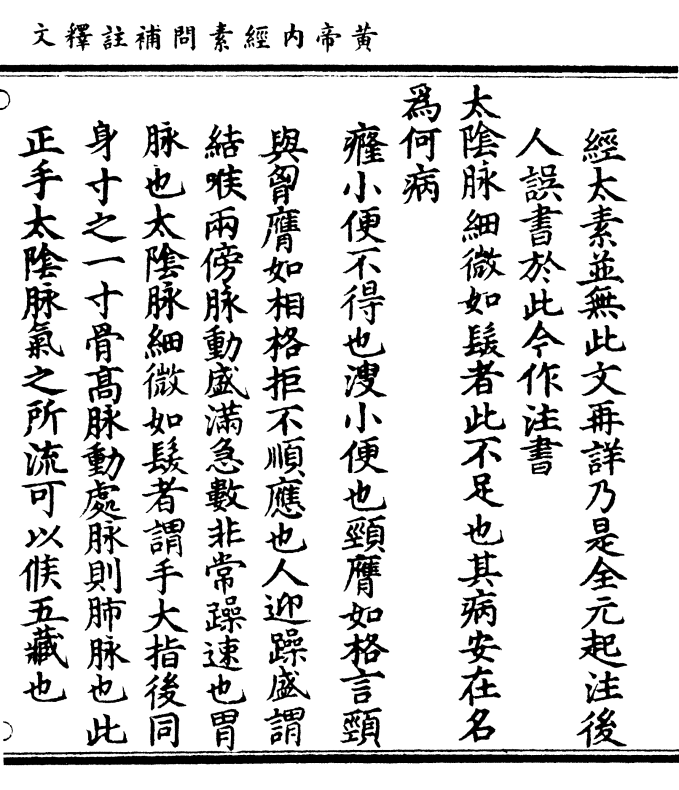

太阴脉细微如发者此不足也其病安在名

为何病

癃小便不得也溲小便也颈膺如格言颈

与胸膺如相格拒不顺应也人迎躁盛谓

结喉两傍脉动盛满急数非常躁速也胃

脉也太阴脉细微如发者谓手大指后同

身寸之一寸骨高脉动处脉则肺脉也此

正手太阴脉气之所流可以候五藏也

卷二十八 第 14b 页 0654-141.png

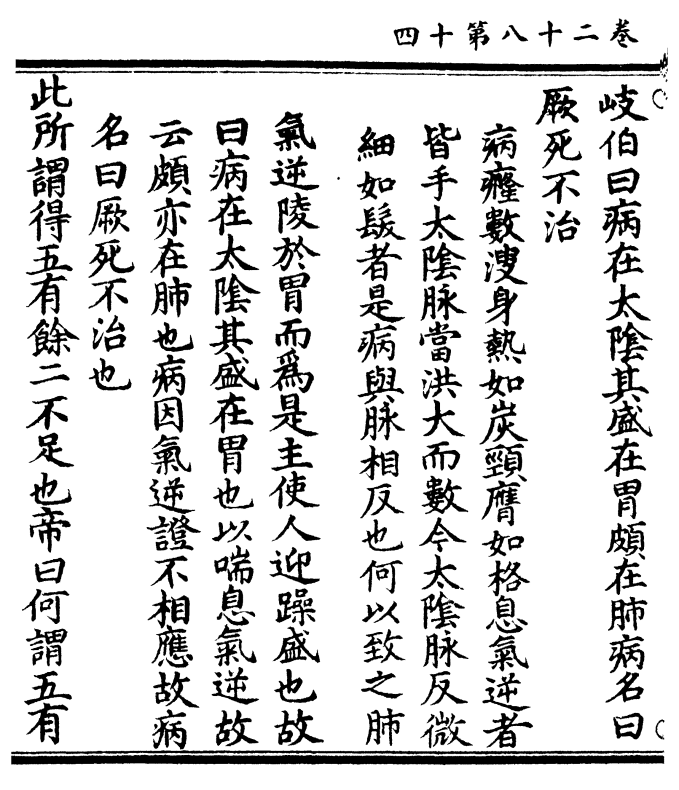

岐伯曰病在太阴其盛在胃颇在肺病名曰

岐伯曰病在太阴其盛在胃颇在肺病名曰厥死不治

病癃数溲身热如炭颈膺如格息气逆者

皆手太阴脉当洪大而数今太阴脉反微

细如发者是病与脉相反也何以致之肺

气逆陵于胃而为是主使人迎躁盛也故

曰病在太阴其盛在胃也以喘息气逆故

云颇亦在肺也病因气逆證不相应故病

名曰厥死不治也

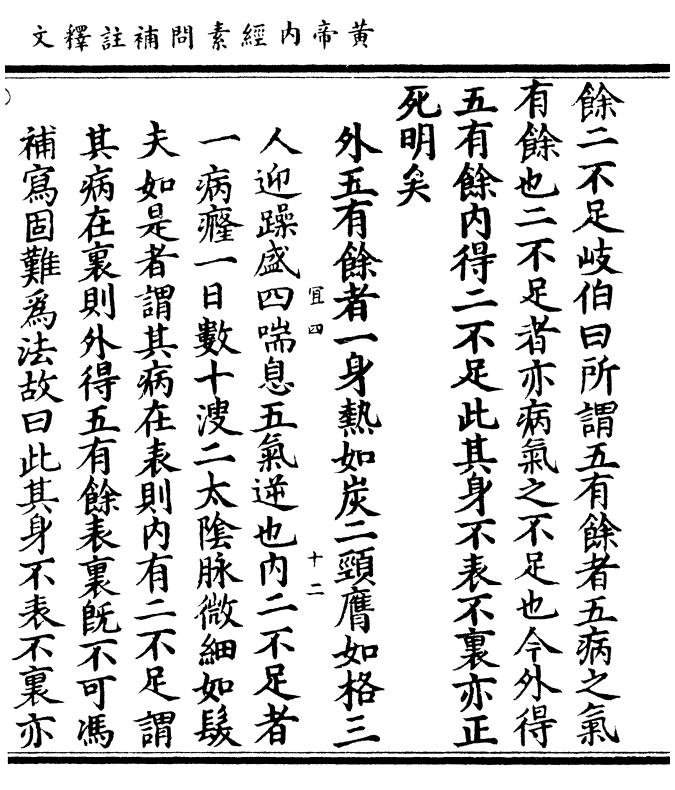

此所谓得五有馀二不足也帝曰何谓五有

卷二十八 第 15a 页 0654-142.png

馀二不足岐伯曰所谓五有馀者五病之气

馀二不足岐伯曰所谓五有馀者五病之气有馀也二不足者亦病气之不足也今外得

五有馀内得二不足此其身不表不里亦正

死明矣

外五有馀者一身热如炭二颈膺如格三

人迎躁盛四喘息五气逆也内二不足者

一病癃一目数十溲二太阴脉微细如发

夫如是者谓其病在表则内有二不足谓

其病在里则外得五有馀表里既不可冯

补写固难为法故曰此其身不表不里亦

卷二十八 第 15b 页 0654-143.png

正死明矣

正死明矣帝曰人生而有病巅疾者病名曰何安所得

之

夫百病者皆生于风雨寒暑阴阳喜怒也

然始生有形未犯邪气已有巅疾岂邪气

素伤邪故问之巅谓上巅则头首也

岐伯曰病名为胎病此得之在母腹中时其

母有所大惊气上而不下精气并居故令子

发为巅疾也

精气谓阳之精气也

卷二十八 第 16a 页 0654-144.png

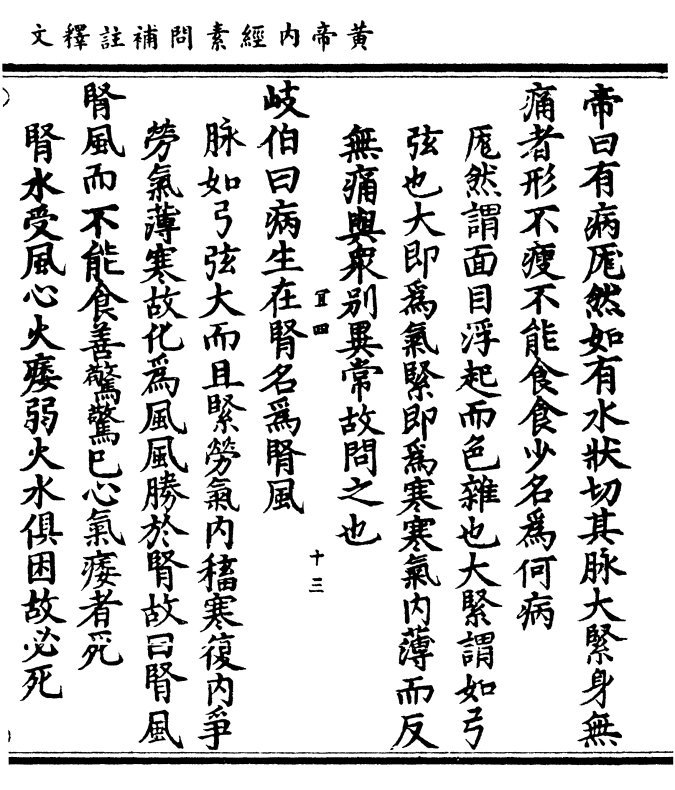

帝曰有病痝然如有水状切其脉大紧身无

帝曰有病痝然如有水状切其脉大紧身无痛者形不瘦不能食食少名为何病

痝然谓面目浮起而色杂也大紧谓如弓

弦也大即为气紧即为寒寒气内薄而反

无痛与众别异常故问之也

岐伯曰病生在肾名为肾风

脉如弓弦大而且紧劳气内蓄寒复内争

劳气薄寒故化为风风胜于肾故曰肾风

肾风而不能食善惊惊已心气痿者死

肾水受风心火痿弱火水俱困故必死

卷二十八 第 16b 页 0654-145.png

帝曰善

帝曰善黄帝内经素问补注释文卷之二十八