声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十六 第 210162b 页

卷二十六 第 1a 页 0654-058.png

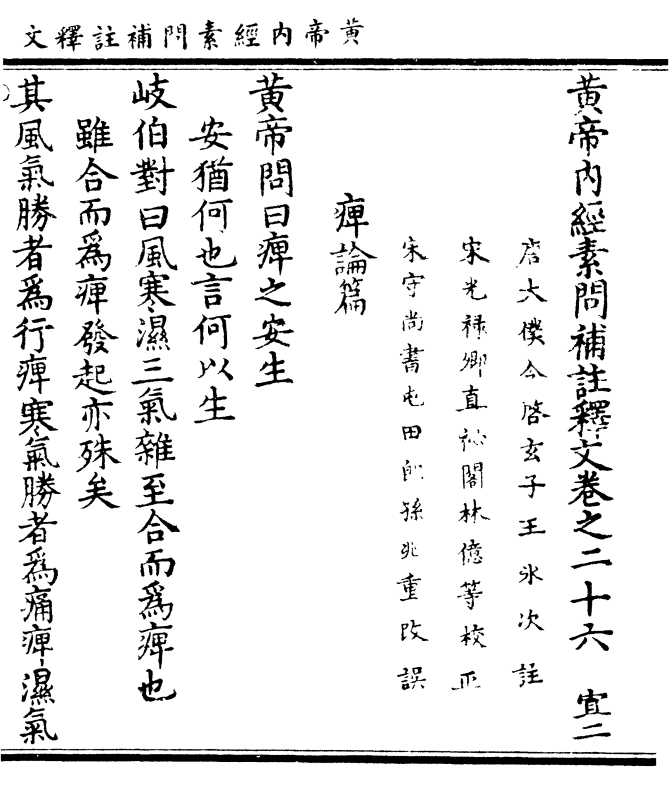

黄帝内经素问补注释文卷之二十六宜二

黄帝内经素问补注释文卷之二十六宜二唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

痹论篇

黄帝问曰痹之安生

安犹何也言何以生

岐伯对曰风寒湿三气杂至合而为痹也

虽合而为痹发起亦殊矣

其风气胜者为行痹寒气胜者为痛痹湿气

卷二十六 第 1b 页 0654-059.png

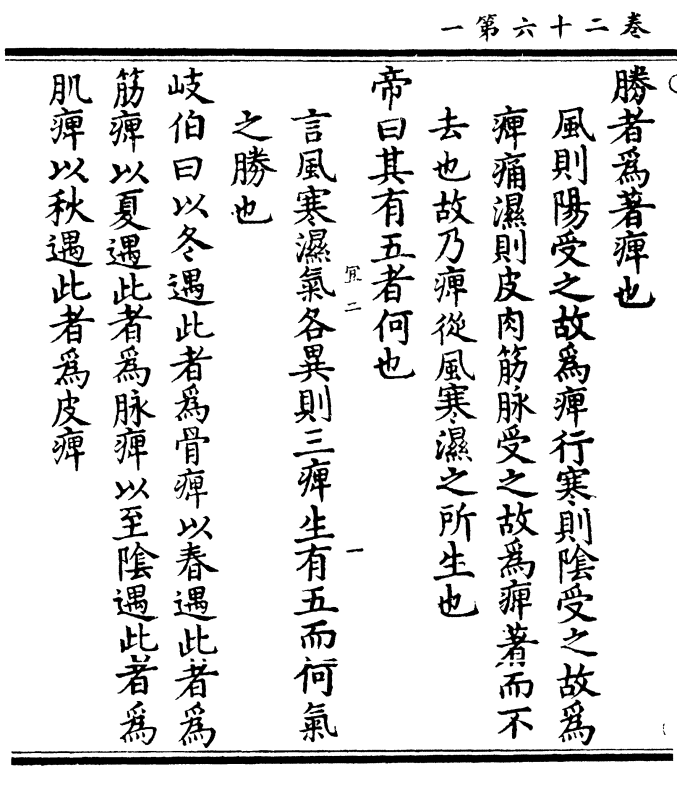

胜者为著痹也

胜者为著痹也风则阳受之故为痹行寒则阴受之故为

痹痛湿则皮肉筋脉受之故为痹著而不

去也故乃痹从风寒湿之所生也

帝曰其有五者何也

言风寒湿气各异则三痹生有五何气

之胜也

岐伯曰以冬遇此者为骨痹以春遇此者为

筋痹以夏遇此者为脉痹以至阴遇此者为

肌痹以秋遇此者为皮痹

卷二十六 第 2a 页 0654-060.png

冬主骨春主筋夏王脉秋主皮至阴主肌

冬主骨春主筋夏王脉秋主皮至阴主肌肉故各为其痹也至阴谓戊己月及土寄

三月也

帝曰内舍五藏六府何气使然

言皮肉筋骨脉痹以五时之外遇然内居

藏府何以致之

岐伯曰五藏皆有合病久而不去者内舍于

其合也

肝合筋心合脉脾合肉肺合皮肾合骨久

病不去则入于是

卷二十六 第 2b 页 0654-061.png

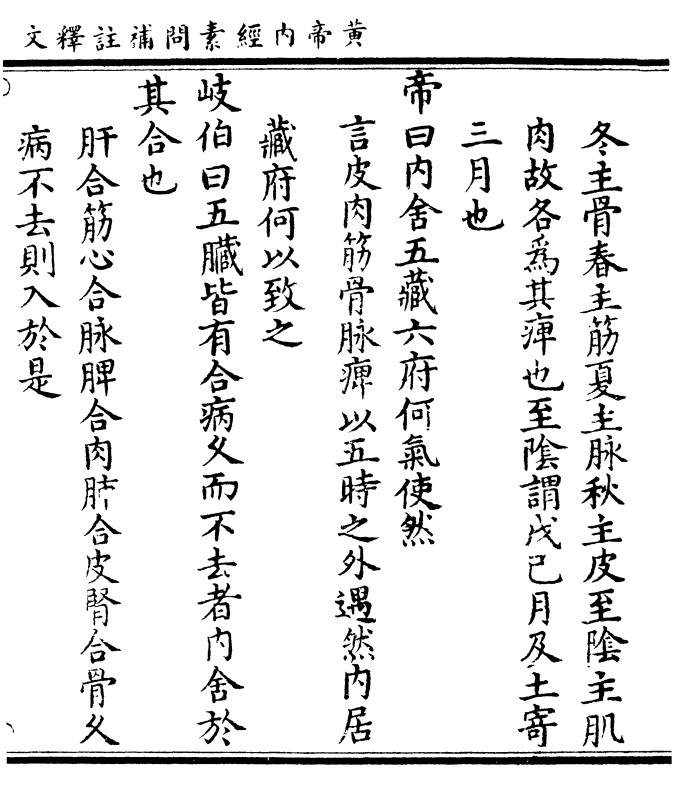

故骨瘦不已复感于邪内舍于肾筋痹不已

故骨瘦不已复感于邪内舍于肾筋痹不已复感于邪内舍于肝脉痹不已复感于邪内

舍于心肌痹不已复感于邪内舍于脾皮痹

不已复感于邪内舍于肺所谓痹者各以其

时重感于风寒湿之气也

时谓气王之月也肝王春心王夏肺王秋

肾王冬脾王四季之月感谓感应也

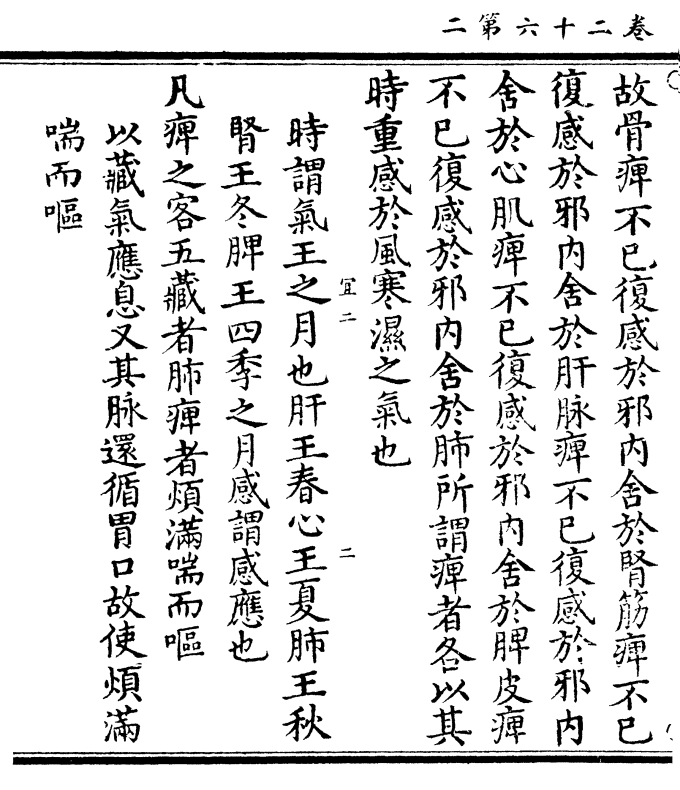

凡痹之客五藏者肺痹者烦满喘而呕

以藏气应息又其脉还循胃口故使烦满

喘而呕

卷二十六 第 3a 页 0654-062.png

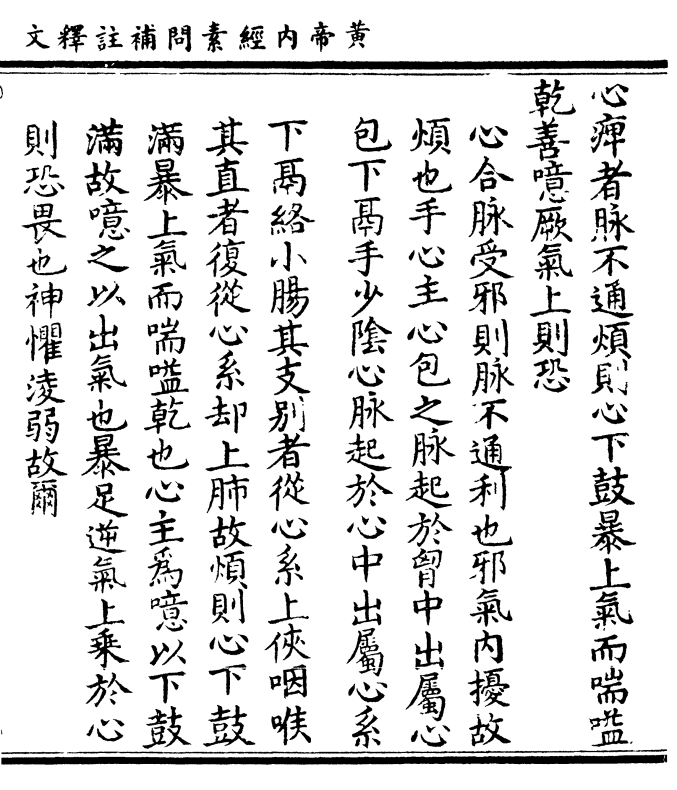

心痹者脉不通烦则心下鼓暴上气而喘嗌

心痹者脉不通烦则心下鼓暴上气而喘嗌乾善噫厥气上则恐

心合脉受邪则脉不通利也邪气内扰故

烦也手心主心包之脉起于胸中出属心

包下鬲手少阴心脉起于心中出属心系

下鬲络小肠其支别者从心系上侠咽喉

其直者复从心系却上肺故烦则心下鼓

满暴上气而喘嗌乾也心主为噫以下鼓

满故噫之以出气也暴足逆气上乘于心

则恐畏也神惧凌弱故尔

卷二十六 第 3b 页 0654-063.png

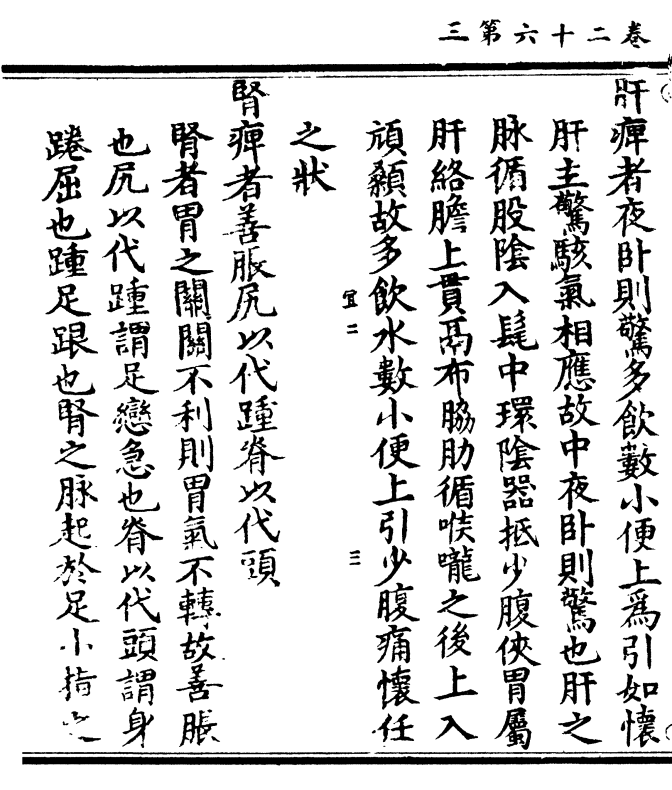

肝痹者夜卧则惊多饮数小便上为引如怀

肝痹者夜卧则惊多饮数小便上为引如怀肝王惊骇气相应故中夜卧则惊也肝之

脉循股阴入髦中环阴器抵少腹侠胃属

肝络胆上贯鬲布胁肋循喉咙之后上入

颃颡故多饮水数小便上引少腹如怀任

之状

肾痹者善胀尻以代踵脊以代头

肾者胃之关关不利则胃气不转故善胀

也尻以代踵谓足挛急也脊以代头谓身

蜷屈也踵足跟也肾之脉起于足小指之

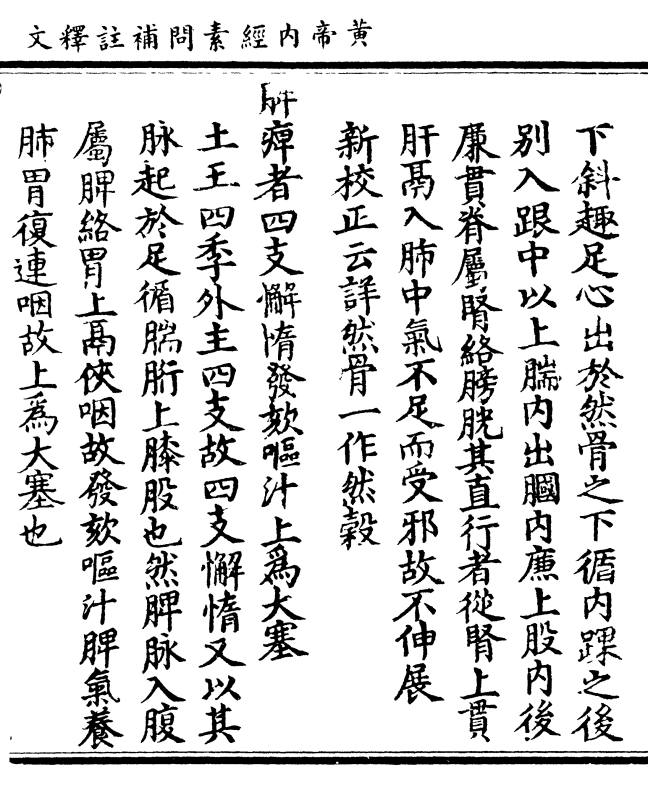

卷二十六 第 4a 页 0654-064.png

下斜趣足心出于然骨之下循内踝之后

下斜趣足心出于然骨之下循内踝之后别入跟中以上胻内出腘内廉上股内后

廉贯脊属肾络膀胱其直行者从肾上贯

肝鬲入肺中气不足而受邪故不伸展○

新校正云详然骨一作然谷

脾痹者四支懈惰发咳呕汁上为大塞

土王四季外主四支故四支懈惰又以其

脉起于足循腨胻上膝股也然脾脉入腹

属脾络胃上鬲侠咽故发咳呕汁脾气养

肺胃复连咽故上为大塞也

卷二十六 第 4b 页 0654-065.png

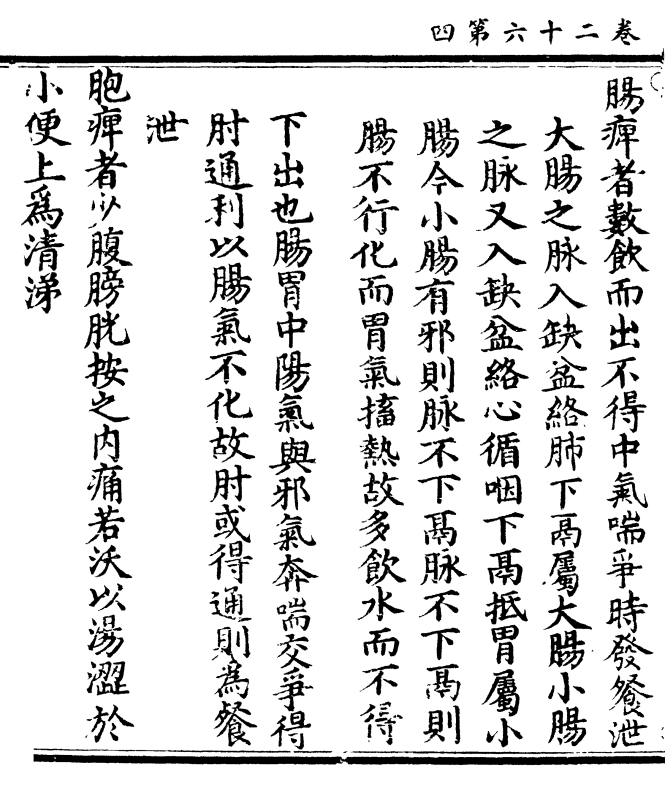

肠痹者数饮而出不得中气喘争时发餐泄

肠痹者数饮而出不得中气喘争时发餐泄大肠之脉入缺盆络肺下鬲属大肠小肠

之脉又入缺盆络心循咽下鬲抵胃属小

肠今小肠有邪则脉不下鬲脉不下鬲则

肠不行化而胃气蓄热故多饮水而不得

下出也肠胃中阳气与邪气奔喘交争得

时通利以肠气不化故时或得通则为餐

泄

胞痹者少腹膀胱按之内痛若沃以汤涩于

小便上为清涕

卷二十六 第 5a 页 0654-066.png

膀胱为津液之府胞内居之少腹处关元

膀胱为津液之府胞内居之少腹处关元之中内藏胞器然膀胱之脉起于目内眦

上额交巅上入络脑出别下项循肩膊内

侠脊抵腰中入循膂络肾属膀胱其支别

者从腰中下贯臀入腘中今胞受风寒湿

气则膀胱太阳之脉不得下流于足故少

腹膀胱按之内痛若沃以汤涩于小便也

小便既涩太阳之脉不得下行故上烁其

脑而为清涕出于鼻窍矣沃犹灌也○新

校正云按全元起本内痛二字作两髀

卷二十六 第 5b 页 0654-067.png

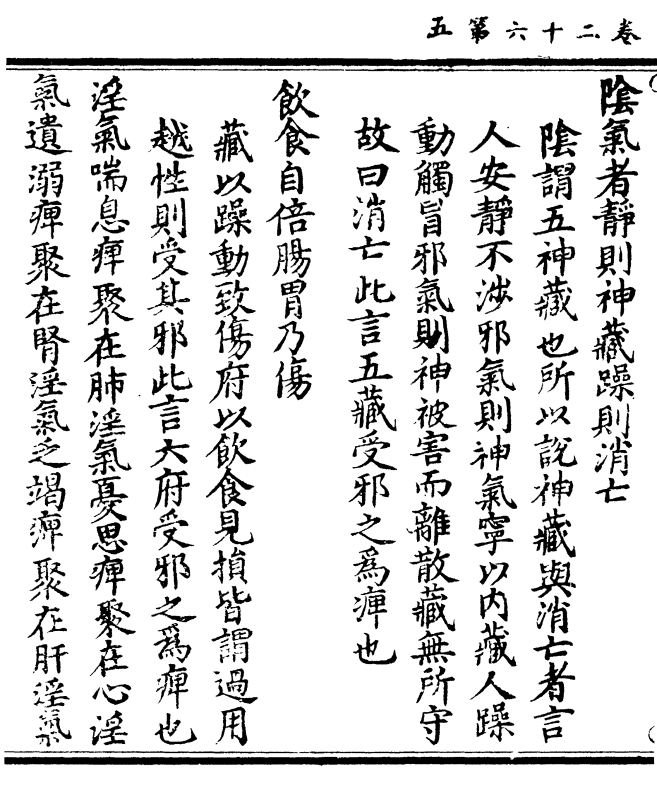

阴气者静则神藏躁则消亡

阴气者静则神藏躁则消亡阴谓五神藏也所以说神藏与消亡者言

人安静不涉邪气则神气宁以内藏人躁

动触冒邪气则神被害而离散藏无所守

故曰消亡此言五藏受邪之为痹也

饮食自倍肠胃乃伤

藏以躁动致伤府以饮食见损皆谓过用

越性则受其邪此言六府受邪之为痹也

淫气喘息痹聚在肺淫气忧思痹聚在心淫

气遗溺痹聚在肾淫气乏竭痹聚在肝淫气

卷二十六 第 6a 页 0654-068.png

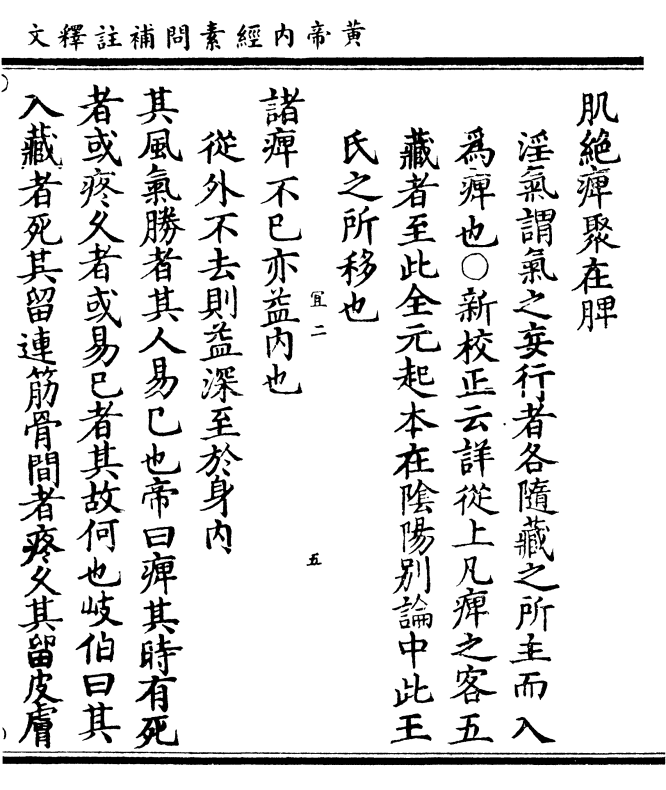

肌绝痹聚在脾

肌绝痹聚在脾淫气谓气之妄行者各随藏之所主而入

为痹也○新校正云详从上凡痹之客五

藏者至此全元起本在阴阳别论中此王

氏之所移也

诸痹不已亦益内也

从外不去则益深至于身内

其风气胜者其人易已也帝曰痹其时有死

者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其

入藏者死其留连筋骨间者疼久其留皮肤

卷二十六 第 6b 页 0654-069.png

间者易已

间者易已入藏者死以神去也筋骨疼久以其定也

皮肤易已以浮浅也由斯深浅故有是不

同

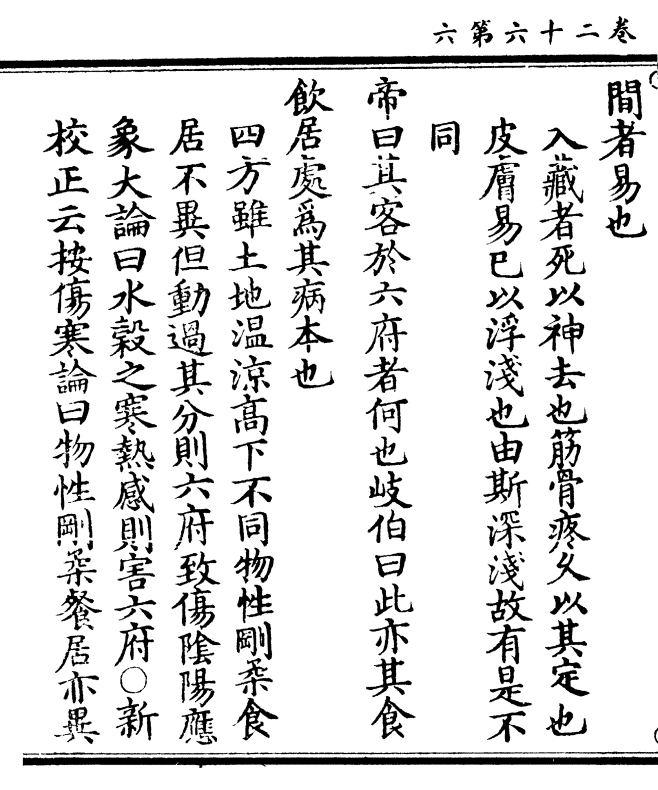

帝曰其客于六府者何也岐伯曰此亦其食

饮居处为其病本也

四方虽土地温凉高下不同物性刚柔食

居不异但动过其分则六府致伤阴阳应

象大论曰水谷之寒热感则害六府○新

校正云按伤寒论曰物性刚柔餐居亦异

卷二十六 第 7a 页 0654-070.png

六府亦各有俞风寒湿气中其俞而食饮应

六府亦各有俞风寒湿气中其俞而食饮应之循俞而入各舍其府也

六府俞亦谓背俞也胆俞在十椎之傍胃

俞在十二椎之傍三焦俞在十三椎之傍

大肠俞在十六椎之傍小肠俞在十八椎

之傍膀胱俞在十九椎之傍随形分长短

而取之如是各去脊同身寸之一寸五分

并足太阳脉气之所发也○新校正云详

六府俞并在本椎下两傍此注言在椎之

傍者文略也

卷二十六 第 7b 页 0654-071.png

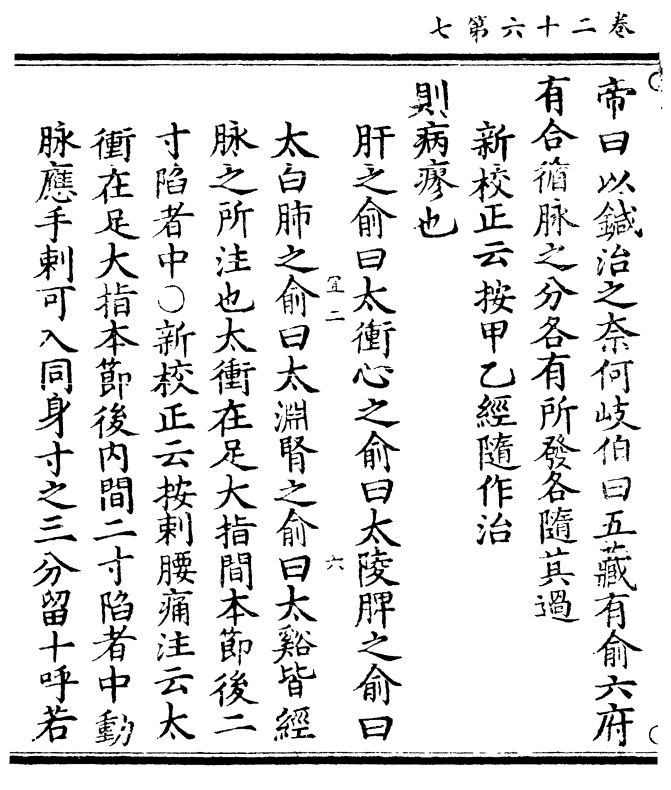

帝曰以针治之奈何岐伯曰五藏有俞六府

帝曰以针治之奈何岐伯曰五藏有俞六府有合循脉之分各有所发各随其过

新校正云按甲乙经随作治

则病瘳也

肝之俞曰太冲心之俞曰太陵脾之俞曰

太白肺之俞曰太渊肾之俞曰太溪皆经

脉之所注也太冲在足大指间本节后二

寸陷者中○新校正云按刺腰痛注云太

冲在足大指本节后内间二寸陷者中动

脉应手刺可入同身寸之三分留十呼若

卷二十六 第 8a 页 0654-072.png

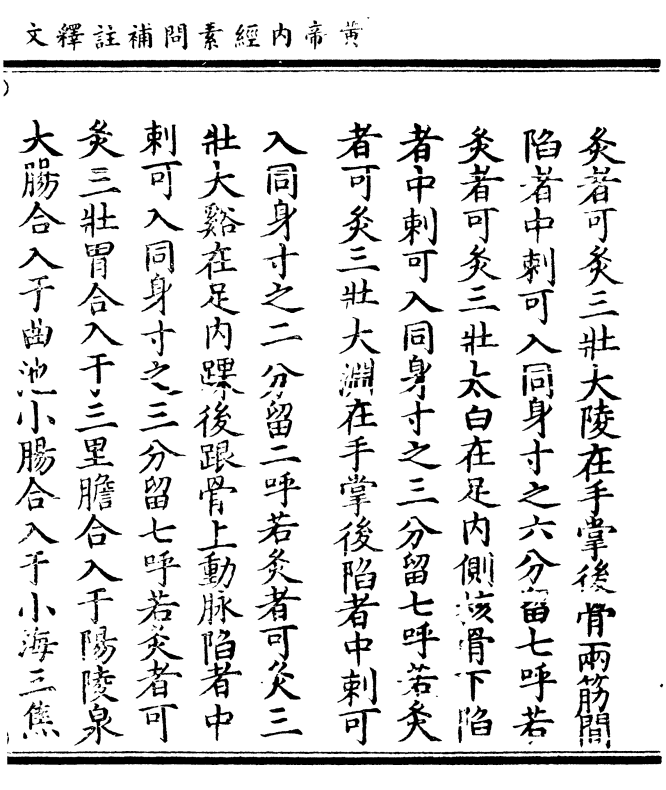

灸者可灸三壮太陵在手掌后骨两筋间

灸者可灸三壮太陵在手掌后骨两筋间陷者中刺可入同身寸之六分留七呼若

灸者可灸三壮太白在足内侧核骨下陷

者中刺可入同身寸之三分留七呼若灸

者可灸三壮太渊在手掌后陷者中刺可

入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三

壮太溪在足内踝后跟骨上动脉陷者中

刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可

灸三壮胃合入于三里胆合入于阳陵泉

大肠合入于曲池小肠合入于小海三焦

卷二十六 第 8b 页 0654-073.png

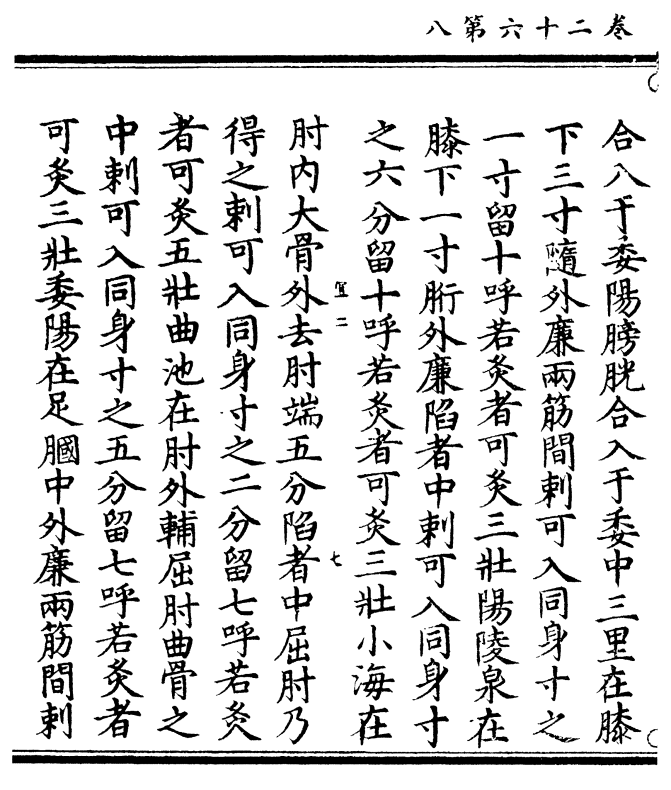

合入于委阳膀胱合入于委中三里在膝

合入于委阳膀胱合入于委中三里在膝下三寸随外廉两筋间刺可入同身寸之

一寸留十呼若灸者可灸三壮阳陵泉在

膝下一寸胻外廉陷者中刺可入同身寸

之六分留十呼若灸者可灸三壮小海在

肘内大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃

得之刺可入同身寸之二分留七呼若灸

者可灸五壮曲池在肘外辅屈肘曲骨之

中刺可入同身寸之五分留七呼若灸者

可灸三壮委阳在足腘中外廉两筋间刺

卷二十六 第 9a 页 0654-074.png

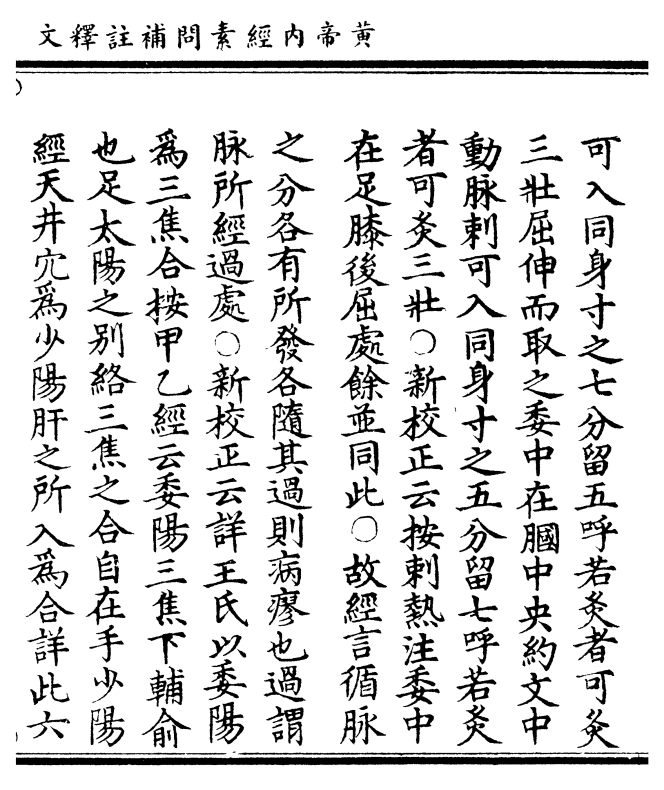

可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸

可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壮屈伸而取之委中在腘中央约文中

动脉刺可入同身寸之五分留七呼若灸

者可灸三壮○新校正云按刺埶注委中

在足膝后屈处馀并同此○故经言循脉

之分各有所发各随其过则病瘳也过谓

脉所经过处○新校正云详王氏以委阳

为三焦合按甲乙经云委阳三焦下辅俞

也足太阳之别络三焦之合自在手少阳

经天井穴为少阳脉之所入为合详此六

卷二十六 第 9b 页 0654-075.png

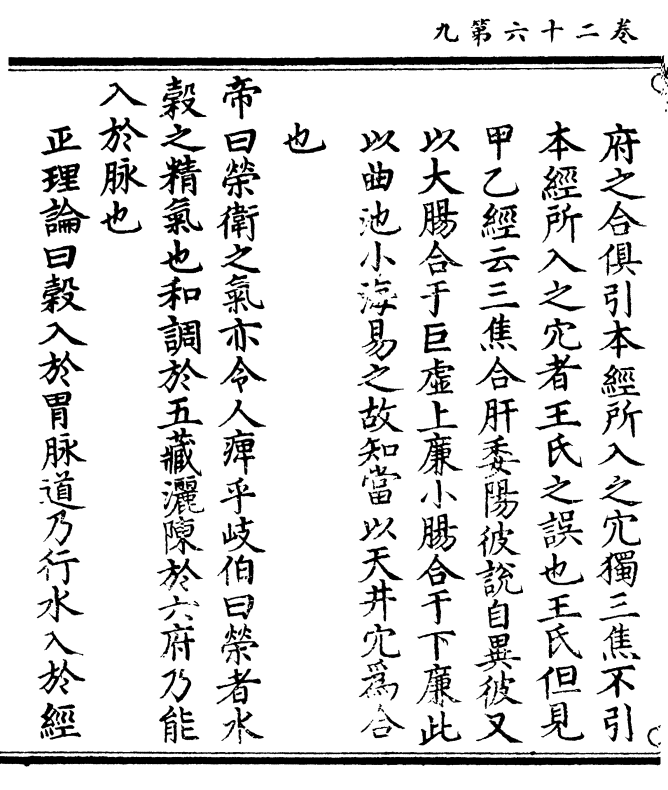

府之合俱引本经所入之穴独三焦不引

府之合俱引本经所入之穴独三焦不引本经所入之穴者王氏之误也王氏但见

甲乙经云三焦合于委阳彼说自异彼又

以大肠合于巨虚上廉小肠合于下廉此

以曲池小海易之故知当以天井穴为合

也

帝曰荣卫之气亦令人痹乎岐伯曰荣者水

谷之精气也和调于五藏洒陈于六府乃能

入于脉也

正理论曰谷入于胃脉道乃行水入于经

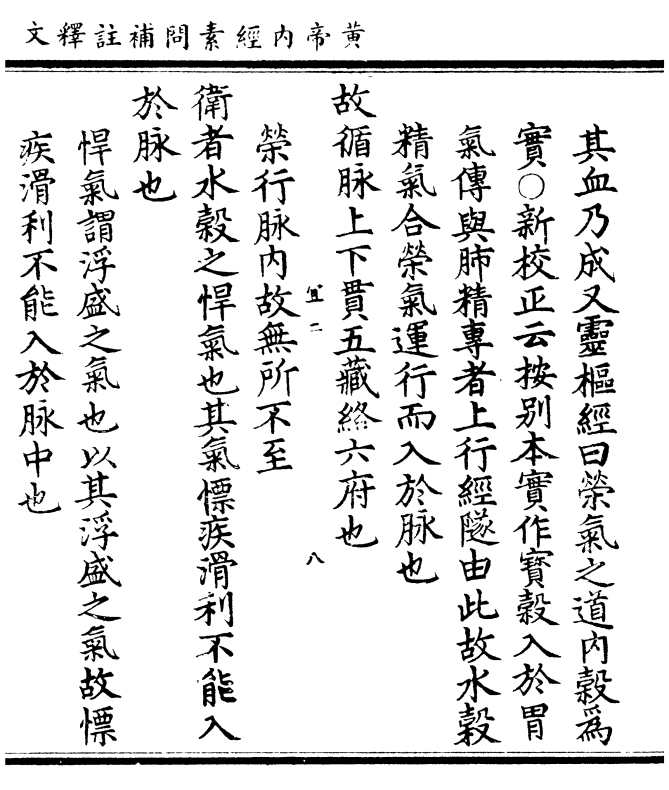

卷二十六 第 10a 页 0654-076.png

其血乃成又灵枢经曰荣气之道内谷为

其血乃成又灵枢经曰荣气之道内谷为实○新校正云按别本实作宝谷入于胃

气传与肺精专者上行经隧由此故水谷

精气合荣气运行而入于脉也

故循脉上下贯五藏络六府也

荣行脉内故无所不至

卫者水谷之悍气也其气剽疾滑利不能入

于脉也

悍气谓浮盛之气也以其浮盛之气故剽

疾滑利不能入于脉中也

卷二十六 第 10b 页 0654-077.png

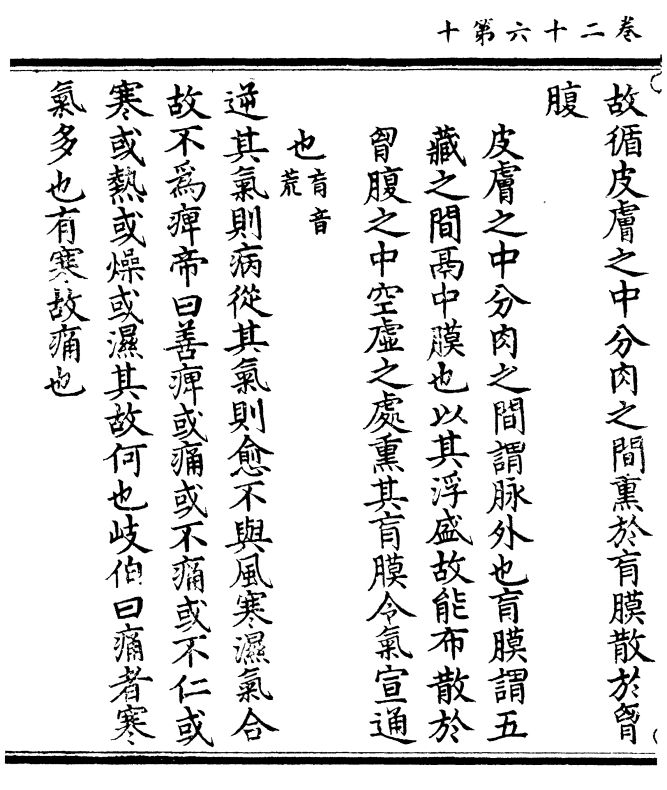

故循皮肤之中分肉之间熏于肓膜散于胸

故循皮肤之中分肉之间熏于肓膜散于胸腹

皮肤之中分肉之间谓脉外也肓膜谓五

藏之间鬲中膜也以其浮盛故能布散于

胸腹之中空虚之处熏其肓膜令气宣通

也肓音荒

逆其气则病从其气则愈不与风寒湿气合

故不为痹帝曰善痹或痛或不痛或不仁或

寒或热或燥或湿其故何也岐伯曰痛者寒

气多也有寒故痛也

卷二十六 第 11a 页 0654-078.png

风寒湿气客于肉分之间迫切而为沫得

风寒湿气客于肉分之间迫切而为沫得寒则聚聚则排分肉肉裂则痛故有寒则

痛也

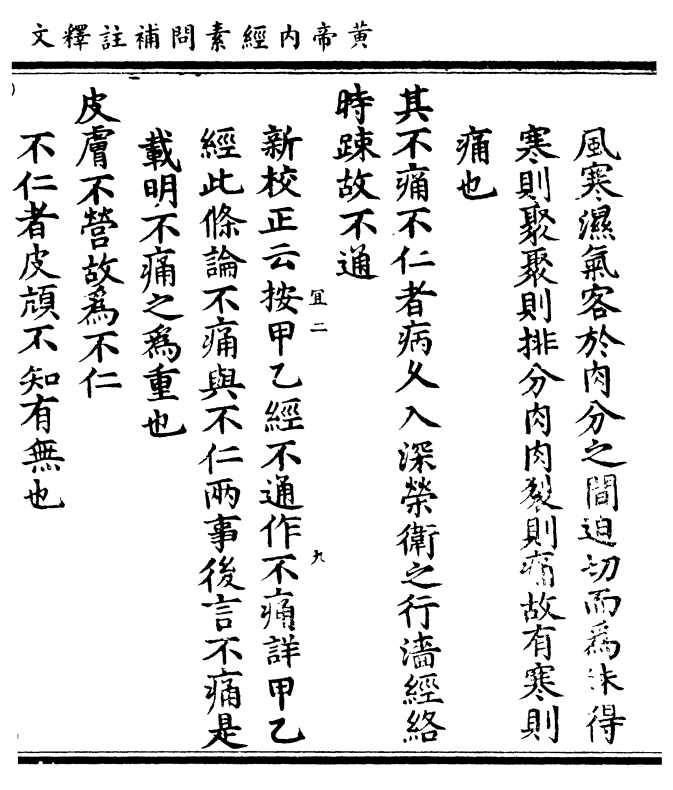

其不痛不仁者病久入深荣卫之行涩经络

时疏故不通

新校正云按甲乙经不通作不痛详甲乙

经此条论不痛与不仁两事后言不痛是

载明不痛之为重也

皮肤不营故为不仁

不仁者皮颃不知有无也

卷二十六 第 11b 页 0654-079.png

其寒者阳气少阴气多与病相益故寒也

其寒者阳气少阴气多与病相益故寒也病本生于风寒湿气故阴气益之也

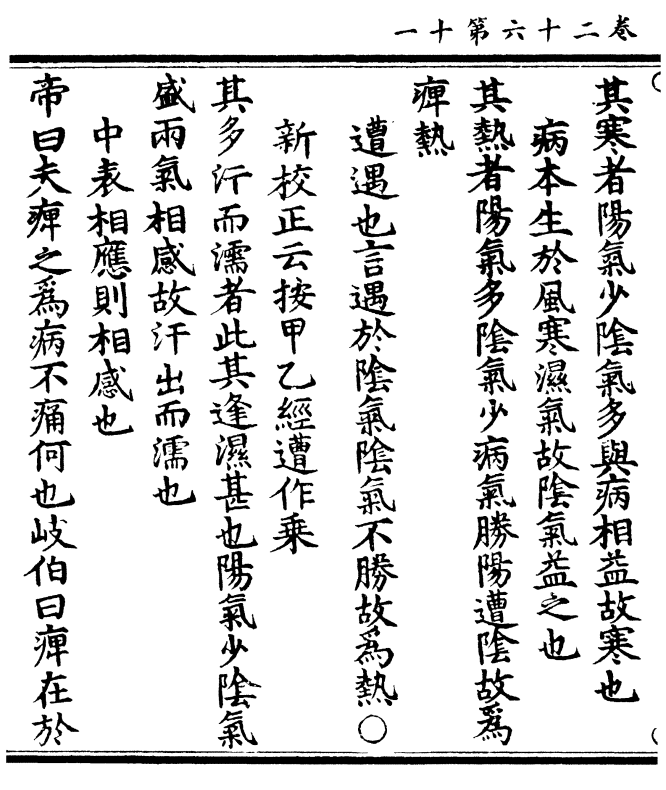

其热者阳气多阴气少病气胜阳遭阴故为

痹热

遭遇也言遇于阴气阴气不胜故为热○

新校正云按甲乙经遭作乘

其多汗而濡者此其逢湿甚也阳气少阴气

盛两气相感故汗出而濡也

中表相应则相感也

帝曰夫痹之为病不痛何也岐伯曰痹在于

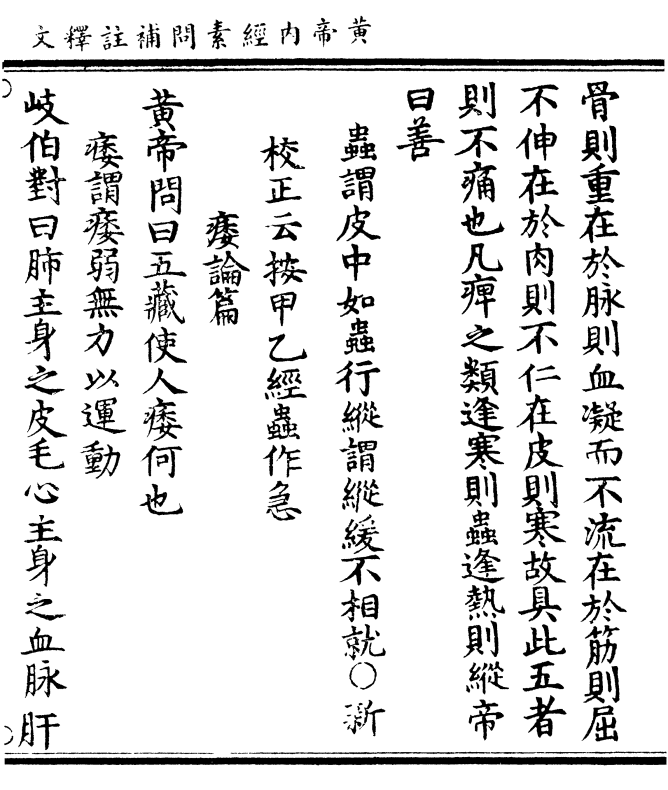

卷二十六 第 12a 页 0654-080.png

骨则重在于脉则血凝而不流在于筋则屈

骨则重在于脉则血凝而不流在于筋则屈不伸在于肉则不仁在皮则寒故具此五者

则不痛也凡痹之类逢寒则虫逢热则纵帝

曰善

虫谓皮中如虫行纵谓纵缓不相就○新

校正云按甲乙经虫作急

痿论篇

黄帝问曰五藏使人痿何也

痿谓痿弱无力以运动

岐伯对曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝

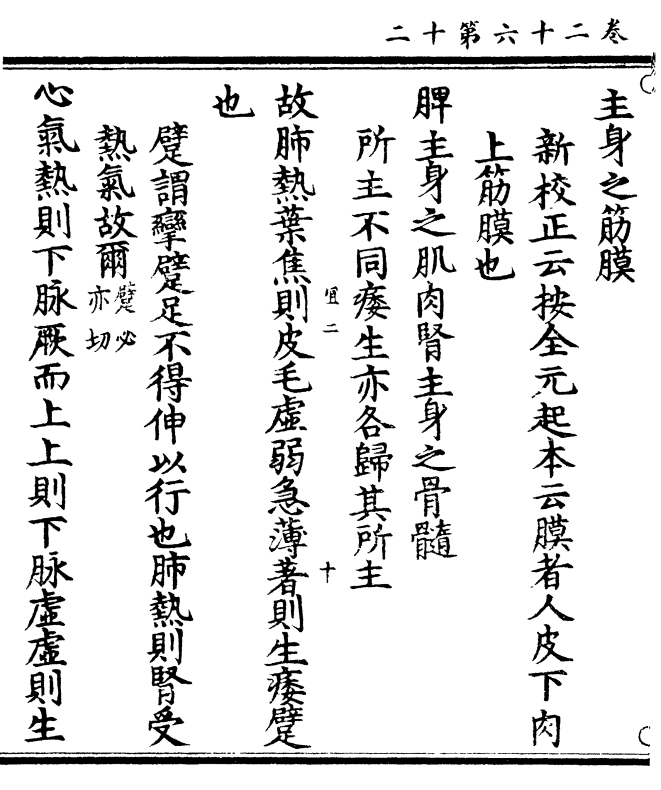

卷二十六 第 12b 页 0654-081.png

主身之筋膜

主身之筋膜新校正云按全元起本云膜者人皮下肉

上筋膜也

脾主身之肌肉肾主身之骨髓

所主不同痿生亦各归其所主

故肺热叶焦则皮毛虚弱急薄著则生痿躄

也

躄谓挛躄足不得伸以行也肺热则肾受

热气故尔躄必亦切

心气热则下脉厥而上上则下脉虚虚则生

卷二十六 第 13a 页 0654-082.png

脉痿枢折挈胫纵而不任地也

脉痿枢折挈胫纵而不任地也心热盛则火独光火独光则内炎上肾之

脉常下行今火盛而上炎用事故肾脉亦

随火炎烁而逆上行也阴气厥逆火复内

燔阴上隔阳下不守位心气通脉故生脉

痿肾气主足故膝腕枢纽如折去而不相

提挈胫筋纵缓而不能任用于地也

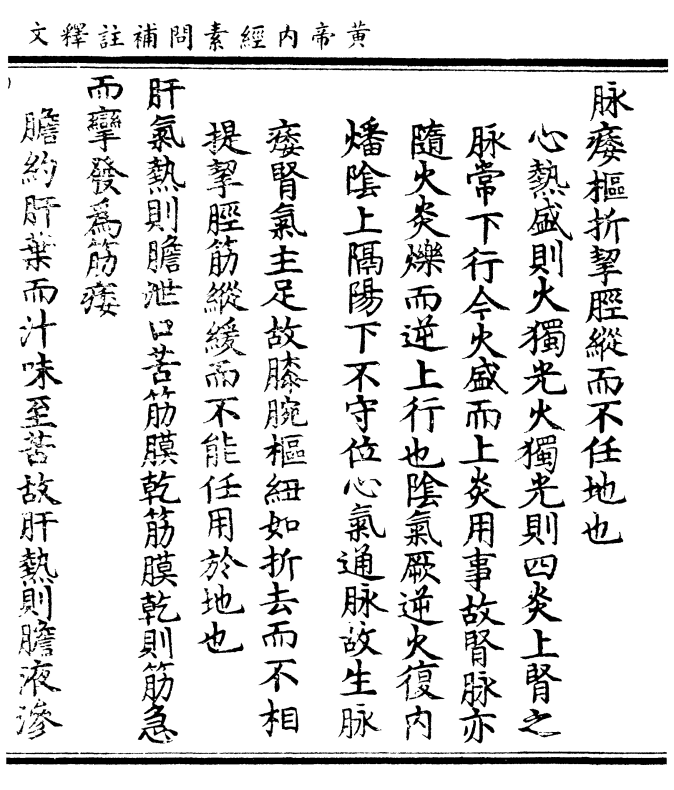

肝气热则胆泄口苦筋膜乾筋膜乾则筋急

而挛发为筋痿

胆约肝叶而汁味至苦故肝热则胆液渗

卷二十六 第 13b 页 0654-083.png

泄胆病则口苦今胆液渗泄故口苦也

泄胆病则口苦今胆液渗泄故口苦也肝主筋膜故热则筋膜乾而挛急发为筋

痿也八十一难经曰胆在肝短叶间下

脾气热则胃乾而渴肌肉不仁发为肉痿

脾与胃以膜相连脾气热则胃液渗泄故

乾而渴也脾主肌肉今热薄于内故肌肉

不仁而发为肉痿

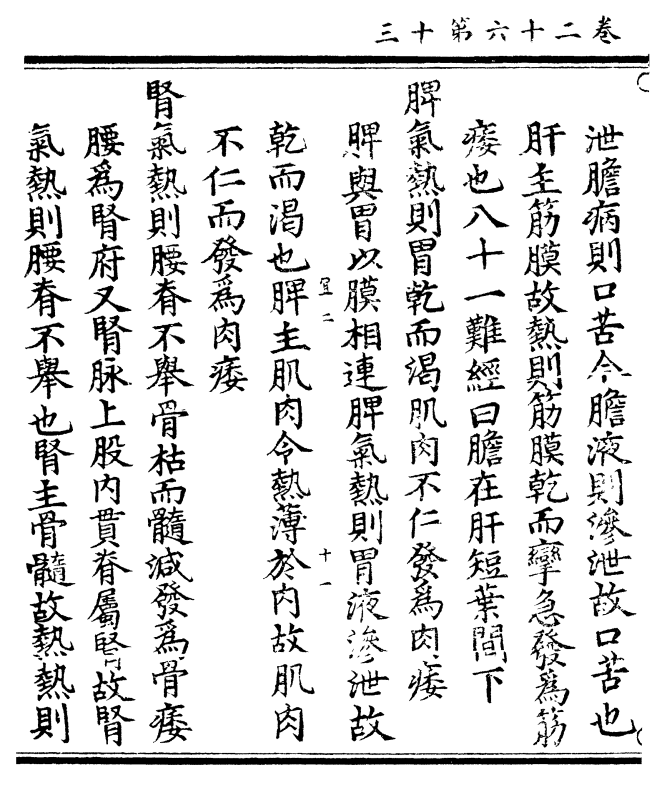

肾气热则腰脊不举骨枯而髓减发为骨痿

腰为肾府又肾脉上股内贯脊属肾故肾

气热则腰脊不举也肾主骨髓故热热则

卷二十六 第 14a 页 0654-084.png

骨枯而髓减发则为骨痿也

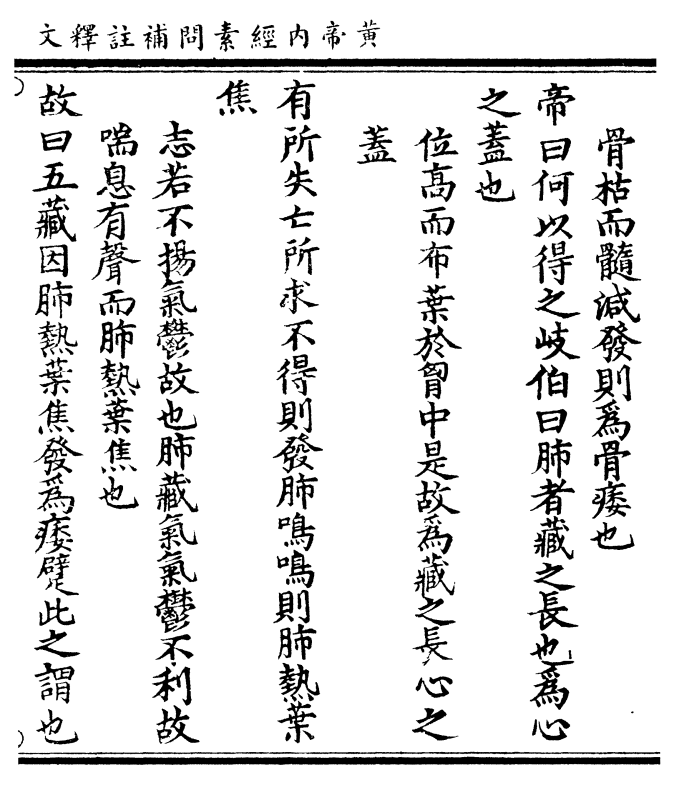

骨枯而髓减发则为骨痿也帝曰何以得之岐伯曰肺者藏之长也为心

之盖也

位高而布叶于胸中是故为藏之长心之

盖

有所失亡所求不得则发肺鸣鸣则肺热叶

焦

志若不扬气郁故也肺藏气气郁不利故

喘息有声而肺热叶焦也

故曰五藏因肺热叶焦发为痿躄此之谓也

卷二十六 第 14b 页 0654-085.png

肺者所以行荣卫治阴阳故引曰五藏因

肺者所以行荣卫治阴阳故引曰五藏因肺热而发为痿躄也

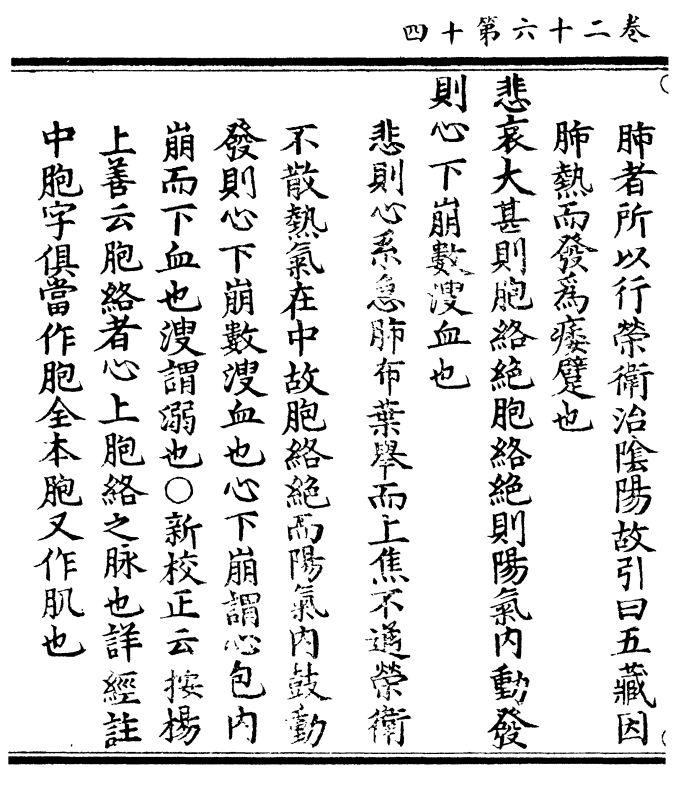

悲哀太甚则胞络绝胞络绝则阳气内动发

则心下崩数溲血也

悲则心系急肺布叶举而上焦不通荣卫

不散热气在中故胞络绝而阳气内鼓动

发则心下崩数溲血也心下崩谓心包内

崩而下血也溲谓溺也○新校正云按杨

上善云胞络者心上胞络之脉也详经注

中胞字俱当作胞全本胞又作肌也

卷二十六 第 15a 页 0654-086.png

故本病曰大经空虚发为肌痹传为脉痿

故本病曰大经空虚发为肌痹传为脉痿本病古经论篇名也大经谓大经脉也以

心崩溲血故大经空虚脉空则热内薄卫

气盛荣气微故发为肌痹也先见肌痹后

渐脉痿故曰传为脉痿也

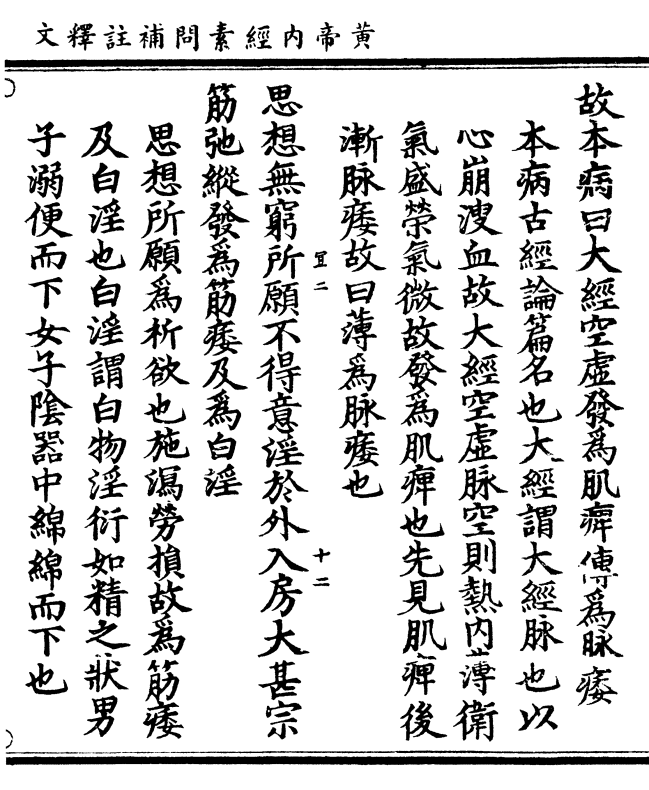

思想无穷所愿不得意淫于外入房太甚宗

筋弛纵发为筋痿及为白淫

思想所愿为祈欲也施写劳损故为筋痿

及白淫也白淫谓白物淫衍如精之状男

子溺便而下女子阴器中绵绵而下也

卷二十六 第 15b 页 0654-087.png

故下经曰筋痿者生于肝使内也

故下经曰筋痿者生于肝使内也下经上古之经名也使内谓劳役阴力费

竭精气也

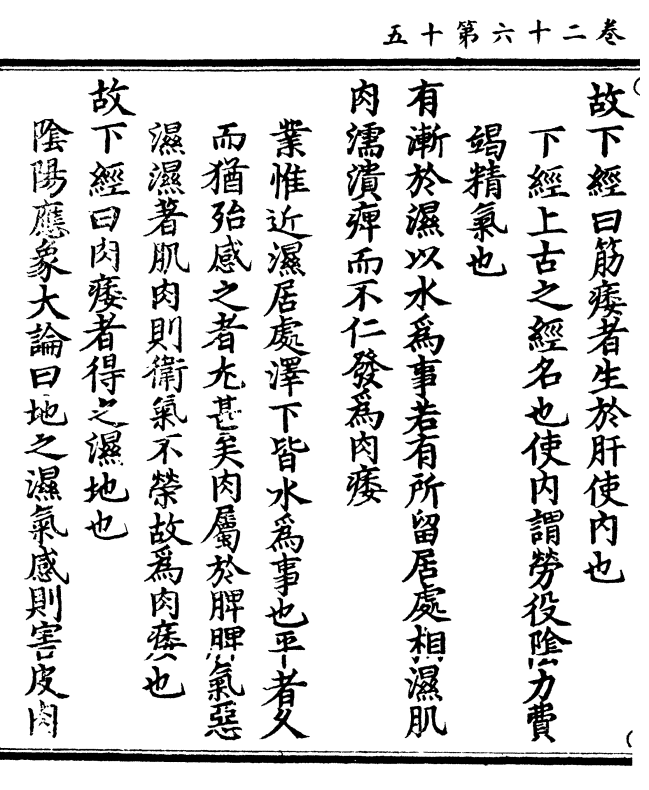

有渐于湿以水为事苦有所留居处相湿肌

肉濡渍痹而不仁发为肉痿

业惟近湿居处泽下皆水为事也平者久

而犹殆感之者尤甚矣肉属于脾脾气恶

湿湿著肌肉则卫气不荣故为肉痿也

故下经曰肉痿者得之湿地也

阴阳应象大论曰地之湿气感则害皮肉

卷二十六 第 16a 页 0654-088.png

筋脉此之谓害肉也

筋脉此之谓害肉也有所远行劳倦逢大热而渴渴则阳气内伐

内伐则热舍于肾肾者水藏也今水不胜火

则骨枯而髓虚故足不任身发为骨痿

阳气内伐谓伐腹中之阴气也水不胜火

以热舍于肾中也

故下经曰骨痿者生于大热也

肾性恶燥热反居中热薄骨乾故骨痿无

力也

帝曰何以别之岐伯曰肺热者色白而毛败

卷二十六 第 16b 页 0654-089.png

心热者色赤而络脉溢肝热者色苍而爪枯

心热者色赤而络脉溢肝热者色苍而爪枯脾热者色黄而肉蠕动肾热者色黑而齿槁

各求藏色及所主养而命之则其应也

帝曰如夫子言可矣论言治痿者独取阳明

何也岐伯曰阳明者五藏六府之海

阳明胃脉也胃为水谷之海

主润宗筋宗筋主束骨而利机关也

宗筋谓阴髦中横骨上下之坚筋也上络

胸腹下贯髋尻又经于背腹上头项故云

宗筋主束骨而利机关也然腰者身之大

卷二十六 第 17a 页 0654-090.png

关节所以司屈伸故曰机关(髋音宽尻/枯熬切)

关节所以司屈伸故曰机关(髋音宽尻/枯熬切)冲脉者经脉之海也

灵枢经曰冲脉者十二经之海

主渗灌溪谷与阳明合于宗筋

寻此则横骨上下齐两傍竖筋正宗筋也

冲脉循腹侠齐傍各同身寸之五分而上

阳明脉亦侠齐傍各同身寸之一寸五分

而上宗筋脉于中故云与阳明合于宗筋

也以为十二经海故主渗灌溪谷也肉之

大会为谷小会为溪○新校正云详宗筋

卷二十六 第 17b 页 0654-091.png

脉于中一作宗筋总于中

脉于中一作宗筋总于中阴阳总宗筋之会会于气街而阳明为之长

皆属于带脉而络于督脉

宗筋聚会会于横骨之中从上而下故云

阴阳总宗筋之会总宗筋侠齐下合于横

骨阳明辅其外冲脉居其中故云会于气

街而阳明为之长也气街则阴髦两傍脉

动处也带脉者起于季胁回身一周而络

于督脉也督脉者起于关元上下循腹故

云皆属于带脉而络于督脉也督脉任脉

卷二十六 第 18a 页 0654-092.png

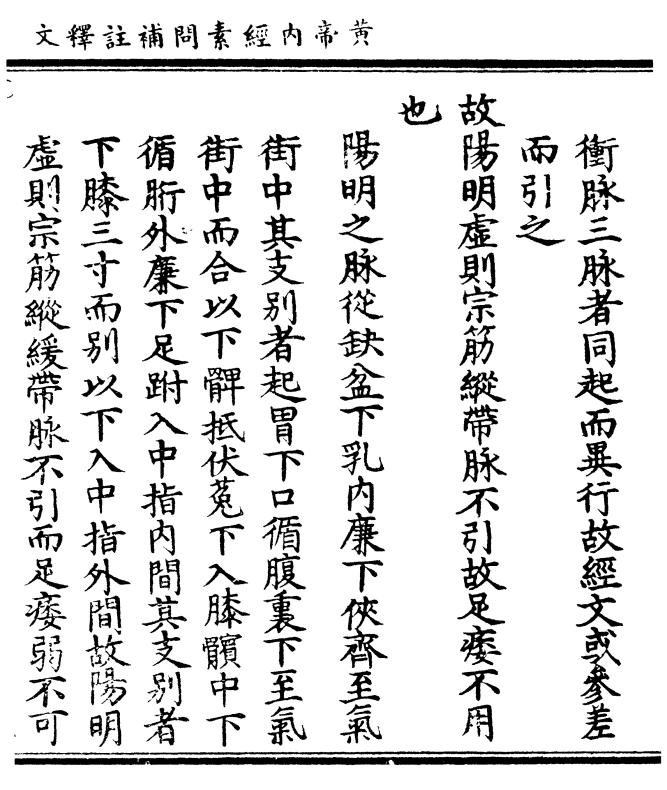

冲脉三脉者同起而异行故经文或参差

冲脉三脉者同起而异行故经文或参差而引之

故阳明虚则宗筋纵带脉不引故足痿不用

也

阳明之脉从缺盆下乳内廉下侠齐至气

街中其支别者起胃下口循腹里下至气

街中而合以下髀抵伏菟下入膝膑中下

循胻外廉下足跗入中指内间其支别者

下膝三寸而别以下入中指外间故阳明

虚则宗筋纵缓带脉不引而足痿弱不可

卷二十六 第 18b 页 0654-093.png

用也引谓牵引(膑音/牝)

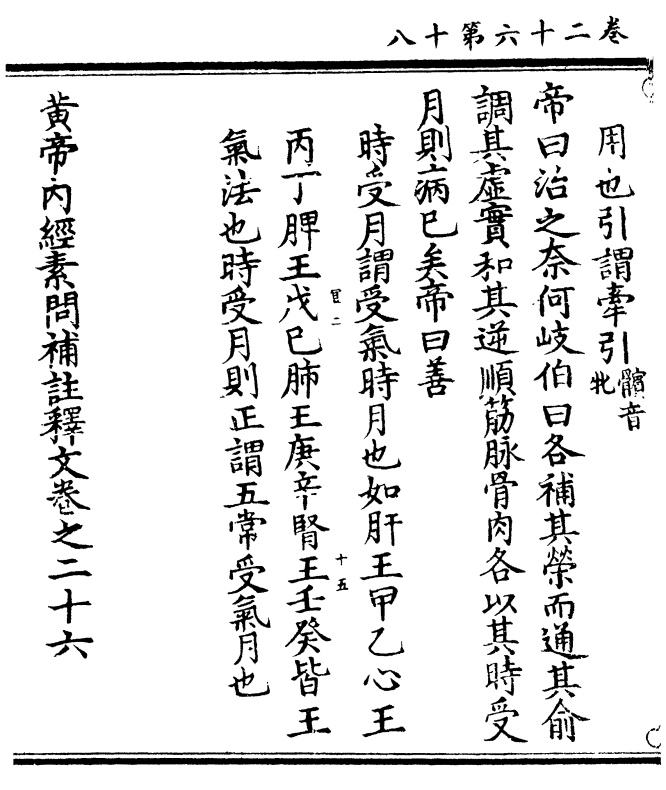

用也引谓牵引(膑音/牝)帝曰治之奈何岐伯曰各补其荥而通其俞

调其虚实和其逆顺筋脉骨肉各以其时受

月则病已矣帝曰善

时受月谓受气时月也如肝王甲乙心王

丙丁脾王戊己肺王庚辛肾王壬癸皆王

气法也时受月则正谓五常受气月也

黄帝内经素问补注释文卷之二十六