声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十四 第 210147b 页

卷二十四 第 1a 页 0653-173.png

黄帝内经素问补注释文卷之二十四终十

黄帝内经素问补注释文卷之二十四终十唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

举痛论篇

黄帝问曰余闻善言天者必有验于人善言

古者必有合于今善言人者必有厌于己如

此则道不惑而要数极所谓明明也

善言天者言天四时之气温凉寒暑生长

收藏在人形气五藏参应可验而指示善

卷二十四 第 1b 页 0653-174.png

恶故曰必有验于人善言古者谓言上古

恶故曰必有验于人善言古者谓言上古圣人养生损益之迹与今养生损益之理

可合而与论成败故曰必有合于今也善

言人者谓言形骸骨节更相支柱筋脉束

络皮肉包里而五藏六府次居其中假七

神五藏而运用之气绝神去则之于死是

以知彼浮形不能坚久静虑于己亦与彼

同故曰必有厌于己也夫如此者是知道

要数之极悉无疑惑深明至理而乃能然

矣

卷二十四 第 2a 页 0653-175.png

今余问于夫子令言而可知视而可见扪而

今余问于夫子令言而可知视而可见扪而可得令验于己而发蒙解惑可得而闻乎

言如发开童蒙之耳解于疑惑者之心令

一一条理而目视手循验之可得扪犹循

也

岐伯再拜稽首对曰何道之问也

请示起端也

帝曰愿闻人之五藏卒痛何气使然岐伯对

曰经脉流行不止环周不休寒气入经而稽

迟泣(音/涩)而不行客于脉外则血少客于脉中

卷二十四 第 2b 页 0653-176.png

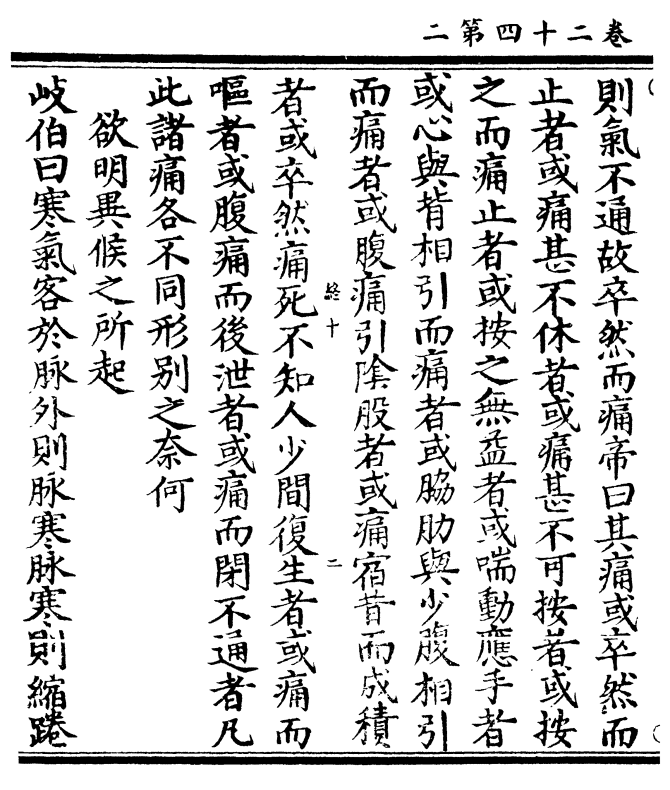

则气不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而

则气不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按

之而痛止者或按之无益者或喘动应手者

或心与背相引而痛者或胁肋与少腹相引

而痛者或腹痛引阴股者或痛宿昔而成积

者或卒然痛死不知人少间复生者或痛而

呕者或腹痛而后泄者或痛而闭不通者凡

此诸痛各不同形别之奈何

欲明异候之所起

岐伯曰寒气客于脉外则脉寒脉寒则缩蜷

卷二十四 第 3a 页 0653-177.png

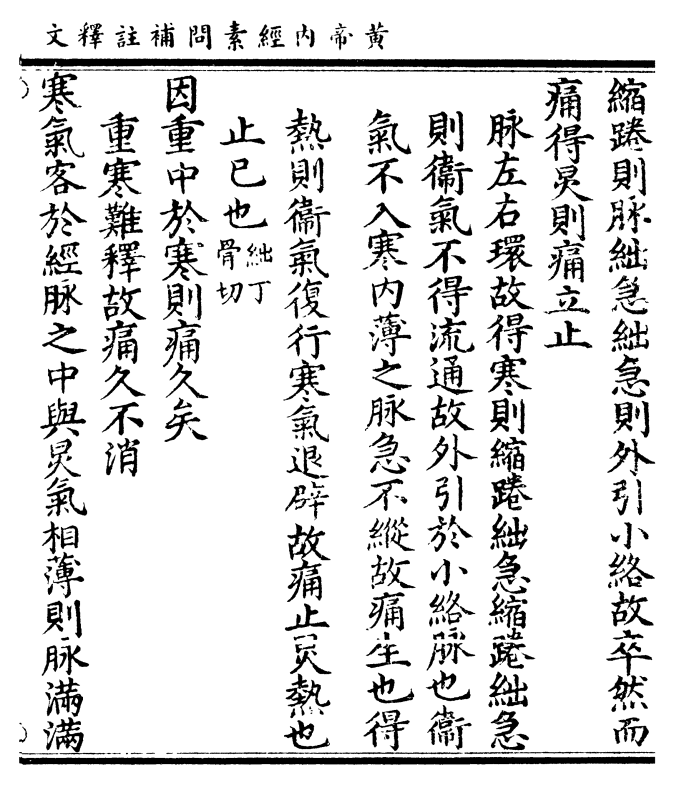

缩蜷则脉绌急绌急则外引小络故卒然而

缩蜷则脉绌急绌急则外引小络故卒然而痛得炅则痛立止

脉左右环故得寒则缩蜷绌急缩蜷绌急

则卫气不得流通故外引于小络脉也卫

气不入寒内薄之脉急不纵故痛生也得

热则卫气复行寒气退辟故痛止炅热也

止已也(绌丁/骨切)

因重中于寒则痛久矣

重寒难释故痛久不消

寒气客于经脉之中与炅气相薄则脉满满

卷二十四 第 3b 页 0653-178.png

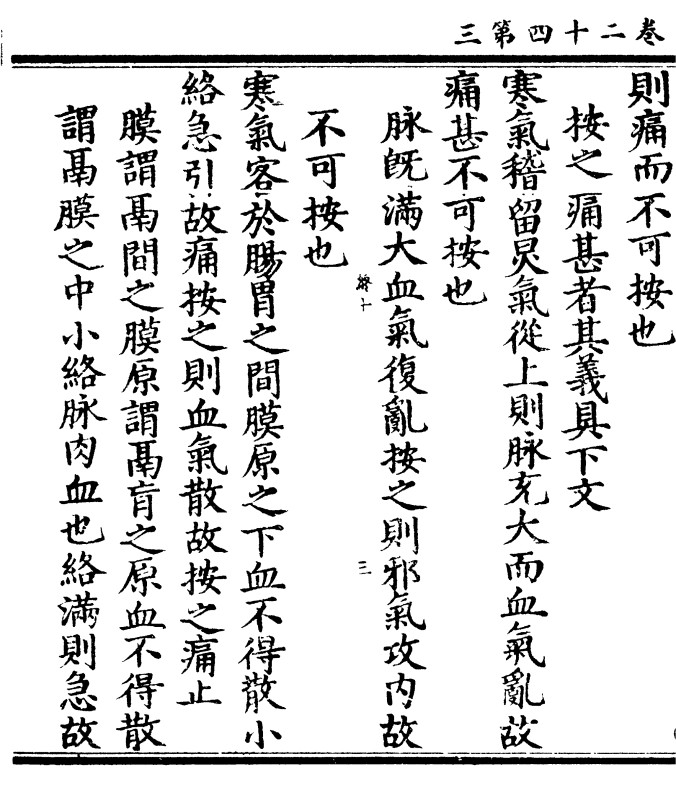

则痛而不可按也

则痛而不可按也按之痛甚者其义贝下文

寒气稽留炅气从上则脉充大而血气乱故

痛甚不可按也

脉既满大血气复乱按之则邪气攻内故

不可按也

寒气客于肠胃之间膜原之下血不得散小

络急引故痛按之则血气散故按之痛止

膜谓鬲间之膜原谓鬲肓之原血不得散

谓鬲膜之中小络脉内血也络满则急故

卷二十四 第 4a 页 0653-179.png

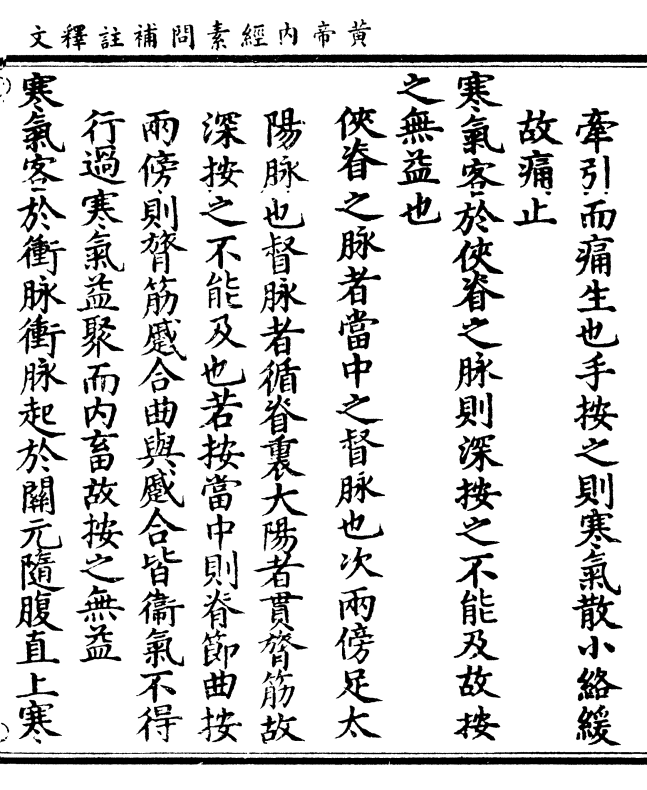

牵引而痛生也手按之则寒气散小络缓

牵引而痛生也手按之则寒气散小络缓故痛止

寒气客于侠脊之脉则深按之不能及故按

之无益也

侠脊之脉者当中之督脉也次两傍足太

阳脉也督脉者循脊里太阳者贯膂筋故

深按之不能及也若按当中则脊节曲按

两傍则膂筋蹙合曲与蹙合皆卫气不得

行过寒气益聚而内畜故按之无益

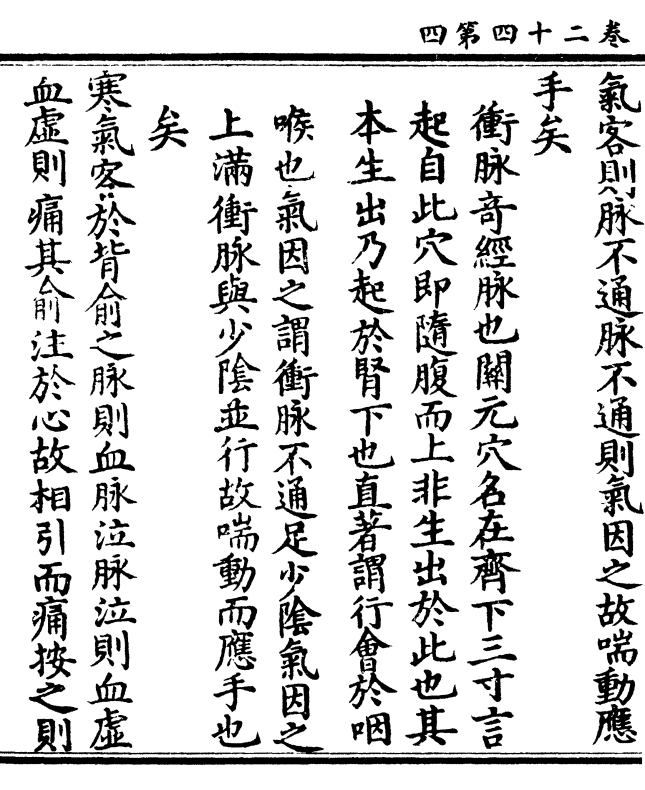

寒气客于冲脉冲脉起于关元随腹直上寒

卷二十四 第 4b 页 0653-180.png

气客则脉不通脉不通则气因之故喘动应

气客则脉不通脉不通则气因之故喘动应手矣

冲脉奇经脉也关元穴名在齐下三寸言

起自此穴即随腹而上非生出于此也其

本生出乃起于肾下也直谓上行会于咽

喉也气因之谓冲脉不通足少阴气因之

上满冲脉与少阴并行故喘动而应手也

矣

寒气客于背俞之脉则血脉泣脉泣则血虚

血虚则痛其俞注于心故相引而痛按之则

卷二十四 第 5a 页 0653-181.png

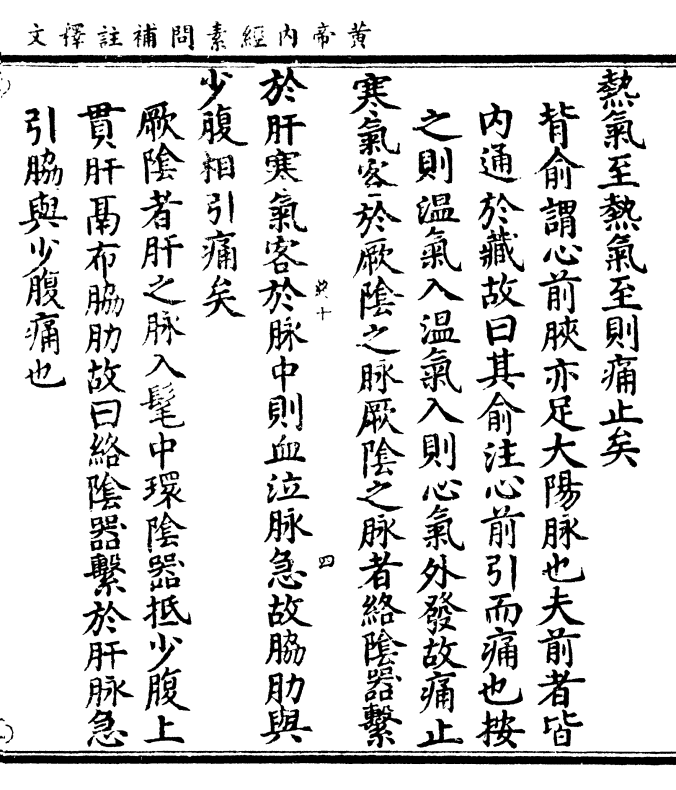

热气至热气至则痛止矣

热气至热气至则痛止矣背俞谓心俞脉亦足太阳脉也夫俞者皆

内通于藏故曰其俞注心相引而痛也按

之则温气入温气入则心气外发故痛止

寒气客于厥阴之脉厥阴之脉者络阴器系

于肝寒气客于脉中则血泣脉急故胁肋与

少腹相引痛矣

厥阴者肝之脉入髦中环阴器抵少腹上

贯肝鬲布胁肋故曰络阴器系于肝脉急

引胁与少腹痛也

卷二十四 第 5b 页 0653-182.png

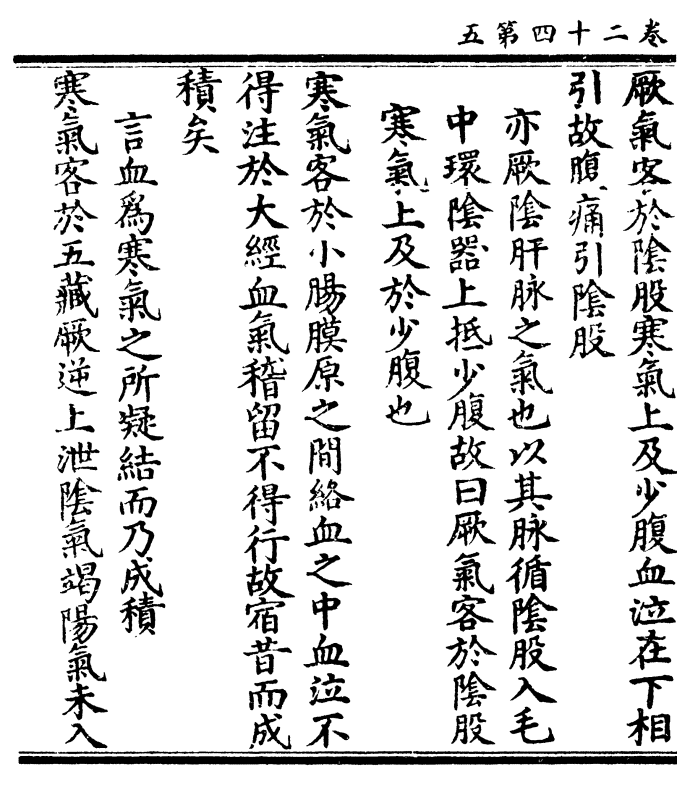

厥气客于阴股寒气上及少腹血泣在下相

厥气客于阴股寒气上及少腹血泣在下相引故腹痛引阴股

亦厥阴肝脉之气也以其脉循阴股入髦

中环阴器上抵少腹故曰厥气客于阴股

寒气上及于少腹也

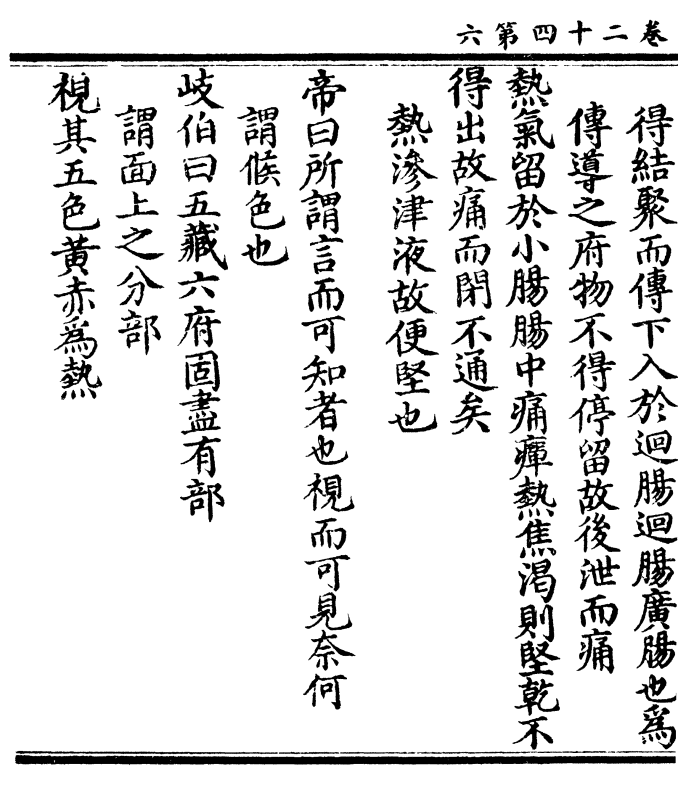

寒气客于小肠膜原之间络血之中血泣不

得注于大经血气稽留不得行故宿昔而成

积矣

言血为寒气之所凝结而乃成积

寒气客于五藏厥逆上泄阴气竭阳气未入

卷二十四 第 6a 页 0653-183.png

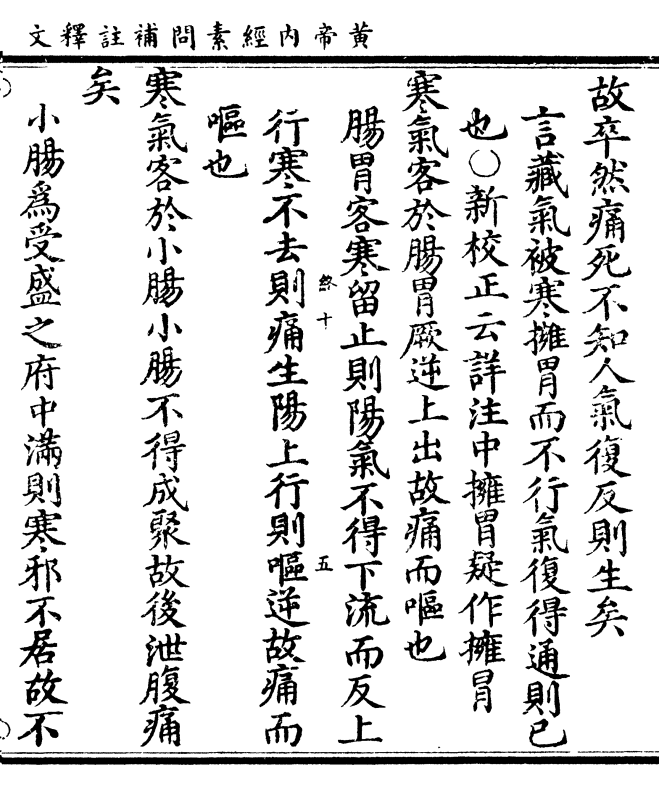

故卒然痛死不知人气复反则生矣

故卒然痛死不知人气复反则生矣言藏气被寒拥胃而不行气复得通则已

也○新校正云详注中拥胃疑作拥冒

寒气客于肠胃厥逆上出故痛而呕也

肠胃客寒留止则阳气不得下流而反上

行寒不去则痛生阳上行则呕逆故痛而

呕也

寒气客于小肠小肠不得成聚故后泄腹痛

矣

小肠为受盛之府中满则寒邪不居故不

卷二十四 第 6b 页 0653-184.png

得结聚而传下入于回肠回肠广肠也为

得结聚而传下入于回肠回肠广肠也为传导之府物不得停留故后泄而痛

热气留于小肠肠中痛瘅热焦渴则坚乾不

得出故痛而闭不通矣

热渗津液故便坚也

帝曰所谓言而可知者也视而可见奈何

谓候色也

岐伯曰五藏六府固尽有部

谓面上之分部

视其五色黄赤为热

卷二十四 第 7a 页 0653-185.png

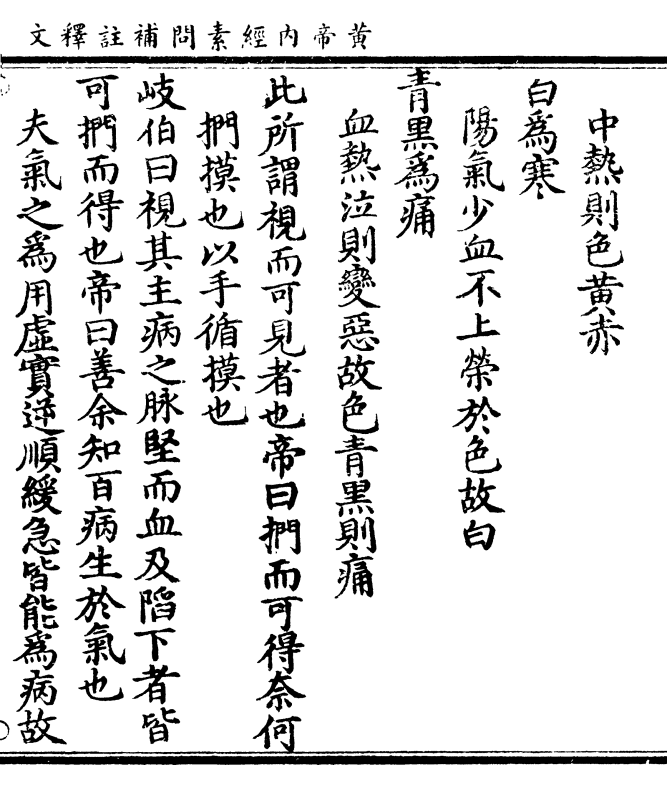

中热则色黄赤

中热则色黄赤白为寒

阳气少血不上荣于色故白

青黑为痛

血热泣则变恶故色青黑则痛

此所谓视而可见者也帝曰扪而可得奈何

扪摸也以手循摸也

岐伯曰视其主病之脉坚而血及陷下者皆

可扪而得也帝曰善余知百病生于气也

夫气之为用虚实逆顺缓急皆能为病故

卷二十四 第 7b 页 0653-186.png

发此问端

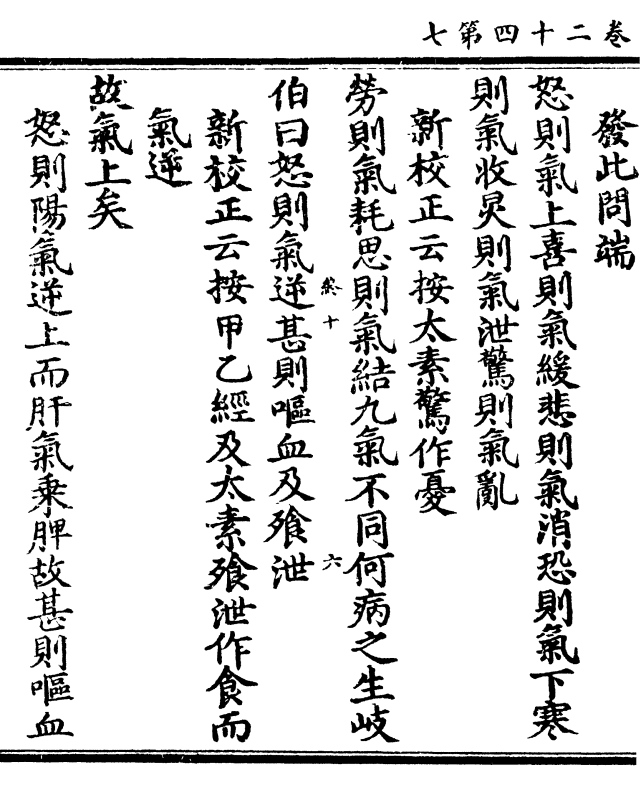

发此问端怒则气上喜则气缓悲则气消恐则气下寒

则气收炅则气泄惊则气乱

新校正云按太素惊作忧

劳则气耗思则气结九气不同何病之生岐

伯曰怒则气逆甚则呕血及飧泄

新校正云按甲乙经及太素飧泄作食而

气逆

故气上矣

怒则阳气逆上而肝气乘脾故甚则呕血

卷二十四 第 8a 页 0653-187.png

及飧泄也何以明其然怒则面赤甚则色

及飧泄也何以明其然怒则面赤甚则色苍灵枢经曰盛怒而不止则伤志明怒则

气逆上而不下也

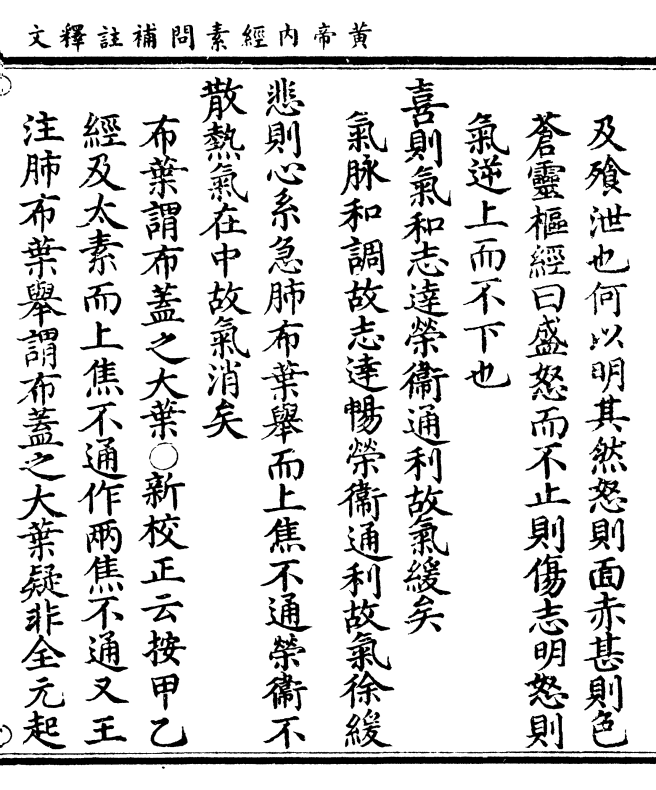

喜则气和志达荣卫通利故气缓矣

气脉和调故志达畅荣卫通利故气徐缓

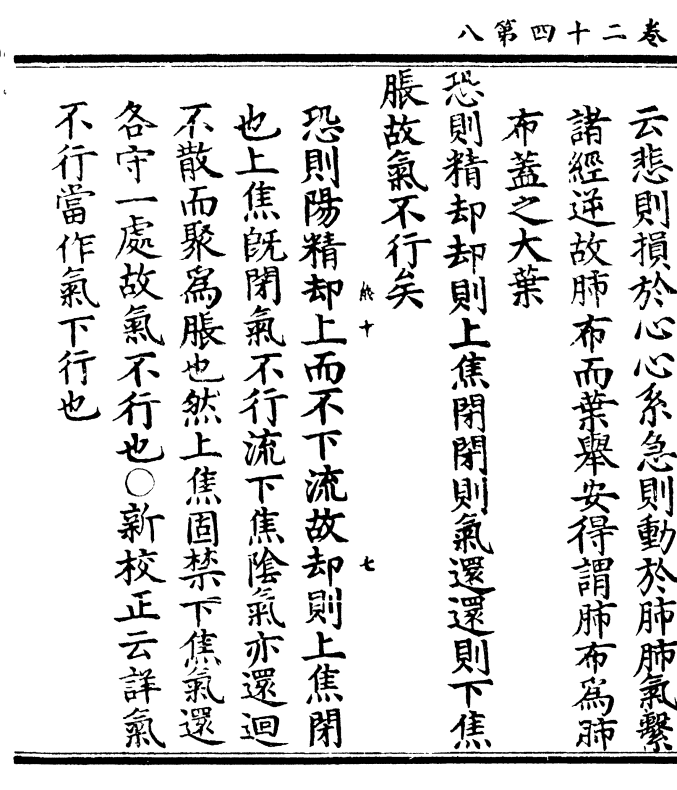

悲则心系急肺布叶举而上焦不通荣卫不

散热气在中故气消矣

布叶谓布盖之大叶○新校正云按甲乙

经及太素而上焦不通作两焦不通又王

注肺布叶举谓布盖之大叶疑非全元起

卷二十四 第 8b 页 0653-188.png

云悲则损于心心系急则动于肺肺气系

云悲则损于心心系急则动于肺肺气系诸经逆故肺布而叶举安得谓肺布为肺

布盖之大叶

恐则精却却则上焦闭闭则气还还则下焦

胀故气不行矣

恐则阳精却上而不下流故却则上焦闭

也上焦既闭气不行流下焦阴气亦还回

不散而聚为胀也然上焦固禁下焦气还

各守一处故气不行也○新校正云详气

不行当作气下行也

卷二十四 第 9a 页 0653-189.png

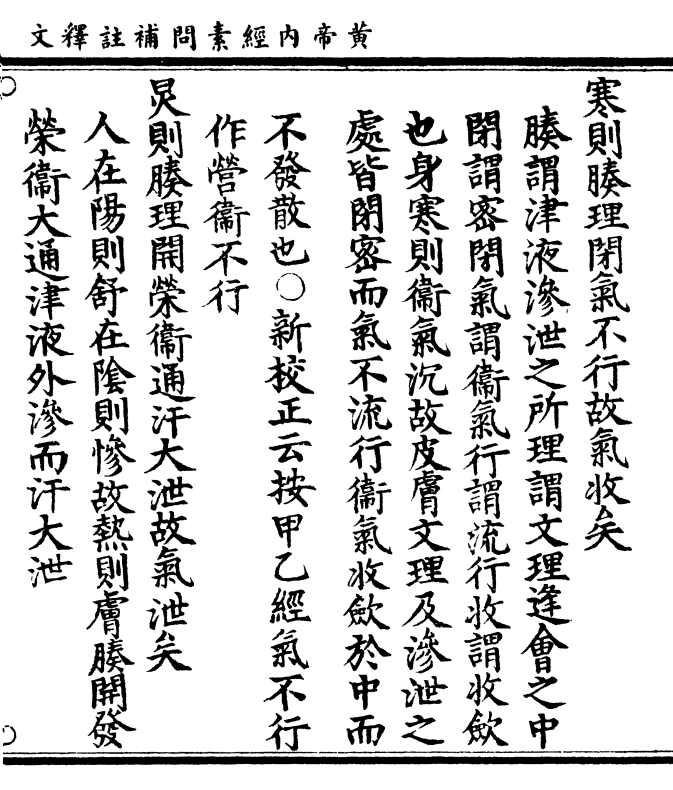

寒则腠理闭气不行故气收矣

寒则腠理闭气不行故气收矣腠谓津液渗泄之所理谓文理逢会之中

闭谓密闭气谓卫气行谓流行收谓收敛

也身寒则卫气沉故皮肤文理及渗泄之

处皆闭密而气不流行卫气收敛于中而

不发散也○新校正云按甲乙经气不行

作营卫不行

炅则腠理开荣卫通汗大泄故气泄矣

人在阳则舒在阴则惨故热则肤腠开发

荣卫大通津液外渗而汗大泄

卷二十四 第 9b 页 0653-190.png

惊则心无所倚神无所归虑无所定故气乱

惊则心无所倚神无所归虑无所定故气乱矣

气奔越故不调理○新校正云按太素惊

作忧字

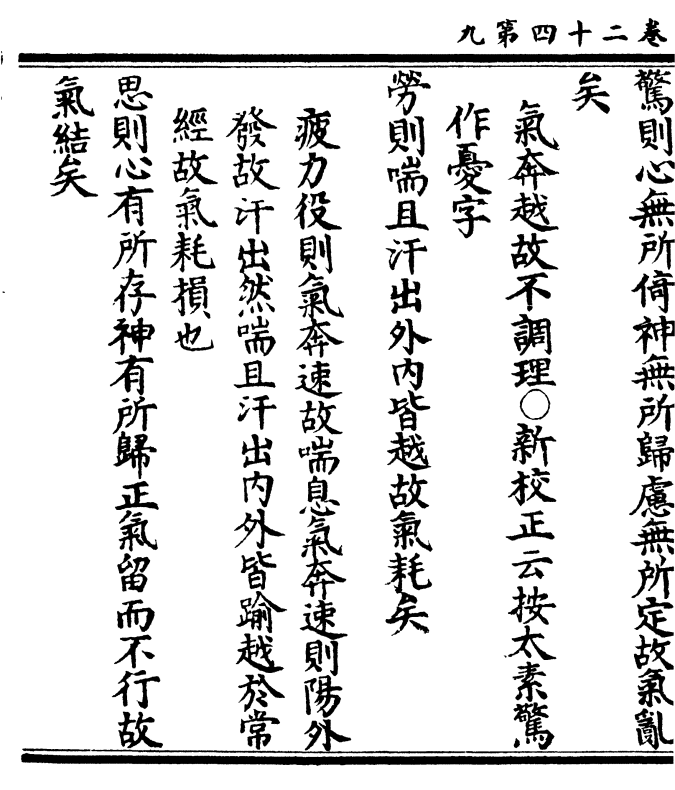

劳则喘且汗出外内皆越故气耗矣

疲力役则气奔速故喘息气奔速则阳外

发故汗出然喘且汗出内外皆逾越于常

经故气耗损也

思则心有所存神有所归正气留而不行故

气结矣

卷二十四 第 10a 页 0653-191.png

系心不散故气亦停留○新校正云按甲

系心不散故气亦停留○新校正云按甲乙经归正二字作止字

腹中论篇

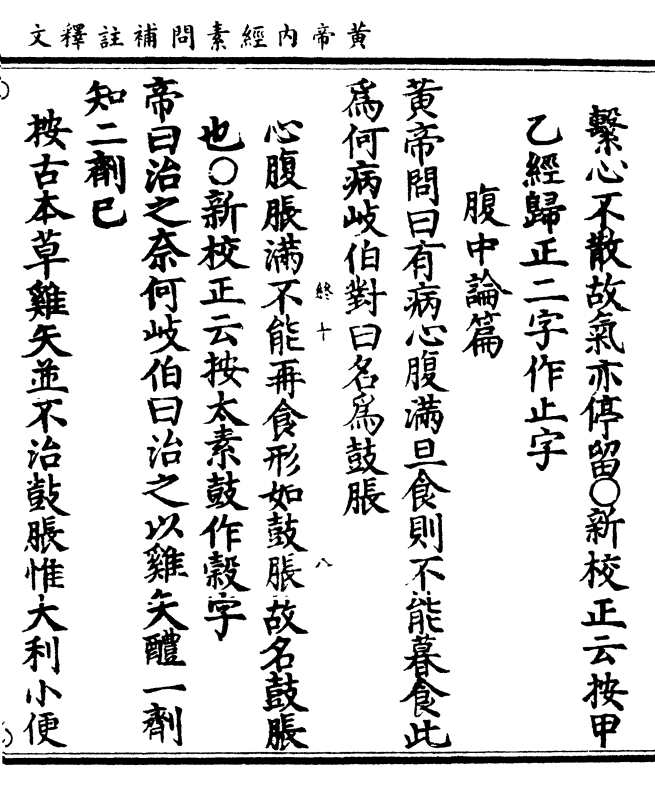

黄帝问曰有病心腹满旦食则不能暮食此

为何病岐伯对曰名为鼓胀

心腹胀满不能再食形如鼓胀故名鼓胀

也○新校正云按太素鼓作谷字

帝曰治之奈何岐伯曰治之以鸡矢醴一剂

知二剂已

按古本草鸡矢并不治鼓胀惟大利小便

卷二十四 第 10b 页 0653-192.png

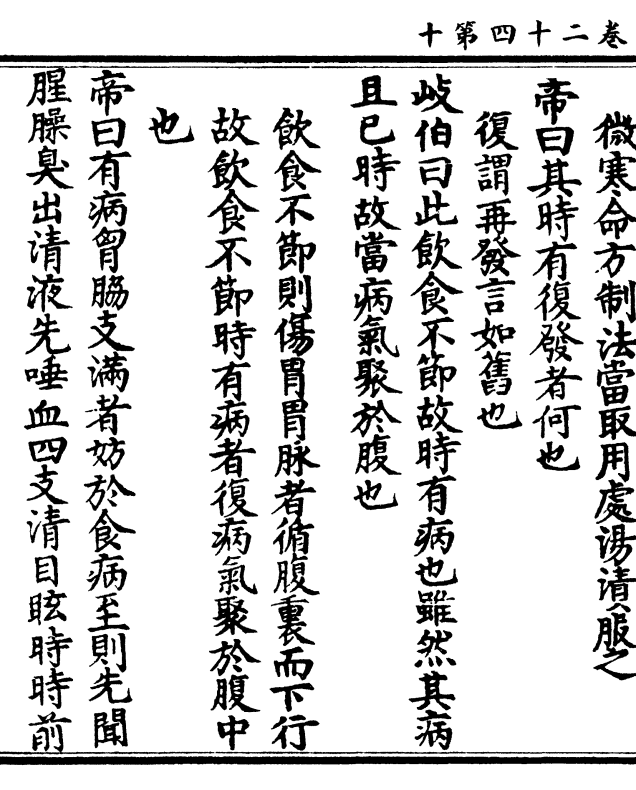

微寒今方制法当取用处汤渍服之

微寒今方制法当取用处汤渍服之帝曰其时有复发者何也

复谓再发言如旧也

岐伯曰此饮食不节故时有病也虽然其病

且已时故当病气聚于腹也

饮食不节则伤胃胃脉者循腹里而下行

故饮食不节时有病者复病气聚于腹中

也

帝曰有病胸胁支满者妨于食病至则先闻

腥臊臭出清液先唾血四支清目眩时时前

卷二十四 第 11a 页 0653-193.png

后血病名为何何以得之

后血病名为何何以得之清液清水也亦谓之清涕清涕者谓从窈

漏中漫液而下水出清冷也眩谓目视眩

转也前后血谓前阴后阴出血也

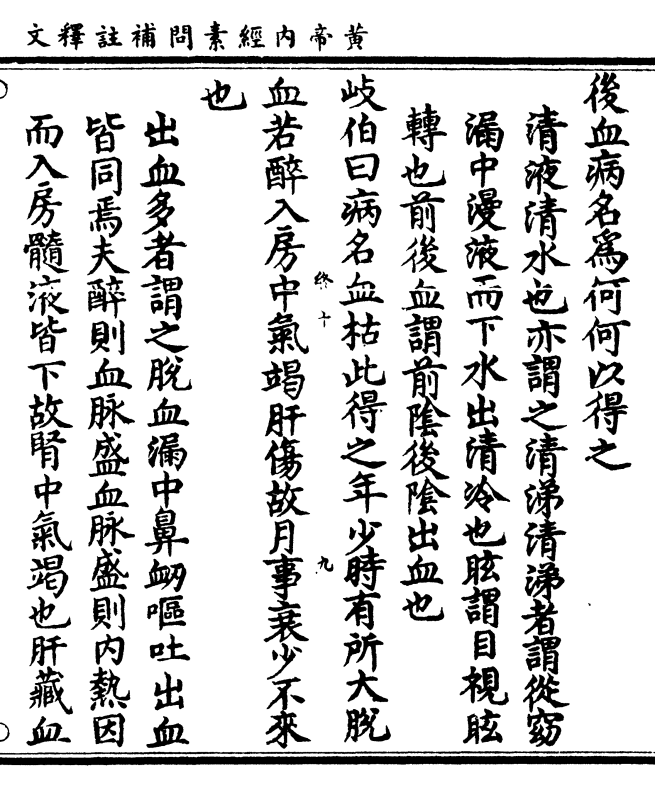

岐伯曰病名血枯此得之年少时有所大脱

血若醉入房中气竭肝伤故月事衰少不来

也

出血多者谓之脱血漏下鼻衄呕吐出血

皆同焉夫醉则血脉盛血脉盛则内热因

而入房髓液皆下故肾中气竭也肝藏血

卷二十四 第 11b 页 0653-194.png

以养人脱血故肝伤也然于丈夫则精液

以养人脱血故肝伤也然于丈夫则精液衰乏若女子则月事滞涩而不来也

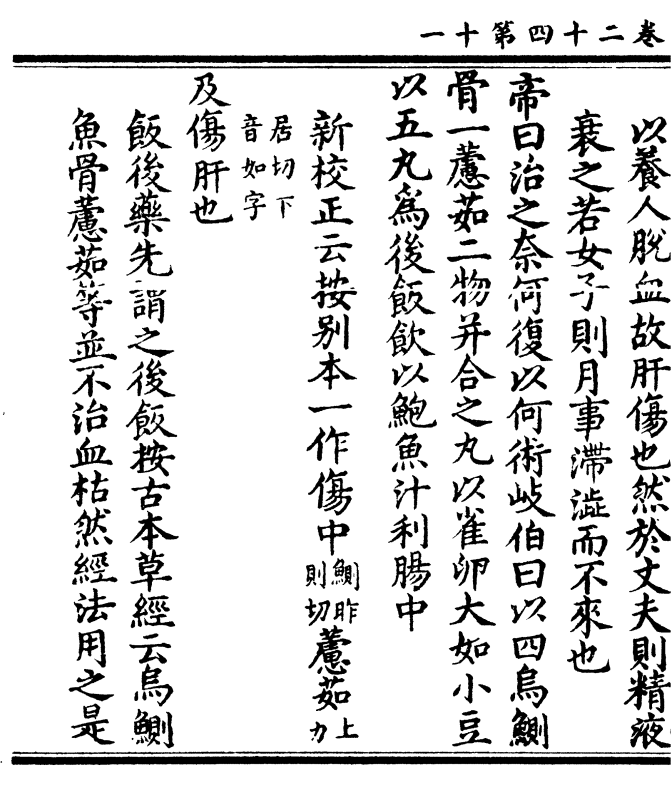

帝曰治之奈何复以何术岐伯曰以四乌鲗

骨一藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆

以五丸为后饭饮以鲍鱼汁利肠中

新校正云按别本一作伤中(鲗昨/则切)藘茹(上/力)

(居切下/音如字)

及伤肝也

饭后药先谓之后饭按古本草经云乌鲗

鱼骨藘茹等并不治血枯然经法用之是

卷二十四 第 12a 页 0653-195.png

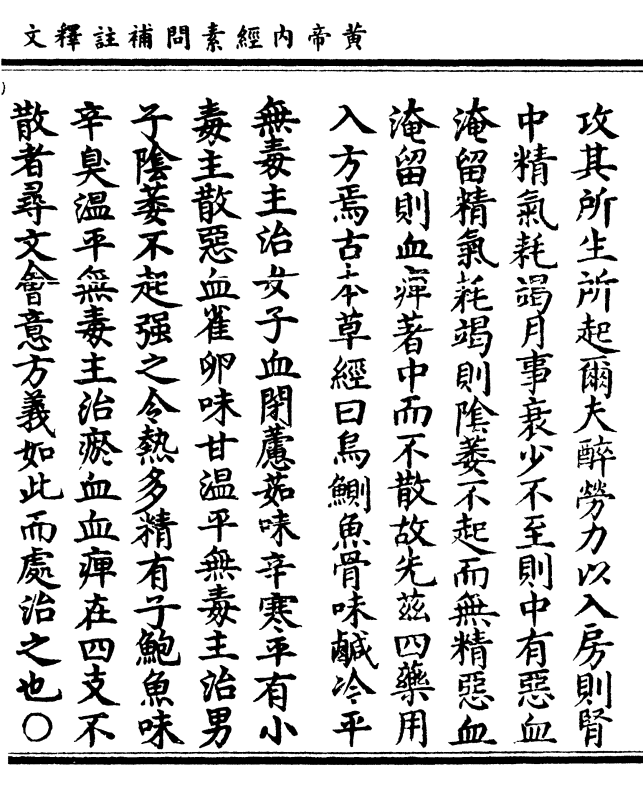

攻其所生所起尔夫醉劳力以入房则肾

攻其所生所起尔夫醉劳力以入房则肾中精气耗竭月事衰少不至则中有恶血

淹留精气耗竭则阴萎不起而无精恶血

淹留则血痹著中而不散故先兹四药用

入方焉古本草经曰乌鲗鱼骨味咸冷平

无毒主治女子血闭藘茹味辛寒平有小

毒主散恶血雀卵味甘温平无毒主治男

子阴萎不起强之令热多精有子鲍鱼味

辛臭温平无毒主治瘀血血痹在四支不

散者寻文会意方义如此而处治之也○

卷二十四 第 12b 页 0653-196.png

新校正云按甲乙经及太素芦茹作䕡茹

新校正云按甲乙经及太素芦茹作䕡茹详王注性味乃䕡茹当改藘作䕡又按本

草乌鲗鱼骨冷作微温雀卵甘作酸与王

注异

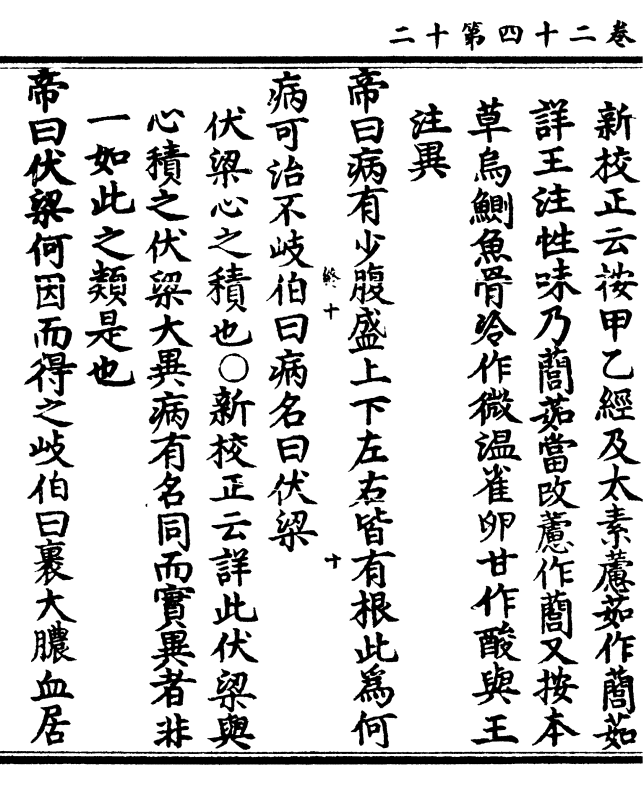

帝曰病有少腹盛上下左右皆有根此为何

病可治不岐伯曰病名曰伏梁

伏粱心之积也○新校正云详此伏梁与

心积之伏梁大异病有名同而实异者非

一如此之类是也

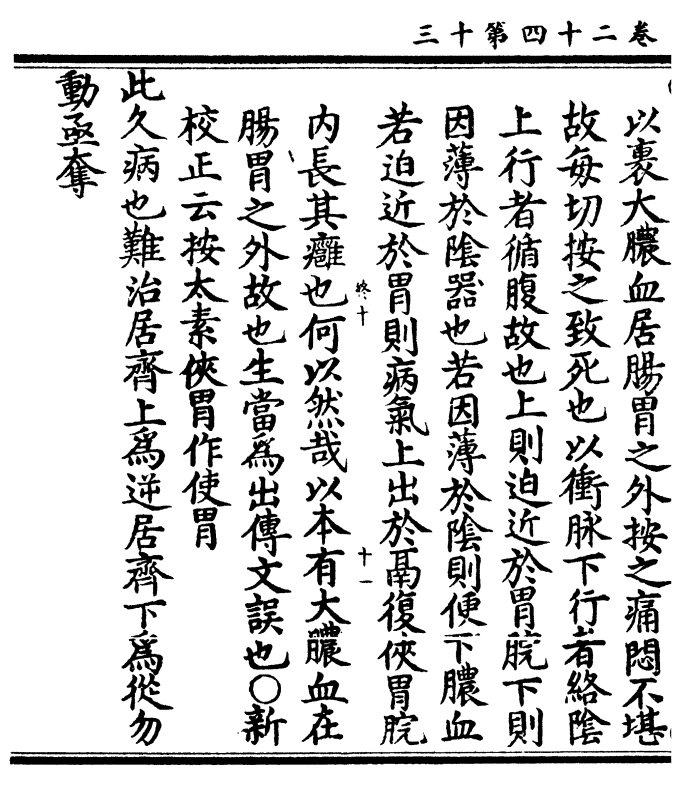

帝曰伏梁何因而得之岐伯曰裹大脓血居

卷二十四 第 13a 页 0653-197.png

肠胃之外不可治治之每切按之致死帝曰

肠胃之外不可治治之每切按之致死帝曰何以然岐伯曰此下则因阴必下脓血上则

迫胃脘生鬲侠胃脘内痈

正当冲脉带脉之部分也带脉者起于季

胁回身一周横络于齐下冲脉者与足少

阴之络起于肾下出于气街循阴股其上

行者出齐下同身寸之三寸关元之分侠

齐直上循腹各行会于咽喉故病当其分

则少腹盛上下左右皆有根也以其上下

坚盛如有潜梁故曰病名伏梁不可治也

卷二十四 第 13b 页 0653-198.png

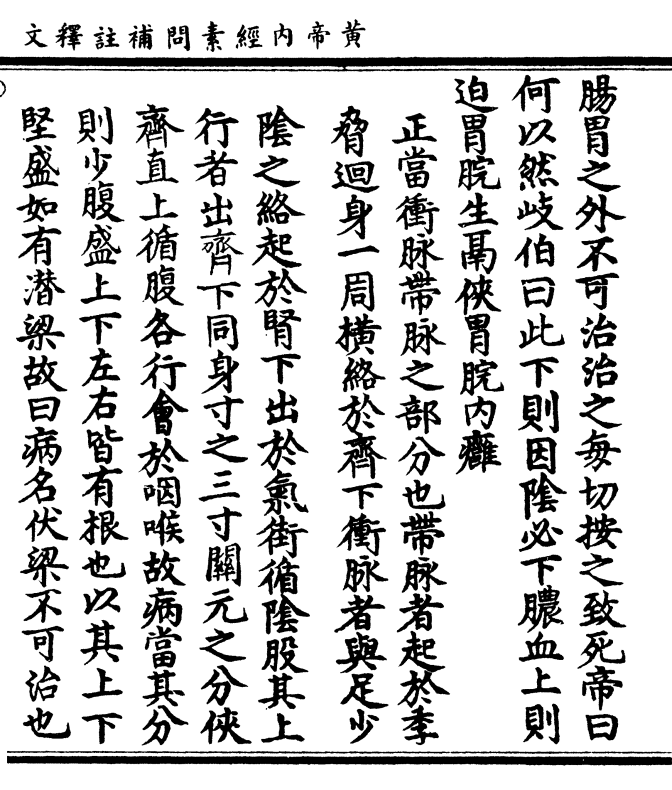

以裹大脓血居肠胃之外按之痛闷不堪

以裹大脓血居肠胃之外按之痛闷不堪故每切按之致死也以冲脉下行者络阴

上行者循腹故也上则迫近于胃脘下则

因薄于阴器也若因薄于阴则便下脓血

若迫近于胃则病气上出于鬲复侠胃脘

内长其痈也何以然哉以本有大脓血在

肠胃之外故也生当为出传文误也○新

校正云按太素侠胃作使胃

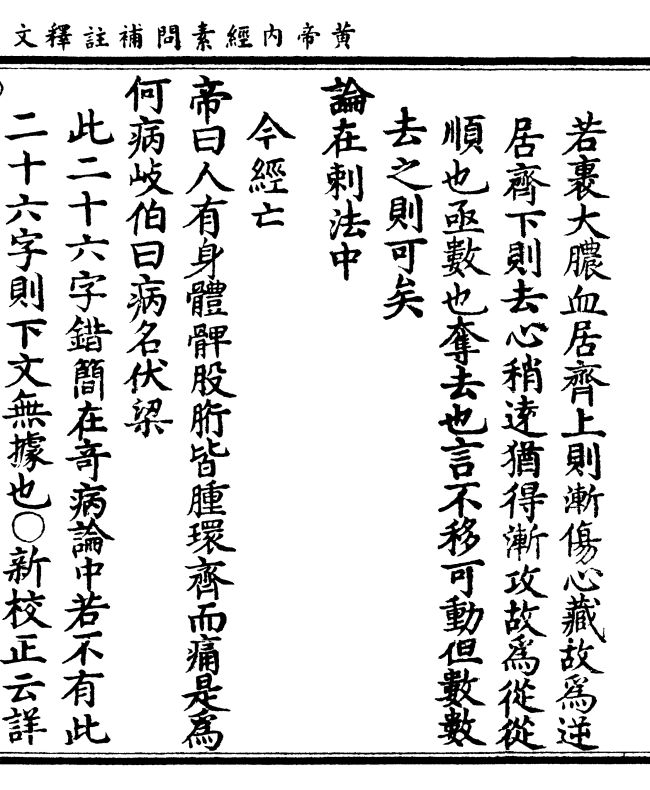

此久病也难治居齐上为逆居齐下为从勿

动亟夺

卷二十四 第 14a 页 0653-199.png

若里大脓血居齐上则渐伤心藏故为逆

若里大脓血居齐上则渐伤心藏故为逆居齐下则去心稍远犹得渐攻故为从从

顺也亟数也夺去也言不可移动但数数

去之则可矣

论在刺法中

今经亡

帝曰人有身体髀股胻皆肿环齐而痛是为

何病岐伯曰病名伏梁

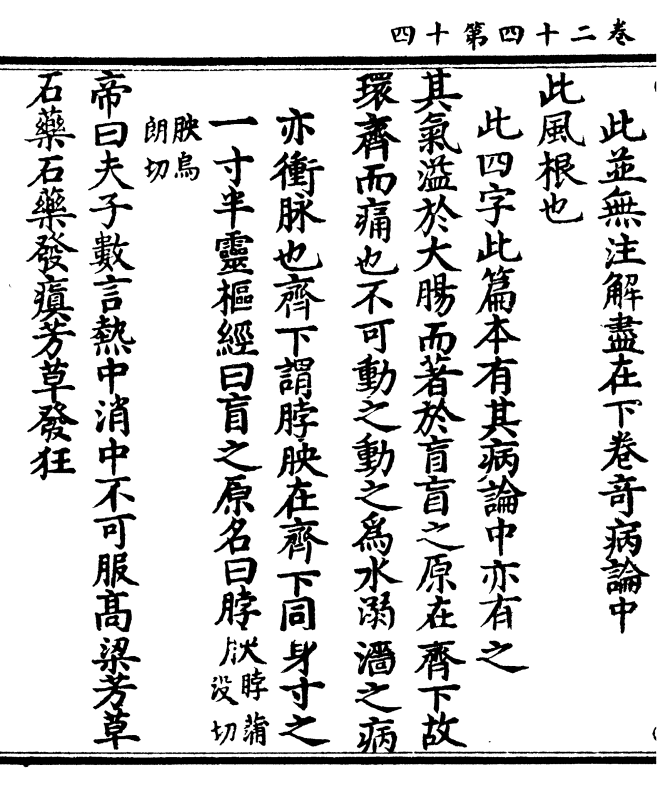

此二十六字错简在奇病论中若不有此

二十六字则下文无据也○新校正云详

卷二十四 第 14b 页 0653-200.png

此并无注解尽在下卷奇病论中

此并无注解尽在下卷奇病论中此风根也

此四字此篇本有奇病论中亦有之

其气溢于大肠而著于肓肓之原在齐下故

环齐而痛也不可动之动之为水溺涩之病

亦冲脉也齐下谓脖胦在齐下同身寸之

一寸半灵枢经曰肓之原名曰脖胦(脖薄/没切)

(胦乌/朗切)

帝曰夫子数言热中消中不可服高梁芳草

石药石药发瘨芳草发狂

卷二十四 第 15a 页 0653-201.png

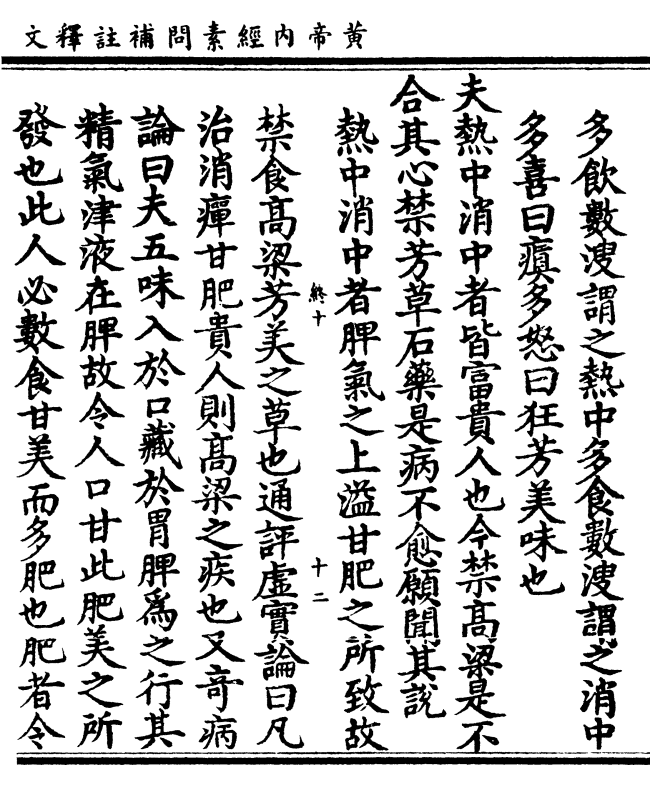

多饮数溲谓之热中多食数溲谓之消中

多饮数溲谓之热中多食数溲谓之消中多喜曰瘨多怒曰狂芳美味也

夫热中消中者皆富贵人也今禁高梁是不

合其心禁芳草石药是病不愈愿闻其说

热中消中者脾气之上溢甘肥之所致故

禁食高梁芳美之草也通评虚实论曰凡

治消瘅甘肥贵人则高梁之疾也又奇病

论曰夫五味入于口藏于胃脾为之行其

精气津液在脾故令人口甘此肥美之所

发也此人必数食甘美而多肥也肥者令

卷二十四 第 15b 页 0653-202.png

人内热甘者令人中满故其气上溢转为

人内热甘者令人中满故其气上溢转为消渴此之谓也夫富贵人者骄恣纵欲轻

入而无能禁之禁之则逆其志顺之则加

其病帝思难诰故发问之高膏梁米也石

药英乳也芳草浓美也然此五者富贵人

常服之难禁也

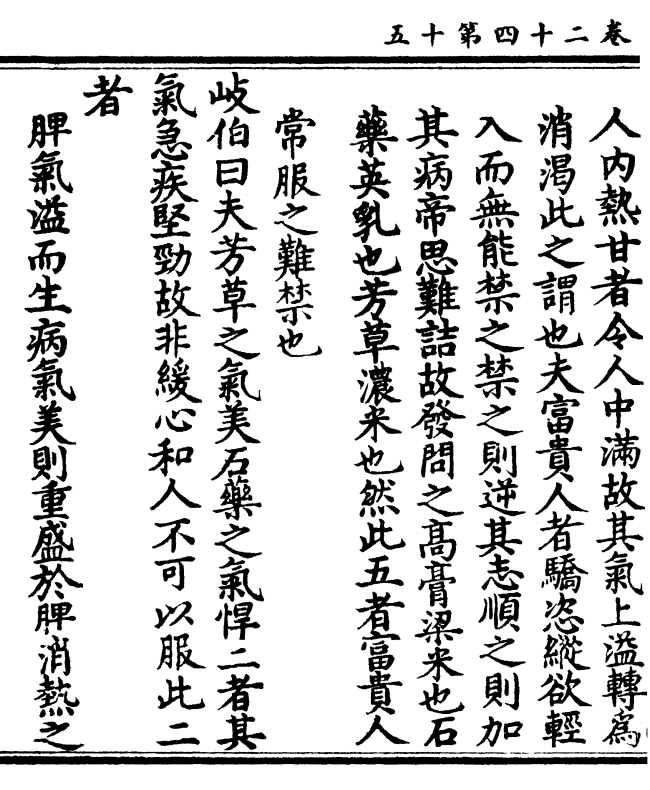

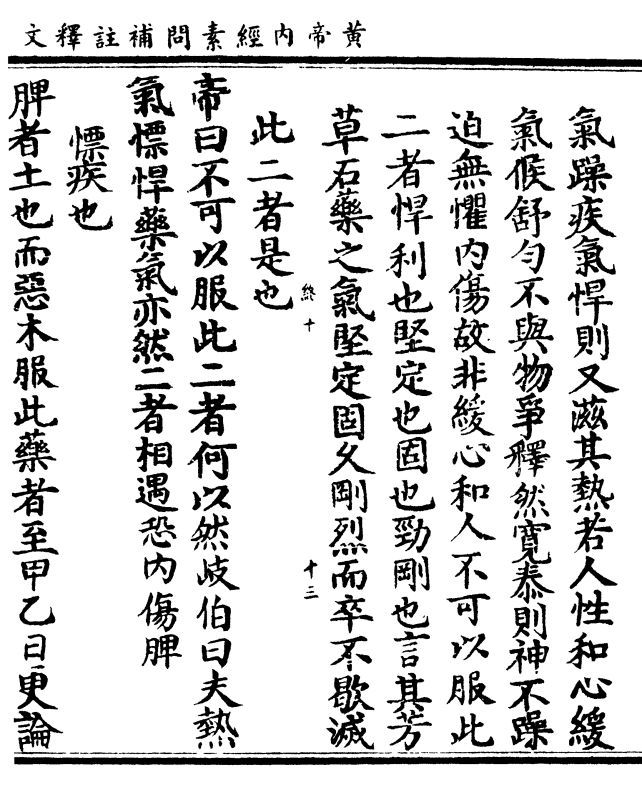

岐伯曰夫芳草之气美石药之气悍二者其

气急疾坚劲故非缓心和人不可以服此二

者

脾气溢而生病气美则重盛于脾消热之

卷二十四 第 16a 页 0653-203.png

气躁疾气悍则又滋其热若人性和心缓

气躁疾气悍则又滋其热若人性和心缓气候舒匀不与物争释然宽泰则神不躁

迫无惧内伤故非缓心和人不可以服此

二者悍利也坚定也固也劲刚也言其芳

草石药之气坚定固久刚烈而卒不歇灭

此二者是也

帝曰不可以服此二者何以然岐伯曰夫热

气剽悍药气亦然二者相遇恐内伤脾

剽疾也

脾者土也而恶木服此药者至甲乙日更论

卷二十四 第 16b 页 0653-204.png

热气慄盛则木气内馀故心非和缓则躁

热气慄盛则木气内馀故心非和缓则躁怒数起躁怒数起则热气因木以伤脾甲

乙为木故至甲乙日更论脾病之增感也

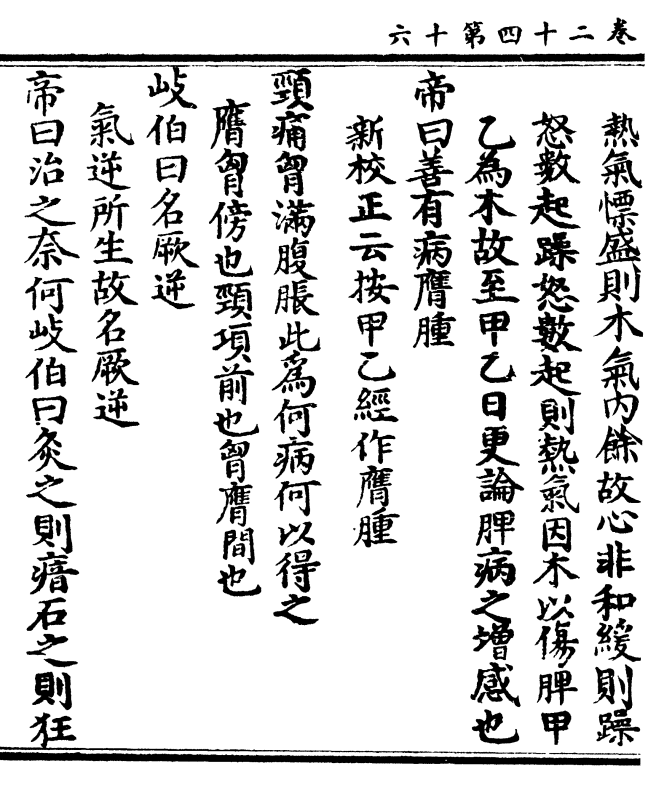

帝曰善有病膺肿

新校正云按甲乙经作痈肿

颈痛胸满腹胀此为何病何以得之

膺钨傍也颈项前也胸膺间也

岐伯曰名厥逆

气逆所生故名厥逆

帝曰治之奈何岐伯曰灸之则瘖石之则狂

卷二十四 第 17a 页 0653-205.png

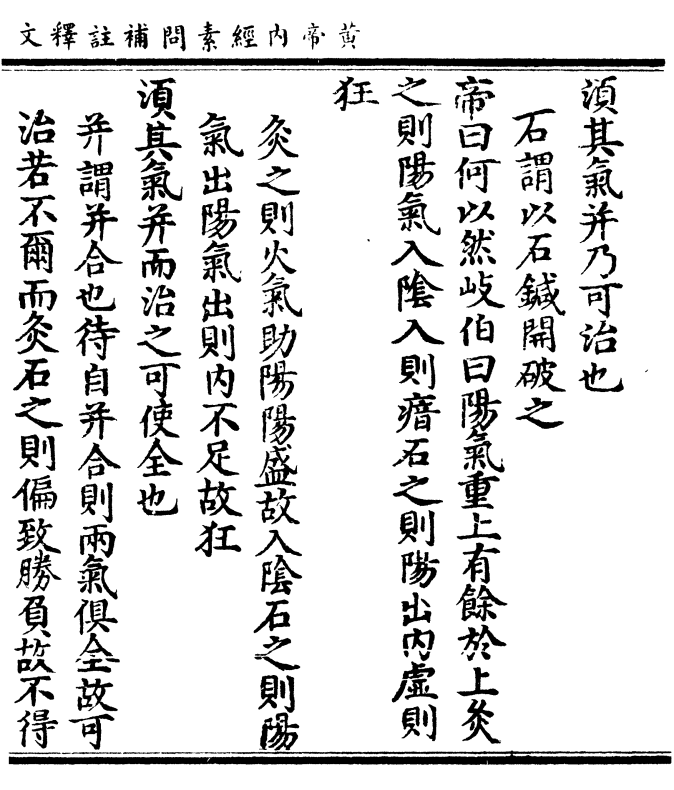

须其气并乃可治也

须其气并乃可治也石谓以石针开破之

帝曰何以然岐伯曰阳气重上有馀于上灸

之则阳气入阴入则瘖石之则阳出内虚则

狂

灸之则火气助阳阳盛故入阴石之则阳

气出阳气出则内不足故狂

须其气并而治之可使全也

并谓并合也待自并合则两气俱全故可

治若不尔而灸石之则偏致胜负故不得

卷二十四 第 17b 页 0653-206.png

全而瘖狂也

全而瘖狂也帝曰善何以知怀子之且生也岐伯曰身有

病而无邪脉也

病谓经闭也脉法曰尺中之脉来而断绝

者经闭也月水不利若尺中脉绝者经闭

也今病经闭脉反如常者妇人妊娠之證

故云身有病而无邪脉

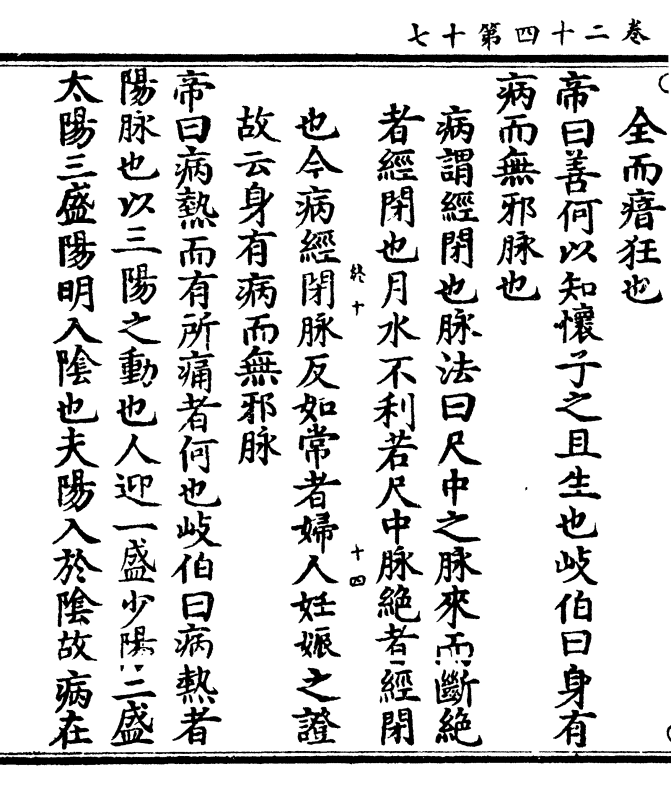

帝曰病热而有胻痛者何也岐伯曰病热者

阳脉也以三阳之动也人迎一盛少阳二盛

太阳三盛阳明入阴也夫阳入于阴故病在

卷二十四 第 18a 页 0653-207.png

头与腹乃䐜胀而头痛也帝曰善

头与腹乃䐜胀而头痛也帝曰善新校正云按六节藏象论云人迎一盛病

在少阳二盛病在太阳三盛病在阳明与

此论同又按甲乙经三盛阳明无入阴也

三字

黄帝内经素问补注释文卷之二十四

卷二十四 第 18b 页 0653-208.png