声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

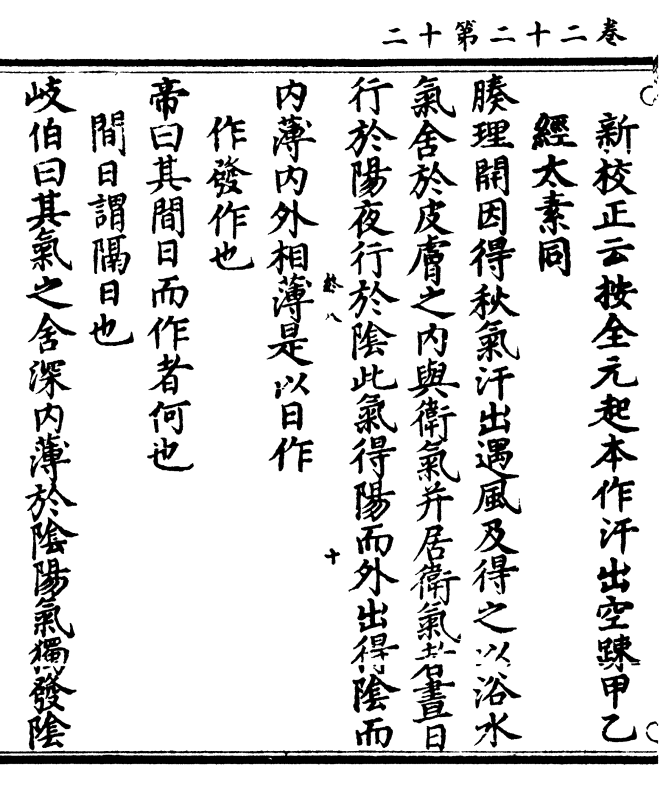

卷二十二 第 210132c 页

卷二十二 第 1a 页 0653-085.png

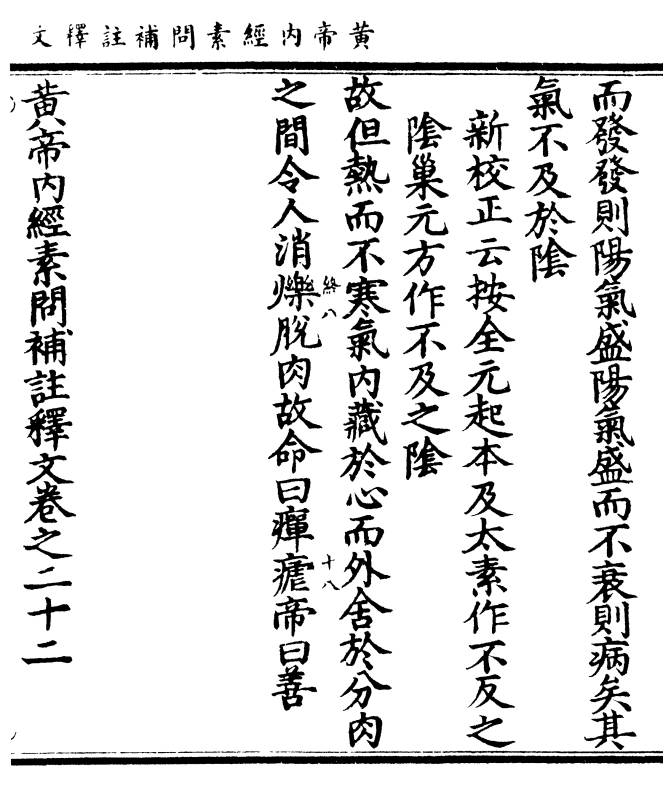

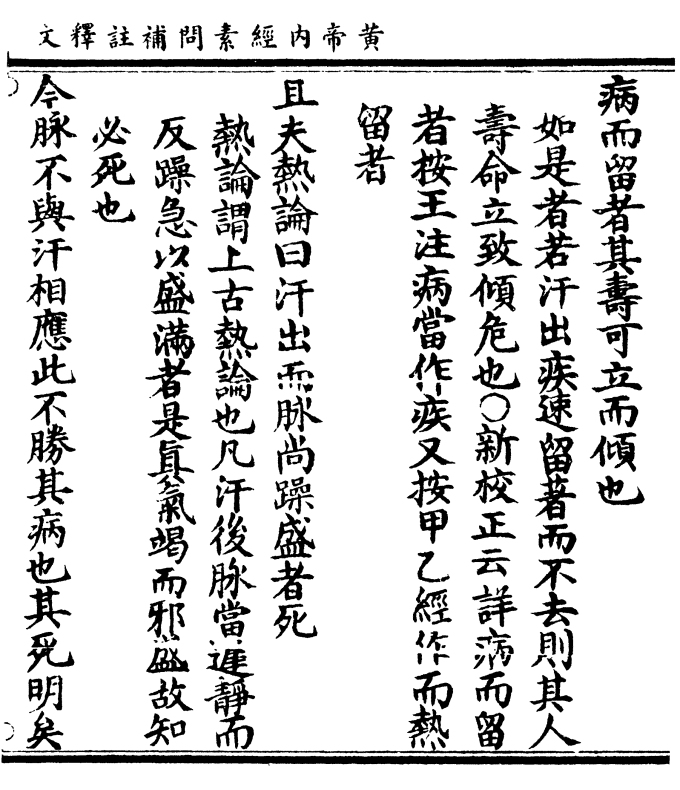

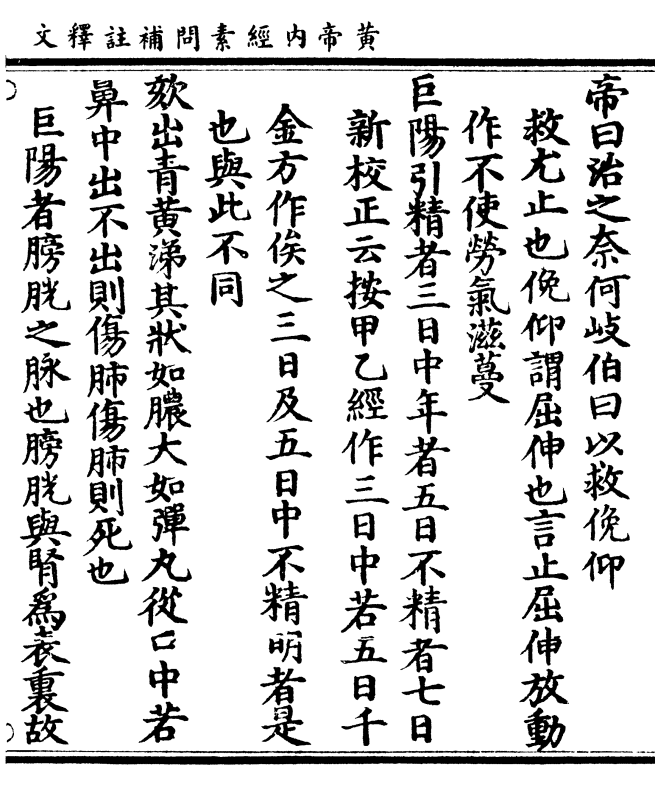

黄帝内经素问补注释文卷之二十二终八

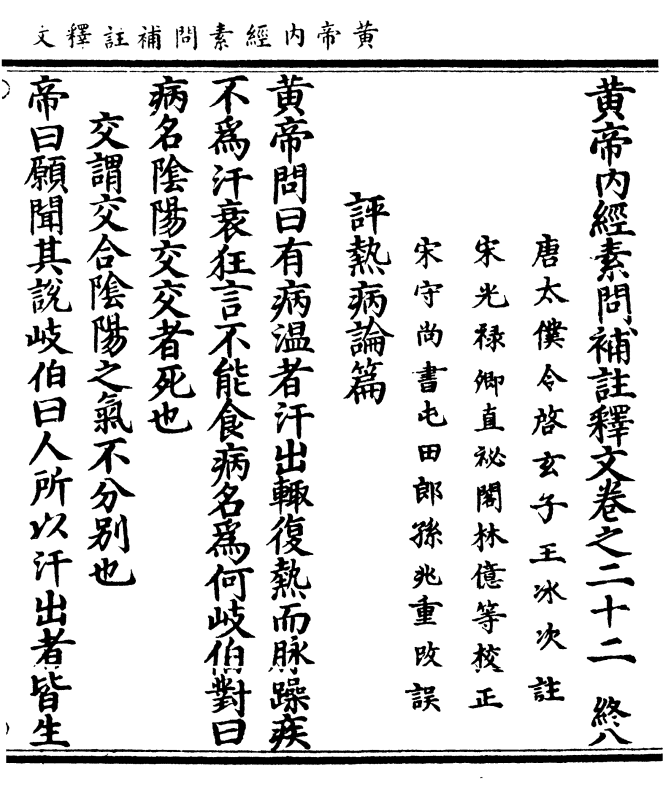

黄帝内经素问补注释文卷之二十二终八唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

评热病论篇

黄帝问曰有病温者汗出辄复热而脉躁疾

不为汗衰狂言不能食病名为何岐伯对曰

病名阴阳交交者死也

交谓交合阴阳之气不分别也

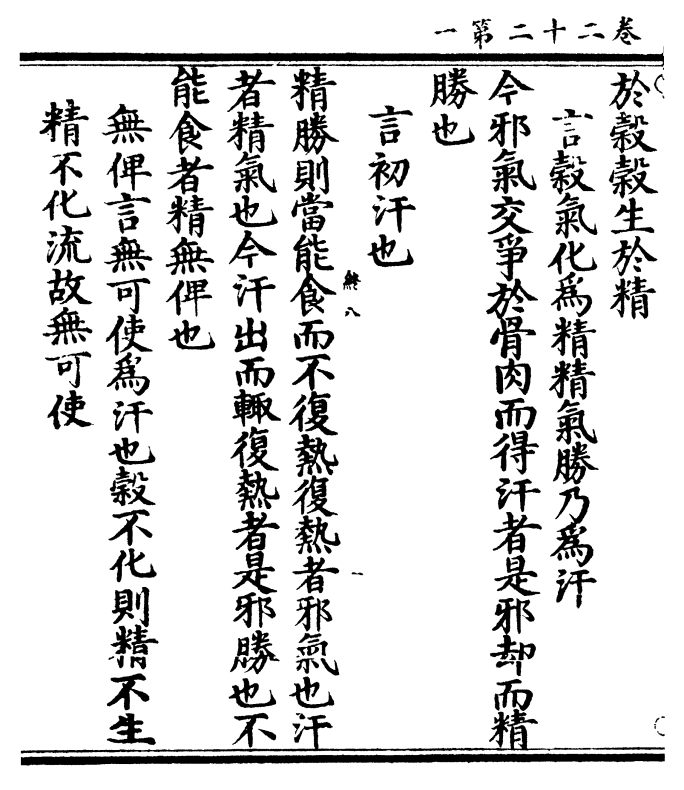

帝曰愿闻其说岐伯曰人所以汗出者皆生

卷二十二 第 1b 页 0653-086.png

于谷谷生于精

于谷谷生于精言谷气化为精精气胜乃为汗

今邪气交争于骨肉而得汗者是邪却而精

胜也

言初汗也

精胜则当能食而不复热复热者邪气也汗

者精气也今汗出而辄复热者是邪胜也不

能食者精无俾也

无俾言无可使为汗也谷不化则精不生

精不化流故无可使

卷二十二 第 2a 页 0653-087.png

病而留者其寿可立而倾也

病而留者其寿可立而倾也如是者若汗出疾速留著而不去则其人

寿命立致倾危也○新校正云详病而留

者按王注病当作疾又按甲乙经作而热

留者

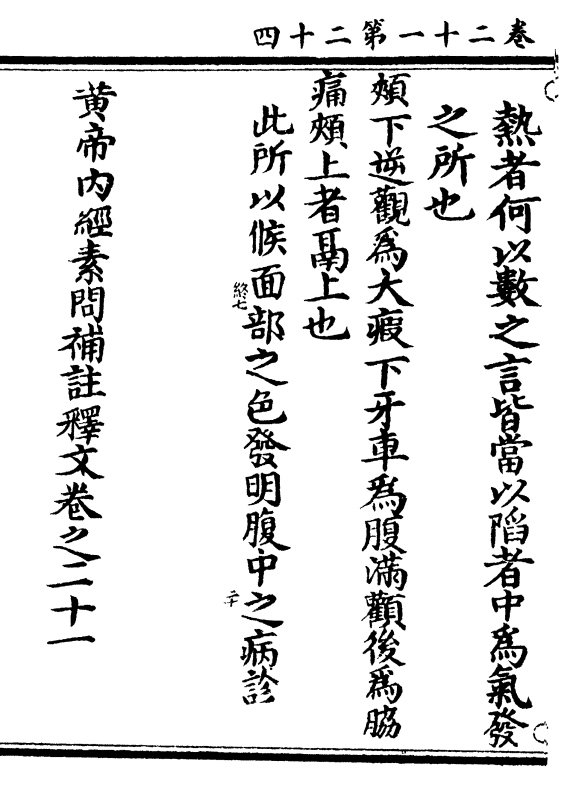

且夫热论曰汗出而脉尚躁盛者死

热论谓上古热论也凡汗后脉当迟静而

反躁急以盛满者是真气竭而邪盛故知

必死也

今脉不与汗相应此不胜其病也其死明矣

卷二十二 第 2b 页 0653-088.png

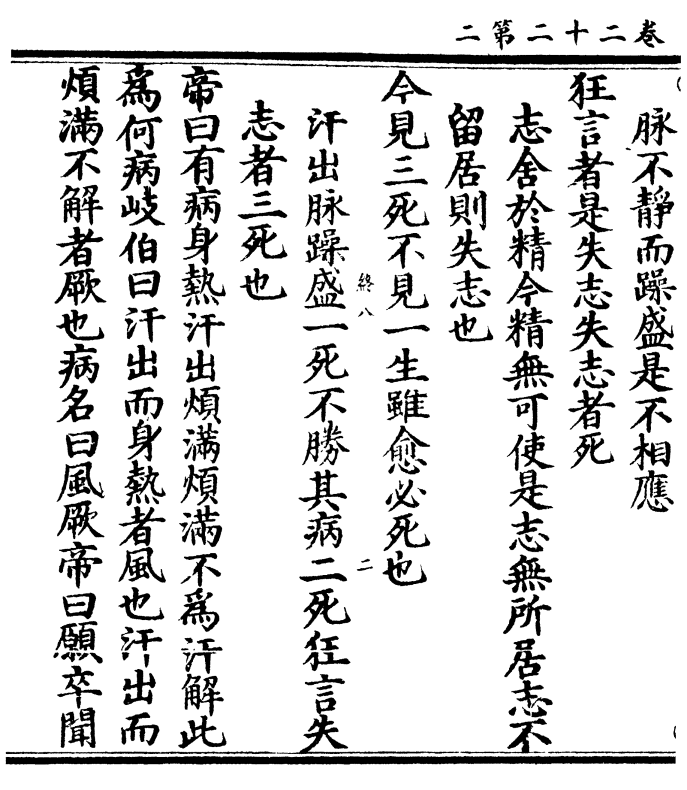

脉不静而躁盛是不相应

脉不静而躁盛是不相应狂言者是失志失志者死

志舍于精今精无可使是志无所居志不

留居则失志也

今见三死不见一生虽愈必死也

汗出脉躁盛一死不胜其病二死狂言失

志者三死也

帝曰有病身热汗出烦满烦满不为汗解此

为何病岐伯曰汗出而身热者风也汗出而

烦满不解者厥也病名曰风厥帝曰愿卒闻

卷二十二 第 3a 页 0653-089.png

之岐伯曰巨阳主气故先受邪少阴与其为

之岐伯曰巨阳主气故先受邪少阴与其为表里也得热则上从之从之则厥也

上从之谓少阴随从于太阳而上也

帝曰治之奈何岐伯曰表里刺之饮之服汤

谓写太阳补少阴也饮之汤者谓止迎上

之肾气也

帝曰劳风为病何如岐伯曰劳风法在肺下

从劳风生故曰劳风劳谓肾劳也肾脉者

从肾上贯肝鬲入肺中故肾劳风生上居

肺下也

卷二十二 第 3b 页 0653-090.png

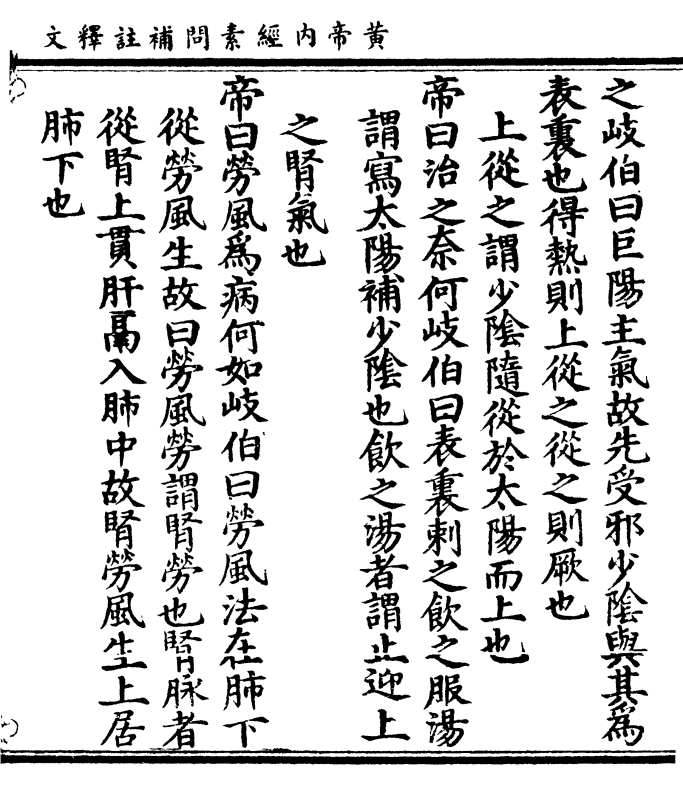

其为病也使人强上冥视

其为病也使人强上冥视新校正云按杨上善云强上好仰也冥视

谓合眼视不明也又千金方冥视作目眩

唾出若涕恶风而振寒此为劳风之病

膀胱脉起于目内眦上额交巅上入络脑

还出别下项循肩膊内侠脊抵腰中入循

膂络肾今肾精不足外吸膀胱膀胱气不

能上营故使人头项强而视不明也肺被

风薄劳气上熏故令唾出若鼻涕状肾气

不足阳气内攻劳热相合故恶风而振寒

卷二十二 第 4a 页 0653-091.png

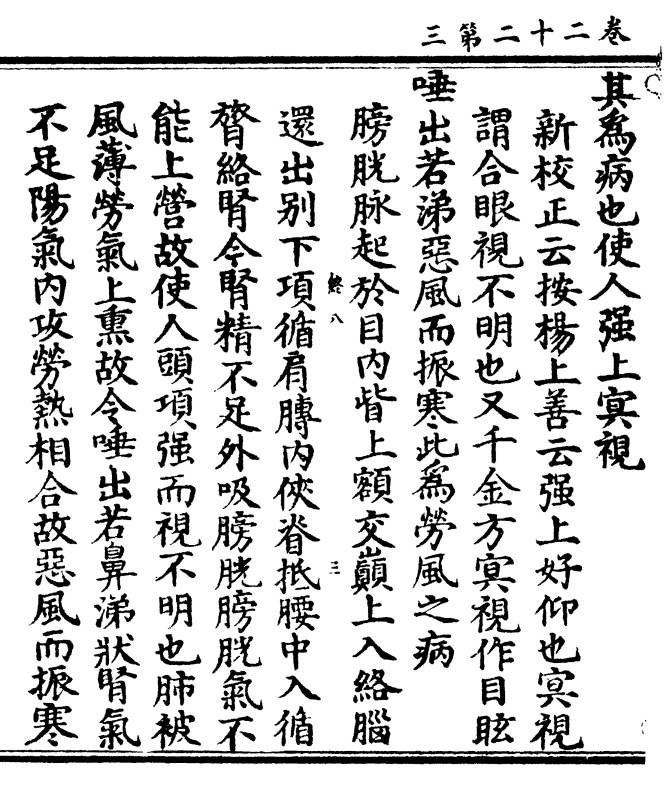

帝曰治之奈何岐伯曰以救俯仰

帝曰治之奈何岐伯曰以救俯仰救犹止也俯仰谓屈伸也言止屈伸放动

作不使劳气滋蔓

巨阳引精者三日中年者五日不精者七日

新校正云按甲乙经作三日中若五日千

金方作俟之三日及五日中不精明者是

也与此不同

咳出青黄涕其状如脓大如弹丸从口中若

鼻中出不出则伤肺伤肺则死也

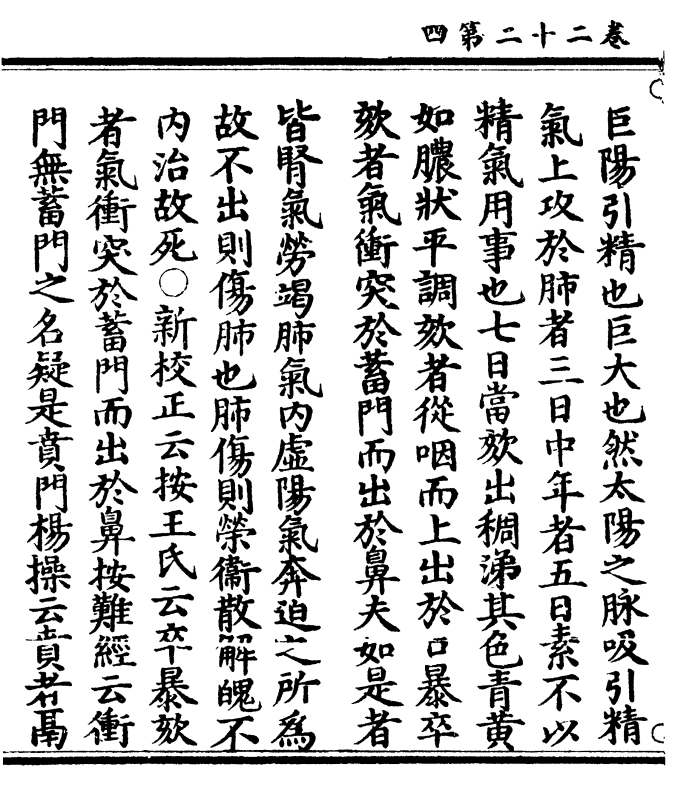

巨阳者膀胱之脉也膀胱与肾为表里故

卷二十二 第 4b 页 0653-092.png

巨阳引精也巨大也然太阳之脉吸引精

巨阳引精也巨大也然太阳之脉吸引精气上攻于肺者三日中年者五日素不以

精气用事者七日当咳出稠涕其色青黄

如脓状平调咳者从咽而上出于口暴卒

咳者气冲突于蓄门而出于鼻夫如是者

皆肾气劳竭肺气内虚阳气奔迫之所为

故不出则伤肺也肺伤则荣卫散解魄不

内治故死○新校正云按王氏云卒暴咳

者气冲突于蓄门而出于鼻按难经云冲

门无蓄门之名疑是贲门杨操云贲者鬲

卷二十二 第 5a 页 0653-093.png

也胃气之所出胃出谷气以传于肺肺在

也胃气之所出胃出谷气以传于肺肺在鬲上故胃为贲门

帝曰有病肾风者面胕痝然壅害于言可刺

不

痝然肿起貌壅谓目下壅如卧蚕形也肾

之脉从肾上贯肝鬲入肺中循喉咙侠舌

本故妨害于言语(痝莫/江切)

岐伯曰虚不当刺不当刺而刺后五曰其气

必至

至谓病气来至也然谓藏配一日而五日

卷二十二 第 5b 页 0653-094.png

至肾夫肾已不足风内薄之谓肿为实以

至肾夫肾已不足风内薄之谓肿为实以针大泄反伤藏气真气不足不可复故刺

后五日其气必至也

帝曰其至何如岐伯曰至必少气时热时热

从胸背上至头汗出手热口乾苦渴小便黄

目下肿腹中鸣身重难以行月事不来烦而

不能食不能正偃正偃则咳病名曰风水论

在刺法中

刺法篇名今经亡

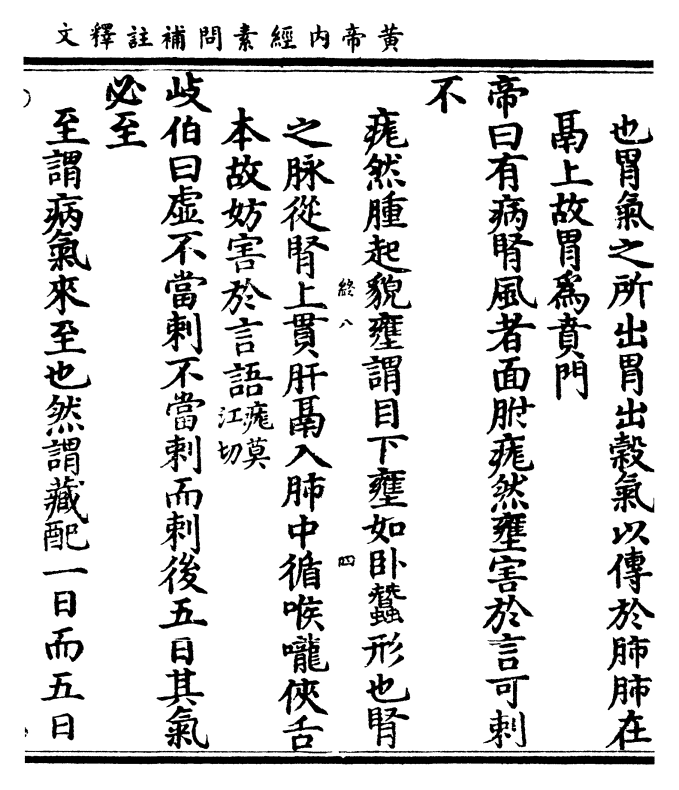

帝曰愿闻其说岐伯曰邪之所凑其气必虚

卷二十二 第 6a 页 0653-095.png

阴虚者阳必凑之故少气时热而汗出也小

阴虚者阳必凑之故少气时热而汗出也小便黄者少腹中有热也不能正偃者胃中不

和也正偃则咳甚上迫肺也诸有水气者微

肿先见于目下也帝曰何以言岐伯曰水者

阴也目下亦阴也腹者至阴之所居故水在

腹者必使目下肿也真气上逆故口苦舌乾

卧不得正偃正偃则咳出清水也诸水病者

故不得卧卧则惊惊则咳甚也腹中鸣者病

本于胃也薄脾则烦不能食食不能下者胃

脘鬲也身重难以行者胃脉在足也月事不

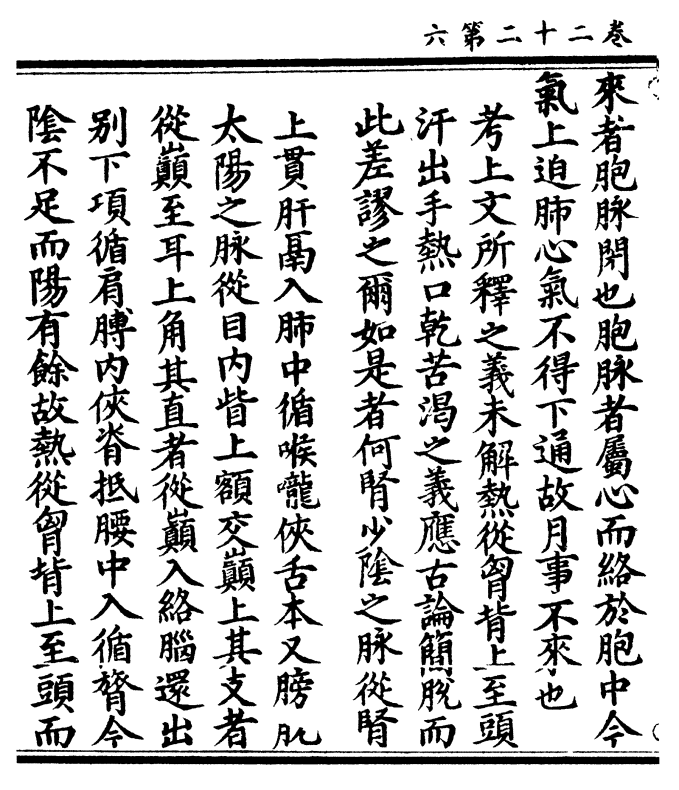

卷二十二 第 6b 页 0653-096.png

来者胞脉闭也胞脉者属心而络于胞中今

来者胞脉闭也胞脉者属心而络于胞中今气上迫肺心气不得下通故月事不来也

考上文所释之义未解热从胸背上至头

汗出手热口乾苦渴之义应古论简脱而

此差谬之尔如是者何肾少阴之脉从肾

上贯肝鬲入肺中循喉咙侠舌本又膀胱

太阳之脉从目内眦上额交巅上其支者

从巅至耳上角其直者从巅入络脑还出

别下项循肩膊内侠脊抵腰中入循膂今

阴不足而阳有馀故热从胸背上至头而

卷二十二 第 7a 页 0653-097.png

汗出口乾苦渴也然心者阳藏也其脉行

汗出口乾苦渴也然心者阳藏也其脉行于臂手肾者阴藏也其脉循于胸足肾不

足则心气有馀故手热矣又以心肾之脉

俱是少阴脉也

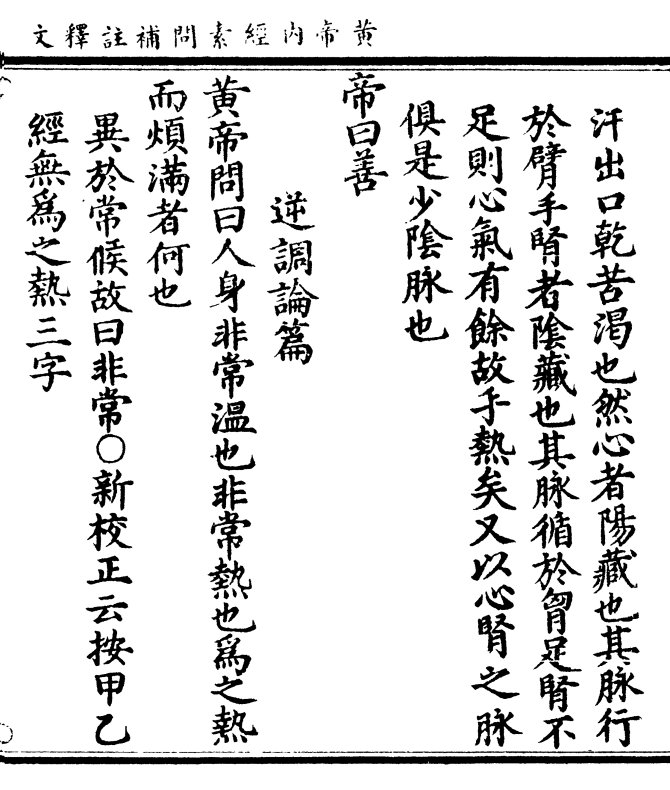

帝曰善

逆调论篇

黄帝问曰人身非常温也非常热也为之热

而烦满者何也

异于常候故曰非常○新校正云按甲乙

经无为之热三字

卷二十二 第 7b 页 0653-098.png

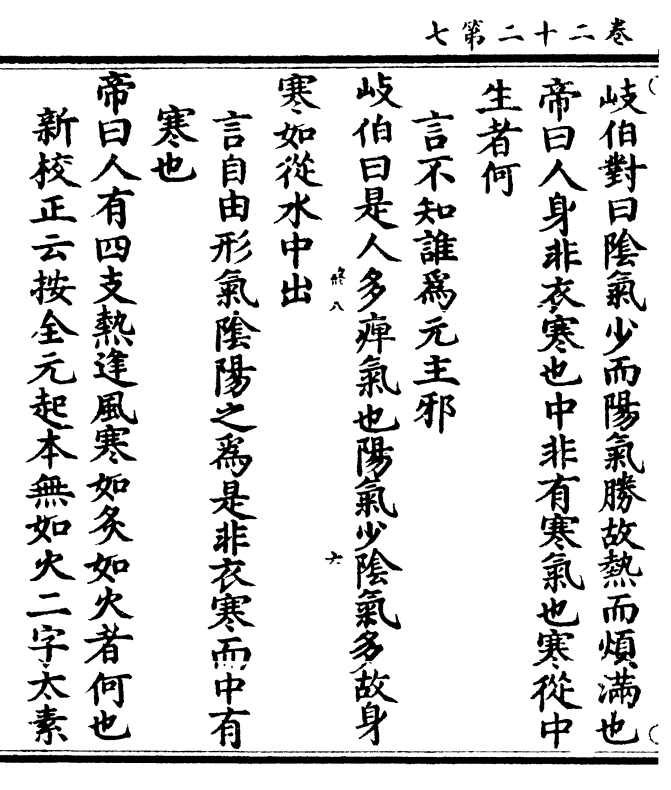

岐伯对曰阴气少而阳气胜故热而烦满也

岐伯对曰阴气少而阳气胜故热而烦满也帝曰人身非衣寒也中非有寒气也寒从中

生者何

言不知谁为元主邪

岐伯曰是人多痹气也阳气少阴气多故身

寒如从水中出

言自由形气阴阳之为是非衣寒而中有

寒也

帝曰人有四支热逢风寒如炙如火者何也

新校正云按全元起本无如火二字太素

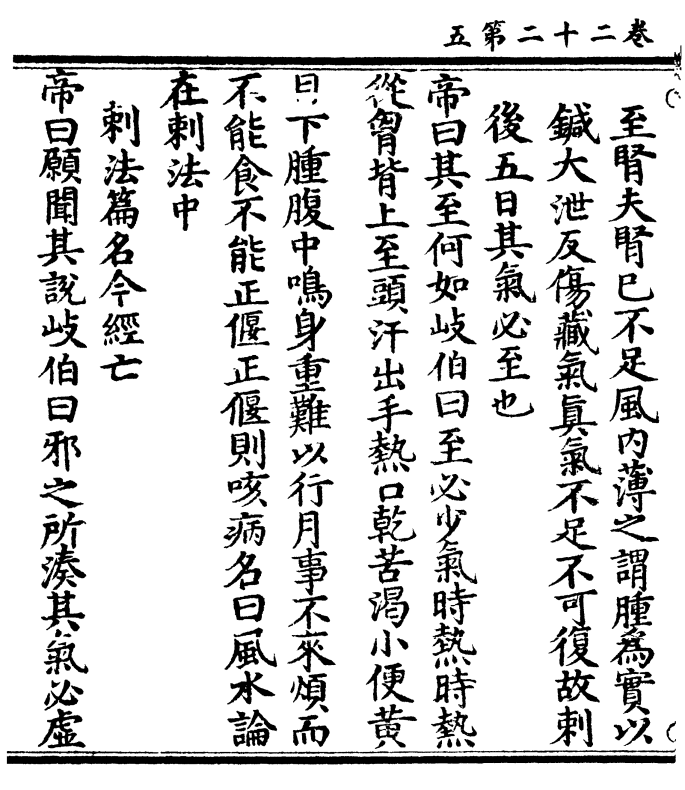

卷二十二 第 8a 页 0653-099.png

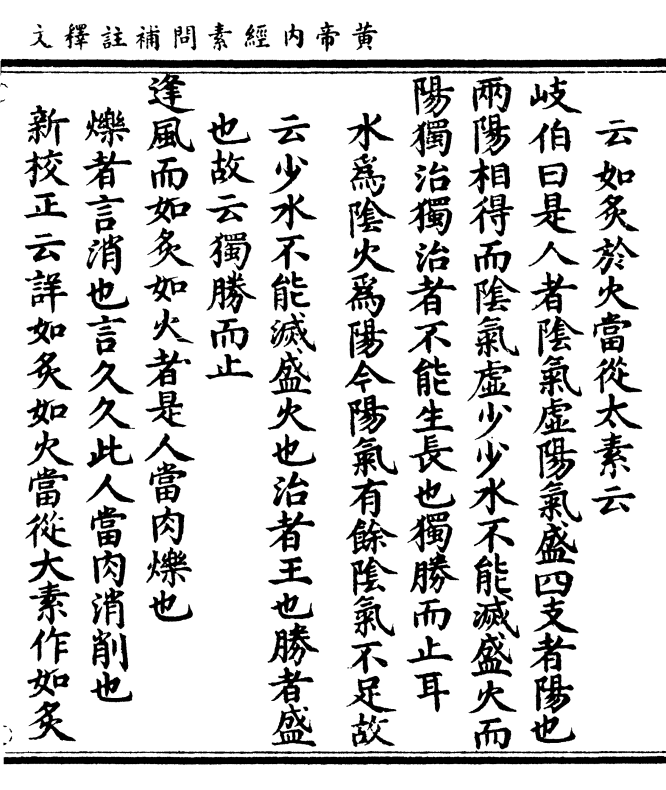

云如炙于火当从太素云

云如炙于火当从太素云岐伯曰是人者阴气虚阳气盛四支者阳也

两阳相得而阴气虚少少水不能灭盛火而

阳独治独治者不能生长也独胜而止耳

水为阴火为阳今阳气有馀阴气不足故

云少水不能灭盛火也治者王也胜者盛

也故云独胜而止

逢风而如炙如火者是人当肉烁也

烁者言消也言久久此人当肉消削也

新校正云详如炙如火当从太素作如炙

卷二十二 第 8b 页 0653-100.png

于火

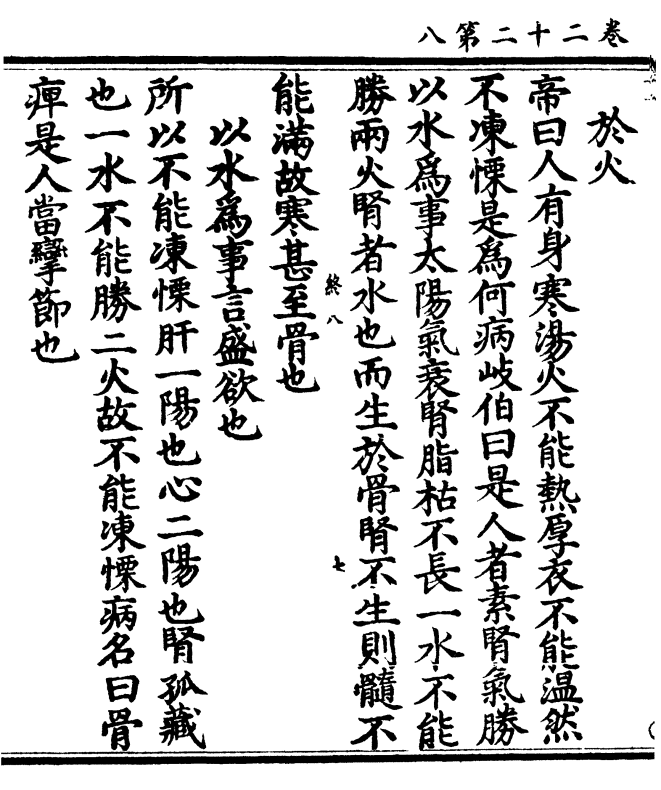

于火帝曰人有身寒汤火不能热厚衣不能温然

不冻慄是为何病岐伯曰是人者素肾气胜

以水为事太阳气衰肾脂枯不长一水不能

胜两火肾者水也而生于骨肾不生则髓不

能满故寒甚至骨也

以水为事言盛欲也

所以不能冻慄肝一阳也心二阳也肾孤藏

也一水不能胜二火故不能冻慄病名曰骨

痹是人当挛节也

卷二十二 第 9a 页 0653-101.png

肾不生则髓不满髓不满则筋乾缩故节

肾不生则髓不满髓不满则筋乾缩故节挛拘

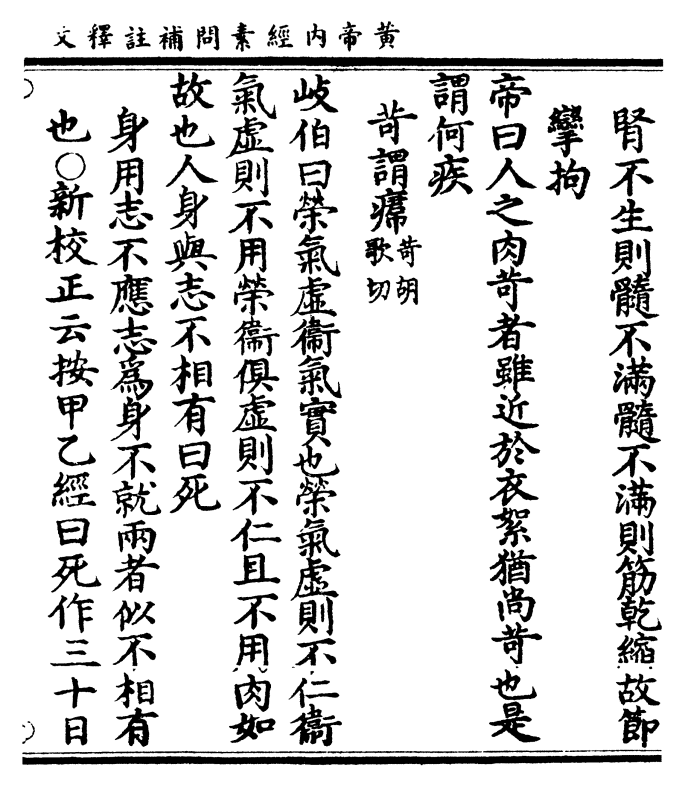

帝曰人之肉苛者虽近于衣絮犹尚苛也是

谓何疾

苛谓𤸷(苛胡/歌切)

岐伯曰荣气虚卫气实也荣气虚则不仁卫

气虚则不用荣卫俱虚则不仁且不用肉如

故也人身与志不相有曰死

身用志不应志为身不就两者似不相有

也○新校正云按甲乙经曰死作三十日

卷二十二 第 9b 页 0653-102.png

死也

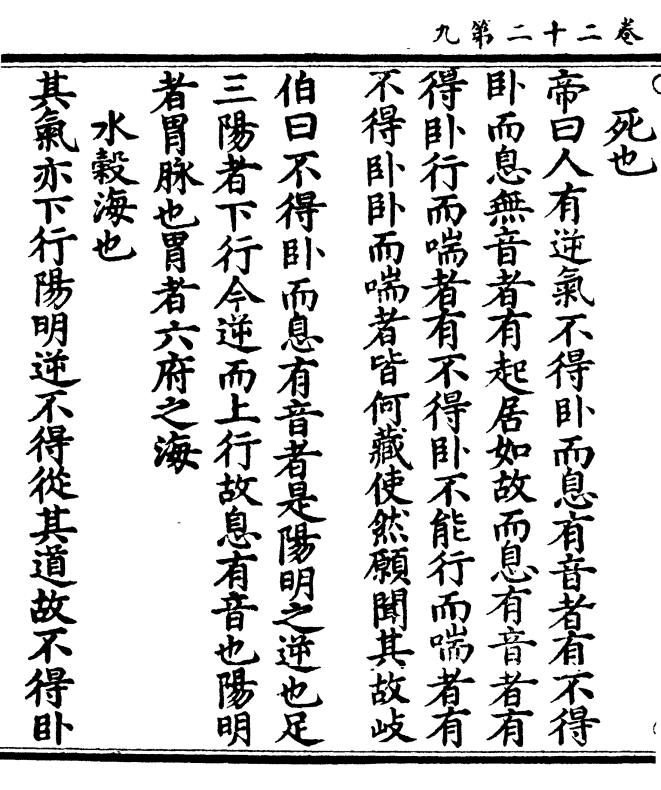

死也帝曰人有逆气不得卧而息有音者有不得

卧而息无音者有起居如故而息有音者有

得卧行而喘者有不得卧不能行而喘者有

不得卧卧而喘者皆何藏使然愿闻其故岐

伯曰不得卧而息有音者是阳明之逆也足

三阳者下行今逆而上行故息有音也阳明

者胃脉也胃者六府之海

水谷海也

其气亦下行阳明逆不得从其道故不得卧

卷二十二 第 10a 页 0653-103.png

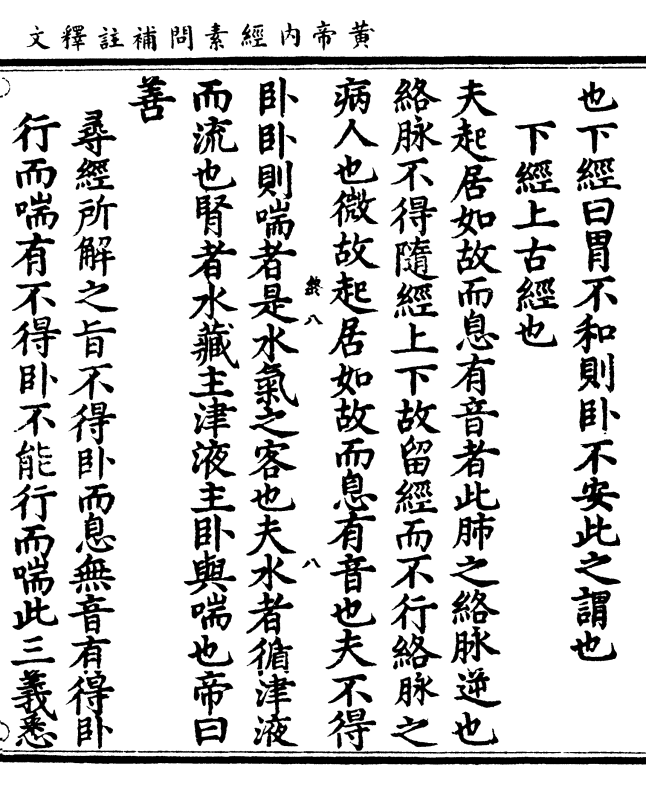

也下经曰胃不和则卧不安此之谓也

也下经曰胃不和则卧不安此之谓也下经上古经也

夫起居如故而息有音者此肺之络脉逆也

络脉不得随经上下故留经而不行络脉之

病人也微故起居如故而息有音也夫不得

卧卧则喘者是水气之客也夫水者循津液

而流也肾者水藏主津液主卧与喘也帝曰

善

寻经所解之旨不得卧而息无音有得卧

行而喘有不得卧不能行而喘此三义悉

卷二十二 第 10b 页 0653-104.png

阙而未论亦古之脱简也

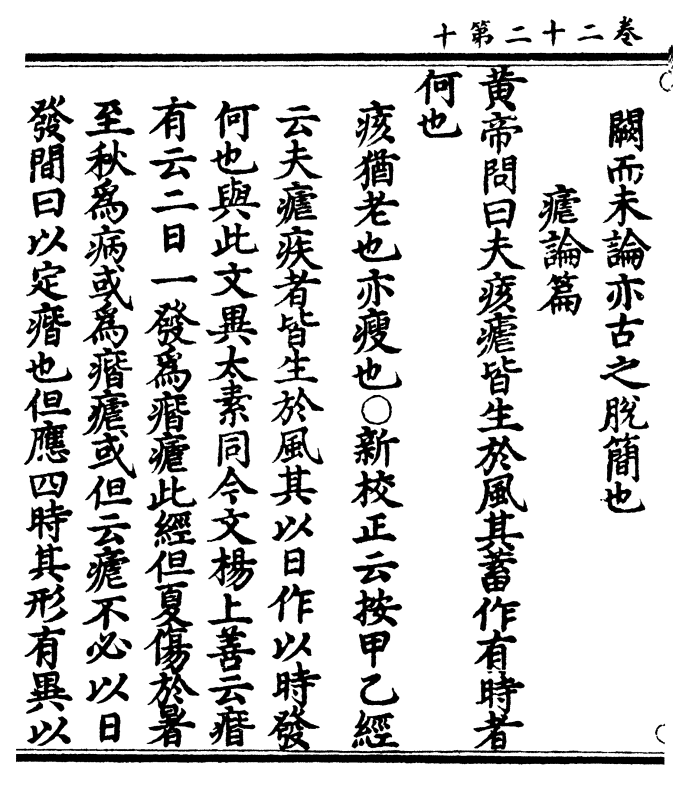

阙而未论亦古之脱简也疟论篇

黄帝问曰夫痎疟皆生于风其蓄作有时者

何也

痎犹老也亦瘦也○新校正云按甲乙经

云夫疟疾者皆生于风其以日作以时发

何也与此文异太素同今文杨上善云痎

有云二日一发为痎疟此经但夏伤于暑

至秋为病或为痎疟或但云疟不必以日

发间日以定痎也但应四时其形有异以

卷二十二 第 11a 页 0653-105.png

为痎尔已

为痎尔已岐伯对曰疟之始发也先起于毫毛伸欠乃

作寒慄鼓颔

慄谓战慄鼓谓振动

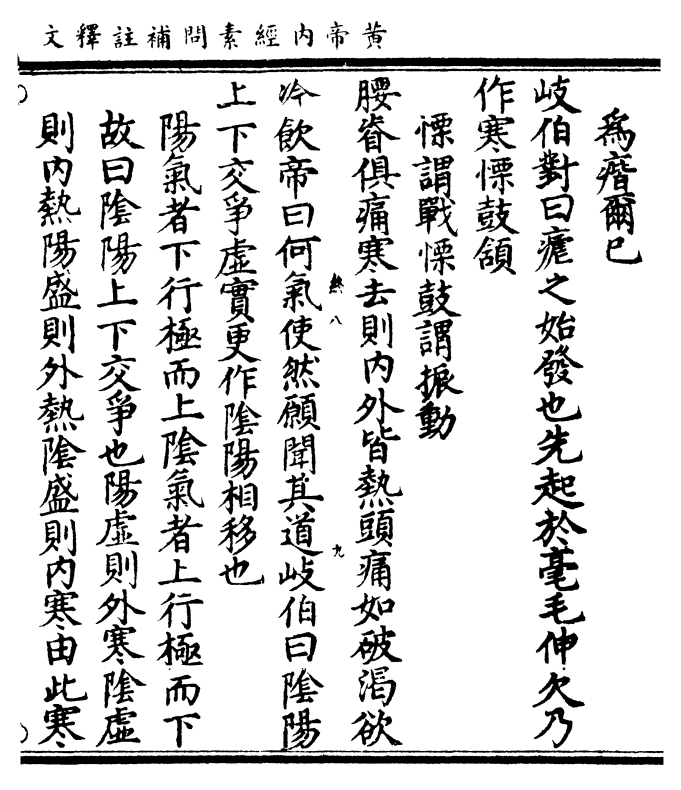

腰脊俱痛寒去则内外皆热头痛如破渴欲

冷饮帝曰何气使然愿闻其道岐伯曰阴阳

上下交争虚实更作阴阳相移也

阳气者下行极而上阴气者上行极而下

故曰阴阳上下交争也阳虚则外寒阴虚

则内热阳盛则外热阴盛则内寒由此寒

卷二十二 第 11b 页 0653-106.png

去热生则虚实更作阴阳之气相移易也

去热生则虚实更作阴阳之气相移易也阳并于阴则阴实而阳虚阳明虚则寒慄鼓

颔也

阳并于阴言阳气入于阴分也阳明胃脉

也胃之脉自交承浆却分行循颐后下廉

出大迎其支别者从大迎前下人迎故气

不足则恶寒战慄而颐颔振动也

巨阳虚则腰背头项痛

巨阳者膀胱脉其脉从头别下项循肩膊

内侠脊抵腰中故气不足则腰背头项痛

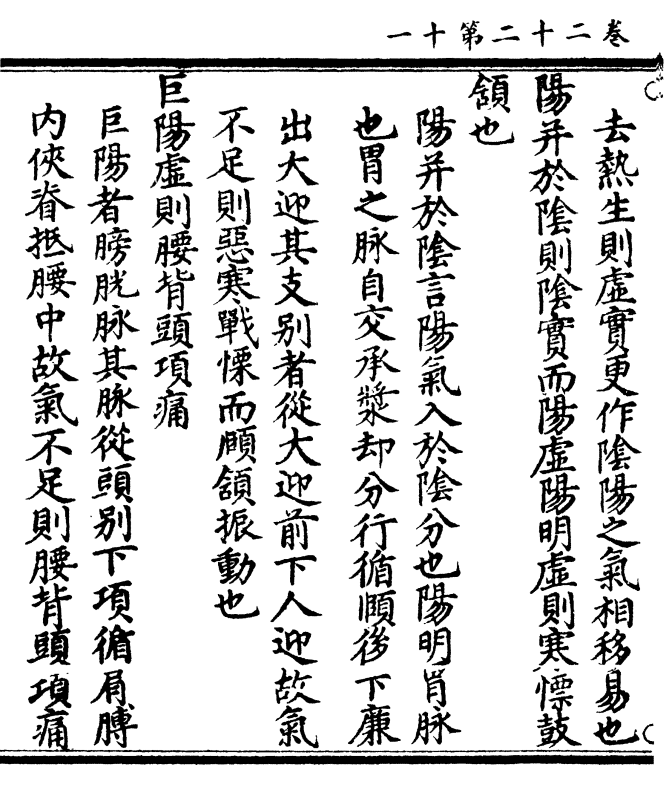

卷二十二 第 12a 页 0653-107.png

也(膊音/博)

也(膊音/博)三阳俱虚则阴气胜阴气胜则骨寒而痛寒

生于内故中外皆寒阳盛则外热阴虚则内

热内外皆热则喘而渴故欲冷饮也

热伤气故内外皆热则喘而渴

此皆得之夏伤于暑热气盛藏于皮肤之内

肠胃之外此荣气之所舍也

肠胃之外荣气所主故云荣气所舍也舍

犹居也

此令人汗空疏

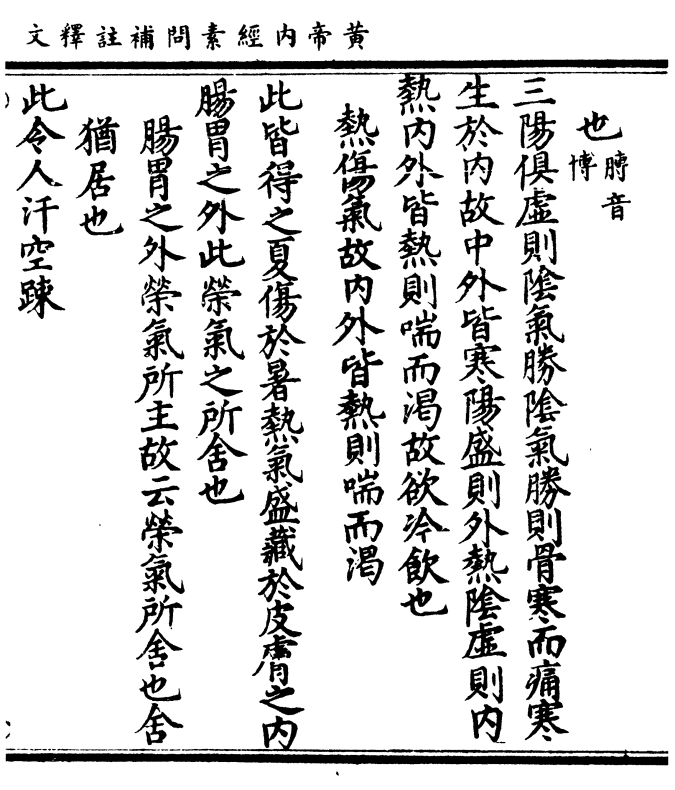

卷二十二 第 12b 页 0653-108.png

新校正云按全元起本作汗出空疏甲乙

新校正云按全元起本作汗出空疏甲乙经太素同

腠理开因得秋气汗出遇风及得之以浴水

气舍于皮肤之内与卫气并居卫气者昼日

行于阳夜行于阴此气得阳而外出得阴而

内薄内外相薄是以日作

作发作也

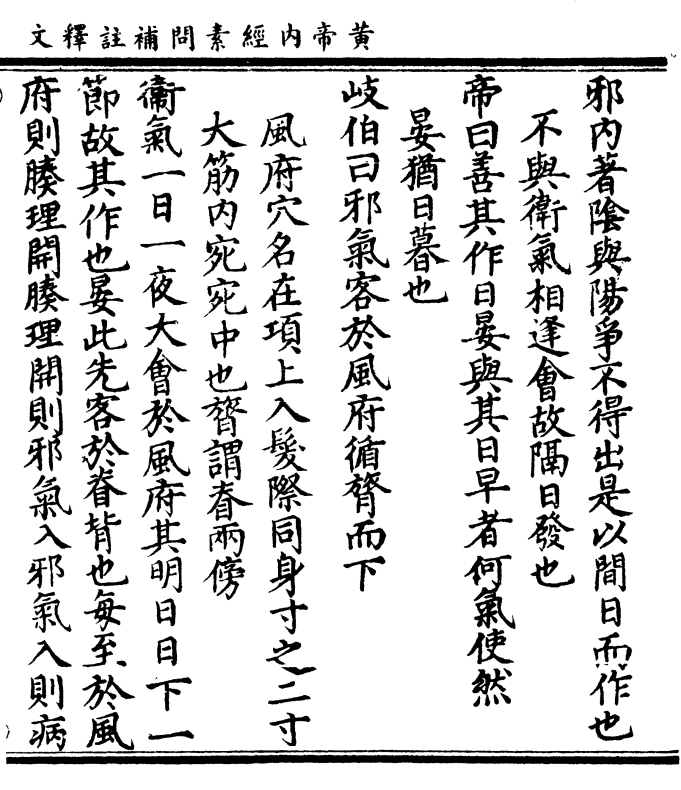

帝曰其间日而作者何也

间日谓隔日也

岐伯曰其气之舍深内薄于阴阳气独发阴

卷二十二 第 13a 页 0653-109.png

邪内著阴与阳争不得出是以间日而作也

邪内著阴与阳争不得出是以间日而作也不与卫气相逢会故隔日而发也

帝曰善其作日晏与其日早者何气使然

晏犹日暮也

岐伯曰邪气客于风府循膂而下

风府穴名在项上入发际同身寸之二寸

大筋内宛宛中也膂谓脊两傍

卫气一日一夜大会于风府其明日日下一

节故其作也晏此先客于脊背也每至于风

府则腠理开腠理开则邪气入邪气入则病

卷二十二 第 13b 页 0653-110.png

作以此日作稍益晏也

作以此日作稍益晏也节谓脊骨之节然邪气远则逢会迟故发

暮也

其出于风府日下一节二十五日下至骶骨

二十六日入于脊内注于伏膂之脉

项已下至尾骶凡二十四节故日下一节

二十五日下至骶骨二十六日入于脊内

注于伏膂之脉也伏膂之脉者谓膂筋之

间肾脉之伏行者也肾之脉循股内后廉

贯脊属肾其直行者从肾上贯肝鬲入肺

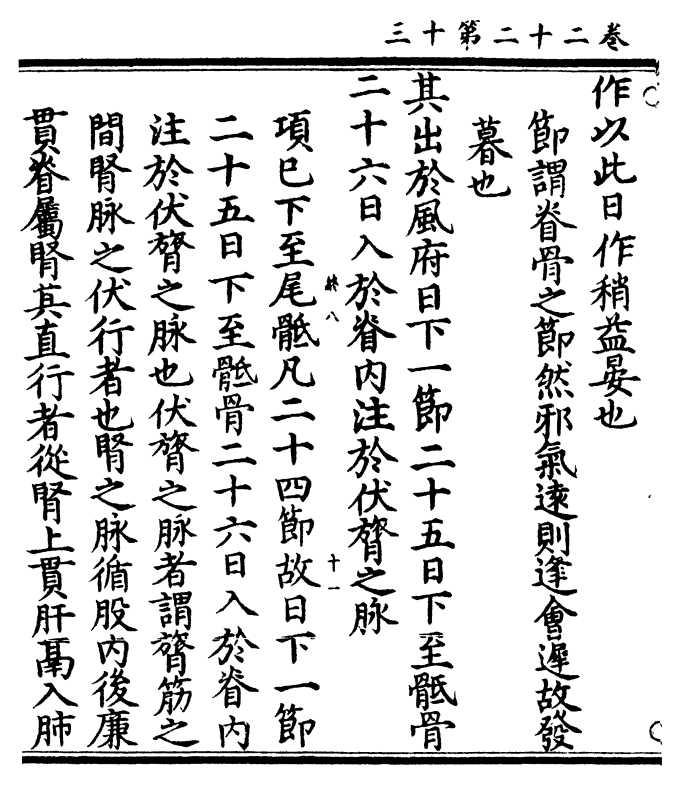

卷二十二 第 14a 页 0653-111.png

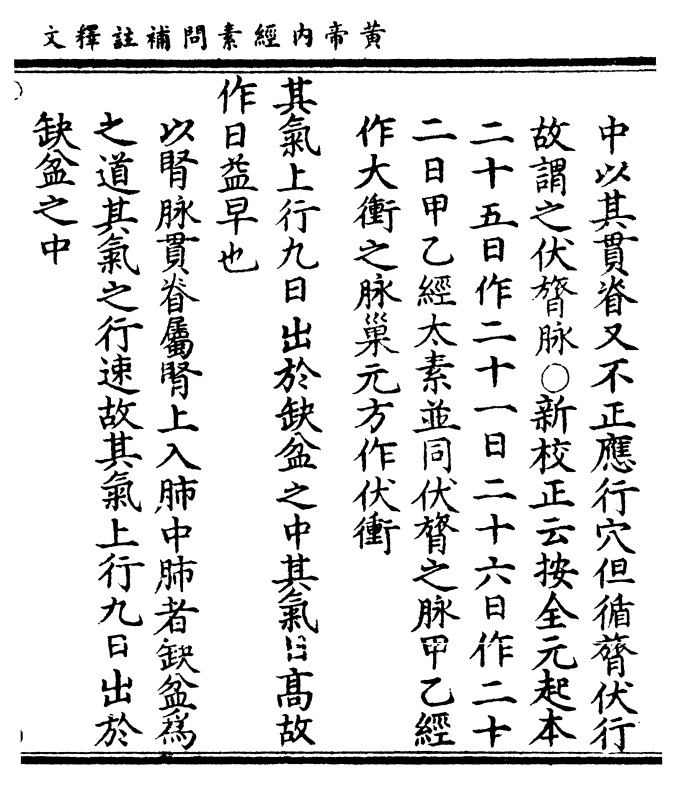

中以其贯脊又不正应行穴但循膂伏行

中以其贯脊又不正应行穴但循膂伏行故谓之伏膂脉○新校正云按全元起本

二十五日作二十一日二十六日作二十

二日甲乙经太素并同伏膂之脉甲乙经

作太冲之脉巢元方作伏冲

其气上行九日出于缺盆之中其气日高故

作日益早也

以肾脉贯脊属肾上入肺中肺者缺盆为

之道其气之行速故其气上行九日出于

缺盆之中

卷二十二 第 14b 页 0653-112.png

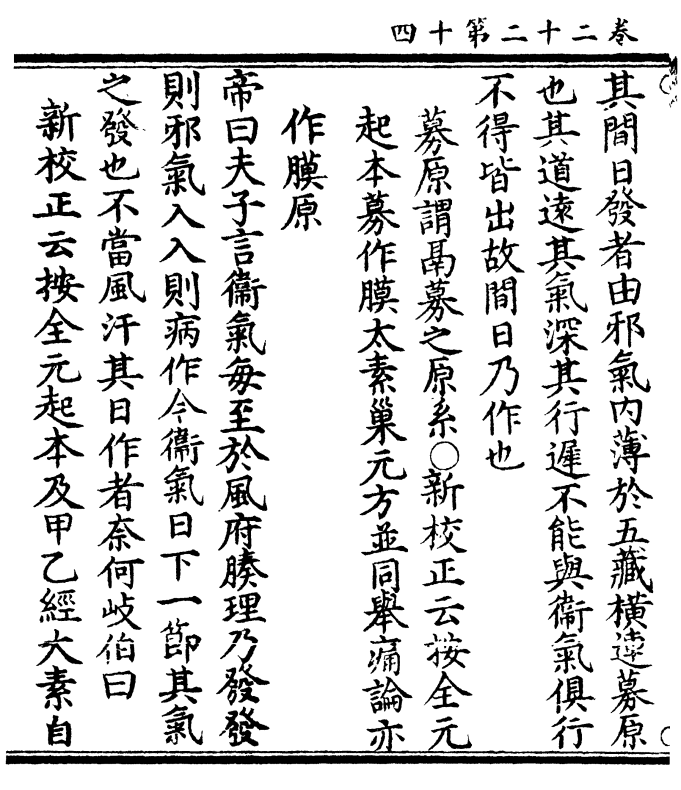

其间日发者由邪气内薄于五藏横连募原

其间日发者由邪气内薄于五藏横连募原也其道远其气深其行迟不能与卫气俱行

不得皆出故间日乃作也

募原谓鬲募之原系○新校正云按全元

起本募作膜太素巢元方并同举痛论亦

作膜原

帝曰夫子言卫气每至于风府腠理乃发发

则邪气入入则病作今卫气日下一节其气

之发也不当风府其曰作者奈何岐伯曰

新校正云按全元起本及甲乙经太素自

卷二十二 第 15a 页 0653-113.png

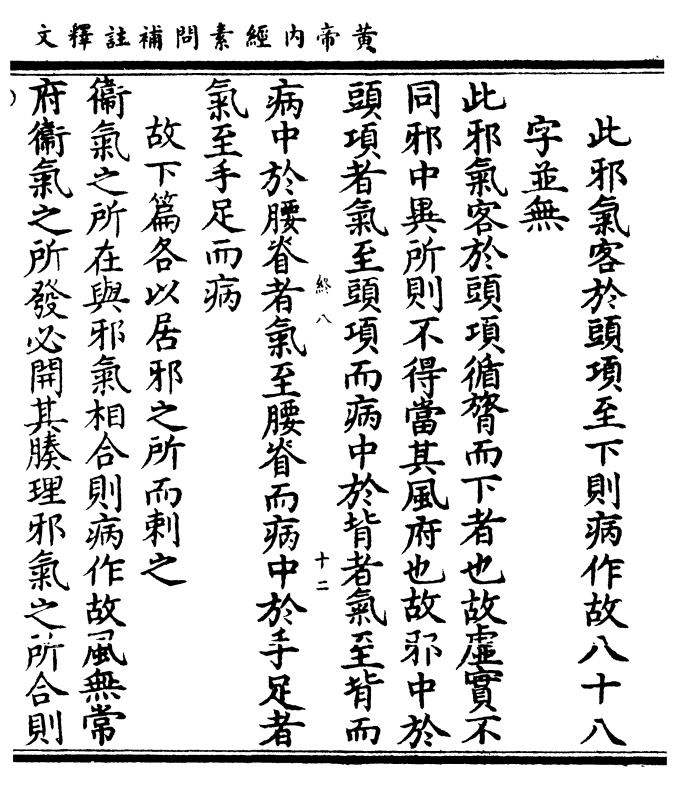

此邪气客于头项至下则病作故八十八

此邪气客于头项至下则病作故八十八字并无

此邪气客于头项循膂而下者也故虚实不

同邪中异所则不得当其风府也故邪中于

头项者气至头项而病中于背者气至背而

病中于腰脊者气至腰脊而病中于手足者

气至手足而病

故下篇各以居邪之所而刺之

卫气之所在与邪气相合则病作故风无常

府卫气之所发必开其腠理邪气之所合则

卷二十二 第 15b 页 0653-114.png

其府也

其府也虚实不同邪中异所卫邪相合病则发焉

不必悉当风府而发作也○新校正云按

甲乙经巢元方则其府也作其病作

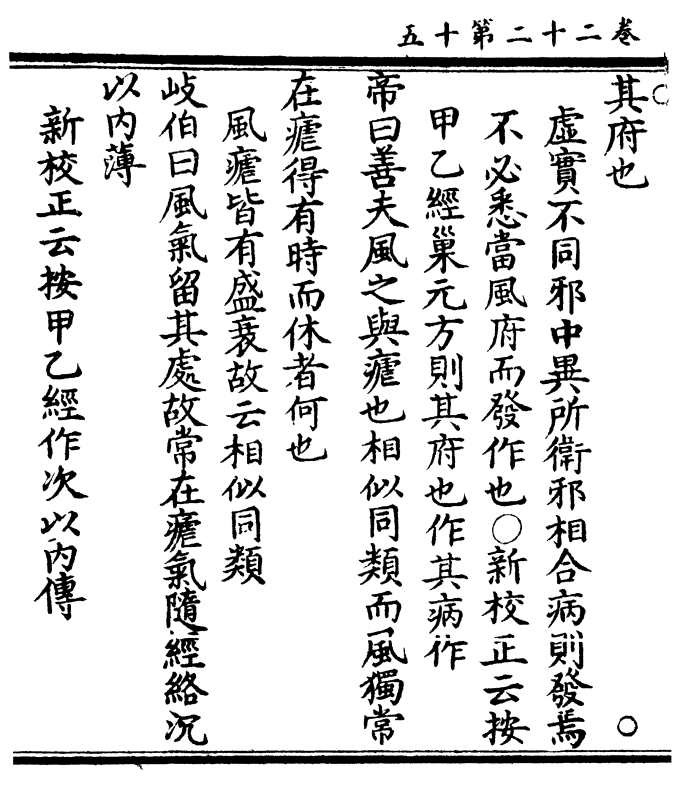

帝曰善夫风之与疟也相似同类而风独

常在疟得有时而休者何也

风疟皆有盛衰故云相似同类

岐伯曰风气留其处故常在疟气随经络沉

以内薄

新校正云按甲乙经作次以内传

卷二十二 第 16a 页 0653-115.png

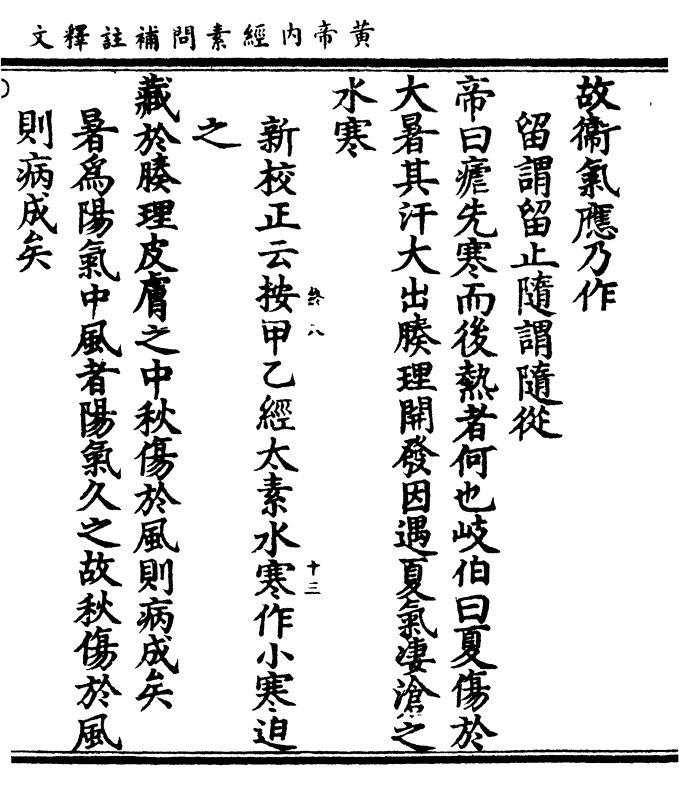

故卫气应乃作

故卫气应乃作留谓留止随谓随从

帝曰疟先寒而后热者何也岐伯曰夏伤于

大暑其汗大出腠理开发因遇夏气凄沧之

水寒

新校正云按甲乙经太素水寒作小寒迫

之

藏于腠理皮肤之中秋伤于风则病成矣

暑为阳气中风者阳气受之故秋伤于风

则病成矣

卷二十二 第 16b 页 0653-116.png

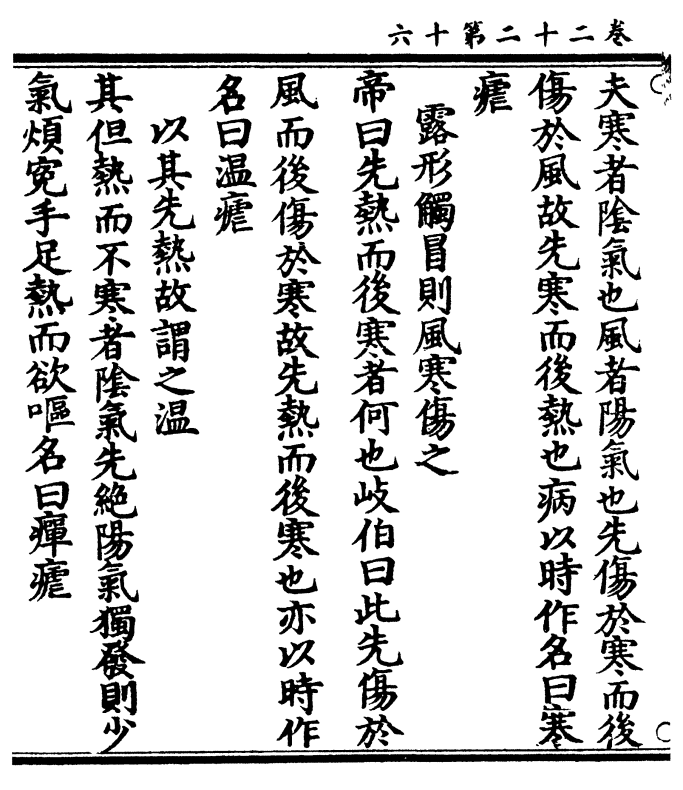

夫寒者阴气也风者阳气也先伤于寒而后

夫寒者阴气也风者阳气也先伤于寒而后伤于风故先寒而后热也病以时作名曰寒

疟

露形触冒则风寒伤之

帝曰先热而后寒者何也岐伯曰此先伤于

风而后伤于寒故先热而后寒也亦以时作

名曰温疟

以其先热故谓之温

其但热而不寒者阴气先绝阳气独发则少

气烦冤手足热而欲呕名曰瘅疟

卷二十二 第 17a 页 0653-117.png

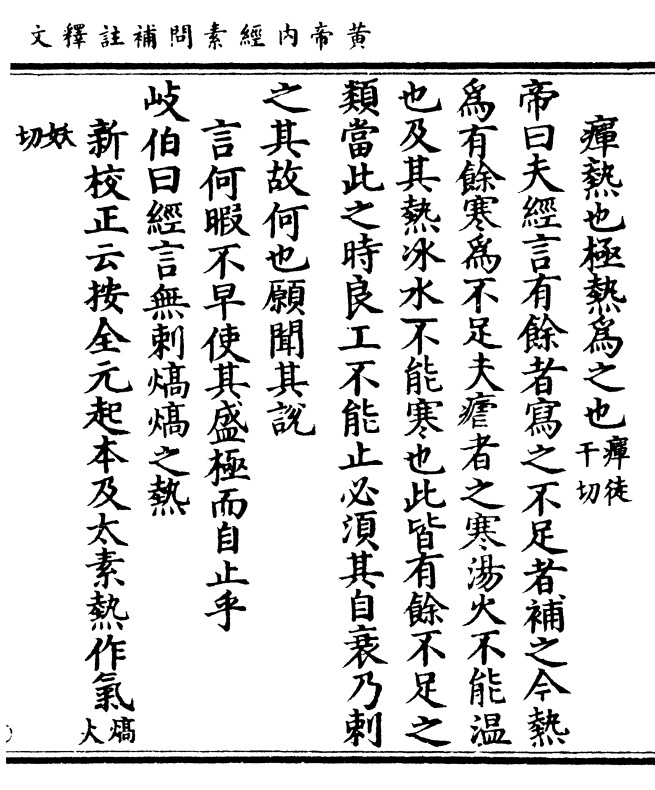

瘅热也极热为之也(瘅徒/干切)

瘅热也极热为之也(瘅徒/干切)帝曰夫经言有馀者写之不足者补之今热

为有馀寒为不足夫疟者之寒汤火不能温

也及其热冰水不能寒也此皆有馀不足之

类当此之时良工不能止必须其自衰乃刺

之其故何也愿闻其说

言何暇不早使其盛极而自止乎

岐伯曰经言无刺熇熇之热

新校正云按全元起本及太素热作气(熇/火)

(妖/切)

卷二十二 第 17b 页 0653-118.png

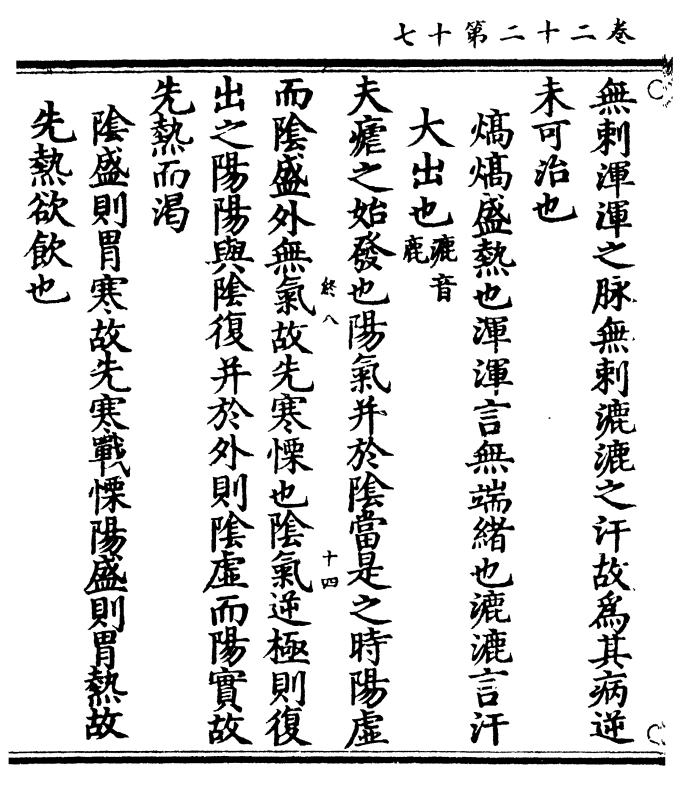

无刺浑浑之脉无刺漉漉之汗故为其病逆

无刺浑浑之脉无刺漉漉之汗故为其病逆未可治也

熇熇盛热也浑浑言无端绪也漉漉言汗

大出也(漉音/鹿)

夫疟之始发也阳气并于阴当是之时阳虚

而阴盛外无气故先寒慄也阴气逆极则复

出之阳阳与阴复并于外则阴虚而阳实故

先热而渴

阴盛则胃寒故先寒战慄阳盛则胃热故

先热欲饮也

卷二十二 第 18a 页 0653-119.png

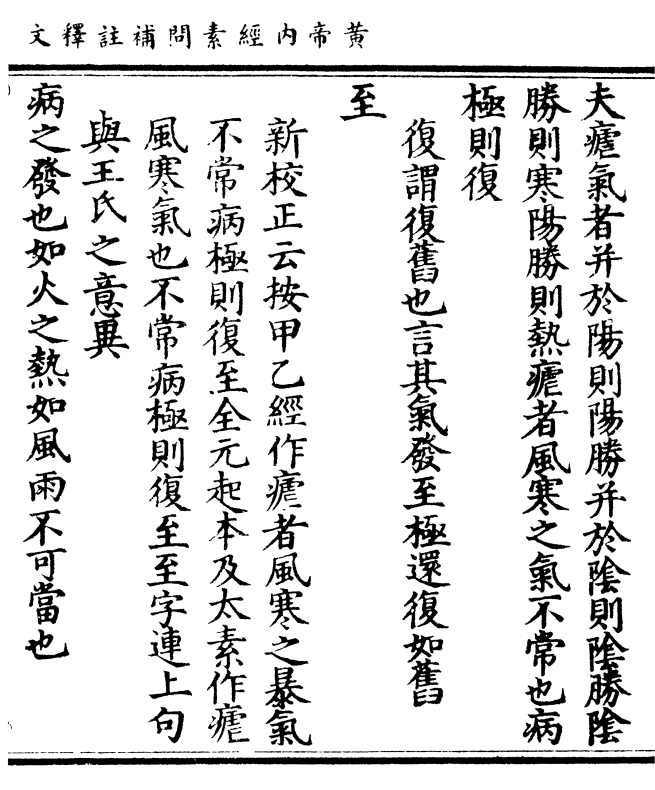

夫疟气者并于阳则阳胜并于阴则阴胜阴

夫疟气者并于阳则阳胜并于阴则阴胜阴胜则寒阳胜则热疟者风寒之气不常也病

极则复

复谓复旧也言其气发至极还复如旧

至

新校正云按甲乙经作疟者风寒之暴气

不常病极则复至全元起本及太素作疟

风寒气也不常病极则复至至字连上句

与王氏之意异

病之发也如火之热如风雨不可当也

卷二十二 第 18b 页 0653-120.png

以其盛炽故不可当也

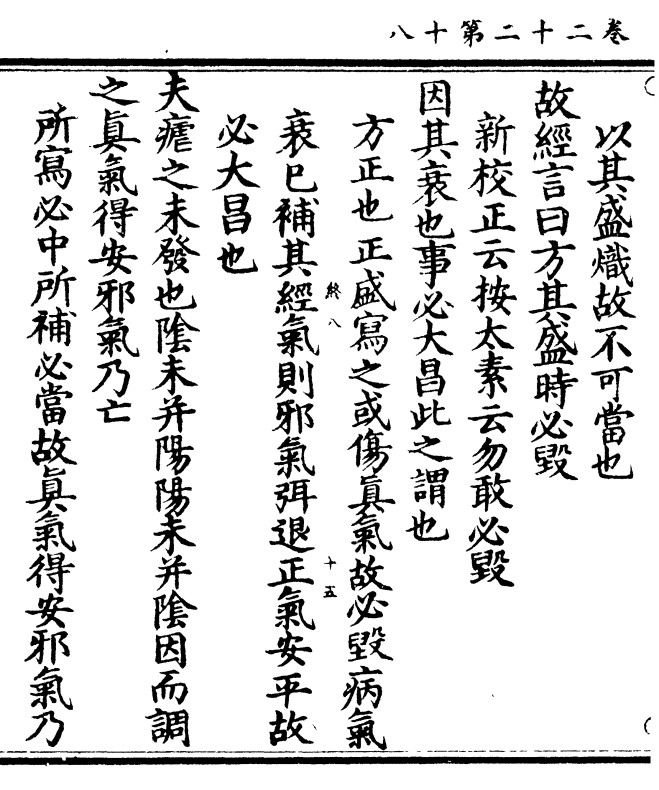

以其盛炽故不可当也故经言曰方其盛时必毁

新校正云按太素云勿敢必毁

因其衰也事必大昌此之谓也

方正也正盛写之或伤真气故必毁病气

衰已补其经气则邪气弭退正气安平故

必大昌也

夫疟之未发也阴未并阳阳未并阴因而调

之真气得安邪气乃亡

所写必中所补必当故真气得安邪气乃

卷二十二 第 19a 页 0653-121.png

亡也

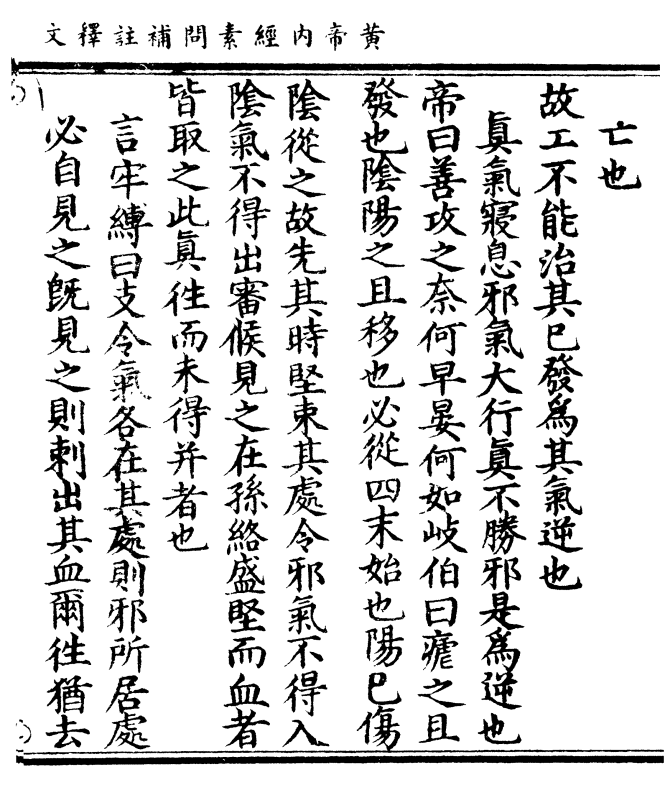

亡也故工不能治其已发为其气逆也

真气寝息邪气大行真不胜邪是为逆也

帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯曰疟之且

发也阴阳之且移也必从四末始也阳已伤

阴从之故先其时坚束其处令邪气不得入

阴气不得出审候见之在孙络盛坚而血者

皆取之此真往而未得并者也

言牢缚四支令气各在其处则邪所居处

必自见之既见之则刺出其血尔往犹去

卷二十二 第 19b 页 0653-122.png

也○新校正云按

也○新校正云按甲乙经真往作其往太素作直往

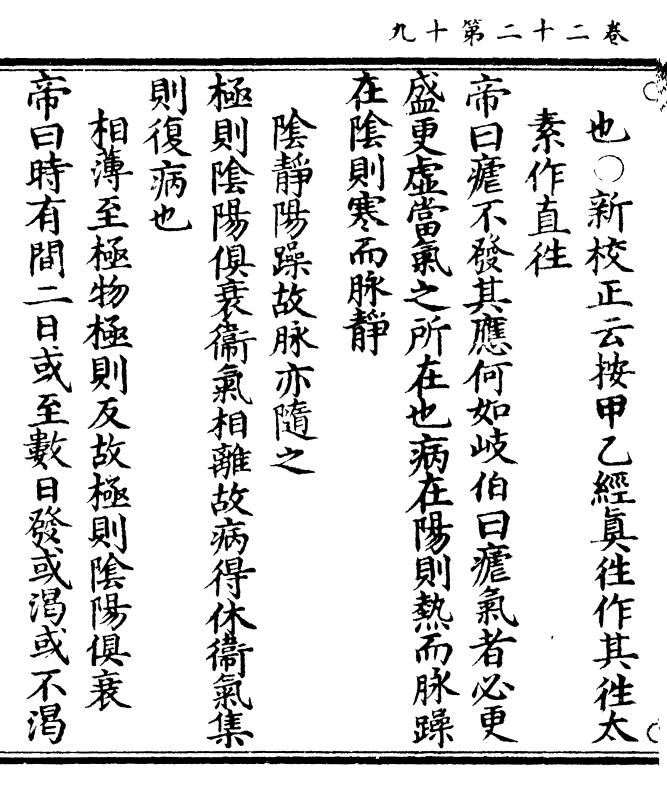

帝曰疟不发其应何如岐伯曰疟气者必更

盛更虚当气之所在也病在阳则热而脉躁

在阴则寒而脉静

阴静阳躁故脉亦随之

极则阴阳俱衰卫气相离故病得休卫气集

则复病也

相薄至极物极则反故极则阴阳俱衰

帝曰时有间二日或至数日发或渴或不渴

卷二十二 第 20a 页 0653-123.png

其故何也岐伯曰其间日者邪气与卫气客

其故何也岐伯曰其间日者邪气与卫气客于六府而有时相失不能相得故休数日乃

作也

气不相会故数日不能发也

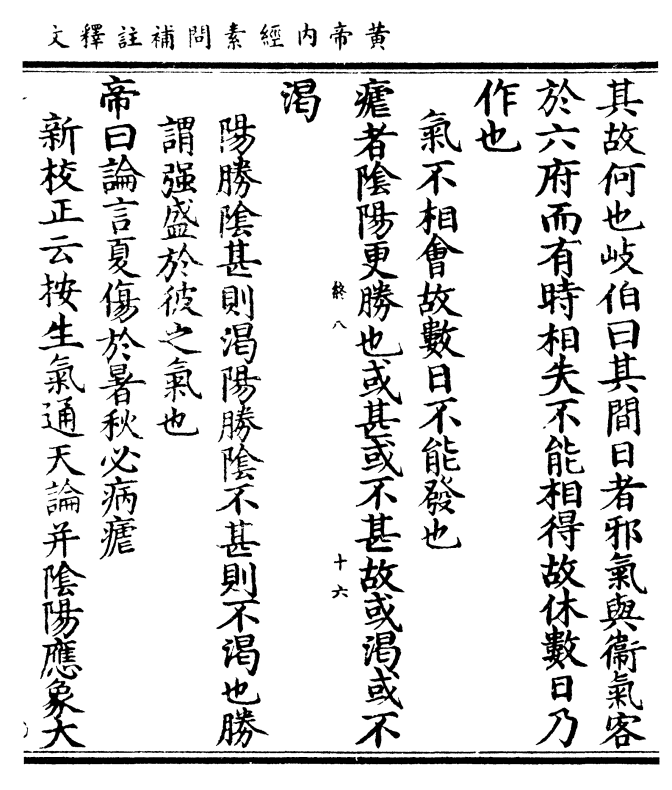

疟者阴阳更胜也或甚或不甚故或渴或不

渴

阳胜阴甚则渴阳胜阴不甚则不渴也胜

谓强盛于彼之气也

帝曰论言夏伤于暑秋必病疟

新校正云按生气通天论并阴阳应象大

卷二十二 第 20b 页 0653-124.png

论二论俱云夏伤于暑秋必痎疟

论二论俱云夏伤于暑秋必痎疟今疟不必应者何也

言不必皆然

岐伯曰此应四时者也其病异形者反四时

也其以秋病者寒甚

秋气清凉阳气下降热藏肌肉故寒甚也

以冬病者寒不甚

冬气严冽阳气伏藏不与寒争故寒不甚

以春病者恶风

春气温和阳气外泄内腠开发故恶于风

卷二十二 第 21a 页 0653-125.png

以夏病者多汗

以夏病者多汗夏气暑热津液充盈外泄皮肤故多汗也

帝曰夫病温疟与寒疟而皆安舍舍于何藏

安何也舍居止也藏谓五神藏也

岐伯曰温疟得之冬中于风寒气藏于骨髓

之中至春则阳气大发邪气不能自出因遇

大暑脑髓烁肌肉消腠理发泄或有所用力

邪气与汗皆出此病藏于肾其气先从内出

之于外也

肾主于冬冬主骨髓脑为髓海上下相应

卷二十二 第 21b 页 0653-126.png

厥热上熏故脑髓销烁销烁则热气外薄

厥热上熏故脑髓销烁销烁则热气外薄故肌肉减削而病藏于肾也

如是者阴虚而阳盛阳盛则热矣

阴虚谓肾藏气虚阳盛谓膀胱太阳气盛

衰则气复反入入则阳虚阳虚则寒矣故先

热而后寒名曰温疟

衰谓病衰退也复反入谓入肾阴脉中

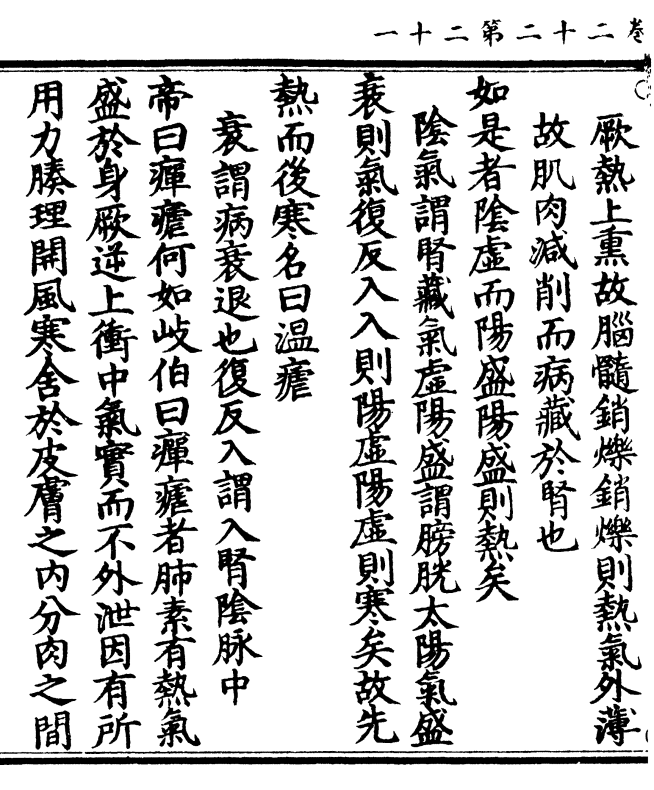

帝曰瘅疟何如岐伯曰瘅疟者肺素有热气

盛于身厥逆上冲中气实而不外泄因有所

用力腠理开风寒舍于皮肤之内分肉之间

卷二十二 第 22a 页 0653-127.png

而发发则阳气盛阳气盛而不衰则病矣其

而发发则阳气盛阳气盛而不衰则病矣其气不及于阴

新校正云按全元起本及太素作不反之

阴巢元方作不及之阴

故但热而不寒气内藏于心而外舍于分肉

之间令人消烁脱肉故命曰瘅疟帝曰善

黄帝内经素问补注释文卷之二十二

卷二十二 第 22b 页 0653-128.png