声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十一 第 210124c 页

卷二十一 第 1a 页 0653-037.png

黄帝内经素问补注释文卷之二十一终七

黄帝内经素问补注释文卷之二十一终七唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

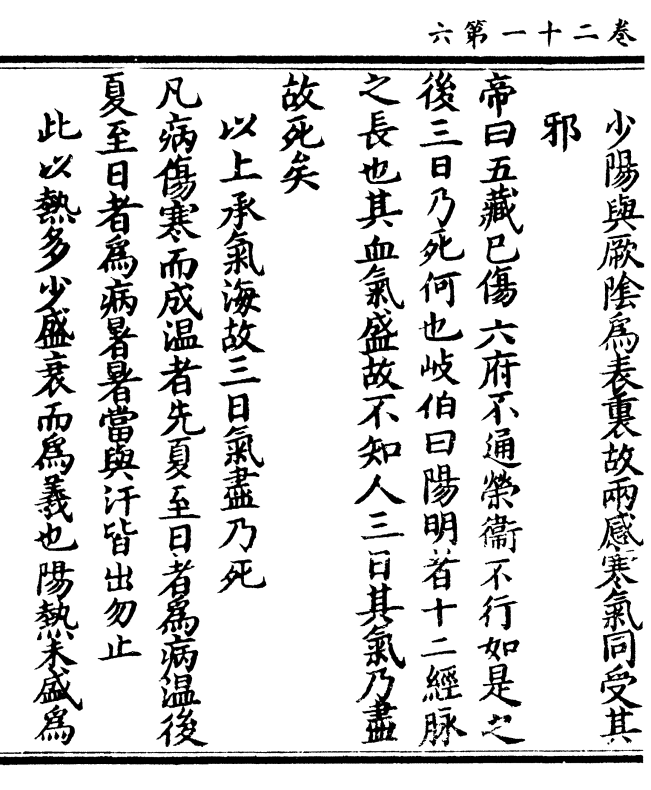

热论篇

黄帝问曰今夫热病者皆伤寒之类也或愈

或死其死皆以六七日之间其愈皆以十日

已上者何也不知其解愿闻其故

寒者冬气也冬时严寒万类深藏君子固

密不伤于寒触冒之者乃名伤寒其伤于

卷二十一 第 1b 页 0653-038.png

四时之气者皆能为病以伤寒为毒者最

四时之气者皆能为病以伤寒为毒者最乘杀厉之气中而即病名曰伤寒不即病

者寒毒藏于肌肤至夏至前变为温病夏

至后变为热病然其发起皆为伤寒致之

故曰热病者皆伤寒之类也○新校正云

按伤寒论云至春变为温病至夏变为暑

病与王注异王注本素问为说伤寒论本

阴阳大论为说故此不同

岐伯对曰巨阳者诸阳之属也

巨大也太阳之气经络气血荣卫于身故

卷二十一 第 2a 页 0653-039.png

诸阳气所宗属

诸阳气所宗属其脉连于风府

风府穴名也在项上入发际同身寸之一

寸宛宛中是

故为诸阳主气也

足太阳脉浮气之在头中者凡五行故统

主诸阳之气

人之伤于寒也则为病热热虽甚不死

寒毒薄于肌肤阳气不得散发而内怫结

故伤寒者反为病热

卷二十一 第 2b 页 0653-040.png

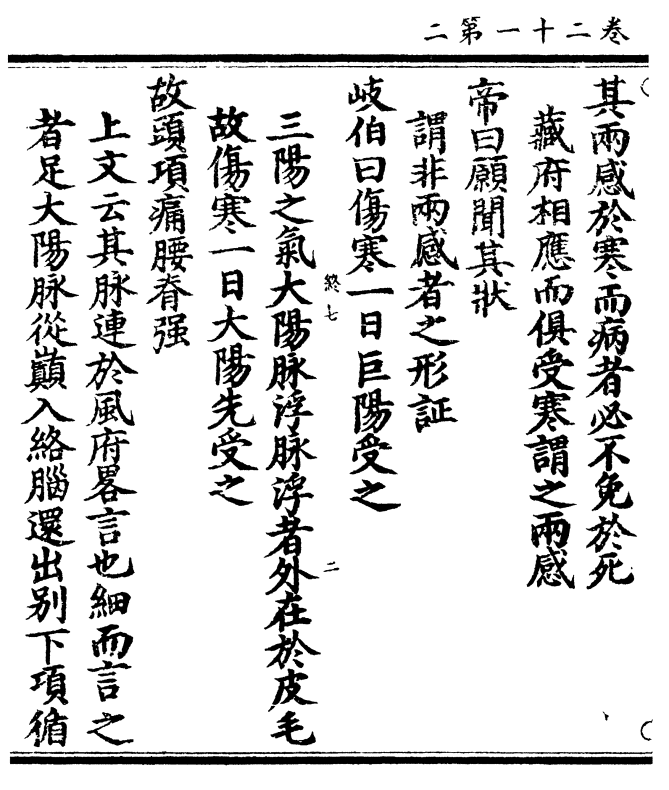

其两感于寒而病者必不免于死

其两感于寒而病者必不免于死藏府相应而俱受寒谓之两感

帝曰愿闻其状

谓非两感者之形證

岐伯曰伤寒一日巨阳受之

三阳之气太阳脉浮脉浮者外在于皮毛

故伤寒一日太阳先受之

故头项痛腰脊强

上文云其脉连于风府略言也细而言之

者足太阳脉从巅入络脑还出别下项循

卷二十一 第 3a 页 0653-041.png

肩膊内侠脊抵腰中故头项痛腰脊强○

肩膊内侠脊抵腰中故头项痛腰脊强○新校正云按甲乙经及太素作头项腰脊

皆强

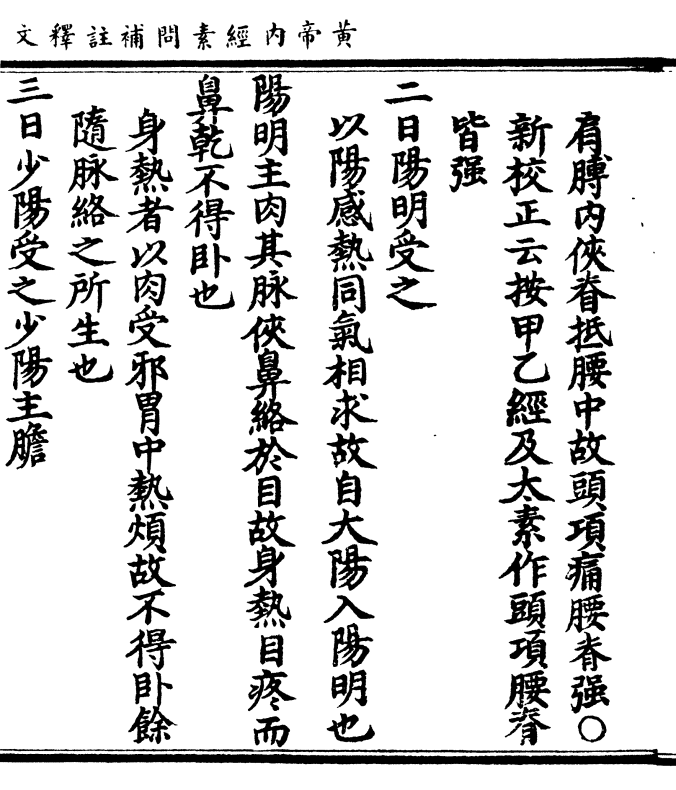

二日阳明受之

以阳感热同气相求故自太阳入阳明也

阳明主肉其脉侠鼻络于目故身热曰疼而

鼻乾不得卧也

身热者以肉受邪胃中热烦故不得卧馀

随脉络之所生也

三日少阳受之少阳主胆

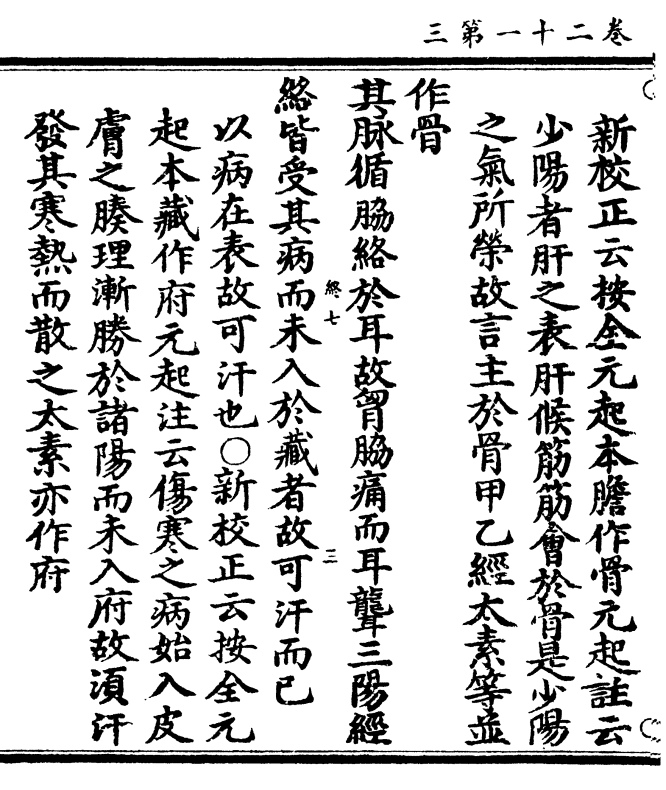

卷二十一 第 3b 页 0653-042.png

新校正云按全元起本胆作骨元起注云

新校正云按全元起本胆作骨元起注云少阳者肝之表肝候筋筋会于骨是少阳

之气所荣故言主于骨甲乙经太素等并

作骨

其脉循胁络于耳故胸胁痛而耳聋三阳经

络皆受其病而未入于藏者故可汗而已

以病在表故可汗也○新校正云按全元

起本藏作府元起注云伤寒之病始入皮

肤之腠理渐胜于诸阳而未入府故须汗

发其寒热而散之太素亦作府

卷二十一 第 4a 页 0653-043.png

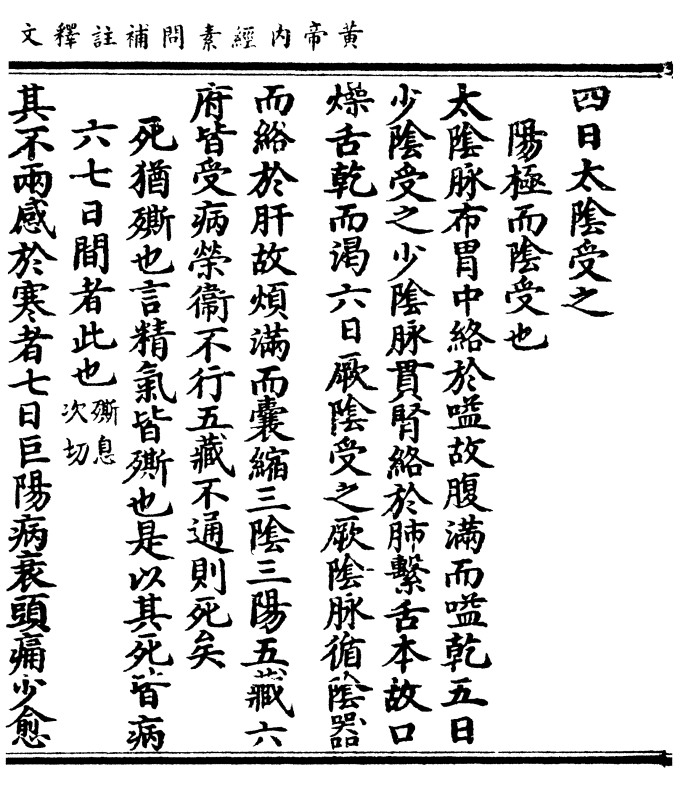

四日太阴受之

四日太阴受之阳极而阴受也

太阴脉布胃中络于嗌故腹满而嗌乾五日

少阴受之少阴脉贯肾络于肺系舌本故口

燥舌乾而渴六日厥阴受之厥阴脉循阴器

而络于肝故烦满而囊缩三阴三阳五藏六

府皆受病荣卫不行五藏不通则死矣

死犹𣩠也言精气皆𣩠也是以其死皆病

六七日间者此也(𣩠息/次切)

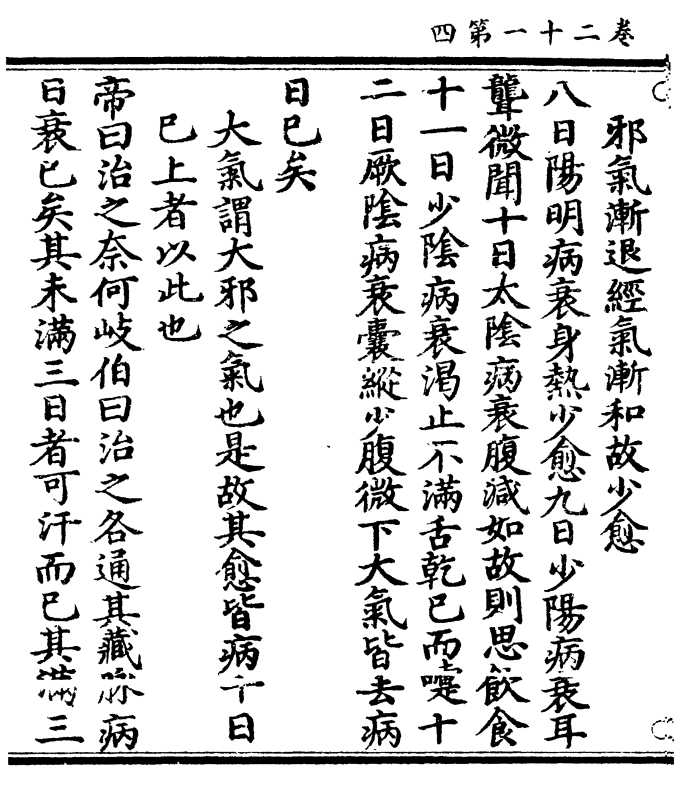

其不两感于寒者七日巨阳病衰头痛少愈

卷二十一 第 4b 页 0653-044.png

邪气渐退经气渐和故少愈

邪气渐退经气渐和故少愈八日阳明病衰身热少愈九日少阳病衰耳

聋微闻十日太阴病衰腹减如故则思饮食

十一日少阴病衰渴止不满舌乾已而𡁲十

二日厥阴病衰囊纵少腹微下大气皆去病

日已矣

大气谓大邪之气也是故其愈皆病十日

已上者以此也

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病

日衰已矣其未满三日者可汗而已其满三

卷二十一 第 5a 页 0653-045.png

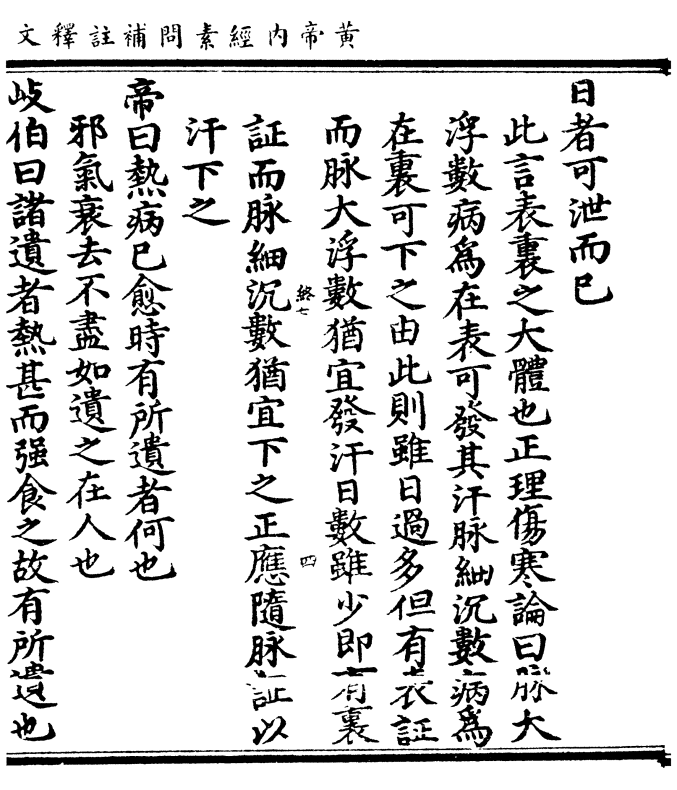

日者可泄而已

日者可泄而已此言表里之大体也正理伤寒论曰脉大

浮数病为在表可发其汗脉细沉数病为

在里可下之由此则虽日过多但有表證

而脉大浮数犹宜发汗日数虽少即有里

證而脉细沉数犹宜下之正应随脉證以

汗下之

帝曰热病已愈时有所遗者何也

邪气衰去不尽如遗之在人也

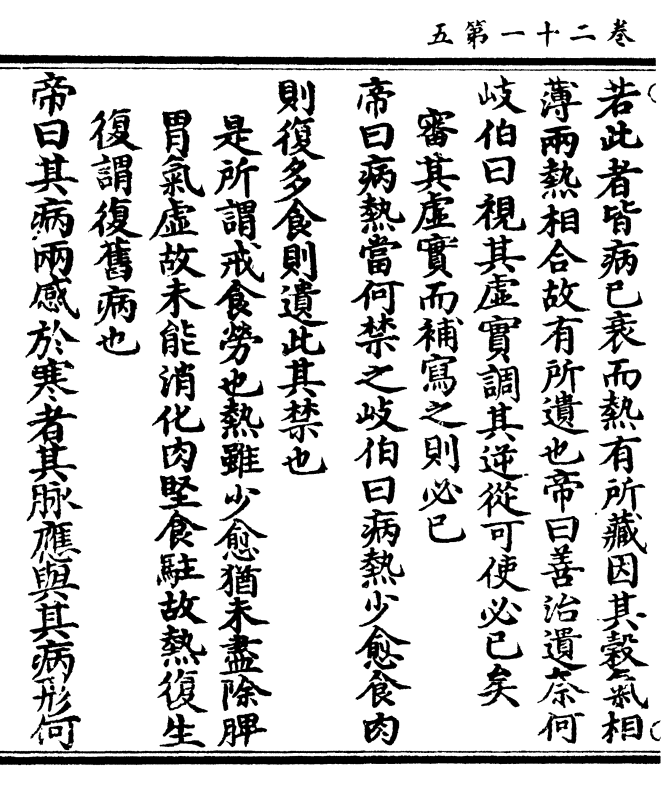

岐伯曰诸遗者热甚而强食之故有所遗也

卷二十一 第 5b 页 0653-046.png

若此者皆病已衰而热有所藏因其谷气相

若此者皆病已衰而热有所藏因其谷气相薄两热相合故有所遗也帝曰善治遗奈何

岐伯曰视其虚实调其逆从可使必已矣

审其虚实而补写之则必已

帝曰病热当何禁之岐伯曰病热少愈食肉

则复多食则遗此其禁也

是所谓戒食劳也热虽少愈犹未尽除脾

胃气虚故未能消化肉坚食驻故热复生

复谓复旧病也

帝曰其病两感于寒者其脉应与其病形何

卷二十一 第 6a 页 0653-047.png

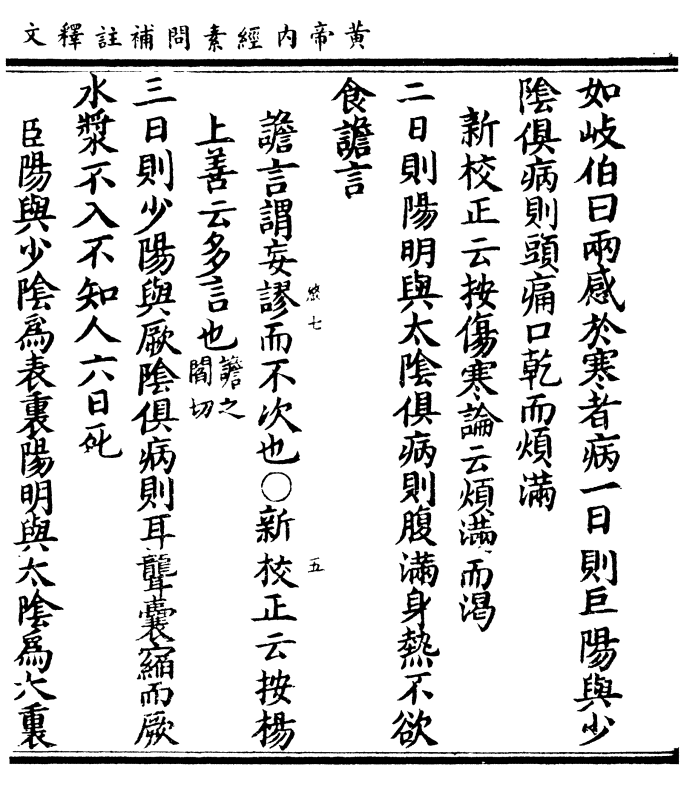

如岐伯曰两感于寒者病一日则巨阳与少

如岐伯曰两感于寒者病一日则巨阳与少阴俱病则头痛口乾而烦满

新校正云按伤寒论云烦满而渴

二日则阳明与太阴俱病则腹满身热不欲

食谵言

谵言谓妄谬而不次也○新校正云按杨

上善云多言也(谵之/阎切)

三日则少阳与厥阴俱病则耳聋囊缩而厥

水浆不入不知人六日死

巨阳与少阴为表里阳明与太阴为表里

卷二十一 第 6b 页 0653-048.png

少阳与厥阴为表里故两感寒气同受其

少阳与厥阴为表里故两感寒气同受其邪

帝曰五藏已伤六府不通荣卫不行如是之

后三日乃死何也岐伯曰阳明者十二经脉

之长也其血气盛故不知人三日其气乃尽

故死矣

以上承气海故三日气尽乃死

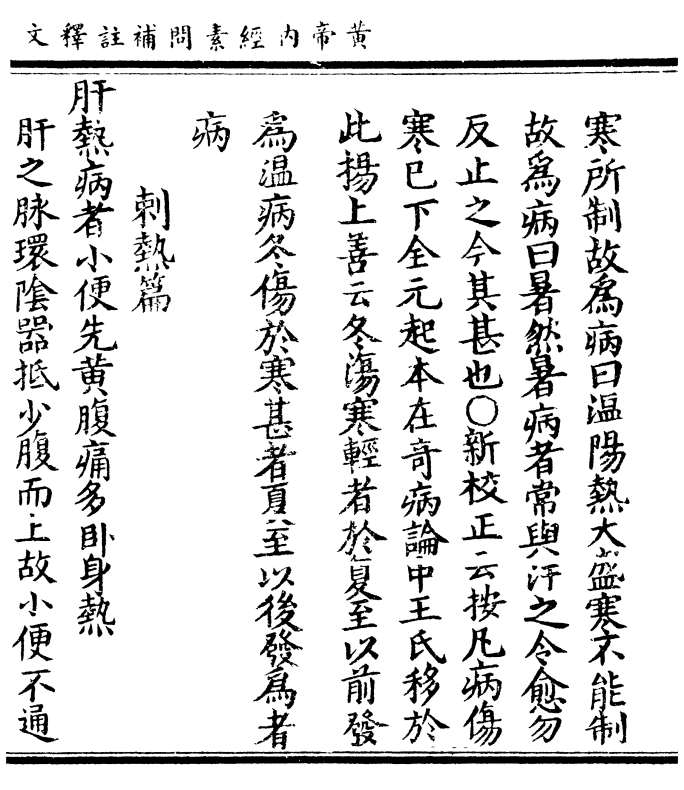

凡病伤寒而成温者先夏至日者为病温后

夏至日者为病暑暑当与汗皆出勿止

此以热多少盛衰而为义也阳热未盛为

卷二十一 第 7a 页 0653-049.png

寒所制故为病曰温阳热大盛寒不能制

寒所制故为病曰温阳热大盛寒不能制故为病曰暑然暑病者当与汗之令愈勿

反止之令其甚也○新校正云按凡病伤

寒已下全元起本在奇病论中王氏移于

此杨上善云冬伤于寒轻者夏至以前发

为温病冬伤于寒甚者夏至以后发为暑

病

刺热篇

肝热病者小便先黄腹痛多卧身热

肝之脉环阴器抵少腹而上故小便不通

卷二十一 第 7b 页 0653-050.png

先黄腹痛多卧也寒薄生热身故热焉

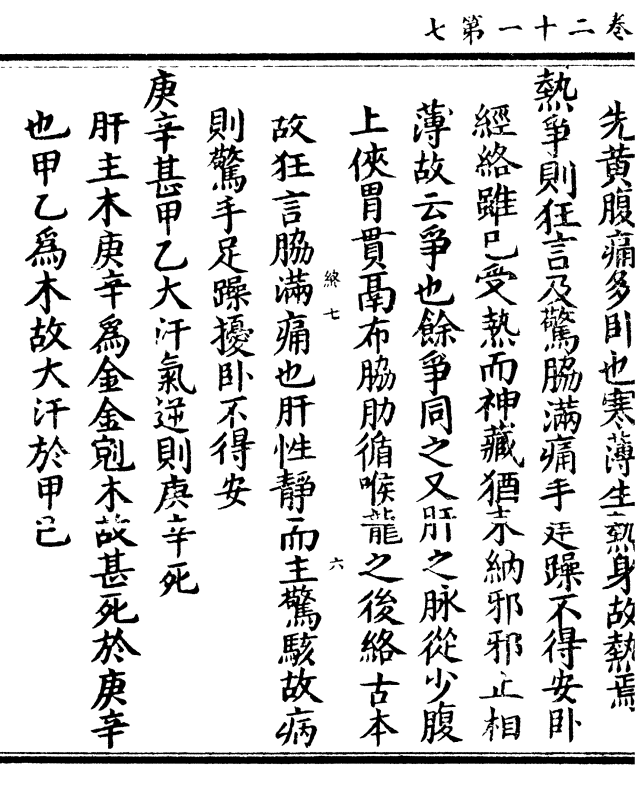

先黄腹痛多卧也寒薄生热身故热焉热争则狂言及惊胁满痛手足躁不得安卧

经络虽已受热而神藏犹未纳邪邪正相

薄故云争也馀争同之又肝之脉从少腹

上侠胃贯鬲布胁肋循喉咙之后络舌本

故狂言胁满痛也肝性静而主惊骇故病

则惊手足躁扰卧不得安

庚辛甚甲乙大汗气逆则庚辛死

肝主木庚辛为金金克木故甚死于庚辛

也甲乙为木故大汗于甲乙

卷二十一 第 8a 页 0653-051.png

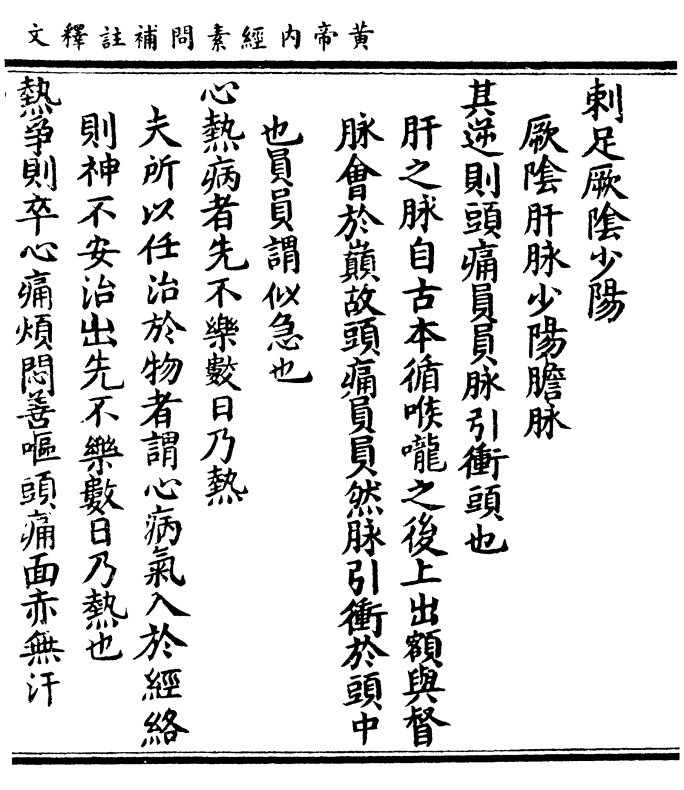

刺足厥阴少阳

刺足厥阴少阳厥阴肝脉少阳胆脉

其逆则头痛员员脉引冲头也

肝之脉自舌本循喉咙之后上出额与督

脉会于巅故头痛员员然脉引冲于头中

也员员谓似急也

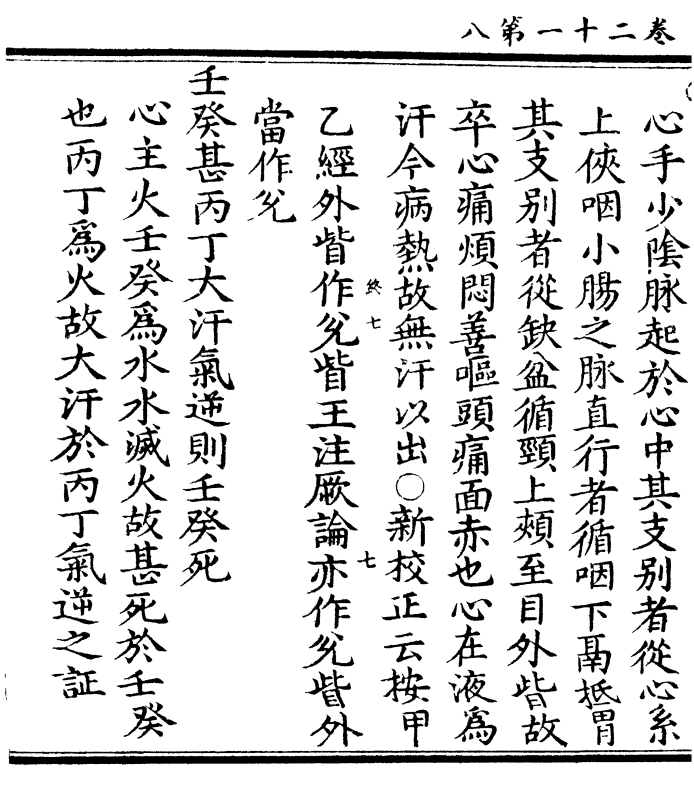

心热病者先不乐数日乃热

夫所以任治于物者谓心病气入于经络

则神不安治故先不乐数日乃热也

热争则卒心痛烦闷善呕头痛面赤无汗

卷二十一 第 8b 页 0653-052.png

心手少阴脉起于心中其支别者从心系

心手少阴脉起于心中其支别者从心系上侠咽小肠之脉直行者循咽下鬲抵胃

其支别者从缺盆循颈上颊至目外眦故

卒心痛烦闷善呕头痛面赤也心在液为

汗今病热故无汗以出○新校正云按甲

乙经外眦作兑眦王注厥论亦作兑眦外

当作兑

壬癸甚丙丁大汗气逆则壬癸死

心主火任癸为水水灭火故甚死于壬癸

也丙丁为火故大汗于丙丁气逆之證

卷二十一 第 9a 页 0653-053.png

经阙其文也

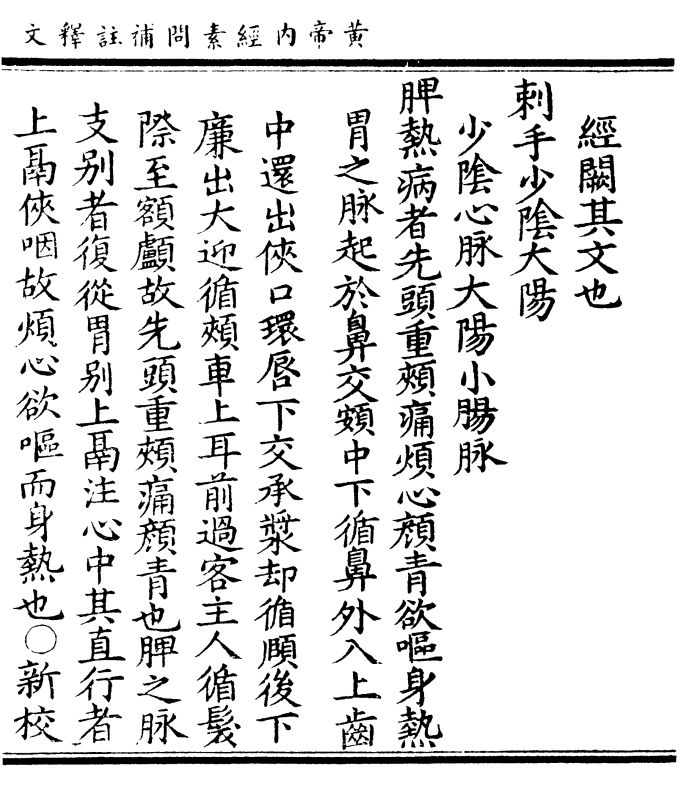

经阙其文也刺手少阴太阳

少阴心脉太阳小肠脉

脾热病者先头重颊痛烦心颜青欲呕身热

胃之脉起于鼻交頞中下循鼻外入上齿

中还出侠口环唇下交承浆却循颐后下

廉出大迎循颊车上耳前过客主人循发

际至额颅故先头重颊痛颜青也脾之脉

支别者复从胃别上鬲注心中其直行者

上鬲侠咽故烦心欲呕而身热也○新校

卷二十一 第 9b 页 0653-054.png

正云按甲乙经太素云脾热病先头重颊

正云按甲乙经太素云脾热病先头重颊痛无颜青二字

热争则腰痛不可用俯仰腹满泄两颔痛

胃之脉支别者起胃下口循腹里下至气

街中而合以下髀气街者腰之前故腰痛

也脾之脉入腹属脾络胃又胃之脉自交

承浆却循颔后下廉出大迎循颊车故腹

满泄而两颔痛颔胡感切

甲乙甚戊己大汗气逆则甲乙死

脾主土甲乙为木木伐土故甚死于甲乙

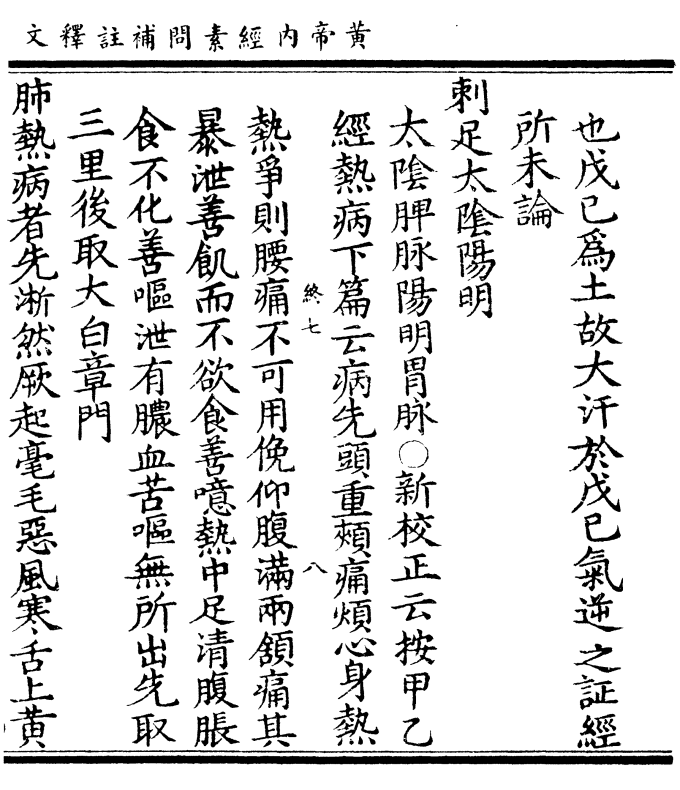

卷二十一 第 10a 页 0653-055.png

也戊己为土故大汗于戊己气逆之证经

也戊己为土故大汗于戊己气逆之证经所未论

刺足太阴阳明

太阴脾脉阳明胃脉○新校正云按甲乙

经热病下篇云病先头重颊痛烦心身热

热争则腰痛不可用俯仰腹满两颔痛其

暴泄善饥而不欲食善噫热中足清腹胀

食不化善呕泄有脓血苦呕无所出先取

三里后取太白章门

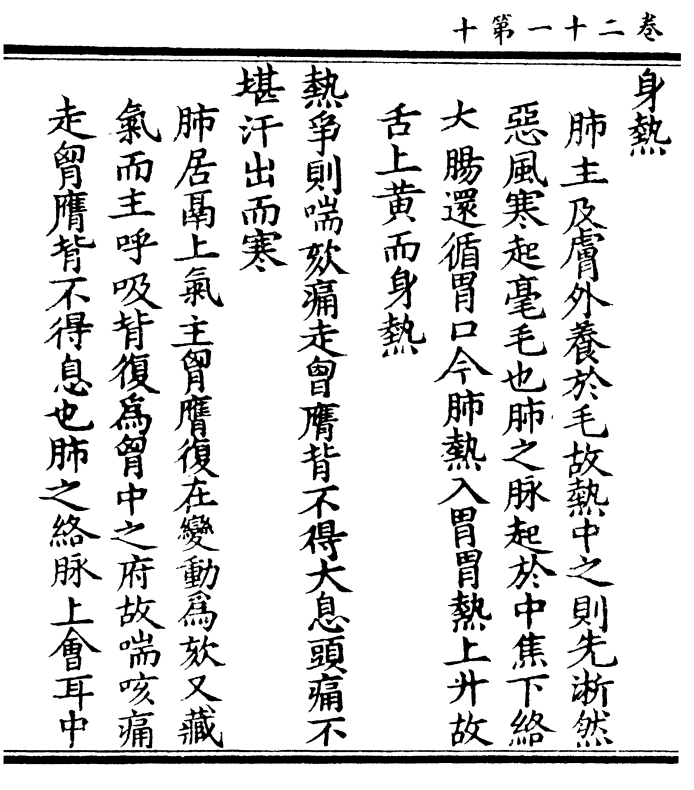

肺热病者先淅然厥起毫毛恶风寒舌上黄

卷二十一 第 10b 页 0653-056.png

身热

身热肺主皮肤外养于毛故热中之则先淅然

恶风寒起毫毛也肺之脉起于中焦下络

大肠还循胃口今肺热入胃胃热上升故

舌上黄而身热

热争则喘咳痛走胸膺背不得大息头痛不

堪汗出而寒

肺居鬲上气主胸膺复在变动为咳又藏

气而主呼吸背复为胸中之府故喘咳痛

走胸膺背不得息也肺之络脉上会耳中

卷二十一 第 11a 页 0653-057.png

今热气上熏故头痛不堪汗出而寒

今热气上熏故头痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗气逆则丙丁死

肺主金丙丁为火火烁金故甚死于丙丁

也庚辛为金故大汗于庚辛也气逆之證

经阙未书

刺手太阴阳明出血如大豆立已

太阴肺脉阳明大肠脉当视其络脉盛者

乃刺而出之

肾热病者先腰痛胻酸苦渴数饮身热

膀胱之脉从肩膊内侠脊抵腰中又腰为

卷二十一 第 11b 页 0653-058.png

肾之府故先腰痛也又肾之脉自循内踝

肾之府故先腰痛也又肾之脉自循内踝之后上腨内出腘内廉又直行者从肾上

贯肝鬲入肺中循喉咙侠舌本故胻酸苦

渴数饮身热(瘦音酸胻/户当切)

热争则项痛而强胻寒且酸足下热不欲言

膀胱之脉从脑出别下项又肾之脉起于

小指之下斜趋足心出于然骨之下循内

踝之后别入跟中以上胻内又其直行者

从肾上贯肝鬲入肺中循喉咙侠舌本故

项痛而强胻寒且酸足下热不欲言也○

卷二十一 第 12a 页 0653-059.png

新校正云按甲乙经然骨作然谷(跟音/根)

新校正云按甲乙经然骨作然谷(跟音/根)其逆则项痛员员澹澹然

肾之筋循脊内侠膂上至项结于枕骨与

膀胱之筋合膀胱之脉又并下于项故项

痛员员然也澹澹为似欲不定也

戊己甚壬癸大汗气逆则戊己死

肾主水戊己为土土刑水故甚死于戊己

也壬癸为水故大汗于壬癸

刺足少阴太阳

少阴肾脉太阳膀胱脉

卷二十一 第 12b 页 0653-060.png

诸汗者至其所胜日汗出也

诸汗者至其所胜日汗出也气王日为所胜王则胜邪故各当其王日

汗

肝热病者左颊先赤

肝气合木木气应春南面正理之则其左颊

也

心热病者颜先赤

心气合火火气炎上指象明候故候于颜

颜额也

脾热病者鼻先赤

卷二十一 第 13a 页 0653-061.png

脾气合土土王于中鼻处面中故占鼻也

脾气合土土王于中鼻处面中故占鼻也肺热病者右颊先赤

肺气合金金气应秋南面正理之则其右

颊也

肾热病者颐先赤

肾气合水水惟润下指象明候故候于颐

也

病虽未发见赤色者刺之名曰治未病

圣人不治已病治未病不治已乱治未乱

此之谓也

卷二十一 第 13b 页 0653-062.png

热病从部所起者至期而已

热病从部所起者至期而已期为大汗之日也如肝甲乙心丙丁脾戊

己肺庚辛肾壬癸是为期日也

其刺之反者三周而已

反谓反取其气也如肝病刺脾脾病刺肾

肾病刺心心病刺肺肺病刺肝者皆是反

刺五藏之气也三周谓三周于三阴三阳

之脉状也又太阳病而刺写阳明阳明病

而刺写少阳少阳病而刺写太阴太阴病

而刺写少阴少阴病而刺写厥阴如此是

卷二十一 第 14a 页 0653-063.png

为反取三阴三阳之脉气也

为反取三阴三阳之脉气也重逆则死

先刺已反病气流传又反刺之是为重逆

一逆刺之尚至三周乃已况其重逆而得

生邪

诸当汗者至其所胜日汗大出也

王则胜邪故各当其王日汗○新校正云

按此条文注二十四字与前文重复当删

去甲乙经太素亦不重出

诸治热病以饮之寒水乃刺之必寒衣之居

卷二十一 第 14b 页 0653-064.png

止寒处身寒而止也

止寒处身寒而止也寒水在胃阳气外盛故饮寒乃刺热退则

凉生故身寒而止针

热病先胸胁痛手足躁刺足少阳补足太阴

此则举正取之例然足少阳木病而写足

少阳之木气补足太阴之土气者恐木传

于土也胸胁痛丘虚主之丘虚在足外踝

下如前陷者中足少阳脉之所过也刺可

入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三

壮热病手足躁经无所主治之旨然补足

卷二十一 第 15a 页 0653-065.png

太阴之脉当于井荣取之也○新校正云

太阴之脉当于井荣取之也○新校正云详足太阴全元起本及太素作手太阴杨

上善云手太阴上属肺从肺出腋下故胸

胁痛又按灵枢经云热病而胸胁痛手足

躁取之筋间以第四针索筋于肝不得索

之于金金肺也以此决之作手太阴者为

是

病甚者为五十九刺

五十九刺者谓头上五行行五者以越诸

阳之热逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者

卷二十一 第 15b 页 0653-066.png

以写胸中之热也气街三里巨虚上下廉

以写胸中之热也气街三里巨虚上下廉此八者以写胃中之热也云门腢骨委中

髓空此八者以写四支之热也五藏俞傍

五此十者以写五藏之热也凡此五十九

穴者皆热之左右也故病甚则尔刺之然

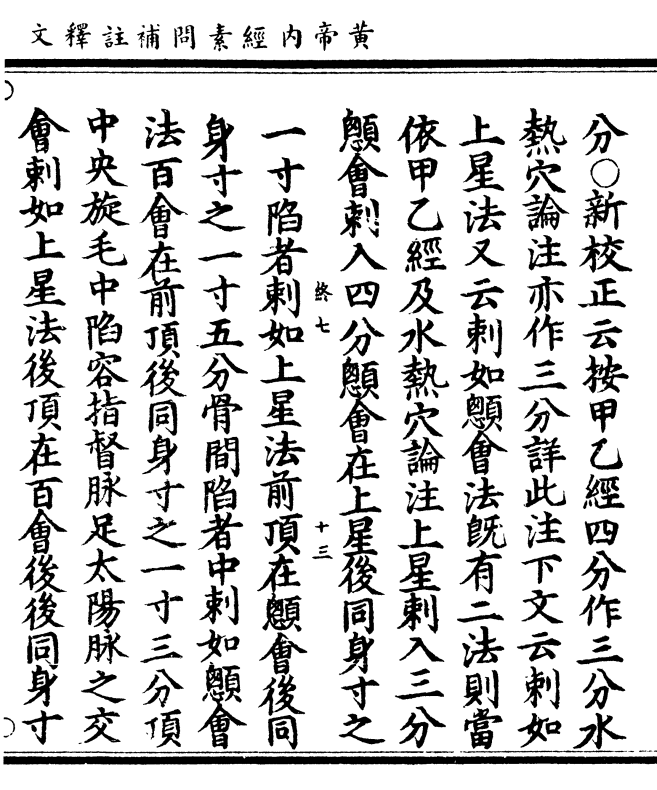

头上五行者当中行谓上星囟会前顶百

会后顶次两傍谓五处承光通天络却玉

枕又刺两傍谓临泣目窗正营承灵脑空

也上星在颅上直鼻中央入发际同身寸

之一寸陷者中容豆刺可入同身寸之四

卷二十一 第 16a 页 0653-067.png

分○新校正云按甲乙经四分作三分水

分○新校正云按甲乙经四分作三分水热穴论注亦作三分详此注下文云刺如

上星法又云刺如囟会法既有二法则当

依甲乙经及水热穴论注上星刺入三分

囟会刺入四分囟会在上星后同身寸之

一寸陷者刺如上星法前顶在囟会后同

身寸之一寸五分骨间陷者中刺如囟会

法百会在前顶后同身寸之一寸三分顶

中央旋毛中陷容指督脉足太阳脉之交

会刺如上星法后顶在百会后后同身寸

卷二十一 第 16b 页 0653-068.png

之一寸五分枕骨上刺如囟会法然是五

之一寸五分枕骨上刺如囟会法然是五者皆督脉气之所发也上星留六呼若灸

者并灸五壮次两傍穴五处在上星两傍

同身寸之一寸五分承光在五处后同身

寸之一寸通天在承光后同身寸之一寸

五分络却在通天后同身寸之一寸五分

玉枕在络却后同身寸之七分然是五者

并足太阳脉气所发刺可入同身寸之三

分五处通天各留七呼络却留五呼玉枕

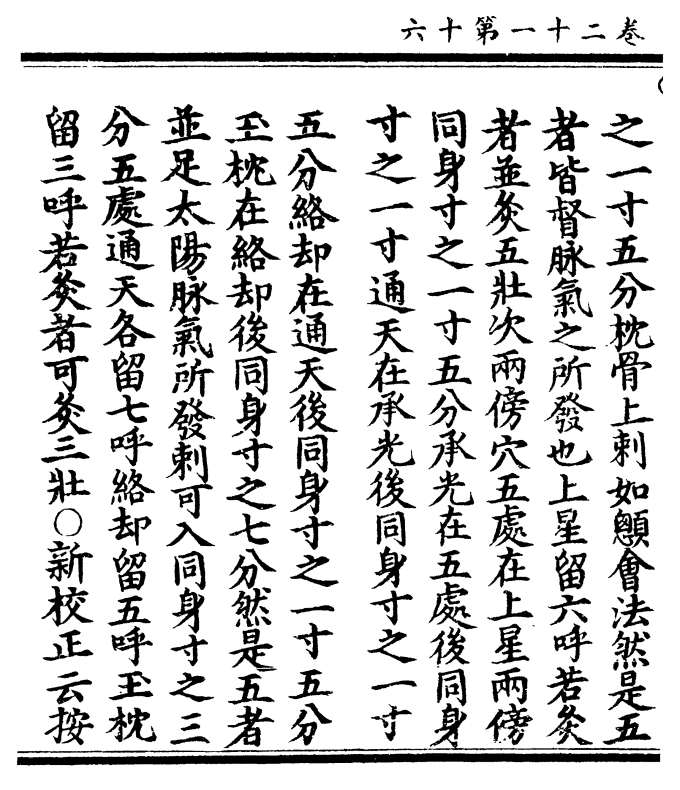

留三呼若灸者可灸三壮○新校正云按

卷二十一 第 17a 页 0653-069.png

甲乙经承光不可灸玉枕刺入二分又次

甲乙经承光不可灸玉枕刺入二分又次两傍临泣在头直目上入发际同身寸之

五分足太阳少阳阳维三脉之会目窗正

营递相去同身寸之一寸承灵脑空递相

去同身寸之一寸五分然是五者并足少

阳阳维二脉之会脑空一穴刺可入同身

寸之四分馀并可刺入同身寸之三分临

泣留七呼若灸者可灸五壮大杼在项第

一椎下两傍相去各同身寸之一寸半陷

者中督脉别络足太阳手太阳三脉气之

卷二十一 第 17b 页 0653-070.png

会刺可入同身寸之三分留七呼若灸者

会刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五壮○新校正云按甲乙经作七壮

气穴注作七壮刺疟注热穴注作五壮膺

俞者膺中俞也正名中府在胸中行两傍

相去同身寸之六寸云门下一寸乳上三

肋间动脉应手陷者中仰而取之手足太

阴脉之会刺可入同身寸之三分留五呼

若灸者可灸五壮缺盆在肩上横骨陷者

中手阳明脉气所发刺可入同身寸之三

分留七呼若灸者可灸三壮背俞当是风

卷二十一 第 18a 页 0653-071.png

门热府在第二椎下两傍各同身寸之一

门热府在第二椎下两傍各同身寸之一寸半督脉足太阳脉之会刺可入同身寸

之五分留七呼若灸者可灸五壮验今明

堂中诰图经不著背俞未详果何处也○

新校正云按王注水热穴论以风门热府

为背俞又注气穴论以大杼为背俞此注

云未详盖疑之也○气冲在腹齐下横骨

两端鼠鼷上同身寸之一寸动应手足阳

明脉气所发刺可入同身寸之三分留七

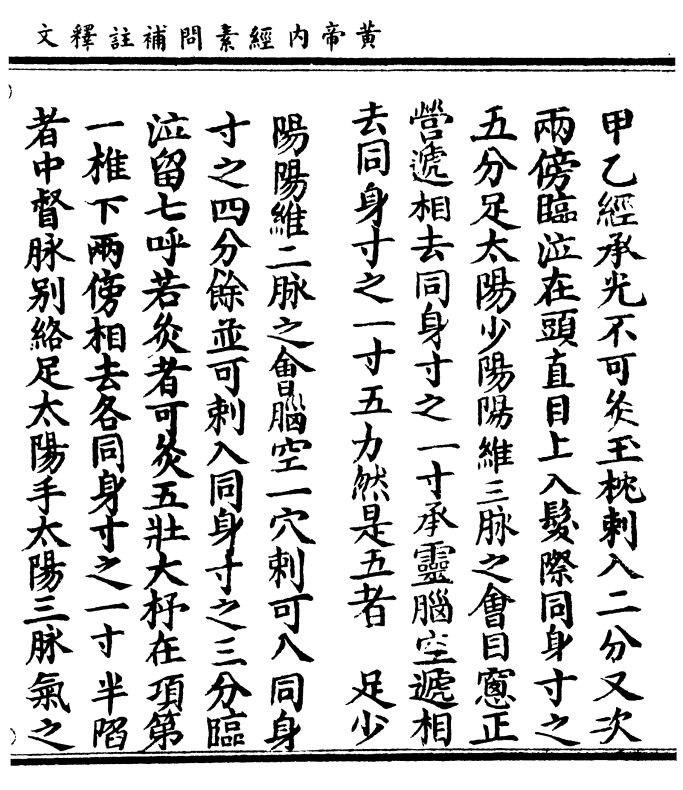

呼若灸者可灸五壮三里在膝下同身寸

卷二十一 第 18b 页 0653-072.png

之三寸胻外廉两筋内分间足阳明脉之

之三寸胻外廉两筋内分间足阳明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若

灸者可灸三壮巨虚上廉足阳明与太阳

合在三里下同身寸之三寸足阳明脉气

所发刺可入同身寸之八分若灸者可灸

三壮巨虚下廉足阳明与少阳合在上廉

下同身寸之三寸足阳明脉气所发刺可

入同身寸之三分若灸者可灸三壮云门

在巨骨下胸中行两傍○新校正云按气

穴论注胸中行两傍作侠任脉傍横去任

卷二十一 第 19a 页 0653-073.png

脉文虽异穴之处所则同相去同身寸之

脉文虽异穴之处所则同相去同身寸之六寸动脉应手中府当其下同身寸之一

寸云门手太阴脉气所发举臂取之刺可

入同身寸之七分若灸者可灸五壮验今

明堂中诰图经不载腢骨穴寻其穴以写

四支之热恐是肩腢穴穴在肩端两骨间

手阳明蹻脉之会刺可入同身寸之六分

留六呼若灸者可灸三壮委中在足膝后

屈处腘中央约文中动脉○新校正云详

委中穴与气穴注骨空注刺疟论注并此

卷二十一 第 19b 页 0653-074.png

王氏四处注之彼三注无足膝后屈处五

王氏四处注之彼三注无足膝后屈处五字与此注异者非实有异盖注有详略尔

○足太阳脉之所入也刺可入同身寸之

五分留七呼若灸者可灸三壮髓空者正

名腰俞在脊中第二十一椎节下间督脉

气所发刺可入同身寸之一分○新校正

云按甲乙经作二寸水热穴论注亦作二

寸气府论注骨空论注作一分○留七呼

若灸者可灸三壮五藏俞傍五者谓魄户

神堂魂门意舍志室五穴也在侠脊两傍

卷二十一 第 20a 页 0653-075.png

各相去同身寸之三寸并足太阳脉气所

各相去同身寸之三寸并足太阳脉气所发也魄户在第三椎下两傍正坐取之刺

可入同身寸之五分若灸者可灸五壮神

堂在第五椎下两傍刺可入同身寸之三

分若灸者可灸五壮魂门在第九椎下两

傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸

者可灸三壮意舍在十一椎下两傍正坐

取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸

三壮志室在十四椎下两傍正坐取之刺

可入同身寸之五分若灸者可灸三壮是

卷二十一 第 20b 页 0653-076.png

所谓此经之五十九刺法也若针经所指

所谓此经之五十九刺法也若针经所指五十九刺则殊与此经不同虽俱治热病

之要穴然合用之理全向背犹当以病候

形證所应经法即随所證而刺之

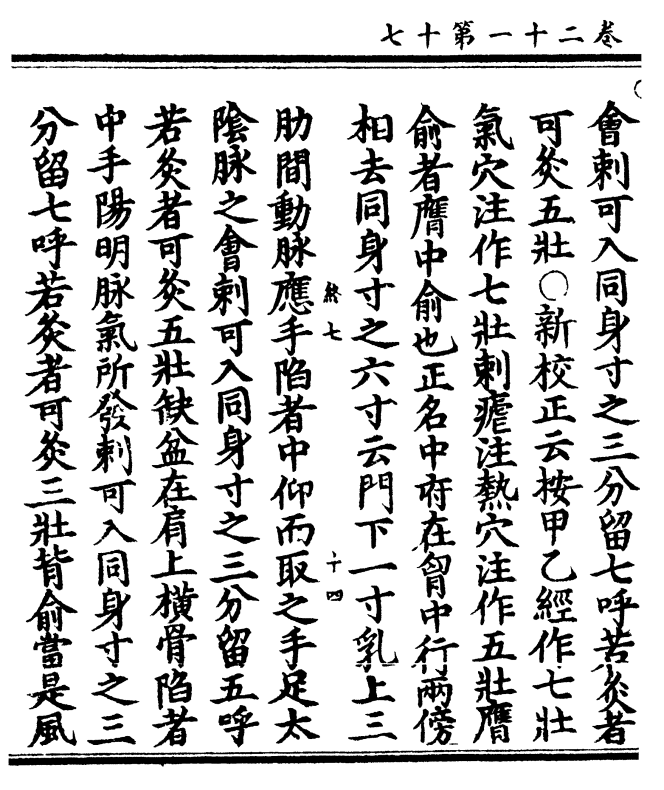

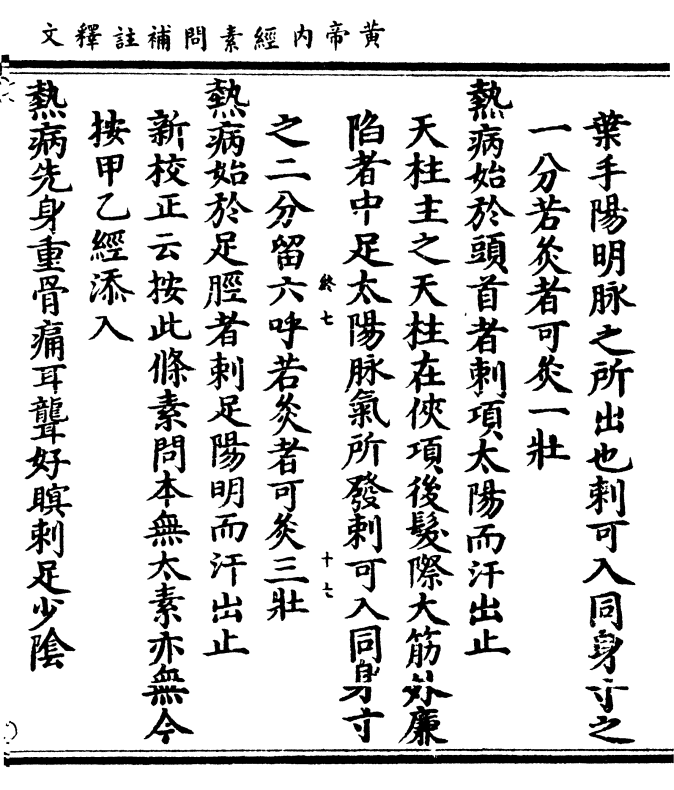

热病始手臂痛者刺手阳明太阴而汗出止

手臂痛列缺主之列缺者手太阴之络去

腕上同身寸之二寸半别走阳明者也刺

可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸

五壮欲出汗商阳主之商阳者手阳明脉

之井在手大指次指内侧去爪甲角如韭

卷二十一 第 21a 页 0653-077.png

叶手阳明脉之所出也刺可入同身寸之

叶手阳明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壮

热病始于头首者刺项太阳而汗出止

天柱主之天柱在侠项后发际大筋外廉

陷者中足太阳脉气所发刺可入同身寸

之二分留六呼若灸者可灸三壮

热病始于足胫者刺足阳明而汗出止

新校正云按此条素问本无太素亦无今

按甲乙经添入

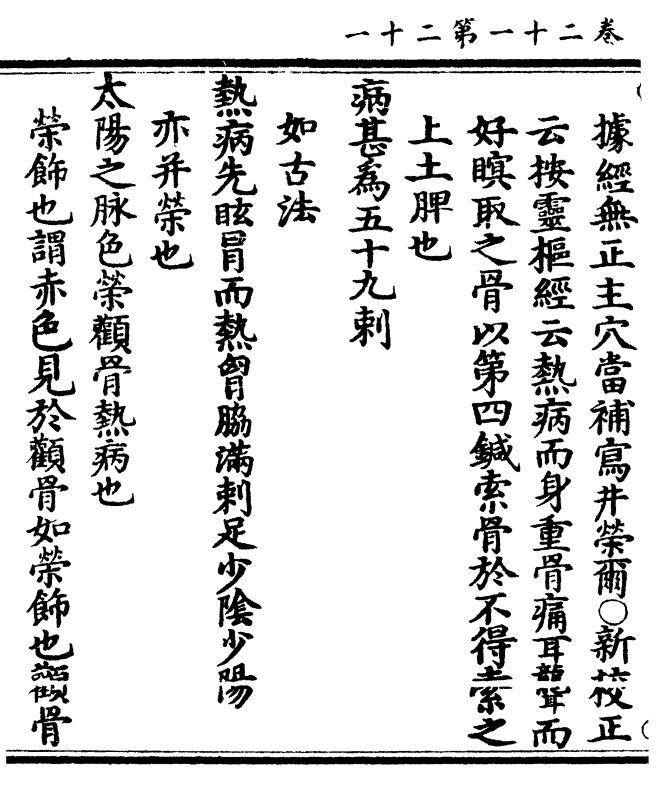

热病先身重骨痛耳聋好瞑刺足少阴

卷二十一 第 21b 页 0653-078.png

据经无正主穴当补写井荥尔○新校正

据经无正主穴当补写井荥尔○新校正云按灵枢经云热病而身重骨痛耳聋而

好暝取之骨以第四针索骨于不得索之

土土脾也

病甚为五十九刺

如古法

热病先眩冒而热胸胁满刺足少阴少阳

亦井荥也

太阳之脉色荣颧骨热病也

荣饰也谓赤色见于颧骨如荣饰也颧骨

卷二十一 第 22a 页 0653-079.png

谓目下当外眦也太阳合火故见色赤○

谓目下当外眦也太阳合火故见色赤○新校正云按杨上善云赤色荣颧者骨热

病也与王氏注不同

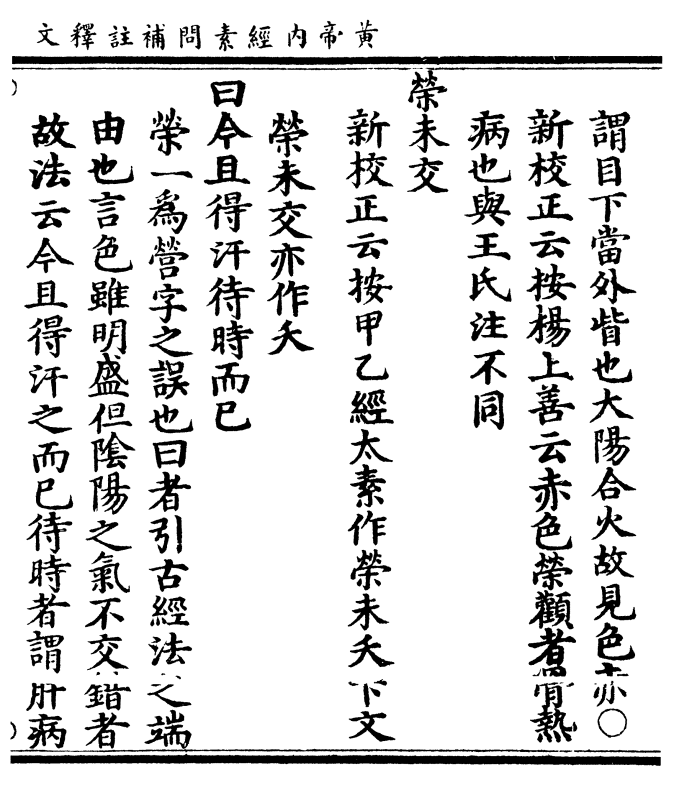

荣未交

新校正云按甲乙经太素作荣未夭下文

荣未交亦作夭

曰今且得汗待时而已

荣一为营字之误也曰者引古经法之端

由也言色虽明盛但阴阳之气不交错者

故法云今且得汗之而已待时者谓肝病

卷二十一 第 22b 页 0653-080.png

待甲乙心病待丙丁脾病待戊己肺病待

待甲乙心病待丙丁脾病待戊己肺病待庚辛肾病待壬癸是谓待时而已所谓交

者次如下句

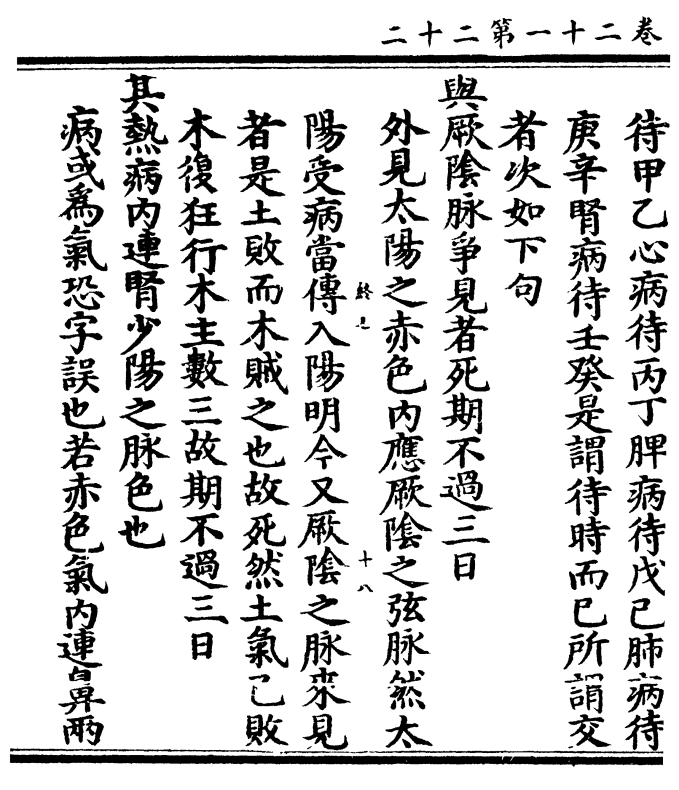

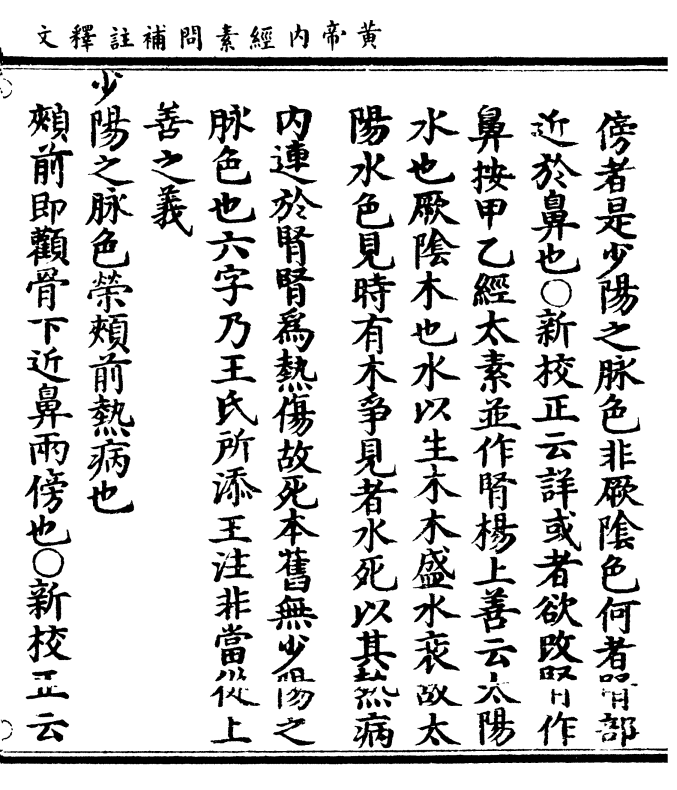

与厥阴脉争见者死期不过三日

外见太阳之赤色内应厥阴之弦脉然太

阳受病当传入阳明今又厥阴之脉来见

者是土败而木贼之也故死然土气已败

木复狂行木主数三故期不过三日

其热病内连肾少阳之脉色也

病或为气恐字误也若赤色气内连鼻两

卷二十一 第 23a 页 0653-081.png

傍者是少阳之脉色非厥阴色何者肾部

傍者是少阳之脉色非厥阴色何者肾部近于鼻也○新校正云详或者欲改肾作

鼻按甲乙经太素并作肾杨上善云太阳

水也厥阴木也水以生木木盛水衰故太

阳水色见时有木争见者水死以其热病

内连于肾肾为热伤故死本旧无少阳之

脉色也六字乃王氏所添王注非当从上

善之义

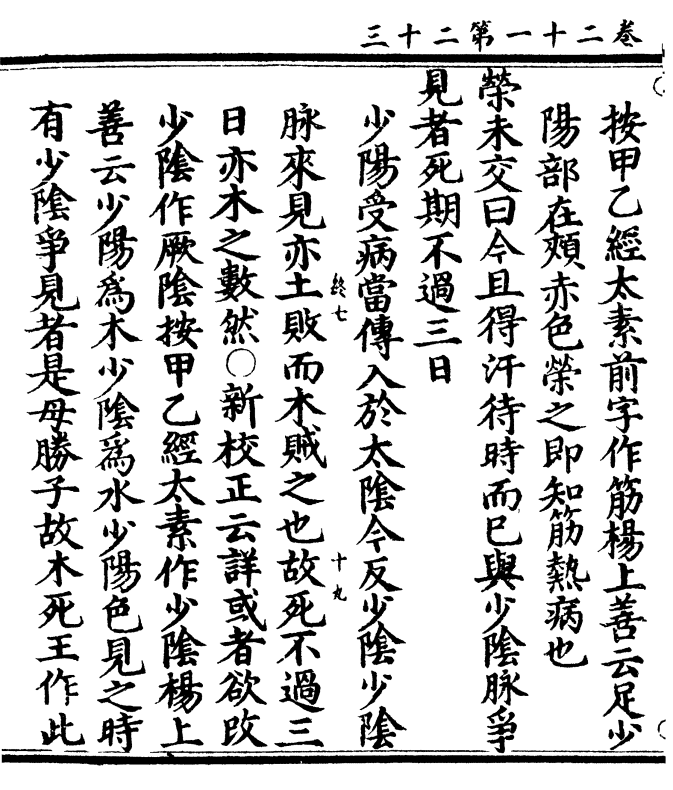

少阳之脉色荣颊前热病也

颊前即颧骨下近鼻两傍也○新校正云

卷二十一 第 23b 页 0653-082.png

按甲乙经太素前字作筋杨上善云足少

按甲乙经太素前字作筋杨上善云足少阳部在颊赤色荣之即知筋热病也

荣未交曰今且得汗待时而已与少阴脉争

见者死期不过三日

少阳受病当传入于太阴今又少阴少阴

脉来见亦土败而木贼之也故死不过三

日亦木之数然○新校正云详或者欲改

少阴作厥阴按甲乙经太素作少阴杨上

善云少阳为木少阴为水少阳色见之时

有少阴争见者是母胜子故木死王作此

卷二十一 第 24a 页 0653-083.png

注亦非旧本及甲乙经太素并无死期不

注亦非旧本及甲乙经太素并无死期不过三日六字此是王氏足成此文也

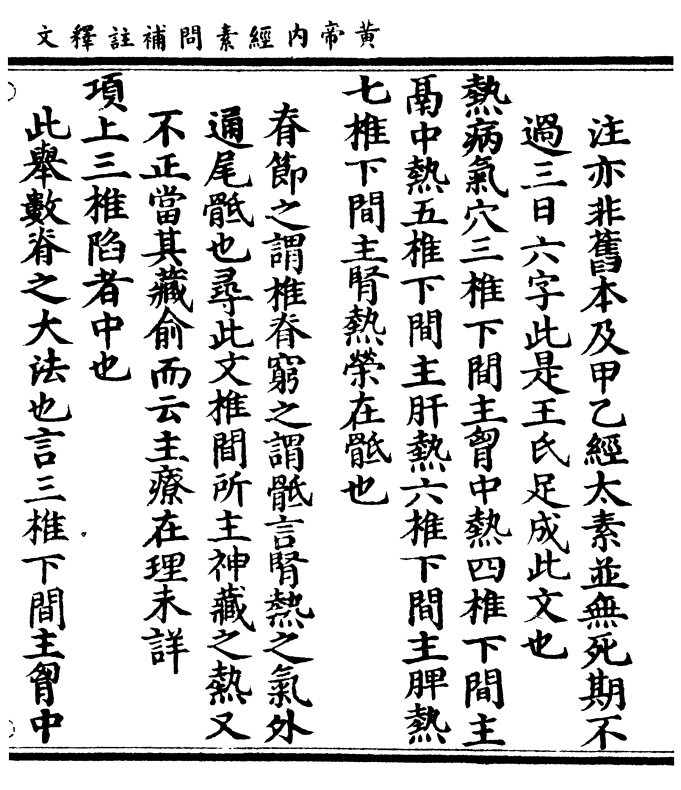

热病气穴三椎下间主胸中热四椎下间主

鬲中热五椎下间主肝热六椎下间主脾热

七椎下间主肾热荣在骶也

脊节之谓椎脊穷之谓骶言肾热之气外

通尾骶也寻此文椎间所主神藏之热又

不正当其藏俞而云主疗在理未详

项上三椎陷者中也

此举数脊之大法也言三椎下间主胸中

卷二十一 第 24b 页 0653-084.png

热者何以数之言皆当以陷者中为气发

热者何以数之言皆当以陷者中为气发之所也

颊下逆颧为大瘕下牙车为腹满颧后为胁

痛颊上者鬲上也

此所以候面部之色发明腹中之病诊

黄帝内经素问补注释文卷之二十一