声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十六 第 210089b 页

卷十六 第 1a 页 0652-047.png

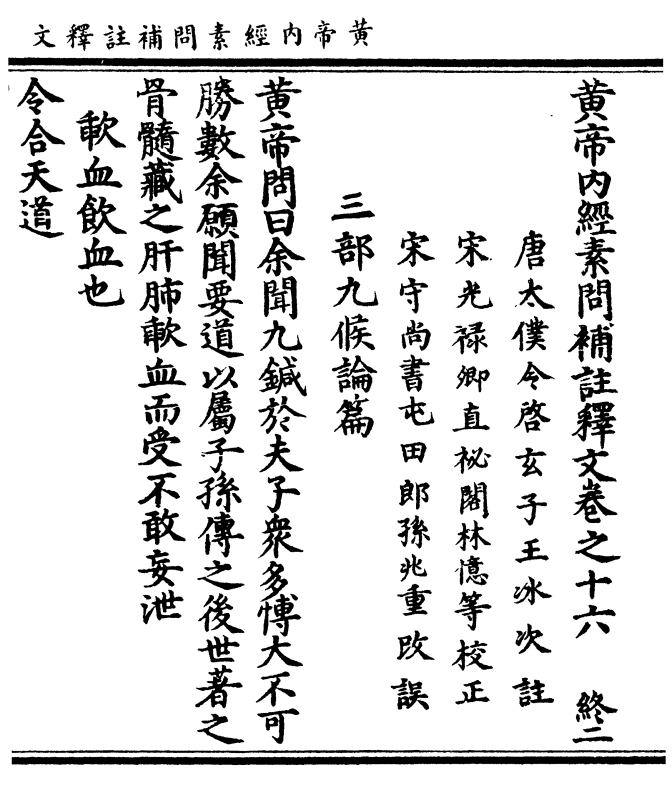

黄帝内经素问补注释文卷之十六终二

黄帝内经素问补注释文卷之十六终二唐太仆令启玄子王冰次注

宋光禄卿直秘阁林亿等校正

宋守尚书屯田郎孙兆重改误

三部九候论篇

黄帝问曰余闻九针于夫子众多博大不可

胜数余愿闻要道以属子孙传之后世著之

骨髓藏之肝肺歃血而受不敢妄泄

歃血饮血也

令合天道

卷十六 第 1b 页 0652-048.png

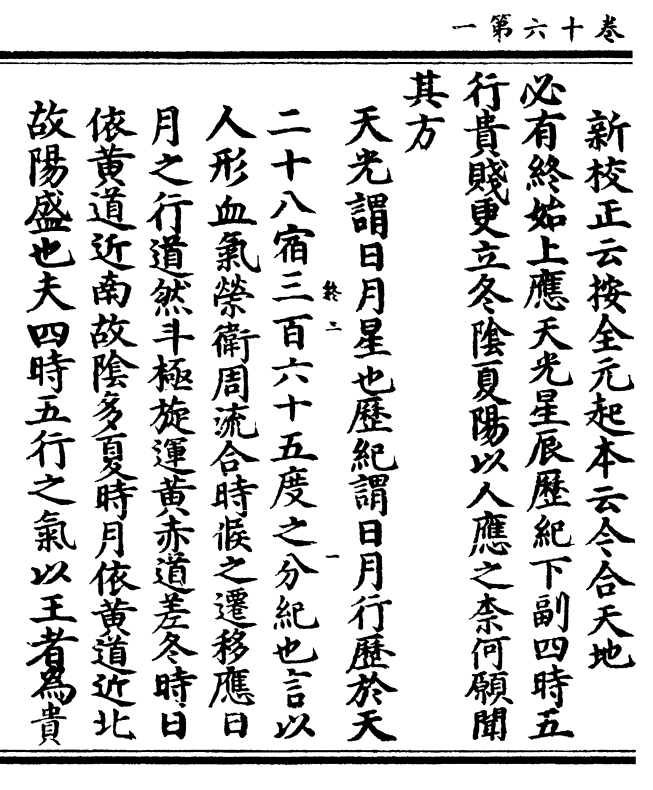

新校正云按全元起本云令合天地

新校正云按全元起本云令合天地必有终始上应天光星辰历纪下副四时五

行贵贱更立冬阴夏阳以人应之奈何愿闻

其方

天光谓日月星也历纪谓日月行历于天

二十八宿三百六十五度之分纪也言以

人形血气荣卫周流合时候之迁移应日

月之行道然斗极旋运黄赤道差冬时日

依黄道近南故阴多夏时月依黄道近北

故阳盛也夫四时五行之气以王者为贵

卷十六 第 2a 页 0652-049.png

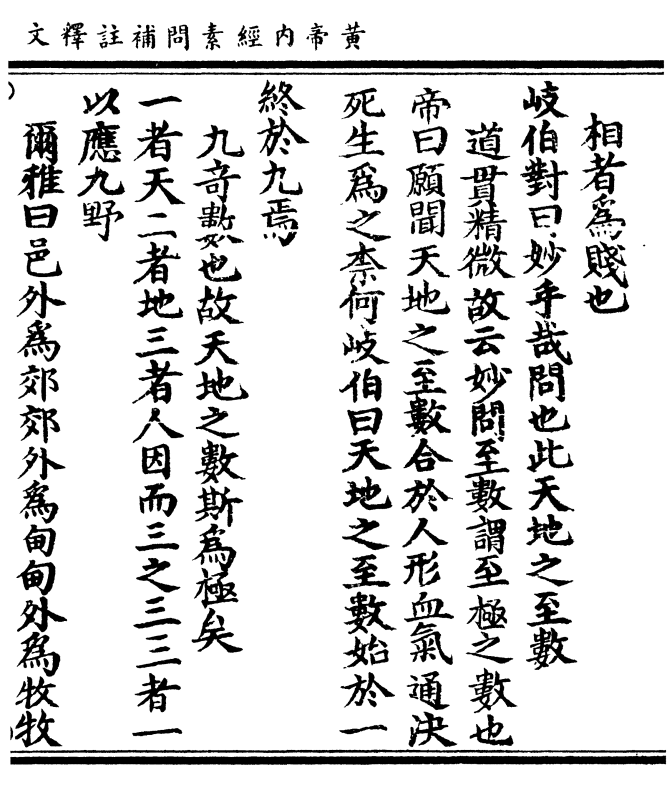

相者为贱也

相者为贱也岐伯对曰妙乎哉问也此天地之至数

道贯精微故云妙问至数谓至极之数也

帝曰愿闻天地之至数合于人形血气通决

死生为之奈何岐伯曰天地之至数始于一

终于九焉

九奇数也故天地之数斯为极矣

一者天三者地三者人因而三之三三者一

以应九野

尔雅曰邑外为郊郊外为甸甸外为牧牧

卷十六 第 2b 页 0652-050.png

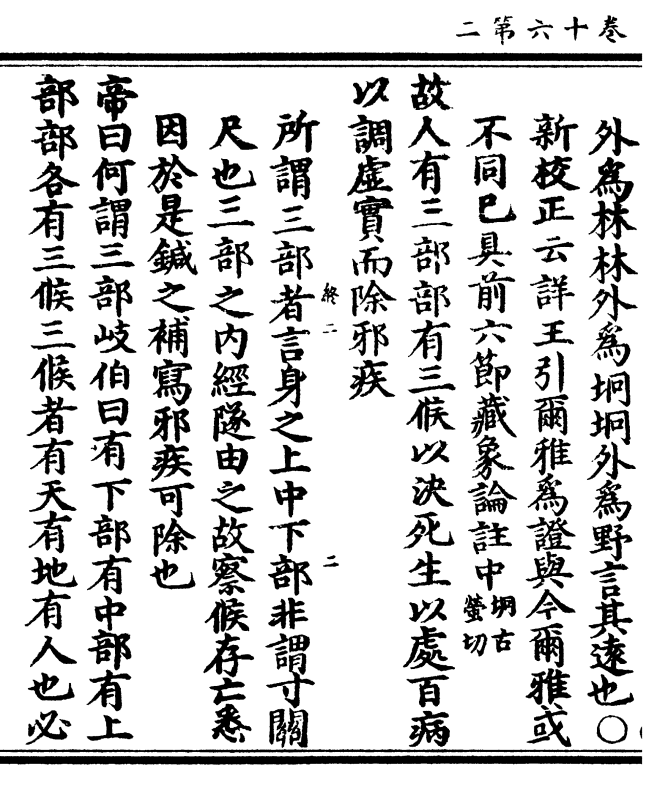

外为林林外为坰坰外为野言其远也○

外为林林外为坰坰外为野言其远也○新校正云详王引尔雅为證与今尔雅或

不同已具前六节藏象论注中坰古萤切

故人有三部部有三候以决死生以处百病

以调虚实而除邪疾

所谓三部者言身之上中下部非谓寸关

尺也三部之内经隧由之故察候存亡悉

因于是针之补写邪疾可除也

帝曰何谓三部岐伯曰有下部有中部有上

部部各有三候三候者有天有地有人也必

卷十六 第 3a 页 0652-051.png

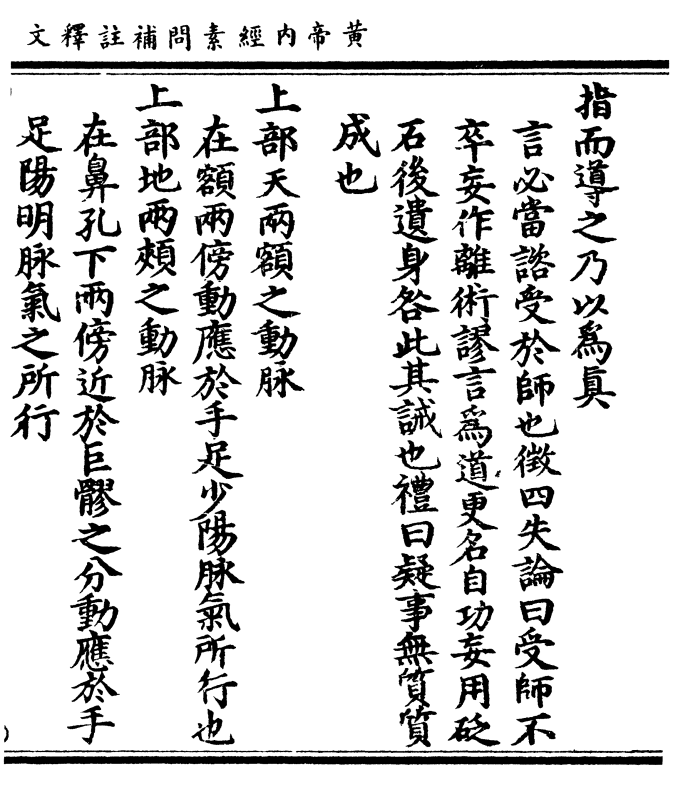

指而导之乃以为真

指而导之乃以为真言必当咨受于帅也徵四失论曰受师不

卒妄作杂术谬言为道更名自功妄用砭

石后遗身咎此其诫也礼曰疑事无质质

成也

上部天两额之动脉

在额两傍动应于手足少阳脉气所行也

上部地两颊之动脉

在鼻孔下两傍近于巨髎之分动应于手

足阳明脉气之所行

卷十六 第 3b 页 0652-052.png

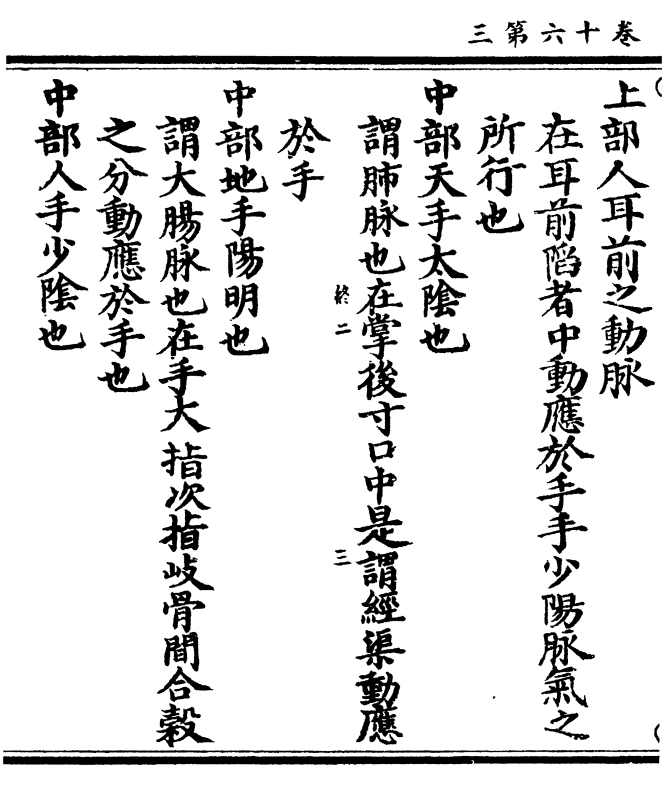

上部人耳前之动脉

上部人耳前之动脉在耳前陷者中动应于手手少阳脉气之

所行也

中部天手太阴也

谓肺脉也在掌后寸口中是谓经渠动应

于手

中部地手阳明也

谓大肠脉也在手大指次指歧骨间合谷

之分动应于手也

中部人手少阴也

卷十六 第 4a 页 0652-053.png

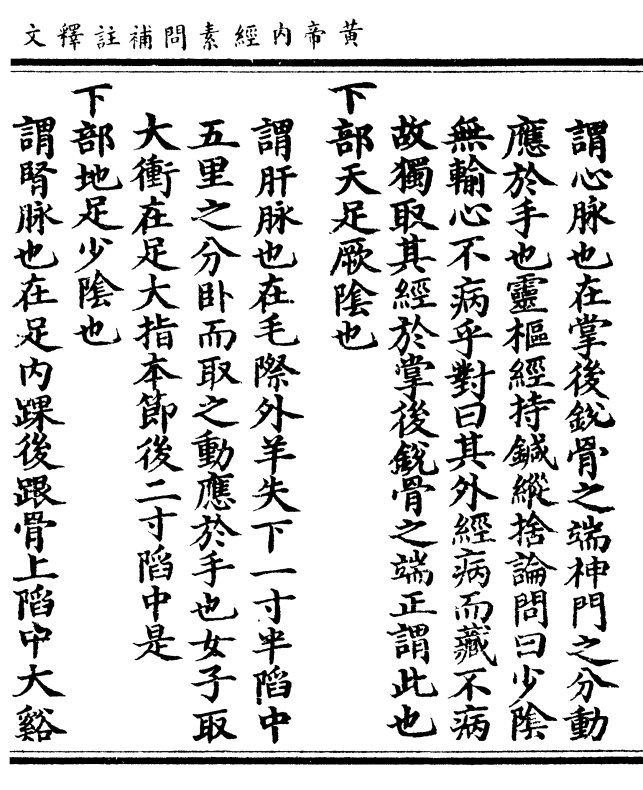

谓心脉也在掌后锐骨之端神门之分动

谓心脉也在掌后锐骨之端神门之分动应于手也灵枢经持针纵舍论问曰少阴

无输心不病乎对曰其外经病而藏不病

故独取其经于掌后锐骨之端正谓此也

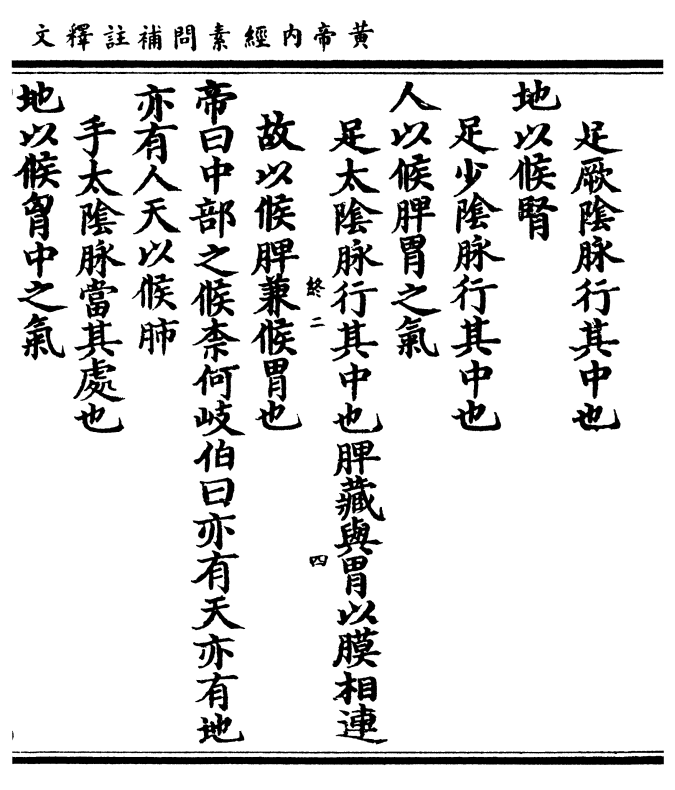

下部天足厥阴也

谓肝脉也在毛际外羊矢下一寸半陷中

五里之分卧而取之动应于手也女子取

太冲在足大指本节后二寸陷中是

下部地足少阴也

谓肾脉也在足内踝后跟骨上陷中大溪

卷十六 第 4b 页 0652-054.png

之分动应手

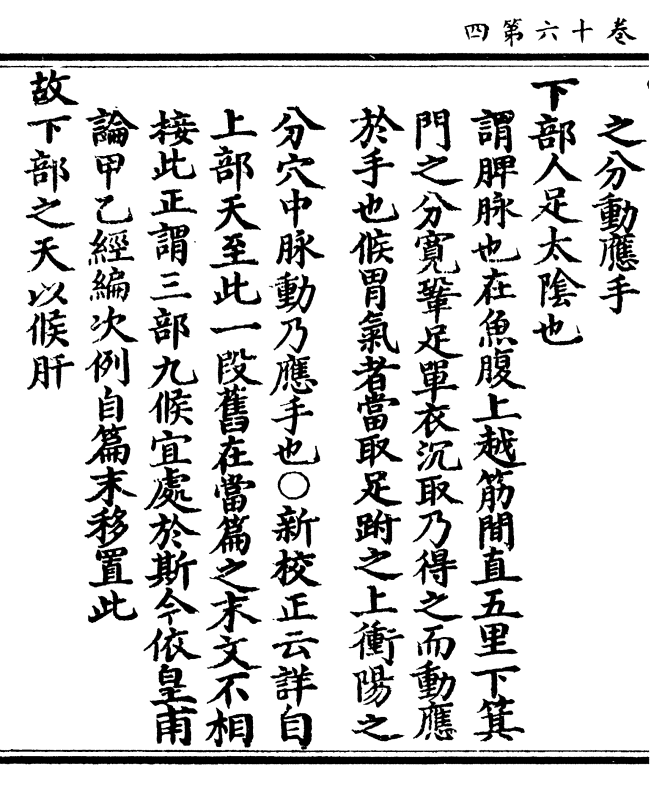

之分动应手下部人足太阴也

谓脾脉也在鱼腹上越筋间直五里下箕

门之分宽巩足单衣沉取乃得之而动应

于手也候胃气者当取足跗之上冲阳之

分穴中脉动乃应手也○新校正云详自

上部天至此一段旧在当篇之末文不相

接此正谓三部九候宜处于斯今依皇甫

谧甲乙经编次例自篇末移置此

故下部之天以候肝

卷十六 第 5a 页 0652-055.png

足厥阴脉行其中也

足厥阴脉行其中也地以候肾

足少阴脉行其中也

人以候脾胃之气

足太阴脉行其中也脾藏与胃以膜相连

故以候脾兼候胃也

帝曰中部之候奈何岐伯曰亦有天亦有地

亦有人天以候肺

手太阴脉当其处也

地以候胸中之气

卷十六 第 5b 页 0652-056.png

手阳明脉当其处也经云肠胃同候故以

手阳明脉当其处也经云肠胃同候故以候胸中也

人以候心

手少阴脉当其处也

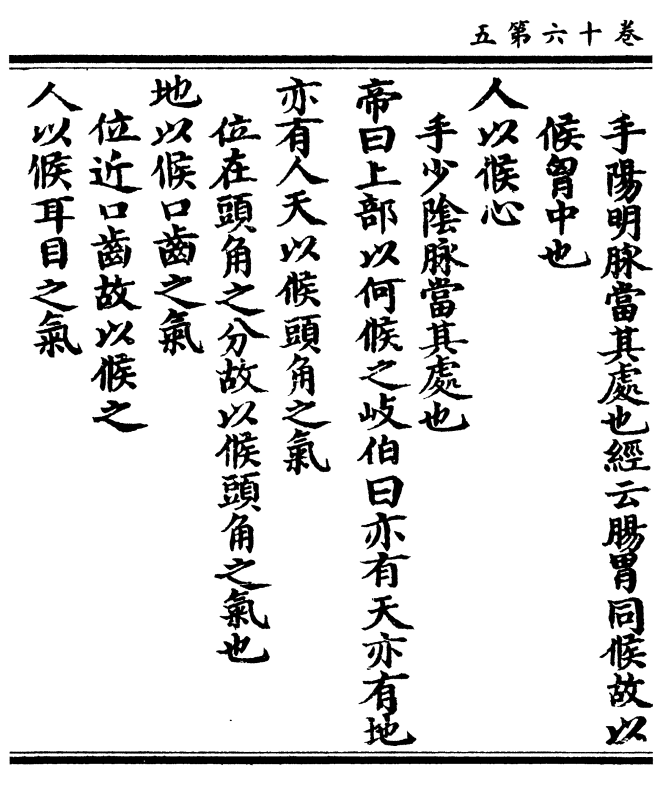

帝曰上部以何候之岐伯曰亦有天亦有地

亦有人天以候头角之气

位在头角之分故以候头角之气也

地以候口齿之气

位近口齿故以候之

人以候耳目之气

卷十六 第 6a 页 0652-057.png

以位当耳前脉抵于目外眦故以候之

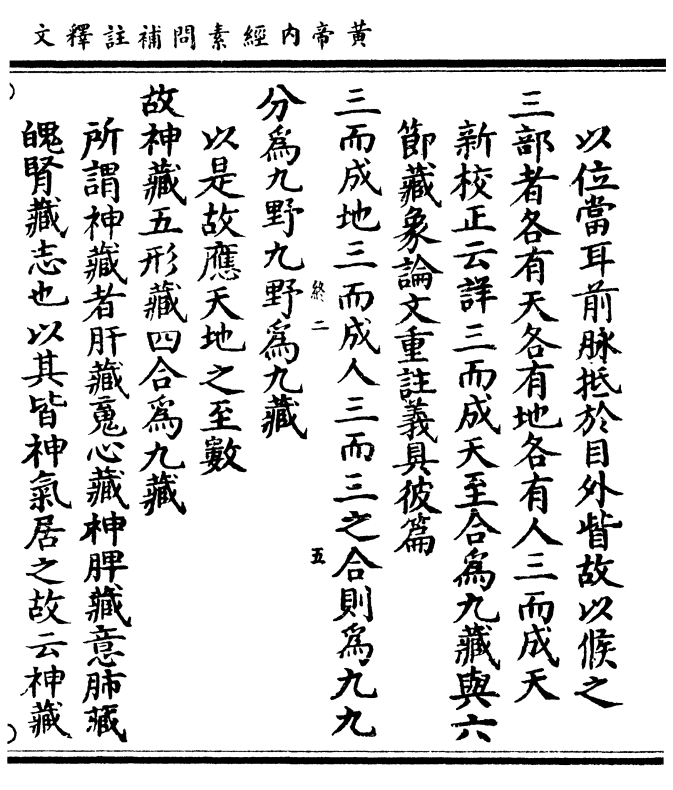

以位当耳前脉抵于目外眦故以候之三部者各有天各有地各有人三而成天

新校正云详三而成天至合为九藏与六

节藏象论文重注义具彼篇

三而成地三而成人三而三之合则为九九

分为九野九野为九藏

以是故应天地之至数

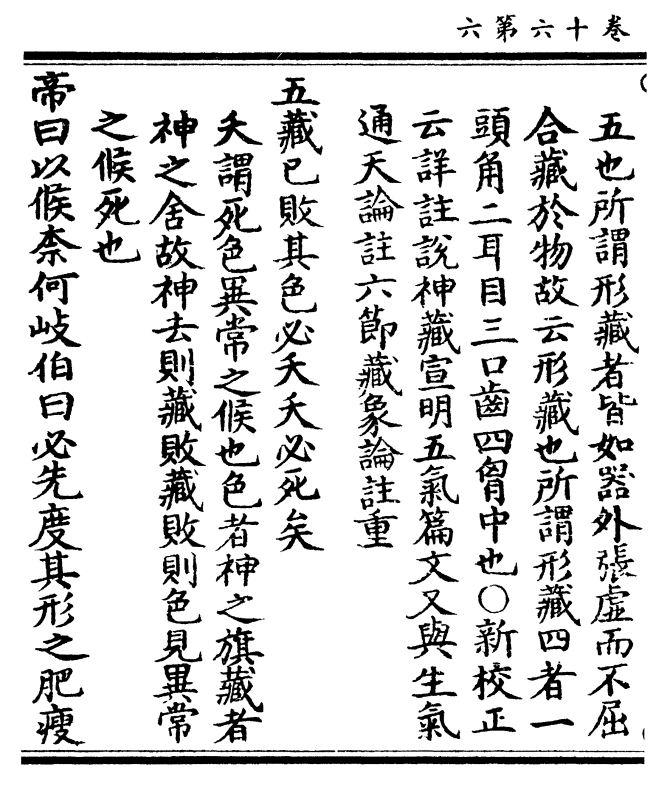

故神藏五形藏四合为九藏

所谓神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏

魄肾藏志也以其皆神气居之故云神藏

卷十六 第 6b 页 0652-058.png

五也所谓形藏者皆如器外张虚而不屈

五也所谓形藏者皆如器外张虚而不屈合藏于物故云形藏也所谓形藏四者一

头角二耳目三口齿四胸中也○新校正

云详注说神藏宣明五气篇文又与生气

通天论注六节藏象论注重

五藏已败其色必夭夭必死矣

天谓死色异常之候也色者神之旗藏者

神之舍故神去则藏败藏败则色见异常

之候死也

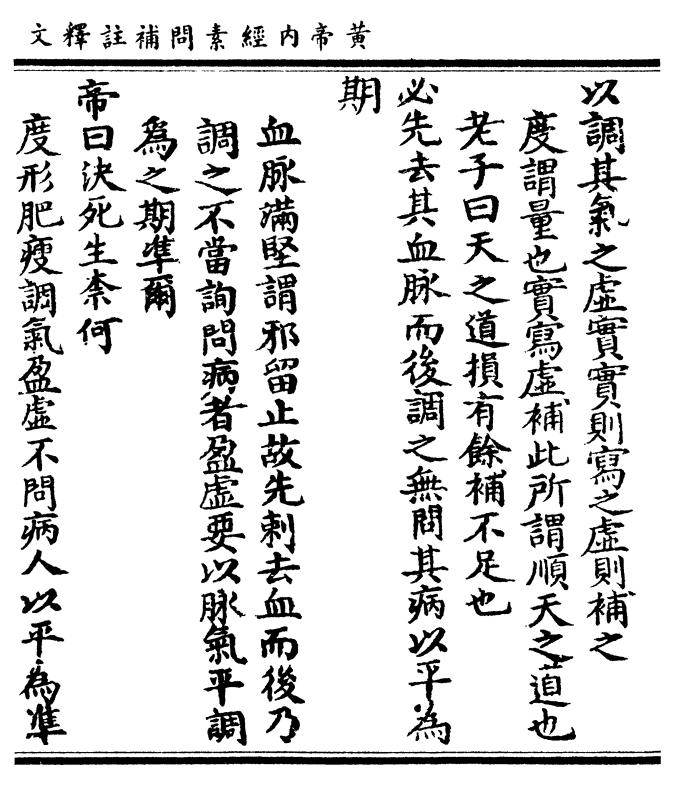

帝曰以候奈何岐伯曰必先度其形之肥瘦

卷十六 第 7a 页 0652-059.png

以调其气之虚实实则写之虚则补之

以调其气之虚实实则写之虚则补之度谓量也实写虚补此所谓顺天之道也

老子曰天之道损有馀补不足也

必先去其血脉而后调之无问其病以平为

期

血脉满坚谓邪留止故先刺去血而后乃

调之不当询问病者盈虚要以脉气平调

为之期准尔

帝曰决死生奈何

度形肥瘦调气盈虚不问病人以平为准

卷十六 第 7b 页 0652-060.png

死生之證以决之也

死生之證以决之也岐伯曰形盛脉细少气不足以息者危

形气相反故生气至危玉机真藏论曰形

气相得谓之可治今脉气不足形盛有馀

證不相扶故当危也危者言其近死犹有

生者也刺志论曰气实形实气虚形虚此

其常也反此者病今脉细少气是为气弱

体壮盛是为形盛形盛气弱故生气倾危

○新校正按全元起注及甲乙经脉经危

并作死字

卷十六 第 8a 页 0652-061.png

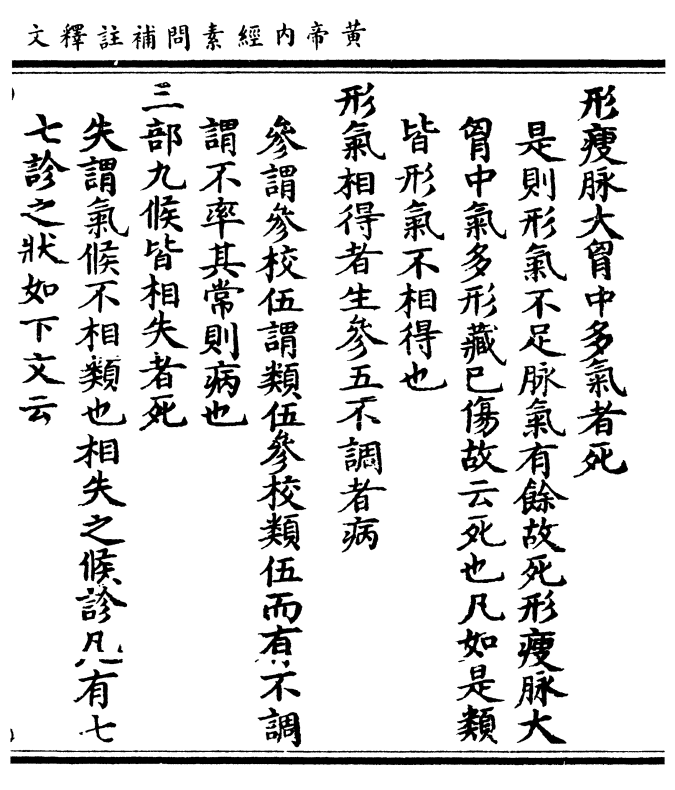

形瘦脉大胸中多气者死

形瘦脉大胸中多气者死是则形气不足脉气有馀故死形瘦脉大

胸中气多形藏已伤故云死也凡如是类

皆形气不相得也

形气相得者生参伍不调者病

参谓参校伍谓类伍参校类伍而有不调

谓不率其常则病也

三部九候皆相失者死

失谓气候不相类也相失之候诊凡有七

七诊之状如下文云

卷十六 第 8b 页 0652-062.png

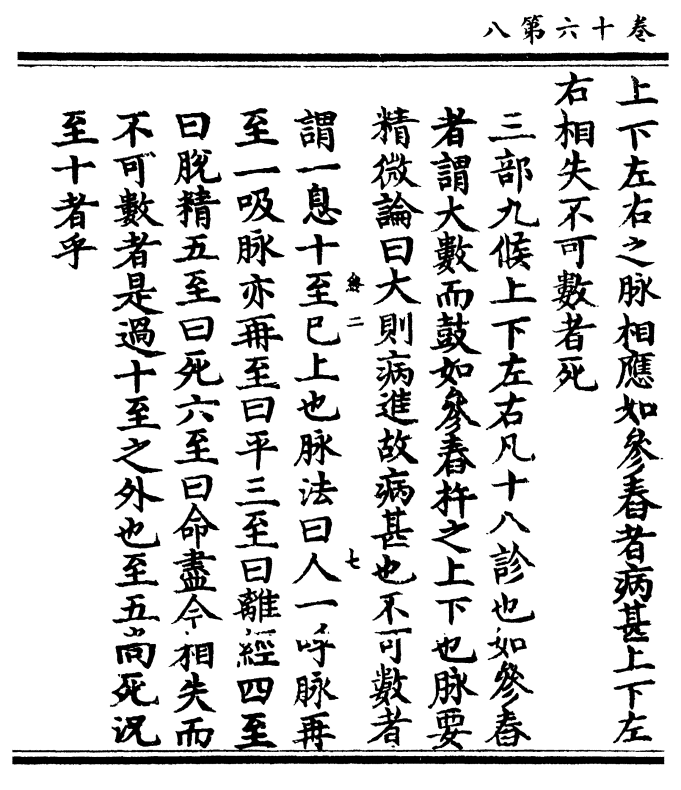

上下左右之脉相应如参舂者病甚上下左

上下左右之脉相应如参舂者病甚上下左右相失不可数者死

三部九候上下左右凡十八诊也如参舂

者谓大数而鼓如参舂杵之上下也脉要

精微论曰大则病进故病甚也不可数者

谓一息十至已上也脉法曰人一呼脉再

至一吸脉亦再至曰平三至曰离经四至

曰脱精五至曰死六至曰命尽今相失而

不可数者是过十至之外也至五尚死况

至十者乎

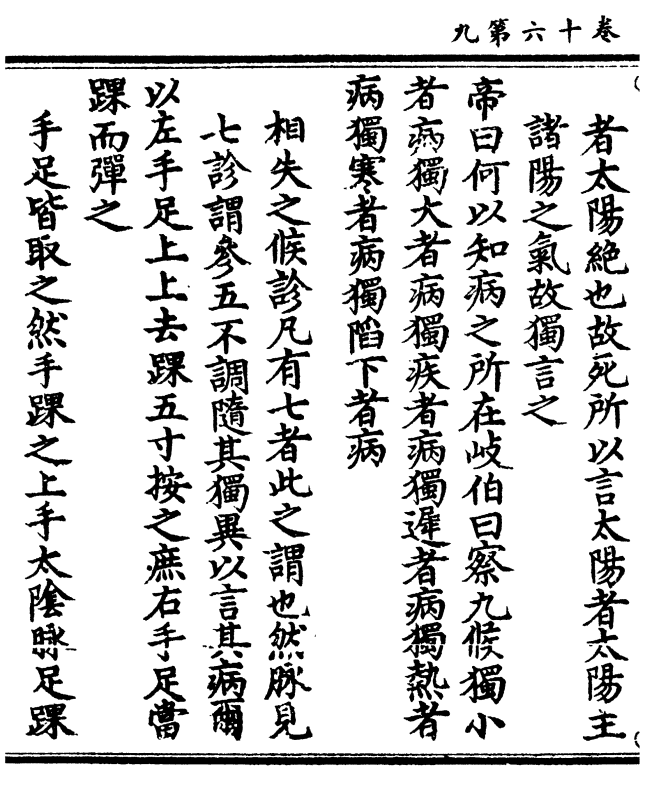

卷十六 第 9a 页 0652-063.png

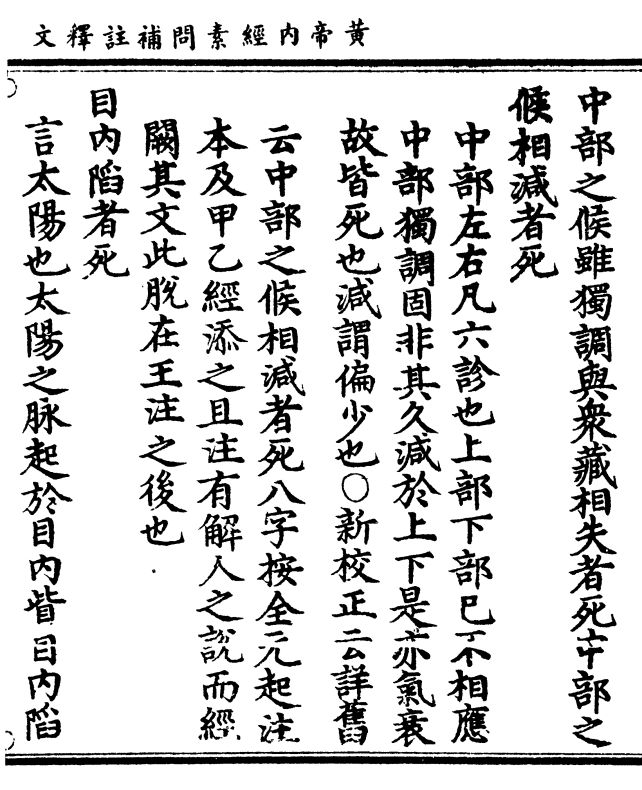

中部之候虽独调与众藏相失者死中部之

中部之候虽独调与众藏相失者死中部之候相减者死

中部左右凡六诊也上部下部已不相应

中部独调固非其久减于上下是亦气衰

故皆死也减谓偏少也○新校正云详旧

云中部之候相减者死八字按全元起注

本及甲乙经添之且注有解减之说而经

阙其文此脱在王注之后也

目内陷者死

言太阳也太阳之脉起于目内眦目内陷

卷十六 第 9b 页 0652-064.png

者太阳绝也故死所以言太阳者太阳主

者太阳绝也故死所以言太阳者太阳主诸阳之气故独言之

帝曰何以知病之所在岐伯曰察九候独小

者病独大者病独疾者病独迟者病独热者

病独寒者病独陷下者病

相失之候诊凡有七者此之谓也然脉见

七诊谓参伍不调随其独异以言其病尔

以左手足上上去踝五寸按之庶右手足

当踝而弹之

手足皆取之然手踝之上手太阴脉足踝

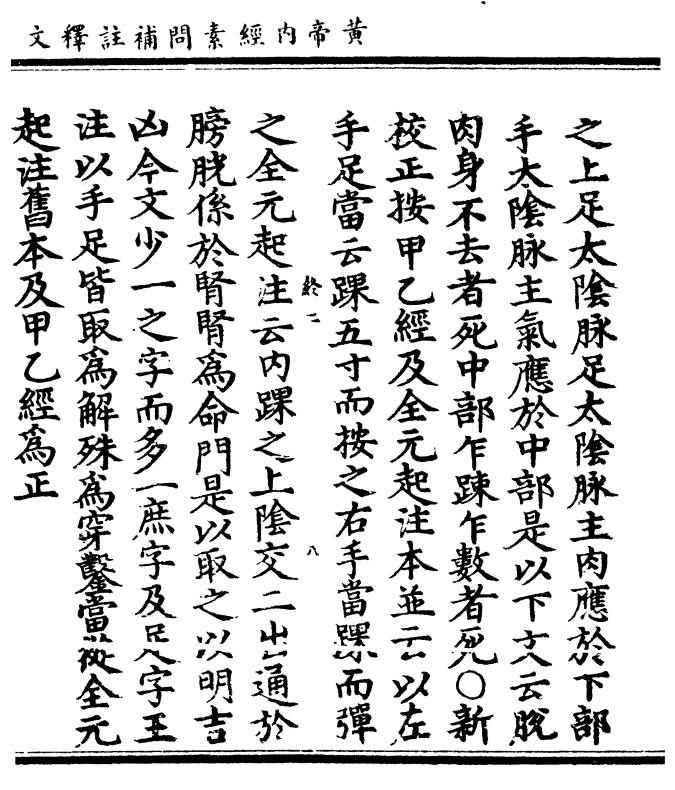

卷十六 第 10a 页 0652-065.png

之上足太阴脉足太阴脉主肉应于下部

之上足太阴脉足太阴脉主肉应于下部手太阴脉主气应于中部是以下文云脱

肉身不去者死中部乍疏乍数者死○新

校正按甲乙经及全元起注本并云以左

手足当去踝五寸而按之右手当踝而弹

之全元起注云内踝之上阴交之出通于

膀胱系于肾肾为命门是以取之以明吉

凶今文少一之字而多一庶字及足字王

注以手足皆取为解殊为穿凿当从全元

起注旧本及甲乙经为正

卷十六 第 10b 页 0652-066.png

其应过五寸以上蠕蠕然者不病

其应过五寸以上蠕蠕然者不病气和故也

其应疾中手浑浑然者病中手徐徐然者病

浑浑乱也徐徐缓也

其应上不能至五寸弹之不应者死

气绝故不应也

是以脱肉身不去者死

谷气外衰则肉如脱尽天真内竭故身不

能行真谷并衰故死之至矣去犹行去也

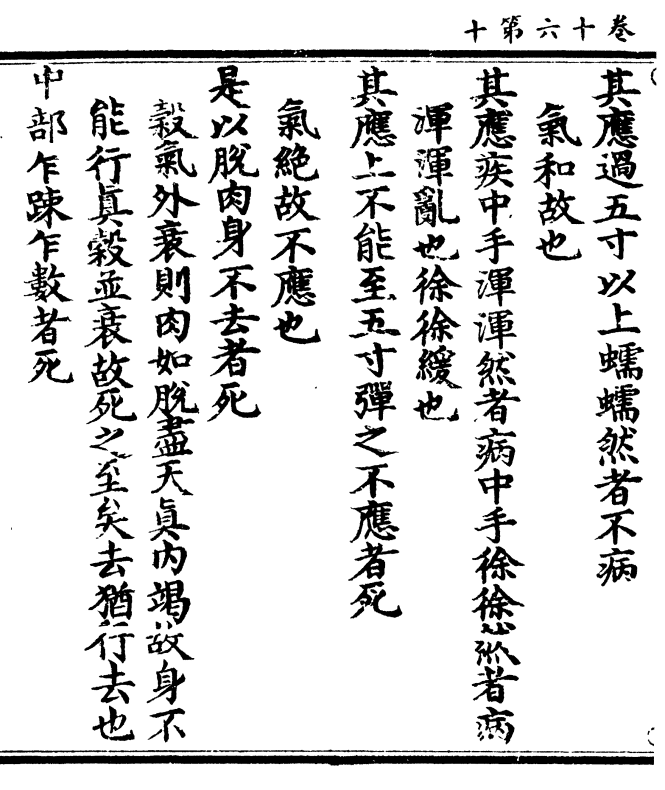

中部乍疏乍数者死

卷十六 第 11a 页 0652-067.png

乍疏乍数气之丧乱也故死

乍疏乍数气之丧乱也故死其脉代而钩者病在络脉

钩谓夏脉又夏气在络故病在络脉也络

脉受邪则经脉滞吝故代止也

九候之相应也上下若一不得相失

上下若一言迟速小大等也

一候后则病二候后则病甚三候后则病危

所谓后者应不俱也

俱犹同也一也

察其府藏以知死生之期

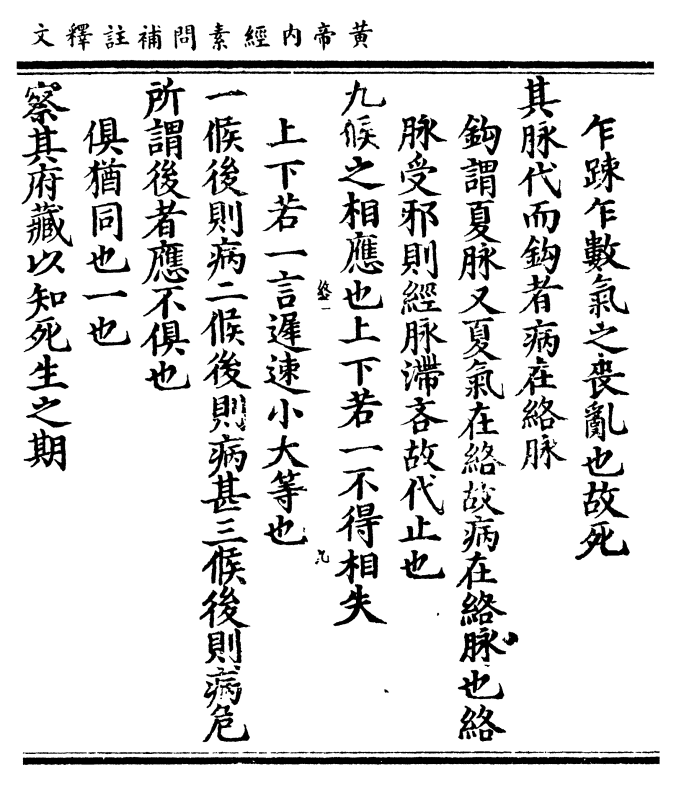

卷十六 第 11b 页 0652-068.png

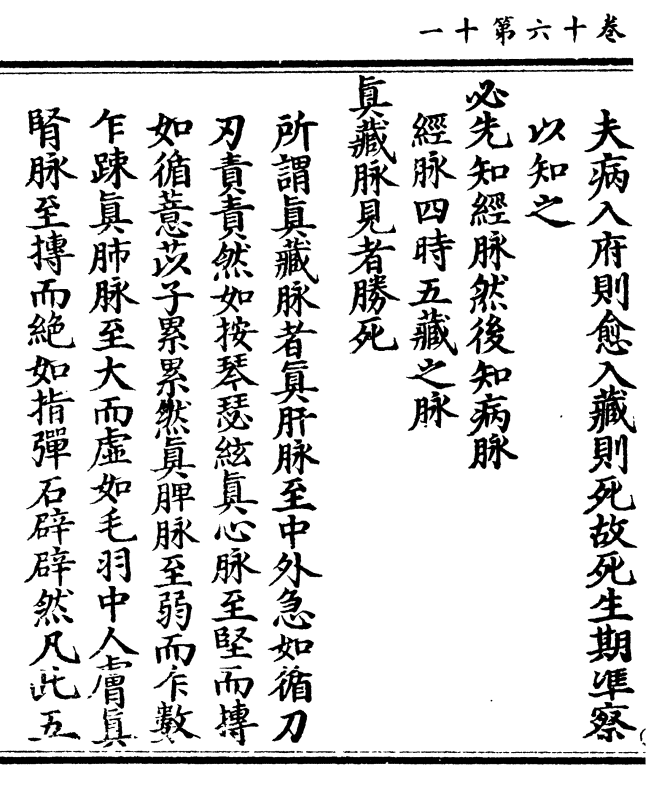

夫病入府则愈入藏则死故死生期准察

夫病入府则愈入藏则死故死生期准察以知之

必先知经脉然后知病脉

经脉四时五藏之脉

真藏脉见者胜死

所谓真藏脉者真肝脉至中外急如循刀

刃责责然如按琴瑟弦真心脉至坚而搏

如循薏苡子累累然真脾脉至弱而乍数

乍疏真肺脉至大而虚如毛羽中人肤真

肾脉至搏而绝如指弹石辟辟然凡此五

卷十六 第 12a 页 0652-069.png

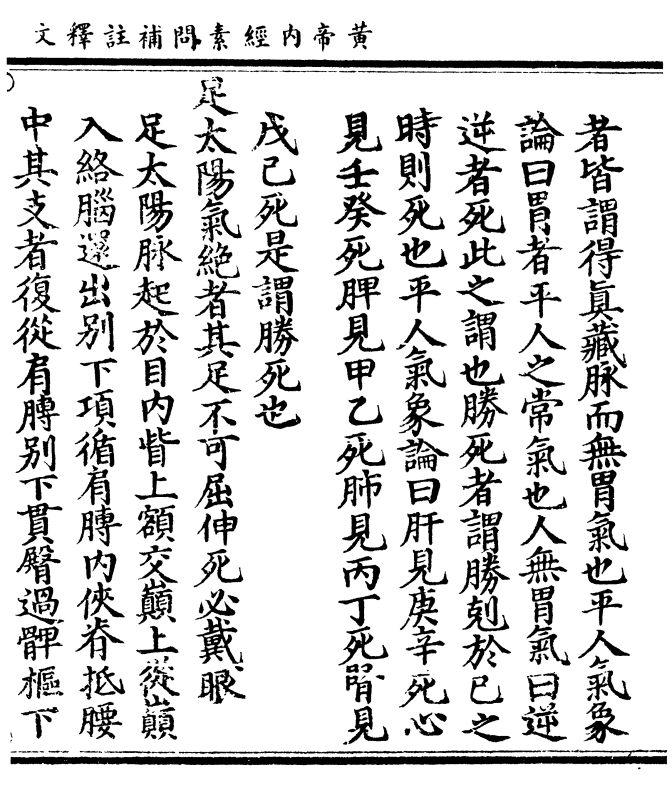

者皆谓得真藏脉而无胃气也平人气象

者皆谓得真藏脉而无胃气也平人气象论曰胃者平人之常气也人无胃气曰逆

逆者死此之谓也胜死者谓胜剋于己之

时则死也平人气象论曰肝见庚辛死心

见壬癸死脾见甲乙死肺见丙丁死肾见

戊己死是谓胜死也

足太阳气绝者其足不可屈伸死必戴眼

足太阳脉起于目内眦上额交巅上从巅

入络脑还出别下项循肩膊内侠脊抵腰

中其支者复从肩膊别下贯臀过髀枢下

卷十六 第 12b 页 0652-070.png

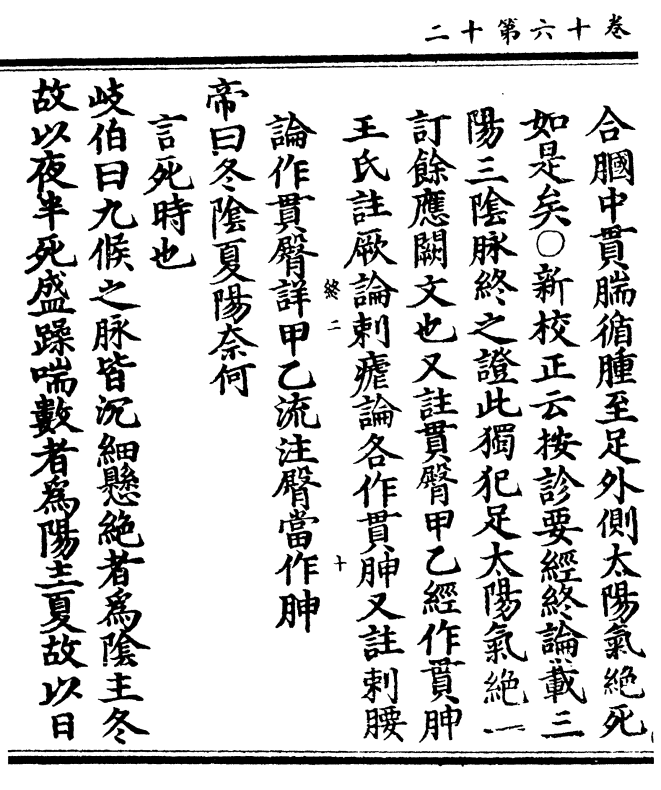

合腘中贯腨循踵至足外侧太阳气绝死

合腘中贯腨循踵至足外侧太阳气绝死如是矣○新校正云按诊要经终论载三

阳三阴脉终之證此独犯足太阳气绝一

證馀应阙文也又注贯臀甲乙经作贯胂

王氏注厥论刺疟论各作贯胂又注刺腰

论作贯臀详甲乙经注臀当作胂

帝曰冬阴夏阳奈何

言死时也

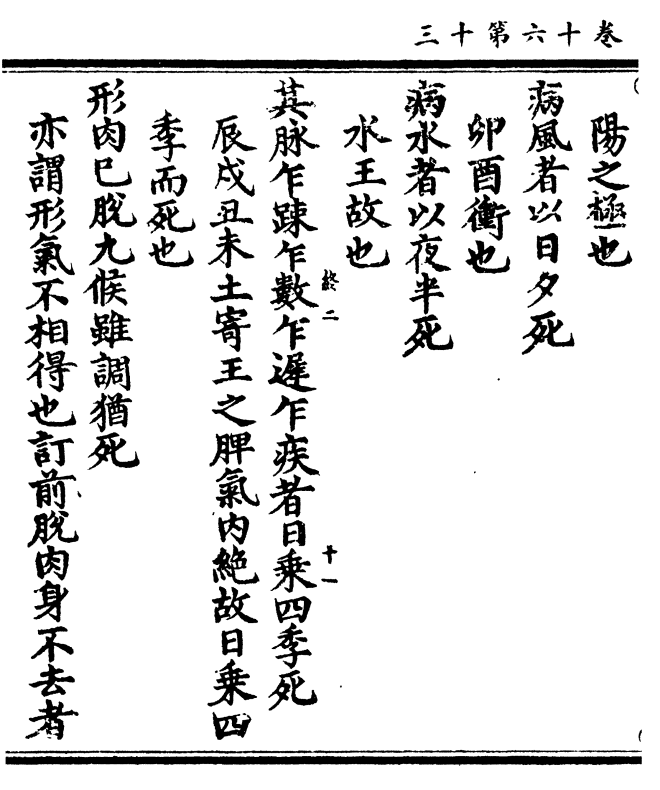

岐伯曰九候之脉皆沉细悬绝者为阴主冬

故以夜半死盛躁喘数者为阳主夏故以日

卷十六 第 13a 页 0652-071.png

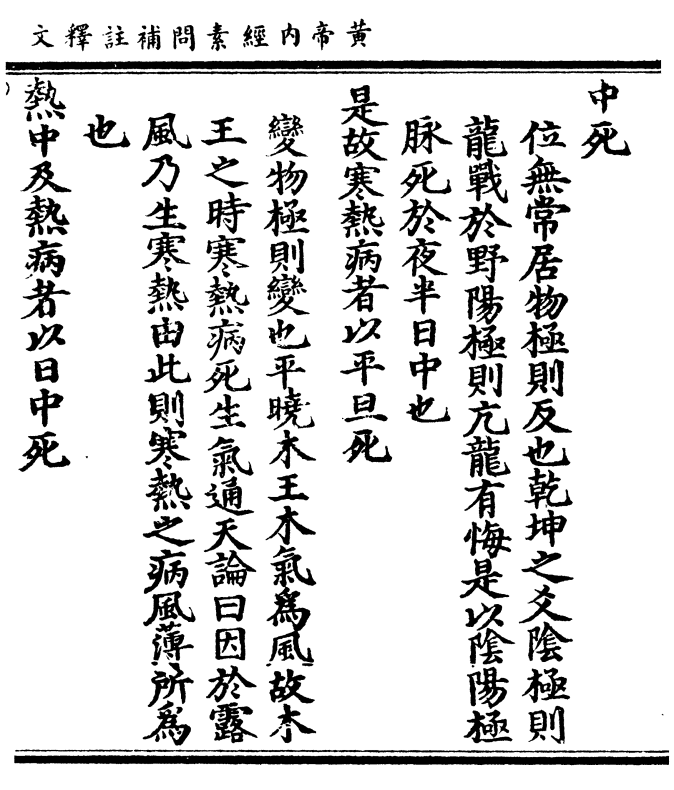

中死

中死位无常居物极则反也乾坤之爻阴极则

龙战于野阳极则亢龙有悔是以阴阳极

脉死于夜半日中也

是故寒热病者以平旦死

亦物极则变也平晓木王木气为风故木

王之时寒热病死生气通天论曰因于露

风乃生寒热由此则寒热之病风薄所为

也

热中及热病者以日中死

卷十六 第 13b 页 0652-072.png

阳之极也

阳之极也病风者以日夕死

卯酉冲也

病水者以夜半死

水王故也

其脉乍疏乍数乍迟乍疾者日乘四季死

辰戌丑未土寄王之脾气内绝故日乘四

季而死也

形肉已脱九候虽调犹死

亦谓形气不相得也證前脱肉身不去者

卷十六 第 14a 页 0652-073.png

九候虽平调亦死也

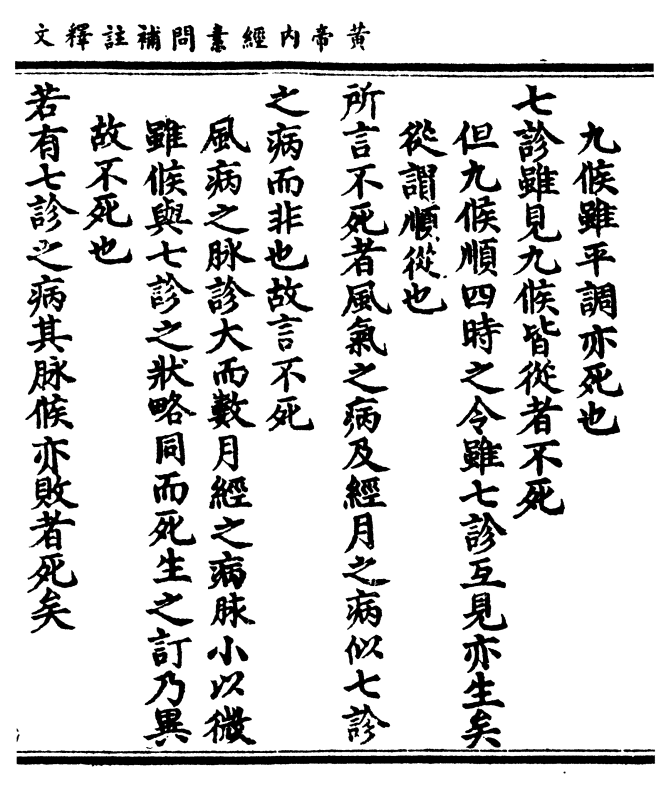

九候虽平调亦死也七诊虽见九候皆从者不死

但九候顺四时之令虽七诊互见亦生矣

从谓顺从也

所言不死者风气之病及经月之病似七诊

之病而非也故言不死

风病之脉诊大而数月经之病脉小以微

虽候与七诊之状略同而死生之證乃异

故不死也

若有七诊之病其脉候亦败者死矣

卷十六 第 14b 页 0652-074.png

言虽七诊见九候从者不死若病同七诊

言虽七诊见九候从者不死若病同七诊之状而脉应败乱纵九候皆顺犹不得生

也

必发哕噫

胃精内竭神不守心故死之时发斯哕噫

宣明五气篇曰心为噫胃为哕也

必审问其所始病与今之所方病

方正也言必当原其始而要终也

而后各切循其脉视其经络浮沉以上下逆

从循之其脉疾者不病

卷十六 第 15a 页 0652-075.png

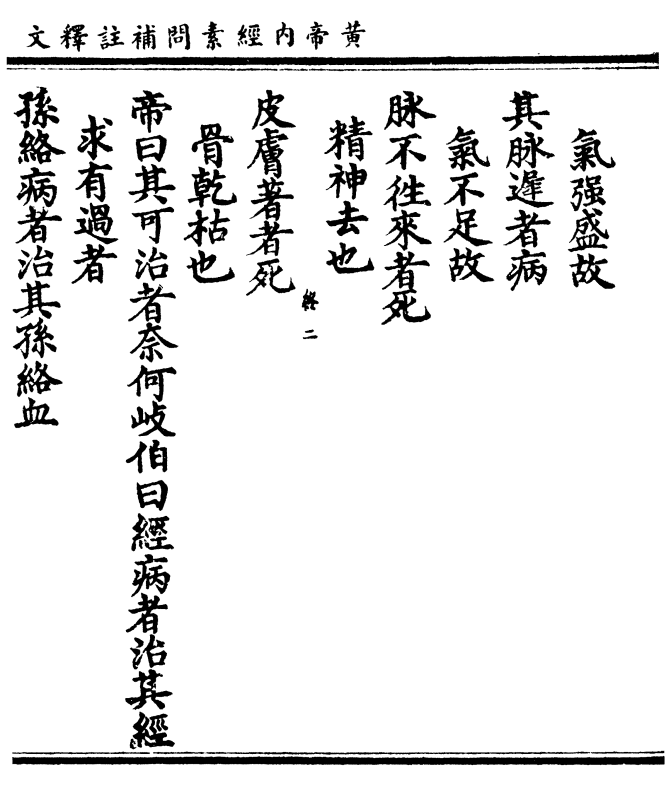

气强盛故

气强盛故其脉迟者病

气不足故

脉不往来者死

精神去也

皮肤著者死

骨乾枯也

帝曰其可治者奈何岐伯曰经病者治其经

求有过者

孙络病者治其孙络血

卷十六 第 15b 页 0652-076.png

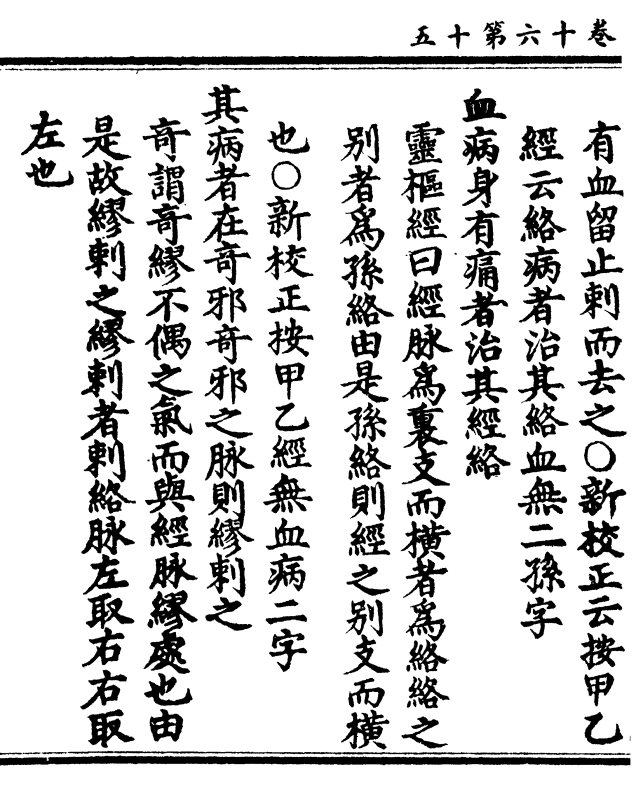

有血留止刺而去之○新校正云按甲乙

有血留止刺而去之○新校正云按甲乙经云络病者治其络血无二孙字

血病身有痛者治其经络

灵枢经曰经脉为里支而横者为络络之

别者为孙络由是孙络则经之别支而横

也○新校正云按甲乙经无血病二字

其病者在奇邪奇邪之脉则缪刺之

奇谓奇缪不偶之气而与经脉缪处也由

是故缪刺之缪刺者刺络脉左取右右取

左也

卷十六 第 16a 页 0652-077.png

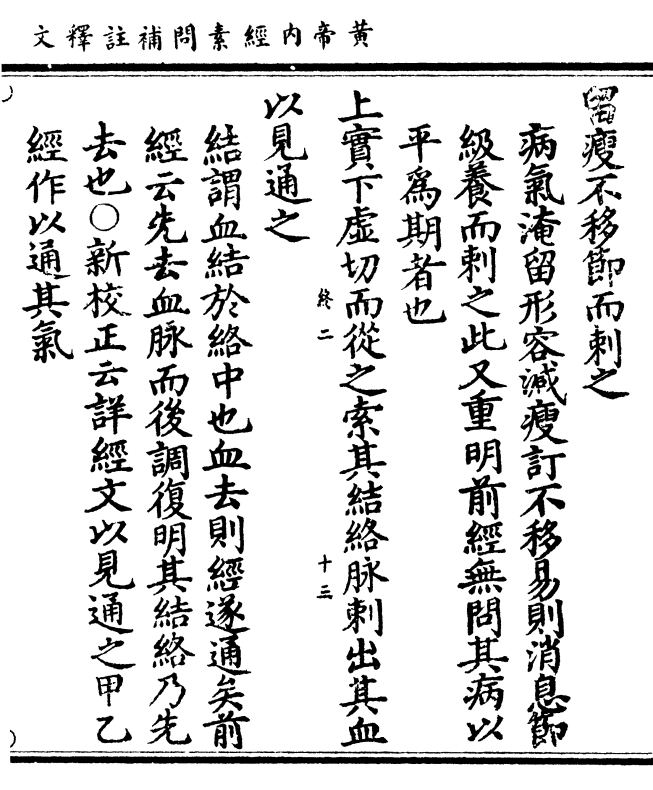

留瘦不移节而刺之

留瘦不移节而刺之病气淹留形容减瘦證不移易则消息节

级养而刺之此又重明前经无问其病以

平为期者也

上实下虚切而从之索其结络脉刺出其血

以见通之

结谓血结于络中也血去则经遂通矣前

经云先去血脉而后调复明其结络乃先

去也○新校正云详经文以见通之甲乙

经作以通其气

卷十六 第 16b 页 0652-078.png

瞳子高者太阳不足戴眼者太阳已绝此决

瞳子高者太阳不足戴眼者太阳已绝此决死生之要不可不察也

此复明前太阳气欲绝及已绝之候也

手指及手外踝上五指留针

错简文也

黄帝内经素问补注释文卷之十六