声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五 第 130747c 页

卷五 第 1a 页 0421-034.png

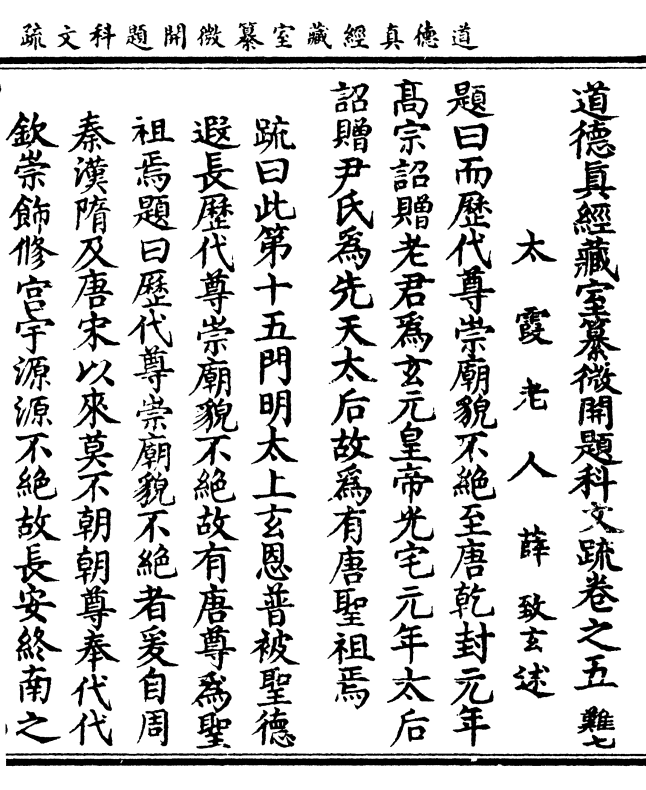

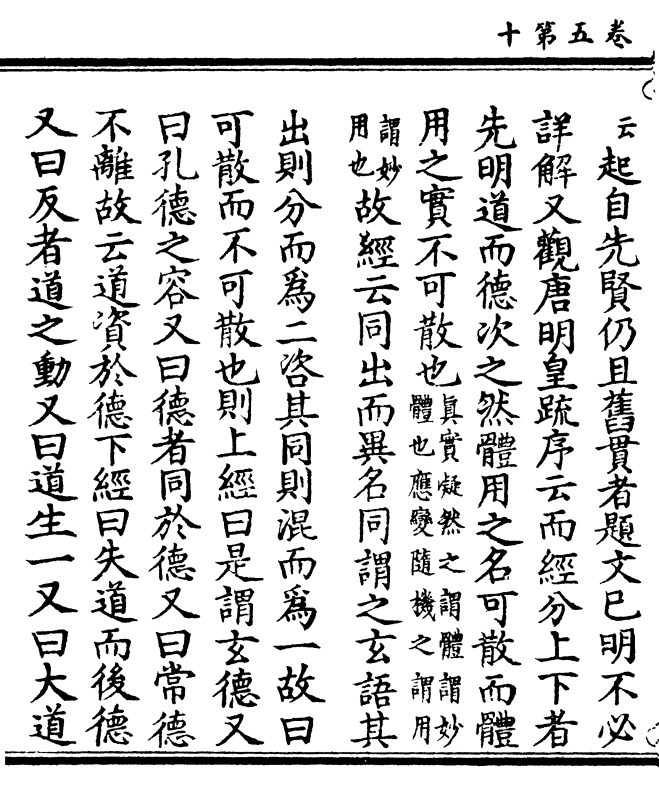

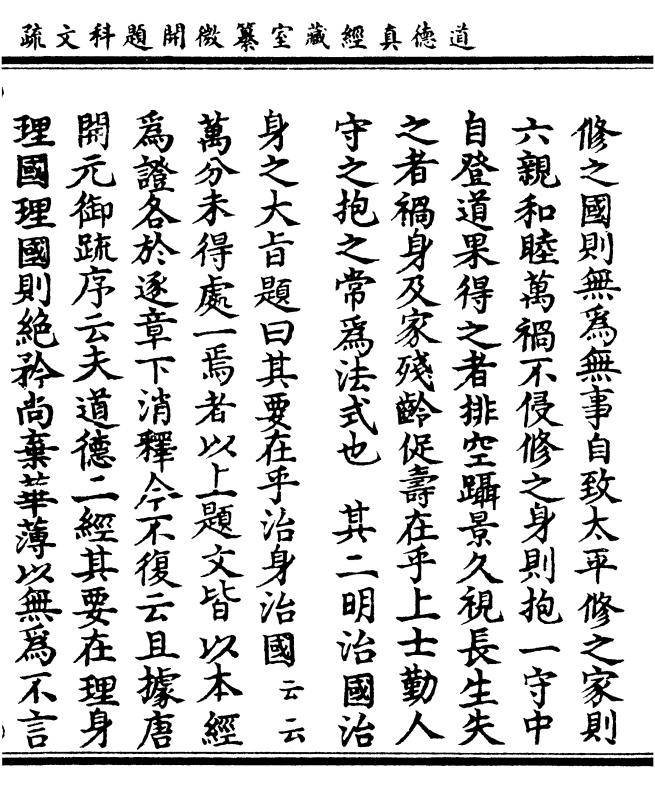

道德真经藏室纂微开题科文疏卷之五

道德真经藏室纂微开题科文疏卷之五太霞老人薛致玄述

题曰而历代尊崇庙貌不绝至唐乾封元年

高宗诏赠老君为玄元皇帝光宅元年太后

讵赠尹氏为先天太后故为有唐圣祖焉

疏曰此第十五门明太上玄恩普被圣德

遐长历代尊崇庙貌不绝故有唐尊为圣

祖焉题曰历代尊崇庙貌不绝者爰自周

秦汉隋及唐宋以来莫不朝朝尊奉代代

钦崇饰修宫宇源源不绝故长安终南之

卷五 第 1b 页 0421-035.png

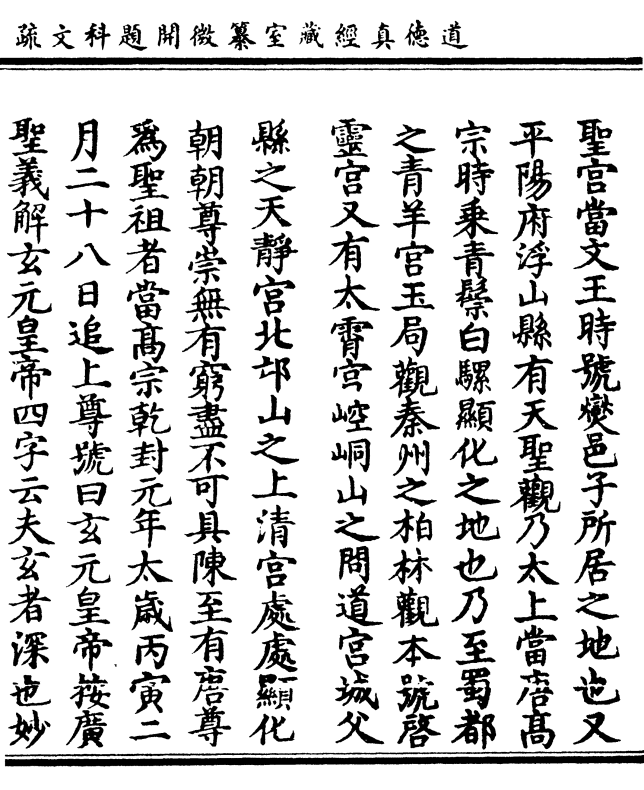

楼观乃尹真人之故宅太上传经之所也

楼观乃尹真人之故宅太上传经之所也至周穆王时贲(音/秘)饰宫祠访求幽逸之人

杜冲并真人之弟尹轨俾主领观事仍度

道士七人迄今八兴八废矣又亳州太清

宫者太上降生之所也历代修崇皆有碑

记故汉有蔡邕碑边绍碑隋有薛道街碑

唐碑已讹缺不完莫详孰氏所撰昔王希

夷有诗云双阙已讹唐故事残碑犹有汉

文章是也至宋有张商英碑皆代代修崇

之明验也又陜西凤翔府岐山之阳有启

卷五 第 2a 页 0421-036.png

圣宫当文王时号燮邑子所居之地也又

圣宫当文王时号燮邑子所居之地也又平阳府浮山县有天圣观乃太上当唐高

宗时乘青鬓白骡显化之地也乃至蜀都

之青羊宫玉局观秦州之柏林观本号启

灵宫又有太霄宫崆峒山之问道宫城父

县之天静宫北邙山之上清宫处处显化

朝朝尊崇无有穷尽不可具陈至有唐尊

为圣祖者当高宗乾封元年太岁丙寅二

月二十八日追上尊号曰玄元皇帝按广

圣义解玄元皇帝四字云夫玄者深也妙

卷五 第 2b 页 0421-037.png

也亦云道也天也言至道高妙不可言诠

也亦云道也天也言至道高妙不可言诠约妙与深以玄为极言深妙玄远以明道

之体也故谓之玄夫元者初也本也祖也

尔雅云肇祖元台俶落权舆始也言太上

老君为大道之根源万物之宗祖处世出

世之法皆谓之本始故谓之元夫皇者大

也谓大道也又曰道大曰皇尚书序云三

皇之书谓之三坟言大道也故曰皇夫帝

者天也其德配天次于道也又曰德大曰

帝书序云五帝之书谓之五典言常道也

卷五 第 3a 页 0421-038.png

道德兼称曰皇帝又云法道法天谓之皇

道德兼称曰皇帝又云法道法天谓之皇帝故曰玄元皇帝也至玄宗朝又加圣祖

二字乃曰圣祖玄元皇帝焉古者称王不

敢称帝称帝不敢称皇所以有三皇五帝

三王之优劣也至秦始皇既以灭周一统

天下于是焚灭先代典籍自我作古将欲

垂法后代上采三皇之尊称下取五帝之

美号两字兼称号曰皇帝仍欲以皇帝之

称自兹为始故谓之始皇帝也故有唐既

尊太上为圣祖仍下诏追赠为圣祖玄元

卷五 第 3b 页 0421-039.png

皇帝焉乃改谷阳县为真源县当县宗姓

皇帝焉乃改谷阳县为真源县当县宗姓特给复一年用伸尊祖之意也至光宅元

年太后下诏追赠圣母尹氏尊号为先天

太后于太清宫之北一里立宫号曰洞霄

宫左曰先天观右曰广灵宫中曰洞霄宫

即圣母之故居也见有遗履坟存焉又至

宋真宗朝追上老君尊号曰太上混元上

德皇帝太上二字已具前释夫混元者言

太上生于混沌之先长于亿劫之始故曰

混元也上德者谓太上每言功成不居长

卷五 第 4a 页 0421-040.png

而不宰无德可称故曰上德也皇帝二字

而不宰无德可称故曰上德也皇帝二字已解于前故曰太上混元上德皇帝仍改

真源县为卫真县即今之县名是也故云

追赠老子为太上混元上德皇帝者以此

也

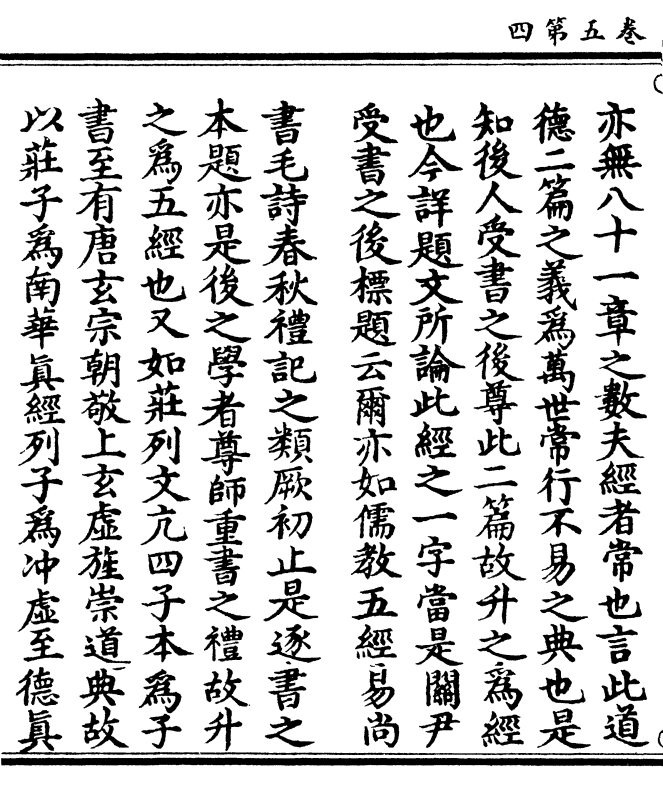

题曰昔老子著书曰道德二篇今曰老子道

德经者当是关尹受书之后标题云尔

疏曰此第十六门明后人受此二篇之后

著经字之由尔夫此道德经者厥初太上

传授尹君真人止云道德二篇殊无经字

卷五 第 4b 页 0421-041.png

亦无八十一章之数夫经者常也言此道

亦无八十一章之数夫经者常也言此道德二篇之义为万世常行不易之典也是

知后人受书之后尊此二篇故升之为经

也今详题文所论此经之一字当是关尹

受书之后标题云尔亦如儒教五经易尚

书毛诗春秋礼记之类厥初止是逐书之

本题亦是后之学者尊师重书之礼故升

之为五经也又如庄列文亢四子本为子

书至有唐玄宗朝敬上玄虚旌崇道典故

以庄子为南华真经列子为冲虚至德真

卷五 第 5a 页 0421-042.png

经文子为通玄真经亢仓子为洞灵真经

经文子为通玄真经亢仓子为洞灵真经亦此义也况我太上老君演道德之根源

为万教之宗祖后之学者尊以为经不亦

可乎又河上公分上下二经为八十一章

焉

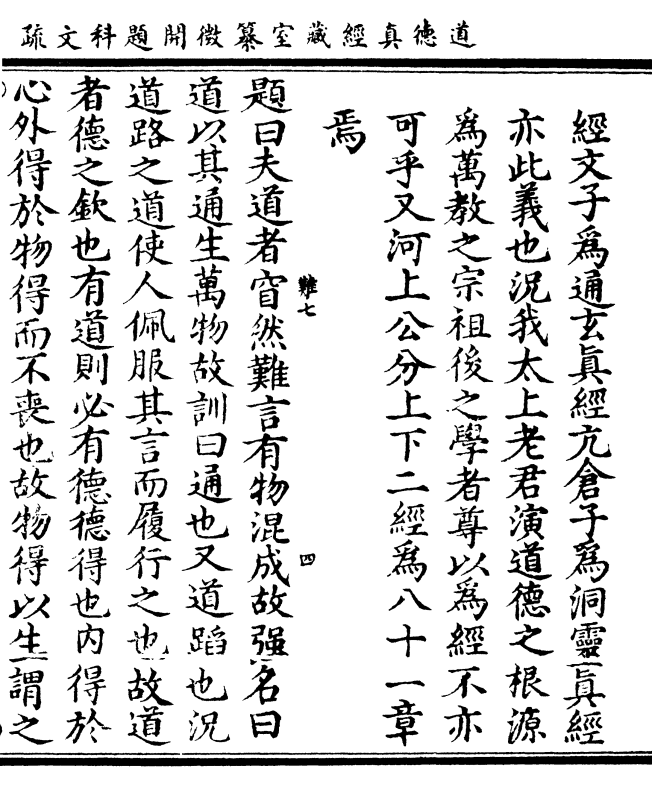

题曰夫道者窅然难言有物混成故强名曰

道以其通生万物故训曰通也又道蹈也况

道路之道使人佩服其言而履行之也故道

者德之钦也有道则必有德德得也内得于

心外得于物得而不丧也故物得以生谓之

卷五 第 5b 页 0421-043.png

德有德则必全道道德相须而不相离故曰

德有德则必全道道德相须而不相离故曰道德也

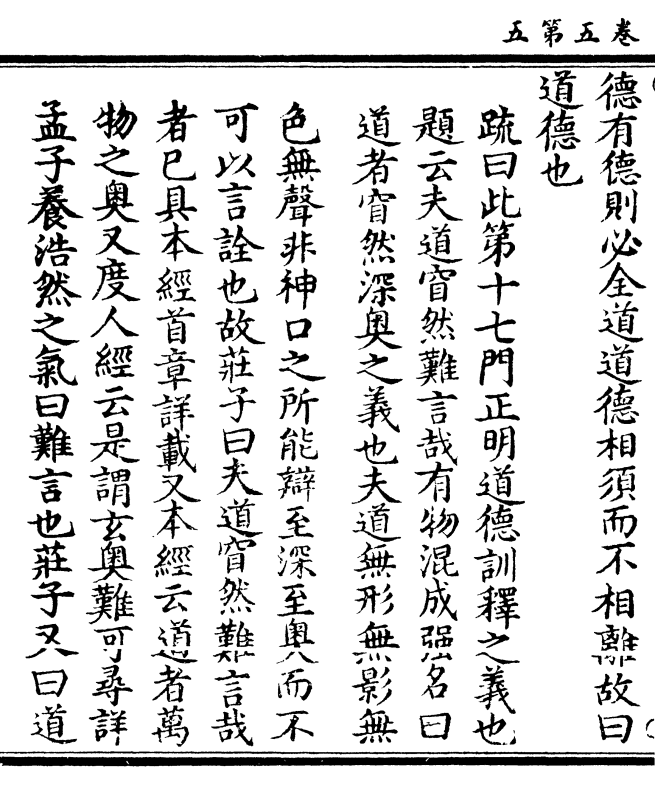

疏曰此第十七门正明道德训释之义也

题云夫道窅然难言哉有物混成强名曰

道者窅然深奥之义也夫道无形无影无

色无声非神口之所能辩至深至奥而不

可以言诠也故庄子曰夫道窅然难言哉

者已具本经首章详载又本经云道者万

物之奥又度人经云是谓玄奥难可寻详

孟子养浩然之气曰难言也庄子又曰道

卷五 第 6a 页 0421-044.png

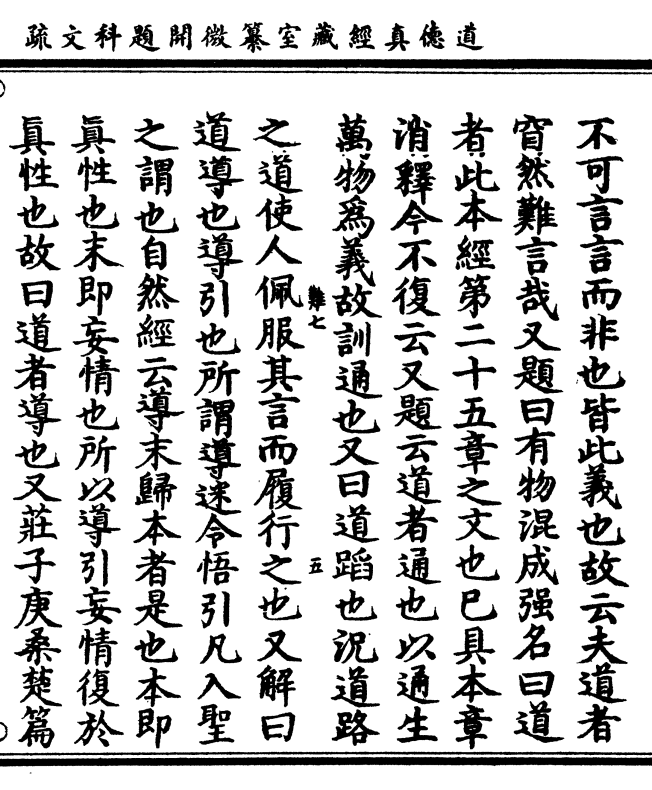

不可言言而非也皆此义也故云夫道者

不可言言而非也皆此义也故云夫道者窅然难言哉又题曰有物混成强名曰道

者此本经第二十五章之文也已具本章

消释今不复云又题云道者通也以通生

万物为义故训通也又曰道蹈也况道路

之道使人佩服其言而履行之也又解曰

道导也导引也所谓导迷令悟引凡入圣

之谓也自然经云导末归本者是也本即

真性也末即妄情也所以导引妄情复于

真性也故曰道者导也又庄子庚桑楚篇

卷五 第 6b 页 0421-045.png

云道者德之钦也钦敬也言德之所可尊

云道者德之钦也钦敬也言德之所可尊敬者道也题曰有道则必有德德得也内

得于心外得于物使道在于我而不丧也

物得以生谓之德凡物之生必始资于道

气然后乃生既生而养育之则赖于德也

故经云道生之德畜之是也又解云德者

成也所以济度众生令成于无极之道果

故曰德题曰有德则必全道道德相须而

不相离故曰道德也夫道者德之体也德

者道之用也用以体立体以用明譬如草

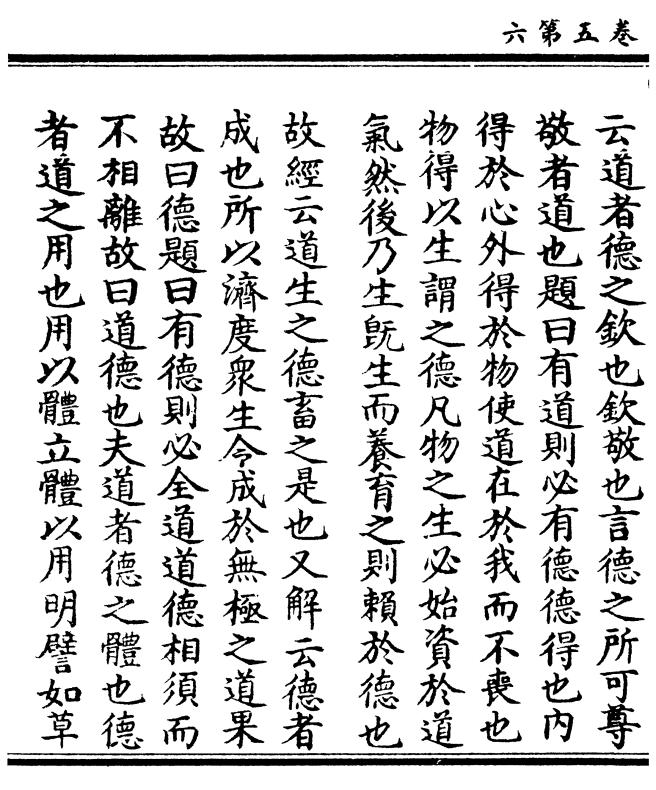

卷五 第 7a 页 0421-046.png

木之有根本花果也根本者草木之体也

木之有根本花果也根本者草木之体也花果者草木之用也是知花之与果皆从

根本中来若非根本则花之与果从何而

生非花果则根本妙用何由而显故知花

果根本乃草木之一体也喻如道德体用

亦然夫根本妙用幽隐而人所不见者也

花之与果显明而人所见者也然则见与

不见皆起于一体亦如道无形色杳冥而

人所不见者也德有作用显著而人所见

者也然而无之与有隐之与显亦一体也

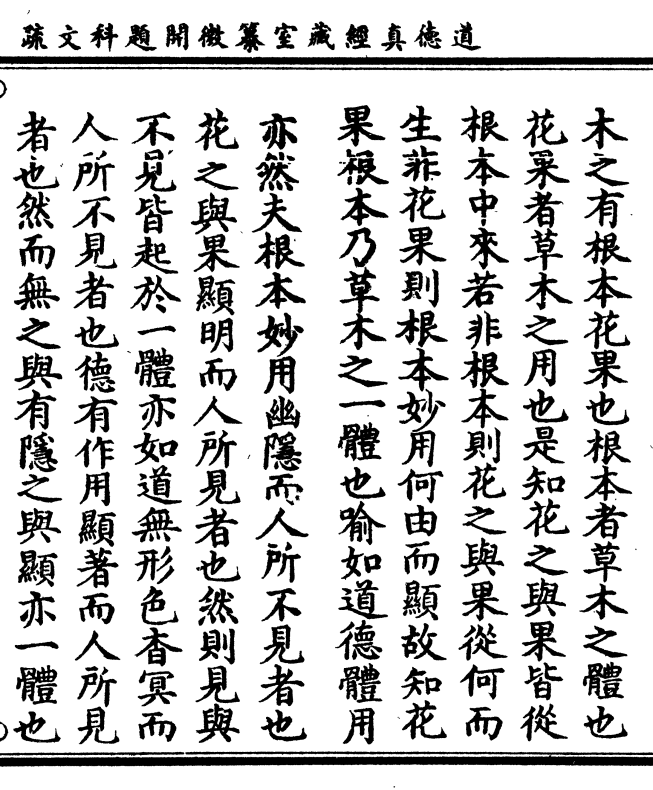

卷五 第 7b 页 0421-047.png

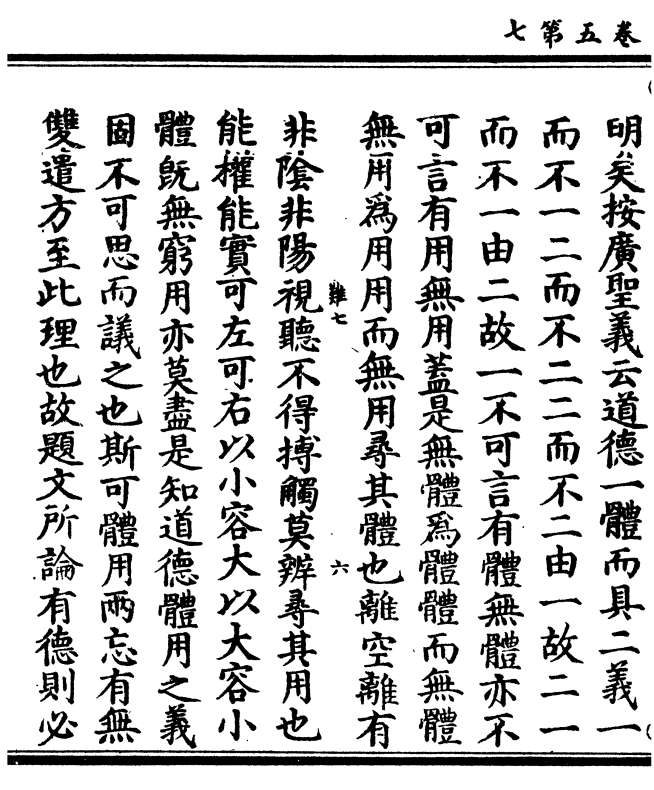

明矣按广圣义云道德一体而具二义一

明矣按广圣义云道德一体而具二义一而不一二而不二二而不二由一故二一

而不一由二故一不可言有体无体亦不

可言有用无用盖是无体为体体而无体

无用为用用而无用寻其体也离空离有

非阴非阳视听不得搏触莫辨寻其用也

能权能实可左可右以小容大以大容小

体既无穷用亦莫尽是知道德体用之义

固不可思而议之也斯可体用两忘有无

双遣方至此理也故题文所论有德则必

卷五 第 8a 页 0421-048.png

全道道德相须而不相离故曰道德也是

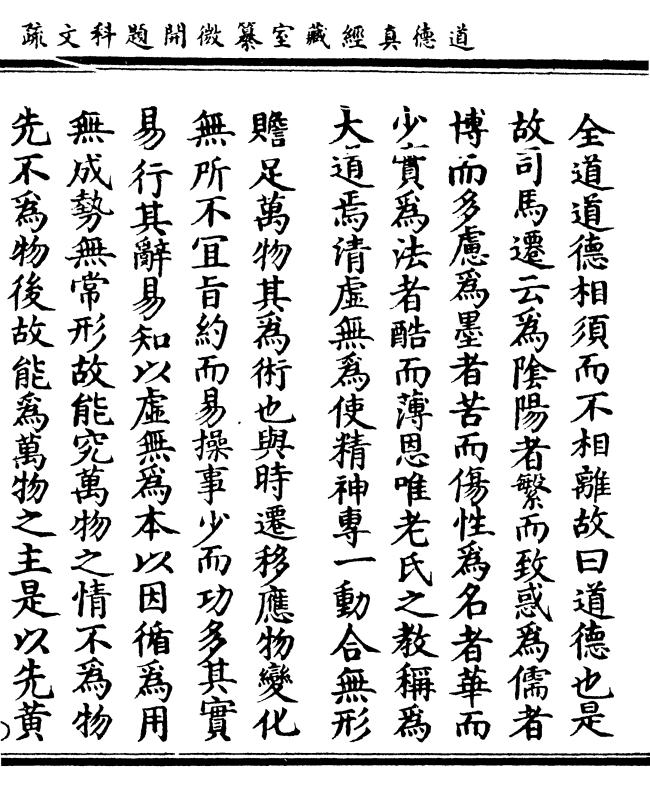

全道道德相须而不相离故曰道德也是故司马迁云为阴阳者繁而致惑为儒者

博而多虑为墨者苦而伤性为名者华而

少实为法者酷而薄恩唯老氏之教称为

大道焉清虚无为使精神专一动合无形

赡足万物其为术也与时迁移应物变化

无所不宜旨约而易操事少而功多其实

易行其辞易知以虚无为本以因循为用

无成势无常形故能究万物之情不为物

先不为物后故能为万物之主是以先黄

卷五 第 8b 页 0421-049.png

老而后六经独叹道家为清尚焉故曰九

老而后六经独叹道家为清尚焉故曰九经浩浩不及二篇之约也

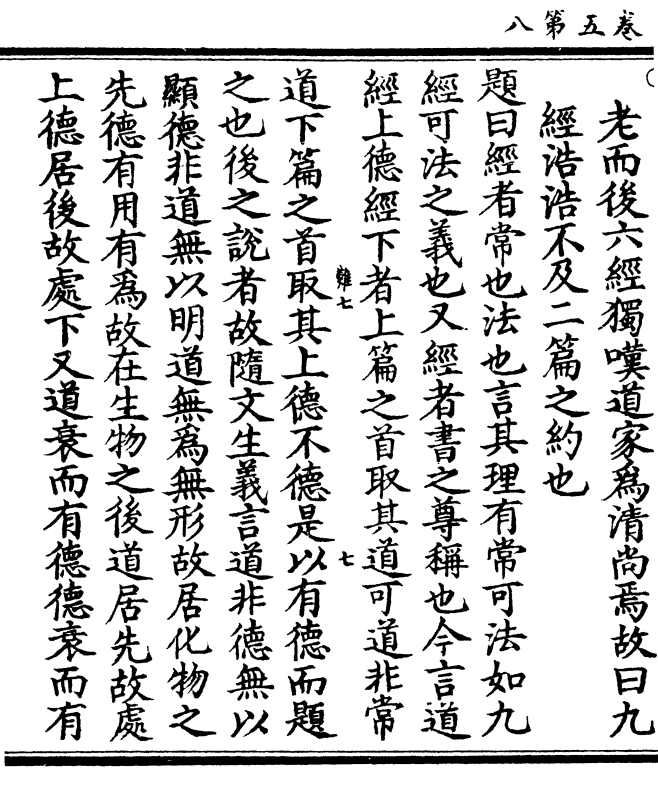

题曰经者常也法也言其理有常可法如九

经可法之义也又经者书之尊称也今言道

经上德经下者上篇之首取其道可道非常

道下篇之首取其上德不德是以有德而题

之也后之说者故随文生义言道非德无以

显德非道无以明道无为无形故居化物之

先德有用有为故在生物之后道居先故处

上德居后故处下又道衰而有德德衰而有

卷五 第 9a 页 0421-050.png

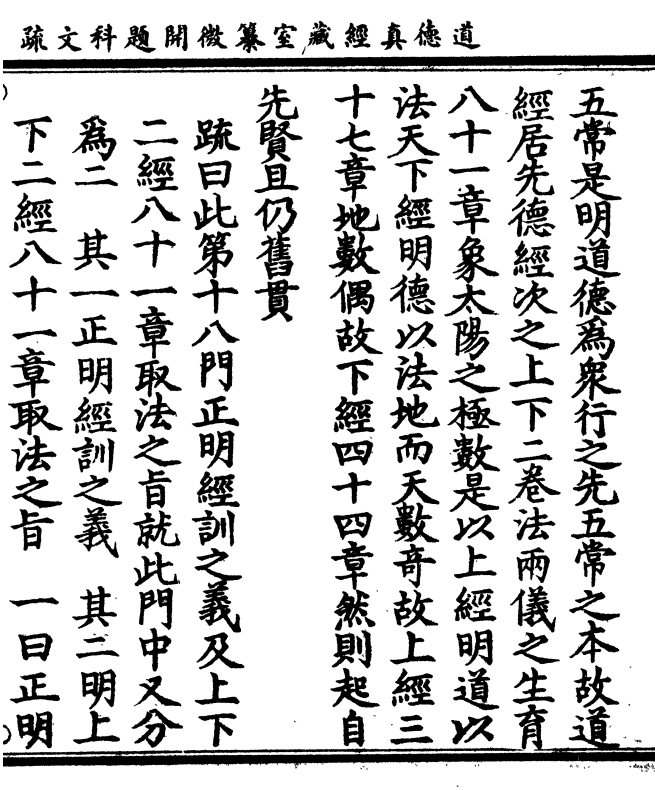

五常是明道德为众行之先五常之本故道

五常是明道德为众行之先五常之本故道经居先德经次之上下二卷法两仪之生育

八十一章象太阳之极数是以上经明道以

法天下经明德以法地而天数奇故上经三

十七章地数偶故下经四十四章然则起自

先贤且仍旧贯

疏曰此第十八门正明经训之义及上下

二经八十一章取法之旨就此门中又分

为二其一正明经训之义其二明上

下二经八十一章取法之旨一曰正明

卷五 第 9b 页 0421-051.png

经训之义者题曰经者常也法也言其理

经训之义者题曰经者常也法也言其理有常可法也如九经可法之义也又经者

书之尊称也按广圣义中所解经者诸家

解释凡有四义一由二径三法四常也

一由者言三世天尊十方圣众皆由经教

證圣成真也二径者言开通道理导达

众生为学者之津梁登真之径路也三

法者言真趣玄妙至理精微可以为群生

之楷苦骇切模众圣之法式也四常者言

妙理深远冥寂玄通万代百王不刊之典

卷五 第 10a 页 0421-052.png

也具此四义总称为经其或结气成文凝

也具此四义总称为经其或结气成文凝云作篆字方一丈八角垂芒或玉字琼章

龙书凤扎劫初降世劫末归天或刊玉鑴

金竹木缣纸流传演化篆隶随时虽粗妙

不同皆玄圣真诀为治病之良药乃出世

之妙门也假使代变时移金消石化而我

道德真经垂世立教常布于人天万劫长

存以为修身治世之达道證果登真之法

式故曰经也其二明上下二经及八十

一章取法之旨者题曰道经上德经下云

卷五 第 10b 页 0421-053.png

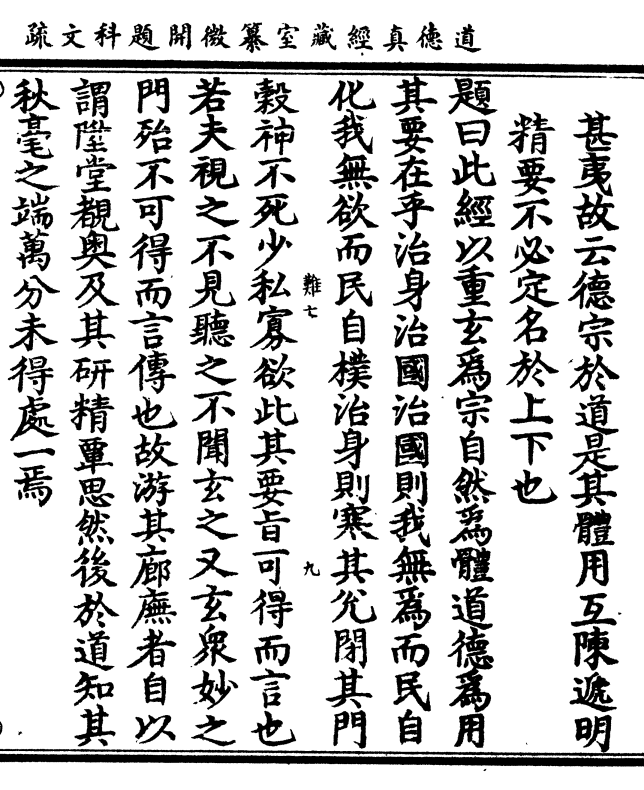

云起自先贤仍且旧贯者题文已明不必

云起自先贤仍且旧贯者题文已明不必详解又观唐明皇疏序云而经分上下者

先明道而德次之然体用之名可散而体

用之实不可散也(真实凝然之谓体谓妙/体也应变随机之谓用)

(谓妙/用也)故经云同出而异名同谓之玄语其

出则分而为二咨其同则混而为一故曰

可散而不可散也则上经曰是谓玄德又

曰孔德之容又曰德者同于德又曰常德

不离故云道资于德下经曰失道而后德

又曰反者道之动又曰道生一又曰大道

卷五 第 11a 页 0421-054.png

甚夷故云德宗于道是其体用互陈递明

甚夷故云德宗于道是其体用互陈递明精要不必定名于上下也

题曰此经以重玄为宗自然为体道德为用

其要在乎治身治国治国则我无为而民自

化我无欲而民自朴治身则寒其兑闭其门

谷神不死少私寡欲此其要旨可得而言也

若夫视之不见听之不闻玄之又玄众妙之

门殆不可得而言传也故游其廊庑者自以

谓升堂睹奥及其研精覃思然后于道知其

秋毫之端万分未得处一焉

卷五 第 11b 页 0421-055.png

疏曰此第十九门明道德二经之宗本治

疏曰此第十九门明道德二经之宗本治国治身之大旨以遗后学尔就此门中又

分为二其一明道德之宗本其二明

治国治身之大旨其一明道德之宗本

者题曰此经以重玄为宗自然为体道德

为用夫重玄为宗者经云同谓之玄玄之

又玄众妙之门又云损之又损以至于无

为是也自然为体者经云百姓皆谓我自

然又云人法地地法天天法道道法自然

是也道德为用者经云道冲而用之又云

卷五 第 12a 页 0421-056.png

反者道之动弱者道之用又云大盈若冲

反者道之动弱者道之用又云大盈若冲其用不穷是也此其大旨也逐文之义各

具本章消释今不复云广圣义云宗趣旨

归者言此道德真经包含众义指归意趣

各有君宗且夫河上公厌君平等皆明治

国之道松灵仙人魏代孙登梁朝陶隐居

南齐顾欢等皆明治身之道符坚时僧罗

什后赵时僧佛图澄梁武帝时道士窦略

等皆明事理因果之道梁朝道士孟智周

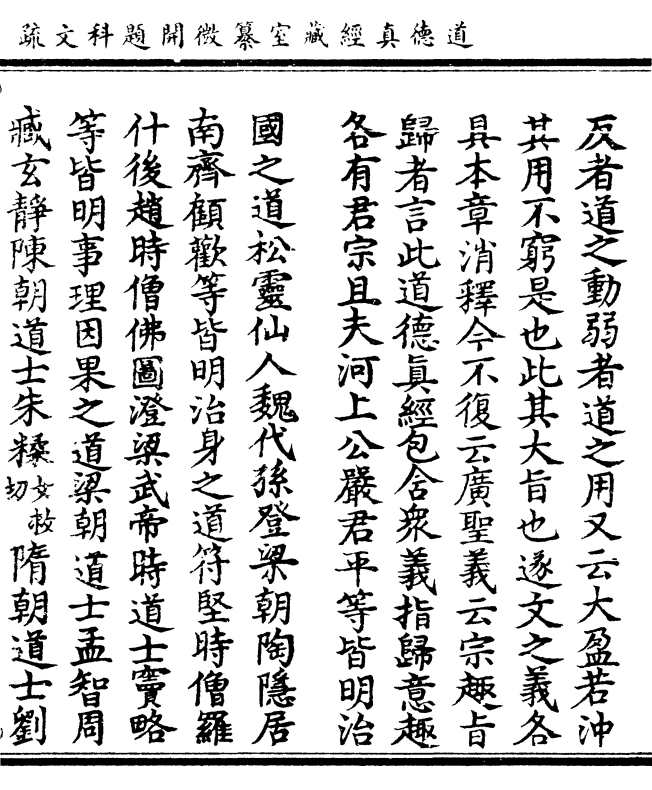

臧玄静陈朝道士朱𤌧(女救/切)隋朝道士刘

卷五 第 12b 页 0421-057.png

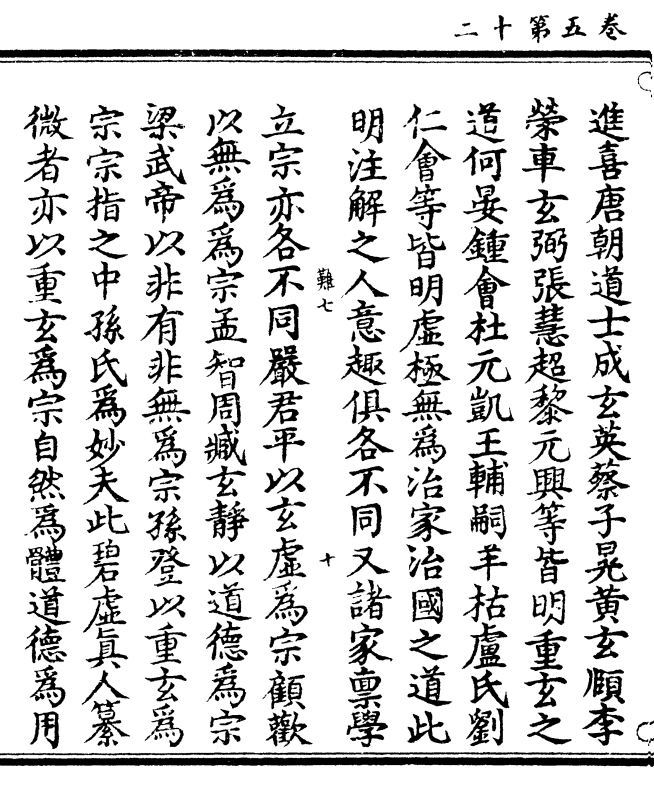

进喜唐朝道士成玄英蔡子晃黄玄颐李

进喜唐朝道士成玄英蔡子晃黄玄颐李荣车玄弼张慧超黎元兴等皆明重玄之

道何晏钟会杜元凯王辅嗣羊祜卢氏刘

仁会等皆明虚极无为治家治国之道此

明注解之人意趣俱各不同又诸家禀学

立宗亦各不同严君平以玄虚为宗顾欢

以无为为宗孟智周臧玄静以道德为宗

梁武帝以非有非无为宗孙登以重玄为

宗宗指之中孙氏为妙夫此碧虚真人纂

微者亦以重玄为宗自然为体道德为用

卷五 第 13a 页 0421-058.png

修之国则无为无事自致太平修之家则

修之国则无为无事自致太平修之家则六亲和睦万祸不侵修之身则抱一守中

自登道果得之者排空蹑景久视长生失

之者祸身及家残龄促寿在乎上士勤人

守之抱之常为法式也其二明治国治

身之大旨题曰其要在乎治身治国(云云)

万分未得处一焉者以上题文皆以本经

为證各于逐章下消释今不复云且据唐

开元御疏序云夫道德二经其要在理身

理国理国则绝矜尚弃华薄以无为不言

卷五 第 13b 页 0421-059.png

为教理身则见素抱朴少私寡欲以虚心

为教理身则见素抱朴少私寡欲以虚心实腹为务此其要旨可得而言也及乎穷

理尽性闭缘息想处实行权坐忘遗照损

之又损玄之又玄殆不可得而言传者也

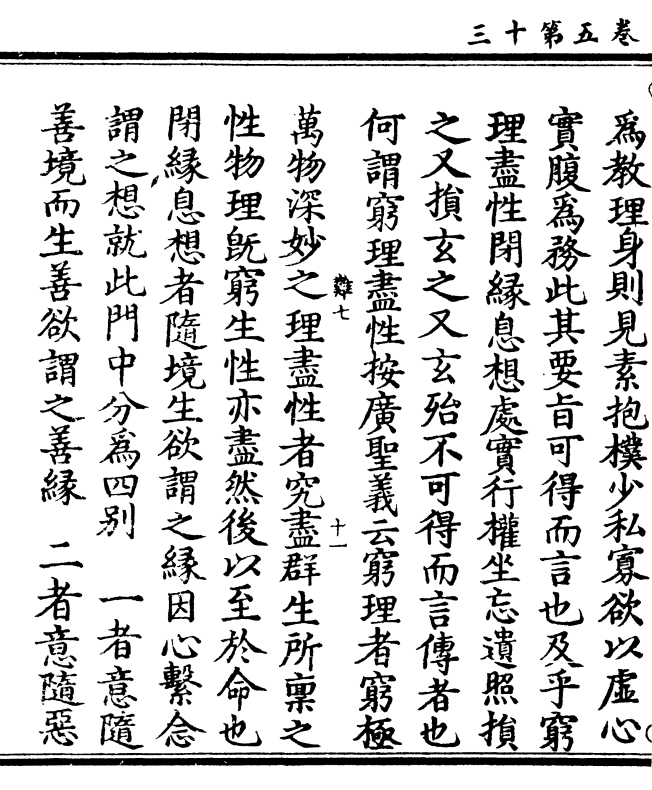

何谓穷理尽性按广圣义云穷理者穷极

万物深妙之理尽性者究尽群生所禀之

性物理既穷生性亦尽然后以至于命也

闭缘息想者随境生欲谓之缘因心系念

谓之想就此门中分为四别一者意随

善境而生善欲谓之善缘二者意随恶

卷五 第 14a 页 0421-060.png

境而生恶欲谓之恶缘三者心系善念

境而生恶欲谓之恶缘三者心系善念谓之善想四者心系恶念谓之恶想

此四者虽同因境所起分为善恶夫初修

道者既闭恶缘又息恶想以降其心心澄

气定想念正真稍入道分善缘善想亦复

忘之然后穷达妙理了尽真性缘想俱忘

乃可得道故曰穷理尽性闭缘息想也处

实行权者广圣义云实者真谛玄妙幽微

所谓妙本之道大乘之趣也权者因事制

宜随时立教谓中乘小乘之道以诱迷误

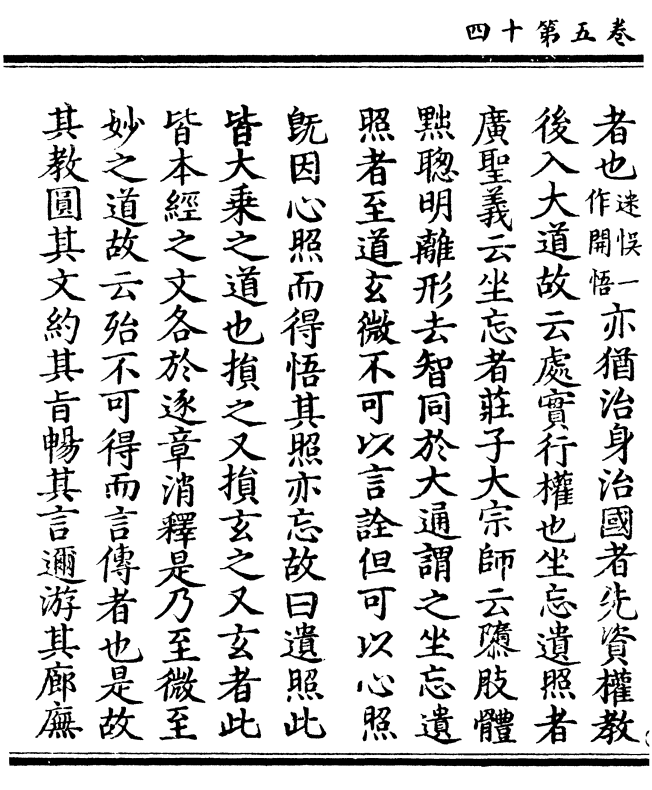

卷五 第 14b 页 0421-061.png

者也(迷误一/作开悟)亦犹治身治国者先资权教

者也(迷误一/作开悟)亦犹治身治国者先资权教后入大道故云处实行权也坐忘遗照者

广圣义云坐忘者庄子大宗师云隳肢体

黜聪明离形去智同于大通谓之坐忘遗

照者至道玄微不可以言诠但可以心照

既因心照而得悟其照亦忘故曰遗照此

皆大乘之道也损之又损玄之又玄者此

皆本经之文各于逐章消释是乃至微至

妙之道故云殆不可得而言传者也是故

其教圆其文约其旨畅其言迩游其廊庑

卷五 第 15a 页 0421-062.png

者自以为升堂睹奥及其研精覃思然后

者自以为升堂睹奥及其研精覃思然后于道知其秋毫之端万分未得处一焉其

教圆者广圣义云行有五教分为五别

一者挫锐解纷和光同尘初教也二者

见素抱朴虚心实腹渐教也三者后其

身而身先外其身而身存半教也四者

损之又损以至于无为无为而无不为满

教也五者淡然常存用之不勤天地有

终大道无变圆教也合此为教五者俱备

万行总包故曰其教圆圆者圆通一切道

卷五 第 15b 页 0421-063.png

无不在之谓也其旨约者广圣义云约者

无不在之谓也其旨约者广圣义云约者简省也不出二篇之文五千馀字包罗万

法不亦约乎其文畅者广圣义云畅通快

也经云吾言甚易知甚易行不曰畅乎其

言迩者广圣义云迩近也经云以身观身

以家观家至于以天下观天下又云不出

户知天下不窥牖见天道不曰迩乎游其

廊庑者自以为升堂睹奥者广圣义云廊

者堂前之步廊也庑者堂下也奥者室之

内也西南隅谓之奥言世儒之士习道之

卷五 第 16a 页 0421-064.png

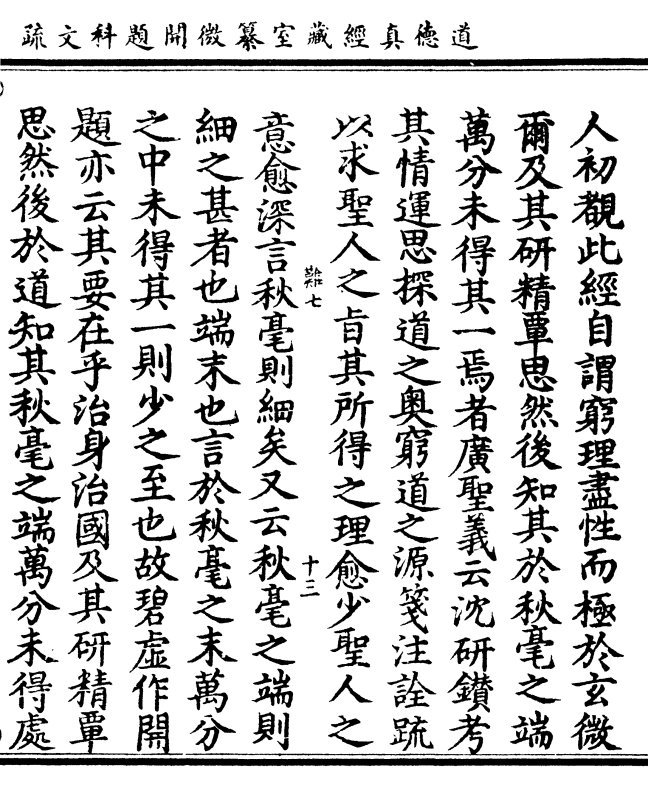

人初睹此经自谓穷理尽性而极于玄微

人初睹此经自谓穷理尽性而极于玄微尔及其研精覃思然后知其于秋毫之端

万分未得其一焉者广圣义云沈研钻考

其情运思探道之奥穷道之源笺注诠疏

以求圣人之旨其所得之理愈少圣人之

意愈深言秋毫则细矣又云秋毫之端则

细之甚者也端末也言于秋毫之末万分

之中未得其一则少之至也故碧虚作开

题亦云其要在乎治身治国及其研精覃

思然后于道知其秋毫之端万分未得处

卷五 第 16b 页 0421-065.png

一焉耳

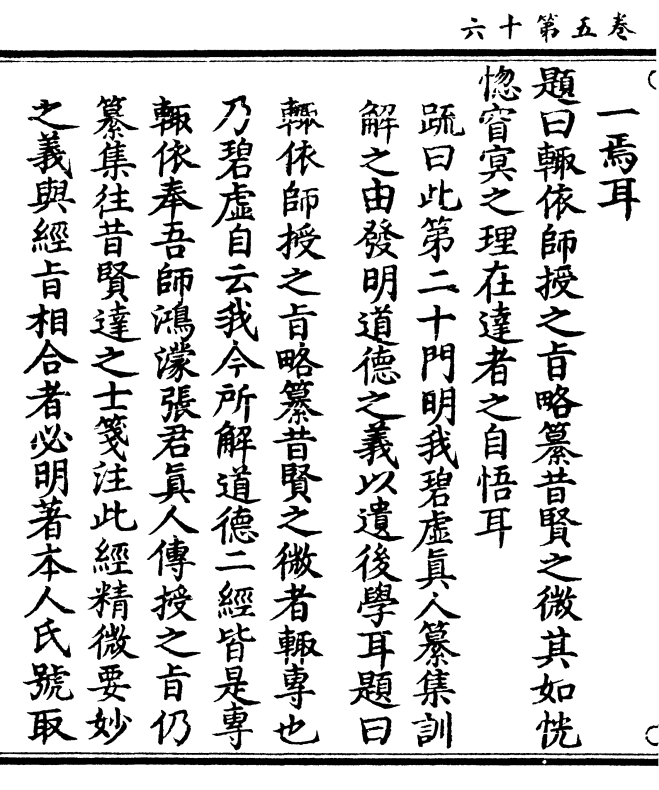

一焉耳题曰辄依师授之旨略纂昔贤之微其如恍

惚窅冥之理在达者之自悟耳

疏曰此第二十门明我碧虚真人纂集训

解之由发明道德之义以遗后学耳题曰

辄依师授之旨略纂昔贤之微者辄专也

乃碧虚自云我今所解道德二经皆是专

辄依奉吾师鸿濛张君真人传授之旨仍

纂集往昔贤达之士笺注此经精微要妙

之义与经旨相合者必明著本人氏号取

卷五 第 17a 页 0421-066.png

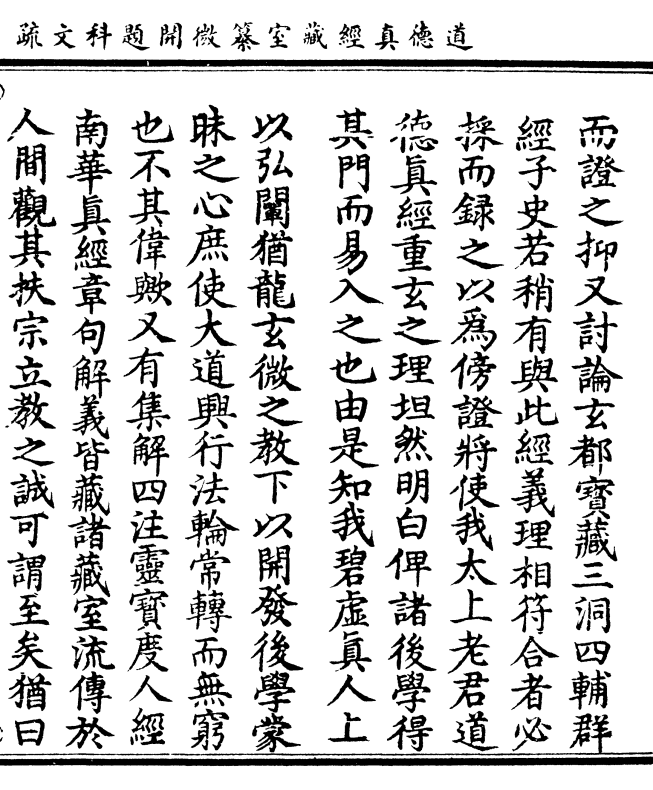

而證之抑又讨论玄都宝藏三洞四辅群

而證之抑又讨论玄都宝藏三洞四辅群经子史若稍有与此经义理相符合者必

采而录之以为傍證将使我太上老君道

德真经重玄之理坦然明白俾诸后学得

其门而易入之也由是知我碧虚真人上

以弘阐犹龙玄微之教下以开发后学蒙

昩之心庶使大道兴行法轮常转而无穷

也不其伟欤又有集解四注灵宝度人经

南华真经章句解义皆藏诸藏室流传于

人间观其扶宗立教之诚可谓至矣犹曰

卷五 第 17b 页 0421-067.png

其如恍惚窅冥之理在达者之自悟耳此

其如恍惚窅冥之理在达者之自悟耳此又谦逊之辞也今太霞老人不揆管见略

将此开题本末疏之于前如以萤爝之光

增益于太阳也其不知量也断可识矣然

亦未敢以此言为必当庶几将来穷是经

者以此为门户而易入之也但请颖鉴之

士详择而已矣苟不以人废言则为幸甚

故曰太上道德经藏室纂微开题疏也

道德真经藏室纂微开题科文疏卷之五