声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷六 第 130582c 页

卷六 第 1a 页 0415-112.png

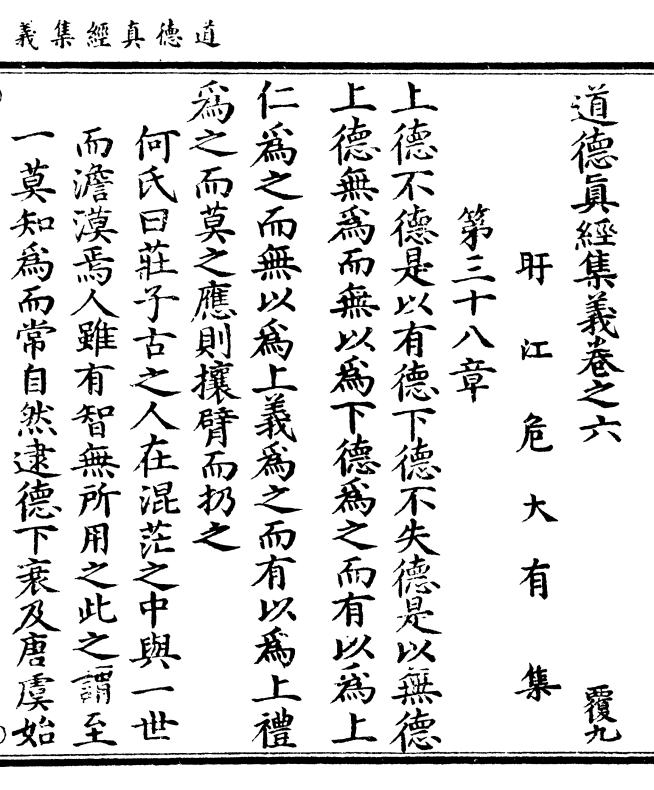

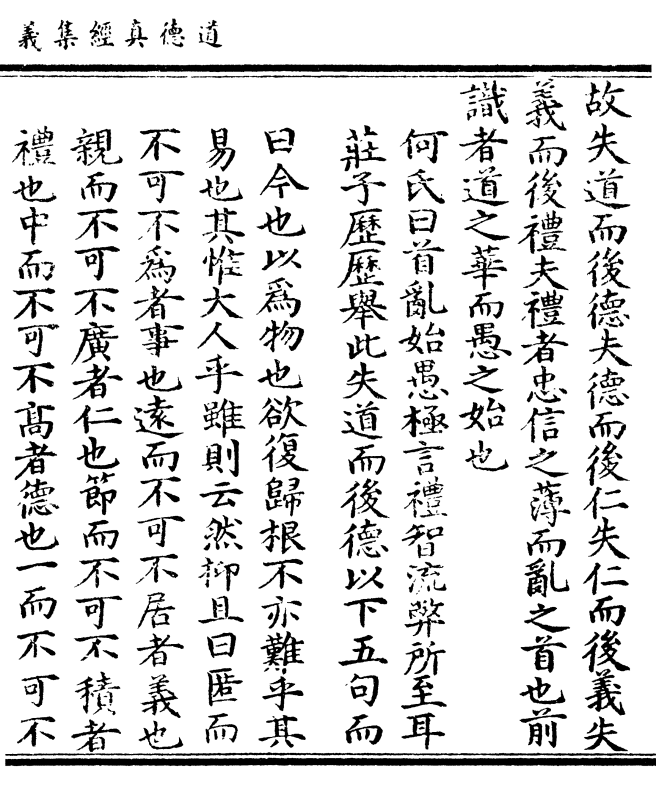

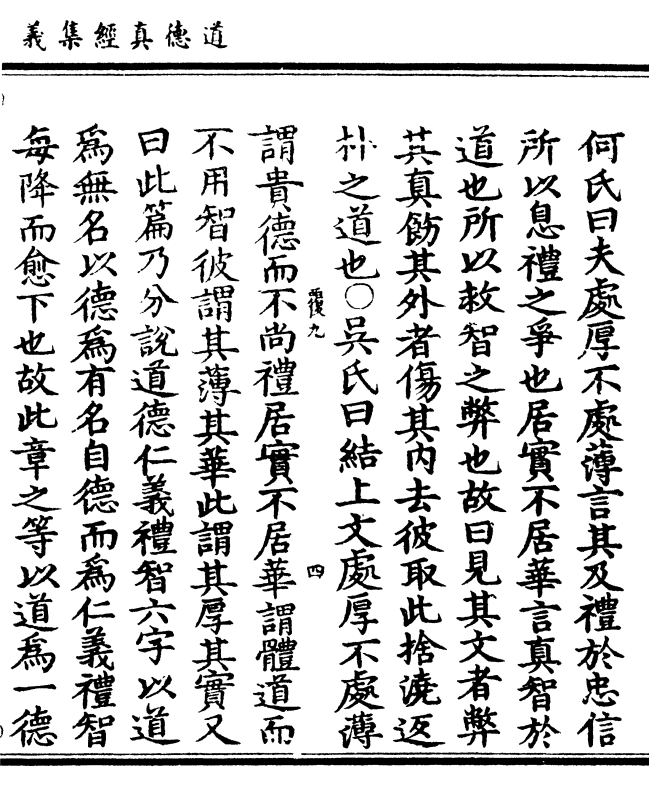

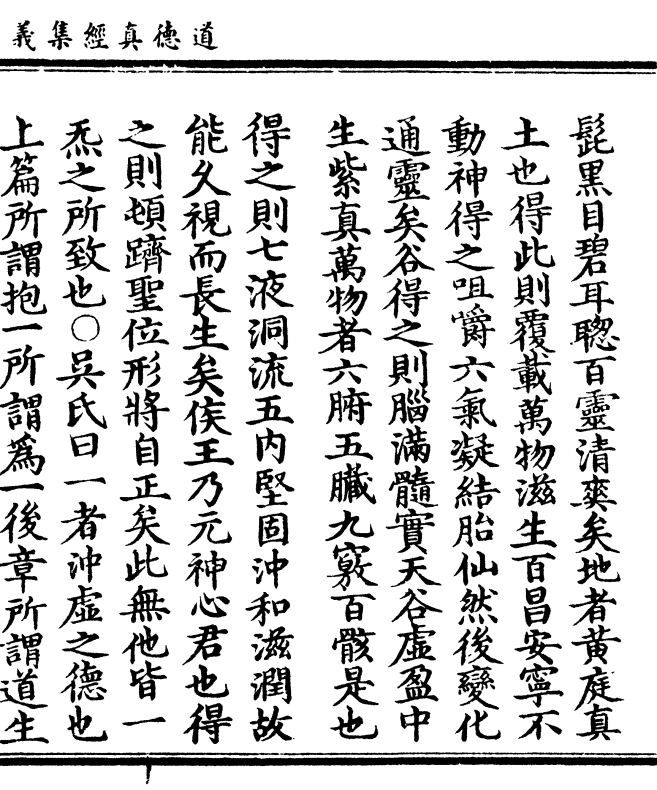

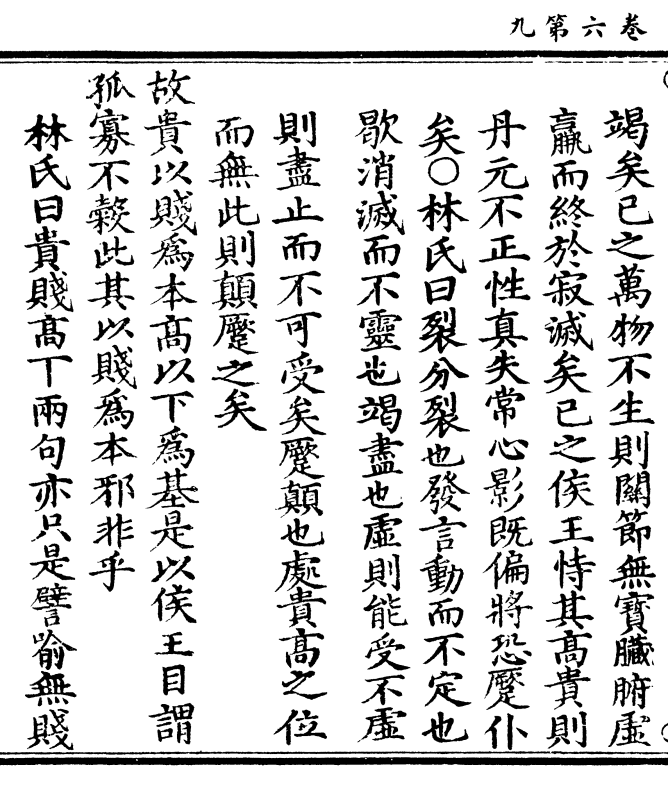

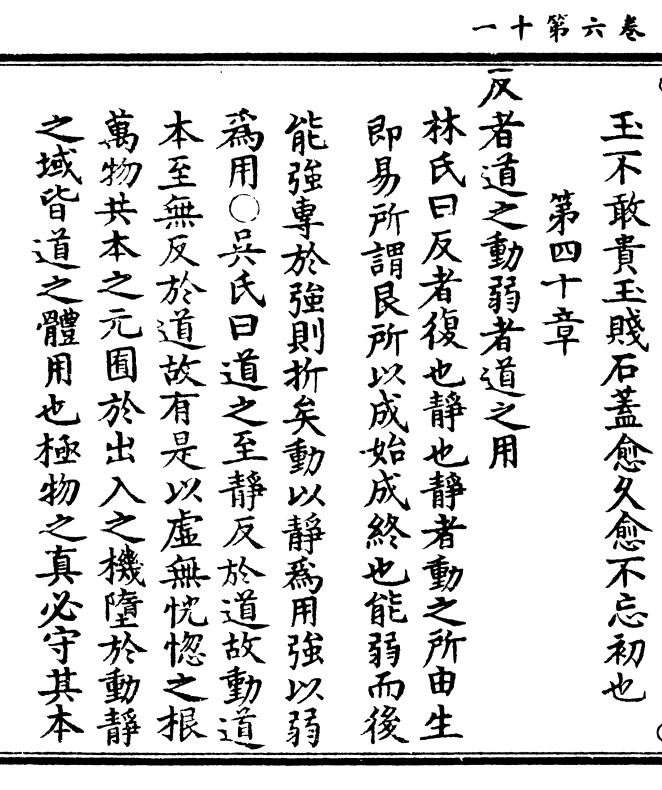

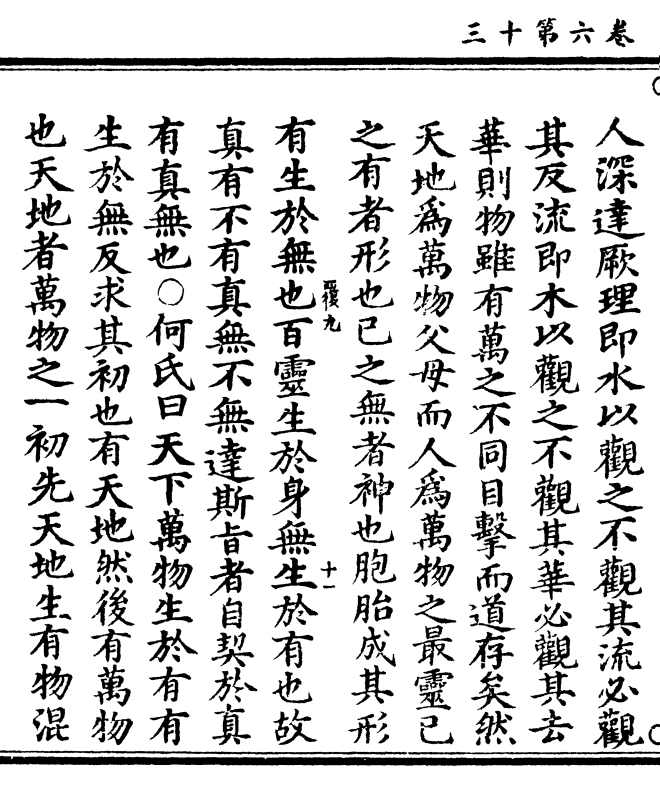

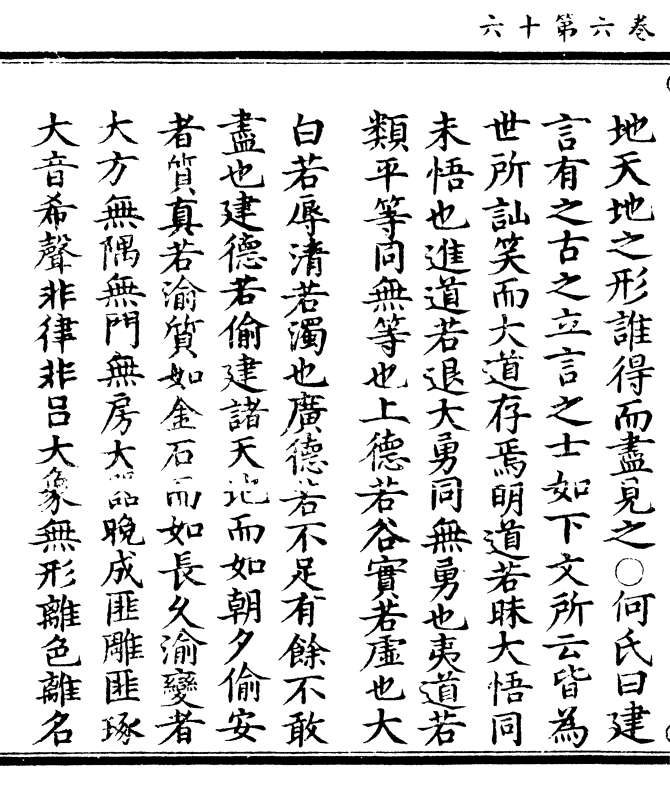

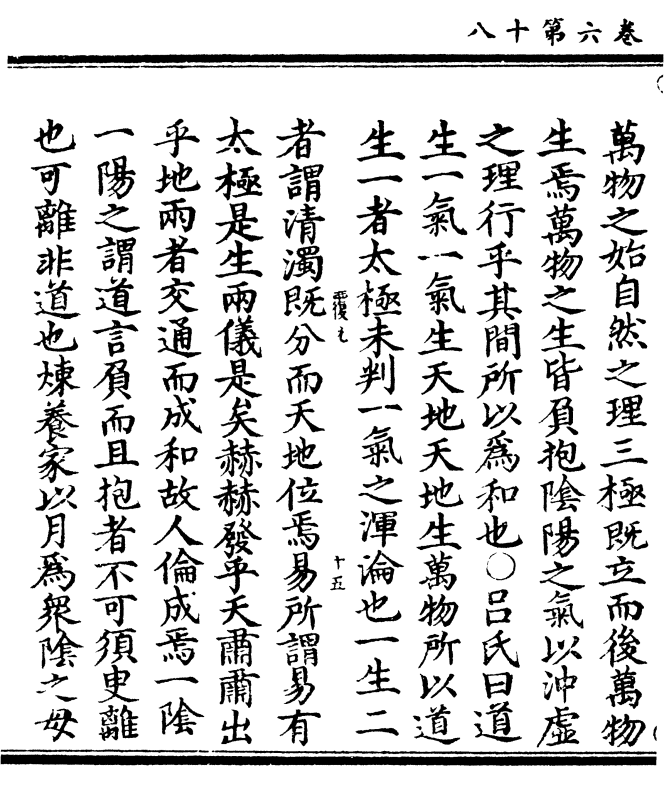

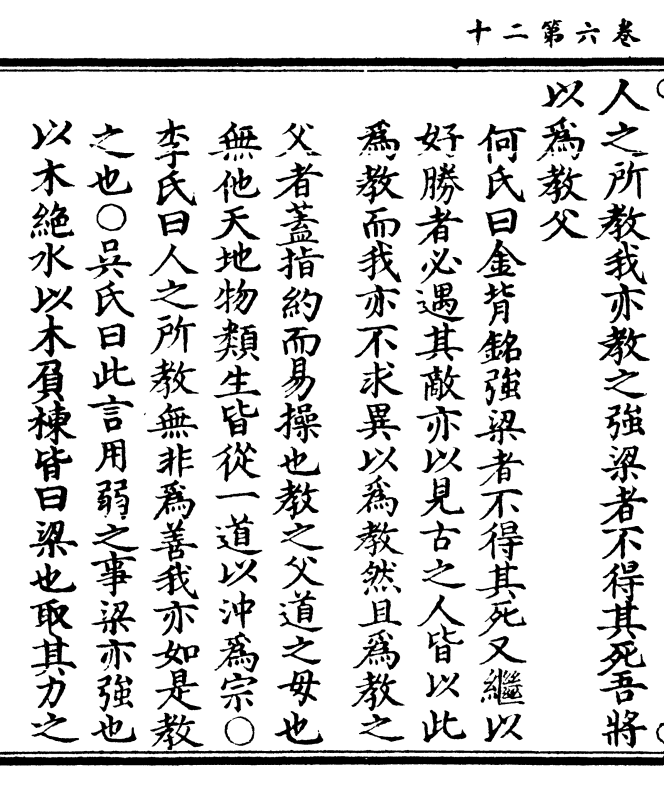

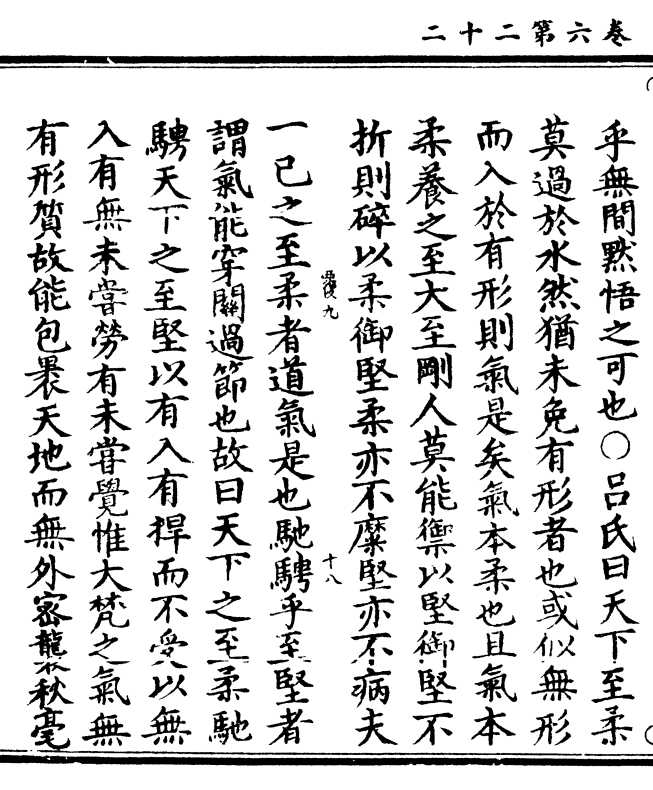

道德真经集义卷之六覆九

道德真经集义卷之六覆九盱江危大有集

第三十八章

上德不德是以有德下德不失德是以无德

上德无为而无以为下德为之而有以为上

仁为之而无以为上义为之而有以为上礼

为之而莫之应则攘臂而扔之

何氏曰庄子古之人在混茫之中与一世

而澹漠焉人虽有智无所用之此之谓至

一莫知为而常自然逮德下衰及唐虞始

卷六 第 1b 页 0415-113.png

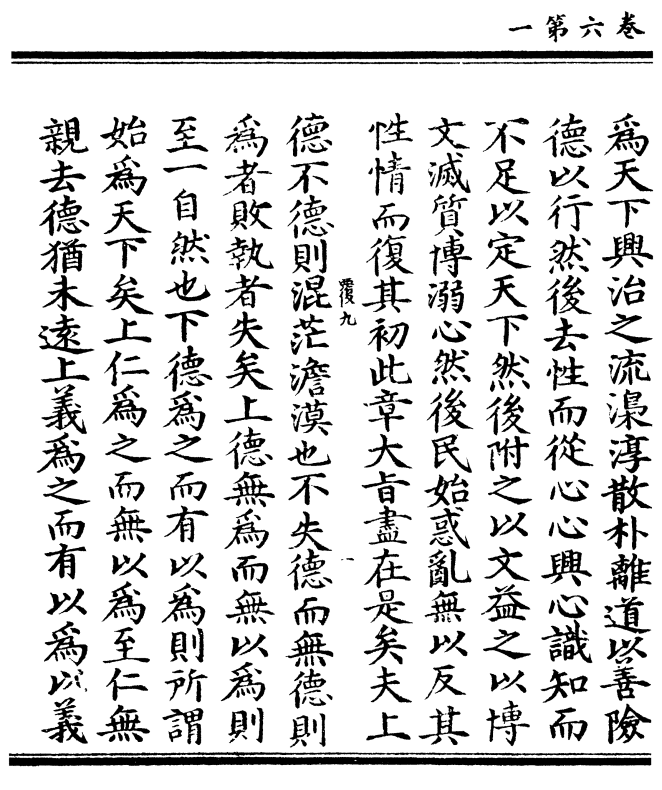

为天下兴治之流𣻏淳散朴离道以善险

为天下兴治之流𣻏淳散朴离道以善险德以行然后去性而从心心兴心识知而

不足以定天下然后附之以文益之以博

文灭质博溺心然后民始惑乱无以反其

性情而复其初此章大旨尽在是矣夫上

德不德则混茫澹漠也不失德而无德则

为者败执者失矣上德无为而无以为则

至一自然也下德为之而有以为则所谓

始为天下矣上仁为之而无以为至仁无

亲去德犹未远上义为之而有以为以义

卷六 第 2a 页 0415-114.png

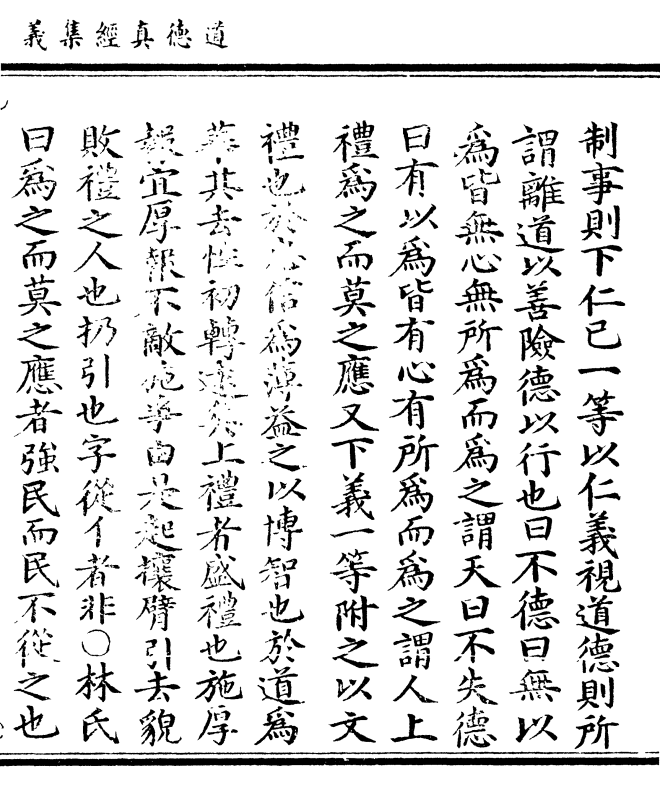

制事则下仁已一等以仁义视道德则所

制事则下仁已一等以仁义视道德则所谓离道以善险德以行也曰不德曰无以

为皆无心无所为而为之谓天曰不失德

曰有以为皆有心有所为而为之谓人上

礼为之而莫之应又下义一等附之以文

礼也于忠信为薄益之以博智也于道为

华其去性初转远矣上礼者盛礼也施厚

报宜厚报不敌施争由是起攘臂引去貌

败礼之人也扔引也字从亻者非○林氏

曰为之而莫之应者强民而民不从之也

卷六 第 2b 页 0415-115.png

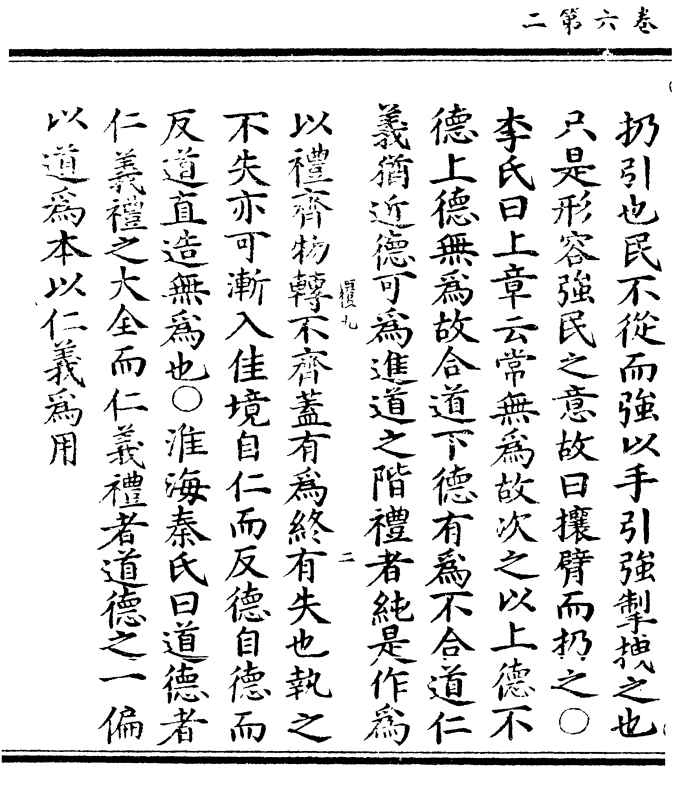

抉引也民不从而强以手引强掣拽之也

抉引也民不从而强以手引强掣拽之也只是形容强民之意故曰攘臂而抉之○

李氏曰上章云常无为故次之以上德不

德上德无为故合道下德有为不合道仁

义犹近德可为进道之阶礼者纯是作为

以礼齐物转不齐盖有为终有失也执之

不失亦可渐入佳境自仁而反德自德而

反道直造无为也○淮海秦氏曰道德者

仁义礼之大全而仁义礼者道德之一偏

以道为本以仁义为用

卷六 第 3a 页 0415-116.png

故失道而后德失德而后仁失仁而后义失

故失道而后德失德而后仁失仁而后义失义而后礼夫礼者忠信之薄而乱之首也前

识者道之华而愚之始也

何氏曰首乱始愚极言礼智流弊所至耳

庄子历历举此失道而后德以下五句而

曰今也以为物也欲复归根不亦难乎其

易也其惟大人乎虽则云然抑且曰匿而

不可不为者事也远而不可不居者义也

亲而不可不广者仁也节而不可不积者

礼也中而不可不高者德也一而不可不

卷六 第 3b 页 0415-117.png

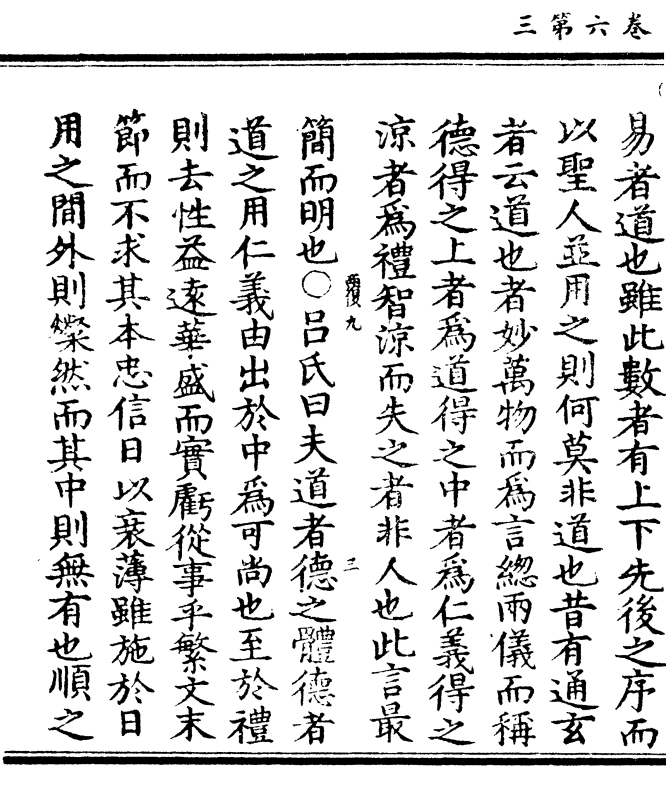

易者道也虽此数者有上下先后之序而

易者道也虽此数者有上下先后之序而以圣人并用之则何莫非道也昔有通玄

者云道也者妙万物而为言总两仪而称

德得之上者为道得之中者为仁义得之

凉者为礼智凉而失之者非人也此言最

简而明也○吕氏曰夫道者德之体德者

道之用仁义由出于中为可尚也至于礼

则去性益远华盛而实亏从事乎繁文末

节而不求其本忠信日以衰薄虽施于日

用之间外则灿然而其中则无有也顺之

卷六 第 4a 页 0415-118.png

则治违之则乱间不容发岂非乱之首乎

则治违之则乱间不容发岂非乱之首乎故曰三皇之有道也不知其道化为五帝

之德五帝之有德不知其德化为三王之

仁义三王之有仁义不知其仁义化为秦

汉之战争此之谓也且世人以智为凿从

事浮华虽自以为见而不知至愚自此而

始也故曰前识者道之华而愚之始也○

吴氏曰忠信者德之厚也渐变而薄一降

而为仁再降而为义三降而为礼而忠信

之厚德薄矣礼者欲其理而不乱也而适

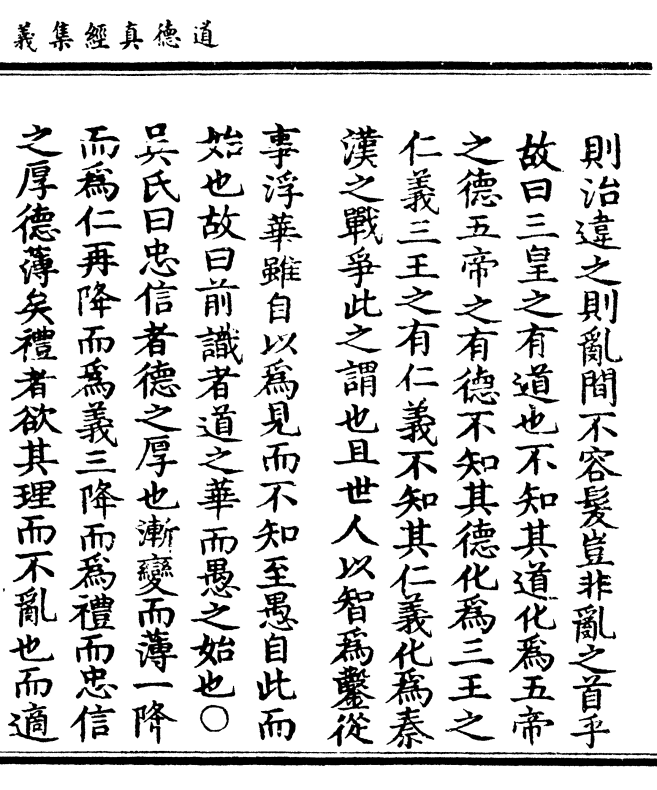

卷六 第 4b 页 0415-119.png

以基乱故曰乱之首前识犹言先知谓智

以基乱故曰乱之首前识犹言先知谓智也道犹木之实也未生之初生理在中胚

胎未露既生之后则德其根也仁其干也

义其枝也礼其叶也智其华也根干枝叶

华皆自道中生出智者欲其哲而不愚而

适以肇愚故曰愚之始也○李氏曰前识

者智识也智识者失道之始故曰道之华

有道者不处也

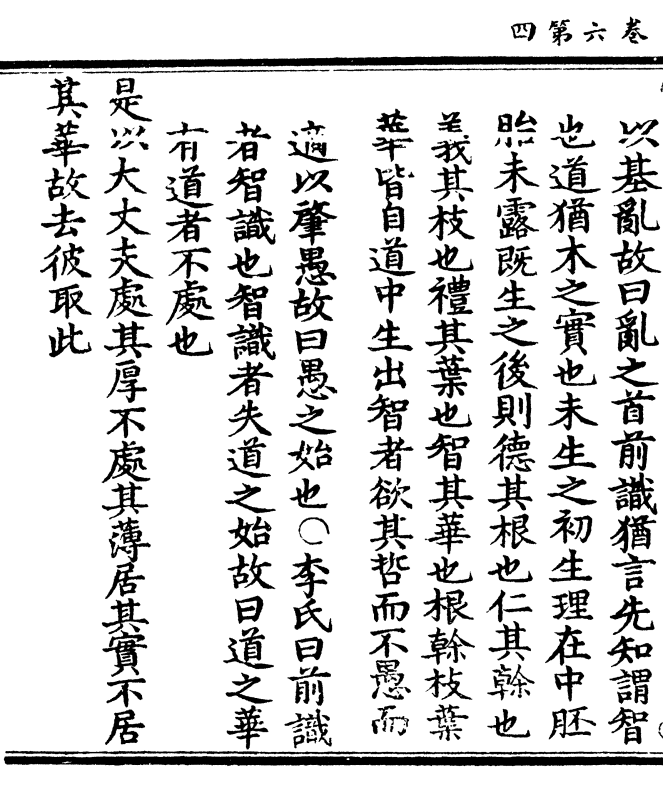

是以大丈夫处其厚不处其薄居其实不居

其华故去彼取此

卷六 第 5a 页 0415-120.png

何氏曰夫处厚不处薄言其及礼于忠信

何氏曰夫处厚不处薄言其及礼于忠信所以息礼之争也居实不居华言真智于

道也所以救智之弊也故曰见其文者弊

其真饬其外者伤其内去彼取此舍浇返

朴之道也○吴氏曰结上文处厚不处薄

谓贵德而不尚礼居实不居华谓体道而

不用智彼谓其薄其华此谓其厚其实又

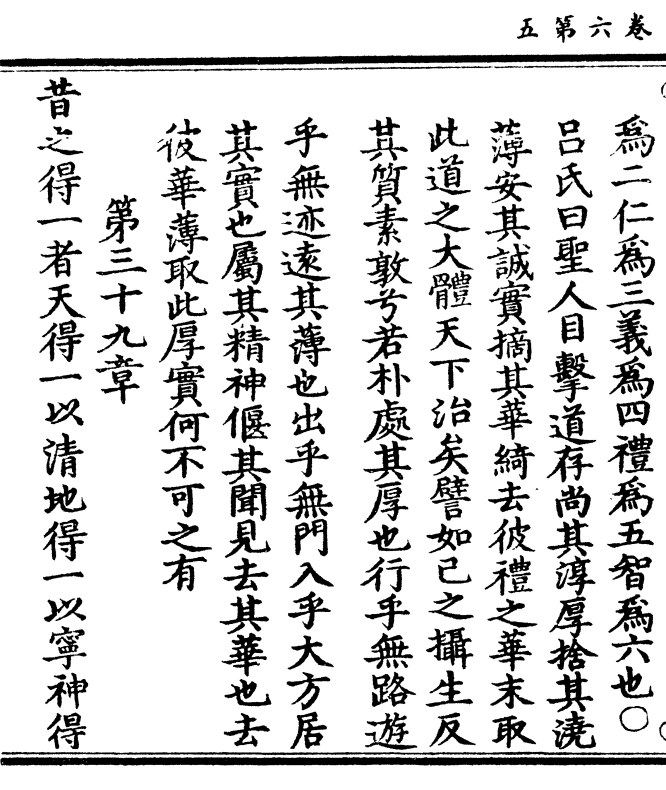

曰此篇乃分说道德仁义礼智六字以道

为无名以德为有名自德而为仁义礼智

每降而愈下也故此章之等以道为一德

卷六 第 5b 页 0415-121.png

为二仁为三义为四礼为五智为六也○

为二仁为三义为四礼为五智为六也○吕氏曰圣人目击道存尚其淳厚舍其浇

薄安其诚实摘其华绮去彼礼之华末取

此道之大体天下治矣譬如己之摄生反

其质素敦兮若朴处其厚也行乎无路游

乎无迹远其薄也出乎无门入乎大方居

其实也属其精神偃其闻见去其华也去

彼华薄取此厚实何不可之有

第三十九章

昔之得一者天得一以清地得一以宁神得

卷六 第 6a 页 0415-122.png

一以灵谷得一以盈万物得一以生侯王得

一以灵谷得一以盈万物得一以生侯王得一以为天下贞其致之一也

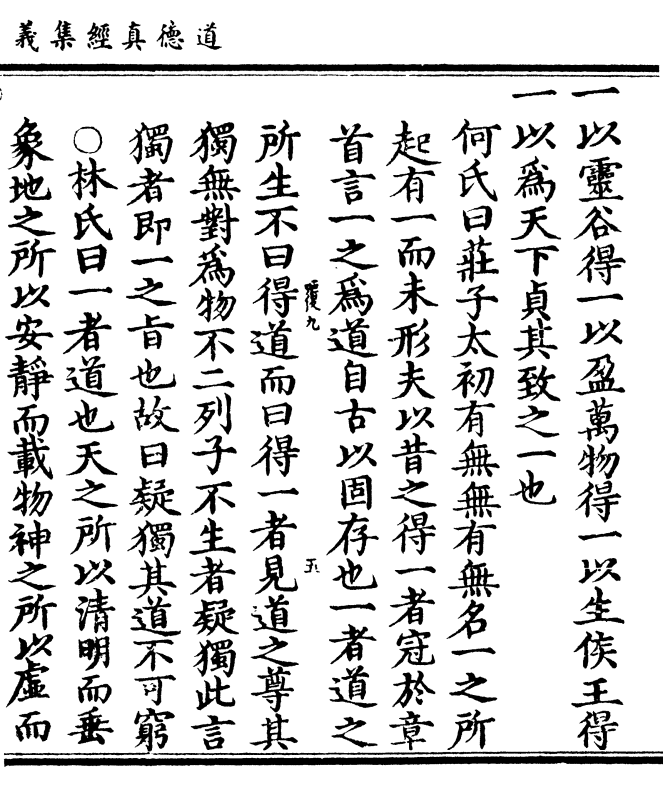

何氏曰庄子太初有无无有无名一之所

起有一而未形夫以昔之得一者冠于章

首言一之为道自古以固存也一者道之

所生不曰得道而曰得一者见道之尊其

独无对为物不二列子不生者疑独此言

独者即一之旨也故曰疑独其道不可穷

○林氏曰一者道也天之所以清明而垂

象地之所以安静而载物神之所以虚而

卷六 第 6b 页 0415-123.png

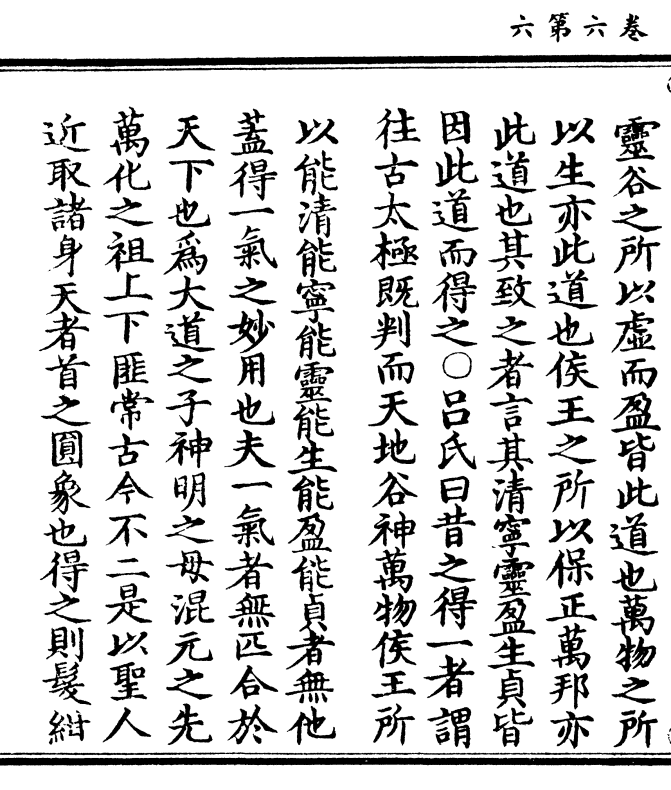

灵谷之所以虚而盈皆此道也万物之所

灵谷之所以虚而盈皆此道也万物之所以生亦此道也侯王之所以保正万邦亦

此道也其致之者言其清宁灵盈生贞皆

因此道而得之○吕氏曰昔之得一者谓

往古太极既判而天地谷神万物侯王所

以能清能宁能灵能生能盈能贞者无他

盖得一气之妙用也夫一气者无匹合于

夭下也为大道之子神明之母混元之先

万化之祖上下匪常古今不二是以圣人

近取诸身天者首之圆象也得之则发绀

卷六 第 7a 页 0415-124.png

髭黑目碧耳聪百灵清爽矣地者黄庭真

髭黑目碧耳聪百灵清爽矣地者黄庭真土也得此则覆载万物滋生百昌安宁不

动神得之咀嚼六气凝结胎仙然后变化

通灵矣谷得之则脑满髓实天谷虚盈中

生紫真万物者六腑五脏九窍百骸是也

得之则七液洞流五内坚固冲和滋润故

能久视而长生矣侯王乃元神心君也得

之则顿跻圣位形将自正矣此无他皆一

气之所致也○吴氏曰一者冲虚之德也

上篇所谓抱一所谓为一后章所谓道生

卷六 第 7b 页 0415-125.png

一皆指此而言庄子谓之太乙又但谓之

一皆指此而言庄子谓之太乙又但谓之一此乃自然之道所为其用则虚而不盈

后而不先柔而不刚前章固屡言之而此

章尽发其蕴得者谓得此一以为德以者

谓以此故能若是也言天之清地之宁神

之灵谷之盈万物之生生不穷侯王之立

乎天下之上其所以致之者皆得此一之

故也

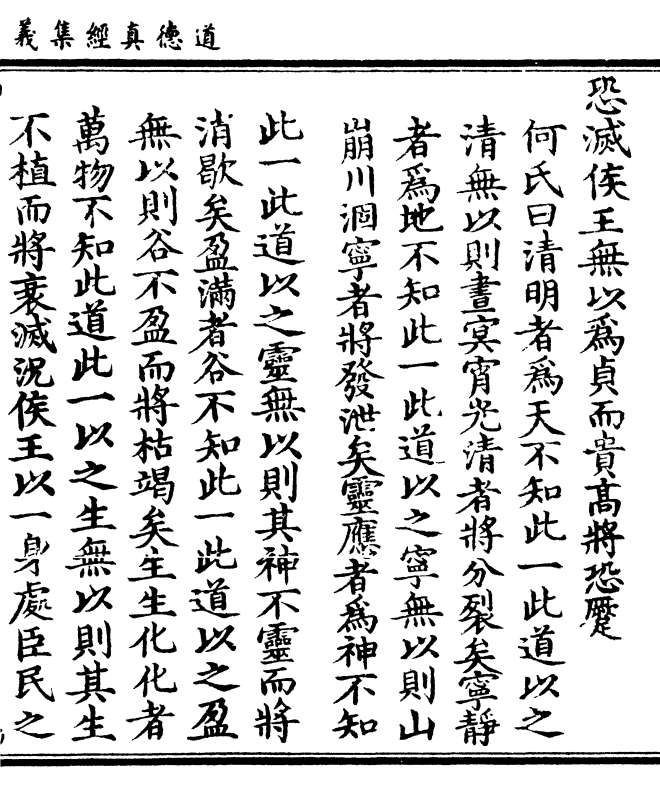

天无以清将恐裂地无以宁将恐发神无以

灵将恐歇谷无以盈将恐竭万物无以生将

卷六 第 8a 页 0415-126.png

恐灭侯王无以为贞而贵高将恐蹶

恐灭侯王无以为贞而贵高将恐蹶何氏曰清明者为夭不知此一此道以之

清无以则昼冥宵光清者将分裂矣宁静

者为地不知此一此道以之宁无以则山

崩川涸宁者将发泄矣灵应者为神不知

此一此道以之灵无以则其神不灵而将

消歇矣盈满者谷不知此一此道以之盈

无以则谷不盈而将枯竭矣生生化化者

万物不知此道此一以之生无以则其生

不植而将衰灭况侯王以一身处臣民之

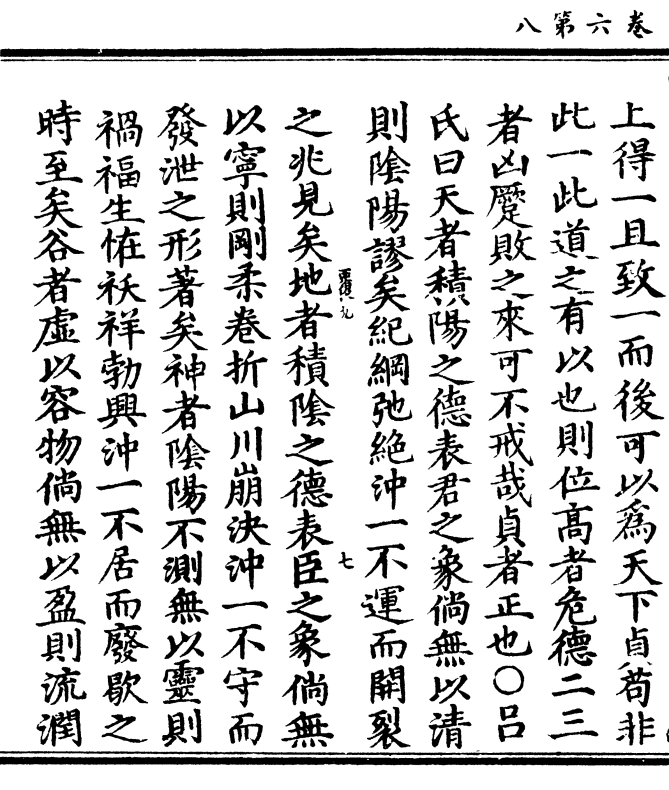

卷六 第 8b 页 0415-127.png

上得一且致一而后可以为夭下贞苟非

上得一且致一而后可以为夭下贞苟非此一此道之有以也则位高者危德二三

者凶蹶败之来可不戒哉贞者正也○吕

氏曰天者积阳之德表君之象倘无以清

则阴阳谬矣纪纲弛绝冲一不运而开裂

之兆见矣地者积阴之德表臣之象倘无

以宁则刚柔卷折山川崩决冲一不守而

发泄之形著矣神者阴阳不测无以灵则

祸福生怪祅祥勃兴冲一不居而废歇之

时至矣谷者虚以容物倘无以盈则流润

卷六 第 9a 页 0415-128.png

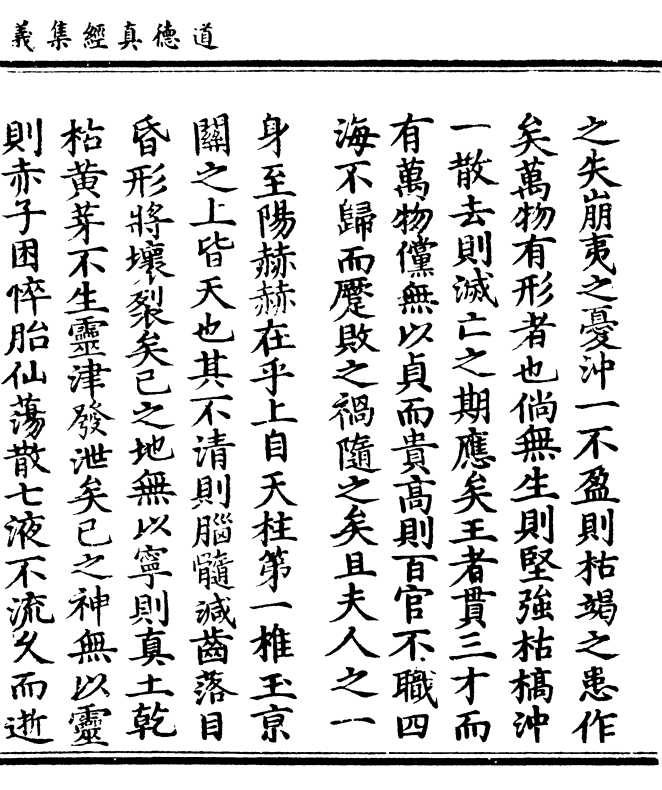

之失崩夷之忧冲一不盈则枯竭之患作

之失崩夷之忧冲一不盈则枯竭之患作矣万物有形者也倘无生则坚强枯槁冲

一散去则灭亡之期应矣王者贯三才而

有万物傥无以贞而贵高则百官不职四

海不归而蹶败之祸随之矣且夫人之一

身至阳赫赫在乎上自天柱第一椎玉京

关之上皆天也其不清则脑髓减齿落目

昏形将坏裂矣己之地无以宁则真土乾

枯黄芽不生灵津发泄矣己之神无以灵

则赤子困悴胎仙荡散七液不流久而逝

卷六 第 9b 页 0415-129.png

竭矣己之万物不生则关节无宝脏腑虚

竭矣己之万物不生则关节无宝脏腑虚羸而终于寂灭矣己之侯王恃其高贵则

丹元不正性真失常心影既偏将恐蹶仆

矣○林氏曰裂分裂也发言动而不定也

歇消灭而不灵也竭尽也虚则能受不虚

则尽止而不可受矣蹶颠也处贵高之位

而无此则颠蹶之矣

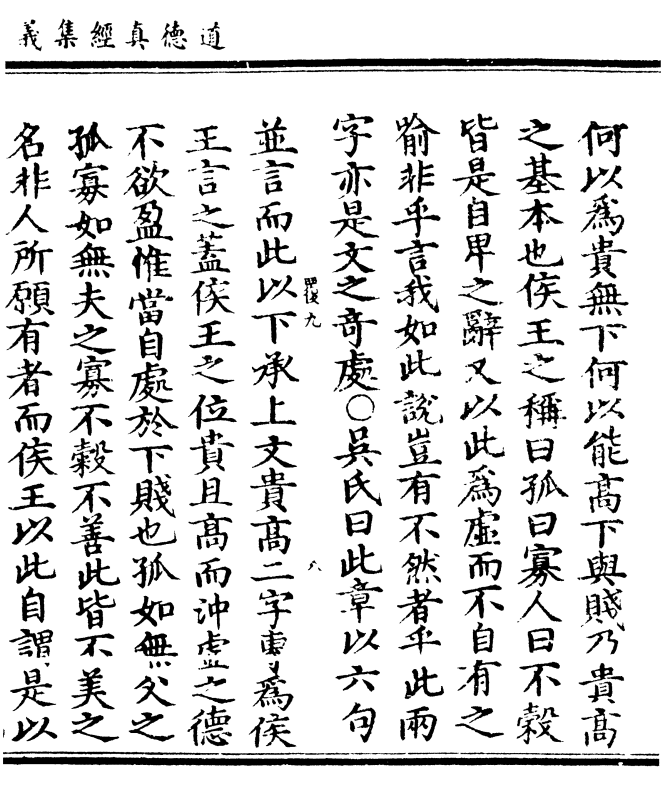

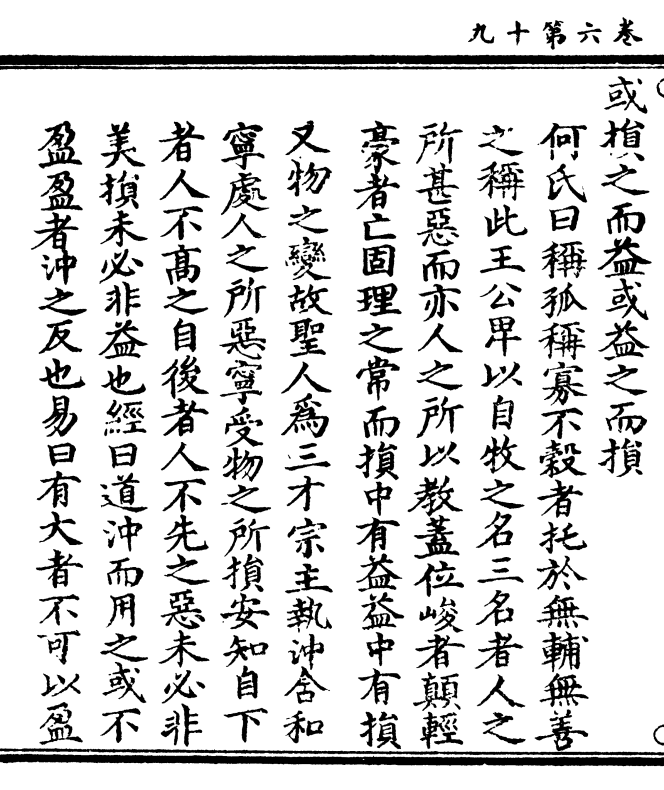

故贵以贱为本高以下为基是以侯王自谓

孤寡不谷此其以贱为本邪非乎

林氏曰贵贱高下两句亦只是譬喻无贱

卷六 第 10a 页 0415-130.png

何以为贵无下何以能高下与贱乃贵高

何以为贵无下何以能高下与贱乃贵高之基本也侯王之称曰孤曰寡人曰不谷

皆是自卑之辞又以此为虚而不自有之

喻非乎言我如此说岂有不然者乎此两

字亦是文之奇处○吴氏曰此章以六句

并言而此以下承上文贵高二字专为侯

王言之盖侯王之位贵且高而冲虚之德

不欲盈惟当自处于下贱也孤如无父之

孤寡如无夫之寡不谷不善此皆不美之

名非人所愿有者而侯王以此自谓是以

卷六 第 10b 页 0415-131.png

下贱自处也先云下为基贱为本而后但

下贱自处也先云下为基贱为本而后但云贱为本盖举一以包二省文也○李氏

曰非乎岂不然哉○何氏曰贵本于贱高

基于下是以侯王自谓孤寡无助不谷不

德亦可反其本而不失其道矣易曰常以

一德谦以制礼常德之固谦德之柄是也

此道家所谓雌一之道守约而施博也

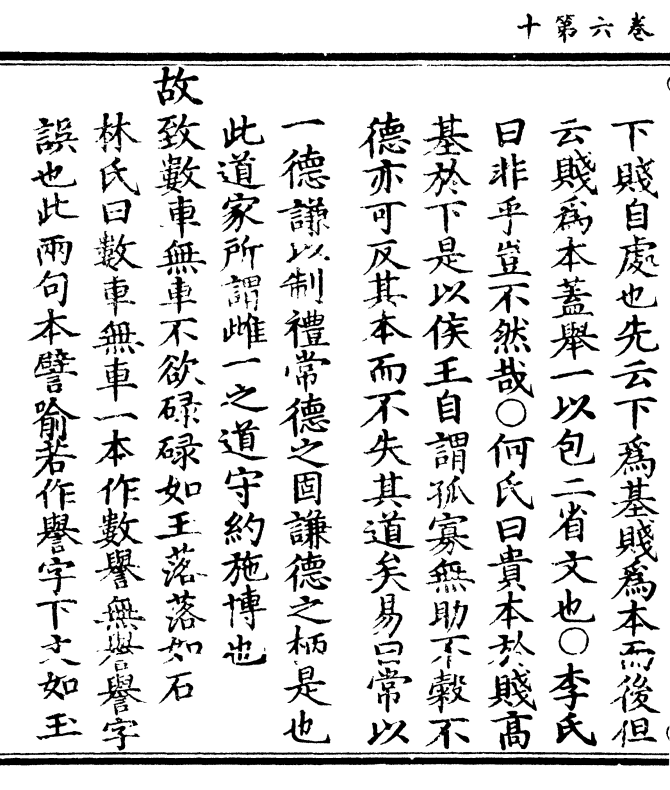

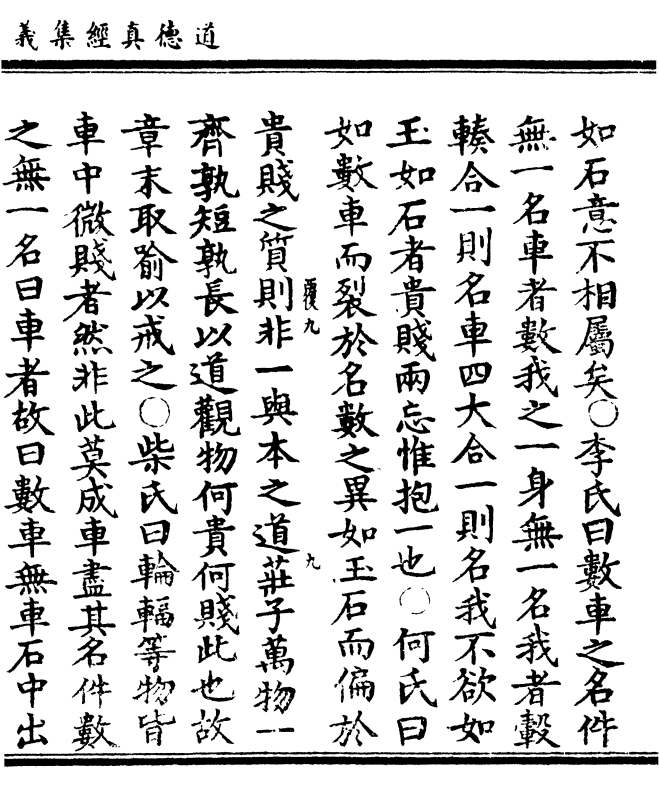

故致数车无车不欲碌碌如玉落落如石

林氏曰数车无车一本作数誉无誉誉字

误也此两句本譬喻若作誉字下文如玉

卷六 第 11a 页 0415-132.png

如石意不相属矣○李氏曰数车之名件

如石意不相属矣○李氏曰数车之名件无一名车者数我之一身无一名我者毂

辏合一则名车四大合一则名我不欲如

玉如石者贵贱两忘惟抱一也○何氏曰

如数车而裂于名数之异如玉石而偏于

贵贱之质则非一与本之道庄子万物一

齐孰短孰长以道观物何贵何贱此也故

章末取喻以戒之○柴氏曰轮辐等物皆

车中微贱者然非此莫成车尽其名件数

之无一名曰车者故曰数车无车石中出

卷六 第 11b 页 0415-133.png

玉不敢贵玉贱石盖愈久愈不忘初也

玉不敢贵玉贱石盖愈久愈不忘初也第四十章

反者道之动弱者道之用

林氏曰反者复也静也静者动之所由生

即易所谓艮所以成始成终也能弱而后

能强专于强则折矣动以静为用强以弱

为用○吴氏曰道之至静反于道故动道

本至无反于道故有是以虚无恍惚之根

万物共本之元囿于出入之机堕于动静

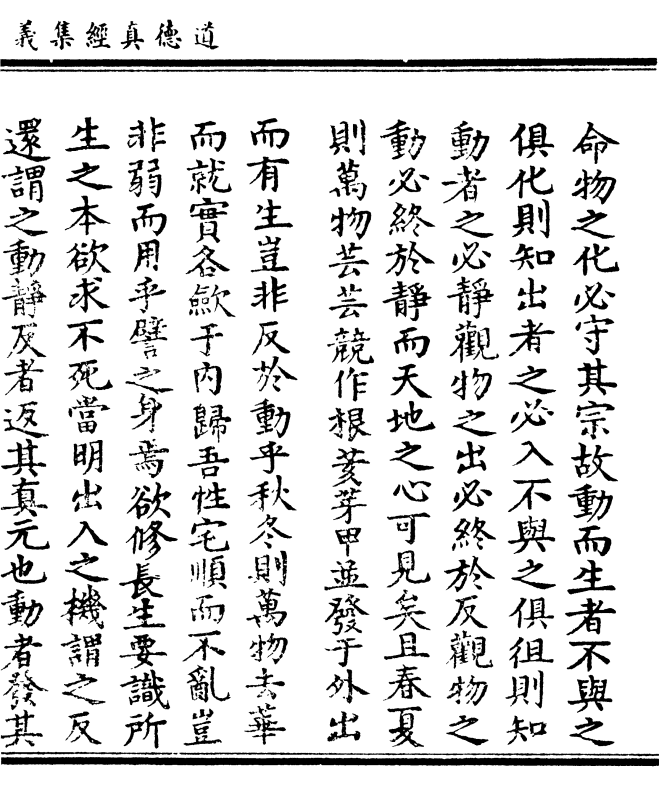

之域皆道之体用也极物之真必守其本

卷六 第 12a 页 0415-134.png

命物之化必守其宗故动而生者不与之

命物之化必守其宗故动而生者不与之俱化则知出者之必入不与之俱徂则知

动者之必静观物之出必终于反观物之

动必终于静而夭地之心可见矣且春夏

则万物芸芸竞作根荄芽甲并发于外出

而有生岂非反于动乎秋冬则万物去华

而就实各敛于内归吾性宅顺而不乱岂

非弱而用乎譬之身焉欲修长生要识所

生之本欲求不死当明出入之机谓之反

还谓之动静反者返其真元也动者发其

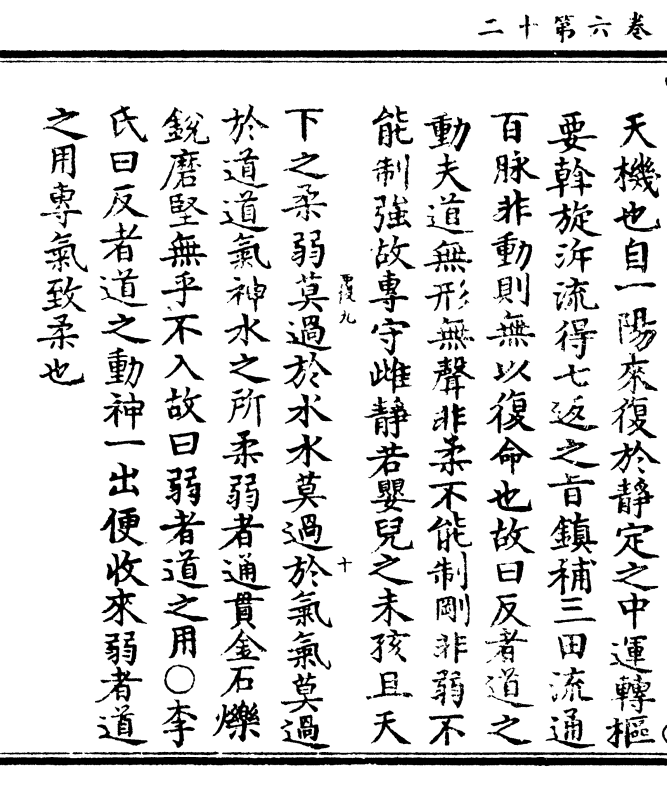

卷六 第 12b 页 0415-135.png

天机也自一阳来复于静定之中运转枢

天机也自一阳来复于静定之中运转枢要斡旋溯流得七返之旨镇补三田流通

百脉非动则无以复命也故曰反者道之

动夫道无形无声非柔不能制刚非弱不

能制强故专守雌静若婴儿之未孩且天

下之柔弱莫过于水水莫过于气气莫过

于道道气神水之所柔弱者通贯金石烁

锐磨坚无乎不入故曰弱者道之用○李

氏曰反者道之动神一出便收来弱者道

之用专气致柔也

卷六 第 13a 页 0415-136.png

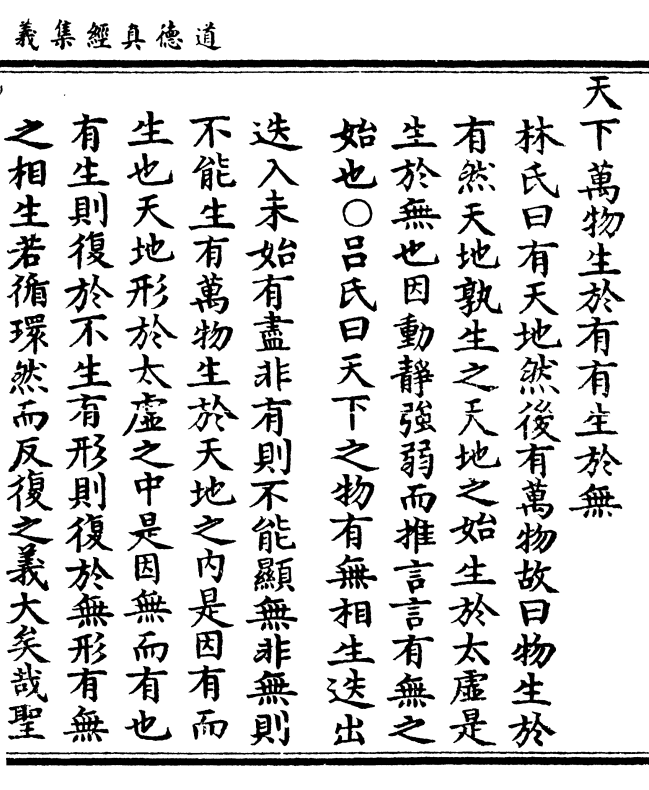

天下万物生于有有生于无

天下万物生于有有生于无林氏曰有夭地然后有万物故曰物生于

有然天地敦生之天地之始生于太虚是

生于无也因动静强弱而推言言有无之

始也○吕氏曰天下之物有无相生迭出

迭入未始有尽非有则不能显无非无则

不能生有万物生于天地之内是因有而

生也天地形于太虚之中是因无而有也

有生则复于不生有形则复于无形有无

之相生若循环然而反复之义大矣哉圣

卷六 第 13b 页 0415-137.png

人深达厥理即水以观之不观其流必观

人深达厥理即水以观之不观其流必观其反流即木以观之不观其华必观其去

华则物虽有万之不同目击而道存矣然

天地为万物父母而人为万物之最灵己

之有者形也己之无者神也胞胎成其形

有生于无也百灵生于身无生于有也故

真有不有真无不无达斯旨者自契于真

有真无也○何氏曰天下万物生于有有

生于无反求其初也有天地然后有万物

也天地者万物之一初先天地生有物混

卷六 第 14a 页 0415-138.png

成混沦者又天地之一初无有生有无形

成混沦者又天地之一初无有生有无形生形有生则复于不生有形则复于无形

始自无而散诸有终自有而反诸无则道

朴岂终散于器乎彼流荡而忘反者宜其

失于强盛而去道远矣○李氏曰天下万

物生于有即有名万物之母有生于无即

无名夭地之始也

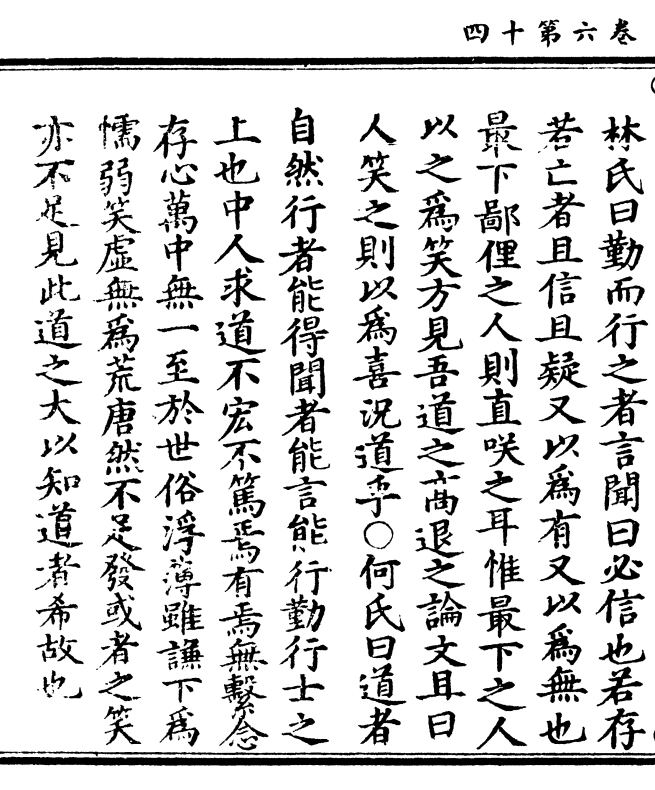

第四十一章

上士闻道勤而行之中士闻道若存若亡下

士闻道大笑之不笑不足以为道

卷六 第 14b 页 0415-139.png

林氏曰勤而行之者言闻曰必信也若存

林氏曰勤而行之者言闻曰必信也若存若亡者且信且疑又以为有又以为无也

最下鄙俚之人则直笑之耳惟最下之人

以之为笑方见吾道之高退之论文且曰

人笑之则以为喜况道乎○何氏曰道者

自然行者能得闻者能言能行勤行士之

上也中人求道不宏不笃焉有焉无系念

存心万中无一至于世俗浮薄虽谦下为

懦弱笑虚无为荒唐然不足发或者之笑

亦不足见此道之大以知道者希故也

卷六 第 15a 页 0415-140.png

吕氏曰上士者大资纯厚达于妙理闻道

吕氏曰上士者大资纯厚达于妙理闻道则洞然晓悟信而不疑笃志行之惟恐不

得故曰勤而行之中士受性中庸可上可

下始乐而终厌初勤而后情闻道则犹豫

多疑取舍不决欲进则不能果于力为欲

退则犹有所顾惜故曰若存若亡下士赋

性污浊不达至理闻道则以为迂阔荒唐

不止于不信又且大笑而非之然而不为

下士之所笑者岂足以为清净之道也

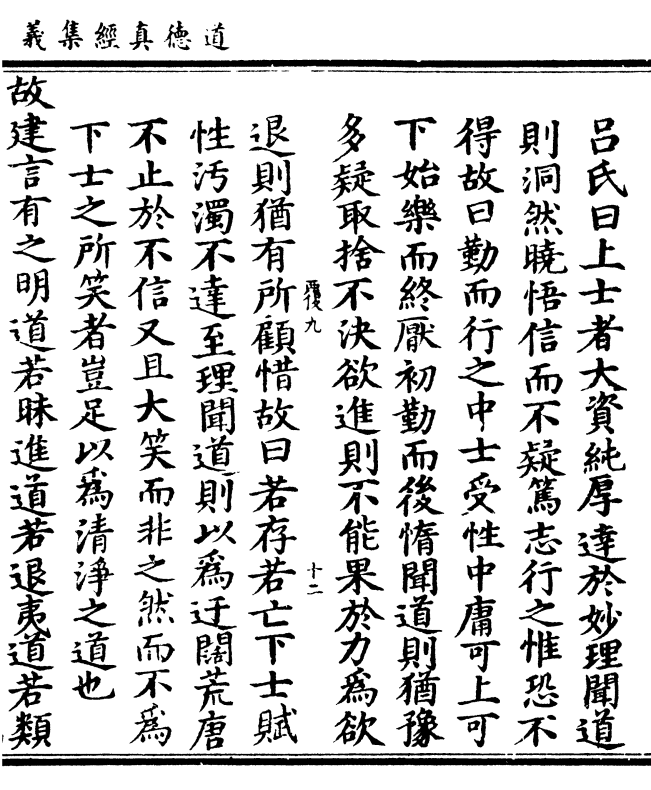

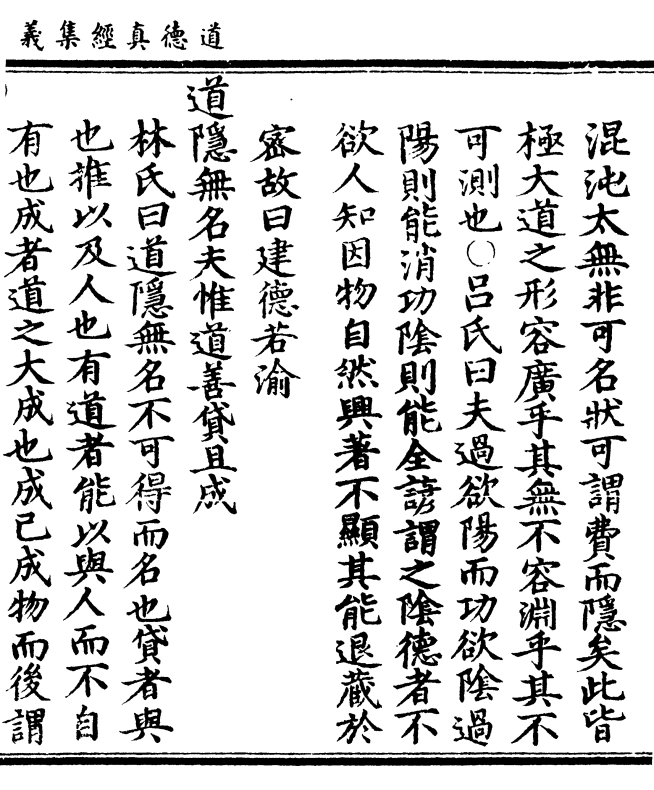

故建言有之明道若昧进道若退夷道若类

卷六 第 15b 页 0415-141.png

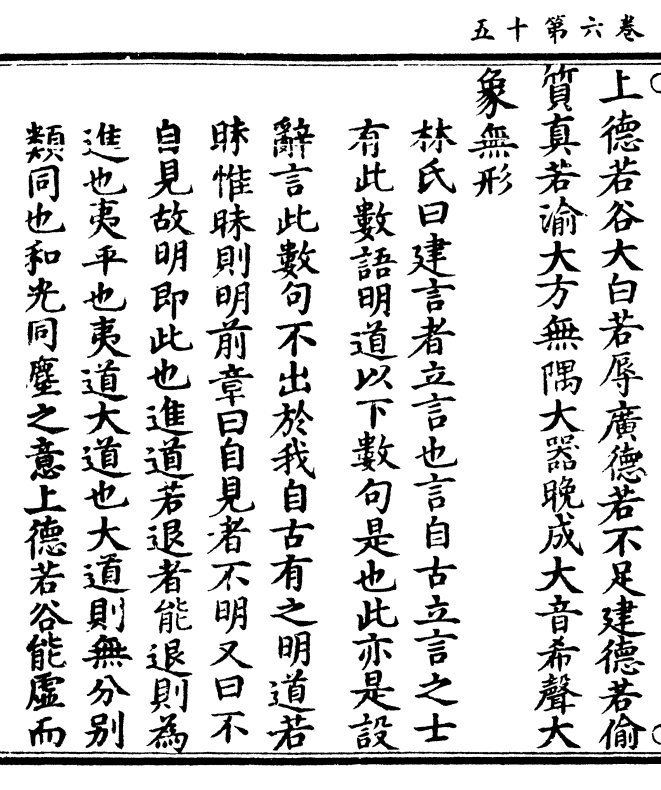

上德若谷大白若辱广德若不足建德若偷

上德若谷大白若辱广德若不足建德若偷质真若渝大方无隅大器晚成大音希声大

象无形

林氏曰建言者立言也言自古立言之士

有此数语明道以下数句是也此亦是设

辞言此数句不出于我自古有之明道若

昩惟昩则明前章曰自见者不明又曰不

自见故明即此也进道若退者能退则为

进也夷平也夷道大道也大道则无分别

类同也和光同尘之意上德若谷能虚而

卷六 第 16a 页 0415-142.png

不自实也大白若辱不皎皎以自异也广

不自实也大白若辱不皎皎以自异也广德若不足若自足则狭矣偷窃也欲为而

不敢为也建立其德是有为者为之于不

敢为所以能建立也质真若渝真实之质

纯一而不变而自有若渝变之意此亦足

而不自足之意大方者太虚也太虚虽有

东西南北孰见其方隅哉大器晚成如铸

鼎之类岂能速成哉大音希声天地之间

音之大者莫大于风霆岂常有哉希者不

多见也大象夭地也易曰法象莫大乎天

卷六 第 16b 页 0415-143.png

地夭地之形谁得而尽见之○何氏曰建

地夭地之形谁得而尽见之○何氏曰建言有之古之立言之士如下文所云皆为

世所讪笑而大道存焉明道若昩大悟同

未悟也进道若退大勇同无勇也夷道若

类平等同无等也上德若谷实若虚也大

白若辱清若浊也广德若不足有馀不敢

尽也建德若偷建诸天地而如朝夕偷安

者质真若渝质如金石而如长久渝变者

大方无隅无门无房大器晚成匪雕匪琢

大音希声非律非吕大象无形离色离名

卷六 第 17a 页 0415-144.png

混沌太无非可名状可谓费而隐矣此皆

混沌太无非可名状可谓费而隐矣此皆极大道之形容广乎其无不容渊乎其不

可测也○吕氏曰夫过欲阳而功欲阴过

阳则能消功阴则能全谚谓之阴德者不

欲人知因物自然兴著不显其能退藏于

密故曰建德若渝

道隐无名夫惟道善贷且成

林氏曰道隐无名不可得而名也贷者与

也推以及人也有道者能以与人而不自

有也成者道之大成也成己成物而后谓

卷六 第 17b 页 0415-145.png

之大成也○何氏曰无名者不可指定而

之大成也○何氏曰无名者不可指定而名也故有如上文摸写不尽者然道虽无

名而有实善贷且成贷注韵施也人人咸

备物物周普如夭施地生小以成小大以

成大何莫非道也庄子化贷万物而民弗

恃有莫举名使物自喜立乎不测而游乎

无有者此也

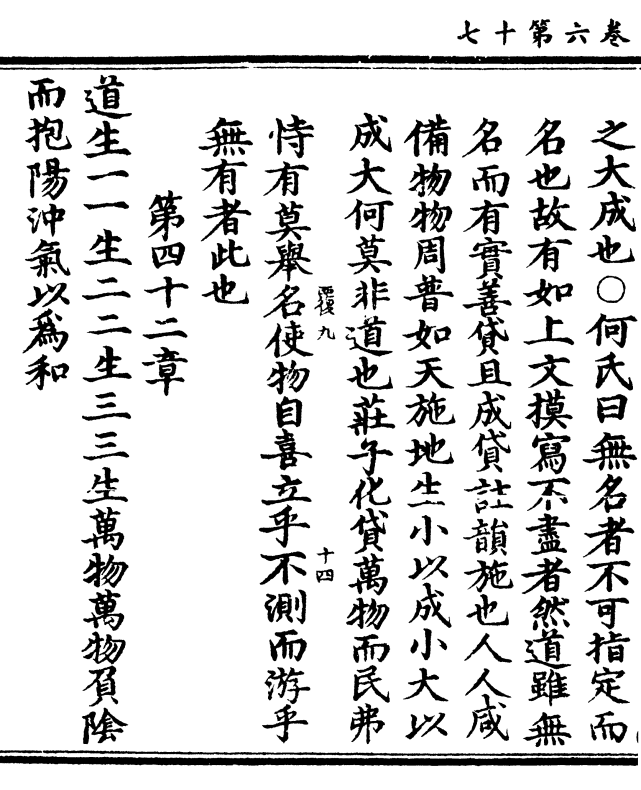

第四十二章

道生一一生二二生三三生万物万物负阴

而抱阳冲气以为和

卷六 第 18a 页 0415-146.png

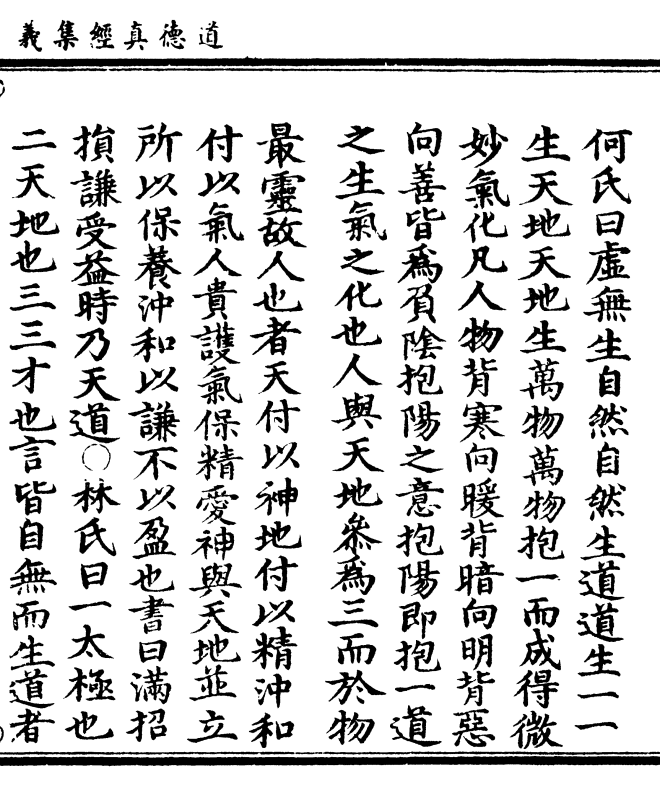

何氏曰虚无生自然自然生道道生一一

何氏曰虚无生自然自然生道道生一一生天地天地生万物万物抱一而成得微

妙气化凡人物背寒向暖背暗向明背恶

向善皆为负阴抱阳之意抱阳即抱一道

之生气之化也人与天地参为三而于物

最灵故人也者天付以神地付以精冲和

付以气人贵护气保精爱神与天地并立

所以保养冲和以谦不以盈也书曰满招

损谦受益时乃夭道○林氏曰一太极也

二天地也三三才也言皆自无而生道者

卷六 第 18b 页 0415-147.png

万物之始自然之理三极既立而后万物

万物之始自然之理三极既立而后万物生焉万物之生皆负抱阴阳之气以冲虚

之理行乎其间所以为和也○吕氏曰道

生一气一气生天地夭地生万物所以道

生一者太极未判一气之浑沦也一生二

者谓清浊既分而天地位焉易所谓易有

太极是生两仪是矣赫赫发乎天肃肃出

乎地两者交通而成和故人伦成焉一阴

一阳之谓道言负而且抱者不可须臾离

也可离非道也鍊养家以月为众阴之母

卷六 第 19a 页 0415-148.png

曰为众阳之父所以负抱者常当嘻吸天

曰为众阳之父所以负抱者常当嘻吸天光咀嚼冲气则天谷虚盈二景缠络万神

安宁出入元化飞骈玉清○董氏曰几动

物之类则背止于后阴静之属也口鼻耳

目居前阳动之属也故曰负阴而抱阳如

植物则背寒而向暖而冲气则运乎其间

又统而言之则神阳而质阴神运于中曰

抱质见于外曰负气则动阳而静阴乃济

之以中和而冲乎形质为神所乘之机也

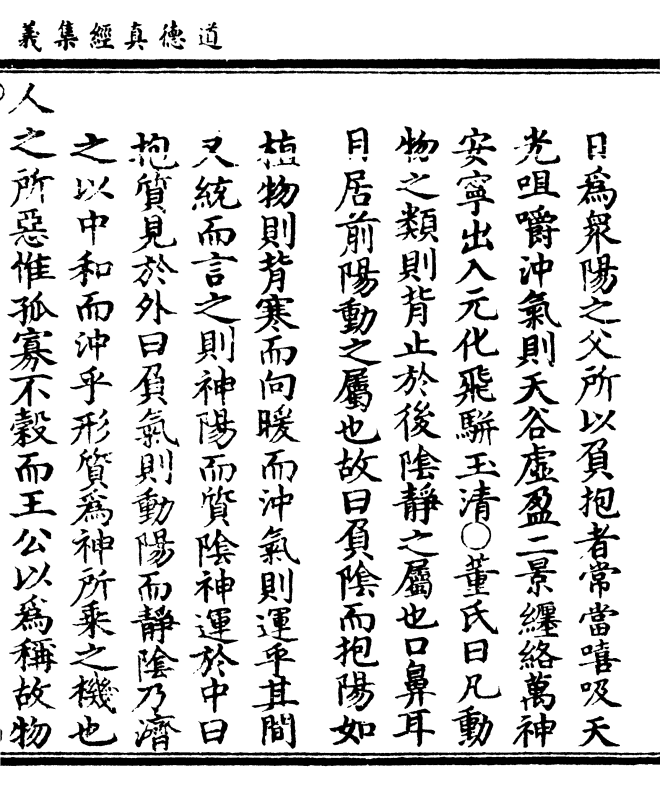

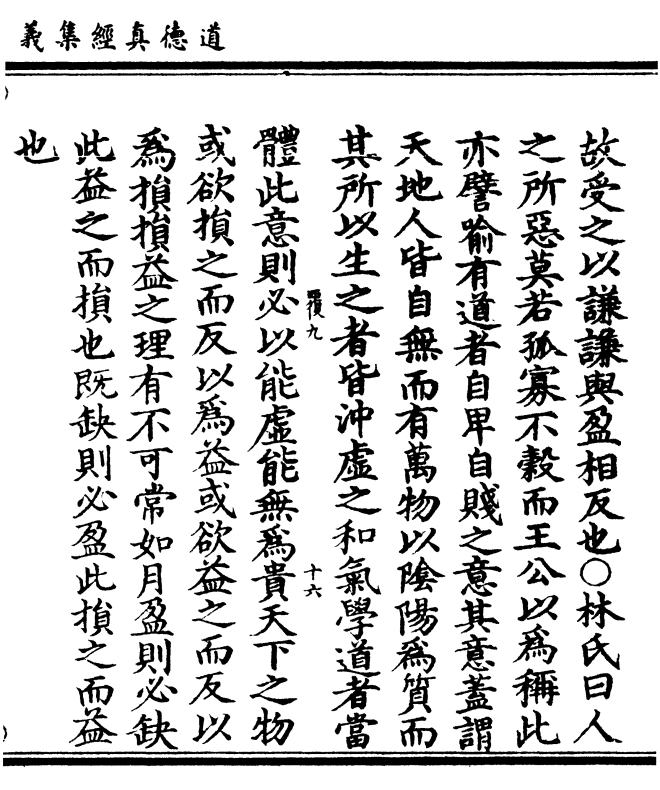

人之所恶惟孤寡不谷而王公以为称故物

卷六 第 19b 页 0415-149.png

或损之而益或益之而损

或损之而益或益之而损何氏曰称孤称寡不谷者托于无辅无善

之称此王公卑以自牧之名三名者人之

所甚恶而亦人之所以教盖位峻者颠轻

豪者亡固理之常而损中有益益中有损

又物之变故圣人为三才宗主执冲含和

宁处人之所恶宁受物之所损安知自下

者人不高之自后者人不先之恶未必非

美损未必非益也经曰道冲而用之或不

盈盈者冲之反也易曰有大者不可以盈

卷六 第 20a 页 0415-150.png

故受之以谦谦与盈相反也○林氏曰人

故受之以谦谦与盈相反也○林氏曰人之所恶莫若孤寡不谷而王公以为称此

亦譬喻有道者自卑自贱之意其意盖谓

天地人皆自无而有万物以阴阳为质而

其所以生之者皆冲虚之和气学道者当

体此意则必以能虚能无为贵天下之物

或欲损之而反以为益或欲益之而反以

为损损益之理有不可常如月盈则必缺

此益之而损也既缺则必盈此损之而益

也

卷六 第 20b 页 0415-151.png

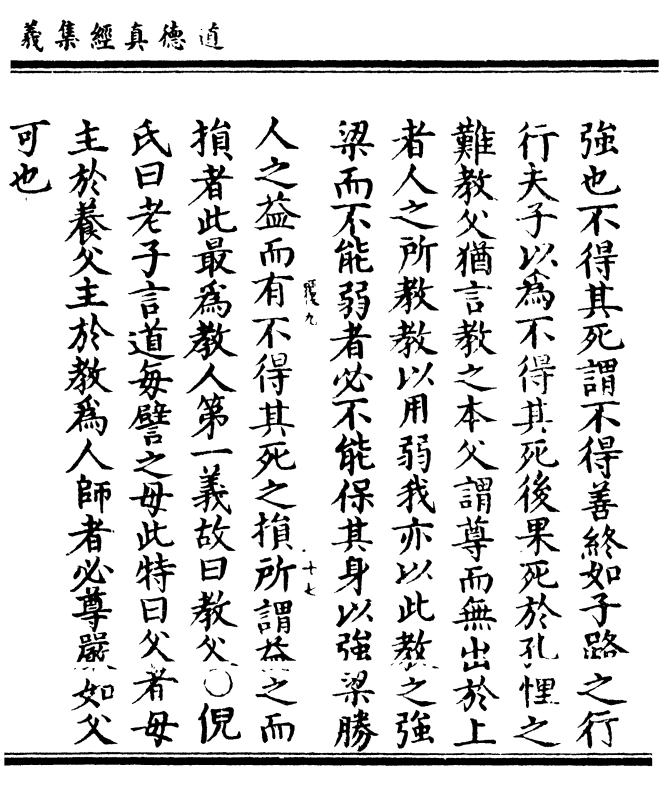

人之所教我亦教之强梁者不得其死吾将

人之所教我亦教之强梁者不得其死吾将以为教父

何氏曰金背铭强梁者不得其死又继以

好胜者必遇其敌亦以见古之人皆以此

为教而我亦不求异以为教然且为教之

父者盖指约而易操也教之父道之母也

无他天地物类生皆从一道以冲为宗○

李氏曰人之所教无非为善我亦如是教

之也○吴氏曰此言用弱之事梁亦强也

以木绝水以木负栋皆曰梁也取其力之

卷六 第 21a 页 0415-152.png

强也不得其死谓不得善终如子路之行

强也不得其死谓不得善终如子路之行行夫子以为不得其死后果死于孔悝之

难教父犹言教之本父谓尊而无出于上

者人之所教教以用弱我亦以此教之强

梁而不能弱者必不能保其身以强梁胜

人之益而有不得其死之损所谓益之而

损者此最为教人第一义故曰教父○倪

氏曰老子言道每譬之母此特曰父者母

主于养父主于教为人师者必尊严如父

可也

卷六 第 21b 页 0415-153.png

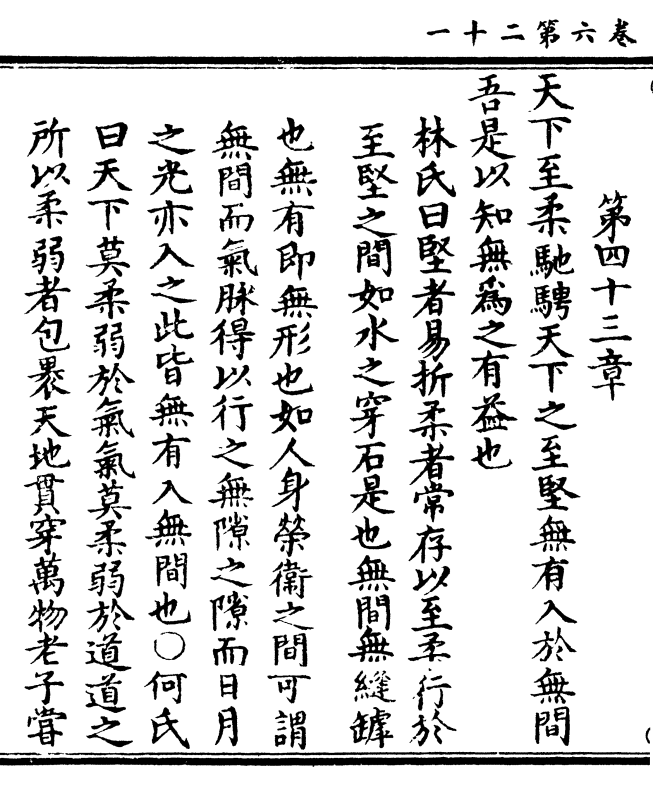

第四十三章

第四十三章天下至柔驰骋天下之至坚无有入于无间

吾是以知无为之有益也

林氏曰坚者易折柔者常存以至柔行于

至坚之间如水之穿石是也无间无缝罅

也无有即无形也如人身荣卫之间可谓

无间而气脉得以行之无隙之隙而曰月

之光亦入之此皆无有入无间也○何氏

曰夭下莫柔弱于气气莫柔弱于道道之

所以柔弱者包裹天地贯穿万物老子尝

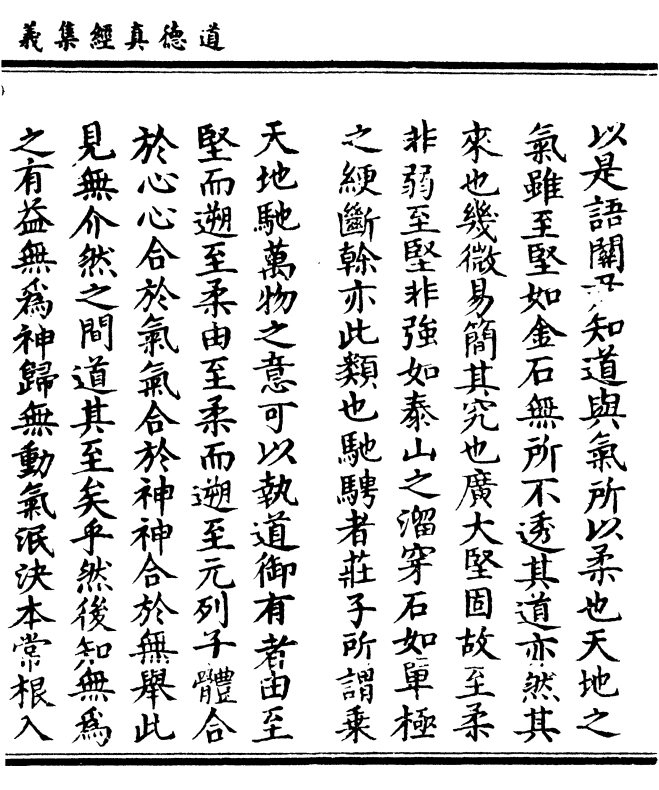

卷六 第 22a 页 0415-154.png

以是语关尹知道与气所以柔也天地之

以是语关尹知道与气所以柔也天地之气虽至坚如金石无所不透其道亦然其

来也几微易简其究也广大坚固故至柔

非弱至坚非强如泰山之溜穿石如单极

之绠断干亦此类也驰骋者庄子所谓乘

天地驰万物之意可以执道御有者由至

坚而溯至柔由至柔而溯至元列子体合

于心心合于气气合于神神合于无举此

见无介然之间道其至矣乎然后知无为

之有益无为神归无动气泯决本常根入

卷六 第 22b 页 0415-155.png

乎无间默悟之可也○吕氏曰天下至柔

乎无间默悟之可也○吕氏曰天下至柔莫过于水然犹未免有形者也或似无形

而入于有形则气是矣气本柔也且气本

柔养之至大至刚人莫能禦以坚禦坚不

折则碎以柔禦坚柔亦不縻坚亦不病夫

一已之至柔者道气是也驰骋乎至坚者

谓气能穿关通节也故曰夭下之至柔驰

骋天下之至坚以有入有捍而不受以无

入有无未尝劳有未尝觉惟大梵之气无

有形质故能包裹天地而无外密袭秋毫

卷六 第 23a 页 0415-156.png

而无内圣人体之德性是也见道朗彻何

而无内圣人体之德性是也见道朗彻何往不通所以致治四海谓之神化喻夫至

人臻袭气母引鍊太和神明在躬出入无

间渊乎不可测度故曰无有入于无间无

为者居象帝之先处太极之中道之妙用

实寓于此圣人则之立不教坐不议虚而

往实而归无有不可岂小补哉至人无为

无事而形不劳忘我忘人而精不亏非欲

于道道自归之故曰吾是以知无为之有

益也

卷六 第 23b 页 0415-157.png

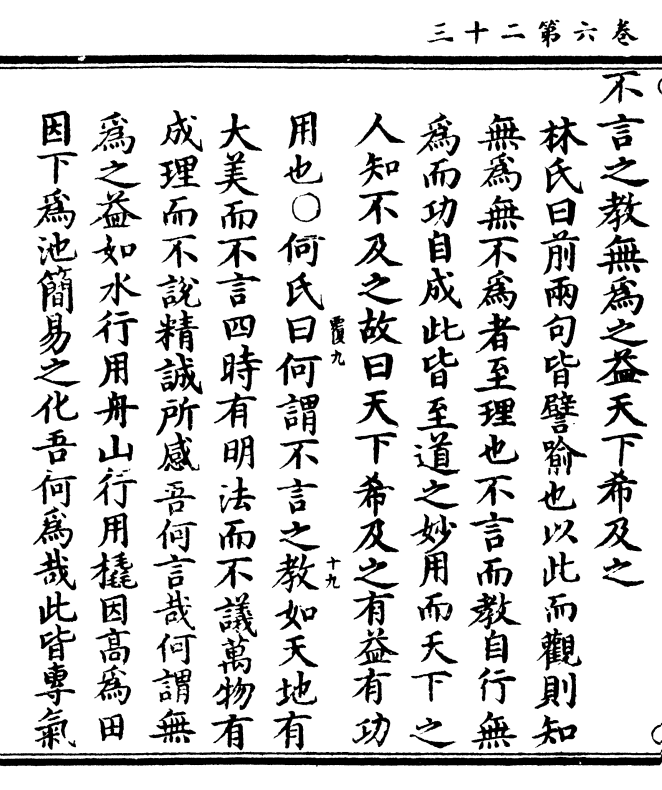

不言之教无为之益天下希及之

不言之教无为之益天下希及之林氏曰前两句皆譬喻也以此而观则知

无为无不为者至理也不言而教自行无

为而功自成此皆至道之妙用而天下之

人知不及之故曰天下希及之有益有功

用也○何氏曰何谓不言之教如天地有

大美而不言四时有明法而不议万物有

成理而不说精诚所感吾何言哉何谓无

为之益如水行用舟山行用橇因高为田

因下为池简易之化吾何为哉此皆专气

卷六 第 24a 页 0415-158.png

致柔极虚本无以道运化故也故天下希

致柔极虚本无以道运化故也故天下希及之不言而信不求而得保真怀道而天

下自从又谁得而企及之哉

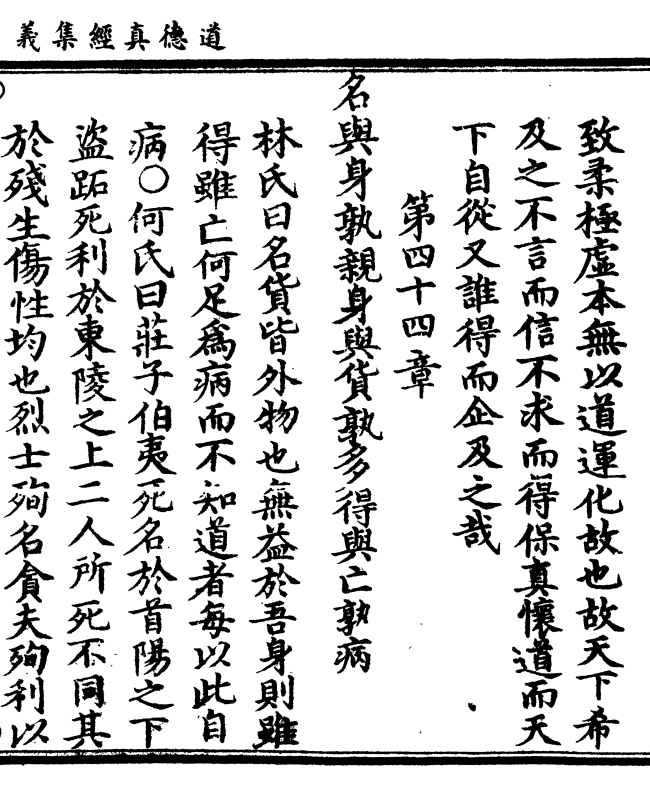

第四十四章

名与身孰亲身与货孰多得与亡孰病

林氏曰名货皆外物也无益于吾身则虽

得虽亡何足为病而不知道者每以此自

病○何氏曰庄子伯夷死名于首阳之下

盗蹠死利于东陵之上二人所死不同其

于残生伤性均也烈士殉名贪夫殉利以

卷六 第 24b 页 0415-159.png

身殉之虽死不悔曾不知身重于天下况

身殉之虽死不悔曾不知身重于天下况死名死利乎知道者身尚非我有况美名

美利皆外物耳不知道者试以名比身世

以名为华身固有名高而身危则名岂不

疏于身乎试以财比身世以财为资身固

有财多而身害则财岂不少于身乎故曰

生我名者杀我身益我货者损我神当其

无得无失之初如水未波及亡于既失之

后无病自灸敦若本无之无事乎敦能自

遣于既失之馀乎○吕氏曰先身而后名

卷六 第 25a 页 0415-160.png

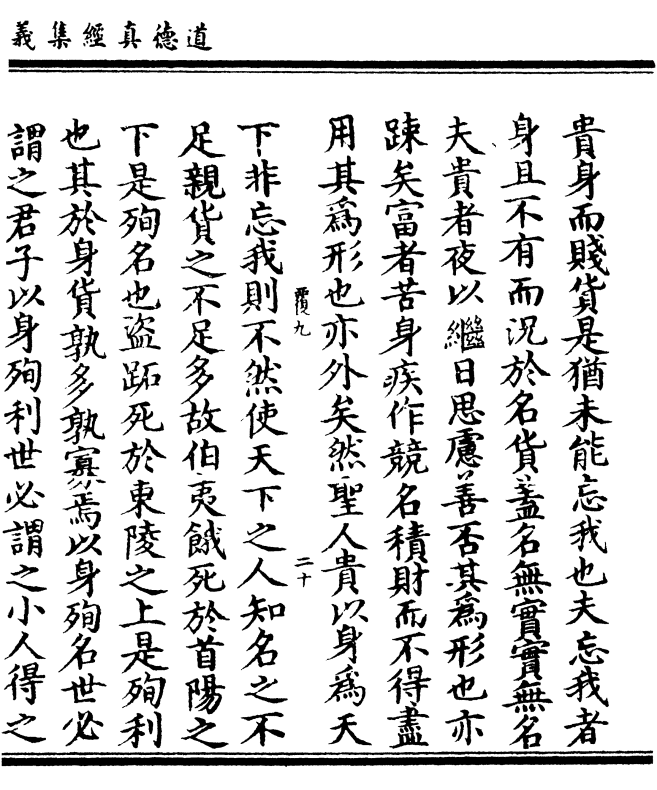

贵身而贱货是犹未能忘我也夫忘我者

贵身而贱货是犹未能忘我也夫忘我者身且不有而况于名货盖名无实实无名

夫贵者夜以继日思虑善否其为形也亦

疏矣富者苦身疾作竞名积财而不得尽

用其为形也亦外矣然圣人贵以身为天

下非忘我则不然使天下之人知名之不

足亲货之不足多故伯夷饿死于首阳之

下是殉名也盗蹠死于东陵之上是殉利

也其于身货敦多敦寡焉以身殉名世必

谓之君子以身殉利世必谓之小人得之

卷六 第 25b 页 0415-161.png

则悦失之则忧贪得忘失见利忘义是犹

则悦失之则忧贪得忘失见利忘义是犹以隋侯之珠弹千仞之雀虽得雀而珠已

亡盖所亡者重所得者轻也可不哀哉盖

志在乎得而不得者以亡为病及其既得

而患于失则病又甚于亡者惟齐有无均

得丧而后始无疵矣

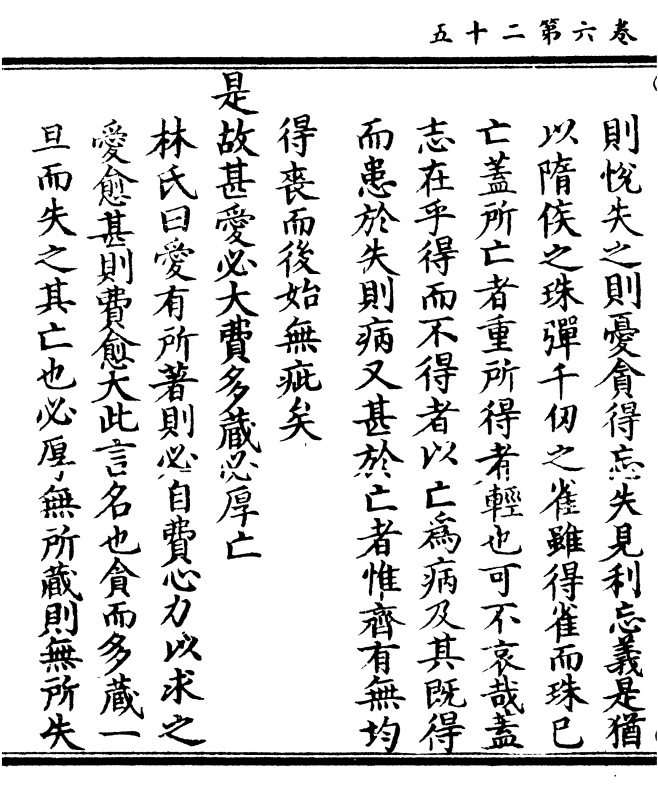

是故甚爱必大费多藏必厚亡

林氏曰爱有所著则必自费心力以求之

爱愈甚则费愈大此言名也贪而多藏一

旦而失之其亡也必厚无所藏则无所失

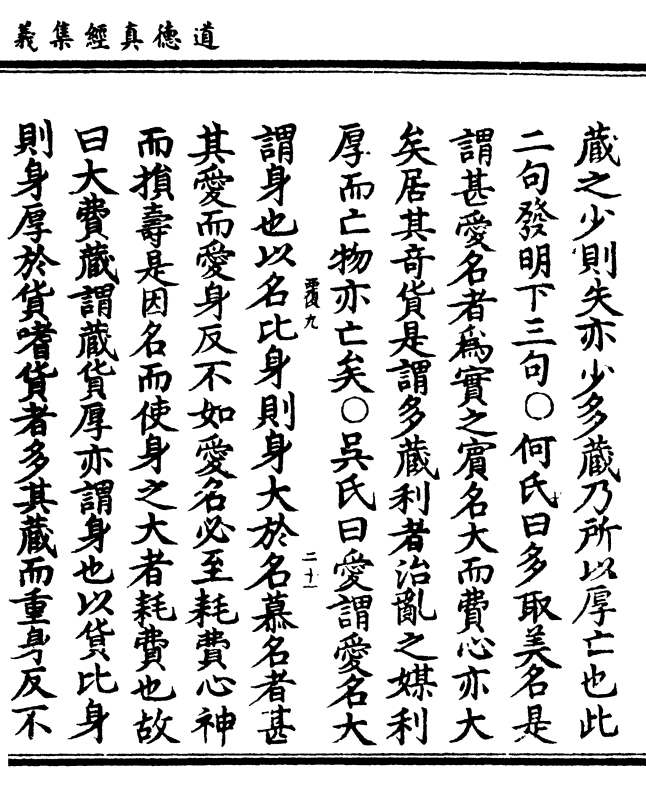

卷六 第 26a 页 0415-162.png

藏之少则失亦少多藏乃所以厚亡也此

藏之少则失亦少多藏乃所以厚亡也此二句发明下三句○何氏曰多取美名是

谓甚爱名者为实之宾名大而费心亦大

矣居其奇货是谓多藏利者治乱之媒利

厚而亡物亦亡矣○吴氏曰爱谓爱名大

谓身也以名比身则身大于名慕名者甚

其爱而爱身反不如爱名必至耗费心神

而损寿是因名而使身之大者耗费也故

曰大费藏谓藏货厚亦谓身也以货比身

则身厚于货嗜货者多其藏而重身反不

卷六 第 26b 页 0415-163.png

如重货必至丧亡身命而陨生是因货而

如重货必至丧亡身命而陨生是因货而使身之厚者丧亡也故曰厚亡

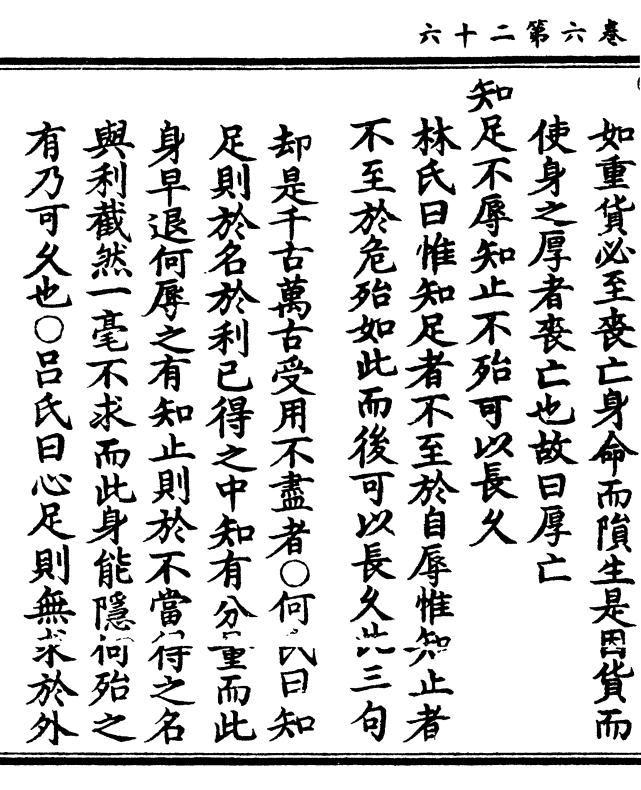

知足不辱知止不殆可以长久

林氏曰惟知足者不至于自辱惟知止者

不至于危殆如此而后可以长久此三句

却是千古万古受用不尽者○何氏曰知

足则于名于利已得之中知有分量而此

身早退何辱之有知止则于不当得之名

与利截然一毫不求而此身能隐何殆之

有乃可久也○吕氏曰心足则无求于外

卷六 第 27a 页 0415-164.png

故无辱心止则万缘俱息故无殆可以长

故无辱心止则万缘俱息故无殆可以长可以久也○吴氏曰知内分之有定则足

而不贪故不至失举亏行之辱知外物之

无益则止而不求故不至损寿陨生之殆

而可长久也○李氏曰名货得失皆有为

也终不长久惟知足知止可以长久

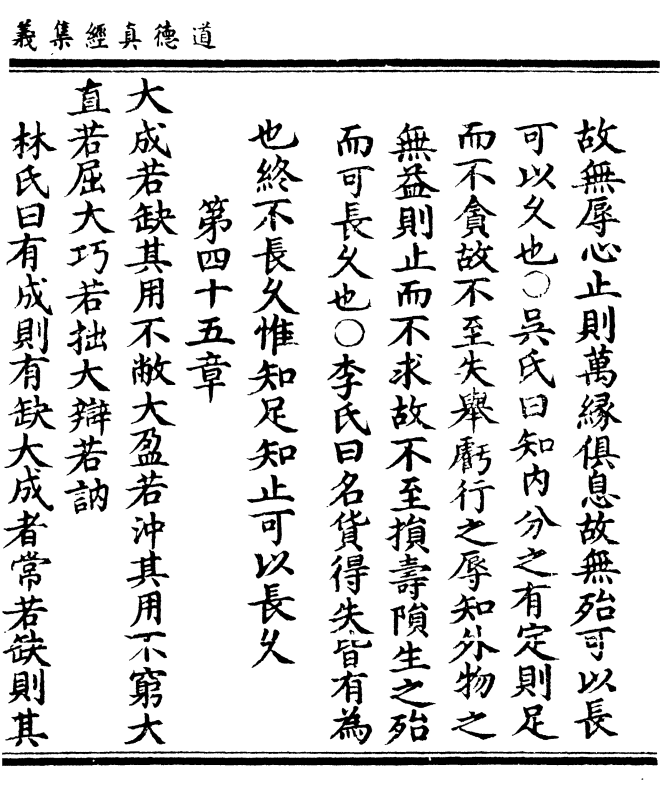

第四十五章

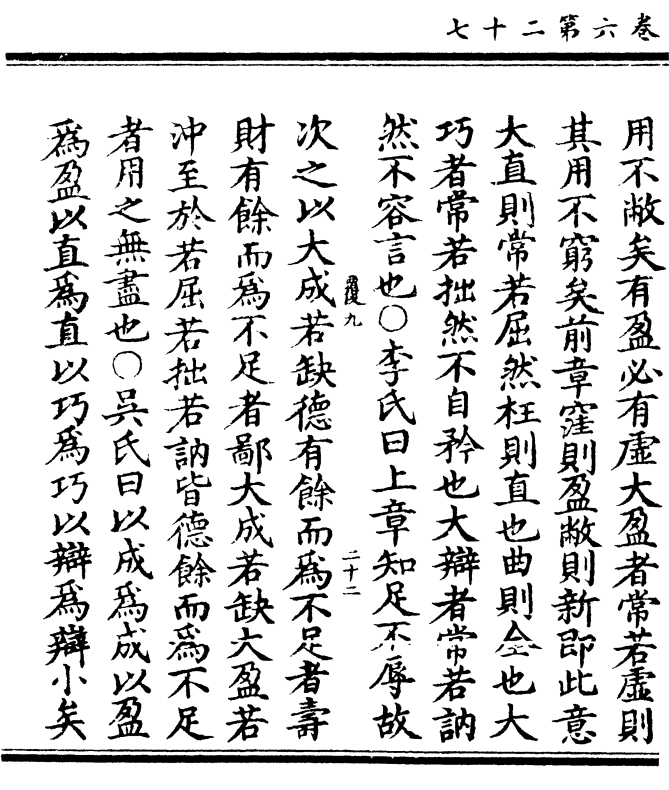

大成若缺其用不敝大盈若冲其用不穷大

直若屈大巧若拙大辩若讷

林氏曰有成则有缺大成者常若缺则其

卷六 第 27b 页 0415-165.png

用不敝矣有盈必有虚大盈者常若虚则

用不敝矣有盈必有虚大盈者常若虚则其用不穷矣前章洼则盈敝则新即此意

大直则常若屈然枉则直也曲则全也大

巧者常若拙然不自矜也大辩者常若讷

然不容言也○李氏曰上章知足不辱故

次之以大成若缺德有馀而为不足者寿

财有馀而为不足者鄙大成若缺大盈若

冲至于若屈若拙若讷皆德馀而为不足

者用之无尽也○吴氏曰以成为成以盈

为盈以直为直以巧为巧以辩为辩小矣

卷六 第 28a 页 0415-166.png

若缺则非成若冲则非盈若屈则非直若

若缺则非成若冲则非盈若屈则非直若拙则非巧若讷则非辩乃为成之大盈之

大直之大巧之大辩之大者也

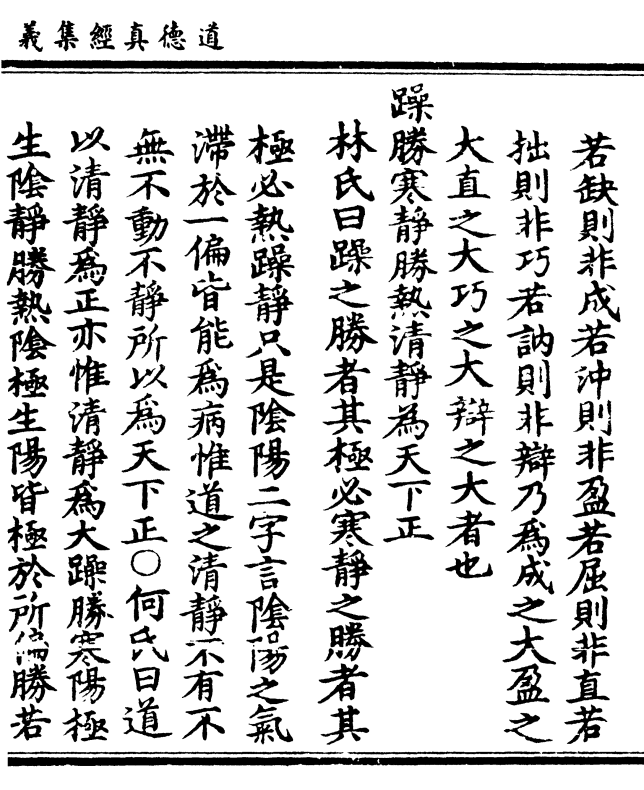

躁胜寒静胜热清静为天下正

林氏曰躁之胜者其极必寒静之胜者其

极必热躁静只是阴阳二字言阴阳之气

滞于一偏皆能为病惟道之清静不有不

无不动不静所以为天下正○何氏曰道

以清静为正亦惟清静为大躁胜寒阳极

生阴静胜热阴极生阳皆极于所偏胜若

卷六 第 28b 页 0416-004.png

夫天清地静乃天下至正之道无胜无极

夫天清地静乃天下至正之道无胜无极而可以大且久者经曰人能常清静天地

悉皆归是也

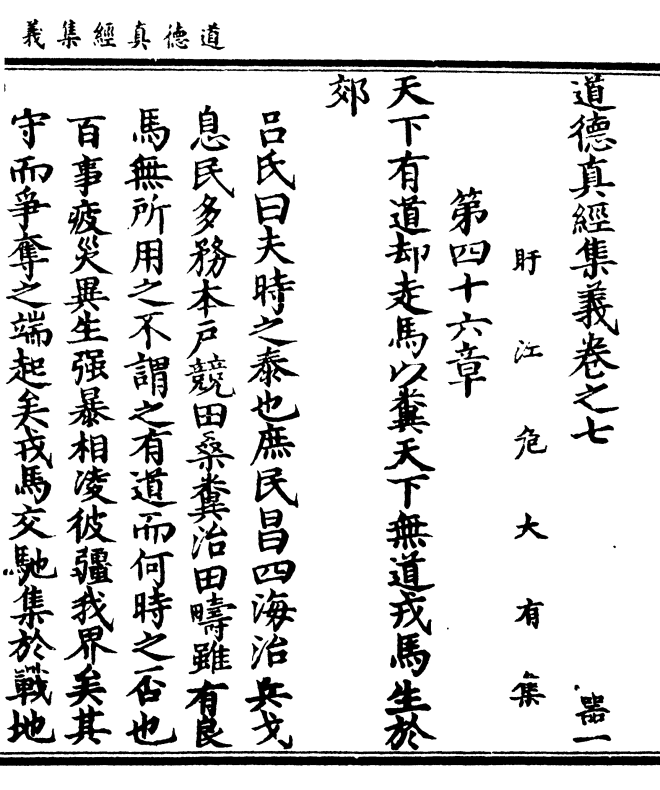

道德真经集义卷之六