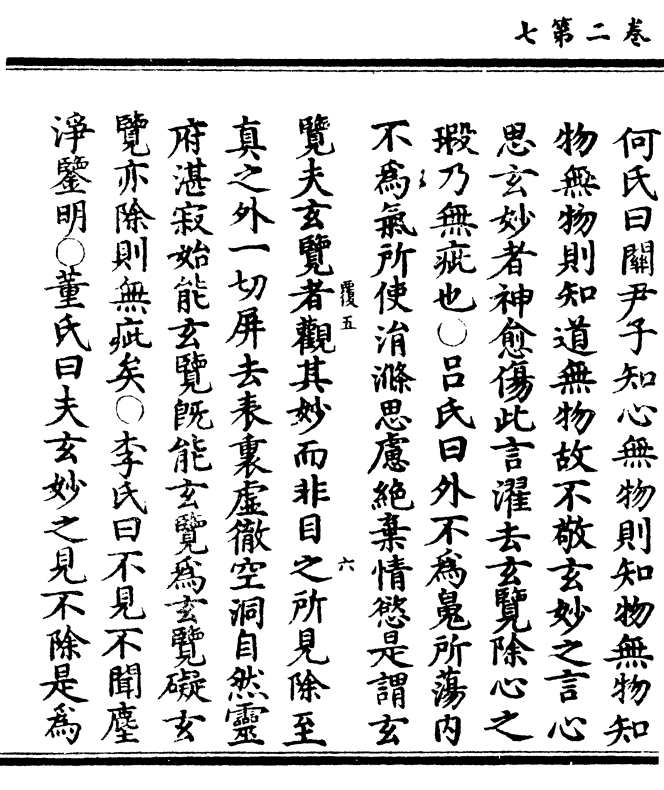

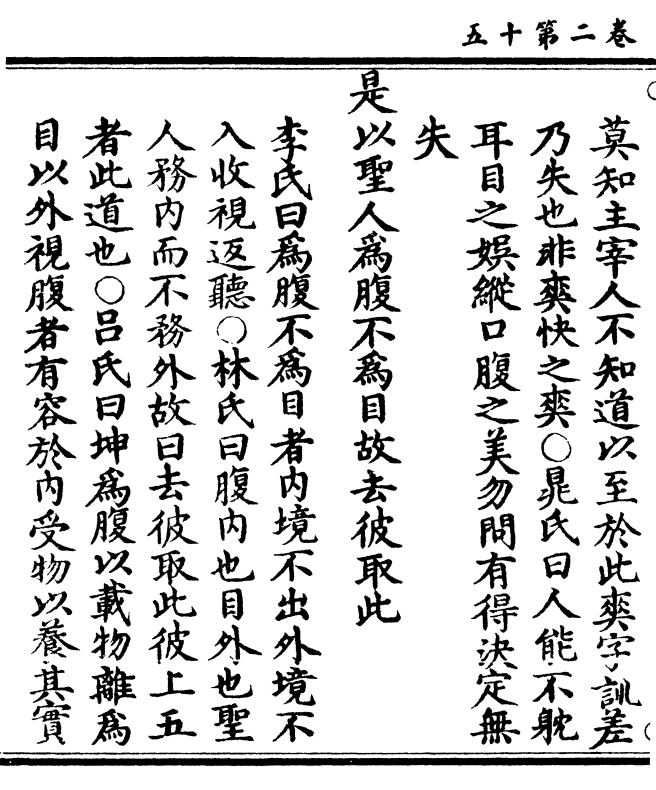

声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二 第 130548b 页

卷二 第 1a 页 0414-062.png

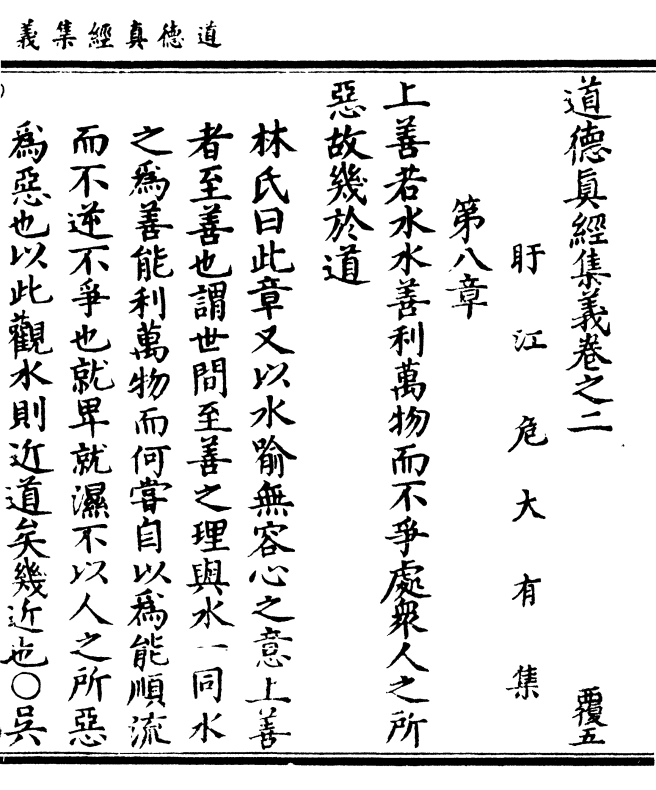

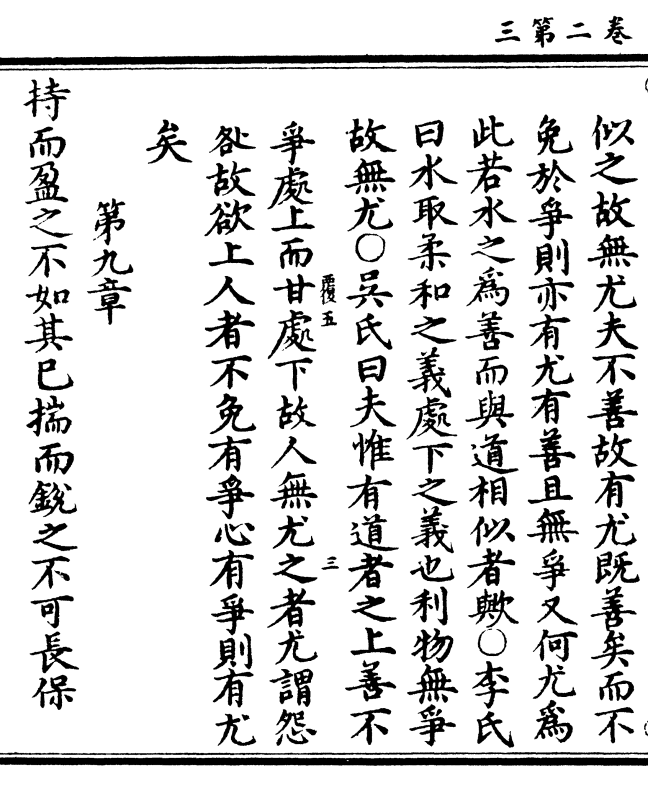

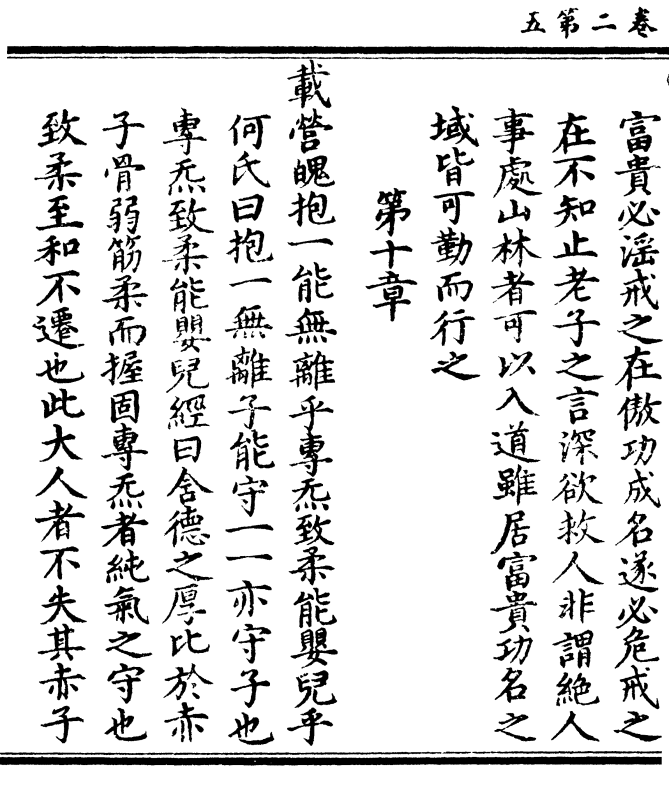

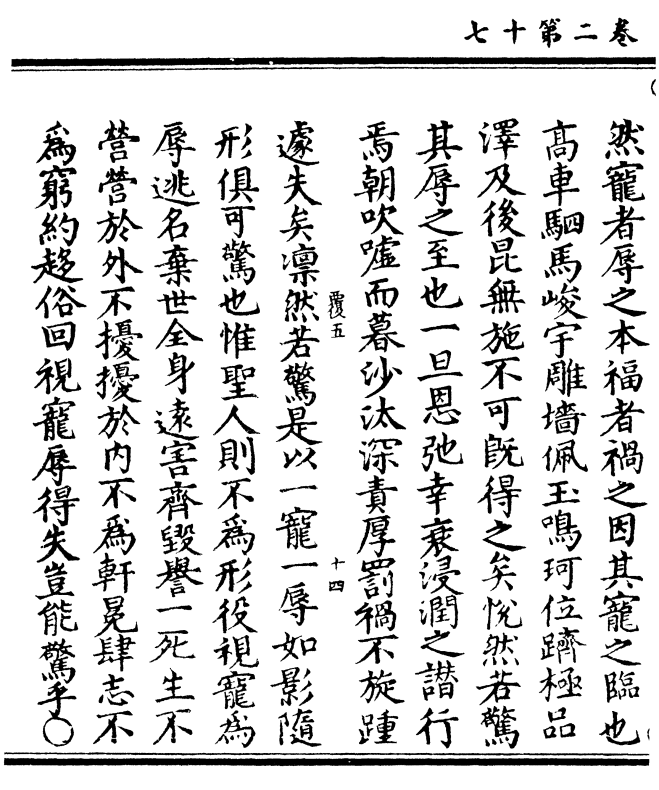

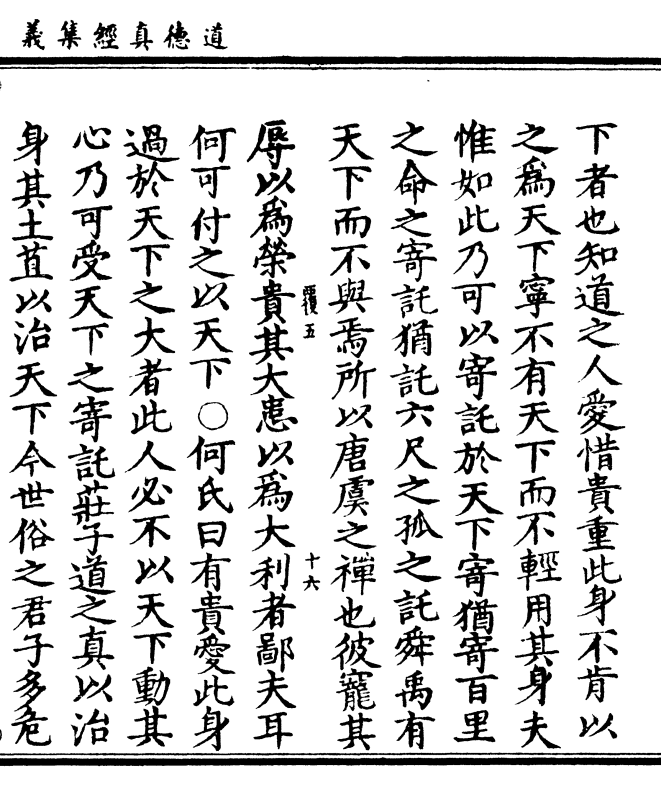

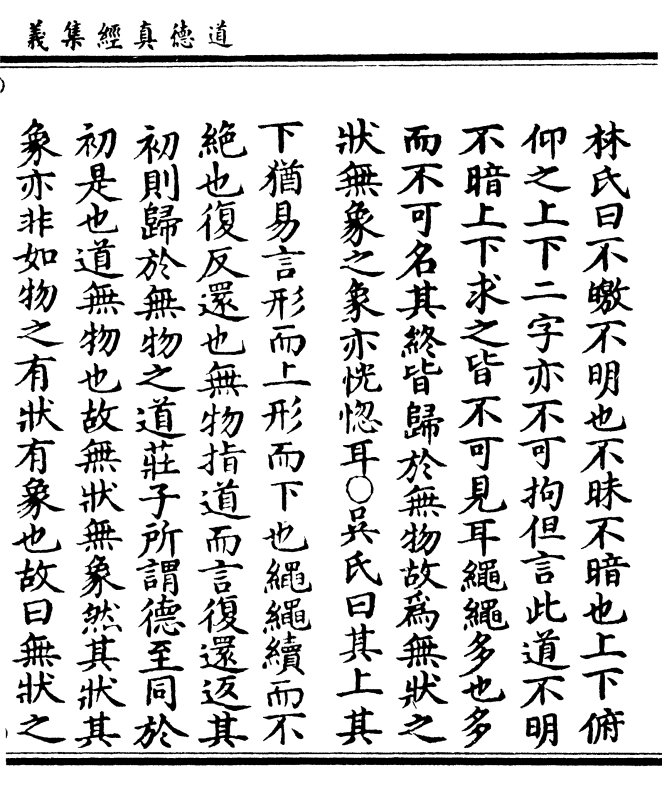

道德真经集义卷之二覆五

道德真经集义卷之二覆五盱江危大有集

第八章

上善若水水善利万物而不争处众人之所

恶故几于道

林氏曰此章又以水喻无容心之意上善

者至善也谓世间至善之理与水一同水

之为善能利万物而何尝自以为能顺流

而不逆不争也就卑就湿不以人之所恶

为恶也以此观水则近道矣几近也○吴

卷二 第 1b 页 0414-063.png

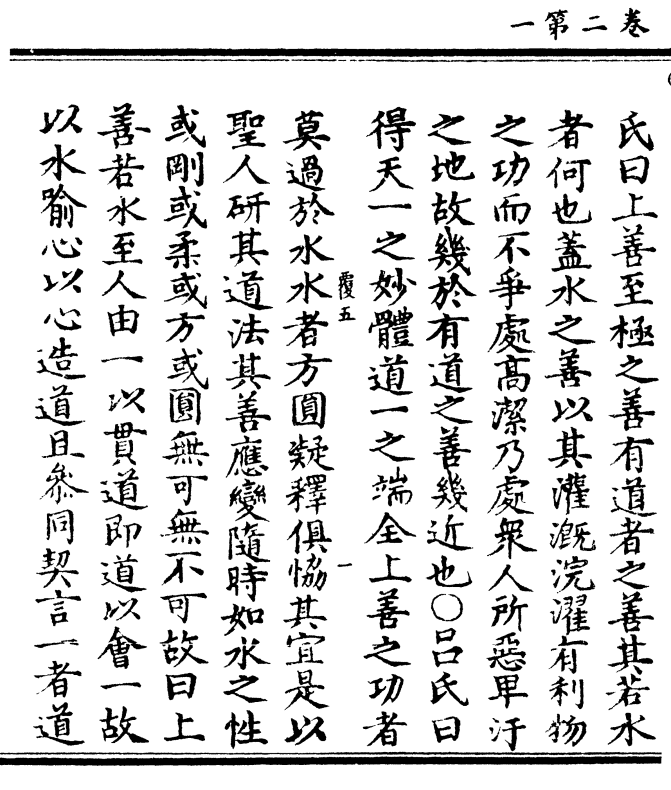

氏曰上善至极之善有道者之善其若水

氏曰上善至极之善有道者之善其若水者何也盖水之善以其灌溉浣濯有利物

之功而不争处高洁乃处众人所恶卑污

之地故几于有道之善几近也○吕氏曰

得天一之妙体道一之端全上善之功者

莫过于水水者方圆凝释俱协其宜是以

圣人研其道法其善应变随时如水之性

或刚或柔或方或圆无可无不可故曰上

善若水至人由一以贯道即道以会一故

以水喻心以心造道且参同契言一者道

卷二 第 2a 页 0414-064.png

枢知白守黑彭真人所解皆为一也盖金

枢知白守黑彭真人所解皆为一也盖金液玉液为金丹之道枢灌溉五脏滋溢三

田漱咽则顺下斡旋则溯流黄庭经言漱

咽灵液灾不干夫气中有真一之水水中

有真一之气是以华池为上善之利源也

居善地心善渊与善仁言善信政善治事善

能动善时

何氏曰首句上善若水非徒以水为善甚

欲人皆似之与水相似俱备此善之上也

若水者若道也故人之善居若水之于地

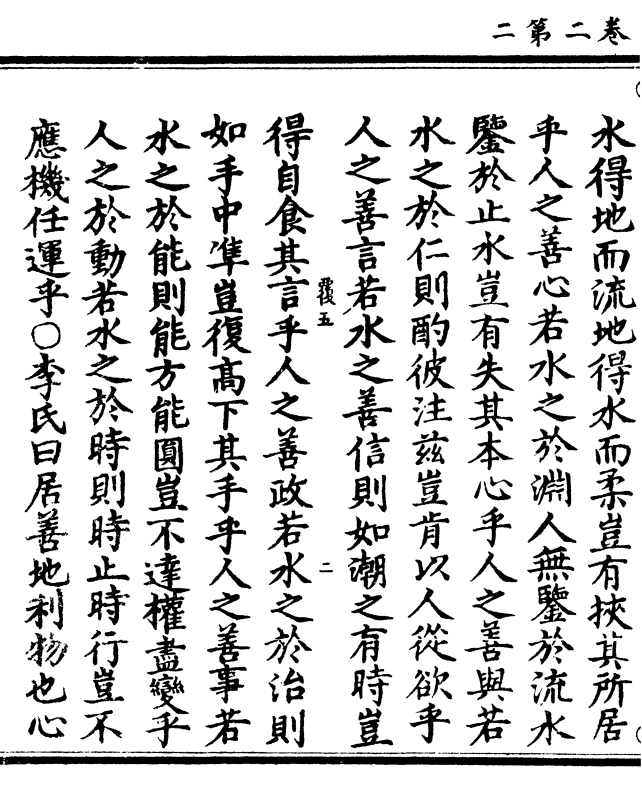

卷二 第 2b 页 0414-065.png

水得地而流地得水而柔岂有挟其所居

水得地而流地得水而柔岂有挟其所居乎人之善心若水之于渊人无鉴于流水

鉴于止水岂有失其本心乎人之善与若

水之于仁则酌彼注兹岂肯以人从欲乎

人之善言若水之善信则如潮之有时岂

得自食其言乎人之善政若水之于治则

如手中准岂复高下其手乎人之善事若

水之于能则能方能圆岂不达权尽变乎

人之于动若水之于时则时止时行岂不

应机任运乎○李氏曰居善地利物也心

卷二 第 3a 页 0414-066.png

善渊容物也与善仁生物也言善信应物

善渊容物也与善仁生物也言善信应物也政善治化物也事善能成物也动善时

顺物也

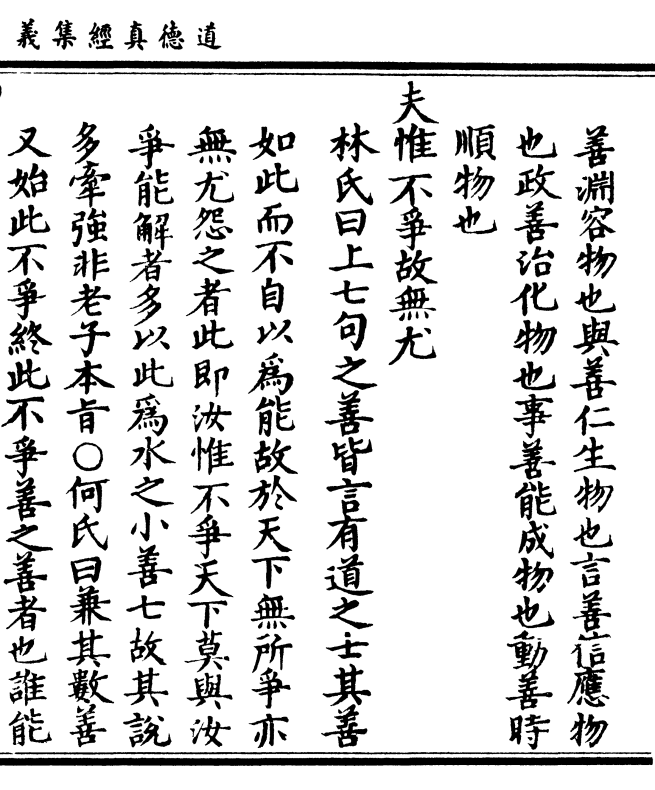

夫惟不争故无尤

林氏曰上七句之善皆言有道之士其善

如此而不自以为能故于天下无所争亦

无尤怨之者此即汝惟不争天下莫与汝

争能解者多以此为水之小善七故其说

多牵强非老子本旨○何氏曰兼其数善

又始此不争终此不争善之善者也谁能

卷二 第 3b 页 0414-067.png

似之故无尤夫不善故有尤既善矣而不

似之故无尤夫不善故有尤既善矣而不免于争则亦有尤有善且无争又何尤为

此若水之为善而与道相似者欤○李氏

曰水取柔和之义处下之义也利物无争

故无尤○吴氏曰夫惟有道者之上善不

争处上而甘处下故人无尤之者尤谓怨

咎故欲上人者不免有争心有争则有尤

矣

第九章

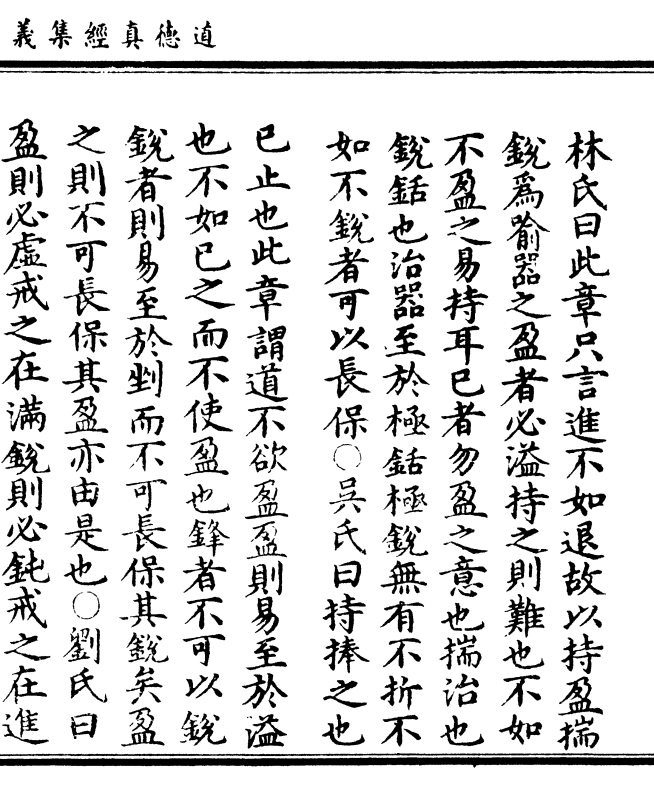

持而盈之不如其已揣而锐之不可长保

卷二 第 4a 页 0414-068.png

林氏曰此章只言进不如退故以持盈揣

林氏曰此章只言进不如退故以持盈揣锐为喻器之盈者必溢持之则难也不如

不盈之易持耳已者勿盈之意也揣治也

锐铦也治器至于极铦极锐无有不折不

如不锐者可以长保○吴氏曰持捧之也

已止也此章谓道不欲盈盈则易至于溢

也不如已之而不使盈也锋者不可以锐

锐者则易至于剉而不可长保其锐矣盈

之则不可长保其盈亦由是也○刘氏曰

盈则必虚戒之在满锐则必钝戒之在进

卷二 第 4b 页 0414-069.png

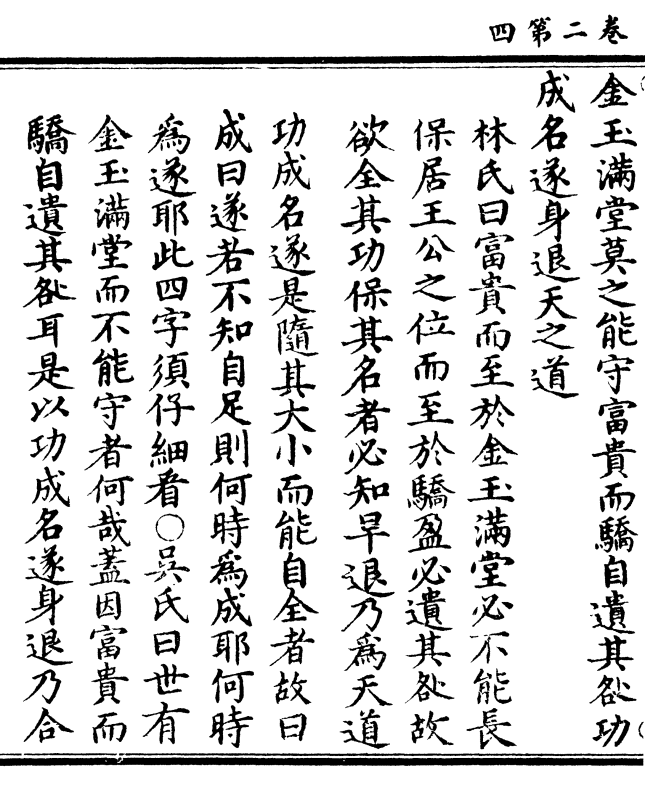

金玉满堂莫之能守富贵而骄自遗其咎功

金玉满堂莫之能守富贵而骄自遗其咎功成名遂身退天之道

林氏曰富贵而至于金玉满堂必不能长

保居王公之位而至于骄盈必遗其咎故

欲全其功保其名者必知早退乃为夭道

功成名遂是随其大小而能自全者故曰

成曰遂若不知自足则何时为成耶何时

为遂耶此四字须扔细看○吴氏曰世有

金玉满堂而不能守者何哉盖因富贵而

骄自壝其咎耳是以功成名遂身退乃合

卷二 第 5a 页 0414-070.png

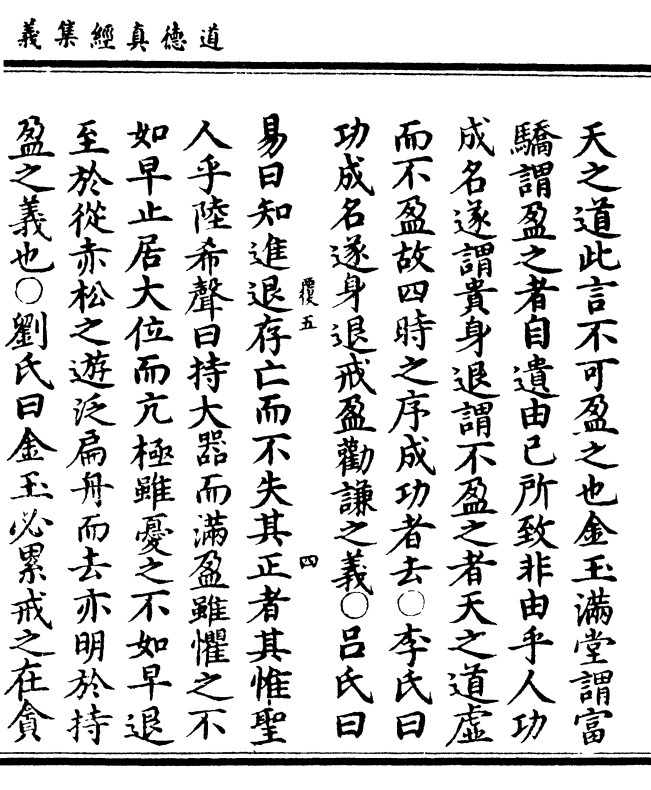

天之道此言不可盈之也金玉满堂谓富

天之道此言不可盈之也金玉满堂谓富骄谓盈之者自遗由己所致非由乎人功

成名遂谓贵身退谓不盈之者天之道虚

而不盈故四时之序成功者去○李氏曰

功成名遂身退戒盈劝谦之义○吕氏曰

易曰知进退存亡而不失其正者其惟圣

人乎陆希声曰持大器而满盈虽惧之不

如早止居大位而亢极虽忧之不如早退

至于从赤松之游泛扁舟而去亦明于持

盈之义也○刘氏曰金玉必累戒之在贪

卷二 第 5b 页 0414-071.png

富贵必淫戒之在傲功成名遂必危戒之

富贵必淫戒之在傲功成名遂必危戒之在不知止老子之言深欲救人非谓绝人

事处山林者可以入道虽居富贵功名之

域皆可勤而行之

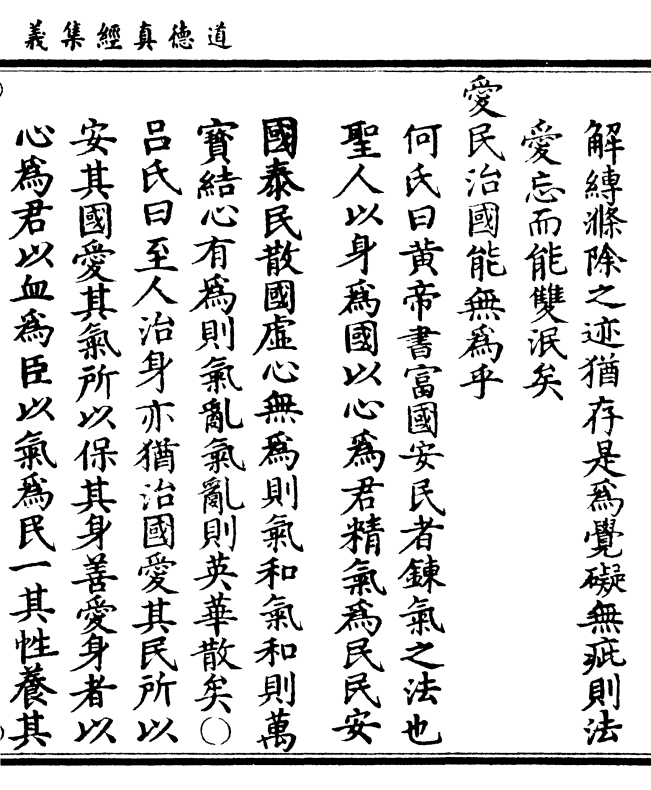

第十章

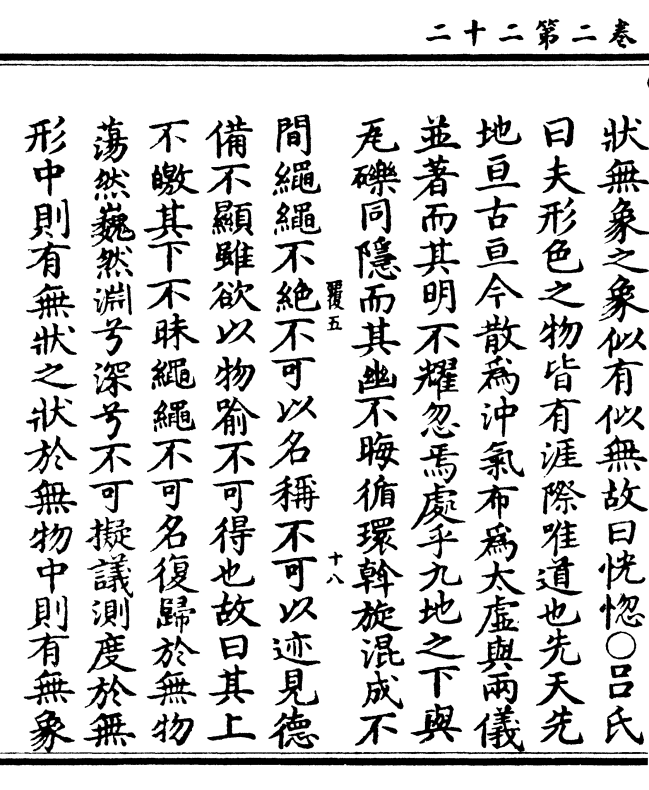

载营魄抱一能无离乎专气致柔能婴儿乎

何氏曰抱一无离子能守一一亦守子也

专气致柔能婴儿经曰含德之厚比于赤

子骨弱筋柔而握固专气者纯气之守也

致柔至和不迁也此大人者不失其赤子

卷二 第 6a 页 0414-072.png

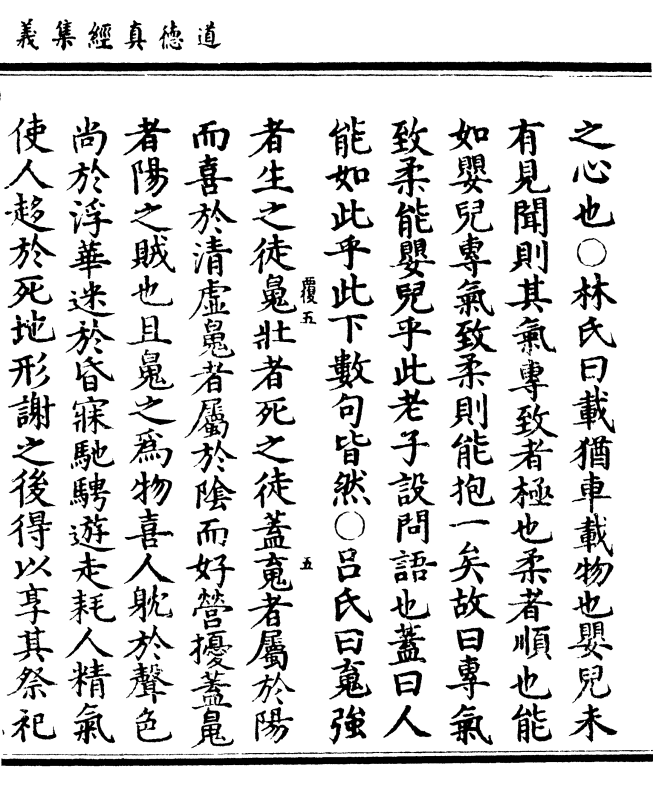

之心也○林氏曰载犹车载物也婴儿未

之心也○林氏曰载犹车载物也婴儿未有见闻则其气专致者极也柔者顺也能

如婴儿专气致柔则能抱一矣故曰专气

致柔能婴儿乎此老子设问语也盖曰人

能如此乎此下数句皆然○吕氏曰魂强

者生之徒魄壮者死之徒盖魂者属于阳

而喜于清虚魄者属于阴而好营扰盖魄

者阳之贼也且魄之为物喜人耽于声色

尚于浮华迷于昏寐驰骋游走耗人精气

使人趍于死地形谢之后得以享其祭祀

卷二 第 6b 页 0414-073.png

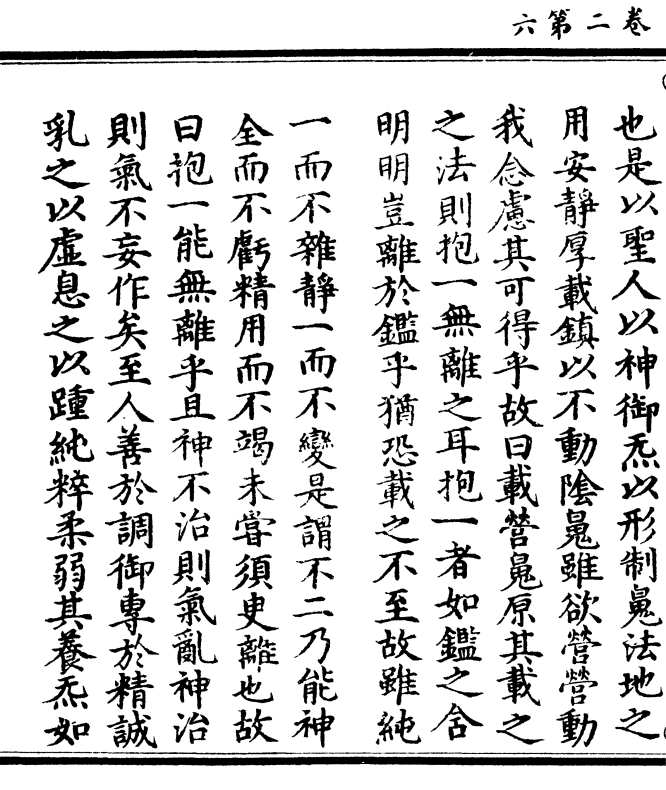

也是以圣人以神御气以形制魄法地之

也是以圣人以神御气以形制魄法地之用安静厚载镇以不动阴魄虽欲营营动

我念虑其可得乎故曰载营魄原其载之

之法则抱一无离之耳抱一者如鉴之含

明明岂离于鉴乎犹恐载之不至故虽纯

一而不杂静一而不变是谓不二乃能神

全而不亏精用而不竭未尝须臾离也故

曰抱一能无离乎且神不治则气乱神治

则气不妄作矣至人善于调御专于精诚

乳之以虚息之以踵纯粹柔弱其养气如

卷二 第 7a 页 0414-074.png

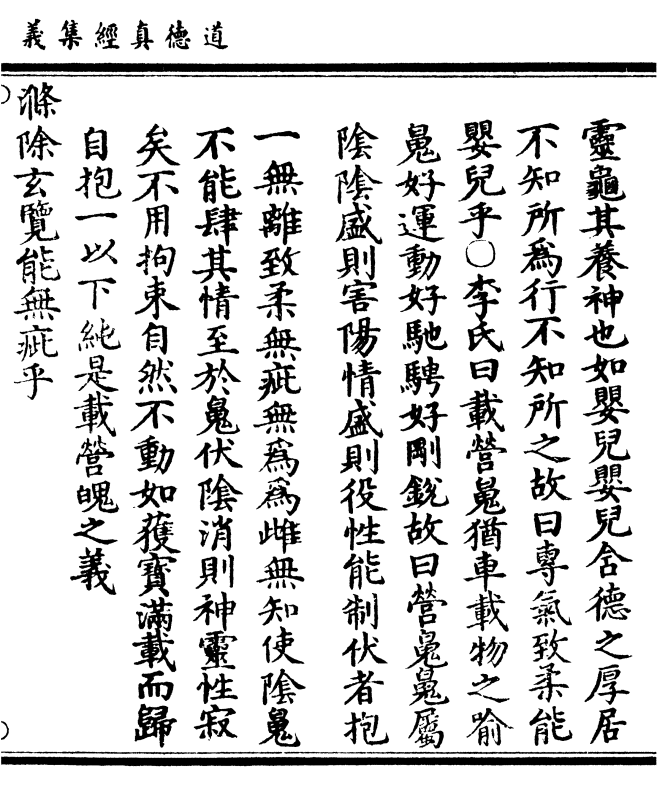

灵龟其养神也如婴儿婴儿含德之厚居

灵龟其养神也如婴儿婴儿含德之厚居不知所为行不知所之故曰专气致柔能

婴儿乎○李氏曰载营魄犹车载物之喻

魄好运动好驰骋好刚锐故曰营魄魄属

阴阴盛则害阳情盛则役性能制伏者抱

一无离致柔无疵无为为雌无知使阴魄

不能肆其情至于魄伏阴消则神灵性寂

矣不用拘束自然不动如获宝满载而归

自抱一以下纯是载营魄之义

涤除玄鉴能无疵乎

卷二 第 7b 页 0414-075.png

何氏曰关尹子知心无物则知物无物知

何氏曰关尹子知心无物则知物无物知物无物则知道无物故不敬玄妙之言心

恩玄妙者神愈伤此言濯去玄览除心之

瑕乃无疵也○吕氏曰外不为魄所荡内

不为气所使涓涤思虑绝弃情欲是谓玄

览夫玄览者观其妙而非目之所见除至

真之外一切屏去表里虚彻空洞自然灵

府湛寂始能玄览既能玄览为玄览碍玄

览亦除则无疵矣○李氏曰不见不闻尘

净鉴明○董氏曰夫玄妙之见不除是为

卷二 第 8a 页 0414-076.png

解缚涤除之迹犹存是为觉碍无疵则法

解缚涤除之迹犹存是为觉碍无疵则法爱忘而能双泯矣

爱国治民能无为乎

何氏曰黄帝书富国安民者鍊气之法也

圣人以身为国以心为君精气为民民安

国泰民散国虚心无为则气和气和则万

宝结心有为则气乱气乱则英华散矣○

吕氏曰至人治身亦犹治国爱其民所以

安其国爱其气所以保其身善爱身者以

心为君以血为臣以气为民一其性养其

卷二 第 8b 页 0414-077.png

气使充塞百关珍之调之使其自然又何

气使充塞百关珍之调之使其自然又何为之有治国治身义均一体○李氏曰不

动不摇道泰时清

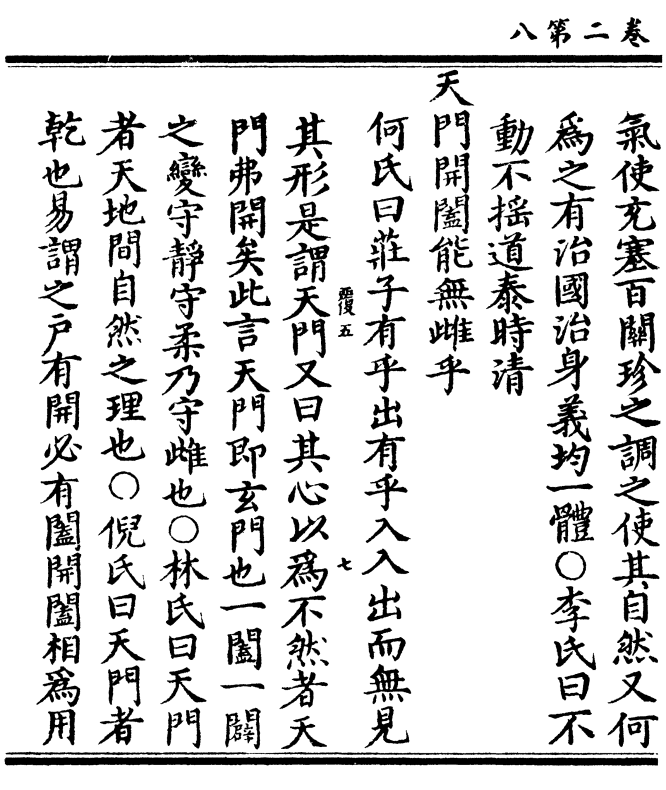

天门开阖能无雌乎

何氏曰庄子有乎出有乎入入出而无见

其形是谓天门又曰其心以为不然者天

门弗开矣此言天门即玄门也一阖一辟

之变守静守柔乃守雌也○林氏曰天门

者天地间自然之理也○倪氏曰天门者

乾也易谓之户有开必有阖开阖相为用

卷二 第 9a 页 0414-078.png

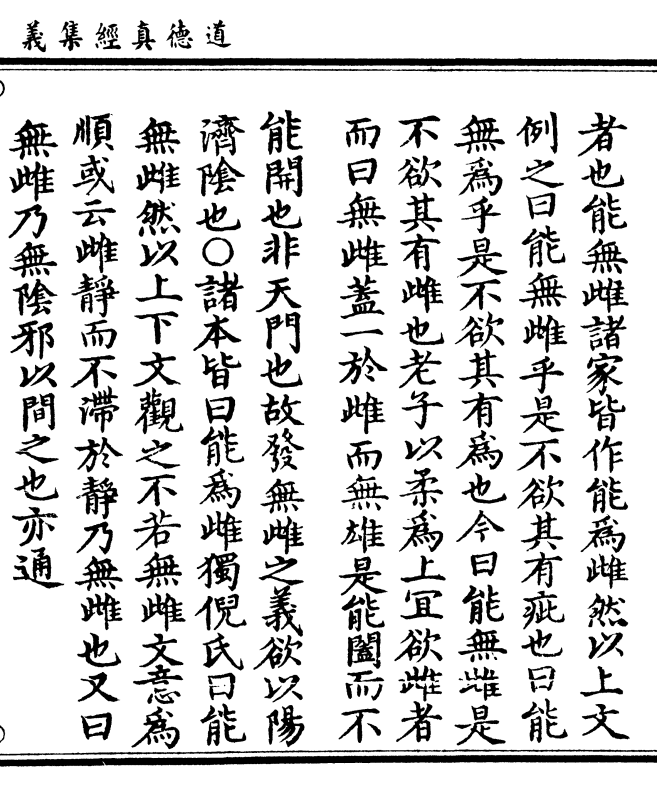

者也能无雌诸家皆作能为雌然以上文

者也能无雌诸家皆作能为雌然以上文例之曰能无雌乎是不欲其有疵也曰能

无为乎是不欲其有为也今曰能无雌是

不欲其有雌也老子以柔为上宜欲雌者

而曰无雌盖一于雌而无雄是能阖而不

能开也非天门也故发无雌之义欲以阳

济阴也○诸本皆曰能为雌独倪氏曰能

无雌然以上下文观之不若无雌文意为

顺或云雌静而不滞于静乃无雌也又曰

无雌乃无阴邪以间之也亦通

卷二 第 9b 页 0414-079.png

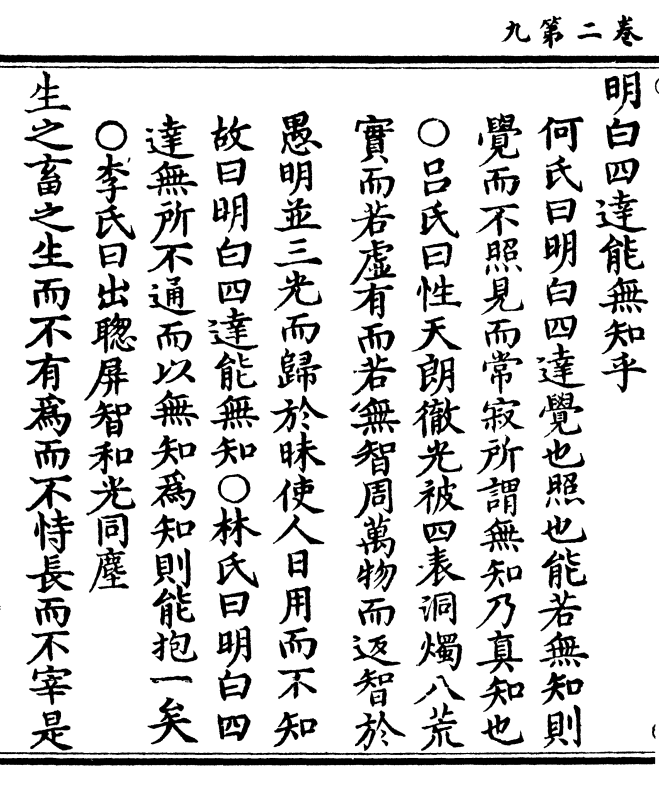

明白四达能无知乎

明白四达能无知乎何氏曰明白四达觉也照也能若无知则

觉而不照见而常寂所谓无知乃真知也

○吕氏曰性夭朗彻光被四表洞烛八荒

实而若虚有而若无智周万物而返智于

愚明并三光而归于昩使人曰用而不知

故曰明白四达能无知○林氏曰明白四

达无所不通而以无知为知则能抱一矣

○李氏曰出聪屏智和光同尘

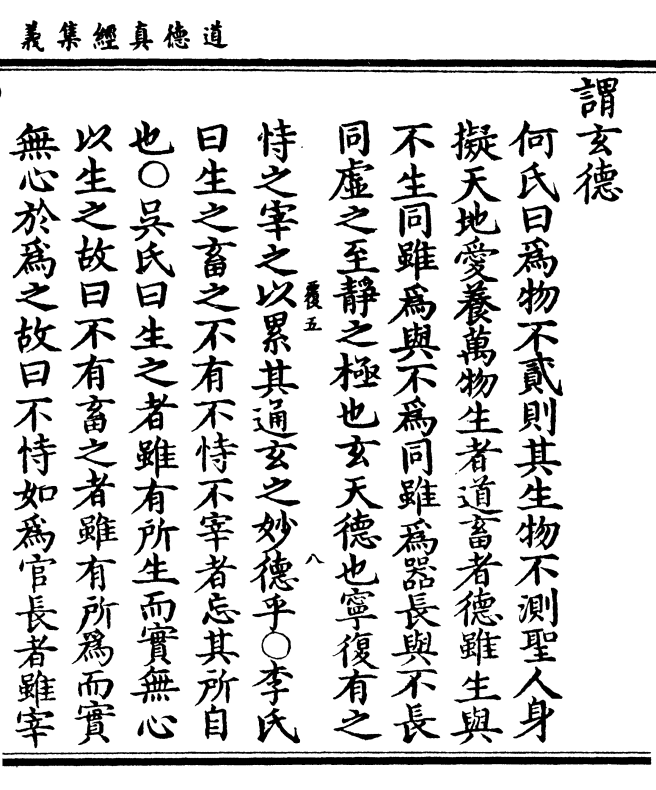

生之畜之生而不有为而不恃长而不宰是

卷二 第 10a 页 0414-080.png

谓玄德

谓玄德何氏曰为物不贰则其生物不测圣人身

拟夭地爱养万物生者道畜者德虽生与

不生同虽为与不为同虽为器长与不长

同虚之至静之极也玄天德也宁复有之

恃之宰之以累其通玄之妙德乎○李氏

曰生之畜之不有不恃不宰者忘其所自

也○吴氏曰生之者虽有所生而实无心

以生之故曰不有畜之者虽有所为而实

无心于为之故曰不恃如为官长者虽宰

卷二 第 10b 页 0414-081.png

夫民而实无心于长之故曰不宰此所以

夫民而实无心于长之故曰不宰此所以为玄妙不可测之德也○林氏曰生之畜

之言造化之间生养万物也造化何尝恃

之以为有何尝恃之以为能虽为万物之

长而何尝有宰制万物之心如此而后谓

之玄妙之德此章之意大抵主于无为而

为自然而然

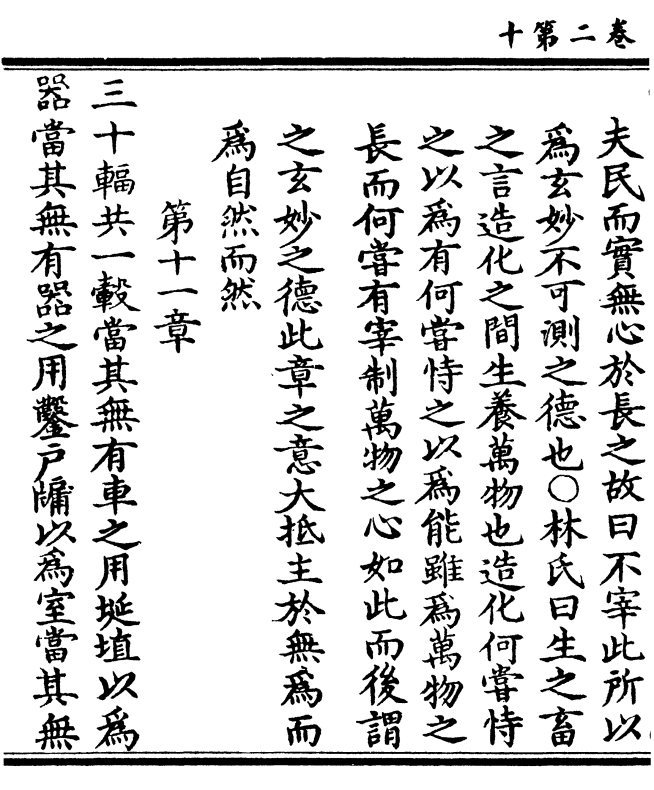

第十一章

三十辐共一毂当其无有车之用埏埴以为

器当其无有器之用凿户牖以为室当其无

卷二 第 11a 页 0414-082.png

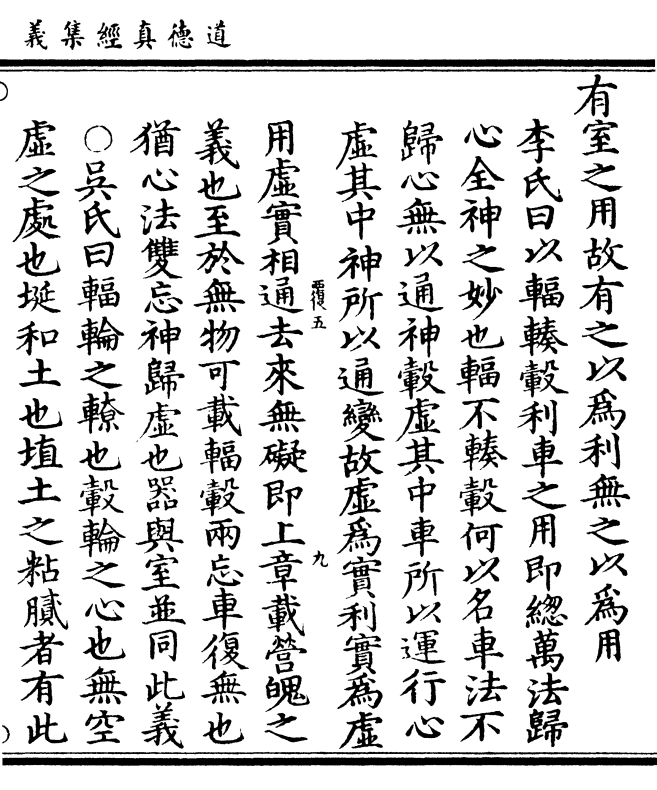

有室之用故有之以为利无之以为用

有室之用故有之以为利无之以为用李氏曰以辐辏毂利车之用即总万法归

心全神之妙也辐不辏毂何以名车法不

归心无以通神毂虚其中车所以运行心

虚其中神所以通变故虚为实利实为虚

用虚实相通去来无碍即上章载营魄之

义也至于无物可载辐毂两忘车复无也

犹心法双忘神归虚也器与室并同此义

○吴氏曰辐轮之轑也毂轮之心也无空

虚之处也埏和土也埴土之粘腻者有此

卷二 第 11b 页 0414-083.png

车此器此室皆所以为天下之利也故曰

车此器此室皆所以为天下之利也故曰有之以为利车器室皆以中虚为用故曰

无之以为用人之实腹有气所以存身所

谓为利也虚心无物所以生气所谓为用

也故取此二物为喻也○林氏曰三者皆

是譬喻虚者之为用车器室皆实有之利

也而其所以为车为器为室皆虚中之用

也以此形容一无字可谓奇笔○吕氏曰

车以虚而运行器以虚而容物室以虚而

四达引此三者详言之贵乎以物喻己存

卷二 第 12a 页 0414-084.png

无守有焉故有则存乎器无则存乎道至

无守有焉故有则存乎器无则存乎道至人假有为之体鍊无为之神非有则无以

施其利非无则无以致其用以形为存生

之利以虚为致神之用有为则利于物无

为则利于用○何氏曰有不能用有者形

也以无而用有者神也毂以一孔之虚而

运三十辐之众岂以车为车盖以车之无

处而用车也陶为坏如未冶则败速器固

以埏成苟不虚其中物于何受岂以器为

器盖以器之无处而用器也宫室虽美塞

卷二 第 12b 页 0414-085.png

以墙壁将焉用此升堂必自户牖岂以室

以墙壁将焉用此升堂必自户牖岂以室为室盖以室之无处而用室也身也物也

犹车器室皆形质之具也道也心也犹毂

牖等有神明之妙焉易曰形而上者谓之

道形而下者谓之器不但先道而后器无

形而有形而一器之中自具一道所以运

斯器者人见其器之实有吾见其道之妙

无则冲用虚通之中有不器于器者矣

第十二章

五色令人目盲五音令人耳聋五味令人口

卷二 第 13a 页 0414-086.png

爽驰骋田猎令人心发狂难得之货令人行

爽驰骋田猎令人心发狂难得之货令人行妨

李氏曰发上章虚用虚其用则不为声色

眩故次之以五色令人目盲色声味物皆

是根尘一切世人皆受其盗惟有道者不

受他瞒视听言动非礼勿为则六贼化为

六通矣○林氏曰目盲谓惑视也耳聋惑

听也口爽失正味也心发狂不定也行妨

谓妨害德行也此五者皆务外而失内也

○吕氏曰视色听音尝味皆为性真之累

卷二 第 13b 页 0414-087.png

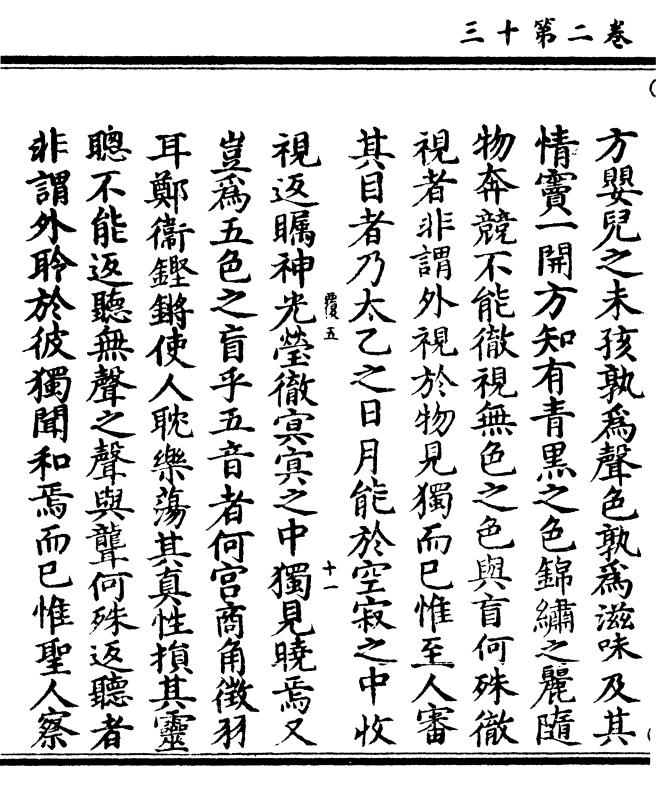

方婴儿之未孩敦为声色孰为滋味及其

方婴儿之未孩敦为声色孰为滋味及其情□一开方知有青黑之色锦绣之丽随

物奔竞不能彻视无色之色与盲何殊彻

视者非谓外视于物见独而已惟至人审

其目者乃太乙之日月能于空寂之中收

视返瞩神光莹彻冥冥之中独见晓焉又

岂为五色之盲乎五音者何宫啇角徵羽

耳郑卫铿锵使人耽乐荡其真性损其灵

聪不能返听无声之声与聋何殊返听者

非谓外聆于彼独闻和焉而已惟圣人察

卷二 第 14a 页 0414-088.png

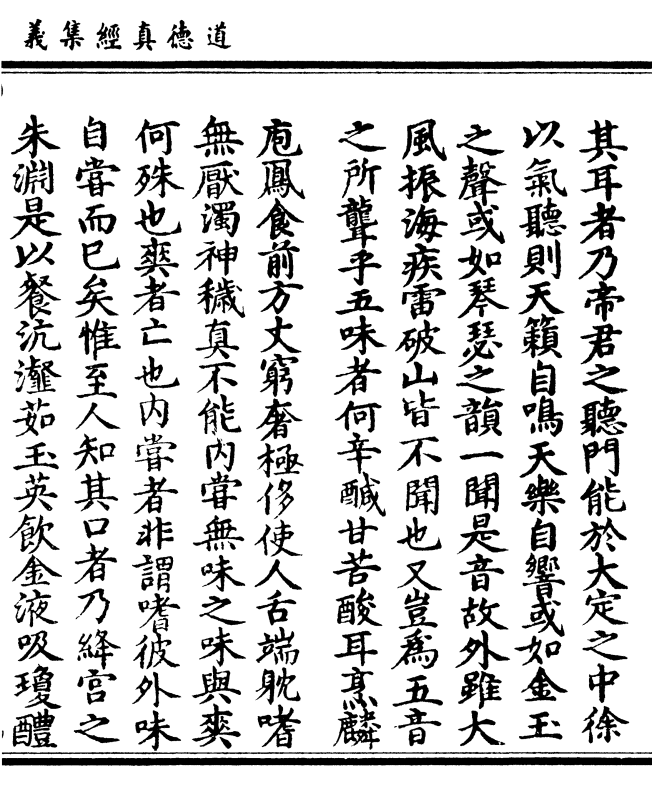

其耳者乃帝君之听门能于大定之中徐

其耳者乃帝君之听门能于大定之中徐以气听则天籁自鸣天乐自响或如金玉

之声或如琴瑟之韵一闻是音故外虽大

风振海疾雷破山皆不闻也又岂为五音

之所聋乎五味者何辛咸甘苦酸耳烹麟

庖凤食前方丈穷奢极侈使人舌端耽嗜

无厌浊神秽真不能内尝无味之味与爽

何殊也爽者亡也内尝者非谓嗜彼外味

自尝而已矣惟至人知其口者乃绛宫之

朱渊是以餐沆瀣茹玉英饮金液吸琼醴

卷二 第 14b 页 0414-089.png

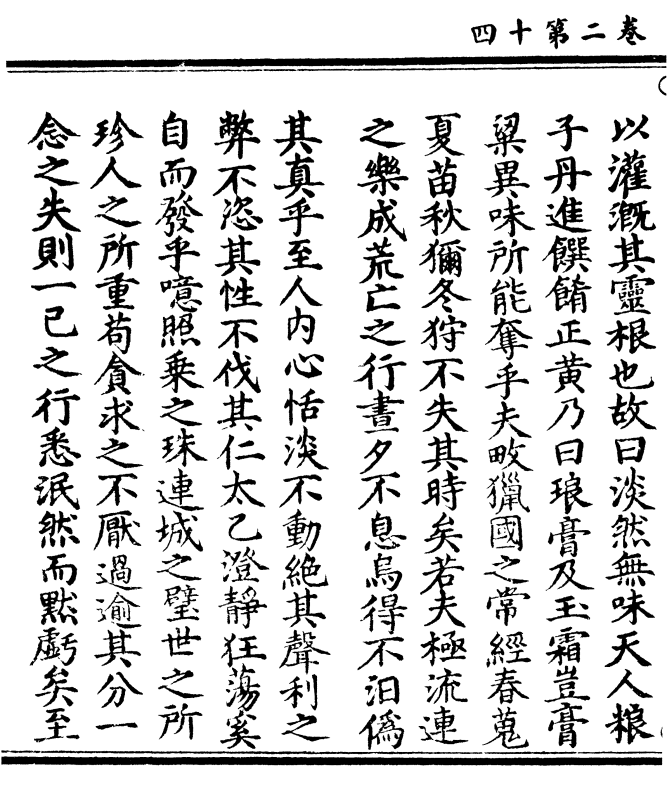

以灌溉其灵根也故曰淡然无味天人粮

以灌溉其灵根也故曰淡然无味天人粮子丹进馔肴正黄乃曰琅膏及玉霜岂膏

粱异味所能夺乎夫畋猎国之常经春蒐

夏苗秋狝冬狩不失其时矣若夫极流连

之乐成荒亡之行昼夕不息乌得不汨伪

其真乎至人内心恬淡不动绝其声利之

弊不恣其性不伐其仁太乙澄静狂荡奚

自而发乎噫照乘之珠连城之璧世之所

珍人之所重苟贪求之不厌过逾其分一

念之失则一己之行悉泯然而默亏矣至

卷二 第 15a 页 0414-090.png

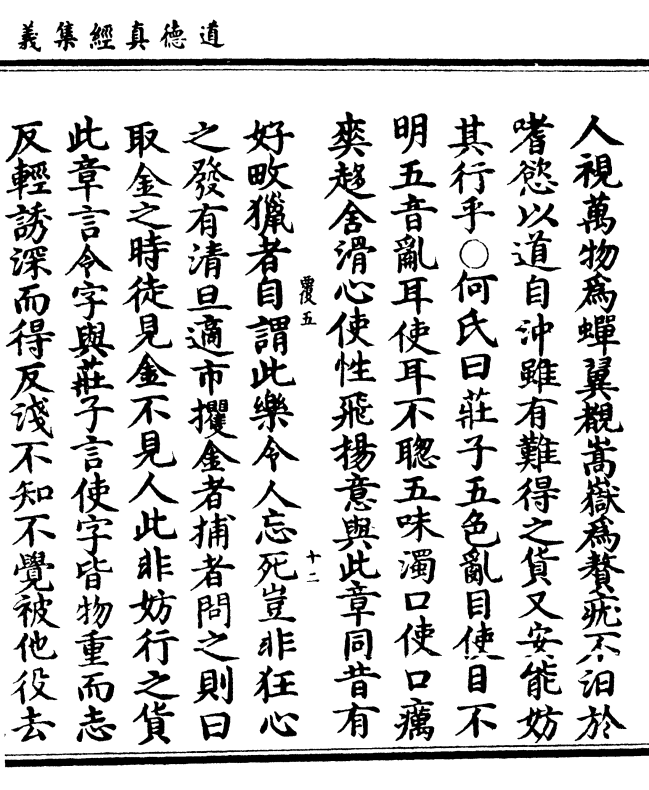

人视万物为蝉翼睹嵩岳为赘疣不汨于

人视万物为蝉翼睹嵩岳为赘疣不汨于嗜欲以道自冲虽有难得之货又安能妨

其行乎○何氏曰庄子五色乱目使目不

明五音乱耳使耳不聪五味浊口使口疠

爽趍舍滑心使性飞扬意与此章同昔有

好畋猎者自谓此乐令人忘死岂非狂心

之发有清旦适市攫金者捕者问之则曰

取金之时徒见金不见人此非妨行之货

此章言令字与庄子言使字皆物重而志

反轻诱深而得反浅不知不觉被他役去

卷二 第 15b 页 0414-091.png

莫知主宰人不知道以至于此爽字训差

莫知主宰人不知道以至于此爽字训差乃失也非爽快之爽○晁氏曰人能不耽

耳目之娱纵口腹之美勿问有得决定无

失

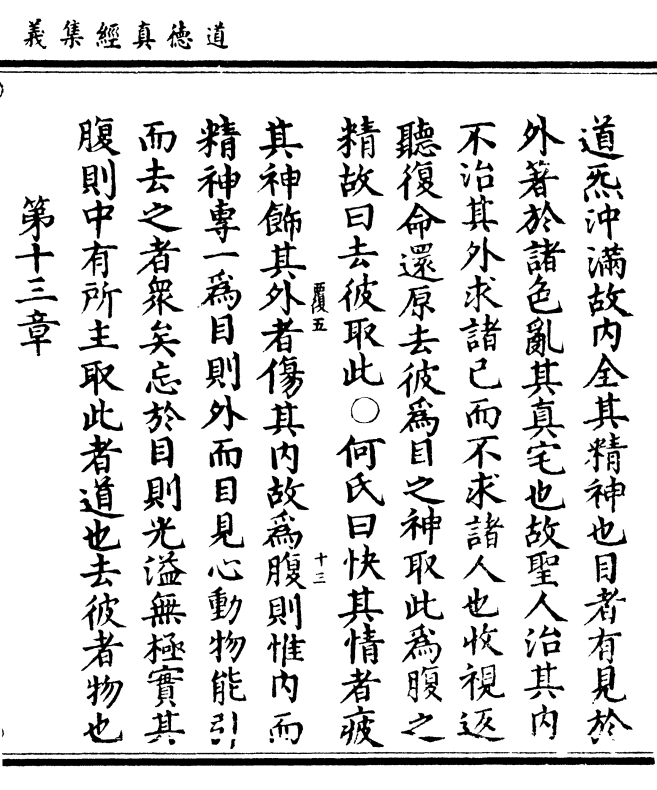

是以圣人为腹不为目故去彼取此

李氏曰为腹不为目者内境不出外境不

入收视返听○林氏曰腹内也目外也圣

人务内而不务外故曰去彼取此彼上五

者此道也○吕氏曰坤为腹以载物离为

目以外视腹者有容于内受物以养其实

卷二 第 16a 页 0414-092.png

道气冲满故内全其精神也目者有见于

道气冲满故内全其精神也目者有见于外著于诸色乱其真宅也故圣人治其内

不治其外求诸己而不求诸人也收视返

听复命还原去彼为目之神取此为腹之

精故曰去彼取此○何氏曰快其情者疲

其神饰其外者伤其内故为腹则惟内而

精神专一为目则外而目见心动物能引

而去之者众矣忘于目则光溢无极实其

腹则中有所主取此者道也去彼者物也

第十三章

卷二 第 16b 页 0414-093.png

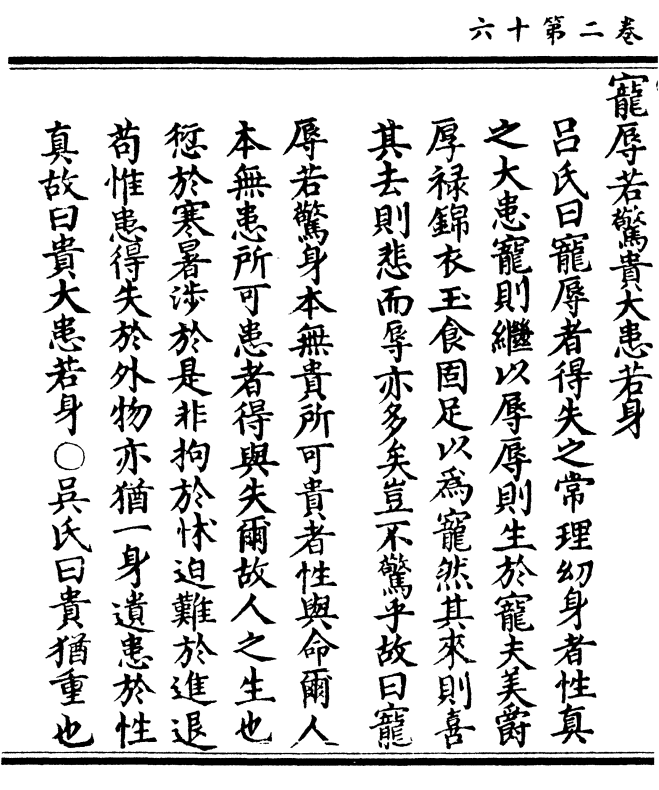

宠辱若惊贵大患若身

宠辱若惊贵大患若身吕氏曰宠辱者得失之常理幼身者性真

之大患宠则继以辱辱则生于宠夫美爵

厚禄锦衣玉食固足以为宠然其来则喜

其去则悲而辱亦多矣岂不惊乎故曰宠

辱若惊身本无贵所可贵者性与命尔人

本无恚所可患者得与失尔故人之生也

愆于寒暑涉于是非拘于怵迫难于进退

苟惟患得失于外物亦犹一身遗患于性

真故曰贵大患若身○吴氏曰贵犹重也

卷二 第 17a 页 0414-094.png

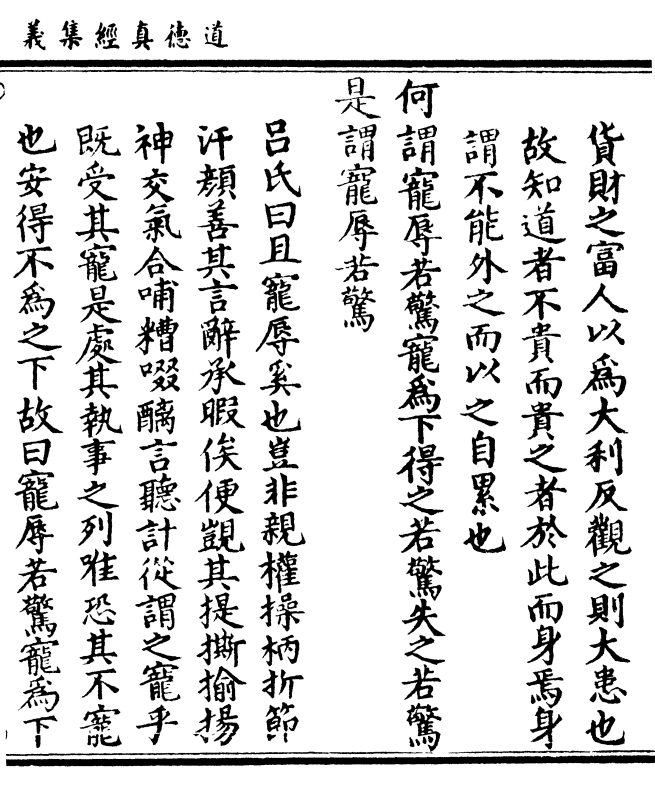

货财之富人以为大利反观之则大患也

货财之富人以为大利反观之则大患也故知道者不贵而贵之者于此而身焉身

谓不能外之而以之自累也

何谓宠辱若惊宠为下得之若惊失之若惊

是谓宠辱若惊

吕氏曰且宠辱奚也岂非亲权操柄折节

汗颜善其言辞承暇俟便觊其提撕揄扬

神交气合哺糟啜醨言听计从谓之宠乎

既受其宠是处其执事之列唯恐其不宠

也安得不为之下故曰宠辱若惊宠为下

卷二 第 17b 页 0414-095.png

然宠者辱之本福者祸之因其宠之临也

然宠者辱之本福者祸之因其宠之临也高车驷马峻宇雕墙佩玉鸣珂位跻极品

泽及后昆无施不可既得之矣悦然若惊

其辱之至也一旦恩弛幸衰浸润之谮行

焉朝吹嘘而暮沙汰深责厚罚祸不旋踵

遽失矣凛然若惊是以一宠一辱如影随

形俱可惊也惟圣人则不为形役视宠为

辱逃名弃世全身远害齐毁誉一死生不

营营于外不扰扰于内不为轩冕肆志不

为穷约趍俗回视宠辱得失岂能惊乎○

卷二 第 18a 页 0414-096.png

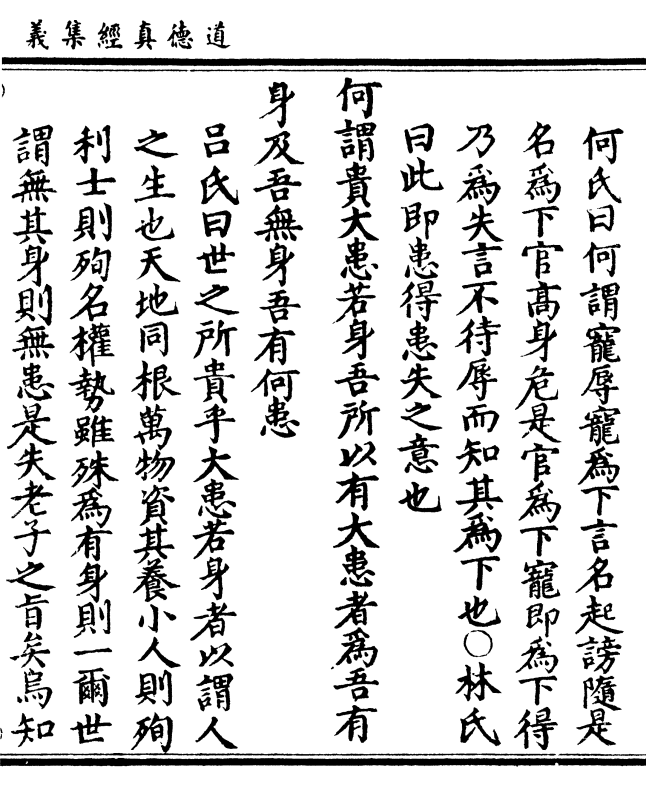

何氏曰何谓宠辱宠为下言名起谤随是

何氏曰何谓宠辱宠为下言名起谤随是名为下官高身危是官为下宠即为下得

乃为失言不待辱而知其为下也○林氏

曰此即患得患失之意也

何谓贵大患若身吾所以有大患者为吾有

身及吾无身吾有何患

吕氏曰世之所贵乎大患若身者以谓人

之生也天地同根万物资其养小人则殉

利士则殉名权势虽殊为有身则一尔世

谓无其身则无患是失老子之旨矣乌知

卷二 第 18b 页 0414-097.png

至人所谓有身之大患者非谓忘形丧躯

至人所谓有身之大患者非谓忘形丧躯入于顽空也谓其逐物认己不体于道故

也是以心如死灰形如枯木虽贵不辱虽

辱无患外身以身为无身忘心以心为无

心脱幻妄證真常遗照坐忘然后玉符保

神金液鍊形形神俱妙与道合真不为有

身之所病岂能为大患也哉○何氏曰何

谓贵大患若身贵者重也身为大患宜重

而不可轻也身小而患大身忘而祸息有

由矣故曰耳目声色为子留愆鼻口是喜

卷二 第 19a 页 0414-098.png

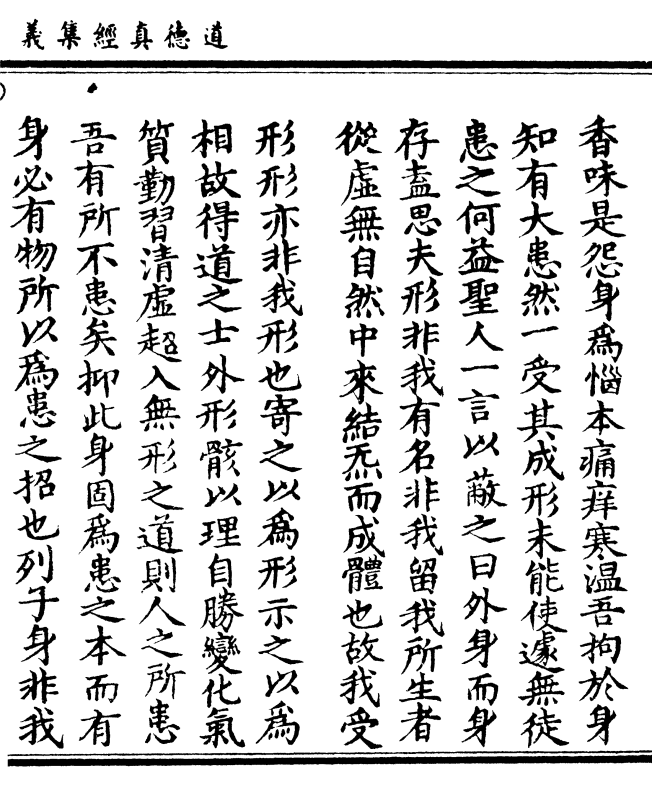

香味是怨身为恼本痛痒寒温吾拘于身

香味是怨身为恼本痛痒寒温吾拘于身知有大患然一受其成形未能使遽无徒

患之何益圣人一言以蔽之曰外身而身

存盍思夫形非我有名非我留我所生者

从虚无自然中来结气而成体也故我受

形形亦非我形也寄之以为形示之以为

相故得道之士外形骸以理自胜变化气

质勤习清虚超入无形之道则人之所患

吾有所不患矣抑此身固为患之本而有

身必有物所以为患之招也列子身非我

卷二 第 19b 页 0414-099.png

有也既生不得不全之物非我有也既有

有也既生不得不全之物非我有也既有不得不去之身固生之主物亦养之主虽

全其身不可有其身虽不去物不可有其

物有其物有其身者是横私天下之身横

私天下之物其为圣人乎公夭下之身公

夭下之物此言能不以身物为我有而天

下公其身物则身可忘而患亦可忘矣

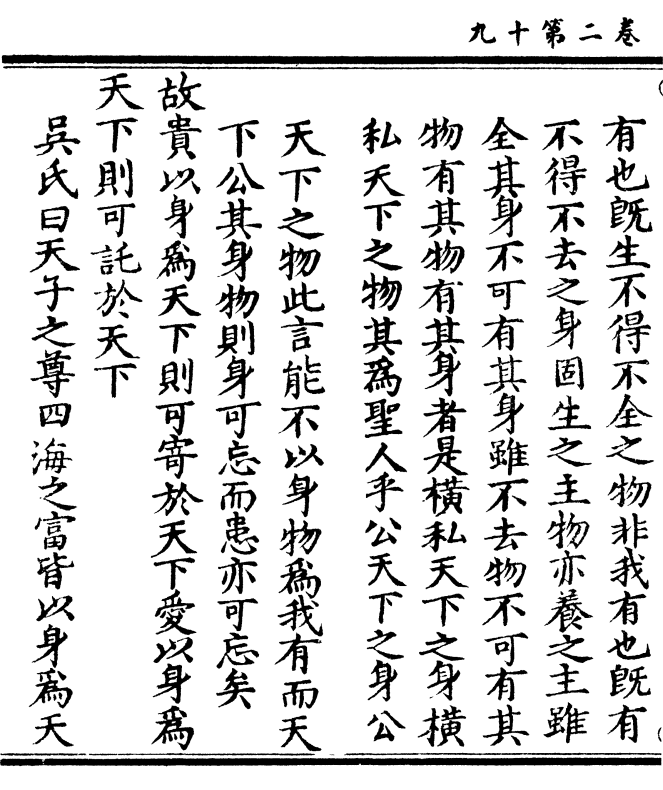

故贵以身为天下则可寄于天下爱以身为

天下则可托于天下

吴氏曰夭子之尊四海之富皆以身为天

卷二 第 20a 页 0414-100.png

下者也知道之人爱惜贵重此身不肯以

下者也知道之人爱惜贵重此身不肯以之为天下宁不有夭下而不轻用其身夫

惟如此乃可以寄托于天下寄犹寄百里

之命之寄托犹托六尺之孤之托舜禹有

天下而不与焉所以唐虞之襌也彼宠其

辱以为荣贵其大患以为大利者鄙夫耳

何可付之以天下○何氏曰有贵爱此身

过于天下之大者此人必不以天下动其

心乃可受天下之寄托庄子道之真以治

身其土苴以治夭下今世俗之君子多危

卷二 第 20b 页 0414-101.png

身弃生殉物岂不悲夫此固有隋珠弹雀

身弃生殉物岂不悲夫此固有隋珠弹雀之喻○林氏曰寄托二字便有天下不与

之意○董氏曰此章明去妄情而复正性

也谓遗宠则辱不及忘身而患不至天下

大物也且不以为累况于他物乎

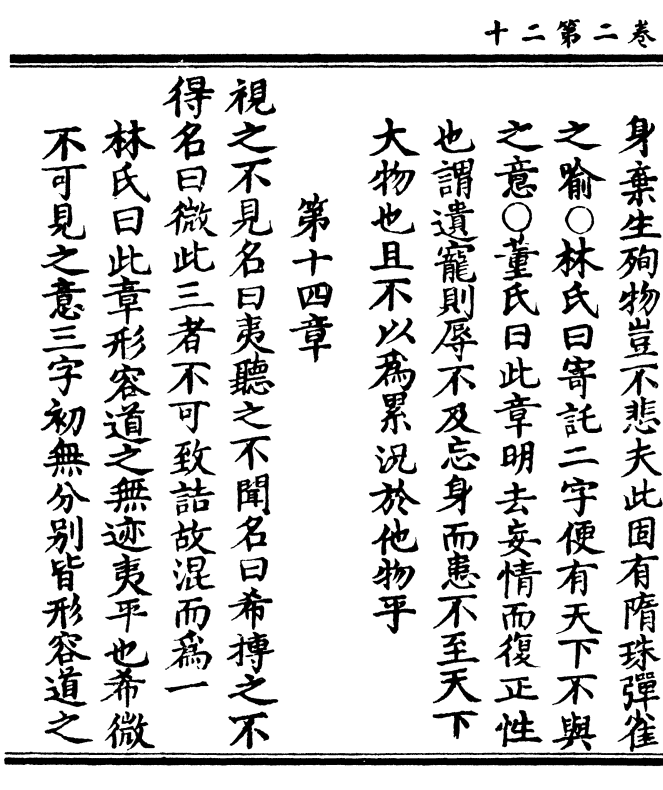

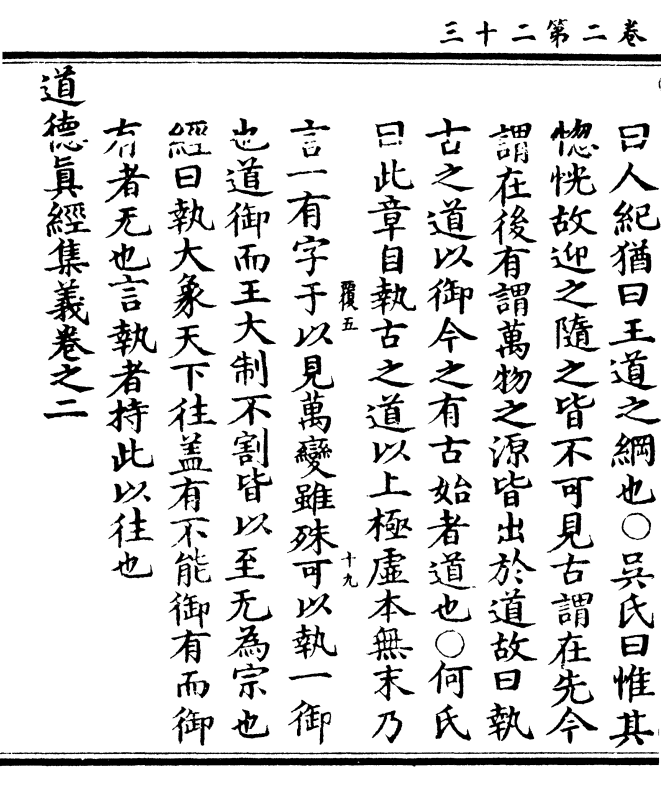

第十四章

视之不见名曰夷听之不闻名曰希抟之不

得名曰微此三者不可致诘故混而为一

林氏曰此章形容道之无迹夷平也希微

不可见之意三字初无分别皆形容道之

卷二 第 21a 页 0414-102.png

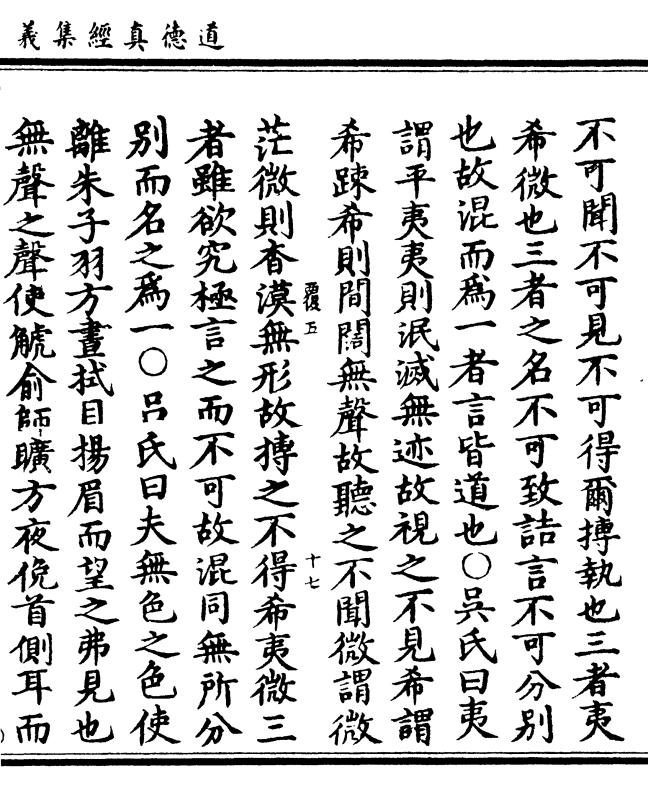

不可闻不可见不可得尔抟执也三者夷

不可闻不可见不可得尔抟执也三者夷希微也三者之名不可致诘言不可分别

也故混而为一者言皆道也○吴氏曰夷

谓平夷夷则泯灭无迹故视之不见希谓

希疏希则间阔无声故听之不闻微谓微

茫微则杳漠无形故抟之不得希夷微三

者虽欲究极言之而不可故混同无所分

别而名之为一○吕氏曰夫无色之色使

离朱子羽方昼拭目扬眉而望之弗见也

无声之声使䚦俞师旷方夜俛首侧耳而

卷二 第 21b 页 0414-103.png

听之弗闻也无形之形使贲育五丁持勇

听之弗闻也无形之形使贲育五丁持勇鼓臂竭力而抟之不得也目既无所施其

明耳既无所施其聪形既无所竭其力则

曰夷曰希曰微三者其名虽殊于道之体

则一而已亦犹万籁一风而异声七窍同

气而用殊此三者皆不可致诘故混而为

一然合而言之则混然吻合为一虽有视

听抟摸皆不可得而分矣

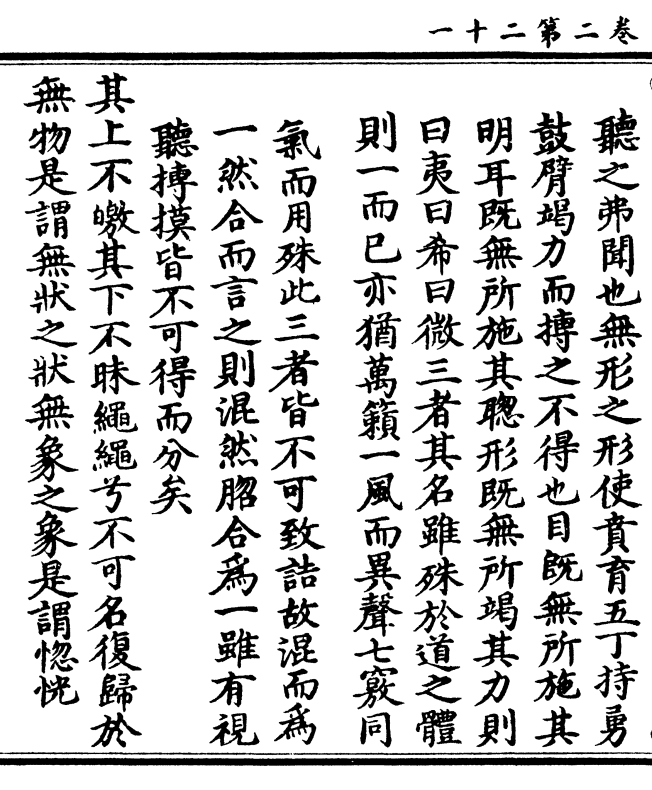

其上不皦其下不昧绳绳兮不可名复归于

无物是谓无状之状无象之象是谓惚恍

卷二 第 22a 页 0414-104.png

林氏曰不皦不明也不昩不暗也上下俯

林氏曰不皦不明也不昩不暗也上下俯仰之上下二字亦不可拘但言此道不明

不暗上下求之皆不可见耳绳绳多也多

而不可名其终皆归于无物故为无状之

状无象之象亦恍惚耳○吴氏曰其上其

下犹易言形而上形而下也绳绳续而不

绝也复反还也无物指道而言复还返其

初则归于无物之道庄子所谓德至同于

初是也道无物也故无状无象然其状其

象亦非如物之有状有象也故曰无状之

卷二 第 22b 页 0414-105.png

状无象之象似有似无故曰恍惚○吕氏

状无象之象似有似无故曰恍惚○吕氏曰夫形色之物皆有涯际唯道也先天先

地亘古亘今散为冲气布为太虚与雨仪

并著而其明不耀忽焉处乎九地之下与

瓦砾同隐而其幽不晦循环斡旋混成不

间绳绳不绝不可以名称不可以迹见德

备不显虽欲以物喻不可得也故曰其上

不皦其下不昩绳绳不可名复归于无物

荡然巍然渊兮深兮不可拟议测度于无

形中则有无状之状于无物中则有无象

卷二 第 23a 页 0414-106.png

之象谓其有状则状孰云有谓其无象则

之象谓其有状则状孰云有谓其无象则象孰云无故曰妙有不有真无不无恍恍

惚惚缥渺氤氲有无莫定故曰无状之状

无象之象是谓光惚

迎之不见其首随之不见其后执古之道以

御今之有能知古始是谓道纪

林氏曰迎之而不见其首无始也随之而

不见其后无终也执古之道言其初自无

而出也以其初之无而御今之有则可以

知古始之所谓道者矣纪纲纪也道纪犹

卷二 第 23b 页 0414-107.png

曰人纪犹曰王道之纲也○吴氏曰惟其

曰人纪犹曰王道之纲也○吴氏曰惟其惚恍故迎之随之皆不可见古谓在先今

谓在后有谓万物之源皆出于道故曰执

古之道以御今之有古始者道也○何氏

曰此章自执古之道以上极虚本无末乃

言一有字于以见万变虽殊可以执一御

也道御而王大制不割皆以至无为宗也

经曰执大象天下往盖有不能御有而御

有者无也言执者持此以往也

道德真经集义卷之二