声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十三 第 120524c 页

卷十三 第 1a 页 0383-076.png

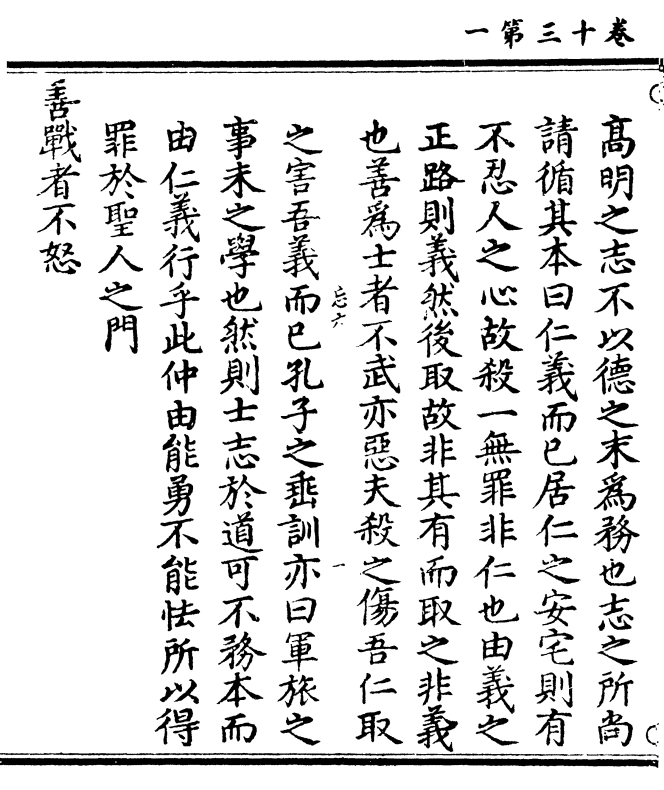

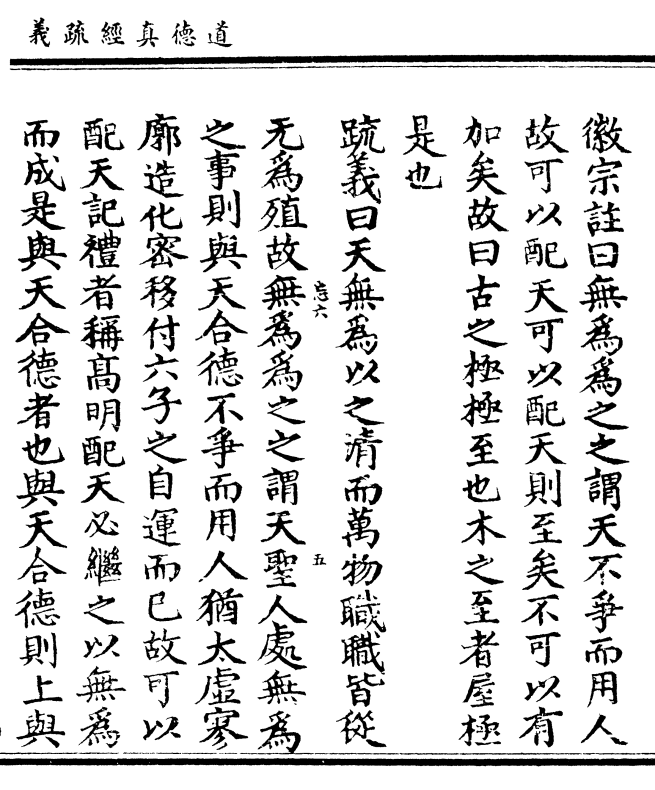

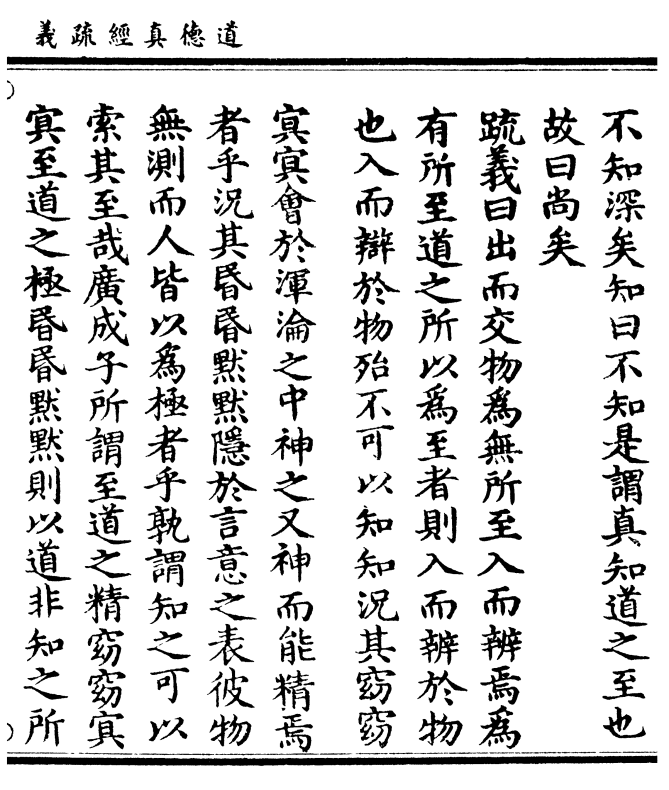

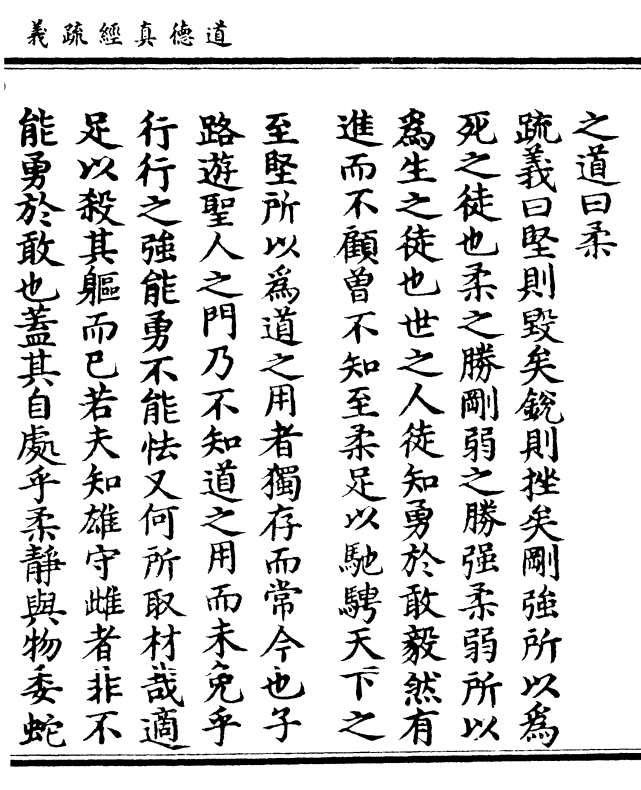

道德真经疏义卷之十三忘六

道德真经疏义卷之十三忘六太学生江澄疏

善为士章第六十八

善为士者不武

徽宗注曰武下道也士尚志曰仁义而已

孔子曰军旅之事未之学也

疏义曰三军五兵之运德之末也末学者

古人有之而非其所先此武所以为下道

也士志于道故以尚志为先记曰士先志

庄子曰贤士尚志皆谓士之所事在乎抗

卷十三 第 1b 页 0383-077.png

高明之志不以德之末为务也志之所尚

高明之志不以德之末为务也志之所尚请循其本曰仁义而已居仁之安宅则有

不忍人之心故杀一无罪非仁也由义之

正路则义然后取故非其有而取之非义

也善为士者不武亦恶夫杀之伤吾仁取

之害吾义而已孔子之垂训亦曰军旅之

事未之学也然则士志于道可不务本而

由仁义行乎此仲由能勇不能怯所以得

罪于圣人之门

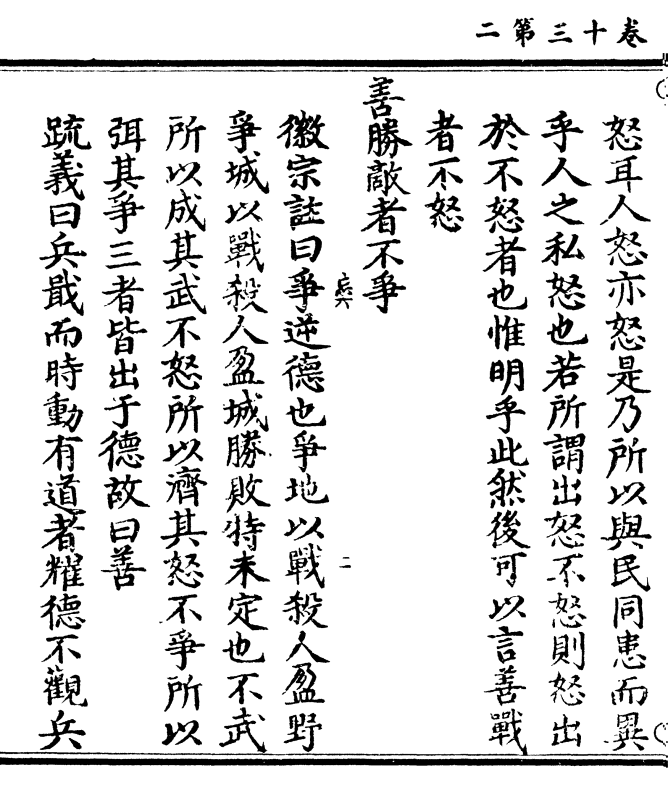

善战者不怒

卷十三 第 2a 页 0383-078.png

徽宗注曰上兵伐谋而怒实胜思

徽宗注曰上兵伐谋而怒实胜思疏义曰道德之威成乎安强诚在夫圣武

布昭速不疾而至不行神武不杀幽无形

而深不测运筹决胜收功于万里虽有智

者无所用谋盖如兵法有取于上兵伐谋

固不战而屈人兵矣又奚待抗兵相加而

迁于怒哉盖五行之理木胜土则七情之

中怒胜思所谓怒实胜思者以其非良心

也累于物为所使焉然则上兵伐谋固无

俟于怒也文王所以赫斯怒者特人怒亦

卷十三 第 2b 页 0383-079.png

怒耳人怒亦怒是乃所以与民同患而异

怒耳人怒亦怒是乃所以与民同患而异乎人之私怒也若所谓出怒不怒则怒出

于不怒者也惟明乎此然后可以言善战

者不怒

善胜敌者不争

徽宗注曰争逆德也争地以战杀人盈野

争城以战杀人盈城胜败特未定也不武

所以成其武不怒所以济其怒不争所以

弭其争三者皆出于德故曰善

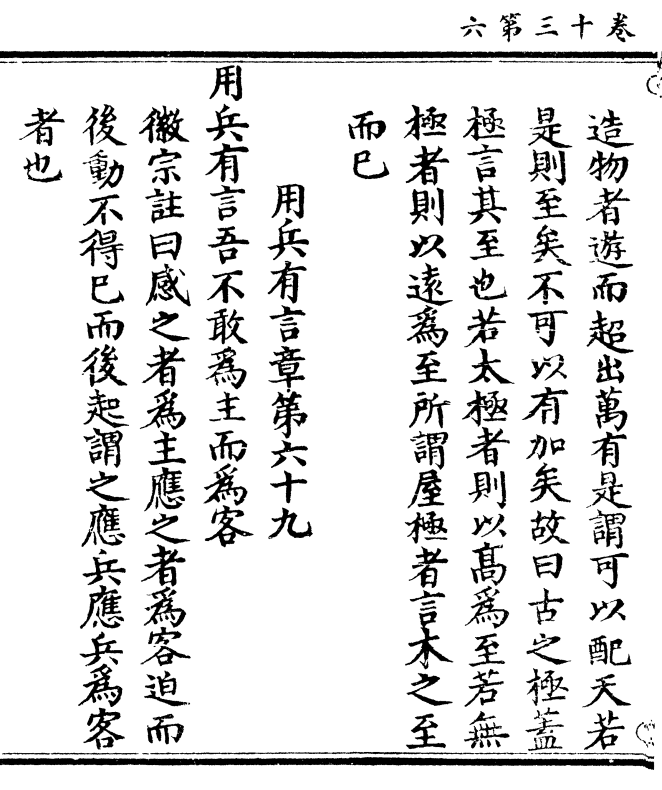

疏义曰兵戢而时动有道者耀德不观兵

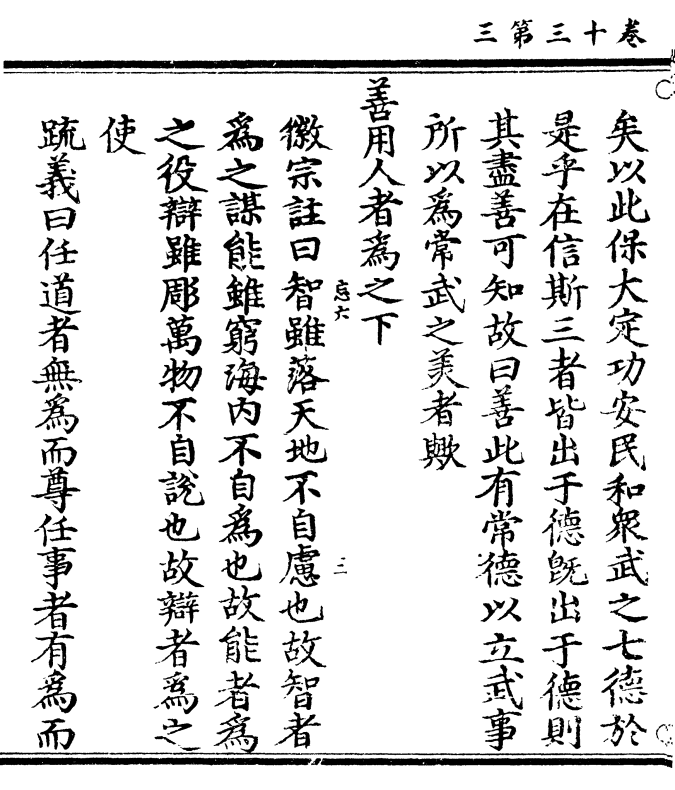

卷十三 第 3a 页 0383-080.png

顺民之心从民之欲而已此争所以为逆

顺民之心从民之欲而已此争所以为逆德也争则强战而嗜杀争地以战杀人盈

野而不知禦外侮争城以战杀人盈城而

不知消内患若然则代翕代张相为雌雄

胜败特未定也惟善为士者不武所以成

其武故仁无不怀义无不畏有所谓征之

以仁义者矣惟善战者不怒所以济其怒

故动而有名出而有功若所谓不怒而威

者矣惟善胜敌者不争所以弭其争故以

战则胜以守则固有所谓不争而善胜者

卷十三 第 3b 页 0383-081.png

矣以此保大定功安民和众武之七德于

矣以此保大定功安民和众武之七德于是乎在信斯三者皆出于德既出于德则

其尽善可知故曰善此有常德以立武事

所以为常武之美者欤

善用人者为之下

徽宗注曰智虽落天地不自虑也故智者

为之谋能虽穷海内不自为也故能者为

之役辩虽彫万物不自说也故辩者为之

使

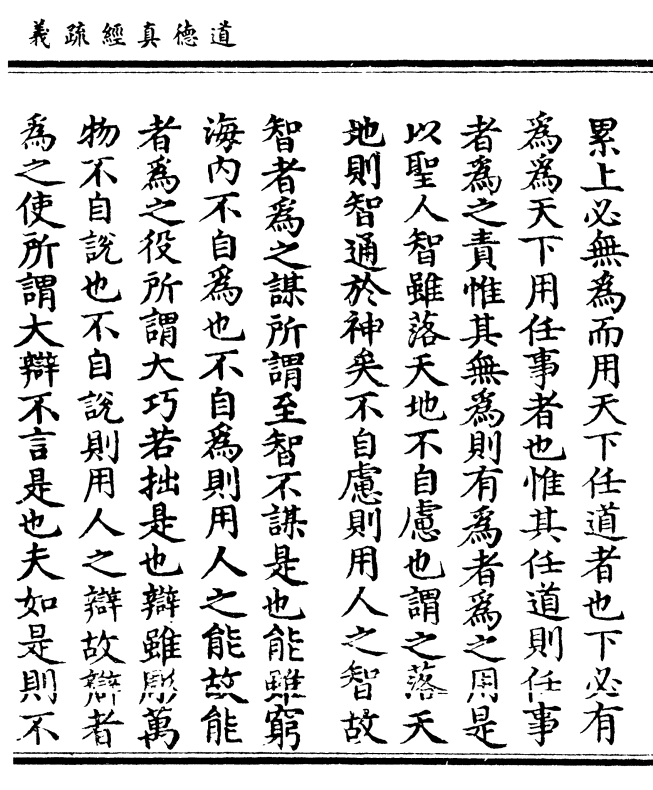

疏义曰任道者无为而尊任事者有为而

卷十三 第 4a 页 0383-082.png

累上必无为而用天下任道者也下必有

累上必无为而用天下任道者也下必有为为天下用任事者也惟其任道则任事

者为之责惟其无为则有为者为之用是

以圣人智虽落天地不自虑也谓之落天

地则智通于神矣不自虑则用人之智故

智者为之谋所谓至智不谋是也能虽穷

海内不自为也不自为则用人之能故能

者为之役所谓大巧若拙是也辩虽彫万

物不自说也不自说则用人之辩故辩者

为之使所谓大辩不言是也夫如是则不

卷十三 第 4b 页 0383-083.png

自用而人乐为之用矣

自用而人乐为之用矣是谓不争之德

徽宗注曰德荡乎名知出乎争才全而德

不形者未尝闻其唱也常和人而已

疏义曰成和之脩内保而不荡何事于名

智者以恬相养和理出于性何事于争德

荡乎名彼亦以名胜我矣智出乎争彼亦

以智与我争矣惟才全而德不形者游心

乎德之和物视其所一而不见其所丧然

后无名争之累焉何谓才全不滑其和而

卷十三 第 5a 页 0383-084.png

与物为春何谓德不形勿失其性而德同

与物为春何谓德不形勿失其性而德同于初独立乎不争之地未尝先人而常随

人若哀骀他之和而不唱是必才全而德

不形者也故仲尼言未尝有闻其唱者常

和人而已矣非不争之德何以与此

是谓用人之力

徽宗注曰聪明者竭其视听智力者尽其

谋能而位之者无知也

疏义曰司耳目之任者必有聪明以竭其

视听盖视之辩者以明为先听之察者以

卷十三 第 5b 页 0383-085.png

聪为贵惟近者献厥明远者通厥聪然后

聪为贵惟近者献厥明远者通厥聪然后足以周事物之情当心膂之寄者必有智

力以尽其谋能盖谋之善者其智无壅能

之善者其力无倦惟内能用其智外能勤

其力然后足以收功业之效圣人广览兼

听任贤使能其视聪明智力特馀事耳所

以用天下而不自用者以其体道之无为

故也传曰聪明睿智守之以愚勇力抚世

守之以怯所谓位之者无知也亶其然乎

是谓配天古之极也

卷十三 第 6a 页 0383-086.png

徽宗注曰无为为之之谓天不争而用人

徽宗注曰无为为之之谓天不争而用人故可以配天可以配天则至矣不可以有

加矣故曰古之极极至也木之至者屋极

是也

疏义曰天无为以之清而万物职职皆从

无为殖故无为为之之谓天圣人处无为

之事则与天合德不争而用人犹太虚寥

廓造化密移付六子之自运而已故可以

配天记礼者称高明配天必继之以无为

而成是与天合德者也与天合德则上与

卷十三 第 6b 页 0383-087.png

造物者游而超出万有是谓可以配天若

造物者游而超出万有是谓可以配天若是则至矣不可以有加矣故曰古之极盖

极言其至也若太极者则以高为至若无

极者则以远为至所谓屋极者言木之至

而已

用兵有言章第六十九

用兵有言吾不敢为主而为客

徽宗注曰感之者为主应之者为客迫而

后动不得已而后起谓之应兵应兵为客

者也

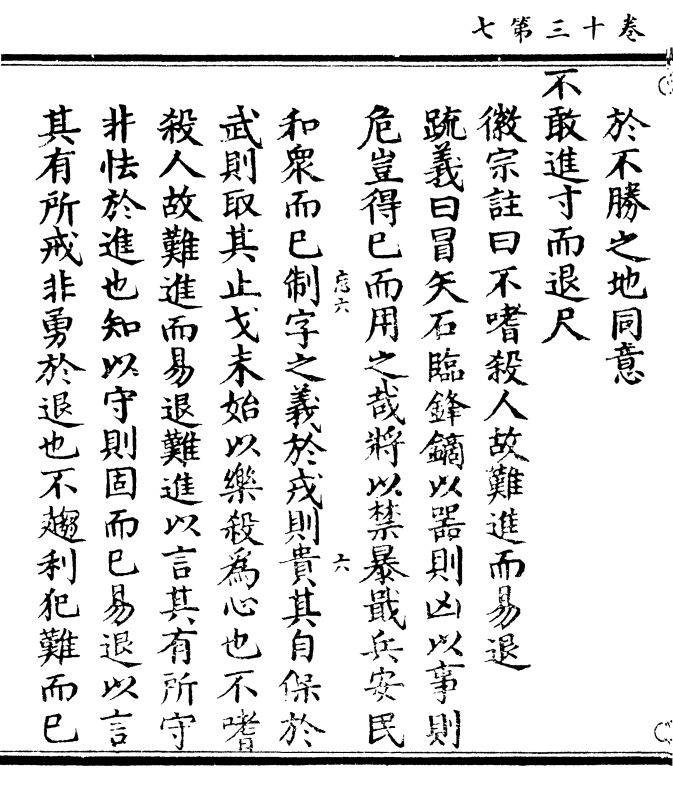

卷十三 第 7a 页 0383-088.png

疏义曰圣人之武力旋天地而世莫睹其

疏义曰圣人之武力旋天地而世莫睹其健智极神明而人莫窥其奥其于命将兴

师出而与民同患者感之斯应亦不敢取

强焉惟不以强胜人故以感之者为主应

之者为客迫而后动则其动也时所谓兵

戢而时动者是矣不得已而后起则其起

也果而不得已所谓不得已而用之恬惔

为上者是矣若然则先为不可胜以待敌

之可胜而为应兵应兵为客者也为客则

示之以绵绵之弱与孙子所谓善胜者立

卷十三 第 7b 页 0383-089.png

于不胜之地同意

于不胜之地同意不敢进寸而退尺

徽宗注曰不嗜杀人故难进而易退

疏义曰冒矢石临锋镝以器则凶以事则

危岂得已而用之哉将以禁暴戢兵安民

和众而已制字之义于戎则贵其自保于

武则取其止戈未始以乐杀为心也不嗜

杀人故难进而易退难进以言其有所守

非怯于进也知以守则固而已易退以言

其有所戒非勇于退也不趋利犯难而已

卷十三 第 8a 页 0383-090.png

大司马闲战阵之法于田猎之间教以坐

大司马闲战阵之法于田猎之间教以坐作进退有疾徐疏密之节或以鼓进则鸣

镯以节之或以鼓退则鸣铙以止之况于

赴敌可不慎其进退之机乎兵法曰不动

如山取其止而能静又曰其疾如风取其

疾而能速惟明乎此然后能知用兵者之

深意于不敢进寸而退尺是为得之

是谓行无行

徽宗注曰善为士者不武行而无迹

疏义曰武于道为下于德为末士志于道

卷十三 第 8b 页 0383-091.png

而据于德者故善为士者不武又况三军

而据于德者故善为士者不武又况三军五兵必须精神心术之运动而后从之微

乎微乎至于无形则武岂可觌哉宜其行

而无迹在武志而不在武事妙而不可以

迹观无盛鹤列于丽谯之间无徒骥于锱

坛之宫者欤

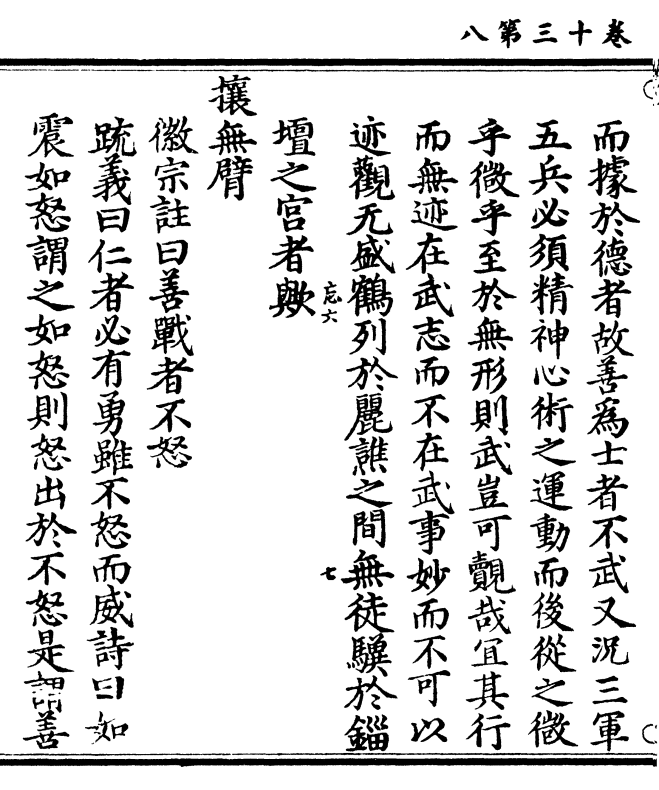

攘无臂

徽宗注曰善战者不怒

疏义曰仁者必有勇虽不怒而威诗曰如

震如怒谓之如怒则怒出于不怒是谓善

卷十三 第 9a 页 0383-092.png

战者不怒

战者不怒仍无敌

徽宗注曰善胜敌者不争

疏义曰仁者无敌虽不争而胜诗曰时靡

有争夫惟不争故人亦弭其争是谓善胜

敌者不争

执无兵

徽宗注曰用人之力故无事于执兵

疏义曰兵要以附民为先用兵以人和为

道故善附民者是乃善用兵也仁人上下

卷十三 第 9b 页 0383-093.png

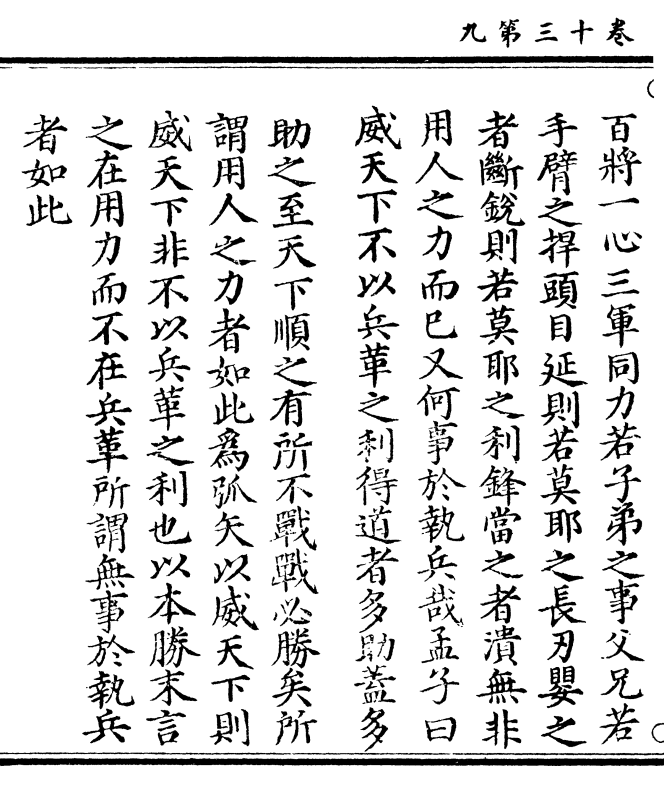

百将一心三军同力若子弟之事父兄若

百将一心三军同力若子弟之事父兄若手臂之捍头目延则若莫耶之长刃婴之

者断锐则若莫耶之利锋当之者溃无非

用人之力而已又何事于执兵哉孟子曰

威天下不以兵革之利得道者多助盖多

助之至天下顺之有所不战战必胜矣所

谓用人之力者如此为弧矢以威天下则

威天下非不以兵革之利也以本胜末言

之在用力而不在兵革所谓无事于执兵

者如此

卷十三 第 10a 页 0383-094.png

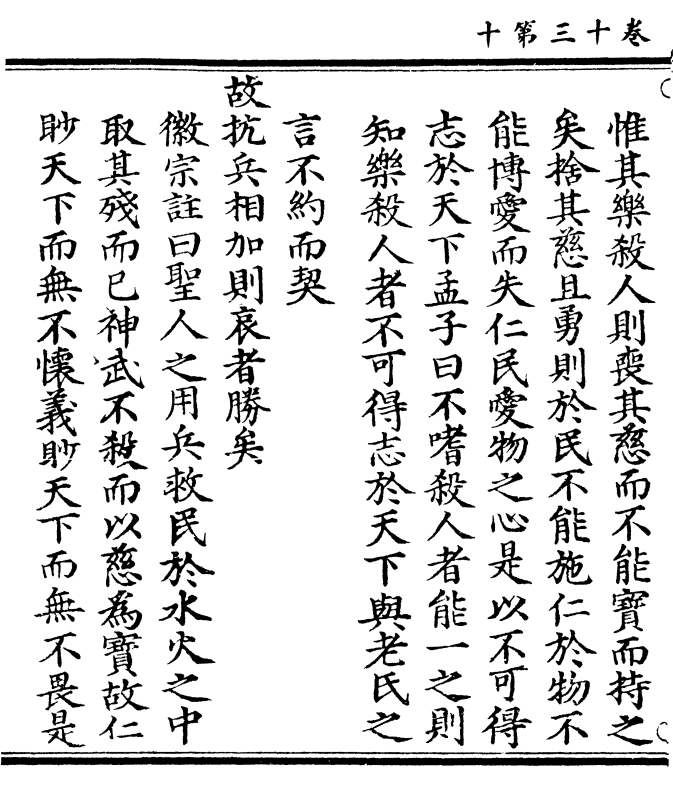

祸莫大于轻敌轻敌几丧吾宝

祸莫大于轻敌轻敌几丧吾宝徽宗注曰轻敌则好战好战是乐杀人也

乐杀人者丧其慈而失仁民爱物之心不

可得志于天下矣

疏义曰敌之不可轻也久矣古之善用兵

者贵夫量敌而后进戒在于轻敌故也观

采薇之师于一月三捷则言我之能胜敌

于小人所腓则言敌之不能胜我我虽能

胜敌敌虽不能胜我犹不忘于日戒则敌

果可轻乎轻敌则好战好战是乐杀人也

卷十三 第 10b 页 0383-095.png

惟其乐杀人则丧其慈而不能宝而持之

惟其乐杀人则丧其慈而不能宝而持之矣舍其慈且勇则于民不能施仁于物不

能博爱而失仁民爱物之心是以不可得

志于天下孟子曰不嗜杀人者能一之则

知乐杀人者不可得志于天下与老氏之

言不约而契

故抗兵相加则哀者胜矣

徽宗注曰圣人之用兵救民于水火之中

取其残而已神武不杀而以慈为宝故仁

眇天下而无不怀义眇天下而无不畏是

卷十三 第 11a 页 0383-096.png

谓常胜

谓常胜疏义曰圣人家天下子兆民天覆地载海

涵春育岂使斯民堕涂炭而不为之禁暴

哉于是不得已而用兵救民于水火之中

取其残而已则虐民者有所不容也自非

聪明睿智神武而不杀者夫其孰能与此

盖神武不杀者不以威形服万物也是致

是附怀之以德而以慈为宝尔然所谓德

者仁义而已故仁者爱人恶人之害之也

故仁眇天下而无不怀所谓怀千有仁是

卷十三 第 11b 页 0383-097.png

也义者循理恶人之乱之也故义眇天下

也义者循理恶人之乱之也故义眇天下而无不畏所谓德威惟畏是也然则既曰

以慈为宝又曰仁无不怀义无不畏者何

耶盖由仁义行则威爱兼济慈故能勇矣

与庄周言薰然慈仁而不忘于以仁为恩

以义为理同意惟仁无不怀义无不畏则

民之归之心悦诚服其于决胜真馀事耳

是谓常胜不其然乎昔成汤以不竞不絿

敷其政则仁之事尽矣以不震不动奏其

勇则义之事尽矣仁义两尽故能动而不

卷十三 第 12a 页 0383-098.png

括而收莫我敢曷之效岂非常胜之道有

括而收莫我敢曷之效岂非常胜之道有在于仁义耶

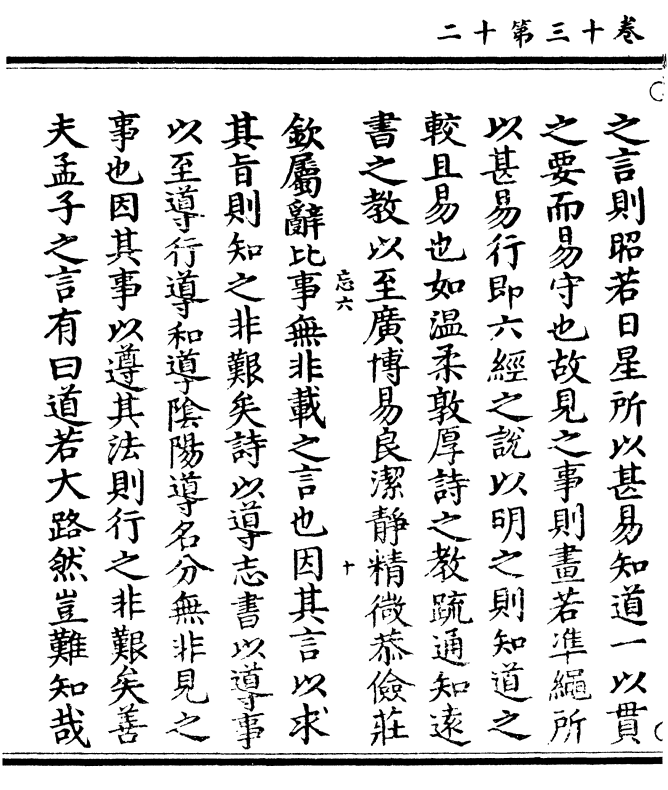

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行

徽宗注曰道炳而易见也故载之言则甚

易知要而易守也故见之事则甚易行孟

子曰道若大路然岂难知哉故道无难而

天下无不能有叹不能者不知反求诸己

耳

疏义曰道则高矣美矣炳而易见也故载

卷十三 第 12b 页 0383-099.png

之言则昭若日星所以甚易知道一以贯

之要而易守也故见之事则画若准绳所

以甚易行即六经之说以明之则知道之

较且易也如温柔敦厚诗之教疏通知远

书之教以至广博易良洁静精微恭俭庄

钦属辞比事无非载之言也因其言以求

其旨则知之非难矣诗以导志书以导事

以至导行导和导阴阳导名分无非见之

事也因其事以导其法则行之非难矣善

夫孟子之言有曰道若大路然岂难知哉

卷十三 第 13a 页 0383-100.png

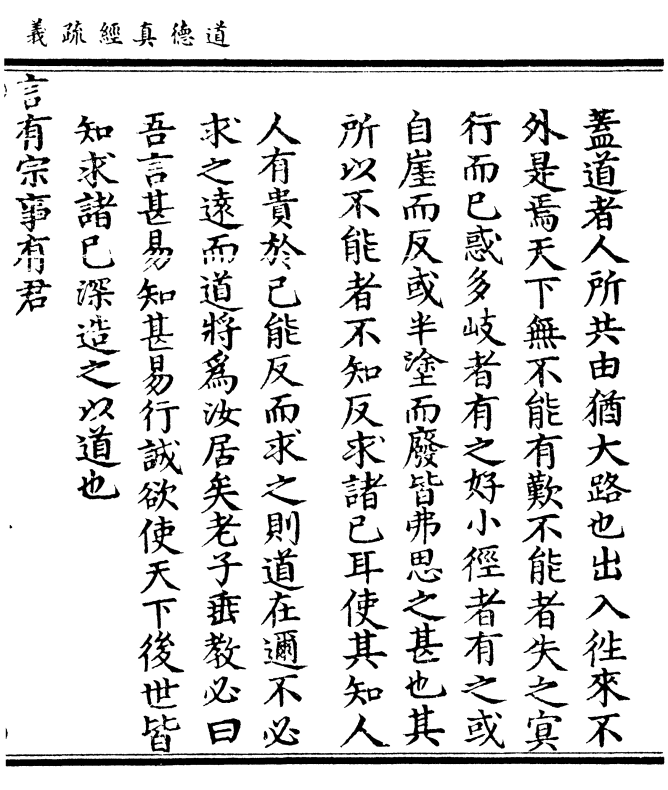

盖道者人所共由犹大路也出入往来不

盖道者人所共由犹大路也出入往来不外是焉天下无不能有叹不能者失之冥

行而已惑多岐者有之好小径者有之或

自崖而反或半涂而废皆弗思之甚也其

所以不能者不知反求诸己耳使其知人

人有贵于己能反而求之则道在迩不必

求之远而道将为汝居矣老子垂教必曰

吾言甚易知甚易行诚欲使天下后世皆

知求诸己深造之以道也

言有宗事有君

卷十三 第 13b 页 0383-101.png

徽宗注曰言不胜穷也而理为之本事不

徽宗注曰言不胜穷也而理为之本事不胜应也而道为之主顺理而索循道而行

天下无难矣

疏义曰心声之发自无适有不能以巧历

计是言不胜穷也故寓之筌蹄无非言者

理虽非筌蹄之可尽然未始外于筌蹄则

言者理为之本也机务之繁日驰无穷不

可以为量数是事不胜应也故涉于度数

无非事者道虽非度数之可求然未始离

于度数则事者道为之主也庄子曰两家

卷十三 第 14a 页 0383-102.png

之议孰偏于其理议言其义必归于至理

之议孰偏于其理议言其义必归于至理则言以理为本可知然理必谓之本者与

所谓请循其本同意又曰通于一而万事

毕事之所兼进而至于道则事以道为主

可知然道必谓之主与所谓要在于主同

意夫理可因而不可违惟顺理而索求则

得之使恬然理顺然后言当于理可遵而

不可失惟循道而行亦允蹈之使心与道

会然后事合于道言当于理事合于道操

此以为验稽此以为决无施而不可天下

卷十三 第 14b 页 0383-103.png

无难矣谓之易知易行宁不谅哉

无难矣谓之易知易行宁不谅哉夫惟无知是以不吾知也

徽宗注曰小夫知之不离于竿牍虽曰有

知而实无知也夫岂足以知道

疏义曰一心虚静远近可观探赜索隐钩

深致远则智亦大矣小夫之智蔽于己私

其所知曾不离于竿牍是弊精神乎蹇浅

彼其有智不出乎四域特知在毫毛而不

知大宁虽曰有知而实无知也夫何足以

知道非道不可以致知以其知不能及之

卷十三 第 15a 页 0383-104.png

故也庄子曰知道易惟玄览达识以不知

故也庄子曰知道易惟玄览达识以不知为真知然后能有知彼小智自私未免乎

累求其知道厥惟艰哉

知我者稀则我贵矣

徽宗注曰有高世之行者见非于众有独

智之虑者见骜千民故有以少为贵者

疏义曰出类拔萃高世之行也有高世之

行殆非世俗之所识故见非于众以众之

常情私于好恶而已存神索至独智之虑

也有独智之虑殆非小智之所及故见骜

卷十三 第 15b 页 0383-105.png

于民以民之至愚沦于蔽蒙而已非者以

于民以民之至愚沦于蔽蒙而已非者以异而为非骜者以敖而为骜若鸴鸠笑南

溟之游井蛙薄东海之乐多见其不知量

也求其所以然者蔽于一曲明不足以致

知而已传曰天下莫不贵者道也道所以

为天下贵者以其不可以知知使单见浅

识皆足以知道则何贵于道哉惟知我者

稀则我贵矣记言有以少为贵者诚在夫

知我者稀故为天下贵

是以圣人被褐怀玉

卷十三 第 16a 页 0383-106.png

徽宗注曰圣人藏于天而不自衒鬻

徽宗注曰圣人藏于天而不自衒鬻疏义曰道之妙物未尝显物之由道未尝

知圣人者道之极也入而徒于天其藏深

矣自其全于天而言之所循者天理所休

者天均行而无迹则为天游动而无畛则

为天机观天而不助乐天而无忧是皆以

天合天妙用无用不啻若善力而藏之是

藏于天者也今夫藏舟于壑藏山于泽可

谓固矣有时而遁藏金于山藏珠于渊可

谓密矣有时而失以所藏在物而不在道

卷十三 第 16b 页 0383-107.png

也圣人复性之本与天为一其亦异于此

也圣人复性之本与天为一其亦异于此矣夫岂乐从事于务以自衒鬻为心哉衒

之饰行与衒玉而贾石之衒同鬻之自售

与鬻技而得金之鬻同不自衒鬻则太白

若辱盛德若愚示之以未始出吾宗也示

之以未始出吾宗宜季咸无得而相

知不知章第七十一

知不知尚矣

徽宗注曰至道之精窈窈冥冥至道之极

昏昏默默知之外矣不知内矣知之浅矣

卷十三 第 17a 页 0383-108.png

不知深矣知曰不知是谓真知道之至也

不知深矣知曰不知是谓真知道之至也故曰尚矣

疏义曰出而交物为无所至入而辨焉为

有所至道之所以为至者则入而辨于物

也入而辩于物殆不可以知知况其窈窈

冥冥会于浑沦之中神之又神而能精焉

者乎况其昏昏默默隐于言意之表彼物

无测而人皆以为极者乎孰谓知之可以

索其至哉广成子所谓至道之精窈窈冥

冥至道之极昏昏默默则以道非知之所

卷十三 第 17b 页 0383-109.png

能知故也泰清问乎无穷则曰吾不知又

能知故也泰清问乎无穷则曰吾不知又问乎无为则曰吾知道以此两者为孰是

孰非是未明夫弗知乃知知乃不知之理

此所以有深浅内外之辩是以言知之外

矣不知内矣不知浅矣知之深矣者也惟

知不知之知然后为真知若然则造形而

上出有无之表而超然不与物偶可以心

契而默识焉天下之物孰尚于此故曰知

不知尚矣

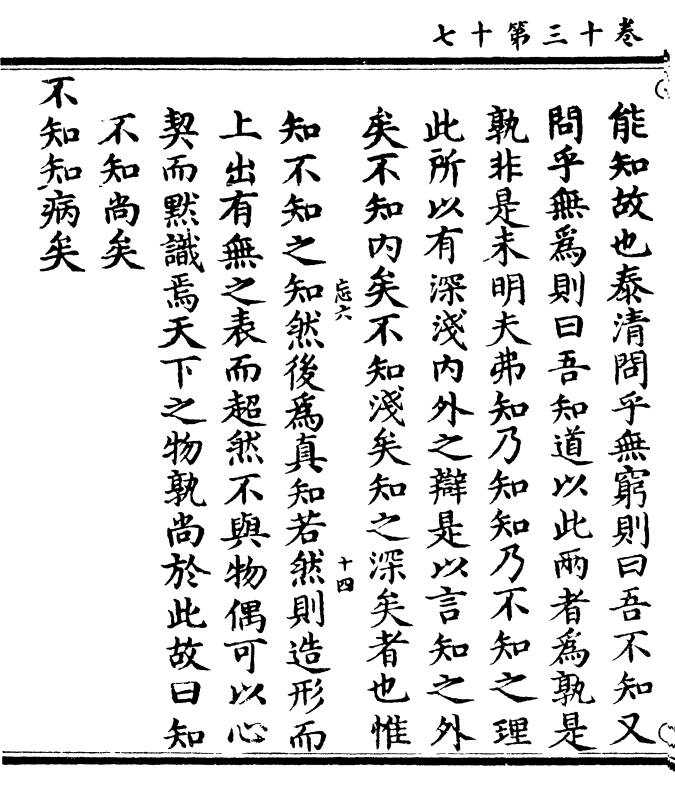

不知知病矣

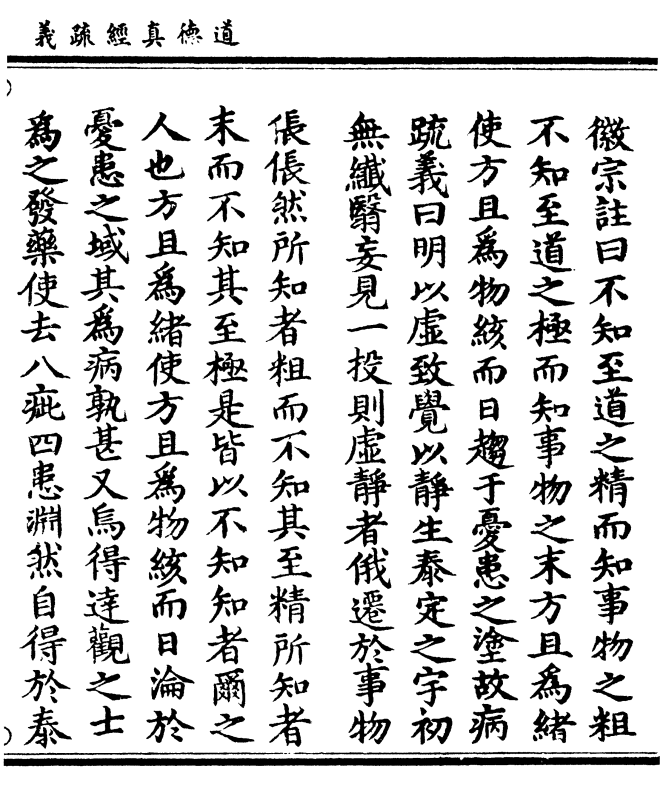

卷十三 第 18a 页 0383-110.png

徽宗注曰不知至道之精而知事物之粗

徽宗注曰不知至道之精而知事物之粗不知至道之极而知事物之末方且为绪

使方且为物絯而日趋于忧患之涂故病

疏义曰明以虚致觉以静生泰定之宇初

无纤翳妄见一投则虚静者俄迁于事物

伥伥然所知者粗而不知其至精所知者

末而不知其至极是皆以不知知者尔之

人也方且为绪使方且为物絯而日沦于

忧患之域其为病孰甚又乌得达观之士

为之发药使去八疵四患渊然自得于泰

卷十三 第 18b 页 0383-111.png

定之宇哉

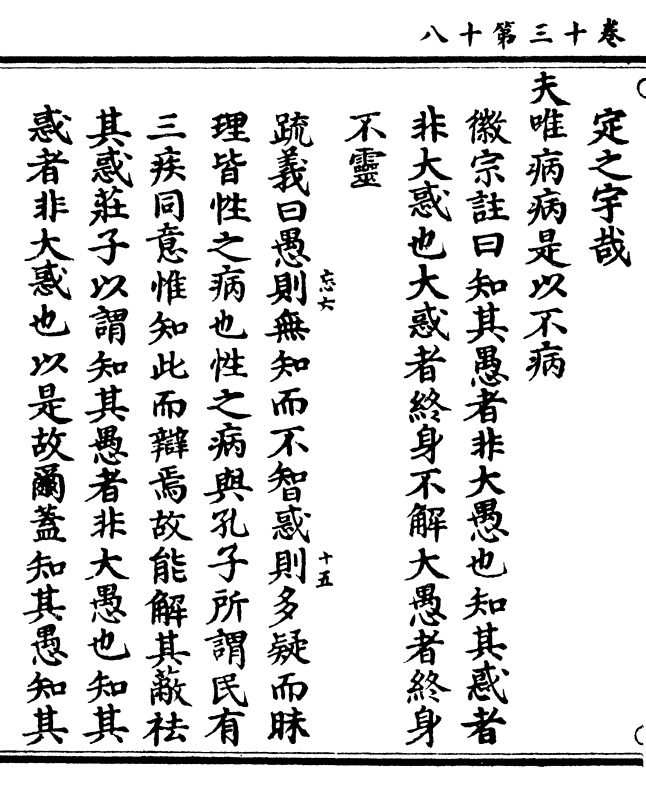

定之宇哉夫唯病病是以不病

徽宗注曰知其愚者非大愚也知其惑者

非大惑也大惑者终身不解大愚者终身

不灵

疏义曰愚则无知而不智惑则多疑而昧

理皆性之病也性之病与孔子所谓民有

三疾同意惟知此而辩焉故能解其蔽祛

其惑庄子以谓知其愚者非大愚也知其

惑者非大惑也以是故尔盖知其愚知其

卷十三 第 19a 页 0383-112.png

惑所谓病者能言其病非大愚非大惑所

惑所谓病者能言其病非大愚非大惑所谓病病者犹未病也苟或不知出此愚而

好自用而两疑以惑则亦终身不灵不解

而已此南荣趎自知其病未能胜大道之

药所以愿闻卫生之经也然则病其所病

斯不病已

圣人之不病以其病病是以不病

徽宗注曰圣人素逝而耻通于事立本而

知通于神有真知也而常若不知是以不

病

卷十三 第 19b 页 0383-113.png

疏义曰素则无所与杂逝则无往不存惟

疏义曰素则无所与杂逝则无往不存惟能素逝则不蕲通于事而事无不通矣则

以立之本原而智通于神故也盖本原者

道之体惟先立其大者则与神为一疏观

坐照无所不达有真知也常若不知夫孰

足以患心已庄子以素逝而耻通于事立

之本原而知通于神为王德之人以是故

尔

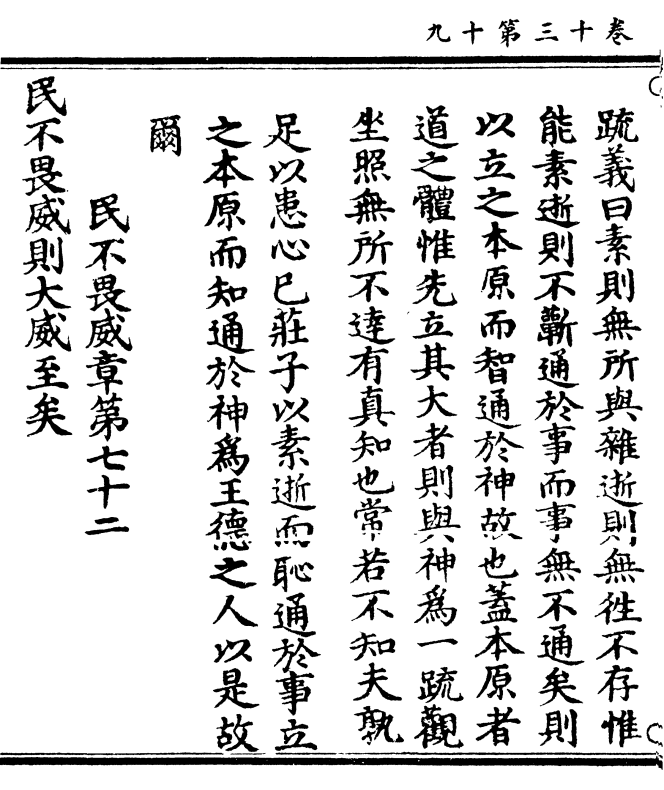

民不畏威章第七十二

民不畏威则大威至矣

卷十三 第 20a 页 0383-114.png

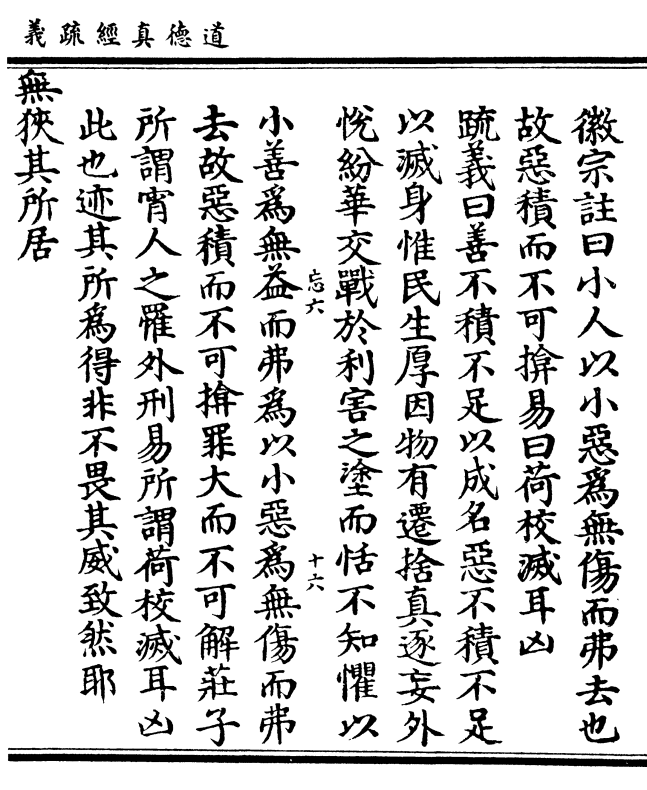

徽宗注曰小人以小恶为无伤而弗去也

徽宗注曰小人以小恶为无伤而弗去也故恶积而不掩易曰荷校灭耳凶

疏义曰善不积不足以成名恶不积不足

以灭身惟民生厚因物有迁舍真逐妄外

悦纷华交战于利害之涂而恬不知惧以

小善为无益而弗为以小恶为无伤而弗

去故恶积而不可掩罪大而不可解庄子

所谓宵人之罹外刑易所谓荷校灭耳凶

此也迹其所为得非不畏其威致然耶

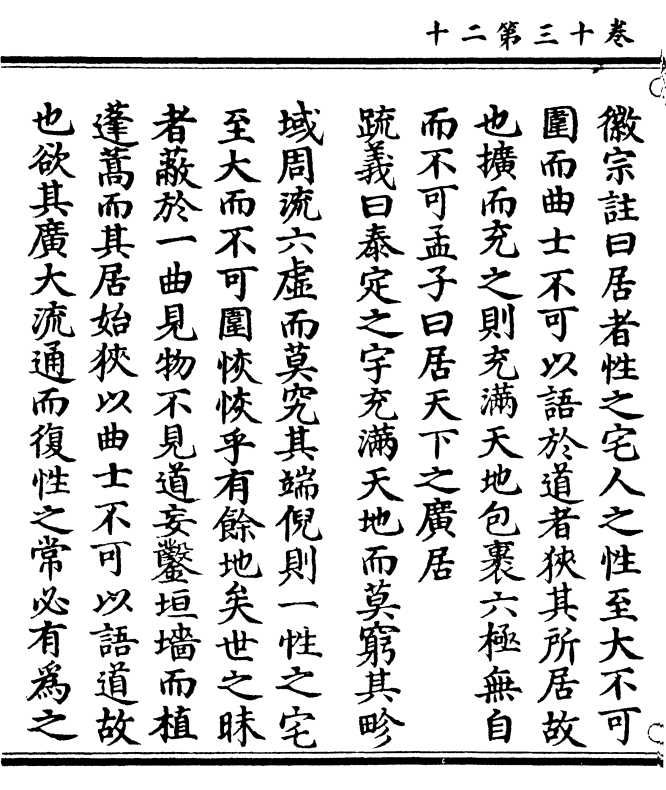

无狭其所居

卷十三 第 20b 页 0383-115.png

徽宗注曰居者性之宅人之性至大不可

徽宗注曰居者性之宅人之性至大不可围而曲士不可以语于道者狭其所居故

也扩而充之则充满天地包裹六极无自

而不可孟子曰居天下之广居

疏义曰泰定之宇充满天地而莫穷其畛

域周流六虚而莫究其端倪则一性之宅

至大而不可围恢恢乎有馀地矣世之昧

者蔽于一曲见物不见道妄凿垣墙而植

蓬蒿而其居始狭以曲士不可以语道故

也欲其广大流通而复性之常必有为之

卷十三 第 21a 页 0383-116.png

发蔀者然后碍者斯达塞者斯通扩而充

发蔀者然后碍者斯达塞者斯通扩而充之且将上际下蟠而弥满天地无不覆冒

而包裹六极其居为广居而未尝狭隘褊

小矣孟子所谓居天下之广居亦以不狭

其居故也庄子曰狶韦氏之囿黄帝之圃

有虞氏之宫汤武之室盖以道降而愈下

而居且狭故也

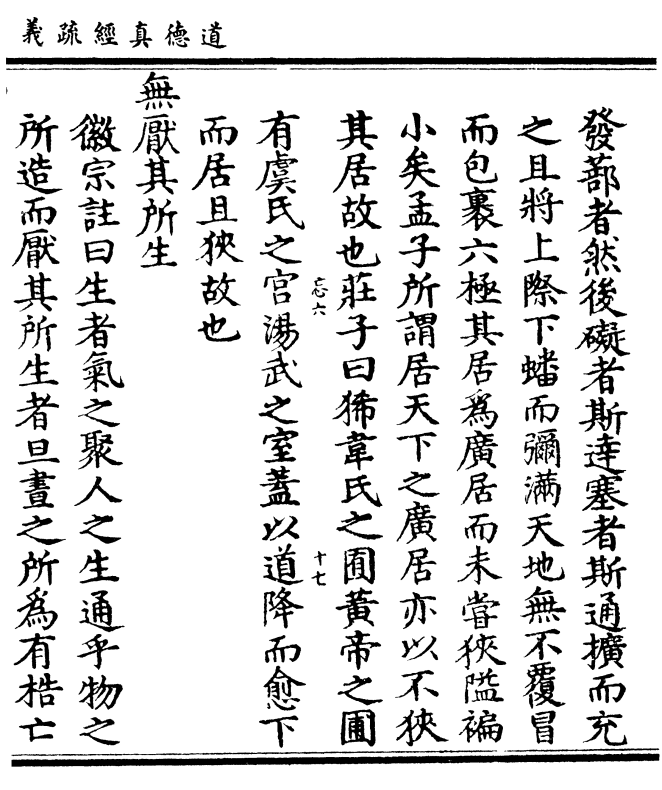

无厌其所生

徽宗注曰生者气之聚人之生通乎物之

所造而厌其所生者旦昼之所为有梏亡

卷十三 第 21b 页 0383-117.png

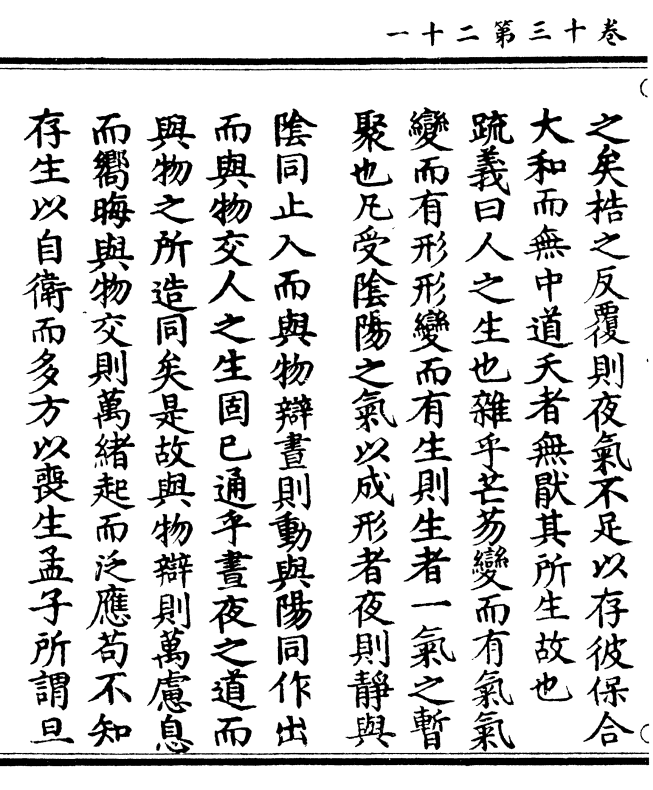

之矣梏之反覆则夜气不足以存彼保合

之矣梏之反覆则夜气不足以存彼保合大和而无中道夭者无厌其所生故也

疏义曰人之生也杂乎芒芴变而有气气

变而有形形变而有生则生者一气之暂

聚也凡受阴阳之气以成形者夜则静与

阴同止入而与物辩昼则动与阳同作出

而与物交人之生固已通乎昼夜之道而

与物之所造同矣是故与物辩则万虑息

而向晦与物交则万绪起而泛应苟不知

存生以自卫而多方以丧生孟子所谓旦

卷十三 第 22a 页 0383-118.png

昼之所为有梏亡之矣是也梏之反覆不

昼之所为有梏亡之矣是也梏之反覆不一虽夜气且不足以存其勿丧良心亦云

鲜矣惟纯气之守者以直养而无害则天

地之大和足以保之使勿散合之使勿离

矣夫然故可以全生可以尽年曷有中道

之夭哉非无厌其所生曷致是耶

夫惟不厌是以不厌

徽宗注曰祸福无不自己求之者

疏义曰荣辱之来必象其德祸福无门惟

人所召则善恶之报殃庆各以其类至未

卷十三 第 22b 页 0383-119.png

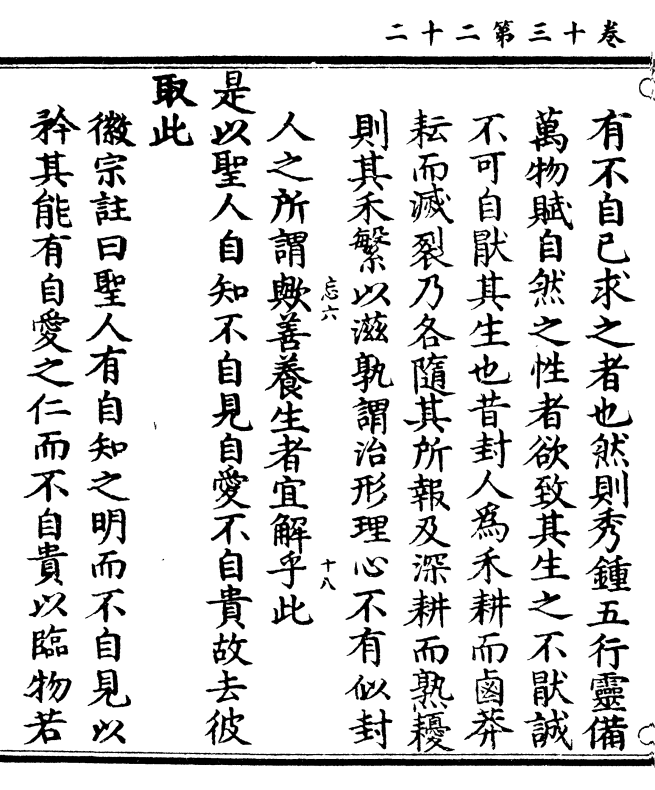

有不自己求之者也然则秀钟五行灵备

有不自己求之者也然则秀钟五行灵备万物赋自然之性者欲致其生之不厌诚

不可自厌其生也昔封人为禾耕而卤莽

耘而灭裂乃各随其所报及深耕而熟耰

则其禾繁以滋孰谓治形理心不有似封

人之所谓欤善养生者宜解乎此

是以圣人自知不自见自爱不自贵故去彼

取此

徽宗注曰圣人有自知之明而不自见以

矜其能有自爱之仁而不自贵以临物若

卷十三 第 23a 页 0383-120.png

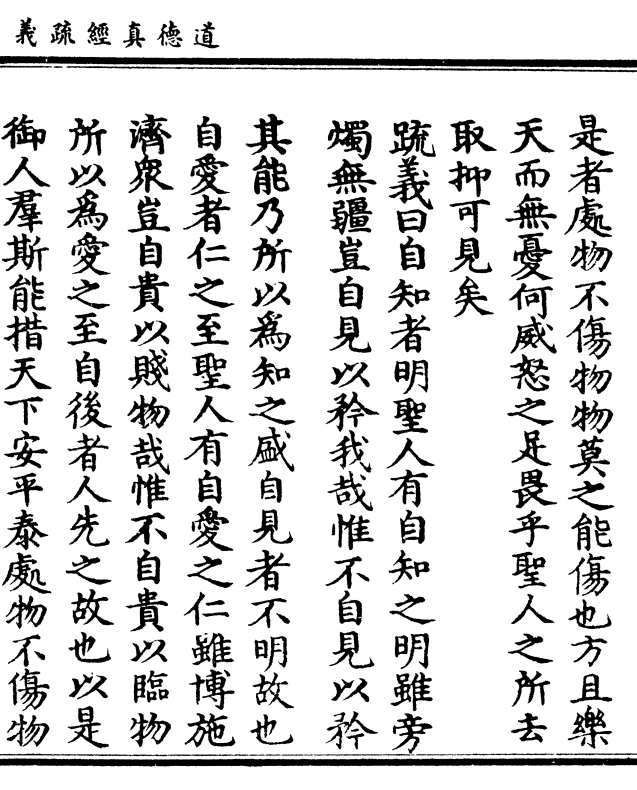

是者处物不伤物物莫之能伤也方且乐

是者处物不伤物物莫之能伤也方且乐天而无忧何威怒之足畏乎圣人之所去

取抑可见矣

疏义曰自知者明圣人有自知之明虽旁

烛无疆岂自见以矜我哉惟不自见以矜

其能乃所以为知之盛自见者不明故也

自爱者仁之至圣人有自爱之仁虽博施

济众岂自贵以贱物哉惟不自贵以临物

所以为爱之至自后者人先之故也以是

御人群斯能措天下安平泰处物不伤物

卷十三 第 23b 页 0383-121.png

物莫之能伤也宜其乐天以保天下而无

物莫之能伤也宜其乐天以保天下而无威怒之足畏欤圣人去彼取此夫岂外于

自知不自见自爱不自贵者哉

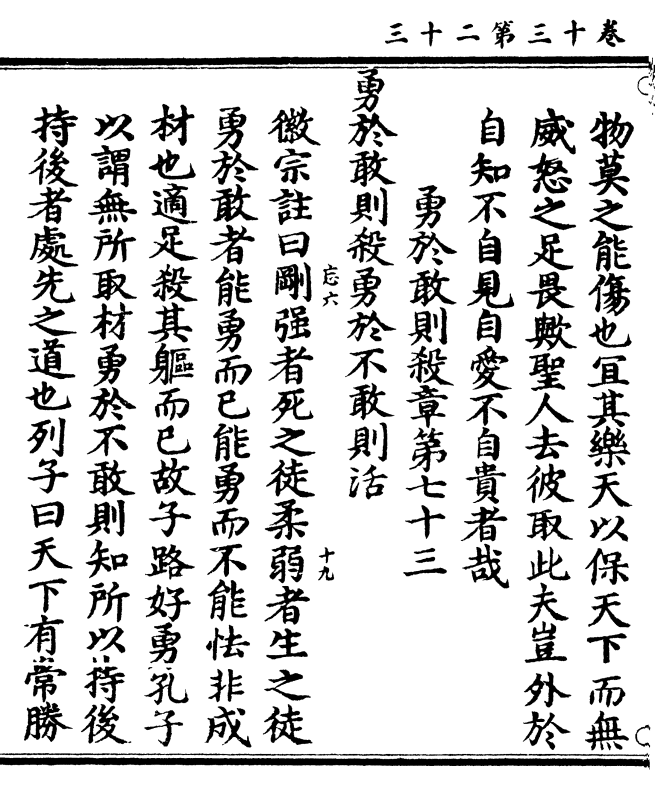

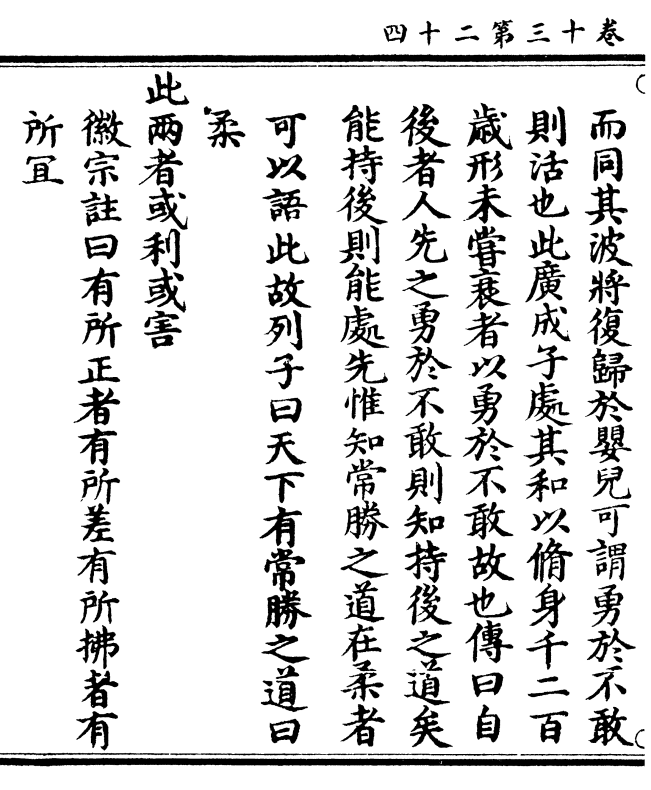

勇于敢则杀章第七十三

勇于敢则杀勇于不敢则活

徽宗注曰刚强者死之徒柔弱者生之徒

勇于敢者能勇而已能勇而不能怯非成

材也适足杀其躯而已故子路好勇孔子

以谓无所取材勇于不敢则知所以持后

持后者处先之道也列子曰天下有常胜

卷十三 第 24a 页 0383-122.png

之道曰柔

之道曰柔疏义曰坚则毁矣锐则挫矣刚强所以为

死之徒也柔之胜刚弱之胜强柔弱所以

为生之徒也世之人徒知勇于敢毅然有

进而不顾曾不知至柔足以驰骋天下之

至坚所以为道之用者独存而常今也子

路游圣人之门乃不知道之用而未免乎

行行之强能勇不能怯又何所取材哉适

足以杀其躯而已若夫知雄守雌者非不

能勇于敢也盖其自处乎柔静与物委蛇

卷十三 第 24b 页 0383-123.png

而同其波将复归于婴儿可谓勇于不敢

而同其波将复归于婴儿可谓勇于不敢则活也此广成子处其和以脩身千二百

岁形未尝衰者以勇于不敢故也传曰自

后者人先之勇于不敢则知持后之道矣

能持后则能处先惟知常胜之道在柔者

可以语此故列子曰天下有常胜之道曰

柔

此两者或利或害

徽宗注曰有所正者有所差有所拂者有

所宜

卷十三 第 25a 页 0383-124.png

疏义曰人所谓到于道为倒道所谓到于

疏义曰人所谓到于道为倒道所谓到于人为倒勇于敢者若有所利天实害之勇

于不敢者若有所害天实利之盖天下之

理有所正者有所差有所拂者有所宜相

为代谢相为消长自然而然也知此两者

则利害之理判然明矣

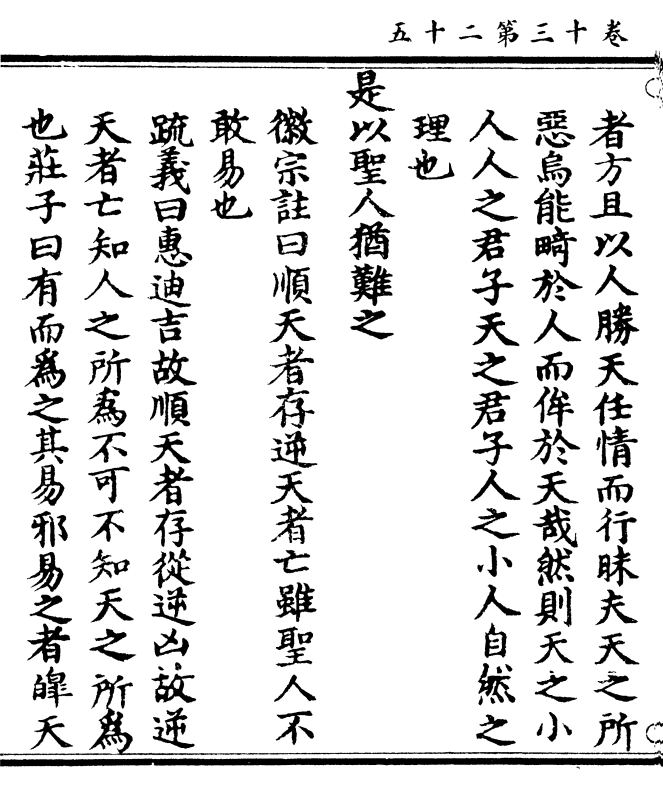

天之所恶孰知其故

徽宗注曰畤于人者侔于天人之所利天

之所恶人孰从而知之

疏义曰人不胜天久矣蔽于人而不知天

卷十三 第 25b 页 0383-125.png

者方且以人胜天任情而行昧夫天之所

者方且以人胜天任情而行昧夫天之所恶乌能畤于人而侔于天哉然则天之小

人人之君子天之君子人之小人自然之

理也

是以圣人犹难之

徽宗注曰顺天者存逆天者亡虽圣人不

敢易也

疏义曰惠迪吉故顺天者存从逆凶故逆

天者亡知人之所为不可不知天之所为

也庄子曰有而为之其易邪易之者皞天

卷十三 第 26a 页 0383-126.png

不宜圣人与天为徒配神明而赞化育宜

不宜圣人与天为徒配神明而赞化育宜无所难也犹不敢多易况其下者乎

天之道不争而善胜

徽宗注曰万物之出与之出而不辞万物

之归与之归而不迕是谓不争消息满虚

物之与俱而万物之多皆所受命是谓不

争而善胜

疏义曰天道运而无所积故万物成唯运

而无积故能斡旋万物自无出有阳以熙

之万汇以滋则出于机者与之出而不辞

卷十三 第 26b 页 0383-127.png

阴以肃之万物以成则归其根者与之归

阴以肃之万物以成则归其根者与之归而不迕宰制维纲千变万化独立于不争

之地殆见俄消俄息一满一虚任一气之

自运而已且万物虽多有不能逃其枢所

以生成禀贷职职万状咸于此受命则善

胜之道孰过于此

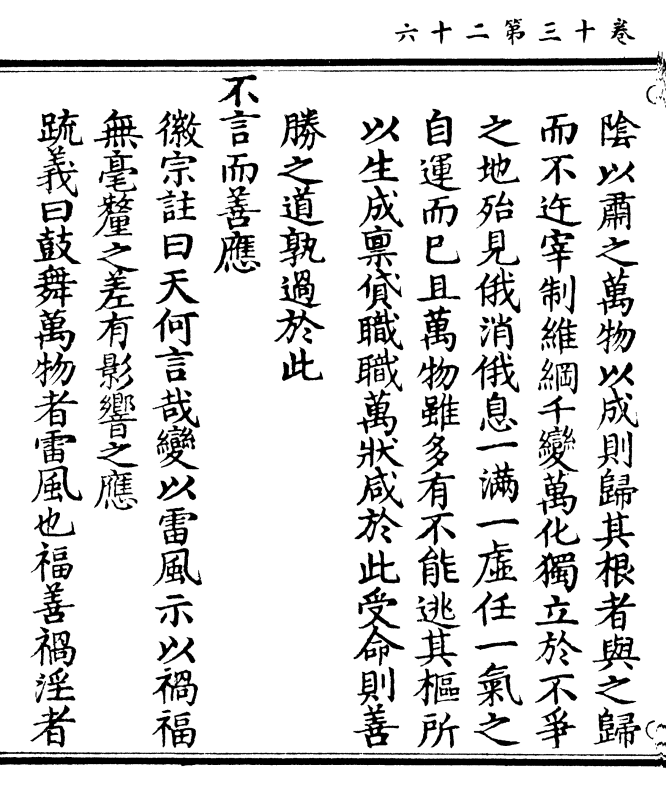

不言而善应

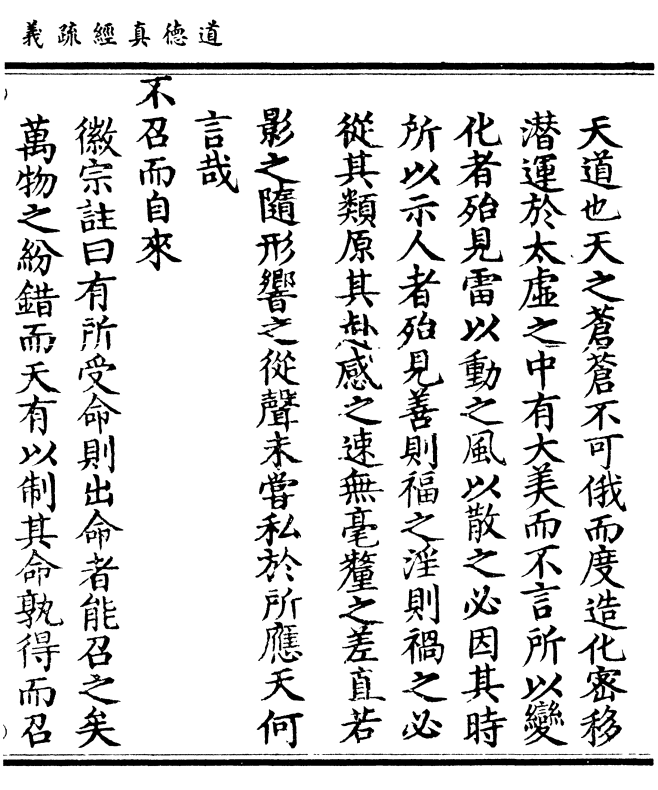

徽宗注曰天何言哉变以雷风示以祸福

无毫釐之差有影响之应

疏义曰鼓舞万物者雷风也福善祸淫者

卷十三 第 27a 页 0383-128.png

天道也天之苍苍不可俄而度造化密移

天道也天之苍苍不可俄而度造化密移潜运于太虚之中有大美而不言所以变

化者殆见雷以动之风以散之必因其时

所以示人者殆见善则福之淫则祸之必

从其类原其赴感之速无毫釐之差直若

影之随形响之从声未尝私于所应天何

言哉

不召而自来

徽宗注曰有所受命则出命者能召之矣

万物之纷错而天有以制其命孰得而召

卷十三 第 27b 页 0383-129.png

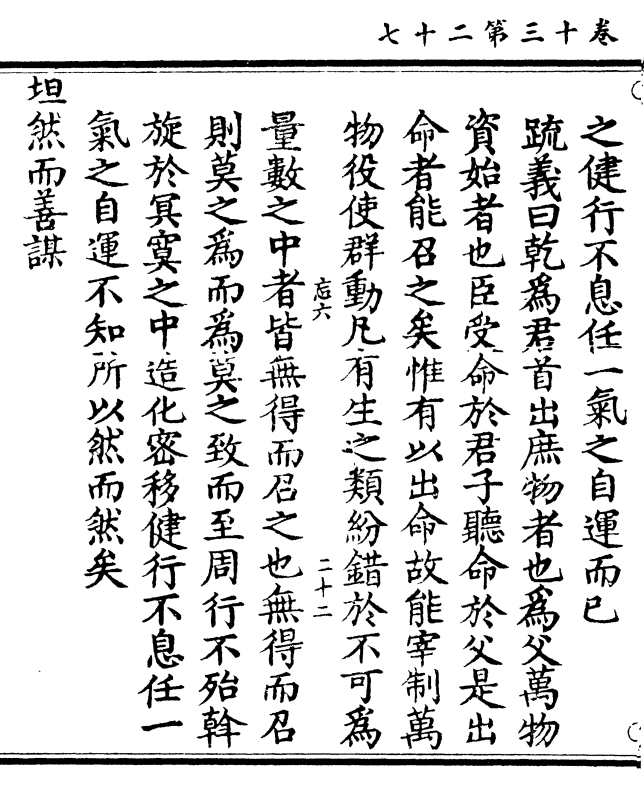

之健行不息任一气之自运而已

之健行不息任一气之自运而已疏义曰乾为君首出庶物者也为父万物

资始者也臣受命于君子听命于父是出

命者能召之矣惟有以出命故能宰制万

物役使群动凡有生之类纷错于不可为

量数之中者皆无得而召之也无得而召

则莫之为而为莫之致而至周行不殆斡

旋于冥寞之中造化密移健行不息任一

气之自运不知所以然而然矣

坦然而善谋

卷十三 第 28a 页 0383-130.png

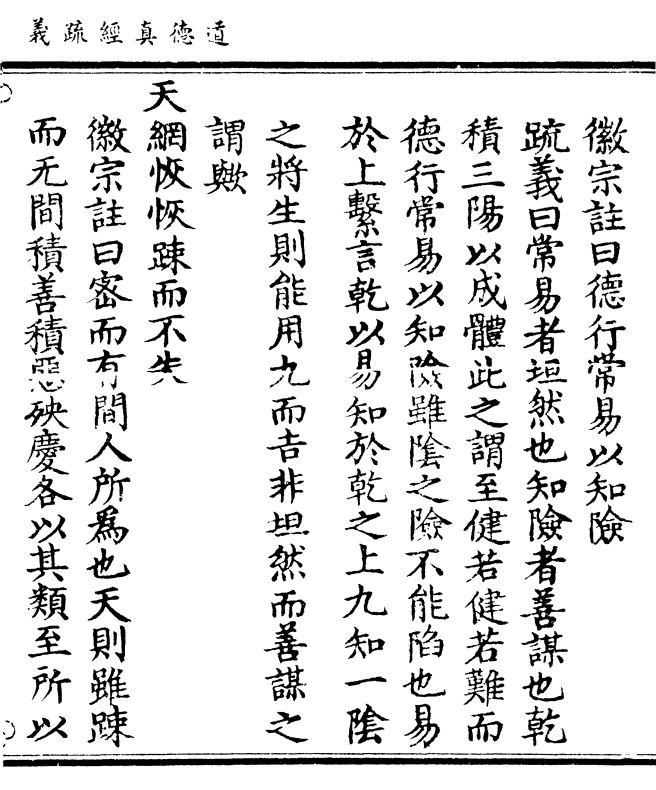

徽宗注曰德行常易以知险

徽宗注曰德行常易以知险疏义曰常易者坦然也知险者善谋也乾

积三阳以成体此之谓至健若健若难而

德行常易以知险虽阴之险不能陷也易

于上系言乾以易知于乾之上九知一阴

之将生则能用九而吉非坦然而

善谋之谓欤

天网恢恢疏而不失

徽宗注曰密而有间人所为也天则虽疏

而无间积善积恶殃庆各以其类至所以

卷十三 第 28b 页 0383-131.png

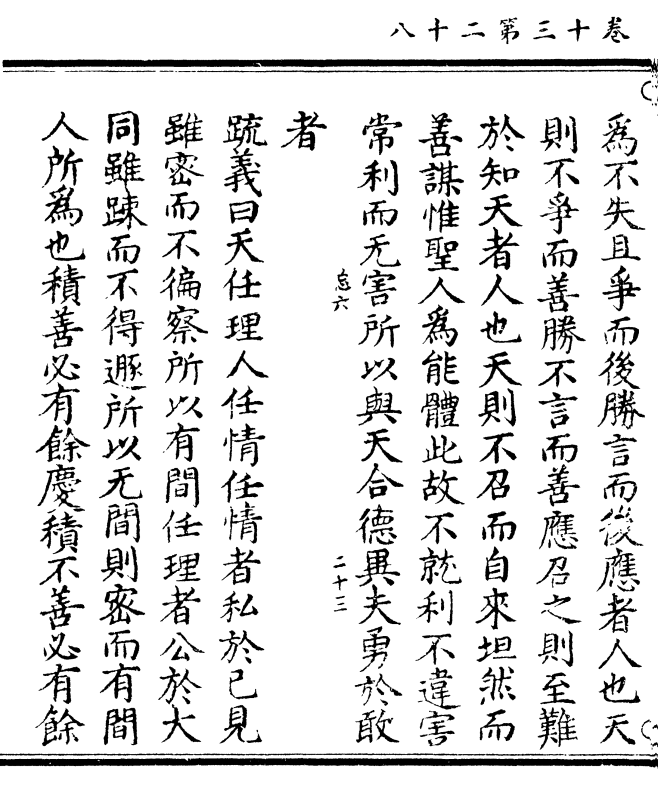

为不失且争而后胜言而后应者人也天

为不失且争而后胜言而后应者人也天则不争而善胜不言而善应召之则至难

于知天者人也天则不召而自来坦然而

善谋惟圣人为能体此故不就利不违害

常利而无害所以与天合德异夫勇于敢

者

疏义曰天任理人任情任情者私于己见

虽密而不遍察所以有间任理者公于大

同虽疏而不得遁所以无间则密而有间

人所为也积善必有馀庆积不善必有馀

卷十三 第 29a 页 0383-132.png

殃各应其类未始或失岂天网有意于是

殃各应其类未始或失岂天网有意于是哉其于祸福也因彼固然咸其自取尔世

之人蔽于一曲闇于大理逐末忘本触途

生患殊不知天道昭昭常与善人而恶者

亦无所窜其察也且知天之所为知人之

所为至矣争而后胜言而后应召之则至

难于知天皆人也人而不能天者乃小智

自私尔使民去此之智即彼之理庸讵知

天之非人乎人之非天乎惟圣人乃能体

此积众小不胜为大胜若天之不争而善

卷十三 第 29b 页 0383-133.png

胜行不言之教若天之不言而善应效物

胜行不言之教若天之不言而善应效物而动不行而至若天之不召而自来平易

恬淡其神若卜若天之坦然而善谋是圣

人与天合德也与天合德则祸亦不至福

亦不来祸福无有恶有人灾宜其不就利

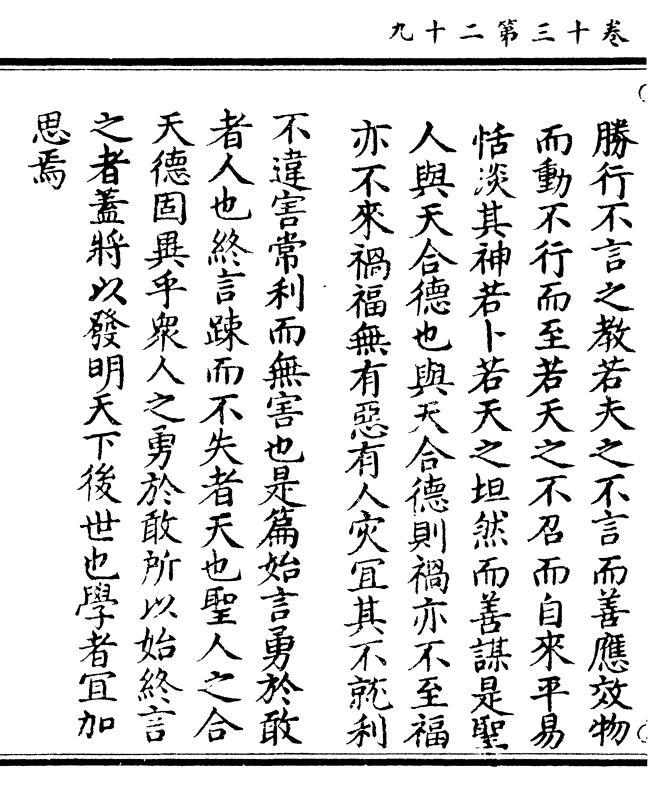

不违害常利而无害也是篇始言勇于敢

者人也终言疏而不失者天也圣人之合

天德固异乎众人之勇于敢所以始终言

之者盖将以发明天下后世也学者宜加

思焉

卷十三 第 30a 页 0383-134.png

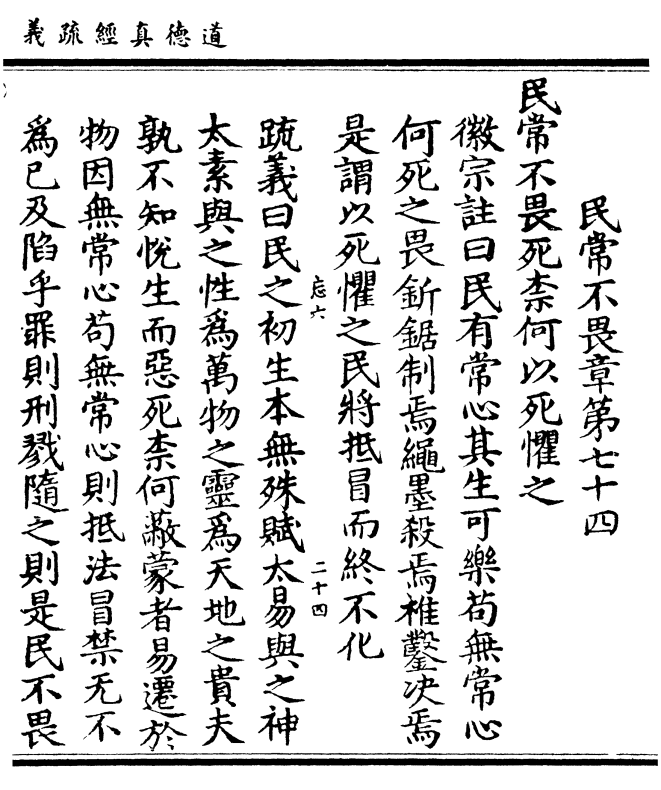

民常不畏章第七十四

民常不畏章第七十四民常不畏死奈何以死惧之

徽宗注曰民有常心其生可乐苟无常心

何死之畏釿锯制焉绳墨杀焉椎凿决焉

是谓以死惧之民将抵冒而终不化

疏义曰民之初生本无殊赋太易与之神

太素与之性为万物之灵为天地之贵夫

孰不知悦生而恶死柰何蔽蒙者易迁于

物因无常心苟无常心则抵法冒禁无不

为己及陷乎罪则刑戮随之则是民不畏

卷十三 第 30b 页 0383-135.png

死而以死惧之者也惟圣人以好生之德

死而以死惧之者也惟圣人以好生之德洽于民心然后民知乐其生陶陶然迁善

远罪兹用不犯于有司而刑措不用矣其

有釿锯制焉绳墨杀焉椎凿决焉抵冒而

终不化者欤

若使民常畏死而为奇者吾得执而杀之孰

敢

徽宗注曰天下乐其生而重犯法矣然后

奇言者有诛异行者有禁荀卿所谓犯治

之罪固重也

卷十三 第 31a 页 0383-136.png

疏义曰民既乐其生则所欲莫甚于生所

疏义曰民既乐其生则所欲莫甚于生所恶莫甚于死而以犯法为重由是民各安

其性命之情言必有物而奇言者息知奇

言有诛故也行必有常而异行者殄知异

行有禁故也执而杀之国有常宪求其抵

冒者吾未知其有敢荀卿所谓犯治之罪

固重者正此意也

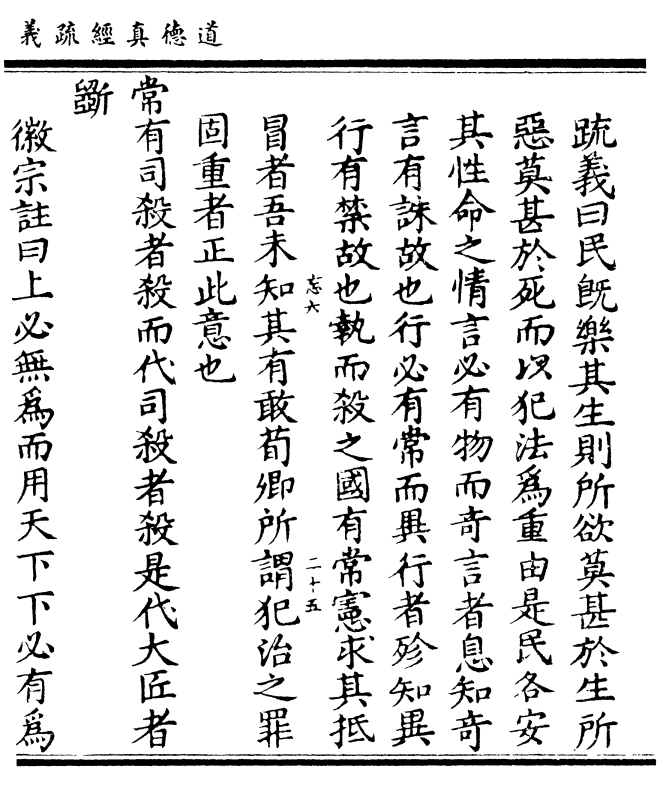

常有司杀者杀而代司杀者杀是代犬匠者

斲

徽宗注曰上必无为而用天下下必有为

卷十三 第 31b 页 0383-137.png

而为天下用不易之道也代司杀者杀代

而为天下用不易之道也代司杀者杀代大匠斲是上与下同德倒道而言迕道而

说人之所治也安能治人文王罔攸兼于

庶言庶狱庶慎惟有司之牧夫为是故也

疏义曰君任道臣任事任道者无为而尊

故用天下任事者有为而累故为天下用

上下之分不易之道也惟分各有常而不

易故典狱则有司杀运斤则有大匠君何

为哉恭己正南面而已彼从事于务者未

尝过而问焉使下有为也上亦有为是代

卷十三 第 32a 页 0383-138.png

司杀者杀代大匠斲是上与下同德安能

司杀者杀代大匠斲是上与下同德安能治人哉然则倒道而言迕道而说人之所

治也安能治人圣人之治无为而天下功

所以得治之要者在知道而已知道则为

无为事无事而天下为用焉是以文王能

宅俊而官使之于庶言庶狱庶慎无所兼

惟以得有司之牧夫为急则其无所代可

知矣

夫代大匠斲希有不伤其手矣

徽宗注曰代斲且不免于伤况代杀乎此

卷十三 第 32b 页 0383-139.png

古之人所以贵夫无为也无为也则任事

古之人所以贵夫无为也无为也则任事者责矣

疏义曰执大象天下往往而不害安平泰

圣人之御世处无为之事行不言之教故

能措天下于安平泰又恶有代斲之伤乎

此庄子于应帝王则曰无为事任是无为

而任事者责也宜其于篇终乃曰至人之

用心若鉴不将不迎应而不藏故能胜物

而不伤

道德真经疏义卷之十三