声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十 第 120107a 页

卷十 第 1a 页 0367-090.png

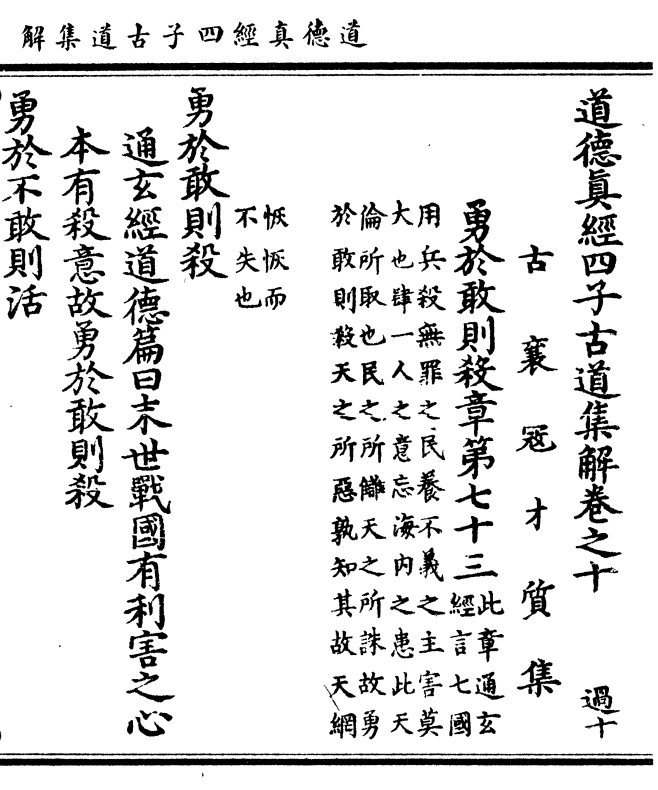

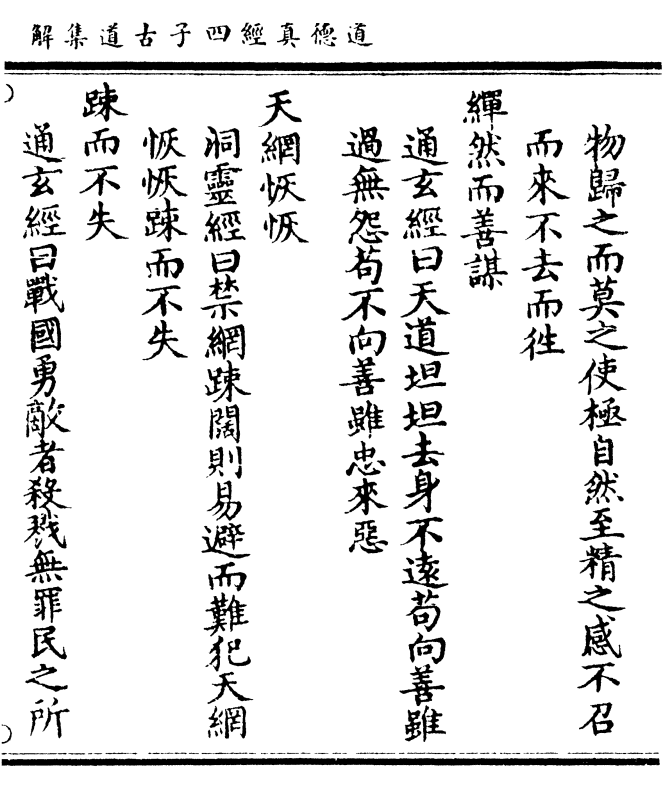

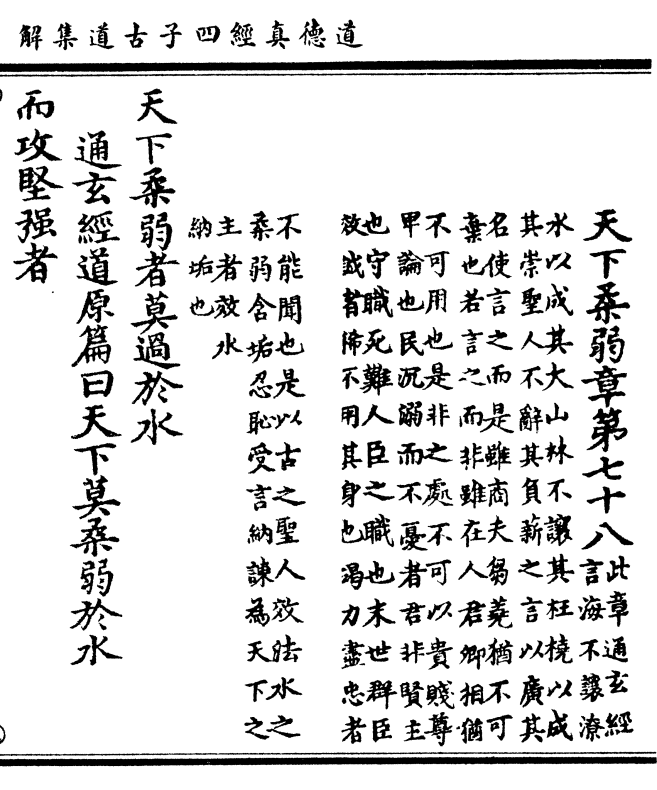

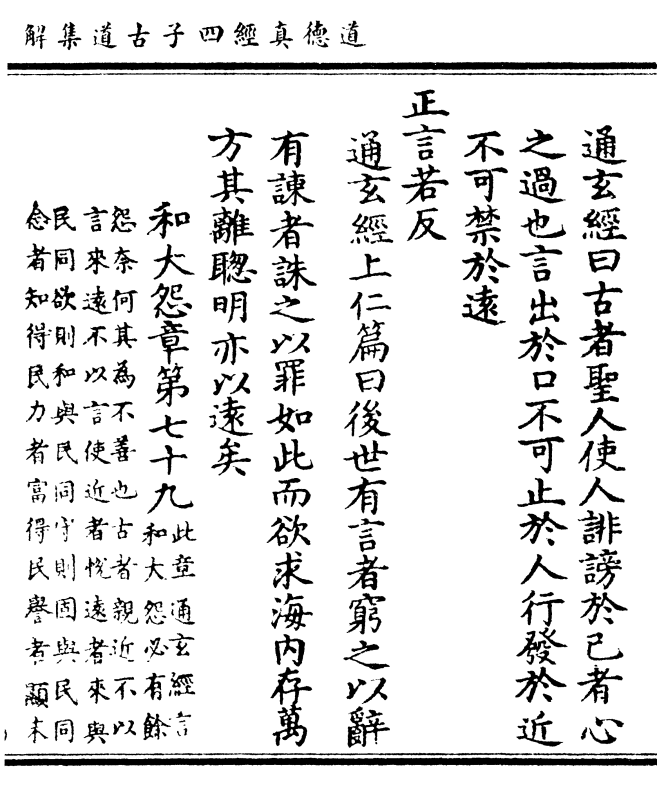

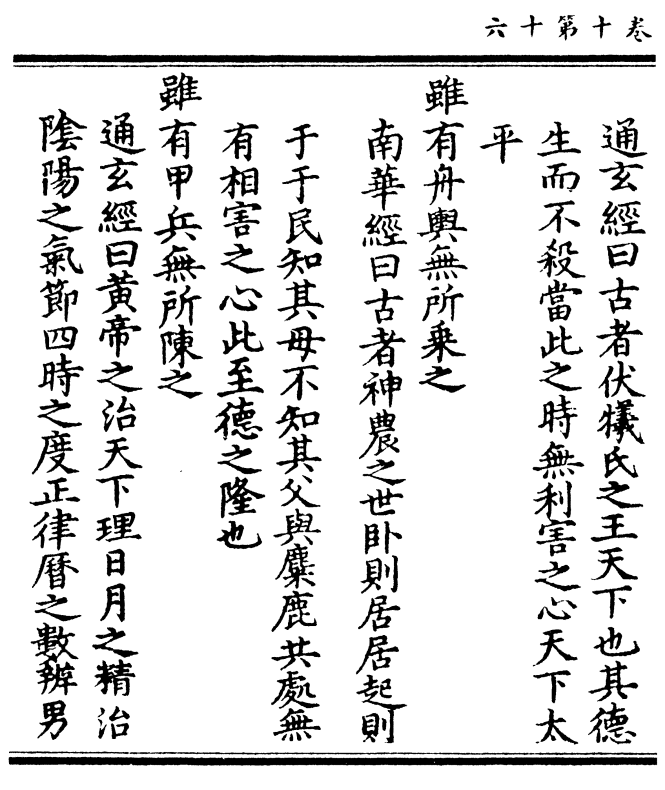

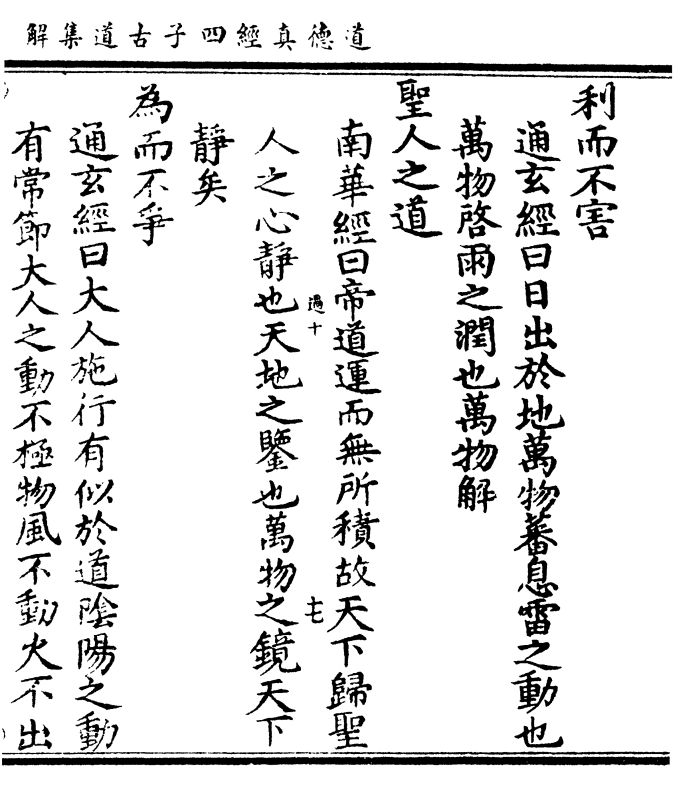

道德真经四子古道集解卷之十

道德真经四子古道集解卷之十古襄寇才质集

勇于敢则杀章第七十三(此章通玄/经言七国)

(用兵杀无罪之民养不义之主害莫/大也肆一人之意忘海内之患此天)

(伦所取也民之所雠天之所诛故勇/于敢则杀天之所恶孰知其故天网)

(恢恢而/不失也)

勇于敢则杀

通玄经道德篇曰末世战国有利害之心

本有杀意故勇于敢则杀

勇于不敢则活

卷十 第 1b 页 0367-091.png

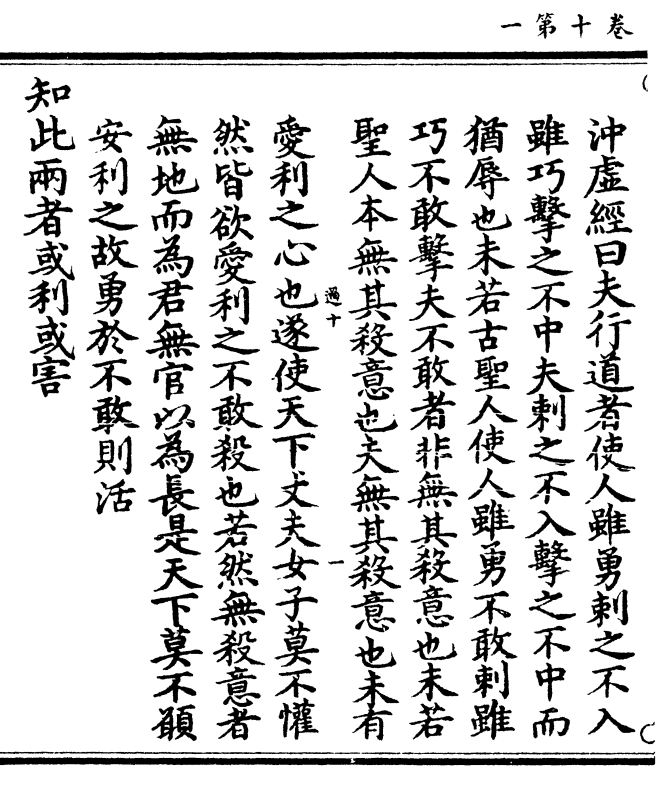

冲虚经曰夫行道者使人虽勇刺之不入

冲虚经曰夫行道者使人虽勇刺之不入虽巧击之不中夫刺之不入击之不中而

犹辱也未若古圣人使人虽勇不敢刺虽

巧不敢击夫不敢者非无其杀意也未若

圣人本无其杀意也夫无其杀意也未有

爱利之心也遂使天下丈夫女子莫不欢

然皆欲爱利之不敢杀也若然无杀意者

无地而为君无官以为长是天下莫不愿

安利之故勇于不敢则活

知此两者或利或害

卷十 第 2a 页 0367-092.png

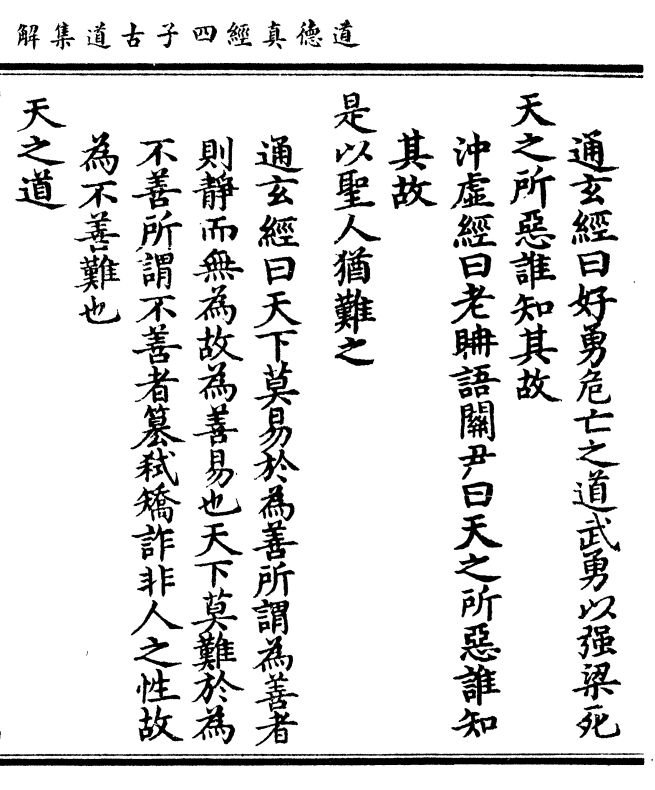

通玄经曰好勇危亡之道武勇以强梁死

通玄经曰好勇危亡之道武勇以强梁死天之所恶谁知其故

冲虚经曰老聃语关尹曰天之所恶谁知

其故

是以圣人犹难之

通玄经曰天下莫易于为善所谓为善者

则静而无为故为善易也天下莫难于为

不善所谓不善者篡弑矫诈非人之性故

为不善难也

天之道

卷十 第 2b 页 0367-093.png

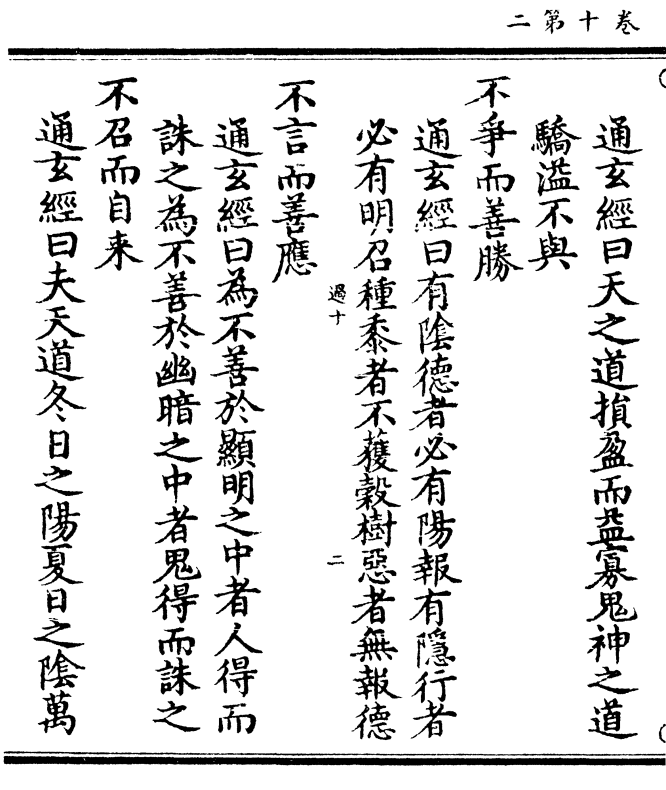

通玄经曰天之道损盈而益寡鬼神之道

通玄经曰天之道损盈而益寡鬼神之道骄溢不与

不争而善胜

通玄经曰有阴德者必有阳报有隐行者

必有明召种黍者不获谷树恶者无报德

不言而善应

通玄经曰为不善于显明之中者人得而

诛之为不善于幽暗之中者鬼得而诛之

不召而自来

通玄经曰夫天道冬日之阳夏日之阴万

卷十 第 3a 页 0367-094.png

物归之而莫之使极自然至精之感不召

物归之而莫之使极自然至精之感不召而来不去而往

繟然而善谋

通玄经曰天道坦坦去身不远苟向善虽

过无怨苟不向善虽忠来恶

天网恢恢

洞灵经曰禁网疏阔则易避而难犯天网

恢恢疏而不失

疏而不失

通玄经曰战国勇敌者杀戮无罪民之所

卷十 第 3b 页 0367-095.png

雠天之所诛也

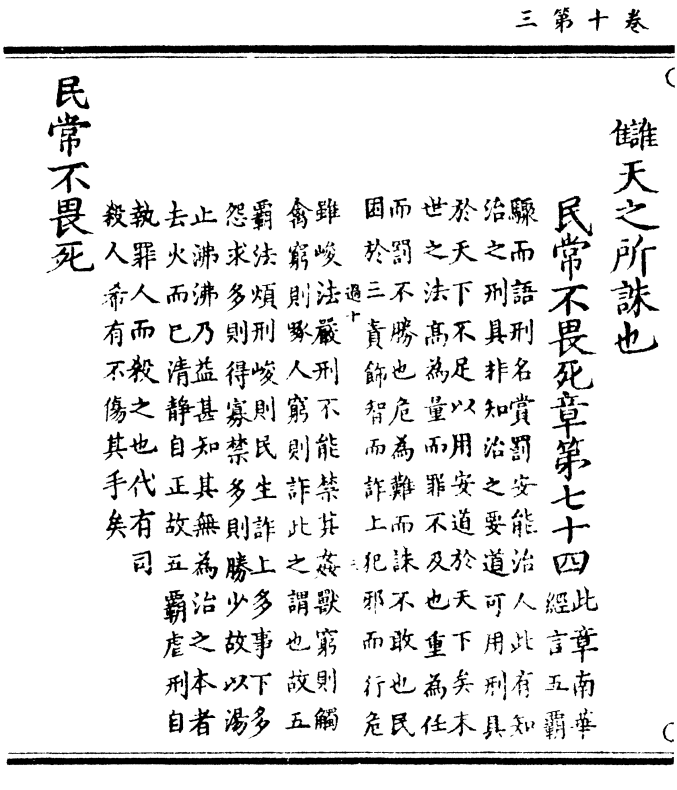

雠天之所诛也民常不畏死章第七十四(此章南华/经言五霸)

(骤而语刑名赏罚安能治人此有知/治之刑具非知治之要道可用刑具)

(于天下不足以用安道于天下矣末/世之法高为量而罪不及也重为任)

(而罚不胜也危为难而诛不敢也民/困于三贵饰智而诈上犯邪而行危)

(虽峻法严刑不能禁其奸兽穷则触/禽穷则啄人穷则诈此之谓也故五)

(霸法烦刑峻则民生诈上多事下多/怨求多则得寡禁多则胜少故以汤)

(止沸沸乃益甚知其无为治之本者/去火而已清静自正故五霸虐刑自)

(执罪人而杀之也代有司/杀人希有不伤其手矣)

民常不畏死

卷十 第 4a 页 0367-096.png

通玄经曰五霸严刑峻法不足以为威杀

通玄经曰五霸严刑峻法不足以为威杀戮不足以禁奸

奈何以死惧之

通玄经曰法刻刑诛者非帝王之业也箠

楚繁用者非致远之节也

若使人常畏死

通玄经曰五霸法烦刑峻则民生诈上多

求则下交争求多则得寡禁多则胜少

而为奇者

通玄经下德篇曰末世之民饰智诈上犯

卷十 第 4b 页 0367-097.png

邪行危虽峻法严刑不能禁其奸兽穷则

邪行危虽峻法严刑不能禁其奸兽穷则触禽穷则啄人穷则诈此之谓也

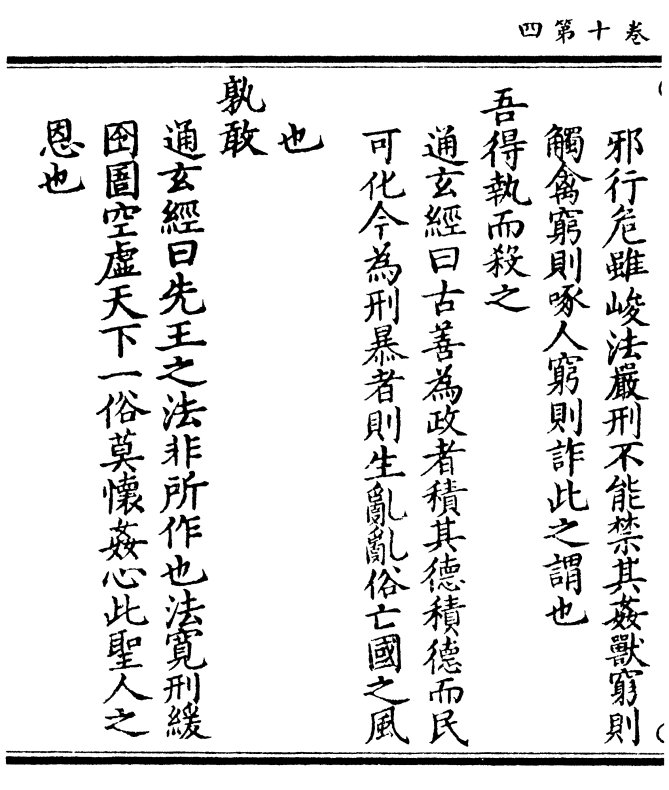

吾得执而杀之

通玄经曰古善为政者积其德积德而民

可化今为刑暴者则生乱乱俗亡国之风

也

孰敢

通玄经曰先王之法非所作也法宽刑缓

囹圄空虚天下一俗莫怀奸心此圣人之

恩也

卷十 第 5a 页 0367-098.png

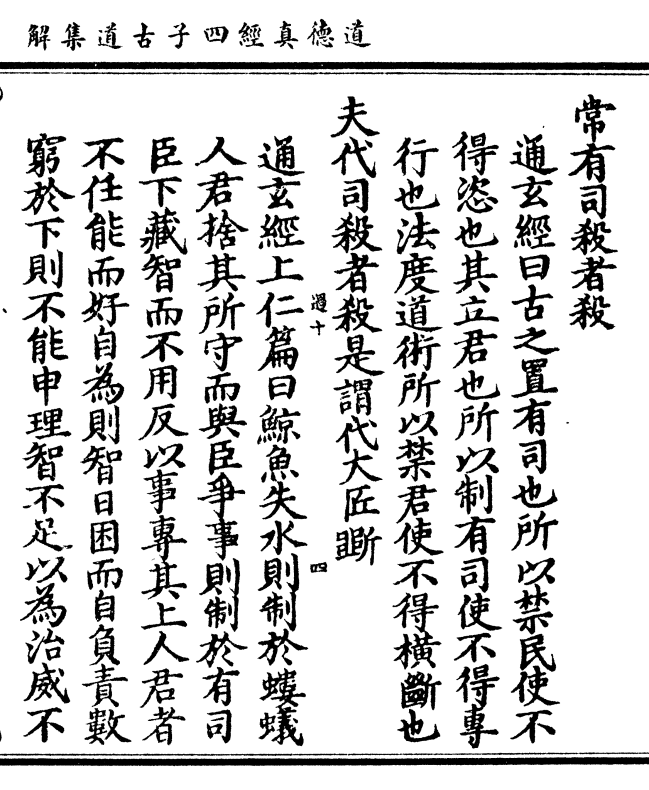

常有司杀者杀

常有司杀者杀通玄经曰古之置有司也所以禁民使不

得恣也其立君也所以制有司使不得专

行也法度道术所以禁君使不得横断也

夫代司杀者杀是谓代大匠斲

通玄经上仁篇曰鲸鱼失水则制于蝼蚁

人君舍其所守而与臣争事则制于有司

臣下藏智而不用反以事专其上人君者

不任能而好自为则智日困而自负责数

穷于下则不能申理智不足以为治威不

卷十 第 5b 页 0367-099.png

足以行刑则无以与天下交矣夫代司杀

足以行刑则无以与天下交矣夫代司杀者杀是谓代大匠斲

夫代大匠斲希有不伤其手矣

通玄经曰人君喜怒形于心嗜欲见于外

则守职者离正而阿上有司枉法而从风

赏不当功诛不应罪则上下乖心君臣相

怨百官烦乱而智不能解非誉萌生而明

不能照非己之失而反自责则人主愈劳

人臣愈佚是以代大匠斲者希有不伤其

手

卷十 第 6a 页 0367-100.png

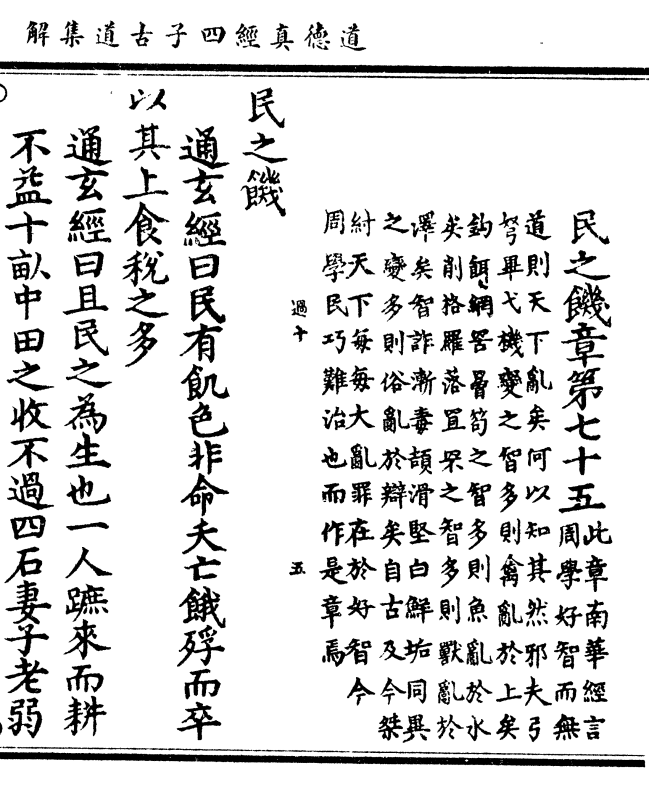

民之饥章第七十五(此章南华经言/周学好智而无)

民之饥章第七十五(此章南华经言/周学好智而无)(道则天下乱矣何以知其然邪夫弓/弩毕弋机变之智多则禽乱于上矣)

(钩饵网罟罾笱之智多则鱼乱于水/矣削格罗落罝罘之智多则兽乱于)

(泽矣智诈渐毒颉滑坚白鲜垢同异/之变多则俗乱于辩矣自古及今桀)

(纣天下每每大乱罪在于好智今/周学民巧难治也而作是章焉)

民之饥

通玄经曰民有饥色非命夭亡饿殍而卒

以其上食税之多

通玄经曰且民之为生也一人蹠来而耕

不益十亩中田之收不过四石妻子老弱

卷十 第 6b 页 0367-101.png

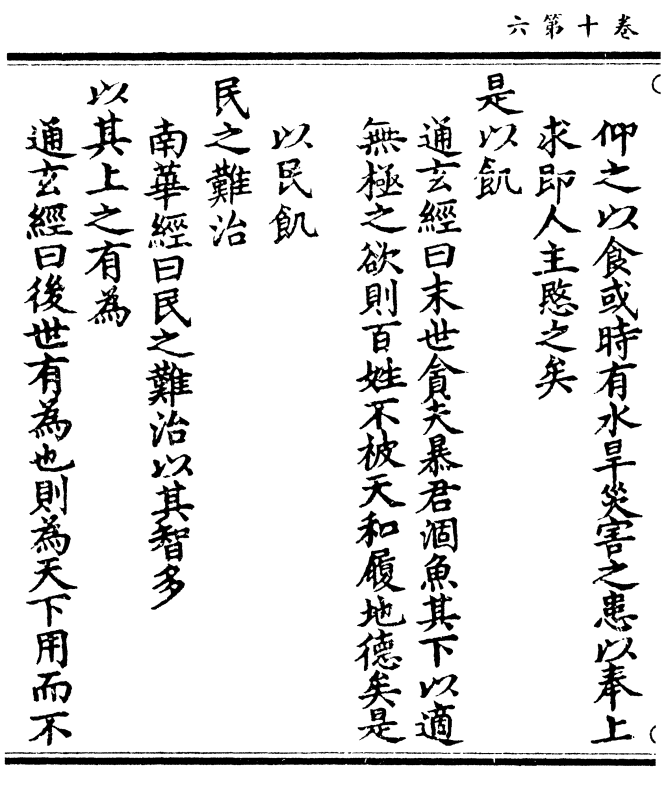

仰之以食或时有水旱灾害之患以奉上

仰之以食或时有水旱灾害之患以奉上求即人主悯之矣

是以饥

通玄经曰末世贪夫暴君涸鱼其下以适

无极之欲则百姓不被天和履地德矣是

以民饥

民之难治

南华经曰民之难治以其智多

以其上之有为

通玄经曰后世有为也则为天下用而不

卷十 第 7a 页 0367-102.png

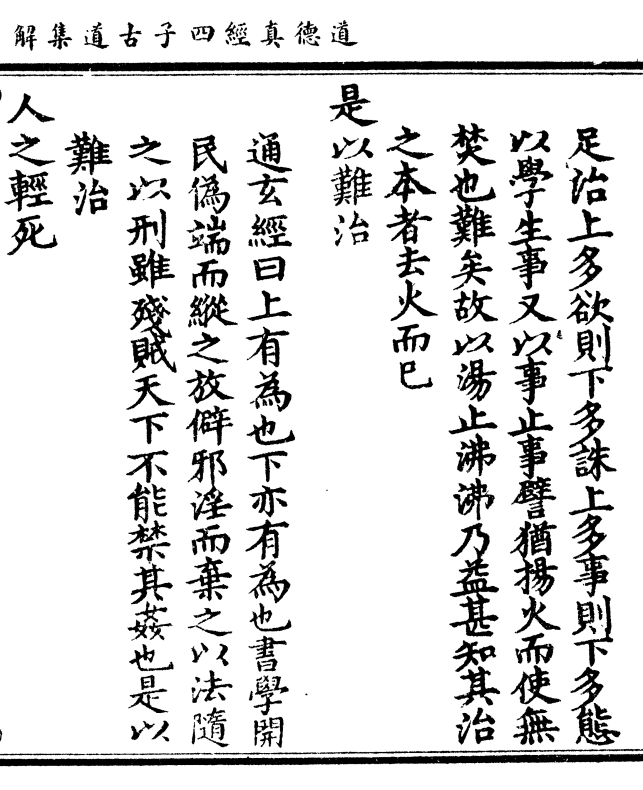

足治上多欲则下多诛上多事则下多态

足治上多欲则下多诛上多事则下多态以学生事又以事止事譬犹扬火而使无

焚也难矣故以汤止沸沸乃益甚知其治

之本者去火而已

是以难治

通玄经曰上有为也下亦有为也书学开

民伪端而纵之放僻邪淫而弃之以法随

之以刑虽残贼天下不能禁其奸也是以

难治

人之轻死

卷十 第 7b 页 0367-103.png

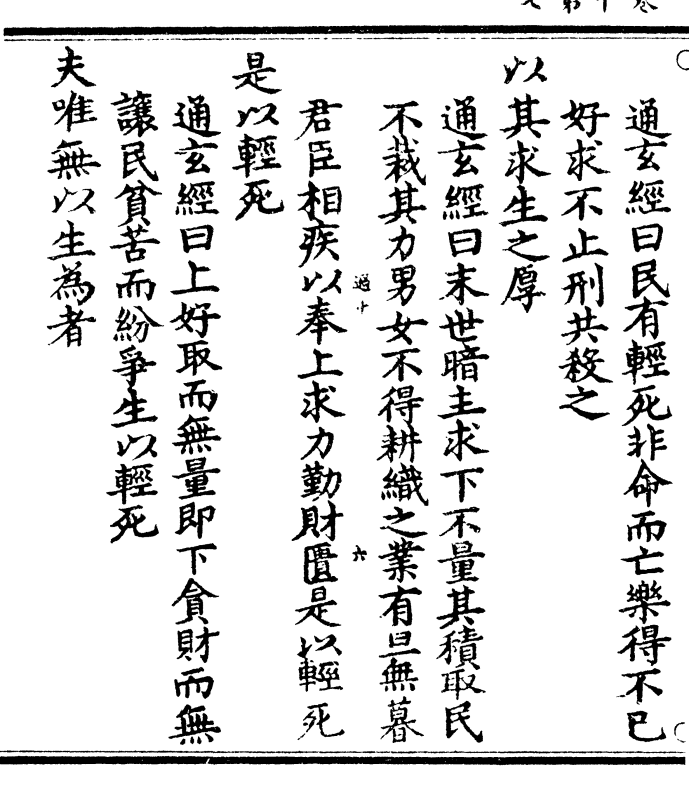

通玄经曰民有轻死非命而亡乐得不已

通玄经曰民有轻死非命而亡乐得不已好求不止刑共杀之

以其求生之厚

通玄经曰末世暗主求下不量其积取民

不裁其力男女不得耕织之业有旦无暮

君臣相疾以奉上求力勤财匮是以轻死

是以轻死

通玄经曰上好取而无量即下贪财而无

让民贫苦而纷争生是以轻死

夫唯无以生为者

卷十 第 8a 页 0367-104.png

南华经曰古者上则重生重生则轻利后

南华经曰古者上则重生重生则轻利后世财不足则盗盗窃之行于谁责而可乎

责上好货不贵生也

是贤于贵生

通玄经九守篇曰夫唯无以生为者即所

以得长生

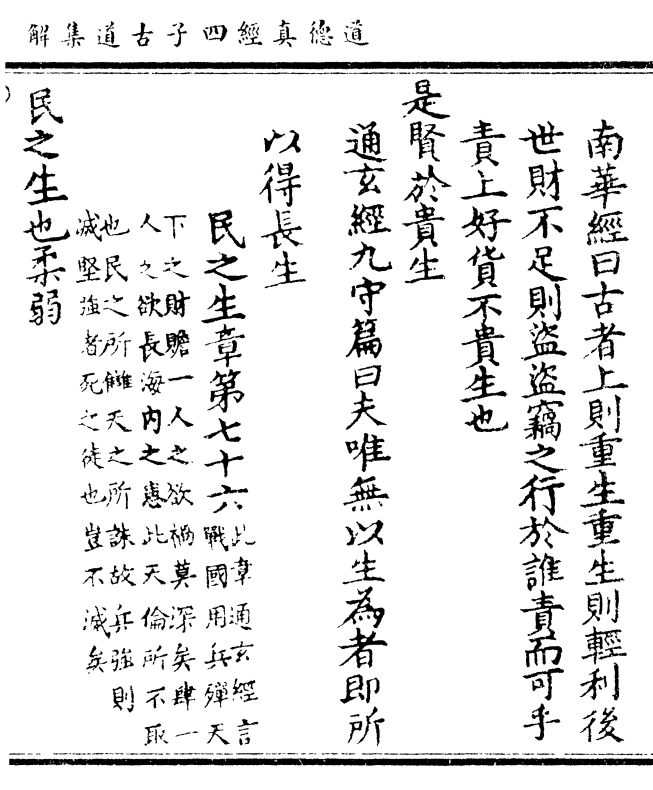

民之生章第七十六(此章通玄经言/战国用兵殚天)

(下之财赡一人之欲祸莫深矣肆一/人之欲长海内之患此天伦所不取)

(也民之所雠天之所诛故兵强则/灭坚强者死之徒也岂不灭矣)

民之生也柔弱

卷十 第 8b 页 0367-105.png

南华经曰人之生和气聚为生

南华经曰人之生和气聚为生其死也坚强

南华经曰人之死气之散也气散则死

万物草木生也柔脆

通玄经曰物之生也草木英华

其死也枯槁

通玄经曰物之死也草木枯朽

故坚强者死之徒

通玄经道原篇曰坚强者死之徒也

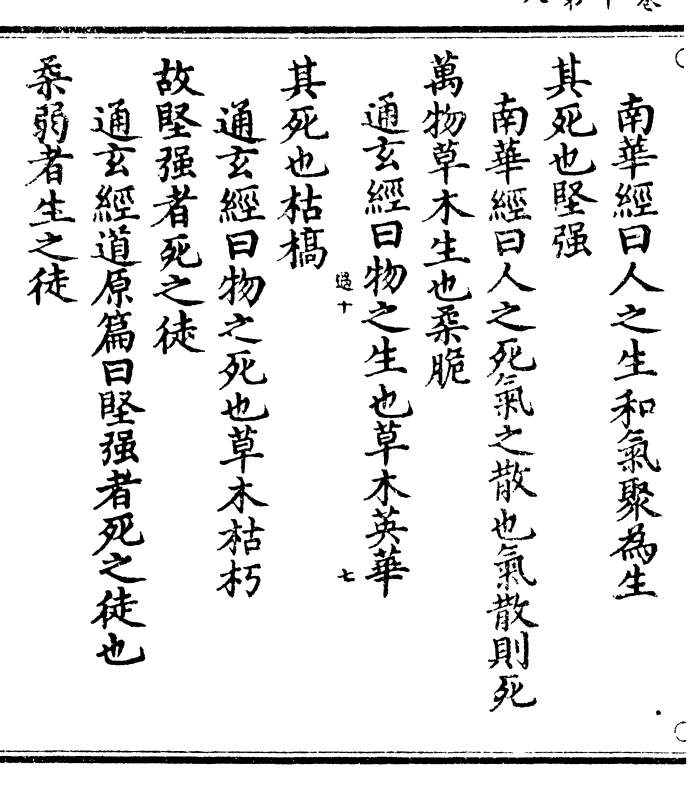

柔弱者生之徒

卷十 第 9a 页 0367-106.png

通玄经曰柔弱者生之徒也

通玄经曰柔弱者生之徒也是以兵强则不胜

通玄经曰欲刚者必以柔守之欲强者必

以弱守之积柔成刚积弱成强观其所积

以知存亡故兵强则灭

木强则共

通玄经曰木强则折革强则裂

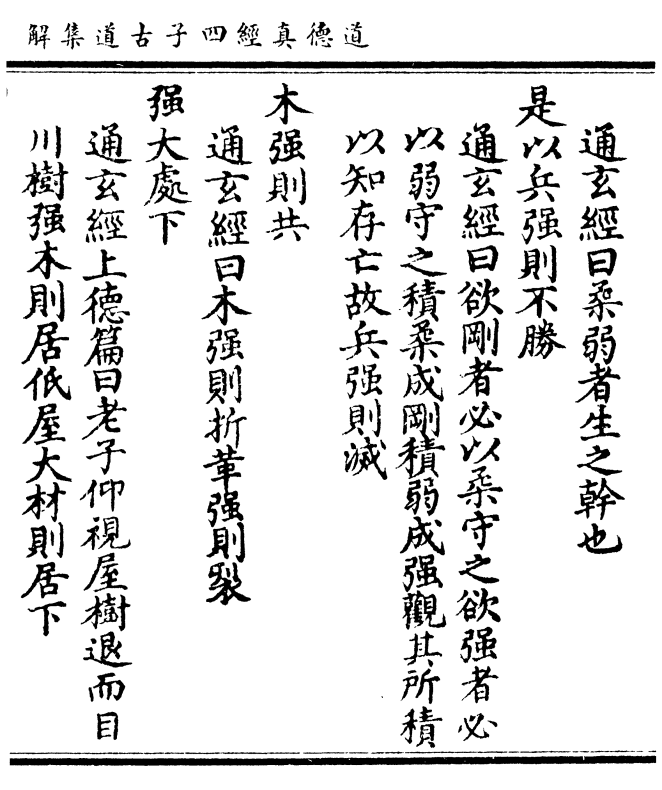

强大处下

通玄经上德篇曰老子仰视屋树退而目

川树强木则居低屋大材则居下

卷十 第 9b 页 0367-107.png

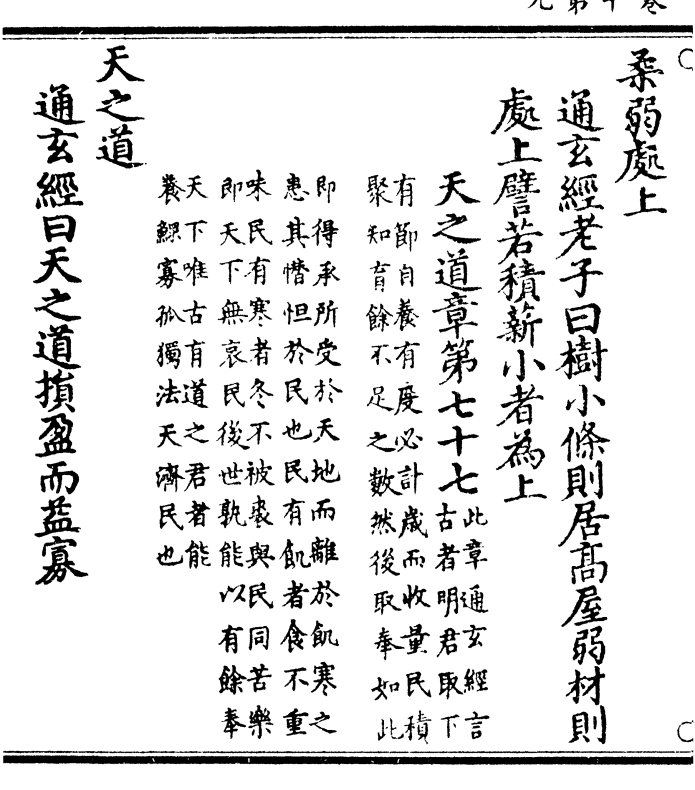

柔弱处上

柔弱处上通玄经老子曰树小条则居高屋弱材则

处上譬若积薪小者为上

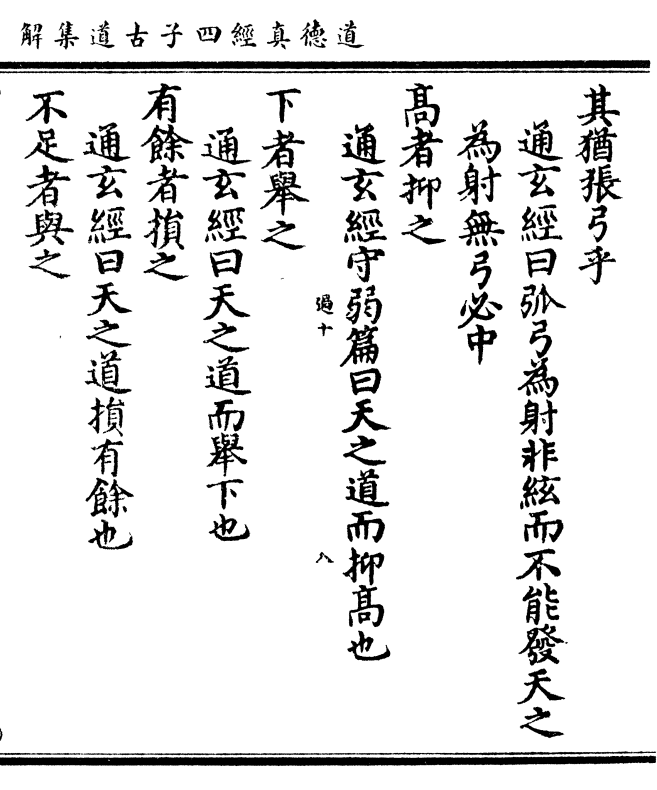

天之道章第七十七(此章通玄经言/古者明君取下)

(有节自养有度必计岁而收量民积/聚知育馀不足之数然后取奉如此)

(即得承所受于天地而离于饥寒之/患其憯怛于民也民有饥者食不重)

(味民有寒者冬不被裘与民同苦乐/即天下无哀民后世孰能以有馀奉)

(天下唯古有道之君者能/养鳏寡孤独法天济民也)

天之道

通玄经曰天之道损盈而益寡

卷十 第 10a 页 0367-108.png

其犹张弓乎

其犹张弓乎通玄经曰弧弓为射非弦而不能发天之

为射无弓必中

高者抑之

通玄经守弱篇曰天之道而抑高也

下者举之

通玄经曰天之道而举下也

有馀者损之

通玄经曰天之道损有馀也

不足者与之

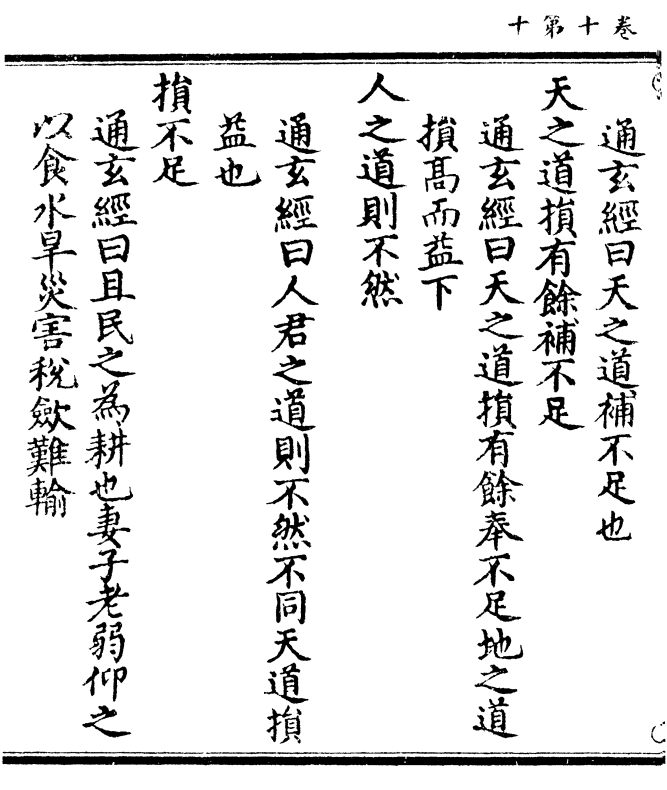

卷十 第 10b 页 0367-109.png

通玄经曰天之道补不足也

通玄经曰天之道补不足也天之道损有馀补不足

通玄经曰天之道损有馀奉不足地之道

损高而益下

人之道则不然

通玄经曰人君之道则不然不同天道损

益也

损不足

通玄经曰且民之为耕也妻子老弱仰之

以食水旱灾害税敛难输

卷十 第 11a 页 0367-110.png

以奉有馀

以奉有馀通玄经曰人主取民以奉上求之有馀矣

孰能以有馀奉天下

通玄经曰末世贪主暴君涸鱼其下以适

无极之欲则百姓饥寒孰能奉不足矣

唯有道者

南华经曰古者圣人老弱孤寡为意皆有

所养

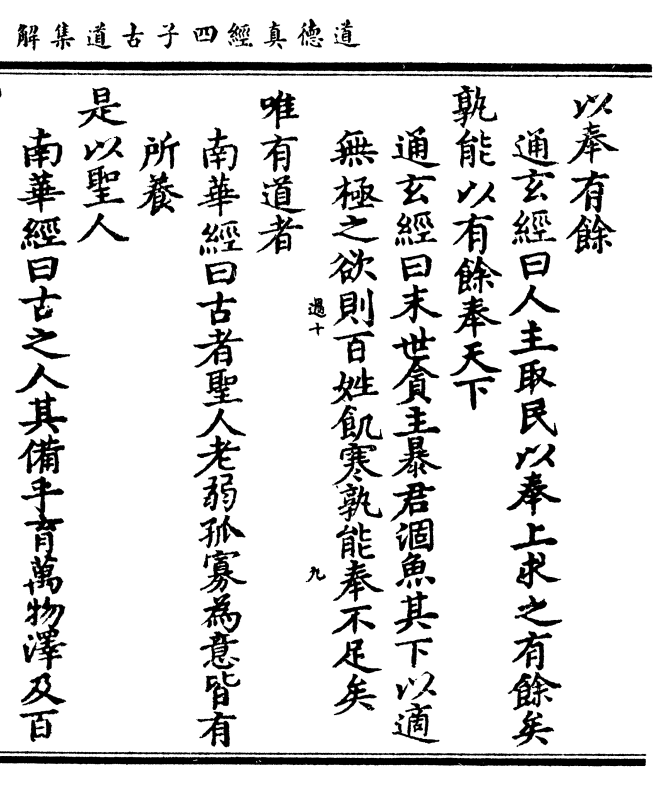

是以圣人

南华经曰古之人其备乎育万物泽及百

卷十 第 11b 页 0367-111.png

姓

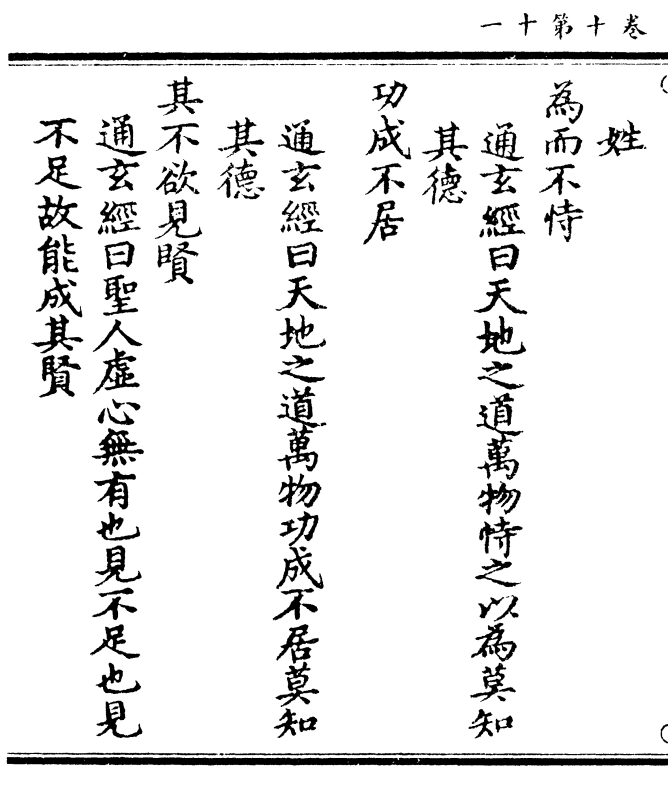

姓为而不恃

通玄经曰天地之道万物恃之以为莫知

其德

功成不居

通玄经曰天地之道万物功成不居莫知

其德

其不欲见贤

通玄经曰圣人虚心无有也见不足也见

不足故能成其贤

卷十 第 12a 页 0367-112.png

天下柔弱章第七十八(此章通玄经/言海不让潦)

天下柔弱章第七十八(此章通玄经/言海不让潦)(水以成其大山林不让其枉桡以成/其荣圣人不辞其负薪之言以广其)

(名使言之而是虽商夫刍荛犹不可/弃也若言之而非虽在人君卿相犹)

(不可用也是非之处不可以贵贱尊/卑论也民沉溺而不忧者君非贤主)

(也守职死难人臣之职也末世群臣/效诚者稀不用其身也竭力尽忠者)

(不能闻也是以古之圣人效法水之/柔弱含垢忍耻受言纳谏为天下之)

(主者效水/纳垢也)

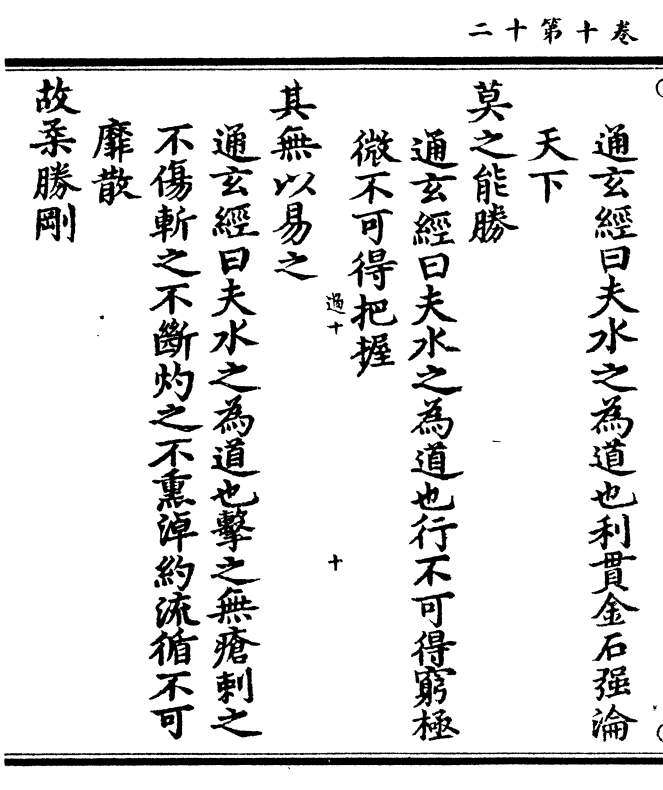

天下柔弱者莫过于水

通玄经道原篇曰天下莫柔弱于水

而攻坚强者

卷十 第 12b 页 0367-113.png

通玄经曰夫水之为道也利贯金石强沦

通玄经曰夫水之为道也利贯金石强沦天下

莫之能胜

通玄经曰夫水之为道也行不可得穷极

微不可得把握

其无以易之

通玄经曰夫水之为道也击之无疮刺之

不伤斩之不断灼之不熏淖约流循不可

靡散

故柔胜刚

卷十 第 13a 页 0367-114.png

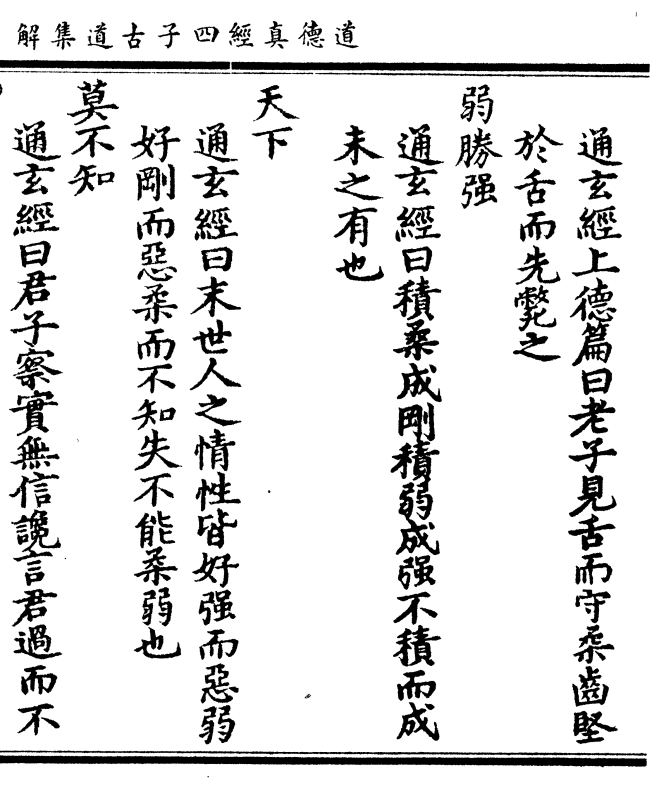

通玄经上德篇曰老子见舌而守柔齿坚

通玄经上德篇曰老子见舌而守柔齿坚于舌而先毙之

弱胜强

通玄经曰积柔成刚积弱成强不积而成

未之有也

天下

通玄经曰末世人之情性皆好强而恶弱

好刚而恶柔而不知失不能柔弱也

莫不知

通玄经曰君子察实无信谗言君过而不

卷十 第 13b 页 0367-115.png

谏非忠臣也

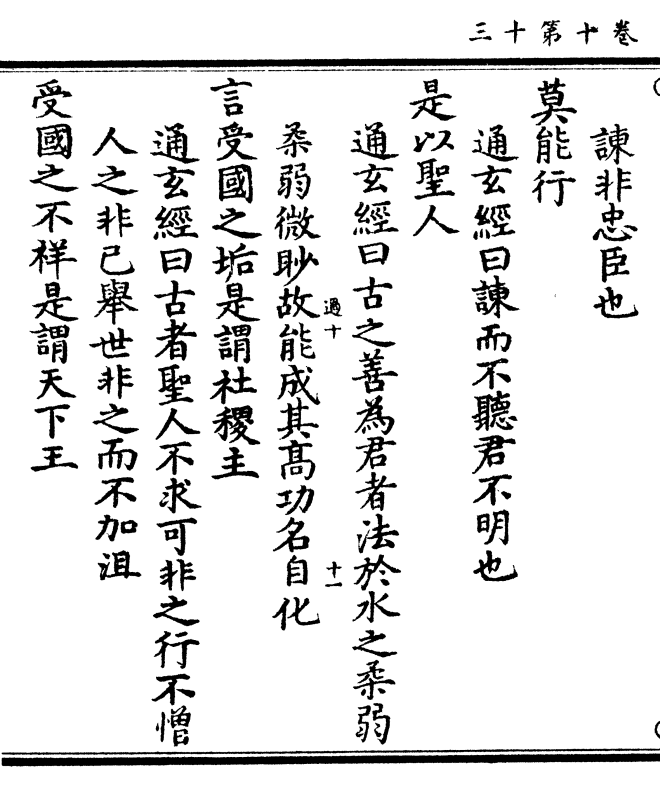

谏非忠臣也莫能行

通玄经曰谏而不听君不明也

是以圣人

通玄经曰古之善为君者法于水之柔弱

柔弱微眇故能成其高功名自化

言受国之垢是谓社稷主

通玄经曰古者圣人不求可非之行不憎

人之非己举世非之而不加沮

受国之不祥是谓天下王

卷十 第 14a 页 0367-116.png

通玄经曰古者圣人使人诽谤于己者心

通玄经曰古者圣人使人诽谤于己者心之过也言出于口不可止于人行发于近

不可禁于远

正言若反

通玄经上仁篇曰后世有言者穷之以辞

有谏者诛之以罪如此而欲求海内存万

方其离聪明亦以远矣

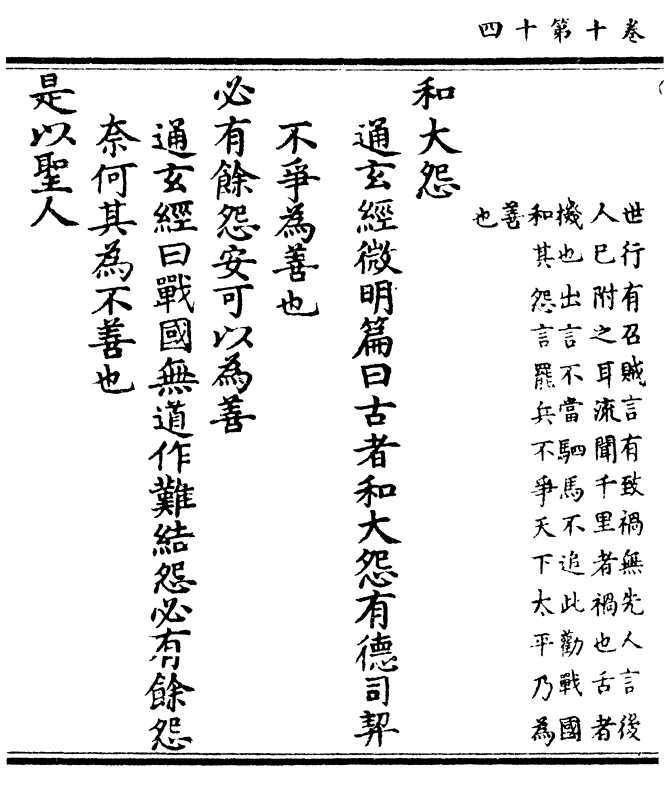

和大怨章第七十九(此章通玄经言/和大怨必有馀)

(怨奈何其为不善也古者亲近不以/言来远不以言使近者悦远者来与)

(民同欲则和与民同守则固与民同/念者知得民力者富得民誉者显末)

卷十 第 14b 页 0367-117.png

(世行有召贼言有致祸无先人言后/人已附之耳流闻千里者祸也舌者)

(世行有召贼言有致祸无先人言后/人已附之耳流闻千里者祸也舌者)(机也出言不当驷马不追此劝战国/和其怨言罢兵不争天下太平乃为)

(善/也)

和大怨

通玄经微明篇曰古者和大怨有德司契

不争为善也

必有馀怨安可以为善

通玄经曰战国无道作难结怨必有馀怨

奈何其为不善也

是以圣人

卷十 第 15a 页 0367-118.png

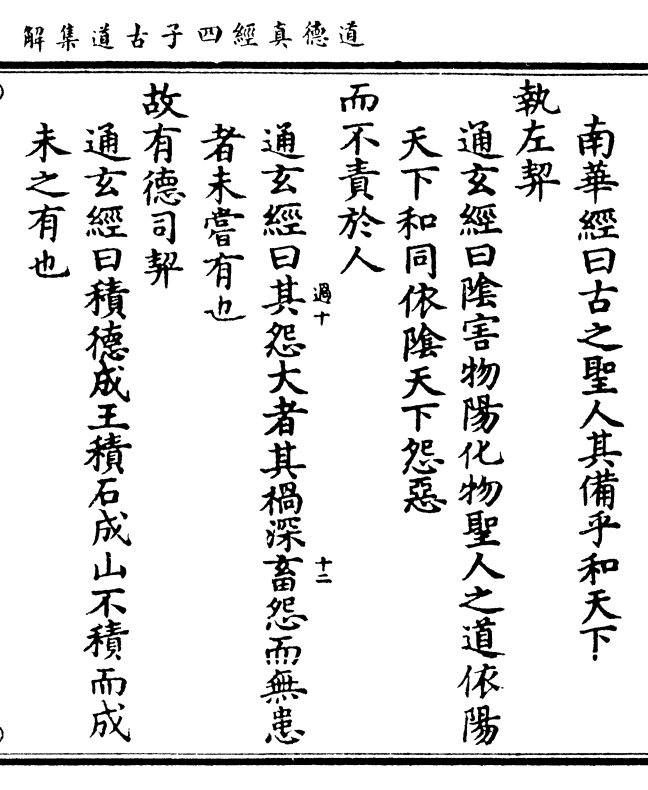

南华经曰古之圣人其备乎和天下

南华经曰古之圣人其备乎和天下执左契

通玄经曰阴害物阳化物圣人之道依阳

天下和同依阴天下怨恶

而不责于人

通玄经曰其怨大者其祸深畜怨而无患

者未尝有也

故有德司契

通玄经曰积德成王积石成山不积而成

未之有也

卷十 第 15b 页 0367-119.png

无德司彻

无德司彻通玄经曰积怨成亡积水成河不积而成

未之有也

天道无亲常与善人

通玄经曰天道无亲惟德是与

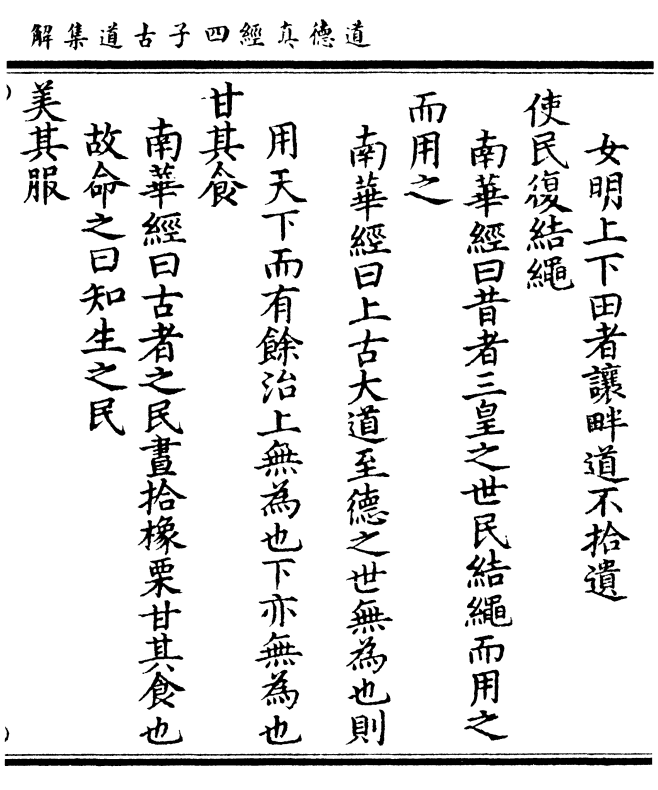

小国寡民章第八十(此章南华经胠/箧篇言昔者大)

(道至德之世容成氏大庭氏伯皇氏/中央氏栗陆氏骊畜氏赫胥氏尊卢)

(氏祝融氏伏羲氏神农氏轩辕氏当/是时也民结绳而用之甘其食美其)

(服安其居乐其俗邻国相望鸡犬之/音相闻民至老死而不相往来若此)

(之时结绳质朴天/下太平则至治矣)

卷十 第 16a 页 0367-120.png

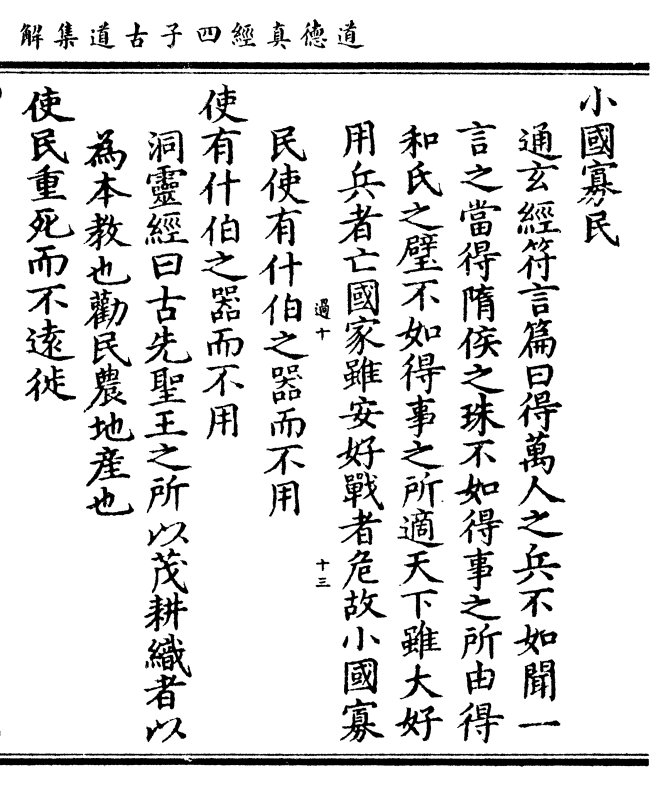

小国寡民

小国寡民通玄经符言篇曰得万人之兵不如闻一

言之当得隋侯之珠不如得事之所由得

和氏之璧不如得事之所适天下虽大好

用兵者亡国家虽安好战者危故小国寡

民使有什伯之器而不用

使有什伯之器而不用

洞灵经曰古先圣王之所以茂耕织者以

为本教也劝民农地产也

使民重死而不远徙

卷十 第 16b 页 0367-121.png

通玄经曰古者伏羲氏之王天下也其德

通玄经曰古者伏羲氏之王天下也其德生而不杀当此之时无利害之心天下太

平

虽有舟舆无所乘之

南华经曰古者神农之世卧则居居起则

于于民知其母不知其父与麋鹿共处无

有相害之心此至德之隆也

虽有甲兵无所陈之

通玄经曰黄帝之治天下理日月之精治

阴阳之气节四时之度正律历之数辨男

卷十 第 17a 页 0367-122.png

女明上下田者让畔道不拾遗

女明上下田者让畔道不拾遗使民复结绳

南华经曰昔者三皇之世民结绳而用之

而用之

南华经曰上古大道至德之世无为也则

用天下而有馀治上无为也下亦无为也

甘其食

南华经曰古者之民昼拾橡栗甘其食也

故命之曰知生之民

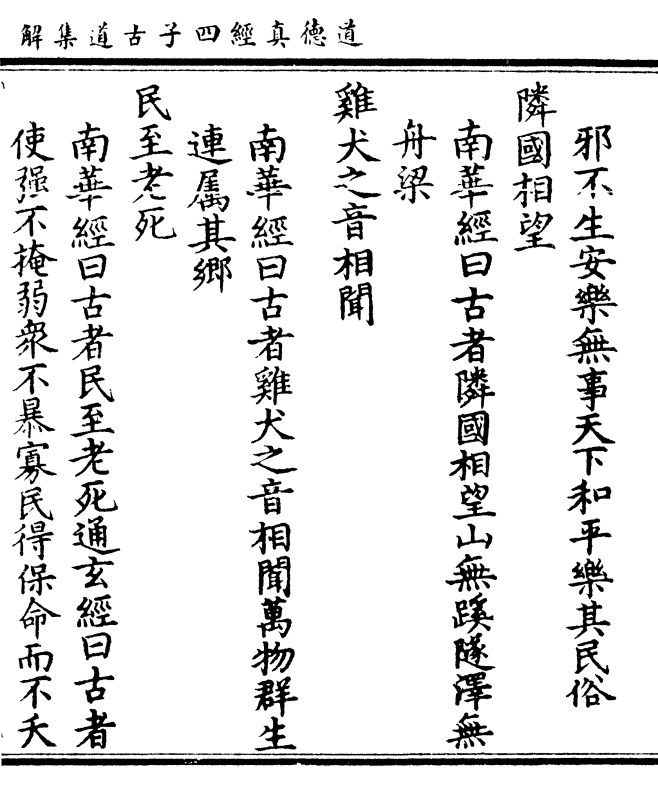

美其服

卷十 第 17b 页 0367-123.png

南华经曰古者之民不知衣服夏多积薪

南华经曰古者之民不知衣服夏多积薪冬则炀之美其服也故命之曰知生之民

通玄经曰古者其衣煖而无饰

安其居

南华经曰古者之民巢居穴处暮栖木上

安其居也故命之曰有巢氏之民通玄经

曰古者太平兵马足迹不接于诸侯之境

革车轨辙不结乎千里之外皆安其居也

乐其俗

南华经曰古者乐其俗通玄经曰古者奸

卷十 第 18a 页 0367-124.png

邪不生安乐无事天下和平乐其民俗

邪不生安乐无事天下和平乐其民俗邻国相望

南华经曰古者邻国相望山无蹊隧泽无

舟梁

鸡犬之音相闻

南华经曰古者鸡犬之音相闻万物群生

连属其乡

民至老死

南华经曰古者民至老死通玄经曰古者

使强不掩弱众不暴寡民得保命而不夭

卷十 第 18b 页 0367-125.png

也

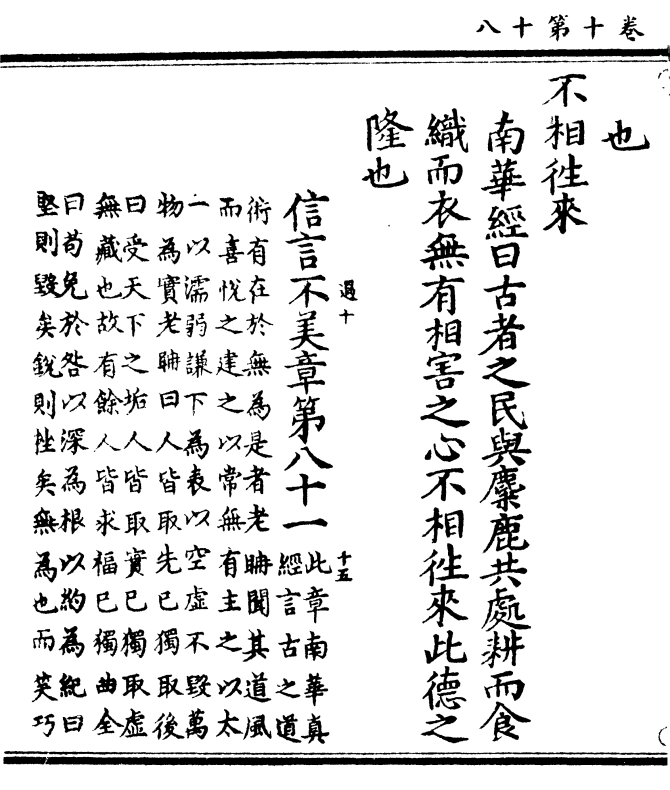

也不相往来

南华经曰古者之民与麋鹿共处耕而食

织而衣无有相害之心不相往来此德之

隆也

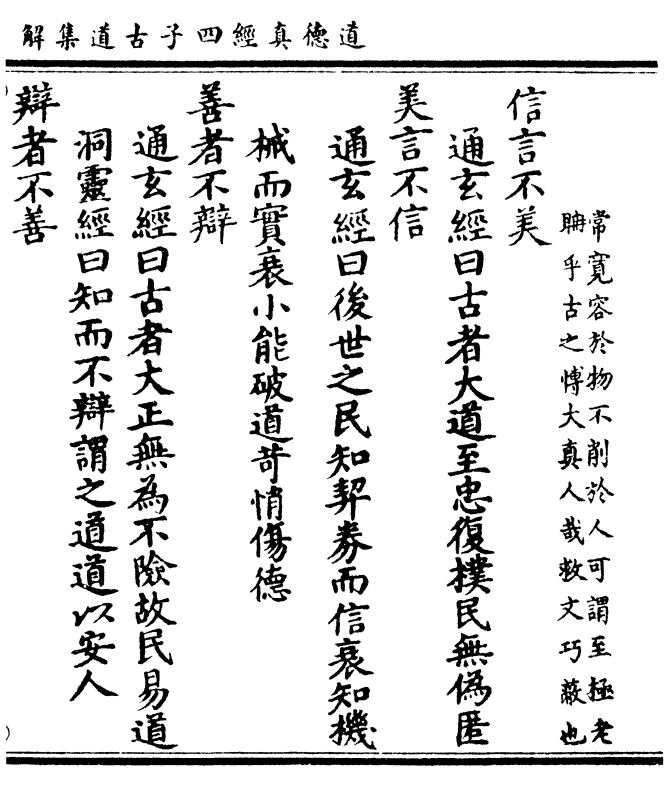

信言不美章第八十一(此章南华真/经言古之道)

(术有在于无为是者老聃闻其道风/而喜悦之建之以常无有主之以太)

(一以濡弱谦下为表以空虚不毁万/物为实老聃曰人皆取先己独取后)

(曰受天下之垢人皆取实己独取虚/无藏也故有馀人皆求福己独曲全)

(曰苟免于咎以深为根以约为纪曰/坚则毁矣锐则挫矣无为也而笑巧)

卷十 第 19a 页 0367-126.png

(常宽容于物不削于人可谓至极老/聃乎古之博大真人哉救文巧蔽也)

(常宽容于物不削于人可谓至极老/聃乎古之博大真人哉救文巧蔽也)信言不美

通玄经曰古者大道至忠复朴民无伪匿

美言不信

通玄经曰后世之民知契劵而信衰知机

械而实衰小能破道苛悄伤德

善者不辩

通玄经曰古者大正无为不险故民易道

洞灵经曰知而不辩谓之道道以安人

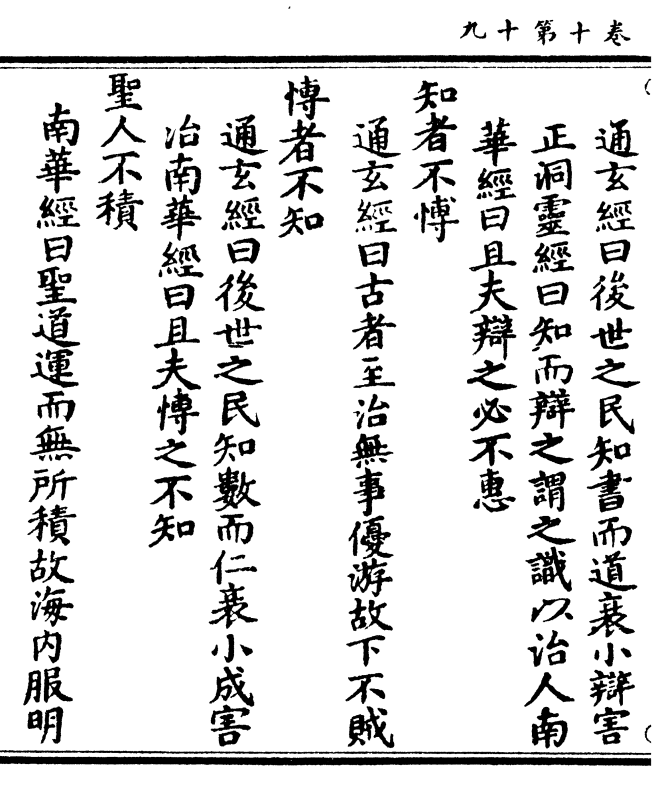

辩者不善

卷十 第 19b 页 0367-127.png

通玄经曰后世之民知书而道衰小辩害

通玄经曰后世之民知书而道衰小辩害正洞灵经曰知而辩之谓之识以治人南

华经曰且夫辩之必不惠

知者不博

通玄经曰古者至治无事优游故下不贼

博者不知

通玄经曰后世之民知数而仁衰小成害

治南华经曰且夫博之不知

圣人不积

南华经曰圣道运而无所积故海内服明

卷十 第 20a 页 0367-128.png

于天通于圣六通无为四辟虚静于帝王

于天通于圣六通无为四辟虚静于帝王之德者其物自为也昧乎无不静者矣有

积也故不足无藏也故有馀圣人慎所积

既以与人

南华经曰既以与人己愈有通玄经曰王

公尚阳道则万物昌尚阴道则天下亡阳

不下阴则万物不成君不下臣德化不行

己愈有

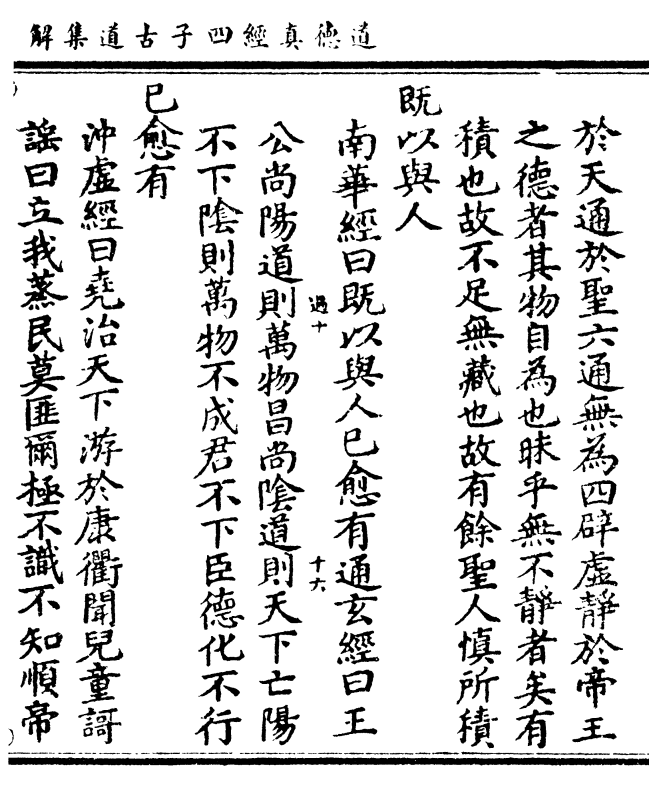

冲虚经曰尧治天下游于康衢闻儿童歌

谣曰立我蒸民莫匪尔极不识不知顺帝

卷十 第 20b 页 0367-129.png

之则

之则既以与人

南华经曰既以与人己愈多通玄经曰王

公居民上以明道德大人去恶就善民不

远徙故民有去就也去尤甚就少愈多

己愈多

冲虚经曰尧喜问儿童曰谁教尔为此歌

言乎儿童曰古诗也民皆鼓腹歌谣

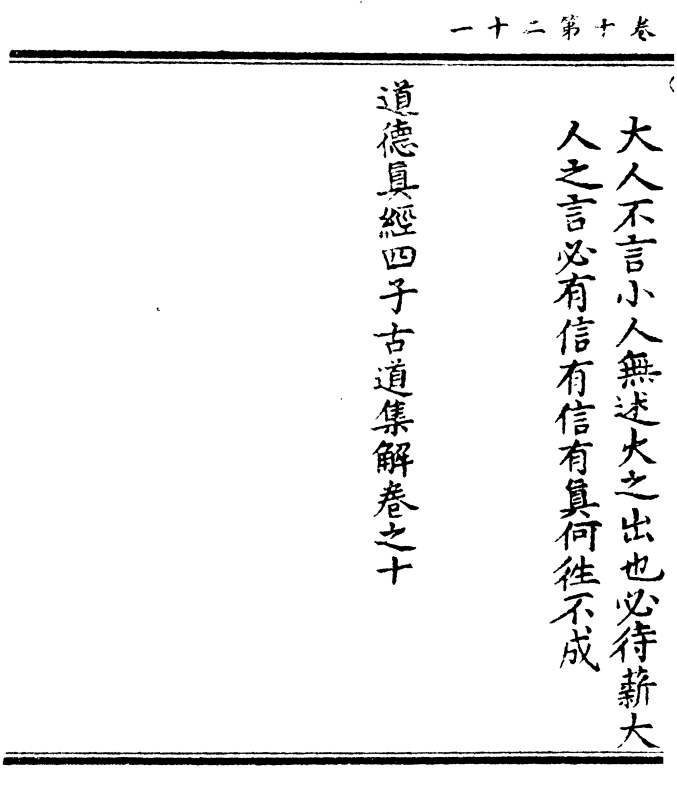

天之道

南华经曰天道运而无所积故万物成

卷十 第 21a 页 0367-130.png

利而不害

利而不害通玄经曰日出于地万物蕃息雷之动也

万物启雨之润也万物解

圣人之道

南华经曰帝道运而无所积故天下归圣

人之心静也天地之鉴也万物之镜天下

静矣

为而不争

通玄经曰大人施行有似于道阴阳之动

有常节大人之动不极物风不动火不出

卷十 第 21b 页 0367-131.png

大人不言小人无迷火之出也必待薪大

大人不言小人无迷火之出也必待薪大人之言必有信有信有真何往不成

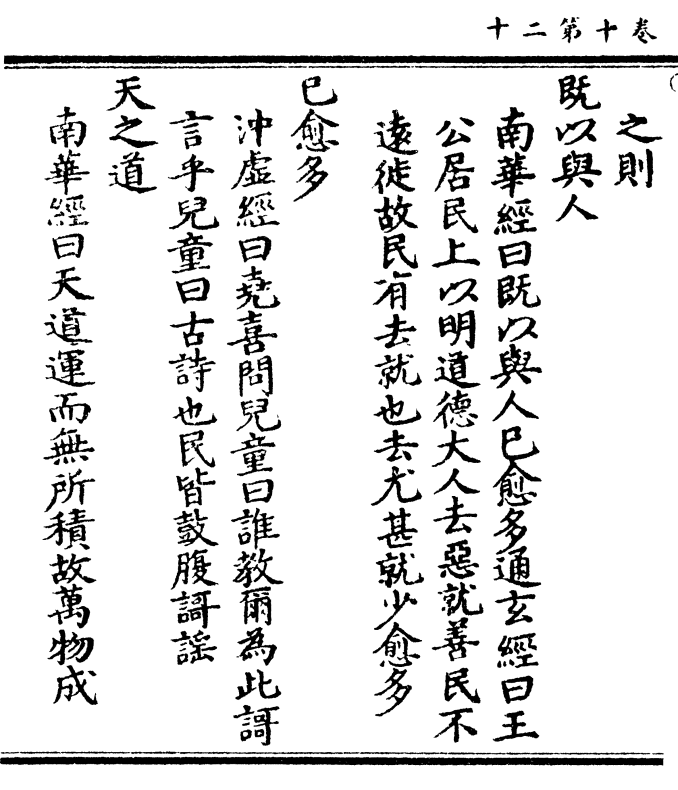

道德真经四子古道集解卷之十

卷十 第 22a 页 0367-132.png

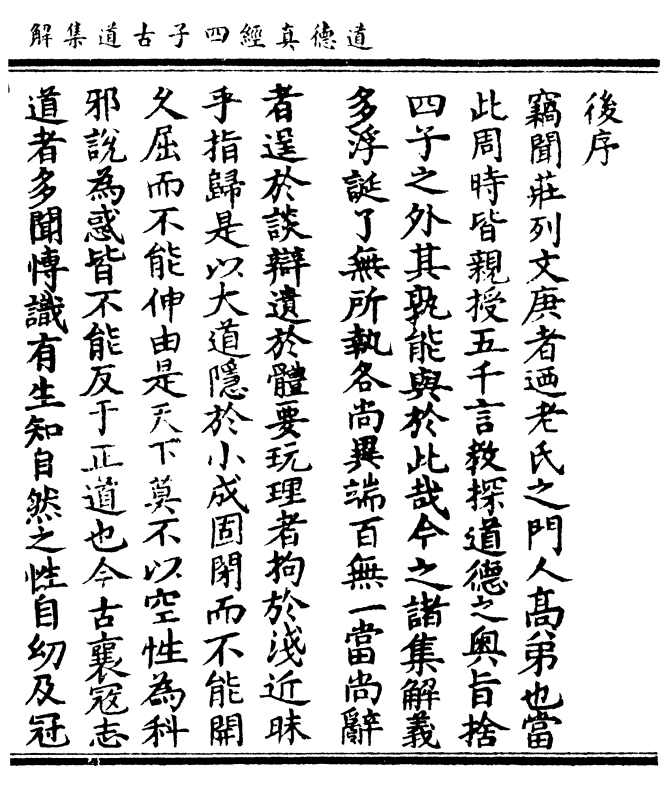

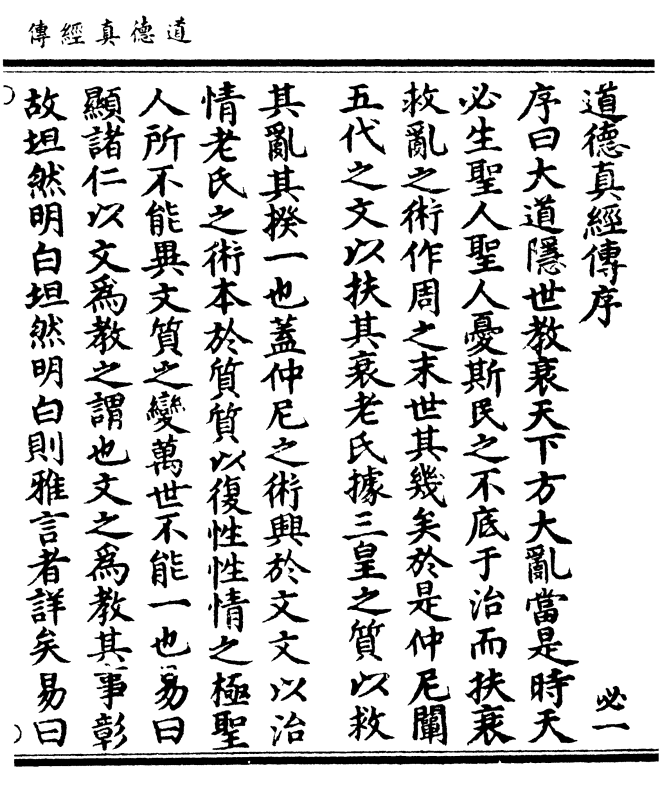

后序

后序窃闻庄列文庚者乃老氏之门人高弟也当

比周时皆亲授五千言教探道德之奥旨舍

四子之外其孰能与于此哉今之诸集解义

多浮诞了无所执各尚异端百无一当尚辞

者逞于谈辩遗于体要玩理者拘于浅近昧

乎指归是以大道隐于小成固闭而不能开

久屈而不能伸由是天下莫不以空性为科

邪说为惑皆不能反于正道也今古襄寇志

道者多闻博识有生知自然之性自幼及冠

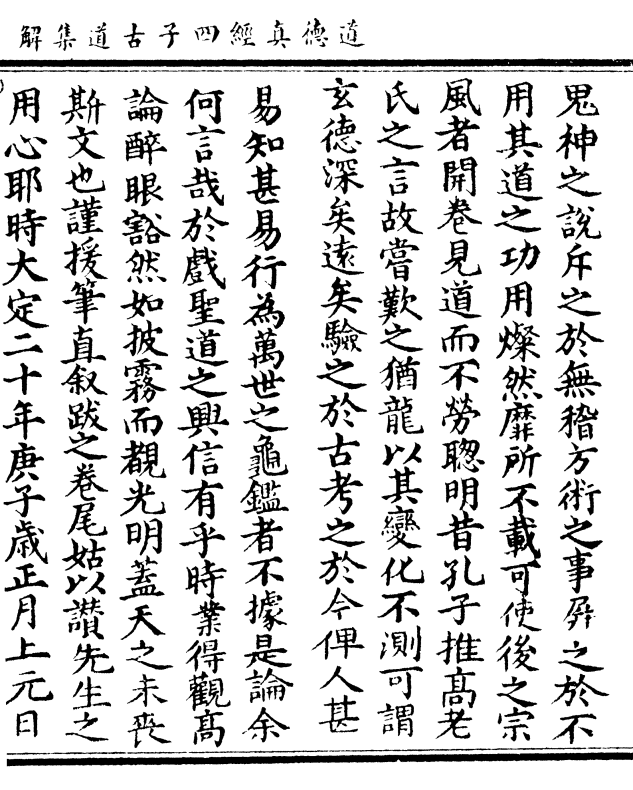

卷十 第 22b 页 0367-133.png

心不挂细务不以名利为急酷嗜恬惔之乐

心不挂细务不以名利为急酷嗜恬惔之乐然而经史不辍于涉猎诸子之中僻好道德

二篇阅及旧注背义者多故慨然笃志累日

滋久不舍昼夜遂成一编之书以论道德之

根本然犹不肯恃己所长辄引庄列文庚为

證庶息天下未达者之谤议也乃目之曰四

子古道义十卷或随经辩注或总章定名纂

违义者有一百馀家讥改本者近八百馀家

尊上古结绳之化述圣人体道之规诮尚怪

以遗真鄙泥空而失治门目备次章句有归

卷十 第 23a 页 0367-134.png

鬼神之说斥之于无稽方术之事屏之于不

鬼神之说斥之于无稽方术之事屏之于不用其道之功用灿然靡所不载可使后之宗

风者开卷见道而不劳聪明昔孔子推高老

氏之言故尝叹之犹龙以其变化不测可谓

玄德深矣远矣验之于古考之于今俾人甚

易知甚易行为万世之龟鉴者不据是论余

何言哉于戏圣道之兴信有乎时业得观高

论醉眼豁然如披雾而睹光明盖天之未丧

斯文也谨援笔直叙跋之卷尾姑以赞先生之

用心耶时大定二十年庚子岁正月上元日

卷十 第 23b 页 0368-004.png

乡贡进士滹源繁畤刘谔庭直序

乡贡进士滹源繁畤刘谔庭直序