声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五 第 120071a 页

卷五 第 1a 页 0366-046.png

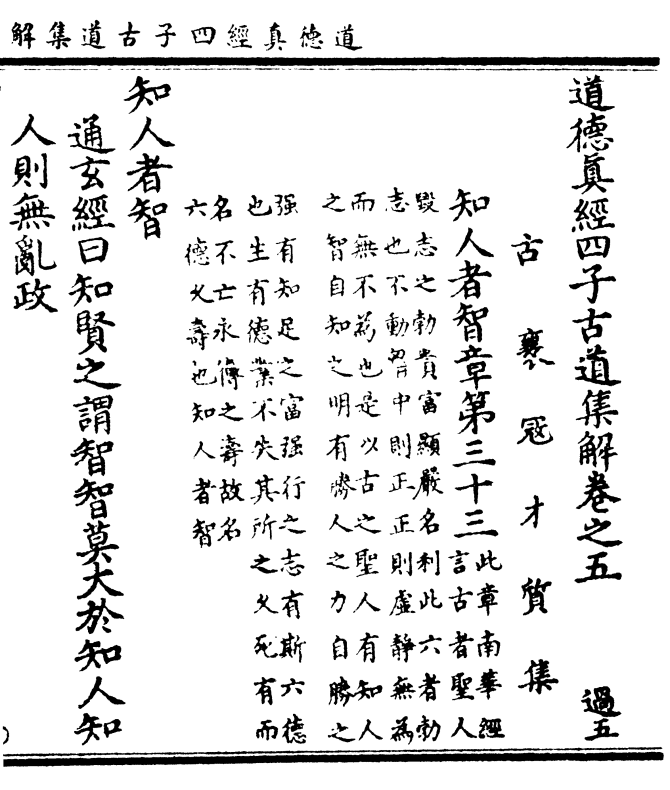

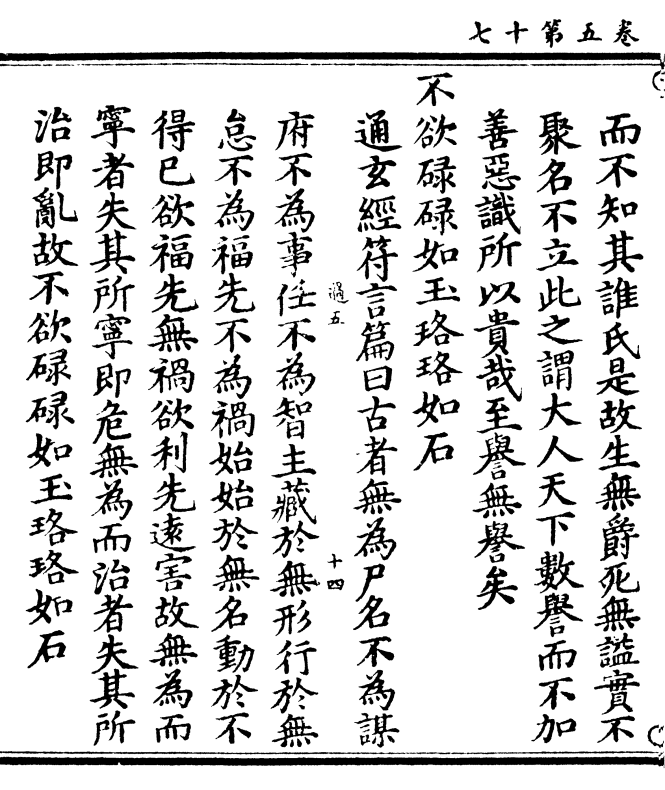

道德真经四子古道集解卷之五

道德真经四子古道集解卷之五古襄寇才质集

知人者智章第三十三(此章南华经/言古者圣人)

(毁志之勃贵富显严名利此六者勃/志也不动胸中则正正则虚静无为)

(而无不为也是以古之圣人有知人/之智自知之明有胜人之力自胜之)

(强有知足之富强行之志有斯六德/也生有德业不失其所之久死有而)

(名不亡永传之寿故名/六德久寿也知人者智)

知人者智

通玄经曰知贤之谓智智莫大于知人知

人则无乱政

卷五 第 1b 页 0366-047.png

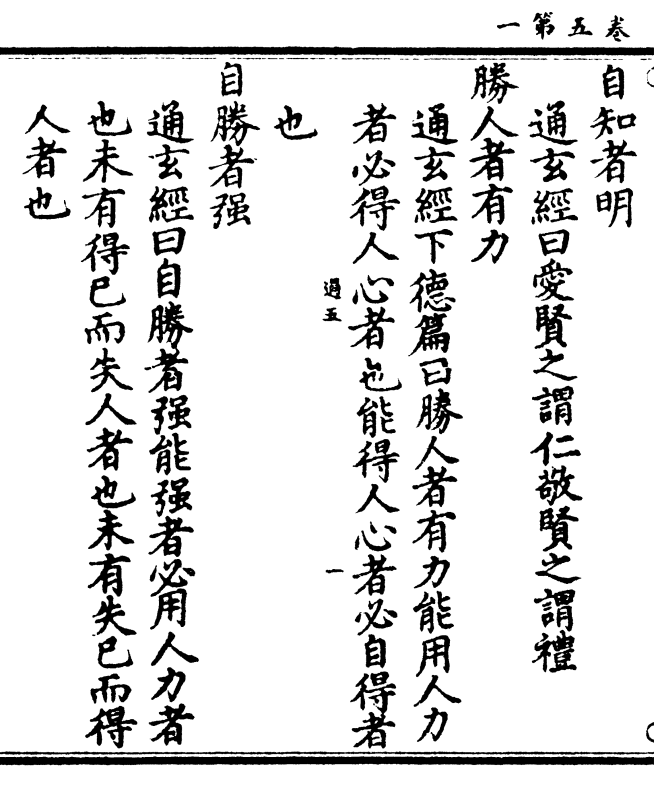

自知者明

自知者明通玄经曰爱贤之谓仁敬贤之谓礼

胜人者有力

通玄经下德篇曰胜人者有力能用人力

者必得人心者也能得人心者必自得者

也

自胜者强

通玄经曰自胜者强能强者必用人力者

也未有得己而失人者也未有失己而得

人者也

卷五 第 2a 页 0366-048.png

知足者富

知足者富通玄经曰足用之本在于省俭不须财而

富

强行者有志

通玄经曰古者不以贱为危不丑穷无人

非

不失其所者久

通玄经曰故知生之情者不务生之所无

以为知命之情者不忧命之所无奈何

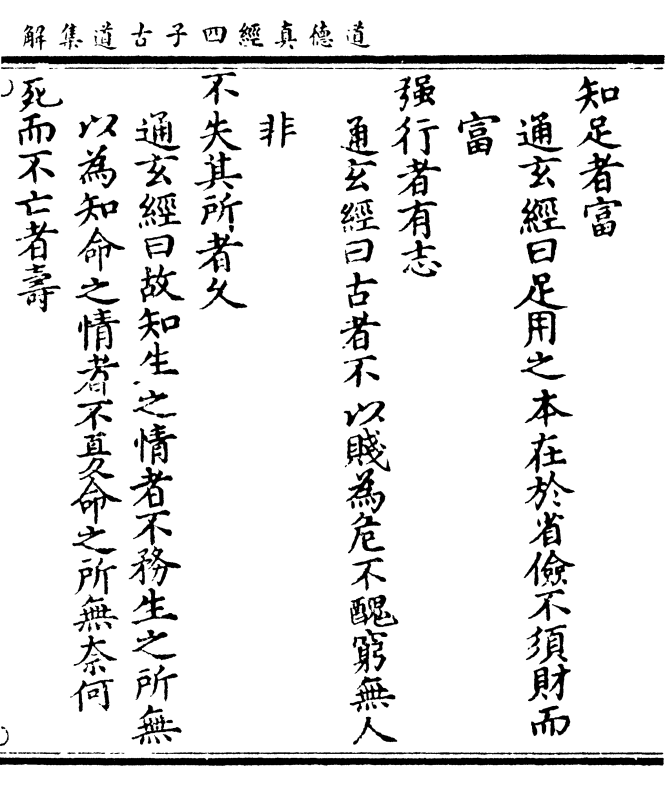

死而不亡者寿

卷五 第 2b 页 0366-049.png

通玄经曰君子虽死亡其名不灭名声传

通玄经曰君子虽死亡其名不灭名声传于后世何往而不寿

大道汎兮章第三十四(此章南华经/言莫神于天)

(莫富于地莫大于帝王故帝王之德/配天地之富贵此古圣人乘天地之)

(富贵驰养万物而用人群爱养之道/也经不为大万物归之故能成其天)

(下之大遵/道养民也)

大道汎兮

南华经曰以道汎观而万物之应备汎爱

万物天地一体也

其可左右

卷五 第 3a 页 0366-050.png

通玄经曰大道无所不可可在其理见可

通玄经曰大道无所不可可在其理见可不趍见不可不去可与不可相为左右相

为表里

万物恃之

南华经曰夫道𩐎万物而不为戾泽及万

世而不为仁

以生而不辞

通玄经曰夫道者万物恃之以生莫知其

德

功成不名有

卷五 第 3b 页 0366-051.png

通玄经曰大常之道生物而不有莫知其

通玄经曰大常之道生物而不有莫知其德

爱养万物而不为主

通玄经曰大常之道收藏畜积而不加富

布施禀受而不益贫爱养万物而不为主

常无欲可名于小

南华经曰刻彫万物众形而道不为巧作

不为而自成

万物归之不为主可名于大

通玄经曰大常之道化成而不宰洞灵经

卷五 第 4a 页 0366-052.png

曰道者不为谋府不为事官其功至妙不

曰道者不为谋府不为事官其功至妙不为功主

是以圣人

通玄经曰是以圣人以道汎爱爱下故能

成其大

终不为大

通玄经曰古之善为君者法于江海江海

爱下终不为大百川归之故能成其大

故能成其大

南华经曰夫道惠施以此为大观于天下

卷五 第 4b 页 0366-053.png

执大象章第三十五(此章南华经言/上古神农之世)

执大象章第三十五(此章南华经言/上古神农之世)(卧则居居起则于于民知其母不知/其父与麋鹿共处耕而食织而衣无)

(有相害争竞之心此大道之世至/德之隆也执道安泰天下太平也)

执大象

通玄经曰执道者德全德全者圣人之道

也古者三皇得道之统立于中央无为为

之而合乎道无为言之而通乎德

天下往往而不害

通玄经曰古者灾害不生祸乱不作天下

和平治之本也

卷五 第 5a 页 0366-054.png

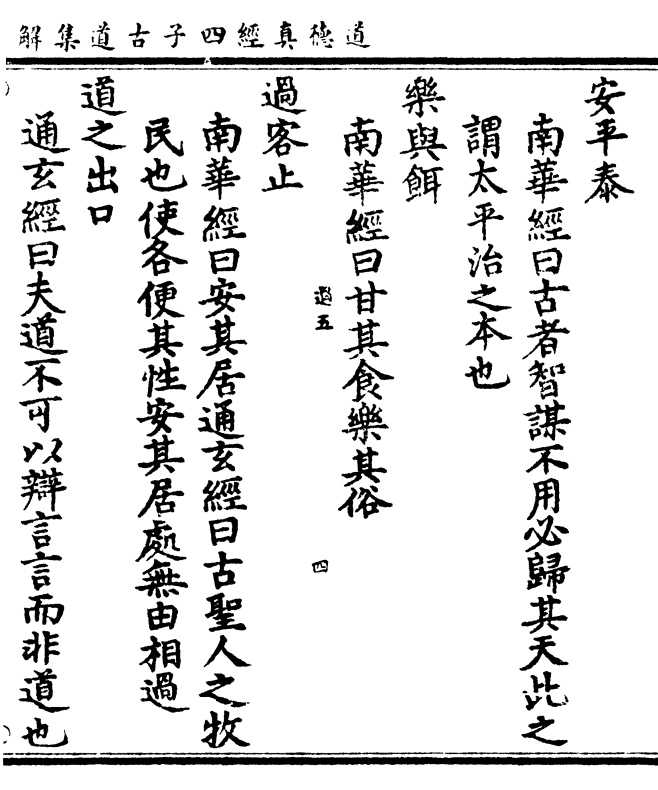

安平泰

安平泰南华经曰古者智谋不用必归其天此之

谓太平治之本也

乐与饵

南华经曰甘其食乐其俗

过客止

南华经曰安其居通玄经曰古圣人之牧

民也使各便其性安其居处无由相过

道之出口

通玄经曰夫道不可以辩言言而非道也

卷五 第 5b 页 0366-055.png

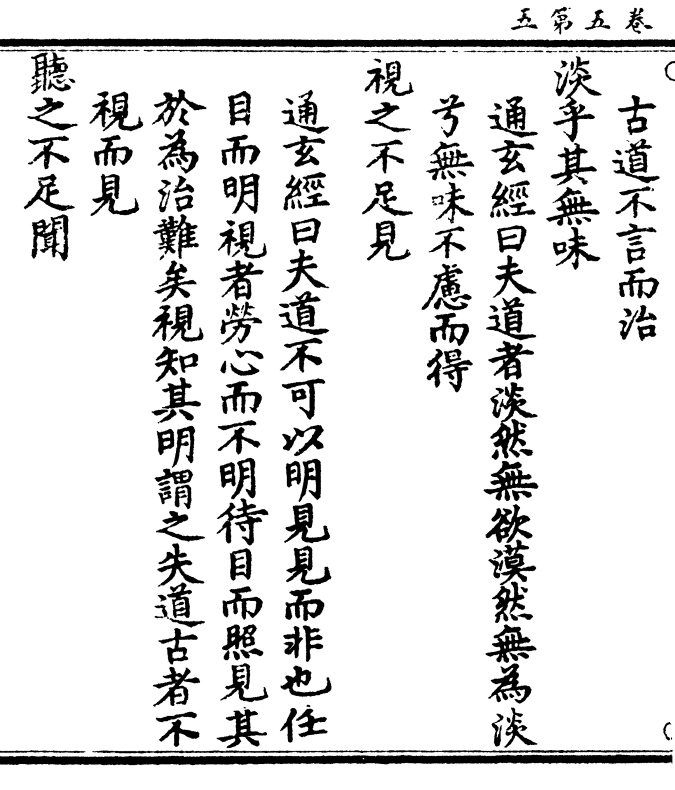

古道不言而治

古道不言而治淡乎其无味

通玄经曰夫道者淡然无欲漠然无为淡

兮无味不虑而得

视之不足见

通玄经曰夫道不可以明见见而非也任

目而明视者劳心而不明待目而照见其

于为治难矣视知其明谓之失道古者不

视而见

听之不足闻

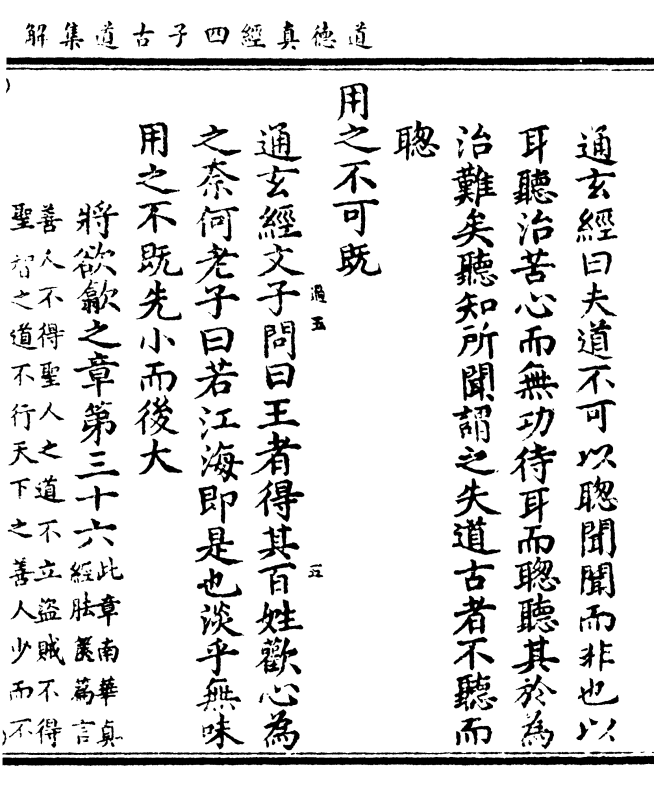

卷五 第 6a 页 0366-056.png

通玄经曰夫道不可以聪闻闻而非也以

通玄经曰夫道不可以聪闻闻而非也以耳听治苦心而无功待耳而聪听其于为

治难矣听知所闻谓之失道古者不听而

聪

用之不可既

通玄经文子问曰王者得其百姓欢心为

之奈何老子曰若江海即是也淡乎无味

用之不既先小而后大

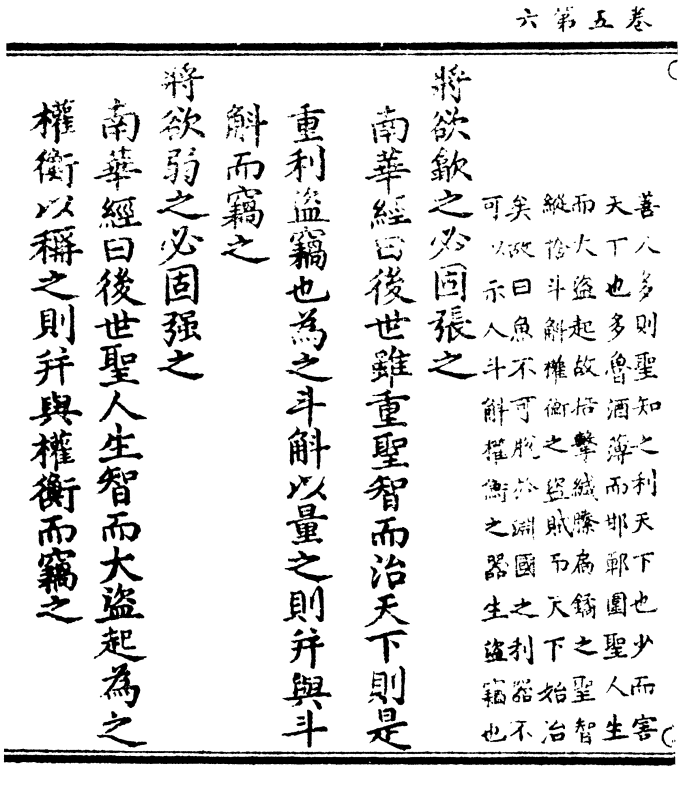

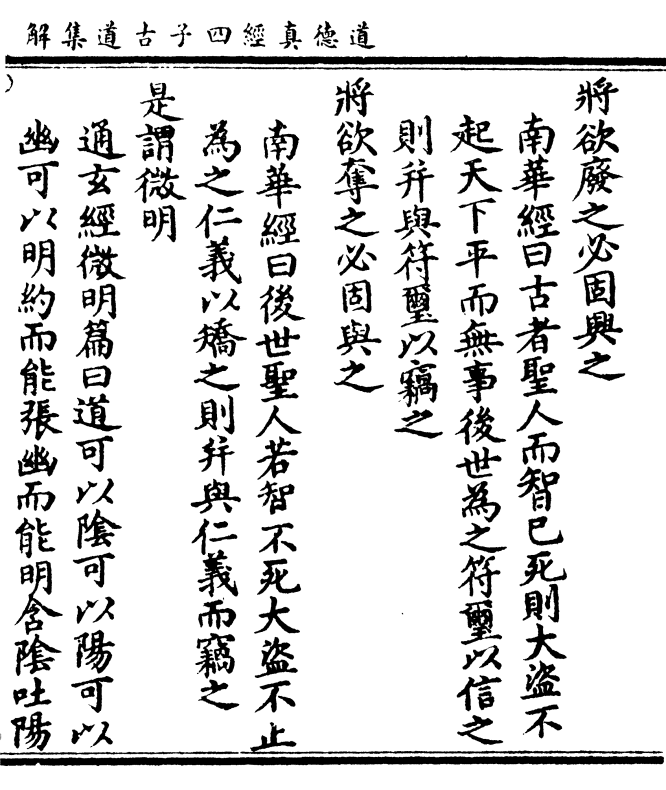

将欲歙之章第三十六(此章南华真/经胠箧篇言)

(善人不得圣人之道不立盗贼不得/圣智之道不行天下之善人少而不)

卷五 第 6b 页 0366-057.png

(善人多则圣知之利天下也少而害/天下也多鲁酒薄而邯郸围圣人生)

(善人多则圣知之利天下也少而害/天下也多鲁酒薄而邯郸围圣人生)(而大盗起故掊击缄縢扃鐍之圣智/纵舍斗斛权衡之盗贼而天下始治)

(矣故曰鱼不可脱于渊国之利器不/可以示人斗斛权衡之器生盗窃也)

将欲歙之必固张之

南华经曰后世虽重圣智而治天下则是

重利盗窃也为之斗斛以量之则并与斗

斛而窃之

将欲弱之必固强之

南华经曰后世圣人生智而大盗起为之

权衡以称之则并与权衡而窃之

卷五 第 7a 页 0366-058.png

将欲废之必固兴之

将欲废之必固兴之南华经曰古者圣人而智已死则大盗不

起天下平而无事后世为之符玺以信之

则并与符玺以窃之

将欲夺之必固与之

南华经曰后世圣人若智不死大盗不止

为之仁义以矫之则并与仁义而窃之

是谓微明

通玄经微明篇曰道可以阴可以阳可以

幽可以明约而能张幽而能明含阴吐阳

卷五 第 7b 页 0366-059.png

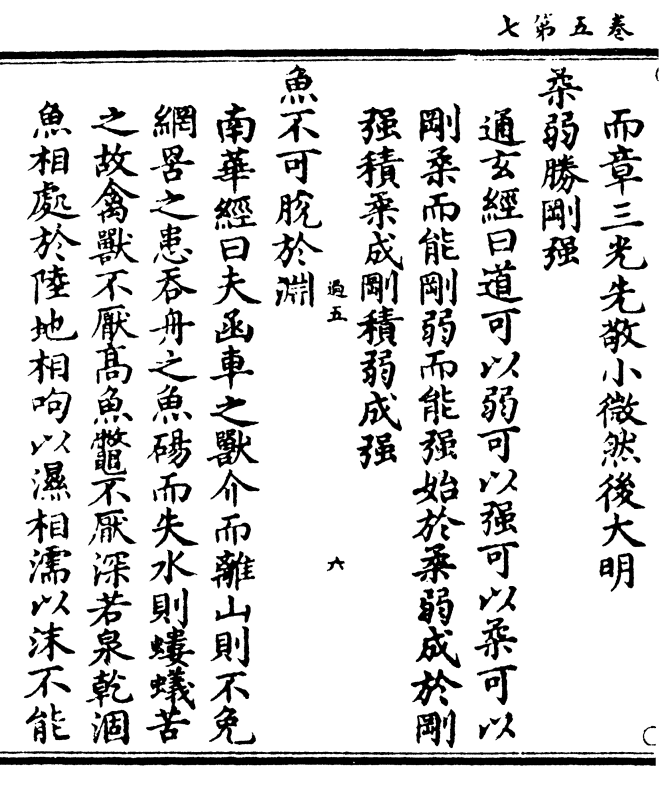

而章三光先敬小微然后大明

而章三光先敬小微然后大明柔弱胜刚强

通玄经曰道可以弱可以强可以柔可以

刚柔而能刚弱而能强始于柔弱成于刚

强积柔成刚积弱成强

鱼不可脱于渊

南华经曰夫函车之兽介而离山则不免

网罟之患吞舟之鱼砀而失水则蝼蚁苦

之故禽兽不厌高鱼鳖不厌深若泉乾涸

鱼相处于陆地相呴以湿相濡以沬不能

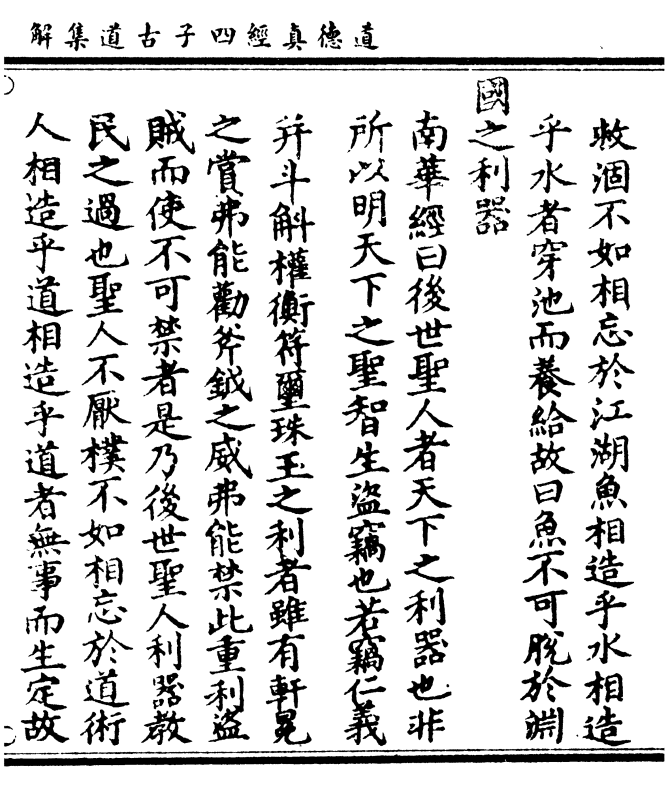

卷五 第 8a 页 0366-060.png

救涸不如相忘于江湖鱼相造乎水相造

救涸不如相忘于江湖鱼相造乎水相造乎水者穿池而养给故曰鱼不可脱于渊

国之利器

南华经曰后世圣人者天下之利器也非

所以明天下之圣智生盗窃也若窃仁义

并斗斛权衡符玺珠玉之利者虽有轩冕

之赏弗能劝斧钺之威弗能禁此重利盗

贼而使不可禁者是乃后世圣人利器教

民之过也圣人不厌朴不如相忘于道术

人相造乎道相造乎道者无事而生定故

卷五 第 8b 页 0366-061.png

曰国之利器不可以示人

曰国之利器不可以示人不可以示人

南华经曰绝圣弃智大盗乃止擿玉毁珠

小盗不起焚符破玺而民朴鄙掊斗折衡

而民不争不可以示人

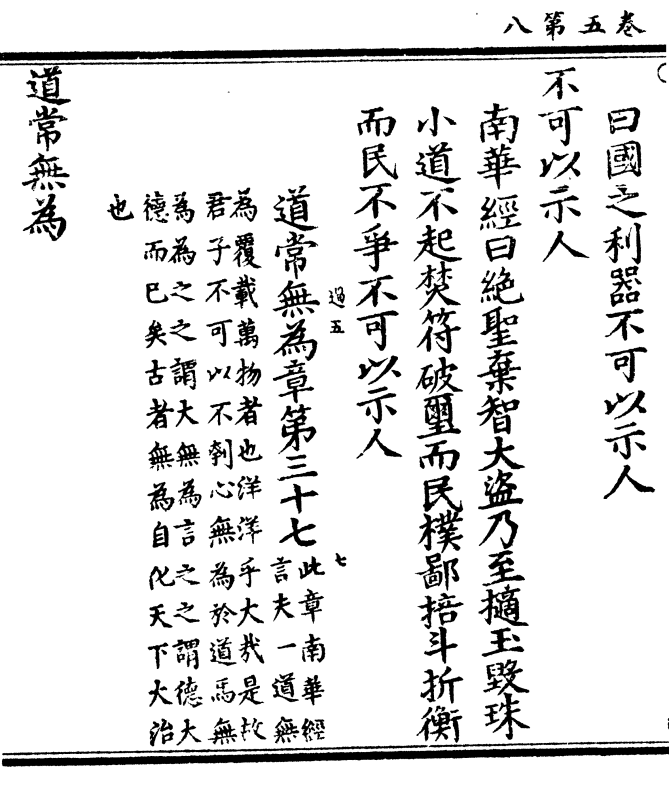

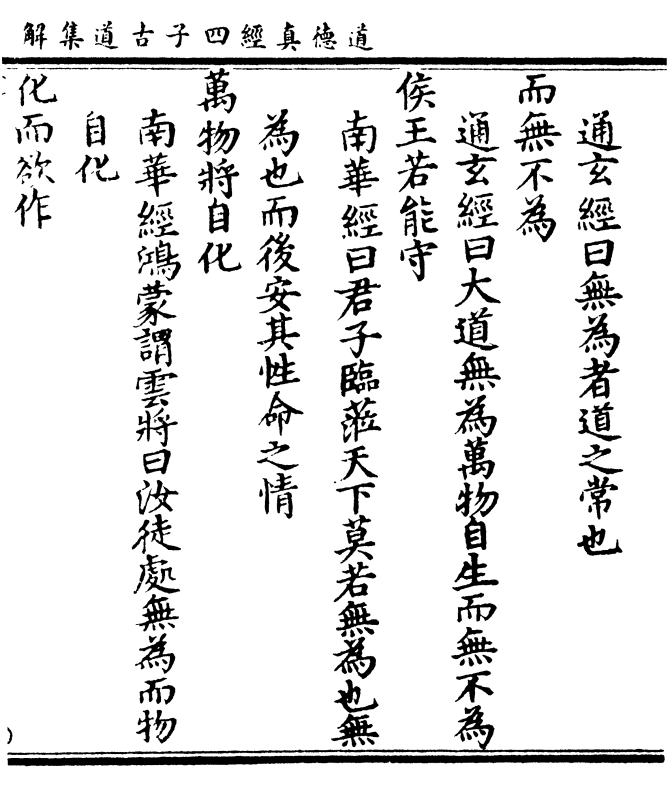

道常无为章第三十七(此章南华经/言夫一道无)

(为覆载万物者也洋洋乎大哉是故/君子不可以不刳心无为于道焉无)

(为为之之谓大无为言之之谓德大/德而已矣古者无为自化天下大治)

(也)

道常无为

卷五 第 9a 页 0366-062.png

通玄经曰无为者道之常也

通玄经曰无为者道之常也而无不为

通玄经曰大道无为万物自生而无不为

侯王若能守

南华经曰君子临莅天下莫若无为也无

为也而后安其性命之情

万物将自化

南华经鸿蒙谓云将曰汝徒处无为而物

自化

化而欲作

卷五 第 9b 页 0366-063.png

通玄经曰民欲作动者信令殊也不诚心

通玄经曰民欲作动者信令殊也不诚心于道令勤于上不应于下

吾将镇之以无名之朴

通玄经曰古之圣人以道镇之在上无为

民化如神

无名之朴亦将不欲

南华经曰万物殊理道不私故无名无名

故无为上无为也下亦无为也

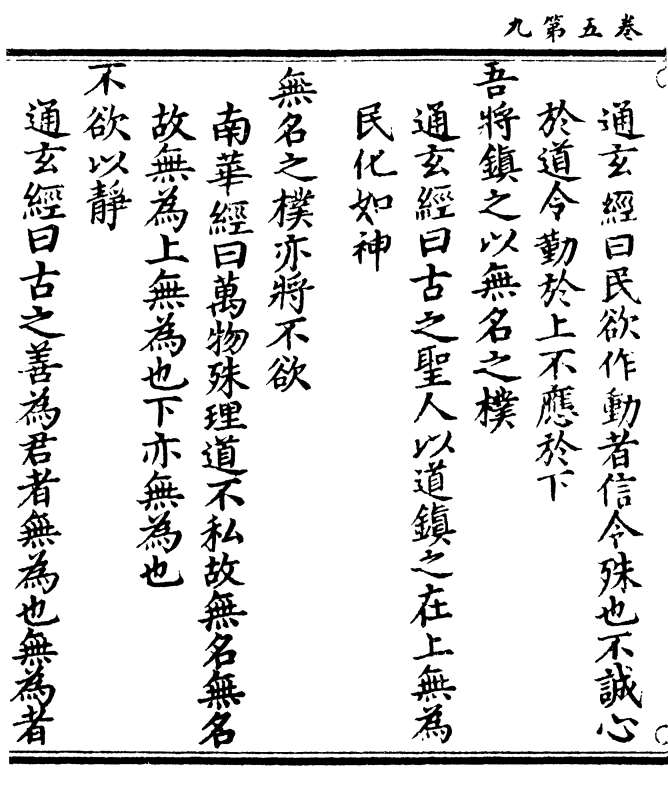

不欲以静

通玄经曰古之善为君者无为也无为者

卷五 第 10a 页 0366-064.png

守静也守静能为天下王

守静也守静能为天下王天下将自正

通玄经曰上反清静物将自正

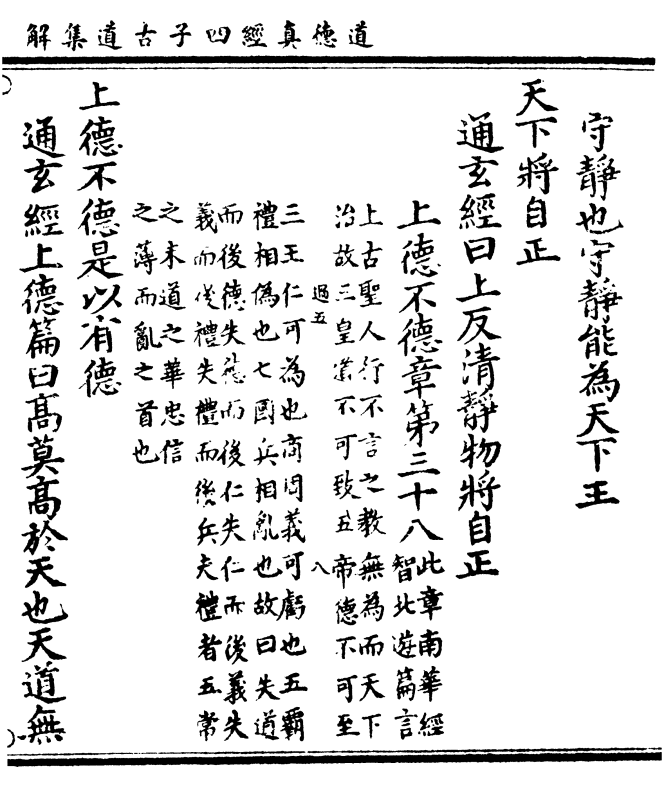

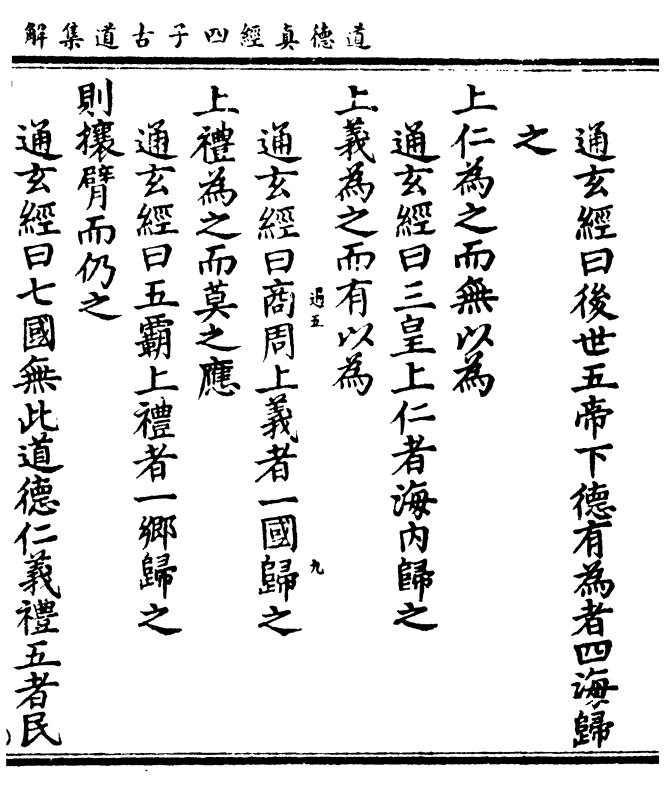

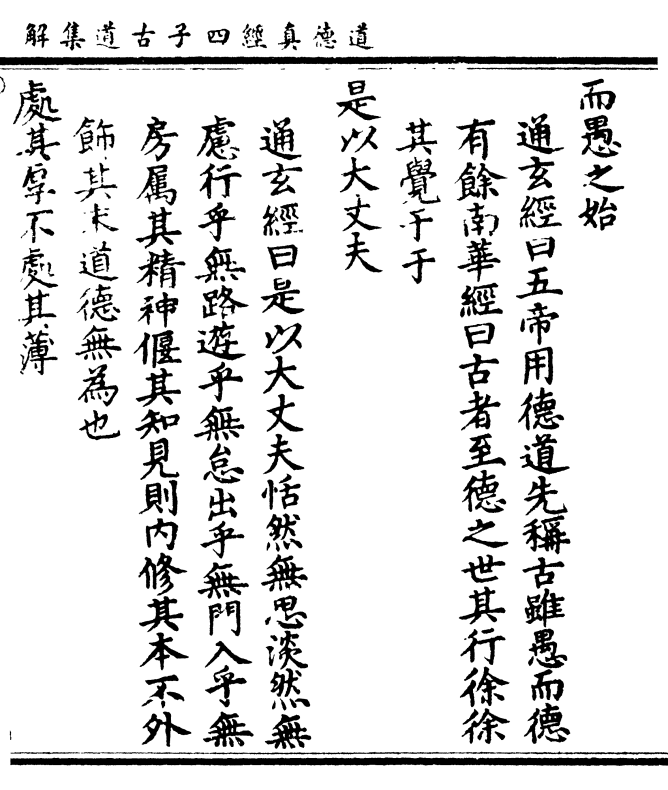

上德不德章第三十八(此章南华经/智北游篇言)

(上古圣人行不言之教无为而天下/治故三皇道不可致五帝德不可至)

(三王仁可为也商周义可亏也五霸/礼相伪也七国兵相乱也故曰失道)

(而后德失德而后仁失仁而后义失/义而后礼失礼而后兵夫礼者五常)

(之末道之华忠信/之薄而乱之首也)

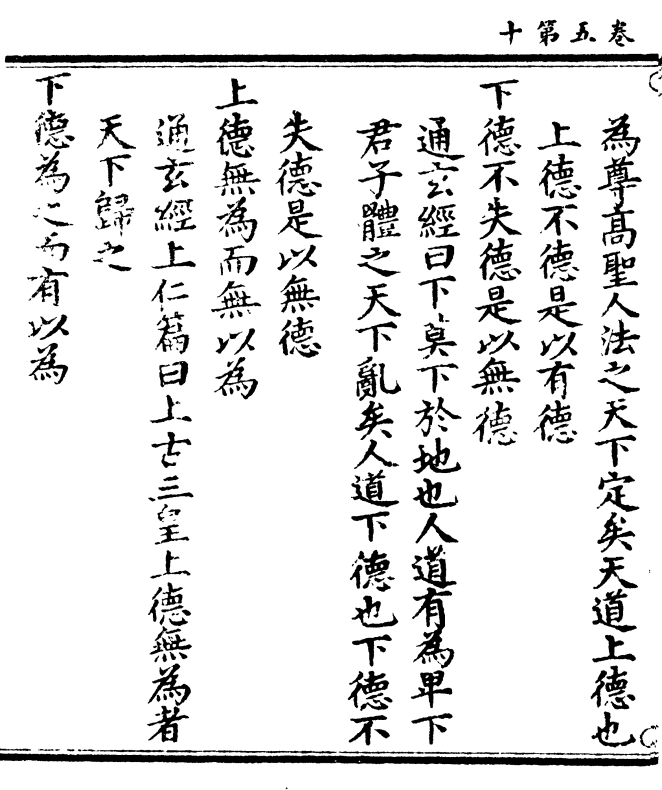

上德不德是以有德

通玄经上德篇曰高莫高于天也天道无

卷五 第 10b 页 0366-065.png

为尊高圣人法之天下定矣天道上德也

为尊高圣人法之天下定矣天道上德也上德不德是以有德

下德不失德是以无德

通玄经曰下莫下于地也人道有为卑下

君子体之天下乱矣人道下德也下德不

失德是以无德

上德无为而无以为

通玄经上仁篇曰上古三皇上德无为者

天下归之

下德为之而有以为

卷五 第 11a 页 0366-066.png

通玄经曰后世五帝下德有为者四海归

通玄经曰后世五帝下德有为者四海归之

上仁为之而无以为

通玄经曰三皇上仁者海内归之

上义为之而有以为

通玄经曰商周上义者一国归之

上礼为之而莫之应

通玄经曰五霸上礼者一乡归之

则攘臂而仍之

通玄经曰七国无此道德仁义礼五者民

卷五 第 11b 页 0366-067.png

不归也不归用兵则攘臂而仍之天下大

不归也不归用兵则攘臂而仍之天下大乱

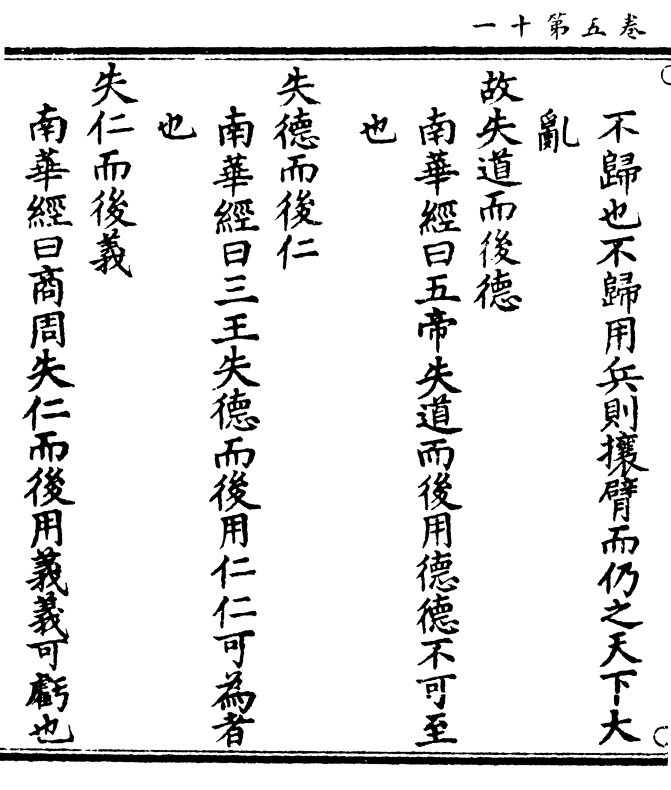

故失道而后德

南华经曰五帝失道而后用德德不可至

也

失德而后仁

南华经曰三王失德而后用仁仁可为者

也

失仁而后义

南华经曰商周失仁而后用义义可亏也

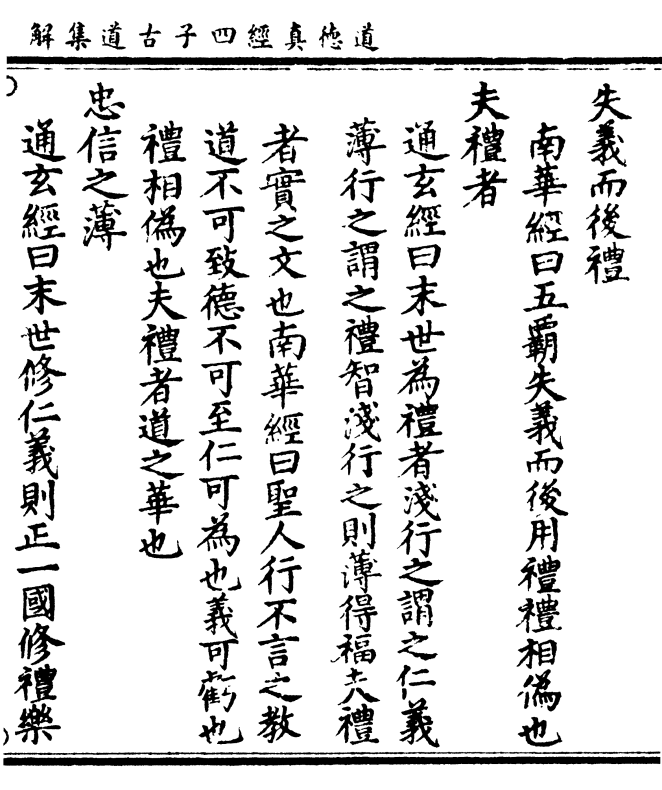

卷五 第 12a 页 0366-068.png

失义而后礼

失义而后礼南华经曰五霸失义而后用礼礼相伪也

夫礼者

通玄经曰末世为礼者浅行之谓之仁义

薄行之谓之礼智浅行之则薄得福夫礼

者实之文也南华经曰圣人行不言之教

道不可致德不可至仁可为也义可亏也

礼相伪也夫礼者道之华也

忠信之薄

通玄经曰末世修仁义则正一国修礼乐

卷五 第 12b 页 0366-069.png

则正一乡德薄者小

则正一乡德薄者小而乱之首

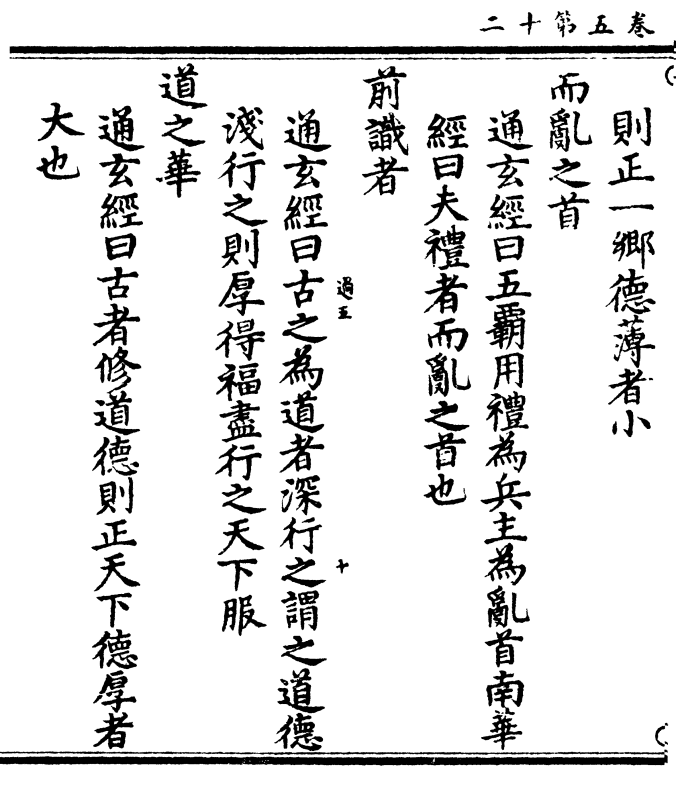

通玄经曰五霸用礼为兵主为乱首南华

经曰夫礼者而乱之首也

前识者

通玄经曰古之为道者深行之谓之道德

浅行之则厚得福尽行之天下服

道之华

通玄经曰古者修道德则正天下德厚者

大也

卷五 第 13a 页 0366-070.png

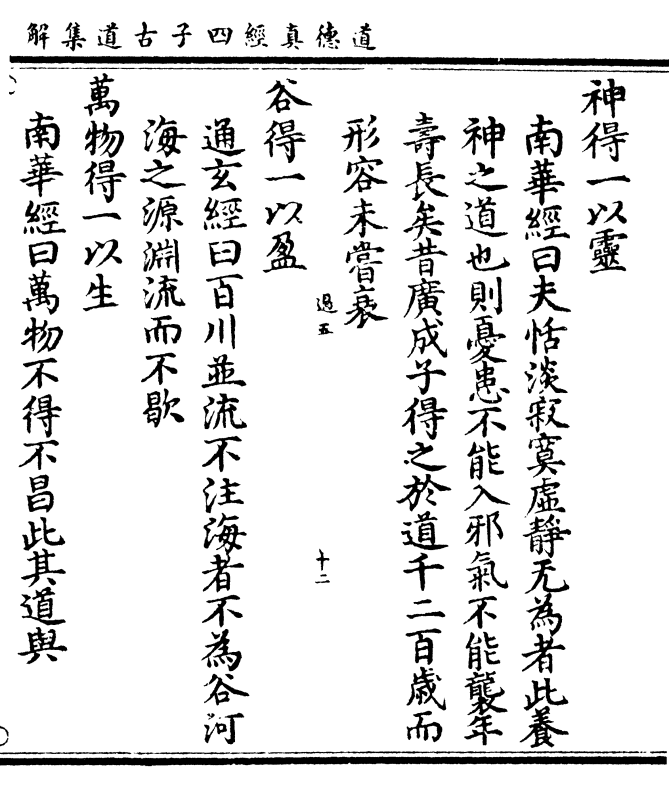

而愚之始

而愚之始通玄经曰五帝用德道先称古虽愚而德

有馀南华经曰古者至德之世其行徐徐

其觉于于

是以大丈夫

通玄经曰是以大丈夫恬然无思淡然无

虑行乎无路游乎无怠出乎无门入乎无

房属其精神偃其知见则内修其本不外

饰其末道德无为也

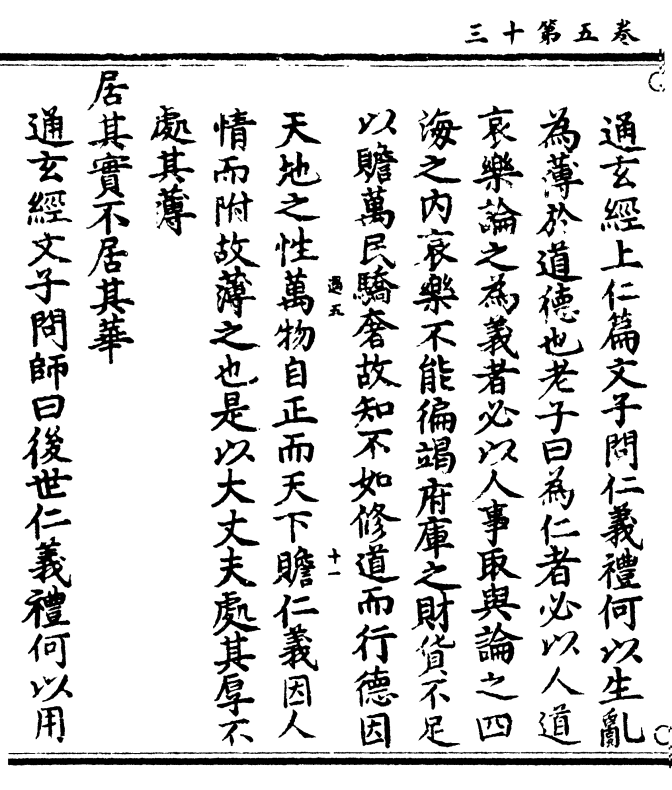

处其厚不处其薄

卷五 第 13b 页 0366-071.png

通玄经上仁篇又子问仁义礼何以生乱

通玄经上仁篇又子问仁义礼何以生乱为薄于道德也老子曰为仁者必以人道

哀乐论之为义者必以人事取与论之四

海之内哀乐不能遍竭府库之财货不足

以赡万民骄奢故知不如修道而行德因

天地之性万物自正而天下赡仁义因人

情而附故薄之也是以大丈夫处其厚不

处其薄

居其实不居其华

通玄经又子问师曰后世仁义礼何以用

卷五 第 14a 页 0366-072.png

兵刑为薄于道德老子曰古者循性而行

兵刑为薄于道德老子曰古者循性而行谓之道得其天性谓之德道德淳厚不用

兵刑也后世德性失然后用仁义仁义浇

薄用兵刑也是以大丈夫居其实不居其

华

故去彼取此

通玄经曰故去彼取此天殃不起得于此

者忘于彼则咎去福来

昔之得一章第三十九(此章通玄经/言太古圣人)

(修足誉之德不求人之誉己所以得/天下者非谓其履势位称尊号也言)

卷五 第 14b 页 0366-073.png

(善运天下之心得天下之力也后世/有南面之名无一人之誉而失天下)

(善运天下之心得天下之力也后世/有南面之名无一人之誉而失天下)(也桀纣不为王汤武不为放古者圣/人天下数誉而不益善至誉无誉得)

(至道之要也体天/无誉天下长久也)

昔之得一者

冲虚经曰道无形埒一气九变复变而为

一一者天地人物形变之始也

天得一以清

南华经曰天无为以之清

地得一以宁

南华经曰地无为以之宁

卷五 第 15a 页 0366-074.png

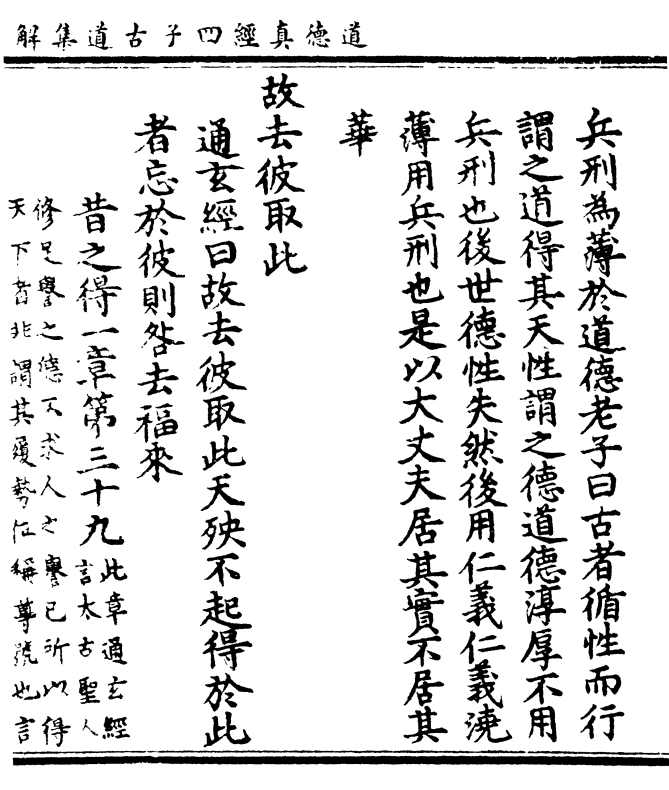

神得一以灵

神得一以灵南华经曰夫恬淡寂寞虚静无为者此养

神之道也则忧患不能入邪气不能袭年

寿长矣昔广成子得之于道千二百岁而

形容未尝衰

谷得一以盈

通玄经曰百川并流不注海者不为谷河

海之源渊流而不歇

万物得一以生

南华经曰万物不得不昌此其道与

卷五 第 15b 页 0366-075.png

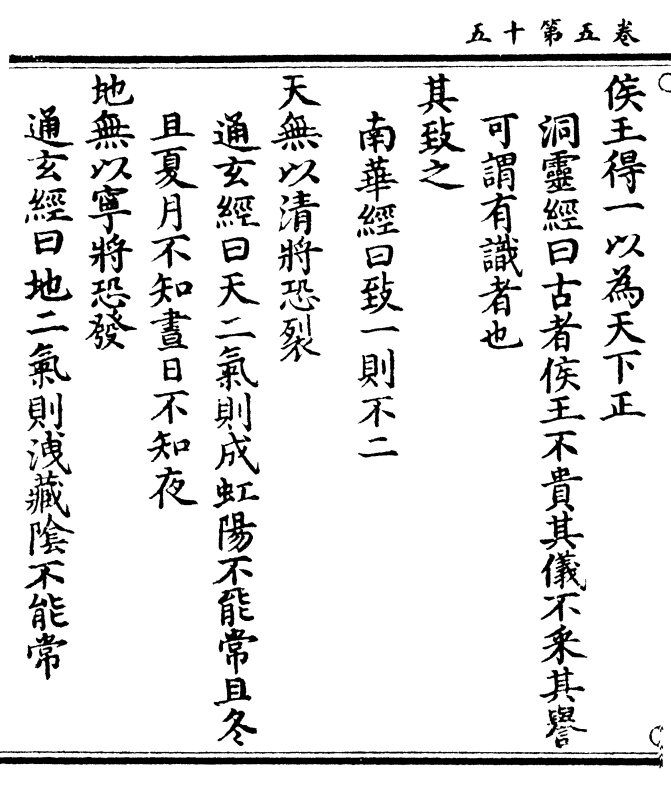

侯王得一以为天下正

侯王得一以为天下正洞灵经曰古者侯王不贵其仪不采其誉

可谓有识者也

其致之

南华经曰致一则不二

天无以清将恐裂

通玄经曰天二气则成虹阳不能常且冬

且夏月不知昼日不知夜

地无以宁将恐发

通玄经曰地二气则泄藏阴不能常

卷五 第 16a 页 0366-076.png

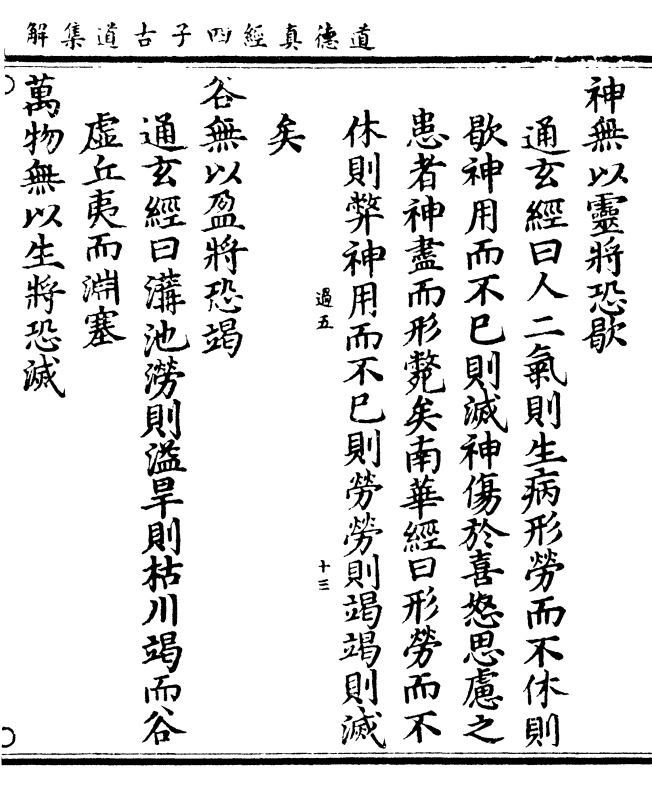

神无以灵将恐歇

神无以灵将恐歇通玄经曰人二气则生病形劳而不休则

歇神用而不已则灭神伤于喜怒思虑之

患者神尽而形毙矣南华经曰形劳而不

休则弊神用而不已则劳劳则竭竭则灭

矣

谷无以盈将恐竭

通玄经曰沟池涝则溢旱则枯川竭而谷

虚丘夷而渊塞

万物无以生将恐灭

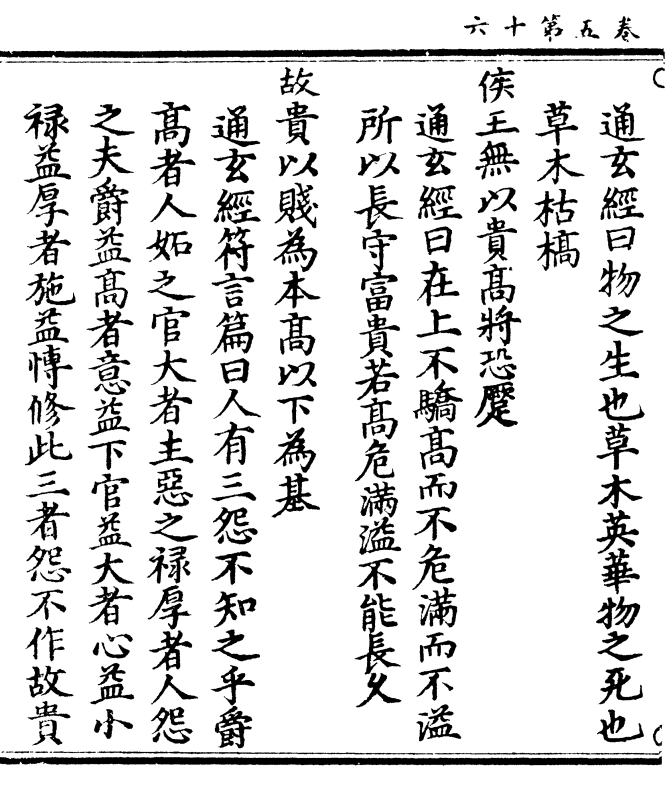

卷五 第 16b 页 0366-077.png

通玄经曰物之生也草木英华物之死也

通玄经曰物之生也草木英华物之死也草木枯槁

侯王无以贵高将恐蹶

通玄经曰在上不骄高而不危满而不溢

所以长守富贵若高危满溢不能长久

故贵以贱为本高以下为基

通玄经符言篇曰人有三怨不知之乎爵

高者人妒之官大者主恶之禄厚者人怨

之夫爵益高者意益下官益大者心益小

禄益厚者施益博修此三者怨不作故贵

卷五 第 17a 页 0366-078.png

必以贱为本高必以下为基

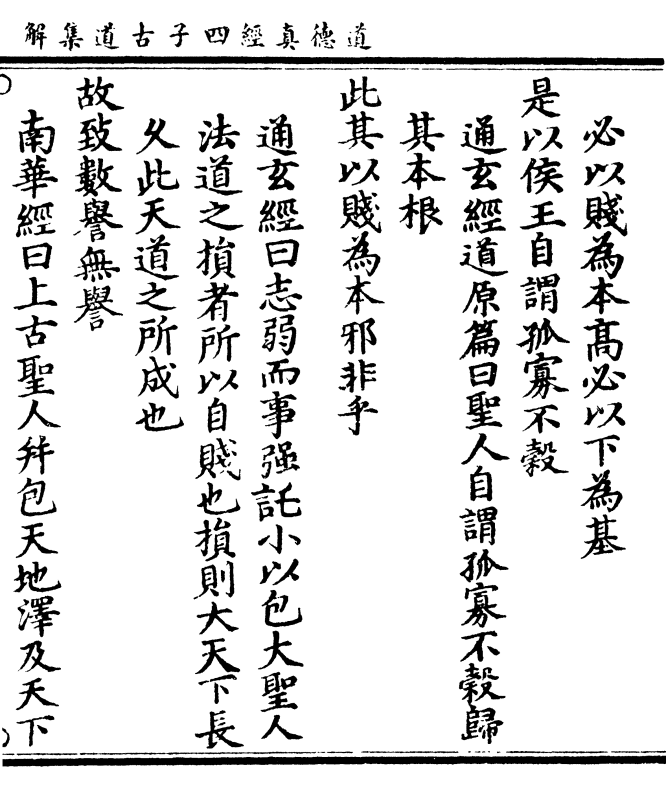

必以贱为本高必以下为基是以侯王自谓孤寡不谷

通玄经道原篇曰圣人自谓孤寡不谷归

其本根

此其以贱为本邪非乎

通玄经曰志弱而事强托小以包大圣人

法道之损者所以自贱也损则大天下长

久此天道之所成也

故致数誉无誉

南华经曰上古圣人并包天地泽及天下

卷五 第 17b 页 0366-079.png

而不知其谁氏是故生无爵死无谥实不

而不知其谁氏是故生无爵死无谥实不聚名不立此之谓大人天下数誉而不加

善恶识所以贵哉至誉无誉矣

不欲碌碌如玉珞珞如石

通玄经符言篇曰古者无为尸名不为谋

府不为事任不为智主藏于无形行于无

怠不为福先不为祸始始于无名动于不

得己欲福先无祸欲利先远害故无为而

宁者失其所宁即危无为而治者失其所

治即乱故不欲碌碌如玉珞珞如石

卷五 第 18a 页 0366-080.png

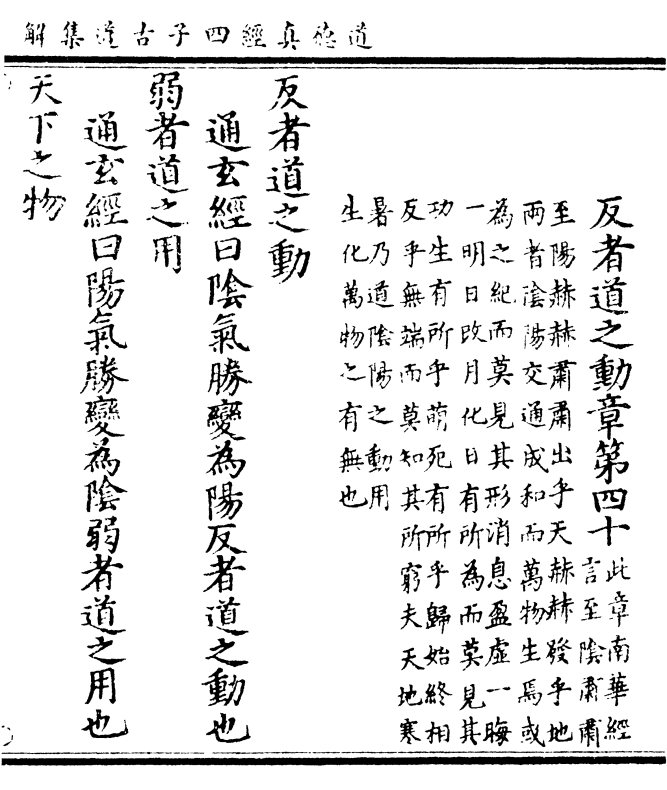

反者道之动章第四十(此章南华经/言至阴肃肃)

反者道之动章第四十(此章南华经/言至阴肃肃)(至阳赫赫肃肃出乎天赫赫发乎地/两者阴阳交通成和而万物生焉或)

(为之纪而莫见其形消息盈虚一晦/一明日改月化日有所为而莫见其)

(功生有所乎萌死有所乎归始终相/反乎无端而莫知其所穷夫天地寒)

(暑乃道阴阳之动用/生化万物之有无也)

反者道之动

通玄经曰阴气胜变为阳反者道之动也

弱者道之用

通玄经曰阳气胜变为阴弱者道之用也

天下之物

卷五 第 18b 页 0366-081.png

通玄经曰天地之道有无相生万物化也

通玄经曰天地之道有无相生万物化也冲虚经曰万物生化出入化机常生常化

生于有

通玄经曰万物动而与阳同波万物生也

冲虚经曰万物有生皆出于机而常生也

万物生者不得不生终者生之必生者也

有生于无

通玄经曰万物静而与阴同德万物化也

冲虚经曰万物有化皆入机而常化也万

物化者不得不化生者化之必终者也

卷五 第 19a 页 0366-082.png

道德真经四子古道集解卷之五

卷五 第 19b 页 0366-083.png