声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

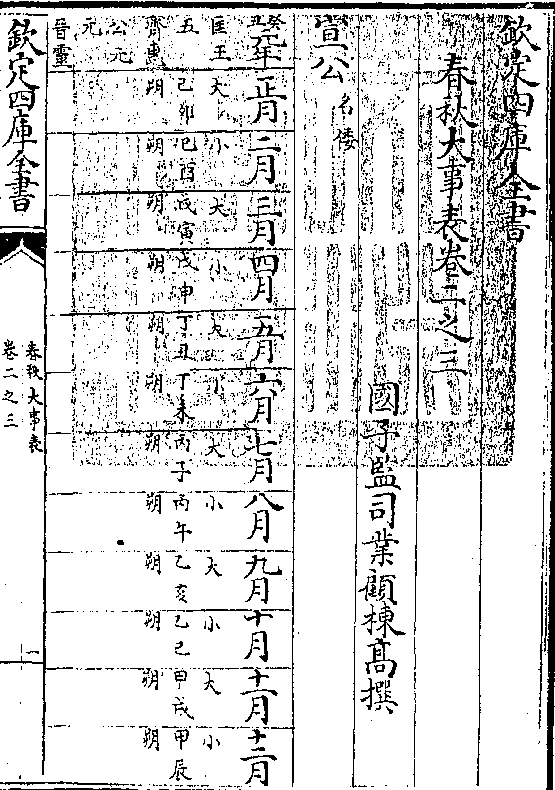

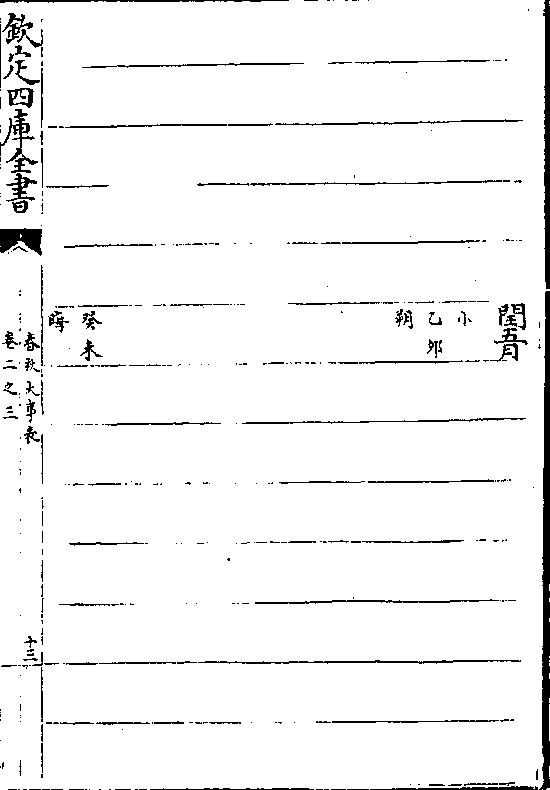

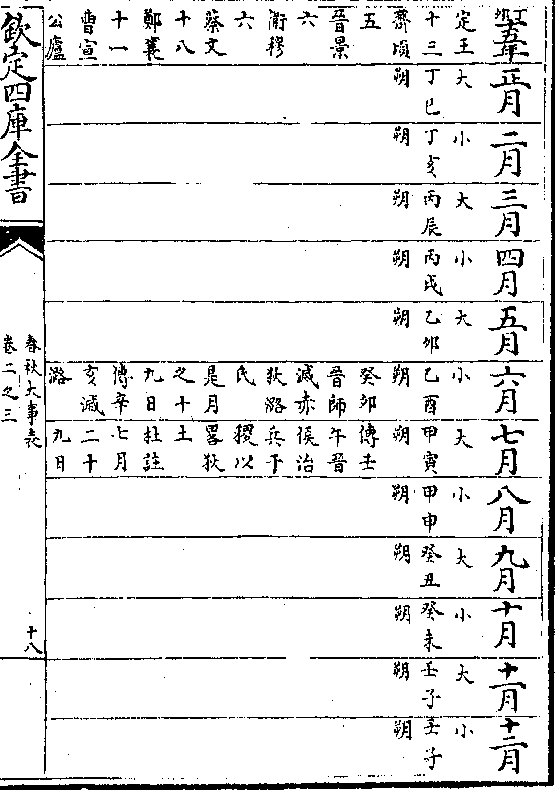

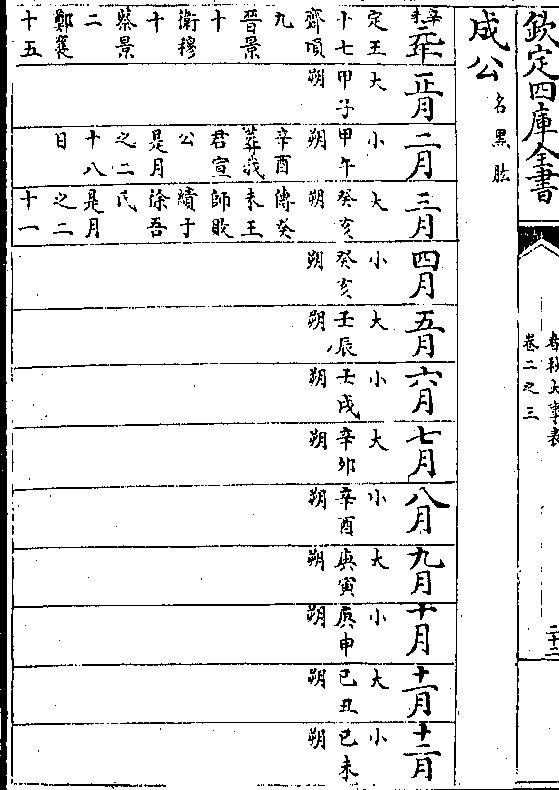

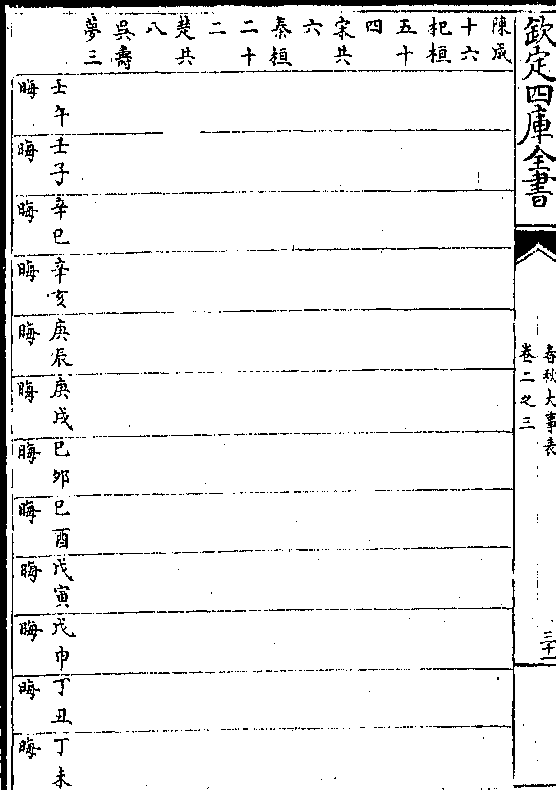

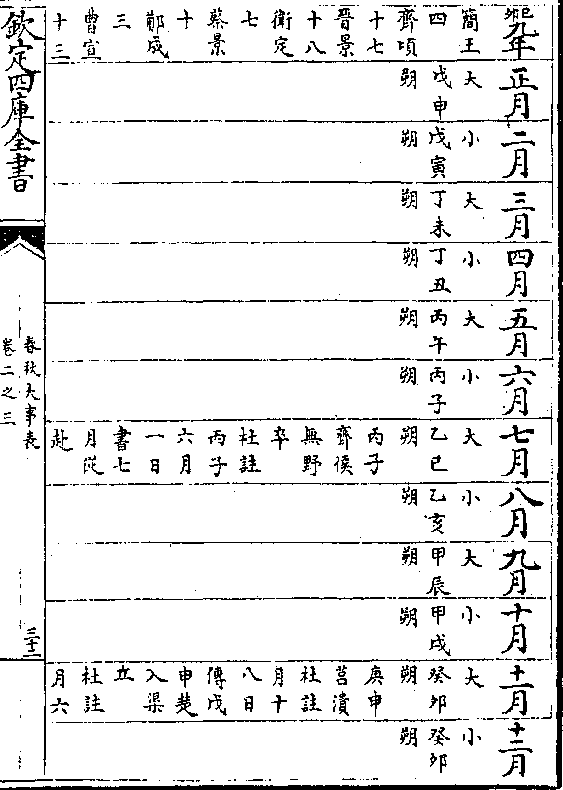

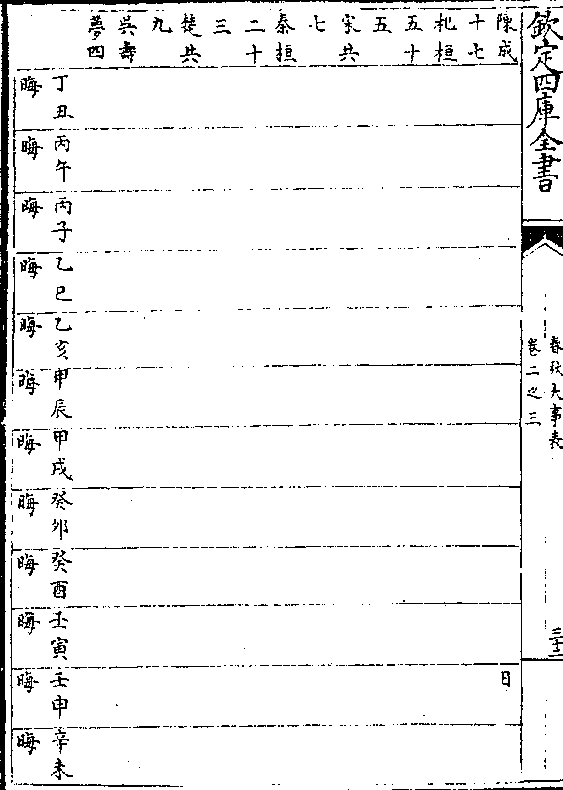

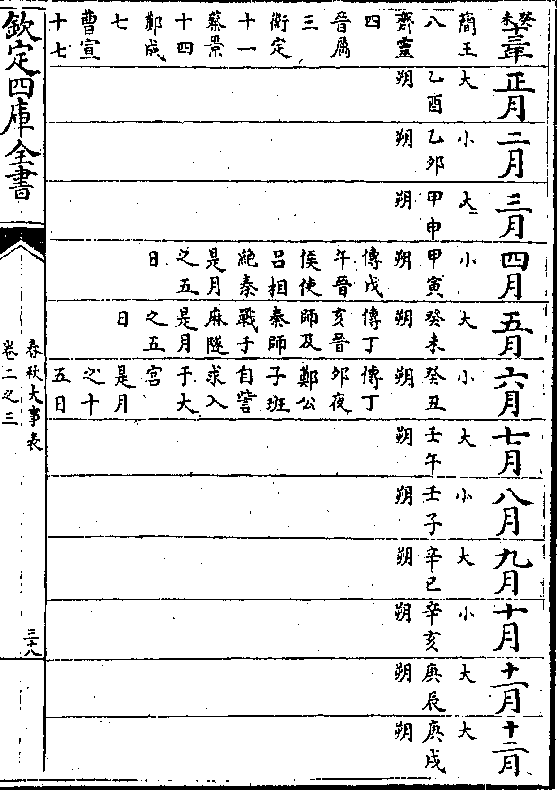

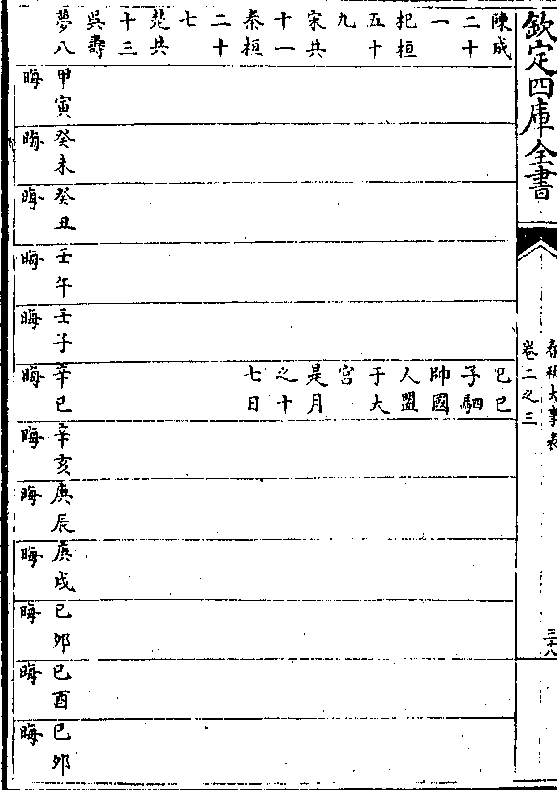

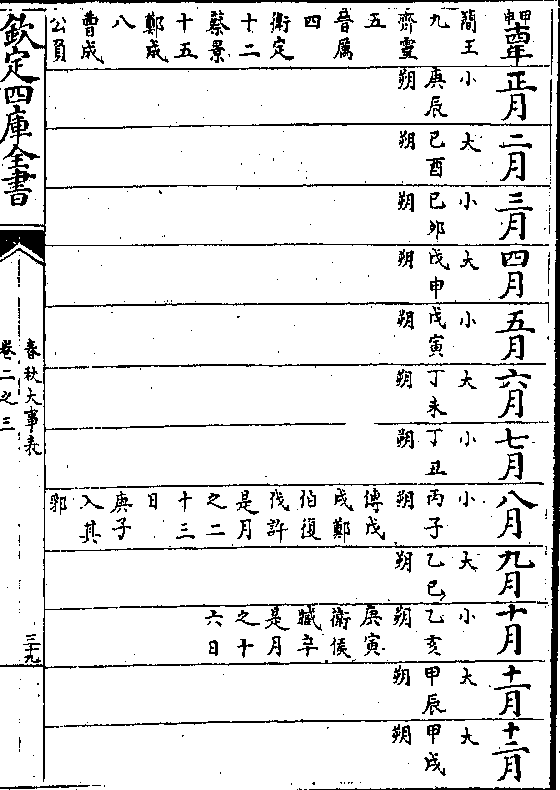

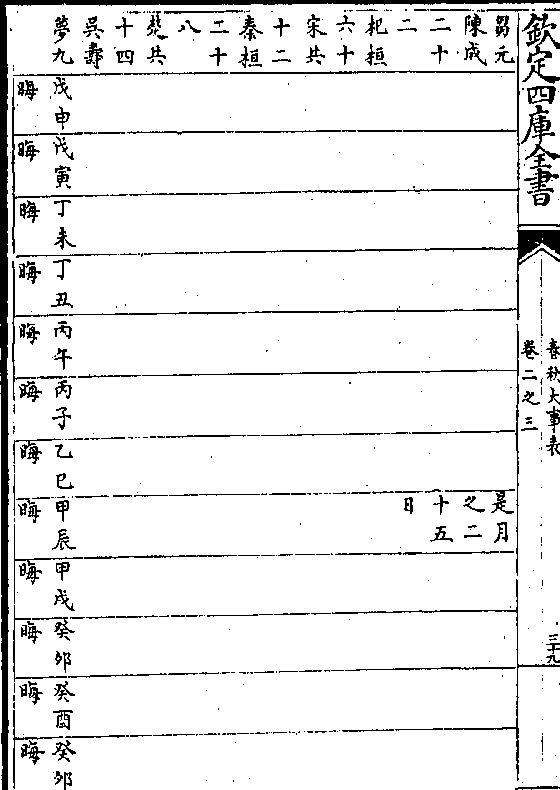

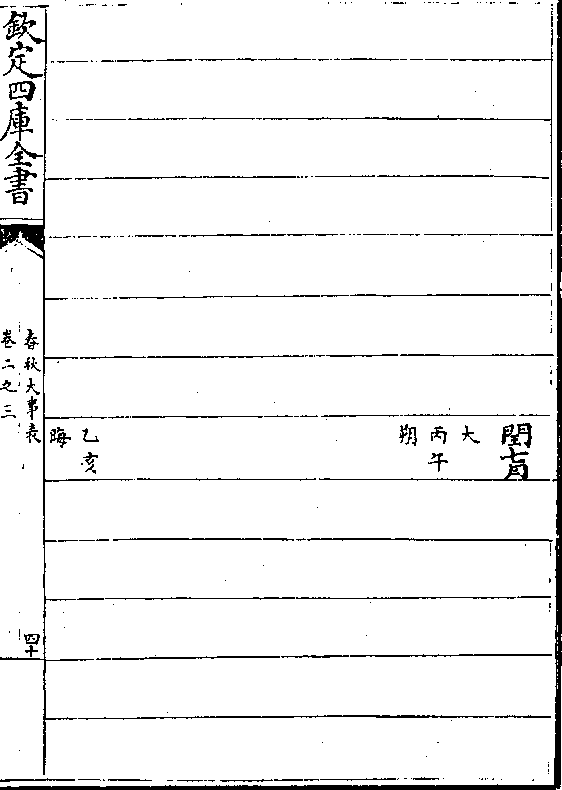

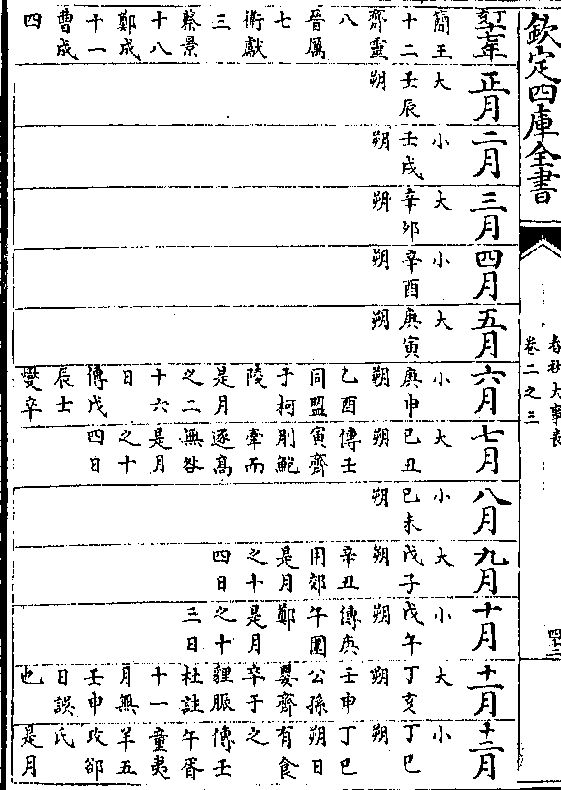

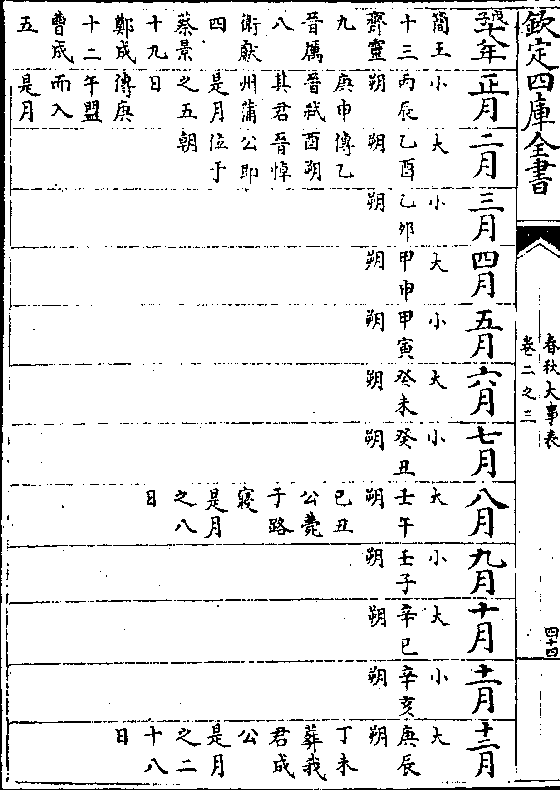

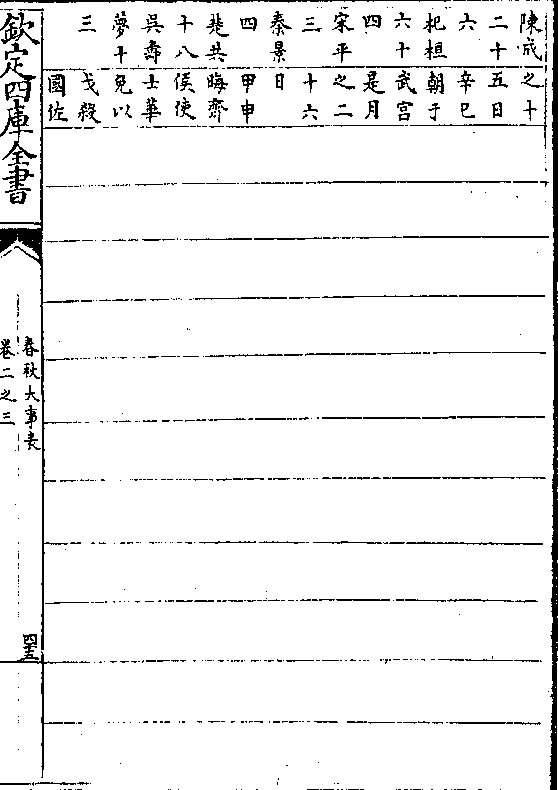

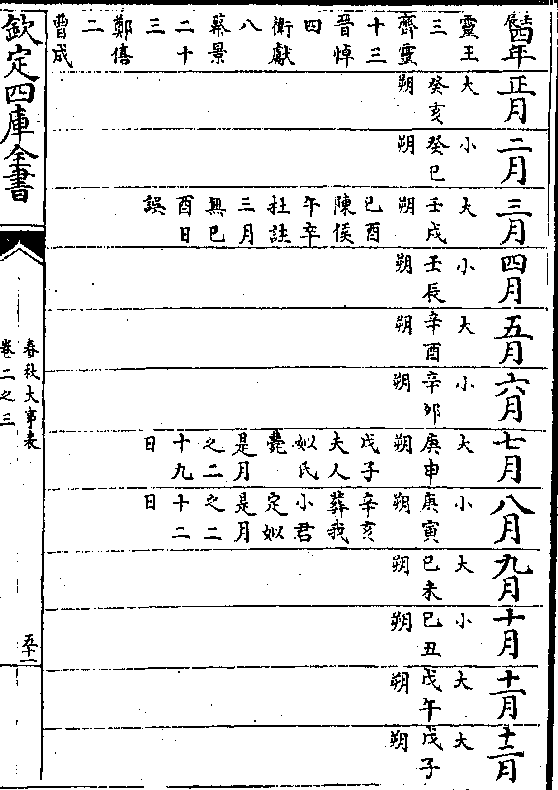

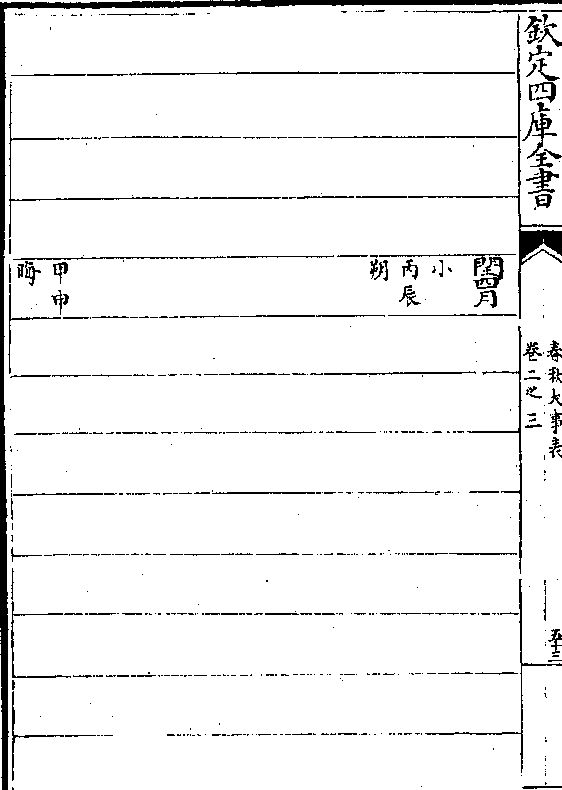

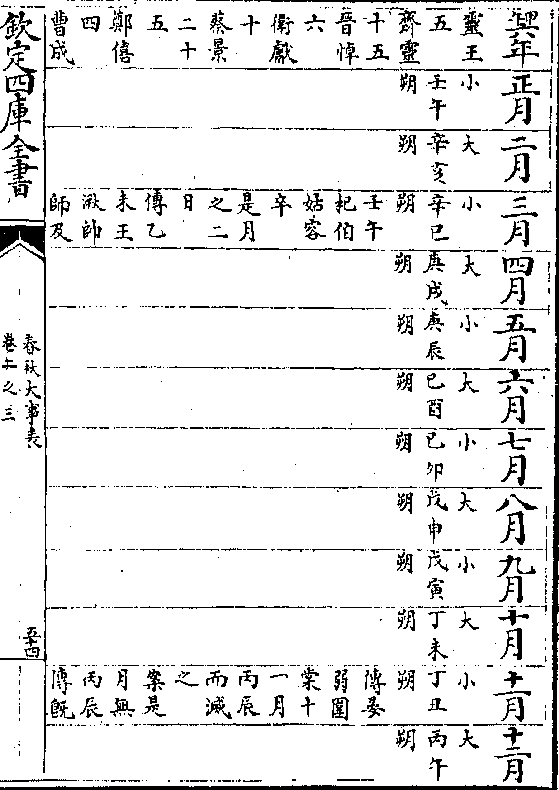

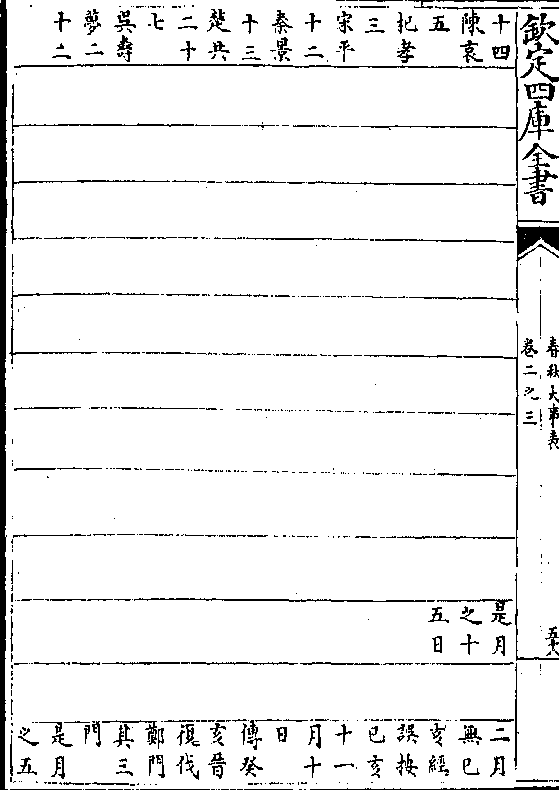

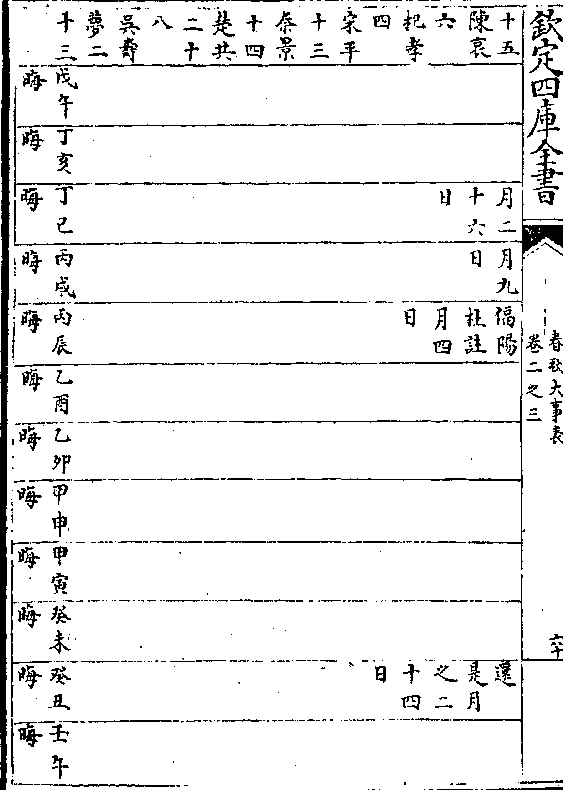

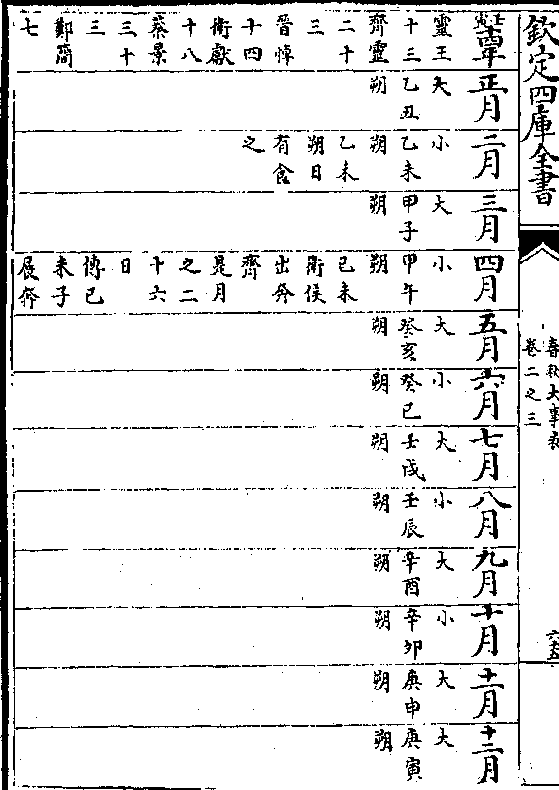

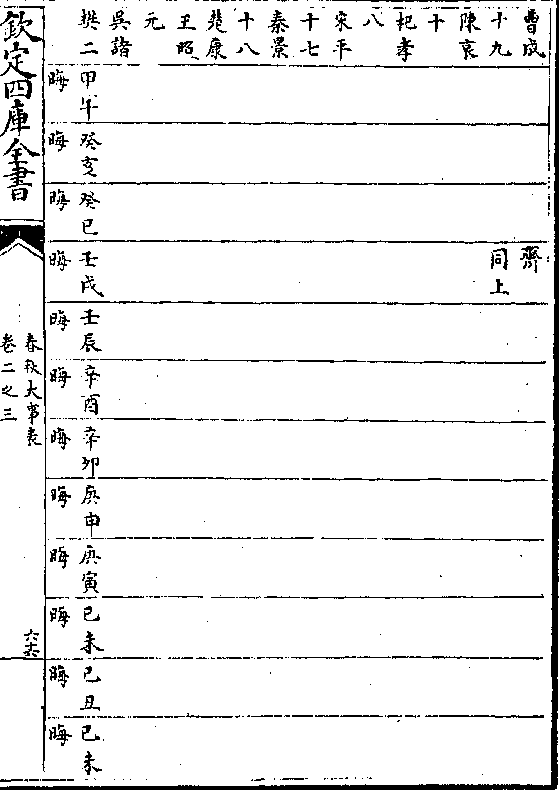

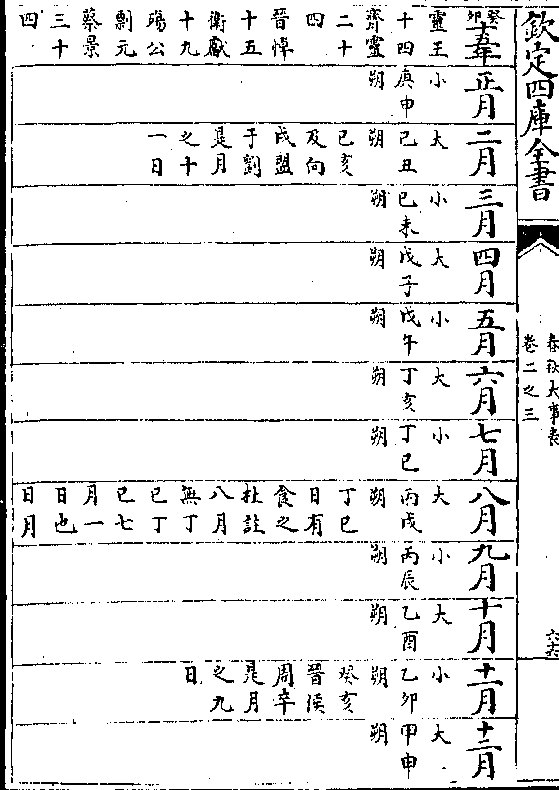

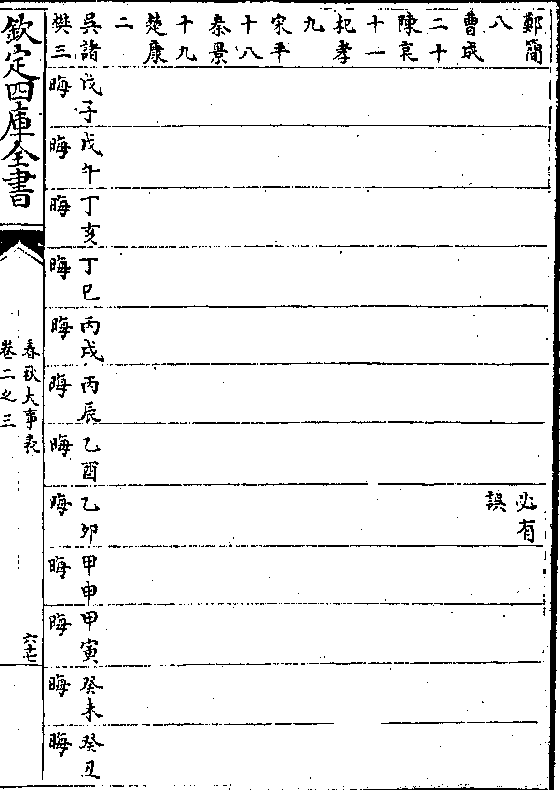

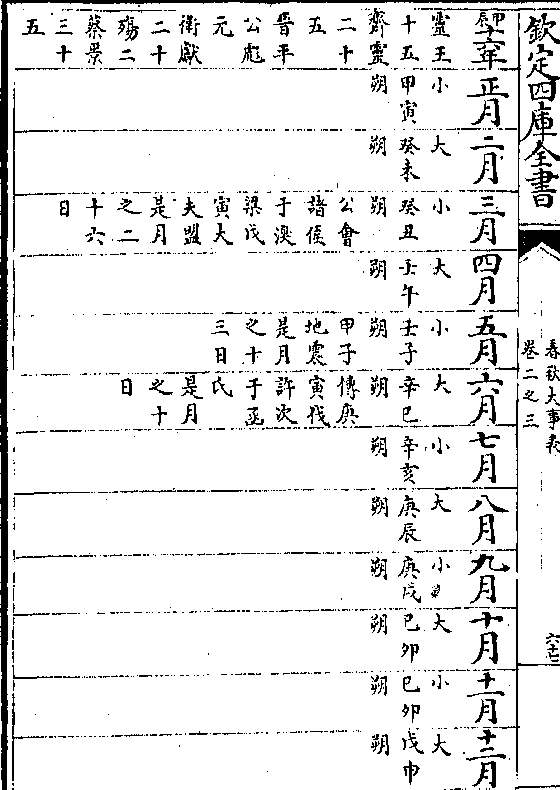

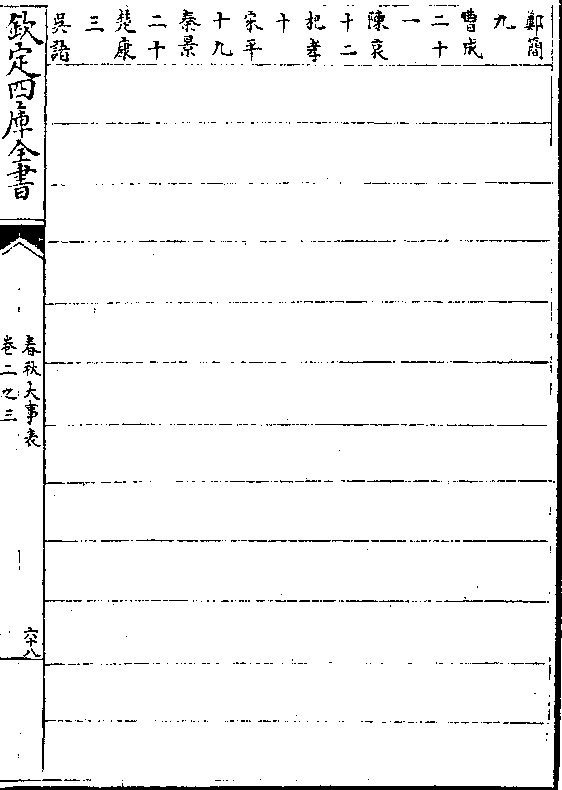

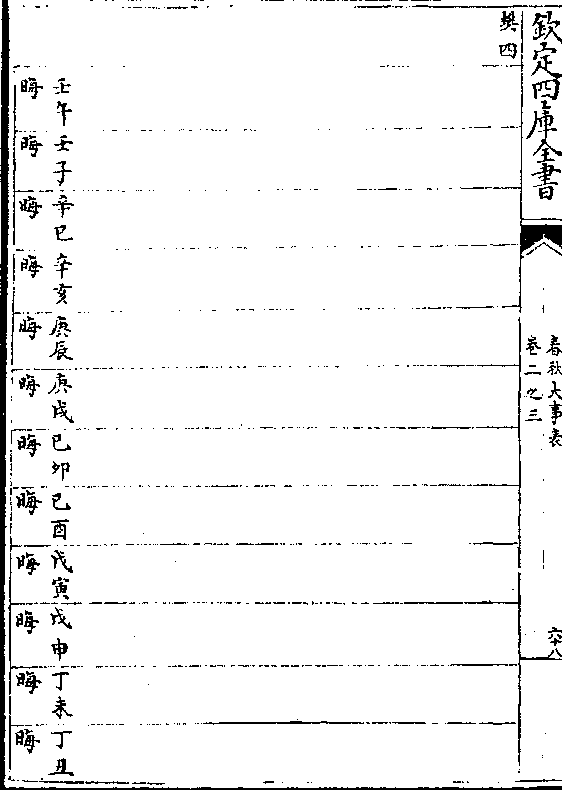

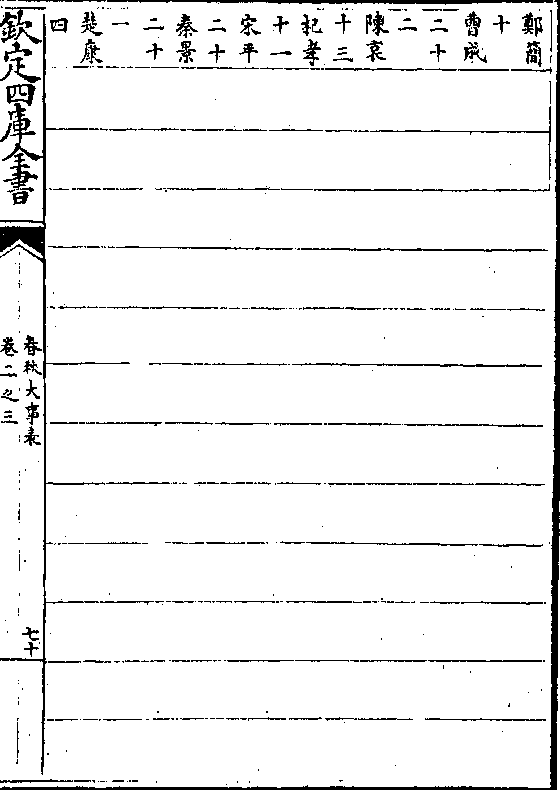

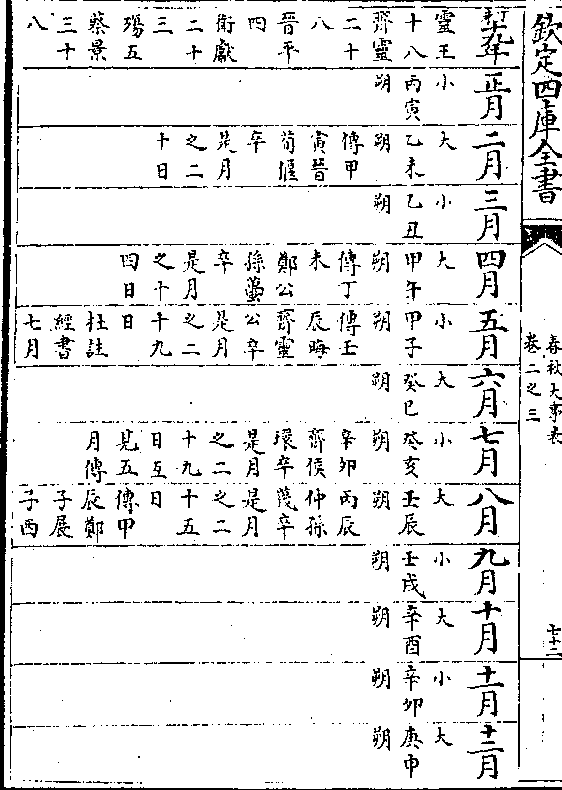

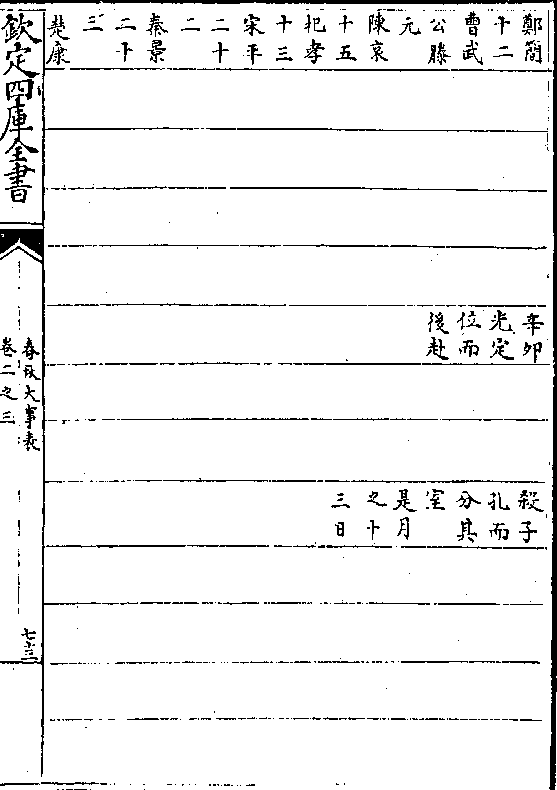

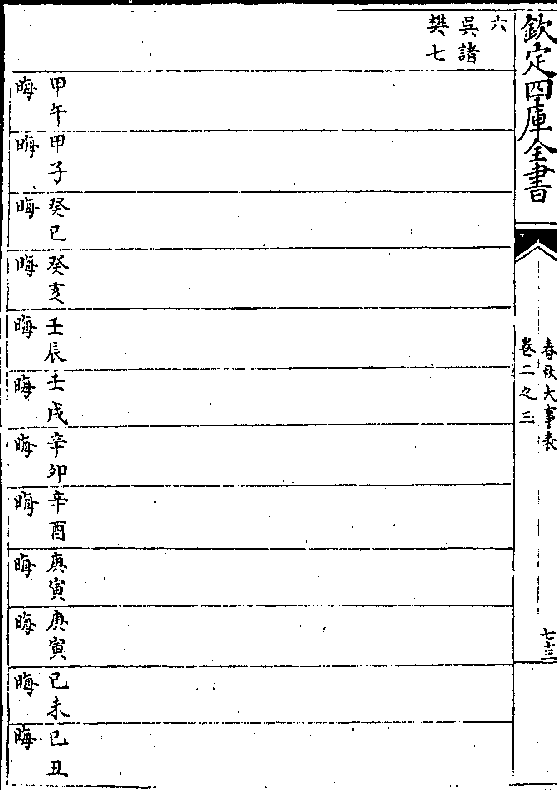

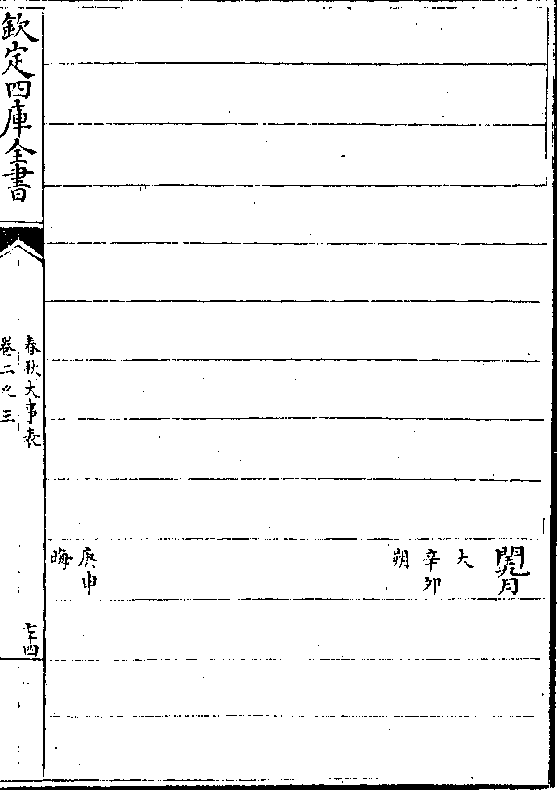

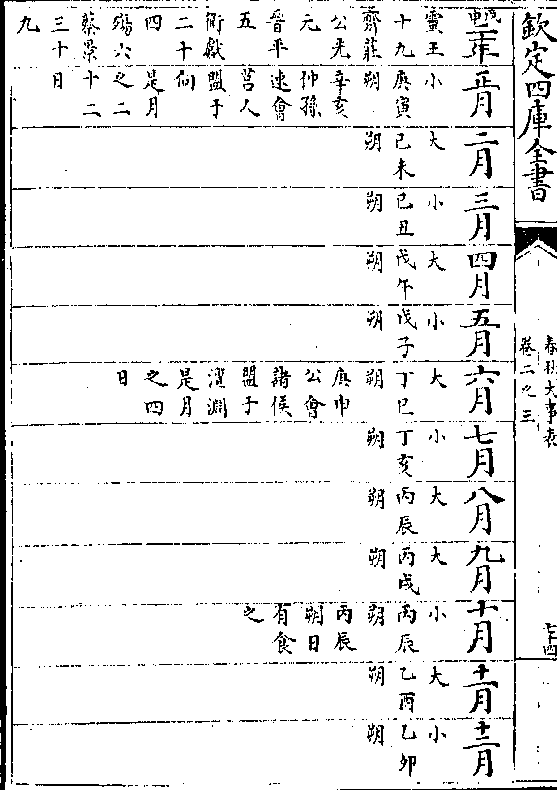

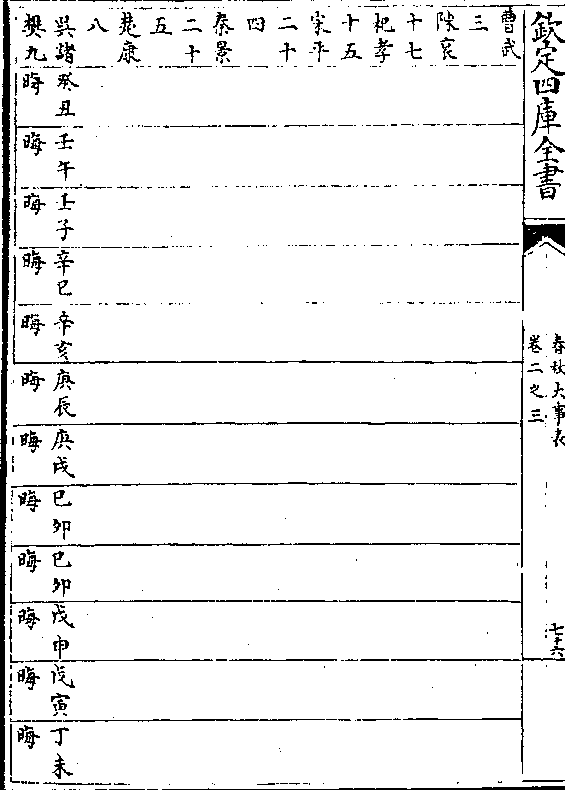

卷四 第 1a 页 WYG0179-0123a.png

钦定四库全书

钦定四库全书春秋大事表卷四

国子监司业顾栋高撰

列国疆域表

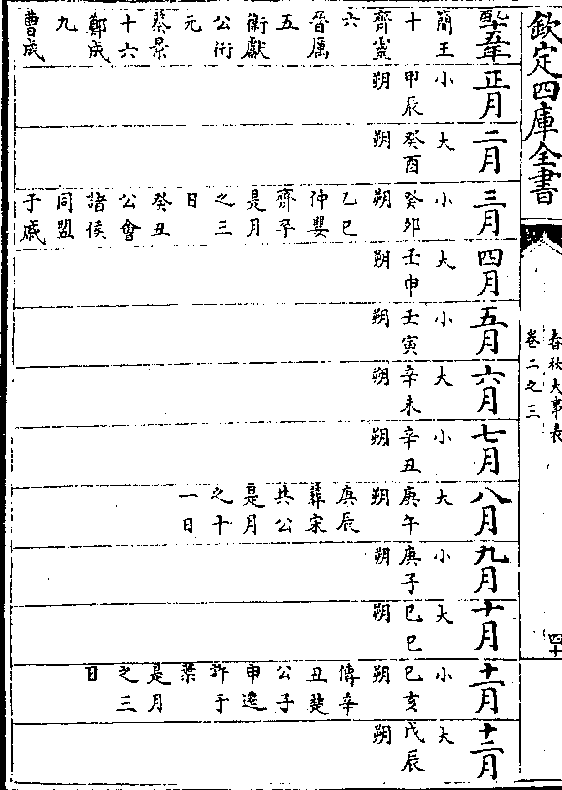

昔武王大封列侯各有分地至春秋时犹存百二十

四国税安礼为作春秋指掌图以明之余谓是不可

图也若从其始封则与春秋时之疆境不合若从春

秋当日则二百四十年中强兼弱削月异而岁不同

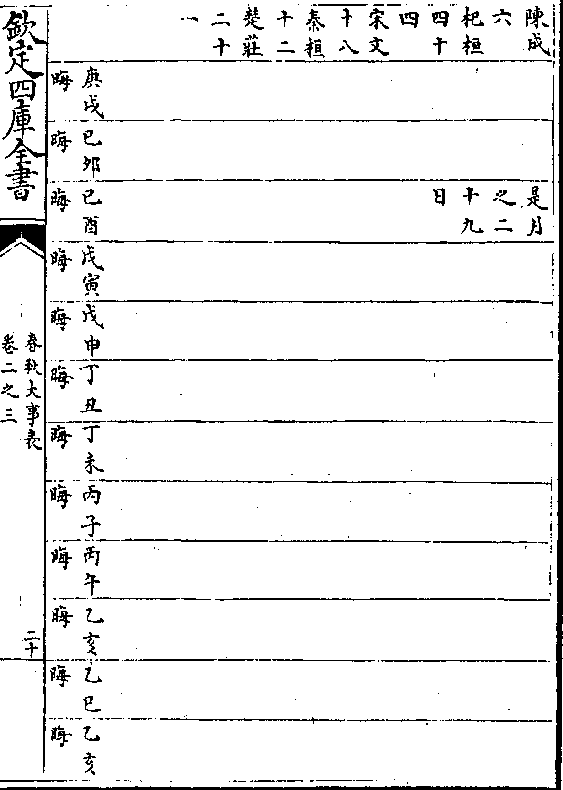

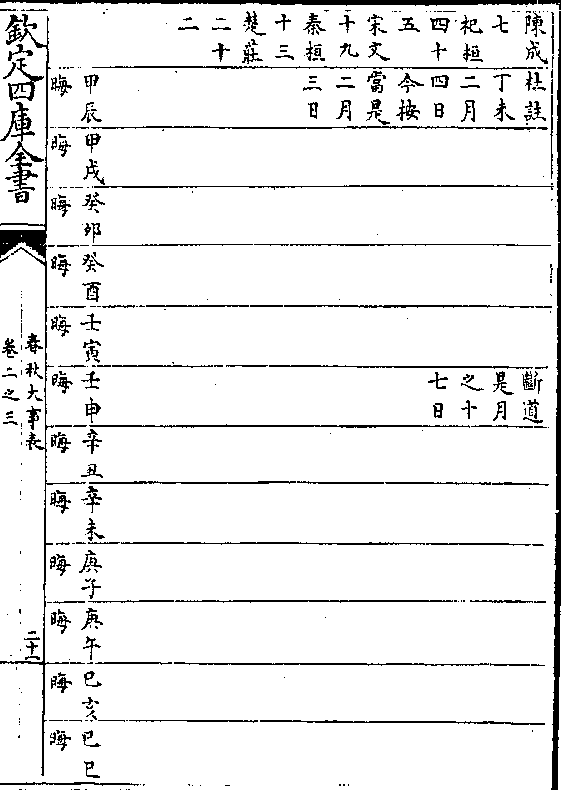

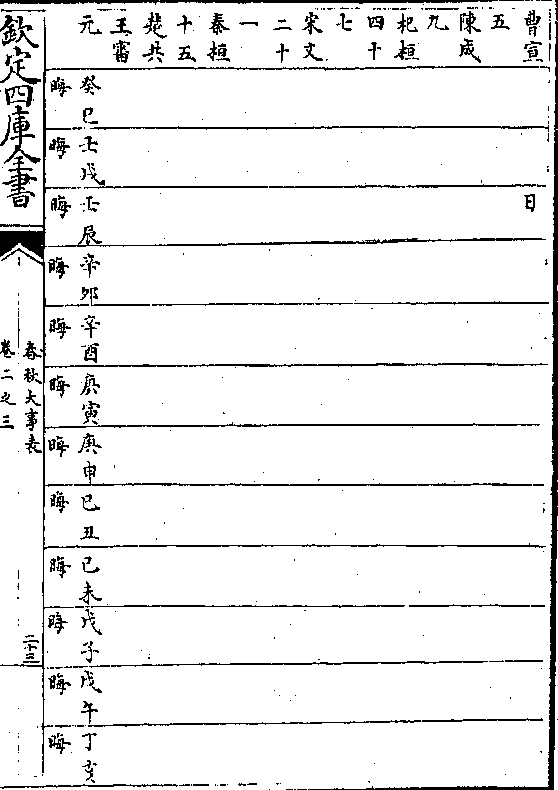

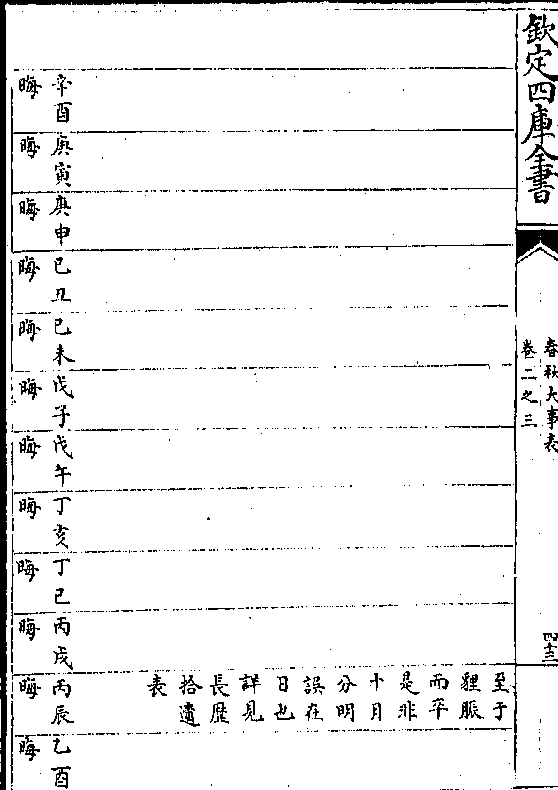

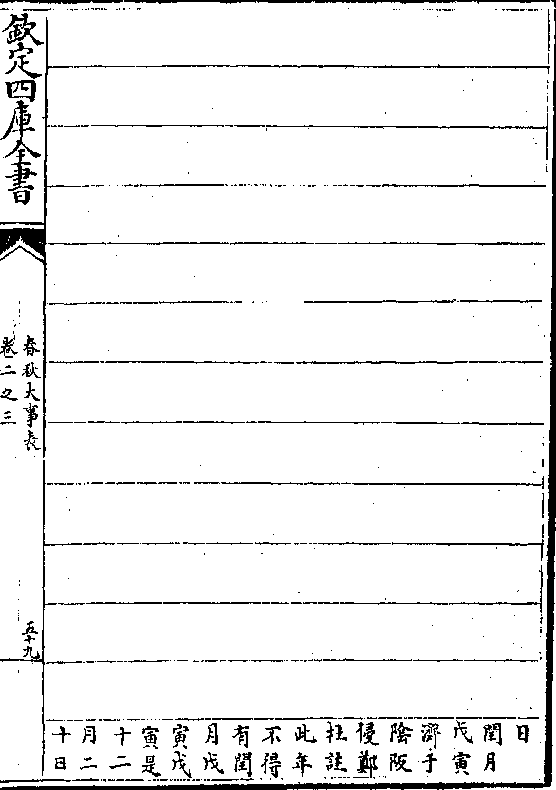

卷四 第 1b 页 WYG0179-0123b.png

当以何年为准而图之即以周与晋楚论晋之始封

当以何年为准而图之即以周与晋楚论晋之始封太原百里之地耳其后献公灭耿灭霍灭魏拓地渐

广而最得便利者莫如伐虢之役自渑池迄灵宝以

东崤函四百馀里尽虢略之地晋之得以西向制秦

秦人抑首而不敢出者以先得虢扼其咽喉也至文

公启南阳奄有覃怀后经营中原迫逐戎狄凡卫河

以北殷墟之境之没于狄及邢之灭于卫滑之灭于

秦者晋尽取之于是东及朝歌北尽邯郸自河南之

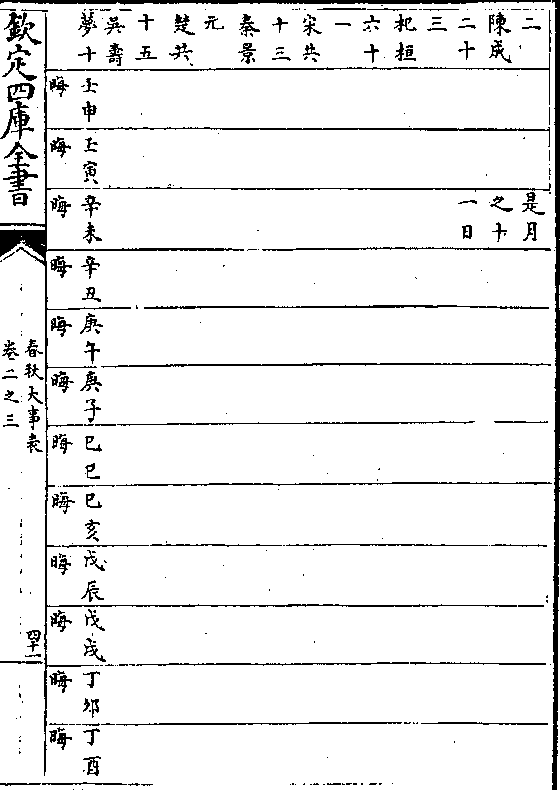

卷四 第 2a 页 WYG0179-0124a.png

彰德卫辉至直𨽻之大名广平顺德悉为晋有而谓

彰德卫辉至直𨽻之大名广平顺德悉为晋有而谓晋犹昔日之晋乎楚封丹阳盖在今归州东南七里

至文王灭邓县申息封畛于汝此时已涉河南南汝

之境以后蚕食诸夏鄾及唐叶皆南阳府地也江黄

道柏蓼胡沈皆汝宁府地也最后城州来居巢钟离

则更侵入凤阳庐寿之境而谓楚犹昔日之楚乎至

周之东都郑氏诗谱云封域在禹贡豫州太华外方

之间北得河阳渐冀州之南畿内方六百里逮后南

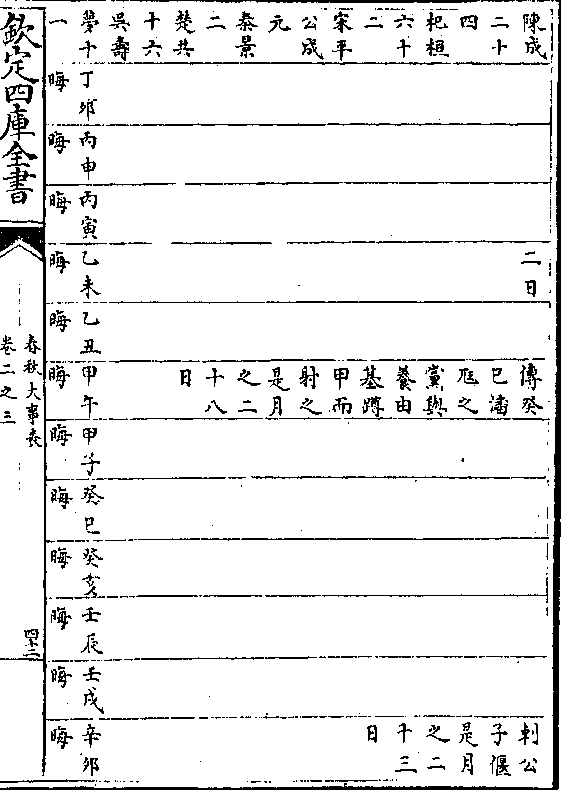

卷四 第 2b 页 WYG0179-0124b.png

阳入于晋祭地入于郑伊川入于陆浑日朘月削故

阳入于晋祭地入于郑伊川入于陆浑日朘月削故襄王以前犹能兴师伐郑伐翼襄王以后如病痿蹶

不能起王畿已非复东迁之旧况在小国乎夫弱小

之日就微灭与大国之渐肆吞并非一朝一夕之故

也故曰是不可图也夫不原其始封则不明先王星

罗棋置犬牙相错之至意而不极吞并所至则又无

以识春秋当日之大势故自王畿以下凡晋楚诸大

国先区明其本境以渐及其拓地之疆域终春秋之

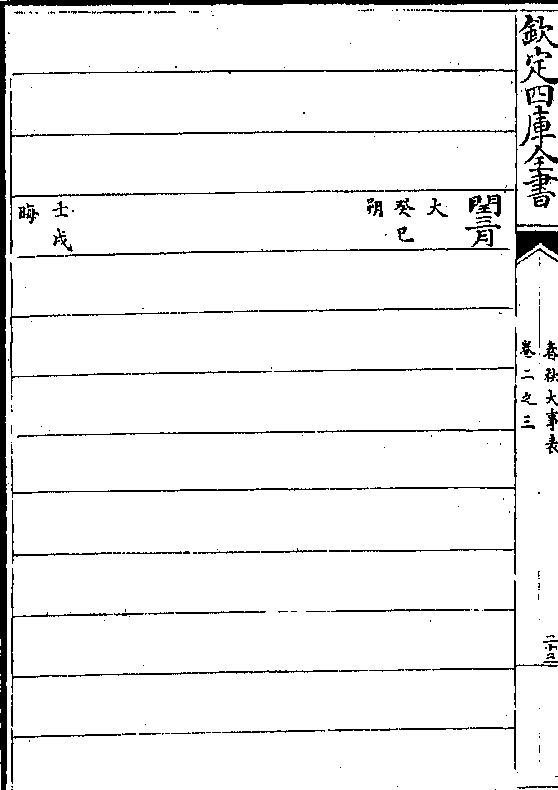

卷四 第 3a 页 WYG0179-0124c.png

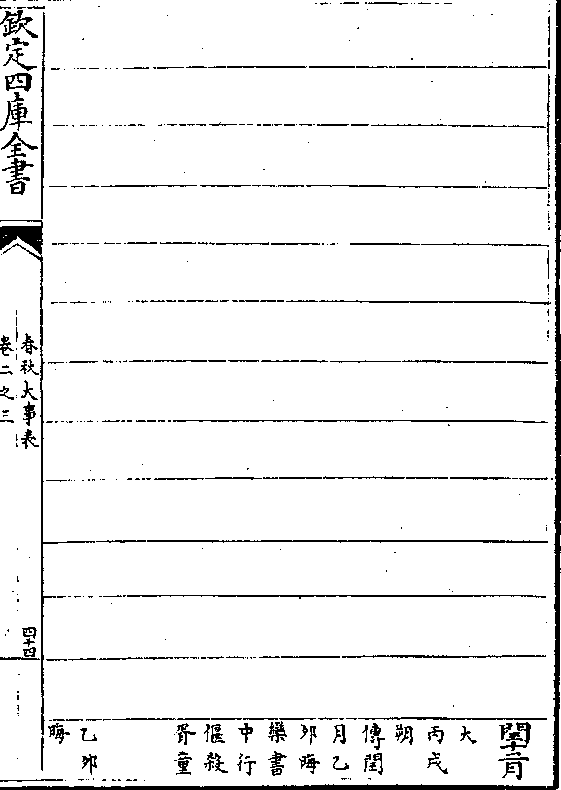

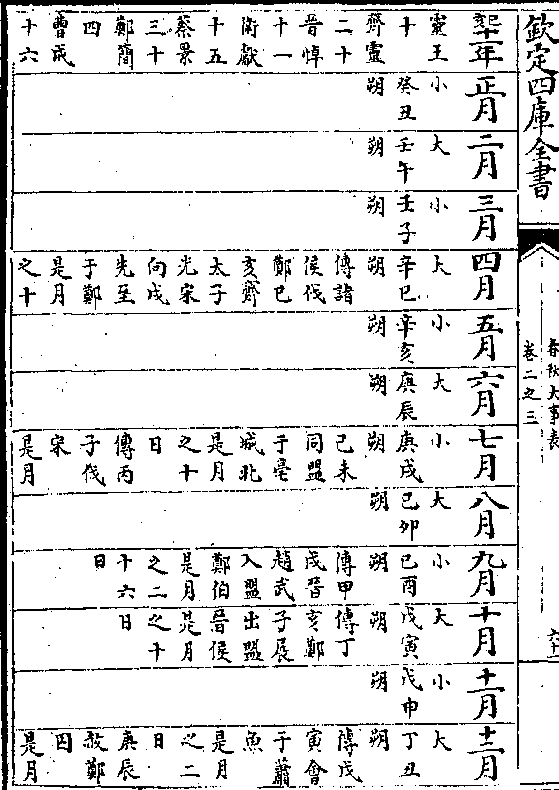

卷四 第 4a 页 WYG0179-0125a.png

卷四 第 5a 页 WYG0179-0125c.png

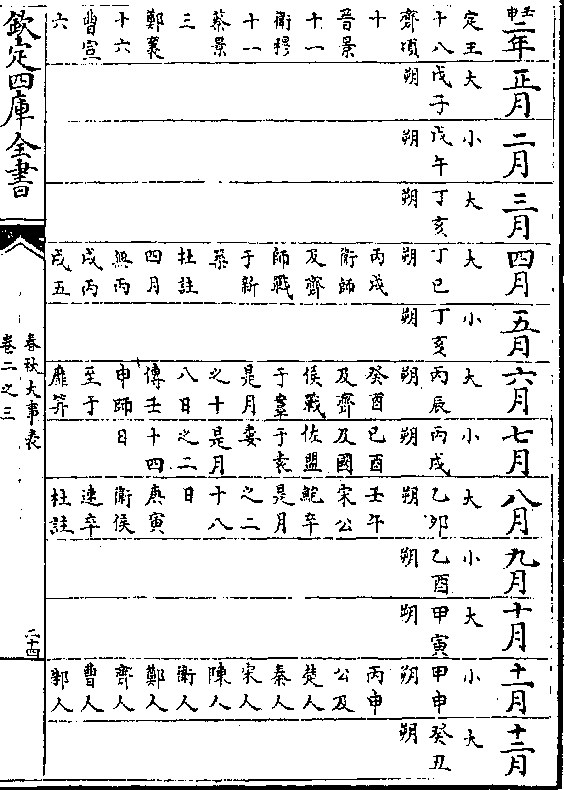

卷四 第 6a 页 WYG0179-0126a.png

卷四 第 6b 页 WYG0179-0126b.png

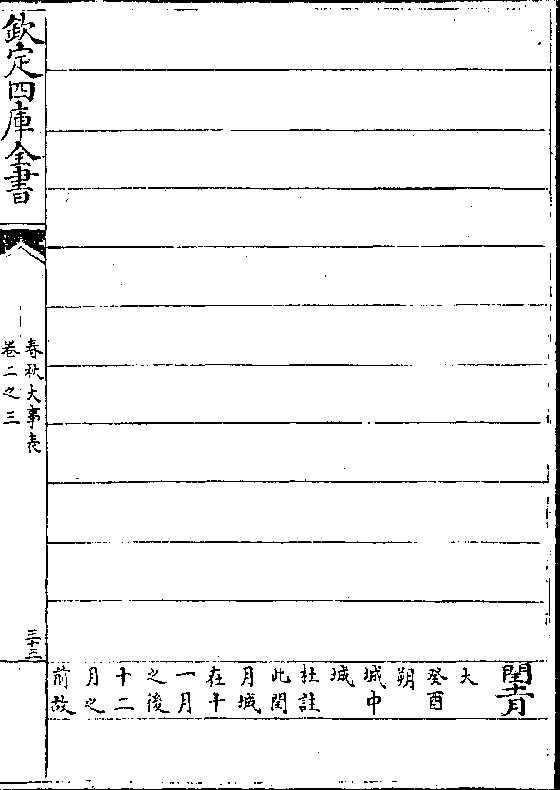

案东迁后王畿疆域尚有今河南怀庆二府之地兼

得汝州跨河南北有虢国桃林之隘以呼吸西京有

申吕南阳之地以控扼南服又名山大泽不以封虎

牢崤函俱在王略襟山带河晋郑夹辅光武创业之

规模不是过也平桓庄惠相继百年号令不行诸侯

攘窃王不能张皇六师更复披析其地以为赏功酒

卷四 第 7a 页 WYG0179-0126c.png

泉赐虢虎牢赐郑至允姓之戎入居伊川异类逼处

泉赐虢虎牢赐郑至允姓之戎入居伊川异类逼处莫可谁何晋灭虢而镐京之消息中断楚灭申而南

国之窥伺方张至温原苏忿生之田与郑复以赐晋

则举大河以北委而弃之由是怀庆所属七县原武

属郑济源修武孟县温县属晋王所有者河内武陟

二县及河南府之洛阳偃师巩县嵩登封新安宜阳

孟津八县汝州之伊阳鲁山许州府之临颍县与郑

接壤而已

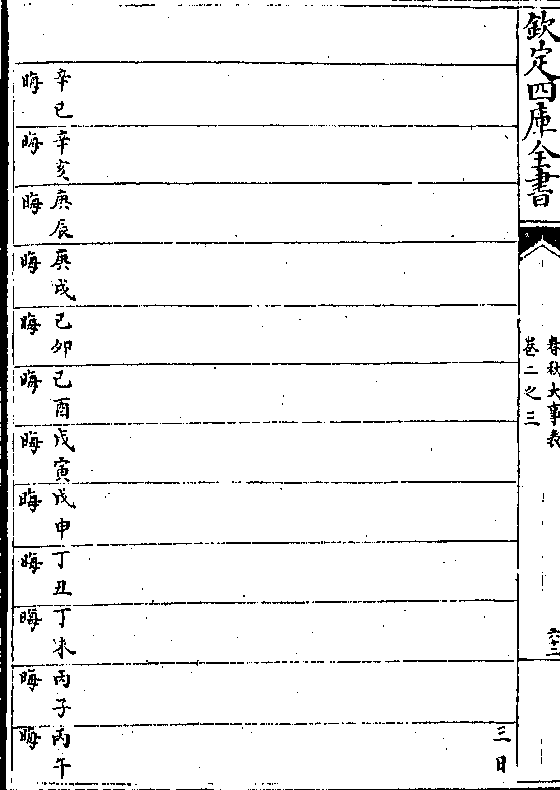

卷四 第 7b 页 WYG0179-0126d.png

周疆域论

周疆域论论曰尝读诗至召旻之卒章曰昔先王受命有如召

公日辟国百里今也日蹙国百里喟然叹曰此其故

春秋尽之矣周自平王东迁尚有太华外方之间方

六百里之地其时西有虢据桃林之险通西京之道

南有申吕扼天下之膂屏东南之固而南阳肩背泽

潞富甲天下轘辕伊阙披山带河地方虽小亦足王

也故桓王之世犹能兴师以号召诸侯虎牢属郑仍

卷四 第 8a 页 WYG0179-0127a.png

复收之至惠王始与郑以武公之略张弛自如皇纲

复收之至惠王始与郑以武公之略张弛自如皇纲未尽绝于天下也而孱弱不振日朘月削楚灭申而

东南之蔽失晋灭虢而西归之道断至襄王以温原

卑晋而东都之事去矣然论者谓襄王之失计此又

非也在桓王时已尝以十二邑易鄬邗之田于郑郑

不能有而复归诸周周复不能有而强以与晋如豪

奴悍仆主人微弱不能制而择巨室之能者使治之

至襄王时已视为弃地固不甚爱惜也晋得之而日

卷四 第 8b 页 WYG0179-0127b.png

以强周日以削至祭入于郑晋迁陆浑之戎于伊川

以强周日以削至祭入于郑晋迁陆浑之戎于伊川楚伐陆浑而遂观兵周疆矣然则诗人所叹息痛恨

于日蹙国百里者其此之谓欤谨志其疆域而历叙

其朘削之所由使后之论周事者有考焉

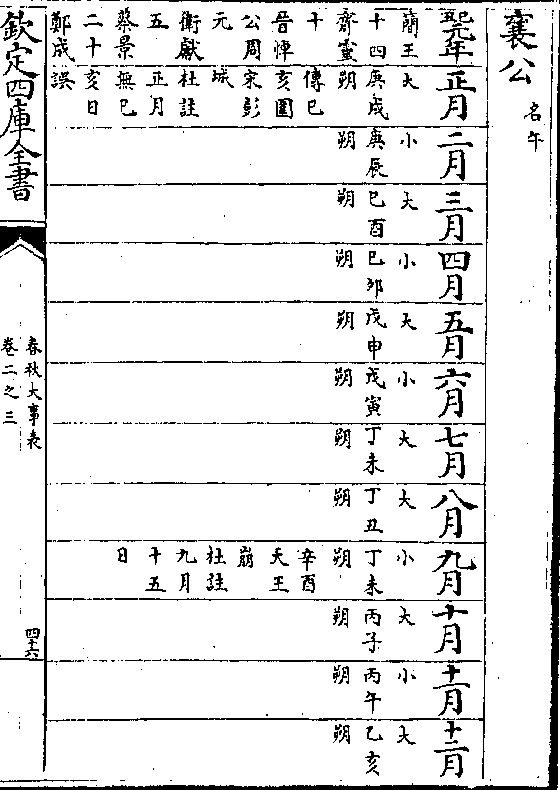

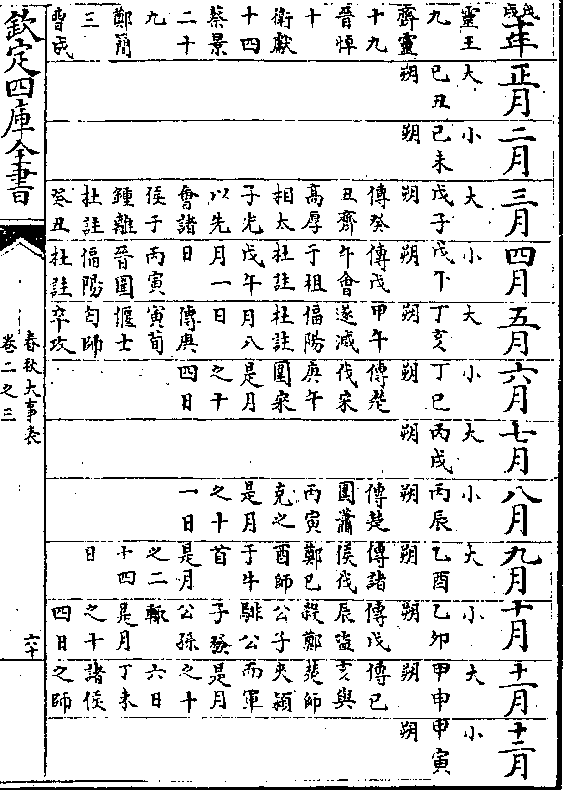

鲁

卷四 第 9a 页 WYG0179-0127c.png

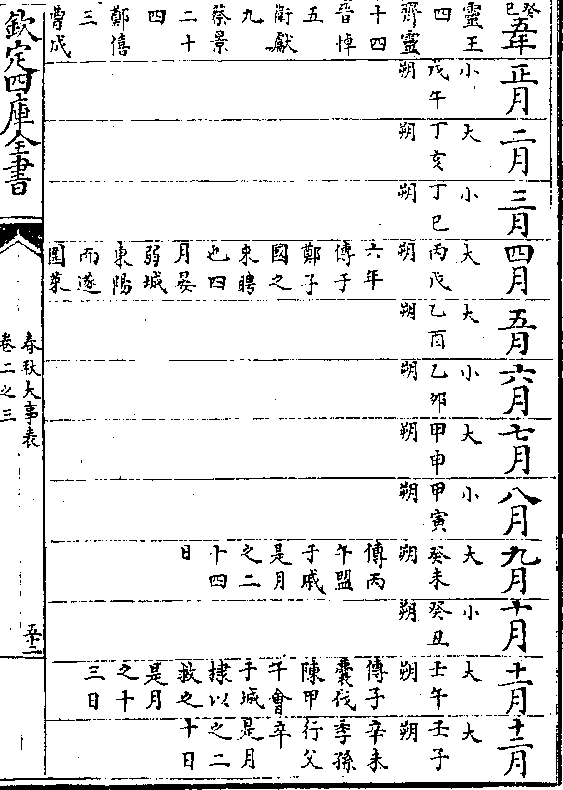

卷四 第 10a 页 WYG0179-0128a.png

卷四 第 11a 页 WYG0179-0128c.png

卷四 第 12a 页 WYG0179-0129a.png

案鲁在春秋实兼有九国之地极项鄟邿根牟鲁所

取也向须句鄫鄅则邾莒灭之而鲁从而有之者也

卷四 第 12b 页 WYG0179-0129b.png

其疆域全有兖州府之曲阜宁阳泗水金乡鱼台汶

其疆域全有兖州府之曲阜宁阳泗水金乡鱼台汶上济宁州嘉祥八州县之地后兼涉滕县邹县峄县

与邾接境又泰安府之泰安县与齐接境兼有新泰

县莱芜县沂州府治及费县沂水县曹州府之郓城

县为鲁西郓钜野县为获麟处城父县单县为高鱼

邑涉范县界又兼涉青州府之安丘诸城二县与莒

接境又河南陈州府项城县为鲁所灭项国地又涉

江南之海州跨三省共二十六州县

卷四 第 13a 页 WYG0179-0129c.png

鲁疆域论

鲁疆域论论曰余读春秋至隐五年公矢鱼于棠传曰非礼也

且言远地也哀十四年西狩获麟欧阳子曰西狩言

远也呜呼鲁之东西境尽之矣余尝往来京师亲至

兖州鱼台县访隐公观鱼处询之土人云距曲阜不

二百里又北至汶上为齐鲁接界俱计日可到其地

平衍无高山大川为之限隔无鱼盐之利为之饶沃

故终春秋之世常畏齐而附晋又其西南则宋郑卫

卷四 第 13b 页 WYG0179-0129d.png

及邾莒杞鄫诸国地犬牙相错时吞灭弱小以自附

及邾莒杞鄫诸国地犬牙相错时吞灭弱小以自附益祊易之郑防取之宋须句取之邾向鄫取之莒而

邾则空其国都致邾众退保峄山与莒争郓无宁日

逮晋文分曹地则有东昌府濮州西南而越既灭吴

与鲁泗东方百里地界稍稍扩矣然终不能抗衡齐

晋岂特其君臣之孱弱亦其地当走集以守则不足

以固以攻则不足以取胜也徒以周公之后世为望

国为晋楚所重故楚灵为章华之台而薳启疆特致

卷四 第 14a 页 WYG0179-0130a.png

鲁侯以落之好以大屈至战国时犹存于诸姬最为

鲁侯以落之好以大屈至战国时犹存于诸姬最为后亡岂非周公之明德远哉

齐

卷四 第 15a 页 WYG0179-0130c.png

卷四 第 16a 页 WYG0179-0131a.png

案齐在春秋兼并十国之地纪郕谭遂鄣阳莱七国

之灭见于经如莒之故封介根及牟介二国俱不详

其灭之何年其疆域全有青州济南武定登州莱州

卷四 第 16b 页 WYG0179-0131b.png

五府之地独青州府之安丘诸城二县阑入莒地后

五府之地独青州府之安丘诸城二县阑入莒地后入鲁又东昌府之聊城为聊聂堂邑县为棠邑茌平

县为重邱泰安府治与鲁接境又兼有东阿肥城平

阴及东平州斗入兖州府之阳谷一县沂州府之蒙

阴一县与鲁卫错壤又曹州府之范县为齐廪邱及

顾地则齐晋宋鲁卫五国交错处也直𨽻天津府之

庆云县为齐无棣地

齐疆域论

卷四 第 17a 页 WYG0179-0131c.png

论曰齐于春秋号为大国然以山东全省计之兖州

论曰齐于春秋号为大国然以山东全省计之兖州强半属鲁泰安与鲁参半东昌晋卫错处他如青州

济南鲁地犬牙其间齐所全有者武定登莱三府及

曹沂所属数县而已其形势要害不如晋幅员广远

不如吴楚徒以东至海饶鱼盐之利西至河凭襟带

之固南至穆陵有大岘之险北至无棣收广莫之地

用管子之计官山府海遂成富强为五伯首岂惟地

利抑亦人谋之善也然管子以图伯者陈氏亦用以

卷四 第 17b 页 WYG0179-0131d.png

窃国山木如市弗加于山鱼盐蜃蛤弗加于海以国

窃国山木如市弗加于山鱼盐蜃蛤弗加于海以国为饵卒成篡夺器一也而操之者则异岂非得其人

则用以兴失其人则遂以亡者欤

晋

卷四 第 18a 页 WYG0179-0132a.png

卷四 第 19a 页 WYG0179-0132c.png

卷四 第 20a 页 WYG0179-0133a.png

卷四 第 21a 页 WYG0179-0133c.png

卷四 第 22a 页 WYG0179-0134a.png

案晋所灭十八国又卫灭之邢秦灭之滑皆归于晋

景公时剪灭众狄尽收其前日蹂躏中国之地又东

卷四 第 22b 页 WYG0179-0134b.png

得卫之殷墟郑之虎牢自西及东延袤二千馀里有

得卫之殷墟郑之虎牢自西及东延袤二千馀里有山西全省又有直𨽻大名府之元城县为沙鹿山晋

所取之五鹿地广平府之邯郸成安清河永年四县

顺德府治与邢台任唐山三县俱与卫接境真定府

之晋州赵州冀州及藁城栾城柏乡临城四县山东

东昌府之恩县冠县曹州府之范县与齐鲁二国接

境又河南怀庆府之济源修武孟温四县卫辉府之

汲县淇县辉县浚县新乡县南自解州平陆县渡河

卷四 第 23a 页 WYG0179-0134c.png

有河南府之陜州阌乡灵宝桃林之塞在焉永宁渑

有河南府之陜州阌乡灵宝桃林之塞在焉永宁渑池偃师三县后又得嵩县陆浑地与周接境其西自

蒲州永济县渡河有陜西同州府之朝邑韩城澄城

白水四县及华州华阴县又延安府为晋河西上郡

西安府之临潼县为所灭骊戎地商州为晋上雒及

菟和仓野之地俱与秦接境后骊戎地入秦为侯丽

地跨五省共二十二府五州

晋疆域论

卷四 第 23b 页 WYG0179-0134d.png

论曰晋当春秋之初翼侯中衰曲沃内乱不与东诸

论曰晋当春秋之初翼侯中衰曲沃内乱不与东诸侯之会盟疑于荒远之地然其地实近王畿是时周

新东迁列侯未甚兼并沈姒蓐黄处在太原虞虢焦

滑霍杨韩魏列于四境晋于其中特弹丸黑子之地

势微甚而桓庄之时犹能命诸侯以讨有罪曲沃之

叛也王命虢公伐曲沃至翼侯灭矣而虢仲芮伯荀

侯贾伯同日兴师庶几方伯连帅之义安在江汉常

武不可再睹哉而釐王贪其宝赂列为诸侯肆其狂

卷四 第 24a 页 WYG0179-0135a.png

猘吞灭小国自武献之世兼国多矣以不赴告故经

猘吞灭小国自武献之世兼国多矣以不赴告故经不书不复可考见盖天下之无王自晋始及势既强

大乃复勤王以求诸侯周室之不亡复于晋重有赖

焉自灭虢据崤函之固启南阳扼孟门太行之险南

据虎牢北据邯郸擅河内之殷墟连肥鼓之劲地西

入秦域东轶齐境天下扼塞巩固之区无不为晋有

然后以守则固以攻则胜拥卫天子鞭笞列国周室

藉以绵延者二百年是犹倒持太阿之柄以与人而

卷四 第 24b 页 WYG0179-0135b.png

复假之以自卫也然使晋不兼并诸国周亦无能联

复假之以自卫也然使晋不兼并诸国周亦无能联络形势以自强何则周行封建其势散而晋并列国

为郡邑其势聚封建之不如郡县自春秋之世不已

较然哉

楚

卷四 第 25a 页 WYG0179-0135c.png

卷四 第 26a 页 WYG0179-0136a.png

卷四 第 27a 页 WYG0179-0136c.png

卷四 第 28a 页 WYG0179-0137a.png

卷四 第 29a 页 WYG0179-0137c.png

卷四 第 29b 页 WYG0179-0137d.png

案楚在春秋吞并诸国凡四十有二其西北至武关

在今陜西商州东少习山下文十年传子西为商公

即商州之雒南县也与秦分界其东南至昭关在今

卷四 第 30a 页 WYG0179-0138a.png

江南和州含山县北二十里昭十七年吴楚战于长

江南和州含山县北二十里昭十七年吴楚战于长岸即和州南七十里之东梁山与太平府夹江相对

是也与吴分界其北至河南之汝宁府南阳府汝州

与周分界其南不越洞庭湖全有今湖北十府八州

六十县之地惟随州为随国仅存又全有河南之汝

宁南阳二府光州一州又阑入汝州之郏县鲁山县

河南府之嵩县开封府之尉氏县许州府之郾城县

及禹州与郑接境四川夔州府之奉节县与巴接境

卷四 第 30b 页 WYG0179-0138b.png

江西之南昌南康九江饶州与吴越错壤又全有江

江西之南昌南康九江饶州与吴越错壤又全有江南之庐州凤阳颍州三府及寿州和州之地江宁府

之六合太平府之芜湖徐州府之砀山则与吴日交

兵处也后庐寿之地多入于吴

楚疆域论

论曰余读春秋至庄六年楚文王灭申未尝不废书

而叹也曰天下之势尽在楚矣申为南阳天下之膂

光武所𤼵迹处是时齐桓未兴楚横行南服由丹阳

卷四 第 31a 页 WYG0179-0138c.png

迁郢取荆州以立根基武王旋取罗鄀为鄢郢之地

迁郢取荆州以立根基武王旋取罗鄀为鄢郢之地定襄阳以为门户至灭申遂北向以抗衡中夏然其

始要非一朝一夕之故也平王东迁即切切焉戍申

与甫许岂独内德申侯为之遣戍亦防维固圉之计

有不获已逮桓王庄王六七十年之久楚之侵扰日

甚卒为所灭自后灭吕灭息灭邓南阳汝宁之地悉

为楚有如河决鱼烂不可底止遂平步以窥周疆矣

故楚出师则申息为之先驱守禦则申吕为之藩蔽

卷四 第 31b 页 WYG0179-0138d.png

城濮之败而子玉羞见申息之老楚庄初立而申息

城濮之败而子玉羞见申息之老楚庄初立而申息之北门不启子重欲取申吕以为赏田而巫臣谓晋

郑必至于汉申之系于楚岂细故哉故论当日楚之

形势东拒齐则召陵之陉为咽喉之塞西拒晋则少

习武关通往来之道南面捍吴则钟离居巢州来屹

为重镇迨州来失而入郢之祸始兆楚之植基固而

形势便使周历犹绵延四百年不遂并于楚者桓文

之力也

卷四 第 32a 页 WYG0179-0139a.png

案王风扬之水先儒谓讥平王忘父仇内德申侯

案王风扬之水先儒谓讥平王忘父仇内德申侯为之遣戍者非也盖申侯可仇申之地自不可弃

戍申自不容巳但不当使畿内之民戍耳平王若

能𤼵愤兴师命方伯连帅南向讨楚侵扰之罪申

自不烦戍即云戍亦当使方伯连帅当其役何至

使畿内之民反为侯国远戍是足顾居上首顾居

下诗所以致怨于平王之微弱也言激扬之水至

不能流一束薪喻以天子之威令不能役使群侯

卷四 第 32b 页 WYG0179-0139b.png

也彼其之子指方伯应戍申者而言不与我戍申

也彼其之子指方伯应戍申者而言不与我戍申言当时方伯不能为王家效命而使我独当此苦

所以怀思而欲归也如此才与兴意浃洽有味朱

傅以之子指其室家则与束薪意一毫无涉上下

文不联贯矣至谓内德申侯尤非诗明言三国戍

申戍甫戍许甫即吕也后申吕俱为楚灭而许役

属于楚此时楚之侵扰三国已被其祸戍自时势

不得不然平王岂有德于吕许二国者哉且诗称

卷四 第 33a 页 WYG0179-0139c.png

彼其之子俱系贱恶之辞外之之辞如彼其之子

彼其之子俱系贱恶之辞外之之辞如彼其之子三百赤芾彼其之子不称其服犹言乃如之人夫

巳氏云耳若诗人谓其室家岂宜作此等语余因

春秋而备论扬水之义如此

宋

卷四 第 34a 页 WYG0179-0140a.png

卷四 第 35a 页 WYG0179-0140c.png

案宋在春秋兼有六国之地宿偪阳曹三国其见于

案宋在春秋兼有六国之地宿偪阳曹三国其见于经者也杞戴及彭城则经传俱不详其入宋之年而

地实兼并于宋其封域全有河南归德府一州八县

之地开封府之杞县封邱县有宋之长邱兰阳县有

宋之户牖卫辉府之滑县有宋之城锄陈州府治之

睢宁县有宋柽地西华县有宋鬼阎地又江南徐州

府之铜山县沛县萧县颍州府之太和县山东兖州

府之金乡县睪县泰安府之东平州后灭曹又得曹

卷四 第 35b 页 WYG0179-0140d.png

州府之曹县菏泽县定陶县共跨三省九府二州二

州府之曹县菏泽县定陶县共跨三省九府二州二十三县之地

宋疆域论

论曰余尝适汴梁取道凤阳由归德以西历春秋吴

楚战争地及杞宋卫之郊慨然思曰周室棋布列侯

各有分地岂无意哉盖自三监作孽武庚反叛周公

诛武庚而封微子于宋岂非惩创当日武庚国于纣

都有孟门大行之险其民易煽其地易震而商邱为

卷四 第 36a 页 WYG0179-0141a.png

四望平坦之地又近东都日后虽子孙自作不靖无

四望平坦之地又近东都日后虽子孙自作不靖无能据险为患哉故殷之遗民属之懿亲康叔而把宋

接壤俱在开归匪特制驭亦善全先代之后宜尔也

入春秋时宋乃有彭城彭城俗劲悍又当南北之冲

故终春秋之世宋最喜事齐兴则首附齐晋兴则首

附晋悼公之再伯也用吴以犄楚先用宋以通吴实

于彭城取道楚之拔彭城以封鱼石也非以助乱实

欲塞夷庚使吴晋隔不得通也晋之灭偪阳以卑宋

卷四 第 36b 页 WYG0179-0141b.png

也非以德宋欲宋为地主通吴晋往来之道也盖彭

也非以德宋欲宋为地主通吴晋往来之道也盖彭城为宋有而柤为楚地偪阳为楚与国皆在今沛县

境如喉噎中之有物宋有偪阳而吴晋相援如左右

手矣故当日楚最仇宋常合郑以齮宋亦最力迨悼

公已服郑不复恃吴吴阖闾之世力足以制楚不复

专赖晋而宋于是晏然无事是彭城之系于南北之

故者非小而宋常为天下轻重者以其有彭城也自

后吴日强横齐鲁俱被其毒害而宋始终不受兵亦

卷四 第 37a 页 WYG0179-0141c.png

以前日为东道主之故而黄池之役吴归道自商鲁

以前日为东道主之故而黄池之役吴归道自商鲁王欲伐宋太宰嚭曰可胜也而弗能居盖把宋旧封

其非险阨之地久矣

卫

卷四 第 38a 页 WYG0179-0142a.png

卷四 第 38b 页 WYG0179-0142b.png

案卫之始封兼三监之地封域本大后再迁至帝丘

而其旧封多入于晋稍迫狭矣春秋之初霸令未兴

诸侯多务兼并以自益而卫以介在齐晋宋鲁四面

皆大国无所朘削又屡经狄难崎岖迁徙其地有今

之直𨽻大名府开州及府治元城县魏县长垣县广

卷四 第 39a 页 WYG0179-0142c.png

平府之邯郸县为邯郸邑旋入晋河南卫辉府之淇

平府之邯郸县为邯郸邑旋入晋河南卫辉府之淇县为始封之朝歌汲县为河内辉县为百泉后俱入

晋仅有滑县之楚邱及漕地耳又兼涉怀庆府修武

县界有彰德府之安阳县内黄县林县归德府之睢

州为襄牛地又错入开封府之封邱县山东曹州府

之濮州为城濮地曹县为南楚邱地又错入兖州府

之阳谷县泰安府之东阿县其地多奇零与诸国交

错共跨三省十府三州十二县之地其入晋之地不

卷四 第 39b 页 WYG0179-0142d.png

在内

在内卫疆域论

论曰卫地西邻晋东接齐北走燕南拒郑宋楚之与

晋争伯也争郑宋而卫不受兵以郑宋南面为之蔽

也晋文城濮之战楚始得曹而新昏于卫盖欲为远

交近攻之计结卫以折晋之左臂使晋不得东向争

郑也故晋文当日汲汲焉首事曹卫岂惟报怨之私

亦事势有不得不尔晋欲救宋则不得不先伐卫晋

卷四 第 40a 页 WYG0179-0143a.png

欲服郑则不得不先服卫卫服而郑鲁诸国从风而

欲服郑则不得不先服卫卫服而郑鲁诸国从风而靡矣盖卫踞大河南北当齐晋郑楚之孔道晋不欲

东则已晋欲东则卫首当其冲曹卫以北方诸侯而

为楚之役天下几不复知有中夏此晋之用兵所以

不获已也自是以后卫几同晋之鄙邑其曹濮之地

与齐犬牙错互宣成之世卫屡受齐师每有齐师则

乞援于晋至春秋之季年晋郑之大夫擅权孙林父

以戚如晋晋取卫懿氏六十与孙氏戚近帝邱卫都

卷四 第 40b 页 WYG0179-0143b.png

肘腋之地世为孙氏邑自是卫非复卫有并不为晋

肘腋之地世为孙氏邑自是卫非复卫有并不为晋有而为晋郑大夫所营狡兔之三窟也失其地利首

受强邻之见侵继受叛臣之桀骜卫之为卫亦可哀

矣哉

郑

卷四 第 41a 页 WYG0179-0143c.png

卷四 第 42a 页 WYG0179-0144a.png

卷四 第 42b 页 WYG0179-0144b.png

案郑桓公武公当幽平之世以诈取虢桧之地其地

当中国要害四面皆强国故虽以郑庄之奸雄无能

卷四 第 43a 页 WYG0179-0144c.png

为狡焉启疆之计终春秋二百四十年仅再灭许肆

为狡焉启疆之计终春秋二百四十年仅再灭许肆其吞噬而已而虎牢入晋犨栎郏入楚郑之封疆亦

蚀于晋楚焉其地有开封府之祥符兰阳中牟阳武

鄢陵洧川尉氏郑州河阴汜水荥阳荥泽凡一州十

一县亦兼涉杞县与楚接界陈留与陈接界封丘与

卫接界许州府为所夺许国之地禹州为栎都汝州

之鲁山郏县本楚以饵郑旋复为楚夺又阑入卫辉

府之延津县河南府之登封县巩县偃师县陈州府

卷四 第 43b 页 WYG0179-0144d.png

之扶沟县怀庆府之武陟县归德府之睢州其地俱

之扶沟县怀庆府之武陟县归德府之睢州其地俱在今河南一省其阑入直𨽻大名府之长垣县者为

祭仲邑东明县有武父地仅弹丸黑子而已

郑疆域论

论曰郑当幽王之世王室未迁遽兴寄帑之谋攘取

虢桧之国而有其地首乱天朝之疆索郑诚周室之

罪人矣入春秋后庄公以狙诈之资倔强东诸侯间

是时楚僻处南服而晋方内乱庄公与齐鲁共执牛

卷四 第 44a 页 WYG0179-0145a.png

耳其子昭公厉公俱枭雄绝人使其兄弟辑睦三世

耳其子昭公厉公俱枭雄绝人使其兄弟辑睦三世相继郑之图伯未可知也乃三公子争立卒归厉公

与虢弭定王室庶几桓文勤王之义然自是而楚患

兴矣齐晋迭伯与楚争郑者二百馀年是时郑西有

虎牢之险北有延津之固南据汝颍之地恃其险阻

左支右吾盖荥阳成皋自古战争地南北有事郑先

被兵地势然也至子产之世而虎牢已先属晋犨栎

郏已先属楚郑之地险尽失徒善其区区之辞命以

卷四 第 44b 页 WYG0179-0145b.png

大义折服晋楚虽以楚灵王之暴横莫敢凌侮盖亦

大义折服晋楚虽以楚灵王之暴横莫敢凌侮盖亦人谋之臧匪关地势矣然自后三家分晋而韩得成

皋卒以灭郑则郑之虎牢岂非得之以兴失之以亡

者哉

秦

卷四 第 45a 页 WYG0179-0145c.png

卷四 第 46a 页 WYG0179-0146a.png

卷四 第 47a 页 WYG0179-0146c.png

卷四 第 48a 页 WYG0179-0147a.png

时兵力未盛西周故物未敢觊觎也值平桓懦弱延

时兵力未盛西周故物未敢觊觎也值平桓懦弱延及宁公武公德公以次蚕食尽收虢郑遗地之在西

畿者垂及百年至穆公遂灭芮筑垒为王城以塞西

来之路而晋亦灭虢东西京隔绝由是据丰镐故都

判然为敌国与中夏抗衡矣然灭滑而滑为晋有不

能越崤函以东一步灭鄀而鄀为楚有不能越武关

以南一步其地有凤翔府延安府平凉府秦州西安

府商州同州府乾州不越陜西一省其同州府与商

卷四 第 48b 页 WYG0179-0147b.png

州之地犹与晋楚错壤

州之地犹与晋楚错壤秦疆域论

论曰秦与晋以河为界河以东为晋河以西为秦然

秦当春秋时疆域褊小非特隔于函关之外为晋所

限阂而不得出也考史记缪公立五年而晋献灭虞

虢是时新立初起岐雍基业未固而晋武献已绝盛

灭虢而桃林已举秦之门户在晋肘腋中矣后晋文

公初伯攘白翟开西河魏得之为西河上郡白翟之

卷四 第 49a 页 WYG0179-0147c.png

地为今陜西延安府东去山西黄河界四百五十里

地为今陜西延安府东去山西黄河界四百五十里至战国惠王六年魏始纳阴晋八年纳河西地十年

纳上郡十五县阴晋今华阴县河西孔氏曰同丹二

州丹州今延安府宜川县上郡为延安以北又惠公

之世韩之战曰寇深矣若之何可见晋之幅员广远

斗入陜西内地不始于文公时此亦可为秦晋疆域

之一证也故终穆公之世未尝一日忘东向其援立

惠公也实贪河外列城之赂盖欲图虢之故地以为

卷四 第 49b 页 WYG0179-0147d.png

东出之谋既而韩之战秦始征晋河东未几复属于

东出之谋既而韩之战秦始征晋河东未几复属于晋秦之不得志于晋可知也迨初立文公秦欲纳王

而晋辞秦师独下文公枭雄赖秦之力而实阴忌之

必不使勤王之举得分其功晋之抑秦又可知也至

其季年日暮途远背晋与郑盟已复袭郑悬师深入

年老智昏而穆公之始终不忘东向其情盖汲汲矣

其后绝晋日寻干戈少梁北徵彭衙刳首迭有胜负

然终不能越河以东一步盖有桃林以塞秦之门户

卷四 第 50a 页 WYG0179-0148a.png

而河西之地复犬牙于秦之境内秦之声息晋无不

而河西之地复犬牙于秦之境内秦之声息晋无不知二百年来秦人屏息而不敢出气者以此故也至

孝公𤼵愤东地渡洛魏人纳地恐后而河西始悉为

秦有吴起去西河而泣岂无故哉

吴

卷四 第 51a 页 WYG0179-0148c.png

卷四 第 51b 页 WYG0179-0148d.png

案武王定天下此时泰伯之子孙已自立于勾吴武

案武王定天下此时泰伯之子孙已自立于勾吴武王因而封之时大江以南尚属蛮夷之地分茅胙土

之所不及非若中原齐鲁星罗棋置也故其地最广

远春秋初尚服属于楚自后寖强遂为勍敌而其所

并吞之国亦历历可纪焉大抵北出则扰庐寿东出

则向番阳其地略有江南全省而徐州属宋庐凤属

楚安庆属群舒最后庐凤亦入于吴而入郢之祸自

此始太平府则与楚之和州(为昭/关)对岸江宁府则与

卷四 第 52a 页 WYG0179-0149a.png

楚之六合(为棠/邑)接境其自浙之嘉兴以及湖州杭州

楚之六合(为棠/邑)接境其自浙之嘉兴以及湖州杭州则与越日相角逐之区也其自浙之严州以及江南

之徽州江西之饶州则与楚日相窥伺之地也方舆

家以江西全省亦俱为吴地然于经传无所见第存

其说如此云

吴疆域论

论曰余考春秋吴疆域而窃有感于明祖之事也当

明祖与张陈相持而刘诚意谓陈氏势居上游宜先

卷四 第 52b 页 WYG0179-0149b.png

定陈当日之分界与春秋时吴楚略相似而明祖之

定陈当日之分界与春秋时吴楚略相似而明祖之地较吴尤迫狭日汲汲于池州太平徽宁庐凤之地

逮得南昌而守之一战遂覆陈氏呜呼此春秋阖闾

入郢之势也夫长江之险吴楚所共而楚居上游故

长岸之战司马子鱼曰我得上游何故不吉卒得其

乘舟馀皇故吴楚交兵数百战从水则楚常胜而从

陆则吴常胜楚以水师临吴而吴常从东北以出楚

之不意当其始叛楚也即伐巢伐徐伐州来争斗于

卷四 第 53a 页 WYG0179-0149c.png

庐州凤阳之间盖欲自上而瞰下子重之克鸠兹也

庐州凤阳之间盖欲自上而瞰下子重之克鸠兹也为今太平之芜湖此用水也而吴报之伐楚取驾则

在庐之无为矣楚灵之克朱方也为今镇江之丹徒

此用水也而吴报之取棘栎麻则出砀山与汝宁矣

至昭二十三年州来入吴州来为今之寿春以淮为

固撤楚之籓篱而据其要害而入郢之祸兆矣当日

舍舟于淮汭自豫章与楚夹汉淮汭即州来豫章今

南昌舍舟为沈船破釜之举陆路出南昌为出奇捣

卷四 第 53b 页 WYG0179-0149d.png

险之谋欲避所短而用所长悬师深入千里袭人盖

险之谋欲避所短而用所长悬师深入千里袭人盖亦逆知楚瓦不仁而后敢出此使当日但敛兵持重

勿与交锋绝其饷道吴人轻锐师老欲归正不必为

毁舟与塞城口之计正欲徐行驱之吴人遇险则必

争舟以济争则必乱半渡击之可使只轮不返故当

日楚之失计在速战而吴亦第侥倖而一得也使第

固守钟离居巢州来三城屹然不动而多方以挠吴

隳其亟肄之算吴既不得志于东北必不能由水道

卷四 第 54a 页 WYG0179-0150a.png

以窥楚而吴且坐困矣故明方事庐凤而旋得南昌

以窥楚而吴且坐困矣故明方事庐凤而旋得南昌则为折其左臂吴先有豫章而兼得州来则为扼其

喉吭申公子胥之谋略与明祖君臣前后一揆矣夫

地势何常人能用之则胜厥后越兼吴之地而卒覆

于楚岂非楚常得地势之便哉

案此论犹仍旧说以豫章即南昌其实豫章非南

昌也另有论见后

越

卷四 第 55a 页 WYG0179-0150c.png

卷四 第 55b 页 WYG0179-0150d.png

案越自少康初封历商至周初千有馀岁武王因其

旧而不改延及春秋之季又五六百年至允常始与

吴相战伐见于经传然封域极隘国语与越绝书所

载不同其北向所至曰禦儿曰平原皆在今嘉兴一

府之地其西南至于姑蔑(越绝书/作姑未)则在今衢州府龙

卷四 第 56a 页 WYG0179-0151a.png

游县然昔人称馀汗为越地淮南王安谓越人欲为

游县然昔人称馀汗为越地淮南王安谓越人欲为变必先田馀汗界中通典亦谓为越之馀则自江西

广信至饶州皆越之西界国语所云姑蔑盖未尽矣

余尝历淮扬至馀杭尽吴之境又亲至左蠡而知越

大夫胥犴劳王于豫章之汭实在今鄱阳湖盖鄱阳

为楚馀干为越分峙湖之两岸楚越相结归王乘舟

应在于此若北出则千馀里皆吴地越方仇吴岂能

以孤军径行其地而与楚会耶其地全有浙之绍兴

卷四 第 56b 页 WYG0179-0151b.png

宁波金华衢温台处七府之地其嘉杭湖三府则与

宁波金华衢温台处七府之地其嘉杭湖三府则与吴分界由衢历江西广信府至饶之馀干县与楚分

界

越疆域论

论曰越自允常始见春秋再世至句践遂成伯业天

子致胙五传而至无疆而卒为楚所灭窃怪句践以

广运百里之地而能覆二千里之吴其后世地兼吴

越而楚灭之如反掌之易其故何也曰其故仍句践

卷四 第 57a 页 WYG0179-0151c.png

自贻之也当其灭吴而不能正江淮以北使楚东侵

自贻之也当其灭吴而不能正江淮以北使楚东侵广地至泗上是为画江自守之计弃其地利以与人

其得延至五世幸矣昔人有言守江不如守淮守淮

必宿重兵于庐凤徐泗而后进可以战退可以守当

吴之与楚角也争钟离州来居巢三邑七十馀年而

后取之迨既得州来而入郢之势已兆故孙氏之保

江东也守濡须与魏争合肥东晋之有江左也覆苻

坚之兵八十万于淝水萧梁之都建业也败拓跋之

卷四 第 57b 页 WYG0179-0151d.png

众二十万于钟离至汴宋稍稍不振矣而刘杨诸将

众二十万于钟离至汴宋稍稍不振矣而刘杨诸将犹力争于寿春藕塘间而后刘豫不敢南渡夫非昔

日吴楚之巳事乎越既有吴不能守吴故辙北扼州

来西阻豫章而恋恋于三江五湖之利志意骄满号

称伯王此犹项氏之弃关中而都彭城同一沐猴之

见耳楚人既得上游而复兼有广陵徐泗之地长江

带水策马可渡句践当日岂为子孙计长久者哉曰

勾践本为报怨值吴之荒怠而幸胜之以范蠡之谋

卷四 第 58a 页 WYG0179-0152a.png

略而不为一言何也曰吴寿梦之争州来也是申公

略而不为一言何也曰吴寿梦之争州来也是申公教之也阖闾之舍舟淮汭自豫章与楚夹汉也是子

胥教之也皆当创业之始志意明锐故其言易入至

谏夫差与越行成子胥且以属镂死耳使少伯复进

说于志得意满之馀夫安知不从文种之诛乎宜其

卷舌高蹈以去也曰项氏弃关中及身而亡而越延

至五世何也曰项氏实有雄据天下之志故汉高并

力而取之而楚既得广陵徐泗知越无争雄之心视

卷四 第 58b 页 WYG0179-0152b.png

为掌中物而不之忌而越兵力尚强故且相与迁延

为掌中物而不之忌而越兵力尚强故且相与迁延待其自𤼵兵端而后取之也噫古来披坚执锐如项

氏卧薪尝胆如句践而皆坐失天下之大计人皆知

为项氏惜而不知为句践惜也其犹有目睫之见也

夫

案此论犹仍史记旧说谓越灭吴后弃江淮以北

此说非也当从吴越春秋越绝诸书越徙都琅琊

为是另有论见后

卷四 第 59a 页 WYG0179-0152c.png

列国疆域表后叙

列国疆域表后叙或曰周室封建在德不在险信乎曰此为后王守成

者言之也武王既胜殷有天下大封功臣宗室凡山

川纠纷形势禁格之地悉周懿亲及亲子弟以镇抚

不靖翼戴王室自三监监殷而外封东虢于荥阳据

虎牢之险西虢于弘农陜县阻崤函之固太公于齐

召公于燕成王又封叔虞于晋四面环峙而王畿则

东西长南北短短长相覆方千里无事则都洛阳宅

卷四 第 59b 页 WYG0179-0152d.png

土中以号令天下有事则居关内阻四塞以守曷尝

土中以号令天下有事则居关内阻四塞以守曷尝不据形胜以临制天下哉褒姒煽虐祸由内作播迁

东周而西虢实为东西都出入往来之地周有西归

之志不得不问途于虢故平之末年即欲以虢公为

卿士迨乎惠王郑虢卒定王室当晋之图虢也王曷

不赫然震怒命方伯以讨罪于晋晋必不敢动乃谈

笑置之虢入晋而晋日强周日削矣洎惠公之入赂

秦以虢略秦若得之则可东向以抗衡于晋虽有文

卷四 第 60a 页 WYG0179-0153a.png

公不能以图伯而晋之诸臣固不与也虽战韩见获

公不能以图伯而晋之诸臣固不与也虽战韩见获秦于此时几可分晋之半而卒征缮以辅孺子闭关

谢秦秦知空名为质之无用卒归惠公吕郤诸人可

谓智勇绝人者矣秦立文公以后知文公枭雄决不

能觊觎桃林以东一步乃偕晋师灭鄀鄀近武关穆

公之意以为不得于东犹可经营商雒图武关以为

南出之门户而亦终不能有由是二百馀年秦屏伏

西陲不敢出以秦地形四塞而函关武关之门户俱

卷四 第 60b 页 WYG0179-0153b.png

为他人有也至三晋瓜分秦得其地置关函关入秦

为他人有也至三晋瓜分秦得其地置关函关入秦而三晋之亡自此始矣呜呼晋自献公灭虢以后固

守桃林之塞主伯天下者二百年迨三晋之分而后

失之而周室东迁不三世而虢已为晋有捐国之利

器以与人而不悟岂非恃德不恃险之说有以误之

也哉

春秋时晋中牟论

河南今日之中牟县即郑之圃田春秋定哀时属晋三

卷四 第 61a 页 WYG0179-0153c.png

卿分晋时属魏前汉地理志谓赵献侯自耿徙此非也

卿分晋时属魏前汉地理志谓赵献侯自耿徙此非也志既言河南之开封中牟阳武酸枣卷皆魏分地既系

魏地赵安得而都之自相矛盾矣至春秋定九年齐侯

伐晋夷仪晋车千乘在中牟则与今日之中牟绝不相

涉据本注云救夷仪也夷仪前本邢地传云邢迁于夷

仪在今顺德府邢台县西去河南之中牟六百馀里道

里远不相及一也卫侯如晋过中牟卫本在河北适晋

安用更过河南之中牟非途次所经二也孔子适赵闻

卷四 第 61b 页 WYG0179-0153d.png

赵简子杀窦鸣犊舜华临河而返此时赵界明在大河

赵简子杀窦鸣犊舜华临河而返此时赵界明在大河以北中牟不得更在河南境三也国语晋侯问赵武曰

中牟邯郸之肩髀吾欲其令良谁可武曰邢伯可是中

牟与邯郸接近日后献侯自耿徙中牟敬侯又自中牟

徙邯郸相去本不甚远今河南中牟距邯郸里数与所

云肩髀者不合四也赵鞅与范中行相攻哀四年九月

围邯郸荀寅奔鲜虞鲜虞纳荀寅于柏人五年春克柏

人遂围中牟史记亦云赵简子攻范中行伐中牟佛肸

卷四 第 62a 页 WYG0179-0154a.png

叛是中牟为范中行氏邑与柏人俱当在直𨽻顺德府

叛是中牟为范中行氏邑与柏人俱当在直𨽻顺德府界去大河之南绝远五也盖河南之中牟在春秋止称

圃田无中牟之名至汉初始置中牟县属河南郡而左

传史记所载之中牟在杜元凯时已不复知其处第云

当在河北后人但当存疑不必强为之说臣瓒谓此中

牟当在温水之上张守节史记正义又以相州汤阴县

西有牟山谓中牟当在其侧俱系臆说无明据且春秋

传卫师过中牟中牟人欲伐之褚师圃曰卫未可胜齐

卷四 第 62b 页 WYG0179-0154b.png

师克城而骄不如从齐遂伐齐师败之克城谓克夷仪

师克城而骄不如从齐遂伐齐师败之克城谓克夷仪则中牟与夷仪当朝𤼵夕至疑当在邢台邯郸之间温

水汤阴二处离此尚远亦非也

雍正入年春余应河东田制台聘修河南省志作为

此论力辨今日之中牟非论语左传史记所载之中

牟而旧志竟于县内载入佛肸墓可𤼵一笑然考杜

氏通典已先误千虑一失往往有此后阅宛溪氏方

舆纪要谓在彰德府汤阴县牟山之侧此亦承张守

卷四 第 63a 页 WYG0179-0154c.png

节史记正义之讹非确然也因思春秋时晋之中牟

节史记正义之讹非确然也因思春秋时晋之中牟楚之豫章虽使杜元凯复生亦不能确知其处况更

在元凯千五百年后乎因检点旧稿入于卷内漫识

于此乾隆五年三月上浣识

春秋时楚豫章论

先王建国其小者不能五十里若邾滕郳薛近在一县

之地故其时为邑绝小论语称十室之邑周官司马法

九夫为井四井为邑至十室乃大矣若荆舒吴越地处

卷四 第 63b 页 WYG0179-0154d.png

荒远井牧之所不及如后世新复之苗疆动辄千百里

荒远井牧之所不及如后世新复之苗疆动辄千百里不可以方域计故今日而欲求春秋之地亦不可概以

一州一府当之也尝读春秋至吴楚越之传其称豫章

者凡六见昭六年楚使薳泄伐徐吴人救之令尹子荡

帅师伐吴师于豫章而次于乾溪吴人败其师于房钟

昭十三年楚师还自徐吴人败诸豫章获其五帅案徐

在泗州北八十里乾溪在今颍州府之亳州房钟在今

颍州府蒙城县昭三十一年吴人围弦左司马戍右司

卷四 第 64a 页 WYG0179-0155a.png

马稽帅师救弦及豫章弦为今河南光州之光山县又

马稽帅师救弦及豫章弦为今河南光州之光山县又定二年桐叛楚吴使舒鸠诱楚人曰以师临我我伐桐

为我使之无忌秋楚伐吴师于豫章吴人见舟于豫章

而潜师于巢冬十月吴败楚师于豫章遂围巢克之桐

为今安庆府之桐城县巢为今庐州府之巢县舒鸠在

庐州府之舒城定四年柏举之役吴人舍舟淮汭自豫

章与楚夹汉淮汭即今寿州案数传皆为吴楚斗争杜

注于前则曰江北淮水南于柏举之传则曰汉东两岐

卷四 第 64b 页 WYG0179-0155b.png

其说又云自江北徙于江南不知何所据又昭二十四

其说又云自江北徙于江南不知何所据又昭二十四年楚子为舟师以略吴疆越大夫胥犴劳王于豫章之

汭归王乘舟且帅师从王此为楚越交接豫章当又在

楚越之境诸儒求其说而不得或以为两地或以为三

地迄无一定然愚尝考之豫章系宽大之语自江西之

九江饶州二府隔江为江南之安庆府境北接颍亳庐

寿西接光黄皆为楚之豫章地盖凤阳以西寿霍光固

之境皆近淮壖为吴楚日交兵处柏举在湖广黄州府

卷四 第 65a 页 WYG0179-0155c.png

之麻城县从寿州循淮而西历河南光山县信阳州三

之麻城县从寿州循淮而西历河南光山县信阳州三关之塞至麻城六百里至汉口九百里杜氏所云豫章

在江北淮水南者正当即指淮汭而言盖是地之总名

舍舟于此遵陆亦即在此耳至豫章之汭则为今日之

鄱阳湖无疑何则饶之馀干县为越之西境鄱阳县为

楚之东境俱滨鄱阳湖楚以舟师略吴疆而越归王乘

舟俱在水际舍此更无别处交接总之吴楚越接境之

豫章非一地而实非有二名如秦之会稽九江两郡统

卷四 第 65b 页 WYG0179-0155d.png

𨽻俱一二千里岂可以一州一县当之哉汉分秦九江

𨽻俱一二千里岂可以一州一县当之哉汉分秦九江郡置豫章郡盖亦以春秋之豫章得名然实非当日之

豫章地至以南昌为豫章尤非左传舍舟淮汭自豫章

与楚夹汉寿州至汉口中历光州信阳州黄州至武昌

汉阳夹峙之汉口循淮至汉路径甚明南昌在其南千

馀里无迂道至南昌之事且南昌始终为楚地于吴无

与也史记阖闾十一年吴伐楚取番番今鄱阳县为饶

州府治而阖闾十一年系定公六年在柏举之后则当

卷四 第 66a 页 WYG0179-0156a.png

柏举战时吴尚未有饶州之地又安得越南康九江二

柏举战时吴尚未有饶州之地又安得越南康九江二府而遽至南昌也哉愚尝推广其说凡列国之边境地

俱极广远不止一豫章也楚北境之方城自裕州东北

至叶县唐县连接数百里齐之无棣今直𨽻天津府之

庆云山东武定府之海丰皆是晋合温原攒茅之地俱

谓之南阳几尽怀庆一府之境其所谓东阳者则为太

行山东地非有城邑至楚汉之间始置东阳郡而秦之

河西在今同华二州总谓大河以西则楚西境之豫章

卷四 第 66b 页 WYG0179-0156b.png

由淮水之南尽大江南北连属彭蠡与吴越俱接境乃

由淮水之南尽大江南北连属彭蠡与吴越俱接境乃其常理非日后始迁于江南也至汉东无豫章地高氏

辨之甚明近志乃谓春秋之豫章去江陵甚近引宋武

帝讨刘毅遣王镇恶先袭至豫章口去江陵城二十里

为证尤谬后世地名沿讹袭舛甚多即同时亦有相袭

者如战国时韩之南阳岂可以晋之南阳当之也哉

余作此论实当乾隆之四年时假馆九江大孤山堂

旅中乏书未能博稽载籍第反覆就左氏传臆断颇

卷四 第 67a 页 WYG0179-0156c.png

矜独得然亦未敢自信踰年归里索宛溪氏方舆纪

矜独得然亦未敢自信踰年归里索宛溪氏方舆纪要读之于南昌府豫章城云郦道元谓昭六年楚令

尹子荡伐吴师于豫章即此地非也夫江湖沮洳春

秋时舟楫便利未逮今日吴楚所争实在淮汉之间

郦氏之言应非笃论因历举余所引左氏传六处并

杜氏前后两注谓自昔由江汉之间以达于淮豫章

实为要害而其地今不可考又称乾溪在今江南亳

州徐在泗州弦在光州则豫章当在近淮之地光州

卷四 第 67b 页 WYG0179-0156d.png

寿州之间与汉所置之豫章全不相蒙也与余论吻

寿州之间与汉所置之豫章全不相蒙也与余论吻合先得我心不觉大快因知读书到着实处自然所

见略同但未及豫章之汭为鄱阳湖第存疑云在江

汉之北则越地固不能踰大江而北也馀干为越鄱

阳为楚后为吴夺俱今饶州府属则鄱阳正为三国

结辏之地且此时吴越既已兴兵而楚吴又方搆斗

楚与越通吴人必忌越必不敢出境一步公然与楚

交接以犯吴之深怒也若概云江汉之北越且离境

卷四 第 68a 页 WYG0179-0157a.png

千里显张从楚以掎吴之帜独不畏吴人压境问罪

千里显张从楚以掎吴之帜独不畏吴人压境问罪近在肘腋耶固知归王乘舟乃二国于其接境处阴

相联络又在水际则舍鄱阳左右更谁属哉余所谓

豫章之名广远虽不能确知为何地而可约举数处

以概之但于今日之南昌决无涉耳因阅宛溪氏之

说借为余证而又广其所未及如此乾隆五年八月

上浣三日复初氏又识

晋公子重耳适诸国论

卷四 第 68b 页 WYG0179-0157b.png

左氏叙事其藏针不露处要使人统前后传而得之向

左氏叙事其藏针不露处要使人统前后传而得之向尝疑重耳游历遍天下而其返国也卒由秦则当其处

狄十二年而行也何不径之秦以求入而必过卫适齐

及其之郑也又何不入秦而必迂道之楚楚为蛮夷之

国重耳岂不知其不可倚仗而当日之所以为此者盖

其事势实有所万不得已也夫重耳有贤名且多得士

夷吾以弟越次而代立其君臣之欲甘心于重耳非一

日矣此时为重耳者藏形匿影侧足无所幸有齐狄秦

卷四 第 69a 页 WYG0179-0157c.png

楚诸大国其力足与晋相抗得庇护公子馀如郑卫诸

楚诸大国其力足与晋相抗得庇护公子馀如郑卫诸小邦则晋令朝下而夕且絷公子而献于晋耳故其如

齐也时当秦归惠公之明年秦晋新协和未有衅而齐

桓方下士故且之齐以求庇逮桓公卒而孝公内乱兄

弟相争诸侯之兵数至不得不更适他国其历曹历宋

历郑特为过客耳宋方新败而曹与郑皆小国由郑入

秦路必由周而道晋殽函之境晋如寺人披者以百骑

邀之有馀耳赵衰狐偃辈虑之密矣是时楚成方强恢

卷四 第 69b 页 WYG0179-0157d.png

廓大度力足以容公子启口即云公子若返晋国则何

廓大度力足以容公子启口即云公子若返晋国则何以报不谷盖送重耳入国之事楚子巳身任之会子玉

有言而秦穆公来迎公子乃送公子之秦秦楚别有间

道而楚又设兵防卫以备不测则重耳之返国虽藉秦

力而楚子实成之故日后犹曰楚君之惠未之敢忘又

曰微楚之惠不及此此岂为当日一飨与不杀之恩而

已哉左氏平平叙次八国若公子无故遍游天下而不

知当日之事势实如此左氏特未尝明言其故耳逮观

卷四 第 70a 页 WYG0179-0158a.png

寺人披为惠公求杀重耳与怀公以狐毛狐偃故而杀

寺人披为惠公求杀重耳与怀公以狐毛狐偃故而杀狐突而当日之故始瞭然矣谨备列之以告世之善读

左氏者

春秋时楚地不到湖南论

考春秋之世楚之经营中国先北向而后东图其始封

在丹阳在今归州东南七里为最南境武文迁都于郢

为荆州府治江陵县昭王徙郢于鄀为襄阳府宜城县

顷襄王二十八年秦白起拔郢楚东北保于陈今河南

卷四 第 70b 页 WYG0179-0158b.png

陈州府治明年又迁寿春为江南寿州历世自南而北

陈州府治明年又迁寿春为江南寿州历世自南而北其所吞灭诸国未尝越洞庭湖以南一步盖其时湖南

与闽广均为荒远之地如今交趾日南相似计惟群蛮

百濮居之无系于中国之利害故楚亦有所不争也窃

尝遍考诗书及春秋三传与职方尔雅之文无有及洞

庭两字者至屈原放废江滨彷徨山泽作为九歌抒其

愤懑乃始曰袅袅兮秋风洞庭波兮木叶下盖楚俗好

歌舞淫祠原为作迎享送神之曲为湘君湘夫人以实

卷四 第 71a 页 WYG0179-0158c.png

之道之使归于正以寄其忠君爱国之意至始皇侈心

之道之使归于正以寄其忠君爱国之意至始皇侈心浮江至湘山问湘君何神博士所对盖即祖屈原之辞

而汉儒为戴记遂有舜崩于苍梧之说其因袭傅会盖

有自来其实唐虞三代之世湘山洞庭何尝入职方况

舜既禅禹而必亲历荒远之地舜崩而二妃以天子之

后离其宫阙远历万里藁葬绝域之野此皆必无之事

儒者可以理断者也用是而知尚书蔡传谓九江即洞

庭之误而临川师谓九江即彭蠡之源而以彭蠡为九

卷四 第 71b 页 WYG0179-0158d.png

江汉为北江并岷江为中江合为三江者其说为断断

江汉为北江并岷江为中江合为三江者其说为断断不可易也蔡传之说祖朱子而实出于晁氏说之盖以

经文过九江至于东陵曾氏以为湖广岳州府之巴陵

县在洞庭湖之东不知程氏大昌已驳之谓其绝无根

据而过九江至于敷浅原则为今德安之敷扬山而朱

子以庐阜当之庐阜在今江西九江府之德化县与彭

蠡尤近况水经注又云䢴水出庐江郡之东林乡西南

注江水尚书过九江至于东陵者是也东陵在庐江则

卷四 第 72a 页 WYG0179-0159a.png

九江为寻阳之九江益可信不诬且刘歆班固应劭皆

九江为寻阳之九江益可信不诬且刘歆班固应劭皆谓江至寻阳分为九派晋郭璞江赋亦曰源二分于崌

崃流九派于寻阳随取之以名郡至张僧监寻阳地记

复列其名为九唐孔颖达引之以释禹贡贾公逵以释

周礼职方宋乐史寰宇记李宗谔九江图并宗其说今

舍汉晋隋唐宋数千年博雅之说不用而独取一晁氏

说之其立论可谓偏枯矣愚更尝寻绎经文曰九江孔

殷殷者归往趋向之辞周礼诸侯见于天子曰殷见与

卷四 第 72b 页 WYG0179-0159b.png

朝宗二字略同是川之取象若洞庭为大泽不宜立此

朝宗二字略同是川之取象若洞庭为大泽不宜立此名义禹贡于大野彭蠡荥波雷夏俱云既潴既泽可证

也明是九江为彭蠡之上源彭蠡为九江之下委殷者

归往之得其正潴者容蓄之得所归荆扬二州正是首

尾相应则荆州之川为江汉为九江其泽为云梦扬州

之川为三江其泽为彭蠡震泽不既直截了当矣乎况

江汉九江合之恰为扬州之三江尤自一线不爽也或

谓江至扬州更何从分而为三曰五湖只一太湖也三

卷四 第 73a 页 WYG0179-0159c.png

江只一大江也九河分为九至入海之处合为一矣而

江只一大江也九河分为九至入海之处合为一矣而仍曰九河既道三江其源岐为三至入海之处合为一

而仍曰三江既入有何不可乎往尝取归氏有光之论

以三江为扬子江钱塘江吴淞江而取证于国语三江

环之自以为得之矣今乃知其犹未也越在钱塘江之

外三江只可云环吴不可云环越孰若大江横截南区

吴越俱在襟带之内如两鼠斗于穴中所云民无所移

者益信况吴淞与钱塘禹贡并无其水尤不可取以为

卷四 第 73b 页 WYG0179-0159d.png

据若如尚书蔡传之说则洞庭至春秋之世当益灼然

据若如尚书蔡传之说则洞庭至春秋之世当益灼然显著矣乃尝反覆左传而知楚之疆域断断无此何也

楚灵王淫侈周行无所不至尝召诸侯以田于江南之

梦矣不闻其田洞庭也证一也入郢之役吴兵东北自

光黄来楚宜南走洞庭之野反更西北涉睢以奔随国

证二也昭王论命祀而曰江汉睢漳楚之望不闻其及

洞庭湘水之神证三也意其时非特不𨽻版图且洞庭

亦尚微渺如屈原所云洞庭波兮木叶下亦是微波浅

卷四 第 74a 页 WYG0179-0160a.png

濑可供爱玩无今日浩渺之观盖当时云梦方八九百

濑可供爱玩无今日浩渺之观盖当时云梦方八九百里跨江南北故文人学士多侈言之至云梦涸而水悉

归入洞庭湖乃始包山络泽而洞庭山浸其内因以山

得名古今来盈虚之数如济水绝而为大清河钜野涸

而为南旺湖之类川泽之改易多矣岂特疆域之变迁

无常所哉

史记越句践世家与吴越春秋越绝书竹书纪年所书

越事各不同论

卷四 第 74b 页 WYG0179-0160b.png

史记越灭吴而不能正江淮以北故楚得东侵广地至

史记越灭吴而不能正江淮以北故楚得东侵广地至泗上与鲁泗东之地方百里张守节正义曰泗上谓广

陵徐泗等州则今扬淮以及徐州泗州之地皆弃与楚

余尝著论谓越弃地利不守得延至五世为楚所灭幸

矣后阅吴越春秋有云越既平吴北渡淮会齐晋诸侯

徙都于琅琊竹书纪年云晋出公七年越徙都琅琊水

经注亦云琅琊越句践之故都也越绝书句践平吴霸

关东从琅琊起观台周七里以望东海诸书所载较若

卷四 第 75a 页 WYG0179-0160c.png

画一案春秋时琅琊为今山东沂州府其所属日照县

画一案春秋时琅琊为今山东沂州府其所属日照县向系海曲为沿海要地疑所谓观台望东海即于此又

吴越春秋句践听范蠡谋筑会稽小城城成而怪山自

生本琅琊东武海中山也一夕自来后因徙都琅琊余

考越徙都琅琊事不见于左传国语亦无之吴越春秋

与越绝所书皆怪诞不足信然史记云越灭吴弃江淮

以北徵之左传他事多不合据传文哀公二十二年越

灭吴二十七年越使后庸来正邾鲁之界公与之盟于

卷四 第 75b 页 WYG0179-0160d.png

平阳后哀公尝欲以越伐鲁而去季氏公又尝如越曾

平阳后哀公尝欲以越伐鲁而去季氏公又尝如越曾子居武城有越寇见于孟子武城在今沂州府费县西

南九十里季氏之私邑亦在费与琅琊之说相合夫越

既灭吴与齐晋诸侯会于徐州(徐州本薛地今为兖州/府滕县非江南之徐州)

(也/)天子致胙方欲正邾鲁山东诸侯之侵界岂其弃江

淮不事且既弃之以予楚矣如后庸使命之往来及出

兵侵鲁岂反假道于楚耶又范蠡既雪会稽之耻变姓

名寓于陶陶为今曹州府曹县盖先时吴屡伐齐鲁沂

卷四 第 76a 页 WYG0179-0161a.png

曹之边地吴盖略而有之哀八年吴尝伐鲁入武城武

曹之边地吴盖略而有之哀八年吴尝伐鲁入武城武城人或有田于吴竟拘鄫人之沤菅者曰何故使吾水

滋及吴师至拘者遂道之以伐武城观此则沂州之地

久已为吴之错壤越灭吴因有其地则其迁都琅琊盖

尽吴之境与北方诸侯争衡岂有反弃江淮之地以资

勍敌之楚耶且即如史记所云越自句践以后五世至

无疆中间尝欲伐齐齐旧与吴接境与越之故土远隔

江淮若句践弃江淮以北则其后世必不能复拓有吴

卷四 第 76b 页 WYG0179-0161b.png

境与齐远不相及无缘有伐齐之事则史记之自相矛

境与齐远不相及无缘有伐齐之事则史记之自相矛盾更较然矣苏子由谓史迁浅陋而不学疏略而轻信

而于地里尤疏舛余既据其说作越封疆论复附识他

书所见于此以俟后之博学者考焉

春秋大事表卷四