声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

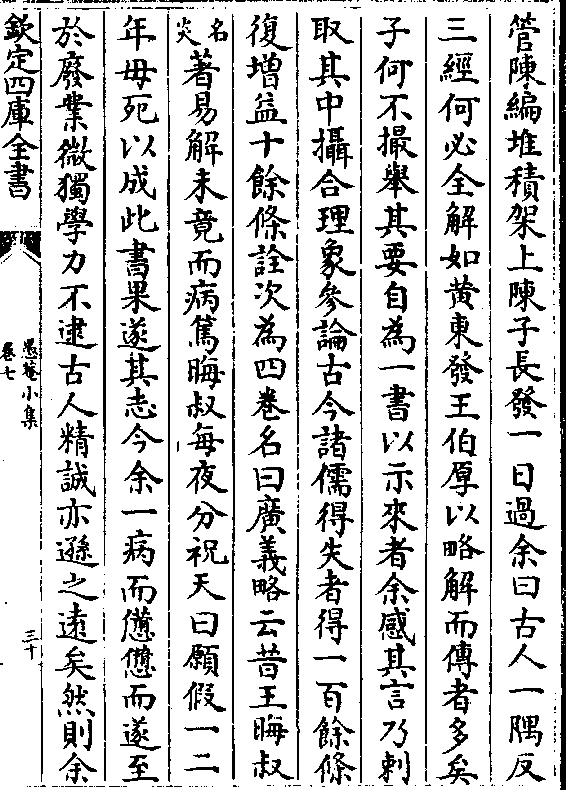

卷七 第 1a 页 WYG1319-0067a.png

钦定四库全书

钦定四库全书愚庵小集卷七

吴江朱鹤龄撰

序一

毛诗通义序

诗之为道以依永而宣苑结以微辞而托讽谕此非可

以章句训诂求也章句训诂之不足以言诗为性情不

存焉然而古人专家之学代有师承又非可凿空而为

卷七 第 1b 页 WYG1319-0067b.png

之说汉唐以来诗家悉宗小序郑夹漈始著辨妄朱紫

之说汉唐以来诗家悉宗小序郑夹漈始著辨妄朱紫阳从之掊击不遗馀力集传行而诗序几与赵宾之易

张霸之书同废虽然乌可废也古人之书卷末多系以

序孔安国迁古文书序于各篇之首王弼迁易彖象爻

辞于各卦之中毛公取诗序移置诗首亦犹是也序之

出于孔子子夏出于国史与出于毛公卫宏虽无可考

然自成周至春秋数百年间陈之太师肄之乐工教之

国子其说必有所自来大约首句为诗根柢以下则推

卷七 第 2a 页 WYG1319-0068a.png

而衍之推衍者间出于汉儒首句则最古不易观于六

而衍之推衍者间出于汉儒首句则最古不易观于六亡诗之序止系以一言则后序多汉儒所益明矣观于

毛公之传宛丘不同于序说则首句非毛公所为亦明

矣序之文既最古毛传复称简略无所发明郑康成以

三礼之学笺诗或牵经以配序或泥序以传经或赘词

曲说以增乎经与序所未有支离胶固举诗人言前之

指言外之意而尽汨乱之孔仲达疏义又依回两家无

以辨其得失则夫紫阳集传之出大扫蒙翳而与以廓

卷七 第 2b 页 WYG1319-0068b.png

清此亦势有必至也虽然毛郑可黜而序不可黜黜序

清此亦势有必至也虽然毛郑可黜而序不可黜黜序则无以为说诗之根柢不得不循文揣义断以臆解较

之汉唐诸儒虽明简近情而诗人之微文奥旨已不可

复识此何异写生者取云孙之謦咳形容而追猊其祖

先之面目又何异听讼者去当时之契劵证验而冥决

以后代之爰书求其不爽必无幸矣吾所谓凿空之说

不可以言诗者此也虽然序果一一可信乎曰国风三

颂舍序其无诗矣惟是楚茨信南山至采菽隰桑诸诗

卷七 第 3a 页 WYG1319-0068c.png

皆正雅也而序以为刺幽卫武之抑幽王世诗也而序

皆正雅也而序以为刺幽卫武之抑幽王世诗也而序以为刺厉凡若此类实难免于学者之疑吾以谓有不

足疑者孔子时去周公将五百年太史掌记未亡矇瞍

律吕未失贤人君子弦诵未绝也雅颂犹残阙失次反

鲁始克正之况经战国之云扰秦政之燔灭楚汉之龙

战虎斗能保无简编之淆乱者哉书藏鲁壁犹亡佚居

半三百篇特存于小儒曲学佔毕讽诵之流传何独能

一无讹舛孔删如故哉吾则以楚茨诸篇定属错简序

卷七 第 3b 页 WYG1319-0068d.png

已非当时之旧此又深有赖于紫阳之是正者也语云

已非当时之旧此又深有赖于紫阳之是正者也语云冢尺虽断可定钟律序为诗之冢尺也尚矣一汨于康

成之胶滞再汨于紫阳之斥排将圣人所谓主文谲谏

厚人伦美教化以至于动天地感鬼神者其终晦昧湮

没而不可求已乎余不敏窃主古义而参诸家于序之

不可易而可信者为疏明之其牴牾不可信者则详辨

之要以审定可否综覈异同使积蔽群疑涣若冰释庶

通经之一助云尔抑观东莱诗记所载朱氏云云皆奉

卷七 第 4a 页 WYG1319-0069a.png

古序为金科黄东发引晦庵新说亦多从序然则废序

古序为金科黄东发引晦庵新说亦多从序然则废序言诗特过信夹漈之故初非紫阳本指乎吾不敢以紫

阳之诗有殊于孔氏之诗又不敢以孔氏之诗而格夫

紫阳之诗也故参伍群说以折其衷焉世之学者其毋

以余为输攻紫阳斯可矣

(姚文初曰小序亦有难通处吕成公尊信太过/朱子所以辞而辟之必如长孺之论方为无弊)

禹贡长笺序

神禹功高百王维夫子之称之者曰尽力乎沟洫而子

卷七 第 4b 页 WYG1319-0069b.png

舆氏则云莫不善于贡夫所云不善者必其后世子孙

舆氏则云莫不善于贡夫所云不善者必其后世子孙奉行之失所云尽力沟洫则任土作贡是也考禹制贡

之法兼行井牧实可治千万世而无弊今夫天下之大

患孰有过于漕渠咀咽闾殚为河疏浚塞但成空谈者

乎又孰有过于中原土旷弥望蒿莱竭东南一隅以养

西北者乎又孰有过于小民骨折髓枯梯航万里而司

农辄告匮者乎又孰有过于赋役无准吏缘为奸额日

广而蠹日丛者乎凡此皆禹经画所及一一深忧熟计

卷七 第 5a 页 WYG1319-0069c.png

于千载之上者也今观禹贡一书甸服有粟米之输则

于千载之上者也今观禹贡一书甸服有粟米之输则贡篚不及也八州之赋止以供五服诸侯之租税而天

子不烦挽漕也土贡虽及八州五服诸侯即以所赋易

之民不滋扰也甸法通于天下军政藏焉养兵无丝粒

费也灌溉广而树艺勤高者雍梁卑者扬兖不闻土满

人满之患也举后世之曰积贮曰屯营曰进奉曰和买

曰劝借曰封桩曰琼林大盈之类圣人无不以身为之

救而以法为之维呜呼此禹之所以功高百王者乎或

卷七 第 5b 页 WYG1319-0069d.png

者谓洚洞既平九州繁阜即宾贡玉食惟王不会亦何

者谓洚洞既平九州繁阜即宾贡玉食惟王不会亦何害焉是不然禹盖以一人劳天下非以天下奉一人者

也荆扬财赋擅天下大半夫岂不逆知而其著之书曰

土涂泥也田下下也土贡必谨志所产迁其地而弗为

良也九等之赋有错出以宽之不罄地之毛也使后之

人读之而喟然曰以彼其躬平洚洞如此利尽九州如

此犹且恐恐然嗛嗛然甘监门臣虏之养而不恤者何

为也庶几宾贡玉食不至为徵山赋海者之所藉口乎

卷七 第 6a 页 WYG1319-0070a.png

此吾所谓后世末流之弊无不以身救之而以法维之

此吾所谓后世末流之弊无不以身救之而以法维之者也或者又谓尧之为君也茅茨土簋敝履鹿裘朴略

焉而已及至禹而海错橘柚有贡金银有贡珠玑玉石

有贡不几为汉唐之诛酎金递荔支者觞滥乎是又不

然夫风会日趋于奢而过损必激为汰宋孝武见高祖

床头土障壁上葛灯笼麻绳拂笑曰田舍翁得此亦过

矣后世人主安知不笑茅茨土簋敝履鹿裘为陶唐一

田舍翁哉是故雕玑玩好吾不禁人主之所欲而但著

卷七 第 6b 页 WYG1319-0070b.png

为则焉使之不责有于所无不悉索以为富如是已尔

为则焉使之不责有于所无不悉索以为富如是已尔若夫世变日新无艺之征叠加而未已斯固圣人之所

深忧熟计而无可如何者也非其法之止可治一时不

可以治千万世也古今诸儒注此篇者不下二十家互

有异同舛错不少余甲申岁读书金陵瓦官寺窃网罗

诸说会稡一编谓厥赋贞当是下下之转东迤北会于

汇当是为汇之讹间以质之闽漳何玄子先生先生跃

然印可时先生方著春秋比事属词未及尚书遂命余

卷七 第 7a 页 WYG1319-0070c.png

卒成之藏庋敝箧已踰二纪顷乘暇日重加釐订赋税

卒成之藏庋敝箧已踰二纪顷乘暇日重加釐订赋税河渠自神禹至今三千馀年之利害得失约略如指掌

以至山川都会地理水利之属凡经文所有者无不博

考而详辨焉斯固经国之先资救时之良砭也百世而

下苟能师神禹之意而用之斯民其有瘳乎

尚书埤传序

六经之学非训诂不明然有训诂不能无异同有异同

不能无舛駮他经皆然尚书为甚盖尚书者帝王之心

卷七 第 7b 页 WYG1319-0070d.png

法治法所总而萃也后世大典章大政事儒者朝堂集

法治法所总而萃也后世大典章大政事儒者朝堂集议多引尚书之文为断据义解一讹贻害非鲜如误解

用牲于郊牛二而世遂有主合祭天地及南郊北郊之

说者矣误解九族与罪人以族遂有旁及母族妻族而

坐之者矣误解桐宫居忧复子明辟而世遂以放君负

扆真为伊周之事矣误解金作赎刑始以黄金易黄铁

矣误解臣妾逋逃始以妇女从军矣误以洪范五行牵

合庶徵福极而介甫反之遂谓天变不足畏矣误以弗

卷七 第 8a 页 WYG1319-0071a.png

辟为致辟居东为东征而公孙硕肤之美不白矣误解

辟为致辟居东为东征而公孙硕肤之美不白矣误解弱水在条支昆崙即河源及书序成王伐东夷而汉武

之穷兵西北隋唐之越海征辽东皆不足戒矣嗟乎传

书岂易言哉百篇之文火于秦残于汉马融郑玄王肃

之徒开辟草昧甚为简略古文孔传晚出书义稍显孔

颖达为之疏虽正二刘之失未惬学者之心求其条贯

群言阐明奥指信无逾于仲默集传者但其意主于拨

弃注疏故名物制度之属不能无讹笔力视紫阳易诗

卷七 第 8b 页 WYG1319-0071b.png

二传亦多不逮识者不能无憾焉考明初令甲本宗注

二传亦多不逮识者不能无憾焉考明初令甲本宗注疏蔡传附之后又以蔡传未精命儒臣刘三吾等博采

诸说参互考订名书传会选颁诸学宫其后大全行而

此书遂废又其后制科专取蔡氏而大全亦庋高阁白

首穷经仍讹踵陋读禹贡者河渠迁改眩若追风陈洪

范者九数相乘迷如辨雾此以攻经生章句犹隔重山

况望其酌古准今坐而论作而行卓然称有用之儒哉

余窃用悯叹此埤传之所由作也记曰疏通知远而不

卷七 第 9a 页 WYG1319-0071c.png

诬书教也夫推之时务而有宜有不宜不可谓通试之

诬书教也夫推之时务而有宜有不宜不可谓通试之异代而或验或不验不可谓远列朝经筵进讲必首及

尚书诚以三五以来崇功广业咸出其中非徒古史记

言记事之体余之辑是书也主诂义而兼及史家胪群

疑而断以臆说务求为通今适用之学庶几孔堂之金

石丝竹不尽至于销沈磨灭云尔若以仲默之书群然

尸祝不应辄有异辞则余且挢舌而退夫仲默作传已

不尽同紫阳之说何独疑于生仲默之后者哉

卷七 第 9b 页 WYG1319-0071d.png

校定水经注笺序

校定水经注笺序隋书经籍志有两水经一本三卷郭璞注一本四十卷

郦善长注善长即道元也水经撰人则不著其姓名唐

杜佑作通典时尚见两书言郭璞疏略于郦注无所言

撰人槩未之考也旧唐书始云郭璞作宋崇文总目亦

不言撰者为谁但云郦注四十卷亡其五然未知两注

之一存一亡已见于斯时否也新唐书乃谓桑钦作水

经一云郭璞作今人言桑钦者本此崇文总目作于宋

卷七 第 10a 页 WYG1319-0072a.png

景祐与新书志同时不知新志何所据以为说也说者

景祐与新书志同时不知新志何所据以为说也说者疑桑钦为东汉顺帝以后人以经有彘县之文也然经

云江水径永安宫南永安宫昭烈托孤孔明处又云江

水径诸葛亮垒图南得非三国间人所为也不宁惟是

其言北县名多曹氏置南县名多孙氏置金源宇文氏

以为经传相淆经传既淆则作经作注之人不可分也

此皆欧阳玄之所致疑也以愚覈之西汉儒林传载涂

恽授河南桑钦君长尚书晁氏云钦成帝时人使古有

卷七 第 10b 页 WYG1319-0072b.png

两桑钦则可审为成帝时桑钦则艺文志不应不载其

两桑钦则可审为成帝时桑钦则艺文志不应不载其书又所举水道地名不应多属东汉以后也郦道元注

每引桑钦之说皆与水经不同又不应一人之言彼此

自相违戾也及考道元所引自云桑钦地理志而不及

水经则知钦所撰者乃地理志尔后人因其书失传遂

误以为水经此新书志之失考也郭璞之注杜佑讥其

疏略必非无此书五代干戈抢攘遂已逸之今道元注

载郭景纯云云殆即彼注中语而或以为郭璞作水经

卷七 第 11a 页 WYG1319-0072c.png

此又旧书志之失考也或者又疑桑钦作之于前郭璞

此又旧书志之失考也或者又疑桑钦作之于前郭璞附益之于后他书或有后人增入此则不然也金礼部

郎中蔡正父作补正水经三卷元苏天爵梓行其书欧

阳玄为之序据云正父因宇文氏之言而感发一正蜀

板迁就之失于赵代间水特详江自寻阳以北吴松以

东又能使道元无遗憾惜乎此书之不见于今也虽然

水经既无古本可据与注不免相淆正父以数百年后

之闻见而补正之窃恐欲正其淆而淆愈甚也余谓此

卷七 第 11b 页 WYG1319-0072d.png

书不可读者不惟经传相淆尤恨阙文与错简往往而

书不可读者不惟经传相淆尤恨阙文与错简往往而是今郦注虽仍四十卷已非原本之旧太平御览引水

经注语多今本所无则所亡五卷诚无从得而考补矣

若其彼此之互移前后之倒置苟覃思博览之士循文

绎义犹可得而釐订之也先朝万历中王孙朱郁仪与

谢耳伯笺校此书主以宋本参以吴歙二本更其错杂

者得十之三四至于河水与大河故渎张甲屯氏诸河

及漯水沔水江水之类尚未能考定识者憾焉余以暇

卷七 第 12a 页 WYG1319-0073a.png

日重加钩索其中汨乱混淆者据古今地理一一取而

日重加钩索其中汨乱混淆者据古今地理一一取而割正之于是断者得连离者得合颠倒者得次第庶几

读者不至聱牙棘口辍卷而叹虽小小讹脱时复有之

然于此书大体无伤也至于水经撰人不知为谁斯固

当从阙疑之例姑置弗辨可也

(陆翼王曰宋潜溪尝有辨此文/条析更为精细真读书人心眼)

辑注杜工部集序

客有谯于余曰子何易言注杜也书破万卷涂行万里

卷七 第 12b 页 WYG1319-0073b.png

乃许读杜子足不踰丘里目不出兔园日取诗史而排

乃许读杜子足不踰丘里目不出兔园日取诗史而排纂之穿穴之冀以自鸣于世吾恐觚棱刓而揶揄者随

其后也余曰是固然已抑子之所言者学也子美之诗

非徒学也夫诗以传声节奏成焉声以命气底滞通焉

气以发志思理函焉体变极焉故曰诗言志志者性情

之统会也性情正矣然后因质以纬思役才以适分随

感以赴节虽有时悲愁愤激怨诽刺讥仍不戾温厚和

平之旨不然则靡丽而失之淫流漓而失之宕彫镂而

卷七 第 13a 页 WYG1319-0073c.png

失之璅繁音促节而失之噍杀缀辞逾工离本逾远矣

失之璅繁音促节而失之噍杀缀辞逾工离本逾远矣子美之诗惟得性情之至正而出之故其发于君父友

朋家人妇子之际者莫不有敦笃伦理缠绵菀结之意

极之履荆棘漂江湖困顿颠蹶而拳拳忠爱不少衰自

古诗人变不失贞穷不陨节未有如子美者非徒学为

之其性情为之也子美没已千年而其精诚之照古今

殷金石者时与天地之噫气山水之清音嶒嵘响答于

溟涬澒洞太虚寥廓之间学者诚能澄心䘠虑正已之

卷七 第 13b 页 WYG1319-0073d.png

性情以求遇子美之性情则崆峒仙仗之思茂陵玉碗

性情以求遇子美之性情则崆峒仙仗之思茂陵玉碗之感与夫杖藜丹壑倚棹荒江之态犹可俨然晤其生

面而揖之同堂不必以一二隐语僻事耳目所不接者

为疑也且子亦知诗有可解有不可解乎指事陈情意

含风喻此可解者也托物假象兴会适然此不可解者

也不可解而强解之日星动成比拟草木亦涉瑕疵譬

之图罔象而刻空虚也可解而不善解之前后贸时浅

深乖分欣忭之语反作诽讥忠剀之词几邻怼怨譬诸

卷七 第 14a 页 WYG1319-0074a.png

玉题珉而乌转舄也二者之失注家多有兼之伪撰假

玉题珉而乌转舄也二者之失注家多有兼之伪撰假托疑误后人瞽说支离袭沿日久万丈光燄化作百重

云雾矣今为剪其繁芜正其谬乱疏其晦塞咨诹博闻

网罗秘卷斯亦古人实事求是之指学者所当津逮其

中也余虽固陋何敢多让焉客曰子言诚辨然当代钜

公有先之者矣子之书无乃以爝火附太阳余曰材有

区分见有畛域以求其是则一也今夫视日者登中天

之台则千里廓然窥之于曲牖所见不过寻丈光之大

卷七 第 14b 页 WYG1319-0074b.png

小诚有间然不可谓曲牖之光非日也贤者识其大不

小诚有间然不可谓曲牖之光非日也贤者识其大不贤识其小总以求遇子美之性情于字钩句索之外即

说偶异同亦博考群言折衷愚臆岂有所牴牾齮龁于

其间哉客退遂撰次其语以书之卷端

战国策钞序

嗟乎吾读短长之书然后信子舆氏之以仁义说齐梁

为深切事情而不可易也夫战国之亡以策士策士之

亡战国则以利也王泽既遥七雄云扰力侔势敌权谲

卷七 第 15a 页 WYG1319-0074c.png

相高于是仪秦轸衍代厉之徒竞起而投其隙朝从暮横阳施

相高于是仪秦轸衍代厉之徒竞起而投其隙朝从暮横阳施阴设其所命为策士者不过市魁盗侠之辈如斗狗然交啖

以利而已矣彼怀驵侩之心此挟倾危之术苟售诈谋虽裂身

湛族而不顾其毒至于干戈相寻坑杀动以数十万计秦政之

时民之仅存者无几矣夫锋莫铦于利而剑戟为下祸莫憯

于利而参夷为轻方其抵掌华屋之下语阱心兵不过欲以遂其

跃马疾驱黄金横带之乐而岂意其流毒之远一至此哉吾故

曰七国之亡以策士策士之亡战国以利也然则其书何以不

卷七 第 15b 页 WYG1319-0074d.png

废曰是乌可废也春秋以后楚汉以初二百四十馀年之行事

废曰是乌可废也春秋以后楚汉以初二百四十馀年之行事备焉是史之流也史家兼载善恶以明是非且夫不尝茶蓼

不知梁肉之足以饫口也不历冰霰不知阳和之足以悦肤也

不深览言利之害亦岂信称先王陈仁义之效可以行千万世

而无弊也哉况乎其文之雄深峭健龙门史传多取裁焉一

时人物如仲连之高蹈乐毅之笃忠邹忌王斗触詟之进说

皆有当于儒者之正谊乌可以其出于战国而不道哉是书

虽经南丰校勘舛误犹多鲍彪复紊乱其章次剡川姚宏

卷七 第 16a 页 WYG1319-0075a.png

会稡诸家而是正之最称善本惜近世不可复暏先朝张叔大

会稡诸家而是正之最称善本惜近世不可复暏先朝张叔大陆子渊两先生尝为之评解芟繁纂要划然中棨其于

史汉行文之法备有发明吾友茂伦珍秘多年今为锓版

而行之亦两先生之功臣也已

新编李义山文集序

义山老于幕僚故其集章奏启牒居多通考载樊南甲集二

十卷乙集二十卷又杂文八卷今都散佚不存所传者仅诗集

三卷耳余笺注其诗检阅文苑英华唐文粹御览玉海诸

卷七 第 16b 页 WYG1319-0075b.png

部蒐缉义山文凡得表书启笺檄序说论赋祭文墓碑等

部蒐缉义山文凡得表书启笺檄序说论赋祭文墓碑等作共若干首釐为五卷又以新旧唐书考证时事略为诠

释而因题其首曰四六之名不知何昉义山云四六者六博格

五四数六甲之取也未足矜然则此本非文章家所重而六朝

以来特尚之斯古文所由日下耶厥体繁于齐梁至庾子山

而纤丽极矣唐初四杰以及燕许诸公踵事增华号称绝盛

其体裁闳博音响琳琅较过前人而清新俊拔则微有间焉

子美诗云庾信文章老更成凌云华意势纵横又云王杨

卷七 第 17a 页 WYG1319-0075c.png

卢骆当时体轻薄为文哂未休虽不置轩轾其间然文

卢骆当时体轻薄为文哂未休虽不置轩轾其间然文章流别亦略可睹矣义山四六其源出于子山故章摛造

次之华句挟惊人之艳以磔裂为工以纤妍为态迄于宋

初杨刘刀笔犹沿习其制诚厥体中之旃檀薝卜也已若

夫雪皇太子书谕刘稹檄则侃论正辞有风情张曰霜气

横秋之槩及读辞张懿仙一启又见其悟通禅悦所得于

知玄本师之教深矣此岂区区妃青俪白镂月裁云者所

能及而唐史称其文第以繁缛恢谲目之岂得为知言哉余

卷七 第 17b 页 WYG1319-0075d.png

尝观晚唐人文章如李甘沈亚之陆龟蒙司空图数子最为

尝观晚唐人文章如李甘沈亚之陆龟蒙司空图数子最为卓荦瑰玮而世罕睹其集欲从文苑诸书中摘钞出之以备一

家之作特病懒未暇姑以此集为乘韦之先云

阳明要书序

宋儒理学莫粹于濂溪明道一再传而为考亭象山象山

直探原本注脚六经考亭博极散殊穷研著述吴幼清以

为一主尊德性一主道学问二家各尊所闻行所知持论

多龃龉不合至无极太极之辨象山掊击再三考亭亦无

卷七 第 18a 页 WYG1319-0076a.png

以难也后世儒者多右朱而左陆遂疑象山为禅不知圣

以难也后世儒者多右朱而左陆遂疑象山为禅不知圣贤之学皆心学也文章之盛所以明此心节义之严所以

持此心事功之大且久所以验此心心惟无一有故能无

不有无一有者心之无待而神无不有者心之随感而现

孟子曰仁人心也学问之道无他求其放心而已矣此千

古学论准的而何疑于象山哉夫禅之与吾儒异者其始

离动求静其既欲以静摄动惟岐体用而二之也岐体于

用故专守其空寂岐用于体故旁出为神通若象山之学

卷七 第 18b 页 WYG1319-0076b.png

则皆本明道静亦定动亦定无内外无将迎之说虽功施

则皆本明道静亦定动亦定无内外无将迎之说虽功施未究于天下而立言垂教务使学者返求之心其言曰心

之神明是为圣此固孟氏之嫡传宗子也后三百馀年而

阳明先生出焉以致良知为宗大阐心学困踣蛮徼而此

心愈明驱驰军旅而此心愈定骤膺艰大更历谤疑而此心

愈不动自来有用道学无踰先生者盖其学即象山之所

以学其教即象山之所以教而已矣世之以禅疑先生者特

因其扫除闻见往往弹射考亭吾谓此非真弹射也俗学

卷七 第 19a 页 WYG1319-0076c.png

崇奉考亭太过遂至溺惑于语言文句之间举其曰主

崇奉考亭太过遂至溺惑于语言文句之间举其曰主敬曰穷理曰豁然贯通之精义尽汨没无馀先生出而

洒然正救之其弹射所加正羽翼之深意而世顾以疑

象山者疑先生然则孟氏所云求放心不学虑者其亦

将为竺乾之导师梵夹之剩语矣乎先生高弟子为钱

绪山王龙溪龙溪放谈玄渺其流弊至为颜山农何心

隐之徒绪山恪守师说今全书其所手定也顾名目纷

纠义例杂出其驳而未纯者不免间有几亭陈先生自

卷七 第 19b 页 WYG1319-0076d.png

未第时已覃精理学取先生之书剪截而刋定之宣其

未第时已覃精理学取先生之书剪截而刋定之宣其义蕴一其指归大廷尉叶公刻之广中于是先生之宗

旨始粲然大明于天下呜呼心学之不讲久矣学者诚

取此书而沈研省发去其词章之俗尚与功利之蒙情

以求所谓此心此理者何在则文章也节义也事功也

特太虚中之糠秕尘垢耳百世而下有欲因阳明以知

象山因象山以知濂洛因濂洛以知孔孟者其能不奉

是书为汎海之斗杓入河之碣石也哉是为序

卷七 第 20a 页 WYG1319-0077a.png

(甫草曰自唐以前止有儒林列传宋史始分儒林道/学近人邓元锡又分薛文清辈为道学阳明为心学)

(甫草曰自唐以前止有儒林列传宋史始分儒林道/学近人邓元锡又分薛文清辈为道学阳明为心学)(不知心学之外无道学也/此文方见得儒家正传)

读左日钞序

春秋三传并立公谷乃经师之学左氏独详于史事盖

古者史世其官左氏必世为鲁史如晋之董狐齐之南

史楚之倚相能尊信圣经而为之作传广求列国诸史

乘管仲晏婴子产叔向诸名卿佐之行事无不详以及

卜筮梦占小说杂家之言无不采大事策书小事简牍

卷七 第 20b 页 WYG1319-0077b.png

闳稽逖览综贯秩然故其文章最为典则华瞻而后之

闳稽逖览综贯秩然故其文章最为典则华瞻而后之儒者或病其诬或病其浮夸或病其立论多违理伤教

则何也夫子感获麟而作春秋去梦楹不三载其指趣

未及显以示人左氏之游圣门也晚又未必与游夏之

徒上下其议论则其舛駮而不醇者固宜有之且左氏

所称书不书先书故书之类皆本之旧典为史家成法

圣经则不可以史法拘或事同而义异或事异而义同

夫子盖有特笔存焉自不修春秋既亡不知何者为笔

卷七 第 21a 页 WYG1319-0077c.png

何者为削各信胸臆穿凿繁兴至于绍兴之讲进面说

何者为削各信胸臆穿凿繁兴至于绍兴之讲进面说之殽杂极矣虽然笔削所据惟事与文左氏即间有舛

讹而胪陈二百四十二年史事则十得八九杜元凯推

挍经传亦极精详学者诚淹通此书研究事情因以推

求书法一切刻深碎琐之见勿横据于胸中而以义理

折衷之安在笔削之精意不可寻绎而得乎今左氏之

书家传户习特其笔法简古文之艰涩者义之隐伏者

往往费人推索元凯注既多未备而孔仲达疏复卷帙

卷七 第 21b 页 WYG1319-0077d.png

繁重学士家罕窥其书东山赵子常特申不书之旨辑

繁重学士家罕窥其书东山赵子常特申不书之旨辑为补注多与经义相證发余珍秘有年复广演而博通

之疏瀹幽滞辨正讹舛自孔疏而下弋获于刘原父吕

东莱陈止斋王伯厚陆贞山邵国贤傅士凯者居多又

取春秋人物引绳墨而论断之使学者知古今人材之

盛莫过于春秋兵法之精亦莫过于春秋应变出奇益

人神智读史者当有取焉至于左氏全文明晓易见者

则概不之及自愧謏陋此不过备遗忘资讨论而已若

卷七 第 22a 页 WYG1319-0078a.png

欲从事圣经成一家之学必如黄楚望所云先以经證

欲从事圣经成一家之学必如黄楚望所云先以经證经次引他经證又次以经證传又次以传證经展转相

證更复出入群书此非余力所能任也姑存其说以俟

世之述作君子

左氏春秋集说序

记曰属辞比事而不乱深于春秋者也今之说春秋何

其乱与则凡例之说为之也自左氏立例公谷二氏又

有例啖赵以下亦皆有例言人人殊学者将安所适从

卷七 第 22b 页 WYG1319-0078b.png

如称爵者褒也而会盂何以书楚子则非尽褒也称人

如称爵者褒也而会盂何以书楚子则非尽褒也称人者贬也或将卑师少也而僖公之前何以君大夫将皆

称人则非尽贬与将卑师少也称字者贵之也而邾仪

父许叔萧叔有何可贵乎杀大夫称名者罪之也而陈

泄冶蔡公子燮有何可罪乎诸侯失国名而夔子莱子

不名灭同姓名而楚灭夔齐灭莱不名则其说穷矣不

书公子为削其属也而弑君如楚商臣齐商人反称公

子则其说又穷矣卿卒必记日月公至必告于庙益师

卷七 第 23a 页 WYG1319-0078c.png

不日薄之也而成公以后皆书日桓会不致安之也而

不日薄之也而成公以后皆书日桓会不致安之也而公行大半不书至则其说又穷矣不得已有变例之说

夫所贵乎例者正取其一成而不可易若前后游移彼

此乖忤何以示万世之绳准呜呼夫子作春秋上明天

道下正人事变化从心安得有例例特史家之说耳自

隐桓至定哀二百四十二年间载笔者既非一人则或

详或略不免异辞所见所闻难于一概就史法言之尚

无一成之例而乃欲执后人之例以按经又欲屈圣人

卷七 第 23b 页 WYG1319-0078d.png

之经以从例其可乎哉然则如之何亦曰求之春秋之

之经以从例其可乎哉然则如之何亦曰求之春秋之所以作而已矣夫子曰吾志在春秋又曰其义则丘窃

取之何谓志尊天子内中国讨乱臣贼子尊王贱霸是

也何谓义善者吾进之予之恶者吾退之夺之彼善此

者吾犹进之予之纯乎恶者吾亟退之夺之是也志以

义明义以时立春秋之始诸侯骤强则绌诸侯以扶天

子春秋之中大夫专政则绌大夫以扶诸侯春秋之季

陪臣乱国则又绌陪臣以扶大夫而前之治楚后之治

卷七 第 24a 页 WYG1319-0079a.png

吴越往往示其意于奖桓文爱宗国爵齐晋宋卫诸君

吴越往往示其意于奖桓文爱宗国爵齐晋宋卫诸君之中若此者凡以尊天子也明王道也一笔一削盖皆

随世变而为之权世变异则书法亦异而岂有变例正

例之可求哉后之说者乃曰圣人有贬无褒或又曰圣

人初无褒贬夫有贬无褒则春秋为司空城旦之书圣

人宅心不应如是刻覈若无褒无贬则全录旧史是非

不明何以有知我罪我之言而能使乱臣贼子惧耶吾

故专以圣人之志与义为断不能得乎圣人之志与义

卷七 第 24b 页 WYG1319-0079b.png

则随事生说辨愈繁而不可立教能得乎圣人之志与

则随事生说辨愈繁而不可立教能得乎圣人之志与义则凡例诸说何尝不可与圣经之微文奥旨相为发

明而近世儒者著论乃欲尽举诸例而废之其亦固而

不可通也已余为此书主以左氏传取杜注孔疏及公

谷啖赵数十家之论聚而观之参互权衡藁凡数易疢

疾寒暑腕不停书虽未知于圣人之志与义若何而古

今诸儒支离胶固之说刋剟无馀少以资学者经术经

世之助庶几于属辞比事而不乱之旨或有当云

卷七 第 25a 页 WYG1319-0079c.png

(左附录左氏春秋集说凡例故经文专据左而以公/ 氏传经在公羊谷梁之先)

(左附录左氏春秋集说凡例故经文专据左而以公/ 氏传经在公羊谷梁之先)(谷参焉传文不能全载今节略其事迹于经文之下/然后引用注疏诸家之说此仿黄氏日钞体也)

(三传之后啖叔助赵伯循陆伯冲三家可谓通经所/辑辨疑纂例条理秩然今多引其说参以赵子常王)

(方麓之论而衷断之学者先观此则全经燎如矣而/胡传专重复雠讨贼诚有功世教然立论颇迂阔)

(穿凿张元德春秋集注较胡氏特平正洪武初诏颁/学宫今人罕见其书矣余志在表微故采之独多)

(刘原父权衡以辨误为功陈君举后传以不书立义/吴临川纂言汪新安纂疏李庐陵会通皆能阐绎微)

(指又刘质夫许襄陵孙明复高息斋王彦光吕永嘉/家则堂诸解大全去取未必悉当今择其粹者录之)

(叶石林赵木讷戴岷隐黄东发诸家之说多先儒未/发而大全不载则纂修诸公之挂漏也余遍搜藏书)

卷七 第 25b 页 WYG1319-0079d.png

(家得之亟/为采入)

(家得之亟/为采入)毛诗稽古编序

昔夫子删定六经而其自言曰信而好古夫三皇五帝

之事若存若亡盖有不可深求者矣如河图洛书出苞

吐符天人相接此与后世之天书何异而夫子顾信之

不疑下至商羊罔象汪芒僬侥之类尤为矞宇嵬琐夫

子亦时时述而志之盖其学综坟典徵文献禀师传苟

古人之所有无不考求详慎而不敢以私见汨乱其间

卷七 第 26a 页 WYG1319-0080a.png

此所以为善述也诗序出于子夏之徒大小毛公亦秦

此所以为善述也诗序出于子夏之徒大小毛公亦秦汉间人诂训视他经最古郑康成取其义而为笺即不

免舛驳自有圣门阙疑之法在今人概黜为郢书燕说

此不可解也尔雅一书古人专以释诗亦子夏之徒为

之至六书必祖说文名物必稽陆疏皆先儒说诗律令

今人动以新义掩古义今音證古音此又不可解也说

者谓考亭集传颁诸功令学者不敢异同然考亭尝为

白鹿洞赋中云广青衿之疑问乐菁莪之长育仍不用

卷七 第 26b 页 WYG1319-0080b.png

已说门人问之曰序说自不可废然则考亭之意亦岂

已说门人问之曰序说自不可废然则考亭之意亦岂欲学者之株守一家而尽屏除汉唐以来诸儒之笺传

如今人之安于固陋荒忽者哉余向为通义多与陈子

长发商㩁而成深服其援据精博近乃自成稽古编若

干卷悉本小序注疏为之交推旁通余书犹参停今古

之间长发则专宗古义宣幽决滞劈肌中理即考亭见

之亦当爽然心开欣然颐解呜呼经学之荒也荒于执

一先生之言而不求其是苟求其是必自信古始夫诗

卷七 第 27a 页 WYG1319-0080c.png

之有序也犹江之发源羊膊岭也毛郑则出玉垒过湔

之有序也犹江之发源羊膊岭也毛郑则出玉垒过湔塴而下时也后儒之说则历三峡分九道汨汨然莫知

所极今与之导源岷山使知缘崖数百激湍万里之皆

滥觞于此也岂非记所云先王祭川必先河而后海之

义乎世有溯源三百者必能尊奉此书为孔传未坠长

发其俟之而已

西昆发微序

义山之诗原本离骚余向为笺注而序之曰男女之情

卷七 第 27b 页 WYG1319-0080d.png

通于君臣朋友夫屈原之时其君则怀王也其所与同

通于君臣朋友夫屈原之时其君则怀王也其所与同朝者子椒子兰也原之耿介能无怨乎怨而不忍直致

其怨则其辞不得不诡谲曼衍而义山一祖其杼轴以

为诗以故瑰采惊人学者难于逆志余之笺注特鳞次

群书析疑徵事而已若其指趋之隐伏者固不能条件

指晰将以待世之晓人深求而自得之焉今春次耕归

自玉峰以吴子修龄西昆发微示余其说以为义山无

题诗皆为令狐绹作也义山受知令狐楚后就王郑之

卷七 第 28a 页 WYG1319-0081a.png

辟绹与党人排斥之终其身义山固功名之士也能无

辟绹与党人排斥之终其身义山固功名之士也能无怨乎怨则以神仙之境为艳情巾帨之间作廋语斯固

夫君美人灵修山鬼屈宋之家法也岂徒丽藻云尔乎

往虞山冯子定远尝语余义山无题诗皆寄思君臣遇

合其说盖出于杨孟载今得修龄解益可与定远相證

明足埤益余笺注所未逮修龄真晓人哉修龄精律吕

之学妙有神悟盖今之异材兹特吉光片羽尔敬题首

简归之以志余倾倒之意

卷七 第 28b 页 WYG1319-0081b.png

周易广义略序

周易广义略序余尝读左氏传曰物生而后有象象而后有滋滋而后

有数知象居理数之先又读系辞广八卦知六十四卦

中凡近取诸身远取诸物者无不于此乎探赜索隐乃

益叹今人读易尽废象不讲何异擿埴索冥自以为昭

昭揭日月而行也然余之为广义则仍主辅嗣仲达之

注疏与伊川之传以推衍考亭所未备然后博引李鼎

祚集解诸书盖意在即象以显理而非欲离理而专求

卷七 第 29a 页 WYG1319-0081c.png

之象也(宋史载汉上朱子发著易解以程传为宗包括/古今参和理象为当时所称余广义一书实窃)

之象也(宋史载汉上朱子发著易解以程传为宗包括/古今参和理象为当时所称余广义一书实窃)(取其/义)如离理求象必将流入于穿凿附会而不可为典

要汉魏以下如郑玄荀爽王肃干宝陆绩虞翻崔憬侯

果诸家都从卦变互卦取义非不时契易旨而穿凿傅

会迂僻不可解者亦往往有之所以自宋迄今世不复

尊信其书也近读来梁山唐凝庵钱启新三公论著实

获我心而亦时见其穿穴旁解拨遗程朱正义则又疑

其矫枉之失何玄子总统群言善矣而别裁之功尚有

卷七 第 29b 页 WYG1319-0081d.png

未至此学者所当遍观博识精求而约取之者也伊川

未至此学者所当遍观博识精求而约取之者也伊川传易每略于卦变故自言止说得七分考亭本义中绝

不及互体然大壮六五云卦体似兑有羊象焉此非互

乎盖二子之书专明义理则象学自有所未遑实非举

汉魏吴晋诸人所得欲尽扫而芟矱之也诚能兼通象

学而又不胶执乎其说岂非程朱二子之所乐予者哉

余友吴子弘人研穷易象夙有同心与余同辑此书始

自已未不意弘人奄忽捐馆余复抱滞下之疾遂为辍

卷七 第 30a 页 WYG1319-0082a.png

管陈编堆积架上陈子长发一日过余曰古人一隅反

管陈编堆积架上陈子长发一日过余曰古人一隅反三经何必全解如黄东发王伯厚以略解而传者多矣

子何不撮举其要自为一书以示来者余感其言乃刺

取其中摄合理象参论古今诸儒得失者得一百馀条

复增益十馀条诠次为四卷名曰广义略云昔王晦叔

(名/炎)著易解未竟而病笃晦叔每夜分祝天曰愿假一二

年母死以成此书果遂其志今余一病而惫惫而遂至

于废业微独学力不逮古人精诚亦逊之远矣然则余

卷七 第 30b 页 WYG1319-0082b.png

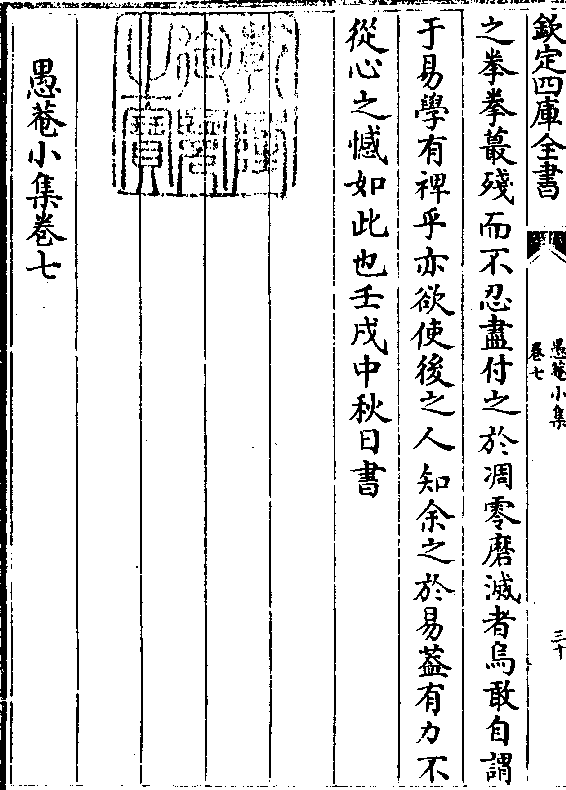

之拳拳蕞残而不忍尽付之于凋零磨灭者乌敢自谓

之拳拳蕞残而不忍尽付之于凋零磨灭者乌敢自谓于易学有裨乎亦欲使后之人知余之于易盖有力不

从心之憾如此也壬戌中秋日书

愚庵小集卷七