声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十八 第 1a 页 WYG0724-0255a.png

钦定四库全书

钦定四库全书思辨录辑要卷二十八

太仓陆世仪撰

人道类

熙先问性与命是一物是二物曰在天为命在物为性

二物也天所赋为命物所受为性一物也分看亦得

合看亦得一而二二而一

在天为命在物为性此自是正训然此但说字义耳孟

卷二十八 第 1b 页 WYG0724-0255b.png

子口之于味一章性也有命焉命也有性焉便说到

子口之于味一章性也有命焉命也有性焉便说到圣贤一眼看定一脚踏定实实做工夫处于身心方

为有益

性也有命焉是后天而奉天时命也有性焉是先天而

天弗违

朱子曰圣贤说性命皆就实事上说如今人只就虚处

说如何识得真性命

许舜光问性有义理之性气质之性命亦有明命之命

卷二十八 第 2a 页 WYG0724-0256a.png

气数之命如何曰只是一个性一个命古人特分别

气数之命如何曰只是一个性一个命古人特分别言之耳孟子曰莫非命也顺受其正予亦曰莫非性

也顺受其正

又问气质之性君子有弗性者焉而气数之命君子往

往顺而受之何也曰气质之性君子弗性然饮食之

人无有失也则口腹岂适为尺寸之肤哉是气质未

尝看轻也气数之命君子顺受然不立岩墙命也有

性是气数未尝看重也总之君子只是循一个理

卷二十八 第 2b 页 WYG0724-0256b.png

又问气数之命一定人亦能衡命否曰不必说衡命只

又问气数之命一定人亦能衡命否曰不必说衡命只是说立命孟子夭寿不贰修身以俟所以立命也故

曰知命者不立岩墙又曰命也有性此俱是立命处

近日袁了凡功过格载云谷禅师一段议论极好此

便是衡命然衡命便夹带些人欲在里边究亦有不

可知者

又问古今圣贤所禀多是清明中和之气宜其富贵寿

考乃往往不然何也曰圣贤所禀是一物一太极而

卷二十八 第 3a 页 WYG0724-0256c.png

气运所至又有个统体一太极三代以前凡为圣贤

气运所至又有个统体一太极三代以前凡为圣贤者无不富贵寿考至三代以后渐不然此是大气运

所在胜着命运也故曰天命胜国命国命胜人命

盛世则君子多福而小人多殃衰世则小人多福而君

子多殃此不足怪即易否泰阴阳消长之理也天无

心焉譬之于水清水则宜清水之鱼浊水则宜浊水

之鱼反是则否水无心焉此可以观气运也

黄殷嘉问心者性之郛郭如何是郛郭曰郛郭是外面

卷二十八 第 3b 页 WYG0724-0256d.png

一层盖言心所以包性也心有形性无迹今人心中

一层盖言心所以包性也心有形性无迹今人心中有个空处空处也只是气气惟虚故灵灵则便有许

多好处如仁义礼智是也此皆天之所赋也万物得

之以成其为万物者也然皆包在心中故曰心者性

之郛郭

又问灵即是善否曰灵属心善属性心惟虚故灵惟灵

故中间有许多仁义礼智也朱子注明德曰人之所

得乎天而虚灵不昧以具众理而应万事虚灵不昧

卷二十八 第 4a 页 WYG0724-0257a.png

言心具众理应万事言性

言心具众理应万事言性灵属气善则专指气中之理言理不离乎气善不离乎

灵故曰惟人万物之灵又曰人无有不善

心是一物然有体有用性体也情用也放之则弥六合

卷之则退藏于密

亦史问心性亦分体用乎曰若以心与性对说则性是

体心是用若以性与情对说则性是体情是用若以

心性情并说则心统性情而以性为体以情为用

卷二十八 第 4b 页 WYG0724-0257b.png

程子曰一人之心即天地之心此语大可味易曰复其

程子曰一人之心即天地之心此语大可味易曰复其见天地之心乎天地以生物为心不过一乾元资始

而已乾元仁也人之心亦仁而已故曰仁人心也

或曰心有善恶性无善恶非也心性俱有善恶但善者

其本然恶则非其本然耳

正儿问赤子之心与大人之心有分别否曰大人之心

无私而合天理赤子之心则无私而未必合天理曰

然则何以云大人不失赤子之心曰此言大人从未

卷二十八 第 5a 页 WYG0724-0257c.png

有私心也

有私心也又问宋赵致道谓心为太极林正卿谓心具太极朱子

谓这般处极难说须就地头看两家之说毕竟如何

曰林正卿说是心具众理太极即理也

又问心属火如何却具五行之理曰火是光明发动之

物故具得五行以五行配五德火原属礼礼者天理

之节文也天理则四德皆具

荆豫章问朱子言性为太极心为阴阳邵子则谓心为

卷二十八 第 5b 页 WYG0724-0257d.png

太极如何分别曰须要看各人立言之意朱子是分

太极如何分别曰须要看各人立言之意朱子是分别心与性性是理心是气故曰性为太极心为阴阳

邵子是将心对阴阳刚柔动静说故曰心为太极又

曰道为太极朱子言心以气血言邵子言心以神明

言其诗曰天向一中分造化人从心上起经纶以人

心对天地之中言故谓之为太极即皇极经世图中

所谓一动一静之间也

自天赋我以形即有此心心形之主也六经不言无心

卷二十八 第 6a 页 WYG0724-0258a.png

而佛氏言之后之搀和佛学者论学则专以无心为

而佛氏言之后之搀和佛学者论学则专以无心为尚朱子曰若是则天之所以与我者何为而有此赘

物乎今之谭无心者皆以心为赘物者也

有以心与理分而言者其心三月不违仁是也有以心

与理合而言者仁人心也是也究之心与理无不一

人自不能使之一耳能从心不踰矩则心与理一矣

要之必自大居敬始

范淳夫女读孟子出入无时节曰孟子误矣心岂有出

卷二十八 第 6b 页 WYG0724-0258b.png

入伊川谓此女不识孟子却识心文公亦谓此女必

入伊川谓此女不识孟子却识心文公亦谓此女必天资高此心常自安定愚谓不然女子无学问安能

识心其谓无出入者亦就形骸论耳淳夫喜而述之

便以为真能识心也伊川或一时奖借之言文公则

因伊川之言而姑许之耳

心无出入即佛氏心无去来道家不出不入湛然常住

话头宋时诸公多好禅学淳夫或未能免此耶

出入无时只是状心之活出指在外入指在内不是出

卷二十八 第 7a 页 WYG0724-0258c.png

为放入为收观下无时与莫知其乡句可见

为放入为收观下无时与莫知其乡句可见心是活物或出或入圣贤与庸愚总只一般惟圣贤有

操心之学所谓心法也既有心法则出亦可入亦可

无不自知无不在天理中譬之马然行止无常其天

性也既有羁络六辔在手则或行或止无不可范我

驰驱矣

心之本体要閒心之作用不可閒本体閒是居敬作用

不閒是穷理

卷二十八 第 7b 页 WYG0724-0258d.png

朱子中庸序讲人心道心真精绝自朱子以前未有不

朱子中庸序讲人心道心真精绝自朱子以前未有不以人心为人欲者如以人心为人欲则其流弊必至

如温公捍去外物之说矣

释氏弥近理而大乱真正是不识人心故惟不识人心

故并道心都无是处也

整庵曰道心寂然不动者也人心感而遂通者也又曰

道心性也人心情也此看道心人心大误盖心一也

专指其义理者而言故谓之道心兼指其气质者而

卷二十八 第 8a 页 WYG0724-0259a.png

言故谓之人心道心则有善无恶人心则善恶俱有

言故谓之人心道心则有善无恶人心则善恶俱有皆兼性情说愚尝有言道心是不杂阴阳之太极人

心是不离阴阳之太极二语颇似分晓若以道心专

属性人心专属情便非

情里边亦有道心性里边亦有人心若竟以性为道心

便兼不得气质之性

许南村为予述先辈论学云人见美色第一看原是个

道心第二看就是个人心了予曰不然第一看是个

卷二十八 第 8b 页 WYG0724-0259b.png

人心第二看便是个人欲又曰第一看是个人心第

人心第二看便是个人欲又曰第一看是个人心第二不看便是个道心又曰若有工夫人能以道心常

为之主则第一看原是道心第二次决然不看

本心二字发之孟子本字妙极此即所谓性善也即所

谓良知良能也即所谓明德也即所谓道心也吾所

固有故谓之本心其他无限嚣陵变幻不出于气质

之牵拘即出于物欲之陷溺总之非我之所固有

翼微问昔魏庄渠与阳明相值阳明呼庄渠曰子才如

卷二十八 第 9a 页 WYG0724-0259c.png

何是本心庄渠曰本心是常静的阳明曰我道是常

何是本心庄渠曰本心是常静的阳明曰我道是常动的庄渠不怿而罢后庄渠悔不再论毕竟二说如

何曰庄渠说是然当时不怿则非也宜答云常动的

是心常静的是本心

又问动静皆心今以静为本心然则动非本心乎曰动

静两字要看得好周子曰动而无静静而无动物也

动而无动静而无静神也物则不通神妙万物此虽

说阴阳不测极可观心心是神明之物岂可以动静

卷二十八 第 9b 页 WYG0724-0259d.png

拘之当其静时未尝不涵动之理当其动时未尝不

拘之当其静时未尝不涵动之理当其动时未尝不涵静之理阳明所谓未扣时原是惊天动地既扣时

原是寂天寞地是也此心之全体神明然也庄渠此

语又就心之本体而主乎理以言之心之本体当其

静时无非天理若动时亦无非天理而不失其本体

则即谓之常静若动时一入于人欲而失其本体则

不能谓之常静矣周子曰圣人定之以仁义中正而

主静此岂偏于静乎亦以静为天理而主乎天理也

卷二十八 第 10a 页 WYG0724-0260a.png

故自注曰无欲故静

故自注曰无欲故静九咸问程子谓性无不善情有不善又曰性无不善其

有不善者才也孟子则谓乃若其情则可以为善矣

乃所谓善也若夫为不善非才之罪也如何曰有是

性方有是情与才性善则情善才亦善矣岂有性善

而情才则恶之理此伊川过于分理气之故也要之

就理一及本然处看则性善情善才亦善就分殊及

失其本然处看则才有恶情有恶性亦有恶

卷二十八 第 10b 页 WYG0724-0260b.png

大学曰无情者不得尽其辞论语曰如得其情易曰利

大学曰无情者不得尽其辞论语曰如得其情易曰利贞者性情也情字古人皆未尝说坏说坏情字自后

儒始不知此非情之本然也至于晋人一流又直以

情欲之情为情如情之所钟正在我辈云云世之不

识情字也久矣

得情之正斯能全性之体

方武箴问人有居海舟卒遇风浪者人皆恐惧失常彼

独言笑无异可谓得性情之正否曰此非人情不可

卷二十八 第 11a 页 WYG0724-0260c.png

训也陆云倚柱读书震雷破柱衣服为焦而云神色

训也陆云倚柱读书震雷破柱衣服为焦而云神色不变此晋人之矫所谓直是暗当故耳非人情也君

子之临难也惧而不恐

毛亦史问情与意之别曰初发出是情一转念便是意

情属先天意属后天意可检点而情不及持故古人

不曰诚情而曰诚意

又问欲与恶之辨曰流于情者谓之欲反于性者谓之

恶恶者情流之极欲者反性之渐

卷二十八 第 11b 页 WYG0724-0260d.png

志主一心气属周身能持志则心正意诚能养气则晬

志主一心气属周身能持志则心正意诚能养气则晬面盎背

孟子善养浩然之气读孟子亦可养吾浩然之气

朱子有云养气一章只是要得心气合夫心必合气而

后始可谓之心离气言心心非心矣故孟子养气之

学总不外持志而告子不求气之学并不动心亦非

一则合气于心一则离心于气也陈白沙诗曰时时

心气要调停心气工夫一体成莫道求心不求气须

卷二十八 第 12a 页 WYG0724-0261a.png

教心气两和平善哉言乎

教心气两和平善哉言乎纯男问圣贤之学贵不动心而孟子又云动心忍性何

也曰彼动是疑惑恐惧此动是震动恪恭

心之动不动当在理上看不当在气上求在理上看则

虽极其动亦谓之震动恪恭虽动犹不动也在气上

求则虽极其不动亦只是生持硬捉虽不动犹动也

持志所以无暴其气然着意持志亦易动气盖矜持急

迫则气拘而不得展反生差错皆所谓暴其气也说

卷二十八 第 12b 页 WYG0724-0261b.png

一养字最妙便有从容不迫之意正可济持志之过

一养字最妙便有从容不迫之意正可济持志之过养气之人有大勇勉强不动心之人只是执拗集义不

集义之分也

集义只是格致工夫能格致则心地自然开明而浩然

之气日渐充积矣

集义是养气之功养气是集义之效必有事养气之功

也勿正勿期集义之效也勿忘是勿忘集义勿助是

勿助养气

卷二十八 第 13a 页 WYG0724-0261c.png

勿忘勿助如煮饭相似忘则火熄助则饭焦

勿忘勿助如煮饭相似忘则火熄助则饭焦圣贤不专恃平旦之气旦昼所为与平旦总是一般

正男问明德曰只本心便是曰本心者仁也然则明德

即仁乎曰朱子释仁字以为心之德则明德非仁而

何

孔蓼园问明德即可谓之性否曰可朱子大学序云则

既莫不与之以仁义礼智之性矣又曰使之治而教

之以复其性则明德非性而何

卷二十八 第 13b 页 WYG0724-0261d.png

又问朱子曰天之赋于人者谓之命人与物受之者谓

又问朱子曰天之赋于人者谓之命人与物受之者谓之性主于一身者谓之心有得于天而光明正大者

谓之明德此四者如何分别曰此即是一物而朱子

分疏言之耳自天之赋予而言谓之命自人之禀受

而言谓之性自主于一身而言谓之心自得于天之

光明正大而言谓之明德

又问宋儒云仁者心之德又曰性者心所具之理仁与

性如何分别曰性者心所具之理仁者性所具之理

卷二十八 第 14a 页 WYG0724-0262a.png

曰性既是理如何又具理曰性兼理气仁则独以理

曰性既是理如何又具理曰性兼理气仁则独以理言也

仁字是圣门大头脑吾儒终身止须尽此一字自圣化

衰微道学不讲士大夫虽读孔孟遗书诸儒传注而

茫然不解所以至专以一爱字当之如此则与墨子

奚别间有一二究心者又以仁为第一义不敢遽称

胥失之矣愚自丁丑春始从事斯道便识得仁字面

目窃谓仁字之义语其远且大者虽极千圣之微言

卷二十八 第 14b 页 WYG0724-0262b.png

不足尽其蕴奥语其精且约者即俗谚一言已自至

不足尽其蕴奥语其精且约者即俗谚一言已自至当不易俗谚云人心天理即是个仁字又云瞒心昧

已便是个不仁字

无私心是体合天理是用既无私心而又必合天理者

欲其内外兼尽也管仲之仁合天理矣不可谓无私

心霍光之忠无私心矣不可谓合天理圣人未至时

中地位无私合理四字尚未能尽汤武之伐暴伊尹

之放君以言乎无私心则可矣以言乎合天理则未

卷二十八 第 15a 页 WYG0724-0262c.png

也要之孔子当此决不肯如此做

也要之孔子当此决不肯如此做仁字论语中第一吃𦂳字程子尝教人类聚孔孟言仁

处以求夫仁之说张南轩亦极论之终不如朱子论

仁博而该真而切得仁之全体也人身配天地人之

心配天地之心此处得大头脑则仁不待论而明矣

此皆自太极图中贯彻出来

告子义外之说固不识义即仁内之说亦不识仁孟子

止与论义不与论仁姑举其尤甚者而辨之也

卷二十八 第 15b 页 WYG0724-0262d.png

统体太极是仁物物太极是义大德敦化是仁小德川

统体太极是仁物物太极是义大德敦化是仁小德川流是义一贯是仁随事精察是义未发是仁已发是

义

仁义一物也义是逐条的仁仁是囫囵的义

黄顼传问礼何以为天理之节文曰理字虚不可见体

之于礼则实而可见故理者礼之体礼者理之用既

见于用则必有许多进反周旋故曰节文

又问就一事上如何分礼义曰行之合宜是义合宜中

卷二十八 第 16a 页 WYG0724-0263a.png

又有条理节文是礼故曰君子义以为质礼以行之

又有条理节文是礼故曰君子义以为质礼以行之正男问智何以属水曰仁是生机故属东方木礼发越

故属南方火义断制故属西方金智深沉故属北方

水且流动活泼有似乎水故又曰智者乐水

仁义礼智四字自易文言发之然不过引其端至于以

四字并提昌言正告则实自孟子始四端一章为天

下古今开多少生面周子太极图说以五性配五行

是有得于易亦有得于孟子

卷二十八 第 16b 页 WYG0724-0263b.png

薛文清云每日所行之事必体认其某事为仁某事为

薛文清云每日所行之事必体认其某事为仁某事为义某事为礼某事为智庶几久则见道分明仪谓如

此必有议其工夫不能一片者然必由如此而至一

片方是小德川流大德敦化今人天资则不及困学

学问则喜说生知亦异乎文清矣

理一分殊四字古圣贤教人只在此处说来说去但未

曾明明指出学者终无把握自张子西铭发其意程

子遂提出此四字示人真是千圣千贤扬心要诀凡

卷二十八 第 17a 页 WYG0724-0263c.png

看道理到疑难隔碍处只提起此四字便如利刃在

看道理到疑难隔碍处只提起此四字便如利刃在胸迎风辄解直是受用不尽

王男伟问理一分殊即理同气异否曰理同气异在物

上看理一分殊在事上看知理同气异则观物不劳

知理一分殊则应事不爽

沈孝恭问理一分殊即一本万殊否曰不同一本万殊

犹言有一本然后有万殊是一串说下理一分殊犹

言理虽一而分则殊是分别说开譬之于水一本万

卷二十八 第 17b 页 WYG0724-0263d.png

殊者如黄河之水出于一源而分出千条万𣲖皆河

殊者如黄河之水出于一源而分出千条万𣲖皆河水也理一分殊者如止是一个水而江河湖海各自

不同也又譬之树一本万殊者如庭前之梅只有一

根而长出千枝万叶皆此根也理一分殊者如同是

一梅而千叶单叶绿萼红葩各自不同也从此处体

认自然有得

理一分殊四字最好学者不识此意终被异端惑过

分殊之极有与理一极相反者

卷二十八 第 18a 页 WYG0724-0264a.png

理一分殊四字最妙穷天地亘古今总不出此四字会

理一分殊四字最妙穷天地亘古今总不出此四字会得此四字然后知当然所以然之理然后可与立亦

可与权千变万化不离规矩予自庚辰夏始会得此

四字尝以之旷观天地古今无有不贯因念尧夫遇

物皆成四片此只是于阴阳老少处看得熟然未若

见得理一分殊亲切则遇物一片亦可千万片亦可

觉得四片终落气数也整庵困知记其言若出于一

先生真先得我心者

卷二十八 第 18b 页 WYG0724-0264b.png

予与舜光论理一分殊之道言凡事凡物皆有理一分

予与舜光论理一分殊之道言凡事凡物皆有理一分殊时桌上有一谷舜光因举问曰此谷亦有理一分

殊否予曰有之谷皆可食是理一谷有百种是分殊

也

识得理一未是一贯识得分殊方是一贯今人才望见

理一门面即以为一贯此浅陋之甚者也须于分殊

中识得理一始可到一贯地位

一贯贯字只透彻二字如天下之理十重九重皆透只

卷二十八 第 19a 页 WYG0724-0264c.png

一重未透亦叫不得一贯予尝登高山至一峰则有

一重未透亦叫不得一贯予尝登高山至一峰则有一峰之胜然未至绝顶此心终以为歉乃强步而上

未至山顶数步四顾诸峰虽境界已自殊绝而此身

站立终未得安眼界心胸终未洞彻一至山顶则身

心眼界一时俱豁不惟此山前后左右俱入襟怀即

四面群山皆得指点自念一贯境界即是如此然非

历尽群峰遍观诸胜则绝顶终未可遽到即由小径

偶到而一山之胜与心目亦绝不相关虚与实异也

卷二十八 第 19b 页 WYG0724-0264d.png

论一贯最要实凡下一截工夫都要做到譬如登塔一

论一贯最要实凡下一截工夫都要做到譬如登塔一层进一层俱要实历然后登峰造极颜子高坚前后

仰钻瞻忽正是理会分殊工夫也到得卓尔见前欲

从末由与一贯只隔一些子水到渠成瓜熟蒂落此

后只是涵养从容俟其自化耳

曾子随事精察颜子仰钻瞻忽同是理会分殊同是研

求一贯只是颜子说得虚圆活泼后人想不到都把

来另作一义看此未尝实实体验故也圣贤言语不

卷二十八 第 20a 页 WYG0724-0265a.png

能实实体验只是寻求文义安得不毫釐千里

能实实体验只是寻求文义安得不毫釐千里一贯是格致之极功朱子补格致传云至于用力之久

而一旦豁然贯通焉则众物之表里精粗无不到而

吾心之全体大用无不明矣是说这个境界

众物之表里精粗无不到非一贯后始到也平日无一

刻不在这里面用工只是未见到四通八达处一旦

豁然便通体俱现此俱是实落境界不是影响话头

嘉隆以来先辈论学亦多提一贯但只是葫芦提把

卷二十八 第 20b 页 WYG0724-0265b.png

门面大话来说与真实工夫绝无交涉

门面大话来说与真实工夫绝无交涉贯者通也通者不碍之谓也人学问未至一贯虽极力

效法圣贤往往举足成碍为忠则碍孝为孝则碍忠

志乎处则碍出志乎出则碍处存心理学则碍经济

存心经济则碍理学甚至有奋身竭力以争一事捐

躯委命以就一死而卒之无当于圣贤中正之道无

益于天地民物之数者不知一贯故也惟一贯则忠

不碍孝孝不碍忠处不碍出出不碍处理学不碍经

卷二十八 第 21a 页 WYG0724-0265c.png

济经济不碍理学从心所欲不踰矩千变万化不离

济经济不碍理学从心所欲不踰矩千变万化不离于正故曰大而化之之谓圣圣而不可知之之谓神

一贯圣人岂特忠不碍孝行忠即可以全孝岂特孝不

碍忠行孝即可以全忠行忠全孝禹平水土是也行

孝全忠泰伯三让是也

系辞有云圣人有以见天下之动而观其会通以行其

典礼朱子注云会谓理之所聚而不可遗处通谓理

之所行而无所碍处何谓理之所聚而不可遗处如

卷二十八 第 21b 页 WYG0724-0265d.png

一事而关系君臣又关系父子又关系夫妇举此则

一事而关系君臣又关系父子又关系夫妇举此则失彼无可或遗也何谓理之所行而无所碍处盖理

足于中万事至前自然看定就无所不关系无可或

遗之中自然有个重轻就其重轻之中君臣重则从

君臣父子重则从父子夫妇重则从夫妇只就一路

行而此不碍彼彼不碍此故谓之通通者权而得中

也权而得中故曰典礼典者常也经也程子所谓权

只是经也是即一贯之义也故学者随事精察而不

卷二十八 第 22a 页 WYG0724-0266a.png

知一贯谓之知分殊不知理一谓之知当然不知所

知一贯谓之知分殊不知理一谓之知当然不知所以然谓之知小德不知大德谓之知物物太极不知

统体太极谓之知常不知变谓之可与立未可与权

谓之知进而不知退知存而不知亡知得而不知丧

而亢龙有悔既知一贯则理一分殊当然所以然小

德大德物物太极统体太极常变经权进退存亡得

丧出处洞然一了百当天地之间无复馀事矣至此

者谓之圣知此者谓之贤过此以往者谓之神未有

卷二十八 第 22b 页 WYG0724-0266b.png

不知一贯而可与语圣人之道者也

不知一贯而可与语圣人之道者也予晤虞九时正与及门说书义未即出予独步溪上见

春光满溪桃李皆放因诵胜日寻芳之诗恍然有得

于诗意其曰等閒识得东风面万紫千红总是春分

明道出一贯气象

忠者立心之本也恕者所以求通之方也无立心之本

则凡事不可成无求通之方则虽能成事而终无以

入圣贤神化贯通之域前夜独坐猛思得大学絜矩

卷二十八 第 23a 页 WYG0724-0266c.png

二字是忠恕二字注脚所恶于上一节又是絜矩二

二字是忠恕二字注脚所恶于上一节又是絜矩二字注脚就忠恕二字以證贯通之义犹未为醒确就

絜矩及所恶于上一节以想贯通之义则忠恕二字

分明有八面四方玲珑透彻之意学者未识一贯而

欲求一渐造一贯之方孰踰于此

存斋问权字非圣人不能学者未到圣人地位决不可

行权是否曰此是圣贤立教语意然亦须有辨若以

我之不可学柳下惠之可及揖让征诛放君杀弟诸

卷二十八 第 23b 页 WYG0724-0266d.png

大事此行权不如守经者也若嫂溺手援之类虽未

大事此行权不如守经者也若嫂溺手援之类虽未至圣人地位岂可谓权字难行坐视其死而不救欤

但学者于行权之时须要认得权字极清方可下手

不然一有差失悔莫可追故圣贤不轻许人行权

晓得理一分殊便可与权

权只是中字权称锤也古人遇事必量度以取中故借

权以为言孟子云权然后知轻重是也既知轻重则

中自出故曰权而得中是乃礼也今人讲权字不如

卷二十八 第 24a 页 WYG0724-0267a.png

讲中字权字有错中字无错

讲中字权字有错中字无错凡事凡物莫不各有当然之理所谓即气是理也至事

物所以当然之故微乎微乎非明乎理先于气之说

其孰能知之

知当然之理者可与立知所以然之故者可与权

克己则无私心复理则合天理

吾之心正则天地之心亦正矣吾之气顺则天地之气

亦顺矣心无不同故理无不同也

卷二十八 第 24b 页 WYG0724-0267b.png

孔蓼园问克复归仁曰致中和天地位焉万物育焉

孔蓼园问克复归仁曰致中和天地位焉万物育焉沙介臣问克复归仁曰东海有圣人出焉此心此理同

也西海有圣人出焉此心此理同也南海北海有圣

人出焉此心此理同也

许舜光问一日克复如何便天下归仁曰我人既有学

问只怕身心自身心道理自道理不能合一便小有

所得终非究竟我与天下安得不分为二论语志道

据德是也若到得依于仁境界便仁即是我我即是

卷二十八 第 25a 页 WYG0724-0267c.png

仁由仁义行非行仁义已与礼无丝毫彼此之间矣

仁由仁义行非行仁义已与礼无丝毫彼此之间矣已与礼无丝毫彼此之间则天下与我又安有丝毫

彼此之间哉此所谓天下归仁也今且就志道据德

做去

曹云祉问致中和曰致中和只是尽性工夫能尽其性

便能尽人性尽物性赞化育而与天地参岂不是天

地位万物育

夏玉汝问致中和曰只是一敬字敬即戒惧慎独也

卷二十八 第 25b 页 WYG0724-0267d.png

江位初问致中和工夫曰致中和工夫注中虽两两对

江位初问致中和工夫曰致中和工夫注中虽两两对说然到下手时只有致和工夫便着得力致中工夫

却着不得力止着力致和便已致中也

天地位万物育是实实有此境界若致得中和便现前

皆见得也

致中和未至至诚无息未可语位育所谓一息断绝便

与天地不相似也

周翼微问曾点暮春数语是位育气象否曰是他见得

卷二十八 第 26a 页 WYG0724-0268a.png

境界如此然工夫未易到也

境界如此然工夫未易到也郁东堂问不睹不闻时光景如何曰无不睹无不闻问

何为曰由不睹故无不睹有所睹则不能无不睹矣

由不闻故无不闻有所闻则不能无不闻矣曰有睹

有闻是主一否曰未便是主一此时须下主一工夫

诚是体敬是用诚即敬之本体敬即诚之工夫

有心存诚便是敬无心而敬便是诚

敬而能成则诚矣

卷二十八 第 26b 页 WYG0724-0268b.png

诚敬即中庸明诚诚者天道敬者人道敬从知入诚自

诚敬即中庸明诚诚者天道敬者人道敬从知入诚自行来

敬学者之事也诚圣人之事也学者而欲至于圣人其

必由敬乎敬以立其本矣然非致和则道无由明非

力行则道无以行知行并进自强不息作圣之功也

顾知行非二道也不知不足以为行不行不得谓之

知一而二二而一者也由此而进于诚庶几其圣乎

诚天道也敬人道也诚则无不敬矣敬则可以至于

卷二十八 第 27a 页 WYG0724-0268c.png

诚矣

诚矣朱子谓大学吃紧全在一敬字明明德敬也格致知也

诚正行也止至善诚也大学其尽于兹矣

敬其中庸之教乎诚其中庸之性乎戒惧慎独敬也不

显笃恭诚也知行知仁之事合一勇之事也中庸其

尽于兹矣

曾子由日省以几于一贯日省敬也一贯诚也颜子由

仰钻瞻忽以至于卓尔仰钻瞻忽敬也博文知也约

卷二十八 第 27b 页 WYG0724-0268d.png

礼行也卓尔几于诚也孟子道性善由集义养气以

礼行也卓尔几于诚也孟子道性善由集义养气以至于不动心性善敬也集义知也养气行也不动心

几于诚也合中庸大学观之颜曾思孟之学俱尽于

兹矣后儒从可知矣

孔子浑是一诚然吾十有五一章亦可想见大概志学

敬也立与不惑知天耳顺知行也不踰矩诚也虽生

知安行之圣其进学次第亦必如此

天下无数道理总贯他全在知行二字若道理日在天

卷二十八 第 28a 页 WYG0724-0269a.png

下我不能知与我无与既知矣复不能行亦与我无

下我不能知与我无与既知矣复不能行亦与我无与

知之非难行之为难行之非难久之为难久之非难终

之为难

如皋吴白耳曰学问之道无他求其放心而已矣莫是

才学则知行并进否乎曰古之学者为己故才学则知

行并进今之学者为人故才学则知行便分

阳明谓真知即是行欲得此旨则真行即是知也子夏

卷二十八 第 28b 页 WYG0724-0269b.png

虽曰未学一节即是此意

虽曰未学一节即是此意九咸问王阳明知行合一之说何如曰若说字义则知

行自分若说工夫则知行自合然亦有知过而行不

及者智者之类是也亦有行过而知不及者贤者之

类是也不可执一不须争辨

陈言夏问中虚中实何以皆为孚信之象予曰中虚是

无私心中实是天理

以用养体由体达用非礼勿视非礼勿听非礼勿言非

卷二十八 第 29a 页 WYG0724-0269c.png

礼勿动制之于外以安其内所谓以用养体也有未

礼勿动制之于外以安其内所谓以用养体也有未发之中自有已发之和则盛德之至动容周旋中礼

矣所谓由体达用也

人多自矜其所长多喜从熟处走只是所习在此由此

观之习之功大矣可不慎欤

学而时习之论语上开口便说一习字曾子又曰传不

习乎习即是学孔子言习相远原分善恶两途今为

不学不虑之说者才说习便道是不好字面亦未知

卷二十八 第 29b 页 WYG0724-0269d.png

习字之义也

习字之义也不学不虑两言孟子本谓孩提之童不学而所知自然

能合道此为良知不虑而所行自然能合道此为良

能今不论合道不合道而但论学虑不学虑则甘食

悦色何尝学虑真是以狂药投人自谓醍醐甘露

罗近溪以不学不虑为求仁之方非也仁者无私心而

合天理不学不虑只是无私心未必合天理必不学

不虑而所知所能无不合天理然后谓之仁良知良

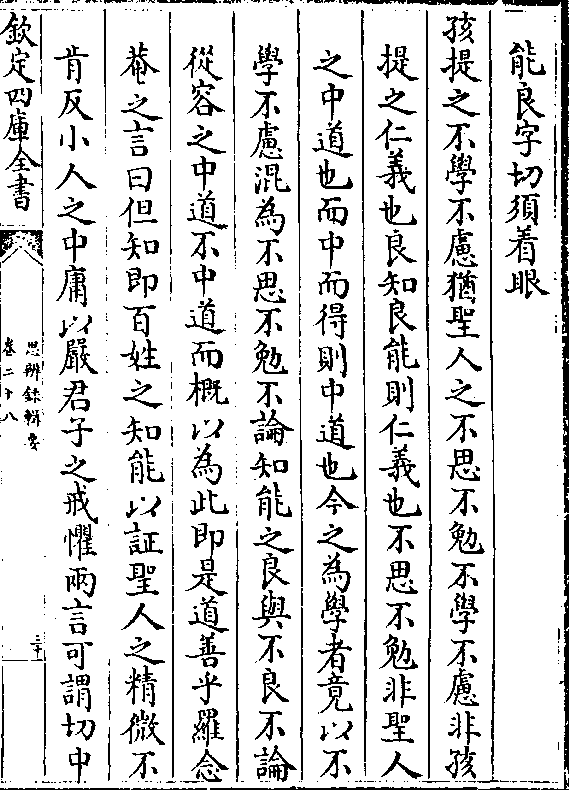

卷二十八 第 30a 页 WYG0724-0270a.png

能良字切须着眼

能良字切须着眼孩提之不学不虑犹圣人之不思不勉不学不虑非孩

提之仁义也良知良能则仁义也不思不勉非圣人

之中道也而中而得则中道也今之为学者竟以不

学不虑混为不思不勉不论知能之良与不良不论

从容之中道不中道而概以为此即是道善乎罗念

庵之言曰但知即百姓之知能以证圣人之精微不

肯反小人之中庸以严君子之戒惧两言可谓切中

卷二十八 第 30b 页 WYG0724-0270b.png

其病

其病思辨录辑要卷二十八