声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 1a 页 WYG0724-0038c.png

钦定四库全书

钦定四库全书思辨录辑要卷四

太仓陆世仪撰

格致类

学字虽兼知行然毕竟知一边多观何必读书然后为

学及仕而优则学句可见阳明良知之说胜至有训

学为觉者良可叹也

读书不费精神且能长精神凡言费精神者皆不善学

卷四 第 1b 页 WYG0724-0038d.png

者也程子则老而衰斯言大有味在

者也程子则老而衰斯言大有味在读书当思致远若不知致远便为一二项书所缚假如

史书一项若欲廿一史俱淹贯则一生头白矣诗文

之类俱然岂不可惜但智小谋大力小任重则又往

往博而无成当如胡文定教学之法经义之外视己

才力所近专习一事似为易造其有才力者自当务

为全学

求放心然后可以读书读书正所以求放心盖交相养

卷四 第 2a 页 WYG0724-0039a.png

互相发

互相发凡看书须句句就自己身心上体贴又要就依书上说

话做去待做得有些滋味便觉得书上说话句句亲

切看书愈加明白矣即如学而一节如何是学如何

是时习如何是时习便悦体贴之后便把来一一躬

行自然书与身一圣贤言语句句不错不然只就今

日看去读书是最苦事了如何圣人反说时习而说

凡读书能开辟只是信得过

卷四 第 2b 页 WYG0724-0039b.png

问朱子有言读书须是遍布周满四字请下注脚曰遍

问朱子有言读书须是遍布周满四字请下注脚曰遍布周满只是无渗漏曰如何便无渗漏曰学问思辨

行步步着力便无渗漏

凡案头必不可无古人书如言行录伊洛渊源之类使

心目常常与古人相接自然意思不同如止看诗文

恐溺于世俗

人有以讲学为苦者予曰讲学未有所得是最苦事既

有所得则讲学之乐其味无穷人不肯苦中下手何

卷四 第 3a 页 WYG0724-0039c.png

由得乐处

由得乐处读书不绝干禄念头终无得处亦终无乐处

凡读书须识货方不错用工夫如四书五经性理纲目

此所当终身诵读者也水利农政天文兵法诸书亦

要一一寻究得其要领其于子史百家不过观其大

意而已如欲一一记诵便是玩物丧志

谢上蔡见明道举史书成诵明道以为玩物丧志及明

道看史又逐行看过不差一字谢甚不服后却有悟

卷四 第 3b 页 WYG0724-0039d.png

却将此事作话头接引博学之士愚谓上蔡不服固

却将此事作话头接引博学之士愚谓上蔡不服固非即以此作话头接引博学之士亦非也凡读书皆

不可稍有忽易之心亦不可徒存记诵之念有忽易

之心则掩卷茫然事理俱无所得有记诵之念则随

人可否事虽察而理或遗故上蔡记诵而明道以为

玩物丧志者惧其详于事而略于理也明道看史却

又逐行看过不差一字者求详其事将以深察其理

也凡读书之人皆当以此为法奈何独以接引博学

卷四 第 4a 页 WYG0724-0040a.png

之士哉

之士哉玩物丧志四字今人最易犯假如一部通鉴只平平看

去依旧鉴断是曰是非曰非矮人观场随人笑骂绝

无一些心得尽有多少大事被前人瞒杀如此虽记

得一部廿一史只是死书有何益处

读书不能穷理俱是玩物丧志若能穷理即记诵亦不

妨愈熟愈妙

记诵之功读史不必用若五经四书太极西铭之类必

卷四 第 4b 页 WYG0724-0040b.png

不可不成诵不成诵则义理不出也

不可不成诵不成诵则义理不出也古之学圣贤易今之学圣贤难只如读书一节书籍之

多千倍于古学者苟欲学为圣贤非博学不可然苟

欲博学则此汗牛充栋者将何如耶偶思得一读书

法欲将所读之书分为三节自五岁至十五为一节

十年诵读自十五岁至二十五为一节十年讲贯自

二十五至三十五为一节十年涉猎使学有渐次书

分缓急则庶几学者可由此而程功朝廷亦可因之

卷四 第 5a 页 WYG0724-0040c.png

而试士矣所当读之书约略开后

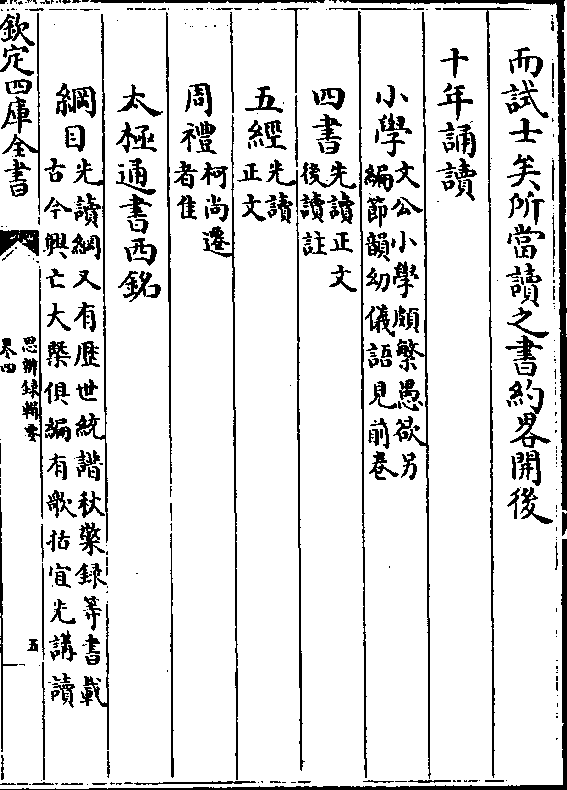

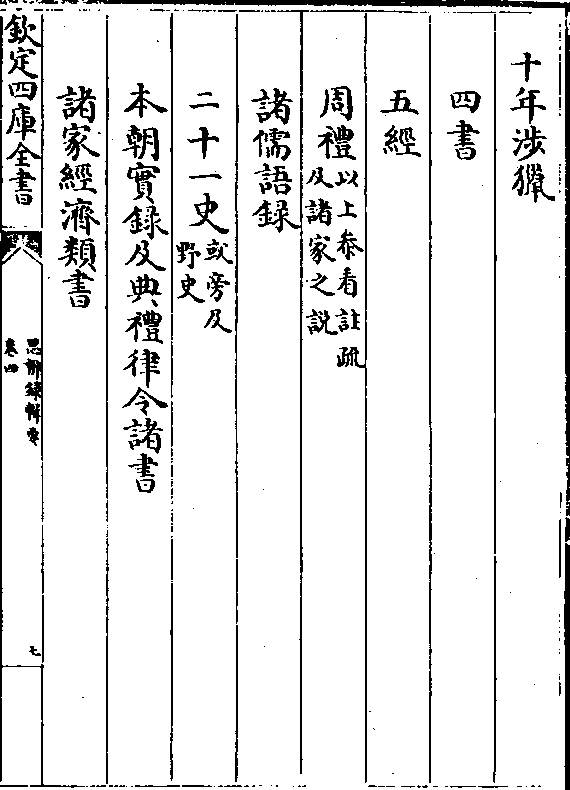

而试士矣所当读之书约略开后十年诵读

小学(文公小学颇繁愚欲另/编节韵幼仪语见前卷)

四书(先读正文/后读注)

五经(先读/正文)

周礼(柯尚迁/者佳)

太极通书西铭

纲目(先读纲又有历世统谱秋檠录等书载/古今兴亡大槩俱编有歌括宜先讲读)

卷四 第 5b 页 WYG0724-0040d.png

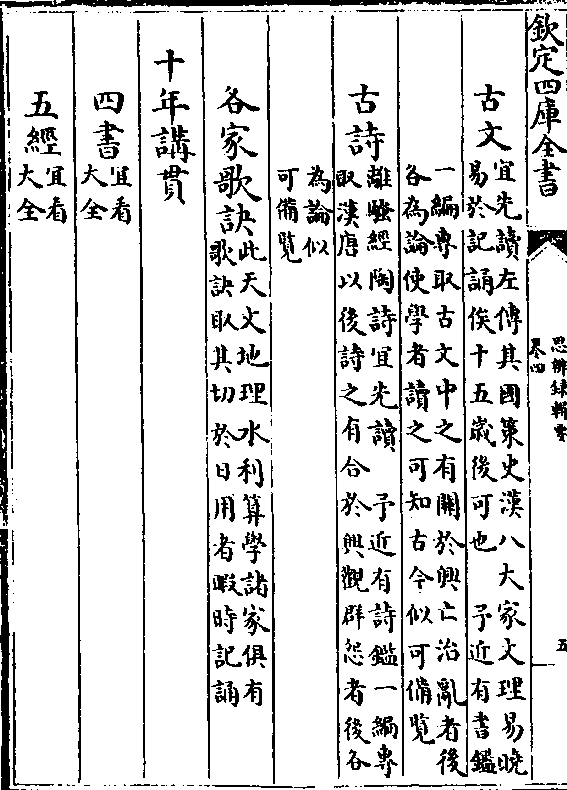

古文(宜先读左传其国策史汉八大家文理易晓/易于记诵俟十五岁后可也 予近有书鉴)

古文(宜先读左传其国策史汉八大家文理易晓/易于记诵俟十五岁后可也 予近有书鉴)(一编专取古文中之有关于兴亡治乱者后/各为论使学者读之可知古今似可备览)

古诗(离骚经陶诗宜先读合予近有诗鉴一编专/取汉唐以后诗之有 于兴观群怨者后各)

(为论似/可备览)

各家歌诀(此天文地理水利算学诸家俱有/歌诀取其切于日用者暇时记诵)

十年讲贯

四书(宜看/大全)

五经(宜看/大全)

卷四 第 6a 页 WYG0724-0041a.png

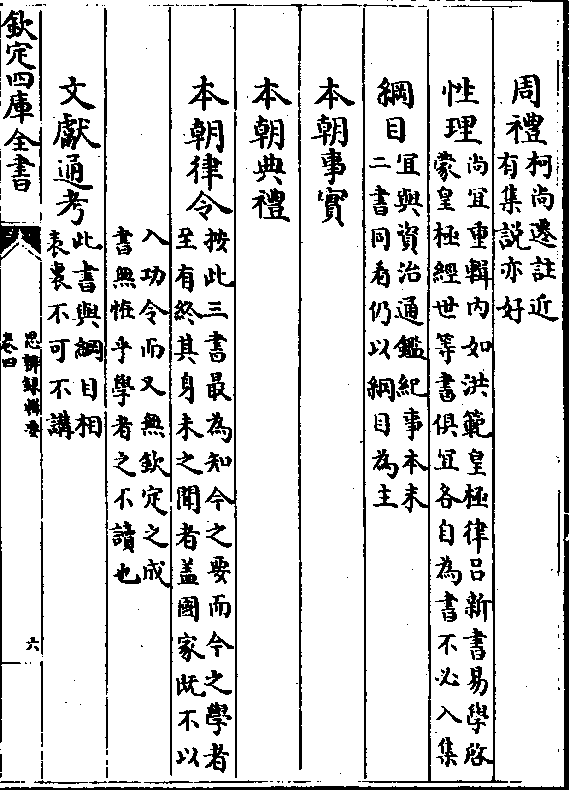

周礼(柯尚迁注近/有集说亦好)

周礼(柯尚迁注近/有集说亦好)性理(尚宜重辑内如洪范皇极律吕新书易学启/蒙皇极经世等书俱宜各自为书不必入集)

纲目(宜与资治通鉴纪事本末/二书同看仍以纲目为主)

本朝事实

本朝典礼

本朝律令(按此三书最为知今之要而今之学者/至有终其身未之闻者盖国家既不以)

(入功令而又无钦定之成/书无怪乎学者之不读也)

文献通考(此书与纲目相/表里不可不讲)

卷四 第 6b 页 WYG0724-0041b.png

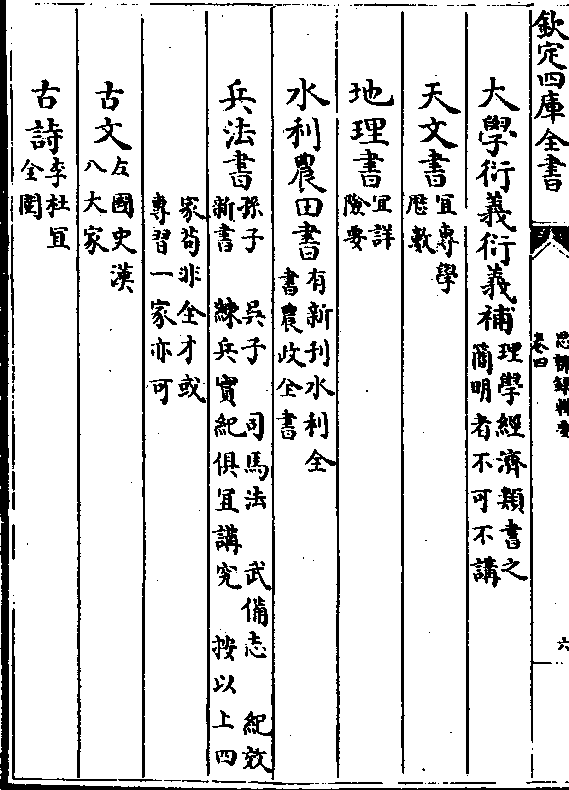

大学衍义衍义补(理学经济类书之/简明者不可不讲)

大学衍义衍义补(理学经济类书之/简明者不可不讲)天文书(宜专学/历数)

地理书(宜详/险要)

水利农田书(有新刋水利全/书农政全书)

兵法书(孙子/新书) (吴子实司马法讲武备志以纪效/练兵 纪俱宜 究 按 上四)

(家苟非全才或/专习一家亦可)

古文(左国史汉/八大家)

古诗(李杜宜/全阅)

卷四 第 7a 页 WYG0724-0041c.png

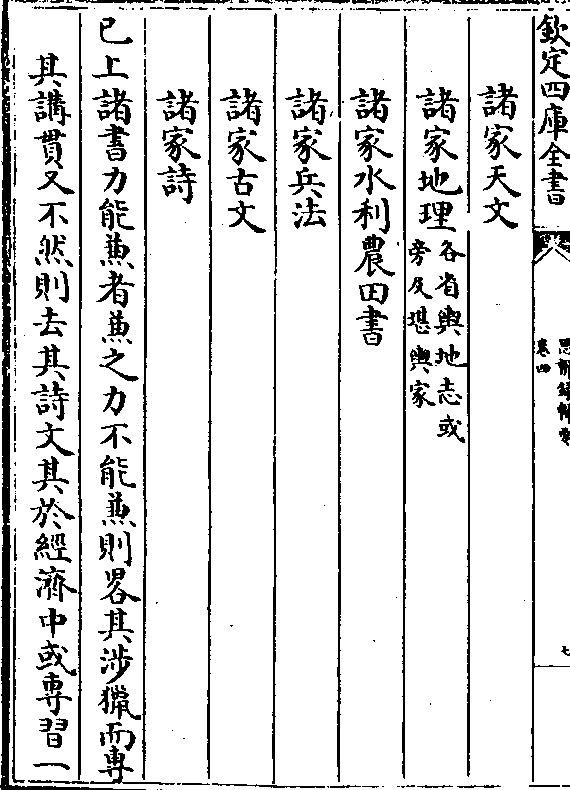

十年涉猎

十年涉猎四书

五经

周礼(以上参看注疏/及诸家之说)

诸儒语录

二十一史(或旁及/野史)

本朝实录及典礼律令诸书

诸家经济类书

卷四 第 7b 页 WYG0724-0041d.png

诸家天文

诸家天文诸家地理(各省舆地志或/旁及堪舆家)

诸家水利农田书

诸家兵法

诸家古文

诸家诗

已上诸书力能兼者兼之力不能兼则略其涉猎而专

其讲贯又不然则去其诗文其于经济中或专习一

卷四 第 8a 页 WYG0724-0042a.png

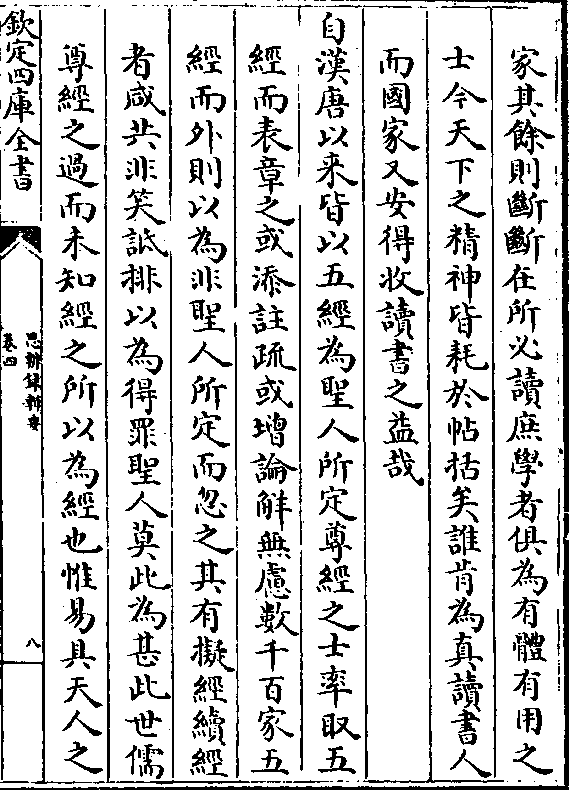

家其馀则断断在所必读庶学者俱为有体有用之

家其馀则断断在所必读庶学者俱为有体有用之士今天下之精神皆耗于帖括矣谁肯为真读书人

而国家又安得收读书之益哉

自汉唐以来皆以五经为圣人所定尊经之士率取五

经而表章之或添注疏或增论解无虑数千百家五

经而外则以为非圣人所定而忽之其有拟经续经

者咸共非笑诋排以为得罪圣人莫此为甚此世儒

尊经之过而未知经之所以为经也惟易具天人之

卷四 第 8b 页 WYG0724-0042b.png

理完完全全无少欠缺为不可拟亦不必拟其若书

理完完全全无少欠缺为不可拟亦不必拟其若书与春秋即后世之史也春秋专记事实书则兼载文

章亦即后世古文之类诗即后世之诗也礼则纪三

代之典礼后世帝王代起有一代则有一代之制作

礼未常无也故愚以为五经之中惟易在所不必续

其如诗书礼春秋皆在所必续今惟纲目一书为继

春秋而作其馀三经则皆无敢继者一则怵于王通

拟经之说一则泥于邵子删后无诗之言也世儒之

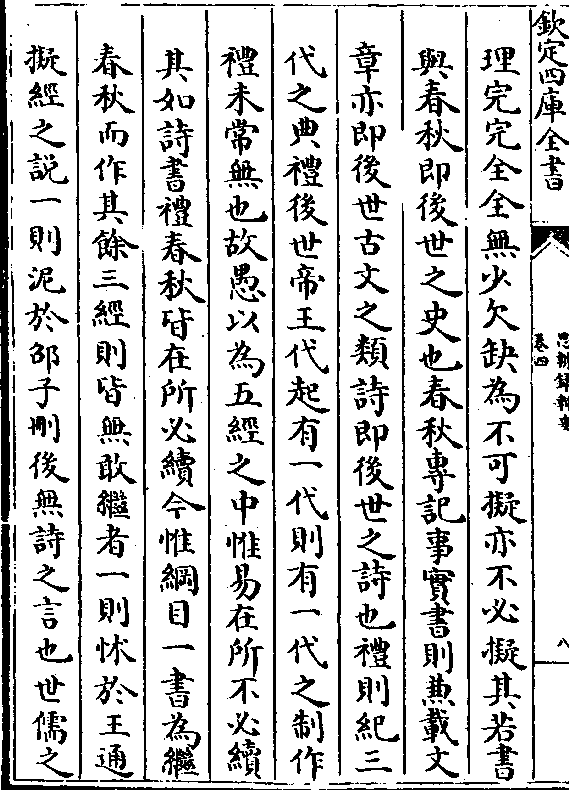

卷四 第 9a 页 WYG0724-0042c.png

言曰后世之诗文岂能如三代之诗文后世之礼岂

言曰后世之诗文岂能如三代之诗文后世之礼岂能如三代之礼此言诚然然即三代之典礼文章亦

非言言可为法则者如书之吕刑文侯之命诗之郑

卫诸篇礼则三代互有得失此世运升降使然三代

自不如唐虞汉唐宋自不如三代圣人删定笔削亦

但取其文字之有关系者存之以待后世读者自辨

其得失耳岂以为此五书者自经吾删定笔削而外

遂无一言一字可复继五书而起乎王通续经之谬

卷四 第 9b 页 WYG0724-0042d.png

在续之而不得其正传非经不当续也余不自揣有

在续之而不得其正传非经不当续也余不自揣有诗鉴书鉴二集书鉴取古今文字之有关于兴衰治

乱者诗鉴取古今诗歌之有合于兴观群怨者后各

为论以窃附于孔氏诗书之义虽识见浅陋意议庸

鄙所不免于君子之讥然其心其志则固愿为圣人

之徒而无可罪也未识后世其能谅我否

太玄潜虚洪范皇极此皆拟易之书其精微既不能如

前圣而又无补于后学殊为无谓学者不惟不敢议

卷四 第 10a 页 WYG0724-0043a.png

之又从而尊之乃专罪王通不惟有耳无目亦可谓

之又从而尊之乃专罪王通不惟有耳无目亦可谓势利矣

礼者天理之节文故有一代则有一代之制作皆有意

义不必是古而非今也孔子曰殷因于夏礼所损益

可知也周因于殷礼所损益可知也则知生百代之

后者其礼必将损益百代乃秦汉以来其制作礼乐

者多非明理之儒而明理之儒则又多是古非今动

辄有碍其原多由误认非天子不议礼之语盖中庸

卷四 第 10b 页 WYG0724-0043b.png

所谓不议礼者谓不敢轻议而改时王之制也若私

所谓不议礼者谓不敢轻议而改时王之制也若私居议论考订折衷此正儒者之事亦何罪之有焉孔

子答为邦之问是一证也朱子仪礼经传集解亦是

此意而此书成于门人未及折衷亦且多泥古礼而

不能揆之于今使后世无所遵守愚意欲一依朱子

集解所分之目如家礼国礼王朝礼之类自三代以

至近代一一类载其礼而后以己意为文以折衷之

名曰典礼折衷庶几议礼之家有所考据

卷四 第 11a 页 WYG0724-0043c.png

议礼在朝廷甚难盖既有拘忌又有掣肘意见分争私

议礼在朝廷甚难盖既有拘忌又有掣肘意见分争私心角立从来议礼之家每称聚讼良有故也即如近

代兴献皇帝之事张桂始议远胜杨石斋诸君子然

诸君子之心无私而张桂之心则有私设以身处其

时欲从诸君子则于礼不可欲从张桂则迹类乎私

而必为诸君子所掊击遂一无可置喙矣时礼臣席

书阳明之高足也以大礼事质之阳明阳明不答为

诗曰无端礼乐纷纷议谁与青天扫俗尘盖深见诸

卷四 第 11b 页 WYG0724-0043d.png

君子争礼之非而又不敢倡议随张桂之后也故愚

君子争礼之非而又不敢倡议随张桂之后也故愚谓此等大礼儒者皆当于平居无事时考订折衷著

为定说则后人可引以为断不至有临事分争之患

矣

礼记中如曾子问檀弓最好所谓儒者平居议礼而考

订折衷也不如此不足以尽礼之变吾欲于典礼折

衷之后更为或问以发明之

议礼中格致工夫最多今人久不讲此殊为学问欠事

卷四 第 12a 页 WYG0724-0044a.png

致知工夫莫备于六书盖天地间一物必有一字而圣

致知工夫莫备于六书盖天地间一物必有一字而圣贤制字一字必具一理能即字以观理则格物之道

存焉矣许氏说文虽略存古人之意而理有未备吾

友王子石隐作六书正论每字必据理精思直穷原

本其精确处竟可作尔雅读为格致之学者不可不

知也

读史当以朱子纲目为主参之资治通鉴以观其得失

益之纪事本末以求其淹贯广之二十一史以博其

卷四 第 12b 页 WYG0724-0044b.png

记览然约礼之功一纲目足矣资治通鉴纪事本末

记览然约礼之功一纲目足矣资治通鉴纪事本末犹不可不读二十一史虽不读可也备查足矣

二十一史列传甚冗乱其诸志却不可不读盖一代之

礼乐刑政存焉未可忽也予尝欲去二十一史纪传

别取诸志合为一书天文地理各从其类是诚大观

文献通考亦彷佛其意但终不若独观一代为睹一

代之全耳

读史有必不可少诸书如历代地图建置沿革历代官

卷四 第 13a 页 WYG0724-0044c.png

制建置沿革年号考甲子考帝王世系帝王授受建

制建置沿革年号考甲子考帝王世系帝王授受建都考历世统谱秋檠录等书俱不可少欲汇为一集

名曰读史要览亦是便学者之事

读书一顿工夫最难人一岁中每多事务担阁能读书

时不过三之二耳纲目一书合前编及宋元不下万

馀纸应务之暇日读五十馀纸亦须得二百日况又

有考试杂书间之是一岁工夫止堪读一部纲目何

以卒事愚意学者有意读书决当离家入山谢绝世

卷四 第 13b 页 WYG0724-0044d.png

事分年读书每一项书作一年读如通鉴纲目纪事

事分年读书每一项书作一年读如通鉴纲目纪事三书便可作一年读过亦快事也

读史须一气看过一气看过则前后事连贯易于记忆

读书连早起夜坐穷日之力性敏者可得二百叶评点

考索之功俱在内更多则不能精察矣纲目通鉴纪

事三书不下四万馀纸值二百日其馀日以当反覆

玩味优游涵泳之功是三书者亦可以无憾矣

看二十一史只当在长夏不用评点只约略揭过其志

卷四 第 14a 页 WYG0724-0045a.png

书另作一项看

书另作一项看薛文清云凡国家礼文制度法律条例之类皆当熟读

深考愚谓孔子动称周家法度虽周公制作之善亦

从周故也予每怪后儒学孔子亦动称周家法度而

于昭代之制则废而不讲亦不善学孔子者矣

居官而读律令所谓入国问禁也昔陆文量公尝言国

家当设宰相及读律令有以后官员人等有妄言设

立宰相者满朝文武大臣一时执奏将本犯凌迟处

卷四 第 14b 页 WYG0724-0045b.png

死不觉失色因叹居官不可不读律令今学者奈何

死不觉失色因叹居官不可不读律令今学者奈何忽诸

文献通考与纲目相表里纲目详历代之事实通考详

历代之典礼皆学问之所在也今纲目颁于学宫载

在功令而文献通考独否此世所以鲜实学之士也

邓元锡函史下编朱健治平略二书宜与通考参看

修己治人之道莫备于大学西山衍义琼山衍义补则

旁通而曲畅之者也学者能熟读深考则于修己治

卷四 第 15a 页 WYG0724-0045c.png

人之道其庶几乎

人之道其庶几乎能读衍义衍义补二书则知天下无一书不可入大学

其不可入大学者皆无用之书皆无益于修己治人

者也

或问天文书系国家禁书不宜读者非也国家所禁在

占验之书恐其妄言祸福耳若历数则人人当知亦

国家所急赖自立法以来从未闻有以天文历数犯

禁者如徐光启邢云路诸公则又明明以天文历数

卷四 第 15b 页 WYG0724-0045d.png

建明于时何可不学也

建明于时何可不学也历数或可不必学而天文日月五星运行薄蚀之理必

不可不知此儒者之事非一艺之司也观古诸大儒

可见

地理书宜详险要一统志所载多泛记山川人物名胜

而于险要独略或亦朝廷秘慎之意然学者必不可

不知也予尝取二十一史战争之事其有关于险要

者分省分郡各以类注颇有关学问以未得其暇属

卷四 第 16a 页 WYG0724-0046a.png

虞九长源圣传而两兄亦未暇圣传竟续成之大有

虞九长源圣传而两兄亦未暇圣传竟续成之大有裨益

水利农田是一事两书可互相发能知水利则农田思

过半矣

兵法儒者不可不习此虽毒天下之事而实仁天下之

事儒者不习而顾使强武之人习之得以肆行其不

义此天下之所以常乱而不治也

看书不可看重叠书徒费心目如唐荆川左编李卓吾

卷四 第 16b 页 WYG0724-0046b.png

藏书邓元锡函史上编不过摘史中诸人分门别类

藏书邓元锡函史上编不过摘史中诸人分门别类不用更看

凡读书分类不惟有益且兼省心目如纲目等三书所

载大约相同若纲目用心看过则此二书不必更用

细阅但点过便是譬如复读极省工夫然须一齐看

去不可看完一部再看一部久则记忆生疏也其馀

若理学书如先儒语录之类作一项看经济书如文

献通考函史下编治平略大学衍义补经济类编之

卷四 第 17a 页 WYG0724-0046c.png

类作一项看天文兵法地利河渠乐律之类皆然成

类作一项看天文兵法地利河渠乐律之类皆然成就自不可量也

问孔子教人先以博文后以约礼朱子亦使人先博而

后求之约故程子为学泛滥于释老者数年然后反

而求之今吾辈为学如释老之类亦当博涉否曰若

论泛滥释老岂特程子即朱子未见李延平时亦尝

学禅于开谦王阳明罗整庵少年皆曾学禅只是各

人力量不同有与之出入泛滥而不为之惑者大程

卷四 第 17b 页 WYG0724-0046d.png

子是也有学而后知其非者朱子与罗整庵是也有

子是也有学而后知其非者朱子与罗整庵是也有始而学焉而弃焉而终未免稍涉其馀习者阳明是

也吾辈欲为大儒欲任斯道之责二氏之书岂得闭

而不窥然须各人自审力量何如若力量不足不如

且守先儒淫声美色之训盖先儒决不作欺人语决

不误人不可厌常喜新贪多务博遂至坠坑落堑也

思辨录辑要卷四