声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

法义篇第四之三¶ 第 239c 页

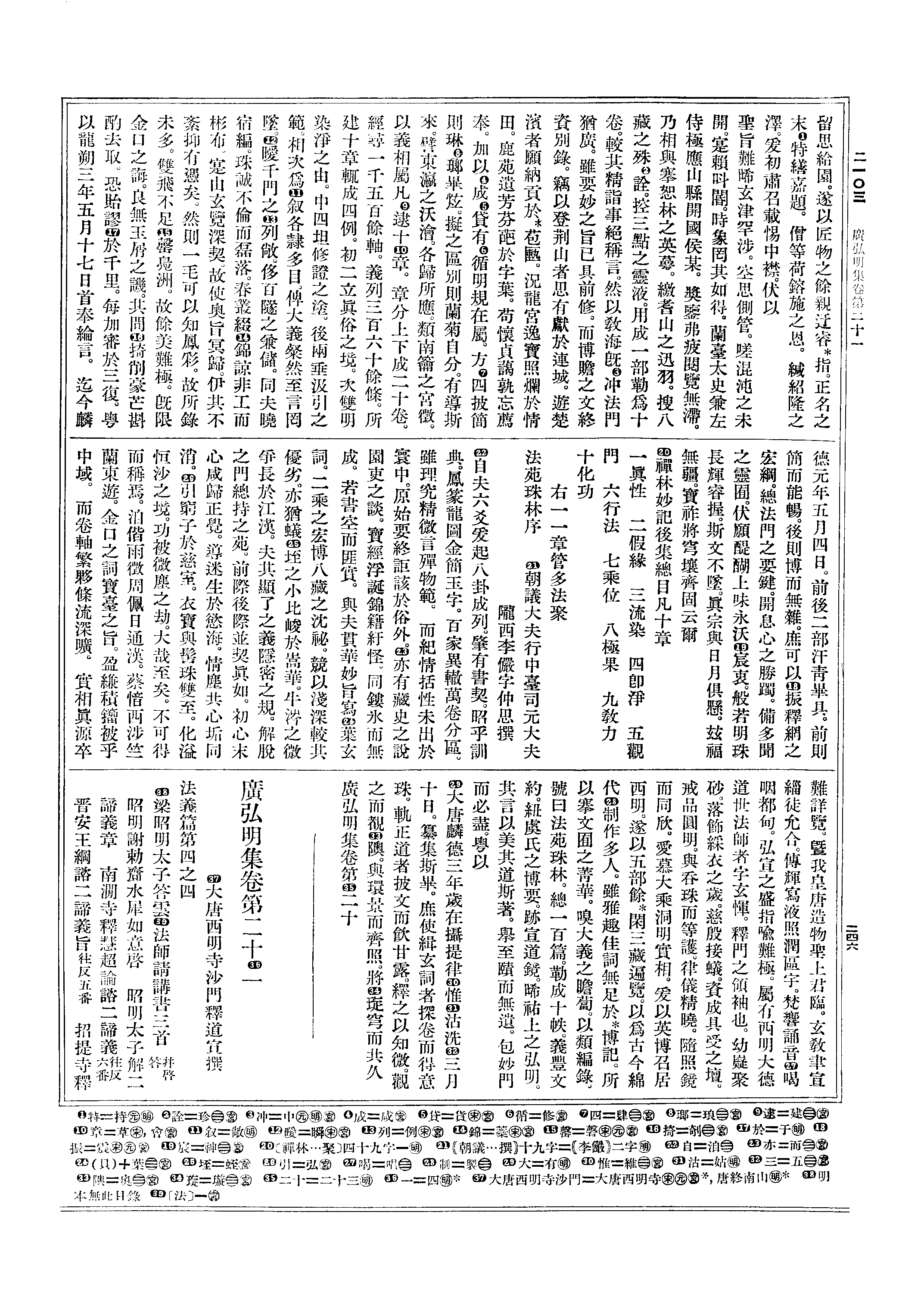

广弘明集卷第二十

大唐西明寺沙门释道宣撰

** 法义篇第四之三

* 上大法颂(并表答)梁皇太子纲

* 上太子玄圃讲颂(并启答)梁晋安王纲

* 涅槃经疏序梁武帝

* 法宝联璧序梁湘东王绎

* 成实论序梁简文帝

法义篇第四之三¶ 第 240a 页 T52-0240.png

* 内典碑铭集林序梁元帝

* 内典碑铭集林序梁元帝* 禅林妙记集序(二首)唐释玄则奉诏撰

* 法苑珠林序司元大夫李俨撰

**** 上大法颂表皇太子纲

臣纲言。臣闻至理隆而德音阐。成功臻而颂

声作。在乎奚斯。考甫神雀嘉树或止事盛乎

区中。庆昭乎一物。犹且手舞足蹈传式方来。

况乃道出百非义高三代。而可阁笔韬辞咏

歌不作者也。伏惟陛下。天上天下。妙觉之理

独圆。三千大千。无缘之慈普被。慧舟匪隔法

力无垠。躬纡尊极降宣至理。泽雨无偏心田

受润。是以九围共溺并识归涯。万国均梦一

日俱晓。佛法之胜事。国家之至美。稽之上古

未有斯盛。雅颂之作不可阙也。谨上大法颂

一首。曹丕从征之赋。刘担游侍之谈。曾无连

类伏兼悚恧。不胜喜悦之诚。谨遣扶诏钟超

宝。奉表献颂以闻。臣纲云云。

皇帝问太子省表并见所制大法颂辞=词【宋】【元】【宫】辞义兼美览以欣然辞义兼

美览以欣然。

**** 大法颂(并序)皇太子臣纲上

皇帝。以湛然法身不舍本誓。神力示现降应

兹土。龙颜日角参漏重瞳。衡表连珠文为玉

斗。自纳麓开基。天地之德已布。封唐启迹。日

月之照先明。百揆之序方舜。九河之导均禹。

尚弘事殷之体。且屈在田之则。自五昴朝飞

告赤文之瑞。其雨七日受绿色之符。神器有

归鼎运斯集。焦门厌弃德之君。鲔水发白旄

之阵。然后受皇天之眷命。当四海之乐推。岂

假祀蚩尤于沛庭。托河冰于王霸。于时凤凤

法义篇第四之三¶ 第 240b 页 T52-0240.png

(芃音)裂序苍苍舛度。乃选五石以补之。坤轴倾

(芃音)裂序苍苍舛度。乃选五石以补之。坤轴倾斜积冰发坼。乃纬九薮而正之。阴兔两重阳

乌三足。乃定王业以晖之。摄提乖方孟陬失

纪。乃置清台而辨之。维冠冕于己颓。缀珩佩

于既毁。自凭玉几握天镜。履璿玑而端拱。居

岩廊而渊默。于今三十有二载也。是以天德

一于上。地数二于下。复朗参辰。不易日月。两

曜如合璧。五精如连珠。禋宗类昊虔丘礼

泽。敬行五祀功被百神。川岳呈祥风烟效

祉。青云千吕黄气出翼。听瑜山之威凤。制

大夏之贞筠。阳管叶春雌钟应律。上林之课

匪疏。相府之占无谬。奏六英于若水。张咸池

于洞庭。秉翟动和天之乐。建华宣易俗之奏。

协律有沨沨之序。典乐致雍雍之节。诗书乃。

陈缃缥斯备。蒲轮受伏生之诵。科斗荐鲁宅

之文。蒸栗杀青。玉牒石记。填委广内。晖焕骐

驎。置台命秩。法河依岳。建职树司。图云祥

火高山容与亦黻逶迤。色丽文翚章妍织

鸟。谏鼓高悬刍言不弃。肺石通怨书谤桥

板。草名指佞便辟去朝。兽称触罪奸回放黜。

是以龙翔凤集河溓海夷。露下若饴泉浮如

醴。桂薪不斧而丹甑自熟。玉皋讵牵而银瓮

斯满。河光似羃树釆成车。氛氲四照晖丽

五色。神明磥硌徵祥布濩。金鳞铁面贡碧砮

之琛。航海梯山奉白环之使。戴日戴斗靡不

来王。太平太蒙无思不服。方叔邵虎之臣。均

鼙应鼓之将。秉龙虎之秘韬。握朱玄之异略。

受唇于庙堂之上。扬威于关塞之下。出玉门

而直指。度金城而奏策。荡杂种之残妖。匡

法义篇第四之三¶ 第 240c 页 T52-0240.png

中原之涂炭。北临地脉西出天渠。昆夷罢患

中原之涂炭。北临地脉西出天渠。昆夷罢患夙沙自服。获犬戎之鹿悬密须之鼓。槁街有

受缨之虏。渃水观受降之酋。四表无尘六

合共贯。皇德隆矣。太平之风浃乎无外矣。天

子内韬无生之至慧。外应体乾之弘迹。将欲

改权教示实道。遣方便之说。导化城之迷。乃

端扆宸居吁而言曰。若夫眇梦华胥。怡然姑

射。服斋宫于玄扈。想至治于汾阳。轻九鼎于

褰裳。视万乘如脱屣。斯盖示至公之要道。未

臻于出世也。至于藏金玉于川岫弃琴瑟乎

大壑。卑躬菲食茨堂土阶。彤车非巧鹿裘靡

饰。斯盖示物以俭。亦未阶于出世也。解网放

禽穿泉掩胔。起泣辜之泽。行扇喝之。慈。推

沟之念有如不足。纳隍之心无忘宿寤。盖所

以示物以为仁。亦未阶乎出世也。紫府青丘

钘山漳水。敦河上之道文。悦岐伯之章句。

甘泉启太一之坛。嵩山置奉高之邑。碣石刻

羡门之誓。不其作交门之歌。斯盖止爱久龄

事在诸己。笃而为论弥有未弘。虽获巃嵷之

禅。终堕长生之难。徒阶三清之乐。不袪八倒

之境。岂若然智惠之炬。照生死之闇。出五

阴之聚。升六度之舟。浮众德之海。践不生之

岸。于是庄严国界建立道场。广行利益开阐

佛事。驱彼众生同跻仁寿。引兹具缚俱入大

乘。九有倾心十方草靡。如凭津济咸赖归依。

晔乎若朝日之开众华霈。乎若农夫之遇膏

雨。功德之翼已圆。智惠之门必备。以为般

若经者方等大法。峻极靡际深邃不底。笼万

善乎无相。兆九垓而无边。譬犹枝川派别入

法义篇第四之三¶ 第 241a 页 T52-0241.png

大海而同味。众芳杂䌽到须弥而一色。空空

大海而同味。众芳杂䌽到须弥而一色。空空不著如如俱会。不合不散无去无来。种觉可

生允兹佛母。群典弗逮是号经王。乃欲振一

音雨法雨示五眼引重昏。昭阳纪岁玄枵次

星。夹钟应乎仲春。甲申在乎吉日。将幸同泰

大转法轮。兹寺者我皇之所建立。改大理之

署。成伽蓝之所。化铁绳为金沼。变铁网为香

城。照神光于热沙。起清凉于炎火。千栌巀㜸

百栱穹隆。红壁玄梁华榱玉砌。三阶齐列四

注周流。上玉翼而扪天。飞银楹而蔽景。虹拖

蜿垂承甍绕𣠚。莲抽井倒冒字临窗。彤彤宝

塔。既等法华之座。峨峨长表。更同意乐之国。

下凿白银之堑。傍晖金薄之塼。高门洞启。不

因铜马之饰。宝殿霞开。无假凤凰之瑞。金轮

烛日。妙临淄之地下。层台累架。迈宛委之

空飞。夏宇凝霜温室含暖。雕楼之内蠖动

而响生。洞扉之里鹪归而气激。幢号摩尼幡

悬金缕。盘径十丈铃围四斛。舒七宝之交枝。

流八功之净水。地芝候月天华逆风。法鼓夜

鸣声中闻法。琼枝旦动叶里成音。妙德阳之

宫。丽未央以阃。故铜栏三丈追嗤井干。玉

楼十二遥耻神仙。譬彼清凉之台。同符兰台

之寺。忉利照园之东。帝释天城之北。故以辛

壬癸甲。绵蛮黮䨴。吁哉其不可状。锵锵旰

旰瑰谲杂错。邈乎其不可名。于是璧日扬精

景云丽色。熏风徐动渊露微垂。后距屯威前

茅警迾。武皎星连鸿钟吐响。运天宫之法

驾。启天路之威神。百灵扶持千乘雷动。六虬

齐轸七斗垂晖。云罕乘空钩陈翼驾。超光蹑

法义篇第四之三¶ 第 241b 页 T52-0241.png

景日被天回。金盖玉舆豹服鼍鼓。𩦷骊沃若

景日被天回。金盖玉舆豹服鼍鼓。𩦷骊沃若天马半汉。绿弓黄弩象饰鱼文。佽飞。案节。不

劳斩蛟之剑。虎贲韬羽。岂假鸣乌之射。湛

湛弈弈辚辚弈弈。出乎大通之门。天子降彫

辇之贵。行接足之礼。顶拜金山。归依月面。如

闻万岁之声。若观六变之动。于是乃披如来

之衣。登师子之座。均百虑之纷总。悯三请之

慇勤。启真慧之深宗。明度彼之弘教。二谛

现空有之津。二智苞权实之底。大乘豁其靡

碍。道心究其归涯。因果不摄不运而行。真

俗莫求弗动斯到。不以二法会乎中道。尽佛

渊海入佛法藏。极修妒之妙典。研龙宫之秘

法。宣娑婆之奥旨。阐众圣之微言。正水既沾

邪难自息。慧日普照毒霜并消。除黑闇于四

生。遣无明于三界。巍巍乎若弥楼之在巨

海。穆穆乎譬众星之绕圆月。于时天龙八部

侧塞空界。积衣成座散华至膝。三千化秽土

之质。火宅有离苦之期。恶道蒙休泥犁普息。

莘莘学侣济济名僧。皆乐说如辨才。智慧

如身子。踰乎青目黑齿。高彼广膝赤髭。咸符

泻瓶之思。并沾染氎之施。如金复冶似玉

更雕。闻所未闻得未曾得。郁摇动色请益无

勌。百司具列簪履相趋。丰貂焜煌华绶苒

蒻。谓舍卫之集大林之讲。无以过也。将令一

一佛性逢了因而俱出。一一佛土咸遣二而

除三。比夫歌南风尚黄老临辟雍讲孔宅么

么安足而语哉。距于三月甲辰。法席圆满。

如来放大光明。现希有事。熊熊吐色珠火非

俦。瞳瞳上映丹紫竞发。荣河耻其祥润。汾阴

法义篇第四之三¶ 第 241c 页 T52-0241.png

陋其晖影。掩入殿之紫云。夺鸿门之妙气。

陋其晖影。掩入殿之紫云。夺鸿门之妙气。昔法华初唱毫照普临。般若聿宣通身尽笑。

王城之瑞千载更逢。岂非圣主同诸佛身降

兹妙相。等诸佛力若符契焉。犹秉渊默之谦

虚。弘懔焉之至诫。为而不宰推而勿居。以百

姓之心为心非关诸己。荷负无勌摄受四生。

皇太子臣纲。视膳东厢亲承大法。以为西巡

东狩赞颂以兴。柴山望祀咏歌斯作。况顶开

而受露。鞠躬而闻道。敢述盛德之形容。以为

颂曰。

玉牒悠夐。青史绵长。道沿五胜。风殊百王。商

丘命瑱。姬水开潢。河澄待圣。海谧期皇。方

天譬地。功归有梁。垂拱南面。克己岩廊。权舆

教义。制造衣裳。九韶革响。六乐改张。仪凤婉

婉。击石锵锵。广脩壁水。洞启胶庠。轻轺徵

聘。旌帛搜扬。兰台且富。广内斯藏。芸香馥

简。绿字摛章。文功既被。武迹斯彰。题雕臆

镂。舌紫支黄。南街请质。北阙来王。飞旌集

翰。勒迹书狼。银车引附。黑节招荒。文同海

截。化普龙乡。西踰月窟。东渐扶桑。卑宫类

禹。解网如汤。衢室纳异。明台引良。善旌弗

卷。谏鼓其镗。万符集祉。百神启祥。黑丹吐

润。朱草舒芳。珠怀镜像。星含憙光。液池下

鹄。高梧集凰。赤熊旦扰。素雉朝翔。观玉

伯友。访道西王。游经建木。巡指盛唐。终非运

出。岂曰津梁。我有无碍。共向圆常。玉銮徐

动。金轮晓庄。紫虬翼[(卓-日+田)*犬]。绿骥腾骧。虎文驻

䟆。龙骖启行。阑干玉马。照曜天狼。玄旄映

日。翠凤暿阳。前飞格泽。后拥陆梁。风移霆

法义篇第四之三¶ 第 242a 页 T52-0242.png

扫。参差焜煌。峨峨宝座。郁郁名香。法徒学

扫。参差焜煌。峨峨宝座。郁郁名香。法徒学侣。尘沙堵墙。慈云吐泽。法雨垂凉。三密不

限。四辨难量。犹兹海宝。譬彼山王。慧流总

被。药木开芒。佛日出世。同遣惑霜。帝释歌

咏。幽祇赞扬。空华竞下。天琴自张。山含影

色。地入豪光。非烟绕气。陆藕开房。泽普三

界。恩均八方。巍巍堂堂。为舟为航。伊臣稽

首。万寿无彊。

**** 上皇太子玄圃讲颂启

西中郎将晋安王〔纲〕-【宋】【宫】,纲+(启)【元】纲纲

纲启窃以。舜韶始唱灵仪自舞。陈律裁暄

风心竞萼。轻禽短叶尚识音光。沐善欢心宁

忘抚抃。伏惟殿下。体高玄迹养道春禁。牢

笼文圃渔猎义河。注意龙宫研心宝印。云聚

生什之才。并命应王之匹。探微析理怡然不

倦。朱华景月讵此忘罢属。素藏晚节玄英初

气。霜竹浮阴风梧散叶。从容雅论实会神衷。

纲轻生多幸属此休世。缘跗奉渥得备磐蕃。而黏蝇未拔迷象不羁。宝没醉衣珠沈勇

额。得闻胜善宁忘歌咏。谨上玄圃园讲颂一

首。文惭绮发思阙彫英。徒怀舞蹈之心。终愧

清风之藻。冒昧呈闻。追深𧹞汗。谨启。

**** 皇太子令答

得书并所制讲颂。首尾可观。殊成佳作。辞典

文艳。既温且雅。岂直斐然有意。可谓卓尔不

群。览以回环。良同愈疾。至于双因八辩弥

有法席之致。银草金云殊得物色之美。吾在

原之意甚用欣怿。迟面乃悉此不尽言。统答。

**** 玄圃园讲颂(并序)

法义篇第四之三¶ 第 242b 页 T52-0242.png

西中郎将晋安王(纲)+上【宋】【元】,上=纲【宫】上上

西中郎将晋安王(纲)+上【宋】【元】,上=纲【宫】上上窃以。宝山峻极骀足未窥。慧海遥波轻舟讵

泛。故以探沙乱妙类杵迷形。百代同昏千年

谁启。

皇上托应金轮均符玉镜。低矜苦习续照慈

灯。鹤树还春龙泉更晓。玄水跃祥丹陵泻电。

功韬火化意覆云名。智慧之光犹初日照。

忍辱之力如明月珠。天成地平遐肃迩睦。泽

漏无底化行靡外。沧河镜渌碧海调风。停瑞

气于二辰。汎祥烟于五节。鳞羽被解罗之泽。

黎元沐仁寿之慈。于是正化潜通法轮常转。

类空境之传虚。犹悬河之泻润。储君德彰妙

像。体睿春琼。视膳闲晨游心法揵。搦管

摛章。既㛹娟锦缛。清谈论辩。亦参差玉照。夏

启恧德周颂惭风。乃于玄圃园。栖聚息心之

英。并命陈徐之士极谈永日讲道终朝。宾从

无声芳香动气。七辩悬流双因俱启。情游彼

岸理惬祇园。灵塔将涌天华乍落。于时藏秋

仲节丽景妍晨。气冷金扉霜浮玉琯。兹园

邃密独华胜地。朱堂玉砌碧水银沙。鸟颉颃

于琼音。树葳蕤于妙叶。液水穿流蓬山写

状。风生月殿日照槐烟。纲叨籍殊宠陪奉尘

末。预入宝楼窃窥妙简。凫兴藻抃独莹心

灵。敢作颂曰。

皇仪就日。帝道昌云。化隆垂拱。德曼鸿芬。机

乘八解。道照三坟。巍巍荡荡。万代一君(其一)重

离照景。玉润舒华。七净标美。三善称嘉。降兹

法雨。普洽生芽。涟漪义水。照曜文华(其二)芳园

叆叇。天宫类宝。析论冥空。玄机入道。密宇浮

法义篇第四之三¶ 第 242c 页 T52-0242.png

清。重阁相藻。日映金云。风摇银草(其三)肩随接

清。重阁相藻。日映金云。风摇银草(其三)肩随接武。握宝灵珠。皆抽四照。并掞九衢。顾惟多

缺。徒奉瑛瑜。终如燕石。更似齐竽(其四)。

*** 为亮法师制涅槃经疏序梁武帝

曰非言无以寄言。言即无言之累。累言则可

以息言。言息则诸见竞起。所以如来乘本愿

以托生。现慈力以应化。离文字以设教。忘心

相以通道。欲使珉玉异价泾渭分流。制六师

而正四倒。反八邪而归一味。折世智之角。杜

异人之口。导求珠之心。开观象之目。救烧灼

于火宅。拯沈溺于浪海。故法雨降而焦种更

荣。慧日升而长夜蒙晓。发迦叶之悱愤。吐

真实之诚言。虽复二施等于前五大陈于后。

三十四问参差异辨。方便劝引各随意答。举

要论经不出两涂。佛性开其本有之源。涅槃

明其归极之宗。非因非果不起不作。义高万

善事绝百非。空空不能测其真际。玄玄不能

穷其妙门。自非德均平等心合无生。金墙玉

室岂易入哉。

*** 梁简文帝法宝联璧序湘东王绎

窃以。观乎天文日月所以贞丽。观乎人文藻

火所以昭发。况复玉毫朗照出天人之表。金

牒空解生文章之外。虽境智冥焉言语斯绝。

咏歌作焉可略谈矣。粤乃书称汤诰篇陈梦

说。昔则王畿居亳。今则帝业惟扬。功施天

下。我之自出。岂与姚墟石纽谯城温县。御龙

居夏唐杜入周而已哉。皇帝垂衣负扆辨方

正位。车书之所会同。南暨交趾。风云之所

沾被。西渐流砂。武实止戈。秉宜生之剑。乐彰

法义篇第四之三¶ 第 243a 页 T52-0243.png

治定。减庖羲之瑟。相兼二八知微知章。

治定。减庖羲之瑟。相兼二八知微知章。将称四七如𤠞如虎。宁俟容成翠屋之游广

成石室之会。故以宗心者忘相。归凭者常乐。

昔转轮护法。南宫有金龙之瑞。梵天请道。东

朝闻宝盖之祥。尽善尽美独高皇代。古者所

以出师入保冬羽秋籥。实以周颂幼冲用资

端士。汉盈末学取凭通议。大傅之论孟侯。小

戴之谈司业。山川珍异俟郊迎而可知。帷幄

后言籍垦田而求验。以今方昔事则不然。我

副君业迈宣尼。道高启筮之作。声超姬发。

宁假卞兰之颂。譬衡华之峻极。如浡澥之波

澜。显忠立孝行修言道。博施尚仁动微成务。

智察舞鸡爻分封蚁。爰初登仕明试以功。德

加三辅威行九派。董师虎据操铍蝉冕。津卿

济沈。物仰平分之恩。沂岱邛岷。民思后来

之政。陈苍留反裘之化。淮海高墨帻之声。威

渐黄支化行赤谷。南通舜玉北平尧柳。朝鲜

航海夜郎款塞。然后体道方震雨施云行。汉

用戊申晋惟庚午。增晖前曜独擅元贞。恩若

春风惠如冬日。履道为舆策贤成驷。降意韦

编留神缃帙。许商算术王围射谱。南龟异说

东𥅓杂赋。任良弈棋羡门式法。箴兴琴剑

铭自盘盂。无不若指诸掌。寻泾辩渭重以凤

艳风飞鸾文焱竖。纤者入无伦。大者含元

气。韵调律吕藻振玄黄。岂俟取赞彦先询问稚圭=主【宫】圭圭。至于鹿园深义龙宫奥说。远命学徒亲

登讲肆。词为宪章言成楷式。往复王粲事轶

魏储。酬答蔡谟道高晋两。似悬钟之应响。

犹衢樽之待酌。率尔者踵武。逖听者风声。是

法义篇第四之三¶ 第 243b 页 T52-0243.png

使金坚秘法宝冥夕梦。无怀不灭华胥夜感。

使金坚秘法宝冥夕梦。无怀不灭华胥夜感。自非建慧桥明智剑薰戒香沐定水。何以空积

忽微历贤劫。而终现黍累回干蕴珠藏而

方传。加以大秦之籍非符八体。康居之篆有

异六爻。二乘始辟譬马传兔。一体同归弃犀

崇象。润叶滋多见思平积。本有凝邈了正相

因。虽谈假续不摄单影。即此后心还踪初

焰。俱宗出倒。莲华起乎淤泥。并会集藏。明珠

曜于贫女。性相常空。般若无五时之说。不生

烦恼。涅槃为万德之宗。无不酌其菁华撮其

指要。采彼玳鳞拾兹翠羽。润珠随水抵玉

琨山。每至鹄关旦启黄绮之俦朝集。鱼灯

夕朗陈吴之徒晚侍。皆仰禀神规躬承睿旨。

爰锡嘉名谓之联璧。联含珠而可拟。璧与日

而方升。以今岁次摄提星在监德。百法明门

于兹总备。千金不刊独高斯典。合二百二

十卷号曰法宝联璧。虽玉杯繁露若倚蒹葭。

金壶凿楹似吞云梦。绎自伏枥西河摄官南

国。十回凤琯一奉龙光。笔削未勤。徒荣卜商

之序。稽古盛则。文惭安国之制。谨抄纂爵位

陈诸左云。

使持节平西将军荆州刺史湘东王绎年二十

七字世诚

侍中国子祭酒南兰陵萧子显年四十八字景

畅

散骑常侍御史中丞彭城刘溉年五十八字茂

灌

散骑常侍步兵校尉东宫侍南琅琊王循

年四十二字彦远

法义篇第四之三¶ 第 243c 页 T52-0243.png

吴郡太守前中庶子南琅琊王规年四十三

字威明

都官尚书领右军将军彭城刘孺年五十字

孝稚

太府卿步兵校尉河南褚球年六十三字仲

宝

中军长史前中庶子陈郡谢侨年四十五字国

美

中庶子彭城刘遵年四十七字孝陵

中庶子南琅琊王稚年四十五字孺通

宣城王友前仆东海徐喈年四十二字彦邕

前御史中丞河南褚沄年六十字士洋

北中郎长史南兰陵太守陈郡袁君正年四十

六字世忠

中散大夫金华宫家令吴郡陆襄年五十四字

师卿

中散大夫琅琊王籍年五十五字文海

新安太守前家令东海徐摛年六十四字士缋

前尚书左丞沛国刘显年五十三字嗣芳

中书侍郎南兰陵萧几年四十四字德玄

云麾长史寻阳太守前仆京兆韦棱年五十

五字威直

前国子博士范阳张绾年四十三字孝卿

轻车长史南兰陵萧子范年四十九字景则

庶子吴郡陆罩年四十八字洞元

庶子南兰陵萧瑱年四十字文容

秘书丞前中舍人南琅琊王许年二十五字

幼仁

宣城王文学南琅琊王训年二十五字怀范

法义篇第四之三¶ 第 244a 页 T52-0244.png

洗马权兼太舟卿彭城刘孝仪年四十九字

子仪

洗马陈郡谢禧年二十六字休度

中军录前洗马彭城刘蕴年三十二字怀芬

前洗马吴郡张孝总年四十二字孝总

南徐州治中南兰陵萧子开年四十四字景发

平西中录事参军典书通事舍人南郡庾肩吾

年四十八字子慎

安北中记室参军颍川庾仲容年五十七字

仲容

宣惠记室参军南兰陵萧滂年三十二字希

博

舍人南兰陵萧清年二十七字元专

宣惠主簿前舍人陈郡谢嘏年二十五字茂范

尚书都官郎陈郡殷劝年三十字弘善

安北外兵参军彭城刘孝威年三十九字孝威

前尚书殿中郎南兰陵萧恺年二十九字元才

*** 庄严旻法师成实论义疏序

梁皇太子纲

夫事秉文辞理通气象。涉之者尚迷。求之者

或踬。是以问玄经于杨子。且云不习。奏古乐

于文侯。犹称则睡。历校清台。寿王之课不密。

气现斗牛。南昌之地或爽。况乎慧门深邃。入

之者固希。法海波澜。汎之者未易。自使河

渭混淆魔尘纷糺。皎皎毒霜童童苦树。善

田之苗不吐。意华之采讵发。无常之楼互

起。闇室之火无晖。是以餐蜜挫糟俱珍异论。

持牛卧棘竞起邪宗。自佛日团空正流荡垢。

法义篇第四之三¶ 第 244b 页 T52-0244.png

手擎四钵。始乎鹿园之教。身卧双林。终于象

手擎四钵。始乎鹿园之教。身卧双林。终于象喻之说。含生弗等。开塞之义因机。感受不同。

浅深之言或异。处处散说本应根缘。有不次

第各随群品。金棺已掩。栴檀之炭无追。乳

池且涸。白叠之灰斯尽。迦叶入定欢喜智

灭。末地之报已终。优波之身且谢。于是五

部横流八乾起执。寻源既舛取著尤别。四相

乃无常之刀。三聚为苦家之质。习续不断称

为集谛。无为有体分然可求。等智能断罗汉

犹退。岂啻千里之舛义起豪釐。三豕之书谬

符晋史。北辕趋郢木末搴蕖。譬乎服子论兵

利害不识。胶柱鸣瑟燥湿无变。自佛灭之后

八百馀年。中天竺国婆罗门子名诃梨跋摩。

梁云师子铠。四种围陀在家必习。三品慧藏

入道弥通。师事达摩沙门。事均反启。于是叹

微言之已绝。伤颓风之不振。抗言动论。以朱

紫为先。发意吐谈。必泾渭由己。于是标撮领会商搉异端。删夷浮诡搜聚贞实。造百有

二品以为斯论。成则据文实则明理。举成对

坏称实形虚。欲令毗昙外道二途皆废。如来

论主两理兼兴。若夫龙树马鸣止筌大教。旃

延法胜萦缚小乘。兼而总之无踰此说。故花

氏之王于兹顶戴。楼祛外道结舌无辞。百流

异出同归一海。万义区分总乎成实。岂止鼓

腹涅槃旗靡辙乱。鸡鸣真谛丧精掩色。多历

年所复寡英才。粤我大梁。炎图启运。皇帝含

天苞地之德。春生夏长之仁。以本誓愿率化

斯土。梵轮常转三宝现前。甘露聿宣四部无

厌。有庄严旻法师。羽仪鸾凤负揭光景。深以

法义篇第四之三¶ 第 244c 页 T52-0244.png

通志神以知来。其迹同凡其源莫测。故以心

通志神以知来。其迹同凡其源莫测。故以心苞四忍行合三空。慧比文殊玄如善吉。总持

均阿难之德。乐说有富楼之功。思媚我皇起

予正法。宣弘此论大盛乎京师。负笈争趋怀

铅来远。无劳冠军之势。自倾卫容。固有华

阴之德。人归成市。拟仪舍卫超迈泗洙。西

关自耻南宫不竞。湘宫寺智茜。笔札之功。不

殊法汰之报安石。清辩之妙。何止道林之折

子猷。凡如十卷勒成一部。法师大渐深相付

嘱。岂直田生之亡独卧。施雠之手马公之学。

方由郑氏而东其义云。

*** 内典碑铭集序梁元帝

夫法性空寂心行处断。感而遂通随方引接。

故鹊园善诱马苑弘宣。白林将谢青树已列。

是宣金牒方寄银身。自象教东流化行南国。

吴主至诚历七霄而光曜。晋王画像经五帝

而弥新。次道孝伯嘉宾玄度。斯数子者亦一

代名人。或修理止于伽蓝。或归心尽于谈论。

铭颂所称兴公而已。夫披文相质博约温润。

吾闻斯语未见其人。班固硕学尚云赞颂相

似。陆机钩深犹闻碑赋如一。惟伯喈作铭林

宗无愧。德祖能诵元常善书。一时之盛莫得

系踵。况般若渊玄真如妙密。触言成累系境

非真。金石何书铭颂谁阐。然建塔纪功招提

立寺。或兴造有由。或誓愿所记。故镌之玄石

传诸不朽。亦有息心应供。是曰桑门。或谓智

囊。或称印手。高座擅名预师尹之席。道林

见重陪飞龙之座。峨眉庐阜之贤。邺中宛邓

之哲。昭哉史册可得而详。故碑文兴之斯焉

法义篇第四之三¶ 第 245a 页 T52-0245.png

尚矣。夫世代亟改。论文之理非一。时事推移。

尚矣。夫世代亟改。论文之理非一。时事推移。属词之体或异。但繁则伤弱率则恨省。存华

则失体。从实则无味。或引事虽博其意犹同。

或新意虽奇无所倚约。或首尾伦帖事似牵

课。或前后博涉体制不工。能使艳而不华

质而不野博而不繁省而不率文而有质约而

能润。事随意转理逐言深。所谓菁华无以间

也。余幼好彫虫长而弥笃。游心释典寓目

词林。顷尝搜聚有怀著述。譬诸法海无让波

澜。亦等须弥归同一色。故不择高卑惟能

是与傥未详悉随而足之。名为内典碑铭集

林。合三十卷。庶将来君子或裨观见焉。

**** 叙佛缘起

***** 禅林妙记前集序

京师西明寺释玄则

一切诸佛皆有三身。一者法身。谓圆心所證。

二者报身。谓万善所感。三者化身。谓随缘所

现。今释迦牟尼佛者。法身久證报身久成。今

之出现盖化身耳。谓于过去释迦佛所发菩

提心愿同其号。故今成佛亦号释迦。三无数

劫修菩萨行。一一劫中事无量佛。中间续遇

锭光如来。以发布泥金华奉上。寻蒙授记得

无生忍。然一切佛将成佛时。必经百劫修相

好业。其释迦发心在弥勒后。当以逢遇弗沙

如来七日翘仰新新偈赞。遂超九劫在前成

道。将欲成时生兜率天。号普明菩萨。尽彼天

寿下阎浮提。现乘白象入母右胁。其母摩耶

梦怀白象。梵仙占曰。若梦日月当生国王。若

梦白象必生圣子。母从此后调静安泰慈辩

法义篇第四之三¶ 第 245b 页 T52-0245.png

日异。菩萨初生大地振动。身紫金色三十二

日异。菩萨初生大地振动。身紫金色三十二相八十种好圆光一寻。生已四方各行七步。

为降魔梵发诚实语。天上天下唯我独尊。抱

入天祠天像悉起。阿私陀仙合掌叹曰。相好

明了必为法王。自恨当死不得见佛。斯则净

饭国王之太子也。字悉达多。祖号师子颊。父

名净饭。母曰摩耶。代为轮王。姓瞿昙氏。复

因能事别姓释迦。朗悟自然艺术天备。虽居

五欲不受欲尘。游国四门。见老病死及一沙

门。还入宫中深生厌离。忽于夜半天神扶擎

遂腾宝马踰城出家。苦行六年知其非道。便

依正观以取菩提。时有牧牛女人。煮乳作糜。

其沸高踊。牧女惊异以奉菩萨。菩萨食之气

力充实。入河洗浴。将登岸时。树自低枝引菩

萨上。菩萨从此受吉祥草坐菩提树。恶魔见

已生瞋恼心云。此人者欲空我界。即率官属

十八亿万。持诸苦具来怖菩萨。促令急起受

五欲乐。又遣妙意天女三人。来惑菩萨。尔时

入胜意慈定生怜悯心。魔军自然堕落退散。

三妙天女化为瘿鬼。降魔军已。于二月八日

明相出时而成正觉。既成佛已。观众生根。知

其乐小未堪大法。即趣波罗奈国度憍陈如

等五人转四谛法轮。此则三宝出现之始也。

其后说法度人之数。大集菩萨之会。甚深无

相之谈。神通示现之力。经文具之矣。又于一

时升忉利天。九旬安居为母说法。时优阗国

王及波斯匿王思慕佛德。刻檀画氎以写佛

形。于后佛从忉利天下。其所造像皆起避席。

佛摩其顶曰。汝于未来善为佛事。佛像之兴

法义篇第四之三¶ 第 245c 页 T52-0245.png

始于此矣。化缘将毕时徒厌怠。佛便告众。却

始于此矣。化缘将毕时徒厌怠。佛便告众。却后三月吾当涅槃。复记后事如经具说。然如

来实身常在不灭。故法华云。常在灵鹫山及

馀诸住处。今生灭者。是佛化身为欲汲引现

同其类。所以受生。复欲令知有为必迁。所以

示灭。又众生根熟。所以现生。众生感尽。所以

现灭。佛涅槃后人天供养起诸宝塔。又大迦

叶召千罗汉结集法藏。阿难从锁须入。诵出

佛经一无遗漏。如瓶泻水置之异器。一百年

外有铁轮王。字阿输柯。亦名阿育。役御神鬼。

于一日中天上人间造八万四千舍利宝塔。

其佛遗物衣钵杖等。及诸舍利神变非一。逮

汉明感梦金躯日佩丈六之容。一如释迦本

状。又吴主孙权烧搥舍利无所变坏爰及浮

江石像汎海瑞容。般若冥力观音密验。别记

具之事多不录。

***** 禅林妙记后集序

京师西明寺释玄则

窃闻。象分庖卦。克赞神明之德。训启箕畴。

载穆彝伦之叙。自兹以降述者尤多。莫不叶

璿政而增辉。仞金闺而耸价。矧乎真乘上智

津万有以兴言。秘藏圆音警百灵而畅旨。烛

迷均于丽景。清神比于甘露。自非六璎践位

四轮飞德。岂能探赜至真研机妙本。是知

茂于道者其教孔修。昌于业者其文伊焕。伏

惟。

皇帝陛下。徇齐纂极圣敬凝旒。十善扬仁。

化柔蟠竁之表。四等调俗。风高胥燧之前。犹

且峻玄范而摛词。藻常源而衍鉴。霈垂污綍

法义篇第四之三¶ 第 246a 页 T52-0246.png

留思给园。遂以匠物之馀亲迂睿指。正名之

留思给园。遂以匠物之馀亲迂睿指。正名之末特缮嘉题。僧等荷镕施之恩。缄绍隆之

泽。爰初肃召载惕中襟。伏以。

圣旨难晞玄津罕涉。空思侧管。嗟混沌之未

开。寔赖叫阍。时象罔其如得。兰台太史兼左

侍极应山县开国侯某。奖鉴弗疲阅览无滞。

乃相与搴恕林之英萼。缴耆山之迅羽。搜八

藏之殊诠。控三点之灵液。用成一部勒为十

卷。较其精诣事绝称言。然以教海既冲法门

犹广。虽要妙之旨已具前修。而博赡之文终

资别录。窃以登荆山者思有献于连城。游楚

滨者愿纳贡于苞匦。况龙宫逸宝照烂于情

田。鹿苑遗芳芬葩于字叶。苟怀贞蔼孰忘荐

奉。加以成贷有循明规在属。方四披简

则琳琅毕炫。拟之区别则兰菊自分。有导斯

来。譬东瀛之沃浍。各归所应。类南籥之宫徵。

以义相属凡逮十章。章分上下成二十卷。

经寻一千五百馀轴。义列三百六十馀条。所

建十章辄成四例。初二立真俗之境。次双明

染净之由。中四坦修證之涂。后两垂汲引之

范。相次为叙各隶多目。俾大义粲然至言罔

坠。暧千门之列敞。侈百隧之兼储。同夫晓

宿编。珠诚不伦而磊落。春丛缀锦谅非工而

彬布。寔由玄览深契。故使奥旨冥归。伊其不

紊抑有凭矣。然则一毛可以知凤彩。故所录

未多。双飞不足罄凫洲。故馀美难极。既限

金口之诲。良无玉屑之讥。其间掎削豪芒斟

酌去取。恐贻谬于千里。每加审于三复。粤

以龙朔三年五月十七日首奉纶言。迄今麟

法义篇第四之三¶ 第 246b 页 T52-0246.png

德元年五月四日。前后二部汗青毕具。前则

德元年五月四日。前后二部汗青毕具。前则简而能畅。后则博而无杂。庶可以振释网之

宏纲。总法门之要键。开息心之胜躅。备多闻

之灵囿。伏愿醍醐上味永沃宸衷。般若明珠

长辉睿握。斯文不坠。真宗与日月俱悬。兹福

无疆。宝祚将穹壤齐固云尔。

* 禅林妙记后集总目凡十章

* 一真性

* 二假缘

* 三流染

* 四即净

* 五观门

* 六行法

* 七乘位

* 八极果

* 九教力

* 十化功

右一一章管多法聚。

*** 法苑珠林序朝议大夫行中台司元大夫陇西李俨字仲思撰

自夫六爻爰起八卦成列。肇有书契。昭乎训

典。凤篆龙图金简玉字。百家异辙万卷分区。

虽理究精微言殚物范。而纪情括性未出于

寰中。原始要终讵该于俗外。亦有藏史之说

园吏之谈。宝经浮诞锦籍纡怪。同镂冰而无

成。若书空而匪实。与夫贯华妙旨写叶玄

词。二乘之宏博八藏之沈秘。竞以浅深较其

优劣。亦犹蚁垤之小比峻于嵩华。牛涔之微

争长于江汉。夫其显了之义隐密之规。解脱

之门总持之苑。前际后际并契真如。初心末

心咸归正觉。导迷生于欲海。情尘共心垢同

消。引穷子于慈室。衣宝与髻珠双至。化溢

恒沙之境。功被微尘之劫。大哉至矣。不可得

而称焉。洎偕雨徵周佩日通汉。蔡愔西涉竺

兰东游。金口之词宝台之旨。盈缣积籀被乎

中域。而卷轴繁夥条流深旷。实相真源卒

法义篇第四之三¶ 第 246c 页 T52-0246.png

难详览。暨我皇唐造物圣上君临。玄教聿宣

难详览。暨我皇唐造物圣上君临。玄教聿宣缁徒允合。传辉写液照润区宇。梵响诵音喝

咽都甸。弘宣之盛指喻难极。属有西明大德

道世法师者字玄恽。释门之领袖也。幼嶷聚

砂。落饰䌽衣之岁。慈殷接蚁。资成具受之坛。

戒品圆明。与吞珠而等护。律仪精晓。随照镜

而同欣。爱慕大乘洞明实相。爰以英博召居

西明。遂以五部馀闲三藏遍览。以为古今绵

代制作多人。虽雅趣佳词无足于博记。所

以搴文囿之菁华。嗅大义之瞻卜。以类编录。

号曰法苑珠林。总一百篇。勒成十帙。义丰文

约。纽虞氏之博要。迹宣道镜。晞祐上之弘明。

其言以美其道斯著。举至赜而无遗。包妙门

而必尽。粤以。

大唐麟德三年岁在摄提律惟沽洗三月

十日。纂集斯毕。庶使缉玄词者探卷而得意

珠。轨正道者披文而饮甘露。绎之以知微。观

之而睹隩。与环景而齐照。将琁穹而共久。

广弘明集卷第二十