声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一百二十三 第 1a 页 WYG0499-0020c.png

钦定四库全书

钦定四库全书钦定日下旧闻考卷一百二十三

京畿(大城县/)

原大城县州城南一百三十里(明一/统志)

(臣/)等谨按大城县自周显德及宋元明皆属霸州

本朝属顺天府

增大城县在府南少东二百九十里东西距四十八里

南北距六十五里东至天津府青县界二十三里西至

卷一百二十三 第 1b 页 WYG0499-0020d.png

河间府任邱县界二十五里南至河间府河间县界二

河间府任邱县界二十五里南至河间府河间县界二十五里北至天津府静海县界四十里东南至青县治

二十里西南至河间县治一百二十里东北至静海县

治九十里西北至文安县治五十里(一大清/ 统志)

原大城本汉东平舒县属渤海郡(太平寰/宇记)

原代郡有平舒城故加东地理志曰勃海之属县也(水经/注)

增东平舒故城今大城县治汉置水经注漳水枝渎径

东平舒县故城南代郡有平舒城故加东魏氏土地记

卷一百二十三 第 2a 页 WYG0499-0021a.png

曰章武郡治世以为章武故城非也(一大清/ 统志)

曰章武郡治世以为章武故城非也(一大清/ 统志)增平舒县在瀛州东北一百二十五里衡漳水在其界

(括地/志)

增大城县西北去霸州九十五里本汉东平舒县北齐

为平舒县周显德六年割𨽻霸州今改名大城(太平寰/宇记)

原后汉属河间国晋于此置章武国后魏为章武郡北

齐废郡为平舒县隋开皇十六年于长芦县置景州以

平舒县属焉大业末刘黑闼兵乱河朔侵吞郡县唐武

卷一百二十三 第 2b 页 WYG0499-0021b.png

德四年贼平县属景州贞观元年州废归瀛州(同/上)

德四年贼平县属景州贞观元年州废归瀛州(同/上)原大城县五代时置属瀛州周显德六年属霸州(舆地/广记)

原宋金元仍旧明因之(明一/统志)

原正德七年知县事石恩始筑土城嘉靖中知县全尚

贡张应武相继甃以砖建门楼二隆庆间知县赵德光

补建二楼城周四里一十三步高一丈六尺为堞一千

有九十四门东曰通和西曰安阜南曰明远北曰恩光

环以壕广六丈崇祯六年知县毛云翰复增崇六尺(大/城)

卷一百二十三 第 3a 页 WYG0499-0021c.png

(县/志)

(县/志)(臣/)等谨按大城县城

本朝顺治九年重修乾隆八年改筑

增故城基址在城北土垄回折相传是旧城又传名越

州城今县城仍旧址筑只得其半(大城/县志)

原县治当城之中洪武元年主簿周自铭创置(同/上)

原学宫在县治西金天会十二年县令姚璧建元至正

二十三年达噜噶齐杨甫重建元末兵燬洪武间县丞

卷一百二十三 第 3b 页 WYG0499-0021d.png

王峦复建弘治三年知县张津重修增设讲堂及光风

王峦复建弘治三年知县张津重修增设讲堂及光风霁月亭(同/上)

(臣/)等谨按光风霁月亭今废

(原金刘光国重修庙学记子昔王仲淹游孔子庙尝叹/曰大哉乎君君臣臣父父 子兄兄弟弟夫夫妇妇夫)

(子之力也盖夫子之道具于人心而著于君臣父子兄/弟夫妇之伦其教具于六典而行于邦国乡党家庭之)

(间自汉唐以至于今莫不知尊其道矣其道尊则其祀/亦尊庙猊之崇垂之有永前哲之所以形于歌咏镌于)

(金石者岂无谓哉平舒公廨之西孔圣旧宫在焉规制/太陋瞻视未尊岁久而就圮天会十二年秋九月邑令)

(姚公下车未久一日顾谓僚属诸士子曰风化之地衰/敞若此吾何以辞其责乎乃积良村运坚甓集众工以)

卷一百二十三 第 4a 页 WYG0499-0022a.png

(量度之上而殿庑下而庖庾莫不缮治而复贲之墁饰/缭之垣堵焕然其一新矣余惟儒学之设明人伦育人)

(量度之上而殿庑下而庖庾莫不缮治而复贲之墁饰/缭之垣堵焕然其一新矣余惟儒学之设明人伦育人)(才非徒美观也唐虞三代之盛盖有自来而秦火煨烬/圣学榛芜视学宫为傅舍者众矣昔范宁宰馀杭性质)

(直好儒学风化大行于期年之后自中兴以来莫之或/先云今公加意学校可无愧于馀杭风矣然范公之崇)

(学敦教者不止于修葺宫墙公之教平舒也岂无身先/士类者乎其于圣经贤传之大旨君臣父子之大伦礼)

(乐刑政之大法讲习讨论于师友之间勇往奋迅洗濯/刮磨务臻斯道之妙士习丕变与学宫而俱新庶不负)

(夫子之教而造士作人之盛心愈久而不泯也于是乎/书 大城县志)

(原元马克忠重修文庙记之皇宋吕蒙正作孔子庙碑/云圣人之兴也能成天下 务能通天下之志然不能)

(免穷达否泰之数是故达而有位则圣人之道泰尧舜/禹汤是也穷而无位则圣人之道否我先师孔子是也)

卷一百二十三 第 4b 页 WYG0499-0022b.png

(此时之所值虽殊而功之在天下万世者则均尔昔者/大道既隐其风渐漓英灵始谢于衰周德教方隆于大)

(此时之所值虽殊而功之在天下万世者则均尔昔者/大道既隐其风渐漓英灵始谢于衰周德教方隆于大)(汉辟邦家之正途播古今之彝宪百王取法千古师宗/信乎夫子之道消息两仪损益三代立三纲而垂五教)

(正礼乐而辨中外其有补于生民而垂于万世者盖贤/于尧舜而禹汤莫之过也郡县各立学校以吾夫子为)

(宗而配之诸贤所以崇德报功也自兵燹之后积有百/年祀典衰而文教微平舒故有文庙黝垩漫污瓦甃剥)

(落废毁殆尽至今三十三年达噜噶齐扬公宰邑下车/之初躬谒圣庙睹草莽荒芜之状咨嗟瞻顾有戚于中)

(乃与其僚属及诸士大夫谋曰圣庙未新文风未振尹/兹邑者宁无愧乎于是命工庀材规办赀费相农隙诛)

(茅茨即故基为筑垣墉自殿庑以至斋舍靡不聿新宏/敞轩閟璀璨辉煌视昔则加隆矣故崇祀有所而神得)

(其依授教有居而士安其业俎豆生辉儒林生色杨君/功在庠序亦伟矣哉爰自经营之日不期月而落成盖)

卷一百二十三 第 5a 页 WYG0499-0022c.png

(以侯躬亲其事榱桷砖埴之𩔖积储素具无取给于民/也宜其成之速而公无废务民不知劳也邑人张温刘)

(以侯躬亲其事榱桷砖埴之𩔖积储素具无取给于民/也宜其成之速而公无废务民不知劳也邑人张温刘)(泽等遹观厥成而乐民之不扰恳余书于石以扬其美/乃从而铭之铭曰圣道昭彰兮儒风庆延崇彼庙猊兮)

(厥功茂焉雕甍画栋兮金碧相鲜琢词贞珉兮奎壁星/联春秋致祭兮陈其豆笾人文宣朗兮亿万斯年 同)

(上/)

原滹沱河出县北一百三十里(太平寰/宇记)

原永济渠在县东五十里(同/上)

(臣/)等谨按大城县东二十五里为青县界永济渠

在县东五十里地入青县今非大城所辖

卷一百二十三 第 5b 页 WYG0499-0022d.png

增黑龙港河在大城县南上流有三一自县西南径南

增黑龙港河在大城县南上流有三一自县西南径南头村入境循四呈口与盐河会一自县南曹家市北流

迤逦至四呈口一自青县扈家店流至四呈口与盐河

会流(一大清/ 统志)

(臣/)等谨按黑龙港河与子牙河合详见后条乾隆

五年疏浚

原大城县北有子牙冈相传以为太公尝居此所谓北

海之滨是也河中有钓台浮出烟波土人云常随水高

卷一百二十三 第 6a 页 WYG0499-0023a.png

下虽大浸不没(燕山/丛录)

下虽大浸不没(燕山/丛录)(臣/)等谨按子牙冈钓台今无考

增子牙河在大城县东自河间县东又北历文安县入

静海县界即滹沱滏阳诸水下流也一名盐河又名沿

河(一大清/ 统志)

增沿河自河间县之龙华桥入县界东北流至县东南

二十五里四呈口合黑龙港河亦名交河北折绕县东

十二里赵扶村又北折径子牙村故名子牙河又北二

卷一百二十三 第 6b 页 WYG0499-0023b.png

十里径王家口分为二派一西北流八十里出新挑河

十里径王家口分为二派一西北流八十里出新挑河一北流迤东六十里由王庆坨入三角淀(大城/县志)

(臣/)等谨按今子牙河由河间县属刘谷庄桥流入

大城县境至张家庄分为正支二河正河自北岔

河口起至王家口新河口止支河自岔河口起至

青县界止乾隆二十九年兴修水利奉

旨以旧正河为支河改支河为正河大加挑浚于是水

顺其性经静海县大城境与正支合流由天津归

卷一百二十三 第 7a 页 WYG0499-0023c.png

海

海增王家口在县北六十里有王家口镇(大城/县志)

增

圣祖仁皇帝御制大城文安等处堤修完舟中驻跸王

家口诗 积水频萦虑长堤幸已成桑麻连井邑花柳

近清明渐惬勤民意还深问俗情兰桡经过处布谷唤

春耕

增中亭一支与玉带河南北相望自霸州东三岔口分

卷一百二十三 第 7b 页 WYG0499-0023d.png

为三派其支流从石沟南出缘大堤而东至左家庄仍

为三派其支流从石沟南出缘大堤而东至左家庄仍入石沟河三派并至台头会流曰台头河(一大清/ 统志)

增台头村恭建

行官(大城/县志)

(臣/)等谨按台头村

行宫堂额曰清源堂联曰春水生来兰叶细霁烟低处

柳条浓

内殿联曰常有轻云酿雨意爱看秋水泛烟光皆

卷一百二十三 第 8a 页 WYG0499-0024a.png

御书

御书增乾隆三十二年

御制格淀堤至台头西南而止命接筑至千里长堤因

成是什纪事诗 禹贡无堤水亦治后惟赖此障防之

常虞浑派北瀰至间有清流南涨时格淀意佳何忽止

鸠工命续要坚为村民喜跃从心愿力穑趋时勉莫迟

增又

御制于台头行馆作 行馆一区搆淀濆水营艰筑致

卷一百二十三 第 8b 页 WYG0499-0024b.png

斯勤(舟程例设水营台头淀泊环绕地多支港水营卡/障难以施功地方大吏因于爽垲处建行宫数楹)

斯勤(舟程例设水营台头淀泊环绕地多支港水营卡/障难以施功地方大吏因于爽垲处建行宫数楹)(以供/憩顿)无过昼夜憩而去何必轩庭缀以纷岸柳春光染

鹅色溪波风意漾靴纹台头设复循名义吾正惭焉在

汉文

增又

御制清源堂诗 书堂洁治淀池浔维暮之春适憩临

巡狩无非廑民莫咏歌还以絜官箴远帆望带夕阳去

归棹看从别浦寻大法小廉清固美求源应自始吾心

卷一百二十三 第 9a 页 WYG0499-0024c.png

(臣/)等谨按台头村

(臣/)等谨按台头村行宫

御制诸诗恭载首见之篇馀不备录

原黄汊河在县东北八十里其上源是即易水下流自

安次县是文安县分流入县境又东北入武清之三角

淀(方舆/纪要)

(臣/)等谨按黄汊河亦名台头旧小河自庄儿头东

旧格淀堤根起至台头老淀河止计长十三里乾

卷一百二十三 第 9b 页 WYG0499-0024d.png

隆三十年动

隆三十年动帑挑浚

增沿河堤起自河间府接县西之蓦门村沿三岔口入

文安界迤逦盘曲百有馀里(大城/县志)

(臣/)等谨按沿河千里长堤一名长城堤又名护城

堤自县南马村阁起沿西北三岔口入文安界计

长八十二里一自县内之张家庄北岔堤头起至

三岔口计长二十四里乾隆三十二年

卷一百二十三 第 10a 页 WYG0499-0025a.png

命自台头村西南至千里长堤接筑格淀堤三十五年

命自台头村西南至千里长堤接筑格淀堤三十五年奉

旨补筑

增乾隆三十五年

御制补筑格淀堤成轻舆往阅因叠旧韵成什 数典

谁过神禹治几曾禹贡曰堤之行其无事今非古占以

有淤势与时图格清浑空阙筑(格淀堤旧至庄儿头而/止丁亥临阅恐中间空)

(阙无以障格清浑因命大臣履度𠡠督臣动帑接筑至/三滩里与长堤属计十五里有奇今则全堤一律巩峙)

卷一百二十三 第 10b 页 WYG0499-0025b.png

(矣/)不过罅漏补苴为轻舆十里勤来阅永逸谋艰立为

(矣/)不过罅漏补苴为轻舆十里勤来阅永逸谋艰立为(去/声)迟

(臣/)等谨按格淀堤

御制诗谨绎有关纪述之篇恭载卷内

增长城在文安县东南接大城县界延袤百里相传燕

赵分界处(一大清/ 统志)

原平陵城在县东北一百一十里汉书苏建封平陵侯

即此地也(太平寰/宇记)

卷一百二十三 第 11a 页 WYG0499-0025c.png

原章武故城在县南四十七里汉置县属勃海郡武帝

原章武故城在县南四十七里汉置县属勃海郡武帝封窦广德为侯邑后汉仍属勃海郡三国魏因之晋属

章武国后魏属浮阳郡又析置西章武县属章武郡高

齐省入平舒县(方舆/纪要)

增西章武故城在大城县南汉章武县在今沧州界后

魏正光中分置西章武县属章武郡北齐省旧志章武

城在今县南四十七里以在章武之西故加西也(清大/ 一)

(统/志)

卷一百二十三 第 11b 页 WYG0499-0025d.png

原清漳自章武县故城西故濊邑也枝渎出焉谓之濊

原清漳自章武县故城西故濊邑也枝渎出焉谓之濊水东北径参后亭分为二渎应劭曰平舒县西南五十

里有参后亭故县也世谓之平卤城枝水又东注谓之

蔡伏沟又东积而为淀一水径亭北又径东平舒县故

城又东北分为二水一水右出为淀一水北注滹沱谓

之濊口(水经/注)

增李坛镇在县南四十里又广安镇在西南十八里皆

有堡有集(一大清/ 统志)

卷一百二十三 第 12a 页 WYG0499-0026a.png

增子牙镇在县东北四十里与静海县接界东北去静

增子牙镇在县东北四十里与静海县接界东北去静海县四十五里有东西二村东属静海西属大城以盐

河中流为界(同/上)

原县北十里所民家耕牛生麟其地名麒麟洼(燕山/丛录)

原凤凰台在县东北十五里晋石勒四年凤凰见于此

因筑台(太平寰/宇记)

(臣/)等谨按凤凰台久圮

原仙人洞在县南俗名故县村洞深入不能穷今已闭

卷一百二十三 第 12b 页 WYG0499-0026b.png

塞(名胜/志)

塞(名胜/志)增清风井在县西牛村因牛烈女全节得名(大城/县志)

原孝顺洼在县西良村相传唐太宗征高丽万马饮之

不涸(同/上)

原秦太子墓在县城北六十里段堤村相传始皇巡狩

驻跸于此值幼子薨因瘗之(城冢/记)

原居民向太子冢祈祷无不应者俗呼为仙人台(大城/县志)

原唐靳夫人墓在城东南十五里兖州长史靳思室一也

卷一百二十三 第 13a 页 WYG0499-0026c.png

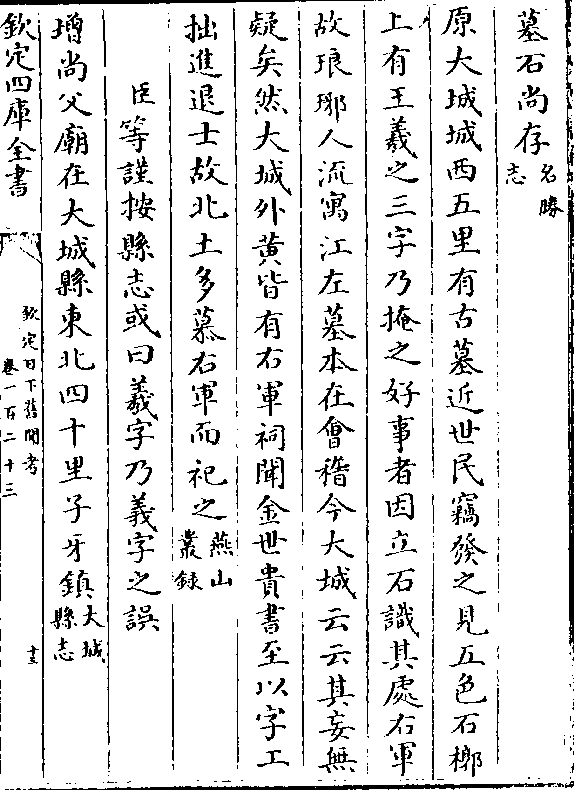

墓石尚存(名胜/志)

墓石尚存(名胜/志)原大城城西五里有古墓近世民窃发之见五色石椁

上有王羲之三字乃掩之好事者因立石识其处右军

故琅琊人流寓江左墓本在会稽今大城云云其妄无

疑矣然大城外黄皆有右军祠闻金世贵书至以字工

拙进退士故北土多慕右军而祀之(燕山/丛录)

(臣/)等谨按县志或曰羲字乃义字之误

增尚父庙在大城县东北四十里子牙镇(大城/县志)

卷一百二十三 第 13b 页 WYG0499-0026d.png

原兴宁寺在县东南十五里白杨村唐贞观年建明成

原兴宁寺在县东南十五里白杨村唐贞观年建明成化中重修(同/上)

钦定日下旧闻考卷一百二十三