声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

管窥外篇 卷下 第 1a 页 WYG0709-0659a.png

钦定四库全书

钦定四库全书管窥外篇卷下 元 史伯璿 撰

杂辨 所辨皆朋友问及而随答随录故无伦次

云

中庸篇首章句程子曰其书始言一理中散为万事末

复合为一理放之则弥六合卷之则退藏于密

按放之则弥六合自是一理散而为万事卷之则退

藏于密自是万事复合为一理下二句是承上三句

管窥外篇 卷下 第 1b 页 WYG0709-0659b.png

而结之如此

而结之如此饶氏四书纪闻近世有乡先生批之曰双峰先生见识

高明体认精切超然特有独见于朱子言论之外非故

(钞本/作固)求异也乃自是一见亦颇有切于学者受用后学

当以朱子四书自作朱子四书看饶氏四书自作饶氏

四书看如朱子言伏羲易文王易周公易孔子易可也

若轻肆诋毁或滞于巳见或执(钞本/作熟)于朱子说但憎而

不知其善非惟有类僣诞亦欠详玩之功盖理之所在

管窥外篇 卷下 第 2a 页 WYG0709-0660a.png

亦不妨异而同同而异但义理大体无差文义各有见

亦不妨异而同同而异但义理大体无差文义各有见尽不妨然未熟朱子书亦未可遽议此书也况中间亦

有发朱子之所未发者亦有明朱子之所已明者功亦

不少盖其所论皆书于朱子书之后非不识朱子者也

窃谓易与四书不同盖易道无穷而四书之旨有定

易之道必更历四圣人之手而后备羲文周孔随世

立教各有所取而非有所相反也伏羲所画之卦譬

如天生一根木自根而干干而枝自然生长成材事

管窥外篇 卷下 第 2b 页 WYG0709-0660b.png

事皆可用也文王系彖周公系爻譬如木虽事事可

事皆可用也文王系彖周公系爻譬如木虽事事可用文王周公则伐而创以为屋以明木之可用非谓

木之但可为屋而不可他用也夫子翼易以义理为

断不待占筮知吉凶辟犹使士人居其屋以明屋之

可住住者皆当以士人为法非谓屋之但可住士人

而农工商贾不可住也易道无穷四圣各有所取初

不相妨也若四书则是圣贤之格言一章一句各各

自有一义而诸儒注释或数义不同者不得圣贤立

管窥外篇 卷下 第 3a 页 WYG0709-0660c.png

言之本旨未得为定说也朱子集注章句正欲折衷

言之本旨未得为定说也朱子集注章句正欲折衷诸家不同之说从其是者以为一定之说耳而双峰

之说往往又多与之相反若双峰者是则朱子犹未

得为定也若朱子者已定则双峰不得为是矣无两

是皆定之理今曰朱子四书双峰四书则四书乃孔

曾思孟四书非朱子饶氏所得专者若以其切于学

者受用则朱子以前诸家之说何者不切于学者受

用邪而欲皆存之可乎引易为喻殊未切当

管窥外篇 卷下 第 3b 页 WYG0709-0660d.png

易本义十翼次序彖上传彖下传象上传象下传系辞

易本义十翼次序彖上传彖下传象上传象下传系辞上传系辞下传文言传说卦传序卦传杂卦传近世董

真卿编周易会通序说列孔子易未序与本义正同而

与六十四卦经传之辞皆依王弼乾卦次序但移大象

传置在彖传前其次序先伏羲所画之卦次文王所系

彖辞次周公爻辞次孔子大象传次彖传次小象传

按董真卿所以移大象传置彖传前者其意盖谓卦

是伏羲所画卦辞是文王所系爻辞是周公所系夫

管窥外篇 卷下 第 4a 页 WYG0709-0661a.png

子大象传是说伏羲易彖传是说文王易小象传是

子大象传是说伏羲易彖传是说文王易小象传是说周公易故次序当如是愚谓如此立说未为无理

但董氏序说十翼次序既依本义以象传置彖传后

而于各卦又移大象传置彖传前前后不免相反不

知何说以夫子传有大小若分大小为二则大象自

有上下小象亦自有上下又成四传如此则夫子乃

十三翼邪恐未为的当更详之

胡氏文言辨云或疑文言非夫子作盖以第一节与穆

管窥外篇 卷下 第 4b 页 WYG0709-0661b.png

姜之言不异本义以为疑古有此语穆姜称之夫子亦

姜之言不异本义以为疑古有此语穆姜称之夫子亦有取焉得之矣然犹以为疑古有之初亦未尝质言之

盖尝妄论之曰若果如或疑则何止文言虽大象亦谓

之非夫子作可也何者八卦取象虽多而其要者天地

山泽雷木风水云泉雨火电日今考文王彖辞自震雷

之外离虽取象于日而未尝象火周公爻辞自巽木(渐/四)

(爻/)离日(离/丰)虽三取两象亦未尝专主其他则未之闻也

至夫子翼易始列八物之象而六十四卦大象于是乎

管窥外篇 卷下 第 5a 页 WYG0709-0661c.png

始觉有定属如是则夫子以前凡引易者不当有仝焉

始觉有定属如是则夫子以前凡引易者不当有仝焉可也而左氏所载卜筮之辞多取八物之象此皆在夫

子之前而引易以占者如此若然则大象亦谓之非夫

子作可也谓夫子巳前原有可也谓夫子作者非也今

欲知其果作于夫子而无疑则将何说以證之尝反覆

思之而得其说春秋夫子笔削之经也左传春秋经传

也夫子系易实在春秋之前绝笔获麟盖不特春秋之

绝笔亦诸经之绝笔也左氏生夫子之后尊信夫子始

管窥外篇 卷下 第 5b 页 WYG0709-0661d.png

为之传由此观之谓易有取于左传乎抑左传有取于

为之传由此观之谓易有取于左传乎抑左传有取于易也又况左传所载当时语其事则髣髴其文多出于

自为如吕相绝秦书今观其文法要之皆左氏之笔而

穆姜为人淫慝迷乱安得自知其过而有此正大之言

如是则四德之说是左氏本文言说作为穆姜之言明

矣至若占辞多取诸八物亦非当时史氏语实左氏本

夫子大象以文之一时不暇详密遽以夫子所作之象

为夫子已前之人之辞也又如国语载司空季子为晋

管窥外篇 卷下 第 6a 页 WYG0709-0662a.png

文公占得国之辞又不特取诸八物且有及于(阙/) 卦

文公占得国之辞又不特取诸八物且有及于(阙/) 卦之说如是则并与说卦亦谓之非夫子作可乎

胡氏此说并本义疑古有之以下数说亦不之然似

失之太过况以此施之文言犹可以为大象亦如此

则恐未为的当盖夫子删定六籍本皆述而不作所

谓集群圣之大成而折衷之者也又况占筮之法本

掌于太卜之官则其象占之例必有详悉记载不止

如文王周公所系之辞而已往往周衰之时不能无

管窥外篇 卷下 第 6b 页 WYG0709-0662b.png

错谬处故夫子为十翼以赞之是其所取之象所系

错谬处故夫子为十翼以赞之是其所取之象所系之辞固皆未必泥文王周公之旧然亦岂皆无所祖

述而自为之哉其可考者则八物之象谓夫子之所

自取则连山之首艮归藏之首坤坤艮之取象于山

与地者固己见于文王周公之前矣谓卦象皆夫子

之所自取而前乎夫子皆未之有可乎以是而推馀

可见矣由是论之则胡氏之说不能无太过处终不

若朱子阙疑之为得也

管窥外篇 卷下 第 7a 页 WYG0709-0662c.png

易下系若夫杂物撰德辨是与非则非其中爻不备

易下系若夫杂物撰德辨是与非则非其中爻不备语录先儒解此多以为互体如也卦震下坎上䷂就

中间四爻观之自二至四则为坤自三至五则为艮故

曰非其中爻不备互体说汉儒多用之左传中一处占

得观卦处亦举得分明看来此说不可废胡一桂易

纂注解六十四卦彖象往往多取互体董真卿易会

通因之而又有加焉

按下系第二章重门击柝以待暴客盖取诸豫本义

管窥外篇 卷下 第 7b 页 WYG0709-0662d.png

豫备之意语录重门击柝以待暴客只是豫备之意

豫备之意语录重门击柝以待暴客只是豫备之意郤须待用互体推艮为门阙雷震乎外之意弦木为

弧剡木为矢只是暌乖故有威天下之象亦必待穿

凿附会就卦中推出制器之义殊不知卦中但有此

理而已所以孔子各以盖取诸某卦言之初亦不过

谓其大意云尔今观本义绝无取互体象者而纂注

会通所取互体之象极多往往多是穿凿附会推出

较之艮为门阙雷震乎外之意殆远不及之未知其

管窥外篇 卷下 第 8a 页 WYG0709-0663a.png

说(钞本有/者字)出于朱子之前朱子亦取之否也岂朱子

说(钞本有/者字)出于朱子之前朱子亦取之否也岂朱子二说自相戾邪合道理近人情不牵强费辞则取之

反是则不可取耳愚以其多不胜辨故表出朱子之

语以见其概云

书禹贡梁州厥赋下中三错蔡传(云云/)按赋杂出他等

者或以为岁有丰歉或以为户口有增减皆非也意者

地力有上下年分不同如周官田一易再易之类故赋

之等第亦有上下年分之分冀之正赋第一等而间岁

管窥外篇 卷下 第 8b 页 WYG0709-0663b.png

第二等扬之正赋第七等而间岁第六等也豫之正赋

第二等扬之正赋第七等而间岁第六等也豫之正赋第二等而间岁第一等也梁之正赋第八等而间岁第

七等第九等也当时必有条目详具今不存矣书之所

载特凡例也若谓岁之丰凶户之增减九州皆然何独

以冀扬豫梁四州言哉

赋有错出他等者蔡传力主地力有上下年分不同

之说引周官一易再易为證而谓岁有丰凶户有增

减之说非是以愚度之恐岁有丰凶之说或有可信

管窥外篇 卷下 第 9a 页 WYG0709-0663c.png

之理而地力上下之说反自有可疑处何则夫一州

之理而地力上下之说反自有可疑处何则夫一州之地亦多矣安得一年地力皆上又一年地力皆下

如此不同乎况一易再易易有疏数则所易之地体

有久近宜亦足相当矣若又有上下则又何以一易

再易为哉若以为岁有丰凶则州之土地广狭人民

众寡不甚相悬者或以此凶彼丰则赋本高者反错

出下等此丰彼凶则赋本下者反错出上等恐亦有

之如冀扬豫梁四州皆是也州之土地人民广狭众

管窥外篇 卷下 第 9b 页 WYG0709-0663d.png

寡大相悬绝者则虽一丰一凶而赋之等第终不为

寡大相悬绝者则虽一丰一凶而赋之等第终不为之改如其馀诸州是也盖九州九等之赋皆以其同

于丰稔之岁而定(如贡者校数岁之/中以为常之意)其有错出他等

者则因其有丰有凶而改(如今水旱则蠲/减税粮之类)初不可限

定年岁也且如冀豫二州冀兼幽并最大豫在中土

虽稍不如冀而亦大故其正赋冀第一而豫第二若

冀凶豫丰则豫反第一而冀反第二矣此盖由冀豫

之正赋虽异等而亦不甚相悬故也扬在江汉下流

管窥外篇 卷下 第 10a 页 WYG0709-0664a.png

虽丰仅可及雍梁在巴蜀岩险之地虽丰仅可及扬

虽丰仅可及雍梁在巴蜀岩险之地虽丰仅可及扬或凶则与兖无异其他诸州不错出者如青徐二州

青第四徐第五而无错出之赋者青兼营为东方沃

土徐则东限海南尽淮北至岱而西迫于豫又当淮

之下流二州土地人民广狭众寡往往悬绝不同如

此则青虽凶亦当不下于徐徐虽丰亦终不高于青

馀州无错出之赋者皆以此推之可也管见如此非

敢自以为是疑不敢蓄故记之以俟知者而就正云

管窥外篇 卷下 第 10b 页 WYG0709-0664b.png

书禹贡青州潍淄其道蔡氏传淄水地志云出泰山郡

书禹贡青州潍淄其道蔡氏传淄水地志云出泰山郡莱芜县原山东至博昌入济○浮于汶达于济蔡氏传

(云云/)盖淄水出莱芜县原山之阴东北而入海汶水出

莱芜县原山之阳西南而入济

按同一淄水同出原山而前言东入济后言东北入

海不同何欤

书舜典秩宗蔡氏传秩叙也宗宗庙也秩宗主序次百

神之官而专以秩宗名之者盖以宗庙为主也周礼亦

管窥外篇 卷下 第 11a 页 WYG0709-0664c.png

谓之宗伯而都家皆有宗人之官以掌祭祀之事亦此

谓之宗伯而都家皆有宗人之官以掌祭祀之事亦此意也○周官宗伯掌邦礼蔡氏传春官四时之序为长

故其官为宗伯

或疑传说秩宗宗伯之义似有不同者非也盖舜典

传自说宗字之义周官传自主伯字而言宗字之义

巳详于舜典周官特以伯字为长耳

书周官三事暨大夫传三事即立政三事也篇终叹息

上自三事下至大夫而申戒敕之也其不及公孤者公

管窥外篇 卷下 第 11b 页 WYG0709-0664d.png

孤德尊位隆非有待于戒敕也

孤德尊位隆非有待于戒敕也按蔡传前解立政之常任为任事之公卿公非指三

公而言乎此则又言不及公卿不知何故当考

书泰誓称王曰传史臣追述称之也○邹氏音释引程

伯圭曰汤武革命应天顺人苟不称王建号则是以臣

犯君名不正言不顺矣王制曰天子将出类于上帝宜

于社造乎祢汤诰曰敢昭告于上天神后泰誓曰类于

上帝是用天子之礼也周礼曰王过大山川则用事焉

管窥外篇 卷下 第 12a 页 WYG0709-0665a.png

武成曰告于皇天后土所过名山大川是用天子之礼

武成曰告于皇天后土所过名山大川是用天子之礼也周礼曰王六军泰誓曰大巡六师是备天子之六军

也史臣书王曰犹可谓追称如有道曾孙周王及昭我

周王乃记当时之语岂史臣追书哉○许益之尚书丛

说亦如此说○金仁山通鉴前编意亦如此

以用天子礼备天子军为先称王建号之證殊未的

当舜自在璿玑玉衡类上帝以下无非用天子之礼

行天子之事者然郤在二十八年摄政之时舜未尝

管窥外篇 卷下 第 12b 页 WYG0709-0665b.png

即帝位也亦以为舜必先奉天子之号而后用天子

即帝位也亦以为舜必先奉天子之号而后用天子之政可乎不知汤武将伐桀纣故不可不先告之天

地山川之神而后举大事耳曾孙周王我周王王之

一字谓之亦是史臣之追改又何不可之有汤武顺

天应人处惟在除暴救民以安天下故必先有除暴

救民之功而后可以称王革命是乃所谓顺天应人

之实也若暴未除民未救而先自称王未有其功而

先举其号可以为顺天理乎可以为应人心乎陈胜

管窥外篇 卷下 第 13a 页 WYG0709-0665c.png

入陈(阙/) 暴秦犹在而遽自王以示天下又何异于

入陈(阙/) 暴秦犹在而遽自王以示天下又何异于此今以汤非台小子敢行称乱之言味之必不敢先

称王以汤有惭德之言察之必不忍先称王以汤用

玄牡夏礼之事观之必不当先称王夏礼尚未可变

王号敢先称乎又以武王予克受受克予之语意详

之胜负且犹不敢自必王号乃敢先自归乎万一予

不克受则又将归王号于何地其不如袁术董昌之

狼狈者几希曾谓圣人而有是哉假如汤武果有先

管窥外篇 卷下 第 13b 页 WYG0709-0665d.png

建号之事则春秋吴楚诸国亦可谓有所取法矣圣

建号之事则春秋吴楚诸国亦可谓有所取法矣圣人又何必诛绝之哉程氏之言无所经据而妄肆臆

度愚恐启天下后世僣窃之祸故极辨之于此云

书泰誓予有臣三千○邹氏音释引程伯圭曰兵法戎

车一乘甲士三人步卒七十二人千乘之车则用甲士

三千人总七万五千人分为六师故曰有臣三千也此

亦可见武巳备六军矣

此说邻于附会按朱子诗传鲁颂閟宫篇释公徒三

管窥外篇 卷下 第 14a 页 WYG0709-0666a.png

万之义云徒步卒也三万举成数也车千乘法当用

万之义云徒步卒也三万举成数也车千乘法当用三千人而为步卒者七万二千人然大国之赋适满

千乘若尽用之是举国而行也故其用之大国三军

而已三军为车三百七十五乘三万七千五百人其

为步卒不过二万七千人举其中而以成数言故曰

三万也朱子此说盖兵车甲士步卒七十五人重车

二十五人为一乘也窃料六军之制亦当如此七万

五千人只该车七百五十乘甲士不过二千二百五

管窥外篇 卷下 第 14b 页 WYG0709-0666b.png

十人而已今以七万五千人皆为兵车甲士步卒之

十人而已今以七万五千人皆为兵车甲士步卒之数则是重车又有二万五千人也不知有此数否兼

之以千乘分为六军数亦参差不齐又不知如何

书牧誓序武王戎车三百两传引司马法以驰车革车

通为一两邹氏音释按风俗通云车有两轮故一车谓

之一两蔡传云二车故谓之两误矣诗言百两将之岂

亦有二车相副乎军行但以战车为数辎车不言可知

也

管窥外篇 卷下 第 15a 页 WYG0709-0666c.png

按传说乘数正与朱子诗传之说有契音释以车有

按传说乘数正与朱子诗传之说有契音释以车有两轮为两字之训虽可备一说其曰军行不数辎车

则恐未然非惟与诗传不合抑一万二千五百人分

为乘数当有一百六十六个七十五每以七十五人

为一乘郤又有五十人剩不知当于何处安放

书太甲序太甲既立不明伊尹放诸桐三年

曰经云王徂桐宫居忧既曰居忧则非放废矣孔(阙/)

为不知政谅闇中固不知政矣虽处之别宫稍异

管窥外篇 卷下 第 15b 页 WYG0709-0666d.png

常礼然密迩先王使之思过忠爱委曲伊尹未尝失

常礼然密迩先王使之思过忠爱委曲伊尹未尝失臣礼也后世权奸迫胁幽囚其君者以伊尹为口

实皆小序放字之谬启之也○书集成董氏鼎曰

愚谓伊尹营桐宫为太甲居忧之所耳序则曰伊

尹放诸桐岂可以成汤放桀于南巢例之乎其君

不贤则固可放亦此小序启之也

小序固不足信但公孙丑尝以放太甲问孟子矣使

果无其事孟子安得不辟之乎如董之说则是小序

管窥外篇 卷下 第 16a 页 WYG0709-0667a.png

又出于孟子之前也以愚度之小序既非孔圣所作

又出于孟子之前也以愚度之小序既非孔圣所作又浅陋而多不合经旨使果出于孟子之前孟子安

得不辞而辟之以诏后世反因丑所问而明其可不

可乎朱子以为序是周秦间低手人作者信矣董说

未当盍亦以是正之

书召诰自服于土中蔡氏传王氏曰成王欲宅洛邑者

以天事言则日南景短多暑日北景长多寒日东景夕

多风日西景朝多阴(云云/)

管窥外篇 卷下 第 16b 页 WYG0709-0667b.png

按传是引周礼大司徒职之说其序本如此也今坊

按传是引周礼大司徒职之说其序本如此也今坊本皆作日东景朝多阳日西景夕多阴日南景短多

暑日北景长多寒既变其序又改其字盖因不得其

说而致误也自集成音释及诸读本皆如此误惟音

释引周礼疏说得夕短朝长之义甚明(按今坊本又/作日东景夕)

(多风日西景朝多阴与先生/所言坊本不同未知何故)

书周官功崇惟志传王氏曰功以智崇

按今本多作功以志崇者误

管窥外篇 卷下 第 17a 页 WYG0709-0667c.png

书康王之诰王出在应门之内传王出毕门立应门内

书康王之诰王出在应门之内传王出毕门立应门内郑氏曰周礼五门一曰皋门二曰雉门三曰库门四曰

应门五曰路门路门一曰毕门外朝在路门外则应门

之内盖内朝所在也

按盖内朝所在之内字当作外今诸本皆如此误愚

尝不得其说遍校诸本于郑(阙/)吕书方知内当作外

不然路门外即是应门内岂有内外朝共在一处之

理读者考焉可也

管窥外篇 卷下 第 17b 页 WYG0709-0667d.png

书洪范日月之行则有冬有夏传日有中道月有九行

书洪范日月之行则有冬有夏传日有中道月有九行中道者黄道也(云云/)九行者黑道二出黄道北赤道二

出黄道南白道二出黄道西青道二出黄道东并黄道

为九行也(云云/)月立春春分从青道立秋秋分从白道

立冬冬至从黑道立夏夏至从赤道所谓日月之行则

有冬有夏也 童氏集成引沈存中曰(云云/)月行黄道

之南谓之朱道行黄道之北谓之黑道行黄道之东谓

之青道行黄道之西谓之白道黄道内外各四并黄道

管窥外篇 卷下 第 18a 页 WYG0709-0668a.png

为九

为九按沈氏月行黄道之南谓之朱道与传朱道二出黄

道南之说似有不同盖月一月一周天且如从朱道

则朱道亦自与黄道同周于天(日行黄道一岁一周/天月道循黄道之左)

(右一月/一周天)但于黄道之南方井鬼柳星张翼轸七宿界

分上为出耳南出则北入而东西是其交处非谓朱

道但在黄道之南皆不在其馀三方也其黑与青白

六道之所谓出莫不皆然是故姑以一月譬之且如

管窥外篇 卷下 第 18b 页 WYG0709-0668b.png

从此一道望出黄道南则朔必入黄道北两弦必出

从此一道望出黄道南则朔必入黄道北两弦必出入于黄道之东西其馀朔出则望入上弦出而下弦

入下弦出而上弦入其与黄道交处亦互为交变按

图可见矣今曰月行黄道南谓之朱道则是朱道但

在黄道南立夏夏至月但就黄道之南行也岂夏月

之月行并不到北东西三方邪馀三方之说皆然其

说似有可疑且沈氏之学极博不应于此有误当俟

知者而问焉

管窥外篇 卷下 第 19a 页 WYG0709-0668c.png

又按沈氏黄道内外各四亦与传黑道二赤道二云

又按沈氏黄道内外各四亦与传黑道二赤道二云云之说不同不知如何当考

又按传所谓出黄道南出黄道北之出字皆以在阳

历为出也凡图天象者皆指盖天而言(浑天不可作/平幅看故也)

盖天内是北极外是南极以内为入则以外为出故

凡曰出者皆是在黄道之南也但此所谓南又与传

文出黄道南之南不同出黄道南之南是在天之南

此曰在黄道南之南是在地之南正南极之所在也

管窥外篇 卷下 第 19b 页 WYG0709-0668d.png

不可不辨

不可不辨书邹氏音释编首有九道图其说曰日有中道月有九

行说见洪范本传今以阳历阴历之说推之凡月行所

交以黄道内为阴历外为阳历冬入阴历夏入阳历月

行青道(冬至夏至后青道半交在春分之宿当黄道东/立冬立夏后青道半交在立春之宿当黄道东)

(南至所冲之/宿亦如之)冬入阳历夏入阴历月行白道(冬至夏至/后白道半)

(交在秋分之宿当黄道西立冬立夏后白道半交/在立秋之宿当黄道西北至所冲之宿亦如之)春入

阳历秋入阴历月行朱道(春分秋分后朱道半交在夏/至之宿当黄道南立春立秋)

管窥外篇 卷下 第 20a 页 WYG0709-0669a.png

(后朱道半交在立夏之宿当黄/道西南至所冲之宿亦如之)春入阴历秋入阳历月

(后朱道半交在立夏之宿当黄/道西南至所冲之宿亦如之)春入阴历秋入阳历月行黑道(春分秋分后黑道半交在冬至之宿当黄道北/立春立秋后黑道半交在立冬之宿当黄道东)

(北至所冲之/宿亦如之)四序离为八节至阴阳之所交皆与黄道

相会故月行有九道所谓日月之行则有冬有夏也

按此图之说多有可疑处恐非邹氏音释所原有者

何以知之夫洪范日月之行则有冬有夏传文先说

日有中道月有九行下文自中道者至去极中一段

是说中道自九行者至并黄道为九也一段是说九

管窥外篇 卷下 第 20b 页 WYG0709-0669b.png

行二段是先说中道九行之形状如此下文自日极

行二段是先说中道九行之形状如此下文自日极南至于牵牛至则为春秋分一段是说日一年就中

道上如此行自月立春春分从青道至立夏夏至从

赤道一段是说月一年就九道上如此行此二段亦

是兼论日月故结之曰所谓日月之行则有冬有夏

也今此图专图九行而图说亦专说月乃名其图日

月冬夏九行而亦以所谓日月之行则有冬有夏也

为图说之结句此图此说何尝图黄道之状说日行

管窥外篇 卷下 第 21a 页 WYG0709-0669c.png

之序哉是不识传文意义而妄作者也邹氏宁有是

之序哉是不识传文意义而妄作者也邹氏宁有是邪况传所谓出黄道东黄道西与黄道南北自是分

黄道为四段以青龙白虎朱雀玄武之方位而定其

东西南北其青朱白黑之名不过因春夏秋冬月之

所从及八道所出之方向而定其道之色初不以青

朱白黑之所经而互为东西南北之方位也图乃因

青白朱黑有此出彼入之异而内外互为东西南北

之分岂黄道外是东处亦内是西内是北处亦外是

管窥外篇 卷下 第 21b 页 WYG0709-0669d.png

南如此不同邪此其可疑一也又况青道出黄道东

南如此不同邪此其可疑一也又况青道出黄道东白道出黄道西则东之外为立春春分青道阳历西

之内为青道阴历西之外为立秋秋分白道阳历东

之内为白道阴历明矣虽月一周天不可但以东为

春而西为秋然顺四时之序则但当注立春春分于

青道所出之方注立秋秋分于白道所出之方可也

今此图注春于西注秋于东与夏南冬北之次不同

岂当然之序邪此其可疑者二也且月行青道只在

管窥外篇 卷下 第 22a 页 WYG0709-0670a.png

立春春分二节又何故有冬入阴夏入阳之时青道

立春春分二节又何故有冬入阴夏入阳之时青道与冬夏有何相干当冬夏之时又安有青道之可名

哉其白与朱黑三方差矣然此不过作图说者不思

月只一周天亦以一岁计之不得其义而妄肆臆度

故致此误耳此其可疑三也疑不敢蓄姑记于此以

俟知者而就正焉

书许氏丛说有曰日月常道虽经宿度不入宿中有道

当宿内过者不为异失常道而入宿中则以其所好而

管窥外篇 卷下 第 22b 页 WYG0709-0670b.png

应天本无黄道步天者以其经行者为中而以黄道纪

应天本无黄道步天者以其经行者为中而以黄道纪之日君象也月臣扈从不敢当道朔望常与黄道异途

两弦乃二道交处其异相去六度其交则在一度间以

定位言则春秋行巳辰卯亥戍酉六辰(日/)横看青道皆

出黄道东白道皆出黄道西而南北为青黄白黄道之

交(月/)夏冬行申未午寅丑子六辰(日/)竖看赤道皆出黄

道南黑道皆出黄道北而东西为赤黄黑黄道之交(月/)

以经行言春秋望行日道外朔行日道内春分朔在娄

管窥外篇 卷下 第 23a 页 WYG0709-0670c.png

去极八十五度望在角去极九十七度上弦去极六十

去极八十五度望在角去极九十七度上弦去极六十七度下弦去极一百一十五度秋分朔在角去极八十

五度望在娄去极九十七度上弦去极一百十五度下

弦去极六十七度也夏冬望行日道内朔行日道外夏

至朔在井去极七十三度望在牛去极一百九度两弦

各去极九十一度冬至朔在牛去极一百二十二度望

在井去极六十一度两弦各去极九十一度也亦日时

渐差

管窥外篇 卷下 第 23b 页 WYG0709-0670d.png

窃谓许氏此说极明白达此则集成音释之说之图

窃谓许氏此说极明白达此则集成音释之说之图不无差误可知矣愚奚庸赘

书无逸篇祖甲古注孔氏以为太甲蔡氏传以为高宗

之子祖庚之弟祖甲也真西山陈定宇皆以孔说为是

愚按孟子论文王之事曰由汤至于武丁贤圣之君

六七作又曰纣之去武丁未久也向祖甲果为武丁

之子与三宗之一周公又称其保惠庶民不侮鳏寡

可谓贤君矣孟子正欲言商德虽衰而未久是以文

管窥外篇 卷下 第 24a 页 WYG0709-0671a.png

王兴起之难若祖甲信在武丁之后孟子何以不曰

王兴起之难若祖甲信在武丁之后孟子何以不曰由汤至于祖甲纣之去祖甲未久顾乃遗(钞本作/越字)祖

甲而称武丁邪由是论之则祖甲之为太甲似为可

信

论语志于道据于德依于仁游于艺又曰兴于诗立于

礼成于乐朱子谓三者只是游艺一脚事

集注言先后之序谓志道据德依仁之序当在先游

艺之序当在后盖游艺与习艺不同习是学为其事

管窥外篇 卷下 第 24b 页 WYG0709-0671b.png

游是既得其用习艺工夫即在志道据德依仁之时

游是既得其用习艺工夫即在志道据德依仁之时既依其仁则道纯熟故其所习之艺亦件件精熟为

之自不至于劳心费力此即玩物适情之意故游艺

之序当在志道据德依仁之后也若夫兴诗立礼成

乐三者虽则只是游艺一脚事然兴诗即是志道时

事立礼即是据德时事诗礼虽是艺中所该然方兴

方立只可为游之之渐未可遽谓游止于如此也直

至成乐方是依仁以后时事此即游于艺之极至处

管窥外篇 卷下 第 25a 页 WYG0709-0671c.png

至此则兴诗立礼之味亦熟而游艺之实可见矣盖

至此则兴诗立礼之味亦熟而游艺之实可见矣盖游艺举其全然艺非一端有难有易故兴诗立礼成

乐又不能无先后之序如此也但方兴诗立礼犹未

至于极也至成于乐则极矣极则诗所兴礼所立者

亦与之俱极而可以为全矣全则可以为游艺之至

矣非日用之间不违乎仁者何能及此未依仁而先

欲游艺则丧本务外特玩物丧志之为耳岂圣贤教

人之序哉○艺是修治道德仁之器具道德仁是顿

管窥外篇 卷下 第 25b 页 WYG0709-0671d.png

放艺之处所是故但就志道据德依仁游艺四者言

放艺之处所是故但就志道据德依仁游艺四者言之则非道德仁无以为艺之本非艺无以为道德仁

之末非志道据德依仁则内无以养乎外非游艺则

外无以养乎内本与内为先为重末与外为后为轻

此当然之伦序也若合兴诗立礼成乐言之则志道

据德依仁三者皆只于游艺一脚上见非兴诗立礼

成乐但言末与外而不及本与内也盖非兴无志非

立无据非成无依兴虽在诗而所兴者则是志道立

管窥外篇 卷下 第 26a 页 WYG0709-0672a.png

虽在礼而所立者则是据德成虽在乐而所成者则

虽在礼而所立者则是据德成虽在乐而所成者则是依仁既成于乐则诗礼之见于日用者亦皆精诣

纯熟不但如兴与立时之味而已此则游于艺之实

也非依仁者何以至此然则此为修治彼之器具彼

为顿放此之处所其意可互见矣

论语子罕篇法语巽言集注杨氏曰法言若孟子论行

王政之类巽言若其论好货好色之类是也语之而未

达拒之而不受犹之可也(发明云全不从不/说者此等无可望)其或喻焉

管窥外篇 卷下 第 26b 页 WYG0709-0672b.png

则尚庶几其改绎焉从且说矣而不改绎焉则是终不

则尚庶几其改绎焉从且说矣而不改绎焉则是终不改绎也已(发明云此等深可/责缉绎亦引之)虽圣人其如之何哉

愚按发明似以其或喻焉以下六句皆是解释经文

说不绎从不改之意者窃恐未然盖语之而未达拒

之而不受是反言不从不说之意(语之字是体法言/巽言字说未达拒)

(之而不受是体/不从不说意说)犹之可也以其今虽全未从说犹可

望其有时而从说则能改绎也其或喻焉则尚庶几

其能改绎矣正是应犹之可也之意而言其若一旦

管窥外篇 卷下 第 27a 页 WYG0709-0672c.png

有从说之时则犹可望其能改绎也(喻字即体/从悦字说)自从

有从说之时则犹可望其能改绎也(喻字即体/从悦字说)自从且悦矣之下方是说悦不绎从不改之意不知同志

以为然否

孟子夏后氏五十而贡殷人七十而助周人百亩而彻其

实皆什一也 集注(云云/)其实皆什一者贡法固以十

分之一为常数惟助法乃是九一而商制不可考周制

则公田百亩中以二十亩为庐舍一夫所耕公田实计

十亩通私田百亩为十一分而取其一盖又轻于十一

管窥外篇 卷下 第 27b 页 WYG0709-0672d.png

矣(云云/)

矣(云云/)窃有疑于此而无所就正夫集注说彻法既曰耕则

通力而作收则计亩而分则不拘于公田私田而分

之但欲其平矣又何为都鄙用助处收时郤计亩分

作十一分八家共取十分而以一分还公使公家不

及十分之一乎且以乡遂用贡言之则十夫有沟同

沟之田千亩十夫之所通耕者也收时以十分之以

其一为公家之赋如此则十夫共只得十分之九郤

管窥外篇 卷下 第 28a 页 WYG0709-0673a.png

再以十分之而各取其一若推此以例都鄙则八家

再以十分之而各取其一若推此以例都鄙则八家井每井除以为庐舍外实有通耕之田八百八十亩

收时何不亦以十分之而亦以一为公家之赋则八

(钞本/作公)家只共得十分之九郤再以八分之而各取其

一如此则自与孟子皆什一之言不相妨何至又轻

于十一乎盖以公家与耕者之分数分之则当分为

九以皆什一之法分之则当分为十唯计亩分之则

当分为十一既曰均分不知又何须计亩使公家所

管窥外篇 卷下 第 28b 页 WYG0709-0673b.png

得又轻于什一者何故且乡遂贡在百亩内都鄙助

得又轻于什一者何故且乡遂贡在百亩内都鄙助在百亩外乡遂之民得榖固已少于都鄙之民矣若

又分作十一分则都鄙之民得榖愈多于乡遂之民

不知先王何故厚于都鄙之民如此但论语盍彻乎

集注又只作大率民得其九公取其一正与其实皆

什一也之意有合愚见区区非敢立异姑志(钞本/作置)所

疑以俟知道者尔

中庸十二章详章句之意正是以圣人不知不能为费

管窥外篇 卷下 第 29a 页 WYG0709-0673c.png

之大者及十三章下章旬则曰丘未能一者圣人所不

之大者及十三章下章旬则曰丘未能一者圣人所不能然郤在前三章之中又是费之小者如何

前章以夫妇所知所能为道中之一事圣人所不知

不能为举全体而言一事为小则全体为大也后章

君子之道四明四者之目则亦各为一事而已其在

前三章之中而实费之小者宜矣

中庸十二章圣人所不知不能语录以此是没要𦂳底

事十三章君子之道四丘未能一焉章句以为圣人所

管窥外篇 卷下 第 29b 页 WYG0709-0673d.png

不能之證此岂亦没要𦂳底事邪

不能之證此岂亦没要𦂳底事邪前章言圣人(钞本作/夫子)所不知不能是全体万事中一

事之没要𦂳者此章言丘未能一焉是一事万分中

一分之没要𦂳者朱子曰人多以及其至也之至为

道之精妙处若精妙有所不知不能便与庸人何异

何足为圣人这至只是道之尽处不知不能是没要

𦂳处(阙/) 之则四者未能若是于四者𦂳要处未

能何足为孔子不过亦是没要𦂳处有毫发之未至

管窥外篇 卷下 第 30a 页 WYG0709-0674a.png

圣人不敢自恕即自以为己所未能盖亦是于此事

圣人不敢自恕即自以为己所未能盖亦是于此事有所未尽不可不谓之未能也

中庸言九经之事惟修身柔远人怀诸侯不言劝馀六

者皆言劝何也

说此者亦多矣而皆不同似皆未能的当愚窃以为

修身是自治之事不可言劝无可疑者自尊贤至来

百工六者皆是及人之事自身而家而朝廷而国所

及犹有限而未遍故皆以劝言柔远人怀诸侯此乃

管窥外篇 卷下 第 30b 页 WYG0709-0674b.png

及乎天下之事所及无不遍矣尚何劝乎故不言劝

及乎天下之事所及无不遍矣尚何劝乎故不言劝中庸十六章体物不可遗下文使天下之人齐明盛服以

承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右章句谓能使人

畏敬奉承而发见昭著如此乃其体物而不可遗之验

也

或疑体物不可遗之验章句此一物字何所指邪曰

指祭祀之事而言也盖未祭祀之前先有此鬼神所

以才一祭祀之时其鬼神便随祭祀发见昭著是鬼

管窥外篇 卷下 第 31a 页 WYG0709-0674c.png

神为此祭祀之体即体物不可遗之验也非章句此

神为此祭祀之体即体物不可遗之验也非章句此物字为指祭祀而言乎

中庸十二章语大天下莫能载语小天下莫能破十三

十四十五章章句以为言费之小十七十八十九章章

句以为言费之大二十章章句以为兼大小二十六章

发育峻极章句以为极于至大而无外三千三百章句

以为入于至小而无间所谓大小皆莫能载莫能破之

大小欤

管窥外篇 卷下 第 31b 页 WYG0709-0674d.png

莫能载莫能破乃是语大语小之极致处非谓凡语

莫能载莫能破乃是语大语小之极致处非谓凡语大皆莫能载语小皆莫能破也盖十二章以夫妇所

知所能之一事对圣人天地所不能尽之全体言之

则一是小之极致一是大之极致故以莫能载莫能

破言之耳至于前三章言小后三章言大不过是以

前后所言相比较则以前为小后为大二十章兼小

大亦不过是一章之中所言不一以之相较则或为

小或为大耳是皆未至于大小之极致处又岂可例

管窥外篇 卷下 第 32a 页 WYG0709-0675a.png

以莫能载莫能破言之哉唯发育峻极三百三千郤

以莫能载莫能破言之哉唯发育峻极三百三千郤正是各以极致处言故章句亦以大无外小无间者

释之与释十二章者无异也其下诸章所言有不同

处以类而推之可也

中庸十四章素富贵行乎富贵素贫贱行乎贫贱素夷

狄行乎夷狄素患难行乎患难君子无入而不自得焉

章句此言素位而行也

按上节素位而行章句曰言但因见在之位而为其

管窥外篇 卷下 第 32b 页 WYG0709-0675b.png

所当为然则此所谓行乎富贵贫贱夷狄患难者是

所当为然则此所谓行乎富贵贫贱夷狄患难者是在富贵贫贱夷狄患难之中皆得为其所当为也其

所当为者何也处其境不动吾之心为其事不变吾

所守当丰而丰当俭而俭当语而语当嘿而嘿日用

之间惟适于理而已此则行乎富贵贫贱夷狄患难

之义也至于随遇而安处之裕如则自得之意可识

矣若乃在富贵而侈肆在贫贱而忧戚在夷狄而屈

辱失节在患难而陨穫失次心随境动守与事迁动

管窥外篇 卷下 第 33a 页 WYG0709-0675c.png

静云为皆不得自由而惟外物之殉则非所谓行而

静云为皆不得自由而惟外物之殉则非所谓行而亦不可以为自得矣谈者每谓见在富贵则以富贵

自奉见在贫贱则以贫贱自养见在夷狄患难则以

夷狄患难之事自处此虽于文义似顺但若只如此

则人皆可能又何待君子能之乎况在富贵贫贱患

难三者如此说犹可也若在夷狄则以夷狄之事自

处吾见其变于夷狄而已岂为其所当为之谓哉抑

又何以为自得之实乎推此一端馀可见矣观先儒

管窥外篇 卷下 第 33b 页 WYG0709-0675d.png

以舜之若固有之若将终身与孔子何陋之有天生

以舜之若固有之若将终身与孔子何陋之有天生德于予桓魋其如予何之言證四者之义则知岂但

在四者之中为四者之事已哉

中庸二十章前言为政在人取人以身思事亲不可以

不知人所知之人即所取之人否也

按为政在人取人以身下句曰修身以道则取人是

修身以后事思事亲不可以不知人上句曰思修身

不可以不事亲则知人又是修身以前事然则所取

管窥外篇 卷下 第 34a 页 WYG0709-0676a.png

之人与所知之人固有异矣愚窃以九经之目證之

之人与所知之人固有异矣愚窃以九经之目證之则知所知之人是指尊贤之贤而言所取之人是指

敬大臣体群臣之臣而言盖修身以前则欲知人而

师之以学修身之道修身之道即事亲之事也观于

章句曰欲尽事亲之仁必由尊贤之义故又当知人

下节章句亦曰然必亲师取友然后修身之道进故

尊贤次之则知人之人即尊贤之贤可知修身以后

又欲取人而臣之以辅其为政为政即治天下国家

管窥外篇 卷下 第 34b 页 WYG0709-0676b.png

之事观于为政在人章句引家语作为政在于得人

之事观于为政在人章句引家语作为政在于得人下节章句亦曰由家以及朝廷故敬大臣体群臣次

之则大臣群臣即上节取人之人又可知矣不然九

经之目何以列尊贤于修身亲亲二者之间而敬大

臣体群臣又在亲亲之后子庶民以下四者之前邪

盖正欲以尊贤为修身亲亲之资以敬大臣体群臣

为治国平天下之辅尔读者其试思之

中庸章句以生知安行为知学知利行为仁与论语仁

管窥外篇 卷下 第 35a 页 WYG0709-0676c.png

者安仁知者利仁之旨若有不同如何

者安仁知者利仁之旨若有不同如何章句之知仁主于理而言以资质之高下而定论语

之仁知主于仁而言以知行之所至而分盖知主知

仁主行理无不同而资质则有异焉生知安行资质

之高者也学知利行资质之次者也既是生知则自

能安行故以知为重而主知圣人之知也既是学知

则必须利行故以行为重而主仁学者之仁也章句

盖兼知与行而互主其所当重之理则如此也若夫

管窥外篇 卷下 第 35b 页 WYG0709-0676d.png

人之于仁则有行之已至者亦有知之始至者安其

人之于仁则有行之已至者亦有知之始至者安其仁者则其行之已至矣既行之至则不必言其已知

矣故但因其行之至而谓之仁者此成德之事也利

于仁者特其知之始至耳虽知至而行有未至未可

言其行也故但因其知之至而谓之知者此进德之

事也论语盖分知与行而各主其所能至之人则如

此也

大学八条目为知者二为行者六中庸诚之之目为知

管窥外篇 卷下 第 36a 页 WYG0709-0677a.png

者四为行者一知行详简互有不同如何

者四为行者一知行详简互有不同如何大学以知行用功之地而言中庸以知行所用之功

而言此详简所以互有不同也盖知所以造其理用

功之地虽简而所用之功则详行所以履其事用功

之地虽详而所用之功则简学庸互相发明而已夫

知一也而大学言之简中庸言之详者盖致知所当

用功之地不过曰知与物而已物有未格则知有未

至故格物之理乃所以致其知也三者之外他无以

管窥外篇 卷下 第 36b 页 WYG0709-0677b.png

为用功之地矣大学言之也简夫岂有所遗哉然用

为用功之地矣大学言之也简夫岂有所遗哉然用功之地虽简若所用之功不如中庸之详则理之无

穷必有不能尽明者矣故必博学之以周乎事物之

理审问之以尽乎师友之情慎思之以究其精微明

辨之以析其归趣用功之详如此然后物格知至而

所以造其理者无馀蕴矣至于行一也而大学言之

详中庸言之简者盖力行所当用力之地则内之为

意为心为身外之为家为国为天下皆是也六者有

管窥外篇 卷下 第 37a 页 WYG0709-0677c.png

一之不至则于力行所当用力之地有所遗矣故必

一之不至则于力行所当用力之地有所遗矣故必诚其意正其心而修其身而后明明德之道尽必齐

其家治其国而极于平天下而后新民之道尽六者

既无不尽则力行用功之地无所遗矣大学言之也

详岂为过哉然用功之地虽详若所用之功不如

中庸之简则不能专心致志而行之反不力矣故

其所用之功唯在于笃而已行之既笃则意诚心正

而身修家齐国治而天下平所以履其事者不外是

管窥外篇 卷下 第 37b 页 WYG0709-0677d.png

矣

矣饶氏辑讲补智字之训曰智者知之理心之别程勿斋

字训训智字之义曰具别之理为心之觉

愚尝于大学论胡氏沈氏补智字之训义有未当引

此二说以俟识者择取其一然窃又有疑焉而未敢

于彼发之今请遂言之愚意知觉一字不可偏举知

则当下思索之功觉有自然开悟之妙知是零碎之

觉觉是纯全之知故日用之间思而得者即属知豁

管窥外篇 卷下 第 38a 页 WYG0709-0678a.png

然悟者即属觉观于朱子释孟氏先知先觉之义曰

然悟者即属觉观于朱子释孟氏先知先觉之义曰知谓识其事之当然觉谓悟其理之所以然然则二

者偏举之则义有所不备矣今双峰言知之理而不

及觉勿斋言心之觉而不及知恐不免皆有所偏此

其可疑一也况别之一字是知觉之已施于物事者

而双峰以为心之别则人心但有此知觉而已知觉

措之于事是乃所谓别也心譬如灯一般知觉便如

灯之光一般别便如光著于物各各见得分晓者以

管窥外篇 卷下 第 38b 页 WYG0709-0678b.png

为心之别似隔一膜此其可疑二也兼之言别则理

为心之别似隔一膜此其可疑二也兼之言别则理在其中非理何以有别亦犹义为事之宜相似言宜

则理亦在其中矣若又言宜之理则于意为重复矣

勿斋惟以知为别之理故亦以义为宜之理殊不思

别字宜字与爱字不同爱只是情故言爱之理则可

别与宜已含理在内故言别之理宜之理则不可不

然朱子释义字何以不曰宜之理而曰事之宜乎以

此观之则智为别之理恐亦未安此其可疑三也双

管窥外篇 卷下 第 39a 页 WYG0709-0678c.png

峰以别对知言勿斋以别对觉言恐亦未安盖发于

峰以别对知言勿斋以别对觉言恐亦未安盖发于心则谓之知觉施于事则谓之别其实一也岂有谓

之知觉而不足以别谓之别而有不属于知觉者哉

今或以知对别字言或以觉对别字言似皆重复与

朱子训(钞本有/知字)义字(钞本/作理)者不同此其可疑四也又

如知觉与别皆只是智之用朱子训仁必兼体用今

训智而皆不及智之体如何此其可疑五也姑志所

疑于此当俟知道而就正焉

管窥外篇 卷下 第 39b 页 WYG0709-0678d.png

间尝妄以愚见补智字之训曰知者心之灵事之别

间尝妄以愚见补智字之训曰知者心之灵事之别心之灵三字是窃取朱子心之德句法事之别三字

是窃取朱子事之宜句法盖智之体与仁相似智之

用与义相似体之与仁相似者以其皆该此心之全

体但有虚实动静之殊耳用之与义相似者以其皆

与事接但有知行先后之异耳心之德是仁之体德

是实理(钞本有/故字)实理具于心故静是固该此心之全

体也愚妄以为心之灵亦是智之体灵则但能知觉

管窥外篇 卷下 第 40a 页 WYG0709-0679a.png

而已非虚乎虽虚而妙应无方非动乎然亦未尝不

而已非虚乎虽虚而妙应无方非动乎然亦未尝不该此心之全体也事之宜是义之用在物之理处之

无失之谓宜愚妄以为事之别则亦是智之用事之

是非辨之无差之谓别何莫不与事接乎合而言之

别属知而宜属行非有以别之于先亦何以宜之于

后此(钞本有/意字)所以妄以此六字为智之训释也况朱

子尝曰仁之体静而用动智之体动而用静今观心

之德三字非仁之体静乎爱之理三字非仁之用动

管窥外篇 卷下 第 40b 页 WYG0709-0679b.png

乎愚亦僣自谓心之灵三字灵有神妙不测之意亦

乎愚亦僣自谓心之灵三字灵有神妙不测之意亦智之体动也事之别三字别有理各有定之意亦智

之用静也不知识者以为如何或疑先儒(饶氏/程氏)以知

字觉字为智之训既谓其皆只说得用为未备矣今

曰心之灵灵字似亦与知觉二字无甚异处徒使知

觉二字泯而不彰恐亦未为的当也愚窃以为灵具

于心无间乎已发未发若知觉则但可为灵之已发

而不可为未发是固未可谓灵与知觉全无异矣况

管窥外篇 卷下 第 41a 页 WYG0709-0679c.png

言灵则知觉在其中非灵则何以能知能觉曰心之

言灵则知觉在其中非灵则何以能知能觉曰心之灵灵即知觉之所本曰事之别别即知觉之所施虽

不言知觉而知觉不外是矣然则以此六字为智字

之训似乎有一分之得僣妄之罪实不可逃姑志一

夫私见于此以俟知道指示云尔

通鉴纲目周安王十五年魏侯斯卒○尹氏发明曰按

礼诸侯曰薨大夫曰卒五等邦君何以书卒夫子作春

秋凡外诸侯皆书卒先儒谓周室东迁诸侯放恣专享

管窥外篇 卷下 第 41b 页 WYG0709-0679d.png

其国上不请命圣人黜之特书曰卒盖不与其为诸侯

其国上不请命圣人黜之特书曰卒盖不与其为诸侯耳纲目取法春秋故凡诸侯所以书卒者此也然纲目

于赧王既亡之后诸侯又皆书薨何哉盖赧王未亡之

前天子在上故以王法正诸侯之卒逮赧王既亡则上

无天子故诸侯听其称薨此又随时通变之意纲目之

所以不得已者呜呼微矣

按纲目凡例云秦汉以后凡王侯死皆曰卒本注曰

按刘秘承说凡诸侯王以下当依陆淳例书卒温公

管窥外篇 卷下 第 42a 页 WYG0709-0680a.png

以为确论而恨周秦汉纪不请本追改则是已觉通

以为确论而恨周秦汉纪不请本追改则是已觉通鉴书薨之失而悔之矣盖薨乃臣子之词不当施于

国史也今从其说愚谓凡例说书卒之意如此而发

明以(钞本无/以字)春秋为證殆未必然至周亡已后书薨

者此则正谓臣子之词恐亦非纲目之不得已也

丁未(秦昭襄王/五十三年)韩王入朝于秦○发明战国诸侯自称

王以后纲目例皆书君所以不予其僣也今此又复书

韩王何哉是时周赧王既亡上无天子故诸侯因其称

管窥外篇 卷下 第 42b 页 WYG0709-0680b.png

王而书之亦所以著其僣尔

王而书之亦所以著其僣尔周在则七国乃周之诸侯侯而称王僣也故纲目不

与其僣而皆以君书周既亡矣则天下乃七国之天

下发明以为纲目因其称王而书之是已以为亦所

以著其僣则未必然也

汉武帝元狩元年始以天瑞纪元○发明人君即位书

元春秋诸儒论之详矣未有建号纪元之事也至武帝

遂有建元之号甚失古人即位纪元之意至是仅获一

管窥外篇 卷下 第 43a 页 WYG0709-0680c.png

兽亦因之而改号自后纷纷不可胜举书曰始以天瑞

兽亦因之而改号自后纷纷不可胜举书曰始以天瑞纪元非美之也正所以讥其失尔

年号改元之事朱文公异时深有取焉以为后世民

伪日滋若无年号但称元年则人将因此作弊不可

辨复(易说中有一段/语录说此甚详)今按发明议论如此可谓正大

然朱子之意为防民伪而发亦学者所当知也

元帝初元二年○发明以分注与纲目对

按文公纲目序前曰大书以提其要后曰大纲槩举

管窥外篇 卷下 第 43b 页 WYG0709-0680d.png

而鉴戒昭矣则纲是指大书而言可知前曰分注以

而鉴戒昭矣则纲是指大书而言可知前曰分注以备言后曰众目毕张而几微著矣则目是指分注而

言可知今发明以纲目二字皆指大书而分注又自

为分注抑岂(钞本无/岂字)文公之意乎

癸未(汉帝玄更/始元年)众共诛莽○发明自莽之败出于刘氏

之复兴由是后世篡国之人往往殄灭前代种族至无

遗育

按曹丕篡汉犹封汉帝为山阳公司马炎篡魏亦封

管窥外篇 卷下 第 44a 页 WYG0709-0681a.png

元帝为陈留王皆得以寿终其刘氏曹氏之子孙亦

元帝为陈留王皆得以寿终其刘氏曹氏之子孙亦皆无恙今曰后世篡国之人殄灭前代种族皆由于

莽之败恐未必然愚常推原其故特自桓玄篡晋而

安帝反正于江陵其后刘裕以此为戒遂弑零陵王

而灭司马氏之族自是前代种族始皆无遗育者耳

汉光武建武三年李宪称帝

纲目于僣伪之国著其始必著其终李宪既著其始

于此而独不著其终抑偶失之邪抑别有意邪故标

管窥外篇 卷下 第 44b 页 WYG0709-0681b.png

而出之以俟知者

而出之以俟知者汉献帝建安十七年侍中光禄大夫参军荀彧自杀○

发明荀彧之死亦予之乎曰非也然则何以书爵曰是

时国命出于操手所谓侍中光禄大夫参军事者操加

之耳纲目书之正以著彧受操爵位事非其人之失岂

予之哉夫操奸诈忌克(钞本/作尅)凡才智之士鲜有为其所

容彧既委身以事之谋胜设奇算无遗策此固操之所

忌况其篡势已成彧乃欲以正论尼之何哉且彧与操

管窥外篇 卷下 第 45a 页 WYG0709-0681c.png

周旋踰二十年矣平时心腹相与岂不知操之为人而

周旋踰二十年矣平时心腹相与岂不知操之为人而欲以秉忠守正退逊责之乎彧之杀身初无可取既不

足以存汉又不足以成仁推原其失特在于从操之初

择之不精至于晚节末路则亦末如之何矣使彧果能

为汉而死则纲目当以曹操议加九锡彧自杀为文今

既削而不书又并司马公褒之之语弃而不录则其不

满于彧昭然可晓

窃意彧本非忠于汉者不过以九锡之议为董昭所

管窥外篇 卷下 第 45b 页 WYG0709-0681d.png

先已不得为佐命元勋又虑操或怨已故自杀以留

先已不得为佐命元勋又虑操或怨已故自杀以留忠汉之名于后世耳后世如宋刘穆之之忧死(忧宋/祖之)

(怒/已)南唐宋齐丘之怨怼(怨已不得/为元功)则可见矣但彧之

人品高于齐丘不如齐丘之躁竞故人莫得而窥之

耳

甲申(魏元帝咸/熙元年)三月魏晋公昭进爵为王○发明此何

不书昭自进爵为王昭行弑逆凡在官者杀无赦人得

而诛之魏朝诸人如王祥何曾辈拱手事贼又从而加

管窥外篇 卷下 第 46a 页 WYG0709-0682a.png

以王爵恬不知耻故书法如此以见昭弑逆之后雍容

以王爵恬不知耻故书法如此以见昭弑逆之后雍容爵位虽篡已成亦如平居无事褒进大臣然者所以著

魏朝臣子贼党之罪尔不然纲目岂予之哉

按晋公昭进爵为王书法与前魏公操进爵为王何

异不过汉为正统故不书汉于魏公之上不容不加

号以别之耳初非谓魏进其爵也发明此说殆未必

然若移进字置魏字(钞本/作氏)之下则诚如发明之说今

既不然则但以(钞本无/以字)书操例观之可也

管窥外篇 卷下 第 46b 页 WYG0709-0682b.png

晋孝武帝太元八年秋八月秦王坚大举入寇诏征讨

晋孝武帝太元八年秋八月秦王坚大举入寇诏征讨都督谢石冠军将军谢玄等帅师拒之分注(云云/)诏以

谢石为征讨大都督谢玄为前锋都督拒之玄入问计

于谢安安与玄围棋别墅安常劣于玄是日玄惧便为

敌手而又不胜

按通鉴及晋史乃张玄非谢玄也盖军中诸将遣张

玄入问计安遂与之围棋分注中偶笔误耳

纲目凡例于即位复号例注曰如西秦之类○近代汪

管窥外篇 卷下 第 47a 页 WYG0709-0682c.png

氏注凡例考异谓西秦但称单于未见有复称王之事

氏注凡例考异谓西秦但称单于未见有复称王之事凡例此注可疑

按西秦乞伏国仁称单于在晋孝武太元十年至安

帝隆安四年乞伏乾归降于后秦又至义熙五年乾

归自后秦逃归复称王凡例所引正是此年事汪氏

失于简点而遂疑凡例信著述之不可草草也

唐高祖武德九年以王圭魏徵为谏议大夫范氏曰闻

之程子齐桓公杀公子纠召忽死之管仲不死又相桓

管窥外篇 卷下 第 47b 页 WYG0709-0682d.png

公以霸而孔子取之何哉桓公子纠皆以公子出奔子

公以霸而孔子取之何哉桓公子纠皆以公子出奔子纠未尝为世子也桓公先入而得齐非取诸子纠也桓

公既入而杀子纠恶则恶矣然纳桓公者齐也春秋书

公伐齐纳纠不称子不当立者也齐小白入于齐以小

白系之齐当立者也是以管仲不得雠桓公而得以之

为君建成为太子且兄也秦王为藩王又弟也王魏受

命为东宫之臣则建成其君也岂有人杀其君而可北

面为之臣乎以弟杀兄以藩王杀太子而夺其位太宗

管窥外篇 卷下 第 48a 页 WYG0709-0683a.png

亦非可事之君矣食君之禄而不死其难朝以为雠暮

亦非可事之君矣食君之禄而不死其难朝以为雠暮以为君于其不可事而事之皆有罪焉臣之事君如妇

之从夫也其义不可以不明苟不明于君臣之义而委

质于人虽曰不利吾不信也○发明(云云/)今观先儒辨

论藩王之分深责王魏不能死于其难其说亦既明白

然尝思之窃有疑焉夫臣之事君固当终始一节若君

臣之分未定遽欲死于其难则亦君子之所不予彼王

圭为太子中允魏徵为太子洗马是果谁之命邪若出

管窥外篇 卷下 第 48b 页 WYG0709-0683b.png

于太子之命则太子其君也若出于高祖之命则高祖

于太子之命则太子其君也若出于高祖之命则高祖乃其君也奉高祖之命而辅太子则高祖其君也太子

其长也万一高祖或迁王魏为秦府之属则将逆高祖

之命而必欲尽节于太子乎抑亦顺高祖之命以其所

以奉太子者事秦王乎又不幸太子得罪于高祖而高

祖诛之亦将必死于所事而雠太祖乎家无二主国无

二上王魏委质事高祖食高祖之禄高祖使之佐太子

若太子失德则王魏当受不能辅导之责若藩王交斗

管窥外篇 卷下 第 49a 页 WYG0709-0683c.png

则固有高祖在焉设若太子与诸王互相攻击其僚属必

则固有高祖在焉设若太子与诸王互相攻击其僚属必欲各死于所事此则大乱之道也大抵东宫与诸王官

属与人臣事君不同故太子藩王与其僚属皆一人之

臣子耳任其职者固当以一人为主不得以所事为主

非若齐桓子纠均为公子出奔在外若敌国然各君其

君各臣其臣之比也然则王魏非惟不能雠太宗亦不

当雠太宗纲目于王魏之事书之初无贬词而具载范

公祖禹之言于下固将有待于后人之折衷耳

管窥外篇 卷下 第 49b 页 WYG0709-0683d.png

今按发明之说正与纲目所载范氏之言相反然则

今按发明之说正与纲目所载范氏之言相反然则孰为正当以范氏之说为正也盖太子藩王虽则均

之臣子而其分有不同范氏专以为世子未为世子

当立不当立为断正此意也夫未为世子而当立犹

且为正况已正位东宫为国储贰而可与藩王一体

论乎盖事有常变尹氏所设迁官之譬事之常也藩

王有夺嫡之祸事之变也太子藩王官僚均之为臣

子以臣子对一人而言处常之道也太子藩王之分

管窥外篇 卷下 第 50a 页 WYG0709-0684a.png

不同以正统对支庶而分别其轻重是乃处变之权

不同以正统对支庶而分别其轻重是乃处变之权衡也尹氏高祖或迁王魏为秦府属王魏无逆命尽

节于太子之理太子得罪当诛王魏无雠高祖之理

此主高祖而言而设之以为藩王交攻其僚属不当

死于所事之證而遂不论其是非曲直则既误矣况

但曰藩王而不言太子是以太子藩王为一体也而

可乎此事当以一人与太子及藩王错综而斟酌其

当可也盖以一人对臣子而言则当以一人为主如

管窥外篇 卷下 第 50b 页 WYG0709-0684b.png

尹氏之说可也以太子对藩王而言则当以太子为

尹氏之说可也以太子对藩王而言则当以太子为重为之僚属者不惟平时当尽辅𨗳之职万一遇变

太子将为藩王所害尤当尽救护之力也譬犹身为

藩王官属若一旦有欲害藩王者而不尽死赴救可

乎但不可反之以雠储君亦犹王魏不可尽节于太

子而雠高祖者尔至若藩王为太子所害而直在藩

王身为藩王官属虽不可雠于太子亦当明其曲直

使一人知之况太子为藩王所害而直在太子乎观

管窥外篇 卷下 第 51a 页 WYG0709-0684c.png

程朱二夫子管仲王魏功罪之论则可见矣然则建

程朱二夫子管仲王魏功罪之论则可见矣然则建成虽曰失德而其死也不出于高祖之命况其交斗

太宗不俟太子先发而先称兵入宫手刃同气其曲

直固有分矣王魏身为东宫官属虽捐生赴救而继

之以死可也既不能然及太宗正位储贰之时若能

被发徉狂隐身不仕以明已节悟高祖愧太宗之心

亦可也今皆不然而又身为太宗臣忘其所事而忍

于事雠如此乌得谓之无罪尹氏之说辞胜于理使

管窥外篇 卷下 第 51b 页 WYG0709-0684d.png

后世为官僚者皆将齐储贰于支庶其害有不可胜

后世为官僚者皆将齐储贰于支庶其害有不可胜言者愚尝于论略辨此事而见犹未莹故极言之于

此云

唐太宗贞观元年徵隋秘书监刘子翼不至○发明士

君子之出处当适其时以子翼之刚方未易拟议然能

显仕于无道之隋而不能屈意于有道之唐何哉是时

君德方明群贤汇进子翼苟有志当世舍是则无时可

矣召而不至岂亦果以母老故欤特书隋官盖讥之也

管窥外篇 卷下 第 52a 页 WYG0709-0685a.png

发明此段议论恐求之太深朱子之意未必如此朱

发明此段议论恐求之太深朱子之意未必如此朱梁无道与隋无异今观梁王彦章之死纲目亦以全

节予之子翼不至正是不事二姓之节奈何讥之乎

隋秘书监书法与晋处士唐特进之例又何异哉盍

亦以是推之

贞观十九年分注上至邺自为文祭魏太祖曰临危制

变料敌设奇一将之智有馀万乘之才不足胡氏曰知

人则易自知则难太宗之评魏武者正所以自状耳或

管窥外篇 卷下 第 52b 页 WYG0709-0685b.png

问汉高祖光武昭烈魏武唐文皇人品何如曰高祖尚

问汉高祖光武昭烈魏武唐文皇人品何如曰高祖尚矣光武昭烈犹鲁卫之政也魏武太宗并驱中原未知

鹿死谁手其所长短盖亦相当光武昭烈才德俱优魏

武太宗才优于德然规模建立皆在汉高范围之内耳

窃谓高祖才德俱盛惟用兵非其所长然将将之术

又有大过人者光武亦德称其才但较之高祖则具

体而微耳昭烈之德太宗之才皆可仅比光武然昭

烈之才不逮其德太宗之德不逮其才是又所当知

管窥外篇 卷下 第 53a 页 WYG0709-0685c.png

者此四君者虽曰互有优劣然皆可称为君子若魏

者此四君者虽曰互有优劣然皆可称为君子若魏武则小人之雄其才虽可亚于太宗而德无足称不

足以语君子矣胡氏以魏武太宗并称得毋小失其

平乎姑记臆说以俟知者

中宗嗣圣十七年(周武氏久/视元年)司空梁文惠公狄仁杰卒

○发明狄仁杰之卒书爵书谥而不系之周则仁杰虽

事武氏固唐之臣尔

入纲目以来人臣之卒未有书谥者至唐裴行俭始

管窥外篇 卷下 第 53b 页 WYG0709-0685d.png

以谥书自后往往书谥以凡例推之恐当以书爵而

以谥书自后往往书谥以凡例推之恐当以书爵而注其谥者为正更详之

玄宗开元十三年幸孔子宅○发明汉肃宗时书诣孔

子宅今此乃书幸何邪意者玄宗重道之意不及肃宗

故变文书幸以见其过自尊大之意不然何书法之异

也

纲目一书朱子与赵讷斋书(钞本/作者)及朱子年谱皆以

有赖整顿未及修改为言然则此处书幸恐只是误

管窥外篇 卷下 第 54a 页 WYG0709-0686a.png

因史氏旧文未及修改者尔更详之

因史氏旧文未及修改者尔更详之玄宗天宝十五载下分注肃宗皇帝至德元载次年止

大书二载更不书肃宗皇帝于二载之上

按纲目于睿宗则先注睿宗景云元年于中宗景龙

四年之下至次年又大书睿宗皇帝景云二年以正

其始于玄宗则亦先书玄宗先天元年于睿宗太极

元年之下至次年乃大书玄宗明皇帝开元元年以

正其始独于肃宗不于次年大书肃宗皇帝而但书

管窥外篇 卷下 第 54b 页 WYG0709-0686b.png

二载窃意书法往往如此正是正肃宗不待君父之

二载窃意书法往往如此正是正肃宗不待君父之命而自立之罪非笔误也而尹起莘更不发明此意

何邪愚故表而出之以著朱子之微意云不知识者

以为何如

德宗贞元二年十一月皇后崩○发明春秋僖公元年

书夫人氏之丧至自齐不书其姓公羊谓以其弑闵公

故贬之今此书皇后崩亦不书姓岂有故乎考之通鉴

是年十一月甲午立淑妃王氏为皇后至丁酉崩不书

管窥外篇 卷下 第 55a 页 WYG0709-0686c.png

氏者承上文也然则自立至崩特四日耳又考之唐史

氏者承上文也然则自立至崩特四日耳又考之唐史后传妃久病帝念之遂立为后册礼方毕而崩然则纲

目所以不书氏者恶其以病立故也(云云/)不然他时皇

后未有不书姓者何独于此而阙之哉

(此条无按恐系钞本遗郤/)

贞元九年八月太尉中书令西平忠武王李晟卒十一

年八月司徒侍中北平庄武王马燧卒十五年十二月

中书令咸宁王浑瑊卒

管窥外篇 卷下 第 55b 页 WYG0709-0686d.png

按三人同功一体纲目于晟燧书谥于瑊独不书谥

按三人同功一体纲目于晟燧书谥于瑊独不书谥抑有说乎意者不书谥者正合凡例书谥者往往未

及修改耳姑志于此以俟知者

昭宣帝天祐二年以梁王全忠为相国封魏王加九锡

全忠不受○发明凡前代篡夺之人纲目书其自为相

国自加九锡复辞不受所以见其矫伪欺世之罪至于

贼温之事则书以全忠为相国封魏王加九锡若真出

于唐朝之命者何哉全忠急于篡夺肆其暴怒唐朝恐

管窥外篇 卷下 第 56a 页 WYG0709-0687a.png

惧亟行封爵故纲目变文不以自为自加书之耳若夫

惧亟行封爵故纲目变文不以自为自加书之耳若夫全忠不受亦不书其辞者言辞则犹有委曲之意而直

书不受则直暴怒峻郤之而已此书法所以异于前代

也

纲目至此书法一变发明以为专罪唐人似矣然历

代篡窃何尝无卖国之人哉愚恐朱子于此又自别

有意当更详之

四年三月唐遣使奉册宝如梁○发明自曹马以来移

管窥外篇 卷下 第 56b 页 WYG0709-0687b.png

国者多矣未有书遣使奉册如唐之详且悉者何也张

国者多矣未有书遣使奉册如唐之详且悉者何也张文蔚剔涉薛贻矩之徒为唐大臣手持玺绶劝进逆贼

书法如此所以著唐臣之罪耳然则唐帝亦有责乎当

是之时大权已去何责之有故止书曰唐而不曰唐帝

则文蔚卖国之罪不容于天地间矣

纲目于此变其书法发明之言固亦有贤愚窃以为

不然夫子作春秋定哀多微辞宋祖代周其迹与周

梁何异若以书曹马书法书梁则宋祖之事与相比

管窥外篇 卷下 第 57a 页 WYG0709-0687c.png

近故朱子不得不变文以讳之也至于篡夺之迹以

近故朱子不得不变文以讳之也至于篡夺之迹以前代例之自可见矣不知识者以为如何

梁王全忠更名晃称皇帝奉唐帝为济阳王○发明贼

温无道亦非前代之比然书法甚恕略不见其篡夺之

迹此皆专罪唐人挈国与贼之意然则张文蔚等可胜

诛哉

以奉唐帝之书为恕温可也以为专罪唐人则恐未

必然耳前代篡窃何尝无挈国与人者哉尹氏盖亦

管窥外篇 卷下 第 57b 页 WYG0709-0687d.png

宋人为国讳恶不容不如此说若遂言朱子之意则

宋人为国讳恶不容不如此说若遂言朱子之意则为證羊矣

丁酉(晋天福/二年)晋葬故唐主于徽陵南○发明前已书废

为庶人今又书故唐主者不予其废也

窃意历代被废之君自山阳公陈留主零陵王以下

恐皆当从此例其自卒其遇弑只书为故汉帝故魏

主故晋帝皆不与其废而后为得其正岂纲目未及

修改至此乃得书法之正邪又按王世充篡隋已封

管窥外篇 卷下 第 58a 页 WYG0709-0688a.png

隋王为潞公矣及世充弑逆纲目止书郑主世充弑

隋王为潞公矣及世充弑逆纲目止书郑主世充弑隋王侗而不书潞公可见书法之正盖历代史书皆

其国史臣所修润色之词容有不得其实者纲目因

而书之故如此耳唯世充寻亡晋祚不永故书法独

得其正姑记臆见以俟知者

庚戌(汉乾祐/三年)汉主承祐遣使杀郭威不克威举兵反遂

杀其主承祐○发明汉主一旦无故屠戮大臣故邠弘

肇章皆书杀而不去其官则曲在汉主明矣郭威遇祐

管窥外篇 卷下 第 58b 页 WYG0709-0688b.png

举兵而不免当反者威有令将之心因乱而为己利也

举兵而不免当反者威有令将之心因乱而为己利也汉主书杀而不书弑者已实有罪故也

书杀不书弑素无此例恐是笔误不必他为之说宋

主子业曰立齐王宝卷无过屠戮大臣多矣亦未尝

不书弑以此推之可见当更详之

汉郭威至澶州自立而还

郭威自立去宋尤近直书其事岂微辞讳恶之意邪

盖是时隐帝已死威不得以禅受自文与宋祖受周

管窥外篇 卷下 第 59a 页 WYG0709-0688c.png

禅之迹不同故纲目为梁讳而不为周讳也

禅之迹不同故纲目为梁讳而不为周讳也易中孚彖传豚鱼吉信及豚鱼也○纂注吴氏曰先儒

以豚鱼为二物实一物耳盖兑泽巽风豚鱼生于泽而

主风古云江豚鱼出而风今江湖行舟之人见江豚作

则知风之至天下之物皆有自然之信天机之触天籁

之鸣非物能然也皆天理之真天道之妙流行贯通在

物有不能违耳

按程传云豚躁鱼冥物之难感者也孚信能感豚鱼

管窥外篇 卷下 第 59b 页 WYG0709-0688d.png

则诚无不至矣本义云豚鱼无知之物至信可以感

则诚无不至矣本义云豚鱼无知之物至信可以感豚鱼涉险难而不可以失其正程朱所以释豚鱼之

义者不过如此而吴氏乃因诗人江豚吹浪夜还风

之句以附会于泽上有风之象创为此说穿凿已甚

而于吉字信及字之旨略无意味纂注喜其新奇而

取之惑人甚矣纂注喜新奇之病往往类此以类而

推可也先儒有言说经不可求奇

易启蒙考变占三爻变者二十卦前十卦主贞后十卦

管窥外篇 卷下 第 60a 页 WYG0709-0689a.png

主悔有图在后

主悔有图在后或疑前十卦后十卦之分按图固为易见若造次间

无图可按则何以知其孰前孰后曰此亦易晓但变

未离初爻者皆是前十卦变已离初爻者皆是后十

卦六十四卦皆以此推之可也

皇极经世书元会运世之数○朱子年谱按语录曰蔡

季通云元会运世之数大而不可见分釐毫丝之数小

而不可察所可得而数者即岁月日辰(钞本有/时字)而知之

管窥外篇 卷下 第 60b 页 WYG0709-0689b.png

也一世有三十岁一月有三十日故岁与日数三十一

也一世有三十岁一月有三十日故岁与日数三十一岁有十二月一日有十二时故月与辰之数十二自岁

月日辰时之数推而上之得元会运世之数推而下之

得分釐毫丝之数三十与十二反覆相乘为三百六十

故元会运世岁月日辰八者之数皆三百六十以三百

六十乘三百六十为十二万九千六百(钞本有/日字)世有十

二万九千六百辰岁有十二万九千六百分月有十二

万九千六百釐日有十二万九千六百毫辰有十二万

管窥外篇 卷下 第 61a 页 WYG0709-0689c.png

九千六百丝(云云/)

九千六百丝(云云/)愚按三十与十二反覆相乘为三百六十者盖十二

个三十是三百六十三十个十二亦是三百六十也

以三百六十乘三百六十为十二万九千六百者十

二万九千六百恰好是三百六十个三百六十之数

也今图其数于后以备遗忘云

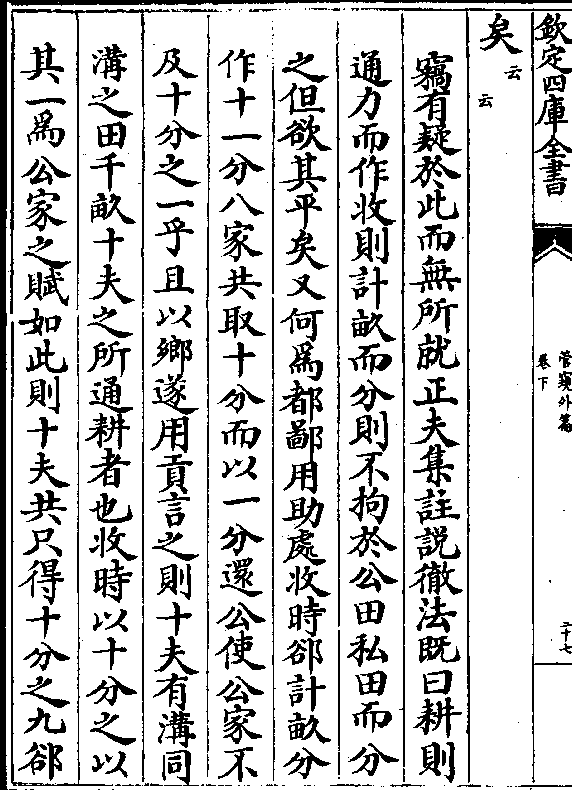

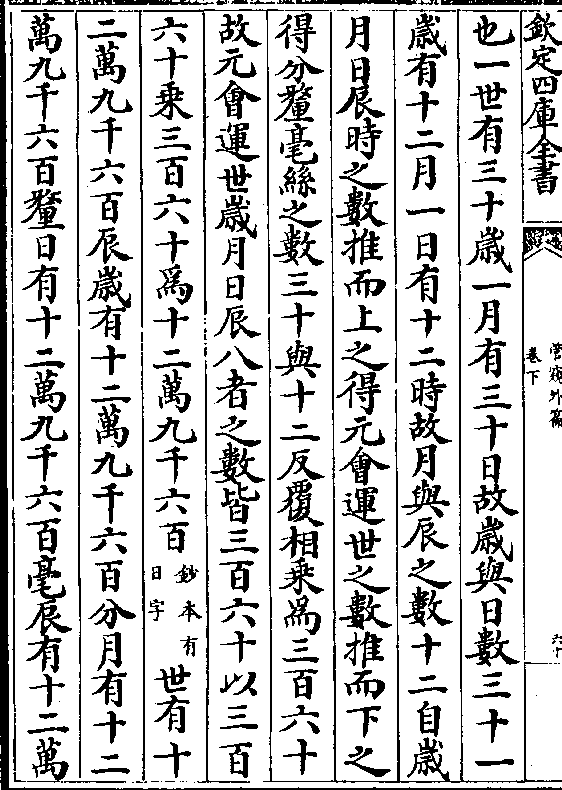

元 十二会 三百六十运 四千三百二十世 十二万九千六百岁

会 三十运 三百六十世 一万八百岁 十二万九千六百月

管窥外篇 卷下 第 61b 页 WYG0709-0689d.png

运 十二世 三百六十岁 四千三百二十月 十二万九千六百日

运 十二世 三百六十岁 四千三百二十月 十二万九千六百日世 三十岁 三百六十月 一万八百日 十二万九千六百辰

岁 十二月 三百六十日 四千三百二十辰 十二万九千六百分

月 三十日 三百六十辰 一万八百分 十二万九千六百釐

日 十二辰 三百六十分 四千三百二十釐 十二万九千六百毫

辰 三十分 三百六十釐 一万八百毫 十二万九千六百丝

分十二釐 三百六十毫 四千三百二十丝

釐 三十毫 二百六十丝

管窥外篇 卷下 第 62a 页 WYG0709-0690a.png

毫十二丝

毫十二丝丝

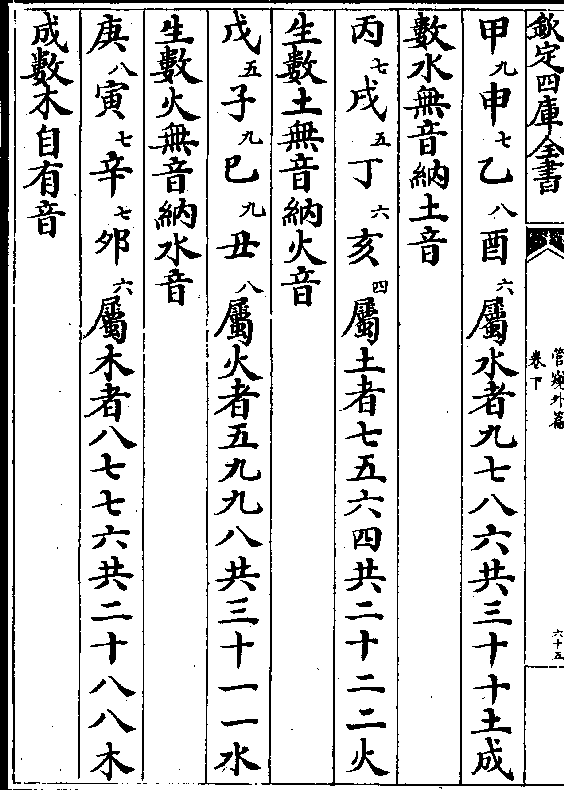

五行纳音法(见朱元升三易备遗今撮其要于此/)

一纳音五行次序

金 火 木 水 土

一五行成音所从之数

水一 六数因土成音从土数五

火二 七数因水成音从水数一六

管窥外篇 卷下 第 62b 页 WYG0709-0690b.png

木三 八数自能成音从本数

木三 八数自能成音从本数金四 九数自能成音从本数

土五 十数因火成音从火数二七

按朱元升曰水本无音因土激之则有音故水居五

土之数(十即五/之成数)火本无音因水凑之则有音故火居

一六水之数土本无音因火陶之则有音故土居二

七(钞本无/七字)火之数惟木金(钞本无/金字)自能成音不易其

数

管窥外篇 卷下 第 63a 页 WYG0709-0690c.png

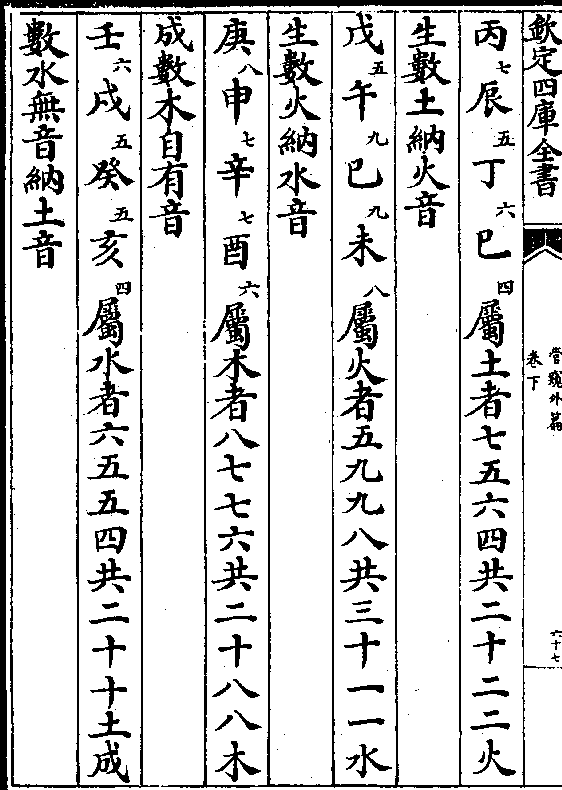

一十干策数例

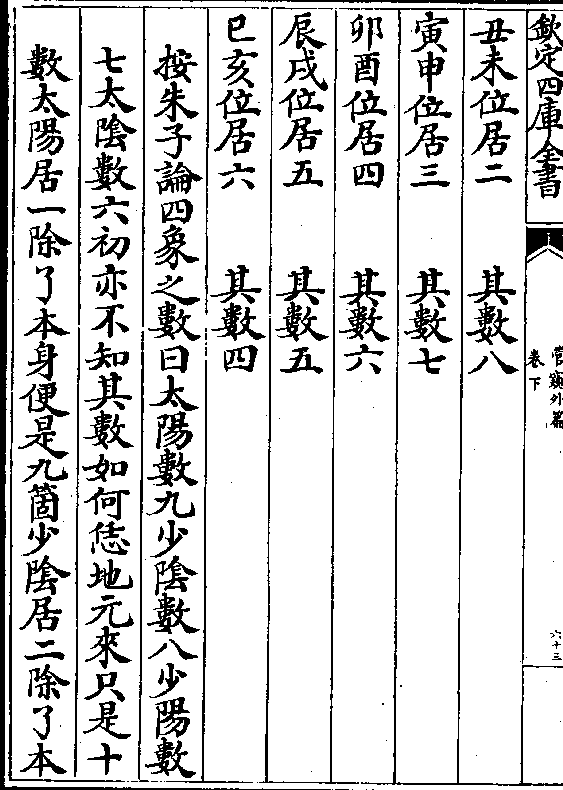

一十干策数例甲巳位居一 其数九

乙庚位居二 其数八

丙辛位居三 其数七

丁壬位居四 其数六

戊癸位居五 其数五

一十二支策数例

子午位居一 其数九

管窥外篇 卷下 第 63b 页 WYG0709-0690d.png

丑未位居二 其数八

丑未位居二 其数八寅申位居三 其数七

卯酉位居四 其数六

辰戌位居五 其数五

己亥位居六 其数四

按朱子论四象之数曰太阳数九少阴数八少阳数

七太阴数六初亦不知其数如何恁地元来只是十

数太阳居一除了本身便是九个少阴居二除了本

管窥外篇 卷下 第 64a 页 WYG0709-0691a.png

身便是八个少阳居三除了本身便是七个太阴居

身便是八个少阳居三除了本身便是七个太阴居四除了本身便是六个今以朱子此言推之则知十

干十二支之数亦是就十(此下阙/而未全)

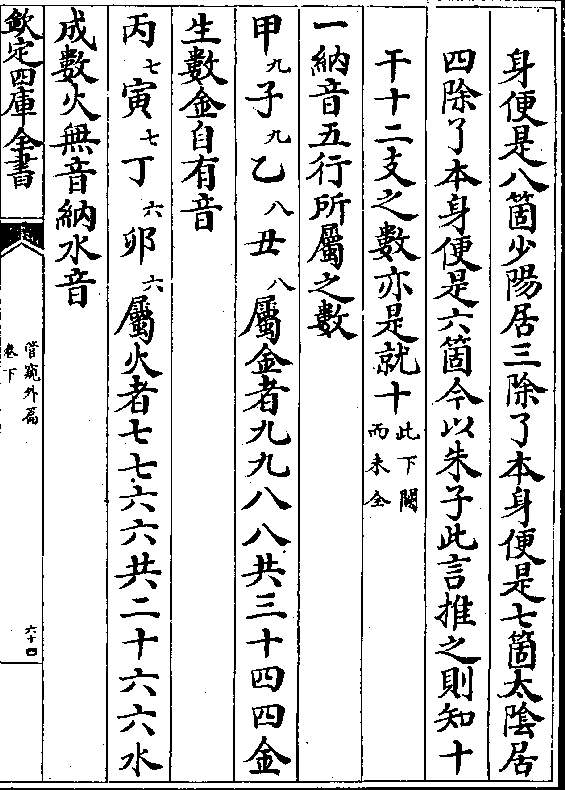

一纳音五行所属之数

甲(九/)子(九/)乙(八/)丑(八/)属金者九九八八共三十四四金

生数金自有音

丙(七/)寅(七/)丁(六/)卯(六/)属火者七七六六共二十六六水

成数火无音纳水音

管窥外篇 卷下 第 64b 页 WYG0709-0691b.png

戊(五/)辰(五/)己(九/)巳(四/)属木者五五九四共二十三三木

戊(五/)辰(五/)己(九/)巳(四/)属木者五五九四共二十三三木生数木自有音

庚(八/)午(九/)辛(七/)未(八/)属土者八九七八共三十二二火

生数土无音纳火音

壬(六/)申(七/)癸(五/)酉(六/)属金者六七五六共二十四四金

生数金自有音

甲(九/)戌(五/)乙(八/)亥(四/)属火者九五八四共二十六六水

成数火无音纳水音

管窥外篇 卷下 第 65a 页 WYG0709-0691c.png

丙(七/)子(九/)丁(六/)丑(八/)属水者七九六八共三十十土成

丙(七/)子(九/)丁(六/)丑(八/)属水者七九六八共三十十土成数水无音纳土音

戊(五/)寅(七/)己(九/)卯(六/)属土者五七九六共二十七七火

成数土无音纳火音

庚(八/)辰(五/)辛(七/)巳(四/)属金者八五七四共二十四四金

生数金自有音

壬(六/)午(九/)癸(五/)未(八/)属木者六九五八共二十八八木

成数木自有音

管窥外篇 卷下 第 65b 页 WYG0709-0691d.png

甲(九/)申(七/)乙(八/)酉(六/)属水者九七八六共三十十土成

甲(九/)申(七/)乙(八/)酉(六/)属水者九七八六共三十十土成数水无音纳土音

丙(七/)戌(五/)丁(六/)亥(四/)属土者七五六四共二十二二火

生数土无音纳火音

戊(五/)子(九/)己(九/)丑(八/)属火者五九九八共三十一一水

生数火无音纳水音

庚(八/)寅(七/)辛(七/)卯(六/)属木者八七七六共二十八八木

成数木自有音

管窥外篇 卷下 第 66a 页 WYG0709-0692a.png

壬(六/)辰(五/)癸(五/)巳(四/)属水者六五五四共二十十土成

壬(六/)辰(五/)癸(五/)巳(四/)属水者六五五四共二十十土成数水纳土音

甲(九/)午(九/)乙(八/)未(八/)属金者九九八八共三十四四金

生数金自有音

丙(七/)申(七/)丁(六/)酉(六/)属火者七七六六共二十六六水

成数火纳水音

戊(五/)戌(五/)己(九/)亥(四/)属木者五五九四共二十三三木

生数木自有音

管窥外篇 卷下 第 66b 页 WYG0709-0692b.png

庚(八/)子(九/)辛(七/)丑(八/)属土者八九七八共三十二二火

庚(八/)子(九/)辛(七/)丑(八/)属土者八九七八共三十二二火生数土纳火音

壬(六/)寅(七/)癸(五/)卯(六/)属金者六七五六共二十四四金

生数金自有音

甲(九/)辰(五/)乙(八/)巳(四/)属火者九五八四共二十六六水

成数火纳水音

丙(七/)午(九/)丁(六/)未(八/)属水者七九六八共三十十土成

数水纳土音

管窥外篇 卷下 第 67a 页 WYG0709-0692c.png

戊(五/)申(七/)己(九/)酉(六/)属土者五七九六共二十七七火

戊(五/)申(七/)己(九/)酉(六/)属土者五七九六共二十七七火成数土纳火音

庚(八/)戌(五/)辛(七/)亥(四/)属金者八五七四共二十四四金

生数金自有音

壬(六/)子(九/)癸(五/)丑(八/)属木者六九五八共二十八八木

成数木自有音

甲(九/)寅(七/)乙(八/)卯(六/)属水者九七八六共三十十土成

数水纳土音

管窥外篇 卷下 第 67b 页 WYG0709-0692d.png

丙(七/)辰(五/)丁(六/)巳(四/)属土者七五六四共二十二二火

丙(七/)辰(五/)丁(六/)巳(四/)属土者七五六四共二十二二火生数土纳火音

戊(五/)午(九/)己(九/)未(八/)属火者五九九八共三十一一水

生数火纳水音

庚(八/)申(七/)辛(七/)酉(六/)属木者八七七六共二十八八木

成数木自有音

壬(六/)戌(五/)癸(五/)亥(四/)属水者六五五四共二十十土成

数水无音纳土音

管窥外篇 卷下 第 68a 页 WYG0709-0693a.png

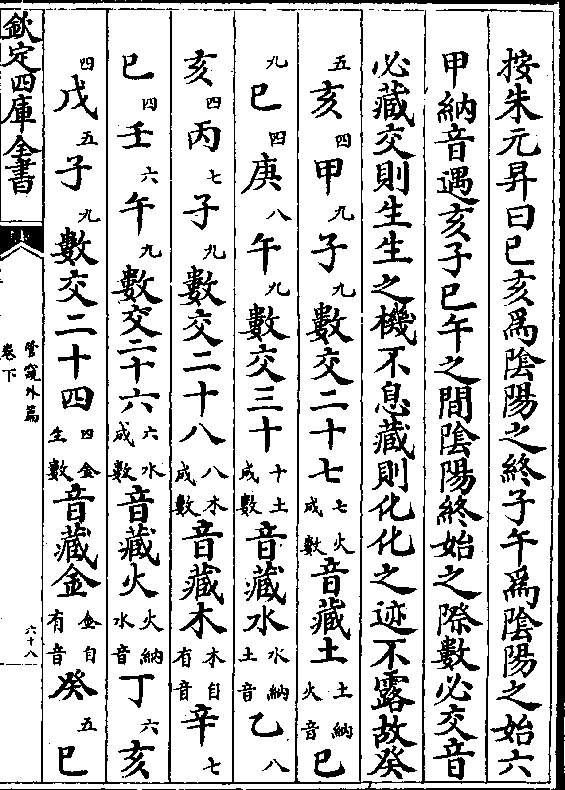

按朱元升曰己亥为阴阳之终子午为阴阳之始六

按朱元升曰己亥为阴阳之终子午为阴阳之始六甲纳音遇亥子巳午之间阴阳终始之际数必交音

必藏交则生生之机不息藏则化化之迹不露故癸

(五/)亥(四/)甲(九/)子(九/)数交二十七(七火/成数)音藏土(土纳/火音)己

(九/)巳(四/)庚(八/)午(九/)数交三十(十土/成数)音藏水(水纳/土音)乙(八/)

亥(四/)丙(七/)子(九/)数交二十八(八木/成数)音藏木(木自/有音)辛(七/)

巳(四/)壬(六/)午(九/)数交二十六(六水/成数)音藏火(火纳/水音)丁(六/)亥

(四/)戊(五/)子(九/)数交二十四(四金/生数)音藏金(金自/有音)癸(五/)巳

管窥外篇 卷下 第 68b 页 WYG0709-0693b.png

(四/)甲(九/)午(九/)数交二十七(七火/成数)音藏土(土纳/火音)己(九/)亥

(四/)甲(九/)午(九/)数交二十七(七火/成数)音藏土(土纳/火音)己(九/)亥(四/)庚(八/)子(九/)数交三十(十土/成数)音藏水(水纳/土音)乙(八/)巳(四/)

丙(七/)午(九/)数交二十八(八木/成数)音藏木(木自/有音)辛(七/)亥(四/)

壬(六/)子(九/)数交二十六(六水/成数)音藏火(火纳/水音)丁(六/)巳(四/)

戊(五/)午(九/)数交二十四(四金/生数)音藏金(金自/有音)大抵皆于

亥子巳午之交而藏也

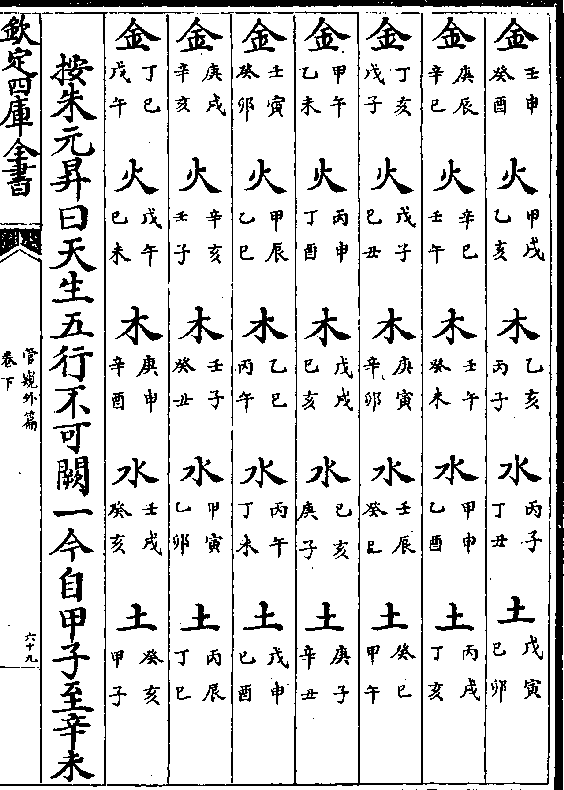

一六甲用音藏音五行次序

金(甲子/乙丑) 火(丙寅/丁卯) 木(戊辰/己巳) 水(己巳/庚午) 土(庚午/辛未)

管窥外篇 卷下 第 69a 页 WYG0709-0693c.png

金(壬申/癸酉) 火(甲戌/乙亥) 木(乙亥/丙子) 水(丙子/丁丑) 土(戊寅/己卯)

金(壬申/癸酉) 火(甲戌/乙亥) 木(乙亥/丙子) 水(丙子/丁丑) 土(戊寅/己卯)金(庚辰/辛巳) 火(辛巳/壬午) 木(壬午/癸未) 水(甲申/乙酉) 土(丙戌/丁亥)

金(丁亥/戊子) 火(戊子/己丑) 木(庚寅/辛卯) 水(壬辰/癸巳) 土(癸巳/甲午)

金(甲午/乙未) 火(丙申/丁酉) 木(戊戌/己亥) 水(己亥/庚子) 土(庚子/辛丑)

金(壬寅/癸卯) 火(甲辰/乙巳) 木(乙巳/丙午) 水(丙午/丁未) 土(戊申/己酉)

金(庚戌/辛亥) 火(辛亥/壬子) 木(壬子/癸丑) 水(甲寅/乙卯) 土(丙辰/丁巳)

金(丁巳/戊午) 火(戊午/己未) 木(庚申/辛酉) 水(壬戌/癸亥) 土(癸亥/甲子)

按朱元升曰天生五行不可阙一今自甲子至辛未

管窥外篇 卷下 第 69b 页 WYG0709-0693d.png

具金火木土而阙水自壬申至己卯具金水火土而

具金火木土而阙水自壬申至己卯具金水火土而阙木自庚辰至丁亥具金木水土而阙火自戊子至

癸巳具火木水而阙金土自甲午至辛丑具金火木

土而阙水自壬寅至己酉具金火水土而阙木自庚

戌至丁巳具金木(钞本无/木字)水土而阙火(钞本/作木)自戊午

至癸亥具火木水而阙金土五行凡八周于六甲中

具者三十阙者十阙者果何义哉呜呼三代以降寥

寥数千载生民日用之常不可无(阙/)六甲然终莫晓

管窥外篇 卷下 第 70a 页 WYG0709-0694a.png

六甲中五行其所以具所以阙之常义职在所由盖

六甲中五行其所以具所以阙之常义职在所由盖自黄帝归藏易之不明始矣其所以具者归藏易之

用音也其所以阙者归藏易之藏音也藏于不用是

乃所以用也以为在于无物之前而未尝不立于有

物之后以为在于阴阳之外而未尝不行于阴阳之

中该体用妙动静兼有无贯隐显此藏而用无极而

太极之谓也是故用音固配伏羲氏之卦象藏音亦

莫不配伏羲氏之卦象也藏岂空虚寂灭云乎哉

管窥外篇 卷下 第 70b 页 WYG0709-0694b.png

一日百刻配十二时之数

一日百刻配十二时之数按三山林永叔曰天行一周昼夜百刻配以十二时

一时得八刻详以言之十时得八十刻又二时得十

六刻总九十六刻所馀四刻又以每刻分为六十分

总二百四十分布之十二时之间则一时得八刻二

十分故时有初初刻者十分也正初刻者十分也且

以卯言之先初初刻(十/分)初一刻(六十/分)初二刻(六十/分)初

三刻(六十/分)初四刻(六十/分)正初刻(十/分)正一刻(六十/分)正二

管窥外篇 卷下 第 71a 页 WYG0709-0694c.png

刻(六十/分)正三刻(六十/分)正四刻(六十/分)总而计之则一时

刻(六十/分)正三刻(六十/分)正四刻(六十/分)总而计之则一时八刻二十分见矣

州郡之别

古者以州统国周制以县统郡周末兼并大国或两

州三州小国亦自擅一州而不可统国矣于是诸侯

之国始各置郡以守其地而郡反统县矣秦灭六国

废侯置守有郡无国汉初郡国错置守相治亦未以

州统之也孝武始置十三部刺史以六条敕郡太守

管窥外篇 卷下 第 71b 页 WYG0709-0694d.png

于是州始统郡其后或刺史为(阙/) 州牧亦不

于是州始统郡其后或刺史为(阙/) 州牧亦不常有也下至南北分裂之际州郡代增其数猥多隋

文受禅开皇三年罢郡为州有刺史无太守而州遂

统县矣炀帝大业三年又改州为郡唐高祖武德元

年复罢郡置州以太守为刺史至玄宗天宝元年又

以州为郡刺史为太守肃宗至德二载又复旧名至

今郡不再置终唐之世州官皆称刺史宋时州官或

称知州事亦不复称刺史矣国朝因之而又以路统

管窥外篇 卷下 第 72a 页 WYG0709-0695a.png

州县以道统各路以行省统各道大抵路是宋制道

州县以道统各路以行省统各道大抵路是宋制道是唐制行省是元魏大行台之遗规大略如此而已

以愚观之唐之郡刺史是汉郡太守之职汉州刺史

之职在唐则为观察使采访使在宋则为提刑按察

使在国朝则为肃政廉访使其职一也

姓氏之别

按左氏传有因生赐姓胙土命氏之别又有以字以

谥以官以邑为氏之分及夹漈郑氏姓氏略之作论

管窥外篇 卷下 第 72b 页 WYG0709-0695b.png

得姓氏者有三十二类而讥左氏之言为隘郑氏谓

得姓氏者有三十二类而讥左氏之言为隘郑氏谓三代以前姓氏分而为二男子称氏妇人称姓氏所

以别贵贱姓所以别婚姻三代之后姓氏合而为一

皆所以别婚姻而以地望明贵贱大略如此愚窃以

郑氏之略详之则知后世皆无所谓姓不过只有氏

而已虽姜姚姬嬴之类本是姓者亦皆是以姓为氏

矣所以后世但曰姓某氏而不敢曰某姓某氏者盖

姓不可考故得虚其姓于此上而但实其氏于下耳

管窥外篇 卷下 第 73a 页 WYG0709-0695c.png

今人乃以姓周姓陈为言殊不知但可言姜姓姚姓

今人乃以姓周姓陈为言殊不知但可言姜姓姚姓周氏陈氏耳言姓姜姓姚亦是辞语颠倒尚且不可

况言姓周姓陈以为姓而又颠倒下语乎盖以姓为

氏者有之未有以氏为姓者也何以言之观朱子注

太公之姓氏曰太公姜姓吕氏则见矣以此推之则

凡曰姓周氏者但可加一姬字于姓字之上曰姓陈

氏者但可加一妫字于姓字之上而已然姓之所从

来不可尽考故宁虚其姓于上而但实其氏于下可

管窥外篇 卷下 第 73b 页 WYG0709-0695d.png

也未知识者以为然否

也未知识者以为然否十七史名

史记 西汉书 东汉书 魏书 蜀书

吴书 晋书 宋书 齐书 梁书

陈书 后魏书 后周书 北齐书 隋书

唐书 五代史(此下疑有脱简/)

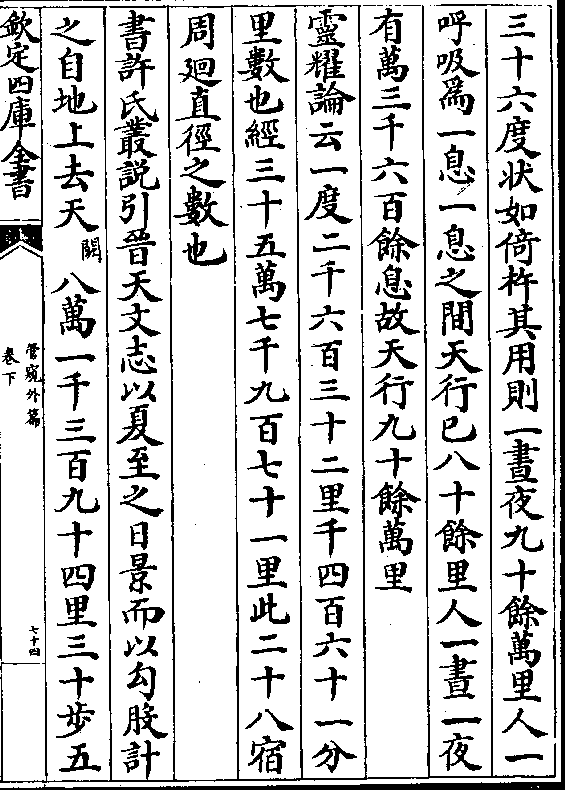

易乾大象天行健语录曰惟安定说得好因举其说曰

天形苍然南枢入地下三十六度北枢出地上(钞本无/上字)

管窥外篇 卷下 第 74a 页 WYG0709-0696a.png

三十六度状如倚杵其用则一昼夜九十馀万里人一

三十六度状如倚杵其用则一昼夜九十馀万里人一呼吸为一息一息之间天行已八十馀里人一昼一夜

有万三千六百馀息故天行九十馀万里

灵耀论云一度二千六百三十二里千四百六十一分

里数也经三十五万七千九百七十一里此二十八宿

周回直径之数也

书许氏丛说引晋天文志以夏至之日景而以勾股计

之自地上去天(阙/)八万一千三百九十四里三十步五

管窥外篇 卷下 第 74b 页 WYG0709-0696b.png

尺三寸六分此经天之半倍之得十六万二千七百八

尺三寸六分此经天之半倍之得十六万二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分以周率乘之经率约

之得五十一万三千六百八十七里六十八步一尺八

寸二分此周天之数也今以其数分之每度计一千四

百单六里一百四十三步三尺五寸七分三釐

离骚天问所行几里朱子注曰历家以为周天赤道一

百七万四千里

按胡氏谓一息天行八十里则万三千六百息当有

管窥外篇 卷下 第 75a 页 WYG0709-0696c.png

一百八万八千里今但言故天行九十馀万里岂一

一百八万八千里今但言故天行九十馀万里岂一时计算之未审邪抑后人传写之有误邪但胡氏皆

以有馀言之则亦大约如此而已今以息数所积校

之灵耀论所载仅差万有馀里而已而晋志所计乃

不及一半何其大相辽绝如此以愚度之当以胡氏

说息数所积及灵耀说所言里数为当盖天内是地

地形之广约十万里(海水亦/作地算)天体若不如此大如何

容得地在中间形气相依形既如此广气若不极其

管窥外篇 卷下 第 75b 页 WYG0709-0696d.png

厚如何束得形住如何举得形起况地在天中日月

厚如何束得形住如何举得形起况地在天中日月丽天而行月常受日光为光惟地小天大故地之四

外空旷辽廓日月之行虽有隔地之时然天去地远

则日光无时不旁出地外而月常得受之以为光故

必如灵耀论经三十五万里之说然后地之四面各

有十万馀里之空日光乃不为地所碍尔姑记臆说

以俟知者而问焉

离骚天问圜则九重孰营度之惟兹何功孰初作之斡

管窥外篇 卷下 第 76a 页 WYG0709-0697a.png

维焉系天极焉加八柱何当东南何亏九天之际安放

维焉系天极焉加八柱何当东南何亏九天之际安放安属隅隈多有谁知其数朱子集注曰右三章六问今

答之曰或问乎邵子曰天何依曰依乎地地何附曰附

乎天天地何所依附曰自相依附天依形地附气其形

也有限其气也无涯详味此言屈子所问昭然若发矇

矣但天之形原如弹丸昼夜运转具南北两端后高前

下乃其枢轴不动之处其运转者亦无形质但如劲风

之旋是为天体而实非有体也地则气之渣滓聚成形

管窥外篇 卷下 第 76b 页 WYG0709-0697b.png

质者但以其束于劲风旋转之中故得以兀然浮空久

质者但以其束于劲风旋转之中故得以兀然浮空久而不坠耳黄帝问于岐伯曰地有凭乎岐伯曰大气举

之亦谓此也(云云/)天何所沓十二焉分日月安属列星

安陈集注曰(云云/)当其气之盛处精神光耀自然发越

而又各有次第耳列子曰天积气耳日月星辰亦积气

中之有光耀者张衡灵宪曰星也者体生于地精气成

于天形列位错峙各有攸属此言皆得之矣

按其气无涯之答与焉系焉加安放安属之问可谓

管窥外篇 卷下 第 77a 页 WYG0709-0697c.png

语简而意尽矣但若只以气之逼塞充满者言如此

语简而意尽矣但若只以气之逼塞充满者言如此可也若以气之旋转不停者言则有所未易晓何则

夫天体大周围三百六十五度四分度之一计其里

数凡百有馀万里此特以日月星辰所丽之处言之

耳而人一呼一吸之间已行八十馀里之多矣然此

未可为无涯也政恐愈外则愈广愈广(钞本无/愈广字)则里

数愈多且试言其外十倍于此则当有千馀万里之

广而人一息之间当运八百里矣若止于此则犹是

管窥外篇 卷下 第 77b 页 WYG0709-0697d.png

有涯也又其外百倍于此则当有万馀万里之广而

有涯也又其外百倍于此则当有万馀万里之广而一息之顷又当运八千里矣若止于此亦未可谓之

无涯也又其外千倍于此则当有十万馀万里之广

而一息之顷又当运八万里矣若但止于此又岂可

谓之无涯哉又其外万倍十万倍百万倍千万倍万

万倍于此则运行之里数亦当如此倍加而亦不可

谓之无涯也如此则运行之数无乃太疾而行或有

所不逮乎此愚所未晓一也又按两端枢轴不动之

管窥外篇 卷下 第 78a 页 WYG0709-0698a.png

言本至当之理无难晓者但曰地束于劲风旋转之

言本至当之理无难晓者但曰地束于劲风旋转之中故得以兀然浮空甚久而不坠则地之四外是海

水以理推之地之所以不坠者水载之也水之所以

不泄者气束之也气之所以束得水住者以其运之

至劲故水无可泄之耳今南极入地三十六度乃其

枢轴不动之处气于此处一日之间亦只运一周其

势必不甚劲而在下水性就下安得不于此处泄去

邪此愚所未晓二也又按其转运但如劲风之旋实

管窥外篇 卷下 第 78b 页 WYG0709-0698b.png

非有体之言此固至论但天若全无形体则日月星

非有体之言此固至论但天若全无形体则日月星辰所丽之处其外皆是无穷无极之空虚天之气固

浩然盛大若浑无形体以范围之愚恐其只管如劲

风之旋转散出茫无边际之空虚则在外者虽厚亦

岂能如此之皆厚在内者虽劲亦岂能如此之常劲

盖气虽与形质有限者不同然亦只是形而下者之

器既有终时宁无极处岂可但以无涯言之哉观于

乾象传保合太和之(阙/)语录曰天地氤氲乃天地保

管窥外篇 卷下 第 79a 页 WYG0709-0698c.png

合此生物之理造化不息及万物化生之后则万物

合此生物之理造化不息及万物化生之后则万物各自保合其生理不保合则无物矣又曰天之生物

莫不令有躯壳如人之有体果之有皮核有个躯壳

保合以全之能保合则真性常存生生不穷盖人物

之气必在躯壳之中乃能运动生活若气但依乎躯

壳之外则人物岂能生活而运动哉天之所生者尚

如此况于天而自无以范围其气则气散于外将何

以囿夫(钞本/作天)地生人物于内乎此愚所未晓三也又

管窥外篇 卷下 第 79b 页 WYG0709-0698d.png

按当其气之盛处精光发越与日月星辰乃精气中

按当其气之盛处精光发越与日月星辰乃精气中之有光耀者言之此固不易之论但日月星辰虽亦

气之中成象者恐与劲风旋转之气亦有间若三光

亦只如劲风之气一般安得成象如此久次舍如此

定哉况经星一定不移以为积气中之有光耀者故

但随气运转犹可至于七政则运行各各不同若果

自无其体无所附丽亦只如劲风之旋则全体大气

转运之中又岂容七政之气各各自为旋(钞本有/风字)转

管窥外篇 卷下 第 80a 页 WYG0709-0699a.png

也哉此愚所未晓四也凡此所未晓处穷乡无可质

也哉此愚所未晓四也凡此所未晓处穷乡无可质之人姑以愚意度之窃以为先贤所以谓天无体气

无涯者盖以有体有涯而何可无所加无所属而其

说有所不通耳愚窃以日月星辰之象推之夫日月

星宿其体虽不如有形质者之实其象当亦不但如

气之虚而已且如日之为象大明盛实图经有度炎

赫可曝岂可谓其但如气之纯乎虚哉其质纯乎实

气纯乎虚既谓之象则非虚非实而亦不可谓其漠

管窥外篇 卷下 第 80b 页 WYG0709-0699b.png

然全无形体矣月之与星亦然以此推之则天之运

然全无形体矣月之与星亦然以此推之则天之运乎外者乌知其亦不有如此非虚非实之体至圆至

大至厚至刚内为劲气所充上为三光所丽浑浑然

浮空而独悬者但所可疑者地已大矣又将以何为

(钞本/作谓)极大之(钞本/作于)天体乎殊不思有是气则有是体

有蝼蚁之气则有蝼蚁之体有人兽之气则有人兽

之体有天地之气则有天地之体又何患无以为天

体之大乎又有可疑者天体既如此大若无所加属

管窥外篇 卷下 第 81a 页 WYG0709-0699c.png

安得悬空久而不坠乎殊不思在地成形成形者属

安得悬空久而不坠乎殊不思在地成形成形者属阴在天成象成象(钞本无/成象字)者属阳阴之性重而下坠

阳之性健而上升天以纯阳之气成象而运乎地外

地以纯阴之质成形而囿乎天中阳气本健而升上

以依乎地故久坠而不升阴质本重而坠下以附乎

天故久浮而不坠不升不坠是以相持合一浑浑然

浮于太空之中亘十二万九千六百年之久不待有

所加放而自定尔况于天大地小以一分之形两倍

管窥外篇 卷下 第 81b 页 WYG0709-0699d.png

之气挟之以浮则其久不坠亦何足怪乎如此则其

之气挟之以浮则其久不坠亦何足怪乎如此则其在外者有涯亦得无涯亦得又何患乎愈外则里数

愈广愈广则运行愈疾之有不可晓哉况天既有体

则水不患其不动处泄去气不患其于极广处散薄

日月星辰不患其无所附丽矣穿凿而谬妄决不可

信姑记于此以俟知者而请问焉尔

或谓邵子其气无涯之言至矣若非气之无涯则天

悬空无所寄何以久而不坠乎曰此亦易晓请以天

管窥外篇 卷下 第 82a 页 WYG0709-0700a.png

开之初明之夫天之始开理宜自小而大故无始开

开之初明之夫天之始开理宜自小而大故无始开气即无涯之理若始开气即无涯又何待一万八百

年之久而成哉当此气未无涯之时天固已尝悬空

无所寄寓经一万八百年之久而不坠矣一万八百

年不坠则虽十二万九千六百年无所寄寓宜亦终

不坠矣又何必杞人之忧哉

或又谓列子云天积气耳日月星辰亦积气中之有

光耀者信如斯言则是象无异体但气有异色耳今

管窥外篇 卷下 第 82b 页 WYG0709-0700b.png

曰象不但如气之虚则是象与气为有辨也请言其

曰象不但如气之虚则是象与气为有辨也请言其所以有辨之状曰此亦易见盖象可以从气中过气

不可以从象中过象每随气而行气非随象而运此

象与气之辨也何以知之以七政之有顺逆迟疾而

知之也夫七政在气中运动气若坚劲不容其过则

七政为其所梏而不得动矣今七政或迟或疾运动

自由是七政所至气开以容其过也若七政之体如

日之大明盛实吾意其虽有至刚至劲之气亦不可

管窥外篇 卷下 第 83a 页 WYG0709-0700c.png

贯从日体之中而过去也其他星象皆然特经星不

贯从日体之中而过去也其他星象皆然特经星不动不可见尔天体东升西没经星七政各随其运其

运而有动不动焉运者象也所以运乎象者气也同

此一气之运而象之或动或不动与动者之或迟或

疾各不同譬则流水之中有冰焉水凝而成冰犹气

结而成象也冰而可从水中过水不可从冰中过是

水可入而冰不可入也水行(钞本/作从)而冰随之行(钞本/有而)

(宇/)水流而冰(钞本有之字/无而冰字)随之流(钞本无/之流字)也其流而

管窥外篇 卷下 第 83b 页 WYG0709-0700d.png

(钞本/作不)行或疾或徐各因其势岂可必其同哉即此可

(钞本/作不)行或疾或徐各因其势岂可必其同哉即此可见象与气不容无辨之状矣或又谓既曰天有体矣

则天体之外虚空无极安知不又有此之天地乎然

则佛氏四方上下恒河沙数世界之言未必皆是虚

妄亦不必深訾之也曰佛氏亦略有见于无涯之意

故揣度而有此说但圣贤教人欲其知所当知而已

与我无相干者不必知可也人生天地间戴天履地

则覆载乎我者不可不知其如何至于天地外事与

管窥外篇 卷下 第 84a 页 WYG0709-0701a.png

我有何相干政不必求其知也故六合之外圣人不

我有何相干政不必求其知也故六合之外圣人不论非莫之晓而不敢论也论之无所證据初无益于

人祗足以惑人耳佛氏自欲衒其无所不知之高所

以每每称说他方世界之事以疑骇愚俗而夸耀之

初岂耳闻目见其实有是则不过亦以臆度之私创

此荒唐之论而已纵如其言果有恒河沙(钞本无/沙字)数

世界在此天地之外然空虚终是无涯又岂有终极

之处哉况佛氏尚不识此天地形状为何如而妄为

管窥外篇 卷下 第 84b 页 WYG0709-0701b.png

须弥山之说以肆其欺诳则其所言六合外事又岂

须弥山之说以肆其欺诳则其所言六合外事又岂有可信者哉

天问夜光何德死则又育厥利维何而顾菟在腹集注(云/)

(云/)惟近世沈括之说为得之括之言曰月本无光犹一

银丸日耀之乃光耳光之初生日在其傍故光侧而所

见才如钩日渐远则斜照而光稍满大抵如一弹丸以

粉涂其半侧视之则粉处如钩对视之则正圆也(云云/)

性理会元文公曰纬星是阴中之阳经星是阳中之阴

管窥外篇 卷下 第 85a 页 WYG0709-0701c.png

盖五星皆是地上水火土金水之气上结而成郤受日

盖五星皆是地上水火土金水之气上结而成郤受日光经星郤是阳气之馀凝结者亦受日光但经星则闪

烁开辟其光不定纬星则不然纵有芒角本体之光亦

自不动

按沈氏之说愚窃有所未晓者夫集注又曰或者以

为日月在天如两镜相照而地居其中四旁皆空水

也此乃实见非臆度之论但曰月本无光日耀之乃

光如此则日光必照著月乃有光耳若日光为物所

管窥外篇 卷下 第 85b 页 WYG0709-0701d.png

遮隔照不著月则月乃何以为光乎今或者既曰日

遮隔照不著月则月乃何以为光乎今或者既曰日月在天如两镜相照而地居其中则是日月之行不

免有隔地之时若日光为地体所障月体为地影所

蔽则月必无日光可受又将何以为光乎愚尝以此

为月食之说终是不慊于心何者盖地体甚大若谓

其有影则凡物之影必倍于形地之与水岂无十万

里之广厚则对日之冲其影又当倍此以天倍言之

一度才二千六百三十二里有馀耳九行为黄道近

管窥外篇 卷下 第 86a 页 WYG0709-0702a.png

者只在一度间极远者不过六度便以六度计之不

者只在一度间极远者不过六度便以六度计之不过一万五千七百九十二里有馀而已而地与水之

影在对日之冲者乃有一二十万之广大可以遮六

七十度不知月行入在此影中日光亦能照及之否

故谓地为无影则可若不免有影政恐月若本自无

光须待日耀之乃光则为地影所蔽失光之时岂一

夕两夕而已今则月自生明之后无夕不光虽有时

而食亦不过一时两时之顷而已不知又何说也又

管窥外篇 卷下 第 86b 页 WYG0709-0702b.png

按文公星亦受日光之说朱子又尝言天地间本无

按文公星亦受日光之说朱子又尝言天地间本无光光乃是日之光故月与星有光者皆是受日之光

以为光亦此意也愚亦有所未达者夫既曰月与星

皆是受日之光则月之生明必在合朔之第三日是

时月去日已三四十度矣然始生之明不过一线之

微耳渐增以至于半而弦又渐增至于满而望望后

渐亏以至于晦亦然无生明顿满之理也今经星纬

星近日远日光皆圆满满皆无以渐者姑以金星言

管窥外篇 卷下 第 87a 页 WYG0709-0702c.png

之金星附日而行自距合后或进在日前只去日十

之金星附日而行自距合后或进在日前只去日十八度便夕见西方或退在日后亦只去日十八度便

晨见东方是时去日如此之近皆见圆满不如月之

生明有渐亦不知此何说也

愚窃以意度之夫星去日虽近而光亦满不如月之

生明有渐则似乎星自有光不待受日光以为光者

星若果自有光乌知月之不亦有光乎若月之所以

有魄者盖日月与星虽总谓之三光而阴阳大小则

管窥外篇 卷下 第 87b 页 WYG0709-0702d.png

异焉是故日为太阳太阳犹四象之老阳六十四卦

异焉是故日为太阳太阳犹四象之老阳六十四卦之乾卦是纯乎阳之象也月为太阴太阴犹四象之

老阴六十四卦之坤卦是纯乎阴之象也日纯乎阳

故其光尤盛而其体四面皆光月纯乎阴故光不及

日其体半光而半晦光乃其面晦乃其背背即所谓

魄耳日全体光而月半体光者阳全阴半之意也至

于星则阴阳合体而不纯矣文公谓纬星是阴中之

阳经星是阳中之阴阴中之阳阳中之阴犹四象中

管窥外篇 卷下 第 88a 页 WYG0709-0703a.png

之少阳少阴六十四卦中凡阴阳合体之六十二卦

之少阳少阴六十四卦中凡阴阳合体之六十二卦是不纯乎阳不纯乎阴之象也不纯乎阴故其光皆

全不如月之半明半晦不纯乎阳故其光虽全而不

如日之独盛也三光之体不同恐或如此星既本自

有光则近日远日光皆圆满不必疑可也独月之近

日远日而光有盈亏之异则未得其说窃以为日君

象臣主敬君故月常面日而不敢背此其光所以自

生而满自满而亏皆以渐而进退也此即沈氏弹丸

管窥外篇 卷下 第 88b 页 WYG0709-0703b.png

以粉涂半侧视对视之说但彼主日耀之光此主月

以粉涂半侧视对视之说但彼主日耀之光此主月自有光为异耳至于日君月臣月常面日之说何以

知其然邪曰以九行与黄道离合远近之势而知之

也观九行与黄道相交去之势则知月之与日既不

敢当日道而行不敢去日黄道太远去不过六度而

已甚则日失中道则月亦变行月于行之常变皆不

远乎日如此非臣敬君之意而何如此则常面日而

不敢背亦何足怪乎既曰月自有光则地影遮隔之

管窥外篇 卷下 第 89a 页 WYG0709-0703c.png

疑可释矣然则日月有时而食何也曰月常面日魄

疑可释矣然则日月有时而食何也曰月常面日魄乃其背则朔月掩日而日食亦自与先贤之说不相

悖但望月之蚀则张衡所谓对日之冲有暗虚者月

若望行黄道则适与之值故为所掩而食耳曰然则

对日之冲何故有暗虚在彼曰天象所掩有非人所

能尽知者对日之冲与太阳远处往往常自有幽暗

之象在焉其大如日与日仝运亦未可知也既不能

凌倒景傍日月以目击其实则只当以古人此说为

管窥外篇 卷下 第 89b 页 WYG0709-0703d.png

据而已尚何言哉尚何言哉凿说谬妄岂曰可信疑

据而已尚何言哉尚何言哉凿说谬妄岂曰可信疑不敢蓄姑笔于此以俟知道云尔

或疑在易坎为水又为月水光在内可以监形于内

而不以照物于外故月之体亦如水之黑非受日光

则无以(钞本/作不)照物于(钞本/作之)外今曰月自有光则与水

异矣曰日月在天之象也岂可以为尽同于在地之

水火哉假如日月尽同于水火则合朔月或食日之

时火何以不熄水何以不燥而日月尚得两无恙乎

管窥外篇 卷下 第 90a 页 WYG0709-0704a.png

况辰星明谓之水星其体尚不如水之黑而自有光

况辰星明谓之水星其体尚不如水之黑而自有光则月之自有光又何可疑之有

天问集注地则气之渣滓聚成形质者但以其束于劲

风旋转之中故得以兀然浮空甚久而不坠耳黄帝问

于岐伯曰地有凭乎岐伯曰大气举之亦谓此也(详见/前)

按邵子天地自相依附之言至矣尽矣朱子此答亦

不过推广邵子之说而言耳本无可疑所未晓者气

运水动地若无所根著则不免有随气与水而动之

管窥外篇 卷下 第 90b 页 WYG0709-0704b.png

患况地之广厚虽曰以气行乎其中故得浮而不沉

患况地之广厚虽曰以气行乎其中故得浮而不沉然以极重之物无所根著乃能久浮而不沉于心终

有所未达者不知如何

愚窃以意度之地若有所根著则其势当在下则当

在天之南极入地三十六度处何以知之盖天半在

地上半在地下此特就地面言之尔地有如此之广

博则必有如此之深厚今地之在水面者可见在水

下者不可见是则地之深厚皆在下也深厚既皆在

管窥外篇 卷下 第 91a 页 WYG0709-0704c.png

下则天之半在地下者宜皆为容水与地之所不得

下则天之半在地下者宜皆为容水与地之所不得如半在地上者之空虚矣况水面之地北高南下而

东南又有不满之处以此度之则天之两枢所以北

高而南下者正以地形势亦北高而南下也如此则

南方水下之地当极深极厚其下宜必有所根著之

处矣天体绕地左旋无停息时地若有所根著宜在

南枢不动之处非地之形质根著乎天也天若果有

非虚非实之体运乎地外则南枢所在必当亦有非

管窥外篇 卷下 第 91b 页 WYG0709-0704d.png

实非虚之体与地相贯通矣如此则地之所以兀然

实非虚之体与地相贯通矣如此则地之所以兀然浮虚久而不坠者非惟大气有以举之亦天体有以

贯之也辟如花中之实其根蒂若不相连则生意何

由而相通哉至于气之运乎地外水之束乎气中者

自与此不相妨也臆度之说如此岂其然哉姑志于

此云尔

按书传引浑天之说曰天之形状似鸟卵地居其中

天包地外如卵之裹黄圆如弹丸故曰浑天言其形

管窥外篇 卷下 第 92a 页 WYG0709-0705a.png

体浑浑然也其说以为天半覆地上半在地下其天

体浑浑然也其说以为天半覆地上半在地下其天居地上见者一百八十二度半强地下亦然北极出

地上三十六度南极入地下亦三十六度以此观之

是地正当天之中也然地有如此之广博宜必有如

此之深厚今(阙/)地面正当天之中耳是地之深厚皆

在下也愚既己言于前矣又按文公天问注曰地则

气之渣滓聚而成质者但以其束于劲风旋转之中

故得以兀然浮空甚久而不坠耳今自地上何尝见

管窥外篇 卷下 第 92b 页 WYG0709-0705b.png

有所谓如劲风之气哉地下若亦如此则水与地何

有所谓如劲风之气哉地下若亦如此则水与地何所承载而自立邪意者自地以上皆为化生人物之

区域若即有如劲风之气行乎其间则化育何以宁

息而得遂哉如此则至劲至刚之气宜在去地几万

几万里之上近天象所丽之处而后运也以在上者

推之则四方与在下者宜亦皆然如此则地与水之

在下者当极厚在四方者当极广极博必充满逼塞

于大气旋转之中而后可是故地与水之外即是劲

管窥外篇 卷下 第 93a 页 WYG0709-0705c.png

气之所旋转劲气之中即是地与水之所充塞气之

气之所旋转劲气之中即是地与水之所充塞气之与水与地相去无毫发间然则地下(阙/)

形终极之处与天体相接非愚所能及也姑

志所疑以俟知道者而请问焉尔

以前所论观之则在内者上虚而下实皆是宁静之

区在外者东升而西没方是刚劲之气内外相依附

动静相表里而天地之体段可识矣愚尝于清夜之

间仰瞻星象之森罗可以想见昆崙磅礴四方高广

管窥外篇 卷下 第 93b 页 WYG0709-0705d.png

之度矣虽曰天大地小然形气固当各有分量若形

之度矣虽曰天大地小然形气固当各有分量若形自有限气独无涯则气与形辽绝已甚毋乃阴阳不

相称乎以愚度之气是运动发散之物若无以范围

之于外则空虚无极非惟无极则在外周遍之势难

亦恐外散则在内刚劲之力减故必有范围者然后

至刚至劲之气外薄乎范围之体而不得出则内依

乎宁静之区而不停运而相依相附自有不容不然

者矣

管窥外篇 卷下 第 94a 页 WYG0709-0706a.png

又按易离之彖传曰日月星辰丽乎天百榖草木丽

又按易离之彖传曰日月星辰丽乎天百榖草木丽乎土圣人以日月星辰对百榖草木而言以天对土

而言以此观之则土之体不可伹以百榖草木当之

明矣以百榖草木不可为土之体推之则天之体与

日月星辰之体二欤一欤愚亦不得而知之也姑志

于此以俟知天道者而请问焉

性理会元朱子曰东有启明西有长庚启明金星长庚

水星金在日西故日将出则东见水在日东故日将没

管窥外篇 卷下 第 94b 页 WYG0709-0706b.png

则西见

则西见按启明长庚金水二星之通称但水小金大故人皆

专指金星而言耳盖金水皆附日而行行皆有顺有

逆顺则日之东而夕见西方是为长庚逆则日之西

而晨见东方是为启明观文公诗大东篇启明长庚

之注可见今此处分启明长庚以配金水岂记录之

误邪抑别有说邪当俟知者而问焉

孟子离娄下篇博学详说章辅氏曰博学详说则是深

管窥外篇 卷下 第 95a 页 WYG0709-0706c.png

造之意反说约是自得之意也但上章以行言此章以

造之意反说约是自得之意也但上章以行言此章以知言知与行互相发也丛说谓上章主于行而知在其

中孟子意主于行为尤重也程子则耑主于知故在圈

外

按上章以道集注谓道为进为之方语录又曰道是

造道之方法如博学审问慎思明辨笃行之次序即

是造道之方法然则上章深造固兼知行而言此章

则承其意专以知言正以见知之亦当如此尔辅说

管窥外篇 卷下 第 95b 页 WYG0709-0706d.png

此章以知言是矣谓上章以行言恐说未尽当当以

此章以知言是矣谓上章以行言恐说未尽当当以丛说之言为断(此条当入在/孟子管窥中)

礼记乡饮酒义篇曰烹狗于东方祖阳气之发于东方

也洗之在阼其水在洗东祖天地之左海也陈浩集说

引方氏曰海有四止言东者取夫水之所归也水位居

坎而其流归东者由其生于天一行于地中故也天倾

西北而不足故水之源自此而生地缺则其形下矣而

言善下者水之性也故其理如此然则水位俱北本天

管窥外篇 卷下 第 96a 页 WYG0709-0707a.png

位也其流归东者因地势也南与北合水位居北而流

位也其流归东者因地势也南与北合水位居北而流不归南者盖东方之德木木则水之所生南方之德火

火则水之所胜生之为利胜之为害而善利者水之德

也故趋其所生焉

愚窃谓海有四止言东者即人所共见者言之也亦

犹天包地外则地之上下四旁皆天也而人但言上

天下地者亦即人所共见者言之耳今止言东者取

夫水之所归也云云窃恐未然盖地之形中高而四

管窥外篇 卷下 第 96b 页 WYG0709-0707b.png

旁下水性就下中国之地其势西北高而东南下故

旁下水性就下中国之地其势西北高而东南下故江河淮济之水皆东趋于海焉东既如此则南西北

三方其绝远人所不到之处乌知其水不亦归乎三

方之海乎朱子尝谓昆崙地之中盖昆崙至高而在

中国之西中国在昆崙之东故地势渐东渐下而中

国之水皆东归于海耳推此则昆崙以西之地亦必

渐西渐下而其水亦归乎西海矣南与北莫不皆然

识者可以意会今观禹贡弱水既西与黑水入于南

管窥外篇 卷下 第 97a 页 WYG0709-0707c.png

海之文则天下之水不专归东可知至于水位居坎

海之文则天下之水不专归东可知至于水位居坎水位居北此可以论海中之水而不可以论地上之

水盖海中之水载地者也地上之水地所载者也载

地之水其外际天与元气相应故海潮之长必自北

而南(其说见前北/江中浦中潮)此以水位居坎居北言之可也地

所载之水因乎地势随方归海即方氏谓之流东归

海是已此与居坎居北之水位有何相干而以此为

说乎天倾地缺之言显见附会天倾西北不知凡水

管窥外篇 卷下 第 97b 页 WYG0709-0707d.png

源所在皆可指为天一之所在水位之所在乎东木

源所在皆可指为天一之所在水位之所在乎东木南火水趋所生不趋所胜之言尤不可晓然黑水入

于南海而不趋所生何邪殊不思海潮之长必自北

(阙/) 南正(阙/)

此何说乎(阙/)

又按天(阙/) 朱子

集注天问尝(阙/) 其亦无稽之言(阙/)

其得失又可得言欤天倾西北

管窥外篇 卷下 第 98a 页 WYG0709-0708a.png

是本盖天之误地不满东南正因昆崙是地之中而

是本盖天之误地不满东南正因昆崙是地之中而偏在西方故尔盖天谓斗极居中其意正以斗极当

居中而偏倚于地故谓之倾西北言北并言西者盖

以日月星辰之运皆没于西故尔殊不思天有南北

二极非北极倾北乃北极去地三十六度尔以浑天

图说正之其误甚易见朱子谓洛阳天之中昆崙地

之中上下相对则昆崙须在洛阳可也今昆崙不在

洛阳在西极意者昆崙四面之地广狭宜皆相当今

管窥外篇 卷下 第 98b 页 WYG0709-0708b.png

地中既沦于西则东南自宜有不满之处无足怪者

地中既沦于西则东南自宜有不满之处无足怪者不知识者以为何如

程氏增广性理字训

按字训有白本有注本二本文多不同今人多以注

本为定本愚尝合二本恭考似乎注本不如白本之

精未敢自信今标出二本不同处以愚意妄论其优

劣于后以俟知者

造化第一

管窥外篇 卷下 第 99a 页 WYG0709-0708c.png

白本冲漠无朕万象森列浑然至理无乎不在是曰太极

白本冲漠无朕万象森列浑然至理无乎不在是曰太极注本至理浑然冲漠无朕造化枢纽品汇根柢是曰

太极

按太极有万物统体一太极物物各具一太极之二

义考之周子太极图及说可见也白本前二句即万

物统体一太极之义图中之旨与说中无极而太极

之言皆是也后二句即物物各具一太极之义图中

说中阴阳五行男女万物各一其极者是也注本前

管窥外篇 卷下 第 99b 页 WYG0709-0708d.png

二句即说中太极本无极一句之义后二句即朱子

二句即说中太极本无极一句之义后二句即朱子注中所以解无极而太极之旨者似乎四句但只说

得万物统体一太极之意而于物物各具一太极之

理有所未尽以此观之白本注本之优劣似亦易见

不知识者以为何如

白本有太和无元气注本有元气无太和

二本互见不知当以何者为定

白本健而无息静专动直易而始物是之谓乾顺而有

管窥外篇 卷下 第 100a 页 WYG0709-0709a.png

常静翕动辟简而成物是之谓坤气动而施数奇而一

常静翕动辟简而成物是之谓坤气动而施数奇而一德为全善为刚为明为公为正是之谓阳气静而承数

偶而二德为善恶为柔为闭为私为险是之谓阴得乾

之道轻清而浮以气依形运乎地外是之谓天得坤之

道重浊而沉以形附气囿乎天中是之谓地

注本气动而健能始万物其数也奇是之谓阳气静而

顺能成万物其数也偶是之谓阴得气之阳轻清成象

浑乎地外大无不覆主于生物是之谓天得气之阴重

管窥外篇 卷下 第 100b 页 WYG0709-0709b.png

浊成形函于天中广无不载主于成物是之谓地为阳

浊成形函于天中广无不载主于成物是之谓地为阳之性为天之德健而无息是之谓乾为阴之性为地之

德顺而有常是之谓坤

按白本以先乾坤次阴阳次天地为序是先言德次

言气次言形注本以先阴阳次天地次乾坤为序是

先气次形而后德其序不同不知优劣如何但先儒

平日议论皆言先有理而后有气有气而后有形则

白本似优白本论乾坤只言其理并不及形气注本

管窥外篇 卷下 第 101a 页 WYG0709-0709c.png

论乾坤则就阴阳天地上言白本论阴阳则备言其

论乾坤则就阴阳天地上言白本论阴阳则备言其气其数其德注本但言其气与数而不及其德白本

论天地则以得乾坤之道先之而后言形气相依附

之义注本但先言其得阴阳之气似乎于天地之德

有所遗者况立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与

刚亦不可言天专得气之阳地专得气之阴也白本

以始物成物之功属之乾坤而于说阴阳天地处不

再言之盖以先言乾坤(钞本有则/乾坤字)之始物成物则阴

管窥外篇 卷下 第 101b 页 WYG0709-0709d.png

阳天地之始物成物不假言矣注本于阴阳天地皆

阳天地之始物成物不假言矣注本于阴阳天地皆言始物成物而乾坤则不言之则似阴阳之始物成

物与天地之生物成物有二而乾坤初无与者殊不

思始物成物系易圣人正于乾坤二卦言之岂白本

有见于此而改注本之误乎又白本以施字承字训

阴阳健字顺字训乾坤立义最精注本于阴阳乾坤

皆以健顺训之既欠分别而于阴阳又不以施字承

字训之恐亦是注本不及白本处不知然否

管窥外篇 卷下 第 102a 页 WYG0709-0710a.png

白本乾施而大气为少阳时为春生在人为仁为善之

白本乾施而大气为少阳时为春生在人为仁为善之长是之谓元乾通而美气为太阳时为夏长在人为礼

为嘉之会是之谓亨乾遂而宜气为少阴时为秋成在

人为义为分之和是之谓利乾正而固气为太阴时为

冬藏在人为智为事之干是之谓贞

注本万物之生于时为春气为少阳天道之始是之谓

元万物之长于时为夏气为老阳天道之通是之谓亨

万物之遂于时为秋气为少阴天道之宜是之谓利万

管窥外篇 卷下 第 102b 页 WYG0709-0710b.png

物之成于时为冬气为老阴天道正固是之谓贞

物之成于时为冬气为老阴天道正固是之谓贞按白本揭乾始而大等四句于前便训尽四德之义

似优于注本言万物之生等四句于前似乎四德皆

因万物而后有者岂理也哉况注本言天道之始等

四句于后但言始而不言大似亦未备亨利亦然言

乾亦优于天四德盖乾之四德言乾则天不外是矣

白本春生二字可该(钞本/作味)注本万物之生为春二句

之义白本在人为仁为善之长二句注本所无下三

管窥外篇 卷下 第 103a 页 WYG0709-0710c.png

条皆然如此则白本似优可见

条皆然如此则白本似优可见白本气运于天以木为先木火为阳金水为阴土为冲

气旺于四季是曰五行质具于地以水为首水木为阳

火金为阴土位乎中一生一成是曰五材

注本气运于天循环无端春木夏火秋金冬水土为冲

气寄王四时是曰五行质生于地自微而著润下炎上

曲直从革土兼载之而能稼穑是曰五材

按白本以木为先之言与注本循环无端之言相反

管窥外篇 卷下 第 103b 页 WYG0709-0710d.png

盖先即端也以木为先则不可谓之无端矣意者循

盖先即端也以木为先则不可谓之无端矣意者循环无端之言可以言阴阳不可以言五行以五行配

四时四时必始于春终于冬谓之无端可乎但惟阴

阳无端故终于冬必始于春耳未知然否白本木火

为阳金水为阴自对五材水木为阳火金为阴言之

以见五行五材阴阳所属不同虽不配之春夏秋冬

而下曰土旺四季则四时之义四行盖与土行互见

不假言矣此曰土旺四季注本曰土旺四时季字似

管窥外篇 卷下 第 104a 页 WYG0709-0711a.png

亦的当言时则泛而不切矣注本春木夏火秋金冬

亦的当言时则泛而不切矣注本春木夏火秋金冬水之序虽实然不见四行分配四时之所以然者何

如似亦不如白本木火为阳金水为阴之言序与义

俱见之为尽也训五材处白本质具于地之具优于

注本质生于地之生盖质具于地而气行于天乃先

儒成说无以加焉注本自微而著之言虽精然白本

以水为首之言已足以该之矣盖水体最微人所共

晓首水则自微之意寓矣白本水木为阳火金为阴

管窥外篇 卷下 第 104b 页 WYG0709-0711b.png

与注本润下炎上曲直从革之言不同亦与论五行

与注本润下炎上曲直从革之言不同亦与论五行处相类白本以阴阳对待为序注本以五材微著为

序白本本太极图注本本洪范其义但以五行五材

对言其原出于太极图及其说曰阳变阴合而生水

火木金土五材之序然也曰五气顺布四时行焉五

行之序然也考于图系及朱子注释可见洪范五行

即是五材不以二者对举故白本本图说而不本洪

范耳

管窥外篇 卷下 第 105a 页 WYG0709-0711c.png

白本物生未盈气至而息以其伸也是之谓神物生既

白本物生未盈气至而息以其伸也是之谓神物生既盈气反而散以其归也是之谓鬼造化之迹屈伸聚散

魂魄之著焄蒿悽怆皆曰鬼神

注本以二气言阳灵为魂阴灵为魄以一气言气至而

伸气往而屈皆曰鬼神

按白本于鬼神二字既分训之又合训之分训即注

本以二气言之义合训即注本以一气言之旨似亦

无甚来去但白本详而注本略详者备则略者不得

管窥外篇 卷下 第 105b 页 WYG0709-0711d.png

为备矣何则盖有造化自然之鬼神有百物精爽之

为备矣何则盖有造化自然之鬼神有百物精爽之鬼神考于中庸十六章可见白本造化之迹屈伸聚

散二句即中庸之为德至体物不可遗之理魂魄之

著焄蒿悽怆二句即中庸使天下之人齐明盛服以

承祭祀以下之意大小俱备矣注本不惟义理似有

未备分别亦有所未精合而观之可见矣

白本阖辟不常为物之迁寖长有形为化之渐是之谓

变推行有渐为物之逝消融无迹为变之成是之谓化

管窥外篇 卷下 第 106a 页 WYG0709-0712a.png

注本寖长有形为化之渐消融无迹为变之成是曰变

注本寖长有形为化之渐消融无迹为变之成是曰变化

按变化二字白本分训之注本合训之详略不同不

知如何但白本阖辟不常推行有渐二句是就造化

上言为物之迁为物之逝二句是就物上言如此则

寖长与消融四句方有著落处注本不言造化与物

之理但言寖长消融四句恐无著落处又不知如何

必有能辨其优劣者愚则岂敢

管窥外篇 卷下 第 106b 页 WYG0709-0712b.png

右造化一篇白本四十一条注本二十四条白本若

右造化一篇白本四十一条注本二十四条白本若真若精若通若复若继善若成性若气化若六子皆

注本所无此皆性理节目之大者不应皆莫之训则

注本未得为定可知况二本次序亦异如乾坤阴阳

先后不同既已言之于前矣又如白本以道器天帝

居四德之前以五行五材居四德之后而注本则以

五行五材居四德之前道器天帝居四德之后次序

亦不如白本之精密盖道器天帝是就造化总脑上

管窥外篇 卷下 第 107a 页 WYG0709-0712c.png

说在所当先五行五材是就造化条件上说在所当

说在所当先五行五材是就造化条件上说在所当后而注本反之则白本之优似亦于此可见

性理第二

白本仁义礼智当然而然是曰人道

注本人伦日用当然而然是曰人道

按上条训天道为元亨利贞自然而然考白本以仁

义礼智对言盖必仁义礼智而后可以言道人伦日

用四字似不如仁义礼智精当不知如何

管窥外篇 卷下 第 107b 页 WYG0709-0712d.png

白本善之继也流行赋予变化无穷是之谓命性之成

白本善之继也流行赋予变化无穷是之谓命性之成也贤愚厚薄禀受一定是之谓分

注本天道流行赋予万物是之谓命人所禀受贤愚厚

薄是之谓分

按大传继善成性正承上文一阴一阳之谓道而言

正不必再言其为天道而命分之训已明况白本下

有变化无穷禀受一定二句而二字之训益备乎注

本似不及也

管窥外篇 卷下 第 108a 页 WYG0709-0713a.png

白本禀气于天或通或塞通有清浊为明为昏是之谓

白本禀气于天或通或塞通有清浊为明为昏是之谓气赋形于地或偏或正正有美恶为粹为杂是之谓质

注本禀于天者有清有浊有美有恶是之谓气受于人

者或明或昏或粹或杂是之谓质

按气质必兼人物而言郤以人为重而后备白本二

条上二句兼人物下二句专言人是已注本但言人

而不及物恐有未备如何

白本口鼻嘘吸为阳之灵思虑谋画为气之神是之

管窥外篇 卷下 第 108b 页 WYG0709-0713b.png

谓魂耳目聪明为阴之灵记忆辨别为精之神是之谓

谓魂耳目聪明为阴之灵记忆辨别为精之神是之谓魄

注本口鼻嘘吸气之神也是之谓魂耳目聪明记忆辨

别精之灵也是之为魄

按此二训白本多为阳之灵为阴之灵二句便见以

灵对神言之灵是自然神有功用所以为此神者是

灵所以用其灵处是神阴精阳气皆然不可分也注

本分言之可乎或疑阴精阳气似不可分今以耳目

管窥外篇 卷下 第 109a 页 WYG0709-0713c.png

聪明属阴记忆别辨属精以口鼻嘘吸属阳思虑谋

聪明属阴记忆别辨属精以口鼻嘘吸属阳思虑谋画属气如此分别似乎阴自阴而精自精阳自阳而

气自气者抑有说乎窃意耳目口鼻各是一窍可以

分而言之阴阳有太有少亦可以分而言之故配之

如此恭以先儒口体动用动是太阳鼻体静用静是

少阳耳体静用静是太阴目体动用动是少阴之论

则耳目口鼻阴阳之分当矣思虑谋画记忆辨别同

出一心有则俱有人必精与气合而后有生精气不

管窥外篇 卷下 第 109b 页 WYG0709-0713d.png

可相离相离则一升一降而人死矣岂复有神乎思

可相离相离则一升一降而人死矣岂复有神乎思虑谋画记忆辨别之同出一心有则俱有亦犹精气

之不可相离也故配之如此耳未知然否

白本材质善恶有能有为是之谓才

注本性之所能无有不善质之所能有善有恶是皆为

才

按注本分别性质所能不同其原出于孟子程子固

为详明白本只以二句该之语简意足亦自无欠不

管窥外篇 卷下 第 110a 页 WYG0709-0714a.png

知优劣如何

知优劣如何白本心之所之趋向期必皆由是焉是之谓志心之所

发思惟念虑欲有谋焉是之谓意

注本心之所之趋向期必能持于久是之谓志心之所

发思惟念虑欲有所为是之谓意

按白本皆由是焉欲有谋焉二句注本作能持于久

欲有所为窃意能持于久不若皆由是焉之活为字

不若谋字之切于意字之训不知然否

管窥外篇 卷下 第 110b 页 WYG0709-0714b.png

白本行此之道自得于心日新无穷是之谓德推此之

白本行此之道自得于心日新无穷是之谓德推此之道著见于事富有无外是之谓业

注本道得于心日新不失是之谓德道著于事富有无

外是之谓业

按注本每条二句固为简洁白本加行字推字尤为

明备于学者不为无益

白本真实无妄天之道也始终不息表里不杂是之谓

诚循物不违人之道也四端百行必以其实是之谓信

管窥外篇 卷下 第 111a 页 WYG0709-0714c.png

注本真实无妄始终不息表里不杂天之道也是之谓

注本真实无妄始终不息表里不杂天之道也是之谓诚循物无违四端百行必以其实人之道也是之谓信

按天之道也人之道也白本皆在第二句注本皆在

第四句窃意注本不如白本之易见盖天之道也一

句正说真实无妄一句始终不息表里不杂二句又

说天道之实如此下条亦然不知然否

白本义理所根体统不杂质而近厚是之谓本

注本义理所根体统所系事所由出是之谓本

管窥外篇 卷下 第 111b 页 WYG0709-0714d.png

按事所由出不若质而近厚之善盖对末(钞本/作之)字而

按事所由出不若质而近厚之善盖对末(钞本/作之)字而训则当如此

右性情一篇白本四十四条注本四十七条盖注本

最后有明德至善浩气三条白本此三条在成德篇

所以成德不同三条训词各有优义未知优劣如何

学力第三

白本事物之粗必求其至是曰格物理义之精必穷其

原是曰穷理

管窥外篇 卷下 第 112a 页 WYG0709-0715a.png

注本事事物物研穷其理表里精粗欲无不察是曰格

注本事事物物研穷其理表里精粗欲无不察是曰格物

按白本分格物穷理为二(钞本有/而字)训盖欲互见注本

只训格物而穷理之旨不外是焉注本似优未知然

否

白本心所觉悟推诣其极全体大用学无不明是曰致

知

注本心所觉悟推诣其极全体大用欲无不明是曰致

管窥外篇 卷下 第 112b 页 WYG0709-0715b.png

知

知按学字不如欲字之善岂白本传写之有误邪不知

如何

白本发见之偏推致其极是曰致曲

注本器识之偏推致其极是曰致曲

按器识二字非所以言曲发见二字亦不知为何物

发见亦欠明白盖必见得是善端发见之偏乃可以

言曲耳不知如何

管窥外篇 卷下 第 113a 页 WYG0709-0715c.png

白本格物致知必极其广是曰博文克己复礼必求其

白本格物致知必极其广是曰博文克己复礼必求其要是曰约礼

注本学问无穷必究其理是曰博文检束有要必循其

则是曰约礼

按白本以格物致知克己复礼为博文约礼之训盖

本论语集注侯氏之说注本所不及也

白本理明义精声入心通洞彻无疑是曰知言

注本物格知至声入心通洞彻无疑是曰知言

管窥外篇 卷下 第 113b 页 WYG0709-0715d.png

按物格知至与理明义精无甚来去而滋味则别一

按物格知至与理明义精无甚来去而滋味则别一则物格知至只是知止之事意诚以下方是能得之

功孟子大贤其知言不但知止而已盖是知行俱到

方能如此观其言我善养气可见二则下文有声入

心通之言声入心通是夫子耳顺之事不惑知天命

已非物格知至者不能遽以声入心通为格物致知

者言则伤于早矣以此论之白本固若优于注本虽

然愚窃于二本下二句皆有疑焉夫声入心通虽体

管窥外篇 卷下 第 114a 页 WYG0709-0716a.png

贴得知言意出但孟子之知言恐尚与夫子之耳顺

贴得知言意出但孟子之知言恐尚与夫子之耳顺有间耳顺是不思而得而知言恐亦必思而后得集

注曰知言者尽心知性于凡天下之言莫不有以究

极其理而识其是非得失之所以然者谓之究极而

识岂皆不思而自得邪姑志管见于此以俟知者

尽心知性究极所闻识其所由是曰知言(拟/改)

白本以礼制心胜其私欲是曰克己闲邪存诚还其天

理是曰复礼

管窥外篇 卷下 第 114b 页 WYG0709-0716b.png

注本获胜其私物欲净尽是曰克己善反其初天理流

注本获胜其私物欲净尽是曰克己善反其初天理流行是曰复礼

按克己复礼本相关切白本于克己言以礼制心是

本四非四勿而言曰胜其私欲则克己之训至矣于

复礼言闲邪存诚是本程子听箴而言曰还其天理

则复礼之训亦至矣况于克己曰以礼于复礼曰闲

邪正是相关之意非克己自克己复礼自复礼也注

本所训不为不明但以白本较之则不能无优劣于

管窥外篇 卷下 第 115a 页 WYG0709-0716c.png

其间耳

其间耳右学力一篇白本注本皆三十二条白本较之注本

不训教字而分格物穷理为二训窃意教虽不可谓

之学然教字不可无训而别无所附以附于此犹愈

于不之训也格物穷理本是一事合而训之似亦优

于分训之缠绊此二者似皆当以注本为是未知然

否

善恶第四

管窥外篇 卷下 第 115b 页 WYG0709-0716d.png

白本天命流行具为五性纯乎自然是曰天理

白本天命流行具为五性纯乎自然是曰天理注本天命流行于穆不已其赋于人为性之善是曰天

理

按白本三句简明无欠注本于穆不已一句虽不必

用可也其赋于人为性之善二句不出白本具为五

性一句意白本纯乎自然一句注本所无合而观之

白本似优

白本人性感动出为七情化于外物是曰人欲

管窥外篇 卷下 第 116a 页 WYG0709-0717a.png

注本喜怒哀乐声色臭味感物而动易流于私是曰人

注本喜怒哀乐声色臭味感物而动易流于私是曰人欲

按白本七情二字可该注本喜怒哀乐四字而白本

为尤备白本外物二字可该注本声色臭味四字与

物之一字而白本为不泛白本化之一字可该注本

感字动字与易流于私四字之意而化字之妙又非

注本六字所及况白本上有人性感动一句是对上

天命流行一句意语意至顺先言感动而后言七情

管窥外篇 卷下 第 116b 页 WYG0709-0717b.png

文义尤顺注本先言喜怒哀乐又言感物而动语意

文义尤顺注本先言喜怒哀乐又言感物而动语意亦颠倒了况注本既言声色臭味又言感物语尤重

复凡此数者可见优劣

白本理虽已萌事则未著是之谓几

注本事虽未著理则已萌是之谓几

按必先有理而后有事以此观之白本似顺注本似

倒置了不知然否

右善恶一篇白本三十四条注本三十二条盖白本

管窥外篇 卷下 第 117a 页 WYG0709-0717c.png

多仁贼义残二训而注本无之恐白本为定注本有

多仁贼义残二训而注本无之恐白本为定注本有缺当考

成德第五

白本心之虚灵理悟其极是曰知至理之精微心究其

极是曰知止

注本心之虚灵洞明此理全体大用举无惑蔽是曰知

至理之精微洞烛于心一事一物皆明其则是曰知止

按白本理悟其极心究其极二句简洁有馀但其之

管窥外篇 卷下 第 117b 页 WYG0709-0717d.png

一字下条以指理之精微而言是心究此理精微之

一字下条以指理之精微而言是心究此理精微之极处易晓上条若以之指心之虚灵而言是理悟此

心虚灵之极处也恐理悟此心之义难晓盖造语太

峻不能无碍故不以辞害意可也注本添著数句所

以平易明白更当详之

白本念虑所发真实不欺是曰意诚

注本念虑所发真实无妄是曰意诚

按真实无妄圣人之诚也恐意诚之诚不足以当之

管窥外篇 卷下 第 118a 页 WYG0709-0718a.png

观朱子大学或问说意诚之旨只是以无自欺不欺

观朱子大学或问说意诚之旨只是以无自欺不欺言之则白本之训至矣程子曰无妄之谓诚不欺其

次也自有斟酌当考

白本寂然之性顺应不动是之谓定

注本若动若静各止其所是之谓定

按白本二句盖本程伯子定性书而言无以易矣注

本不为不善但不自性上说来恐未得程子意耳

白本推其所性满其所受是之谓充

管窥外篇 卷下 第 118b 页 WYG0709-0718b.png

注本推广善端满其所受是之谓充

注本推广善端满其所受是之谓充按注本所谓是本孟子凡有四端于我者知皆扩而

充之矣之意而言白本所训是本孟子圣人践形与

集注程子圣人尽得人道而能充其形也之意而言

虽则皆通但充字之义必如圣人能充其形之充而

后尽扩充之充未得为至也以此观之扩充之充小

践形之充大大可以该小小未足以尽大则白本优

于注本可以意会

管窥外篇 卷下 第 119a 页 WYG0709-0718c.png

白本缵绍心传阐明圣学垂教万世是曰道统

白本缵绍心传阐明圣学垂教万世是曰道统注本大统至正百圣相传是曰道统

按白本三句于传受中有功夫意注本二句有传受

意无功夫意然则白本似优但恐白本又似乎可移

作道学之训如何

右成德一篇白本三十条注本二十六条盖白本此

篇至善明德浩气三条注本在第二篇前已言之白

本有神(阙/)一条注本无之此是未能分晓又良贵一

管窥外篇 卷下 第 119b 页 WYG0709-0718d.png

条白本寘在至善明德之间从其类也注本寘在天

条白本寘在至善明德之间从其类也注本寘在天德之后恐未为稳尤当考正

王道第六

白本法度禁令以正乎人宽而有制是曰善政品节防

范以淑乎人循循有序是曰善教

注本法制禁令劝励防闲以正乎人是曰善政仁义礼

乐渐摩涵养以淑乎人是曰善教

按白本每条上二句说政教下一句说善义训完备

管窥外篇 卷下 第 120a 页 WYG0709-0719a.png

注本每条三句皆只说得政教似欠说善意恐白本

注本每条三句皆只说得政教似欠说善意恐白本是改定本不知如何

白本节文度数固其肌肤束其筋骸以立其敬是之谓

礼

注本制度品节正其纪纲防其慢易以立其敬是之谓

礼

白本固其肌肤束其筋骸之言训礼固切但王道之

礼小则用以修身齐家大则用以治国平天下吉凶

管窥外篇 卷下 第 120b 页 WYG0709-0719b.png

军宾嘉莫非天秩之礼白本恐有所未备不如注本

军宾嘉莫非天秩之礼白本恐有所未备不如注本正纲纪防慢易之言广大周遍如何

管窥外篇卷下