声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

管窥外篇 卷上 第 1a 页 WYG0709-0619a.png

钦定四库全书

钦定四库全书管窥外篇卷上 元 史伯璿 撰

杂辑

太极图说无极而太极○节斋蔡氏曰易有太极易变

易也夫子所谓无体之易也太极至极也言变而无体

而有至极之理也先儒皆以太极二字便为万化之原

而于易之一字但目为易书故周子太极图说特以无

极而太极发明易有太极之旨其所谓无极而太极者

管窥外篇 卷上 第 1b 页 WYG0709-0619b.png

盖亦言其无体之易而有至极之理也是其无极之真

盖亦言其无体之易而有至极之理也是其无极之真实有得于夫子之一言而或者以为周子妄加者谬也

且其图说皆本于易其生阴生阳即生两仪之义也其

五行之用即天地数五之义以至于二气之化万物之

生圣人与合之数三才立道之数始终生死之义无非

本于易者而其末也又以大哉易也结之况其所谓无

极者又一篇之发端而谓无取于易乎(蔡说叶氏近思/)

(录注亦引之/)

管窥外篇 卷上 第 2a 页 WYG0709-0619c.png

按无极二字陆象山非之朱文公所以明周子之旨

按无极二字陆象山非之朱文公所以明周子之旨(阙/) 今蔡氏以无体之易而有至极之理

之言释之于文势义(阙/) 出之以备一说但周

子图说又有太极本无极与无极之真之言不知蔡

说亦可通否又按易本义释易有太极之旨曰易者

阴阳之变太极者其理也则朱子固已如此说易字

矣独朱子释无极而太极之义曰上天之载无声无

臭而实万化之枢纽品汇之根柢也则蔡说似与微

管窥外篇 卷上 第 2b 页 WYG0709-0619d.png

异未知如何疑不敢质当俟有道而折衷焉

异未知如何疑不敢质当俟有道而折衷焉或问晋志论浑天以为天外是水所以浮天而载地如

何文公曰天外无水地下是水载

陈氏木钟集曰地浮在天中间上下四方皆空虚只有

茫茫无畔岸的水所以谓之太虚(水即气/)

窃以康节天依形地附气之说推之则知日月星辰

是就气中运行地外是水水外是气地浮于水之上

水束乎劲气之中地属形天属气水虽亦属形而流

管窥外篇 卷上 第 3a 页 WYG0709-0620a.png

动洋溢无定体介乎形气虚实之间内为地所载外

动洋溢无定体介乎形气虚实之间内为地所载外为天所依半虚(自内而视外/则水是渐虚)半实(自外而视内/则水是渐实)此是

天地相依附之关捩活络处先儒有言日月星辰运

行从水中过者即晋志之意其说非是

朱子语录伊川见康节指食桌而问曰此桌安在地上

不知天地安在何处康节与之极论其理至六合之外

伊川曰平生惟周茂叔论至此康节之子伯温所记但

云极论而不言其所论云何今按康节之书有曰天何

管窥外篇 卷上 第 3b 页 WYG0709-0620b.png

依曰依乎地曰地何附曰附乎天曰天地何所依附曰

依曰依乎地曰地何附曰附乎天曰天地何所依附曰自相依附天依形地附气其形也有限其气也无涯熹

窃意康节当时所论与伊川所闻于周先生者亦当如

此

康节此论朱子深有取焉但俗儒犹以为形实气虚

虚如何载得实殊不知形小气大形亦是气之所凝

结气虽运乎形之外而实未尝不行乎形之中若非

气之至健则形虽实岂能以自立哉所以朱子曰使

管窥外篇 卷上 第 4a 页 WYG0709-0620c.png

天之运有一息之停则地便陷下以此观之何常不

天之运有一息之停则地便陷下以此观之何常不是虚载实且如人之一身所以能运动能奔走者莫

非气之所载及此气一绝则形即仆矣又如鸟之翔

鱼之跃及诸兽之腾骧以至于蚊虻蝼蚁之蠢动莫

不皆然可见健是气之体即形之健也虚能载实此

理甚明何疑之有

朱子曰天外无水地下是水载

天包水水载地则天外不当有水地载水而浮明甚

管窥外篇 卷上 第 4b 页 WYG0709-0620d.png

俗儒以为地是积土所成甚大极重何由浮得在水

俗儒以为地是积土所成甚大极重何由浮得在水面今且以器盛水置土其上岂有不沉而浮之理此

虽无理致之谈亦不可不辨盖天地是活物事天以

极健至劲之气运乎外而束水与地于其中地虽甚

大极重然天之气亦未尝不行乎其中地惟容受得

天之气在内故能浮于积水之上而不沉耳以此观

之则地与水水与气只是一个物事亦犹人之一身

须是血气骨肉合凑方成形质方能活动今但以块

管窥外篇 卷上 第 5a 页 WYG0709-0621a.png

土置在水上而责其浮不浮则谓地未尝浮亦犹割

土置在水上而责其浮不浮则谓地未尝浮亦犹割人身一处骨肉而责其能活动不动则谓人之亦未

尝能动也殊不知器中之水死水一块之土死土无

气以举之安得而浮必大地全成方是活物事方能

浮而不沉以一块土方之不亦左乎

浑天说曰天之形状似鸟卵地居其中天包地外犹卵

之裹黄圆如弹丸故曰浑天言其形体浑浑然也

佛氏以为有须弥山山之四畔有四大部洲总名娑婆

管窥外篇 卷上 第 5b 页 WYG0709-0621b.png

世界日月星辰皆绕山腰而行南昼则北夜东以为夕

世界日月星辰皆绕山腰而行南昼则北夜东以为夕西以为旦其在三方亦然

如浑天之说则天大于地如须弥山之说则地大于

天天大于地则以无涯之气入有限之形所谓大气

举之劲气所束是也若然则伊川所疑桌置于地上

地置何处之问此说可以答之地大于天则须弥山

与四部洲至大极广不知当于何处安放此不通之

论也如浑天之说则天半覆地上半在地下惟北极

管窥外篇 卷上 第 6a 页 WYG0709-0621c.png

去地三十六度故绕北极七十二度常见不隐可也

去地三十六度故绕北极七十二度常见不隐可也如须弥山之说则山既极高北郁单越与南阎浮提

西兜拿尼东汾维岱皆隔山不相见日月星辰绕山

腰而行方其在北者则南皆不之见可也今绕北极

七十二度星辰何故常在山腰南畔并不行到其馀

三方并不为山所遮隔邪此又不通之论也佛氏往

往窃盖天周髀之说而小变之以为此说反不如盖

天斗极居中故常见之说为可通盖佛氏本不知天

管窥外篇 卷上 第 6b 页 WYG0709-0621d.png

之形(阙/) 又不肯自以为不知故谬为此说

之形(阙/) 又不肯自以为不知故谬为此说且务欺诳愚世以掩覆其所不知之(阙/) 以此观

之佛氏无所往而非欺诳又岂特此一事为然哉

四书六经言天帝与释老二氏言天帝之同异处

子程子谓夫天专言之则道也天且勿违是也分而

言之以形体言之谓之天以主宰言之谓之帝云云

此语最为切当圣贤言天与帝虽不一然大意不过

如此二氏盖不足以知此也二氏非能知天者而妄

管窥外篇 卷上 第 7a 页 WYG0709-0622a.png

自以为知故卑天自尊妄诞无所不至盖以为天犹

自以为知故卑天自尊妄诞无所不至盖以为天犹屋也帝犹屋之主也其所谓帝不过具人之形但主

管在天之事耳如此则帝与天为二岂理也哉愚尝

以一人之身譬之盖天之形体如人之有身天之有

帝如身之有心如此则帝与天一而非二矣天之形

体非特穹然高苍然圜者为是凡三百六十五度所

运日月星辰所丽之处与夫囿乎其中者如空虚如

大地如人物莫非天之形体亦犹人之一身内而五

管窥外篇 卷上 第 7b 页 WYG0709-0622b.png

脏六腑外至肤发百骸莫非人之形体也帝为天之

脏六腑外至肤发百骸莫非人之形体也帝为天之主宰则凡上下四方之宇与夫囿乎其中者帝固无

所不统虽人与物亦天之形体所具帝亦何往而不

在人而为善帝固知之为恶帝亦知之所以圣贤之

训常若帝在目前战战兢兢而不敢戏豫者正以此

也亦犹心为一身之主宰则凡属乎形体者心无不

统虽一肤一发之变心亦为动也盖万物共是天地

之一体天是活动有主宰有作用之物万物生生化

管窥外篇 卷上 第 8a 页 WYG0709-0622c.png

化皆是为天之所有而帝即其主宰乎是者天非虚

化皆是为天之所有而帝即其主宰乎是者天非虚空无所事为之区域但为万物栖息之所任万物自

生自死也佛氏惟以天为空空然无所事为之物却

又设为六道轮回之说如此则万物皆自生自死与

天原不相干但假天地间为栖息之所耳夫既无所

事为虽帝亦具人之形亦在六道轮回数内惟佛氏

则超出轮回在六道之上所以虽天之帝亦不容不

卑于佛也殊不知具天之形则有天之灵具人之形

管窥外篇 卷上 第 8b 页 WYG0709-0622d.png

则有人之灵万物形不如人则其灵亦不能及人若

则有人之灵万物形不如人则其灵亦不能及人若天之帝但具人之形则亦何足主宰万物乎陈北溪

字义论此意极分明后段见之嗟夫佛尚不知其身

亦天之所生而妄自尊大以天为小以帝为卑岂为

知天者邪其意不过欲人移敬天尊帝之心以敬已

尊已则已得以肆其谬妄而人不敢非议之耳老氏

又是效其尤以欺世者不足道也老氏知天之至大

帝具人形为天之主患其不能遍及于天下也故必

管窥外篇 卷上 第 9a 页 WYG0709-0623a.png

设为天帝何日下降之说以警惧愚俗如此则帝所

设为天帝何日下降之说以警惧愚俗如此则帝所不降之日与帝所不到之处皆可肆行而无所忌惮

邪或疑人亦既是天之形体所有则人之所为即天

之所为及至人为不善却又获罪于天不知又何说

也譬犹人之一身康宁悦豫心之所欲也至痒疴疾

痛虽人所不能免然非心之所欲也非心所欲则必

思除治而去之矣天理有善无恶人而为善则顺乎

天心为恶则天心不顺而天亦厌恶之矣获罪于天

管窥外篇 卷上 第 9b 页 WYG0709-0623b.png

不亦宜乎

不亦宜乎易下系天地絪缊万物化醇男女媾精万物化生

太极图说无极之真二五之精妙合而凝乾道成男坤

道成女二气交感化生万物万物生生而变化无穷焉

中庸天命之谓性章句天以阴阳五行化生万物

佛氏有轮回生死之说

小德川流大德敦化此天地之所以为大盖自天开

于子地辟于丑时方有天地而未有人物至寅而天

管窥外篇 卷上 第 10a 页 WYG0709-0623c.png

地之气自相交感化生万物凡历一万八百年之久

地之气自相交感化生万物凡历一万八百年之久而所生之物种类始备只是自无而有所谓气化者

然也夫子所谓絪缊化醇周子所谓交感化生是已

既有种类然后天地向也生物之气不复自生皆只

从其所生之种类源源生出以至于今所谓形化者

然也夫子所谓媾精化生周子所谓生生无穷是也

虽则形化其实依旧是天地生物之气各从其种类

中流行生出非人物自相生也朱子谓天以阴阳五

管窥外篇 卷上 第 10b 页 WYG0709-0623d.png

行化生万物岂不信哉惟其为天地之气根源盛大

行化生万物岂不信哉惟其为天地之气根源盛大故其所生之物不胜其多而未尝杂乱乏绝尔就其

根源极其盛大者言所谓大德之敦化就其生多而

不杂乱乏绝者言所谓小德之川流也以此观之则

天地人物只是一气之流通人物生生化化皆是天

地之能事非人物之所自能也其有灵有识只是二

气既合则能神能知如此非有他也佛氏原不知有

生生化化之本如此盛大人生人物生物各各有灵

管窥外篇 卷上 第 11a 页 WYG0709-0624a.png

有识如此遂以私意揣度以为此有无数魂息就人

有识如此遂以私意揣度以为此有无数魂息就人物种类中借其胞胎托生成形出此入彼无有穷也

故其数如此众多尔不然一度生一度死死则尽矣

又以何而来再有一度生者邪况古往今来不知生

几度死几度安得一度有一度魂息之众多邪如此

则前生为人今生为牛后生为鱼为鸟为虫豸又或

为人佛氏之诐淫邪遁无所不至其惑世诬民亦甚

矣若果如其言则人物之生与天地皆无相关天地

管窥外篇 卷上 第 11b 页 WYG0709-0624b.png

乃是空空区域无所事为但假人物为栖息之所而

乃是空空区域无所事为但假人物为栖息之所而已岂理也哉殊不知今日人生人物生物万古常然

无一毫差谬者为其共一个大本原故主宰得如此

定尔若人物杂然而生无所总统则人亦不成人物

亦不成物改头换面不可辨认久矣盖天地之化往

者过来者续如大川之流所以不舍昼夜如此者其

为源之极深极盛故愈出而愈不尽耳初不假其既

往之气为方来之用也佛氏但见其流而不知其有

管窥外篇 卷上 第 12a 页 WYG0709-0624c.png

原但见得万殊者而不知其同出于一本虽髣髴见

原但见得万殊者而不知其同出于一本虽髣髴见得物物各具之意而不真郤全不知有万物体统之

妙是其总脑处故自欺欺人无所不至如此耳盍亦

将动物植物相参而验其实乎夫动植同为有生之

类皆禀天地之气以为质特以动物有息则气通于

天植物无息则根著于地为有异耳今乃谓植物为

天地所生动物为魂息所生甚矣其无见也譬之耳

目爪发皆吾身血气所生而耳鼻知痛痒爪发可剪

管窥外篇 卷上 第 12b 页 WYG0709-0624d.png

可削不知痛痒岂亦一为自生一为吾身所生乎动

可削不知痛痒岂亦一为自生一为吾身所生乎动物植物之不容异观其理亦犹是耳姑记臆说以俟

知者

横渠曰动物者本诸天以呼吸为聚散之渐植物者本

诸地以阴阳升降为聚散之渐佛氏有轮回死生之说

动植本一理而佛氏以动物为轮回死生诐辞知其

所蔽佛氏惟心有所蔽不知有造化本原故其辞偏

诐如此尔其实动物植物各有种类其所由来皆是

管窥外篇 卷上 第 13a 页 WYG0709-0625a.png

天地开物之时二气交感之所生自此各从其类生

天地开物之时二气交感之所生自此各从其类生生不息而天地生物之气实未尝不行乎其间今且

以植物验之植物亦各以种类相传虽谓之物自生

物可也然从生至死岁一枯荣生于春者必待春气

应而后生春气未应彼亦不能自生也生于夏生于

秋生于冬者莫不皆然盖以开物之始所禀之气各

有不同故自是以来所生之气感之则应候而生尔

谓植物自相生不有资于天地之气可乎动物之始

管窥外篇 卷上 第 13b 页 WYG0709-0625b.png

终虽与阴阳升降之候不相应然其一呼一吸即其

终虽与阴阳升降之候不相应然其一呼一吸即其所禀之气各有不同而已若其所生之物各各有灵

有识由男女阴精阳气合而成形则自然有灵有识

非男女媾精之外又假其他魂息参入以为之灵也

大傅所谓精气为物游魂为变是故知鬼神之情状

正谓此灵识皆天地生生化化之妙用岂人物之所

自能为哉盖凡事之不由乎人者皆天也今夫愚夫

愚妇一无所能及其交感而有所生则所生者内自

管窥外篇 卷上 第 14a 页 WYG0709-0625c.png

五脏六腑外自四肢百骸无不具备而其材知器识

五脏六腑外自四肢百骸无不具备而其材知器识又有百倍其父母者亦有父母才智过人其子反不

及者是岂人之所能为哉天也人且如此况于物乎

然则人物皆是天地所生此理甚明人物既皆是天

地所生则何假其他魂息参入以为之灵乎况自人

类之外羽毛鳞介之属蝼蚁虫豸之类不胜其多既

曰各各自有魂息轮回生死吾不知天未开地未辟

之前似此无数魂息从何而来将来酉戌人物消闭

管窥外篇 卷上 第 14b 页 WYG0709-0625d.png

之后似此无数魂息又于何处托生邪佛氏知其说

之后似此无数魂息又于何处托生邪佛氏知其说之不通也故有恒河沙数世界微尘数劫之说此皆

所谓遁辞非实有此事也噫佛尚不知天地形体如

何日月星辰运行之躔次又如何而妄为须弥之说

以自欺欺世见在六合内事犹且如此况于过去未

来与六合外事人所不闻不见者则亦何所不用其

欺哉其言皆不足信也明矣愚亦未敢自信姑记臆

说以俟知道而就正焉

管窥外篇 卷上 第 15a 页 WYG0709-0626a.png

诗十月之交篇日有食之传(云云/)晦朔而日月之合东

诗十月之交篇日有食之传(云云/)晦朔而日月之合东西同度南北同道则月掩日而日为之食望而日月之

对同度同道则月亢日而月为之食

按月掩日而日食之说易晓月亢日而月食之说难

晓先儒有谓日之质本阴阴则中有暗处望而对度

对道则月与日亢为日中暗处所射故食(此横渠之/意即诗传)

(之所/本也)其说尤可疑夫日光外照无处不明纵有暗处

在内亦但自暗于内而已又安能出外射月使之失

管窥外篇 卷上 第 15b 页 WYG0709-0626b.png

明乎惟张衡之说似易晓衡谓对日之冲其大如日

明乎惟张衡之说似易晓衡谓对日之冲其大如日日光不照谓之暗虚暗虚逢月则食月值星而星亡

今历家月行黄道则值暗虚矣值暗虚有表里浅深

故食有南北多少按暗虚之说无以易矣但曰其大

如日则恐大不止此盖月食有历二三个时辰者若

暗虚大只如日则食安得如此久今天文家图暗虚

之象可以容三四个月体有初食食既食甚之分可

见暗虚之大不止如日之大而已但不知对月之冲

管窥外篇 卷上 第 16a 页 WYG0709-0626c.png

何故有暗虚在彼愚窃以私意揣度恐暗虚是大地

何故有暗虚在彼愚窃以私意揣度恐暗虚是大地之影非有物也盖地在天之中日丽天而行惟天大

地小地遮日之光不尽日光散出遍于四外而月常

得受之以为明然凡物有形者莫不有影地虽小于

天而不得为无影既曰有影则影之所在不得不在

对月之冲矣盖地正当天之中日则附天体而行故

日在东则地之影必在西日在下则地之影必在上

月既受日之光以为光若行值地影则无日光可受

管窥外篇 卷上 第 16b 页 WYG0709-0626d.png

而月亦无以为光矣安有不食者乎如此则暗虚只

而月亦无以为光矣安有不食者乎如此则暗虚只是地影可见既是地影则其大不止如日又可见矣

不然日光无所不照暗虚既曰对日之冲何故独不

为日所照乎臆度之言无所依据姑记于此将就有

道而正焉

汉志黄道北至东井去极近南至牵牛去极远东至角

西至娄去极中日极南至于牵牛则为冬至极北至于

东井则为夏至南北中东至角西至娄则为春秋分

管窥外篇 卷上 第 17a 页 WYG0709-0627a.png

有在天之东西南北有在地之东西南北北至东井

有在天之东西南北有在地之东西南北北至东井南至牵牛此南北字是指在地者言东至角西至娄

此东西字是指在天者言不可不辨若曰是指在天

者言则角是东方七宿之一娄是西方七宿之一以

此为在天之东西可也井是南方七宿之一而以为

北至东井可乎牛是北方七宿之一而以为南至牵

牛又可乎盖东西南北在天者旋转不停在地者一

定不易此处所言惟欲见黄道去北极之远近故在

管窥外篇 卷上 第 17b 页 WYG0709-0627b.png

地之南北可用在天之南北不可用而在地在天之

地之南北可用在天之南北不可用而在地在天之东西则皆与此不相干无可无不可矣夫北极在地

之北夏至日在赤道北二十四度去北极只六十七

度为最近黄道时至南方七宿中东井次舍上若以

在天之方位言南至东井则似乎南距北当远而反

近易至惑人故不以在天者言而以在地者言曰北

至东井以见黄道至北去北极之近也冬至日在赤

道南二十四度去北极一百一十五度为最远黄道

管窥外篇 卷上 第 18a 页 WYG0709-0627c.png

时至北方七宿中牵牛次舍上若以在天之方位言

时至北方七宿中牵牛次舍上若以在天之方位言北至牵牛则似乎北至北当近而反远易至惑人故

亦不以在天者言而以在地者言曰南至牵牛以见

黄道至南去北极之远也东角西娄之东西则于西

南方向无所纪故直以在天之东西言之但欲见其

南北得中不远不近而已义不系于东西也盖春秋

分黄道与赤道反去北极皆九十一度适至角与娄

次舍上天度旋转不停在地之东西无可纪故但曰

管窥外篇 卷上 第 18b 页 WYG0709-0627d.png

东至角西至娄以见黄道至此则南北得中故去极

东至角西至娄以见黄道至此则南北得中故去极不远不近亦得中也

书尧典日永日短蔡氏传曰日永昼六十刻夜四十刻

日短昼四十刻夜六十刻授时历夏至昼六十二刻夜

三十八刻冬至昼三十八刻夜六十二刻

按先儒说此等不同处皆云昼夜刻数与日出入刻

数不同盖日未出前二刻半而天已明即属乎昼故

昼刻常多于日出入五刻或以昼夜刻数言或以日

管窥外篇 卷上 第 19a 页 WYG0709-0628a.png

出入刻数言所以不同近代三山林永叔亦如此说

出入刻数言所以不同近代三山林永叔亦如此说然今授时历日出入刻数即昼夜刻数观于春秋分

昼夜皆五十刻则日出必卯中入必酉中可见往往

地有在南在北之不同蔡氏据地中而言故昼夜刻

数长极于六十短止于四十授时历据今燕都而言

故昼夜刻数长极于六十二短极于三十八其不同

以此而已愚因国朝名臣事略郭太史守敬之说而

推之如此郭氏之说极明备可考

管窥外篇 卷上 第 19b 页 WYG0709-0628b.png

书蔡氏传四分度之一

书蔡氏传四分度之一日法四分日之一便是天度四分度之一盖在天为

度在历为日故也

九百四十分日之二百三十五

日法有四分日之一又有九百四十分日之二百三

十五其实也盖四个二百三十五恰好是九百四十

故二百三十五便是九百四十四分之一也

月一日不及日十二度十九分度之七

管窥外篇 卷上 第 20a 页 WYG0709-0628c.png

日法有九百四十分而月一日不及日十二度十九

日法有九百四十分而月一日不及日十二度十九分度之七大抵日法九百四十分之七十六月不及

日一度日法之四分月不及日十九分度之一分故

七十六分月不及日一度七百六十分不及十度又

一百五十二分不及二度七百六十与一百五十二

共是九百十二九百四十除九百十二有二十八分

在四七二十八恰好退得十九分之七无欠无馀

月一日不及天十三度十九分度之七

管窥外篇 卷上 第 20b 页 WYG0709-0628d.png

是月一日实行三百五十一度七十六分度之六十

是月一日实行三百五十一度七十六分度之六十七也

月二十九日九百四十分日之四百九十九而与日会

月一日不及日十二度十九分度之七二十九日当

得全度三百四十八馀分之积又得二百单三分如

月法十九分为一度百九十分得十度(阙/)会十三分

通前共得三百五十八度十九分度之十三又有九

百四十分日之四百九十九未算大抵天有四分度

管窥外篇 卷上 第 21a 页 WYG0709-0629a.png

之一月有十九分度之七以四乘十九是七十六则

之一月有十九分度之七以四乘十九是七十六则九百四十分日之四分月不及日十九分度之一分

九百四十分日之七十六月不及日一度此四百九

十九分每以七十六分月退一度得六度不尽四十

三分又于此四十三分内先除十九分还天度四分

度之一外又有二十四分在六四二十四月又不及

日十九分度之六分以此六度六分合前三百五十

八度十三分共是三百六十五度加以先除四分度

管窥外篇 卷上 第 21b 页 WYG0709-0629b.png

之一则无欠无馀矣零十三分与六(阙/)共成十九恰

之一则无欠无馀矣零十三分与六(阙/)共成十九恰好凑成一全度

十有九岁七闰则气朔分齐是为一章也

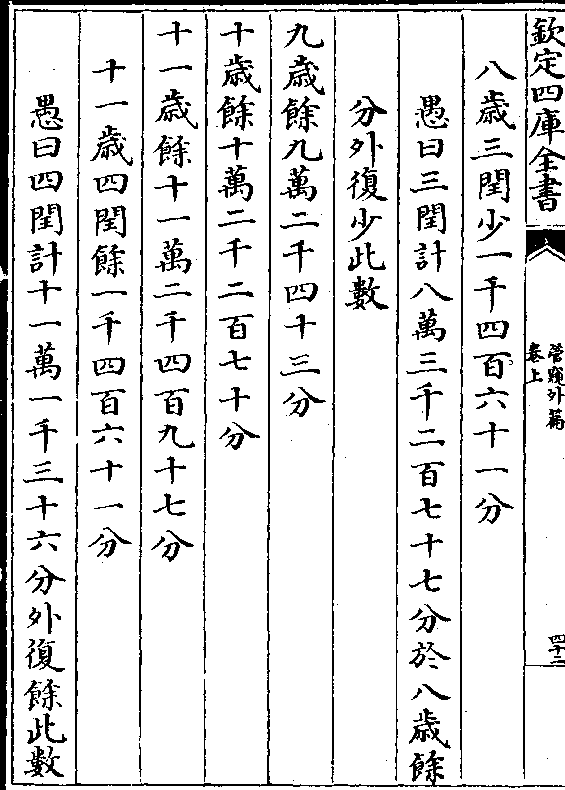

按十九年全数共计六千九百三十九日九百四十

分日之七百单五于内除六千七百三十三日九百

四十分日之三十二还十九年省数外其馀恰有二

百六日九百四十分日之六百七十三当十九年所

闰之数无欠无馀盖每年月与日十二会通得日三

管窥外篇 卷上 第 22a 页 WYG0709-0629c.png

百五十四日九百四十分日之三百四十八合十九

百五十四日九百四十分日之三百四十八合十九年计之共是六千七百三十三日九百四十分日之

三十二此即十九年之数也每年当闰十日九百四

十分日之八百二十七十九年当得全日一百九十

馀分之积又一万五千七百一十三如日法九百四

十而一得一十有六不尽六百七十三通计得日二

百单六九百四十分日之六百七十三(二百六日零/七十三恰好)

(是七个二十九日零四/百九十九分成七个月)此即十九年所闰之数也合

管窥外篇 卷上 第 22b 页 WYG0709-0629d.png

此二数满得十九年之全数即气朔之分齐矣又按

此二数满得十九年之全数即气朔之分齐矣又按一岁十二月则十九岁只当得有二百二十八个月

今十九岁之间月乃与日二百三十五会多此七会

非闰而何但若以气论之则一月二气一年二十四

气十九年当有四百五十六气十九年虽则有二百

三十五会其实只有四百五十六气恰好是十九个

二十四气则分齐之实又可见矣

历家昼夜刻数长短大抵冬夏至左右皆十日二十日

管窥外篇 卷上 第 23a 页 WYG0709-0630a.png

进退一刻春秋分左右皆只是五六日进退一刻

进退一刻春秋分左右皆只是五六日进退一刻日之长短系于黄道之过南过北之不同盖北极出

地三十六度故自赤道北之天体皆以近北极之故

在地上多在地下少南极入地三十六度故自赤道

南之天体皆以近南极之故在地下多在地上少所

以黄道自北过南则日出地渐少入地渐深而刻数

渐昼减而夜增自南趋北则日入地渐浅出地渐高

而刻数渐昼增而夜减但春秋分是黄道与赤道交

管窥外篇 卷上 第 23b 页 WYG0709-0630b.png

处日就竖处行则过南过北之势直而速故只五六

处日就竖处行则过南过北之势直而速故只五六日进退一刻冬夏至黄道与赤道相去各二十四度

为最远日就横处行或自西而趋东或自东而趋西

其过南过北之势斜而缓故十日二十日方进退一

刻按图可见矣

孟子七八月之閒旱集注周七八月夏五六月十二月

舆梁成集注引夏小正十月梁成为證

书伊训篇元祀十有二月太甲篇三祀十有二月蔡氏

管窥外篇 卷上 第 24a 页 WYG0709-0630c.png

传谓三代虽正朔不同然皆以寅月起数十二月者商

传谓三代虽正朔不同然皆以寅月起数十二月者商以建丑之月为正故以十二月为正也

按月数之说朱子以为改蔡氏以为不改然以诗七

月篇考之则凡七月九月之数是自寅月起数夏正

也观于流火授衣之言可见矣凡一之日二之日之

类是自子月起数盖周之先公已用此以纪候故周

有天下遂定为一代之正朔也以觱发栗烈之气候

验之可见矣夏正周正同见一诗之中可见月数之

管窥外篇 卷上 第 24b 页 WYG0709-0630d.png

未尝不改则蔡氏不改之说恐不如朱子之的当近

未尝不改则蔡氏不改之说恐不如朱子之的当近代惟陈定宇张敷言之论最为分晓故备其说于后

以俟知者之折衷焉

陈定宇曰愚按蔡氏主不改月之说遂谓并不改时殊

不知月数于周而改春随正而易證以春秋孟子左传

后汉书陈宠传极为明著成公十年六月丙午晋侯使

甸人献麦六月乃夏四月也僖公五年十二月丙子朔

晋侯灭虢先是卜偃言克虢之期其九月十月之交乎

管窥外篇 卷上 第 25a 页 WYG0709-0631a.png

丙子朔必是时也偃以夏正言而春秋以周正书可见

丙子朔必是时也偃以夏正言而春秋以周正书可见十二月丙子为夏十月也僖五年春王正月辛亥朔日

南至王正月冬至岂非夏十一月乎经有只书时者僖

公十年冬大雨雪盖以酉戌为冬也使夏时之冬而大

雨雪何足以为异而纪之襄公二十八年春无冰盖以

子丑月为春也使夏时之春而无冰何足以为异而纪

之春秋祥瑞不录灾异乃载惟夏时八九月而大雪不

当严寒而严寒夏时十一月十二月而无冰当严寒而

管窥外篇 卷上 第 25b 页 WYG0709-0631b.png

不严寒故异而书之耳春蒐夏苗秋狝冬狩四时田猎

不严寒故异而书之耳春蒐夏苗秋狝冬狩四时田猎定名也桓公四年春正月公狩于郎杜氏注曰冬猎曰

狩周之春夏之冬也鲁犹按夏时之冬而于子月行冬

田之狩夫子只书曰春狩于郎此所谓春非周之春而

何哀公十四年春西狩获麟亦然定公十三年夏大蒐

于比蒲鲁虽按夏时之春于辰卯之月行春田之蒐夫

子只书曰夏蒐于比蒲此所谓夏非周之夏而何次年

又书五月大蒐于比蒲亦然也陈宠传说尤明白曰天

管窥外篇 卷上 第 26a 页 WYG0709-0631c.png

以为正周以为春注云今十一月也地以为正殷以为

以为正周以为春注云今十一月也地以为正殷以为春注云今十二月也人以为正夏以为春今正月也孟

子七八月之间旱等不待多言而自明是三代之正子

丑寅三阳月皆可以言春也胡氏春秋传不敢以王正

月为非子月而于春王正月之春字谓以夏时冠周月

皆考之不审安得有隔两月而以夏时冠周月之理但

得四时之正适冬寒夏热之宜则惟夏时为然夫子欲

行夏时盖答颜渊使得为邦则宜如此耳岂可但知有

管窥外篇 卷上 第 26b 页 WYG0709-0631d.png

夏时之春而不知有商正周正之春乎一阳二阳三阳

夏时之春而不知有商正周正之春乎一阳二阳三阳之月皆可为春故三代迭用之以为岁首以一日论子

时既可为次日子月岂不可为次年观此则三代皆不

改月数与冬不可为春之说陷于一偏明矣(此辨见书/)

(泰誓惟十有三年春下/)

按陈氏此说援引的当已无可议但商书再言十有

二月正蔡氏主意之张本陈氏既不于彼处辨之及

至此处辨论又无一言及彼岂偶未之思邪抑未得

管窥外篇 卷上 第 27a 页 WYG0709-0632a.png

其说故遂不敢牵动之邪惟张敷言之说可以补陈

其说故遂不敢牵动之邪惟张敷言之说可以补陈说之缺今存于后

张敷言改月数议曰或谓三代改正朔无异议月数之

改诸儒议论不一学者病焉亦尝考之乎曰夏商之制

世远无文不可深究周制尚可得而言之谓不改可乎

曰可何以徵之四月维夏六月徂暑周诗甚明谓之改

可乎曰可何以徵之孟子七八月之间旱春秋正月日

南至二月无冰之类是也然则无定论乎曰有间者伏

管窥外篇 卷上 第 27b 页 WYG0709-0632b.png

读春秋至正月窃有疑焉夫正月固王之正月如后世

读春秋至正月窃有疑焉夫正月固王之正月如后世史书书正月即时王之正月也何假称王窃意必其别

有所谓正月者故称王以别之及读僖公五年晋献公

伐虢以克敌之期问于卜偃答以九月十月之交考之

童谣星象之验皆是夏正十月而其传乃书在十二月

其改明矣又襄公三十年绛县老人自实其年称臣生

之岁正月甲子朔于今四百四十五甲子矣其季三之

一所称正月亦是夏正寅月孔疏甚明文多不载考之

管窥外篇 卷上 第 28a 页 WYG0709-0632c.png

老人所历正七十三年二万六千六百六十六日当尽

老人所历正七十三年二万六千六百六十六日当尽丑月癸未其传乃书在二月其改月又明矣然卜偃老

人俱是周人一则对君一则执事大夫其岁月又二事

中之切用非若他事泛言日月何故舍时王之正月月

数而言夏正哉听之者何故都不致诘即知为寅月起

数哉因是而知周之正朔月数皆必改其朝觐聘问颁

朔授时凡笔之于史册者即用时王月数其民俗之岁

时相与之话言则皆以寅月起数如后世者自若也而

管窥外篇 卷上 第 28b 页 WYG0709-0632d.png

春秋书王正月以别民俗为无疑周人之诗孟子之书

春秋书王正月以别民俗为无疑周人之诗孟子之书亦各有所取也不然诸儒之论各执所见主改者遇不

改之文则没而不书在不改者遇改月之义则讳而不

录终不能晓然相通以袪学者之惑曰周以子月为正

为一月信矣以为春乎曰然寒暑反易可乎曰未也先

王之制易姓受命必改正朔易服色殊徽号新民之耳

目以权一时之宜非谓冬必为春子之月便可祈谷上

帝矣便可犠牲毋用牝矣曰未有安乎曰固也不然夫

管窥外篇 卷上 第 29a 页 WYG0709-0633a.png

子不曰行夏之时矣周公作礼正月之后不复曰正岁

子不曰行夏之时矣周公作礼正月之后不复曰正岁矣(凌人正岁十有二月令斩冰最可考/以寅月为正岁则子月为权宜得矣)说正岁者不谓

夏时得四时之正殷周不得矣必有复以子丑之月为

正者矣(唐武氏/及肃宗)曰子谓必其笔之史册者则用时王正

月月数伊训之元祀十有二月蔡氏以为殷正月者果

何月乎曰建丑月也殷正固在丑月然则嗣王祗见及

太甲篇之嗣王奉归不在正月乎曰后世嗣王服丧考

之顾命固有常仪何待正月而放桐之事又人臣之大

管窥外篇 卷上 第 29b 页 WYG0709-0633b.png

变周公之圣犹被流言阿衡之心为何如哉朝而自怨

变周公之圣犹被流言阿衡之心为何如哉朝而自怨夕而复辟尤不须于正月也况正月但书十二月以虞

书正月上日正月朔旦及秦汉而下例之殷不其独无

正乎曰秦以亥正犹称十月不亦同乎曰秦正之谬何

足取法盖秦以寅月书正岁首十月其制又异不若殷

之全无正也曰或者谓晋用夏正故卜偃老人之言如

此则又何说也曰是又不然老人之言言在晋文伯后

容或有之卜偃之言及献公之世是时篡国日浅二军

管窥外篇 卷上 第 30a 页 WYG0709-0633c.png

始备晋文未兴齐桓尚在虽尝灭耿灭霍小小得志方

始备晋文未兴齐桓尚在虽尝灭耿灭霍小小得志方朝周纳贡之不暇亦何暇毁冠裂冕更姓易物而用夏

正哉然则愚之所见为有据而春秋王正月之一词今

古诸儒不敢轻议者固著明矣

按张氏之说与陈定宇之说互相发明甚善至于商

书再言十二月之辨尤可以补陈说之缺故备录之

于此云

或谓改正朔而不改月数夏商西周之时皆然故商

管窥外篇 卷上 第 30b 页 WYG0709-0633d.png

以建丑之月为岁首而书言元祀十有二月乙丑伊

以建丑之月为岁首而书言元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗见厥祖又言惟十有二月朔

伊尹以冕服奉嗣王归于亳是商虽以丑月为正而

寅月起数未尝改也愚尝谓以蔡传推之固是如此

然张敷言之说似有理所碍者即位之年不当称元

祀耳(或正以此破/张氏故及此)苏氏谓崩年改元乱世之事不宜

在伊尹而有之此是以周礼證夏商则然耳然三代

之礼至周大备焉知自周以前亦皆如周之制乎舜

管窥外篇 卷上 第 31a 页 WYG0709-0634a.png

禹即位以孟子推之当在尧舜既崩三年之后不知

禹即位以孟子推之当在尧舜既崩三年之后不知踰年改元之礼将朱均行之乎将虚其年数俟舜禹

即位而后行乎是固不可考矣其他夏商以前礼有

不如周之大备者何限政恐夏忠商质踰年改元之

礼亦至周之文而后备事固未可知也苏氏推周制

以律商亦犹顾命中推春秋之礼以议召公者相似

召公亲与周公同僚为周公所敬信知礼乃不及苏

氏邪政恐苏氏以后推前皆未得为至当耳蔡传引

管窥外篇 卷上 第 31b 页 WYG0709-0634b.png

秦正为不改月数之證亦是以后推前其得失张敷

秦正为不改月数之證亦是以后推前其得失张敷言已辨之矣愚奚容赘或又谓因正朔之改而并改

月数周东迁以后则然故春秋所书时月以事考之

的是改月起数意者平王于迁洛稍欲示有所革以

新天下耳目故因先王正朔之改而并改月数以合

之焉愚窃以为蔡氏主不改月数之说而为春秋所

碍故其援引皆不及春秋或为此说盖欲为蔡氏剔

拨此碍会诸经而定为不刋之说也但此事须得先

管窥外篇 卷上 第 32a 页 WYG0709-0634c.png

秦古书为据方可以决数千(钞本无/千字)载之疑而取信

秦古书为据方可以决数千(钞本无/千字)载之疑而取信于来世今皆无之而但以意会平王(钞本/作主)之言发其

端殊未得一定论也且以夫子之圣能言夏殷之礼

尚言杞不足徵宋不足徵而不敢从况今并杞宋之

属无之乎然则虽有夫子之圣生于今若无證据恐

亦不敢以意拟议之示有所革之事也平王不能自

振事事因循何以见其独有意于此邪若唐宋以来

儒者有此等议论皆是臆度附会不足引以为据也

管窥外篇 卷上 第 32b 页 WYG0709-0634d.png

书伊训惟元祀十有二月蔡氏傅(云云/)秦建亥矣且秦

书伊训惟元祀十有二月蔡氏傅(云云/)秦建亥矣且秦史制书改年始朝贺皆以十月朔夫秦继周者也若改

月数则周之十月为建酉矣安在其为建亥乎

按周亡于秦昭襄王五十一年乙巳秦改正朔于始

皇二十六年庚辰当是时周亡已三十六年矣周在

时礼乐已不自天子出号令已不行于天下民间私

称已皆是寅月起数者矣周既亡矣则建子之正已

不得为时王之制天下又安有所谓周正者乎然则

管窥外篇 卷上 第 33a 页 WYG0709-0635a.png

秦所谓冬十月者是因民间私称夏正而书之无足

秦所谓冬十月者是因民间私称夏正而书之无足疑者此于周改月数之说自不相碍不足以为据也

不知识者以为然否

书泰誓上惟十有三年春蔡氏传(云云/)又按汉孔氏以

春为建子之月盖谓三代改正朔必改月数必以其正

为四时之首序言一月戊午既以一月为建子之月而

经又系之以春故遂以建子之月为春夫改正朔不改

月数于太甲辨之详矣而四时改易尤为无义冬不可

管窥外篇 卷上 第 33b 页 WYG0709-0635b.png

以为春寒不可以为暖固不待辨而明矣或曰郑氏笺

以为春寒不可以为暖固不待辨而明矣或曰郑氏笺诗维莫之春亦言周之季春于夏为孟春曰此汉儒承

袭之误耳且臣工诗言维莫之春亦又何求如何新畬

于皇来麰将受厥明盖言暮春之时则当治其新畬矣

今如何哉然麰麦将熟可以受上帝之明赐夫麰麦将

熟则建辰之月夏正既春审矣郑氏于诗且不得其意

则其考之固不审矣不(钞本无/不字)然则商以季冬为春周

以仲冬为春四时反逆皆不得其正岂三代奉天之政

管窥外篇 卷上 第 34a 页 WYG0709-0635c.png

乎

乎按四时改易冬不可为春之疑今亦不在多辨但以

夫子行夏之时一言證之足矣夫时之一字非但指

正朔月数而言必是指春夏秋冬四时而言明甚既

有所谓夏之时则必有所谓商之时周之时颜子问

为邦夫子欲其行夏之时则是当时所行未是夏时

也未是夏时非周之时而何夏之时以建寅之月为

春则周之时必以建子之月为春矣若周之时春亦

管窥外篇 卷上 第 34b 页 WYG0709-0635d.png

建寅无以异于夏时之春则又何以必曰行夏之时

建寅无以异于夏时之春则又何以必曰行夏之时为哉馀则陈定宇之言备矣至于郑氏笺诗盖亦不

知民间私称只是夏时而例以时王之制律之故致

此误耳蔡氏非之诚是也若以张敷言史册所用民

俗所言二说例之则不待多辨而自解析矣盖诗为

歌咏之辞所言多是以寅月起数者不特臣工一篇

为然正所谓民俗岁时相与话言者也郑氏必欲拗

以从子固误蔡氏又欲援以为不改月数之證要亦

管窥外篇 卷上 第 35a 页 WYG0709-0636a.png

知其一而不知其二也馀则前辨已详更不再述

知其一而不知其二也馀则前辨已详更不再述书武成篇惟一月壬辰蔡氏传曰一月建寅之月不曰

正而曰一者商建丑以十二月为正朔故曰一月也

按二孔林氏皆以一月为子月蔡氏不从其说窃意

一月便是子月无可疑者其所以不曰正而曰一者

以时方举事商命未改耳时玉正月在周家虽因国

俗纪候而未得定正月之名史官追书前事亦不容

因后改前失传信之意也与七月诗一之日者正同

管窥外篇 卷上 第 35b 页 WYG0709-0636b.png

推彼可以明此矣又按夏书明有三正之文而天正

推彼可以明此矣又按夏书明有三正之文而天正地正人正之名见者亦非一处若皆以寅月起数与

商正建丑以十二月为正朔故建寅之月不曰正而

曰一之言则是惟夏为有正殷周虽改正朔而皆无

正月之名乌在其为天正地正建子为正建丑为正

也

陈定宇又曰愚按蔡氏于泰誓上及武城皆以孟春一

月为建寅之月与二孔之说不合必證以前汉律历志

管窥外篇 卷上 第 36a 页 WYG0709-0636c.png

始尤明白志曰周师初发以殷十一月(亥/月)戊子后三日

始尤明白志曰周师初发以殷十一月(亥/月)戊子后三日得周正辛卯朔(子/月)明日壬辰至戊午渡孟津明日己未

冬至(正月二/十九日)二月朔四日癸亥至牧野闰二月庚寅朔

三月二日庚申惊蛰(古以惊蛰为寅月/中气今云雨水)四月己丑朔死

霸死霸朔也生霸望也是月甲辰望乙巳旁之故武城

曰惟四月既旁生霸越六日庚戌武王燎于周庙以节

气證之则武城以周正纪月数而非夏正不辨而明矣

按汉志虽非先秦古书然终是近古可信较之陈宠

管窥外篇 卷上 第 36b 页 WYG0709-0636d.png

传则此尤为近古皆非唐宋以来诸儒臆度附会无

传则此尤为近古皆非唐宋以来诸儒臆度附会无所證据之比读者宜有取焉窃尝又按易临卦彖辞

有曰至于八月有凶此八月程朱二夫子皆以为自

子月数起当是六月遁卦虽本义兼存或说是今八

月观卦之言于后终不如主前说之力况前说胜后

说又朱子平日解经之通例乎兼语录答学者之问

又只主周正可见愚窃以为临彖元亨利贞与有凶

皆主阳言以二阳上进凌逼四阴故其亨在阳将来

管窥外篇 卷上 第 37a 页 WYG0709-0637a.png

诸爻尽则变则二阴长而渐盛故其凶在阳况临观

诸爻尽则变则二阴长而渐盛故其凶在阳况临观与遁三卦皆就阳爻取义名卦阳浸长则为临阳避

退则为遁阳在上示下则为观然则避退可以言有

凶在上示下不可以有凶言明矣观虽亦是阴长阳

消之卦然圣人扶阳抑阴固已别取义明卦矣不应

于此又指为凶也然则八月指遁而无凶明甚卦辞

又文王所系文王在商而自子月起数者亦犹周公

一之日二之日纪数也

管窥外篇 卷上 第 37b 页 WYG0709-0637b.png

右正朔月数改与不改之说自孟子以来千五六百

右正朔月数改与不改之说自孟子以来千五六百年(阙/) 定论近代陈定宇张敷言之说议论援

据似觉平正确实虽亦未得为定论犹为彼善于此

愚深信之而同志辨诘纷然酬答不暇得月数因革

辨观之则知向也同志所辨诘者尽在此矣暇日裒

集诸说于一处仍疏己见于后以俟有道而就正焉

易大傅曰归奇于扐以象闰五岁再闰故再扐而后挂

○书尧典以闰月定四时成岁蔡氏傅曰(云云/)故一岁

管窥外篇 卷上 第 38a 页 WYG0709-0637c.png

闰率则十日九百四十分日之八百二十七三岁一闰

闰率则十日九百四十分日之八百二十七三岁一闰则三十二日九百四十分(钞本无以上二十一/字今据书傅补入)日之六

百单一五岁再闰则五十四日九百四十分日之三百

七十五十有九岁七闰则气朔分齐是为一章也

愚按闰法大抵皆是三十三月左右一闰若是自正

月至四月闰则只间一年便满三十三月又须置闰

所以谓五岁再闰者此也若是自五月至十二月闰

则须间二年方满三十三月即置一闰所谓三岁一

管窥外篇 卷上 第 38b 页 WYG0709-0637d.png

闰者此也往往多是三二次三年一闰了方有一个

闰者此也往往多是三二次三年一闰了方有一个五年再闰闰须是补前借后恰好得二十九日零四

百九十九分了方可置岂有只满五十四日九百四

十分日之三百七十五便于此置之两闰之理蔡氏

非不知此特为五岁再闰之说所拘故如此说耳大

傅亦非谓三年一闰了便五岁再闰特以揲法有一

扐再扐而闰法亦有一闰再闰归奇归馀有相类处

故如此配不以词害意可也

管窥外篇 卷上 第 39a 页 WYG0709-0638a.png

尧典以闰月定四时成岁蔡氏传(云云/)五岁再闰则五

尧典以闰月定四时成岁蔡氏传(云云/)五岁再闰则五十四日九百四十分日之三百七十五十有九岁七闰

则气朔分齐是为一章也今世儒有纂说(云云/)愚曰一

闰计二十九日六时三刻强三岁一闰于三岁闰率之

数而有馀二闰计五十九日六刻强五岁再闰于五年

闰率之数而不足或者遂疑五岁再闰之说谓合五岁

馀分而以日法计之仅得五十四日有奇不可置两闰

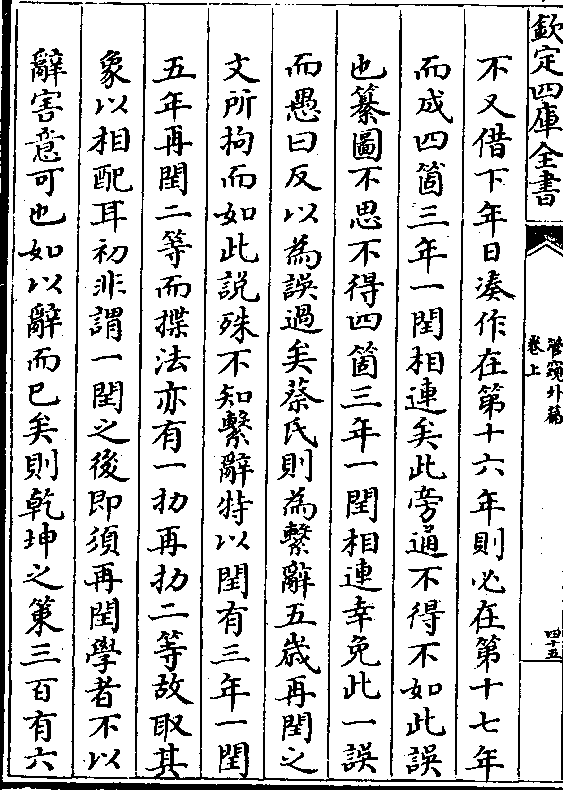

殊不知置闰之法非必置一闰月即截然于所馀日及

管窥外篇 卷上 第 39b 页 WYG0709-0638b.png

零分都无馀欠也置一闰而有馀则留所馀之分以起

零分都无馀欠也置一闰而有馀则留所馀之分以起后闰置两闰而不足则借下年之日以终前闰直至十

九岁七闰然后气朔分齐而为一章也但十九岁七闰

之中为三岁一闰者五为五岁再闰者二有多少之不

同耳既历中有五岁再闰之法则傅者之言尚何訾乎

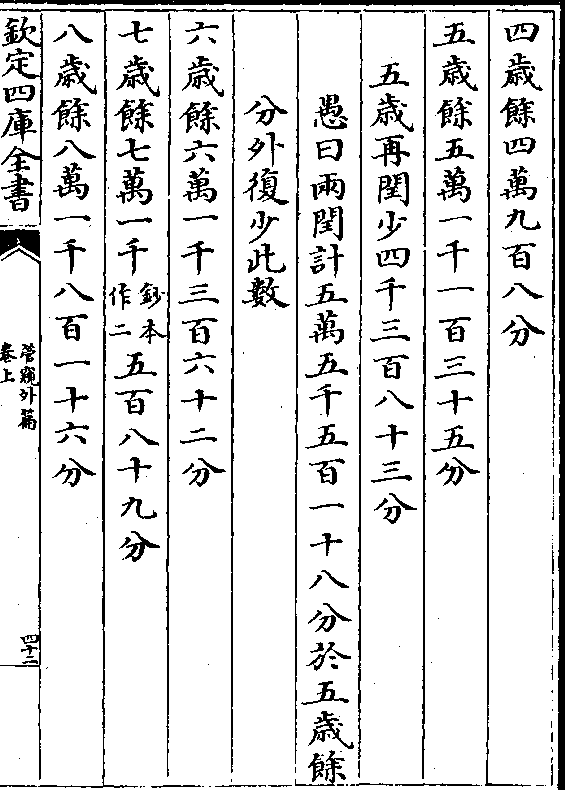

愚又按书傅旁通及书傅纂图所列十九岁七闰细数

虽各不同实互相备但纂图有小缺误处今以愚说足

之观者可考

管窥外篇 卷上 第 40a 页 WYG0709-0638c.png

旁通所载

旁通所载一年闰率十日八百八(钞本/作二)十七分

二年闰率二十一日七百七(钞本/作一)十四分

三年闰率三十二日六百六十(钞本无/六十字)一分(作第一闰/外馀三日)

(四十二分○钞/本无此十二字)

四年闰率一十三日九百二十九分

五年闰率二十四日八百一十六分(借下年一日五百/八十一分凑再闰)

(○钞本作一日/五百二十一分)

管窥外篇 卷上 第 40b 页 WYG0709-0638d.png

六年闰率六日二百(钞本作六/百二十)四分(第二闰当/于此年置)

六年闰率六日二百(钞本作六/百二十)四分(第二闰当/于此年置)七年闰率一十七日九十一分

八年闰率二十七日九百七(钞本/作四)十八分(借下年一日/五百八十一)

(分作第三闰○钞本作/一日五百二十一分)

九年闰率九日三百六分(第三闰当/于此年置)

十年闰率二十日一百九十三分

十一年闰率三十一日八十分(作第四闰外馀一/日五百二十一分)

十二年闰率一十二日四百八分

管窥外篇 卷上 第 41a 页 WYG0709-0639a.png

十三年闰率二十三日二百九十五分

十三年闰率二十三日二百九十五分十四年闰率三十四日一百八十二分(作第五闰外馀/四日六百二十)

(三/分)

十五年闰率一十五日五百一十分

十六年闰率二十六日三(钞本/作二)百九十七分(借下年三/日一百六)

(十二分凑作第六闰○钞本/作三日一百二分无六千字)

十七年闰率七日七百二十五分(第六闰当于此年置/○钞本无此八字)

十八年闰率一十八日六百一十二分

管窥外篇 卷上 第 41b 页 WYG0709-0639b.png

十九年闰率二十九日四百九十九分(正作第七闰/无欠无馀)

十九年闰率二十九日四百九十九分(正作第七闰/无欠无馀)纂图所载(原系圆图今/分作十九行)

一岁馀一万二百二十七分

二岁馀二万四百五十四分

三岁馀三万六百八十一分

三岁一闰复馀二千九百二(钞本/作三)十二分

愚曰一闰月计二万七千七百五十九分外复馀

此数

管窥外篇 卷上 第 42a 页 WYG0709-0639c.png

四岁馀四万九百八分

四岁馀四万九百八分五岁馀五万一千一百三十五分

五岁再闰少四千三百八十三分

愚曰两闰计五万五千五百一十八分于五岁馀

分外复少此数

六岁馀六万一千三百六十二分

七岁馀七万一千(钞本/作二)五百八十九分

八岁馀八万一千八百一十六分

管窥外篇 卷上 第 42b 页 WYG0709-0639d.png

八岁三闰少一千四百六十一分

八岁三闰少一千四百六十一分愚曰三闰计八万三千二百七十七分于八岁馀

分外复少此数

九岁馀九万二千四十三分

十岁馀十万二千二百七十分

十一岁馀十一万二千四百九十七分

十一岁四闰馀一千四百六十一分

愚曰四闰计十一万一千三十六分外复馀此数

管窥外篇 卷上 第 43a 页 WYG0709-0640a.png

十二岁馀十二万二千七百二十四分

十二岁馀十二万二千七百二十四分十三岁馀十三万二千九百五十一分

十四岁馀十四万三千一百七十八分

十四岁五闰馀四千三百八十三分

愚曰五闰计十三万八千七百九十五分外复馀

此数

十五岁馀十五万三千四百五分

十六岁馀十六万三千六百三十二分

管窥外篇 卷上 第 43b 页 WYG0709-0640b.png

愚曰十六岁六闰计十六万六千五百五十四分

愚曰十六岁六闰计十六万六千五百五十四分十六岁馀分外复少二千九(钞本/作四)百二十二(钞本/作四)

分今纂图十七岁六闰非是并列下文

十七岁馀十七万三千八百五十九分

十七岁六闰馀七千三百五分

愚曰此以十七岁六闰计之则有馀分实历法无

四个三年一闰相连

十八岁馀十八万四千八十六分

管窥外篇 卷上 第 44a 页 WYG0709-0640c.png

十九岁馀十九万四千三百一十三分

十九岁馀十九万四千三百一十三分十九岁七闰七闰之外无馀欠

愚曰七闰计十九万四千三百一十二分于十九

岁馀分并无馀欠

按纂说中愚曰之说其曰置闰之法非必置一闰月

即截然无所馀日及零分都无馀欠也此说以年计

之则似是以月计之则实非何则盖置闰之年其馀

分未必截然无馀是矣而不可有所欠欠则必不当

管窥外篇 卷上 第 44b 页 WYG0709-0640d.png

于此年置闰也历家必于三十三月左右置一闰而

于此年置闰也历家必于三十三月左右置一闰而补前借后必各得一半则后月节气必在此月之中

而中气不在其月则闰在是矣是固天然恰好当在

此置非人所可移前移后强置之所不当置之月也

春秋于是闰三月之讥正为不当置而强置者发推

彼以明此可也其曰置一闰而有馀则留所馀之分

以起后闰此不易之论也其曰置两闰而不足则借

下年之日以终前闰此不可通之论也既曰不足则

管窥外篇 卷上 第 45a 页 WYG0709-0641a.png

所闰之月必当于下年所当恰好置闰之月置之(所/谓)

所闰之月必当于下年所当恰好置闰之月置之(所/谓)(恰好即月之有/节气无中气者)岂有预先借闰之理考于授时历纪

年置闰之次可见何常有预借下年之日先于上年

置闰之例哉愚曰之说盖因旁通纂图所载而误旁

通纂图之误盖因蔡传五岁再闰之说为说则不得

不如此误也盖第二闰既在第五年第三闰若不借

下年日凑作在第八年则必在第九年乃成四年一

闰矣第三第五闰既三个三年一闰相连第六闰若

管窥外篇 卷上 第 45b 页 WYG0709-0641b.png

不又借下年日凑作在第十六年则必在第十七年

不又借下年日凑作在第十六年则必在第十七年而成四个三年一闰相连矣此旁通不得不如此误

也纂图不思不得四个三年一闰相连幸免此一误

而愚曰反以为误过矣蔡氏则为系辞五岁再闰之

文所拘而如此说殊不知系辞特以闰有三年一闰

五年再闰二等而揲法亦有一扐再扐二等故取其

象以相配耳初非谓一闰之后即须再闰学者不以

辞害意可也如以辞而已矣则乾坤之策三百有六

管窥外篇 卷上 第 46a 页 WYG0709-0641c.png

十当期之日期之日必三百六十五日四分日之一

十当期之日期之日必三百六十五日四分日之一以乾坤之策当之而不足二篇之策万有一千五百

二十当万物之数物之数既止于万以二篇之策当

之而有馀矣如以圣人取象之意推之则皆不必泥

可也然则置闰之法又何可以五岁再闰之辞为泥

乎管见如此未知当否姑志于此以俟知者而就正

云其一章置闰之次具于左以备遗忘同志宜有取

焉

管窥外篇 卷上 第 46b 页 WYG0709-0641d.png

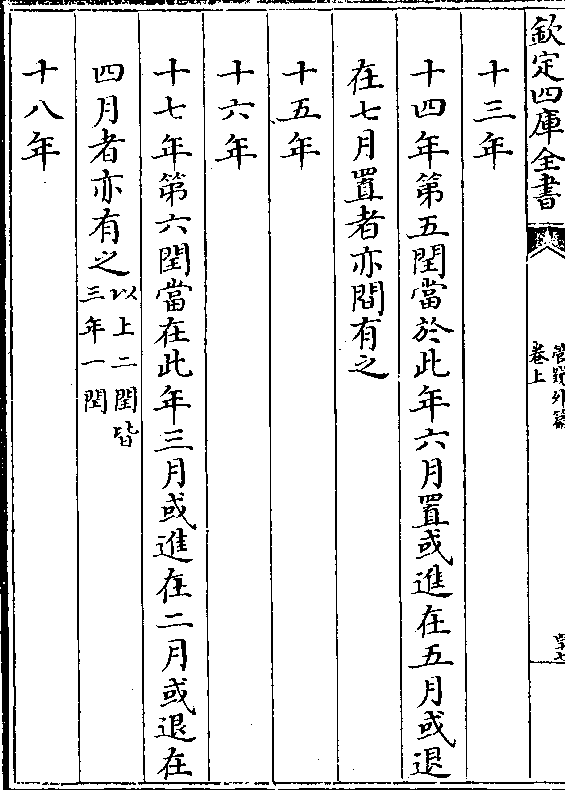

一年

一年二年

三年第一闰当在此年八月或进在七月或退在九

月者亦间有之

四年

五年

六年第二闰当在此年五月置或进在四月或退在

六月置者间亦有之

管窥外篇 卷上 第 47a 页 WYG0709-0642a.png

七年

七年八年

九年第三闰当在此年二月或进在正月或退在三

月者亦有之(以上三闰皆/三年一闰)

十年

十一年第四闰当在此年十月或进在九月或退在

十一月者亦有之(此是五/年再闰)

十二年

管窥外篇 卷上 第 47b 页 WYG0709-0642b.png

十三年

十三年十四年第五闰当于此年六月置或进在五月或退

在七月置者亦间有之

十五年

十六年

十七年第六闰当在此年三月或进在二月或退在

四月者亦有之(以上二闰皆/三年一闰)

十八年

管窥外篇 卷上 第 48a 页 WYG0709-0642c.png

十九年第七闰当在此年十二月置或进在十一月

十九年第七闰当在此年十二月置或进在十一月或退在明年正月者有之(此是五/年再闰)

右十九岁七闰之次大约如此盖因授时历纪年斟

酌其序则然耳以类而推不中不远矣其气朔盈虚

积实细数则自如旁通纂图所推但旁通纂图皆只

定其所闰之年而不言其所闰在何月则是闰年非

闰月也愚不知其故若欲定其所闰之月则如所谓

借下年日数凑作闰者当于何月置邪识者岂宜无见

管窥外篇 卷上 第 48b 页 WYG0709-0642d.png

于此愚奚容赘

于此愚奚容赘尧典期三百有六旬有六日以闰月定四时成岁○蔡

氏傅曰天体至圆周围三百六十五度四分度之一绕

地左旋常一日一周而过一度日丽天而少迟故日行

一日亦绕地一周而在天为不及一度月丽天而尤迟

一日常不及天十三度十九分度之七

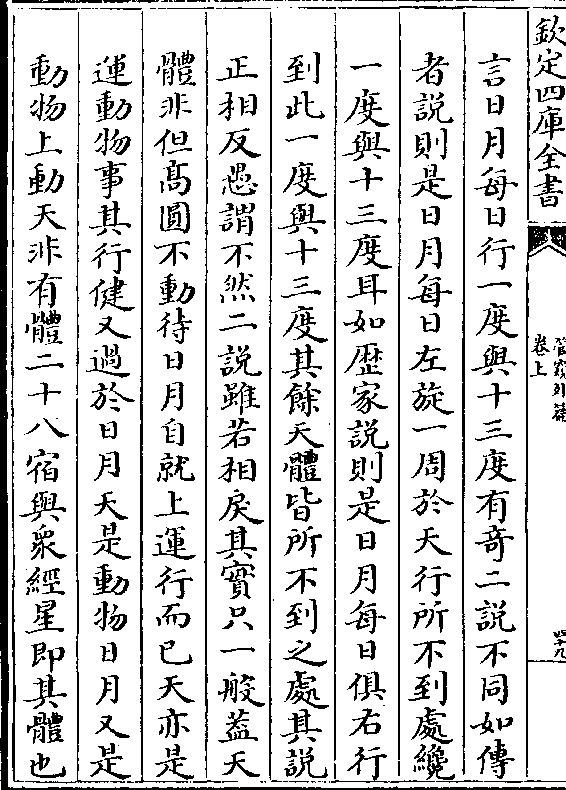

朱子曰历家只算所退之度郤云日行一度月行十三

度有奇此乃截法故有日月五星右行之说其实非右

管窥外篇 卷上 第 49a 页 WYG0709-0643a.png

行也横渠云天左旋处其中者顺之少迟则反右矣此

行也横渠云天左旋处其中者顺之少迟则反右矣此说最好问经星左旋纬星与日月右旋是否曰今诸家

是如此说横渠说天左旋日月亦左旋看来横渠之说

极是只恐人不晓所以诗传只载旧说

晋天文志天圆地方天旁转半在地上半在地下日月

本东行天西旋入于海牵之以西如蚁行磨上磨左旋

蚁右行磨疾蚁不得不西

或疑儒者言日月每日不及天一度与十三度历家

管窥外篇 卷上 第 49b 页 WYG0709-0643b.png

言日月每日行一度与十三度有奇二说不同如传

言日月每日行一度与十三度有奇二说不同如传者说则是日月每日左旋一周于天行所不到处才

一度与十三度耳如历家说则是日月每日俱右行

到此一度与十三度其馀天体皆所不到之处其说

正相反愚谓不然二说虽若相戾其实只一般盖天

体非但高圆不动待日月自就上运行而已天亦是

运动物事其行健又过于日月天是动物日月又是

动物上动天非有体二十八宿与众经星即其体也

管窥外篇 卷上 第 50a 页 WYG0709-0643c.png

此二十八宿与众经星皆绕地左旋一昼一夜适一

此二十八宿与众经星皆绕地左旋一昼一夜适一周而又过一度日月亦与之同运但不及其健则渐

退而反似右耳其所退之界分即日月所不及天之

一度与十三度也是则日月虽曰一昼一夜随天旋

转一周于天然实历天体每日只有此一度与十三

度即历家所谓右行之处也譬如有一大磨在此使

三百六十五人环绕此磨而行磨非天此三百六十

五人绕磨而行者天也又别使二人与此三百六十

管窥外篇 卷上 第 50b 页 WYG0709-0643d.png

五人之为首行者从今日子时并肩起脚同行行至

五人之为首行者从今日子时并肩起脚同行行至明日子时皆适一周但此二人者其一人乃与三百

六十五人之第二人并肩即日也其一人乃与三百

六十五人之第十四人并肩即月也相去近远日日

如此是则以大磨视之此三等人固皆一周以二人

与三百六十五人视之则此二人者虽曰与三百六

十五人同行其实一人仅与三百六十五人之第一

人相摩肩而过一人仅与三百六十五人之第一人

管窥外篇 卷上 第 51a 页 WYG0709-0644a.png

至第十三人相摩肩而过此即日月所实历之天体

至第十三人相摩肩而过此即日月所实历之天体也此即传者所谓日月不及天之一度与十三度也

此即历家所谓日月右行之一度与十三度也初岂

有二致哉但如传者之论则日月五星亦是天象不

应独与众星背而右转故以左旋为顺耳右转左旋

说虽不同其实历天体则皆共此一度与十三度非

有二也不知精于论天者以为如何姑志于此以俟

就正焉

管窥外篇 卷上 第 51b 页 WYG0709-0644b.png

许益之尚书丛说有七政疑曰唐尧命羲和居四方考

许益之尚书丛说有七政疑曰唐尧命羲和居四方考天象惟举分至四中星而知日之所在又言以闰月定

四时成岁而知月之所行典文简古存其大法推步之

术未详西汉天文志始(阙/) 日月

东行天西转而周髀家则有日月实东行而天牵西没

之说其论天(阙/)如磨者则非论日月右行者则是自是

志天文者转相祖述以为定论言日月则五星从可知

矣唐一行铸浑天仪注月转轮一昼夜天西转一周日

管窥外篇 卷上 第 52a 页 WYG0709-0644c.png

东行一度月行十三度十九分度之七晦明朔望迟速

东行一度月行十三度十九分度之七晦明朔望迟速有准然则二十八宿附天西循而为经七政错行而为

纬其说为得之而文公诗傅亦犹是也蔡仲默傅尧典

则曰天体至圆周围三百六十五度四分度之一绕地

左旋一日一周而过一度日月丽天亦左旋日则一日

绕地一周而在天为不及一度月尤迟一日不及天十

三度十九分度之七积二十九日复有馀分而与日会

合气盈朔虚而闰生典谟之傅已经文公定正而公盖

管窥外篇 卷上 第 52b 页 WYG0709-0644d.png

许之矣意以为日者阳之精其健当次于天月阴精也

许之矣意以为日者阳之精其健当次于天月阴精也其行当缓月之行昼夜常过于日十二度有奇(钞本/作几)是

阴速于阳不若二曜皆西转则于阴阳迟速为合宜盖

亦祖横渠先生之意其说可谓正矣然愚以古说较之

其可疑者有七天体左旋七政右逆则七政皆附著天

体迟速虽顺其性而西行则为天所牵尔然所倚者各

得循序若七政与天同西行恐错乱纷杂似泛然无统

一也日君道也月臣道也从东行则合朔后月先行既

管窥外篇 卷上 第 53a 页 WYG0709-0645a.png

望则月在日后及再合朔是月之后日为臣从君为顺

望则月在日后及再合朔是月之后日为臣从君为顺若西行则日在月前至望后再合朔必日行从月是君

从臣为逆二也大而一岁阴阳升降小而一月日月合

朔此正天地生物之心而阴阳得于此会合以造就万

类者也以一岁之运阴盛乃生意收敛之时而品物流

形举霄壤之间曷尝有一息间断哉其所以盛阴否闭

之时而生生犹不息者正以日月之合而继助元气之

偏也然凡进者阳道也生道也退者阴道也死道也日

管窥外篇 卷上 第 53b 页 WYG0709-0645b.png

月东行则月之进从日之进西行则月之退又符于日

月东行则月之进从日之进西行则月之退又符于日之退三也(日月虽皆进行比/天行不及则为退)日月五星行无殊金水在

太阳先后率岁一周天为最速次火次木惟土积厚重

之气入天体最深故比五星形最小行最迟而二十八

岁一周天若七政皆西行则向谓迟者今反速向谓速

者今更迟是金水行最迟故一日退一度而一岁一周

天土行最速当及于天大约二十八日始不及天一度

而二十八年然后周天四也星虽阳精然亦日之馀也

管窥外篇 卷上 第 54a 页 WYG0709-0645c.png

以日之阳次于天且一日不及一度星之阳不及日远

以日之阳次于天且一日不及一度星之阳不及日远甚而(阙/)十馀日(阙/)二十馀日始不及天一度而木土之

精反过日远矣五也五星以退留迟疾伏伏疾迟留退

政者有迟有速有顺有逆也五政推步姑以岁星言之

大约退九十三日而留留二十三日而迟疾伏共行百

六十馀日而复留而复退是行常五倍于退而退四倍

于留之日然行乃其常退乃其变也若西行则行为退

退为行是五星进日甚少而退何其多六也星家步星

管窥外篇 卷上 第 54b 页 WYG0709-0645d.png

伏行最急疾行次急迟行为缓留则不行退则逆而西

伏行最急疾行次急迟行为缓留则不行退则逆而西此皆以星附著天体而言者也若七政随天西行则天

自天星自星不可附著天体但附著则为东行矣然则

星家所谓迟疾伏皆为最缓而不及天所谓留则不可

言留乃行与天同健一日皆能过太阳一度至于所谓

退乃更速过于天运矣七也由是言之则古法比蔡传

为密于此不可无疑姑识于此以俟知者而问焉

按许氏所疑七事大抵皆以左旋之说有所未信而

管窥外篇 卷上 第 55a 页 WYG0709-0646a.png

以历家右转之说为可信也其言似亦有理愚亦因

以历家右转之说为可信也其言似亦有理愚亦因此不能无疑于先儒之说夫先儒谓日一日不及天

一度月一日不及天十三度十九分度之七五星虽

行有迟速然亦皆不及于天夫七政既皆随天左旋

则宜皆面西而背东非有意于退特以天运过速故

七政亦不能进与天齐而不免退随天后耳若然则

其所不及于天之界分但依直而退可也譬犹二人

同行其一人足力健者既前我(钞本/作后)而过去其足力

管窥外篇 卷上 第 55b 页 WYG0709-0646b.png

弱者不能及之则亦但随其后而已又何暇回顾其

弱者不能及之则亦但随其后而已又何暇回顾其所退之步数使之循规蹈矩不失尺寸哉今则黄道

循赤道之左右交出交入渐远渐近一岁一周未尝

改易而月道又循黄道之左右出入远近亦皆一月

一变各有常度又如五星之运迟留伏逆各各不同

而各有态度如此凡此其势皆似违天而右转者此

岂面西背东无意于退而能各有条理如是哉妄谓

术业有专攻以夫子之圣而犹问礼问官名岂老𣆀

管窥外篇 卷上 第 56a 页 WYG0709-0646c.png

郯子之徒其智反过于圣人哉业专而已然则穷理

郯子之徒其智反过于圣人哉业专而已然则穷理尽性继往开来固先儒之能事至于天文自是一家

之傅恐历家所言自有源流未可以先儒所学之大

而谬言之也区区私见辄因许氏此疑而附记焉愚

不自知罪无所逃智者其幸教之

横渠张氏曰凡阴气凝聚阳气在内者不得出则奋击

而为雷霆在外不得入则周旋不舍而为风

按史载风赤如血则风为阳气可知盖风本无形唯

管窥外篇 卷上 第 56b 页 WYG0709-0646d.png

风极其盛则阳气所聚极厚故有色可见而赤如血

风极其盛则阳气所聚极厚故有色可见而赤如血耳赤盖阳之色也近岁或飓风大作则夜间空中火

飞无数人皆见之火极明处则风必极盛树木屋宇

当之者无不摧仆然则火固风之色也所谓风赤如

血恐亦只是如是张子谓阳气周旋不舍而为风信

矣

正蒙阳为阴累则相持为雨而降阴为阳得则飘扬为云

而升朱子曰凡雨者阴气盛阴气盛凝聚得密故湿润

管窥外篇 卷上 第 57a 页 WYG0709-0647a.png

下降为雨

下降为雨或疑雨从空下其点之大小疏密必如此均齐何也

易于坎象为水为雨而又为云然则在天为云自云

而降则为雨雨至于地则为水其实一物而已雨与

水非二物无可疑者谓云与雨非二物不可不辨盖

云是湿润之气上蒸而成雨远望之但见其油然布

空而已其实油然布空者无非雨点但至微至轻故

随风飘扬不下坠耳若气薄点微则就空消散不成

管窥外篇 卷上 第 57b 页 WYG0709-0647b.png

雨矣若气浓点粗则重不能飞即下坠而成雨耳其

雨矣若气浓点粗则重不能飞即下坠而成雨耳其点之大小疏密必如此均齐者亦以自云而降浓则

俱浓薄则俱薄一气所蒸理无不同而已昔朱子创

草堂于云谷而为之记有曰飞云所沾器用衣巾皆

湿如沐今山居之人自言入云气中行则衣帽皆沾

湿可见云与雨之非二物矣然则世俗谓龙能行雨

者何也盖龙是阳物在阳明之地为阳气所蒸则阴

湿之气出于其身即成云矣所谓云从龙者此也云

管窥外篇 卷上 第 58a 页 WYG0709-0647c.png

从则雨因以降又何怪哉

从则雨因以降又何怪哉胡明仲论造化之迹曰(云云/)世人得雷斧者何物也曰

此犹星陨而为石也本乎天也气而非形偶陨于地则

成形矣然不能尽然也

陨石之譬甚明而昧者犹以为雷震气须臾顷何以

便成形邪曰造化之妙不疾而速且如陨石何尝先

有石在空中了方陨邪只是造化之妙才化便成才

成便陨雷斧之理何以异斯默(钞本/作然)而识之可也杂

管窥外篇 卷上 第 58b 页 WYG0709-0647d.png

书谓雷州雷庙州人常作车鼓斧炬置庙中雷神时

书谓雷州雷庙州人常作车鼓斧炬置庙中雷神时时摄取以去以理言之有天地即有雷霆人未为之

先则天地无以为雷霆邪以事言之则愚尝有故人

寓雷阳者十馀载游憩雷庙者屡矣乌睹所为人为

车鼓斧炬者乎甚矣俚俗之信讹而好妄也老氏有

行雷之法信乎曰此不过巫家术耳何益于事又何

足怪乎盖造化所有人皆可以术致之如取风于扇

取火于燧甑气覆之则如雨噀水于日则成虹霓之

管窥外篇 卷上 第 59a 页 WYG0709-0648a.png

形要皆术耳行雷之术何以异此若造化所无亦莫

形要皆术耳行雷之术何以异此若造化所无亦莫能致矣

卢肇海潮赋序其略曰潮之生因乎日也近代言潮者

皆以为水为阴类率于月而高下随之也殊不知月之

与海同一物也物之所同能无激乎易曰天地暌而其

事同也夫物之形相暌而后震动焉譬犹烹饪水盈鼎

而不㸑之欲望膳馐之熟得乎潮亦然也天之行健日

丽乎天天右旋入海而日随之日之至也水其可以附

管窥外篇 卷上 第 59b 页 WYG0709-0648b.png

之乎故因其灼激而退焉退于彼盈于此则潮之往来

之乎故因其灼激而退焉退于彼盈于此则潮之往来不足怪也其大小之期则制于月日月合朔之际则潮

始微绝以至阳之物迩于至阴是以阳之威不得肆焉

阴之辉不得明焉是以月之与潮皆隐乎晦此潮生之

实验也其朓其朏则潮亦随之乃知日激水而潮生月

离日而潮大斯不刋之理也

按肇谓潮生因日朔绝望大与潮候全不相应肇盖

北方之人但闻海之有潮而不知潮之为候遽欲立

管窥外篇 卷上 第 60a 页 WYG0709-0648c.png

言其差皆不足辨但其言天旋入海日之所至水不

言其差皆不足辨但其言天旋入海日之所至水不可附不惟不知潮亦不知天天所运日所至之处岂

复有海乎海虽极大然不有天之大气举之则海亦

何所至止哉是知天之气不极其厚则不能束海与

地于其中然则日所行(钞本/作傅)之处正在天气之中吾

意其内与海水相距不知凡隔几万里至劲极厚之

气曾谓天有入海之理日有激海之势乎若肇者真

所谓不知而言者也余安道之言岂为诬哉

管窥外篇 卷上 第 60b 页 WYG0709-0648d.png

余安道海潮图序其略曰古之言潮者多矣皆无经据

余安道海潮图序其略曰古之言潮者多矣皆无经据唐世卢肇著海潮赋自谓极天人之论世莫敢非予尝

东至海门南至武山(广/州)旦夕候潮之进退弦望视潮之

消息乃知卢氏之谈盖不知而作者也夫阳燧取火于

日阴鉴取水于月从其类也盖月之所临则水往从之

故月从卯酉则水涨乎东西月临子午则潮平乎南北

皆系于月不系于日何以知其然乎夫朔望前后月行

差疾故晦前三日潮势长朔后三日潮势极大望亦如

管窥外篇 卷上 第 61a 页 WYG0709-0649a.png

之非谓远于日也月弦之际其行差迟故潮之去来亦

之非谓远于日也月弦之际其行差迟故潮之去来亦合沓不尽非谓近于日也夫春夏昼潮常大秋冬夜潮

常大盖春为阳中秋为阴中岁之有春秋犹月之有朔

望也故潮之极涨常在春秋之中潮之极大常在朔望

之后此又天地之常数也今通东南二海之盈缩以志

其期西北二海所未尝见故阙而不纪云常候于海门

月加卯而潮平者日月合朔则旦而平上弦则午而平

望以前为昼潮望以后为夜潮月加酉而潮平者日月

管窥外篇 卷上 第 61b 页 WYG0709-0649b.png

合朔则日入而潮平上弦则夜半而潮平望则明日

合朔则日入而潮平上弦则夜半而潮平望则明日之旦而平望以前为夜潮望以后为昼潮此东海之潮

候也又尝候于武山月加午而潮平者日月合朔则午

而潮平上弦则日入而平望则夜半而平上弦以前为

昼潮上弦以后为夜潮月加子而潮平者日月合朔则

夜半而潮平上弦则日出而平望则午而平上弦以前

为夜潮上弦以后为昼潮此南海之潮候也

按余氏所以讥卢氏之失当矣而所志东南二海之

管窥外篇 卷上 第 62a 页 WYG0709-0649c.png

潮候亦可谓详审非不知而作矣但其所谓月之所

潮候亦可谓详审非不知而作矣但其所谓月之所临水往从之之说则亦卢氏天旋入海日之所至水

不可附之见也月所在之处与海水不知相去几万

里曾谓有可以从月之理乎至曰潮涨潮平皆系于

月亦未必然谓之皆与月相应可也谓皆系于月则

拘矣及其论朔望春秋潮之极涨极大则又皆归之

气数然后知向也水之从月潮系乎月之说皆未得

为通论也何则谓朔望两弦月行有疾有迟故潮大

管窥外篇 卷上 第 62b 页 WYG0709-0649d.png

潮小因之以为皆系于月似矣春阳中秋阴中潮当

潮小因之以为皆系于月似矣春阳中秋阴中潮当其时而涨岂亦系于月乎非不通之论而何馀于后

段究之

临安志论潮其略曰潮汐往来为天地之至信古人尝

论之率皆未尽大抵天包水水函地而一元之气升降

于大空之中地乘水以自持且为元气升降互为抑扬

方其气升而地沉则海水溢上而为潮及其气降而地

浮则海水缩而为汐然昼夜之攻击乘日升降如应乎

管窥外篇 卷上 第 63a 页 WYG0709-0650a.png

月日临于子则阳气始升月临于午则阴气始升故也

月日临于子则阳气始升月临于午则阴气始升故也夕潮之期日皆随子昼潮之期月皆临午焉日月之会

谓之合朔故月朔之夜潮日亦临子月朔之昼潮日亦

临午焉以时有交变气有盛衰而浙潮之所至亦因之

为大小当卯酉之月则阴阳之交也气以交而盛故潮

之大也独异于馀月当朔望之后则天地之变也气以

变而盛故潮之大也独异于馀日

是篇之论犹不若卢氏余氏之犹有所主也既以为

管窥外篇 卷上 第 63b 页 WYG0709-0650b.png

气有升降又以为地有浮沈既以为乘日升降又以

气有升降又以为地有浮沈既以为乘日升降又以为如应乎月初无的见但务臆度正医家所讥譬犹

猎不知兔而广络原野冀一人之获术亦属疏失者

欤况既以升降属之气又以升降属之日所谓升降

一欤二欤且地之与水俱为有形之物则气有运动

形皆随之可也今乃气之一升一降独地为之一浮

一沈则水(钞本无/水字)皆与气不相干唯因地之浮沈而

有溢有缩焉岂理也哉况形随气动则气升而地浮

管窥外篇 卷上 第 64a 页 WYG0709-0650c.png

气降而地沈可也今乃气升而地反沈是地亦与气

气降而地沈可也今乃气升而地反沈是地亦与气(钞本/作地)不相干矣不但水也凡此犹(钞本/作又)皆病之小者

独地有浮沈之说其病最大浮沈则动上动下无宁

静时矣吾闻天动地静矣未闻地亦动也意者地本

不动特论者无以为潮汐之说故强之使动耳又何

足辨乎唯篇末时有交变气有盛衰之言似有可取

当存之以备一说

右三家论潮之说皆有可疑处愚已略辨之矣独以

管窥外篇 卷上 第 64b 页 WYG0709-0650d.png

月与气为说者有可取而未尽也盖谓潮与月相应

月与气为说者有可取而未尽也盖谓潮与月相应则可谓水往从月潮系乎月则不可谓水随气而往

来则可谓水因气而溢缩则不可何则潮为阴物乃

阴气之成形者月为阴精乃阴气之成象者同一阴

类固宜有相应之理矣所以海潮朔望则大两弦则

小而每月潮之长落与月之升降其数皆合不谓之

相应不可也虽则相应不过同此一气一气则自然

相为流通不约而符初非形相从而势相系也若谓

管窥外篇 卷上 第 65a 页 WYG0709-0651a.png

水之与月必须相从相系则二者何常可以相及而

水之与月必须相从相系则二者何常可以相及而拘拘如是哉前论已详兹不再述凡天地间有形之

物未有不随气而运动者岂有潮汐去来而独不由

乎气哉但以为气有升降故海有溢缩如此则四海

之潮生长平落皆同焉可也今则东南二海之潮候

皆不同时是则潮之流来流去而非海之溢上缩下

也明矣姑论其槩当于后详论之然则潮汐之所以

然果无定说乎曰列代先儒立言著论犹不得为定

管窥外篇 卷上 第 65b 页 WYG0709-0651b.png

何物小子乃敢求多于前人乎窃尝上稽经典下采

何物小子乃敢求多于前人乎窃尝上稽经典下采舆言似有以得其髣髴者而未敢以为是也夫余氏

候东西二海之潮则平于东者常先平于南者常后

其先后每以三时为差但不知其所以有如此之先

后者何故既而博询海上之行舟者皆以为惟近海

有垠岸处可以测潮之长落耳巨海之中茫无畔岸

欲知潮之长落不过以北水南水候之而已是故北

水南来则为长南水北来则为落则是潮之长必自

管窥外篇 卷上 第 66a 页 WYG0709-0651c.png

北而南也然后知东南二海潮候有不同者以此而

北而南也然后知东南二海潮候有不同者以此而已然犹未知潮之长必自北而南者又何故也以愚

度之天以河图示象于圣人圣人以易象示教于天

下后世不信天与圣人尚谁信哉河图以一六水居

北而后天八卦之方位亦以坎为北方之卦坎之象

非水乎则是北固水之定位也潮之自北而南所以

然者岂必外此而他求哉虽然潮特有形之物耳非

有气以运之水亦不能以自行也气即水之气耳是

管窥外篇 卷上 第 66b 页 WYG0709-0651d.png

故气有翕张张则潮有长方其气之始张于北也则

故气有翕张张则潮有长方其气之始张于北也则水为气所拥而南奔而潮以为之长张之极则水益

南而潮以平张极而翕翕则水北还而潮落及翕极

复张张极复翕则潮又长而又落矣气之张于北者

有定所则潮之长也宜同时矣水拥而移于南者地

有远近则潮之平于东与南者先后固不得而同时

矣是故东已平而南方生南既平而东已落东既落

而北复生矣气之一翕一张如循环然无停机也潮

管窥外篇 卷上 第 67a 页 WYG0709-0652a.png

之一往一来应期不爽此理之常也无足怪者区区

之一往一来应期不爽此理之常也无足怪者区区愚见仅止于此至于潮有大小早晚之异则未得其

说不敢以臆决也无已则姑信与月相应之说可也

惟潮大于卯酉之月则终莫知其故恐亦不过由于

一气之运而已必求其如何以质之则凿矣当阙之

以俟知者

陈北溪字义曰大凡不当祭而祭皆曰淫祀淫祀无福

由脉络不相关之故后世祀典只缘佛老来都乱了如

管窥外篇 卷上 第 67b 页 WYG0709-0652b.png

老氏设醮以庶人祭天有甚关系如释迦亦是胡神与

老氏设醮以庶人祭天有甚关系如释迦亦是胡神与中国人何相关假如忠臣义士配享元勋若是礼不当

祭皆与我无相干涉自圣学不明鬼神情状都不晓得

如画星辰都画个人以星君目之如泰山曰天齐仁圣

帝在唐封为天齐王至本朝以东方主生加仁圣二字

封帝帝只一上帝而已安有一个山而谓之帝今立庙

俨然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又立后殿于其后不

知又是何山可以当其配而为夫妇邪据泰山鲁封内

管窥外篇 卷上 第 68a 页 WYG0709-0652c.png

地惟鲁公可以祭今隔一江一淮与南方地脉全不相

地惟鲁公可以祭今隔一江一淮与南方地脉全不相干涉而在州县皆立东岳行祠亦失于讲明之故○又

曰南岳庙向者回禄刘太尉欲再造问于五峰先生先

生答以天道人事本一理在天为皇天上帝在人为大

君五岳视三公与皇天上帝并为帝则天道乱矣大君

有二则人道乱矣而世俗为貌象为立配为置男女屋

而贮之亵渎神祗之甚后南轩又评之曰山川流峙是

其形也而人之也何居其气之流通可以相接也而宇

管窥外篇 卷上 第 68b 页 WYG0709-0652d.png

之也何居皆可谓正大之论开醒愚蒙聋瞆者矣○又

之也何居皆可谓正大之论开醒愚蒙聋瞆者矣○又曰伊川破横渠定龙女衣冠从夫人品秩事谓龙兽也

岂可被人衣冠且大河之塞乃天地祖宗社稷之佑乃

吏卒之力龙何功之有其言可谓正大可以见张程学

识之浅深不同世俗事真武呼为真灵只是北方玄武

神真宗尚道教避圣祖讳改玄为真北方玄武乃龟蛇

之属后人不晓其义画真武作一人散发握剑足踏龟

蛇竞傅道教中某代某人修行如此(玄武乃北方斗牛/女虚危室璧七宿)

管窥外篇 卷上 第 69a 页 WYG0709-0653a.png

(之总/名)

(之总/名)观此三条可见不当为天帝真人之形非愚之臆说

矣愚按以天地山川之神皆具人形之说其原皆出

于佛氏盖佛氏妄为六道轮回之说以欺诳世人则

上而天下而禽兽皆可为人人亦皆可生天皆可为

禽兽故天之主宰则谓之天帝从(钞本/作释)而降之使具

人之形禽兽之灵如龙女之类亦进之使具人之形

是天人禽兽无以异也如此则日月星辰河海山岳

管窥外篇 卷上 第 69b 页 WYG0709-0653b.png

皆诬之使具人之形又何为而不可哉其惑世诬民

皆诬之使具人之形又何为而不可哉其惑世诬民亦甚矣不可不辨又按北溪此说不惟可以證天地

山川与人形状不同之实而淫祀之失与鬼神称号

之僭亦皆可见吁五岳之神尚不可与天之主宰并

称为帝况于闾里村墟之间非系祀典之神受十数

家之血食者今则皆得被衮冕号帝王矣是何称号

之僭帝王之多也阴阳之理一而已享数十家之祭

祀者即可号为帝王则凡一巷一村之事如里胥社

管窥外篇 卷上 第 70a 页 WYG0709-0653c.png

长者亦可以帝王号之乎此大乱之道也吾知人虽

长者亦可以帝王号之乎此大乱之道也吾知人虽以此僭呼謟媚鬼神使鬼神有知必不敢朦胧僭处

其号也虽謟竟何益哉竟何福之可得哉

佛氏天堂地狱之说

此等谬妄惟至愚极陋之人乃为所惑稍有所见者

即知其伪无足辨者但俗儒无知亦有崇信其说以

为纵无其事亦岂不足以劝善惩恶为天理国法一

分之助哉愚谓不然或问于明道先生释氏地狱之

管窥外篇 卷上 第 70b 页 WYG0709-0653d.png

类皆是为下根之人设此怖(钞本作使程/氏遗书作布)令为善先

类皆是为下根之人设此怖(钞本作使程/氏遗书作布)令为善先生曰至诚贯天地人尚有不化岂有立伪(钞本作伪/立遗书作)

(立/伪)教而人可化乎至哉斯言然此特为其有名无实

不足以化人耳若原其有为之私心而言则非徒无

益于事又且有害于人何则佛氏立此伪说虽阳为

劝善而惩恶其实但欲胁诱世人笼取其财以养育

其徒尔向使立教之初即曰为善即生天堂受诸快

乐为恶则入地狱受诸苦楚为善为恶皆由人是其人

管窥外篇 卷上 第 71a 页 WYG0709-0654a.png

若不为善而为恶吾亦无如之何矣如此则人皆慕

若不为善而为恶吾亦无如之何矣如此则人皆慕天堂之乐畏地狱之苦心无所恃但当勉于劝善而

尽务去其恶矣今生天堂入地狱之故名虽系于善

恶而出地狱上天堂之权实则由于佛氏则世之为

善而无诚心者孰不恃佛氏接引之力而怠于善为

恶而不肯改悔者亦孰不恃佛氏救度之力而益肆

其恶哉生而为善虽有未至死而供佛饭僧亦可以

生天堂矣吾又何必强于为善哉生而为恶虽已贯

管窥外篇 卷上 第 71b 页 WYG0709-0654b.png

盈而归依佛法亦可离地狱矣吾又何惮而不遂其

盈而归依佛法亦可离地狱矣吾又何惮而不遂其恶哉况为恶者不惟仗佛力得出地狱而已佛有神

力反使之得生天堂焉如此则为善者有所恃而益

怠为恶者有所恃而益力吾见其适足以沮人之善

而长人之恶耳何惩恶劝善之有不知识者以为何

如

鲍靓记井羊祜识环

此等记载不出于秦汉之前皆自佛法既入中国乃

管窥外篇 卷上 第 72a 页 WYG0709-0654c.png

始有之其实皆是附会不足信也况天地之大古今

始有之其实皆是附会不足信也况天地之大古今之久品汇之多何故皆不如此而所传止于如此数

事乎圣人语常而不语怪政亦不必深辨也但此等

谬妄亦有出于人讹者亦有出于妖怪者皆可以惑

世诬民又有不容不辨者盖自有佛氏轮回之说人

自胎孩而髫龀以至于强壮以至老死往往习闻其

说而深入于心一有好事者创为异说则不复致疑

即相傅信甚则以一为十以十为百无所不至况圣

管窥外篇 卷上 第 72b 页 WYG0709-0654d.png

学不明又无超卓之见以烛其妄故虽士流史氏亦

学不明又无超卓之见以烛其妄故虽士流史氏亦喜闻而乐道之或遂从而书之于册以为数千百年

牢不可破之惑此则出于人讹者然也愚于当今之

事目击其如此之妄者多矣不然又岂敢昌言之哉

又况鬼神有邪有正其正者则凡天地神祗与古昔

圣贤之有功于生民者皆是是皆光明正大无所谓

神通变见之说也其馀如佛仙之流自谓有神通能

变见与凡焄(钞本/作薰)蒿悽怆能兴妖作怪自以为能行

管窥外篇 卷上 第 73a 页 WYG0709-0655a.png

祸福于世者皆邪也既曰邪矣则亦何所不有往往

祸福于世者皆邪也既曰邪矣则亦何所不有往往自有一等妖邪之鬼乘愚人之邪心而入托佛氏之

邪说而行(钞本有/现为字)兴妖作怪(钞本有此/等之迹字)以欺诳邪世

而希求其祀享如示相(阙/)

以求其祭恐亦有之而世之愚者又挟其好

邪怀疑之心如见豕负涂载鬼一车以无为有者之

妄以实之自非真知道者其谁不为所惑哉此则出

于妖邪者然也愚以当今之事亦尝有身亲见其如

管窥外篇 卷上 第 73b 页 WYG0709-0655b.png

此者既久而后知其妄耳故曰此等记载皆是附会

此者既久而后知其妄耳故曰此等记载皆是附会不足信也不知识者以为然否

释道二氏

二氏虽则皆是伪妄然释氏之规模弘大无所依仿

如尘芥六合梦幻人世开口便说恒河沙数世界便

说微尘数劫阿僧祗劫直是说到无畔岸无终穷去

处所以大段悚动得人非惟善恶果报之说可以诱

胁愚俗而明心见性之妙抑亦足使高明之人归依

管窥外篇 卷上 第 74a 页 WYG0709-0655c.png

信服自古异端之害无有能过之者道家规模狭陋

信服自古异端之害无有能过之者道家规模狭陋往往皆是偷窃合凑而成初非其自有也盖道之一

字出于老子然老子之教本不如是也其实只是张

天师创为此教天师本来只是巫教(如祠醮行持/之说皆是)为

巫教鄙陋不足以动人故采摭老庄虚无之说以文

之又以虚无之说人不见其为利故又取方士延年

度世之术为莫大之利以引诱好生恶死之流此是

合凑三家之说以一之非其教法本来如此也况其

管窥外篇 卷上 第 74b 页 WYG0709-0655d.png

君臣上下之威仪又是窃儒者之糠秕而善恶果报

君臣上下之威仪又是窃儒者之糠秕而善恶果报六道轮回之说则全是仿佛氏之糟粕而为者故其

惑人不能如释氏之甚而人信之者亦不如释氏之

深也

朱子中庸序谓程子门人所自为说倍其师说而淫于

老佛者亦有之矣

按程门高弟如杨龟山谢上蔡诸贤朱子每谓其流

于佛老非谓其从事于二氏之教如李泌颜真卿白

管窥外篇 卷上 第 75a 页 WYG0709-0656a.png

居易苏轼辈修净土谈玄说禅之所为特其识见有

居易苏轼辈修净土谈玄说禅之所为特其识见有过乎中庸处故其说儒者之道往往沦于空寂暗与

二氏之言有契而不自觉耳固未尝不宗孔孟崇仁

义也亦未尝不斥佛老诋空寂也然学问有疵见理

欠莹宗之而反背之斥之而反似之如此而已与儒

名墨行身(阙/) 固有间哉不可不辨也(阙/)

右二氏之害佛氏尤甚盖以其长于欺诳而人莫之

觉耳自其所言见在事与六合内事绝少所言多是

管窥外篇 卷上 第 75b 页 WYG0709-0656b.png

过去未来与他方世界之事何也盖佛本非真有所

过去未来与他方世界之事何也盖佛本非真有所知者而妄以无所不知自任本非真有所知则现在

事与六合内事皆众人所共见闻者言之少有差错

则人将以实事證之彼亦不得肆其欺诳矣若不言

之而无一论以自盖则其本非真有所知之迹将为

人所窥觇而人亦莫之重矣故自任以为无所不知

而其所知者则过去未来之事与他方世界之事动

以恒河沙为数然后见在事与六合内事皆为至近

管窥外篇 卷上 第 76a 页 WYG0709-0656c.png

至微而谓有不足言者矣见在之事人以为久佛氏

至微而谓有不足言者矣见在之事人以为久佛氏以恒河沙劫数事视之则此特梦幻之顷耳何足为

久六合内事人以为大佛氏以恒河沙数世界事视

之则此特尘芥之微耳何足为大佛氏所知周于恒

河沙数劫遍于恒河沙世界所以不言而已言则必

欲于恒河沙劫恒河沙界之事无不周遍如此则见

在事与六合内事皆不过恒河中(阙/) 其

徒以久其教而已然亦自有次第大抵世人贵耳不

管窥外篇 卷上 第 76b 页 WYG0709-0656d.png

贵目凡天地间所有之事所身亲见者虽甚大极变

贵目凡天地间所有之事所身亲见者虽甚大极变已莫能晓者亦以为常而不加疑问一闻佛氏洪阔

侈大之言则自以为所未尝见而疑骇错愕茫然自

失虑其一旦至此境界则将无所恃赖也及闻佛氏

有如此之神通变现安得不畏之服之而幸其可为

将来之恃赖哉然犹未知佛氏将来之恤已与否也

佛则以其神通变见之力专以慈悲不杀为务唯以

灵感救济为急人幸得其如此又安得不信从而归

管窥外篇 卷上 第 77a 页 WYG0709-0657a.png

依之乎夫人既畏之服之又信从而归依之则必唯

依之乎夫人既畏之服之又信从而归依之则必唯其言之是听矣佛然后徐为之谋曰六合犹尘芥耳

身世犹梦幻耳汝身犹是梦幻况身外之眷属财物

也哉是皆当弃之舍之无足系恋者也凡此皆欺诳

世人之言耳世之人宁无独觉其欺诳而非议之者

佛则恐其易摇众人之信心也于是设为毁谤罪报

之说以禁之非议既禁然后欺罔之以轮回生死之

说诱胁之以天堂地狱之说使人闻此二说则必以

管窥外篇 卷上 第 77b 页 WYG0709-0657b.png

轮回生死无有穷已为忧必以得生天堂免地狱为

轮回生死无有穷已为忧必以得生天堂免地狱为愿欲遂此愿将何以哉佛则又徐为之谋曰为善为

恶各有果报能布施即是为善为善则获生天堂之

果报矣不布施即是为恶为恶则有入地狱之果报

矣况既有弃舍之劝在前则人孰不欣然以其今生

不足系恋之财物植后身得生天堂免入地狱之果

报哉一诱一胁而求取无不遂者其为计亦奸矣佛

则又恐世情有高见之人觉其情状而起鄙薄之心

管窥外篇 卷上 第 78a 页 WYG0709-0657c.png

也于是以清净无为之说而文其奸其善于自衒如

也于是以清净无为之说而文其奸其善于自衒如此则人又将翕然以高妙称之矣若佛氏者殆所谓

大贪若廉者欤

为害之因亦有十

诬天地之道

攘造化之功

害人伦之恩

妨圣贤之教

管窥外篇 卷上 第 78b 页 WYG0709-0657d.png

荡男女之情

荡男女之情蠹公私之财

长愚民之恶

济奸贪之欲

成游惰之志

为乱贼之媒

右十害之目亦有序盖天地之道即阴阳刚柔之道

佛则诬之以为巳之私人伦之恩莫先乎夫妇即天

管窥外篇 卷上 第 79a 页 WYG0709-0658a.png

地之道所以立造化之功所以行者佛则使之舍俗

地之道所以立造化之功所以行者佛则使之舍俗出家独人之父孤人之子鳏人之男寡人之女绝天

地造化生生不息之正理圣贤之教莫大于明伦佛

既害人伦之恩安得不妨圣贤之教哉圣贤之教使

人各有配偶而又有礼以防闲其渎乱则男女之情

自不至于荡矣既绝其配偶又无礼以防闲之乃以

修行为由使四众杂然而处则伦理之常宁免渎乱

之渐男女情欲易动难戢一荡之后岂但暂焉渎乱

管窥外篇 卷上 第 79b 页 WYG0709-0658b.png

而已情欲既炽施与不赀如魏胡后唐武后之所为

而已情欲既炽施与不赀如魏胡后唐武后之所为耗蠹可胜言哉唐宋以来公私之财一入常住岂复

有得出者乎况施僧供佛营立塔庙之费又何纪极

之有愚民造恶一有所施自以为边作边修恶愈积

而愈无忌惮者恃其有财可以布施而已然后举世

之人莫不竞趋争先而为佛氏之徒奸贪者渎乱无

厌而欲无不济游惰者安坐而食而志无不成而大

奸大恶亦资藉其说巢穴其地以有众财而弄兵僭

管窥外篇 卷上 第 80a 页 WYG0709-0658c.png

窃如汉(阙/)融魏沙门法庆之徒何代无之谓其为乱

窃如汉(阙/)融魏沙门法庆之徒何代无之谓其为乱贼之媒岂为诬哉凡此盖亦举其害之大者言耳自

此之外为害之目又可枚举而遍数之哉此亦人所

共知者愚非欲加之罪而创为之辞也嗟夫安得三

武为君韩子为臣同世同心除此巨蠹也邪

管窥外篇 卷上 第 80b 页 WYG0709-0658d.png

管窥外篇卷上