声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

石经考异 卷上 第 1a 页 WYG0684-0770c.png

钦定四库全书

钦定四库全书石经考异卷上

翰林院编修杭世骏撰

石经考异者何以补亭林顾氏之考也盖众说之龃

龉者莫石经若矣史传异地志异碑刻异唐宋元明

诸家之辨證异顾氏述矣而不详详矣而不辨予特

引而疏通之又自唐开成以后其事少略予特取而

补缀之文虽近创而义则实因汲古之士其不以予

石经考异 卷上 第 1b 页 WYG0684-0770d.png

为剿说也夫雍正十三年太岁在乙卯二月朔仁和

为剿说也夫雍正十三年太岁在乙卯二月朔仁和杭世骏书

延熹五经

后汉蔡邕传及张驯传皆云奏求正定六经文字而灵

帝纪云诏诸儒正五经文字儒林传序云诏诸儒正定

五经刻于石碑卢植传云时始立太学石经以正五经

文字李巡传云乃白帝与诸儒共刻五经文于石考邕

传注引洛阳记亦祇有尚书周易公羊传礼记论语晋

石经考异 卷上 第 2a 页 WYG0684-0771a.png

羊欣笔法魏郦元水经注亦祇言五经意熹平四年邕

羊欣笔法魏郦元水经注亦祇言五经意熹平四年邕等所奏求正定者六经暨光和六年书丹立石祇五经

耳(杨慎以光和六年为初刻熹平四年为再刻赵崡石/墨镌华因之是并忘光和在熹平之后可谓颠倒缪)

(盭/矣)

鄞县全祖望云孔氏春秋正义谓汉初为传训者皆

与经别行故石经书公羊传并无经文按隋志别有

一字春秋一卷在公羊传九卷之外当是黄初时邯

郸淳书以补之也

石经考异 卷上 第 2b 页 WYG0684-0771b.png

江都汪祚云中郎传及张驯传皆言正定六经而本

江都汪祚云中郎传及张驯传皆言正定六经而本纪儒林传祇言五经隋志则有七经考当时所谓五

经者易尚书礼记春秋而以论语参之独无诗古之

言五经者未之有也窃意邕等奏定六经盖于五经

之外增论语而为六而邕以光和元年言事被逐未

及书诗于石而止同事虽有杨赐等而刋定裁正实

出于邕故六年刻石告成竟无诗迨隋志有一字鲁

诗则谢山以为黄初所补者得之

石经考异 卷上 第 3a 页 WYG0684-0771c.png

书碑姓氏

书碑姓氏蔡邕传与五官中郎将堂溪典光禄大夫杨赐谏议大

夫马日磾议郎张驯韩说太史令单飏等奏求正定六

经文字(堂溪典见延笃传注马日磾见孔融传/注张驯在儒林传韩说单飏在方术传)洪适隶

释石经论语残碑末一行有云诏书与博士臣左立郎

中臣孙表黄伯思东观馀论石经公羊残碑其末云溪

典谏议大夫臣马日磾臣赵域议郎臣刘弘郎中臣张

文臣苏陵臣傅桢杂溪上缺当是堂溪典也由二碑證

石经考异 卷上 第 3b 页 WYG0684-0771d.png

之则当时奏求正定者祇邕等七人暨后立石又有左

之则当时奏求正定者祇邕等七人暨后立石又有左立孙表又有赵域等诸人也范史略之耳

书丹不止蔡邕

邕传及水经注皆言邕自书丹于石使工镌刻洛阳伽

蓝记亦言三种字石经汉右中郎将蔡邕笔之遗迹隋

书经籍志亦言后汉镌刻七经著于石碑皆蔡邕所书

董逌广川书跋乃云石经不尽蔡邕书如马日磾辈相

与成之洪适隶释云今所存诸经字体各不同虽邕能

石经考异 卷上 第 4a 页 WYG0684-0772a.png

分善隶兼备众体但文字之多恐非一人可办窃意其

分善隶兼备众体但文字之多恐非一人可办窃意其间必有同时挥毫者张演石经跋云今六经字体不一

当是时书丹者亦不独邕也

三字一字

儒林传序诏诸儒正定五经刋于石碑为古文篆隶三

体书法以相参检伽蓝记亦称汉国子学堂前有三种

字石经二十五碑表里刻之写春秋尚书二部作篆科

斗隶三种字后魏崔光傅光为祭酒请命博士李郁等

石经考异 卷上 第 4b 页 WYG0684-0772b.png

补汉所立三字石经之残缺刘芳传亦云汉世造三字

补汉所立三字石经之残缺刘芳传亦云汉世造三字石经于太学江式传亦云蔡邕采李斯曹喜之法为古

今杂形欧阳棐集古录目亦称石经遗字古文篆隶三

体凡八百二十九字蔡邕书张舜民画墁录邵伯温闻

见后录乃据雒阳发地所得石经以为蔡邕隶书赵明

诚金石录则又以为蔡邕小字八分书而力辨儒林传

序古文篆隶三体之非黄伯思见公羊残碑亦定以为

鸿都一字石经而唐书艺文志祇有蔡邕今字石经论

石经考异 卷上 第 5a 页 WYG0684-0772c.png

语唐以隶为今字也张演又以为邕不能具三体书法

语唐以隶为今字也张演又以为邕不能具三体书法于孔安国三百年之后或谓邕以三体参检其文而书

丹于碑则定为隶魏书江式传云魏邯郸淳建三字石

经于汉碑之西其文蔚炳三体复宣校之说文篆隶大

同而古字少异水经注及晋卫恒传皆言魏正始中立

古文篆隶三字石经独隋经籍志乃言魏正始中又立

一字石经疑于乖谬然考其目三字石经祇有尚书春

秋而一字石经有周易有尚书有鲁诗有仪礼有春秋

石经考异 卷上 第 5b 页 WYG0684-0772d.png

有公羊传有论语有典论与汉所立者不合故正始之

有公羊传有论语有典论与汉所立者不合故正始之碑仍不得遽以三字为断胡三省注通鉴则又凿指三

字为魏所立亦似有理而顾氏独不之采今特取而备

论之其言曰范蔚宗时三体石经与熹平所镌并列于

学官故史笔误书其事后人袭其讹错或不见石刻无

以考正赵氏虽以一字为中郎所书而未见三体者欧

阳氏以三体为汉碑而未尝见一字者近世方勺作泊

宅编载其弟匋所跋石经亦为范史隋志所惑指三体

石经考异 卷上 第 6a 页 WYG0684-0773a.png

为汉字至公羊碑有马日磾等名乃云世用其所正定

为汉字至公羊碑有马日磾等名乃云世用其所正定之本因存其名可谓谬论

正始石经非邯郸淳书

魏书江式传及北史皆言魏陈留邯郸淳特善仓雅许

氏字指八体六书精究闲理以书教诸皇子又建三字

石经于汉碑之西而卫恒四体书势云魏初传古文者

出于邯郸淳恒祖敬侯为写尚书后以示淳而淳不别

至正始中立三字石经转失淳法因蝌蚪之名遂效其

石经考异 卷上 第 6b 页 WYG0684-0773b.png

形水经注以迄晋书撰恒传皆同此说胡三省并为计

形水经注以迄晋书撰恒传皆同此说胡三省并为计其年岁云按此碑以正始年中立汉书云元嘉元年度

尚命邯郸淳作曹娥碑时淳已弱冠自元嘉至正始亦

九十馀年或以三字为魏碑则是谓之邯郸淳所书非

也按鱼豢魏略以董遇贾洪邯郸淳薛夏隗禧苏林乐

祥等七人为儒宗传其序曰黄初元年之后新主乃复

始埽除太学灰炭补旧石碑之缺坏又邯郸淳传云黄

初初以淳为博士给事中淳作投壶赋千馀言奏之文

石经考异 卷上 第 7a 页 WYG0684-0773c.png

帝以为工赐帛千疋度淳在当时未必甚老或写于黄

帝以为工赐帛千疋度淳在当时未必甚老或写于黄初而刻于正始亦未可定不然熹平立石蔡邕马日磾

之名昭灼若此而魏世重刋竟不言书者姓氏是一阙

也

魏文帝典论

水经注言魏文帝刋典论六碑立于石经之次裴松之

注三国志云汉世西域旧献火浣布中间久绝至魏初

时人疑其无有文帝以为火性酷烈无含生之气著之

石经考异 卷上 第 7b 页 WYG0684-0773d.png

典论明其不然之事绝智者之听及明帝立诏三公曰

典论明其不然之事绝智者之听及明帝立诏三公曰先帝昔著典论不朽之格言其刋石于庙门之外及太

学与石经并以永示来世至齐王芳正始元年西域使

至而献火浣布焉于是刋灭此论而天下笑之松之昔

从征西至洛阳历观旧物见典论石在太学者尚存而

庙门外无之问诸长老云晋初受禅即用魏庙移此石

于太学非两处立也窃谓其言为不然(愚/)按魏志明帝

太和四年二月戊子以文帝典论刻石立于庙门之外

石经考异 卷上 第 8a 页 WYG0684-0774a.png

郦元所云文帝刋之误矣松之既称刋灭此论又云典

郦元所云文帝刋之误矣松之既称刋灭此论又云典论石在太学者尚存而伽蓝记亦云典论六碑至太和

(后魏孝/文年号)十七年犹有四存隋经籍志亦有一字石经典

论一卷意当时所谓刋灭者第芟去火浣布一条至于

六碑则仍列于太学故裴松之杨衒之等并得见也

汉魏碑目

汉立石经不言碑之数目洛阳记有四十六枚之语章

怀即引以为注(注引洛阳记曰论语二碑二碑毁当是/论语三碑二碑毁乃合四十六枚之数)

石经考异 卷上 第 8b 页 WYG0684-0774b.png

(刘贡父刋误云当是一碑毁若二碑毁/者当云皆毁而已是贡父之弗深考也)伽蓝记乃云石

(刘贡父刋误云当是一碑毁若二碑毁/者当云皆毁而已是贡父之弗深考也)伽蓝记乃云石经二十五碑蔡邕遗迹犹有十八碑馀皆残毁此汉石

经目也若魏正始中所立郦道元与杨衒之皆云四十

八枚而北齐文宣纪云蔡邕石经五十二枚盖合汉魏

言之第不深考误云蔡邕也宋敏求河南志称石经凡

七十三碑盖汉二十五魏四十八也此其碑数之异论

其形制朱超石与兄书云石经文都似碑广四尺此是

汉碑水经注云石长八尺广四尺此是魏碑论其位置

石经考异 卷上 第 9a 页 WYG0684-0774c.png

洛阳记有西行南行东行之分此在堂东之西南东也

洛阳记有西行南行东行之分此在堂东之西南东也是汉碑朱超石以为骈罗相接者是矣水经注言碑石

四十八枚广三十丈魏文帝又刋典论六碑附于其次

此所谓树之于堂西者也是魏碑第谢承范晔之书均

谓立在太学门外而陆机郦元杨衒之均谓讲堂前微

有异耳

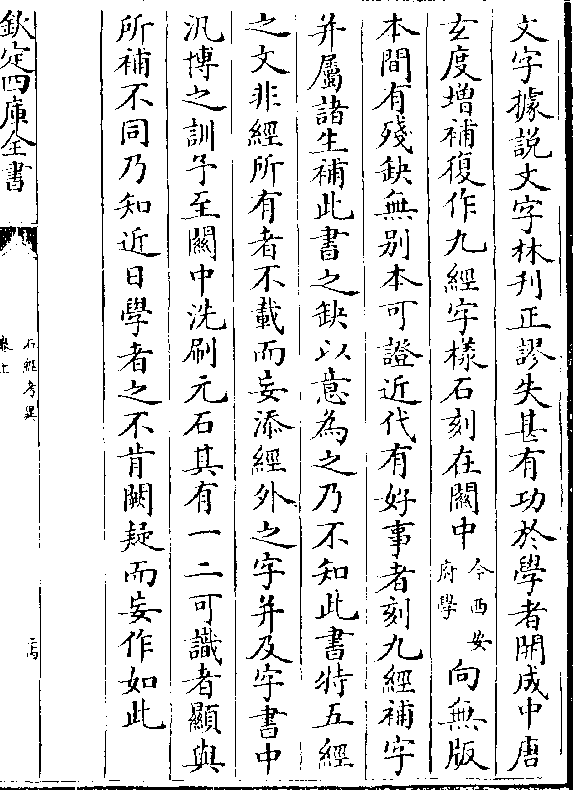

隋书经籍志正误

隋书经籍志其中言石经一篇之中互异者数事张孟

石经考异 卷上 第 9b 页 WYG0684-0774d.png

奇撰疑耀未暇致辨亭林顾氏又辨之未详予特援诸

奇撰疑耀未暇致辨亭林顾氏又辨之未详予特援诸书以證之其云后汉镌刻七经著于石碑皆蔡邕所书

按邕等奏求正定六经文字而以五经书丹于石则石

经在汉时从未有言七经者彼盖见一字有周易有尚

书有鲁诗有仪礼有春秋有公羊传有论语却合七经

之数遂断以为汉刻而不知其与范史魏书(术艺/传)水经

注雒阳记诸书多不合其云后魏之末齐神武执政自

洛阳徙于邺都按后齐天保元年诏文襄所建蔡邕石

石经考异 卷上 第 10a 页 WYG0684-0775a.png

经五十二枚即宜移置学馆依次修立则邺都之徙乃

经五十二枚即宜移置学馆依次修立则邺都之徙乃由文襄非关神武然善则归亲或可浑同言之至云行

至河阳值岸崩遂没于水其得至邺者不盈太半按陆

机洛阳记石经四部本碑凡四十六枚西行尚书周易

公羊传十二碑毁南行礼记十五碑悉崩坏东行论语

二碑毁是晋时存者祇有一十九枚至郦道元注水经

时正始石经有四十八枚后魏冯熙与常伯夫相继为

州废毁分用大至颓落郑道昭崔光皆表请料阅补缀

石经考异 卷上 第 10b 页 WYG0684-0775b.png

皆见之本传孝静武定四年始移于邺文宣受禅孝昭

皆见之本传孝静武定四年始移于邺文宣受禅孝昭即位均令国子监施列当时称有五十二枚然则徙邺

之役或有沦毁乃文宣孝昭之世其碑见存无阙所谓

不盈太半岂非言者过欤其云至隋开皇六年又自邺

京载入长安置于秘书内省按后周宣帝纪大象元年

诏徙邺城石经于洛阳则开皇之初石经仍在洛阳或

由洛阳转徙长安耳若云自邺京载入大象之徙岂为

无是事乎遍稽诸史一事之颠末牴牾者众矣

石经考异 卷上 第 11a 页 WYG0684-0775c.png

鸿都学非太学

鸿都学非太学张怀瓘书断黄伯思东观馀论晁公武石经考异皆称

鸿都一字石经非也按后汉灵帝纪光和元年始置鸿

都门学生蔡邕传初帝好学自造皇羲篇五十章因引

诸生能为文赋者本颇以经学相招后诸为尺牍及工

书鸟篆者皆加引召遂至数十人侍中祭酒乐松贾护

多引无行趣埶之徒并待制鸿都门下阳球传拜尚书

令奏罢鸿都文学曰伏承有诏敕中尚方为鸿都文学

石经考异 卷上 第 11b 页 WYG0684-0775d.png

乐松江览等三十二人图象立赞以劝学者又曰今太

乐松江览等三十二人图象立赞以劝学者又曰今太学东观足以宣明圣化愿罢鸿都之选以消天下之谤

按水经注谷水又东径开阳门南又东径国子太学则

太学在开阳门与鸿都远矣独怪当时待诏鸿都门下

者若师宜官若梁鹄八分皆极一时之选何以光和六

年立石不令写经乃知二人特工虫篆小技五经所以

正天下讹谬偏傍增损之间度非一二俗生可了故曰

邕自书丹使工镌刻诚慎之也

石经考异 卷上 第 12a 页 WYG0684-0776a.png

全祖望鲒埼亭偶记云北魏书江式表谓蔡邕刻石

全祖望鲒埼亭偶记云北魏书江式表谓蔡邕刻石太学后开鸿都诸方献篆无出邕者则鸿都固非太

学而又可见师宜官诸人之尽逊于邕也邕以劾鸿

都学生被谴而谓石经出于鸿都真大舛也

魏太武无刻石经事

南齐书魏虏传佛狸于城西三里刻石写五经及其国

记于邺取石虎文石屋基六十枚皆长丈馀以充用按

魏收作后魏书皆据托跋一朝国史如邓渊李彪等所

石经考异 卷上 第 12b 页 WYG0684-0776b.png

撰即泰常太和两次幸雒阳观石经犹且大书特书何

撰即泰常太和两次幸雒阳观石经犹且大书特书何有五经刻石不夸张其事者萧子显生在江左不过得

之传闻其不足据也审矣矧神武秉政若平城既有太

武石经何得又从雒阳转徙三字石经即徙三字石经

亦当云与太武所刋并列略而不言岂果收之疏漏哉

顾考脱落北齐二条

北齐书孝昭纪皇建元年诏文襄帝所运石经即宜施

列于学馆考第载文宣纪天保元年一条北史陆卬传

石经考异 卷上 第 13a 页 WYG0684-0776c.png

卬子久于五经最精熟馆中谓之石经乂时待诏文林

卬子久于五经最精熟馆中谓之石经乂时待诏文林馆也考第载后魏书刘芳傅一条(刘芳陆卬事不足以/證石经然观当时称)

(谓则知偏傍音读/之不可不慎也)

唐艺文志所载石经与隋志不同

唐书艺文志云今字石经易彖三卷(与七录合/隋志一卷)今字石

经尚书本五卷(隋志/六卷)今字石经郑玄尚书八卷(七录同/隋志无)

三字石经尚书古篆三卷(七录十三卷隋/志九卷又五卷)今字石经毛

诗三卷(隋志鲁诗六卷/七录毛诗二卷)今字石经仪礼四卷(隋志/九卷)三字

石经考异 卷上 第 13b 页 WYG0684-0776d.png

石经左传古篆书十三卷(七录十二卷/隋志三卷)今字石经左传

石经左传古篆书十三卷(七录十二卷/隋志三卷)今字石经左传经十卷(隋志一字/春秋一卷)今字石经公羊传九卷(隋志/同)蔡邕今

字石经论语二卷(七录同隋/志一卷)唯无典论其云今字者(即/)

一字也

仁和赵信云公羊谷梁皆无正经故邯郸淳书春秋

正经一卷以补之唐志所云今字石经左传经十卷

即此以其专写正经而不连左传故称为左传经实

则无左传也其十卷则一卷之讹正经不应有十卷

石经考异 卷上 第 14a 页 WYG0684-0777a.png

也石经毛诗梁时已亡安得至唐复出恐是鲁诗之

也石经毛诗梁时已亡安得至唐复出恐是鲁诗之讹也

唐石台孝经

陈振孙书录解题云唐明皇孝经注一卷始刻石太学

御八分书末有祭酒李齐古所上表及答诏且具宰相

等名衔实天宝四载号为石台孝经乾道中蔡洸知镇

江以其本授教授沈必豫熊克使刻石学宫云

唐石经

石经考异 卷上 第 14b 页 WYG0684-0777b.png

唐文粹李阳冰论古篆愿刻石作篆备书六经立于明

唐文粹李阳冰论古篆愿刻石作篆备书六经立于明堂为不刋之典号曰大唐石经使百代之后无所损益

此论在当时虽未施行然已为郑覃等开先矣

朱彝尊唐国子学石经跋云唐国子学石刻九经易九

卷二万四千四百三十七字书十三卷二万七千一百

三十四字诗二十卷四万八百四十八字周官礼十卷

四万九千五百十六字仪礼十七卷五万七千一百十

一字礼小戴记二十卷九万八千九百九十四字春秋

石经考异 卷上 第 15a 页 WYG0684-0777c.png

左氏传三十卷十九万八千九百四十五字公羊氏传

左氏传三十卷十九万八千九百四十五字公羊氏传十卷四万四千七百四十八字谷梁氏传十卷四万二

千八十九字孝经一卷二千(阙/)百(阙/)十三字论语十卷

一万六千五百九字尔雅二卷一万七百九十一字开

成二年都检校官银青光禄大夫右仆射兼门下侍郎

判国子祭酒同中书门下平章事太清宫使兼修国史

上柱国荥阳郡开国公食邑二千户郑覃勘定勒石本

也新旧唐书载覃奏起居郎集贤殿学士周墀水部员

石经考异 卷上 第 15b 页 WYG0684-0777d.png

外郎集贤殿直学士崔球监察御史张次宗礼部员外

外郎集贤殿直学士崔球监察御史张次宗礼部员外郎孔温业四人校定又册府元龟载文宗命率更令韩

泉充详定官而题名于石者有四门馆明经艾居晦陈

玠又文学馆明经不知名一人将仕郎守润州句容县

尉段绛将仕郎守秘书省正字柏皓将仕郎守四门助

教陈庄士朝议郎知沔王友上柱国赐绯鱼袋唐元度

朝议郎守国子毛诗博士上柱国章师道朝散大夫守

国子司业骑都尉赐绯鱼袋杨敬之并覃共十人顾国

石经考异 卷上 第 16a 页 WYG0684-0778a.png

史所记者题名不书题名书者国史亦不纪不可解也

史所记者题名不书题名书者国史亦不纪不可解也新唐书选举志云凡书学石经三体限三岁

王应麟玉海云后唐长兴三年二月令国子监校正九

经以西京石经本抄写刻板颁天下此以石经本雕板

之始也按旧唐书褚无量传无量以旧库内书自高宗

代即藏在宫中渐致遗逸奏请缮写刋校以弘经籍之

遗叶梦得石林燕语称柳玭序训言其在蜀时尝阅书

肆所鬻字书小学率雕本则唐固有之若九经之有雕

石经考异 卷上 第 16b 页 WYG0684-0778b.png

板实始后唐详勘者马镐陈观田敏也迨周广顺三年

板实始后唐详勘者马镐陈观田敏也迨周广顺三年六月丁巳判监田敏又上十一经及尔雅五经文字九

经字样刻板皆四门博士李鹗书惟公羊前三礼为郭

溪书至显德二年又校勘经典释文三十卷雕印命张

昭田敏详校馀详胡应麟笔丛

王应麟困学纪闻云唐儒宗传序文宗定五经镵之石

张参是正讹文按文粹刘禹锡国学新修五经壁记云

初大历中名儒张参为司业始详定五经书于论堂东

石经考异 卷上 第 17a 页 WYG0684-0778c.png

西厢之壁序以参为文宗时误矣参所定乃书于壁非

西厢之壁序以参为文宗时误矣参所定乃书于壁非镵石也

赵崡石墨镌华云按六朝以前用分隶今石经皆正书

且多用欧虞书法知其为唐人书矣礼记首月令尊明

皇纯字讳尊宪宗又知其非天宝以前人书矣然则今

西安府学石经乃唐文宗时石经也旧在务本坊韩建

筑新城弃之于野朱梁时刘鄩用尹玉羽请迁故唐尚

书省之西隅宋元祐中汲郡吕公始迁今学嘉靖乙卯

石经考异 卷上 第 17b 页 WYG0684-0778d.png

地震石经倒损西安府学生员王尧惠等按旧文集其

地震石经倒损西安府学生员王尧惠等按旧文集其阙字别刻小石立于碑傍以便摹补又按唐书谓文宗

朝石经违弃师法不足观然其用笔虽出众人不离欧

虞褚薛法恐非今人所及惟王尧惠等补字大为纰缪

今华下东生文豸家有乙卯以前拓本庶几称善焉右

本乔景叔说

朱彝尊宋京兆府学石经跋云京兆府学新移石经碑

记宋元祐中京兆黎持撰文河南安宜之书锓之者长

石经考异 卷上 第 18a 页 WYG0684-0779a.png

安石工安民也其曰汲郡吕公者宣公大防之兄以工

安石工安民也其曰汲郡吕公者宣公大防之兄以工部郎中陜西转运副使知陜州以直龙图阁知秦州大

忠也自唐郑覃等勒石壁九经一百六十卷天祐中筑

新城石为韩建所弃刘鄩守长安幕吏尹玉羽请辇入

城鄩谓非急务玉羽绐曰一旦敌兵临城碎为矢石亦

足以助战鄩然之移至尚书旧省至大忠领漕日始克

尽立于学载持记甚详玉羽者京兆长安人以孝行闻

杜门隐居鄩辟为保大军节度推官仕后至唐光禄少

石经考异 卷上 第 18b 页 WYG0684-0779b.png

卿晋高祖召之辞以老退归秦中尝著自然经五卷武

卿晋高祖召之辞以老退归秦中尝著自然经五卷武库集五十卷其书散见于册府元龟惜欧阳子不为立

传而其书亦不传于世也

钱塘符曾云亭林考金石文字谓开成石经左传文

公宣公卷字更滥恶而成字城字皆缺末笔谷梁襄

昭定哀四公仪礼士昏礼皆然此为朱梁所补刻考

宋刘从乂黎持二记但言韩建刘鄩移石而不言补

刻然成字缺笔其为梁刻无疑按朱三篡窃西都备

石经考异 卷上 第 19a 页 WYG0684-0779c.png

禦邠岐日不暇给况彼亦安知经学其时领佑国命

禦邠岐日不暇给况彼亦安知经学其时领佑国命者韩建而后王重师刘捍刘鄩康怀贞之徒亦非能

留心于此者也窃意移石之举皆出尹玉羽之力而

自韩建委弃以来丧失必多则补刻者当即系玉羽

此外更无其人

张参五经文字

书录解题云五经文字三卷唐国子司业张参撰大历

中刻石长安太学

石经考异 卷上 第 19b 页 WYG0684-0779d.png

崇文总目云初参拜诏与儒官校正经典乃取汉蔡邕

崇文总目云初参拜诏与儒官校正经典乃取汉蔡邕石经许慎说文吕忱字林陆德明释文命孝廉生颜传

经抄撮疑互取定儒师部为一百六十非缘经见者皆

略而不集

乾符三年孙毛诗博士自牧以家本重校勘定刻字人

鱼宗会全祖望云孙毛诗博士自牧盖参之孙也顾氏

谓当作毛诗博士孙自牧误

张参五经文字序云凡一百六十部三千二百三十五

石经考异 卷上 第 20a 页 WYG0684-0780a.png

字分为三卷说文体包古今先得六经之要有不备者

字分为三卷说文体包古今先得六经之要有不备者求之字林其或古体难明众情惊懵者则以石经之馀

比例为助石经湮没所存者寡通以经典及释文相承

隶省引而伸之不敢专也近代字样多依四声传写之

后偏傍渐失今则采说文字林诸部以类相从务于易

了不必旧次自非经典文义之所在虽切于时略不集

录以明为经不为字也非常体偏有所合者详其證据

各以朱字记之俾夫观省无至多惑

石经考异 卷上 第 20b 页 WYG0684-0780b.png

玉海云大历十年司业张参纂成五经文字以类相从

玉海云大历十年司业张参纂成五经文字以类相从开成中翰林待诏唐元度加九经字样补所不载晋开

运末祭酒田敏合二者为一编以考正俗体讹谬后周

广顺三年六月田敏进印板九经书五经文字样各二

部一百三十册宋朝重和元年十一月二十八日言者

谓张参唐元度所撰五经文字九经字样辨證书名颇

有依据然其法本取蔡邕石经许氏说文宜重加修定

分次部类为新定五经字样从之按中兴书目五经文

石经考异 卷上 第 21a 页 WYG0684-0780c.png

字五卷大历十一年司业张参撰序曰诏委儒官勘校

字五卷大历十一年司业张参撰序曰诏委儒官勘校经本乃命孝廉生颜传经收拾疑文互体受法师儒取

说文字林蔡邕石经陆德明释文为定例凡一百六十

部非经典文义所在皆不集录顾氏既于九经字样详

加采录独于五经文字考中言之寥略夫二书皆附石

经以传皆有功于石经且五经文字为九经字样之所

从出焉得独阙故书此补之(书录解题云五经字样一/卷唐沔王友翰林待制唐)

(元度撰补张参之所不载/按此与九经字样为两书)

石经考异 卷上 第 21b 页 WYG0684-0780d.png

洪迈容斋三笔云书字有俗体一律不可复改者如冲

洪迈容斋三笔云书字有俗体一律不可复改者如冲凉况减决五字悉以水为冫虽士人札翰亦然玉篇正

收入于水部中而冫部之末亦存之而皆注云俗乃知

由来久矣唐张参五经文字亦以为讹

朱彝尊五经文字跋云唐大历十年有司上言经典不

正取舍莫准乃诏儒官校定经本送尚书省并国子司

业张参辨齐鲁之音考古今之字详定五经书于论堂

东西厢之壁论堂者太学孔子庙西之夏屋也见舒元

石经考异 卷上 第 22a 页 WYG0684-0781a.png

舆问国学记其初涂之以土而已太和间祭酒齐皞司

舆问国学记其初涂之以土而已太和间祭酒齐皞司业韦公肃易之以坚木择国子通书法者缮写而悬诸

堂礼部郎刘禹锡为作记当时场屋至发题以试士文

苑英华载有王履贞赋其略曰置六经于屋壁作群儒

之龟镜又云一人作则京国仪型光我廊庙异彼丹青

其推诩若此是书自土涂而木版自木板而刋石字已

三易恐非参所书矣以予论之唐人多专攻诗赋留心

经义者寡参独奉诏与孝廉生颜传经取疑文互体钩

石经考异 卷上 第 22b 页 WYG0684-0781b.png

考而断决之为士子楷式为功匪浅矣故禹锡记称为

考而断决之为士子楷式为功匪浅矣故禹锡记称为名儒作史者宜以之入儒林传而旧史新书俱不及焉

按孟浩然集有送张参明经举觐省诗钱起集有送张

参及第还家作而郎官石柱题名参曾入司封员外郎

之列盖参在开元天宝间举明经至大历初佐司封郎

寻授国子司业者也今其姓氏仅一见于宰相世系表

一见于艺文志小学类他不详焉阙事一也参谓读书

不如写书度其书法必工故当时壁经群儒奉为龟镜

石经考异 卷上 第 23a 页 WYG0684-0781c.png

纵不得与儒林之列书家姓氏亦宜载之而书苑书谱

纵不得与儒林之列书家姓氏亦宜载之而书苑书谱书史均未之及阙事二也壁经虽无存然参所定五经

文字与唐元度九经字样同刻石附九经之后欧阳永

叔最嗜金石文字其序集古录云上自周穆王下更秦

汉隋唐五代外至四海九州名山大泽穷厓绝谷荒林

破冢神仙鬼物诡怪所传莫不皆有乃独唐所刻石经

录中跋尾三百九十六篇此独无有是唐刻石经永叔

当日反失于摹拓未免类于昌黎韩子所云掎摭星宿

石经考异 卷上 第 23b 页 WYG0684-0781d.png

遗羲娥矣阙事三也今诸书皆有雕本独五经文字九

遗羲娥矣阙事三也今诸书皆有雕本独五经文字九经字样止有拓本无雕本阙事四也予思汉魏石经既

已湮没惟唐开成本尚存参书幸附刋于石顾学者束

诸高阁罕有游目者故具书之

顾炎武日知录云唐人以说文字林试士其时去古未

远开元以前未改经文之日篆籀之学童而习之今西

安府所存唐睿宗书景龙观钟犹带篆分遗法至于宋

人其去古益远而为说日以凿矣大历中张参作五经

石经考异 卷上 第 24a 页 WYG0684-0782a.png

文字据说文字林刋正谬失甚有功于学者开成中唐

文字据说文字林刋正谬失甚有功于学者开成中唐玄度增补复作九经字样石刻在关中(今西安/府学)向无版

本间有残缺无别本可證近代有好事者刻九经补字

并属诸生补此书之缺以意为之乃不知此书特五经

之文非经所有者不载而妄添经外之字并及字书中

汎博之训予至关中洗刷元石其有一二可识者显与

所补不同乃知近日学者之不肯阙疑而妄作如此

石经考异 卷上 第 24b 页 WYG0684-0782b.png

石经考异卷上