声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷下 第 1a 页 WYG0220-0527d.png

钦定四库全书

钦定四库全书律吕新论卷下

婺源江水撰

论琴(十六条)

以琴證论古今法

三分损益之法其来尚矣今以为不然而别为之法得

无无徵而不信乎曰是非无徵也古之乐器流传于今

其最古雅而自然者莫如琴以琴證之则古今二法之

离合判然于弦徽之间矣蔡氏之书證之于琴而不合

卷下 第 1b 页 WYG0220-0528a.png

其大者有六按旧法羽宫角徵之閒为二变以补其缺

其大者有六按旧法羽宫角徵之閒为二变以补其缺始无辽阔之虞使古之为琴者诚虑此宜以二变间于

正声之閒胡为舍此不用而命第六弦曰少宫第七弦

曰少商此果何说乎其不合者一也(乐工指法或以四弦为蕤宾变徵五)

(弦为林钟徵六弦为南吕羽匕弦为应钟变宫见陈旸乐书此俗工相传之误也古法原以初弦中徽应六弦)

(散声二弦中徽应七弦散声)旧法姑洗为黄钟之角不可稍移易者

琴家宫调却按初弦十徽应三弦散声十徽位近仲吕

卷下 第 2a 页 WYG0220-0528b.png

而非姑洗(此据古律言之今法十徽正当蕤宾)其不合者二也中徽当琴

而非姑洗(此据古律言之今法十徽正当蕤宾)其不合者二也中徽当琴体之半初弦为黄钟清声古人所谓黄钟之宫清浊之

衷律吕之本者此也黄钟正宫调于此起调毕曲泛声

发于此者音独洪大与他徽异声以中为贵也蔡氏之

书于黄钟四寸半之下注曰无谓九分之寸奇零不尽

仲吕反生所不及而旋宫所不用也使其果无而不用

则初弦中徽为虚设矣胡为以泛声扣之音独隆隆然

乎其不合者三也三分损益所生之律参差不齐以弦

比管而计其尺寸初弦唯林钟当九徽南吕当八徽若

卷下 第 2b 页 WYG0220-0528c.png

太簇则在十三徽之外姑洗则在十一徽之内十三徽

太簇则在十三徽之外姑洗则在十一徽之内十三徽则无律二变律则无徽胡为徽律相龃龉乎其不合者

四也旧法旋宫一均止用七声施之编钟编磬犹可也

用之于琴则不然琴每弦皆有三十六声除太清者不

用其馀各因曲调随宜取声何尝限之以七若依蔡氏

之法则按徽取声皆不得出本均之外声之可用者无

几且黄钟一均有浊而无清应钟一均有清而无浊只

卷下 第 3a 页 WYG0220-0528d.png

须弹一两弦即可成曲调而诸弦诸徽皆无用有是理

须弹一两弦即可成曲调而诸弦诸徽皆无用有是理乎其不合者五也(尝试以赵彦肃所传风雅诗谱按声弹之只须初弦次弦其馀皆无用其)

(声全浊不成韵调可知诗谱之非真其于鹿鸣诸诗黄钟太簇用清声犹赖有此两声以济之稍稍可听若依)

(蔡氏法此二律并不得用清声法则密矣其如声不谐于耳何)琴以声律为体以徽为

用弹者按徽取声音调自谐次弦以后律渐长而位渐

疏至六七弦则半律亦如正律之长故按徽之声有正

当律者有当律之前半后半与中间者如蔡氏之法必

须用正用半与夫变律变半律按图似有条理施之于

琴则烦而难用且古琴曲之传于今者其声甚美何尝

卷下 第 3b 页 WYG0220-0529a.png

拘拘蔡氏旋宫之法乎其不合者六也若如今法则五

拘拘蔡氏旋宫之法乎其不合者六也若如今法则五声用其均齐者以为体取其应徽者以为用诸律则计

尺寸而匀布之中徽既为黄钟清声矣十徽为四分弦

之三于声之位当角之中于律正当蕤宾犹一岁之夏

至也十三徽为八分弦之七于声之位当商之近前于

律正当夹钟犹一岁之春分也十二徽为六分弦之五

于声之位当商之近后于律则当姑洗九徽为三分弦

卷下 第 4a 页 WYG0220-0529b.png

之二于声之位为徵之近前于律则当夷则此皆徽律

之二于声之位为徵之近前于律则当夷则此皆徽律正相当者也十一徽为角之近初仲吕当之而稍上八

徽为羽之近前无射近之而在右此二徽律不正相当

者别有其故后论泛声中详之七徽与律相当者五微

差者二相当者其常微差者其变亦可知今律吻合于

琴者多矣又因徽之自然者以为五声之用次弦以下

随其调之高下而进退焉此琴家之本法较之拘于三

分损益泥于变声变律者果孰离而孰合乎后之言律

吕者当于古雅自然之器精密考之一洗千馀年沿袭

卷下 第 4b 页 WYG0220-0529c.png

之说可也

之说可也论琴徽泛声应先天八卦横图

琴有十三徽说者但以为象闰而已然以泛声弹之(左手)

(微按弦右手击弦)当徽则泠泠有清音不当徽则哑然无声则

其位置不可分毫移动此必有所以然之理古今未尝

发明永深思之而得四说其一则应先天八卦横图也

盖琴弦四倍黄钟三尺六寸自龙龈至临岳七徽为中

卷下 第 5a 页 WYG0220-0529d.png

界自临岳至七徽以四徽为中界七徽至龙龈以十徽

界自临岳至七徽以四徽为中界七徽至龙龈以十徽为中界又自临岳至四徽以一徽为中界十徽至龙龈

以十三徽为中界自一徽至四徽四寸半为上准象黄

钟子声四徽至中徽九寸为中准象黄钟中声中徽至

龙龈一尺八寸为下准象黄钟浊声重按之取木声则

自尾至首为三段微按之取泛声则自首至尾为四段

一至四一段也四至七二段也七至十三段也十至十

三四段也中两段倍于前后段又并一徽内十三徽外

凡为四寸半者有八俨然冇先天八卦横图之象焉一

卷下 第 5b 页 WYG0220-0530a.png

徽内无声之处乾也一至四兑也四至七离与震也七

徽内无声之处乾也一至四兑也四至七离与震也七至十巽与坎也十至十三艮也十三至龙龈无声之处

坤也乾坤老而不用故首尾无声六子代父母用事故

十三徽有声也首尾虽无声而声实出于首尾则乾坤

为不用之用犹一家父母虽老毕竟以父母为主也细

推之第一徽兑之下画也二徽兑之中画也三徽兑之

上画也四徽为兑离之间少女中女相接之处也五徽

卷下 第 6a 页 WYG0220-0530b.png

离之中画也六徽震之初画也七徽为震巽之间两仪

离之中画也六徽震之初画也七徽为震巽之间两仪大分界之处也七徽内阳主进画自下而上七徽外阴

主退画自上而下八徽巽之下画也九徽坎之中画也

十徽为坎艮之閒中男少男相接之处也十一徽艮之

上画也十二徽艮之中画也十三徽艮之下画也三男

三女皆用事发声而少男少女血气方充为人道生育

之始尤用事故兑艮一画各发一声而离震巽坎一卦

止发一声也且其中尤有微妙者焉二五九与十二徽

皆居本段三分之一三徽却后二分六徽却后四分八

卷下 第 6b 页 WYG0220-0530c.png

徽却前四分十一徽却前二分不与诸徽均列按之卦

徽却前四分十一徽却前二分不与诸徽均列按之卦画皆有至理盖四徽十徽居两卦之间三徽当兑之上

画一阴为兑之主稍却而后不欲近乎离十一徽当艮

之上画一阳为艮之主稍却而前不欲近乎坎少女中

女同居而志不同行少男中男并处而性不相合也且

兑金也性畏火之铄艮土也性恶水之湿故各却少许

以避之造化自然之理也五徽正当离之中画九徽正

卷下 第 7a 页 WYG0220-0530d.png

当坎之中画若均布之六徽宜当震之中画八徽宜当

当坎之中画若均布之六徽宜当震之中画八徽宜当巽之中画然离以中画之阴为主震以下画之阳为主

故六徽当稍却而后乃得其本位坎以中画之阳为主

巽以下画之阴为主故八徽当稍却而前乃得其本位

也且火以木为体木以水为母故震木稍却而后以就

火之炎巽木稍却而前以就水之润也伏羲八卦横图

为作易之始其自然之理数乃见之于琴徽吁妙矣哉

论泛声应六十四卦横图

泛声既应先天八卦横图矣由三画之卦积至六画为

卷下 第 7b 页 WYG0220-0531a.png

六十四卦横图又有自然相应者焉一徽内十三徽外

六十四卦横图又有自然相应者焉一徽内十三徽外皆无声乾坤二宫不用也一徽则承乾宫末之地天泰

而接乎兑宫之天泽履也二徽当火泽暌三徽当水泽

节四徽则承地泽临之后而接乎离宫之天火同人也

五徽当水火既济六徽当火雷噬嗑七徽当地雷复与

天风姤之间阴阳之大交界也八徽当水风井九徽当

火水未济十徽则承地水师之后而接乎艮宫之天山

卷下 第 8a 页 WYG0220-0531b.png

遁也十一徽当火山旅十二徽当水山蹇十三徽终于

遁也十一徽当火山旅十二徽当水山蹇十三徽终于地山谦而接乎坤宫之天地否也凡此诸徽当两宫交

界之间者则冇乾坤之卦不当交界之间者必有坎离

之卦乾坤坎离为四正故当有此声也始承泰天地交

也终接否天地不交也中于复姤阳始长阴始生也界

于同人与师火之始水之终也少女少男之宫血气并

充水火皆当之中女中男之宫当其水火之交不交而

不当其纯卦纯则不相为用也长男长女之宫火近震

水近巽当其近不当其远远者先衰也天地之道阳有

卷下 第 8b 页 WYG0220-0531c.png

馀而阴不足长男犹可生育故六徽当火雷噬嗑泛声

馀而阴不足长男犹可生育故六徽当火雷噬嗑泛声犹有清音长女天癸先绝故八徽当水风井泛声全浊

似无声也又以卦爻细推之二徽当暌之六五三徽若

均布之当节之六三退二位当初九也五徽当既济之

六二六徽若均布之当噬嗑之九四退四位当初九也

七徽后爻自上而下八徽若均布之当井之六四却前

四位当初六也九徽当未济之九二也十一徽若均布

卷下 第 9a 页 WYG0220-0531d.png

之当旅之九三却前二位当初六也十二徽当蹇之九

之当旅之九三却前二位当初六也十二徽当蹇之九五也兑巽阴宫遇离而止遇坎而却震艮阳宫遇坎而

止遇离而却男女异类宜相避也坎离二宫水火相遇

则各止其所矣此又以卦象人事推之皆有自然之妙

焉

论泛声应节气

泛声应卦画既有自然之理矣抑又有微妙者焉全弦

犹一岁也三尺六寸二十四分之每分一寸有半当一

气临岳际则冬至也一徽内四寸半之地有三气为冬

卷下 第 9b 页 WYG0220-0532a.png

至小寒大寒以其当冬令阳微之时故无声一徽当立

至小寒大寒以其当冬令阳微之时故无声一徽当立春阳气出地故有声二徽雨水也三徽惊蛰也四徽春

分也五徽谷雨也六徽小满也七徽夏至也八徽大暑

也九徽处暑也十徽秋分也十一徽寒露也十二徽霜

降也十三徽立冬也阳气将入地故声终于此自此至

龙龈四寸半之地为小雪大雪冬至皆闭藏之时故无

声也自春分至秋分一月而一徽自立春至春分秋分

卷下 第 10a 页 WYG0220-0532b.png

至立冬皆一月而两徽者春初为万物之始生秋末为

至立冬皆一月而两徽者春初为万物之始生秋末为万物之已成故声独多也四立之节唯立春立冬有徽

而立夏立秋无徽者立春立冬为阳气出入之限春夏

与夏秋之间阳气皆在地上非阴阳之大界故无声也

冬至虽无声而声皆出于首尾则十三徽之声皆其声

犹乾元之统天也惊蛰一徽稍却而后寒露一徽稍却

而前者惊蛰为木气之动寒露为金气之藏阳性常速

故未至其地而先有声阴性常缓故已过其地而后有

声也小满一徽又却而后大暑一徽又却而前者凡声

卷下 第 10b 页 WYG0220-0532c.png

音属金四月金始生畏午火之铄故却而后六月火气

音属金四月金始生畏午火之铄故却而后六月火气盛金正伏故却而前皆金之避火也诸徽泛声亦有不

同中徽最洪大其声隆隆然夏至阳极也诸徽稍不当

徽即无声独中徽过一指犹有声阳盛有馀也九徽十

徽最清亮其声空空然金气正肃清也一二徽声细阳

方长也十二十三徽声不甚发阳欲藏也八徽声最不

扬似无声然大暑火盛而金伏也吁造化之理微矣哉

卷下 第 11a 页 WYG0220-0532d.png

抑妙矣哉

抑妙矣哉论泛声应纳音

泛声之理以卦画节气推之既如此矣又不止是也六

十甲子以数定为五行名曰纳音其理与声音相关以

琴徽推之亦有默契者焉盖十三徽分为四段一段中

有甲子一周细推其徽位之相当一为甲子二为甲申

三为壬寅四为甲子五为甲申六为壬寅七复为甲子

七徽后左右相对八为壬寅九为甲申十为甲子十一

为壬寅十二为甲申十三为甲子纳音五行甲子壬寅

卷下 第 11b 页 WYG0220-0533a.png

为金甲申为水当金水则有声也五行成质者金为清

为金甲申为水当金水则有声也五行成质者金为清木土则浊矣有气而未成质者水为清火则浊矣故独

当清者而鸣六十甲子三分之为甲子甲申甲辰若当

甲辰则为火其音浊故三徽六徽八徽十一徽皆却至

壬寅之位而鸣不与诸徽均列也此泛声唯金水有声

若于七徽外取木声则又五行皆全龙龈起甲子十三

徽为己卯上十二徽甲申水十一徽戊子火十徽甲午

卷下 第 12a 页 WYG0220-0533b.png

金九徽甲辰火八徽癸丑木七徽甲子金凡二金二火

金九徽甲辰火八徽癸丑木七徽甲子金凡二金二火一土一水一木五行之音皆备第八徽若均布则当甲

寅水五行缺一故退一位至癸丑木而五行全造化自

然之妙如此

总论泛声

琴必当徽乃有泛声一弦十三声七弦九十一声正如

人身动脉头手足各三部左右十八处当其部切之乃

应乎否则不应也古今未有言泛声所以然者今推之

乃有四说八卦也六十四卦也节气也纳音也四者殊

卷下 第 12b 页 WYG0220-0533c.png

途而皆可通朱子所谓万物各具一理万理同出一原

途而皆可通朱子所谓万物各具一理万理同出一原故可推而无不通也既得琴徽之所以然而声律有确

据矣以下乃论取声布律调弦换调之法

论按徽取五声

五声之体虽有定界而五声之用取诸琴徽初弦十三

徽为商十二徽为清商次弦之声随调高下而应之下

则应十三徽高则应十二徽第十一徽为慢角十徽为

卷下 第 13a 页 WYG0220-0533d.png

正角三弦亦随调高下而应之下则应十一徽高则应

正角三弦亦随调高下而应之下则应十一徽高则应十徽九徽为徵四弦应之八徽为羽五弦应之中徽为

少宫六弦应之次弦中徽为少商七弦应之诸徽泛声

本无五声之序而按徽取木声则诸弦于此取应诸调

于转换有自然之理焉

又论

旧以太簇八寸为商于琴弦三尺二寸在十三徽外半

寸然泛声至十三徽三尺一寸五分而始发声则当以

十三徽为商盖十三徽外其声太浊虽三尺二寸四分

卷下 第 13b 页 WYG0220-0534a.png

之地已交商界必更进九分而后有徽旧法三分徵益

之地已交商界必更进九分而后有徽旧法三分徵益一上生商其如此处无徽何又旧法以姑洗为角其位

在十一徽之内然角声一发于十一徽一发于十徽弹

慢角调者以十一徽为角弹宫调者却以十徽为角犹

清商调以十二徽为商也旧法唯有姑洗为角故角徵

间相去远不得不有变徵以补其缺角不能再生宫故有变

宫以续其断證之于琴则不合矣

卷下 第 14a 页 WYG0220-0534b.png

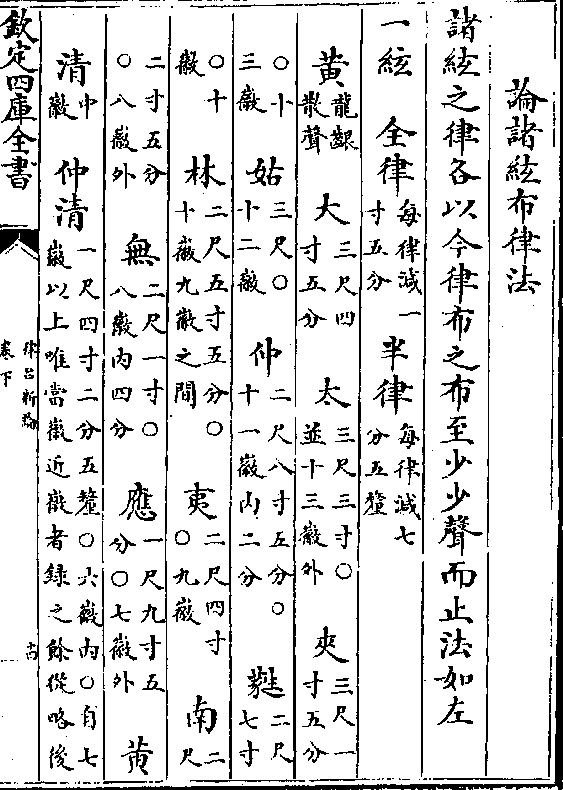

论诸弦布律法

诸弦之律各以今律布之布至少少声而止法如左

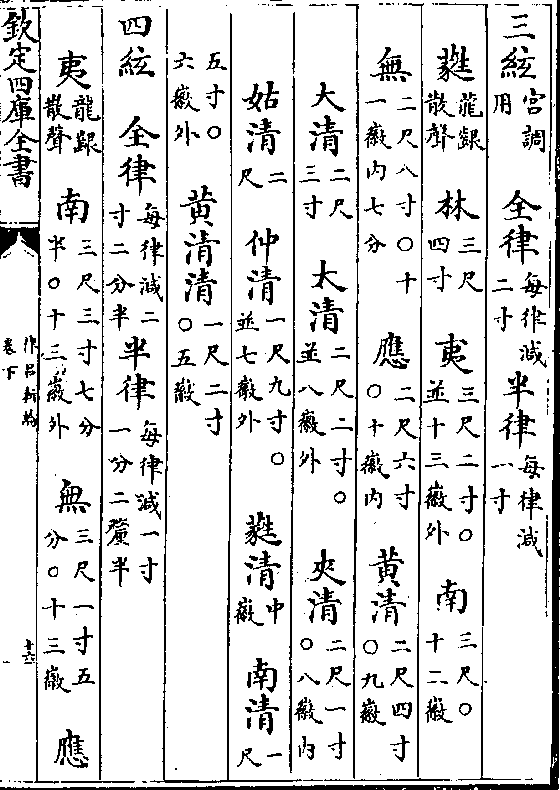

一弦 全律(每律减一寸五分)半律(每律减七分五釐)

黄(龙龈散声) 大(三尺四寸五分) 太(三尺三寸○并十三徽外) 夹(三尺一寸五分)

(○十三徽) 姑(三尺○十二徽) 仲(二尺八寸五分○十一徽内二分) 蕤(二尺七寸)

(○十徽) 林(二尺五寸五分○十徽九徽之间) 夷(二尺四寸○九徽) 南(二尺)

(二寸五分○八徽外) 无(二尺一寸○八徽内四分) 应(一尺九寸五分○七徽外) 黄

清(中徽) 仲清(一尺四寸二分五釐○六徽内○自七徽以上唯当徽近徽者录之馀从略后)

(仿此)夷清(一尺二寸○五徽)黄清清(九寸四徽)

卷下 第 14b 页 WYG0220-0534c.png

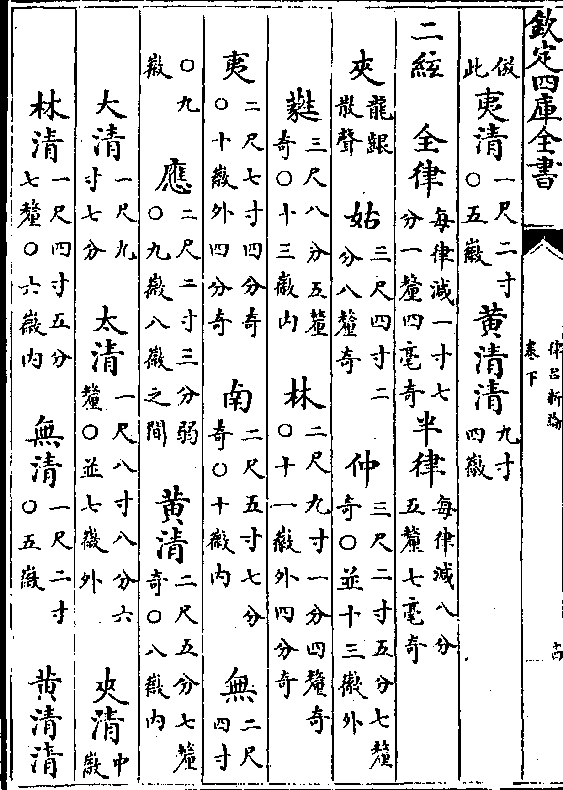

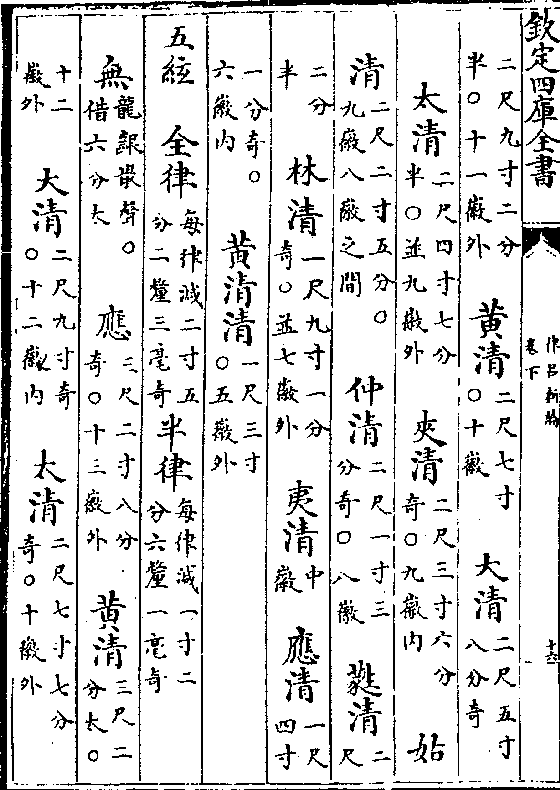

二弦 全律(每律减一寸七分一釐四毫奇)半律(每律减八分五釐七毫奇)

二弦 全律(每律减一寸七分一釐四毫奇)半律(每律减八分五釐七毫奇)夹(龙龈散声) 姑(三尺四寸二分八釐奇) 仲(三尺二寸五分七釐奇○并十三徽外)

蕤(三尺八分五釐奇○十三徽内) 林(二尺九寸一分四釐奇○十一徽外四分奇)

夷(二尺七寸四分奇○十徽外四分奇) 南(二尺五寸七分奇○十徽内) 无(二尺四寸)

(○九徽) 应(二尺二寸三分弱○九徽八徽之间) 黄清(二尺五分七釐奇○八徽内)

大清(一尺九寸七分) 太清(一尺八寸八分六釐○并七徽外) 夹清(中徽)

林清(一尺四寸五分七釐○六徽内) 无清(一尺二寸○五徽) 黄清清

卷下 第 15a 页 WYG0220-0534d.png

(一尺二分八釐奇○四徽外)

(一尺二分八釐奇○四徽外)二弦(清商调用) 全律(每律减一寸八分)半律(每律减九分)

姑(龙龈散声) 仲(三尺四寸二分) 蕤(三尺二寸四分○并十三徽外) 林(三尺六分)

(○十三徽内) 夷(二尺八寸八分○十一徽外一分) 南(二尺七寸○十徽) 无

(二尺五寸二分○十徽九徽之间) 应(二尺三寸四分○九徽内) 黄清(二尺一寸六分)

(○八徽外二分) 大清(二尺七分) 太清(一尺九寸八分) 夹清(一尺八寸九分)

(○并七徽外) 姑清(中徽) 夷清(一尺四寸四分○六徽内) 黄清清(一尺)

(八分○五徽内)

三弦(慢角调用) 全律(每律减一寸八分八釐奇)半律(每律减九分四釐奇)

卷下 第 15b 页 WYG0220-0535a.png

仲(龙龈散声○借二分) 蕤(三尺三寸九分奇) 林(三尺二寸一釐奇○并十三徽外)

仲(龙龈散声○借二分) 蕤(三尺三寸九分奇) 林(三尺二寸一釐奇○并十三徽外)夷(三尺一分○十二徽外一分) 南(二尺八寸二分奇○卜一徽内) 无(二尺六寸)

(三分四釐奇○十徽内六分奇)应(二尺四寸四分奇○九徽外) 黄清(二尺二寸五分奇○)

(九徽八徽之间)大清(二尺一寸六分奇○八徽外) 太清(二尺七分弱○八徽内)

夹清(一尺九寸七分奇) 姑清(一尺八寸八分奇○并七徽外) 仲清(一尺七寸)

(八分七釐奇○中徽内一分三釐奇) 南清(一尺四寸一分○六徽内) 黄清清(一尺)

(一寸三分弱○五徽内)

卷下 第 16a 页 WYG0220-0535b.png

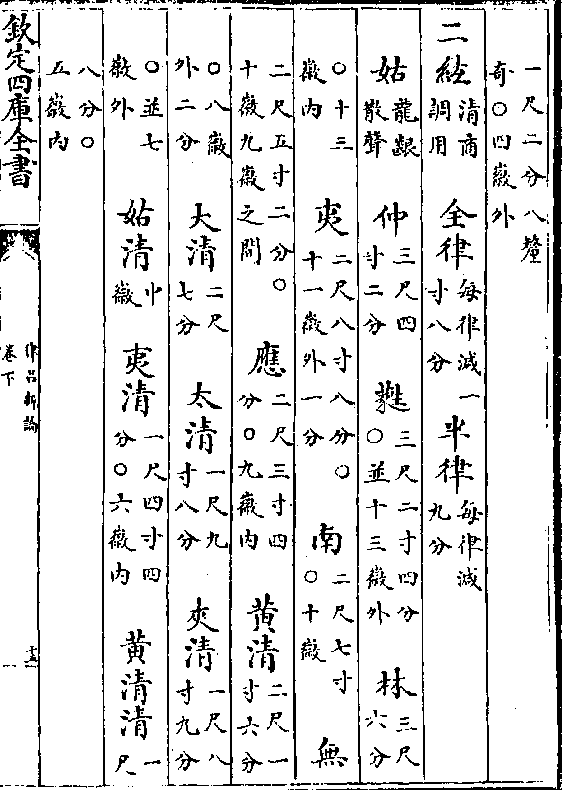

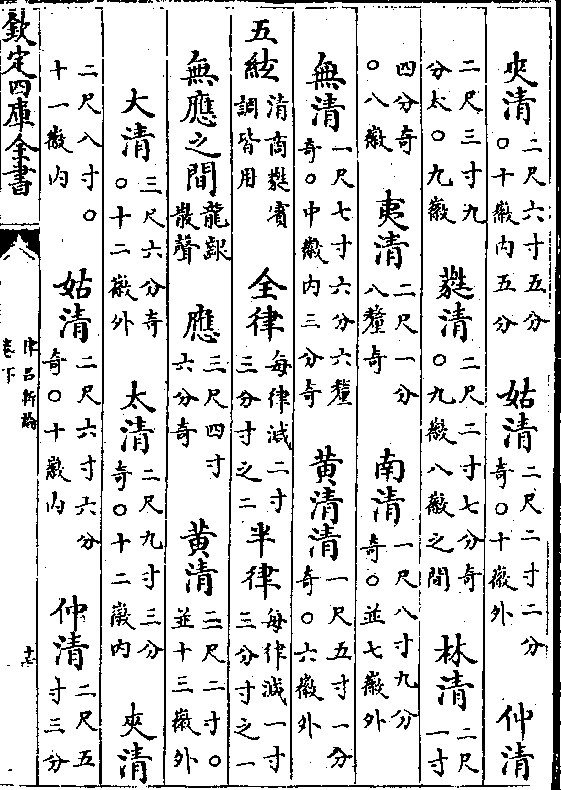

三弦(宫调用) 全律(每律减二寸)半律(每律减一寸)

三弦(宫调用) 全律(每律减二寸)半律(每律减一寸)蕤(龙龈散声) 林(三尺四寸) 夷(三尺二寸○并十三徽外) 南(三尺○十二徽)

无(二尺八寸○十一徽内七分) 应(二尺六寸○十徽内) 黄清(二尺四寸○九徽)

大清(二尺三寸) 太清(二尺二寸○并八徽外) 夹清(二尺一寸○八徽内)

姑清(二尺) 仲清(一尺九寸○并七徽外) 蕤清(中徽) 南清(一尺)

(五寸○六徽外) 黄清清(一尺二寸○五徽)

四弦 全律(每律减二寸二分半)半律(每律减一寸一分二釐半)

夷(龙龈散声) 南(三尺三寸七分半○十三徽外) 无(三尺一寸五分○十三徽) 应

(二尺九寸二分半○十一徽外) 黄清(二尺七寸○十徽) 大清(二尺五寸八分奇)

卷下 第 16b 页 WYG0220-0535c.png

太清(二尺四寸七分半○并九徽外) 夹清(二尺三寸六分奇○九徽内) 姑

清(二尺二寸五分○九徽八徽之间) 仲清(二尺一寸三分奇○八徽) 蕤清(二尺)

(二分半) 林清(一尺九寸一分奇○并七徽外) 夷清(中徽) 应清(一尺四寸)

(一分奇○六徽内) 黄清清(一尺三寸○五徽外)

五弦 全律(每律减二寸五分二釐三毫奇)半律(每律减一寸二分六釐一毫奇)

无(龙龈散声○借六分太) 应(三尺二寸八分奇○十三徽外) 黄清(三尺二分太○)

(十二徽外) 大清(二尺九寸奇○十二徽内) 太清(二尺七寸七分奇○十徽外)

卷下 第 17a 页 WYG0220-0535d.png

夹清(二尺六寸五分○十徽内五分) 姑清(二尺二寸二分奇○十徽外) 仲清

夹清(二尺六寸五分○十徽内五分) 姑清(二尺二寸二分奇○十徽外) 仲清(二尺三寸九分太○九徽) 蕤清(二尺二寸七分奇○九徽八徽之间) 林清(二尺一寸)

(四分奇○八徽) 夷清(二尺一分八釐奇) 南清(一尺八寸九分奇○并七徽外)

无清(一尺七寸六分六釐奇○中徽内三分奇) 黄清清(一尺五寸一分奇○六徽外)

五弦(清商蕤宾调皆用) 全律(每律减二寸三分寸之二)半律(每律减一寸三分寸之一)

无应之间(龙龈散声) 应(三尺四寸六分奇) 黄清(三尺二寸○并十三徽外)

大清(三尺六分奇○十二徽外) 太清(二尺九寸三分奇○十二徽内) 夹清

(二尺八寸○十一徽内) 姑清(二尺六寸六分奇○十徽内) 仲清(二尺五寸三分)

(奇○十徽九徽之间) 蕤清(二尺四寸○九徽) 林清(二尺二寸六分奇○九徽八徽)

卷下 第 17b 页 WYG0220-0536a.png

(之间) 夷清(二尺一寸三分奇○八徽) 南清(二尺) 无清(一尺八寸六分奇○)

(之间) 夷清(二尺一寸三分奇○八徽) 南清(二尺) 无清(一尺八寸六分奇○)(并七徽外) 应清(一尺七寸三分奇○中徽内) 黄清清(一尺六寸○六徽外)

六弦 黄清与一弦诸律位同

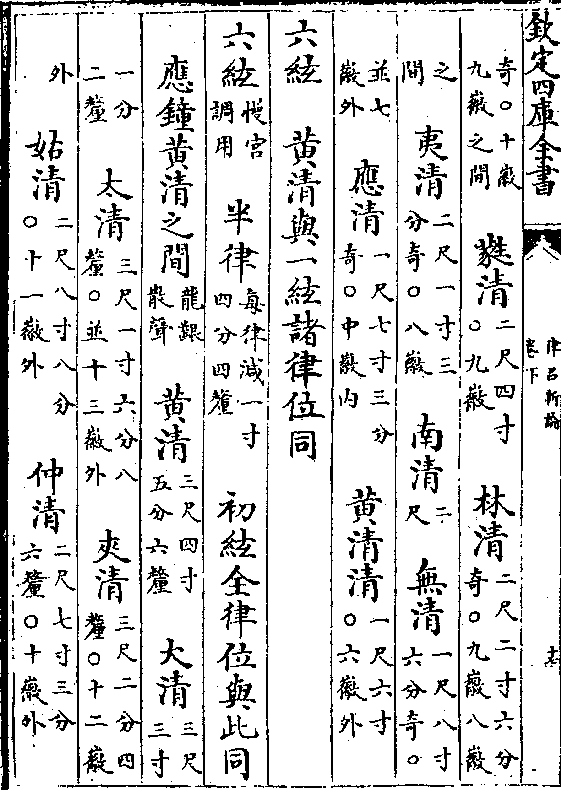

六弦(慢宫调用) 半律(每律减一寸四分四釐) 初弦全律位与此同

应钟黄清之间(龙龈散声) 黄清(三尺四寸五分六釐) 大清(三尺三寸)

(一分二釐) 太清(三尺一寸六分八釐○并十三徽外) 夹清(三尺二分四釐○十二徽)

(外) 姑清(二尺八寸八分○卜一徽外) 仲清(二尺七寸三分六釐○十徽外)

卷下 第 18a 页 WYG0220-0536b.png

蕤清(二尺五寸九分二釐○十徽九徽之间) 林清(二尺四寸四分八釐○九徽外)

蕤清(二尺五寸九分二釐○十徽九徽之间) 林清(二尺四寸四分八釐○九徽外)夷清(二尺三寸奇○九徽内) 南清(二尺一寸六分○八徽外) 无清(二尺一分)

(六釐○八徽内) 应清(一尺八寸七分二釐○七徽外) 黄清清(一尺七寸二分八釐)

(○七徽内)

七弦 夹清与二弦诸律位同

七弦 姑清与清商调二弦诸律位同

论布律用六十甲子纪分数

诸弦布律大略如前法若欲加密当以六十甲子纪其

分数初弦龙龈起甲子之半十三徽当己卯十二徽当

卷下 第 18b 页 WYG0220-0536c.png

甲申十一徽当己丑之近前十徽当甲午九徽当甲辰

甲申十一徽当己丑之近前十徽当甲午九徽当甲辰八徽当癸丑之近前七徽复当甲子以后又以六十位

布至四徽复当甲子自七徽外一位得三分七徽内一

位得一分半次弦以下各以本徽本位起龙龈亦各如

其弦而伸之位渐疏分数渐多如此则分数皆可考此

未及详而第言其大略云

论隔弦取应声

卷下 第 19a 页 WYG0220-0536d.png

诸弦散而扣之间一弦则应于第十徽而随调转弦必

诸弦散而扣之间一弦则应于第十徽而随调转弦必有一弦当退一徽至十一徽然后应皆理势自然如此

如宫调五弦十徽应七弦散声四弦十徽应六弦散声

二弦十徽应四弦散声初弦十徽应三弦散声唯三弦

独退一徽于十一徽应五弦散声朱子琴律说及答吴

元士书皆深疑此事详为之说似谓独退一徽常在三

弦不知此唯宫调调弦则如此若更一调则退徽又在

他弦不常在三弦也宋中兴志姜夔乐议其图说甚明

朱子盖亦考之不详耳又蔡西山先生谓琴唯黄钟一

卷下 第 19b 页 WYG0220-0537a.png

均但絣定七弦以弹十一宫朱子谓李通之说不可行

均但絣定七弦以弹十一宫朱子谓李通之说不可行考之姜夔图说琴须转弦合调蔡氏絣定七弦之说诚

误矣朱子又谓古人随月调弦若调至应钟则弦急恐

绝此亦不然古法转弦合调一调但转两三弦非尽取

七弦而更之也调之高下弦之紧慢上下不过一律非

谓由黄钟而渐紧以至于应钟也姜夔图说言简而明

今因其说推之如左

卷下 第 20a 页 WYG0220-0537b.png

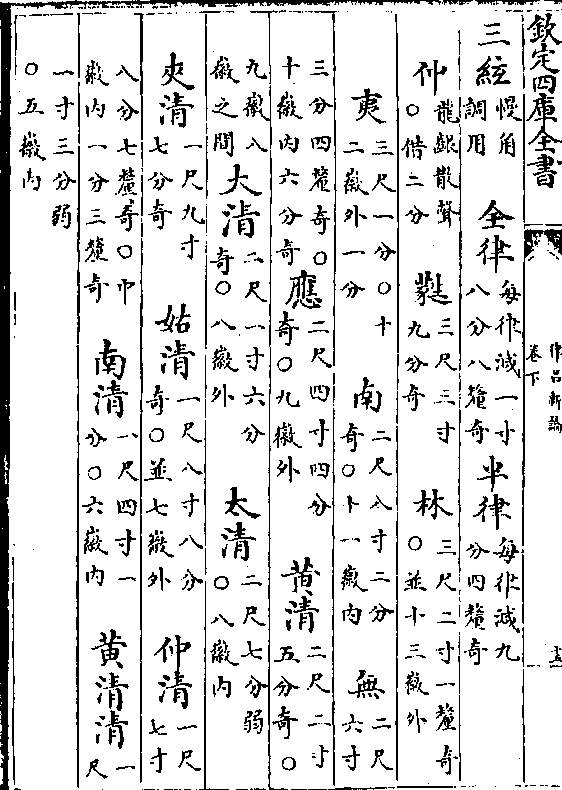

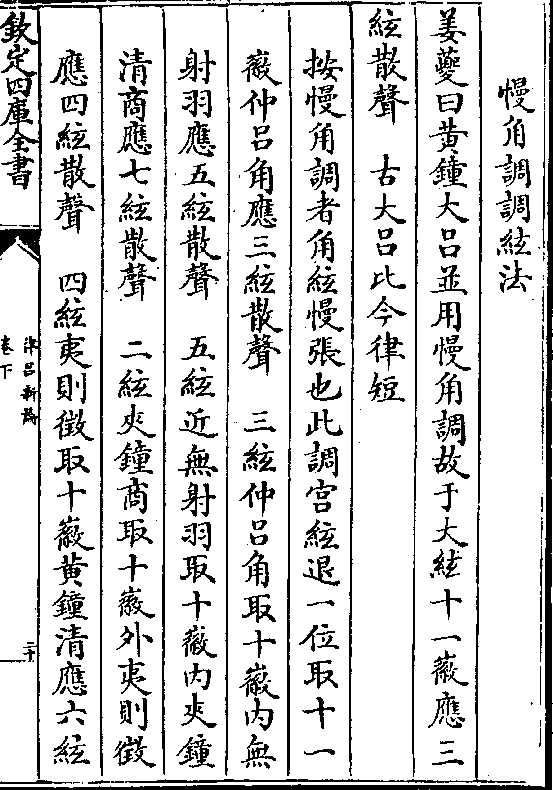

慢角调调弦法

姜夔曰黄钟大吕并用慢角调故于大弦十一徽应三

弦散声 古大吕比今律短

按慢角调者角弦慢张也此调宫弦退一位取十一

徽仲吕角应三弦散声 三弦仲吕角取十徽内无

射羽应五弦散声 五弦近无射羽取十徽内夹钟

清商应七弦散声 二弦夹钟商取十徽外夷则徵

应四弦散声 四弦夷则徵取十徽黄钟清应六弦

散声 此调诸弦如常唯角弦慢故名(凡徽律差数分者声相近)

卷下 第 20b 页 WYG0220-0537c.png

(亦得相应后仿此)

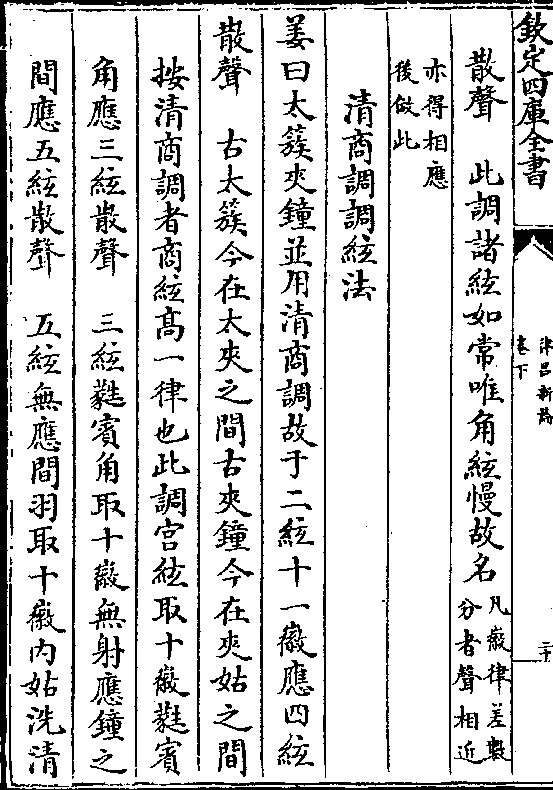

(亦得相应后仿此)清商调调弦法

姜曰太簇夹钟并用清商调故于二弦十一徽应四弦

散声 古太簇今在太夹之间古夹钟今在夹姑之间

按清商调者商弦高一律也此调宫弦取十徽蕤宾

角应三弦散声 三弦蕤宾角取十徽无射应钟之

间应五弦散声 五弦无应间羽取十徽内姑洗清

卷下 第 21a 页 WYG0220-0537d.png

商应七弦散声 二弦姑洗商取十一徽夷则徵应

商应七弦散声 二弦姑洗商取十一徽夷则徵应四弦散声 四弦夷则徵取十徽黄钟清应六弦散

声 此调商弦紧而五弦七弦亦随之

宫调调弦法

姜曰姑洗仲吕蕤宾并用宫调故于三弦十一徽应五

弦散声 古姑洗今近仲吕古仲吕今近蕤宾古蕤宾

今近林钟

按宫调者以初弦为主也宫弦取十徽蕤宾角应三

弦散声 三弦蕤宾角取十一徽内无射羽应五弦

卷下 第 21b 页 WYG0220-0538a.png

散声 五弦近无射羽取十徽内夹钟清商应七弦

散声 五弦近无射羽取十徽内夹钟清商应七弦散声 二弦夹钟商取十徽外夷则徵应四弦散声

四弦夷则徵取十徽黄钟清应六弦散声

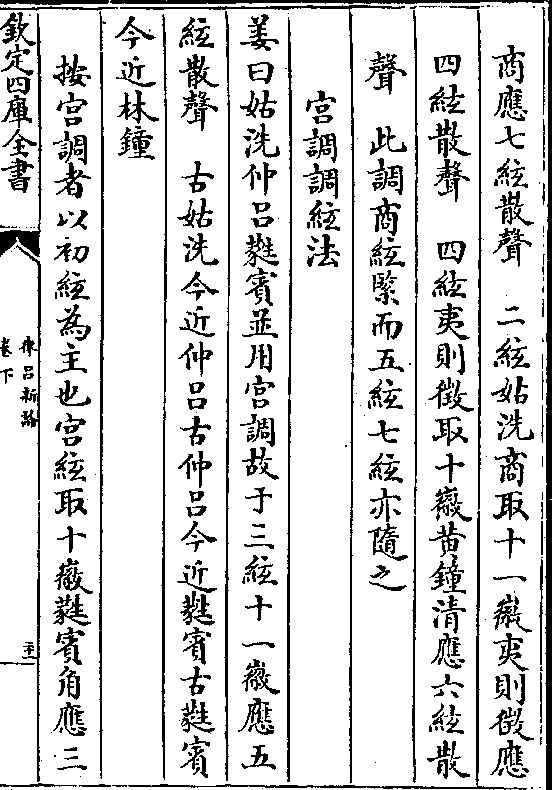

慢宫调调弦法

姜曰林钟夷则并用慢宫调故于四弦十一徽应六弦

散声 古林钟今为夷则古夷则今近南吕

按慢宫调者大弦与第六弦慢张下半律也宫弦取

卷下 第 22a 页 WYG0220-0538b.png

十徽仲吕角应三弦散声 三弦仲吕角取十徽内

十徽仲吕角应三弦散声 三弦仲吕角取十徽内无射羽应五弦散声 五弦近无射羽取十徽内夹

钟清商应七弦散声 二弦夹钟商取十徽外夷则

徵应四弦散声 四弦夷则徵取十一徽应钟与黄

钟清间慢宫应六弦散声 此调宫弦慢角弦亦随

之而六弦亦慢

蕤宾调调弦法

姜曰南吕无射应钟并用蕤宾调故于五弦十一徽应

七弦散声 古南吕今在南无间古无射今在无应间

卷下 第 22b 页 WYG0220-0538c.png

古应钟今在应黄间

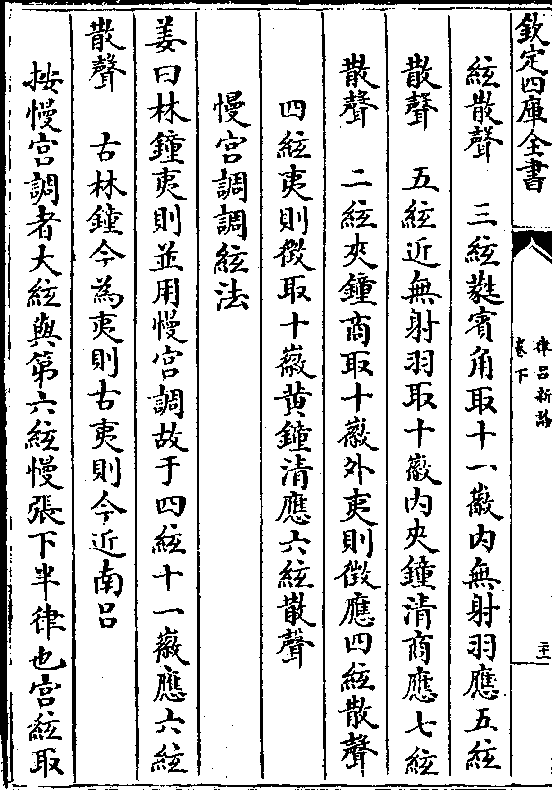

古应钟今在应黄间按蕤宾调者角弦紧当蕤宾位而第五弦亦随之也

此调宫弦取十徽蕤宾角应三弦散声 三弦蕤宾

角取十徽无射应钟之间应五弦散声 五弦无应

间羽取十一徽内夹钟清商应七弦散声 二弦夹

钟商取十徽外夷则徵应四弦散声 四弦夷则徵

取十徽黄钟清应六弦散声 古蕤宾近今林钟若

卷下 第 23a 页 WYG0220-0538d.png

三弦散声取今律林钟则弦太紧恐不可张且二弦

三弦散声取今律林钟则弦太紧恐不可张且二弦夹钟商太远而四弦夷则徵太促又于三弦十徽应

五弦散声五弦羽为应钟则羽宫之间亦太促矣故

三弦取角声当今律之蕤宾更不可移而上古名此

调为蕤宾与今法若暗合焉 又按宫调三弦亦是

蕤宾但取十一徽应五弦散声五弦如其位此以十

徽应五弦则五弦随之而紧与宫调异

五调中慢宫调最下慢角调次之宫调为中声蕤宾

调稍高清商调最高(以今律言之黄钟大吕太簇用慢角调夹钟姑洗用清商调仲)

卷下 第 23b 页 WYG0220-0539a.png

(吕蕤宾林钟用宫调夷则南吕用慢宫调无射应钟用蕤宾调)

(吕蕤宾林钟用宫调夷则南吕用慢宫调无射应钟用蕤宾调)论清四声(二条)

论清四声不可去

乐有黄钟大吕太簇夹钟四清声尚矣古者编钟编磬

皆十六枚是十二律加四声也琴之六七弦虽只少宫

少商而诸律清声加备且复有少少声焉又不止四清

而已瑟有二十五弦亦诸清声皆备也四清者宋乐志

卷下 第 24a 页 WYG0220-0539b.png

以为为夷则以下四律为宫使商角不陵僭宫声然只

以为为夷则以下四律为宫使商角不陵僭宫声然只有四清而角以后不妨用全律沈括冯元以为唯臣民

不可陵君事物则不必避也黄钟宫调虽以清黄起调

其间仍用黄钟全律为君故姑洗角虽用全律亦不为

民陵君也古用四清极有条理原不始于王朴李照范

镇乐皆去四清不知何以成乐编钟编磬可去四枚管

弦则清声自具虽欲去之安得而去之乎

论陈旸乐书之疏率

陈氏乐书其主意大约以为先王之乐唯有五声十二

卷下 第 24b 页 WYG0220-0539c.png

律后世乃有二变四清此皆郑卫之音凡八音之器皆

律后世乃有二变四清此皆郑卫之音凡八音之器皆当去二变四清以复古此耳食之学粗率之见未尝深

思细考其故者也二变诚非自然之理然欲去二变当

先去三分损益之说如琴弦之用正声则二变不待去

而自去若不考其所以用二变之由而仍泥三分损益

之说则角徵与羽宫之间安得不用二变以补其缺乎

至欲去四清尤为不思之甚无论旋宫避陵犯四清不

卷下 第 25a 页 WYG0220-0539d.png

当去即欲去之而势亦不可得而去如琴初弦中徽内

当去即欲去之而势亦不可得而去如琴初弦中徽内皆是清声次弦中徽外已有清声五弦则十三徽以内

皆是清声试问弹琴者唯取全律浊声乎陈氏谓七弦

琴为害理必去二弦以复舜之五弦试问五弦果无清

声乎不唯五弦即一弦至中徽已是清声矣如其说虽

孙登之一弦琴尚多一半为无用宁有是理乎宋太宗

加二弦有九弦琴清声皆具陈氏谓当益一弦取其倍

五声独不思五声加倍清声不已居半乎竹声中箫管

篪笛之属凡七孔九孔者陈氏皆恶之五孔六孔八孔

卷下 第 25b 页 WYG0220-0540a.png

者陈氏皆取之谓五孔合五声六孔合六律八孔应八

者陈氏皆取之谓五孔合五声六孔合六律八孔应八音此但欲以数目比拟无异儿童之见不知管笛之属

黄钟宫声皆出中管(诸孔皆闭)五孔者四孔为商角徵羽馀

一孔即是半宫声六孔者五孔具十一律上一孔必是

黄钟清非五孔即为五声六孔即为六律也八孔则四

清皆具矣乃以应八音取之试问一器与八音有何交

涉乎陈氏徒啧啧于四清其疏率不思如此彼所据以

卷下 第 26a 页 WYG0220-0540b.png

为说者但以周礼有凡为乐器以十有二律为之数度

为说者但以周礼有凡为乐器以十有二律为之数度一语耳不知半律清声亦是本律之半未尝出于十二

律之外也善乎翰林学士冯元之驳李照曰前圣制乐

取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之

竽二十五弦之瑟十三弦之筝九弦七弦之琴十六枚

之钟磬各自取义宁有一之于律吕专为十二之数也

四清声之设正谓臣民相避以为尊卑今若止用十二

钟旋相考击至夷则以下四管为宫之时臣民相越则

陵犯之音作此甚不可者也杨徐之破范镇曰编钟编

卷下 第 26b 页 WYG0220-0540c.png

磬十六其来远矣不独见于周礼小胥之注汉成帝时

磬十六其来远矣不独见于周礼小胥之注汉成帝时犍为郡于水滨得古磬十六枚帝因是陈礼乐雅颂之

声以风化天下其事载于礼乐志汉承秦秦未尝制作

礼乐其称古磬十六者乃二帝三王之遗法也王朴乐

内编钟编磬以其声律太高歌者难逐故四清声置而

不用及神宗朝下二律则四清皆用而谐协矣今镇所

制匏竹之器箫必十六管是四清在其间矣自古无十

卷下 第 27a 页 WYG0220-0540d.png

二管之箫岂箫韶九成之乐已有郑卫之声乎此皆说

二管之箫岂箫韶九成之乐已有郑卫之声乎此皆说之不可易者李范二家已属谬见陈氏徒悦乎去郑复

雅之名而不察其实以二家之识为高其未之深思乎

论旋宫(一条)

论旋宫有活法

十二律旋相为宫古有是言后人论律讲于此者详矣

一均七声有用正律者有用半律者有用变律与变半

律者以此布为八十四声六十调甚易及其被之管弦

施之金石常龃龉而难行窃意旋宫当别有活法或一

卷下 第 27b 页 WYG0220-0541a.png

均不必限以七声或徵羽二声之律不必短于本宫此

均不必限以七声或徵羽二声之律不必短于本宫此当与知音者参定之未可执一定之图说胶柱而鼓瑟

也

论乐调(三条)

辩黄钟全律起调毕曲之非

乐之有调其理甚微其势皆出于自然如初一声为某

声其尾亦是此声其中曲折皆随初一声之高下而抑

卷下 第 28a 页 WYG0220-0541b.png

扬焉调平者众声皆随之而平调高者众声皆随之而

扬焉调平者众声皆随之而平调高者众声皆随之而高调下者众声皆随之而下大约太浊太清之声不可

以起调如初一声太下则其后遇当下之声更不能抑

而管无可吹弦无可弹歌者亦无其声矣或初一声太

高则其后遇当高之声更不能扬而管无可吹弦无可

弹歌者亦不能及此声矣故起调之声必在清浊之间

其前更有下于此者其后更有高于此者然后可以抑

扬曲折而成曲调焉儒家论乐不知此理谓黄钟一均

皆用正律更无清声变律杂其间为最纯粹是谓初一

卷下 第 28b 页 WYG0220-0541c.png

声即用黄钟全律起调如此则太簇以下六律皆短声

声即用黄钟全律起调如此则太簇以下六律皆短声皆高但有扬而无抑岂能成曲调乎试以管弦验之笛

家曾有以中管之合字为调首琴家曾有以初弦之散

声为调首者乎凡雅乐所谓黄钟清宫俗乐所谓正宫

者皆以半黄钟清声起调而非以全律浊声起调也黄

钟清声起调其后更有清声可以扬其前皆下于调首

可以抑是以能成调也以今笛家俗乐验之有所谓工

卷下 第 29a 页 WYG0220-0541d.png

字调者其调平下五孔皆开更高焉则为六字调字谱

字调者其调平下五孔皆开更高焉则为六字调字谱皆移上二声或一声更下焉则为尺字调字谱皆移下

一声若过乎六字尺字则太高太下不能成调矣雅乐

亦相似也宋时雅乐俗乐皆无徵角调但有宫商羽三

调而已宫者清宫商者清商皆不用黄钟大吕太簇夹

钟四浊声也徽宗使人强为徵调但能以徵声起而不

能以徵声终(见朱子语类)此不知何故或由风气使然乎由

此观之雅乐起调之声未甚下者即不能为焉有黄钟

最浊之声而可为者乎(朱子论乐初亦以为黄钟五调皆以黄钟正律起调毕曲其后)

卷下 第 29b 页 WYG0220-0542a.png

(云古人亦用黄钟清声为调前说非是见朱子语类九十二卷辅广录注中然则朱子后亦自觉其误矣○蔡)

(云古人亦用黄钟清声为调前说非是见朱子语类九十二卷辅广录注中然则朱子后亦自觉其误矣○蔡)(氏不习于音不知乐调有自然之理当时赵彦肃传得唐时乡饮酒风雅十二诗谱小雅六诗为黄钟清宫调)

(二南六诗为无射清商调皆以清黄起调毕曲虽其谱未必尽是而用清黄为调自是势不得不然蔡氏想当见)

(之蔽于黄钟无半律之说故不肯信耳)

再论乐调

或问黄钟全律既不可起调徵角二声又不能为调然

则十二律之能为调者鲜矣不知隋之万宝常唐之祖

卷下 第 30a 页 WYG0220-0542b.png

孝孙何以皆能为八十四调乎且周礼三大祭乐但无

孝孙何以皆能为八十四调乎且周礼三大祭乐但无商调而有宫角徵羽齐景公时有徵招角招郢中曲有

流徵高渐离易水击筑有变徵此又何以说乎曰乐声

有流变而为乐有活法考古者当以意会可也凡乐皆

气也人亦气也同在鸿濛一气之中不得不随气运而

迁流如诗文为人声亦乐之类古之诗文后人不能作

则后世不能为此乐调古人能为之又何足怪乎且古

人为乐当有活法未必如后人之律书一均定用七声

而徵羽皆不可过宫商也齐之徵招角招未知其声何

卷下 第 30b 页 WYG0220-0542c.png

如若郢中之流徵易水之变徵亦俗乐之类后世宴乐

如若郢中之流徵易水之变徵亦俗乐之类后世宴乐固自有徵调亦不为异也若万宝常史言其撰乐谱论

八音旋宫之法为八十四调百四十四律其声雅淡不

为时所好何妥易之今不可考祖孝孙作唐雅乐为四

十八曲八十四调亦不知其果皆应律否大约古人之

能为诸调者当必有活法若如儒家之说即一琴已不

能易一均而况八音皆能旋宫乎

卷下 第 31a 页 WYG0220-0542d.png

论龟兹琵琶七调

隋史言龟兹人苏祗婆善琵琶调有七种以其七调勘

校七音冥若符契一曰婆陁力华言平声即宫声也二

曰鸡识华言长声即商声也三曰沙识华言质直声即

角声也四曰沙侯加滥华言应声即变徵声也五曰沙

腊华言应声即徵声也六曰般若华言五声即羽声也

七曰侯利𥯦华言斛牛声即变宫声也郑译因习而弹

之始得七声之正按此则西域亦有七音然胡语与华

异未必果合于五声二变也琴家却只有五调慢宫慢

卷下 第 31b 页 WYG0220-0543a.png

角之类张弦有紧慢何以不能为七调乎慢宫调有似

角之类张弦有紧慢何以不能为七调乎慢宫调有似于 变宫蕤宾调却是角声之高者不得谓之变徵然则

西域之七调未必果合七音其所谓沙侯加滥调安知

非角声之高者乎

论造律(三条)

论造律以声和为主

制律求声气之元事之最难者也黄钟之管冥符天道

卷下 第 32a 页 WYG0220-0543b.png

若不可以毫釐差然其分数甚微非人所能察使有天

若不可以毫釐差然其分数甚微非人所能察使有天生自然之律管则可若出于人为安能使其无毫釐之

差窃谓造律必须善审音者听之声和为主声既和矣

虽有小差于乐亦无大害譬如工人制琴制笙制箫笛

者其分寸岂能画一哉吹之弹之而声和焉斯为善器

矣邢云路论之最当特载之(邢曰古乐既亡欲求声器者宜何施而可亦惟依古)

(以千二百黍求长九寸空围九分之管使其和也则已如有不和必其黍之颗与管之分未当也则惟本吾之)

(平其心易其气徐听人声之高下上下考之以求其中声盖人之声无古今一也古尺之分寸与黍之大小不)

(可考矣即今上党之黍有大者次者不一安知古所用者为何等黍又安知其律之分寸视后代何尺为当哉)

卷下 第 32b 页 WYG0220-0543c.png

(但以人声察之以耳聪审之以九寸千二百黍约之斯可矣程子曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上)

(但以人声察之以耳聪审之以九寸千二百黍约之斯可矣程子曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上)(下声考之既得正便将黍实其管看管实得几粒然后推而定法可也张子曰律吕有可求之理德性淳厚者)

(必能知之朱子曰乐之为教今无师授当立一乐学使士大夫习之必有精通者出三说皆探本之论也)

人身取律寸法

古之尺寸虽出于律而制字之意则皆本于人身人身

中指第二节其内两纹相距为寸医家针灸量人穴道

所谓同身寸者取诸此也今人伸大指与食指为五寸

卷下 第 33a 页 WYG0220-0543d.png

张两手为五尺古法以张两手为一寻然则今之五尺

张两手为五尺古法以张两手为一寻然则今之五尺当古之八尺今之五寸当古之八寸而古之一尺当今

工人尺六寸二分五釐也以中指第二节内纹为一寸

者度之自中指端至掌后第二节横纹而九寸至第三

节横纹而一尺然则古之黄钟九寸即今人中指端至

掌后第二节横纹之度也虽人有高下手指有长短以

中人量之相去盖不甚远是则一伸掌而黄钟之度瞭

然如在目前矣夫律寸天生也人身之寸亦天生也二

者当不约而同与其求之于古尺古器求之于纵黍横

卷下 第 33b 页 WYG0220-0544a.png

黍荒远者无稽纷纭者难信曷若求之中人之手晼指

黍荒远者无稽纷纭者难信曷若求之中人之手晼指节为最近而可据者乎夫律数精微虽未可执此一途

以未合唯以人身之寸为主而更以古器古法参互而

审定之虽不中或亦不远乎

人声合管声

人声之有宫商角徵羽也其别有四有一韵狊五声者

字音出于喉为宫出于舌为商出于牙为角出于齿为

卷下 第 34a 页 WYG0220-0544b.png

徵出于唇为羽即切韵三十六字母之分属喉舌牙齿

徵出于唇为羽即切韵三十六字母之分属喉舌牙齿唇与半舌半齿是也有一韵属一声者其韵合口呼之

为宫开口呼之为商张牙呼之为角齐齿呼之为徵聚

吻呼之为羽如公韵属宫冈韵属商是也又一韵之中

重浊之字为宫商轻清之字为角徵羽如弹琴操者遇

重浊之字则弹重浊之声以应之遇轻清之字则弹轻

清之声以应之是也乂有同是一字随其曲调之高下

而歌之遇高调则此字声高遇平调则此字声平遇低

调则此字声低则一字皆可为宫商角徵羽也乐以人

卷下 第 34b 页 WYG0220-0544c.png

声为主人声出于喉犹管声出于中管造律者欲求声

声为主人声出于喉犹管声出于中管造律者欲求声气之元既酌乎分寸之度空围之量更以人声参定之

可也

论候气(二条)

论候气不可信

律管固有冥符天道之理然欲埋之于地以候气恐不

可信天气一而地气殊虽使律之长短广狭皆如法其

卷下 第 35a 页 WYG0220-0544d.png

能一一气应灰飞邪事未经目验不敢臆断也邢云路亦

能一一气应灰飞邪事未经目验不敢臆断也邢云路亦亦深疑此事云

录袁黄候气法

明袁黄号了凡通律历之学所著冇历法新书关中李

世达为之作序中间有与张江陵论候气五不合之说

颇有理此事史不载又不见于他书仅见此序而已永

恐久而失坠特录之以备言律学者考覈其言依法候

之而飞灰皆应未知果有此否也(李序云昔张江陵傲睨一世无所许可独)

(折节于了凡延为诸子师江陵自谓深明律学命官依古法造三层密室又依蔡氏多截管以候气不应请袁)

卷下 第 35b 页 WYG0220-0545a.png

(往视之复命曰候气之说宜择清静閒旷之地今瓦砾丛积则地气不清一不合也筑室三层专固地气耳故)

(往视之复命曰候气之说宜择清静閒旷之地今瓦砾丛积则地气不清一不合也筑室三层专固地气耳故)(外室之墙须掘地三尺而筑之二层木室之板宜入地一尺六寸三层室入地七寸六分今皆不然止可封地)

(上之气而不可封地中之气二不合也外室之门宜向子第二层门宜向午第三层门复向子所以反复而固)

(气也今皆向午三不合也声气之元寄之象数厥有自然之理必心探造化之秘者始可制器谐声不然求之)

(累黍酌之古器皆不可废今观所截诸管大小不伦四不合也天地之形常相参差故天之午常偏于丙上二)

(分五釐今日圭所测是也地之午常偏午上二分五釐冬至候黄钟之管宜埋壬子之中一室只有一位岂可)

(多截管乎五不合也由是托之择地于天坛之南隅依法候之而飞灰皆应张甚喜欲委之正乐袁请先改历)

卷下 第 36a 页 WYG0220-0545b.png

(法语不合遂称疾求归归未几而张变作矣)

(法语不合遂称疾求归归未几而张变作矣)律吕馀论(四条)

声音自有流变

凡声气也人亦气也同在一气之中其势自有流变非

人之所能禦古乐之变为新声亦犹古礼之易为俗习

其势不得不然今人行古礼有不安于心者则听古乐

亦岂能谐于耳乎耳不谐则神不洽神不洽则气不和

不洽不和亦何贵于乐若曰乐者所以事神非徒以悦

人则亦不然凡神依人而行人之所不欣畅者神听亦

卷下 第 36b 页 WYG0220-0545c.png

未必其和平也故古乐难复亦无庸强复但当于今乐

未必其和平也故古乐难复亦无庸强复但当于今乐中去其粗厉高急繁促淫荡诸声节奏纡徐曲调和雅

稍近乎周子之所谓淡者焉则所以欢畅神人移易风

俗者在此矣若不察乎流变之理而欲高言复古是犹

以人心不安之礼强人以必行也岂所谓知时识势者

哉

俗乐可求雅乐

卷下 第 37a 页 WYG0220-0545d.png

俗乐以合四一上勾尺工凡六五十字为谱十二律与

俗乐以合四一上勾尺工凡六五十字为谱十二律与四清声皆在其中随其调之高下而进退焉所谓雅乐

亦当不出乎此为雅乐者必深明乎俗乐之理而后可

求雅乐即不能肄习于此者亦必于俗乐工之稍知义

理者参合而图之未有徒考器数虚谈声律而能成乐

者也宋世制乐诸贤唯刘几知俗乐常与伶人善笛者

游其馀诸君子既未尝肄其事又鄙伶工为贱伎不足

与谋则亦安能深知乐中之曲折哉判雅俗为二途学

士大夫不与伶工相习此亦从来作乐者之通患也

卷下 第 37b 页 WYG0220-0546a.png

乐器不必泥古

声寓于器器不古雅则声亦随之然天下事今不如古

者固多古不如今者亦不少古之笙用匏今之笙用木

匏音劣于木则亦何必拘于用匏而谓八音不可缺一

乎古之木声用柷敔后世节乐用拍板而雅乐犹用柷

敔柷敔之音粗厉拍板之音清越则亦何必不用拍板

乎后世诸部乐器中择其善者用之可也

卷下 第 38a 页 WYG0220-0546b.png

度量权衡不必泥古

古法度量权衡皆受法于黄钟天下皆欲其齐同古之

度量衡相去不甚远故齐之犹易后世度长量大权重

与古悬殊民间用之既久势难改易千里之内三者必

不能同而民俗便之远方之懋迁者正因度量衡之不

同而计其锱铢以收赢馀之利则不同不足为病正所

以为利也宋政和间作大晟乐以律尺及斗斛秤新式

颁行天下限以月日令天下尽毁旧器不从令者许民

首告其扰民不已甚乎后之作乐者律成而制三器藏

卷下 第 38b 页

之内府以备他日之校勘可也若民间所用固当听从

民便母斤斤于法古似亦事势之宜焉已

律吕新论卷下

民便母斤斤于法古似亦事势之宜焉已

律吕新论卷下

卷下 第 39a 页