声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三 第 1a 页 WYG0711-0577a.png

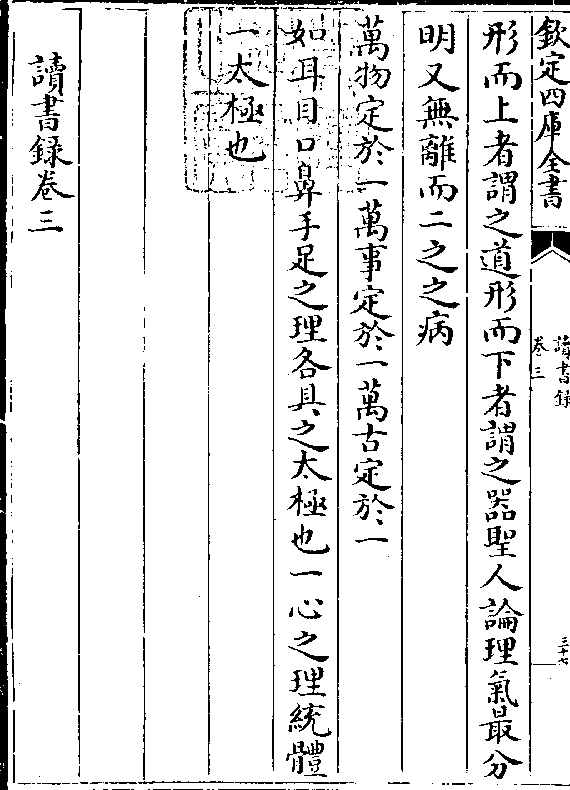

钦定四库全书

钦定四库全书读书录卷三 明 薛瑄 撰

太极动而生阳但就动之端说起其实动之前又是静

也

天地一终翕寂之馀太极动而生阳而天复开动极而

静静而生阴而地复成一动一静互为其根天命流行

无穷而万物生生不息焉其天地翕寂之前如是之动

而生阳静而生阴如是之一动一静互为其根如是之

卷三 第 1b 页 WYG0711-0577b.png

天命流行化生万物者盖不可胜穷也斯所谓动静无

天命流行化生万物者盖不可胜穷也斯所谓动静无端阴阳无始也欤

太极图一言以蔽之曰理气而已

程子性即理也之一言足以定千古论性之疑

圣人之所以教贤者之所以学性而已

今天地之始即前天地之终其终也虽天地混合为一

而气则未尝有息但翕寂之馀犹四时之贞乃静之极

耳至静之中而动之端已萌即所谓太极动而生阳也

卷三 第 2a 页 WYG0711-0578a.png

动极而静静而生阴静极复动一动一静互为其根分

动极而静静而生阴静极复动一动一静互为其根分阴分阳两仪立焉原夫前天地之终静而太极已具今

天地之始动而太极已行是则太极或在静中或在动

中虽不杂乎气亦不离乎气也若以太极在气先则是

气有断绝而太极别为一悬空之物而能生夫气矣是

岂动静无端阴阳无始之谓乎以是知前天地之终今

天地之始气虽有动静之殊实未尝有一息之断绝而

太极乃所以主宰流行乎其中也

卷三 第 2b 页 WYG0711-0578b.png

无极而太极乃周子指出阴阳中之理以示人实未尝

无极而太极乃周子指出阴阳中之理以示人实未尝离乎阴阳也若误认阴阳别有一物为太极则非矣

造化人事虽万变不齐而理则一定也

泰之九三当盛之极而衰之端兆焉可不慎欤

否泰相因无一息之停盛衰之理微矣

无我则内外合而与天为一矣

或言未有天地之先毕竟先有此理有此理便有此气

窃谓理气不可分先后盖未有天地之先天地之形虽

卷三 第 3a 页 WYG0711-0578c.png

未成而所以为天地之气则浑浑乎未尝间断止息而

未成而所以为天地之气则浑浑乎未尝间断止息而理涵乎气之中也及动而生阳而天始分则理乘是气

之动而具于天之中静而生阴而地始分则理乘是气

之静而具于地之中分天分地而理无不在一动一静

而理无不存以至化生万物万物生生而变化无穷理

气二者盖无须臾之相离也又安可分孰先孰后哉孔

子曰易有太极其此之谓与

程子曰老子窃弄阖辟者也盖造化之翕聚所以为发

卷三 第 3b 页 WYG0711-0578d.png

散发散所以为翕聚老子将欲取之必固与之将欲翕

散发散所以为翕聚老子将欲取之必固与之将欲翕之必固张之是所谓窃弄阖辟者也

用力于词章之学者其心荒而劳用力于性情之学者

其心泰然而乐

涵养之深玩索之久涣然冰释怡然顺理矣

无极而太极本然之性也太极动而生阳动极而静静

极生阴二五流行化生万物者气质之性也

圣贤千言万语只是明此理

卷三 第 4a 页 WYG0711-0579a.png

程子曰善固性也恶亦不可不谓之性也性一而已矣

程子曰善固性也恶亦不可不谓之性也性一而已矣气质清粹而无所蔽则皆以仁义礼智之性发而为恻

隐羞恶辞让是非之情所谓善固性也气质浊杂而有

所蔽则仁流为耽溺义流为残忍礼流为矫伪智流为

谲诈所谓恶亦不可不谓之性也

天理本一也由阴阳之运参差而不齐人性本一也由

人心之感而善恶有异

程子曰有主则中虚虚谓心中无物也又曰有主则中

卷三 第 4b 页 WYG0711-0579b.png

实实谓有理也

实实谓有理也河图乃万数万理万象万化之源

水阴也生于阳火阳也生于阴见阴阳有互根之义画

前之易即太极也所谓冲漠无朕之中而万象森然已

具也

太极之中无所不有所谓画前之易也

开卷即有与圣贤不相似处可不勉乎

若实见得虽生死犹不可异况取舍之间乎

卷三 第 5a 页 WYG0711-0579c.png

一阳在上下五阴之间张子所谓阴在外阳在内而不

一阳在上下五阴之间张子所谓阴在外阳在内而不得出则奋击而为雷霆观豫卦之象亦可见矣

观太极生两仪四象八卦则物之一本可知矣

懈意一生即为自弃

春日和气薰心有恻然之意

一花即具元亨利贞之理花始萼而未开者元也开而盛

者亨也盛而就实者利也实已成熟者贞也成熟可种而

复生又为贞下之元矣生理循环盖未尝毫发止息间断

卷三 第 5b 页 WYG0711-0579d.png

人恻然慈良之心即天地蔼然生物之心

人恻然慈良之心即天地蔼然生物之心汉光武不任三公而事归台阁势然也

继之者善其理一成之者性其分殊

理气在天地为公共之物一丽于形则万殊矣

古者宰相窃柄显而犹可攻惟近习窃柄如恭显辈则

深而难去所谓城狐社鼠是也

天地万物形体皆虚而理则实

薰然慈良恻怛之心与温然春阳之气为一

卷三 第 6a 页 WYG0711-0580a.png

为人不能尽人道为官不能尽官道是吾所忧也

为人不能尽人道为官不能尽官道是吾所忧也德行道艺皆不如古人岂可不自勉

生之理仁也

活泼泼地仁之发也

礼者天理之节文孔子谓克己复礼为仁何也盖仁即

天理也人欲炽则天理不行必克去己私事事皆复于

礼则天理流行而为仁矣

余思仁数日未得其说忽于恻然隐恤慈良之端似可

卷三 第 6b 页 WYG0711-0580b.png

即用以窥体有一毫忮害之心即非仁矣

即用以窥体有一毫忮害之心即非仁矣一气流行一夲也著物则各形各色而分殊矣

敬天当自敬吾心始不能敬其心而谓能敬天者妄也

天包地外水在地中地中之水即天所生也

山泽通气地中之气为地中之水也山川出云地中之

气为天上之雨也地中之水天上之雨统一气之流行

郁蒸耳非有二也

人知水生于地中而不知乃天所生也盖天包地外地

卷三 第 7a 页 WYG0711-0580c.png

处天中地外之天气无时止息而郁积流通于地中故

处天中地外之天气无时止息而郁积流通于地中故能生水而不穷也

大丈夫心事当如青天白日使人得而见之可也

春秋时辞命犹有言礼义者乃先王之泽未泯也至战

国纵横之徒唯言利害而不及礼义先王之泽尽矣

民心至柔真有不可强者惟顺其心而道之则无不从

矣

自古未有逆民心而得天下者幸而得之亦不过数传

卷三 第 7b 页 WYG0711-0580d.png

耳

耳欲以虚假之善盖真实之恶人其可欺天其可欺乎

阴多而阳少小人多而君子少鹰隼多而凤凰少豺虎

多而麒麟少荆棘多而芝兰少珷玞多而良玉少其理

一也

夬九三壮于頄有凶独行遇雨若濡有愠无咎决小人

之道怒见于面必有凶惟从容和柔以决之则无咎

单襄公曰君子不自称也非以让也恶盖其人也夫人

卷三 第 8a 页 WYG0711-0581a.png

性凌下者不可盖也求盖其人抑下滋甚故圣人贵让

性凌下者不可盖也求盖其人抑下滋甚故圣人贵让此乃名言

单襄公曰君子目以定体足以从之是以观容而知其

心矣目以处义足以步目今晋侯视远而足高目不在

体而足不步目其心必异矣目体不相从何以能久此

亦名言

川流不息之意余于先天图见之

一阳复而为之喜一阴生而为之戒圣人扶阳抑阴之

卷三 第 8b 页 WYG0711-0581b.png

意至矣

意至矣观复姤则知君子小人盛衰之理矣

心诚色温气和辞婉必能动人

虚心接人则于人无忤自满者反是

人有负才能而见于辞貌者其小也可知矣

天赋人以才德本无不备才德全始称为人之名初无

一毫加于本分之外乃知自矜自伐者皆妄也

人知天下事皆分内事则不以功能誇人矣

卷三 第 9a 页 WYG0711-0581c.png

读夬九三之辞而知决小人之道读九五之辞而知克

读夬九三之辞而知决小人之道读九五之辞而知克己私之功

天无不包地无不载君子法之

人须有容乃大古谓山薮藏疾川泽纳污瑾瑜掩瑕有

容之谓也

觉人诈而不形于言有馀味

戒太察太察则无含弘之气象

经曰有容德乃大有忍乃济者宜深体之

卷三 第 9b 页 WYG0711-0581d.png

行有不得皆当反求诸已

行有不得皆当反求诸已不愧于天不愧于人不愧于心斯近道矣不愧于心其

本乎

君子之志固非常人所识也

少陵诗曰水流心不竞云在意俱迟从容自在可以形

容有道者之气象

少陵诗寂寂春将晚欣欣物自私可以形容物各付物

之气象江山如有待花柳自无私唐诗皆不及此气象

卷三 第 10a 页 WYG0711-0582a.png

天阳也其气浑然无间故其数奇一以象之地阴也其

天阳也其气浑然无间故其数奇一以象之地阴也其形中虚而开故其数偶一以象之

立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之道曰

仁与义阴阳以气言刚柔以质言仁义以德言三才分

殊而理一也

欲动情胜气一之动志也

系恋之私恩畜臣妾吉此待小人女子之道也

待左右当严而惠

卷三 第 10b 页 WYG0711-0582b.png

孟子一暴十寒之喻皆格心之学

孟子一暴十寒之喻皆格心之学孟子告君皆先正其心

宋道学诸君子有功于天下万世不可胜言如性之一

字自孟子以后荀扬以来或以为恶或以为善恶混议

论纷然不决天下学者莫知所从至于程子性即理也

之言出然后知性本善而无恶张子气质之论明然后

知性有不善者乃气质之性非本然之性也由是性之

一字大明于世而无复异议者其功大矣自孟子之后

卷三 第 11a 页 WYG0711-0582c.png

汉唐以及五代之间异端与吾道争为长雄至有读圣

汉唐以及五代之间异端与吾道争为长雄至有读圣人之书游圣人之门以儒自名者犹匍匐而归之况其

馀乎独唐之韩子不顾侮笑力救其失而一齐众楚犹

莫之能胜也至宋道学诸君子出直捣异端之巢穴而

辩其毫釐似是之非由是邪正之分昭然若睹黑白虽

未得悉绝其道无使并行然吾道既明如精金而不得

淆以铅锡明珠而不得混以鱼目彼虽援引比附亦无

自而入也是以庠序育才科举取士讲学命词粹然一

卷三 第 11b 页 WYG0711-0582d.png

出于尧舜禹汤文武周公孔子颜曾思孟之正绝口于

出于尧舜禹汤文武周公孔子颜曾思孟之正绝口于异端之教是皆道学诸君子距邪闲正之功也呜呼盛

哉

斯须省察不至则妄念发

有于一事心或不快遂于别事处置失宜此不敬之过

也

天地万物浑是一团理气

人只为拘于形体自小若能不为形气所拘则内外合

卷三 第 12a 页 WYG0711-0583a.png

一而不胜其大矣

一而不胜其大矣斯须心有不存则与道相忘要当常持此心而不失则

见道不可离矣

或读书或处事或论人物必求其是处便是格物致知

之功盖是者天理也非者人欲也得其是则天理见矣

中夜以思只公之一字乃见克己之效验

人所以千病万病只为有己为有己故计较万端惟欲

己富惟欲己贵惟欲己安惟欲己乐惟欲己生惟欲己

卷三 第 12b 页 WYG0711-0583b.png

寿而人之贫贱危苦死亡一切不恤由是生意不属天

寿而人之贫贱危苦死亡一切不恤由是生意不属天理灭绝虽曰有人之形其实与禽兽奚以异若能克去

有己之病廓然大公富贵贫贱安乐生寿皆与人共之

则生意贯彻彼此各得分愿而天理之盛有不可得而

胜用者矣

万物万事各有分各安其分自然无事矣

已与人物本同一理一气而或不能公好恶于天下者

蔽于有己之私也

卷三 第 13a 页 WYG0711-0583c.png

凝定最有力

凝定最有力往时怒觉心动近觉随怒随休而心不为之动矣

一息不可不涵养涵养只在坐作动静语默之间

轻当矫之以重急当矫之以缓褊当矫之以宽躁当矫

之以静暴当矫之以和粗当矫之以细察其偏者而悉

矫之久则气质变矣

作事切须谨慎仔细最不可怠忽疏略先儒谓前辈作

事多周详后辈作事多阔略余觉有阔略之失宜谨之

卷三 第 13b 页 WYG0711-0583d.png

使民如承大祭然则为政临民岂可视民为愚且贱而

使民如承大祭然则为政临民岂可视民为愚且贱而加慢易之心哉

作官者虽愚夫愚妇皆当敬以临之不可忽也

余性偏于急且易怒因极力变化

心一操而群邪退听一放而群邪并兴

一念不谨即有偷惰之意所谓惟圣罔念作狂者岂虚

语哉

为学最要务实知一理则行一理知一事则行一事自

卷三 第 14a 页 WYG0711-0584a.png

然理与事相安无虚应不切之患

然理与事相安无虚应不切之患操心一则义理昭著而不昧一则神气凝定而不浮养

德养身莫过于操心之一法也

许鲁斋诗曰万般补养皆为伪只有操心是要规惟心

得而实践者乃知其言之有味

学者大患在行不著习不察故事理不能合一处事即

求合理则行著习察矣

圣人立教明白恳切直欲天下万世之人皆入于圣贤

卷三 第 14b 页 WYG0711-0584b.png

之域

之域才收敛身心便是居敬才寻思义理便是穷理二者交

资而不可缺一也

一于居敬而不穷理则有枯寂之病一于穷理而不居

敬则有纷扰之患

居敬有力则穷理愈精穷理有得则居敬愈固

居敬以立本穷理以达用

造化翕寂专一则发育万物有力人心宁静专一则穷

卷三 第 15a 页 WYG0711-0584c.png

理作事有力

理作事有力如存心端坐之时此居敬也或读书而思索义理或处

事而求其当否即穷理也

初学时见居敬穷理为二事为学之久则见得居敬时

敬以存此理穷理时敬以察此理虽若二事而实则一

矣

尧典以钦之辞始益稷以钦之辞终则尧舜传心之要

可知矣

卷三 第 15b 页 WYG0711-0584d.png

天理流行赋予人物之机无须臾之止息兹所谓命也

天理流行赋予人物之机无须臾之止息兹所谓命也欤

好议论前辈得失乃初学之大病前辈诚有不可及者

未可轻议也

在古人之后议古人之失则易处古人之位为古人之

事则难

以纸上之言观往事率皆轻议古人处事之失设使身

居其地吾见其错愕失措者多矣

卷三 第 16a 页 WYG0711-0585a.png

言不及行可耻之甚非特发于口者谓之言凡著于文

言不及行可耻之甚非特发于口者谓之言凡著于文词者皆是也尝观后人肆笔奋词议论前人之长短及

夷考其平生之所为不及古人者多矣岂非言不及行

可耻之甚乎吾辈所当深戒也

切不可随众议论前人长短要当已有真见方可

唐之韩子乃孟子以后绝无仅有之大儒原道原性篇

虽博爱三品之语有未莹者然大体明白纯正程子所

深许朱子又为考正其书诚非浅末者可得而窥也后

卷三 第 16b 页 WYG0711-0585b.png

学因见朱子兼论其得失而不知此乃责备贤者之意

学因见朱子兼论其得失而不知此乃责备贤者之意遂妄论前贤若不屑为者其可谓不知量也甚矣

当韩子之时异端显行百家并倡孰知尧舜禹汤文武

周公孔子孟轲为相传之正统又孰知孟轲氏没而不

得其传又孰知仁义道德合而言之又孰知人性有五

而情有七又孰知尊孟氏之功不在禹下又孰敢排斥

释氏滨于死而不顾若此之类大纲大节皆韩子得之

遗经发之身心见诸事业而伊洛真儒之所称许而推

卷三 第 17a 页 WYG0711-0585c.png

重者也后学因见先儒有责备之言遂剿拾其说妄议

重者也后学因见先儒有责备之言遂剿拾其说妄议韩子若不足学者设使此辈生韩子之时无先觉以启

其迷无定论以一其志吾见沦于流俗惑于异端之不

暇又安敢窥韩子之门墙哉故论韩子之得失在周程

张朱数君子则可苟未及数君子皆当自责自求殆未

可轻加诋议以取僭妄之罪也

性理之学经周程张朱诸君子发挥如此明白当时亲

炙者尚失其意而韩子生于道术坏烂之馀无所从游

卷三 第 17b 页 WYG0711-0585d.png

质正乃能卓然有见排斥异端扶翼正道遂有立于天

质正乃能卓然有见排斥异端扶翼正道遂有立于天下后世真可谓豪杰之才矣

韩子气质明敏刚正乐易宽厚皆过于人但生于学绝

道散之时无所讲明切磋以底大就使生宋时得与道

学诸君子游则其所立当不止是矣

性理自宋道学诸君子反覆辩论发挥蕴奥之后粲然

如星日丽天而异学曲说真如区区之爝火自不得乱

其明也

卷三 第 18a 页 WYG0711-0586a.png

人不持敬则心无顿放处

人不持敬则心无顿放处人不主敬则此心一息之间驰骛出入莫知所止也不

主敬则嗜欲无涯驰骛不止真病风狂惑之人耳

小人有功可优之以赏不可假之以柄

群阴长而阳道消大易之深戒也

主敬则思不出位而分定矣

只一理而改头换面做出无穷物事神矣哉

万古不易者理而已

卷三 第 18b 页 WYG0711-0586b.png

气无穷理亦无穷

气无穷理亦无穷古人于小人有功可深虑而不可喜易曰开国承家小

人勿用汉诛窦宪五侯有功而其势自此盛故功由君

子立国家之大庆功由小人立知者所深虑也

读易则知阴阳消长之几皆由微以至著圣人谨其微

故不至于著众人图其著则亦莫之及矣

上蔡有一砚极爱之遂屏去此可为克己之法

诗曰不愆不忘率由旧章孟子曰遵先王之法而过者

卷三 第 19a 页 WYG0711-0586c.png

未之有也盖祖宗更事多为虑深故立法周且密后世

未之有也盖祖宗更事多为虑深故立法周且密后世率而循之何失之有

不能克己者志不胜气也

器用当用者不可缺有私吝之心则不可

外物得亦不喜失亦不怒则心定矣得失而喜怒生焉

是犹累于外物而心未定也

人之克己或能克于此不能克于彼此是克之有未尽

也能推其所能以及其所不能则克无不尽矣

卷三 第 19b 页 WYG0711-0586d.png

私无大小觉即克去

私无大小觉即克去爱外物好则心不好矣

以言乎远则不禦六画之上生生而无穷以言乎近则

静而正六画之中当体而理无不具

以言乎远则不禦生生而无穷以言乎近则静而正禀

赋各定

制服私意而不拔其根如蓄火于毛羽之中得风复然

矣故克伐怨欲不行固为难不若克伐怨欲净尽之为

卷三 第 20a 页 WYG0711-0587a.png

至也

至也读书以防检此心犹服药以消磨此病病虽未除常使

药力胜则病自衰心虽未定常得书味深则心自熟久

则衰者尽而熟者化矣

因一事不快于心而迁怒之心妄发此学者之通病

许鲁斋曰责己者可以成人之善责人者适以长已之

恶

周公告成王曰厥亦惟我周太王王季克自抑畏盖抑

卷三 第 20b 页 WYG0711-0587b.png

乃检束收敛之意畏乃恐惧兢慎之意岂谓王者当然

乃检束收敛之意畏乃恐惧兢慎之意岂谓王者当然实为脩省之至要也

周公曰无遑曰今日耽乐乃非民攸训至哉言乎盖人

君者天下之表仪人君一日之耽乐虽若不至于大害

然作于上即应于下上以耽乐纵则下以耽乐从是其

为训于民非言语之训乃以身训之训宜其感应之机

为尤速也益之告舜曰罔游于逸罔淫于乐皋陶告舜

曰无教逸欲有邦皆此意也岂非万世之永鉴与

卷三 第 21a 页 WYG0711-0587c.png

陶渊明曰此亦人子也可善遇之

陶渊明曰此亦人子也可善遇之吾性觉疏快写字有差遗者即此是敬不属处谨之

断事当详审安重为之以艰难处之以果决事了即当

若无事者不可以处得其当而有自得之心若然则反

为所累矣

大事小事即平平处之便不至于骇人视听矣

处事了不形之于言尤妙

处事大宜心平气和

卷三 第 21b 页 WYG0711-0587d.png

治人当有操纵人不得而怨之

治人当有操纵人不得而怨之尝见人寻常事处置得宜者数数为人言之陋亦甚矣

古人功满天地德冠人群视之若无者分定故也

如治小人宽平自在从容以处之事已则绝口不言则

小人无所闻以发其怒矣

处事最当熟思缓处熟思则得其情缓处则得其当

治小人向他人声扬不已不惟增小人之怨亦见其自

小

卷三 第 22a 页 WYG0711-0588a.png

安重深沉者能处大事轻浮浅率者不能

安重深沉者能处大事轻浮浅率者不能天下之事缓则得忙则失先贤谓天下甚事不因忙后

错了此言当熟思

法者天讨也以公守之以仁行之

一字不可轻与人一言不可轻许人一笑不可轻假人

扬雄年四十馀自蜀来游京师大司马车骑将军王音

奇其文召以为门下史荐雄待诏岁馀奏赋为郎给事

黄门与王莽并其后卒为莽臣而死于其世是其进也

卷三 第 22b 页 WYG0711-0588b.png

以王氏终也以王氏大节之亏有自来矣

以王氏终也以王氏大节之亏有自来矣心无须臾閒理欲之几间不容发此胜则彼负此负则

彼胜

学者之心当常有所操则物欲退听斯须少放即邪僻

之萌滋矣

无义理以养心何所不至

志固难持气亦难养主敬可以持志少欲可以养气

广大虚明气象无欲则见之

卷三 第 23a 页 WYG0711-0588c.png

中夜坐思曰天赋之初本有善而无恶人而不为善是

中夜坐思曰天赋之初本有善而无恶人而不为善是悖天也

欲淡则心虚心虚则气清气清则理明

知大事小事皆已分之当为则自不有其功矣

德如尧舜学如孔子皆已分之当为与人一毫无与以

贤智誇人者皆不能究其本也

人亦有此理我亦有此理人不能全而我能之视不能

全者悯怜之可也鄙笑之不可也引掖之可也弃绝之

卷三 第 23b 页 WYG0711-0588d.png

不可也

不可也执已能以病人之不能适足以自病而已

古人叙事之文极有法如禹贡篇首以敷土奠高山大

川为一书之纲次冀州以王畿为九州之首次八州次

导山次导水以见经理之先后次九州四隩九川九泽

四海以结经理之效次制贡赋立宗法袛台德先分五

服以述经理之政事而终之以声教讫于四海执玄圭

以告厥成功始终本末纲纪秩然非圣经其能然乎

卷三 第 24a 页 WYG0711-0589a.png

六十四乃三十二所分三十二乃十六所分十六乃八

六十四乃三十二所分三十二乃十六所分十六乃八所分八乃四所分四乃二所分二乃一所分至一则隐

矣微矣非耳目思虑之所及矣孔子所谓密邵子所谓

画前之易

神而明之存乎人人能弘道也

化而裁之推而行之举而措之神而明之默而成之皆

指此理而言

班固外戚赞曰夫女宠之兴繇至微而体至尊穷富贵

卷三 第 24b 页 WYG0711-0589b.png

而不以功此道家所畏祸福之宗也余谓岂独女宠为

而不以功此道家所畏祸福之宗也余谓岂独女宠为然哉小人无大功德而窃高位厚䘵亦若此而已矣

大象辞皆以理言

天之道元亨利贞民之故仁义礼智

程子之易主孔子

只一理春谓之元夏谓之亨秋谓之利冬谓之贞因时

以立名耳

伏羲时卦画虽具而占卜之法未备意唐虞夏商之世

卷三 第 25a 页 WYG0711-0589c.png

已有占卜之法如禹曰枚卜功臣惟吉之从舜曰朕志

已有占卜之法如禹曰枚卜功臣惟吉之从舜曰朕志先定昆命于元龟祖伊曰格人元龟罔敢知吉箕子陈

洪范稽疑之畴尤详于卜筮大卜掌三易夏曰连山商

曰归藏周曰周易以是观之则周已上盖已有占卜之

法矣周易则因文王演易系彖周公系爻而得名周以

前占卜之法既皆不传今所传者唯周易至孔子则作

彖传小象大象文言系辞说卦序卦谓之十翼然周以

上易虽不可见观经传论载之语盖皆专主卜筮文王

卷三 第 25b 页 WYG0711-0589d.png

周公之易则皆发明伏羲卜筮教人之意尤著至孔子

周公之易则皆发明伏羲卜筮教人之意尤著至孔子则始详于义理而不遗卜筮程子之传专主义理朱子

本义则推原作易教人卜筮之意于千古之上读易者

各即其意而观之可也朱子之易主邵子启蒙可见

亲亲仁也敬长义也无他达之天下也故知惟孝友于

兄弟为为政之本

成性存存所以立本也道义之门所以达用也

性是本来固有之理惟存而又存则道义由是而出矣

卷三 第 26a 页 WYG0711-0590a.png

行浮于言

行浮于言行七八分言二三分

不言而自能行出则人心服

处事不可使人知恩

法者天讨也或重或轻一付之无心可也或治奸顽而

务为宽纵暴其小慈欲使人感己之惠其慢天讨也甚

矣

情可矜虽从宽典又当使之不知其宽可也

卷三 第 26b 页 WYG0711-0590b.png

欲人悦已则人有恶已者矣

欲人悦已则人有恶已者矣为政当以公平正大行之是非毁誉皆所不恤必欲曲

徇人情使人人誉悦则失公正之体非君子之道也

只令在己者处得是何恤浮言

处事在己者只当务实若能动人否则在彼耳我何容

心其间哉

因读朱文公与子受之书念之念之夙夜无忝所生之

言不胜感发兴起中心恻然必欲不为一事之恶以忝

卷三 第 27a 页 WYG0711-0590c.png

先人瑄每顾遗体之重未尝一日敢忘先人

先人瑄每顾遗体之重未尝一日敢忘先人处事详审安重

伊尹曰接下思恭岂惟人君当然哉有官君子于临众

处事之际所当极其恭敬而不可有一毫傲忽之心不

惟临众处事为然退食宴息之时亦当致其俨肃而不

可有顷刻亵慢之态临政持已内外一于恭敬则动静

无违人欲消而天理明矣

乾以易知坤以简能乾坤只是自然故易简人能顺自

卷三 第 27b 页 WYG0711-0590d.png

然之理则易简可默识矣

然之理则易简可默识矣人只是个心性静则存动则应明白坦直本无许多劳

扰若私意一起则支节横生而纷纭多事矣

少欲则心静心静则事简

简者非厌事繁而求简也但为所当为而不为所不当

为耳

一为外物所诱则心无须臾之宁矣

当事务丛杂之中吾心当自有所主不可因彼之扰扰

卷三 第 28a 页 WYG0711-0591a.png

而迁易也

而迁易也闲邪如城郭城郭不完则外寇入闲邪不密则外虑侵

事贵断制撇脱

用法称量轻重要不失其中而已

法者天讨也玩法所以玩天也敢不敬乎

世有卖法以求贿者此诚何心哉夫法所以治奸顽也

奸顽有犯执法以治之则良善者获伸矣若纳贿而纵

释奸顽则良善之冤抑何自而伸哉使良善之冤抑不

卷三 第 28b 页 WYG0711-0591b.png

伸是不惟不能治奸顽而又所以长奸顽也㨿高位载

伸是不惟不能治奸顽而又所以长奸顽也㨿高位载显名秉三尺者忍为此态乎

世有假官柄以济贪欲者吾不知此何心也

至诚以感人犹有不服者况设诈以行之乎

感自内出应由外来

阴符经曰万化定基易曰同归而殊涂一致而百虑其

旨一也

至宋儒而道术一

卷三 第 29a 页 WYG0711-0591c.png

汉儒识纬九流之杂唐士释老辞章之支至宋儒出而

汉儒识纬九流之杂唐士释老辞章之支至宋儒出而道术定于一今学校之教经术之习绝口于汉唐异端

驳杂之学者宋儒之功也

图象隐于异学者数千年至邵子而反之于易其有功

于易学大矣

易先天诸图自希夷以前皆为方士所传授至邵子反

之易则知作易之本原实出于此朱子诗曰大易图象

隐正谓隐于异学也

卷三 第 29b 页 WYG0711-0591d.png

易之本原至邵子而复明

易之本原至邵子而复明行第一步心在第一步上行第二步心在第二步上三

步四步无不如此所谓敬也如行第一步而心在二步

三步之外行第二步而心在四步五步之外即非敬矣

至若写字处事无不皆然写第一字心在第一字上为

一事心在一事上件件专一便是敬程子所谓主一之

谓敬无适之谓一与

胆欲大见义勇为心欲小文理密察智欲圆应物无滞

卷三 第 30a 页 WYG0711-0592a.png

行欲方截然有执

行欲方截然有执胆大心小似知崇礼卑知圆行方似和而不流

象由卦生德以象立

仁健义顺与天地合其德也知周万物与日月合其明

也仕止久速各当其可与四时合其序也进退存亡不失

其正与鬼神合其吉凶也

心细密则见道心粗则行不著习不察

不言而躬行不露而潜脩

卷三 第 30b 页 WYG0711-0592b.png

书称舜曰浚哲盖深则哲浅则否尝验之于人其深沉

书称舜曰浚哲盖深则哲浅则否尝验之于人其深沉者必有智浮浅者必无谋也

读书皆以明本来固有之理而欲行之无疑耳

为学大抵就已分上去其本无之私欲全其固有之天

理耳

德不德能不能厚之至也

圣贤之子孙贤不肖皆天也天本无心人之生也偶值

其气之清明纯粹者为贤知得其气之昏浊驳杂者为

卷三 第 31a 页 WYG0711-0592c.png

顽愚若圣贤之子孙有贤不肖之异者则以所值之气

顽愚若圣贤之子孙有贤不肖之异者则以所值之气不同耳后人因见圣贤之子孙或有不肖者乃谓圣贤

已夺其秀气可谓缪愆之论矣

体认之法须于身心之所存所发者要识其孰为中孰

为和孰为性孰为情孰为道孰为德孰为仁孰为义孰

为礼孰为智孰为诚又当知如何为主敬如何为致恭

如何为存养如何为省察如何为克己如何为复礼如

何为戒慎恐惧如何为致知力行如何为博文约礼于

卷三 第 31b 页 WYG0711-0592d.png

凡天理之名皆欲识其真于凡用功之要皆欲为其事

凡天理之名皆欲识其真于凡用功之要皆欲为其事如此则见道明体道力而无行不著习不察之弊矣

有人为学者徒曰讲道学道不知所以体认之则所讲

所学者实未知为何物也

天理如人天理之名如人之有名既识人之名须亲见

人之貌方为真识其人既知理之名须真知理之实方

为真知其理徒知理之名而不知理之实犹徒识人之

名而未尝亲见其人之貌又乌为真知真识哉

卷三 第 32a 页 WYG0711-0593a.png

气质之偏自生来便有此矣若自幼至长历历曾用变

气质之偏自生来便有此矣若自幼至长历历曾用变化之功则亦无不可变之理若气质既偏自少至长所

习又偏一旦骤欲变其所习非百倍之功不能也

无限量无欠缺无间断

学不进率由于因循

事事不放过而皆欲合理则积久而业广矣

此果何物邪推而上之莫究其始引而下之不见其终

测之而无穷资之而不竭离之而不开断之而不绝此

卷三 第 32b 页 WYG0711-0593b.png

果何物邪竟不得而名也

果何物邪竟不得而名也渊渊乎天源之莫测浩浩乎天流之无穷

千古圣贤未尝不以警惧之意为勉

治世君臣警戒之辞多衰世君臣谀说之辞多

借问天源深几许古今常只是滔滔年年成就无边物

本体何曾减一毫

圣贤立心扶持千万世之纲常

常日役役于物忽有一念之善生即夫子所谓譬如平地虽

卷三 第 33a 页 WYG0711-0593c.png

覆一篑进吾往也平日力于为善忽有一念之懈生即

覆一篑进吾往也平日力于为善忽有一念之懈生即夫子所谓譬如为山未成一篑止吾止也

语之而不惰只是颜子之心深契圣人之言故每闻每

新忻悦不已而行之亹亹忘倦若心与言不相契则每

闻每厌矣尚安能忻悦不已而发之所行哉

理气间不容发如何分孰为先孰为后

循循而不已者其有所至与

防小人密于自脩

卷三 第 33b 页 WYG0711-0593d.png

三纲五常之理万古犹一日

三纲五常之理万古犹一日非实理则月易而岁不同矣

太极只是个性字

周子之太极即中庸之诚

今之学者有开口即论太极者不知果识否不然吾恐

徒得其名而不得其所以名也

程子亲受太极图于周子而终身不以语人其虑远矣

后学有未涉四书门庭者开口即论太极驰心玄妙而

卷三 第 34a 页 WYG0711-0594a.png

不知反求诸己其弊有不可胜言者

不知反求诸己其弊有不可胜言者一理涵万物万物分一理

万物各得一理之一分而一理之本体依然完具初无

丝毫之减损也

万物一年生一番是得一年之气万物虽销落泯灭无

馀而气之滚滚日新者自无穷已而所以无穷己者岂

非太极为之体与

乡党一篇皆圣人之时中

卷三 第 34b 页 WYG0711-0594b.png

舜命弃播百榖即命契敷五教继以皋陶明刑治教刑

舜命弃播百榖即命契敷五教继以皋陶明刑治教刑三者相因可见有虞为治之序

养民生复民性禁民非治天下之三要

万物自微以至著

圣人全体太极浑身是天理也

究竟无言处方知是一源

云厚则雨甚云薄则雨少

欲问收功何所似玄天幽默本无言

卷三 第 35a 页 WYG0711-0594c.png

不识理名难识理须知识理本无名

不识理名难识理须知识理本无名孰为始乎气之息其始乎始之前为终终之前复为始

殆不可知其孰为终孰为始盖必有能始能终者居其

间而卒莫之始终也

海其大乎曰非也岳其大乎曰非也地其大乎曰非也

然则孰为大曰天为大海者天气之流萃岳者天气之

流峙地者天气之流结是皆天之所为也天之所为者

若有方矣而其所以为者则未有方也以其无方则天

卷三 第 35b 页 WYG0711-0594d.png

之大不亦宜乎

之大不亦宜乎骎骎而明者日之为乎曰日特阳之一物耳非能为明

也骎骎而暗者月之为乎曰月亦阴之一物耳非能为

暗也然则明暗孰为之哉曰气机一动而群阳辟昼之

明从焉气机一静而群阴翕夜之暗随之动静翕辟皆

机之所为而实未尝有为也是皆循环相推而不得已

焉尔

气有形理无迹气载理理乘气二者浑浑乎无毫忽之

卷三 第 36a 页 WYG0711-0595a.png

间也

间也万物未生不加多万物已生不加少易所谓富有日新

其是之谓与

谓有乎则视之无形也谓无乎则其来有本也有本而

无形则有而无矣无形而有本则无而有矣有而无无

而有非真知有无为一体者不足以语之

天地山川日月星辰万物皆可见也而其所以为是则

不可见也以不可见者语人孰信哉盖必心得而后信

卷三 第 36b 页 WYG0711-0595b.png

也心得非他必自近始近莫近于吾身吾身百体皆可

也心得非他必自近始近莫近于吾身吾身百体皆可见也其所以为是百体之宜则不可见也可见而无不

可见者为之主则百体皆失其职矣举近以明远则天

地山川日月星辰万物之理一也

升堂入室必以阶而君子为学亦必以阶小学大学古

为学之阶也秦汉而下学者莫得其阶升堂入室者寥

寥而迷惑颠踬于异学功利之途者众矣卒亦何所至

邪今朱子小学四书犹古之阶也循此而贤循此而圣

卷三 第 37a 页 WYG0711-0595c.png

是在人焉耳舍是而阶于他吾不知其所至矣

是在人焉耳舍是而阶于他吾不知其所至矣岂独乐有雅郑邪书亦有之小学四书六经濂洛关闽

诸圣贤之书雅也嗜者少矣夫何故以其味之澹也百

家小说淫词绮语怪诞不经之书郑也莫不喜谈而乐

道之盖不待教督而好之者矣夫何故以其味之甘也

澹则人心平而天理存甘则人心迷而人欲肆是其得

失之归亦何异于乐之感人也哉

君子之心欲人同其善小人之心欲人同其恶

卷三 第 37b 页 WYG0711-0595d.png

形而上者谓之道形而下者谓之器圣人论理气最分

形而上者谓之道形而下者谓之器圣人论理气最分明又无离而二之之病

万物定于一万事定于一万古定于一

如耳目口鼻手足之理各具之太极也一心之理统体

一太极也

读书录卷三