声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十二 第 1a 页 WYG0197-0488a.png

钦定四库全书

钦定四库全书四书或问卷二十二

宋 朱子 撰

论语

阳货第十七(凡二十六章)

或问首章之说曰程子尹氏以为夫子孙辞避祸谢杨

氏以为非苟然诺而无所诎若是不同何也曰观夫

子所以告微生亩与夫辨长沮桀溺之语则圣人之

卷二十二 第 1b 页 WYG0197-0488b.png

自言未尝不正其理而明辨之也至于告阳货则随

自言未尝不正其理而明辨之也至于告阳货则随其所问应荅如响而略无自明之意则亦见阳货之

暴而不足告而姑孙辞以荅之然味其旨则亦无非

义理之正与其心中之实然者则是初亦未尝诎也

四家之说各以其一意明之固若有异然实则无不

同也曰范尹氏皆以夫子之不绝阳货也谅乎曰是

盖本程子之说程子之说不见于他书而独载于范

氏之说岂其所亲闻而识之与然程范因圣人之不

卷二十二 第 2a 页 WYG0197-0488c.png

避阳货而发则可尹氏乃以夫子本无绝货之意而

避阳货而发则可尹氏乃以夫子本无绝货之意而货疑其如此然则欲见而不见往拜而阚亡又何为

哉曰他说如何曰杨氏以不避阳货为使知所以阚

亡者恐圣人无此意而亦不必如此然后彼知我阚

亡也然其辨扬雄之语则当矣侯氏以吾将仕为仕

在我者亦非盖与人言而及已事无不曰吾者何独

此为权在我耶此外则胡张之说善矣(胡氏曰扬雄谓孔子于阳

货为诎身以伸道雄之意盖以身与道为二物也是以其自为也黾勉莽歆之间而拟论语周易以自附

卷二十二 第 2b 页 WYG0197-0488d.png

于夫子岂不谬哉○张敬夫曰圣人之待恶人言虽孙而理未尝枉若他人孙言则或至于害理直理则

于夫子岂不谬哉○张敬夫曰圣人之待恶人言虽孙而理未尝枉若他人孙言则或至于害理直理则或至于危言惟圣人则从容酬酢而自然中道也)

或问二章之说所谓气禀之性者何也曰张子有言形

而后有气质之性善反之则天地之性存焉故气质

之性君子有弗性者焉盖天地之所以生物者理也

其生物者气与质也人物得是气质以成形而其理

之在是者则谓之性然所谓气质者有偏正纯驳昏

明厚薄之不齐故性之在是者其为品亦不一所谓

卷二十二 第 3a 页 WYG0197-0489a.png

气质之性者也告子所谓生之谓性程子所谓生质

气质之性者也告子所谓生之谓性程子所谓生质之性所禀之性所谓才者皆谓是也然其本然之理

则纯粹至善而己所谓天地之性者也孟子所谓性

善程子所谓性之本所谓极本穷原之性皆谓此者

也若夫子此章论性而以相近而言则固指其气质

而言之矣故程子以来为说如此吕氏盖祖其说而

语意有不完者若范尹则失之矣夫既曰善至矣而

又何以相近言也谢氏说在后语意亦放此曰然则

卷二十二 第 3b 页 WYG0197-0489b.png

夫子不言性之本何也曰于易大传详矣曰其习而

夫子不言性之本何也曰于易大传详矣曰其习而相远何也曰自其常者而言之则性之善者习于善

而日进乎高明性之恶者习于恶而日流乎污下自

其变者而言之则性之善者或习于恶而失其善性

之恶者或习于善而失其恶也凡此四者始皆相近

而终则远矣

或问三章之说曰程子备矣曰然则上知下愚之品不

同如此则可谓相近耶曰其品固相绝矣然其禀生

卷二十二 第 4a 页 WYG0197-0489c.png

之初则亦未尝不相近也但就其相近之中又自有

之初则亦未尝不相近也但就其相近之中又自有远近之殊而此为甚远尔曰其不移也则终不以习

而有所变耶曰其习于善而日进乎高明习于恶而日

流乎污下者固皆亦有之但善者不习于恶而失其

善恶者不习于善而失其恶耳曰然则终不可移也

耶曰以圣人之言观之则曰不移而已不曰不可移

也以程子之言考之则曰以其不肯移而后不可移

耳盖圣人之言本皆以气质之禀而言其品第未及

卷二十二 第 4b 页 WYG0197-0489d.png

乎不肯不可之辨也程子之言则以人责其不可移

乎不肯不可之辨也程子之言则以人责其不可移也而徐究其本焉则以其禀赋甚异而不肯移非以

其禀赋之异而不可移也若诸家之说张子范谢氏

皆以为习既相远而后不移盖皆失之至尹氏以才

分暴弃而言则固同于程子之说然又曰非得于有

生之初则又杂取谢氏之言而同乎张范之意矣二

说不容相入不知其何以合之也曰游氏之说如何

曰其论圣贤言性之不同曰有探其本者是矣其曰

卷二十二 第 5a 页 WYG0197-0490a.png

有姑据人所见而言而以性习远近恻隐之心之类

有姑据人所见而言而以性习远近恻隐之心之类当之则非也性之相近以气质之不同也恻隐之心

性之感而发于情者也二者既不同矣然圣贤亦曷

尝姑据人所见而指是为性哉若曰道未始有名感

于物而出则善之名立托于物而生则性之名立此

则老佛之言而分道与善性为三物矣至于形体保

神各有仪则谓之性者虽出于庄周之言然所谓仪

则者犹有儒者之意也今引其言以论性而特遗之

卷二十二 第 5b 页 WYG0197-0490b.png

且独以出作入息饥食渴饮者为言则是其所谓性

且独以出作入息饥食渴饮者为言则是其所谓性者无复仪则而专用佛老作用是性之言为主矣是

虽欲极其高妙而言而不知其所指以为性者反滞

于精神魂魄之间也此近世言性之大弊学者不可

以不辨且所谓托于物而生者是又以为先有是物

而性托之以生如释氏受胎夺阴之说也所谓反身

而诚者是以成性为人之所为也其说亦皆误矣曰

杨氏之说如何曰其大意则善矣然殊不发明所以

卷二十二 第 6a 页 WYG0197-0490c.png

不移之意而专以可移为言亦疏矣其一又曰从彦

不移之意而专以可移为言亦疏矣其一又曰从彦者其门人罗公仲素也所引天地之性人为贵者得

之矣而杨氏所以告之者是以张子之言为未至特

以其有益于学者而存之耳然与上文不可轻议之

说不同恐记录之或误也

或问四章之说曰范尹氏得之但范氏所谓观子游之

对者恐无此意而尹氏以为夫子真笑子游而不知

其为戏也曰诸说如何曰礼乐之用通乎上下无小

卷二十二 第 6b 页 WYG0197-0490d.png

大之殊一身有一身之礼乐一家有一家之礼乐一

大之殊一身有一身之礼乐一家有一家之礼乐一邑有一邑之礼乐以至推之天下则有天下之礼乐

亦随其大小而致其用焉耳不必其功大名显而后

施之也今吕氏以为孔子笑子游施小而效微为未

当则是礼乐者尤不可用于脩身齐家而必施之于

天下然后为当也岂圣人之意哉又以辨之则反惑

不辨则无害而徒受以为戏则亦皆出于较计之私

而非圣人动容周旋中礼之事也谢氏之失盖亦类

卷二十二 第 7a 页 WYG0197-0491a.png

此而不至若此之甚但其曰好恶与人同若以孔子

此而不至若此之甚但其曰好恶与人同若以孔子为恶子游之为者为不可晓而君子小人之云恐亦

非文意也杨氏又以莞尔为喜闻弦歌而以牛刀喻

子游之才其意亦善但果如此则子游之对似全不

领略夫子之言者其说亦不通矣

或问五章之说曰程子之说善矣但东周当从旧注及

张子说其颇未尽者苏氏得之(苏氏曰孔子之不助畔人天下之所知也

畔而召孔子其志必不在于恶矣故孔子因其有善心而收之使不自绝而己弗扰之不能为东周亦明

卷二十二 第 7b 页 WYG0197-0491b.png

矣然而用孔子则有可以为东周之道故子欲往者以其有是道也卒不往者知其必不能也)谢氏

矣然而用孔子则有可以为东周之道故子欲往者以其有是道也卒不往者知其必不能也)谢氏之失则张敬夫辨之矣(张敬夫曰弗扰不禀命于君而叛其大夫逆也欲以是克

乱是以乱易乱而又加甚尔后世乱臣贼子所以借虚名而为纂夺之计者多出于此夫子岂以是而欲

往耶)尹氏辟咎之说虽易象有之然非所以论孔子范

氏忠信笃敬之说亦然已论之于第九篇矣

或问六章之说曰程子至矣然曰一恭而仁道尽者似

亦太快恐其记录之或差也盖以恭为得求仁之大

本则可以为尽仁道则未可不侮亦谓不侮人耳范

卷二十二 第 8a 页 WYG0197-0491c.png

氏之说恐未然也又谓信则不疑人任其事亦非是

氏之说恐未然也又谓信则不疑人任其事亦非是其曰子张未能守也故告之以五者尤非圣人救偏

药病之意也谢氏以行五者为所以为仁是也而遽

以五者之效为仁之发则亦太急而无序矣至于杨

氏之说则又子贡博施济众之论也士有居环堵之

室而足迹未尝出于乡闾者则又若何而得仁乎侯

尹以五者为仁之属则有非其类者若曰以包四者

而言则又岂止于此五者耶侯氏又以为圣人之仁

卷二十二 第 8b 页 WYG0197-0491d.png

则失之益甚此夫子所以告子张者岂圣人之事哉

则失之益甚此夫子所以告子张者岂圣人之事哉其好为高说而不顾文理类如此

或问七章之说曰程子之说善矣但匏瓜不食之义恐

未安而示人以迹之说则已论于第五篇矣杨说亦

佳其论子路尊其所闻之说为尤善尹氏盖祖程说

而所谓不绝人者尤得程子所未发也张子说于文

义事理皆所未安范氏归洁其身之云非所以语圣

人张敬夫推明杨氏之说其意亦善(张敬夫曰子路盖不悦公山之

卷二十二 第 9a 页 WYG0197-0492a.png

召矣及此而复有言者则以中心所疑虽闻圣人之言而自反终未能安故问以辨之而不敢释亦可谓

召矣及此而复有言者则以中心所疑虽闻圣人之言而自反终未能安故问以辨之而不敢释亦可谓善学矣然其不悦者盖以己观圣人而未知以圣人观圣人耳)

或问八章之说曰程子至矣范杨侯氏皆以为真有六

德而不知学故至于蔽以程子之言观之其失可见

谢氏以六者似是而非故有蔽则与范侯说正相反

矣而亦非也盖本其好之之心非好夫六者之伪也

但以其不学故不免于有蔽而陷于似是而非之域

耳今曰似是而非故有蔽则是所谓蔽者又在于愚

卷二十二 第 9b 页 WYG0197-0492b.png

乱贼绞荡狂之外也其所谓明善者则独为得之

乱贼绞荡狂之外也其所谓明善者则独为得之或问九章之说曰可以兴诸说皆得而程子谢氏尤善

可以观则诸说皆未安夫子之意盖谓诗之所言有

四方之风天下之事今古治乱得失之变以至人情

物态之微皆可考而知也而张子以为观众人之志

范氏以为观众人之情吕氏以为察事变杨氏以为

比物象类有以极天下之赜皆各得其一偏而谢尹

氏以为无所底滞而阅理自明则是所以可观者不

卷二十二 第 10a 页 WYG0197-0492c.png

在于诗而在于学诗之人明理之后也其失远矣可

在于诗而在于学诗之人明理之后也其失远矣可以群可以怨诸说皆得之而吕氏疏矣事父事君之

说范氏亦疏忠孝固人道之大然诗岂独为是而已

哉吕氏之意则善然诗于君臣父子之际亦不但如

此而已也谢杨尹说则大无发明而亦未有过末句

之说则张子吕氏得之程子杨氏之说似已过高详

本文之意恐未及是也

或问二南何以为诗之首篇也曰周南之诗言文王后

卷二十二 第 10b 页 WYG0197-0492d.png

妃闺门之化召南之诗言诸侯之国夫人大夫妻被

妃闺门之化召南之诗言诸侯之国夫人大夫妻被文王后妃之化而成德之事盖文王治岐而化行于

江汉之域自北而南故其乐章以南名之用之乡人

用之邦国以教天下后世诚意正心修身齐家之道

盖诗之正风也曰诸说如何曰程叔子之意善矣但

不然以下辞若有所不足疑记者之失之也以尹氏

所谓欲身修而家齐苟不为周南召南则犹面墙而

立者足之则其义备矣若程伯子则语杂而范氏意

卷二十二 第 11a 页 WYG0197-0493a.png

宽皆未有见其端的至张子所谓为二南之事者则

宽皆未有见其端的至张子所谓为二南之事者则似过之惟其以是为说是以其所谓正墙面者不以

为不明乎治家之道而以为不通乎治国之事者也

其意欲密而所以为说者反疏矣吕氏之说意亦同

此谢氏止乎礼义之说未足以语二南其曰尽性至

命之事则亦过之盖尽性至命之事固不外此但语

之之序则未当遽及此耳岂亦忽二南之近小而必

美其言以至于此然后厌于心欤然则与圣人此章

卷二十二 第 11b 页 WYG0197-0493b.png

之意正相反矣杨氏以不得其门而入为言亦借用

之意正相反矣杨氏以不得其门而入为言亦借用他语之过此章正为不能明之于内以达乎外耳岂

反欲其自外而入哉此其恶出而喜入之意与前所

谓好高而忽下者大略相似恐习于老佛之馀弊也

或问礼乐之说曰程子之言至矣乐记所谓天高地下

万物散殊而礼制行矣流而不息合同而化而乐行

焉者正谓此也详味而深体之则于礼乐之本其庶

几乎曰范尹之言礼也以敬其异乎程子者何也曰

卷二十二 第 12a 页 WYG0197-0493c.png

程子以礼言礼之体也二氏以人言礼之用也二说

程子以礼言礼之体也二氏以人言礼之用也二说虽殊而各有所指但此章之旨则当以程子之说为

当

或问十二章之说曰范尹之意同谢氏自为一说合而

观之其意乃尽杨氏似范氏而小不同侯氏说贼害

者非是

或问十三章之说曰范氏得之而苏氏之说亦当(苏氏曰以

其似中庸而非也故曰德之贼孟子曰一乡皆称原人无往而不为原人与中庸相近必与狂狷相远狂

卷二十二 第 12b 页 WYG0197-0493d.png

者进取狷者有所不为乡原者未尝进取而无所不为者也狂狷与中庸相远而孔子取其志之强可以

者进取狷者有所不为乡原者未尝进取而无所不为者也狂狷与中庸相远而孔子取其志之强可以引而进于道也乡原与中庸相近而夫子恶之恶其安于陋而不可与有为也)但其所谓安

于陋而不可与有为者未中乡原之病也吕谢各为

一说与众说异然皆非是

或问十四章之说曰诸说文义皆不明白今详其意范

杨尤不可晓且当置之而论其馀尹氏似以为有德

者之所不取谢氏侯氏似以为自弃其德二者未知

其孰是然以二字文势及上章德字之例观之则尹

卷二十二 第 13a 页 WYG0197-0494a.png

氏胜以上下句相求而以上章贼字之例推之则谢

氏胜以上下句相求而以上章贼字之例推之则谢侯说似得之而有未尽也盖以其事言之则固为弃

其德矣然不曰弃夫德而曰德之弃盖德之所以见

弃犹乡原之贼夫德而以为德之贼也若如尹氏之

说谓其为有德者之所弃则上章德之贼者亦曰为

有德者之所贼可乎

或问十五章之说曰范侯谢氏得之而苏氏亦足以验

其事实(苏氏曰患得之当云患不得之阙文也鄙夫止于营私其害至于亡国李斯之立胡亥张

卷二十二 第 13b 页 WYG0197-0494b.png

禹之右王氏其谋皆始于患失故孔子深畏之曰无所不至者言其必至于亡国也)但患得之

禹之右王氏其谋皆始于患失故孔子深畏之曰无所不至者言其必至于亡国也)但患得之文义自通不必增字今家语亦作患不得之恐或他

论之文耳吕氏以为惮于任事故患得洪氏以为患

其得之而不能当亦皆误矣彼鄙夫者亦志于得而

已矣岂惮于任事而患其不能当耶杨说无病而语

意颇疏既曰无所不至则又岂但不能尽忠而已哉

或问十六章之说曰尹氏得之为多范氏矜字之义得

之而谓狂者以进取而肆则不切以愚者为率其性

卷二十二 第 14a 页 WYG0197-0494c.png

则与中庸之所谓者不协矣谢氏矜愚之说则得之

则与中庸之所谓者不协矣谢氏矜愚之说则得之而以狂为过中则亦汎而不切盖狂固过中然行之

过中者不止于狂也若以狷而过中则何与于肆哉

又以荡为自恣则荡之与肆亦无以异矣杨氏不释

肆字之义而因荡字以见之于理固有所不足至于

廉字之说则尤支离矣大抵肆廉直三字皆具美恶

二意如廉者则有分辨而失于峭刻耳至于廉而不

刿则是大贤以上全德之事夔之所以为教皋陶之

卷二十二 第 14b 页 WYG0197-0494d.png

所以取人不是过也今以不足通物为廉则不取其

所以取人不是过也今以不足通物为廉则不取其有辨之意而太贬又以不刿者当之则又不见其峭

刻之病而太褒进退无所据矣愚字之义亦然其直

者本但为不达事理而不为奸欺耳未见其可强而

善也至其为诈亦但其疾之不美耳所谓愚者初非

下愚之愚也安得遽以不移绝之哉此又牵于援引

之失至于如此而不自知耳侯氏肆荡矜字之义得

之特其所谓难与并为仁者为未切而于愚之直诈

卷二十二 第 15a 页 WYG0197-0495a.png

亦有未尽盖以直为真实不隐则未见其为疾以诈

亦有未尽盖以直为真实不隐则未见其为疾以诈为直之反则未见其生于愚也愚而诈者岂若史氏

所谓塞侯微巧者欤

或问十八章之说曰范尹得之而未尽谢氏覆冒之说

凿矣杨氏则尤不可晓也盖凡物之类有邪有正邪

之与正不同而必相害此必然之理也然其显然不

同者虽相害而易见唯其实不同而名相似者则相害

而难知易见之害众人所能知而避之难知之害则

卷二十二 第 15b 页 WYG0197-0495b.png

非圣智不能察也是知圣人于此三者深恶而力言

非圣智不能察也是知圣人于此三者深恶而力言之其垂戒远矣今杨氏乃于三者之中无故各分二

等以为有不能为害者有能为害者既于文义事理

有所未协而又曰不能为害者远之可也必能为害

然后圣人恶之彼既不能为害矣而又何以远为哉

若必其能为害者而后恶之则吾恐后之有国家者

将有日听郑声亲利口而曰此未足以乱雅而覆邦也

侯氏章首三句亦杨氏之失而所谓似是而非者则

卷二十二 第 16a 页 WYG0197-0495c.png

得之惜乎其推之有未尽也所谓足以悦人而易惑

得之惜乎其推之有未尽也所谓足以悦人而易惑于郑声利口之害亦切中于事情矣

或问十九章之说曰程子张子谢氏之言至矣学者宜

熟读而深味之但张子后说非以正解此章之意而

其语亦小可疑也曰其曰山河大地之说何也曰释

氏之言此多矣今不知其何指也以上文求之岂亦

幻妄之云乎范蜀公有言持国好闭目而坐想大地

无寸土盖信乎其以是为病矣其曰信是会禅何也

卷二十二 第 16b 页 WYG0197-0495d.png

曰此亦假借之辞以晓韩公若曰如此则其为知道

曰此亦假借之辞以晓韩公若曰如此则其为知道而无事乎彼之虚言非真以为知彼之所谓禅也其

卒章数字则疑其阙文误字而不可晓矣诸说如何

曰范氏所谓有言则入于二者庄生之说也以为夫

子未免于有言而方有意于不言是亦不足以言圣

人矣吕氏以为德孚于人故不言而信者亦非夫子

之意若如其说则是孔子以为德孚于人而欲不言

以信之也其广已而造大如此圣人气象其必不然

卷二十二 第 17a 页 WYG0197-0496a.png

矣杨氏以为子贡能言而理有言之不能论者故夫

矣杨氏以为子贡能言而理有言之不能论者故夫子以是发之夫谓夫子固以是发子贡者信矣然理

之实形于事物之间而其论不必得于言说之际盖

无不可论之理也圣人于此但以子贡专求之于言

语之间而不察诸践履事为之实故言此以发之以

见夫言之所论者其实在此而非以为子贡能言而

于此有所不能论也故因子贡之未喻而复以四时

行百物生晓之夫天之不言而四时行百物生者特

卷二十二 第 17b 页 WYG0197-0496b.png

不待言而理自著耳岂言不能论之谓耶且其所引

不待言而理自著耳岂言不能论之谓耶且其所引以为说者如曰默而成之不言而信天道至教圣人

至德夫岂言不能论之谓耶且必以为理有不可论

者是亦老佛之意耳夫既曰理矣则仁义礼智君臣

父子之间无不可言者特以为专求之言而不察其

实则为不可而其实则又有不待言而显者耳夫岂

以为日用彝伦之外别有一物恍恍惚惚迥脱根尘

而不可以言论耶必由是说近则失其文义而不可

卷二十二 第 18a 页 WYG0197-0496c.png

寻绎远则乖于天理而流于异端不可以不深察也

寻绎远则乖于天理而流于异端不可以不深察也尹氏谓圣人与天地同德故以是发子贡亦非也夫

圣人固与天地同德矣然非自以为己与天地同德

而欲以无言自表也此其为病又有甚于吕氏者然

恐其意不至如是之差特其辞有未达而陷于此耳

或问二十章之说曰其大旨则程子得之矣谢杨各有

发明而皆有未尽者盖礼际不善无所稽考难以指

言而以为不足见者尤非所以言圣人之心也惟吴

卷二十二 第 18b 页 WYG0197-0496d.png

氏得之为多故今集注取其文而颇以谢杨之意足

氏得之为多故今集注取其文而颇以谢杨之意足之盖圣人之门来者不拒傥非有故未有却之如此

其峻者而其事则不可知耳洪氏胡氏皆以为学士

丧礼乃此后事圣人盖不终绝之又与吴氏小异云

或问二十一章诸家之说有谓宰我之问盖闻礼家至

亲期断之言故以质之夫子非自执丧而欲短之也

如何曰此盖以宰我为圣人之徒不应问此而欲为之

文其过也其意则忠且厚矣然三年之丧生于人心

卷二十二 第 19a 页 WYG0197-0497a.png

非由外至而礼家固亦已有加隆之说矣设使宰我

非由外至而礼家固亦已有加隆之说矣设使宰我实闻期断之说而不能察其是非尽其曲折则其爱

亲之薄亦可知矣虽非自短其丧然其情亦何以异

耶曰又有以宰予为不察理不知仁而不知爱亲之

道者信乎曰是其意若曰予非不爱亲也特不察理

而不知其道也非不仁也特不知仁也是亦为之文

其过之言耳然人之有三年之爱于父母盖心之不

能已者而非有难明之理也是其存焉则为仁失之

卷二十二 第 19b 页 WYG0197-0497b.png

则为不仁其间盖不容发而其存不存又不待于知

则为不仁其间盖不容发而其存不存又不待于知之而后能勉也亦系于吾心之厚薄如何耳宰我食

稻衣锦自以为安则其无爱亲之心可见而夫子所

以斥之者亦明矣说者乃欲曲为之讳而未减其不仁

不孝之罪是以其说徒为辞费而不足以掩其实也

曰或谓宰我非不知短丧之为薄直以有疑故不敢

自隐于夫子只此无隐便是圣人诚处如何曰言宰

我之心虽薄而其不敢自隐者犹有圣门气象可也

卷二十二 第 20a 页 WYG0197-0497c.png

谓之无隐而直以圣人诚处许之则又激于世俗矫

谓之无隐而直以圣人诚处许之则又激于世俗矫情饰诈之私而不自知其言之过矣然此章正意在

于问丧而丧之主于哀者又非自外而至今不论此

而摘其旁支琐细之说以为己死之人文不可赎之

过亦何益哉曰或谓夫子之言女安则为之为不与

人为伪者信乎曰是因无隐之说而又失之之甚也

夫圣人固不与人为伪矣然不曰不肖者跂而及之

乎其曰安则为之者乃深责而痛绝之辞也岂使之

卷二十二 第 20b 页 WYG0197-0497d.png

真以为安而遂为之也哉若如其言则圣人之所以

真以为安而遂为之也哉若如其言则圣人之所以垂世立教者初无一定之则直徇世俗情意之厚薄

使人之自为礼而不虑夫坏法乱纪之原自我始也

其引乐正子春之言则似矣而亦未察乎子春之事

乃其不用情而过于礼者故悔而思有以俯就之耳

若宰予之情则又乌可用而遂短其丧也曰若以宰

我之无所不薄为不仁如何曰是亦未知其短丧之

已为不仁之甚不待至于无所不簿然后为不仁也岂

卷二十二 第 21a 页 WYG0197-0498a.png

习于孝弟为仁之本之说而夫之与然则诸说孰为

习于孝弟为仁之本之说而夫之与然则诸说孰为得之曰范氏之说为有当于人心矣谢氏特恐贤者

过中以上亦然洪氏所谓礼坏乐崩之意亦善(洪氏曰礼

乐之实乃自事亲从兄而出宰我轻所重而惜其末故夫子推本以告之)然亦有所未尽

盖礼乐无所不在丧固有丧之礼矣唯乐为无所用

于丧者然当丧而不乐是乃乐之所以为乐也若当

丧而玉帛陈焉钟鼓作焉则其坏礼而崩乐也益以

甚矣然其言之失有不待言而喻者故夫子不之荅

卷二十二 第 21b 页 WYG0197-0498b.png

而直以不忍之端告之此章之通义则李氏之说尤

而直以不忍之端告之此章之通义则李氏之说尤为有功(李氏曰宰予于三年之丧自度其有不能免者又闻期断之论是以疑而问之故夫子先

示之以君子之所不安待其出也而后言父母于其子之怀使知以父母之心为心则安与不安固当自

有处矣齐宣王欲短丧孟子谓公孙丑亦教之孝弟而己言非徒告之以短丧之不可当示之以孝弟之

真情使知其所由来也)但其以怀为怀念之怀则于文义为未

当耳推而合于范谢说之善者使相表里焉则此章

之旨庶乎其无所遗矣

或问二十二章之说曰李氏说得之诸说真以博奕为

卷二十二 第 22a 页 WYG0197-0498c.png

可为则失之矣

可为则失之矣或问二十三章之说曰程子范谢尹氏得之而尹氏为

尤善吕氏之意以君子为有德之称则误矣若以德

言则岂至于无义而为乱哉鬻拳兵谏世或有之然

亦鲜矣非圣人之通言也杨氏以君子为有德位之

通称而释二字之义甚善盖古者不以不肖治贤不

以贤事不肖凡在上者必其贤于所临所治之人也

故后世因以君子为有德之称盖其义初不异但所

卷二十二 第 22b 页 WYG0197-0498d.png

施有不同者如此章言君子者三其上二者以德言

施有不同者如此章言君子者三其上二者以德言之也其对小人者则皆以位言之耳其以守约对守

义而言于孟子之文义亦有所未安者为乱之说亦

非也为乱之名所包甚广非必皆后其君君之所为

顾亦牵于援据而至此耳

或问二十四章之说曰称人之恶在已则长浮浅刻薄

之心于人则绝劝勉愧耻之意是以君子乐道人之

善闻人之过如闻父母之名耳可闻而口不可道也

卷二十二 第 23a 页 WYG0197-0499a.png

居下流而讪上使人尊君亲上之谊薄悖逆作乱之

居下流而讪上使人尊君亲上之谊薄悖逆作乱之衅萌是以君子造辟而言诡辞而出居是邦不非其

大夫也胡氏以下流为卑秽之人上谓贤于已者然

举凡在己上者而兼言之则可欲以一说遂废其馀

则偏矣然此两言者岂亦以救子贡多言方人之失

与勇谓材力强猛果敢则其材力未必过人而临事

敢为者也范氏之说于此二句亦为得之他则疏矣

其以谏为讪尤害于理讪之得名正其以不告于上

卷二十二 第 23b 页 WYG0197-0499b.png

而显言于众耳谢氏讪上无礼似是而非之说得之

而显言于众耳谢氏讪上无礼似是而非之说得之然谓特恶其欺世乱俗则未察乎其取名之善而用

意之不臧耳杨氏之说则善矣侯氏章首两句甚善

而其下文意若不相属者若曰但众人或蔽于私而

失惟圣贤则不失其所恶之正所谓惟仁者能恶人

者也如此则得之矣者字盖指人而言之尹氏误以

为在己之事故有二者之别以徼为伺察盖本洪氏

之说古注以徼为抄苏氏以徼为侥倖似皆若不如

卷二十二 第 24a 页 WYG0197-0499c.png

洪氏之说

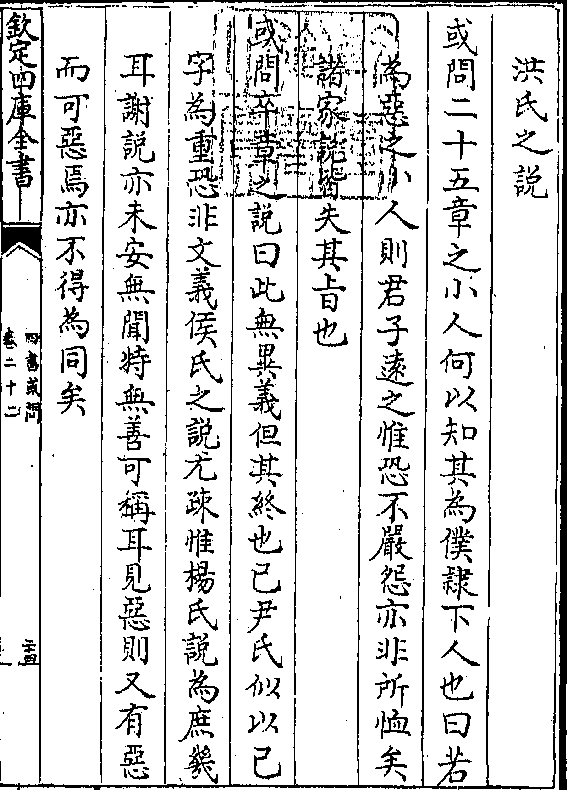

洪氏之说或问二十五章之小人何以知其为仆𨽻下人也曰若

为恶之小人则君子远之惟恐不严怨亦非所恤矣

诸家说皆失其旨也

或问卒章之说曰此无异义但其终也已尹氏似以己

字为重恐非文义侯氏之说尤疏惟杨氏说为庶几

耳谢说亦未安无闻特无善可称耳见恶则又有恶

而可恶焉亦不得为同矣

卷二十二 第 24b 页 WYG0197-0499d.png

四书或问卷二十二