声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

经问补目 第 1a 页 WYG0191-0222a.png

钦定四库全书

钦定四库全书经问补目

卷一

合乐养老 (井邑沟洫成同之异汉纪改正朔) 父子师弟谥字

明堂行庙学事 (周公两迁殷民周公诰康叔) 康诰篇首二十八字

(祔必在穆)

卷二

格物致知 (英宗复辟事列代选举法) 元代八比取士法

经问补目 第 1b 页 WYG0191-0222b.png

唐沈太后丧葬变礼(庙祧外坛墠庶母祔庙) 祔祭不降等

唐沈太后丧葬变礼(庙祧外坛墠庶母祔庙) 祔祭不降等 嫡庶坐位 (庶母忌祭)

卷三

伯夷伯翳大费 (武王无戡黎事微子不奔周) 武庚不面缚舆榇

五门内外朝之辨 (蔡沈注伪引史记)

经问补目 第 2a 页 WYG0191-0222c.png

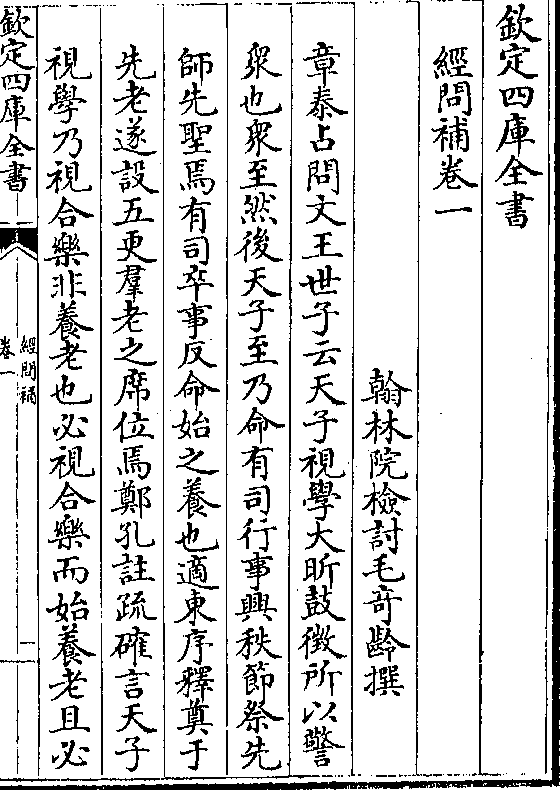

钦定四库全书

钦定四库全书经问补卷一

翰林院检讨毛奇龄撰

章泰占问文王世子云天子视学大昕鼓徵所以警

众也众至然后天子至乃命有司行事兴秩节祭先

师先圣焉有司卒事反命始之养也适东序释奠于

先老遂设五更群老之席位焉郑孔注疏确言天子

视学乃视合乐非养老也必视合乐而始养老且必

视合乐而反于国至明日而始养老其云大昕者是

经问补目 第 2b 页 WYG0191-0222d.png

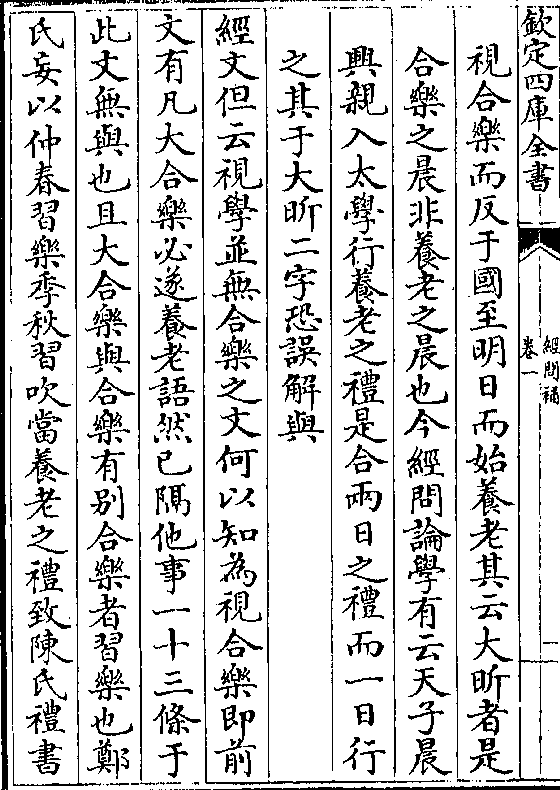

合乐之晨非养老之晨也今经问论学有云天子晨

合乐之晨非养老之晨也今经问论学有云天子晨兴亲入太学行养老之礼是合两日之礼而一日行

之其于大昕二字恐误解与

经文但云视学并无合乐之文何以知为视合乐即前

文有凡大合乐必遂养老语然已隔他事一十三条于

此文无与也且大合乐与合乐有别合乐者习乐也郑

氏妄以仲春习乐季秋习吹当养老之礼致陈氏礼书

经问补目 第 3a 页 WYG0191-0223a.png

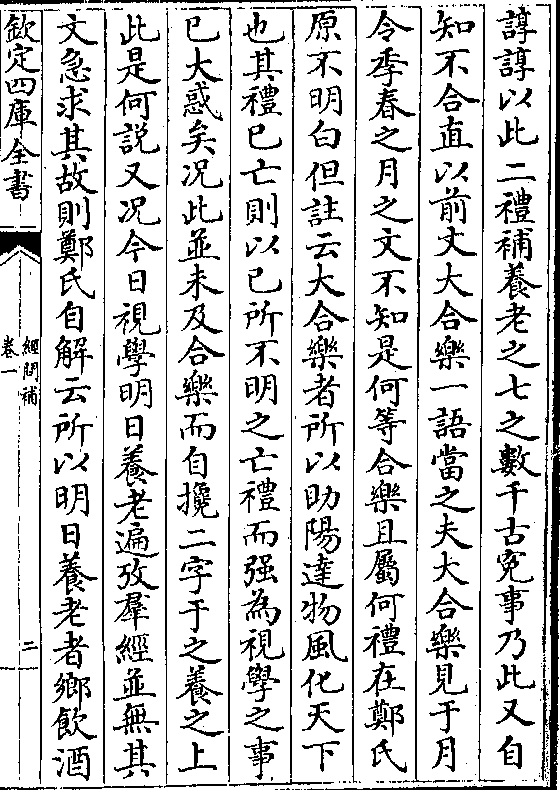

谆谆以此二礼补养老之七之数千古冤事乃此又自

谆谆以此二礼补养老之七之数千古冤事乃此又自知不合直以前文大合乐一语当之夫大合乐见于月

令季春之月之文不知是何等合乐且属何礼在郑氏

原不明白但注云大合乐者所以助阳达物风化天下

也其礼已亡则以已所不明之亡礼而强为视学之事

已大惑矣况此并未及合乐而自搀二字于之养之上

此是何说又况今日视学明日养老遍考群经并无其

文急求其故则郑氏自解云所以明日养老者乡饮酒

乡射之礼明日乃息司正徵惟所欲以告于先生君子

经问补目 第 3b 页 WYG0191-0223b.png

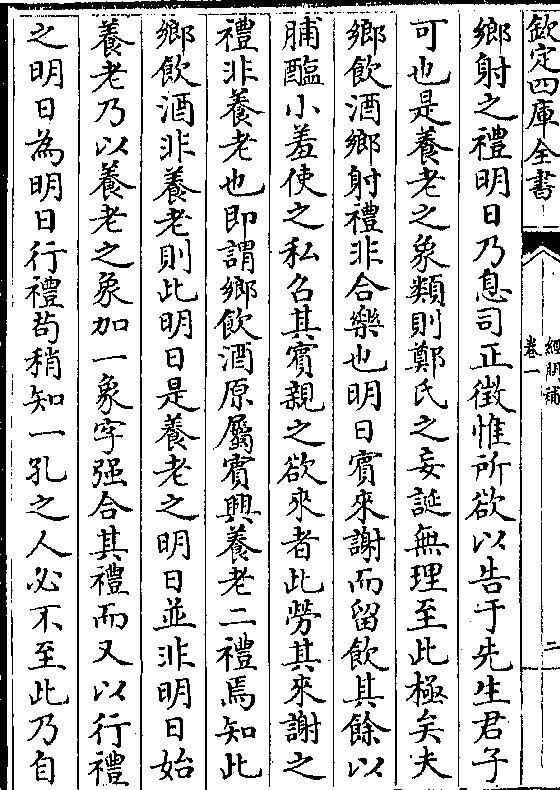

可也是养老之象类则郑氏之妄诞无理至此极矣夫

可也是养老之象类则郑氏之妄诞无理至此极矣夫乡饮酒乡射礼非合乐也明日宾来谢而留饮其馀以

脯醢小羞使之私召其宾亲之欲来者此劳其来谢之

礼非养老也即谓乡饮酒原属宾兴养老二礼焉知此

乡饮酒非养老则此明日是养老之明日并非明日始

养老乃以养老之象加一象字强合其礼而又以行礼

之明日为明日行礼苟稍知一孔之人必不至此乃自

经问补目 第 4a 页 WYG0191-0223c.png

此一误而改反命为反国曾反命而可云反国而命乎

此一误而改反命为反国曾反命而可云反国而命乎又改始之养也为始立学而之养曾往养老之处而可

云始立学而方往之乎且只始一字何以知是始立学

也原其意亦以群经无今日视学明日养老之礼或始

立学者有然因又见前文数十条前有始立学语遂窃

承之而不知其大不通也

泰占又问古沟洫之制在小司徒注但于甸都下旁

加一里未尝别设治沟洫人也今经问于甸八里外

有治沟洫之夫各受一井各使之不出车赋是与旁

经问补目 第 4b 页 WYG0191-0223d.png

加之义又稍异矣且小司徒经土地但有井邑丘甸

加之义又稍异矣且小司徒经土地但有井邑丘甸县都六名而郑注于甸方八里下云旁加一里则得

十里为成于都方八十里下云旁加一里则得百里

为同又添成与同二名于经文之外以释经土地之

义此何故耶

井地在群经全然不明何况沟洫今但据经文推理其

说则不得不以他经搀入之如此小司徒任井地祗以

经问补目 第 5a 页 WYG0191-0224a.png

井邑丘甸县都六名定赋敛之事然不及沟洫也惟匠

井邑丘甸县都六名定赋敛之事然不及沟洫也惟匠人为沟洫始曰九夫为井井间有沟十里为成成间有

洫百里为同同间有浍则欲辨井地之有沟洫不得不

增成同二名于其间故云九夫为井井方一里四井为

邑邑方二里四邑为丘丘方四里四丘为甸甸方八里

此本文也而于是云旁加一里共十里为成而以所加

之一里为治沟洫之用此就匠人文补之以解任地事

之义所谓以经解经者是以经文四丘为甸四甸为县

此中无成字而成已可见何则甸止八里县有二十里

经问补目 第 5b 页 WYG0191-0224b.png

向使无成以补之则四甸止十六里耳焉得云四甸为

向使无成以补之则四甸止十六里耳焉得云四甸为县则即据本文亦已隐包一成于其中矣于是都方四

十里加以四都八十里而旁加一里共得方百里而名

之为同直以匠人文解之郑注之意如此若其以旁加

之里与之治沟洫之夫则亦以本文税敛二字解之大

抵一成方十里得百井九百夫而以甸之八里六(十四)井

五百七十六夫出田税以所加一里三十六井三百二

经问补目 第 6a 页 WYG0191-0224c.png

十四夫使之不出税而治沟洫则此不出税者即治沟

十四夫使之不出税而治沟洫则此不出税者即治沟洫之人也虽同亦然故本文止及甸都而不及成与同

以本文但任税敛成与同即不在税敛内耳盖古经极

简核其暗补甸数明阙成同皆有意者郑注虽不谬然

亦未能明言其意非得今日剖析之则终昧昧耳经之

有藉于质难如此

泰占又问汉高纪元年冬十月此汉承秦正建亥未

经改朔故仍以十月为岁首者先生据颜师古刘攽

诸说谓既承秦正即当以冬十月为春正月此因孝

经问补目 第 6b 页 WYG0191-0224d.png

武改建夏正之后记事者追改作冬十月其说可疑

武改建夏正之后记事者追改作冬十月其说可疑按张苍传为计相时绪正律历以高祖十月始至霸

上故因秦时本十月为岁首不革向使十月是追改

文则其传原文当云正月至霸上故因秦时本正月

为岁首其文周章正月何月耶且汉初诸纪凡先纪

冬者以为此即汉正记事者遵时王之制犹春秋之

义也况高纪云元年冬十月五星聚于东井沛公至

经问补目 第 7a 页 WYG0191-0225a.png

霸上天文志亦云元年十月五星聚于东井北魏高

霸上天文志亦云元年十月五星聚于东井北魏高允谓此冬十月五星不聚东井当是秦之冬十月为

汉秋七月建申之月非秦正建亥月也向使追改何

不并改秋七月而仍溷之于秦正建亥之月纪文如

是志文亦如是耶

此问之最善者但文有不同纪之十月是追改正月为

十月者若传之十月则原文是十月何必追改世无恒

称时月不用夏正者纪是记事文必遵王制春秋是也

若他文则毛诗周礼尚杂称夏正况此传订证时月本

经问补目 第 7b 页 WYG0191-0225b.png

欲言其舍夏正而从秦正之故则虽在秦时亦必明指

欲言其舍夏正而从秦正之故则虽在秦时亦必明指出夏月以便比核岂有拘正建而祗以正月二字校律

历者吾仍请以经断之春秋僖五年冬十二月丙子朔

晋灭虢此夏之十月策书称冬十二月固史文也然而

晋侯问卜偃何时可灭虢对曰其九月十月之交乎则

直以夏时之九月十月对晋君今左氏传之汉律历志

亦载之皆曰十二月朔日灭虢正在夏时九十月之交

经问补目 第 8a 页 WYG0191-0225c.png

传文可验也

传文可验也若三正改朔并无以冬领年者尚书惟十有三年春即

殷之冬十一月戊午师渡孟津也春秋传僖五年春王

正月辛亥朔日南至即月令十一月冬至之日日南极

也盖领年惟春王无冬王也此予所习言不更赘也

至于高允崔浩论五星聚东井事在七月不在十月向

已详言之兹亦不赘但其必记冬十月不得改正秋七

月者亦自有故是年七月五星聚东井占者谓东井秦

之分野先入秦者当之而沛公适以十月至霸上为开

经问补目 第 8b 页 WYG0191-0225d.png

王受命之符于是以是年为汉元年然而改元未改朔

王受命之符于是以是年为汉元年然而改元未改朔仍承秦正因之以冬十月为春正月则其序受命之符

与入秦改元不得分析故曰元年冬十月五星聚于东

井沛公至霸上其称十月至霸上者则入秦之时而五

星之聚东井则入秦受命之由至霸以时言五星聚以

符命言也向使欲改秋七月则改作十月前之秋七月

耶是秦二世之三年七月非汉七月也改作十月后之

经问补目 第 9a 页 WYG0191-0226a.png

秋七月耶则又在至霸后也其但当仍旧而必不得改

秋七月耶则又在至霸后也其但当仍旧而必不得改亦可谅矣班氏知其然故其于高纪则第记受命之符

而于天文志则仍曰汉元年十月五星聚于东井随即

继之曰以历推之从岁星也盖以岁星每附日行而建

申七月则日次鹑尾岁星随日入东井而四星从之谓

之从岁星此不改七月而七月自见者盖汉史所改是

夏十月高允所疑正谓非夏十月是所疑所改明是两

事两事不并案故但存意已耳若正朔必改时月则春

秋毛氏传开卷便了惟检视之

经问补目 第 9b 页 WYG0191-0226b.png

泰占又问学校问谓孔子字仲尼而后即以此易名

泰占又问学校问谓孔子字仲尼而后即以此易名见檀弓鲁哀之诔故论语中庸孙与弟子皆称仲尼

非谓孙可字祖弟子可字师也然按仪礼凡虞祭卒

哭祔庙诸祝无不称皇祖某甫而尚书武王告群后

直称王季季祖之字也况孙氏祖字而不讳氏是字

不讳也至离骚朕皇考曰伯庸则并父亦字之矣若

此者何耶岂入庙临文言各有当耶

经问补目 第 10a 页 WYG0191-0226c.png

古字原可称况庙中宗祝苟无谥即专称官爵亦无用

古字原可称况庙中宗祝苟无谥即专称官爵亦无用势必连字称之如今某府君某处士是也古王亦然王

季不称季则是谁王故春秋内传曰何敢忘高圉亚圉

外传曰我先公不窋此固不必讳然亦无可讳也至于

氏字则何但祖字古皆以父字为氏郑子国之子称国

侨鲁公孙子家之子称子家羁皆父字也特予谓不然

者谓子产竟称父子国子家羁直称父公孙子家则无

是理耳诸凡主客所引皆告述之事告述称祖父遇有

尊者虽名亦不讳况字耶今人无端行文他书不能据

经问补目 第 10b 页 WYG0191-0226d.png

惟论语中庸其所素熟因有藉口仲尼而孙字祖弟字

惟论语中庸其所素熟因有藉口仲尼而孙字祖弟字师者故偶着此语倘有责我者云哀之谥尼在夫子死

后而陈亢子贡之称仲尼在夫子生前竟不疑论语一

书成于战国者则吾亦无以应之耳

泰占又问明堂可以行庙学之事既有庙学矣而又

于明堂行其事则何时也

此非定制焉得有定时但遇便即行之如洛诰成王烝

经问补目 第 11a 页 WYG0191-0227a.png

祭岁此当在庙者而洛邑无庙即于明堂行之所云王

祭岁此当在庙者而洛邑无庙即于明堂行之所云王入太室祼者即明堂中室也若学则明堂位俨有米廪

瞽宗诸名或养老释奠先师偶一于明堂行之何不可

乎

泰占又问经问辨日知录论伐奄践奄多士多方之

误极其明快此较之尚书蔡传尤为谬乱但尚有未

尽者多士一诰似非迁殷时所作观诰文曰昔朕来

自奄予大降尔四国民命移尔遐逖比事臣我宗多

逊以移尔遐逖为畴昔之事则此诰在迁民后矣况

经问补目 第 11b 页 WYG0191-0227b.png

下文又曰今朕作大邑于兹洛亦惟尔多士攸服奔

下文又曰今朕作大邑于兹洛亦惟尔多士攸服奔走臣我多逊则此诰又在营洛后与商奄之叛相距

不远乃多方即曰今尔奔走臣我监五祀则迁殷实

在五年之前与此诰之在营洛后者似两时两事故

前儒谓迁殷三年而营洛营洛一年而作多士又灭

奄而诰多方次第秩然至于朕来自奄先生谓周公

自称则于王若曰何居敢问

经问补目 第 12a 页 WYG0191-0227c.png

多士周公为迁殷作也其为迁殷作何也一以书序知

多士周公为迁殷作也其为迁殷作何也一以书序知之书序云成周既成迁殷顽民周公以王命诰作多士

是为迁殷也一以诰文知之诰文曰告尔多士予惟时

其迁居西尔是矢口即迁殷也及结曰今尔惟时宅尔

邑继尔居则终言迁居也又曰尔厥有干有年于兹洛

则迁在营洛后不在营洛前也又曰尔小子乃兴从尔

迁言后此之兴皆从今日一迁始也又曰王曰又曰时

予乃或言尔攸居言重言叠告只此迁居也则多士为

迁殷作矣向使五年之前而既迁则此告多事矣且一

经问补目 第 12b 页 WYG0191-0227d.png

告再告三告若惟恐其不肯迁者不惟多事且启之隙

告再告三告若惟恐其不肯迁者不惟多事且启之隙矣乃其所疑者则诰文又曰昔朕来自奄予大降尔四

国民命移尔遐逖比事臣我宗多逊夫移尔即迁也移

尔遐逖即远迁也皆前此事也如此则焉得谓此诰为

迁殷时作而又不然者前此已迁殷矣世不知伐奄有

三又焉知迁殷有两而少见多怪六经犹然当公东征

时既灭四国乃遂分殷民十三族迁六族于鲁使随伯

经问补目 第 13a 页 WYG0191-0228a.png

禽至宗国各与职事春秋传所云分殷民六族条氏徐

禽至宗国各与职事春秋传所云分殷民六族条氏徐氏萧氏索氏长勺氏尾勺氏使之职事于鲁是也故诰

曰昔朕来自奄言灭禄父后伐奄还也大降尔四国民

命者谓祗诛四国之君禄父三监而不及民命故但迁

徙不诛杀也移尔遐逖迁鲁也比事臣我宗即职事于

鲁也宗者鲁宗国也否则成周非宗周何宗矣多逊者

皆顺民也此前事也若其又曰亦惟尔多士攸服奔走

臣我多逊则言今之迁亦欲使尔为顺民也亦者今亦

然也夫昔迁今亦迁则在诰文亦明曰两迁矣乃今之

经问补目 第 13b 页 WYG0191-0228b.png

所迁则以其馀七族春秋传所云陶氏施氏繁氏锜氏

所迁则以其馀七族春秋传所云陶氏施氏繁氏锜氏樊氏饥氏终葵氏者则并土地而改封于卫及营洛之

后七族在殷墟尚顽梗不顺谓之顽民而商奄淮夷仍

相因为乱于是先迁殷顽民以批其根书序所云成周

既成迁殷顽民作多士是也遂伐淮夷以绝其援书序

所云成王东伐淮夷遂践奄作成王政是也于是直灭

奄而迁其君书序所云成王既践奄将迁其君于蒲姑

经问补目 第 14a 页 WYG0191-0228c.png

作蒲姑是也夫然后归宗周而作多方焉则是迁顽伐

作蒲姑是也夫然后归宗周而作多方焉则是迁顽伐淮夷践奄皆在营洛后一年之事诸书甚明而多士多

方与逸书蒲姑成王政相接于康诰酒诰召诰洛诰后

其篇章次第又甚明顺此似无可疑者若多方臣我五

祀之语则并非迁顽至今之五年毋论灭四国时原不

迁顽即是时迁顽而周公营洛在七年伏生以为四年

克殷封卫侯则相距三年郑氏谓二年居东又三年诛

管蔡则相距止一年并与五年不相合故前儒谓五祀

者是告监殷官递代之岁谓五岁当介赉尔故下以迪

经问补目 第 14b 页 WYG0191-0228d.png

简大僚承之此与迁殷无与也至于成王俨在周公代

简大僚承之此与迁殷无与也至于成王俨在周公代为之作诰而公然称朕此无论愚智皆不谓然故宋人

武断直以周公诰康叔王若曰朕其弟以为成王不当

称康叔为弟周公称弟则又必无其事竟谓康诰酒诰

梓材三篇皆是武王诰叔之文使尚书篇帙三代故事

一概改变今溥天之下老老大大皆有一武王封康叔

典故在其胸中此千古大冤大枉事也祗执一理见不

经问补目 第 15a 页 WYG0191-0229a.png

耐考索而武断之弊遂至如此吾故曰宋人只理字误

耐考索而武断之弊遂至如此吾故曰宋人只理字误世不浅可不慎哉

泰占又问康诰篇首有惟三月哉生魄四十八字蔡

传谓是洛诰文而脱简于此者先生广听录不用其

说仍从孔传作康诰文则于诰文亦似不合先生据

诸书谓成王封卫在营洛前而此文开句即云作新

大邑于东国洛然后告治道而作康诰是封卫在营

洛后矣且广听录经问历辨先营洛邑后迁殷民与

宋儒先迁殷而后营洛正相水火今此文俨然有百

经问补目 第 15b 页 WYG0191-0229b.png

工播民见事于周语是殷之迁民实与周之百工相

工播民见事于周语是殷之迁民实与周之百工相助为役作者也似乎封卫而营洛营洛而迁殷一先

一后两俱未合请明示之

三代事原只影响况儒者各执意见稍一不耐便成门

户此当降心理会之如周公东征裁一克殷便须封卫

此际不容有顷刻之缓岂有虚其地多年待营洛而始

封者故伏生大传谓周公摄政之四年建卫侯而封康

经问补目 第 16a 页 WYG0191-0229c.png

叔即郑玄王肃各有同异亦不过相越一二年间若营

叔即郑玄王肃各有同异亦不过相越一二年间若营洛则明云在周公摄政之第七年召诰经文具在也是

先营洛邑始大诰治虽文有诰字决非康诰而又有疑

者尝读春秋传定四年祝鮀之语谓康诰与伯禽之诰

一时同颁而伯禽之诰其篇虽亡然即在洛诰烝祭之

时史逸作册而颁之为周公后者是伯禽一诰实颁在

营洛之后成王到洛之十有二月其同颁康诰不能异

时可知也殊不知封鲁封卫不能异时而封鲁卫与诰

鲁卫则不必同时盖古颁诰命必在大祭一献后君降

经问补目 第 16b 页 WYG0191-0229d.png

阶南向为所命者北向而史从君右执册命之祭统所

阶南向为所命者北向而史从君右执册命之祭统所云爵命赐于庙不敢自专者是也则是叔之封卫原在

克殷灭四国时营洛之先而爵命之诰则必俟营洛大

祭而后予之不然伯禽为公后虽在此时而溯其封国

则在武王伐纣年本纪所谓初归国而即封弟旦于鲁

者而伯禽代封则又在周公摄政年世家所云其子伯

禽代就封于鲁者而至此而定为后夫然后伯禽之诰

经问补目 第 17a 页 WYG0191-0230a.png

与康诰两册同日颁也然则此四十八字决是康诰历

与康诰两册同日颁也然则此四十八字决是康诰历考之诸书而皆合者也至若先营洛后迁殷亦群经俨

然此所云百工不是工作所云播民不是迁播之播百

工是百官播民是殷之遗民播者遗也孔传谓播率其

民固无理吾仍以经证经则播民即播臣也东征之诰

即曰于伐殷逋播臣夫东征未尝迁而即称曰播亦曰

此殷之遗臣矣至洛诰曰予齐百工又曰监我士师工

又曰惟以在周工皆指官言故百工播民和见事于周

但云周官殷民合服事于周并非攻洛之文其首曰作

经问补目 第 17b 页 WYG0191-0230b.png

新大邑于东国洛者谓作洛之后大合会臣民周公皆

新大邑于东国洛者谓作洛之后大合会臣民周公皆劳之而乃诰之以治也但予则转有请者康诰虽在营

洛后而此四十八字非营洛文且曰大诰治则又非封

叔之诰窃疑成王诰叔祗有康诰酒诰二篇而梓材一

篇则大诰治者因营洛之后将伯禽之诰康诰酒诰并

此大治之诰一时并发而藏史有误将康诰中王曰封

至戕败人宥七十四字脱简于大诰治中而以大诰治

经问补目 第 18a 页 WYG0191-0230c.png

首四十八字脱简于康诰之首因之作书序者遂并康

首四十八字脱简于康诰之首因之作书序者遂并康诰酒诰梓材并列为封叔之诰实则此四十八字合之

王启监厥乱为民以后一百八十六字名为梓材皆周

公诰王之辞与诰叔无涉向曾以是质之先仲氏亦以

为是而未敢定也此当存其说以俟后之有学者若梓

材前后错简则在蔡传亦疑之其以戕败人宥前为康

诰文者以叔本为司寇官故康诰半诰慎罚与此相合

若予广听录则道途所作中多未备此亦其一耳

泰占又问庙制折衷论昭穆谓迁必在昭祔必在穆

经问补目 第 18b 页 WYG0191-0230d.png

此是定制乃杂记丧小记俱云孙当从祖每新主入

此是定制乃杂记丧小记俱云孙当从祖每新主入祔必中一而祔于祖庙中一者间一也间父祔祖则

祔在昭矣凡妇祔妾祔皆然似显与祔必在穆之说

相反此可无一语申明之乎

此自有义然不经发问便不能申明其说先圣所以重

起予也是祔皆丧祭而一在卒哭后一在禫后其云间

一祔祖者则卒哭后之祔所谓昭祔昭孙从祖是也盖

经问补目 第 19a 页 WYG0191-0231a.png

葬后卒哭未应立庙先以其主寄祔于祖庙之傍祔毕

葬后卒哭未应立庙先以其主寄祔于祖庙之傍祔毕仍迎主而归奉于寝凡祥练诸祭即祭在寝至时祭而

仍寄庙如是三年左传所云丧祭于主烝尝禘于庙者

此寄祔也然而不祔父而必祔祖者此中有礼意焉以

为父庙是穆之末一庙他日丧毕迁庙正当移父庙而

奉新主于其中今尚未迁祔但寄祔耳而遽厕父傍是

疑于逼父大不安矣所以必间一而祔祖者祗为此非

有他也即孙从祖之说亦非此解他日迁庙后祖孙共

昭穆孙必从祖非谓此寄祔时偶一从也若祔必在穆

经问补目 第 19b 页 WYG0191-0231b.png

则是三年丧毕吉祭入庙之祔以是时禫纤甫易可以

则是三年丧毕吉祭入庙之祔以是时禫纤甫易可以卜日行吉禘礼夫然后大祫太祖而迁庙焉然亦有礼

意惟吉禘大祫则庙主与迁庙之主皆得合食于太祖

之庙及食毕而应祧之主即随迁庙主而迎入群宫其

留庙之主则各升一庙而新主新庙亦各随群宫群庙

而警跸以入一似未尝有祧迁者此正祔也是两祔皆

丧祭而一必祔昭一必祔穆自此一问而先王制礼精

经问补目 第 20a 页 WYG0191-0231c.png

意至今日而发抒了鬯有如此

意至今日而发抒了鬯有如此远宗曰已上凡八问皆章泰占从白门寄质经问中

所疑者辨经至此无剩义矣读经问者必兼读此方

快耳先生尝曰自吾得泰占而经学始明然则问亦

何易耶

经问补卷一

经问补目 第 20b 页 WYG0191-0231d.png

经问补目 第 21a 页 WYG0191-0232a.png

钦定四库全书

钦定四库全书经问补卷二

翰林院检讨毛奇龄撰

方日斯(名迈福建人康熙进士初授萧山令踰月调兰溪去)寄问大学格物两

字早岁读程朱注解窃疑如此格物将白首钻研难

言知至皇问诚正乎若格正物欲又遗却在外功夫

先生谓物即物有本末之物诚为卓见第格字作量

度解虽较简明然尚有未尽者按格致诚正修齐诸

字皆兼功效两义可颠倒言之格物是用功物格即

经问补目 第 21b 页 WYG0191-0232b.png

成效矣惟知致二字稍有未合故改作知至今量度

成效矣惟知致二字稍有未合故改作知至今量度二字亦似但可量度物而不可云物量度未识此字

有别解否

格物与物有本末两物字原是本文故元儒黎立武明

儒王心斋皆谓格物即格其物有本末之物此实依文

立解者特字书恶劣于从来玉篇广韵所明载字义则

尽删去而增入后人臆说于其中即一格字而解并乖

经问补目 第 22a 页 WYG0191-0232c.png

错近儒汤潜庵与施愚山在史馆时昌言古无穷致之

错近儒汤潜庵与施愚山在史馆时昌言古无穷致之训以致史官张烈妄起争执仆有鉴于此故特引李善

文选注苍颉篇及广韵旧注量度二字以作诂训而来

询据功效两义颠倒作解如此说经何患六经尚晦蚀

乎但仆谓此二字仍可颠倒者以用功言则曰量度物

曰格物而以成效言则物已量度矣物格矣致知亦然

用功则致知成功即知致其易至字偶然耳盖经有本

文字顺而诂义稍碍者则仍以本文读之尚书格于皇

天孔传解至于皇天似碍则本文仍在如旧注以修为

经问补目 第 22b 页 WYG0191-0232d.png

饰以治为理以齐为整给以平为辨治则身饰而国理

饰以治为理以齐为整给以平为辨治则身饰而国理家整给而天下辨治亦似未安第各有本文不需别解

然乎否耶若穷致物理来询谓程朱注解则诬坐程氏

正当暴白程氏改大学明见之二程全书但搀知本并

不补格物其云窃取程子之意以补之本子虚之言观

其序大学又云间亦窃附己意补其阙略可验也至云

格正物欲遗在外功夫则亦不然格正物欲即诚意中

经问补目 第 23a 页 WYG0191-0233a.png

之恶恶臭所谓去恶也去恶侵诚意功夫非大学知本

之恶恶臭所谓去恶也去恶侵诚意功夫非大学知本始事则有之然并未遗外既入大学则在诚正修时已

将离经博习诸事件该摄其内实未尝于心身外别有

在外学问一节目也朱子惟欲别立一节目故误增博

物于大学之首此不可再误也

日斯又问经问中有英宗复辟事先生谓失国之君

不得再主神器窃意春秋凡诸侯出奔者其复归于

国圣人皆不绝其位若曹伯襄曹伯负刍为伯主所

执与英宗受辱强敌事可彷佛即其后归亦无异词

经问补目 第 23b 页 WYG0191-0233b.png

而晋夷吾蔡献舞见获而归经并不书复入周之襄

而晋夷吾蔡献舞见获而归经并不书复入周之襄王敬王居郑居翟泉仍书天王为共主讳故不以失

国之词言之似失国者原有复位之义如谓景帝已

即大位不宜再居藩邸古天子而为人臣者甚多亡

国之君勿论即如昌邑王亦已即位踰月葬昭帝矣

被废复还昌邑于汉宣无嫌也且晏子有言人君为

社稷死则死之为社稷亡则亡之英宗虽多行不义

经问补目 第 24a 页 WYG0191-0233c.png

宠用奄人然土木之役乃门庭之寇利用禦之不幸

宠用奄人然土木之役乃门庭之寇利用禦之不幸兵败身辱与荒淫游畋自底灭亡者殊科昔夏太康

畋洛勿反夷羿篡窃五子之歌圣人取焉是先生此

议可以戒为君或不可以教为臣可以责人兄或不

可以劝人弟未知有当于高深否

此事仆答问甚详且了不必再举前说然又不得不赘

复者以此本创事无成经成迹可引据作说但就事言

事则英宗不惠幸而被虏一年幽闭七年童心渐亡庶

得善后然犹甫复辟而即复王振官爵招魂刻像祠曰

经问补目 第 24b 页 WYG0191-0233d.png

旌忠以致毛里孛罗边患大起万一景帝早让则圣质

旌忠以致毛里孛罗边患大起万一景帝早让则圣质如初内而石亨曹吉祥外而也先伯颜彼此牵掣无七

年之安攘而有一十六年之扰乱国祚其可几乎故曰

失国之君创痍未复断不得再主神器此为英宗言之

非谓凡为君者皆如是也今来讯以诸侯失国历相比

较则拟非其伦不特侯国得失不关神器且上有天子

其黜陟予夺一禀王法岂史论一言可定是否况春秋

经问补目 第 25a 页 WYG0191-0234a.png

失国诸君皆强霸不道肆虐所及晋执曹卫与秦获晋

失国诸君皆强霸不道肆虐所及晋执曹卫与秦获晋侯皆显报私怨而楚以凭陵诸小虏蔡君献舞则尤简

书所深恶者有王者起自当取彼予此岂特归国复位

书法无异词而已至于天王出居则未经失国尤非其

比尝较已事惟唐灵武即位上皇反国差可比拟然而

玄宗明达十倍英宗父子之亲远过兄弟乃犹不再主

神器凡为君者皆然也若向谓景泰帝已即大位不宜

再居藩邸亦斟酌时势而为此言使其居南宫则英宗

可称上皇景泰帝不得称上皇使其出藩邸则世有龙

经问补目 第 25b 页 WYG0191-0234b.png

潜旧府并无飞龙再潜之新藩府故云而来询谓古天

潜旧府并无飞龙再潜之新藩府故云而来询谓古天子而为人臣甚多则据仆所记并无一人若亡国之君

如山阳公零陵王辈则灭亡与让位大相悬绝即所云

昌邑王被废而复还昌邑似乎相类然被废有罪让位

无罪虽被废罪典亦不可考但据当时廷议谓宜屏远

方应出之汉中房陵而太后止之则与让位自退者又

风马不涉况昌邑即位未踰月也昭帝以元平元年四

经问补目 第 26a 页 WYG0191-0234c.png

月崩六月即葬平陵而昌邑入嗣则适在未葬之先故

月崩六月即葬平陵而昌邑入嗣则适在未葬之先故召王之词有曰请王典丧废王之词有曰大行在前殿

然且统计入嗣祗二十七日纵废在葬后亦未经七虞

未释葬服况朔奠朝享未尝一行此与公羊所云不踰

年不成君蔡邕所议质帝殇帝冲帝皆以不踰年而不

入太庙者犹尚有间乃竟比之为天子而居人臣之列

则河与汉也且仆谓景皇帝必不可让者非尽谓嫌不

可居然嫌亦其一耳而来询谓于宣帝无嫌则仍以昌

邑已事徵之夫以宣帝之明昌邑之愚一兴一废似乎

经问补目 第 26b 页 WYG0191-0234d.png

必无嫌疑然犹尺布不相容汉史曰宣帝心忌贺(昌邑王名)

必无嫌疑然犹尺布不相容汉史曰宣帝心忌贺(昌邑王名)遣使者赐山阳太守张敞玺书曰制诏山阳太守其谨

备盗贼察往来过客(阴指贺)毋下所赐书(但警察不露上意)而敞

遂数遣丞史行察且密从丞相御史条奏起居上由此

知贺不足忌其嫌也如此而谓景泰帝可一日居下位

乎可以为人臣为人弟乎若夫国君为社稷死亡当从

死亡则永嘉靖康仆方恨死事者少庾珉李若水辈不

经问补目 第 27a 页 WYG0191-0235a.png

一二见谁敢言不当死亡然向使四君返国而必令晋

一二见谁敢言不当死亡然向使四君返国而必令晋元宋高拱手而让之为社稷之四君则虽忠臣若宁俞

为人弟如延陵季子恐不必然也即五子之歌剧念太

康南渡笺奏又谁禁其怀二圣者然而乃底灭亡之歌

必变而为光华复旦之颂又何必尔也

日斯又问汉代选举法犹为近古至隋唐以诗赋取

士而邹枚马扬诸制寥寥难继宋明以经义取士求

如马郑向歆董醇贾茂之儒无有也岂古今不相及

抑上作而下不应耶王氏新法误国当时变更已尽

经问补目 第 27b 页 WYG0191-0235b.png

独帖括一事尚遵至今意者秦城隋河果为万世利

独帖括一事尚遵至今意者秦城隋河果为万世利与古者有德必有言然又云不以言举人今欲如汉

代贤良方正孝廉茂才之举又不能无胶柱鼓瑟之

弊诚不知选举一法当出何道此亦先生经世中一

要事也

选举法何敢妄议祇世之议选举法者俱一往差错则

有不得不辨正者如云汉用荐举唐用诗赋宋用策论

经问补目 第 28a 页 WYG0191-0235c.png

此错也又云隋唐用词赋宋明用经义此又错也至云

此错也又云隋唐用词赋宋明用经义此又错也至云王氏新法改诗赋策论为帖括即八比而至今遵之于

是造王氏文并欧阳氏苏氏曾氏诸文公然行世则不

惟差错直狂妄无忌惮矣从来以经学造士彷之周制

乐正崇四术所云诗书礼乐者以习以试自汉魏晋南

北朝唐宋凡立选举法皆本诸此自元人造八比取士

而由明迄今易代相沿必不可变其所藉口专曰舍八

比则经学遂废一似前此无经学者是以

本朝定制具有卓鉴特罢八比已撤于甲辰丁未两科

经问补目 第 28b 页 WYG0191-0235d.png

而诸习八比者仍恐废经而复之则又何敢议乎然差

而诸习八比者仍恐废经而复之则又何敢议乎然差错固当正也汉未尝专用荐举也汉以策经取士谓之

制科凡孝弟力田贤良方正等皆以策试行之其间及

举察所云察廉举孝等则兼制耳然且策试诸科专重

经学其四科条例有曰经中博士则但策以经曰文中

御史则间及杂文是以东汉申明其制直曰诸生试家

法竟以所习经为比户相传之法计所取等第必自通

经问补目 第 29a 页 WYG0191-0236a.png

二经三经至四五经止并鲜通一经者乃犹恐学不划

二经三经至四五经止并鲜通一经者乃犹恐学不划一诏诸儒雠定五经而镌石以刋其文因之有蔡邕石

经树立鸿都门之事其重经学如此嗣此魏晋南北朝

一遵其法而隋唐于杂文中加以诗赋于制科外别立

秀才明经进士诸科皆特重经学而或兼诗赋或兼策

对则祇于试经后次第及之如诸科试法有用帖经即

帖括也(见后)帖经之后继以问经即经义也问经之后然

后或试策试文试诗赋是唐人选举但于杂文中增诗

赋耳未尝专用诗赋也其必用经学汉唐与宋无异也

经问补目 第 29b 页 WYG0191-0236b.png

且其所为经者有大经中经小经自三礼三春秋传周

且其所为经者有大经中经小经自三礼三春秋传周易尚书毛诗以及论语孝经尔雅凡所帖所问必大经

小经所通不一而后试杂文其重经学又如此

乃不知何故世并称八比为帖括夫帖括岂易言乎唐

制帖经法以所习诸经掩其两端中间惟留一行乃裁

𥿄为帖而帖三字于其中或帖孤章或帖绝句或帖疑

似与参互之文使循所见字而括得之谓之例括每帖

经问补目 第 30a 页 WYG0191-0236c.png

十必括五六谓之中括或曰汉有策经射经法帖经即

十必括五六谓之中括或曰汉有策经射经法帖经即射经问经即策经惟问经故经明亦惟帖经故经熟此

皆经学之不可少者

是以唐人试诗赋犹有经学尝谓裴度无诗名然其试

诗时都堂出中和节诏赐公卿尺题落句云愿续延洪

寿千春奉圣躬宋人不识延洪注云延洪疑南山之误

不知此二字出大诰篇天降割于我家不少(句)延洪(句)

惟我幼冲人系晁错所读受之伏生而孔安国以为句

者故尔雅释经曰延长也洪大也自蔡沈误作不少延

经问补目 第 30b 页 WYG0191-0236d.png

句洪惟连下读遂使宋至今七百馀年无此二字矣然

句洪惟连下读遂使宋至今七百馀年无此二字矣然且义亦不通夫割不少延尚降割乎多方以诸国大图

天命可曰洪惟曾幼冲人而可曰大幼冲乎至中庸蒲

卢朱注添草头作芦溥天之下谁复知尔雅释经曰蒲

卢即蜾嬴者又谁知家语引经曰夫政也者蒲卢也待

化而成即毛诗所云螟蛉蜾负异类善化者乃韩偓安

贫诗曰窗隙日光飞野马案头筠管长蒲卢则窗棂尘

经问补目 第 31a 页 WYG0191-0237a.png

影笔管蜂声名物俨然也又其大者陈抟以太极图授

影笔管蜂声名物俨然也又其大者陈抟以太极图授人原本唐道书三元妙品合之参同契坎离匡廓三五

至精两图而连为三图然终宋之世彼此聚讼并不知

得而陈子昂感遇诗其首章曰太极生天地三元感废

兴则谓太极图下之三圈本三元图也又曰至精谅斯

在三五谁能徵则谓太极图中之五行图本参同契中

三五至精图也以五行土一五木三火二合一五金四

水一又合一五共三五也然则作诗者犹知经矣

乃不知何故又谓宋王氏造八比夫荆公何尝造八比

经问补目 第 31b 页 WYG0191-0237b.png

荆公但设经义局自造讲义使经生习之以答经问而

荆公但设经义局自造讲义使经生习之以答经问而世尚训诂当时所云不虞秀才变学究者是名新经义

非八比也若八比则实造于元仁宗朝之延祐二年以

先时取士承金章宗朝十二科词曲旧法而仁宗改之

仍用经学去秀才明经进士诸科而但立乡会二试曰

举人曰进士(乡试举人科始此)不用大小中三经名色而以小

经中论语孟子合之礼记之大学中庸名之曰书(宋已有四)

经问补目 第 32a 页 WYG0191-0237c.png

(书名然合之取士自此始)且废周礼仪礼春秋三传及孝经尔雅不

(书名然合之取士自此始)且废周礼仪礼春秋三传及孝经尔雅不立作经而祗以礼记合周易毛诗尚书春秋简书名为

五经(与汉五学合乐经而专立易经为一学者又稍异)于是尽袪策经帖经问

经诂经诸法而创为八比文自破题接题小讲官题以

及大讲后讲考经结尾十馀项总名书义(元人王克耘造书义矜式)

向之通二经三经至四五经者今止限一经(前场书义二道经一)

(道)向之合旧注新疏列代儒说见之帖经并诂义者今

止守宋人一家之言(惟礼记用郑注非宋陈灏注)是八比一出而经

学尽废然且错之又错直称乡会试曰制科以八比书

经问补目 第 32b 页 WYG0191-0237d.png

义为制举文字夫制科始于汉而终于宋皆天子亲试

义为制举文字夫制科始于汉而终于宋皆天子亲试不及有司所云宏词博学经邦变俗绝伦拔萃等随时

易名其科在进士明经之上名为大科为科目根本虽

六季五代犹尚不绝至元明而始绝之而反谓元明有

制科有制举义非浑沌乎尝恨世人不读书九州四海

三四百年来并不知八比是元制及予言之而强解事

者即又曰元并不以曲子取士以从此一翻元史不载

经问补目 第 33a 页 WYG0191-0238a.png

及也夫史亦未易读矣明初修元史者以曲子取士为

及也夫史亦未易读矣明初修元史者以曲子取士为不经故宋濂王袆辈执持道学悉芟不一存然则世传

元曲千馀本岂鬼𥿄耶予向入史馆分修明史同馆官

有阄分武宗本纪者尽芟去实录诸佚游事公然道学

予窃抱不平特辑实录为一帙名曰外纪今尚存集中

然亦无可如何向非明宁王臞仙实得元曲子科录显

行人间则读欧阳五代史而翻疑卢扈之有失实观新

唐书而转訾韦述旧记之原有诞妄虽百口莫辨也是

以读经多于经始可通经读史多于史始可通史今读

经问补目 第 33b 页 WYG0191-0238b.png

经者直不知本经矣尝在沈氏昭嗣园讲大学初问大

经者直不知本经矣尝在沈氏昭嗣园讲大学初问大学属何经则十应有五继问大学何原本何改本则十

应者二至问大学是谁作果曾子否果圣有言贤有意

否有据否则十无一应矣乃以日所读之经日所习之

注日所钻研之八比文而仰不识天俯不识地假文伪

帙公行无忌其果于经学有裨无裨世饶通人必有能

辨之者

经问补目 第 34a 页 WYG0191-0238c.png

日斯又问唐宪宗即位礼仪使奏曾太皇太后沈氏

日斯又问唐宪宗即位礼仪使奏曾太皇太后沈氏岁月滋久迎访理绝按晋庾蔚之议寻求三年之外

俟中寿而服之请以大行皇帝启攒宫日皇帝帅百

官举哀即以其日为忌从之此事果无悖典礼否庾

蔚之议未得其详并乞示之

此亡于礼者之礼也大抵魏晋六朝多遭丧乱故贺循

庾蔚辈每彷曾子问剧言变礼在唐时作通典者专引

其语此特其一耳祗代宗沈后在天宝末当安史之乱

流散洛阳距宪宗即位已六十馀年即其子德宗大行

经问补目 第 34b 页 WYG0191-0238d.png

时亦在位二十一年有六十四岁犹未议及此礼必又

时亦在位二十一年有六十四岁犹未议及此礼必又越顺宗至宪宗而始发哀迎廞作主祔庙原不可解然

约计其年已逾八十与庾氏中寿之语略合乃唐史沈

后传反云皇太后沈氏厌代二十七年并不知其年当

从何数法则荒唐殊甚然且此时宪宗承顺宗后其所

云大行皇帝启攒者顺宗也乃又云大行皇帝至孝曾

于建中时立奉迎使遍访太后则建中系德宗年号一

经问补目 第 35a 页 WYG0191-0239a.png

似此大行不指顺宗指德宗者天下有信史而大行皇

似此大行不指顺宗指德宗者天下有信史而大行皇帝尚不知谁属者乎然则史书之无理不可据予前所

言不谬矣若庾氏之议则似是可信往者崇祯末敝郡

章格庵先生以给諌还里明亡之日哭墓一宿去不知

所向其子章无咎于龙山讲学之次流涕相质谓寻访

既绝作何理处维时徐仲山云计先生八十之岁招魂

而葬之此正用庾氏说也近仁和陆丽京以明史诖误

脱缧绁后亦被缁走四方其子陆寅戊辰成进士竟寻

父不得而死时丽京弟梯霞尚在特走问予予曰今且

经问补目 第 35b 页 WYG0191-0239b.png

服进士丧计出亡十二年星纪一周然后迎廞葬处士

服进士丧计出亡十二年星纪一周然后迎廞葬处士盖亦约此年与拱木不甚远也此暗用庾说而稍变者

但庾文则不全见因不能详举耳

唐翼修(名彪兰溪人仁和训导)寄问祭法天子九庙一坛一墠

诸侯五庙一坛一墠不知此坛墠在庙中抑在庙外

且曰有祷于坛墠则祭之无祷乃止不知是何祷祭

乞明示之

经问补目 第 36a 页 WYG0191-0239c.png

此礼除祭法外别无他经可引据即汉晋唐儒凡言礼

此礼除祭法外别无他经可引据即汉晋唐儒凡言礼者亦并不一语及则直是一无可考之疑礼是以郑康

成亦不能注但引金縢三坛同墠周公祷三王事为证

不知三王正在庙为武王四亲与去祧之祖无庙而祭

于坛墠者不合且三坛同墠谓设三坛于一墠之中与

一坛一墠降坛而后立墠者又别然且庙祧坛墠分作

四等是已成之制非因祷而始设坛者又且一祷即彻

并无因祷而特用牲祭之礼如此引经则徒乱人意不

如已之为愈矣考坛墠有已成之制如天地日月山川

经问补目 第 36b 页 WYG0191-0239d.png

方望社稷先农诸坛或在国内或在国外或在田野皆

方望社稷先农诸坛或在国内或在国外或在田野皆明明有礼文见于诸经此无有也即因事而设如时见

殷同聘问盟会以及国君大夫士出国反国降命复命

随地设坛位若周官司仪为坛三成掌舍为坛壝宫棘

门公羊传会柯升坛左传至笙为坛帷复命于界史记

世家为坛位会于夹谷曲礼大夫士去国踰境为坛位

此又无有也若是则安从知之若其祷祭何事则倍无

经问补目 第 37a 页 WYG0191-0240a.png

可考先仲氏有云楚茨大田诸诗皆祈祷之诗而诗文

可考先仲氏有云楚茨大田诸诗皆祈祷之诗而诗文每及祖妣则或此耕坛所祷国语所云除坛于藉者即

迎此去祧之祖以配以祭亦未可知然终无见文但存

此礼意可耳何敢凿指焉

邑人问邑甲族有庶母死其嫡子抑降其主不并嫡

列即画像亦降一等且不为庶母忌祭庶子不伏而

嫡子反讼之官然究无典礼及已事可据已经年矣

敢问此坐位与忌祭果应如何

礼坐无见文即 本朝

经问补目 第 37b 页 WYG0191-0240b.png

北郊一祭礼官以

北郊一祭礼官以三祖配位题请更定并不能议予虽有议不敢上赖

皇上明断敇仍旧贯而罢此区区微礼有何考据但以

礼意推之古者严嫡庶以天子诸侯与世爵卿大夫专

重为后凡后必以嫡无嫡后庶所以杜篡夺也今世绝

封建无后可成父纵得爵不能嬗子子皆后也何关嫡

庶况此一坐位即在封建时亦祗有长次无升降者按

经问补目 第 38a 页 WYG0191-0240c.png

丧小记云妾祔于妾祖姑亡则中一而祔于高妾祖姑

丧小记云妾祔于妾祖姑亡则中一而祔于高妾祖姑杂记文亦然夫所云妾祖姑者谓祖庙配主祖姑一配

妾祖姑又一配也皆配主也所云祔者谓身之妾死单

主无庙必间一庙而祔于妾祖姑之傍无妾祖姑则又

间一庙而祔于高庙妾祖姑之傍其必间一者以为昭

祔昭穆祔穆子不祔父而孙可祔祖其必祔妾祖姑者

以为嫡祔嫡庶祔庶妻必祔祖姑而妾则祔妾祖姑皆

祔法也然而庙主配祔各有等列祔主降等配主不降

等使以却位为降等耶则主必负匰正与配并匰而列

经问补目 第 38b 页 WYG0191-0240d.png

(周礼司巫共匰杜子春曰共主以匰)正前即坐虚配后即碍负无可却也

(周礼司巫共匰杜子春曰共主以匰)正前即坐虚配后即碍负无可却也(汉官仪后幄并帝幄退六寸此专庙地宽与古礼异晋贺循曰后配神主所居宜同)以傍位为降

等耶则祔必傍位妾祖姑既在傍则妾祖姑之位下作

何祔法傍位不能祔傍位也(士虞礼明日以班祔谓班等也礼注有左主右主有)

(上下主左配右正上下祔位皆系班等)然且配有宁却必不傍者妾祖姑

既傍位则以女主祔将孙妇而疑于祖妾乱也以男主

祔将祖妾而直与孙主为对配又乱也是以记又云妇

经问补目 第 39a 页 WYG0191-0241a.png

祔于祖姑(此以妾祖姑之孙妇亦有祔者故统称妇)祖姑三人则祔于亲者

祔于祖姑(此以妾祖姑之孙妇亦有祔者故统称妇)祖姑三人则祔于亲者(谓舅所生母或嫡或继或庶)岂一嫡二继母哉(郑康成谓一嫡二继)继母不必

一然亦何得限于二注所云二继者谓一继母一继室

也此正礼所云妾之当室者谓之继室春秋齐请继室

于晋隐公母称继室声子是也则是三人本一列也

然而记又云妾无妾祖姑者易牲而祔于女君可也

(女君祖姑)注云凡妾牲降女君一等夫牲有降等而位反

不然何也

牲有降等位独无降等且此降等牲非降妾祖姑之牲

经问补目 第 39b 页 WYG0191-0241b.png

也配位同则牲不异等故仪礼少牢馈食谓配位同几

也配位同则牲不异等故仪礼少牢馈食谓配位同几则共牢合食俎豆不两陈惟祔位是卑牲不敢飨尊故

士祔大夫当易大夫牲此亦易女君牲以尊之然是升

等牲非降等牲也且正义云牲牢无文并亦不知为何

牲也若坐位则全不在此也

若然则坐位齐等不匹嫡乎

岂惟匹之且有时加等而不嫌逼盖嫡庶之分专严贵

经问补目 第 40a 页 WYG0191-0241c.png

贱若嫡贵庶亦贵嫡贱庶亦贱则尊卑有限其等杀不

贱若嫡贵庶亦贵嫡贱庶亦贱则尊卑有限其等杀不过长次而已故春秋襄二年书夫人姜氏薨葬我小君

齐姜四年书夫人定姒薨葬我小君定姒此齐等也匹

也若僖母哀姜生母成风亦同书夫人小君同书薨葬

此是齐等然而天子含赗命卿会葬夫子历书之则加

等矣不止匹矣是以汉晋儒臣凡议丧祭礼皆引春秋

例为据乃西汉郊位天地一列天西而地东帝后一列

后东北而帝东南而东汉改之此据礼坐为更定者然

而帝后之配则但论贤否不论嫡庶直改吕太后为薄

经问补目 第 40b 页 WYG0191-0241d.png

太后夫薄太后文帝自称为高皇帝侧室者三家叔孙

太后夫薄太后文帝自称为高皇帝侧室者三家叔孙必以为不宜与吕后匹列乃不惟匹之且从而去取之

以庶配帝以侧室而配天地煌煌郊坛如是者亦复有

年此时东设西向之位既无降等亦难傍却虽其事创

见未必合古然当时议礼诸臣如张纯朱浮辈亦非不

读书者成事虽难凭然礼意犹可据也

第不知生时坐位亦齐等否耶

经问补目 第 41a 页 WYG0191-0242a.png

亦齐等而稍却之与庙位不同不读爰盎传乎上与皇

亦齐等而稍却之与庙位不同不读爰盎传乎上与皇后夫人常同坐同坐者师古谓高下齐同无差等也及

游上林郎署长布席如故盎引却慎夫人坐盖前为进

后为却稍退谓之却稍离亦谓之却当时必衡退而稍

离之盎所云尊卑有序此即序矣若傍与降则皆非却

义且与序亦不合耳

然则庶子家或自立考主并生妣主如何

此虽无礼文然礼意亦有之周以禘稷所自出设帝喾

主乃不敢立庙因立姜嫄庙以栖其主但祭嫄庙时则

经问补目 第 41b 页 WYG0191-0242b.png

未有喾主藏其室而不并飨者虽仍称祭嫄不是祭喾

未有喾主藏其室而不并飨者虽仍称祭嫄不是祭喾然两主俨在也若私祭生母一主虽礼文亦有之然既

可祔庙安用单祭说礼不当两骑也

忌祭如何

忌祭非古礼惟丧礼忌奠在未除丧以前行之谓之哭

忌大抵庶子三年之丧及练而还归其宫庶子期丧则

卒哭还宫乃忌日朔日则必反哭于殡宫之次虽期亦

经问补目 第 42a 页 WYG0191-0242c.png

然盖期与三年皆以十三月为祥奠之期然而忌日亦

然盖期与三年皆以十三月为祥奠之期然而忌日亦十三月也三年之禫在二十七月而期丧之禫在十五

月则此十三月间期服未除焉得以未除之丧不与哭

丧忌虽庶母丧祭凡忌奠练奠皆其子自主之然所称

众主人者安在此则嫡子之尤无礼者特忌祭非古礼

而丧奠不再行或不与计较可耳

经问补卷二

经问补目 第 42b 页 WYG0191-0242d.png

经问补目 第 43a 页 WYG0191-0243a.png

钦定四库全书

钦定四库全书经问补卷三

翰林院检讨毛奇龄撰

王虎文(名崇炳东阳门人)问敝乡先进有仁山金氏善作经

辨然往多疑之谨录其数条奉询祈示可否一伯益

辨曰伯益即伯翳秦人以入为去故谓益为翳也秦

纪伯翳所云佐禹平水土即书载随山刋木诸事所

云驯服鸟兽即书益作朕虞若予上下鸟兽诸事唐

虞功臣若朱虎熊罴各以类见岂有伯翳其功如此

经问补目 第 43b 页 WYG0191-0243b.png

而反不见于书者乎其即伯益明矣然而大费之名

而反不见于书者乎其即伯益明矣然而大费之名又何以称焉胡元瑞辨曰吾读汲冢纪年而得之竹

书记启即位之二年费侯伯益出就国史记称伯翳

复称大费翳则人名费则国名也大费为国名以费

侯伯益之文按之则伯翳即伯益矣

伯益即伯翳柏翳始于司马贞之注秦纪虽说类荒略

然前古草昧其书多如是此固无关论辨者乃仁山金

经问补目 第 44a 页 WYG0191-0243c.png

氏既信其说以为益翳声讹定是一人而又以益既是

氏既信其说以为益翳声讹定是一人而又以益既是翳则不宜又名大费为疑考秦记前文大业生大费而

注引曹大家注列女传谓伯益为皋陶子大业即皋陶

也夫以皋益舜臣久相抵抗而一旦指作父子此如冉

伯牛仲弓同在圣门列四科之一而以仲弓为伯牛之

子皆大可疑事而于此不疑且即以皋陶言既名皋陶

又名咎繇又名庭坚今又名大业此亦大可疑事而又

不疑乃反疑名费岂误认益之与翳伯之与柏皆是另

名非一字而两出者故不宜又名费与至若胡氏引竹

经问补目 第 44b 页 WYG0191-0243d.png

书谓费是国名不是人名则竹书出于晋太康间较之

书谓费是国名不是人名则竹书出于晋太康间较之古书相传尤不可信且尚书命官凡二十二人皆不著

封国或曰益避南河为益所封地然亦不可考又且伯

翳当时既赐嬴姓而其子若木又即以父名为姓改姓

费氏则费以名氏未闻以国氏也又吕览谓东海小诸

侯有滕费诸国注者以鲁之费邑当之即他注有附会

竹书者谓鄪为嬴姓即柏翳之后然考之无据故凡玉

经问补目 第 45a 页 WYG0191-0244a.png

篇广韵其注鄪字亦仍注鲁邑可考也予谓此等记载

篇广韵其注鄪字亦仍注鲁邑可考也予谓此等记载皆不关论辨请即以本书解之夫谓益为翳者以史记

也谓益为皋陶子者亦以史记也乃史记陈杞世家又

曰皋陶之后或封英六伯翳之后封于秦惟垂与益其

后不知所封则显以皋陶益翳分作三人而益且不知

所封若此者何如也

一西伯戡黎辨曰戡黎之西伯武王非文王也商都

朝歌黎即潞州黎城相去三百里则畿内诸侯之国

与邢崇密须等国不同文王至德方率叛国事纣岂

经问补目 第 45b 页 WYG0191-0244b.png

遽观兵天子畿内乎史迁以文王伐耆为戡黎受之

遽观兵天子畿内乎史迁以文王伐耆为戡黎受之以祖伊之告于是传注皆以为文王失之矣

西伯戡黎自是文王事虽黎与纣都相近然终非内诸

侯国观其后卫封纣旧都而黎侯失国终在卫外可知

也况畿内之说始于郑氏郑注商书时误读书序有殷

始咎周语谓他伐不咎周而伐黎咎周则必在畿内而

孔氏正义既引王肃语以辟之且又曰若在畿内则文

经问补目 第 46a 页 WYG0191-0244c.png

王方率殷之叛国以事纣岂得入伐此正辨黎非畿内

王方率殷之叛国以事纣岂得入伐此正辨黎非畿内故文王可伐非谓黎是畿内文王不当伐之也且文王

伐黎在文改元之五年尚书大传所云一年质虞芮二

年伐邘三年伐密四年伐犬夷五年伐耆耆即黎也至

六年伐崇而讨伐终焉此非可漫移之后王者若谓史

记称伐耆为误则在殷本纪称饥国周本纪始称耆国

至宋微子世家则又称国而注谓并是黎国是耆

饥黎史总有之然总见他书不得专读周本纪指之为

史记误也若武王则有必不得伐黎者按武王嗣位在

经问补目 第 46b 页 WYG0191-0244d.png

文之十年已八十三岁中庸所谓末受命者乃服丧再

文之十年已八十三岁中庸所谓末受命者乃服丧再期甫大祥而观兵孟津伯夷以父死不葬沮之谓纤练

未终等之未葬而武亦以为时尚未至虽八百诸侯齐

至劝伐而武废然归至三载服阕泰誓所云文之十三

年者然后兴师牧野一伐而毕则自武嗣位至此三年

之间亦何时可行讨伐而以为武王戡黎误矣况武嗣

西伯经无明文前儒解西伯二字郑氏谓伯是封爵西

经问补目 第 47a 页 WYG0191-0245a.png

者雍岐方名而王肃非之谓东西二伯与方连正长皆

者雍岐方名而王肃非之谓东西二伯与方连正长皆监诸侯之官可专讨伐是官名不是爵名然至今无辨

定者假使西伯是爵则虽遭丧继爵然不得遽行讨伐

何则商制森严必三年丧毕始得行事与周制之不避

金革大不同也若是官名则官无世授必丧毕而请命

天子始袭官位岂有俨然衰绖未受纣命而可为西伯

者则是武王此时尚非西伯可戡黎乎又况戡黎之时

纣拒祖伊曰有命在天故武作泰誓历数其既往之行

以告友邦曰吾有民有命此已事也若武始戡黎则身

经问补目 第 47b 页 WYG0191-0245b.png

所为事何可以有命二字据之作罪案而数之如此

所为事何可以有命二字据之作罪案而数之如此一微子不奔周辨曰微子行遁耳孔氏遂有知纣必

亡而奔周之说左氏又云武王克商微子面縳衔璧

衰绖舆榇是左传之讹也如孔氏之说则微子已奔

周矣如左氏之说则微子不奔周克商之日始面縳

请降耳武王稔知微子之贤请降之日何不即立微

子而立武庚也然则面縳请降者必武庚也微子此

经问补目 第 48a 页 WYG0191-0245c.png

时遁野未获至武庚再叛受诛始求微子以后殷耳

时遁野未获至武庚再叛受诛始求微子以后殷耳此皆武断解经全然不是者微子不奔周然实降周但

其降周在克殷之日而克殷以前先已出亡商书微子

篇所云逊荒云行遁者而溷降于亡合两事为一事因

之有奔周之说杂见史册然要非孔氏书注始也尝考

史记其讹溷踪迹可实指者泰誓旧文谓纣作新声而

太师少师有抱器奔散之事此太师少师乐师也其所

为器则乐器也而商周官制凡在朝公孤太子保傅及

乡先生里门教学与乐官之长皆有太师少师之称此

经问补目 第 48b 页 WYG0191-0245d.png

二师奔周其名适与微子篇太师少师所称箕子比干

二师奔周其名适与微子篇太师少师所称箕子比干为公孤者相合遂隐相讹错其在周本纪有云太师少

师抱乐器而奔周语而在殷本纪则曰殷之太师少师

乃持其祭器奔周此二师为谁且是祭器非乐器必纣

亲戚而微子降周时又适有持其祭器造军门如宋世

家所云则既非二师必是微子此微子奔周之说所自

来也但微不奔周非不降周其所争辨不过谓未克殷

经问补目 第 49a 页 WYG0191-0246a.png

时微不先降周耳若克殷降周则历见书传岂可抹煞

时微不先降周耳若克殷降周则历见书传岂可抹煞而乃以面縳衔璧为左传之讹夫左传有讹祗是左丘

明自为解断依附简书处若策书纪事并是实录此微

子事在僖六年许僖公降楚子面縳衔璧大夫衰绖士

舆榇而楚子怪之问诸逢伯对曰昔武王克殷微子启

如是武王亲释其縳受其璧而韨之焚其榇礼而命之

此楚之三策左氏据而录之者有何讹错乃又谓武稔

知微子之贤既已请降则何不即立微子而立武庚此

真不读书之言夫武庚为殷王主鬯绝王不绝祀旧所

经问补目 第 49b 页 WYG0191-0246b.png

称王宾又所称殷恪者此非他人所得承必武庚也及

称王宾又所称殷恪者此非他人所得承必武庚也及武庚又灭而然后以微承之故书曰作宾诗曰有客皆

在成王之世武安得舍武庚而立微子又且武庚无降

理纣未死时则父在师中史所称帝纣师者武庚固不

得叛父师而私自出降至纣死而武王已亲至死所降

亦不及况父纣初死抢乱之际禄父虽忘父恐亦不得

讲舆榇事也乃揣其论辨必谓微既降周则何无封国

经问补目 第 50a 页 WYG0191-0246c.png

至杀庚而始封宋殊不知降周之日原有一封谓仍封

至杀庚而始封宋殊不知降周之日原有一封谓仍封于微左传所云复其所史记所云复其位如故是也以

此时虽已出师而尚未灭纣则无地可封姑以旧国当

始封可也然而既灭纣而旋封于宋乐记所云武王克

商下车而投殷之后于宋是也以先封微国由微徙宋

即谓之投投者徙也则是一降周而已有两封知贤不

立可无过虑然且此时封宋不知何爵并不名宾且不

承汤祀至成王杀庚申命微子作微子之命始有统承

先王作宾王家建尔上公诸文见于命中是前已封宋

经问补目 第 50b 页 WYG0191-0246d.png

而后复申命非成王始封始作是命而武断立说又复

而后复申命非成王始封始作是命而武断立说又复以微子行遁尔时始获一似武王在时并未见有一微

子者一似微子在武王时并未封国至是而始得一封

宋者既不读书又复杜撰此皆闽洛后人说经习弊祖

龙遗烈莫甚于此虽贵邦先贤大需审慎虎文天下士

幸勿以一隅自局可也

远宗曰先生答此三条毕适过友人宅语其事或曰

经问补目 第 51a 页 WYG0191-0247a.png

此在史文原有之出学堂纲鉴辑略一书以观则俗

此在史文原有之出学堂纲鉴辑略一书以观则俗生无赖謟谀前儒竟改文王作武王微子作武庚直

以儒者偶见之言为已然事矣此实经史祸烈不秦

火而遭灰烬者虽虎文之问先生之答必不能救周

天之焰然车薪杯水又安可少也学者有志即从此

而发愤焉可已

一吴师道策问郑司农云王有五门外曰皋门二曰

雉门三曰库门四曰应门五曰路门路门一曰毕门

外朝在路门外内朝在路门内郑康成云库门在雉

经问补目 第 51b 页 WYG0191-0247b.png

门外雉门为中门外朝在库门之外皋门之内据二

门外雉门为中门外朝在库门之外皋门之内据二郑之说一则由皋门而雉而库一则由皋门而库而

雉一则云外朝在路门外一则云外朝在库门外诸

生稽经考古不可不辨

此则后郑是而前郑非者毋论孔颖达疏尚书贾公彦

疏周礼皆从后郑实则考之群经而前郑有不合者据

天子五门皆有次第诸侯三门依次减二故在天子曰

经问补目 第 52a 页 WYG0191-0247c.png

皋库雉应路在诸侯曰库雉路若如郑司农说雉在库

皋库雉应路在诸侯曰库雉路若如郑司农说雉在库外则诸侯三门当称雉库路不当称库雉路矣且雉门

有不能在外者雉门中门其傍设两阙如雉两翼又名

阙门史鲁世家鲁炀公筑第阙门岂有外门可筑第者

若库门则不能在内礼凡衰绖不入公门而闵公服庄

公丧既葬而丧服不入库门正以库门即公门论语所

称入公门者在阙门外耳使雉在库外则当不入库门

时而雉阙门已先入矣其于公门之不入何有故旧传

谓诸侯之宫三门三朝其外曰皋门次曰应门此即明

经问补目 第 52b 页 WYG0191-0247d.png

堂位所云鲁以库门当皋门雉门当应门者亦以皋库

堂位所云鲁以库门当皋门雉门当应门者亦以皋库同在外雉应同在内其内外次第有一定故耳若夫内

外朝位则显有经据并无路门内是内朝路门外是外

朝之说古天子诸侯皆有三朝皆有两内朝一外朝其

两内朝则一在路寝之外路门之内名燕朝一在路门

之外应门之内名正朝然皆名内朝惟一在库门之外

皋门之内者名为外朝是以周官分职以夏官司士掌

经问补目 第 53a 页 WYG0191-0248a.png

正朝之位太仆掌燕朝之位秋官朝士掌外朝之位其

正朝之位太仆掌燕朝之位秋官朝士掌外朝之位其内外分别实以王族子弟与太仆太右凡颁仪辨等列

内朝位者皆在路门之左右而路门在内故曰内朝若

三槐九棘明树东西嘉石肺石显排左右大之为孤卿

大夫公侯伯子之班联而小之即为平刑理讼三刺三

询之表制其地在外而库雉两门适当其地故曰外朝

此原非私意可颠倒者况他经杂见皆有明证如礼云

诸侯朝服以日视朝于内朝退适路寝亦惟内朝即正

朝在路门之外故视内朝毕可适路寝若路门外是外

经问补目 第 53b 页 WYG0191-0248b.png

朝而内朝只一路寝则退寝之后又将安适又且尚书

朝而内朝只一路寝则退寝之后又将安适又且尚书顾命以二人雀弁执惠立毕门之内谓王殡在寝而卫

殡之士立路门内毕门即路门本燕朝地也及新王即

位而王出毕门之外应门之内则以即位当御朝出路

门外即传所称正朝者是同此路门而内为燕朝居旧

王之殡外为正朝即新王之位两朝皆内朝而中外分

辨如此明析向使外朝在毕门外应门内则岂有新天

经问补目 第 54a 页 WYG0191-0248c.png

子即位不先御正朝而御外朝者是以匠人营国左祖

子即位不先御正朝而御外朝者是以匠人营国左祖右社前朝后市凡宗庙两社东西相对俱在雉门外内

朝之前而外朝则又在库门外祖社之前故曰前朝若

外朝在应门内则三朝皆祖社后矣是以天子从泽宫

归先申诰戒于库门作外朝之命随申诰诫于太庙作

内朝之命自外而内由朝而祖位次秩然故旧传谓皋

门内曰外朝应门内曰内朝路门内曰路寝之朝此极

明了者二郑注礼原有优劣如此等则前劣弥甚况此

条后郑自有駮文在周礼注中不必深辨也

经问补目 第 54b 页 WYG0191-0248d.png

冯文子(名念祖庚午科举人)问王虎文所请正西伯戡黎

冯文子(名念祖庚午科举人)问王虎文所请正西伯戡黎谓西伯是武王不是文王先生辨之详矣但此说不

始自仁山金氏在尚书蔡沈注已早有之且谓史记

尝载纣使胶鬲观兵胶鬲问曰西伯为何而来则武

王已继文王为西伯矣此以史记为据且直见之专

立学官之书注中又何说与

曰此予所谓自宋人书出而六经子史俱遭焚燬正谓

经问补目 第 55a 页 WYG0191-0249a.png

此也夫史记则何曾有此文也史自殷周本纪外凡齐

此也夫史记则何曾有此文也史自殷周本纪外凡齐鲁宋卫及殷周以来世家列传年表或偶有傍及者皆

无有此此本出自吕览贵因篇而其文小异有云西伯

将何之是胶鬲问武王语或者蔡注道听错记吕览为

史记因有此注特予谓吕览无理故不取其说观其别

篇有载伯夷避纣归文王事伯夷曰吾闻西方有偏伯

焉是虞廷四伯商周二伯各以长伯为监牧诸侯之官

尚未得知此与王肃驳郑玄解西伯为西方之伯正是

一辙而乃谓武王继伯竟视命官为世爵之袭岂可据

经问补目 第 55b 页 WYG0191-0249b.png

也至若汲冢竹书竟称西伯发予前所云武嗣西伯竹

也至若汲冢竹书竟称西伯发予前所云武嗣西伯竹书之谬者相传其书出于晋太康年系后人作伪袭吕

览而为之者且云纣四十二年为武王改元之年西伯

发受丹书于吕尚四十四年西伯发伐黎五十二年周

始伐殷则不识泰誓惟十有三年春是连文九年武四

年合称十三年而以武改元至此为十三年此正蔡氏

朱氏金氏诸宋人所袭伪而凡尚书无逸礼记文王世

经问补目 第 56a 页

子中庸大戴礼书传诗传尚书大传诸书一切俱焚毁

者是书祸也详见予尚书广听录及四书正事诸篇

经问补卷三

者是书祸也详见予尚书广听录及四书正事诸篇

经问补卷三

经问补目 第 56b 页

经问补目 第 57a 页