声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷七 第 1a 页 WYG0191-0073a.png

钦定四库全书

钦定四库全书经问卷七

翰林院检讨毛奇龄撰

远宗(先生之子康熙庚午科举人)问洪范五事配五行自伏氏大

传及刘向董仲舒辈皆据易系以貌言视听思配木

金火水土而宋蔡沈注尚书则一概反之配以水火

木金土虽似背易传而于洪范五行次第较为独合

况考八庶徵原文又以雨旸燠寒风为五事徵验则

雨似属水旸似属火燠似属木寒似属金其于貌水

卷七 第 1b 页 WYG0191-0073b.png

言火视木听金之配分明一串此其说未为过否

言火视木听金之配分明一串此其说未为过否向亦曾以此致疑但遍考经说则自三古及汉唐至今

并无貌属水言属火视属木听属金之解则杜撰矣春

秋传天有六气阴阳风雨晦明洪范庶徵有五气雨旸

燠寒风其义并同是以孔疏曰雨属木旸属金燠属火

寒属水而郑康成云雨木气也春始施生故木气为雨

旸金气也秋物成而坚故金气为旸若燠为火气寒为

卷七 第 2a 页 WYG0191-0074a.png

水气其说易晓故五行传所解无非此义如云貌之不

水气其说易晓故五行传所解无非此义如云貌之不恭是谓不肃厥咎狂厥罚恒雨言之不从是谓不乂厥

咎僭厥罚恒旸盖震在东方为春为木兑在西方为秋

为金春与秋日夜分寒暑平是以金木之气易以相变

若貌伤则致秋阴常雨言伤则致春旸常旱盖木气伤

则金沴之金气伤则木沴之相冲之气易相伤也至于

冬夏则日夜乖反寒暑殊绝水火之气不得相并故视

伤常燠听伤常寒此本气有过非互沴也是五事相配

旧说历然非一人臆见可更变耳

卷七 第 2b 页 WYG0191-0074b.png

又问五事庶徵在五行传所载甚博然多系附会

又问五事庶徵在五行传所载甚博然多系附会且貌属雨言属旸在五行家言有确徵乎

春秋貌不恭者如晋厉公步高晋惠公受玉惰郤锜将

事不敬苦成叔傲鲁昭公居丧无戚容类言不从者如

单襄公论郤锜语犯郤犨语迂郤至语伐王子伯廖论

郑公子曼满语贪鲁穆叔论赵孟语偷孟孝伯语更偷

类虽其配雨配木配旸配金不必凿凿然成六年雨木冰

卷七 第 3a 页 WYG0191-0074c.png

刘向父子皆以为雰气寒木不曲直故木得雨而冰而

刘向父子皆以为雰气寒木不曲直故木得雨而冰而五行传木冰即是木介介者甲也兵象也是时晋楚鄢

陵之战楚王伤目正属常雨伤貌之验昭八年石言于

晋刘向以为金石同类惟金不从革则失其性而为言

及汉成鸿嘉三年天水之冀县南山大石鸣声隆如雷

平襄二百四十里内野鸡皆鸣是水沴金而兵革之气

为言为声以致广汉钳徒一时皆反故后志平城门内

屋自坏由时多服妖貌沴致罚安帝时讹言相惊则兵

革骤起故元嘉童谣曰小麦青青大麦枯谓恒旸沴金

卷七 第 3b 页 WYG0191-0074d.png

也请为诸君鼓咙胡谓不敢公言而私作咽语言者之

也请为诸君鼓咙胡谓不敢公言而私作咽语言者之为金沴也其徵貌于木徵言于金凿凿如此

然五行说云恒燠恒寒阴阳之沴似于视听无所关

不然则汉志云周衰无寒岁秦灭无燠年岂周皆视

不明秦皆听不聪乎

五事之罚亦举大概苟视听违错则其罚齐至自难分

应如用贤之误总一视听不聪明而甫罚恒燠又罚恒

卷七 第 4a 页 WYG0191-0075a.png

寒是乱应也然考旧儒说则往举其大者言之如定公

寒是乱应也然考旧儒说则往举其大者言之如定公不用孔子受齐女乐则两观及雉门灾以为火气有沴

致视不明之罚虽是时陨霜杀菽冬亦恒寒而验不及

也即哀帝以朱博为相原不止听之不聪而是时受策

有大声如钟震于殿间则以听徵之谓之鼓妖虽是时

河南颍川郡水出流杀人民败坏庐舍实为水沴之徵

而殿廷鼓妖尤为重大则祗徵在此更不他及且占验

推测古原有任情解断不碍常理者如定公不用孔子

致两观雉门俱灾为恒燠为视不明之罚此是常理然

卷七 第 4b 页 WYG0191-0075b.png

董仲舒为说曰季氏之恶巳熟而孔子之圣方盛以盛

董仲舒为说曰季氏之恶巳熟而孔子之圣方盛以盛圣易熟恶其势宜易成而鲁终不然所以灾也则似天

有除旧更新之意与春秋书新作雉门更有关合学者

思之

远宗问春秋传诸侯不相献俘此是周礼而经书归

俘者一献捷者二然并不以是置贬例此何说与

曰春秋微词未尝于字句间见不与之义如此三献俘

卷七 第 5a 页 WYG0191-0075c.png

一是庄七年齐人来归卫俘一是庄三十一年齐人来

一是庄七年齐人来归卫俘一是庄三十一年齐人来献戎捷一是僖二十一年楚人使宜申来献捷齐人与

楚人一例献俘与献捷一例有何字义见其讥贬但以

礼所无有而是时行之春秋直书之则其不与意已可

见矣且其中有各不同者第就事测义而其不与之意

复有等杀如此三献俘则齐桓伐戎来献戎捷不过欲

誇示霸伐之意无甚大咎楚成献宋襄之捷则春秋所

恶无过宋襄楚虽邀功亦且亲我较之齐桓亦无大劣

至齐襄归卫俘则齐鲁俱恶极矣抗王人以纳无道公

卷七 第 5b 页 WYG0191-0075d.png

然献俘置王国救师于何地此则各就其事审之而义

然献俘置王国救师于何地此则各就其事审之而义自出者故孟子读春秋祗有三例曰其事其文其义以

为义即在事中也

然则俘与捷或有不同且一曰卫俘一曰戎捷一则

捷上无宋字岂有义乎

曰不然俘者军获捷亦军获也虽字注又有系人曰俘

截耳曰馘之分然书有俘厥宝玉传有馘以数军实之

卷七 第 6a 页 WYG0191-0076a.png

解则凡军所得统称俘捷若其无宋字则杜预明云不

解则凡军所得统称俘捷若其无宋字则杜预明云不言宋者秋伐宋冬献捷史省文也自春秋不明在汉唐

及宋邪说百出而近则无学之徒肆其轻薄甚有目不

识三传而造为三传异同者取坊刻五传平文一书抄

其每经下左作某公谷作某人名地名郁然成篇然实

不得知致以卫俘为人名有云若其人名之两异者左

与谷以叔孙舍为叔孙婼是也人名之共异者左公榖

皆以卫俘为卫宝是也则卫俘是姓卫名俘之一人矣

夫惟俘即是捷故俘可称宝左传曰齐人来归卫宝公

卷七 第 6b 页 WYG0191-0076b.png

羊曰此卫宝也今乃以为人名而作书以传之无学之

羊曰此卫宝也今乃以为人名而作书以传之无学之人又代为梓之行之岂俘宝异名或于其人有微词与

又尹氏即君氏而分作两人曰一尹氏也左曰君氏惠

公之夫人公谷曰尹氏天子之大夫一君氏也公谷曰

天子之大夫左氏曰声子孔宁仪行父两人也而合作

一人曰宁仪公羊作宁仪猖狂至此欲不鬼哭地下得

乎

卷七 第 7a 页 WYG0191-0076c.png

远宗问曲礼拾级聚足连步以上拾者取也似言取

远宗问曲礼拾级聚足连步以上拾者取也似言取级以上耳郑氏注作涉则为涉猎反踰级矣且聚足

与连步有何分别旧注总未明不知有确解否

古天子诸侯大夫士皆有阶今惟天子有之馀俱无有

是以升阶之法皆不讲习但其义自了如曲礼所记自

是敬谨一法自下至上皆不越步谓之拾级其云聚足

者即拾级之解也连步者又上堂名也盖拾者敛也广

韵作收拾内则注作拾敛与聚足聚字同义大凡升阶

者升阼阶则先左足升西阶则先右足假如先左足者

卷七 第 7b 页 WYG0191-0076d.png

左足蹑一级右足从而并之则就阶言之谓之拾级以

左足蹑一级右足从而并之则就阶言之谓之拾级以两足同蹑此一等不越等也而就足言之谓之聚足以

两足并也而至于临上堂时则左足蹑级右足必跨而

上堂而拾级之法则右步仍连左步不越步而上谓之

连步此敬谨之至者若郑氏解作涉则水行无等曰涉

失其义矣且连步聚足亦未分别总是误耳

又问杂记主人之升降散等执事者亦散等此散等

卷七 第 8a 页 WYG0191-0077a.png

者必是散步升阶与拾级相反矣乃郑氏又谓散等

者必是散步升阶与拾级相反矣乃郑氏又谓散等即栗阶何也

此所谓等即级也阶也古阶制以堂为限天子之堂九

尺即是九阶九级以每一尺为一级也有九级即是九

等以每一级为一等也降此而诸侯七阶大夫五阶士

三阶皆然其所云散等固是散步与拾级连步相反然

而非自下至上皆散步也谓下皆连步至上等而始散

步也盖数级之法虽自下至上一级为一等然经凡言

等则往往以近堂上级为首等如士冠礼降三等郑氏

卷七 第 8b 页 WYG0191-0077b.png

谓下至地也则士三等阶反从堂上而下数至地故散

谓下至地也则士三等阶反从堂上而下数至地故散等与栗阶同而栗阶之法则燕礼记云凡栗阶不过二

等谓自下升上毋问九阶七阶五阶三阶凡当栗阶者

近地诸阶犹是拾级之法两足合一阶而至于近堂三

等则左足蹑第二等右足即蹑第一等然后左足又一

发而升堂谓之散等散者不连也即栗阶也然而其所

散者祗是三等非通等也

卷七 第 9a 页 WYG0191-0077c.png

但其所谓栗阶者郑注又谬据公食大夫礼宾栗阶升

但其所谓栗阶者郑注又谬据公食大夫礼宾栗阶升郑云栗实栗也燕礼记凡公所辞皆栗阶又注云栗戚

也则戚即敛拾实栗即积聚而众多仍是拾级聚足之

义非散等义矣盖栗者裂也即散也栗裂声之转毛诗

蒸在栗薪言析薪也考工记居干之道居栗不迤栗读

为裂即析散之义是以升阶有四法一名拾级即聚足

皆连步以登此礼让法也一名散等即栗阶谓以连步

始以散步终凡有吉事而兼凶事或尊者有所命或临

登而尊者辞让则行此法但连步多而散步少故散不

卷七 第 9b 页 WYG0191-0077d.png

过二等正义谓升一等而即散升则散升过连步矣此

过二等正义谓升一等而即散升则散升过连步矣此误也一名历阶谓阅历而升自下至上皆散步此有急

谏诤或赴王国君命及应走趋事则行此法檀弓杜蒉

入寝历阶而升是也然此是阅正等但越步而不越级

一步是一等贾氏公食礼疏谓历阶越二等此又误也

一名躇阶谓不循等级越等而走此在急难奔逃者则

行此法公羊传赵盾躇阶而走是也但躇阶虽越等而

卷七 第 10a 页 WYG0191-0078a.png

实无定等以古法一等是一尺虽古尺甚短然亦不能

实无定等以古法一等是一尺虽古尺甚短然亦不能超数级贾氏疏谓躇阶越三等则既凿而又无理且杜

撰矣此又误也

王锡问尚书君陈篇惟孝友于兄弟克施有政论语

引书作孝乎惟孝友于兄弟施于有政少孝乎二字

近人攻古文君陈者皆谓窃论语而误逸其文先生

作古文冤词辨之详矣但汉后引经凡多孝乎字如

潘岳閒居赋陶潜孝传赞先生皆谓是引论语非引

君陈则诸所引语并无标识何以知非君陈文必论

卷七 第 10b 页 WYG0191-0078b.png

语文也

语文也正惟诸引经者并无标识而君陈无孝乎字惟论语有

孝乎字则凡有孝乎者必论语非君陈矣不特此也凡

观引书者自当并观其所引之文如袁宏后汉纪亦曾

引此然其文曰此殆所谓孝乎惟孝友于兄弟施于有

政者也夫不曰克施而曰施于此论语文矣君陈安得

有之

卷七 第 11a 页 WYG0191-0078c.png

李成辂(康熙甲戌进士仁和人)问坐位左右莫知所尚向读曲

李成辂(康熙甲戌进士仁和人)问坐位左右莫知所尚向读曲礼亦知坐礼尚右故从来有祭堂首西室之说而先

生近著祭礼亦以考西妣东为之辨定乃读先生北

郊配位议又似宜尚东而不宜尚西窃所未解且庙

位尚西而子姓之答享者又复男东而女西何也

曰此以专坐与宾主之坐有分见也其专坐与宾主之

坐有分见何也从来东西左右莫辨所尚即考之诸经

亦互有同异大抵以阴阳为主阳则尊左阴则崇右并

无有一定隆杀见乎文间而惟坐位则明有二尚一以

卷七 第 11b 页 WYG0191-0078d.png

负言一以向言专坐则尚负负阴者以西为尊南向之

负言一以向言专坐则尚负负阴者以西为尊南向之尚西方负阴故也负阴则尚右也此祭室专坐必祖居

考西考居妣西之所自来也若礼坐则主向矣向阳者

以东为尊是以礼席南向者必尚东方盖阳向尚左左

本在东而乡饮射礼又且以主席东设宾欲亲主则必

舍所负而尊所向非惟礼文亦情固然也今郊坛专坐

似应主负而不合有王者为主人东设配席则居然宾

卷七 第 12a 页 WYG0191-0079a.png

主与宗庙之有合食而无配位者不同是以南郊北郊

主与宗庙之有合食而无配位者不同是以南郊北郊虽两俱专位而配位之设不得一尚东而一尚西南郊

南向固尚阳尊左而配在东何则向阳者左在东也北

郊北向虽尚阴尊右而配亦在东何则向阴者右亦在

东也然则宗庙第主负而郊坛必主向有难同矣

若子姓享答则何敢以主自居乎祖原非宾而子姓则

全无主礼一享一答但如朝礼丧礼葬礼墓奠礼一以

男东女西为断非向阳而尚右以祖无相向礼也亦非

坐阳而尚东以享答者无坐礼也故俗礼有误行者常

卷七 第 12b 页 WYG0191-0079b.png

坐尚西而今祠宇神坐皆尚东礼坐尚东而今诸宾偶

坐尚西而今祠宇神坐皆尚东礼坐尚东而今诸宾偶坐仍尚西此误也偶拜尚西而今偶拜者皆尚东拜上

尚东而今拜上者反尚西又误也

盛唐问郑康成谓禘是郊天而王子雍非之此礼已

明白久矣今复有墨守郑说者谓议礼之家各有师

承吾第师康成则何能顾王说耶

汉儒师承谓秦世灭经之后无可传述于是间有仍周

卷七 第 13a 页 WYG0191-0079c.png

秦之末祖袭旧说者则师而承之如鲁申公受诗浮邱

秦之末祖袭旧说者则师而承之如鲁申公受诗浮邱生董仲舒受谷梁春秋于瑕邱江公历两汉学官相承

不辍然一经论定则墨守俱下如毛诗既出而鲁诗遂

亡左氏春秋行而江都之学化作乌有何则师承绝也

今尚有师承乎康成非汝师汝亦何能承康成也且议

礼有是非非谓各承一说可以固守自得也夫禘之非

郊不必王子雍圣证论知其误也康成是说原据韦玄

成谬论而玄成之谬则在当时司徒掾班彪已早斥之

谓礼文缺微未可偏定然而贡禹毁宗庙匡衡改郊兆

卷七 第 13b 页 WYG0191-0079d.png

(皆玄成之说)不如刘歆之论之博而笃也是韦匡一误而刘

(皆玄成之说)不如刘歆之论之博而笃也是韦匡一误而刘歆正之康成再误而王肃又正之徒𦅖腻逐康成车后

已无益矣况唐宋议礼家其是王否郑者已成铁案妄

作哓哓有何足辨特予辨经法不较门户不审问韦刘

王郑当日是非而祗以经断之大传谓王者禘其祖之

所自出以其祖配之而继之曰诸侯及其太祖大夫干

祫及其高祖则祭有等杀天子祭太祖之父诸侯祭太

卷七 第 14a 页 WYG0191-0080a.png

祖大夫祭高曾凡其所云祭者皆祖庙之祭也非天也

祖大夫祭高曾凡其所云祭者皆祖庙之祭也非天也此经文也是以仪礼丧服曰都邑之士知尊祢谓祭父

也大夫知尊祖谓祭祖曾也诸侯及其太祖谓祭及始

祖也天子及始祖之所自出则又祭始祖之父也皆非

祭天也此又经文也即丧服小记王者禘其祖之所自

出而立四庙庶子亦祭已之所自出而立亲庙别子亦

祭别子之所自出而立宗子之庙无非言庙祭者郊安

得有庙则又非祭天也此又经文也乃舍此则无言禘

法者矣然则禘真非郊天矣是以康成既为是说而于

卷七 第 14b 页 WYG0191-0080b.png

注春秋吉禘时则又改为说曰丧毕而吉禘明年而禘

注春秋吉禘时则又改为说曰丧毕而吉禘明年而禘五年而再禘是康成已改禘郊为禘庙而千载之下尚

有师承其谬者不亦愚乎

又问周制严嫡庶此是名分而先生谓是封建之世

恐乱择立故特严于此以为嫡庶者即贵贱所由分

也此真前儒所未发者但丧祭大礼其严嫡庶处亦

何曾有贵贱之迹分于其间而名分自在也盖嫡庶

卷七 第 15a 页 WYG0191-0080c.png

贵贱祗择立一节而他礼不必然也他礼在名分不

贵贱祗择立一节而他礼不必然也他礼在名分不在贵贱也

礼莫重丧祭丧祭之外有何他礼丧祭贵贵则无他礼

可辨矣丧服父为适子三年为传重也若适子废疾不

传重则父母皆降服矣是以丧小记曰适妇不为舅姑

后者则姑亦为之小功夫同一适子适妇而适子废疾

不能袭爵则父母舅姑皆为降服是尚可曰此重嫡非

重贵乎惟祭亦然礼支子不祭谓庶子及次嫡不袭爵

者皆支子也不祭者谓嫡即主祭则次嫡与庶皆不得

卷七 第 15b 页 WYG0191-0080d.png

而主之也重嫡故也然此犹未见为重贵也何则主祭

而主之也重嫡故也然此犹未见为重贵也何则主祭祗一人长嫡主之则次嫡自不得主不必贱次嫡也乃

所谓支子不祭者谓长嫡有故不得主祭亦不许次嫡

主之而必告于祖而始摄其事故曰不祭则次嫡嫡也

而贱之矣然则重嫡即重贵苟无贵则次嫡与次庶等

耳何嫡之与有

乃名分既定历千百年后极重难返在春秋战国间亦

卷七 第 16a 页 WYG0191-0081a.png

遂有误用其意者今则倚嫡虐庶伤残骨肉名为同体

遂有误用其意者今则倚嫡虐庶伤残骨肉名为同体而实则视若臧获甚至芟夷剪薙不啻禽狝而人伦绝

矣即如丧礼檀弓云子柳之母死子硕请具子柳曰请

粥庶弟之母子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也

不可夫子柳子硕皆叔仲皮之子也庶弟之母则叔仲

皮之妾子柳子硕之庶母也徒以适庶之故子柳传重

竟欲子卖父妾兄卖弟母以为嫡葬具则在先王定分

之初心必不出此虽子硕无礼子柳折之檀弓记此亦

或责硕嘉柳以稍存礼意然亦有其说矣吾故曰封建

卷七 第 16b 页 WYG0191-0081b.png

之后何有嫡庶匪曰无之或宽之也

之后何有嫡庶匪曰无之或宽之也(张南士日夫父贵有后亦欲使其妻妾得苟全耳今以为后之人而可卖已妾则亦何乐乎有为后者况)

(以弟之母而称曰人之母则路人矣以人之母之子而使其为己之母服齐衰三年不亦过乎)又问

春秋定八年从祀先公胡氏谓昭公主始入庙此固

大谬先生辨之是矣但左氏谓是季寤公山不狃辈

所为而先生谓此必假定公之命此何据乎

春秋简书非君事不书此尤君事之最大者岂有么小

卷七 第 17a 页 WYG0191-0081c.png

私为之而夫子肯郑重书之者此其有君命据在经不

私为之而夫子肯郑重书之者此其有君命据在经不必有他据也且亦非无据也袁宏后汉纪载周举议庙

制有云经书大事于太庙跻僖公传曰逆祀也至定公

正而下之孔子是之曰从祀先公为万代法也则旧儒

明云定公所为矣特予作传不必备述作证据耳

又曰春秋桓无王以桓为乱贼之首特去王以见书

法此亦有见而先生必不从何也

其说已舌敝不能再赘然我知其必不然者鲁史于桓

年独多阙文不知旧史故阙而夫子仍之又不知夫子

卷七 第 17b 页 WYG0191-0081d.png

本完书而其后又从而阙之皆不可考矣特其是阙文

本完书而其后又从而阙之皆不可考矣特其是阙文不是书法者桓在位十八年其弑君无王在即位时若

果严乱贼之首亦当于称乱之首年严之乃自三年无

王至九年止又自十一年无王至十七年止岂一二年

与十年十八年尚有王耶抑年有是非有当贬有不当

贬耶若四年七年皆无秋冬则时定无可贬者况十四

年书夏五则欲削一月以寓书法未之闻也又况十七

卷七 第 18a 页 WYG0191-0082a.png

年冬十月朔日有食之则日食朔日必书干支干支有

年冬十月朔日有食之则日食朔日必书干支干支有何罪而削而贬之然且五年甲戌己丑陈佗卒世无一

人之卒兼两日者今乃书陈君之卒而忽及两日褒之

耶抑贬耶此笑话也吾故曰桓年多阙文并无书法实

定论非虚语也

又问檀弓从母之夫舅之妻二夫(音扶)人相为服君子

未之言也或曰同室缌此本文原易明者而郑注云

时有此二人同居死相为服者甥居外家而非之世

遂莫解

卷七 第 18b 页 WYG0191-0082b.png

从母之夫俗母姨夫也舅之妻俗舅母也礼为从母小

从母之夫俗母姨夫也舅之妻俗舅母也礼为从母小功夫无服为舅缌舅之妻无服今以甥同居母姨夫与

舅母之家故一为舅母服一为母姨夫服而他甥之居

别宅而不同居者讥之或乃为之解曰同室可缌礼由

义起也

又问滕文公使毕战问井地而孟子一一解之岂战

国时无井地与

卷七 第 19a 页 WYG0191-0082c.png

据春秋有井衍沃之文则晋亦尚作井地但惟坦衍而

据春秋有井衍沃之文则晋亦尚作井地但惟坦衍而沃膏者间一行之他无是也若战国则未必有矣史记

秦孝公四十一年为田开阡陌正在战国与魏惠王齐

威王同时则此时方改阡陌废井地之际虽间或有是

亦将毁弃况未必有也尝考阡陌字义谓千田为阡百

田为陌又或谓田之东西衡界者为阡南北纵界者为

陌总是改九百为千百改东西交画为偏东偏西之名

而小雅信南山诗即有云南东其亩春秋晋与齐平且

欲使齐地尽东其亩得毋春秋以前已早有阡陌之法

卷七 第 19b 页 WYG0191-0082d.png

行其间与

行其间与又问受脤于社脤者胙肉也故从肉而字书作祭器

名何与

此以蜃饰器而盛胙肉于其间以肉言之则为脤以器

言之则为蜃然两属通字如周礼有掌蜃官其职则祭

祀供蜃器此专言器也而郑玄云蜃所以饰祭器春秋

定十四年天王使石尚来归蜃则直以蜃作脤矣又郑

卷七 第 20a 页 WYG0191-0083a.png

众云可以白器使其色白则且合脤与蜃而并作

众云可以白器使其色白则且合脤与蜃而并作字其字形与字义通见如此

问襄十年传鲁有禘乐宾祭用之杜云三年大祭则

作四代之乐而孔疏谓鲁禘用四代则周禘当用六

代是鲁禘周禘明有等杀何谓鲁禘僭耶

诸侯无祭所自出即是僭但鲁祭出王别有宗法予向

已言之屡矣若谓鲁用四代乐周当用六代乐则不然

鲁禘出王非谓伯禽世室中当禘周公为所出之公谓

周公太庙中当禘文王为所出之帝也禘所出之帝有

卷七 第 20b 页 WYG0191-0083b.png

何隆杀后儒徒读明堂位云季夏六月以禘礼祀周公

何隆杀后儒徒读明堂位云季夏六月以禘礼祀周公于太庙朱干玉戚冕而舞大武皮弁素积裼而舞大夏

以为大武大夏止是四代而不知周禘亦如是也观周

礼大司乐职以大濩享先妣大武享先祖以九德之歌

九韶之舞奏宗庙而总不及云门咸池则限于四代而

不及六代可知矣况三年之禘即吉禘也吉禘止于先

公自周公伯禽而下不及文王即四代之乐亦不当用

卷七 第 21a 页 WYG0191-0083c.png

何况六代故孔疏谓鲁禘四代周禘六代与郑玄吉祫

何况六代故孔疏谓鲁禘四代周禘六代与郑玄吉祫用六代大禘用四代皆儒者说经妄语不足据耳

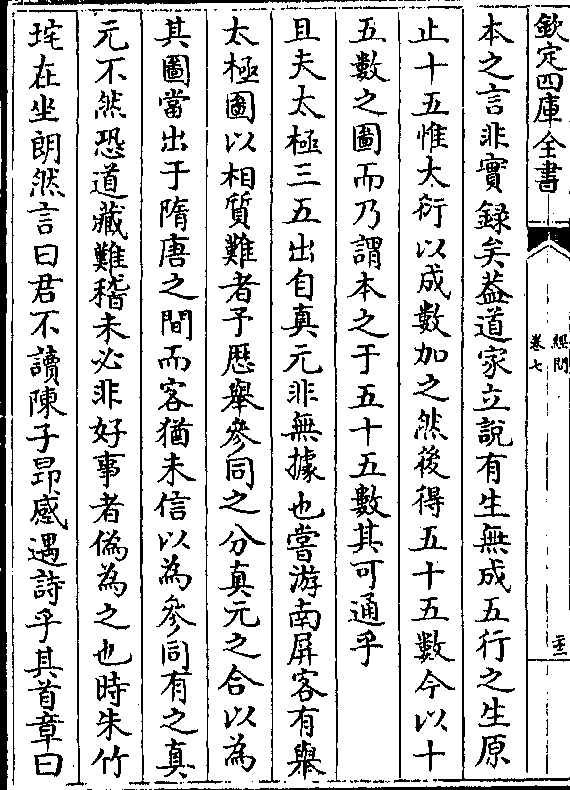

问太极生两仪两仪生四象原无五行太极图绘五

行于图下固非是矣特大衍之数专以五行为配合

所云五位相得而各有合者则此太极之五行即大

衍五行也大衍有五行而乃以为太极五行出之参

同此何说耶

大衍之五行位在四正郑注所谓水北火南木东金西

是也参同之五行位在四维今太极图所绘木东南火

卷七 第 21b 页 WYG0191-0083d.png

东北金西南水西北是也参同以为五行之生合为三

东北金西南水西北是也参同以为五行之生合为三五三五十五为阴阳至精之数故其为图则天五生土

特居中央为一五天三生木地二生火合居东偏为一

五地四生金天一生水合居西偏为一五是土本生母

而一为木之生火一为金之生水统之为三五至精此

参同五行所由大异于大衍五行也今图太极者直取

参同之坎离匡廓为正图而缀三五至精图于其下则

卷七 第 22a 页 WYG0191-0084a.png

太极所为数以一生两以两生四并不得有五数缀于

太极所为数以一生两以两生四并不得有五数缀于其间不惟无三五并无一五此其于大衍又何涉焉且

此三五者非陈抟自窃之为太极图也其在汉后道士

早有取匡廓三五两图而合为一者其图名无极又名

太极故隋唐道藏有上方大洞真元妙经为唐玄宗所

制序者直称为真元圣主上方开化无极太上灵宝天

尊所传之经则在隋唐时早有是图而陈抟窃之今所

传图实出之真元妙经非参同也云出参同则犹是推

本之言非实录矣盖道家立说有生无成五行之生原

卷七 第 22b 页 WYG0191-0084b.png

止十五惟大衍以成数加之然后得五十五数今以十

止十五惟大衍以成数加之然后得五十五数今以十五数之图而乃谓本之于五十五数其可通乎

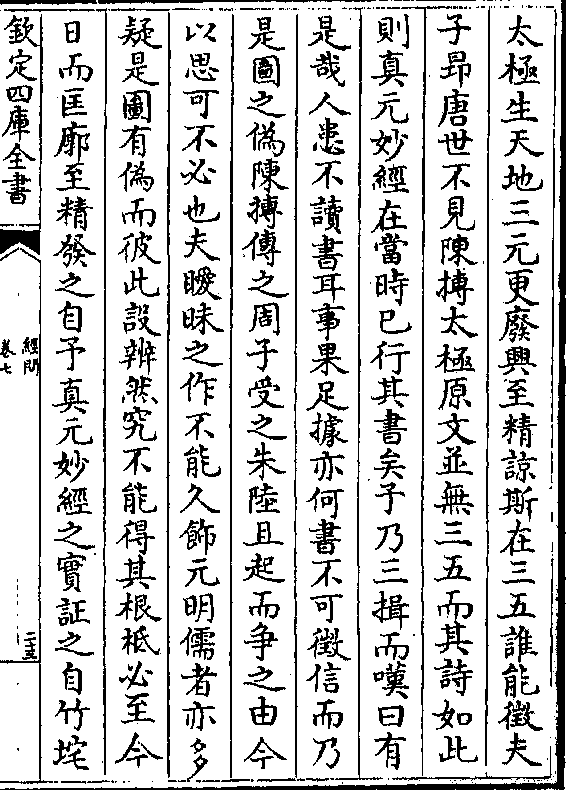

且夫太极三五出自真元非无据也尝游南屏客有举

太极图以相质难者予历举参同之分真元之合以为

其图当出于隋唐之间而客犹未信以为参同有之真

元不然恐道藏难稽未必非好事者伪为之也时朱竹

垞在坐朗然言曰君不读陈子昂感遇诗乎其首章曰

卷七 第 23a 页 WYG0191-0084c.png

太极生天地三元更废兴至精谅斯在三五谁能徵夫

太极生天地三元更废兴至精谅斯在三五谁能徵夫子昂唐世不见陈抟太极原文并无三五而其诗如此

则真元妙经在当时已行其书矣予乃三揖而叹曰有

是哉人患不读书耳事果足据亦何书不可徵信而乃

是图之伪陈抟传之周子受之朱陆且起而争之由今

以思可不必也夫瞹昧之作不能久饰元明儒者亦多

疑是图有伪而彼此设辨然究不能得其根柢必至今

日而匡廓至精发之自予真元妙经之实证之自竹垞

吾犹恨其败露之太晚矣考三元出律历志太极元气

卷七 第 23b 页 WYG0191-0084d.png

亟三为一谓包子丑寅三正而又以子正为元始故云

亟三为一谓包子丑寅三正而又以子正为元始故云经问卷七