声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

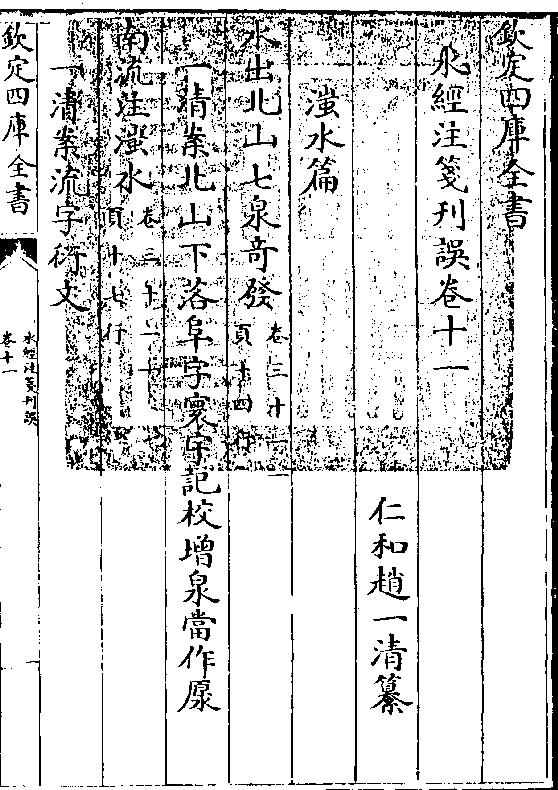

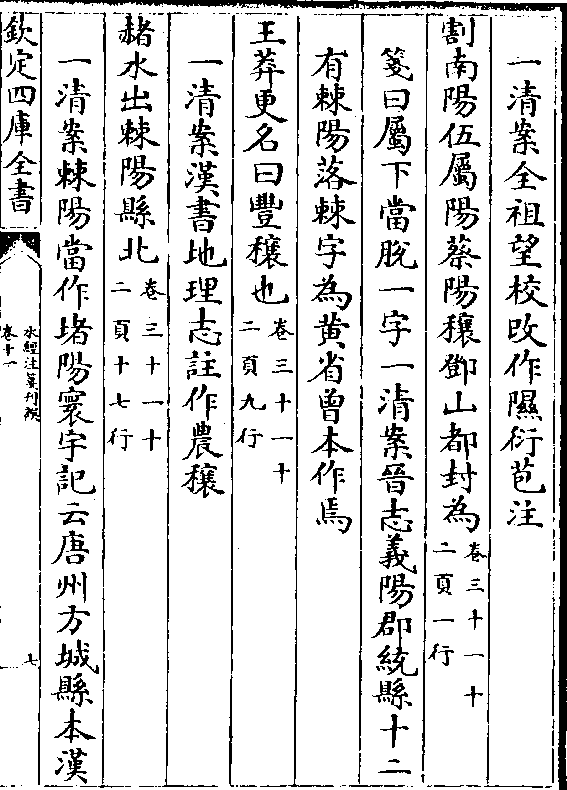

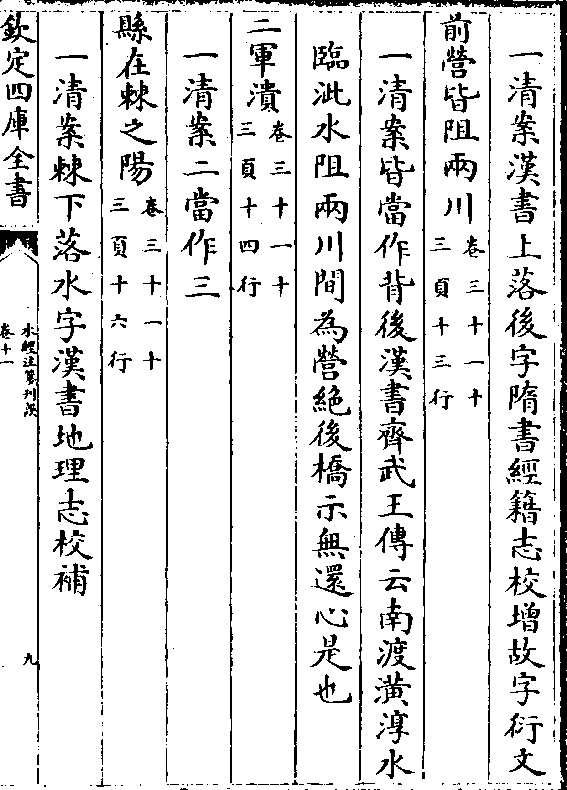

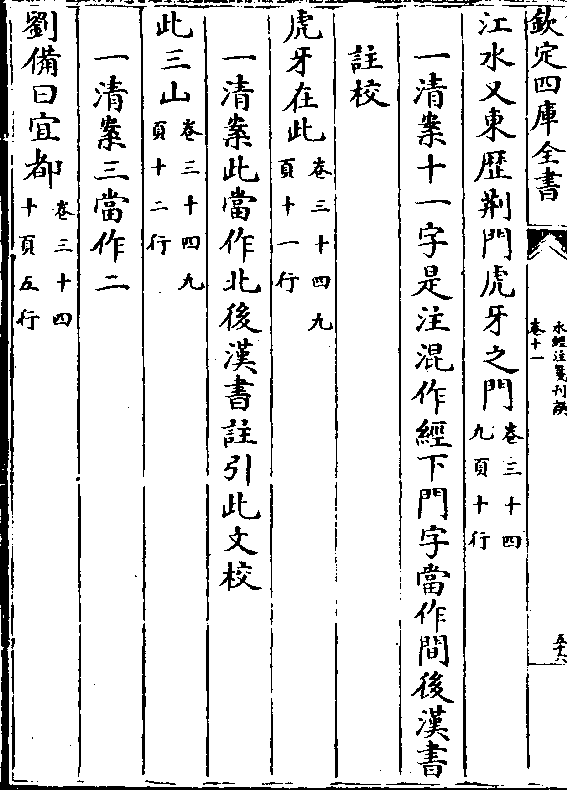

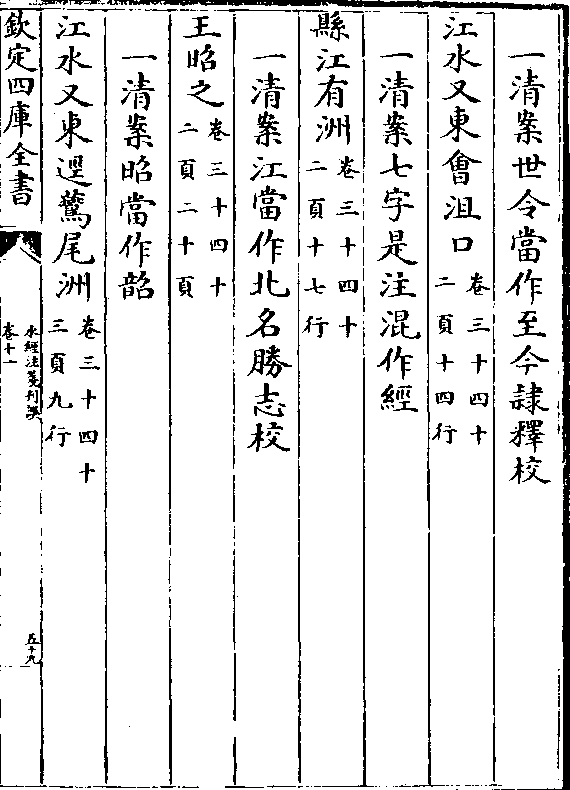

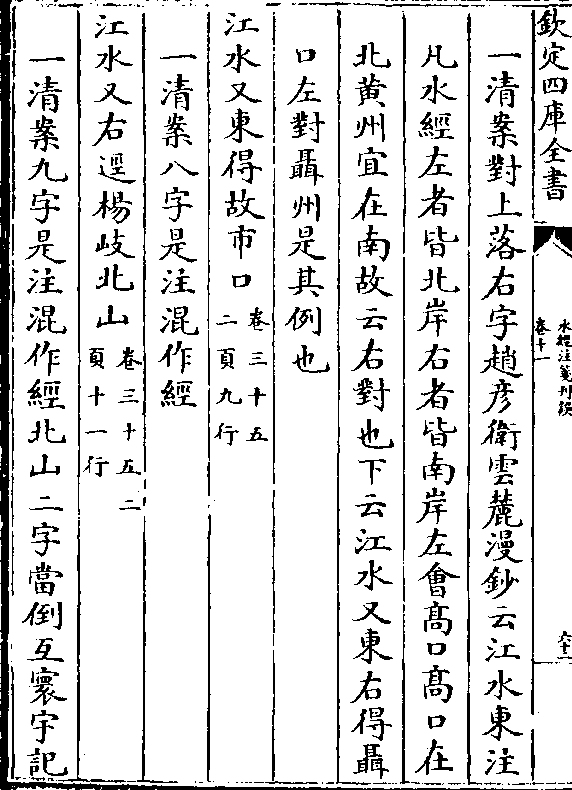

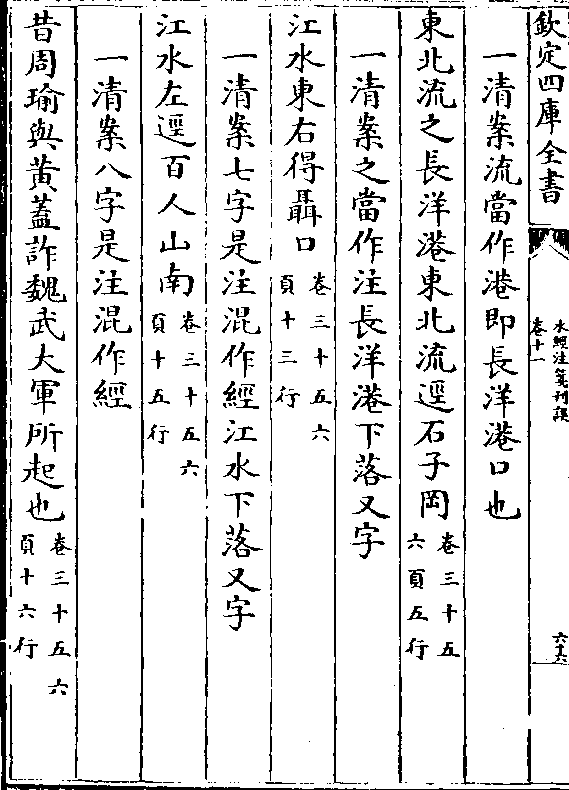

卷十一 第 1a 页 WYG0575-0985a.png

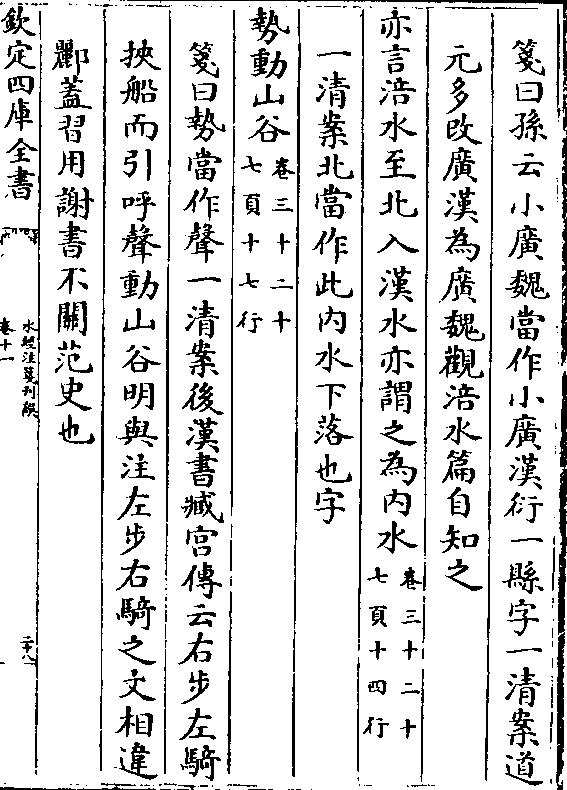

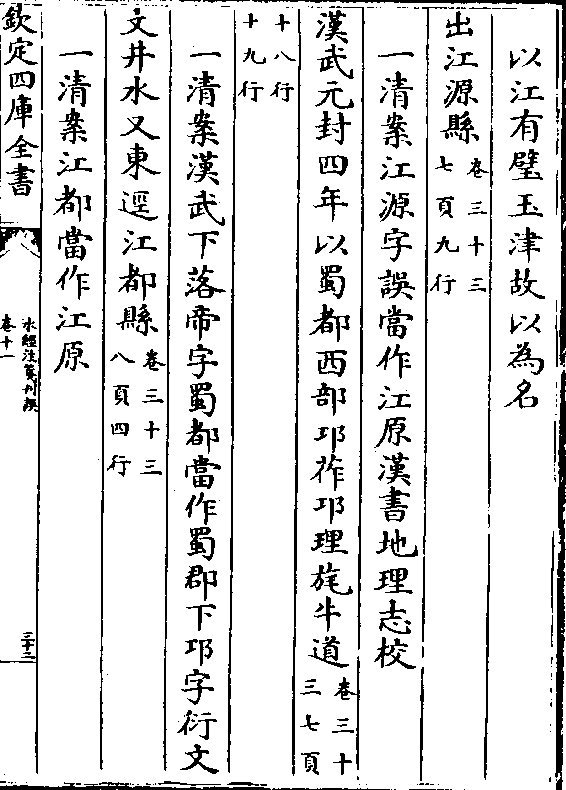

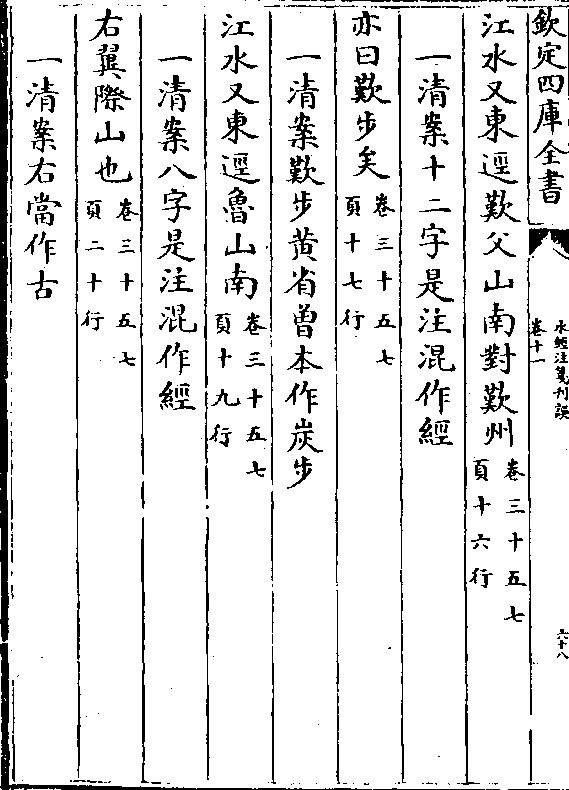

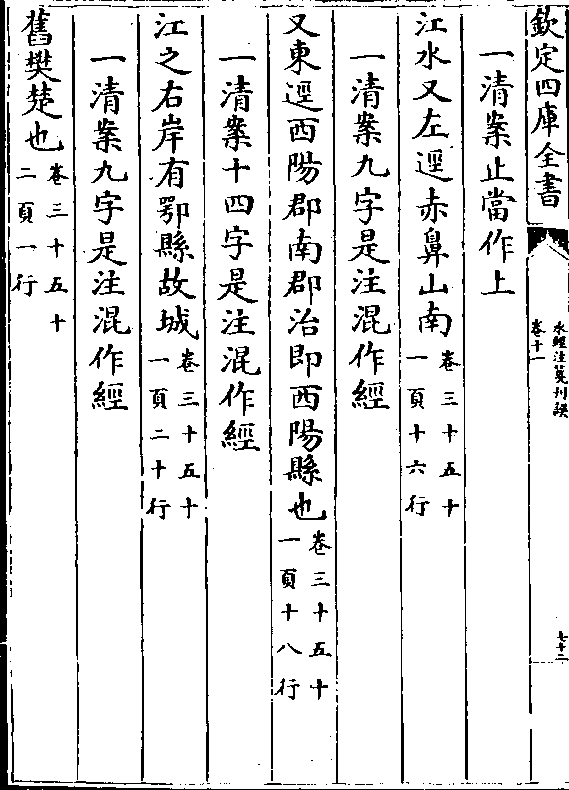

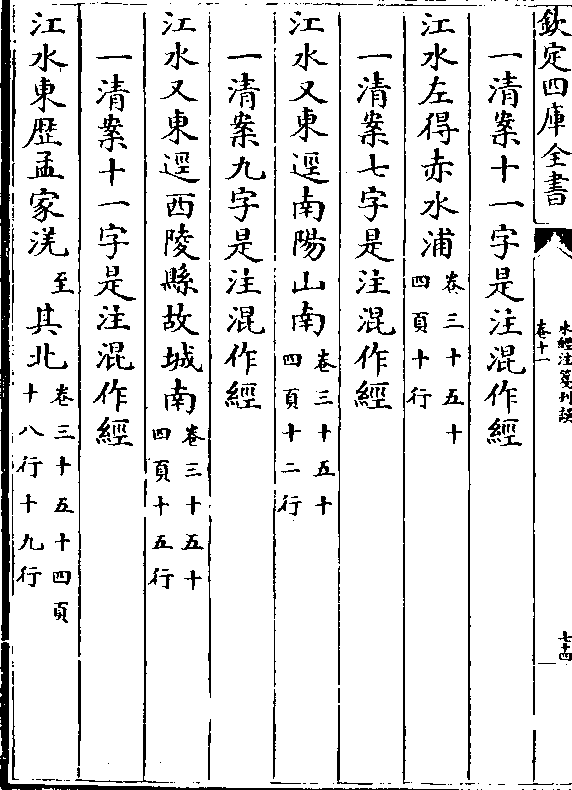

钦定四库全书

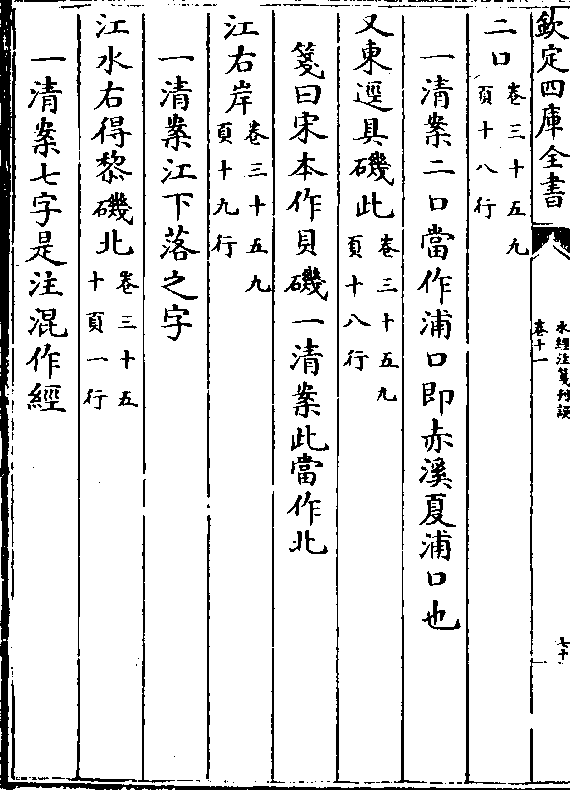

钦定四库全书水经注笺刋误卷十一

仁和赵一清纂

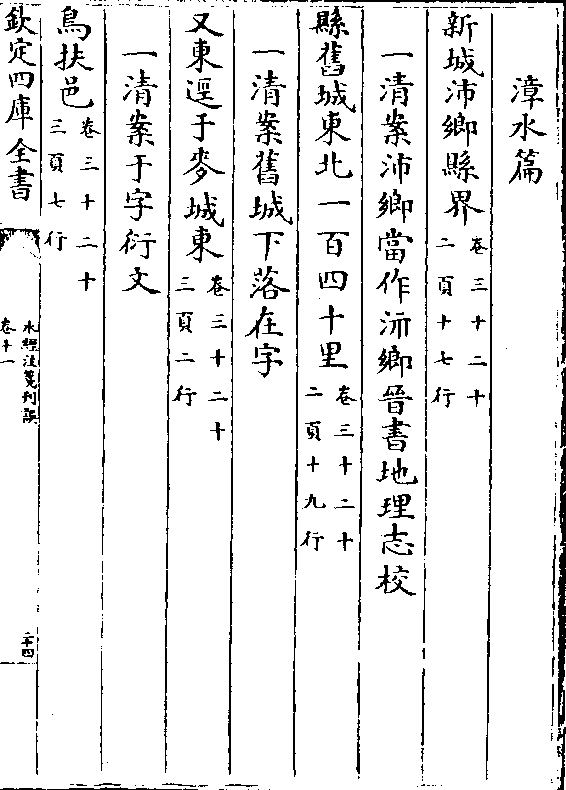

滍水篇

水出北山七泉奇发(卷三十一一页十四行)

一清案北山下落阜字寰宇记校增泉当作□

南流注滍水(卷三十一一页十七行)

一清案流字衍文

卷十一 第 1b 页 WYG0575-0985b.png

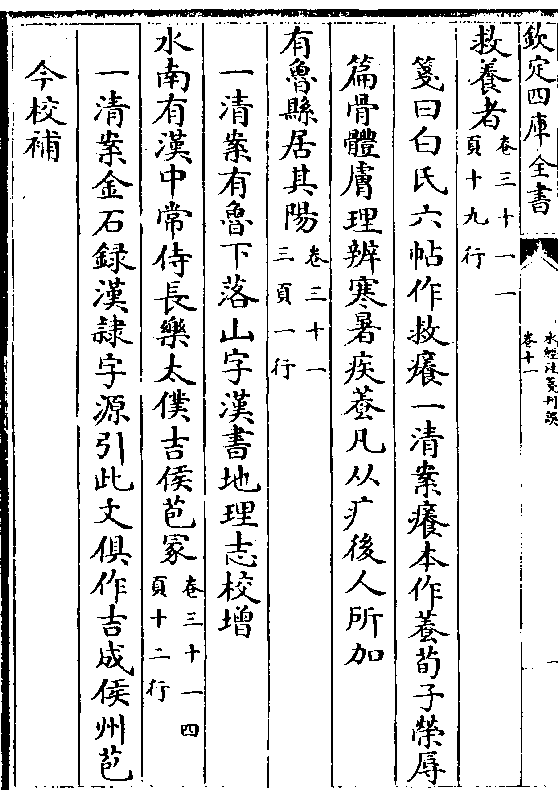

救养者(卷三十一一页十九行)

救养者(卷三十一一页十九行)笺曰白氏六帖作救痒一清案痒本作□荀子荣辱

篇骨体肤理辨寒暑疾□凡从疒后人所加

有鲁县居其阳(卷三十一三页一行)

一清案有鲁下落山字汉书地理志校增

水南有汉中常侍长乐太仆吉侯苞冢(卷三十一四页十二行)

一清案金石录汉𨽻字源引此文俱作吉成侯州苞

今校补

卷十一 第 2a 页 WYG0575-0986a.png

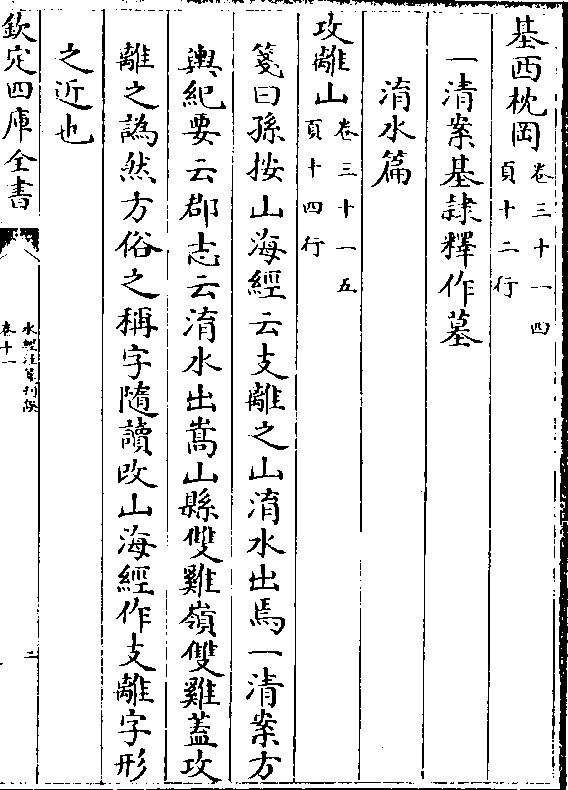

基西枕冈(卷三十一四页十二行)

基西枕冈(卷三十一四页十二行)一清案基𨽻释作墓

淯水篇

攻离山(卷三十一五页十四行)

笺曰孙按山海经云支离之山淯水出焉一清案方

舆纪要云郡志云淯水出嵩山县双鸡岭双鸡盖攻

离之讹然方俗之称字随读改山海经作支离字形

之近也

卷十一 第 2b 页 WYG0575-0986b.png

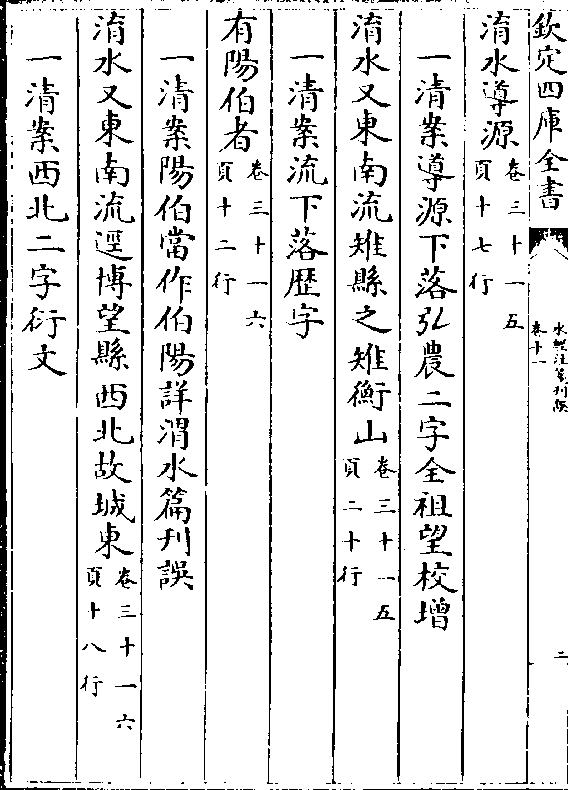

淯水导源(卷三十一五页十七行)

淯水导源(卷三十一五页十七行)一清案导源下落弘农二字全祖望校增

淯水又东南流雉县之雉衡山(卷三十一五页二十行)

一清案流下落历字

有阳伯者(卷三十一六页十二行)

一清案阳伯当作伯阳详渭水篇刋误

淯水又东南流径博望县西北故城东(卷三十一六页十八行)

一清案西北二字衍文

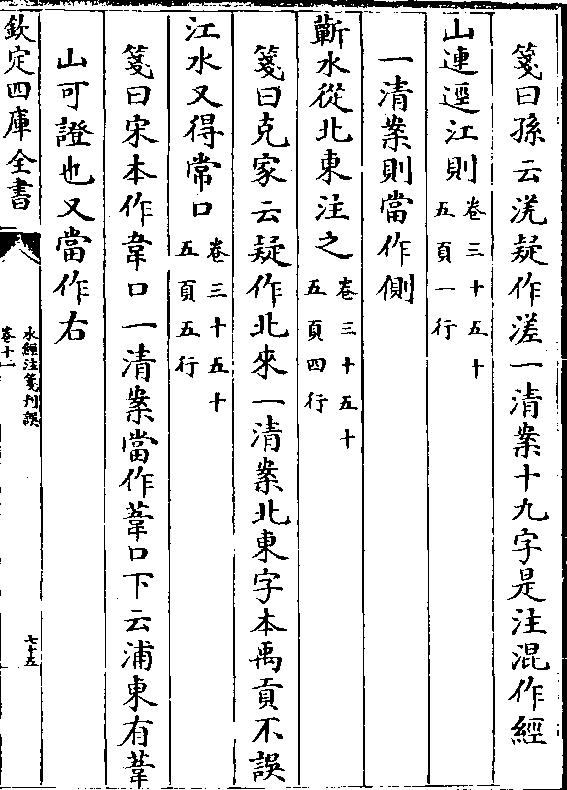

卷十一 第 3a 页 WYG0575-0986c.png

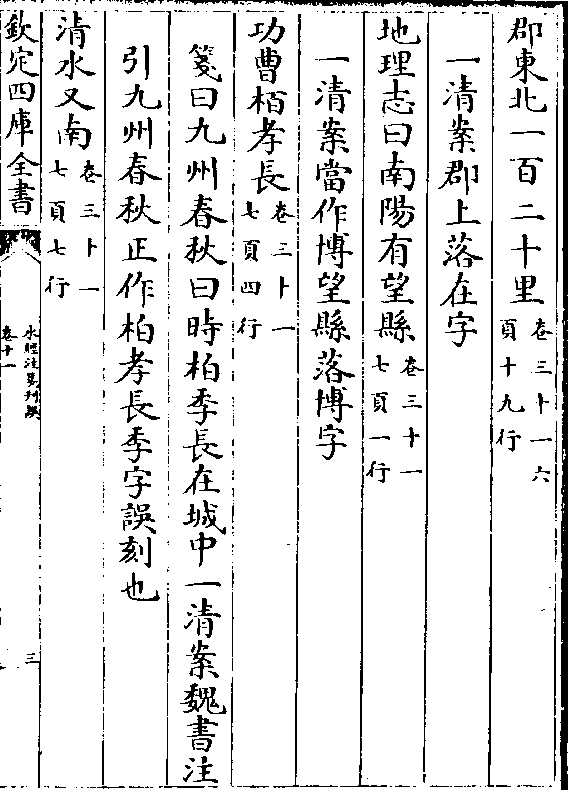

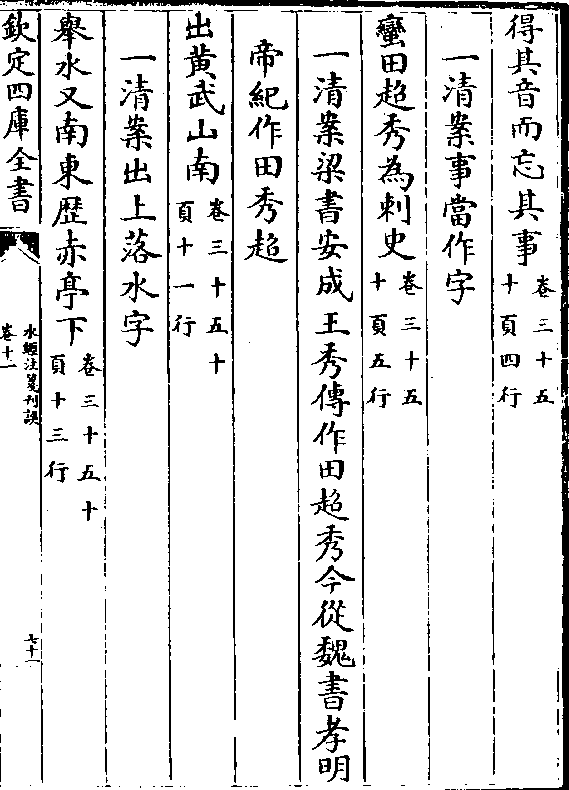

郡东北一百二十里(卷三十一六页十九行)

郡东北一百二十里(卷三十一六页十九行)一清案郡上落在字

地理志曰南阳有望县(卷三十一七页一行)

一清案当作博望县落博字

功曹柏孝长(卷三十一七页四行)

笺曰九州春秋曰时柏季长在城中一清案魏书注

引九州春秋正作柏孝长季字误刻也

清水又南(卷三十一七页七行)

卷十一 第 3b 页 WYG0575-0986d.png

一清案清水当作淯水

一清案清水当作淯水或是余夏径驿途(卷三十一七页十五行)

一清案径𨽻释作景

墓楼东平林不(卷三十一八页四行)

一清案不𨽻释作下

谓之(卷三十一八页五行)

一清案谓之下落肄水二字

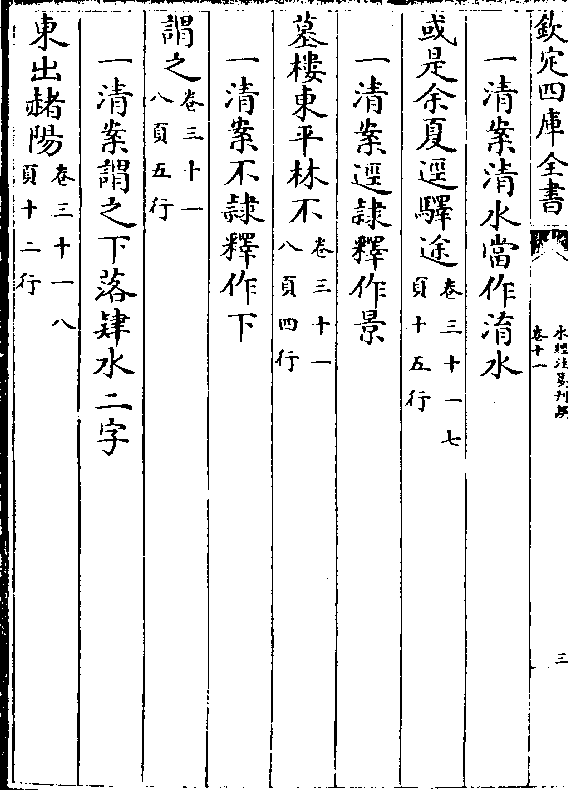

东出赭阳(卷三十一八页十二行)

卷十一 第 4a 页 WYG0575-0987a.png

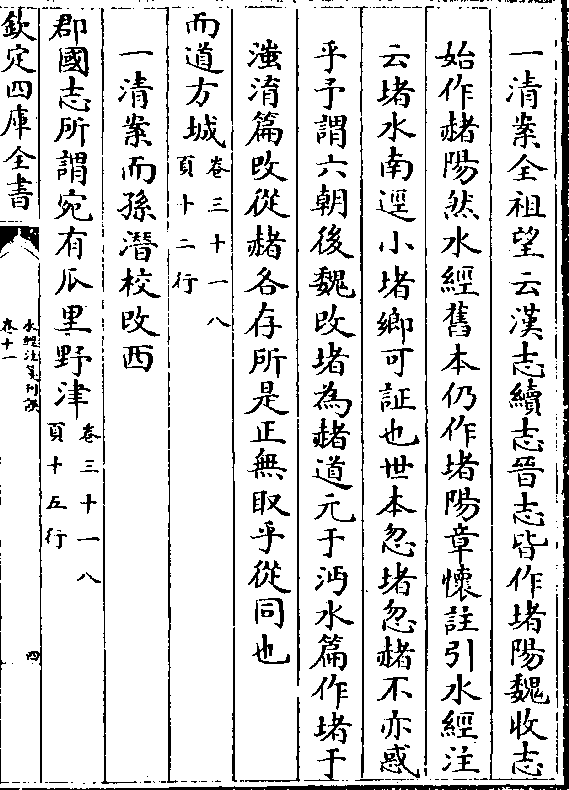

一清案全祖望云汉志续志晋志皆作堵阳魏收志

一清案全祖望云汉志续志晋志皆作堵阳魏收志始作赭阳然水经旧本仍作堵阳章怀注引水经注

云堵水南径小堵乡可证也世本忽堵忽赭不亦惑

乎予谓六朝后魏改堵为赭道元于沔水篇作堵于

滍淯篇改从赭各存所是正无取乎从同也

而道方城(卷三十一八页十二行)

一清案而孙潜校改西

郡国志所谓宛有瓜里野津(卷三十一八页十五行)

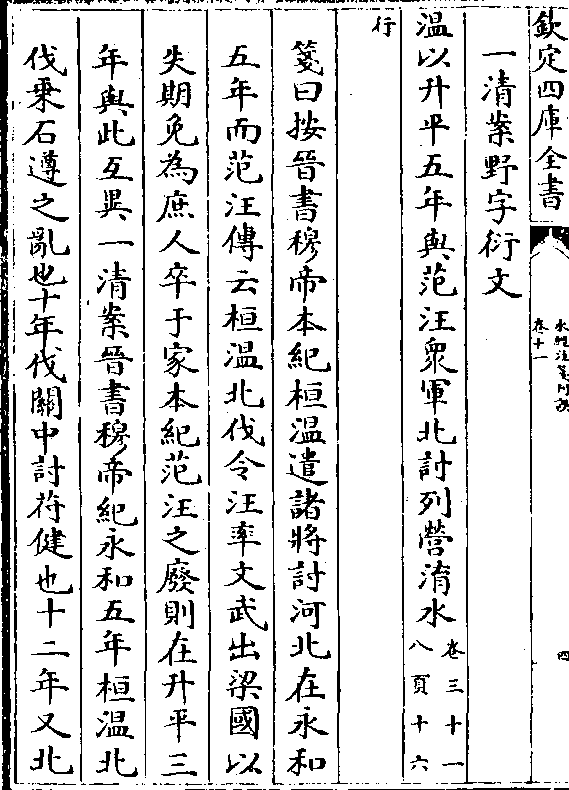

卷十一 第 4b 页 WYG0575-0987b.png

一清案野字衍文

一清案野字衍文温以升平五年与范汪众军北讨列营淯水(卷三十一八页十六

行)

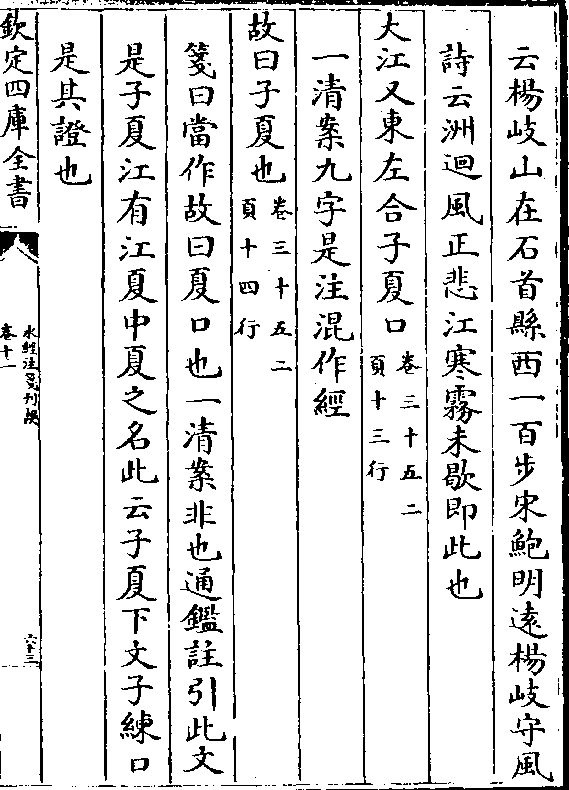

笺曰按晋书穆帝本纪桓温遣诸将讨河北在永和

五年而范汪传云桓温北伐令汪率文武出梁国以

失期免为庶人卒于家本纪范汪之废则在升平三

年与此互异一清案晋书穆帝纪永和五年桓温北

伐乘石遵之乱也十年伐关中讨苻健也十二年又北

卷十一 第 5a 页 WYG0575-0987c.png

伐则讨姚襄也海西公太和四年又北伐慕容炜盖

伐则讨姚襄也海西公太和四年又北伐慕容炜盖不仅永和五年一役而已范汪之废温公通鉴目录

书于升平五年而穆帝纪升平五年又无废汪事汪

废在哀帝纪之冬十月即升平五年之冬十月也汪

传以为温令汪率文武出梁国似是讨姚襄事温传

所云以谯梁水道既通请徐豫兵乘淮泗入河是也

然升平五年春正月北中郎将都督青徐兖冀幽五

州诸军事徐兖二州刺史郤昙卒二月以范汪代之

卷十一 第 5b 页 WYG0575-0987d.png

又在伐姚襄之后岂温以汪势既盛忌之追论前事

又在伐姚襄之后岂温以汪势既盛忌之追论前事而废之耶朱氏以汪废在升平三年三岂五之误刻

耶

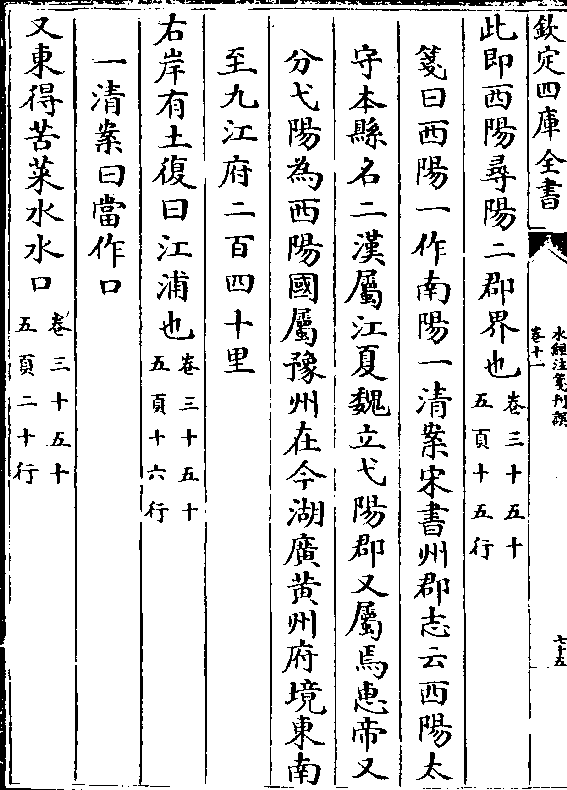

故申伯之国(卷三十一八页十九行)

一清案国黄省曾本作都

其东城城内有旧殿基(卷三十一九页四行)

一清案城字重文宜衍

有基周一百步高五丈(卷三十一九页六行)

卷十一 第 6a 页 WYG0575-0988a.png

一清案有下落殿字五丈当作五尺

一清案有下落殿字五丈当作五尺地西三里(卷三十一九页六行)

一清案地当作城黄省曾本校

魏书曰公征至宛(卷三十一九页十二行)

一清案三国志注引魏书曰公南征此落南字

祠亡将士(卷三十一九页十三行)

一清案亡上落阵字三国志注校补

紫溪又径宛西(卷三十一九页十五行)

卷十一 第 6b 页 WYG0575-0988b.png

一清案紫溪当作梅溪

一清案紫溪当作梅溪案汉高帝七年(卷三十一十页二行)

一清案案字衍文

遣颍阳侯祭遵西击邓奉弟众(卷三十一十页五行)

一清案众后汉书祭遵传作终

又谓之汝溪之流(卷三十一十页六行)

一清案下之字当作合

苞隰衍注(卷三十一十一页十五行)

卷十一 第 7a 页 WYG0575-0988c.png

一清案全祖望校改作隰衍苞注

一清案全祖望校改作隰衍苞注割南阳伍属阳蔡阳穰邓山都封为(卷三十一十二页一行)

笺曰属下当脱一字一清案晋志义阳郡统县十二

有棘阳落棘字为黄省曾本作焉

王莽更名曰丰穰也(卷三十一十二页九行)

一清案汉书地理志注作农穰

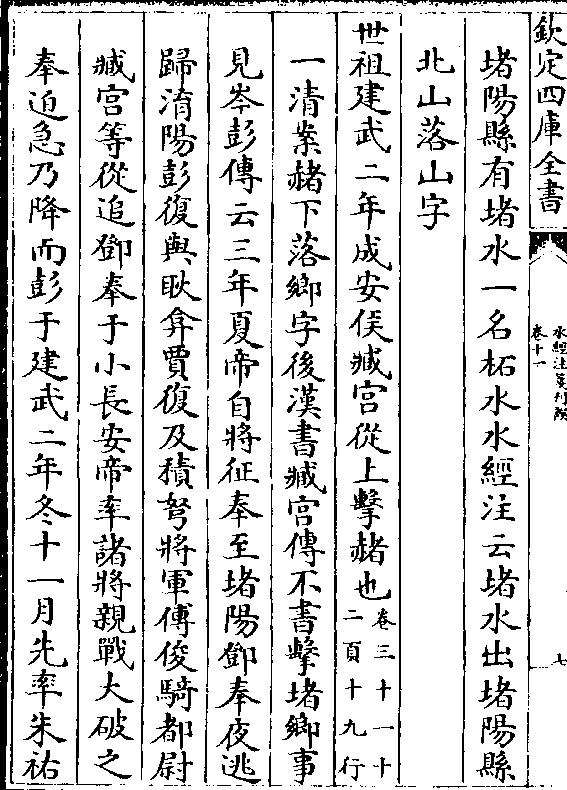

赭水出棘阳县北(卷三十一十二页十七行)

一清案棘阳当作堵阳寰宇记云唐州方城县本汉

卷十一 第 7b 页 WYG0575-0988d.png

堵阳县有堵水一名柘水水经注云堵水出堵阳县

堵阳县有堵水一名柘水水经注云堵水出堵阳县北山落山字

世祖建武二年成安侯臧宫从上击赭也(卷三十一十二页十九行)

一清案赭下落乡字后汉书臧宫传不书击堵乡事

见岑彭传云三年夏帝自将征奉至堵阳邓奉夜逃

归淯阳彭复与耿弇贾复及积弩将军傅俊骑都尉

臧宫等从追邓奉于小长安帝率诸将亲战大破之

奉迫急乃降而彭于建武二年冬十一月先率朱祐

卷十一 第 8a 页 WYG0575-0989a.png

贾复耿弇王常郭守刘宏刘嘉耿植八将军先击堵

贾复耿弇王常郭守刘宏刘嘉耿植八将军先击堵乡邓奉来救董䜣彭等攻之不尅帝故自将征之傅

俊臧宫皆从二年当作三年以光武帝纪及岑彭传

校正也字衍文

赭水县(卷三十一十三页四行)

一清案赭水下落于字

古今断冈两舌(卷三十一十三页五行)

笺曰当作左右断冈两舌一清案非也古今是右合

卷十一 第 8b 页 WYG0575-0989b.png

之误

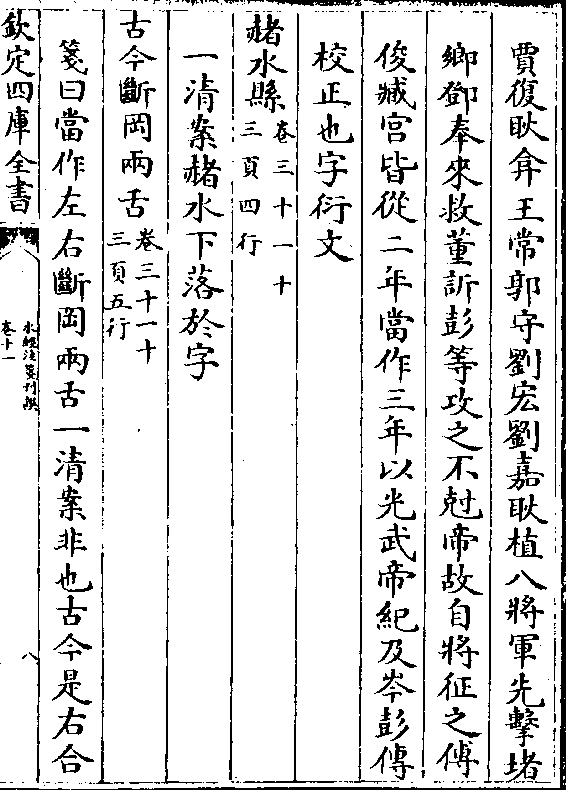

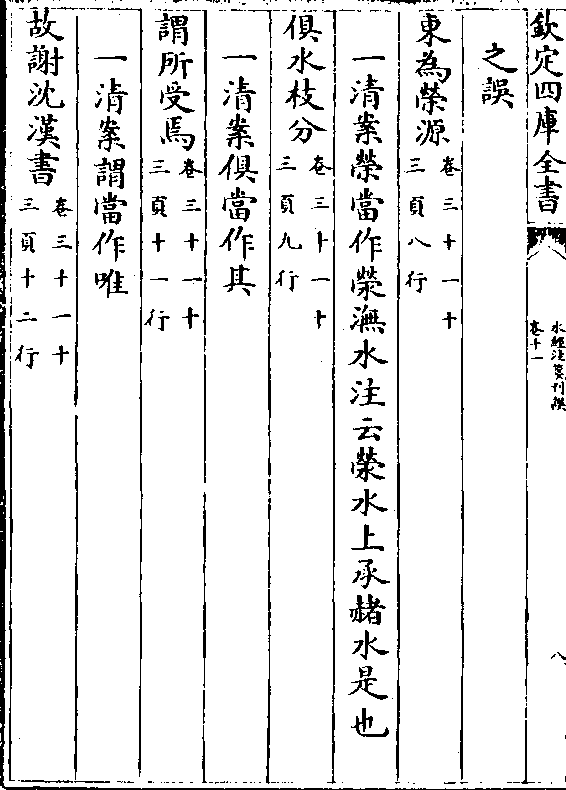

之误东为荣源(卷三十一十三页八行)

一清案荣当作荥潕水注云荥水上承赭水是也

俱水枝分(卷三十一十三页九行)

一清案俱当作其

谓所受焉(卷三十一十三页十一行)

一清案谓当作唯

故谢沈汉书(卷三十一十三页十二行)

卷十一 第 9a 页 WYG0575-0989c.png

一清案汉书上落后字隋书经籍志校增故字衍文

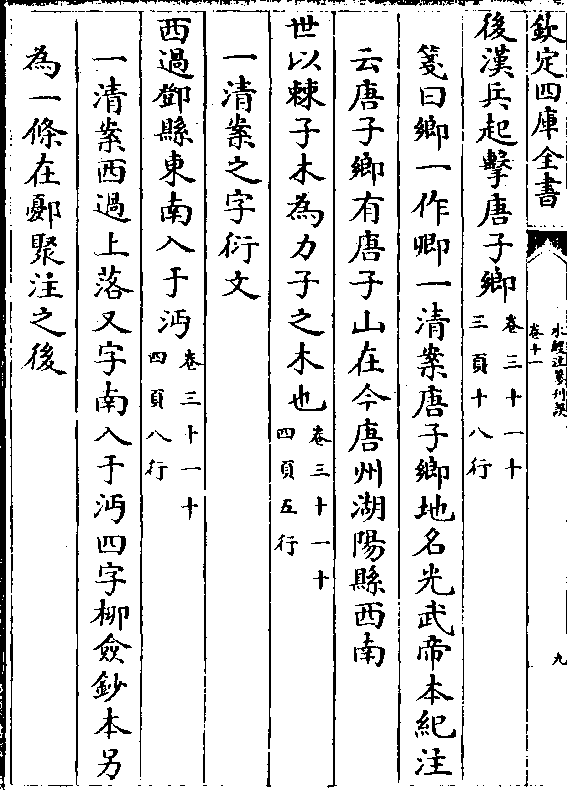

一清案汉书上落后字隋书经籍志校增故字衍文前营皆阻两川(卷三十一十三页十三行)

一清案皆当作背后汉书齐武王传云南渡潢淳水

临泚水阻两川间为营绝后桥示无还心是也

二军溃(卷三十一十三页十四行)

一清案二当作三

县在棘之阳(卷三十一十三页十六行)

一清案棘下落水字汉书地理志校补

卷十一 第 9b 页 WYG0575-0989d.png

后汉兵起击唐子乡(卷三十一十三页十八行)

后汉兵起击唐子乡(卷三十一十三页十八行)笺曰乡一作卿一清案唐子乡地名光武帝本纪注

云唐子乡有唐子山在今唐州湖阳县西南

世以棘子木为力子之木也(卷三十一十四页五行)

一清案之字衍文

西过邓县东南入于沔(卷三十一十四页八行)

一清案西过上落又字南入于沔四字柳佥钞本另

为一条在鄾聚注之后

卷十一 第 10a 页 WYG0575-0990a.png

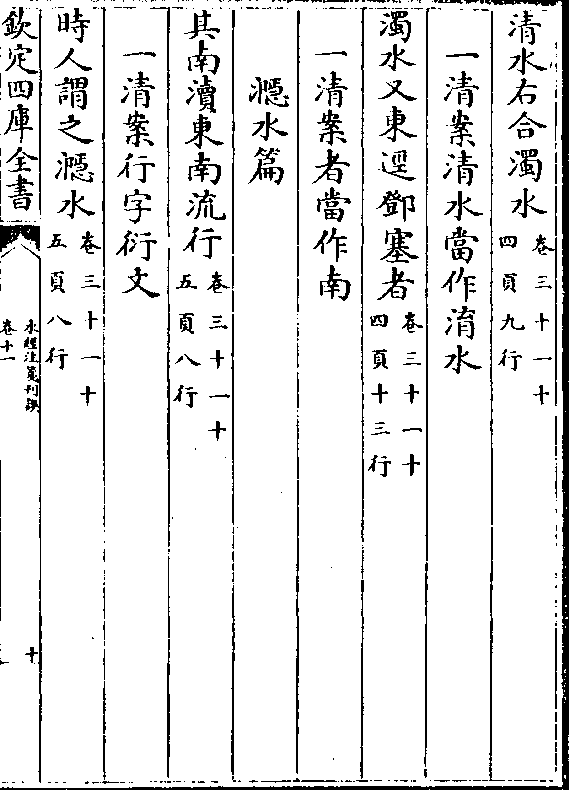

清水右合浊水(卷三十一十四页九行)

清水右合浊水(卷三十一十四页九行)一清案清水当作淯水

浊水又东径邓塞者(卷三十一十四页十三行)

一清案者当作南

㶏水篇

其南渎东南流行(卷三十一十五页八行)

一清案行字衍文

时人谓之㶏水(卷三十一十五页八行)

卷十一 第 10b 页 WYG0575-0990b.png

一清案谓之下落大字孙潜校补

一清案谓之下落大字孙潜校补清陵陂水自陂东注之(卷三十一十五页十三行)

一清案清当作青

盖藉㶏汾注(卷三十一十五页十四行)

一清案汾当作沿

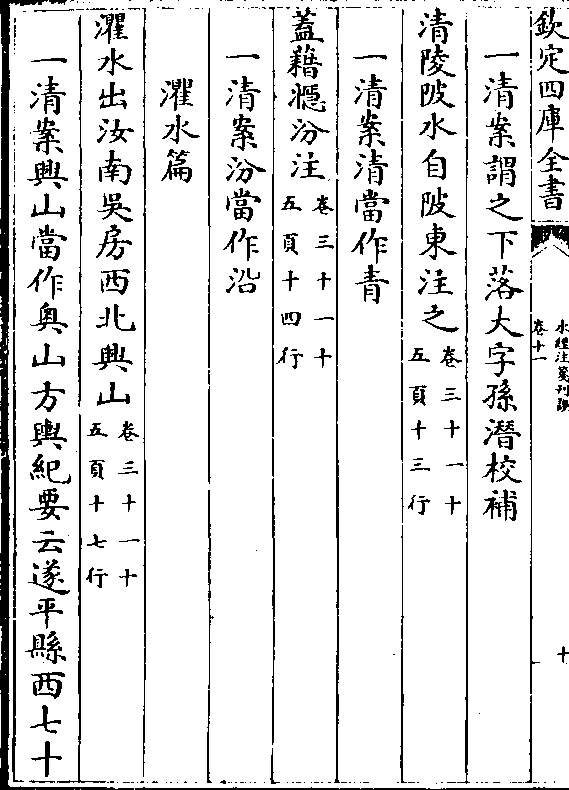

灈水篇

灈水出汝南吴房西北兴山(卷三十一十五页十七行)

一清案兴山当作奥山方舆纪要云遂平县西七十

卷十一 第 11a 页 WYG0575-0990c.png

里有奥来山即是山也亦见山海经及瀙水注

里有奥来山即是山也亦见山海经及瀙水注白羊出北渊(卷三十一十六页三行)

一清案北当作此

野母惊仆(卷三十一十六页四行)

一清案仆当作扑楚辞天问注手拍曰扑上云俗禁

拍手是也

封吴汉孙且为侯国(卷三十一十六页七行)

一清案且范史作旦

卷十一 第 11b 页 WYG0575-0990d.png

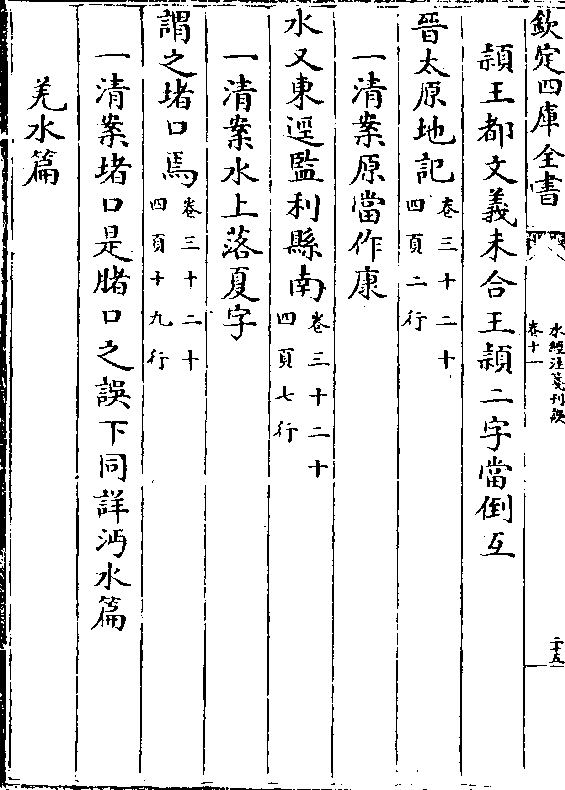

瀙水篇

瀙水篇而东与此水合(卷三十一十六页十一行)

一清案全祖望云此当作泌以先司空本校改寰宇

记云唐州泌阳县汉舞阴县泌水在邑界是也

潕水篇

其水又东流入于潕潕水东北径于东山西西流入潕

(卷三十一十七页十六行)

一清案全祖望云上重文二潕字当作叶陂不然潕

卷十一 第 12a 页 WYG0575-0991a.png

水何以流入于潕乎以汝水注叙沣水文参校正之

水何以流入于潕乎以汝水注叙沣水文参校正之水出黄城山(卷三十一十七页十七行)

一清案水上落有溪二字全祖望校增

苦莱于东之间(卷三十一十七页十八行)

一清案方舆纪要云黄城山在叶县北十里一名苦

菜山一名长城山莱字误也

若南北虽无基筑(卷三十一十八页八行)

一清案若字衍文南北御览引此文作北面

卷十一 第 12b 页 WYG0575-0991b.png

郡国志曰叶县有长城曰方城(卷三十一十八页十一行)

郡国志曰叶县有长城曰方城(卷三十一十八页十一行)一清案今本郡国志作叶县有长山曰方城此注落

山字彼文落城字刘昭补注引杜预曰方城山在县

南可證也

晋太康地理志曰(卷三十一十八页十七行)

一清案理字衍文

以阳翟郭镇之为尚书令(卷三十一十九页四行)

一清案之字衍文郭镇后汉书有传

卷十一 第 13a 页 WYG0575-0991c.png

涢水篇

涢水篇处平县众阜之中(卷三十一十九页八行)

一清案县当作原

而穴内常有风热火无能以经久故也(卷三十一十九页十二行十三

行)

笺曰旧本作风势吴本改作风热一清案当作风爇

而当作以火字以字俱衍文

水出洪山(卷三十一二十页一行)

卷十一 第 13b 页 WYG0575-0991d.png

一清案当作大洪山落大字

一清案当作大洪山落大字山上土山(卷三十一二十页二行)

笺曰山上二字疑脱误一清案下云富水左合土山

水世谓之章水于文当作水出土山

东南径隋县西(卷三十一二十页三行)

一清案径当作过

隋为大者也(卷三十一二十页四行)

笺曰孙云左传作随一清案随古作隋战国策宝珍

卷十一 第 14a 页 WYG0575-0992a.png

隋珠盖不独杨坚受禅始去辵为隋也

隋珠盖不独杨坚受禅始去辵为隋也晋武太康中立(卷三十一二十页五行)

一清案晋武下落帝字

又东南流于溠(卷三十一二十页八行)

一清案流下落入字方舆纪要校增

涢水又南径石岩山北(卷三十一二十一页四行)

一清案涢水下全祖望校增会之二字

追斩于江夏(卷三十一二十一页六行)

卷十一 第 14b 页 WYG0575-0992b.png

笺曰旧本作斩于江矣吴本改作斩于江夏一清案

笺曰旧本作斩于江矣吴本改作斩于江夏一清案春秋分记引此文作江涘说文涘水厓也音俟

盖涢水又东南流(卷三十一二十一页九行)

一清案盖字下落涢水之通称矣全祖望曰以先司

空本校增寰字记亦云清发涢水之别名可证也

又西南流径杜城西(卷三十一二十一页十四行)

笺曰孙按汉志江夏郡有云杜县杜城疑误一清案

汉志江夏郡无新市县续志有之盖东京分安陆县

卷十一 第 15a 页 WYG0575-0992c.png

立也与云杜并列晋志宋志因之则云杜非新市治

立也与云杜并列晋志宋志因之则云杜非新市治所矣方舆纪要云云杜城在沔阳州景陵县西北南

新市城在承天府京山县东北百里水经注新市治

杜城杜佑曰在今富水县北笺说非也

分安陆立县(卷三十一二十一页十六行)

一清案县字衍文

漻水篇

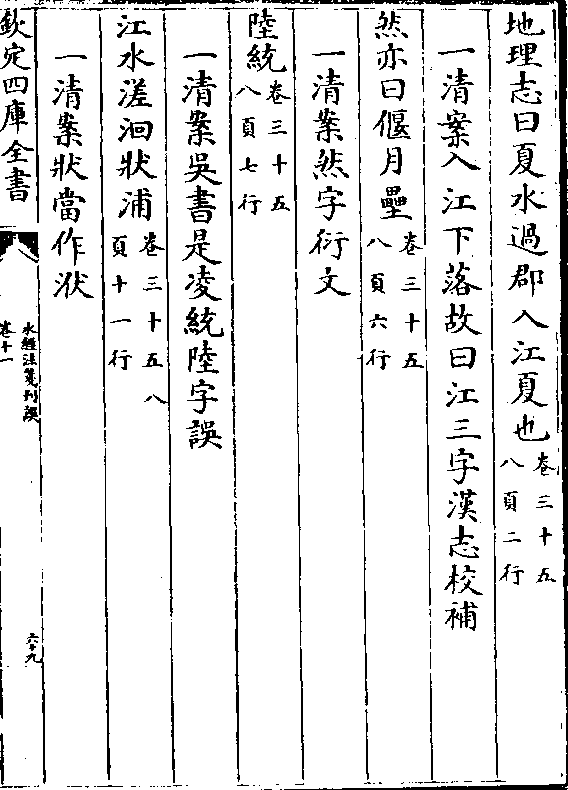

亦云乡故赖国也(卷三十二一页十六行)

卷十一 第 15b 页 WYG0575-0992d.png

一清案亦云下落赖字

一清案亦云下落赖字蕲水篇

水即谓巴水也(卷三十二二页三行)

一清案水上落五字即谓下落蕲水希水四字盖蕲

水希水巴水赤亭水西归水合为五水也见宋书夷

蛮传

县从江州(卷三十二二页七行)

一清案从当作徙

卷十一 第 16a 页 WYG0575-0993a.png

谓蕲口(卷三十二二页十行)

谓蕲口(卷三十二二页十行)一清案谓下落之字

决水篇

俗名之檀山岘(卷三十二二页十三行)

一清案山方舆纪要引此文作公亦见梁书裴邃传

即注水也(卷三十二三页八行)

笺曰孙云当作灌水一清案非也据汉志是淮水淮

即灌也非出桐柏之淮然其字相承已古要不可改

卷十一 第 16b 页 WYG0575-0993b.png

而作灌

而作灌灌水于蓼亦入决(卷三十二三页十二行)

一清案入决下落县西蓼邑即皋陶之封邑也十一

字寰宇记引此文校补

沘水篇

泚水出庐江灊县西南霍山东北(卷三十二四页六行)

一清案泚水当作沘水后汉书光武本纪云与甄阜

梁丘赐战于沘水章怀注云沘水在今唐州沘阳县

卷十一 第 17a 页 WYG0575-0993c.png

南庐江灊县亦有沘水与此别也章怀所云唐州沘

南庐江灊县亦有沘水与此别也章怀所云唐州沘阳县之沘水是泚水之误其云庐江灊县亦有沘水

即是水也道元云沘字或作淠以沘与淠音同若从

此作泚相去远矣篇中泚字俱当作沘

或作淠水又东北径博安县(卷三十二四页十二行)

一清案于文当重一淠字

水出东南踏川(卷三十二四页十四行)

一清案当作踏鼓川落鼓字

卷十一 第 17b 页 WYG0575-0993d.png

淠水又西北分为二水出焉(卷三十二五页二行)

淠水又西北分为二水出焉(卷三十二五页二行)一清案二水下落芍陂二字

泄水篇

上承北水(卷三十二五页九行)

一清案北字当作比即比水也

于麻步川西北历山濡溪(卷三十二五页九行)

一清案山当作出移在西北下

西与泚水合(卷三十二五页十一行)

卷十一 第 18a 页 WYG0575-0994a.png

一清案泚当作沘

一清案泚当作沘安丰县(卷三十二五页十二行)

一清案安丰县上落径字

谓之其濡口(卷三十二五页十三行)

一清案其濡口当是濡须口之误

肥水篇

肥水又北径获城东又北径荻江东(卷三十二五页十九行)

一清案获城当作荻城荻江当作荻丘南北朝置戍

卷十一 第 18b 页 WYG0575-0994b.png

守于此魏书李神传为陈留太守领荻丘戍主亦曰

守于此魏书李神传为陈留太守领荻丘戍主亦曰荻城梁普通五年裴邃自合肥拔荻城是也

又北径死马塘东(卷三十二六页四行)

一清案死马误魏书王肃宋书刘勔等传俱作死虎

通鉴宋纪明帝泰始三年殷琰将刘顺柳伦皇甫道

烈庞天生等马步八千人东据宛唐胡三省曰杜佑

通典作死虎又齐纪东昏侯永元二年萧懿遣裨将

胡松李居士帅众万馀屯死虎胡三省曰通典曰死

卷十一 第 19a 页 WYG0575-0994c.png

虎地名在寿州寿春县东四十馀里以此證之足知

虎地名在寿州寿春县东四十馀里以此證之足知宋书明帝泰始三年刘勔破刘顺于宛唐即死虎之

误也通鉴注引此文作死虖字近致讹通典作死武

则唐人避讳故也

肥水东北又合阎润水上承施水(卷三十二六页六行)

笺曰谢据宋本作肥水又北右合阎润水一清案非

也东北字不误阎润当作阎涧上承上当重一水字

北流径复道县西(卷三十二六页七行)

卷十一 第 19b 页 WYG0575-0994d.png

一清案汉志逡遒县续志作浚遒晋志作逡道此复

一清案汉志逡遒县续志作浚遒晋志作逡道此复道是浚道之误

水分为涧二洛涧出焉(卷三十二六页十四行)

一清案上涧字衍文

魏太尉王陵与吴将张休文战于芍陂(卷三十二六页二十行)

一清案文当作大事见吴书顾谭传

文钦之叛吴军北入诸葛绪拒之于黎浆(卷三十二七页四行)

笺曰魏书诸葛诞在寿春被徵为司空遂举兵反杀

卷十一 第 20a 页 WYG0575-0995a.png

扬州刺史乐綝遣人至吴求救吴遣全怿等与文钦

扬州刺史乐綝遣人至吴求救吴遣全怿等与文钦俱来吴将朱异以诞被围再以大众来迎诞等渡黎

浆水此云诸葛绪拒之于黎浆所未详也一清案诸

葛绪事在邓艾传毌丘俭作乱文钦以后大军破败

于城下艾追之至丘头钦奔吴吴大将军孙峻等号

十万众将渡江镇东将军诸葛诞遣艾据肥阳艾以

贼势相远非要害之地辄移屯附亭遣泰山太守诸

葛绪等于黎浆拒战逐走之即注所引事也

卷十一 第 20b 页 WYG0575-0995b.png

溪水引渎北山(卷三十二七页十一行)

溪水引渎北山(卷三十二七页十一行)一清案山当作出

肥水西径寿春县城北(卷三十二七页十六行)

一清案县下落故字

又西石桥门北(卷三十二八页四行)

一清案又西下落径字

仓光都水(卷三十二八页七行)

笺曰史记仓兕仓兕总尔舟楫王充论衡作仓光一

卷十一 第 21a 页 WYG0575-0995c.png

清案非也史记齐世家苍兕索隐曰本或作苍雉按

清案非也史记齐世家苍兕索隐曰本或作苍雉按马融曰苍兕主舟楫官名王充云苍兕水兽九头然

则论衡本作苍兕不如朱氏所云

肥水又左纳葛陂渎(卷三十二九页五行)

一清案葛当作芍

引渎寿春北(卷三十二九页六行)

一清案寿春下落城字

沈约宋书言大始元年(卷三十二九页十二行)

卷十一 第 21b 页 WYG0575-0995d.png

一清案泰始是宋明帝年号作大非

一清案泰始是宋明帝年号作大非故佐庞□为庙赞(卷三十二九页十四行)

笺曰一作故吏一清案故吏犹故佐也□当从玉作

珽

西北流水北出际有曲水堂(卷三十二十页三行)

一清案水字当移在北出下

又西北流(卷三十二十页四行)

一清案流下落径八公山四字全祖望校增

卷十一 第 22a 页 WYG0575-0996a.png

谢玄北禦苻坚祈八公山(卷三十二十页四行)

谢玄北禦苻坚祈八公山(卷三十二十页四行)笺曰谢云祈疑作于一清案祈祷也左氏所谓战祷

也道元故以非八公之灵有助盖苻氏将亡之惑解

之

施水篇

余案川亡派别(卷三十二十页十二行)

笺曰川亡字误当作川流一清案通鉴释文辨误作

川殊今校正

卷十一 第 22b 页 WYG0575-0996b.png

自城父东径合肥县(卷三十二十页十四行)

自城父东径合肥县(卷三十二十页十四行)一清案自上落施水二字孙潜校增

居四水中(卷三十二十页十四行)

一清案居上落城字

沮水篇

沮水出汉中房陵县淮水(卷三十二十一页四行)

一清案淮水杨慎刋本作淮山山字是也淮字则非

矣方舆纪要湖广大川下云沮水本作睢左传定四

卷十一 第 23a 页 WYG0575-0996c.png

年吴人败楚及郢楚子出涉睢又哀六年楚子所谓

年吴人败楚及郢楚子出涉睢又哀六年楚子所谓江汉睢漳者也后作沮又讹为柤今襄阳以南沮水

左右皆曰沮中亦谓之柤中后汉建武二十三年南

郡蛮反刘尚讨破之杜佑曰潳山蛮也潳亦作柤即

柤中蛮矣郡县志南漳县东北一百八里有柤山吴

朱然诸葛瑾从沮中险道北出处也吴志赤乌四年

朱然围樊诸葛瑾取柤中汉志沮水出东山盖异名

也沮山本因沮水得名字亦作睢后人因汉志上文

卷十一 第 23b 页 WYG0575-0996d.png

有淮山淮水所出之文而误作淮又讹山为水今校

有淮山淮水所出之文而误作淮又讹山为水今校正

沮水又东南径当阳县城北县城因冈为阻北抗沮川

(卷三十二十二页三行)

一清案当阳县下落故字下县字衍文抗当作枕

传云子胥造驴磨二城以攻麦邑(卷三十二十二页十行)

一清案麦邑下落即谚所云东驴西磨麦城自破者

矣十四字名胜志引此文校补

卷十一 第 24a 页 WYG0575-0997a.png

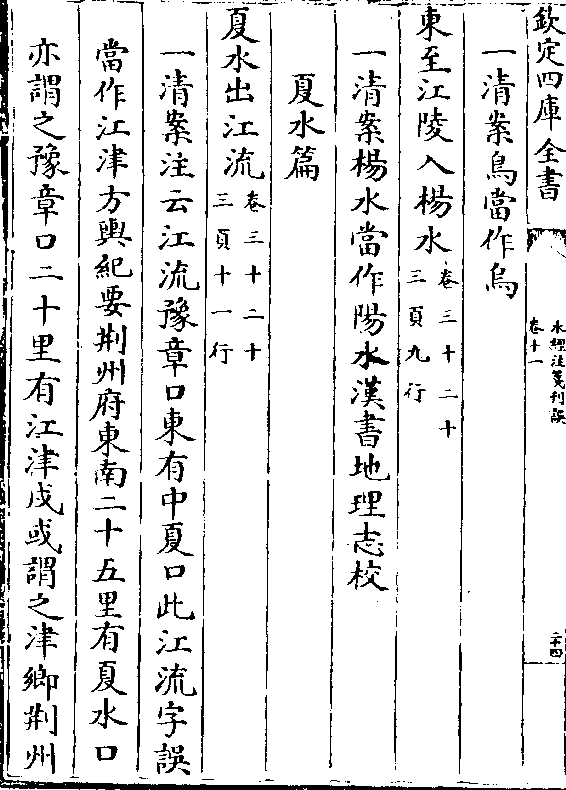

漳水篇

漳水篇新城沛乡县界(卷三十二十二页十七行)

一清案沛乡当作沶乡晋书地理志校

县旧城东北一百四十里(卷三十二十二页十九行)

一清案旧城下落在字

又东径于麦城东(卷三十二十三页二行)

一清案于字衍文

鸟扶邑(卷三十二十三页七行)

卷十一 第 24b 页 WYG0575-0997b.png

一清案鸟当作乌

一清案鸟当作乌东至江陵入杨水(卷三十二十三页九行)

一清案杨水当作阳水汉书地理志校

夏水篇

夏水出江流(卷三十二十三页十一行)

一清案注云江流豫章口东有中夏口此江流字误

当作江津方舆纪要荆州府东南二十五里有夏水口

亦谓之豫章口二十里有江津戍或谓之津乡荆州

卷十一 第 25a 页 WYG0575-0997c.png

记江陵县东三十里有津乡盖沿江津得名汉时于

记江陵县东三十里有津乡盖沿江津得名汉时于此置戍有江津长司之夏水盖出于此江津戍亦见

江水注

江之泛也(卷三十二十三页十二行)

一清案泛当作沱

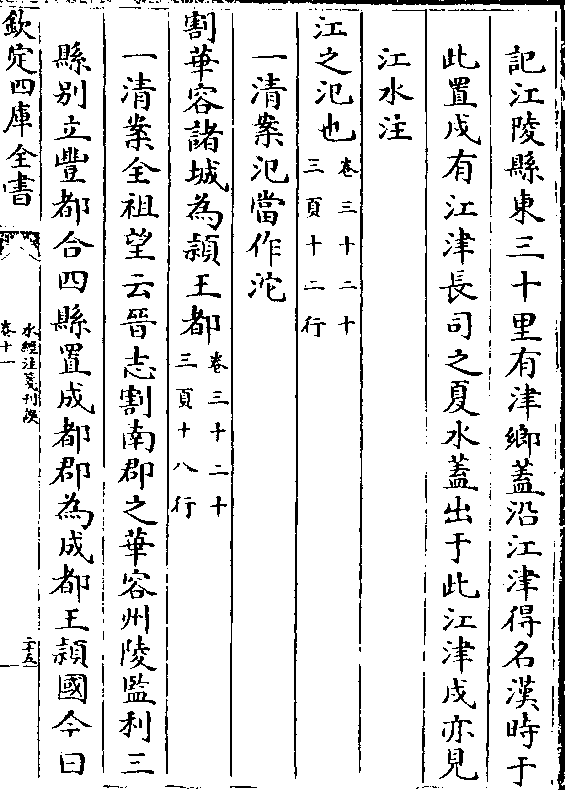

割华容诸城为颖王都(卷三十二十三页十八行)

一清案全祖望云晋志割南郡之华容州陵监利三

县别立丰都合四县置成都郡为成都王颖国今曰

卷十一 第 25b 页 WYG0575-0997d.png

颖王都文义未合王颖二字当倒互

颖王都文义未合王颖二字当倒互晋太原地记(卷三十二十四页二行)

一清案原当作康

水又东径监利县南(卷三十二十四页七行)

一清案水上落夏字

谓之堵口焉(卷三十二十四页十九行)

一清案堵口是䐗口之误下同详沔水篇

羌水篇

卷十一 第 26a 页 WYG0575-0998a.png

羌水出羌中参粮(卷三十二十五页八行)

羌水出羌中参粮(卷三十二十五页八行)笺曰孙按汉志引水经云羌水出羌中参谷一清案

此师古注引水经非班固原文参粮当是参狼之讹

后汉书羌无弋爰剑传云或为参狼种武都羌是也

谷因种人得名狼误作粮转写作粮今本汉书注脱

狼字

水又东南径宕昌婆州城东南(卷三十二十五页十行十一行)

一清案水上落白字昌字衍文

卷十一 第 26b 页 WYG0575-0998b.png

从此谷将出北道(卷三十二十五页十三行)

从此谷将出北道(卷三十二十五页十三行)一清案此谷当作孔函谷三国志校

维更从此道渡桥头(卷三十二十五页十三行)

一清案此道当作北道三国志校

又东南葭芦城西(卷三十二十五页十六行)

一清案东南下落径字

又东南径三部城南(卷三十二十五页十八行)

一清案三部当作五部方舆纪要云阶州盘堤城后

卷十一 第 27a 页 WYG0575-0998c.png

魏太和四年置南五部郡寻改为县寰宇记引郡国

魏太和四年置南五部郡寻改为县寰宇记引郡国志云武都沮水之西有角弩谷即蜀将姜维剿五部

氐羌之所

东南右妾水合(卷三十二十五页十八行)

一清案右下落与字

涪水篇

王莽之统睦(卷三十二十六页九行)

一清案统睦下落矣字孙潜校增

卷十一 第 27b 页 WYG0575-0998d.png

屈而东西流入于涪(卷三十二十六页十四行)

屈而东西流入于涪(卷三十二十六页十四行)一清案西当作南

枝出焉(卷三十二十六页十八行)

一清案枝下落津字

梓潼水篇

其水导源(卷三十二十七页十行)

一清案导源下全祖望校增山中二字

又西南至小广魏县(卷三十二十七页十三行)

卷十一 第 28a 页 WYG0575-0999a.png

笺曰孙云小广魏当作小广汉衍一县字一清案道

笺曰孙云小广魏当作小广汉衍一县字一清案道元多改广汉为广魏观涪水篇自知之

亦言涪水至北入汉水亦谓之为内水(卷三十二十七页十四行)

一清案北当作此内水下落也字

势动山谷(卷三十二十七页十七行)

笺曰势当作声一清案后汉书臧宫传云右步左骑

挟船而引呼声动山谷明与注左步右骑之文相违

郦盖习用谢书不关范史也

卷十一 第 28b 页 WYG0575-0999b.png

左沔为三水口也(卷三十二十八页八行)

左沔为三水口也(卷三十二十八页八行)一清案左当作合

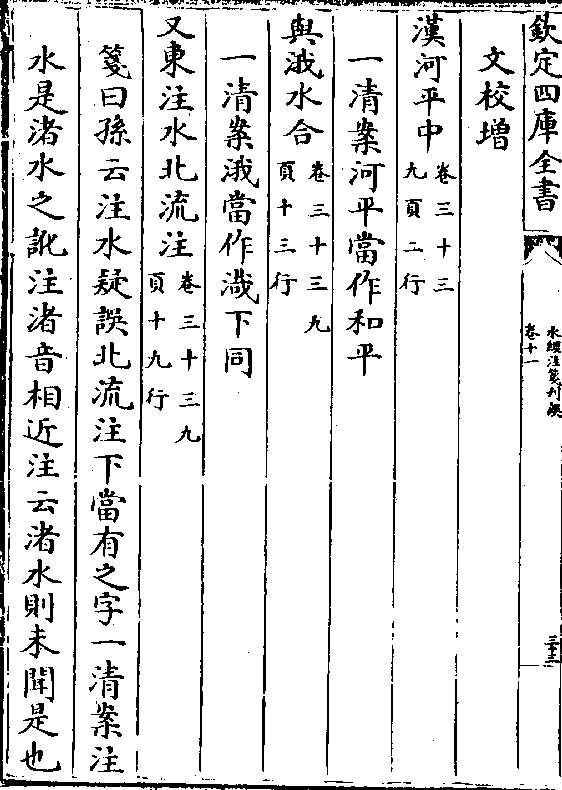

江水篇

小大百数(卷三十三一页九行)

一清案大当作水

亦谓之为天谷也(卷三十三一页十一行)

一清案当作天彭谷落彭字

汉延平中(卷三十三一页十四行)

卷十一 第 29a 页 WYG0575-0999c.png

一清案延平当作元延何焯校正

一清案延平当作元延何焯校正江水自天彭阙(至)氐道县北(卷三十三一页十七行)

一清案十六字是注混作经

自白马岭回行二千馀里(卷三十三一页二十行)

一清案千胡渭校改十

至湿坂(卷三十三二页三行)

一清案方舆纪要云茂州茂湿山在州北十二里林

木茂密常有岚气益州记云江至湿坂而稍大是也

卷十一 第 29b 页 WYG0575-0999d.png

湿当作湿

湿当作湿东北百四十里崃山(卷三十三二页八行)

一清案崃上落曰字黄省曾本校增

又有湔水入焉(卷三十三二页二十行)

一清案六字是注混作经

江水又东别为沱(卷三十三三页四行)

一清案七字是注混作经

江水又历都安县(卷三十三三页八行)

卷十一 第 30a 页 WYG0575-1000a.png

一清案七字是注混作经

一清案七字是注混作经于江作塴(卷三十三三页九行)

一清案于当作阏

又羊摩江灌江西(卷三十三三页十四行)

一清案又下落引字全祖望校增

盛不没要(卷三十三三页十五行)

一清案要当腰

光兴上照(卷三十三四页七行)

卷十一 第 30b 页 WYG0575-1000b.png

笺曰华阳国志作光映上昭一清案依文自通不必改

笺曰华阳国志作光映上昭一清案依文自通不必改江水又径江乡县(卷三十三四页八行)

一清案江乡当作江原汉志校

神岁取童女二人为妇(卷三十三四页十五行)

一清案神上落江字

吾斗疲极(卷三十三四页十八行)

一清案疲黄省曾本作大

永初后学堂遇火(卷三十三五页二十行)

卷十一 第 31a 页 WYG0575-1000c.png

笺曰旧水经作永年华阳国志作永初谢云宋本作

笺曰旧水经作永年华阳国志作永初谢云宋本作永平一清案当从华阳国志为是

有望穿(卷三十三六页七行)

一清案望穿下落原字刘昭郡国志蜀郡广都县下

补注引任豫益州记曰县有望川源凿石二十里引

取郫江水灌广都田云后汉所穿凿者华阳国志云

广都有渔田盐井之饶江有渔漕梁山有铁矿江西

有安稻田穿山崖过水二十里即望川源矣若此神

卷十一 第 31b 页 WYG0575-1000d.png

功要非李冰不能也

功要非李冰不能也城北十里曰升迁(卷三十三六页九行)

一清案华阳国志作升仙桥今校正

江水又东绝绵洛(卷三十三六页十九行)

一清案江水当作湔水

斯为北江水又东至南安为壁玉津(卷三十三七页一行)

一清案于文当重一江字壁当作璧何焯云据文选

注校寰字记云玉津县本汉南安县地隋大业中置

卷十一 第 32a 页 WYG0575-1001a.png

以江有璧玉津故以为名

以江有璧玉津故以为名出江源县(卷三十三七页九行)

一清案江源字误当作江原汉书地理志校

汉武元封四年以蜀都西部邛莋邛理旄牛道(卷三十三七页

十八行十九行)

一清案汉武下落帝字蜀都当作蜀郡下邛字衍文

文井水又东径江都县(卷三十三八页四行)

一清案江都当作江原

卷十一 第 32b 页 WYG0575-1001b.png

东南至云南都之蜻蛉县(卷三十三八页九行)

东南至云南都之蜻蛉县(卷三十三八页九行)笺曰都宋本作郡一清案全祖望云蜻蛉县下落入

于仆三字

仆水又径宁州建宁县(卷三十三八页十二行)

一清案晋志云建宁郡蜀置治咮县宋志云建宁太

守汉益州郡刘氏更名建宁是郡非县也县字误

故南入谓之屯下(卷三十三八页十三行)

一清案入当作人古人字与入似

卷十一 第 33a 页 WYG0575-1001c.png

又东至来唯县入劳水(卷三十三八页十五行)

又东至来唯县入劳水(卷三十三八页十五行)一清案又东上落仆水二字

仆水东至交州交阯郡麋泠县南流入于海(卷三十三八页十六

行)

一清案全祖望云据汉志是劳水入海非仆水也仆

水入劳不入海仆水二字衍文

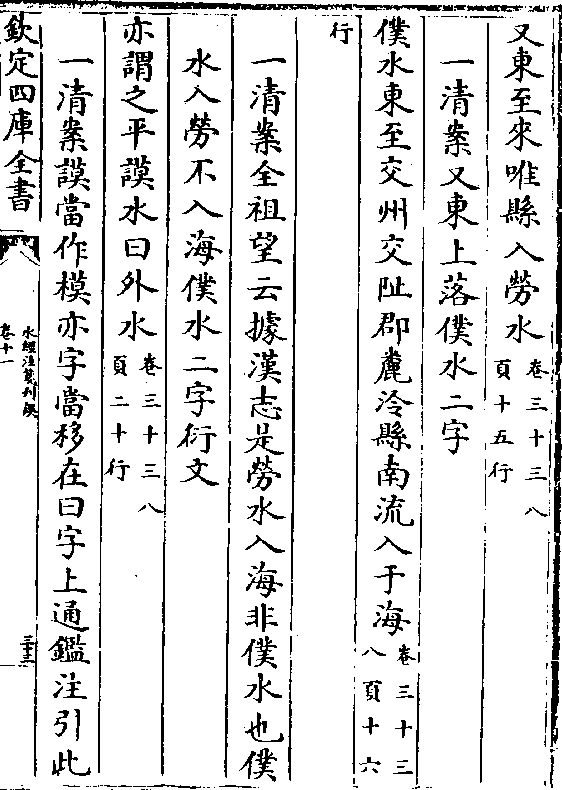

亦谓之平谟水曰外水(卷三十三八页二十行)

一清案谟当作模亦字当移在曰字上通鉴注引此

卷十一 第 33b 页 WYG0575-1001d.png

文校增

文校增汉河平中(卷三十三九页二行)

一清案河平当作和平

与涐水合(卷三十三九页十三行)

一清案涐当作渽下同

又东注水北流注(卷三十三九页十九行)

笺曰孙云注水疑误北流注下当有之字一清案注

水是渚水之讹注渚音相近注云渚水则未闻是也

卷十一 第 34a 页 WYG0575-1002a.png

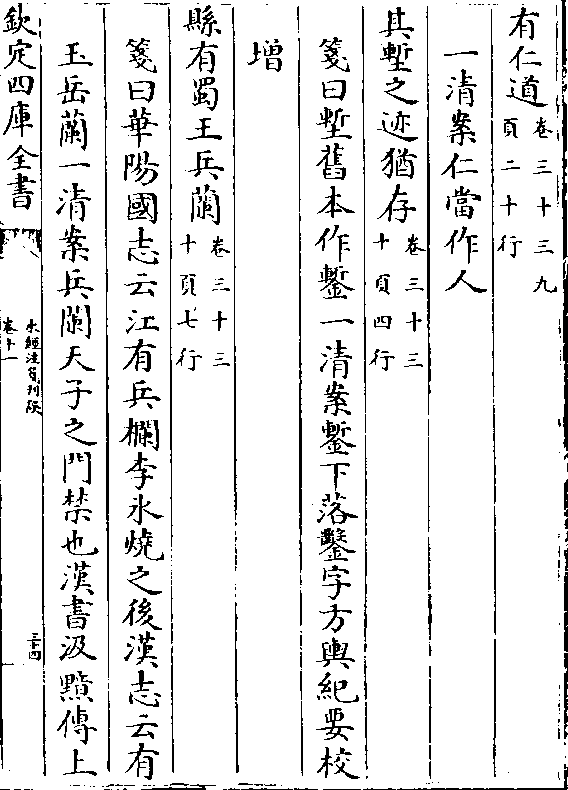

有仁道(卷三十三九页二十行)

有仁道(卷三十三九页二十行)一清案仁当作人

其堑之迹犹存(卷三十三十页四行)

笺曰堑旧本作錾一清案錾下落凿字方舆纪要校

增

县有蜀王兵兰(卷三十三十页七行)

笺曰华阳国志云江有兵栏李冰烧之后汉志云有

玉岳兰一清案兵阑天子之门禁也汉书汲黯传上

卷十一 第 34b 页 WYG0575-1002b.png

尝坐武帐黯前奏事孟康曰今御武帐置兵阑五兵

尝坐武帐黯前奏事孟康曰今御武帐置兵阑五兵于帐中也史记索隐曰天子门有兵栏曰司马门也

庾子山作吴明彻墓志云长沙楚铁更入兵栏正使

此事兰栏阑三字通用郡国志之玉岳兰盖误文耳

犹有赤白玄黄五色焉赤白照水玄黄鱼从焚来(卷三十三

十页十行)

笺曰后汉志云越巂旧本有僰人崖有五色赤白映

水玄黄一清案此是华阳国志文刘昭补注郡国志

卷十一 第 35a 页 WYG0575-1002c.png

引之道元钞变其词以赤白玄黄并于五色之上则

引之道元钞变其词以赤白玄黄并于五色之上则下文不应又重赤白玄黄四字全祖望校衍之是也

焉字当移在照水之下鱼从焚来补注作鱼从楚来

当从僰来为正

符有光洛(卷三十三十页十五行)

笺曰华阳国志云符有先络一清案困学纪闻云孝

女叔先雄水经注以为光终符县人符有光洛僰道

有张帛原注洛疑即终字何焯曰雄盖雒字转写之

卷十一 第 35b 页 WYG0575-1002d.png

误后汉书亦误当从华阳国志

误后汉书亦误当从华阳国志江水又与符里水合(卷三十三十页十七行)

笺曰孙云汉志汾关山符黑水所出一清案八字是

注混作经

导源汾关山北水流(卷三十三十页二十行)

一清案水字衍文

出南广县(卷三十三十页二十行)

一清案出上落水字

卷十一 第 36a 页 WYG0575-1003a.png

洛水出洛县漳山(卷三十三十一页五行)

洛水出洛县漳山(卷三十三十一页五行)一清案汉志作音山盖世本有缺画耳

县曰广信也(卷三十三十一页十二行)

一清案汉志莽改雒县曰吾雒后人不知西京广汉

郡治雒而以广汉县宜为郡治故改县曰广信以实

之而不悟其非也黄省曾本元作吾雒可知旧本不

误也

后洛县(卷三十三十一页十四行)

卷十一 第 36b 页 WYG0575-1003b.png

一清案后下落治字方舆纪要云汉雒县属广

一清案后下落治字方舆纪要云汉雒县属广汉郡后汉为郡治盖广汉本治雒县之乘乡安帝时移治

涪城后更治雒县刘焉徙治绵竹也

益州旧以蜀郡广汉犍为三蜀(卷三十三十一页十八行)

一清案犍为下当重一为字

为一州称望(卷三十三十一页十九行)

一清案为字衍文

洞泉泉出(卷三十三十二页二行)

卷十一 第 37a 页 WYG0575-1003c.png

一清案洞当作泂下泉字当作潜

一清案洞当作泂下泉字当作潜又径犍为牛鞞水(卷三十三十二页十一行)

一清案犍为下落牛鞞县为四字汉书地理志犍为

郡有牛鞞县盖因此水得名下云县汉武帝元封二

年置可證也

又径安汉县(卷三十三十二页十三行)

一清案晋书地理志江阳郡有汉安县宋书州郡志

东江阳太守领汉安县前汉无后汉属犍为晋太康

卷十一 第 37b 页 WYG0575-1003d.png

地志属江阳晋中兴书曰穆帝永和二年以汉安獠

地志属江阳晋中兴书曰穆帝永和二年以汉安獠反复置汉安县若安汉则巴郡之属县在今顺庆府

东北三十五里注误也二字当倒互

曰中水(卷三十三十二页十五行)

一清案曰上落亦字

江水径安汉县北(卷三十三十三页六行)

一清案七字是注混作经安汉二字当倒互

江水东径樊石滩又径大附滩(卷三十三十三页九行)

卷十一 第 38a 页 WYG0575-1004a.png

一清案十二字是注混作经

一清案十二字是注混作经汉武帝建初六年(卷三十三十三页十三行)

一清案建初当作建元

汉武元鼎二年立(卷三十三十三页十四行)

一清案汉武下落帝字

北径安县界之东(卷三十三十三页十六行)

笺曰孙云北径安县疑有脱落按汉志犍为有南安

县有符县一清案名胜志引此文作安乐县元和郡

卷十一 第 38b 页 WYG0575-1004b.png

县志云合江县晋置安乐县梁改安乐戍寰宇记云

县志云合江县晋置安乐县梁改安乐戍寰宇记云县有安乐山注云县治安乐水会盖以山水受氏也

故属巴(卷三十三十四页十一行)

一清案此文有脱误当作故属巴渠宋书州郡志云

魏兴太守领宣汉令永初郡国何徐属晋昌本建平

流杂民又巴渠太守领宣汉令与郡新立是也

巴治江州(卷三十三十四页十七行)

一清案巴字衍文

卷十一 第 39a 页 WYG0575-1004c.png

巴汉世郡治江州巴水北北府城是也(卷三十三十五页一行)

巴汉世郡治江州巴水北北府城是也(卷三十三十五页一行)一清案郡字当移在汉世之下

承三江之会(卷三十三十五页六行)

一清案三当作二即涪内水蜀外水也

亦谓之为立水矣(卷三十三十五页十一行)

一清案立水当作粒水

江水北岸(卷三十三十五页十二行)

一清案水当作之

卷十一 第 39b 页 WYG0575-1004d.png

常璩仲雍并言(卷三十三十五页十三行)

常璩仲雍并言(卷三十三十五页十三行)一清案当作庾仲雍落庾字

又江水东至枳县西延江从牂牱郡北流西屈注之(卷三

十三十五页十五行)

一清案江水二字衍文延江下落水字牂牱当作牂

柯

东径阳关巴子梁(卷三十三十五页十六行)

一清案东径上落江水二字

卷十一 第 40a 页 WYG0575-1005a.png

今无人居(卷三十三十五页十八行)

今无人居(卷三十三十五页十八行)一清案今名胜志作全

江之两岸有枳县治(卷三十三十五页十九行)

一清案两岸禹贡锥指作南岸方舆纪要云贾耽四

夷县道记涪陵故城在蜀江南涪江西其涪江南自

黔中来由城之西溯蜀江十五里有鸡鸣峡上有枳

城即汉枳县

其水南道武陵郡(卷三十三十六页三行)

卷十一 第 40b 页 WYG0575-1005b.png

笺曰宋本作径一清案非也当作导

笺曰宋本作径一清案非也当作导塞射疮(卷三十三十六页五行)

一清案何焯云创古字疮俗字

而届于积石东为桐柱滩(卷三十三十六页九行)

一清案积石当作黄石后汉书光武帝本纪岑彭破

公孙述将侯丹于黄石章怀注云即黄石滩也杜佑

曰今谓之横石滩亦谓之石梁桐柱当作铜柱寰宇

记云涪陵江中有铜柱滩昔人于此维舟见水底有

卷十一 第 41a 页 WYG0575-1005c.png

铜柱故名

铜柱故名又径东望峡东历平都(卷三十三十六页十行)

一清案九字是注混作经

巴子虽都江平州(卷三十三十六页十二行)

一清案平字衍文

江水又径虎须滩(卷三十三十六页十五行)

一清案七字是注混作经

江水又东径临江县南(卷三十三十六页十七行)

卷十一 第 41b 页 WYG0575-1005d.png

一清案九字是注混作经

一清案九字是注混作经王莽之盐江县也(卷三十三十六页十八行)

一清案汉书地理志作监江

沿注溪井水(卷三十三十六页二十行)

笺曰孙云当作注盐井溪水一清案非也井字衍文

江水又东得黄华水口(卷三十三十七页一行)

一清案九字是注混作经

左径石城南(卷三十三十七页三行)

卷十一 第 42a 页 WYG0575-1006a.png

一清案五字是注混作经

一清案五字是注混作经又东至平洲(卷三十三十七页五行)

一清案五字是注混作经

又东径壤涂而历和滩又东径界坛(卷三十三十七页七行)

一清案十四字是注混作经

又东过鱼复县南夷水出焉(卷三十三十七页八行九行)

一清案十一字是经混作注

江水又东右得将龟溪口(卷三十三十七页十行)

卷十一 第 42b 页 WYG0575-1006b.png

一清案十字是注混作经

一清案十字是注混作经江水又东南会北集渠(卷三十三十七页十三行)

一清案九字是注混作经南会二字当倒互

二溪水涪陵县界(卷三十三十七页十四行)

一清案水下落出字

三口相去各数十步(卷三十三十七页十五行)

一清案三当作二

江水又右径池溪口(卷三十三十八页一行)

卷十一 第 43a 页 WYG0575-1006c.png

一清案又下落东字池当作汜八字是注混作经

一清案又下落东字池当作汜八字是注混作经江水又东径右龙(卷三十三十八页三行)

一清案右当作石七字是注混作经

又东径羊肠虎臂滩(卷三十三十八页六行)

一清案八字是注混作经

江水又东彭水注之(卷三十三十八页九行)

一清案八字是注混作经

彭溪又入径朐忍县西六十里南流至于江(卷三十三十八页十

卷十一 第 43b 页 WYG0575-1006d.png

四行)

四行)一清案彭溪下落水字入字衍文至当作注

江水又东右径朐忍县故城南(卷三十三十八页十六行)

一清案十二字是注混作经

之南岸(卷三十三十八页十八行)

一清案之上落江字

江水又东径瞿巫滩(卷三十三十八页二十行)

一清案八字是注混作经

卷十一 第 44a 页 WYG0575-1007a.png

江水又径东阳滩(卷三十三十九页十一行)

江水又径东阳滩(卷三十三十九页十一行)一清案七字是注混作经

山有大小石城(卷三十三十九页十四行)

一清案石城下落势字巴汉志校增

故地理志曰县有橘官有民市(卷三十三十九页十五行)

笺曰按汉志巴郡朐忍县注云南有橘官盐官此云

民市盖传写之讹也一清案此篇多志市集有民市

三字道元所自云非引班书亦非传写之讹

卷十一 第 44b 页 WYG0575-1007b.png

江水又径鱼复县之故陵(卷三十三十九页十七行)

江水又径鱼复县之故陵(卷三十三十九页十七行)一清案十字是注混作经

江水又东为落牛滩径故陵北(卷三十三二十页一行)

一清案十二字是注混作经

江水又右径夜清而东历朝阳道口(卷三十三二十页九行)

一清案十四字是注混作经又下落东字

江水又东左径新市里南(卷三十三二十页十一行)

一清案十字是注混作经

卷十一 第 45a 页 WYG0575-1007c.png

江水又东右合阳元水口(卷三十三二十页十三行)

江水又东右合阳元水口(卷三十三二十页十三行)一清案十字是注混作经

水口出阳县西南高阳山东(卷三十三二十页十四行)

一清案口字衍文出下落高字方舆纪要云归州兴

山县有高阳城在县西楚旧城也刘煦曰兴山县治

高阳城晋书地理志建平郡统兴山县宋书州郡志

云今无高阳县亦不详建置之由

江水又东径南乡峡东径永安宫南(卷三十三二十一页一行)

卷十一 第 45b 页 WYG0575-1007d.png

一清案十四字是注混作经

一清案十四字是注混作经左右民多垦其中(卷三十三二十一页四行)

一清案民下落居字

江水又东径诸葛亮图垒南(卷三十三二十一页五行)

一清案十一字是注混作经

有亮所造八阵图(卷三十三二十一页六行)

笺曰宋本云所作一清案造犹作也无异义也

江水又东南径赤岬西(卷三十三二十一页十一行)

卷十一 第 46a 页 WYG0575-1008a.png

一清案九字是注混作经南字衍文赤岬下落城字

一清案九字是注混作经南字衍文赤岬下落城字郑樵通志地理略校增寰宇记夔州奉节县下云赤

甲城公孙述作与旧白帝城相连即楚地江关之要

焉方舆纪要云赤甲山上有石城类要云即鱼复县

之故址也

其土悉赤(卷三十三二十一页十四行)

一清案土黄省曾本作石

江水又东径鱼复县故城南(卷三十三二十一页十七行)

卷十一 第 46b 页 WYG0575-1008b.png

一清案十一字是注混作经

一清案十一字是注混作经唯裨倏鱼人逐之是也(卷三十三二十一页十九行)

一清案倏当作鯈左传校

东西十七丈(卷三十三二十二页八行)

一清案寰宇记引此文作七十

犹斩为路(卷三十三二十二页十行)

一清案斩下落山字寰宇记校增

亦有裁处矣(卷三十三二十二页十四行)

卷十一 第 47a 页 WYG0575-1008c.png

笺曰处宋本作出一清案非也裁下落出字

笺曰处宋本作出一清案非也裁下落出字江水又东径广溪峡(卷三十三二十二页十八行)

一清案八字是注混作经

寻则降雨(卷三十三二十三页二行)

一清案则当作即

盖自昔禹凿以通江(卷三十三二十三页十一行)

一清案盖上落其峡二字黄省曾本校增

夏后疏凿者(卷三十三二十三页十二行)

卷十一 第 47b 页 WYG0575-1008d.png

一清案者下落也字

一清案者下落也字又东出江关入南郡界(卷三十三二十三页十二行)

一清案九字是经混作注

江水自关东径弱关捍关(卷三十三二十三页十三行)

一清案十字是注混作经捍当作捍

自巫上皆其城也(卷三十三二十三页十八行十九行)

一清案自巫下落东字城当作域

又东过巫县南盐水从县东南流注之(卷三十三二十三页十九行)

卷十一 第 48a 页 WYG0575-1009a.png

一清案十五字是经混作注此条经文是三十四卷

一清案十五字是经混作注此条经文是三十四卷之首误截于此

江水入东乌飞水注之(卷三十三二十三页二十行)

笺曰克家云入东当作又东一清案九字是注混作

经此条是三十四卷注之首误截于此

水出天门郡(至)乌飞口(卷三十三二十四页一行二行三行)

一清案此条注是三十四卷之首连下卷江水又东

径巫县故城南误截于此

卷十一 第 48b 页 WYG0575-1009b.png

江水又东径巫县故城南(卷三十四一页六行)

江水又东径巫县故城南(卷三十四一页六行)一清案十字是注混作经与上卷注乌飞口接

江水又东巫溪水注之(卷三十四一页十一行)

一清案九字是注混作经

井南有盐井(卷三十四一页十四行)

一清案上井字当作水

其水飞清洁石穴并高泉(卷三十四一页十七行)

一清案洁字当移在石穴之下

卷十一 第 49a 页 WYG0575-1009c.png

江水又东径巫峡(卷三十四一页十九行)

江水又东径巫峡(卷三十四一页十九行)一清案七字是注混作经

江水历峡东径新崩滩(卷三十四二页三行)

一清案九字是注混作经

汉和帝永元十三年(卷三十四二页四行)

一清案续汉书五行志是十二年

封于巫山之台(卷三十四二页十五行)

一清案台御览引此文作阳

卷十一 第 49b 页 WYG0575-1009d.png

高唐之姬(卷三十四二页十六行)

高唐之姬(卷三十四二页十六行)一清案寰宇记引江源记云楚辞所谓巫山之阳高

丘之岨岨字与上下文叶

王命急宣(卷三十四三页一行)

一清案王命上落或字御览引此文校增

不以疾也(卷三十四三页二行)

一清案以当作似寰宇记引此文作加

其间清荥峻茂(卷三十四三页四行)

卷十一 第 50a 页 WYG0575-1010a.png

一清案荥当作荣

一清案荥当作荣江水又东径石门滩(卷三十四三页八行)

一清案八字是注混作经

斩上夔道(卷三十四三页十二行)

笺曰吴志作兜道一清案何焯云夔字是也史文误

屈原宅于今具存(卷三十四四页八行)

一清案屈字衍文原下落田字黄省曾本校正

江水又东径城北(卷三十四四页十行)

卷十一 第 50b 页 WYG0575-1010b.png

一清案七字是注混作经径下落其字胡渭校增

一清案七字是注混作经径下落其字胡渭校增其城凭岭作固(卷三十四四页十一行)

一清案其字衍文

地理志以为吴子之丹阳(卷三十四四页十五行)

一清案汉书地理志丹阳郡丹阳县下云楚之先熊

绎所封十八世文王徙郢此是班固误记宋祁曰丹

阳当作丹杨是也晋书地道记云丹杨县丹杨山多

赤柳在西寰宇记润州丹阳县下云本汉曲阿县地

卷十一 第 51a 页 WYG0575-1010c.png

唐天宝元年复为丹杨县以邑界杨树生丹为名故

唐天宝元年复为丹杨县以邑界杨树生丹为名故今字从木为称按宋志亦从木作丹杨乐记故以复

为释之何焯校衍子字改阳为杨

江水又东南径夔城南(卷三十四四页十八行)

一清案九字是注混作经

跨据川阜(卷三十四四页十九行)

一清案跨据上落城字

皆枕深谷(卷三十四四页十九行)

卷十一 第 51b 页 WYG0575-1010d.png

一清案皆当作背

一清案皆当作背东带乡溪(卷三十四四页二十行)

一清案乡口溪见下此落口字

江水又东径归乡县故城北(卷三十四五页五行)

一清案十一字是注混作经

余谓袁松此言(卷三十四五页九行)

一清案袁松即袁山松晋书有传谢安传作袁崧而

是注前后亦多作袁崧盖合二字为一终当以山松

卷十一 第 52a 页 WYG0575-1011a.png

为是

为是西南入县(卷三十四五页十一行)

一清案南黄省曾本作北

江水又东径信陵县南(卷三十四五页十四行)

一清案九字是注混作经

而注大江也(卷三十四五页十六行)

一清案而注下落于字黄省曾本校增

江水又东过夷陵县南(卷三十四五页十七行)

卷十一 第 52b 页 WYG0575-1011b.png

一清案江水二字衍文

一清案江水二字衍文盛弘之谓空冷峡(卷三十四五页十八行)

一清案谓下落之字冷当作泠通典寰宇记俱作空

舲峡顾祖禹曰夏秋水泛必空舲乃可上然作泠字

于义亦得梁书王僧辩传作空灵滩即湘水注之空

泠峡也

其间远望交岭表(卷三十四五页十九行)

一清案望下落势字寰宇记校增

卷十一 第 53a 页 WYG0575-1011c.png

江水历峡东径宜昌县之埵灶下(卷三十四六页三行)

江水历峡东径宜昌县之埵灶下(卷三十四六页三行)笺曰埵灶洽闻记云插灶一清案十三字是注混作

经

江水又东流头滩(卷三十四六页九行)

一清案七字是注混作经东下落径字

其水并浚激奔㬥(卷三十四六页十行)

一清案浚何焯校改峻

倏忽沦没别无期(卷三十四六页十一行)

卷十一 第 53b 页 WYG0575-1011d.png

一清案倏当从犬作倏从火作倏非

一清案倏当从犬作倏从火作倏非江水又东径宜昌县北(卷三十四六页十三行)

一清案九字是注混作经

便得宜昌县(卷三十四六页十六行)

一清案县下落也字御览引此文校增

江水又东径狼尾滩而历人滩(卷三十四六页十七行)

一清案十二字是注混作经

江水又东径黄牛山(卷三十四七页一行)

卷十一 第 54a 页 WYG0575-1012a.png

一清案八字是注混作经

一清案八字是注混作经有色如人负刀牵牛(卷三十四七页三行)

笺曰孙云当作有石一清案当作有石色荆州记校

增

加江湍纡回(卷三十四七页四行)

一清案加下落以字寰宇记校增

朝发黄牛暮宿黄牛(卷三十四七页六行)

一清案二句下御览引此文有三朝三暮黄牛如故

卷十一 第 54b 页 WYG0575-1012b.png

八字今校补

八字今校补江水又东径西陵峡(卷三十四七页八行)

一清案八字是注混作经

及余来践跻此意(卷三十四七页十五行)

一清案跻孙?校改赍

始信之耳闻不如亲见矣(卷三十四七页十五行)

一清案之字当移在耳闻下

江水历禹断江(卷三十四七页二十行)

卷十一 第 55a 页 WYG0575-1012c.png

一清案六字是注混作经

一清案六字是注混作经南峡北有北谷村(卷三十四八页一行)

一清案寰宇记引郡国志曰西陵有七谷村北字误

江水出峡东南流径故城州(卷三十四八页五行)

一清案十一字是注混作经

据此城降晋遣太傅羊祜接援(卷三十四八页九行)

一清案于文当重一晋字

江水又东径故城北(卷三十四八页十一行)

卷十一 第 55b 页 WYG0575-1012d.png

笺曰宋本作陆抗故城北一清案非也若此有陆抗

笺曰宋本作陆抗故城北一清案非也若此有陆抗二字则下不应又以所谓陆抗城也释之八字是注

混作经朱氏盖不识也

四面大险(卷三十四八页十二行)

一清案大当作天

后复夷陵(卷三十四八页十九行)

一清案后复下落曰字

尝有白马出穴食人逐之(卷三十四八页二十行)

卷十一 第 56a 页 WYG0575-1013a.png

笺曰食字下疑有禾麦字乃成文理白帖引荆州记

笺曰食字下疑有禾麦字乃成文理白帖引荆州记正同但云昔有马从穴出因复还入潜行乃出汉中

一清案尝有白马出穴(句)食(句)人逐之自足成文正

不必有禾麦字也

正可见其远峰耳(卷三十四九页六行)

一清案见其黄省曾本作再见

江水又东径白鹿岩(卷三十四九页七行)

一清案八字是注混作经

卷十一 第 56b 页 WYG0575-1013b.png

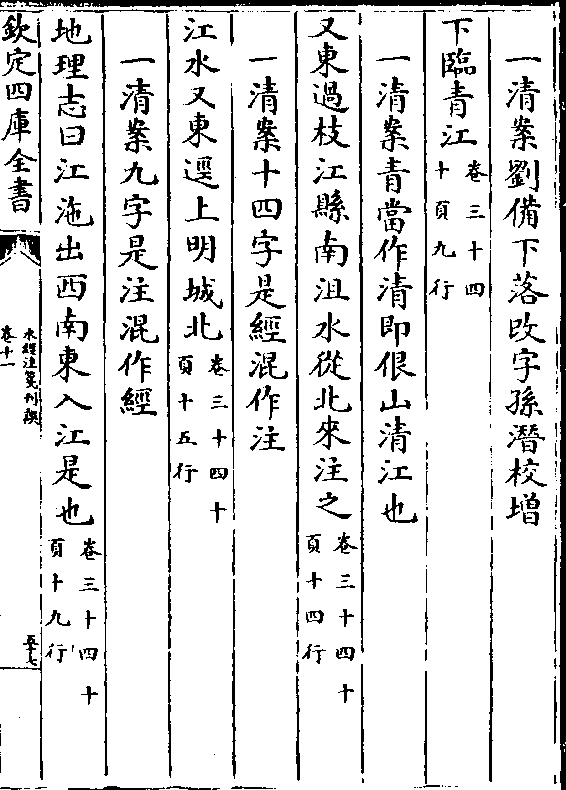

江水又东历荆门虎牙之门(卷三十四九页十行)

江水又东历荆门虎牙之门(卷三十四九页十行)一清案十一字是注混作经下门字当作间后汉书

注校

虎牙在此(卷三十四九页十一行)

一清案此当作北后汉书注引此文校

此三山(卷三十四九页十二行)

一清案三当作二

刘备曰宜都(卷三十四十页五行)

卷十一 第 57a 页 WYG0575-1013c.png

一清案刘备下落改字孙潜校增

一清案刘备下落改字孙潜校增下临青江(卷三十四十页九行)

一清案青当作清即很山清江也

又东过枝江县南沮水从北来注之(卷三十四十页十四行)

一清案十四字是经混作注

江水又东径上明城北(卷三十四十页十五行)

一清案九字是注混作经

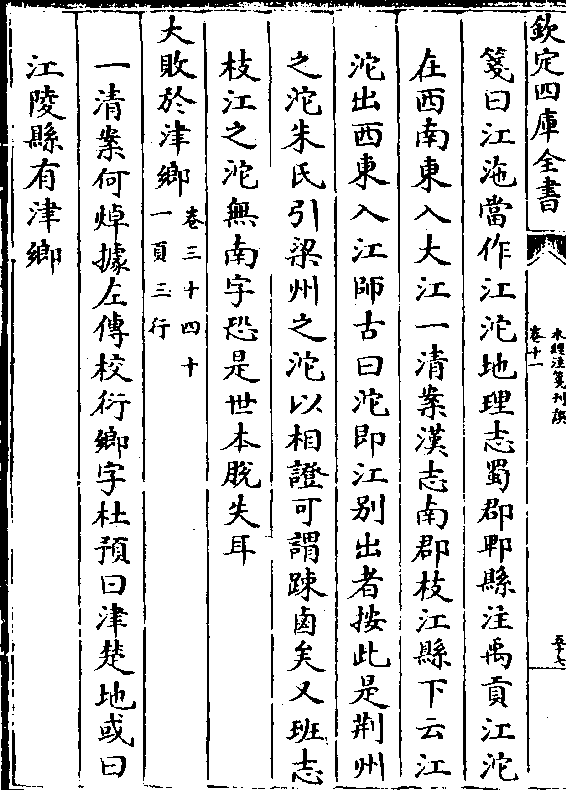

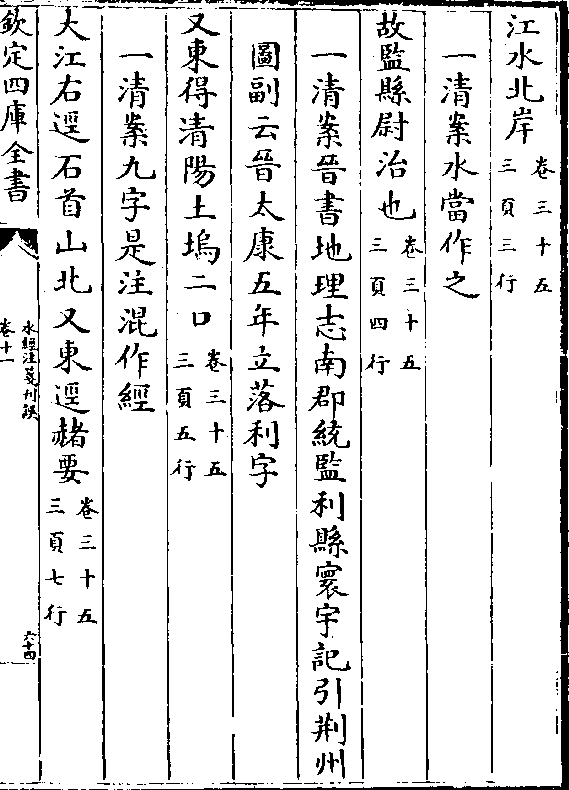

地理志曰江沲出西南东入江是也(卷三十四十页十九行)

卷十一 第 57b 页 WYG0575-1013d.png

笺曰江沲当作江沱地理志蜀郡郫县注禹贡江沱

笺曰江沲当作江沱地理志蜀郡郫县注禹贡江沱在西南东入大江一清案汉志南郡枝江县下云江

沱出西东入江师古曰沱即江别出者按此是荆州

之沱朱氏引梁州之沱以相證可谓疏卤矣又班志

枝江之沱无南字恐是世本脱失耳

大败于津乡(卷三十四十一页三行)

一清案何焯据左传校衍乡字杜预曰津楚地或曰

江陵县有津乡

卷十一 第 58a 页 WYG0575-1014a.png

此津乡县即其地也(卷三十四十一页五行)

此津乡县即其地也(卷三十四十一页五行)笺曰津乡县旧本作津乡弘吴改作县亦无所据汉

晋地志无津乡县也或是似字之讹一清案何焯曰

弘疑当作殆

中桑田甘果(卷三十四十一页九行)

一清案中下落有字

乃漕一洲(卷三十四十一页十一行)

一清案漕寰宇记作增

卷十一 第 58b 页 WYG0575-1014b.png

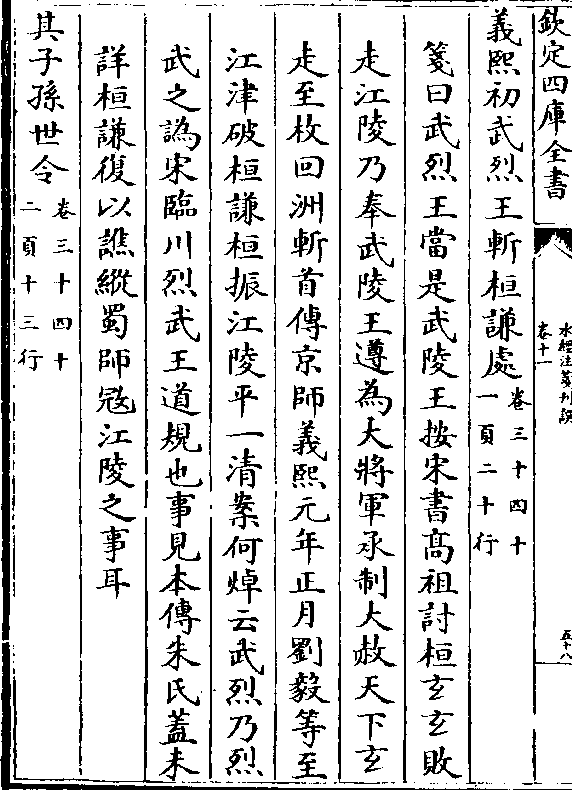

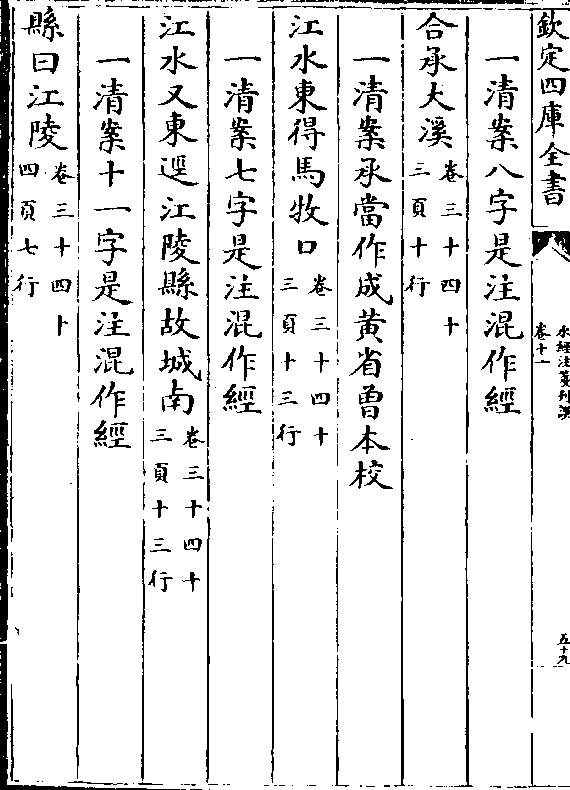

义熙初武烈王斩桓谦处(卷三十四十一页二十行)

义熙初武烈王斩桓谦处(卷三十四十一页二十行)笺曰武烈王当是武陵王按宋书高祖讨桓玄玄败

走江陵乃奉武陵王遵为大将军承制大赦天下玄

走至枚回洲斩首传京师义熙元年正月刘毅等至

江津破桓谦桓振江陵平一清案何焯云武烈乃烈

武之讹宋临川烈武王道规也事见本传朱氏盖未

详桓谦复以谯纵蜀师寇江陵之事耳

其子孙世令(卷三十四十二页十三行)

卷十一 第 59a 页 WYG0575-1014c.png

一清案世令当作至今𨽻释校

一清案世令当作至今𨽻释校江水又东会沮口(卷三十四十二页十四行)

一清案七字是注混作经

县江有洲(卷三十四十二页十七行)

一清案江当作北名胜志校

王昭之(卷三十四十二页二十页)

一清案昭当作韶

江水又东径燕尾洲(卷三十四十三页九行)

卷十一 第 59b 页 WYG0575-1014d.png

一清案八字是注混作经

一清案八字是注混作经合承大溪(卷三十四十三页十行)

一清案承当作成黄省曾本校

江水东得马牧口(卷三十四十三页十三行)

一清案七字是注混作经

江水又东径江陵县故城南(卷三十四十三页十三行)

一清案十一字是注混作经

县曰江陵(卷三十四十四页七行)

卷十一 第 60a 页 WYG0575-1015a.png

一清案汉书地理志注作江陆

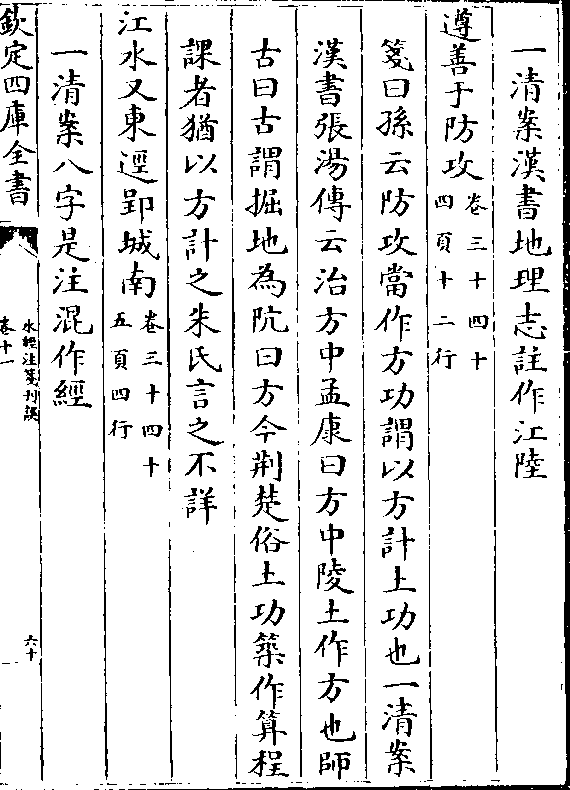

一清案汉书地理志注作江陆遵善于防攻(卷三十四十四页十二行)

笺曰孙云防攻当作方功谓以方计土功也一清案

汉书张汤传云治方中孟康曰方中陵土作方也师

古曰古谓掘地为坑曰方今荆楚俗土功筑作算程

课者犹以方计之朱氏言之不详

江水又东径郢城南(卷三十四十五页四行)

一清案八字是注混作经

卷十一 第 60b 页 WYG0575-1015b.png

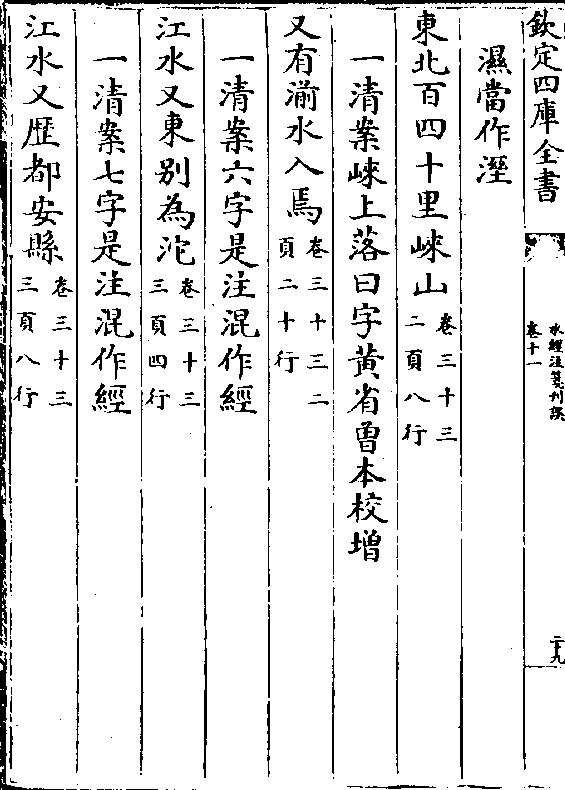

江水又东得豫章口(卷三十四十五页八行)

江水又东得豫章口(卷三十四十五页八行)一清案八字是注混作经

曲而极水曲之势(卷三十五一页八行)

一清案曲而当作屈西全祖望校改

涌水出焉(卷三十五一页九行)

一清案涌当作涌

江水又东涌水注之(卷三十五一页十行)

一清案八字是注混作经

卷十一 第 61a 页 WYG0575-1015c.png

南通于江(卷三十五一页十一行)

南通于江(卷三十五一页十一行)一清案于江下落二水之间四字

春秋所谓阎敖游涌而逸于二水之间者也(卷三十五一页十一

行十二行)

一清案春秋下通鉴注引此文有左氏傅三字今校

增于二水之间五字衍文

江水又径南平郡孱陵县之乐乡城北(卷三十五一页十五行)

一清案十五字是注混作经

卷十一 第 61b 页 WYG0575-1015d.png

又东右合油口(卷三十五一页十八行)

又东右合油口(卷三十五一页十八行)一清案六字是注混作经

又东径公安县北(卷三十五一页十九行)

一清案七字是注混作经

杜预克定江南置华容置之(卷三十五二页一行)

一清案上置字吴琯本作罢

南郡治矣以华容之南乡为南郡(卷三十五二页二行)

一清案矣当作吴

卷十一 第 62a 页 WYG0575-1016a.png

北是渊也相接(卷三十五二页五行)

北是渊也相接(卷三十五二页五行)笺曰孙云渊当作沦一清案非也名胜志引此文作

渊潭于文当是渊池池字与也字形相近北是误当

作自此

江水左会江口(卷三十五二页七行)

一清案六字是注混作经江口杨慎本作高口下云

故市口水与高水相通是也

对黄州(卷三十五二页八行)

卷十一 第 62b 页 WYG0575-1016b.png

一清案对上落右字赵彦卫云麓漫钞云江水东注

一清案对上落右字赵彦卫云麓漫钞云江水东注凡水经左者皆北岸右者皆南岸左会高口高口在

北黄州宜在南故云右对也下云江水又东右得聂

口左对聂州是其例也

江水又东得故市口(卷三十五二页九行)

一清案八字是注混作经

江水又右径杨岐北山(卷三十五二页十一行)

一清案九字是注混作经北山二字当倒互寰宇记

卷十一 第 63a 页 WYG0575-1016c.png

云杨岐山在石首县西一百步宋鲍明远杨岐守风

云杨岐山在石首县西一百步宋鲍明远杨岐守风诗云洲回风正悲江寒雾未歇即此也

大江又东左合子夏口(卷三十五二页十三行)

一清案九字是注混作经

故曰子夏也(卷三十五二页十四行)

笺曰当作故曰夏口也一清案非也通鉴注引此文

是子夏江有江夏中夏之名此云子夏下文子练口

是其證也

卷十一 第 63b 页 WYG0575-1016d.png

大江又东左得侯台水口(卷三十五二页十五行)

大江又东左得侯台水口(卷三十五二页十五行)一清案十字是注混作经

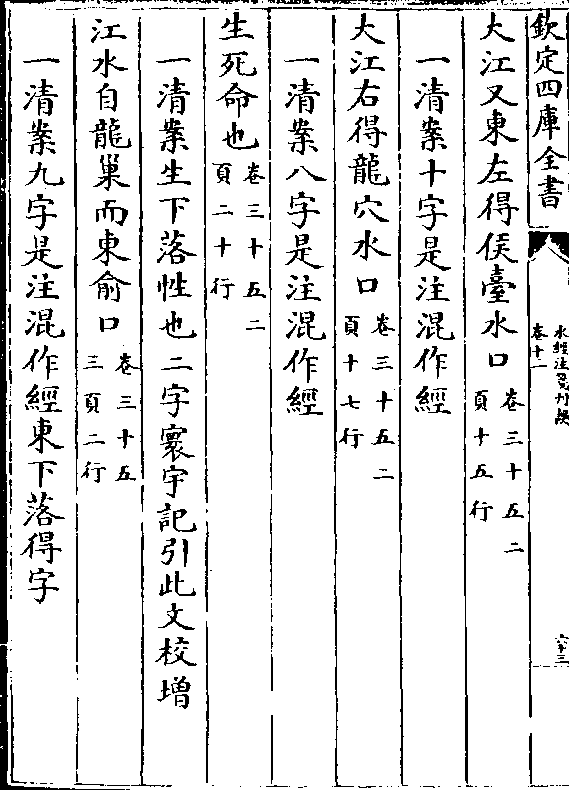

大江右得龙穴水口(卷三十五二页十七行)

一清案八字是注混作经

生死命也(卷三十五二页二十行)

一清案生下落性也二字寰宇记引此文校增

江水自龙巢而东俞口(卷三十五三页二行)

一清案九字是注混作经东下落得字

卷十一 第 64a 页 WYG0575-1017a.png

江水北岸(卷三十五三页三行)

江水北岸(卷三十五三页三行)一清案水当作之

故监县尉治也(卷三十五三页四行)

一清案晋书地理志南郡统监利县寰宇记引荆州

图副云晋太康五年立落利字

又东得清阳土坞二口(卷三十五三页五行)

一清案九字是注混作经

大江右径石首山北又东径赭要(卷三十五三页七行)

卷十一 第 64b 页 WYG0575-1017b.png

一清案十三字是注混作经

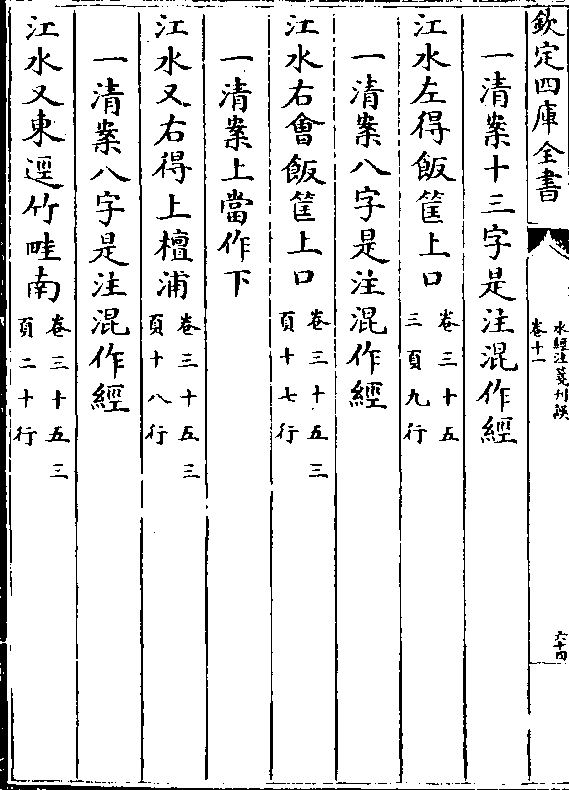

一清案十三字是注混作经江水左得饭筐上口(卷三十五三页九行)

一清案八字是注混作经

江水右会饭筐上口(卷三十五三页十七行)

一清案上当作下

江水又右得上檀浦(卷三十五三页十八行)

一清案八字是注混作经

江水又东径竹畦南(卷三十五三页二十行)

卷十一 第 65a 页 WYG0575-1017c.png

笺曰宋本作竹町一清案八字是注混作经

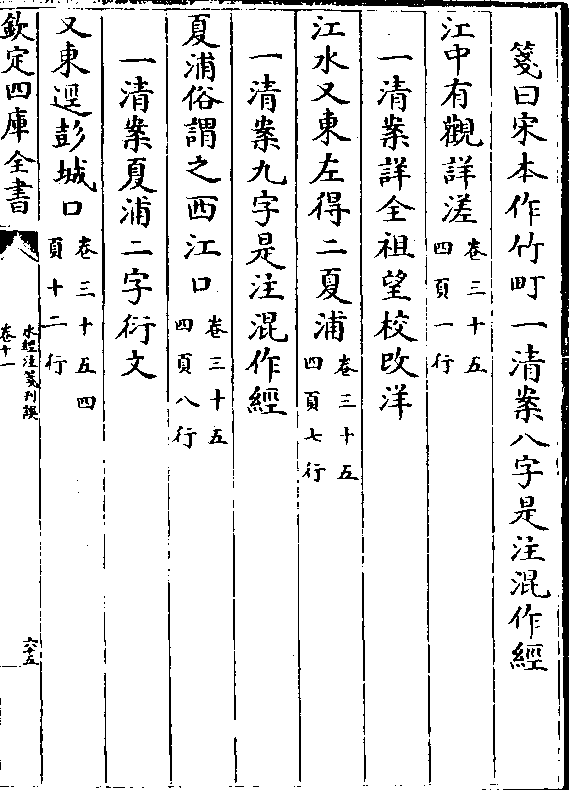

笺曰宋本作竹町一清案八字是注混作经江中有观详溠(卷三十五四页一行)

一清案详全祖望校改洋

江水又东左得二夏浦(卷三十五四页七行)

一清案九字是注混作经

夏浦俗谓之西江口(卷三十五四页八行)

一清案夏浦二字衍文

又东径彭城口(卷三十五四页十二行)

卷十一 第 65b 页 WYG0575-1017d.png

一清案六字是注混作经

一清案六字是注混作经江水自彭城矶东径如山北(卷三十五四页十五行)

一清案十一字是注混作经

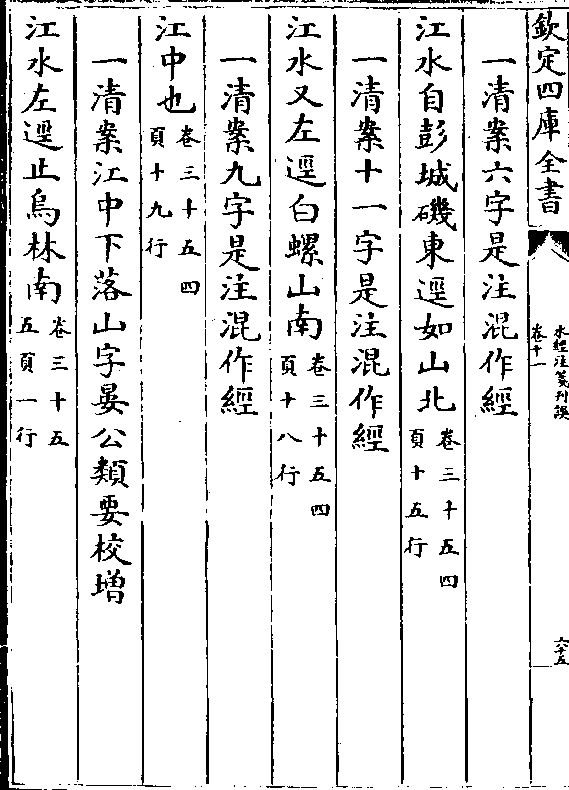

江水又左径白螺山南(卷三十五四页十八行)

一清案九字是注混作经

江中也(卷三十五四页十九行)

一清案江中下落山字晏公类要校增

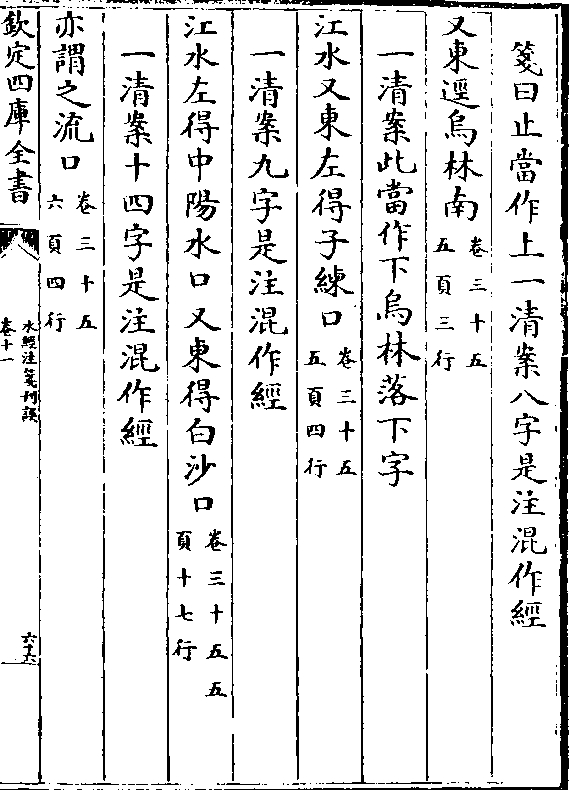

江水左径止乌林南(卷三十五五页一行)

卷十一 第 66a 页 WYG0575-1018a.png

笺曰止当作上一清案八字是注混作经

笺曰止当作上一清案八字是注混作经又东径乌林南(卷三十五五页三行)

一清案此当作下乌林落下字

江水又东左得子练口(卷三十五五页四行)

一清案九字是注混作经

江水左得中阳水口又东得白沙口(卷三十五五页十七行)

一清案十四字是注混作经

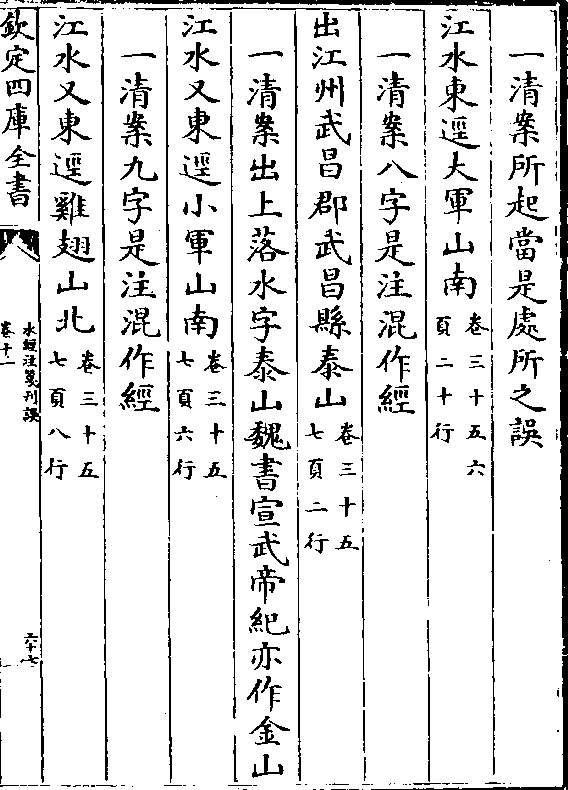

亦谓之流口(卷三十五六页四行)

卷十一 第 66b 页 WYG0575-1018b.png

一清案流当作港即长洋港口也

一清案流当作港即长洋港口也东北流之长洋港东北流径石子冈(卷三十五六页五行)

一清案之当作注长洋港下落又字

江水东右得聂口(卷三十五六页十三行)

一清案七字是注混作经江水下落又字

江水左径百人山南(卷三十五六页十五行)

一清案八字是注混作经

昔周瑜与黄盖诈魏武大军所起也(卷三十五六页十六行)

卷十一 第 67a 页 WYG0575-1018c.png

一清案所起当是处所之误

一清案所起当是处所之误江水东径大军山南(卷三十五六页二十行)

一清案八字是注混作经

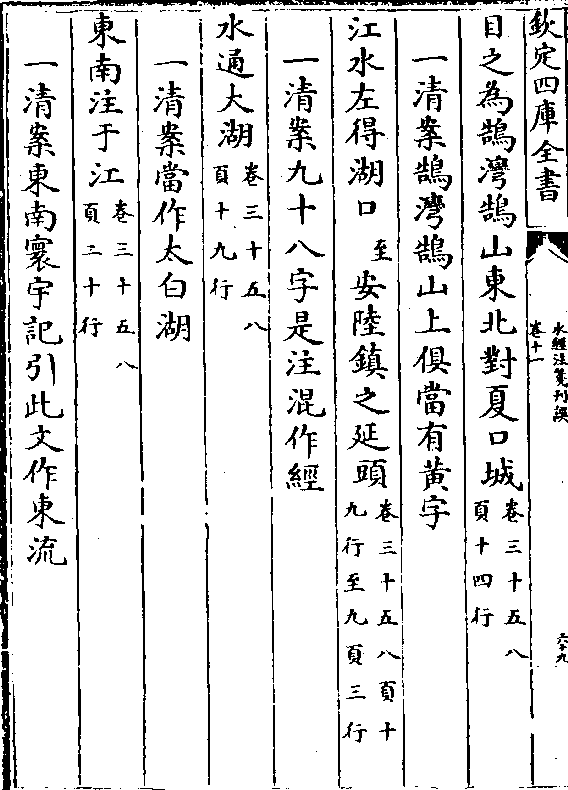

出江州武昌郡武昌县泰山(卷三十五七页二行)

一清案出上落水字泰山魏书宣武帝纪亦作金山

江水又东径小军山南(卷三十五七页六行)

一清案九字是注混作经

江水又东径鸡翅山北(卷三十五七页八行)

卷十一 第 67b 页 WYG0575-1018d.png

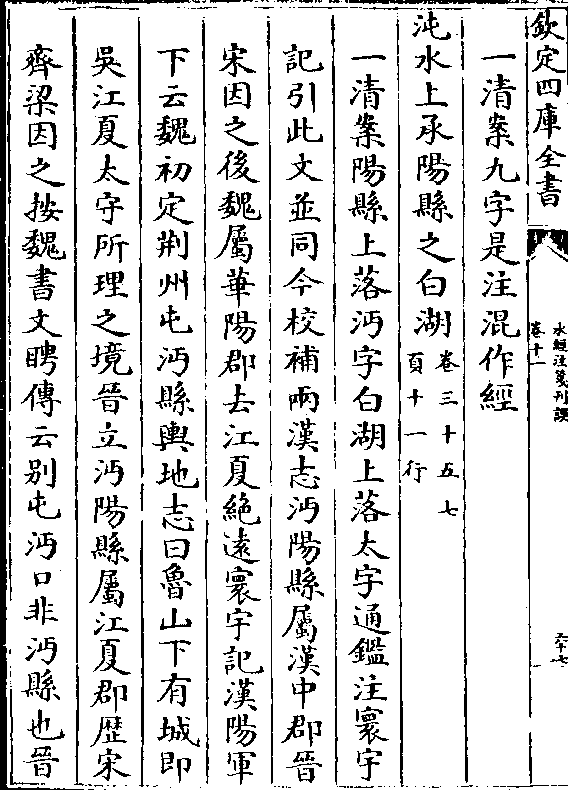

一清案九字是注混作经

一清案九字是注混作经沌水上承阳县之白湖(卷三十五七页十一行)

一清案阳县上落沔字白湖上落太字通鉴注寰宇

记引此文并同今校补两汉志沔阳县属汉中郡晋

宋因之后魏属华阳郡去江夏绝远寰宇记汉阳军

下云魏初定荆州屯沔县舆地志曰鲁山下有城即

吴江夏太守所理之境晋立沔阳县属江夏郡历宋

齐梁因之按魏书文䀻传云别屯沔口非沔县也晋

卷十一 第 68a 页 WYG0575-1019a.png

书陶侃传亦云镇于沌口移入沔江沔江即沔口又

书陶侃传亦云镇于沌口移入沔江沔江即沔口又不云是沔阳惟宋志荆州总序云刺史陶侃治沔阳

后治武昌祝穆方舆胜览云魏立荆州屯沔阳为重

镇盖在沔水之阳亦即沔口又谓之临嶂城魏始立

城晋乃置县即旧江夏太守治乐史之说故为非矣

径阳县(卷三十五七页十一行)

一清案宋书州郡志江夏太守领沌阳子相江左立

寰宇记云晋于林鄣立沌阳县属江夏郡

卷十一 第 68b 页 WYG0575-1019b.png

江水又东径叹父山南对叹州(卷三十五七页十六行)

江水又东径叹父山南对叹州(卷三十五七页十六行)一清案十二字是注混作经

亦曰叹步矣(卷三十五七页十七行)

一清案叹步黄省曾本作炭步

江水又东径鲁山南(卷三十五七页十九行)

一清案八字是注混作经

右翼际山也(卷三十五七页二十行)

一清案右当作古

卷十一 第 69a 页 WYG0575-1019c.png

地理志曰夏水过郡入江夏也(卷三十五八页二行)

地理志曰夏水过郡入江夏也(卷三十五八页二行)一清案入江下落故曰江三字汉志校补

然亦曰偃月垒(卷三十五八页六行)

一清案然字衍文

陆统(卷三十五八页七行)

一清案吴书是凌统陆字误

江水溠洄状浦(卷三十五八页十一行)

一清案状当作洑

卷十一 第 69b 页 WYG0575-1019d.png

目之为鹄湾鹄山东北对夏口城(卷三十五八页十四行)

目之为鹄湾鹄山东北对夏口城(卷三十五八页十四行)一清案鹄湾鹄山上俱当有黄字

江水左得湖口(至)安陆镇之延头(卷三十五八页十九行至九页三行)

一清案九十八字是注混作经

水通大湖(卷三十五八页十九行)

一清案当作太白湖

东南注于江(卷三十五八页二十行)

一清案东南寰宇记引此文作东流

卷十一 第 70a 页 WYG0575-1020a.png

江之有武口(卷三十五九页三行)

江之有武口(卷三十五九页三行)笺曰有宋本作右一清案右下落岸得二字

宋永嘉二年(卷三十五九页四行)

一清案永嘉当作元嘉

江水东径若城南(卷三十五九页九行)

一清案七字是注混作经

东有苦菜(卷三十五九页十二行)

一清案苦菜下落口字

卷十一 第 70b 页 WYG0575-1020b.png

二口(卷三十五九页十八行)

二口(卷三十五九页十八行)一清案二口当作浦口即赤溪夏浦口也

又东径具矶此(卷三十五九页十八行)

笺曰宋本作贝矶一清案此当作北

江右岸(卷三十五九页十九行)

一清案江下落之字

江水右得黎矶北(卷三十五十页一行)

一清案七字是注混作经

卷十一 第 71a 页 WYG0575-1020c.png

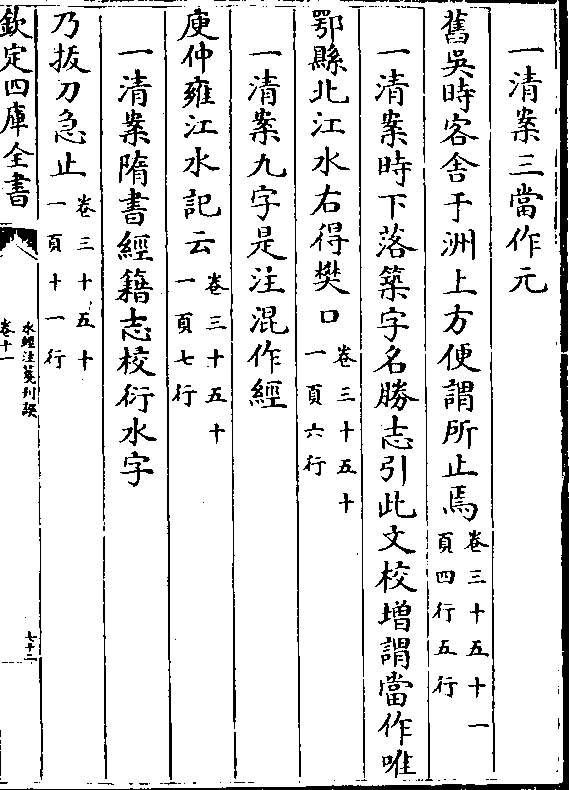

得其音而忘其事(卷三十五十页四行)

得其音而忘其事(卷三十五十页四行)一清案事当作字

蛮田超秀为刺史(卷三十五十页五行)

一清案梁书安成王秀传作田超秀今从魏书孝明

帝纪作田秀超

出黄武山南(卷三十五十页十一行)

一清案出上落水字

举水又南东历赤亭下(卷三十五十页十三行)

卷十一 第 71b 页 WYG0575-1020d.png

一清案南东二字当倒互

一清案南东二字当倒互谓之举洲(卷三十五十页十四行)

一清案洲当作口

夏有洰水(卷三十五十页十六行)

一清案夏上落江字

江水又东径邾县故城南(卷三十五十页十九行)

一清案十字是注混作经

汉高帝三年(卷三十五十页二十行)

卷十一 第 72a 页 WYG0575-1021a.png

一清案三当作元

一清案三当作元旧吴时客舍于洲上方便谓所止焉(卷三十五十一页四行五行)

一清案时下落筑字名胜志引此文校增谓当作唯

鄂县北江水右得樊口(卷三十五十一页六行)

一清案九字是注混作经

庾仲雍江水记云(卷三十五十一页七行)

一清案隋书经籍志校衍水字

乃拔刀急止(卷三十五十一页十一行)

卷十一 第 72b 页 WYG0575-1021b.png

一清案止当作上

一清案止当作上江水又左径赤鼻山南(卷三十五十一页十六行)

一清案九字是注混作经

又东径西阳郡南郡治即西阳县也(卷三十五十一页十八行)

一清案十四字是注混作经

江之右岸有鄂县故城(卷三十五十一页二十行)

一清案九字是注混作经

旧樊楚也(卷三十五十二页一行)

卷十一 第 73a 页 WYG0575-1021c.png

一清案也当作地

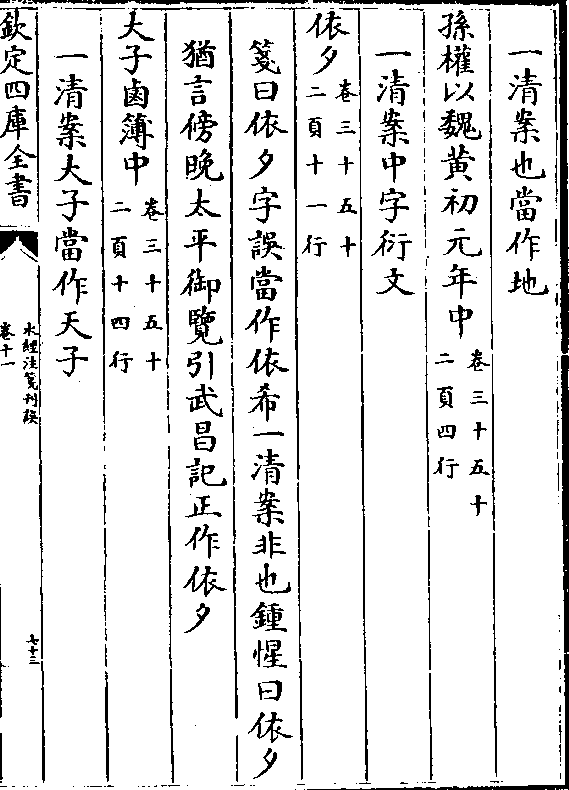

一清案也当作地孙权以魏黄初元年中(卷三十五十二页四行)

一清案中字衍文

依夕(卷三十五十二页十一行)

笺曰依夕字误当作依希一清案非也钟惺曰依夕

犹言傍晚太平御览引武昌记正作依夕

大子卤簿中(卷三十五十二页十四行)

一清案大子当作天子

卷十一 第 73b 页 WYG0575-1021d.png

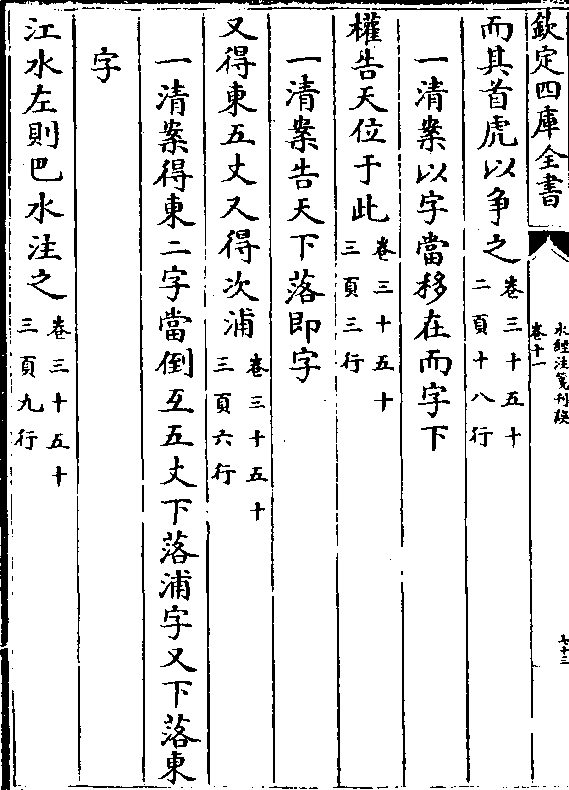

而其首虎以争之(卷三十五十二页十八行)

而其首虎以争之(卷三十五十二页十八行)一清案以字当移在而字下

权告天位于此(卷三十五十三页三行)

一清案告天下落即字

又得东五丈又得次浦(卷三十五十三页六行)

一清案得东二字当倒互五丈下落浦字又下落东

字

江水左则巴水注之(卷三十五十三页九行)

卷十一 第 74a 页 WYG0575-1022a.png

一清案八字是注混作经

一清案八字是注混作经又东径轪县故城南(卷三十五十三页十四行)

一清案八字是注混作经

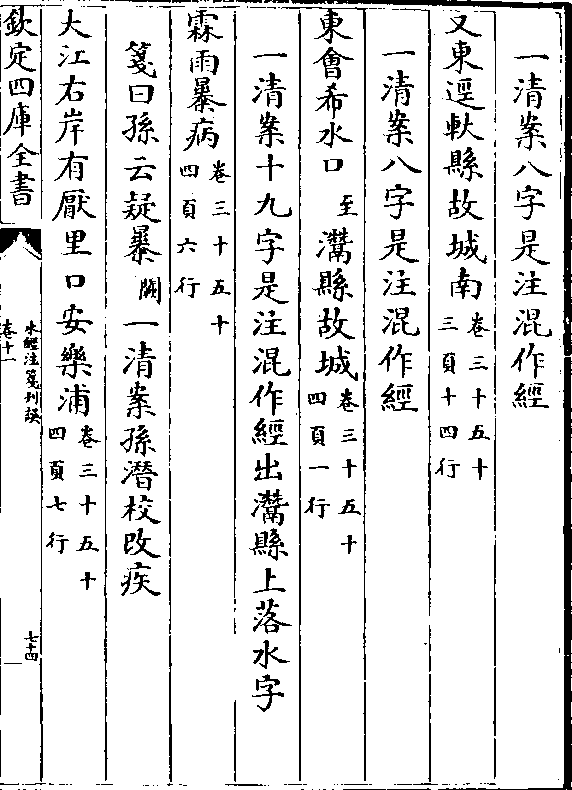

东会希水口(至)灊县故城(卷三十五十四页一行)

一清案十九字是注混作经出灊县上落水字

霖雨暴病(卷三十五十四页六行)

笺曰孙云疑㬥(阙)一清案孙?校改疾

大江右岸有厌里口安乐浦(卷三十五十四页七行)

卷十一 第 74b 页 WYG0575-1022b.png

一清案十一字是注混作经

一清案十一字是注混作经江水左得赤水浦(卷三十五十四页十行)

一清案七字是注混作经

江水又东径南阳山南(卷三十五十四页十二行)

一清案九字是注混作经

江水又东径西陵县故城南(卷三十五十四页十五行)

一清案十一字是注混作经

江水东历孟家㳾(至)其北(卷三十五十四页十八行十九行)

卷十一 第 75a 页 WYG0575-1022c.png

笺曰孙云㳾疑作溠一清案十九字是注混作经

笺曰孙云㳾疑作溠一清案十九字是注混作经山连径江则(卷三十五十五页一行)

一清案则当作侧

蕲水从北东注之(卷三十五十五页四行)

笺曰克家云疑作北来一清案北东字本禹贡不误

江水又得常口(卷三十五十五页五行)

笺曰宋本作韦口一清案当作苇口下云浦东有苇

山可證也又当作右

卷十一 第 75b 页 WYG0575-1022d.png

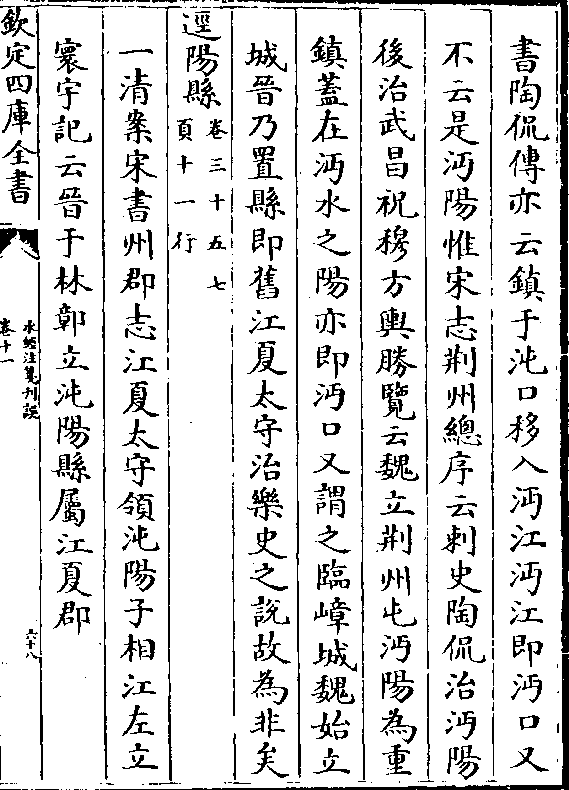

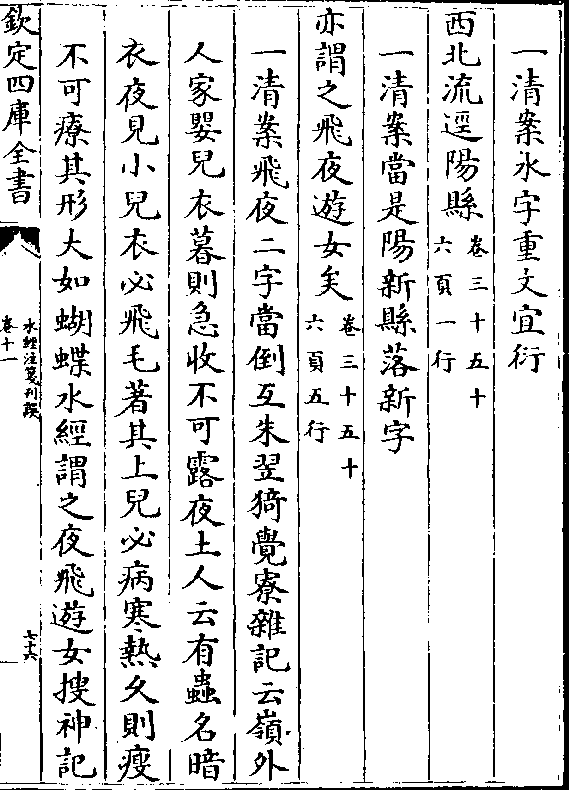

此即西阳寻阳二郡界也(卷三十五十五页十五行)

此即西阳寻阳二郡界也(卷三十五十五页十五行)笺曰西阳一作南阳一清案宋书州郡志云西阳太

守本县名二汉属江夏魏立弋阳郡又属焉惠帝又

分弋阳为西阳国属豫州在今湖广黄州府境东南

至九江府二百四十里

右岸有土复曰江浦也(卷三十五十五页十六行)

一清案曰当作口

又东得苦莱水水口(卷三十五十五页二十行)

卷十一 第 76a 页 WYG0575-1023a.png

一清案水字重文宜衍

一清案水字重文宜衍西北流径阳县(卷三十五十六页一行)

一清案当是阳新县落新字

亦谓之飞夜游女矣(卷三十五十六页五行)

一清案飞夜二字当倒互朱翌猗觉寮杂记云岭外

人家婴儿衣暮则急收不可露夜土人云有虫名暗

衣夜见小儿衣必飞毛著其上儿必病寒热久则瘦

不可疗其形大如蝴蝶水经谓之夜飞游女搜神记

卷十一 第 76b 页 WYG0575-1023b.png

又谓之夜游女以为即鬼车也

又谓之夜游女以为即鬼车也咸沃壤(卷三十五十六页九行)

一清案咸下落成字孙?校增

江水口右东得兰溪水口(卷三十五十六页十行)

一清案口当作又右东二字当倒互

又东左得青林口(卷三十五六页十一行)

一清案七字是注混作经

即水(卷三十五十六页十二行)

卷十一 第 77a 页 WYG0575-1023c.png

一清案寰宇记蕲州广济县下引此文曰江水左傍

一清案寰宇记蕲州广济县下引此文曰江水左傍青林湖即利水今校补八字利水世本水经注作刋

水前后经注俱校改

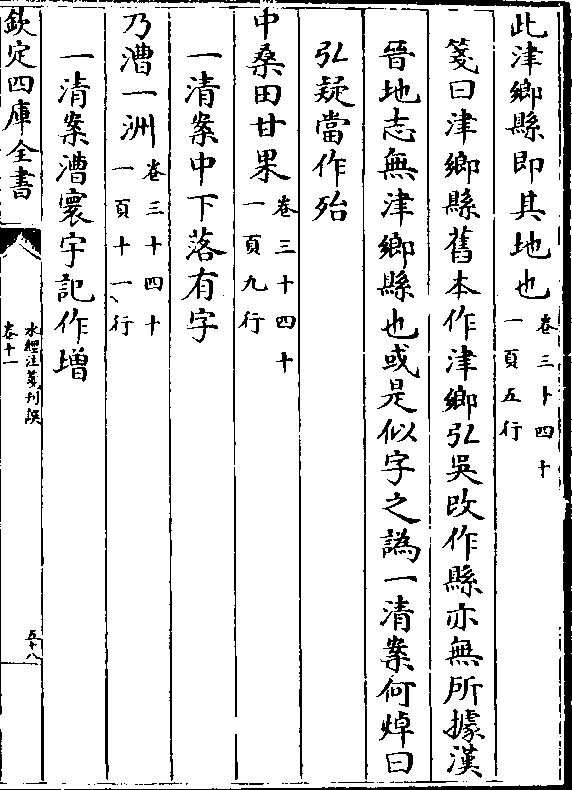

卷十一 第 77b 页 WYG0575-1023d.png

水经注笺刋误卷十一