声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十八 第 1a 页 WYG0575-0484c.png

钦定四库全书

钦定四库全书水经注释卷二十八

仁和赵一清撰

沔水下

沔水乂东过襄阳县北

沔水又东径方山北(一清按初学记太平御览引注文作万山元和郡县志寰宇记

并是万字广韵集韵万同万傅写作方也)山上有邹恢碑(沈氏曰晋书郗恢镇襄阳得民

和邹恢疑是郗恢之误)鲁宗之所立也山下潭中有杜元凯碑

卷二十八 第 1b 页 WYG0575-0484d.png

元凯好尚后名作两碑并述己功一碑沈之岘山水

元凯好尚后名作两碑并述己功一碑沈之岘山水中一碑下之于此潭曰百年之后何知不深谷为陵

也山下水曲之隈云汉女昔游处也故张衡南都赋

曰游女弄珠于汉皋之西汉皋即方山之异名也沔

水又东合檀溪水水出县西柳子山下东为鸭湖湖

在马鞍山东北武陵王爱其峰秀改曰望楚山溪水

自湖两分北渠即溪水所导也北径汉阴台西临流

望远按朓农圃情邈灌蔬意寄汉阴故因名台矣又

卷二十八 第 2a 页 WYG0575-0485a.png

北径檀溪谓之檀溪水水侧有沙门释道安寺即溪

北径檀溪谓之檀溪水水侧有沙门释道安寺即溪之名以表寺目也溪之阳有徐元直崔州平故宅悉

人居故习凿齿与谢安书云每省家舅纵目檀溪念

崔徐之交未尝不抚膺踌踌惆怅终日矣溪水傍城

北注昔刘备为景升所谋乘的颅马西走坠于斯溪

西去城里馀北流注于沔一水东南出应邵曰城在

襄水之阳故曰襄阳也是水当即襄水也(一清按乐史曰荆楚

之地水驾山而上者皆呼为襄其名无定故陆澄之地记曰襄阳无襄水也)城北枕沔水

卷二十八 第 2b 页 WYG0575-0485b.png

即襄阳县之故城也王莽之相阳矣楚之北津戍也

即襄阳县之故城也王莽之相阳矣楚之北津戍也今大城西垒是也其土古鄢鄀卢罗之地秦灭楚置

南郡号此为北部焉建安十三年魏武平荆州分南

郡立为襄阳郡荆州刺史治邑居隐赈冠盖相望一

都之会也城南门道东有三碑一碑是晋太傅羊祜

碑一碑是镇南将军杜预碑一碑是安南将军刘俨碑

并是学生所立城东门外二百步刘表墓太康中为

人所发见表夫妻其尸俨然颜色不异犹如平生墓

卷二十八 第 3a 页 WYG0575-0485c.png

中香气远闻三四里中经月不歇今墓冢及祠堂犹

中香气远闻三四里中经月不歇今墓冢及祠堂犹高显整顿城北枕沔水水中常苦蛟害襄阳太守邓

遐负其气果拔剑入水蛟绕其足遐挥剑斩蛟流血

丹水自后患除无复蛟难矣昔张公遇害亦亡剑于

是水后雷氏为建安从事径践濑溪所留之剑忽于

其怀跃出落水初犹是剑后变为龙故吴均剑骑诗

云剑是两蛟龙张华之言不孤为验矣(卮林曰茂先遇害在雒安

得亡剑沔流考雷次宗豫章记曰张公遇害剑飞入襄城水中郡国志曰南郡在雒阳南千五百里有襄

卷二十八 第 3b 页 WYG0575-0485d.png

阳县颍川在雒阳东南五百里有襄城县郦氏盖误以襄城水为襄阳水也何氏曰道元与吴均同时安

阳县颍川在雒阳东南五百里有襄城县郦氏盖误以襄城水为襄阳水也何氏曰道元与吴均同时安得引用其诗疑此书后人附益者多矣一清按南史吴均傅天监初柳恽为吴兴召补主簿当道元之时

均名位尚轻文字未必遂行江外义门之言可谓精审矣)沔水又径平鲁城南城

鲁宗之所筑也故城得厥名矣(金氏曰城系宗之所筑然则何以云平鲁

也或是宗之北奔后刘宗以此名之)东对樊城仲山甫所封也(全氏曰仲山甫

所封之樊在河内所谓阳樊者也非此樊也此城因樊山为名)汉晋春秋称桓帝幸

樊城百姓莫不观有一老父独耕不辍议郎张温使

问焉父笑而不答温因与之言问其姓名不告而去

卷二十八 第 4a 页 WYG0575-0486a.png

城周四里南半沦水建安中关公围于禁于此城会

城周四里南半沦水建安中关公围于禁于此城会沔水泛溢三丈有馀城陷禁降庞德奋剑乘舟投命

于东冈魏武曰吾知于禁三十馀载至临危授命更

不如庞德矣城西南有曹仁记水碑杜元凯重刋其

后书伐吴之事也

又从县东屈西南清水从北来注之

襄阳城东有东白沙白沙北有三州东北有宛口(一清

按通典樊城有宛水故有宛口之名)即淯水所入也沔水中有鱼梁州

卷二十八 第 4b 页 WYG0575-0486b.png

庞德公所居士元居汉之阴在南白沙世故谓是地

庞德公所居士元居汉之阴在南白沙世故谓是地为白沙曲矣司马德操宅州之阳望衡对宇欢情自

接泛舟褰裳率尔休畅岂待还桂柁于千里贡深心

于永思哉水南有层台号曰景升台盖刘表治襄阳

之所筑也言表盛游于此常所止憩表性好鹰尝登

此台歌野鹰来曲其声韵似孟达上堵吟矣沔水又

径桃林亭又径岘山东山上有桓宣所筑城孙坚死

于此又有桓宣碑羊祜之镇襄阳也与邹润甫尝登

卷二十八 第 5a 页 WYG0575-0486c.png

之及祜薨后人立碑于故处望者悲感杜元凯谓之

之及祜薨后人立碑于故处望者悲感杜元凯谓之堕泪碑山上又有南征将军胡罴碑又有征西将军

周访碑山下水中杜元凯沈碑处沔水又东南径蔡

州汉长水校尉蔡瑁居之故名蔡州州东岸有洄湖

停水数十亩长数里广减百步水色常渌杨仪居上

洄杨颙居下洄(一清按松陵集皮日休答陆龟蒙读襄阳耆旧傅诗云伟哉浻上隐卓尔

隆中耨即指仪颙所居之地集韵浻乌猛切音䁝郭璞江赋泓汯浻澋李善注曰水势回旋之貌与汨字

义同而声画殊也岂唐人所见之旧耆传作浻字耶又按武昌县有大小回乃大江回曲处元次山有歌

卷二十八 第 5b 页 WYG0575-0486d.png

曰樊水欲东流大江又北来樊山当其南此中有大回丛石横大江人云是钓台水石相冲击此中为小

曰樊水欲东流大江又北来樊山当其南此中有大回丛石横大江人云是钓台水石相冲击此中为小回回即洄也)与蔡州相对在岘山南广昌里又与襄阳

湖水合水上承鸭湖东南流径岘山西又东南流

注白马陂水又东入侍中襄阳侯习郁鱼池郁依范

蠡养鱼法作大陂陂长六十步广四十步池中起钓

台池北亭郁墓所在也列植松篁于池侧沔水上郁

所居也又作石洑逗引大池水于宅北作小鱼池池

长七十步广二十步西枕大道东北二边限以高堤

卷二十八 第 6a 页 WYG0575-0487a.png

楸竹夹植莲芡覆水是游宴之名处也山季伦之镇

楸竹夹植莲芡覆水是游宴之名处也山季伦之镇襄阳每临此池未尝不大醉而还恒言此是我高阳

池故时人为之歌曰山公出何去往至高阳池日暮

倒载归酪酊无所知其水下入沔沔水西又有孝子

墓河南秦氏性至孝事亲无倦亲没之后负土成坟

常泣血墓侧人有咏蓼莪者氏为泣涕悲不自胜于

墓所得病不能食虎常乳之百馀日卒今林木幽茂

号曰孝子墓也其南有蔡瑁冢冢前刻石为大鹿状

卷二十八 第 6b 页 WYG0575-0487b.png

甚大头高九尺制作甚工沔水又东南径邑城北习

甚大头高九尺制作甚工沔水又东南径邑城北习郁襄阳侯之封邑也故曰邑城矣沔水又东合洞口

水出安昌县故城东北大父山西南流谓之白水又

南径安昌故城东屈径其县南县故蔡阳之白水乡

也汉元帝以长沙卑湿分白水上唐二乡为舂陵县

光武即帝位改为章陵县置园庙焉魏黄初二年更

从今名故义阳郡治也(一清按汉志汝南郡安昌南阳郡舂陵本二县也晋志云

武帝平吴分南阳置义阳郡地形志云义阳郡魏文帝置后罢晋武帝复寰宇记云义阳郡居安昌城又

卷二十八 第 7a 页 WYG0575-0487c.png

云石城山山甚高峻即吕氏春秋九塞之一也晋于山上置义阳郡其故城在今信阳州西北七十里舂

云石城山山甚高峻即吕氏春秋九塞之一也晋于山上置义阳郡其故城在今信阳州西北七十里舂陵续志有晋志无时则省废矣章陵县后汉常立为郡刘表之擅荆州拜蒯越为章陵太守见魏书刘表

傅注魏武纪亦云建安二年南阳章陵诸县复叛为张绣是也逮平荆州得其地尝以赵俨为章陵太守

而后无闻顾景范曰章陵曹魏时省入蔡阳水经注魏黄初二年更章陵为安昌县误也虽然犹有说西

魏尝置安昌郡并舂陵县于此盖道元身后之事然则此文又是后来不学人所填补故迷缪其词以拓

跋为当涂也)白水又西南流而左会昆水水导源城东南

小山西流径金山北(一清按金山见淮水注)又西流径县南西

流注于白水水北有白水陂其阳有汉光武故宅基

卷二十八 第 7b 页 WYG0575-0487d.png

址存焉所谓白水乡也苏伯阿望气处也光武之征

址存焉所谓白水乡也苏伯阿望气处也光武之征秦丰幸旧邑置酒极欢张平子以为真人南巡观旧

里焉东观汉记曰明帝幸南阳祀旧宅召校官子弟

作雅乐奏鹿鸣上自御埙篪和之以娱宾客又于此

宅矣白水乂西合浕水水出于襄乡东北阳中山西径

襄乡县之故城北按郡国志是南阳之属县也浕水

又西径蔡阳县故城东西南流注于白水又西径其

城南建武十六年世祖封城阳王祉世子本为侯国

卷二十八 第 8a 页 WYG0575-0488a.png

(沈氏曰范史是十三年封)应劭曰蔡水出蔡阳东入淮(一清按自㓊口以下

(沈氏曰范史是十三年封)应劭曰蔡水出蔡阳东入淮(一清按自㓊口以下所合之昆水见汝水篇定陵县下浕水见上卷阳平关下此又以蔡水当白水蔡水见泚水篇三水各有

源流不得如郦所云)今于此城南更无别水唯是水可以当之

川流西注苦其不东且淮源岨碍山河无相入之理

盖应氏之误耳(一清按道元之言误矣盖仲瑗所谓入淮之淮即下经文出房陵淮山之

淮汉中庐故城在今襄阳府南漳县东五十里蔡阳故城在枣阳县西六十里二城相距不远自有可达

之势今注云云直误认作出桐柏大复山之淮渎故以应说为非也)洞水又西南流注

于沔水

卷二十八 第 8b 页 WYG0575-0488b.png

又东过中庐县东淮水自房陵县淮山东流注之

又东过中庐县东淮水自房陵县淮山东流注之县即春秋庐戎之国也县故城南有水出西山山有

石穴出焉谓之马穴山汉时有数百匹马出其中马

形小似巴滇马三国时陆逊攻襄阳于此穴又得马

数十匹送建业蜀使至有家在滇池者识其马毛色

云其父所乘马对之流涕(一清按刘昭郡国志补注引襄阳耆旧傅云蜀使有

五郜兵家滇池者识其马色云亡父所乘对之流涕)其水东流一百四十里径

城南名曰浴马港言初得此马洗之于此因以名之

卷二十八 第 9a 页 WYG0575-0488c.png

亦云乘出沔次浴之又曰洗马厩渡沔宿处名之曰

亦云乘出沔次浴之又曰洗马厩渡沔宿处名之曰骑亭然候水诸蛮北遏是水南壅淮川以周田溉下

流入沔沔水东南径黎丘故城西其城下对缮州秦

丰居之故更名秦州王莽之败也秦丰阻兵于黎丘

黎丘城在观城西二里建武三年光武遣征南岑彭

击丰四年朱祐自观城擒丰于黎丘是也沔水又南

与疏水合水出中庐县西南东流至邔县北界东入

沔水谓之疏口也水中有物如三四岁小儿鳞甲如

卷二十八 第 9b 页 WYG0575-0488d.png

鲮鲤射之不可入七八月中好在碛上自曝膝头似

鲮鲤射之不可入七八月中好在碛上自曝膝头似虎掌爪常没水中出膝头小儿不知欲取弄戏便杀

人或曰人有生得者摘其皋厌可以小使名为水虎

者也(朱氏谋㙔笺曰孙汝澄云皋厌者水虎之势也可为媚药善使内也一清按董斯张吹景集曰陶

隐居刀剑录汉章帝建初八年铸一金剑投伊水中厌人膝之怪引水经语亦与今文小异今伊水转

为疏水未详摘其鼻句厌字属下即厌胜之厌也太平御览引十道记云涑水亦名襄水襄沔记云中庐

有涑水注于沔此水有物啖人名曰水虎生得者摘鼻可小小使之然则疏者涑之误也荆州记生得者

摘其鼻厌可小小使名曰水卢合诸书语益明孙云媚药何据使云者如黄公之制蛇御虎也又山海经

卷二十八 第 10a 页 WYG0575-0489a.png

云蔓渠之山伊水出焉有兽焉名曰马腹其状如人面虎身其音如婴儿是食人水唐之为马腹审哉海

云蔓渠之山伊水出焉有兽焉名曰马腹其状如人面虎身其音如婴儿是食人水唐之为马腹审哉海外经云聂耳国使两文虎黑齿国食稻使蛇大荒经蔿国中容白民之国俱使四鸟虎豺罴熊司幽黑齿

允股三身张宏毛民之国俱使四鸟读此可得使字之义矣遐周之言甚辨今考古今刀剑录云汉章帝

建初八年铸一金剑投伊水中厌人膝之怪水经注中庐县疏水中有物如三四岁小儿鳞甲如鲮鲤膝

头似虎掌瓜常没水中出膝头小儿不知欲取戏弄便杀人名为水唐形状与马服类盖陶惟以水唐释

马服非便谓疏水即伊水也窃更有疑者按史陶以宋孝建三年生梁太清二年卒年八十五太清二年

实东魏武定六年西魏大统十四年其时拓跋氏以分为二道元以孝昌二年被害距通明之殁才二十

二年耳南北殊域郦书未必遂行江表籍曰有之不应讹误若此载籍流傅率多舛缪而此等著录要为后

卷二十八 第 10b 页 WYG0575-0489b.png

人羼乱不特水经注有依傅即刀剑录恐亦非隐居之旧也寰宇记襄州襄阳县下云涑水亦名襄水土

人羼乱不特水经注有依傅即刀剑录恐亦非隐居之旧也寰宇记襄州襄阳县下云涑水亦名襄水土人呼洓水上流亦为襄名即无定疏之为洓其误明矣)

又南过邔县东北

沔水之左有骑城周回二里馀高一丈六尺即骑亭

也县故楚邑也秦以为县汉高帝十一年(一清按汉书高祖功

臣侯表是十二年封)封黄极忠为侯国县南有黄家墓墓前有

双石阙彫制甚工俗谓之黄公阚黄公名尚为汉司

徒沔水又东径猪兰桥桥本名木兰桥桥之左右丰

卷二十八 第 11a 页 WYG0575-0489c.png

蒿荻于桥东刘季和大养猪襄阳太守曰(沈氏曰当作襄阳太

蒿荻于桥东刘季和大养猪襄阳太守曰(沈氏曰当作襄阳太守刘季和于桥东大养猪方合刘宏晋阳秋字叔和襄阳香旧傅作季和晋书本傅又云字和季疑为非

也)此中作猪屎臭可易名猪兰桥百姓遂以为名矣

桥北有习郁宅宅侧有鱼池池不假功自然通洫长

六七十步广十丈常出名鱼沔水又南得木里水会

楚时于宜城东穿渠上口去城三里汉南郡太守王

宠又凿之引蛮水灌田谓之木里沟径宜城东而东

北入于沔谓之木里水口也

卷二十八 第 11b 页 WYG0575-0489d.png

又南过宜城县东夷水出自房陵县东流注之

又南过宜城县东夷水出自房陵县东流注之夷水蛮水也桓温父名彝改曰蛮水夷水导源中庐

县界康狼山山与荆山相邻其水东南流历宜城西

山谓之夷溪又东南径罗川城故罗国也又谓之鄢

水春秋所谓楚人伐罗渡鄢者也夷水又东南流与

零水合零水即沶水也上通梁州沔阳县之默城山

司马懿出沮之所由其水东径新城郡之沶乡县县

分房陵立谓之沶水又东历軨乡谓之軨水晋武帝

卷二十八 第 12a 页 WYG0575-0490a.png

平吴割临沮之北乡中庐之南乡立上黄县治軨乡

平吴割临沮之北乡中庐之南乡立上黄县治軨乡沶水又东历宜城西山谓之沶溪东流合于夷水谓

之沶口也与夷水乱流东出谓之淇水径蛮城南城

在宜城南三十里春秋莫敖自罗败退及鄢乱次以

济淇水是也(一清按今本左傅作及鄢乱次以济遂无次陆德明音义曰本或作乱次以济

其水九域志宜城县有淇水镇又删定元丰九域志南漳县有漳水沮水淇水鄢水是知经典释文误作

其水字也)夷水又东注于沔昔白起攻楚引西山长谷水

即是水也旧堨去城一百许里水从城西灌城东入

卷二十八 第 12b 页 WYG0575-0490b.png

注为渊今熨斗陂是也水溃城东北角百姓随水流

注为渊今熨斗陂是也水溃城东北角百姓随水流死于城东者数十万城东皆臭因名其陂为臭池后

人因其渠流以结陂田城西陂谓之新陂覆地数十

顷西北又为土门陂从平路渠以北木兰桥以南西

极土门山东跨大道水流周通其水自新陂东入城

城故鄢郢之旧都秦以为县汉惠帝三年改曰宜城

其水历大城中径汉南阳太守秦颉墓北墓前有二

碑颉鄀人也以江夏都尉出焉南阳太守(全氏曰都尉非京朝

卷二十八 第 13a 页 WYG0575-0490c.png

官何以云出乎此后人所妄加者)径宜城中见一家东向颉住车视

官何以云出乎此后人所妄加者)径宜城中见一家东向颉住车视之曰此居处可作冢后卒于南阳(一清按后汉书灵帝纪中平二年春

三月江夏兵赵慈反杀南阳太守秦颉盖死于兵乱也)丧还至昔住车处车不

肯进故吏为市此宅葬之孤坟尚整冢前有二碑(一清

按五字与上复盖删削之未尽者)城南有宋玉宅玉邑人隽才辩给

善属文而识音也其水又径金城前县南门有古碑

犹存其水又东出城东注臭池臭池溉田陂水散流

又入朱湖陂朱湖陂亦下灌诸田馀水又下入木里

卷二十八 第 13b 页 WYG0575-0490d.png

沟木里沟是汉南郡太守王宠所凿故渠引鄢水也

沟木里沟是汉南郡太守王宠所凿故渠引鄢水也灌田七百顷白起渠溉三千顷膏良肥美更为沃壤

也县有太山山下有庙汉未名士居其中刺史二千

石卿长数十人朱轩华盖同会于庙下荆州刺史行

部见之雅叹其盛号为冠盖里而刻石铭之此碑于

永嘉中始为人所毁其馀文尚亦可傅者其辞曰峨

峨南岳烈烈离明实敷俊乂君子以生惟此君子作

汉之英德为龙光声化鹤鸣此山以建安三年崩声

卷二十八 第 14a 页 WYG0575-0491a.png

闻五六十里雉皆屋雊县人恶之以问侍中庞季云

闻五六十里雉皆屋雊县人恶之以问侍中庞季云山崩川竭国土将亡之占也十三年魏武平荆州沔

南彫散沔水又径鄀县故城南古鄀子之国也秦楚

之间自商密迁此为楚附庸楚灭之以为邑县南临

沔津津南有石山上有古烽火台县北有大城即楚

昭王为吴所迫自纪郢徙都之所谓鄢鄀卢罗之地

也秦以为县沔水又东敖水注之水出新市县东北

又西南径大阳山西南流径新市县北又西南而右

卷二十八 第 14b 页 WYG0575-0491b.png

合枝水水出大洪山而西南流径襄阳鄀县界西南

合枝水水出大洪山而西南流径襄阳鄀县界西南径狄城东南左注敖水(名胜志承天府钟祥县下引水经云沔水又东丰乐水注

之敖水枝水又注之今本无丰乐水之目石仓自释云按丰乐河源出大洪山西北流径盘石岭溉田甚

广民赖以丰故名敖水源出黄仙洞西南流合枝水即今之直河也枝水出横岭西北流径古鄀县又西

南径狄城西左注敖水所叙最为详析足补是注之亡方舆纪要亦云直河俗误作池河志云池河即水

经所载枝水也)敖水又西南流注于沔是曰敖口沔水又南

径石城西城因山为固晋太傅羊祜镇荆州立晋惠

帝元康九年分江夏西部置竟陵郡治此沔水又东

卷二十八 第 15a 页 WYG0575-0491c.png

南与臼水合水出竟陵县东北聊屈山一名卢屈山

南与臼水合水出竟陵县东北聊屈山一名卢屈山西流注于沔鲁定公四年吴师入郢昭王奔随济于

成臼谓是水者也

又东过荆城东

沔水自荆城东南流径当阳县之章山东山上有故

城太尉陶侃伐杜曾所筑也禹贡所谓内方山至于

大别者也既滨带沔流实会尚书之文矣(一清按汉志江夏郡

竟陵县章山在东北古文以为内方山)沔水又东右会权口水出章山

卷二十八 第 15b 页 WYG0575-0491d.png

东南流径权城北古之权国也春秋鲁庄公十八年

东南流径权城北古之权国也春秋鲁庄公十八年楚武王克权权叛围而杀之迁权于那处是也(一清按左

傅是斗缗以权叛楚子围而杀之叛与杀者皆缗也今注云云殊失本旨且事亦非在庄公十八年左氏

特为巴人伐楚作缘起耳)东南有那口城权水又东入于沔沔水

又东南与阳口合水上承江陵县赤湖江陵西北有

纪南城楚文王自丹阳徙此平王城之班固言楚之

郢都也(沈氏曰荆州记云昭王十年吴通漳水灌纪南城决赤湖进灌郢城是纪南城郢城为二

也一清按史记索隐楚都郢今江陵北纪南城是平王更城郢今江陵东北故郢城是楚子革曰我先君

卷二十八 第 16a 页 WYG0575-0492a.png

僻处荆山以供王事遂迁于郢郢与纪南为二城明矣而纪南本号郢郦注亦未尽非)城西南

僻处荆山以供王事遂迁于郢郢与纪南为二城明矣而纪南本号郢郦注亦未尽非)城西南有赤坂冈冈下有渎水东北流入城名曰子胥渎盖

吴师入郢所门也谓之西京湖又东北出城西南注

于龙陂古天井水也广圆二百馀步在灵溪东江堤

内水至渊深有龙见于其中故曰龙陂陂北有楚庄

王钓台高三丈四尺南北六丈东西九丈陂水又径

郢城南东北流谓之阳水又东北路白湖水注之湖

在大港北港南曰中湖南堤下曰昏官湖三湖合为

卷二十八 第 16b 页 WYG0575-0492b.png

一水东通荒谷荒谷东岸有冶父城春秋傅曰莫敖

一水东通荒谷荒谷东岸有冶父城春秋傅曰莫敖缢于荒谷群帅囚于冶父谓此处也春夏水盛则南

通大江否则南迄江堤北径方城西方城即南蛮府

也又北与三湖会故盛宏之曰南蛮府东有三湖源

同一水盖徙治西府也宋元嘉中通路白湖下注阳

水以广漕运阳水又东历天井北井在方城北里馀

广员二里其深不测井有潜室见辄兵西岸有天井

台因基旧堤临际水湄游憩之佳处也阳水又东北

卷二十八 第 17a 页 WYG0575-0492c.png

流东得赤湖水口湖周五十里城下陂池皆来会同

流东得赤湖水口湖周五十里城下陂池皆来会同湖东北有大暑台高六丈馀纵广八丈一名清暑台台

秀宇层明通望周博游者登之以畅远情阳水又东

入华容县有灵溪水西通赤湖水口已下多湖周五

十里城下陂池皆来会同又有子胥渎盖入郢所开

也水东入离湖湖在县东七十五里国语所谓楚灵

王阙为石郭陂溪以象帝舜者也(朱氏谋㙔笺曰今国语无此语)湖

侧有章华台台高十丈基广十五丈左丘明曰楚筑

卷二十八 第 17b 页 WYG0575-0492d.png

台于章华之上韦昭以为章华亦地名也王与伍举

台于章华之上韦昭以为章华亦地名也王与伍举登之举曰台高不过望国之氛祥大不过容宴之俎

豆盖讥其奢而諌其失也(全氏曰下有脱文)言此渎灵王立

台之日漕运所由也其水北流注于阳水阳水又东

北与柞溪水合水出江陵县北盖诸池散流咸所会

合积以成川东流径鲁宗之垒南当驿路水上有大

桥隆安三年桓玄袭殷仲堪于江陵仲堪北奔缢于

此桥柞溪又东注船官湖湖水又东北入女观湖湖

卷二十八 第 18a 页 WYG0575-0493a.png

水又东入于阳水阳水又北径竟陵县西又北纳巾

水又东入于阳水阳水又北径竟陵县西又北纳巾吐柘柘水即下阳水也巾水出县东一百九十里西

径巾城下城下置巾水戍晋元熙二年竟陵郡上巾

水戌山得铜钟七口言之上府巾水又西径竟陵县

北西注阳水谓之巾口水西有古竟陵大城古郧国

也郧公辛所治所谓郧乡矣昔白起拔郢东至竟陵

即此也秦以为县王莽之守平矣世祖建武十三年

更封刘隆为侯国城傍有甘鱼陂左傅昭公十三年

卷二十八 第 18b 页 WYG0575-0493b.png

公子黑肱为令尹次于鱼陂者也阳水又北注于沔

公子黑肱为令尹次于鱼陂者也阳水又北注于沔谓之阳口中夏口也曹太祖之追刘备于当阳也张

飞按矛于长坂备得与数骑邪趣汉津遂济夏口是

也沔水又东得浐口其水承大浐马骨诸湖水周三

四百里及其夏水来同浩若沧海洪潭巨浪萦连江

沔故郭景纯江赋云其傍则有朱浐丹漅是也

又东南过江夏云杜县东夏水从西来注之

即䐗口也(一清按寰宇记沔阳县下云周地图经云夏水合猪水同入汉水自汉入潴名为七

卷二十八 第 19a 页 WYG0575-0493c.png

里污即屈原逢渔父与言濯缨鼓枻而去是此地全祖望曰按夏水决入之地曰䐗口非有䐗水也而记

里污即屈原逢渔父与言濯缨鼓枻而去是此地全祖望曰按夏水决入之地曰䐗口非有䐗水也而记又引荆州图副及盛宏之说则亦不以为有水名潴也互见夏水篇)为中夏水县故郧

亭左傅所谓若敖娶于郧是也禹贡所谓云土梦作

乂故县取名焉县有云梦城城在东北沔水又东径

左桑昔周昭王南征船人胶舟以进之昭王渡沔中

流而没死于是水齐楚之会齐侯曰昭王南征而不

复寡人是问屈原曰君其问诸水滨庾仲雍言村老

云百姓佐昭王丧事于此成礼而行故曰佐丧左桑

卷二十八 第 19b 页 WYG0575-0493d.png

字失体耳沔水又东合巨亮水口水北承巨亮湖南

字失体耳沔水又东合巨亮水口水北承巨亮湖南达于沔沔水又东得合驿口庾仲雍言须导村耆旧

云朝廷驿使合王丧于是因以名焉今须导村正有

大敛口言昭王于此殡敛矣沔水又东谓之横桑言

得昭王丧处也沔水又东谓之郑公潭言郑武公与王

同溺水于是余谓世数既悬为不近情矣斯乃楚之

郑乡守邑大夫僭言公故世以为郑公潭耳(全氏曰同死者

是祭公此或以郑丹遗爱得名)沔水乂东得死沔言昭王济沔自是死

卷二十八 第 20a 页 WYG0575-0494a.png

故有死沔之称王尸岂逆流乎但千古范昧难以昭

故有死沔之称王尸岂逆流乎但千古范昧难以昭知推其事类似是而非矣(全氏曰死沔之死亦如死汝死濄死沙死谷之类皆

水之枯者)沔水又东与力口合有溾水出竟陵郡新阳县

西南池河山(一清按河地山字误方舆纪要承天府沔阳州景陵县东北七十五里有回河

自府北池河分流经此又东南入于沔水景陵楚竟陵邑汉属江夏郡晋末分置宵城县回河即溾水也

溾回声相近又府北十五里有直河俗呼为池河源出大洪山山在京山县北二十里京山前汉为云杜

安陆二县地后汉为云杜南新市二县地晋惠帝时析置新阳县属竟陵郡然则池河山即大洪山直河

即枝水也今本误写池为地又倒互池河作河地遂难通晓耳寰宇记郢川京山县南有泗水云在县东

卷二十八 第 20b 页 WYG0575-0494b.png

四十里东入复州竟陵界泗河亦作池河之误道元洙水篇注云泗或作池字可證也)东流径

四十里东入复州竟陵界泗河亦作池河之误道元洙水篇注云泗或作池字可證也)东流径新阳县南县治云杜故城分云杜立溾水又东南流

注宵城县南大湖又南入于沔水是曰力口沔水又

东南涢水入焉沔水又东径沌水口水南通沔阳县

之太白湖湖水东南通江乂谓之沌口沔水又东径

沌阳县北处沌水之阳也沔水又东径林鄣故城北

(一清按林鄣亦作临嶂顾祖禹云临嶂即沔阳也有临嶂山在汉阳府西六十里层山临江盘基数十里

晋于山下置沔阳县今亦云城头山有峰曰乌林峰俗谓之赤壁误也并见江水注)晋建兴二

卷二十八 第 21a 页 WYG0575-0494c.png

年太尉陶侃为荆州镇此也

年太尉陶侃为荆州镇此也又南至江夏沙羡县北南入于江

庾仲雍曰夏口一日沔口矣尚书禹贡云汉水南至

大别入江春秋左傅定公四年吴师伐郢楚子常济

汉而陈自小别至于大别京相璠春秋土地名曰大

别汉东山名也在安丰县南杜预释地曰二别近汉

之名无缘乃在安丰也案地说言汉水东行触大别

之阪南与江合则与尚书杜预相符但今不知所是

卷二十八 第 21b 页 WYG0575-0494d.png

矣(一清按方舆记要汉阳府下云大别山在府城东北汉江之右一名鲁山一名翼际山小别山在汉

矣(一清按方舆记要汉阳府下云大别山在府城东北汉江之右一名鲁山一名翼际山小别山在汉州县南十里亦名甑山决水篇庐江雩娄县之大别山别是一山非禹贡之大别也卷末释禹贡山水泽

地所在仍误以为在安丰盖惑于班志而不能别白也)

沔水与江合流又东过彭蠡泽

尚书禹贡汇泽也郑玄曰汇回也汉与江斗转东成

其泽矣

又东北出居巢县南

古巢国也汤伐桀桀奔南巢即巢泽也尚书周有巢

卷二十八 第 22a 页 WYG0575-0495a.png

伯来朝春秋文公十二年夏楚人围巢巢群舒国也

伯来朝春秋文公十二年夏楚人围巢巢群舒国也舒叛故围之永平元年汉明帝更封菑丘侯刘般为

侯国也江水自濡须口乂东左会栅口水导巢湖东

径乌上城北又东径南谯侨郡城南又东绝塘径附

农山北又东左会清溪水水出东北马子岘之清溪

也东径青溪城南屈而西南流历山西南流注栅水

谓之清溪口栅水又东左会白石山水水发白石山

西径李鹊城南西南流注栅水栅水又东南积而为

卷二十八 第 22b 页 WYG0575-0495b.png

窦湖中有州湖东有韩纵山(全氏曰韩纵即韩综吴将韩当子事见吴书纵

窦湖中有州湖东有韩纵山(全氏曰韩纵即韩综吴将韩当子事见吴书纵综字通)山上有城山北湖水东出为后塘北湖湖南即

塘也塘上有颍川桥郡故城也窦湖水东出谓之窦

湖口湖水东出径刺史山北历韩纵山南径流二山

之间出王武子城北城在刺史山上湖水又东径右

塘穴北为中塘塘在四水中水出格虎山北山上有

虎山城有郭僧坎城水北有赵祖悦城并故东关城

也昔诸葛恪帅师作东兴堤以遏巢湖傍山筑城使

卷二十八 第 23a 页 WYG0575-0495c.png

将军全端留略等各以千人守之魏遣司马昭督镇

将军全端留略等各以千人守之魏遣司马昭督镇东诸葛诞率众攻东关三城(一清按吴书诸葛恪傅云恪以建兴元年十月

会众于东兴更作大堤左右结山挟筑两城魏命大将胡遵诸葛诞等作浮桥度阵于堤上分兵攻两城

三嗣主傅云全端守西城留略守东城通鉴陈大建五年遣吴明彻等北伐别将任众军于东关克齐东

西二城顾祖禹曰即诸葛恪所筑此云三城按朱然傅云曹公出濡须然备大坞及三关屯大坞即濡须

坞三关即东兴关也是东兴本有三城其后元魏更分筑两城耳三字亦非误也)将毁堤遏

诸军作浮梁陈于堤上分兵攻城恪遣冠军丁奉等

登塘鼓噪奋击朱异等以水军攻浮梁魏征东胡遵

卷二十八 第 23b 页 WYG0575-0495d.png

军士争渡梁坏投水而死者数千塘即东兴堤城亦

军士争渡梁坏投水而死者数千塘即东兴堤城亦关城也栅水又东南径高江产城南胡景略城北又

东南径张祖禧城南东南流屈而北径郑卫尉城西

魏事已久难用取悉推旧访新略究如此又北委折

蒲浦出焉栅水又东南流注于大江谓之栅水口

又东过牛渚县南(一清按牛渚圻名汉未尝置县也注云牛渚在姑孰乌江两县界中姑孰

今当涂县地乌江废县在和州东北四十里盖夹江南北岸也寰宇记太平州当涂县下云淮南记曰吴初以

周瑜屯牛渚晋镇西将军谢尚亦镇此城而牛渚山上有采石戌在城西北山上之最狭处然则虽未立县而

卷二十八 第 24a 页 WYG0575-0496a.png

未尝无城也县字或当作圻亦或是城字)又东至石城县

未尝无城也县字或当作圻亦或是城字)又东至石城县经所谓石城县者即宣城郡之石城县也牛渚在姑

孰乌江两县界中也于石城东北减五百许里安得

径牛渚而方届石城也盖经之缪误也(一清按文选殷仲文南州

桓公九井作诗李善注引水经注云淮南郡之于湖县南所谓姑孰即南州矣今本无之姑孰于湖今太

平府当涂县地晋咸和初侨置淮南郡于此九井山在龙山之南桓温所凿元兴二年桓玄筑禅位坛于

九井山北大江在西北梁承圣初王僧辨讨侯景至姑孰景将侯子鉴度南州于岸挑战即此处也)

分为二其一东北流其一又过毗陵县北为大江

卷二十八 第 24b 页 WYG0575-0496b.png

地理志曰毗陵县旧会稽之属县也丹徒县北二百

地理志曰毗陵县旧会稽之属县也丹徒县北二百步有故城本毗陵郡治也旧去江三里岸稍毁遂至

城下城北有扬州刺史刘繇墓沦于江江即北江也

经书在北则可又言东至馀姚则非考其径流知经

之误矣(一清按大江不得东至馀姚入海道元證经文为误是矣而其下以分江水合为南江以

应馀姚入海之文水名已殊而其道亦变不特非禹贡三江之迹并班志所记亦多不合)地理志

曰江水自石城东出径吴国南为南江(胡氏渭曰按志以分江水

系石城南江系吴县至道元始贯穿为一条一清按道元依经立注误以震泽为南江而又合分江水言

卷二十八 第 25a 页 WYG0575-0496c.png

之谓其水得至馀姚入海也遂改窜班书以就已说且班志云吴故国周太伯所居六朝时曰吴国道元

之谓其水得至馀姚入海也遂改窜班书以就已说且班志云吴故国周太伯所居六朝时曰吴国道元因改县曰国也)江水自石城东入为贵口东径石城县北晋

太康元年𨽻宣城郡东合大溪溪水首受江北径其

县故城东又北入南江南江又东与贵长池水合水

出县南郎山北流为贵长池池水又北注于南江南

江又东径宣城之临城县南又东合注泾水(一清按汉志丹

阳郡泾县注韦昭曰泾水出芜湖)南江又东与桐水合又东径安吴

县号曰安吴溪又东旋溪水注之水出陵阳山下径

卷二十八 第 25b 页 WYG0575-0496d.png

陵阳县西为旋溪水昔铚县人陵阳子明钓得白龙

陵阳县西为旋溪水昔铚县人陵阳子明钓得白龙处后三年龙迎子明上陵阳山山去地千馀丈后百

馀年呼山下人令上山半与语溪中子安问子明钓

居所在后二十年子安死葬山下有黄鹤栖其冢树

鸣常呼子安故县取名焉晋咸康四年改曰广阳县

溪水乂北合东溪水水出南里山北径其县东桑钦

曰淮水出县之东南北入大江(全氏曰按汉志丹阳郡陵阳县下亦引桑

钦语今宣城人呼为小淮水乃东坝之上游也)其水又北历蜀由山又北左

卷二十八 第 26a 页 WYG0575-0497a.png

合旋溪北径安吴县东晋太康元年分宛陵立县南

合旋溪北径安吴县东晋太康元年分宛陵立县南有落星山山有悬水五十馀丈下为深潭潭水东北

流左入旋溪而同南注江江之北即宛陵县界也南

江又东径宁国县南晋太康元年分宛陵置南江又

东径故鄣县南安吉县北光和之末天下大乱此乡

保险守节汉朝嘉之中平二年分故鄣之南乡以为

安吉县县南有钓头泉悬涌一仞乃流于川川水下

合南江南江又东北为长渎历湖口南江东注于具

卷二十八 第 26b 页 WYG0575-0497b.png

区(一清按汉志会稽郡吴县具区泽在西扬州薮古文以为震泽)谓之五湖口五湖

区(一清按汉志会稽郡吴县具区泽在西扬州薮古文以为震泽)谓之五湖口五湖谓长荡湖太湖射湖贵湖滆湖也(全氏曰按虞翻说无长荡湖有洮湖

谓长荡即洮也韦昭说则以为胥湖蠡湖洮湖滆湖与太湖而为五其谓五湖祗一太湖者张勃吴录也

朱长文续吴郡图经曰道元谓长荡湖贵湖上湖滆湖与太湖而为五盖以射湖已与贵湖合也抑或所

见之本异耶吴志云贡湖游湖梅梁湖金鼎湖胥湖其名皆出于近代也今吴中人又谓射贵湖即上湖)

郭景纯江赋曰注五湖以漫漭盖言江水经纬五湖

而苞注太湖也是以左丘明述国语曰越伐吴战于

五湖是也又云范蠡灭吴返至五湖而辞越斯乃太

卷二十八 第 27a 页 WYG0575-0497c.png

湖之兼摄通称也虞翻曰是湖有五道故曰五湖韦

湖之兼摄通称也虞翻曰是湖有五道故曰五湖韦昭曰五湖今太湖也尚书谓之震泽尔雅以为具区

方员五百里(禹贡锥指曰具区五湖明是两处而孔傅谓太湖一名震泽正义为之辞曰馀

州浸薮各异而扬州浸薮同处论其水谓之浸指其薮谓之泽此说非也叶少蕴云凡言薮者皆人所资

以为利故曰薮以富得名而浸则但水之所钟扬州之薮为震泽今平望八赤震泽之间水瀰漫而极浅

其蒲鱼莲芡之利人所资者甚广亦或可堤而为田与太湖异所以谓之泽薮然积潦暴至无以泄之则

溢而为害所以谓之震泽黄子鸿申其义曰今土人自包山以西谓之西太湖水始渊深自莫釐武山以

东谓之南湖水极滩浅盖即古之震泽止以上流相通后人遂混谓之太湖按此辨周官之薮浸极其明

卷二十八 第 27b 页 WYG0575-0497d.png

晰班志曰在吴西亦未当孔氏书傅郑氏周礼注云在吴南)湖有苞山春秋谓之

晰班志曰在吴西亦未当孔氏书傅郑氏周礼注云在吴南)湖有苞山春秋谓之夫椒山有洞室入地潜行北通琅邪东武县俗谓之

洞庭旁有青山一名夏架山山有洞穴潜通洞庭山

上有石鼓长丈馀鸣则有兵故吴记曰太湖有包山

在国西百馀里居者数百家出弓弩材旁有小山山

有石穴南通洞庭深远莫知所极三苗之国左洞庭

右彭蠡今宫亭湖也以太湖之洞庭对彭蠡则左右

可知也余按二湖俱以洞庭为目者亦分为左右也

卷二十八 第 28a 页 WYG0575-0498a.png

但以趣瞩为方耳既据三苗宜以湘江为正是郭景

但以趣瞩为方耳既据三苗宜以湘江为正是郭景纯之江赋云爰有包山洞庭巴陵地道潜达旁通幽

岫窈窕(朱彝尊诗话云吴有洞庭山名也楚有洞庭湖名也郭景纯云吴有包山洞庭巴陵地道

潜达旁通幽岫窈窕盖谓山有石六通吴之包山坟包山亦以洞庭名郦善长注水经二湖俱以洞庭

为目误也一清按善长未尝以吴之洞庭为即楚之洞庭吴中之山曰洞庭而湖亦即其称既有斯名不

可得而没也朱氏盖未之审耳)山海经曰浮玉之山北望具区苕水

出于其阴北流注于具区谢康乐云山海经浮玉之

山在句馀东五里(一清按山海经文是又东五百里不云在句馀东五里谢误引或五

卷二十八 第 28b 页 WYG0575-0498b.png

下脱百字耳)便是句馀县之东山乃应入海具区(一清按此二字

下脱百字耳)便是句馀县之东山乃应入海具区(一清按此二字误疑作句馀)今在馀姚鸟道山西北何由北望具区也以

为郭于地理甚昧矣(一清按全氏曰是盖以南江当具区然则其川三江而说者又

以此水当之何也吴任臣山海经广注曰谢言山水徵与今时不合未足为据也唐子霞云天目山一名

浮玉山与山海经所记句馀道里不差于北望具区之文又合然则谢说诚悠缪也)言洞庭南

口有罗浮山高三千六百丈浮山东石楼下有两石

数扣之清越所谓神钲者也事备罗浮山记会稽山

宜直湖南又有山阴溪水入焉山阴县西四十里有

卷二十八 第 29a 页 WYG0575-0498c.png

二溪(一清按此处何以阑入山阴县山阴隔越浙江之东苕水在其西郦以山阴溪水即苕水则具

二溪(一清按此处何以阑入山阴县山阴隔越浙江之东苕水在其西郦以山阴溪水即苕水则具区山之阴所出之水也行间断烂后人见上有山阴二字即填入县字而水道不可问矣)东溪广

一丈九尺冬煖夏冷西溪广三丈五尺冬冷夏煖二

溪北出行三里至徐村合成一溪广五丈馀而温凉

又杂盖山海经所谓苕水也北径罗浮山而下注于

太湖故言出其阴入于具区也湖中有大雷小雷三

山亦谓之三山湖又谓之洞庭湖杨泉五湖赋曰头

首无锡足蹄松江负乌程于背上怀太湖以当胸岝

卷二十八 第 29b 页 WYG0575-0498d.png

崿崔嵬穹窿䊸曲大雷小雷湍波相逐用言湖之苞

崿崔嵬穹窿䊸曲大雷小雷湍波相逐用言湖之苞极也太湖之东吴国西十八里有岞岭山俗说此山

本在太湖中禹治水移进近吴又东极西南有两小

山皆有石如卷笮俗云禹所开牵山也太湖中有浅

地长老云是笮岭山蹠自此以东差深言是牵山之

沟此山去太湖三十馀里(董氏斯张广博物志曰水经注太湖中穹窿山有铜

关今本无之全氏曰自潜通琅琊以下皆袭山海经无稽之言而更广为傅会)东则松江出

焉上承太湖更径笠泽在吴南松江左右也国语曰

卷二十八 第 30a 页 WYG0575-0499a.png

越伐吴吴禦之笠泽越军江南吴军江北者也虞氏

越伐吴吴禦之笠泽越军江南吴军江北者也虞氏曰松江北去吴国南五十里江侧有丞胥二山山各

有庙鲁哀公十三年越使二大夫畴无馀讴阳等伐

吴吴人败之获二大夫大夫死故立庙于山上号曰

丞胥二王也胥山上今有坛石长老云胥神所治也

下有九折路南出太湖阖闾造以游姑胥之台以望

太湖也松江自湖东北流径七十里江水奇分谓之

三江口(禹贡锥指曰南江既入太湖而东为松江则无更从馀姚入海之理道元曲为此说以应

卷二十八 第 30b 页 WYG0575-0499b.png

汉志南江在南之文)吴越春秋称范蠡去越乘舟出三江之口

汉志南江在南之文)吴越春秋称范蠡去越乘舟出三江之口入五湖之中者也此亦别为三江五湖虽称(一清按下有脱

字)相乱不与职方同庾仲初扬都赋注曰今太湖东

注为松江下七十里有水口分流东北入海为娄江

东南入海为东江与松江而三此非禹贡之三江也

(一清按明此可以辨正蔡九峰书传之谬)吴记曰一江东南行七十里入

小湖为次溪自湖东南出谓之谷水吴记曰谷水出

吴小湖径由卷县故城下神异傅曰由卷县秦时长

卷二十八 第 31a 页 WYG0575-0499c.png

水县也始皇时县有童谣城门当有血城陷没为湖

水县也始皇时县有童谣城门当有血城陷没为湖有老妪闻之忧惧旦往窥城门门将欲缚之妪言其

故妪去后门将煞犬以血涂门妪乂往见血走去不

敢顾忽有大水长欲没县主簿令干入白令令见干

曰何忽作鱼干又曰明府亦作鱼遂乃沦陷为谷矣

因目长水城水曰谷水也吴记曰谷中有城故由卷

县治也即吴之柴辟亭故就李乡槜李之地秦始

皇恶其势王令囚徒十馀万人污其土表以污恶

卷二十八 第 31b 页 WYG0575-0499d.png

名改曰囚卷亦曰由卷也吴黄龙四年有嘉禾生卷

名改曰囚卷亦曰由卷也吴黄龙四年有嘉禾生卷县改曰禾兴(一清按吴书孙权傅黄龙三年夏由拳野稻自生改为禾兴冬十二月丁卯大

赦改明年元也则是嘉禾改元定在三年之冬此云四年字误耳)后太子讳和改为

嘉兴春秋之槜李城也谷水又东南径嘉兴县城西

谷水又东南径盐官县故城南旧吴海昌都尉治晋

太康中分嘉兴立太康地道记吴有盐官县乐资九

州志曰县有秦径山秦始皇径此吴人死葬于山上

山下有美人庙谷水之右有马睾城故司盐都尉城

卷二十八 第 32a 页 WYG0575-0500a.png

吴王濞煮海为盐于此县也是以汉书地理志曰县

吴王濞煮海为盐于此县也是以汉书地理志曰县有盐官东出五十里有武原乡故越地也秦于其地

置海盐县地理志曰县故武原乡也后县沦为柘湖

又徙治武原乡改曰武原县王莽名之展武汉安帝

时武原之地又沦为湖今之当湖也后乃移此(一清按刘

昭补注郡国志曰今计偕簿海盐县之故治顺帝时陷而为湖今谓为当湖大旱湖竭城郭之处可识)

县南有秦望山秦始皇所登以望东海故山得其名

焉谷水于县出为澉浦以通巨海光熙元年有毛民

卷二十八 第 32b 页 WYG0575-0500b.png

三人集于县盖汎于风也(禹贡锥指曰禹贡三江之不明误自班固始汉志会

三人集于县盖汎于风也(禹贡锥指曰禹贡三江之不明误自班固始汉志会稽吴县下云南江在南东入海毗陵县下云北江在北东入海丹阳芜湖县下云中江出西南东至阳羡

入海皆扬州川也盖北江为经流至江都入海中江由吴淞入海南江合浙江入海皆北江之枝渎也导

水明言汉自彭蠡东为北江江自彭蠡东为中江诚如班氏所言则芜湖之中江何以知为江水之所分

毗陵之北江何以定为汉水之所独乎以此当禹贡三江之二虽愚者亦知其非矣又曰汉志丹阳石城

县下云分江水首受江东至馀姚入海过郡二行千二百里此即南江之源委过郡二谓丹阳会稽也其

在吴县南者即吴松江乃中江之下流班氏不知分江水至馀姚入海者即古之南江遂误以松江当之

耳今按大江自西南来至石城枝分为分江水至馀姚入海又东北流至芜湖枝分为永阳江由吴松入

卷二十八 第 33a 页 WYG0575-0500c.png

海其经流则东径毗陵至江都入海毗陵江都最北故谓之北江石城馀姚最南故谓之南江芜湖吴县

海其经流则东径毗陵至江都入海毗陵江都最北故谓之北江石城馀姚最南故谓之南江芜湖吴县居二江之中故谓之中江虽与禹贡导江之义不合而辨方命名次第秩然与郭景纯之松江浙江源异

而流则同也盖中江贯震泽松江即其下流不得复析为南江南江首受石城之大江其自湖口泄入具

区者乃枝流而东至馀姚入海者其正流也郦元恐违汉志反以历乌程县南者为枝流而中江尽于荆

溪南江即是吴松矣非古人命名之本意也一清按禹贡以漾汉触大别南入于江东汇泽为彭蠡东为

北江江水东迤北会于汇东为中江而不言南江但三江既入扬州之水已冶而大别则在荆域于是班

固疑之别著三江之道以为南江在吴南水经更以震泽当之而又无中江之目遂与经异盖经所谓江

水至石城县分为二其一东北流者中江也其一过毗陵县为大江郦以北江释之其下又以南江当之

卷二十八 第 33b 页 WYG0575-0500d.png

以其在毗陵县之北故名之曰北江而东至馀姚入海则仍是南江水道故以经文大江二字为误中江

以其在毗陵县之北故名之曰北江而东至馀姚入海则仍是南江水道故以经文大江二字为误中江水见江水篇而今亡矣东樵云北江为经流中江由吴淞入海南江合浙江入海今据班志而言实则班

志蜀郡湔氐道下云禹贡岷山在西徼外江水所出东南至江都入海而广陵国江都下急著江水祠以

应之又于临淮郡海陵下复云有江海会祠以明之海陵江都非扬域乎非中江入海之道乎其于会稽

郡之吴毗陵丹阳郡之芜湖虽列南北中之名而无禹贡字则亦可知是秦汉以来现行之川作志者自

不关禹迹也后人乃欲据志以释经反谓志与经不合则亦诬矣水经本班志以立文然班志石城之分

江水自是分中江之水而别为一支者至道元始名为南江故云水名已殊非班固所谓南江也大抵多

哀周时以人力为之而非天地自然节宣之气可比南江至馀姚与浙江合又于馀暨东与浦阳合由太

卷二十八 第 34a 页 WYG0575-0501a.png

湖长渎口上通临平湖而东合浙江之柳浦今其水道多不可问后之释水者宜无取于此卷也)

湖长渎口上通临平湖而东合浙江之柳浦今其水道多不可问后之释水者宜无取于此卷也)又东至会稽馀姚县东入于海

谢灵运云具区在馀姚然则馀暨是馀姚之别名也

(全氏曰按馀暨今之萧山也如何以为馀姚之别名)今馀暨之南馀姚西北浙

江与浦阳江同会归海但水名已殊非班固所谓南

江也郭景纯曰三江者岷江松江浙江也(隋书经籍志水经三

卷郭璞撰今失傅)然浙江出南蛮中不与岷江同作者述志

多言江水至山阴为浙江今南江枝分历乌程县南

卷二十八 第 34b 页 WYG0575-0501b.png

通馀杭县(禹贡锥指曰馀杭乃姚字之误)则与浙江合故阚骃十三

通馀杭县(禹贡锥指曰馀杭乃姚字之误)则与浙江合故阚骃十三州志曰江水至会稽与浙江合(禹贡锥指曰班固所谓南江者实松江也

阚骃所谓江水至会稽与浙江合者即分江水水经谓之南江者也或以为北江大缪郦道元笃信班固

故不能无疑于此又曰江水自湖口以东历乌程县南通馀姚与浙江合者其故道亦无可考盖从乌程

南以东达于馀姚则必经归安德清石门界中至海宁由浙江以入海海宁地独高境内诸水皆北流故

宋元嘉及梁大通中以沪渎不通尝欲穿渠引吴兴之水以泻浙江而功卒不立盖水性就下地势有所

阻也南江必哀周时吴越以人力为之易致壅塞历世久远不可得详一清按东樵之言非也以松江为

南江正是郦注今混作经道元何尝有疑于此乎且南江与浙江合由太湖长渎口上通临平湖以合浙

卷二十八 第 35a 页 WYG0575-0501c.png

江自有缠络何必载之高地乎通鉴唐乾宁二年杨行密遣安仁义以舟师至湖州欲渡江应董昌钱镠

江自有缠络何必载之高地乎通鉴唐乾宁二年杨行密遣安仁义以舟师至湖州欲渡江应董昌钱镠遣顾全武守西陵仁义不得渡胡三省曰自湖州舟行入柳浦可渡西陵又柳浦即今湖江亭东跨浦桥

之浦也刘煦唐书曰隋于馀杭县置杭州又自馀杭徙治钱唐又移于柳浦今州城是又曰柳浦埭即今

杭州江干浙江亭北跨浦桥埭则其时水道尚未尽湮也)浙江自临平湖南通浦

阳江(一清按临平湖在浙江西何以反自湖南通浦阳江乎此文容有错缪)又于馀暨

东合浦阳江自秦望分派东至馀姚县又为江也东

与车箱水合水出车箱山乘高瀑布四十馀丈虽有

水旱而㴻无增减江水又东径黄桥下临江有汉蜀

卷二十八 第 35b 页 WYG0575-0501d.png

郡太守黄昌宅桥本昌创建也昌为州书佐妻遇贼

郡太守黄昌宅桥本昌创建也昌为州书佐妻遇贼相失后会于蜀复修旧好江水又东径赭山南虞翻

尝登此山四望诫子孙可居江北世有禄位居江南

则不昌也然住江北者相继代兴时在江南者辄多

沦替仲翔之言为有徵矣江水又径官仓仓即日南

太守虞国旧宅号曰西虞以其兄光居县东故也是

地即其双堆送故处(一清按寰宇记双堆栖墓事谓是虞歆即翻之父亦尝为日南

太守此用孔奕会稽志作虞国而寰宇记鄮县下又引郡国志作陈国盖陈虞同姓陈国即虞国也)江

卷二十八 第 36a 页 WYG0575-0502a.png

水又东径馀姚县故城南县城是吴将朱然所筑也

水又东径馀姚县故城南县城是吴将朱然所筑也南临江津北背巨海夫子所谓沧海浩浩万里之渊

也县西去会稽一百四十里因其句馀山以名县山

在馀姚之南句章之北也江水又东径穴湖塘湖水

沃其一县并为良畴矣江水又东注于海是所谓三

江者也故子胥曰吴越之国三江环之民无所移矣

但东南地卑万流所凑涛湖泛决触地成川枝津交

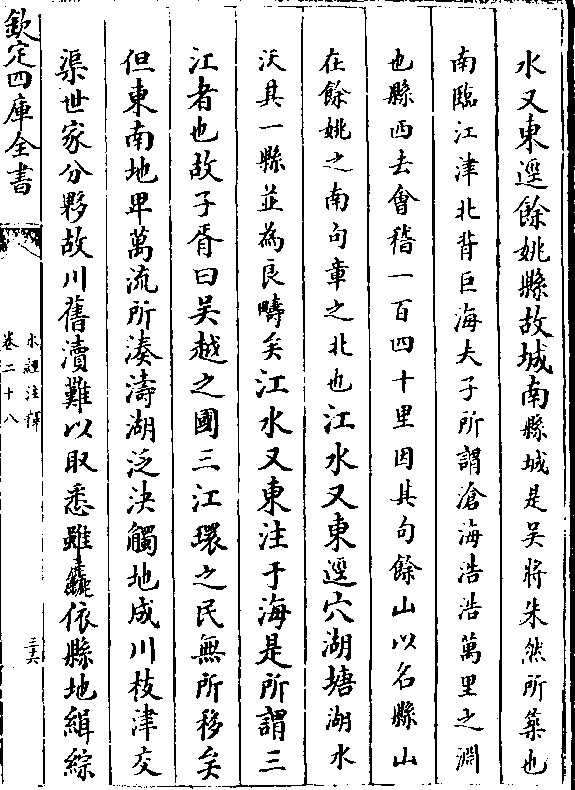

渠世家分夥故川旧渎难以取悉虽粗依县地缉综

卷二十八 第 36b 页 WYG0575-0502b.png

所缠亦未必一得其实也(一清按此篇经注多脱误客有后人附益之辞读者

所缠亦未必一得其实也(一清按此篇经注多脱误客有后人附益之辞读者审之)

水经注释卷二十八