声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十一 第 1a 页 WYG0575-0206a.png

钦定四库全书

钦定四库全书水经注释卷十一

仁和赵一清撰

易水 𣸦水 (补)滹沱水 (补)𣲖水 (补)滋水

易水出涿郡故安县阎乡西山

易水出西山宽中谷东径五大夫城南昔北平侯王

谭不同王莽之政子兴生五子并避时乱隐居此山

故其旧居世以为五大夫城即此(一清按下有脱字)岳赞云

卷十一 第 1b 页 WYG0575-0206b.png

五王在中庞葛连续者也易水东左与子庄溪水合

五王在中庞葛连续者也易水东左与子庄溪水合水北出子庄关南流径五公城西屈径其城南五公

即王兴之五子也光武即帝位封为五侯元才北平

侯益才安喜侯显才蒲阴侯仲才新市侯季才为唐

侯所谓中山之五王也俗又以五公名居矣(卮林曰汉书无

北平侯惟元后弟谭字子元河平二年封平阿侯薨子仁嗣初莽幼孤平阿侯谭多称莽久之封莽新都

侯仁素刚直莽惮之为安汉公迫仁自杀谥刺侯子述嗣按此则谭亦怜爱莽矣所不同于莽者平阿侯

仁也兴岂仁之同生乎考两汉书谭诸子董贤傅有去疾哀帝时侍中有闳亦见张步傅莽东郡太守隗

卷十一 第 2a 页 WYG0575-0207a.png

嚣传有向莽安定大尹马严傅有仁子术即谭傅之述也莽九江连率马援傅有仁子磐冯爵土拥富赀

嚣传有向莽安定大尹马严傅有仁子术即谭傅之述也莽九江连率马援傅有仁子磐冯爵土拥富赀东观记以为述子者凡此皆介恃同根盘跨维城彼九族之降心若四体之无骨独兴父子自窜北鄙绝

意闰朝涧泉共清林风愈引若非郦氏几于无闻矣检太平御览两引河北记曰易县有五公城王谭不

徔王莽谭子兴生五子避隐于此世祖并封为侯所谓中山五侯也其西三十里有五大夫城水经注盖

引其说若此言非爽王氏再世有二五侯矣全氏曰善长可谓轻信者矣王谭封平阿不封北平其妄一

也谭以特进卒历其弟啇根枋政而莽始继之谭之墓木拱矣安得不同其政乎其妄二也莽之凶暴其

子稍不顺即杀之岂容五才远引其妄三也且其封爵何以皆在北平䓁县其妄四也班范荀袁并不一

及其妄五也方叔盖疑之而未敢颂言日知录曰兄弟二名而用其一字者世谓之排行起自晋末汉人

卷十一 第 2b 页 WYG0575-0207b.png

所未有也水经注昔北平侯王谭不同王莽之政云云是后人追撰妄说东汉人二名者亦少又按寰宇

所未有也水经注昔北平侯王谭不同王莽之政云云是后人追撰妄说东汉人二名者亦少又按寰宇记五公城事出河北记也)二馆之城(一清按此句上有脱文)涧曲泉清山高

林茂风烟披薄触目栖情方外之士尚凭依旧居取

畅林木其水东南入于易水易水又右会女思谷水

水出西南女思涧东北流注于易谓之三会口易水

又东届关门城西南即燕之长城门也与樊石山水

合水源西出广昌县之樊石山东流径覆釜山下东

流注于易水易水又东历燕之长城又东径渐离城

卷十一 第 3a 页 WYG0575-0207c.png

南盖太子丹馆高渐离处也易水又东径武阳城南

南盖太子丹馆高渐离处也易水又东径武阳城南盖易自宽中历武夫关东出是兼武水之称故燕之

下都擅武阳之名左得濡水枝津故渎武阳大城东

南小城即故安县之故城也汉文帝封丞相申屠嘉

为侯国(一清按史表文帝后三年封)城东西二里南北一里半高

诱云易水径故安城外东南流即斯水也诱是涿人

事经明證今水被城东南隅世又谓易水为故安河

武阳盖燕昭王之所城也东西二十里南北十七里

卷十一 第 3b 页 WYG0575-0207d.png

故傅逮述游赋曰出北蓟历良乡登金台观武阳两

故傅逮述游赋曰出北蓟历良乡登金台观武阳两城辽廓旧迹冥芒盖谓是处也易水东流而出于范

阳

东过范阳县南又东过容城县南

易水径范阳县故城南秦末张耳陈馀为陈胜略地

燕赵命蒯通说之范阳先下是也汉景帝中三年封

匈奴降王代为侯国(一清按史表端侯代以景帝中二年封汉表作靖侯范代范字

羡文)王莽之顺阴也易水又东与濡水合水出故安县

卷十一 第 4a 页 WYG0575-0208a.png

西北穷独山南谷东流与源泉水合水发北溪东南

西北穷独山南谷东流与源泉水合水发北溪东南流注濡水濡水又东南径樊于期馆西是其授首于

荆轲处也濡水又东南流径荆轲馆北昔燕丹纳田

生之言尊轲上卿馆之于此二城并广一里许俱在

罡阜之上上袤而下方濡水又东径范阳城西北旧

堨濡水枝流南入城径相冢西冢互城侧即水塘也

四周茔域深广有若城焉其水侧有数陵坟高壮望

若青邱询之古老访之史籍并无文證以私情求之

卷十一 第 4b 页 WYG0575-0208b.png

当是燕都之前故坟也或言燕之坟茔斯不然矣其

当是燕都之前故坟也或言燕之坟茔斯不然矣其水之故渎南出屈而东转又分为二渎一水东注金

台陂一水径故安城西侧城南注易水夹塘崇峻邃

岸高深左右百步有二钓台参差交峙迢递相望更

为佳观矣其一水东出金台陂东西六七十步南北

五十步侧陂西北有钓台高十馀丈方可四十馀步

陂北十馀步有金台台上东西八十许步南北加减

高十馀丈昔慕容垂(全氏曰当作慕容德郦氏误记)之为范阳也戍

卷十一 第 5a 页 WYG0575-0208c.png

之即斯台也北有小金台台北有兰马台并悉高数

之即斯台也北有小金台台北有兰马台并悉高数丈秀峙相对冀台左右水流经通长庑广宇周旋被

浦栋堵咸沦柱础尚存是其基构可得而寻意欲图

还上京阻于行旅造次不获遂心访诸耆旧咸言昭

王礼宾广延方士至如郭隗乐毅之徒邹衍剧辛之

俦宦游历说之民自远而届者多矣不欲令诸侯之

客伺隙燕邦故脩建下都馆之南垂言燕昭创之于

前子丹踵之于后故彫墙败馆尚傅镌刻之石虽无

卷十一 第 5b 页 WYG0575-0208d.png

经纪可凭察其古迹似符宿傅矣(蔡氏梦弼草堂诗笺曰春秋后语燕

经纪可凭察其古迹似符宿傅矣(蔡氏梦弼草堂诗笺曰春秋后语燕昭王曰安得贤士以报齐雠郭隗曰王能筑台于碣石山前尊隗为师天下贤士必自至如其言作台以

金玉崇之号黄金台述异记台在幽州燕王故城中上谷图经台在易水东南十八里其说不同周氏密

齐东野语曰燕台世多以为昭王而王隐以为燕丹何也后见水经注云固安县有黄金台旧言昭王礼

贤广延方士故脩建下都馆之南陲燕昭创于前子丹踵于后以此知王隐以为燕丹者盖如此也朱氏

彝尊日下旧闻曰按隋上谷图经郦道元注水经金台在易州明矣京师故迹傅自后人所筑然自六朝

至今垂之载记形之歌咏当并存不废也卮林曰文选注引上谷图经曰黄金台在易水东南十八里燕

昭王置千金于台上以延天下之士又王隐晋书曰段匹磾讨石勒进屯故安县故太子丹黄金台据此

卷十一 第 6a 页 WYG0575-0209a.png

金台盖有两也郦氏以长庑被浦间馆连都昭创于前丹踵于后然则曲榭铺金虎臣毕揽高台蓄宝骏

金台盖有两也郦氏以长庑被浦间馆连都昭创于前丹踵于后然则曲榭铺金虎臣毕揽高台蓄宝骏骨先来岂亦昭贻孙谋丹绳祖武者乎一清按一统志今都城及定兴安肃皆有黄金台惟在易州者为

有据馀皆后人所为也)濡水自堰又东径紫池堡西屈而北流

又有浑塘沟水注之水出遒县西白马山南溪中东

南流入濡水濡水又东至塞口古累石堰水处也濡

水旧枝分南入城东大陂陂方四里今无水陂内有

泉渊而不流际池北侧俗谓圣女泉濡水又东得白

杨水口水出遒县西山白杨岭下东南流入濡水时

卷十一 第 6b 页 WYG0575-0209b.png

人谓之虎眼泉也濡水东合檀山水水出遒县西北

人谓之虎眼泉也濡水东合檀山水水出遒县西北檀山西南流与石泉水会水出石泉固东南隅水广

二十许步深三丈固在众山之内平川之中四周绝

涧阻水八丈有馀石高五丈石上赤土又高一匹壁

立直上广四十五步水之不周者路不容轨仅通人

马谓之石泉固固上宿有白杨寺是白杨山神也寺

侧林木交荫丛柯隐景沙门释法澄建刹于其上更

为思元之胜处也其水南流注于檀水故俗有并沟

卷十一 第 7a 页 WYG0575-0209c.png

之称焉其水又东南流历故安县北而南注濡水又

之称焉其水又东南流历故安县北而南注濡水又东南流于容城县西北大利亭东南合易水而注巨

马水也故地理志曰故安县阎乡易水所出至范阳

入濡水阚骃亦言是矣又曰濡水合渠许慎曰濡水

入深深渠(一清按今本说文云濡水东入漆涑误也巨马水注云巨马河即渠水可知善长所

见之书尚未讹舛也)二号即巨马之异名然二易俱出一乡同

入濡水南濡北易至涿郡范阳县会北濡又并乱流

入涞(一统志方顺河自完县发源曰祁水即古濡水也元和志濡水在北平县西五里旧志源出伊

卷十一 第 7b 页 WYG0575-0209d.png

祁山俗名祁水古濡水有二方顺河为南濡其北濡即北易下流为定兴县之沙河一清按观此则知道

祁山俗名祁水古濡水有二方顺河为南濡其北濡即北易下流为定兴县之沙河一清按观此则知道元此注之缪南濡会蒲苏诸水合于雹河何曾至范阳与涞水合耶方顺河即曲逆水也后人丑其名故

易之)是则易水与诸水互摄通称巨马水又东径容城

县故城北浑涛东注至勃海平舒县与易水合阚骃

曰涿郡西界代之易水而是水出代郡广昌县东南

郎山东北燕王仙台东台有三峰甚为崇峻腾云冠

峰高霞翼岭岫壑冲深含烟罩雾耆旧言燕昭王求

仙处其东谓之石虎罡范晔汉书云中山简王之窆

卷十一 第 8a 页 WYG0575-0210a.png

也厚其葬采涿郡山石以树坟茔陵隧碑兽并出此

也厚其葬采涿郡山石以树坟茔陵隧碑兽并出此山谓之石虎山山有所遗二石虎后人因以名罡罡

之东麓即泉源所导也经所谓阎乡西山其水东流

有𣸢水南会浑波同注俗谓之为雹河司马彪郡国

志曰雹水出故安县世祖令耿况(全氏曰范史是况子弇)击故

安西山贼吴耐蠡符雹上十馀营皆破之即是水者

也易水又东径孔山北山下有钟乳穴穴出佳乳采

者煹火寻沙入穴里许渡一水潜通流注其深可涉

卷十一 第 8b 页 WYG0575-0210b.png

于中众穴奇分令出入者疑迷不知所趋每于疑路

于中众穴奇分令出入者疑迷不知所趋每于疑路必有历记返者乃寻孔以自达矣上又有大孔豁达

洞开故以孔山为名也其水又东径西故安城南即

阎乡城也历送荆陉北耆旧云燕丹饯荆轲于此因

而名焉世代已远非所详也遗名旧傅不容不诠庶

广后人傅闻之听易水又东流屈径长城西又东流

南径武隧县南新城县北史记曰赵将李牧伐燕取

武隧方城是也俗又谓是水为武隧津津北对长城

卷十一 第 9a 页 WYG0575-0210c.png

门谓之汾门史记赵世家云孝成王十九年赵与燕

门谓之汾门史记赵世家云孝成王十九年赵与燕易土以龙兑汾门与燕燕以葛城武阳与赵即此也

(一清按史记赵世家云孝成王十九年赵与燕易土以龙兑汾门临乐与燕正义曰邢子励赵记云龙山

有四麓各有一穴大如车轮春风出东秋风出西夏风出南冬风出北按盖谓龙兑也汾门括地志云易

州永乐县有徐水出广昌岭流至北平县东南历石门中俗谓之龙门盖汾字误也按括地志之言非也

龙门见𣸦水博陵县注)亦曰汾水门又谓之梁门矣易水东分

为梁门陂易水又东梁门陂水注之水上承易水于

梁门东入长城东北入陂陂水北接范阳陂陂在范

卷十一 第 9b 页 WYG0575-0210d.png

阳城西十里方一十五里俗亦谓之为盐台陂陂水

阳城西十里方一十五里俗亦谓之为盐台陂陂水南通梁门淀方三里淀水东南流出长城注易谓之

范水易水自下有范水通目又东径范阳县故城南

即应劭所谓范水之阳也易水又径樊舆县故城北

汉武帝元朔五年封中山靖王子刘条(一清按汉表作脩脩有条

音)为侯国王莽更名握符矣地理风俗记曰北新城

县东二十里有樊舆亭故县也易水东径容城县故

城南汉高帝六年封赵将夜(一清按汉表作将夕此从史表)于深泽

卷十一 第 10a 页 WYG0575-0211a.png

(一清按索隐曰县名属中山此即地理志中山国深泽县莽曰翼和者也而注文容城是涿郡之属县王

(一清按索隐曰县名属中山此即地理志中山国深泽县莽曰翼和者也而注文容城是涿郡之属县王莽更之曰深泽善长乃合二郡国之县为一误矣涿郡有南深泽不云是侯国寰宇记深泽县下云南深

泽城郡国县道记云在东南二十五里以城名言之即是涿郡之属县以去国里数校近即此是中山之

属县方舆纪要深泽县下云南深泽城在县东南五十七里十道志云汉置深泽县属中山国今县治是

也又于滹沱河南置南深泽县属涿郡此城是后汉废深泽县而南深泽如故二县川土相邻赵侯之封

邑当在此总非新莽所改名容城之深泽也汉志中山国北新城桑钦言易出西北东入𣸦一统志北新

城故城在安肃县西南二十里汉置阚骃曰河间有新城故加北后魏去北字北齐仍曰北新城寻省入

清苑)景帝中三年以封匈奴降王唯徐卢(一清按史表唯徐卢是胡

卷十一 第 10b 页 WYG0575-0211b.png

名汉表作携侯徐卢携又是谥携唯声相近百官公卿表太初三年容城侯唯涂光为太常唯涂即唯徐

名汉表作携侯徐卢携又是谥携唯声相近百官公卿表太初三年容城侯唯涂光为太常唯涂即唯徐光乃卢之孙)于容城皆为侯国王莽更名深泽易水又东

泥水注之其水上承二陂于容城县东南谓之大泥

淀小泥淀其水南流注易水谓之泥洞口水侧有浑

泥城易水径其南东合𣸦水故桑钦曰易水出北新

城西北东入𣸦自下𣸦易互受通称矣(全氏曰按桑钦之言与汉

志大相参错𣸦入易易不入𣸦其入𣸦者支流耳善长盖以互受通称调停之一清按汉志涿郡中水县

应劭曰在易𣸦二水之间故曰中水郦说本此)易水又东径易京南汉末公

卷十一 第 11a 页 WYG0575-0211c.png

孙瓒害刘虞于蓟下时童谣曰燕南垂赵北际惟有

孙瓒害刘虞于蓟下时童谣曰燕南垂赵北际惟有此中可避世瓒以易地当之故自蓟徙临易水谓之

易京城在易城西四五里赵建武四年石虎自辽西

南达易京以京鄣至固令二万人癈坏之今者城壁

夷平其楼基尚存犹高一匹馀基上有井世名易京

楼即瓒所保也故瓒所与子书云袁氏之攻状若鬼

神冲梯舞于楼上鼓角鸣于地中即此楼也易水又

东径易县故城南昔燕文公徙易即此城也阚骃称

卷十一 第 11b 页 WYG0575-0211d.png

太子丹遣荆轲刺秦王与宾客知谋者祖道于易水

太子丹遣荆轲刺秦王与宾客知谋者祖道于易水上燕丹子称荆轲入秦太子与知谋者皆素衣冠送

之于易水之上荆轲起为寿歌曰风萧萧兮易水寒

壮士一去兮不复还高渐离击筑宋如意和之为壮

声士发皆冲冠为哀声士皆流涕疑于此也余按遗

傅旧迹多在武阳似不饯此也汉景帝中三年封匈

奴降王仆䵣(师古曰䵣音怛)为侯国也

又东过安次县南

卷十一 第 12a 页 WYG0575-0212a.png

易水径县南鄚县故城北东至文安县与虖池合史

易水径县南鄚县故城北东至文安县与虖池合史记苏秦曰燕长城以北易水以南正谓此水也是以

班固阚骃之徒咸以斯水谓之南易

又东过泉州县南东入于海

经书水之所历沿次注海也

𣸦水出代郡灵邱县高氏山

即沤夷之水也出县西北高氏山山海经曰高氏之

山𣸦水出焉东流注于河者也其水东南流山上有

卷十一 第 12b 页 WYG0575-0212b.png

石铭题言冀州北界故世谓之石铭陉也其水又南

石铭题言冀州北界故世谓之石铭陉也其水又南径候塘候塘川名也又东合温泉水水出西北暄谷

其水温热若汤能愈百疾故世谓之温泉焉东南流

径兴豆亭北亭在南原上欹倾而不正故世以欹城

目之东流注于𣸦水又东莎泉水注之水导源莎泉

南流水侧有莎泉亭东南入于𣸦水又东径灵邱县

故城南水自中原南注𣸦水应劭曰赵武灵王葬其

东南二十里故县氏之县古属代汉灵帝光和元年

卷十一 第 13a 页 WYG0575-0212c.png

中山相臧昶上请别属也地理志曰灵邱之号在武

中山相臧昶上请别属也地理志曰灵邱之号在武灵王之前矣又按司马迁史记赵敬侯九年败齐于

灵邱(一清按顾氏炎武曰此别一灵邱水经注盖误以赵灵邱为齐灵邱不知齐境不得至代也方

舆纪要灵邱城在滕县东三十里明水之南城周八里内有子城战国时齐南境邑孟子谓蚔蛙曰子之

辞灵邱而请士师史记齐威王元年三晋因齐丧来伐我灵邱是也)则名不因武灵王

事如汉注𣸦水自县南流入峡谓之隘门设隘于峡

以讥禁行旅历南山高峰隐天深溪埒谷其水沿涧

西转径御射台南台在北阜上台南有御射石碑(一清

卷十一 第 13b 页 WYG0575-0212d.png

按北史魏文成帝本纪灵邱有山高四百丈乃诏群臣仰射山峰无能踰者帝弯弧发矢出三十馀丈过

按北史魏文成帝本纪灵邱有山高四百丈乃诏群臣仰射山峰无能踰者帝弯弧发矢出三十馀丈过山南二百二十步遂列石勒铭和平二年事也)南则秀嶂分霄层崖刺天积

石之峻壁立直上车驾沿溯每出所游艺焉𣸦水西

流又南转东屈径北海王详之石碣南御所届石柱

北而南流者也

东南过广昌县南

𣸦水东径嘉牙川(太平寰宇记蔚州飞狐县下引水经注云广昌县南有交牙城未详

所筑以地名交牙川为名一清按飞狐汉广昌县隋仁寿元年改今名交牙川即嘉牙川交嘉声之转)

卷十一 第 14a 页 WYG0575-0213a.png

川有二水南来注之水出恒山北麓汇川三合径嘉

川有二水南来注之水出恒山北麓汇川三合径嘉牙亭东而北流注于𣸦水水之北山行即广昌县界

𣸦水又东径倒马关关山险隘是为深峭势均诗人

高冈之病良马傅崄之(一清按下有脱文全氏曰是困字)行轩故关

受其名焉关水出西南长溪下东北历关注𣸦𣸦水

南山上起御坐于松园建祗洹于东圃东北二面岫

嶂高深霞峰隐日水望澄明渊无潜甲行旅所径鲜

不徘徊忘返矣

卷十一 第 14b 页 WYG0575-0213b.png

又东南过中山上曲阳县北恒水从西来注之

又东南过中山上曲阳县北恒水从西来注之𣸦水自倒马关南流与大岭水合水出山西南大岭

下东北流出峡峡石山侧有祗洹精庐飞陆陵山丹

虹盘梁长津泛澜萦𢃄其下东北流注于𣸦𣸦水又

屈而东合两岭溪水水出恒山北阜(一清按汉志常山郡上曲阳县

恒山北谷在西北有祠并州山)东北流历两岭间北岭虽层陵云举

犹不若南峦峭秀自水南步远峰石磴逶迤沿途九

曲历睇诸山咸为劣矣抑亦羊肠邛来之类者也齐

卷十一 第 15a 页 WYG0575-0213c.png

宋通和路出其间其水东北流注于𣸦水又东左合

宋通和路出其间其水东北流注于𣸦水又东左合悬水水出山原岫盘谷轻湍浚下分石飞悬一匹有

馀直灌山际白波奋流自成潭渚其水东南流扬湍

注于𣸦𣸦水又东流历鸿山世谓是处为鸿头疑即

晋书地道记所谓鸿上关者也(初学记定州引水经注云定水东流历山

俗谓之戏头即晋书所谓鸿上关一清按是注无定水之目而戏头之称又与古志全乖存之以广异说)

关尉治北平而画塞于望都东北去北平不远兼县

土所极也𣸦水于是左纳鸿上水水出西北近溪东

卷十一 第 15b 页 WYG0575-0213d.png

南流注于𣸦水也

南流注于𣸦水也又东过唐县南

𣸦水又东径左人城南应劭曰中人城西北四十里

亦或谓之为唐水也水出中山城之西如北城内有

小山在城西侧而锐上若委粟焉疑即地道记所云

望都县有委粟关也俗以山在邑中故亦谓之中山

城以城中有山之目因复谓之为广塘城也故中山

记以为中人城又以为鼓聚殊为乖谬矣言城中有

卷十一 第 16a 页 WYG0575-0214a.png

山故曰中山也中山郡治京相璠曰今中山望都西

山故曰中山也中山郡治京相璠曰今中山望都西北二十里有故中人城望都城东有一城名尧姑城

本无中山之傅璠或以为中人所未详也中山记所

言中人者城东去望都故城一十馀里二十里则减

但苦其不东观矣异说咸为爽矣今此城于卢奴城

北如西六十里城之西北泉源所导西径即山北郎

唐音读近实兼唐水之称西流历左人亭注𣸦水又

东左会一水水出中山城北狼山阜下(一清按隋书地理志唐有

卷十一 第 16b 页 WYG0575-0214b.png

郎山即此山盖郎狼音同通用与古易水所出及徐水所注之郎山有别彼郎山在今易州西南四十里

郎山即此山盖郎狼音同通用与古易水所出及徐水所注之郎山有别彼郎山在今易州西南四十里也隋书地理志永乐县有郎山即此山)亦谓之唐水也然于城非在西

又名之为雹水又兼二名焉西南流入𣸦并所未详

盖傅疑耳𣸦水又东恒水从西来注之自下𣸦水兼

纳恒川之通称焉即禹贡所谓恒卫既从也(汉志常山郡上

曲阳县恒山禹贡恒水所出东入𣸦)𣸦水又东右苞马溺水水出上曲

阳城东北马溺水东北流径伏亭晋书地道记曰望

都县有马溺关中山记曰八渡马溺是山曲要害之

卷十一 第 17a 页 WYG0575-0214c.png

地一一关势带接疑斯城即是关尉宿治异目之来

地一一关势带接疑斯城即是关尉宿治异目之来非所详矣马溺水又东流注于𣸦𣸦水又东径中人

亭南春秋左傅昭公十三年晋荀吴率师侵鲜虞及

中人大获而归者也𣸦水又东径京邱北世谓之京

陵南对汉中山顷王陵𣸦水北对君子岸岸上有哀

王子宪王陵坎下有泉源积水亦曰泉上岸𣸦水又

东径白土北南即靖王子康王陵三坟并列者是矣

𣸦水又东径乐羊城北史记称魏文侯使乐羊灭中

卷十一 第 17b 页 WYG0575-0214d.png

山盖其故城中山所造也故城得其名𣸦水又东径

山盖其故城中山所造也故城得其名𣸦水又东径唐县故城南北二城俱在𣸦水之阳故曰𣸦水径其

东城西又有一水导源卢奴县之西北是城之西北

平地泉涌而出俗亦谓之为唐水也东流至唐城西

北隅堨而为湖俗谓之唐池莲荷被水胜游多萃其

上信为嬉处也其水南入小沟下注𣸦水自上历下

通禅唐川之兼称焉应劭地理风俗记曰唐县西四

十里得中人亭今于此城取中人乡则四十也唐水

卷十一 第 18a 页 WYG0575-0215a.png

在西北入𣸦与应符合又言尧山者在南则无山以

在西北入𣸦与应符合又言尧山者在南则无山以拟之为非也阚骃十三州志曰中山治卢奴唐县故

城在国北七十五里骃所说北则非也史记曰帝喾

氏没帝尧氏作始封于唐望都县在南今此城南对

卢奴故城自外无城以应之考古知今事义全违俗

名望都故城则八十许里距中山城则七十里验途

推邑宜为唐城城北去尧山五里与七十五里之说

相符然则俗谓之都山即是尧山在唐东北望都界

卷十一 第 18b 页 WYG0575-0215b.png

(一清按汉志注此是张晏说)皇甫谧曰尧山一名豆山今山于城

(一清按汉志注此是张晏说)皇甫谧曰尧山一名豆山今山于城北而如东崭绝孤峙虎牙桀立山南有尧庙是即尧

所登之山者也地理志曰尧山在南(一清按汉志注此是应劭说)

今考此城之南又无山以应之是故先后论者咸以

地理志之说为失又即俗说以唐城为望都城者自

北无城以拟之假复有之途程纡远山河之状全乖

古證傅为疏罔是城西北豆山西足有一泉源东北

流径豆山下合苏水乱流转注东入𣸦是岂唐水乎

卷十一 第 19a 页 WYG0575-0215c.png

所未详也又于是城之南如东一十馀里有一城俗

所未详也又于是城之南如东一十馀里有一城俗谓之高昌县城或望都之故城也故县目曰望都县

在高昌南皇甫谧曰相去五十里稽诸城地犹十五

里盖书误耳此城之东有山孤峙世以山不连陵名

之曰孤山孤都声相近疑即所谓都山也帝王世纪

曰尧母庆都所居张晏曰尧山在北尧母庆都山在

南登尧山见都山故望都县以为名也唐亦中山城

也为武分之国周同姓(全氏曰按中山隗姓司马彪曰子姓然则非周同姓也)

卷十一 第 19b 页 WYG0575-0215d.png

周之衰也国有赤狄之难齐桓霸诸侯疆理邑土遣

周之衰也国有赤狄之难齐桓霸诸侯疆理邑土遣管仲攘夷狄筑城以固之(全氏曰按国语及管子齐桓筑邺五鹿中牟未闻筑

中山也盖邢卫诸国有赤狄之难道元误以中山为中牟故以山戎为赤狄皆误也一清按寰宇记引舆

地志云卢奴城北临𣸦𣲖南面𣲖河杜预谓之管仲城盖古记相傅如是也)其后桓公不

恤国政周王问太史馀曰今之诸侯孰先亡乎对曰

天生民而令有别所以异禽兽也今中山淫昏康乐

逞欲无度其先亡矣后二年果灭魏文侯以封太子

击也汉高祖立中山郡景帝三年为侯国(一清按汉书景十三

卷十一 第 20a 页 WYG0575-0216a.png

王傅中山靖王胜以景帝前三年封然则是王国也)王莽之常山也魏皇始二

王傅中山靖王胜以景帝前三年封然则是王国也)王莽之常山也魏皇始二年破中山立安州天兴三年改曰定州治水南卢奴

县之故城昔耿伯昭归世祖于此处也𣸦水之右卢

水注之水上承城内卢水池地理志曰卢水出北平

疑为疏阔阚骃应劭之徒咸亦谓是矣(一清按汉志中山国北平

县下云又有卢水亦至高阳入河此中山国之北平县非右北平郡也应仲瑗乃加右字注于卢奴县之

下则缪矣道元并孟坚而非之何耶中山之北平县在今保定府完县右北平郡治则今蓟州之境也)

余按卢奴城内西北隅有水渊而不流南北一百步

卷十一 第 20b 页 WYG0575-0216b.png

东西百馀步水色正黑俗名曰黑水池或云黑水曰

东西百馀步水色正黑俗名曰黑水池或云黑水曰卢不流曰奴故城地藉水以取名矣池水东北际水

有汉中山王故宫处台殿观榭皆上国之制简王尊

贵壮丽有加始筑两宫开四门穿城北累石窦通涿

(一清按涿字疑误)唐水流于城中造鱼池钓台戏马之观岁

久颓废遗基尚存今悉加土为利刹灵图池之四周

民居骈比填遍秽陋而泉源不绝暨赵石建武七年

遣北中郎将始筑小城兴起北榭立宫造殿后燕因

卷十一 第 21a 页 WYG0575-0216c.png

其故宫建都中山小城之南更筑隔城兴复宫观今

其故宫建都中山小城之南更筑隔城兴复宫观今府榭犹傅故制自汉及燕涿(一清按涿字疑误)𣸦水径石窦

石窦既毁池道亦绝水潜流出城潭积微涨涓水东

北注于𣸦𣸦水又东径汉哀王陵北冢有二坟故世

谓之两女陵非也哀王是靖王之孙康王之子也(一清

按汉表靖王之子曰哀王哀王之子曰糠王师古曰糠音与康同糠恶谥也好乐怠荒而糠今注父子倒

易舛谬甚矣)𣸦水又东右会长星沟沟在上曲阳县西北

长星渚渚水东流又合洛光水水出洛光沟东入长

卷十一 第 21b 页 WYG0575-0216d.png

星水乱流东径恒山下庙北汉末丧乱山道不通此

星水乱流东径恒山下庙北汉末丧乱山道不通此旧有下阶神殿中世以来岁书法族焉晋魏改有东

西二庙庙前有碑阙坛场相列焉(顾炎武北岳辨云汉书云常山之祠

于上曲阳应劭风俗通云庙在中山上曲阳后汉书章帝元和三年春二月戊辰幸中山遣使者祠北岳

于上曲阳郡国志中山国上曲阳故属常山恒山在西北则其来旧矣水经注乃谓此为恒山下庙汉末

丧乱山道不通而祭之于此则不知班氏已先言之乃孝宣之诏太常非汉末也)其水东径

上曲阳县故城北本岳牧朝宿之邑也古者天子巡

狩常以岁十一月至于北岳侯伯皆有汤沐邑以自

卷十一 第 22a 页 WYG0575-0217a.png

斋洁周昭王南征不还巡狩礼废邑郭仍存秦罢井

斋洁周昭王南征不还巡狩礼废邑郭仍存秦罢井田因以立县县在上曲之阳是曰曲阳有下故此为

上矣王莽之常山亭也又东南流胡泉水注之水首

受胡泉径上曲阳县南又东径平乐亭北左会长星

川东南径卢奴城南又东北川渠之左有张氏墓冢

有汉上谷太守议郎张平仲碑光和中立川渠又东

北合𣸦水水有穷通不常津注

又东过安憙县南

卷十一 第 22b 页 WYG0575-0217b.png

县故安险也其地临崄有井涂之难汉武帝元朔五

县故安险也其地临崄有井涂之难汉武帝元朔五年封中山靖王子刘应为侯国王莽更名宁崄汉章

帝改曰安憙中山记曰县在唐水之西山高岸崄故

曰安崄邑礼民安改曰安憙秦氏建元中唐水汎涨

高岸崩颓城角之下有大积木交横如梁柱焉后燕

之初此木尚在未知所从余考记稽疑盖城地当初

山水渀荡漂沦巨筏阜积于斯沙息壤加以城地板

筑既兴物固能久耳𣸦水又东径乡城北古旧卢奴

卷十一 第 23a 页 WYG0575-0217c.png

之乡也中山记曰卢奴有三乡斯其一焉后𨽻安憙

之乡也中山记曰卢奴有三乡斯其一焉后𨽻安憙城郭南有汉朝时孝子王立碑

又东过安国县北

𣸦水历县东分为二水一水枝分东南流径解渎亭

南汉顺帝阳嘉元年封河间孝王子淑于解渎亭为

侯国孙宏即灵帝也又东南径任邱城南又东南径

安郭亭南汉武帝元朔五年封中山靖王子刘傅富

为侯国(沈氏曰史表作安郭侯博此从汉表索隐曰表在涿郡而善长以为即中山之安国地理

卷十一 第 23b 页 WYG0575-0217d.png

志涿郡无安郭县疑是乡亭之名)其水又东南流入于呼池𣸦水又

志涿郡无安郭县疑是乡亭之名)其水又东南流入于呼池𣸦水又东北流径解渎亭北而东北注之矣

又东过博陵县南(一清按博陵为桓帝更名又在王忠文所指顺帝之后)

𣸦水东北径蠡吾县故城南地理风俗志曰县故饶

阳之下乡者也自河间分属博陵汉安帝永初七年

封河间王开子翼为都乡侯顺帝永建五年更为侯

国也(沈氏曰永初当作元初翼由县侯贬非封也)又径博陵县故城南即

古陆城汉武帝元朔二年封中山靖王子刘贞为侯

卷十一 第 24a 页 WYG0575-0218a.png

国者也(全氏曰汉表作陆城在涿郡当从史表作陉城汉书田叔傅亦作陉城一清按地理志涿

国者也(全氏曰汉表作陆城在涿郡当从史表作陉城汉书田叔傅亦作陉城一清按地理志涿郡无陆城陆成中山国之属县也下云博陵史记蠡吾故县蠡吾属涿郡故表云涿也二县川土相邻矣)

地理风俗记曰博陵县史记蠡吾故县矣汉质帝本

初元年继孝冲为帝(何氏曰是桓帝继质帝郦氏误记)追尊父翼陵

曰博陵因以为县又置郡焉汉末罢还安平晋太始

年复为郡今谓是城为野城𣸦水又东北径侯世县

故城南(全氏曰按侯世不知何时之县寰宇记定远军东光县有候井城引郡国县道记云后汉

省旧地理书并失其所在以理推之盖在今弓高县西北三十五里房将池侧置县谓之候井地理志河

卷十一 第 24b 页 WYG0575-0218b.png

间国之第二县曰候井其即候世欤一清按非也侯世县故城在蠡县东北候井废县在东光县西两地

间国之第二县曰候井其即候世欤一清按非也侯世县故城在蠡县东北候井废县在东光县西两地悬殊岂可混而为一乎)又东北径陵阳亭东又北左会博水水

出望都县东南流径其县故城南王莽更名曰顺调

矣又东南潜入地下博水又东南循渎重源涌发东

南径三梁亭南疑即古勺梁也竹书纪年曰燕人伐

赵围浊鹿赵武灵王及代人救浊鹿败燕师于勺梁

者也今广昌东岭之东有山俗名之曰浊鹿罗城地

不远土势相邻以此推之或近是矣所未详也博水

卷十一 第 25a 页 WYG0575-0218c.png

又东南径榖梁亭南又东径阳城县散为泽渚渚水

又东南径榖梁亭南又东径阳城县散为泽渚渚水潴涨方广数里匪直蒲笋是丰实亦偏饶菱藕至若

娈童丱女弱年崽子或单舟采夌或叠舸拆芰长歌

阳春爱深渌水掇拾者不言疲谣咏者自相和于时

行旅过瞩亦有慰于羁望矣世谓之为阳城淀也阳

城县故城近在西北故陂得其名焉郡国志曰蒲阴

县有阳城者也今城在县东南三十里其水又伏流

循渎届清梁亭西北重源又发博水又东径白堤亭

卷十一 第 25b 页 WYG0575-0218d.png

南又东径广望县故城北汉武帝元朔二年封中山

南又东径广望县故城北汉武帝元朔二年封中山靖王子刘忠为侯国又东合堀沟沟上承清梁陂又

北径清源城东(一清按清源方舆记要作清凉故城在今保定府东南五十里)即将

梁也汉武帝元朔二年封中山靖王子刘朝平为侯

国其水东北入博水博水又东北左则濡水注之水

出蒲阴县西昌安郭南中山记曰郭东有舜氏甘泉

有舜及二妃祠稽诸傅记无闻此处世代又远异说

之来于是乎在矣其水自源东径其县故城南枉渚

卷十一 第 26a 页 WYG0575-0219a.png

回湍率多曲复亦谓之为曲逆水也张晏曰濡水于

回湍率多曲复亦谓之为曲逆水也张晏曰濡水于城北曲而西流是受此名故县亦因水名而氏曲逆

矣春秋左傅哀公四年齐国夏伐晋取曲逆是也(沈氏

曰左傅是取逆峙岂即曲逆耶杜预曰晋地)汉高帝击韩王信自代过曲

逆上其城望室宇甚多曰壮哉吾行天下唯雒阳与

是矣诏以封陈平为曲逆侯王莽更名顺平濡水又

东与苏水合水出县西南近山东北流径尧姑亭南

又东径其县入濡濡水又东得蒲水口水出西北蒲

卷十一 第 26b 页 WYG0575-0219b.png

阳山(汉志中山国曲逆县蒲阳山蒲水所出)西南流积水成渊东西一

阳山(汉志中山国曲逆县蒲阳山蒲水所出)西南流积水成渊东西一百步南北百馀步深而不测其水又东南流水侧有

古神祠世谓之为百祠亦曰蒲上祠所未详也又南

径阳安亭东晋书地道记曰蒲阴县有阳安关盖阳

安关都尉治世俗名斯川为阳安圹蒲水又东南历

圹径阳安关下名关皋为唐头坂出关北流又东流

径夏屋故城实中崄绝竹书纪年曰魏殷臣赵公孙

裒伐燕还取夏屋城曲逆者也其城东侧因阿仍墉

卷十一 第 27a 页 WYG0575-0219c.png

筑一城世谓之寡妇城贾复从光武追铜马五幡于

筑一城世谓之寡妇城贾复从光武追铜马五幡于北平所作也世俗音转故有是名矣(卮林曰考地理志太原广武县

有贾屋山注云即史记赵简子登夏屋者按此则夏盖读作贾故夏屋转为贾屋又变为贾复而贾复更

讹为寡妇也考古證今此城盖只夏屋城耳郦谓贾复筑之亦穿凿之甚一清按周说固精审然汝水注

云桓水二源奇导于贾复城复南击郾所筑也俗语讹谬谓之寡妇城以寡妇为贾复是一佳證且贾屋

山名贾复城名固未可合而为一也汉广武县在今山西代州西十五里有广武故城而贾复城在今直

𨽻保定府完县西南至广县四十里方叔以并州之山镇当冀域之城地可谓不思之甚)其水又

东南流径蒲阴县故城北地理志曰城在蒲水之阴

卷十一 第 27b 页 WYG0575-0219d.png

(一清按汉志注此是张晏语)汉章帝章和二年行巡北岳以曲逆

(一清按汉志注此是张晏语)汉章帝章和二年行巡北岳以曲逆名不善因山水之名改曰蒲阴焉水右合鱼水水出

北平县西南鱼山山石若巨鱼水发其下故世俗以

物色名川又东流注于蒲水又东入濡故地理志曰

蒲水苏水并从县东入濡水又东北径乐城南又东

入博水自下博水亦兼濡水通称矣春秋昭公七年

齐与燕会于濡上杜预曰濡水出高昜县(汉志涿郡高阳县应

劭曰在高河之阳孔颖达春秋左传正义曰今案高阳无此水也水源皆出于山其出平地者皆是山中

卷十一 第 28a 页 WYG0575-0220a.png

平地燕赵之界无泉出者未知杜言何所案据盖孔氏不知此濡水之所出观郦注自有泉源其后名曰

平地燕赵之界无泉出者未知杜言何所案据盖孔氏不知此濡水之所出观郦注自有泉源其后名曰祁水又谓之南濡也然杜注以为出高易则非)东北至河间鄚县入易水是

濡水与虖池𣸦易互举通称矣地理志曰博水东至

高易入河博水又东北徐水注之水西出广昌县东

南大岭下世谓之广昌岭岭高四十馀里二十里中

委折五回方能达里上顶故岭有五回之名(寰宇记满城县

下引水经注云五回山南七里有斗鸡台傅云燕太子丹斗鸡于此今本无之)下望层山盛

若蚁垤实兼孤山之称亦峻崠也徐水三源奇发齐

卷十一 第 28b 页 WYG0575-0220b.png

泻一涧东流北转径东山下水西有御射碑徐水又

泻一涧东流北转径东山下水西有御射碑徐水又北流西屈径南岩下水阴又有一碑徐水又随山南

转径东岩下水际又有一碑凡此三铭皆翼对层峦

岩鄣深高壁立霞峙石文云皇帝以太延元年十二

月车驾东巡径五回之崄邃览崇岸之竦峙乃停驾

路侧援引而射之飞矢踰于岩山(一清按此下有缺文寰宇记满城县

五回山引此碑云飞矢踰于岩山三百馀步后镇军将军定州刺史乐良公乞文于射所立碑中山安喜

贾聪书足补此注之逸)刋石用赞元功夹碑并有层台二所即

卷十一 第 29a 页 WYG0575-0220c.png

御射处也碑阴皆列树碑官名徐水东北屈径即山

御射处也碑阴皆列树碑官名徐水东北屈径即山又屈径其山南众岑竞举若竖鸟翅立石崭岩亦如

剑杪极地险之崇峭汉武之世戾太子以巫蛊出奔

其子远遁斯山故世有郎山之名山南有郎山君碑

事具于文(全氏曰此是谬说汉燕剌王之墓曰戾陵或是剌王之子耳)徐水又径

郎山君中子触锋将军庙南庙前有碑晋惠帝永康

元年八月十四日壬寅发诏锡君父子法祠其碑刘

曜光初七年(全氏曰中山之碑何以有刘曜纪年不可晓也)前顿邱太守即

卷十一 第 29b 页 WYG0575-0220d.png

宣北平太守阳平邑振等共脩旧碑刻石树颂焉徐

宣北平太守阳平邑振等共脩旧碑刻石树颂焉徐水又径北平县县界有汉熹平四年幽冀二州以戊

子诏书遣冀州从事王球幽州从事张㫰郡县分境

立石标界具揭石文矣徐水又东南流历石门中世

俗谓之龙门也其山上合下开开处高六丈飞水历

其间南出乘崖倾澜泄注七丈有馀渀荡之音奇为

壮猛触石成井水深不测素波白激涛襄四陆瞰之

者惊神临之者骇魄矣东南出山径其城中有故碑

卷十一 第 30a 页 WYG0575-0221a.png

是太白君碑即山君之元子也其水又东流汉光武

是太白君碑即山君之元子也其水又东流汉光武追铜马五幡于北平破之顺水北乘胜追北为其所

败短兵相接光武自投崖下遇突骑王丰于是授马

进保范阳顺水盖徐水之别名也(后汉书光武帝纪归保范阳不得言

进方舆纪要作退保范阳是矣此傅刻之误)徐水又东径蒲城北(一清按蒲城今

直𨽻之满城县也蒲满字本易淆保定府志及满城县志皆不能识其受氏之故或以为秦邑又以为张

苍封北平侯子孙满邑因名皆燕说也新唐书地理志太平寰宇记并云唐天宝元年始立是邑不知元

魏时已有蒲城之号善长生于拓跋朝其言非谬元和志云蒲城县本汉北平县地后魏于此置永乐县

卷十一 第 30b 页 WYG0575-0221b.png

天宝元年改为蒲城以县北故蒲城为名夫曰故蒲城则非自唐始矣蒲城之称惟元和志及旧唐书同

天宝元年改为蒲城以县北故蒲城为名夫曰故蒲城则非自唐始矣蒲城之称惟元和志及旧唐书同于郦注其他纪载莫不从满城之讹千年大惑谁复袪之章怀后汉书注云前书音义曰蒲阳山蒲水所

出在今定州北平县西又云北平县属中山国今易州永乐县也又云东观汉记作蒲本多作满字者误

也北史魏陈留王虔傅兄顗从平中山以功赐爵蒲城侯观此益信予言之有徵矣)又东径清

苑城又东南与沈水合水出蒲城西俗谓之泉头水

也地理志曰北平县有沈水东入河即是水也(全氏曰按

班志无沈水疑是脱文寰宇记沈水在清苑县北)东径其城又东南左入徐

水地理志曰东至高阳入河今不能也(一清按汉志中山国北平

卷十一 第 31a 页 WYG0575-0221c.png

县徐氏东至高阳入博又望都县博水东至高阳入河盖徐水合博水以入河也下文引班志仍作入于

县徐氏东至高阳入博又望都县博水东至高阳入河盖徐水合博水以入河也下文引班志仍作入于博)徐水又东左合曹水水出西北朔宁县曹河泽东

南流左合岐山之水水出岐山东径邢安城北又东

南入曹河曹水又东径北新城县故城南又径北新

城县故城北王莽之朔平县也曹水又东入于徐水

徐水又东南径一故城北俗谓之祭过城所未详也

(一清按寰宇记引舆地志云樊舆城西南隅有圣女祠女姓薛字义姜钜鹿人嫁为樊舆王文妻死于此

城之隅就而祭之俗名祭隅城然则是城即樊舆县之故城也道元以祭隅为祭过而云未详得乐氏之

卷十一 第 31b 页 WYG0575-0221d.png

书其义始明也)徐水又东流入博水地理志曰徐水出北平

书其义始明也)徐水又东流入博水地理志曰徐水出北平东至高阳入于博又东入滱地理志曰博水自望都

东至高阳入于滱是也

又东北入于易

滱水又东北径依城北世谓之依城河地说无依城

之名即古葛城也郡国志曰高阳有葛城燕以与赵

者也滱水又东北径阿陵县故城东王莽之阿陆也

建武二年更封左将军任光为侯国滱水东北至长

卷十一 第 32a 页 WYG0575-0222a.png

城注于易水者也

城注于易水者也(补)滹沱水

禹贡锥指曰禹主名山川曲阳以下之𣸦本名恒灵

寿以下之滹沱本名卫其出高是泰戏者则恒卫之

别源自周礼以虖池呕夷为并州之川其名著而恒

卫之名遂隐矣又曰或问恒卫𣸦滹沱汉志明列为

四水子谓恒即𣸦卫即滹沱亦有所据乎曰有之水

经注云𣸦水东过上曲阳县北恒水从西来注之自

卷十一 第 32b 页 WYG0575-0222b.png

下𣸦水兼纳恒川之通称即禹贡所谓恒卫既从也

下𣸦水兼纳恒川之通称即禹贡所谓恒卫既从也此非恒即𣸦之明證邪水经无滹沱之目见浊漳易

滱巨马诸篇中仅一二语故卫水无考然郦注凡二

水合流言自下互受通称者不可枚举则滹沱受卫

之后亦得通称卫水可知也又曰滹沱大川也水经

当自为一篇顷阅寰宇记镇州真定县蒲泽下引水

经注云滹沱河水东径常山城北又东南为蒲泽济

水有梁焉俗谓之蒲泽口又滋水下引水经云滋水

卷十一 第 33a 页 WYG0575-0222c.png

又东至新市县入滹沱河又深州饶阳县枯白马渠

又东至新市县入滹沱河又深州饶阳县枯白马渠下引水经云滹沱河又东有白马渠出焉又瀛州河

间县大浦淀下引水经注云大浦淀下导陂沟竞奔

咸注滹沱是故人因决入之处谓之百道口此四条

检今本无之则似水经元有滹沱水篇宋初尚存而

其后散逸滹沱原委不可得详惜哉一清按滹沱水

篇失亡犹幸有宋初原本见于载籍得以寻其川脉

第东樵所引寰宇记之文尚有未尽谨补缀之如左

卷十一 第 33b 页 WYG0575-0222d.png

忻州秀容县下引注水经云滹沱南历忻中口俯会

忻州秀容县下引注水经云滹沱南历忻中口俯会忻川水水出西管涔山东也程侯山下引注水经云

忻川东历程侯北山山甚层锐其下旧有采金处俗

谓之金山九域志忻州古迹引水经注云程侯北山

下有采金穴乐记处字疑穴字之误又定襄县三会

水下引水经云三会水出九原县西东入滹沱水径

定襄界又代州雁门县句注下引水经云雁门郡北

对句注东陉其南九塞之一也晋咸宁元年句注碑

卷十一 第 34a 页 WYG0575-0223a.png

曰盖北方之险有卢龙飞狐句注为之首天下之阻

曰盖北方之险有卢龙飞狐句注为之首天下之阻所以分别外内也汉高祖欲伐匈奴不从娄敬之说

械系于广武遂踰句注困于平城谓此处也汉志雁

门郡下云句注在阴馆北太原郡广武县下云河主

贾屋山在北河主是句注之误又龙泉下引注水经

云龙泉出雁门县平地其大三轮泉源沸涌腾波奋

发以巨石投之辄喷出亦云潜通燕京山之天池也

方舆纪要雁门下云龙跃泉水经注谓之云龙泉相

卷十一 第 34b 页 WYG0575-0223b.png

传与静乐县之天池潜通较乐记所引多一云字又

传与静乐县之天池潜通较乐记所引多一云字又五台县五台山下引水经注云五台山五峦巍然故

谓之五台山晋永嘉三年雁门郡葰人县五百馀家

避乱入此山见山人为之先驱因而不返遂宁岩野

往还之士稀有望见其村居者至诣寻访莫知所在

故俗人谓此山为仙者之都矣中台之顶方三里近

西北陬有一泉水不流谓之太华泉盖五台之层秀

仙经云此山名紫府常有紫气仙人居之内经以为

卷十一 第 35a 页 WYG0575-0223c.png

清凉山御览引此注云其北台之上冬夏常冰雪不

清凉山御览引此注云其北台之上冬夏常冰雪不可居文殊师利常镇毒龙之所今多佛寺四方僧徒

善信之士多礼焉又圣人阜下引水经注云滹沱水

东径圣人阜阜下有泉泉侧石上有二手迹其西复

有二脚迹甚大莫穷所自在县西四十八里又云仙

人山在五台县东南五十里石岩上有人坐迹山腹

石上有手迹山下石上有双脚迹皆西向立初学记

引注水经曰代州专池水西注五台专池即虖池之

卷十一 第 35b 页 WYG0575-0223d.png

误又思阳水东有独山山上有嵓嵓上有坐迹山腹

误又思阳水东有独山山上有嵓嵓上有坐迹山腹石上有两手迹山下石上有两脚迹俗名之曰仙人

山也据此则乐记所称仙人山亦是郦注原文而思

阳水一语尤足补其阙逸魏书地形志肆州永安郡

驴夷县有思阳城盖因水以得名故魏昌城下引水

经云李克书曰魏文侯时克为中山相苦陉之吏上

计而入多其前克曰苦陉上无山原林麓之饶下无

溪谷牛马之息而入多其前是苦吾百姓遂执而免

卷十一 第 36a 页 WYG0575-0224a.png

之汉光武时封大将军杜茂为苦陉侯汉章帝北巡

之汉光武时封大将军杜茂为苦陉侯汉章帝北巡改曰汉昌至魏文帝改汉昌为魏昌城又镇州行唐

县轮井水下引水经注云行唐城上西南隅有大井

若轮水深不测王山祠下引水经云行唐城内北门

东侧祠后有神女庙庙前有碑其文云王山将军故

燕蓟之神童后为城神圣女者此土华族石神夫人

之元女赵武灵王初营斯邑城弥载不立圣女发叹

应与人俱遂妃神童潜刋贞石百堵皆兴不日而就

卷十一 第 36b 页 WYG0575-0224b.png

故此神后之灵应不泯焉莫州任丘县狐狸淀下引

故此神后之灵应不泯焉莫州任丘县狐狸淀下引水经注云鄚县东南隅水有狐狸淀俗亦谓掘鲤淀

非也滹沱水篇之残简断文见于寰宇记者如此为

之随方辨證焉

(补)𣲖水

一清按水经本有𣲖水篇今失已矣寰宇记定州安

喜县𣲖水下引水经注云𣲖水历天井泽南流所播

为泽俗名为天井淀初学记引水经注云定州𣲖水

卷十一 第 37a 页 WYG0575-0224c.png

北流径大核山大核山疑是大𣲖山之讹大𣲖山在

北流径大核山大核山疑是大𣲖山之讹大𣲖山在今阜平县西北五里其东又有小𣲖山以𣲖河所经

得名说文𣲖水出雁门葰人戍夫山东北入海按山

海经郭璞注曰今滹沱水出雁门卤城县南武夫山

戍夫武夫皆泰戏之一名顾祖禹曰盖以滹沱为即

𣲖水也此说非是盖𣲖水与滹沱同出一山耳𣲖水

源见说文尾见本注其中所历之道仅有定州一语

较之他篇脱失尤甚

卷十一 第 37b 页 WYG0575-0224d.png

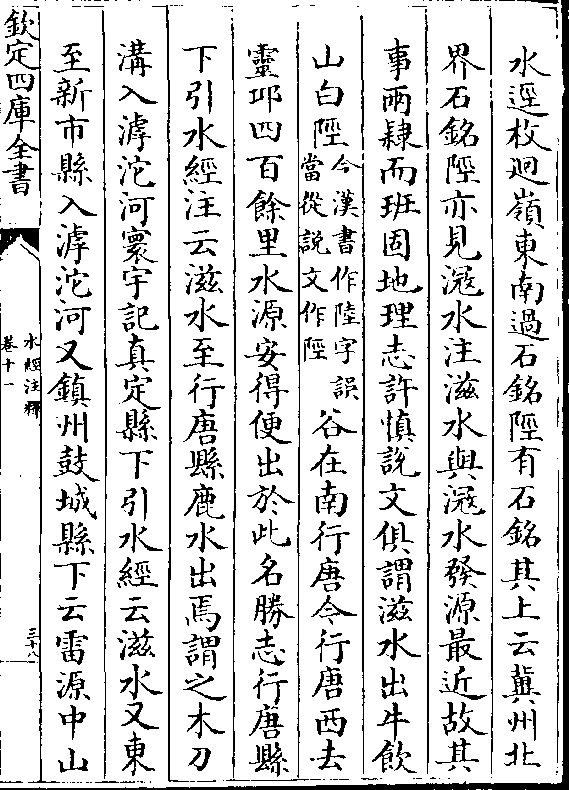

(补)滋水

(补)滋水一清按方舆纪要山西蔚州灵邱县下云山海经云

高是之山滋水出焉滋水在县北水经注滋水径枚

回岭悬流五丈湍激之声震动山谷元和志滋水出

灵邱县西南枚迥回山悬河五丈湍激之声响动山谷

樵筏之士咸由此渡巨木沦湑久乃方出或落崖石

无不粉碎也土地记云枚回岭与高是山连麓接势

(李吉甫所引疑是郦注原文)纪要又云石铭陉在县西水经注滋

卷十一 第 38a 页 WYG0575-0225a.png

水径枚回岭东南过石铭陉有石铭其上云冀州北

水径枚回岭东南过石铭陉有石铭其上云冀州北界石铭陉亦见滱水注滋水与𣸦水发源最近故其

事两𨽻而班固地理志许慎说文俱谓滋水出牛饮

山白陉(今汉书作陆字误当从说文作陉)谷在南行唐今行唐西去

灵邱四百馀里水源安得便出于此名胜志行唐县

下引水经注云滋水至行唐县鹿水出焉谓之木刀

沟入滹沱河寰宇记真定县下引水经云滋水又东

至新市县入滹沱河又镇州鼓城县下云雷源中山

卷十一 第 38b 页 WYG0575-0225b.png

记雷河沟水源出鼓城县名胜志晋州下引水经注

记雷河沟水源出鼓城县名胜志晋州下引水经注云滹沱水流入雷河沟水过旧曲阳北据此则卫水

与滋水通波沿注随地易称矣今山西广灵县有滋

水流为壶流河亦名葫芦河元和志寰宇记谓之瓠

𤬛河云上槽狭下槽阔有似瓠𤬛故名亦谓呕夷河

盖与滱水道近也而其下流则北入于桑乾疑与出

行唐之滋水有别然山海经本云高是之山滋水出

焉而南流注于滹沱则当日滋水惟南入滹沱不北

卷十一 第 39a 页 WYG0575-0225c.png

入桑乾不知何时分一支北流今郦注既亡无从可

入桑乾不知何时分一支北流今郦注既亡无从可證又岚州纥真山夏恒积雪鸟雀死者一日千数寰

宇记朔州鄯阳县下引冀州图云纥真山在城东北

三十里登之望桑乾代郡数百里内宛然夏恒积雪

彼人语曰纥真山头冻杀雀何不飞去生处乐纥真

山即纥千山虏语纥真华言千里二语唐昭宗尝称

之盖古谣谚也又祁州无极县故安城下引水经云

故安城即魏之安乡城魏志云明帝太和元年封外

卷十一 第 39b 页 WYG0575-0225d.png

祖甄逸为安乡侯嫡孙象袭爵青龙二年追谥后兄

祖甄逸为安乡侯嫡孙象袭爵青龙二年追谥后兄俨为安乡侯即此城也故新城下引水经云后魏太

武帝南巡行宫筑亦曰资城(滋亦作资又作咨此城因滋水所经得名)水

经本有滋水篇今脱亡尔

水经注释卷十一