声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

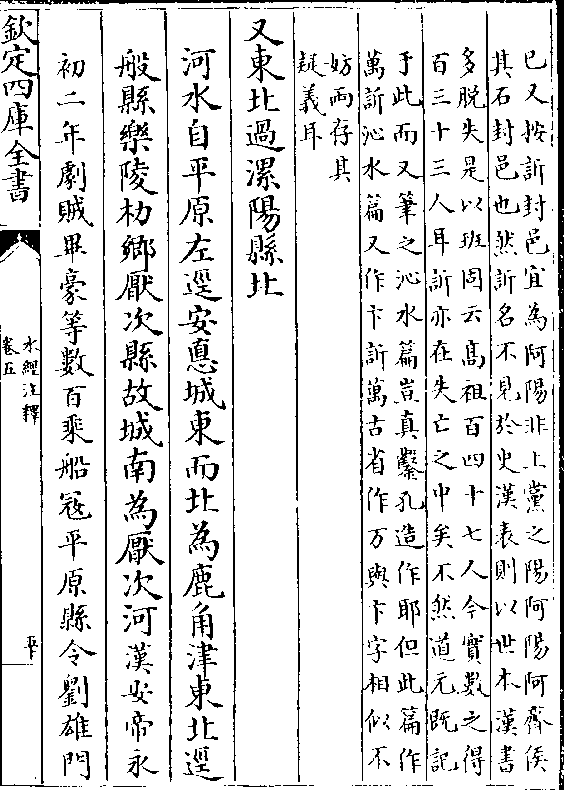

卷五 第 1a 页 WYG0575-0083a.png

钦定四库全书

钦定四库全书水经注释卷五

仁和赵一清撰

河水五 漯水

又东至邓湛水从北来注之

河水又东径河阳县故城南春秋经书天王狩于河

阳壬申公朝于王所晋侯执卫侯归于京师春秋左

傅僖公二十八年冬会于温执卫侯是会也晋侯召

卷五 第 1b 页 WYG0575-0083b.png

襄王以诸侯见且使王狩仲尼曰以臣召君不可以

襄王以诸侯见且使王狩仲尼曰以臣召君不可以训故书曰天王狩于河阳言非其狩地服虔贾逵曰

河阳温也班固汉书地理志司马彪袁山松 (清按通鉴晋

纪吴国内史袁崧胡三省曰袁崧当作袁山松此本晋书列傅耳按傅袁山松有名无字诸本亦有作崧

者岂山松即崧之字而以字行者也)郡国志晋太康地道记十州志河

阳别县非温邑也汉高帝六年封陈涓为侯国王莽

之河亭也十三州志曰治河上河孟津河也郭缘生

述征记曰践土今冶坂城是名异春秋焉非也今河北

卷五 第 2a 页 WYG0575-0083c.png

见者河阳城故县也在冶坂西北盖晋之温地故群

见者河阳城故县也在冶坂西北盖晋之温地故群儒有温之论矣魏土地记曰冶坂城旧名汉祖渡城

崄固南临孟津河洛阳西北四十二里故邓乡矣河

水又径临平亭北帝王世纪曰光武葬临平亭南西

望平阴者也河水又东径洛阳县北河之南岸有一

碑北面题云洛阳北界津水二渚分属之也上旧有

河平侯祠祠前有碑今不知所在郭颁世语曰晋文

王之世大鱼见孟津长数百步高五丈头在南岸尾

卷五 第 2b 页 WYG0575-0083d.png

在中渚河平侯祠即斯祠也河水又东径平县故城

在中渚河平侯祠即斯祠也河水又东径平县故城北汉武帝元朔三年封济北贞王子刘遂为侯国(沈氏

曰汉表作济北式王子此从史表又史表贞王子十一人其五人汉表以为式王子莫可考也)王莽

之所谓治平矣俗谓之小平也有高祖讲武场河北

侧岸有二城相对置北中郎府徙诸徒隶府户并羽

林虎贲领队防之河水南对首阳山春秋所谓首戴

也夷齐之歌所矣曰登彼西山上有夷齐之庙前有

二碑并是后汉河南尹广陵陈导洛阳令徐循与处

卷五 第 3a 页 WYG0575-0084a.png

士平原苏腾南阳何进等立事见其碑(全氏曰按续汉书五行志

士平原苏腾南阳何进等立事见其碑(全氏曰按续汉书五行志注引蔡邕作夷齐庙碑熹平五年天下大旱祷诸名山处士平阳苏腾字玄成梦陟首阳有神马之使在

道明觉而思之以梦陟上闻诏使者登山升祠天寻雨是即善长所云事具其碑也然是平阳非平原考

洪氏𨽻释所引则是平原)又有周公庙魏氏起元武观于芒垂张

景阳元武观赋所谓高楼特起竦跱岧峣直亭亭以

孤立延千里之清飙也朝廷又置冰室于斯阜室内

有冰井春秋左传曰日在北陆而藏冰常以十二月

采冰于河津之隘峡石之阿北阴之中即邠诗二之

卷五 第 3b 页 WYG0575-0084b.png

日凿冰冲冲矣而内于井室所谓纳于凌阴者也河

日凿冰冲冲矣而内于井室所谓纳于凌阴者也河南有钩陈垒世传武王伐纣八百诸侯所会处尚书

所谓不期同时也紫微有钩陈之宿主斗讼兵阵故

遁甲攻取之法以所攻神与句陈并气下制所临之

人则祑禽敌是以垒资其名矣河水至斯有盟津之

目论衡曰武王伐纣升舟阳侯波起疾风逆流武王

操黄钺而麾之风波毕除中流白鱼入于舟焚以告

天与八百诸侯咸同此盟尚书所谓不谋同辞也故

卷五 第 4a 页 WYG0575-0084c.png

曰孟津亦曰盟津尚书所谓东至于孟津者也又曰

曰孟津亦曰盟津尚书所谓东至于孟津者也又曰富平津晋阳秋曰杜预造河桥于富平津所谓造舟

为梁也又谓之曰陶河魏尚书仆射杜畿以帝将幸

许试楼船覆于陶河谓此也昔禹治洪水观于河见

白面长人鱼身出曰吾河精也授禹河图而还于渊

及子朝篡位与敬王战乃取周之宝玉沈河以祈福

后二日津人得之于河上将卖之则变而为石及敬

王位定得玉者献之复为玉也河水又东湨水入焉

卷五 第 4b 页 WYG0575-0084d.png

山海经曰和山上无草木而多瑶碧实惟河之九都

山海经曰和山上无草木而多瑶碧实惟河之九都是山也五曲九水出焉合而北流注于河其阳多仓

玉吉神泰逢司之是好居于萯山之阳出入有光吕

氏春秋曰夏后氏孔甲田于东阳萯山遇大风雨迷

惑入于民室皇甫谧帝王世纪以为即东首阳山也

盖是山之殊目矣今于首阳东山无水以应之当是

今古世悬川域改状矣(全氏曰按魏书地形志曰武德郡温县有贝水予谓善长

尚未能详贝水之颠末则地形志所言亦袭旧文书之耳窃疑是溴梁之溴水而误为浿字盖溴水正流

卷五 第 5a 页 WYG0575-0085a.png

入河支流入济适当温原之地善长偶有不照遽引山经之言滑突了之而云无水以应川域改状则不

入河支流入济适当温原之地善长偶有不照遽引山经之言滑突了之而云无水以应川域改状则不识浿水之为误文也)昔帝尧修坛河洛择良议沈率舜等升于

首山而导河渚有五老游焉相谓河图将来告帝以

期知我者重瞳也五老乃翻为流星而升于昴即于

此也又东泲水注焉

又东过巩县北

河水于此有五社渡为五社津(一清按章怀后汉书注引水经注曰五社

津一名土社津盖异名也)建武元年朱鲔遣持节使者贾彊讨难

卷五 第 5b 页 WYG0575-0085b.png

将军苏茂将三万人从五社津渡攻温冯异遣校尉

将军苏茂将三万人从五社津渡攻温冯异遣校尉与寇恂合击之大败追至河上生擒万馀人投河而

死者数千人县北有山临河谓之崟㟶丘其下有穴

谓之巩穴言潜通淮浦北达于河直穴有渚谓之鲔

渚成公子安大河赋曰鳣鲤王鲔暮春来游周礼春

荐鲔然非时及佗处则无故河自鲔穴已上又兼鲔

称吕氏春秋称武王伐纣至鲔水纣使胶鬲候周师

即是处也

卷五 第 6a 页 WYG0575-0085c.png

洛水从县西北流注之

洛水从县西北流注之洛水于巩县东径洛汭北对琅邪渚入于河谓之洛

口矣自县西来而北流注河清浊异流皦焉殊别应

㻛灵河赋曰资灵川之遐源出昆崙之神丘涉津洛

之阪泉播九道于中州者也

又东过成皋县北济水从北来注之

河水自洛口又东左径平皋县南又东径怀县南济

水故道之所入与成皋分河河水又径黄马坂北谓

卷五 第 6b 页 WYG0575-0085d.png

之黄马关孙登之去杨骏作书与洛水故人处也河

之黄马关孙登之去杨骏作书与洛水故人处也河水又东径旋门坂北今成皋西大坂者也升涉此坂

而东趋成皋也曹大家东征赋曰望河洛之交流看

成皋之旋门者也河水东径成皋大伾山下尔雅曰

山一成谓之伾许慎吕忱等并以为丘一成也孔安

国以为再成曰伾亦或以为地名非也尚书禹贡曰

过洛汭至大伾者也郑康成曰地喉也沇出伾际矣

然则大伾在河内修武武德之界泲沇之水与荥播

卷五 第 7a 页 WYG0575-0086a.png

泽出入自此然则大伾即是山矣(禹贡锥指曰郑玄云大伾在修武武

泽出入自此然则大伾即是山矣(禹贡锥指曰郑玄云大伾在修武武德之界张揖云成皋县山也汉书音义有臣瓒者以为修武武德无此山也成皋县山又不一成今黎阳

县山临河岂不是大岯乎又曰薛士龙曰大岯山许慎说文今黎阳之黎山是其说不始于臣瓒矣今按

岯□二字说文俱无伾字下引诗以车伾伾伾字下云丘再成者与孔传同并无薛所称语慎有五经异

义或出其中然宋时此书已忘薛何由见且郑康成生于慎后张揖三国魏人可见汉魏时未有指黎山

为大伾者寔臣瓒倡之郦元犹不从从瓒自颖达始此后人胜前人处薛所称疑是徐锴说文系传语出

楚金误为叔重耳又云大岯山在汜县西一里有大涧九曲一名九曲山西去洛口裁四十里非禹贡之

大伾山明甚)伾北即经所谓济水从北来注之者也今泲

卷五 第 7b 页 WYG0575-0086b.png

水自温县入河不于此也所入者奉沟水耳即泲沇

水自温县入河不于此也所入者奉沟水耳即泲沇之故渎矣(禹贡锥指曰济水于武德入河南直成皋今汜水河阴之界是也其后由温县入河

则南直巩县所谓津渠势改不与昔同者也今其故道尽陷河中济水唯从枝津之合湨水者至孟县东

南入河南直孟津县其流益短矣由大禹而来济入河之道凡再变)成皋县之故城在

伾上萦带伾阜绝岸峻周高四十许丈城张翕崄崎

而不平春秋传曰制岩邑也虢叔死焉即东虢也鲁

襄公二年七月晋成公与诸侯会于戚遂成虎牢以

逼郑求平也盖修故耳穆天子传曰天子射鸟猎兽

卷五 第 8a 页 WYG0575-0086c.png

于郑圃命虞人掠林有虎在于葭中天子将至七萃

于郑圃命虞人掠林有虎在于葭中天子将至七萃之士高奔戎生擒虎而献之天子命之为柙畜之东

虞(全氏曰按东虞汉志师古注作东虢是也元和志引此文作东隅)是曰虎牢矣然

则虎牢之名自此始也秦以为关汉乃县之城西北

隅有小城周三里北面列观临河苕苕孤上景明中

言之寿春路直兹邑升眺清远𫝑尽川陆羁途游至

有伤深情河水南对玉门昔汉祖与滕公?出济于

是处也门东对临河侧岸有土穴魏攻北司州刺史

卷五 第 8b 页 WYG0575-0086d.png

毛德祖于虎牢战经二百日不尅城惟一井井深四

毛德祖于虎牢战经二百日不尅城惟一井井深四十丈山势峻峭不容防捍潜作地道取井余顷因公

至彼故往寻之其穴处犹存河水又东合汜水水南

出浮戏山世谓之曰方山也北流东关水出于嵩渚

之山也泉发于层阜之上一源两枝分流泻注世之

石泉水也东流为索水西注为东关水西北流杨兰

水注之水出非山西北流注于东关水又西北清水

入焉水自东浦西流与东关水合而乱流注于汜汜

卷五 第 9a 页 WYG0575-0087a.png

水又北右合石城水水出石城山其山复涧重岭欹

水又北右合石城水水出石城山其山复涧重岭欹叠若城山顶泉流瀑布悬泻下有滥泉东流泄注边

有数十石畦畦有野蔬岩侧石窟数口隐迹存焉而

不知谁所经始也又东北流注于汜水汜水下北合

鄤水水西出娄山至冬则煖故世谓之温泉东北流

径田鄤谷谓之田鄤溪水东流注于汜水汜水又北

径虎牢城东汉破司马欣曹咎于是水之上汜水又

北流注于河征艰赋所谓步汜口之芳草吊周襄之

卷五 第 9b 页 WYG0575-0087b.png

鄙馆者也余按先儒之论周襄所居在颍川襄城县

鄙馆者也余按先儒之论周襄所居在颍川襄城县是乃城名非为水目原夫致谬之由俱以汜郑为名

故也是为爽矣又按郭缘生述征记刘澄之永初记

并言高祖即帝位于是水之阳今不复知旧坛所在

卢湛崔云亦言是矣余按高皇帝受天命于定陶汜

水又不在此也于是求坛故无髣髴矣河水又东径

板城北有津谓之板城渚口河水又东径五龙坞北

临长河坞有五龙祠应劭云昆崙山庙在河南荥阳

卷五 第 10a 页 WYG0575-0087c.png

县疑即此祠所未详

县疑即此祠所未详又东过荥阳县北蒗荡渠出焉

大禹塞荥泽开之以通淮泗即经所谓蒗荡渠也(全氏

曰以荥泽为禹所塞善长之谬极矣一清按禹贡豫州云荥波既猪禹陂水为泽故道元济水注云大禹

塞其淫水则指既猪而言此言禹塞荥泽辞不达意未为大非惟云开之以通淮泗则指鸿沟为禹迹乃

其谬耳)汉平帝之世河汴决坏未及得修汴渠东侵日

月弥广水门故处在河中汉明帝永平十二年议治

汴渠上乃引乐浪人王景问理水形便景陈利害应

卷五 第 10b 页 WYG0575-0087d.png

对敏捷帝甚善之乃赐山海经河渠书禹贡图及以

对敏捷帝甚善之乃赐山海经河渠书禹贡图及以钱帛后作堤发卒数十万诏景与将作谒者王吴共

筑堤防修堨起自荥阳东至千乘海口千有馀里景

乃商度地势凿山开涧防遏冲要疏决壅积十里一

水门更相洄注无渗漏之患明年渠成帝亲巡行诏

滨河郡国置河堤员吏如西京旧制景由是显名王

吴及诸从事者皆增秩一等顺帝阳嘉中又自汴口

以东缘河积石为堰通古渠口咸曰金堤灵帝建宁

卷五 第 11a 页 WYG0575-0088a.png

中又增修石门以遏渠口水盛则通注津耗则辍流

中又增修石门以遏渠口水盛则通注津耗则辍流(禹贡锥指曰司马彪不志河渠东汉以后无可考据赖有水经注存其所叙当时见行之河自京城县长

寿津东径铁邱南至东北径甲下邑北又东北入于海皆东汉以后大河之所行也又曰王景修渠筑堤

自荥阳东至千乘海口千馀里则其所治者即东汉以后大河之经流也而史称汴渠又曰汴渠成始终

皆不言河盖建都洛阳东方之漕全资汴渠故惟此为急河汴分流则运道无患治河所以治汴也自平

帝以后汴流东侵日月益甚建武十年阳武令张汜上言河决积久侵毁济渠漂数十许县是其时济亦

决败矣莽时河入济南千乘则侵济处更多故筑堤自荥阳至千乘海口千馀里永平十三年诏曰河汴

分流复其旧迹陶邱以北渐就坟壤十五年景从驾东巡至无盐帝美其功拜河堤使者赐车马缣钱陶

卷五 第 11b 页 WYG0575-0088b.png

邱今定陶无盐今东平皆济水所经之地也二渠既成则东南之漕由汴入河舳舻千里挽输不绝京师

邱今定陶无盐今东平皆济水所经之地也二渠既成则东南之漕由汴入河舳舻千里挽输不绝京师无匮乏之忧矣又曰武帝疏于讨论执北渎为禹河及哀平之世人始有知禹河之所经者意欲复禹故

道而国事阽危事不可为矣永平上距平帝时仅六十馀岁故道岂遽湮灭而王景治河惟从事汴济盖

当时所急在运道就其便者为之不暇远图耳史称景凿山阜截沟涧防遏冲要疏决壅滞十里立一水

门费以百亿计财力之充裕若是向使讲求禹迹故道而复之则河流归北汴济不劳而治功施到今五

代以降溃溢横流之祸可以免矣惜乎其见不及此也河虽徙自周定王时而东光以下至章武入海犹

是徒骇之故道至王莽时始改从千乘入海而景遂因之禹迹荡然无存君子于此有遗憾焉)河水

又东北径卷之扈亭北春秋左传曰文公七年晋赵

卷五 第 12a 页 WYG0575-0088c.png

盾与诸侯盟于扈竹书纪年晋出公十二年河绝于

盾与诸侯盟于扈竹书纪年晋出公十二年河绝于扈即于是也河水又东径八激堤北汉安帝永初七

年令谒者太山于岑于石门东积石八所皆如小山

以捍冲波谓之八激堤河水又东径卷县北晋楚之

战晋军争济舟中之指可掬楚庄祀河告成而还即

是处也河水又东北径赤岸固北而东北注之

又东北过武德县东沁水从西北来注之

河水自武德县汉献帝延康元年封曹睿为侯国即

卷五 第 12b 页 WYG0575-0088d.png

魏明帝也东至酸枣县西濮水东出焉汉兴三十有

魏明帝也东至酸枣县西濮水东出焉汉兴三十有九年孝文时河决酸枣东溃金堤大发卒塞之故班

固云文堙枣野武作瓠歌谓断此口也今无水河水

又东北通谓之延津石勒之袭刘曜途出于此以河

冰泮为神灵之助号是处为灵昌津昔澹台子羽赍

千金之璧渡河阳侯波起两蛟挟舟子羽曰吾可以

义求不可以威劫操剑斩蛟蛟死波休乃投璧于河

三投而辄跃出乃毁璧而去示无吝意赵建武中造

卷五 第 13a 页 WYG0575-0089a.png

浮桥于津上采石为中济石无大小下辄流去用功

浮桥于津上采石为中济石无大小下辄流去用功百万经年不就石虎亲阅作工沈璧于河明日璧流

渚上波荡上岸遂斩匠而还河水又径东燕县故城

北石济水自北来注之河水于是有棘津之名亦谓

之石济津故南津也春秋僖公二十八年晋将伐曹

曹在卫东假道于卫卫人不许还自南河即此济也

河水于是亦有石济之名晋伐陆浑亦于此渡宋元

嘉中遣辅国将军萧斌率宁朔将军王玄谟北入宣

卷五 第 13b 页 WYG0575-0089b.png

威将军垣护之以水军守石济即此处也(一清按石济资治通

威将军垣护之以水军守石济即此处也(一清按石济资治通鉴作文石津怀帝纪永嘉四年石勒为王瓒所败退屯文石津胡三省曰据帝纪文石津在河北又据永

嘉六年勒自葛陂北行至东燕使孔苌自文石津潜渡枋头取向永船则文石津在东燕之东北祊头之

东南盖济者津渡之名非四渎之济并非常山之石济也)河水又东淇水入焉又

东径遮害亭南汉书沟洫志曰在淇水口东十八里

有金堤堤高一丈自淇口东地稍下堤稍高至遮害

亭高四五丈又有宿胥口旧河水北入处也河水又

东右径滑台城北(一清按何氏焯曰自滑台城北至长寿津皆古漯也胡东樵亦以为

卷五 第 14a 页 WYG0575-0089c.png

然详见河水又东至东光县故城西而北与漳水合下)城有三重中小城谓之

然详见河水又东至东光县故城西而北与漳水合下)城有三重中小城谓之滑台城旧传滑台人自修筑此城因以名焉城即故

郑廪延邑也下有延津春秋传曰孔悝为蒯瞆所逐

载伯姬于平阳行于延津是也(一清按今本左传哀公十六年载伯姬于

平阳而行及西门无于延津字盖郦氏所见之书异矣)廪津南故城即卫之平

阳亭也今时人谓此津为延寿津宋元嘉中右将军

到彦之留建威将军朱修之守此城魏军南伐修之

执节不下其母悲忧一旦乳汁惊出母乃号踊告家

卷五 第 14b 页 WYG0575-0089d.png

人曰吾年老非有乳时今忽如此吾儿必没矣修之

人曰吾年老非有乳时今忽如此吾儿必没矣修之绝援果以其日陷没城故东郡治续汉书曰延熹九

年济阴东郡济北平原河水清襄楷上疏曰春秋注

记未有河清而今有之易乾凿度曰上天将降嘉应

河水先清京房易传曰河水清天下平天垂异地吐

妖民厉疾三者并作而有河清春秋麟不当见而见

孔子书以为异河者诸侯之相清者阳明之徵岂独

诸侯有窥京师也明年宫车晏驾徵解渎侯为汉嗣

卷五 第 15a 页 WYG0575-0090a.png

是为灵帝建宁四年二月河水又清也

是为灵帝建宁四年二月河水又清也又东北过黎阳县南

黎侯国也诗式微黎侯寓于卫是也晋灼曰黎山在

其南河水径其东其山上碑云县取山之名取水之

阳以为名也王莽之黎蒸也今黎山之东北故城盖

黎阳县之故城也山在城西城凭山为基东岨于河

故刘桢黎阳山赋曰南荫黄河左覆金城青坛承祀

高碑颂灵昔慕容元明自邺率众南徙滑台既无舟

卷五 第 15b 页 WYG0575-0090b.png

楫将保黎阳昏而流澌冰合于夜中济讫旦而冰泮

楫将保黎阳昏而流澌冰合于夜中济讫旦而冰泮燕民谓是处为天桥津东岸有故城崄带长河戴延

之谓之逯明垒周二十里言逯明石勒十八骑中之

一城因名焉郭缘生曰城袁绍时筑皆非也余按竹

书纪年梁惠成王十一年郑釐侯使许息来致地平

邱牖户首垣诸邑及郑驰道我取枳道与郑鹿即是

城也今城内有故台尚谓之鹿鸣台又谓之鹿鸣城

王元谟自滑台走鹿鸣者也济取名焉故亦曰鹿鸣

卷五 第 16a 页 WYG0575-0090c.png

津又曰白马济津之东南有白马城卫文公东徙渡

津又曰白马济津之东南有白马城卫文公东徙渡河都之故济取名焉袁绍遣颜良攻东郡太守刘延

于白马关公为曹公斩良以报效即此处也白马县

有韦乡韦城故津亦有韦津之称史记所谓下修武

渡韦津者也河水旧于白马县南泆通濮济黄沟故

苏代说燕曰决白马之口魏无黄济阳竹书纪年梁

惠成王十二年楚师出河冰以水长垣之外者也金

堤既建故渠水断尚谓之白马渎故渎东径鹿鸣城

卷五 第 16b 页 WYG0575-0090d.png

南又东北径白马县之凉城北耆旧传云东郡白马

南又东北径白马县之凉城北耆旧传云东郡白马县之神马亭实中层峙南北二百步东西五十许步

状邱斩城也自外耕耘垦斫削落平尽正南有躔陛

陟上方轨是由西南侧城有神马寺树木修整西去

白马津可二十许里东南距白马县故城可五十里

疑即开山图之所谓白马山也山下常有白马群行

悲鸣则河决驰走则山崩注云山在郑北故郑也所

未详刘澄之云有白马塞孟达登之长叹可谓于川

卷五 第 17a 页 WYG0575-0091a.png

土疏妄矣亭上旧置凉城县治此白马渎又东南径

土疏妄矣亭上旧置凉城县治此白马渎又东南径濮阳县散入濮水所在决会更相通注以成往复也

河水自津东北径凉城县河北有般祠孟氏记云祠

在河中积石为基河水涨盛恒与水齐戴氏西征记

曰今见祠在东岸临河累石为壁其屋宇容身而已

殊似无灵不如孟氏所记将恐言之过也河水又东

北径伍子胥庙南祠在北岸顿丘郡界临侧长河庙

前有碑魏青龙三年立河水又东北为长寿津述征

卷五 第 17b 页 WYG0575-0091b.png

记曰凉城到长寿津六十里

记曰凉城到长寿津六十里河之故渎出焉(禹贡锥指曰按水经东汉人所撰凡称故渎者皆时已无水戚城以下东光以

上河水不至又无他水行其中孟康所云王莽时空者唯此耳故谓之大河故渎其自长寿津以西至宿胥口

为东汉见行之河则叙入河水东光以北至章武为清河漳水之所行则叙入清河漳水并不列大河故渎)

汉书沟洫志曰河之为中国害尤甚故导河自积石

历龙门酾二渠以引其河一则漯川今所流也一则

北渎王莽时空故世俗名是渎为王莽河也(一清按酾史记

河渠书作厮索隐曰汉书作洒史记旧本亦作洒字从水韦昭云疏决为洒字音疏跬反颜师古音山支

卷五 第 18a 页 WYG0575-0091c.png

反然则酾字近本之误耳汉书沟洫志注孟康曰酾分也分其流泄其怒也二渠其一出贝丘西南折者

反然则酾字近本之误耳汉书沟洫志注孟康曰酾分也分其流泄其怒也二渠其一出贝丘西南折者也其一则漯川也河自王莽时遂空唯用漯耳)故渎东北径戚城西春秋哀

公二年晋赵鞅率师纳卫太子蒯瞆于戚宵迷阳虎

曰右河而南必至焉今顿丘卫国县西戚亭是也为

卫之河上邑汉高帝十二年封将军李必为侯国矣

(一清按史记索隐曰戚汉志阙地道记属东海又曰案灌婴传云重泉人李必此云季必误也然则郦注

所引是汉书列传而表亦作季必与史表同汉书百官公卿表元狩四年戚侯李信成为太常即必曾孙

又史记灌婴传索隐曰姚氏云按汉纪桓帝延熙二年追录高祖功臣李必后黄门丞李遂为晋阳关内

卷五 第 18b 页 WYG0575-0091d.png

侯则作李姓者是也又戚是卫邑东海亦有之地理志东海郡戚县注引郑氏曰音忧戚故城在山东滕

侯则作李姓者是也又戚是卫邑东海亦有之地理志东海郡戚县注引郑氏曰音忧戚故城在山东滕县西南五十里本秦县史记曹参尝迁为戚令是也此戚在今开州北七里李必封邑当在东海如小司

马说姚氏察也郑氏德也)故渎又径繁阳县故城东史记赵将廉

颇伐魏繁阳者也北径阴安县故城西汉武帝元朔

五年封卫不疑为侯国故渎又东北径昌乐县故城

东地理志东郡之属县也(一清按汉志东郡有乐昌县后汉省今本作昌乐县

误旧唐书地理志以为晋置昌乐而晋志不载魏书地形志昌乐县太和二十一年分魏置似非汉县)

汉宣帝封王稚君为侯国(一清按褚表乐昌侯王稚君名武平昌侯王长君弟

卷五 第 19a 页 WYG0575-0092a.png

也索隐曰表在汝南按地理志汝南无乐昌盖误證也徐广曰细阳之池阳乡也细阳汝南郡之属县)

也索隐曰表在汝南按地理志汝南无乐昌盖误證也徐广曰细阳之池阳乡也细阳汝南郡之属县)故渎又东北径平邑郭西竹书纪年晋烈公四年(沈氏

曰当作二年)赵城平邑五年田公子居思伐邯郸围平邑

十年齐田肸及邯郸韩举战于平邑邯郸之师败逋

获韩举取平邑新城又东北径元城县故城西北而

至沙丘堰史记曰魏武侯公子元食邑于此故县氏

焉(朱氏谋㙔笺曰公子元食邑于此出汉书地理志应劭注非史记也一清按汉志常山郡元氏县下

师古又引阚骃云赵公子元之封邑故曰元氏史记赵世家惠成王十一年城元氏洪迈容斋随笔疑之

卷五 第 19b 页 WYG0575-0092b.png

曰二邑命名不应相似如此窃谓阚骃十二州志之说多本仲瑗或误以魏为赵师古两引之非矣)郭

曰二邑命名不应相似如此窃谓阚骃十二州志之说多本仲瑗或误以魏为赵师古两引之非矣)郭东有五鹿墟墟之左右多陷城公羊曰袭邑也说曰

袭陷矣郡国志曰五鹿墟故沙鹿有沙亭周穆王丧

盛姬东征舍于五鹿其女叔㛗届此思哭是曰女㛗

之丘为沙鹿之异名也春秋左传僖公十四年沙鹿

崩晋史卜之曰阴为阳雄土火相乘故有沙鹿崩后

六百四十五年宜有圣女兴其齐田乎后王翁孺自

济南徙元城正直其地日月当之王氏为舜后土也

卷五 第 20a 页 WYG0575-0092c.png

汉火也王禁生政君其母梦见月入怀年十八诏入

汉火也王禁生政君其母梦见月入怀年十八诏入太子宫生成帝为元后汉祚道污四世称制故曰火

土相乘而为雄也及崩大夫扬雄作诔曰太阴之精

沙鹿之灵作合于汉配元生成者也汉献帝建安中

袁绍与曹操相袭于官渡绍逼大司农郑元载病随

军届此而卒郡守已下受业者衰绖赴者千馀人元

注五经谶纬候历天文经通于世故范晔赞曰孔书

遂明汉章中辍矣(一清按后汉书赞云元定义乖褒修礼缺孔书遂明汉章中辍是卷

卷五 第 20b 页 WYG0575-0092d.png

曹褒郑元合传故章怀注云中辍谓曹褒礼不行也则汉章句何与于康成乎牵连引之实为词句之累)

曹褒郑元合传故章怀注云中辍谓曹褒礼不行也则汉章句何与于康成乎牵连引之实为词句之累)县北有沙丘堰者(禹贡锥指曰水经以王莽河为禹河故以沙丘堰为禹迹推其意似

谓古河本东行禹作此堰以障之使北而九河自此播焉不遵其道是为降水唐人云河自贵乡县界分

为九道宗此说也然禹河不经元城此堰必非禹所作黄文叔云今澶州临河有鲧堤自黎阳入北至恩

州清河历亭皆有之然则降水者自元城以北堤堨之水是也盖以堰为鲧所作或曰元城为战国魏地

北与赵接壤贾让云堤防之作近起战国壅防百川各以自利齐与赵魏以河为境赵魏濒山齐地卑下

作堤遏水使西泛赵魏赵魏亦为堤以防之沙邱堰疑赵所作以障水使不得北而注于齐魏所谓以邻

国为壑者也全氏曰此下有脱文当补尚书北过降水之故道也十字观下文注云不遵其道曰降是言

卷五 第 21a 页 WYG0575-0093a.png

降水而浊漳水注中论降水曰馆陶北出屯氏河其故道与是明以沙丘堰一带为降水故窃取其义补

降水而浊漳水注中论降水曰馆陶北出屯氏河其故道与是明以沙丘堰一带为降水故窃取其义补此一句一清按全说是也寰宇记魏州大名县下云本汉元城县地水经注云沙丘堰在贵乡今本无之

则知此处有脱误通典魏州治贵乡元城二县贵乡有大河故渎俗曰王莽河魏书地形志司州魏尹贵

乡县天平二年分馆陶置治赵城上去孝昌三年已九年矣道元所不及知元和志云后魏孝文分元城

置方舆纪要云五代志前燕慕容炜置属昌乐郡则是先曾置县旋废复立于天平二年地形志略前著

后殆为疏矣且道元恪守班固汉志魏郡邺县下分注云故大河在东北故大河即大河故渎今注无邺

县是知其缺失多矣东樵不察注文县北有沙丘堰者与下不遵其道曰降义不连属以意测识不亦诬

乎)不遵其道曰降亦曰溃堰障水也至于大陆北播

卷五 第 21b 页 WYG0575-0093b.png

为九河(古文尚书疏證曰按水经注河水篇凡五叙至长寿津而止下便乃大河故渎故渎皆周

为九河(古文尚书疏證曰按水经注河水篇凡五叙至长寿津而止下便乃大河故渎故渎皆周汉以来之新道非禹河故道也然中有至于大陆北播于九河经文及注一段上不与元城县沙丘堰相

次下不与沙丘堰南分屯氏河出焉相次分明经注别有及禹河故道者惜不传耳偶闻于黄子鸿惊曰

某谋水经注三十年从未闻此论参以浊漳水条详北过洚水是禹河自大伾以下至入海处了了然见

于经注或当日有意互见或后人任意错简一清按潜邱既不识县北有沙丘堰者下有脱文又不悟此

九字是注混作经盖水经一书从无直钞禹贡经文之例其审谛犹未精于考核尔)风俗通曰

河播也昔禹治洪水播为九河自此始也禹贡兖州

九河既道谓徒骇太史马颊覆釜胡苏简洁勾盘鬲

卷五 第 22a 页 WYG0575-0093c.png

津也同为逆河郑元曰下尾合曰逆河言相承受矣

津也同为逆河郑元曰下尾合曰逆河言相承受矣盖所润下之势以通河海及齐桓霸世塞广田居同

为一河故自堰以北馆陶瘿陶贝丘鬲般广川信都

东光河间乐成以东城地并存川渎多亡汉世河决

金堤南北离其害议者常欲求九河故迹而穿之未

知其所是以班固云自兹距汉北亡八枝者也(禹贡锥指

曰许商云徒骇在成平漳水即徒骇古之九河并东北出至章武高城柳县之东合为逆河入海及周定

王时河徙自东光南皮浮阳绝八枝而北合徒骇汉人指此为逆河是九河之所同故王莽改勃海郡曰

卷五 第 22b 页 WYG0575-0093d.png

迎河郡南皮县曰迎河亭而其实非也以意度之徒骇大势北行亦迤东八枝太史最北宜最短向南则

迎河郡南皮县曰迎河亭而其实非也以意度之徒骇大势北行亦迤东八枝太史最北宜最短向南则渐加长鬲津最南最长首受大河当在南宫县界也要之九河所在后人率多附会冯逡云九河既灭难

明班固云自兹距汉北亡八枝郦道元云城地并存川渎多亡斯为实录无俟深求)

河之故渎自沙丘堰南分屯氏河出焉

河水故渎东北径发干县故城西又屈径其城北王

莽之所谓戢楯矣汉武帝以大将军卫青破右贤王

功封其子登为侯国大河故渎又东径贝邱县故城

南应劭曰左氏传齐襄公田于贝丘是也余按京相

卷五 第 23a 页 WYG0575-0094a.png

璠杜预并言在博昌即司马彪郡国志所谓贝中聚

璠杜预并言在博昌即司马彪郡国志所谓贝中聚者也应注于此事近违矣大河故渎又东径甘陵县

故城南地理志之所谓厝也王莽改曰厝治者也汉

安帝父孝德皇以太子被废为王薨于此乃其葬地

尊陵曰甘陵桓帝建和元年改曰甘陵县亦取名焉

(一清按是注殊欠分晓续汉志清河国刘昭补注云高帝置桓帝建和二年改为甘陵又云甘陵故厝安

帝更名则是安帝更名厝县为甘陵县而桓帝改清河国为甘陵国也后汉书清河孝王庆传亦云梁冀

恶清河名乃改为甘陵于文当云尊陵曰甘陵县亦取名焉桓帝建和二年改清河国曰甘陵方合)是

卷五 第 23b 页 WYG0575-0094b.png

周之甘泉市地也陵在渎北邱坟高巨虽中经发坏

周之甘泉市地也陵在渎北邱坟高巨虽中经发坏犹若层陵矣世谓之唐侯冢城曰邑城皆非也昔南阳

文叔良以建安中为甘陵丞夜宿水侧赵人兰襄梦

求改葬叔良明循水求棺果于水侧得棺半许落水

叔良顾亲旧曰若闻人传此吾必以为不然遂为移

殡醊而去之大河故渎又东径艾亭城南又东径平

晋城南今城中有浮图五层上有金露盘题云赵建

武八年比释道龙和上竺浮图澄树德劝化兴立神

卷五 第 24a 页 WYG0575-0094c.png

庙浮图以坏露盘盘尚存炜炜有光明大河故渎又

庙浮图以坏露盘盘尚存炜炜有光明大河故渎又东北径灵县故城南王莽之播亭也河水于县别出

为鸣犊河大河故渎又东径鄃县故城东吕后四年

以父婴功封子佗袭为侯国(一清按史记惠景间侯者年表俞侯婴子它袭

功用太中大夫侯谓它袭父功为侯耳汉书高惠高后文功臣表俞侯吕佗可知佗只单名郦注连佗袭

为称盖其误也)王莽更名之曰善陆大河故渎又东径平原

县故城西而北绝屯氏三渎北径绎幕县故城东北

西流径平原鬲县故城西地理志曰鬲津也(一清按汉志云

卷五 第 24b 页 WYG0575-0094d.png

平当以为鬲津)王莽名之曰河平亭故有穷后羿国也应劭

平当以为鬲津)王莽名之曰河平亭故有穷后羿国也应劭曰鬲偃姓咎繇后(全氏曰按先赠公曰有鬲氏当是夏之同姓应氏以为偃姓恐非若

以为有穷之国则竟大谬矣)光武建武十三年封建义将军朱祐

为侯国大河故渎又北径修县故城东又北径安陵

县西本修之安陵乡也地理风俗记曰修县东四十

里有安陵乡故县也又东北至东光县故城西而北

与漳水合(禹贡锥指曰禹酾二渠自黎阳宿胥口始一北流为大河一东为漯川周定王五年

河徙自宿胥口东行漯川右径滑台城又东北径黎阳县南又东北径凉城县又东北为长寿津河至此

卷五 第 25a 页 WYG0575-0095a.png

与漯别行而东北入海水经谓之大河故渎大河故渎东北径戚城西至东光县故城西而北与漳水合

与漯别行而东北入海水经谓之大河故渎大河故渎东北径戚城西至东光县故城西而北与漳水合故城在今东光县东淇水篇云清河自东光县西南又东北右会大河故渎浊漳水篇云漳水自阜城县

故城北又东北径成平县南又东北入清河故大河也大河自宿胥口徙流至成平合漳水复归禹河故

道又东北历浮阳参户平舒至章武入海定王五年岁己未下逮王莽始建国三年辛未而北渎遂空凡

六百七十二岁)一水分大河故渎北出为屯氏河径馆陶县

东东北出汉书沟洫志曰自塞宣防河复北决于馆

陶县分为屯氏河广深与大河等成帝之世河决馆

及东郡金堤上使河堤谒者王延世塞之三十六日

卷五 第 25b 页 WYG0575-0095b.png

河堤成诏以建始五年为河平元年以延世为光禄

河堤成诏以建始五年为河平元年以延世为光禄大夫是水亦断屯氏故渎水之又东北屯氏别河出

焉屯氏别河故渎又东北径信成县张甲河出焉地

理志曰张甲河故渎(一清按汉志分注无故渎字盖道元所加)首受屯氏

别河于信成县者也张甲河故渎北绝清河于广宗

县分为二渎左渎径广宗县故城西又北径建始县

故城东田融(全氏曰按五代志燕太傅长史田融著题书)云赵武帝十二

年立建兴郡治广宗置建始兴德五县𨽻焉左渎又

卷五 第 26a 页 WYG0575-0095c.png

北径经城东缭城西又径南宫县西北注绛渎右渎

北径经城东缭城西又径南宫县西北注绛渎右渎又东北径广宗县故城南又东北径界城亭北又东

北径长乐郡武彊县故城东长乐故信都也晋太康

五年改从今名(一清按长乐郡不见晋志地形志云晋改)又东北径广川

县与屯氏河水故道合又东北径广川县故城西又

东径棘津亭南徐广曰棘津在广川司马彪曰县北

有棘津城吕尚卖食之困疑在此也刘澄之曰谯郡

酂县东北有棘津亭故邑也吕尚所困处也余按春

卷五 第 26b 页 WYG0575-0095d.png

秋左传伐巢克棘入州来无津字杜预春秋释地(全氏

秋左传伐巢克棘入州来无津字杜预春秋释地(全氏曰杭世骏曰杜预书名释例所谓释地特其中一种耳当作释例予谓非也引班书者但云地理志引续

书者或云郡国志莫之非也然则引释例而但云释地庸何伤乎)又言棘亭在酂县

东北亦不云有津字矣而竟不知澄之于何而得是

说然天下以棘为名者多未可咸谓之棘津也又春

秋昭公十七年晋侯使荀吴帅师涉自棘津用牲于

洛遂灭陆浑杜预释地阙而不书服虔曰棘津犹孟

津也徐广晋纪又言石勒自葛陂寇河北袭汲人向

卷五 第 27a 页 WYG0575-0096a.png

冰于枋头济自棘棘津在东郡河内之间田融以为

冰于枋头济自棘棘津在东郡河内之间田融以为即石济南津也虽千古茫昧理世元远遗文逸句容

或可寻沿途隐显方土可验司马迁云吕望东海上

人也老而无遇以钓干周文王又吕望行年五十卖

食棘津七十则屠牛朝歌行年九十身为帝师皇甫

士安云欲隐东海之滨闻文王善养老故入钓于周

今汲水城亦言有吕望隐居处起自东海迄于丰雍

缘其径趣赵魏为密厝之谯宋事为疏矣(一清按名胜志引水

卷五 第 27b 页 WYG0575-0096b.png

经注云清河又东北径枣强县故城西又东北径棘津津上有古台耆旧相传吕望卖浆台疑是清水篇

经注云清河又东北径枣强县故城西又东北径棘津津上有古台耆旧相传吕望卖浆台疑是清水篇注之逸文又司马彪郡国志云清河国广川县故属信都有棘津城刘昭补注云太公吕尚困于棘津城

在琅琊海曲非此城也琅琊国西海县补注引博物记云太公望所出今有东吕乡又钓于棘津其浦尚

存西海县即前汉之海曲县也今莒州日照县是是真所谓东海者矣道元以刘澄之之说为非今观昭

注较郦氏为尤密也)张甲故渎又东北至修县东会清河十三

州志曰张甲河东北至修县(一清按汉志作修分注作蓨颜师古曰音条)

入清漳者也屯氏别河又东枝津出焉东径信成县

故城南又东径清阳县故城南清河郡北魏自清阳

卷五 第 28a 页 WYG0575-0096c.png

徙置也又东北径陵乡南又东北径东武城县故城

徙置也又东北径陵乡南又东北径东武城县故城南又东北径东阳县故城南地理志曰王莽更之曰

胥陵矣俗人谓之高黎郭非也应劭曰东武城东北

三十里(一清按淇水篇注引应劭语作西南七十里两情互异)有陵乡故县也

又东散绝无复津径屯氏别河又东北径清河郡南

又东北径清河故城西汉高帝六年封王吸为侯国

(一清按史表清阳侯王吸索隐曰汉表作清河地理志清阳清河郡之属县也寰宇记云后汉甘陵国除

复为县晋省于厝城西南十七里置清河县魏又移清河县并清河郡于故厝城中又云清阳汉县后汉

卷五 第 28b 页 WYG0575-0096d.png

并入甘陵西晋省甘陵于此置清河郡理清阳县复汉名今注云汉封王吸为清河侯盖用汉表)地

并入甘陵西晋省甘陵于此置清河郡理清阳县复汉名今注云汉封王吸为清河侯盖用汉表)地理风俗志曰甘陵郡东南十七里有清河故城者世

谓之鹊城也(一清按续汉志云甘陵故厝鹊城即厝城之转音师古曰厝音趋亦及)又

东北径绎幕县南分为二渎屯氏别河北渎东径绎

幕县故城南东绝大河故渎又东北径平原县枝津

北出至安陵县遂绝屯氏别河北渎又东北径重平

县故城南应劭曰重合县西南八十里有重平乡故

县也又东北径重合县故城南又东北径定县故城

卷五 第 29a 页 WYG0575-0097a.png

南汉武帝元朔四年封齐孝王子刘成为侯国(一清按成

南汉武帝元朔四年封齐孝王子刘成为侯国(一清按成史汉表皆作越史表云谥敬汉表云谥敷索隐曰说文云敷读如跃今说文敷音芳旡切无跃音疑误也

尝考当作敫字中山靖王子有临乐敫侯光齐太史敫徐广音跃可證也)地理风俗记曰

饶安县东南三十里有定乡城故县也屯氏别河北

渎又东入阳信县今无水又东为咸河东北流径阳

信县故城北地理志勃海之属县也东注于海屯氏

别河南渎自平原东绝大河故渎又径平原县故城

北东北枝津右出东北至安德县界东会商河屯氏

卷五 第 29b 页 WYG0575-0097b.png

别河南渎又东北于平原界又有枝渠右出至安德

别河南渎又东北于平原界又有枝渠右出至安德县遂绝屯氏别河南渎自平原城北首受大河故渎

东出亦通谓之笃马河即地理志所谓平原县有笃

马河东北入海行五百六十里者也东北径安德县

故城西又东北径临齐城南始东齐未宾大魏筑城

以临之故城得其名也又屈径其城东故渎广四十

步又东北径重丘县故城西春秋襄公二十五年秋

同盟于重丘伐齐故也应劭曰安德县北五十里有

卷五 第 30a 页 WYG0575-0097c.png

重丘乡故县也又东北径西平昌县故城北北海有

重丘乡故县也又东北径西平昌县故城北北海有平昌县故加西(一清按汉志有两平昌县一属平原郡一属琅琊郡续志北海国平昌侯

国故属琅琊而平原郡无之平原郡九县数之适合是省并也晋志平原国西平县盖今误本脱去昌字

地形志安德郡平昌县下云二汉晋属平原后汉晋曰西平昌是西平昌之名沿于典午而遂波及于后

汉尔)汉宣帝元康元年封王长君为侯国(沈氏曰汉表是地节四年

善长盖从褚表王长君名无故)故渠川派东入般县为般河盖亦九

河之一道也汉书称公孙瓒破黄巾于般河即此渎

也(一清按当作后汉书又汉志注如淳曰般如面般之般韦昭曰音逋垣反师古曰尔雅说九河云钩

卷五 第 30b 页 WYG0575-0097d.png

般郭璞以为水曲如钩流般桓也然今土俗用如韦之音)又东为白鹿渊水南北

般郭璞以为水曲如钩流般桓也然今土俗用如韦之音)又东为白鹿渊水南北三百步东西千馀步深三丈馀其水冬清而夏浊渟

而不流若夏水洪泛水深五丈方乃通注般渎焉又

径般县故城北王莽更之曰分明也东径乐陵县故

城北地理志曰故都尉治伏琛晏谟言平原邑今分

为郡又东北径阳信县故城南东北入海屯氏河故

渎自别河东径甘陵之信乡县故城南地理志曰顺

帝更名安平(一清按此是应劭注本云信都国明帝更名乐安安帝改曰安平国马彪郡国

卷五 第 31a 页 WYG0575-0098a.png

志安平国故信都延光元年改延光为安帝纪年非顺帝也道元误矣)应劭曰甘陵西

志安平国故信都延光元年改延光为安帝纪年非顺帝也道元误矣)应劭曰甘陵西北十七里有信乡故县也屯氏故渎又东径甘陵县

故城北径灵县北又东北径鄃县与鸣犊河故渎合

上承大河故渎于灵县南地理志曰河水自灵县别

出为鸣犊河者也东北径灵县东东入鄃县而北合

屯氏渎屯氏渎兼鸣犊之称也又东径鄃县故城北

东北合大河故渎谓之灵鸣犊口十三州志曰鸣犊

河东北至脩入屯氏考渎则不至也(一清按汉志魏郡馆陶县下云

卷五 第 31b 页 WYG0575-0098b.png

河水别出为屯氏河东北至章武入海过郡四行千五百里者也沟洫志元帝永光五年河决清河灵鸣

河水别出为屯氏河东北至章武入海过郡四行千五百里者也沟洫志元帝永光五年河决清河灵鸣犊口而屯氏河遂绝盖屯氏河汉世绝后不复流行赖有水经及郦注犹存故道而别河而南北二渎而

张甲河亦得附见否则遗迹罔知名称莫辨如师古所云隋室分祈州县误以为毛氏河乃置毛州之失

也)

又东北右过卫县南又东北过濮阳县北瓠子河出焉

河水东径铁丘南春秋左氏传哀公二年郑罕达帅

师救卫邮无恤御简子卫太子为右登铁上望见郑

师卫太子自投车下即此处也京相璠曰铁丘名也

卷五 第 32a 页 WYG0575-0098c.png

杜预曰在戚河南之北岸有聂城城戚邑也东城有

杜预曰在戚河南之北岸有聂城城戚邑也东城有子路冢河之西岸有竿城郡国志曰卫县有竿城者

也河南有龙渊宫武帝元光中河决濮阳汜郡十六

发卒十万人塞决河起龙渊宫盖武帝起宫于决河

之傍龙渊之侧故曰龙渊宫也河水东北流而径濮

阳县北为濮阳津故城在南与卫县分水城北十里

有瓠河口有金堤宣房堰粤在汉世河决金堤涿郡

王尊自益州刺史迁东郡太守(一清按汉书尊自徐州刺史迁东郡太守

卷五 第 32b 页 WYG0575-0098d.png

非益州也)河水盛溢泛浸瓠子金堤决坏尊躬率民吏投

非益州也)河水盛溢泛浸瓠子金堤决坏尊躬率民吏投沈白马祈水神河伯亲执圭璧请身填堤庐居其上

吏民皆走尊立不动而水波齐足而止公私壮其勇

节河水又东北径卫国县南东为郭口津(黄氏曰郭口一作国

口全氏曰亦作谷口方舆纪要晋太元十年秦符丕与晋将檀元战于谷口胡三省注谷口在枋头西即

此处也汉志河内郡隆虑县国水东至信成入张甲河过郡三行一千八百四十里凡汉志之水大较皆

见于水经注独国水不著蛛丝马迹盖赖此文胡东樵求其详而不得竞以淇水当之非也汉志淇出共

而国出隆虑淇入大河而国入张甲河源流判然水经以淇出隆虑隆虑与共本属接壤或是水源之互

卷五 第 33a 页 WYG0575-0099a.png

见然未可遂以国水当之也东京以后张甲之渎已枯而国水无所考见道元亦遂失之使国水即是淇

见然未可遂以国水当之也东京以后张甲之渎已枯而国水无所考见道元亦遂失之使国水即是淇水则遮害亭上淇已入河矣安得至此又以国口名其津哉)河水又东径鄄城县

北故城在河南一十八里王莽之鄄良也沇州旧治

魏武创业始自于此河上之邑最为峻固晋八王故

事曰东海王越治鄄城城无故自坏七十馀丈越恶

之移治濮阳城南有魏使持节征西将军太尉方城

侯邓艾庙庙南有艾碑秦建元十二年广武将军沇

州刺史关内侯安定彭超立河之南岸有新城宋宁

卷五 第 33b 页 WYG0575-0099b.png

朔将军王玄谟前锋入河所筑也北岸有新台鸿基

朔将军王玄谟前锋入河所筑也北岸有新台鸿基层广高数丈卫宣公所筑新台矣诗齐姜所赋也为

卢关津台东有小城崎岖颓侧台址枕河俗谓之底

阁城疑故关津都尉治也所未详矣河水又东北径

范县之秦亭西春秋经书筑台于秦者也河水又东

北径委粟津大河之北即东武阳县也

左会浮水故渎

故渎上承大河于顿丘县而北出东径繁阳县故城

卷五 第 34a 页 WYG0575-0099c.png

南应劭曰县在繁水之阳张晏曰县有繁渊(一清按汉志注

南应劭曰县在繁水之阳张晏曰县有繁渊(一清按汉志注张晏曰其界为繁渊)春秋襄公二十年经书公与晋侯齐侯盟

于澶渊杜预曰在顿丘县南今名繁渊(一清按春秋有两澶渊襄

二十年盟于澶渊杜预曰澶渊在顿丘县南今名繁汀此卫地又近戚田二十六年传云会于澶渊以讨

卫疆戚田此卫之澶渊也三十年会于澶渊宋灾故许慎说文澶渊水在宋杜预亦云司马彪郡国志沛

国杼秋故属梁有澶渊聚则非此繁汀也)澶渊即繁渊也亦谓之浮水焉

昔魏徙大梁赵以中牟易魏故志曰赵南至浮水繁阳

即是渎也(一清按书叙指南曰水经澶州地名曰龙刍今本无之盖缺失矣)故渎

卷五 第 34b 页 WYG0575-0099d.png

东绝大河故渎东径五鹿之野晋文公受瑰于野人

东绝大河故渎东径五鹿之野晋文公受瑰于野人即是处矣京相璠曰今卫县西北三十里有五鹿城

今属顿丘县(一清按杜预曰卫地有二五鹿一在元城东一在卫县西北寰宇记云元城东

为五鹿墟即重耳乞食处此为五鹿城道元合而一之)浮水故渎又东南径卫

国邑城北故卫公国也汉光武以封周后也又东径

卫国县故城南古斟观应劭曰夏有观扈即此城也

(一清按所谓观扈是五观汉志之畔观与有扈同或曰即太康奸子五人王应麟曰五子述大禹之戒以

作歌岂朱均管蔡比水经本之韦氏之说非也全祖望曰夏时有斟观得无以畔字之形近斟而误乎)

卷五 第 35a 页 WYG0575-0100a.png

竹书纪年梁惠成王二年齐田寿率师伐我围观观

竹书纪年梁惠成王二年齐田寿率师伐我围观观降浮水故渎又东径河牧城而东北出郡国志曰卫

本观故国姚姓有河牧城又东北入东武阳县东入

河

又有漯水出焉

戴延之谓之武水也(一清按困学纪闻曰太史公班孟坚谓禹洒二渠以引其河一

贝邱一漯川李垂导河书曰东为漯川者乃今泉源赤河北出贝邱者乃今王莽故渎而汉塞宣房所行

二渠盖独漯川其一则汉决之起观城入蒲台所谓武河也武河以汉武帝导河北流而得其名)地

卷五 第 35b 页 WYG0575-0100b.png

理志曰漯水出东武阳县(一清按地理志东郡东武阳县下云禹治漯水无出

理志曰漯水出东武阳县(一清按地理志东郡东武阳县下云禹治漯水无出字漯始黎阳宿胥口不仅出此也应劭于平原郡漯阴县注云出东武阳郦盖误以应说为班志也续志

亦云东武阳湿水出皆与班志异)今漯水上承河水于武阳县东南

而北径武阳新城东曹操为东郡所治也引水自东

门石窦北注于堂池池南故基尚存中城内又立一

石台甚大城西门名冰井门门内曲中冰井犹存门

外有故台号武阳台匝台亦有隅雉遗迹河水又东

径武阳县东范县西而东北流也(一清按禹贡锥指曰河自此与漯别

卷五 第 36a 页 WYG0575-0100c.png

东北径东阿茌平等县至千乘入海此自西汉东以迄后魏漯川之源委宋世河决商胡朝城流绝而旧

东北径东阿茌平等县至千乘入海此自西汉东以迄后魏漯川之源委宋世河决商胡朝城流绝而旧迹之存者鲜矣)

又东北过东阿县北

河水于范县东北流为仓亭津述征记曰仓亭津在

范县界去东阿六十里魏土地记曰津在武阳县东

北七十里津河济名也河水又历柯泽春秋左传襄

公十四年卫孙文子败八徒于柯泽者也径东阿县

故城西而东北出流注河水枝津东出谓之邓里渠

卷五 第 36b 页 WYG0575-0100d.png

也

也又东北过茌平县西

河水自邓里渠东北径昌乡亭北径碻磝城西述征

记曰嚣磝津名也自黄河泛舟而渡者皆为津也其

城临水西南崩于河宋元嘉七年到彦之北入拔之

后失至二十七年以王玄谟为宁朔将军前锋入河

平碻磝守之都督刘义恭以沙城不堪守召玄谟令

毁城而还后更城之魏立济州治此也(朱氏谋㙔笺曰玉海引此

卷五 第 37a 页 WYG0575-0101a.png

作魏置镇守名济州关)河水冲其西南隅又崩于河即故茌平

作魏置镇守名济州关)河水冲其西南隅又崩于河即故茌平县也应劭曰茌山名也县在山之平陆故曰茌平也

王莽之功崇矣经曰大河在其西邓里渠历其东(全氏

曰此盖约举瓠子河篇经文)即斯邑也昔石勒之𨽻师欢屯耕于

茌平闻鼓角鞞𩍜之声于是县也而与聊城分河河

水又与邓里渠合水上承大河于东阿县西东径东

阿县故城北故卫邑也应仲瑗曰有西故称东魏封

曹植为侯国(朱氏谋㙔笺曰按魏志曹植自雍邱徙封东阿非侯国也)大城北门

卷五 第 37b 页 WYG0575-0101b.png

内西侧皋上有大井其巨若轮深六七丈岁尝煮胶

内西侧皋上有大井其巨若轮深六七丈岁尝煮胶以贡天府本草所谓阿胶也故世俗有阿井之名县

出佳缯缣故史记云秦昭王服大阿之剑阿缟之衣

也又东北径临邑县与将渠合又北径茌平县东临

邑县故城西北流入于河河水又东北流径四渎津

津西侧岸临河有四渎祠东对四渎口河水东分泲

亦曰泲水受河也然荥口水断石门不通始自是出

东北流径九里与清水合故泲渎也自河入泲自泲

卷五 第 38a 页 WYG0575-0101c.png

入淮自淮达江水径周通故有四渎之名也昔赵(一清

入淮自淮达江水径周通故有四渎之名也昔赵(一清按史记孔子世家及家语赵下当有鞅字或简子二字)杀鸣犊仲尼临河而叹

自是而返曰丘之不济命也夫琴操以为孔子临狄

水而歌云狄水衍兮风扬波船楫颠倒更相加余按

临济故狄也是济所径得其通称也(于氏钦齐乘曰朱子韩文考异曰水

经河水至东阿茌平等县东北流四渎津灌注之河水东分济水受河盖荥口水断石门不通始自是出

与清水合昔赵杀鸣犊孔子临河而叹作歌曰狄之水兮风扬波舟楫颠倒更相加归来归来胡为期临

济故狄也是济所经得其通称详此则是济水自荥泽之下潜流至此四渎津口而复出河又东分一支

卷五 第 38b 页 WYG0575-0101d.png

与之合流以过临济而为狄水然此皆齐地在今济郓之间史记以为孔子自卫将西见赵简子则其道

与之合流以过临济而为狄水然此皆齐地在今济郓之间史记以为孔子自卫将西见赵简子则其道不当出此又不可晓者今姑阙之以俟深于地理者考焉按汉陈留郡平丘县有临济亭故狄也盖济水

出陶丘北南被孟猪北渎注巨野亭临此渎故曰临济春秋时狄人据此因以名焉此水夫子所歌至王

莽时枯竭水经所谓济枯渠注巨野者也其自巨野至四渎津与河合流者乃齐之清河水经所谓得其

通称者是也汉千乘郡别有狄县安帝更名临济唐又别以汉东朝阳县为临济今章丘之临济镇也文

公盖疑于此云)河水又径杨虚县之故城东俗犹谓是城曰

阳城矣河水又径茌平城东城内有故台世谓之时

平城非也盖茌时音相近耳

卷五 第 39a 页 WYG0575-0102a.png

又东北过高唐县东

又东北过高唐县东河水于县漯水注之水自城东北径东武阳县故城

南(一清按此句文义难解盖高唐漯水与东武阳漯水相承而有别禹贡锥指曰汉志东郡东武阳县

下云禹治漯水东北至千乘入海又平原郡高唐县下云桑钦言漯水所出今按禹引河自大伾山西折

而北循大陆东畔入海而漯首受河自黎阳宿胥口始不起东武阳也自周定王五年河徙从宿胥口东

行漯川至长寿津始与漯别其津以西漯水之故道悉为河所占而上游较短矣然河之故渎不经东武

阳亦不经高唐迨汉成帝建始末河决馆陶由东武阳绝漯水而东北至高唐又绝漯水东北至千乘入

海虽尝塞治而故道犹存王莽始建国三年复决于此莽为元城冢墓计不堤塞明帝永平中王景修之

卷五 第 39b 页 WYG0575-0102b.png

遂为大河之经流自是委粟津以西漯水之故道又为河所占上游益短矣漯水一出于东武阳再出于

遂为大河之经流自是委粟津以西漯水之故道又为河所占上游益短矣漯水一出于东武阳再出于高唐据成帝以后言之耳观此益知高唐在东武阳之东北漯水既至高唐不得复经东武阳抑或城东

北上脱去凉字盖河漯分流自凉城长寿津始也)应劭曰县在武水之阳王

莽之武昌也然则漯水亦或武水矣臧洪为东郡太

守治此曹操围张超于雍邱洪以情义请袁绍救之

不许洪与绍绝绍围洪城中无食洪呼吏士曰洪于

大义不得不死诸君无事空受此祸众泣曰何忍舍

明府也男女八千馀人相枕而死洪不屈绍杀洪邑

卷五 第 40a 页 WYG0575-0102c.png

人陈容为丞谓曰宁与臧洪同日死不与将军同日

人陈容为丞谓曰宁与臧洪同日死不与将军同日生绍又杀之士为伤叹今城四周绍围郭犹存水匝

隍堑于城东北合为一渎东北出郭径阳平县之冈

城西郡国志曰阳平县有冈城亭又径阳平县故城

东汉昭帝元年封丞相蔡义为侯国漯水又北绝莘

道城之西北有莘亭春秋桓公十六年卫宣公使伋

使诸齐令盗待于莘伋寿继殒于此京相璠曰今平

原阳平县北一十里有故莘亭道阨限蹊要自卫适

卷五 第 40b 页 WYG0575-0102d.png

齐之道也望新台于河上感二子于宿龄诗人乘舟

齐之道也望新台于河上感二子于宿龄诗人乘舟诚可悲矣今县东有二子庙犹谓之孝祠矣漯水又

东北径乐平县故城东县故清也汉高帝八年封空

中于清(沈氏曰汉表作室中同徐广云一作窒中索隐曰窒中姓也史表作空中脱同字)宣

帝封许广汉少弟翁孙于乐平(沈氏曰褚表作乐平班表作乐成属平氏

与褚表异然则非原之清也一清按此是褚表之缪而道元误承之者汉表乐成侯许延寿翁孙延寿字

也褚少孙以为乐平乐平是霍山封邑非翁孙也详具漳水篇吾于此更有一疑地理志东郡清县师古

注引应劭曰章帝更名乐平夫乐平既始自章帝则何以宣帝时封邑即有此称且班固于外戚恩泽侯

卷五 第 41a 页 WYG0575-0103a.png

霍山封邑明注云东郡则又非他处可知此皆事之不可以臆测者至清本属东郡沈氏云平原亦误也)

霍山封邑明注云东郡则又非他处可知此皆事之不可以臆测者至清本属东郡沈氏云平原亦误也)并为侯国王莽之清治矣汉章帝建初中更从今名

也漯水又北径聊城县故城西城内有金城周匝有

水南门有驰道绝水南出自外泛舟而行矣东门侧

有层台秀出云表鲁仲连所谓还高唐之兵郤聊城

之众者也(一清按寰宇记博州聊城县下云石柱后魏孝文所立为邺东之表水经曰武水东

流从石柱北是也今本无之盖缺失矣)漯水又东北径清河县故城北

地理风俗记曰甘陵故清河清河在南一十七里今

卷五 第 41b 页 WYG0575-0103b.png

于甘陵县故城东南无城以拟之直东二十里有艾

于甘陵县故城东南无城以拟之直东二十里有艾亭城东南四十里有此城疑即清河城也后蛮居之

故世称蛮城也漯水又东北径文乡城东南又东北

径博平县故城南有层台秀上王莽改之曰加睦也

右与黄沟同注川泽黄沟承聊城郭水水泛则津注

水耗则辍流自城东北出径清河城南又东北径摄

城北春秋所谓聊摄以东也俗称郭城非也城东西

三里南北二里东西隅有金城城卑下墟郭尚存左

卷五 第 42a 页 WYG0575-0103c.png

右多坟陇京相璠曰聊城县东北三十里有故摄城

右多坟陇京相璠曰聊城县东北三十里有故摄城今此城西去聊城二十五六里许即摄城者也又东

径文乡城北又东南径王城北魏太常七年安平王

镇平原所筑世谓之王城太和二十三年罢镇立平

原郡治此城也(全氏曰按魏书地形志所谓太平镇者也但据志则以太和十一年分属

济州非二十三年置也盖罢镇在是年而平原之为郡固久矣)黄沟又东北迤左与

漯水隐覆势镇河陆东出于高唐县大河右迤东注

漯水矣地理志桑钦曰漯水出高唐余按竹书穆天

卷五 第 42b 页 WYG0575-0103d.png

子传称丁卯天子自五鹿东征钓于漯水以祭淑人

子传称丁卯天子自五鹿东征钓于漯水以祭淑人是曰祭丘己巳天子东征食马于漯水之上寻其沿

历径趣不得近出高唐也桑氏所言盖津流出次于

所閒也俗以是水上承于河亦谓之源河矣(禹贡锥指曰源

河乃漯之再出者桑钦惟知出此而不知起东武阳则疏矣河既与漯合复分为二漯由漯阴县故城北

河由平原县故城东盖自高唐以西至武阳河在南而漯在北自高唐以东至海则漯在南而河在北矣

今禹城县南有源阳故城唐县则源河之北故名一清按上条经云又有漯水出焉郦以东武阳𨽻之而

汉志则引桑钦之语以为漯出高唐后人犹指水经为桑钦作岂其然乎)漯水又东北径

卷五 第 43a 页 WYG0575-0104a.png

援(一清按汉志作瑗)县故城西王莽之东顺亭也杜预释地

援(一清按汉志作瑗)县故城西王莽之东顺亭也杜预释地曰济南祝阿县西北有援城漯水又径高唐县故城

东昔齐威王使肸子守高唐赵人不敢渔于河即鲁

仲连子谓田巴曰今楚军南阳赵伐高唐者也春秋

左传哀公十年赵鞅帅师伐齐取黎及辕毁高唐之

郭杜预曰辕即援也祝阿县西北有高唐城漯水又

东北径漯阴县故城北县故黎邑也(一清按春秋傅注作犁丘)汉

武帝元光三年封匈奴降王昆邪为侯国王莽更名

卷五 第 43b 页 WYG0575-0104b.png

翼城历北漯阴城南伏琛谓之漯阳城(一清按是注可与下经注

翼城历北漯阴城南伏琛谓之漯阳城(一清按是注可与下经注相参证)南有魏沇州刺史刘岱碑地理风俗记曰平原

漯阴县今巨漯亭是也漯水又东北径著县故城南

(一清按汉志济南郡著县师古曰音竹庶反又音直庶反而韦昭误以蓍龟之蓍字乃音纪咨反失之远

矣)又东北径崔氏城北春秋左传襄公二十七年崔

成请老崔氏者也杜预释地曰济南东朝阳县西北

有崔氏城漯水东北径东朝阳县故城南汉高帝六

年(沈氏曰本表是七年)封都尉华寄为侯国地理风俗记曰南

卷五 第 44a 页 WYG0575-0104c.png

阳有朝阳县故加东地理志曰王莽之修治也(一清按汉

阳有朝阳县故加东地理志曰王莽之修治也(一清按汉志济南郡朝阳县应劭曰在朝水之阳至续志始加东字后汉书耿弇传云从南阳桥济河以渡章怀注

曰朝阳县名属济南郡在朝水之阳城在济北北有漯河在今济州临济县东亦见济水篇注)漯水

又东径汉徵君伏生墓南碑碣尚存以明经为秦博

士秦坑儒士伏生隐焉汉兴教于齐鲁之间文帝撰

五经尚书大传安车徵之年老不行乃使掌故欧阳

生等受尚书于徵君号曰伏生者也漯水又东径邹

平县故城北古邹侯国舜后姚姓也又东北径东邹

卷五 第 44b 页 WYG0575-0104d.png

城北地理志曰千乘郡有东邹县漯水又东北径建

城北地理志曰千乘郡有东邹县漯水又东北径建信县故城北汉高帝七年封娄敬为侯国应劭曰临

泲县西北五十里有建信侯城都尉治故城者也(全氏

曰娄敬以关内侯号建信耳是虚名非实国也故史汉表中俱不列敬封爵而地志亦不称建信县为侯

国然应劭载有建信侯城之名则又何居考汉家关内侯之制不得称国而未尝不有食邑盖敬所食邑

在建信故以名其城焉)漯水又东北径千乘县二城间汉高帝

六年以为千乘郡王莽之建信也章帝建初四年为

王国和帝永元七年改为乐安郡故齐地伏琛曰千

卷五 第 45a 页 WYG0575-0105a.png

乘城在齐城西北一百五十里隔会水即漯水之别

乘城在齐城西北一百五十里隔会水即漯水之别名也又东北为马常坈(一清按马常坈即马车渎见溜水注)坈东西八

十里南北三十里乱河枝流而入于海河海之饶兹

焉为最地理风俗记曰漯水东北至千乘入海河盛

则通津委海水耗则微涓绝流书浮于济漯亦是水

者也(禹贡锥指曰此自西汉末以迄后魏漯川之源委也)

又东北过杨虚县东商河出焉

地理志曰杨虚平原之隶县也(一清按汉志平原郡有楼虚无杨虚齐氏

卷五 第 45b 页 WYG0575-0105b.png

曰楼乃杨之讹当以水经注正之然功臣表元帝封楼虚侯訾顺而范史马武亦封杨虚侯续志无楼虚

曰楼乃杨之讹当以水经注正之然功臣表元帝封楼虚侯訾顺而范史马武亦封杨虚侯续志无楼虚并无杨虚似是明章以后所省楼虚杨虚二名并见汉封抑或原是杨虚后改楼虚东京始建旋复故称

殆乎废并杳尔无闻如以为误殆不然矣)汉景帝四年以封齐悼惠王子

将庐为侯国也(一清按景帝汉表皆作文帝又将庐汉表作将闾注从史表)城在

高唐城之西南经次于此是不比也商河首受河水

亦漯水及泽水所潭也渊而不流世谓之清水自此

虽沙涨填塞厥迹尚存历泽而北俗谓之落里坈径

张公城西又北重源潜发亦曰小漳河商漳声相近

卷五 第 46a 页 WYG0575-0105c.png

故字与读移耳(一清按元和郡县志云汉鸿嘉四年河水泛溢河堤都尉许商凿此河通

故字与读移耳(一清按元和郡县志云汉鸿嘉四年河水泛溢河堤都尉许商凿此河通海故以商为名禹贡锥指曰商河行大河之南漯水之北故次于四渎津之下高唐漯水之上缘道元有

不比之紏也)商河又北径平原县东又径安德县故城南

又东北径平昌县故城南又东径般县故城南又东

径乐陵县故城南汉宣帝地节四年封侍中史子长

为侯国(全氏曰按褚表史子长名高)商河又东径朸乡县故城南

高后八年封齐悼惠王子刘辟光为侯国也(沈氏曰按本表

是文帝四年封)王莽更之曰张乡也应劭曰般县东南六十

卷五 第 46b 页 WYG0575-0105d.png

里有朸乡城故县也沙沟水注之水南出大河之阳

里有朸乡城故县也沙沟水注之水南出大河之阳泉源之不合河者二百步其水北流注商河商河又

东北流径马岭城西北南流屈而东注南转径城东

城在河曲之中东海王越斩汲桑于是城(全氏曰此语出晋书

然其实是并州乞活之田甄田兰所斩非越也)商河又东北径富平县故城

北地理志曰侯国也王莽曰乐安亭应劭曰明帝更

名阚骃曰厌次县本富平侯车骑将军张安世之封

邑非也按汉书昭帝元凤六年封右将军张安世为

卷五 第 47a 页 WYG0575-0106a.png

富平侯薨子延寿嗣国在陈留别邑在魏郡陈留别

富平侯薨子延寿嗣国在陈留别邑在魏郡陈留别邑在魏郡陈留风俗传曰陈留尉氏县安陵乡故富

平县也是乃安世所食矣岁入租千馀万延寿自以

身无功德何堪久居先人大国上书请减户天子以

为有让徙封平原并食一邑户口如故而税减半十

三州志曰明帝永平五年改曰厌次矣按史记高祖

功臣侯者年表高帝六年封元顷为侯国徐广音义

曰汉书作爰类(全氏曰九字注中注)是知厌次旧名非始明帝

卷五 第 47b 页 WYG0575-0106b.png

盖复故耳(一清按小司马云汉志阙盖疏忽之甚耳)县西有东方朔冢冢

盖复故耳(一清按小司马云汉志阙盖疏忽之甚耳)县西有东方朔冢冢侧有祠祠有神验水侧有云城汉武帝元封四年封

齐孝王子刘信为侯国也(一清按索隐曰志属琅琊又史表是元封汉表是元

朔)商河又分为二水南水谓之长丛沟东流倾注于

海(一清按郡国志平原郡鬲县刘昭补注引魏都赋曰县有盖节渊岂即长丛沟乎)沟南海

侧有蒲台台高八丈方二百步三齐略记曰鬲城东

南有蒲台秦始皇东游海上于台下蟠蒲系马至今

岁蒲生萦委若有系状似水杨可以为箭今东去海

卷五 第 48a 页 WYG0575-0106c.png

三十里北水世又谓之百薄渎东北流注于海水矣

三十里北水世又谓之百薄渎东北流注于海水矣(一清按全氏校本于此注下增又东北过高唐县东经文一条予谓非也上文注云城在高唐城之西南

经次于此是不比也则经文杨虚宜在高唐之前矣而下文大河又东北径高唐县故城西当直接前漯

水入海之下缘经之误文义遂乖隔尔)大河又东北径高唐县故城西

春秋左傅襄公十九年齐灵公废太子光而立公子

牙以夙沙卫为少傅齐侯卒崔杼逆光光立杀公子

牙于句渎之邱卫奔高唐以叛京相璠曰本平原县

也齐之西鄙也大河径其西而不出其东经言出东

卷五 第 48b 页 WYG0575-0106d.png

误耳大河又北径张公城临侧河湄魏青州刺史张

误耳大河又北径张公城临侧河湄魏青州刺史张(一清按张下失其名魏青州后魏之东青州也魏书地形志东平原郡梁邹领平原鬲临济茌平广宗高

唐六县属齐州不属青州隋书地理志平原郡平原县下云后魏置东青州未久而废史记正义曰德州

平原县六十里有张公故城水东有津焉俗名张公津恐此平原郡古津也魏书张彝傅曾祖幸位青州

刺史祖准之又为东青州刺史东青州暂置旋废未必更有一张姓者莅其土或即是彝之祖未可知也

以彝贵重故称张公云)治此故世谓之张公城水有津焉名之

曰张公渡河水又北径平原县故城东地理风俗记

曰原博平也故曰平原矣县故平原郡治矣汉高帝

卷五 第 49a 页 WYG0575-0107a.png

六年置王莽改曰河平也晋灼曰齐西有平原河水

六年置王莽改曰河平也晋灼曰齐西有平原河水东北过高唐高唐即平原也故经言河水径高唐县

东非也按地理志曰高唐漯水所出平原则笃马河

导焉明平原非高唐大河不得出其东审矣大河右

溢世谓之甘枣沟水侧多枣故俗取名焉河盛则委

泛水耗则辍流故渎又东北历长堤径漯阴县北东

径著城北东为陂淀渊潭相接世谓之秽野薄河水

又东北径阳阿县故城西汉高帝六年封郎中万䜣

卷五 第 49b 页 WYG0575-0107b.png

为侯国应劭曰漯阴县东南五十里有阳阿乡故县

为侯国应劭曰漯阴县东南五十里有阳阿乡故县也(一清按汉志上党郡有阳阿县非河水径流之地平原郡有阿阳县与漯阴县相近万䜣史汉表皆

无其姓名表有阳河齐侯其石索隐曰县名属上党是知河字误也当作阳阿阳阿与阿阳其文互易因

致混淆汉书孝成皇后傅云属阳阿主家师古曰阳阿平原之县也今俗书阿字为河字又或为河阳皆

后人所妄改耳方舆纪要济南府临邑下云著城在县东南五十里秦县汉书灌婴牧著漯阴平原鬲卢

此即著也漯阴城在县西十里本齐之犁丘邑阿阳城在县南汉县属平原郡后汉省太平寰宇记云阿

阳城在禹城县南七十里汉魏以下却改为阳阿然则阿阳之在平原审矣郦氏既误记阳阿为䜣封邑

而沁水篇注阳阿县下又引卞䜣为證一事两𨽻书成一手隔越不过数卷犹有斯缪信乎撰述之难也

卷五 第 50a 页 WYG0575-0107c.png

已又按䜣封邑宜为阿阳非上党之阳阿阳阿齐侯其石封邑也然䜣名不见于史汉表则以世本汉书

已又按䜣封邑宜为阿阳非上党之阳阿阳阿齐侯其石封邑也然䜣名不见于史汉表则以世本汉书多脱失是以班固云高祖百四十七人今实数之得百三十三人耳䜣亦在失亡之中矣不然道元既记

于此而又笔之沁水篇岂真凿孔造作耶但此篇作万䜣沁水篇又作卞䜣万古省作万与卞字相似不

妨两存其疑义耳)

又东北过漯阳县北

河水自平原左径安德城东而北为鹿角津东北径

般县乐陵朸乡厌次县故城南为厌次河汉安帝永

初二年剧贼毕豪等数百乘船寇平原县令刘雄门

卷五 第 50b 页 WYG0575-0107d.png

下小吏所辅浮舟追至厌次津与贼合战并为贼擒

下小吏所辅浮舟追至厌次津与贼合战并为贼擒辅求代雄豪纵雄于此津辅(一清按辅下有脱文范史刘茂傅豪纵雄而刺

辅贯心洞背即死道元不应没其大节也)可谓孝尽爱敬义极君臣矣河

水右径漯阴县故城北王莽之臣武县也(一清按此北漯阴也

伏琛之所谓漯阳城者也今本汉书脱去漯阳县故并王莽所改臣武之名亦失之又臣武孙潜夫校本

作巨武巨字是也前北漯阴注引地理风俗记云今巨漯亭漯水即武水故新莽有巨武之称)河水

又东北为漯沃津在漯沃县故城南王莽之延亭者

也地理风俗记曰千乘县西北五十里有大河河北

卷五 第 51a 页 WYG0575-0108a.png

有漯沃城故县也魏改为后部亭今俗遂名之曰右

有漯沃城故县也魏改为后部亭今俗遂名之曰右辅城河水又东径千乘县故城北伏琛之所谓千乘

北城者也

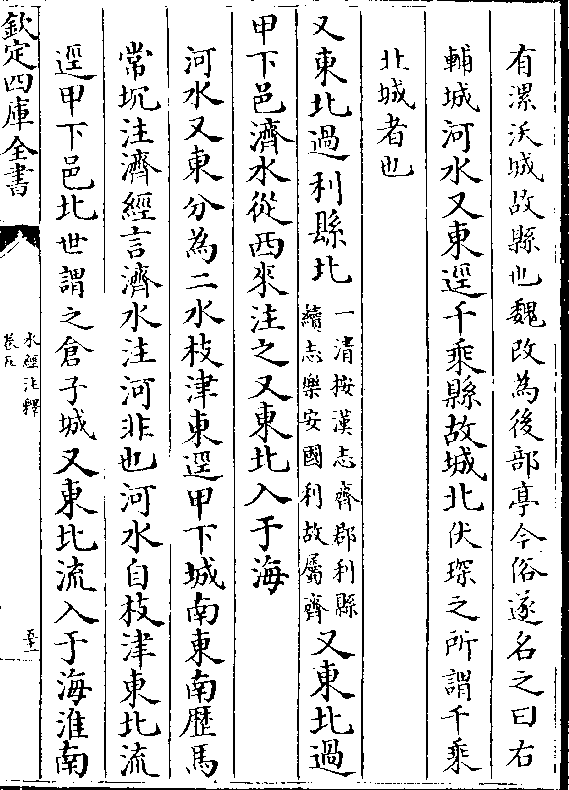

又东北过利县北(一清按汉志齐郡利县续志乐安国利故属齐)又东北过

甲下邑济水从西来注之又东北入于海

河水又东分为二水枝津东径甲下城南东南历马

常坈注济经言济水注河非也河水自枝津东北流

径甲下邑北世谓之仓子城又东北流入于海淮南

卷五 第 51b 页 WYG0575-0108b.png

子曰九折注于海而流不绝者昆崙之输也尚书禹

子曰九折注于海而流不绝者昆崙之输也尚书禹贡曰夹右碣石入于河山海经曰碣石之山绳水出

焉东流注于河河之入海旧在碣石今川流所导非

禹渎也周定王五年河徙故渎故班固曰商竭周移

也又以汉武帝元光二年河徙东郡更注勃海是以

汉司空掾王璜(一清按汉书儒林传琅邪王横平仲傅古文尚书沟洫志亦作王横)言

曰往者天尝连雨东北风海水溢西南出䆮数百里

故张君云(禹贡锥指曰后汉志注禹贡正义并引张氏地理志张氏不知其名岂即所称张君

卷五 第 52a 页 WYG0575-0108c.png

耶程大昌以为张揖按隋书经籍志有魏博士张揖撰广雅二卷而无张氏地理志未审张君是揖否)

耶程大昌以为张揖按隋书经籍志有魏博士张揖撰广雅二卷而无张氏地理志未审张君是揖否)碣石在海中盖沦于海水也(禹贡锥指曰按道元卒于魏孝昌二年岁在丙

午下距齐文宣登碣石之岁天保四年癸酉凡二十八年而文宣所登乃在营州前此未闻营州有碣石

疑是时平州之碣石已亡故假营州临海之一山登之以修故事不然岂有舍此登彼之理自是以后登

碣石者无闻焉妄意推测碣石之亡当在魏齐之世丙午至癸酉二十八年间也)昔燕齐辽

旷分置营州今城届海滨海水北侵城垂沦者半王

璜之言信而有徵碣石入海非无證矣(禹贡锥指曰薛氏曰河入

海处旧在平州石城县东望碣石其后大风逆河皆渐于海旧道湮矣又曰王横曰往者天尝连雨东北

卷五 第 52b 页 WYG0575-0108d.png

风海水溢西南出䆮数百里九河之地已为海所渐矣九河但堙塞耳而横云为海所渐世莫不痛诋之

风海水溢西南出䆮数百里九河之地已为海所渐矣九河但堙塞耳而横云为海所渐世莫不痛诋之百诗独为余言曰九河若作逆河则未为不是余颔之而未有以见其诚然及读薛氏语始知古人先得

我心又曰九河之地为海所渐王横之言诚误若程大昌云郦道元亦谓九河沦苞于海则善长实未之

有也按郦氏三言碣石沦于海中而九河不从横说第五卷河水注云自鬲般东光河间乐成以东城地

并存川渎多亡第十卷漳水注云九河既播八枝代绝遗迹故称往往时存此与许商郑康成所言如出

一口而程氏与碣石连举遂使郦亭负此长冤吁可怪也一清按郦注引王横之言以證碣石沦海而九

河为海之所渐等语槩从删削卓见特识得东樵为之阐明善哉言乎薛氏名季宣字士龙永嘉人宋史

儒林传焦氏经籍志书古文训十六卷薛季宣撰著)

卷五 第 53a 页 WYG0575-0109a.png

卷五 第 53b 页 WYG0575-0109b.png

水经注释卷五