声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十四 第 1a 页 WYG0574-0260a.png

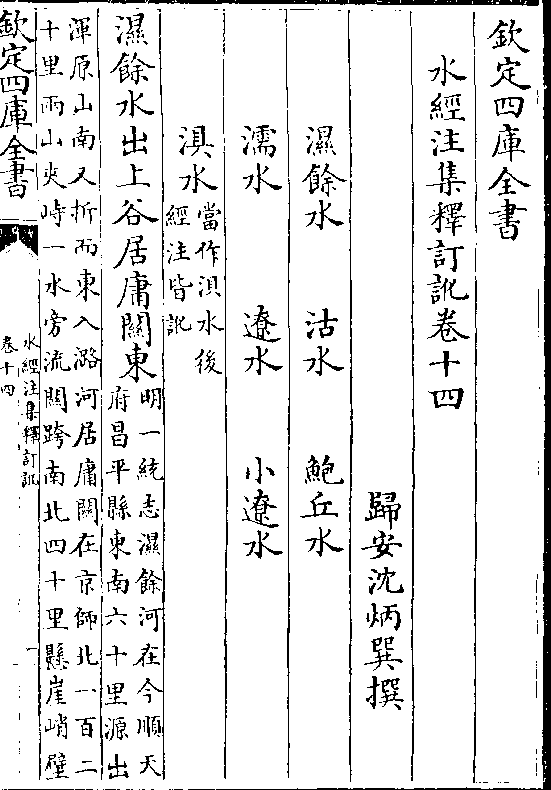

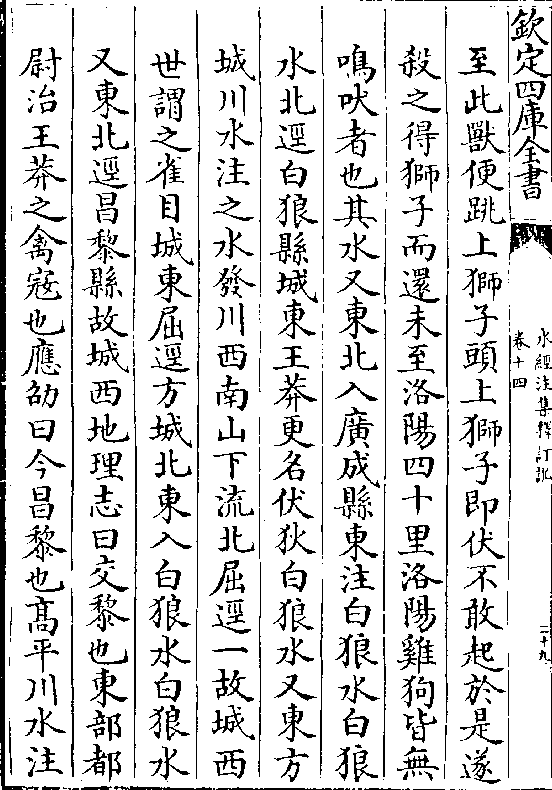

钦定四库全书

钦定四库全书水经注集释订讹卷十四

归安沈炳巽撰

湿馀水 沽水 鲍丘水

濡水 辽水 小辽水

□水(当作浿水后/经注皆讹)

湿馀水出上谷居庸关东(明一统志湿馀河在今顺天/府昌平县东南六十里源出)

(浑原山南又折而东入潞河居庸关在京师北一百二/十里两山夹峙一水旁流关跨南北四十里悬崖峭壁)

卷十四 第 1b 页 WYG0574-0260b.png

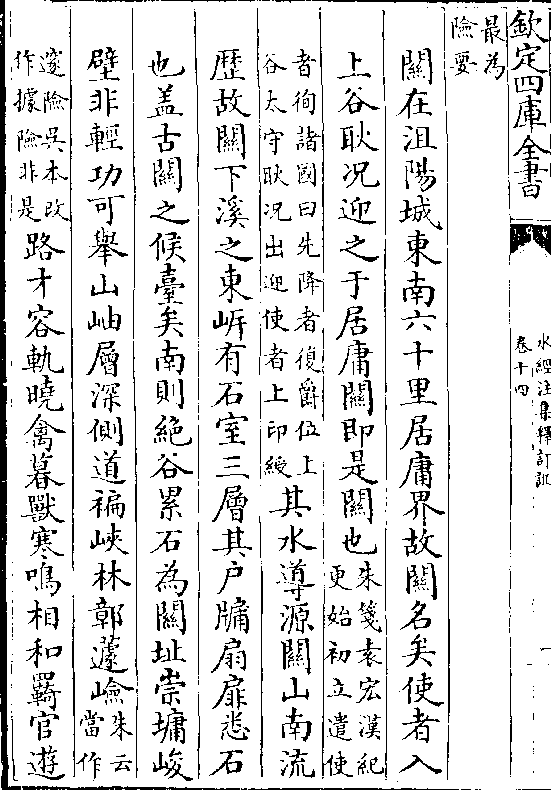

(最为/险要)

(最为/险要)关在沮阳城东南六十里居庸界故关名矣使者入

上谷耿况迎之于居庸关即是关也(朱笺袁宏汉纪/更始初立遣使)

(者徇诸国曰先降者复爵位上/谷太守耿况出迎使者上印绶)其水导源关山南流

历故关下溪之东岸有石室三层其户牖扇扉悉石

也盖古关之候台矣南则绝谷累石为关址崇墉峻

壁非轻功可举山岫层深侧道褊峡林鄣蘧崄(朱云/当作)

(邃险吴本改/作据险非是)路才容轨晓禽暮兽寒鸣相和羁官游

卷十四 第 2a 页 WYG0574-0260c.png

子聆之者莫不伤思矣其水历山南径军都县界又

子聆之者莫不伤思矣其水历山南径军都县界又谓之军都关续汉书曰尚书卢植隐上谷军都山也

其水南流出关谓之下口水流潜伏十许里是也

又东流过军都县南(今为顺天府昌平县/其故城在县东南)又东流过蓟

县北

湿馀水故渎东径军都县故城南又东重源潜发积

而为潭谓之湿馀潭又东流易荆水注之其水导源

西北径千蓼泉亦曰丁蓼水东南流径郁山西谓之

卷十四 第 2b 页 WYG0574-0260d.png

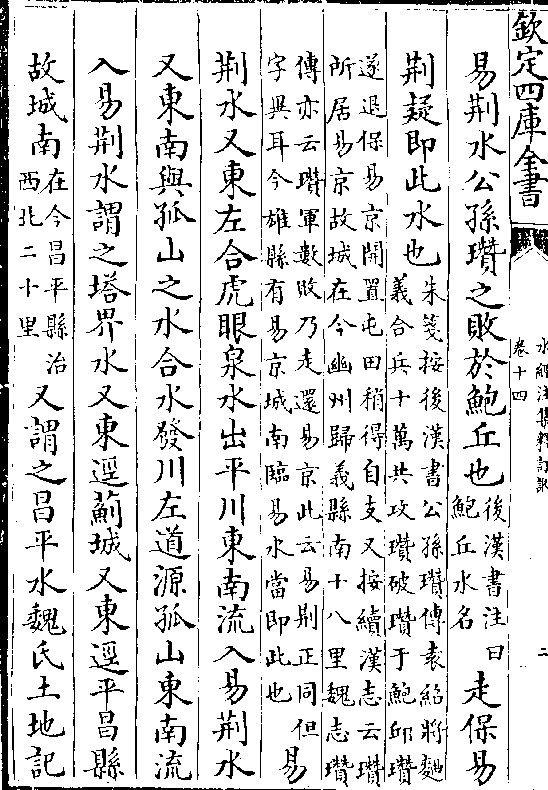

易荆水公孙瓒之败于鲍丘也(后汉书注曰/鲍丘水名)走保易

易荆水公孙瓒之败于鲍丘也(后汉书注曰/鲍丘水名)走保易荆疑即此水也(朱笺按后汉书公孙瓒传袁绍将曲/义合兵十万共攻瓒破瓒于鲍邱瓒)

(遂退保易京开置屯田稍得自支又按续汉志云瓒/所居易京故城在今幽州归义县南十八里魏志瓒)

(传亦云瓒军数败乃走还易京此云易荆正同但/字异耳今雄县有易京城南临易水当即此也)易

荆水又东左合虎眼泉水出平川东南流入易荆水

又东南与孤山之水合水发川左道源孤山东南流

入易荆水谓之塔界水又东径蓟城又东径平昌县

故城南(在今昌平县治/西北二十里)又谓之昌平水魏氏土地记

卷十四 第 3a 页 WYG0574-0261a.png

曰蓟城东北一百四十里有昌平城城西有昌平河

曰蓟城东北一百四十里有昌平城城西有昌平河又东流注湿馀水湿馀水又东南流左合芹城水(朱/云)

(宋本作芹城水注之/芹城在昌平县界)水出北山南径芹城水(水字疑/当作南)

(北等/字)东南流注湿馀水湿馀水又东南流径安乐故

城西(在今密云县/东北五十里)更始使谒者韩鸿北徇承制拜吴

汉为安乐令即此城也

又北屈东南至狐奴县西入于沽河(狐奴城在今顺天/府顺义县狐奴山)

昔彭宠使狐奴令王梁南助光武起兵自是县矣湿

卷十四 第 3b 页 WYG0574-0261b.png

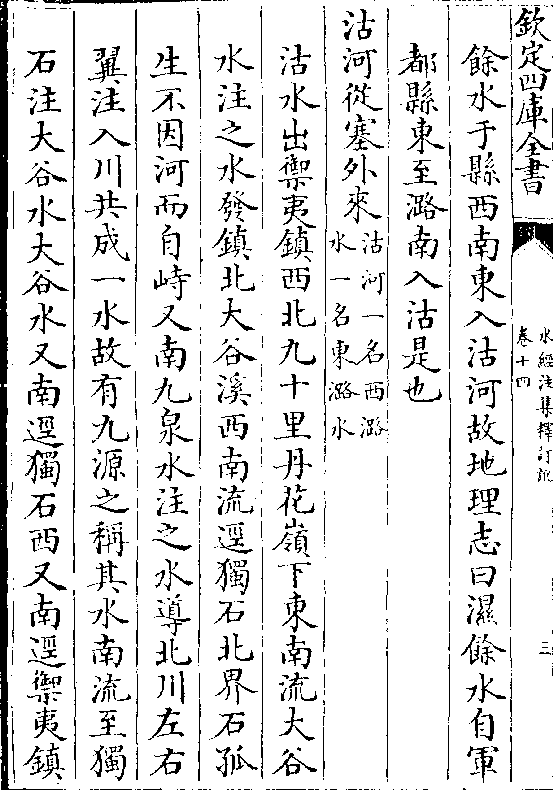

馀水于县西南东入沽河故地理志曰湿馀水自军

馀水于县西南东入沽河故地理志曰湿馀水自军都县东至潞南入沽是也

沽河从塞外来(沽河一名西潞/水一名东潞水)

沽水出禦夷镇西北九十里丹花岭下东南流大谷

水注之水发镇北大谷溪西南流径独石北界石孤

生不因河而自峙又南九泉水注之水导北川左右

翼注入川共成一水故有九源之称其水南流至独

石注大谷水大谷水又南径独石西又南径禦夷镇

卷十四 第 4a 页 WYG0574-0261c.png

城西魏太和中置以捍北狄也又东南尖谷水注之

城西魏太和中置以捍北狄也又东南尖谷水注之水源出镇东北尖溪西南流径镇城东西南流注大

谷水乱流南注沽水又南出峡岸有二城世谓之独

固门以其藉崄凭固易为依据兼壁升耸疏通若门

故得是名也沽水又南左合乾溪水引北川西南径

一故亭东又西南注沽水沽水又西南径赤城东(地/志)

(云赤城乃古蚩尤所居/之处今在直隶万全卫)赵建武年并州刺史王霸为

燕所败退保此城(查十六国春秋及晋书载记俱无/并州刺史王霸并无为燕所败退)

卷十四 第 4b 页 WYG0574-0261d.png

(保赤城之事/岂二书失载)城在山阜之上下抗深隍溪水之名藉

(保赤城之事/岂二书失载)城在山阜之上下抗深隍溪水之名藉以变称故河有赤地(疑当/作城)之号矣沽水又东南与鹊

谷水合有二源南即阳乐水也出且居县(汉志且居/县有乐阳)

(水今云阳/乐恐误)地理志曰水出县东北(汉志作水出/县东南入海)流(疑/漏)

(径/字)大融山小融山(明一统志作大雄/小雄在雄县西)北历女祁县故

城南地理志曰东部都尉治王莽之祁县也世谓之

横水又谓之阳曲河又东南径一故亭又东左与旧

卤水合水之(疑/衍)出西北山东南流径旧卤城北城在

卷十四 第 5a 页 WYG0574-0262a.png

居庸县西北二百里故名云候卤太和中更名禦夷

居庸县西北二百里故名云候卤太和中更名禦夷镇又东南流注阳乐水阳乐水又东南径傍狼山南

(傍字疑衍按明一统志昌平县/西北四十里有狼山疑即此也)山石(一作/白)色特上亭

亭孤立超出群山之表又东南径温泉东泉在山曲

之中又径赤城西屈径其城南东南入赤城河河水

又东南右合高峰水水出高峰戍东南城在山上其

水西南流又屈而东南入沽水沽水又西南流出山

径渔阳县故城西(在今密云/县西南)而南合七度水水出北

卷十四 第 5b 页 WYG0574-0262b.png

山黄颁谷故亦谓之黄颁水东南流注于沽水沽水

山黄颁谷故亦谓之黄颁水东南流注于沽水沽水又南渔水注之水出县东南平地泉流西径渔阳县

故城南考诸地说则无闻所识释(上下疑有/脱文讹字)考地寻

川则有应氏(亦疑有/讹脱)自今城在斯水之阳有符文说

渔阳之名当属此秦发闾左戍渔阳即是城也渔水

又西南入沽水又南与螺山之水合水出渔阳城南

小山魏氏土地记曰城南五里有螺山其水西南入

沽水沽水又南径安乐县故城东晋书地道记曰晋

卷十四 第 6a 页 WYG0574-0262c.png

封刘禅为公国俗谓之西潞水也

封刘禅为公国俗谓之西潞水也南过渔阳狐奴县北西南与湿馀水合为沽河

沽水西南流径狐奴山西又南径狐奴县故城西渔

阳太守张堪于县开稻田教民植种百姓得以殷富

童谣歌曰桑无附枝麦秀两岐张君为政乐不可支

视事八年匈奴不敢犯塞沽水又南阳重沟水注之

出狐奴山南转径狐奴城西王莽之所谓举符也侧

城南注右会沽水沽水又南湿馀水注之沽水又南

卷十四 第 6b 页 WYG0574-0262d.png

左会鲍丘水世所谓东潞也沽水又南径潞县为有

左会鲍丘水世所谓东潞也沽水又南径潞县为有潞名潞河也魏氏土地记曰城西三十里有潞河也

又东南至雍奴县西笥沟

湿水入焉俗谓之合口也又东鲍丘水于县西北而

东出焉(明一统志鲍丘河源自禦夷镇北塞南流径/九庄岭五百馀里径密云城又南合道人溪)

(水至通州未庄村合沽/水经三河县界入泃河)

又东至南泉州县与清河合东入于海清河者𣲖河尾

也

卷十四 第 7a 页 WYG0574-0263a.png

沽河又东南径泉州县故城东王莽之泉调也沽水

沽河又东南径泉州县故城东王莽之泉调也沽水又东南合清河也今无水清湛漳洹𣸦易涞濡沽虖

池同归于海故经曰𣲖河尾也

鲍丘水从塞外来南过渔阳县东

鲍丘水出禦夷北塞中南流径九庄岭东俗谓之大

榆河又南径镇东南九十里西(此句有/讹脱)密云戍西又

南左合道人溪水(在密云县东北石盘峪源/发龙门流径县界入潮河)水北川

南流径孔山西又历密云戍东左合孟广𡶭水水出

卷十四 第 7b 页 WYG0574-0263b.png

𡶭下𡶭甚嶒峻峨峨冠众山之表其水西径孔山南

𡶭下𡶭甚嶒峻峨峨冠众山之表其水西径孔山南上有洞穴开明故土俗以孔山流称𡶭水又西南至

密云戍东西注道人水乱流西南径密云戍城南右

会大榆河有东密云故是城言西矣大榆河又东南

流白杨泉水注之北发白杨溪望虽(二字/疑衍)右注大榆

河又东南龙刍溪水自决注之大榆河又东南径安

州旧渔阳郡之滑盐县南左合县之北溪水水出

县北广长堑南太和中掘此以防北狄其水南流径

卷十四 第 8a 页 WYG0574-0263c.png

滑盐县故城东王莽更名匡德也汉明帝改曰盐田

滑盐县故城东王莽更名匡德也汉明帝改曰盐田右承治(治疑作/沽水)世谓之斛盐城西北去禦夷镇二百

里南注鲍丘水又南径虎县故城东王莽更之曰敦

德也(汉志渔阳郡厗奚县莽曰敦德别无所谓虎县/者孟康曰厗音题或作蹄当是蹄奚讹作虎县)

(耳/)鲍丘水又西南径犷平县故城东王莽之所谓平

犷也又南合三城水水出四里山西径平犷城谓之

三城水又径香陉山上悉生槁本香世故名焉又西

径石窟南窟内宽广行者依焉窟内有水渊而不流

卷十四 第 8b 页 WYG0574-0263d.png

栖薄者取给焉又西北径伏凌山南与石门水合水

栖薄者取给焉又西北径伏凌山南与石门水合水出伏凌山山高峻岩鄣寒深阴崖积雪凝冰夏结事

同离骚峨峨之咏故世人因以名山也水西南流注

之是水有桑谷之名盖沿出桑溪故也又西南径犷

平城东南而右注鲍丘水鲍丘水东南径渔阳郡治

也秦始皇二十二年置王莽更名通路县曰得(得下/漏渔)

(字/)鲍丘水又西南流公孙瓒既害刘虞乌丸思刘氏

之德迎其子和合众十万破瓒于是水之上斩首一

卷十四 第 9a 页 WYG0574-0264a.png

万(后汉书公孙瓒传瓒既破禽刘虞尽有幽州之地/虞从事渔阳鲜于辅等合率州兵欲共报瓒乌桓)

万(后汉书公孙瓒传瓒既破禽刘虞尽有幽州之地/虞从事渔阳鲜于辅等合率州兵欲共报瓒乌桓)(峭王感虞恩德率种人及鲜卑七千馀骑与辅南迎/虞子和与袁绍将曲义合兵十万共攻瓒破瓒于鲍)

(丘斩首二/万馀级)鲍丘水又西南历狐奴城东又西南流注

之于沽河乱流而南

又南过潞县西(今为直/隶通州)

鲍丘水入潞通得鲍丘之称矣高梁水注之首受湿

水于戾陵堰水北有梁山山有燕刺王旦之陵故以

戾陵名堰水自堰枝分东径梁山南又东北径刘靖

卷十四 第 9b 页 WYG0574-0264b.png

碑北其去(朱云宋本/作其词云)魏使持节都督河北道(道字疑/衍分天)

碑北其去(朱云宋本/作其词云)魏使持节都督河北道(道字疑/衍分天)(下为诸道始于唐/魏时无所谓道也)诸军事征北将军建城乡侯沛国

刘靖字文恭(魏志刘馥传馥子靖修广戾渠陵大堨/水溉灌蓟南北三更种稻边民利之)

登梁山以观源流相□(何云□字是八分体或漏原/字又云疑作相隰水以度形)

(𫝑/)以度形势嘉武安之通渠美秦民之殷富乃使帐

下督丁鸿军士千人以嘉平二年立堨(朱笺洛阳记云/千金堨旧堰谷)

(水积石/为堰也)于水道高梁河造戻陵堨开车箱渠其堨表

云高梁河水者出自并州黄河之别源时长岸峻固

卷十四 第 10a 页 WYG0574-0264c.png

直截中流积石笼以为主堨高一丈东西长三十丈南

直截中流积石笼以为主堨高一丈东西长三十丈南北广七十馀步依北岸立水门门广四丈立水(朱云水/下漏堨)

(长二/字)十丈山川(宋本/作水)暴戾则乘堨东下平流守常则自

门北入灌田岁二千顷凡所封地百馀万亩至景元三

年辛酉(按景元是曹魏陈留王奂年号但奂系/庚辰元三年当是壬午今云辛酉误)诏书以

民食转广陆废不赡遣谒者樊晨更制水门限田千顷

刻地四千三百一十六顷出给郡县改定田五千九百

三十顷水流乘车箱渠自蓟西北径昌平东尽渔阳潞

卷十四 第 10b 页 WYG0574-0264d.png

县凡所润舍(宋本/作合)四五百里所灌田万有馀顷高下

县凡所润舍(宋本/作合)四五百里所灌田万有馀顷高下孔济原隰厎平疏之斯溉决之斯散导渠口以为涛

门洒淲池以为甘泽施加于当时敷被于后世晋元

康四年君少子骁骑将军平乡侯弘受命使持节监

幽州诸军事领护乌丸校尉宁朔将军堨立积三十

六载至五年夏六月洪水暴出毁损四分之三乘(疑/误)

北岸七十馀丈上渠车箱(疑当作/车箱渠)所在漫溢追惟前

立堨之勋亲临山川指授规略命司马关内侯逢恽

卷十四 第 11a 页 WYG0574-0265a.png

内外将士二千人起长岸立石渠修立堨治水门门

内外将士二千人起长岸立石渠修立堨治水门门广四丈立水(疑漏/堨字)五尺兴复载利通塞之宜准遵旧

制凡用功四万有馀焉诸部王侯不召而自至襁负

而(疑漏/趋字)事者盖数千人诗载经始勿亟易称民忘其

劳斯之谓乎于是二府文武之士感秦国思郑渠之

绩魏人置豹祀之义乃遐慕仁政追述成功元康五

年十月十一日刋石立表以纪勋烈并记堨制度永

为后式焉事见其碑辞又东南流蓟县北又东至潞

卷十四 第 11b 页 WYG0574-0265b.png

县注于鲍丘之水又南径潞县故城西王莽之通潞

县注于鲍丘之水又南径潞县故城西王莽之通潞亭也汉光武遣吴汉耿弇等破铜马五幡于潞东谓

是县也屈而东南流径潞城南世祖拜彭宠为渔阳

太守治此宠叛光武遣游击将军邓隆伐之军于是

水之南光武策其必败果为宠所破遗壁故垒存焉

鲍丘水又东南入夏泽泽南纡曲渚一十馀里北佩

谦泽𦕈望无限也(谦泽当作谏泽/无限当作无垠)

又南至雍奴县北屈东入于海

卷十四 第 12a 页 WYG0574-0265c.png

鲍丘水自雍奴县故城西北旧分笥沟水东出合笥

鲍丘水自雍奴县故城西北旧分笥沟水东出合笥沟断众川东注混同一渎东径其县北又东与泃河

合(明一统志泃河自平谷县界/经三河县北至宝坁县境)水出右北平无终县

(今为顺天/府玉田县)西山白杨谷西北流径平谷县(今属顺/天府)屈

西南流独乐水入焉水出北抱犊固南径平谷县故

城东后汉建武元年光武遣十二将追大枪五幡及

平谷大破之于是县也(朱笺引袁宏汉纪曰光武遣/吴汉率耿弇陈俊马武等十)

(二将军追战于潞/东及平谷大破之)其水南流入于泃泃水又东左合

卷十四 第 12b 页 WYG0574-0265d.png

盘山水水出山上其山峻崄人迹罕交去山三十里

盘山水水出山上其山峻崄人迹罕交去山三十里许望山上水可高二十馀里素湍皓然颓波历溪沿

流而下自西北转注于泃水泃水又东南径平谷(原/本)

(漏/)县故城(平谷故城在/今辽州北)东南与洳河会(明一统志洳/河源自密云)

(县石饿山经三河县东/南平谷故城入泃河)水出北山山在蹄奚县故城

东南东南流径博陆故城北又屈径其城东世谓之

平陆城非也汉武帝封玺书封大司马霍光为侯国

(汉书外戚恩泽侯表霍光于昭帝/始元二年封今云武帝从光传也)文颖曰博大陆平

卷十四 第 13a 页 WYG0574-0266a.png

取其嘉名而无其县食邑北海河东薛(按史表注/无薛字)瓒

取其嘉名而无其县食邑北海河东薛(按史表注/无薛字)瓒曰按渔阳有博陆城谓此也今在居山之阳处平陆

之上匝带川流面据四水文氏所谓无县目(宋本/作有)嘉

美名也洳水又东南流径平谷县故城西而东南流

注于渠(疑/衍)泃河泃河又南径紻城东而南合五百沟

水水出七山(别本作/匕山)北东径平谷县之紻城南东入

于泃河泃河又东南径临河城北屈而历其城东侧

城南出竹书纪年梁惠成王十六年齐师及燕战于

卷十四 第 13b 页 WYG0574-0266b.png

泃水齐师遁即是水也泃水又南入鲍丘水又东合

泃水齐师遁即是水也泃水又南入鲍丘水又东合泉州渠口故渎上承宰池水于泉州县故以泉州为

名北径泉州县东又北径雍奴县东西去雍奴故城

一百二十里自虖池北入其下历水泽一百八十里

入鲍丘河谓之泉州口陈寿魏志曰曹太祖以踏(当/作)

(蹋/)顿扰边公将征之从泃口凿渠径雍奴泉州以通

河海者也(魏志辽西单于蹋顿尤强数入为害公将/征之凿渠自滹沱入𣲖水名平虏渠又从)

(泃河口凿入潞河/名泉州渠以通海)合(疑作/今)无水鲍丘水又东庾水注

卷十四 第 14a 页 WYG0574-0266c.png

之水出右北平徐无县北塞中而南流历徐无山(在/玉)

之水出右北平徐无县北塞中而南流历徐无山(在/玉)(田县东北二十/里有田畴宅)得黑牛谷水又得沙谷水并西出山

东流注庾水昔田子泰避难居之众至五千家(魏志/田畴)

(子泰右北平无终人也初为刘虞所辟及虞为公孙/瓒所害遂率宗族他附从数百人扫地而盟曰君仇)

(不报吾何可以立于世遂入徐无山中营深险平敞/地而居躬耕以养父母百姓归之数年间至五百馀)

(家/)开山图曰山出不炭(当作/灰)之木生火之石案注云

其木色黑似炭而无叶有石赤色如丹以一石相磨

则火发以然无火可以终身(宋本作以然无灰/之木可以终身)今则

卷十四 第 14b 页 WYG0574-0266d.png

无之其水又径徐无县故城东王莽之北顺亭魏氏

无之其水又径徐无县故城东王莽之北顺亭魏氏土地记曰右北平城东北一百一十里有徐无城其

水又西南与周卢溪水合水出徐无山东南流注庾

水庾(庾下当/有水字)又西南流灅水注之水出右北平后靡

县王莽之后靡也(汉志右北平郡俊靡县/莽曰俊靡今云后靡误)东南流世

谓之车軬水又东南流与温泉水合水出北山溪即

温源也养疾者不能渗(与澡/同)其炎漂以其过灼故魏

氏土地记曰徐无城东有温汤即此也其水南流百

卷十四 第 15a 页 WYG0574-0267a.png

步便伏流入于地下水盛则通注灅水又东南径石

步便伏流入于地下水盛则通注灅水又东南径石门峡山之高崭绝壁立洞开俗谓之石门口汉中平

四年渔阳张纯反杀右北平太守刘政辽东太守阳

终中平五年遣中郎将孟益率公孙瓒讨纯战于石

门大破之(后汉书灵帝纪中平四年渔阳人张纯与/同郡张举举兵叛攻杀右北平太守刘政)

(辽东太守阳终获乌桓校尉公綦稠等举自称天子/寇幽冀二州四年九月遣中郎将孟益率骑都尉公)

(孙瓒讨渔阳贼张纯等十一月公/孙瓒与张纯战于石门大破之)灅水又东南流谓

之北黄水又屈而为南黄水又西南径无终山(在今/玉田)

卷十四 第 15b 页 WYG0574-0267b.png

(县西北/三十里)即帛仲理所合神丹处也又于是山作金五

(县西北/三十里)即帛仲理所合神丹处也又于是山作金五千斤以救百姓山有阳翁伯玉田在县西北有阳公

坛社即阳公之故居也搜神记曰雍伯雒阳人至性

笃孝父母终没葬之于无终山山高八十里而上无

水雍伯置饮焉有人就饮与石一斗令种之玉生其

田北平徐氏有女雍伯求之要以白璧一双媒者致

命伯至玉田求得五双徐氏妻之遂即嫁(嫁疑/作家)焉阳

氏谱叙言翁伯是周景王之孙食采阳樊春秋之末

卷十四 第 16a 页 WYG0574-0267c.png

爰宅无终因阳樊而易氏焉爱仁(宋本/作人)博施天祚玉

爰宅无终因阳樊而易氏焉爱仁(宋本/作人)博施天祚玉田其碑文云居于县北六十里翁同之山后路徙于

西山之下阳公又迁焉而受玉田之赐情不好宝玉

田自去今犹谓之为玉田阳干宝曰于种石处四角

作大石柱各一丈中央一顷之地名曰玉田至今相

传云玉田之揭起于此矣而今不知所在同之谱叙

自去文矣蓝水注之水出北山东屈而南流径无终

县故城东故城(衍/)无终子国也春秋襄公十四年(按/左)

卷十四 第 16b 页 WYG0574-0267d.png

(传无终子云云是襄/四年今云十四年误)无终子嘉父使孟乐如晋因魏

(传无终子云云是襄/四年今云十四年误)无终子嘉父使孟乐如晋因魏绛纳虎豹之皮请和诸戎是也故燕地矣秦始皇二

十二年灭燕置右北平郡治此王莽之所谓北顺也

汉世李广为郡出遇伏石谓虎也射之没羽此处矣

魏氏土地记曰右北平城西北百三十里有无终城

(日知录云水经注言右北平郡西北一百三十里有/无终城非也考右北平郡前汉治平刚后汉治土垠)

(郦氏所引魏土地记曰蓟城东北三百里有右北平/城此后汉所治之土垠而平刚则在卢龙塞外三四)

(百里乃武帝时郡治李广所守今之塞外其不在土/垠明矣今郦氏以土垠之右北平为李广射石似误)

卷十四 第 17a 页 WYG0574-0268a.png

(盖太史公所述本无其地必欲/指一卷之石以当之不已惑乎)其水又南入灅水灅

(盖太史公所述本无其地必欲/指一卷之石以当之不已惑乎)其水又南入灅水灅水又西南入于庾水地理志曰灅水出俊靡县南至

无终东入庾水庾水世亦谓之为柘水也南径燕山

上悬岩之侧有石鼓去地百馀丈望若数百石囷有

石梁贯之鼓之东南有石人援桴状同击势耆旧言

燕山石鼓鸣则土有兵庾水又南径北平城西而南

入鲍丘水谓之柘口鲍丘水又东径右北平郡故城

南魏氏土地记曰蓟城东北三百里有右北平城鲍

卷十四 第 17b 页 WYG0574-0268b.png

丘水又东巨梁水注之水出土垠县北陈宫山西南

丘水又东巨梁水注之水出土垠县北陈宫山西南流径观鸡山(在密云县东北/一百八十里)谓之观鸡水水东有观

鸡寺寺内起大堂甚高广可容千僧下悉结石为之

上加涂暨(暨当作塈书梓材云若作室/家既勤垣墉惟其涂塈茨)基内疏通枝

经脉散基侧室外四出㸑火炎势内流一堂尽温盖

以此土寒严霜气肃猛出家沙门率皆贫薄施主虑

阙道业故崇斯构是以志道者多栖托焉其水又西

南流又(宋本/作右)合区落水出县北山东南流入巨梁水

卷十四 第 18a 页 WYG0574-0268c.png

巨梁水又西径土垠县故城西左会寒渡水水出县

巨梁水又西径土垠县故城西左会寒渡水水出县东北西南流至县右注梁河梁河又南涧于水注之

水出东北山西南流径土垠县故城东(在今永平/府西南)西

南流入巨梁水又东南右合五里水水发北平城东

北五里山故世以五里名沟一名田继泉西流南屈

径北平城东东南流注巨梁河乱流入于鲍丘水巨

梁自是水之南极虖池西至泉州雍奴东极于海谓

之雍奴薮其泽野有九十九淀校流条右(当作枝/流条谷)往

卷十四 第 18b 页 WYG0574-0268d.png

往径通非惟梁河鲍丘归海者也

往径通非惟梁河鲍丘归海者也濡水从塞外来东南过辽西令支县北(今为直隶永/平府迁安县)

濡水出禦夷镇东南其水二源双引夹山西北流出

山合成一川又西北径禦夷故城东镇北百四十里

北流在道(何氏云/道字疑)则连泉水注之出故城东西北流

径故城南又西北径渌水池南其水渊而不流其水

又西屈而北流又东径故城北连结两池沼谓之连

泉浦又东北注难河难河右则汗水入焉水出东坞

卷十四 第 19a 页 WYG0574-0269a.png

南西北流径沙野南北人名之曰沙镇东北二百三

南西北流径沙野南北人名之曰沙镇东北二百三十里西北入难河濡难声相近狄俗语讹耳濡水又

北径沙野西又北径箕安山东屈而东北流径沙野

北东北流径林山北水北有池潭而不流濡水又东

北流径孤山南(明一统志在山/海卫南六里)东北流吕泉水注之

水出吕泉坞西东南流屈而东径坞南东北流三泉

水注之其源三泉雁次合为一水镇东北四百里东

南注吕泉水吕泉水又东径孤山北又东北逆流水

卷十四 第 19b 页 WYG0574-0269b.png

注之水出东南导泉西流右屈而东北注木林山水

注之水出东南导泉西流右屈而东北注木林山水会之水出山南东注逆水乱流东北注濡河濡河又

东盘泉入焉水自西北东南流注濡河濡河又东南

水流回曲谓之曲河镇东北三百里又东出峡入安

州界东南流径渔阳白檀县故城地理志曰濡水出

县北蛮汉景帝诏李广曰将军其帅师东辕弭节白

檀者也又东南流右与要水合(明一统志要水源自/关外三川经密云东)

(北入/潮河)水出塞外三川并导谓之大要水也东南流径

卷十四 第 20a 页 WYG0574-0269c.png

要阳县故城东本都尉治王莽更之曰要术矣要水

要阳县故城东本都尉治王莽更之曰要术矣要水又东南流径白檀县而东南流入于濡濡水又东而

南索头水注之水北流南径广阳侨郡西魏分右北

平置今安州治又南流注于濡濡水又东南流武列

水入焉其水三川𣲖合西源右为溪水亦曰西藏水

东南流出溪与蟠泉水合泉发州东十五里东流九

十里东注西藏水西藏水又西南流东藏水注之水

出东溪一曰东藏水西南流出谷与中藏水合水导

卷十四 第 20b 页 WYG0574-0269d.png

中溪南流出谷南注东藏水故目其川曰三藏川水

中溪南流出谷南注东藏水故目其川曰三藏川水曰三藏水东藏水又南又入西藏水乱流右会龙泉

水水出东山下渊深不测其水西南流注于三藏水

三藏水又西南流与龙刍水合而出于龙刍之溪东

流入藏水又东南流径列溪谓之武列水东南历石

□下在层峦之上有孤石云举临崖危峻可高百馀

刃牧守所径命选练之士弯弧矢无能届其崇标者

其水东合流入濡濡水又东南五渡水注之水北出

卷十四 第 21a 页 WYG0574-0270a.png

安乐县丁原山南流径其县故城西本三会城也其

安乐县丁原山南流径其县故城西本三会城也其水南入五渡塘于其川流纡曲溯涉者频济故川塘

取名矣又南流注于濡濡水又与高石水合水东出

安乐县东山西流历川(衍/)三会城南西入五渡川下

注濡水濡水又东南径卢龙塞(在今永/平府)塞道自无终

县东出渡濡水向林兰陉东至清陉卢龙之崄峻坂

萦折故有九峥之名矣燕景昭元玺二年遣将军步

浑治卢龙其道(其道误别/本作塞道)焚山刋石令通方轨刻石

卷十四 第 21b 页 WYG0574-0270b.png

岭上以记事功(按元玺乃前燕慕容儶伪号但十六/国春秋及晋书载记俱无遣步浑治)

岭上以记事功(按元玺乃前燕慕容儶伪号但十六/国春秋及晋书载记俱无遣步浑治)(卢龙事景昭乃/慕容俊伪谥)其铭尚存而庾泉之注扬都赋(黄本/作庾)

(泉固误朱本改作杲亦误当作庾阐盖仲初阐字也/按晋书文苑传庾阐字仲初颍川鄢陵人好学九岁)

(能属文尝作扬都赋为世所重据此/则当作阐明矣注亦疑误或当作著)言卢龙山在平

罡城北殊为孟浪远失事实余按卢龙东越清泾至

凡城二百许里自凡城东北出趣平罡故城可百八

十里向黄龙则五百里故陈寿魏志田畴引军出卢

龙塞堑山堙谷五百馀里径白檀历平罡登白狼望

卷十四 第 22a 页 WYG0574-0270c.png

柳城平罡在卢龙东北远矣而仲初言在南非也濡

柳城平罡在卢龙东北远矣而仲初言在南非也濡水又东南径卢龙故城(卢龙县今为永平/府汉之肥如县也)东汉建安

十二年魏武征蹋顿所筑也濡水又南黄洛水注之

水北出卢龙山南流入于濡濡水又东南水名(水名/误宋)

(本作洛水又合焉/疑当作润水合焉)合焉水出卢龙塞西南流注濡水

又合屈而注得去润水又会敖水二水并自卢龙西

注濡水又东南流径令支县故城东(在今永平府/卢龙县东)王

莽之民亭也(民亭误汉志/莽曰令氏亭)秦始皇二十二年分燕置

卷十四 第 22b 页 WYG0574-0270d.png

辽西郡令支县焉(当作/隶焉)魏氏土地记曰肥如城(今在/卢龙)

辽西郡令支县焉(当作/隶焉)魏氏土地记曰肥如城(今在/卢龙)县西十里有濡水南流注径孤竹城西右合玄水也

谓之小濡水非也水出肥如东北玄溪西南流径其

县东东屈南转西回径肥如县故城南俗又谓肥如

水非也故城肥子国应劭曰晋灭肥肥子奔燕燕封

于此故曰肥如也汉高帝六年封蔡寅为侯国西南

流右会卢水水出县东北沮溪南流谓之大沮水(在/今)

(永平府城北有二渠一曰小沮水/一曰大沮水下流相合入于滦河)又南左合阳乐水

卷十四 第 23a 页 WYG0574-0271a.png

水出东北阳乐县地理风俗记曰阳乐故燕也辽西

水出东北阳乐县地理风俗记曰阳乐故燕也辽西郡治秦始皇二十二年置魏氏土地记曰海阳城西

南有阳乐城其水又西南入于沮水谓之阳口沮水

又西南小沮水注之水发冷溪世谓之冷池又南得

温泉水口注之出东北温溪自溪西南流入于小沮

水小沮水又南流与大沮水合而为卢水也桑钦说

卢子之书言晋既灭肥迁其族于卢水卢水有二渠

号小沮大沮合而入于玄水卢水又南与温水合水

卷十四 第 23b 页 WYG0574-0271b.png

出肥如城北西流注于玄水地理志曰卢水又南入

出肥如城北西流注于玄水地理志曰卢水又南入玄水玄水又西南径孤竹城北西入濡水故地理志

曰玄水东入濡盖自东而注也地理志曰令支有孤

竹故城孤竹国也史记曰孤竹君之二子伯夷叔齐

让国于此而饿死于首阳汉灵帝时辽西太守廉翻

梦人谓己曰余孤竹君之子伯夷之弟辽海漂吾棺

椁闻君仁善愿见藏覆明日视之水上有浮棺矣(矣/宋)

(本作/吏)嗤笑者皆无疾而死于是改葬之晋书地道志

卷十四 第 24a 页 WYG0574-0271c.png

曰辽西人见辽水有浮棺欲破之语曰我孤竹君也

曰辽西人见辽水有浮棺欲破之语曰我孤竹君也汝破我何为因为立祠焉祠在山上城在山侧肥如

县南十二里水之会也

又东南过海阳县西南入于海

濡水自孤竹城(在今永平府城/西一十五里)东南径主乡北瓠沟

水注之出城东南东流注濡水濡水又径牧城南分

为二水北水枝出世谓之小濡水也东径乐安亭北

东南入海濡水东南流径乐安亭南东与新河故渎

卷十四 第 24b 页 WYG0574-0271d.png

合自雍奴县承鲍丘水东出谓之盐关口魏太祖征

合自雍奴县承鲍丘水东出谓之盐关口魏太祖征蹋顿与泃口俱导也世谓新河矣陈寿魏志以通河

海也(魏志凿渠/事见前)新河又东北绝庾水又东北出径右

北平绝泃渠之水又东北径昌城县故城北王莽之

叔(汉志作/淑武)武也新河又东为二水枝渎东南入海新

河自枝渠东出合封大水谓之交流合水出新平县

西南流径新平(按汉志辽西郡有新安/平此云新平疑漏安字)县故城西地

理志辽西之属县也又东南流龙鲜水注之水出县

卷十四 第 25a 页 WYG0574-0272a.png

西北世谓之马头山二源俱导南合一川东流注封

西北世谓之马头山二源俱导南合一川东流注封大水地理志曰龙鲜水东入封大水者也乱流南会

新河南入于海地理志曰封大水于海阳县南入海

新河又东出海阳县与缓虚水会水出新平县东北

世谓之大笼山东南流径令支城西西南流与新河

合南流注于海地理志曰缓虚水与封大水皆南入

海新河又东与素河会谓之白水口出令支县之蓝

山南合新河又东南入海新河又东至九过口枝分

卷十四 第 25b 页 WYG0574-0272b.png

南注海新河又东径海阳县故城南汉高祖六年封

南注海新河又东径海阳县故城南汉高祖六年封摇毋馀为侯国魏土地记曰令支城南六十里(在卢/龙县)

(东/南)有海阳城者也新河又东与清水会水出海阳县

东南流径海阳城东(在今永平府/城南三十里)又南合新河又南

流一十许里西入九过口注海新河东绝清水又东

木究水出焉南入海新河又东左迤为孔阳孤淀名

(宋本无/名字)右绝新河南注海新河又东会于濡(漏水/字)濡

水又东南至累县碣石山文颖曰碣石在辽西累县

卷十四 第 26a 页 WYG0574-0272c.png

王莽之选武也累县并属临渝王莽更临渝为凭德

王莽之选武也累县并属临渝王莽更临渝为凭德地理志曰大碣石山在右北平骊成县西南(今为永/平府抚)

(宁/县)王莽更曰碣石也(明一统志碣石山在昌黎县西/北二十里禹贡注云碣石在北)

(平郡骊成县西南河口之地今平州之南也郦道元/言骊成县枕海有石如甬道数十里当山顶有大石)

(如柱韦昭以为碣石旧在河口海滨历世既久为水/所渐沦入海已去岸百馀里矣今碣石在平州东离)

(海三十里远望其山穹窿似冢有石突/出山顶其形如柱疑即禹贡之碣石也)汉武帝亦常

登之以望巨海而勒其石于此今枕海有石如甬道

数十里当山顶有大石如柱形往往而见立于巨海

卷十四 第 26b 页 WYG0574-0272d.png

之中潮水大至(至下疑/有脱文)及潮平波退不动不没不知

之中潮水大至(至下疑/有脱文)及潮平波退不动不没不知深浅世名之天桥柱也状若人造要亦非人力所就

韦昭亦指此以为碣石也三齐略记曰始皇于海中

作石桥海神为之竖柱始皇求与相见神曰我形丑

莫图我形当与帝相见乃入海四十里见海神左右

莫动手工人潜以脚画其状神怒曰帝负约速去始

皇转马还前脚犹立后脚随崩仅得登岸画者溺死

于海众山之石皆倾注今犹岌岌东趣疑即是也濡

卷十四 第 27a 页 WYG0574-0273a.png

水于此南入海而不径海阳县西也盖经误證耳又

水于此南入海而不径海阳县西也盖经误證耳又按管子齐桓公二十年征孤竹来至卑耳之溪十里

□然止瞠然视援弓将射引而未发(管子作未至卑/耳之溪十里闟)

(然止瞠然视/援弓将射)谓左右曰见前乎左右对曰不见公曰

寡人见长尺而人物具焉左右袪衣走马(马下当/有疾字)前

岂有人若此乎管仲对曰臣闻登山之神有俞儿长

尺人物具(管子作登山之神有俞/儿者长尺而人物具焉)霸王之君兴则登

山之神见且走马前走(衍/)导也左袪衣示前有水(水/下)

卷十四 第 27b 页 WYG0574-0273b.png

(脱今/字)右袪衣示从右方涉也至卑耳之溪有赞水者

(脱今/字)右袪衣示从右方涉也至卑耳之溪有赞水者从左方涉其深及冠右方涉其深至膝已涉大济桓

公拜曰仲父之圣(管子圣下/有至若字)此寡人之私(管子/作抵)罪也

久矣今自孤竹南出则巨海矣而沧海之中山望多

矣然卑耳之川若赞溪者亦不知所在也昔在汉世

海水波襄吞食地广当同碣石苞沦洪波也

大辽水出塞外卫白平山东南入塞过辽东襄平县西

(原本西字讹作注今从朱本改正/襄平县今为盛京奉天府辽阳州)

卷十四 第 28a 页 WYG0574-0273c.png

辽水亦言出□石山自塞外东流直辽东之望平县

辽水亦言出□石山自塞外东流直辽东之望平县西(在今盛京锦州/府广宁县东北)王莽之长说也屈而西南流径襄

平县故城西秦始皇二十二年灭燕置辽东郡治此

汉高帝八年封纪通为侯国王莽之昌平也故平州

治又东径辽隧县故城西(今在奉天府海/城县西六十里)王莽更名

之曰顺睦也公孙渊遣将军毕衍拒司马懿于辽隧

即是处也辽水又南历县(下有/脱字)有小辽水其流注之

也

卷十四 第 28b 页 WYG0574-0273d.png

又东南过房县西

又东南过房县西地理志曰房故辽东之属县辽水又右会白狼水水

出右北平白狼县东南径广成县北流西(流西二/字疑倒)北

屈径广成县故城南王莽之平寇也俗谓之广都城

又西北石城川水注之水出西南石城山东流径石

城县故城南(在今永平府滦/州西九十里)地理志曰右北平有石

城县北屈径白鹿山西即白狼山也魏书国志曰辽

西单于蹋顿尤强为袁氏所厚故袁尚归之数入为

卷十四 第 29a 页 WYG0574-0274a.png

害公出卢龙堑山堙谷五百馀里未至柳城二百里

害公出卢龙堑山堙谷五百馀里未至柳城二百里尚与蹋顿将数万骑逆战公登白狼山望柳城(在今/永平)

(府西二/十里)卒与寇遇乘其不整纵兵击之寇众大崩(魏/志)

(作/奔)斩蹋顿胡汉降者二十万口英雄记曰曹操于是

系(朱云当/作击)马鞍于马上(朱本/作山)作十片即于此也博物

志曰魏武于马上逢狮子使格之杀伤甚众王乃统

率常从健儿数百人击之狮子哮呼夺越左右咸惊

王忽见一物从林中出如狸超上王车轭上狮子将

卷十四 第 29b 页 WYG0574-0274b.png

至此兽便跳上狮子头上狮子即伏不敢起于是遂

至此兽便跳上狮子头上狮子即伏不敢起于是遂杀之得狮子而还未至洛阳四十里洛阳鸡狗皆无

鸣吠者也其水又东北入广成县东注白狼水白狼

水北径白狼县城东王莽更名伏狄白狼水又东方

城川水注之水发川西南山下流北屈径一故城西

世谓之雀目城东屈径方城北东入白狼水白狼水

又东北径昌黎县故城西地理志曰交黎也东部都

尉治王莽之禽寇也应劭曰今昌黎也高平川水注

卷十四 第 30a 页 WYG0574-0274c.png

之水出西北平川东流径倭城北盖委也人从之(盖/委)

之水出西北平川东流径倭城北盖委也人从之(盖/委)(下六字/有讹脱)又东南径乳楼城北盖径戎乡邑兼夷称之

又东南注白狼水白狼水又东北自鲁水注之导西

北远山东南注白狼水白狼水又东北径龙山西燕

慕容皝以柳城之北龙山之南福地也使阳裕筑龙

城改柳城为龙城县十二年黑龙白龙见于龙山皝

亲观龙去二百步祭以太牢二龙交首嬉翔解角而

去皝悦大赦号新宫曰和龙宫立龙翔祠于山上白

卷十四 第 30b 页 WYG0574-0274d.png

狼水又北径黄龙城东十三州志曰辽东属国都尉

狼水又北径黄龙城东十三州志曰辽东属国都尉治昌黎道有黄龙亭者也魏营州刺史治魏氏土地

记曰黄龙城西南有白狼河东北流附城东北下即

是也又东北滥真水出西北塞外东南历重山东南

入白狼水白狼水又东北出东流为二水右水疑即

渝水也地理志曰渝水首受白狼水西南巡山径一

故城以为河连城疑是临渝县之故城王莽曰凭德

者矣渝水南流东屈与一水会世名之曰□伦水盖

卷十四 第 31a 页 WYG0574-0275a.png

戎方之变名耳疑即地理志所谓侯水北入渝者也

戎方之变名耳疑即地理志所谓侯水北入渝者也十三州志曰侯水南入渝地理志言盖自北而南也

又西南流注于渝渝水又东南径一故城东俗曰女

罗城又南径营丘城西营丘在齐而名之于辽燕之

间者盖燕齐辽回侨分所在其水东南入海地理志

曰渝水自塞南入海一水东北出塞为白狼水又东

南流至房县注于辽魏氏土地记曰白狼水下入辽

也

卷十四 第 31b 页 WYG0574-0275b.png

又东过安市县西南入于海

又东过安市县西南入于海十三州志曰大辽水自塞西南至安市入于海

又玄兔高句丽县有辽山小辽水所出西南至辽隧县

入于大辽水也

县故高句丽相之国也汉武帝元封二年平右渠置

玄兔郡于此王莽之下句丽水出辽山西南流径辽

阳县与大梁水会水出北塞外西南流径至辽水故

地理志曰大梁水西南至辽阳入辽郡国志曰县故

卷十四 第 32a 页 WYG0574-0275c.png

属辽东后入玄兔其水西南流故谓之为梁水也小

属辽东后入玄兔其水西南流故谓之为梁水也小辽水又西南径襄平县为淡渊晋永嘉三年涸小辽

水又径襄平县入大梁水司马宣王之平辽东也斩

公孙渊于斯水之上者也

浿水出乐浪镂方县东南过于临浿县东入于海(乐浪/郡今)

(为辽东外徼/朝鲜国界)

许慎云浿水出镂方东入海一曰出浿水县十三州

志曰浿水县在乐浪东北镂方县在郡东盖出其县

卷十四 第 32b 页 WYG0574-0275d.png

而径镂方也昔燕人卫满自浿水而至朝鲜朝鲜故

而径镂方也昔燕人卫满自浿水而至朝鲜朝鲜故箕子国也箕子教民以义田织信厚约以八法而下

知禁遂成礼俗战国时满乃王之都王险城地方数

十里至其孙右渠汉武帝元封二年遣楼船将军杨

仆左将军荀彘讨右渠破渠于浿水遂灭之(史记朝/鲜传秦)

(灭燕以朝鲜属辽东外徼汉兴以其远难守复修辽/东改塞以浿水为界燕王卢绾反入匈奴燕人卫满)

(亡命聚党千馀人东走出塞居秦故空地上下鄣稍/役属真番朝鲜蛮及故燕齐亡命者王之都玉险传)

(子至孙右渠所诱汉亡命人滋多元封二年汉使诱/谕终不奉诏乃遣楼船将军杨仆左将军荀彘出辽)

卷十四 第 33a 页 WYG0574-0276a.png

(东讨右渠不能下其相参使人/杀右渠来降遂定朝鲜为四郡)若浿水东流无渡浿

(东讨右渠不能下其相参使人/杀右渠来降遂定朝鲜为四郡)若浿水东流无渡浿之理其地今高句丽之国治余访蕃使言城在浿水

之阳其水西流径故乐浪朝鲜县即乐浪郡治汉武

帝置而西北流故地理志曰浿水西至增池县入海

又汉兴以朝鲜为远循辽东故塞至浿水为界考之

今古于事差谬盖经误證也

卷十四 第 33b 页 WYG0574-0276b.png

水经注集释订讹卷十四