声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷三十九 第 1a 页 WYG0553-0216a.png

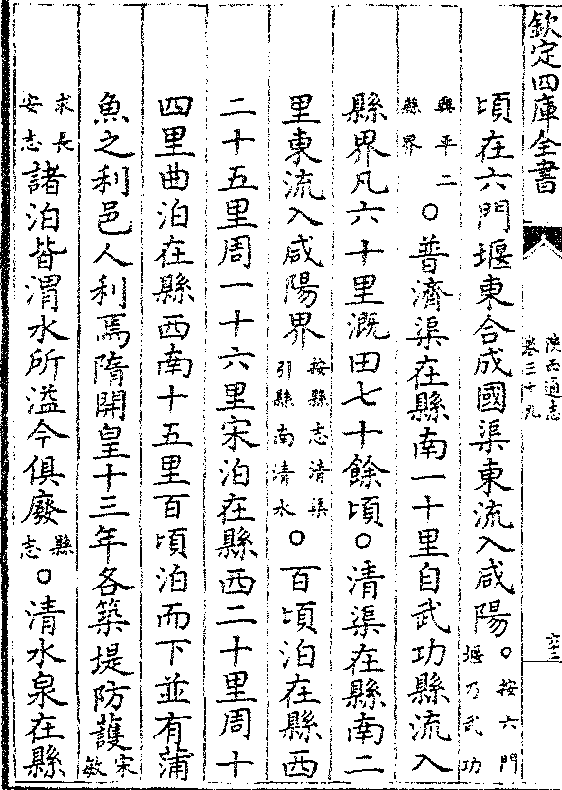

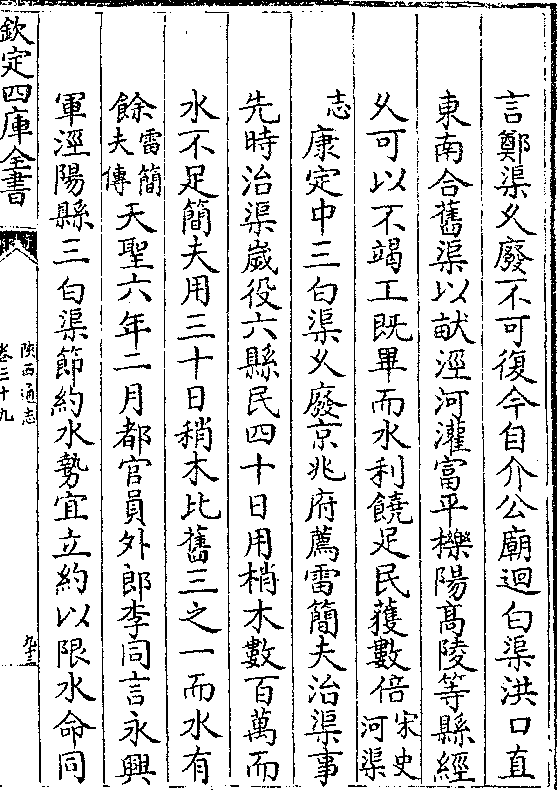

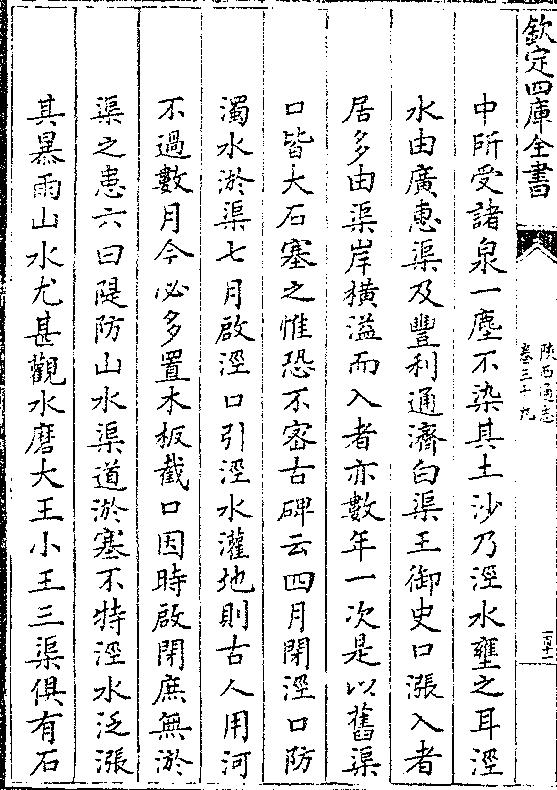

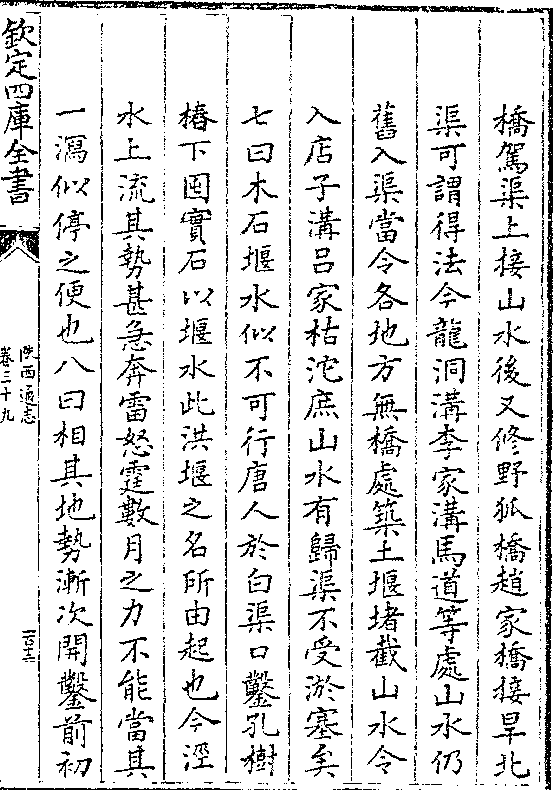

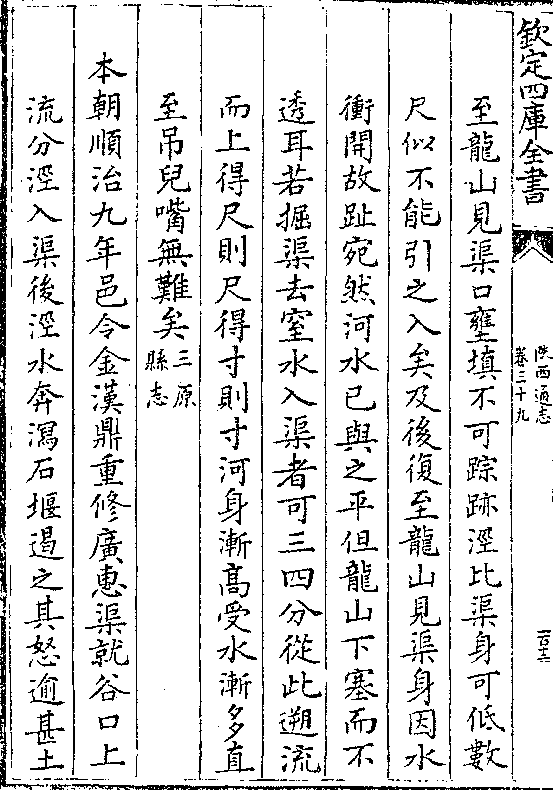

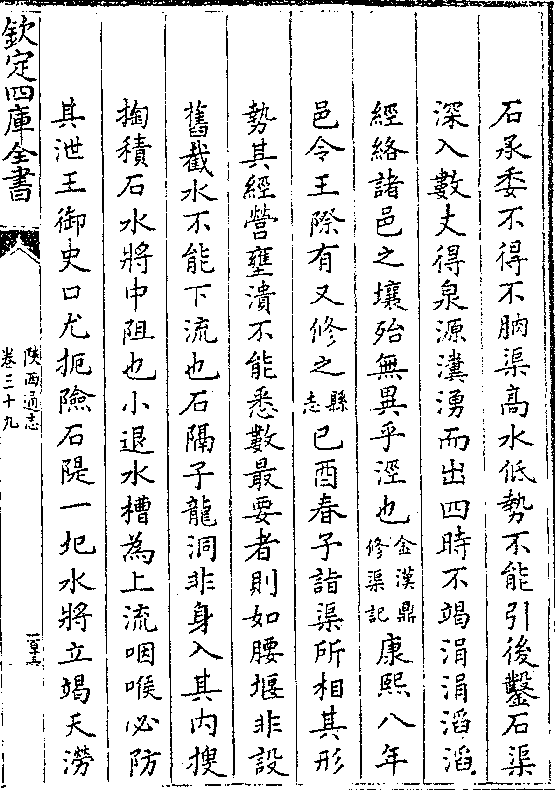

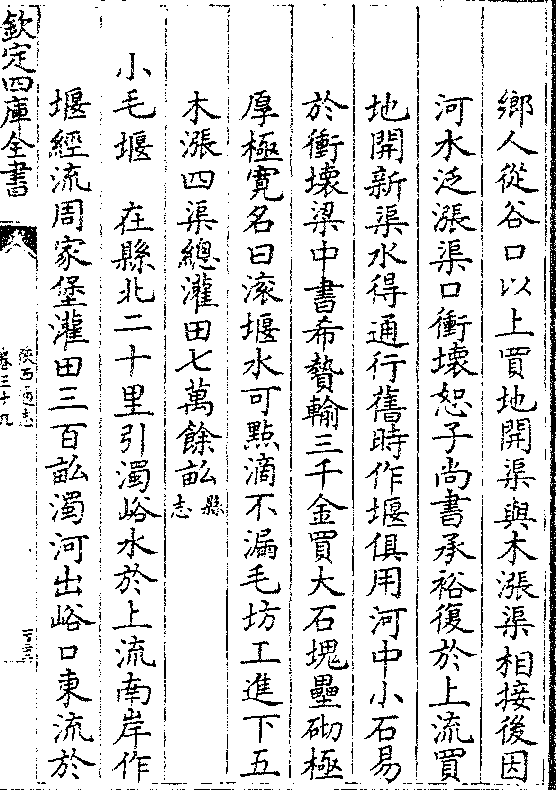

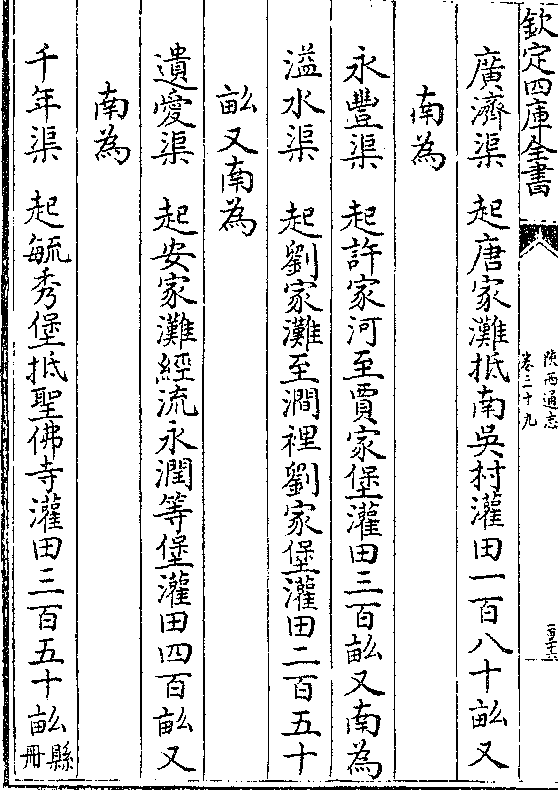

钦定四库全书

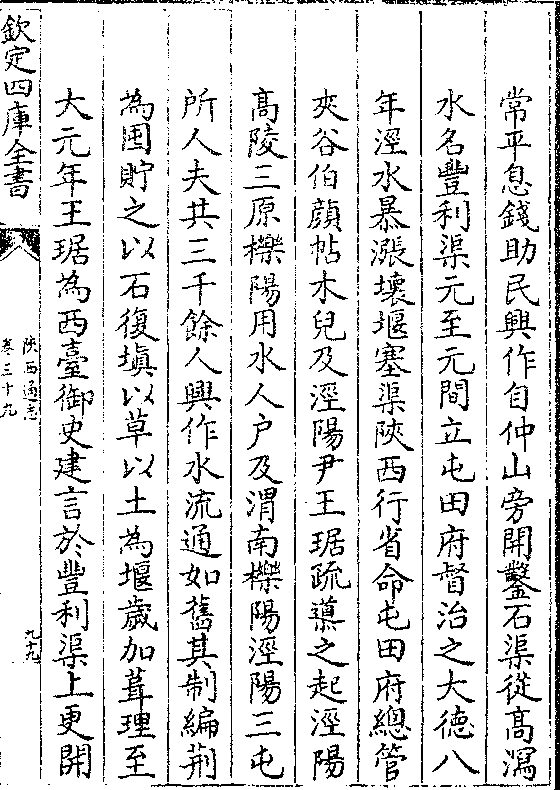

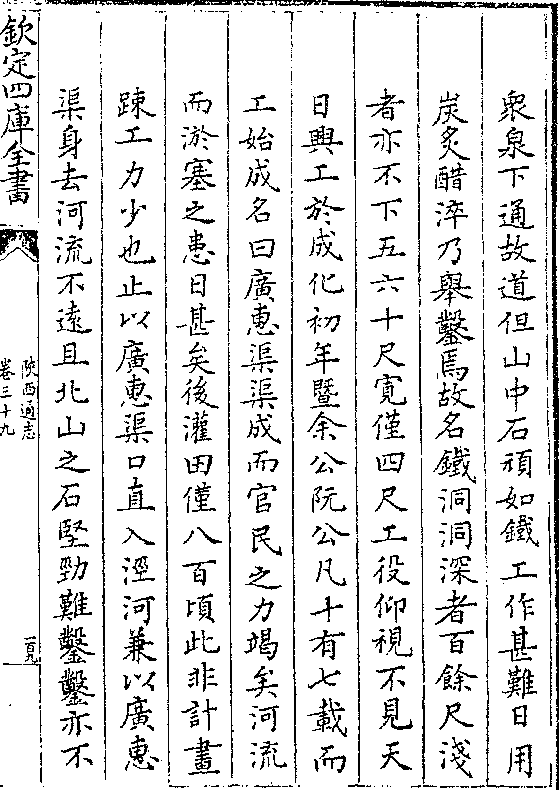

钦定四库全书陕西通志卷三十九

水利一

禹功稷教尽力浍沟矧兹沃野泾渭交流郑白疏凿

亩钟石收渼陂宋泊继此讲求千渠百堰灌溉盈畴

雨露天降桔槔人谋曷若引导膏泽有秋烝民乃粒

万世绸缪作水利志第十七

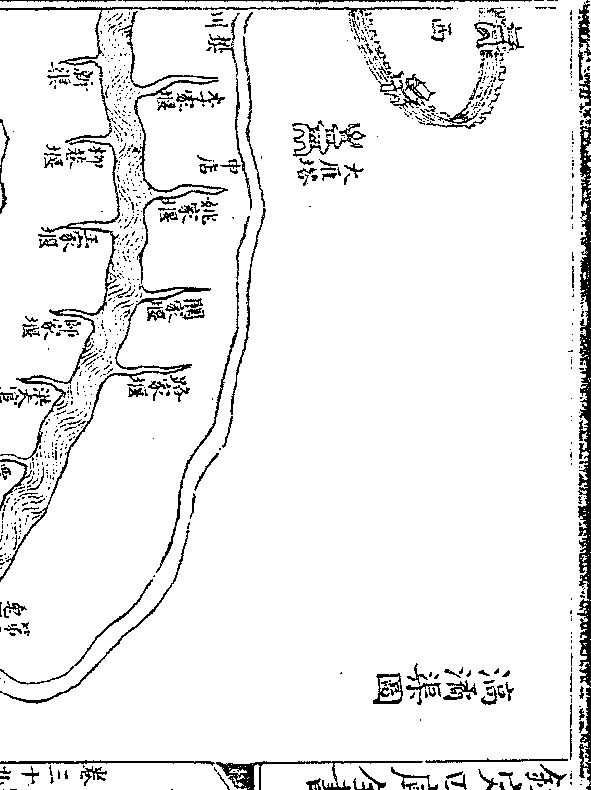

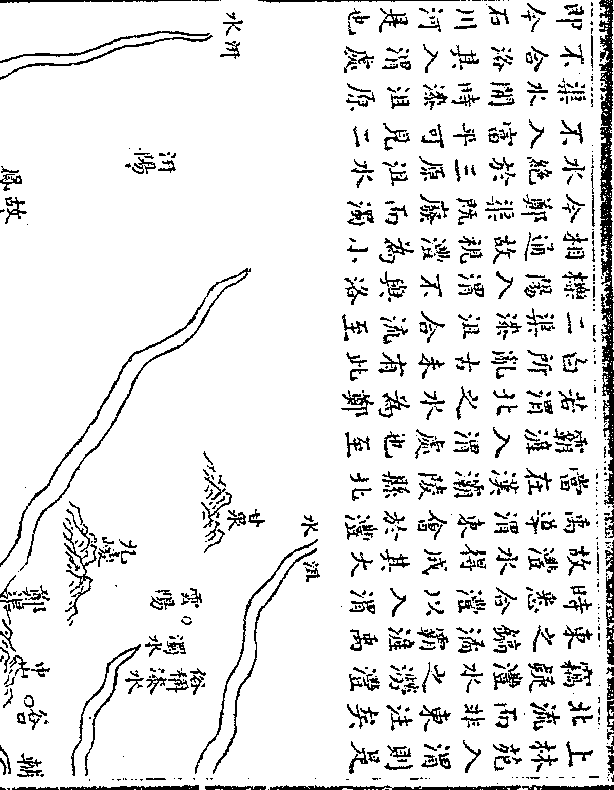

按秦地据百川上流导引甚易八水回环于丰镐

卷三十九 第 1b 页 WYG0553-0216b.png

百泉喷涌于邠岐延绥地处边陲犹擅榆溪之利

百泉喷涌于邠岐延绥地处边陲犹擅榆溪之利褒沔夙称泽国更资江汉之波雍州所称厥田上

上而为陆海也明参政刘麟云陜西无地不可兴

水利殆非虚语然利泽可资蓄泄宜备则顺水性

相土宜均门斗坚堤堰俾民永享乐利岂非良牧

责哉兹者仰体

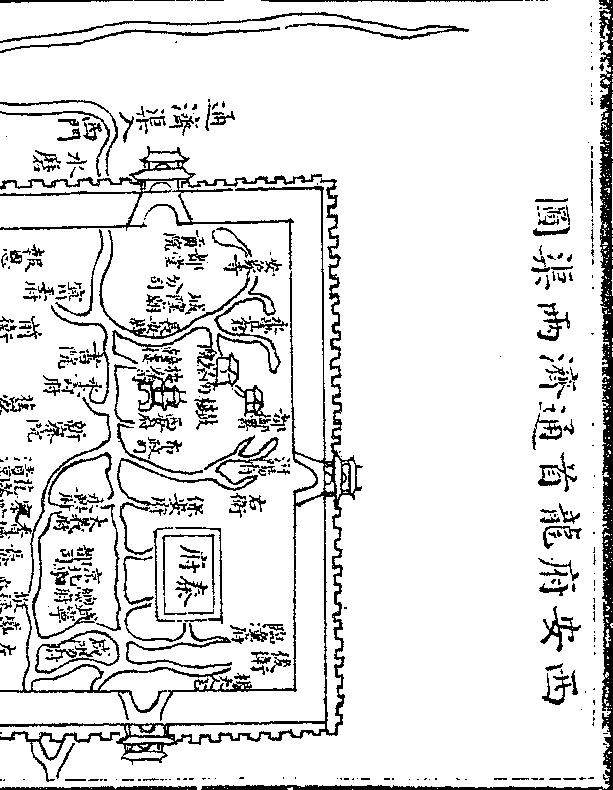

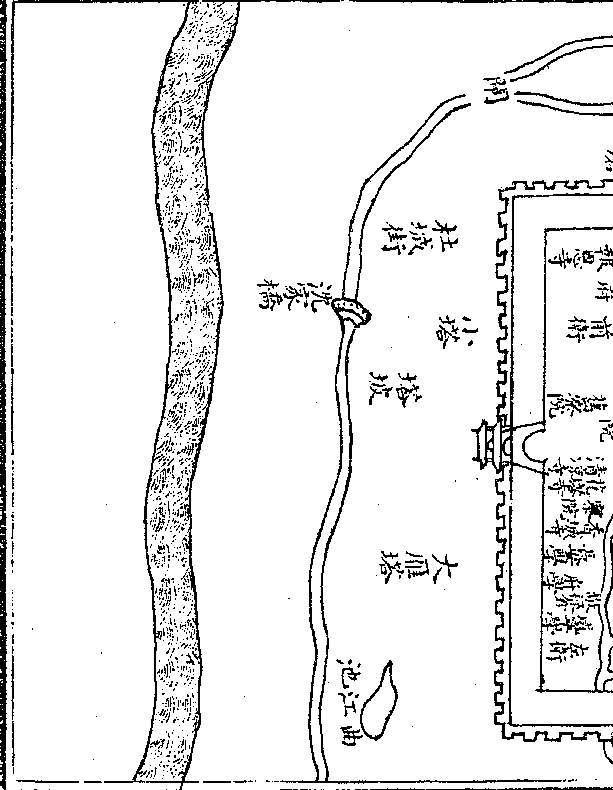

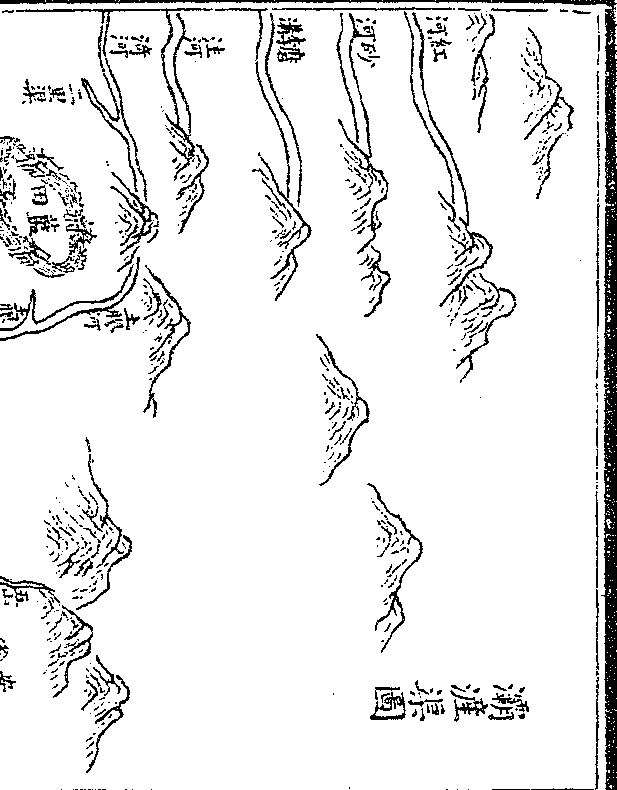

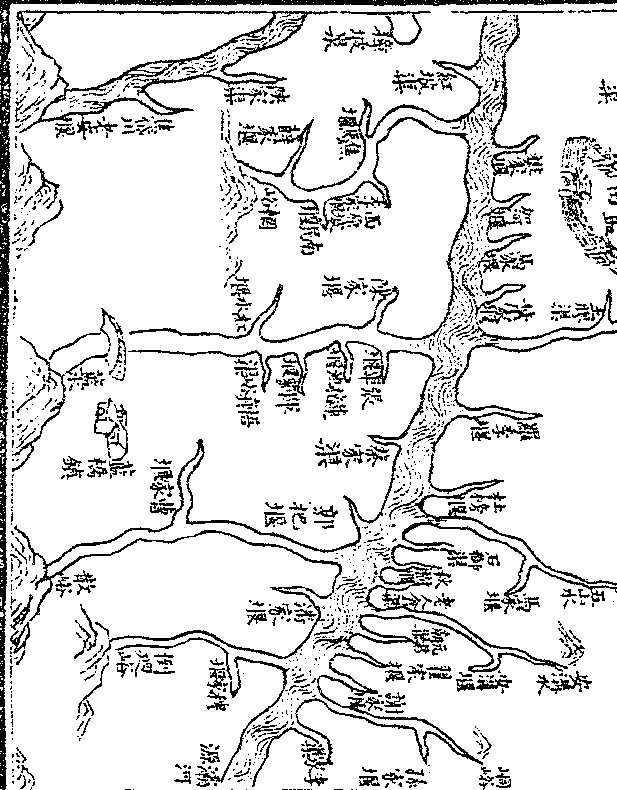

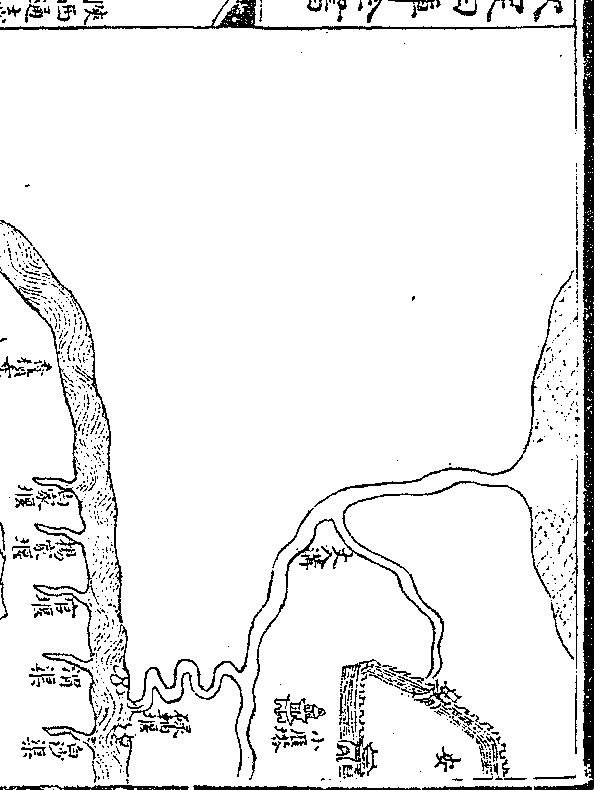

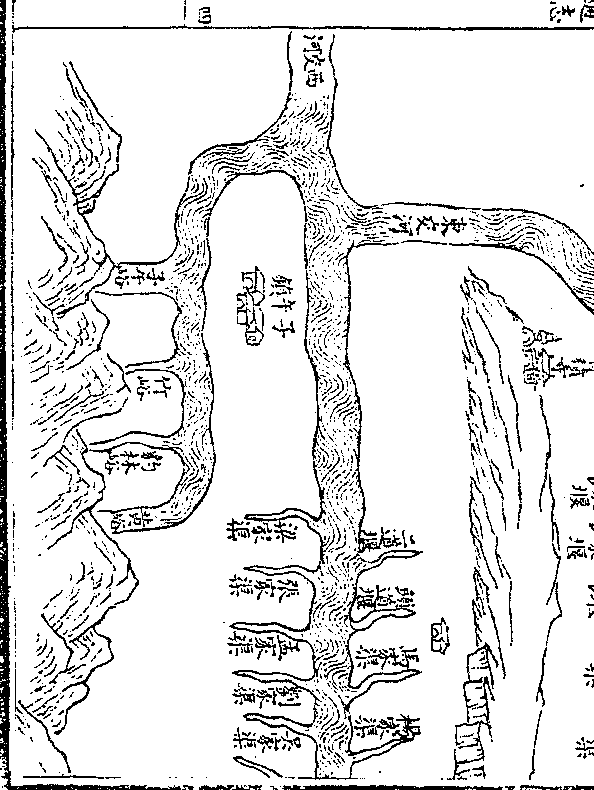

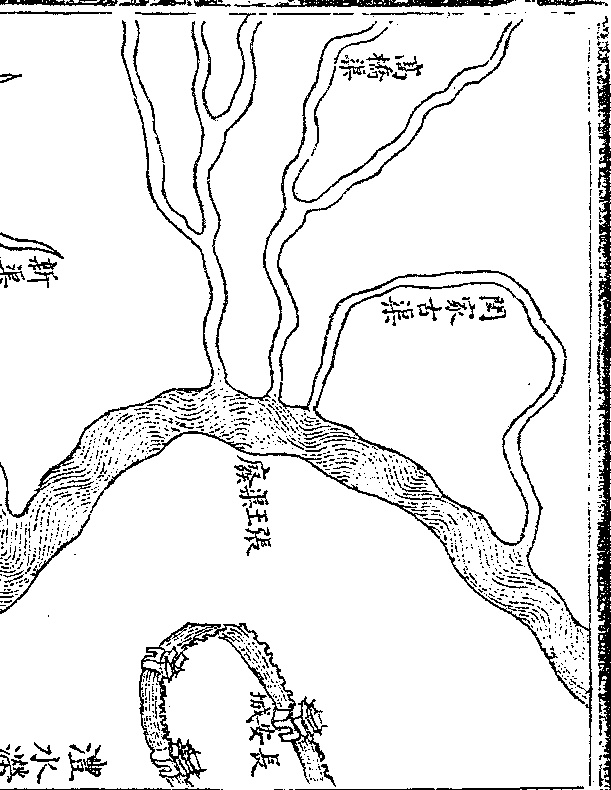

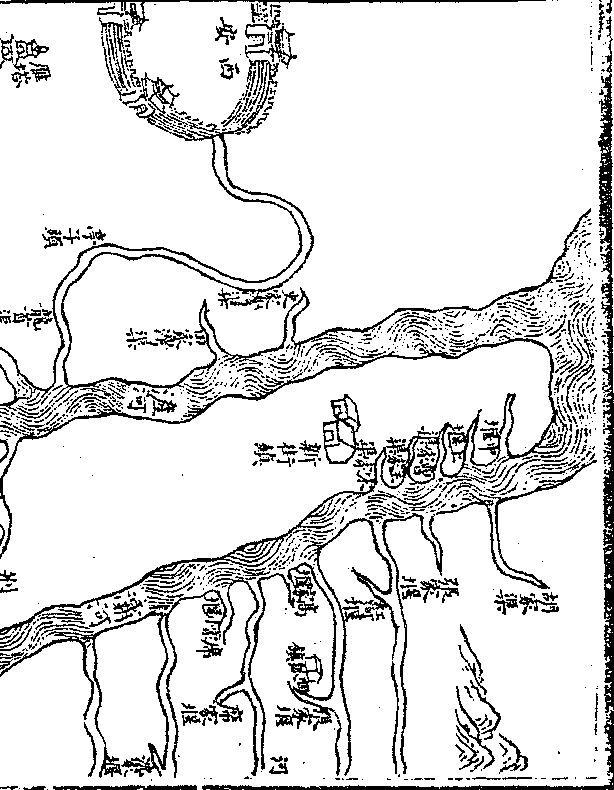

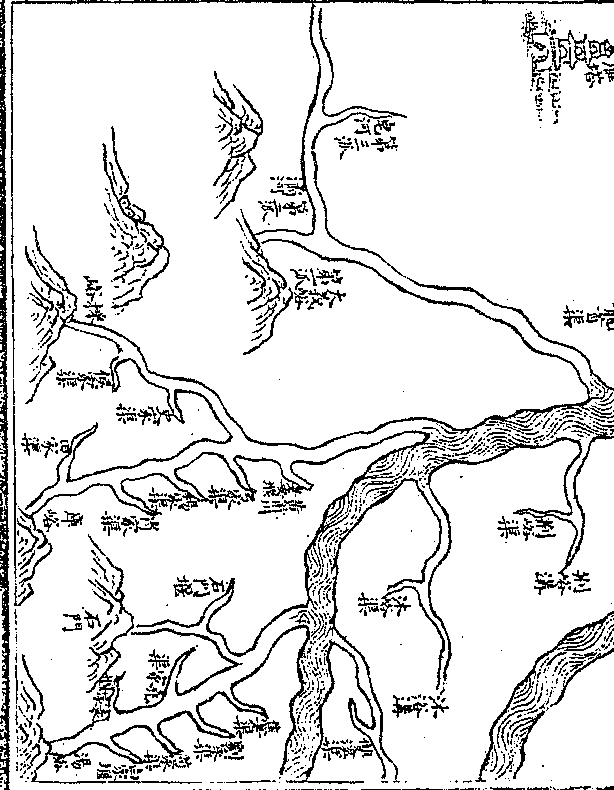

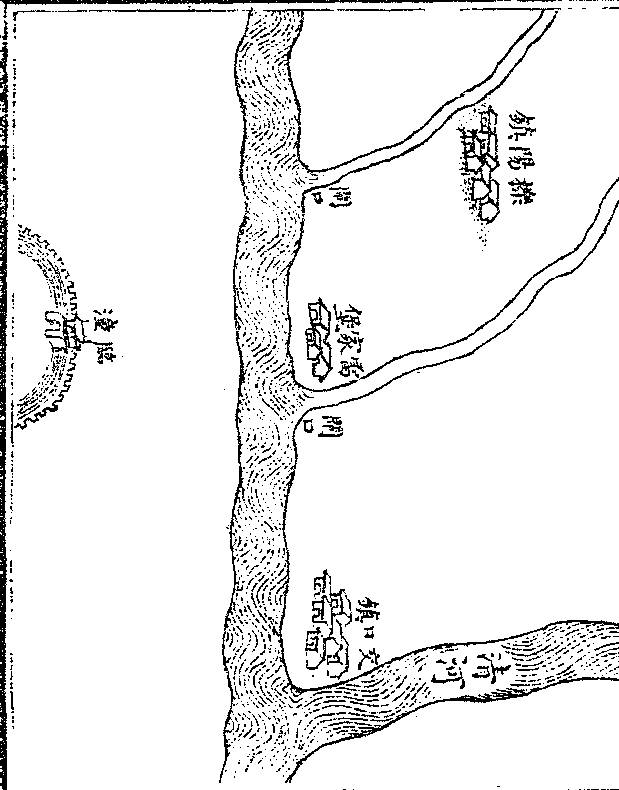

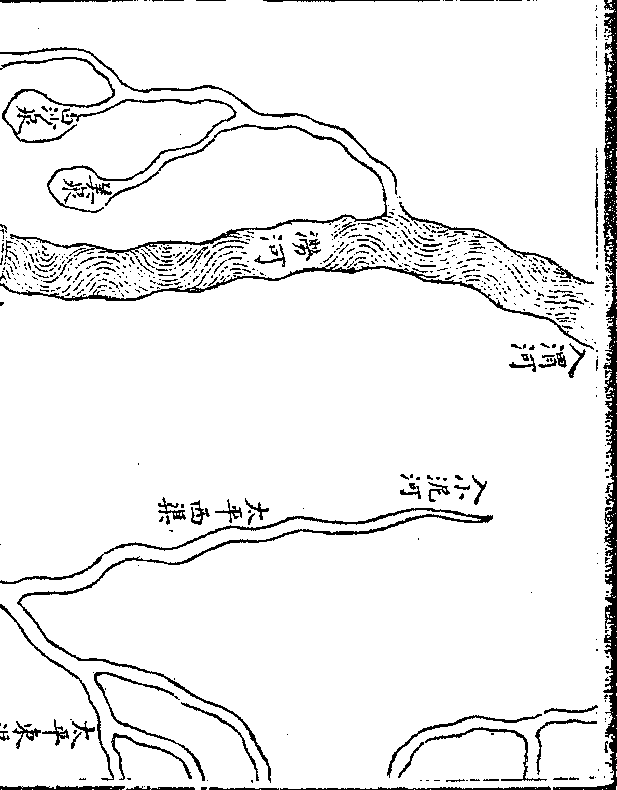

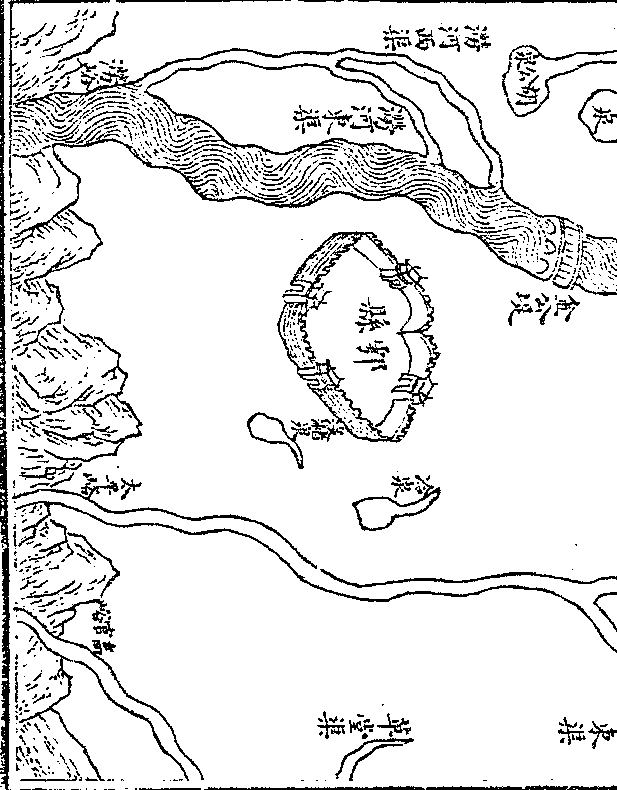

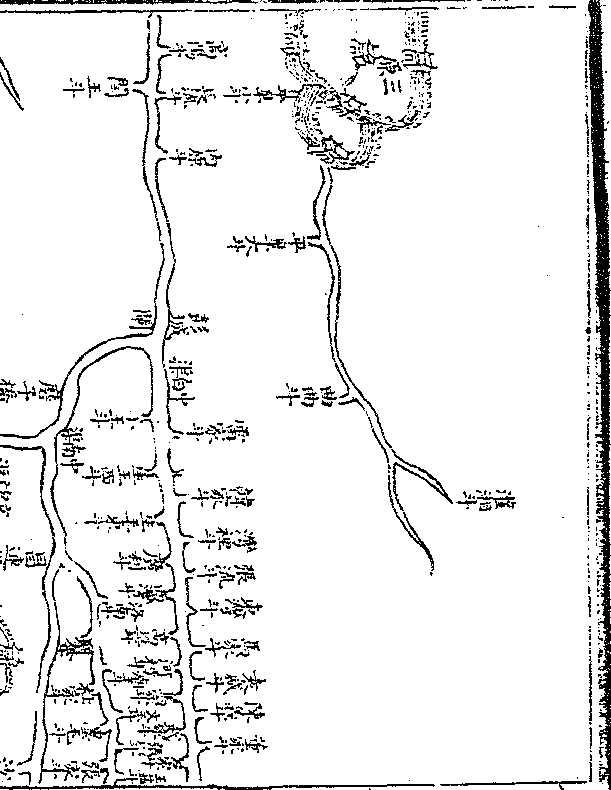

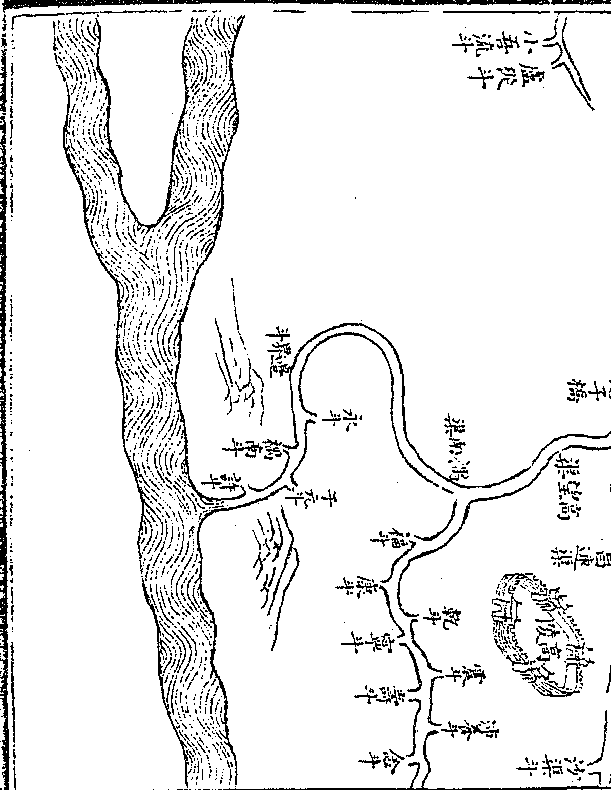

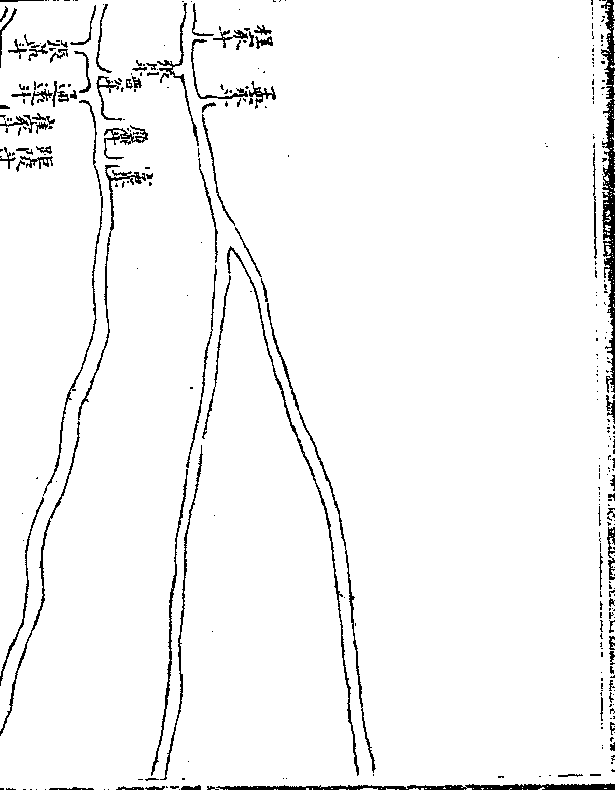

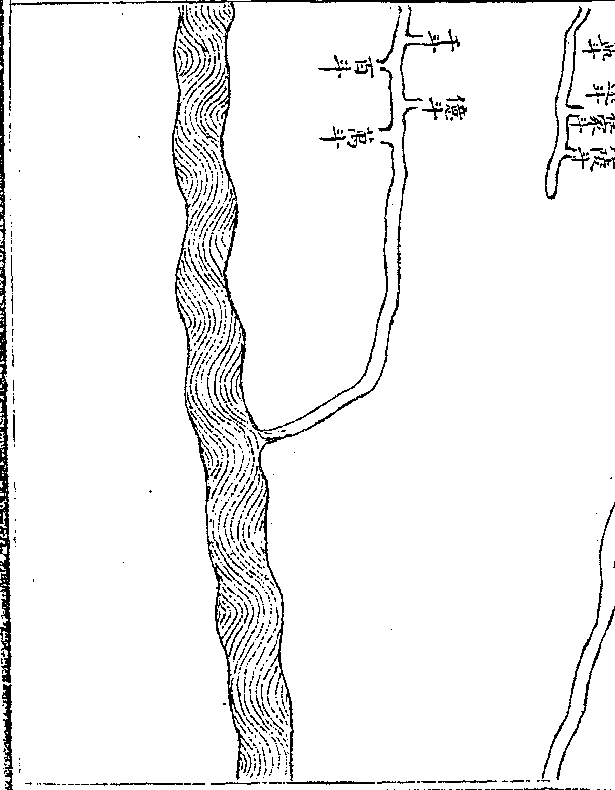

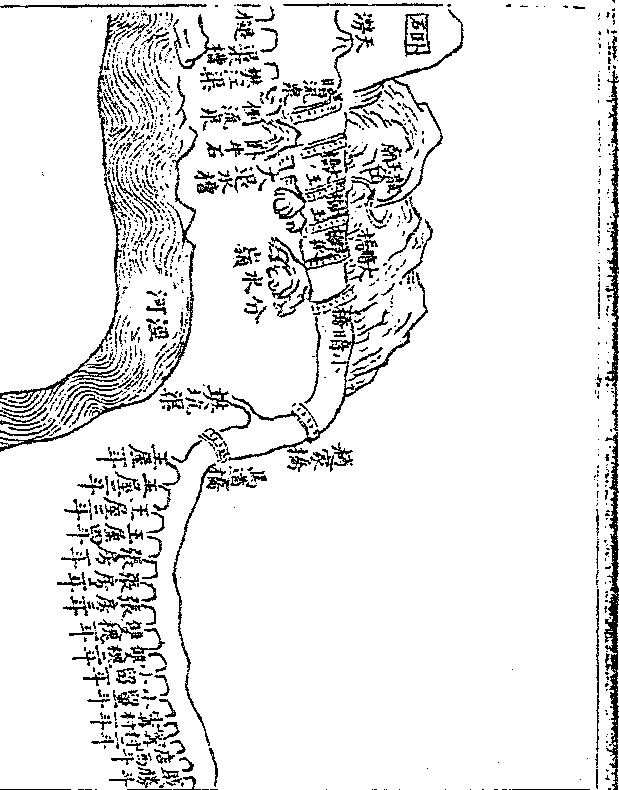

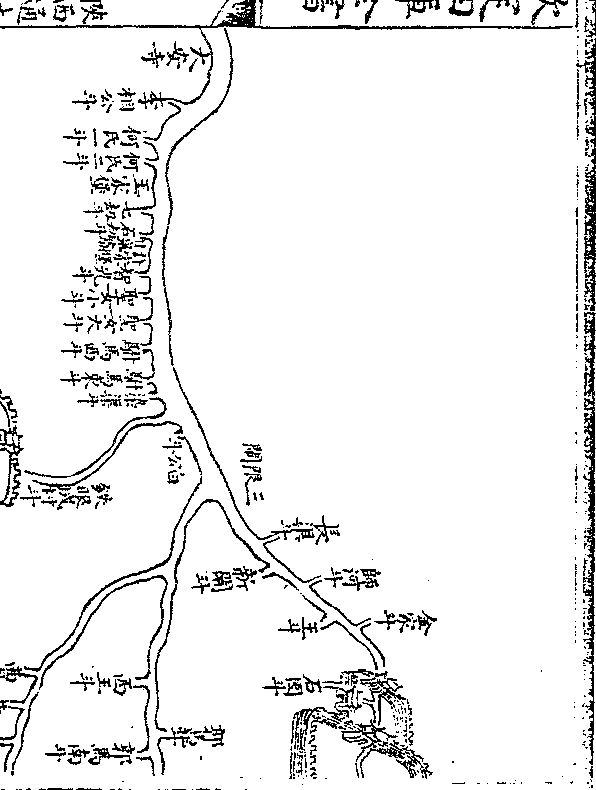

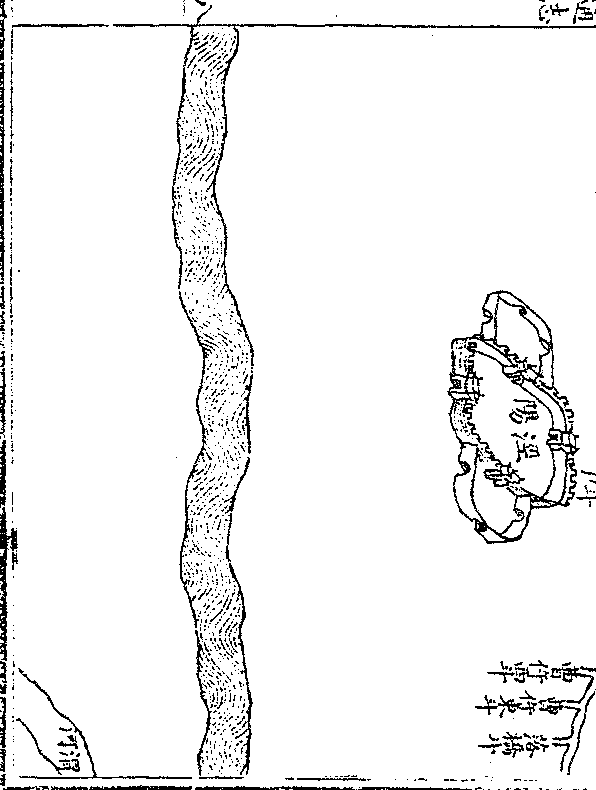

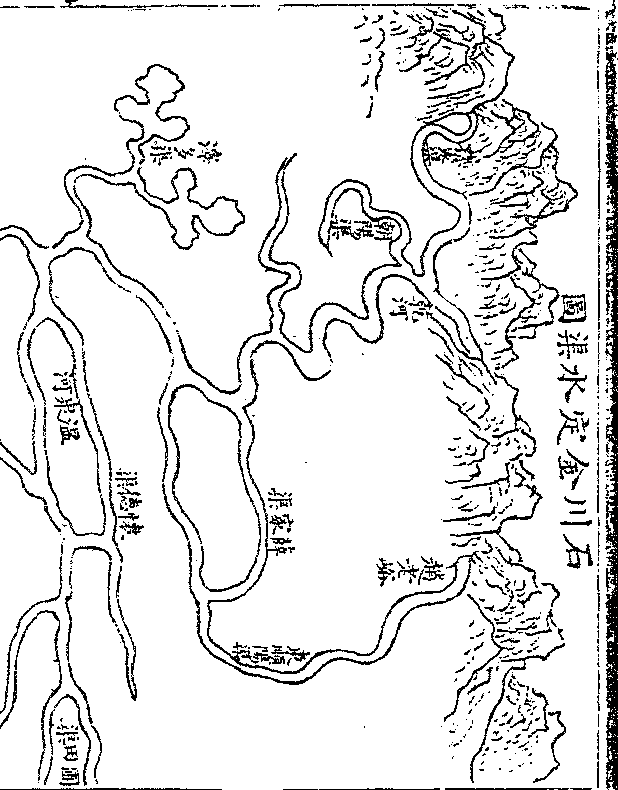

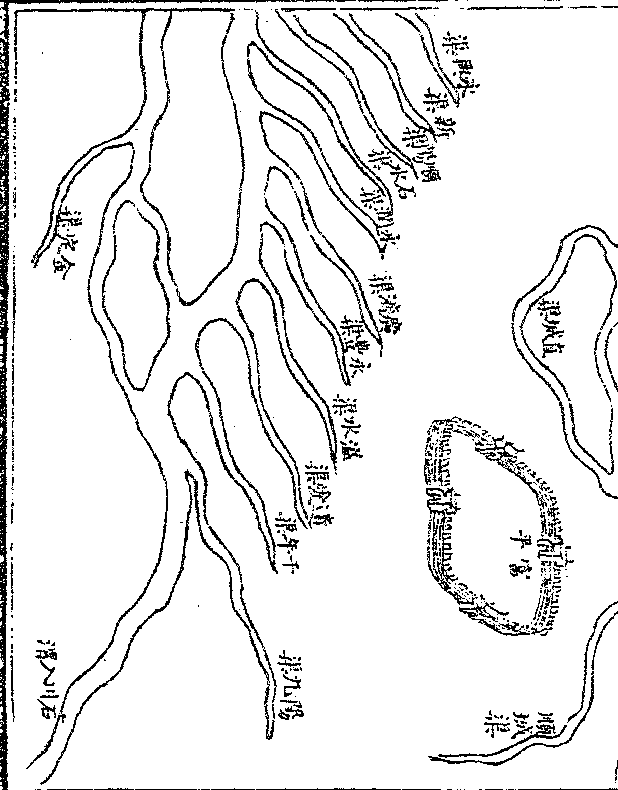

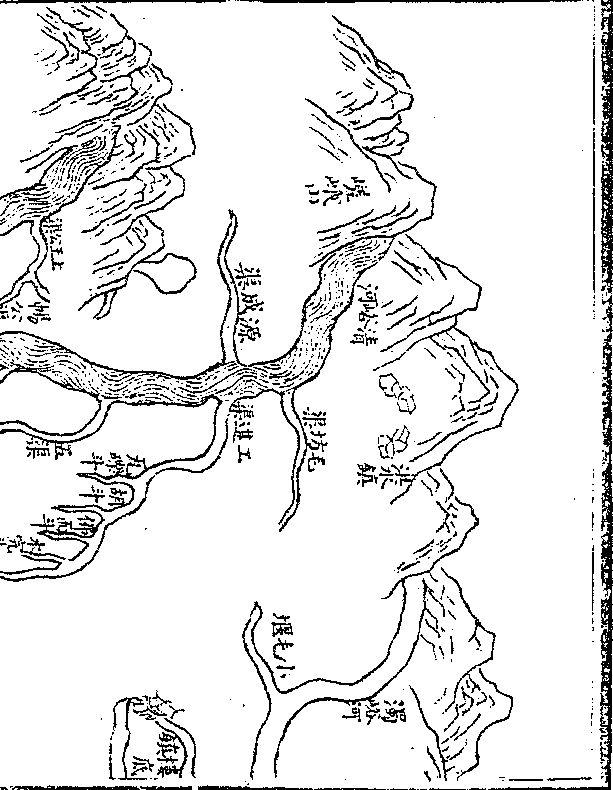

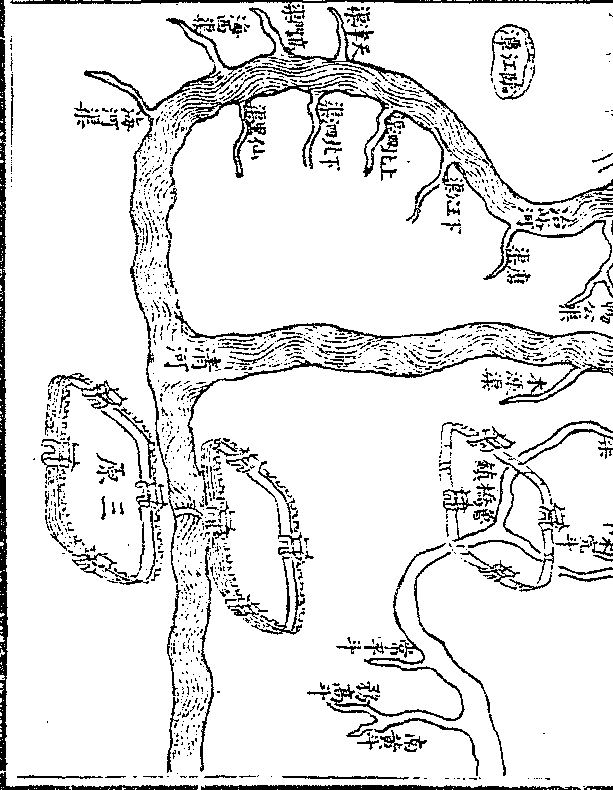

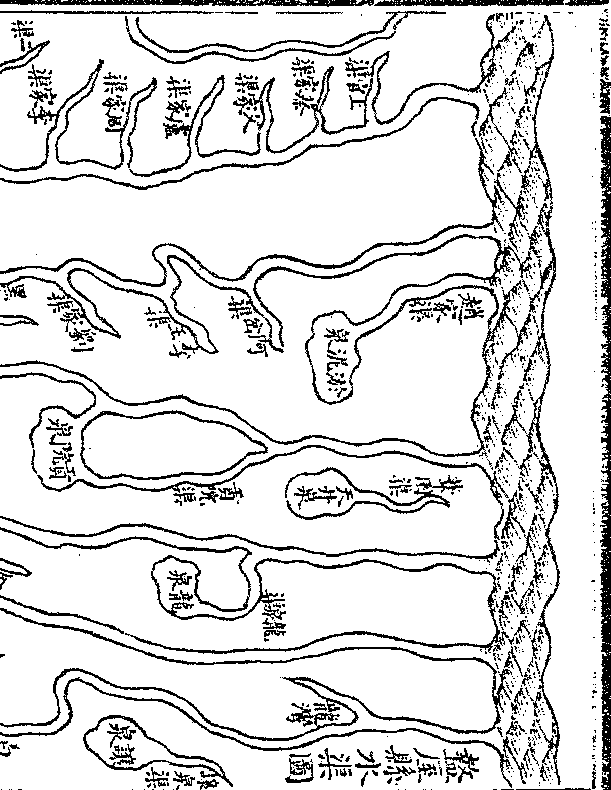

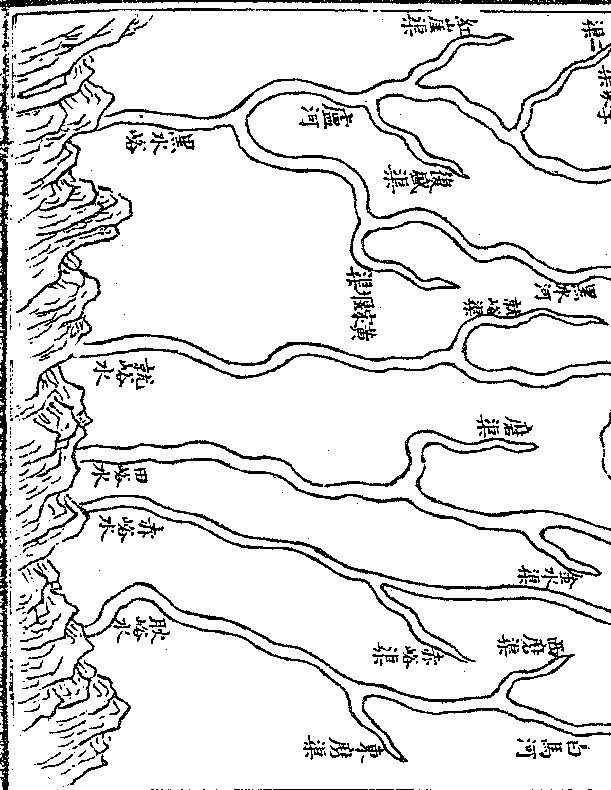

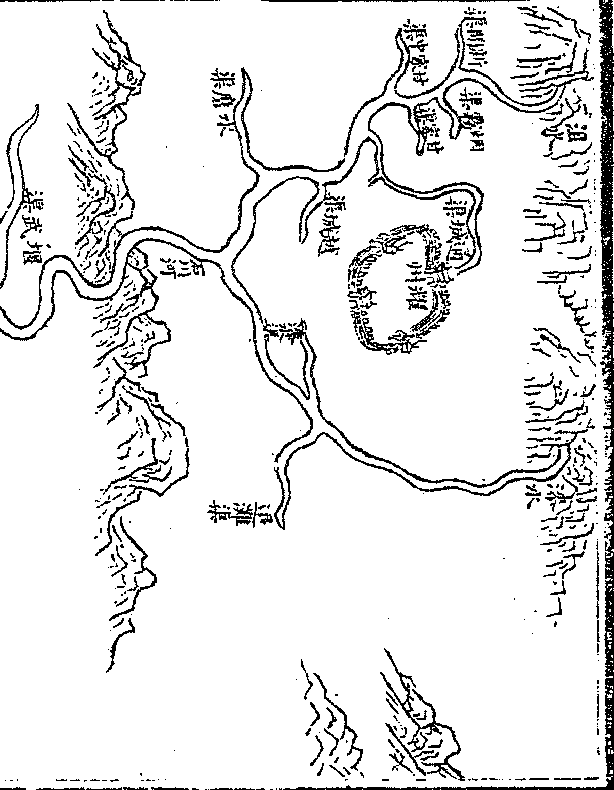

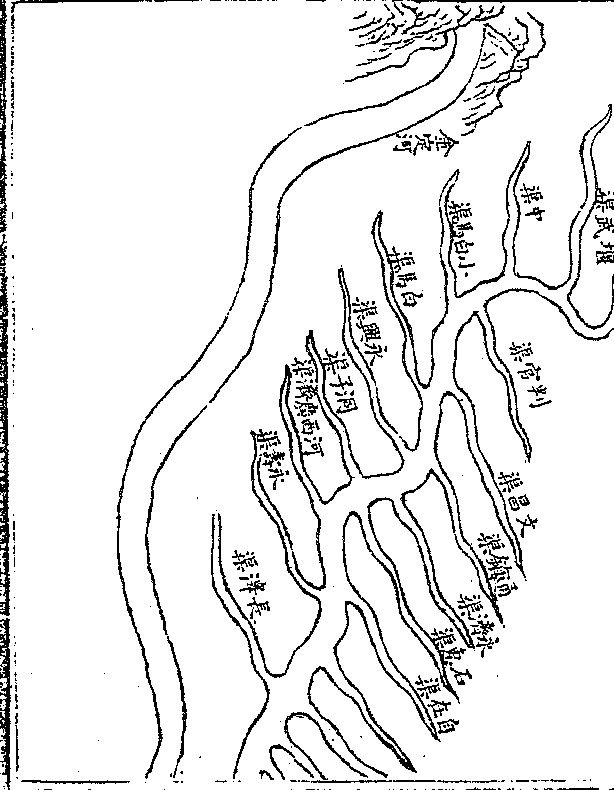

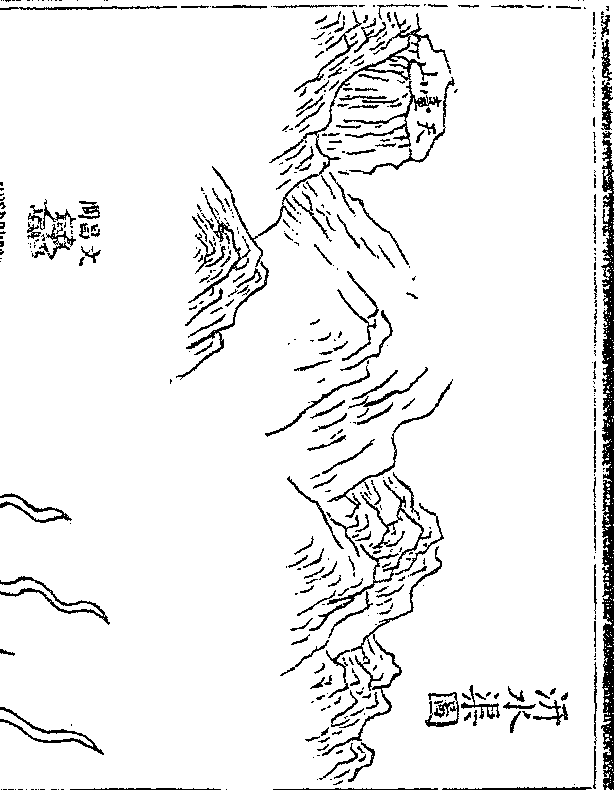

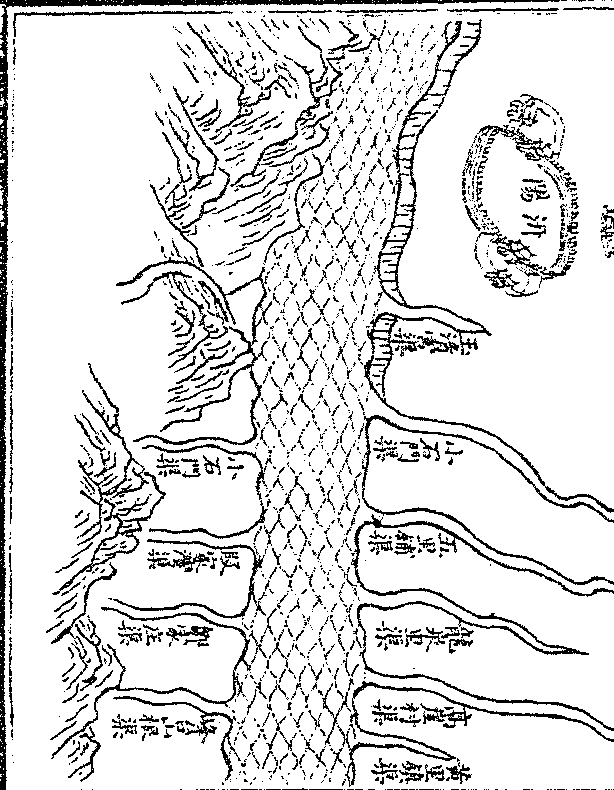

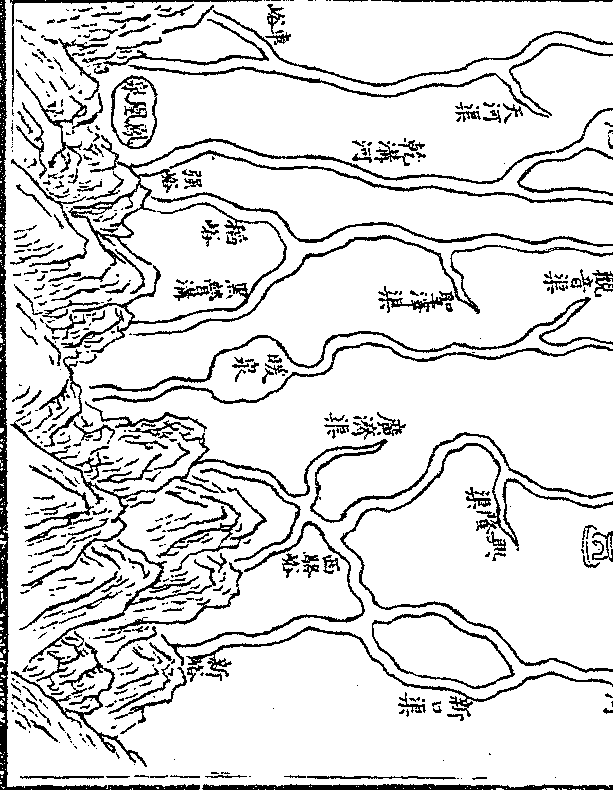

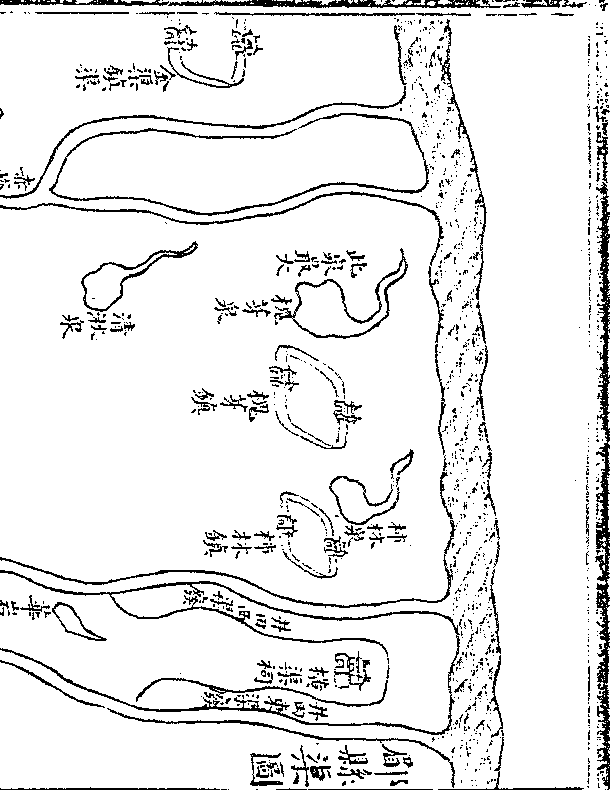

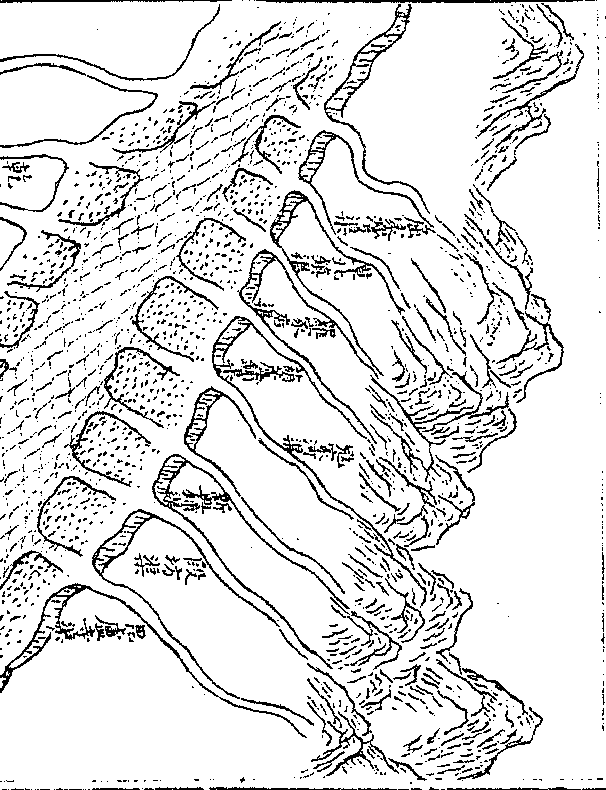

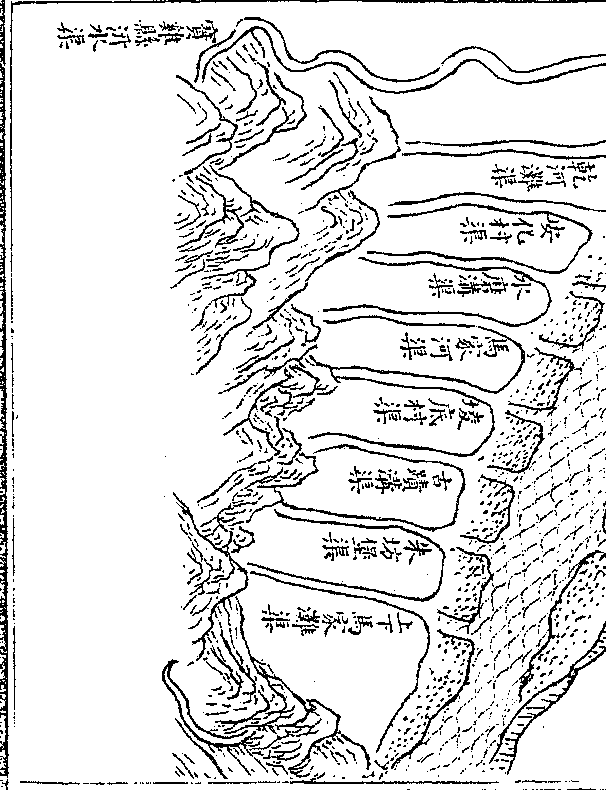

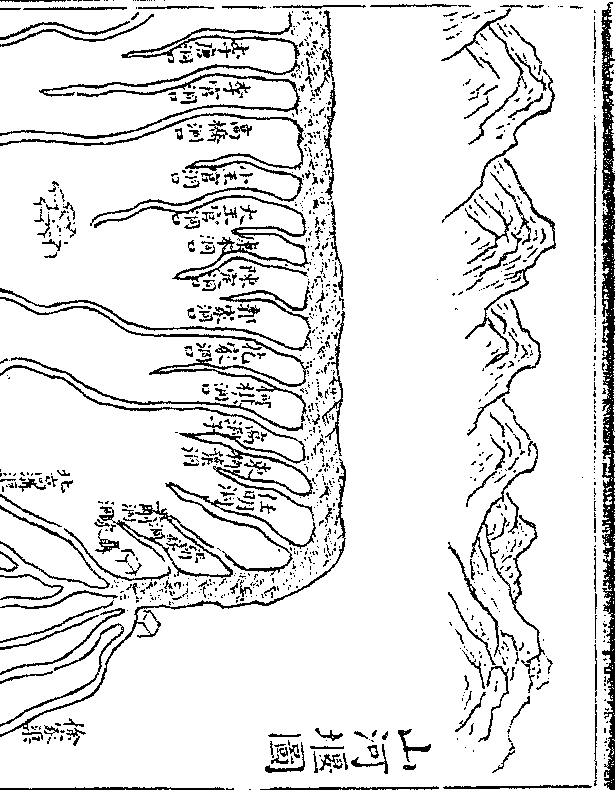

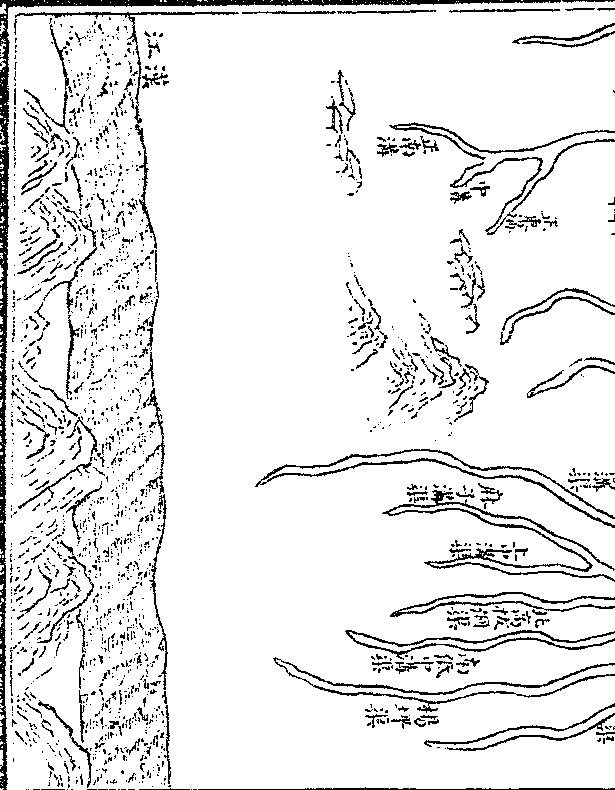

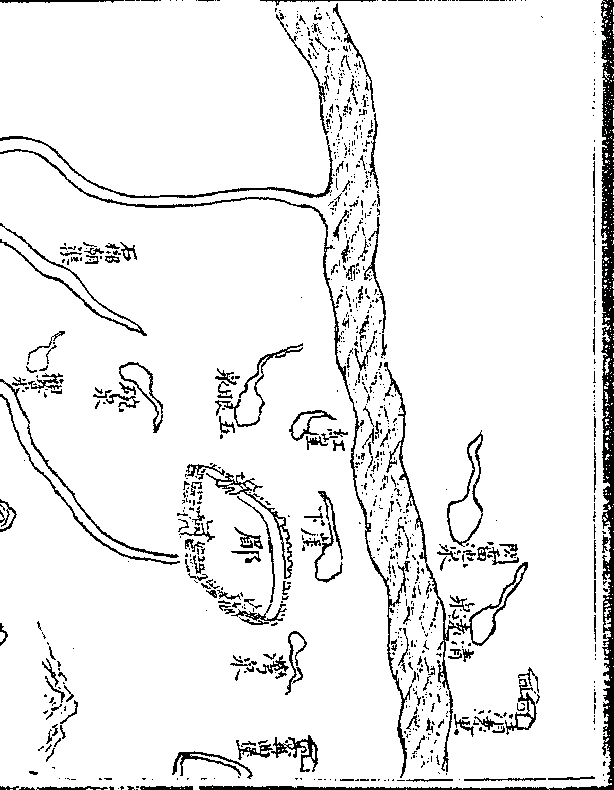

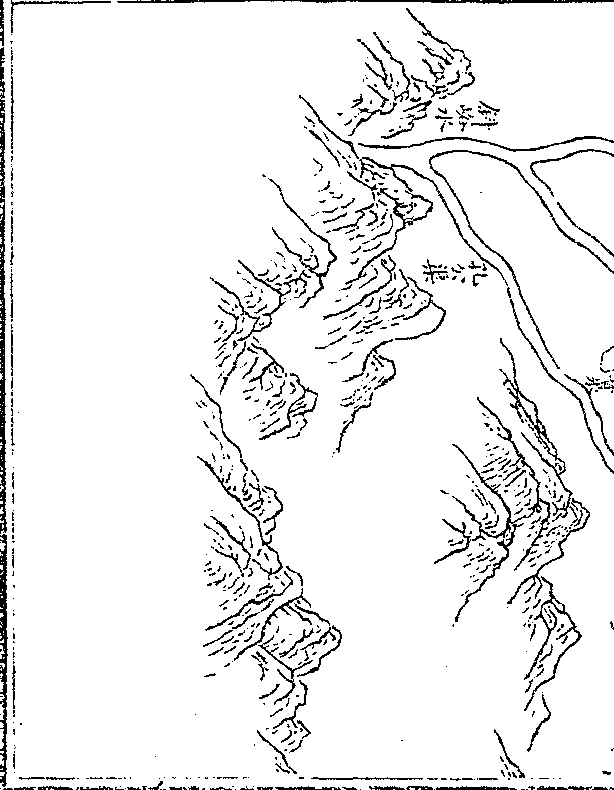

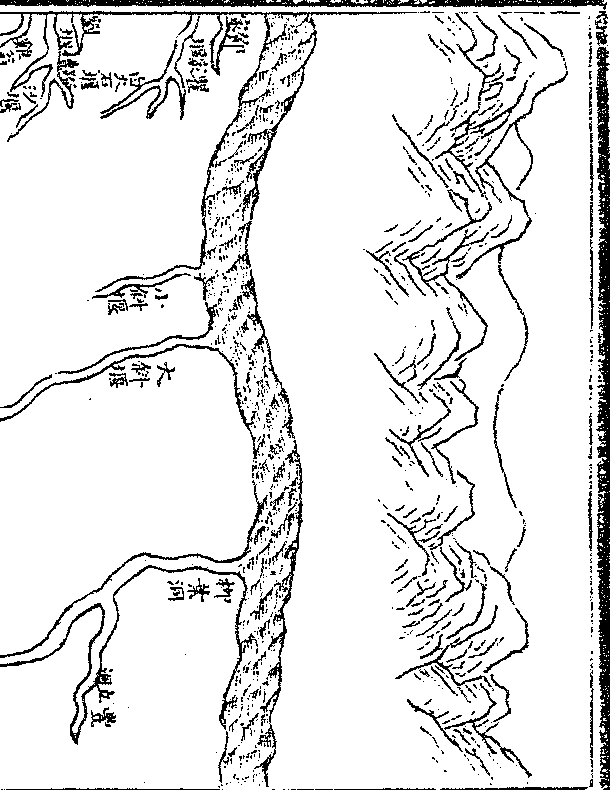

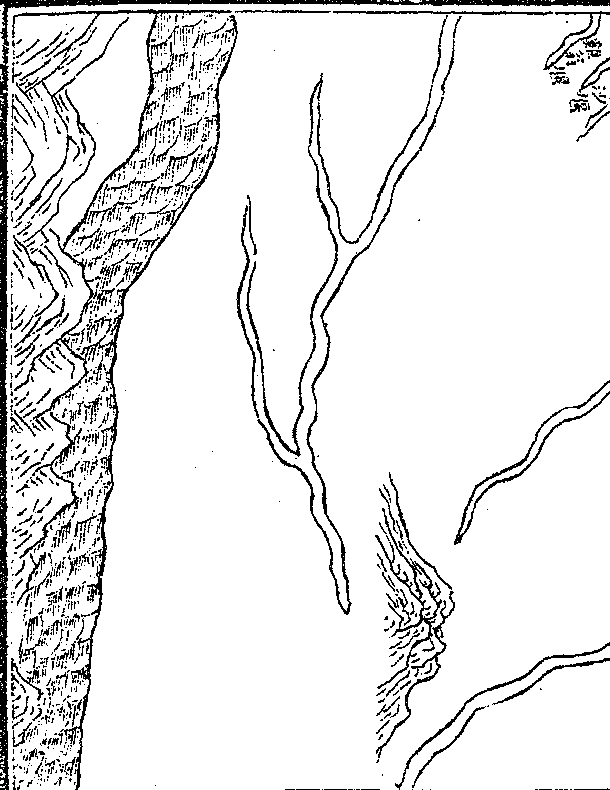

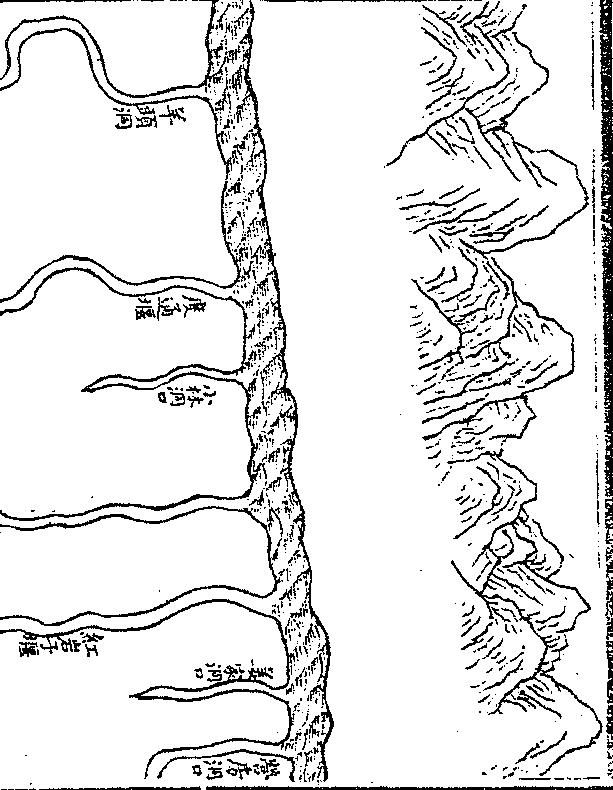

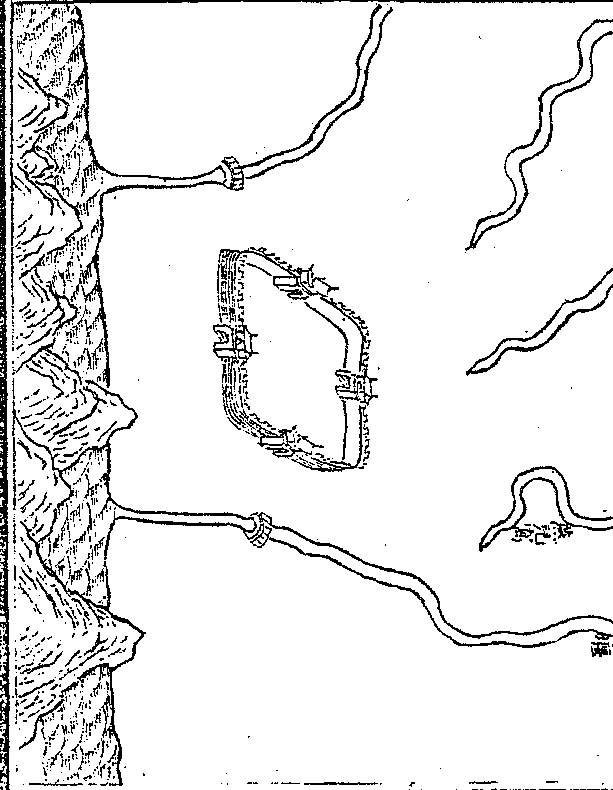

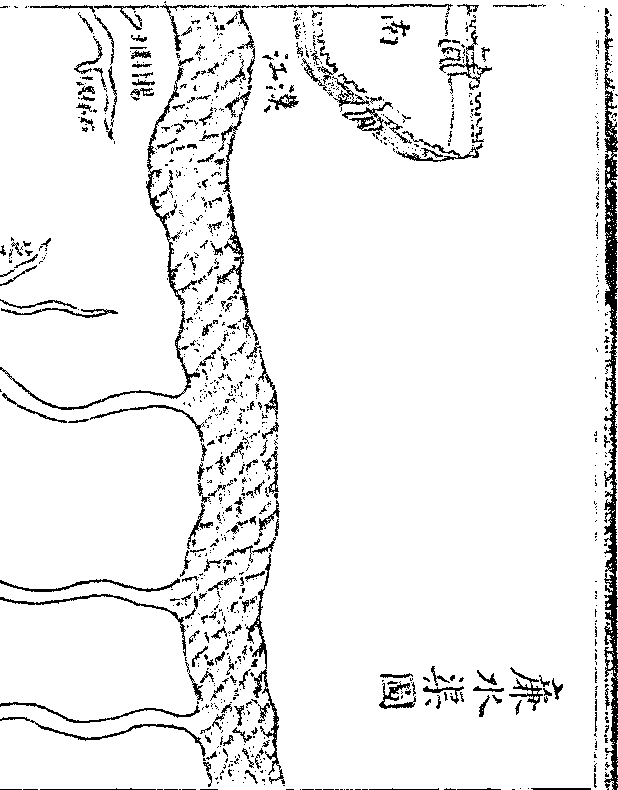

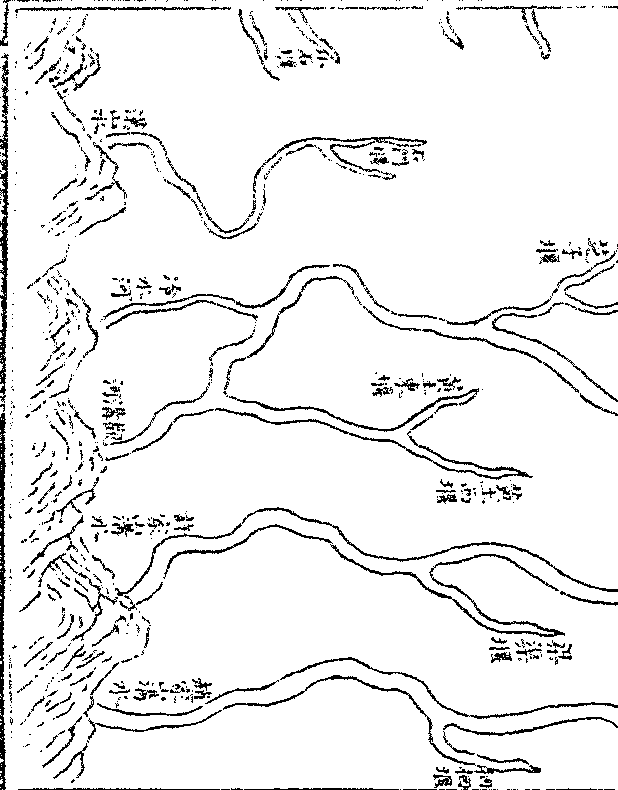

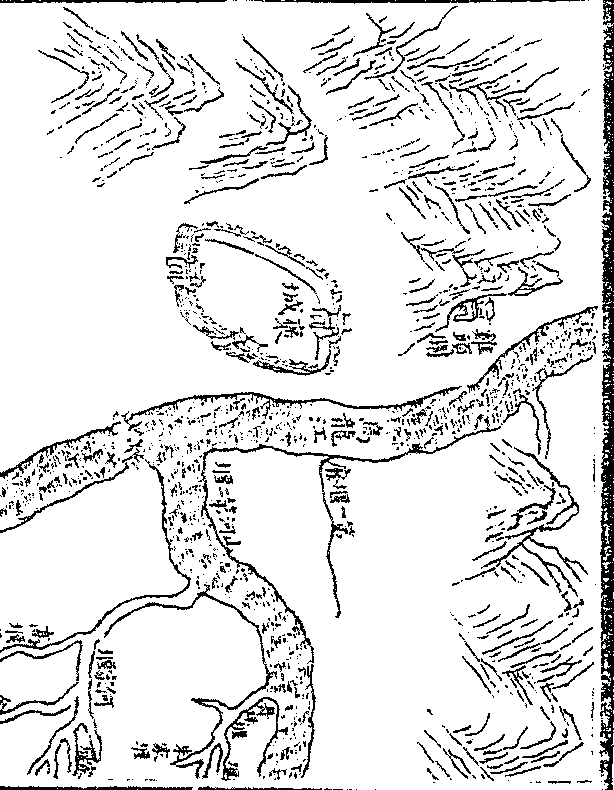

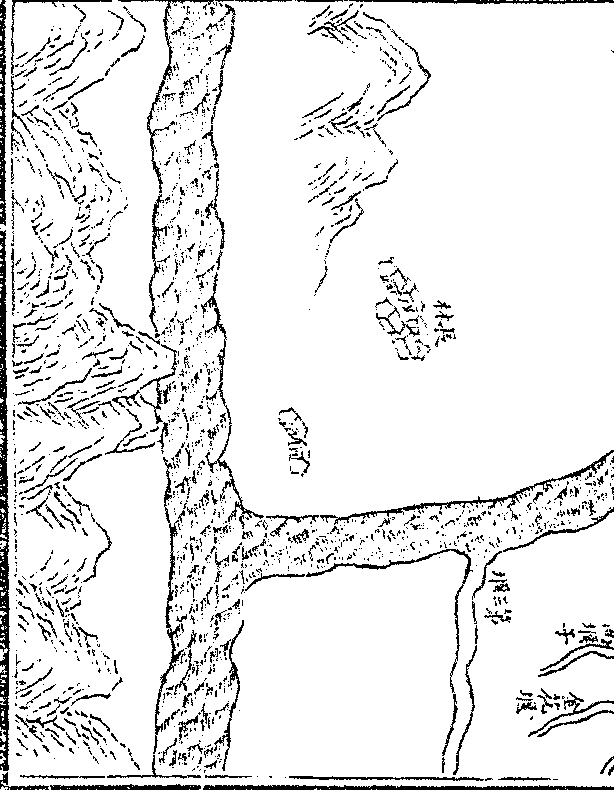

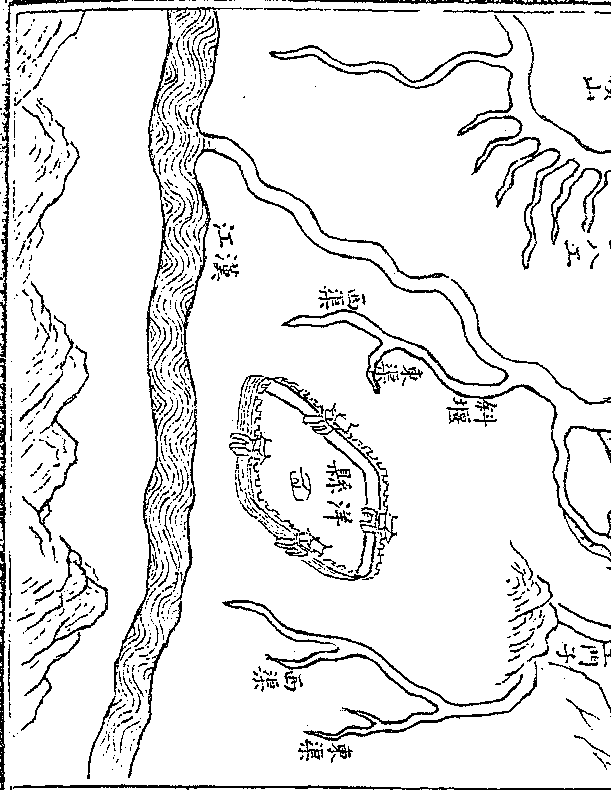

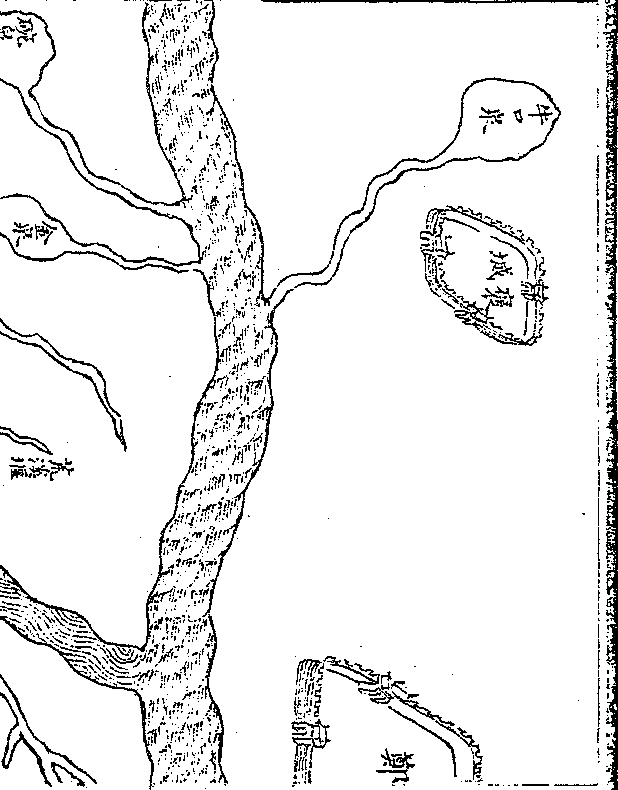

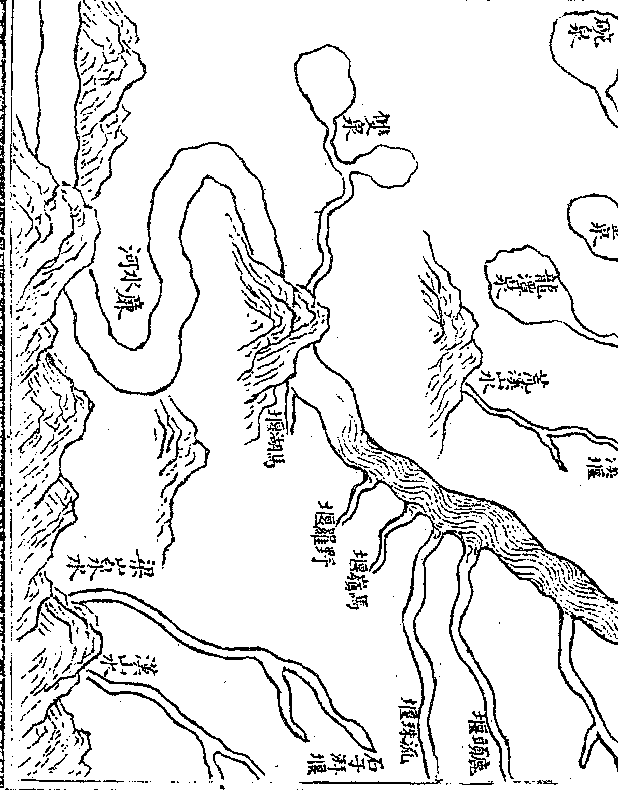

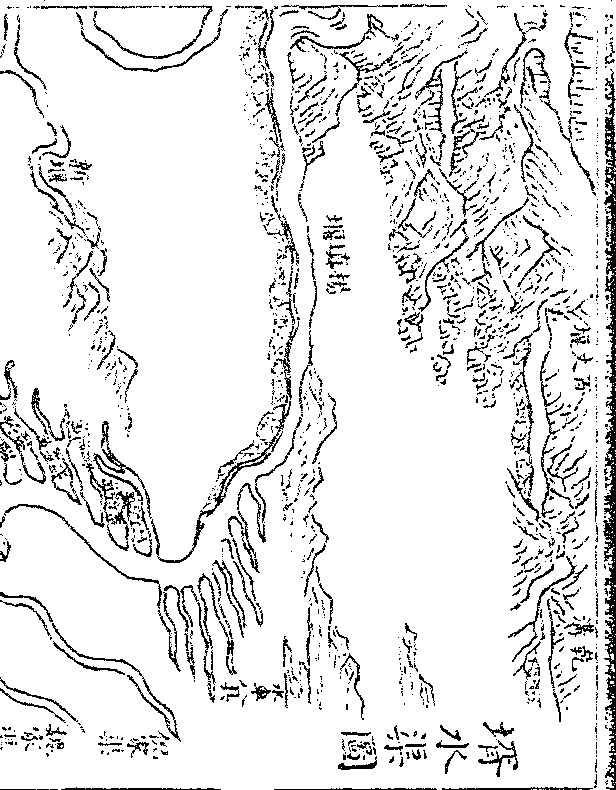

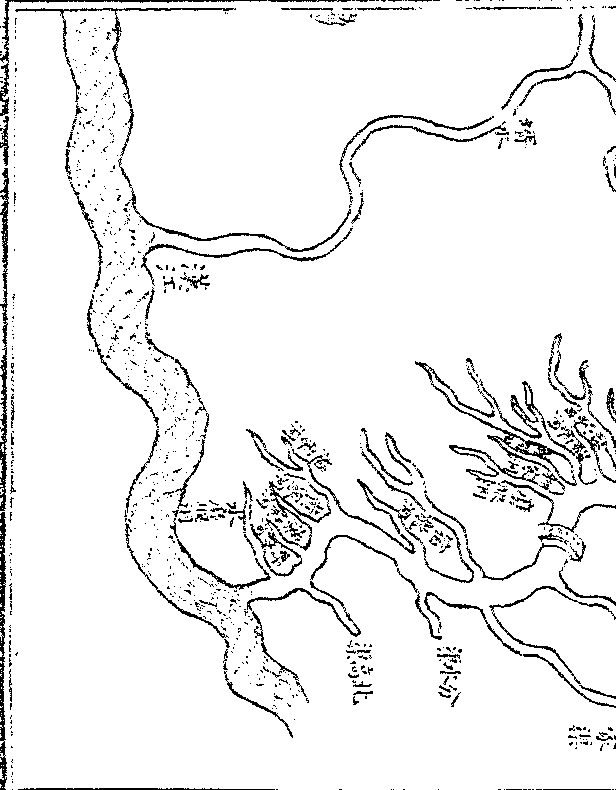

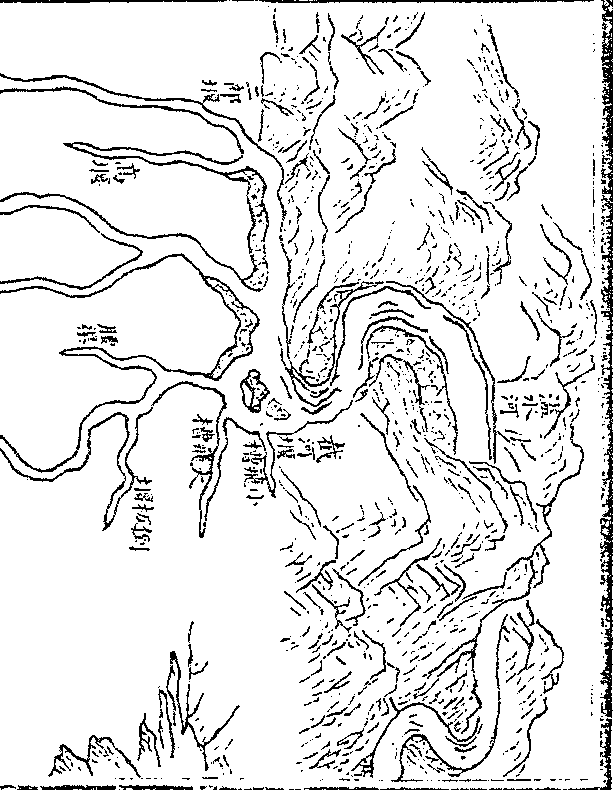

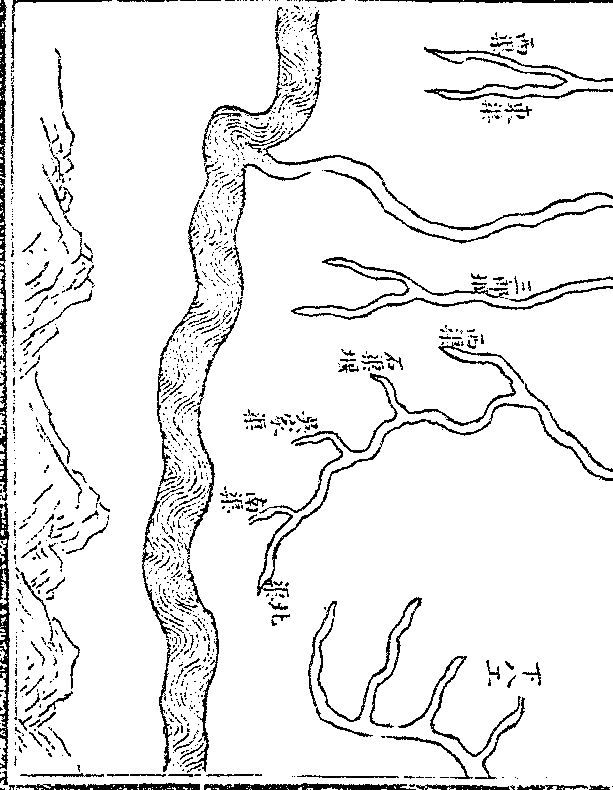

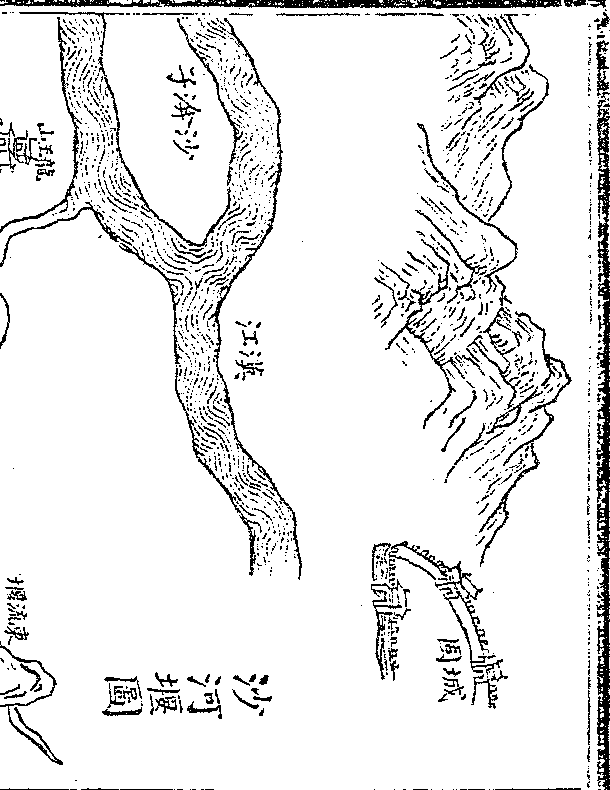

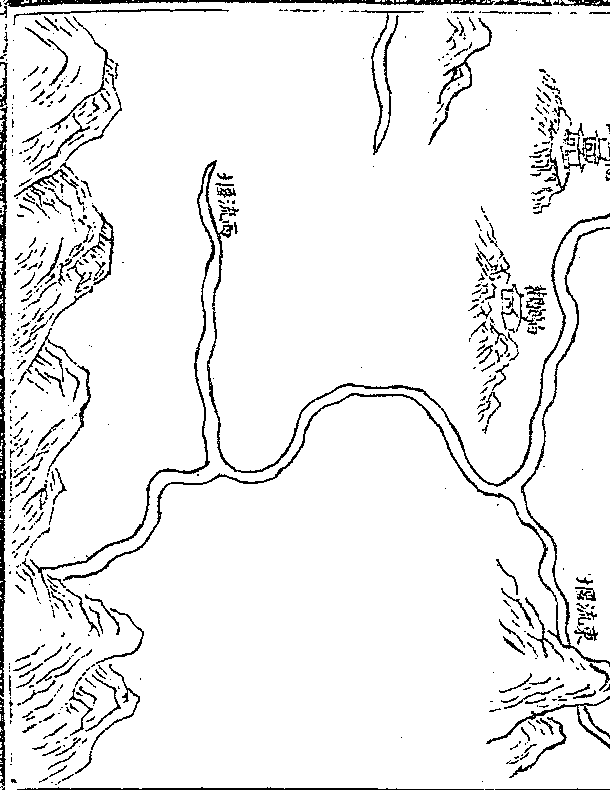

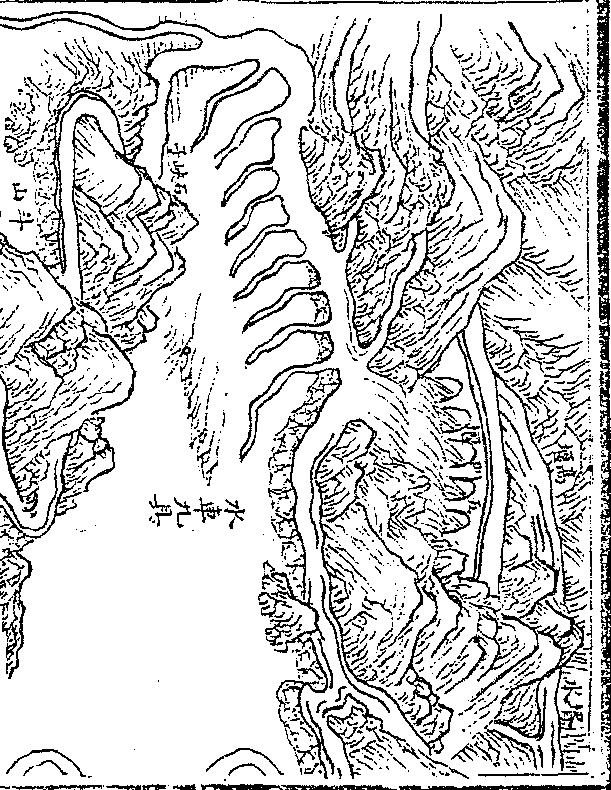

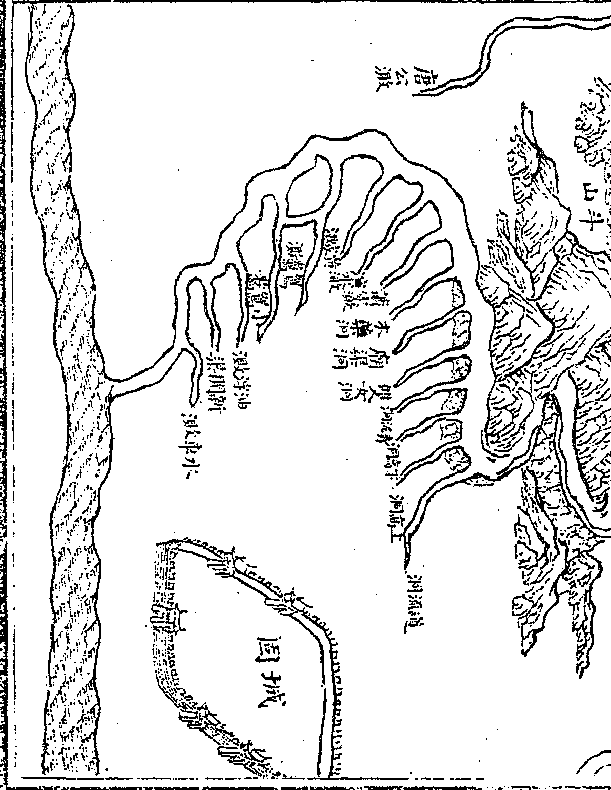

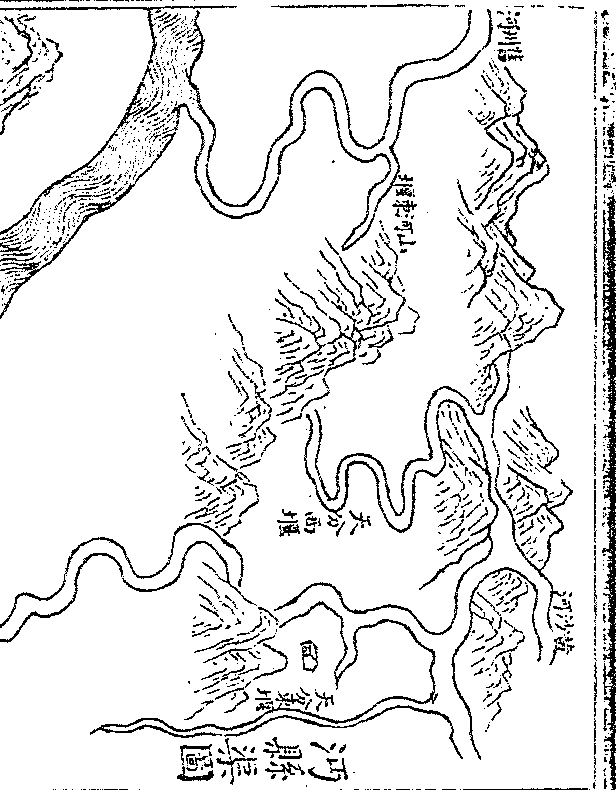

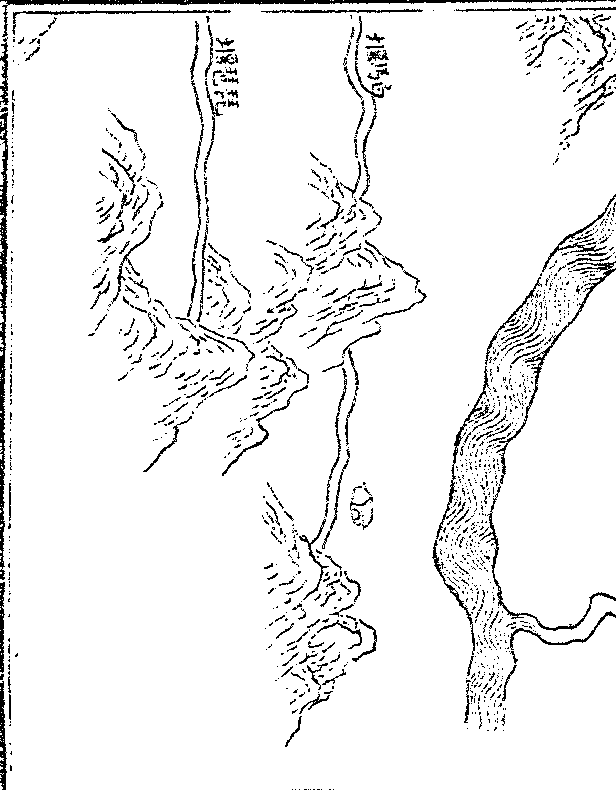

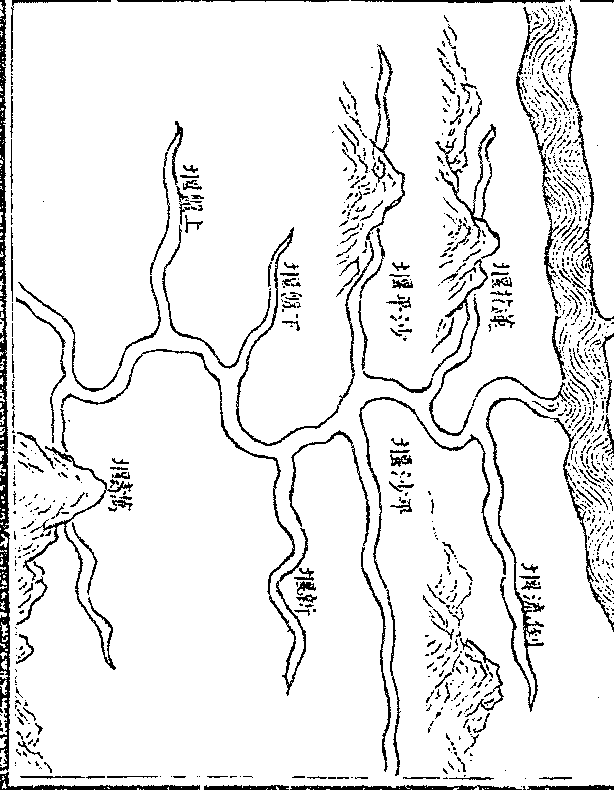

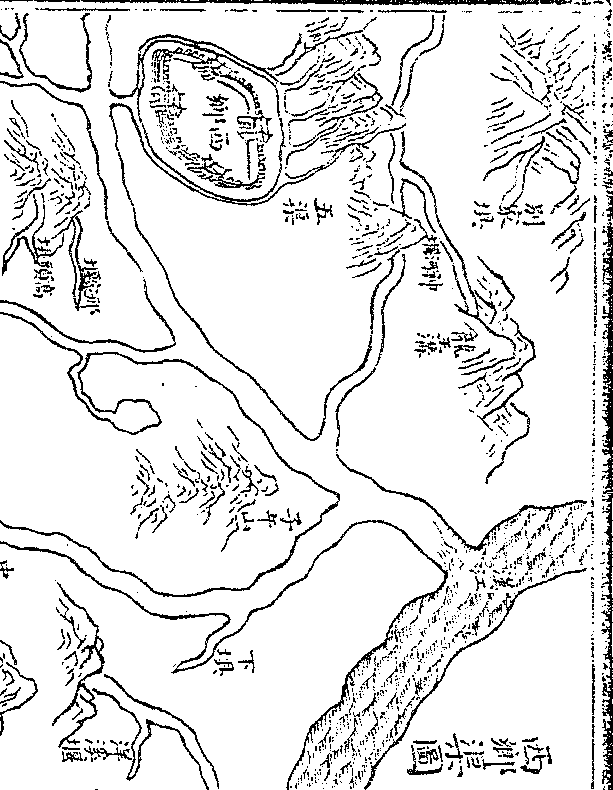

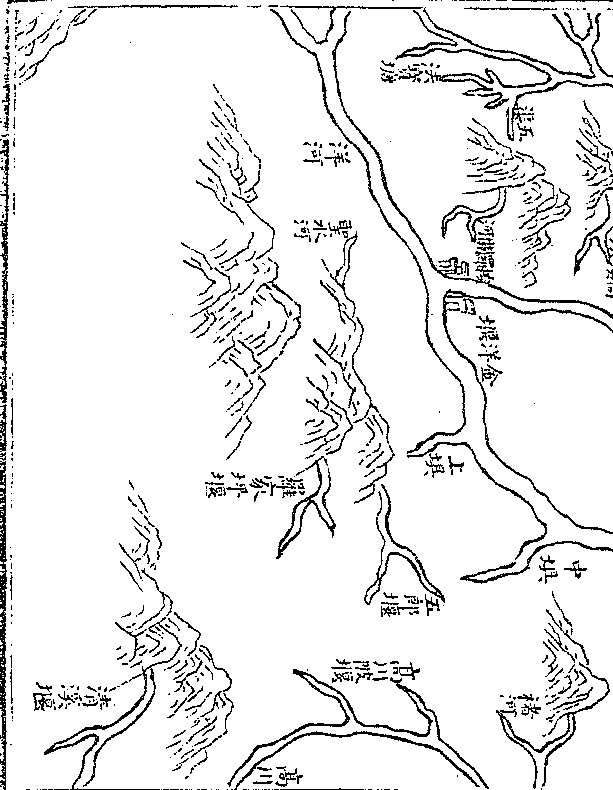

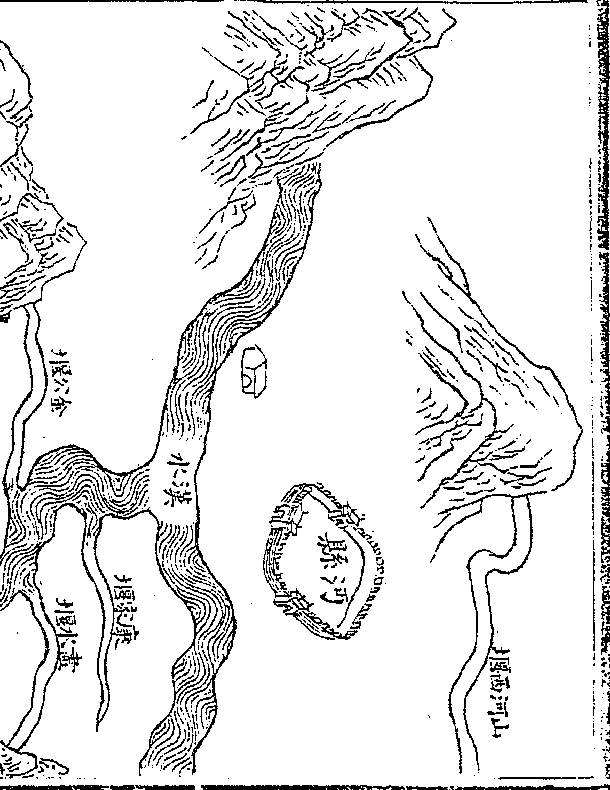

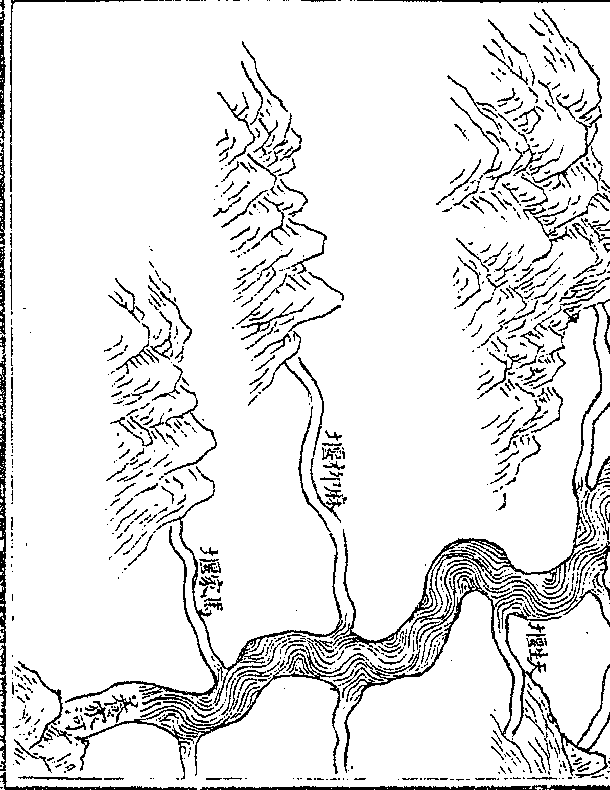

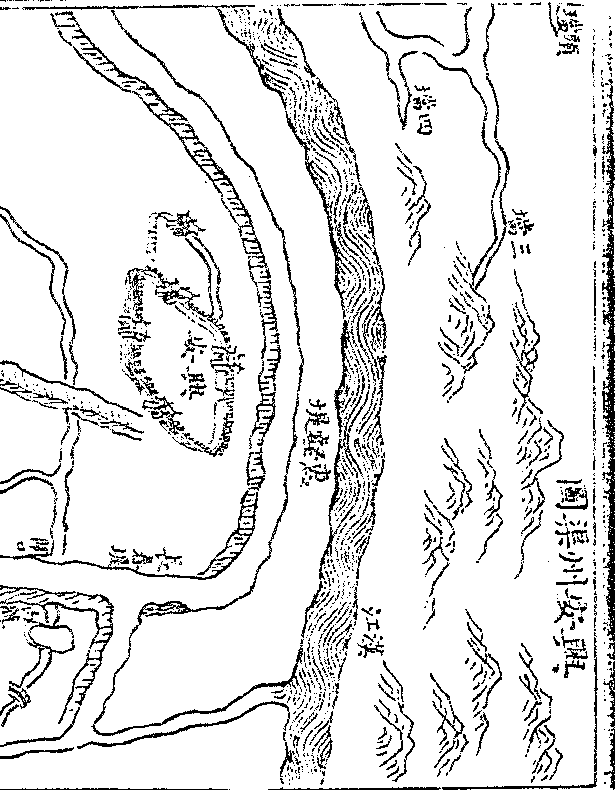

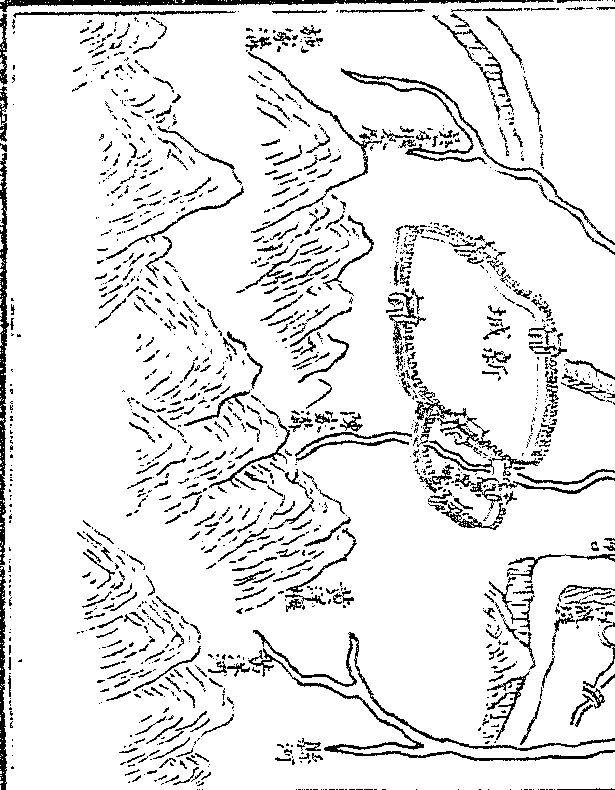

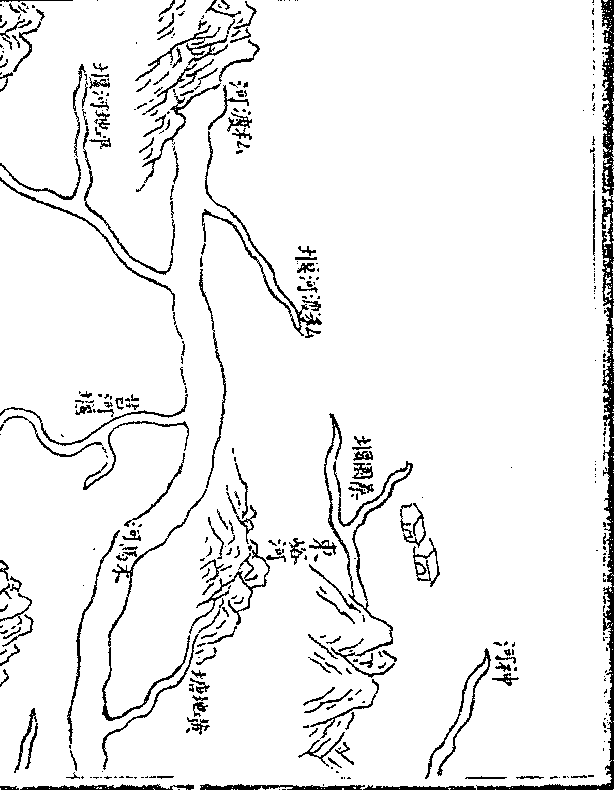

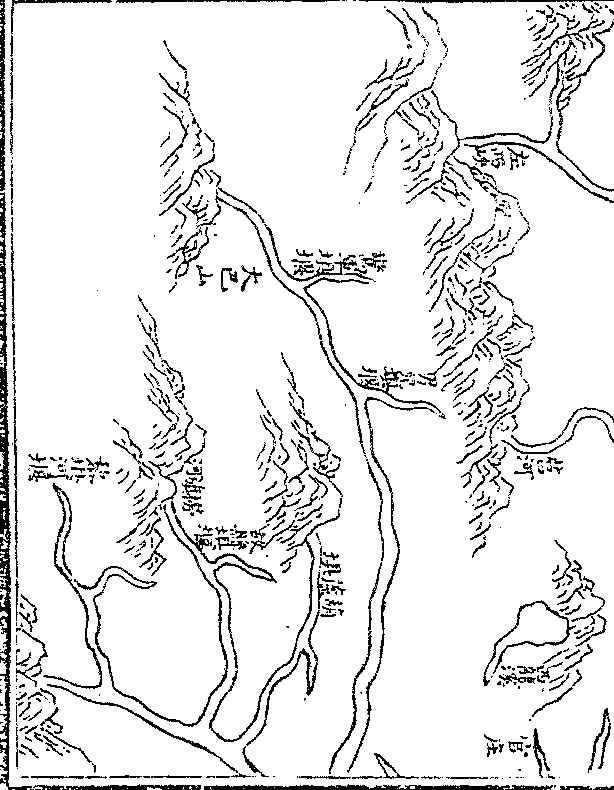

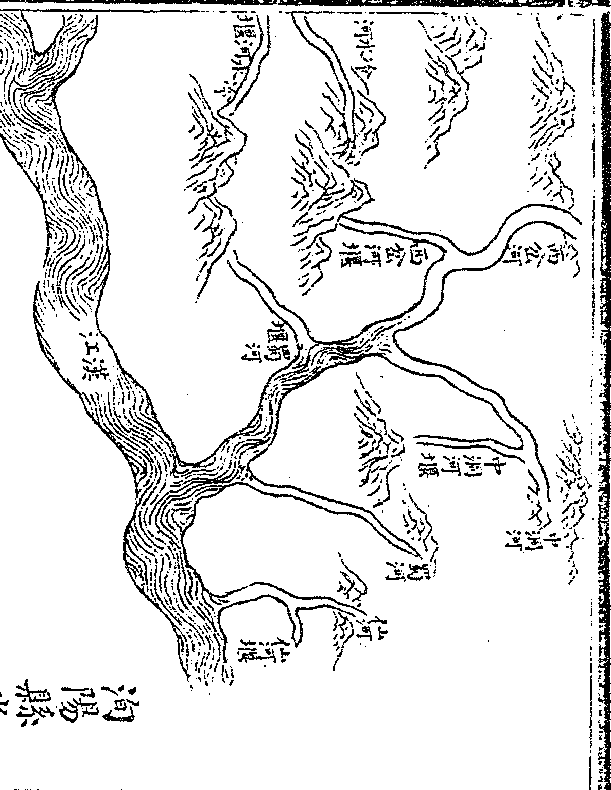

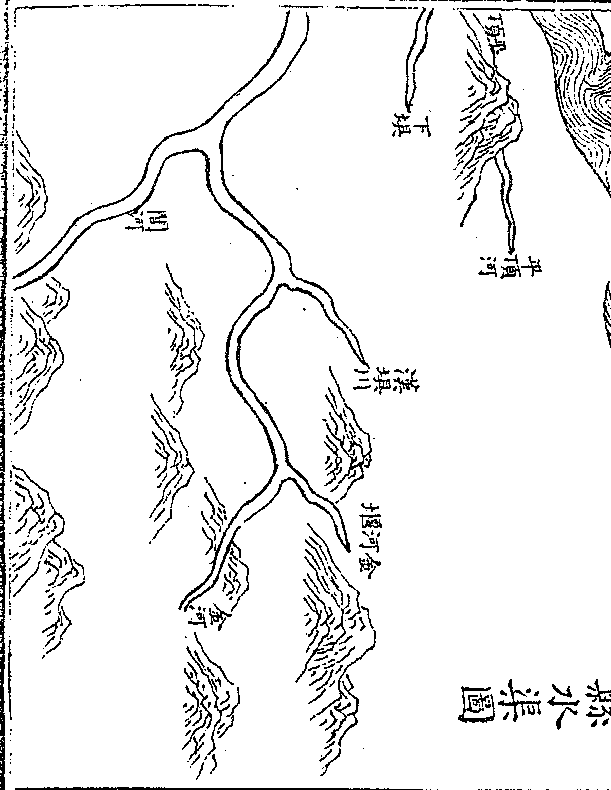

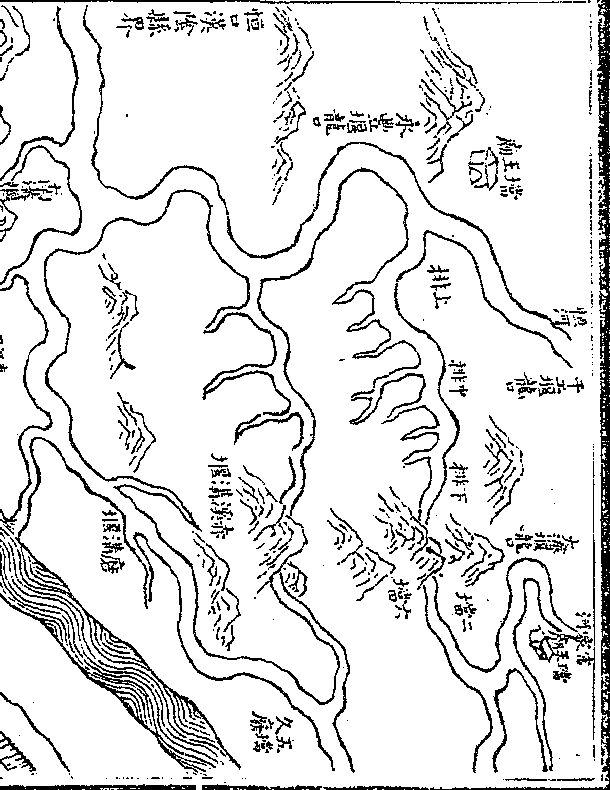

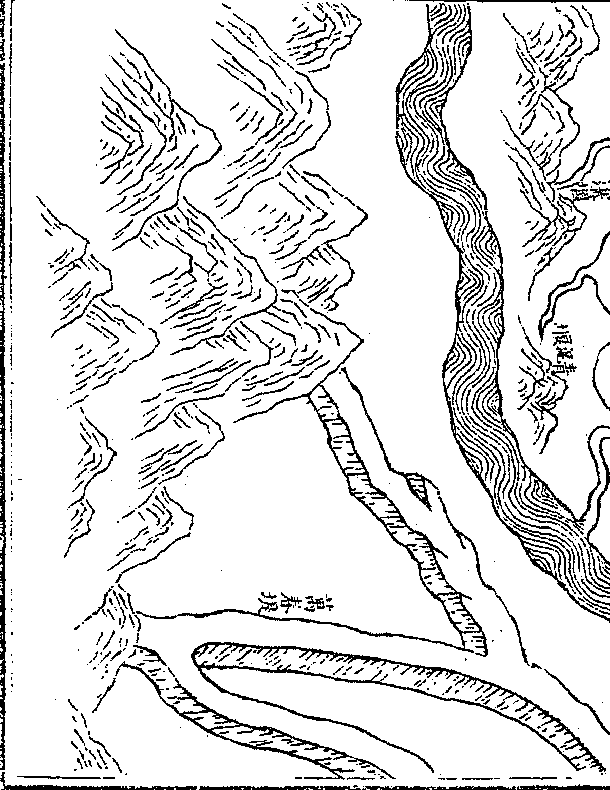

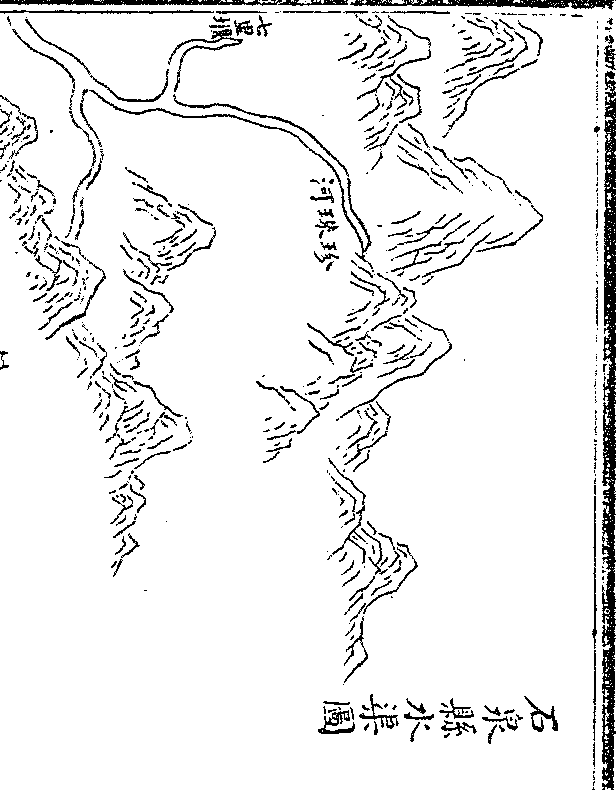

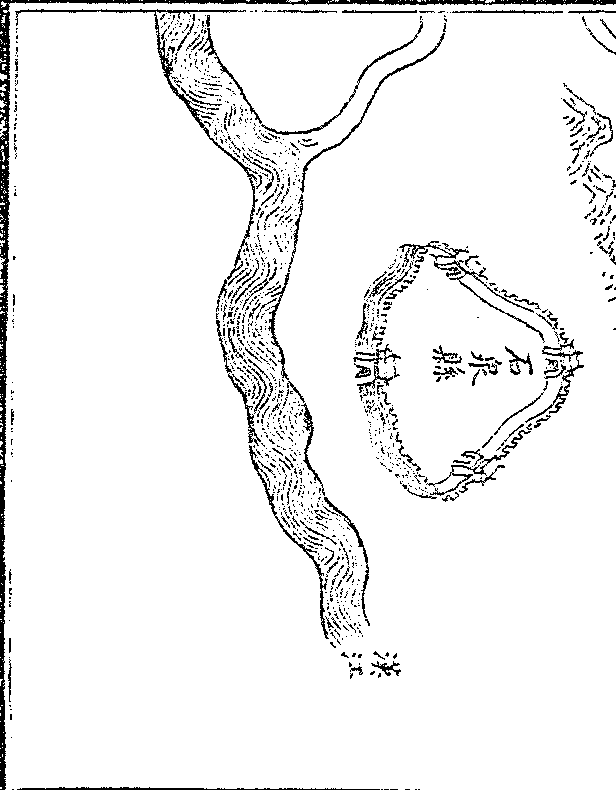

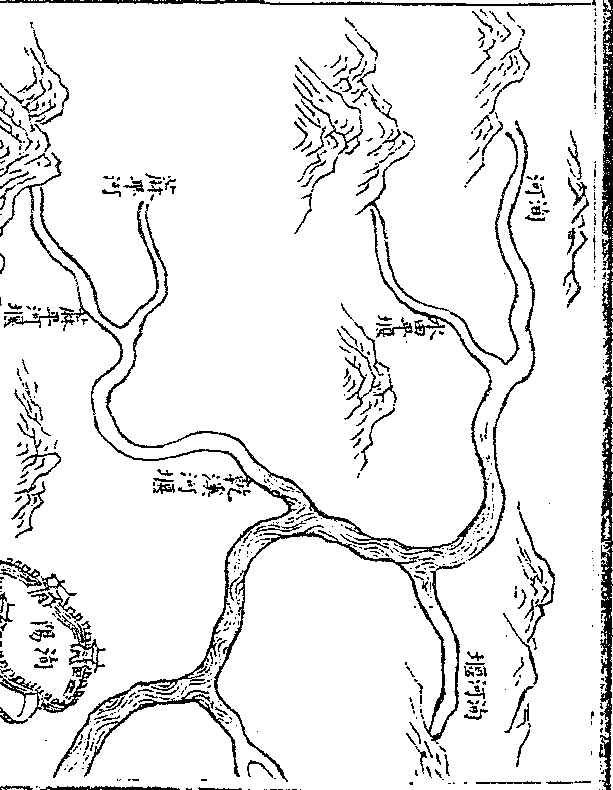

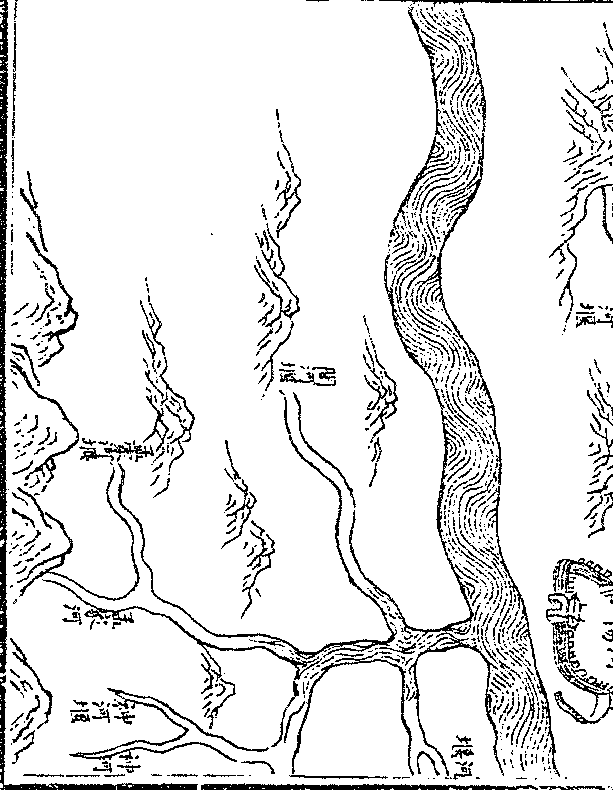

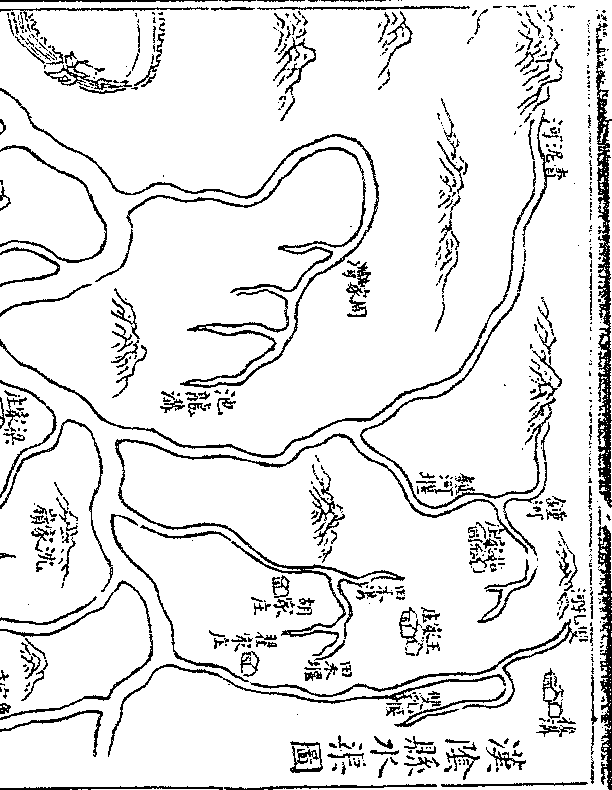

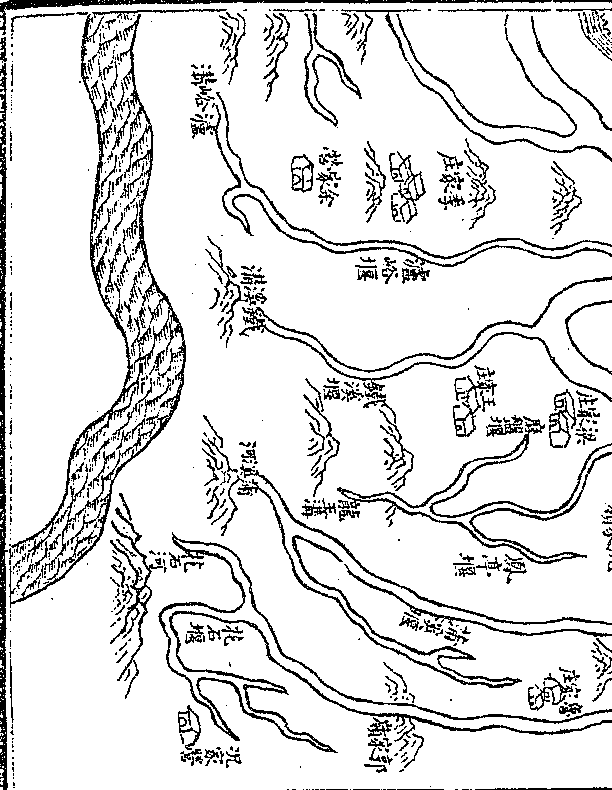

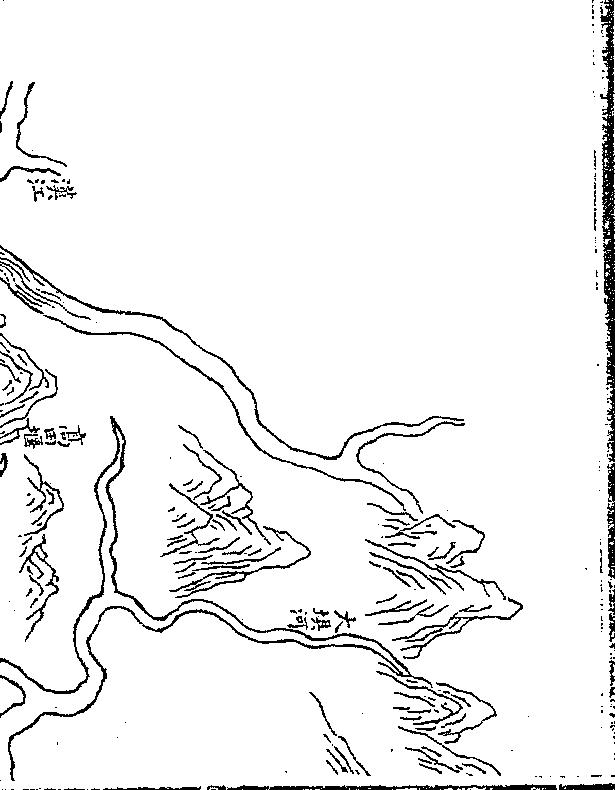

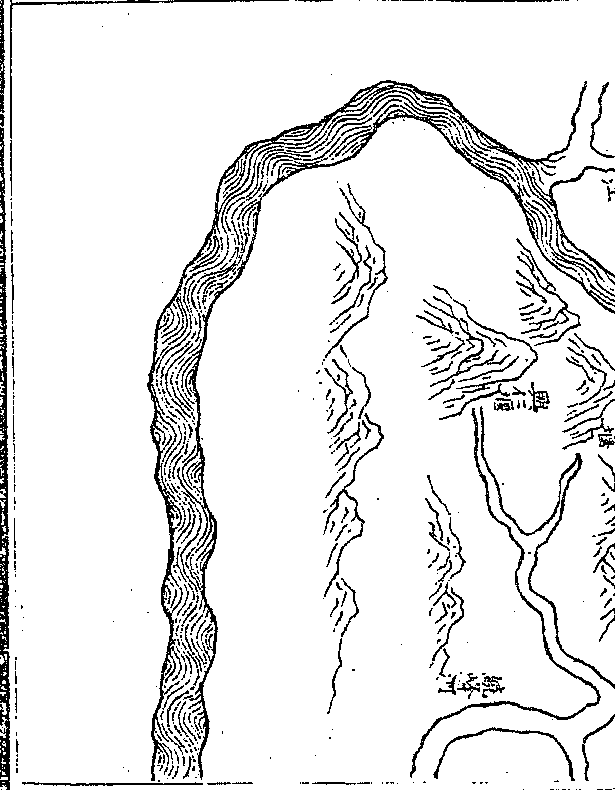

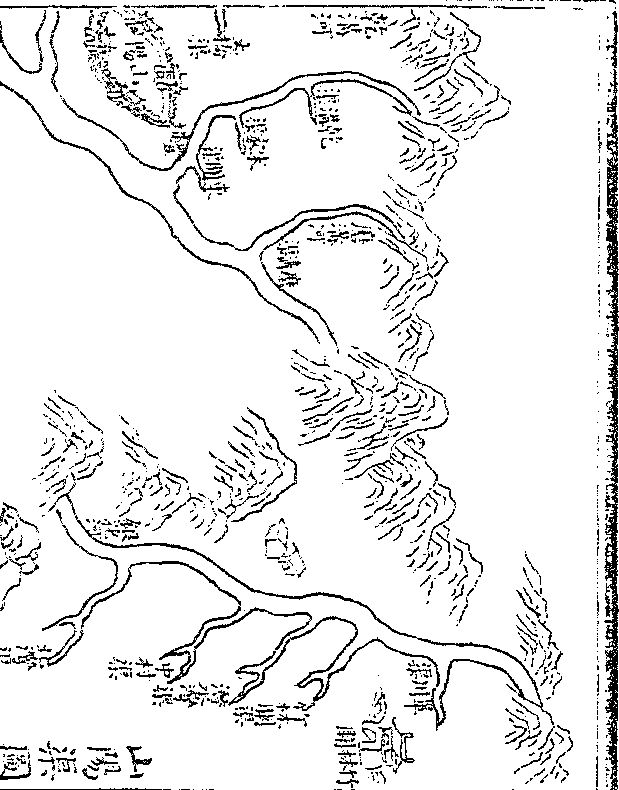

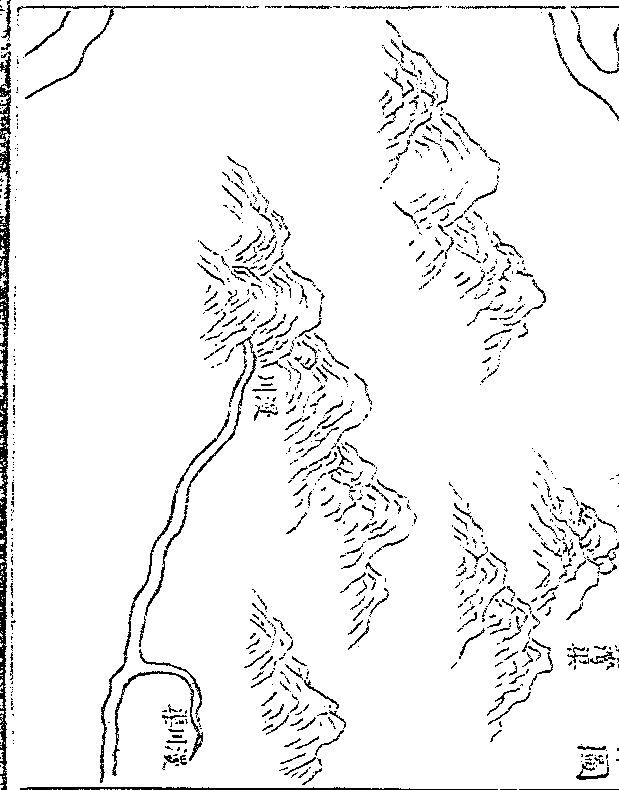

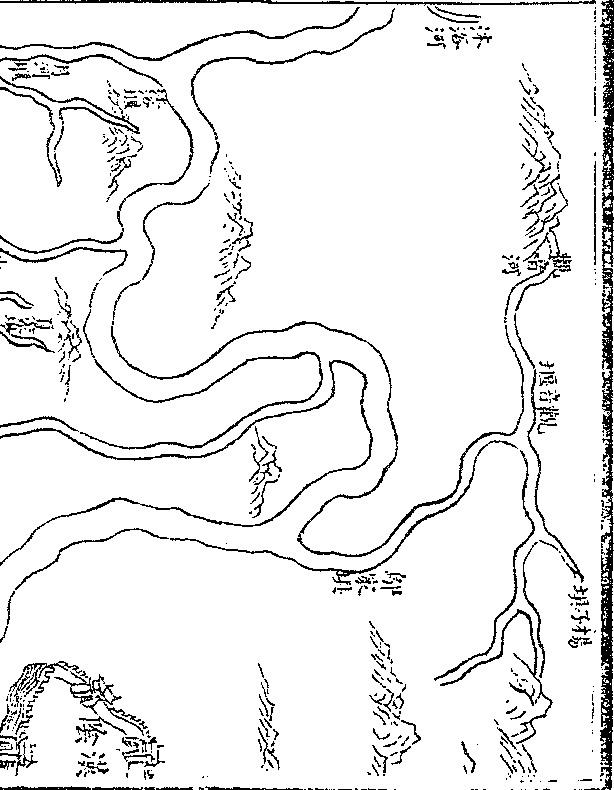

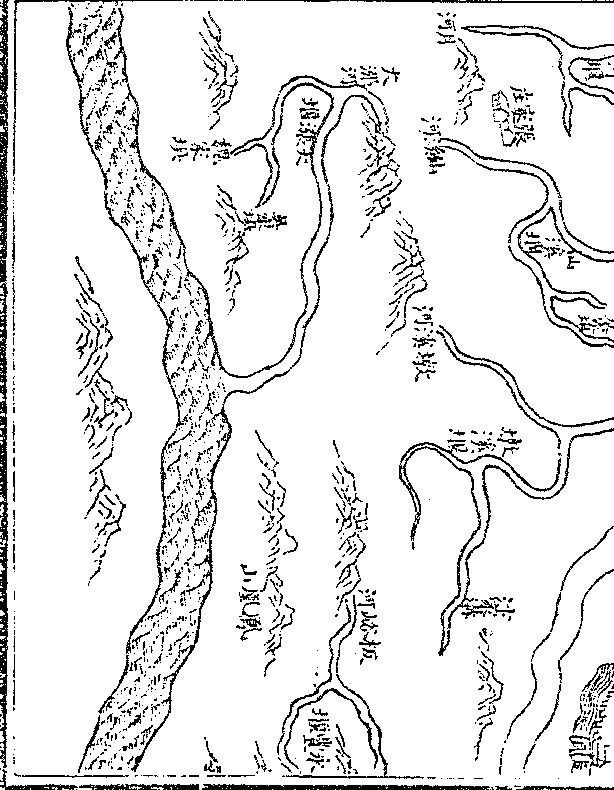

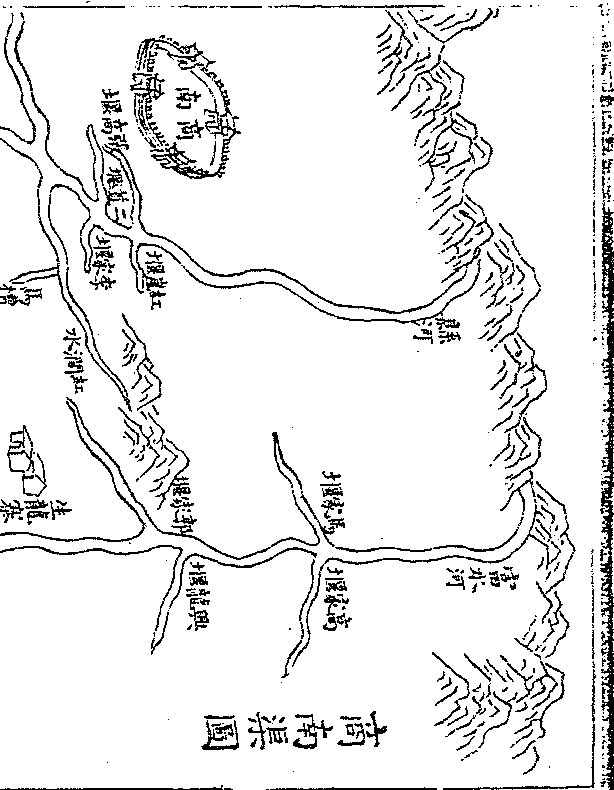

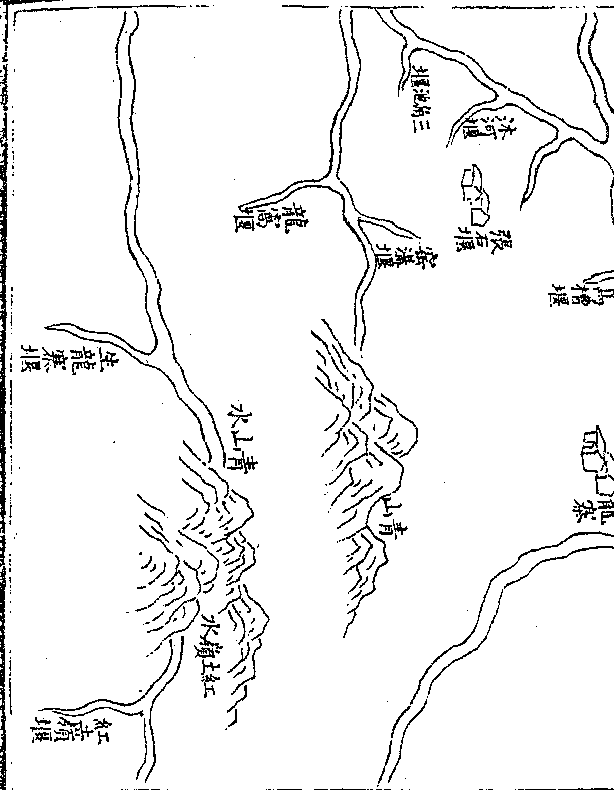

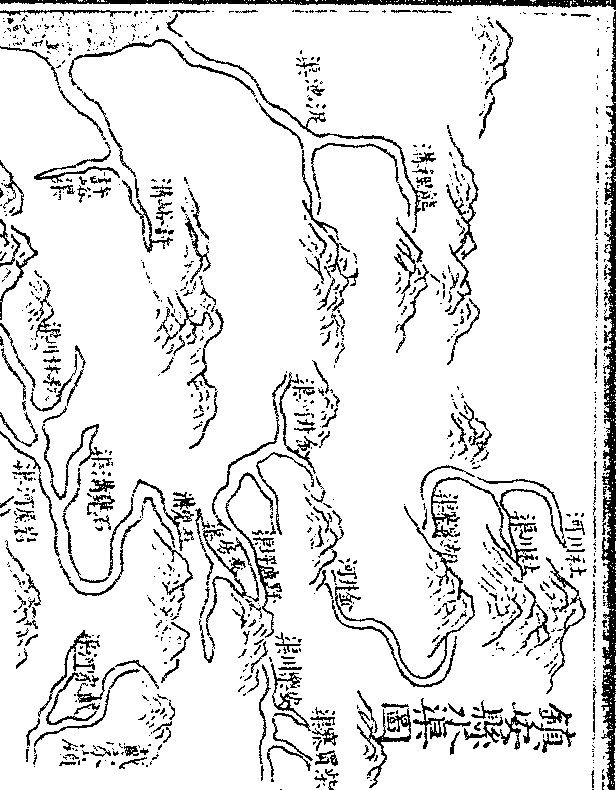

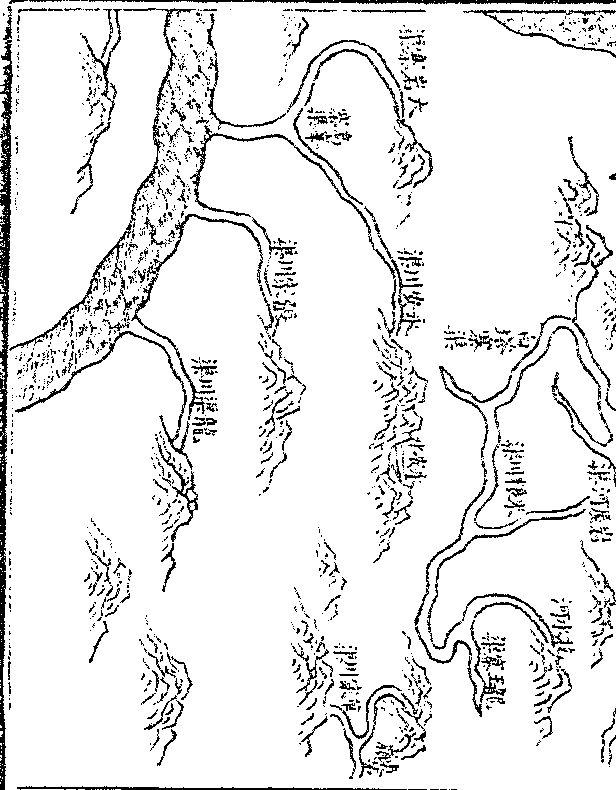

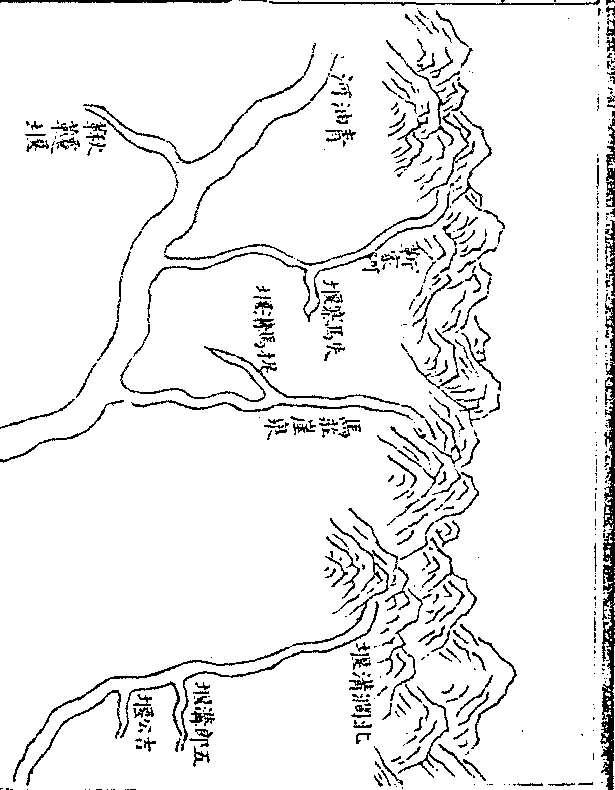

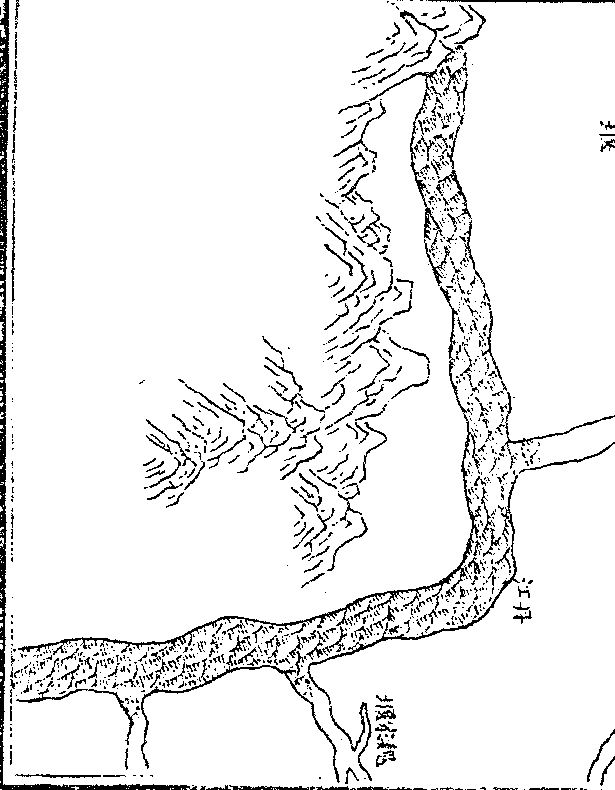

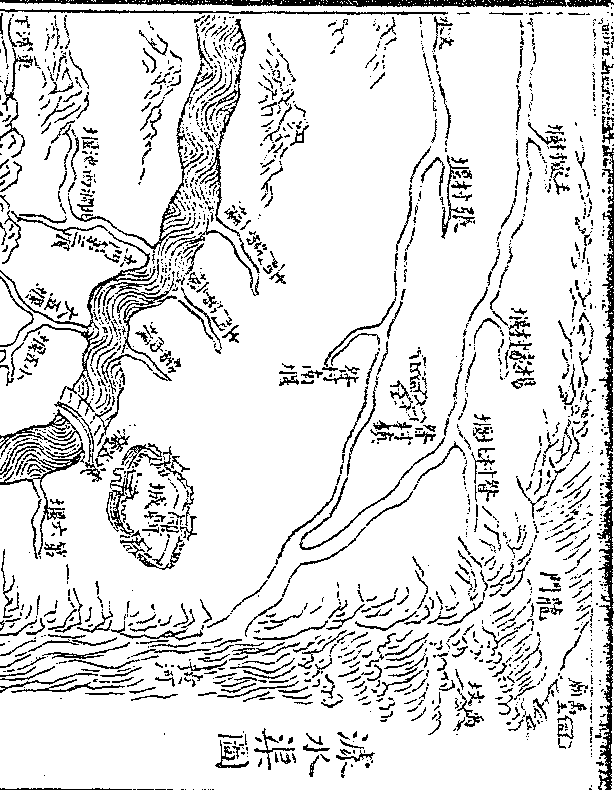

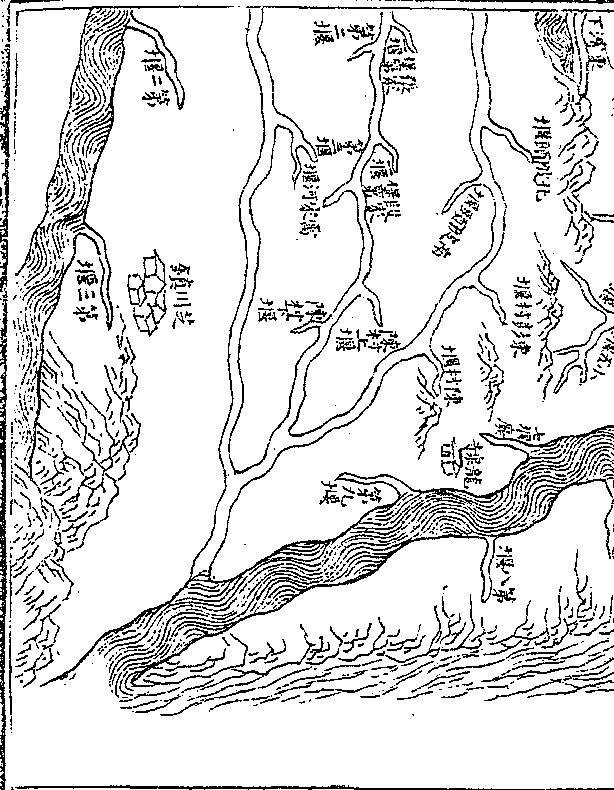

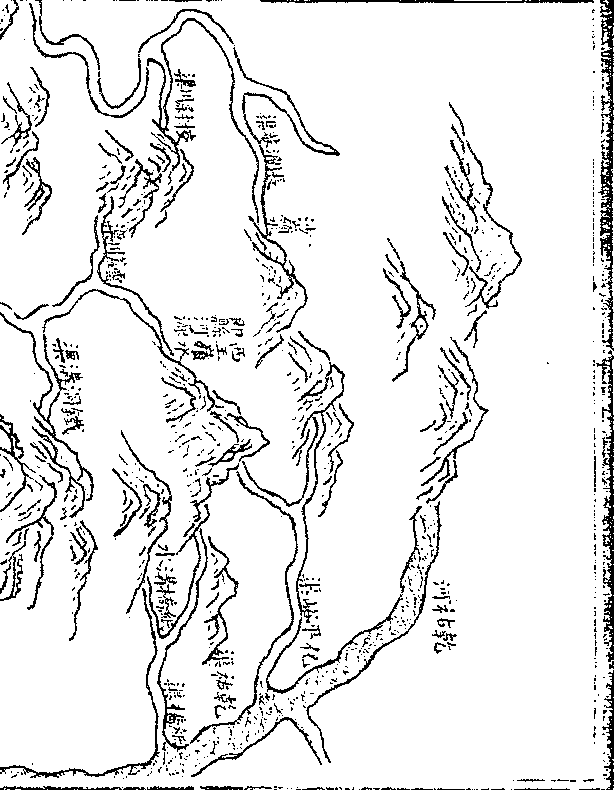

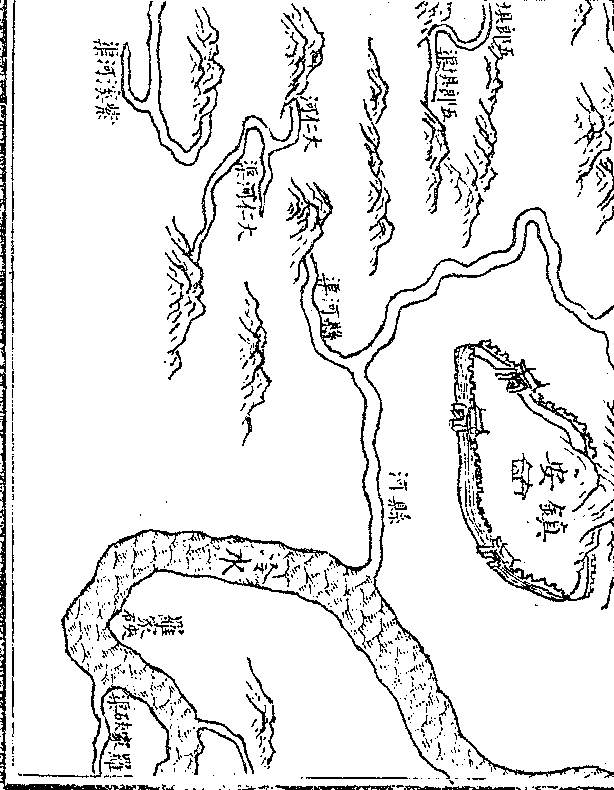

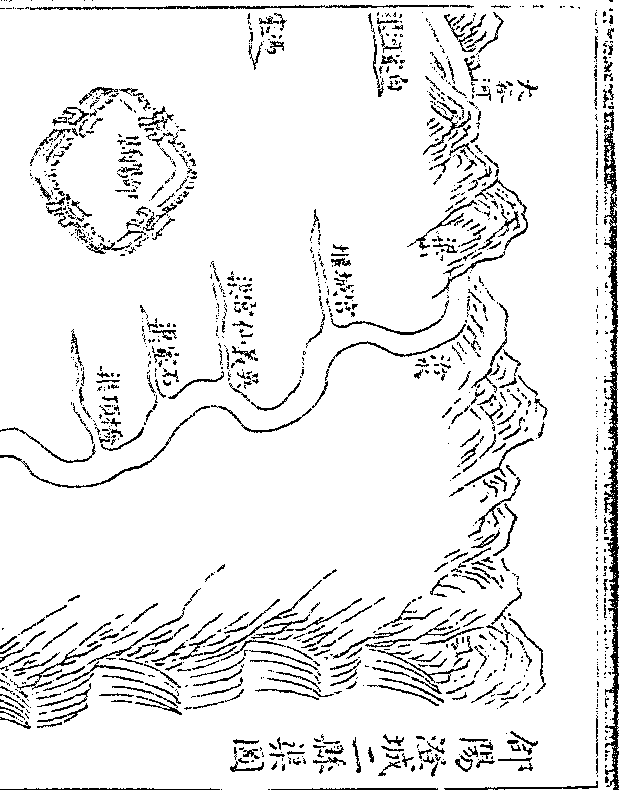

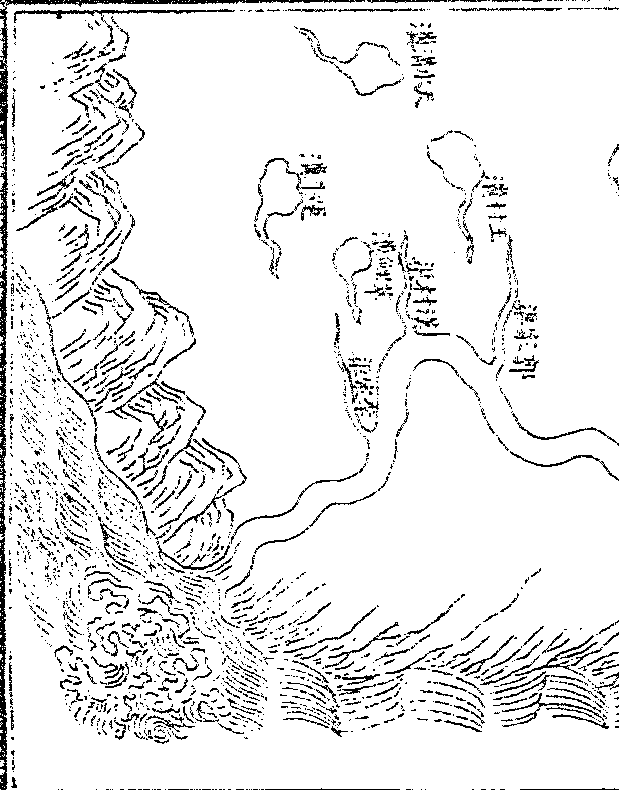

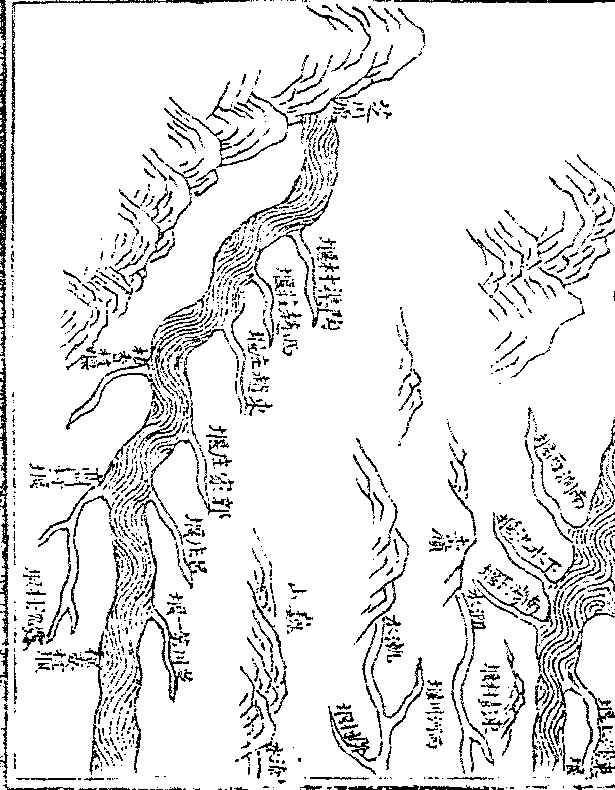

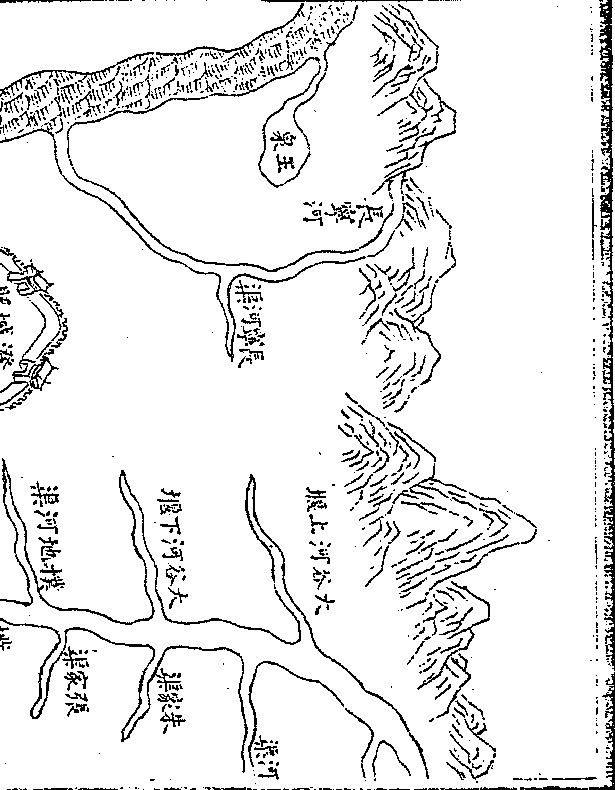

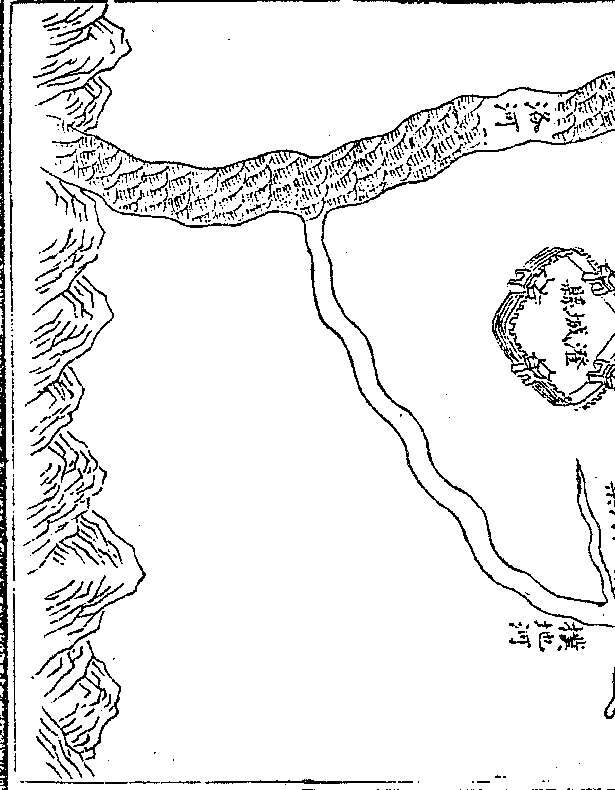

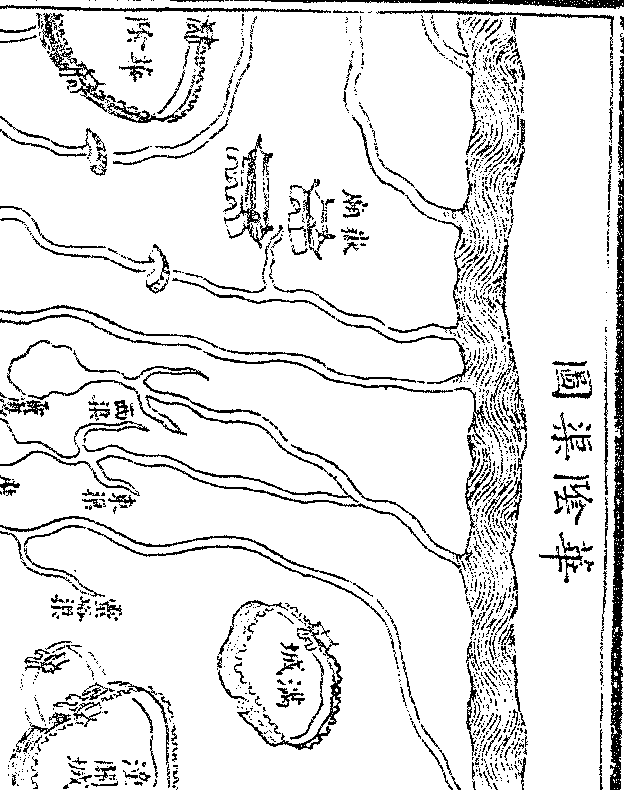

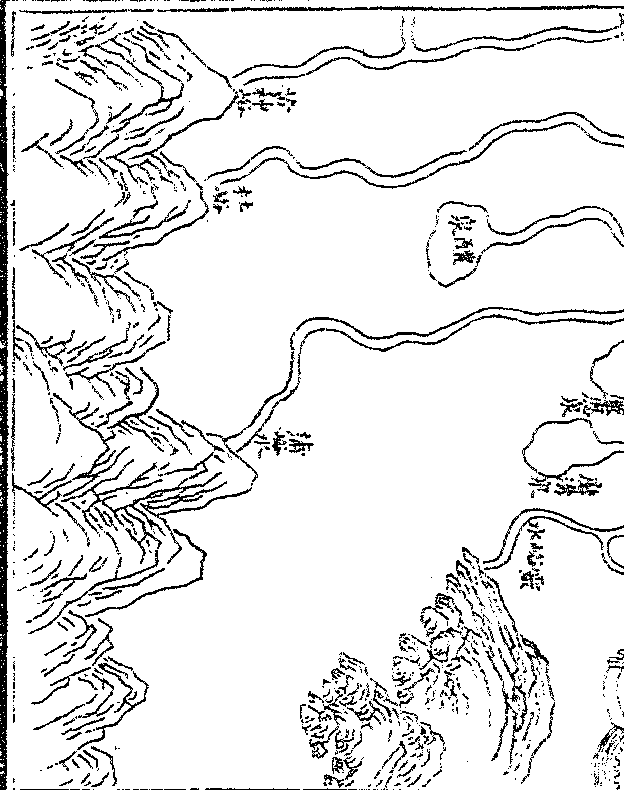

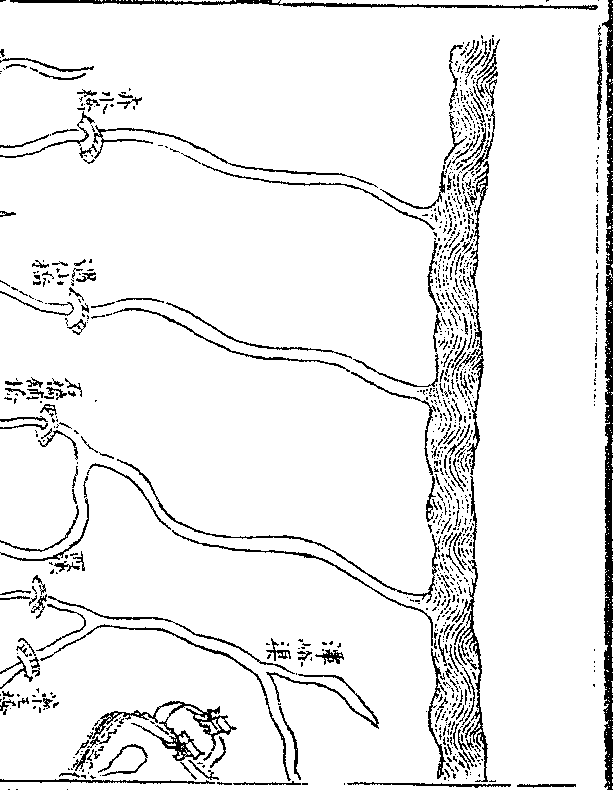

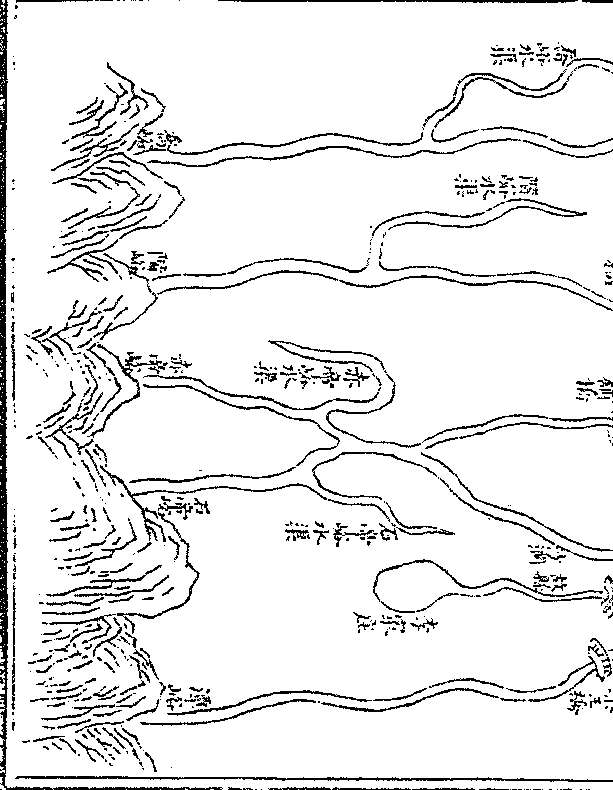

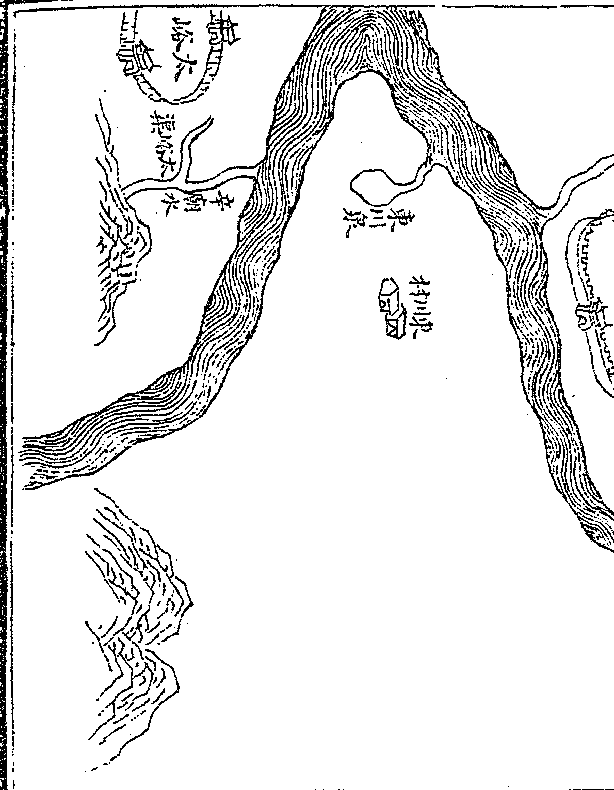

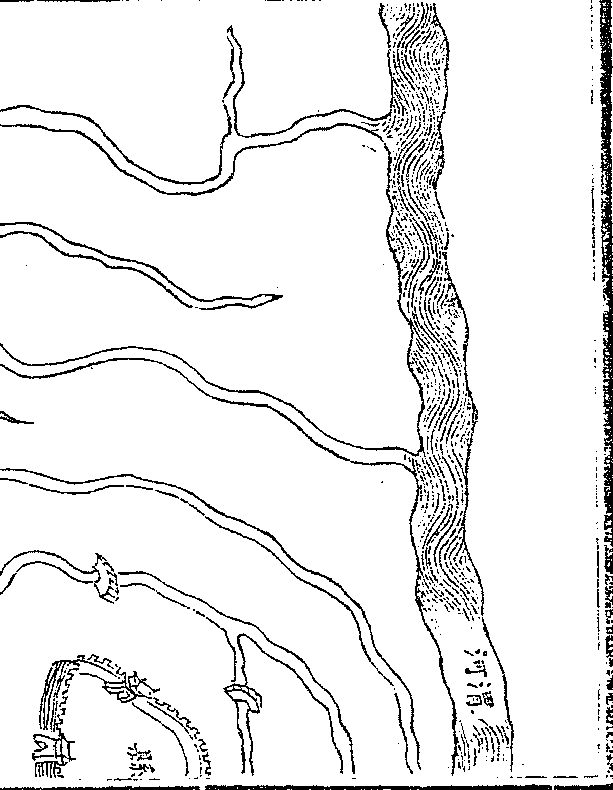

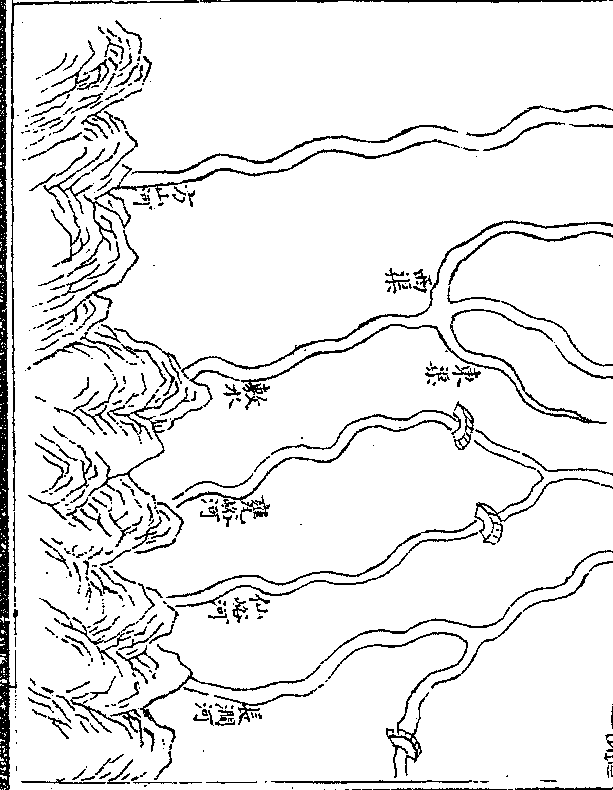

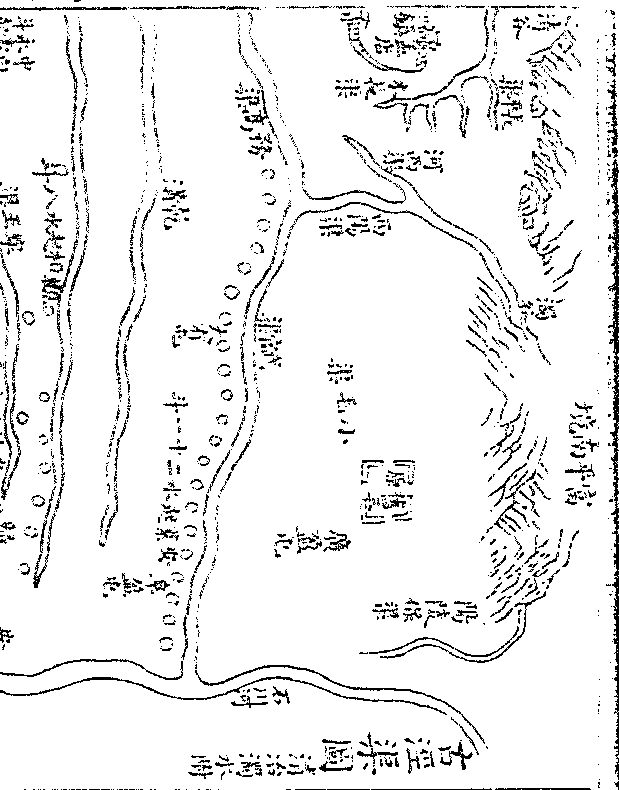

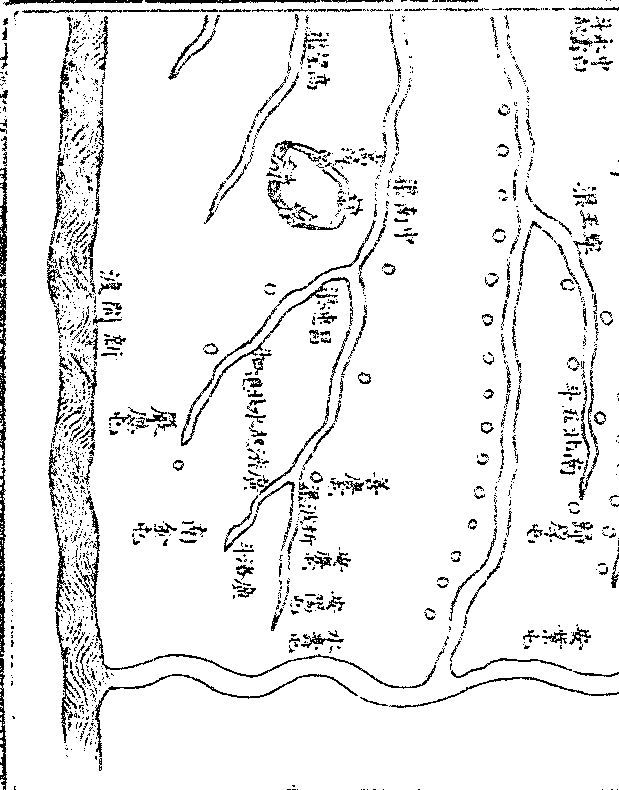

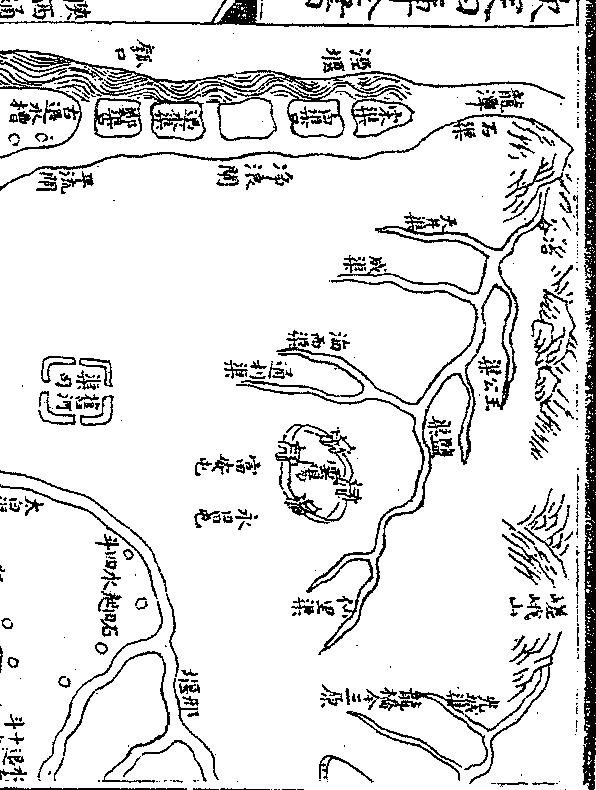

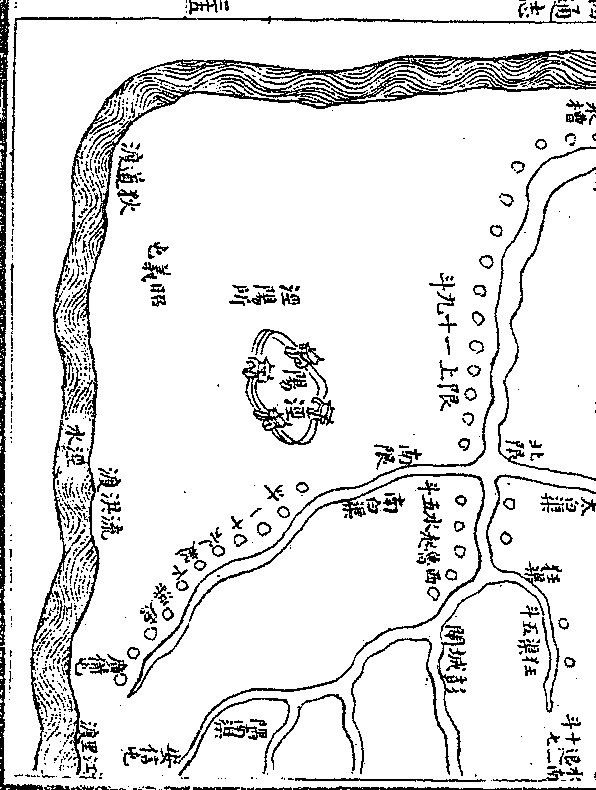

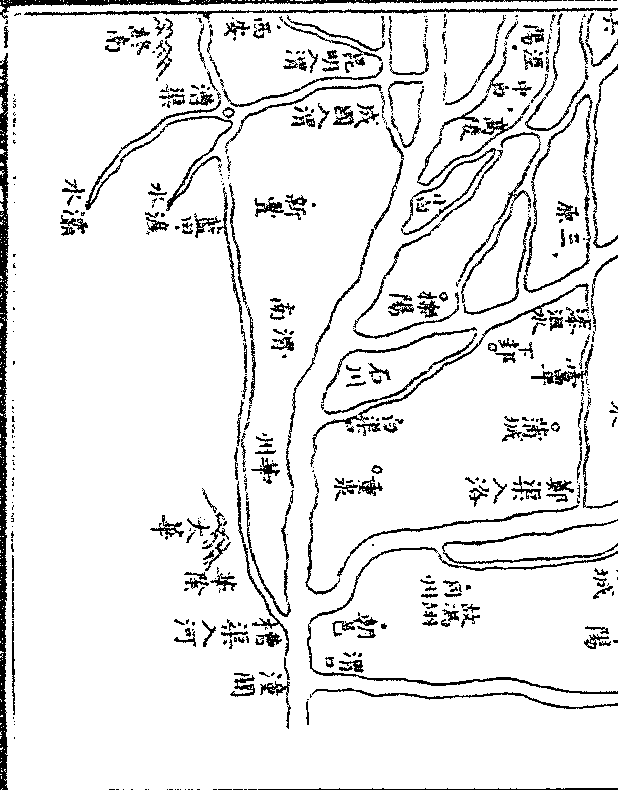

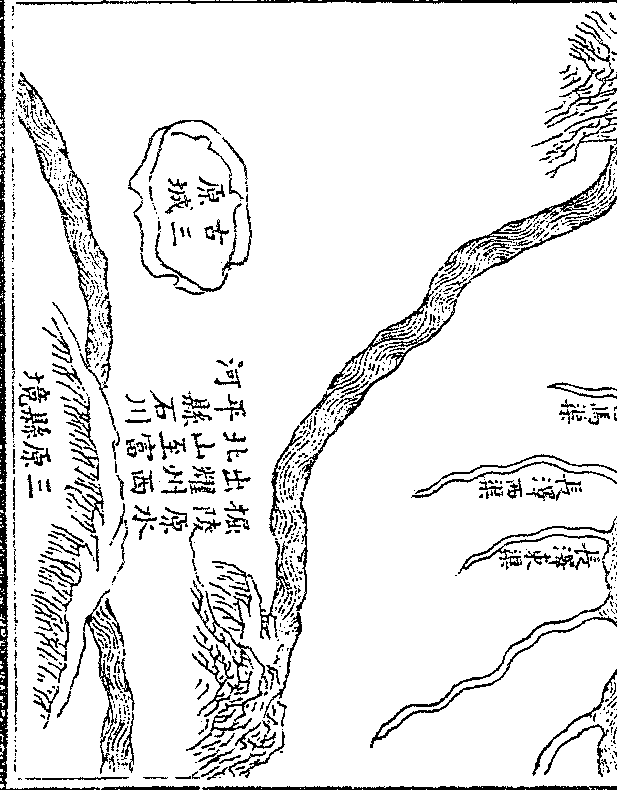

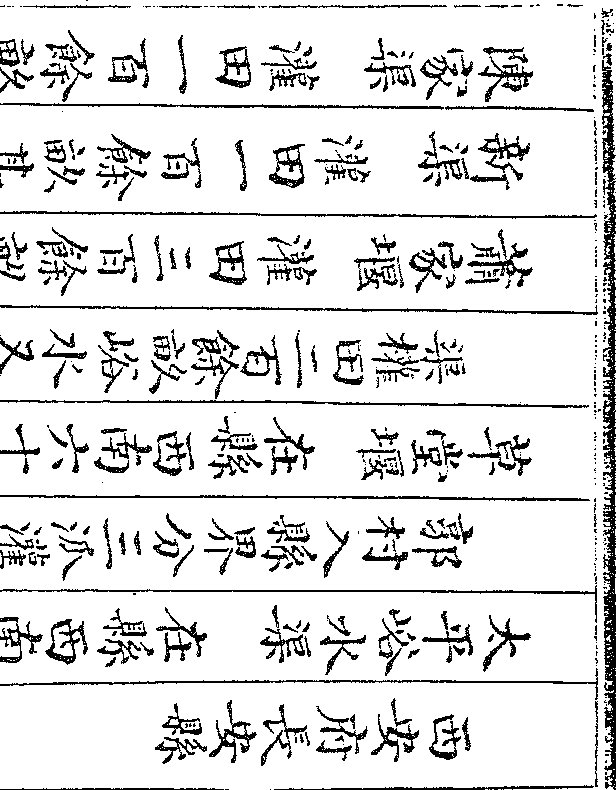

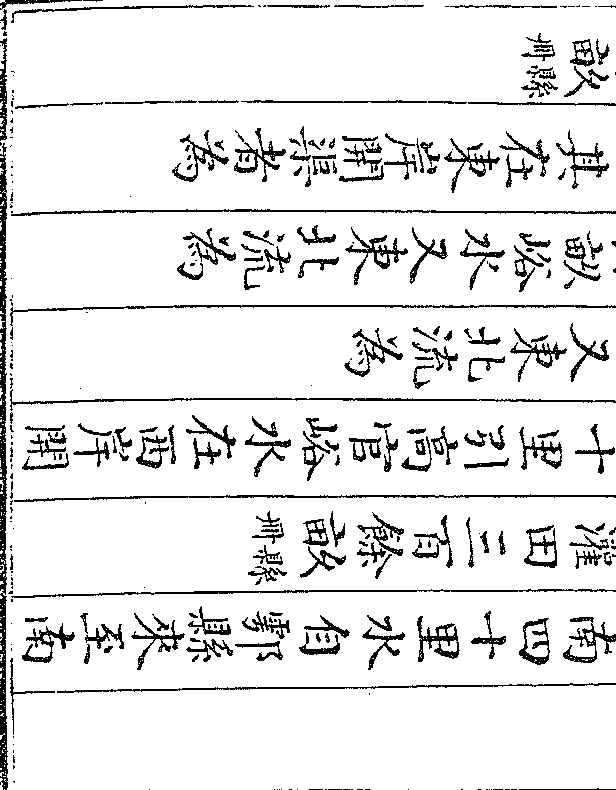

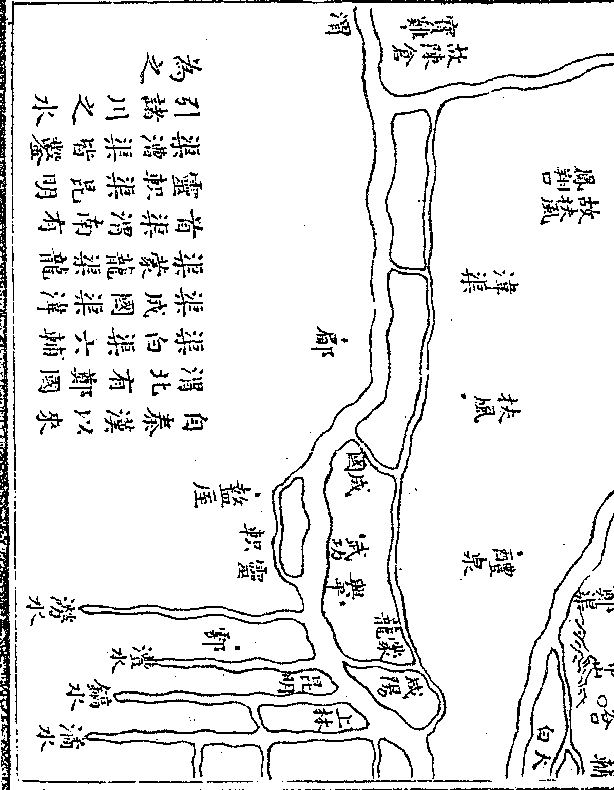

皇仁勤思民事凡渠泉之可利田畴者悉为派别支分

绘图立说诚使流通者灌溉优渥而堙废者亦渐

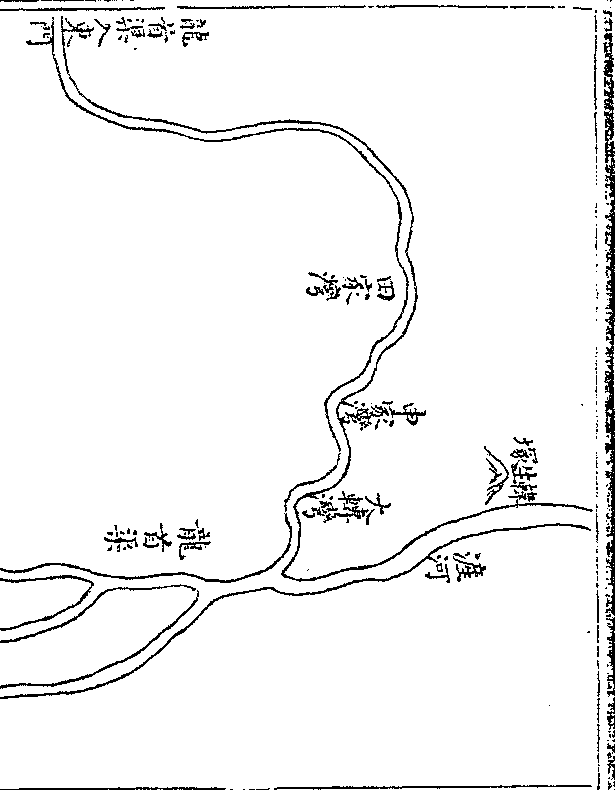

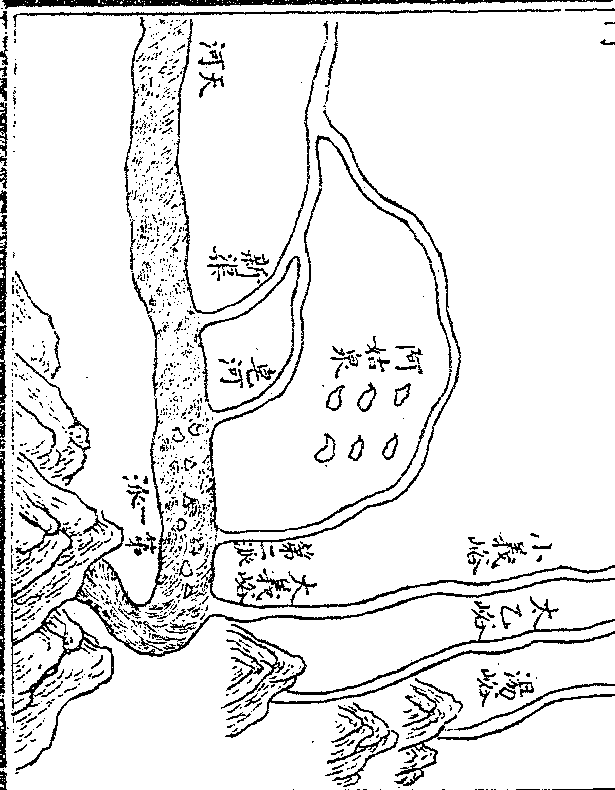

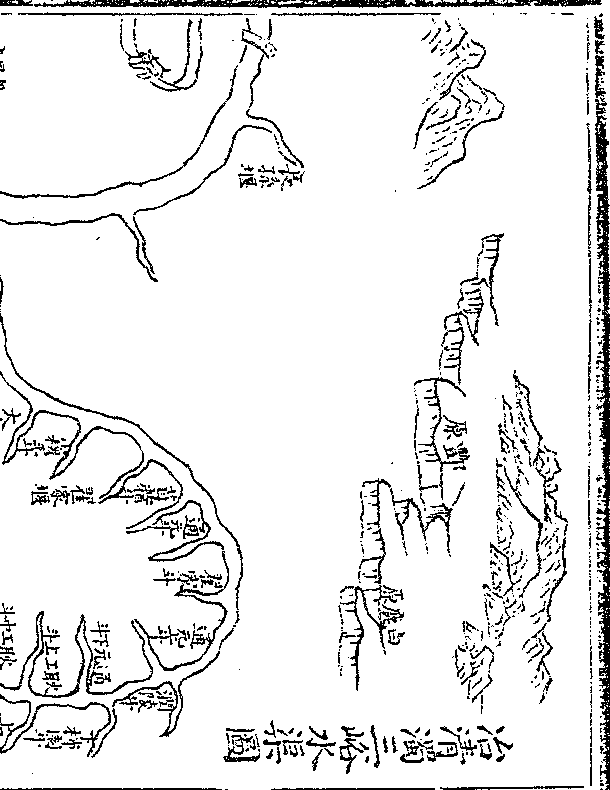

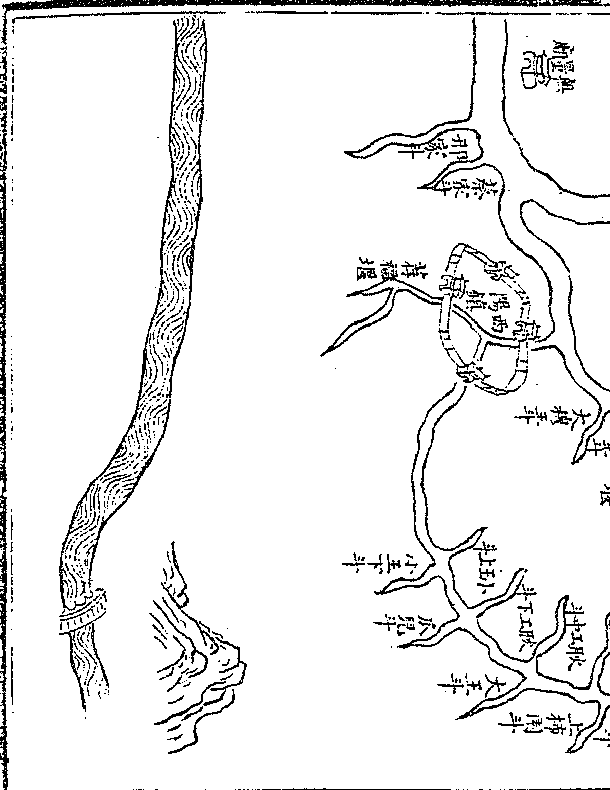

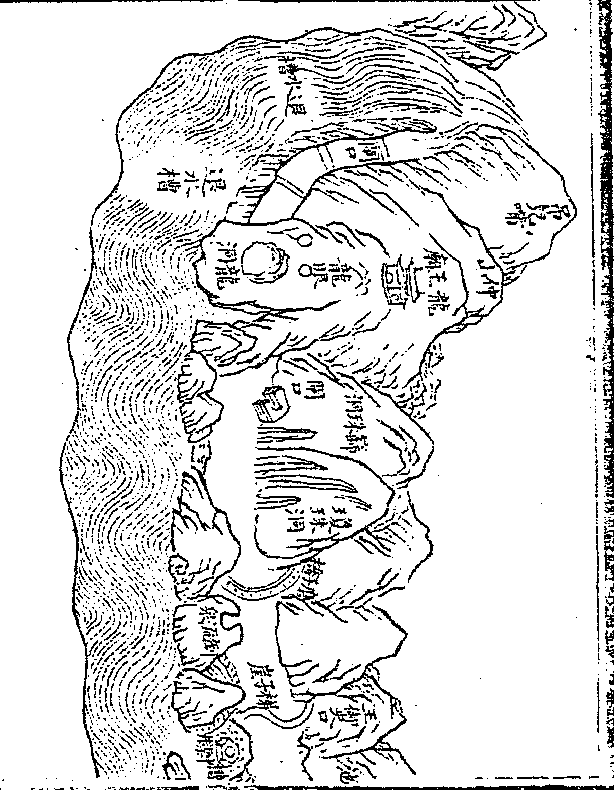

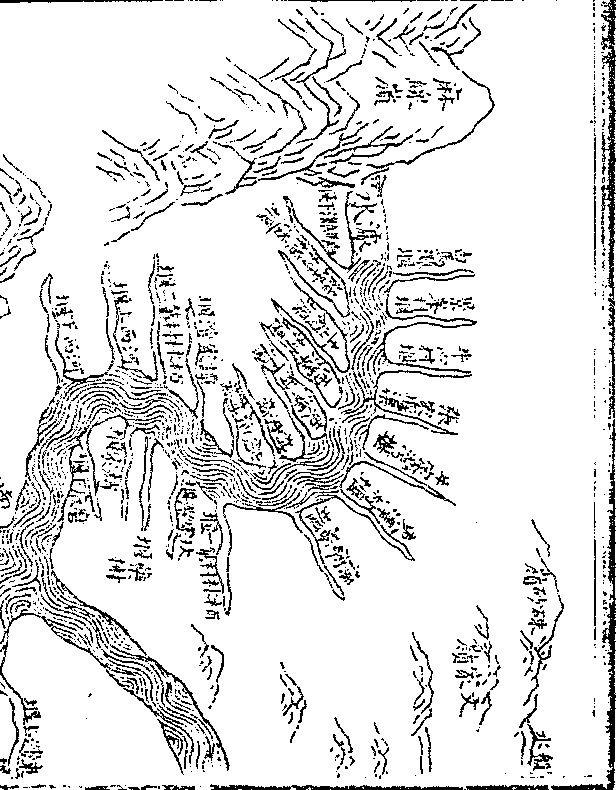

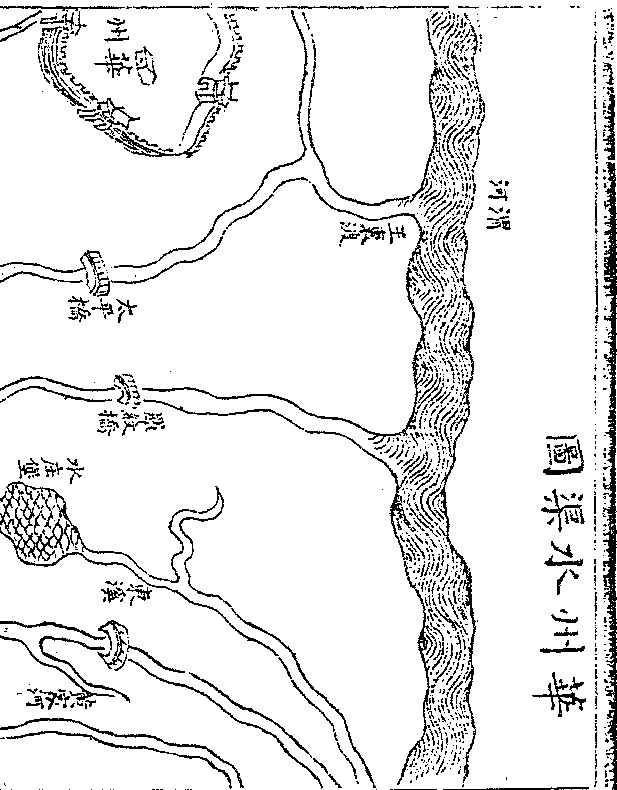

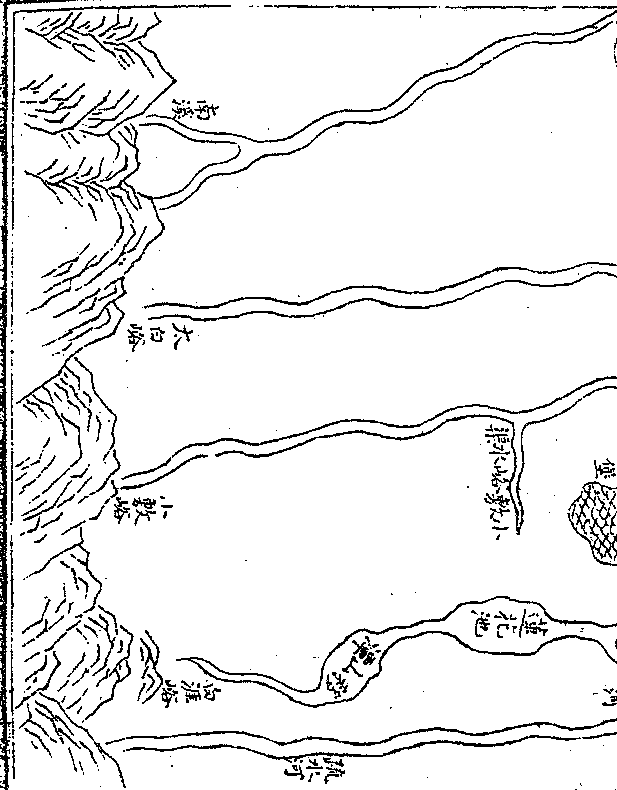

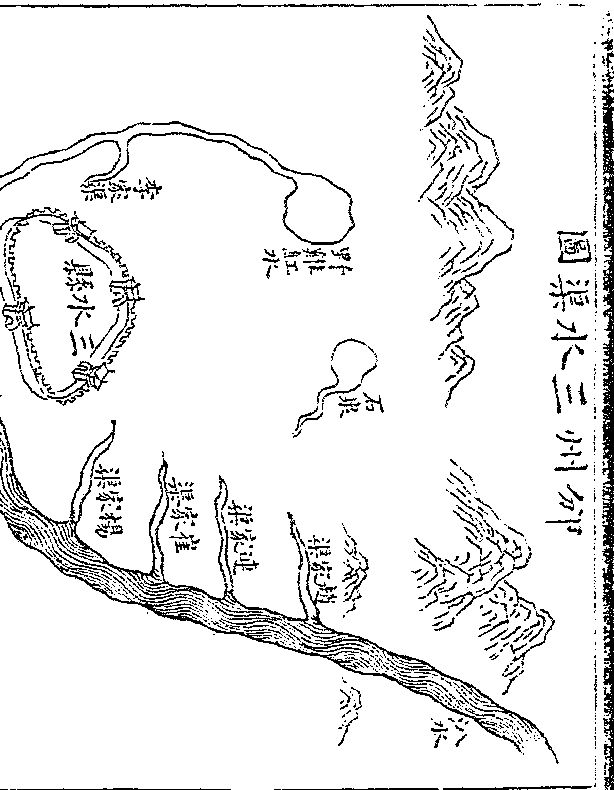

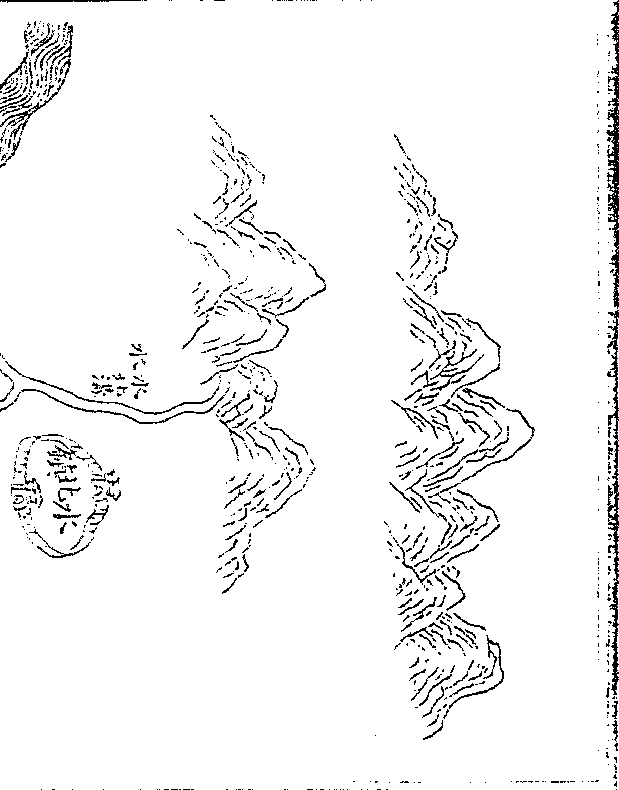

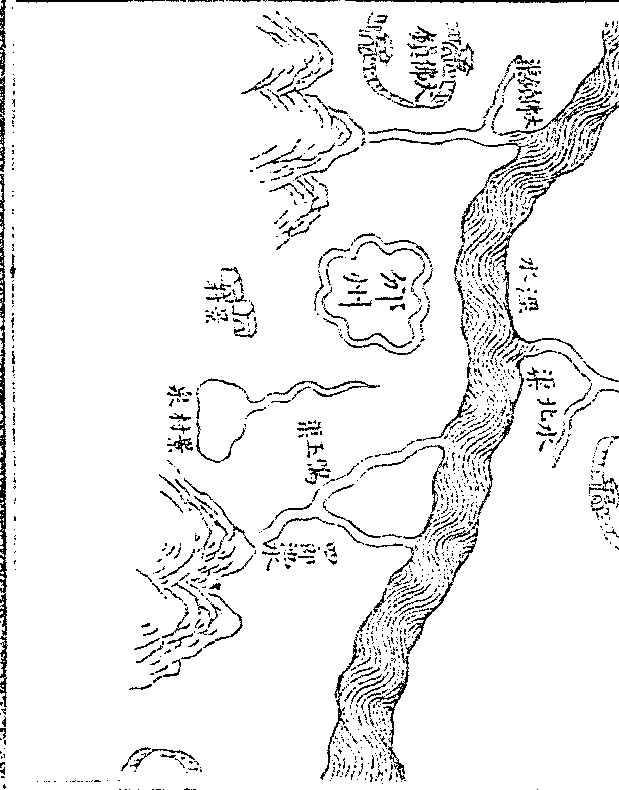

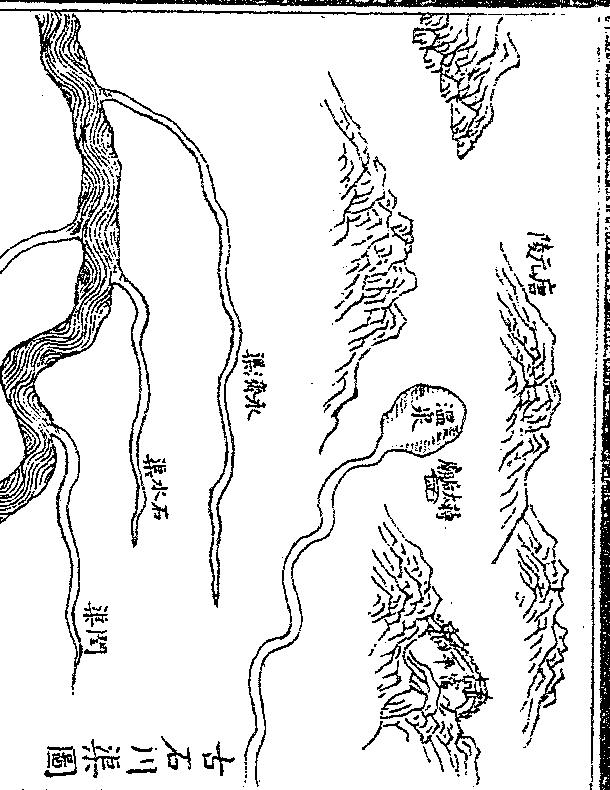

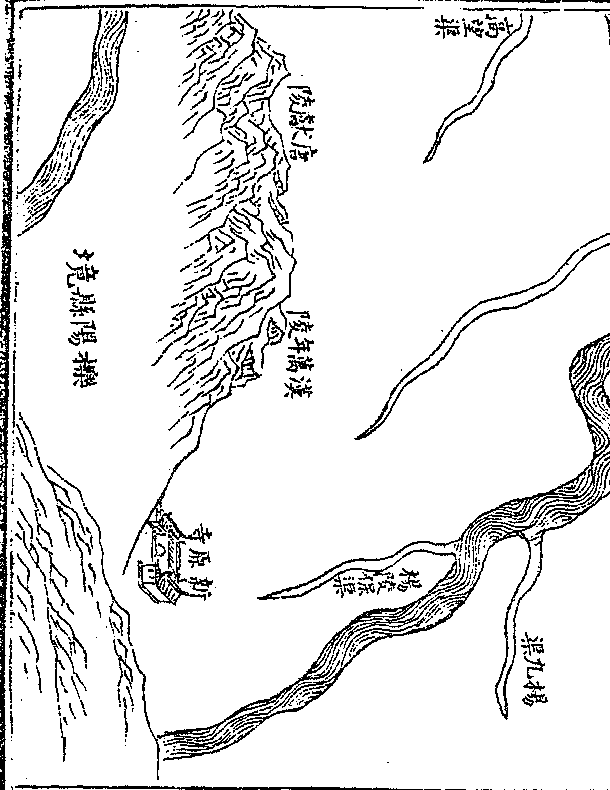

卷三十九 第 2a 页 WYG0553-0217a.png WYG0553-0217b.png WYG0553-0217c.png

次兴修是则撰述之意也

次兴修是则撰述之意也卷三十九 第 2b 页 WYG0553-0217d.png

卷三十九 第 3a 页 WYG0553-0218a.png

卷三十九 第 3b 页 WYG0553-0218b.png

卷三十九 第 4a 页 WYG0553-0218c.png

卷三十九 第 4b 页 WYG0553-0218d.png

卷三十九 第 5a 页 WYG0553-0219a.png

卷三十九 第 5b 页 WYG0553-0219b.png

卷三十九 第 6a 页 WYG0553-0219c.png

卷三十九 第 6b 页 WYG0553-0219d.png

卷三十九 第 7a 页 WYG0553-0220a.png

卷三十九 第 7b 页 WYG0553-0220b.png

卷三十九 第 8a 页 WYG0553-0220c.png

卷三十九 第 8b 页 WYG0553-0220d.png

卷三十九 第 9a 页 WYG0553-0221a.png

卷三十九 第 9b 页 WYG0553-0221b.png

卷三十九 第 10a 页 WYG0553-0221c.png

卷三十九 第 10b 页 WYG0553-0221d.png

卷三十九 第 11a 页 WYG0553-0222a.png

卷三十九 第 11b 页 WYG0553-0222b.png

卷三十九 第 12a 页 WYG0553-0222c.png

卷三十九 第 12b 页 WYG0553-0222d.png

卷三十九 第 13a 页 WYG0553-0223a.png

卷三十九 第 13b 页 WYG0553-0223b.png

卷三十九 第 14a 页 WYG0553-0223c.png

卷三十九 第 14b 页 WYG0553-0223d.png

卷三十九 第 15a 页 WYG0553-0224a.png

卷三十九 第 15b 页 WYG0553-0224b.png

卷三十九 第 16a 页 WYG0553-0224c.png

卷三十九 第 16b 页 WYG0553-0224d.png

卷三十九 第 17a 页 WYG0553-0225a.png

卷三十九 第 17b 页 WYG0553-0225b.png

卷三十九 第 18a 页 WYG0553-0225c.png

卷三十九 第 18b 页 WYG0553-0225d.png

卷三十九 第 19a 页 WYG0553-0226a.png

卷三十九 第 19b 页 WYG0553-0226b.png

卷三十九 第 20a 页 WYG0553-0226c.png

卷三十九 第 20b 页 WYG0553-0226d.png

卷三十九 第 21a 页 WYG0553-0227a.png

卷三十九 第 21b 页 WYG0553-0227b.png

卷三十九 第 22a 页 WYG0553-0227c.png

卷三十九 第 22b 页 WYG0553-0227d.png

卷三十九 第 23a 页 WYG0553-0228a.png

卷三十九 第 23b 页 WYG0553-0228b.png

卷三十九 第 24a 页 WYG0553-0228c.png

卷三十九 第 24b 页 WYG0553-0228d.png

卷三十九 第 25a 页 WYG0553-0229a.png

卷三十九 第 25b 页 WYG0553-0229b.png

卷三十九 第 26a 页 WYG0553-0229c.png

卷三十九 第 26b 页 WYG0553-0229d.png

卷三十九 第 27a 页 WYG0553-0230a.png

卷三十九 第 27b 页 WYG0553-0230b.png

卷三十九 第 28a 页 WYG0553-0230c.png

卷三十九 第 28b 页 WYG0553-0230d.png

卷三十九 第 29a 页 WYG0553-0231a.png

卷三十九 第 29b 页 WYG0553-0231b.png

卷三十九 第 30a 页 WYG0553-0231c.png

卷三十九 第 30b 页 WYG0553-0231d.png

卷三十九 第 31a 页 WYG0553-0232a.png

卷三十九 第 31b 页 WYG0553-0232b.png

卷三十九 第 32a 页 WYG0553-0232c.png

卷三十九 第 32b 页 WYG0553-0232d.png

卷三十九 第 33a 页 WYG0553-0233a.png

卷三十九 第 33b 页 WYG0553-0233b.png

卷三十九 第 34a 页 WYG0553-0233c.png

卷三十九 第 34b 页 WYG0553-0233d.png

卷三十九 第 35a 页 WYG0553-0234a.png

卷三十九 第 35b 页 WYG0553-0234b.png

卷三十九 第 36a 页 WYG0553-0234c.png

卷三十九 第 36b 页 WYG0553-0234d.png

卷三十九 第 37a 页 WYG0553-0235a.png WYG0553-0235b.png WYG0553-0235c.png WYG0553-0235d.png WYG0553-0236a.png WYG0553-0236b.png WYG0553-0236c.png WYG0553-0236d.png WYG0553-0237a.png WYG0553-0237b.png WYG0553-0237c.png WYG0553-0237d.png WYG0553-0238a.png WYG0553-0238b.png WYG0553-0238c.png WYG0553-0238d.png WYG0553-0239a.png WYG0553-0239b.png WYG0553-0239c.png WYG0553-0239d.png WYG0553-0240a.png WYG0553-0240b.png WYG0553-0240c.png WYG0553-0240d.png WYG0553-0241a.png WYG0553-0241b.png WYG0553-0241c.png WYG0553-0241d.png WYG0553-0242a.png WYG0553-0242b.png WYG0553-0242c.png WYG0553-0242d.png WYG0553-0243a.png WYG0553-0243b.png WYG0553-0243c.png WYG0553-0243d.png WYG0553-0244a.png WYG0553-0244b.png WYG0553-0244c.png WYG0553-0244d.png WYG0553-0245a.png WYG0553-0245b.png WYG0553-0245c.png WYG0553-0245d.png WYG0553-0246a.png WYG0553-0246b.png WYG0553-0246c.png WYG0553-0246d.png WYG0553-0247a.png WYG0553-0247b.png WYG0553-0247c.png WYG0553-0247d.png WYG0553-0248a.png WYG0553-0248b.png WYG0553-0248c.png WYG0553-0248d.png WYG0553-0249a.png WYG0553-0249b.png WYG0553-0249c.png WYG0553-0249d.png WYG0553-0250a.png WYG0553-0250b.png WYG0553-0250c.png WYG0553-0250d.png WYG0553-0251a.png WYG0553-0251b.png WYG0553-0251c.png WYG0553-0251d.png

卷三十九 第 37b 页 WYG0553-0252a.png WYG0553-0252b.png

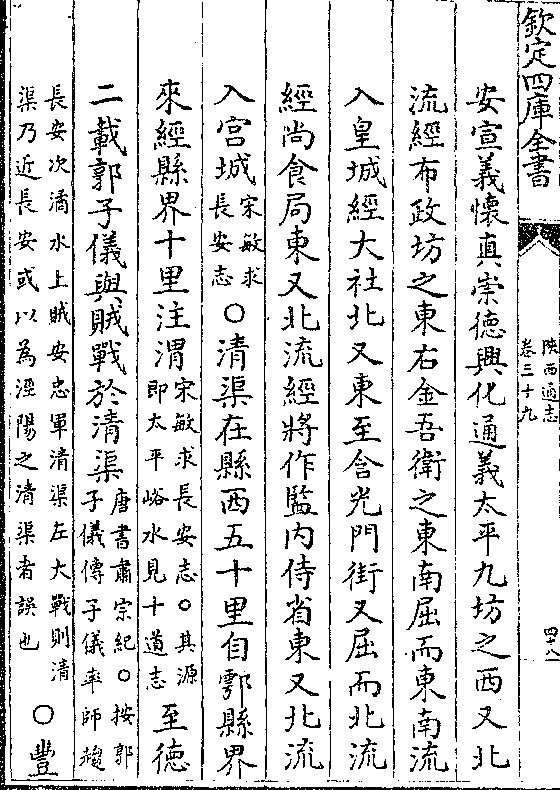

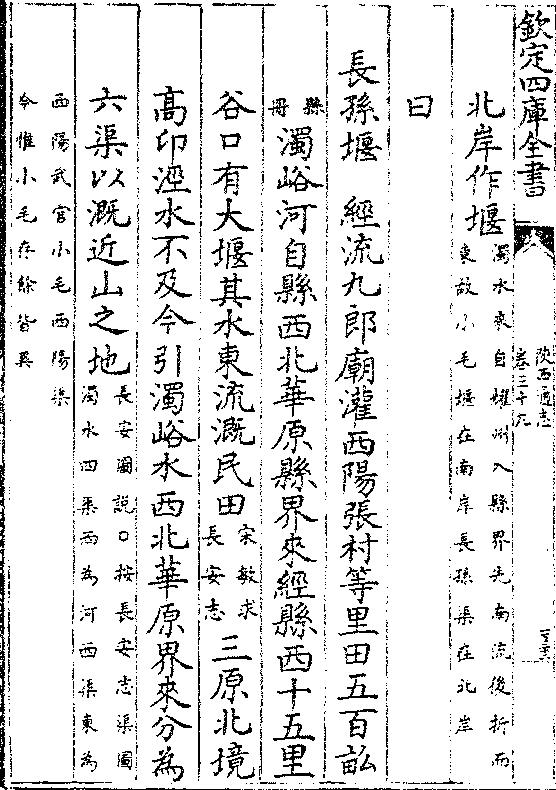

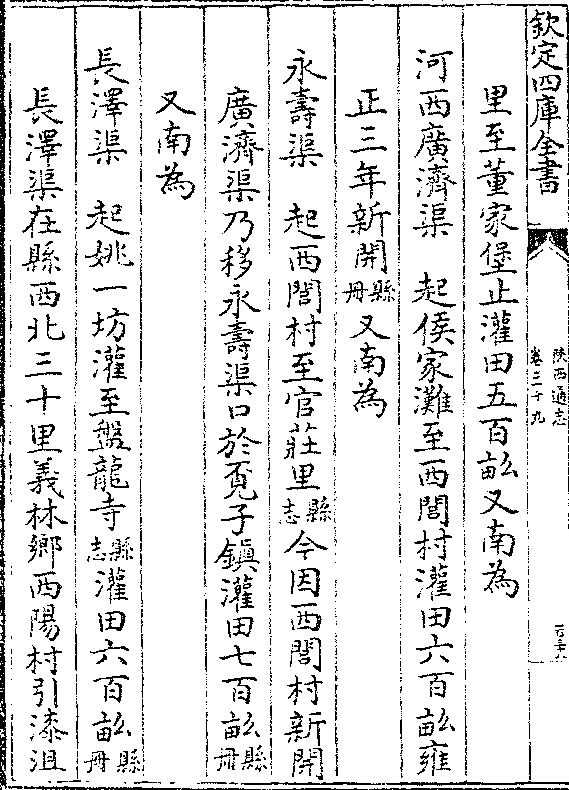

西安府长安县

西安府长安县太平峪水渠 在县西南四十里水自鄠县来至南

郭村入县界分三𣲖灌田三百馀亩(县/册)

草堂堰 在县西南六十里引高官峪水在西岸开

渠权田二百馀亩峪水又东北流为

萧家堰 灌田三百馀亩峪水又东北流为

新渠 灌田一百馀亩其在东岸开渠者为

陈家渠 灌田一百馀亩(县/册)

卷三十九 第 38a 页 WYG0553-0252c.png WYG0553-0252d.png WYG0553-0253a.png

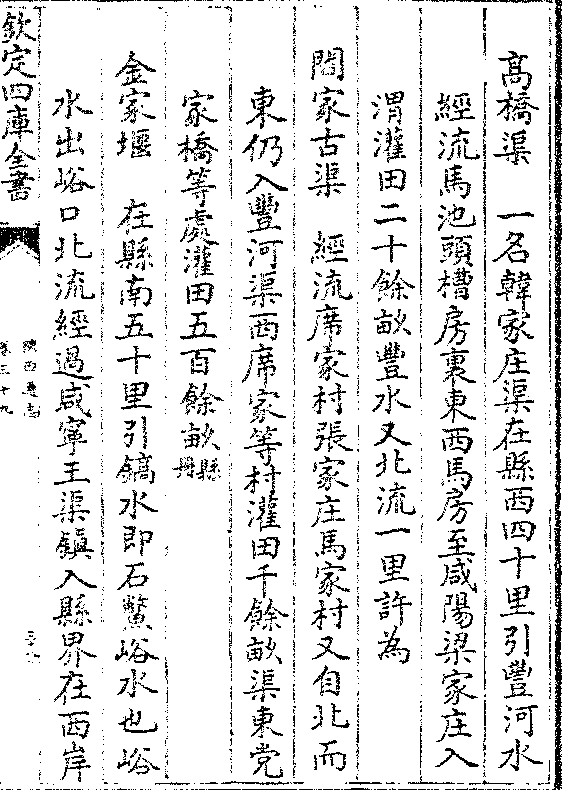

高桥渠 一名韩家庄渠在县西四十里引丰河水

高桥渠 一名韩家庄渠在县西四十里引丰河水经流马池头槽房里东西马房至咸阳梁家庄入

渭灌田二十馀亩丰水又北流一里许为

阎家古渠 经流席家村张家庄马家村又自北而

东仍入丰河渠西席家等村灌田千馀亩渠东党

家桥等处灌田五百馀亩(县/册)

金家堰 在县南五十里引镐水即石鳖峪水也峪

水出峪口北流经过咸宁王渠镇入县界在西岸

卷三十九 第 38b 页 WYG0553-0253b.png

首为金家堰经流曹村水寨儿等处灌田五百馀

首为金家堰经流曹村水寨儿等处灌田五百馀亩河水又北流里许为

校尉渠 灌田九百八十亩河水又折而正西流南

岸掘引灌田者有

高渠 灌田二百亩河水又西为

吴家渠 灌田六十三亩又西为

刘家渠 灌田七十亩又西为

孟家渠 灌田三十亩又西为

卷三十九 第 39a 页 WYG0553-0253c.png

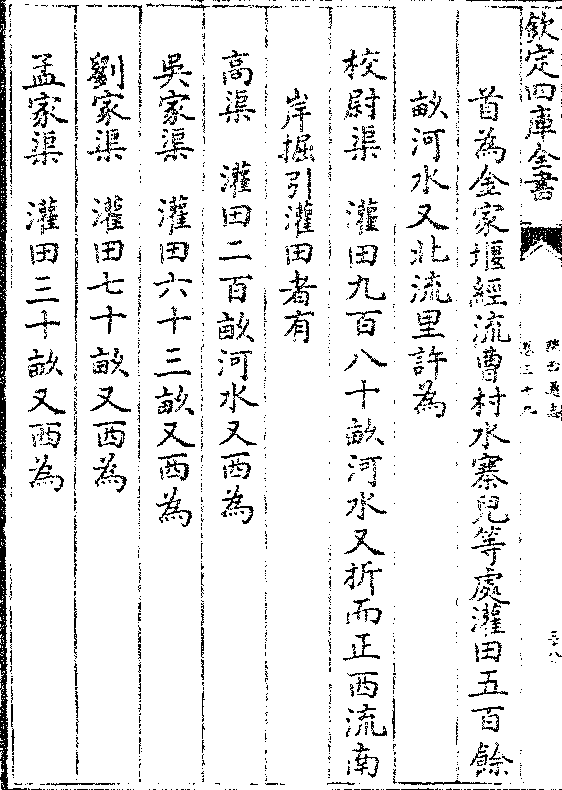

张家渠 灌田三十亩又西为

张家渠 灌田三十亩又西为梁家渠 灌田三十五亩其北岸则首

唐家渠 灌田七十亩次

田家渠 灌田六十五亩次

杨家渠 灌田二十亩河水又西过夹肋村为

马家渠 灌田七十亩河水又西至香积寺为

头道渠 灌田五十亩又西为

二道渠 灌田三十亩河水又西合潏水为东交河

卷三十九 第 39b 页 WYG0553-0253d.png

(县/册)

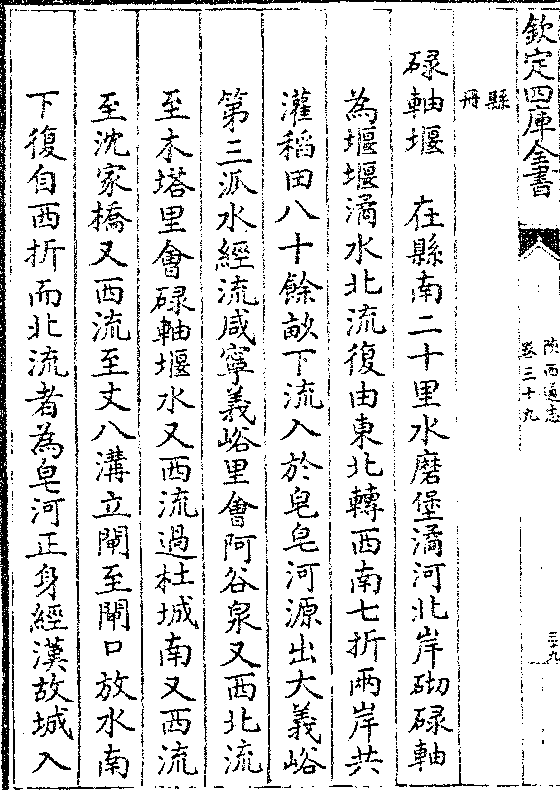

(县/册)碌轴堰 在县南二十里水磨堡潏河北岸砌碌轴

为堰堰潏水北流复由东北转西南七折两岸共

灌稻田八十馀亩下流入于皂皂河源出大义峪

第三𣲖水经流咸宁义峪里会阿谷泉又西北流

至木塔里会碌轴堰水又西流过杜城南又西流

至沈家桥又西流至丈八沟立闸至闸口放水南

下复自西折而北流者为皂河正身经汉故城入

卷三十九 第 40a 页 WYG0553-0254a.png

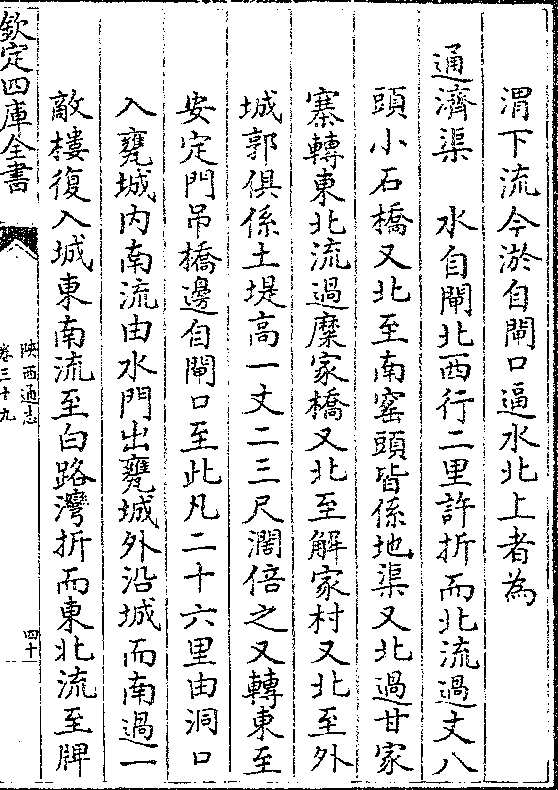

渭下流今淤自闸口逼水北上者为

渭下流今淤自闸口逼水北上者为通济渠 水自闸北西行二里许折而北流过丈八

头小石桥又北至南窑头皆系地渠又北过甘家

寨转东北流过糜家桥又北至解家村又北至外

城郭俱系土堤高一丈二三尺阔倍之又转东至

安定门吊桥边自闸口至此凡二十六里由洞口

入瓮城内南流由水门出瓮城外沿城而南过一

敌楼复入城东南流至白路湾折而东北流至牌

卷三十九 第 40b 页 WYG0553-0254b.png

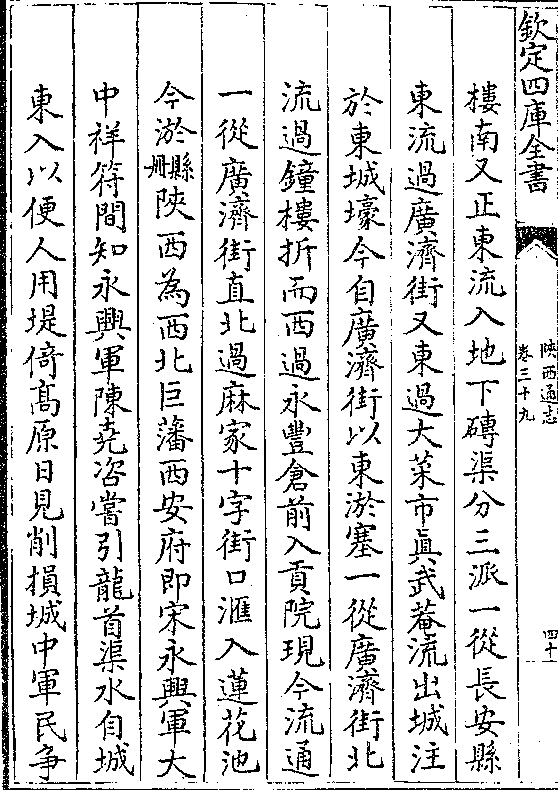

楼南又正东流入地下砖渠分三派一从长安县

楼南又正东流入地下砖渠分三派一从长安县东流过广济街又东过大菜市真武庵流出城注

于东城壕今自广济街以东淤塞一从广济街北

流过钟楼折而西过永丰仓前入贡院现今流通

一从广济街直北过麻家十字街口汇入莲花池

今淤(县/册)陜西为西北巨藩西安府即宋永兴军大

中祥符间知永兴军陈尧咨尝引龙首渠水自城

东入以便人用堤倚高原日见削损城中军民争

卷三十九 第 41a 页 WYG0553-0254c.png

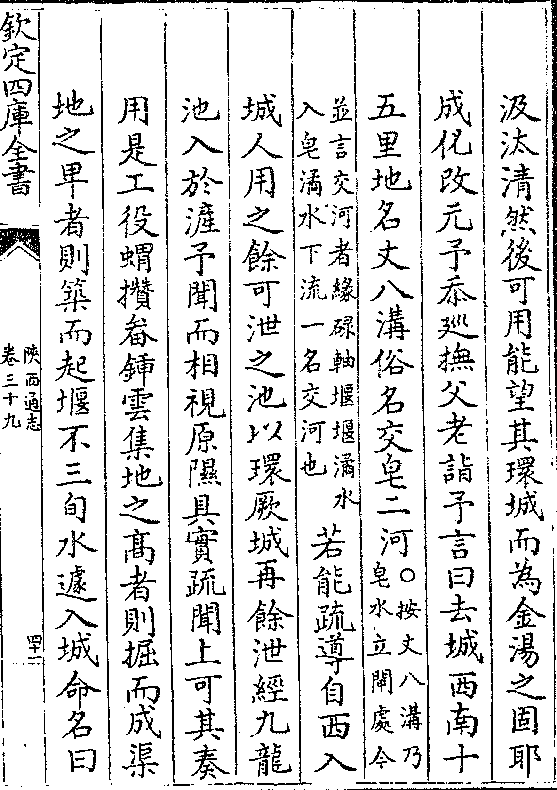

汲汰清然后可用能望其环城而为金汤之固耶

汲汰清然后可用能望其环城而为金汤之固耶成化改元予忝巡抚父老诣予言曰去城西南十

五里地名丈八沟俗名交皂二河(○按丈八沟乃/皂水立闸处今)

(并言交河者缘碌轴堰堰潏水/入皂潏水下流一名交河也)若能疏导自西入

城人用之馀可泄之池以环厥城再馀泄经九龙

池入于浐予闻而相视原隰具实疏闻上可其奏

用是工役猬攒畚锸云集地之高者则掘而成渠

地之卑者则筑而起堰不三旬水遽入城命名曰

卷三十九 第 41b 页 WYG0553-0254d.png

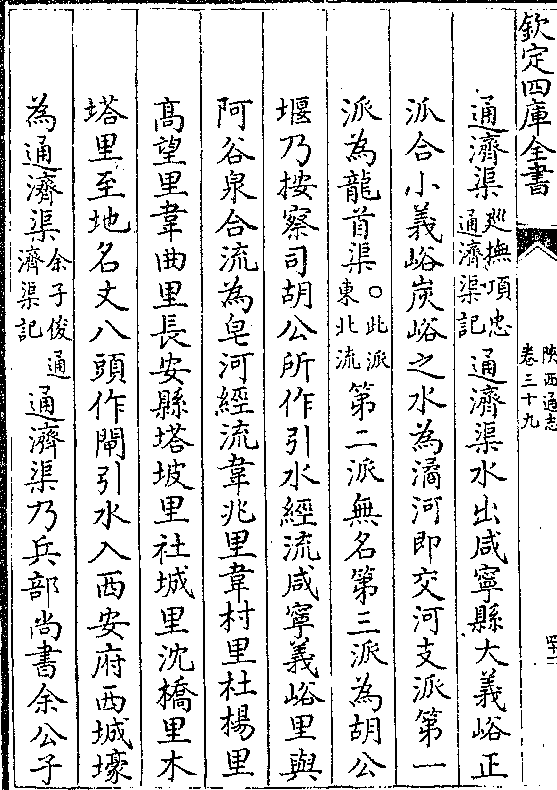

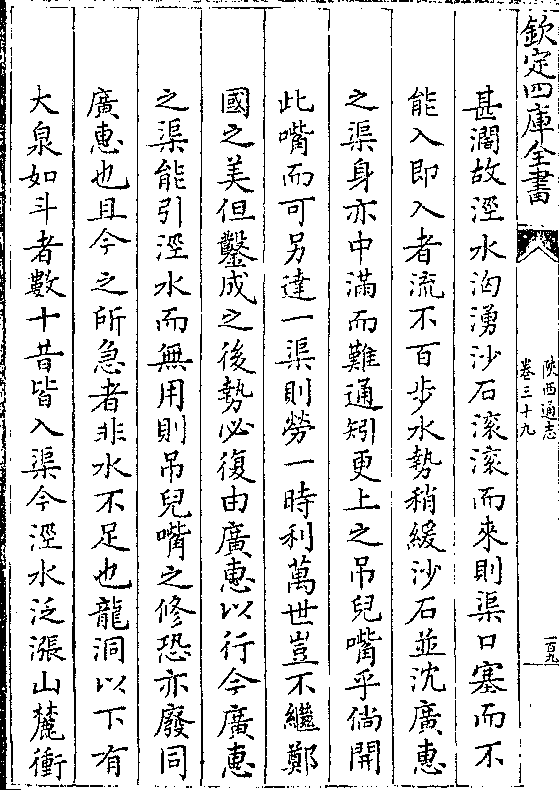

通济渠(巡抚项忠/通济渠记)通济渠水出咸宁县大义峪正

通济渠(巡抚项忠/通济渠记)通济渠水出咸宁县大义峪正𣲖合小义峪炭峪之水为潏河即交河支派第一

派为龙首渠(○此派/东北流)第二派无名第三派为胡公

堰乃按察司胡公所作引水经流咸宁义峪里与

阿谷泉合流为皂河经流韦兆里韦村里社杨里

高望里韦曲里长安县塔坡里社城里沈桥里木

塔里至地名丈八头作闸引水入西安府西城壕

为通济渠(余子俊通/济渠记)通济渠乃兵部尚书余公子

卷三十九 第 42a 页 WYG0553-0255a.png

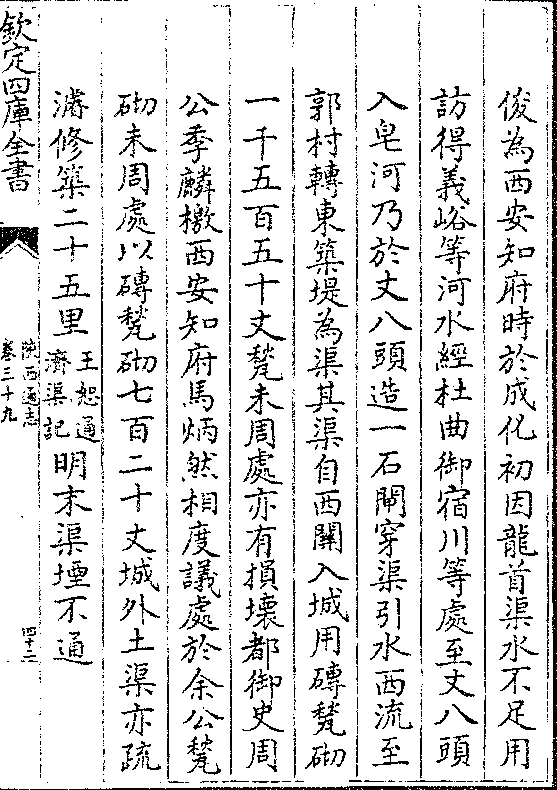

俊为西安知府时于成化初因龙首渠水不足用

俊为西安知府时于成化初因龙首渠水不足用访得义峪等河水经杜曲御宿川等处至丈八头

入皂河乃于丈八头造一石闸穿渠引水西流至

郭村转东筑堤为渠其渠自西关入城用砖甃砌

一千五百五十丈甃未周处亦有损坏都御史周

公季麟檄西安知府马炳然相度议处于余公甃

砌未周处以砖甃砌七百二十丈城外土渠亦疏

浚修筑二十五里(王恕通/济渠记)明末渠堙不通

卷三十九 第 42b 页 WYG0553-0255b.png

本朝康熙三年巡抚贾公汉复修筑至六年复修渠

本朝康熙三年巡抚贾公汉复修筑至六年复修渠水流通迄为永利(县/志)

(古渠/堰附)漆渠在县西南二十里旧自坈河分水经县

界二十里入漕河汉书曰穿此渠通漆水故曰漆

渠括地志曰胡亥筑阿房宫开此渠而运南山之

漆(宋敏求/长安志)今丰河东岸普济桥下直北十馀里径

汉城西渠形犹存盖即漆渠入渭处也(县/册)○石闼

堰在县西南三十二里水经注曰交水西至石碣

卷三十九 第 43a 页 WYG0553-0255c.png

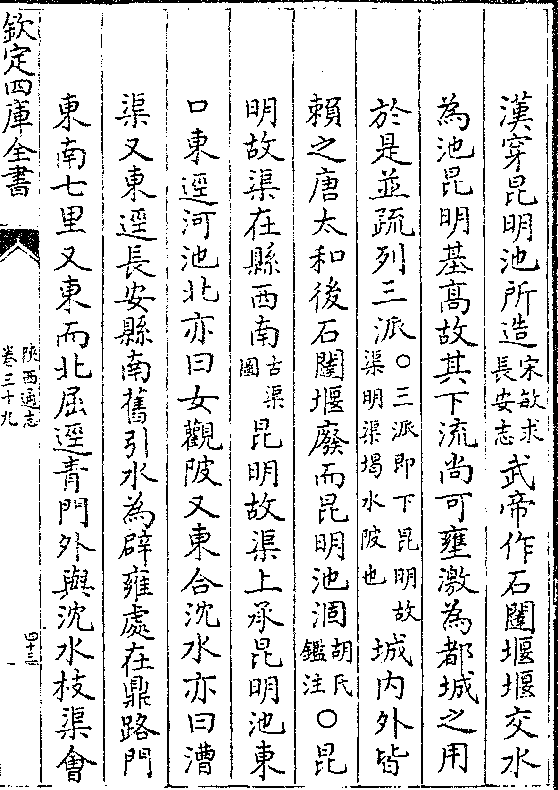

汉穿昆明池所造(宋敏求/长安志)武帝作石闼堰堰交水

汉穿昆明池所造(宋敏求/长安志)武帝作石闼堰堰交水为池昆明基高故其下流尚可壅激为都城之用

于是并疏列三派(○三派即下昆明故/渠明渠堨水陂也)城内外皆

赖之唐太和后石闼堰废而昆明池涸(胡氏/鉴注)○昆

明故渠在县西南(古渠/图)昆明故渠上承昆明池东

口东径河池北亦曰女观陂又东合沈水亦曰漕

渠又东径长安县南旧引水为辟雍处在鼎路门

东南七里又东而北屈径青门外与沈水枝渠会

卷三十九 第 43b 页 WYG0553-0255d.png

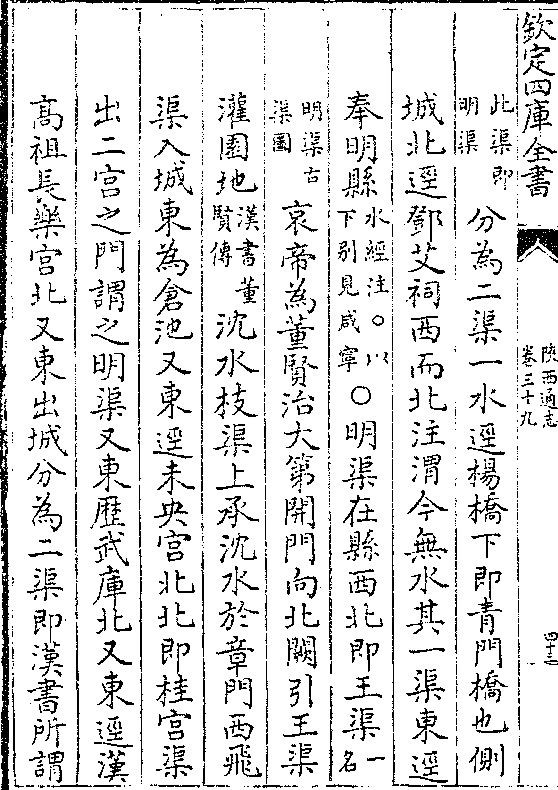

(此渠即/明渠)分为二渠一水径杨桥下即青门桥也侧

(此渠即/明渠)分为二渠一水径杨桥下即青门桥也侧城北径邓艾祠西而北注渭今无水其一渠东径

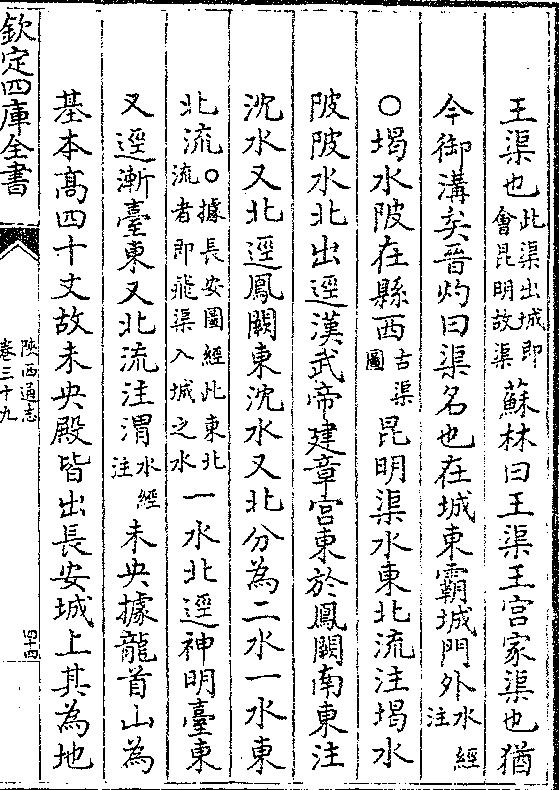

奉明县(水经注○以/下别见咸宁)○明渠在县西北即王渠(一/名)

(明渠古/渠图)哀帝为董贤治大第开门向北阙引王渠

灌园地(汉书董/贤传)沈水枝渠上承沈水于章门西飞

渠入城东为仓池又东径未央宫北北即桂宫渠

出二宫之门谓之明渠又东历武库北又东径汉

高祖长乐宫北又东出城分为二渠即汉书所谓

卷三十九 第 44a 页 WYG0553-0256a.png

王渠也(此渠出城即/会昆明故渠)苏林曰王渠王宫家渠也犹

王渠也(此渠出城即/会昆明故渠)苏林曰王渠王宫家渠也犹今御沟矣晋灼曰渠名也在城东霸城门外(水经/注)

○堨水陂在县西(古渠/图)昆明渠水东北流注堨水

陂陂水北出径汉武帝建章宫东于凤阙南东注

沈水又北径凤阙东沈水又北分为二水一水东

北流(○据长安图经此东北/流者即飞渠入城之水)一水北径神明台东

又径渐台东又北流注渭(水经/注)未央据龙首山为

基本高四十丈故未央殿皆出长安城上其为地

卷三十九 第 44b 页 WYG0553-0256b.png

既高安所得水为巨浸凡汉城之水皆取于昆明

既高安所得水为巨浸凡汉城之水皆取于昆明池而昆明之水自沈水以及樊杜诸水武帝皆堰

壅入池水之既池而又北出也其下口酾为三渠

以并城而行其先分一𣲖自西而东横亘城南之

鼎路门已而东折以注青门水经谓之漕渠吕图

亦具著渠迹暨至清明门外合王渠以入于渭第

二枝自都城西面南来第一门名章门者于其旁

设为飞渠(○飞渠据雍录言明渠入城必有洼下/之地中断不接故架空设槽为渠使得)

卷三十九 第 45a 页 WYG0553-0256c.png

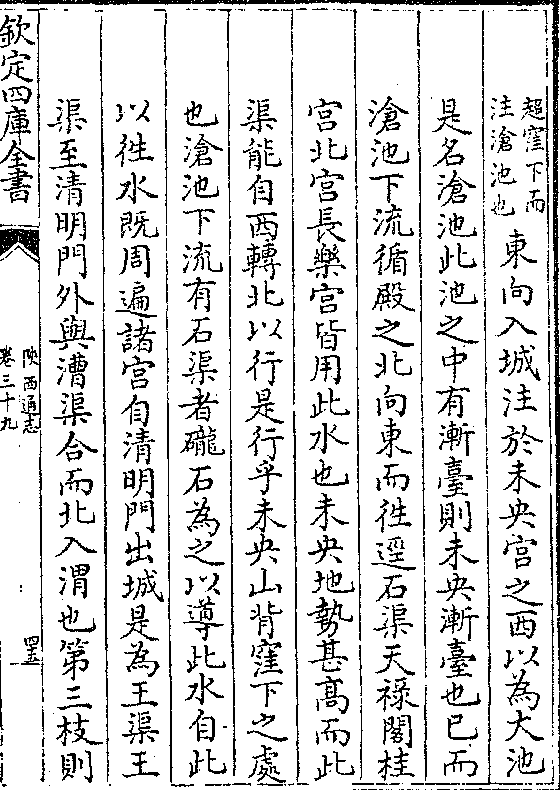

(超洼下而/注沧池也)东向入城注于未央宫之西以为大池

(超洼下而/注沧池也)东向入城注于未央宫之西以为大池是名沧池此池之中有渐台则未央渐台也已而

沧池下流循殿之北向东而往径石渠天禄阁桂

宫北宫长乐宫皆用此水也未央地势甚高而此

渠能自西转北以行是行乎未央山背洼下之处

也沧池下流有石渠者砻石为之以导此水自此

以往水既周遍诸宫自清明门出城是为王渠王

渠至清明门外与漕渠合而北入渭也第三枝则

卷三十九 第 45b 页 WYG0553-0256d.png

堨水陂自南而北径趋建章先为唐中池周回十

堨水陂自南而北径趋建章先为唐中池周回十里已而从东宫转北则为太液池其中又有渐台

即建章宫渐台也渐台下流入渭(雍/录)○漕渠在县

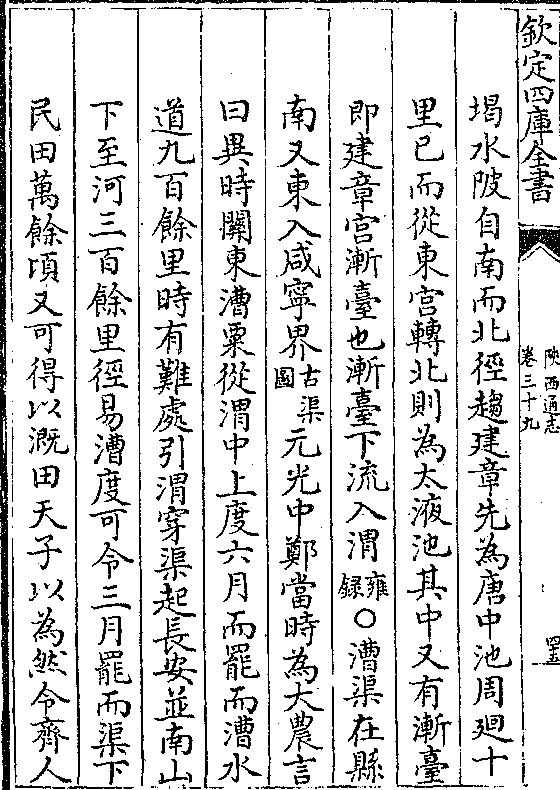

南又东入咸宁界(古渠/图)元光中郑当时为大农言

曰异时关东漕粟从渭中上度六月而罢而漕水

道九百馀里时有难处引渭穿渠起长安并南山

下至河三百馀里径易漕度可令三月罢而渠下

民田万馀顷又可得以溉田天子以为然令齐人

卷三十九 第 46a 页 WYG0553-0257a.png

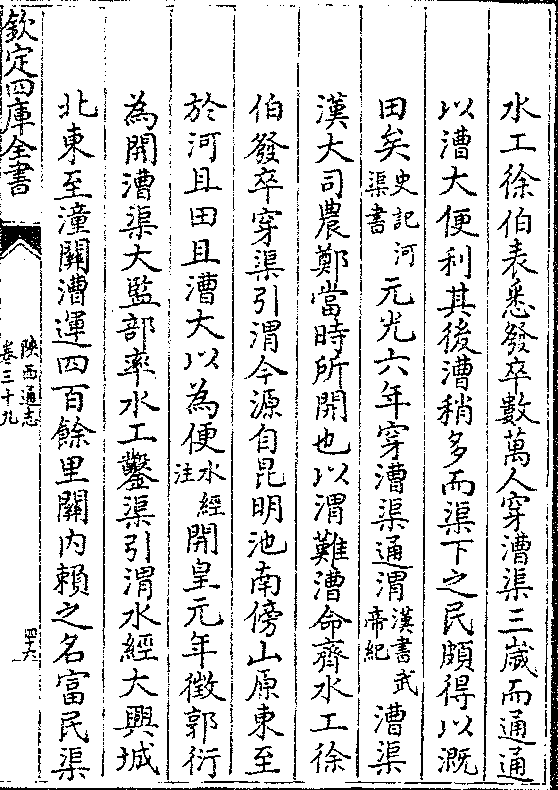

水工徐伯表悉发卒数万人穿漕渠三岁而通通

水工徐伯表悉发卒数万人穿漕渠三岁而通通以漕大便利其后漕稍多而渠下之民颇得以溉

田矣(史记河/渠书)元光六年穿漕渠通渭(汉书武/帝纪)漕渠

汉大司农郑当时所开也以渭难漕命齐水工徐

伯发卒穿渠引渭今源自昆明池南傍山原东至

于河且田且漕大以为便(水经/注)开皇元年徵郭衍

为开漕渠大监部率水工凿渠引渭水经大兴城

北东至潼关漕运四百馀里关内赖之名富民渠

卷三十九 第 46b 页 WYG0553-0257b.png

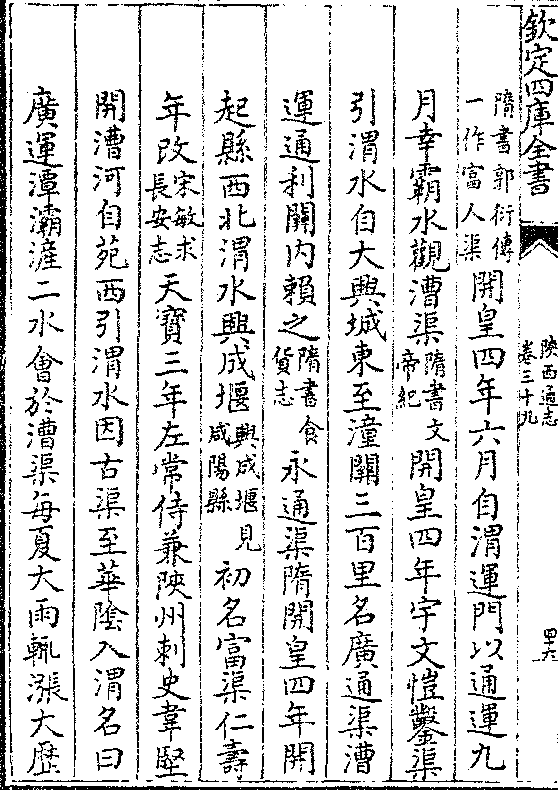

(隋书郭衍传/一作富人渠)开皇四年六月自渭运门以通运九

(隋书郭衍传/一作富人渠)开皇四年六月自渭运门以通运九月幸霸水观漕渠(隋书文/帝纪)开皇四年宇文恺凿渠

引渭水自大兴城东至潼关三百里名广通渠漕

运通利关内赖之(隋书食/货志)永通渠隋开皇四年开

起县西北渭水兴成堰(兴成堰见/咸阳县)初名富渠仁寿

年改(宋敏求/长安志)天宝三年左常侍兼陜州刺史韦坚

开漕河自苑西引渭水因古渠至华阴入渭名曰

广运潭灞浐二水会于漕渠每夏大雨辄涨大历

卷三十九 第 47a 页 WYG0553-0257c.png

之后渐不通舟(元和/志)天宝二年京兆尹韩朝宗引

之后渐不通舟(元和/志)天宝二年京兆尹韩朝宗引渭水入金光门以贮材木大历元年京兆尹黎干

自南山开漕渠抵景风延喜门入苑以漕薪炭(唐/书)

(地理/志)永泰二年(○即大历/元年也)七月凿运木渠自京兆

府直东至荐福寺东街北至国子监东至子城东

街正北逾景风门延喜门入于苑阔八尺深丈馀

京兆尹黎干奏(唐会/要)京师苦樵薪乏黎干度开漕

渠兴南山谷口尾入于苑以便载运(唐书黎/干传)○永

卷三十九 第 47b 页 WYG0553-0257d.png

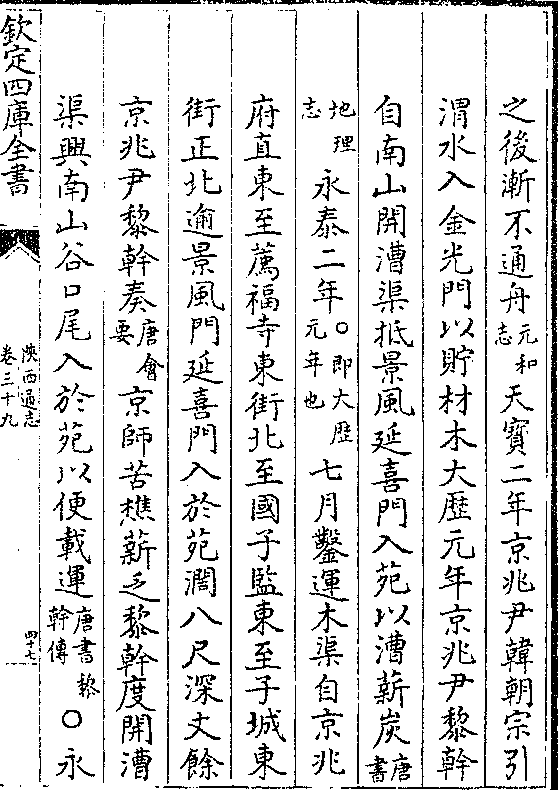

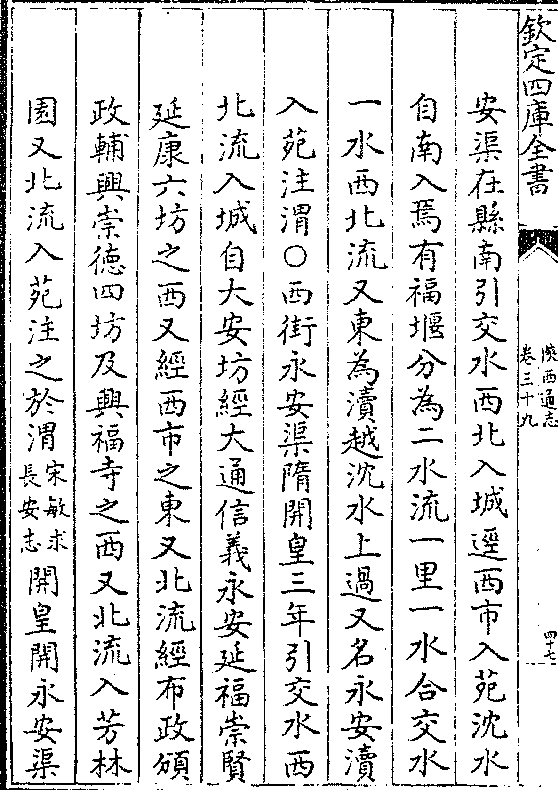

安渠在县南引交水西北入城径西市入苑沈水

安渠在县南引交水西北入城径西市入苑沈水自南入焉有福堰分为二水流一里一水合交水

一水西北流又东为渎越沈水上过又名永安渎

入苑注渭○西街永安渠隋开皇三年引交水西

北流入城自大安坊经大通信义永安延福崇贤

延康六坊之西又经西市之东又北流经布政颁

政辅兴崇德四坊及兴福寺之西又北流入芳林

园又北流入苑注之于渭(宋敏求/长安志)开皇开永安渠

卷三十九 第 48a 页 WYG0553-0258a.png

后交水沈水始入城入苑不与汉世流派相应盖

后交水沈水始入城入苑不与汉世流派相应盖皆有堰坝之𩔖压而入之(雍录○汉时皆西流然/后北折此则径从西北)

(入/城)元和八年四月发神策军士修城南交渠(会要/○按)

(长安县志有香积渠隋开皇三年筑引交水自赤/栏桥经第五桥西北入城今考其地应即永安渠)

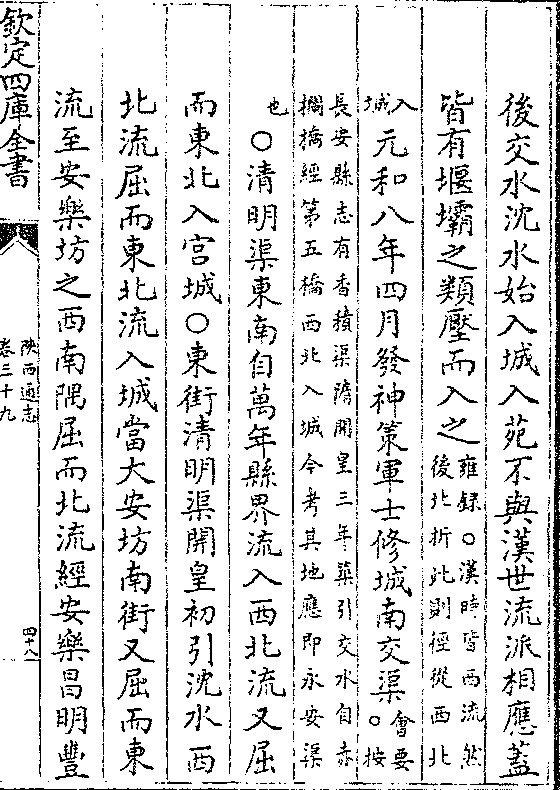

(也/)○清明渠东南自万年县界流入西北流又屈

而东北入宫城○东街清明渠开皇初引沈水西

北流屈而东北流入城当大安坊南街又屈而东

流至安乐坊之西南隅屈而北流经安乐昌明丰

卷三十九 第 48b 页 WYG0553-0258b.png

安宣义怀真崇德兴化通义太平九坊之西又北

安宣义怀真崇德兴化通义太平九坊之西又北流经布政坊之东右金吾卫之东南屈而东南流

入皇城经大社北又东至含光门街又屈而北流

经尚食局东又北流经将作监内侍省东又北流

入宫城(宋敏求/长安志)○清渠在县西五十里自鄠县界

来经县界十里注渭(宋敏求长安志○其源/即太平峪水见十道志)至德

二载郭子仪与贼战于清渠(唐书肃宗纪○按郭/子仪传子仪率师趋)

(长安次潏水上贼安忠军清渠左大战则清/渠乃近长安或以为泾阳之清渠者误也)○丰

卷三十九 第 49a 页 WYG0553-0258c.png

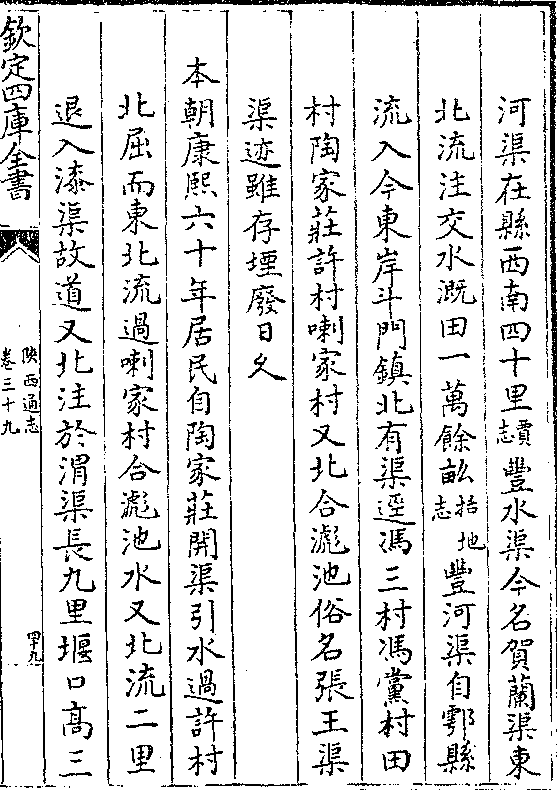

河渠在县西南四十里(贾/志)丰水渠今名贺兰渠东

河渠在县西南四十里(贾/志)丰水渠今名贺兰渠东北流注交水溉田一万馀亩(括地/志)丰河渠自鄠县

流入今东岸斗门镇北有渠径冯三村冯党村田

村陶家庄许村喇家村又北合滮池俗名张王渠

渠迹虽存堙废日久

本朝康熙六十年居民自陶家庄开渠引水过许村

北屈而东北流过喇家村合滮池水又北流二里

退入漆渠故道又北注于渭渠长九里堰口高三

卷三十九 第 49b 页 WYG0553-0258d.png

丈宽五尺傍渠田地因势穿溉颇获其利后因大

丈宽五尺傍渠田地因势穿溉颇获其利后因大雨丰水冲决渠复堙塞不通今许村佛寺有碑记

其事(县/册)○国草渠灌田一百馀亩(县/志)今无考(县/册)

咸宁县

龙首渠 在府城东南(贾/志)永嘉坊有龙首渠一名浐

水渠隋开皇初自东南龙首堰下支分浐水北流

至长乐坡西北分为二渠东渠北流入苑西渠屈

而西南流经通化门南西流入城径此坊(即永/嘉坊)又

卷三十九 第 50a 页 WYG0553-0259a.png

西南流径兴庆宫又西流经胜业坊崇仁坊景龙

西南流径兴庆宫又西流经胜业坊崇仁坊景龙观又西入皇城经少府监太仆寺内坊之西又北

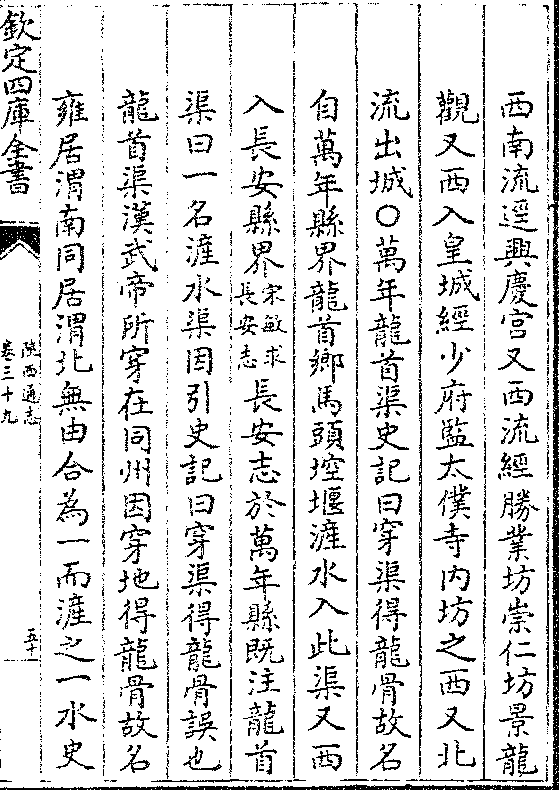

流出城○万年龙首渠史记曰穿渠得龙骨故名

自万年县界龙首乡马头埪堰浐水入此渠又西

入长安县界(宋敏求/长安志)长安志于万年县既注龙首

渠曰一名浐水渠因引史记曰穿渠得龙骨误也

龙首渠汉武帝所穿在同州因穿地得龙骨故名

雍居渭南同居渭北无由合为一而浐之一水史

卷三十九 第 50b 页 WYG0553-0259b.png

汉皆尝志之不云得龙骨也两京道里记云龙首

汉皆尝志之不云得龙骨也两京道里记云龙首渠开皇三年开引浐水北流入苑在长乐坡上堰

近龙首即大明宫所据龙首原也故以名之此说

是也王应麟曰唐时导水入城有三一曰龙首渠

二曰永安渠三曰清明渠(按清明永安二/渠别见长安县)龙首渠

自城东南导浐至长乐坡分为二渠一北流入苑

一经通化门兴庆宫自皇城入太极宫及至大明

宫则在龙首山水不可导矣大明宫之东有东苑

卷三十九 第 51a 页 WYG0553-0259c.png

即在龙首山尽处地既低下故东苑中有龙首池

即在龙首山尽处地既低下故东苑中有龙首池言其资龙首渠水以灌溉也(雍/录)龙首渠隋开皇初

堰浐水西北至大兴城东南入城唐因隋渠导浐

水分为二渠一西入通化门西南入南内兴庆宫

景龙池又西入西内太极宫一北入东苑至龙首

殿为龙首池又注凝碧积翠二池又西北入大明

宫后灌太液池五季后渠涸(县/志)大中祥符七年陈

尧咨知府事以城内井泉大半咸苦乃相度城东

卷三十九 第 51b 页 WYG0553-0259d.png

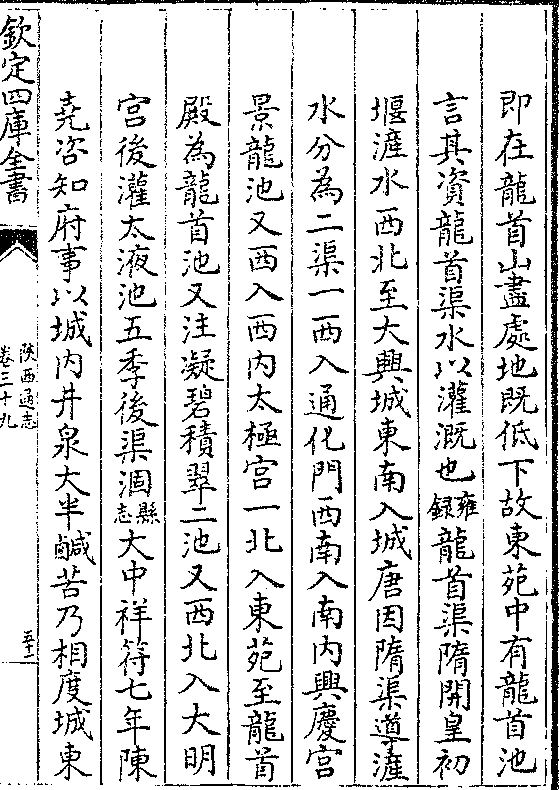

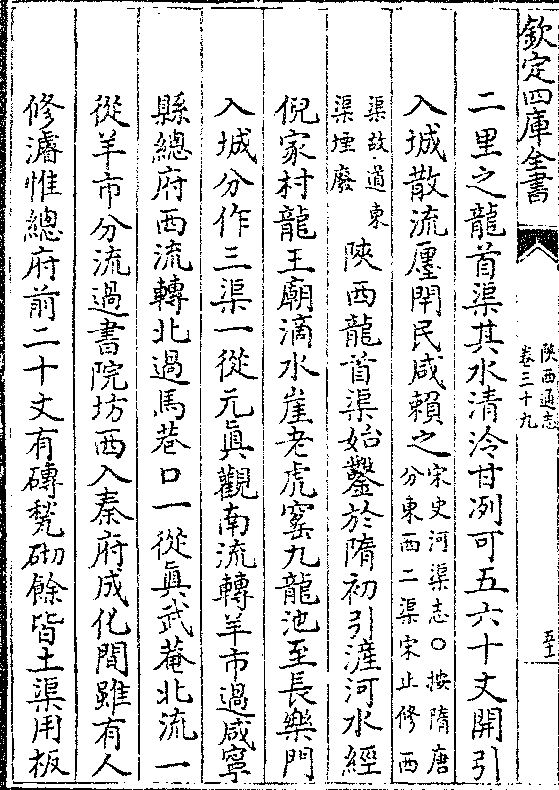

二里之龙首渠其水清泠甘冽可五六十丈开引

二里之龙首渠其水清泠甘冽可五六十丈开引入城散流廛闬民咸赖之(宋史河渠志○按隋唐/分东西二渠宋止修西)

(渠故道东/渠堙废)陜西龙首渠始凿于隋初引浐河水经

倪家村龙王庙滴水崖老虎窑九龙池至长乐门

入城分作三渠一从元真观南流转羊市过咸宁

县总府西流转北过马巷口一从真武庵北流一

从羊市分流过书院坊西入秦府成化间虽有人

修浚惟总府前二十丈有砖甃砌馀皆土渠用板

卷三十九 第 52a 页 WYG0553-0260a.png

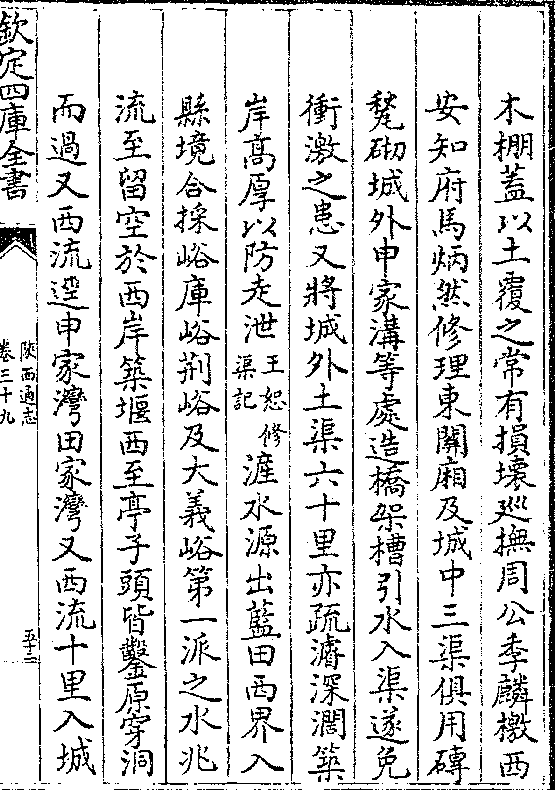

木棚盖以土覆之常有损坏巡抚周公季麟檄西

木棚盖以土覆之常有损坏巡抚周公季麟檄西安知府马炳然修理东关厢及城中三渠俱用砖

甃砌城外申家沟等处造桥架槽引水入渠遂免

冲激之患又将城外土渠六十里亦疏浚深阔筑

岸高厚以防走泄(王恕修/渠记)浐水源出蓝田西界入

县境合采峪库峪荆峪及大义峪第一派之水兆

流至留空于西岸筑堰西至亭子头皆凿原穿洞

而过又西流径申家湾田家湾又西流十里入城

卷三十九 第 52b 页 WYG0553-0260b.png

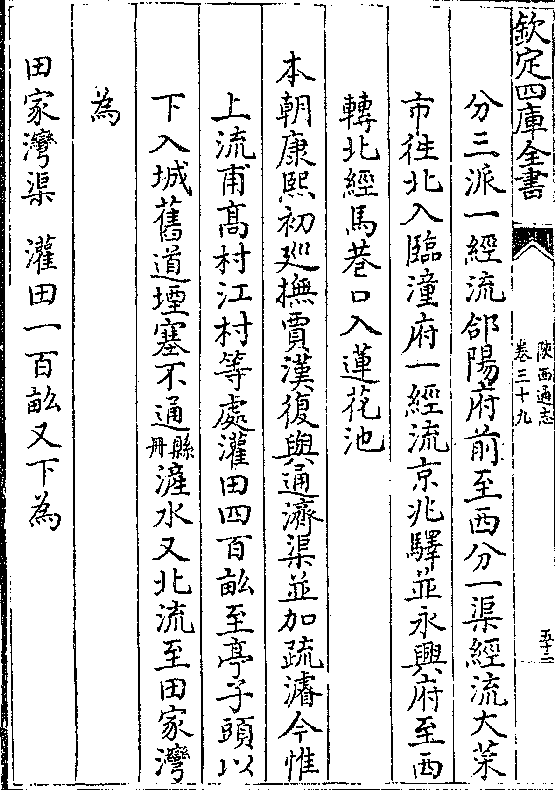

分三派一经流合阳府前至西分一渠经流大菜

分三派一经流合阳府前至西分一渠经流大菜市往北入临潼府一经流京兆驿并永兴府至西

转北经马巷口入莲花池

本朝康熙初巡抚贾汉复与通济渠并加疏浚今惟

上流甫高村江村等处灌田四百亩至亭子头以

下入城旧道堙塞不通(县/册)浐水又北流至田家湾

为

田家湾渠 灌田一百亩又下为

卷三十九 第 53a 页 WYG0553-0260c.png

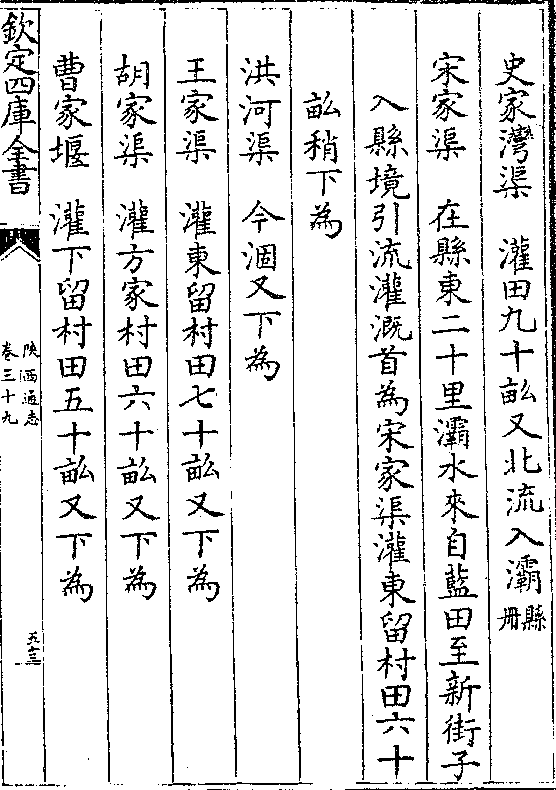

史家湾渠 灌田九十亩又北流入灞(县/册)

史家湾渠 灌田九十亩又北流入灞(县/册)宋家渠 在县东二十里灞水来自蓝田至新街子

入县境引流灌溉首为宋家渠灌东留村田六十

亩稍下为

洪河渠 今涸又下为

王家渠 灌东留村田七十亩又下为

胡家渠 灌方家村田六十亩又下为

曹家堰 灌下留村田五十亩又下为

卷三十九 第 53b 页 WYG0553-0260d.png

上堰渠 灌下留村田五十亩又下为

上堰渠 灌下留村田五十亩又下为中堰渠 灌下留村田七十亩(县/册)

东堰渠 在县南五十里引石鳖峪水即镐水也一

名大瓢河出峪口直北流东岸为东堰渠灌田一

百亩西为

西碌轴堰 灌田三十亩又下为

李家堰 灌田二十亩河水又北流十二里至王渠

镇西岸为

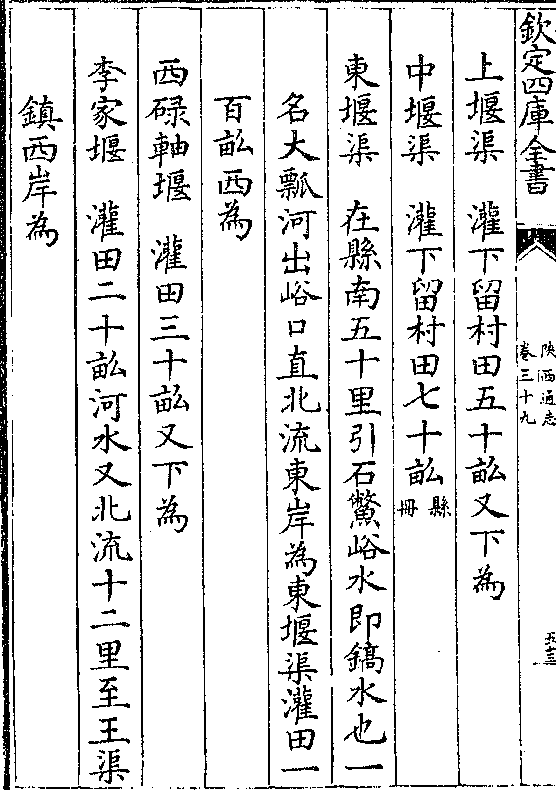

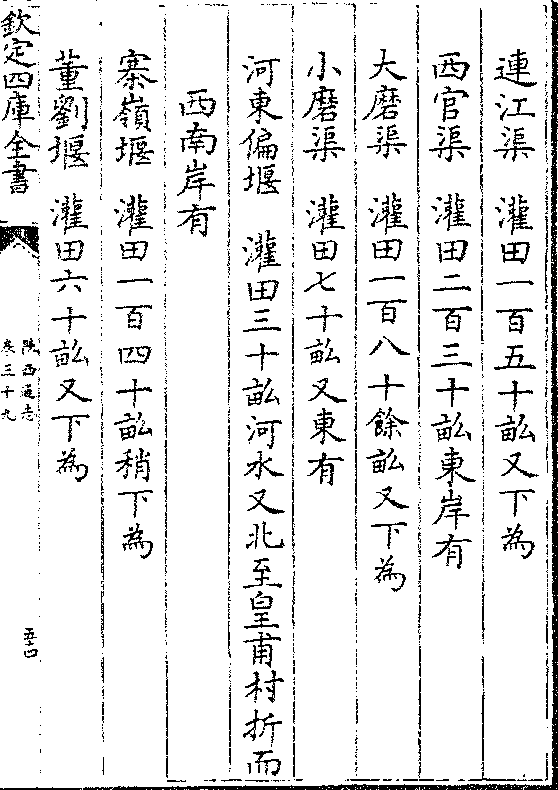

卷三十九 第 54a 页 WYG0553-0261a.png

连江渠 灌田一百五十亩又下为

连江渠 灌田一百五十亩又下为西官渠 灌田二百三十亩东岸有

大磨渠 灌田一百八十馀亩又下为

小磨渠 灌田七十亩又东有

河东偏堰 灌田三十亩河水又北至皇甫村折而

西南岸有

寨岭堰 灌田一百四十亩稍下为

董刘堰 灌田六十亩又下为

卷三十九 第 54b 页 WYG0553-0261b.png

杨家堰 灌田二百亩又下为

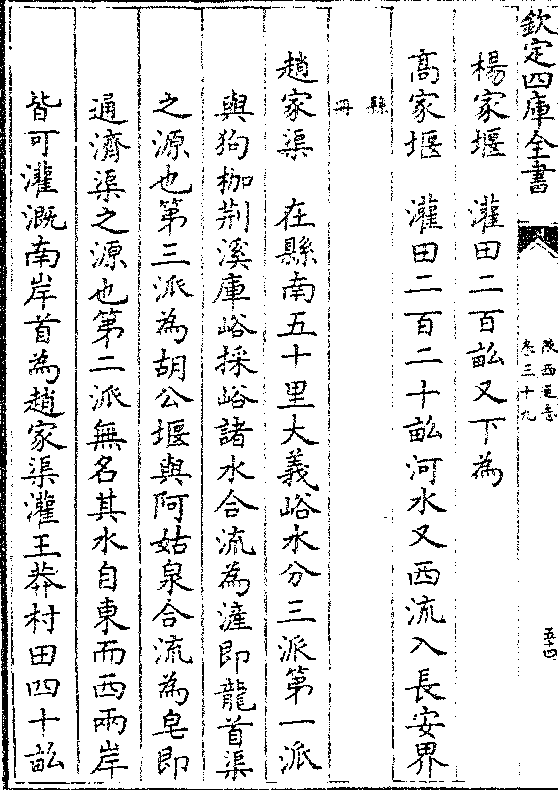

杨家堰 灌田二百亩又下为高家堰 灌田二百二十亩河水又西流入长安界

(县/册)

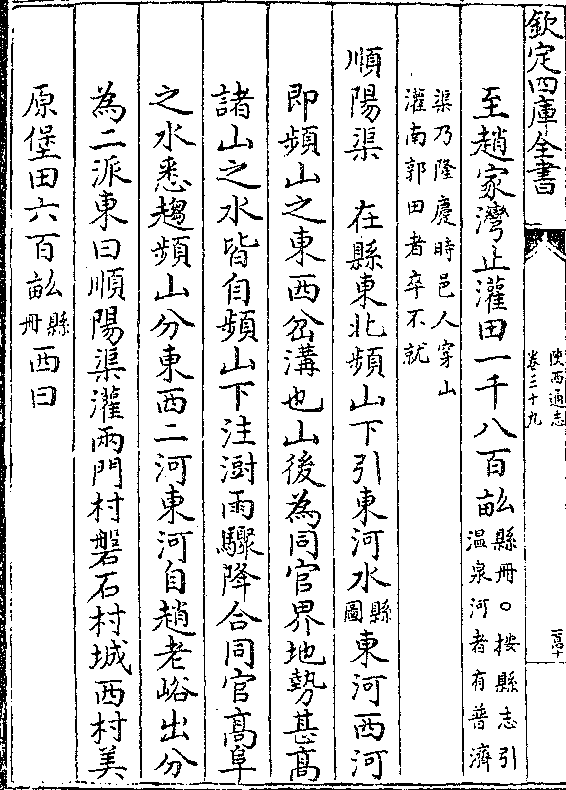

赵家渠 在县南五十里大义峪水分三派第一派

与狗枷荆溪库峪采峪诸水合流为浐即龙首渠

之源也第三派为胡公堰与阿姑泉合流为皂即

通济渠之源也第二派无名其水自东而西两岸

皆可灌溉南岸首为赵家渠灌王莽村田四十亩

卷三十九 第 55a 页 WYG0553-0261c.png

又西十里至江村为

又西十里至江村为王家堰 灌田千馀亩又西至张义村为

贾家堰 灌田二百亩又西至樊村为

洪夫官堰 灌樊村田三百亩又西至师家村为

师家堰 灌田一百亩又西过卢家堡为

王家堰 灌田八十亩又西至岳村为

柳巷堰 灌田二百亩又西为

新渠 灌田八十亩又西至刘思村为

卷三十九 第 55b 页 WYG0553-0261d.png

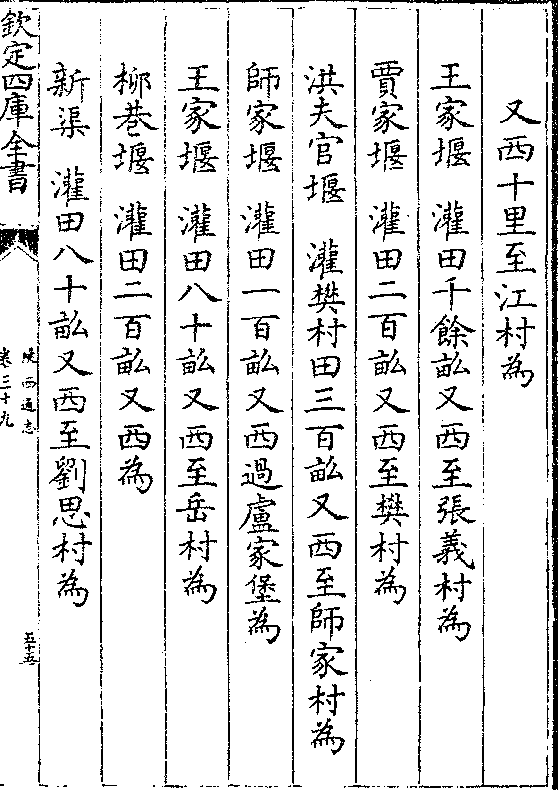

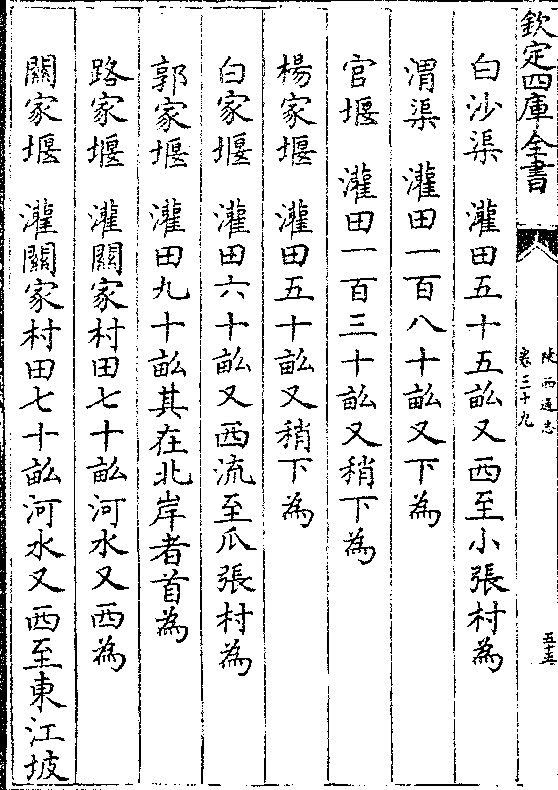

白沙渠 灌田五十五亩又西至小张村为

白沙渠 灌田五十五亩又西至小张村为渭渠 灌田一百八十亩又下为

官堰 灌田一百三十亩又稍下为

杨家堰 灌田五十亩又稍下为

白家堰 灌田六十亩又西流至瓜张村为

郭家堰 灌田九十亩其在北岸者首为

路家堰 灌关家村田七十亩河水又西为

关家堰 灌关家村田七十亩河水又西至东江坡

卷三十九 第 56a 页 WYG0553-0262a.png

为

为姚家堰 灌田一百亩河水又西至樊村为

李家堰 灌田三百亩河水又西入沣水(县/册)

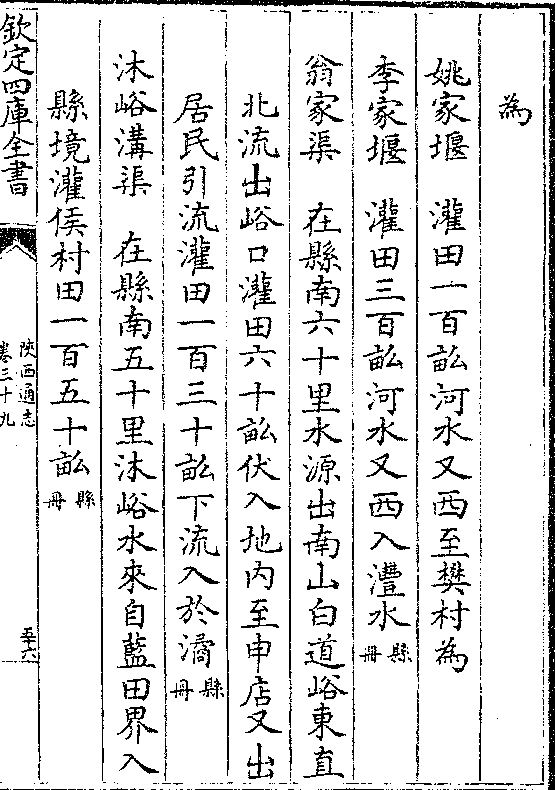

翁家渠 在县南六十里水源出南山白道峪东直

北流出峪口灌田六十亩伏入地内至申店又出

居民引流灌田一百三十亩下流入于潏(县/册)

沐峪沟渠 在县南五十里沐峪水来自蓝田界入

县境灌侯村田一百五十亩(县/册)

卷三十九 第 56b 页 WYG0553-0262b.png

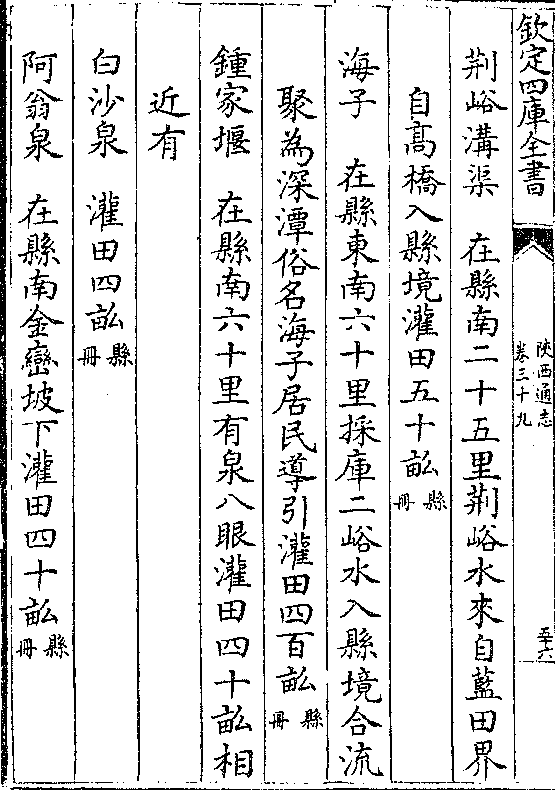

荆峪沟渠 在县南二十五里荆峪水来自蓝田界

荆峪沟渠 在县南二十五里荆峪水来自蓝田界自高桥入县境灌田五十亩(县/册)

海子 在县东南六十里采库二峪水入县境合流

聚为深潭俗名海子居民导引灌田四百亩(县/册)

钟家堰 在县南六十里有泉八眼灌田四十亩相

近有

白沙泉 灌田四亩(县/册)

阿翁泉 在县南金峦坡下灌田四十亩(县/册)

卷三十九 第 57a 页 WYG0553-0262c.png

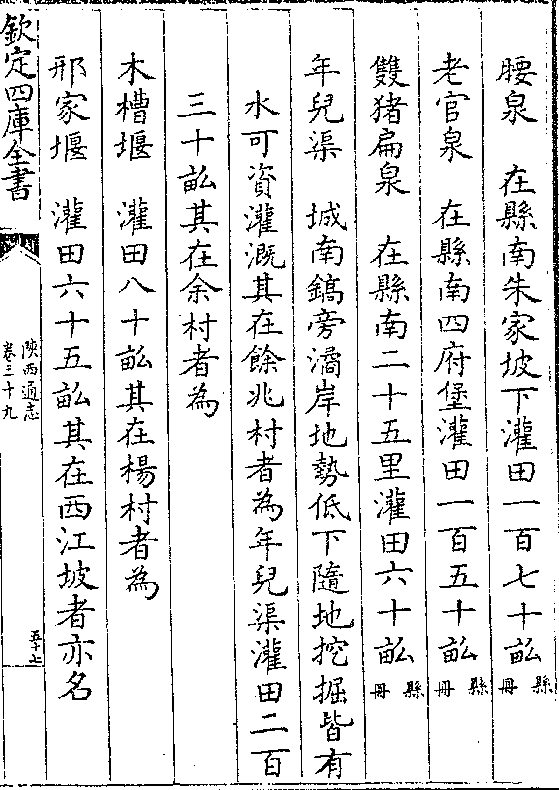

腰泉 在县南朱家坡下灌田一百七十亩(县/册)

腰泉 在县南朱家坡下灌田一百七十亩(县/册)老官泉 在县南四府堡灌田一百五十亩(县/册)

双猪扁泉 在县南二十五里灌田六十亩(县/册)

年儿渠 城南镐旁潏岸地势低下随地挖掘皆有

水可资灌溉其在馀兆村者为年儿渠灌田二百

三十亩其在余村者为

木槽堰 灌田八十亩其在杨村者为

邢家堰 灌田六十五亩其在西江坡者亦名

卷三十九 第 57b 页 WYG0553-0262d.png

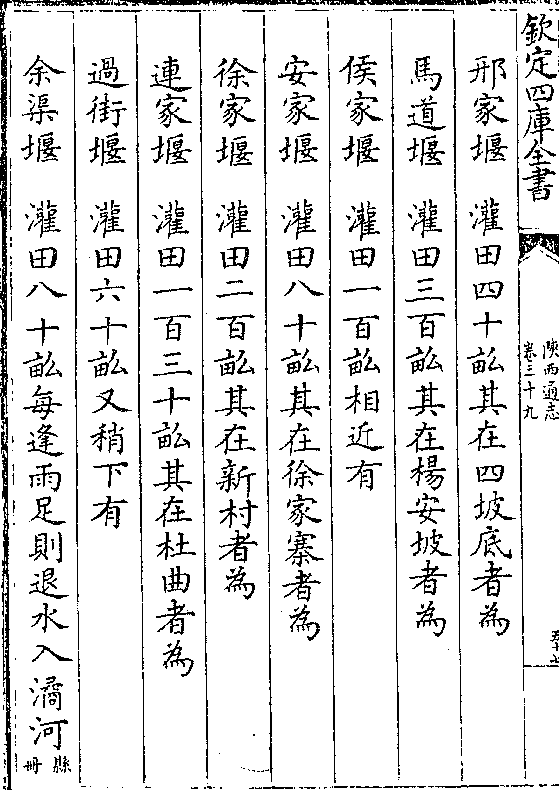

邢家堰 灌田四十亩其在四坡底者为

邢家堰 灌田四十亩其在四坡底者为马道堰 灌田三百亩其在杨安坡者为

侯家堰 灌田一百亩相近有

安家堰 灌田八十亩其在徐家寨者为

徐家堰 灌田二百亩其在新村者为

连家堰 灌田一百三十亩其在杜曲者为

过街堰 灌田六十亩又稍下有

余渠堰 灌田八十亩每逢雨足则退水入潏河(县/册)

卷三十九 第 58a 页 WYG0553-0263a.png

(○按县东灞浐之隈居民亦随地掘水灌田但/旋掘旋废无一定名目且所灌甚微故不载入)

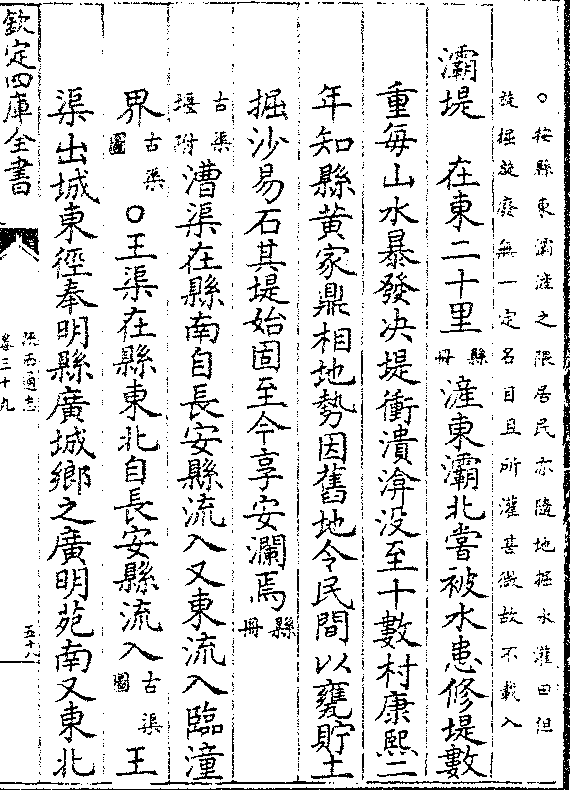

(○按县东灞浐之隈居民亦随地掘水灌田但/旋掘旋废无一定名目且所灌甚微故不载入)灞堤 在东二十里(县/册)浐东灞北尝被水患修堤数

重每山水暴发决堤冲溃渰没至十数村康熙二

年知县黄家鼎相地势因旧地令民间以瓮贮土

掘沙易石其堤始固至今享安澜焉(县/册)

(古渠/堰附)漕渠在县南自长安县流入又东流入临潼

界(古渠/图)○王渠在县东北自长安县流入(古渠/图)王

渠出城东径奉明县广城乡之广明苑南又东北

卷三十九 第 58b 页 WYG0553-0263b.png

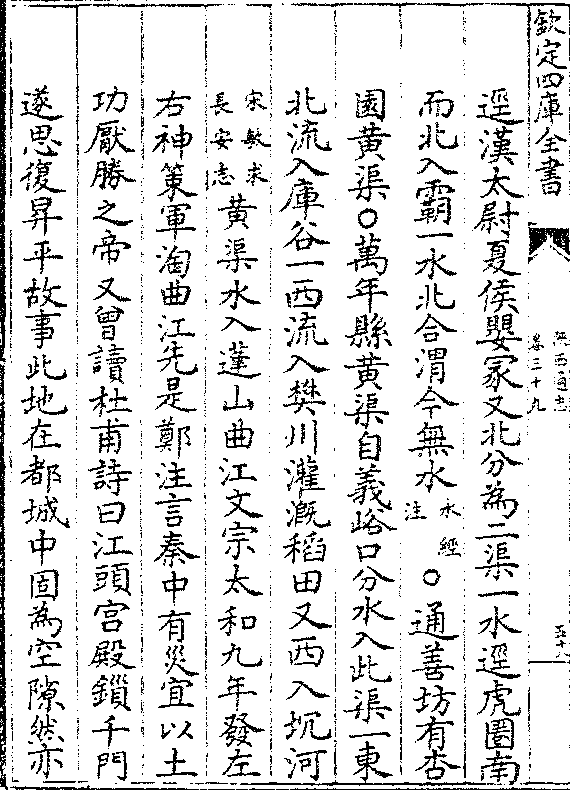

径汉太尉夏侯婴冢又北分为二渠一水径虎圈南

径汉太尉夏侯婴冢又北分为二渠一水径虎圈南而北入霸一水北合渭今无水(水经/注)○通善坊有杏

园黄渠○万年县黄渠自义峪口分水入此渠一东

北流入库谷一西流入樊川灌溉稻田又西入坈河

(宋敏求/长安志)黄渠水入蓬山曲江文宗太和九年发左

右神策军淘曲江先是郑注言秦中有灾宜以土

功厌胜之帝又曾读杜甫诗曰江头宫殿锁千门

遂思复升平故事此地在都城中固为空隙然亦

卷三十九 第 59a 页 WYG0553-0263c.png

缘黄渠可引故游观者乐之也(雍/录)黄渠自义谷堰

缘黄渠可引故游观者乐之也(雍/录)黄渠自义谷堰水至杜陵南分为二渠一灌鲍陂一北流十里入

曲江今废(县/志)今韦曲里高望里东南即唐黄渠转

东投北注曲江之处(县/册)○暖泉在县南可资灌溉

(西安/府志)今湮废无考(县/册)

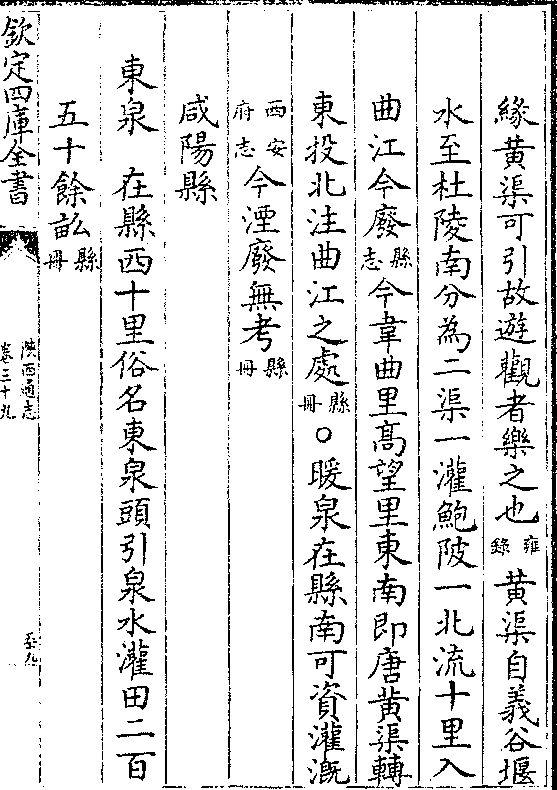

咸阳县

东泉 在县西十里俗名东泉头引泉水灌田二百

五十馀亩(县/册)

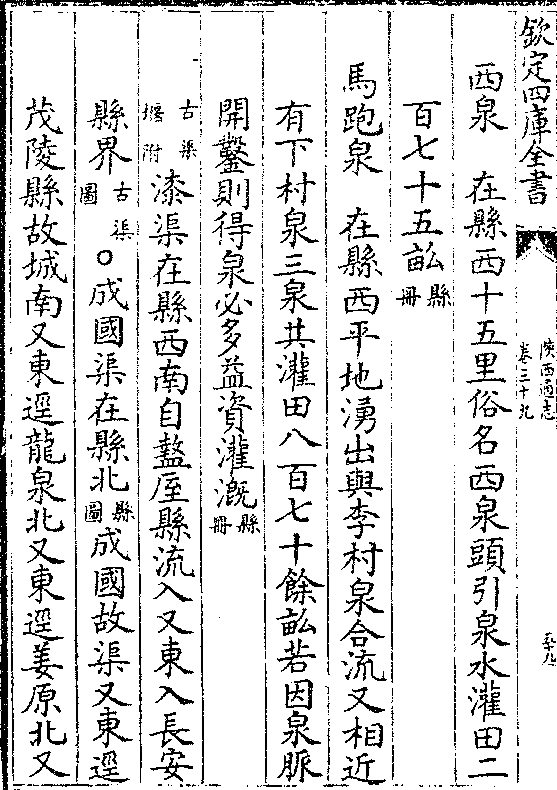

卷三十九 第 59b 页 WYG0553-0263d.png

西泉 在县西十五里俗名西泉头引泉水灌田二

西泉 在县西十五里俗名西泉头引泉水灌田二百七十五亩(县/册)

马跑泉 在县西平地涌出与李村泉合流又相近

有下村泉三泉其灌田八百七十馀亩若因泉脉

开凿则得泉必多益资灌溉(县/册)

(古渠/堰附)漆渠在县西南自盩厔县流入又东入长安

县界(古渠/图)○成国渠在县北(县/图)成国故渠又东径

茂陵县故城南又东径龙泉北又东径姜原北又

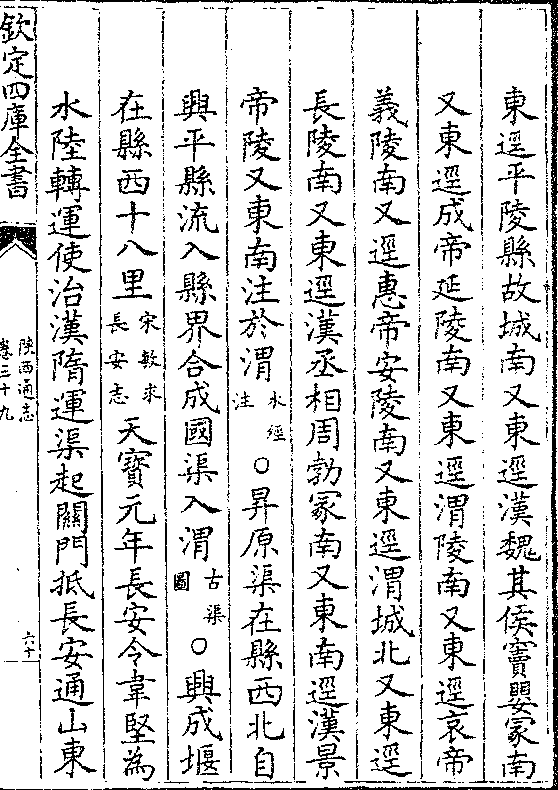

卷三十九 第 60a 页 WYG0553-0264a.png

东径平陵县故城南又东径汉魏其侯窦婴冢南

东径平陵县故城南又东径汉魏其侯窦婴冢南又东径成帝延陵南又东径渭陵南又东径哀帝

义陵南又径惠帝安陵南又东径渭城北又东径

长陵南又东径汉丞相周勃冢南又东南径汉景

帝陵又东南注于渭(水经/注)○升原渠在县西北自

兴平县流入县界合成国渠入渭(古渠/图)○兴成堰

在县西十八里(宋敏求/长安志)天宝元年长安令韦坚为

水陆转运使治汉隋运渠起关门抵长安通山东

卷三十九 第 60b 页 WYG0553-0264b.png

租赋于咸阳拥渭水作兴成堰绝灞浐水傍渭东

租赋于咸阳拥渭水作兴成堰绝灞浐水傍渭东注至关西永丰仓下与渭合太和初岁旱河涸掊

沙而进米多耗抵死甚众秦汉时故漕兴成堰东

达永丰仓咸阳令韩辽请疏之自咸阳抵潼关三

百里可以罢车挽之劳堰成关中赖其利(唐书食/货志)

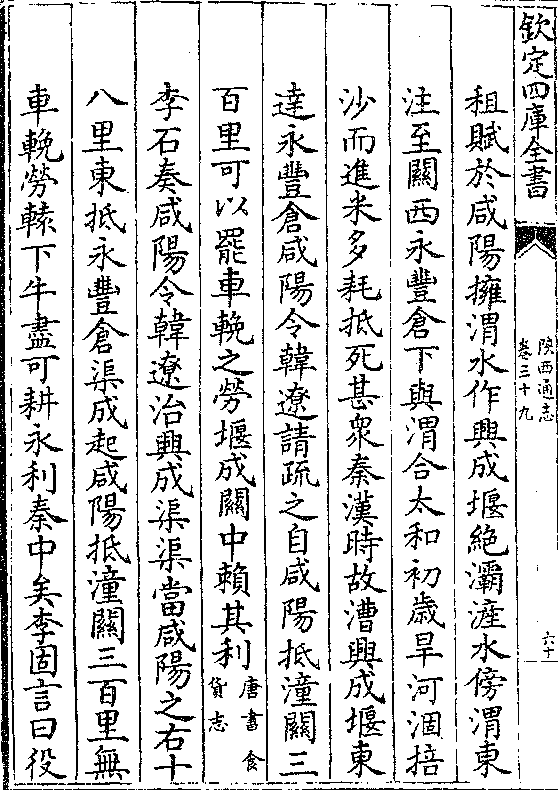

李石奏咸阳令韩辽治兴成渠渠当咸阳之右十

八里东抵永丰仓渠成起咸阳抵潼关三百里无

车挽劳辕下牛尽可耕永利秦中矣李固言曰役

卷三十九 第 61a 页 WYG0553-0264c.png

非时帝曰以阴阳拘忌乎苟利于民吾奚虑哉(唐/书)

非时帝曰以阴阳拘忌乎苟利于民吾奚虑哉(唐/书)(李石/传)兴成堰即漕渠上源东流入长安县界○清

渠在县东自兴平县流入县界入渭(古渠/图)今皆无

灌溉利(县/册)

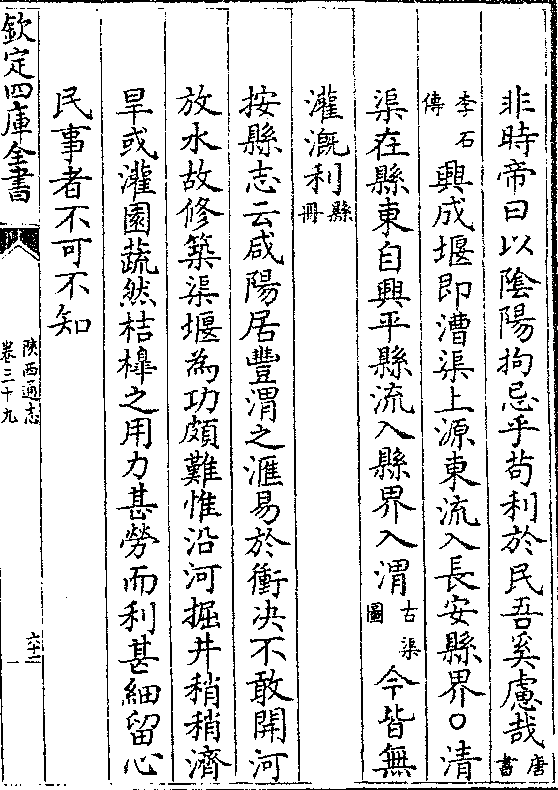

按县志云咸阳居丰渭之汇易于冲决不敢开河

放水故修筑渠堰为功颇难惟沿河掘井稍稍济

旱或灌园蔬然桔槔之用力甚劳而利甚细留心

民事者不可不知

卷三十九 第 61b 页 WYG0553-0264d.png

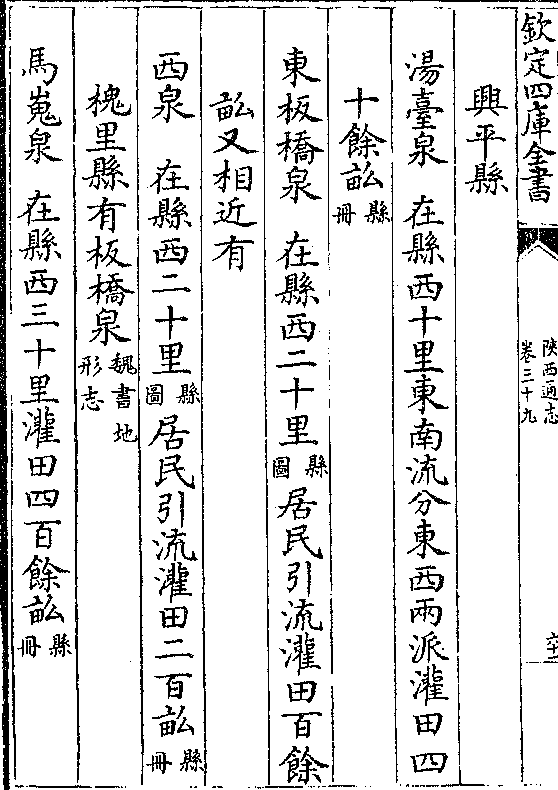

兴平县

兴平县汤台泉 在县西十里东南流分东西两派灌田四

十馀亩(县/册)

东板桥泉 在县西二十里(县/图)居民引流灌田百馀

亩又相近有

西泉 在县西二十里(县/图)居民引流灌田二百亩(县/册)

槐里县有板桥泉(魏书地/形志)

马嵬泉 在县西三十里灌田四百馀亩(县/册)

卷三十九 第 62a 页 WYG0553-0265a.png

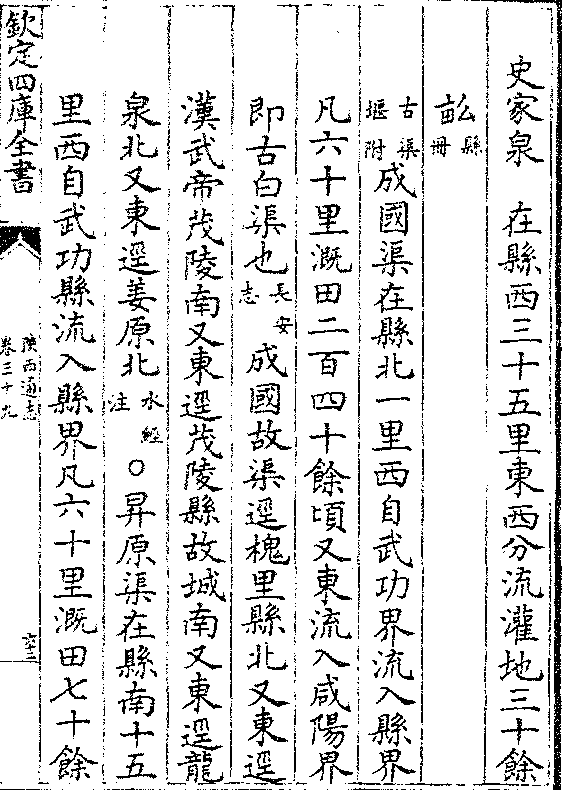

史家泉 在县西三十五里东西分流灌地三十馀

史家泉 在县西三十五里东西分流灌地三十馀亩(县/册)

(古渠/堰附)成国渠在县北一里西自武功界流入县界

凡六十里溉田二百四十馀顷又东流入咸阳界

即古白渠也(长安/志)成国故渠径槐里县北又东径

汉武帝茂陵南又东径茂陵县故城南又东径龙

泉北又东径姜原北(水经/注)○升原渠在县南十五

里西自武功县流入县界凡六十里溉田七十馀

卷三十九 第 62b 页 WYG0553-0265b.png

顷在六门堰东合成国渠东流入咸阳(○按六门/堰乃武功)

顷在六门堰东合成国渠东流入咸阳(○按六门/堰乃武功)(兴平二/县界)○普济渠在县南一十里自武功县流入

县界凡六十里溉田七十馀顷○清渠在县南二

里东流入咸阳界(按县志清渠/引县南清水)○百顷泊在县西

二十五里周一十六里宋泊在县西二十里周十

四里曲泊在县西南十五里百顷泊而下并有蒲

鱼之利邑人利焉隋开皇十三年各筑堤防护(宋/敏)

(求长/安志)诸泊皆渭水所溢今俱废(县/志)○清水泉在县

卷三十九 第 63a 页 WYG0553-0265c.png

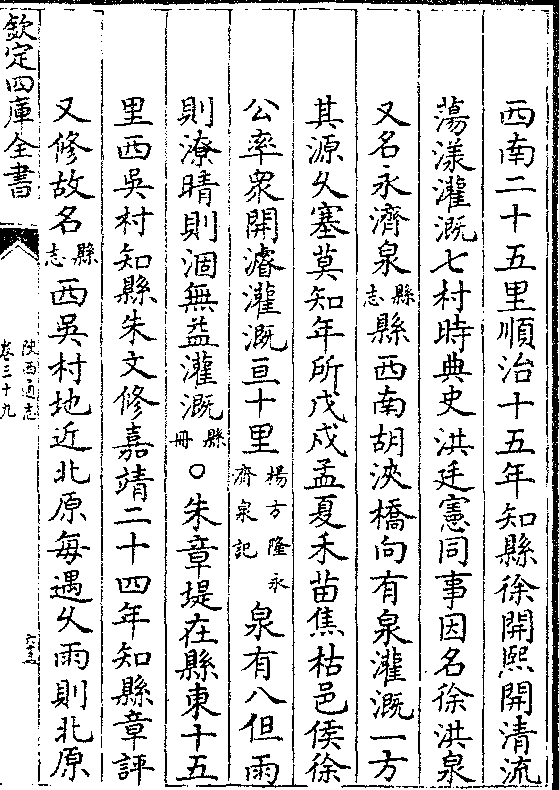

西南二十五里顺治十五年知县徐开熙开清流

西南二十五里顺治十五年知县徐开熙开清流荡漾灌溉七村时典史洪廷宪同事因名徐洪泉

又名永济泉(县/志)县西南胡浃桥向有泉灌溉一方

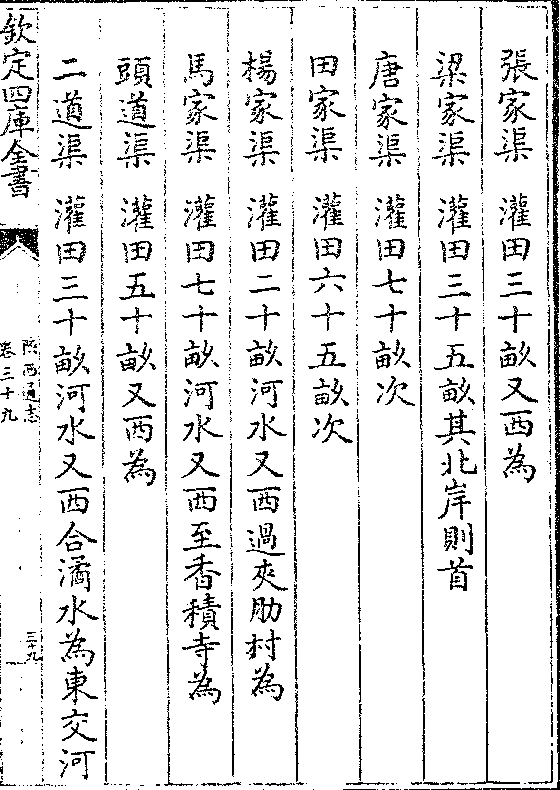

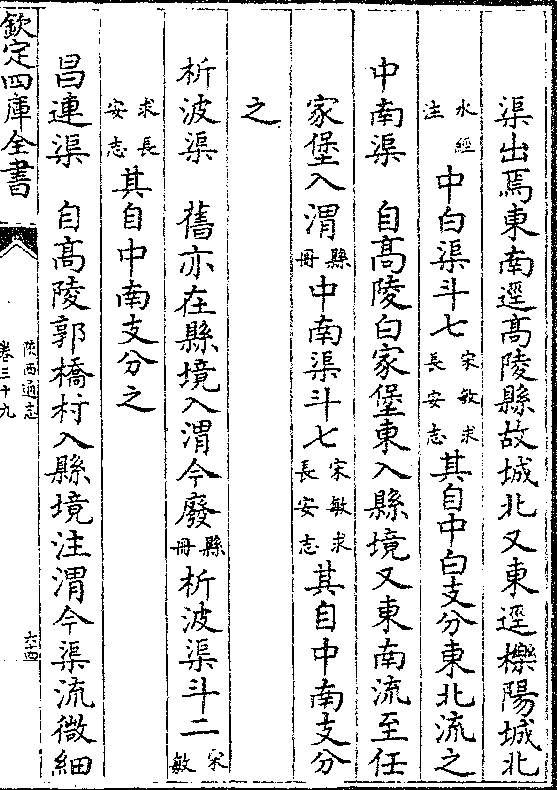

其源久塞莫知年所戊戍孟夏禾苗焦枯邑侯徐

公率众开浚灌溉亘十里(杨方隆永/济泉记)泉有八但雨

则潦晴则涸无益灌溉(县/册)○朱章堤在县东十五

里西吴村知县朱文修嘉靖二十四年知县章评

又修故名(县/志)西吴村地近北原每遇久雨则北原

卷三十九 第 63b 页 WYG0553-0265d.png

之水皆汇聚于村旁大为民累是以筑堤捍禦今

之水皆汇聚于村旁大为民累是以筑堤捍禦今原上田塍开辟水皆四散而堤亦废(县/册)

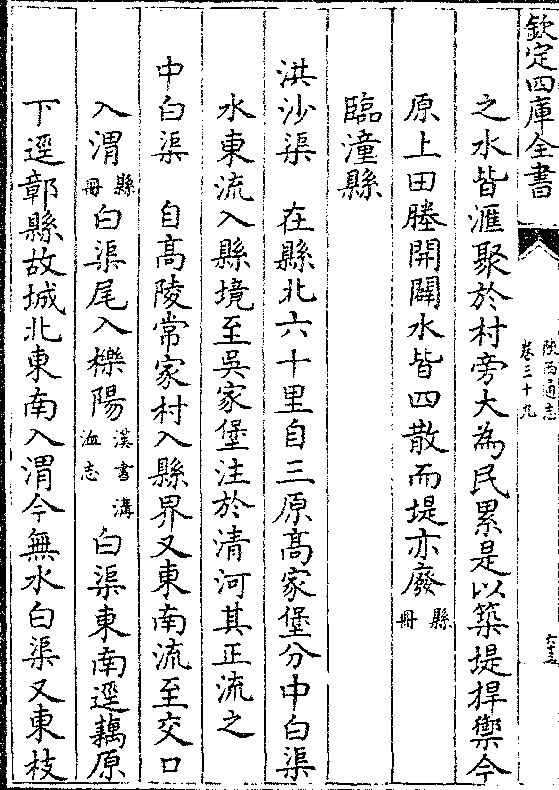

临潼县

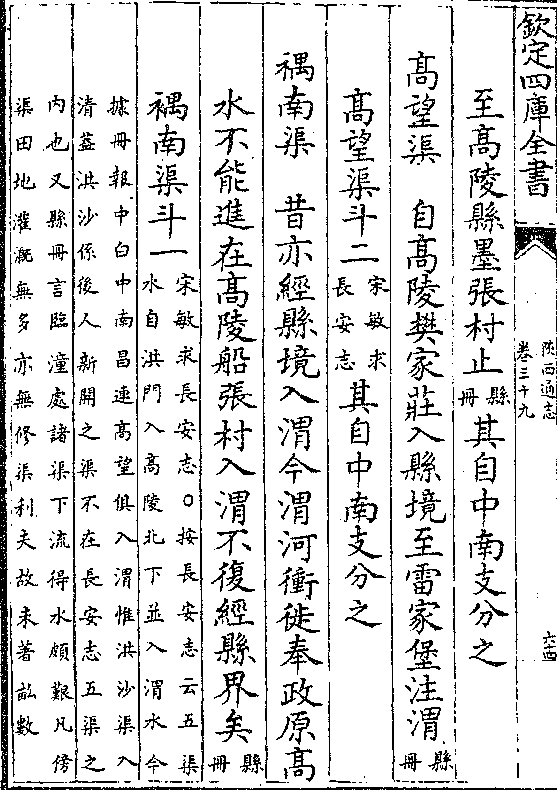

洪沙渠 在县北六十里自三原高家堡分中白渠

水东流入县境至吴家堡注于清河其正流之

中白渠 自高陵常家村入县界又东南流至交口

入渭(县/册)白渠尾入栎阳(汉书沟/洫志)白渠东南径藕原

下径鄣县故城北东南入渭今无水白渠又东枝

卷三十九 第 64a 页 WYG0553-0266a.png

渠出焉东南径高陵县故城北又东径栎阳城北

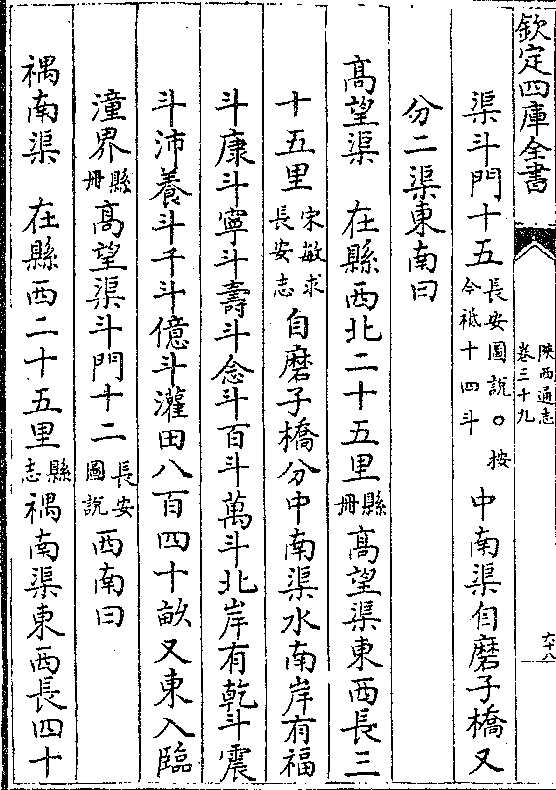

渠出焉东南径高陵县故城北又东径栎阳城北(水经/注)中白渠斗七(宋敏求/长安志)其自中白支分东北流之

中南渠 自高陵白家堡东入县境又东南流至任

家堡入渭(县/册)中南渠斗七(宋敏求/长安志)其自中南支分

之

析波渠 旧亦在县境入渭今废(县/册)析波渠斗二(宋/敏)

(求长/安志)其自中南支分之

昌连渠 自高陵郭桥村入县境注渭今渠流微细

卷三十九 第 64b 页 WYG0553-0266b.png

至高陵县墨张村止(县/册)其自中南支分之

至高陵县墨张村止(县/册)其自中南支分之高望渠 自高陵樊家庄入县境至雷家堡注渭(县/册)

高望渠斗二(宋敏求/长安志)其自中南支分之

祦南渠 昔亦经县境入渭今渭河冲徙奉政原高

水不能进在高陵船张村入渭不复经县界矣(县/册)

祦南渠斗一(宋敏求长安志○按长安志云五渠/水自洪门入高陵北下并入渭水今)

(据册报中白中南昌连高望俱入渭惟洪沙渠入/清盖洪沙系后人新开之渠不在长安志五渠之)

(内也又县册言临潼处诸渠下流得水颇艰凡傍/渠田地灌溉无多亦无修渠利夫故未著亩数)

卷三十九 第 65a 页 WYG0553-0266c.png

(古渠/堰附)漕渠在县北自咸宁流入又东流入渭南界

(古渠/堰附)漕渠在县北自咸宁流入又东流入渭南界(古渠/图)○清渠在县西清冶峪水下流自三原高陵

界来入白渠至县界入渭(宋敏求/长安志)○石川河栎阳

除泾水所溉之外其东北境颇高泾不能及遂引

石川河径断原东过白渠西南以溉其地(长安/图说)石

川河渠名寇公渠自富平绕断原而南盖莱公堰

漆沮以溉田者也残碑今尚存(县/志)

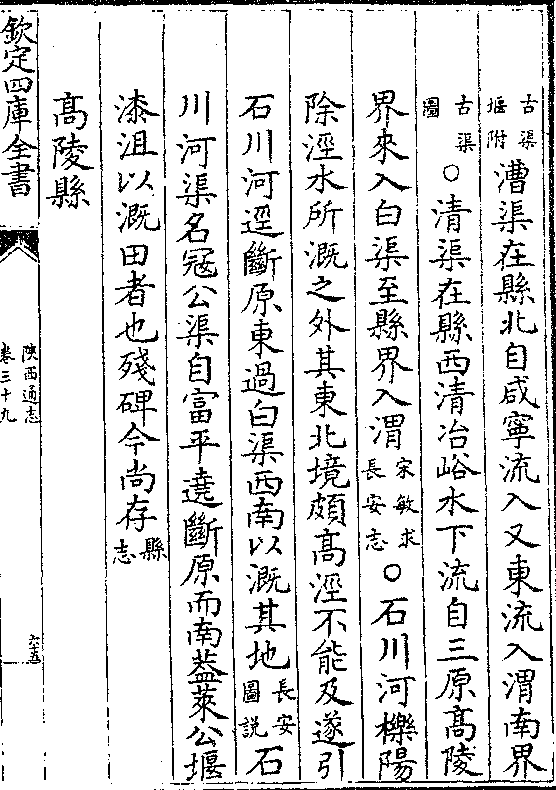

高陵县

卷三十九 第 65b 页 WYG0553-0266d.png

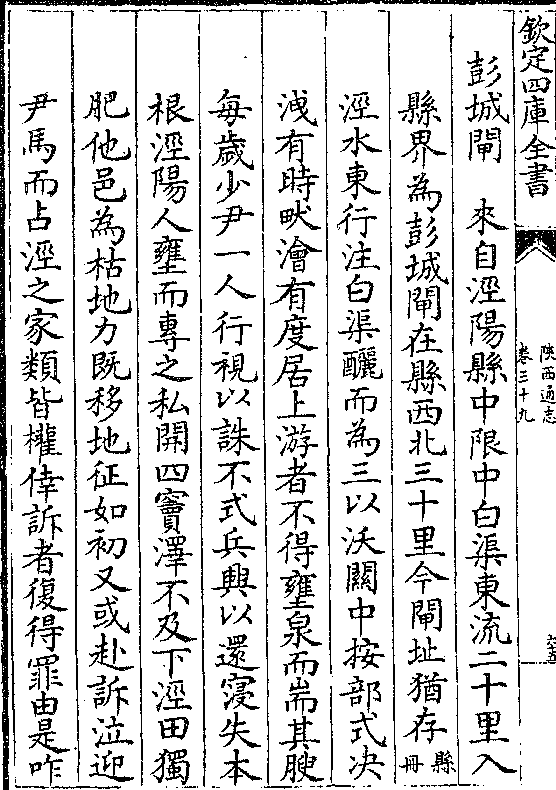

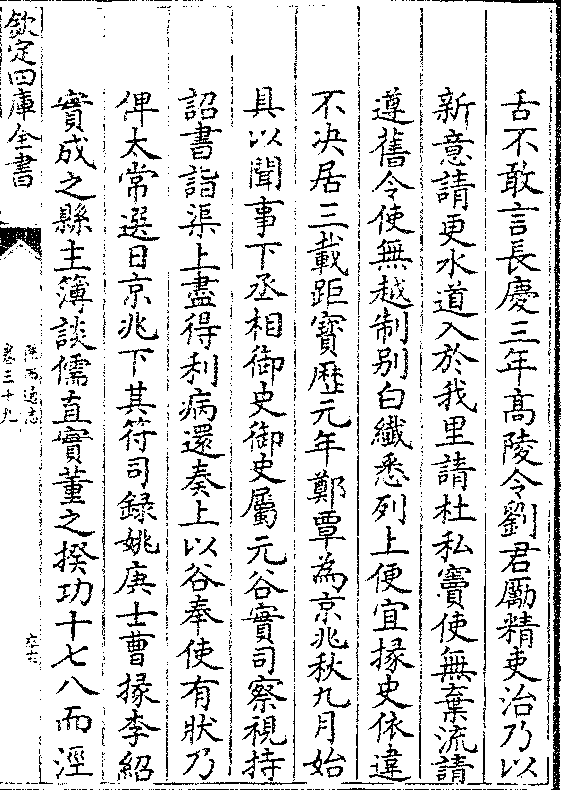

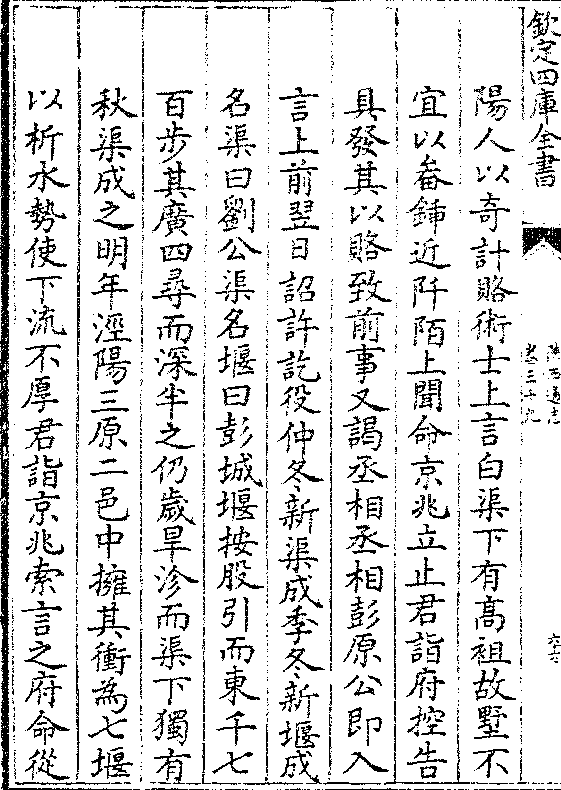

彭城闸 来自泾阳县中限中白渠东流二十里入

彭城闸 来自泾阳县中限中白渠东流二十里入县界为彭城闸在县西北三十里今闸址犹存(县/册)

泾水东行注白渠酾而为三以沃关中按部式决

泄有时畎浍有度居上游者不得壅泉而耑其腴

每岁少尹一人行视以诛不式兵兴以还寖失本

根泾阳人壅而专之私开四窦泽不及下泾田独

肥他邑为枯地力既移地征如初又或赴诉泣迎

尹马而占泾之家𩔖皆权倖诉者复得罪由是咋

卷三十九 第 66a 页 WYG0553-0267a.png

舌不敢言长庆三年高陵令刘君励精吏治乃以

舌不敢言长庆三年高陵令刘君励精吏治乃以新意请更水道入于我里请杜私窦使无弃流请

遵旧令使无越制别白纤悉列上便宜掾史依违

不决居三载距宝历元年郑覃为京兆秋九月始

具以闻事下丞相御史御史属元谷实司察视持

诏书诣渠上尽得利病还奏上以谷奉使有状乃

俾太常选日京兆下其符司录姚庚士曹掾李绍

实成之县主簿谈儒直实董之揆功十七八而泾

卷三十九 第 66b 页 WYG0553-0267b.png

阳人以奇计赂术士上言白渠下有高袓故墅不

阳人以奇计赂术士上言白渠下有高袓故墅不宜以畚锸近阡陌上闻命京兆立止君诣府控告

具发其以赂致前事又谒丞相丞相彭原公即入

言上前翌日诏许讫役仲冬新渠成季冬新堰成

名渠曰刘公渠名堰曰彭城堰按股引而东千七

百步其广四寻而深半之仍岁旱沴而渠下独有

秋渠成之明年泾阳三原二邑中拥其冲为七堰

以析水势使下流不厚君诣京兆索言之府命从

卷三十九 第 67a 页 WYG0553-0267c.png

事苏特至水滨尽撤不当拥者由是邑人长享其

事苏特至水滨尽撤不当拥者由是邑人长享其利刘君讳仁师字行舆彭城人(刘禹锡/碑记)高陵有白

渠宝历元年县令刘仁师请更水道渠成名曰刘

公渠新堰成名曰彭成堰(唐书地/理志)白渠自泾阳县

三限下中限为一渠流至县界彭城堰下分为四

渠并溉民田(宋敏求/长安志)自彭城闸北分水者曰

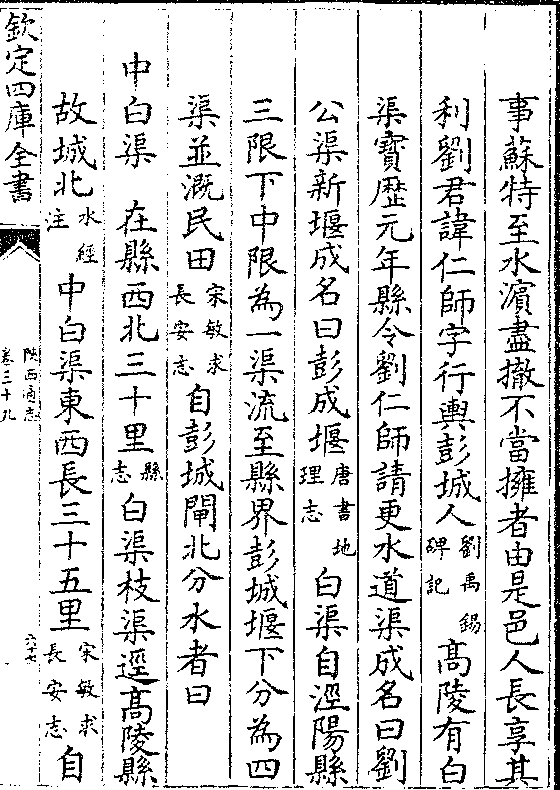

中白渠 在县西北三十里(县/志)白渠枝渠径高陵县

故城北(水经/注)中白渠东西长三十五里(宋敏求/长安志)自

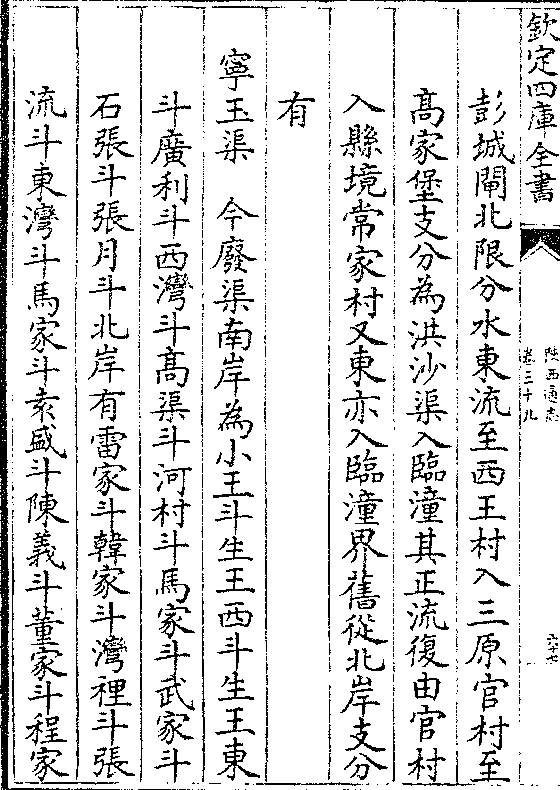

卷三十九 第 67b 页 WYG0553-0267d.png

彭城闸北限分水东流至西王村入三原官村至

彭城闸北限分水东流至西王村入三原官村至高家堡支分为洪沙渠入临潼其正流复由官村

入县境常家村又东亦入临潼界旧从北岸支分

有

宁玉渠 今废渠南岸为小王斗生王西斗生王东

斗广利斗西湾斗高渠斗河村斗马家斗武家斗

石张斗张月斗北岸有雷家斗韩家斗湾里斗张

流斗东湾斗马家斗袁盛斗陈义斗董家斗程家

卷三十九 第 68a 页 WYG0553-0268a.png

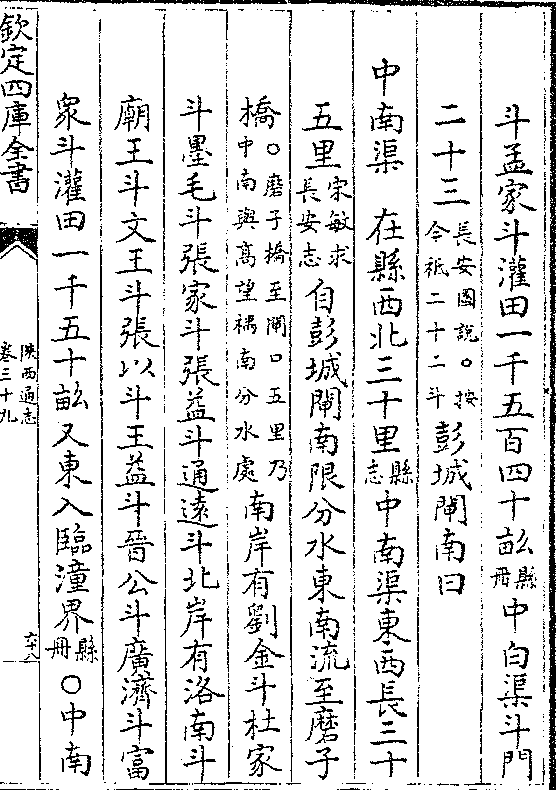

斗孟家斗灌田一千五百四十亩(县/册)中白渠斗门

斗孟家斗灌田一千五百四十亩(县/册)中白渠斗门二十三(长安图说○按/今祗二十二斗)彭城闸南曰

中南渠 在县西北三十里(县/志)中南渠东西长三十

五里(宋敏求/长安志)自彭城闸南限分水东南流至磨子

桥(○磨子桥至闸口五里乃/中南与高望祦南分水处)南岸有刘金斗杜家

斗墨毛斗张家斗张益斗通远斗北岸有洛南斗

庙王斗文王斗张以斗王益斗晋公斗广济斗富

众斗灌田一千五十亩又东入临潼界(县/册)○中南

卷三十九 第 68b 页 WYG0553-0268b.png

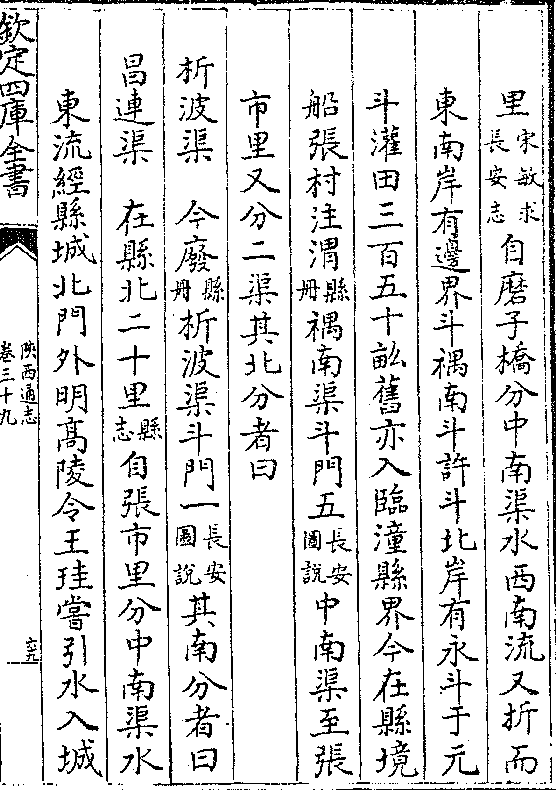

渠斗门十五(长安图说○按/今祗十四斗)中南渠自磨子桥又

渠斗门十五(长安图说○按/今祗十四斗)中南渠自磨子桥又分二渠东南曰

高望渠 在县西北二十五里(县/册)高望渠东西长三

十五里(宋敏求/长安志)自磨子桥分中南渠水南岸有福

斗康斗宁斗寿斗念斗百斗万斗北岸有乾斗震

斗沛养斗千斗亿斗灌田八百四十亩又东入临

潼界(县/册)高望渠斗门十二(长安/图说)西南曰

祦南渠 在县西二十五里(县/志)祦南渠东西长四十

卷三十九 第 69a 页 WYG0553-0268c.png

里(宋敏求/长安志)自磨子桥分中南渠水西南流又折而

里(宋敏求/长安志)自磨子桥分中南渠水西南流又折而东南岸有边界斗祦南斗许斗北岸有永斗于元

斗灌田三百五十亩旧亦入临潼县界今在县境

船张村注渭(县/册)祦南渠斗门五(长安/图说)中南渠至张

市里又分二渠其北分者曰

析波渠 今废(县/册)析波渠斗门一(长安/图说)其南分者曰

昌连渠 在县北二十里(县/志)自张市里分中南渠水

东流经县城北门外明高陵令王圭尝引水入城

卷三十九 第 69b 页 WYG0553-0268d.png

资民食用今北门外犹有渠迹其渠南岸有沙渠

资民食用今北门外犹有渠迹其渠南岸有沙渠斗北岸有崔家斗距陵斗灌田二百一十亩昔时

亦入临潼界今下流微细至县东五里墨张村止

(县/册)昌连渠斗门三(长安/图说)

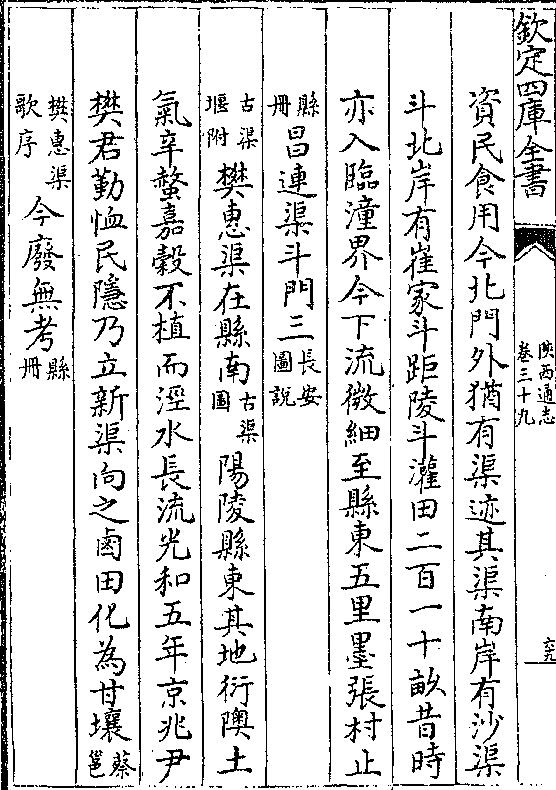

(古渠/堰附)樊惠渠在县南(古渠/图)阳陵县东其地衍隩土

气辛螫嘉谷不植而泾水长流光和五年京兆尹

樊君勤恤民隐乃立新渠向之卤田化为甘壤(蔡/邕)

(樊惠渠/歌序)今废无考(县/册)

卷三十九 第 70a 页 WYG0553-0269a.png

鄠县

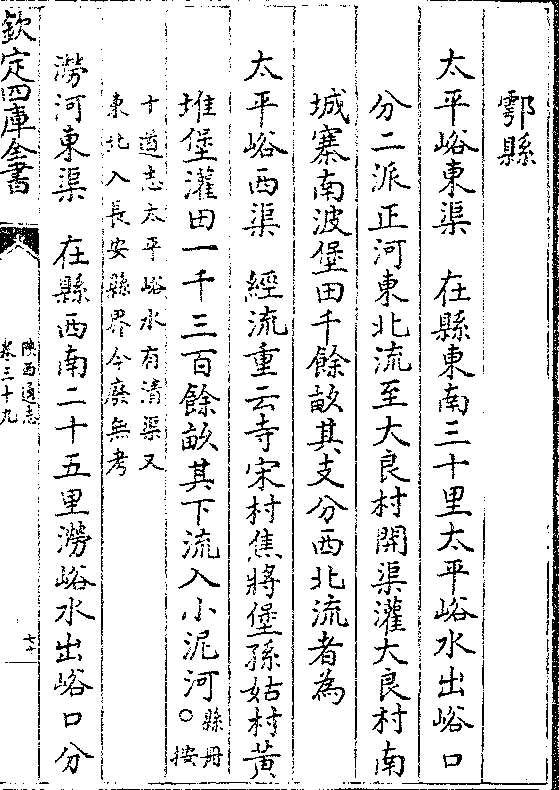

鄠县太平峪东渠 在县东南三十里太平峪水出峪口

分二派正河东北流至大良村开渠灌大良村南

城寨南波堡田千馀亩其支分西北流者为

太平峪西渠 经流重云寺宋村焦将堡孙姑村黄

堆堡灌田一千三百馀亩其下流入小泥河(县册/○按)

(十道志太平峪水有清渠又/东北入长安县界今废无考)

涝河东渠 在县西南二十五里涝峪水出峪口分

卷三十九 第 70b 页 WYG0553-0269b.png

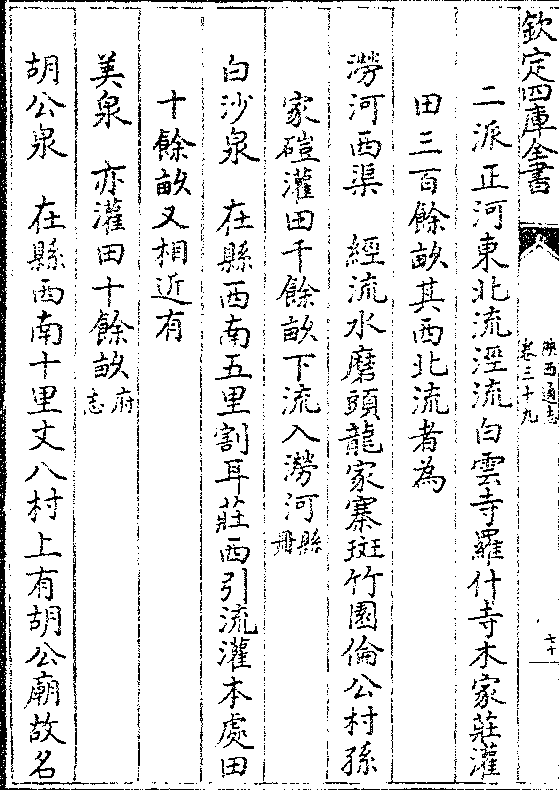

二派正河东北流泾流白云寺罗什寺木家庄灌

二派正河东北流泾流白云寺罗什寺木家庄灌田三百馀亩其西北流者为

涝河西渠 经流水磨头龙家寨斑竹园伦公村孙

家硙灌田千馀亩下流入涝河(县/册)

白沙泉 在县西南五里割耳庄西引流灌本处田

十馀亩又相近有

美泉 亦灌田十馀亩(府/志)

胡公泉 在县西南十里丈八村上有胡公庙故名

卷三十九 第 71a 页 WYG0553-0269c.png

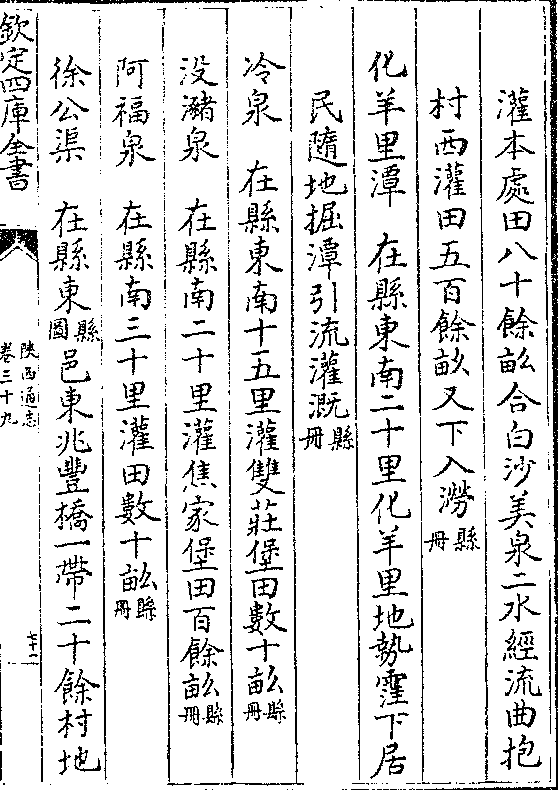

灌本处田八十馀亩合白沙美泉二水经流曲抱

灌本处田八十馀亩合白沙美泉二水经流曲抱村西灌田五百馀亩又下入涝(县/册)

化羊里潭 在县东南二十里化羊里地势䨟下居

民随地掘潭引流灌溉(县/册)

冷泉 在县东南十五里灌双庄堡田数十亩(县/册)

没潴泉 在县南二十里灌焦家堡田百馀亩(县/册)

阿福泉 在县南三十里灌田数十亩(县/册)

徐公渠 在县东(县/图)邑东兆丰桥一带二十馀村地

卷三十九 第 71b 页 WYG0553-0269d.png

势卑下原有渠宣泄积水奈渠道浅隘每久雨则

势卑下原有渠宣泄积水奈渠道浅隘每久雨则田苗淹没邑令荔浦徐云捷集诸村人大加疏凿

身深五尺阔一丈直通于渭自是水有所归二十

馀村水患遂息(县/志)

金公堤 在县西关外涝水经县西门外有石桥以

通往来岁久河水迁徙竟于桥西冲决河道置桥

而西行秋雨水涨田苗淹没广宁金廷襄涖鄠特

筑坚堤遍植杨柳堤成几二百丈自后久雨河涨

卷三十九 第 72a 页 WYG0553-0270a.png

田苗不伤(县/志)

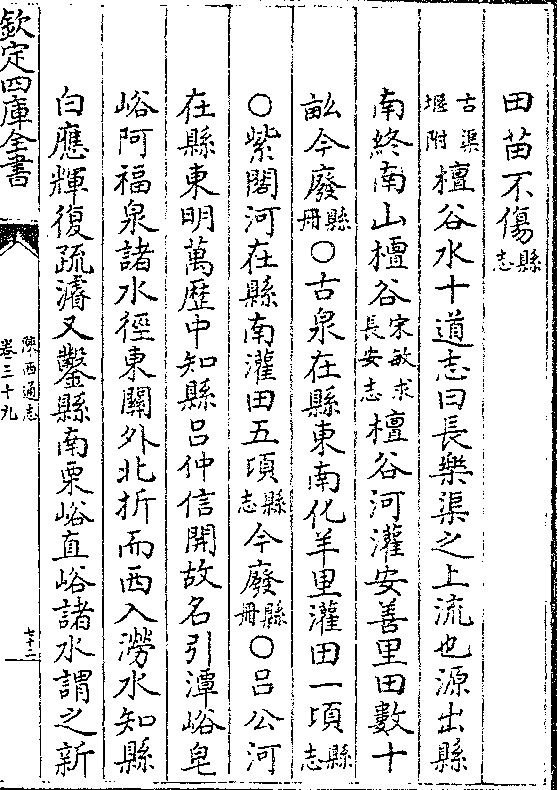

田苗不伤(县/志)(古渠/堰附)檀谷水十道志曰长乐渠之上流也源出县

南终南山檀谷(宋敏求/长安志)檀谷河灌安善里田数十

亩今废(县/册)○古泉在县东南化羊里灌田一顷(县/志)

○紫阁河在县南灌田五顷(县/志)今废(县/册)○吕公河

在县东明万历中知县吕仲信开故名引潭峪皂

峪阿福泉诸水径东关外北折而西入涝水知县

白应辉复疏浚又凿县南栗峪直峪诸水谓之新

卷三十九 第 72b 页 WYG0553-0270b.png

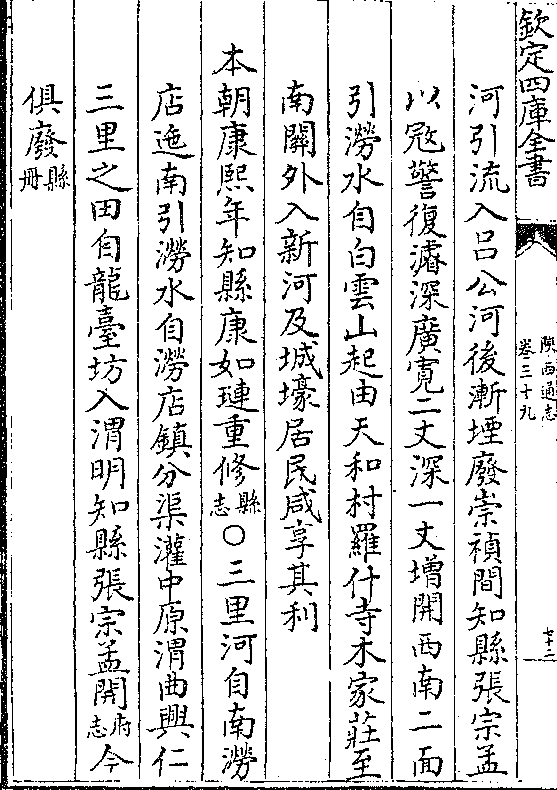

河引流入吕公河后渐堙废崇祯间知县张宗孟

河引流入吕公河后渐堙废崇祯间知县张宗孟以寇警复浚深广宽二丈深一丈增开西南二面

引涝水自白云山起由天和村罗什寺木家庄至

南关外入新河及城壕居民咸享其利

本朝康熙年知县康如琏重修(县/志)○三里河自南涝

店迤南引涝水自涝店镇分渠灌中原渭曲兴仁

三里之田自龙台坊入渭明知县张宗孟开(府/志)今

俱废(县/册)

卷三十九 第 73a 页 WYG0553-0270c.png

蓝田县

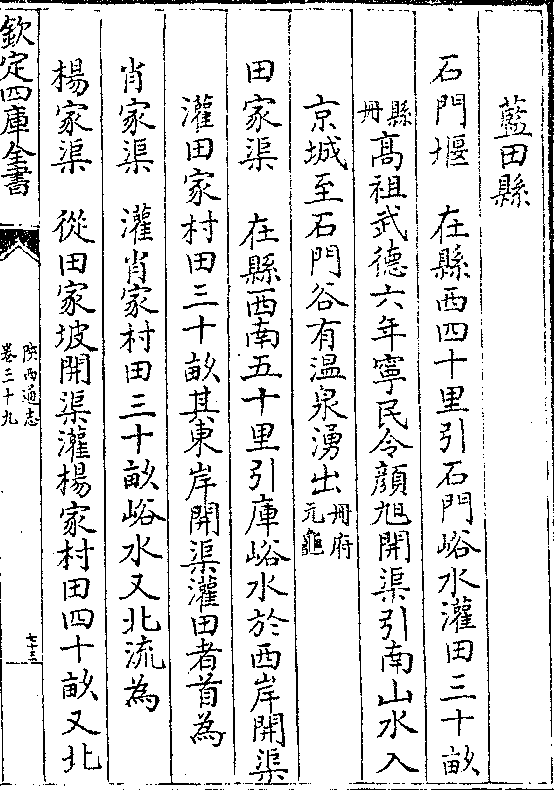

蓝田县石门堰 在县西四十里引石门峪水灌田三十亩

(县/册)高祖武德六年宁民令颜旭开渠引南山水入

京城至石门谷有温泉涌出(册府/元龟)

田家渠 在县西南五十里引库峪水于西岸开渠

灌田家村田三十亩其东岸开渠灌田者首为

肖家渠 灌肖家村田三十亩峪水又北流为

杨家渠 从田家坡开渠灌杨家村田四十亩又北

卷三十九 第 73b 页 WYG0553-0270d.png

为

为弓家渠 灌弓家村田四十亩又北为

黄甫川老安堰 从肖家坡开渠灌田八十五亩(县/册)

袁家堰 在县西四十里汤峪水出峪口于西岸筑

堰灌田者首为袁家堰经流石佛寺灌田六十五

亩又北为

尧家渠 从尧家村开渠灌田十五亩其在峪水东

岸筑堰灌田者首为

卷三十九 第 74a 页 WYG0553-0271a.png

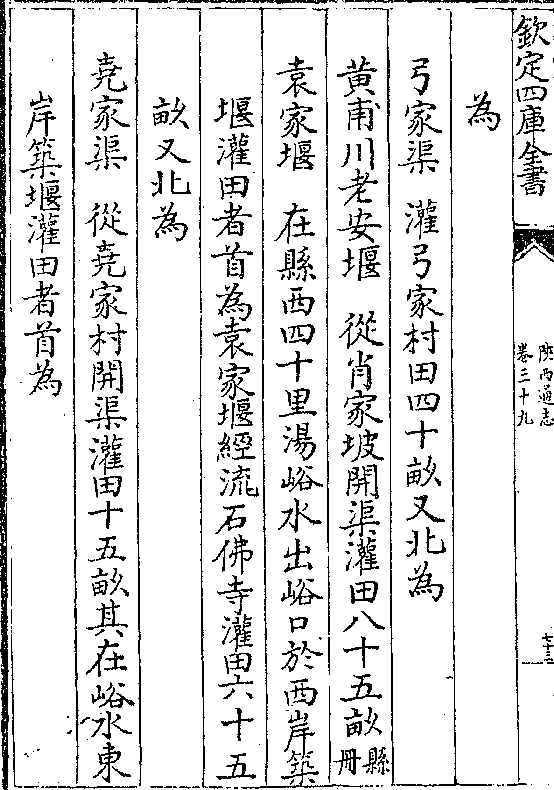

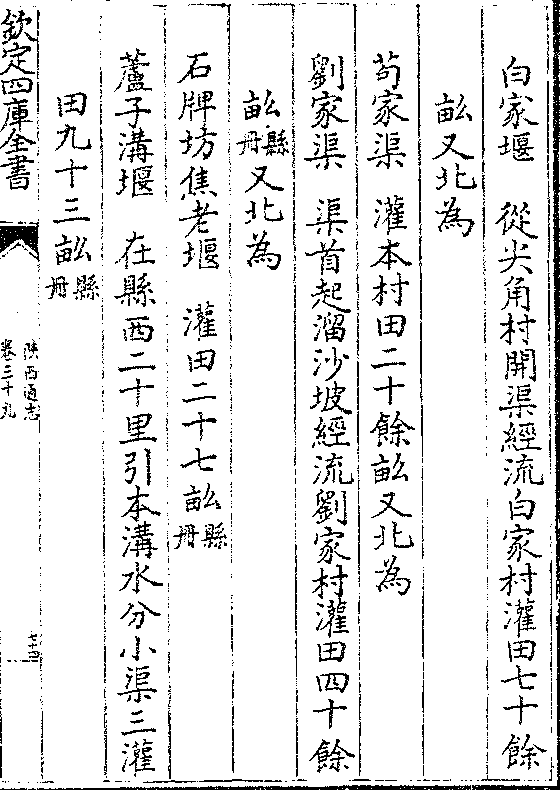

白家堰 从尖角村开渠经流白家村灌田七十馀

白家堰 从尖角村开渠经流白家村灌田七十馀亩又北为

苟家渠 灌本村田二十馀亩又北为

刘家渠 渠首起溜沙坡经流刘家村灌田四十馀

亩(县/册)又北为

石牌坊焦老堰 灌田二十七亩(县/册)

芦子沟堰 在县西二十里引本沟水分小渠三灌

田九十三亩(县/册)

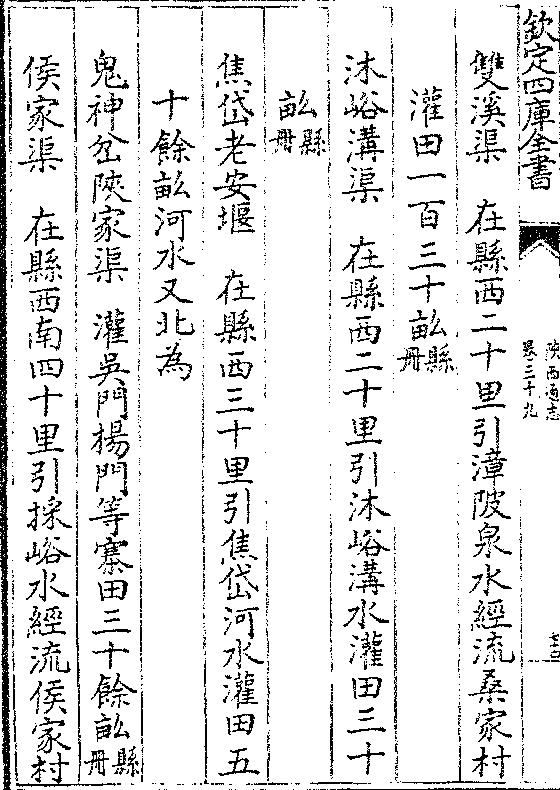

卷三十九 第 74b 页 WYG0553-0271b.png

双溪渠 在县西二十里引漳陂泉水经流桑家村

双溪渠 在县西二十里引漳陂泉水经流桑家村灌田一百三十亩(县/册)

沐峪沟渠 在县西二十里引沐峪沟水灌田三十

亩(县/册)

焦岱老安堰 在县西三十里引焦岱河水灌田五

十馀亩河水又北为

鬼神岔陜家渠 灌吴门杨门等寨田三十馀亩(县/册)

侯家渠 在县西南四十里引采峪水经流侯家村

卷三十九 第 75a 页 WYG0553-0271c.png

灌田四十五亩采峪水又北为

灌田四十五亩采峪水又北为史家渠 灌史家寨田二十亩(县/册)

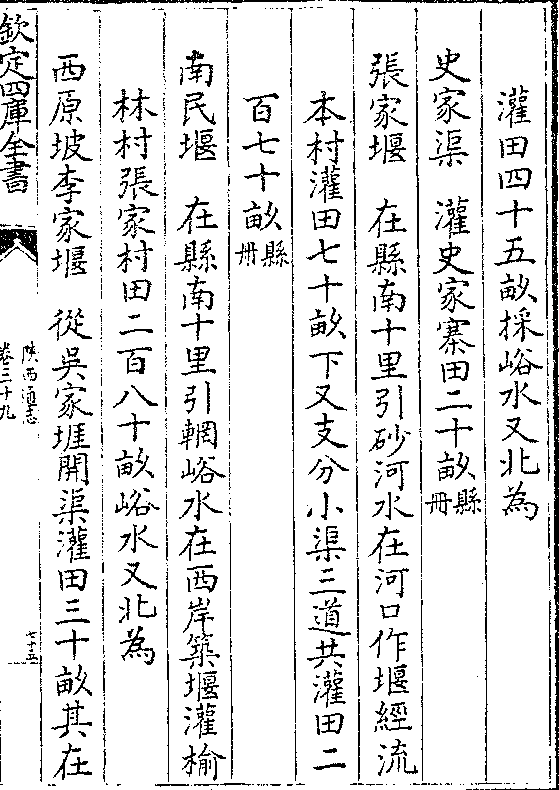

张家堰 在县南十里引砂河水在河口作堰经流

本村灌田七十亩下又支分小渠三道共灌田二

百七十亩(县/册)

南民堰 在县南十里引辋峪水在西岸筑堰灌榆

林村张家村田二百八十亩峪水又北为

西原坡李家堰 从吴家堐开渠灌田三十亩其在

卷三十九 第 75b 页 WYG0553-0271d.png

岸东者首为

岸东者首为薛家堰 从峪口开渠灌本村田四十亩又北为

焦马堰 灌本村田三十亩(县/册)

悟真峪渠 在县南十五里引悟真峪水即清河水

在峪口西岸悟真寺前开渠经流陈家滩灌田三

十亩河水又北为

军刘堰 从陈家滩开渠经流本村灌田二十七亩

河水又北为

卷三十九 第 76a 页 WYG0553-0272a.png

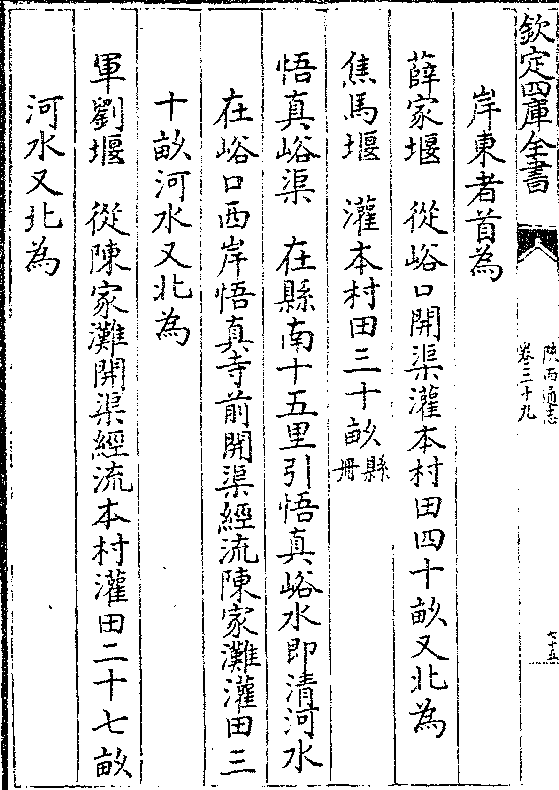

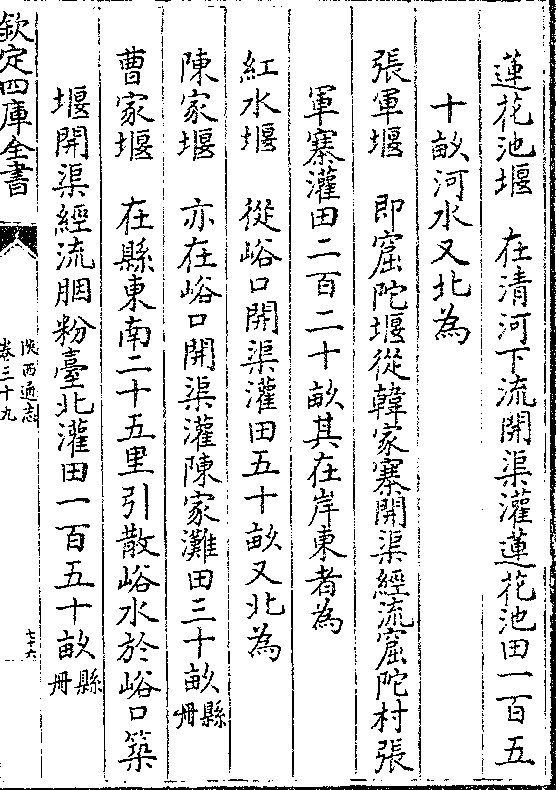

莲花池堰 在清河下流开渠灌莲花池田一百五

莲花池堰 在清河下流开渠灌莲花池田一百五十亩河水又北为

张军堰 即窟陀堰从韩家寨开渠经流窟陀村张

军寨灌田二百二十亩其在岸东者为

红水堰 从峪口开渠灌田五十亩又北为

陈家堰 亦在峪口开渠灌陈家滩田三十亩(县/册)

曹家堰 在县东南二十五里引散峪水于峪口筑

堰开渠经流胭粉台北灌田一百五十亩(县/册)

卷三十九 第 76b 页 WYG0553-0272b.png

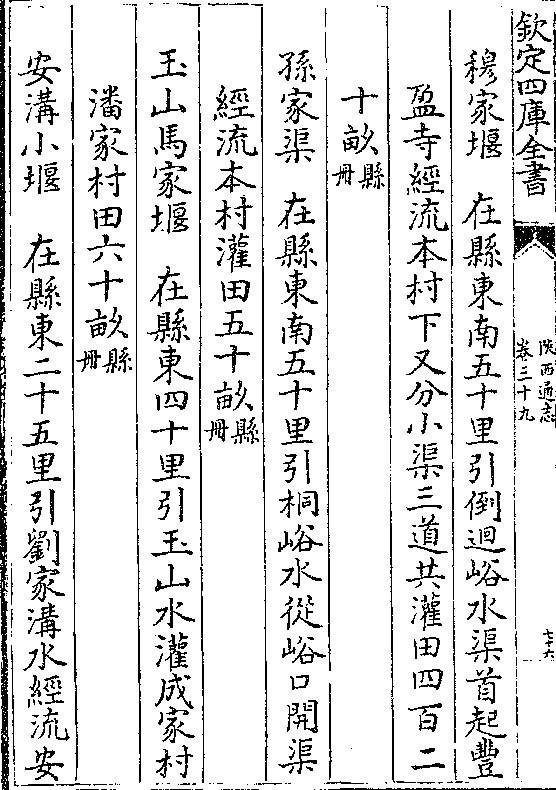

穆家堰 在县东南五十里引倒回峪水渠首起丰

穆家堰 在县东南五十里引倒回峪水渠首起丰盈寺经流本村下又分小渠三道共灌田四百二

十亩(县/册)

孙家渠 在县东南五十里引桐峪水从峪口开渠

经流本村灌田五十亩(县/册)

玉山马家堰 在县东四十里引玉山水灌成家村

潘家村田六十亩(县/册)

安沟小堰 在县东二十五里引刘家沟水经流安

卷三十九 第 77a 页 WYG0553-0272c.png

沟村灌田三十五亩(县/册)

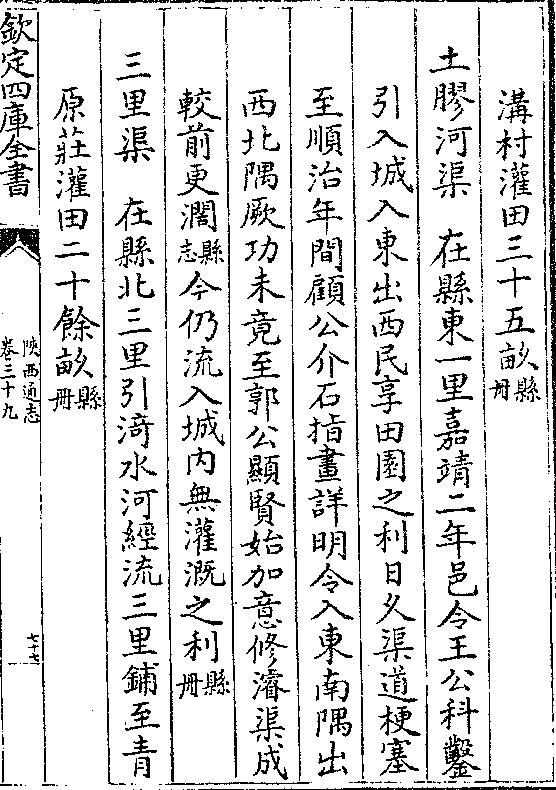

沟村灌田三十五亩(县/册)土胶河渠 在县东一里嘉靖二年邑令王公科凿

引入城入东出西民享田园之利日久渠道梗塞

至顺治年间顾公介石指画详明令入东南隅出

西北隅厥功未竟至郭公显贤始加意修浚渠成

较前更阔(县/志)今仍流入城内无灌溉之利(县/册)

三里渠 在县北三里引渏水河经流三里铺至青

原庄灌田二十馀亩(县/册)

卷三十九 第 77b 页 WYG0553-0272d.png

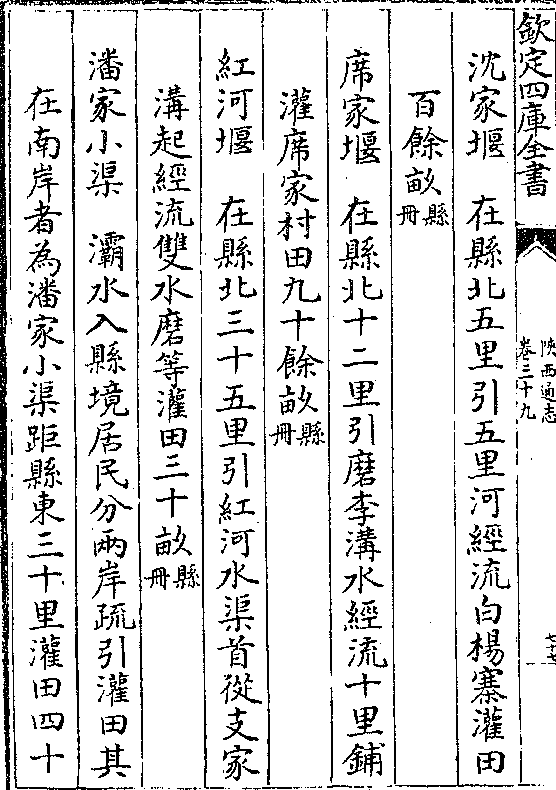

沈家堰 在县北五里引五里河经流白杨寨灌田

沈家堰 在县北五里引五里河经流白杨寨灌田百馀亩(县/册)

席家堰 在县北十二里引磨李沟水经流十里铺

灌席家村田九十馀亩(县/册)

红河堰 在县北三十五里引红河水渠首从支家

沟起经流双水磨等灌田三十亩(县/册)

潘家小渠 灞水入县境居民分两岸疏引灌田其

在南岸者为潘家小渠距县东三十里灌田四十

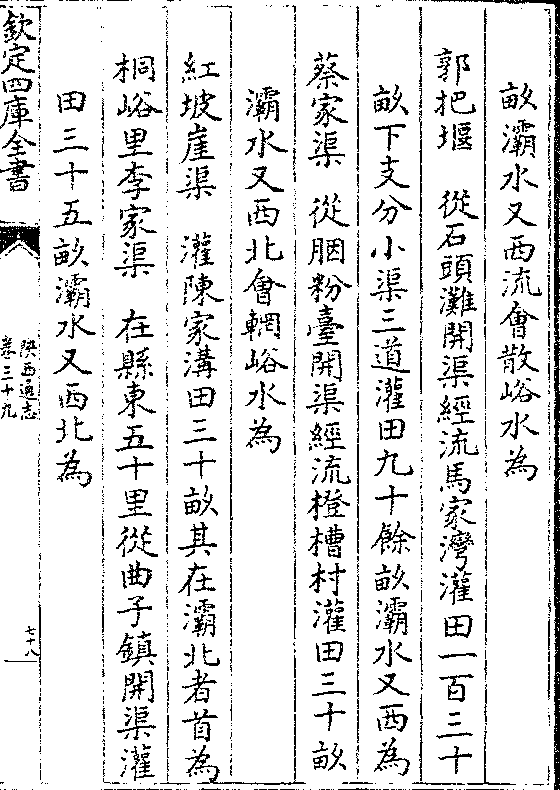

卷三十九 第 78a 页 WYG0553-0273a.png

亩灞水又西流会散峪水为

亩灞水又西流会散峪水为郭把堰 从石头滩开渠经流马家湾灌田一百三十

亩下支分小渠三道灌田九十馀亩灞水又西为

蔡家渠 从胭粉台开渠经流橙槽村灌田三十亩

灞水又西北会辋峪水为

红坡崖渠 灌陈家沟田三十亩其在灞北者首为

桐峪里李家渠 在县东五十里从曲子镇开渠灌

田三十五亩灞水又西北为

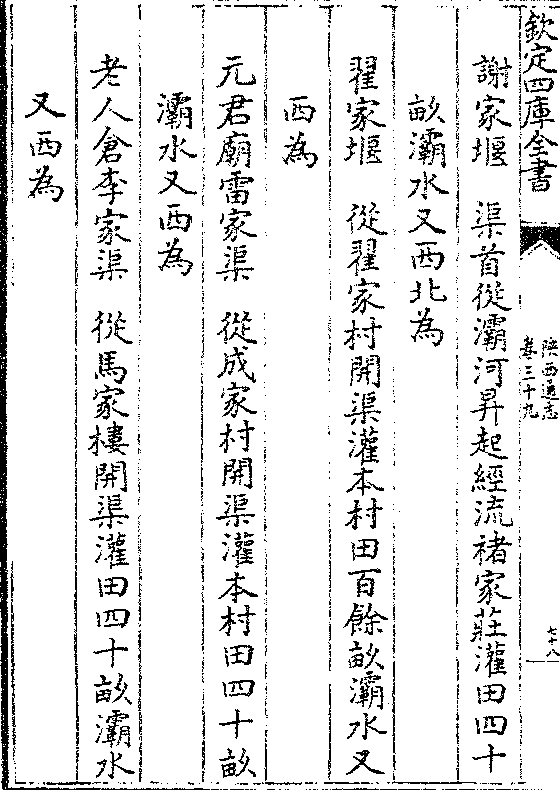

卷三十九 第 78b 页 WYG0553-0273b.png

谢家堰 渠首从灞河升起经流褚家庄灌田四十

谢家堰 渠首从灞河升起经流褚家庄灌田四十亩灞水又西北为

翟家堰 从翟家村开渠灌本村田百馀亩灞水又

西为

元君庙雷家渠 从成家村开渠灌本村田四十亩

灞水又西为

老人仓李家渠 从马家楼开渠灌田四十亩灞水

又西为

卷三十九 第 79a 页 WYG0553-0273c.png

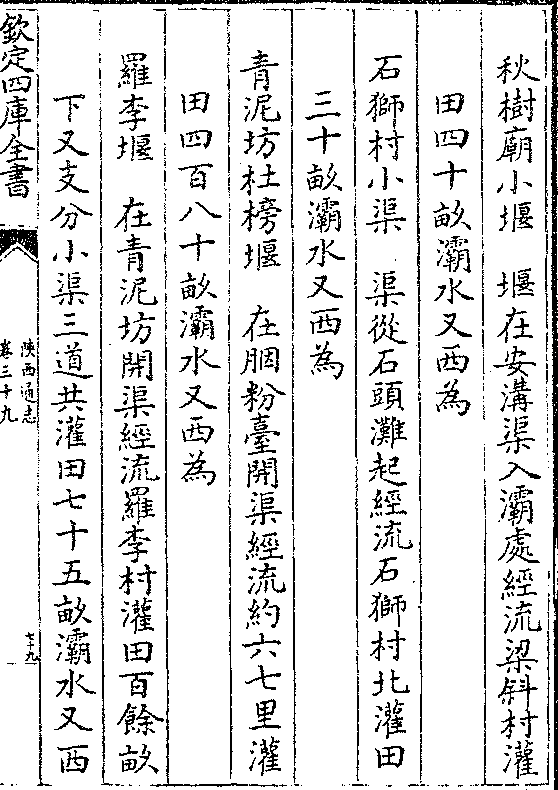

秋树庙小堰 堰在安沟渠入灞处经流梁斜村灌

秋树庙小堰 堰在安沟渠入灞处经流梁斜村灌田四十亩灞水又西为

石狮村小渠 渠从石头滩起经流石狮村北灌田

三十亩灞水又西为

青泥坊杜榜堰 在胭粉台开渠经流约六七里灌

田四百八十亩灞水又西为

罗李堰 在青泥坊开渠经流罗李村灌田百馀亩

下又支分小渠三道共灌田七十五亩灞水又西

卷三十九 第 79b 页 WYG0553-0273d.png

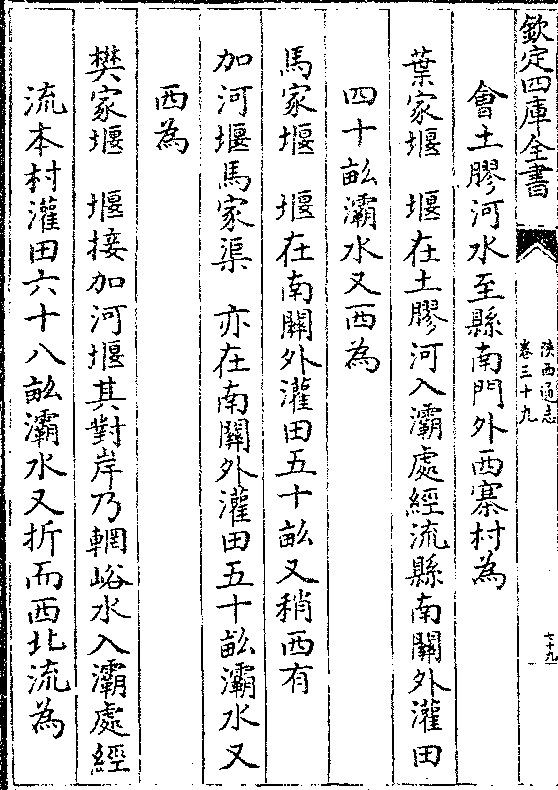

会土胶河水至县南门外西寨村为

会土胶河水至县南门外西寨村为叶家堰 堰在土胶河入灞处经流县南关外灌田

四十亩灞水又西为

马家堰 堰在南关外灌田五十亩又稍西有

加河堰马家渠 亦在南关外灌田五十亩灞水又

西为

樊家堰 堰接加河堰其对岸乃辋峪水入灞处经

流本村灌田六十八亩灞水又折而西北流为

卷三十九 第 80a 页 WYG0553-0274a.png

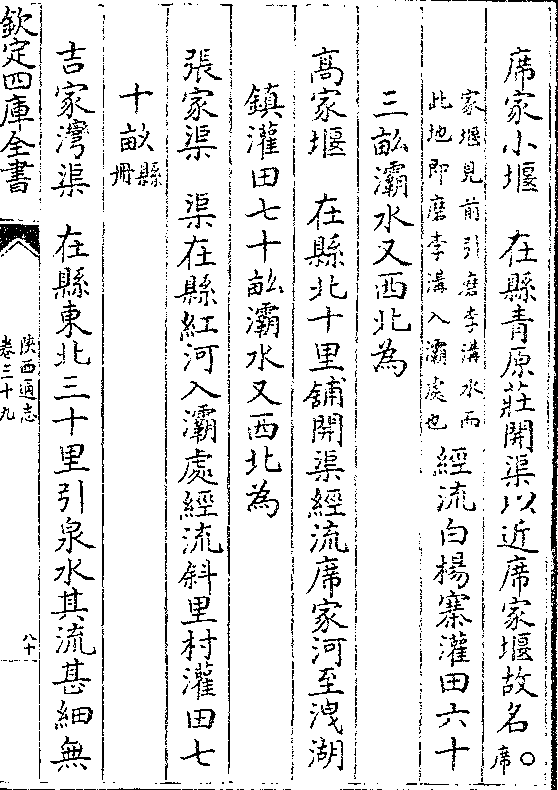

席家小堰 在县青原庄开渠以近席家堰故名(○/席)

席家小堰 在县青原庄开渠以近席家堰故名(○/席)(家堰见前引磨李沟水而/此地即磨李沟入灞处也)经流白杨寨灌田六十

三亩灞水又西北为

高家堰 在县北十里铺开渠经流席家河至泄湖

镇灌田七十亩灞水又西北为

张家渠 渠在县红河入灞处经流斜里村灌田七

十亩(县/册)

吉家湾渠 在县东北三十里引泉水其流甚细无

卷三十九 第 80b 页 WYG0553-0274b.png

资于灌溉(县/册)

资于灌溉(县/册)(古渠/堰附)马家湾渠○夫车村渠○厚子镇渠俱引泉

水灌田今涸(县/册)

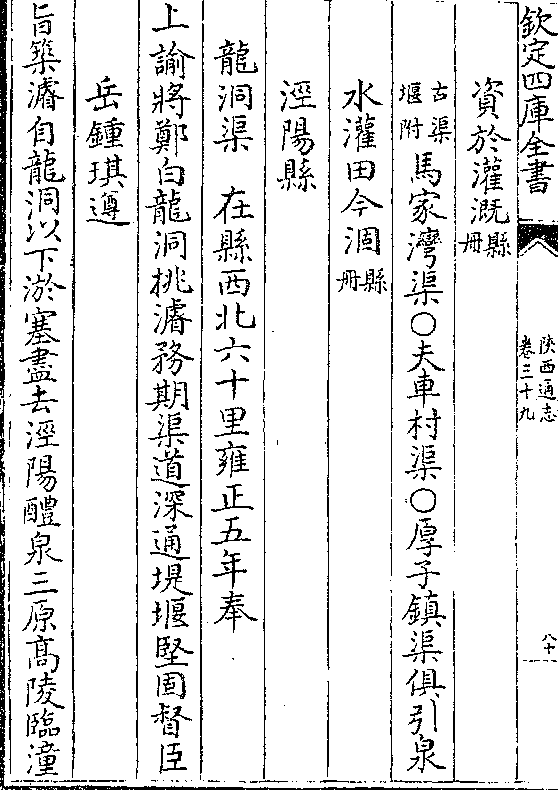

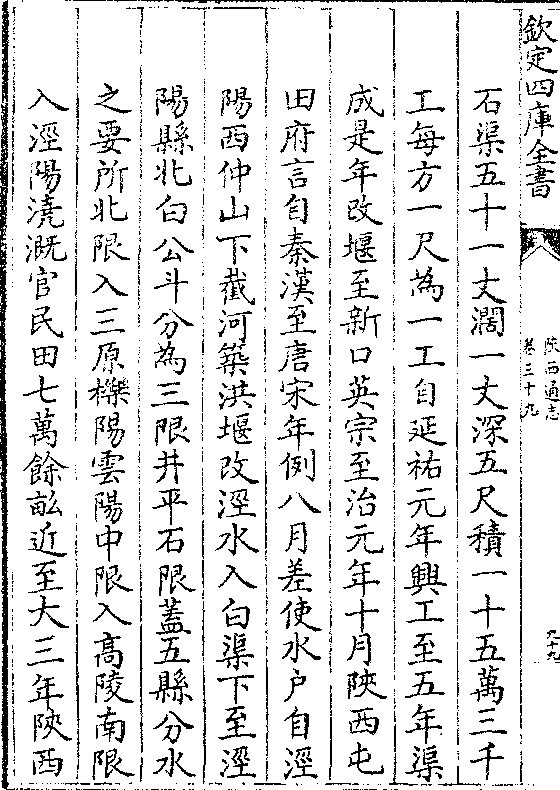

泾阳县

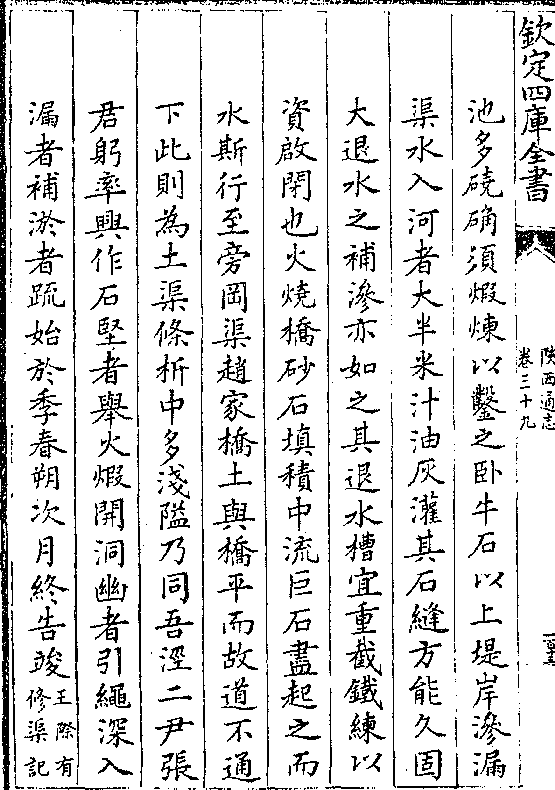

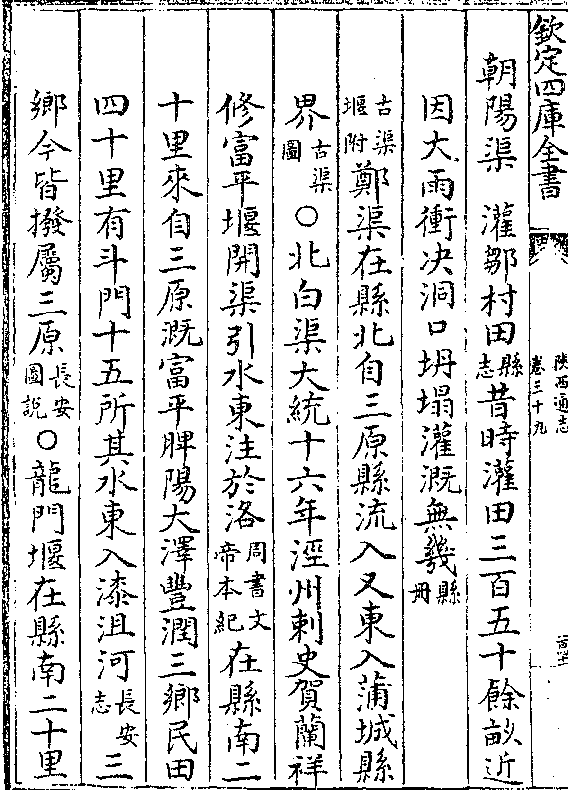

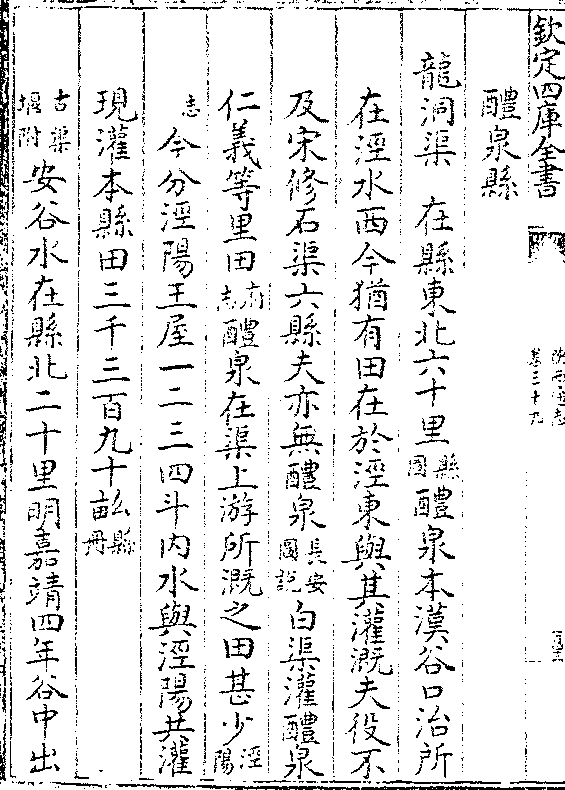

龙洞渠 在县西北六十里雍正五年奉

上谕将郑白龙洞挑浚务期渠道深通堤堰坚固督臣

岳钟琪遵

旨筑浚自龙洞以下淤塞尽去泾阳醴泉三原高陵临潼

卷三十九 第 81a 页 WYG0553-0274c.png

五县皆饶灌溉七年总督查郎阿以渠工需员专理

五县皆饶灌溉七年总督查郎阿以渠工需员专理题请西安管粮通判改董水利得随时修葺无废厥

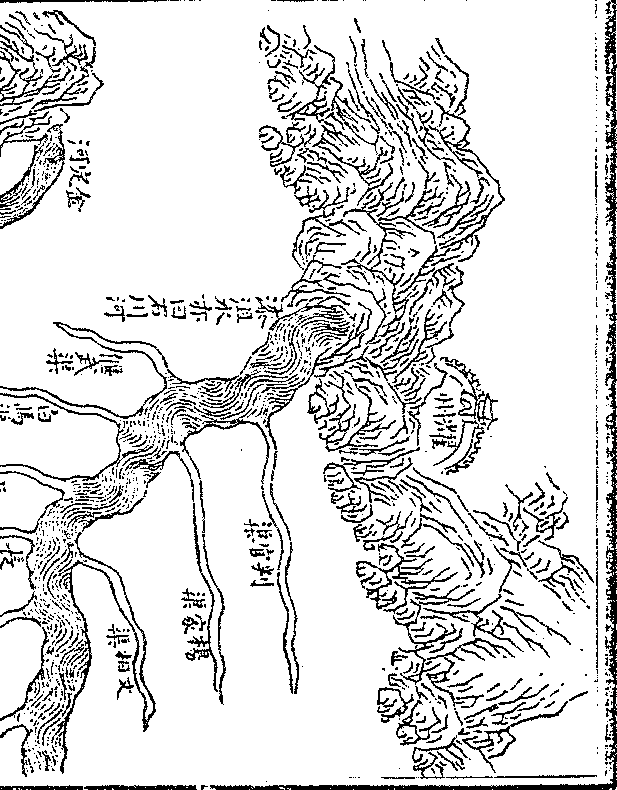

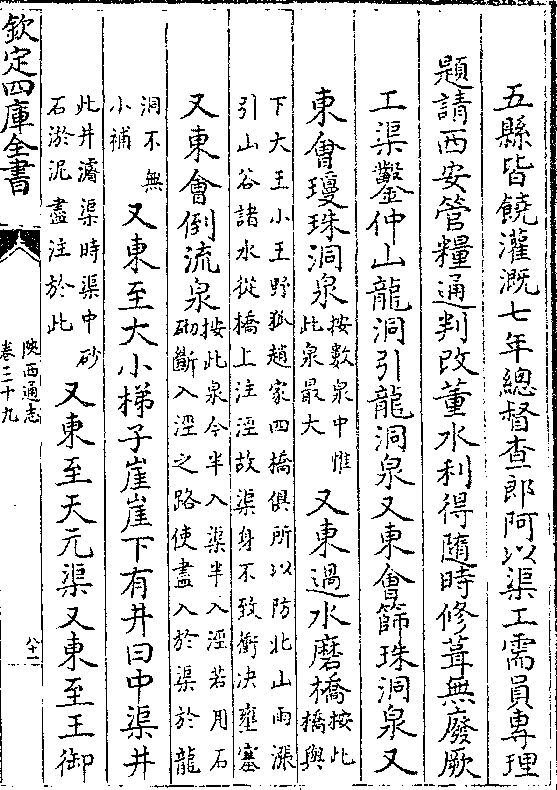

工渠凿仲山龙洞引龙洞泉又东会筛珠洞泉又

东会琼珠洞泉(按数泉中惟/此泉最大)又东过水磨桥(按此/桥与)

(下大王小王野狐赵家四桥俱所以防北山两涨/引山谷诸水从桥上注泾故渠身不致冲决壅塞)

又东会倒流泉(按此泉今半入渠半入泾若用石/砌断入泾之路使尽入于渠于龙)

(洞不无/小补)又东至大小梯子崖崖下有井曰中渠井

(此井浚渠时渠中砂/石淤泥尽注于此)又东至天元渠又东至王御

卷三十九 第 81b 页 WYG0553-0274d.png

史口又东至火烧桥(此桥亦前人导引山水/之桥今圮废仅存石梁)又东

史口又东至火烧桥(此桥亦前人导引山水/之桥今圮废仅存石梁)又东为小退水桥(按退水桥乃不用水时/使渠水由槽入河之所)又东会天涝

池诸泉(诸泉/无名)又东会碧玉泉喷玉泉暗流泉鸣玉

泉调琴泉又东为樊江渠之退水槽又东过分水

岭会分水泉又东会菜园倒流泉又东为大王桥

又东过卧牛石又东为小王桥又东为大退水槽

又东为野狐桥又东至大龙王庙为大小暗桥(按/暗)

(桥隐地中上皆泥沙绣/结水从下穿洞而过)又东过赵家桥又东南为

卷三十九 第 82a 页 WYG0553-0275a.png

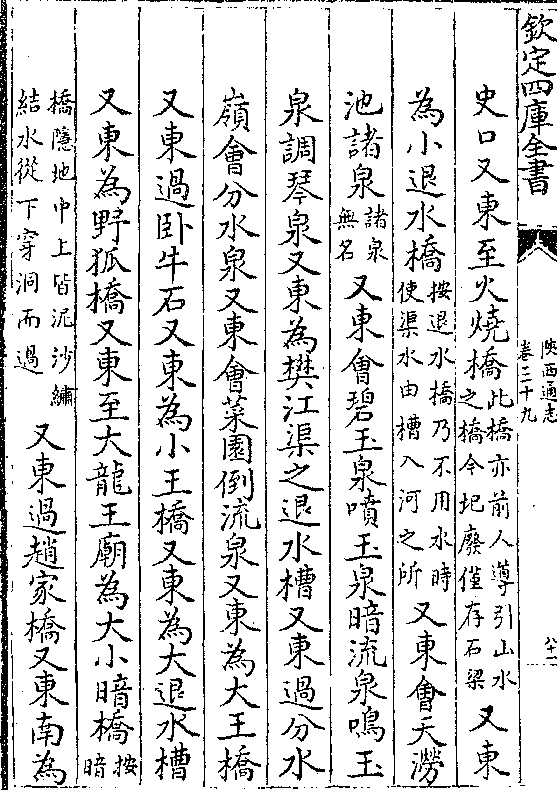

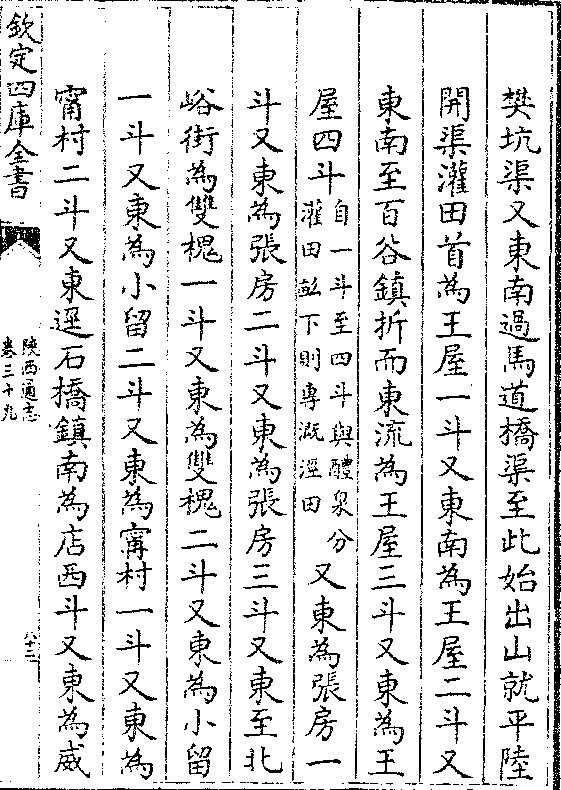

樊坑渠又东南过马道桥渠至此始出山就平陆

樊坑渠又东南过马道桥渠至此始出山就平陆开渠灌田首为王屋一斗又东南为王屋二斗又

东南至百谷镇折而东流为王屋三斗又东为王

屋四斗(自一斗至四斗与醴泉分/灌田亩下则专溉泾田)又东为张房一

斗又东为张房二斗又东为张房三斗又东至北

峪街为双槐一斗又东为双槐二斗又东为小留

一斗又东为小留二斗又东为宁村一斗又东为

宁村二斗又东径石桥镇南为店西斗又东为威

卷三十九 第 82b 页 WYG0553-0275b.png

胜斗又东径大安寺北为李相公斗又东为何氏

胜斗又东径大安寺北为李相公斗又东为何氏一斗又东为何氏二斗又东过王家堡为七劫斗

又东为石劫斗又东过甘皇庙为智光斗又东为

圣女小斗又东为圣女大斗又东为驸马西斗又

东为驸马东斗又东为染渠斗又东为铁眼成村

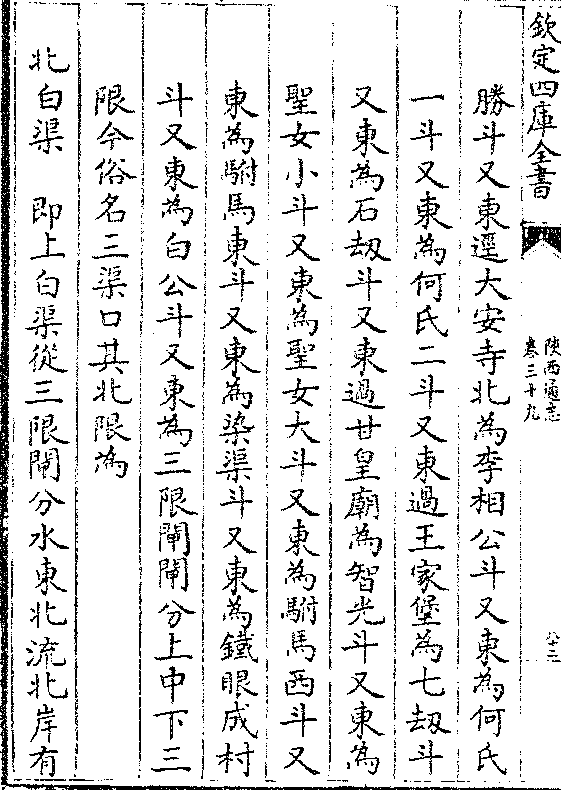

斗又东为白公斗又东为三限闸闸分上中下三

限今俗名三渠口其北限为

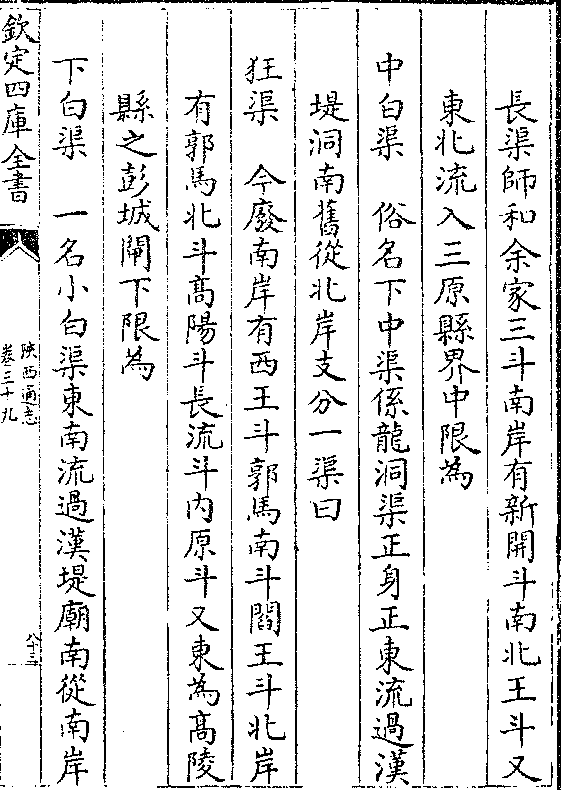

北白渠 即上白渠从三限闸分水东北流北岸有

卷三十九 第 83a 页 WYG0553-0275c.png

长渠师和余家三斗南岸有新开斗南北王斗又

长渠师和余家三斗南岸有新开斗南北王斗又东北流入三原县界中限为

中白渠 俗名下中渠系龙洞渠正身正东流过汉

堤洞南旧从北岸支分一渠曰

狂渠 今废南岸有西王斗郭马南斗阎王斗北岸

有郭马北斗高阳斗长流斗内原斗又东为高陵

县之彭城闸下限为

下白渠 一名小白渠东南流过汉堤庙南从南岸

卷三十九 第 83b 页 WYG0553-0275d.png

开斗首为曹仵西斗又东南为曹仵东斗又东南

开斗首为曹仵西斗又东南为曹仵东斗又东南为落桥斗又东南为小吾流斗又东南为卢从斗

渠水至此尽入民田不复灌溉他县龙洞渠在秦

为

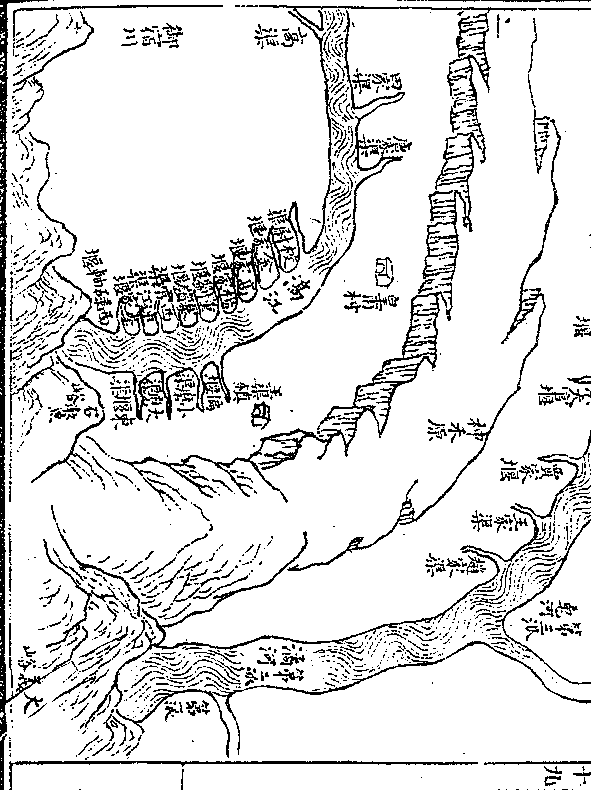

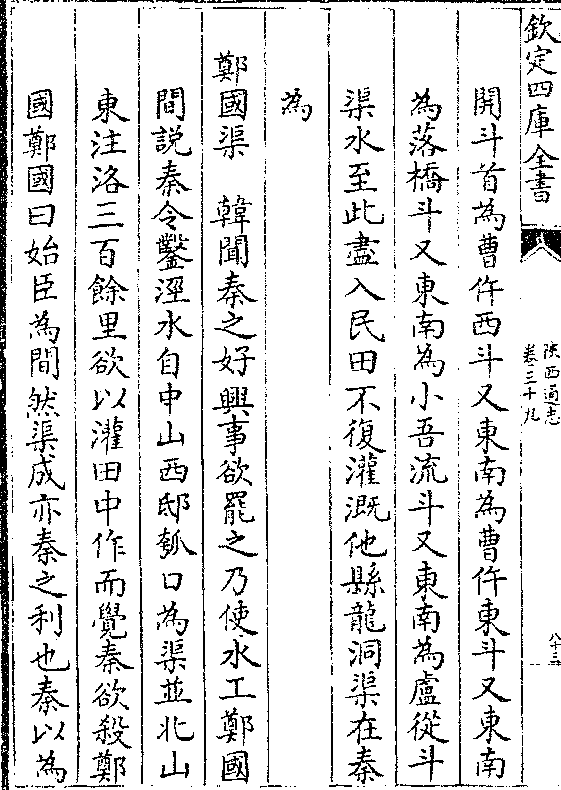

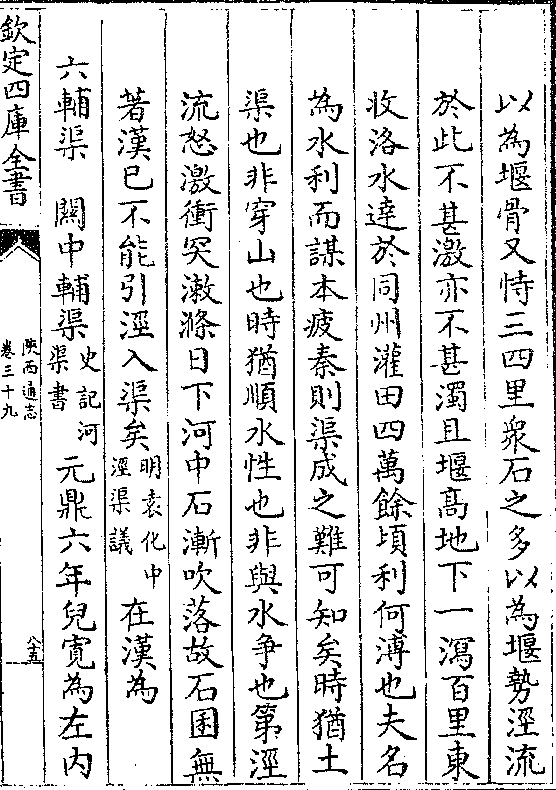

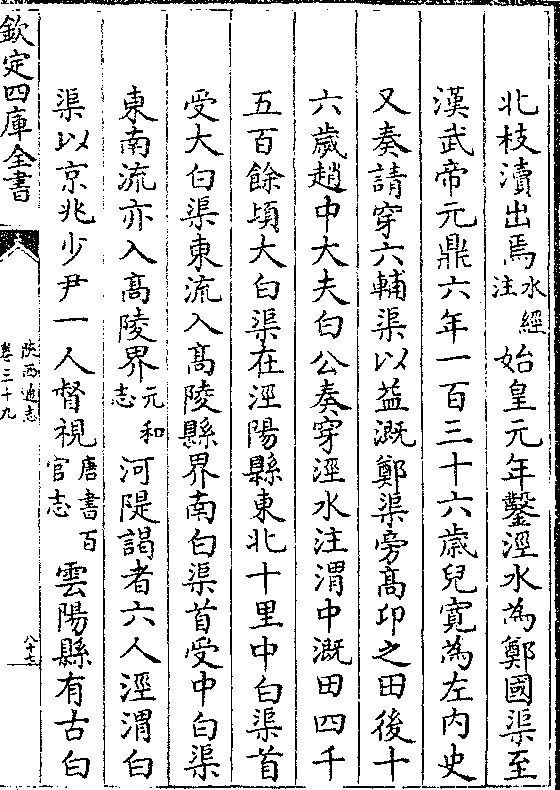

郑国渠 韩闻秦之好兴事欲罢之乃使水工郑国

间说秦令凿泾水自中山西邸瓠口为渠并北山

东注洛三百馀里欲以灌田中作而觉秦欲杀郑

国郑国曰始臣为间然渠成亦秦之利也秦以为

卷三十九 第 84a 页 WYG0553-0276a.png

然卒使就渠渠就用注填阏之水溉泽卤之地四

然卒使就渠渠就用注填阏之水溉泽卤之地四万馀顷皆亩一钟于是关中为沃野无凶年秦以

富强卒并诸侯因命曰郑国渠(史记河/渠书)始皇元年

己卯作郑国渠(六国/表)息夫躬言秦开郑国渠以富

国强兵今为京师土地肥硗可度地势水泉灌溉

之利天子使躬持节领护三辅都水(汉书息/夫躬传)沮水

东注郑渠渠首上承泾水于中山瓠口所谓瓠中

也渠渎东径宜秋城北又东径中山南又东径舍

卷三十九 第 84b 页 WYG0553-0276b.png

车宫南绝冶谷水又东径巀□山南池阳县故城

车宫南绝冶谷水又东径巀□山南池阳县故城北又东绝清水又东径北原下浊水注焉(水经/注)京

兆云阳县有郑渠(通/典)郑渠起于瓠口今骆驼湾西

北是也上至白公渠口二千七百馀步(元宋秉亮/泾渠条陈)

韩恶秦之强阴使水工郑国入秦兴水利以疲之

国至秦北山下视泾河巨石磷磷约三四里许而

泾水流于其下堪以作堰于是立石囷以壅水每

行用一百馀囷凡一百二十行借天生众石之力

卷三十九 第 85a 页 WYG0553-0276c.png

以为堰骨又恃三四里众石之多以为堰势泾流

以为堰骨又恃三四里众石之多以为堰势泾流于此不甚激亦不甚浊且堰高地下一泻百里东

收洛水达于同州灌田四万馀顷利何溥也夫名

为水利而谋本疲秦则渠成之难可知矣时犹土

渠也非穿山也时犹顺水性也非与水争也第泾

流怒激冲突漱涤日下河中石渐吹落故石囷无

著汉已不能引泾入渠矣(明袁化中/泾渠议)在汉为

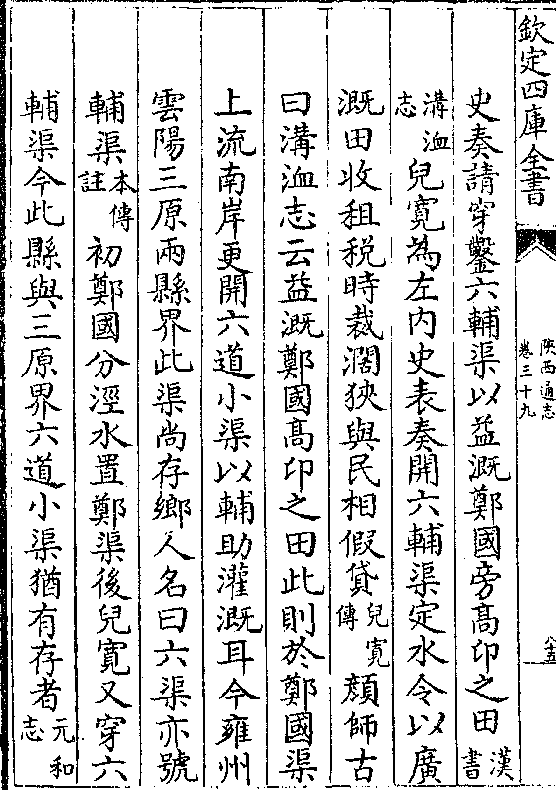

六辅渠 关中辅渠(史记河/渠书)元鼎六年儿宽为左内

卷三十九 第 85b 页 WYG0553-0276d.png

史奏请穿凿六辅渠以益溉郑国旁高卬之田(汉/书)

史奏请穿凿六辅渠以益溉郑国旁高卬之田(汉/书)(沟洫/志)儿宽为左内史表奏开六辅渠定水令以广

溉田收租税时裁阔狭与民相假贷(儿宽/传)颜师古

曰沟洫志云益溉郑国高卬之田此则于郑国渠

上流南岸更开六道小渠以辅助灌溉耳今雍州

云阳三原两县界此渠尚存乡人名曰六渠亦号

辅渠(本传/注)初郑国分泾水置郑渠后儿宽又穿六

辅渠今此县与三原界六道小渠犹有存者(元和/志)

卷三十九 第 86a 页 WYG0553-0277a.png

六辅渠今白渠北限所经即其地也但颜所谓南

六辅渠今白渠北限所经即其地也但颜所谓南岸者恐当作北岸(长安/图经)六辅渠开后旋废(三原/县志)后

又为

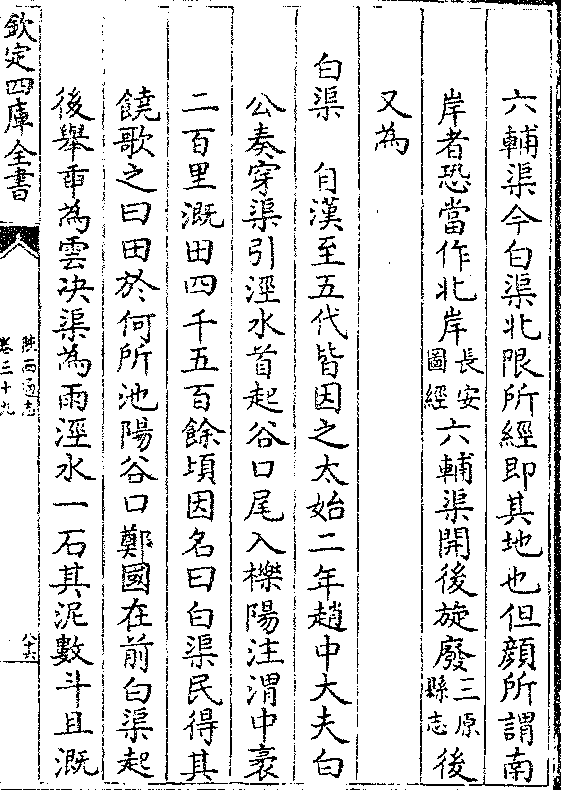

白渠 自汉至五代皆因之太始二年赵中大夫白

公奏穿渠引泾水首起谷口尾入栎阳注渭中袤

二百里溉田四千五百馀顷因名曰白渠民得其

饶歌之曰田于何所池阳谷口郑国在前白渠起

后举锸为云决渠为雨泾水一石其泥数斗且溉

卷三十九 第 86b 页 WYG0553-0277b.png

且粪长我禾黍衣食京师亿万之口(汉书沟/洫志)郑白

且粪长我禾黍衣食京师亿万之口(汉书沟/洫志)郑白之沃衣食之源提封五万疆埸绮分沟塍刻镂原

隰龙鳞决渠降雨荷锸成云五谷垂颖桑麻铺棻

(西都/赋)浸决郑白之渠(西征/赋)苻坚以关中水旱不时

依郑白故事发其王侯已下豪望富室僮𨽻三万

人开泾水上源凿山起堤通渠引渎以溉冈卤之

田及春而成百姓赖其利(晋书苻/坚载纪)白渠引泾水起

谷口出于郑渠南东径宜春城南又东径池阳城

卷三十九 第 87a 页 WYG0553-0277c.png

北枝渎出焉(水经/注)始皇元年凿泾水为郑国渠至

北枝渎出焉(水经/注)始皇元年凿泾水为郑国渠至汉武帝元鼎六年一百三十六岁儿宽为左内史

又奏请穿六辅渠以益溉郑渠旁高卬之田后十

六岁赵中大夫白公奏穿泾水注渭中溉田四千

五百馀顷大白渠在泾阳县东北十里中白渠首

受大白渠东流入高陵县界南白渠首受中白渠

东南流亦入高陵界(元和/志)河堤谒者六人泾渭白

渠以京兆少尹一人督视(唐书百/官志)云阳县有古白

卷三十九 第 87b 页 WYG0553-0277d.png

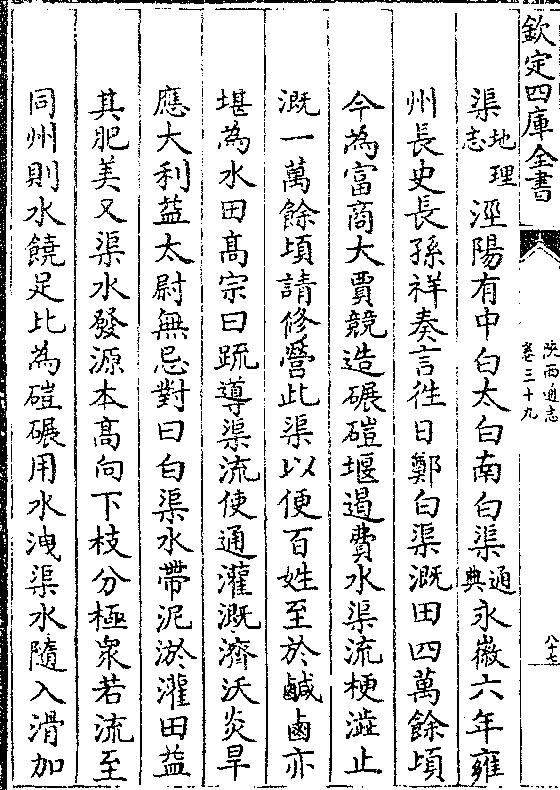

渠(地理/志)泾阳有中白太白南白渠(通/典)永徽六年雍

渠(地理/志)泾阳有中白太白南白渠(通/典)永徽六年雍州长史长孙祥奏言往日郑白渠溉田四万馀顷

今为富商大贾竞造碾硙堰遏费水渠流梗涩止

溉一万馀顷请修营此渠以便百姓至于咸卤亦

堪为水田高宗曰疏导渠流使通灌溉济沃炎旱

应大利益太尉无忌对曰白渠水带泥淤灌田益

其肥美又渠水发源本高向下枝分极众若流至

同州则水饶足比为硙碾用水泄渠水随入滑加

卷三十九 第 88a 页 WYG0553-0278a.png

以壅遏耗竭所以得利遂少于是遣祥等分检渠

以壅遏耗竭所以得利遂少于是遣祥等分检渠上碾硙皆毁之(白孔/六帖)开元元年李元纮擢京兆尹

诏决三辅渠时王公权家皆傍渠立硙潴遏争利

元纮敕吏尽毁之分溉渠下田(唐书李/元纮传)李栖筠进

工部侍郎关中旧仰郑白二渠溉田豪戚壅上游

取硙利且百所夺农用十七栖筠请皆撤毁岁得

租二百万民赖其入(李栖筠传○按此/系广德二年事)黎干为京

兆尹泾水壅隔请开郑白支渠复秦汉故道以溉

卷三十九 第 88b 页 WYG0553-0278b.png

民田废碾硙八十馀所(王缙/传)薛王知柔为京兆尹

民田废碾硙八十馀所(王缙/传)薛王知柔为京兆尹始郑白渠梗壅民不得岁知柔调三辅治复旧道

灌浸如约遂无旱虞(惠宣太/子业传)昭懿公主始封升平

下嫁郭暧寰内民诉泾水为硙壅不得溉田诏撤

硙以水与民时主及暧家皆有硙乞留帝曰吾为

苍生若可为诸戚唱即日毁由是废者八十所(公/主)

(传/)秦汉郑渠溉田四万顷白渠溉田四千五百馀

顷永徽中两渠灌浸不过万顷大历初减至六千

卷三十九 第 89a 页 WYG0553-0278c.png

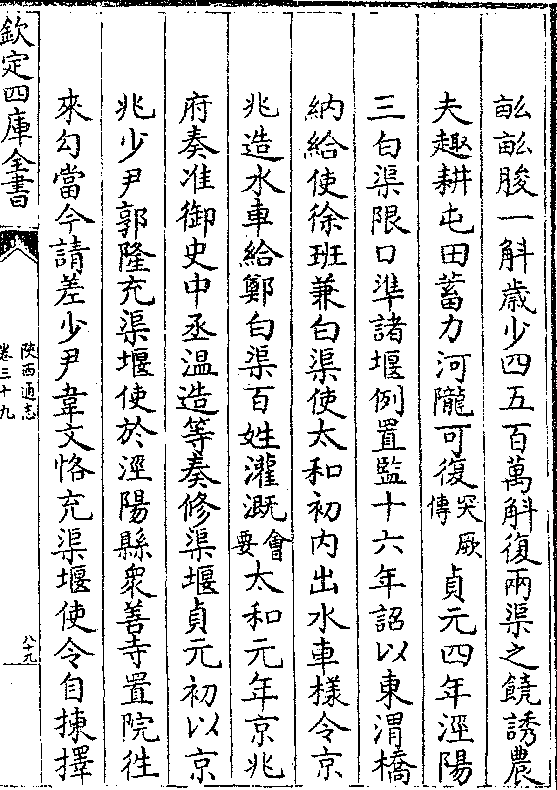

亩亩朘一斛岁少四五百万斛复两渠之饶诱农

亩亩朘一斛岁少四五百万斛复两渠之饶诱农夫趣耕屯田蓄力河陇可复(突厥/传)贞元四年泾阳

三白渠限口准诸堰例置监十六年诏以东渭桥

纳给使徐班兼白渠使太和初内出水车样令京

兆造水车给郑白渠百姓灌溉(会/要)太和元年京兆

府奏准御史中丞温造等奏修渠堰贞元初以京

兆少尹郭隆充渠堰使于泾阳县众善寺置院往

来勾当今请差少尹韦文恪充渠堰使令自㨂择

卷三十九 第 89b 页 WYG0553-0278d.png

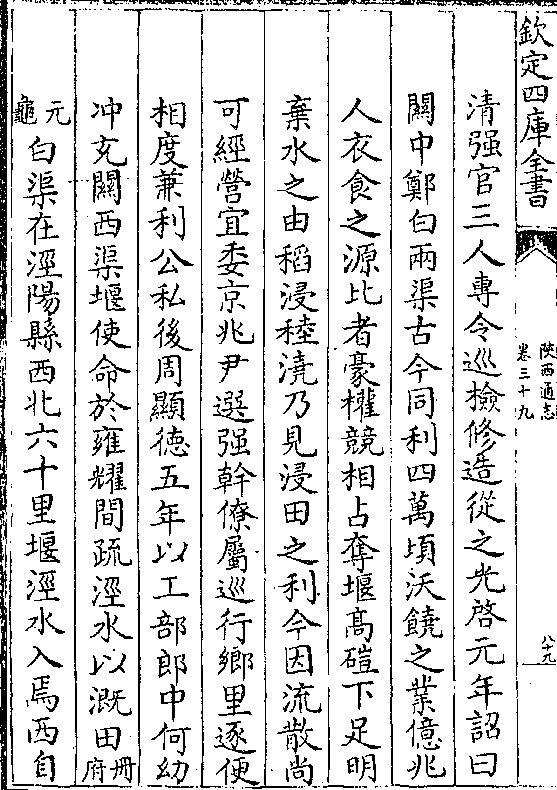

清强官三人专令巡检修造从之光启元年诏曰

清强官三人专令巡检修造从之光启元年诏曰关中郑白两渠古今同利四万顷沃饶之业亿兆

人衣食之源比者豪权竞相占夺堰高硙下足明

弃水之由稻浸稑浇乃见浸田之利今因流散尚

可经营宜委京兆尹选强干僚属巡行乡里逐便

相度兼利公私后周显德五年以工部郎中何幼

冲充关西渠堰使命于雍耀间疏泾水以溉田(册/府)

(元/龟)白渠在泾阳县西北六十里堰泾水入焉西自

卷三十九 第 90a 页 WYG0553-0279a.png

云阳县来东入高陵县界十道志曰太白中白南

云阳县来东入高陵县界十道志曰太白中白南白谓之三白渠渠上斗门四十八三限口在县东

北分南北中三渠处(宋敏求/长安志)白渠灌泾阳高陵栎

阳及耀州云阳三原富平凡六县斗门百七十馀

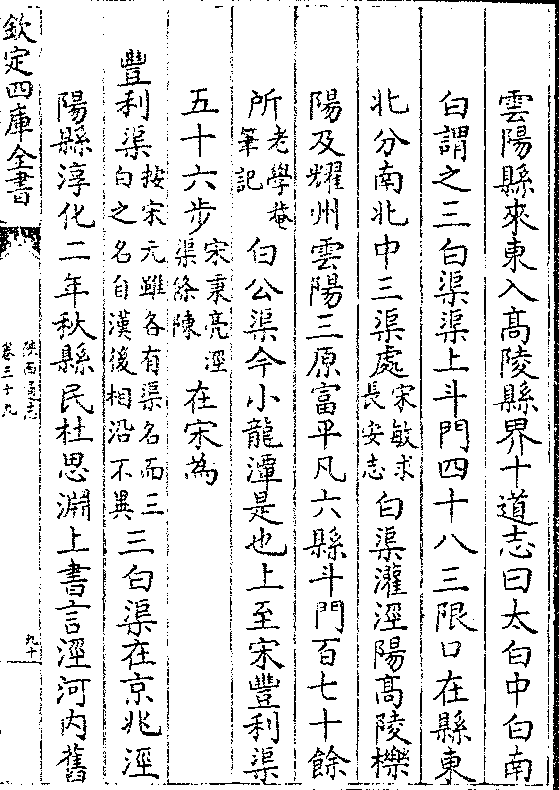

所(老学庵/笔记)白公渠今小龙潭是也上至宋丰利渠

五十六步(宋秉亮泾/渠条陈)在宋为

丰利渠(按宋元虽各有渠名而三/白之名自汉后相沿不异)三白渠在京兆泾

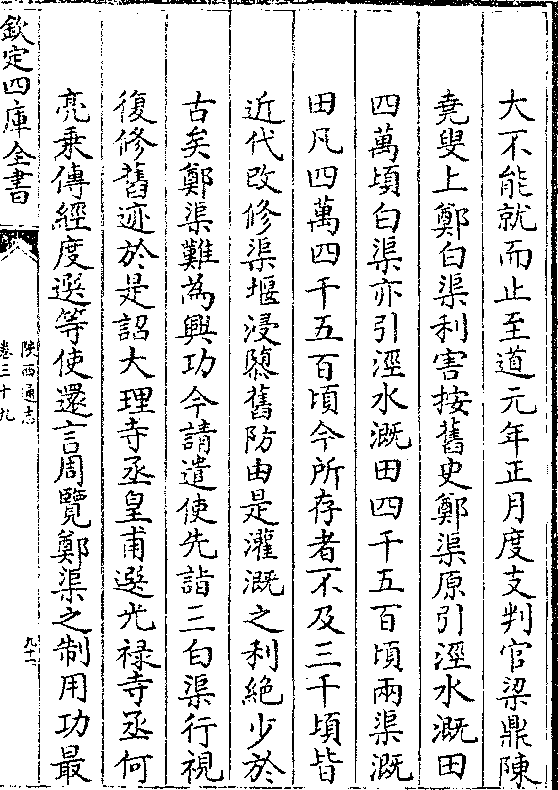

阳县淳化二年秋县民杜思渊上书言泾河内旧

卷三十九 第 90b 页 WYG0553-0279b.png

有石翣以堰水入白渠溉雍耀田岁收三万斛其

有石翣以堰水入白渠溉雍耀田岁收三万斛其后多历年所石翣以堰水坏三白渠水少溉田不

足民颇艰食乾德中节度判官施继业率民用稍

穰笆篱栈木截河为堰壅水入渠沿渠之民颇获

其利然凡遇暑雨山水暴至堰辄坏至秋治堰所

用复取于民民烦数役终不能固乞依古制调丁

夫修叠石翣可得数十年不挠所谓暂劳永逸矣

诏从之遣将作监丞周约已等董其役以用功尤

卷三十九 第 91a 页 WYG0553-0279c.png

大不能就而止至道元年正月度支判官梁鼎陈

大不能就而止至道元年正月度支判官梁鼎陈尧叟上郑白渠利害按旧史郑渠原引泾水溉田

四万顷白渠亦引泾水溉田四千五百顷两渠溉

田凡四万四千五百顷今所存者不及三千顷皆

近代改修渠堰浸隳旧防由是灌溉之利绝少于

古矣郑渠难为兴功今请遣使先诣三白渠行视

复修旧迹于是诏大理寺丞皇甫选光禄寺丞何

亮乘传经度选等使还言周览郑渠之制用功最

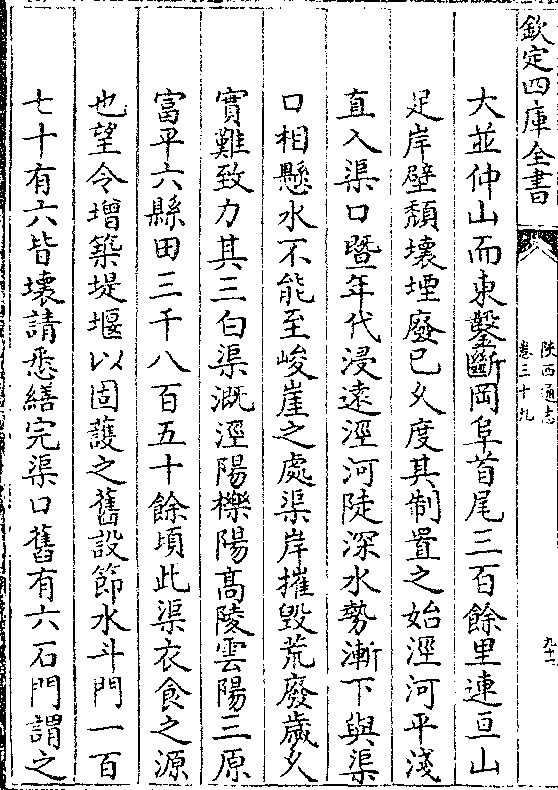

卷三十九 第 91b 页 WYG0553-0279d.png

大并仲山而东凿断冈阜首尾三百馀里连亘山

大并仲山而东凿断冈阜首尾三百馀里连亘山足岸壁颓坏堙废已久度其制置之始泾河平浅

直入渠口暨年代浸远泾河陡深水势渐下与渠

口相悬水不能至峻崖之处渠岸摧毁荒废岁久

实难致力其三白渠溉泾阳栎阳高陵云阳三原

富平六县田三千八百五十馀顷此渠衣食之源

也望令增筑堤堰以固护之旧设节水斗门一百

七十有六皆坏请悉缮完渠口旧有六石门谓之

卷三十九 第 92a 页 WYG0553-0280a.png

洪门今亦隤圮若复议兴置则其功甚大且欲就

洪门今亦隤圮若复议兴置则其功甚大且欲就近度其岸势别开渠口以通水道岁令渠官行视

岸之缺薄水之淤填即时浚治严豪民盗水之禁

泾河中旧有石堰脩广皆百步捍水雄壮谓之将

军翣废坏已久杜思渊尝请兴修而功不克就止

造木堰凡用梢桩万一千三百馀数岁出于缘渠

之民涉夏水潦木堰遽坏漂流散失至秋复率民

以戢之数敛重困无有止息欲令自今溉田既毕

卷三十九 第 92b 页 WYG0553-0280b.png

命水工拆堰木寘于岸侧可充二三岁修堰之用

命水工拆堰木寘于岸侧可充二三岁修堰之用所役缘渠之民计田出丁凡调万三千人疏渠造

堰各获其利不惮劳也选能吏司其事置署于泾

阳县侧以时行视往复甚便时著作佐郎孙冕总

监三白渠诏冕依选等奏行之后自仲山之南移

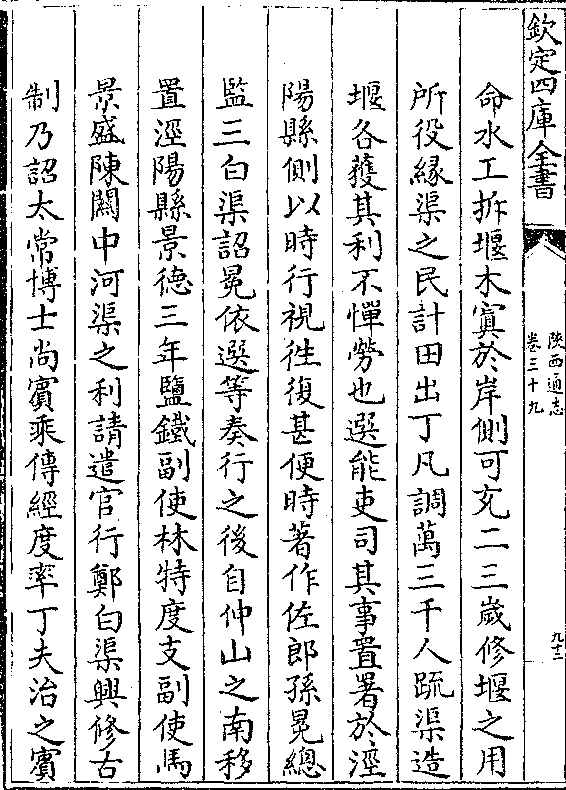

置泾阳县景德三年盐铁副使林特度支副使马

景盛陈关中河渠之利请遣官行郑白渠兴修古

制乃诏太常博士尚宾乘传经度率丁夫治之宾

卷三十九 第 93a 页 WYG0553-0280c.png

言郑渠久废不可复今自介公庙回白渠洪口直

言郑渠久废不可复今自介公庙回白渠洪口直东南合旧渠以畎泾河灌富平栎阳高陵等县经

久可以不竭工既毕而水利饶足民获数倍(宋史/河渠)

(志/)康定中三白渠久废京兆府荐雷简夫治渠事

先时治渠岁役六县民四十日用梢木数百万而

水不足简夫用三十日稍木比旧三之一而水有

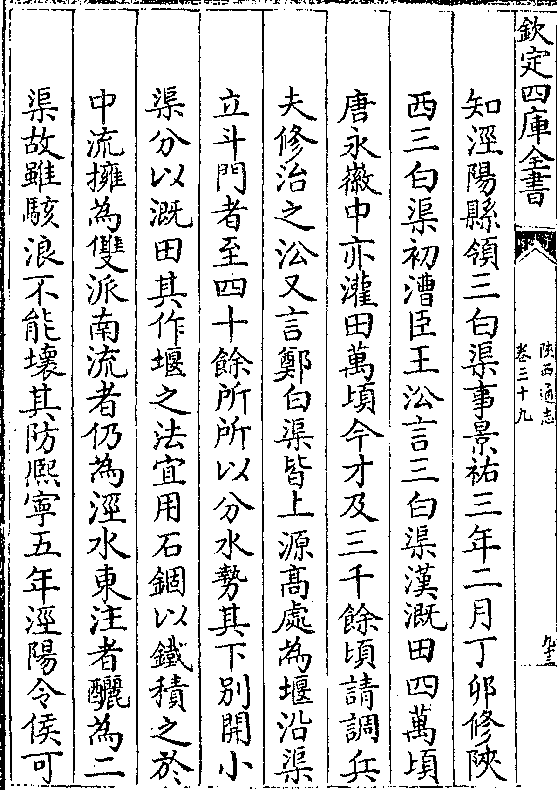

馀(雷简/夫传)天圣六年二月都官员外郎李同言永兴

军泾阳县三白渠节约水势宜立约以限水命同

卷三十九 第 93b 页 WYG0553-0280d.png

知泾阳县领三白渠事景祐三年二月丁卯修陜

知泾阳县领三白渠事景祐三年二月丁卯修陜西三白渠初漕臣王沿言三白渠汉溉田四万顷

唐永徽中亦灌田万顷今才及三千馀顷请调兵

夫修治之沿又言郑白渠皆上源高处为堰沿渠

立斗门者至四十馀所所以分水势其下别开小

渠分以溉田其作堰之法宜用石锢以铁积之于

中流拥为双派南流者仍为泾水东注者酾为二

渠故虽骇浪不能坏其防熙宁五年泾阳令侯可

卷三十九 第 94a 页 WYG0553-0281a.png

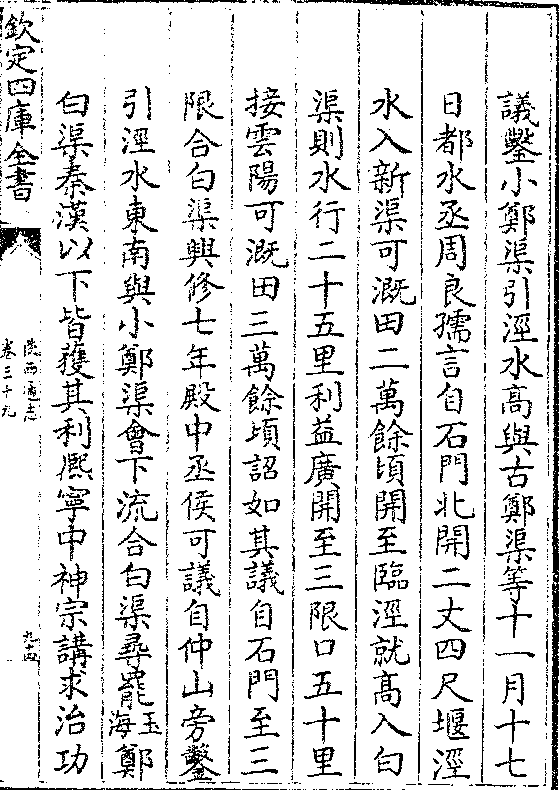

议凿小郑渠引泾水高与古郑渠等十一月十七

议凿小郑渠引泾水高与古郑渠等十一月十七日都水丞周良孺言自石门北开二丈四尺堰泾

水入新渠可溉田二万馀顷开至临泾就高入白

渠则水行二十五里利益广开至三限口五十里

接云阳可溉田三万馀顷诏如其议自石门至三

限合白渠兴修七年殿中丞侯可议自仲山旁凿

引泾水东南与小郑渠会下流合白渠寻罢(玉/海)郑

白渠秦汉以下皆获其利熙宁中神宗讲求治功

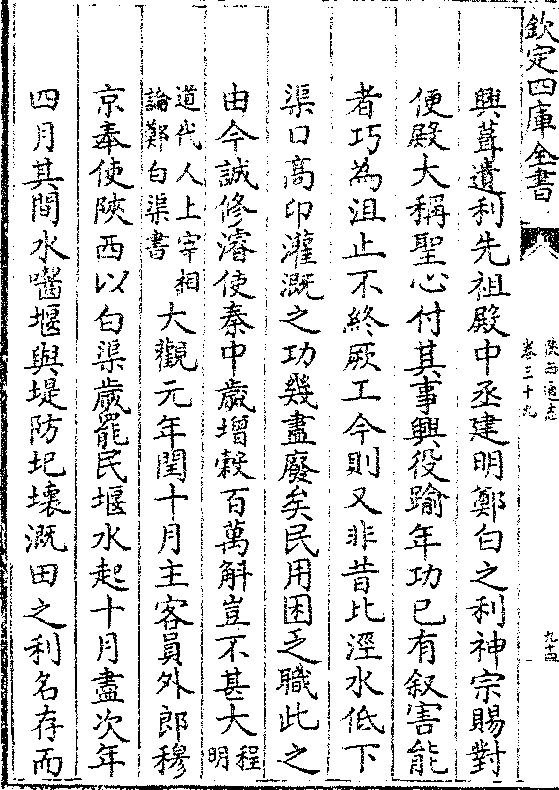

卷三十九 第 94b 页 WYG0553-0281b.png

兴葺遗利先祖殿中丞建明郑白之利神宗赐对

兴葺遗利先祖殿中丞建明郑白之利神宗赐对便殿大称圣心付其事兴役踰年功已有叙害能

者巧为沮止不终厥工今则又非昔比泾水低下

渠口高卬灌溉之功几尽废矣民用困乏职此之

由今诚修浚使秦中岁增谷百万斛岂不甚大(程/明)

(道代人上宰相/论郑白渠书)大观元年闰十月主客员外郎穆

京奉使陜西以白渠岁罢民堰水起十月尽次年

四月其间水齧堰与堤防圮坏溉田之利名存而

卷三十九 第 95a 页 WYG0553-0281c.png

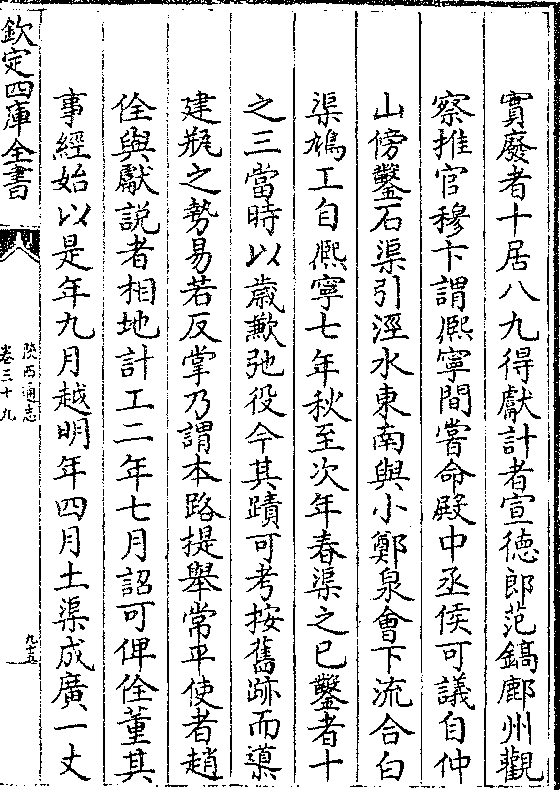

实废者十居八九得献计者宣德郎范镐鄜州观

实废者十居八九得献计者宣德郎范镐鄜州观察推官穆卞谓熙宁间尝命殿中丞侯可议自仲

山傍凿石渠引泾水东南与小郑泉会下流合白

渠鸠工自熙宁七年秋至次年春渠之已凿者十

之三当时以岁歉弛役今其迹可考按旧迹而𨗳

建瓶之势易若反掌乃谓本路提举常平使者赵

佺与献说者相地计工二年七月诏可俾佺董其

事经始以是年九月越明年四月土渠成广一丈

卷三十九 第 95b 页 WYG0553-0281d.png

八尺深视地形高下袤四千二百二十丈南与故

八尺深视地形高下袤四千二百二十丈南与故渠合明年闰八月石渠成下广一丈二尺上广一

丈四尺深视地形高下袤三千一百四十有一尺

南与土渠接又度渠北地势高峻通窦以防涨水

凡溉泾阳醴泉高陵栎阳云阳三原富平七县田

三万五千九十三顷赐名丰利渠(侯蒙开/渠记略)永兴军

耀州六县民田旧资白渠灌溉之利历时已久泾

流寖低渠势高卬不能取水大观元年今秦凤经

卷三十九 第 96a 页 WYG0553-0282a.png

略使穆公京以太府少卿出使陜西宣德郎范镐

略使穆公京以太府少卿出使陜西宣德郎范镐承直郎穆卞因言开脩洪口石渠之利穆公具闻

于朝提举常平等事赵公佺被旨相视具陈可成

之策朝廷命赵公总浚渠事初议凿石与泾水适

平然后立堰赵公谓立堰当为远计使渠深下水

面五尺则无修堰之弊而利溥且久既终功凡石

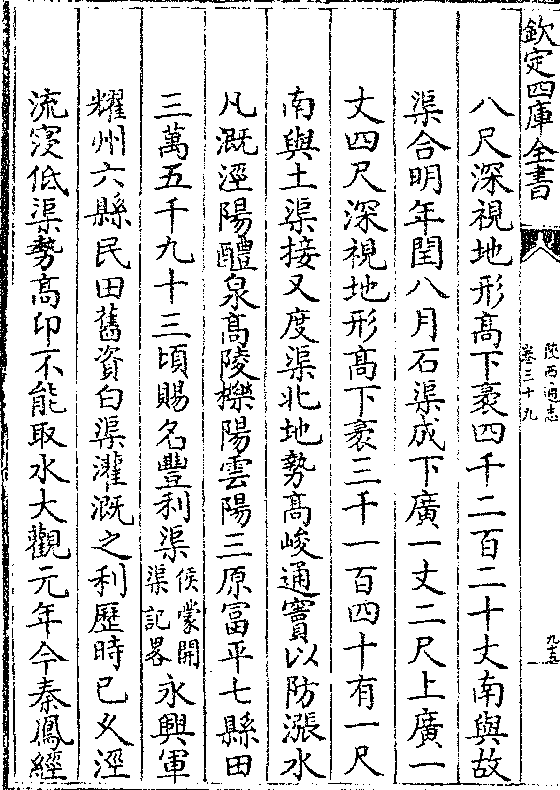

土渠一千一百一十九尺石渠北自泾水上流凿

山尾南与土渠接土渠北自石渠口东南与故渠

卷三十九 第 96b 页 WYG0553-0282b.png

接石渠依泾之东岸不当水冲乃即渠口凿二渠

接石渠依泾之东岸不当水冲乃即渠口凿二渠各开一丈南渠百尺北渠百五十尺又泾水涨溢

不常乃即火烧岭之北及岭下因石为二洞曰回

澜曰澄波又其南为二闸曰静浪曰平流以节湍

激渠之东岸有三沟曰大王沟曰小王沟又其南

曰透漕沟夏雨水集每与大石俱下壅遏渠水乃

各即其处凿地树木为柱密布如棂贯大木于其

上横当沟之冲暑雨暴至则水注而下大石尽格

卷三十九 第 97a 页 WYG0553-0282c.png

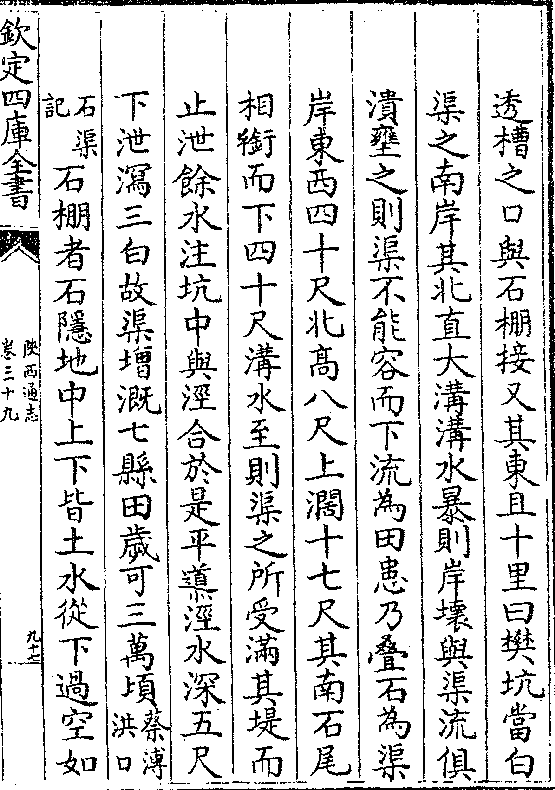

透槽之口与石棚接又其东且十里曰樊坑当白

透槽之口与石棚接又其东且十里曰樊坑当白渠之南岸其北直大沟沟水暴则岸坏与渠流俱

溃壅之则渠不能容而下流为田患乃叠石为渠

岸东西四十尺北高八尺上阔十七尺其南石尾

相衔而下四十尺沟水至则渠之所受满其堤而

止泄馀水注坑中与泾合于是平𨗳泾水深五尺

下泄泻三白故渠增溉七县田岁可三万顷(蔡溥/洪口)

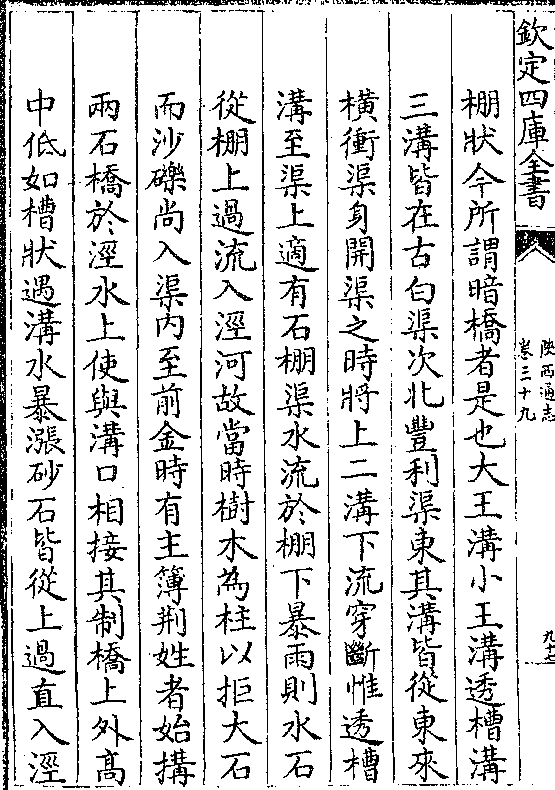

(石渠/记)石棚者石隐地中上下皆土水从下过空如

卷三十九 第 97b 页 WYG0553-0282d.png

棚状今所谓暗桥者是也大王沟小王沟透槽沟

棚状今所谓暗桥者是也大王沟小王沟透槽沟三沟皆在古白渠次北丰利渠东其沟皆从东来

横冲渠身开渠之时将上二沟下流穿断惟透槽

沟至渠上适有石棚渠水流于棚下暴雨则水石

从棚上过流入泾河故当时树木为柱以拒大石

而沙砾尚入渠内至前金时有主簿荆姓者始搆

两石桥于泾水上使与沟口相接其制桥上外高

中低如槽状遇沟水暴涨砂石皆从上过直入泾

卷三十九 第 98a 页 WYG0553-0283a.png

河而渠方免石壅之患今人犹呼曰澄水槽(长安/图说)

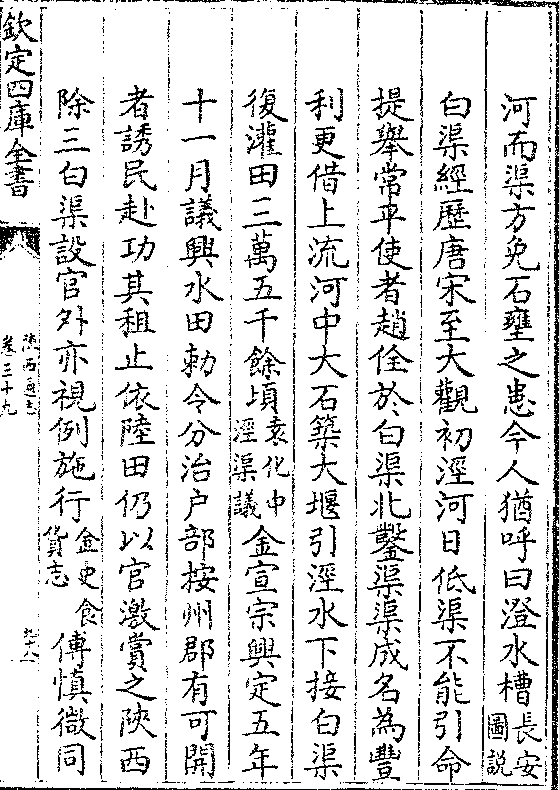

河而渠方免石壅之患今人犹呼曰澄水槽(长安/图说)白渠经历唐宋至大观初泾河日低渠不能引命

提举常平使者赵佺于白渠北凿渠渠成名为丰

利更借上流河中大石筑大堰引泾水下接白渠

复灌田三万五千馀顷(袁化中/泾渠议)金宣宗兴定五年

十一月议兴水田敕令分治户部按州郡有可开

者诱民赴功其租止依陆田仍以官激赏之陜西

除三白渠设官外亦视例施行(金史食/货志)傅慎微同

卷三十九 第 98b 页 WYG0553-0283b.png

知京兆尹修三白龙首等渠以溉田(传慎/微专)在元为

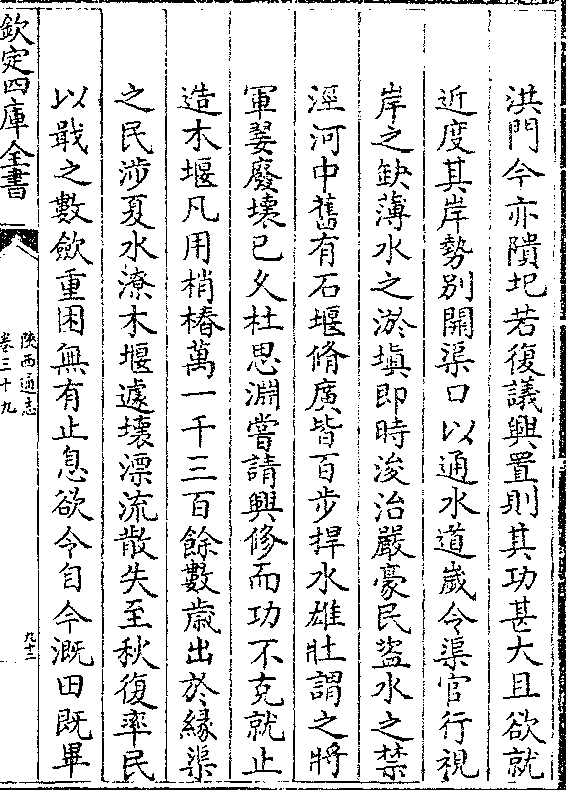

知京兆尹修三白龙首等渠以溉田(传慎/微专)在元为王御史新渠 京兆三白渠自元伐金以来渠堰缺

坏土地荒芜陜西之人虽欲种莳不获水利太宗

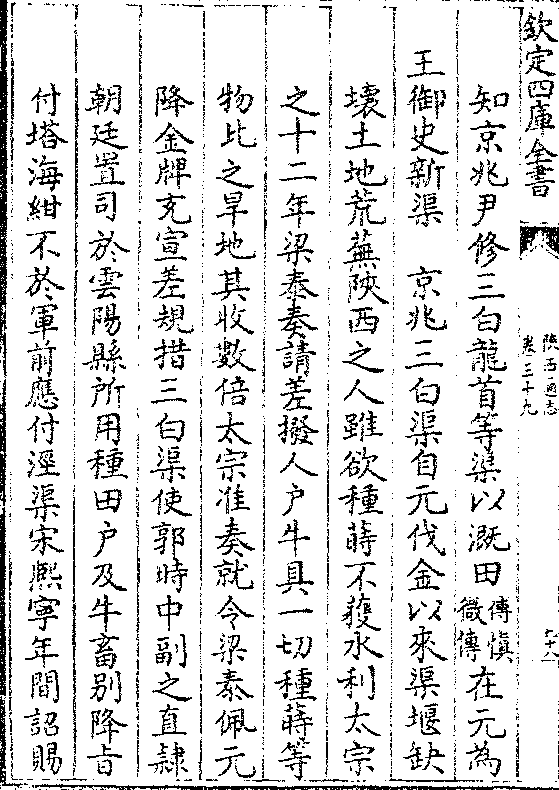

之十二年梁泰奏请差拨人户牛具一切种莳等

物比之旱地其收数倍太宗准奏就令梁泰佩元

降金牌充宣差规措三白渠使郭时中副之直𨽻

朝廷置司于云阳县所用种田户及牛畜别降旨

付塔海绀不于军前应付泾渠宋熙宁年间诏赐

卷三十九 第 99a 页 WYG0553-0283c.png

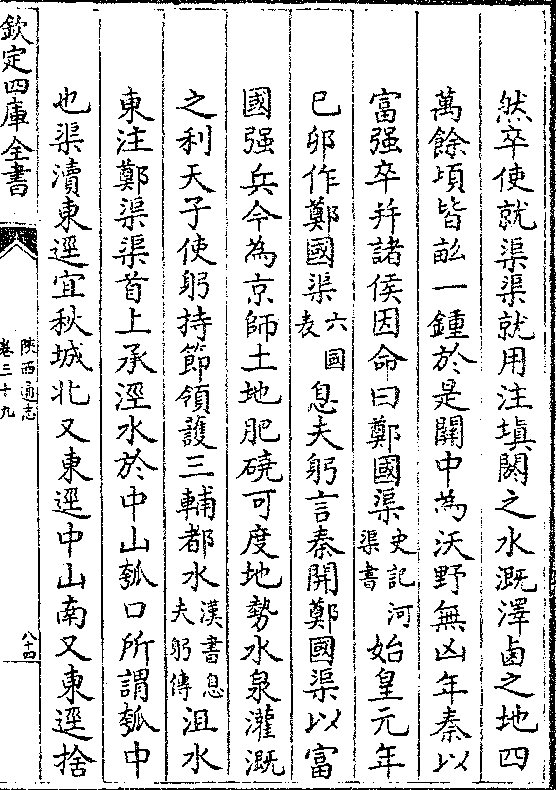

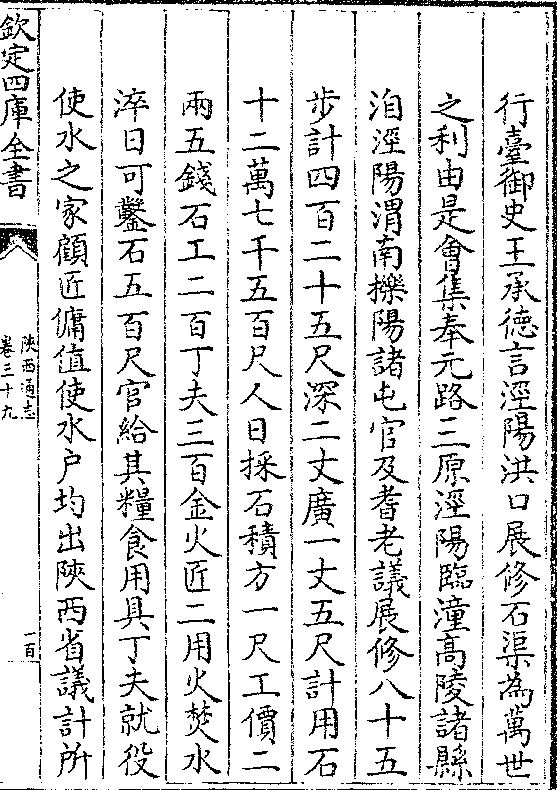

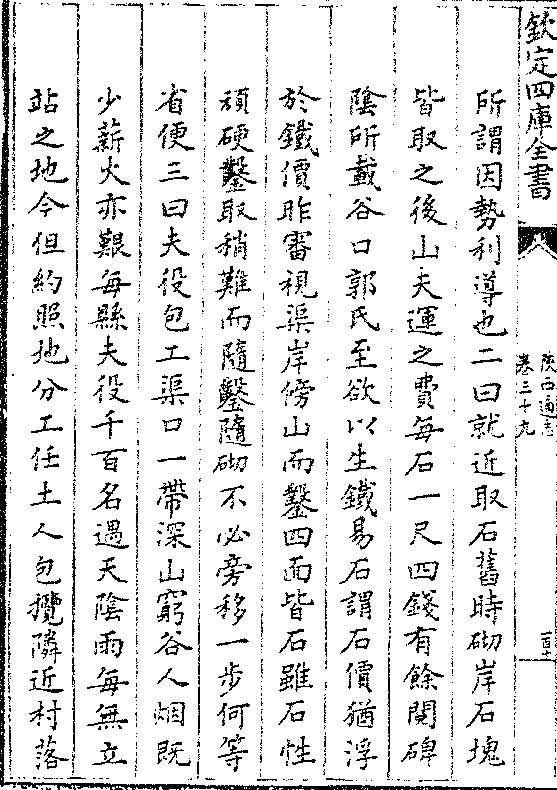

常平息钱助民兴作自仲山旁开凿石渠从高泻

常平息钱助民兴作自仲山旁开凿石渠从高泻水名丰利渠元至元间立屯田府督治之大德八

年泾水暴涨坏堰塞渠陜西行省命屯田府总管

夹谷伯颜帖木儿及泾阳尹王琚疏𨗳之起泾阳

高陵三原栎阳用水人户及渭南栎阳泾阳三屯

所人夫共三千馀人兴作水流通如旧其制编荆

为囤贮之以石复填以草以土为堰岁加葺理至

大元年王琚为西台御史建言于丰利渠上更开

卷三十九 第 99b 页 WYG0553-0283d.png

石渠五十一丈阔一丈深五尺积一十五万三千

石渠五十一丈阔一丈深五尺积一十五万三千工每方一尺为一工自延祐元年兴工至五年渠

成是年改堰至新口英宗至治元年十月陜西屯

田府言自秦汉至唐宋年例八月差使水户自泾

阳西仲山下截河筑洪堰改泾水入白渠下至泾

阳县北白公斗分为三限井平石限盖五县分水

之要所北限入三原栎阳云阳中限入高陵南限

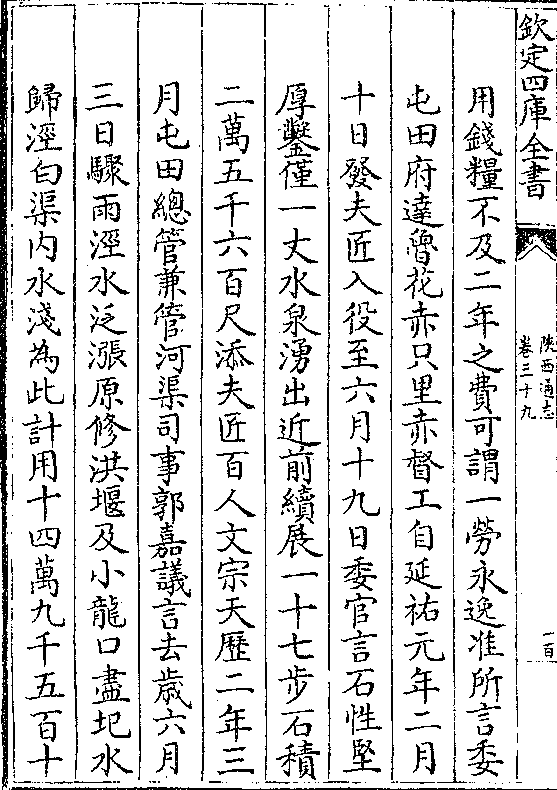

入泾阳浇溉官民田七万馀亩近至大三年陜西

卷三十九 第 100a 页 WYG0553-0284a.png

行台御史王承德言泾阳洪口展修石渠为万世

行台御史王承德言泾阳洪口展修石渠为万世之利由是会集奉元路三原泾阳临潼高陵诸县

洎泾阳渭南栎阳诸屯官及耆老议展修八十五

步计四百二十五尺深二丈广一丈五尺计用石

十二万七千五百尺人日采石积方一尺工价二

两五钱石工二百丁夫三百金火匠二用火焚水

淬日可凿石五百尺官给其粮食用具丁夫就役

使水之家顾匠佣值使水户均出陜西省议计所

卷三十九 第 100b 页 WYG0553-0284b.png

用钱粮不及二年之费可谓一劳永逸准所言委

用钱粮不及二年之费可谓一劳永逸准所言委屯田府达鲁花赤只里赤督工自延祐元年二月

十日发夫匠入役至六月十九日委官言石性坚

厚凿仅一丈水泉涌出近前续展一十七步石积

二万五千六百尺添夫匠百人文宗天历二年三

月屯田总管兼管河渠司事郭嘉议言去岁六月

三日骤雨泾水泛涨原修洪堰及小龙口尽圮水

归泾白渠内水浅为此计用十四万九千五百十

卷三十九 第 101a 页 WYG0553-0284c.png

一工役丁夫一千六百度九十三日毕于使水户

一工役丁夫一千六百度九十三日毕于使水户内差拨每夫就持麻一斤铁一斤系囤取泥索一

草苫一陜西准屯田府照洪口自泾阳下至临潼

五县分流浇溉民田验田出夫千六百人自八月

一日修堰至十月放水溉田以为年例近因奉元

亢旱五载失稔今差夫又令就出用物实不能办

集窃详泾阳水利虽分三限引水溉田缘三原等

县地里遥远不能依时周遍泾阳比近俱在上限

卷三十九 第 101b 页 WYG0553-0284d.png

并南限中限用水最便今次修堰除见在户依例

并南限中限用水最便今次修堰除见在户依例差役其逃亡之家合出夫数宜令泾阳县近水利

户添差一人官日给米一升并工修治省准出钞

八百锭委耀州同知李承事洎本府总管郭嘉议

及各处正官计工役照时值籴米给散李承事督

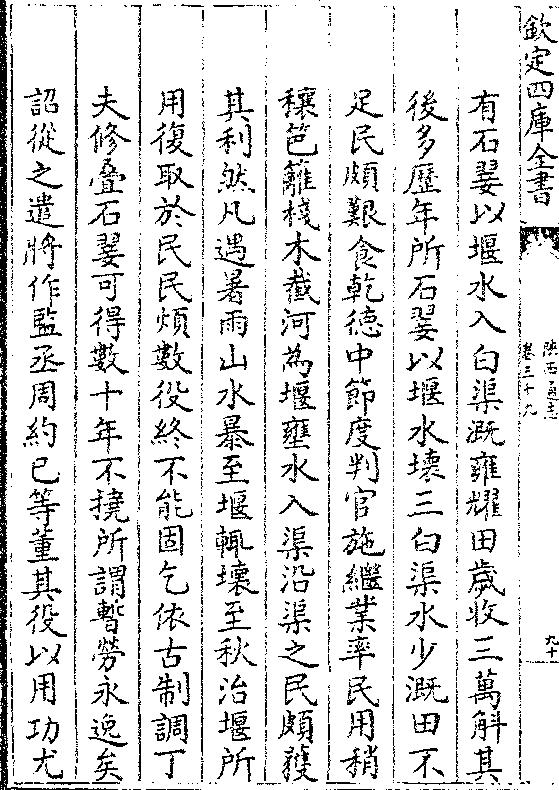

夫脩筑至十一月十六日毕至正三年御史宋秉

亮相视渠堰谓渠积年坎取淤土叠于岸极为高

崇力难送土于上因请就岸高处开通鹿巷以便

卷三十九 第 102a 页 WYG0553-0285a.png

夫行廷议允可四年屯田同知牙八胡泾尹李克

夫行廷议允可四年屯田同知牙八胡泾尹李克忠发丁夫开鹿巷八十四处削平土叠四百五十

馀二十年陜西行省左丞相帖里帖木儿遣都事

杨钦修治凡溉农田四万五千馀顷(元史河/渠志)洪口

石堰当河中流直抵两岸立石囷以壅水囷行东

西长八百五十尺阔八十五尺总用囷一千一百

六十六(制囷之法每囷用椽四十八条擗稷两条/枣条六十担编之实石其中但遇水涨损)

(坏即修之/见三原志)石渠下广一丈二尺上广一丈四尺土

卷三十九 第 102b 页 WYG0553-0285b.png

渠下广一丈八尺上广五丈深视地之高下两岸

渠下广一丈八尺上广五丈深视地之高下两岸各空地一丈四岸两壁无得挡拦巡水道径立三

限闸以分水其北曰大白渠中曰中白渠南曰南

白渠(南白渠无分支其大白中/白分水处详见三原高陵)立斗门以均水总

为斗一百三十有五(此合五县/全渠而言)渠两岸各空地五

尺限上斗门十九南限斗门十二中限斗门十北

限斗门五(此专指泾阳斗门/而言共四十有六)凡水出斗各户自以

小渠引入其田委曲必达凡修渠堰自八月兴工

卷三十九 第 103a 页 WYG0553-0285c.png

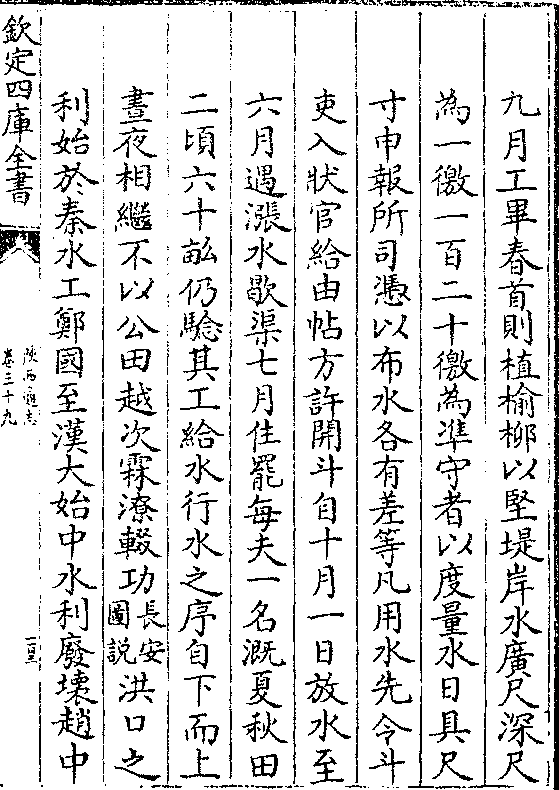

九月工毕春首则植榆柳以坚堤岸水广尺深尺

九月工毕春首则植榆柳以坚堤岸水广尺深尺为一徼一百二十徼为准守者以度量水日具尺

寸申报所司凭以布水各有差等凡用水先令斗

吏入状官给由帖方许开斗自十月一日放水至

六月遇涨水歇渠七月住罢每夫一名溉夏秋田

二顷六十亩仍验其工给水行水之序自下而上

昼夜相继不以公田越次霖潦辍功(长安/图说)洪口之

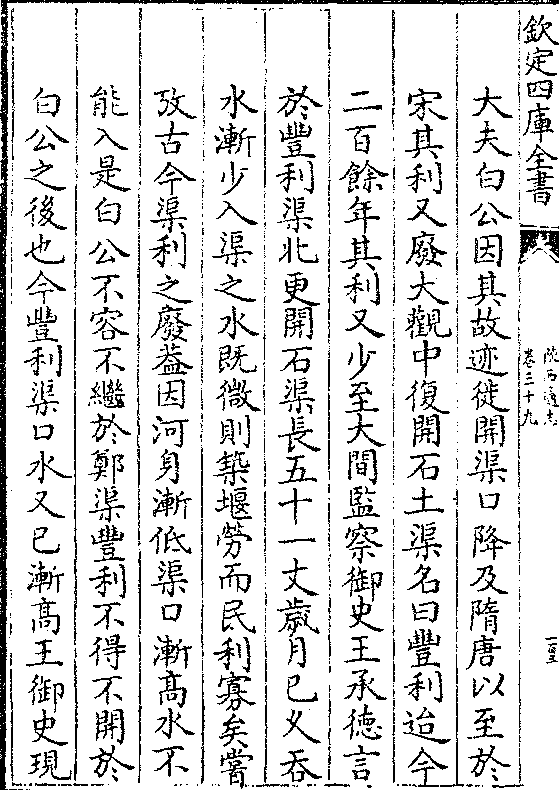

利始于秦水工郑国至汉大始中水利废坏赵中

卷三十九 第 103b 页 WYG0553-0285d.png

大夫白公因其故迹徙开渠口降及隋唐以至于

大夫白公因其故迹徙开渠口降及隋唐以至于宋其利又废大观中复开石土渠名曰丰利迨今

二百馀年其利又少至大间监察御史王承德言

于丰利渠北更开石渠长五十一丈岁月已久吞

水渐少入渠之水既微则筑堰劳而民利寡矣尝

考古今渠利之废盖因河身渐低渠口渐高水不

能入是白公不容不继于郑渠丰利不得不开于

白公之后也今丰利渠口水又已渐高王御史现

卷三十九 第 104a 页 WYG0553-0286a.png

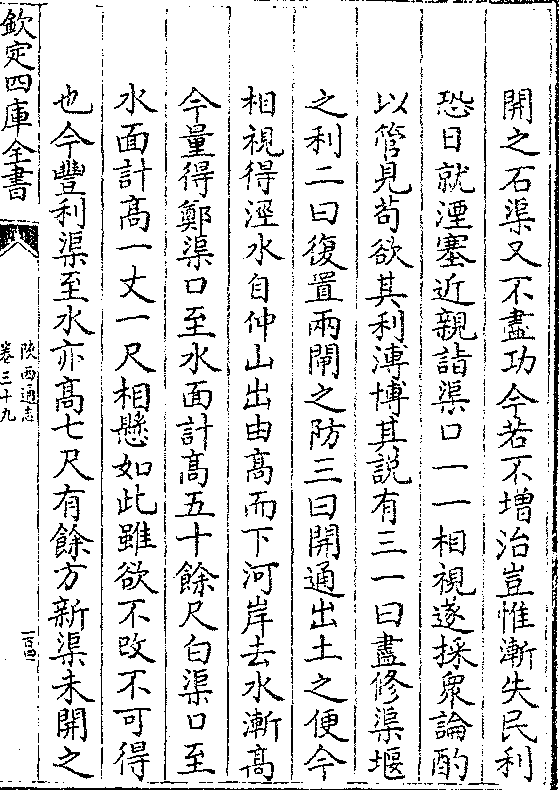

开之石渠又不尽功今若不增治岂惟渐失民利

开之石渠又不尽功今若不增治岂惟渐失民利恐日就湮塞近亲诣渠口一一相视遂采众论酌

以管见苟欲其利溥博其说有三一曰尽修渠堰

之利二曰复置两闸之防三曰开通出土之便今

相视得泾水自仲山出由高而下河岸去水渐高

今量得郑渠口至水面计高五十馀尺白渠口至

水面计高一丈一尺相悬如此虽欲不改不可得

也今丰利渠至水亦高七尺有馀方新渠未开之

卷三十九 第 104b 页 WYG0553-0286b.png

时每岁差民起立石囤堰水计用囤三百八十个

时每岁差民起立石囤堰水计用囤三百八十个高丈馀费役甚广而水益艰涩是以王御史乃于

上流窄处疏凿此渠止用囤一百十个宜其省费

而水可通也然其底亦高河水三尺所立囤堰厚

止三重河流深处囤之高者乃至一丈五尺浮坐

于地每遇河水泛涨不禁冲突易于倾坏反不若

宋渠之堰凿石立桩犹以为固也询诸众皆言新

石渠起于山脚地势高于接流其底犹有三尺未

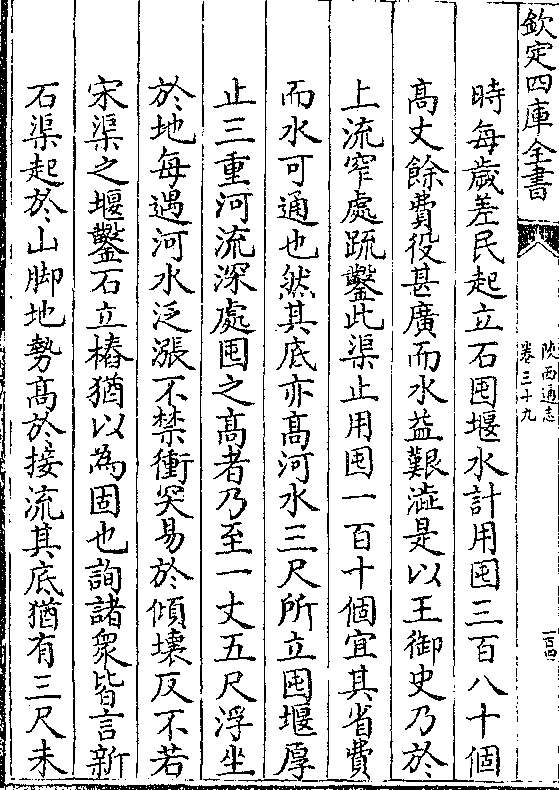

卷三十九 第 105a 页 WYG0553-0286c.png

开宜再开凿加深八尺如此不待囤堰之设先有

开宜再开凿加深八尺如此不待囤堰之设先有五尺自然之水入渠其囤但比水高五六尺则渠

受水之多不言可知宜计旧堰广狭新囤高下即

今三重之上截作九重堰既低且厚纵遇小涨只

于囤上漫流而过不至冲激倾倒设使囤坏亦不

防自然入渠之水一相视旧闸二所上下相去四

十馀步中间原用退水旧槽至今现存静浪一闸

在退水槽近上三十馀步渠身两壁开凿切口二

卷三十九 第 105b 页 WYG0553-0286d.png

道当时设此及洪堰倒塌之时即下此闸以备浊

道当时设此及洪堰倒塌之时即下此闸以备浊水淤淀渠道平流一闸在退水槽近下十步渠身

两壁亦有切口四道盖于注罢浇田之后水既无

用遂用此闸乃退水由槽还河又当河涨之时或

泛涨不能猝下或已下而漏漫浊水并下两闸以

防不虞此皆古人良法安可废而不行合将二闸

修治以时开闭则浊泥不得入渠穿淘之工可以

减半又静浪相离新渠窎远浊水入渠必至淤淀

卷三十九 第 106a 页 WYG0553-0287a.png

宜将此闸移于渠口近下一二十步一相视得洪

宜将此闸移于渠口近下一二十步一相视得洪口以下石土渠十馀里自古穿淘两岸积土如山

旧时将所积高岸开为通道名曰鹿巷凡穿淘泥

沙由鹿巷运于岸外近年淘出泥土填满鹿巷只

于岸上堆积或遇霖雨其土崩塌复入于渠是以

渠道益浅水来益小合于农务未忙天暖人閒之

时差遣五县人夫将鹿巷开至平地搬运积土远

离渠岸以渐而去不得似前辄闭岸巷假以岁月

卷三十九 第 106b 页 WYG0553-0287b.png

积土渐除渠道自通人力既省官政亦简民之受

积土渐除渠道自通人力既省官政亦简民之受赐胡可胜言(元宋秉亮/泾渠条陈)丰利渠利不数年渠又高

堰日坏水不入渠元至大间御史王承德建言更

于其上开石渠五十一丈延祐元年兴役至元五

年功成引水下入故道名曰王御史新渠(袁化中/泾渠议)

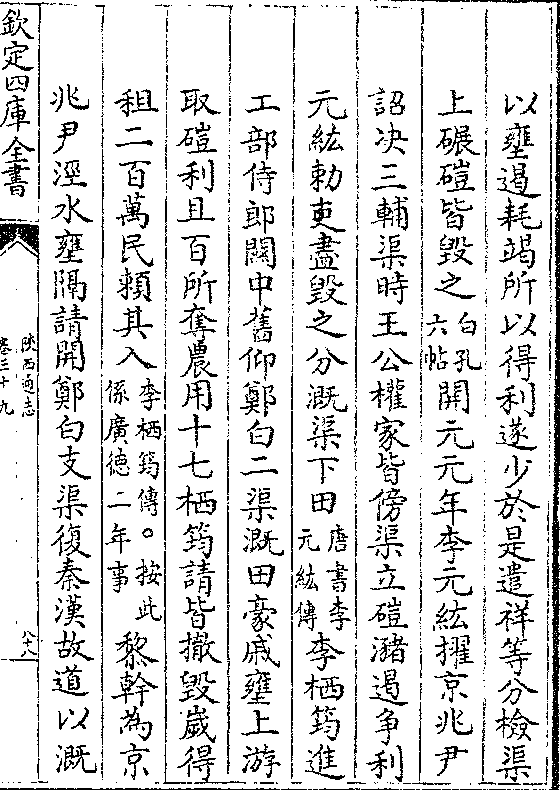

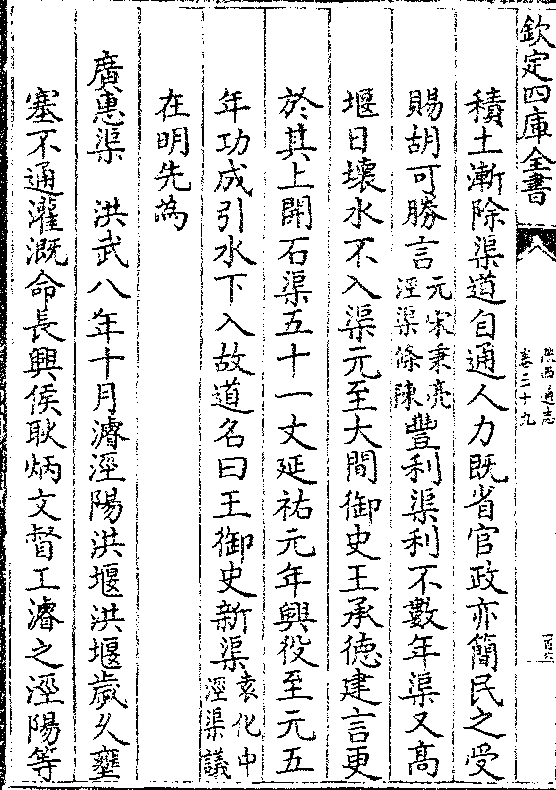

在明先为

广惠渠 洪武八年十月浚泾阳洪堰洪堰岁久壅

塞不通灌溉命长兴侯耿炳文督工浚之泾阳等

卷三十九 第 107a 页 WYG0553-0287c.png

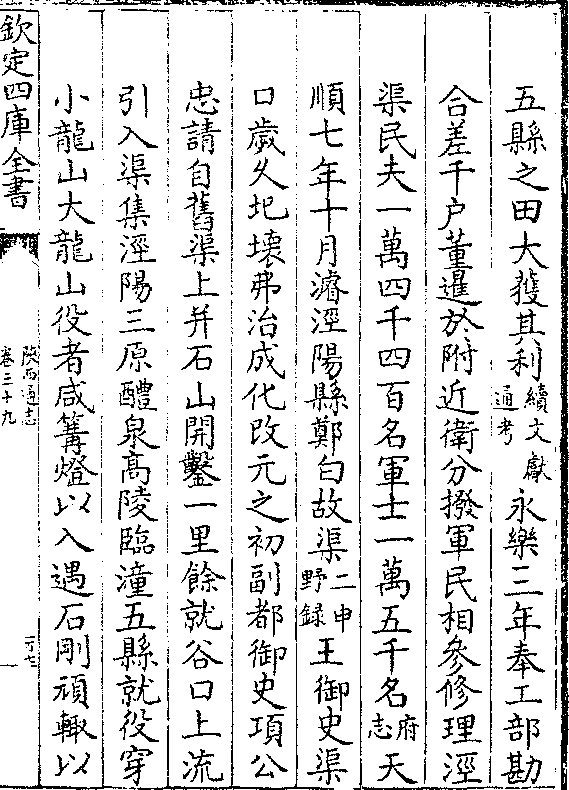

五县之田大获其利(续文献/通考)永乐三年奉工部勘

五县之田大获其利(续文献/通考)永乐三年奉工部勘合差千户董暹于附近卫分拨军民相参修理泾

渠民夫一万四千四百名军士一万五千名(府/志)天

顺七年十月浚泾阳县郑白故渠(二申/野录)王御史渠

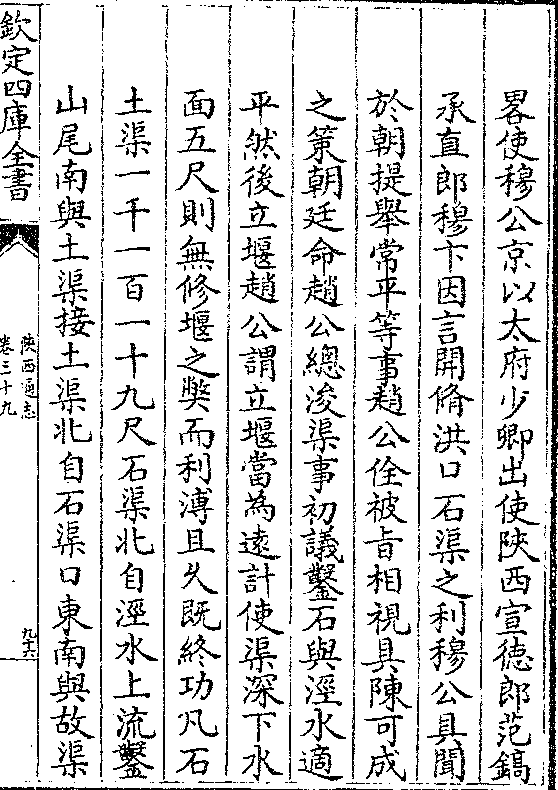

口岁久圮坏弗治成化改元之初副都御史项公

忠请自旧渠上并石山开凿一里馀就谷口上流

引入渠集泾阳三原醴泉高陵临潼五县就役穿

小龙山大龙山役者咸篝灯以入遇石刚顽辄以

卷三十九 第 107b 页 WYG0553-0287d.png

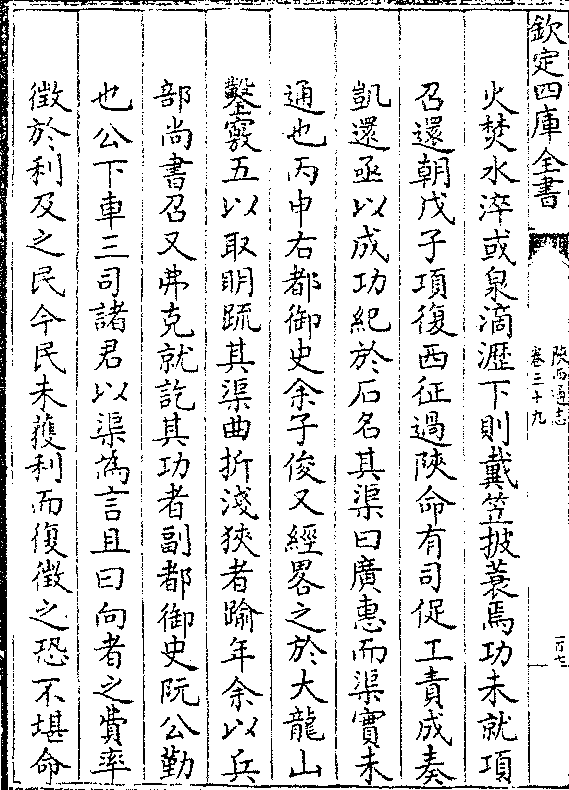

火焚水淬或泉滴沥下则戴笠披蓑焉功未就项

火焚水淬或泉滴沥下则戴笠披蓑焉功未就项召还朝戊子项复西征过陜命有司促工责成奏

凯还亟以成功纪于石名其渠曰广惠而渠实未

通也丙申右都御史余子俊又经略之于大龙山

凿窍五以取明疏其渠曲折浅狭者踰年余以兵

部尚书召又弗克就讫其功者副都御史阮公勤

也公下车三司诸君以渠为言且曰向者之费率

徵于利及之民今民未获利而复徵之恐不堪命

卷三十九 第 108a 页 WYG0553-0288a.png

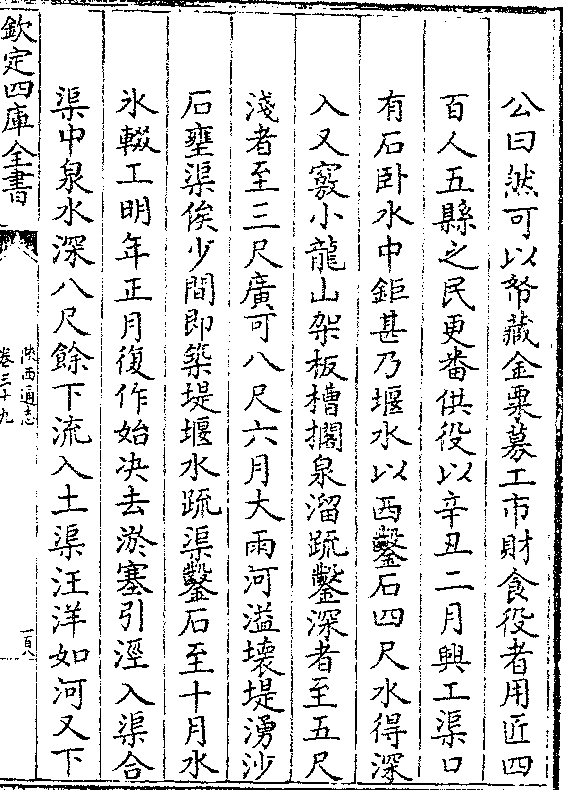

公曰然可以帑藏金粟募工市财食役者用匠四

公曰然可以帑藏金粟募工市财食役者用匠四百人五县之民更番供役以辛丑二月兴工渠口

有石卧水中钜甚乃堰水以西凿石四尺水得深

入又窍小龙山架板槽搁泉溜疏凿深者至五尺

浅者至三尺广可八尺六月大雨河溢坏堤涌沙

石壅渠俟少间即筑堤堰水疏渠凿石至十月水

冰辍工明年正月复作始决去淤塞引泾入渠合

渠中泉水深八尺馀下流入土渠汪洋如河又下

卷三十九 第 108b 页 WYG0553-0288b.png

流至所谓三限闸溉五县田八千馀亩(彭华广/惠渠记)后

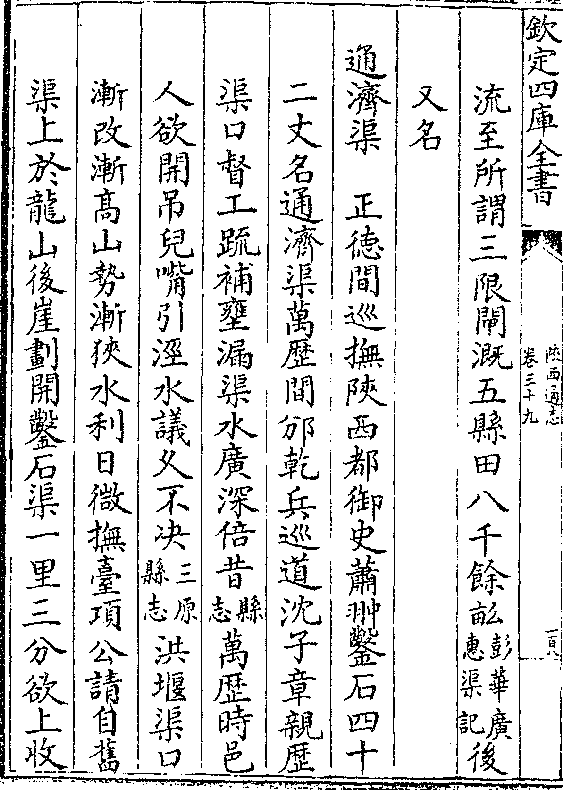

流至所谓三限闸溉五县田八千馀亩(彭华广/惠渠记)后又名

通济渠 正德间巡抚陜西都御史萧翀凿石四十

二丈名通济渠万历间邠乾兵巡道沈子章亲历

渠口督工疏补壅漏渠水广深倍昔(县/志)万历时邑

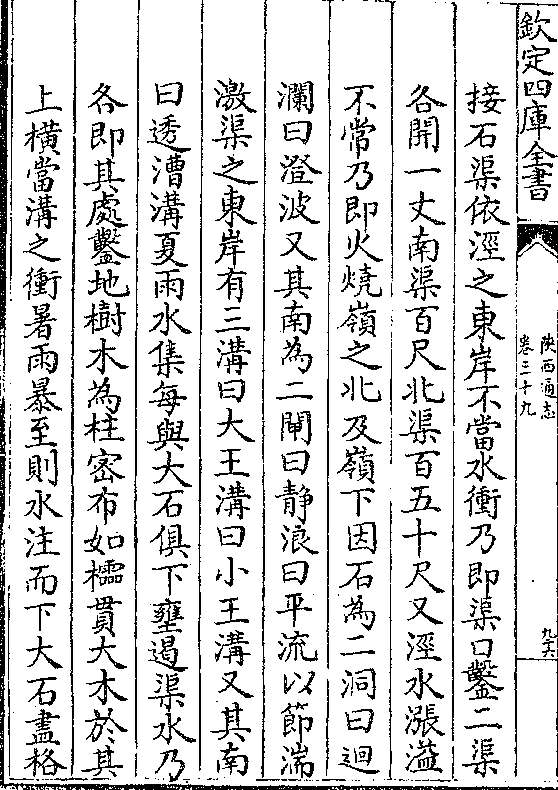

人欲开吊儿嘴引泾水议久不决(三原/县志)洪堰渠口

渐改渐高山势渐狭水利日微抚台项公请自旧

渠上于龙山后崖划开凿石渠一里三分欲上收

卷三十九 第 109a 页 WYG0553-0288c.png

众泉下通故道但山中石顽如铁工作甚难日用

众泉下通故道但山中石顽如铁工作甚难日用炭炙醋淬乃举凿焉故名铁洞洞深者百馀尺浅

者亦不下五六十尺宽仅四尺工役仰视不见天

日兴工于成化初年暨余公阮公凡十有七载而

工始成名曰广惠渠渠成而官民之力竭矣河流

而淤塞之患日甚矣后灌田仅八百顷此非计画

疏工力少也止以广惠渠口直入泾河兼以广惠

渠身去河流不远且北山之石坚劲难凿凿亦不

卷三十九 第 109b 页 WYG0553-0288d.png

甚阔故泾水汹涌沙石滚滚而来则渠口塞而不

甚阔故泾水汹涌沙石滚滚而来则渠口塞而不能入即入者流不百步水势稍缓沙石并沈广惠

之渠身亦中满而难通矧更上之吊儿嘴乎倘开

此嘴而可另达一渠则劳一时利万世岂不继郑

国之美但凿成之后势必复由广惠以行今广惠

之渠能引泾水而无用则吊儿嘴之修恐亦废同

广惠也且今之所急者非水不足也龙洞以下有

大泉如斗者数十昔皆入渠今泾水泛涨山麓冲

卷三十九 第 110a 页 WYG0553-0289a.png

决自天涝池而上水尽入泾入渠者不过小泉数

决自天涝池而上水尽入泾入渠者不过小泉数眼耳倘以吊儿嘴之物力省十之一尽修诸岸以

收北山之水则水本不小而四县之利不亦溥乎

(泾阳令袁化/中泾渠议)明三原令张缙彦条议修渠八策一

曰因水漱渠旧时修筑之法掘泥贴岸岸窄堆土

遇雨冲岸依然入渠壅塞今宜自渠口起至王屋

斗先将下流决开由旱沟抵泾河夫役各持锨钁

将砂石搅起顺水冲送其未尽用绳桶运出岸上

卷三十九 第 110b 页 WYG0553-0289b.png

所谓因势利导也二曰就近取石旧时砌岸石块

所谓因势利导也二曰就近取石旧时砌岸石块皆取之后山夫运之费每石一尺四钱有馀阅碑

阴所载谷口郭氏至欲以生铁易石谓石价犹浮

于铁价昨审视渠岸傍山而凿四面皆石虽石性

顽硬凿取稍难而随凿随砌不必旁移一步何等

省便三曰夫役包工渠口一带深山穷谷人烟既

少薪火亦艰每县夫役千百名遇天阴雨每无立

站之地今但约照地分工任土人包揽邻近村落

卷三十九 第 111a 页 WYG0553-0289c.png

当农暇无事必乐为用土人既得营利各县亦不

当农暇无事必乐为用土人既得营利各县亦不至骚动也四曰分别砌岸近日渠水上溢下漏盖

由旧日修渠边用方石中用圆石初若可观水发

即溃土人云旧拆丰利渠岸俱是大块方石用铁

锭贯连中用糯米石灰灌满今须照此修理庶可

经久其漏者在渠底须拆到底在渠面止拆渠面

盖岸之经久不坏者必其旧时得法不可轻动也

五曰添设截板泾水不能入渠以渠中土满今渠

卷三十九 第 111b 页 WYG0553-0289d.png

中所受诸泉一尘不染其土沙乃泾水壅之耳泾

中所受诸泉一尘不染其土沙乃泾水壅之耳泾水由广惠渠及丰利通济白渠王御史口涨入者

居多由渠岸横溢而入者亦数年一次是以旧渠

口皆大石塞之惟恐不密古碑云四月闭泾口防

浊水淤渠七月启泾口引泾水灌地则古人用河

不过数月今必多置木板截口因时启闭庶无淤

渠之患六曰堤防山水渠道淤塞不特泾水泛涨

其暴雨山水尤甚观水磨大王小王三渠俱有石

卷三十九 第 112a 页 WYG0553-0290a.png

桥驾渠上接山水后又修野狐桥赵家桥接旱北

桥驾渠上接山水后又修野狐桥赵家桥接旱北渠可谓得法今龙洞沟李家沟马道等处山水仍

旧入渠当令各地方无桥处筑土堰堵截山水令

入店子沟吕家枯沱庶山水有归渠不受淤塞矣

七曰木石堰水似不可行唐人于白渠口凿孔树

桩下囤实石以堰水此洪堰之名所由起也今泾

水上流其势甚急奔雷怒霆数月之力不能当其

一泻似停之便也八曰相其地势渐次开凿前初

卷三十九 第 112b 页 WYG0553-0290b.png

至龙山见渠口壅填不可踪迹泾比渠身可低数

至龙山见渠口壅填不可踪迹泾比渠身可低数尺似不能引之入矣及后复至龙山见渠身因水

冲开故趾宛然河水已与之平但龙山下塞而不

透耳若掘渠去窒水入渠者可三四分从此溯流

而上得尺则尺得寸则寸河身渐高受水渐多直

至吊儿嘴无难矣(三原/县志)

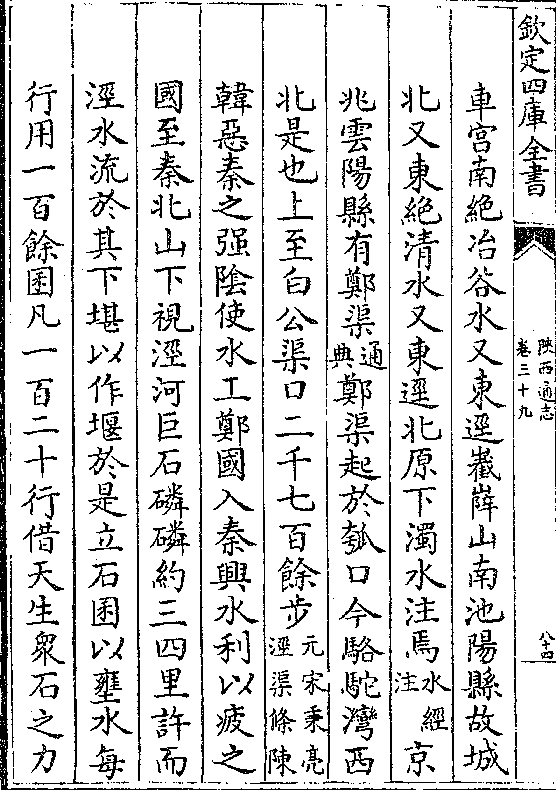

本朝顺治九年邑令金汉鼎重修广惠渠就谷口上

流分泾入渠后泾水奔泻石堰遏之其怒逾甚土

卷三十九 第 113a 页 WYG0553-0290c.png

石承委不得不朒渠高水低势不能引后凿石渠

石承委不得不朒渠高水低势不能引后凿石渠深入数丈得泉源瀵涌而出四时不竭涓涓滔滔

经络诸邑之壤殆无异乎泾也(金汉鼎/修渠记)康熙八年

邑令王际有又修之(县/志)己酉春子诣渠所相其形

势其经营壅溃不能悉数最要者则如腰堰非设

旧截水不能下流也石隔子龙洞非身入其内搜

掏积石水将中阻也小退水槽为上流咽喉必防

其泄王御史口尤扼险石堤一圮水将立竭天涝

卷三十九 第 113b 页 WYG0553-0290d.png

池多硗确须煅炼以凿之卧牛石以上堤岸渗漏

池多硗确须煅炼以凿之卧牛石以上堤岸渗漏渠水入河者大半米汁油灰灌其石缝方能久固

大退水之补渗亦如之其退水槽宜重截铁练以

资启闭也火烧桥砂石填积中流巨石尽起之而

水斯行至旁冈渠赵家桥土与桥平而故道不通

下此则为土渠条析中多浅隘乃同吾泾二尹张

君躬率兴作石坚者举火煅开洞幽者引绳深入

漏者补淤者疏始于季春朔次月终告竣(王际有/修渠记)

卷三十九 第 114a 页 WYG0553-0291a.png

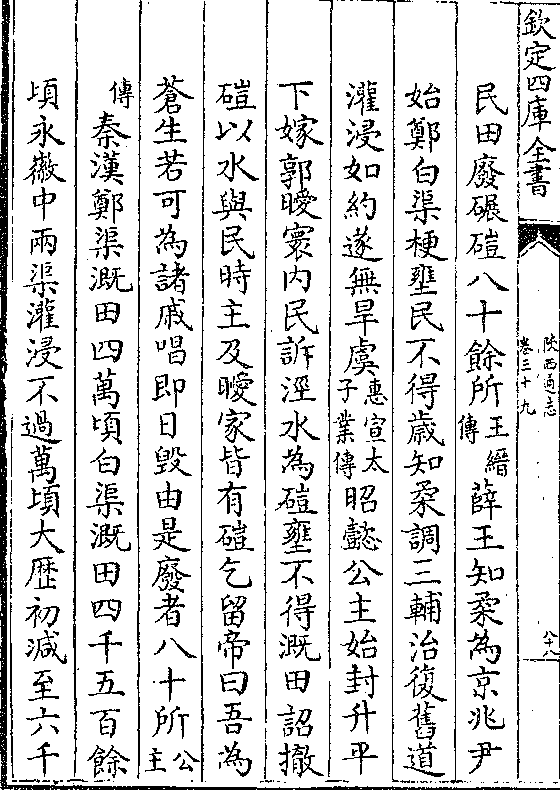

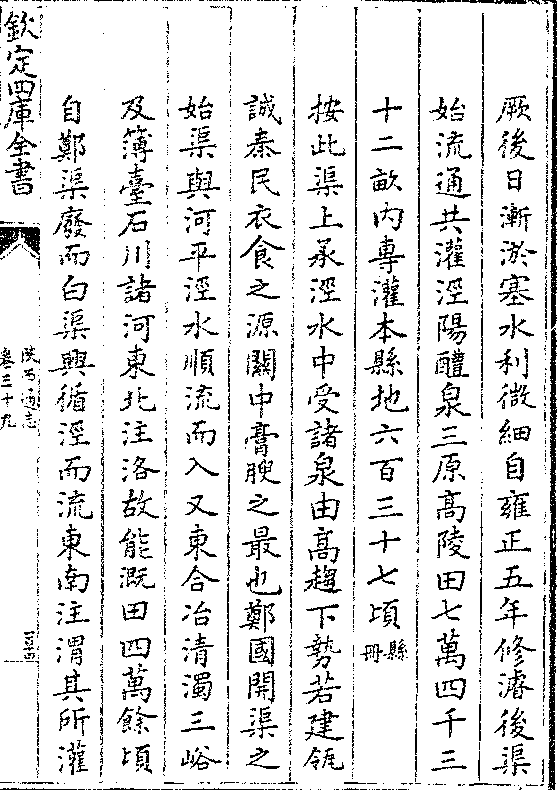

厥后日渐淤塞水利微细自雍正五年修浚后渠

厥后日渐淤塞水利微细自雍正五年修浚后渠始流通共灌泾阳醴泉三原高陵田七万四千三

十二亩内专灌本县地六百三十七顷(县/册)

按此渠上承泾水中受诸泉由高趋下势若建瓴

诚秦民衣食之源关中膏腴之最也郑国开渠之

始渠与河平泾水顺流而入又东合冶清浊三峪

及簿台石川诸河东北注洛故能溉田四万馀顷

自郑渠废而白渠兴循泾而流东南注渭其所灌

卷三十九 第 114b 页 WYG0553-0291b.png

者才及郑渠什一耳厥后河流日下渠身益高宋

者才及郑渠什一耳厥后河流日下渠身益高宋之丰利元之王御史明之广惠通济等渠要皆刋

山凿石力争上流其始未尝不灌溉优渥而后卒

不继者总由泾水在山势甚汹涌本石囤堰旋设

旋冲兼之石渠狭隘泾水泥多一入之后遂致中

满此亦理势之必然者也我

皇上轸念民依兴复古制

特发库帑以疏通又设专官以董理其为秦民谋乐利

卷三十九 第 115a 页 WYG0553-0291c.png

者至矣司其事者必须酌古准今相时度地勤修

者至矣司其事者必须酌古准今相时度地勤修渠堰尽收两岸之泉渐次凿山再引上流之水则

浸灌之利必有超轶宋元方驾秦汉者兹故备载

历代修浚之方并前贤利弊之议俾留心沟洫者

有所考证焉

上王公渠 在县北四十五里引冶峪水(县/图)渠首于

冶谷内二里许傍北凿引一水出口溉河北之田

曰上王公渠稍下一渠曰

卷三十九 第 115b 页 WYG0553-0291d.png

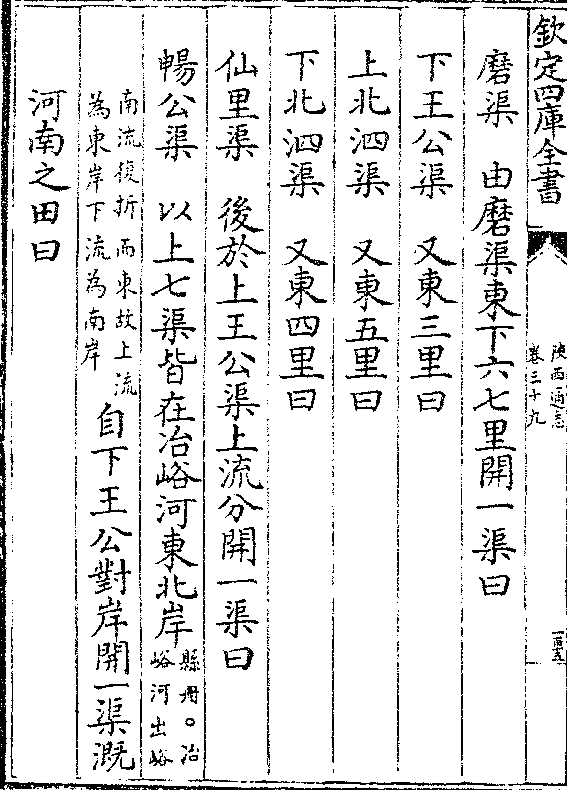

磨渠 由磨渠东下六七里开一渠曰

磨渠 由磨渠东下六七里开一渠曰下王公渠 又东三里曰

上北泗渠 又东五里曰

下北泗渠 又东四里曰

仙里渠 后于上王公渠上流分开一渠曰

畅公渠 以上七渠皆在冶峪河东北岸(县册○冶/峪河出峪)

(南流复折而东故上流/为东岸下流为南岸)自下王公对岸开一渠溉

河南之田曰

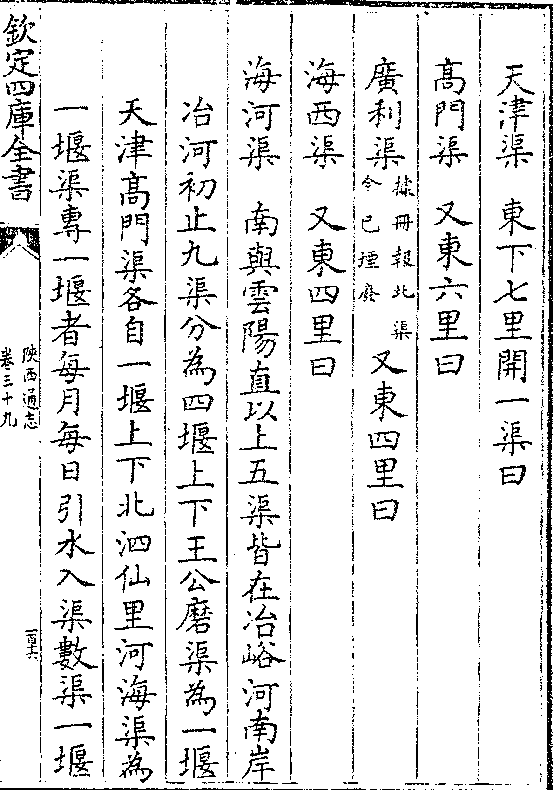

卷三十九 第 116a 页 WYG0553-0292a.png

天津渠 东下七里开一渠曰

天津渠 东下七里开一渠曰高门渠 又东六里曰

广利渠(据册报此渠/今已堙废)又东四里曰

海西渠 又东四里曰

海河渠 南与云阳直以上五渠皆在冶峪河南岸

冶河初止九渠分为四堰上下王公磨渠为一堰

天津高门渠各自一堰上下北泗仙里河海渠为

一堰渠专一堰者每月每日引水入渠数渠一堰

卷三十九 第 116b 页 WYG0553-0292b.png

者计各渠地之多寡而以一月之日差分之取月

者计各渠地之多寡而以一月之日差分之取月溉一周而已一渠闭然后一渠开后虽于王公渠

内增畅公渠高门渠内增广利渠海河渠内增海

西渠然非增堰也四堰逐月并开恐上堰分水多

下堰无水可引故也(县/志)云阳北境高卬泾水不及

故引冶谷水西北淳化界来分为七渠以溉近山

之田(长安/图说)七渠东岸曰王公渠盐渠仙里渠西岸

曰天井渠成渠海西渠通一渠(长安志渠图○今/惟王公海西尚仍)

卷三十九 第 117a 页 WYG0553-0292c.png

(旧名馀/皆异)

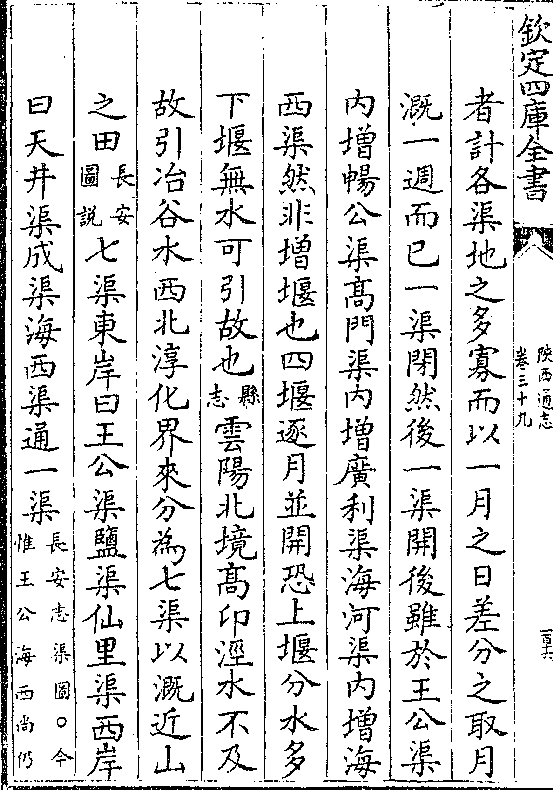

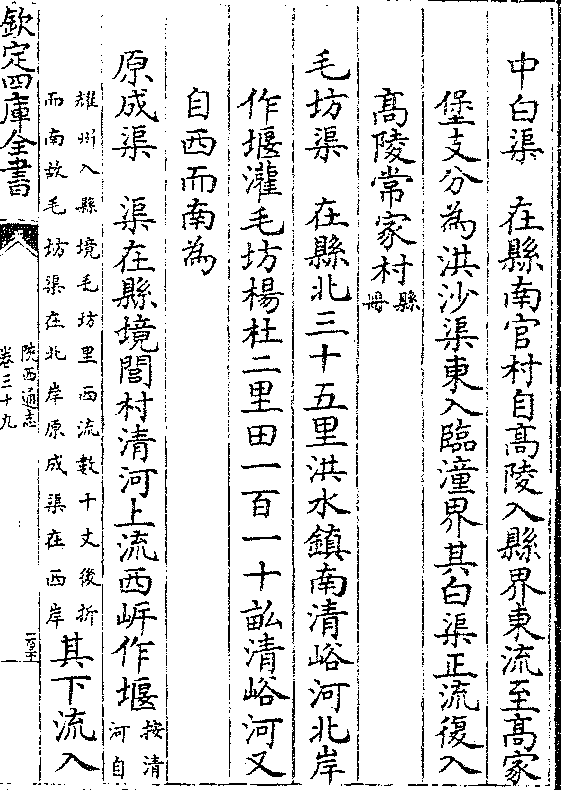

(旧名馀/皆异)原成渠 在县东北四十里引清峪河水(县/图)清峪水

来自耀州至毛坊里入三原界故三原有毛坊堰

(此堰专灌/三原县田)峪水南流出峪口为原成渠渠先在泾

阳清凉原作堰后因河低渠高乃移堰于三原之

闾村在清河上流西岸灌泾阳李家庄田二百亩

(○按此渠作堰处虽在三原而/下流专溉泾田三原不沾其利)峪水又南为

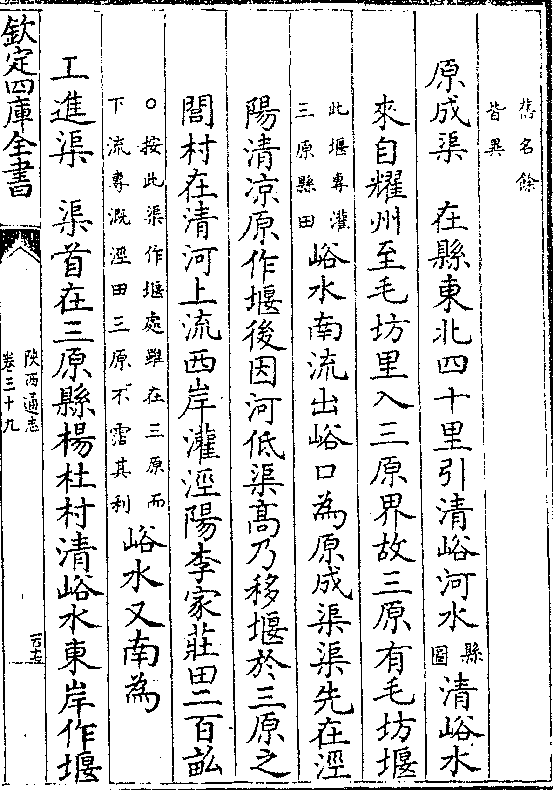

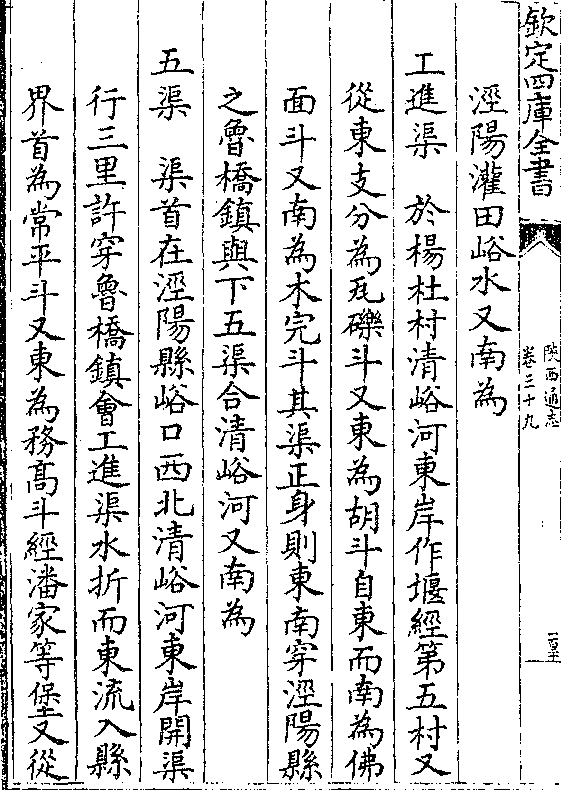

工进渠 渠首在三原县杨杜村清峪水东岸作堰

卷三十九 第 117b 页 WYG0553-0292d.png

灌三原县长孙等里田下流入县界灌县东盈村

灌三原县长孙等里田下流入县界灌县东盈村田三百亩其下流至鲁桥镇合下五渠峪水又南

为

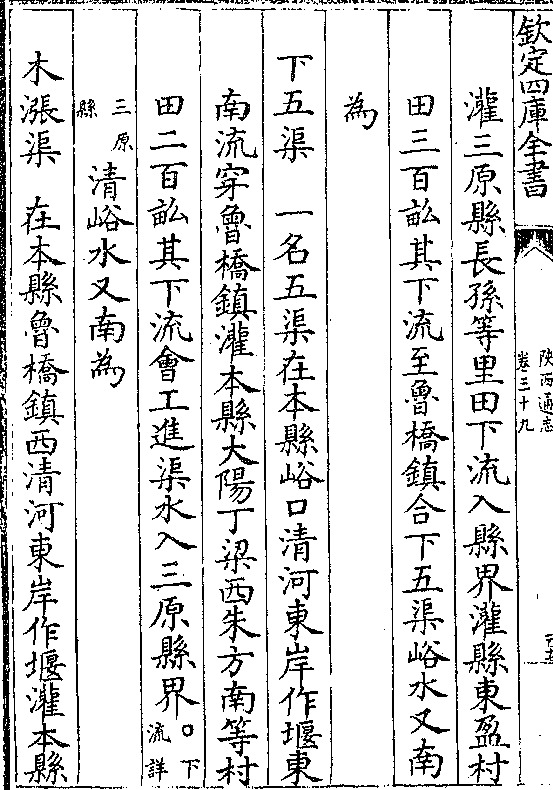

下五渠 一名五渠在本县峪口清河东岸作堰东

南流穿鲁桥镇灌本县大阳丁梁西朱方南等村

田二百亩其下流会工进渠水入三原县界(○下/流详)

(三原/县)清峪水又南为

木涨渠 在本县鲁桥镇西清河东岸作堰灌本县

卷三十九 第 118a 页 WYG0553-0293a.png

孟店里田二百亩下流入三原界(县册○按清河/今共五渠惟毛)

孟店里田二百亩下流入三原界(县册○按清河/今共五渠惟毛)(坊专灌三原原成专溉泾阳/工进下五木涨则二县共之)清峪河共四渠西岸

曰光城渠东岸曰木涨渠城隍渠长平渠(长安志/渠图○)

(今惟木涨渠仍昔名馀皆异又县志载清河/西岸原成渠下有广惠广济二渠今亦废)

三泉渠 在县东北四十里引三泉水灌田百馀亩

其渠身即清峪河西岸广济渠故道广济渠久堙

今借泉水灌溉(县/册)

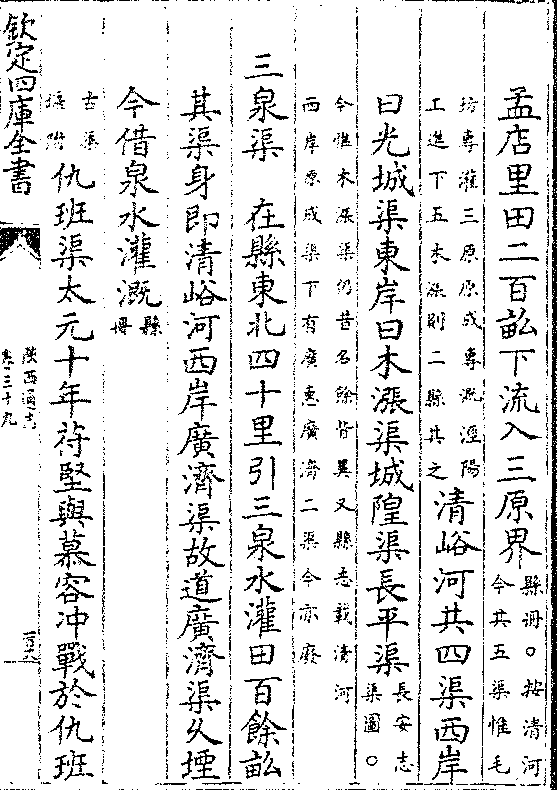

(古渠/堰附)仇班渠太元十年苻坚与慕容冲战于仇班

卷三十九 第 118b 页 WYG0553-0293b.png

渠大破之既而战于白渠坚兵大败(晋书苻/坚载纪)○茂

渠大破之既而战于白渠坚兵大败(晋书苻/坚载纪)○茂农渠泾阳县有茂农渠(隋书地理志○按茂农渠/宋敏求长安志云疑即白)

(渠然他书未载其说/姑另列之以存疑)

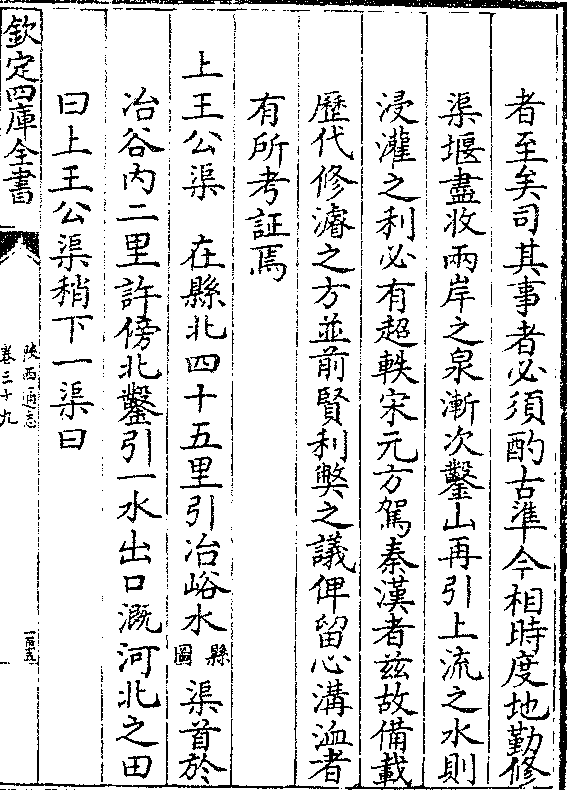

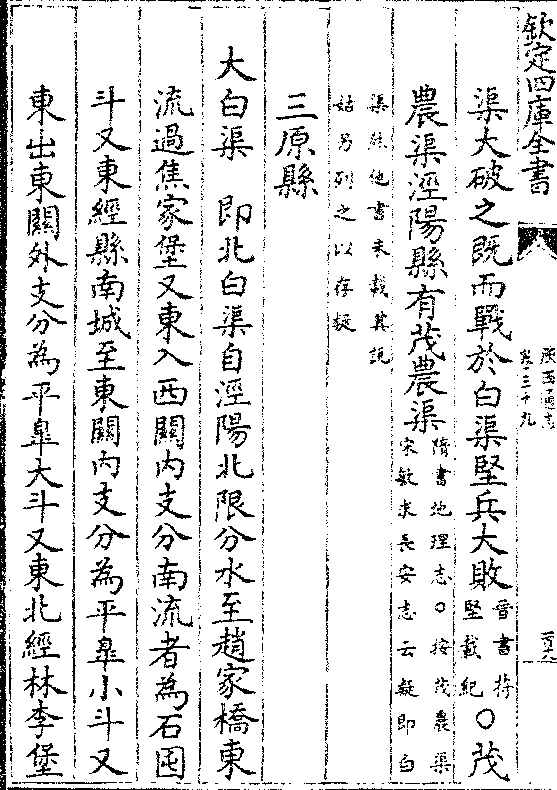

三原县

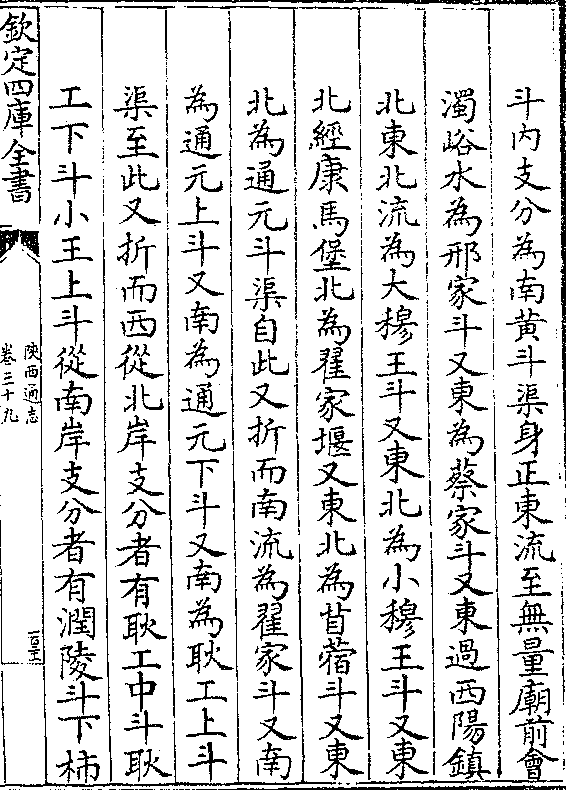

大白渠 即北白渠自泾阳北限分水至赵家桥东

流过焦家堡又东入西关内支分南流者为石囤

斗又东经县南城至东关内支分为平皋小斗又

东出东关外支分为平皋大斗又东北经林李堡

卷三十九 第 119a 页 WYG0553-0293c.png

为曲渠斗又东北经马家高家等堡至大召村为

为曲渠斗又东北经马家高家等堡至大召村为观相斗共灌田二千九百五十二亩(县图○按此/渠昔时东北)

(入富平今至/大召村止)大白渠之下为

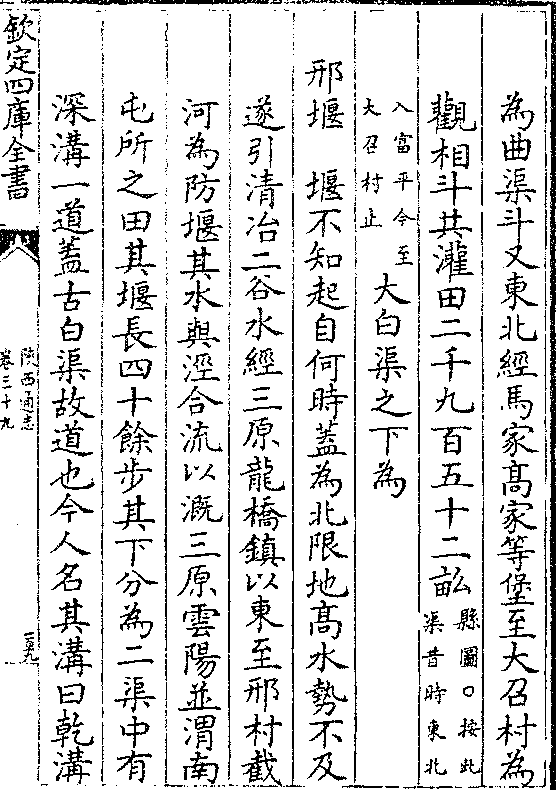

邢堰 堰不知起自何时盖为北限地高水势不及

遂引清冶二谷水经三原龙桥镇以东至邢村截

河为防堰其水与泾合流以溉三原云阳并渭南

屯所之田其堰长四十馀步其下分为二渠中有

深沟一道盖古白渠故道也今人名其沟曰乾沟

卷三十九 第 119b 页 WYG0553-0293d.png

(长安/图说)邢堰在邢村又县西北一里许清河南岸有

(长安/图说)邢堰在邢村又县西北一里许清河南岸有古渠一道南抵白渠又清河上流东岸亦有古渠

一道绕县北关迤逦东北而去明宣德间遗迹尚

存人亦谓之邢堰盖邢村堰废后复作此堰仍袭

旧名后亦废(县/志)邢堰之下又分为二渠北曰

务高渠 务高斗门二十三(长安/图说)今废南曰

平皋渠 平皋斗门八(长安图说○按今大白渠有/平皋大小曲渠观相等斗与)

(长安图所载平皋门斗无异则当日平皋渠即/今白渠之经流县城者但今无平皋渠名耳)

卷三十九 第 120a 页 WYG0553-0294a.png

中白渠 在县南官村自高陵入县界东流至高家

中白渠 在县南官村自高陵入县界东流至高家堡支分为洪沙渠东入临潼界其白渠正流复入

高陵常家村(县/册)

毛坊渠 在县北三十五里洪水镇南清峪河北岸

作堰灌毛坊杨杜二里田一百一十亩清峪河又

自西而南为

原成渠 渠在县境闾村清河上流西岸作堰(按清/河自)

(耀州入县境毛坊里西流数十丈后折/而南故毛坊渠在北岸原成渠在西岸)其下流入

卷三十九 第 120b 页 WYG0553-0294b.png

泾阳灌田峪水又南为

泾阳灌田峪水又南为工进渠 于杨杜村清峪河东岸作堰经第五村又

从东支分为瓦砾斗又东为胡斗自东而南为佛

面斗又南为木完斗其渠正身则东南穿泾阳县

之鲁桥镇与下五渠合清峪河又南为

五渠 渠首在泾阳县峪口西北清峪河东岸开渠

行三里许穿鲁桥镇会工进渠水折而东流入县

界首为常平斗又东为务高斗经潘家等堡又从

卷三十九 第 121a 页 WYG0553-0294c.png

斗内支分为南黄斗渠身正东流至无量庙前会

斗内支分为南黄斗渠身正东流至无量庙前会浊峪水为邢家斗又东为蔡家斗又东过西阳镇

北东北流为大穆王斗又东北为小穆王斗又东

北经康马堡北为翟家堰又东北为苜蓿斗又东

北为通元斗渠自此又折而南流为翟家斗又南

为通元上斗又南为通元下斗又南为耿工上斗

渠至此又折而西从北岸支分者有耿工中斗耿

工下斗小王上斗从南岸支分者有润陵斗下柿

卷三十九 第 121b 页 WYG0553-0294d.png

园斗上柿园斗大王斗瓜儿斗又西与小王上斗

园斗上柿园斗大王斗瓜儿斗又西与小王上斗对岸者为小王下斗渠至此正西流入西阳镇之

东门又分二支一支北流出镇北门与先过西阳

镇北之渠身合一支西南流出镇南门复西流为

荐福堰清峪水自五渠而下南流为

木涨渠 渠首在泾阳县鲁桥镇西谷口下清峪河

东岸灌本县留坊杜村等处及泾阳县孟店里田

先时木涨渠河低渠高水不能行王端毅公恕命

卷三十九 第 122a 页 WYG0553-0295a.png

乡人从谷口以上买地开渠与木涨渠相接后因

乡人从谷口以上买地开渠与木涨渠相接后因河水泛涨渠口冲坏恕子尚书承裕复于上流买

地开新渠水得通行旧时作堰俱用河中小石易

于冲坏梁中书希贽输三千金买大石块垒砌极

厚极宽名曰滚堰水可点滴不漏毛坊工进下五

木涨四渠总灌田七万馀亩(县/志)

小毛堰 在县北二十里引浊峪水于上流南岸作

堰经流周家堡灌田三百亩浊河出峪口东流于

卷三十九 第 122b 页 WYG0553-0295b.png

北岸作堰(浊水来自耀州入县界先南流后折而/东故小毛堰在南岸长孙渠在北岸)

北岸作堰(浊水来自耀州入县界先南流后折而/东故小毛堰在南岸长孙渠在北岸)曰

长孙堰 经流九郎庙灌西阳张村等里田五百亩

(县/册)浊峪河自县西北华原县界来经县西十五里

谷口有大堰其水东流溉民田(宋敏求/长安志)三原北境

高卬泾水不及今引浊峪水西北华原界来分为

六渠以溉近山之地(长安图说○按长安志渠图/浊水四渠西为河西渠东为)

(西阳武官小毛西阳渠/今惟小毛存馀皆异)

卷三十九 第 123a 页 WYG0553-0295c.png

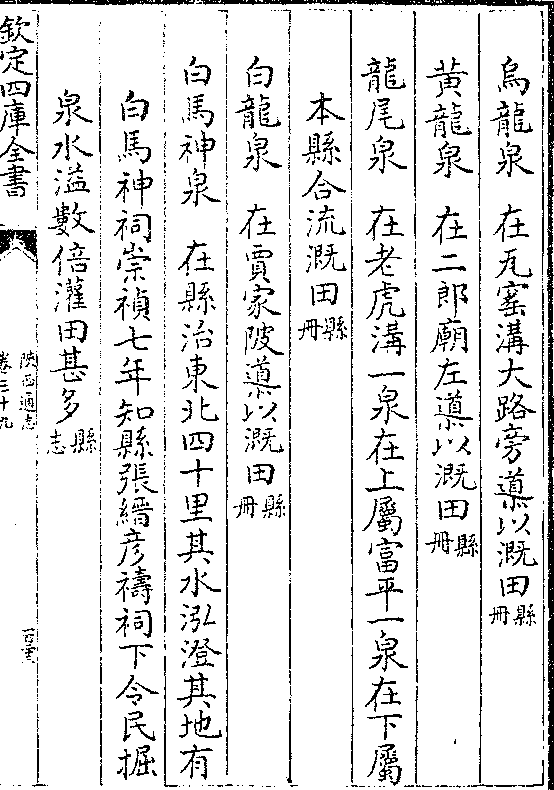

乌龙泉 在瓦窑沟大路旁𨗳以溉田(县/册)

乌龙泉 在瓦窑沟大路旁𨗳以溉田(县/册)黄龙泉 在二郎庙左𨗳以溉田(县/册)

龙尾泉 在老虎沟一泉在上属富平一泉在下属

本县合流溉田(县/册)

白龙泉 在贾家陂𨗳以溉田(县/册)

白马神泉 在县治东北四十里其水泓澄其地有

白马神祠崇祯七年知县张缙彦祷祠下令民掘

泉水溢数倍灌田甚多(县/志)

卷三十九 第 123b 页 WYG0553-0295d.png

樊泉 在县北二十里冯村崖半悬出味甚甘冽𨗳

樊泉 在县北二十里冯村崖半悬出味甚甘冽𨗳以灌田(县/志)

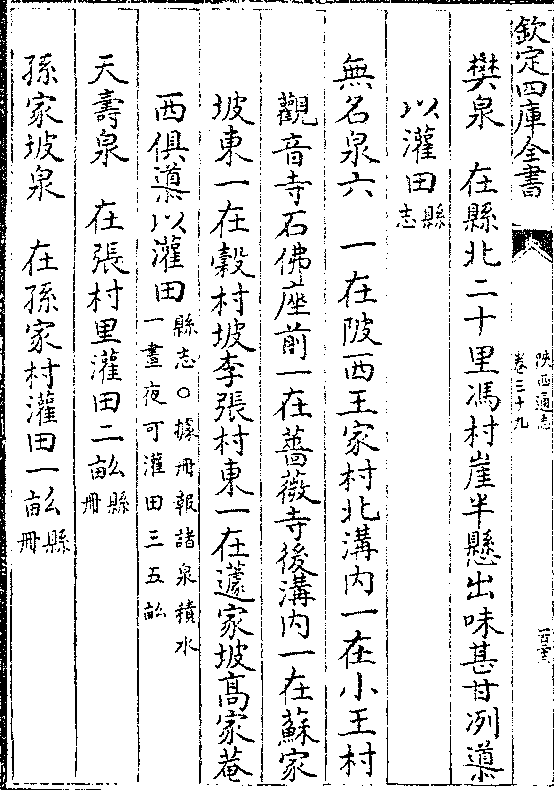

无名泉六 一在陂西王家村北沟内一在小王村

观音寺石佛座前一在蔷薇寺后沟内一在苏家

坡东一在谷村坡李张村东一在蘧家坡高家庵

西俱𨗳以灌田(县志○据册报诸泉积水/一昼夜可灌田三五亩)

天寿泉 在张村里灌田二亩(县/册)

孙家坡泉 在孙家村灌田一亩(县/册)

卷三十九 第 124a 页 WYG0553-0296a.png

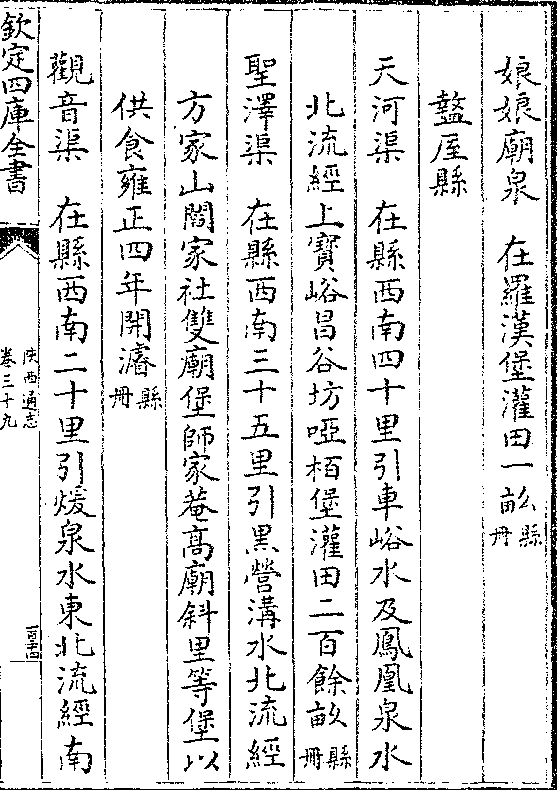

娘娘庙泉 在罗汉堡灌田一亩(县/册)

娘娘庙泉 在罗汉堡灌田一亩(县/册)盩厔县

天河渠 在县西南四十里引车峪水及凤凰泉水

北流经上宝峪昌谷坊哑柏堡灌田二百馀亩(县/册)

圣泽渠 在县西南三十五里引黑营沟水北流经

方家山阎家社双庙堡师家庵高庙斜里等堡以

供食雍正四年开浚(县/册)

观音渠 在县西南二十里引煖泉水东北流经南

卷三十九 第 124b 页 WYG0553-0296b.png

旺堡供人食用灌溉花木(县/册)

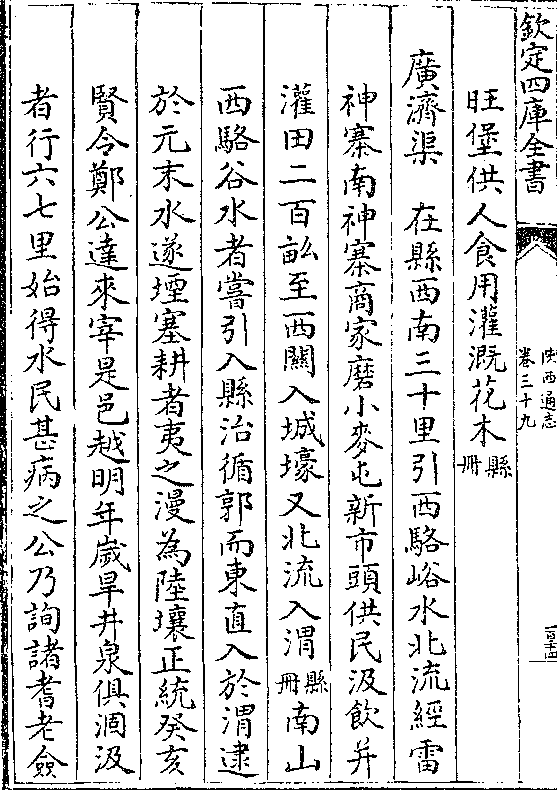

旺堡供人食用灌溉花木(县/册)广济渠 在县西南三十里引西骆峪水北流经雷

神寨南神寨商家磨小麦屯新市头供民汲饮并

灌田二百亩至西关入城壕又北流入渭(县/册)南山

西骆谷水者尝引入县治循郭而东直入于渭逮

于元末水遂堙塞耕者夷之漫为陆壤正统癸亥

贤令郑公达来宰是邑越明年岁旱井泉俱涸汲

者行六七里始得水民甚病之公乃询诸耆老佥

卷三十九 第 125a 页 WYG0553-0296c.png

曰西骆谷之水常注于此兹恨绝久矣虽欲复之

曰西骆谷之水常注于此兹恨绝久矣虽欲复之故迹已不可识公曰民利也盍兴之即相地势高

下亲为区画军民闻之争操畚锸恐后不浃旬渠

道大辟水势奔注于壕公乃岐之为二郭之东西

灌民田者不可胜计(广济渠/碑记)后日久淤塞知县骆

钟麟重疏浚之(县/志)

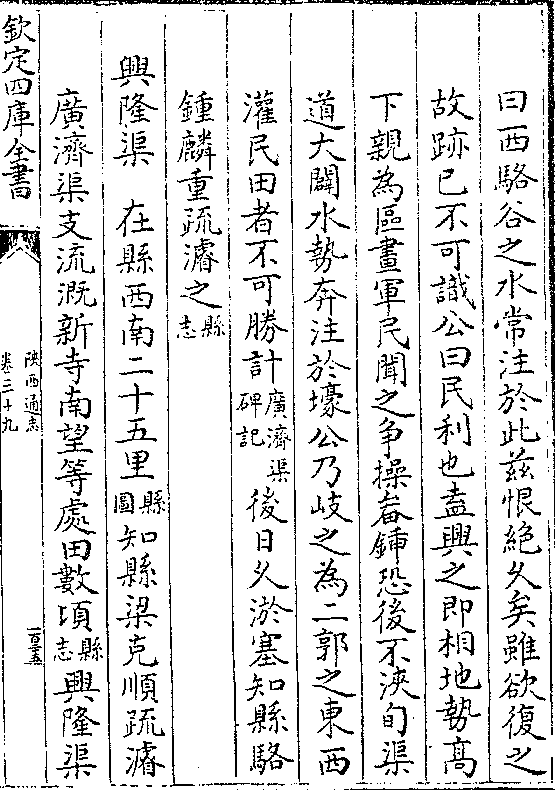

兴隆渠 在县西南二十五里(县/图)知县梁克顺疏浚

广济渠支流溉新寺南望等处田数顷(县/志)兴隆渠

卷三十九 第 125b 页 WYG0553-0296d.png

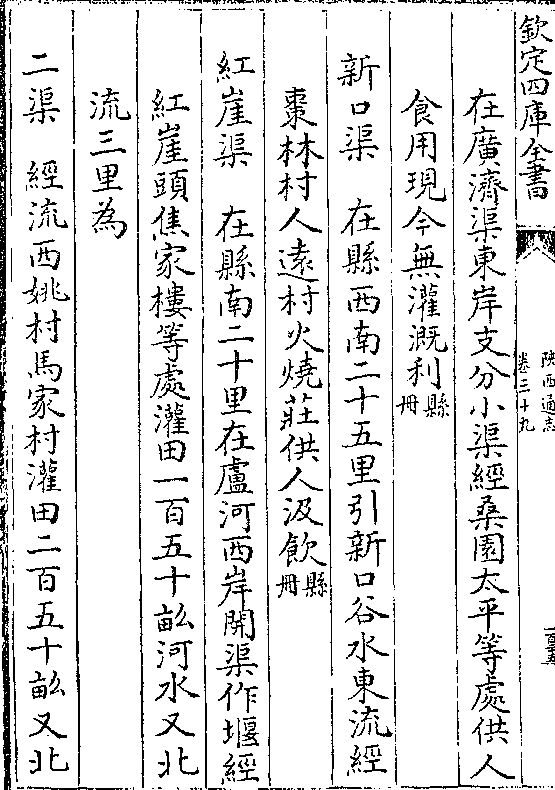

在广济渠东岸支分小渠经桑园太平等处供人

在广济渠东岸支分小渠经桑园太平等处供人食用现今无灌溉利(县/册)

新口渠 在县西南二十五里引新口谷水东流经

枣林村人远村火烧庄供人汲饮(县/册)

红崖渠 在县南二十里在卢河西岸开渠作堰经

红崖头焦家楼等处灌田一百五十亩河水又北

流三里为

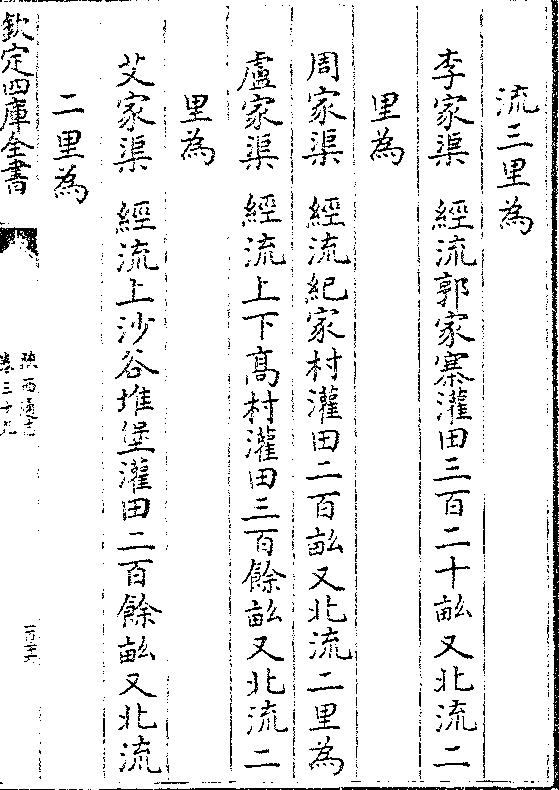

二渠 经流西姚村马家村灌田二百五十亩又北

卷三十九 第 126a 页 WYG0553-0297a.png

流三里为

流三里为李家渠 经流郭家寨灌田三百二十亩又北流二

里为

周家渠 经流纪家村灌田二百亩又北流二里为

卢家渠 经流上下高村灌田三百馀亩又北流二

里为

艾家渠 经流上沙谷堆堡灌田二百馀亩又北流

二里为

卷三十九 第 126b 页 WYG0553-0297b.png

蔡家渠 经流蔡家村灌田二百馀亩又北流二里为

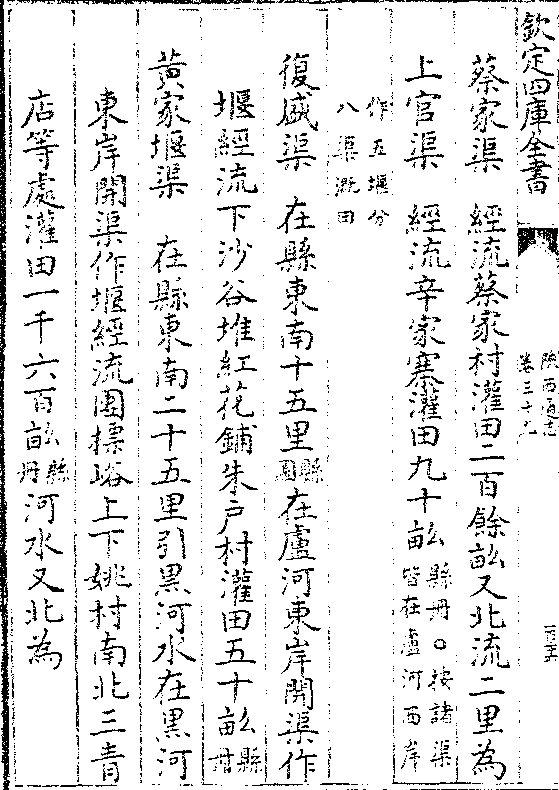

蔡家渠 经流蔡家村灌田二百馀亩又北流二里为上官渠 经流辛家寨灌田九十亩(县册○按诸渠/皆在卢河西岸)

(作五堰分/八渠溉田)

复盛渠 在县东南十五里(县/图)在卢河东岸开渠作

堰经流下沙谷堆红花铺朱户村灌田五十亩(县/册)

黄家堰渠 在县东南二十五里引黑河水在黑河

东岸开渠作堰经流团标峪上下姚村南北三青

店等处灌田一千六百亩(县/册)河水又北为

卷三十九 第 127a 页 WYG0553-0297c.png

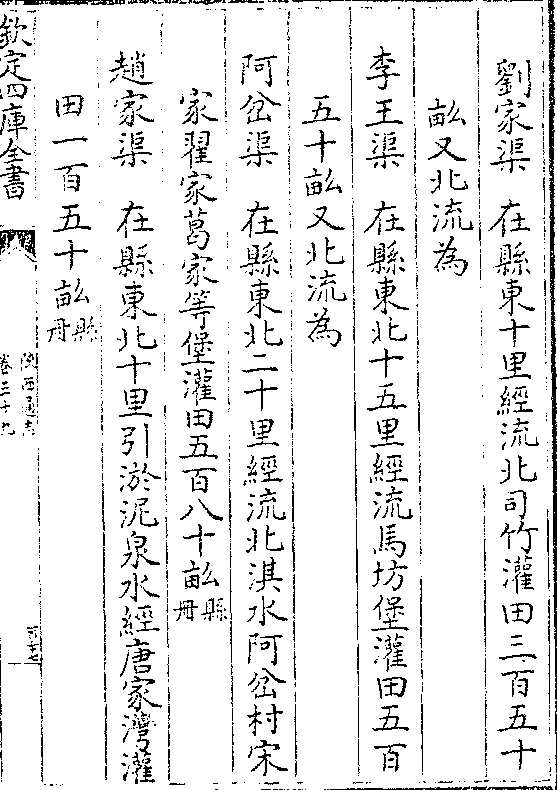

刘家渠 在县东十里经流北司竹灌田三百五十

刘家渠 在县东十里经流北司竹灌田三百五十亩又北流为

李王渠 在县东北十五里经流马坊堡灌田五百

五十亩又北流为

阿岔渠 在县东北二十里经流北淇水阿岔村宋

家翟家葛家等堡灌田五百八十亩(县/册)

赵家渠 在县东北十里引淤泥泉水经唐家湾灌

田一百五十亩(县/册)

卷三十九 第 127b 页 WYG0553-0297d.png

就峪渠 在县东南三十五里引就峪水西支流为

就峪渠 在县东南三十五里引就峪水西支流为渠灌李家庄何家村地五十九亩(县/志)

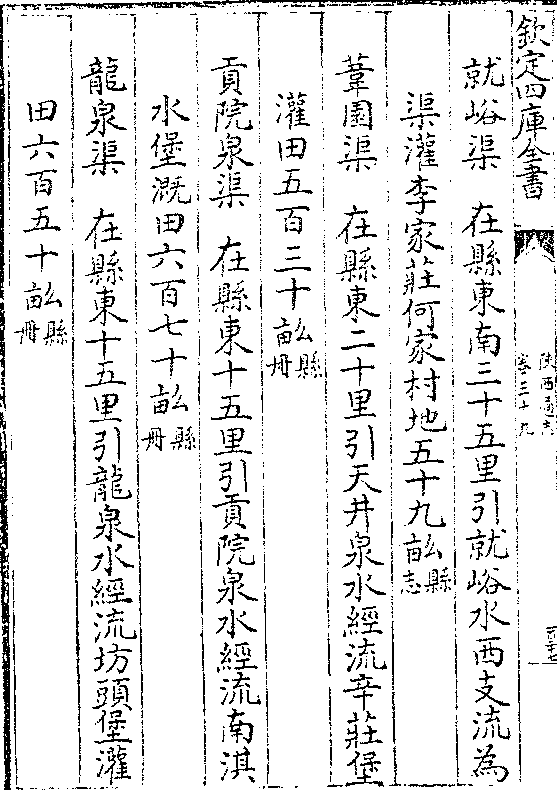

苇园渠 在县东二十里引天井泉水经流辛庄堡

灌田五百三十亩(县/册)

贡院泉渠 在县东十五里引贡院泉水经流南淇

水堡溉田六百七十亩(县/册)

龙泉渠 在县东十五里引龙泉水经流坊头堡灌

田六百五十亩(县/册)

卷三十九 第 128a 页 WYG0553-0298a.png

让泉渠 在县东二十五里引苇园泉水经流大庄

让泉渠 在县东二十五里引苇园泉水经流大庄大坚社等堡灌田二千二百亩(县/册)让泉渠旧名苇

园泉渠予受事后有大庄堡民与大坚社堡民争

渠利已兴讼数年予履其地为之因流溯源大庄

堡在苇园泉上流有马家河水自东南来与苇园

泉合大坚社在苇园泉下流有天井渠水(按天井/渠即前)

(苇园/渠)由南来与苇园泉合彼此相去甚近绝非形

格势阻是苇园泉渠之水大庄大坚两堡之田均

卷三十九 第 128b 页 WYG0553-0298b.png

得资其膏泽而愚民纷争讦告无异虞芮小人矣

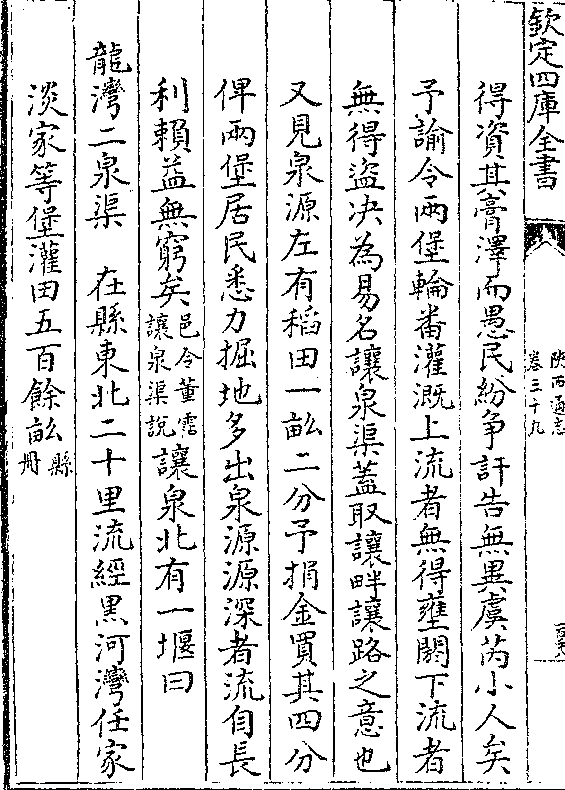

得资其膏泽而愚民纷争讦告无异虞芮小人矣予谕令两堡轮番灌溉上流者无得壅阏下流者

无得盗决为易名让泉渠盖取让畔让路之意也

又见泉源左有稻田一亩二分予捐金买其四分

俾两堡居民悉力掘地多出泉源源深者流自长

利赖益无穷矣(邑令董沾/让泉渠说)让泉北有一堰曰

龙湾二泉渠 在县东北二十里流经黑河湾任家

淡家等堡灌田五百馀亩(县/册)

卷三十九 第 129a 页 WYG0553-0298c.png

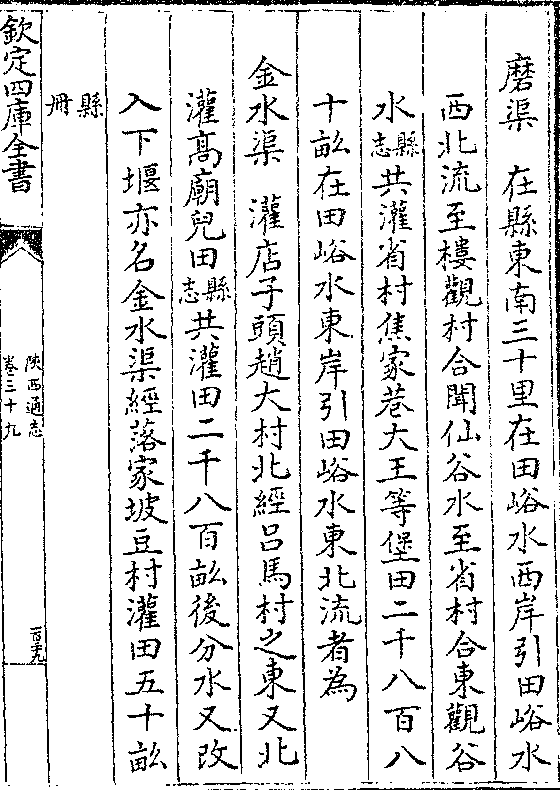

磨渠 在县东南三十里在田峪水西岸引田峪水

磨渠 在县东南三十里在田峪水西岸引田峪水西北流至楼观村合闻仙谷水至省村合东观谷

水(县/志)共灌省村焦家巷大王等堡田二千八百八

十亩在田峪水东岸引田峪水东北流者为

金水渠 灌店子头赵大村北经吕马村之东又北

灌高庙儿田(县/志)共灌田二千八百亩后分水又改

入下堰亦名金水渠经落家坡豆村灌田五十亩

(县/册)

卷三十九 第 129b 页 WYG0553-0298d.png

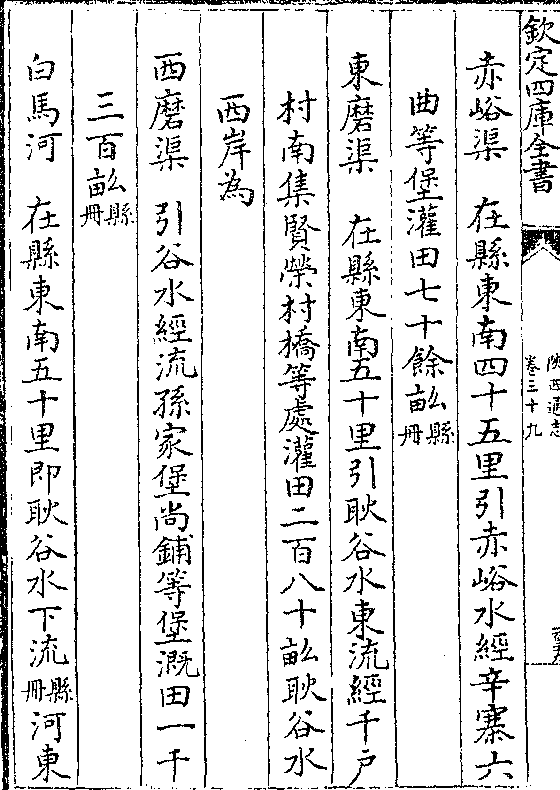

赤峪渠 在县东南四十五里引赤峪水经辛寨六

赤峪渠 在县东南四十五里引赤峪水经辛寨六曲等堡灌田七十馀亩(县/册)

东磨渠 在县东南五十里引耿谷水东流经千户

村南集贤荣村桥等处灌田二百八十亩耿谷水

西岸为

西磨渠 引谷水经流孙家堡尚铺等堡溉田一千

三百亩(县/册)

白马河 在县东南五十里即耿谷水下流(县/册)河东

卷三十九 第 130a 页 WYG0553-0299a.png

北行者淫雨岸圮冲决为害知县骆钟麟督理修

北行者淫雨岸圮冲决为害知县骆钟麟督理修通水循故道其正北行者至官家庄淤塞冲决钟

麟复为修筑疏浚沿河俱免崩荡(县/志)

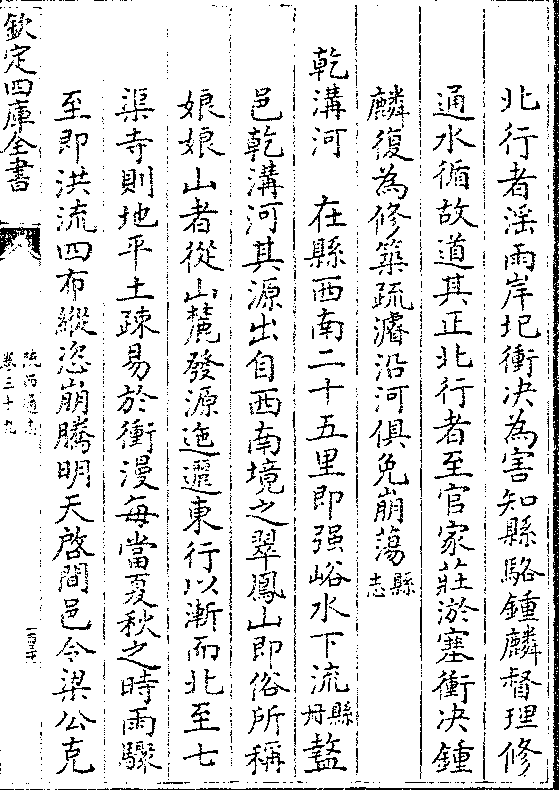

乾沟河 在县西南二十五里即强峪水下流(县/册)盩

邑乾沟河其源出自西南境之翠凤山即俗所称

娘娘山者从山麓发源迤逦东行以渐而北至七

渠寺则地平土疏易于冲漫每当夏秋之时雨骤

至即洪流四布纵恣崩腾明天启间邑令梁公克

卷三十九 第 130b 页 WYG0553-0299b.png

顺留心沟洫𨗳水东行绕六屯之南槐花之东曲

顺留心沟洫𨗳水东行绕六屯之南槐花之东曲折十馀里以入于渭既经途纡远失其自然之性

又岁久淤积河身寖高以故在在泛溢荡析田庐

余初临此地即相度地势另辟新河由七渠寺直

达渭河不但河中之水不能旁溢为灾并平地沮

洳低洼泥淖之区并成燥土遂使六十年之涂泥

泽国顿改乐郊(邑令章泰乾/沟新河记)

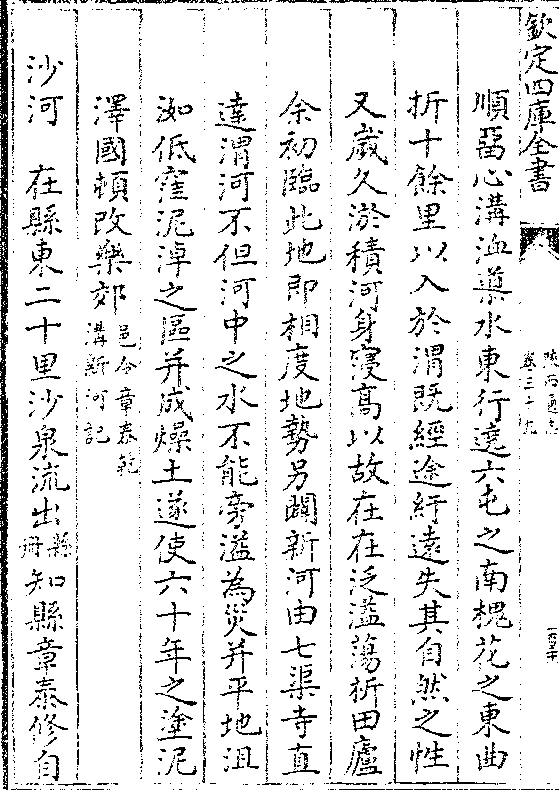

沙河 在县东二十里沙泉流出(县/册)知县章泰修自

卷三十九 第 131a 页 WYG0553-0299c.png

南淇水以下黑河湾以上首尾六七里河身仅宽

南淇水以下黑河湾以上首尾六七里河身仅宽数尺水不能容辄泛溢为患淇水辛庄里黄三里

之间无岁不灾康熙二十年春开广三丈浚深一

丈两岸坚筑高堤水行堤中止及其半于是稻田

大稔花谷倍收(县/册)

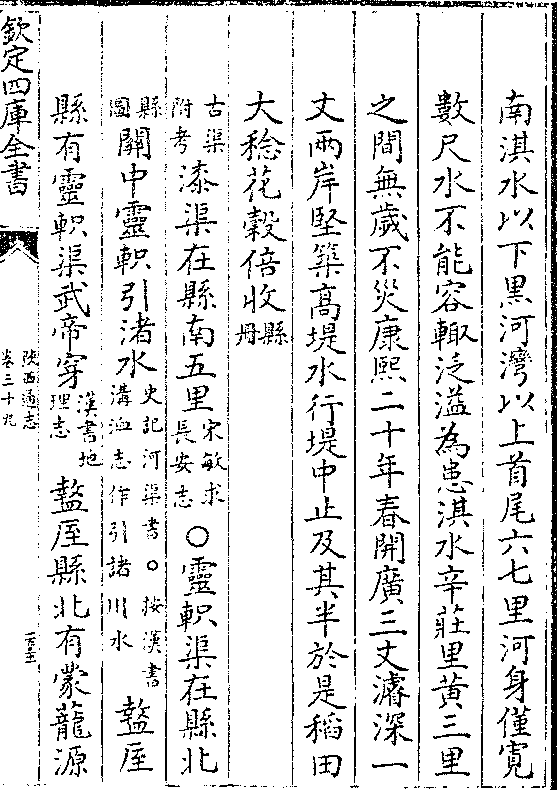

(古渠/附考)漆渠在县南五里(宋敏求/长安志)○灵轵渠在县北

(县/图)关中灵轵引渚水(史记河渠书○按汉书/沟洫志作引诸川水)盩厔

县有灵轵渠武帝穿(汉书地/理志)盩厔县北有蒙茏源

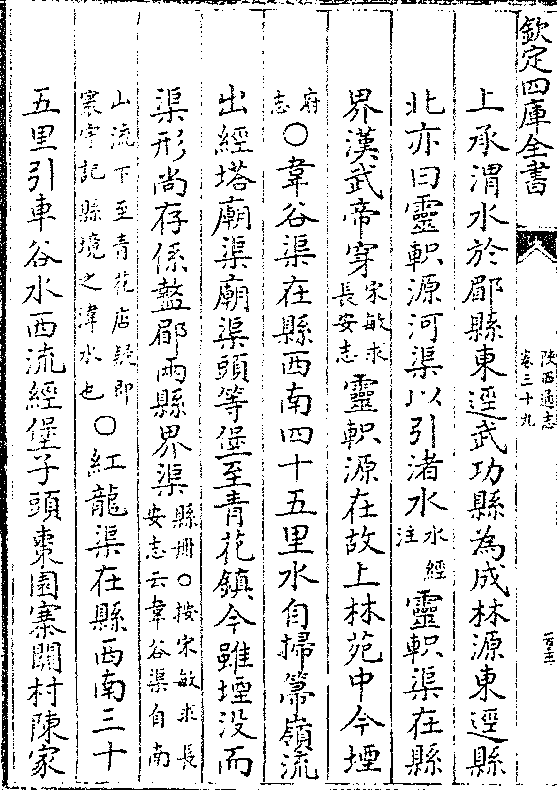

卷三十九 第 131b 页 WYG0553-0299d.png

上承渭水于郿县东径武功县为成林源东径县

上承渭水于郿县东径武功县为成林源东径县北亦曰灵轵源河渠以引渚水(水经/注)灵轵渠在县

界汉武帝穿(宋敏求/长安志)灵轵源在故上林苑中今堙

(府/志)○韦谷渠在县西南四十五里水自扫帚岭流

出经塔庙渠庙渠头等堡至青花镇今虽堙没而

渠形尚存系盩郿两县界渠(县册○按宋敏求长/安志云韦谷渠自南)

(山流下至青花店疑即/寰宇记县境之湋水也)○红龙渠在县西南三十

五里引车谷水西流经堡子头枣园寨关村陈家

卷三十九 第 132a 页 WYG0553-0300a.png

村入涝池○中望渠在县西南引耐山寺泉及煖

村入涝池○中望渠在县西南引耐山寺泉及煖泉水经师家庵至陈谷坊散漫民田(县/志)○班竹园

泉在县东三十里溉终南镇田○稻峪水玉女泉

在县西南三十里○莲花池清泉在县东南二十

五里今并废不灌田(县/册)

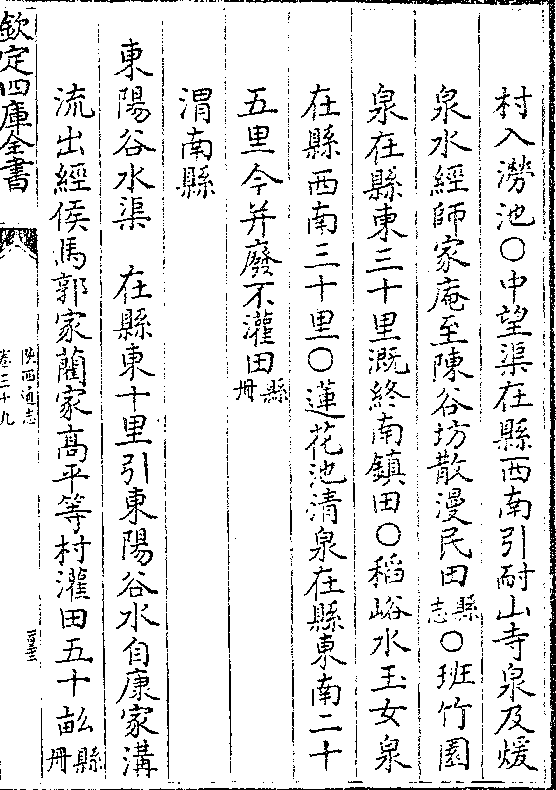

渭南县

东阳谷水渠 在县东十里引东阳谷水自康家沟

流出经侯马郭家蔺家高平等村灌田五十亩(县/册)

卷三十九 第 132b 页 WYG0553-0300b.png

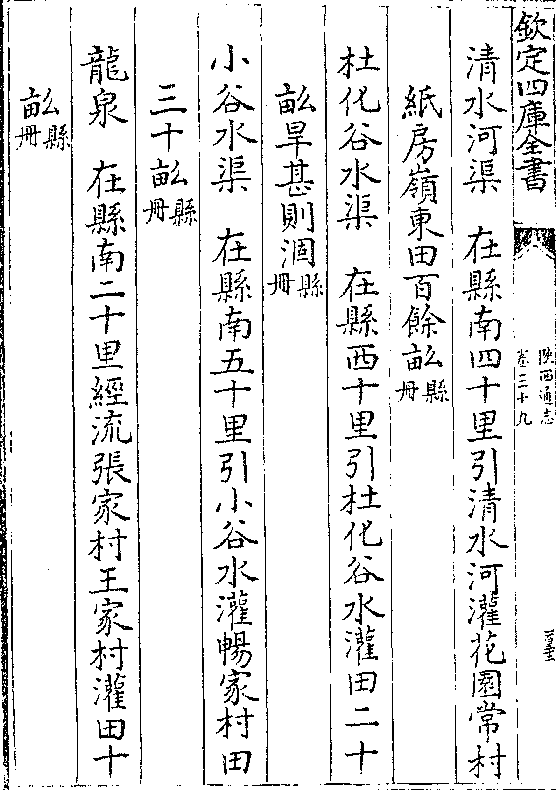

清水河渠 在县南四十里引清水河灌花园常村

清水河渠 在县南四十里引清水河灌花园常村纸房岭东田百馀亩(县/册)

杜化谷水渠 在县西十里引杜化谷水灌田二十

亩旱甚则涸(县/册)

小谷水渠 在县南五十里引小谷水灌畅家村田

三十亩(县/册)

龙泉 在县南二十里经流张家村王家村灌田十

亩(县/册)

卷三十九 第 133a 页 WYG0553-0300c.png

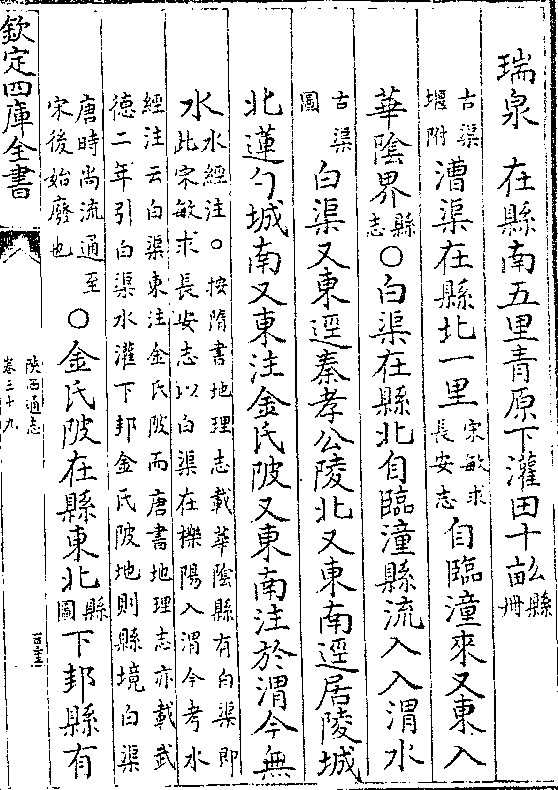

瑞泉在县南五里青原下灌田十亩(县/册)

瑞泉在县南五里青原下灌田十亩(县/册)(古渠/堰附)漕渠在县北一里(宋敏求/长安志)自临潼来又东入

华阴界(县/志)○白渠在县北自临潼县流入入渭水

(古渠/图)白渠又东径秦孝公陵北又东南径居陵城

北莲勺城南又东注金氏陂又东南注于渭今无

水(水经注○按隋书地理志载华阴县有白渠即/此宋敏求长安志以白渠在栎阳入渭今考水)

(经注云白渠东注金氏陂而唐书地理志亦载武/德二年引白渠水灌下邽金氏陂地则县境白渠)

(唐时尚流通至/宋后始废也)○金氏陂在县东北(县/图)下邽县有

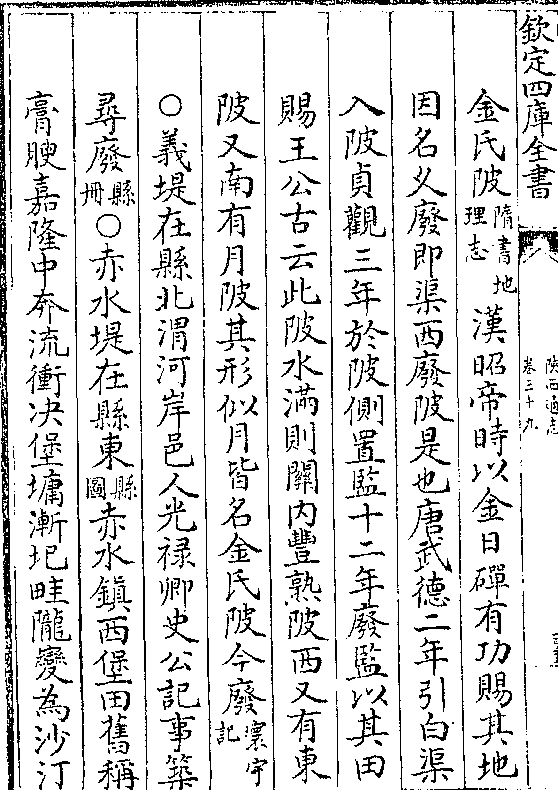

卷三十九 第 133b 页 WYG0553-0300d.png

金氏陂(隋书地/理志)汉昭帝时以金日磾有功赐其地

金氏陂(隋书地/理志)汉昭帝时以金日磾有功赐其地因名久废即渠西废陂是也唐武德二年引白渠

入陂贞观三年于陂侧置监十二年废监以其田

赐王公古云此陂水满则关内丰熟陂西又有东

陂又南有月陂其形似月皆名金氏陂今废(寰宇/记)

○义堤在县北渭河岸邑人光禄卿史公记事筑

寻废(县/册)○赤水堤在县东(县/图)赤水镇西堡田旧称

膏腴嘉隆中奔流冲决堡墉渐圮畦陇变为沙汀

卷三十九 第 134a 页 WYG0553-0301a.png

不啻千亩张令栋观水度势植柳筑堤堤下穿水

不啻千亩张令栋观水度势植柳筑堤堤下穿水眼以通灌溉自堡东北隅开渠至西北隅汇于北

门左之古渠嗣后水不为堡患田亦有秋(南轩撰/赤水堤)

(碑/记)○湭水在县南(县/图)湭水西湄人恒筑堰作渠自

风门达之西关北至槐衙计灌田可数十顷又县

东关北崖下昔有稻田数百亩盖崖下有泉十馀

又间穿井井丈许可用桔槔取水灌田今尽废(县/志)

○西阳谷水在县南可资灌溉(贾/志)今无灌溉利(县/册)

卷三十九 第 134b 页 WYG0553-0301b.png

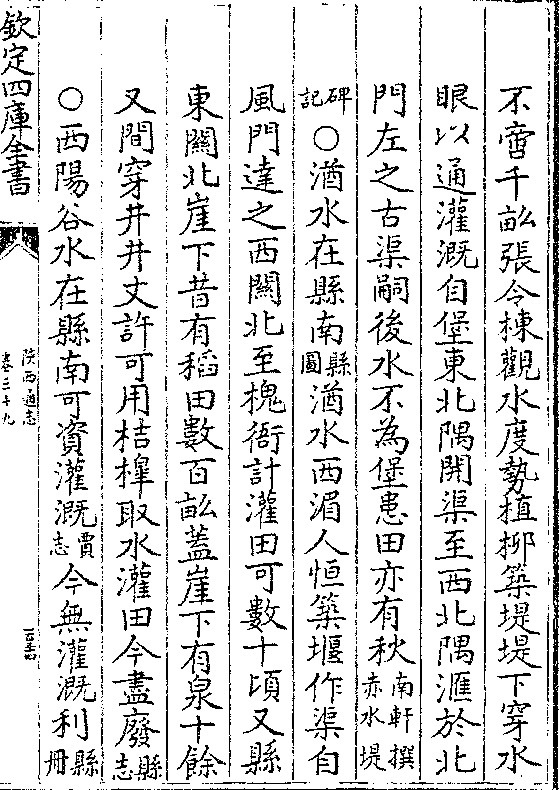

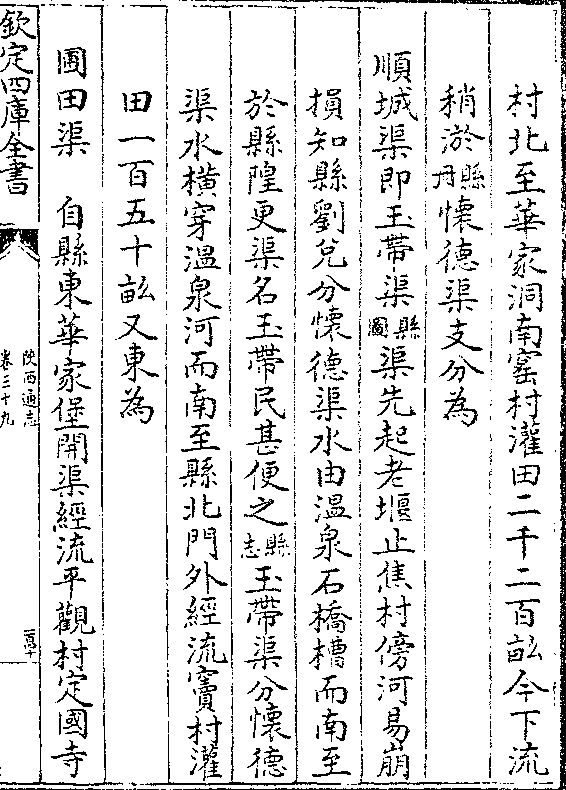

富平县

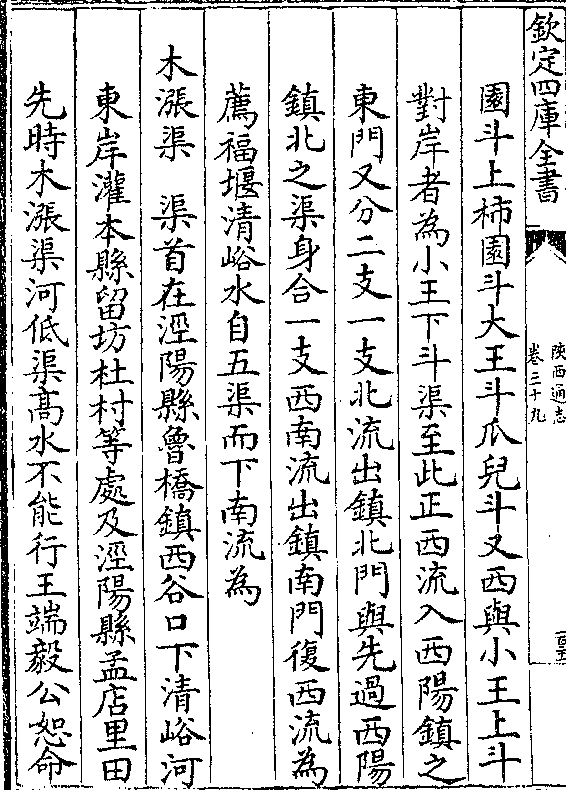

富平县官渠 一名判官渠在县西北五十里(县/图)邑水灌田

最多者漆沮也在县西北隅所地曰岔口河势自

北而南两滨皆可𨗳灌田亩其由东滨而南者初

曰判官渠由岔口迄纪家湾灌者十里(县/志)今失修

浚无资灌溉(县/册)次

文昌渠(县/志)文昌渠起岔口之韩家沟至纪家堡灌田

一千五百亩(县/册)文昌渠在县西北十七里永闰乡

卷三十九 第 135a 页 WYG0553-0301c.png

自义林乡引漆沮河水溉民田十里(宋敏求/长安志)又南

自义林乡引漆沮河水溉民田十里(宋敏求/长安志)又南为

通镇渠 起奥家滩至庄里镇(县/志)灌田三百亩(县/册)又

南为

永济渠 起韩家沟至檀山寺(县/志)渠口原在韩家沟

后因河低渠高不能引水雍正四年移渠口于奥

家滩灌田二百八十亩(县/册)永济渠在县西北二十

五里引漆沮河水溉民田十里(长安/志)又南为

卷三十九 第 135b 页 WYG0553-0301d.png

石惠渠 起奥家滩至庄里镇灌田五百亩(县/册)又南

石惠渠 起奥家滩至庄里镇灌田五百亩(县/册)又南为

自在渠 起檀山寺至张家河(县/志)灌田一百八十亩

(县/册)又南为

永兴渠 起孙姜村至神芝坊(县/志)灌田二百亩(县/册)又

南为

新渠 起西魏头灌涧里地(县/志)灌田三百六十亩(县/册)

又南为

卷三十九 第 136a 页 WYG0553-0302a.png

顺阳渠 起许家河至树连坊(县/志)灌田六百亩(县/册)又

顺阳渠 起许家河至树连坊(县/志)灌田六百亩(县/册)又南为

石水渠 起索村抵骆村(县/志)今因河深岸高移渠口

于巴家滩流经骆村至萧郭湾止灌田四百亩(县/册)

石水渠在县西北二十五里引漆沮河水溉民田

十里(长安/志)

永润渠 起木节口抵故漏泽园近则水至南关(县/志)

灌田千馀亩(县/册)又南为

卷三十九 第 136b 页 WYG0553-0302b.png

广济渠 起唐家滩抵南吴村灌田一百八十亩又

广济渠 起唐家滩抵南吴村灌田一百八十亩又南为

永丰渠 起许家河至贾家堡灌田三百亩又南为

溢水渠 起刘家滩至涧里刘家堡灌田二百五十

亩又南为

遗爱渠 起安家滩经流永润等堡灌田四百亩又

南为

千年渠 起毓秀堡抵圣佛寺灌田三百五十亩(县/册)

卷三十九 第 137a 页 WYG0553-0302c.png

河水又自南而东流为

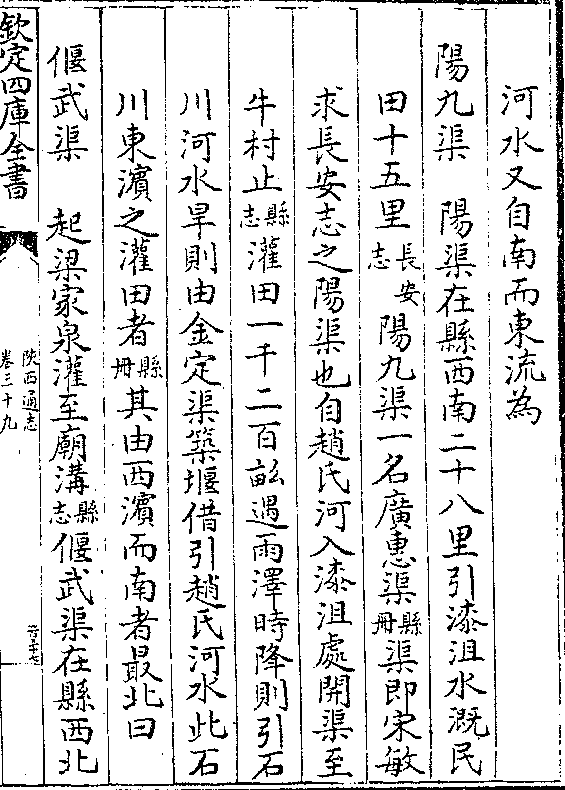

河水又自南而东流为阳九渠 阳渠在县西南二十八里引漆沮水溉民

田十五里(长安/志)阳九渠一名广惠渠(县/册)渠即宋敏

求长安志之阳渠也自赵氏河入漆沮处开渠至

牛村止(县/志)灌田一千二百亩遇雨泽时降则引石

川河水旱则由金定渠筑堰借引赵氏河水此石

川东滨之灌田者(县/册)其由西滨而南者最北曰

偃武渠 起梁家泉灌至庙沟(县/志)偃武渠在县西北

卷三十九 第 137b 页 WYG0553-0302d.png

四十五里义林乡来自华原县流经县界溉民田

四十五里义林乡来自华原县流经县界溉民田八里(长安/志)今灌田一百三五十亩(县/册)又南为

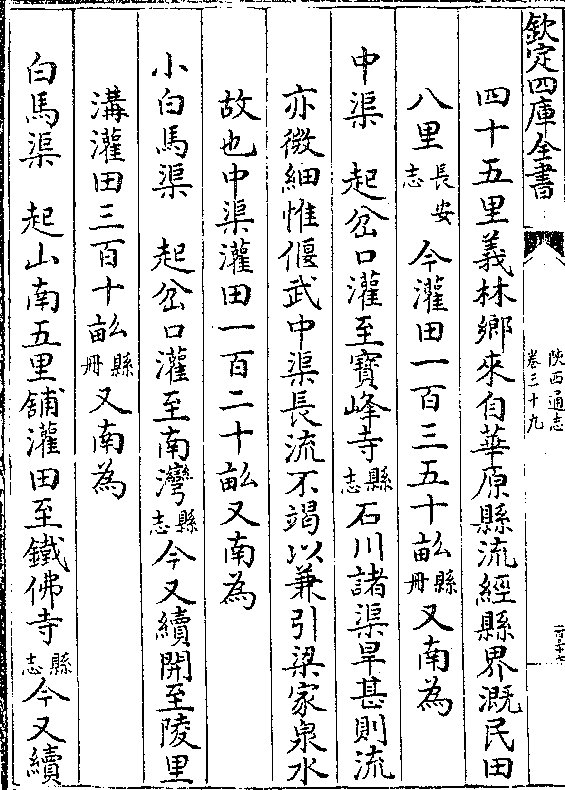

中渠 起岔口灌至宝峰寺(县/志)石川诸渠旱甚则流

亦微细惟偃武中渠长流不竭以兼引梁家泉水

故也中渠灌田一百二十亩又南为

小白马渠 起岔口灌至南湾(县/志)今又续开至陵里

沟灌田三百十亩(县/册)又南为

白马渠 起山南五里铺灌田至铁佛寺(县/志)今又续

卷三十九 第 138a 页 WYG0553-0303a.png

开至十八坊之赤兔坡灌田一千四百亩(县/册)白马

开至十八坊之赤兔坡灌田一千四百亩(县/册)白马渠在县西北四十里义林乡信义村引漆沮水溉

民田十五里(长安/志)又南为

永兴渠 起洪水镇灌田至上官村(县/志)今因岸高河

深移于蒙家滩开渠经流上官村至南吴堡止灌

田二百亩(县/册)

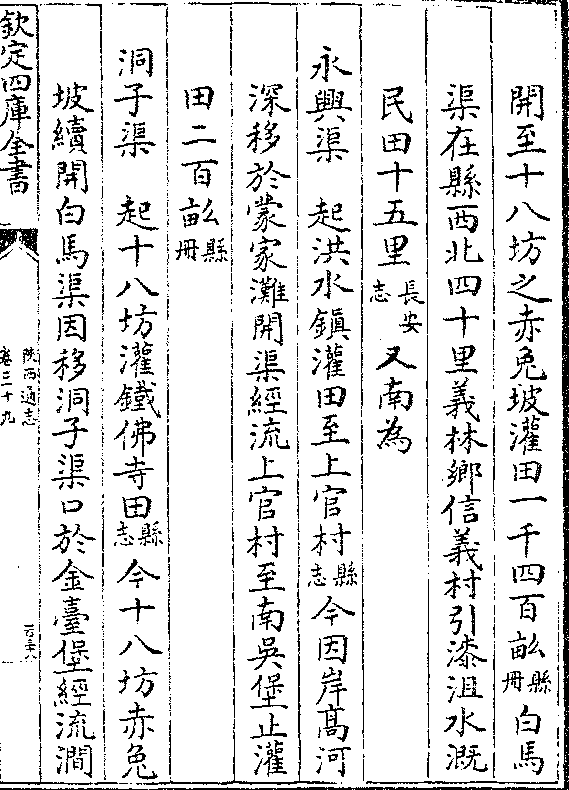

洞子渠 起十八坊灌铁佛寺田(县/志)今十八坊赤兔

坡续开白马渠因移洞子渠口于金台堡经流涧

卷三十九 第 138b 页 WYG0553-0303b.png

里至董家堡止灌田五百亩又南为

里至董家堡止灌田五百亩又南为河西广济渠 起侯家滩至西闾村灌田六百亩雍

正三年新开(县/册)又南为

永寿渠 起西闾村至官庄里(县/志)今因西闾村新开

广济渠乃移永寿渠口于觅子镇灌田七百亩(县/册)

又南为

长泽渠 起姚一坊灌至盘龙寺(县/志)灌田六百亩(县/册)

长泽渠在县西北三十里义林乡西阳村引漆沮

卷三十九 第 139a 页 WYG0553-0303c.png

水溉田十五里(长安志○按长安志引漆沮河者/有高望渠在县西北二十五里闾)

水溉田十五里(长安志○按长安志引漆沮河者/有高望渠在县西北二十五里闾)(村溉田三里今县境无此渠名以地度之应在今/广济永寿二渠间又长安图说载石川东岸渠七)

(判官杨家文相永济石水阎渠阳九也西岸渠六/偃武白马长泽西长泽东高望杨陵保也今判官)

(永济石水阳九偃武白/马长泽仍前名馀异)

金定渠 在县西十里引赵氏河水经流堡里村西

渠村灌田千馀亩(县/册)渠起盘龙湾抵义城石川深

二丈五尺阔一丈八尺长二十馀里又筑堰为障

水计长十二丈底阔一丈五尺顶阔八尺邑侯刘

卷三十九 第 139b 页 WYG0553-0303d.png

公兑开(乔因阜撰/金定渠记)

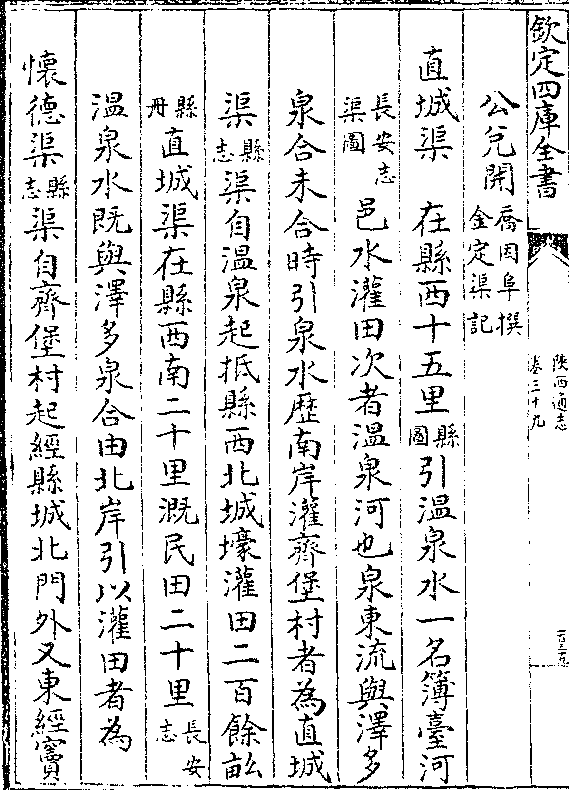

公兑开(乔因阜撰/金定渠记)直城渠 在县西十五里(县/图)引温泉水一名簿台河

(长安志/渠图)邑水灌田次者温泉河也泉东流与泽多

泉合未合时引泉水历南岸灌齐堡村者为直城

渠(县/志)渠自温泉起抵县西北城壕灌田二百馀亩

(县/册)直城渠在县西南二十里溉民田二十里(长安/志)

温泉水既与泽多泉合由北岸引以灌田者为

怀德渠(县/志)渠自齐堡村起经县城北门外又东经窦

卷三十九 第 140a 页 WYG0553-0304a.png

村北至华家洞南窑村灌田二千二百亩今下流

村北至华家洞南窑村灌田二千二百亩今下流稍淤(县/册)怀德渠支分为

顺城渠即玉带渠(县/图)渠先起老堰止焦村傍河易崩

损知县刘兑分怀德渠水由温泉石桥槽而南至

于县隍更渠名玉带民甚便之(县/志)玉带渠分怀德

渠水横穿温泉河而南至县北门外经流窦村灌

田一百五十亩又东为

圃田渠 自县东华家堡开渠经流平观村定国寺

卷三十九 第 140b 页 WYG0553-0304b.png

至赵家湾止灌田一千八百亩(县册○按县志引/温泉河者有普济)

至赵家湾止灌田一千八百亩(县册○按县志引/温泉河者有普济)(渠乃隆庆时邑人穿山/灌南郭田者卒不就)

顺阳渠 在县东北频山下引东河水(县/图)东河西河

即频山之东西岔沟也山后为同官界地势甚高

诸山之水皆自频山下注㴻雨骤降合同官高阜

之水悉趋频山分东西二河东河自赵老峪出分

为二派东曰顺阳渠灌两门村磐石村城西村美

原堡田六百亩(县/册)西曰

卷三十九 第 141a 页 WYG0553-0304c.png

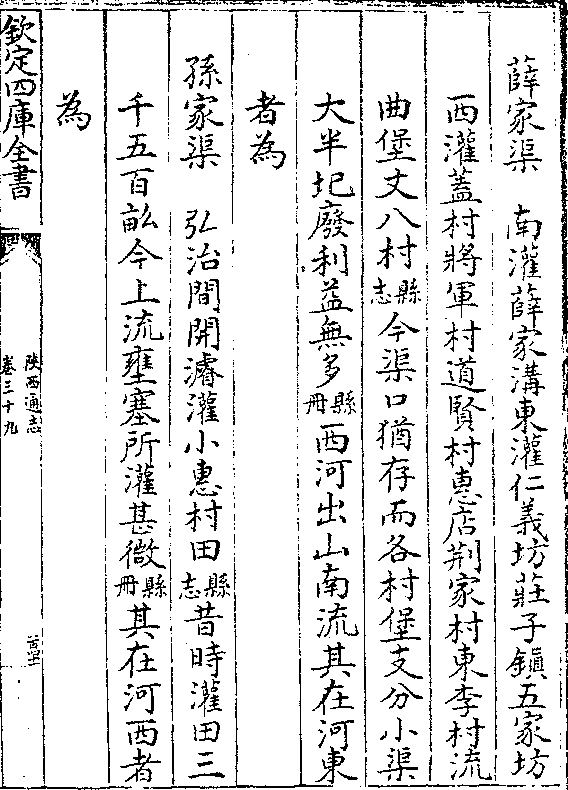

薛家渠 南灌薛家沟东灌仁义坊庄子镇五家坊

薛家渠 南灌薛家沟东灌仁义坊庄子镇五家坊西灌盖村将军村道贤村惠店荆家村东李村流

曲堡丈八村(县/志)今渠口犹存而各村堡支分小渠

大半圯废利益无多(县/册)西河出山南流其在河东

者为

孙家渠 弘治间开浚灌小惠村田(县/志)昔时灌田三

千五百亩今上流壅塞所灌甚微(县/册)其在河西者

为

卷三十九 第 141b 页 WYG0553-0304d.png

朝阳渠 灌邹村田(县/志)昔时灌田三百五十馀亩近

朝阳渠 灌邹村田(县/志)昔时灌田三百五十馀亩近因大雨冲决洞口坍塌灌溉无几(县/册)

(古渠/堰附)郑渠在县北自三原县流入又东入蒲城县

界(古渠/图)○北白渠大统十六年泾州刺史贺兰祥

修富平堰开渠引水东注于洛(周书文/帝本纪)在县南二

十里来自三原溉富平脾阳大泽丰润三乡民田

四十里有斗门十五所其水东入漆沮河(长安/志)三

乡今皆拨属三原(长安/图说)○龙门堰在县南二十里

卷三十九 第 142a 页 WYG0553-0305a.png

○石川堰在县南二十里○常平堰在县东南二

○石川堰在县南二十里○常平堰在县东南二十五里(长安/志)今废(县/册)○寇莱公渠在县东南又南

入临潼界渠在张阎良村经华阳张桥灌渭南田

有故迹世传莱公修者(县/志)○潼河在县北三尺岭

北说者谓𨗳潼河水而南由赵老峪出借顺薛二

渠灌山前田岁可一二千顷潦不灌时引水令历

盖村而西从河故道至于后坡旱潦无恐其在此

乎(县/志)明时知县时泰议疏凿未成而罢(贾/志)

卷三十九 第 142b 页 WYG0553-0305b.png

醴泉县

醴泉县龙洞渠 在县东北六十里(县/图)醴泉本汉谷口治所

在泾水西今犹有田在于泾东与其灌溉夫役不

及宋修石渠六县夫亦无醴泉(长安/图说)白渠灌醴泉

仁义等里田(府/志)醴泉在渠上游所溉之田甚少(泾/阳)

(志/)今分泾阳王屋一二三四斗内水与泾阳共灌

现灌本县田三千三百九十亩(县/册)

(古渠/堰附)安谷水在县北二十里明嘉靖四年谷中出

卷三十九 第 143a 页 WYG0553-0305c.png

水居民引流灌田○巴谷水在县北八十里经昭

水居民引流灌田○巴谷水在县北八十里经昭陵右灌田数十顷万历间邑人赵云璧创一渠其

利更溥(县/志)今废(县/册)○屺峪河在县南可资灌溉(贾/志)

○观音泉在县东北与巴谷水合流溉田(县/志)今无

灌溉利(县/册)

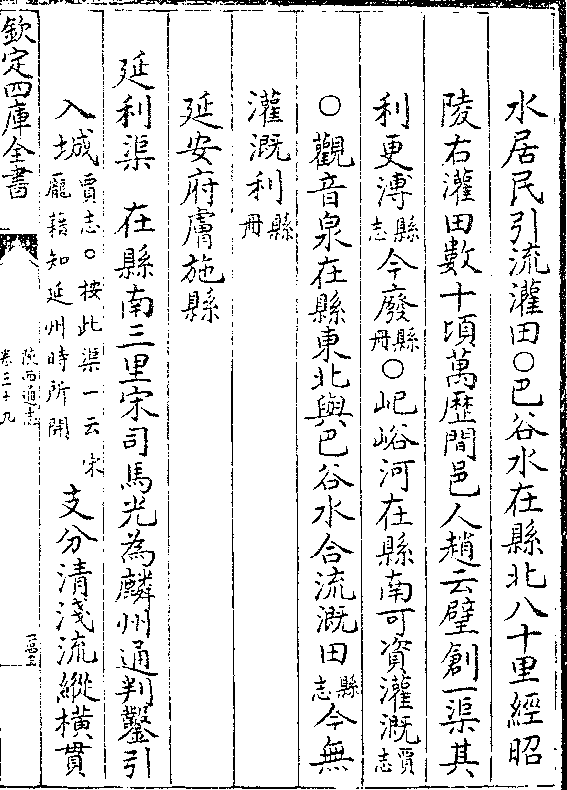

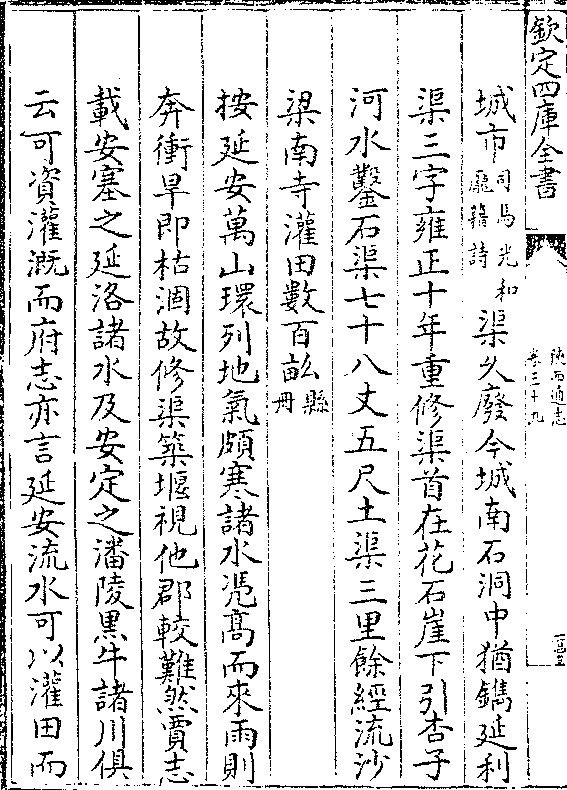

延安府肤施县

延利渠 在县南三里宋司马光为麟州通判凿引

入城(贾志○按此渠一云宋/庞藉知延州时所开)支分清浅流纵横贯

卷三十九 第 143b 页 WYG0553-0305d.png

城市(司马光和/庞籍诗)渠久废今城南石洞中犹镌延利

城市(司马光和/庞籍诗)渠久废今城南石洞中犹镌延利渠三字雍正十年重修渠首在花石崖下引杏子

河水凿石渠七十八丈五尺土渠三里馀经流沙

梁南寺灌田数百亩(县/册)

按延安万山环列地气颇寒诸水凭高而来雨则

奔冲旱即枯涸故修渠筑堰视他郡较难然贾志

载安塞之延洛诸水及安定之潘陵黑牛诸川俱

云可资灌溉而府志亦言延安流水可以灌田而

卷三十九 第 144a 页 WYG0553-0306a.png

民惰于疏浚则延郡之水利未兴亦不得尽诿于

民惰于疏浚则延郡之水利未兴亦不得尽诿于地也踵事经营其惠济之大端欤

卷三十九 第 144b 页 WYG0553-0306b.png

陕西通志卷三十九