声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

观老庄影响论¶ 第 766a 页

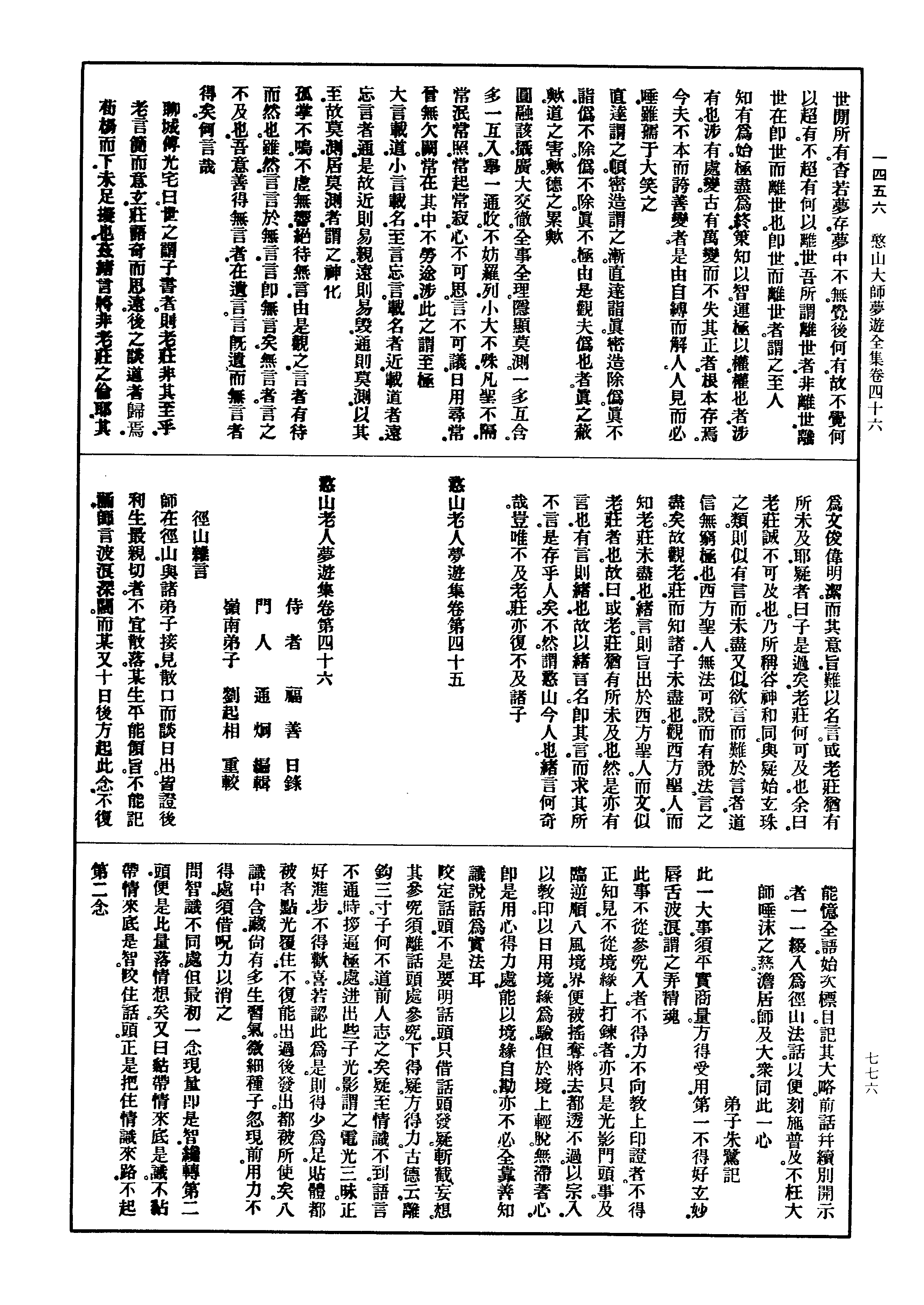

憨山老人梦游集卷第四十五

侍 者 福 善 日录

门 人 通 炯 编辑

岭南弟子 刘起相 重较

* 观老庄影响论

** 叙意

西域诸祖。造论以破外道之执。须善自他宗。此方

从古经论诸师。未有不善自他宗者。吾宗末学。安

于孤陋。昧于同体。视为异物。不能融通教观。难于

利俗。其有初信之士。不能深穷教典。苦于名相支

离。难于理会。至于酷嗜老庄为文章渊薮。及其言

论指归。莫不望洋而叹也。迨观诸家注释。各徇所

见。难以折衷。及见口义副墨。深引佛经。每一言有

当。且谓一大藏经皆从此出。而惑者以为必当。深

有慨焉。余居海上枯坐之馀。因阅楞严法华次。有

请益老庄之旨者。遂蔓衍及此以自决。非敢求知

于真人。以为必当之论也。且慨从古原教破敌者。

发药居多。而启膏肓之疾者少。非不妙投。第未胗

其病源耳。是故余以唯心识观而印决之。如摩尼

圆照。五色相鲜。空谷传声。众响斯应。苟唯心识而

观诸法。则彼自不出影响閒也。故以名论。

观老庄影响论¶ 第 766b 页 X73-0766.png

** 论教源

尝观世之百工技艺之精。而造乎妙者。不可以言传。

效之者。亦不可以言得。况大道之妙。可以口耳授受。

语言文字而致哉。盖在心悟之妙耳。是则不独参禅

贵在妙悟。即世智辩聪治世语言。资生之业。无有一

法。不悟而得其妙者。妙则非言可及也。故吾佛圣人

说法华。则纯谭实相。乃至妙法。则未措一词。但云如

是而巳。至若悟妙法者。但云善说法者。治世语言。资

生业等。皆顺正法。而华严五地圣人。善能通达世间

之学。至于阴阳术数。图书印玺。医方辞赋。靡不该练。

然后可以涉俗利生。故等觉大士。现十界形。应以何

身何法得度。即现何身何法而度脱之。由是观之。佛

法岂绝无世谛。而世谛岂尽非佛法哉。由人不悟大

道之妙。而自画于内外之差耳。道岂然乎。窃观古今

卫道藩篱者。在此。则曰彼外道耳。在彼。则曰此异端

也。大而观之。其犹贵贱偶人。经界太虚。是非日月之

光也。是皆不悟自心之妙。而增益其戏论耳。盖古之

圣人无他。特悟心之妙者。一切言教。皆从妙悟心中

流出。应机而示浅深者也。故曰无不从此法界流。无

不还归此法界。是故吾人不悟自心。不知圣人之心。

不知圣人之心。而拟圣人之言者。譬夫场人之欣戚。

虽乐不乐。虽哀不哀。哀乐原不出于已有也。哀乐不

出于已。而以已为有者。吾于释圣人之言者。见之。

** 论心法

观老庄影响论¶ 第 766c 页 X73-0766.png

余幼师孔不知孔。师老不知老。既壮。师佛不知佛。退

而入于深山大泽。习静以观心焉。由是而知三界唯

心。万法唯识。既唯心识观。则一切形。心之影也。一切

声。心之响也。是则一切圣人。乃影之端者。一切言教。

乃响之顺者。由万法唯心所现。故治世语言资生业

等。皆顺正法。以心外无法。故法法皆真。迷者执之而

不妙。若悟自心。则法无不妙。心法俱妙。唯圣者能之。

** 论去取

吾佛经。尽出自西域。皆从翻译。然经之来。始于汉。至

西晋方大盛。晋之译师。独称罗什为最。而什之徒。生

肇融睿四公。僧之麟凤也。而什得执役。然什于肇。亦

曰。余解不谢子。文当相揖耳。盖肇尤善老庄焉。然佛

经。皆出金口所宣。而至此方。则语多不类。一经而数

译者有之。以致浅识之疑。殊不知理实不差。文在译

人之巧拙耳。故藏经凡出什之手者。文皆雅致。以有

四哲左右焉。故法华理深辞密。曲尽其妙。不在言。而

维摩文势宛庄。语其理自昭著。至于肇四论。则浑然

无隙。非具正法眼者。断断难明。故惑者非之。以空宗

庄老孟浪之谈宜矣。清凉观国师。华严菩萨也。至疏

华严。每引肇论。必曰肇公。尊之也。尝窃论之。藉使肇

见不正。则什何容在座。什眼不明。则译何以称尊。若

肇论不经。则观又何容口。古今质疑颇多。而槩不及

此。何哉。至观华严疏。每引老庄语甚夥。则曰。取其文

不取其意。圭峰则谓二氏不能原人。宗镜辟之尤著。

观老庄影响论¶ 第 767a 页 X73-0767.png

然上诸师。皆应身大士。建大法幢者。何去取相左如

然上诸师。皆应身大士。建大法幢者。何去取相左如此。尝试论之。抑各有所主也。盖西域之语。质直无文。

且多重复。而译师之学。不善两方者。则文多鄙野。大

为理累。盖中国圣人之言。除五经束于世教。此外载

道之言者。唯老一书而巳。然老言古简。深隐难明。发

挥老氏之道者。唯庄一人而巳。焦氏有言。老之有庄。

犹孔之有孟。斯言信之。然孔称老氏犹龙。假孟而见

庄。岂不北面耶。閒尝私谓。中国去圣人。即上下千古。

负超世之见者。去老。唯庄一人而巳。载道之言。广大

自在。除佛经。即诸子百氏。究天人之学者。唯庄一书

而巳。藉令中国无此人。万世之下。不知有真人。中国

无此书。万世之下。不知有妙论。盖吾佛法广大微妙。

译者险辞以济之。理必沈隐。如楞伽是巳。是故什之

所译称最者。以有四哲为之辅佐故耳。观师有言。取

其文不取其意。斯言有由矣。设或此方有过老庄之

言者。肇必舍此而不顾矣。由是观之。肇之经论。用其

文者。盖肇宗法华。所谓善说法者。世谛语言资生业

等。皆顺正法。乃深造实相者之所为也。圭峰少而宗

镜远之者。孔子作春秋。假天王之令。而行赏罚。二师

其操法王之权。而行褒贬欤。清凉则浑融法界。无可

无不可者。故取而不取。是各有所主也。故余以法华

见观音三十二应。则曰应以婆罗门身得度。即现其

身而为说法。至于妙庄严二子。则曰汝父信受外道。

深著婆罗门法。且二子亦悔生此邪见之家。盖此方

观老庄影响论¶ 第 767b 页 X73-0767.png

老庄。即西域婆罗门类也。然此刚为现身说法。旋即

老庄。即西域婆罗门类也。然此刚为现身说法。旋即斥为外道邪见。何也。盖在著与不著耳。由观音圆通

无碍。则不妨现身说法。由妙庄深生执著。故为外道

邪见。是以圣人教人。但破其执。不破其法。是凡执著

音声色相者。非正见也。

** 论学问

余每见学者披阅经疏。忽撞引及子史之言者。如拦

路虎。必惊怖不前。及教之亲习。则曰彼外家言耳。掉

头弗顾。抑尝见士君子为庄子语者。必引佛语为鉴。

或一言有当。且曰。佛一大藏。尽出于此。嗟乎。是岂通

达之谓耶。质斯二者。学佛而不通百氏。不但不知是

法。而亦不知佛法。解庄而谓尽佛经。不但不知佛意。

而亦不知庄意。此其所以难明也。故曰。自大视细者

不尽。自细视大者不明。余尝以三事自勖曰。不知春

秋。不能涉世。不知老庄。不能忘世。不参禅。不能出世。

知此。可与言学矣。

** 论教乘

或问。三教圣人。本来一理。是果然乎。曰。若以三界唯

心。万法唯识而观。不独三教本来一理。无有一事一

法。不从此心之所建立。若以平等法界而观。不独三

圣本来一体。无有一人一物。不是毗卢遮那海印三

昧威神所现。故曰。不坏相而缘起。染净恒殊。不舍缘

而即真。圣凡平等。但所施设。有圆融行布。人法权实

之异耳。圆融者。一切诸法。但是一心。染净融通。无障

观老庄影响论¶ 第 767c 页 X73-0767.png

无碍。行布者。十界五乘五教。理事因果浅深不同。所

无碍。行布者。十界五乘五教。理事因果浅深不同。所言十界。谓四圣六凡也。所言五教。谓小始终顿圆也。

所言五乘。谓人天声闻缘觉菩萨也。佛则最上一乘

矣。然此五乘。各有修进。因果阶差。条然不紊。所言人

者。即盖载两閒。四海之内。君长所统者是巳。原其所

修。以五戒为本。所言天者。即欲界诸天。帝释所统。原

其所修。以上品十善为本。色界诸天。梵王所统。无色

界诸天。空定所持。原其所修。上品十善。以有漏禅。九

次第定为本。此二乃界内之因果也。所言声闻所修。

以四谛为本。缘觉所修。以十二因缘为本。菩萨所修。

以六度为本。此三乃界外之因果也。佛则圆悟一心。

妙契三德。摄而为一。故曰圆融。散而为五。故曰行布。

然此理趣。诸经备载。由是观之。则五乘之法。皆是佛

法。五乘之行。皆是佛行。良由众生根器大小不同。故

圣人设教。浅深不一。无非应机施设。所谓教不躐等

之意也。由是證知。孔子人乘之圣也。故奉天以治人。

老子。天乘之圣也。故清净无欲。离人而入天。声闻缘

觉。超人天之圣也。故高超三界。远越四生。弃人天而

不入。菩萨。超二乘之圣也。出人天而入人天。故往来

三界。救度四生。出真而入俗。佛则超圣凡之圣也。故

能圣能凡。在天而天。在人而人。乃至异类分形。无往

而不入。且夫能圣能凡者。岂圣凡所能哉。据实而观。

则一切无非佛法。三教无非圣人。若人若法。统属一

心。若事若理。无障无碍。是名为佛。故圆融不碍行布。

观老庄影响论¶ 第 768a 页 X73-0768.png

十界森然。行布不碍圆融。一际平等。又何彼此之分。

十界森然。行布不碍圆融。一际平等。又何彼此之分。是非之辩哉。故曰或边地语。说四谛。或随俗语。说四

谛。盖人天随俗而说四谛者也。原彼二圣。岂非吾佛

密遣二人。而为佛法前导者耶。斯则人法皆权耳。良

由建化门头。不坏因果之相。三教之学。皆防学者之

心。缘浅以及深。由近以至远。是以孔子欲人不为虎

狼禽兽之行也。故以仁义礼智援之。姑使舍恶以从

善。由物而入人。修先王之教。明赏罚之权。作春秋以

明治乱之迹。正人心。定上下。以立君臣父子之分。以

定人伦之节。其法严。其教切。近人情而易行。但当人

欲横流之际。故在彼汲汲犹难之。吾意中国。非孔氏。

而人不为夷狄禽兽者几希矣。虽然。孔氏之迹固然

耳。其心岂尽然耶。况彼明言之曰。毋意毋必毋固毋

我。观其济世之心。岂非据菩萨乘。而说治世之法者

耶。经称儒童。良有以也。而学者不见圣人之心。将谓

其道如此而巳矣。故执先王之迹以挂功名。坚固我

执。肆贪欲而为生累。至操仁义而为盗贼之资。启攻

斗之祸者。有之矣。故老氏悯之曰。斯尊圣用智之过

也。若绝圣弃智。则民利百倍。剖斗折衡。则民不争矣。

甚矣。贪欲之害也。故曰。不见可欲。使心不乱。故其为

教也。离欲清净以静定持心。不事于物。澹泊无为。此

天之行也。使人学此。离人而入于天。由其言深沈。学

者难明。故得庄子起而大发扬之。因人之固执也深。

故其言之也切。至于诽尧舜。薄汤武。非大言也。绝圣

观老庄影响论¶ 第 768b 页 X73-0768.png

弃智之谓也。治推上古。道越羲皇。非漫谈也。甚言有

弃智之谓也。治推上古。道越羲皇。非漫谈也。甚言有为之害也。诋訾孔子。非诋孔子。诋学孔子之迹者也。

且非实言。乃破执之言也。故曰寓言十九。重言十七。

诃教劝离。隳形泯智。意使离人入天。去贪欲之累故

耳。至若精研世故。曲尽人情。破我执之牢关。去生人

之大界。寓言曼衍。比事类辞。精切著明。微妙玄通。深

不可识。此其说人天法。而具无碍之辩者也。非夫现

婆罗门身而说法者耶。何其游戏广大之若此也。秕

糠尘世。幻化死生。解脱物累。逍遥自在。其超世之量

何如哉。尝谓五伯僭窃之馀。处士横议。充塞仁义之

途。若非孟氏起而大辟之。吾意天下后世左衽矣。当

群雄吞噬之剧。举世颠瞑。亡生于物。欲火驰而不返

者众矣。若非此老䠇起。攘臂其閒。后世纵有高洁之

士。将亦不知轩冕为桎梏矣。均之济世之功。又何如

耶。然其工夫由静定而入。其文字从三昧而出。后人

以一曲之见而窥其人。以浊乱之心而读其书。茫然

不知所归趣。苟不见其心而观其言。宜乎惊怖而不

入也。且彼亦曰。万世之后而一遇大圣。知其解者。是

旦暮遇之也。然彼所求之大圣。非佛而又其谁耶。若

意彼为吾佛破执之前矛。斯言信之矣。世人于彼尚

不入。安能入于佛法乎。

** 论工夫

吾教五乘进修工夫。虽各事行不同。然其修心。皆以

止观为本。故吾教止观。有大乘。有小乘。有人天乘。四

观老庄影响论¶ 第 768c 页 X73-0768.png

禅八定。九通明禅。孔氏亦曰。知止而后有定。又曰。自

禅八定。九通明禅。孔氏亦曰。知止而后有定。又曰。自诚明。此人乘止观也。老子曰。常无欲以观其妙。常有

欲以观其徼。又曰。万物并作。吾以观其复。庄子亦曰。

莫若以明。又曰。圣人不由而照之于天。又曰。人莫鉴

于流水。而鉴于止水。惟止。能止众止也。又曰。大定持

之。至若百骸九窍。赅而存焉。吾谁与为亲。又曰。咸其

自取。怒者其谁耶。至若黄帝之退居。颜子之心斋。丈

人承蜩之喻。仲尼梦觉之论。此其静定工夫。举皆释

形去智。离欲清净。所谓厌下苦粗障。欣上净妙离。冀

去人而入天。按教所明。乃舍欲界生。而生初禅者。故

曰。宇泰定者。发乎天光。此天乘止观也。首楞严曰。一

切世閒所修心人。爱染不生。无留欲界。是人应念身

为梵侣。又曰。欲习既除。离欲心现。是人应时能行梵

德。名为梵辅。又曰。清净禁戒。加以明悟。是人应时能

统梵众。为大梵王。又曰。此三胜流。一切烦恼。所不能

逼。虽非正修真三摩地。清净心中。诸漏不动。名为初

禅。至于澄心不动。湛寂生光。倍倍增胜。以历二三四

禅。精见现前。陶铸无碍。以至究竟群几。穷色性性。入

无边际。名色究竟天。此其證也。由是观之。老氏之学。

若谓大患。莫若于有身。故灭身以归无。劳形莫先于

有智。故释智以沦虚。此则有似二乘。且出无佛世。观

化知无。有似独觉。原其所宗。虚无自然。即属外道。观

其慈悲救世之心。人天交归。有无双照。又似菩萨。盖

以权论。正所谓现婆罗门身而说法者。据实判之。乃

观老庄影响论¶ 第 769a 页 X73-0769.png

人天乘精修梵行。而入空定者是也。所以能济世者。

人天乘精修梵行。而入空定者是也。所以能济世者。以大梵天王。为娑婆主。统领世界。说十善法。救度众

生。据华严地上菩萨。为大梵王。至其梵众。皆实行天

人。由人乘而修天行者。此其类也。无疑矣。吾故曰。庄

语纯究天人之际。非孟浪之谈也。

** 论行本

原夫即一心而现十界之像。是则四圣六凡。皆一心

之影响也。岂独人天为然哉。究论修进阶差。实自人

乘而立。是知人为凡圣之本也。故裴休有言曰。鬼神

沈幽愁之苦。鸟兽怀獝狖之悲。修罗方瞋。诸天耽乐。

可以整心虑。趣菩提。唯人道为能耳。由是观之。舍人

道无以立佛法。非佛法无以尽一心。是则佛法以人

道为镃基。人道以佛法为究竟。故曰。菩提所缘。缘苦

众生。若无众生。则无菩提。此之谓也。所言人道者。乃

君臣父子夫妇之閒。民生日用之常也。假而君君臣

臣父父子子。不识不知。无贪无竞。如幻化人。是为诸

上善人。俱会一处。即此世界。为极乐之国矣。又何庸

夫圣人哉。奈何人者。因爱欲而生。爱欲而死。其生死

爱欲者。财色名食睡耳。由此五者。起贪爱之心。搆攻

斗之祸。以致君不君。臣不臣。父不父。子不子。虽先王

之赏罚。不足以禁其心。适一已无厌之欲。以结未来

无量之苦。是以吾佛悯之曰。诸苦所因。贪欲为本。若

灭贪欲。无所依止。故现身三界。与民同患。乃说离欲

出苦之要道耳。且不居天上。而乃生于人閒者。正示

观老庄影响论¶ 第 769b 页 X73-0769.png

十界因果之相。皆从人道建立也。然既处人道。不可

十界因果之相。皆从人道建立也。然既处人道。不可不知人道也。故吾佛圣人。不从空生。而以净梵为父。

摩耶为母者。示有君亲也。以耶输为妻。示有夫妇也。

以罗睺为子。示有父子也。且必舍父母而出家。非无

君亲也。割君亲之爱也。弃国荣而不顾。示名利为累

也。掷妻子而远之。示贪欲之害也。入深山而苦修。示

离欲之行也。先习外道。四遍处定。示离人而入天也。

舍此而證正遍正觉之道者。示人天之行不足贵也。

成佛之后。入王宫而升父棺。上忉利。而为母说法。示

佛道不舍孝道也。依人间而说法。示人道易趣菩提

也。假王臣为外护。示处世不越世法也。此吾大师示

现度生之楷模。垂诚后世之弘范也。嗟乎。吾人为佛

弟子。不知吾佛之心。处人閒世。不知人伦之事。与之

论佛法。则儱侗真如。瞒顸佛性。与之论世法。则触事

面墙。几如梼昧。与之论教乘。则曰枝叶耳。不足尚也。

与之言六度。则曰。菩萨之行。非吾所敢为也。与之言

四谛。则曰。彼小乘耳。不足为也。与之言四禅八定。则

曰。彼外道所习耳。何足齿也。与之言人道。则茫不知

君臣父子之分。仁义礼智之行也。嗟乎。吾人不知何

物也。然而好高慕远。动以口耳为借资。竟不知吾佛

救人出世。以离欲之行为第一也。故曰。离欲寂静。最

为第一。以余生人道。不越人乘。故幼师孔子。以知人

欲为诸苦本。志离欲行。故少师老庄。以观三界唯心。

万法唯识。知十界唯心之影响也。故归命佛。

观老庄影响论¶ 第 769c 页 X73-0769.png

** 论宗趣

老氏所宗。虚无大道。即楞严所谓晦昧为空。八识精

明之体也。然吾人迷此妙明一心。而为第八阿赖耶

识。依此而有七识为生死之根。六识为造业之本。变

起根身器界生死之相。是则十界圣凡。统皆不离此

识。但有执破染净之异耳。以欲界凡夫。不知六尘五

欲境界。唯识所变。乃依六识分别。起贪爱心。固执不

舍。造种种业。受种种苦。所谓人欲横流。故孔子设仁

义礼智教化为堤防。使思无邪。姑舍恶而从善。至若

定名分。正上下。然其道未离分别。即所言静定工夫。

以唯识證之。斯乃断前六识分别邪妄之思。以祛斗

诤之害。而要归所谓妙道者。乃以七识为指归之地。

所谓生机道原。故曰生生之谓易。是也。至若老氏以

虚无为妙道。则曰谷神不死。又曰死而不亡者寿。又

曰生生者不生。且其教。以绝圣弃智。忘形去欲为行。

以无为为宗极。斯比孔则又进。观生机深脉。破前六

识分别之执。伏前七识生灭之机。而认八识精明之

体。即楞严所谓罔象虚无。微细精想者。以为妙道之

源耳。故曰。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。其中有物。其以

此识乃全体无明。观之不透。故曰。杳杳冥冥。其中有

精。以此识体。不思议熏。不思议变。故曰。玄之又玄。而

称之曰妙道。以天地万物。皆从此中变现。故曰。天地

之根。众妙之门。不知其所以然而然。故庄称自然。且

老。乃中国之人也。未见佛法。而深观至此。可谓捷疾

观老庄影响论¶ 第 770a 页 X73-0770.png

利根矣。借使一见吾佛。而印决之。岂不顿證真无生

利根矣。借使一见吾佛。而印决之。岂不顿證真无生耶。吾意西涉流沙。岂无谓哉。大段此识。深隐难测。当

佛未出世时。西域九十六种。以六师为宗。其所立论。

百什。至于得神通者甚多。其书又不止此方之老庄

也。洎乎吾佛出世。灵山一会。英杰之士。皆彼六师之

徒。且其见佛。不一言而悟。如良马见鞭影而行。岂非

昔之工夫有在。但邪执之心未忘。故今见佛。只在点

化之閒。以破其执耳。故佛说法。原无赘语。但就众生

所执之情。随宜而击破之。所谓以楔出楔者。本无实

法与人也。至于楞严会上。微细披剥。次第徵辩。以破

因缘自然之执。以断凡夫外道二乘之疑。而看教者。

不审乎此。伹云彼西域之人耳。此东土之人也。人有

彼此。而佛性岂有二耶。且吾佛为三界之师。四生之

父。岂其说法。止为彼方之人。而此十万里外。则绝无

分耶。然而一切众生。皆依八识。而有生死坚固我执

之情者。岂只彼方众生有执。而此方众生无之耶。是

则此第八识。彼外道者。或执之为冥谛。或执之为自

然。或执之为因缘。或执之为神我。即以定修心。生于

梵天。而执之为五现涅槃。或穷空不归。而入无色界

天。伏前七识生机不动。进观识性。至空无边处。无所

有处。以极非非想处。此乃界内修心。而未离识性者。

故曰。学道之人不识真。只为从前认识神。无量劫来

生死本。痴人认作本来人者。是也。至于界外声闻。巳

灭三界见思之惑。巳断三界生死之苦。巳證无为寂

观老庄影响论¶ 第 770b 页 X73-0770.png

灭之乐。八识名字尚不知。而亦认为涅槃。将谓究竟

灭之乐。八识名字尚不知。而亦认为涅槃。将谓究竟宁归之地。且又亲从佛教得度。犹费吾佛四十年弹

诃淘汰之功。至于法华会上。犹怀疑佛之意。谓以小

乘而见济度。虽地上菩萨。登七地巳。方舍此识。而犹

异熟未空。由是观之。八识为生死根本。岂浅浅哉。故

曰。一切世閒诸修行人。不能得成无上菩提。乃至别

成声闻缘觉。及成外道。诸天魔王。及魔眷属。皆由不

知二种根本。一者无始生死根本。则汝今者。与诸众

生。用攀缘心为自性者。二者无始涅槃元清净体。则

汝今者。识精元明。能生诸缘。缘所遗者。正此之谓也。

噫。老氏生人閒世。出无佛世。而能穷造化之原。深观

至此。即其精进工夫。诚不易易。但未打破生死窠堀

耳。古德尝言。孔助于戒。以其严于治身。老助于定。以

其精于忘我。二圣之学。与佛相须而为用。岂徒然哉。

据实而论。执孔者涉因缘。执老者堕自然。要皆未离

识性。不能究竟一心故也。佛则离心意识。故曰。本非

因缘。非自然性。方彻一心之原耳。此其世出世法之

分也。佛所破正不止此。即出世三乘。亦皆在其中。世

人但见庄子。诽尧舜。薄汤武。诋訾孔子之徒。以为惊

异。若闻世尊诃斥二乘。以为焦芽败种。悲重菩萨。以

为佛法阐提。又将何如耶。然而佛诃二乘。非诃二乘。

诃执二乘之迹者。欲其舍小趣大也。所谓庄诋孔子。

非诋孔子。诋学孔子之迹者。欲其绝圣弃智也。要皆

遣情破执之谓也。若果情忘执谢。其将把臂而游妙

观老庄影响论¶ 第 770c 页 X73-0770.png

道之乡矣。方且欢忻至乐之不暇。又何庸夫愦愦哉。

道之乡矣。方且欢忻至乐之不暇。又何庸夫愦愦哉。华严地上菩萨。于涂灰事火卧棘投针之俦。靡不现

身其中。与之作师长也。苟非佛法。又何令彼入佛法

哉。故彼六师之执帜。非佛不足以拔之。吾意老庄之

大言。非佛法不足以證向之。信乎游戏之谈。虽老师

宿学。不能自解免耳。今以唯心识观。皆不出乎影响

矣。

此论创意。盖予居海上。时万历戊子冬。乞食王城。

尝与洞观居士夜谈所及。居士大为抚掌。庚寅夏

日。始命笔焉。藏之既久。向未拈出。甲午冬。随缘王

城。拟请益于弱侯焦太史。不果。明年乙未春。以弘

法罹难。其草业巳遗之海上矣。仍遣侍者。往残简

中搜得之。秋蒙 恩遣雷阳。达观禅师。由匡庐杖

策候予于江上。冬十一月。予方渡江。晤师于旅泊

庵。夜坐出此。师一读三叹曰。是足以祛长迷也。即

命弟子如奇。刻之以广法施。予固止之。戊戌夏。予

寓五羊时。与诸弟子结制垒壁閒。为众演楞严宗

旨。门人宝贵。见而叹喜。愿竭力成之。以卒业焉。噫

欲识佛性义。当观时节因缘。此区区片语。诚不足

为法门重轻。创意于十年之前。而克成于十年之

后。作之于东海之东。而行之于南海之南。岂机缘

偶会而然耶。道与时也。庸可强乎。然此盖因观老

庄而作也。故以名论。万历戊戌除日。憨山道人清。

书于楞伽室。

观老庄影响论¶ 第 771a 页 X73-0771.png

病后俗冗。近始读 大制曹溪通志。及观老庄影

响论等书。深为叹服。所谓不知春秋。不能涉世。不

知老庄。不能忘世。不参禅。不能出世。及孔子人乘

之圣。老子天乘之圣。佛能圣能凡。能人能天之圣。

如此之类。百世不易之论也。起原再稽颡。

* 道德经解发题

** 发明宗旨

老氏所宗。以虚无自然为妙道。此即楞严所谓分别

都无。非色非空。拘舍离等。昧为冥谛者是巳。此正所

云。八识空昧之体也。以其此识。最极幽深。微妙难测。

非佛不足以尽之。转此。则为大圆镜智矣。菩萨知此。

以止观而破之。尚有分證。至若声闻不知。则取之为

涅槃。西域外道梵志不知。则执之为冥谛。此则以为

虚无自然妙道也。故经曰。诸修行人不能得成无上

菩提。乃至别成声闻缘觉。诸天外道魔王。及魔眷属。

皆由不知二种根本。错乱修习。犹如煮沙。欲成佳馔。

纵经尘劫。终不能得。云何二种。一者无始生死根本。

则汝今者。与诸众生。用攀缘心为自性者。二者无始

涅槃元清净体。则汝今者。识精元明。能生诸缘。缘所

遗者。此言识精元明。即老子之妙道也。故曰。杳杳冥

冥。其中有精。其精甚真。由其此体。至虚至大。故非色。

以能生诸缘。故非空。不知天地万物。皆从此识变现。

乃谓之自然。由不思议熏。不思议变。故谓之妙。至精

不杂。故谓之真。天地坏而此体不坏。人身灭。而此性

观老庄影响论¶ 第 771b 页 X73-0771.png

常存。故谓之常。万物变化。皆出于此。故谓之天地之

常存。故谓之常。万物变化。皆出于此。故谓之天地之根众妙之门。凡遇书中所称真常玄妙虚无大道等

语。皆以此印證之。则自有归趣。不然。则茫若捕风捉

影矣。故先示于此。临文不烦重出。

** 发明趣向

愚谓看老庄者。先要熟览教乘。精透楞严。融会吾佛

破执之论。则不被他文字所惑。然后精修静定。工夫

纯熟。用心微细。方见此老工夫苦切。然要真真实实。

看得身为苦本。智为累根。自能隳形释智。方知此老

真实受用至乐处。更须将世事一一看破。人情一一

觑透。虚怀处世。目前无有丝毫障碍。方见此老真实

逍遥快活。广大自在。俨然一无事道人。然后不得巳

而应世。则不费一点气力。端然无为而治。观所以教

孔子之言可知巳。庄子一书。乃老子之注疏。故愚所

谓老之有庄。如孔之有孟。是知二子所言。皆真实话

非大言也。故曰。吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫

能行。而世之谈二子者。全不在自已工夫体会。只以

语言文字之乎者也而拟之。故大不相及。要且学疏

狂之态者有之。而未见有以静定工夫而入者。此其

所谓知我者希矣。冀亲二子者。当作如是观。

** 发明工夫

老子一书。向来解者例以虚无为宗。及至求其入道

工夫。茫然不知下手处。故予于首篇。将观无观有一

观字。为入道之要。使学者易入。然观照之功最大。三

观老庄影响论¶ 第 771c 页 X73-0771.png

教圣人。皆以此示人。孔子则曰知止而后有定。又曰

教圣人。皆以此示人。孔子则曰知止而后有定。又曰明明德。然知明即了悟之意。佛言止观。则有三乘止

观。人天止观。浅深之不同。若孔子乃人乘止观也。老

子乃天乘止观也。然虽三教止观。浅深不同。要其所

治之病。俱以先破我执为第一步工夫。以其世人。尽

以我之一字为病根。即智愚贤不肖。汲汲功名利禄

之场。图为百世子孙之计。用尽机智。总之皆为一身

之谋。如佛言诸苦所因。贪欲为本。皆为我故。老子亦

曰。贵大患若身。以孔圣为名教宗主。故对中下学人。

不敢轻言破我执。唯对颜子。则曰克已。其馀但言正

心诚意修身而巳。然心既正。意既诚。身既修。以此施

于君臣父子之间。各尽其诚。即此是道。所谓为名教

设也。至若绝圣弃智。无我之旨。乃自受用地。亦不敢

轻易举似于人。唯引而不发。所谓若圣于仁。则吾岂

敢。又曰。吾有知乎哉无知也。有鄙夫问于我。空空如

也。至若极力为人处。则曰克已。则曰毋意毋必毋固

毋我。此四言者。肝胆毕露。然已者我私。意者生心。必

者待心。固者执心。我者我心。克者尽绝。毋者禁绝之

辞。教人尽绝此意必固我四者之病也。以圣人虚怀

游世。寂然不动。物来顺应。感而遂通。用心如镜。不将

不迎。来无所黏。去无踪迹。身心两忘。与物无竞。此圣

人之心也。世人所以不能如圣人者。但有意必固我

四者之病。故不自在。动即是苦。孔子观见世人病根

在此。故使痛绝之。即此之教。便是佛老以无我为宗

观老庄影响论¶ 第 772a 页 X73-0772.png

也。且毋字。便是斩截工夫。下手最毒。即如法家禁令

也。且毋字。便是斩截工夫。下手最毒。即如法家禁令之言毋得者。使其绝不可有犯。一犯便罪不容赦。只

是学者不知耳。至若吾佛说法。虽浩瀚广大。要之不

出破众生粗细我法二执而巳。二执既破。便登佛地。

即三藏经文。皆是破此二执之具。所破之执。即孔子

之四病。尚乃粗执耳。世人不知。将谓别有玄妙也。若

夫老子超出世人一步。故颛以破执立言。要人释智

遗形。离欲清净。然所释之智。乃私智。即意必也。所遗

之形。即固我也。所离之欲。即已私也。清净则廓然无

碍。如太虚空。即孔子之大公也。是知孔老心法。未尝

不符。第门庭施设。藩卫世教。不得不尔。以孔子专于

经世。老子颛于忘世。佛颛于出世。然究竟虽不同。其

实最初一步。皆以破我执为主。工夫皆由止观而入。

** 发明体用

或曰。三教圣人教人。俱要先破我执。是则无我之体

同矣。奈何其用。有经世忘世出世之不同耶。答曰。体

用皆同。但有浅深小大之不同耳。假若孔子果有我。

是但为一已之私。何以经世。佛老果绝世。是为自度。

又何以利生。是知由无我。方能经世。由利生。方见无

我。其实一也。若孔子曰。寂然不动。感而遂通天下之

故。用也。明则诚。体也。诚则形。用也。心正意诚。体也。身

修家齐国治。天下平。用也。老子无名。体也。无为而为。

用也。孔子曰。唯天唯大。唯尧则之。荡荡乎。民无能名

焉。又曰。无为而治者。其舜也欤。且经世以尧舜为祖。

观老庄影响论¶ 第 772b 页 X73-0772.png

此岂有名有为者耶。由无我。方视天下皆我。故曰。尧

此岂有名有为者耶。由无我。方视天下皆我。故曰。尧舜与人同耳。以人皆同体。所不同者。但有我私为障

碍耳。由人心同此心。心同则无形碍。故汲汲为之教

化。以经济之。此所以由无我而经世也。老子则曰。常

善教人。故无弃人。无弃人。则人皆可以为尧舜。是由

无我。方能利生也。若夫一书所言。为而不宰。功成不

居等语。皆以无为为经世之大用。又何尝忘世哉。至

若佛则体包虚空。用周沙界。随类现身。乃曰。我于一

切众生身中。成等正觉。又曰。度尽众生。方成佛道。又

曰。若能使一众生发菩提心。宁使我身受地狱苦。亦

不疲厌。然所化众生。岂不在世间耶。既涉世度生。非

经世而何。且为一人而不厌地狱之苦。岂非汲汲耶。

若无一类。而不现身。岂有一定之名耶。列子尝云。西

方有大圣人。不言而信。无为而化。是岂有心要为耶。

是知三圣。无我之体。利生之用。皆同。但用处大小不

同耳。以孔子匡持世道。姑从一身。以及家国。后及天

下。故化止于中国。且要人人皆做尧舜。以所祖者尧

舜也。老子因见当时人心浇薄。故思复太古。以所祖

者轩黄也。故件件说话。不同寻常。因见得道大难容。

故远去流沙。若佛则教被三千世界。至广至大。无所

拣择矣。若子思所赞圣人。乃曰。凡有血气者。莫不尊

亲。是知孔子体用未尝不大。但局于时势耳。正是随

机之法。故切近人情。此体用之辩也。惜乎后世学者。

各束于教。习儒者拘。习老者狂。学佛者隘。此学者之

观老庄影响论¶ 第 772c 页 X73-0772.png

弊。皆执我之害也。果能力破我执。则剖破藩篱。即大

弊。皆执我之害也。果能力破我执。则剖破藩篱。即大家矣。

** 发明归趣

愚尝窃谓孔圣若不知老子。决不快活。若不知佛。决

不奈烦。老子若不知孔。决不口口说无为而治。若不

知佛。决不能以慈悲为宝。佛若不经世。决不在世閒

教化众生。愚意孔老。即佛之化身也。后世学佛之徒。

若不知老。则直管往虚空里看将去。目前法法。都是

障碍。事事不得解脱。若不知孔子。单单将佛法去涉

世。决不知世道人情。逢人便说玄妙。如卖死猫头。一

毫没用处。故祖师亦云。说法不投机。终是閒言语。所

以华严经云。或边地语说四谛。此佛说法。未尝单誇

玄妙也。然随俗以度生。岂非孔子经世之心乎。又经

云。五地圣人。涉世度生。世閒一切经书技艺。医方杂

论。图书印玺。种种诸法。靡不该练。方能随机。故曰。世

谛语言资生之业。皆顺正法。故儒以仁为本。释以戒

为本。若曰。孝弟为仁之本。与佛孝名为戒。其实一也。

以此观之。佛岂绝无经世之法乎。由孔子攘夷狄。故

教独行于中国。佛随边地语说四谛。故夷狄皆从其

化。此所以用有大小不同耳。是知三教圣人。所同者。

心。所异者迹也。以迹求心。则如蠡测海。以心融迹。则

似芥含空。心迹相忘。则万派朝宗。百川一味。

* 憨山绪言

有物者。不可以语道。夫万物纷纭。非有也。有之者。人

观老庄影响论¶ 第 773a 页 X73-0773.png

也。人不有。则万物何有。凡有物者。必殉物。殉物者。几

也。人不有。则万物何有。凡有物者。必殉物。殉物者。几亡人。人亡矣。孰与道哉。物与人也。甚矣夫。

忘物者。不足以致道。夫不有物者。达物虚。物虚则不

假忘。而忘矣。而云我忘物已。我忘物已。有所可忘。非

真忘。故云不足以致道。

沦虚者。未足以尽道。夫心不虚者。因物有。物虚而心

自虚矣。心虚物虚。则心无而有。物虚心虚。则物有而

无。如斯则又何滞哉。而必以虚为虚。取虚为极。是沦

虚也。何尽道。

忘与不忘俱忘。忘忘矣。而必拘俱。忘忘矣。而不拘俱

难。噫。至矣哉。安得无忘。而无不忘。无俱而无不俱者。

而与之言忘俱耶。

今夫致道者。在尘必曰动易体。出尘必曰静易造。以

动易者。如实石火。以静易者。如可急流。石火似有。急

流似停。易此者。是不达动静之原。生灭之本也。

被物动者。我之招也。不有我。孰能动哉。观夫长风鼓

于天地。木折。而窍号。于太虚何有焉。故至人无我。虚

之至也。以其虚。故不动。

心体原真。习染成妄。故造道之要。但治习。治习之要。

纯以智。尝试观夫融冰者焉。火胜则冰易消。智深则

习易尽。

我信人不信。非人不信。信不及也。人信我不信。非我

不信。不足信也。故我信信心。人信信言。言果会心。则

无不信矣。

观老庄影响论¶ 第 773b 页 X73-0773.png

铢两移千钧之至重。一私夺本有之大公。私也者。圆

明之眚。生死之蒂也。是以得不在小。失不在大。圣人

戒慎恐惧。不睹不闻之地。

劳于利。劳于名。劳于功。劳于道。其劳虽同。所以劳。则

异也。是以有利不有名。有名不有功。有功不有道。有

道者。道成无不备。

陆鱼不忘濡沫。笼鸟不忘理翰。以其失常思返也。人

而失常。不思返。是不如鱼鸟也。悲夫。

趣利者急。趣道者缓。利有情。道无味。味无味者。缓斯

急也。无味。人孰味之。味之者。谓之真人。

心本澄渊。由吸前境。浑浊其性。起诸昏扰。闷乱生恼。

推原其根。其过在著。

一瞖在眼。空华乱起。纤尘著体。杂念纷飞。了瞖无华。

销尘绝念。

至细者大。至微者著。细易轻。微易忽。众人不识。圣人

兢兢。由乎兢兢。故道大功著。万世无过。

物无可欲。人欲之。故可欲。欲生于爱。爱必取。取必入。

入则没。没则已小而物大。生轻而物重。人亡而物存。

古之善生者。不事物。故无欲。虽万状陈前。犹西子售

色于麋鹿也。

吾观夫狎虎狼者。虽狎而常畏。恐其食已也。故常畏。

色欲之于人。何啻虎狼哉。人狎而且玩。食尽而心甘。

恬不知畏。过矣乎。虎狼食身。色欲食性。

色欲之于人。无敌也。故曰。赖有一矣。若使二同。普天

观老庄影响论¶ 第 773c 页 X73-0773.png

之人。无能为道者。吾意善敌欲者。最以智。助智以厌。

之人。无能为道者。吾意善敌欲者。最以智。助智以厌。厌则惧。惧则远。远则淡。淡则忘。忘之者。望形若偶人。

视味如嚼蜡。何欲哉。

难而易。易而难。众人畏难而忽易。圣人畏易而敬难。

是以道无不大。德无不弘。功无不成。名无不立。

世之皆以功名为不朽。谓可以心致。故劳心。谓可以

形致。故劳形。且夫尽劳。而未必树。树而未必固。吁。去

圣人孰能固哉。不固则朽。何固哉。吾谓不朽者。异夫

是。知吾之不朽不朽矣。

荣名者跂名。荣位者跂位。既跂矣。辱何加焉。故曰。跂

者不立。不立者无本。无本而名位之兢兢乎得失也。

何荣哉。

富不大。以其蓄。有蓄则有亡。故不大。贵不至。以其高。

有高则有下。故不至。是知达人无蓄。故富莫大焉。无

高。故贵莫至焉。

藏迹者非隐。迹隐而心未必忘。冯名者非显。名显而

道未必著。故隐非正。显非大。吾所谓隐显者。异乎是。

吾所谓隐显者。隐于体而显于用也。体隐则廓尔太

清。万境斯寂。用显则森然顿现。一道齐观。如斯则逆

顺随宜。穷通一致矣。噫。处此者。博大真人哉。

君父之命不可逃。况大命乎。尝试观夫负小技。而不

达大命者。居常为失意。当分为弃时。故踔踶之心。愤

激托言。而要乎世。噫。过矣。夫达士观之。犹人酣酒夜

行。而射颡于柱。抱布鼓而号救于天也。虽然。布鼓存

观老庄影响论¶ 第 774a 页 X73-0774.png

焉。知命者不取。

焉。知命者不取。以机为密。非密矣。以道为密。密也。夫吾尝观夫弄弩

者。岌岌然百发而数获。此善者也。而况不善者乎。善

为道者。能宥物。不发而物无所逃。故密莫大焉。劲莫

至焉。

天地循环。千变万化。死生有常。人莫之测。不测其常。

徇物而忘。圣人返物。故乃昌。

人弃我取。故人之所有。我不有。我之所有。人不有。人

非不有。以其不知有。故不有。设知有。我何异哉。

尘垢污指。必濯而后快。贪嗔害德。而不知祛。是视德

不若一指也。指污有生。德害失性。

负重者累。多知者劳。累久则形伤。劳极则心殆。殆已。

所以殆者。事外也。是以重生者。事内不事外。循已不

循人。志存不志亡。

变通。难言也。人莫不以趣利避害为然。而吾实不然。

亦有夫利害置前。而不可却者。变也。何通耶。众人随

之。君子审之。圣人适之。适之则不有。以其不自有。故

不有。

人谓之盗物者为盗。非盗也。吾谓之盗心者为盗。确

已夫。夫盗。盗物未必尽。有禦必不入。设入必获。获则

死无容。既死矣。奚盗哉。夫盗。盗心必尽失。禦急而愈

入。设获且生。而多又纵之。尤有诲之者。慎之哉。

道盛柔。德盛谦。物盛折。是以柔愈强。谦愈光。折愈亡。

古之不事物者。故乃长。

观老庄影响论¶ 第 774b 页 X73-0774.png

密于事者心疏。密于心者事达。故事愈密。心愈疏。心

愈密。事愈达。心不洗者。无由密。是以圣人。贵洗心。退

藏于密。

一剌在肤。侧掉而不安。众剌在心。何可安耶。剌肤肤

溃。剌心心亡。

大威可畏。观夫天地肃杀者。大威也。万物虽众。靡靡

然孰能当之。故夫人有威者。承天也。天威至公。人威

效公。天威爱物。人威主生。

化人无功。化已有功。已果化。而人不化自化矣。徵夫

观德人之容。使人之意也消。信夫。

治逆易。治顺难。逆有对。顺无知。故有知者。遇逆如甘

露。畏顺如鸩毒。慎之至也。以其慎。故守不失。慎也者。

成德之人欤。

心体本明。情尘日厚。尘厚而心日昏矣。是以圣人用

智不用情。故致道者。以智去情。情忘则智泯矣。忘情

者。近道哉。

智钜事微。善达事者。莫若智。故智之器。挫锐解纷无

不利。尝试观夫片雪点红炉。清霜消烈日。以其胜之

也。故自胜者。孰能禦之。

人以大巧。我用至拙。人巧以失。我拙以得。故善事道

者。弃巧取拙。无不获。

顺我者喜。逆我者怒。喜怒迭迁。好恶竞作。日益其过。

推原其由。本乎不觉。不觉。即忘返也。

恣口体。极耳目。与物钁铄。人谓之乐。何乐哉。苦莫大

观老庄影响论¶ 第 774c 页 X73-0774.png

焉。隳形骸。泯心智。不与物伍。人谓之苦。何苦哉。乐莫

焉。隳形骸。泯心智。不与物伍。人谓之苦。何苦哉。乐莫至焉。是以乐苦者苦日深。苦乐者乐日化。故效道之

人。去彼取此。

天地不劳而成化。圣人以劳而成功。众人因劳而遂

事。事遂者逸。功成者退。故曰。功成事遂身退。天之道。

多财者骄。高位者慢。多功者伐。大志者狂。胜才者傲。

厚德者下。实道者随。

不了假缘。横生取舍。识风鼓扇。浩荡不停。如海波澄。

因风起浪。风若不起。波浪何生。识若不生。万缘何有。

故致道者。不了即生。了即无生也。善哉。

源不远。流不长。道不大。功不固。是以圣人德被群生。

功流万世。以其道大也。有大道者。孰能破之。

目容天地。纤尘能失其明。心包太虚。一念能塞其广。

是知一念者。生死之根。祸患之本也。故知几知微。圣

人存戒。

自信者。人虽不信。亦信之矣。不自信者。人虽信。亦不

信之矣。故自信敦诚。人信易欺。诚者曰精。欺者曰沦。

智照识惑。惑起千差。照存独立。故致道者。以照照惑。

贵智不贵识。

观夫市人莽行。失足于洼。然必惕然挥臂以自誓者。

为嫌其污屦也。今夫人者。处下德而晏然。不惕不誓。

是自短于市人。而土苴其道德也。悲夫。

人皆知变之为变。而为之变。而不知变有不变者存

焉。苟知其不变。则变不能变之矣。苟不知其不变。虽

观老庄影响论¶ 第 775a 页 X73-0775.png

无变何尝不变哉。请试观夫圣人。身循万有。潜历四

无变何尝不变哉。请试观夫圣人。身循万有。潜历四生。纭纭并作。而无将无迎者。是处其不变而变之也。

何变哉。若夫人者。形若槁木。而心若飏尘。物绝迹而

犹呻吟。是无变也。何尝不变哉。

寝息坐卧。所以逸身也。止绝攀缘。所以逸心也。身逸

者志堕。心逸者志精。故养道者。忘形师心道乃贞。

天地大。以能含成其大。江海深。以善纳成其深。圣人

尊。以纳污含垢成其尊。是以圣人。愈容愈大。愈下愈

尊。故道通百劫。福隆终古。而莫之争。

视民为吾民。善善恶恶。或不均。视民为吾心。慈善悲

恶。无不真。故曰。天地同根。万物一体。此之谓同仁。

见色者盲。见见者明。闻声者聋。闻闻者聪。是以全色

全见。尽声尽闻。无不融。声色俱非。见闻无住。此之谓

大通。

众念纷纷不止。无以会真。若以众念止众念。则愈止

愈不止矣。若以一念止众念。则不止而自止矣。吾所

谓一念者。无念也。能观无念。不妨念念。而竟何念哉。

虽然。实无念者。赘也。夫曾不知其为橛也。

心体元虚。妄想不有。若了妄不有。虽有而不有也。不

了妄不有。虽不有犹有之也。故妄想如空花。其根在

眼眚。了眚花不无。空体常寂灭。

夫平居内照似有。及涉事即无者。直以心境未融。前

尘未了。而为留碍也。故造道者。不了前尘。纵心想俱

停。犹为趣寂。故于至道不取。

观老庄影响论¶ 第 775b 页 X73-0775.png

体寂用照。用不失体。即照而寂。体不离用。即寂而照。

是以体寂若太虚。用照如白日。故万变无亏。无幽不

鉴。

前无始。后无终。万劫一念。六合一虚。人物齐轨。大小

同状。昼夜不变。死生不迁。此之谓常。然体此者。似人

而天。谁为之愆。

事小理大。事有千差。理唯一味。善理者。即事无外。隐

显存亡莫之二。是以至人。愈动愈静。无不寓。

不可以无心得。不可以有心求。有心执有。无心著无。

是二俱非。则超然独立。所以大人无对者。以其无可

当情也。

念有物有。心空法空。是以念若虚镕。逢缘自在。心如

圆鉴。来去常閒。善此者。不出寻常。端居妙域矣。

大忘不忘无不忘。用意忘者。愈忘愈著。执著者。未喻

道。果喻道。何不忘耶。故曰鱼相忘于水。人相忘于道。

游鱼不知海。飞鸟不知空。凡民不知道。藉若知道。岂

为凡民哉。吾意善体道者。身若鱼鸟。心若海空。近之

矣。

一动一静。一语一默。扬眉瞬目。或饮与啄。左之右之

无时不察。察久念裂。划然自得。自得者自知。人莫之

识。

天地之功。不舍一草。沧海之润。不弃一滴。圆明之体。

不离一念。是知一念之要。重矣夫。

真心至大。此身至微。是以明真心者。返观此身。犹若

观老庄影响论¶ 第 775c 页 X73-0775.png

片云浮于太清。任往任来。翛然无寄。由无寄故。处世

片云浮于太清。任往任来。翛然无寄。由无寄故。处世若寄焉。

为有为。无能为。为无为。能有为。是以圣人无为而无

不为也。吾所谓圣人无为者。盖即为而不有其为。非

若寒灰枯木。而断然不为也。

太虚游于吾心。如一沤在海。况天地之在太虚乎。万

物之在天地乎。此身之在万物乎。外物之在此身乎。

嘻。𦕈小哉。以其小故大。

天地寂。万物一。守寂知一。万事毕。处此道者常不忒。

以其不忒。故作做云为俱不失。不失者。谓之真人。

超然绝待大同也。夫不同。则物我二。物我二。则形敌

生。有形敌者。侍莫甚焉。何绝哉。吾意善致道者。贵两

忘。两忘则物我一。物我一。则形敌忘。形敌既忘。谁待

哉。绝待故大。大故同。大同者。谓之圣人。故曰。会万物

而为已者。其唯圣人乎。

山河大地。一味纯真。心若圆明。天地虚寂。故达此者。

外触目无可当情。中返观了无一物。如斯则空。空绝

迹。物物徒云。身寄寰中。心超象表矣。

静极则心通。言忘则体会。是以通会之人。心若悬鉴。

口若结舌。形若槁木。气若霜雪。嘻。果何人斯。愿与之

游也。

其形似拘拘。其中深而虚虚。眼若不见。耳若不闻。昏

昏闷闷。人望之而似痴。若亡人而不知偶谁。吾请以

为师。

观老庄影响论¶ 第 776a 页 X73-0776.png

世閒所有。杳若梦存。梦中不无。觉后何有。故不觉何

以超有。不超有何以离世。吾所谓离世者。非离世。离

世在即世而离世也。即世而离世者。谓之至人。

知有为始。极尽为终。策知以智。运极以权。权也者。涉

有也。涉有处变。古有万变而不失其正者。根本存焉。

今夫不本而誇善变者。是由自缚而解人。人见而必

唾。虽孺于大笑之。

直达谓之顿。密造谓之渐。直达诣真。密造除伪。真不

诣。伪不除。伪不除。真不极。由是观夫伪也者。真之蔽

欤。道之害欤。德之累欤。

圆融该摄。广大交彻。全事全理。隐显莫测。一多互含。

多一互入。举一通收。不妨罗列。小大不殊。凡圣不隔。

常泯常照。常起常寂。心不可思。言不可议。日用寻常。

曾无欠阙。常在其中。不劳途涉。此之谓至极。

大言载道。小言载名。至言忘言。载名者近。载道者远。

忘言者通。是故近则易亲。远则易毁。通则莫测。以其

至。故莫测。居莫测者。谓之神化。

孤掌不鸣。不虚无响。绝待无言。由是观之。言者有待

而然也。虽然。言言于无言。言即无言矣。无言者。言之

不及也。吾意善得无言者。在遗言。言既遗。而无言者

得矣。何言哉。

聊城傅光宅曰。世之谓子书者。则老庄非其至乎。

老言简而意玄。庄语奇而思远。后之谈道者归焉。

荀杨而下。未足拟也。兹绪言将非老庄之伦耶。其

观老庄影响论¶ 第 776b 页 X73-0776.png

为文俊伟明洁。而其意旨。难以名言。或老庄犹有

为文俊伟明洁。而其意旨。难以名言。或老庄犹有所未及耶。疑者曰。子是过矣。老庄何可及也。余曰。

老庄诚不可及也。乃所称谷神和同。与疑始玄珠

之类。则似有言而未尽。又似欲言而难于言者。道

信无穷极也。西方圣人。无法可说。而有说法。言之

尽矣。故观老庄。而知诸子未尽也。观西方圣人。而

知老庄未尽也。绪言。则旨出于西方圣人。而文似

老庄者也。故曰。或老庄犹有所未及也。然是亦有

言也。有言则绪也。故以绪言名。即其言。而求其所

不言。是存乎人矣。不然。谓憨山今人也。绪言何奇

哉。岂唯不及老庄。亦复不及诸子。

憨山老人梦游集卷第四十五