声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 658c 页

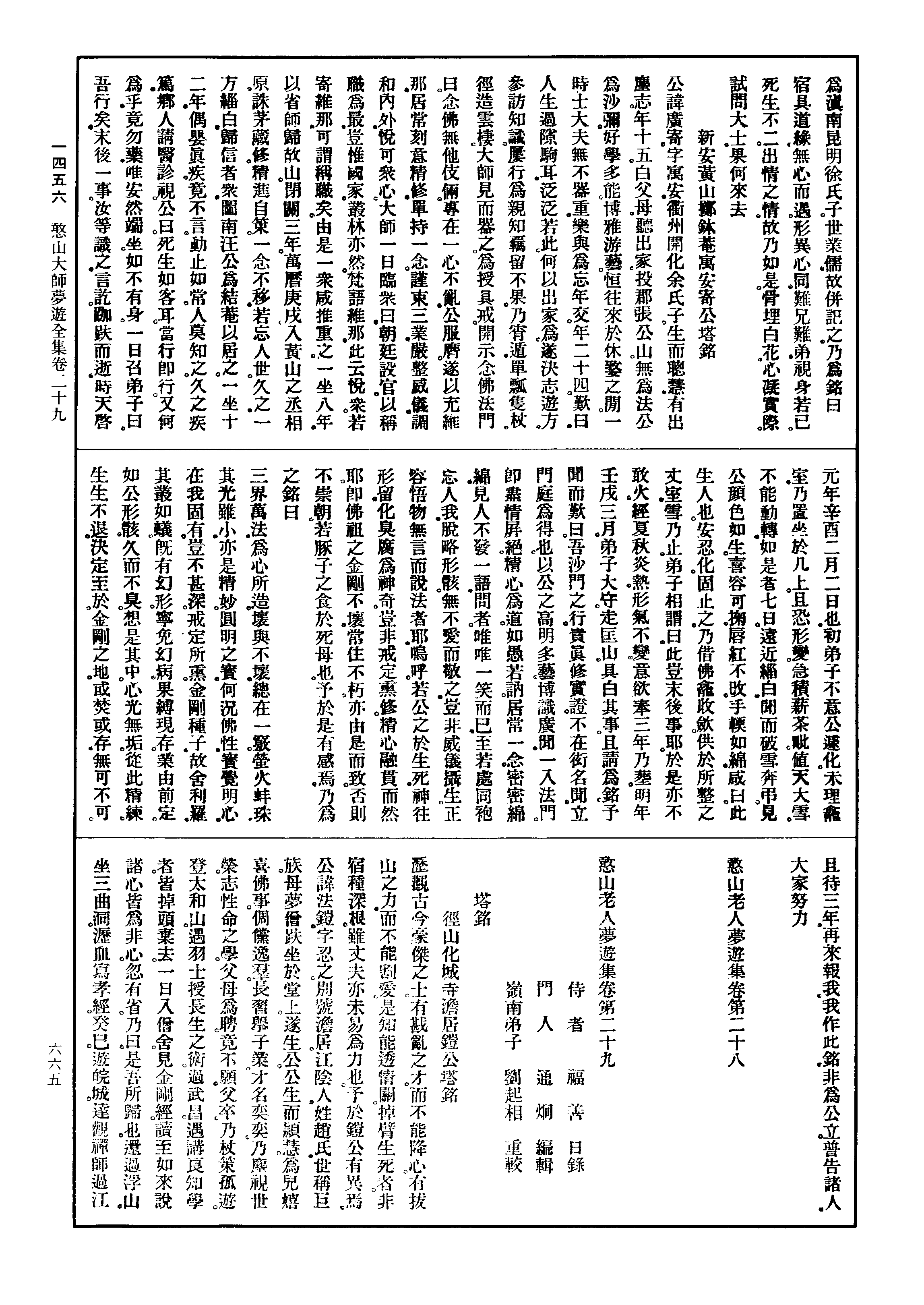

憨山老人梦游集卷第二十八

侍 者 福 善 日录

门 人 通 炯 编辑

岭南弟子 刘起相 重较

塔铭

** 新城寿昌无明经禅师塔铭

佛祖之道。若太虚空。亘古尝然。非昼夜代谢之可明

昧。唯得之者。若获如意宝。应用无穷。其不思议力。性

自具足。禀明于心。不假外也。从上诸祖。莫不皆然。何

近代寥寥。不曰无禅。直是无师。其果无也。予于寿昌

禅师见其人矣。按状。师讳慧经。号无明。抚州崇仁裴

氏子。父某。母某氏。初产难。祖父诵金刚经。遂得娩。因

名经。师生而颖异不群。形仪苍古。若逸鹤凌空。天性

澹然。无嗜好。九岁入乡校。便问浩然之气。是个甚么。

师异之。居恒。若无意于人世者。年十七。遂弃笔砚。慨

然有向道志。年二十。遇入居士舍。见案头金刚经。阅

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 659a 页 X73-0659.png

之辄终卷。欣然若获故物。即与士言其意。士奇之。由

之辄终卷。欣然若获故物。即与士言其意。士奇之。由是断荤酒。决出世志。父母亦听之。蕴空忠禅师。说法

于廪山。遂往依之。询其本名。曰慧经。执侍三载。凡闻

所教。不远如愚。尝疑金刚经四句偈。一日。见傅大士

颂曰。若论四句偈。应当不离身。师不觉洒然。因述偈。

有遍界放光明之句。以是知为夙习般若熏发也。时

年二十有四。一日阅大藏。至宗眼品。始知有教外别

传之旨。至于五宗差别。窃疑之。迷闷八阅月。若无闻

见。时以为患痴。久之有省。于是切有参究志。遂辞廪

山。欲隐遁。乃访峨峰。见其林壑幽邃。诛茅以居。誓不

发明大事。决不下此山。居三年。人无知者。因阅传灯。

见僧问兴善如何是道。善曰。大好山。师罔措。疑情顿

发。日夜提撕至忘寝食。一日因搬石。坚不可举。极力

推之。豁然大悟。即述偈曰。欲参无上菩提道。急急疏

通大好山。知道始知山不好。翻身跳出祖师关。因呈

廪山。山知为法器。师生而孱弱。若不胜衣。及住山。极

力砥砺。躬自耕作。凿石开田。不惮劳苦。不事形骸。每

闻空山境喧。乃曰。老僧不釆无穷。遂居不闭门。夜独

山行。年二十有七。向未薙发。人或劝之。师曰。待具僧

相乃尔。至是始剃染受具。影不出山者。二十有四年

如一日也。邑之宝方。乃宋师宝禅师故刹也。请师重

兴。乃应命。先之廪山。扫师塔而后往。有倏然三十载

忘却来时道之句。时师年五十有一。万历戊戌岁也。

师住宝方。日益增精进力。凡作务必以身先。形枯骨

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 659b 页 X73-0659.png

立。不厌其劳。不数年。百堵维新。开田若干。佛殿三门。

立。不厌其劳。不数年。百堵维新。开田若干。佛殿三门。堂厨毕具。四方衲子闻风而至者。日渐集。有僧问师。

住此山。曾见何人。师曰。总未行脚。僧激之曰。岂以一

隅而小天下乎。师善其言。遂荷锡远游。乃过南海。访

云栖。复之中原。入少林。礼初祖塔。问西来单传之旨。

寻往京都。谒达观禅师。深器重之。入五台。参端峰和

尚。峰门庭孤峻。师一见而契。乃请益曰。某甲于古德

公案。数则有疑。乞师指示。峰曰。请道。师曰。临济道佛

法无多子。毕竟是个甚么。峰云。向道无多子。又是个

甚么。师曰。玄沙谓灵云。敢保老兄未彻在。何处是他

未彻处。峰云。大是玄沙未彻。师曰。赵州云。台山婆子

我为汝看破了也。勘破在甚么处。峰云。却是婆子勘

破赵州。师更请益。峰云。知是般事便休。师作礼。遂相

印契。峰返诘。师各以颂答。语载别录。末后赵州颂云。

暗藏春色。明露秋光。有眼莫鉴。纵智难量。到家不上

长安路。一任风花雪月扬。峰深肯之。观师语忌十成。

机贵回互。妙叶五位。是知洞上宗风。由此必振。自是

师心亦倦游矣。乃返锡宝方。始开堂说法。以博山来

公为第一座。师资雅合。簧鼓此道。激扬宗旨。四方衲

子望风而至者益众。戊申。邑之寿昌。乃西竺禅师所

创也。久颓。众请师居之。旧传有谶。师与竺同乡。同姓。

咸以师为竺再来云。师住寿昌。不攀外援。不发化主。

随缘任用。数年之閒。所费万计。道场庄严。焕然钜丽。

丛林所宜。纤悉毕具。不十年閒。千指围绕。岂师以无

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 659c 页 X73-0659.png

作妙力。而幻成者耶。惟师之生也。赋性直质。气柔而

作妙力。而幻成者耶。惟师之生也。赋性直质。气柔而志刚。心和而行峻。虽边幅不修。而容仪端肃。严霜加

日。不怒而威。衲子一见失其故。又随机善诱。各得其

宜。每遇病僧。必亲调药饵。迁化则躬负薪茶毗。凡丛

林钜细。必自究心。不谋而合度。不择净秽。必尽心力

而为之。胸次浩然。耳目若无所睹闻者。迨七旬。尚混

劳侣。耕凿不息。必先出后归。躬率开田。三刹岁入。可

供三百众。故生平佛法。未离头边也。四十馀年。曾

无一息以便自安。虽临广众。未尝以师道自居。至于

应酬。偈诵法语。川流云涌。诚所谓般若光明。如摩尼

圆照。无思而应者耶。自古传灯诸老。虽各具无碍解

脱。其不疲万行者。独永明一人。然未及其粗。若师者。

可谓道契单传。心融万法。何发强精进之若此耶。益

王向师道德。深加褒美。因叹曰。去圣时遥。幸遗此老。

其见重若此。丁巳腊月七日。自田中归。语大众曰。吾

自此不复砌石矣。众愕然。除夕上堂曰。今年只有此

时在。试问诸人知也无。诫语谆谆。后云。此是老僧最

后一著。分付大众。切宜珍重。戊午元旦三日。示微恙。

遂不食。云。老僧非病。会当行矣。大众环侍。欣若平昔。

众不安。以偈谕之曰。人生有受非偿。莫为老病死慌。

七日以偈示博山。次第写宝方寿昌遗嘱。乃曰。古人

护惜常住如命根。老僧不惜命根为安常住。十四日

写书远近道俗。且勉进道。十五日。吉水萧孝廉来参。

师开示。但看个万法归一。勉其力究。十六日。分付茶

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 660a 页 X73-0660.png

毗。自作举火偈。命侍者彻宗唱偈举火。次辰。取水漱

毗。自作举火偈。命侍者彻宗唱偈举火。次辰。取水漱口。洗面拭身。嘱曰。不必再浴。费常住薪水也。诫众无

得效俗变孝。违者非吾弟子。乃索笔大书。今日分明

指示。掷笔端坐而逝。万历戊午正月十有七日未时

也。茶毗火光五色。心𦦨如莲花。其细瓣如竹叶。顶骨

诸牙不坏。馀者其白如玉。重如金。文五色。葬于某。建

窣堵波。师生于嘉靖戊申。世寿七十有一。僧腊四十

有奇。得法弟子若干人。其上首元来。今开法博山。其

馀守三山常住。有三会语录。予向闻师风。丙辰避暑

匡山。有门人持师圆相真者。予展之。即知师为格外

人。而恨未及见也。因为之赞。有突出大好山。千里遥

相见之语。博山见之。以予为法门知师之深者。乃具

述师行状。请为塔上之铭。予痛念禅门寥落。向未有

以振起者。狮弦将绝响矣。今师之行履。其见地稳密。

机辨自在。不唯法眼圆明。一振颓纲。而峻节孤风。诚

足以起末俗。至其大精进忍力。又当求之古人。虽影

不出山。而声光远及。岂非尸居龙见。渊默雷声者耶。

观其昭然生死。实践可知。因次序其实行。乃为之铭。

铭曰。

大道廓然。如太虚空。圣凡幻叶。影落其中。即有求者。

竟不可得。拟议思量。棹捧打月。瞿昙热乱。达摩忙来。

到头落得。一只皮鞋。建涂毒鼓。全彰正令。如有击者。

丧身失命。不用命者。时来一击。三日耳聋。晴空霹雳。

身心俱碎。魔佛潜踪。摩尼光耀。八面虚通。惟我寿昌。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 660b 页 X73-0660.png

误中其毒。遍身毛孔。三昧出没。化生死窟。作光明聚。

误中其毒。遍身毛孔。三昧出没。化生死窟。作光明聚。日用头头。无处不是。提起头。似金刚剑。烦恼稠林。

佛祖出现。四十馀年。垦土掘地。瓦砾荆棘。纯七宝砌。

身心世界。碎为微尘。尘尘佛刹。坐卧经行。佛法禅道。

拈向一边。有来问者。直指目前。如大圆镜。五色齐至。

不出不入。死生游戏。自堕其中。未常住世。即今便行。

亦未曾去。不信但看。草芥纤尘。何有一物。不是全身。

青山塔影。松风长舌。说法音声。常无閒歇。

** 九华山无垢莲公塔铭

公讳性莲。字无垢。太平仙源王氏子。生而不群。幼喜

为佛事。蚤有出世志。初其地佛法未流时。诸外道群

聚。宣扬其说。公每往观听。一日谓众曰。此梦语也。其

如生死何。因决志出俗。年二十有二。遂弃妻子。破家

散产而去。之金陵摄山栖霞寺。从素庵节法师薙染

受具。依栖讲席。习诸经论义。置卷叹曰。吾为生死大

事。故出家。此岂能了大事乎。遂弃去。复得故乡之牛

头山。诛茆以休。刀耕火种。专以已躬下事为念。久之

未有所入。遂弃去。至清河谒法堂和尚。授以念佛三

昧。乃深信入。寻参遍融老于都下。融一见而器之。遂

留入室。久之。妙峰和尚开法于芦芽。公特往见。大有

所陶冶。复归故乡之大山。四方缁白。闻风而至。叹曰。

吾出家儿。岂为滴水波流把茆。遮障此生平乎。复弃

去。誓历尽名山。遍参善知识。多方行脚。备尝辛苦。如

是者七年。偶冬日涉河。冰裂作声。堕水寒彻。忽然有

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 660c 页 X73-0660.png

省。乃曰。眉元来横。鼻元来直。渴饮饥餐。更有何事。于

省。乃曰。眉元来横。鼻元来直。渴饮饥餐。更有何事。于是生平之疑。泮然冰释。即归卓锡于池阳之杉山。十

方衲子日益至。公遂开梵刹。以接待为事。至者无他

技。但精洁粥饭茶汤而巳。了无禅道佛法。观者谛信

不疑。九华圣道场地。迎公为丛林主。公治已精苦。忘

身为众。凡化恶性。必委曲方便。跪拜周旋。甚至詈骂。

必俟大信而后巳。时人称为常不轻。如是几廿年。远

近缁白倾心如佛祖。故凡所须。未常发一街坊化主。

应时如响。凡足迹所至。或一食一宿之所。皆为道场。

若池阳之杉山。九华之金刚峰。观音山之金堂。大山

之草庵。莲岭之静室。金陵之花山。馀若秦头峰。婆娑

垄。岑峰洞。白沙山。吉祥诸天。随地各建兰若数十所。

以修隐静者居之。咸有其徒主其业。岂非忘身为物。

无心而成化者耶。丙申仲春二月应众请。于三祖之

皖山。不数月。百废俱举。远近风动。公复归九华。越明

年。皖山四众固请公去。公首肯曰。去即去矣。尚须三

日。明日偶过九龙。访一庵主。四顾欣然。乃谓众曰。吾

至此山大事毕矣。众不解其意。二日示微疾。竟终于

此。全身塔于兰若之右。万历丁酉九月三日也。公生

于甲辰之四月八日。世寿五十有四。僧腊二十有五。

公弟子甚众。各领其丛林事。其优婆塞。就乞佛法者。

独邵季公兄弟。查汝定萧伯谷。相与莫逆。为方外死

生交。公迁化月馀。汝定即走岭南。访余于行閒。持公

行实乞为铭。以余三复。感公之操存。可谓精于忘已

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 661a 页 X73-0661.png

者也。故为铭曰。

者也。故为铭曰。忘身为物。如虫禦木。视物为已。水不洗水。物我两忘。

不犯锋芒。石人昼舞。金乌夜光。惟公之身。飘若行云。

惟公之心。止若谷神。不来不去。谁死谁生。九华参天。

观者耳聋。皖山戛汉。听者眼盲。亭亭一塔。卓彼虚空。

觅公行处。问取九峰。

** 栖霞影斋珠公塔铭

摄山自梁武开山。至唐而盛。往诸名德说法其中。荒

废久矣。嘉靖中。五台陆公游目慨然。属僧统。请先云

谷大师习静其中。嵩山善公重兴其寺。延素庵法师

大开法席。海内学者一时云集。座下弟子若干人。其

上首。则影斋珠公也。公安陆李氏子。生而颖异。父敬

事三宝。公幼从父入寺。闻僧诵华严经有感。遂请出

家。礼邑之月公为弟子。执事数载。有远游志。乃弃去。

之金陵栖霞。从素庵弟子锡法师受具戒。听讲诸经

论。穷性相宗旨。精心教观十有五年。一日向师请问

教外别传之旨。师曰。此向上事。自有师承。幻休老人

正主法少林。汝可往参。公遂之少室见休。即问如何

是向上事。休曰。五乳峰头月。单传殿内灯。公不契。乃

请挂搭。同众久参入室。一日举石霜公案有省。呈偈

曰。出门便是草。寒林花发春归早。堪笑无足人解行。

却把须弥横踏倒。休曰。声前一句。妙叶潜通。劫外真

风。幽微绵密。从上佛祖授手之事。非思量意识可到。

又非玄路可通。子无以世谛流布也。公作礼。凡执事

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 661b 页 X73-0661.png

四年。复归栖霞。自尔心不涉缘。迹不入俗。日夜精修。

四年。复归栖霞。自尔心不涉缘。迹不入俗。日夜精修。一心无懈。一日无疾。索浴更衣俨然而逝。万历某年

某月某日也。公世寿几十几岁。法腊几十夏。得度弟

子若干人。全身塔于山之某处。予少事云谷大师。每

过栖霞。爱公道骨崚嶒。知为法器。竟不负生平。得向

上巴鼻。是岂可以寻常学解。束缚死生者。同日语哉。

乃为铭之曰。

山川精英。人文斯著。道脉潜流。云来壑赴。兹摄之灵。

久蕴其妙。爰有哲人。凿开一窍。法化斯彰。玄风日扇。

适生珠公。高标霞灿。教海义龙。宗门神驹。顾盼千里。

电捲星驰。握向上符。执言前帜。匿耀韬光。深入无际。

抱道凝神。苍岩翠壁。坐脱其中。孤光赫奕。塔影撑空。

真风披拂。法身堂堂。云霞出没。

** 耶溪若法师塔铭

公讳志若。字耶溪。山阴姚氏子。母晏氏。初祷白衣观

音。梦洗足头陀谓曰。吾与汝作狮子儿。觉而有娠。生

而机颖。幼喜趺坐念佛。父早丧。母孀居。甫七岁。母病。

日夜悲泣。母临危。嘱曰。汝宿僧也。无负本愿。言讫而

逝。师以母遗命。寻礼会稽华严寺贤和尚出家。年十

七。始薙染。居常切念生死大事。即之牛头山。立志参

究。未几从荆山法师。听法华经于天台。即隐山中。愤

力向上事。单栖六载。偶触境有省。年二十六。闻雪浪

恩公开法于南都。乃瓢笠而往。先从栖霞素庵法师

受具。遂依雪浪座下。执业十有二载。研穷诸经论。深

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 661c 页 X73-0661.png

造玄奥。万历己丑。槜李创慧华庵。沈司马。岳水部。延

造玄奥。万历己丑。槜李创慧华庵。沈司马。岳水部。延公居之。庚寅。公年三十六。陆太宰五台。管佥宪东溟。

刘柱史子威。请讲楞严于吴门。壬辰。讲法华于杭之

灵隐。明年讲楞伽于净慈。壬寅。栖息武林之飞来峰

北。有永福寺故址。废入民閒。潘太常赎建佛阁禅堂。

以成庵居。三吴两浙。皆宗公教化。随在列刹。开演诸

经论者。三十馀处。会五十馀期。称一代师匠云。予与

雪浪为同门兄弟。恩兄开法南都。公为上首弟子。予

闻其夙解有年矣。丁巳。予以双径因缘。过吴门。晤公

于如意。睹其苍然道骨。喜法门尚有典刑也。及公归。

予往吊云栖。抵武林。月之九日。公先示微疾。手予书

曰。本意追大师归。今予将长往。不能待矣。嘱弟子曰。

我留最后供。必为献之。明日索浴。自起更衣。端坐而

逝。呜呼。公乘夙慧。童真出家。即志向上事。及有发明。

力穷教典。为人天师。岂非愿力然哉。生平清节自守。

应世皭然。三衣之外无长物。临终脱然无挂碍。盖般

若根深。人未易察识也。嗟予老朽。三十馀年。慕公止

一面。且末后不忘。非宿缘哉。乃叙公行履之概。而为

之铭曰。

死生胶固。靡不牵缠。公何视之。如此脱然。以般若种。

生生熏习。是故去来。全不著力。戒月悲华。慈云法雨。

自利利他。洁无尘滓。洞契佛心。播广长舌。法音经耳。

功报弥劫。嗟哉末法。公为法幢。愿久住世。魔外自降。

生死去来。法身寂灭。公实洒然。是真解脱。塔倚孤峰。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 662a 页 X73-0662.png

松声不绝。日夜圆音。炽然常说。

松声不绝。日夜圆音。炽然常说。** 云中普兴禅院开山第一代住持古镜玄公

塔铭

日月丽天。生盲获益。春回大地。幽谷阳生。故吾佛世

尊法身弥纶。凡在有情。无不具足。虽边地篾戾。苟因

缘会遇。无不使令入佛知见。转腥膻而为净土者。是

在开化之功何如耳。予于玄公深有感焉。公讳义玄。

别号古镜。云中贾氏子。父林。母李氏。生有异徵。髫年

厌俗。礼郡定盛和尚出家。志向上事。长辞师操方。初

至京师。于万寿戒坛受具足戒。遍礼海内名山。参访

知识。决策已躬下事。有所发明。念福慧未圆。功行不

具。中年还乡。广作佛事。结饭僧缘。不以数计。造渗金

像。庄严佛土。绘水陆以拔幽冥。修桥梁以济厉揭。建

窣堵以标人天。跪诵往生咒三十六万遍。以资净业。

凡在利益。靡不精心竭力。以导利多人。由是四众归

依。王臣敬仰。云中边地逼虏。民情剽悍。以公之教化。

转杀机为善种。讵非现比丘身说法者耶。公体丰厚

而性柔和。见者欣说景从。内典外书。无不该涉。学富

而行高。故感 代藩国主。三世崇重。吉阳端惠诸王。

咸为外护。建普兴禅院。遂为开山第一代住持。公生

于嘉靖丁亥。入灭于万历乙巳。世寿八十。僧腊四十

有奇。塔于云中郊外。予于丙辰长至月。吊紫柏老人

于双径。大都龙华故人月清潭公。走书持状乞铭。乃

为之铭曰。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 662b 页 X73-0662.png

法身普遍。无处不周。如月现水。清浊同流。是故众生。

有情皆具。善恶虽殊。其性不二。转化之机。系于善导。

以水投水。不妙自妙。是故至人。随处示现。若是无缘。

对面不见。倘以妙用。入众生心。如月在水。愈清愈深。

能以善化。转彼杀机。以无我故。知之者希。日照中天。

春回大地。时若至时。无处不是。公以缘现。而以缘灭。

生灭去来。了不可说。表刹凌空。法身常住。是知我公。

真机独露。

** 敕赐龙冈寺大方迁禅师塔铭

禅宗传灯所载。皆本五家。法脉修短。不一其系。自有

元雪庭禅师。揭洞上一宗。于少林二十四传。至大章

书禅师。中兴其道。今迁公为的嗣也。师讳如迁。字大

方。别号松谷。陜西凤翔岐山人。族李氏。父讳铎。母张

氏。师生于落星里。幼喜佛事。每至佛寺。则如旧居。爱

恋忘归。蚤入社学。肄儒业。心不喜。每向父母曰。儿闻

佛教。乃出世因。志愿出家。年十七。父母不能回其志。

乃舍礼本郡无踪本公为师。剃染。居三载。发志操方。

远访知识。决择已躬下事。首参悦庵喜和尚授具。指

示向上一路。寻入青峰山。吊影单栖。有所开悟。闻大

章宗师开堂少林。往求印證。嘉靖辛酉。谒章于立雪

庭。遂留依止。朝夕入室。陶镕从上机缘。乃蒙印可。有

针头玉线。海底铁牛。日夜辛勤。记伊保守之嘱。由是

知洞上宗风。五位正偏之旨。至是犹未泯也。师得法

巳。腰包一钵。遍游海内名山。回至京师。历诸讲肆。深

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 662c 页 X73-0662.png

穷性相宗旨。后至怀庆。郑世子让国。潜修白业。闻师

穷性相宗旨。后至怀庆。郑世子让国。潜修白业。闻师至。致礼参请。深相印契。乃建精舍于龙冈。延师晏寂。

时四方学者。闻风远至。万历丁亥。应大都慈云庵请。

举扬宗旨。戊子。千佛寺请讲诸经。日绕万指。庚寅。奉

圣母慈圣皇太后懿旨。于慈寿寺。开净土法门。在

会者千二百众。 钦造镀金大佛像。 赐大藏经。护

敕御书大法宝藏四字。甲午春。请回龙冈。创寺安供。

戊戌。秋八月十有一日。先示微恙。端然而逝。师生于

嘉靖戊戌。世寿六十有一。僧腊四十有奇。全身葬于

寺之西原。师殁后二十二年。万历己未。弟子海云。走

匡庐谒予。求塔上之铭。予昔晤师于大都慈寿。见其

孤标凛凛。如立雪长松。衲子参请。不假辞色。拈提宗

教。必指向上为极则。应机接物。纯一至诚。动止未尝

少怠。有先德典型。与予对谈旬日夜。无不抵掌击节。

居恒谓学人。憨师当代宗门正眼也。予被放岭外。师

归故山。时对弟子言有万里之思。故其铭。待予有以

也。予感师为法门知已。乃为之铭曰。

一花五叶。二派五宗。门庭施设。各擅家风。洞上真源。

机贵回互。玉线金针。正偏不住。雪老重拈。书师继业。

至我迁公。亲承骨血。海底铁牛。当机印定。遇缘即宗。

全提正令。随方指示。明镜当台。妍𡟎不隐。八字打开。

二十馀年。和泥入水。把手为人。浑忘自已。名达九重。

道光末运。法藏自天。龙神钦敬。忘功罢业。休老林泉。

身心寂灭。慧光浑圆。幻缘巳尽。撒手便行。本来不灭。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 663a 页 X73-0663.png

又何有生。塔锁龙冈。法身常住。问末后句。天晓不露。

又何有生。塔锁龙冈。法身常住。问末后句。天晓不露。** 庐山千佛寺恭乾敬公塔铭

公讳仁敬。字恭乾。别号幻识。襄阳吴氏子。生而不群。

髫年有出世志。于伏牛山福田寺。礼高庵法师祝发

受具。听讲经论。参穷性相宗旨。日夜无怠者三载。于

教观深有信受。师曰。学者志宜远大。无以管窥蠡测。

为自足也。遂如京都。东园暹理诸大法师。皆一时师

匠。公依讲肆。尽得其奥义。大章宗师。开达摩单传之

旨于少林。公尽弃教义。复往参究。依栖十馀年。叹曰。

此口耳也。道在心證。奚事空言哉。遂弃去。之伏牛炼

魔场。大炉鞲中。放舍身心。打长七者三年。有所悟入。

随遍参知识。以求印證。道过金陵。守心禅师隐居弘

济。操履密行。为一时推重。一见大奇之。乃为公曰。道

在心悟。守在静密。登山涉水。徒费草鞋钱耳。乃留公

闭关。相与切磋。日造深奥。尽扫其玄解。如是者三年。

及破关。即判然入庐山。将结隐以终身焉。时万历七

年己卯岁也。公初入山。卜地至金竹坪。见其宽衍。叹

曰。此五百人安居处也。因与山灵誓。愿以身命布施

于此。以结十方衲子缘。遂诛茆缚庐。吊影居之。负舂

执役。弟子智联为之助。公得以绝迹者三年。明年庚

辰。达观可禅师来游。见而异之。曰公能安心寂寞如

此。其所操进。当不可量。遂为莫逆。盘桓月馀而去。岁

癸未。应黄梅五祖寺之请。演法华经。又三年。乙酉。应

兴国吴公国伦请。演楞严经。彼方素称剽悍。人多感

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 663b 页 X73-0663.png

化焉。吴公首唱。为建殿堂。经营五年。岁己丑。三殿禅

化焉。吴公首唱。为建殿堂。经营五年。岁己丑。三殿禅堂厨库告成。公之南昌。募造千叶宝莲毗卢大像。太

史定宇邓公为唱导。功未及半。公示微恙迁化。万历

十九年。辛卯岁。六月初七日也。世寿五十有一。僧腊

三十有奇。联自山中奔赴。哀号不欲生。邓公勉以继

志述事。卒乃师愿。乃完大像。负师灵骨还山。葬于寺

后。时万历丙申某月某日也。公得度弟子九人。独联

侍公最久。公之愿轮有所托焉。入灭二十八年。岁丁

巳。诸孙各捐衣钵建窣堵波。请予为铭。铭曰。

大道如空。无处不通。但离窒碍。靡不包容。渊深若海。

潜流大地。有凿之者。必至实际。故载道者。在乎形器。

心量若空。其道自备。我观我公。忘已为物。布心如地。

其愿乃足。相彼空山。诛茅一把。拟覆十方。任其来者。

有愿未终。赍志而诀。有子克家。卒振其业。梵刹聿兴。

集者云赴。饥餐劳息。莫知其故。公心常住。法身不灭。

直穷未来。石烂海竭。塔影高标。松声泉响。如是法轮。

在知音赏。

** 庐山云中寺敬堂忠公塔铭

佛以无数方便。调伏众生。菩萨以种种因缘。而求佛

道。是知为佛弟子。续佛慧命者。非特踞华座。拈槌竖

拂。为向上事。即抗志烟霞。潜行密用。未尝不以泉响

风声。为广长舌相也。若云中忠公者。岂非白毫光中。

晏坐山林。而求佛道者耶。师讳法忠。别号敬堂。新安

歙县曹氏子。母程氏。公生而颖异。龆年好端坐。不与

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 663c 页 X73-0663.png

群儿嬉。弱冠厌儒业。不喜治生产。蚤有出世志。年十

群儿嬉。弱冠厌儒业。不喜治生产。蚤有出世志。年十九。游钱塘灵隐寺。遇云山僧大机和尚。即求出家。为

剃染。执侍三年。二十一登坛受具。即依讲肆。久之。多

所参承。然未自信。遂行脚至少林。大千润禅师开堂

说法。师依之。扣单传之旨。未几。走长安。谒遍融月心

二大老。指示心要。寻归五台。予同妙峰禅师。居北台

之龙门。师访于冰雪中。一见而心相印契。乃留居期

年。万历壬午。妙师与予别。之芦芽。拉师同往。寻开丛

林。诸所创立。师有力焉。居三载。弃去。入伏牛火场。调

炼三业。南还。登匡庐。爱其幽胜。遂诛茅于讲经台。居

三年。复还五老峰。吊影四年。一日登览仰天坪。乃匡

山绝顶。喜其高胜。遂居之。单丁数载。渐缉屋宇。久之

衲子亦渐集。师手植松十馀万本。冀成丛林。师居恒

坦夷。无缘饰。御众不立规矩。凡细务必以身先。至老

不倦。随缘自守。一衲之外。无长物。粒米茎菜。必与共

之。视众如一。平等行慈。无论智愚贤不肖。浸久默化。

而不自知。故来者如归家侍父母。凡出语句。慨切痛

至。听者无不心领神会。是以虽不上堂入室。而一众

森严。俨然一大炉鞲。盖以身教也。予于丁巳岁。投老

五乳。访师于云中。欣然道故。师一日过予。连床夜话。

属予撰十方常住记。越三年庚申秋。示微疾。临终端

坐。谓其徒曰。吾见红日当空。金莲遍地。吾其行矣。言

讫寂然而逝。时七月廿一日也。师生于嘉靖辛丑。世

寿八十。法腊六十。晚年得度弟子三人。能幻能握皆

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 664a 页 X73-0664.png

歙人。能撑虔州人。握奉师茶毗。收灵骨。塔葬于桃花

歙人。能撑虔州人。握奉师茶毗。收灵骨。塔葬于桃花峰下。持状请铭。予抚然而叹曰。当师访于五台时。见

师飘然如凌风孤鹤。心甚爱其高举。比即坚留。且云。

能同埋此中乎。师曰。有缘必遂。自后别去。将谓无复

再晤之期。岂意垂老同归。且为述师之生平耶。铭曰。

大道如空。万法体同。能善用者。遇缘即宗。逆顺随宜。

了无亏欠。是在智者。种种方便。松声泉响。出广长舌。

况复当机。岂非善说。是故至人。以身为教。密行全彰。

事事皆妙。垦土掘地。搬柴运水。大用现前。何拘彼此。

有缘而遇。无心而作。法法头头。都成解脱。吊影重岩。

如临广众。二十馀年。巍巍不动。通身毛孔。遍布十方。

有入之者。脱体清凉。刹建云中。僧来世外。粥饭如从。

香积世界。是在吾师。无作妙力。用而不藏。从空一掷。

大愿未终。幻缘消歇。掉臂而行。了无言说。一塔撑空。

灵迹是寄。法身常住。尽未来际。

** 宣城华阳山道者法振铎公塔铭

公讳大铎。字法振。宛陵某氏子。生而超群。神清韵朗。

幼从乡校。读论语。至朝闻道。夕死可矣。乃曰。道何物

耶。闻而可死。遂大疑之。每每以此问诸先达。皆不惬

意。一日逢行脚僧。问曰。如何是道。僧曰。此吾佛氏无

上妙道。非世之仁义礼智而巳也。公由是笃信佛道。

遂礼其僧薙发。时年甫二十。其僧嘱曰。吾非尔师。当

往参云栖。公径造焉。得沙弥戒。依众未几。即从雪浪

法席。参诸教义。居恒求悟自心。不得其指。复归云栖

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 664b 页 X73-0664.png

进具戒。请益修心之要。示以念佛法门。以一心不乱

进具戒。请益修心之要。示以念佛法门。以一心不乱为的旨。付禅关策进一书。为参究之诀。公佩服。还本

郡石泷岩。闭关三年。单提一念。久之有省。复往云栖

求印可。遂依众淘汰数年。辞归本郡之华阳山。诛茅

以居。华阳祖于黄山白岳。纵广一由旬。周环四邑。庵

当万山之中。最为幽僻。公居之。唯种芋栽茶。拾橡栗。

采松花。以充食。竟绝意人閒。唯一沙弥智浩。执侍焉。

浩读楞严。至徵心处。问曰。七处徵心。皆不可得。毕竟

心在甚么处。公抚几一下。良久问曰。会么。浩曰不会。

乃示二祖公案。久之令浩参诸方去。公单居焉。缁白

请公说金刚般若要义。公拈凡所有相。皆是虚妄。若

见诸相非相。即见如来。问众曰。会么。众曰不会。公曰。

一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。

乃曰。大众各自珍重。吾将行矣。即沐浴更衣。端坐念

佛而逝。时万历戊午七月十八日也。公生于万历甲

戌。八月二十四日。世寿四十有五。僧腊二十有八。葬

于庵之某处。智浩参方归省。公巳入寂三年矣。浩乃

匍匐匡山。乞予为塔上铭。予览状。知公始以闻道可

死一言发心。顿弃人閒世。虽亲教义。不尚名言。绝意

于空山寂寞之滨。单提一念。以死生为大事。至其操

行孤绝。超然似古隐山之流。此末法之难能者。嗟乎。

若公之风。可使吾徒之贪者廉。狂者息。躁者静也。又

何事踞华座为说法哉。予有感于斯。乃为之铭曰。

般若灵根。如种在地。遇缘而发。若时雨溉。闻道一言。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 664c 页 X73-0664.png

夙习固然。偶一触之。应念现前。死既可矣。复生何恋。

夙习固然。偶一触之。应念现前。死既可矣。复生何恋。顿舍世缘。入山修练。不事语言。单提向上。一念孤明。

吾我俱丧。橡栗松花。以疗形枯。浮云幻化。视之若无。

寂寞空山。孤风绝侣。莫问其宾。看主中主。死生不变。

太虚闪电。寂灭空中。超情离见。撩起便去。似不曾来。

空花翳目。野马尘埃。塔影团团。霞蒸雾锁。问末后句。

青山朵朵。

** 比丘性慈塔幢铭

比丘性慈。毗陵潘氏子。性爱离俗。童时闻月珠法师

讲楞严。遂发心出家。礼宇光法师于华山。求剃度。授

以净土法门。专心一志。雅修梵行。喜看老病。心无厌

倦。习音声佛事。后遇滇南僧性玉。结伴游南海。诛茅

同居十馀载。玉患病频年。慈看侍殷勤。如事父母。略

无怠容。玉竟无恙。万历己未。同礼匡山授具戒。回普

陀。而玉病复作。慈益加调护。庚申岁。慈感法乳。复来

省匡山。舟次荻港。偶微恙。遂坐脱于舟中。嘱同行三

人。茶毗于紫沙州。万历庚申五月一日也。玉闻之。乃

奔负灵骨。归葬普陀。复走匡山具述其因缘。乞志之。

予闻而感之曰。诗云。兄弟阋于墙。世有骨肉而仇雠

者多矣。况二姓乎。若慈与玉也。蓦尔相逢。以道相亲

一心莫逆。看病十年如一日。慈能尽心力于生前。玉

乃感恩义于身后。诚所谓一死一生。乃见交情者耶。

予故次序其事。又以启法门之义。当以看病为第一

行也。慈生于癸己年正月十七日。世寿二十八岁。玉

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 665a 页 X73-0665.png

为滇南昆明徐氏子。世业儒。故并记之。乃为铭曰。

为滇南昆明徐氏子。世业儒。故并记之。乃为铭曰。宿具道缘。无心而遇。形异心同。难兄难弟。视身若已。

死生不二。出情之情。故乃如是。骨埋白花。心凝实际。

试问大士。果何来去。

** 新安黄山掷钵庵寓安寄公塔铭

公讳广寄。字寓安。衢州开化余氏子。生而聪慧。有出

尘志。年十五。白父母。听出家。投郡张公山。无为法公

为沙弥。好学多能。博雅游艺。恒往来于休之閒。一

时士大夫无不器重。乐与为忘年交。年二十四。叹曰。

人生过隙驹耳。泛泛若此。何以出家为。遂决志游方。

参访知识。屡行为亲知羁留不果。乃宵遁。单瓢只杖。

径造云栖。大师见而器之。为授具戒。开示念佛法门

曰。念佛无他伎俩。专在一心不乱。公服膺。遂以充维

那。居常刻意精修。单持一念。谨束三业。严整威仪。调

和内外。悦可众心。大师一日临众曰。朝廷设官。以称

职为最。岂惟国家。丛林亦然。梵语维那。此云悦众。若

寄维那。可谓称职矣。由是一众咸推重之。一坐八年。

以省师归故山。闭关三年。万历庚戌。入黄山之丞相

原。诛茅藏修。精进自策。一念不移。若忘人世。久之。一

方缁白。归信者众。图南汪公为结庵以居之。一坐十

二年。偶婴真疾。竟不言。动止如常。人莫知之。久之疾

笃。乡人请医诊视。公曰。死生如客耳。当行即行。又何

为乎。竟勿药。唯安然端坐。如不有身。一日召弟子曰。

吾行矣。末后一事。汝等识之。言讫。跏趺而逝。时天启

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 665b 页 X73-0665.png

元年辛酉二月二日也。初弟子不意公遽化。未理龛

元年辛酉二月二日也。初弟子不意公遽化。未理龛室。乃置坐于几上。且恐形变。急积薪茶毗。值天大雪。

不能动转。如是者七日。远近缁白。闻而破雪奔吊。见

公颜色如生。喜容可掬。唇红不改。手软如绵。咸曰。此

生人也。安忍化。固止之。乃借佛龛收敛。供于所整之

丈室。雪乃止。弟子相谓曰。此岂末后事耶。于是亦不

敢火。经夏秋炎热。形气不变。意欲奉三年乃葬。明年

壬戌三月。弟子大守。走匡山。具白其事。且请为铭。予

闻而叹曰。吾沙门之行。贵真修实證。不在衒名闻。立

门庭为得也。以公之高明多艺。博识广闻。一入法门。

即尽情屏绝。精心为道。如愚若讷。居常一念。密密绵

绵。见人不发一语。问者。唯唯一笑而巳。至若处同袍

忘人我。脱略形骸。无不爱而敬之。岂非威仪摄生。正

容悟物无言而说法者耶。呜呼。若公之于生死。神往

形留。化臭腐为神奇。岂非戒定熏修。精心融贯而然

耶。即佛祖之金刚不坏。常住不朽。亦由是而致。否则

不崇朝。若豚子之食于死母也。予于是有感焉。乃为

之铭曰。

三界万法。为心所造。坏与不坏。总在一窍。萤火蚌珠。

其光虽小。亦是精妙。圆明之宝。何况佛性。宝觉明心。

在我固有。岂不甚深。戒定所熏。金刚种子。故舍利罗。

其丛如蚁。既有幻形。宁免幻病。果缚现存。业由前定。

如公形骸。久而不臭。想是其中。心光无垢。从此精练。

生生不退。决定至于。金刚之地。或焚或存。无可不可。

新城寿昌无明经禅师塔铭¶ 第 665c 页 X73-0665.png

且待三年。再来报我。我作此铭。非为公立。普告诸人。

且待三年。再来报我。我作此铭。非为公立。普告诸人。大家努力。

憨山老人梦游集卷第二十八