声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 625a 页

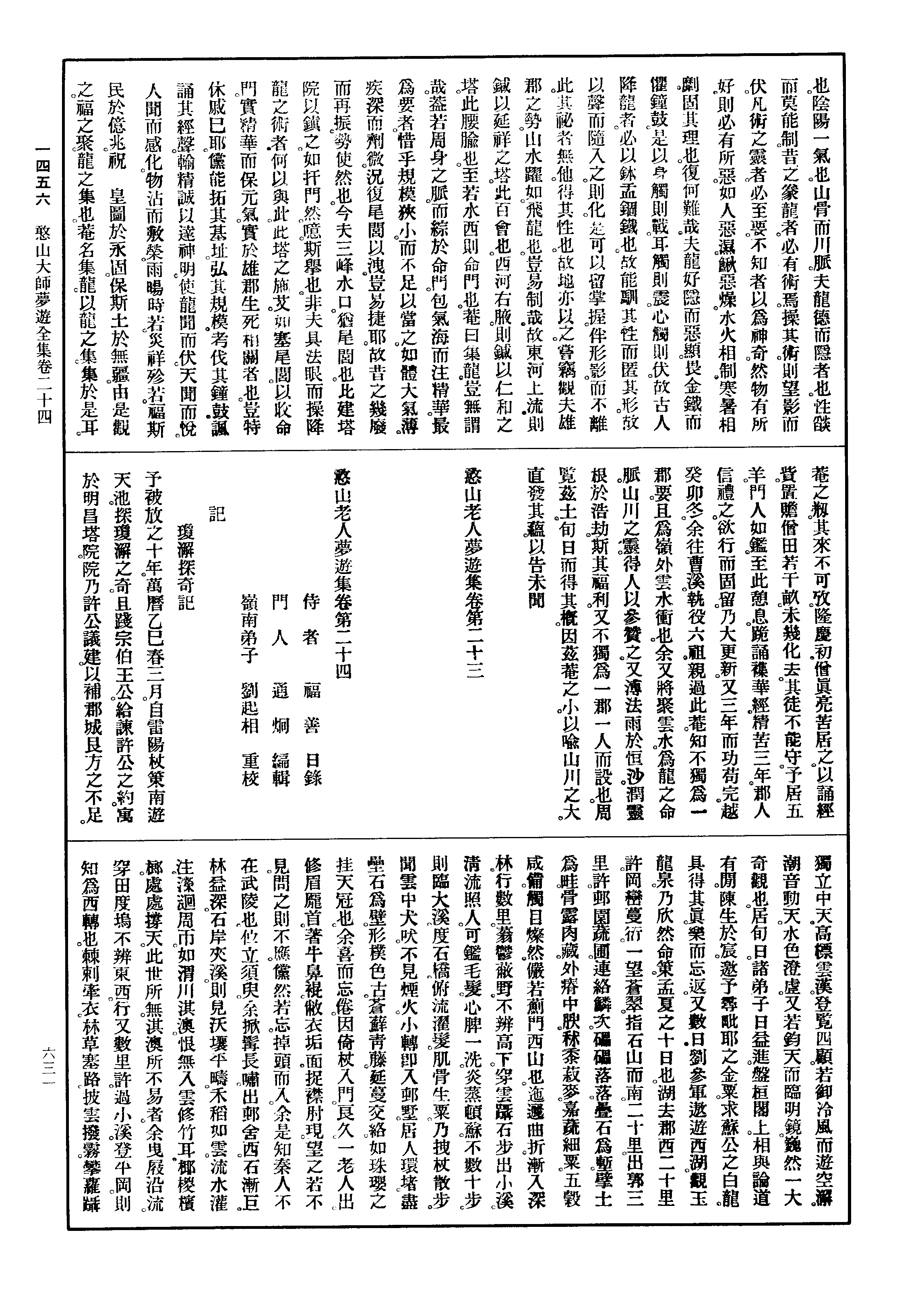

憨山老人梦游集卷第二十三

侍 者 福 善 日录

门 人 通 炯 编辑

岭南弟子 刘起相 重较

记

** 观楞伽宝经阁笔记

观楞伽宝经记。盖为观经而作也。以此经直指众生

识藏。即如来藏。显发日用现前境界。令其随顺观察。

自心现量。顿證诸佛。自觉圣智。故名佛语。心非文字

也。又岂可以文字而解之哉。故今不曰注疏。而曰观

经记。盖以观游心。所记观中之境耳。此经为发最上

乘者说。所谓是法甚深奥。少有能信者。以文险义幽。

老师宿学。读之不能句。况遗言得义。以入自心现量

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 625b 页 X73-0625.png

乎。昔达摩。授二祖。以此为心印。自五祖教人读金刚。

乎。昔达摩。授二祖。以此为心印。自五祖教人读金刚。则此经不独为文字。且束之高阁。而知之者希。望崖

者众矣。惟我 圣祖。以广大不二真心。禦寰宇修文

之暇。乃以楞伽金刚佛祖三经。试僧得度。如儒科。特

命僧宗泐等注释。颁布海内。浸久而奉行者亦希。

清幼入空门。切志向上事。愧未多历讲肄。尝见古人

谓文字之学。不能洞当人之性源。贵在妙悟自心。心

一悟。则回观文字。如推门落臼。固不难矣。因入山。习

枯禅。直至一字不识之地。一旦脱然自信。回视诸经。

果了然如视归家故道。独于此经。苦不能句。万历壬

辰夏。余居海上。偶患足痛不能忍。因请此经置案头。

潜心力究。忽寂尔忘身。及开卷读百八义。了然如视

白黑。因忆昔五台梵师言。遂落笔记之。至生灭章。其

患即愈。及乙未春。因弘法罹难。幽困之中。一念孤光

未昧。实仗此法门威德力也。顷蒙 恩遣雷阳。丙申

春。过吉州。遇大行王公性澥于净土中。请益是经。因

出前草二章。公首肯。遂以正受注。并三译本。稽首属

余请卒业焉。余𢹂之以行。是年三月十日抵戍所。于

四月朔即命笔。时值饥疠。死伤蔽野。余坐毒雾尸陀

林中。日究此经。至忘寝食。了然如处清凉国。至七月

朔。甫完卷半。与柯孝廉复元。率诸父老掩胔骼。至四

千头有奇。建盂兰会。说幽冥戒。普济之。时天乃雨。而

疠随止。遂令蔑戾车地。大生欢喜心。无乃借性澥一

滴。润此焦枯乎。巳而。奉镇檄来五羊。憩东郭垒壁閒。

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 625c 页 X73-0625.png

又首事于十月朔。至明年佛成道日。乃搁笔焉。愚窃

又首事于十月朔。至明年佛成道日。乃搁笔焉。愚窃思多生以谤法因缘。今感此报。荷蒙 圣慈。以万里

之行。而调伏之。使入其难入。期年之内。奔走居半。而

能了此积劫广大因缘。非荷诸佛神力加持。何能以

思维心。测度如来。自觉圣智境界乃尔。以是弥感

圣恩。析骨难酬也。稿成。观察海门周公欲梓之。以入

贺未果。戊戌冬。侍御樊公友轩。以建储议谪雷阳。

与余同伍。道过仙城。问雷阳风景何如。余笑曰。在人

不在境。因出草示之曰。此余雷阳风景也。公叹曰。信

光明幢哉。愿广法施。遂为疏募众梓之。诸宰官长者

居士。各欢喜成之。愿将此胜因。回向楞伽法性海中。

仰凭慧光圆照。破此夙愆。蚤登解脱。冀见闻随喜。同

入自心现量。共转此法轮。直至未来际。以斯功德。上

报 圣恩。下拔苦趣。齐登涅槃彼岸耳。此经单破外

道二乘偏邪之见。令生正智。以一心为真宗。以摧邪

显正为大用。其所破之执。各有所据。皆载彼宗。瘴乡

苦无经论参考。即所引證。咸以起信唯识。提挈纲宗。

务在融会三译。血脉贯通。若夫单提向上。直指一心。

枝词异说。刷洗殆尽。冥契祖印。何敢让焉。因为述其

始末如此。万历己亥季夏望日。海印沙门德清记。

** 南华寺修建华严道场千日长期碑记铭

曹溪为天下禅林冠。一脉派五宗。源如洙泗。第僻处

岭外。道路閒关。故高人上士。足迹罕至。其徒见闻狭

陋。以种田博饭。无复知有向上事。其习俗久矣。余素

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 626a 页 X73-0626.png

与达观师。深有慨焉。常有愿而未能及也。丙申春。蒙

与达观师。深有慨焉。常有愿而未能及也。丙申春。蒙恩遣海外。取道觐六祖肉身。睹其香火崇祀之严。

丛林凋落之甚。不觉涕下沾衣。一食而去。居无几何。

制台左司马陈公。深念名山寥落。欲以余托迹焉。余

自知取辱法门。且在行閒。安敢事事。既而观察海门

周公。惺存祝公。皆力致之。余始翻然。犹未遑安处。戊

戌秋九月。净空上人。同寺僧行裕真权净泰辈。谒余

于五羊。余一见跫然而喜。上人云。某生西蜀。近峨嵋。

效普贤愿力。因遍历诸方。以饭僧为佛事。比自北而

南。谒六祖于曹溪。愿就胜道场地。结饭僧缘十万八

千计。以酬本愿。余欣然而起曰。大哉。上人愿力。普则

普矣。而所施之地。犹未然也。且结众缘。须天下之交。

路人半僧之所可耳。今曹溪远隔岭表。衲子畏途。足

迹罕至。安以一饭之故。而蹈山川之险乎。且不为食

来。圣训在耳。法食平等。摩诘传心。上人其以法为导。

而以食为资。是所谓由香饭而入律仪。此吾佛利世

之嘉谟。菩萨所修之妙行也。上人闻而欢喜。跃然从

事。乃与裕权泰辈。竭力经营。志结千日长期。纠实行

僧四十八人。跪讽华严大经若干部。即卜是年十月

为始。至辛丑十月望为终。当结制之初。刹竿方竖。远

近向风。金粟云委。六时礼诵。钟梵交参。虽无华座之

师。而音声色相。足以感诸天而惊四众。三年如一日

矣。自非六祖大师。寂光朗照。山灵呵卫。何以至此。斯

亦法道之前茅也。上人喜大愿巳酬。将杖锡远游。又

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 626b 页 X73-0626.png

愿以此施者受者。著名贞石。用以彰往开来。以垂不

愿以此施者受者。著名贞石。用以彰往开来。以垂不朽。余时方执修崇之役。毕期入山。睹其列者如林。欢

喜合掌。而为之赞曰。

清净法身。草木瓦砾。触目常光。见者不识。宝林之山。

其状自别。曹溪之水。其味更冽。祖师未来。山水巳开。

祖师既至。其道乃炽。祖师灭度。山水露布。饮啄安居。

不知其故。不聋不瞽。如盲若痴。采薪汲水。用之靡宜。

丛林秋晚。草枯水涸。我念归依。思之如渴。枝叶虽凋。

逝者如斯。我卓锡来。将欲𤀹之。爰有上人。亦随我愿。

引华藏流。先开一线。积粒粒米。如香饭界。勺滴滴水。

灌华藏海。食者之腹。量等虚空。施者之福。福更无穷。

上人志满。我愿未足。一口吸尽。祖师乃出。

** 重修彭城洪福寺记

佛法引摄众缘。若合殊流而归于海。故曰。辟如四海。

以海为极。惟黄乃四河之一。从昆崙东注。真丹始也。

洪流滔天。爰有神禹。凿龙门。疏九河。导百川。而下抵

徐。开吕梁。引众派。而归之海。逝者如斯。则治之功。终

古一脉耳。吾法自西至东。亦犹是也。窃观中国。名山

大刹。珠宫梵宇。凡所以流通道脉。源源不绝者。其开

创之功。岂直神禹。且禹之所治者。非性水也。有为之

迹。况乃腓胫剥肤。三过其门而不入。必辛苦憔悴而

后成功。今也吾人凿无明之坚碍。疏法性之洪流。蹑

差别之机缘。而会归觉海。岂易为力哉。非等心死誓。

断断乎难矣。彭城当黄河之要冲。天上倾流。建瓴至

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 626c 页 X73-0626.png

此。可谓极矣。其奔腾迅驶。孰能当之。故其为害不浅。

此。可谓极矣。其奔腾迅驶。孰能当之。故其为害不浅。即有神禹。独且奈之何哉。东坡居士。曾守是郡。怀终

古之忧。乃筑黄楼以弹压之。盖黄土也。取克治之义。

城北乃建黄福寺。以枕洪流。托之栖禅。然居士深有

见于性相之源。义取相融。融则不相陵夺。则滔滔安

流。将为有土苍生永永之福。故今之传者。亦曰洪福。

其旨微矣。寺今亦为河水漂突。岂非妙达性水真空

者主之耶。达观可禅师北游。频驻锡于此。深慨焉。因

大开法社。属阇黎慈峰朝公。令其精持性戒。即为疏

摄众缘。普会而一新之。将使往者过。来者息。各各同

入法性海中。以导西来一脉。期为大地众生永永之

福。惟师之心神禹哉。良亦苦矣。诸大宰官居士。一时

同发无上道缘。此犹三门既开。七井既凿。中流砥柱。

矻立颓波。而千里安流。风䭵往来。舟楫上下。则引摄

之功。亦易易耳。朝公乘橇跋涉。当不惜腓胫。必等心

死誓。极力而蚤图之。无淹岁月。虽然图难于易。为大

于细。尝谓滴水入海。与渤海同枯。苟不让细流。渐成

深广。以此前驱。则万钧易举。异日轮奂庄严。如祇桓

精舍。吾当以广长舌。吐无尽流。筹量此会人天之福。

万历乙未长至十日。余以弘法罹难。 诏戍岭海。

达大师茧足数千里。北走唁余。期会于此。及余至。

大师巳买舟南下矣。主人出其疏。读之怃然长慨。

遂秉烛信笔书此。以结他日之缘。语似不伦。亦惯

曾为旅偏怜客耳。

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 627a 页 X73-0627.png

** 创建长寿庵记

粤城西三里许。曰小圃园。负山带海。为丛林奥区。其

地蕴灵秀。由来久矣。万历庚辰。有禅僧如受者。自楚

中来。衍化及此。一时富商大贾。及居人之有名行者。

率多归依。咸愿请为唱导师。各布金建精舍。为说法

所。购土人潘氏地。输财鸠工。不日成之。额曰长寿庵。

上下殿堂。两翼方丈。斋厨禅室。轮稛连棬。丹饬焕然。

又以锔范如来诸大士像。香华钟磬。鼓乐庄严。靡不

毕备。淖音梵呗。日夜交参。居然地涌祇桓。一胜道场

也。如受化去。其徒性亮继之。庚寅。亮复拓地范围。门

墙巍然一新。丙申春。余 恩遣雷阳。道经此庵。信宿

而去。明年丁酉夏。余奉镇檄去五羊。亮乃率诸檀越

弟子。稽首作礼。乞余记其事。余欣然。摄衣据席。挥麈

而普告之曰。诸佛子。善哉谛听。山河大地。无一处非

道场。鳞介羽毛。无一物非佛性。况兹粤地。为两閒之

钜丽。顾斯人类。为万物之最灵。讵不顿现净土。而见

法身者乎。忆昔世尊。与帝释行次。偶指其地曰。此处

宜建梵刹。乃我昔为然灯布发掩泥之所。时长者即

拈一草插之曰。建梵刹竟。诸天赞叹。诸佛子。由此观

之。随所行处。皆是如来因地。随所施为。即建道场。况

夫沥膏剔髓。汗血泥途。而为轮奂庄严者乎。固在施

者受者何如耳。苟施者不著相。则功德如空。应量无

际。而果报不可思议。如是则束草滴水。粒米茎菜。皆

法界性与虚空等。否则计功思利。虽施七宝满恒河

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 627b 页 X73-0627.png

沙。适足以增有为业累。况得无上福田。为菩提种子

沙。适足以增有为业累。况得无上福田。为菩提种子乎。苟受之者不滞迹。则唯心净土。自性弥陀。触目无

非极乐。如是则高岩深谷。树下冢閒。皆常寂光等。否

则假我偷安。虽居兜率。住梵天。亦祇以增生死业果。

况能自他二利。开人天眼乎。诸佛子。施者受者。能忘

缘离相。则心境俱空。而所作功德亦如空。所护果报

亦如空。是则此庵虽小。可以含法界。包虚空。晨钟夕

梵。水月松风。皆演无尽法音。以祝我 圣天子无疆

之寿。以培斯民无穷之福。推之以尽大地。无一处而

非乐土。广之以极十方。无一人而不證真。是则庵即

极乐场。人即无量寿。如是。其志之曰长寿。宜矣。否则

水土木石。有为四相。代谢迁流。不啻阳𦦨空花。又何

长之有。诸大众闻说。欢喜作礼而退。遂以此书。

** 重修英德县尧山天心寺记(并铭)

岭表僻处东南。与诸羌接。周秦贡服不称。今也。不独

为文宪大雅之风。洋洋中国。即琳宫梵宇。在在称雄。

爰自梁朝。达摩航海。来于西竺。有唐六祖。衣钵著于

曹溪。而禅林道化。为东土宗。斯岂以天地限其道。山

川私其气哉。固在弘之得人。行之以时耳。韶之英德。

去曹溪咫尺。府治之西百里许。曰尧山天心寺。盖亦

创自前代。岂曹溪之苗裔耶。湮不可考。 今上议

东宫大礼。先有采珠之令。特遣 乾清宫近侍。御马

监太监李公。至粤督其役。以万历戊戌秋七月。至青

鹦。未几复以 两宫三殿灾。方事大工。东西军兴。司

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 627c 页 X73-0627.png

农告匮。再下开矿之命。总归于公。公奉 命唯谨。入

农告匮。再下开矿之命。总归于公。公奉 命唯谨。入海犯风涛。陟山冒虎兕。事上育下。以忠爱为心。安静

无扰。邦人受公之惠。亦巳厚矣。巳亥秋。行部至英德。

深穷矿所。道径废寺。公乃愀然。谓父老曰。神者。山川

之灵。祸福之宰也。况佛圣为世所尊。梵刹为民之福

田。安可荒凉若是乎。遂捐廪金若干。复以疏付土之

良民。募众力以成其功。未几。而缘果集。鸠工缉梓。首

事于是年冬。落成于辛丑秋。风声响应。百力骈集。殿

堂廊庑。山门僧舍。焕然一新。公属为文。以勒之贞石。

用垂不朽。余因感公德意。嘉惠斯民。乃为铭以铭之。

铭曰。

天地种灵。山川含英。鬼神来舍。祸福无淫。大哉慈氏。

两足称尊。含齿戴发。各禀性真。洋洋道化。云行八表。

有识归依。如风偃草。顾岭之东。惟韶之阳。载英之土。

天心惟皇。惟皇于何。大哉大觉。释梵之雄。金口之铎。

琳宫净土。在在有之。苍梧之野。实惟建之。岁月迁讹。

风薄雨蚀。有形皆化。况兹朽植。像教日颓。孰导迷途。

曰惟我公。握天之符。山灵海若。载欣载奔。过兹穷发。

投诚布金。赤帜一立。其应如响。妙丽庄严。地平如掌。

神钦鬼伏。天人普集。福被河沙。功超百亿。钟声梵呗。

朝昏祝釐。愿吾 皇寿。与天地齐。惟公功德。山川共

久。带砺同盟。咸皆额手。

** 忠勇庙碑记(并铭)

粤居岭表。山海故多盗贼。往往钜奸大猾。雄据崇山

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 628a 页 X73-0628.png

峻岭。长波巨浸。环纡襟带。诸岛星列。恃为金城天府。

峻岭。长波巨浸。环纡襟带。诸岛星列。恃为金城天府。从来旧矣。无论倭夷内侵。即此辈跳梁。接踵而发。若

吴平曾一本。猖獗于嘉隆閒。横行海上。黄纛赭衣。窃

号静海。劳我王师。干戈岁无宁日。而海畔苍生死者。

泽若焦矣。及一本就擒。其馀党。若郑大汉。林道乾。朱

良宝。许俊美。林凤。红老辈。各蜂分一隅。更为流毒。时

越人吴天赏者。先藉名诸生閒。屡试不售。遂弃举子

业。从史椽。奉部檄为制府记室。司马殷公。心识其能。

因引为参军。时与筹画诸巢穴部曲事。每发无遗策。

司马公大奇之。遂力荐之 天子。先后七疏。始报可。

部议擢赏于行閒。起为招讨将军。领白鸽寨军事。而

将军父子兄弟皆在军旅从事焉。先是以将军策。大

树赤帜。自闽广一带环海之涯。严守备。设方略。即大

将军下。无论诸将领士卒。皆知将军能。无不向将军

意指者。因而群盗日就擒。独道乾乘大艘。逃暹罗。将

军之子汝实。尾其后。追之未获。所遗者。唯郑大汉。据

柳杜澳。红老据珠池。未下。仍以实提兵千人。袭红老。

遂斩老。及党三百馀级。而郑大汉。则以将军及弟天

祥力当之。大汉者。广人。魁梧奇伟。身长八尺。勇冠群

盗。卒徒皆精锐枭悍。凡转战。无敢当锋者。将军以抚

民二千人。皆素不识兵者。军杜澳会战。天祥贾勇先

登。陷阵。遂力战而死。将军奋怒一呼。鼓而乘之。大汉

遂就擒。馀党溃散。自是海上疮痍方瘳。苍生始可安

食矣。司马公大奇将军功。而哀祥死。乃具报 天子。

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 628b 页 X73-0628.png

上嘉之。下大司马纪其勋。将叙绩焉。时杜澳土人。感

上嘉之。下大司马纪其勋。将叙绩焉。时杜澳土人。感祥以死易其生。乃立庙貌。岁时祀之。额曰忠勇。顷以

倭奴犯东鄙。连兵数年。将军子实。犹为两广制府参

军。以司马公命往日本。閒谍之。关白果死。实乃𢹂碧

蹄所亡火器归。诸执事奇之。未及报 命。而朝鲜倭

巳退。后司马竟寝之。且以广海兵。分属实。以禦倭奴

游盗。而柳杜适其其部。实因感往事。痛叔祥死。而草

血未乾。旌旗居然在目。不觉发上指冠也。莅事之初。

即走余。乞一言以纪其事。余闻土人备谈其故事。因

嘉实之功。而壮祥之死。乃为铭。以铭之曰。

皇皇上天。福善祸淫。彼桀黠者。胡为有生。桀黠既生。

长蛇封彘。噆脑吸膏。日无宁巳。于赫 皇威。爰整其

旅。桓桓虎将。郊垒是耻。穷兽逃林。猛虎突奔。驱市而

战。祥用先登。以虎博虎。其力两当。牙铦爪利。秃者先

伤。秃者既伤。亦折其利。遗臭流芳。处死则异。其芳愈

流。其荣愈久。庙貌如生。童奔婺走。童奔婺走。生气益

灵。岁时伏腊。山倾海吞。肴山酝海。饮之啄之。千秋万

祀。其福无涯。

** 电白苦藤岭化城庵记

万历丙申春二月。予之雷阳。道过电白。西二十五里

许。曰苦藤岭。见茅茨施茶结缘者。余以乍入瘴乡。炎

蒸毒人。心闷力疲。适见津梁。欣然如入化城也。乃解

衣盘礴。熟睡而起。诟其所因。乃善男子易真潭。集善

士十馀辈同设。以兹地为罗旁后户。昔未平时。盗贼

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 628c 页 X73-0628.png

出没。道路阻塞。今虽平。犹为畏途。况当琼雷喉舌地。

出没。道路阻塞。今虽平。犹为畏途。况当琼雷喉舌地。行者戒心。下有汤泉滚滚。履如蹈镬。故藉茶以慰往

来。非演法也。且云。期以三年。余诫之曰。慎无以限量

心。行难思事。他日将建梵刹于此。为终古清凉地也。

秋八月。制府檄回五羊。越二年戊戌。施茶期满。行者

二人。谒余于垒壁。余与授具戒。仍令回其所。随具疏。

令真潭等。募为兴建资。不二年。而告成。额曰化城。意

取前往宝所。中路以止疲极之意也。今年庚戌。真潭

年七十。婚嫁毕。乃礼曹溪。愿乞披剃为佛子。余欣然

为薙染焉。法名福城。意取善财南询。参访知识。为发

足地。以蔑戾车。有人能垂老披缁。信根不易见也。以

此道场。始终于真潭一人。仍令回庵。专修净业。礼诵

六时。是余南来立一茎草。度一头陀。将期传慧灯于

炎方。洒甘露于瘴地。作苦海之津梁。湿火宅之乾𦦨。

以衍无穷之利益也。故特具始末。以垂贞石。冀不朽

云。

** 法性寺优昙华记(并铭)

万历己亥。春王二月朔。余迁粤之四年。先是释楞伽

成。为菩提树下诸弟子。演法华楞严唯识经论。各一

匝。缁白倾心。翕然向风。是时法性寺主。延欧生伯羽。

为诸沙弥教授师。具礼。余主盟斯道。时时激扬之。乃

立法会于毗卢殿之玄冥所。建会之先二日。余适至。

弟子通烔告余曰。庭除涌金莲华一朵。请师观之。余

见而喜曰。此余所闻者一。而见之者今再矣。斯为法

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 629a 页 X73-0629.png

道之应。其华产于蕉本。抽茎而挺生其中。宛若芙蕖。

道之应。其华产于蕉本。抽茎而挺生其中。宛若芙蕖。而色若黄金。其叶坚厚倍之。瓣瓣丛簇。含裹香蕊。状

如玉簪。中虚而体洁。盛甘露浆。吸而饮之。香沃肺腑。

盖世所希见者。如佛所云优昙华。解之曰瑞应。岂是

之谓乎。经云。佛现于世閒。譬如优昙华。时乃一出。正

犹鳞凤芝草之生于嘉运耳。昔姚秦时。连理华生于

殿庭。占之。谓有西方圣人至。因访襄阳之道安。安荐

罗什。苌遂兴铁甲之师十万。以吕光为大将。伐龟兹

而求什。什至。而秦之佛法自此兴。盖连理华。即俗所

称并头莲耳。尝忆余龆年。初弃家。吾祖西林大师。延

守愚先师。住奘师塔院。先是三年。殿庭忽涌金莲。产

于蕉本。观者日数十万指。识者谓为法道之瑞。未几。

而迎先师居其院。江南法道之兴。果自此始。余法兄

雪浪。迄今名播寰中。不忝慈恩之窥基。此余闻此华

而徵之者一也。及余年二十五。卧病三月。先于庭前。

手植蕉一树。其叶扶疏。高丈馀。其中抽金莲华一朵。

大倍今之所见者。每侵晨。接甘露盈杯。饮之清凉五

内。如是三月不萎。疾竟以瘳。长老咸谓宛如奘师塔

院者。余私喜曰。斯岂佛法之兆耶。是年冬。予即弃家

从远游。以至今日。而今之所见此华者再也。岂无谓

耶。且夫鳞凤芝草。为造化之精英。天地之正气。钟之

在物。为嘉祥之瑞应。在人为群生之利见。故如来出

世。如优昙华。孔子曰。凤鸟不至。河不出图。吾巳矣夫。

由是观之。瑞不虚应。应必有由矣。昔者禅脉东流。其

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 629b 页 X73-0629.png

于粤也。跋陀建金刚于法性。智药种菩提于戒坛。且

于粤也。跋陀建金刚于法性。智药种菩提于戒坛。且曰。百六十年。有圣人出。及达摩初至于五羊。卢祖露

颖于风幡。宝林开墓。曹溪衍派。光昭日月。道被寰宇。

而此地寥寥。几千载矣。岂非枝之大者。披其本耶。祖

曰。叶落归根。来时无口。有情来下种。因地果还生。呜

呼。优昙再现。佛日重辉。曹溪涸而复涨。觉华凋而再

荣。是有望于今日也。乃记其始末。而为之铭曰。

耿耿景星。烨烨庆云。瞻彼至人。我心匪宁。凤兮在郊。

鳞兮在野。邈矣至人。我思曷巳。彼昙者华。为莲之瑞。

从空涌见。岂曰无谓。阎浮之金。华色如之。甘露之浆。

其味若斯。连理于庭。铁甲于疆。至人实来。斯道孔章。

航海越漠。于兹立帜。拔者伊何。猎人之队。帜之拔矣。

逝之极矣。无往不复。优昙出矣。优昙载出。于洼之隆。

我生三见。斯道何穷。

** 重修龙川县南山净土寺记

南粤名山多福地。其源自衡岳而下度庾岭。至韶石。

结为曹溪。开禅源一脉。又东千里。经会城而出罗浮。

仙踪圣概。为钜丽焉。又东数百里。适潮惠之中。曰龙

川。古循州也。其治据惠上游。当瓯粤之冲。地接虔漳。

崇山峻岭。獞猺杂处。往多贼巢。民犷悍而难治。昔之

莅兹土者。鄙视为传舍。坐瘴烟毒雾中。忧悲眩瞑。将

自治之不暇。又何暇治礼义。兴教化哉。其俗自汉赵

佗归仁。始知有君。至唐韩公祭鳄。始知有文。其化自

六祖传衣。大颠振锡。始知有佛。是知天地有常经。造

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 629c 页 X73-0629.png

化无常准。山川之待人。若形之待心。心真则形化。人

化无常准。山川之待人。若形之待心。心真则形化。人杰则地灵。良有以也。若循之山川犹故。吾民俗犹昔

人。往时以迁客名。未闻以吏治振者。今孙公之治兹

邑。不三年而化成。摩民以义。导蒙以渐。因事以权。置

学田。建梅阁。造桥梁。筑新城。皆捐俸廪为之。至若修

南山佛刹。则皆亡夫人之簪珥奁具。尽舍以作庄严。

将资净土。以修冥福。是皆神道设教。即事见心。为苦

海之慈航。长夜之慧炬也。其山当邑南面。㠂峰而环

大江。山川奇绝。林木蓊郁。其寺始于唐。意创自大颠

禅师法盛时也。后因故址为二贤祠。以祀宋门下侍

郎苏公辙。谏议大夫陈公次升。后为罗姓者踞为墓

地。嘉靖己亥。督学吴公复为祠。并宋丞相吴公潜。而

祀之。曰三贤。则寺之名几渐灭矣。公政暇。每出游其

閒。流观俯仰。素有慨焉。及夫人卒于宦邸。临诀时神

情静定。端然念佛而逝。超然莲华中人。公有感。遂倾

奁以重新其寺。别祠宇为殿三楹。塑莲池海会诸佛

菩萨。八部诸天像。森罗云列。庄严妙丽。光明灿烁。俨

然净土真境也。其左右配列斋厨禅室。靡不具备。延

僧某住持。朝参莫礼。钟梵交音。斯则西方净土。端在

目前。神识往生。不离当处。语曰。境随心变。地以人灵。

以其大坠山河。不出此心之外也。由是观之。则公之

心高揭于山川。夫人之灵常居于净土。上祝 国釐。

下为民福。公之功德。将垂之无穷。岂区区福田利益

而巳哉。工经始于某年某月。落成于某年某月。旧称

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 630a 页 X73-0630.png

南山。今名净土。志本因也。公姓孙。讳云翼。字图南。金

南山。今名净土。志本因也。公姓孙。讳云翼。字图南。金沙人。记之者。白下长干僧德清也。

** 休粮山社记

余昔行脚时。同妙峰师过平阳之墟。结霍山之阳。遥

望群峰苍翠。秀拔云汉。烟林蓊郁。意必有圣道场者。

师曰。此休粮山也。昔有道者。啖柏于此。因以为名。后

建梵刹。曰慈云。予未及登览而过焉。予居五台。去东

海之岭外。迄今三十七年。居常恍然心目閒也。壬子

春。清凉竹林空印师。遣弟子悟慈。持书讯余于瘴乡。

因询师法道之盛。且云。诸弟子辈久受法利者。皆各

散隐居。择名胜以养道缘。因出师休粮山社约。及本

宁李太史序。予读之喟然叹曰。嗟乎山川之胜。待人

而兴。苟非其人。道不虚行。岂无谓哉。缅惟释迦降神

迦维。应真英杰之士。萃于灵鹫。因缘唱道。祇桓鸡园。

皆随缘应化之迹。此盖法社所由启也。道法东垂。凡

域内名山。在在皆为唱道之所。从古至人。未有不踞

胜概。托灵秀。而能永垂法化者。清凉观国师。创演华

严于五台。道被寰宇。为有唐七帝之门师。自尔以来。

寥寥千载。今空师重开竹林。大弘圆顿之教。十方云

集。万指围绕。岂非一代之盛欤。今其徒能以体道为

怀。志尚幽栖。心存白业。追休粮之遗事。布法雨于慈

云。集诸缁白胜流。开不二之门。建平等之会。六时莲

漏。一念精修。昼则讲演以明宗。夜则安禅以息念。戒

奉波离。行遵般若。顿使岩树庭莎。猿啼鹤唳。皆挺法

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 630b 页 X73-0630.png

身而宣妙义。向者。幽阴穷寂之乡。焕为耀古辉今之

身而宣妙义。向者。幽阴穷寂之乡。焕为耀古辉今之地。岂非山灵有待于人。道与时行。机缘会合而然耶。

抑啖柏之心。不泯于今日也耶。余因昔过其地。观望

其形胜。今居瘴乡。遥闻斯举。心地清凉。想见其嘉会。

略记废兴之概。以结异世之缘。若夫建立之规。自有

主者约法在。

** 重修海会庵记(并铭)

岭南与楚接壤。曹溪望南岳。相去千里。皆崇山峻岭。

冈峦盘郁。处处多佳山水。自六祖大师。道振岭表。弟

子让师开法南岳。自是名僧大德。肥遁之所。在在有

之。凡经单栖者。久而遂成宝坊福地。为一方观望。随

地有焉。宜章当两山之中。近韶石而隶衡阳。往来通

途所必由。去治五里许。有山名厚培。峰峦奇秀。丛林

郁茂。居然一胜道场也。近为里人李君业。乃舍为庵。

延大用弟子真润居之。以为十方云水高流暂息之

所。名曰海会。葺始于万历己卯。迄今癸卯。又为风雨

所薄蚀。润之徒如尧复重新之。上有佛殿山门各三

楹。左右方丈斋厨。诸所毕备。有田百亩。可输粮二石。

其耕可给十馀人。往来云水。一餐一宿。可无外求。斯

则犹然一化城也。余居岭外八年。当道延入曹溪。为

六祖大师。执洒埽役。庵僧如尧谒余。请记。因直记其

事。乃为铭以铭之。铭曰。

于维南岳。奠彼荆湘。抽枝发干。裔彼遐荒。蜿蜒千里。

庾岭高盘。宝林中峙。曹溪水寒。曹溪之水。源从西竺。

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 630c 页 X73-0630.png

爰有至人。濯斯道骨。道骨如生。水流不息。散作醍醐。

爰有至人。濯斯道骨。道骨如生。水流不息。散作醍醐。为霖为泽。宜章之阳。厚培之麓。乃涌化城。为斯民福。

化城不远。宝处所近。接彼疲息。齐来归命。归命我师。

得礼真容。愿保斯土。福祉无穷。

** 南雄水西集龙庵记

庾岭自衡岳耸干。东走而下南浦。领江湖而北朝宗。

其淩水则背驰而逝。入南海雄府。据上流。综百粤。扼

其咽喉。屏翰中原。实东南都会。挈建瓴而督百川。此

其要也。郡城负岭襟江。两河合抱。居然雄峙。望大海

若空中乾城。溯流而上者。若登天摩云。可望而不可

即。此其山飞水走。停潴不滀。则生理不留。故民生遑

遑。逐利如逐波浪。求其殷实集储。以备一岁之不时

者。鲜矣。故天地山川。如四时之不并。难得而完固。必

赖人以裁成。是以补天之说。非诬也。观昔之治兹郡

者。稍具法眼。则不免乎蒿目之忧。而有挽颓波障百

川之志。则必为之假人力以补之。凡有事于此者。则

必建庙貌。竖浮屠。设钟鼓以当之。往往奏捷如声响。

而人竟莫知其故。请试言之。凡物之灵。而变化莫测

者为龙。故人君象之。圣人犹龙。而云行雨施。万物资

焉。至若堪舆家言。九流之不齿也。且曰寻龙而针其

穴。得则燀赫如燎然。何耶。盖针灸而得其脉。则擅起

死回生之功。如人之疾在膏肓者。药饮不能达。则必

以针艾而达之。是知截风龙。注地脉。则必建庙貌。竖

浮屠。设钟鼓。犹夫治膏肓以针艾也。且而天地一身

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 631a 页 X73-0631.png

也。阴阳一气也。山骨而川脉。夫龙德而隐者也。性𦦨

也。阴阳一气也。山骨而川脉。夫龙德而隐者也。性𦦨而莫能制。昔之豢龙者。必有术焉。操其术。则望影而

伏。凡术之灵者。必至要。不知者以为神奇。然物有所

好。则必有所恶。如人恶湿。鳅恶燥。水火相制。寒暑相

劘。固其理也。复何难哉。夫龙好隐而恶显。畏金铁而

惧钟鼓。是以身触则战。耳触则震。心触则伏。故古人

降龙者。必以钵盂锢铁也。故能驯其性而匿其形。故

以声而随入之。则化。是可以留掌握。伴形影。而不离

此。其秘者无他。得其性也。故地亦以之。尝窃观夫雄

郡之势。山水跃如。飞龙也。岂易制哉。故东河上流。则

针以延祥之塔。此百会也。西河右腋。则针以仁和之

塔。此腰腧也。至若水西则命门也。庵曰集龙。岂无谓

哉。盖若周身之脉。而综于命门。包气海而注精华。最

为要者。惜乎规模狭小。而不足以当之。如体大气薄。

疾深而剂微。况复尾闾以泄。岂易捷耶。故昔之几废

而再振。势使然也。今夫三峰水口。犹尾闾也。比建塔

院以镇之。如捍门然。噫。斯举也。非夫具法眼而操降

龙之术者。何以与此。此塔之施艾。如塞尾闾。以收命

门。实精华而保元气。实于雄郡生死相关者也。岂特

休戚巳耶。傥能拓其基址。弘其规模。考伐其钟鼓。讽

诵其经声。输精诚以达神明。使龙闻而伏。天闻而悦。

人闻而感化。物沾而敷荣。雨旸时若。灾祥殄若。福斯

民于亿兆。祝 皇图于永固。保斯土于无疆。由是观

之。福之聚。龙之集也。庵名集龙。以龙之集。集于是耳。

观楞伽宝经阁笔记¶ 第 631b 页 X73-0631.png

庵之创。其来不可考。隆庆初。僧真亮苦居之。以诵经

庵之创。其来不可考。隆庆初。僧真亮苦居之。以诵经赀。置赡僧田若干亩。未几化去。其徒不能守。予居五

羊。门人如鉴。至此憩息。跪诵杂华经。精苦三年。郡人

信礼之。欲行而固留。乃大更新。又三年而功苟完。越

癸卯冬。余往曹溪。执役六祖。亲过此庵。知不独为一

郡要。且为岭外云水冲也。余又将聚云水。为龙之命

脉。山川之灵。得人以参赞之。又溥法雨于恒沙。润灵

根于浩劫。斯其福利。又不独为一郡一人而设也。周

览兹土。旬日而得其概。因兹庵之小。以喻山川之大。

直发其蕴。以告未闻。

憨山老人梦游集卷第二十三