声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

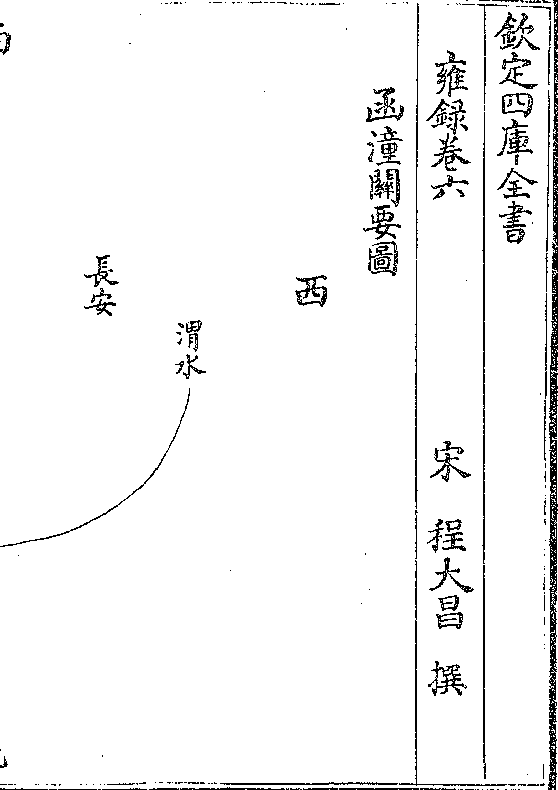

卷六 第 1a 页 WYG0587-0329a.png

卷六 第 2a 页 WYG0587-0329c.png

自华至陜凡三关

自华至陜凡三关河南府永宁县西至京兆府二百里三崤山在县北二

十八里

河南府新安县西至府界七十里汉函谷关在县东一

里虢州阌乡桃原在县东南十里

陜府灵宝县在府西南七十五里秦函谷关在县南十

里

华州在长安东一百八十里治郑县少华山在县东南

卷六 第 2b 页 WYG0587-0329d.png

十里

十里华阴县在华州东六十五里太华山在县南八十里渭

口在县东北三十五里潼关在县东北三十九里自华

而虢自虢而陜自陜而河南中间千来里地古尝立关

塞者凡三所由长安东一百八十里出华州华阴县外

则唐潼关也自潼关东二百里至陜州灵宝县则秦函

谷关也自灵宝县三百馀里至河南府新安县则汉函

谷关也(诸家皆云八百/里举成数言之)凡云关者明有门扉晨夜启闭

卷六 第 3a 页 WYG0587-0330a.png

禁束道路而于关之间别有古来尝为扼塞者二桃林

禁束道路而于关之间别有古来尝为扼塞者二桃林之塞一也殽山二也世远事重复难以一见遽晓今枚

别其地贵于可考

秦函谷关

秦函谷关在唐陜州灵宝县南十里灵宝县者汉洪农

县也路在谷中深险如函故以为名其中劣通行路东

西四十里绝岸壁立岩上柏林阴荫谷中常不见日关

去长安四百里日入则闭鸡鸣则开东自殽山西至潼

卷六 第 3b 页 WYG0587-0330b.png

津通名函谷实为天险

津通名函谷实为天险汉函谷关

汉函谷关在唐河南府新安县之东一里盖汉世杨仆

移秦函谷关而立之于此也以比秦旧则移东三百七

十八里杨仆者宜阳县人也汉武帝时数立大功以其

家居宜阳宜阳者灵宝县东其地即在秦函关之外矣

仆耻其家不在关内乞移秦关而东之使关反在外武

帝允焉仆自以其家僮筑立关隘是为汉世函关自此

卷六 第 4a 页 WYG0587-0330c.png

关移在河南府新安县而秦关之在灵宝者废矣县东

关移在河南府新安县而秦关之在灵宝者废矣县东有南北塞垣即仆所筑郭缘生云至今谓之新关

唐潼关

潼关在华州华阴县东北而太华山之北也太华在县

南八里通典曰本名冲关言河自龙门向南而流冲激

华山之东故以为名后因关西一里有潼水因以名关

(元和/志)哥舒翰军败引骑绝河还营至潼津收散卒即关

西之潼水也元和志谓因潼水名关者是也曹大家赋

卷六 第 4b 页 WYG0587-0330d.png

亦曰涉黄巷以济潼则潼名古故有之至唐始于其地

亦曰涉黄巷以济潼则潼名古故有之至唐始于其地立关耳

桃林(华阳/)

春秋时晋侯使詹嘉处瑕守桃林之塞杜预曰桃林塞

潼关是也三秦记曰塞在长安东四百里案元和志潼

关在长安东正三百里若更增百里即为虢之阌乡矣

不得云在潼关也志于阌乡县曰县东南十里有桃原

焉古之桃林周武王放牛之地也以此言之桃原为桃

卷六 第 5a 页 WYG0587-0331a.png

林虽去长安不啻四百里而方乡为顺可云应古矣而

林虽去长安不啻四百里而方乡为顺可云应古矣而元和志于陜州灵宝县则又有所谓桃林塞者焉盖元

和一书其于桃林之名自始至此凡三变其地也一以

为潼关一以为阌乡一以为灵宝则三者竟孰是也志

于灵宝又该为之说曰灵宝县西至潼皆是桃林塞此

其为说虽若泛漫而实有理也书著武王之事曰归马

于华山之阳放牛于桃林之野盖桃林者武王尝著放

牛之迹后人展转攀慕故一名而该地如此其多也既

卷六 第 5b 页 WYG0587-0331b.png

有此名后人因而传疑不敢改定故三地同分一名者

有此名后人因而传疑不敢改定故三地同分一名者不云羡溢也若夫华山之阳则在华州华阴县南为甚

明矣其于潼关不甚相远然尝思而求之塞以阨塞为

义野以平旷为义函关之间凡数百里其中行路皆阨

束河山状皆数函故名之为塞如元和志所著桃原之

地则在阌乡县南正在河山阨束之内则安得夷旷之

地而名之为野也孔颖达引杜预语亦以桃林塞为在

关矣且曰华山之旁尤乏水草非长养牛马之地欲使

卷六 第 6a 页 WYG0587-0331c.png

自生自死以示战时牛马不复服乘耳孔之此言深得

自生自死以示战时牛马不复服乘耳孔之此言深得事情之衷则虽桃林无野理亦长也

崤

三崤山又名嵚崟山春秋时秦将袭郑蹇叔哭送其子

曰晋人御师必于崤崤有二陵其南陵夏后皋之墓也

北陵文王之所避风雨也必死是元和志曰自东崤至

西崤三十五里东崤长阪数里峻阜绝涧车不得方轨

西崤全是石坂十二里险不异东崤此之二崤皆在秦

卷六 第 6b 页 WYG0587-0331d.png

关之东汉关之西

关之东汉关之西骆谷关

在盩厔县西南一百二十里有路可通梁州汉世名为

骆谷道魏少帝正始二年曹爽伐蜀自此道入甘露三

年蜀将姜维围长城由此路出武德四年高祖于此立

关通梁州名骆谷关西抵兴元府(即梁/州)一百二十里德

宗在奉天将幸梁州若由褒斜最为近便缘李楚琳方

杀张镒于凤翔不敢由凤翔入故东自骆谷入而转西

卷六 第 7a 页 WYG0587-0332a.png

以达梁州也及还京即于褒斜取径而出是骆谷路迂

以达梁州也及还京即于褒斜取径而出是骆谷路迂也

大震关

在陇州西汉武至此遇雷震因以为名代宗时吐蕃自

此入寇帝遂仓卒幸陜以其迫近也

萧关

在原州高平县东南三十里汉文帝时匈奴入萧关即

此也神龙三年于隋它楼县置萧关县特取古关名之

卷六 第 7b 页 WYG0587-0332b.png

非汉萧关地也

非汉萧关地也瓦亭关

在原州高平县南即陇山北垂隗嚣使牛邯守瓦亭即

此也

青泥岭(峣关/) (峣柳城/)

蓝田县即峣柳城也峣山在前又名峣关亦名蓝田关

也杜甫渼陂诗曰水面月出蓝田关也水经曰峣柳城

俗谓之青泥城

卷六 第 8a 页 WYG0587-0332c.png

马嵬

马嵬马嵬故城在兴平县西北二十三里雍都西九十里城

本是马嵬筑以避难马嵬者姓名也有驿杨妃死于驿

白居易诗曰西出都城百里馀

崆峒山

崆峒山在原州高平县即笄头山泾水之所发源也肃

宗自灵武起兵而杜诗曰常思仙仗过崆峒者冀其自

灵武西回也西回即径此山矣按元和志陇山在陇州

卷六 第 8b 页 WYG0587-0332d.png

州之北即灵州灵州即灵武也肃宗以天宝十五载七

州之北即灵州灵州即灵武也肃宗以天宝十五载七月即位灵武改元为至德元年九月南回自原州入即

崆峒在回銮之地矣世间山名崆峒者多黄帝访崆峒

问道汉武帝踰陇登崆峒今赣州亦有崆峒皆同名也

卷六 第 9a 页 WYG0587-0333a.png

卷六 第 10a 页 WYG0587-0333c.png

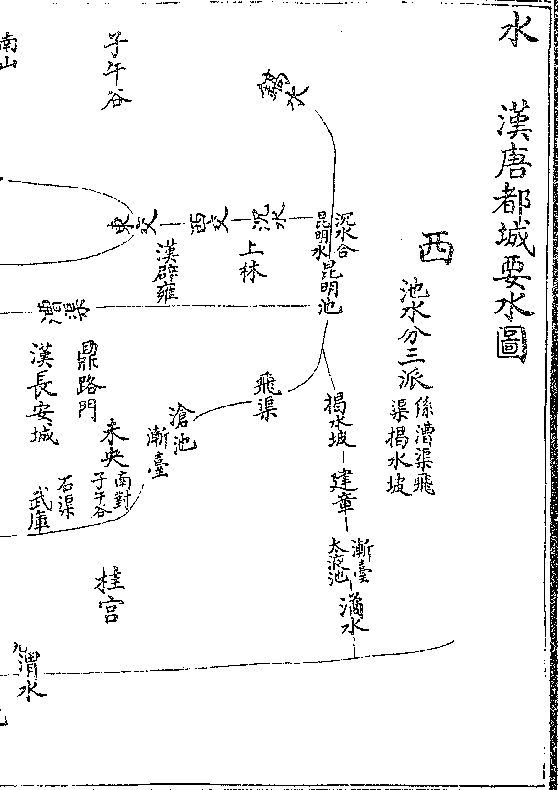

汉唐都城要水说

汉唐都城要水说汉长安都城北据龙首山故子午谷正在南面溯午则

背子矣(子午道从杜陵直/绝南山径汉中)樊川御宿川沉水交水潏水

也者原皆出子午谷子午谷正在都南则诸水遂宜径

北以入都城矣而皆向西以行直至昆明池正在城西

乃始得折而之北者其避碍之地可考也以吕图求之

少陵原凤栖原横据城南此即水皆碍高不得贯都之

由矣虽龙首山自樊川入渭亦其碍高之一也至隋文

卷六 第 10b 页 WYG0587-0333d.png

帝开皇三年开永安渠后则交水坑水皆入城入苑始

帝开皇三年开永安渠后则交水坑水皆入城入苑始不与汉世流派相应盖皆有堰坝之𩔖压而入之孟子

所谓激而行之可使在山者是也王商传商尝穿城引

丰水入第至正观间又堰丰镐以入昆明而二水于是

乎断流(括地/志)韦坚堰渭为渠以漕而霸浐皆为广运潭

之所并奄若无记载则丰镐浐霸存亡尚不可考况于

他哉

唐都城导水

卷六 第 11a 页 WYG0587-0334a.png

唐以渠导水入城者三一曰龙首渠自城东南导浐至

唐以渠导水入城者三一曰龙首渠自城东南导浐至长乐坡酾为二渠其一北流入苑其一经通化门兴庆

宫自皇城入太极宫二曰永安渠导交水自大安坊西

街入城北流入苑注渭三曰清明渠导水自大安坊东

街入城由皇城入太极宫及至大明宫则在龙首山上

水不可导矣大明宫之东有东苑即在龙首山尽处地

既低下故东苑中有龙首池言其资龙首渠水以实池

也

卷六 第 11b 页 WYG0587-0334b.png

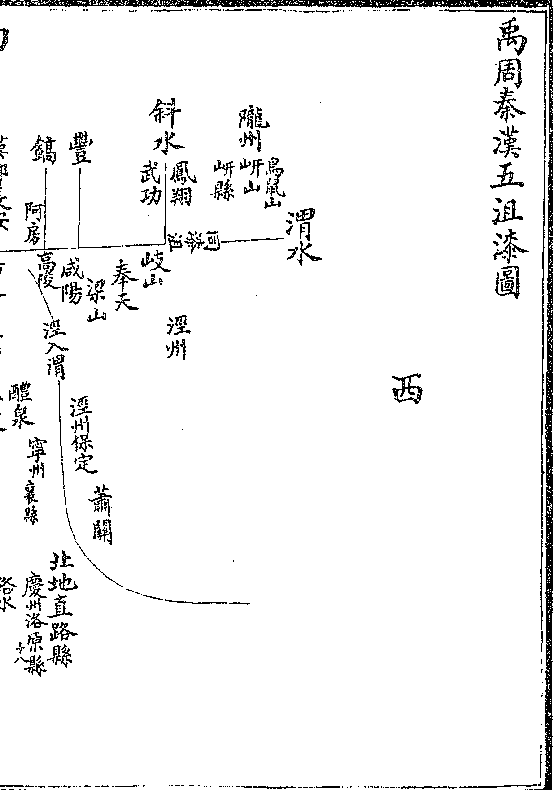

雍地四漆水(沮水在内/)

雍地四漆水(沮水在内/)雍境漆沮其在后世地书名凡四出而实三派雍州富

平县石川河一也邠州新平县漆水二也凤翔府普润

县漆水三也郑白渠亦名沮漆四也四水之中惟石川

河当为禹贡沮漆而绵诗之谓自土沮漆者盖在岐不

在邠也若郑白亦分沮漆之名则误矣今分三派而枚

辨之贵其不杂也

周漆沮(汉漆县漆水唐普润/县漆水新平县漆水)

卷六 第 12a 页 WYG0587-0334c.png

绵之诗序曰文王之兴本由太王也言太王迁岐肇基

绵之诗序曰文王之兴本由太王也言太王迁岐肇基王迹而文王有所承藉也其诗曰民之初生自土沮漆

言有沮有漆之地太王荒之而民命由之以生也生如

玄鸟之能生商后稷之能生民也凡绵诗所指截自古

公(即太/王)迁岐为始曾无一语上及公刘在豳之初(古邠/豳同)

(诗及孟子可考唐明皇嫌豳字/与幽州字相乱直改豳为邠也)其文曰绵绵瓜瓞民之

初生自土沮漆古公亶父陶复陶穴言民命所生自迁

岐之后有瓜瓞之绵绵不绝也下文亟及太王亶父即

卷六 第 12b 页 WYG0587-0334d.png

不与公刘居豳之事一语相关也而惟郑氏自出其意

不与公刘居豳之事一语相关也而惟郑氏自出其意而曰公刘迁豳居沮漆之地其世绵绵也学者不从诗

之本文归沮漆于亶父而从郑氏之臆归漆沮于公刘

所谓宁道孔圣误不言伏郑非者非此𩔖也耶自郑注

既行之后凡谈诗而及漆沮者悉皆主本其说其实全

无古据也按水经渭水自雍县东下至岐山与岐水漆

渠水会(汉志扶风漆县有漆水元和志曰普润县城西/有漆水唐普润县即汉漆县也志于邠州又曰)

(漆水在麟游县麟游县汉杜阳县也水经亦曰漆渠水/在杜阳县按漆杜地相并皆在凤翔府北东水必通行)

卷六 第 13a 页 WYG0587-0335a.png

(见者有疑故/详载使有考)三水大小相敌故渭力不能独擅其名是

(见者有疑故/详载使有考)三水大小相敌故渭力不能独擅其名是以犹得名漆也此三水者东及周原之北岐山之南是

为太王之邑故诗曰居岐之阳在渭之将而孟子亦曰

邑乎岐山之下而居焉者也然则太王作邑之地山固

名岐矣而其山南有水焉亦自名岐也水经岐漆渭三

水同流而共一名则岐水之阳亦漆水之阳也故周颂

曰猗欤漆沮潜有多鱼毛氏释之曰漆沮岐周之二水

其说确也(诗兼漆沮言之而诸书止/言漆不言沮不敢强通)且夫潜之致颂为

卷六 第 13b 页 WYG0587-0335b.png

夫岐周之沮漆冬而有鱼可荐春而有鲔可献也是为

夫岐周之沮漆冬而有鱼可荐春而有鲔可献也是为土地所生自能备物故以荐先也则毛氏指漆沮以为

岐周之水者兼有物产可證也若夫邠地之在岐北尚

二百里藉使有水亦名漆沮而漆沮有鱼可以致之宗

庙然地之相去如此其远其在冬荐犹或可用若当春

献则鲜皆为薧岂可用也以此理而测其远近则知献

鱼之漆沮当属岐周而不属邠土亦已明矣世人之于

郑说既不能本经以正其误乃反屈经以信其语而元

卷六 第 14a 页 WYG0587-0335c.png

和志又从而傅会之则其说愈实也若李吉父之误则

和志又从而傅会之则其说愈实也若李吉父之误则能證其所以矣汉志扶风漆县尝有漆水此之漆县其

疆境甚阔唐凤翔之普润暨邠州之新平其地本皆属

漆今从唐郡县以求古地则公刘之邠自在邠州新平

而太王之岐则在凤翔之普润故岐之与邠固皆同𨽻

汉世漆县矣然而汉志漆水特尝一出无两漆也元和

志务合郑说故遂分汉志一漆而著诸两县故普润新

平皆有漆水仍于新平明立之说曰漆水在县西九里

卷六 第 14b 页 WYG0587-0335d.png

西流注乎泾今凤翔麟游(即普润/上流)亦有漆水与此异也

西流注乎泾今凤翔麟游(即普润/上流)亦有漆水与此异也据志此言则不独一漆分为两漆而意指所向正谓邠

州漆水应经而岐下漆水不与绵应也夫汉志但著一

漆而吉父直以邠漆为漆不以岐漆为漆则酷信郑玄

之过也予详求其所以而知其误之所起乃敢明言也

禹贡漆沮(石川河/)

禹贡漆沮惟富平石川河正当其地它皆非也何以知

其然也曰禹贡叙载渭水首末有叙可考也曰导渭自

卷六 第 15a 页 WYG0587-0336a.png

鸟鼠同穴东会于沣又东会于泾又东过漆沮入于河

鸟鼠同穴东会于沣又东会于泾又东过漆沮入于河则自渭原以至入河所谓沮漆者仅尝一见而其水行

之序又在沣泾之下则自沣泾而上凡后世名为沮漆

者皆非禹世之所尝名也今以汉唐郡言之丰之入渭

在盩厔县境县盖咸阳西南也泾之入渭在阳陵则又

在咸阳之东矣漆沮入渭(即石/川河)在汉冯翊之怀德县即

唐同州之朝邑县也朝邑又在阳陵东北三四百里也

故予谓石川之沮漆可应禹贡者为其派序入渭在丰

卷六 第 15b 页 WYG0587-0336b.png

泾之东全与经应也禹贡于雍尝曰漆沮既从沣水攸

泾之东全与经应也禹贡于雍尝曰漆沮既从沣水攸同则漆沮之文尝在沣派之上其水疑于在岐矣然可

以知其不然者有𩔖可验也经曰弱水既西泾属渭汭

若以既之一语谓为记已然而启未然则弱水未西其

能越秦陇而乱泾渭乎故漆沮既从者下流既已附从

则上流不壅沣水亦遂东行也谓禹贡无两漆沮予言

有本也

洛沮漆

卷六 第 16a 页 WYG0587-0336c.png

禹贡止有漆沮秦汉以后始有洛水诸家皆言洛即漆

禹贡止有漆沮秦汉以后始有洛水诸家皆言洛即漆沮今先分派以言贵于有辨所谓洛水者地理志曰源

出北归县戎夷中今按其水自入塞后径鄜坊同之三

州乃始入渭孔安国辈谓自冯翊怀德县入渭者是也

汉怀德唐同州衙县也(亦朝/邑县)所谓沮水者长安志曰自

邠州东北来(新平县在邠州邠有泾水向阳陵入渭者/在邠之南面而此沮水之名石川河者亦)

(在邠州境内乃在东北/面不与泾水同派也)至华原县南流乃合漆水入富

平县石川河石川河者沮水正派也所谓漆水者长安

卷六 第 16b 页 WYG0587-0336d.png

志曰漆水自华原县东北同官县界来南流入富平县

志曰漆水自华原县东北同官县界来南流入富平县石川河是为合漆之地也此三水分合之详也若槩三

水而命其方则漆在沮东至华原而西乃始合沮沮在

漆西既已受漆则遂南东而合乎洛洛又在漆沮之东

至同州白水县与漆沮合而相与南流以入于渭三水

虽分三名及其至白水县则遂混为一流故自孔安国

班固以后论著此水者皆指怀德入渭之水以为洛水

而曰洛即漆沮者言其本同也洛之创名不知起自何

卷六 第 17a 页 WYG0587-0337a.png

世秦用郑国凿谷口渠史记已曰凿泾注洛矣汉武帝

世秦用郑国凿谷口渠史记已曰凿泾注洛矣汉武帝用严熊言穿龙首渠自徵(同州澄/城县)以达商颜亦云引洛

则洛名久出秦前矣若其立洛名而盖掩漆沮则难究

其始也

总说

漆沮在雍名凡四出予虽派别言之今更为之图以奠

位置而其说易明矣绵诗潜颂之谓漆沮者普润之漆

水也太王文王之都在岐而普润者岐地故也禹贡之

卷六 第 17b 页 WYG0587-0337b.png

谓漆沮者即富平县石川河至白水县入洛而与洛水

谓漆沮者即富平县石川河至白水县入洛而与洛水俱自朝邑入渭者是也以其派在泾下故也若本邠州

虽有漆水而其地在邠邠乃公刘所都不与绵诗岐地

相应又无派流与岐水相入则决知其不为绵诗之沮

漆矣郑白二渠自云阳谷口东入石川河石川河既为

漆沮故世亦误认二渠以为沮漆者也而其可得而言

者禹时未有郑白二渠泾派之与石川河自隔仲嵏二

山安得而有沮漆之名也予故得以果决言之无疑也

卷六 第 18a 页 WYG0587-0337c.png

卷六 第 19a 页 WYG0587-0338a.png

三渭桥

三渭桥秦汉唐架渭者凡三桥在咸阳西十里者名便桥汉武

帝造在咸阳东南二十二里者为中渭桥秦始皇造在

万年县东四十里者为东渭桥东渭桥也者不知始于

何世矣自此三桥而外以船渡者十一处万年(渭桥/渡)长

安三(中桥嘉/夌段留)栎阳七(田五田家周夏圣/力万安耿孟渡)六典载桥之用

朩为柱者凡三出而便桥中桥东桥柱皆用朩也不知

古来三桥之外别无跨渭之桥也耶抑其专举雍地而

卷六 第 19b 页 WYG0587-0338b.png

他不预也汉都城北横门外别有横桥者予初以为跨

他不预也汉都城北横门外别有横桥者予初以为跨渭之数已而详考则黄图尝曰长安城下有池周绕广

三丈深二丈石桥各六丈与街等则此之横桥乃其跨

池为桥者也池即城壕不跨渭也不在三桥之数也予

惟中桥亦名横桥虑其淆混本制故具言之

便桥(通茂陵/)

武帝自作茂陵在渭北兴平县(犬/丘)西南十里帝纪曰建

元三年初作便门桥苏林曰去长安四十里服虔曰在

卷六 第 20a 页 WYG0587-0338c.png

长安西北茂陵东盖秦世已有中桥亦自可趋兴平而

长安西北茂陵东盖秦世已有中桥亦自可趋兴平而迂回难达故于城之西面南来第一门外对门创桥以

便西往故此门一名便门而此桥遂名便桥亦曰便门

桥也便亦作平古平便字通师古曰当读如本字盖以

径便为义其理长也元帝欲御楼船用薛广德谏而舍

船从桥者正此地也颜师古曰便门长安城南西头第

一门吕丞相长安图则谓南面西头第一门亦名便门

也颜吕二说盖同也至水经则曰西出南头第一门名

卷六 第 20b 页 WYG0587-0338d.png

章门又名便门则与颜吕异矣今去古远二说似难意

章门又名便门则与颜吕异矣今去古远二说似难意定然有地望事情可以推求则水经谓为西头南来第

一门者是也盖茂陵在长安西北而便门在长安西面

则于趋陵得以云便也元和志曰便门在长安西门便

门与桥相对故号便桥则其理尤明也唐太宗即位之

初颉利入寇进至渭水便桥之北太宗出玄武门(苑北/门可)

(以西趋/便桥)以万骑径诣渭水上隔水与颉利语即日还宫

乙酉幸城西与颉利盟于便桥之上太宗语萧瑀曰当

卷六 第 21a 页 WYG0587-0339a.png

请和时可汗独在水西则桥在城西不在城南益可验

请和时可汗独在水西则桥在城西不在城南益可验矣予故曰桥与长安西面章门相对者是也若夫吕氏

谓为南面之门者或因南门亦名便门而误以南便门

为西便门焉耳其事为所著则水经之说长也

中渭桥

秦宫殿多在咸阳咸阳渭北也至其阿房长乐宫则在

渭南南北正隔渭水故长乐宫北有桥跨渭而长安咸

阳始通是以亦名便桥也三辅黄图曰渭水贯都以象

卷六 第 21b 页 WYG0587-0339b.png

天汉横桥南度以法牵牛盖指此之中桥而为若言也

天汉横桥南度以法牵牛盖指此之中桥而为若言也桥之广至及六丈其柱之多至于七百五十约其地望

即唐太极宫之西而太仓之北也(长安/志)此桥旧止单名

渭桥水经叙渭曰水上有梁谓之桥者是也后世加中

以冠桥上者为长安之西别有便门桥万年县之东更

有东渭桥故不得不以中别也然汉张释之传曰文帝

出中渭桥则似武帝之前已尝冠中名于此桥矣而不

然也张晏曰在渭桥中路其说是也言文帝行半渭桥

卷六 第 22a 页 WYG0587-0339c.png

而惊马之人始出也此时未有东西两桥不应命此为

而惊马之人始出也此时未有东西两桥不应命此为中也水经又名此桥为便门亦取其通渭南北往来皆

便也非汉城西门之桥也

东渭桥(在万年县北东/)

东渭桥在万年县北五十里霸水合渭之地奉天之乱

刘德信入援以东渭桥有转输积粟进屯此桥(通/鉴)李西

平于此屯兵亦以军人就饟之故也其后自咸阳还军

仍驻东桥竟从此地以入长安也德宗有碑在桥侧旌

卷六 第 22b 页 WYG0587-0339d.png

褒西平尅复之功

褒西平尅复之功兰池宫

元和志咸阳县东二十五里兰池陂即秦之兰池也始

皇引水为池东西二百里南北二十里筑为蓬莱山刻

石为鲸鱼长二百丈始皇微行遇盗于此汉于池北立

县号池阳县诸家但言池阳在池水之北而不云池水

之为何池故莫究其宿也予按咸阳之地别无池水能

大于此故汉之池阳即秦兰池之阳而秦之兰池宫亦

卷六 第 23a 页 WYG0587-0340a.png

并此池建宫也汉世亦有兰池宫(长安/志)别在周氏陂陂

并此池建宫也汉世亦有兰池宫(长安/志)别在周氏陂陂在咸阳县东南三十里宫在陂南汉匈奴传宣帝朝单

于自甘泉宿池阳宫则恐所宿者秦宫耳为其宫在池

北而汉宫乃在陂南也(详见单于/朝汉下)武帝之凿昆明池刻

石为鲸鱼及牵牛织女正以秦之兰池为则也池东西

垠际至三百里之广而水经所引汉志乃云不知其处

而今之汉志又无此语不知水经据何而云也唐高祖

时秦王出豳州御突厥高祖饯之兰池则或为周氏陂

卷六 第 23b 页 WYG0587-0340b.png

南之宫也

南之宫也皇子陂

在万年县西南二十五里周七里长安志曰秦葬皇子

起冢于陂之北原故曰皇子陂隋文帝改为永安陵杜

甫诗曰天寒皇子陂或书皇为黄误也

樊川

在长安南杜县之樊乡也高帝以樊哙灌废丘有功(所/谓)

(水章/邯也)封邑之于此故曰樊川即后宽川也又名御宿川

卷六 第 24a 页 WYG0587-0340c.png

在万年县南三十五里杜佑别墅在焉故裔孙牧目其

在万年县南三十五里杜佑别墅在焉故裔孙牧目其文为樊川集也

昆明池(定昆池/)

昆明池汉武帝所凿在长安西南周回四十里(臣瓒及/西京杂)

(记三辅黄图/所记皆同)武帝欲通西域为昆明之所闭隔闻昆明

有滇池方三百里凿此池习水战期以伐之中有楼船

上建楼橹又有戈船上施戈矛四角悉垂幡旄旌葆麾

盖照烛涯涘其始凿也固以习战久之乃为游玩之地

卷六 第 24b 页 WYG0587-0340d.png

耳三辅故事曰池周三百二十顷长安志曰今为民田

耳三辅故事曰池周三百二十顷长安志曰今为民田(今者唐世作/图经时也)夫既可为民田则元非有水之地矣然则

汉时于何取水也长安志引水经曰交水西至石堨武

帝穿昆明池所造有石闼堰在县西南三十二里则昆

明之周三百馀顷者用此堰之水也(交水即福水也经/曰上承樊川御宿)

(诸/水)昆明基高故其下流尚可壅激以为都城之用于是

并城疏别三派城内外皆赖之(详见三/派下)此地至汉仍在

括地志曰丰镐二水皆已堰入昆明池无复流派括地

卷六 第 25a 页 WYG0587-0341a.png

志作于太宗之世则唐初仍自壅堰不废至文宗而犹

志作于太宗之世则唐初仍自壅堰不废至文宗而犹尝加浚也然则图经之作当在文宗后故水竭而为田

也中宗时安乐公主欲请昆明为已有帝以民资蒲鱼

不可其请公主遂别穿定昆池以胜之定昆池在长安

县西南十五里

浐水

浐原出蓝田县境之西暨稍北行至白鹿原西即趋大

兴城隋世自城外马头堰壅之向长乐坡(即浐坂也/在浐之西)入

卷六 第 25b 页 WYG0587-0341b.png

城西至万年长安两县凡邑里宫禁苑囿多以此水为

城西至万年长安两县凡邑里宫禁苑囿多以此水为用夫长乐坡基高矣四面山峦皆见杜甫曰公子华筵

地势高秦川对酒平如掌者是也而长水尚可以堰入

城者原高于城故也长乐坡本名浐坡隋文帝以坂反

音同取其北对长乐而立为坡名以更之世人误呼为

龙首渠者即此渠也(详在龙/首渠下)直至霸陵乃始合霸又至

新丰县乃始同霸入渭其力比霸差小而与之对行故

语霸者多举浐而与之俱也

卷六 第 26a 页 WYG0587-0341c.png

长水(长门亭/) (长门宫/)

长水(长门亭/) (长门宫/)汉城东二十里为霸陵霸陵之西则浐水浐水至霸则

已合霸霸又北流别有长水者水经所载凡有三派其

末皆自白鹿原北入霸后因姚苌据有长安人为苌讳

故改此水以为荆溪水因此失其本名虽以颜师古之

博而亦不能是正故其注释长水校尉则曰长水胡名

也长安志曰又以源长为义也皆因旧误不能觉也按

史记封禅书曰霸浐长水沣涝泾渭皆非大川以近咸

卷六 第 26b 页 WYG0587-0341d.png

阳尽得比山川祠然则长之为名与泾渭配对则是元

阳尽得比山川祠然则长之为名与泾渭配对则是元有其名非因胡骑及源长立义也郊祀志曰文帝出长

门若见五人于道北遂立五帝坛如淳曰长门亭名也

亭以门为名而非城门之门也或者古来尝有阨塞在

此其门道尚在如鸿门之门其斯以为门矣(见鸿/门下)而夫

门之以长为名也其必取之长水也以其地近故也文

帝顾成庙在城外无宿馆窦太主献长门园武帝以为

长门宫如淳曰园在长安城东陈皇后以妒废处此宫

卷六 第 27a 页 WYG0587-0342a.png

司马相如所为作赋者是也是皆窦主园内之宫又皆

司马相如所为作赋者是也是皆窦主园内之宫又皆并长门亭而立为此名也水之因姚苌而改名荆溪也

韦述两京记实尝言之矣宋次道长安志皆本图经既

不知长水别为一水乃曰按长安城门无名长门者此

乃误认门名而求之城门也史记之纪文帝曰帝出长

安门见五人于道则虽司马迁亦误认长门亭而为长

安城门矣故图经误并城门以求而汉都元无长安门

也宋次道则知之矣其后自出其说乃曰荆溪本名长

卷六 第 27b 页 WYG0587-0342b.png

水后避姚苌讳改名荆溪则韦述所著家既知之矣而

水后避姚苌讳改名荆溪则韦述所著家既知之矣而两存不立明辨故见者难遽明也

宜春苑(与曲江通/)

宜春之名汉史凡三出其实止为两地有曰宜春苑者

地属下杜有曰宜春宫者即下杜苑中宫也皆秦创也

有曰宜春观者则在鄠县汉武帝之所造也虽三其名

而实止两地也东方朔传曰武帝东游宜春师古曰宜

春宫也在长安城东南上林赋曰息宜春师古曰宫名

卷六 第 28a 页 WYG0587-0342c.png

在杜县东即唐曲江也杨雄传武帝东游宜春师古曰

在杜县东即唐曲江也杨雄传武帝东游宜春师古曰宜春近下杜也史记秦纪曰子婴葬二世杜南宜春苑

司马相如从武帝至长杨猎(在盩/厔)还过宜春奏赋以哀

二世其赋曰临曲江之隑州望南山之参差师古曰曲

岸之洲曲江也故赋末云吊二世持身之不谨兮墓芜

秽而不修也参数者言之则二世之所葬相如之所赋

汉之曲洲唐之曲江皆此下杜之宜春也(下杜即杜县/曲江宜春去)

(杜县近去下杜远此凡及曲江宜春宫/皆云下杜当是地属下杜不属杜陵耶)其苑若宫皆秦

卷六 第 28b 页 WYG0587-0342d.png

创而汉唐因之也至于宜春观者则在长安之西鄠县

创而汉唐因之也至于宜春观者则在长安之西鄠县涝渼二水之旁上林故地也水经曰涝水径汉宜春观

合渼陂入渭师古曰观在鄠县十道志曰汉武帝所造

也又合此数语者而求之则宜春之观在汉城之西秦

上林苑中而下杜之宜春自在汉城东南其别甚明也

说者误以下杜之宫为鄠县之观则失之矣故师古于

东方朔传明辨之曰在鄠县者自是宜春观耳在长安

城西岂得言东游也其说极为允笃也贡禹传元帝用

卷六 第 29a 页 WYG0587-0343a.png

禹言省宜春下苑以与贫民此则下杜之苑矣故扬雄

禹言省宜春下苑以与贫民此则下杜之苑矣故扬雄传曰虽颇割其三垂以赡齐民者即指元帝所罢之苑

也既曰下苑则必别有上苑矣颇割三垂则彼之一垂

尚包苑中也耶

唐曲江

唐曲江本秦隑州(前已/著说)至汉为宣帝乐游庙亦名乐游

苑亦名乐游原基地最高四望宽敞(两京/新记)隋营京城宇

文恺以其地在京城东南隅地高不便故阙此地不为

卷六 第 29b 页 WYG0587-0343b.png

居人坊巷而凿之为池以厌胜之又会黄渠水自城外

居人坊巷而凿之为池以厌胜之又会黄渠水自城外南来可以穿城而入故隋世遂从城外包之入城为芙

蓉池且为芙蓉园也(长安志/吕图同)刘餗小说曰园本古曲江

文帝恶其名曲改名芙蓉为其水盛而芙蓉富也韩愈

诗曰曲江千顷荷花净平铺红蕖盖明镜长安中太平

公主于原上置亭游赏后赐宁申岐薛王正月晦日三

月三日九月九日京城士女咸即此祓禊帟幕云布车

马填塞词人乐饮歌诗(两京/新记)康骈剧谈录曰曲江池本

卷六 第 30a 页 WYG0587-0343c.png

秦时隑州唐开元中疏凿为胜境南即紫云楼芙蓉苑

秦时隑州唐开元中疏凿为胜境南即紫云楼芙蓉苑西即杏园慈恩寺(已上四地本皆曲江/地详在宜春苑下)花卉环周烟水

明媚都人游赏盛于中和上已节即锡宴臣僚会于山

亭赐太常教坊乐池备䌽舟唯宰相三使北省官翰林

学士登焉倾动皇州以为盛观长安志曰文宗太和九

年发左右神策军各一千五百人淘曲江修紫云楼䌽

霞亭仍敕诸司如有力欲创置亭馆者宜给与闲地任

其营造先是郑注言秦中有灾宜以土工厌之加浚昆

卷六 第 30b 页 WYG0587-0343d.png

明曲江二池帝又曾读杜甫诗云江头宫殿锁千门遂

明曲江二池帝又曾读杜甫诗云江头宫殿锁千门遂思复升平事而加修创焉予按此地在都城中固为空

隙便于游观然亦缘黄渠可引故游观者乐之也于是

紫云楼在其南杏园慈恩寺在其西皆以此池之故也

汉武帝时池周回六里馀(黄/图)唐周七里占地三十顷(长/安)

(志/)又加展拓矣地在城东南升道坊龙花寺之南

龙首渠

长安志于万年县既著龙首渠曰一名浐水渠矣因引

卷六 第 31a 页 WYG0587-0344a.png

汉书曰穿渠得龙首故名龙首渠唐引浐水由都城东

汉书曰穿渠得龙首故名龙首渠唐引浐水由都城东入长安界予按志此语凡渠势曲折固皆得之而谓浐

渠名龙首渠者误也龙首渠者汉武帝所穿在同州商

颜山下因穿地得龙骨乃立名以识而曰龙首渠也雍

州居渭南同州居渭北无由可合为一而浐之一水史

汉皆尝志之但云有渠不云尝得龙骨也则龙首名渠

果何自也两京道里记曰龙首渠开皇三年开凿引浐

北流入苑在长乐坡上堰近龙首即大明宫所据龙首

卷六 第 31b 页 WYG0587-0344b.png

原也故以名之此其说是也六典隋大兴城西据龙首

原也故以名之此其说是也六典隋大兴城西据龙首原宇文恺营都之初谓横坡六条可象乾爻者正龙首

山之支脉也(详在龙/首山下)若夫此渠分浐为堰则在万年县

龙首乡马头堰而龙首乡者在县东十五里自此引浐

从长乐坡入而分为两枝西北以注入于苑也(见长安/志其渠)

(之分浐入城行朱雀街东永嘉坊著之甚详大明宫东/苑有龙首殿皆受此水而承此名也故予得以主两京)

(道里所/记也)

海池

卷六 第 32a 页 WYG0587-0344c.png

太极宫有四海池分东西南北皆以海名夸其大也太

太极宫有四海池分东西南北皆以海名夸其大也太宗六月四日举事苑中高祖方游海池不知也则宫之

与苑亦巳远矣

渼陂

在鄠县西五里源出终南山有五味陂陂鱼甚美因加

水而以为名其周一十四里北流入涝水即杜甫所赋

渼陂也其曰水面月出蓝田关者峣关在其东南也

凝碧池

卷六 第 32b 页 WYG0587-0344d.png

在苑中禄山乱逆徒张乐燕于此乐工雷海清不胜愤

在苑中禄山乱逆徒张乐燕于此乐工雷海清不胜愤掷乐器恸哭王维陷贼被拘僧寺闻之为诗曰万户伤

心生野烟百官何日再朝天秋槐叶落深宫里凝碧池

头奏管弦

雍录卷六