声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十 第 1a 页 WYG0583-0675a.png

钦定四库全书

钦定四库全书海塘录卷二十

内阁中书翟均廉撰

艺文三

议

海塘议 (明/)黄光升

予筑海塘悉塘利病也最塘根浮浅病矣夫磊石高之

为塘恃下数桩撑承耳桩浮即宣露宣露败易矣次病

卷二十 第 1b 页 WYG0583-0675b.png

外疏中空旧塘石大者郛不必其合也小者腹不必其

外疏中空旧塘石大者郛不必其合也小者腹不必其实也海水射之声汨汨四通侵所附之土漱以入涤以

出石如齿之疏豁终拔尔余修塘必内与外无异石先

去沙涂之浮者四尺许见实土乃入桩入之必与土平

仍傍筑焉令实乃置石为层者二是二层者必纵横各

五令广拥以土使沙涂出于上令深皆以奠塘址也层

之三若四则纵五之横四之层之五若六纵四之横五

之层之七若八纵横并四之层九十纵三之横五之层

卷二十 第 2a 页 WYG0583-0675c.png

十一层十二纵横又并三之层十三层十四纵三之横

十一层十二纵横又并三之层十三层十四纵三之横二之层十五纵二横三层十六纵横并二层十七纵二

横一层十八是为塘面以一纵二横终焉石之长以六

尺广厚以二尺琢之方砥之平俾𦂳贴也层表里必互

纵横作丁字形弥直□之水也层中横必稍低昂作幞

头形弥横□之水也层相架必跨缝而置作品字形以

自相制使无解散也层必渐缩而上作阶级形使顺潮

势无壁立之危也如是又坚筑内土倍之若肉之附骨

卷二十 第 2b 页 WYG0583-0675d.png

然可免溃坏矣

然可免溃坏矣海宁县海塘议 (明/)赵维寰

盐东面距海塘自北而南潮则自东而西涛头直冲塘

肋故塘易圮而为害剧若宁则南面距海塘自东西两

潮亦自东而西涛头直冲龛赭海门宁特其经行处耳

当经过时未免隙窦之引潮以入此宁患之似小于盐

而其为力易于盐者也乃当事者重忧金钱不继夫宁

自严尹宽建议后额设海塘夫一百五十名年储役银

卷二十 第 3a 页 WYG0583-0676a.png

三百两为修筑费亦既著为令矣倘能以此三百金随

三百两为修筑费亦既著为令矣倘能以此三百金随时补葺小有溃决即图堵塞亦何至一溃不可支乎乃

今一议工役非请给上司则加派编户盖塘不修而民

以海病塘修而民又以塘病此其故难言之矣

国朝

海宁县海塘议 范 骧

海邑海患每东北风涨怒涛乘之大槩与海盐同

而盐塘止一面受敌宁则三面受冲其患与海盐

卷二十 第 3b 页 WYG0583-0676b.png

异其潮患之在东南者潮水朝夕至怒若震雷泻

异其潮患之在东南者潮水朝夕至怒若震雷泻若建瓴木华所云天轮胶戾而激转地轴挺拔而

争回者也水患之在西南者江水出三天子都东

北经建德又北至新城又东北至富阳过钱塘反

涛奔轶水势折归故云浙江也龛赭岩门而外江

水与东南之水合宁邑独受其冲枚乘所云似神

而非者三疾雷闻百里江水逆流海水上潮日夜

不止是也故宁邑海塘受冲其害倍急于盐不宁

卷二十 第 4a 页 WYG0583-0676c.png

惟是盐塘堤岸去城根半里而近随决随筑譬如

惟是盐塘堤岸去城根半里而近随决随筑譬如衣败坏一以相补宁故堤去城五六十里而远当

其无事亭灶熬沙漉白视为沃壤樵者茭刍弥望

渔者鲨鲿蠃蛤人人得其所欲如燕巢幕如厝火

坐积薪平时筑塘工费积之五年十年者那为他

费一旦飓风激射木石茫无所措不浃旬而五六

十里浮沙溃决惊涛直薄城下浙西之田渐卤而

东吴之地几壑乃始仓皇议采石苏湖议发里夫

卷二十 第 4b 页 WYG0583-0676d.png

郡丁议徵岁额议加派田赋议藩饷邮传赢金议

郡丁议徵岁额议加派田赋议藩饷邮传赢金议七郡赎谷议监筑官议仿瓠子宣房下淇园竹楗

仿王荆公鄞塘坡陀仿黄佥事幞头品字势如救

焚议同筑舍计已晚矣故盐塘之患在眉睫宁塘

之患在五年十年或二三十年所谓无形之痛一

发不相补救当事者必未雨绸缪徵塘工岁额于

无事之时贮木石银粮为缓急之用海口大决则

用黄公纵横之法不可惜小费而妨大工小决则

卷二十 第 5a 页 WYG0583-0677a.png

用杨公陂陀之法下石匮以堤水势此全浙咽喉

用杨公陂陀之法下石匮以堤水势此全浙咽喉东南门户无漫视为一方之利害金钱畚锸徒苦

我父老为也

海宁县筑塘议 许三礼

筑塘之法有一世利之或十世利之百世利之如

石囤木匮随坍修筑取石有术用民不勤此利在

一世者也其慎选干吏如徐抚臣栻者塘式随宜

如杨副使瑄黄佥事光升者治连平江嘉湖议先

卷二十 第 5b 页 WYG0583-0677b.png

修盐塘淡塘袁花塘以防盘越北向如刘提举垕

修盐塘淡塘袁花塘以防盘越北向如刘提举垕者作副堤十里采石备用敛不及民如钱佥事山

者此十世之利也夫先事之图如额设捍海塘夫

岁编银三百两若严令宽者城南抽分竹木存留

银七分充工料者徵九郡力役三府工徒如保定

侯孟瑛者岂非百世之利乎与驱一方之民为不

终日之计以邀一时之功相去盖有间矣

海宁县海潮议一 陈 诜

卷二十 第 6a 页 WYG0583-0677c.png

诜少时见城南海沙数十里或十年一坍或十五

诜少时见城南海沙数十里或十年一坍或十五六年一坍潮虽直至塘下然止一潮头自东而西

继以急水一股如追奔逐北全海震动二三年即

涨如是而已庚子七月蒙

恩归里到家十馀日即舆疾至城西五里东望尖山有两

潮头一在尖山之南一在尖山之北相距颇远似

乎诸山隔断其间渐西一二十里则见北潮有白

浪迤逦而南方及南潮则南潮头趋而与北相合

卷二十 第 6b 页 WYG0583-0677d.png

仍为一潮头奔腾过西至城尚未分为二也其长

仍为一潮头奔腾过西至城尚未分为二也其长水则皆自南而北矣八月初于城外看潮则但见

两潮头南潮已西北潮稍后竟分为二不能复合

土人名为二潮头竟不复见有所为急水者但北

潮之势甚于南潮意即急水之变而为潮者九月

间又舁疾至尖山观潮起处则南潮已去西南甚远

而尖山复微起白浪过西渐高约至二十里亭潮

头不复过西竟自南而北直薄塘根其后远不能

卷二十 第 7a 页 WYG0583-0678a.png

复见十月初乃复至二十里亭则见南潮先行至

复见十月初乃复至二十里亭则见南潮先行至城东数里忽又分一潮头奔腾至北竟反而趋东

而北潮头方自东来至二十里亭两潮相搏势若

奔雷桩木漂流竟为从未见闻之事矣夫尖山在

城巽地迤北并无断缺七月中所见隔断者则中

有淤沙之故也然至城仍复为一则沙之东高西

下可知八月初两潮不复合而西沙亦高矣然南

沙尚狭海身犹宽尚足以容南潮阅月馀而沙愈

卷二十 第 7b 页 WYG0583-0678b.png

阔海愈狭南潮之北边行沙上者前不能去则又

阔海愈狭南潮之北边行沙上者前不能去则又分为二而反逆行是潮之变迁皆沙为之而不知

沙之变迁寔潮为之也盖海沙性松(以盐/为质)遇水即

冲稍缓即涨闻尖山塔山之间向有一堤挡水故

止一潮头后去此一堤其中一百六十馀丈潮即

扪入贴塘而行有百六十丈之潮即刷百六十丈

之沙(自城西至尖山沿塘三五丈外刷成深坎七/月间使人测之浅者二丈深者三丈或云尚)

(是沿边打探/中不可测)北洗百六十丈之沙即南成百六十

卷二十 第 8a 页 WYG0583-0678c.png

丈之涨愈刷愈深南高北下潮头不能复出于是

丈之涨愈刷愈深南高北下潮头不能复出于是始冲老盐仓继冲二十里亭东西横决反覆失常

譬如贼入门中闭不能出害必及人矣施治之法

必使潮头合而为一而欲合为一非导之使出必

拦之使不入导之之法莫如开中小亹而沙水变

迁朝疏夕壅既不能效则惟有拦之一法耳夫拦

之之法其言似迂其理实确治病必求其原彀弩

必审其括提纲挈领用力少而成功多如兵扼险

卷二十 第 8b 页 WYG0583-0678d.png

过险即莫能禦矣今塘之溃北潮头不能出为之

过险即莫能禦矣今塘之溃北潮头不能出为之也北之有潮头小塔山之阙口为之也知小塔山

之何以有阙口即知所以禦之之道矣谨陈其梗

槩如此而更为之继述焉

海宁县海潮议二 陈 诜

或曰宁邑海塘延袤百里朝潮夕汐处处危险岂

筑一塔山堤可禦曰知其要者一言而终不知其

要者流散无穷昔者黄河之未治也高宝州县患

卷二十 第 9a 页 WYG0583-0679a.png

其陆沉釜底清河口子患其淤塞不通于是河臣

其陆沉釜底清河口子患其淤塞不通于是河臣开张福沟三引河以济运旋通旋塞岁岁兴工河

身高垫黄水灌入运河河之高与淮城等

皇上于是大奋乾断

命大臣十人督修高家堰横截淮流使淮刷黄而张福沟

三引河汇为巨浸淮水直逼黄水东行重运无阻

又淮流隔断不入白马宝应诸湖七州县水底田

庐尽为沃壤海口深通黄河大治故一筑高堰而

卷二十 第 9b 页 WYG0583-0679b.png

功已成矣今海塘之患由于塔山堤去大潮拦入

功已成矣今海塘之患由于塔山堤去大潮拦入一股直冲塘身此潮既入外沙即涨南潮行速北

潮行迟沙水涨之不能复出溃裂冲突终无去路

直至潮落方始东泻于是或分为二或分为三或

北流或东流既冲老盐仓复冲陈文港(即二十/里亭)反

覆溃乱失其常度如人闻秽气不能透达霍乱呕

逆无所不至欲行施治岂可不究其源哉筑塔山

堤所以塞其源也既塞其源流自无不治矣或曰

卷二十 第 10a 页 WYG0583-0679c.png

今尖山筑堤未及六十丈而水势湍急盘旋回薄

今尖山筑堤未及六十丈而水势湍急盘旋回薄俱在堤边更为汹涌将若之何曰此尤不可不筑

堤之验也潮之起由大尖山与马鞍山相夹而成

既巳起潮又有小尖山与塔山东之西行约二里

许不使散漫故潮头向南直冲赭山譬如铅丸在

鎗炮中火药已发空行炮中数尺故能及远折去

塔山坝是火药与炮口相齐出口即散安能前行

今筑尖山堤而堤边之潮势更甚则此堤之为要

卷二十 第 10b 页 WYG0583-0679d.png

害可见矣尖山堤既为要害则塔山堤更为要害

害可见矣尖山堤既为要害则塔山堤更为要害益可见矣禦敌者必禦诸险要之外纵敌入险而

欲禦诸险中所谓延敌入寇未见有能保境者也

或又曰塔山堤固宜筑矣而其底甚深恐非人所

能为屡用人而屡不效今何施而可曰以治河之

人治海是犹以山居之人操楫以水居之人驭马

其为不善何疑今浙闽滨海郡县甚多宁波漳泉

之间其地必有沿海石塘筑堤成法良工自相传袭

卷二十 第 11a 页 WYG0583-0680a.png

如铁索桥五凤楼非世所轻搆而欲造铁索桥五

如铁索桥五凤楼非世所轻搆而欲造铁索桥五凤楼必有人焉应之诗曰维鹈在梁不濡其翼此

用失其人之过非无人之谓也

海宁县海潮议三 陈 诜

或曰塔山堤筑老盐仓可无患矣而中小亹不开

将如之何曰古来治河唯疏浚塞三策而三策之

中唯浚之说为难疏则分为引河塞则筑为金堤

至于浚或作木鹅或作木龙置爬其下乘潮往来

卷二十 第 11b 页 WYG0583-0680b.png

上下疏刷可仅通海口若夫坯宿以上开归以下

上下疏刷可仅通海口若夫坯宿以上开归以下河身高填非人力所施则唯以水刷沙如梁有荥

济之水徐有睢湖诸水宿虹有泗沂淮汴诸水皆

节节入河清水愈多则浊流愈迅故河身不浚自

深今大尖山与赭山东西相对向时唯尖山一潮

头故直冲中小亹或南大亹今塔山内另一潮头

则势分力弱故南沙渐淤遂移南趋北而中小亹

塞中小亹塞则北大亹开而老盐仓坍矣若塔山

卷二十 第 12a 页 WYG0583-0680c.png

闭则潮南潮南则尖山大潮正冲中小亹日冲日

闭则潮南潮南则尖山大潮正冲中小亹日冲日刷中小亹不挑自通而海底之沙亦彻底可去夫

以潮头冲淤沙较之人力不啻万倍而潮头所向

其势直而不斜冲中小亹必不又转之北故中小

亹开则南北俱系旁流旁流激虽泛滥而不深入

海底故时南时北而无累岁不涨之沙所谓塔山

塞而海无馀事者也此以水治水之法有确然不

易者也

卷二十 第 12b 页 WYG0583-0680d.png

海宁县海潮议四 陈 诜

海宁县海潮议四 陈 诜或曰塔山之堤与城远不相及如果筑成能保城

沙之必涨否曰沙之坍涨不常岂人力可保然塔

山之东隔十馀里为新仓海中有沙曰无名镇煎

盐刈草聚居千家其来已久近俱滩去夫聚居成

镇非一日之积千家非尺寸之地有此在城之东

自可恃为藩蔽塔山去此不远筑堤以挡其前十

里之间其沙必聚则此镇似乎可复又城东二十

卷二十 第 13a 页 WYG0583-0681a.png

里亭其先旧塘凸出里许又为近城左臂曾于城西

里亭其先旧塘凸出里许又为近城左臂曾于城西从老君堂东归适大潮西落势极奔涌东南大风

相薄白浪满海有伍公祠塘凸出数武与老君堂

相隔二里二里之内则平波恬软全无白浪何数

武之间遂能作二里之障盖海面宽广稍有阻挡

水便南行不似江河阔不过二十里湍流所至猝

不能回以此度之有挡则水即迁水迁则沙即壅

沙壅而此涨彼坍势所必至故塔山塞则无名镇

卷二十 第 13b 页 WYG0583-0681b.png

可复无名镇复则廿里亭塘可拓廿里亭塘拓出

可复无名镇复则廿里亭塘可拓廿里亭塘拓出则城不危城不危而中小亹可开老盐仓可复矣

曰小塔山亦常涨矣涨则应迤逦而西何以时涨

时决乎曰黄河决口有一时不能塞者作挑水坝

以拦之则埽可下口可闭今两台捐堤六十丈在

决口之南此塔山之所以涨也其决则堤下于水

潮满越堤复冲涨处嫩沙未老是以又复决也若

堤高于潮岂能又复进乎曰向尖山堤未筑时塔

卷二十 第 14a 页 WYG0583-0681c.png

山口亦有涨者此何以故曰大尖山邑之天然大

山口亦有涨者此何以故曰大尖山邑之天然大挑水坝也稍过西北又有小尖山又一小挑水坝

也有此两坝塔山口退居其北故其沙自凝前人

因其沙凝而筑之故新盐仓至二十里亭皆在胁

下而不复筑石塘乃为高必因邱陵之法今小尖

山又增筑堤则更为重门之险岂可以昔之涨疑

今之堤哉曰然则小尖山坝可久乎曰此坝东抵

小尖山而西边无著势不可久但藉以障塔山则

卷二十 第 14b 页 WYG0583-0681d.png

塔山堤可筑塔山堤筑则由近及远自北及南涨

塔山堤可筑塔山堤筑则由近及远自北及南涨一条沙即去一条水去一条水则又涨一条沙此

日积月累之法也若茫茫大海欲杂然兴工前沙

未涨后沙复坍诚不知从何著手处也

海宁县海潮议五 陈 诜

或曰筑堤之法向用木匮近用排桩兼用草坝乃

排桩时筑时倾而草坝经年不动岂石之坚反不

如草之柔与曰治水之法河不同于湖海又不同

卷二十 第 15a 页 WYG0583-0682a.png

于河湖之水停蓄无风时不动有风时软浪磅礴

于河湖之水停蓄无风时不动有风时软浪磅礴势缓而弱故坦水石可禦河之水湍急挟沙而行

沙淤则流必迁故时有溃决然不过顶冲之处而

已馀皆平溜中行故用柴即可无虞若海则朝潮

夕汐呼吸排荡非仅湖之波澜河之湍流巳也古

人以木匮治之固不得巳盖潮非只木可枝亦非

拳石可抵拳石之大不过万斤万斤之重百夫可

举只木之长不过十丈十丈之深人力可摇若潮

卷二十 第 15b 页 WYG0583-0682b.png

之势人力可能举者潮无不举人力所能摇者潮

之势人力可能举者潮无不举人力所能摇者潮无不摇唯以木匮钩连使十里二十里连而为一

则虽潮亦有不能移者矣今以十木置土中一人

拔之以次可举若中有横锁使十木为一则非十

人不能举矣水之性不唯海不同于河抑且海不

同于海海盐之塘直当大海故须钜石为塘以塘

身当大海之潮海宁之潮自东而西潮初来时势

虽冲激然沙低于塘潮又低于沙搜剔之患在于

卷二十 第 16a 页 WYG0583-0682c.png

沙底及其既满虽至塘身潮头已去水势已平自

沙底及其既满虽至塘身潮头已去水势已平自非春秋大汛终在塘根之下塘身不过关拦而巳

非如海盐之全恃塘身也至于钱塘则其势已杀

有潮头而无急水唯江海相遇时有冲齧故以石

板侧砌亦可经久石板之力杀于木匮木匮之力

杀于海盐石塘然而足以抵禦者以不恃一石一

木之力也今老盐仓草坝虽虞朽烂然纠结缠束

合而为一镶垫三层厚有丈馀大潮之来不能分

卷二十 第 16b 页 WYG0583-0682d.png

拆故经年不坏排桩虽入海底桩根一搜则垒石

拆故经年不坏排桩虽入海底桩根一搜则垒石叠压愈压愈重桩身先摧桩不坏于潮而折于石

桩折而石亦随之然则石岂不能及草哉孟子所谓

一钩金与一舆羽之谓也曰然则木匮亦有倒卸

者何曰木匮倒卸不过一匮两匮孤而无辅是以不

能独完若五匮一联大木亘之则合五匮为一匮

矣又以十匮一联大木亘之则以十匮为一匮矣

由此而一里十里与夫数十里钩连不断岂尚有

卷二十 第 17a 页 WYG0583-0683a.png

溃摧之患哉且木匮禦潮原非平列自近而远自

溃摧之患哉且木匮禦潮原非平列自近而远自高而低故曰陂陀塘即湖堤之大坦水石也湖之

水静故坦水石顺之使平潮之水动非木匮层叠

不能禦也且木匮渐收下阔上狭则以匮压匮势

如累棋即架空尚不能坠况又可横木为之底哉

成法具在事非创设择其善者而从之可也

海宁县海潮议六 陈 诜

或曰从来东边之沙易坍易涨西边之沙涨则不

卷二十 第 17b 页 WYG0583-0683b.png

坍故坍在潮来之时犹可坍在落潮之时更甚似

坍故坍在潮来之时犹可坍在落潮之时更甚似乎险在西而不在东曰此拘墟之见非通人之论

也盖乡人各处一方居东者以东为险居西者以

西为险东当潮起之初在尖山隘口塔山稍偏在

内秋冬潮小水竟西行不复到北则沙即涨一遇

潮大旁溢至北沙即复冲故冲涨不一老盐仓迤

西去东八九十里潮势巳弱塔山冲时势或远及

老盐仓及其既涨则老盐仓自不复坍老盐仓人

卷二十 第 18a 页 WYG0583-0683c.png

但见涨不复坍以为西沙甚于东沙附会其说谓

但见涨不复坍以为西沙甚于东沙附会其说谓落潮并江水而下势更汹涌不知西沙涨时东沙

之涨已久西沙不知东沙之涨在先故诩西沙为

可久东沙不知西沙之涨在后故疑东沙为难凭

东西不相往来孰能驰骛于东西之间哉若斯言

果然则五六年来闻东之涨有矣何未闻有西之

涨也此即东西先后之大凡也

海宁县海潮议七 陈 诜

卷二十 第 18b 页 WYG0583-0683d.png

或曰潮之为患以一分为二又分为三且逆行也

或曰潮之为患以一分为二又分为三且逆行也潮之变幻如是塞一塔山何能尽之曰此扼要之

策也潮之变幻不常犹兵之变诈无定然而城有

所不攻地有所不取何也得其要则敌自毙也九

月初尖山之潮南者先去北者后起其时塔山口

涨二潮头在尖山贴南滚起前去约二三十里自

南趋北其时塔山口尚无水后乃东回此即塔山

塞而二十里无潮之明验矣其趋东者前沙日涨

卷二十 第 19a 页 WYG0583-0684a.png

之故非潮之必欲趋北也惜尖山之堤尚矮潮大

之故非潮之必欲趋北也惜尖山之堤尚矮潮大漫入故塔山复冲耳使塔山永塞则二十里皆成

实沙渐淤渐远潮头将并为一气旺力盛何患前

沙之不开哉夫静专动直乾之性也潮乃天之动

气必无好曲恶直之理曲者不得已而然也知不

得已而曲则知直之之道似亦无难既塞其源流

自无不直矣唯工料甚钜非他处可比必如海盐

石塘方可抵禦而效非手目可指故人莫敢任然

卷二十 第 19b 页 WYG0583-0684b.png

观古之成大功者必有不易之策灼于几先坚固

观古之成大功者必有不易之策灼于几先坚固守之迄于有成适如始之所言故必须先有成算

然后乃可从事筑舍道傍三年不成长计远虑固

非他人所能与谋者也烛微见远于当道大人窃

有厚望焉

宁盐二邑修塘议 陈 吁

窃惟杭属之海宁嘉属之海盐两邑地俱濒海县

治去海不及半里又当苏松上流一有冲决患诚

卷二十 第 20a 页 WYG0583-0684c.png

非细然宁盐两邑虽均以海为患而潮有横冲直

非细然宁盐两邑虽均以海为患而潮有横冲直冲之异地有软沙硬沙之别其横冲而沙软者患

在脚根搜空虽有极坚极固之塘不能存立法宜加

意塘根之外坚固牢密使沙土不虚即塘身或少

单薄可以无虑其直冲而沙硬者塘根之沙不患

其坍止患直冲势大非极坚极厚之塘不能抵禦

法宜精讲修砌塘身之法而塘根以外加功稍次

则是潮患两海虽同而所以捍潮之法不同也今

卷二十 第 20b 页 WYG0583-0684d.png

以海宁言之海宁之潮与杭城江干之潮无异俱

以海宁言之海宁之潮与杭城江干之潮无异俱起有潮头俱横冲而过其实皆为浙江入海之尾

闾然而海宁之海沙又与江干微别江干地皆近

山其沙性硬故江塘之沙坦而不陡即有冲刷捍

禦犹易为力海宁近城无山远者江干之山相去

百里近者袁化之山亦五六十里故沙土率皆性

软且海塘以外之沙从来此坍彼涨其所涨之沙

又皆潮头去远急水已过而长水停蓄日渐淤积

卷二十 第 21a 页 WYG0583-0685a.png

性浮体轻冲刷甚易故当平常沙涨之时塘外不

性浮体轻冲刷甚易故当平常沙涨之时塘外不下三四十里之远及至沙坍三数月即可到塘盖

其积之也由于潮过之长水性平气缓浮沙沉积

故所涨之沙低于海塘者不过三四尺其坍之也

由于潮头与急水之横刷潮当初至之时水尚未

长恒低旧沙丈许有馀灌漱冲激皆在沙底搜进

故不但沙岸陡峻而沙面反凌空盖出其外俄顷

之间缝如毛发转瞬而坼裂倾颓荡为浊流杳无

卷二十 第 21b 页 WYG0583-0685b.png

踪影矣渐至塘脚日搜日进虽使鞭石为塘岂能

踪影矣渐至塘脚日搜日进虽使鞭石为塘岂能凭空稳立故海宁之塘必于塘脚之外沙土之中

砌出十有馀丈以固其根旧法用木栅为匮中积

小石层层排置塘外盖用木匮则化小石为大石

而排置塘外土中则可预防冲刷立法诚善但其

置匮也宜深而不宜浅盖沙涨之后潮来之所冲

刷必在旧沙根脚之下置匮若浅则冲刷所及反

在匮下之沙而匮之根脚亦虚岂能自固惟置匮

卷二十 第 22a 页 WYG0583-0685c.png

必深或三匮四匮层叠而起则冲刷之势匮能抵

必深或三匮四匮层叠而起则冲刷之势匮能抵之而沙无溃塌之患其排匮也宜远而不宜近盖

水之漱灌无隙不入若自塘根排出有十馀丈之

远则水即善刷不能浸灌以至塘根而塘根之土

常得乾坚牢固不至根脚虚松而塘身因之而倾

至于匮外则用长木桩密钉入地钳束其匮匮外

有桩桩外复有匮层层密钉即使潮冲无一匮随

流他匮因以欹倒之患而匮之自下叠上自近及

卷二十 第 22b 页 WYG0583-0685d.png

远俱用品字排置兼如陂陀之坦近塘稍高渐远

远俱用品字排置兼如陂陀之坦近塘稍高渐远渐深既禦潮来之所冲刷并护塘根可坚久矣塘

外之沙既不坍及塘根则潮头既过之后急水既

缓之馀即有长水浸及塘身而势缓力舒无虑冲

齧不必如海盐之钜石鳞叠屹然如山而后无患

故海宁之塘功力全在塘根以外人但知塘之裂

缺而不知塘脚松而裂缺也至于海盐之海则与

海宁又异南有秦驻山北有乍浦山相去止三十

卷二十 第 23a 页 WYG0583-0686a.png

馀里南北山趾角张而海盐邑治居中独以东面

馀里南北山趾角张而海盐邑治居中独以东面受大海潮汐之对冲与海宁横过不同而海中之

沙又近山多硬不坍不涨故从来洋舶不便泊塘

亦由潮来则水溢而潮退则为沙搁故也故塘外不

患坍沙惟是全海所冲势雄力猛而潮汐之来一

冲一吸其冲也固有排山之势而其吸也亦有拔

山之力故必极大极厚之石纵横鳞叠内复帮以

土塘而后可以捍禦若使叠砌之石稍不极其厚

卷二十 第 23b 页 WYG0583-0686b.png

重则水力排击轻如弄丸且古云石之附土如人

重则水力排击轻如弄丸且古云石之附土如人骨之附肉海水之来不但畏冲实犹畏吸盖水既

无隙不入其吸而拔之也塘土俱出若土塘空洞

即石亦顽滑不固故古人于海盐之塘讲之甚精

既须极大之厚石而其取材也不可头大头小其

叠砌也不用石块垫衬其程式也必方方相合面

面相同(白洋河向多弃石/皆昔之不合式者)其验工也不于已砌而

于抬砌之时先置平地验视其层叠也头头向外

卷二十 第 24a 页 WYG0583-0686c.png

以撄潮之冲吸而复制之以纵横之法联之以品

以撄潮之冲吸而复制之以纵横之法联之以品字之形务使潮水之来其入也由石缝而曲折以

进其吸也亦由石缝而曲折以出则潮之呼吸其

力渐杀而后石塘有盘石之安土塘罕搜空之患

且顶石之桩必长必多必掘深生土二尺而后钉

入而塘外亦排置木匮以护其桩略如海宁之法

不使桩根宣露易朽顶冲之地不遗馀力次冲之

地工力少减然亦百倍海宁皆由海盐之海直当

卷二十 第 24b 页 WYG0583-0686d.png

大洋之冲且沙又铁板潮从沙上奔腾而至并无

大洋之冲且沙又铁板潮从沙上奔腾而至并无海宁之软沙少为抵当惟恃塘身直抵潮之正冲

非屹然如山必不能禦昔时用王荆公宁波陂陀

塘法元末明初犹冲决屡告至后有叠砌之法而

后数百年无患良不得已也即今二十年前上宪

因塘石碎泐委员修理而承办之员不能仰体德

意反取塘身完整之石加于塘面而以塘面碎泐

之石委之塘中如筑墙之用垫堵一时虽饰美观

卷二十 第 25a 页 WYG0583-0687a.png

其实速之圮矣若虑塘身延袤不能一式则原有

其实速之圮矣若虑塘身延袤不能一式则原有顶冲次冲之别约共止十馀里况今之坍侧倾卸

止敕海庙数十丈之顶冲岂可惜一时之小费而

遗不数年后之大患乎故海盐之塘全在塘身

捍禦异于海宁也至于两海之塘虽极修砌得法

而大潮大汛狂风驾浪不能保无扇溢淹没横流

则两海又天生有近塘之河消纳海水而不使淹

入内地盖海水性咸若淹及腹内之田则田秧浥

卷二十 第 25b 页 WYG0583-0687b.png

烂非两三年雨水浸润不能复其淡性以便耕种

烂非两三年雨水浸润不能复其淡性以便耕种惟河身之水日夜流动数番大雨即咸性尽减故

可使之消纳以不波及于腹内之田在海宁则为

六十里塘河在海盐则为白洋河皆天造地设古

之所谓备塘河是也宁邑之六十里塘河即杭城

之上河发源于江干诸山与北关下河之发源天

目者雨水各自分消下河由苕溪入于太湖上河

由海宁黄湾出闸达于嘉兴松江今黄湾闸久废

卷二十 第 26a 页 WYG0583-0687c.png

薛家坝久阻临平市河久浅下流不通而上河之

薛家坝久阻临平市河久浅下流不通而上河之水俱从半山之金家堰(离杭城/三十里)入于下河不但天

旱之年海宁沿海涓滴不来如火盆热水涝之年

上河诸水涓滴不去尽出金家堰而塘栖德清上

下河两水齐到昏垫愈甚如水盆深即今海塘溃

决潮水直入内地而六十里塘河毫无分泄之处

至于盐邑之白洋河起于秦驻山由蓝田庙而达

于平潮河外近海之地𩔖多斥卤河内皆禾稻之

卷二十 第 26b 页 WYG0583-0687d.png

乡今虽不甚全淤然浅阻日久河身已高潮水屡

乡今虽不甚全淤然浅阻日久河身已高潮水屡溢河不能容便恐淹入田亩及今开此二河流通

深广则即海塘修筑运输木石无虞艰阻而日后

大风驾浪泛溢之患藉以分泄但此二河势居其

僻非仕宦商旅之所经由地居其瘠无富贵膏腴

之所置产膜视者多然于堤防海溢亦切要之务

也

辨

卷二十 第 27a 页 WYG0583-0688a.png

钱塘江潮辨證 (明/)夏时正

钱塘江潮辨證 (明/)夏时正洪武杭州府志按水经载浙江东经灵隐山又云山下

有钱塘故县浙江经其南县南江侧有明圣湖详此则

江流至灵隐山下而秦王系缆石在今湖中亦无怪也

所谓明圣湖者既在江侧盖西湖之滥觞耳厥后江既

隔于平陆则武林诸水自四山而下者皆合于明圣湖

遂为今之西湖亦无怪也故灵隐尚有武林截湖志刻

石云有宝达和尚会浙江大溢潮至湖山达持咒止之

卷二十 第 27b 页 WYG0583-0688b.png

自是潮击西兴而钱塘沙涨成陆云又按世传骆宾王

自是潮击西兴而钱塘沙涨成陆云又按世传骆宾王灵隐寺诗有楼观沧海日门对浙江潮之句杨巨源送

章孝标归杭州诗云曾过灵隐江边寺独宿东楼看海

门潮色银河铺碧落日光金柱出红盆诸如此𩔖则灵

隐山通江至唐尚然其證明矣

国朝

临平湖通江辨 毛奇龄

钱塘记云临平湖上通浦阳江下注浙江而水经

卷二十 第 28a 页 WYG0583-0688c.png

注亦云浙江又东合临平湖湖上通浦阳江下注

注亦云浙江又东合临平湖湖上通浦阳江下注浙江名曰东江行旅所从以出浙江者也夫临平

湖去钱塘东北五十馀里向使江水可合临平则

江之委输将无所底不特钱塘无平土即海宁一

县亦俱在波涛中矣间尝以其说思之浦阳在浙

江之东临平在浙江之北中隔一江而江傍相距

地又不止百里浦阳与临平真如天潢地派之不

相及者且湖有上下即首尾也首北耶则尾可抵

卷二十 第 28b 页 WYG0583-0688d.png

江而首无所通首南耶则首亦裁可抵江而尾则

江而首无所通首南耶则首亦裁可抵江而尾则并无所注乃居然曰上通曰下注一似目睹之而

指画之何其凿也乃读越志然后知其又误者盖

浦阳江者禹贡三江之一也又名东江其源促于

浙而与浙抗流至山阴三江之口然后入海乃其

中有临浦焉在萧山南三十里横亘于浦浙之间

东首接浦者曰碛堰有小水相通而不大达西尾

接浙者曰渔浦则直注江水与钱塘岸山名定山

卷二十 第 29a 页 WYG0583-0689a.png

者东西相望称要津焉是以宋书载会稽太守孔

者东西相望称要津焉是以宋书载会稽太守孔觊反时将军吴喜进军柳浦遣诸将先趣定山斩

其大帅孙会之乃复由定山进向渔浦且使寿寂

之从渔浦邪趣永兴(亦萧/山名)以为渔浦者正临浦注

江处也又南齐永明年富阳人唐寓之反钱塘令

刘彪拒之不敌寓之进柳浦登岸彪弃县走会稽

太守沈文季发官民丁救之贼犯浦阳江郡丞张

思祖遣峡口戍主(峡口临/浦地)汤休武拒战大败之正

卷二十 第 29b 页 WYG0583-0689b.png

以临浦一水尾可从渔浦以出浙江首可经峡口

以临浦一水尾可从渔浦以出浙江首可经峡口以通浦阳者则是江水所东合者临浦也上通浦

阳江下注浙江者临浦也名曰东江行旅所从以

出浙江者谓浦阳名东江可取道以达浙江亦临

浦也不合渔浦上下多富阳跨江所辖之地而富

阳有临湖傍有临湖村临湖里与临浦名相乱刘

氏不察误以临浦为临湖又误以临湖为临平湖

展转讹错致使东江一名全失所在而渔浦相望

卷二十 第 30a 页 WYG0583-0689c.png

之定山西陵相望之柳浦谓可以乘风举帆直达

之定山西陵相望之柳浦谓可以乘风举帆直达之桐扣山边临平市畔将钱塘西岸几无尺土而

不知其误也

西湖不通江辨 毛先舒

按昔郡志云西湖故与江通误也田学使汝成尝

辨之然未能了了按水经云浙江水出三天子都

北过馀杭东入于海原未尝云与西湖通也注云

浙江至钱塘县又东径灵隐山山下有钱塘故县

卷二十 第 30b 页 WYG0583-0689d.png

浙江经其南县南江侧有明圣湖亦未尝云与湖

浙江经其南县南江侧有明圣湖亦未尝云与湖通也今灵隐去江已远然山川之名古今屡变或

当时灵隐山直抵江干俱名灵隐犹古吴中亦称

会稽浙江亦称广陵耳又水经注谓秦始皇将游会

稽道馀杭之西津西津亦未必正是西湖至骆宾

王楼观沧海日门对浙江潮灵隐之山至绝顶何

尝不可观日对潮岂必湖与江通哉且诗人写景

尝在虚实间即此诗末云待入天台路看余渡石

卷二十 第 31a 页 WYG0583-0690a.png

桥岂可泥此而谓天台石梁亦在灵隐哉杨巨源

桥岂可泥此而谓天台石梁亦在灵隐哉杨巨源诗曾过灵隐江边寺独宿东楼看海门义亦𩔖此

今又相传大佛头为秦皇缆船之石或好事之附

会或始皇东来游幸西湖亦未可知总与湖通江

之说无与西湖南面稍近江而尚有慈云万松二

岭大山隔之他处去江更远古必无湖通江之理

也又旧传西湖本通海通江即通海矣可无更辨

说

卷二十 第 31b 页 WYG0583-0690b.png

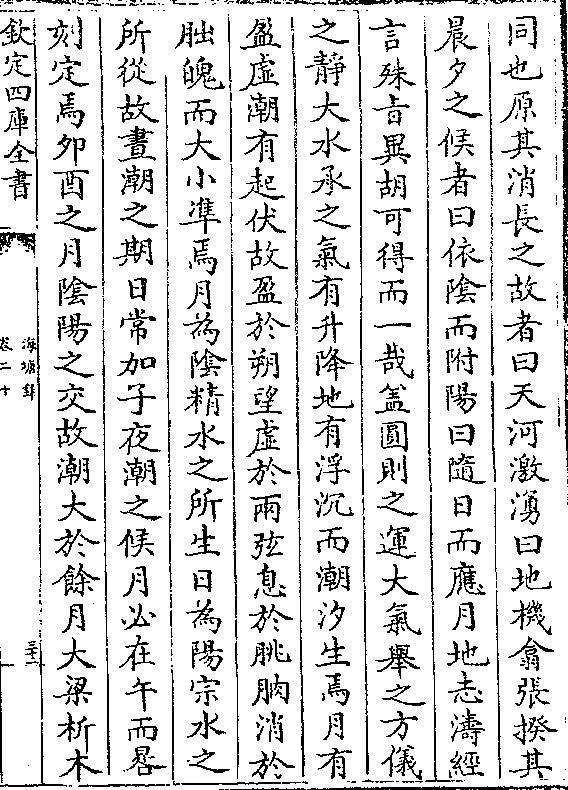

浙江潮候图说 (元/)褧伯宣

浙江潮候图说 (元/)褧伯宣大江而东凡水之入于海者无不通潮而浙江之潮独

为天下奇观地势然也浙江之口有两山焉其南曰龛

山其北曰赭山并峙于江海之会谓之海门下有沙潬

跨江西东三百馀里若伏槛然潮之入于浙江也发乎

浩渺之区而顿就敛束逼碍沙潬回薄激射折而趋于

两山之间拗怒不泄则奋而上跻如素蜺横空奔雷殷

地观者胆掉涉者心悸故为东南之至险非他江之可

卷二十 第 32a 页 WYG0583-0690c.png

同也原其消长之故者曰天河激涌曰地机翕张揆其

同也原其消长之故者曰天河激涌曰地机翕张揆其晨夕之候者曰依阴而附阳曰随日而应月地志涛经

言殊旨异胡可得而一哉盖圆则之运大气举之方仪

之静大水承之气有升降地有浮沉而潮汐生焉月有

盈虚潮有起伏故盈于朔望虚于两弦息于朓朒消于

朏魄而大小准焉月为阴精水之所生日为阳宗水之

所从故昼潮之期日常加子夜潮之候月必在午而晷

刻定焉卯酉之月阴阳之交故潮大于馀月大梁析木

卷二十 第 32b 页 WYG0583-0690d.png

河汉之津也朔望之后天地之变故潮大于馀日寒暑

河汉之津也朔望之后天地之变故潮大于馀日寒暑之大建丑未也一晦一明再潮再汐一朔一望再虚再

盈天一地二之道也月经于上水纬于下进退消长相

为生成历数可推毫釐不爽斯天地之至信幽赞于神

明而古今不易者也杭之为郡枕带江海远引瓯闽近

控吴越商贾之所辐辏舟航之所骈集则浙江为要津

焉而其行止之淹速无不毕听于潮汐者或违其大小

之信爽其缓急之宜则必至于倾垫底滞故不可以不

卷二十 第 33a 页 WYG0583-0691a.png

之谨也某承乏兹郡属兵革未弭之秋信使之往来师

之谨也某承乏兹郡属兵革未弭之秋信使之往来师旅之进退虽期会纷纭边陲警急必告之日谨候潮汐

毋躁进以自危然而迹累肩摩晨驰夕骛有不能人喻

而户说之者考之郡志得四时潮候图简明可信故为

之说而刻石于浙江亭之壁间使凡行李之过是者皆

得而观之以毋蹈夫触险躁进之害亦庶乎思患而预

防之之意云

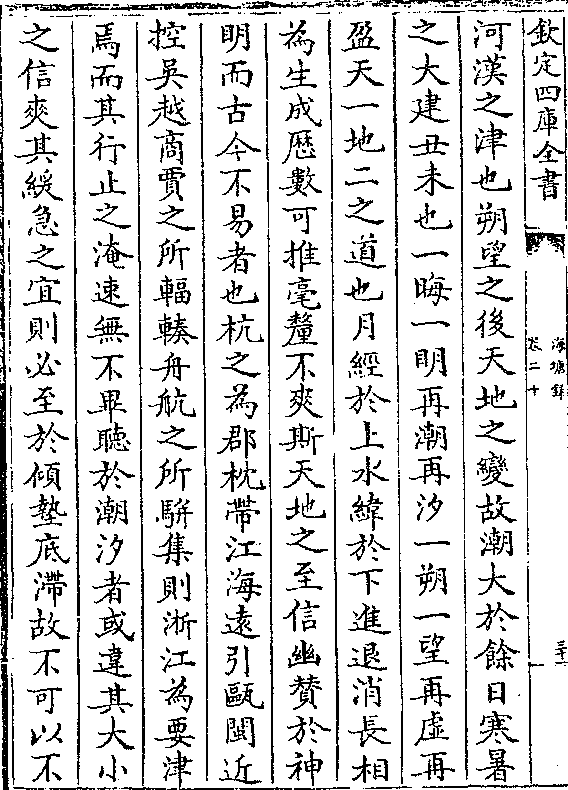

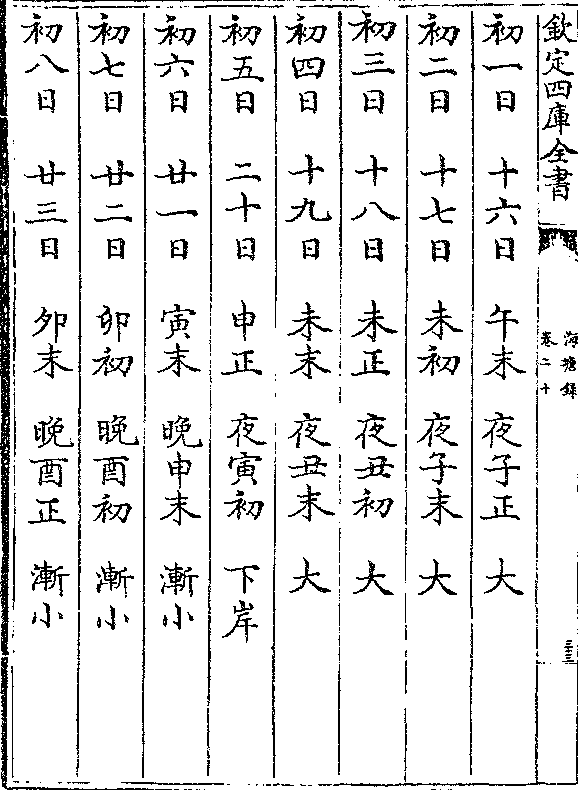

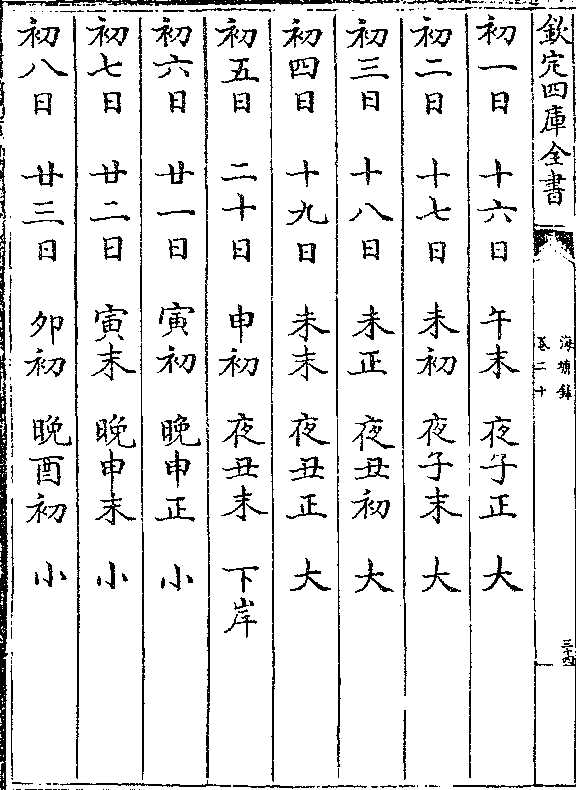

春秋同

卷二十 第 33b 页 WYG0583-0691b.png

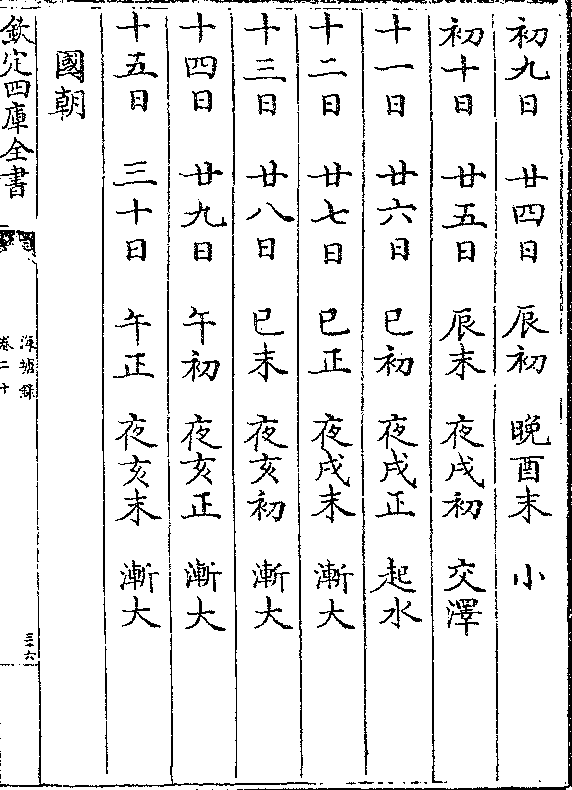

初一日 十六日 午末 夜子正 大

初一日 十六日 午末 夜子正 大初二日 十七日 未初 夜子末 大

初三日 十八日 未正 夜丑初 大

初四日 十九日 未末 夜丑末 大

初五日 二十日 申正 夜寅初 下岸

初六日 廿一日 寅末 晚申末 渐小

初七日 廿二日 卯初 晚酉初 渐小

初八日 廿三日 卯末 晚酉正 渐小

卷二十 第 34a 页 WYG0583-0691c.png

初九日 廿四日 辰初 晚酉末 小

初九日 廿四日 辰初 晚酉末 小初十日 廿五日 辰末 晚戌正 交泽

十一日 廿六日 已初 夜戌末 起水

十二日 廿七日 已正 夜亥初 渐大

十三日 廿八日 已末 夜亥正 渐大

十四日 廿九日 午初 夜亥末 渐大

十五日 三十日 午正 夜子初 极大

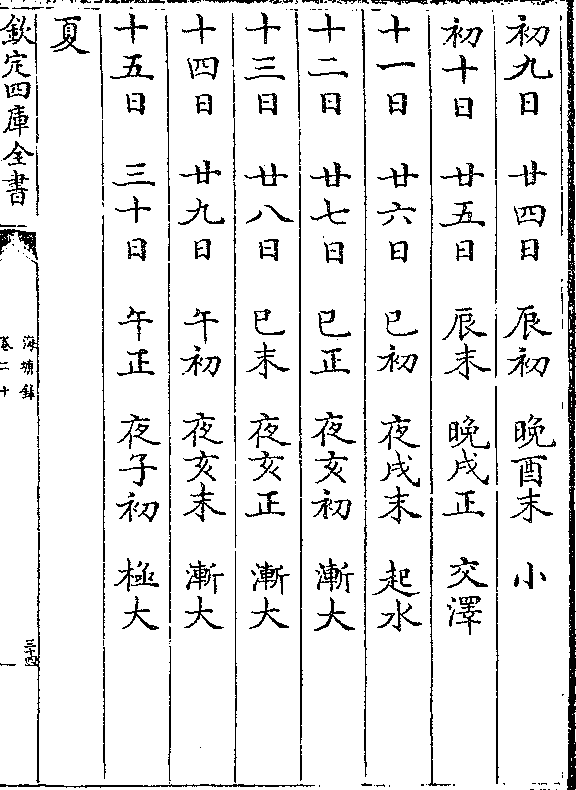

夏

卷二十 第 34b 页 WYG0583-0691d.png

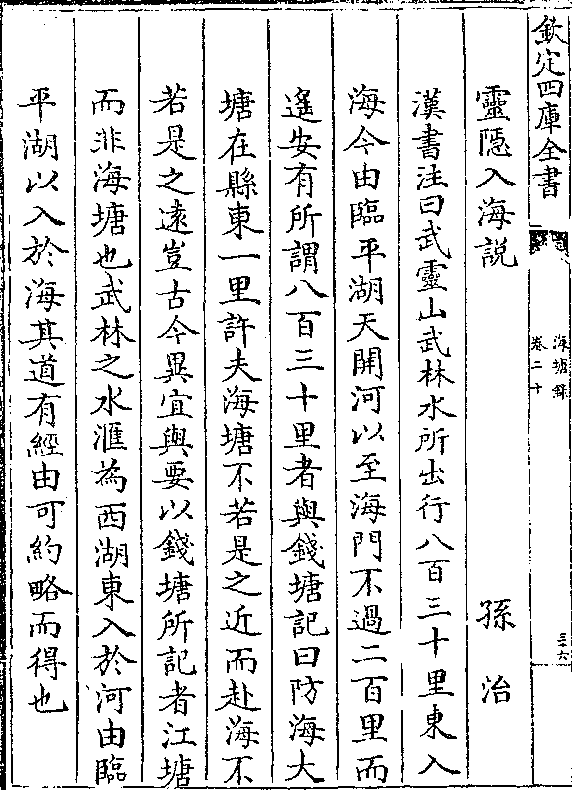

初一日 十六日 午末 夜子正 大

初一日 十六日 午末 夜子正 大初二日 十七日 未初 夜子末 大

初三日 十八日 未正 夜丑初 大

初四日 十九日 未末 夜丑正 大

初五日 二十日 申初 夜丑末 下岸

初六日 廿一日 寅初 晚申正 小

初七日 廿二日 寅末 晚申末 小

初八日 廿三日 卯初 晚酉初 小

卷二十 第 35a 页 WYG0583-0692a.png

初九日 廿四日 卯末 晚酉正 小

初九日 廿四日 卯末 晚酉正 小初十日 廿五日 辰初 晚酉末 交泽

十一日 廿六日 辰末 夜戌初 起水

十二日 廿七日 已初 夜戌末 渐大

十三日 廿八日 已末 夜亥初 渐大

十四日 廿九日 午初 夜亥末 渐大

十五日 三十日 午末 夜子初 大

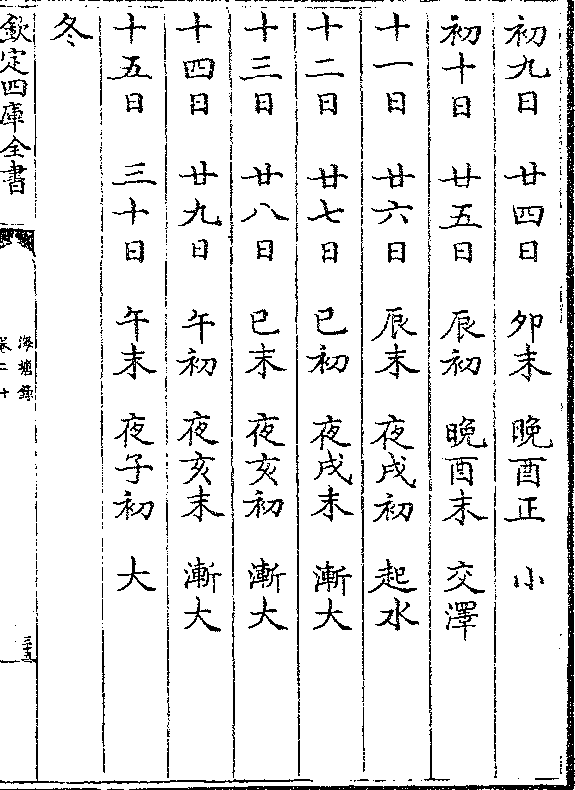

冬

卷二十 第 35b 页 WYG0583-0692b.png

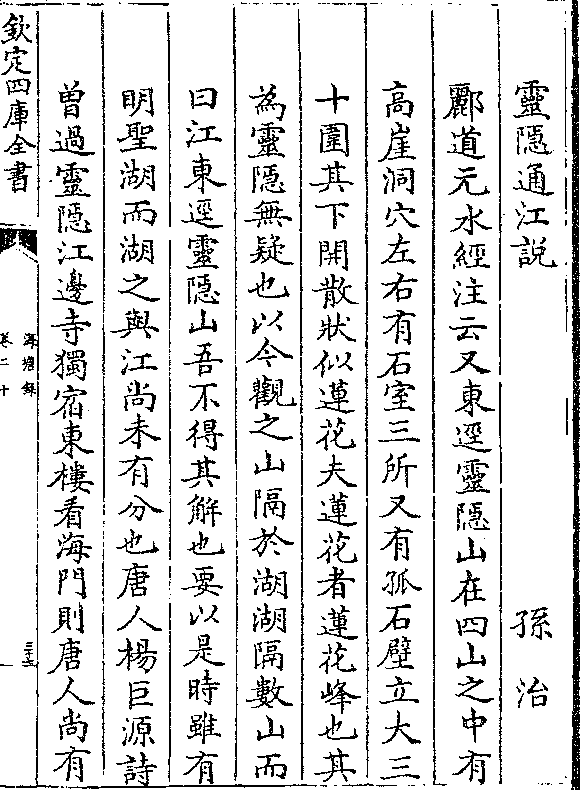

初一日 十六日 午末 夜子初 大

初一日 十六日 午末 夜子初 大初二日 十七日 未正 夜子末 大

初三日 十八日 未末 夜丑初 大

初四日 十九日 申初 夜丑末 大

初五日 二十日 申正 夜寅初 下岸

初六日 廿一日 寅末 晚申末 渐小

初七日 廿二日 卯初 晚酉初 小

初八日 廿三日 卯末 晚酉正 小

卷二十 第 36a 页 WYG0583-0692c.png

初九日 廿四日 辰初 晚酉末 小

初九日 廿四日 辰初 晚酉末 小初十日 廿五日 辰末 夜戌初 交泽

十一日 廿六日 已初 夜戌正 起水

十二日 廿七日 已正 夜戌末 渐大

十三日 廿八日 已末 夜亥初 渐大

十四日 廿九日 午初 夜亥正 渐大

十五日 三十日 午正 夜亥末 渐大

国朝

卷二十 第 36b 页 WYG0583-0692d.png

灵隐入海说 孙 治

灵隐入海说 孙 治汉书注曰武灵山武林水所出行八百三十里东入

海今由临平湖天开河以至海门不过二百里而

遥安有所谓八百三十里者与钱塘记曰防海大

塘在县东一里许夫海塘不若是之近而赴海不

若是之远岂古今异宜与要以钱塘所记者江塘

而非海塘也武林之水汇为西湖东入于河由临

平湖以入于海其道有经由可约略而得也

卷二十 第 37a 页 WYG0583-0693a.png

灵隐通江说 孙 治

灵隐通江说 孙 治郦道元水经注云又东径灵隐山在四山之中有

高崖洞穴左右有石室三所又有孤石壁立大三

十围其下开散状似莲花夫莲花者莲花峰也其

为灵隐无疑也以今观之山隔于湖湖隔数山而

曰江东径灵隐山吾不得其解也要以是时虽有

明圣湖而湖之与江尚未有分也唐人杨巨源诗

曾过灵隐江边寺独宿东楼看海门则唐人尚有

卷二十 第 37b 页 WYG0583-0693b.png

此景久矣又无怪于宾王之门对浙江潮也一曰

此景久矣又无怪于宾王之门对浙江潮也一曰灵隐浦即今之进龙浦也进龙浦可以称灵隐则

灵隐之所表者远矣则犹之乎武林之可通称也

欤

海塘录卷二十