声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

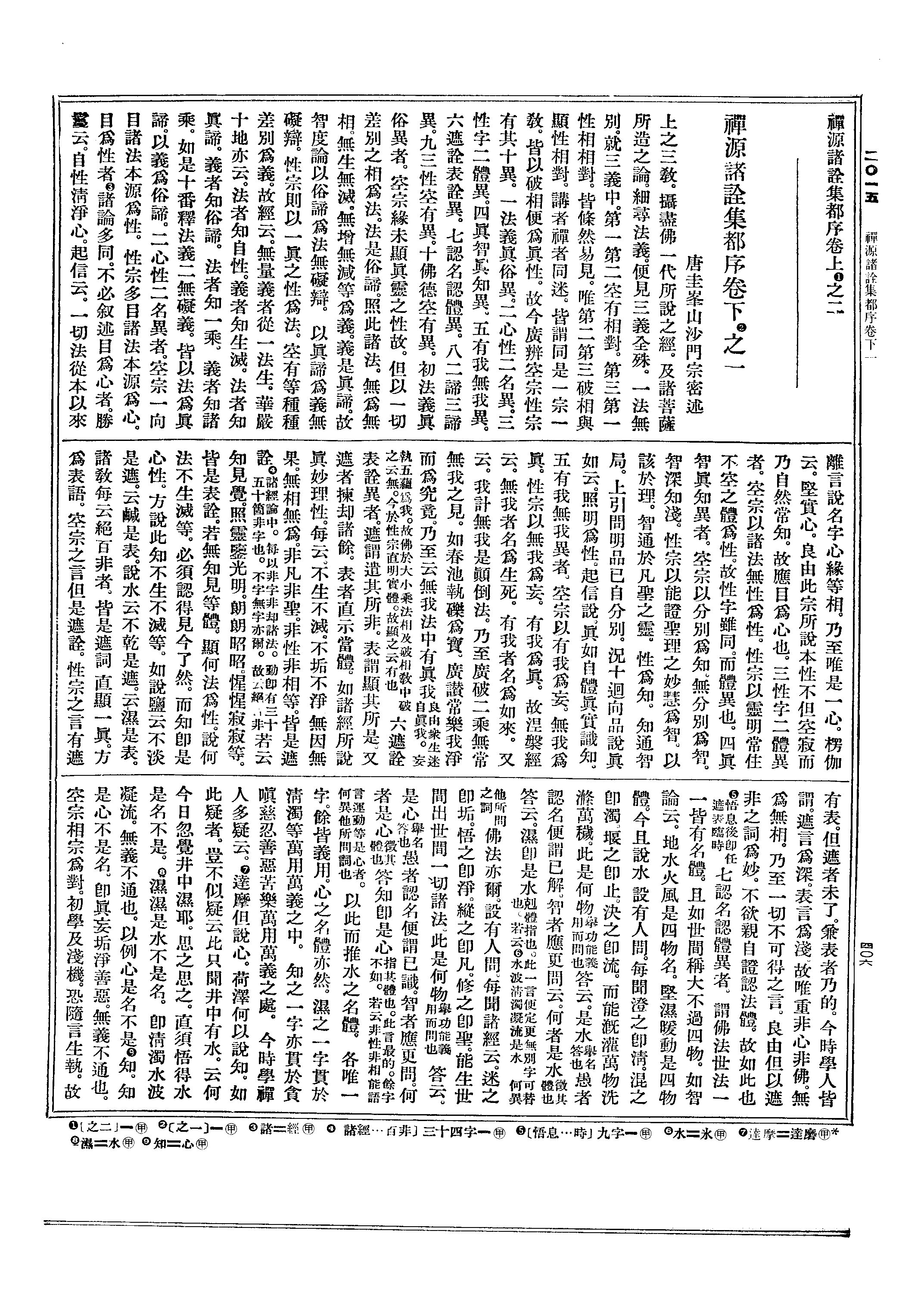

重刻禅源诠序¶ 第 397b 页

No. 2015

* 重刻禅源诠序

道不能自鸣。假人而鸣。鸣虽不同。道则未尝

不同也。苟不同不足以为道。如仲尼之一贯。

老聃之无为。释氏之空寂。人异道同。此其證

也。况夫禅教两宗同出于佛。禅佛心也。教佛

口也。岂有心口自相矛盾者乎。奈何去圣时

遥。师承各异。教者指禅为暗證。禅者目教为

渐修。明暗未得其公。顿渐罔知攸定。迭为诋

毁殆若仇雠。非但鼓之空言。抑且笔之简册。

世道日下。弊将何如。昔圭峰禅师患之。遂将

教禅诸祖著述章句旨意相符者。集为一书。

名曰禅源诸诠。以训于世。将使两家学者知

一佛无二道。四河无异味。言归于好。永无败

盟。源诠之功。岂易量哉。予每见南方此弊尤

甚。安得人有是书一洗旧习。咸与惟新兴念

至此。未尝不废食而叹也。今雪堂总统大师。

若有所契。特捐衣长复新诸梓。以广流传。千

里走书俾为序引。裴公相国既述于前。自视

何人敢此凌躐以贻识者之诮。然而此书平

生所爱慕者。何幸挂名其间。故不让也。大德

七年七月住昆山荐严无外惟大序。

* 重刻禅源诠序

禅源诠者。唐圭峰禅师之所作也。佛之道广

重刻禅源诠序¶ 第 397c 页 T48-0397.png

周法界。而细入微尘。非有非空。无内无外。后

周法界。而细入微尘。非有非空。无内无外。后之学禅者。志穷实相。以言语为苛纤。设教

者。务覈真诠。以空寂为诞肆。离为异门。莫明

统一。岂佛之道本然哉。于是以教三种證禅

三宗。谓依性说相。即息妄修心。破相显性。即

泯绝无寄。显示真心。即直明心性。江汉殊流

而同归智海。酸咸异调而共臻禅味。至于空

宗性宗之别。顿修渐修之殊。莫不会其指归

开示正觉。然又虑末学之易惑而难悟也。则

又旁行为图朱墨以志之。自顿觉至成佛。十

重为净。自不觉至受报。十重为染。净染之源

由于圣凡。心法悉具真妄。是名藏识。不觉则

迷真逐妄历劫轮回。顿觉则舍妄归真随顺

解脱。虽然学者要知真如阐教如标月指。若

复见月。了知所标毕竟非月。则诠图两忘。愚

智通为般若。垢净俱證菩提。南岳天台南侁

北秀。与达磨东来宗旨无有差别。尚何禅与

教之分哉。唐大中时。裴相国休为之叙。复手

书是图。付金州延昌寺。后传唯劲师。再传玄

契师。而图行闽湘吴越间。国朝至元十二年。

世祖御广寒殿。愿问禅教要义。帝师及诸耆

德。以禅源诠对。上意悦命板行于世。后二十

有九年为大德癸卯。嗣法雪堂仁禅师。奉旨

之五台。回途过大同。得金时潜庵觉公禅师

所书图。益加考订。锦粹以传诸远。俾圭峰禅

师研真显正。化导群迷之意。永久不坠。其为

利益何可称量。文原与师为方外交。乃随喜

赞叹为之次序其说书诸编首。是岁闰月朔。

应奉翰林文字将仕佐郎同知制诰兼国史院

重刻禅源诠序¶ 第 398a 页 T48-0398.png

编修官巴西邓文原书。

编修官巴西邓文原书。* 重刻禅源诠序

雪堂禅师。智识雄迈行解圆通。喜修为。乐施

与。一日谓余曰。愚尝患世之学佛者。不究如

来设教之因妄执空有竞分大小。曰顿曰渐

曰禅曰律。訾訾纷纷千数百年。如护父足使

具受病。虽遇一二同志有以启之。恨不能家

喻而户晓也。幸得圭峰所述禅源诠。其文博

雅其旨切当。悉叙前所患者道其所以然。且

作图示心一真实谛含三大义。无明缘染诸

相妄起。依修断法获證入理。提纲举要如指

诸掌。昔至元十二年春正月。世祖皇帝万机

之暇。御琼华岛延请帝师。太保文贞刘公亦

在焉。乃召在京耆宿问诸禅教乖互之义。先

师西庵赟公等八人。因以圭峰禅源诠文为

对。允惬宸衷。当时先师嘱其弟双泉泰公为

之记。仍命雪堂镂板流行。愚以参问诸方。未

暇及此。向于云中普恩兴国二寺各获一本。

后在京万寿方丈。复得辽朝崇天皇太后清

宁八年印造颁行天下定本。与文士较正拟

欲刻梓以传永久。请叙一言庸伸先师遗志。

余闻之喜曰。今子之心即圭峰师忧世之心

也。然不有斯文无以解其惑。不寿其传无以

利其众。学者睹之而情不遣解不生。亦何益

矣。古人所谓四难者。今三难不具其一。则在

诸方参学者傥能不负二师弘法利人之念。

重刻禅源诠序¶ 第 398b 页 T48-0398.png

尽心披玩。情遣解生。如王良总六辔驰通衢。

尽心披玩。情遣解生。如王良总六辔驰通衢。阿师驾般若航登彼岸。岂有不达者哉。翰林

待制朝列大夫同修。

国史贾汝舟序

* 禅源诸诠集都序叙

唐绵州刺史裴休述

圭峰禅师集禅源诸诠为禅藏而都序之。河

东裴休曰。未曾有也。自如来现世随机立教。

菩萨间生据病指药。故一代时教。开深浅之

三门。一真净心。演性相之别法。马龙二士。皆

弘调御之说。而空性异宗。能秀二师。俱传

达磨之心。而顿渐殊禀。荷泽直指知见。江

西一切皆真。天台专依三观。牛头无有一法。

其他空有相破。真妄相收。反夺顺取。密指显

说。故天竺中夏其宗实繁。良以病有千源药

生多品。投机随器不得一同。虽俱为證悟之

门。尽是正真之道。而诸宗门下通少局多。故

数十年来师法益坏。以承禀为户牖。各自开

张。以经论为干戈。互相攻击。情随函矢而迁

变。(孟子曰。矢人岂不仁于函人哉。函人唯恐伤人。矢人唯恐不伤人。盖所习之术然也。今学者但随宗徒

彼此相非耳。函字。唐韵。从金䤴者。铠甲也。周礼。函人为甲。即造甲之人。古字多单为之。故孟子亦单作)法

逐人我以高低。是非纷拿莫能辨析。则向者

世尊菩萨诸方教宗。适足以起诤。后人增烦

恼病。何利益之有哉。圭峰大师久而叹曰。吾

丁此时不可以默矣(仲尼删诗书正礼乐。皆不得已而为之。故述而不作。乃圣

人贵道不贵迹。意道吾久修当宗佛法。今忽和会诸宗。岂欲立迹哉。不得已也。丁当也。正当须和会之时也)

重刻禅源诠序¶ 第 398c 页 T48-0398.png

于是以如来三种教义。印禅宗三种法门。融

于是以如来三种教义。印禅宗三种法门。融瓶盘钗钏为一金。搅酥酪醍醐为一味。振纲

领而举者皆顺(荀子云。如振裘领。屈五指而顿之。顺者不可胜数也)据会要

而来者同趋(趋字平声呼之。周易略例云。据会要以观方来。则六合辐辏。未足多也。都序

据圆教以印诸宗。虽百家亦无所不统也)尚恐学者之难明也。又复

直示宗源之本末。真妄之和合。空性之隐显。

法义之差殊。顿渐之异同。遮表之回互。权实

之深浅。通局之是非(此下叹叙述显。明而丁宁。欲人悟也)莫不提

耳而告之(毛诗云。匪面命之言提其耳。当时疾彼人不修德荒乱。言我不对面向汝说。又提耳

起耳。就耳边告汝。汝终不改也。意说丁宁之甚)指掌而示之(论语云。知其说者之于天下

也。其如视诸斯乎指其掌。言夫子语了指自手掌示弟子。言见此事分明。如掌中之物易了)嚬呻以

吼之。爱软以诱之(此下叹慈悲忧念。如养赤子也)。乳而药之。

忧佛种之夭伤也(无少善根而作阐提。是夭伤也)。腹而拥之(毛诗

云。腹我顾我。言慈母念幼子。腹中抱我。暂起去又回头顾我念惜之深也)。念水火之漂焚

也(欲是水火)挈而导之惧邪小之迷陷也(既有善根。又离五欲。

复恐不入于大乘也)挥而散之。悲斗争之牢固也。大明不

能破长夜之昏。慈母不能保身后之子(此下叹悲

智与佛同也。佛日虽盛。得吾师然后回光曲照。佛慈悲虽普。得吾师然后弘益弥多)若吾师者。

捧佛日而委曲回照。疑曀尽除。顺佛心而横

亘大悲。穷劫蒙益。则世尊为阐教之主。吾师

为会教之人。本末相扶。远近相照。可谓毕一

代时教之能事矣(自世尊演教至今日。会而通之。能事方毕)。或曰。自

如来未尝大都而通之。今一旦违宗趣而不

守。废关防而不据。无乃乖秘藏密契之道

乎。答曰。佛于法华涅槃会中。亦已融为一

味。但昧者不觉。故涅槃经。迦叶菩萨曰。诸佛

有密语无密藏。世尊赞之曰。如来之言。开

重刻禅源诠序¶ 第 399a 页 T48-0399.png

发显露清净无翳。愚人不解。为之秘藏。智

发显露清净无翳。愚人不解。为之秘藏。智者了达则不名藏。此其證也。故王道兴则外

户不闭而守在戎夷。佛道备则诸法总持而

防在魔外(涅槃圆教和会诸法。唯简别魔说及外道邪宗耳)不当复执情

攘臂于其间也。呜呼后之学者。当取信于佛。

无取信于人。当取證于本法。无取證于末习。

(都序。以佛语印诸宗以本法照偏说。故丁宁劝其深信)能如是则不孤圭峰

劬劳之德矣(哀哀父母生我劬劳。吾师之德。过于是矣。后之人观其法而不生悲感。木

石无异。且须保重也)。

禅源诸诠集都序卷上之一

(亦名禅那理行诸诠集)

唐圭峰山沙门宗密述

禅源诸诠集者。写录诸家所述。诠表禅门根

源道理。文字句偈。集为一藏。以贻后代。故都

题此名也。禅是天竺之语。具云禅那。中华翻

为思惟修。亦名静虑。皆定慧之通称也。源者

是一切众生本觉真性。亦名佛性。亦名心地。

悟之名慧。修之名定。定慧通称为禅那。此性

是禅之本源。故云禅源。亦名禅那理行者。此

之本源是禅理。忘情契之是禅行。故云理行。

然今所集诸家述作。多谈禅理少谈禅行。故

且以禅源题之。今时有但目真性为禅者。是

不达理行之旨。又不辨华竺之音也。然亦非

离真性别有禅体。但众生迷真合尘。即名散

乱。背尘合真。方名禅定。若直论本性。即非真

非妄。无背无合。无定无乱。谁言禅乎。况此真

重刻禅源诠序¶ 第 399b 页 T48-0399.png

性非唯是禅门之源。亦是万法之源。故名法

性非唯是禅门之源。亦是万法之源。故名法性。亦是众生迷悟之源。故名如来藏藏识(出楞

伽经)亦是诸佛万德之源。故名佛性(涅槃等经)亦是菩

萨万行之源。故名心地(梵网经心地法门品云。是诸佛之本源。是菩萨道之

根本。是大众诸佛子之根本)万行不出六波罗蜜。禅门但是六

中之一。当其第五。岂可都目真性为一禅行

哉。然禅定一行最为神妙。能发起性上无漏

智慧。一切妙用万德万行。乃至神通光明。皆

从定发。故三乘学人欲求圣道必须修禅。离

此无门。离此无路。至于念佛求生净土。亦须

修十六观禅。及念佛三昧。般舟三昧。又真性

则不垢不净。凡圣无差。禅则有浅有深。阶级

殊等。谓带异计欣上压下而修者。是外道禅。

正信因果亦以欣厌而修者。是凡夫禅。悟我

空偏真之理而修者。是小乘禅。悟我法二空

所显真理而修者。是大乘禅(上四类。皆有四色四空之异也)若

顿悟自心本来清净。元无烦恼。无漏智性本

自具足。此心即佛。毕竟无异。依此而修者。是

最上乘禅。亦名如来清净禅。亦名一行三昧。

亦名真如三昧。此是一切三昧根本。若能念

念修习。自然渐得百千三昧。达摩门下展转

相传者。是此禅也。达摩未到。古来诸家所

解。皆是前四禅八定。诸高僧修之皆得功用。

南岳天台。令依三谛之理修三止三观。教义

虽最圆妙。然其趣入门户次第。亦只是前之

诸禅行相。唯达摩所传者。顿同佛体。迥异

诸门。故宗习者难得其旨。得即成圣。疾證菩

提。失即成邪。速入涂炭。先祖革昧防失。故且

人传一人。后代已有所凭。故任千灯千照。暨

重刻禅源诠序¶ 第 399c 页 T48-0399.png

乎法久成弊错谬者多。故经论学人疑谤亦

乎法久成弊错谬者多。故经论学人疑谤亦众。原夫佛说顿教渐教禅开顿门渐门。二教

二门各相符契。今讲者偏彰渐义。禅者偏播

顿宗。禅讲相逢胡越之隔。宗密不知宿生何

作熏得此心。自未解脱欲解他缚。为法忘于

躯命。悯人切于神情(亦如净名云。若自有缚能解他缚。无有是处。然欲罢不能验。

是宿世难改)每叹人与法差。法为人病。故别撰经

律论疏。大开戒定慧门。显顿悟资于渐修。證

师说符于佛意。意既本末而委示。文乃浩博

而难寻。泛学虽多秉志者少。况迹涉名相。谁

辨金鍮。徒自疲劳。未见机感。虽佛说悲增是

行。而自虑爱见难防。遂拾众入山习定均慧。

前后息虑相计十年(云前后者。中间被敕追入内住城三年。方却表请归山也)

微细习情。起灭彰于静慧。差别法义。罗列

见于空心。虚隙日光纤埃扰扰。清潭水底影

像昭昭。岂比夫空守默之痴禅。但寻文之狂

慧者。然本因了自心而辨诸教。故恳情于心

宗。又因辨诸教而解修心。故虔诚于教义。教

也者。诸佛菩萨所留经论也。禅也者。诸善知

识所述句偈也。但佛经开张罗。大千八部之

众。禅偈撮略。就此方一类之机。罗众则渀荡

难依。就机即指的易用。今之纂集意在斯焉。

问夫言撮略者。文须简约。义须周足。理应撮

束多义在少文中。且诸佛说经皆具法(法体)

义(义理)因(三贤十地三十七品十波罗蜜)果(佛之妙用)信(信法)解(解

义)修(历位修因)證(證果)虽世界各异化仪不同。其

所立教无不备此。故华严每会每位。皆结十

方世界悉同此说。今览所集诸家禅述。多是

随问反质旋立旋破。无斯纶绪。不见始终。

重刻禅源诠序¶ 第 400a 页 T48-0400.png

岂得名为撮略佛教。答佛出世立教与师随

岂得名为撮略佛教。答佛出世立教与师随处度人。事体各别。佛教万代依冯。理须委

示。师训在即时度脱。意使玄通。玄通必在忘

言。故言下不留其迹。迹绝于意地。理现于心

源。即信解修證。不为而自然成就。经律疏论。

不习而自然冥通。故有问修道。即答以无修。

有求解脱。即反质谁缚。有问成佛之路。即云

本无凡夫。有问临终安心。即云本来无事。或

亦云此是妄此是真。如是用心。如是息业。

举要而言。但是随当时事应当时机。何有定

法名阿耨菩提。岂有定行名摩诃般若。但得

情无所念。意无所为。心无所生。慧无所住。即

真信真解真修真證也。若不了自心但执名

教欲求佛道者。岂不现见识字看经元不證

悟。销文释义唯炽贪嗔耶。况阿难多闻总持。

积岁不登圣果。息缘反照。暂时即證无生。即

知乘教之益。度人之方。各有其由。不应于

文字而责也。问既重得意不贵专文。即何必

纂集此诸句偈。答集有二意。一有虽经师授

而悟不决究。又不逢诸善知识处处勘契者。

今览之遍见诸师言意。以通其心以绝馀念。

二为悟解了者欲为人师。令广其见闻增其

善巧。依解摄众答问教授也。即上云。罗千界

即漭荡难依。就一方即指的易用也。然又非

直资忘言之门。亦兼垂禅教之益。非但令意

符于佛。亦欲使文合于经。既文似乖而令合

实。为不易须判一藏经大小乘权实理了义

不了义。方可印定诸宗禅门各有旨趣不乖

佛意也。谓一藏经论统唯三种。禅门言教亦

重刻禅源诠序¶ 第 400b 页 T48-0400.png

统唯三宗(各在下文别释)配对相符方成圆见。问今习

统唯三宗(各在下文别释)配对相符方成圆见。问今习禅诠何关经论。答有十所以。须知经论权实

方辨诸禅是非。又须识禅心性相方解经论

理事。一师有本末冯本印末故。二禅有诸宗

互相违阻故。三经如绳墨楷定邪正故。四经

有权实须依了义故。五量有三种勘契须同

故。六疑有多般须具通决故。七法义不同善

须辨识故。八心通性相名同义别故。九悟修

顿渐言似违反故。十师授方便须识药病故。

初言师有本末者。谓诸宗始祖即是释迦。经

是佛语。禅是佛意。诸佛心口必不相违。诸祖

相承根本是佛。亲付菩萨造论始末。唯弘佛

经。况迦叶乃至鞠多弘传皆兼三藏。提多迦

已下。因僧诤律教别行。罽宾国已来。因王

难经论分化。中间马鸣龙树悉是祖师。造论

释经数千万偈。观风化物无定事仪。未有讲

者毁禅禅者毁讲。达摩受法天竺躬至中华。

见此方学人多未得法。唯以名数为解事相

为行。欲令知月不在指法是我心。故但以心

传心不立文字。显宗破执。故有斯言。非离文

字说解脱也。故教授得意之者。即频赞金刚

楞伽云。此二经是我心要。今时弟子彼此迷

源。修心者以经论为别宗。讲说者以禅门为

别法。闻谈因果修證。便推属经论之家。不知

修證正是禅门之本事。闻说即心即佛。便推

属胸襟之禅。不知心佛正是经论之本意(前叙

有人难云。禅师何得讲说。余今以此答也)今若不以权实之经论对配

深浅禅宗。焉得以教照心以心解教。二禅有

诸宗互相违反者。今集所述殆且百家。宗义

重刻禅源诠序¶ 第 400c 页 T48-0400.png

别者犹将十室。谓江西荷泽北秀南侁牛头

别者犹将十室。谓江西荷泽北秀南侁牛头石头保唐宣什及稠那天台等。立宗传法互

相乖阻。有以空为本。有以知为源。有云寂默

方真。有云行坐皆是。有云见今朝暮分别为

作一切皆妄。有云分别为作一切皆真。有万

行悉存。有兼佛亦泯。有放任其志。有拘束其

心。有以经律为所依。有以经律为障道。非唯

汎语而乃礭言。礭弘其宗礭毁馀类。争

得和会也。问是者即收。非者即拣。何须委

曲和会。答或空或有。或性或相。悉非邪僻。但

缘各皆党己为是。斥彼为非。彼此礭定。故

须和会。问既皆非邪。即各任礭定。何必会

之。答至道归一精义无二。不应两存。至道非

边了义不偏。不应单取。故必须会之为一令

皆圆妙。问以冰杂火势不俱全。将矛刺盾

功不双胜。诸宗所执既互相违。一是则有一

非。如何会令皆妙。答俱存其法俱遣其病。即

皆妙也。谓以法就人即难。以人就法即易。人

多随情互执。执即相违。诚如冰火相和矛盾

相敌故难也。法本称理互通。通即互顺自然。

凝流皆水镮钏皆金故易也。举要而言。局之

则皆非。会之则皆是。若不以佛语各示其意

各收其长。统为三宗对于三教。则何以会为

一代善巧俱成要妙法门。各忘其情同归智

海(唯佛所说即异而同。故约佛经会三为一)三经如绳墨揩定邪正

者。绳墨非巧。工巧者必以绳墨为凭。经论非

禅。传禅者必以经论为准。中下根者但可依

师。师自观根随分指授。上根之辈悟须圆通。

未究佛言何同佛见。问所在皆有佛经。任学

重刻禅源诠序¶ 第 401a 页 T48-0401.png

者转读勘会。今集禅要何必辨经。答此意即

者转读勘会。今集禅要何必辨经。答此意即其次之文。便是答此问也。四经有权实须依

了义者。谓佛说诸经。有随自意语。有随他意

语。有称毕竟之理。有随当时之机。有诠性

相。有顿渐大小。有了义不了义。文或敌体相

违义必圆通无碍。龙藏浩汗何见旨归。故今

但以十馀纸都决择之。令一时圆见佛意。见

佛意后即备寻一藏。即句句知宗。五量有三

种勘契须同者。西域诸贤圣所解法义。皆以

三量为定。一比量。二现量。三佛言量。量者。

如度量升斗量物知定也。比量者。以因由譬

喻比度也。如远见烟必知有火。虽不见火亦

非虚妄。现量者亲自现见。不假推度。自然定

也。佛言量者。以诸经为定也。勘契须同者。若

但凭佛语不自比度證悟自心者。只是泛信。

于己未益。若但取现量自见为定。不勘佛语。

焉知邪正。外道六师亲见所执之理修之亦

得功用自谓为正。岂知是邪。若但用比量者。

既无圣教及自所见。约何比度。比度何法。故

须三量勘同方为决定。禅宗已多有现比二

量。今更以经论印之则三量备矣。六疑有多

般须具通决者。数十年中频有经论大德。问

余曰。四禅八定皆在上界。此界无禅。凡修禅

者。须依经论引取上界禅定而于此界修习。

修习成者。皆是彼禅。诸教具明。无出此者。如

何离此别说禅门。既不依经即是邪道。又有

问曰。经云。渐修祇劫方證菩提。禅称顿悟刹

那便成正觉。经是佛语。禅是僧言。违佛遵僧。

窃疑未可。又有问曰。禅门要旨无是无非。涂

重刻禅源诠序¶ 第 401b 页 T48-0401.png

割怨亲不嗔不喜。何以南能北秀水火之嫌。

割怨亲不嗔不喜。何以南能北秀水火之嫌。荷泽洪州参商之隙。又有问曰。六代禅宗师

资传授禅法。皆云。内授密语外传信衣。衣法

相资以为符印。曹溪已后不闻此事。未审今

时化人说密语否。不说则所传者非达摩之

法。说则闻者尽合得衣。又有禅德。问曰。达摩传心不立文字。汝何违背先祖讲论传经。

近复问曰。净名已呵宴坐。荷泽每斥凝心。曹

溪见人结跏曾自将杖打起。今问。汝每因教

诫即劝坐禅。禅庵罗列遍于岩壑。乖宗违祖。

吾窃疑焉。余虽随时各已酬对。然疑者千万。

悯其未闻。况所难之者情皆遍执。所执各异。

彼此互违。因决申疑复增已病。故须开三

门义。评一藏经。总答前疑无不通彻(下随相当文义一一

脚注。指之答此诸难。欲见答处。须检注文也)七法义不同善须辨识者。

凡欲明解诸法性相。先须辨得法义。依法解

义。义即分明。以义诠法。法即显著。今且约世

物明之。如真金随工匠等缘作镮钏碗盏种

种器物。金性必不变为铜铁。金即是法。不变

随缘是义。设有人问。说何物不变。何物随缘。

只合答云金也。以喻一藏经论义理。只是说

心。心即是法。一切是义。故经云。无量义者从

一法生。然无量义统唯二种。一不变。二随缘。

诸经只说此心随迷悟缘成垢净凡圣烦恼菩

提有漏无漏等。亦只说此心垢净等时元来不

变常自寂灭真实如如等。设有人问。说何法

不变。何法随缘。只合答云心也。不变是性。随

缘是相。当知性相皆是一心上义。今性相二

宗互相非者。良由不识真心。每闻心字将谓

重刻禅源诠序¶ 第 401c 页 T48-0401.png

只是八识。不知八识但是真心上随缘之义。

只是八识。不知八识但是真心上随缘之义。故马鸣菩萨以一心为法。以真如生灭二门

为义。论云。依于此心显示摩诃衍义。心真如

是体。心生灭是相用。只说此心不虚妄故云

真。不变易故云如。是以论中一一云心真如

心生灭。今时禅者多不识义。故但呼心为禅。

讲者多不识法。故但约名说义。随名生执难

可会通。闻心为浅闻性谓深。或却以性为法

以心为义。故须约三宗经论相对照之法义

既显。但归一心自然无诤。八心通性相名同

义别者。诸经或毁心是贼。制令断除。或赞心

是佛。劝令修习。或云善心恶心净心垢心贪

心嗔心慈心悲心。或云托境心生。或云心生

于境。或云寂灭为心。或云缘虑为心。乃至种

种相违。若不以诸宗相对显示。则看经者何

以辨之。为当有多种心。为复只是一般心耶。

今且略示名体。汎言心者。略有四种。梵语各

别翻译亦殊。一纥利陀耶。此云肉团心。此是

身中五藏心也(具如黄庭经五藏论说也)二缘虑心。此是八

识。俱能缘虑自分境故(色是眼识境。乃至根身种子器世界是阿赖耶识之境。各

缘一分。故云自分)此八各有心所善恶之殊。诸经之中。

目诸心所总名心也。谓善心恶心等。三质多

耶。此云集起心。唯第八识。积集种子生起现

行故(黄庭经五藏论。目之为神。西国外道。计之为我。皆是此识)四乾栗陀耶。此

云坚实心。亦云贞实心。此是真心也。然

第八识无别自体。但是真心以不觉故。与诸

妄想有和合不和合义。和合义者。能含染净

目为藏识。不和合者。体常不变目为真如。都

是如来藏。故楞伽云。寂灭者名为一心。一心

重刻禅源诠序¶ 第 402a 页 T48-0402.png

者即如来藏。如来藏亦是在缠法身。如胜鬘

者即如来藏。如来藏亦是在缠法身。如胜鬘经说。故知四种心本同一体。故密严经云。佛

说如来藏(法身在缠之名)以为阿赖耶(藏识)恶慧不能

知藏即赖耶识(有执真如与赖耶体别者。是恶慧)如来清净藏世

间阿赖耶。如金与指镮展转无差别(指镮等喻赖耶。金

喻真如。都名如来藏)然虽同体。真妄义别本末亦殊。前三

是相后一是性。依性起相盖有因由。会相归

性非无所以。性相无碍都是一心。迷之即触

面向墙。悟之即万法临镜。若空寻文句。或

信胸襟。于此一心性相如何了会。九悟修顿

渐似反而符者。谓诸经论及诸禅门。或云先

因渐修功成。豁然顿悟。或云先须顿悟方可

渐修。或云由顿修故渐悟。或云悟修皆渐。或

云皆顿。或云法无顿渐顿渐在机。如上等说。

各有意义。言以反者。谓既悟即成佛本无烦

恼名为顿者。即不应修断。何得复云渐修。渐

修即是烦恼未尽。因行未圆。果德未满。何名

为顿。顿即非渐。渐即非顿。故云相反。如下对

会。即顿渐非唯不相乖。反而乃互相资也。十

师资传授须识药病者。谓承上传授方便皆

先开示本性。方令依性修禅。性不易悟多由

执相。故欲显性先须破执。破执方便须凡圣

俱泯功过齐袪。戒即无犯无持。禅即无定无

乱。三十二相都是空花。三十七品皆为梦幻。

意使心无所著。方可修禅。后学浅识。便但

只执此言为究竟道。又以修习之门人多放

逸。故复广说欣厌毁责贪恚赞叹勤俭调身调

息粗细次第。后人闻此又迷本觉之用。便一

向执相。唯根利志坚者。始终事师方得悟修

重刻禅源诠序¶ 第 402b 页 T48-0402.png

之旨。其有性浮浅者。才闻一意即谓已足。仍

之旨。其有性浮浅者。才闻一意即谓已足。仍恃小慧便为人师。未穷本末多成偏执。故顿

渐门下相见如仇雠。南北宗中相敌如楚汉。

洗足之诲。摸象之喻。验于此矣。今之所述。岂

欲别为一本集而会之。务在伊圆三点。三点

各别既不成伊。三宗若乖焉能作佛。故知欲

识传授药病。须见三宗不乖。须解三种佛教

(前叙有人难云。禅师何得讲说。余今总以此十意答也。故初已叙西域祖师皆弘经论耳也)。

禅源诸诠集都序卷上之一

禅源诸诠集都序卷上之二

唐圭峰山沙门宗密述

上来十意理例昭然。但细对详禅之三宗教

之三种。如经斗称足定浅深。先叙禅门。后以

教證。禅三宗者。一息妄修心宗。二泯绝无寄

宗。三直显心性宗。教三种者。一密意依性说

相教。二密意破相显性教。三显示真心即性

教。右此三教如次同前三宗相对一一證之。

然后总会为一味。今且先叙弹宗。初息妄修

心宗者。说众生虽本有佛性。而无始无明覆

之不见故轮回生死。诸佛已断妄想故见性

了了。出离生死神通自在。当知凡圣功用不

同。外境内心各有分限。故须依师言教背境

观心息灭妄念。念尽即觉悟无所不知。如镜

昏尘。须勤勤拂拭。尘尽明现即无所不照。又

须明解趣入禅境方便。远离愦闹住闲静处。

调身调息跏趺宴默。舌拄上腭心注一境。南

重刻禅源诠序¶ 第 402c 页 T48-0402.png

侁北秀保唐宣什等门下。皆此类也。牛头天

侁北秀保唐宣什等门下。皆此类也。牛头天台惠稠求那等。进趣方便迹即大同。见解即

别。二泯绝无寄宗者。说凡圣等法。皆如梦幻

都无所有。本来空寂非今始无。即此达无之

智亦不可得。平等法界无佛。无众生。法界亦

是假名。心既不有。谁言法界无修不修无佛

不佛。设有一法胜过涅槃。我说亦如梦幻。无

法可拘无佛可作。凡有所作皆是迷妄。如此

了达本来无事。心无所寄方免颠倒。始名解

脱。石头牛头下至径山。皆示此理。便令心行

与此相应。不令滞情于一法上。日久功至尘

习自亡。则于怨亲苦乐一切无碍。因此便有。

一类道士儒生闲僧汎参禅理者。皆说此言。

便为臻极不知此宗。不但以此言为法。荷泽

江西天台等门下亦说此理。然非所宗。三直

显心性宗者。说一切诸法若有若空皆唯真

性。真性无相无为。体非一切。谓非凡非圣非

因非果非善非恶等。然即体之用而能造作

种种。谓能凡能圣现色现相等。于中指示心

性。复有二类。一云。即今能语言动作贪嗔慈

忍造善恶受苦乐等。即汝佛性。即此本来是

佛。除此无别佛也。了此天真自然。故不可起

心修道。道即是心。不可将心还修于心。恶亦

是心。不可将心还断于心。不断不修任运自

在。方名解脱。性如虚空不增不减。何假添补。

但随时随处息业。养神圣胎增长。显发自然

神妙。此即是为真悟真修真證也。二云诸法

如梦。诸圣同说。故妄念本寂尘境本空。空寂

之心灵知不昧。即此空寂之知。是汝真性。任

重刻禅源诠序¶ 第 403a 页 T48-0403.png

迷任悟心本自知。不藉缘生不因境起。知之

迷任悟心本自知。不藉缘生不因境起。知之一字众妙之门。由无始迷之故。妄执身心为

我起贪嗔等念。若得善友开示。顿悟空寂之

知。知且无念无形。谁为我相人相。觉诸相空

心自无念。念起即觉。觉之即无修行妙门唯

在此也。故虽备修万行。唯以无念为宗。但得

无念知见。则爱恶自然淡泊。悲智自然增明。

罪业自然断除。功行自然增进。既了诸相非

相。自然无修之修。烦恼尽时生死即绝。生灭

灭已。寂照现前应用无穷。名之为佛。然此两

家皆会相归性。故同一宗。然上三宗中。复有

遵教慢教。随相毁相。拒外难之门户。接外众

之善巧。教弟子之仪轨。种种不同。皆是二利

行门各随其便。亦无所失。但所宗之理即不

合有二。故须约佛和会也。次下判佛教总为

三种者。一密意依性说相教(佛见三界六道悉是真性之相。但是众

生迷性而起。无别自体。故云依性。然根钝者卒难开悟。故目随他所见境相说法渐度。故云说相说。未彰显故云

密意也)此一教中自有三类。一人天因果教。说善

恶业报令知因果不差。惧三途苦求人天乐。

修施戒禅定等一切善行。得生人道天道乃

至色界无色界。此名人天教。二说断惑灭苦

乐教。说三界不安皆如火宅之苦。令断业惑

之集。修道證灭以随机故。所说法数一向差

别。以拣邪正。以辨凡圣。以分忻厌。以明因

果。说众生五蕴都无我主。俱是形骸之色。思

虑之心。从无始来因缘力故。念念生灭相续

无穷。如水涓涓。如灯焰焰。身心假合似一

似常。凡愚不觉执之为我。宝此我故即起贪

(贪名利荣我)嗔(嗔违情境恐侵损我)痴(触向错解非理计校)等三毒。三毒

重刻禅源诠序¶ 第 403b 页 T48-0403.png

击于意识。发动身口造一切业。业成难逃

击于意识。发动身口造一切业。业成难逃(影随形响应声)故受五道苦乐等身(此是别业所感)三界胜劣

等处(所居处此是共业所感)于所受身还执为我。还起

贪等造业受报。身则生老病死。死而还生。界

则成住坏空。空而复成。劫劫生生轮回不绝。

无始无终如级井轮。都由不了此身本不是

我(此上皆是前人天教中世界因果也。前但令厌下忻上。未说三界皆可厌患。又未破我。今具说之。即苦集二谛也。下破我执令修灭道二谛。明出世因果。故名四谛教)不是我者。此身本

因色心和合为相。今推寻分析。色有地水火

风之四类。心有受(领纳好恶之事)想(取像)行(造作一切)识

(一一了别)之四类(此四与色都名五蕴)若皆是我。即成八我。况

色中复有三百六十段骨。段段各别皮毛筋

肉肝心肺肾各不相是(皮不是毛等)诸心数等亦各

不同。见不是闻。喜不是怒。既有此众多之物。

不知定取何者为我。若皆是我。我即百千一

身之中多主纷乱。离此之外复无别法。翻覆

推我皆不可得。便悟此身心等俱是众缘似

和合相元非一体。似我人相元非我人。为谁

贪嗔。为谁杀盗。谁修戒施。谁生人天(知苦集也)遂

不滞心于三界有漏善恶(断集谛也)但修无我观智

(道谛)以断贪等止息诸业。證得我空真如。得

须陀洹果。乃至灭尽患累得阿罗汉果(灭谛)

灰身灭智永离诸苦(诸阿含等六百一十八卷经。婆沙俱舍等六百九十八卷

论。皆唯说此小乘及前人天因果。部帙虽多理不出此也)三将识破境教(说前所说境相。若起若灭。非唯无我。亦无如上等法。但是情识虚妄变起。故云将识破境也)说上生灭等

法不关真如。但各是众生无始已来法尔有八

种识。于中第八藏识。是其根本。顿变根身器

界种子。转生七识。各能变现自分所缘(眼缘色。乃至七

重刻禅源诠序¶ 第 403c 页 T48-0403.png

缘八见。八缘根种器界)此八识外都无实法。问如何变耶。

缘八见。八缘根种器界)此八识外都无实法。问如何变耶。答我法分别熏习力故。诸识生时变似我法。

六七二识无明覆故。缘此执为实我实法。如

患(病重心昏见异色人物)梦(梦相所见可知)者。患梦力故。心似种

种外境相现。梦时执为实有外物。寤来方知

唯梦所变。我此身相及于外境。亦复如是。唯

识所变。迷故执有我及诸境。既悟本无我法

唯有心识。遂依此二空之智。修唯识观及六

度四摄等行。渐渐伏断烦恼所知二障。證二

空所显真如。十地圆满。转八识成四智菩提

也。真如障尽。成法性身大涅槃也。解深密等

数十本经。瑜伽唯识数百卷论。所说之理。不

出此也。此上三类都为第一密意依性说相

教。然唯第三将识破境教。与禅门息妄修心

宗而相扶会。以知外境皆空故不修外境事

相。唯息妄修心也。息妄者。息我法之妄。修心

者。修唯识之心。故同唯识之教。既与佛同。如

何毁他渐门息妄看净时时拂拭凝心住心专

注一境及跏趺调身调息等也。此等种种方

便。悉是佛所劝赞。净名云。不必坐不必不坐。

坐与不坐任逐机宜。凝心运心各量习性。当

高宗大帝乃至玄宗朝时。圆顿本宗未行北

地。唯神秀禅师大扬渐教。为二京法主三帝

门师。全称达摩之宗。又不显即佛之旨。曹

溪荷泽。恐圆宗灭绝。遂呵毁住心伏心等事。

但是除病。非除法也。况此之方便本是五祖

大师教授。各皆印可为一方师。达摩以壁观

教人安心。外止诸缘内心无喘。心如墙壁可

以入道。岂不正是坐禅之法。又庐山远公与

重刻禅源诠序¶ 第 404a 页 T48-0404.png

佛陀耶舍二梵僧所译达摩禅经两卷。具明

佛陀耶舍二梵僧所译达摩禅经两卷。具明坐禅门户渐次方便。与天台及佚秀门下意

趣无殊。故四祖数十年中胁不至席。即知了

与不了之宗。各由见解深浅。不以调与不调

之行而定法义。偏圆但自随病对治。不须赞

此毁彼(此注通前叙。有人问难余云。何以劝坐禅者。余今以此答也)二密意破

相显性教(据真实了义。即妄执本空更无可破。无漏诸法本是真性。随缘妙用永不断绝。又不应

破。但为一类众生执虚妄相障真实性难得玄悟。故佛且不拣善恶垢净性相一切呵破。以真性及妙用不无。而且

云无。故云密意。又意在显性。语乃破相。意不形于言中。故云密也)说前教中所变

之境既皆虚妄。能变之识岂独真实。心境互

依空而似有故也。且心不孤起。托境方生。境

不自生。由心故现。心空即境谢。境灭即心空。

未有无境之心。曾无无心之境。如梦见物似

能见所见之殊。其实同一虚妄都无所有。诸

识诸境亦复如是。以皆假托众缘无自性故。

未曾有一法不从因缘生。是故一切法无不是

空者。凡所有相皆是虚妄。是故空中无色。

无眼耳鼻舌身意。无十八界。无十二因缘。

无四谛。无智。亦无得。无业。无报。无修。无

證。生死涅槃平等如幻。但以不住一切无执

无著而为道行。诸部般若千馀卷经。及中百

门等。三论广百论等。皆说此也(智度论百卷。亦说此理。但论主

通达不执。故该收大小乘法相[淴-心+目]同后一真性宗)此教与禅门泯绝无寄宗

全同。既同世尊所说菩萨所弘。云何渐门禅

主及讲习之徒。每闻此说。即谤云。拨无因果。

佛自云。无业无报。岂邪见乎。若云佛说此言

自有深意者。岂禅门此说无深意耶。若云我

曾推徵觉无深意者。自是汝遇不解之流。但

可嫌人。岂可斥法。此上一教据佛本意虽不

重刻禅源诠序¶ 第 404b 页 T48-0404.png

相违。然后学所传多执文迷旨。或各执一见

相违。然后学所传多执文迷旨。或各执一见彼此相非。或二皆泛信浑沌不晓。故龙树提

婆等菩萨。依破相教广说空义。破其执有令

洞然解于真空。真空者是不违有之空也。无

著天亲等菩萨。依唯识教广说名相。分析性

相不同染净各别。破其执空令历然解于妙

有。妙有者是不违空之有也。虽各述一义而

举体圆具。故无违也。问若尔何故已后有清

辨护法等诸论师互相破耶。答此乃是相成。

不是相破。何者。以末学人根器渐钝互执空

有故。清辨等破定有之相。令尽彻至毕竟真

空。方乃成彼缘起妙有。护法等破断灭偏空

意存妙有。妙有存故。方乃是彼无性真空。文

即相破。意即相成(叙前疑南北禅门相竞今于此决也)由妙有真空

有二义故。一极相违义。谓互相害全夺永尽。

二极相顺义。谓冥合一相举体全摄。若不相

夺全尽无。以举体全收故极相违方极顺也。

龙树无著等就极顺门故相成。清辨护法等

据极违门故相破。违顺自在成破无碍。即于

诸法无不和会耳。哀哉此方两宗后学经论

之者。相非相斥不异仇雠。何时得證无生法

忍。今顿渐禅者亦复如是。努力通鉴勿偏局

也。问西域先贤相破。既是相成。岂可此方相

非便成相嫉。答如人饮水冷暖自知。各各观

心各各察念。留药防病不为健人。立法防奸

不为贤士。三显示真心即性教(直指自心即是真性。不约事相而示。

亦不约心相而示。故云即性。不是方便隐密之意。故云显示也)此教说一切众生

皆有空寂真心。无始本来性自清净(不因断惑成净。故云性

净。宝性论云。清净有二。一自性清净。二离垢清净。胜鬘云。自性清净心难可了知。此心为烦恼所染。亦难可了

重刻禅源诠序¶ 第 404c 页 T48-0404.png

知。释云。此心超出前空有二宗之理。故难可了知也)明明不昧了了常知(下引

知。释云。此心超出前空有二宗之理。故难可了知也)明明不昧了了常知(下引佛说)尽未来际常住不灭。名为佛性。亦名如来

藏。亦名心地(达摩所传是此心也)从无始际妄想翳之。不

自證得耽著生死。大觉慜之出现于世。为说

生死等法一切皆空。开示此心全同诸佛。如

华严经出现品云。佛子。无一众生而不具有

如来智慧。俱以妄想执著而不證得。若离妄

想。一切智。自然智。无碍智。即得现前譬如有

大经卷(喻佛智慧)量等三千大千世界(智体无边廓周法界)书写

三千大千世界中事一切皆尽(喻体上本有恒沙功德恒沙妙用

也)。此大经卷。虽复量等大千世界。而全住在

一微尘中(喻佛智。全在众生身中圆满具足也)如一微尘(举一众生为例)一切

微尘皆亦如是。时有一人。智慧明达(喻世尊也)具足

成就清净天眼。见此经卷在微尘内(天眼力隔障见色。喻

佛眼力隔烦恼见佛智也)于诸众生无少利益(喻迷时都不得其用。与无不别)

即起方便破彼微尘(喻说法除障)出此大经卷。令诸

众生普得饶益(云云乃至)如来智慧亦复如是。无量

无碍普能利益一切众生(合书写三千世界事)具足在于众

生身中(合微尘中)但诸凡愚妄想执著。不知不觉

不得利益。尔时如来以无障碍清净智眼。普

观法界一切众生。而作是言。奇哉奇哉。此诸

众生。云何具有如来智慧。愚痴迷惑不知不

见。我当教以圣道。令其永离妄想执著。自于

身中得见如来广大智慧与佛无异。即教彼

众生修习圣道(六波罗蜜三十七道品等)令离妄想。离妄想已

證得如来无量智慧利益安乐一切众生。问

上既云性自了了常知。何须诸佛开示。答此

言知者。不是證知。意说真性不同虚空木石。

重刻禅源诠序¶ 第 405a 页 T48-0405.png

故云知也。非如缘境分别之识。非如照体了

故云知也。非如缘境分别之识。非如照体了达之智。直是一真如之性。自然常知。故马鸣

菩萨云。真如者自体真实识知。华严回向品

亦云。真如照明为性。又据问明品说。知与智

异。智局于圣不通于凡。知即凡圣皆有。通于

理智。故觉首等九菩萨问文殊师利言。云何

佛境界智(證悟之智)云何佛境界知(本有真心)文殊答智

云。诸佛智自在三世无所碍(过去未来现在事。无不了达。故自在

无碍)答知云。非识所能识(不可识识者。以识属分别。分别即非真知。真知唯无

念。方见也)亦非心境界(不可以智知。谓若以智證之。即属所證之境。真知非境界。故不可以

智證。瞥起照心。即非真知也。故经云。自心取自心。非幻成幻法。论云。心不见心。荷泽大师云。拟心即差。故北宗

看心是失真旨。心若可看。即是境界。故此云非心境界)其性本清净(不待离垢惑方净。不待

断疑浊方清。故云本清净也。就宝性论中。即拣非离垢之净。是彼性净。故云。其性本清净)开示诸

群生(既云。本净不待断障。即知群生本来皆有。但以惑翳而不自悟。故佛开示皆令悟入。即法华中开示

悟入佛之知见。如上所引。佛本出世只为此事也。彼云。使得清净者。即宝性中离垢清净也。此心虽自性清

净。终须悟修方得性相圆净。故数十本经论。皆说二种清净二种解脱。今时学浅之人。或只知离垢清净。离垢净

解脱。故毁禅门即心即佛。或只知自性清净。性净解脱。故轻于教相。斥于持律。坐禅调伏等行不知必须顿悟自

性清净性自解脱。渐修令得离垢清净。离障解脱。成圆满清净究竟解脱。若身若心无所壅滞。同释迦佛也)。

宝藏论亦云。知有有坏。知无无败(此皆能知有无之智)真

知之知。有无不计(既不计有无即自性无分别之知)如是开示灵

知之心。即是真性与佛无异。故显示真心即

性教也。华严密严圆觉佛顶胜鬘如来藏法

华涅槃等四十馀部经。宝性佛性起信十地

法界涅槃等十五部论。虽或顿或渐不同。据

所显法体皆属此教。全同禅门第三直显心

性之宗。既马鸣标心为本源。文殊拣知为真

体。如何破相之党。但云寂灭不许真知。说

重刻禅源诠序¶ 第 405b 页 T48-0405.png

相之家。执凡异圣不许即佛。今约佛教判

相之家。执凡异圣不许即佛。今约佛教判定正为斯人。故前叙西域传心多兼经论无

二途也。但以此方迷心执文以名为体故。达摩善巧拣文传心。标举其名(心是名也)默示其体(知是

心也)喻以壁观(如上所叙)令绝诸缘。问诸缘绝时有

断灭否。答虽绝诸念亦不断灭。问以何證验

云不断灭。答了了自知言不可及。师即印云。

只此是自性清净心。更勿疑也。若所答不契。

即但遮诸非更令观察。毕竟不与他先言知

字。直待自悟方验实。是亲證其体。然后印

之令绝馀疑。故云。默传心印。所言默者。唯默

知字。非总不言。六代相传皆如此也。至荷泽

时他宗竞播。欲求默契不遇机缘。又思惟达摩悬丝之记(达摩云。我法第六代后。命如悬丝)恐宗旨灭绝。遂

明言知之一字众妙之门。任学者悟之浅深。

且务图宗教不断。亦是此国大法运数所至。

一类道俗合得普闻故感应如是。其默传者

馀人不知。故以袈裟为信。其显传者学徒易

辨。但以言说除疑。况既形言足可引经论等

为證(前叙外难云。今时传法者说密语否。今以此答也。法是达摩之法。故闻者浅深皆益。但昔密而

今显。故不名密语。岂可名别法亦别耶)问悟此心已如何修之。还依

初说相教中令坐禅否。答此有二意。谓昏沈

厚重难可策发。掉举猛利不可抑伏。贪嗔炽

盛触境难制者。即用前教中种种方便随病

调伏。若烦恼微溥慧解明利。即依本宗本教

一行三昧。如起信云。若修止者。住于静处端

身正意不依气息形色。乃至唯心无外境界。

金刚三昧经云。禅即是动不动不禅是无生

禅。法句经云。若学诸三昧。是动非坐禅。心随

重刻禅源诠序¶ 第 405c 页 T48-0405.png

境界流。云何名为定。净名云。不起灭定现诸

境界流。云何名为定。净名云。不起灭定现诸威仪(行住坐卧)不于三界现身意。是为宴坐。佛所

印身。据此即以答。三界空花四生梦寐。依

体起行修而无修。尚不住佛不住心。谁论上

界下界(前叙难云。据教须引上界定者。以管窥天但执权宗之说。见此了教理应怀惭而退)然此

教中以一真心性对染净诸法。全拣全收。全

拣者。如上所说。俱剋体直指灵知。即是心

性。馀皆虚妄。故云。非识所识。非心境等。乃

至非性非相。非佛非众生离四句绝百非也。

全收者。染净诸法无不是心。心迷故妄起惑

业。乃至四生六道杂秽国界。心悟故从体起

用。四等六度乃至四辨十力妙身净刹。无所

不现。既是此心现起诸法。诸法全即真心。如

人梦所现事。事事皆人。如金作器。器器皆

金。如镜现影。影影皆镜(梦对妄想业报。器喻修行。影喻应化)故华

严云。知一切法即心自性。成就慧身不由他

悟。起信论云。三界虚伪唯心所作。离心则无

六尘境界。乃至一切分别。即分别自心。心不

见心。无相可得。故一切法如镜中相。楞伽云。

寂灭者名为一心。一心者名如来藏。能遍兴

造一切趣生。造善造恶受苦受乐。与因俱故

知一切无非心也。全拣门摄前第二破相教。

全收门摄前第一说相教。将前望此。此则迥

异于前。将此摄前。前则全同于此。深必该

浅。浅不至深。深者直显出真心之体。方于中

拣一切收一切也。如是收拣自在性相无碍。

方能于一切法悉无所住。唯此名为了义。更

有心性同异顿渐违妨。及所排诸家言教部

帙次第。述作大意悉在下卷。

重刻禅源诠序¶ 第 406a 页 T48-0406.png

禅源诸诠集都序卷上之二

禅源诸诠集都序卷上之二