声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷六 第 130887c 页

卷六 第 1a 页 0426-004.png

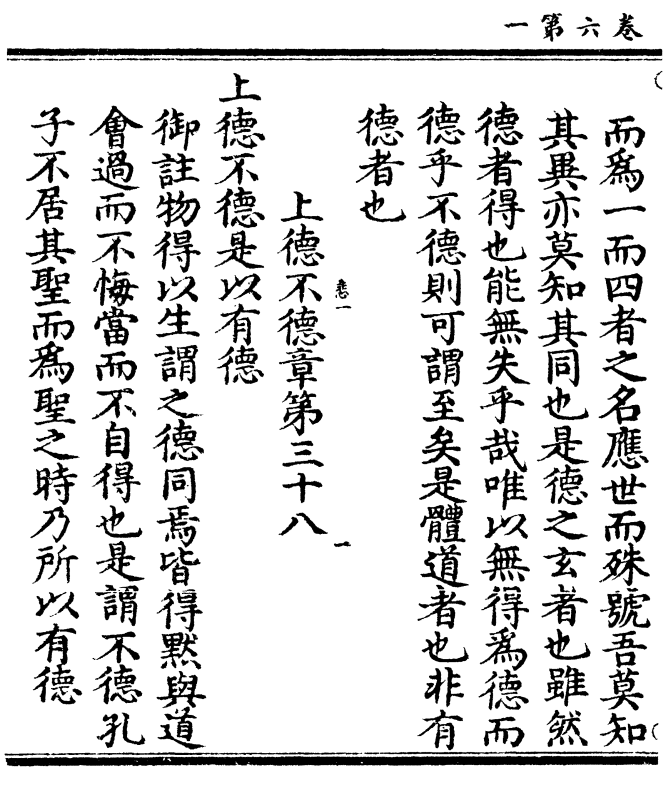

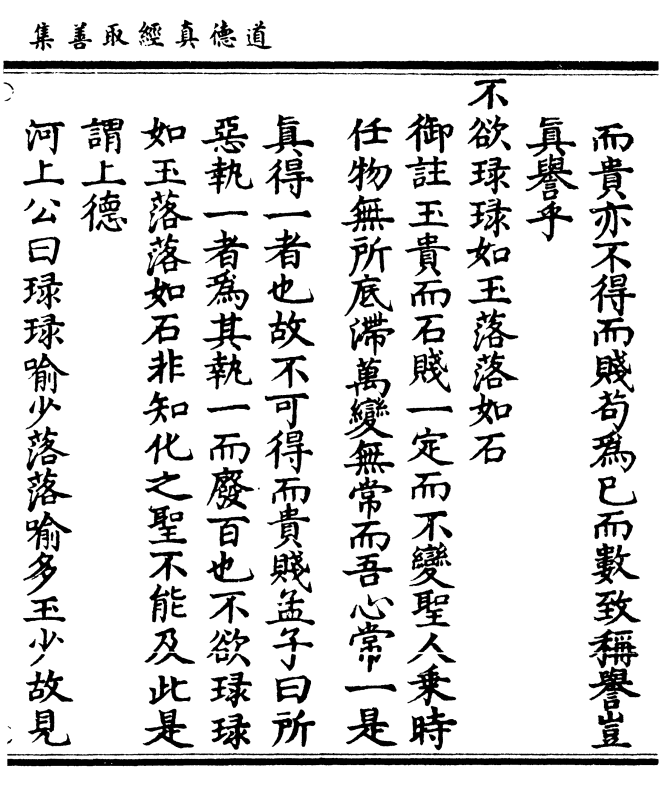

道德真经取善集卷之六悲一

道德真经取善集卷之六悲一宋饶阳居士李霖集

御注道无方体德有成亏合于道则无德

之可名别于德则有名之可辨仁义礼智

随量而受因时而施是德而已体道者异

乎此故列于下经

王元泽曰德者得也物生乎道而各得于

道故谓之性得其性而不失则德之全也

德未尝异道而有其德者尝至于自私而

失道彼真人者不然性命道德之实浑乎

卷六 第 1b 页 0426-005.png

而为一而四者之名应世而殊号吾莫知

而为一而四者之名应世而殊号吾莫知其异亦莫知其同也是德之玄者也虽然

德者得也能无失乎哉唯以无得为德而

德乎不德则可谓至矣是体道者也非有

德者也

上德不德章第三十八

上德不德是以有德

御注物得以生谓之德同焉皆得默与道

会过而不悔当而不自得也是谓不德孔

子不居其圣而为圣之时乃所以有德

卷六 第 2a 页 0426-006.png

王弼曰上德之人唯道是用不德其德无

王弼曰上德之人唯道是用不德其德无执无用故能有德

谷神子曰上德不德与道同也

德者得也得道之谓也上德之人与道同

而无得心是以有德清静经曰虽名得道

实无所得至礼不人至义不物至智不谋

至仁无亲所谓不人不物不谋无亲者不

德也不德则至矣所以为德之上经曰上

德若谷

下德不失德是以无德

卷六 第 2b 页 0426-007.png

御注认而有之自私以失道何德之有

御注认而有之自私以失道何德之有成玄英曰未造其极故称为下执德不忘

故称不失

苏子由曰圣人从心所欲不踰矩非有意

于德而德自足其下知德之贵勉强以求

不失盖仅自完尔而何德之有

谷神子曰下德不失德德得也

下德者散道以为德也故蹩躠为仁踶跂

为义摘僻为礼以凿为智虽名不失德去

道也远是以无德

卷六 第 3a 页 0426-008.png

上德无为而无以为

上德无为而无以为御注不思而得不勉而中不行而至上德

也

唐明皇曰知无为而无为者非至也无以

无为而无为者至矣

王元泽曰上德无为然亦无所事为而德

自足

曹道冲曰德之上者本自无为非故造无

为之念也

吕吉甫曰上德无为非故无为也率得之

卷六 第 3b 页 0426-009.png

自然而实无以为也

自然而实无以为也顾欢曰言上德之化处无为之事行不言

之教其迹不彰故曰无为为既无迹心亦

无欲故曰无以为

故上德之无为非徇无为之美但含孕淳

朴适自无为故云而无以为此心迹俱无

为也

下德为之而有以为

吕吉甫曰下德不知出此而为之故不能

不有以为也夫德无以为足矣而且有仁

卷六 第 4a 页 0426-010.png

焉则是为之也

焉则是为之也下德之人不思则不得不行则不至是以

既不至于无为而又势当有为也

上仁为之而无以为

御注尧舜性之仁覆天下而非利之也故

无以为

河上公曰兼济无偏其仁无上故言上仁

也为之者为仁恩也功成不居事遂不宰

无以执为

舒王曰仁者有所爱有所亲也唯其有所

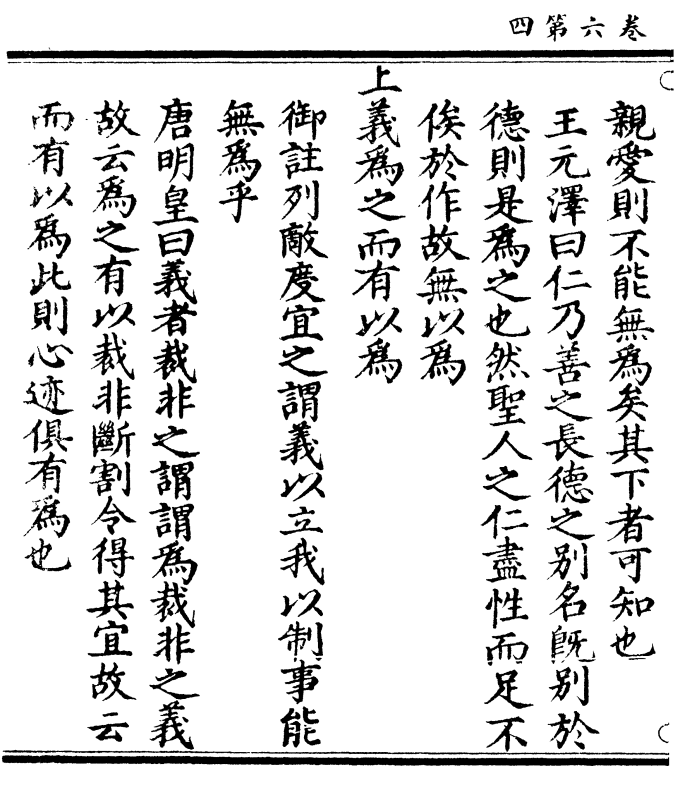

卷六 第 4b 页 0426-011.png

亲爱则不能无为矣其下者可知也

亲爱则不能无为矣其下者可知也王元泽曰仁乃善之长德之别名既别于

德则是为之也然圣人之仁尽性而足不

俟于作故无以为

上义为之而有以为

御注列敌度宜之谓义以立我以制事能

无为乎

唐明皇曰义者裁非之谓谓为裁非之义

故云为之有以裁非断割令得其宜故云

而有以为此则心迹俱有为也

卷六 第 5a 页 0426-012.png

杂说曰上德无为而无以为羲皇也上仁

杂说曰上德无为而无以为羲皇也上仁为之而无以为尧舜也上义为之而有以

为汤武也上义下德也或曰汤武大圣人

也谓之下德可乎曰圣人之所同者心也

德之所以有上下者时也大圣人者易地

则皆然

上礼为之而莫之应则攘臂而仍之

严君平曰虚无无为开道万物谓之道人

清静因应无所不为谓之德人兼爱万物

博施无穷谓之仁人理名正实处事之宜

卷六 第 5b 页 0426-013.png

谓之义人谦退辞逊恭以守和谓之礼人

谓之义人谦退辞逊恭以守和谓之礼人此五者皆可道也陈迹也非至至者也至

至者一尚不存安有其五

吴筠曰礼智者制乱之大防也道德者抚

乱之宏纲也然则道为礼之本礼为道之

末执本者易而固持末者难而危故人主

以道为心以德为体以仁义为车服以礼

智为冠冕则垂拱而天下化矣若尚礼智

而忘道德者所谓有容饰而无心灵虽乾

乾夕惕而天下弊矣

卷六 第 6a 页 0426-014.png

仁者施之而已义则择所施之宜者也未

仁者施之而已义则择所施之宜者也未责所报也礼则施报矣来而不往非礼也

往而不来亦非礼也施报之义也行礼于

彼而彼不应则攘臂而怒以相仍引攘臂

者攘除衣袂以出臂也春秋之时一言之

不雠一拜之不中两国为之暴骨则攘臂

而仍之尚其患之小者

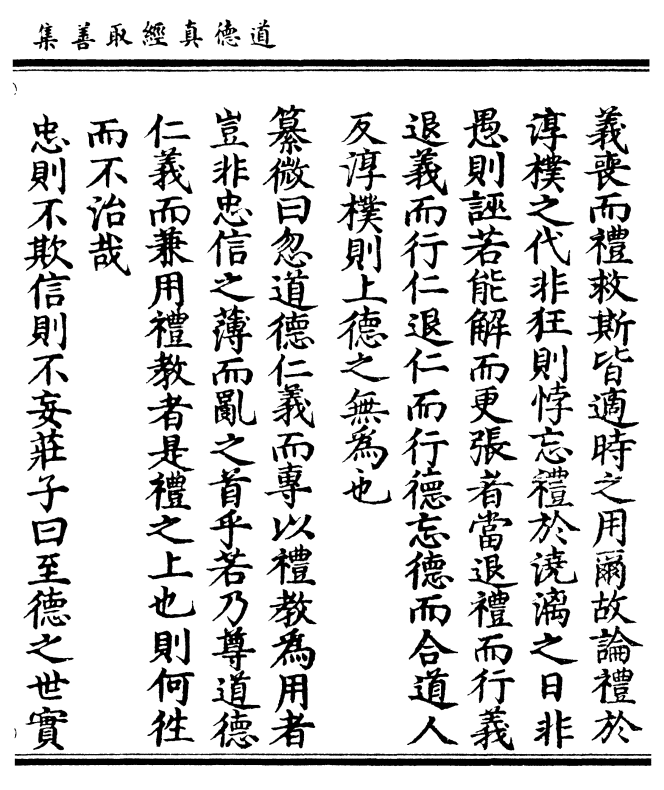

故失道而后德失德而后仁失仁而后义失

义而后礼夫礼者忠信之薄而乱之首

御注道不可致故失道而后德德不可至

卷六 第 6b 页 0426-015.png

故失德而后仁仁可为也为则近乎义故

故失德而后仁仁可为也为则近乎义故失仁而后义义可亏也亏则饰以礼故失

义而后礼至于礼则离道滋远所失滋众

矣凡物不并盛阴阳是也理相夺予威德

是也实厚者貌薄父子之礼是也由是观

之礼繁者实必衰也实衰则伪继之而争

乱作故曰夫礼者忠信之薄而乱之首也

唐明皇曰失道者失上德也上德合道故

云失道夫道德仁义者时俗夷险之名也

故道衰而德见德失而仁存仁亡而义立

卷六 第 7a 页 0426-016.png

义丧而礼救斯皆适时之用尔故论礼于

义丧而礼救斯皆适时之用尔故论礼于淳朴之代非狂则悖忘礼于浇漓之日非

愚则诬若能解而更张者当退礼而行义

退义而行仁退仁而行德忘德而合道人

反淳朴则上德之无为也

纂微曰忽道德仁义而专以礼教为用者

岂非忠信之薄而乱之首乎若乃尊道德

仁义而兼用礼教者是礼之上也则何往

而不治哉

忠则不欺信则不妄庄子曰至德之世实

卷六 第 7b 页 0426-017.png

而不知以为忠当而不知以为信虽有忠

而不知以为忠当而不知以为信虽有忠信而不知至于用礼则玉帛交驰施报相

望擎跽曲拳辞让谦卑徒为貌恭而已其

心未必然也中纯实而反乎情乐也信行

容体而顺乎文礼也礼乐遍行天下乱矣

太上言礼为(缺文)

处其厚不处其薄居其实不居其华故去彼

取此

吕吉甫曰忘仁义绝礼学遗智慧而志于

道德之大全是之谓去彼取此

卷六 第 8a 页 0426-018.png

道德厚实也礼智华薄也是以大丈夫去

道德厚实也礼智华薄也是以大丈夫去彼礼智之华薄取此道德之厚实此大丈

夫所以备道而全德此章主道之本而言

也仁义礼智而道之失也上德者与道同

也故不德也以退仁义宾礼智而志于道

德之厚实非真大丈夫不能取此

昔之得一章第三十九

昔之得一者

陆佃曰入于一道将得出于一道将失一

者有无之界也列子曰一者形变之始

卷六 第 8b 页 0426-019.png

自今言古谓之昔昔者指天地之后而言

自今言古谓之昔昔者指天地之后而言也经曰道生一于物为精古昔得一者天

地神人物是也上下幽明虽则不齐得乎

一则未始不齐故下文云其致之一也一

者本也

天得一以清

顾欢曰天者纯阳之气得一故轻清于上

地得一以宁

顾欢曰地者纯阴之质得一故安静处下

神得一以灵

卷六 第 9a 页 0426-020.png

河上公曰言神得一故能变化无形

河上公曰言神得一故能变化无形王元泽曰神谓鬼神之神灵者神之散也

谷得一以盈

郭象曰谷川谷也谷川得一故能泉源流

润溪壑盈满

王元泽曰一之为一无乎不遍故谷虚而

能应者一存乎中也

陆佃曰虚者谷之体盈者谷之用

万物得一以生

张君相曰有识无情总号万物同禀一道

卷六 第 9b 页 0426-021.png

以得生成

以得生成侯王得一以为天下正其致之

御注庄子曰通于一万事毕致一则不贰

抱一则不离守一则不迁能知一则无一

之不知不能知一则无一之能知昔之得

一者体天下之至精物无得而偶之者故

确然乎上者纯粹而不杂隤然乎下者静

止而不变至幽而无形者神也得一则不

昩至虚而善应者谷也得一则不穷万物

以精化形故得一以生侯王以独制众故

卷六 第 10a 页 0426-022.png

得一以为天下正自天地以至于侯王虽

得一以为天下正自天地以至于侯王虽上下异位幽明散殊而天之所以清地之

所以宁侯王之所以为天下正非他求而

外铄也一以致之而已故曰其致之一也

王元泽曰一者不二在彼在此其所谓一

其体常一无有别一故唯一能致一不可

以他致一也一之为义天下之至精唯精

故能神神则尽之矣而神之为德常在一

也

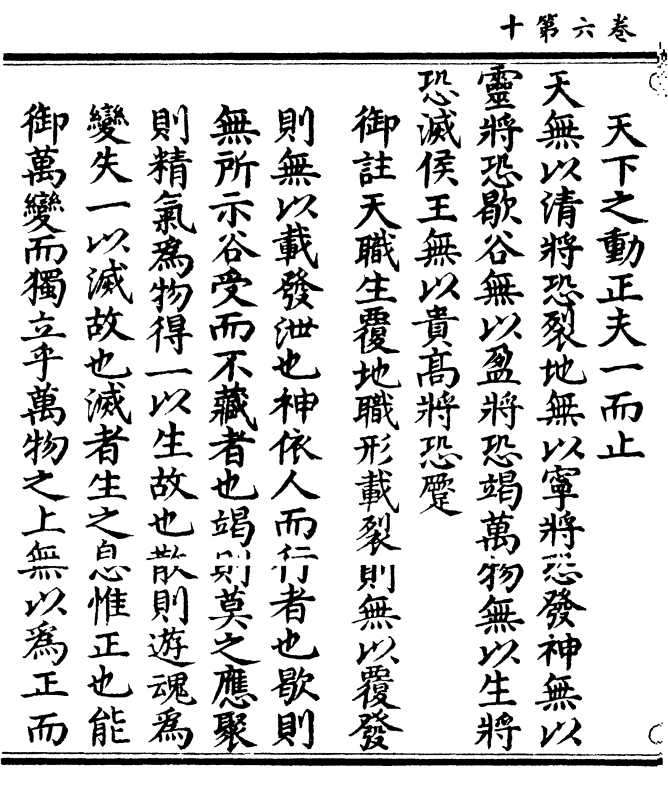

侯王以寡统众以得一故为天下正易曰

卷六 第 10b 页 0426-023.png

天下之动正夫一而止

天下之动正夫一而止天无以清将恐裂地无以宁将恐发神无以

灵将恐歇谷无以盈将恐竭万物无以生将

恐灭侯王无以贵高将恐蹶

御注天职生覆地职形载裂则无以覆发

则无以载发泄也神依人而行者也歇则

无所示谷受而不藏者也竭则莫之应聚

则精气为物得一以生故也散则游魂为

变失一以灭故也灭者生之息惟正也能

御万变而独立乎万物之上无以为正而

卷六 第 11a 页 0426-024.png

贵高将不足以自保能无蹶乎蹶者上之

贵高将不足以自保能无蹶乎蹶者上之仆

王元泽曰一之为一无乎不在欲言其理

辞不胜穷且以人形言之凡人初生精为

之本因精集神体象斯具精之既丧形毙

神离或德或形其理无二

故贵以贱为本高以下为基

御注贱者贵之所恃以为固下者高之所

自起世之人睹其末而圣人探其本世之

人见其成而圣人察其微故常得一也

卷六 第 11b 页 0426-025.png

孙登曰九重之台起于累土百仞之高元

孙登曰九重之台起于累土百仞之高元乎一篑以况尊贵卑下为基

王元泽曰水于五行其数为一而趍下不

争阴阳之情也知此道者虽居贵高而不

忘基本故居位也安犹体神而存精则神

常存也

是以侯王自谓孤寡不谷此其以贱为本邪

非乎

御注孤寡不谷名之贱者也而侯王以为

称知所本而已侯王所以贵高而不蹶其

卷六 第 12a 页 0426-026.png

以此乎

以此乎顾欢曰孤是无父之称寡者偏丧之名不

谷者不善也谓非物宗不能总众之辞凡

此三者皆人之所贱而侯王自以为称岂

非以贱为本乎非者详问之辞言侯王以

孤寡不谷自目明其以贱为本

王元泽曰一于数至少而为万物本故知

本在于贱知贱乃真贵也

故致数舆无舆

御注自高以胜物自贵以贱物强而不知

卷六 第 12b 页 0426-027.png

守以柔白而不知守以黑以求誉于世而

守以柔白而不知守以黑以求誉于世而致数誉则过情之誉暴集无实之毁随至

所以无誉

唐明皇曰数字作上声誉字作舆字说曰

数舆则无舆轮辕为舆本数贵则无贵贱

下为贵本辕为舆本当存辕以定舆贱为

贵本当守贱以安贵将戒侯王以贱为本

故致此数舆之谈也

王元泽曰数字作入声舆字为誉字说曰

知一者以贱为本而内韬至贵故世不得

卷六 第 13a 页 0426-028.png

而贵亦不得而贱苟为己而数致称誉岂

而贵亦不得而贱苟为己而数致称誉岂真誉乎

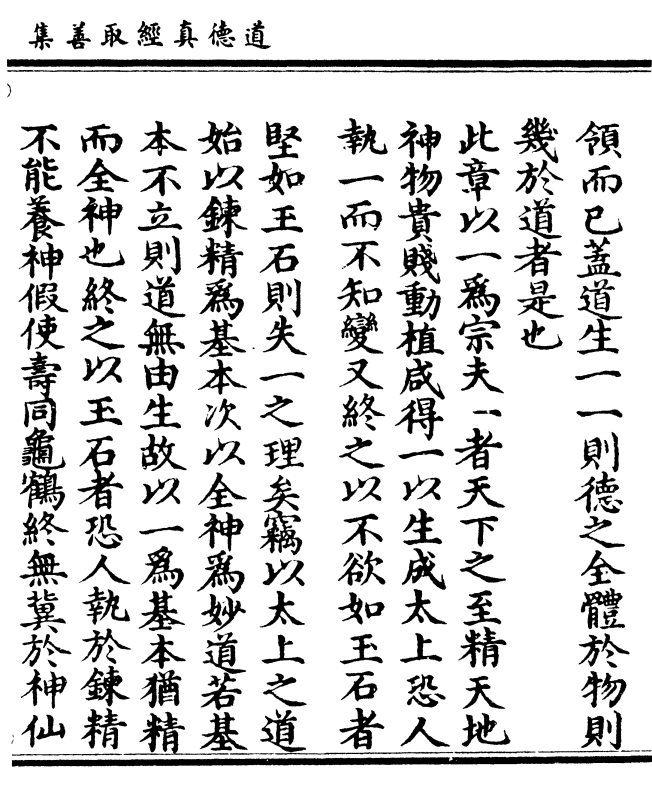

不欲琭琭如玉落落如石

御注玉贵而石贱一定而不变圣人乘时

任物无所底滞万变无常而吾心常一是

真得一者也故不可得而贵贱孟子曰所

恶执一者为其执一而废百也不欲琭琭

如玉落落如石非知化之圣不能及此是

谓上德

河上公曰琭琭喻少落落喻多玉少故见

卷六 第 13b 页 0426-029.png

贵石多故见贱言不欲如玉为人所贵如

贵石多故见贱言不欲如玉为人所贵如石为人所贱当处其中尔

王元泽曰玉石体坚而一定不能曲变非

谓一也若夫万变而常一则真一矣故玉

琭琭贵而已矣不能贱也石落落贱而已

矣不能贵也老氏既明一义恐不悟者执

一不变坚如玉石则失一之理矣夫唯体

一者一贵一贱其德如水方圆枉直应物

无穷而不离于一故不得而贵贱以一无

贵贱故也此篇义最奥密难言今粗明纲

卷六 第 14a 页 0426-030.png

领而已盖道生一一则德之全体于物则

领而已盖道生一一则德之全体于物则几于道者是也

此章以一为宗夫一者天下之至精天地

神物贵贱动植咸得一以生成太上恐人

执一而不知变又终之以不欲如玉石者

坚如玉石则失一之理矣窃以太上之道

始以鍊精为基本次以全神为妙道若基

本不立则道无由生故以一为基本犹精

而全神也终之以玉石者恐人执于鍊精

不能养神假使寿同龟鹤终无冀于神仙

卷六 第 14b 页 0426-031.png

惟精神俱鍊与道合真矣

惟精神俱鍊与道合真矣道德真经取善集卷之六