声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五 第 130875c 页

卷五 第 1a 页 0425-144.png

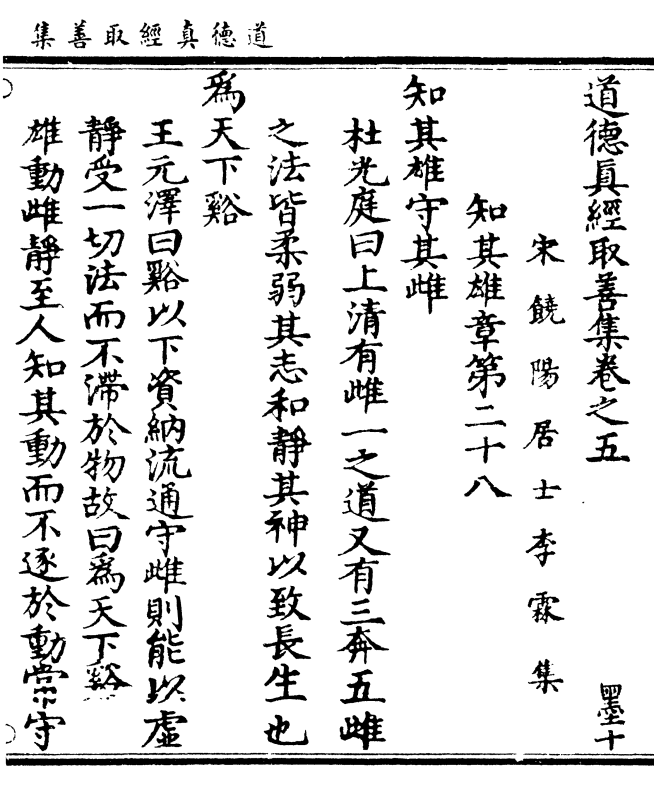

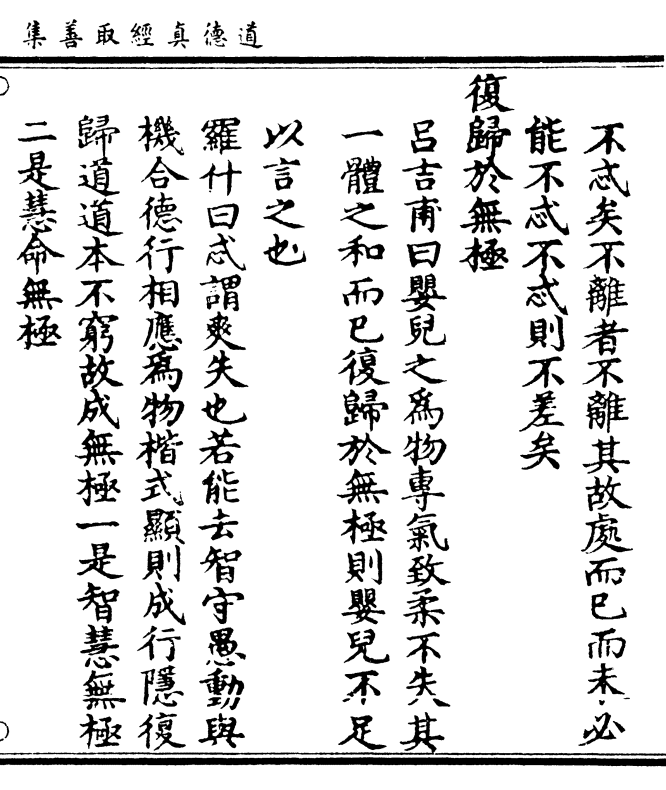

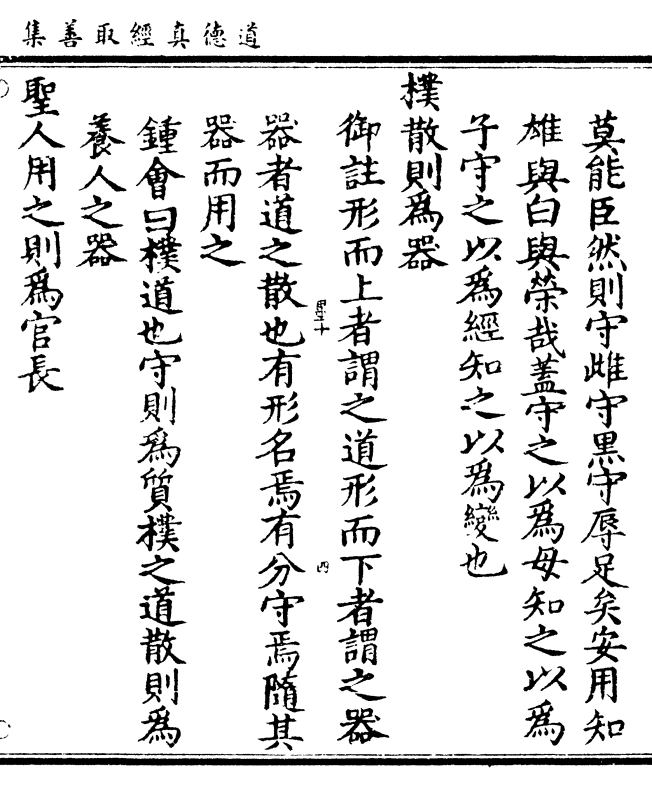

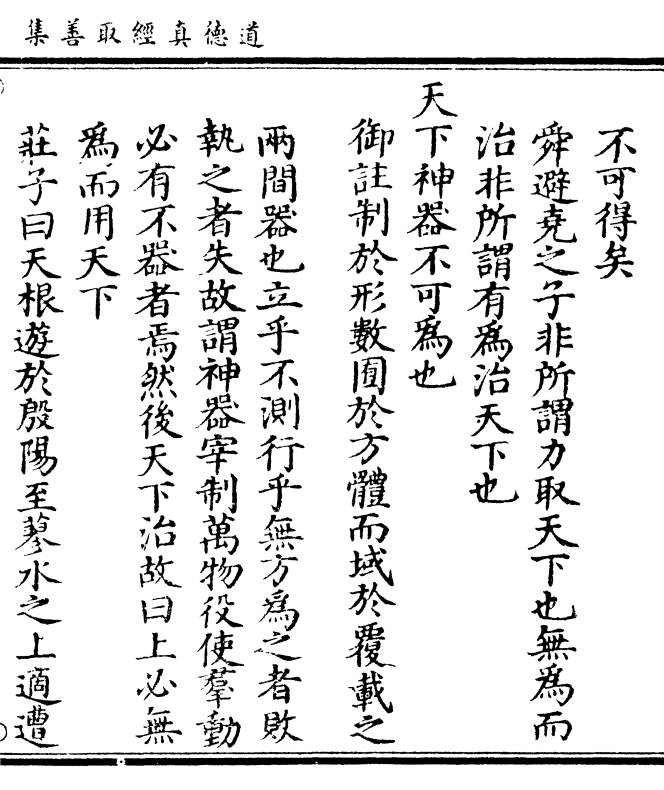

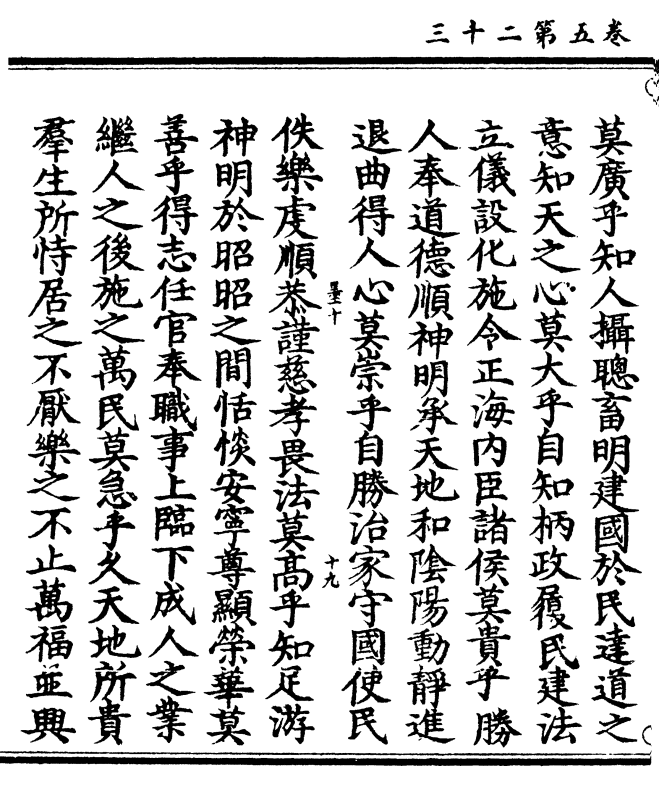

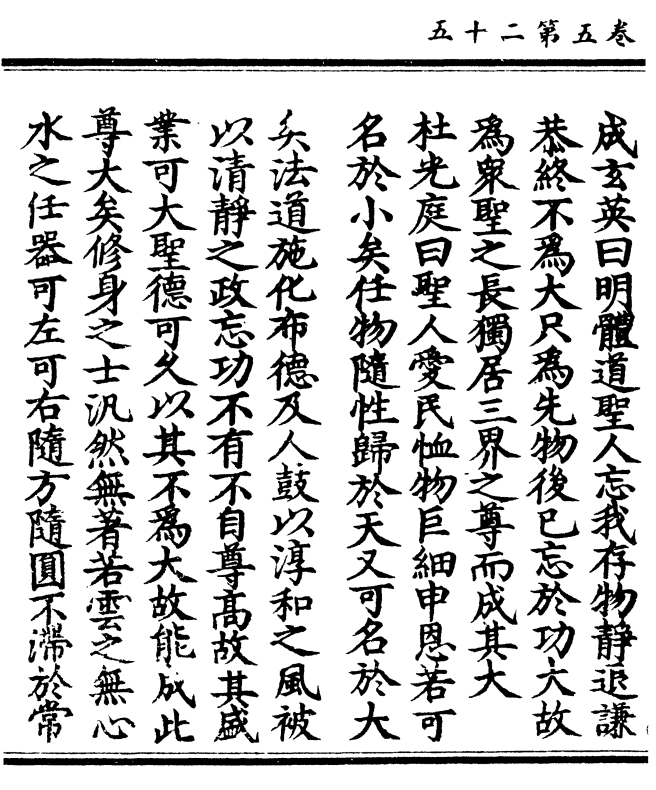

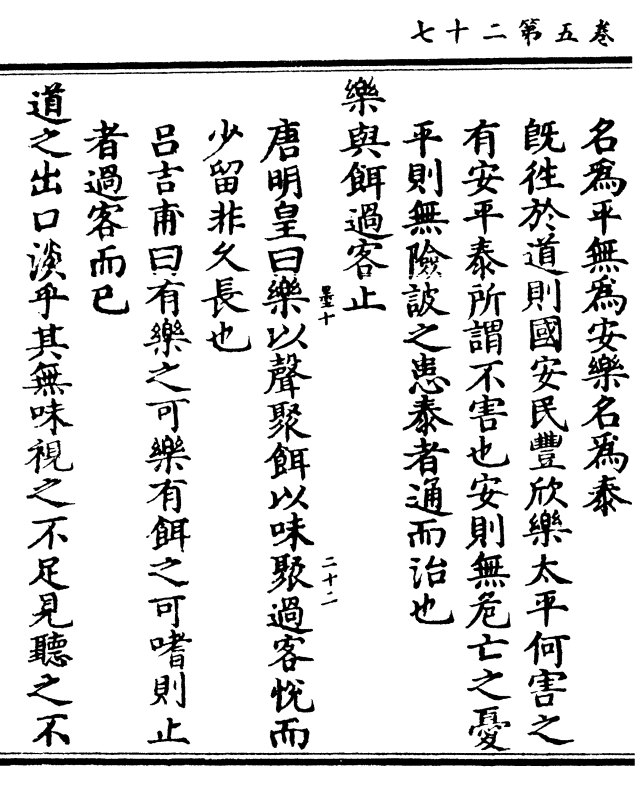

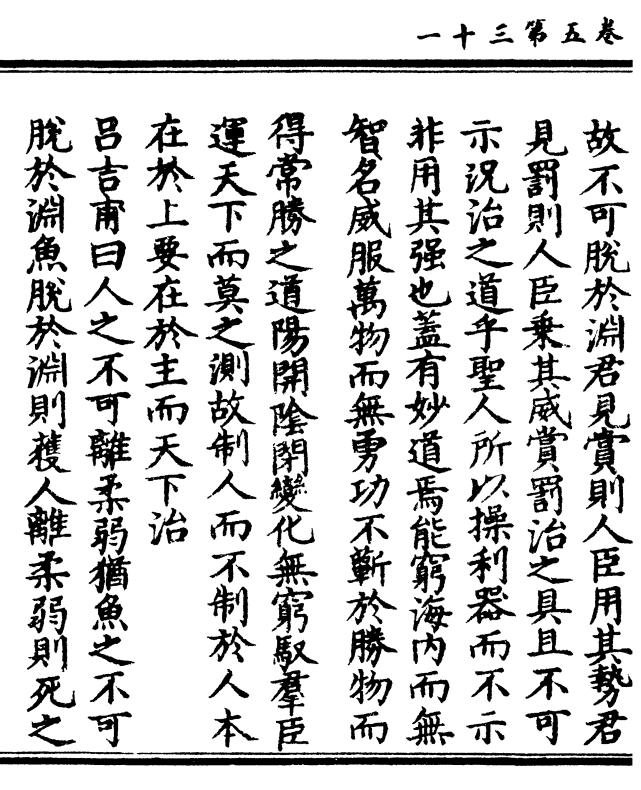

道德真经取善集卷之五墨十

道德真经取善集卷之五墨十宋饶阳居士李霖集

知其雄章第二十八

知其雄守其雌

杜光庭曰上清有雌一之道又有三奔五雌

之法皆柔弱其志和静其神以致长生也

为天下溪

王元泽曰溪以下资纳流通守雌则能以虚

静受一切法而不滞于物故曰为天下溪

雄动雌静至人知其动而不逐于动常守

卷五 第 1b 页 0425-145.png

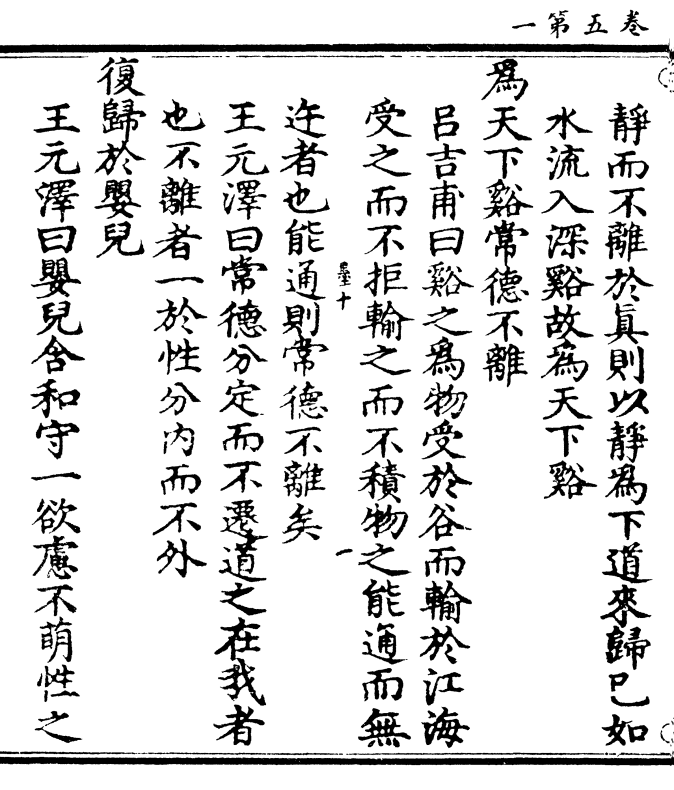

静而不离于真则以静为下道来归己如

静而不离于真则以静为下道来归己如水流入深溪故为天下溪

为天下溪常德不离

吕吉甫曰溪之为物受于谷而输于江海

受之而不拒输之而不积物之能通而无

迕者也能通则常德不离矣

王元泽曰常德分定而不迁道之在我者

也不离者一于性分内而不外

复归于婴儿

王元泽曰婴儿含和守一欲虑不萌性之

卷五 第 2a 页 0425-146.png

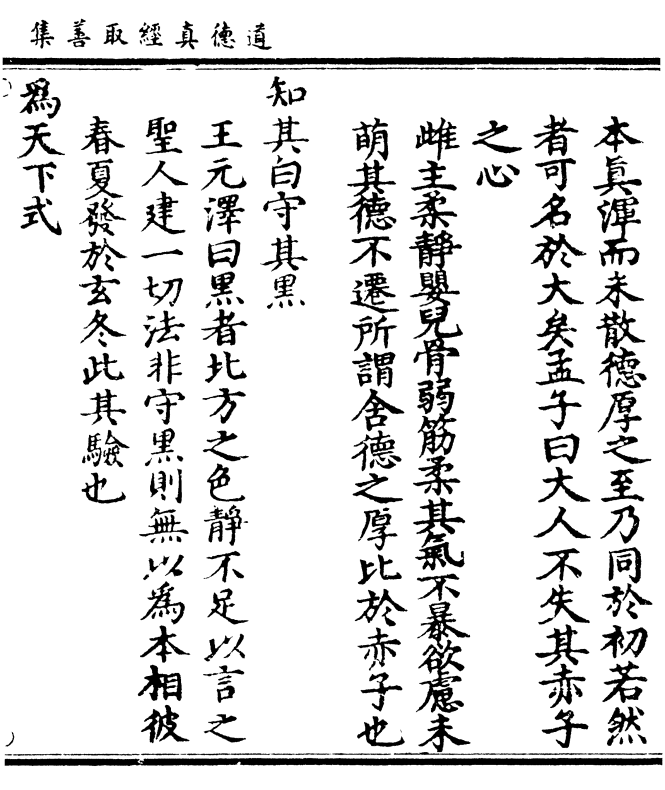

本真浑而未散德厚之至乃同于初若然

本真浑而未散德厚之至乃同于初若然者可名于大矣孟子曰大人不失其赤子

之心

雌主柔静婴儿骨弱筋柔其气不暴欲虑未

萌其德不迁所谓含德之厚比于赤子也

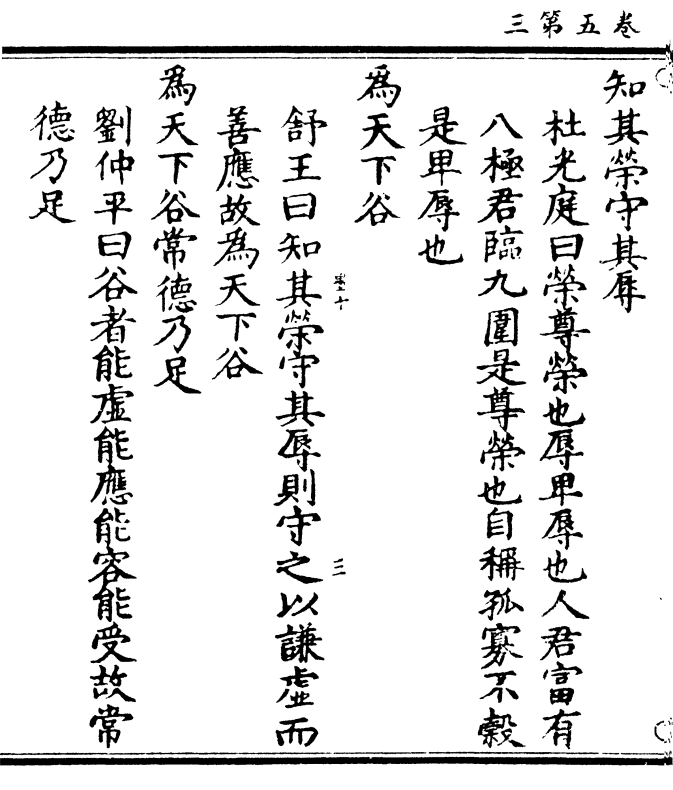

知其白守其黑

王元泽曰黑者北方之色静不足以言之

圣人建一切法非守黑则无以为本相彼

春夏发于玄冬此其验也

为天下式

卷五 第 2b 页 0425-147.png

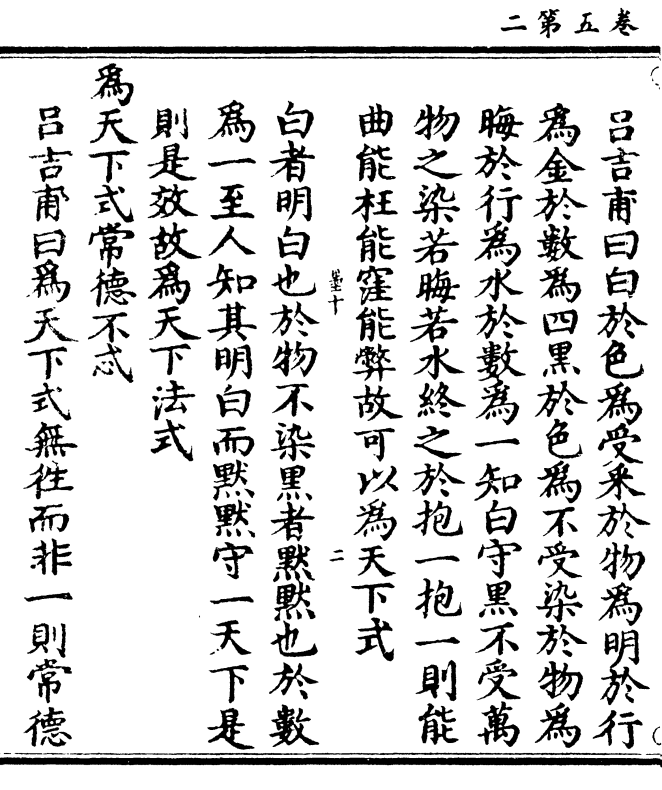

吕吉甫曰白于色为受采于物为明于行

吕吉甫曰白于色为受采于物为明于行为金于数为四黑于色为不受染于物为

晦于行为水于数为一知白守黑不受万

物之染若晦若水终之于抱一抱一则能

曲能枉能洼能弊故可以为天下式

白者明白也于物不染黑者默默也于数

为一至人知其明白而默默守一天下是

则是效故为天下法式

为天下式常德不忒

吕吉甫曰为天下式无往而非一则常德

卷五 第 3a 页 0425-148.png

不忒矣不离者不离其故处而已而未必

不忒矣不离者不离其故处而已而未必能不忒不忒则不差矣

复归于无极

吕吉甫曰婴儿之为物专气致柔不失其

一体之和而已复归于无极则婴儿不足

以言之也

罗什曰忒谓爽失也若能去智守愚动与

机合德行相应为物楷式显则成行隐复

归道道本不穷故成无极一是智慧无极

二是慧命无极

卷五 第 3b 页 0425-149.png

知其荣守其辱

知其荣守其辱杜光庭曰荣尊荣也辱卑辱也人君富有

八极君临九围是尊荣也自称孤寡不谷

是卑辱也

为天下谷

舒王曰知其荣守其辱则守之以谦虚而

善应故为天下谷

为天下谷常德乃足

刘仲平曰谷者能虚能应能容能受故常

德乃足

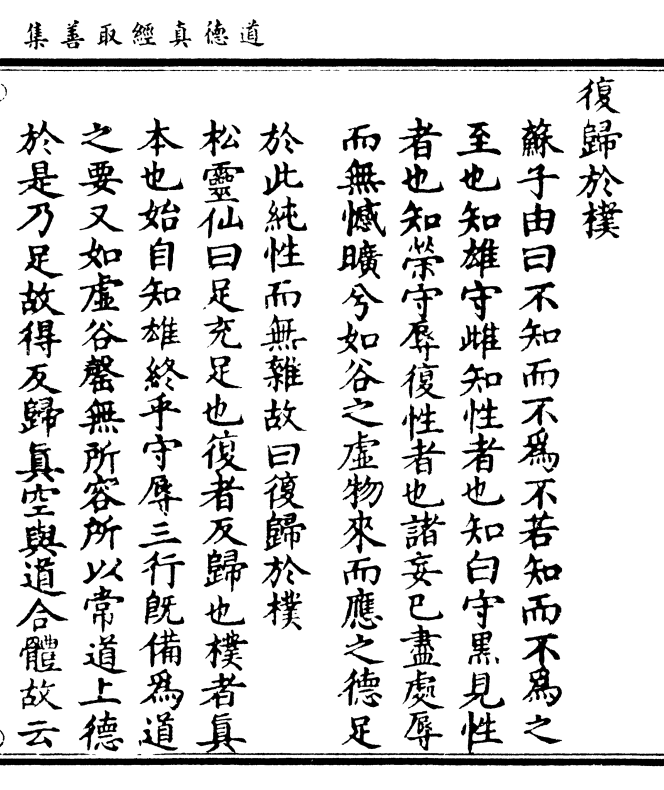

卷五 第 4a 页 0425-150.png

复归于朴

复归于朴苏子由曰不知而不为不若知而不为之

至也知雄守雌知性者也知白守黑见性

者也知荣守辱复性者也诸妄已尽处辱

而无憾旷兮如谷之虚物来而应之德足

于此纯性而无杂故曰复归于朴

松灵仙曰足充足也复者反归也朴者真

本也始自知雄终乎守辱三行既备为道

之要又如虚谷罄无所容所以常道上德

于是乃足故得反归真空与道合体故云

卷五 第 4b 页 0425-151.png

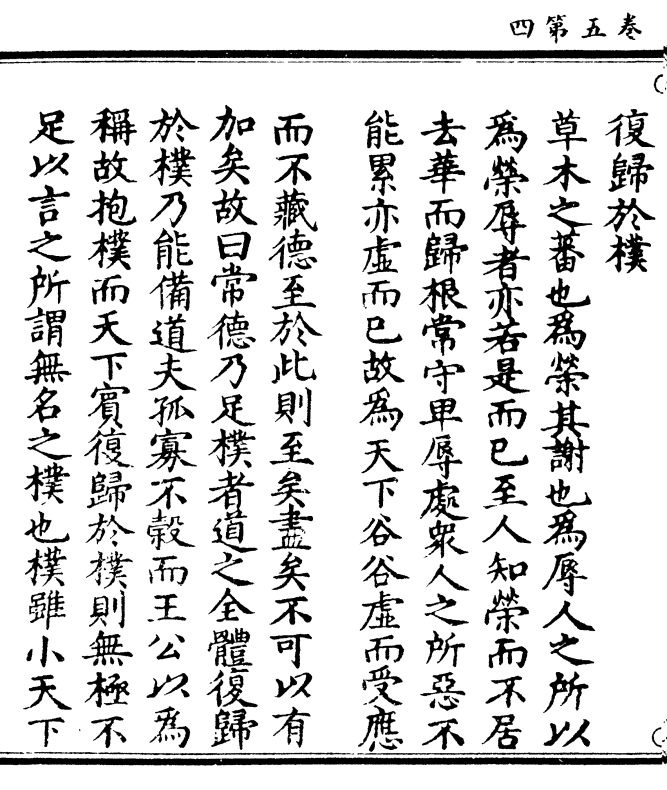

复归于朴

复归于朴草木之蕃也为荣其谢也为辱人之所以

为荣辱者亦若是而已至人知荣而不居

去华而归根常守卑辱处众人之所恶不

能累亦虚而已故为天下谷谷虚而受应

而不藏德至于此则至矣尽矣不可以有

加矣故曰常德乃足朴者道之全体复归

于朴乃能备道夫孤寡不谷而王公以为

称故抱朴而天下宾复归于朴则无极不

足以言之所谓无名之朴也朴虽小天下

卷五 第 5a 页 0425-152.png

莫能臣然则守雌守黑守辱足矣安用知

莫能臣然则守雌守黑守辱足矣安用知雄与白与荣哉盖守之以为母知之以为

子守之以为经知之以为变也

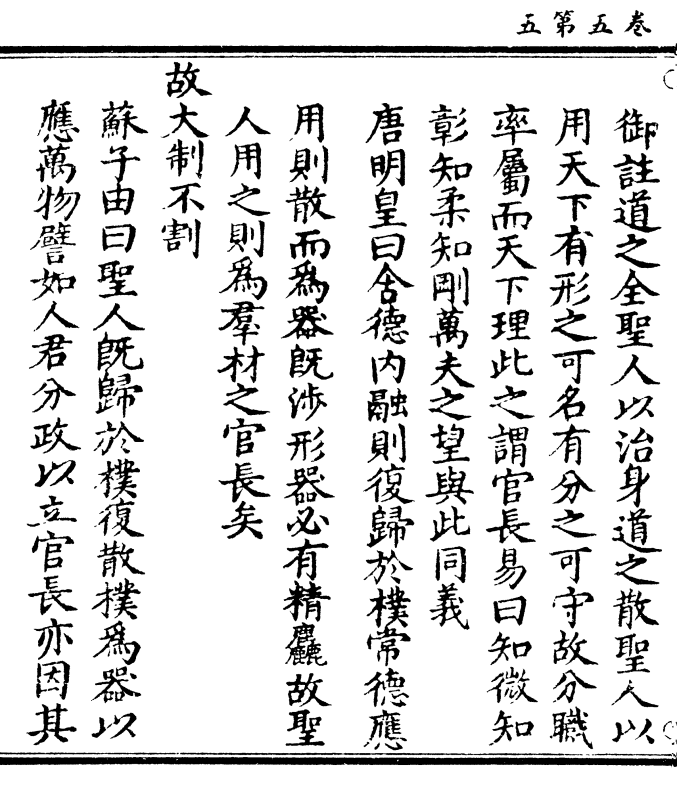

朴散则为器

御注形而上者谓之道形而下者谓之器

器者道之散也有形名焉有分守焉随其

器而用之

钟会曰朴道也守则为质朴之道散则为

养人之器

圣人用之则为官长

卷五 第 5b 页 0425-153.png

御注道之全圣人以治身道之散圣人以

御注道之全圣人以治身道之散圣人以用天下有形之可名有分之可守故分职

率属而天下理此之谓官长易曰知微知

彰知柔知刚万夫之望与此同义

唐明皇曰含德内融则复归于朴常德应

用则散而为器既涉形器必有精粗故圣

人用之则为群村之官长矣

故大制不割

苏子由曰圣人既归于朴复散朴为器以

应万物譬如人君分政以立官长亦因其

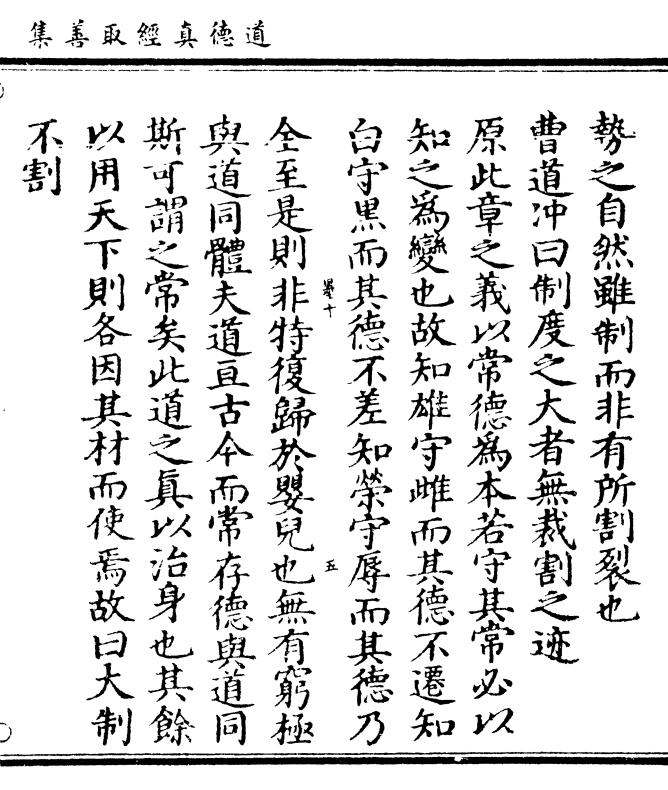

卷五 第 6a 页 0425-154.png

势之自然虽制而非有所割裂也

势之自然虽制而非有所割裂也曹道冲曰制度之大者无裁割之迹

原此章之义以常德为本若守其常必以

知之为变也故知雄守雌而其德不迁知

白守黑而其德不差知荣守辱而其德乃

全至是则非特复归于婴儿也无有穷极

与道同体夫道亘古今而常存德与道同

斯可谓之常矣此道之真以治身也其馀

以用天下则各因其村而使焉故曰大制

不割

卷五 第 6b 页 0425-155.png

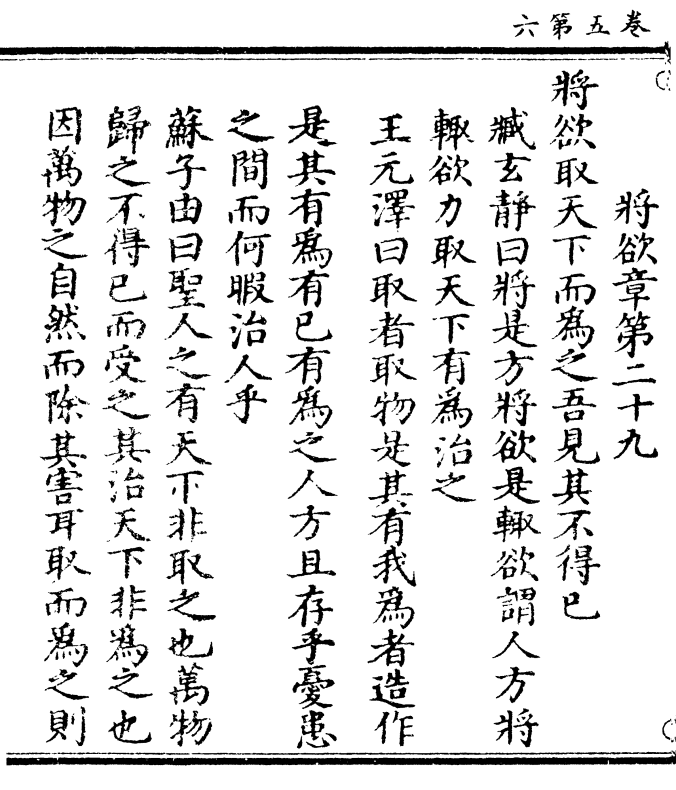

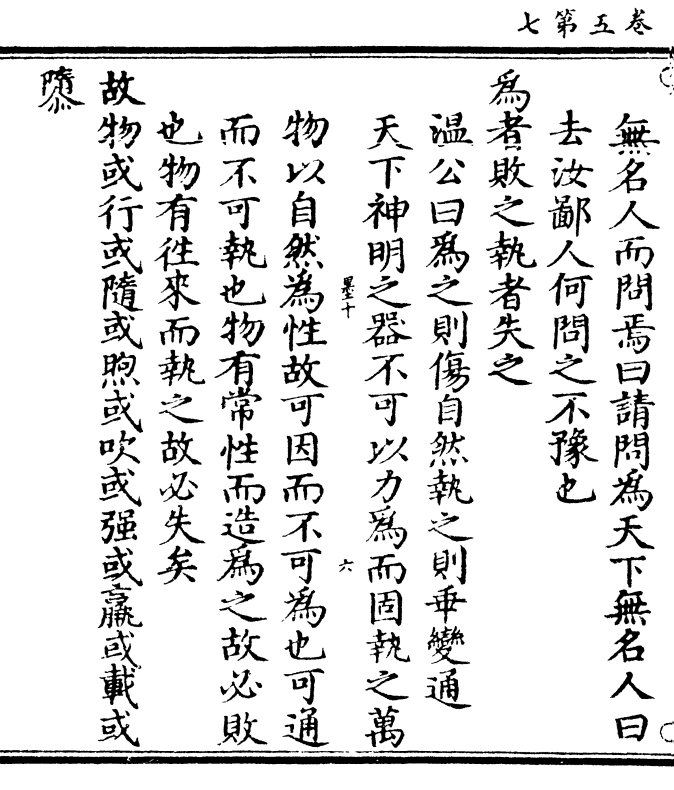

将欲章第二十九

将欲章第二十九将欲取天下而为之吾见其不得已

臧玄静曰将是方将欲是辄欲谓人方将

辄欲力取天下有为治之

王元泽曰取者取物是其有我为者造作

是其有为有己有为之人方且存乎忧患

之间而何暇治人乎

苏子由曰圣人之有天下非取之也万物

归之不得已而受之其治天下非为之也

因万物之自然而除其害耳取而为之则

卷五 第 7a 页 0425-156.png

不可得矣

不可得矣舜避尧之子非所谓力取天下也无为而

治非所谓有为治天下也

天下神器不可为也

御注制于形数囿于方体而域于覆载之

两间器也立乎不测行乎无方为之者败

执之者失故谓神器宰制万物役使群动

必有不器者焉然后天下治故曰上必无

为而用天下

庄子曰天根游于殷阳至蓼水之上适遭

卷五 第 7b 页 0425-157.png

无名人而问焉曰请问为天下无名人曰

无名人而问焉曰请问为天下无名人曰去汝鄙人何问之不豫也

为者败之执者失之

温公曰为之则伤自然执之则乖变通

天下神明之器不可以力为而固执之万

物以自然为性故可因而不可为也可通

而不可执也物有常性而造为之故必败

也物有往来而执之故必失矣

故物或行或随或煦或吹或强或羸或载或

隳

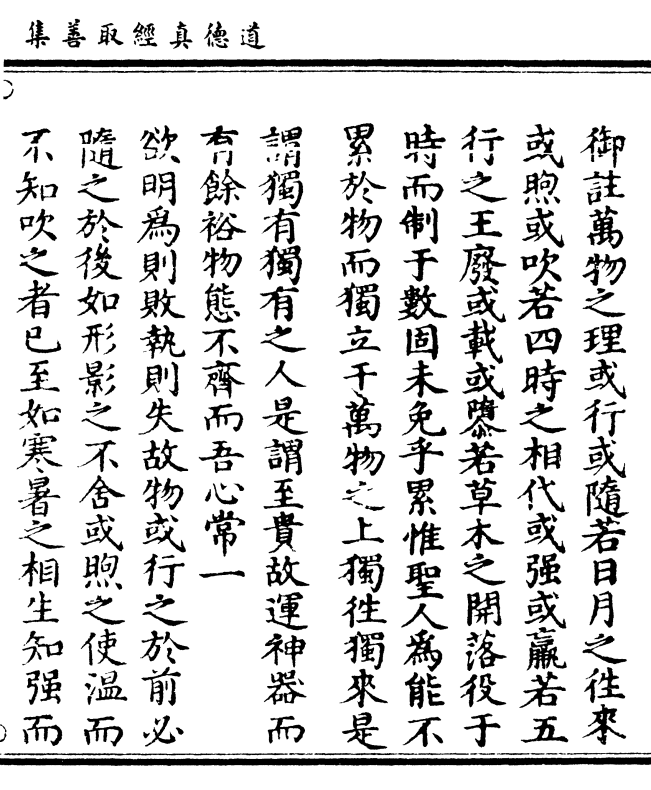

卷五 第 8a 页 0425-158.png

御注万物之理或行或随若日月之往来

御注万物之理或行或随若日月之往来或煦或吹若四时之相代或强或羸若五

行之王废或载或隳若草木之开落役于

时而制于数固未免乎累惟圣人为能不

累于物而独立于万物之上独往独来是

谓独有独有之人是谓至贵故运神器而

有馀裕物态不齐而吾心常一

欲明为则败执则失故物或行之于前必

随之于后如形影之不舍或煦之使温而

不知吹之者已至如寒暑之相生知强而

卷五 第 8b 页 0425-159.png

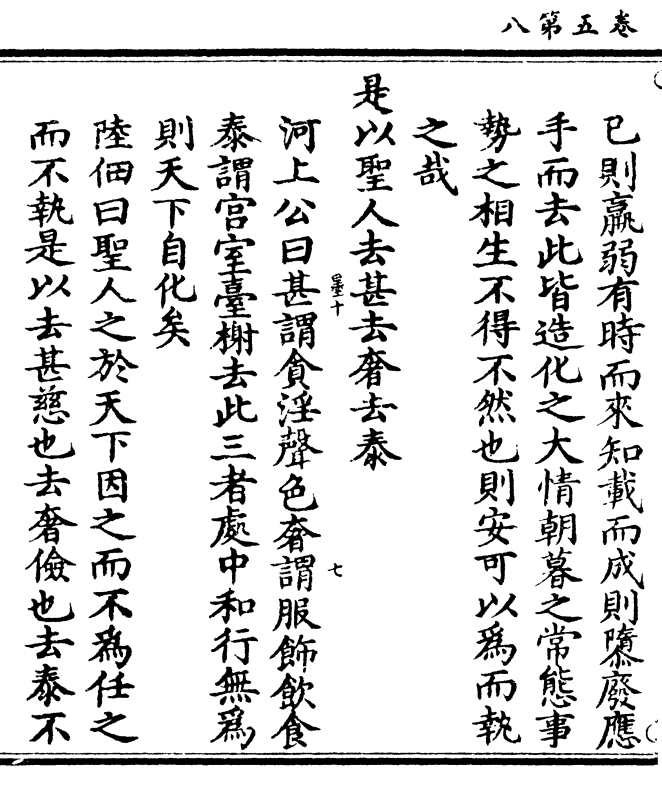

已则羸弱有时而来知载而成则隳废应

已则羸弱有时而来知载而成则隳废应手而去此皆造化之大情朝暮之常态事

势之相生不得不然也则安可以为而执

之哉

是以圣人去甚去奢去泰

河上公曰甚谓贪淫声色奢谓服饰饮食

泰谓宫室台榭去此三者处中和行无为

则天下自化矣

陆佃曰圣人之于天下因之而不为任之

而不执是以去甚慈也去奢俭也去泰不

卷五 第 9a 页 0425-160.png

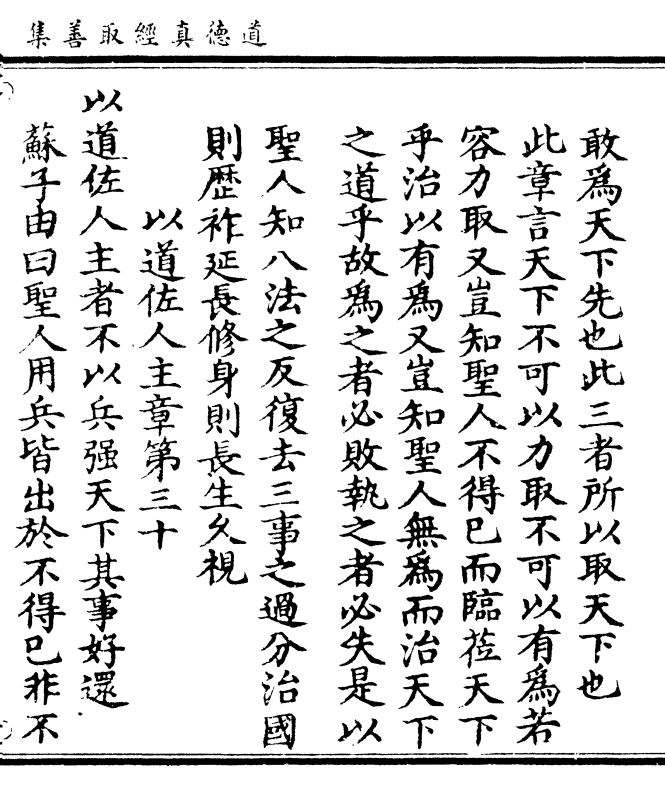

敢为天下先也此三者所以取天下也

敢为天下先也此三者所以取天下也此章言天下不可以力取不可以有为若

容力取又岂知圣人不得已而临莅天下

乎治以有为又岂知圣人无为而治天下

之道乎故为之者必败执之者必失是以

圣人知八法之反复去三事之过分治国

则历祚延长修身则长生久视

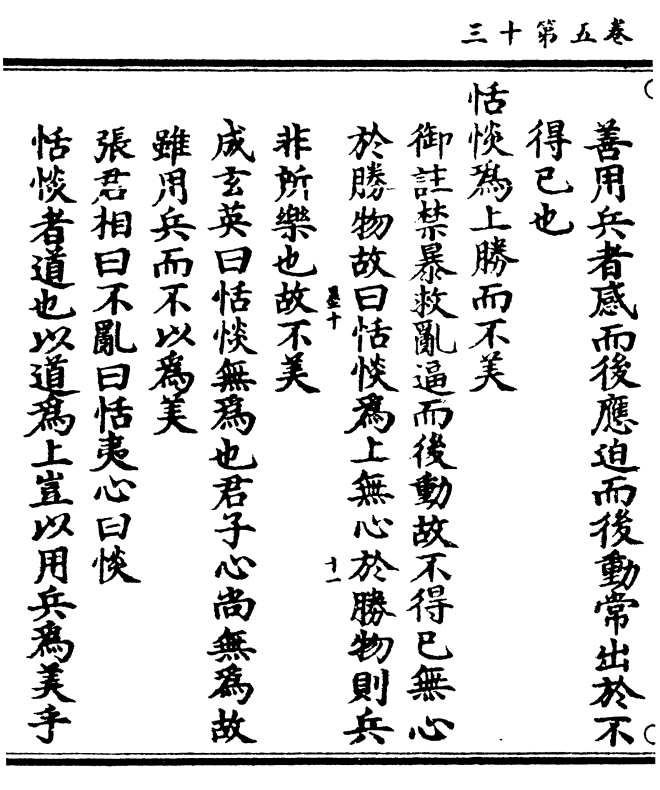

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵强天下其事好还

苏子由曰圣人用兵皆出于不得已非不

卷五 第 9b 页 0425-161.png

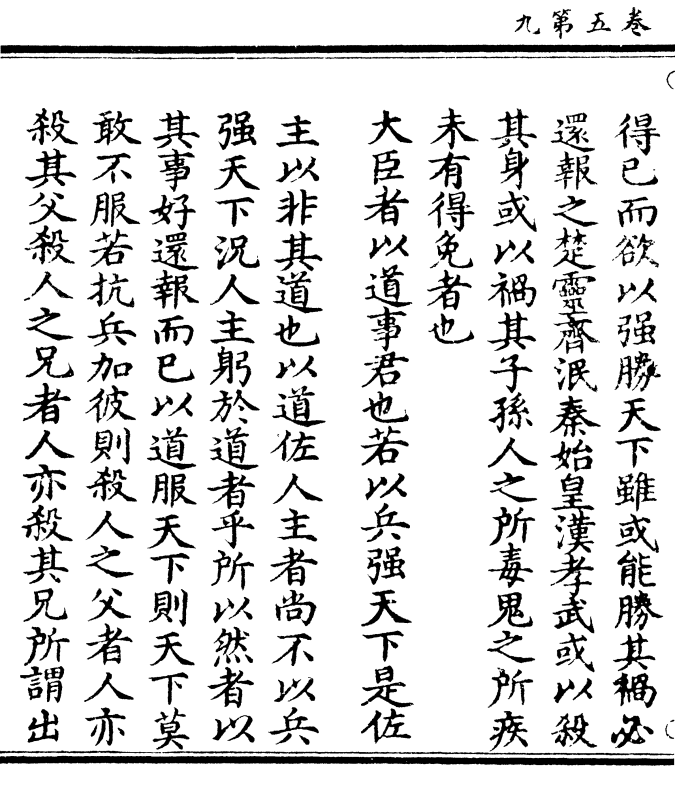

得已而欲以强胜天下虽或能胜其祸必

得已而欲以强胜天下虽或能胜其祸必还报之楚灵齐泯秦始皇汉孝武或以杀

其身或以祸其子孙人之所毒鬼之所疾

未有得免者也

大臣者以道事君也若以兵强天下是佐

主以非其道也以道佐人主者尚不以兵

强天下况人主躬于道者乎所以然者以

其事好还报而已以道服天下则天下莫

敢不服若抗兵加彼则杀人之父者人亦

杀其父杀人之兄者人亦杀其兄所谓出

卷五 第 10a 页 0425-162.png

乎尔反乎尔者也

乎尔反乎尔者也师之所处荆棘生焉大军之后必有凶年

御注下夺民力故荆棘生焉上违天时故

有凶年诗曰绥万邦屡丰年绥万邦则人

和矣人和则天地之和应

农事废田不修故荆棘生焉杀戮多伤和

气故必有天灾农废于前灾随于后必有

凶荒之年

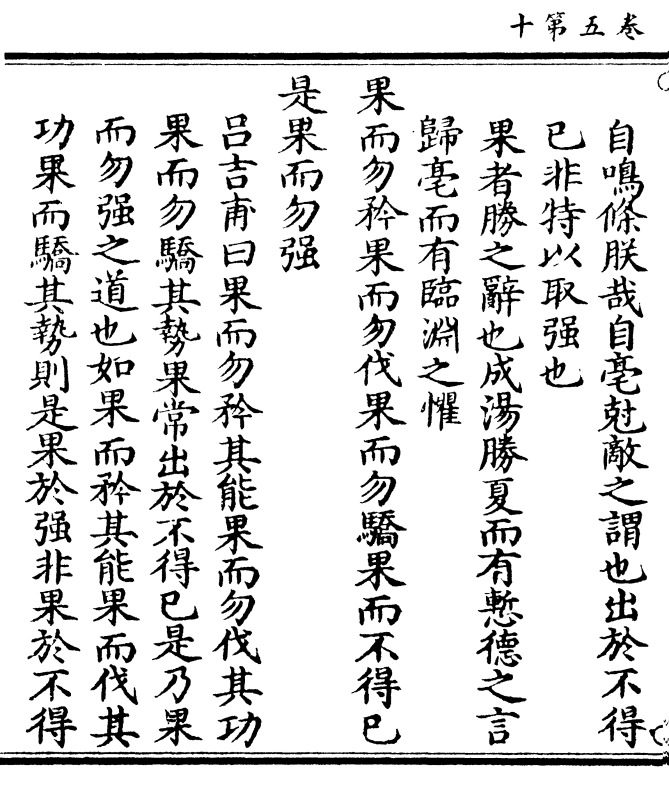

故善者果而已不敢以取强

吕吉甫曰果者尅敌者也敌而尅之造攻

卷五 第 10b 页 0425-163.png

自鸣条朕哉自亳尅敌之谓也出于不得

自鸣条朕哉自亳尅敌之谓也出于不得已非特以取强也

果者胜之辞也成汤胜夏而有惭德之言

归亳而有临渊之惧

果而勿矜果而勿伐果而勿骄果而不得已

是果而勿强

吕吉甫曰果而勿矜其能果而勿伐其功

果而勿骄其势果常出于不得已是乃果

而勿强之道也如果而矜其能果而伐其

功果而骄其势则是果于强非果于不得

卷五 第 11a 页 0425-164.png

已者也

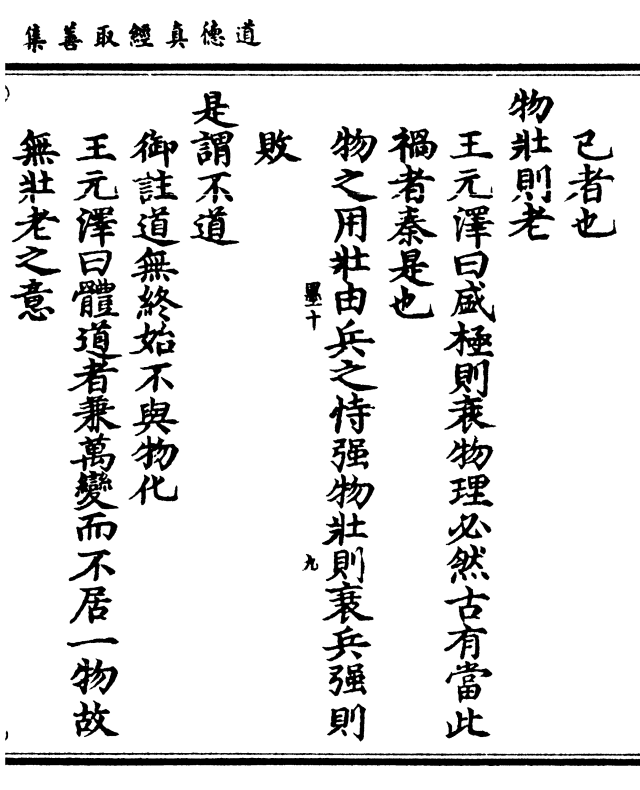

已者也物壮则老

王元泽曰盛极则衰物理必然古有当此

祸者秦是也

物之用壮由兵之恃强物壮则衰兵强则

败

是谓不道

御注道无终始不与物化

王元泽曰体道者兼万变而不居一物故

无壮老之意

卷五 第 11b 页 0425-165.png

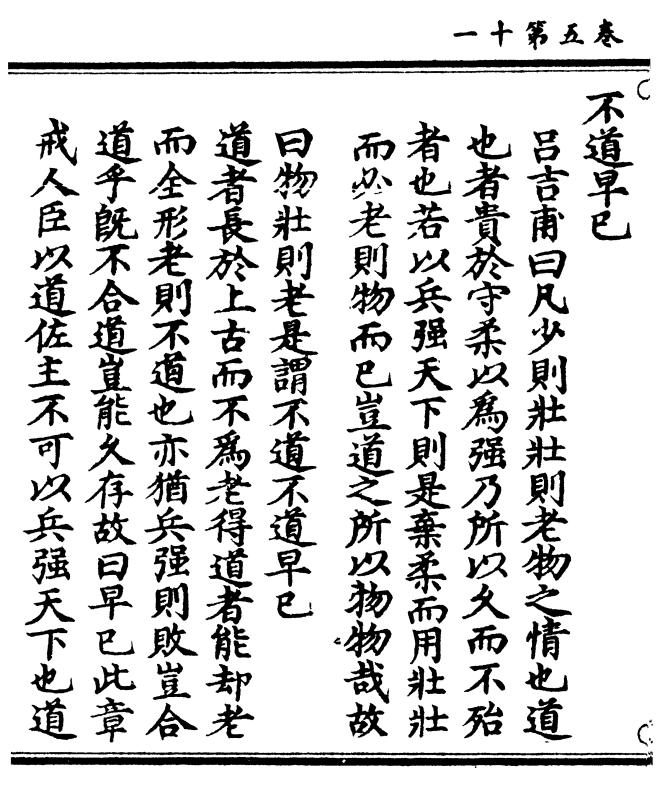

不道早已

不道早已吕吉甫曰凡少则壮壮则老物之情也道

也者贵于守柔以为强乃所以久而不殆

者也若以兵强天下则是弃柔而用壮壮

而必老则物而已岂道之所以物物哉故

曰物壮则老是谓不道不道早已

道者长于上古而不为老得道者能却老

而全形老则不道也亦犹兵强则败岂合

道乎既不合道岂能久存故曰早已此章

戒人臣以道佐主不可以兵强天下也道

卷五 第 12a 页 0425-166.png

贵柔服不用兵强若以兵强取胜犹物壮

贵柔服不用兵强若以兵强取胜犹物壮则衰老岂道也哉

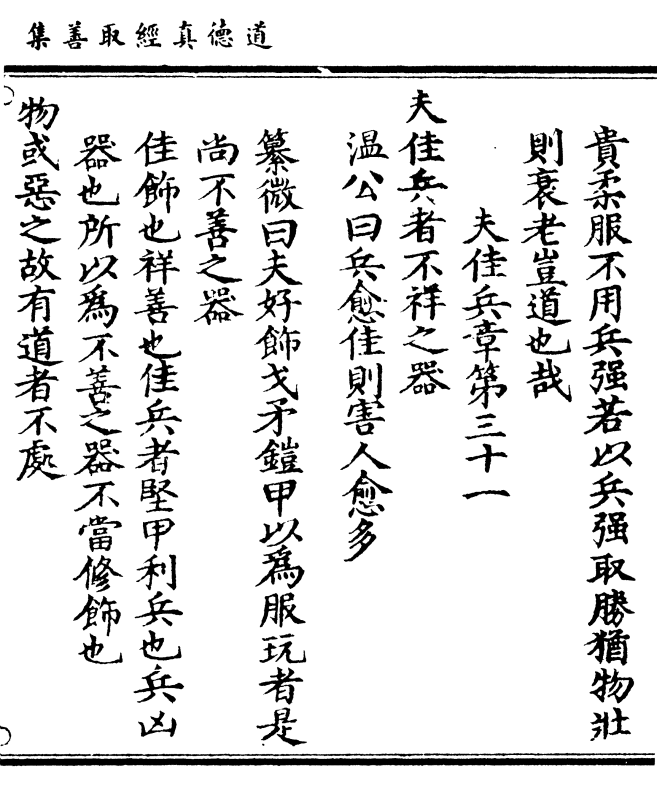

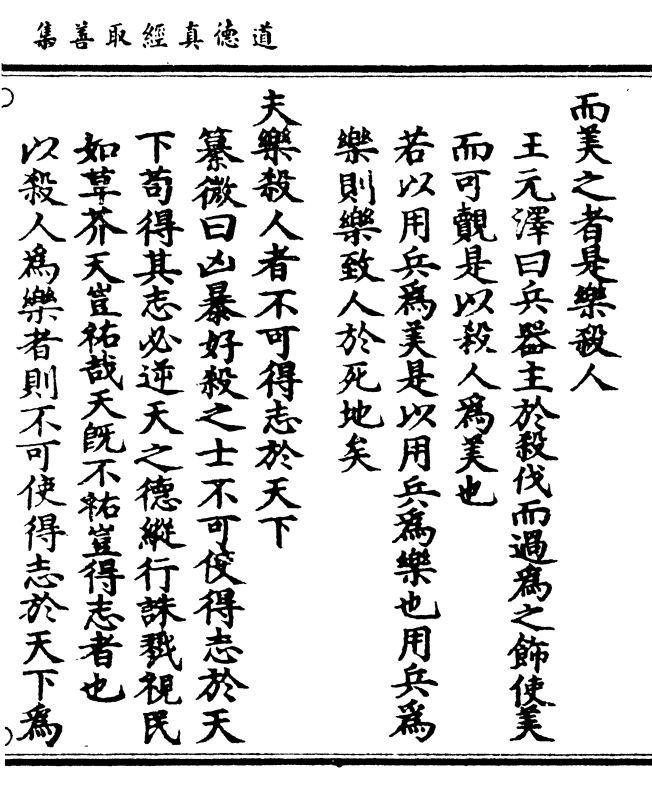

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之器

温公曰兵愈佳则害人愈多

纂微曰夫好饰戈矛铠甲以为服玩者是

尚不善之器

佳饰也祥善也佳兵者坚甲利兵也兵凶

器也所以为不善之器不当修饰也

物或恶之故有道者不处

卷五 第 12b 页 0425-167.png

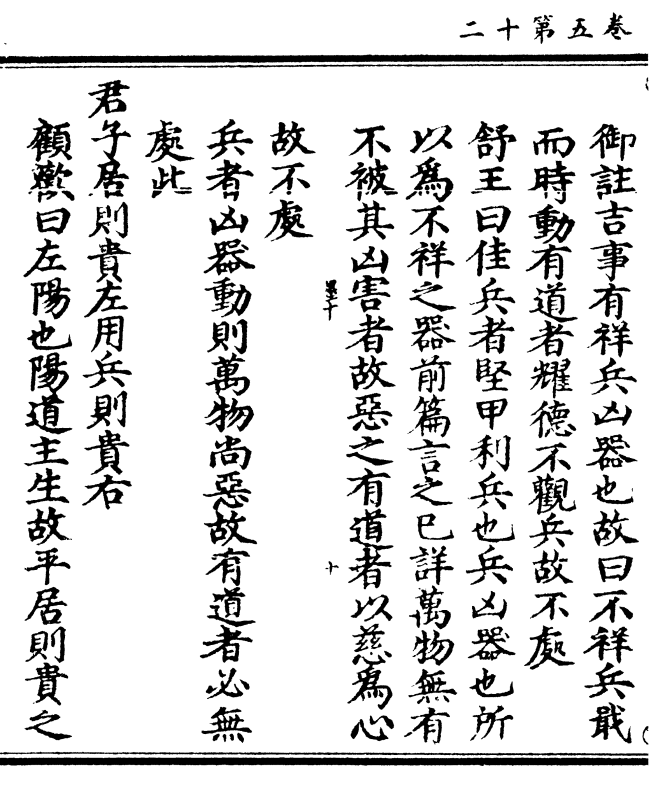

御注吉事有祥兵凶器也故曰不祥兵戢

御注吉事有祥兵凶器也故曰不祥兵戢而时动有道者耀德不观兵故不处

舒王曰佳兵者坚甲利兵也兵凶器也所

以为不祥之器前篇言之已详万物无有

不被其凶害者故恶之有道者以慈为心

故不处

兵者凶器动则万物尚恶故有道者必无

处此

君子居则贵左用兵则贵右

顾欢曰左阳也阳道主生故平居则贵之

卷五 第 13a 页 0425-168.png

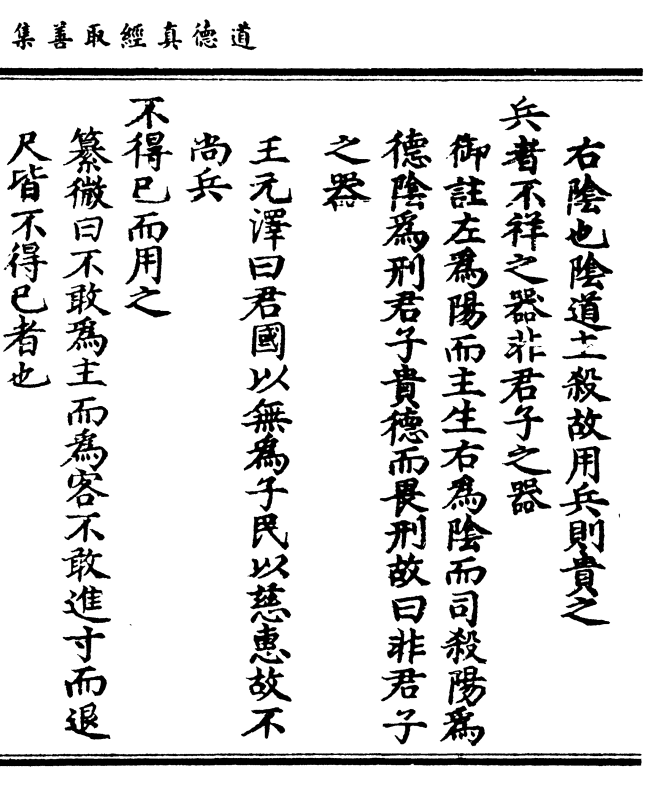

右阴也阴道主杀故用兵则贵之

右阴也阴道主杀故用兵则贵之兵者不祥之器非君子之器

御注左为阳而主生右为阴而司杀阳为

德阴为刑君子贵德而畏刑故曰非君子

之器

王元泽曰君国以无为子民以慈惠故不

尚兵

不得已而用之

纂微曰不敢为主而为客不敢进寸而退

尺皆不得已者也

卷五 第 13b 页 0425-169.png

善用兵者感而后应迫而后动常出于不

善用兵者感而后应迫而后动常出于不得已也

恬惔为上胜而不美

御注禁暴救乱逼而后动故不得已无心

于胜物故曰恬惔为上无心于胜物则兵

非所乐也故不美

成玄英曰恬惔无为也君子心尚无为故

虽用兵而不以为美

张君相曰不乱曰恬夷心曰惔

恬惔者道也以道为上岂以用兵为美乎

卷五 第 14a 页 0425-170.png

而美之者是乐杀人

而美之者是乐杀人王元泽曰兵器主于杀伐而过为之饰使美

而可觌是以杀人为美也

若以用兵为美是以用兵为乐也用兵为

乐则乐致人于死地矣

夫乐杀人者不可得志于天下

纂微曰凶暴好杀之士不可使得志于天

下苟得其忘必逆天之德纵行诛戮视民

如草芥天岂祐哉天既不祐岂得忘者也

以杀人为乐者则不可使得志于天下为

卷五 第 14b 页 0425-171.png

人主者无以妄行诛戮孟子所谓不嗜杀

人主者无以妄行诛戮孟子所谓不嗜杀人者能一之是也

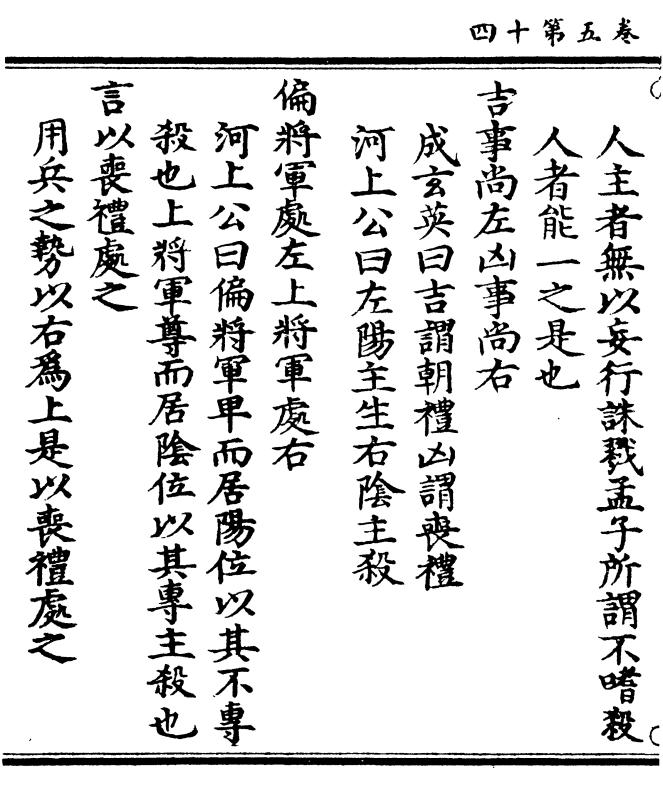

吉事尚左凶事尚右

成玄英曰吉谓朝礼凶谓丧礼

河上公曰左阳主生右阴主杀

偏将军处左上将军处右

河上公曰偏将军卑而居阳位以其不专

杀也上将军尊而居阴位以其专主杀也

言以丧礼处之

用兵之势以右为上是以丧礼处之

卷五 第 15a 页 0425-172.png

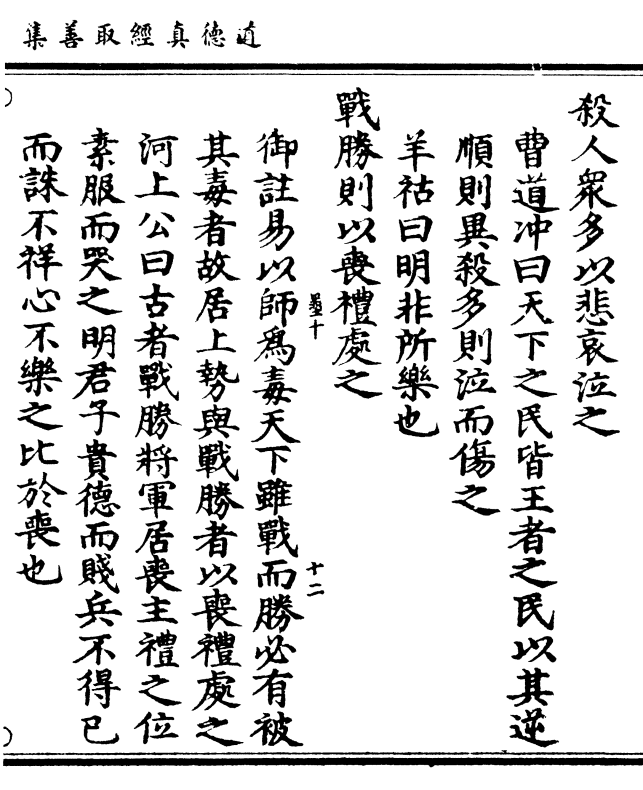

杀人众多以悲哀泣之

杀人众多以悲哀泣之曹道冲曰天下之民皆王者之民以其逆

顺则异杀多则泣而伤之

羊祜曰明非所乐也

战胜则以丧礼处之

御注易以师为毒天下虽战而胜必有被

其毒者故居上势与战胜者以丧礼处之

河上公曰古者战胜将军居丧主礼之位

素服而哭之明君子贵德而贱兵不得已

而诛不祥心不乐之比于丧也

卷五 第 15b 页 0425-173.png

吕吉甫曰战胜以丧礼处之则是不祥之

吕吉甫曰战胜以丧礼处之则是不祥之器而不美之可知已以悲哀泣之则是不

乐杀人可知也

李畋曰此章言君子当以道德为材器勿

以战伐为功名若好彼兵强是乐其杀害

矣傥非丧礼无以处之

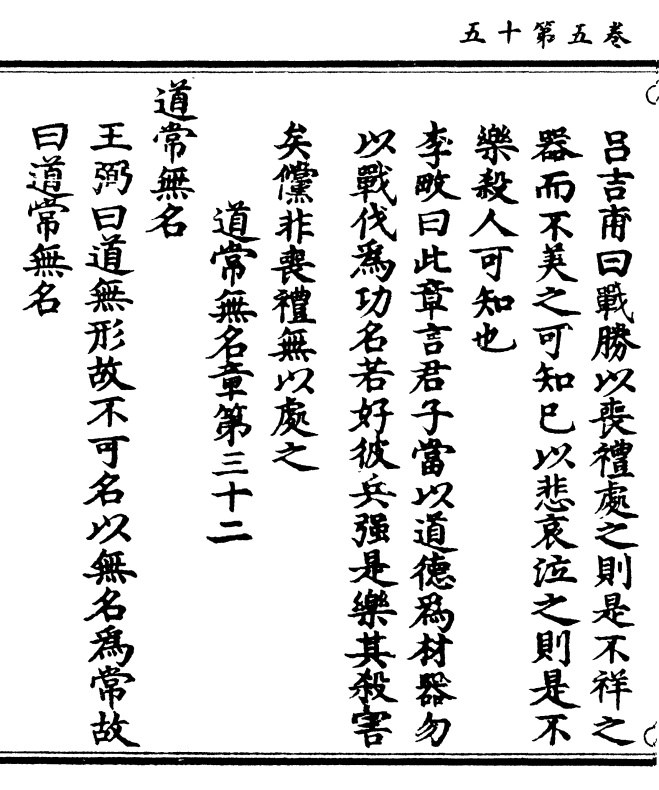

道常无名章第三十二

道常无名

王弼曰道无形故不可名以无名为常故

曰道常无名

卷五 第 16a 页 0425-174.png

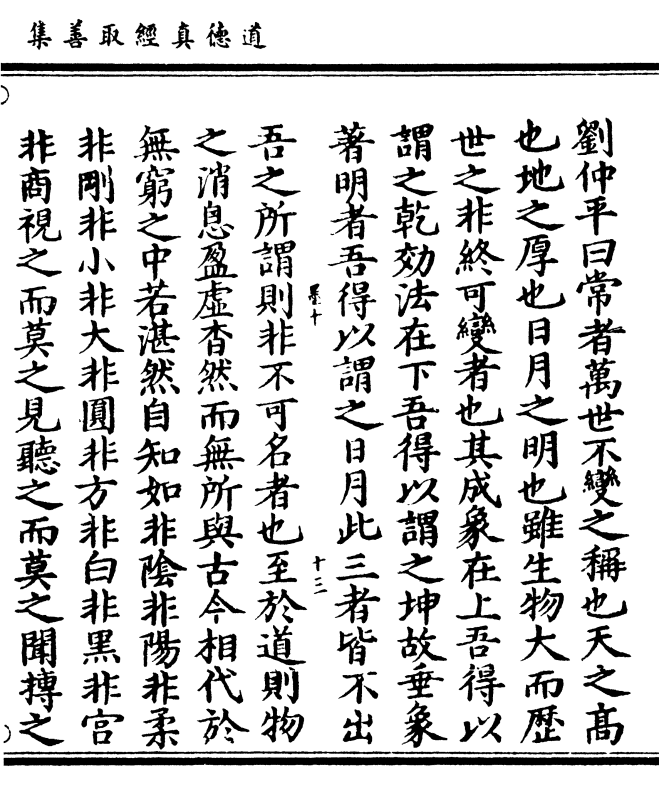

刘仲平曰常者万世不变之称也天之高

刘仲平曰常者万世不变之称也天之高也地之厚也日月之明也虽生物大而历

世之非终可变者也其成象在上吾得以

谓之乾效法在下吾得以谓之坤故垂象

著明者吾得以谓之日月此三者皆不出

吾之所谓则非不可名者也至于道则物

之消息盈虚杳然而无所与古今相代于

无穷之中若湛然自知如非阴非阳非柔

非刚非小非大非圆非方非白非黑非宫

非商视之而莫之见听之而莫之闻搏之

卷五 第 16b 页 0425-175.png

而不可得此所谓常无名也

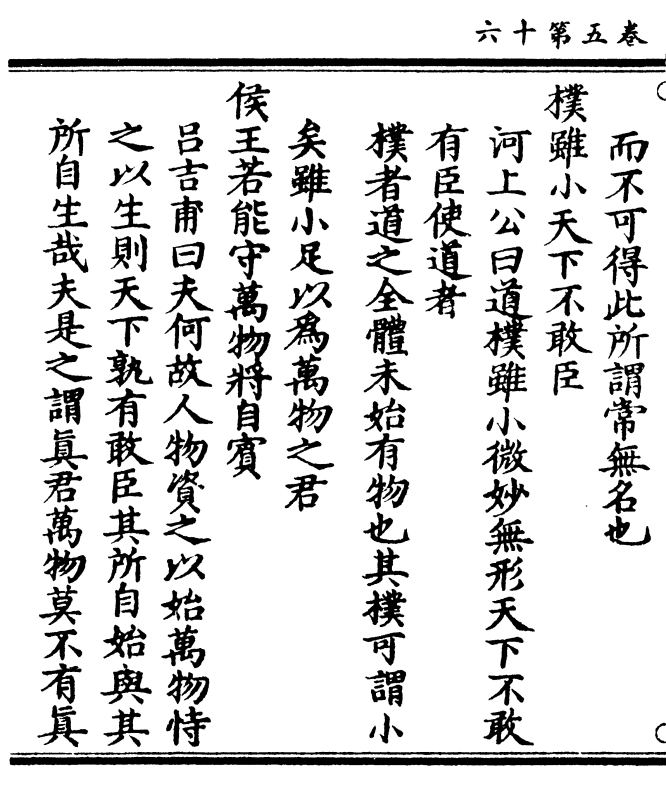

而不可得此所谓常无名也朴虽小天下不敢臣

河上公曰道朴虽小微妙无形天下不敢

有臣使道者

朴者道之全体未始有物也其朴可谓小

矣虽小足以为万物之君

侯王若能守万物将自宾

吕吉甫曰夫何故人物资之以始万物恃

之以生则天下孰有敢臣其所自始与其

所自生哉夫是之谓真君万物莫不有真

卷五 第 17a 页 0425-176.png

君焉此之谓也侯王若能守则是以真君

君焉此之谓也侯王若能守则是以真君万物万物孰有得真君而不宾者乎

道者万物之主侯王守之则不假威武劝

赏物不知其然而自宾矣

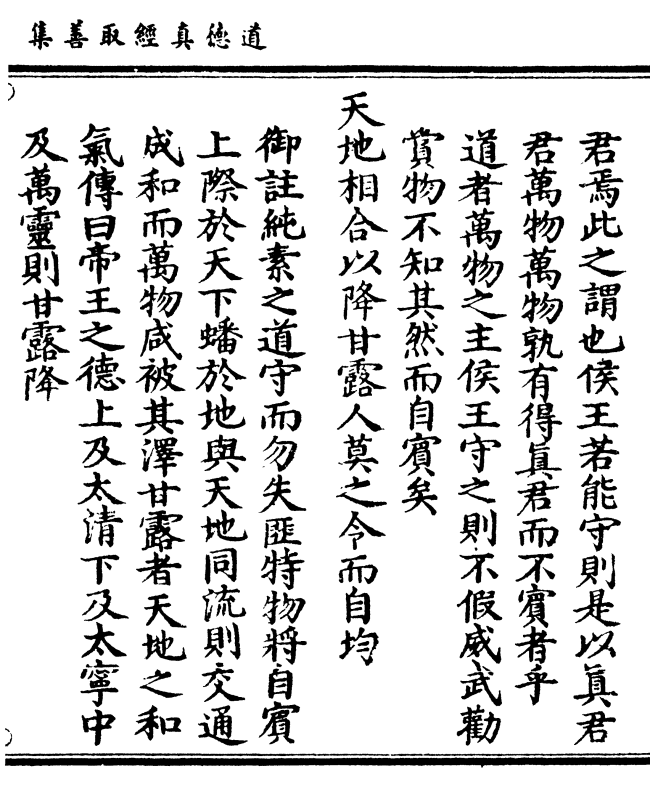

天地相合以降甘露人莫之令而自均

御注纯素之道守而勿失匪特物将自宾

上际于天下蟠于地与天地同流则交通

成和而万物咸被其泽甘露者天地之和

气传曰帝王之德上及太清下及太宁中

及万灵则甘露降

卷五 第 17b 页 0425-177.png

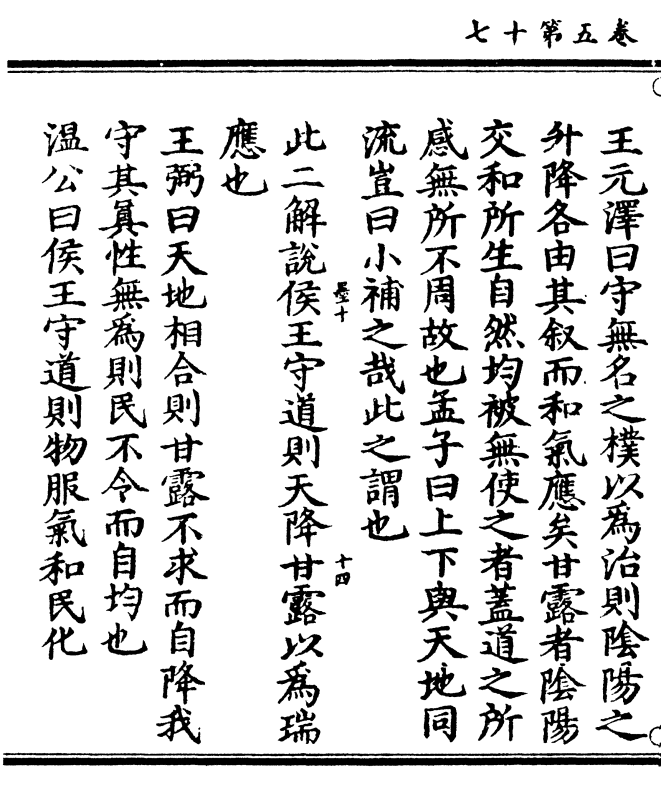

王元泽曰守无名之朴以为治则阴阳之

王元泽曰守无名之朴以为治则阴阳之升降各由其叙而和气应矣甘露者阴阳

交和所生自然均被无使之者盖道之所

感无所不周故也孟子曰上下与天地同

流岂曰小补之哉此之谓也

此二解说侯王守道则天降甘露以为瑞

应也

王弼曰天地相合则甘露不求而自降我

守其真性无为则民不令而自均也

温公曰侯王守道则物服气和民化

卷五 第 18a 页 0425-178.png

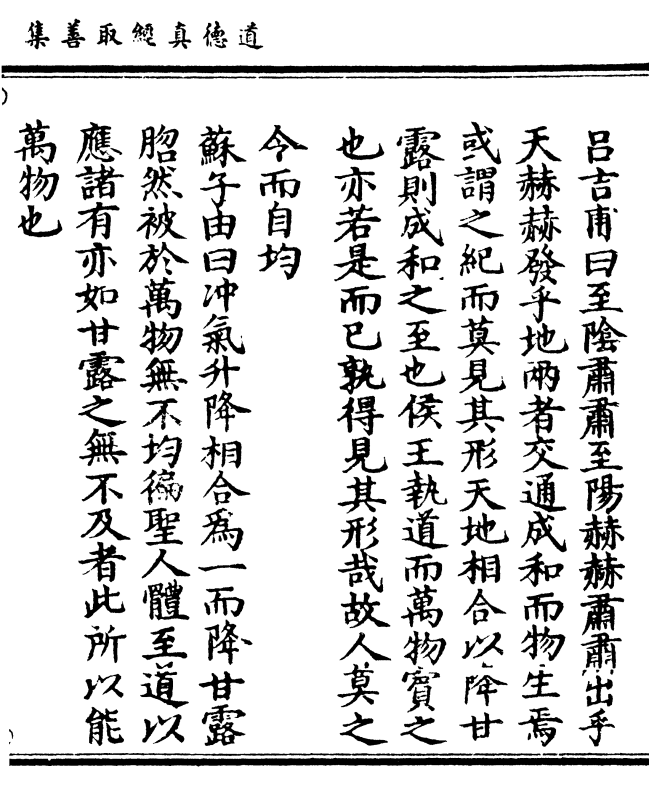

吕吉甫曰至阴肃肃至阳赫赫肃肃出乎

吕吉甫曰至阴肃肃至阳赫赫肃肃出乎天赫赫发乎地两者交通成和而物生焉

或谓之纪而莫见其形天地相合以降甘

露则成和之至也侯王执道而万物宾之

也亦若是而已孰得见其形哉故人莫之

令而自均

苏子由曰冲气升降相合为一而降甘露

吻然被于万物无不均遍圣人体至道以

应诸有亦如甘露之无不及者此所以能

万物也

卷五 第 18b 页 0425-179.png

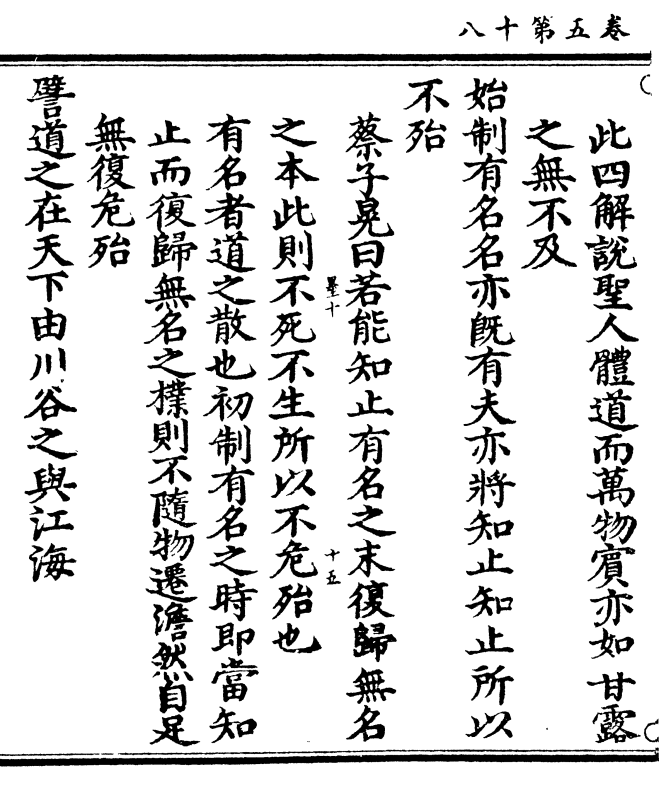

此四解说圣人体道而万物宾亦如甘露

此四解说圣人体道而万物宾亦如甘露之无不及

始制有名名亦既有夫亦将知止知止所以

不殆

蔡子晃曰若能知止有名之末复归无名

之本此则不死不生所以不危殆也

有名者道之散也初制有名之时即当知

止而复归无名之朴则不随物迁澹然自足

无复危殆

譬道之在天下由川谷之与江海

卷五 第 19a 页 0425-180.png

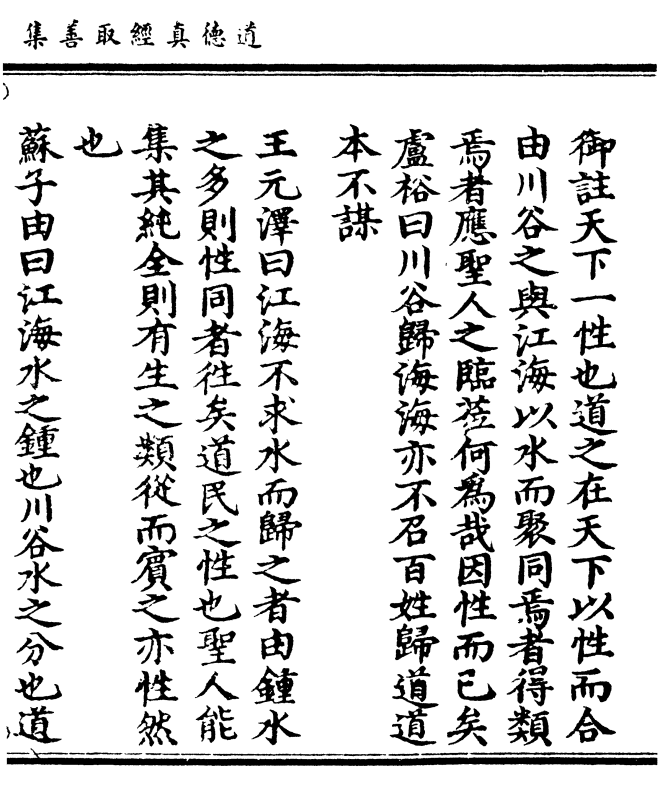

御注天下一性也道之在天下以性而合

御注天下一性也道之在天下以性而合由川谷之与江海以水而聚同焉者得类

焉者应圣人之临莅何为哉因性而已矣

卢裕曰川谷归海海亦不召百姓归道道

本不谋

王元泽曰江海不求水而归之者由钟水

之多则性同者往矣道民之性也圣人能

集其纯全则有生之类从而宾之亦性然

也

苏子由曰江海水之钟也川谷水之分也道

卷五 第 19b 页 0425-181.png

万物之宗也万物道之末也皆水也故川

万物之宗也万物道之末也皆水也故川谷归其所钟皆道也故万物宾其所宗

此章言侯王守道物将自宾如天降甘露

不令自均夫道者人之所共由性之所同

得侯王先得人性之所同则天下弗宾而

焉往犹水归海自然而已

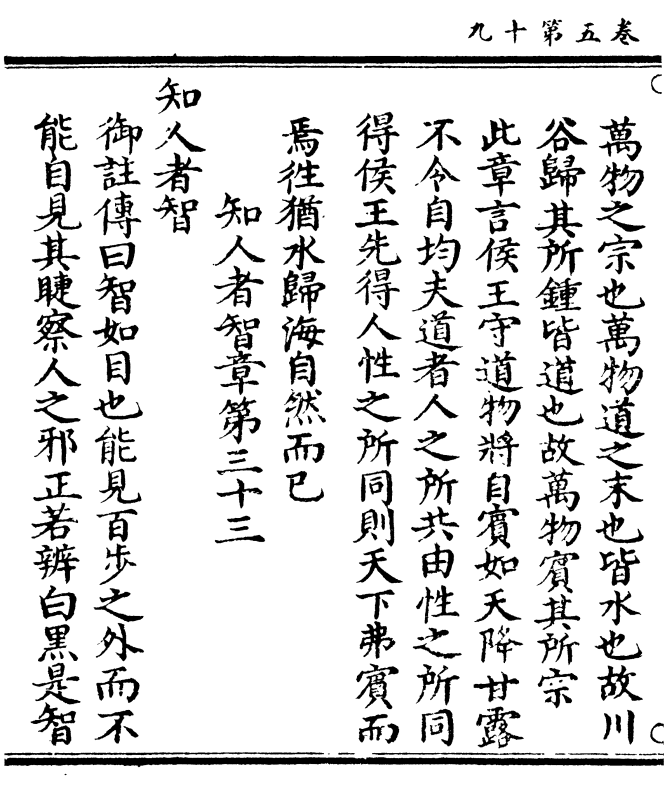

知人者智章第三十三

知人者智

御注传曰智如目也能见百步之外而不

能自见其睫察人之邪正若辨白黑是智

卷五 第 20a 页 0425-182.png

之事知人而已

之事知人而已自知者明

御注易曰复以自知传曰内视之谓明智

以知人则与接为构日以心斗复以自知

者静而反本自见而已天地之鉴也万物

之镜也

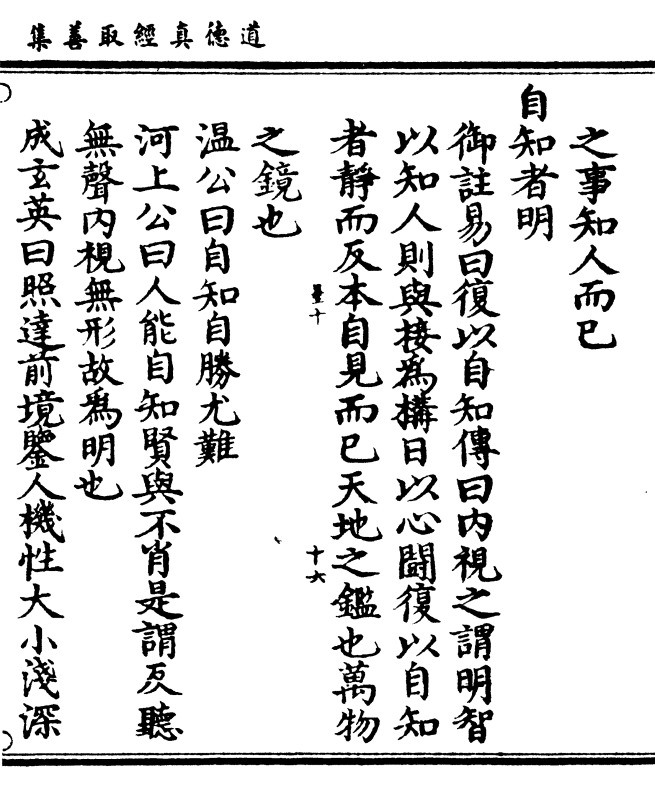

温公曰自知自胜尤难

河上公曰人能自知贤与不肖是谓反听

声内视无形故为明也

成玄英曰照达前境鉴人机性大小浅深

卷五 第 20b 页 0425-183.png

无不悉知为智自知己身宿命善恶三世

无不悉知为智自知己身宿命善恶三世报应无不明了为明

经言见小曰明小者性之微又知常曰明

常者命之正人自知性命归根复命不为

物蔽可谓明矣人徒知天地万物而不自

知其所由生反命归本是大不知也

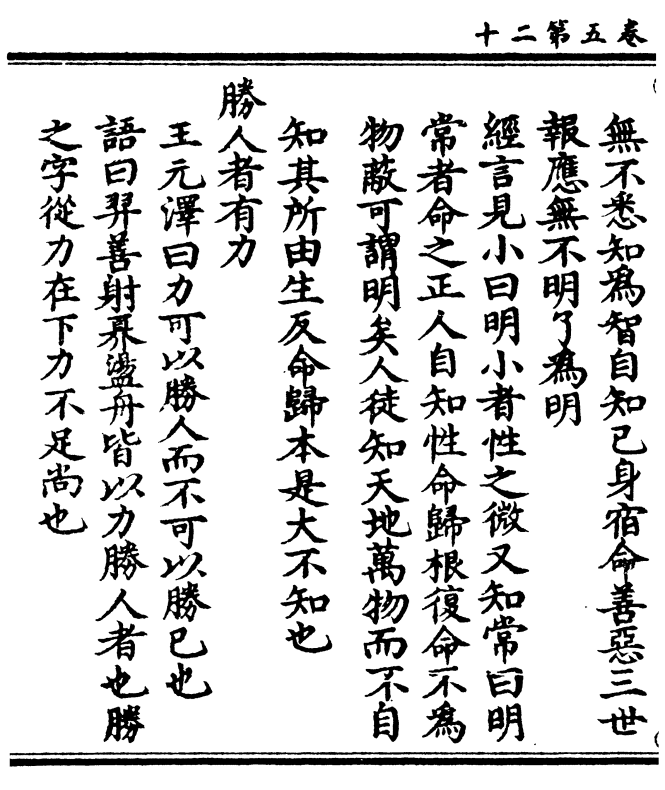

胜人者有力

王元泽曰力可以胜人而不可以胜己也

语曰羿善射奡荡舟皆以力胜人者也胜

之字从力在下力不足尚也

卷五 第 21a 页 0425-184.png

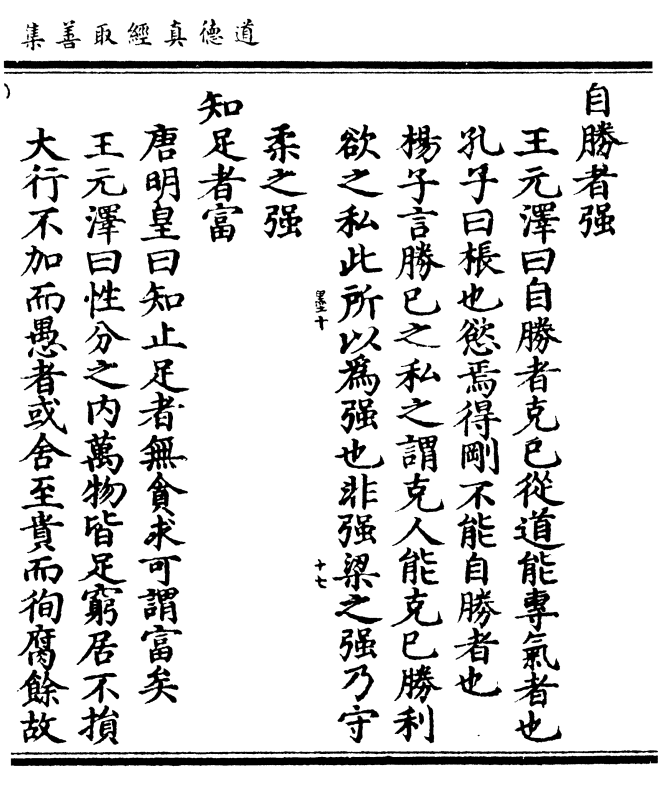

自胜者强

自胜者强王元泽曰自胜者克己从道能专气者也

孔子曰枨也欲焉得刚不能自胜者也

杨子言胜己之私之谓克人能克己胜利

欲之私此所以为强也非强梁之强乃守

柔之强

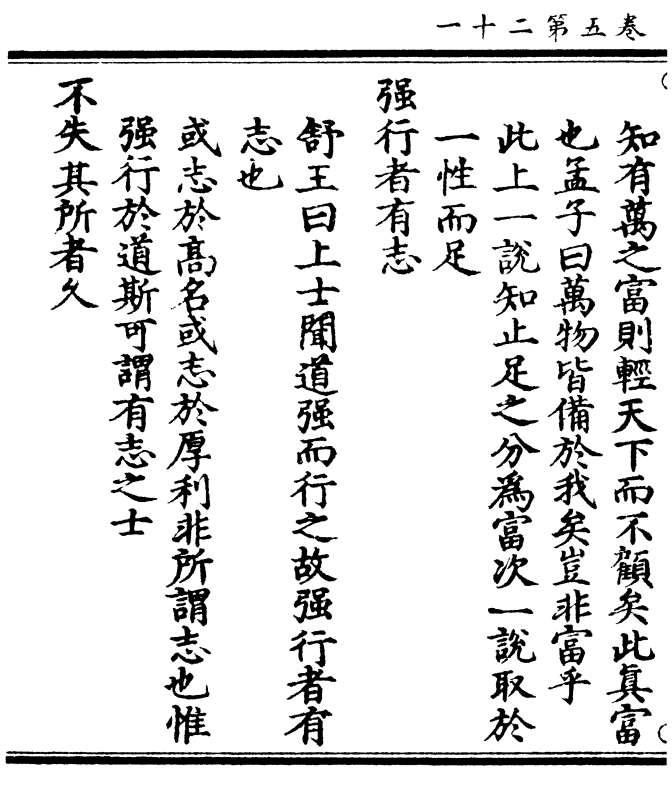

知足者富

唐明皇曰知止足者无贪求可谓富矣

王元泽曰性分之内万物皆足穷居不损

大行不加而愚者或舍至贵而徇腐馀故

卷五 第 21b 页 0425-185.png

知有万之富则轻天下而不顾矣此真富

知有万之富则轻天下而不顾矣此真富也孟子曰万物皆备于我矣岂非富乎

此上一说知止足之分为富次一说取于

一性而足

强行者有志

舒王曰上士闻道强而行之故强行者有

志也

或志于高名或志于厚利非所谓志也惟

强行于道斯可谓有志之士

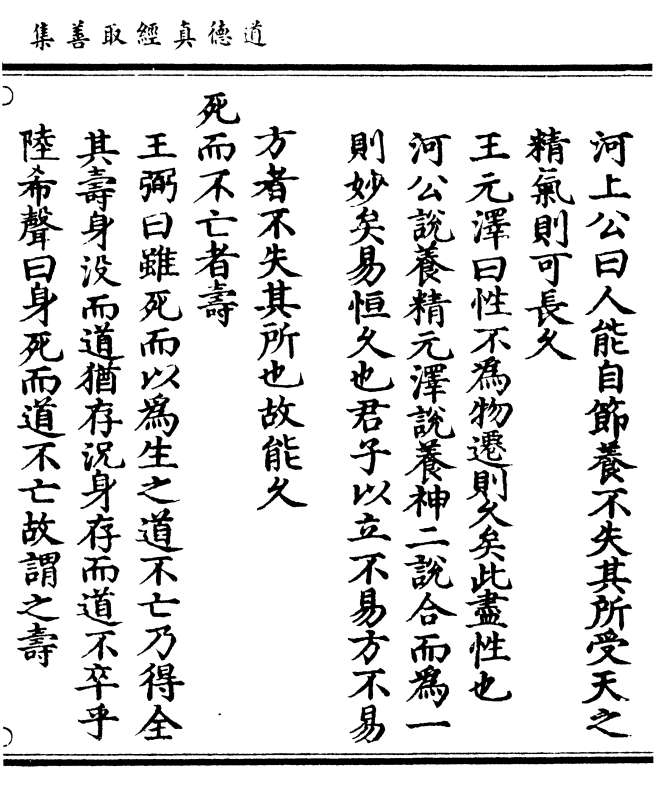

不失其所者久

卷五 第 22a 页 0425-186.png

河上公曰人能自节养不失其所受天之

河上公曰人能自节养不失其所受天之精气则可长久

王元泽曰性不为物迁则久矣此尽性也

河公说养精元泽说养神二说合而为一

则妙矣易恒久也君子以立不易方不易

方者不失其所也故能久

死而不亡者寿

王弼曰虽死而以为生之道不亡乃得全

其寿身没而道犹存况身存而道不卒乎

陆希声曰身死而道不亡故谓之寿

卷五 第 22b 页 0425-187.png

王元泽曰贤人死曰鬼尽其道以反真者

王元泽曰贤人死曰鬼尽其道以反真者也圣人死曰神未尝死未尝生也愚人死

曰物虽生犹死尔尽道养神之人虽形体

万变而真性湛然无所终极可谓寿矣此

至于命也

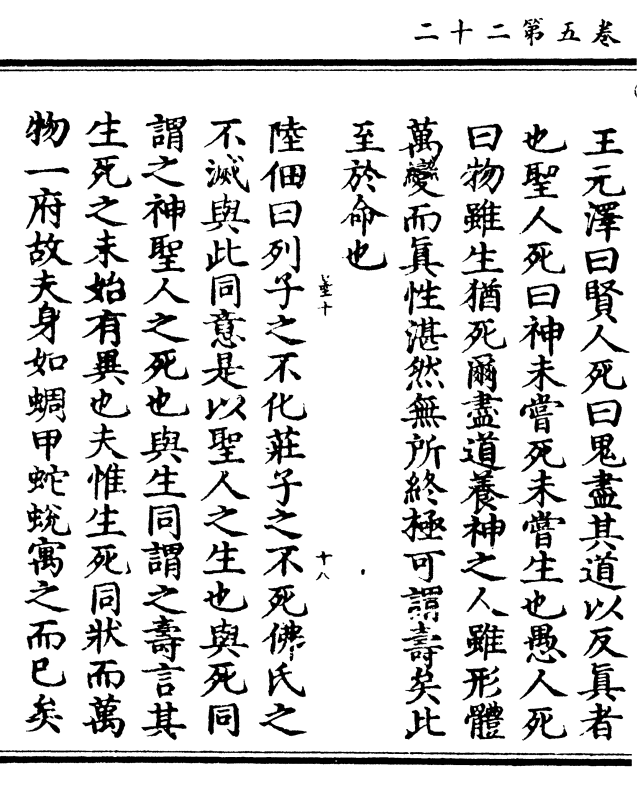

陆佃曰列子之不化庄子之不死佛氏之

不灭与此同意是以圣人之生也与死同

谓之神圣人之死也与生同谓之寿言其

生死之未始有异也夫惟生死同状而万

物一府故夫身如蜩甲蛇蜕寓之而已矣

卷五 第 23a 页 0425-188.png

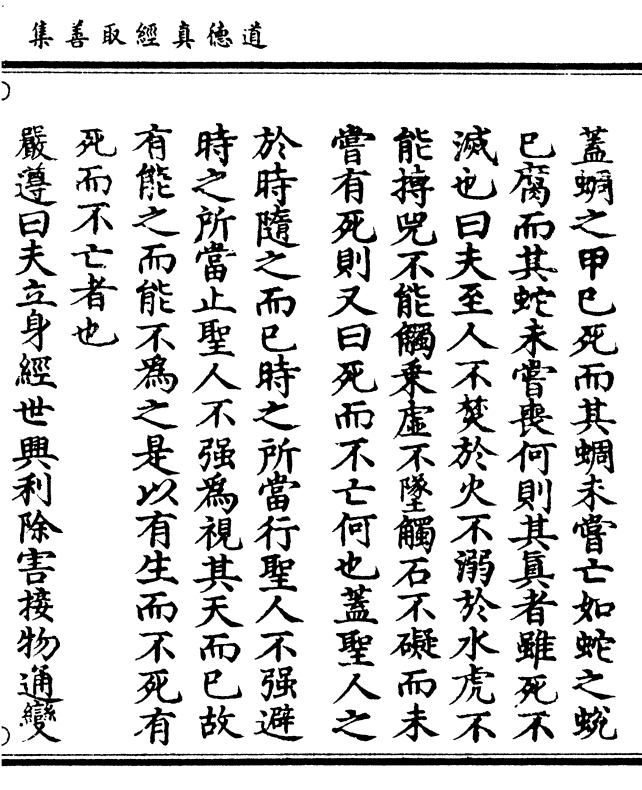

盖蜩之甲已死而其蜩未尝亡如蛇之蜕

盖蜩之甲已死而其蜩未尝亡如蛇之蜕已腐而其蛇未尝丧何则其真者虽死不

灭也曰夫至人不焚于火不溺于水虎不

能搏兕不能触乘虚不坠触石不碍而未

尝有死则又曰死而不亡何也盖圣人之

于时随之而已时之所当行圣人不强避

时之所当止圣人不强为视其天而已故

有能之而能不为之是以有生而不死有

死而不亡者也

严遵曰夫立身经世兴利除害接物通变

卷五 第 23b 页 0425-189.png

莫广乎知人摄聪畜明建国于民达道之

莫广乎知人摄聪畜明建国于民达道之意知天之心莫大乎自知柄政履民建法

立仪设化施令正海内臣诸侯莫贵乎胜

人奉道德顺神明承天地和阴阳动静进

退曲得人心莫崇乎自胜治家守国使民

佚乐虔顺恭谨慈孝畏法莫高乎知足游

神明于昭昭之间恬惔安宁尊显荣华莫

善乎得志任官奉职事上临下成人之业

继人之后施之万民莫急乎久天地所贵

群生所恃居之不厌乐之不止万福并兴

卷五 第 24a 页 0425-190.png

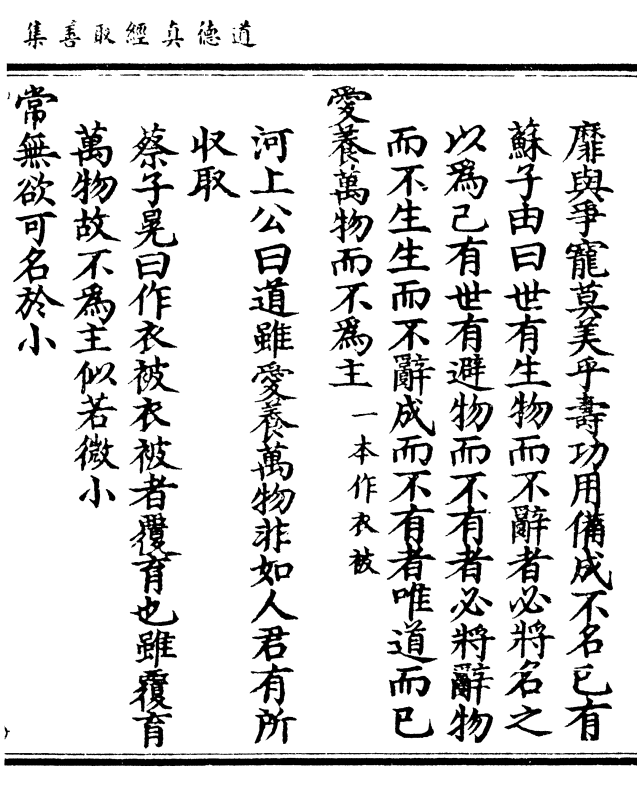

靡与争宠莫美乎寿功用备成不名己有

靡与争宠莫美乎寿功用备成不名己有苏子由曰世有生物而不辞者必将名之

以为己有世有避物而不有者必将辞物

而不生生而不辞成而不有者唯道而已

爱养万物而不为主一本作衣被

河上公曰道虽爱养万物非如人君有所

收取

蔡子晃曰作衣被衣被者覆育也虽覆育

万物故不为主似若微小

常无欲可名于小

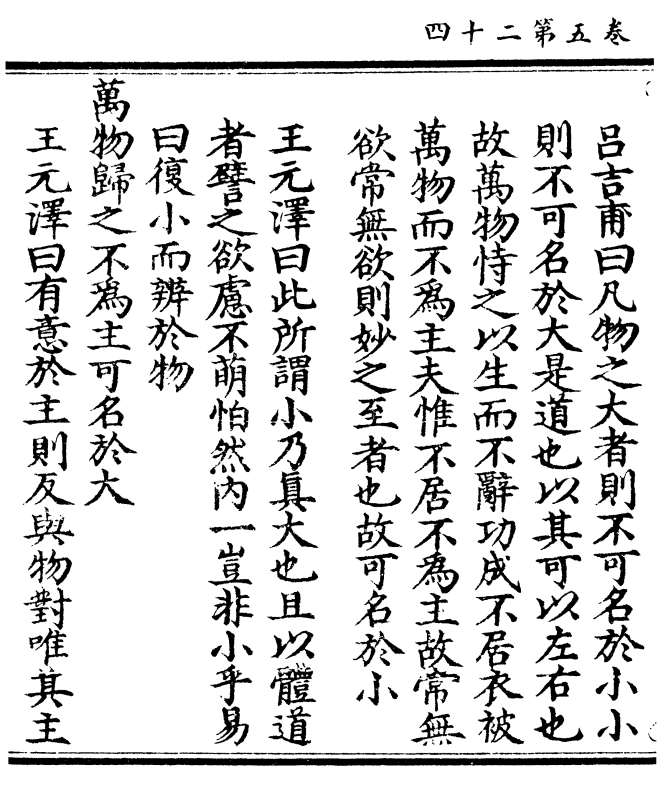

卷五 第 24b 页 0425-191.png

吕吉甫曰凡物之大者则不可名于小小

吕吉甫曰凡物之大者则不可名于小小则不可名于大是道也以其可以左右也

故万物恃之以生而不辞功成不居衣被

万物而不为主夫惟不居不为主故常无

欲常无欲则妙之至者也故可名于小

王元泽曰此所谓小乃真大也且以体道

者譬之欲虑不萌怕然内一岂非小乎易

曰复小而辨于物

万物归之不为主可名于大

王元泽曰有意于主则反与物对唯其主

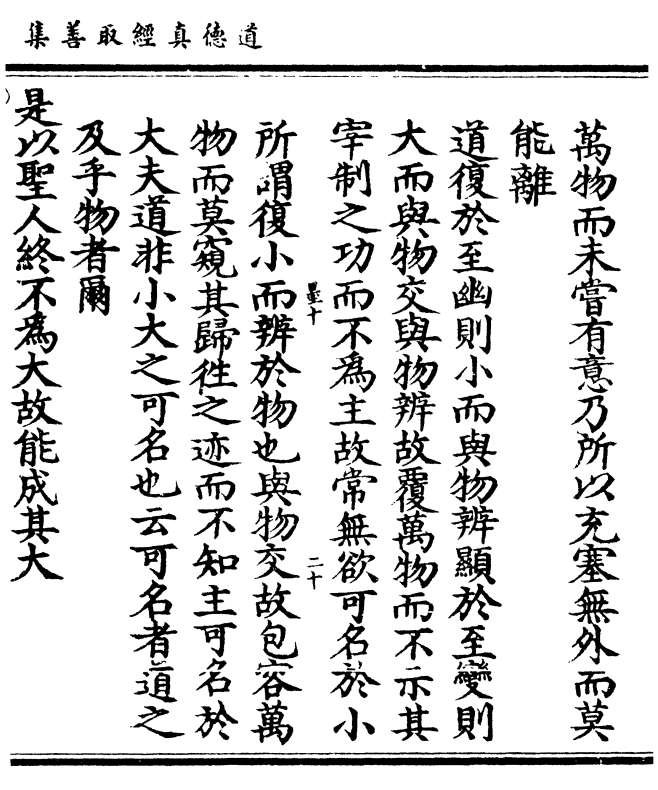

卷五 第 25a 页 0425-192.png

万物而未尝有意乃所以充塞无外而莫

万物而未尝有意乃所以充塞无外而莫能离

道复于至幽则小而与物辨显于至变则

大而与物交与物辨故覆万物而不示其

宰制之功而不为主故常无欲可名于小

所谓复小而辨于物也与物交故包容万

物而莫窥其归往之迹而不知主可名于

大夫道非小大之可名也云可名者道之

及乎物者尔

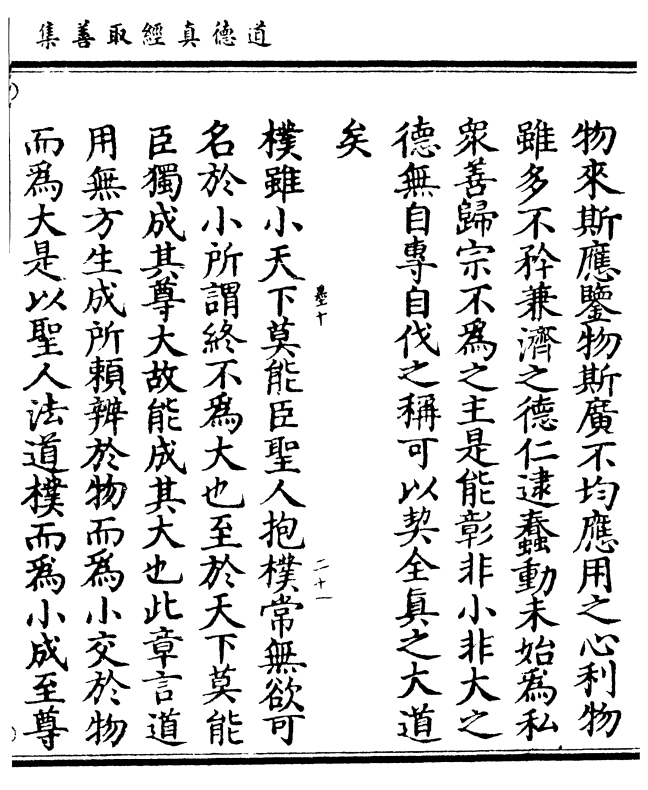

是以圣人终不为大故能成其大

卷五 第 25b 页 0425-193.png

成玄英曰明体道圣人忘我存物静退谦

成玄英曰明体道圣人忘我存物静退谦恭终不为大只为先物后己忘于功大故

为众圣之长独居三界之尊而成其大

杜光庭曰圣人爱民恤物巨细申恩若可

名于小矣任物随性归于天又可名于大

矣法道施化布德及人鼓以淳和之风被

以清静之政忘功不有不自尊高故其盛

业可大圣德可久以其不为大故能成此

尊大矣修身之士汎然无著若云之无心

水之任器可左可右随方随圆不滞于常

卷五 第 26a 页 0425-194.png

物来斯应鉴物斯广不均应用之心利物

物来斯应鉴物斯广不均应用之心利物虽多不矜兼济之德仁逮蠢动未始为私

众善归宗不为之主是能彰非小非大之

德无自专自伐之称可以契全真之大道

矣

朴虽小天下莫能臣圣人抱朴常无欲可

名于小所谓终不为大也至于天下莫能

臣独成其尊大故能成其大也此章言道

用无方生成所赖辨于物而为小交于物

而为大是以圣人法道朴而为小成至尊

卷五 第 26b 页 0425-195.png

而为大

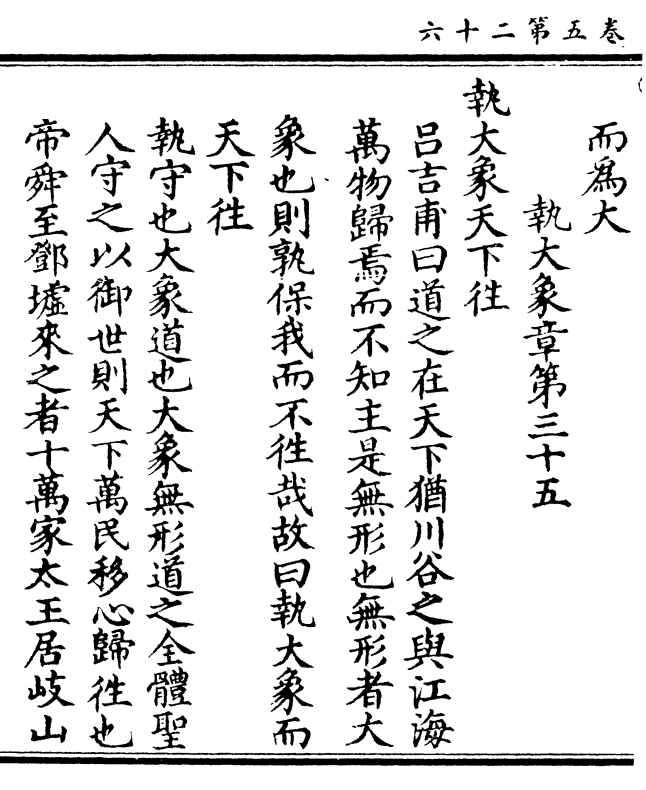

而为大执大象章第三十五

执大象天下往

吕吉甫曰道之在天下独川谷之与江海

万物归焉而不知主是无形也无形者大

象也则孰保我而不往哉故曰执大象而

天下往

执守也大象道也大象无形道之全体圣

人守之以御世则天下万民移心归往也

帝舜至邓墟来之者十万家太王居岐山

卷五 第 27a 页 0425-196.png

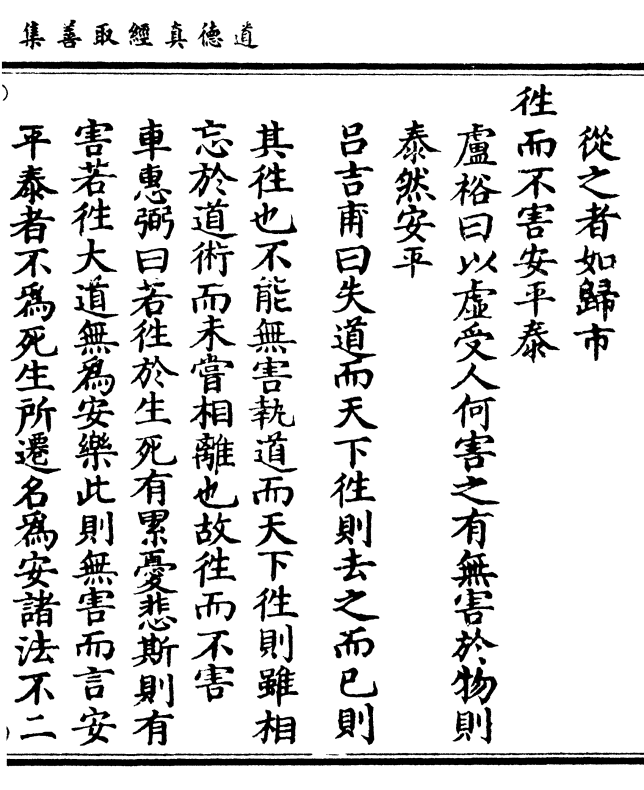

从之者如归市

从之者如归市往而不害安平泰

卢裕曰以虚受人何害之有无害于物则

泰然安平

吕吉甫曰失道而天下往则去之而已则

其往也不能无害执道而天下往则虽相

忘于道术而未尝相离也故往而不害

车惠弼曰若往于生死有累忧悲斯则有

害若往大道无为安乐此则无害而言安

平泰者不为死生所迁名为安诸法不二

卷五 第 27b 页 0425-197.png

名为平无为安乐名为泰

名为平无为安乐名为泰既往于道则国安民丰欣乐太平何害之

有安平泰所谓不害也安则无危亡之忧

平则无险诐之患泰者通而治也

乐与饵过客止

唐明皇曰乐以声聚饵以味聚过客悦而

少留非久长也

吕吉甫曰有乐之可乐有饵之可嗜则止

者过客而已

道之出口淡乎其无味视之不足见听之不

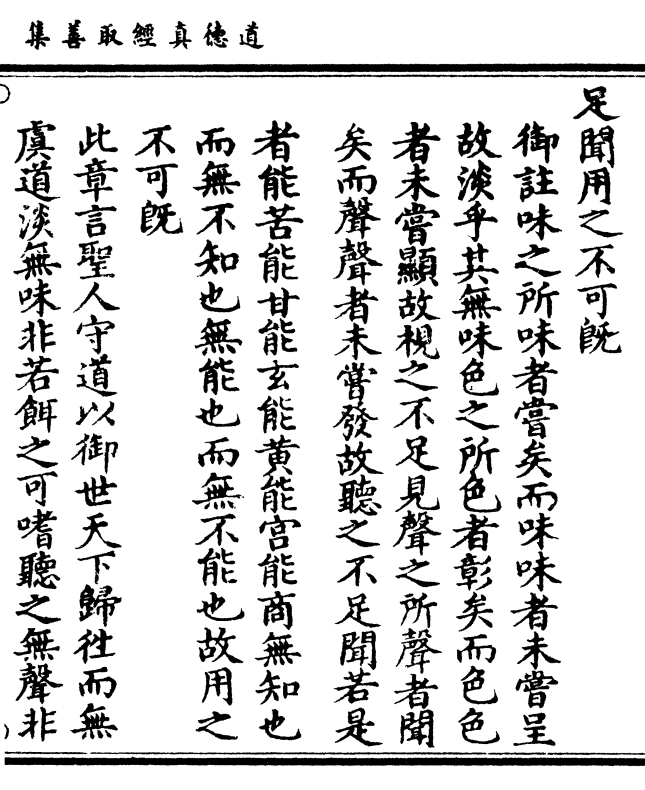

卷五 第 28a 页 0425-198.png

足闻用之不可既

足闻用之不可既御注味之所味者尝矣而味味者未尝呈

故淡乎其无味色之所色者彰矣而色色

者未尝显故视之不足见声之所声者闻

矣而声声者未尝发故听之不足闻若是

者能苦能甘能玄能黄能宫能商无知也

而无不知也无能也而无不能也故用之

不可既

此章言圣人守道以御世天下归往而无

虞道淡无味非若饵之可嗜听之无声非

卷五 第 28b 页 0425-199.png

若乐之可乐用之无尽岂若过客暂止而

若乐之可乐用之无尽岂若过客暂止而已

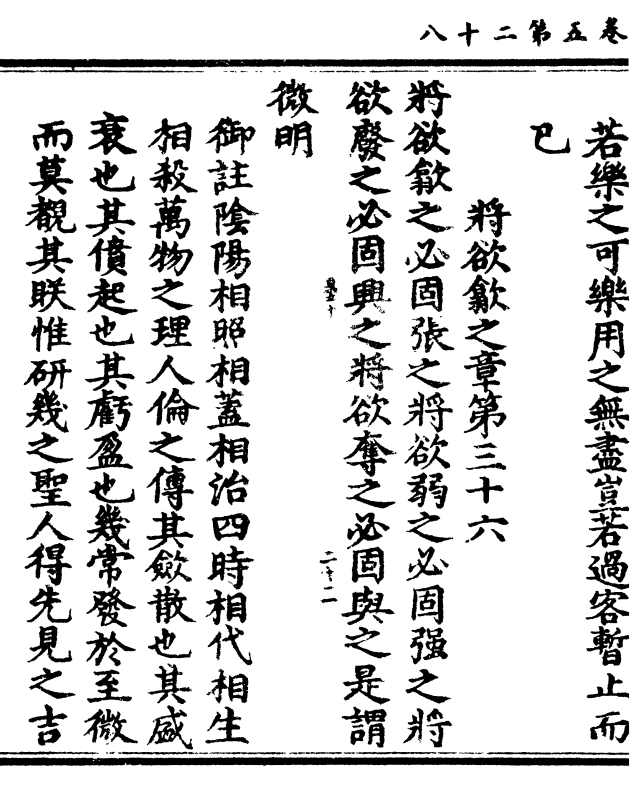

将欲歙之章第三十六

将欲歙之必固张之将欲弱之必固强之将

欲废之必固兴之将欲夺之必固与之是谓

微明

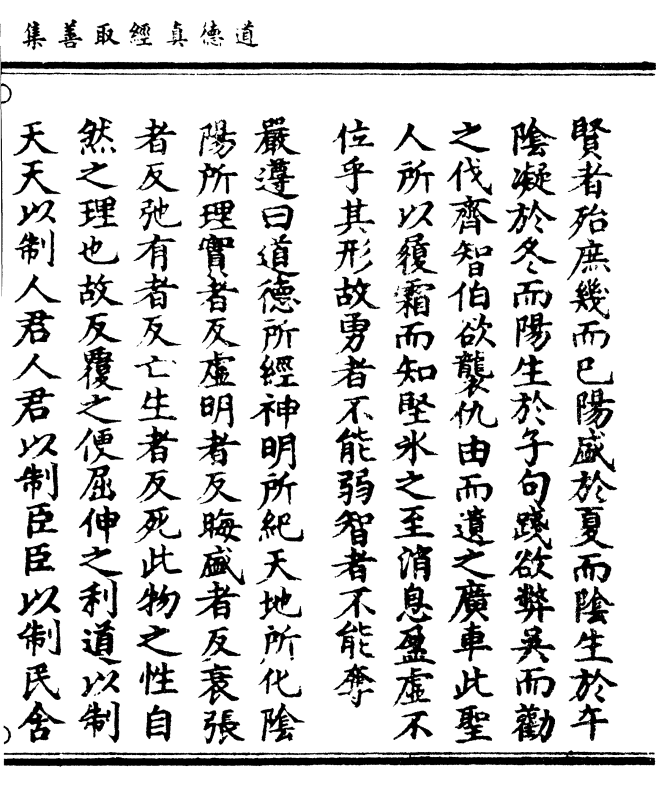

御注阴阳相照相盖相治四时相代相生

相杀万物之理人伦之传其敛散也其盛

衰也其偾超也其亏盈也几常发于至微

而莫睹其眹惟研几之圣人得先见之吉

卷五 第 29a 页 0425-200.png

贤者殆庶几而已阳盛于夏而阴生于午

贤者殆庶几而已阳盛于夏而阴生于午阴凝于冬而阳生于子句践欲弊吴而劝

之伐齐智伯欲袭仇由而遗之广车此圣

人所以履霜而知坚冰之至消息盈虚不

位乎其形故勇者不能弱智者不能夺

严遵曰道德所经神明所纪天地所化阴

阳所理实者反虚明者反晦盛者反衰张

者反弛有者反亡生者反死此物之性自

然之理也故反覆之便屈伸之利道以制

天天以制人君人君以制臣臣以制民含

卷五 第 29b 页 0425-201.png

气之类皆以活身虎豹欲据反匿其爪豺

气之类皆以活身虎豹欲据反匿其爪豺狼欲食不见其齿圣人去意以顺道智者

反世以顺民忠言逆耳以含其正邪臣将

起务顺其君知此而用之则天地之间六

合之内皆福也不知此而用之则阖门之

内骨肉之间皆贼也故子之与弟时为虎

狼仇之与雠时为父兄然中有否否中有

然一否一然或亡或存故非忠虽亲不可

信非善虽近不可亲此贤人之所嗟叹圣

智之所留心也

卷五 第 30a 页 0425-202.png

陆佃曰此天地之至权也非特圣人而已夫

陆佃曰此天地之至权也非特圣人而已夫权藏之以幽渺而行之以巽顺之物渊者幽

渺之所易曰巽以行权又曰巽德而隐巽者

柔弱之谓也隐者微明之谓也老子有曰是

谓袭明又曰是谓微明袭者密用其明微者

密隐其明盖明者微之则神所谓微显同意

陆希声曰夫圣人之渊奥莫妙于权实实

以顺常为体权以反经为用权所以济实

实所以行权权实虽殊其归一揆老氏既

以实导人立知常之教又以权济物明若

卷五 第 30b 页 0425-203.png

反之言易所谓曲成万物而不遗范围天

反之言易所谓曲成万物而不遗范围天地而不过者也

鸿烈曰齐桓公好味而易牙烹其子而饵

之虞君好宝而晋献公以璧马而钓之胡

王好音秦穆公以女乐而诱之是皆以利

见制于人也

柔弱胜刚强

御注经曰天下莫柔弱于水而攻坚强者

莫之能先庄子外篇论夔蛇风目之相怜

曰指我则胜我趥我则胜我而折大木蜚

卷五 第 31a 页 0425-204.png

大屋者惟我能也

大屋者惟我能也钟会曰欲制刚强示乎柔弱先张后歙胜

负可知

唐明皇曰巽顺可以行权权行则能制物

故知柔弱者必胜于刚强矣

近取诸身齿以坚而先弊舌以柔而自存

远取诸物山以高而杀势泽以下而增肥

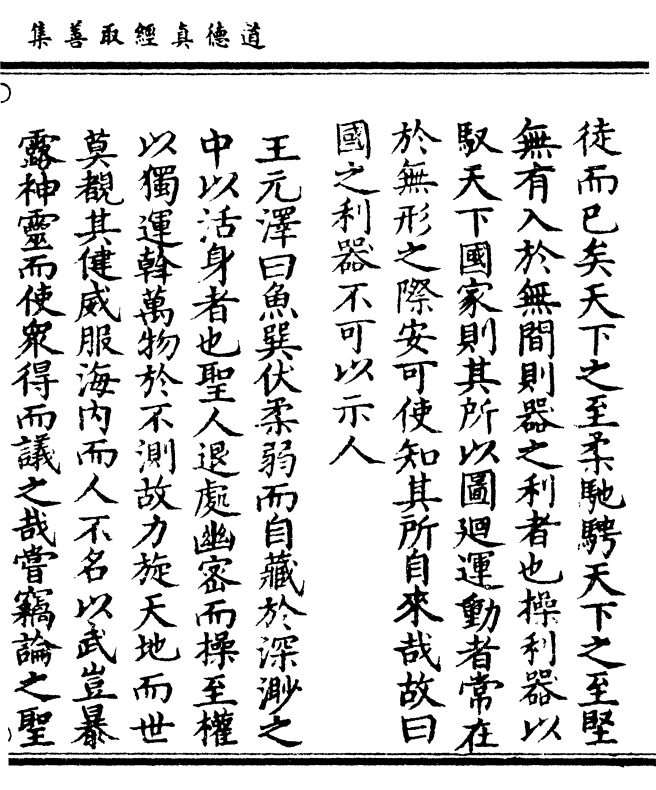

鱼不可脱于渊国之利器不可以示人

御注渊者鱼之所藏其身利器者国之所

以制人吞舟之鱼砀而失水则蚁能苦之

卷五 第 31b 页 0425-205.png

故不可脱于渊君见赏则人臣用其势君

故不可脱于渊君见赏则人臣用其势君见罚则人臣乘其威赏罚治之具且不可

示况治之道乎圣人所以操利器而不示

非用其强也盖有妙道焉能穷海内而无

智名威服万物而无勇功不蕲于胜物而

得常胜之道阳开阴闭变化无穷驭群臣

运天下而莫之测故制人而不制于人本

在于上要在于主而天下治

吕吉甫曰人之不可离柔弱犹鱼之不可

脱于渊鱼脱于渊则获人离柔弱则死之

卷五 第 32a 页 0425-206.png

徒而已矣天下之至柔驰骋天下之至坚

徒而已矣天下之至柔驰骋天下之至坚无有入于无间则器之利者也操利器以

驭天下国家则其所以图回运动者常在

于无形之际安可使知其所自来哉故曰

国之利器不可以示人

王元泽曰鱼巽伏柔弱而自藏于深渺之

中以活身者也圣人退处幽密而操至权

以独运斡万物于不测故力旋天地而世

莫睹其健威服海内而人不名以武岂暴

露神灵而使众得而议之哉尝窃论之圣

卷五 第 32b 页 0425-207.png

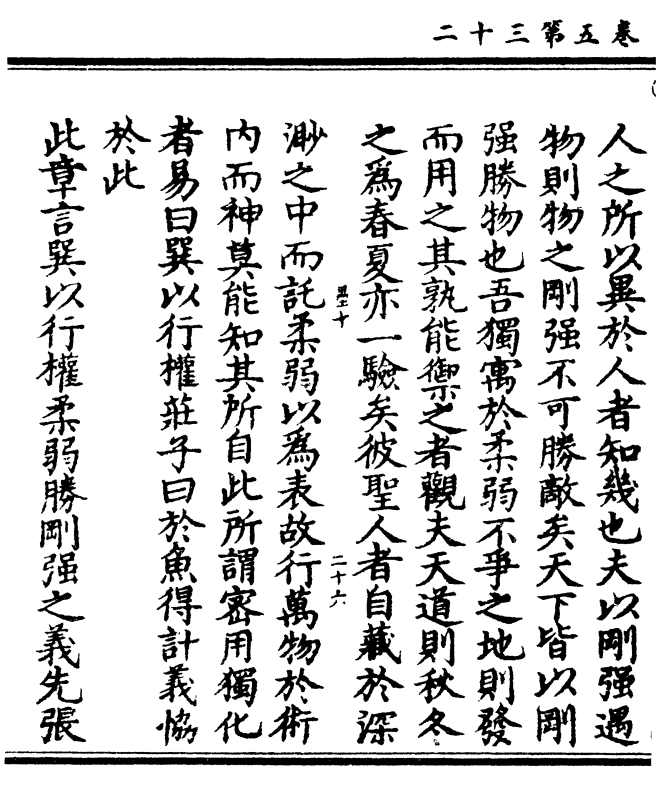

人之所以异于人者知几也夫以刚强遇

人之所以异于人者知几也夫以刚强遇物则物之刚强不可胜敌矣天下皆以刚

强胜物也吾独寓于柔弱不争之地则发

而用之其敦能禦之者观夫天道则秋冬

之为春夏亦一验矣彼圣人者自藏于深

渺之中而托柔弱以为表故行万物于术

内而神莫能知其所自此所谓密用独化

者易曰巽以行权庄子曰于鱼得计义协

于此

此章言巽以行权柔弱胜刚强之义先张

卷五 第 33a 页 0425-208.png

后歙柔弱胜刚强可知人不可离柔弱犹

后歙柔弱胜刚强可知人不可离柔弱犹鱼不可脱于渊圣人操利器不示人非用

刚强也亦体柔弱而已所以为常胜之道

也

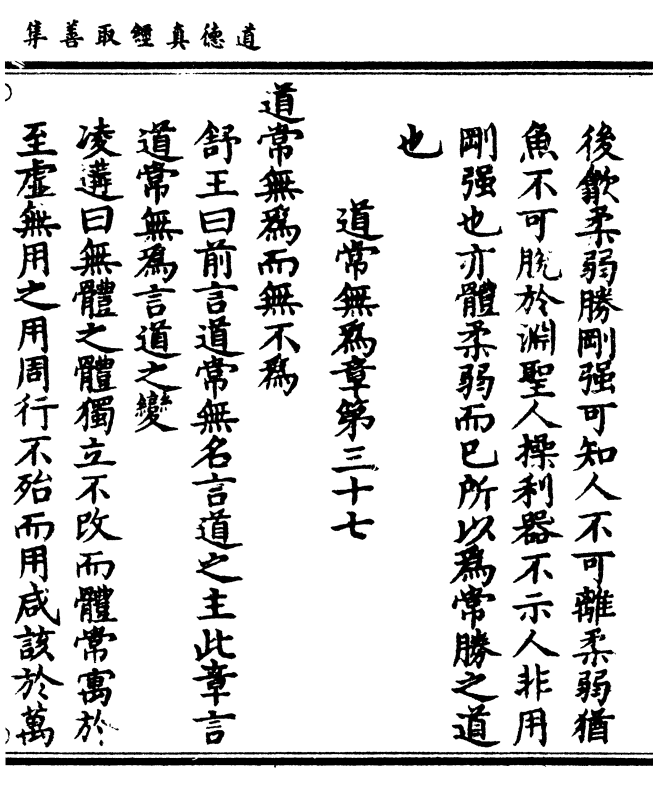

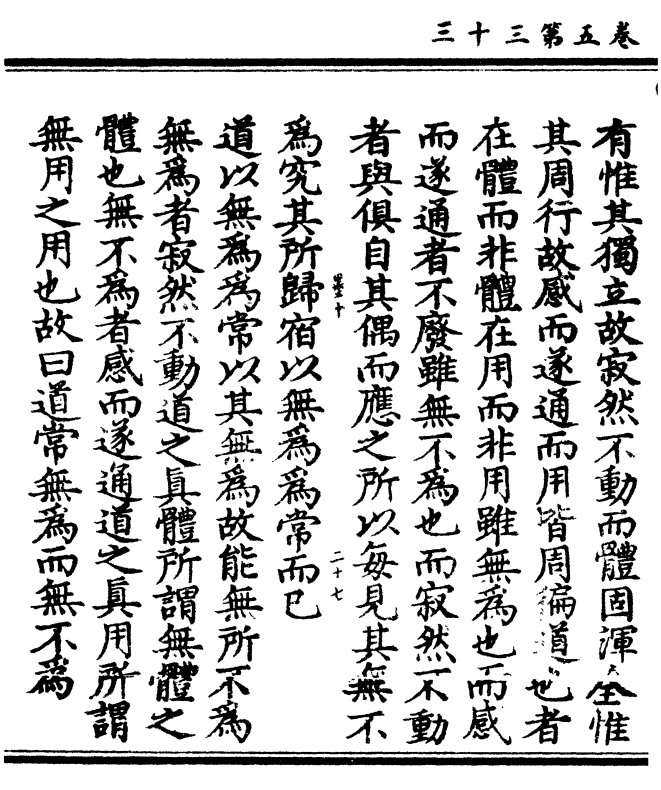

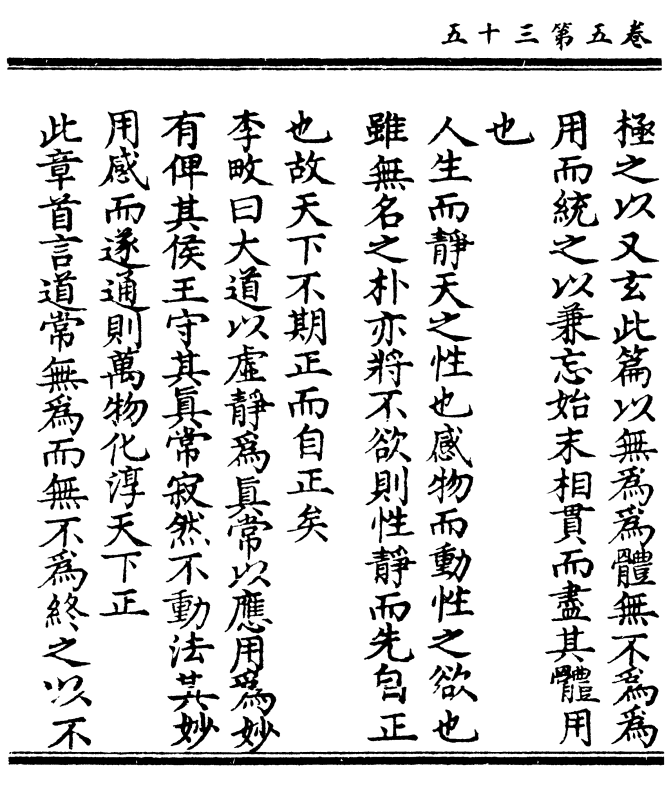

道常无为章第三十七

道常无为而无不为

舒王曰前言道常无名言道之主此章言

道常无为言道之变

凌遘曰无体之体独立不改而体常寓于

至虚无用之用周行不殆而用咸该于万

卷五 第 33b 页 0425-209.png

有惟其独立故寂然不动而体固浑全惟

有惟其独立故寂然不动而体固浑全惟其周行故感而遂通而用皆周遍道也者

在体而非体在用而非用虽无为也而感

而遂通者不废虽无不为也而寂然不动

者与俱自其偶而应之所以每见其无不

为究其所归宿以无为为常而已

道以无为为常以其无为故能无所不为

无为者寂然不动道之真体所谓无体之

体也无不为者感而遂通道之真用所谓

无用之用也故曰道常无为而无不为

卷五 第 34a 页 0425-210.png

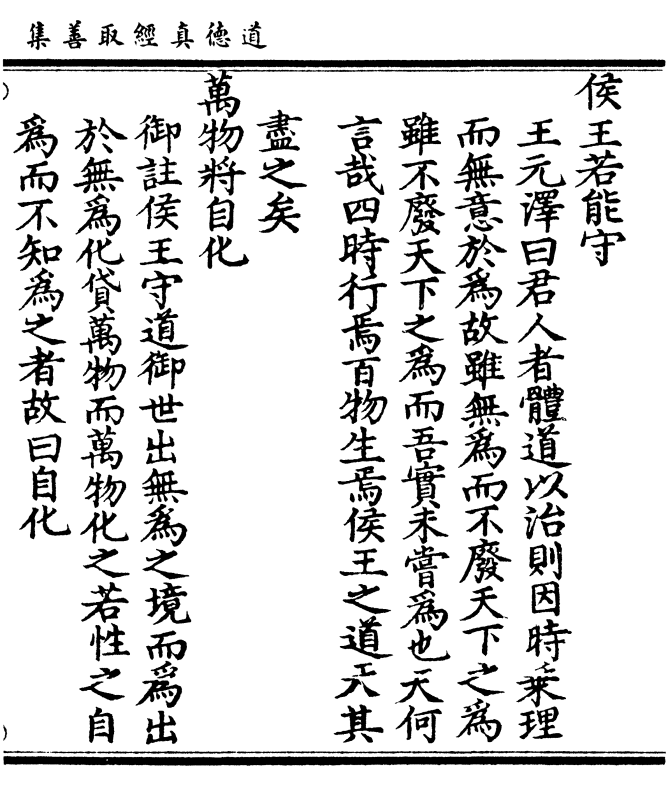

侯王若能守

侯王若能守王元泽曰君人者体道以治则因时乘理

而无意于为故虽无为而不废天下之为

虽不废天下之为而吾实未尝为也天何

言哉四时行焉百物生焉侯王之道天其

尽之矣

万物将自化

御注侯王守道御世出无为之境而为出

于无为化贷万物而万物化之若性之自

为而不知为之者故曰自化

卷五 第 34b 页 0425-211.png

舒王曰言道之主故曰万物将自宾言道

舒王曰言道之主故曰万物将自宾言道之变故曰万物将自化

侯王守道则无为也万物将自化于道故

无不为也庄子曰无为而万物化

化而欲作

舒王曰化而裁之谓之变言化欲作作则

动而已

王元泽曰化而日进则如婴儿之长必至

于智虑充起天和渐衰观夫三代末流物

情彫弊则可知也

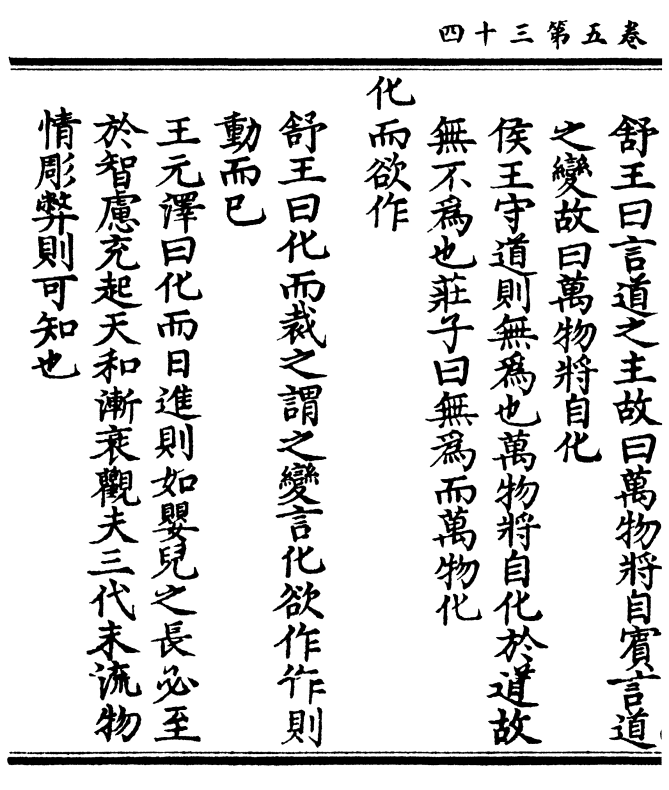

卷五 第 35a 页 0425-212.png

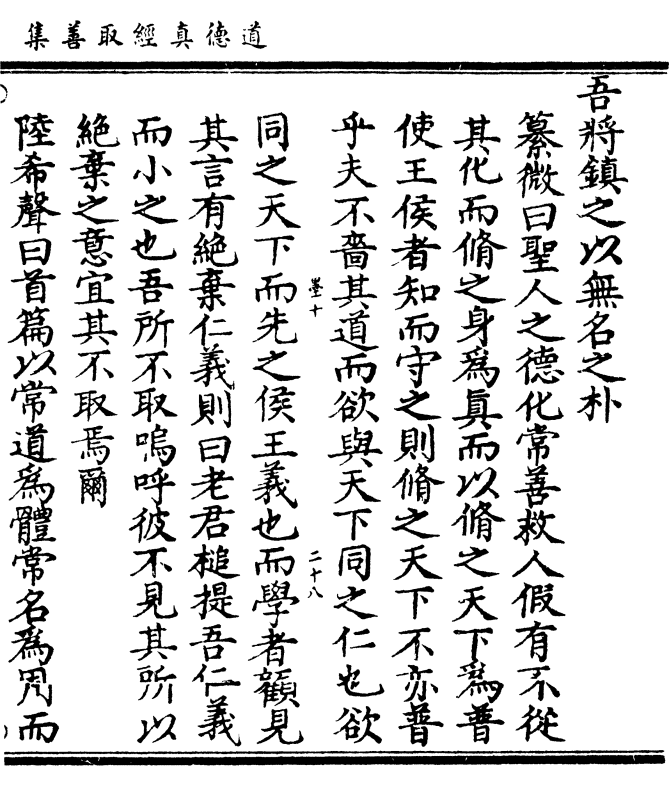

吾将镇之以无名之朴

吾将镇之以无名之朴纂微曰圣人之德化常善救人假有不从

其化而脩之身为真而以脩之天下为普

使王侯者知而守之则脩之天下不亦普

乎夫不啬其道而欲与天下同之仁也欲

同之天下而先之侯王义也而学者顾见

其言有绝弃仁义则曰老君槌提吾仁义

而小之也吾所不取呜呼彼不见其所以

绝弃之意宜其不取焉尔

陆希声曰首篇以常道为体常名为用而

卷五 第 35b 页 0425-213.png

极之以又玄此篇以无为为体无不为为

极之以又玄此篇以无为为体无不为为用而统之以兼忘始末相贯而尽其体用

也

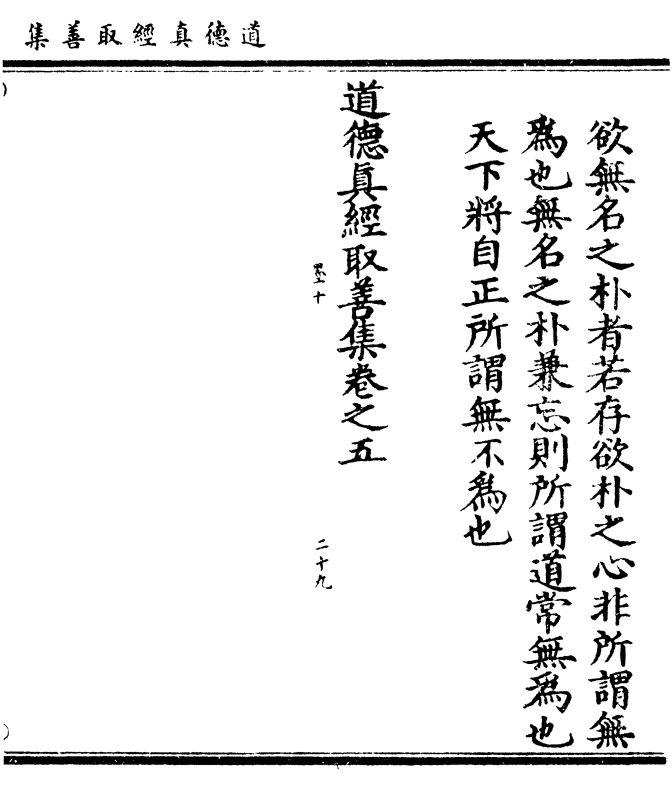

人生而静天之性也感物而动性之欲也

虽无名之朴亦将不欲则性静而先自正

也故天下不期正而自正矣

李畋曰大道以虚静为真常以应用为妙

有俾其侯王守其真常寂然不动法其妙

用感而遂通则万物化淳天下正

此章首言道常无为而无不为终之以不

卷五 第 36a 页 0425-214.png

欲无名之朴者若存欲朴之心非所谓无

欲无名之朴者若存欲朴之心非所谓无为也无名之朴兼忘则所谓道常无为也

天下将自正所谓无不为也

道德真经取善集卷之五

卷五 第 36b 页 0426-004.png